삵

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

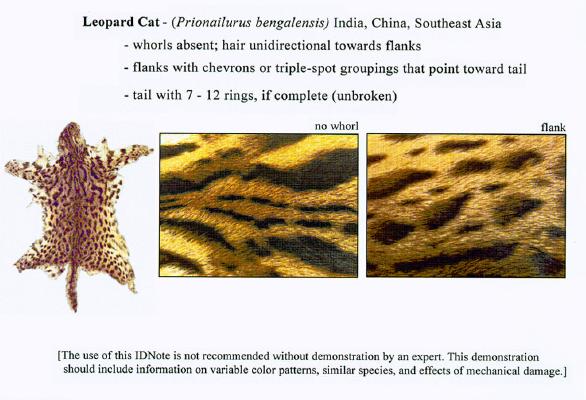

삵은 고양이과에 속하는 포유류로, 집고양이와 유사한 크기와 형태를 가지지만, 꼬리가 뭉툭하고 독특한 무늬를 띈다. 아시아 전역에 널리 분포하며, 다양한 환경에 적응하여 서식한다. 생태적으로는 야행성이며, 주로 쥐, 조류, 파충류 등을 먹는 육식 동물이다. 삵은 과거 모피를 위해 사냥되었으며, 현재는 CITES 부속서 II에 등재되어 보호받고 있다. 벵갈 고양이는 삵과 집고양이의 잡종으로, 애완동물로 기르기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 삵속 - 쓰시마삵

쓰시마삵은 쓰시마섬에 서식하는 멸종위기종 삵으로, 흰색 귓속 반점을 가지며 서식지 파괴 등으로 개체 수가 급감하여 IUCN 적색 목록 심각한 위기종으로 분류되고 한국에서는 천연기념물로 지정되어 보호받고 있다. - 삵속 - 이리오모테삵

이리오모테삵은 일본 이리오모테섬에 서식하는 삵의 아종으로, 짙은 회색 또는 옅은 갈색 털색과 굵은 다리가 특징인 야행성 육식 동물이며, 서식지 파괴 등으로 멸종 위기에 처해 일본 정부의 보호를 받고 있다. - 대만의 포유류 - 타이완구름표범

타이완구름표범은 대만에 서식했던 구름표범으로, 연한 황갈색 털에 구름 모양의 큰 무늬와 작은 반점이 있고 짧은 꼬리를 가졌으나, 현재는 별개 아종으로 인정되지 않으며, 1989년 이후 발견 기록이 없어 절멸된 것으로 간주되지만, 대만 원주민 문화에서는 신성한 동물로 여겨진다. - 대만의 포유류 - 꽃사슴

꽃사슴은 동아시아에 분포하는 초식동물이지만 서식지 파괴와 사냥으로 멸종 위기에 놓여 있으며, 일본에서는 개체수 증가로 피해를 주고 한국에서는 멸종 위기에 있어 보전 노력이 필요한 동물이다. - 싱가포르의 포유류 - 듀공

듀공은 바다소목 듀공과에 속하는 유일한 현존 종으로, 얕은 바다에서 해초를 먹고 악어, 범고래, 상어 등이 천적이며, 과거 사냥과 서식지 파괴 등으로 개체 수가 감소하여 멸종 위기에 처해 국제적으로 보호받고 있다. - 싱가포르의 포유류 - 이라와디돌고래

이라와디돌고래는 짧은 부리와 둥근 머리, 작은 삼각형 등지느러미가 특징인 참돌고래과의 돌고래로 동남아시아 하천 하구와 해안가에 주로 서식하며 멸종 위기에 처해 보호가 시급하다.

2. 형태

집고양이와 형태 및 크기는 비슷하지만, 색깔과 무늬에서 차이가 있다. 고양이와 달리 꼬리가 뭉툭하고,[69] 배설물을 묻지 않는데 이는 영역 표시를 하기 위함이다.[70] 집고양이보다 다리가 더 길고 가늘며, 발가락 사이에는 뚜렷한 물갈퀴가 있다.[5]

삵은 아시아에서 가장 널리 분포하는 작은 야생 고양이이다. 서식지는 러시아 극동의 아무르 지역에서 한반도, 중국, 인도차이나, 인도 아대륙을 거쳐 파키스탄 북부까지 이른다.[5] 동남아시아, 대한민국, 시베리아 지역에도 분포한다.

작은 머리에는 두 개의 뚜렷한 어두운 줄무늬와 짧고 좁은 흰색 주둥이가 특징이다. 미간부터 시작된 한 쌍의 검은 줄무늬는 귀 뒤까지 이어지며,[69] 눈에서 귀까지 이어지는 두 개의 어두운 줄무늬와 눈에서 코까지 이어지는 작은 흰색 줄무늬도 있다. 이마에서 어깨까지는 4~5개의 어두운 색 줄무늬가 있다.[48] 귀는 중간 정도 길이에 둥글며, 뒷면은 검은색 털 바탕에 중앙에 흰색 반점(호랑이 귀 모양 반점)이 있다.[69][48]

몸과 다리에는 크기와 색깔이 다양한 검은색 반점이 있으며, 등에는 길쭉한 반점이 2~4줄 있다. 꼬리는 머리와 몸통 길이의 약 절반 정도이며, 끝 부분 가까이에 몇 개의 희미한 고리 모양 반점이 있다.[5] 반점이 있는 털의 바탕색은 지역에 따라 다른데, 남쪽 개체군은 황갈색이지만 북쪽 개체군은 밝은 은회색을 띤다. 가슴과 배는 흰색이다. 검은색 무늬는 아종에 따라 점박이, 로제트형 또는 점선으로 나타날 수 있다.[5]

삵은 서식 범위가 매우 넓어 색깔과 반점 크기뿐만 아니라 몸 크기와 무게도 매우 다양하여 처음에는 여러 다른 종으로 여겨지기도 했다. 열대 지방에서는 몸무게가 0.55kg에서 3.8kg, 머리와 몸통 길이는 38.8cm에서 66cm, 꼬리 길이는 17.2cm에서 31cm 정도이다. 반면 중국 북부와 시베리아에서는 몸무게가 최대 7.1kg까지 나가고 머리와 몸통 길이는 최대 75cm에 달한다. 일반적으로 겨울 전에 체중이 증가하고 봄까지 점차 줄어든다.[5] 어깨 높이는 약 41cm이다.[5]

3. 분포

서식 환경은 매우 다양하여, 열대 상록 우림과 해발 0m의 농장부터 히말라야 산록의 아열대 활엽수림과 침엽수림(고도 1000m 이상)에 걸쳐 서식한다.[5] 어느 정도의 초목 피복이 있는 인간이 변형시킨 환경도 견딜 수 있으며, 팜유나 사탕수수 농장 같은 농업 지역에서도 발견된다.[5][23] 분포 지역 북동부에서는 강가, 계곡, 협곡 숲 근처를 선호하지만, 적설량이 10cm 이상 쌓이는 지역은 피하는 경향이 있다.[26] 파키스탄의 건조하고 나무가 없는 지역에서는 드물게 발견된다.[27]

상당히 높은 고도에서도 서식하는 것이 확인되었다. 2009년 네팔 마칼루-바룬 국립공원에서는 고도 3254m 지점에 설치된 카메라 트랩에 삵이 포착되었으며, 해당 지역에는 최소 6마리가 서식하는 것으로 추정되었다.[24] 가장 높은 고도 기록은 2012년 9월 칸첸중가 보전 지역의 4474m 지점에서 확인된 것이다.[25]

지역별 서식 기록은 다음과 같다.

삵은 나무를 잘 타고, 헤엄을 치기도 하며, 주로 밤에 활동하는 야행성 동물이다.

다음은 삵이 분포하는 국가 및 지역 목록이다.[44]

4. 생태

동남아시아, 대한민국, 시베리아 지역에 분포하며, 일본에서는 쓰시마섬에서 발견된 바 있다. 나무를 잘 타고 오르며, 헤엄도 칠 수 있지만 거의 하지 않는다. 주로 밤에 활동하는 야행성 습성을 가진다.[5]

번식기가 아닐 때는 단독생활을 한다. 일부는 낮에도 활동하지만, 대부분은 밤에 사냥한다. 민첩하게 나무를 잘 타며 나무 위에서 생활하는 습성이 있다. 나무 위에서 휴식을 취하지만, 땅에서는 빽빽한 가시덤불 속에 숨기도 한다.[29] 숲보다 덤불 환경에서 더 많은 비율의 쥐를 잡아먹는 것으로 알려져 있다.[23]

집고양이와 비슷한 범위의 소리를 낸다. 수컷과 암컷 모두 오줌 뿌리기를 통해 자신의 영역을 표시하고, 눈에 띄는 장소에 배설물을 남기며, 머리 비비기와 할퀴기를 한다.[5]

번식 방식은 태생이다. 이리오모테섬 개체군의 경우 12월부터 3월 사이에 발정기가 오고, 4월부터 6월 사이에 새끼를 낳아 기른다.[57] 한 배에 1~3마리의 새끼를 낳는다.[48]

4. 1. 식생활

삵은 육식성 동물로, 포유류, 조류, 파충류, 양서류, 어류, 곤충 등 다양한 작은 동물을 먹는다.[48][5] 주로 쥐 종류와 두더지, 꿩, 멧토끼, 청설모, 다람쥐, 메추라기, 날다람쥐, 하늘다람쥐 등을 사냥한다.[65] 서식 범위 대부분 지역에서 쥐와 같은 작은 설치류가 주요 먹이지만, 때때로 풀, 알, 수생 먹이를 보충하기도 한다.[5] 잠수는 할 수 없으나 얕은 개울에서 잉어, 송어, 붕어 같은 물고기를 잡기도 하며,[65] 사냥한 먹이는 몸을 숨기고 먹는다.[66] 두루미와 같은 새나 비둘기를 사냥할 때는 높이 뛰어오르며,[65] 풀숲에 숨은 설치류를 잡기 위해 풀섶 위로 뛰어올라 놀라 달아나는 먹이를 덮치기도 한다.[67] 다른 작은 고양잇과 동물과 달리, 먹이를 가지고 장난치지 않고 죽을 때까지 발톱으로 단단히 잡는 경향이 있는데, 이는 먹이 중 조류의 비중이 높은 것과 관련 있을 수 있다.[5] 농가의 닭이나 오리, 거위 같은 가금류를 잡아먹기도 한다.[67]일본 이리오모테섬에 서식하는 아종(이리오모테삵)의 경우, 곰쥐クマネズミ|쿠마네즈미jpn, 류큐날여우박쥐クビワオオコウモリ|쿠비와오오코우모리jpn, 류큐멧돼지 새끼 등의 포유류, 오키나와뜸부기オオクイナ|오오쿠이나jpn, 청둥오리カルガモ|카루가모jpn, 소쩍새コノハズク|코노하즈쿠jpn, 흰배지빠귀シロハラ|시로하라jpn, 흰배뜸부기シロハラクイナ|시로하라쿠이나jpn 등의 조류, 기시노우에도마뱀キシノウエトカゲ|키시노우에토카게jpn, 개구리, 갈색여치マダラコオロギ|마다라코오로기jpn, 게 등을 먹는 것으로 알려져 있다.[49][56][58]

5. 분류

삵은 식육목 고양이과(Felidae) 고양이아과(Felinae) 삵속(''Prionailurus'')에 속하는 포유류이다.[71] 과거에는 아시아 전역의 여러 지역 개체군이 단일 종 ''Prionailurus bengalensis'' 아래의 다양한 아종으로 분류되었으나, 최근 유전학적 분석 등 분자계통학 연구 결과[19][2]에 따라 분류 체계가 개정되었다. 현재 삵은 크게 두 개의 독립된 종으로 나뉜다.[2]

- 대륙삵 (''Prionailurus bengalensis''): 파키스탄에서 동남아시아, 중국, 러시아 극동에 이르는 아시아 대륙 본토에 넓게 분포한다. 한반도에 서식하는 삵은 이 종에 속한다.

- 순다삵 (''Prionailurus javanensis''): 자바, 발리, 보르네오, 수마트라 등 순다 열도와 필리핀 일부 섬에 분포한다.

이 분류 체계에 따르면, 과거 '삵'으로 불리던 집단은 아시아 대륙에 서식하는 대륙삵(''P. bengalensis'')과 순다 열도 등 섬 지역에 서식하는 순다삵(''P. javanensis'')으로 나뉜다. 한국의 삵은 대륙삵의 아종인 ''P. b. euptilurus'' 에 해당한다.[2][54] 삵의 구체적인 계통 관계와 아종 분류는 하위 문단에서 더 자세히 다룬다.

5. 1. 계통 분류

고양이과(Felidae)의 계통 발생 분석 결과, 삵은 고양이아과(Felinae) 삵속(''Prionailurus'')에 속한다.[71] 핵 DNA 분석에 따르면 고양이과의 진화적 분기는 약 1445만 년 전에서 838만 년 전 사이 마이오세 시기 아시아에서 시작되었으며[20][21], 미토콘드리아 DNA 분석 결과는 약 1676만 년 전에서 646만 년 전 사이에 분기가 일어났음을 시사한다.[22]삵속(''Prionailurus'')은 약 816만 년 전에서 453만 년 전[20] 또는 약 876만 년 전에서 73만 년 전[22] 사이에 공통 조상으로부터 분화한 것으로 추정된다. 삵속 내에서는 붉은점살쾡이(''P. rubiginosus'')가 가장 먼저 분화하였고, 그 뒤를 이어 납작머리살쾡이(''P. planiceps'')와 물고기잡이 고양이(''P. viverrinus'')가 차례로 분화하였다.[20][22] 삵(''P. bengalensis'')은 물고기잡이 고양이와 유전적으로 가장 가까우며, 약 431만 년 전에서 174만 년 전[20] 또는 약 425만 년 전에서 2만 년 전[22] 사이에 분화된 것으로 보인다. 핵 DNA 분석에 기반한 계통 연구는 삵속(''Prionailurus'')이 마눌속(''Otocolobus'')과 가장 가까운 관계이며, 이 두 속은 다른 고양이속(''Felis'') 계통과 자매군을 형성함을 보여준다. 이들은 모두 고양이아과에 속하며, 표범아과와는 더 일찍 분기했다.[20][21]

삵의 학명 ''Felis bengalensis''는 1792년 로버트 커(Robert Kerr)가 벵골에서 채집된 표본을 바탕으로 처음 제안하였다.[6] 이후 수십 년간 네팔, 중국, 부탄, 시베리아 등 다양한 지역의 표본을 바탕으로 ''Felis nipalensis''(1829), ''Felis chinensis''(1837), ''Leopardus ellioti''(1842), ''Felis horsfieldi''(1842), ''Felis wagati''(1867), ''Felis tenasserimensis''(1867), ''Felis microtis''(1872), ''Felis euptilura''(1871), ''Felis manchurica''(1922) 등 여러 학명이 제안되었으나[7][8][9][10][11], 1939년 레지널드 이니스 포콕(Reginald Innes Pocock)이 이들을 현재의 삵속(''Prionailurus'')으로 통합 분류하였다. 포콕은 털의 특징에 따라 남부 아종 ''P. bengalensis bengalensis''와 북부 아종 ''P. bengalensis horsfieldi'', 그리고 길기트와 카라치 지역 표본을 기반으로 ''P. bengalensis trevelyani'' 등을 구분하기도 했다.[12] 이후 하이난섬의 ''P. b. alleni''[13]와 일본 이리오모테섬의 ''P. b. iriomotensis''[14] 등이 아종으로 추가 기술되었다. 한때 러시아 학자들은 아무르 지역 개체군을 '아무르 숲 고양이'라는 별도의 종으로 간주하기도 했으나[16][17], 형태학적 유사성 때문에 현재는 널리 받아들여지지 않는다.[18]

39개 표본의 분자 분석 결과, 삵은 크게 북부 계통(쓰시마 제도, 한반도, 대륙 극동, 타이완, 이리오모테섬 등)과 남부 계통 1(동남아시아 등), 남부 계통 2로 나뉘는 것이 밝혀졌다.[19] 이러한 분자 분석 결과와 형태학적 차이, 지리적 분포 등을 종합하여 2017년 고양이과 분류 개정에서는 삵을 두 개의 독립된 종으로 인정하였다.[2]

- 대륙삵 (''Prionailurus bengalensis''): 파키스탄에서 동남아시아, 중국, 러시아 극동에 이르는 아시아 대륙에 넓게 분포한다.

- 순다삵 (''Prionailurus javanensis''): 자바, 발리, 보르네오, 수마트라, 팔라완, 네그로스, 세부, 파나이 등 순다 열도와 필리핀 일부 섬에 서식한다. 말레이 반도 개체군의 귀속 여부는 아직 명확하지 않다.

현재 이 분류 체계에 따라 대륙삵(''P. bengalensis'')은 다음 두 아종으로 인정된다.[2]

- ''P. b. bengalensis'' (Kerr, 1792): 남아시아와 동아시아(파키스탄에서 중국, 그리고 아마도 말레이 반도까지)에 분포한다. 과거 제안되었던 ''alleni'', ''chinensis'', ''horsfieldi'', ''trevelyani'' 등의 아종명을 포함한다.[46]

- ''P. b. euptilura'' (Elliot, 1871): 러시아 극동, 만주, 한반도, 타이완, 일본의 쓰시마섬과 이리오모테섬에 분포한다. 흔히 쓰시마삵(Tsushima cat) 또는 아무르삵(Amur cat)으로 불린다.[53][54] 이 아종은 몸길이 60cm~83cm, 꼬리 길이 25cm~44cm, 몸무게 3kg~6.8kg 정도이다.[49] 몸 전체가 긴 털로 덮여 있으며, 털 색은 회갈색 바탕에 흐릿한 암갈색 반점이 특징이다.[49] 이마에서 정수리까지 4개의 어두운 줄무늬와 2개의 흰색 줄무늬가 있고, 꼬리에는 암갈색 고리 무늬가 있다.[49] 과거 제주도에도 서식했으나 현재는 멸종된 것으로 보인다.[53]

쓰시마삵과 이리오모테삵을 독립된 종이나 별도의 아종으로 분류해야 한다는 주장이 있었으나[51], 아이소자임 및 미토콘드리아 DNA 분석 결과 유전적 거리가 크지 않아 현재는 대륙삵(''P. bengalensis'')의 아종 ''P. b. euptilura''에 포함시키는 견해가 지배적이다.[51][46] 시토크롬 b 염기 서열 분석에 따르면 이리오모테삵은 다른 아종들과 약 20만 년 전에 분기한 것으로 추정된다.[51]

5. 2. 아종

삵의 학명은 1792년 로버트 커(Robert Kerr)가 벵골에서 채집된 표본을 바탕으로 ''Felis bengalensis''로 처음 제안했다.[6] 이후 수십 년간 20종 이상의 아종 후보 표본들이 기술되고 명명되었는데, 예를 들어 네팔의 ''Felis nipalensis''(1829), 중국 광둥성의 ''Felis chinensis''(1837), 부탄의 ''Felis horsfieldi''(1842), 시베리아와 쓰시마섬의 ''Felis microtis''(1872), 시베리아의 ''Felis euptilura''(1871), 만주의 ''Felis manchurica''(1922) 등이 있다.[7][8][9][11] ''Felis euptilura''의 경우, 일부 학자들이 ''euptilurus''로 잘못 표기하기도 했으나, 국제 동물 명명 규약에 따라 ''euptilura''가 정확한 표기이다.[10]

1939년, 레지널드 이니스 포콕(Reginald Innes Pocock)은 이들을 ''Prionailurus'' 속으로 재분류하고, 런던 자연사 박물관의 표본들을 바탕으로 크게 남부 아종 ''P. bengalensis bengalensis''와 히말라야 지역의 북부 아종 ''P. bengalensis horsfieldi''를 구분할 것을 제안했다. 또한 길기트와 카라치 지역의 표본을 바탕으로 ''Prionailurus bengalensis trevelyani'' 아종을 기술했다.[12] 이후 하이난섬의 ''P. b. alleni''(1949)와 일본 류큐 제도 이리오모테섬의 ''P. b. iriomotensis''(1967)이 추가로 제안되었다.[13][14] 이리오모테삵은 처음에는 별개의 종으로 여겨졌으나, 1990년대 mtDNA 분석 결과 삵의 아종으로 간주되었다.[15]

한편, 1970년대와 1980년대 러시아 동물학자들은 아무르 지역 표본이 동남아시아 표본과 차이가 크다며 '아무르 숲 고양이'를 별개의 종으로 봐야 한다고 주장했으나,[16][17] 1987년 중국 동물학자들은 형태학적 유사성을 들어 이를 지지하지 않았다.[18]

최근 39개 표본에 대한 분자 분석 결과, 삵은 크게 세 계통으로 나뉘는 것으로 밝혀졌다: 북부 계통(쓰시마섬, 한반도, 러시아 극동, 타이완, 이리오모테섬 등), 남부 계통 1(동남아시아), 남부 계통 2. 북부 계통과 남부 계통 1은 유전적 다양성이 높고, 남부 계통 2는 다른 계통과 유전적으로 거리가 멀다.[19]

이러한 분자 분석 결과, 형태학적 차이, 생물 지리적 분포 등을 종합하여 2017년 고양잇과 분류 개정에서는 삵을 두 개의 별도 종으로 나누었다.[2]

- 대륙삵 (''Prionailurus bengalensis''): 파키스탄에서 동남아시아, 중국, 러시아 극동에 이르는 아시아 대륙에 분포한다.

- 순다삵 (''Prionailurus javanensis''): 자바, 발리, 보르네오, 수마트라, 팔라완, 네그로스, 세부, 파나이 등 순다 열도와 필리핀 일부 지역, 그리고 아마도 말레이 반도 남단에 분포한다.

현재 대륙삵(''P. bengalensis'')에 속하는 아종은 다음 두 가지가 인정된다.[2]

- ''P. b. bengalensis'' (Kerr, 1792): 파키스탄부터 남아시아와 동아시아(중국 등)에 걸쳐 분포하며, 아마도 말레이 반도 북부까지 포함한다. 과거 제안된 ''P. b. alleni'', ''P. b. chinensis'', ''P. b. horsfieldi'', ''P. b. trevelyani'' 등은 이 아종의 이명으로 간주된다.

- ''P. b. euptilurus'' (Elliot, 1871): 러시아 극동, 만주, 한반도, 타이완, 일본(쓰시마섬, 이리오모테섬)에 분포한다. 과거 독립된 종 또는 아종으로 여겨졌던 쓰시마삵(쓰시마야마네코)과 이리오모테삵(이리오모테야마네코)은 현재 이 아종의 이명으로 처리된다.

쓰시마삵과 이리오모테삵의 분류에 대해서는 과거 논쟁이 있었으나,[51] 아이소자임 및 미토콘드리아DNA(12S rRNA, 시토크롬 b) 분자계통학 분석 결과, 각각 남아시아 및 동남아시아의 다른 삵 개체군과의 유전적 거리가 가까워 아종으로 보는 견해가 유력하다.[51] 시토크롬 b 염기 분석에 따르면 이리오모테삵은 다른 아종들과 약 20만 년 전에 분기한 것으로 추정된다.[51]

아래 표는 과거 분류 체계(주로 MSW3, 2005 기준[46][47])에서 인정되었던 여러 아종 목록이다. 현재는 이 중 상당수가 ''P. b. bengalensis'' 또는 ''P. b. euptilurus''의 이명으로 처리되거나, 별도의 종인 순다삵(''P. javanensis'')으로 재분류되었다.[46]

6. 인간과의 관계

중국 중부의 신석기 시대 유적지에서 삵의 화석 뼈가 발굴되었는데, 방사성 동위원소 연대 측정 결과 최소 5,000년 전의 것으로 밝혀졌다. 이는 당시 삵이 인간과 공생 관계에 있었거나 심지어 가축화되었을 가능성을 시사한다. 하지만 이후 중동에서 유래한 집고양이가 들어오면서 당나라 시대 이전에 집고양이로 대체된 것으로 보인다.[39]

역사적으로 삵은 인간에게 다양한 방식으로 이용되어 왔다. 모피를 얻기 위해 사냥되거나 식용으로 쓰였다.[1] 그러나 동시에 닭과 같은 가금류를 해치는 동물로 여겨져 부정적인 인식을 받기도 했으며, 이로 인해 보복 살해를 당하는 경우도 있었다.[1] 현대에 들어서도 이러한 위협은 여전히 존재하며, 서식지 파괴와 함께 삵의 생존을 위협하는 주요 요인이 되고 있다. (자세한 내용은 보전 문단 참고)

6. 1. 보전

삵은 CITES 부속서 II에 등재되어 국제 거래가 규제된다. 특히 인도, 태국, 방글라데시 개체군은 1995년부터 부속서 I에 포함되어 더욱 엄격한 보호를 받는다.[43] 전 세계적으로 개체 수는 5만 마리를 훨씬 넘는 것으로 추정되지만, 서식지 파괴와 밀렵으로 인해 감소 추세에 있다.[1]

과거 중국에서는 모피를 얻기 위해 삵을 대량으로 사냥했다. 1984년부터 1989년까지 매년 약 20만 장의 삵 가죽이 수출되었으며, 1989년 조사 당시 모피 상인들은 80만 장 이상의 가죽 재고를 보유하고 있었다. 1988년 유럽 연합이 수입 금지 조치를 시행하자 일본이 주요 수입국이 되어 1989년에만 5만 장의 가죽을 수입했다.[33] 현재 상업적 거래는 크게 줄었지만, 여전히 서식 범위 대부분 지역에서 모피, 식용, 애완용 거래를 위한 불법 포획이 이루어지고 있다. 또한 닭과 같은 가축을 해치는 동물로 여겨져 보복 살해를 당하기도 한다.[1]

미얀마에서는 삵을 보호하는 법률이 있음에도 불법 거래가 심각하다. 1991년부터 2006년까지 4개 시장에서 최소 443마리에 해당하는 483개의 삵 신체 부위 거래가 확인되었다. 이는 다른 위협받지 않는 종보다 훨씬 많은 수치이다. 특히 중국 및 태국과의 국경 지대 시장에서는 국제 구매자를 대상으로 한 거래가 이루어지고 있어, CITES 협약의 실질적인 이행 및 단속이 미흡한 것으로 평가된다.[34]

홍콩에서는 야생동물보호조례 제170조에 따라 보호종으로 지정되어 있다.[1] 미국에서는 1976년부터 멸종위기종 보호법에 따라 멸종위기종으로 지정하여, 허가 없이 삵을 수입, 수출, 판매, 구매하거나 주간 거래로 운송하는 것을 금지하고 있다.[37] CITES 허가 없이 삵을 수입하거나 수출할 경우 막대한 벌금이 부과될 수 있다.[38]

일본에서는 특정 아종에 대한 보전 노력이 이루어지고 있다.

일본 내 사육 번식 노력도 진행 중이다. 1970년 나고야시 히가시야마 동식물원에서 처음으로 사육 상태에서의 번식에 성공했다.[48] 쓰시마삵의 경우 사육 번식 프로그램이 시작되었으나, 아직 성공적인 야생 재도입으로 이어지지는 못했다.[36]

6. 2. 벵갈 고양이

벵갈 고양이는 삵과 집고양이의 잡종이다. 1970년대에 고양이 전시회에 처음 소개되었으며, 5세대 이후의 벵갈 고양이는 외형상 삵과 매우 유사하다.[40] 벵갈 고양이는 일반적으로 특별한 허가 없이 반려동물로 기를 수 있다.[41] 하지만 F1부터 F3 세대까지 초기 세대의 벵갈 고양이는 야생성이 강하여 번식용이나 특수한 사육 환경에서 길러지는 경우가 많다.[41]참조

[1]

IUCN

Prionailurus bengalensis

2022-07-22

[2]

논문

A revised taxonomy of the Felidae: The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN Cat Specialist Group

https://repository.s[...]

[3]

논문

Leopard-cats, Prionailurus bengalensis (Carnivora: Felidae) from Indonesia and the Philippines, with the description of two new subspecies

[4]

논문

Earliest "Domestic" Cats in China Identified as Leopard Cat (Prionailurus bengalensis)

[5]

서적

Wild Cats of the World

University of Chicago Press

2020-11-14

[6]

서적

The Animal Kingdom or zoological system of the celebrated Sir Charles Linnaeus. Class I. Mammalia

A. Strahan & T. Cadell

1792

[7]

서적

Checklist of Palaearctic and Indian mammals 1758 to 1946

British Museum of Natural History

[8]

논문

The Duke of Bedford's zoological exploration in Eastern Asia. – VII List of mammals from the Tsushima Islands

https://archive.org/[...]

[9]

논문

Remarks on Various Species of Felidae, with a Description of a Species from North-Western Siberia

https://archive.org/[...]

[10]

웹사이트

International Code of Zoological Nomenclature

http://www.nhm.ac.uk[...]

2017-03-07

[11]

논문

On some new Mammals from Korea and Manchuria

https://archive.org/[...]

[12]

서적

The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Mammalia. – Volume 1

Taylor and Francis, Ltd.

[13]

논문

Notes on some Primates, Carnivora and the babirusa from the Indo-Malayan and Indo-Australian regions

[14]

논문

A new genus and species of cat from Iriomote, Ryukyu Islands

[15]

논문

Two Japanese wildcats, the Tsushima cat and the Iriomote cat, show the same mitochondrial DNA lineage as the leopard cat Felis bengalensis

[16]

논문

On the systematic position of the Amur forest cat and some other east Asian cats placed in Felis bengalensis Kerr, 1792.

[17]

서적

Katalog mlekopitaûŝih SSSR : pliocen--sovremennostʹ

Zoologičeskij Institut "Nauka." Leningradskoe otdelenie

[18]

서적

Fauna Sinica. Mammalia 8: Carnivora.

Science Press

[19]

논문

Molecular Diversity and Phylogeography of the Asian Leopard Cat, Felis bengalensis, Inferred from Mitochondrial and Y-Chromosomal DNA Sequences

http://www2.thu.edu.[...]

2011-02-19

[20]

논문

The Late Miocene radiation of modern Felidae: A genetic assessment

https://zenodo.org/r[...]

2020-04-30

[21]

서적

Biology and Conservation of Wild Felids

Oxford University Press

2020-04-30

[22]

논문

Phylogenomic evidence for ancient hybridization in the genomes of living cats (Felidae)

[23]

논문

Population density, spatiotemporal use and diet of the leopard cat (Prionailurus bengalensis) in a human-modified succession forest landscape of Singapore

https://www.research[...]

2019-02-15

[24]

논문

Leopard Cat at high altitude in Makalu-Barun National Park, Nepal

[25]

논문

High elevation record of a leopard cat in the Kangchenjunga Conservation Area, Nepal

[26]

서적

Mlekopitajuščie Sovetskogo Soiuza. Moskva: Vysšaia Škola

Smithsonian Institution and the National Science Foundation

[27]

서적

The mammals of Pakistan

Ernest Benn

[28]

서적

Mammals of Afghanistan

Zoo Outreach Organisation

[29]

논문

Spatial organization and diet of the leopard cat (Prionailurus bengalensis) in north-central Thailand

[30]

논문

Cats living with pandas: The status of wild felids within giant panda range, China

[31]

웹사이트

National Endangered Species Tsushima Leopard Cat - English Version

http://kyushu.env.go[...]

Ministry of the Environment, Tsushima Wildlife Conservation Center

2005

[32]

서적

The Wild Mammals of Japan

https://www.research[...]

Shoukadoh

2016-05-19

[33]

서적

Wild Cats: status survey and conservation action plan

IUCN/SSC Cat Specialist Group

[34]

서적

The wild cat trade in Myanmar

http://www.traffic.o[...]

TRAFFIC Southeast Asia

2011-02-19

[35]

MSc thesis

The Tsushima Leopard Cat (Prionailurus bengalensis euptilura): Population Viability Analysis and Conservation Strategy

http://www.carnivore[...]

Imperial College London

2013-01-03

[36]

뉴스

Meet Japan's Iriomote and Tsushima cats: Ambassadors for island conservation

https://news.mongaba[...]

2023-11-26

[37]

간행물

Endangered and Threatened Wildlife and Plants. Endangered Status of 159 Taxa of Animals

http://ecos.fws.gov/[...]

2012-11-28

[38]

웹사이트

Olathe Man Fined $5,000 For Unlawfully Importing Asian Leopard Cats

https://www.justice.[...]

2019-03-31

[39]

논문

Earliest "Domestic" Cats in China Identified as Leopard Cat (''Prionailurus bengalensis'')

2016-00-00

[40]

서적

Domestic Cats: Their History, Breeds and Other Facts

CreateSpace Independent Publishing Platform

2020-11-14

[41]

웹사이트

The Asian Leopard Cat – the Bengals wild ancestor

http://www.bengalcat[...]

2009-11-02

[42]

웹사이트

Appendices I, II and III

https://www.cites.or[...]

2017-10-28

[43]

웹사이트

Prionailurus bengalensis

https://www.speciesp[...]

2017-10-28

[44]

IUCN

Prionailurus bengalensis

2017-10-28

[45]

문서

인도·타이·방글라데시의 개체군은 워싱턴 조약 부속서 I

[46]

논문

A revised taxonomy of the Felidae : The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN Cat Specialist Groupe

https://hdl.handle.n[...]

[47]

서적

Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference

Johns Hopkins University Press

[48]

서적

ベンガルヤマネコ

東京動物園協会

[49]

서적

イリオモテヤマネコ

東京動物園協会

[50]

논문

世界哺乳類標準和名目録

[51]

논문

シリーズ 日本の哺乳類 種名検討編、日本産食肉目の種名検討

[52]

논문

日本産哺乳類の最近の分類体系 ―阿部(2005)とWilson and Reeder(2005)の比較―

[53]

서적

ツシマヤマネコ

ぎょうせい

[54]

서적

ツシマヤマネコ(ヤマネコ)

東京動物園協会

[55]

서적

日本の天然記念物

講談社

[56]

서적

イリオモテヤマネコ

ぎょうせい

[57]

서적

イリオモテヤマネコ

[58]

서적

イリオモテヤマネコ

講談社

[59]

IUCN

Prionailurus bengalensis

2022-07-22

[60]

문서

한반도의 생물다양성

[61]

논문

A revised taxonomy of the Felidae : The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN Cat Specialist Groupe

https://hdl.handle.n[...]

[62]

서적

Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference

Johns Hopkins University Press

[63]

서적

ベンガルヤマネコ

東京動物園協会

[64]

영상

생존 1부 최후의 생존, 삵

https://www.youtube.[...]

[65]

영상

삵, 생존 본능

https://www.youtube.[...]

[66]

영상

삵, 생존 본능_#001

https://www.youtube.[...]

[67]

영상

삵, 사냥의 기술

https://www.youtube.[...]

[68]

영상

삵, 사냥의 기술

https://www.youtube.[...]

[69]

영상

삵, 사냥의 기술

https://www.youtube.[...]

[70]

영상

생존 1부 최후의 생존, 삵

https://www.youtube.[...]

[71]

저널

The Evolution of CATS

http://sehrg.at.ua/_[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com