일기토

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

일기토는 고대부터 중세, 근대를 거쳐 현대까지 다양한 시대와 문화에서 나타나는 일대일 전투를 의미한다. 고대 이집트, 그리스, 히브리, 로마 등에서 일기토는 영웅적인 결투로 묘사되었으며, 중세 시대에는 비잔틴과 이슬람 세계, 유럽, 동아시아 등에서 군사적, 정치적, 문화적으로 중요한 역할을 했다. 특히, 동아시아에서는 사무라이 문화와 결부되어 독특한 형태로 발전했으며, 근대에는 대규모 병력 동원과 집단 전술의 등장으로 쇠퇴했으나, 현대에는 선거나 스포츠 등에서 개인 또는 집단의 경쟁을 비유하는 용어로 사용된다.

고대의 여러 문명에서 일기토는 중요한 전투 방식이자 문학적 소재로 나타난다. 고대 이집트 문학의 "시누헤 이야기"에서는 주인공이 강력한 적수를 일대일 전투에서 물리치는 이야기가 중요하게 다뤄진다.[1]

중세 시대 여러 문화권에서 일기토는 중요한 군사적, 사회적 의미를 지녔다. 이는 단순히 개인 간의 싸움을 넘어 전쟁의 향방을 결정하거나, 집단 간의 분쟁을 해결하는 수단으로 활용되기도 했다.

2. 고대

고대 그리스 서사시 일리아스는 메넬라오스와 파리스, 아킬레우스와 헥토르 등 영웅들의 개별 결투를 상세히 묘사한다. 히브리 성경 역시 다윗과 골리앗의 대결처럼 유명한 일대일 전투 이야기를 담고 있다.

고대 로마 역사에서도 일기토는 중요한 의미를 가졌다. 건국 신화 속 로물루스의 승리에서 유래한 스폴리아 옵티마(spolia opima)는 적장을 직접 쓰러뜨린 장군에게 주어지는 최고의 영예였다.[16][17] 리비우스는 호라티우스 형제들의 결투 승리가 알바 롱가 정복에 결정적이었다고 기록했다.

동양에서도 힌두 서사시 마하바라타와 라마야나, 중국의 삼국지연의 등 여러 기록과 문학 작품에서 일기토가 비중 있게 등장한다.

2. 1. 서양

고대 이집트 문학의 유명한 작품인 "시누헤 이야기"에는 주인공 시누헤가 상부 레테누(가나안)에 망명해 있던 중 강력한 적수를 일대일 대결에서 물리치는 중요한 일화가 담겨 있다.

개별 전사 간의 결투는 고대 그리스의 서사시 일리아스에도 잘 묘사되어 있다. 대표적으로 메넬라오스와 파리스의 대결, 그리고 아킬레우스와 헥토르의 목숨을 건 싸움이 유명하다. 히브리 성경에도 여러 일대일 전투 이야기가 등장하는데, 그중 가장 널리 알려진 것은 소년 다윗이 거인 골리앗을 상대로 벌인 싸움이다. 구약성서 「사무엘기」에 따르면, 블레셋인의 거인 병사 골리앗이 이스라엘 병사들에게 일기토를 요구하며 도발했지만, 모두가 골리앗을 두려워하여 나서지 못했다. 이때 양치기 소년 다윗이 용감하게 나서 투석으로 골리앗을 쓰러뜨렸고, 블레셋 군대는 최강의 용사가 쓰러지자 혼란에 빠져 도망쳤다. 기세가 오른 이스라엘군은 이들을 추격하여 큰 승리를 거두었다고 기록되어 있다.

고대 로마 역사에서도 일대일 전투는 중요한 의미를 가졌다. 로마의 신화적 건국자 로물루스는 카에니나의 왕 아크론을 일기토로 꺾고 그의 갑옷을 주신 유피테르에게 바쳤다고 전해진다. 이 전설에 따라, 적의 장군을 일대일 대결에서 쓰러뜨린 로마 장군에게는 최고의 영예인 스폴리아 옵티마(Spolia opima, "귀중한 전리품")가 수여되는 관례가 생겼다.[16][17] 이는 적장의 갑옷을 떡갈나무에 걸어 봉헌하는 의식이었다. 기원전 7세기에는 호라티우스 가문 형제들이 알바 롱가의 쿠리아티우스 가문 형제들과 벌인 결투에서 승리하여 로마에 유리하게 전쟁을 끝맺고 알바 롱가를 로마에 복속시켰다고 리비우스는 기록했다.

로물루스 이후 공식적으로 스폴리아 옵티마를 받은 인물은 역사 기록상 단 두 명뿐이다. 기원전 5세기에 웨이이의 왕 라르스 톨룸니우스를 격파한 아울루스 코르넬리우스 코수스와, 기원전 222년 클라스티디움 전투에서 갈리아인의 일파인 가에사타이족의 왕 비리도마루스를 쓰러뜨린 "로마의 검" 마르쿠스 클라우디우스 마르켈루스가 그들이다.[17] 코수스는 반전설적인 인물로 여겨지기도 하므로, 역사적 실존이 확실한 수여자는 마르켈루스가 유일하다고 보기도 한다. 또한, 전쟁 당시 로마군의 최고 지휘관이 아니었기에 공식적인 영예는 받지 못했지만, 기원전 29년에 마르쿠스 리키니우스 크라수스(유명한 삼두정치의 크라수스의 손자)도 스키타이계 부족인 바스타르나이족의 왕 델도를 일기토로 쓰러뜨린 기록이 있다.[18]

2. 2. 동양

고대 중국에서는 여러 명이 탑승한 전차에 의한 전차전, 보병 부대에 의한 전투, 기마대의 기사 등 집단전이 일반적이었다. 전설이나 삼국지연의 같은 이야기에서는 일기토가 자주 묘사되지만, 이것이 반드시 역사적 사실을 반영하는 것은 아니다. 그럼에도 불구하고, 실제로 일기토가 벌어진 사례도 기록되어 있다. 태사자와 손책, 여포와 곽사, 마초와 엄행, 관우와 안량의 대결은 사료에 기록된 대표적인 일기토 사례이다.

일본에서는 야요이 시대부터 나라 시대에 이르기까지 보병 중심의 집단 전투가 주를 이루었으며, 이 시기에는 일기토라는 개념이 발달하지 않았다. 야마토 왕권과 대립했던 에미시 역시 경장 기마 부대에 의한 기사를 중심으로 전투를 벌였다.

헤이안 시대에 들어서면서 국내외의 군사적 긴장이 완화되자, 조정의 직접적인 군사력은 축소되었다. 대신 겐지, 헤이시, 후지와라 씨 등으로 대표되는 크고 작은 무사단이 각지에서 성장했다. 이들 무사단은 지휘관인 무사(소료)를 중심으로, 기마 무사인 가문의 자제(지휘관의 아들이나 가까운 친척), 낭당, 보행 낭당, 종졸 등으로 구성되었다. 보행 종졸 등은 전문 병사가 아니어서 전투 능력이 낮았지만, 주력 전투원인 무사들은 평소 마술, 궁술, 기사 훈련에 매진하며 명예를 중시했다.

이 시대의 일기토는 주로 기마 무사들이 서로 활을 쏘는 "화살 전투(야이쿠사)"로 시작되었다. 화살이 떨어지면 태도나 나기나타 같은 무기를 들고 말 위에서 싸우는 마상전으로 이어졌고, 최종적으로는 상대의 목을 베기 위해 말에서 내려 싸우는 "보전(카치이쿠사)"으로 승패를 결정했다. 합전에서 적 지휘관을 쓰러뜨리면 적군의 사기를 꺾고 명령 체계를 혼란시켜 조직적인 전투를 불가능하게 만들 수 있었다. 또한, 전투 막바지에 적장을 쓰러뜨려 승리를 확정 지을 수 있었기에, 일기토는 중요한 전술로 자리 잡게 되었다.

"일기토"라는 용어는 겐페이 전쟁 시기에 생겨난 것으로 추정된다.[13] 신분이 낮은 병사들끼리 싸우거나, 일대일로 싸우더라도 양측의 신분이나 실력 차이가 현저할 경우에는 "일기토"라고 부르지 않았다. 겐페이 전쟁 당시에는 지위가 높은 무사들 간의 일대일 싸움만을 "일기토"라고 칭했다.[12]

이후 일기토는 점차 쇠퇴하여, 메이지 시대 이후 일본의 주요 전투에서는 거의 행해지지 않게 되었다.

3. 중세

러시아에서는 일기토가 '바슈 나 바슈'(баш на башrus, 일대일)로 알려져 있으며, 전면전 대신 각 진영의 대표 전사(챔피언)가 싸워 분쟁을 해결하는 전통적인 방법으로 사용되었다. 이는 특히 내전과 같은 상황에서 불필요한 유혈 사태를 피하기 위한 수단이기도 했다. 적대하는 군대나 무장 집단의 지도자들은 전령을 보내거나 직접 만나 양측 최고 전사 또는 지도자 본인이 나서서 승패를 가릴지 협상했으며, 승자의 결과는 신의 뜻으로 받아들여져 전투 전체의 결과와 같은 정치적 효력을 가지기도 했다.

이러한 결투에 대한 가장 오래된 기록 중 하나는 네스토르의 ''원초 연대기''에 나오는 키예프 루스의 용사와 페체네그인 최강 전사 간의 싸움이다. 1022년에는 트무타라칸의 므스티슬라프 용감공이 카소그족의 왕자 레데디아와 벌인 결투가 유명하다. 므스티슬라프는 레데디아를 쓰러뜨리고 단검으로 목숨을 끊었다. ''원초 연대기''에 따르면 이 승리로 므스티슬라프는 카소그족에게 조공을 받고 교회를 세웠으며, 레데디아의 아내와 두 아들을 데려와 기독교로 개종시킨 뒤 자신의 딸을 레데디아의 아들과 결혼시켰다. 비록 레데디아는 죽었지만, 므스티슬라프는 그를 존중했고 그의 가족은 러시아 귀족으로 편입되었다.

반전설적인 ''랴잔의 파괴에 대한 이야기''에는 러시아 영웅 예파티 콜로브라트가 타타르 전사 호스토브룰과 벌인 격렬한 싸움이 묘사된다. 콜로브라트는 검으로 상대를 두 동강 내며 승리하지만, 이후 타타르족의 투석기 공격에 의해 전사한다. 몽골의 지도자 바투 칸은 그의 용맹함에 감탄하여 시신을 정중히 다루었다고 전해진다.

그러나 일기토가 항상 전면전을 막는 역할을 한 것은 아니었다. 때로는 오히려 전투의 시작을 알리는 신호탄이 되기도 했다. 가장 대표적인 사례가 1380년 쿨리코보 전투 직전에 벌어진 러시아 수도승 알렉산드르 페레스베트와 골든 호드의 챔피언 첼루베이(또는 테미르-무르자) 간의 결투이다. 두 용사는 첫 번째 창격에 서로를 꿰뚫어 함께 목숨을 잃었다. 러시아 전설에 따르면, 페레스베트는 죽어서도 안장 위에 앉아 있었던 반면, 첼루베이는 말에서 떨어졌다고 한다. 이 결투 이후 양측 군대는 격렬한 전투에 돌입했다.

이 외에도 유럽, 이슬람 세계, 동아시아, 남아시아 등지에서도 다양한 형태의 일기토가 존재했으며, 이는 각 지역의 신화, 역사 기록, 문학 작품 등을 통해 전해지고 있다.

3. 1. 유럽

비잔틴 역사가 니케포로스와 테오파네스에 따르면, 602–628년 비잔틴-사산 전쟁의 절정이었던 니네베 전투에서 페르시아 장군 라자드는 비잔틴 황제 헤라클리우스에게 단독 결투를 신청했다. 헤라클리우스는 도전을 받아들여 말을 재촉하며 앞으로 나아가 한 번의 일격으로 라자드의 머리를 베어 그가 가지고 있던 금판 120개와 금으로 된 흉갑을 전리품으로 가져갔다. 라자드의 죽음으로 페르시아의 승리 희망은 사라졌다. 용감한 지휘관과 다른 고위 장교들이 헤라클리우스와 그의 친위대에 의해 살해되는 것을 본 페르시아군은 사기를 잃고 약 6,000명의 사상자를 내며 학살당했다.[2][3]

유명한 아일랜드 신화의 에피소드인 ''쿨리의 소 도둑질''에서, 얼스터의 모든 전사들은 저주로 인해 병에 걸려 침략해 온 매브 여왕의 군대와 싸울 수 없게 되었고, 쿠 훌린은 그들이 회복될 때까지 일련의 단독 결투를 혼자서 벌여야 했다. 웨일스 신화의 이야기인 마비노기의 네 번째 분지는 두 왕국 사이의 전쟁의 승자를 결정하기 위해 남부의 왕자 프리데리와 북부의 마법사 그위디온 사이의 단독 결투를 묘사한다.

중세 롤랑의 노래에 묘사된 많은 전투는 일련의 단독 결투로 구성되어 있다.

전설적인 영국의 로맨스 영웅인 워릭의 가이는 바이킹 거인 콜브란트를 단독 결투에서 물리치는 것으로 묘사된다. 이 이야기는 잉글랜드의 애설스턴 시대에 설정되었지만, 실제로는 중세 후기의 사회를 반영한다.

몬머스의 제프리의 전설적인 ''영국 왕들의 역사''에서 중요한 에피소드는 브리튼의 넨니우스 왕자와 율리우스 카이사르 사이의 단독 결투이다.

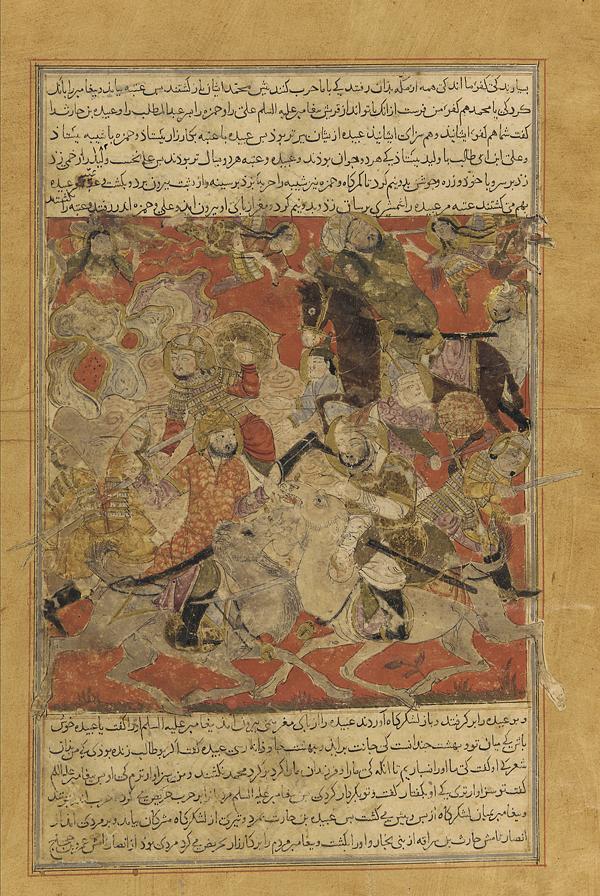

3. 2. 이슬람 세계

이슬람 이전의 아라비아와 초기 이슬람 시대 전투에서 단독 결투는 중요한 역할을 수행했다. 전투 시작 전 양측의 대표 전사가 나와 싸우는 것이 일반적이었으며, 그 결과는 종종 전투 전체의 사기와 흐름에 큰 영향을 미쳤다.

627년 니네베 전투에서는 비잔틴 황제 헤라클리우스가 페르시아 장군 라자드의 도전을 받아들여 직접 일기토를 벌였다. 헤라클리우스는 단 일격에 라자드를 쓰러뜨렸고, 이는 페르시아군의 사기를 크게 떨어뜨려 비잔틴의 승리에 결정적인 기여를 했다.[2][3]

초기 이슬람 역사에서 가장 중요한 전투 중 하나인 624년 바드르 전투는 알리, 우바이다, 하므자 등 이슬람 측 용사 3명과 메카의 이교도 전사 3명 간의 일기토로 시작되었다. 이슬람 측이 이 일기토에서 승리(비록 우바이다는 치명상을 입었지만)하면서 전투의 주도권을 잡았고, 이는 전체 전투의 승리로 이어지는 중요한 발판이 되었다.[4] 당시 무함마드가 이끌던 이슬람 군은 일기토를 통해 적의 주요 장수를 제거한 뒤, 사기가 꺾인 적 보병 부대를 궁병으로 공격하고 남은 병력을 보병 돌격으로 마무리하는 전술을 효과적으로 사용했다.

그러나 625년 우후드 전투에서는 다른 양상이 나타났다. 전투 초반 이슬람 군은 궁병의 활약으로 우세를 점했으나, 일부 궁병이 명령을 어기고 전장을 이탈한 사이 메카 군 기병의 공격을 받아 본진에서 혼전이 벌어졌다. 이 과정에서 일기토가 벌어졌고, 무함마드가 부상을 입는 등 혼란이 커지면서 결국 이슬람 군은 패배했다.

이후 627년 참호 전투(한담 전투)에서 무함마드는 우후드 전투의 교훈을 바탕으로 일기토를 금지하고 방어 중심의 전술을 택했다. 페르시아 출신 살만 알 파리시의 조언에 따라 메디나 주위에 깊은 참호(한다크)를 파서 메카 군의 기병 돌격을 효과적으로 막아냈다. 당시 중동 지역에서는 공성전이나 참호전 개념이 생소했기에 메카 군은 공격에 어려움을 겪었다. 메카의 용감한 기사 암르가 몇몇 부하와 함께 참호의 좁은 구간을 넘어 공격해왔으나, 알리와의 일기토에서 패배했다. 이 패배 소식은 메카 군 전체의 사기를 크게 떨어뜨렸고, 장기간의 대치로 지친 메카 군은 결국 메디나 공략을 포기하고 철수했다.

이 외에도 하이바르 전투 등 무함마드 시대의 여러 전투에서 일기토가 벌어졌으며, 초기 무슬림 정복 전쟁 시기에도 할리드 이븐 알왈리드가 사슬 전투에서 적장 호르모즈와 벌인 결투처럼 지휘관 간의 일기토가 종종 행해졌다.

하지만 일기토는 부상 위험이 크다는 단점이 있었다. 무함마드는 이러한 위험성 때문에 점차 일기토를 금지하고, 궁병을 활용해 먼저 적에게 피해를 준 뒤 기병과 보병으로 공격하는, 보다 안전하고 확실한 전술을 선호하게 되었다. 이후 맘루크와 같은 강력한 궁기병이 등장하고 활이 전투의 중심으로 자리 잡으면서, 중동 지역에서 일기토는 점차 사라지게 되었다.

3. 3. 동아시아

'''중국'''

삼국지연의와 같은 전설이나 이야기에서는 일기토가 자주 등장하지만, 실제 고대 중국의 전투는 여러 명이 탑승한 전차를 이용한 전차전, 보병 부대의 집단 전투, 기마 부대의 기사 등 집단전이 일반적이었다. 따라서 문학 작품 속 일기토 묘사는 역사적 사실과 다른 경우가 많다.

그러나 중국 역사 기록에도 실제 일기토 사례가 남아있다. 대표적으로 후한 말기에 태사자와 손책, 여포와 곽사, 마초와 엄행이 벌인 일기토나, 삼국시대에 관우가 원소의 장수 안량을 베었던 싸움 등이 사료에 기록되어 있다.

'''일본'''

일본에서는 야요이 시대부터 나라 시대까지 보병 중심의 집단 전투가 주를 이루었으며, 일기토라는 개념은 아직 발달하지 않았다. 당시 야마토 왕권과 대립했던 에미시 역시 경무장 기병 부대에 의한 기사를 중심으로 전투를 벌였다.

헤이안 시대에 들어서면서 국내외의 군사적 긴장이 완화되자, 조정의 직접적인 군사력은 축소되었고, 대신 각지에 혈연이나 지연을 기반으로 한 무사단이 등장했다. 이들은 지휘관인 무사를 중심으로 기마 무사, 보행 무사, 종졸 등으로 구성되었다. 무사들은 평소 마술, 궁술, 기사 훈련을 통해 전투 기술을 연마했으며 명예를 중시했다.

이 시기 일기토는 주로 말 위에서 활을 쏘아 교전하는 '화살 전투'(矢戦, 야이쿠사)로 시작되었다. 화살이 다 떨어지면 태도나 나기나타 등의 무기를 들고 마상전을 벌였으며, 최종적으로는 말에서 내려 싸우는 '보전'(徒戦, 카치이쿠사)으로 승패를 결정지었다. 전투에서 적 지휘관을 쓰러뜨리면 적군의 사기를 꺾고 지휘 체계를 혼란시켜 승리를 가져올 수 있었기에, 일기토는 중요한 전술 중 하나로 인식되었다.

'일기토'(一騎討ち, 잇키우치)라는 용어는 겐페이 전쟁 시기에 생겨난 것으로 여겨진다.[13] 당시에는 신분이 높은 무사끼리의 일대일 싸움만을 '일기토'라고 칭했으며,[12] 신분이 낮거나 실력 차이가 명백한 싸움은 일기토로 간주하지 않았다.

사무라이 전투 전통에서 일기토는 '잇키우치'로 알려져 있으며, 각 사무라이는 자신의 부대를 지휘했다. 따라서 일기토에서 승리하면 상대 부대 전체를 후퇴시켜 아군의 피해를 줄이고 전투의 흐름을 바꿀 수 있었다. 일기토에 앞서 자신의 이름과 용맹을 외치며 상대를 도발하는 '나노리'(名乗り)라는 관습도 있었다. 이는 아군의 사기를 높이고 적을 분노하게 만들어 결투를 유도하는 효과가 있었다. 하지만 상황에 따라(예: 상대의 신분이나 실력이 현저히 낮거나, 이미 승패가 기운 경우) 일기토를 거부하는 것도 용납되었다. 일기토가 비극적인 결과를 낳은 예로는 ''헤이케 이야기''에 묘사된 이치노타니 전투에서 구마가이 나오자네가 타이라노 아츠모리를 벤 이야기가 유명하다.

1281년 일본에 대한 몽골의 침략 당시에는 사무라이들이 대규모 기마 부대로 싸우며 적을 섬멸하는 것을 목표로 했기 때문에, 총지휘관이 일기토를 금지하는 경우도 있었다. 이후 센고쿠 시대에는 각 세력이 수천에서 수만 명에 달하는 대규모 군대를 동원하게 되면서, 일기토가 전투 전체 결과에 미치는 영향력이 크게 줄어들었다. 결국 일기토는 점차 쇠퇴하여 메이지 시대 이후의 주요 전투에서는 거의 행해지지 않게 되었다.

일기토는 겐페이 전쟁 시기의 특징으로 자주 언급되지만, 실제로는 드물게 발생했던 특수한 전투 형태였다는 시각도 있다.[14] 당시 전투는 양군이 방패를 사이에 두고 활을 쏘는 '방패 돌격전'으로 시작하여 기마전을 벌이는 방식이 일반적이었으며, 야습이나 기습도 흔하게 이루어졌다.[15] 말 위에서 태도를 사용하는 것은 겐페이 전쟁 무렵부터 시작되었고, 그 이전에는 주로 말에서 내렸을 때 사용했다. 몽골의 일본 침략 이후에는 나기나타를 말 위에서 사용하기도 했다.

==== 가와나카지마 전투의 일기토 ====

전국 시대에 에치고국의 영주 우에스기 겐신과 가이국의 영주 다케다 신겐은 시나노국 북부의 영유권을 두고 여러 차례 가와나카지마 전투를 벌였다. 근세 초기에 성립된 군담 소설 『고요군칸』이나 『호쿠에쓰 군담』 등에 따르면, 제4차 가와나카지마 전투에서 신겐과 겐신이 직접 일기토를 벌였다고 전해진다.

제4차 가와나카지마 전투의 구체적인 실상에 대해서는 기록이 부족하여 일기토가 실제로 있었는지는 불분명하다. 『고요군칸』에 따르면, 흰 수건으로 머리를 감싸고 월모(月毛) 말을 탄 무사(우에스기 겐신으로 추정)가 평상에 앉아 있던 다케다 신겐에게 세 번 칼을 휘둘렀고, 신겐은 이를 군배로 막아냈다. 신겐의 군배에는 여덟 군데의 칼자국이 남았다고 한다.

한편, 우에스기 측의 기록인 『호쿠에쓰 군담』에서는 신겐과 겐신의 일기토가 고헤이카와 강변에서 벌어졌으며, 두 사람이 칼을 주고받다가 신겐이 손에 부상을 입고 물러났다고 다르게 묘사한다. 이 책에는 신겐이 군배로 칼을 막았다는 설도 함께 기록되어 있다.

신겐과 겐신의 일기토는 그 진위 여부와 관계없이 문학이나 조루리 등에서 즐겨 다루어졌으며, 우키요에의 소재로도 인기를 끌었다.

3. 4. 남아시아 및 동남아시아

인도 케랄라에서는 지역 통치자 간의 갈등을 해결하는 수단으로 전사들 간의 결투가 활용되었다. 케랄라의 주요 무술 카스트인 나이르와 일부 저명한 에자바 가문 출신 전사들은 ചേകവർ|체카바르mal(문자 그대로 '죽을 준비가 된 자'라는 의미)를 구성하여 결투에 나섰다. 이러한 അങ്കം|앙캄mal(결투)에 참여했던 유명한 전사로는 타촐리 오테난, 운니아르차, 아로말 체카바르 등이 있으며, 이들의 이야기는 വടക്കൻ പാട്ടുകൾ|바두칸 파투칼mal(북부 발라드)이라는 민담 모음집에 기록되어 전해진다. 또한, 현대 코지코데 왕국의 자모린 통치자가 주최했던 마만캄 축제는 말라바르 지역 전사 가문의 무술 전통을 기리는 중요한 의식이었으나, 자모린 통치 체제가 무너지면서 중단되었다. 케랄라의 이러한 결투 관습은 영국령 인도 제국 시대인 19세기에 이르러 사라졌다.

동남아시아에서는 군대를 이끄는 지도자들이 직접 코끼리 결투를 벌여 군대 전체의 전면적인 충돌을 피하고 분쟁의 결과를 결정하기도 했다.[6]

4. 근대

제임스타운의 존 스미스 선장은 동유럽에서 용병으로 활동하던 시절, 세 차례의 일기토에서 투르크 사령관을 격파하고 살해한 뒤 참수했다고 전해진다. 이 공로로 트란실바니아의 지그문트 바토리 공에게 기사 작위를 받고, 세 개의 투르크 머리가 그려진 말과 문장을 하사받았다고 한다.[7]

극작가 벤 존슨은 시인 윌리엄 드러먼드와의 대화에서, 프랜시스 베르 휘하 부대에 자원하여 저지대 국가에서 복무할 때 "양 군대가 지켜보는 앞에서" 벌어진 일기토에서 상대를 격파하고 무기를 빼앗았다고 회상했다.[8]

근대에 들어서면서 일기토는 상징적인 의미를 갖게 되었는데, 특히 공중전에서 이러한 경향이 나타났다. 비록 실제와는 다른 경우도 있었지만, 제1차 세계 대전 중 공군에서 개인주의와 기사도를 강조하면서 공중에서의 일기토라는 개념이 널리 퍼졌다. '붉은 남작'으로 알려진 만프레트 폰 리히트호펜은 "만약 내가 상대와 단독으로 남게 된다면... 총기 고장이나 엔진 문제만이 내가 그를 격추하는 것을 막을 수 있다"고 기록하며 이러한 생각을 드러냈다.[9]

5. 현대적 의미

현재에는 본래의 의미에서 파생되어, 선거나 스포츠 등에서 일대일(사실상 포함)의 개인이나 집단으로 승패를 겨루는 경우에 '일기토'라고 표현하는 경우가 있다.[11] 또한 실력이 비슷한 사람끼리 경쟁하는 것도 '일기토'라고 표현된다.[12]

참조

[1]

논문

Heroic fights and dying heroes. The Orlat battle plaque and the roots of Sogdian art

2006

[2]

서적

1997

[3]

웹사이트

Single Combat? The Duel between Heraclius and Razhadh at the Battle of Nineveh

https://www.karwansa[...]

2016-06-05

[4]

웹사이트

Sunan Abu Dawud: Book 14, Number 2659

https://web.archive.[...]

Usc.edu

2010-05-30

[5]

서적

The Battle of Kulikovo Refought: "The First National Feat"

https://books.google[...]

BRILL

2017-01-05

[6]

간행물

What Happened at Nong Sarai? Comparing Indigenous and European Sources for Late 16th Century Siam

https://so06.tci-tha[...]

2013

[7]

뉴스

Not Just Another John Smith

https://www.usnews.c[...]

usnews.com

2007-01-21

[8]

서적

Heads of a conversation betwixt the famous poet Ben Johnson and William Drummond of Hawthornden, January 1619

https://books.google[...]

1619

[9]

서적

The European Powers in the First World War: An Encyclopedia

https://books.google[...]

Garland Pub.

1999

[10]

서적

弓矢と刀剣 中世合戦の実像

[11]

뉴스

昭島市長選告示 現新一騎打ち

https://www.tokyo-np[...]

東京新聞

[12]

서적

語源に隠された日本史

[13]

서적

語源に隠された日本史

[14]

서적

騎兵と歩兵の中世史

[15]

서적

騎兵と歩兵の中世史

[16]

서적

로마 건국사

[17]

서적

대비열전

[18]

서적

로마사

[19]

서적

一騎打ち

헤이본샤(平凡社)

1992

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com