견당사

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

견당사는 630년부터 894년까지 일본에서 당나라에 파견한 사절단으로, 선진 기술, 불교 경전 등을 수집하는 것이 주된 목적이었다. 초기에는 정치, 경제적 목적이 컸으나, 8세기 이후에는 문화 사절단의 성격이 강해졌다. 견당사는 당나라의 문화를 일본에 전파하는 데 크게 기여하여 하쿠호 문화와 덴표 문화를 일으켰으며, 수입된 서적과 기술은 일본 문화 발전에 영향을 미쳤다. 그러나 9세기 당나라의 쇠퇴와 내부 문제, 유학 환경 악화 등으로 인해 894년 파견이 중단되었고, 당나라 멸망과 함께 폐지되었다. 견당사 폐지 이후 일본은 독자적인 국풍문화를 발전시켰지만, 당나라의 영향은 여전히 남아있었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 당나라-일본 관계 - 백강 전투

백강 전투는 663년 백제 부흥군과 일본군 연합군이 나당 연합군과 금강 하구에서 벌인 전투로, 백제 부흥 운동의 종말과 동아시아 국제 정세 변화의 전환점이 되었으며, 일본의 국가 체제 개혁과 신라의 삼국 통일 과정에 큰 영향을 미쳤다. - 당나라-일본 관계 - 입당구법순례행기

일본인 승려 엔닌이 838년부터 847년까지 당나라를 순례하며 기록한 총 4권의 *입당구법순례행기*는 당시 당나라의 사회, 문화, 종교 정보를 담고 있어 동아시아 교류사 연구의 중요한 사료로 평가받는다. - 나라 시대의 대외 관계 - 도래인

도래인은 고대 일본에 한반도를 비롯한 동아시아에서 건너와 벼농사, 철기 기술, 유교, 불교 등 선진 문물을 전파하여 야마토 왕권의 성립과 일본 문화 발전에 기여한 사람들을 지칭한다. - 나라 시대의 대외 관계 - 발해사

발해사는 727년부터 929년까지 약 200년간 발해와 일본이 군사 동맹 시도에서 문화, 경제 교류 중심으로 변화하며 조공 무역을 통해 경제적 이익을 얻고 외교 및 문화 교류를 중개하며 서로의 문화 발전에 영향을 준 역사를 다룬다. - 헤이안 시대의 대외 관계 - 발해사

발해사는 727년부터 929년까지 약 200년간 발해와 일본이 군사 동맹 시도에서 문화, 경제 교류 중심으로 변화하며 조공 무역을 통해 경제적 이익을 얻고 외교 및 문화 교류를 중개하며 서로의 문화 발전에 영향을 준 역사를 다룬다. - 헤이안 시대의 대외 관계 - 견발해사

견발해사는 728년부터 811년까지 일본이 발해에 파견한 사절을 지칭하며, 발해와 군사동맹을 맺고 고구려 부흥으로 여겨 우대했으나, 신라 정벌 계획과 조공 무역으로 인해 파견이 제한되기도 했다.

2. 목적

견당사의 주요 목적은 당시 선진국이었던 당나라의 기술, 정치 제도, 문화, 그리고 불경 등 선진 문물을 수집하는 것이었다.[85] 백강구 전투에서 일본이 대패한 후에는 당과의 교섭 임무가 추가되기도 했다. 구당서(舊唐書)에는 일본 사절이 당 황제로부터 하사받은 보물을 시장에 내다 팔아 그 돈으로 많은 서적을 사서 귀국했다는 기록이 남아있다.

견당사는 7세기 초부터 9세기 말까지 약 260여 년간 일본(당시 왜국)이 당나라에 파견했던 공식 사절단이다. 주된 목적은 당의 선진적인 기술, 정치 제도, 문화, 불경 등을 수집하고 배우는 것이었으며[88], 특히 백강구 전투 패배 이후에는 당과의 외교 교섭 임무도 중요하게 작용했다. 또한 일본에서 가져간 물품을 조공하고 당 황제로부터 답례품을 받는 공무역의 성격도 지녔다.

최초의 견당사는 조메이 천황 2년(630년)에 파견된 이누카미노 미타스키(犬上御田鍬일본어)였다.[85] 당시 당 태종은 즉위 5년째였다. 본래 조공은 매년 하는 것이 원칙이었으나, 당나라는 일본이 멀리 있다는 이유로 매년 조공할 필요는 없다는 조치를 내렸다. 이는 왜국에 당나라에 대한 조공 의무가 있음을 전제로 한 것이며, 당나라가 왜국을 책봉 관계 아래에 있는 국가로 여겼음을 보여준다. 이후 8세기경에는 당나라 승려 유적(維躅)의 글에 보이듯 "20년에 한 번" 조공하는 것이 규정화되어, 대략 십수 년에서 20여 년 간격으로 견당사가 파견되었다.

견당사는 일본에서 원자재 조공품을 바치고, 당나라 황제로부터 답례품으로 공예품이나 비단 등을 받는 공무역의 성격도 가졌다. 정창원에는 이때 받은 물품들이 남아있다. 하지만 이것만으로는 수요를 충족하기 어려워, 제한적이었지만 사적인 무역도 이루어졌다.

한편, 외교적인 측면에서 일본은 이전 견수사 파견 때 "해 뜨는 곳의 천자가 해 지는 곳의 천자에게 글을 보낸다"는 내용의 국서를 보내 수나라 양제를 불쾌하게 한 적이 있다. 견당사 파견 시기 일본은 스스로 천황(天皇)이라 칭하기 시작했는데, 이를 중국과 대등한 외교 관계를 추구한 것으로 해석하기도 한다. 그러나 당나라 측 기록 어디에도 일본을 대등한 국가로 취급했다는 내용은 찾아볼 수 없다. 과거 노국왕, 야마타이국의 여왕 히미코, 왜5왕 등이 중국 왕조에 신하를 자처하며 책봉을 받은 것과 달리, 견당사 시대의 일본 천황은 당나라로부터 책봉을 받지 않았다. 753년에는 당나라 조정의 신년 하례식에서 일본 사신 오토모노 고마로가 신라 사신보다 석차가 낮다며 항의하여 상석을 차지했다는 기록이 일본 측 사서인 속일본기에 남아있으나[11], 견당사를 조공 사절로 간주했던 당나라가 이러한 주장을 인정했을 가능성은 낮다는 비판적인 시각도 존재한다.[12]

견당사는 200년 넘게 이어지면서 당나라의 선진 문화와 제도, 불교 등을 일본에 전파하는 데 크게 기여했다.

3. 역사

견당사 파견 횟수에 대해서는 중단된 경우나 송당객사(送唐客使, 당 사신 송환 임무), 영접 목적의 파견 등을 포함하는지 여부에 따라 여러 설이 존재한다. 630년부터 894년까지 총 19차례 파견되었다는 기록도 있으나[86], 실패하거나 특수 목적의 파견을 제외하면 실제 정식 파견은 13번이라는 주장도 있다.[87] 학자에 따라서는 12회(후지이에 레이노스케), 20회(히가시노 하루유키, 왕용) 등으로 보기도 하며, 그 외 14회, 15회, 16회, 18회 설 등 다양하다.

초기 견당사는 630년 이누카미노 미타스키 파견으로 시작되었으나, 당과의 관계 설정 문제(예: 책봉 요구 거부) 등으로 난항을 겪으며 한동안 중단되기도 했다. 7세기 중반 이후 재개된 파견은 백강구 전투 전후의 긴박한 한반도 정세와 밀접하게 연관되어 외교적 목적이 강조되었으며, 관계 개선을 위한 노력이 이어졌다.

8세기에 들어 동아시아 정세가 안정되면서 견당사는 문화 사절로서의 성격이 강해졌다. 702년 파견된 제8차 견당사는 국호를 '왜'에서 '일본'으로 변경했음을 공식 통보하는 중요한 계기가 되었다. 이 시기에는 아베노 나카마로, 기비노 마키비, 겐보 등 많은 유학생과 학문승이 당으로 건너가 선진 문물을 배우고 돌아와 일본 사회 발전에 기여했으며, 감진과 같은 당의 고승이 일본으로 건너오는 등 활발한 인적·문화적 교류가 이루어졌다.

9세기에는 안사의 난 이후 당의 쇠퇴와 내부 불안정, 신라 상인 등을 통한 민간 교역 활성화, 일본 자체의 항해 기술 및 조선 기술 저하로 인한 잦은 조난 사고[90], 유학 환경 악화 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 견당사 파견의 의의가 점차 퇴색되었다. 838년 파견을 마지막으로 견당사는 오랫동안 중단되었고, 894년 스가와라노 미치자네의 건의로 공식적으로 폐지되었다. 이는 당의 쇠퇴라는 국제 정세 변화와 더불어 위험 부담 증가, 민간 교역의 발달, 일본 내부의 사정 및 문화적 자신감 성장 등이 반영된 결과로 평가된다.[91][92]

3. 1. 초기 (630년 ~ 669년)

일본이 처음 견당사를 파견한 것은 조메이 천황 2년(630년)이었다. 스이코 천황 26년(618년) 수가 멸망하고 당이 건국된 정보는 빠르게 전해졌을 수 있으나, 쇼토쿠 태자, 소가노 우마코, 스이코 천황 등 국정 지도자의 연이은 사망으로 파견이 늦어졌을 가능성이 제기된다. 한편, 한반도의 고구려는 당 건국 이듬해, 신라와 백제는 그 2년 뒤에 이미 당에 사신을 보냈다.

제1차 견당사는 결과적으로 실패로 끝났다. 당나라는 귀국하는 견당사에게 고표인을 동반시켰지만, 고표인은 일본에서 예의를 다투어 황제(당 태종)의 조명을 전달하는 역할을 하지 못하고 귀국했다. 다툰 상대에 대해서는 난바 영빈관에서의 교섭 단계로 보이지만, 『구당서』는 왜의 왕자, 『신당서』는 왜의 왕이라고 기록하고 있다. 『일본서기』에는 이러한 기술이 존재하지 않지만, 고표인의 난바에서의 환영 빈례 이후 귀국까지의 기사가 결락, 즉 고표인과 조메이 천황의 회견 기사가 기재되어 있지 않아, 어떤 이상 사태가 발생했음을 시사하고 있다. 이는 당나라 측이 일본에 책봉을 명령하려 했으나 조메이 천황이 이를 거부했다고 추정되고 있다. 그 후 이 책봉 거부의 영향으로 23년간 일본으로부터의 견당사 파견은 이루어지지 않았고, 당나라 측도 고구려와의 대립과 돌궐 및 고창과의 싸움을 안고 있었기 때문에 오랫동안 양자 간의 교섭은 중단되었다[52][53]. 당나라가 주변 국가와 다투는 가운데 2대 황제 즉위 후에 납득은 하지 못했지만, 외교 전략으로 왜국(倭国)의 방침이 수용되어, 하쿠치 4년(653년) "불신 외이"의 입장에서 책봉 관계가 없는 견당사의 조공이 재개되었다. 책봉을 받지 않은 것은 천황호의 성립이나 "일본" 국호의 변경, 독자적인 율령 제도 제정 등 이후 역사에 크게 관여한다.

재개 후 덴지 천황 8년(669년)까지 6차례의 견당사가 잇따라 파견되었지만, 당나라와 한반도 정세를 둘러싸고 긴박한 상황 하에서 이루어진 파견이었다. 지리적으로 당나라에서 멀리 떨어진 일본은 국제 정세의 인식에 뒤처져, 특히 사이메이 천황 5년(659년)의 제4차 견당사는 당나라에 의한 백제 토벌 정보 누설을 막기 위해 당나라 측에 의해 억류되어, 2년 후에 풀려나 귀국하기까지 일본 측에서는 백제 구원을 위해 당나라와의 대결을 결단한다(백강구 전투). 그 후의 제5차부터 7차 파견(665년, 667년, 669년)은 양국의 관계 개선과 당나라에 의한 "왜국 토벌"을 막기 위한 파견이라고 생각된다. 덴지 천황 8년(669년) 7차례 파견 직후 덴지 천황 10년(671년) 11월 2일 쓰시마를 경유하여 당나라 사신 곽무종이 2,000명의 군병으로 보이는 다수의 사신으로 갑자기 내항하여, 곧 쓰쿠시에 도착해 주둔하여 심각한 진공 상태가 되었다. 다음 해 협상 끝에 당나라 사신들에게 대량의 갑옷, 활, 화살, 무기 및 천 등의 증여를 함으로써 5월 30일 귀국시켰다. 이윽고 당나라와 신라의 대립이 깊어지면서 위기적 상황은 완화되었고, 일본 측도 임신의 난의 혼란과 그 후의 율령 체제 확립에 전념하기 위해 다시 견당사 파견이 이루어지지 않는다[56].

3. 2. 중기 (702년 ~ 775년)

7세기 말 약 30년간 중단되었던 견당사 파견은 다이호 2년(702년) 제8차 견당사를 통해 재개되었다.[89] 이때 파견된 견당사는 이전과 달리 문화 사절로서의 성격이 강해졌다. 아와타노 마히토가 견당사의 책임자인 집절사(執節使)로 임명되었고, 문무 천황은 그에게 처음으로 절도(節刀)를 수여하며 국교 정상화에 대한 의지를 보였다. 아와타노 마히토는 당(당시 주)에 도착하여 측천무후를 알현하고, 국호를 '왜'에서 '일본'으로 변경했음을 공식적으로 통보했다.[55] 당시 측천무후 치세 말기로 외교가 부진했던 터라 견당사 일행은 적극적인 환대를 받았다. 이들은 당의 선진적인 율령 제도와 도시 계획 등을 직접 접하고 돌아와 이후 게이운의 개혁이나 헤이조쿄 천도에 영향을 미쳤다. 다만, 당 왕조는 주변국의 독자적인 율령 편찬을 인정하지 않았기에[54], 일본이 다이호 율령을 제정했음을 알리는 것이 주된 목적이었다는 과거의 설은 현재 받아들여지지 않고 있다. 한편, 국호 변경에 대한 설명이 부족했는지 이후 중국 기록인 『구당서』에는 '일본전(日本傳)'과 '왜국전(倭國傳)'이 함께 실리게 되었다.[53][56]

8세기에 들어 동아시아 정세가 안정되면서 견당사는 문화 교류의 역할을 더욱 강화했다. 요로 원년(717년)에는 다지히노 아가타모리를 압사(押使)로 하는 제9차 견당사가 파견되었다. 총 557명에 달하는 대규모 사절단에는[23] 훗날 당에서 활약하게 되는 아베노 나카마로와 일본에 새로운 학문과 불교를 전파한 기비노 마키비, 겐보 등이 유학생 신분으로 포함되어 있었다. 이들은 별다른 어려움 없이 임무를 마치고 다음 해 무사히 귀국했다.

덴표 5년(733년)에는 다지히노 히로나리를 대사로 하는 제10차 견당사가 파견되었다. 4척의 배로 출발하여 당에는 무사히 도착했으나, 귀국길에 큰 어려움을 겪었다. 4척의 배가 모두 조난당하여 뿔뿔이 흩어졌다. 제1선은 다네가시마에 표착하여 기비노 마키비와 겐보 등이 귀국했고, 제2선은 당나라로 다시 표류했다가 이듬해 당의 도움으로 배를 수리하고 당나라 사람, 심지어 페르시아인까지 태우고 돌아왔다.[26] 이때 일본에 정식으로 계율을 전수할 승려를 초빙하기 위해 파견되었던 에이에이와 후쇼는 당에서 도센이라는 승려를 설득하여 일본으로 초빙하는 데 성공했다. 제3선은 참파 왕국(현재의 베트남 남부)까지 표류했다가 현지 세력의 습격을 받아 많은 사람이 목숨을 잃었으나, 살아남은 이들은 아베노 나카마로의 도움으로 당으로 돌아가 발해를 거쳐 739년에야 귀국할 수 있었다. 제4선은 끝내 행방불명되었다.

덴표쇼호 4년(752년)에는 후지와라노 기요카와를 대사로, 기비노 마키비와 오토모노 고마로를 부사로 하는 제12차 견당사가 파견되었다. 이들은 장안에서 당 현종을 배알하고 새해맞이 조하 의식에 참석했다. 이때 일본 사절단의 자리가 신라 사절단보다 아래에 배치되자 부사 오토모노 고마로가 "신라는 오랫동안 일본에 대해 조공을 행하고 있으므로 자리 순서가 의에 적합하지 않다"고 항의하여, 일본과 신라의 자리를 교환했다.[27] 이 사건은 이후 신라와의 외교 관계 악화 및 신라 정벌 계획 논의로 이어지는 계기가 되었다. 귀국길에는 당나라 고승 감진이 수차례의 도항 실패 끝에 견당사선에 몰래 탑승하여 일본으로 건너오는 데 성공했다. 감진의 일본행을 도운 것은 부사 오토모노 고마로였다. 한편, 당에서 오랫동안 고관으로 지냈던 아베노 나카마로도 이때 귀국을 시도했으나, 그가 탄 배(제1선)는 폭풍우를 만나 안남(베트남 중부)에 표착하여 대부분의 사람이 객사하는 가운데, 기요카와와 나카마로 등은 755년에 장안으로 귀환했고, 그 후는 당에 섬겼다. 오토모노 고마로·감진 등을 태운 제2선은 야쿠시마를 거쳐 사쓰마국에, 기비노 마키비의 제3선은 기이국에 표착하는 등 귀국 과정은 순탄치 않았다.

덴표호지 3년(759년)에는 안남에서 돌아오지 못한 후지와라노 기요카와를 "맞이하기" 위해 고켄도를 대사로 하는 제13차 견당사가 파견되었다. 당시 중국은 안사의 난으로 혼란스러웠기 때문에, 사절단은 발해를 경유하여 입당을 시도했다. 그러나 혼란한 정세로 인해 대사 고켄도를 포함한 11명만이 당으로 들어갈 수 있었고, 나머지 인원은 발해에서 되돌아왔다. 결국 기요카와의 귀국은 성사되지 못했다. 귀국 과정에서 당의 숙종은 안사의 난으로 부족해진 무기 재료(쇠뿔 등)의 지원을 일본 측에 요청했고, 이는 양국 간 군사적 협력 가능성을 시사하는 것이었다. 일본 조정은 이를 받아들여 무기 재료 징발과 함께 당에서 전해진 신형 갑옷인 면포갑 생산을 지시하기도 했다. 이 파견은 당시 권력자였던 후지와라노 나카마로가 추진하던 신라 정벌 계획과 연계하여 발해와의 협력을 모색하려는 의도도 있었던 것으로 추정된다.

이후 761년과 762년에 견당사 파견이 계획되었으나 배의 파손 및 안사의 난 영향 등으로 중지되었다. 호키 6년(775년)의 견당사가 귀국할 때에는 당 숙종의 뜻에 따라 당나라 사신 조보영이 동행하였으나, 그는 일본으로 오는 도중 배의 난파로 익사하였다.[52]

8세기 동안 일본은 당나라의 "20년에 한 번 조공하라"는 원칙[57]에도 불구하고, 천황 교체 등을 이유로 더 자주 견당사를 파견하며 적극적으로 선진 문물을 받아들이려 노력했다. 그러나 당나라 역시 중요한 서적이나 법령 등의 국외 반출을 금지하고 외국 사절의 행동을 제한하는 등 통제를 가하기도 했다.[58]

3. 3. 후기 (804년 ~ 894년)

9세기에 들어서면서 견당사를 둘러싼 환경은 크게 변화하였다. 당나라에서는 안사의 난 이후 상업 활동에 대한 과세를 도입하면서, 국가 통제 하에서도 민간인의 해외 도항 및 무역이 허용되었다. 이는 신라에도 해당되는 변화였으며, 9세기 전반 장보고의 활동이 대표적인 예이다.[52] 또한 안사의 난 이후 당나라 내부의 불안정한 정세는 외국 사절에 대한 대우에도 영향을 미쳤다. 엔랴쿠 23년(804년)에 파견된 견당사는 당나라 측으로부터 후하게 대우받아 귀국을 잠시 미루라는 권유를 받기도 했지만(『일본후기』 엔랴쿠 24년 6월 을사조), 이후 점차 냉대를 받게 되었다. 이 804년 견당사에는 구카이와 사이초도 포함되어 있었다.

조와 5년(838년)에 파견된 견당사는 여러 문제에 직면했다. 당나라 측으로부터 이전과 달리 우회적으로 속히 귀국할 것을 종용받았으며, 유학생에 대해서도 유학 기간 제한을 통보받는 등 냉대를 받았다(엔닌, 『입당구법순례행기』).[59] 유학생과 청익생(단기 유학생)을 둘러싼 환경 악화도 문제였다. 기존에는 다음 견당사가 올 때까지(약 20~30년) 당나라에 체류하며 비용이 부족하면 관비를 지원받았으나, 조와 시대 유학생이었던 엔사이는 관비 지급이 5년으로 제한되었다. 이후 일본 조정의 지원으로 유학을 이어갔지만, 결국 40년 만에 귀국하던 중 풍랑으로 익사했다. 현지에서의 장기 체류에 필수적인 한어(중국어) 습득에 어려움을 겪는 경우도 많았다. 천태종을 일본에 전한 사이초는 한어를 구사하지 못해 제자 기신의 통역이 필요했고, 다치바나노 하야나리는 유학 중단을 요청하는 문서에서 당의 관비 지원 부족과 함께 한어 능력 부족으로 현지 학교에 입학하지 못하고 있음을 토로하기도 했다(『성령집』 권5).[60]

일본 내부 사정도 견당사 파견에 부정적인 영향을 미쳤다. 견당사 외의 해외 도항을 금지한 "도해제"의 영향과 파견 간격이 길어지면서 항해 기술 및 조선 기술이 저하되었고, 이는 잦은 조난 사고로 이어져 파견 의욕을 더욱 떨어뜨렸다.[90] 결과적으로 마지막 견당사가 된 838년 파견은 출발에 두 번이나 실패했으며, 그 과정에서 대사 후지와라노 쓰네쓰구와 부사 오노노 다카무라가 대립하여 다카무라가 승선을 거부하고 유배되는 사건까지 발생했다. 귀국 시에도 항로를 두고 쓰네쓰구와 판관 나가미네노 다카나 사이에 갈등이 벌어지는 등 여러 문제가 복합적으로 나타났다.[59]

이처럼 당나라의 쇠퇴에 따른 정치적 의의 감소, 당이나 신라 상선에 의한 문물 교류 활성화, 유학 환경 악화, 일본 내 조선 및 항해 기술 저하 등 여러 요인이 복합적으로 작용하면서 견당사 파견의 필요성은 점차 희미해졌다.[59] 당나라에서는 874년경부터 황소의 난이 일어나 낙양과 장안이 함락되는 등 혼란이 극심해졌고, 당 왕조는 수도 주변만을 다스리는 지방 정권 수준으로 약화되었다. 이미 민간 무역이 활발해져 조정에서도 민간 상선을 통해 필요한 물품을 구하는 사례가 늘면서 견당사 파견 논의 자체가 줄어들었다. 또한, 일본 내에서는 당나라의 학문과 기술을 넘어섰다는 인식이 생겨나면서[68] 견당사 파견에 소극적인 분위기가 형성되기도 했다.

결국 간표 6년(894년), 견당사 파견은 장기간 연기되었고, 이후 당나라가 멸망하면서 사실상 폐지되었다. 이노우에 기요시(井上淸)는 당시 일본 귀족들이 자신들의 문화에 만족하며 모험과 탐구 정신을 잃어버린 결과라고 보기도 한다.[91] 복합적인 이유가 작용한 것은 분명하지만, 견당사 폐지는 9세기 일본이 더 이상 당나라를 일방적으로 동경하지 않고 자국의 상황과 국제 정세를 고려하기 시작했음을 보여주는 사건으로 평가받는다.[92]

4. 경로

견당사선은 출발에 앞서 현재의 오사카 스미요시구에 있는 스미요시 대사에서 항해의 안전을 기원하는 제사를 지냈다. 이후 바다의 신인 스미요시 오카미를 뱃머리에 모시고 스미요시쓰(住吉津, 현 오사카시 스미요시구)를 출발하여, 호소에(細江, 현 호소에강)를 통해 오사카만으로 나아갔다. 난바츠(難波津, 현 오사카시 주오구)에 들른 뒤 세토 내해를 거쳐 하카타의 나노쓰(那の津, 현 후쿠오카현 후쿠오카시)에 도착하여 당나라로 향할 준비를 마쳤다.

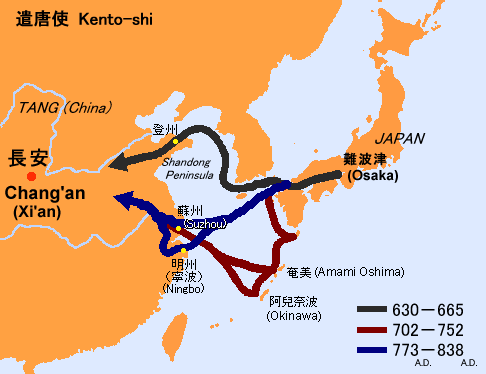

나노쓰를 출발한 견당사가 이용한 주요 항로는 시기별로 변화했으며, 크게 북로, 남로, 남도로(남해도)로 나뉜다. 자세한 내용은 각 항로 문서를 참고하라.

- '''북로''': 초기(630년~665년)에 이용된 항로로, 한반도 서해안을 따라 북상하는 경로였다.[93]

- '''남로''': 702년부터 838년까지 이용된 항로로, 고토 열도에서 동중국해를 직접 횡단하는 경로였다.

- '''남도로(남해도)''': 사쓰마에서 난세이 제도를 거치는 경로로, 실제 이용 여부는 불확실하며 남로 항해 중 표류했을 때 이용했을 가능성이 제기된다.[95][96][61]

663년 백강 전투에서 일본이 패배하고, 이후 신라가 나당전쟁에서 승리하여 676년 한반도 남부를 통일하고 당나라 군대를 축출하면서 당과 신라의 관계가 악화되었다. 이로 인해 일본은 기존의 북로를 이용하기 어려워져 새로운 항로 개척이 불가피해졌다.[94] 참고로 665년의 견당사는 백강 전투 후 당에서 파견한 사절을 일본이 돌려보내는 송당객사(送唐客使)의 성격이었다.

839년 견당사의 귀국길에는 산둥반도 남해안에서 황해를 가로질러 한반도 남해안을 거쳐 기타큐슈에 이르는 경로가 이용되기도 했다.

견당사선은 정크선과 유사한 구조에 아지라 돛을 사용했으며, 4척으로 선단을 이루어 항해했다. 한 척당 초기에는 100명 내외, 후기에는 150명 이상이 탑승했다. 그러나 당시 항해 기술의 한계와 선박 구조 문제, 특히 후기 견당사선의 대형화[62] 및 악천후 속 출항 강행(당의 정월 조하 의식 참석을 위해 여름철 태풍 시기에 출항) 등으로 인해 풍랑을 만나 조난당하는 경우가 많아 목숨을 건 위험한 항해였다.

4. 1. 북로

기타큐슈에서 출발하여(쓰시마를 경유하는 경우도 있음) 한반도 서해안을 따라 북상한 뒤, 랴오둥반도 남쪽 해안을 거쳐 산둥반도의 등주(登州)로 향하는 경로이다.[93]

630년부터 665년까지 이용되었으나, 이후 한반도 정세 변화로 인해 사용되지 않게 되었다.[94] 이는 663년 백강 전투 이후 신라가 나당전쟁을 통해 676년 한반도 남부를 통일하고 당나라 세력을 축출하면서 신라와 당의 관계가 악화되었기 때문이다. 이로 인해 일본은 기존의 북로를 이용하기 어려워져 새로운 항로를 모색하게 되었다.

4. 2. 남로

고토 열도에서 동중국해를 횡단하는 루트이다. 일본 근해에서 쓰시마 해류를 가로질러 서쪽으로 향한다. 702년부터 838년까지 사용된 항로이다.4. 3. 남해도

사쓰마의 보노쓰(가고시마현 미나미사쓰마시)에서 출항하여, 난세이 제도를 경유하여 동중국해를 횡단하는 루트이다. 스기야마 히로시의 검토에 의해, 존재를 증명할 수 없다는 것이 판명되었다. 기상 조건에 의해 남로에서 벗어난 경우 어쩔 수 없이 취한 항로라고 생각되며, 남로를 취하다 표류한 결과에 지나지 않으며 실제로 채택된 사실은 없다는 설도 있다.[61]5. 파견 인물

653년(하쿠치 4년)에 제2차 견당사가 파견되었다.

717년(레이키 2년)에는 다지히노 아가타모리(多治比県守)가 인솔하는 제9차 견당사가 파견되었으며, 이때 아베노 나카마로, 기비노 마키비, 겐보(玄昉) 등이 일행에 포함되었다.

750년(덴표쇼호 2년)에는 제16차 견당사가 파견되었다.

804년에는 승려 구카이와 사이초가 견당사의 일원으로 당나라로 건너갔다가 806년에 귀국하였다.

『연희식』 대장성식에 따르면 견당사 일행은 다음과 같이 다양한 직책의 인물들로 구성되었다.[65]

6. 영향

견당사의 주요 목적은 당시 선진국이었던 당나라의 기술, 정치 제도, 문화, 그리고 불경 등을 수집하는 것이었다. 구당서(舊唐書)에는 일본 사절이 당나라 황제로부터 하사받은 보물을 시장에서 팔아 그 돈으로 많은 서적을 사서 귀국했다는 기록도 남아있다.

견당사는 200년 이상 파견되면서 당시 선진 문화를 일본에 전파하는 데 크게 기여했다. 이를 통해 일본은 덴무(天武), 지토(持統), 몬무(文武) 3대에 걸쳐(673년~707년) 활력 넘치는 하쿠호 문화(白鳳文化)를 일으켰으며,[97] 덴표 시대(729년~748년)에는 대륙적 특색이 강한 문화를 꽃피웠다. 또한, 견당사를 통해 수입된 서적과 기술은 이후 일본 문화 발전에 중요한 밑거름이 되었다.[98]

6. 1. 정치

당나라의 선진적인 기술이나 정치 제도와 문화, 그리고 불경 등의 수집을 목적으로 했다. 백강구 전투에서 일본이 대패한 후에는 3차례에 걸쳐 당과의 관계 개선을 위한 교섭이 임무가 되었다. 견당사는 일본에서 원자재 중심의 조공품을 헌상하고, 당나라 황제로부터 답례품으로 고품질의 공예품이나 비단 등을 하사받는 이득이 있는 공무역의 성격도 띠었다. 이러한 물품 중 일부는 정창원에도 남아 있다. 그러나 공식적인 교역만으로는 수요를 충족하기 어려웠고, 사적인 무역은 허가가 필요했으며 시장 출입도 제한되었기에 견당사 일행은 물품 조달에 노력을 기울였다. 구당서 왜국전에는 일본의 길비진비로 추정되는 유학생이 당나라로부터 받은 유학 수당 전부를 서적 구입에 사용하고 귀국했다는 이야기가 남아 있다.

견당사는 스이메이 천황 2년(630년)의 이누카미노 미타스키 파견으로 시작되었다. 원래 조공은 당나라 황제에게 연 1회 행하는 것이 원칙이지만, 다음의 『당서』 기록에서 보듯이, 원거리인 일본의 조공은 매년 하지 않아도 된다는 조치가 취해졌다.

- 정관 5년, 사신을 보내 방물을 헌상했다. 태종은 그 길이 멀다는 것을 가엾게 여겨, 소관에 명하여 세공을 하게 하지 않았다. (『구당서』왜국일본전)

- 태종 정관 5년, 사신을 보내 입공했다. 황제는 그 멀리 있다는 것을 가엾게 여겨, 유사에 조칙하여 세공에 관여하지 않게 했다. (『신당서』일본전)

이 세공 면제 조치는 왜국에 당나라에 대한 세공 의무가 있다는 것을 전제로 하며, 당나라가 왜국을 책봉하는 국가 관계를 당연한 것으로 생각했다는 점을 지적하기도 한다.

덧붙여, 일본은 이전의 견수사에서 "천자의 국서"를 보내 수나라 양제를 노하게 했다. 견당사 시대에는 스스로를 천황이라 칭하고, 당나라 황제를 천자라 불렀지만(『일본서기』), 당나라 측의 기록에서는 첫 번째 사신 고표인을 제외하고, 당나라를 대등한 국가로 취급했다는 기술은 존재하지 않는다. 천황 칭호당나라 고종 시대에 고종과 무후에 대한 존칭으로 "천황", "천후"라고 불렀다(황제·황후의 칭호 자체를 변경한 것은 아니다). 이 칭호가 일본의 천황호 성립에 영향을 미쳤는지, 아니면 우연의 일치인지에 대해서는 천황호의 성립 시기 문제와 관련하여 논의가 있다.는 『신당서』일본전에 "진무가 천황을 칭했다"고 기록되어, 일본의 왕이 국내에서 사용하는 칭호라는 인식이다. 덴표 7년(735년)에 당나라 현종이 귀국하는 견당 부사 나카토미노 나다이에게 위탁한 것으로 여겨지는 천황에게 보내는 칙서(집필자는 장구령으로 추정)[9]의 수신인은 "일본 국왕 주명락미어덕(日本国王主明楽美御徳)"으로 되어 있어, 일본이 당나라 황제에게 보낸 국서에서는 "국왕"을 칭했다는 설이 있다[10]. 그 후, 덴표쇼호 5년(753년)의 조하(朝賀, 신년 하례)에서, 일본 견당사 부사 오토모노 고마로가 신라의 사신과 서열을 다투어, 일본이 신라보다 윗 서열이라는 것을 당나라에 인정받는 사건이 일어난다[11]이 사건에 대한 기록이 일본의 『속일본기』에만 존재한다는 점, 견당사를 조공사로 간주했던 당나라가 신라가 일본에 조공한다는 책봉 체제의 근간을 흔들 수 있는 주장을 인정하기 어려웠을 것이라는 점 등을 고려하여 이 사건의 사실 여부에 대해 신중한 견해도 있다.. 그러나, 과거의 노국(奴國)왕이나 야마토의 여왕 히미코, 왜의 오왕이 중국 대륙 왕조의 신하로서 책봉을 받았던 것에 반해, 견당사 시대에는 일본 천황은 당나라 왕조로부터 책봉을 받지 않았다.

그 후, 당나라 승려 유적의 글에 보이는 "20년에 한 번"의 조공이 8세기경까지 규정화되어, 대략 십수 년에서 20여 년 간격으로 견당사의 파견이 이루어졌다.

견당사는 200년 이상에 걸쳐 당시의 선진국이었던 당나라의 문화와 제도, 그리고 불교의 일본으로의 전파에 크게 기여했다.

6. 2. 경제

견당사는 당나라의 선진적인 기술이나 정치 제도, 문화, 그리고 불경 등의 수집을 목적으로 파견되었다.[97] 백강구 전투에서 일본이 대패한 후에는 세 차례에 걸쳐 양국 간 교섭 임무를 맡기도 했다. 견당사는 일본에서 원자재 조공품을 헌상하고, 당나라 황제로부터 품질 높은 답례품인 공예품이나 비단 등을 하사받는 형태의 공무역 성격을 띠었다. 이때 들여온 물품 중 일부는 정창원에도 남아 있다. 이러한 공무역만으로는 수요를 충족하기 어려웠으며, 사적인 무역은 허가가 필요했고 시장 출입도 제한되었지만, 견당사 일행은 물품 조달을 위해 노력했다. 구당서 왜국전에는 일본의 길비진비로 추정되는 유학생이 당나라로부터 받은 유학 수당 전부를 서적 구입에 사용하고 귀국했다는 이야기가 남아있다.견당사는 200년 이상 지속되며 당시 선진국이었던 당나라의 문화와 제도, 그리고 불교가 일본으로 전파되는 데 크게 기여했다.

견당사가 폐지된 후, 일본 조정은 국가의 허가 없이 외국으로 건너가는 것을 금지하는 "도해제"와 당(唐)이나 송 등 외국 상선의 내항을 제한(안치(체류 허가) 간격을 10여 년으로 두는[71][72]) "연기제"를 채택했다고 여겨진다. 그러나 "도해제"는 본래 공적인 사절 외의 왕래를 금지한 율령법 규정[73]의 연장선상에 있었으며, 9세기 후반 당이나 신라에서는 이러한 규제가 완화되어 국가 통제 하의 민간 무역이 인정된 반면, 섬나라인 일본은 지리적 조건 덕분에 이 규정을 계속 유지할 수 있었다[74]. "연기제" 역시 이러한 통제를 유지하기 위한 정책으로 볼 수 있다[75]. 다만, 해외 도항 제한 자체가 없었다는 연구도 있다.

하지만 귀족이나 사원을 중심으로 한 "당물"(중국 수입품)에 대한 동경과 수요는 여전했다. 이 때문에 10세기 후반에 들어서자 조정은 여러 명분을 내세워 송나라와 고려 상선의 입항을 인정하는 "특례"[76]를 허용하기 시작했고, 한편으로는 법의 규제를 피해 송나라나 고려로 밀항하는 일본 선박도 등장했다. 또한 "연기제" 규정은 당송 상인의 일본 체류 기간을 고려하지 않았고, 규정 위반으로 귀국 처분을 받아도 거래 자체는 금지되지 않았기[77] 때문에, 당송 상인들은 다자이후와 가까운 하카타에 "당방"이라 불리는 거류지를 형성하여 무역 활동을 이어갔다[78]. 그럼에도 불구하고 섭관기나 원정기에도 "도해제"나 "연기제" 위반으로 처벌된 사례가 존재하며, 이러한 규제는 도바 원정 시대(12세기 중기)까지는 어느 정도 유지된 것으로 보인다. 도바 원정기에 들어서면서 다이라노 타다모리처럼 다자이후의 통제를 벗어나 송나라 상선과 직접 거래하는 사례가 나타나는 등, 무역에 대한 국가 통제가 점차 해체되고 민간 주도의 일송 무역이 본격화되었다[75][72].

한편, 견당사 폐지 이후 일본에서는 독자적인 국풍문화가 발달했다고 여겨지지만, 귀족들의 생활과 문화는 여전히 수입된 당물에 크게 의존했으며, 공문서 역시 계속해서 한문으로 작성되었다. 또한, 왕희지의 서체나 백거이의 시문이 국풍 문화의 대표작으로 꼽히는 서예나 문학 작품에 큰 영향을 미쳤다는 점도 지적된다[79].

6. 3. 사회·문화

견당사의 주요 목적은 당시 선진국이었던 당나라의 기술, 정치 제도, 불경 등 문물을 수집하는 것이었다. 백강구 전투에서 일본이 패배한 후에는 당과의 교섭 임무도 맡게 되었다. 견당사는 일본에서 원자재 조공품을 헌상하고, 당나라 황제로부터 답례품으로 공예품이나 비단 등을 하사받는 공무역의 성격을 띠었으며, 이때 받은 물품 중 일부는 정창원에 남아 있다. 그러나 공무역만으로는 수요를 충족하기 어려웠고, 사적인 무역은 허가가 필요하고 시장 출입도 제한되었지만, 견당사 일행은 물품 조달에 힘썼다.[10] 구당서 왜국전에는 길비진비로 추정되는 일본 유학생이 당나라에서 받은 유학 수당을 모두 서적 구입에 사용하고 귀국했다는 이야기가 기록되어 있다.조메이 천황 2년(630년)에 파견된 이누카미노 미타스키가 최초의 견당사였다.[85] 당시 조공은 원칙적으로 매년 행하는 것이었지만, 당 태종은 일본이 멀리 떨어져 있다는 점을 고려하여 매년 조공할 필요는 없다고 명했다. 이는 당나라가 일본을 조공 의무가 있는 국가로 간주했음을 시사한다.

이전에 파견된 견수사의 경우, 일본은 "해 뜨는 곳의 천자가 해 지는 곳의 천자에게 글을 보낸다"는 내용의 국서를 보내 수나라 양제를 불쾌하게 한 바 있다. 견당사 파견 시기 일본은 천황이라는 칭호를 사용하기 시작했는데, 이를 중국과 대등한 외교 자세를 보이려 한 시도로 해석하기도 한다. 그러나 당나라 측 기록에서는 일본을 대등한 국가로 취급한 기술은 찾아볼 수 없으며, 천황 칭호는 일본 내에서 사용하는 왕의 칭호 정도로 인식되었다. 덴표 7년(735년) 당 현종이 일본 국왕에게 보낸 칙서의 수신인이 '일본 국왕 주명락미어덕(日本国王主明楽美御徳)'으로 되어 있는 점을 들어, 일본이 당나라에 보낸 국서에서는 '국왕'을 칭했을 가능성도 제기된다.[9][10]

덴표쇼호 5년(753년) 당나라 조정의 신년 하례식에서는 일본 사신 오토모노 고마로가 신라 사신과의 서열 다툼 끝에 신라보다 윗 서열임을 인정받았다는 기록이 일본의 속일본기에 남아있다.[11] 하지만 과거 노국왕, 야마타이국의 여왕 히미코, 왜5왕 등이 중국 왕조로부터 책봉을 받았던 것과 달리, 견당사 시대의 일본 천황은 당나라 왕조로부터 책봉을 받지 않았다.

8세기경에는 당나라 승려 유적(維躅)의 글에 보이듯 '20년에 한 번' 조공하는 것이 규정화되어, 대략 십수 년에서 20여 년 간격으로 견당사가 파견되었다.

견당사는 200년 이상에 걸쳐 당시 선진국이었던 당나라의 문화와 제도, 그리고 불교를 일본으로 전파하는 데 크게 기여했다. 견당사를 통해 흡수한 당의 선진 문화는 덴무 천황, 지토 천황, 몬무 천황 시대(673년~707년)에 하쿠호(白鳳) 문화[97]를 일으키고, 덴표 시대(729년~748년)에 대륙적 문화를 꽃피우는 중요한 기반이 되었다. 또한 수입된 서적과 기술은 이후 일본 문화 발전에 큰 영향을 미쳤다.[98]

6. 4. 한반도와의 관계

일본(당시 왜국)이 처음 견당사를 파견한 것은 조메이 천황 2년(630년)이었다. 이는 618년 수나라가 멸망하고 당이 건국된 지 12년 만의 일이었다. 왜국이 당 건국 소식을 비교적 빠르게 접했을 가능성이 있지만, 쇼토쿠 태자, 소가노 우마코, 스이코 천황 등 국정 지도자들의 잇따른 사망으로 사신 파견이 늦춰졌을 수 있다. 반면, 한반도의 고구려는 당 건국 이듬해인 619년에, 신라와 백제는 그 2년 뒤인 621년에 이미 당에 사신을 파견하며 발 빠른 외교 행보를 보였다.왜국의 제1차 견당사는 성공적이지 못했다. 당 태종은 귀국하는 견당사 편에 고표인을 사신으로 보냈으나, 고표인은 왜국에서 예(禮) 문제로 다투다가 황제의 메시지도 전달하지 않고 돌아갔다.[8] 구당서에는 다툼의 상대가 왜의 왕자, 신당서에는 왜왕으로 기록되어 있다. 일본서기에는 고표인이 나니와(難波)에 도착한 기록만 있고 이후 상황이 누락되어 있어, 양국 간에 심각한 문제가 있었음을 시사한다. 이는 당이 왜국을 주변의 다른 번국(藩國)처럼 대우하려 하자 왜국이 이를 거부하면서 발생한 갈등으로 추정된다. 이 사건 이후 왜국은 한동안 당에 사신을 보내지 않았고, 당 역시 돌궐, 고창과의 전쟁 등으로 인해 왜국과의 외교에 신경 쓸 여유가 없었다.

646년 다이카 개신 이후 국제 관계가 긴장되면서 견당사는 주로 정치적, 경제적 목적으로 파견되었다.[88] 하쿠치 4년(653년)부터 덴지 천황 8년(669년)까지 여섯 차례의 견당사가 파견되었는데, 이는 당시 한반도의 급변하는 정세와 깊은 관련이 있었다. 지리적으로 당과 멀리 떨어져 있었던 일본은 국제 정세 인식이 다소 어두웠고, 특히 사이메이 천황 5년(659년)에 파견된 제4차 견당사는 다음 해로 예정된 당의 백제 공격 정보가 왜국에 누설될 것을 우려한 당에 의해 억류되었다가 2년 뒤에야 귀국할 수 있었다. 그 사이 왜국은 백제 부흥운동을 지원하기 위해 대규모 원병을 파병했으나, 663년 백강구 전투에서 당과 신라 연합군에게 처참하게 패배했다. 백강구 전투 이후의 견당사 파견은 악화된 양국 관계를 개선하고, 당이 왜국을 공격할 가능성을 사전에 차단하려는 외교적 목적이 강했다. 이후 당과 신라의 대립이 깊어지고, 왜국 내부에서도 임신의 난이라는 국가적 위기와 율령 체제 정비 문제로 인해 견당사 파견은 다시 중단되었다.

702년 약 30년 만에 견당사가 재개되면서 문화 교류의 목적이 다시 부각되었다.[89] 당시 당(주나라)은 측천무후 치세 말기로 외교 관계가 활발하지 않았기에 왜국 사신을 적극적으로 환대했다. 왜가 국호를 '일본'으로 바꾸었음을 공식적으로 통보한 것도 이 시기로 추정되나, 명확한 기록은 남아있지 않다. 이후 구당서에는 '일본전(日本傳)'과 '왜국전(倭國傳)'이 병기되어 기록되었다.

8세기 동아시아 정세가 안정되면서 견당사는 문화 사절로서의 성격이 더욱 강해졌다. 당은 일본 견당사를 조공 사절로 간주하여 '20년에 한 번 조공'을 원칙으로 삼았지만, 일본 측은 천황이 바뀔 때마다 이를 구실로 삼아 더 짧은 주기로 사신을 파견했다. 호키 6년(775년)에는 당 숙종의 요청에 따라 견당사가 귀국했으며, 이때 당에서도 사신 조보영(趙寶英)을 파견했으나 그는 나니와 도착 직후 익사했다. 한편, 753년에는 견당사 부사 오토모노 고마로가 당 조정의 신년 하례회에서 신라 사신과 자리 서열을 다투어 일본이 신라보다 상석임을 인정받았다는 기록이 속일본기에 남아있다.[11] 하지만 이 사건은 일본 측 기록에만 존재하고, 당시 당이 신라를 번국으로 대우하던 상황에서 일본의 주장을 쉽게 인정했을지는 의문이라는 신중론도 제기된다.[12] 중요한 점은, 과거 왜의 오왕 등이 중국 왕조로부터 책봉을 받았던 것과 달리, 견당사 시대의 일본 천황은 당으로부터 책봉을 받지 않았다는 사실이다.

9세기에 들어서면서 견당사를 둘러싼 환경은 크게 변화했다. 당에서는 안사의 난 이후 재정 확보를 위해 국가 통제 하에 민간의 해외 도항 및 무역을 허용했다. 이는 신라에도 적용되어, 9세기 전반 장보고의 해상 활동이 활발해지는 배경이 되었다. 그러나 안사의 난 이후 당의 국내 불안은 심화되었고, 외국 사절에 대한 대우도 예전 같지 않았다. 엔랴쿠 23년(804년) 견당사는 융숭한 대접을 받았지만 귀국을 잠시 미루라는 권고를 받았고, 조와 5년(835년) 견당사는 당으로부터 조속히 귀국하라는 압박을 받는 등 냉대를 받았다. 유학생에 대한 지원도 줄어들고 유학 기간 제한까지 통고받는 등 유학 환경도 악화되었다.

일본 내부 사정도 견당사 파견을 어렵게 만들었다. 견당사 이외의 해외 도항을 금지하는 '도해제(渡海制)'가 시행되고 사신 파견 간격이 길어지면서, 항해 및 조선 기술이 오히려 퇴보하는 결과를 낳았다. 또한 잇따른 견당선 조난 사고는 사신 파견의 의지를 약화시켰다.[90] 결과적으로 "마지막 견당사"가 된 조와 5년(835년)의 견당사는 두 번이나 출발에 실패했고 내부 갈등까지 겪는 등 여러 문제가 발생했다. 당의 쇠퇴, 당이나 신라 상선에 의한 문물 교류 활성화, 유학 환경 악화, 일본 내 기술 저하 등 복합적인 요인으로 견당사 파견의 필요성이 줄어들면서 결국 894년 견당사는 사실상 폐지되었다.

7. 견당사 폐지 이후

견당사는 점차 파견 횟수가 감소하여, 838년을 마지막으로 50년 이상 중단 상태에 있었다. 더욱이 당나라에서는 874년경부터 황소의 난이 일어나 낙양과 장안이 함락되고 제나라(880–884년)가 세워지는 등 혼란이 극심했다. 제나라는 단명했지만, 이 난으로 당나라는 크게 약화되어 수도 장안 주변만을 다스리는 지방 정권으로 전락했다.

이 시기에는 이미 민간 무역이 활발해져, 조정의 사신이 약재나 향료 등을 민간 상선을 통해 구해오는 사례도 있었기에, 공식적인 견당사 파견의 필요성 자체가 줄어들고 있었다. 또한 당시 일본에서는 당나라의 학문과 기술을 이미 넘어섰다는 인식이 생겨나면서[68], 견당사 파견에 소극적인 분위기가 형성되기도 했다.

간페이 6년(894년), 당나라 온주 장관 주포의 요청에 따라 우다 천황 주도로 56년 만에 견당사 파견이 계획되었고, 8월 21일 스가와라노 미치자네가 견당 대사로 임명되었다. 그러나 20일 후, 미치자네는 '청령제공경의정견당사진지상(請令諸公卿議定遣唐使進止状)'[69]이라는 의견서를 제출하여 파견 재검토를 요청했다. 미치자네는 당시 당나라에 체류 중이던 유학승 중관의 서신을 근거로 다음과 같은 이유를 들었다.

# 중관에 따르면 당나라는 내란이 계속되어 쇠퇴가 심각하며, 일본과의 교류도 사실상 중단된 상태이다.

# 과거 견당사들은 항해 중 조난이나 도적의 위험은 있었으나, 당나라 도착 후의 위험은 없었다. 하지만 현재의 혼란스러운 상황에서는 당나라 도착 후에도 신변이 위험하다.

# 중관이 전한 정보를 바탕으로 공경과 학자들이 파견 여부를 신중히 논의해야 한다.

과거 『일본기략』의 기록 때문에 오랫동안 미치자네의 건의로 견당사가 즉시 중단된 것으로 여겨졌으나, 1990년 이시이 마사토시의 연구를 통해 해당 기록의 신빙성이 낮다는 점이 밝혀졌다. 실제로는 미치자네 등은 이후에도 견당사 직위를 유지했으며(미치자네는 897년, 부사 기노 나가오는 901년까지 직함을 사용한 기록이 있다), 896년에는 우다 천황이 당나라 사람 이환(梨懐)을 불러 직접 현지 사정을 듣는 등 파견을 위한 정보 수집은 계속되었다.

그러나 일본 국내의 재해 발생, 당나라의 지속적인 쇠퇴, 미치자네와 나가오의 승진에 따른 인사 문제 등이 겹치면서 견당사 파견은 계속 지연되었다. 결국 엔기 7년(907년) 당나라가 멸망하면서 견당사는 재개되지 못한 채 역사 속으로 사라졌다[70].

견당사가 폐지된 이후, 일본 조정은 공식적인 허가 없이 외국으로 건너가는 것을 금지하는 '도해제(渡海制)'와 당이나 송 등 외국 상선의 내항을 제한하는 '연기제(年紀制)'(이전 체류 허가부터 다음 허가까지 10여 년 간격을 두는 방식[71][72])를 채택했다고 알려져 있다. 사실 '도해제'는 공적인 사절 외의 왕래를 금지한 율령 규정[73]의 연장이었으나, 9세기 후반 당이나 신라에서는 규제가 완화되어 국가 통제 하의 민간 무역이 허용된 반면, 섬나라인 일본은 지리적 조건상 이 규정을 유지하기 용이했다[74]. '연기제' 역시 이러한 맥락에서 시행된 정책으로 볼 수 있다[75]. 다만 해외 도항 제한 자체가 없었다는 연구도 존재한다.

그럼에도 귀족과 사원을 중심으로 중국 물품인 '당물(唐物)'에 대한 수요는 여전했다. 이로 인해 10세기 후반부터 조정은 여러 명목으로 송이나 고려 상선의 입항을 허가하는 '특례'[76]를 적용하기 시작했고, 법망을 피해 송이나 고려로 밀항하는 일본 선박도 나타났다. 또한 '연기제'는 상인의 체류 기간을 명확히 규정하지 않았고, 위반 시 귀국 조치만 있을 뿐 거래 자체는 금지되지 않아[77], 송나라 상인들은 다자이후 인근 하카타에 '당방(唐房)'이라는 거류지를 형성하고 무역 활동을 이어갔다[78]. 이러한 규제는 섭관정치 시기와 원정기를 거치며 점차 약화되어, 도바 상황(12세기 중기) 시대에 이르러서는 다이라노 타다모리 등이 다자이후의 통제를 벗어나 독자적으로 송 상인과 교역하는 등 국가 통제가 사실상 해체되고 민간 주도의 일송 무역이 활발해졌다[75][72].

한편, 견당사 폐지 이후 일본 고유의 국풍문화가 발달했다는 평가가 있지만, 실제 귀족들의 생활과 문화는 여전히 수입된 '당물'에 의존했으며 공문서 작성 등에는 한문이 계속 사용되었다. 왕희지의 서체나 백거이의 시문 등은 국풍 문화로 분류되는 예술 및 문학 작품에도 깊은 영향을 미쳤다는 지적이 많다[79].

8. 평가

견당사는 초기 일본이 당나라의 선진 문물과 제도를 받아들이고 동아시아 국제 질서 속에서 관계를 정립하는 데 중요한 역할을 수행했다. 630년 첫 파견 이후, 백촌강 전투 전후의 외교적 긴장과 중단을 거치기도 했으나, 8세기에 들어서는 문화 사절로서의 성격이 강해졌다.[54][55]

그러나 9세기 이후 견당사를 둘러싼 환경은 크게 변화했다. 안사의 난 이후 당나라 내부의 불안정이 심화되고 외국 사절에 대한 대우가 점차 나빠졌으며[59], 유학생들 또한 비용 지원 축소, 언어 문제, 냉대 등으로 어려움을 겪었다.[59][60] 이와 함께 신라 상인(장보고 등)을 중심으로 민간 무역이 활발해지면서[52], 국가가 위험을 감수하고 공식 사절을 파견해야 할 실익이 점차 줄어들었다.

일본 내부 사정도 변화에 영향을 미쳤다. 견당사 파견 간격이 벌어지면서 항해 및 조선 기술의 수준이 저하되었고, 이는 잦은 해난 사고와 파견 의욕 저하로 이어졌다.[59] 조와 5년(838년)에 파견된 견당사는 출발 과정의 문제뿐 아니라 귀국 항로를 둘러싼 내부 갈등까지 겪으며 여러 문제점을 드러냈다.[59]

이러한 상황 속에서 간페이 6년(894년) 견당사 파견이 연기되고 결국 중단된 배경에는 당나라의 쇠퇴(황소의 난 등)와 민간 교역 활성화라는 외부적 요인 외에도, "당나라의 학예·기능을 능가했다는 인식의 생성[68]"과 같이 변화된 일본의 대당(對唐) 관점도 작용한 것으로 평가된다. 즉, 선진 문물 수용 창구로서의 역할이 감소하고 여러 현실적인 어려움이 누적되면서 견당사는 자연스럽게 중단에 이르게 되었다.

참조

[1]

서적

"Articulating the Sinosphere: Sino-Japanese Relations in Space and Time"

2009

[2]

간행물

"Cultures Combined in the Mists of Time: Origins of the China-Japan relationship,"

http://japanfocus.or[...]

Asia Pacific Journal: Japan Focus

2006-02-03

[3]

서적

"Japan encyclopedia"

https://books.google[...]

2012-05-24

[4]

서적

"Iki no Hakatoko"

https://books.google[...]

[5]

서적

"The Literature of Travel in the Japanese Rediscovery of China"

https://books.google[...]

[6]

서적

"Annales des empereurs"

https://books.google[...]

1834

[7]

서적

https://books.google[...]

[8]

문서

大宝律令制定前後における日中間の情報伝播

吉川弘文館

2023

[9]

문서

曲江集

[10]

문서

大宝律令制定前後における日中間の情報伝播

吉川弘文館

2023

[11]

웹사이트

遣唐使|国史大辞典・世界大百科事典|ジャパンナレッジ

https://japanknowled[...]

ネットアドバンス

2024-06-09

[12]

문서

大宝律令制定前後における日中間の情報伝播

吉川弘文館

2023

[13]

문서

旧唐書

[14]

문서

新唐書

[15]

문서

日本書紀

白雉4年7月

[16]

문서

日本書紀

白雉5年7月24日

[17]

문서

旧唐書

[18]

문서

日本書紀

斉明天皇元年8月1日

[19]

문서

日本書紀

白雉五年二月

[20]

문서

日本書紀

天智天皇6年11月9日

[21]

문서

日本書紀

天智天皇10年3月3日

[22]

문서

1990

[23]

문서

多治比縣守の親は左大臣、大伴山守の親は右大臣、藤原馬養の親は太政大臣藤原不比等、阿倍仲麻呂の祖父は将軍阿倍比羅夫、と、構成員も豪華である。

[24]

문서

延喜式

[25]

문서

遺教経

[26]

문서

唐人の皇甫東朝・道璿・袁晋卿、波斯(ペルシャ)人の李密翳、インド人の菩提僊那(のち東大寺の大仏開眼式に参加)、菩提僊那の弟子で林邑国の仏哲など

[27]

문서

続日本紀

天平勝宝6年正月30日

[28]

문서

続日本紀

天平宝字6年3月1日

[29]

문서

高麗大山の弟

[30]

문서

続日本紀

天平宝字6年7月

[31]

문서

続日本紀

宝亀9年11月13日

[32]

문서

続日本紀

宝亀9年11月10日

[33]

문서

続日本紀

宝亀11年正月5日

[34]

문서

続日本紀

宝亀10年2月13日

[35]

문서

続日本紀

宝亀10年7月15日

[36]

문서

昆解宮成

[37]

서적

日本後紀

0805-07-08

[38]

서적

日本後紀

0804-10-18

[39]

서적

日本後紀

0805-08-16

[40]

서적

沙門空海

筑摩叢書

[41]

문서

当時の寿命と入唐人員の選任基準から鑑みると、誤伝の可能性が高い。

[42]

서적

沙門空海

筑摩叢書

[43]

문서

前回の遣唐使であった菅原清公の三男

[44]

문서

18回の伴雄堅魚の甥

[45]

서적

入唐求法巡礼行記

0836-03-24

[46]

서적

続日本後紀

0836-06-18

[47]

서적

続日本後紀

0839-04-01

[48]

서적

続日本後紀

0839-11-09

[49]

서적

入唐求法巡礼行記

0836-05-01

[50]

서적

続日本後紀

0836-12-03

[51]

서적

教訓抄

[52]

논문

遣唐使と通訳

2016-04-29

[53]

논문

遣唐使の時期区分と大宝度の遣唐使

2016-04-29

[54]

논문

大宝律令制定前後における日中間の情報伝播

大修館書店

[55]

서적

「日本」 国号の由来と歴史

講談社学術文庫

[56]

논문

大宝度の遣唐使とその意義

2016-04-29

[57]

논문

遣唐使の朝貢年期

岩波書店

[58]

논문

遣唐使による漢籍将来

2016-04-29

[59]

논문

漂流・遭難、唐の国情変化と遣唐使事業の行方

2016-04-29

[60]

논문

遣唐使と唐文化の移入

2016-04-29

[61]

논문

遣唐使の時期区分と大宝度の遣唐使

[62]

서적

復元するシリーズ4 日本の船を復元する 古代から近世まで

学習研究社

[63]

논문

遣唐使が見た唐の賓礼

2016-04-29

[64]

논문

書禁・禁書と法典の将来

吉川弘文館

[65]

웹사이트

遣唐使(けんとうし)

https://kotobank.jp/[...]

コトバンク

2016-04-29

[66]

웹사이트

外国人児童のための小学校社会科教材(小学校6年生 歴史教材)

http://www.resource-[...]

愛知教育大学外国人児童生徒支援リソースルーム

2016-04-29

[67]

간행물

中国資料に描かれた日本人像 遣唐大使の風貌を中心に

https://kokubunken.r[...]

国文学研究資料館

[68]

서적

遣唐使と古代日本の対外政策

[69]

웹사이트

請令諸公卿議定遣唐使進止状印本

https://kokusho.nijl[...]

2015-07-17

[70]

논문

菅原道真と寛平度の遣唐使計画

2016-04-29

[71]

논문

年紀制と中国海商

歴史学研究

2006

[72]

논문

年紀制の消長と唐人来着定

ヒストリア

2006

[73]

문서

律令国家の対外方針と〈渡海制〉

吉川弘文館

2008

[74]

서적

日本古代貿易管理制度の構造・特質と展開

同成社

2021

[75]

논문

律令国家の対外方針と〈渡海制〉

吉川弘文館

1991

[76]

서적

日本古代貿易管理制度の構造・特質と展開

同成社

2021

[77]

논문

年紀制の消長と唐人来着定

[78]

문서

唐宋商人の中には来航後、長期にわたって博多の唐坊を拠点に貿易・商業活動を行い、次の年紀到来直前に帰国して「年紀法」に違反しない形で再度来航する者もいた

[79]

논문

〈国風文化〉の成立

吉川弘文館

1997

[80]

웹사이트

長門の造船歴史館 - 呉市ホームページ

https://www.city.kur[...]

2023-12-03

[81]

웹사이트

<上海万博>「遣唐使船」が到着、12日のジャパン・デーにお披露目―上海市

https://www.recordch[...]

Record China

2010-06-11

[82]

웹사이트

再現された遣唐使船が中国・上海へ向けて大阪を出港!

https://www.walkerpl[...]

NewsWalker

2010-05-08

[83]

웹사이트

渡辺謙 遣唐使船に乗って上海万博を訪問

https://www.sponichi[...]

スポニチ

2010-06-13

[84]

서적

글로벌 세계 대백과사전

도서출판 범한

2004

[85]

서적

세계 역사의 미스터리 상 : 문화편 정치편 전쟁 편

북공간

2007

[86]

서적

세계 역사의 미스터리 상 : 문화편 정치편 전쟁 편

북공간

2007

[87]

서적

세계 역사의 미스터리 상 : 문화편 정치편 전쟁 편

북공간

2007

[88]

서적

글로벌 세계 대백과사전

도서출판 범한

2004

[89]

서적

글로벌 세계 대백과사전

도서출판 범한

2004

[90]

서적

사쿠라가 지다 젊음도 지다(ねじ曲げられた?―美意識と軍國主義)

모멘토

2004

[91]

서적

사쿠라가 지다 젊음도 지다(ねじ曲げられた?―美意識と軍國主義)

모멘토

2004

[92]

서적

사쿠라가 지다 젊음도 지다(ねじ曲げられた?―美意識と軍國主義)

모멘토

2004

[93]

서적

글로벌 세계 대백과사전

도서출판 범한

2004

[94]

서적

遣唐使

[95]

서적

遣唐使

[96]

서적

글로벌 세계 대백과사전

도서출판 범한

2004

[97]

서적

일본역사

보고사

1998

[98]

서적

글로벌 세계 대백과사전

도서출판 범한

2004

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com