외왕내제

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

외왕내제는 한 국가가 대외적으로는 주변국에 왕을 칭하고, 내부적으로는 황제를 칭하는 통치 체제를 의미한다.

한국은 고대부터 발해, 고려 시대에 걸쳐 외왕내제 체제를 유지했다. 발해는 황제 칭호와 연호를 사용하며 당나라와 대등한 제국을 지향했고, 고려는 초기에는 황제국 체제를 갖추었으나, 대외 관계에 따라 국왕을 칭하기도 했다. 고려는 몽골 간섭기 이후 외왕내제 체제가 종식되었고, 조선은 명나라로부터 국왕 칭호를 받으며 대외적으로는 왕, 내부적으로는 황제에 준하는 대군주 칭호를 사용했다.

베트남 역시 중국의 압력으로 대외적으로 국왕을 칭했지만, 내부적으로는 황제국 체제를 유지했다. 리 왕조는 스스로를 황제로 칭하며 중국과 대등한 지위를 추구했고, 이후 왕조에서도 이러한 외왕내제 체제가 지속되었다.

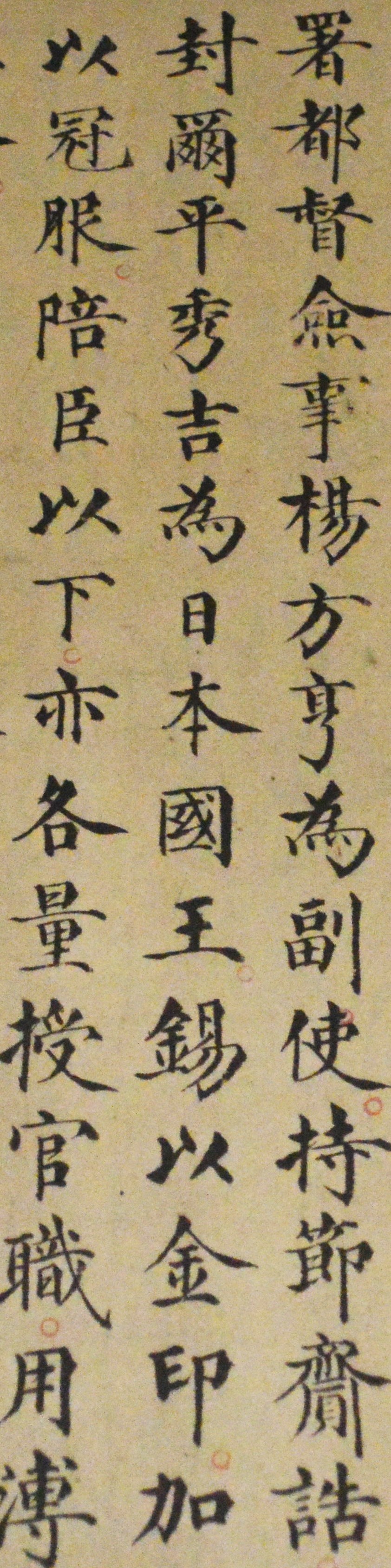

일본은 내부적으로 천황이라는 황제 칭호를 사용했지만, 외부적으로는 쇼군이 국왕을 칭하며 외왕내제 형태를 보였다. 쇼군이 명나라로부터 일본 국왕 칭호를 받아 무역을 주도하기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 발해의 대외 관계 - 발해의 교통로

발해의 교통로는 고구려 멸망 후 발해와 주변국 간 교류를 위해 육상 교통로인 39개 역참의 역로와 동해, 서해 방면의 해상 교통로, 신라도, 등주도, 거란도 등을 활용했다. - 아시아의 역사 - 연호

연호는 군주의 권위와 통치권을 상징하며, 군주의 즉위와 함께 사용되는 칭호로, 고대 중국에서 시작되어 동아시아 국가들에 영향을 주었고, 현대에는 일본, 중화민국, 북한 등에서 사용된다. - 아시아의 역사 - 필리핀의 역사

필리핀의 역사는 최소 70만 년 전 인류 거주 흔적부터 오스트로네시아어족의 이주, 인도 문화 영향으로 형성된 왕국, 스페인과 미국의 식민 지배, 그리고 1946년 독립 후 민주주의 국가로서 발전과 여러 도전에 직면한 현대까지를 포괄한다. - 고려의 정치 - 삼별초의 항쟁

삼별초의 항쟁은 최씨 무신정권의 군사조직인 삼별초가 원종의 친몽 정책과 해산 명령에 반발하여 1270년 강화도에서 시작, 배중손을 중심으로 왕족 왕온을 왕으로 추대하며 진도와 제주도에서 3년간 고려-원 연합군에 맞서 싸웠으나 1273년 진압되어 고려의 몽골 지배 강화와 원의 제주도 직접 통치를 가져왔으며, 민족적 저항의 상징으로 평가되지만 무신정권의 잔재라는 비판도 있다. - 고려의 정치 - 묘청의 난

묘청의 난은 1135년 묘청이 서경 천도와 금나라 정벌을 주장하며 일으킨 반란으로, 개경 문벌 귀족 세력과의 갈등 속에 발생했지만 김부식의 정부군에 의해 진압되었고, 고려 시대 정치와 사상적 갈등을 보여주는 중요한 사건으로 평가받는다.

2. 한국의 외왕내제

발해는 남북국 시대 때 황제국을 지향했으며, 문왕은 황상(皇上)으로 불렸다.[26] 고려는 초기부터 황제국 체제를 갖추었으나, 요, 송, 금 등과의 외교 관계에 따라 왕을 칭하기도 하는 등 유연한 외교 정책을 펼쳤다. 태조는 933년 후당 명종에게서 '고려국왕'(高麗國王) 칭호를 받았고[9], 경순왕은 고려 태조에게 항복할 때 그를 "천자"라 칭했다. 송, 요, 금은 고려가 황제 칭호를 사용하는 것을 알았지만 묵인했다.[9]

몽골 침입으로 시작된 원 간섭기에는 황제 체제가 붕괴되었다. 1356년 공민왕이 원으로부터 독립을 선언하기도 했다.[9]

조선의 군주들은 명나라와의 관계 때문에 국내외적으로 "왕"의 칭호를 사용했다.[10] 1895년 1월 7일(고종 31년 음력 12월 12일)[28] 고종은 〈홍범 14조〉를 발표하면서 중국과의 종·번(宗藩) 관계를 끝낸다고 선포하고 '대군주'라는 칭호를 사용했다.

2. 1. 삼국 시대

삼국의 왕들은 하늘에 제사를 지냈고, 군주를 대왕(大王) 폐하라 불렀으며, 왕의 죽음을 붕어라 하였다. 고구려와 신라는 안승을 보덕왕으로 봉한 것과 같이 제후왕을 봉하기도 하였다. 삼국은 황제를 직접적으로 칭하지는 않았지만, 황제에 버금가는 태왕 또는 대왕의 호칭을 사용하였다.[1]2. 1. 1. 고구려

고구려는 태왕 또는 대왕의 칭호를 사용하였다.[1]2. 1. 2. 백제

백제는 대왕 칭호를 사용했고, 칠지도 명문에는 일본 왕(왜왕)을 제후왕이라고 새기는 등 독자적인 세력권을 구축했다.[1]2. 1. 3. 신라

신라는 대왕(大王) 칭호를 사용하였고, 고구려와 마찬가지로 제후국을 두었다. 예를 들면 안승을 보덕왕으로 봉한 것이 있다.[1]2. 2. 발해

발해는 남북국 시대 때 황제국을 지향하였다. 정혜, 정효공주묘 묘지명에는 문왕을 황상(皇上)으로 표현했는데,[26] 이는 신하가 황제를 부를 때 사용하는 말이다. 문왕은 발해 역대 임금들처럼 즉위 당시부터 대흥, 774년부터 보력, 780년대에 다시 대흥이란 연호를 사용했다.[26]2. 3. 고려

고려는 초기부터 황제국 체제를 갖추었으나, 요, 송, 금 등과의 외교 관계에 따라 왕을 칭하기도 하는 등 유연한 외교 정책을 펼쳤다. 태조는 933년 후당 명종에게서 ''고려국왕''(高麗國王) 칭호를 받았고[9], 경순왕은 고려 태조에게 항복할 때 그를 "천자"라 칭했다. 송, 요, 금은 고려가 황제 칭호를 사용하는 것을 알았지만 묵인했다.[9]몽골 침입으로 시작된 원 간섭기에는 황제 체제가 붕괴되었다. 1356년 공민왕이 원으로부터 독립을 선언하기도 했다.[9]

2. 3. 1. 외왕내제 체제의 성립과 발전

고려는 건국 이후 황제국의 제도를 사용하였다. 태조는 건국 때 스스로 제위에 올랐다고 선포했다. 광종은 수도였던 개경을 황도(皇都)로 높여 부르고, 서경을 제2의 수도로 승격시켜 서도(西都)라 칭하였다. 고려는 초창기부터 임금이 자신을 부르는 호칭은 짐(朕), 임금의 명령은 조서(詔書), 임금의 호칭은 폐하(陛下), 임금의 아들은 태자(太子)로 정하는 등 황제국의 면모를 갖추었다. 그뿐만 아니라, 묘호와 연호를 사용하며 고려가 천하의 중심임을 선포했다.[27] 하지만 위협적이던 북방의 요나라 및 중요한 교역 상대이던 송나라와의 외교 마찰을 줄이기 위해, 외부적으로는 요, 송, 금 등에 국왕을 칭하기도 하였다. 그 결과 고려는 송나라의 문물과 여진의 강동 6주를 획득하는 등 외교적 실익을 취하였다. 이렇게 성립된 외왕내제 체제는 몽골 제국의 침입으로 간섭기에 접어들 때까지 3백 년 가까이 유지되었다.2. 3. 2. 외왕내제 체제의 붕괴

몽골 제국의 대대적인 침략에 고려는 수십 년간 맞서 싸웠지만, 결국 항복하고 말았다.[25] 이후 국호를 대원(大元)으로 바꾼 몽골 제국은 고려 태자가 원나라 공주와 결혼하도록 하여, 원나라의 부마국에 걸맞게 고려의 체제를 바꾸었다. 원나라의 간섭으로 임금이 스스로를 부르는 호칭은 고(孤), 임금의 호칭은 전하(殿下), 임금의 아들은 세자(世子)로 낮추어 부르게 되었다. 또한 원나라는 묘호에 조(祖), 종(宗)을 사용하는 것은 황제의 전유물이라 하여 금지시키고, 시호에는 원나라에 대한 충성심을 보이기 위해 앞에 충(忠)자를 붙이도록 하였다. 이로써 외왕내제 체제는 공식적으로 종결되었다.[25]2. 4. 조선

1895년 1월 7일(고종 31년 음력 12월 12일)[28] 고종은 〈홍범 14조〉를 발표하면서 중국과의 종·번(宗藩) 관계를 끝낸다고 선포하고 '대군주'라는 칭호를 사용했다. 이로써 국왕 관련 격식은 제후왕이 아닌 황제에 준하게 바뀌었으나, 칭호는 황제보다 낮았다.2. 4. 1. 대군주 칭호

1895년 1월 7일(고종 31년 음력 12월 12일)[28] 고종은 〈홍범 14조〉를 발표하여 중국과의 종·번(宗藩) 관계를 끝낸다고 선포하고, '대군주'라는 칭호를 사용했다. 이로써 국왕 관련 격식은 제후왕이 아닌 황제에 준하게 바뀌었으나, 칭호는 황제보다 낮았다. 대군주 칭호와 함께 '대군주 폐하', '왕태후 폐하', '왕후 폐하', '왕태자 전하', '왕태자비 전하' 등의 칭호와 호칭이 도입되었다. 또한 '전문(箋文)'은 '표문(表文)'으로, '과인'은 '짐'으로 격상되었고, 대군주의 명령은 황제와 같이 '칙(勅·敕)'으로 불렸다.3. 베트남의 외왕내제

베트남은 중국의 압력으로 인해 외부적으로 국왕을 칭하였지만, 내부적으로는 오랫동안 황제국의 체제를 유지하였다. 고려와 마찬가지로 외교적 마찰이 있을 때는 대외적으로 국왕이라 하였고 그 외에 다른 동남아시아 국가에는 황제국을 선포하였다.

진나라가 멸망했을 때, 장군 조타는 남월의 상, 계림 군을 정복하고 스스로를 "남월 무왕"()이라고 칭했다. 기원전 196년, 유방이 황제가 되어 한나라를 건국한 후 "남월왕"()으로 인정받았다. 유방 사후, 그의 신하들은 그의 미망인 여태후에게 남월과 한 사이의 철물 무역을 금지할 것을 청원했다. 이 소식을 들은 조타는 스스로를 "남월 무제"()라고 칭하며 한나라 황제와 동등한 지위를 주장했다.[1][2]

조타는 군대를 이끌고 남월로 돌아가기 전에 한 제국에 속한 인근 장사국을 침략했다. 기원전 181년, 여태후는 장군 주조를 파견하여 남월을 공격하게 했다. 그러나 주조의 군대는 더위와 습기로 인해 병들어 남월로 들어가는 산을 넘지 못했고, 여태후 사후 기원전 180년에 소환되었다. 조타는 이 기회를 틈타 민월, 서부 오월, 락월의 지도자들을 위협하고 뇌물로 회유하여 복종시켰다.[3][4] 조타는 이후 한 조정에 사신을 보내는 것을 중단했다.[1][5]

이에 한 문제는 노가를 보내 조타를 꾸짖었다. 조타는 겁을 먹고 사과 편지를 써서 한 황제의 봉건 신하로서 스스로를 낮추고, 조공을 바칠 것을 약속했으며, 남월에서 공개적으로 황제 칭호와 관습을 포기하겠다고 발표했다. 그러나 조타는 여전히 남월 내부에서는 비밀리에 스스로를 "황제"()로 지칭했고, 천자에게 사신을 보낼 때만 "왕"()과 같은 조공 봉건 제후에게 적합한 칭호를 사용했다.[1][6]

544년, 리 본은 초기 리 왕조를 세우고 스스로를 ''반 쑤언 황제''(萬春帝)라고 칭했다.

968년, 딘 보 린은 딘 왕조를 건국하고 스스로를 "황제"로 선포하며, 중국 지방 군 사령관의 칭호였던 ''징하이쥔 제도사(靜海軍節度使)''를 폐지했다. 송 태조는 후에 딘 보 린에게 ''교지군왕''(交趾郡王)이라는 칭호를 하사했다.[11]

986년, 레 호안은 송나라 사신이 방문했을 때 ''징하이쥔 제도사'' 칭호를 받았다. 988년, 레 호안은 ''검교 대원수(檢校太尉)''로 승진했으며, 993년에는 ''교지군왕''(交趾郡王)으로, 마침내 997년에는 그의 칭호가 ''남평왕''(南平王)으로 승격되었다.[12][13]

후 레 왕조를 선포하면서, 레 타이 토는 ''다이 브엉''(大王)이라는 칭호로 왕위를 주장했다. 베트남 통치자들이 황제 칭호를 되찾은 것은 레 탄 톤의 치세에 이르러서였다. 이 체제는 왕조가 끝날 때까지 계속 사용되었으며, 모든 통치자들은 국내적으로는 황제 지위를 주장하고 중국과의 관계에서는 왕의 지위로 돌아갔다.

3. 1. 초기 왕조

리 왕조는 스스로를 '황제'로 칭하며 중국과 대등한 지위를 추구했다.[14][15][16] 1174년, 리 아잉 통은 송나라로부터 안남국왕(zh:安南国王)이라는 칭호를 받았지만, 국내에서는 여전히 "황제" 칭호를 사용했다.[14][15][16]3. 2. 후기 왕조

응우옌 왕조의 자롱 황제는 청나라의 가경제로부터 ''월남국왕''(越南國王)이라는 칭호를 받았다. 응우옌 왕조는 중국의 종주권을 받아들이고 청나라와의 관계에서는 "왕"이라는 칭호를 사용했지만, 다른 국가들과의 외교 관계에서는 ''다이비엣남 황제''(大越南皇帝)로, 나중에는 ''대남 황제''(大南皇帝)로 나섰다.[24] 응우옌 군주들은 국내적으로 "황제" 칭호를 사용했고, 영토를 "남조"(청나라와 관련하여 "북조")라고 칭하며 중국과 동등한 지위를 암시했다.1174년 리 왕조의 리 영종 시대 이후, 베트남 군주는 중국 왕조로부터 "안남국왕"으로 책봉되었으나,[22] "대월"이라는 국호를 칭하고 국내적으로는 황제를 자칭했다.[23] 쩐 왕조 시대의 몽골 제국과의 전쟁, 명나라의 단기간 지배와 그로부터의 독립을 거치며, 베트남은 "남국"으로서 중국("북국")과 대등한 지위에 있는 문명국이라는 자의식이 형성되었다. 또한, 타이, 참파, 라오스, 캄보디아 등 인근 국가・민족보다 문화적으로 높은 위치에 있으며, 이들을 번속으로 거느려야 한다는 소중화 사상도 성립되었다.

이러한 대외 인식은 응우옌 왕조 명명제 시대에 체계화되어, 베트남을 중국("북조")에 상대하는 "남조"로 칭하고, 군주는 중국 황제와 마찬가지로 "천자", "황제"를 칭했다. 국내 칙령, 그리고 중국 이외의 외국 사절(프랑스 등 유럽 제국 포함)과의 접견에서는 "'''대남국 대황제'''" 칭호를 사용했다. 그러나 응우옌 왕조는 청나라로부터 "'''월남 국왕'''"으로 책봉을 받았기 때문에, 북경에 파견된 베트남 사절은 국왕 대리인으로서 중국 황제 앞에서 무릎 꿇는 의례를 행했다. 하지만 국내용 문서에서는 중국과의 국교를 "방교"라 칭하며, 대등 외교임을 암암리에 시사했다.[24]

4. 일본의 외왕내제

일본은 대외 관계에서 일본 국왕이라는 호칭을 사용했고, 내부적으로는 천황이라는 칭호를 사용했다. 그러나 천황이 직접 국왕 칭호를 사용한 것은 아니고, 주로 친왕이나 쇼군이 국왕을 칭했다. 14세기 감합무역에 사용된 '일본 국왕'은 천황이 아니라 막부의 쇼군을 가리키는 말이었다.

조선은 이러한 상황을 어느 정도 파악하고 있었으며, 천황을 왜왕(倭王) 등으로 부르기도 했다. 그러나 조선이 직접 마주치는 대상은 주로 실권자인 쇼군이었기 때문에 크게 신경 쓰지 않았다.

아시카가 요시마사는 조선에 보낸 서한에서 조선 군주를 "폐하"라고 불렀고, 세조를 조선 국황(朝鮮國皇), 자신을 아국황(我國皇)이라 칭했다.[29]

4. 1. 초기

중국 황제는 원래 일본의 통치자를 '왜'의 왕(倭王)이라고 불렀으며, 일본에서는 '키미' 또는 '오키미'라고 불렀다. 특히 왜의 5왕을 포함한 일부 통치자들은 중국의 종주권을 받아들였다.수나라 때 일본 외교관 오노노 이모코는 쇼토쿠 태자의 편지를 수나라 양제에게 전달했는데, 편지에서 스이코 천황을 "해가 뜨는 곳의 천자"라고 칭하며 일본과 중국의 군주가 동등한 지위를 갖는다는 것을 암시했다. 수나라 양제는 이러한 주장에 분노했다. 그 이후 일본 천황은 국내외적으로 '''天皇|덴노일본어'''이라는 황제 칭호를 사용하기 시작했으며, 일본에서 ''사실상'' 권력을 잡았던 쇼군들은 중국과의 무역을 위해 때때로 '왕'(國王)이라는 칭호를 사용했다. 중국은 일본 천황이 '덴노'라는 칭호를 사용하는 것을 공식적으로 허용하지 않았지만, 일본 통치자들이 더 낮은 칭호로 되돌리도록 강요하는 일은 거의 없었다.[17]

당나라 시대에는 일본 통치자에게 '일본 국왕'이라는 칭호가 수여되었다.[18] 630년부터 838년까지 일본은 문화 학습과 교류를 촉진하기 위해 총 19차례 당나라에 사신을 파견했다.

원나라 시대에 쿠빌라이 칸은 일본 천황을 지칭하며 '일본 국왕'의 복속을 요구했다. 일본은 이 요구를 거부했고, 그 결과 몽골의 일본 침략이 일어났다.

일본 남북조 시대 동안 가네요시 친왕은 중국에서 수여한 '왕'이라는 칭호를 거부하고, 보복으로 7명의 중국 사신을 살해했다.

아시카가 요시미쓰 쇼군은 명나라와의 통상 관계를 수립하고자 하는 바람으로 영락제가 수여한 '일본 국왕' 칭호를 받아들였다.[19][20][21]

도쿠가와 막부 통치 기간 동안 도쿠가와 히데타다는 일본 천황에 대한 존경의 표시로 '왕'의 칭호를 '다이쿤'(大君)으로 변경했다. 그 후 도쿠가와 이에노부는 칭호를 다시 '왕'으로 변경했지만, 도쿠가와 요시무네에 의해 다시 '다이쿤'으로 변경되었다.

남조 시대에는 가네나가 친왕이 왜구 단속을 조건으로 명으로부터 책봉을 받아, "양회(良懐)"라는 이름으로 일본 국왕의 칭호를 받았다. 국내에서는 평생 정서대장군으로서 남조의 한 축을 담당했고, 일본 국왕이나 천황의 호칭을 칭하지 않았다.

베트남이나 조선의 왕조와 달리, 일본에서는 "천황"과 "국왕"을 한 명의 군주가 함께 사용하는 일은 견당사 폐지 이후 없었다. 가네나가 친왕이나 아시카가 요시미쓰는 천황의 신하의 입장이었으며, 황족이 아닌 아시카가 요시미쓰는 "배신에 지나지 않는다"며 한때 명나라로부터 책봉을 거부당했지만, 중국 연안부를 어지럽히는 왜구를 단속하길 기대하며 타협하게 되었다.

4. 2. 중세

무로마치 막부 시대 아시카가 요시미쓰는 명나라와 통상 관계를 맺고자 영락제에게서 '일본 국왕' 칭호를 받았다.[19][20][21] 아시카가 가문은 이 칭호를 통해 일명 무역 주도권을 쥐었다. 요시미쓰는 중국에는 국왕으로 칭했지만, 국내에서는 정이대장군이었고 일본 국왕이나 천황 칭호는 쓰지 않았다. 이마타니 아키라 등은 요시미쓰에게 황위 찬탈 의도가 있었다고 주장하나, 최근 비판이 많아 지지하는 연구자는 적다.일본 남북조 시대 가네나가 친왕은 중국에서 받은 '왕' 칭호를 거부, 중국 사신 7명을 살해했다. 남조 시대 가네나가 친왕은 왜구 단속을 조건으로 명나라에서 책봉, "양회(良懐)"라는 이름으로 일본 국왕 칭호를 받았다. 그러나 그는 정서대장군으로 남조의 한 축을 담당했고, 일본 국왕이나 천황 칭호는 칭하지 않았다.

아시카가 요시미쓰 시대부터 명나라에 복속, "'''일본 국왕'''" 칭호를 얻어 중화 황제에게 신하로 인지되어 화이 질서에서 국왕으로 승인되었다. 견당사 폐지 이후 일본에서는 조선이나 베트남과 달리 한 군주가 "천황"과 "국왕"을 함께 쓰는 일은 없었다. 가네나가 친왕이나 아시카가 요시미쓰는 천황의 신하였고, 황족이 아닌 요시미쓰는 "배신"이라며 명나라에서 책봉을 거부당하기도 했으나, 왜구 단속을 기대하며 타협했다.

4. 3. 근세

도쿠가와 막부 통치 기간 동안 도쿠가와 히데타다는 일본 천황에 대한 존경의 표시로 '왕' 칭호를 '다이쿤(大君)'으로 변경했다.[17] 이후 도쿠가와 이에노부는 칭호를 다시 '왕'으로 변경했지만, 도쿠가와 요시무네에 의해 다시 '다이쿤'으로 변경되었다.참조

[1]

서적

Records of the Grand Historian

https://zh.wikisourc[...]

[2]

서적

Records Of The Grand Historian Of China

Columbia University Press

1961

[3]

서적

Shuijing zhu

https://zh.wikisourc[...]

2022

[4]

서적

ĐVSKTT

https://zh.wikisourc[...]

[5]

서적

1961

[6]

서적

1961

[7]

웹사이트

발해(渤海)

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

2019-02-19

[8]

서적

A History of Korea: From "Land of the Morning Calm" to States in Conflict

https://books.google[...]

Indiana University Press

2019-02-19

[9]

서적

Empire's Twilight: Northeast Asia Under the Mongols

https://books.google[...]

Harvard University Press

2019-11-02

[10]

서적

The Great Enterprise: Sovereignty and Historiography in Modern Korea

https://books.google[...]

Duke University Press

2013

[11]

서적

The Birth of the Vietnam

University of California Press

[12]

문서

Annals of Great Yue

[13]

문서

Jiaozhi Book of History of Song

[14]

서적

Vietnam and the South China Sea: Politics, Security and Legality

https://books.google[...]

2016-12

[15]

서적

China Rising: Peace, Power, and Order in East Asia

https://books.google[...]

2010-01-22

[16]

서적

Imperial China and Its Southern Neighbours

https://books.google[...]

2015-08-06

[17]

서적

Rethinking Japan: Social Sciences, Ideology and Thought

https://books.google[...]

Japan Library Limited

[18]

서적

唐丞相曲江張先生文集-敕日本國王書

[19]

뉴스

Emperor Akihito steps down, marking the end of three-decade Heisei era

https://www.straitst[...]

2023-09-08

[20]

서적

The Emperors of Modern Japan

https://books.google[...]

BRILL

2008

[21]

서적

The Yamato Dynasty: The Secret History of Japan's Imperial Family

https://books.google[...]

Crown

2001-08-14

[22]

서적

ヴェトナム民族小史

[23]

서적

ベトナムの世界史

東京大学出版会

[24]

서적

ヴェトナム:「豊かさ」への夜明け

[25]

문서

『高達寺元宗大師恵真塔』より

[26]

웹사이트

‘발해는 고구려 계승한 황제국’ 증거유물 나와

http://www.munhwa.co[...]

[27]

서적

한권으로 읽는 고려왕조실록

도서출판 들녘

[28]

문서

《高宗實錄》《고종실록》 32권

[29]

웹사이트

http://www.ohmynews.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com