문묘

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

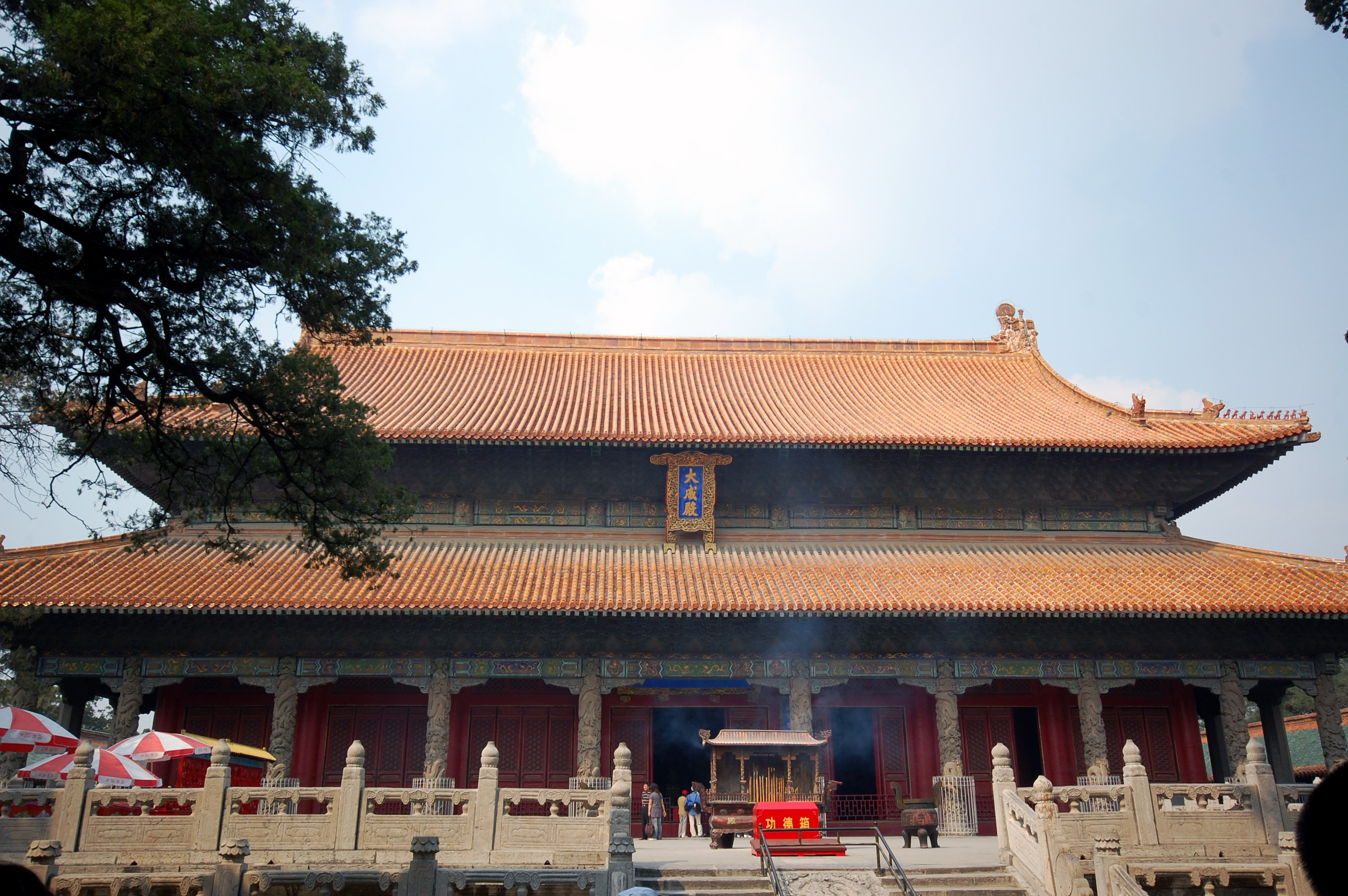

문묘는 공자를 비롯한 유교의 주요 인물들을 모시는 사당으로, 한국, 중국, 베트남 등 동아시아 지역에서 유교의 중요한 가치를 나타낸다. 신라 시대에 처음 건립된 이후 고려와 조선을 거치며 각 시대의 교육기관인 국학, 국자감, 성균관 등에 부속되어 유학 진흥에 기여했다. 문묘 종사는 유교적 가치를 실현한 인물에게 주어지는 최고의 명예였으며, 정치적·학문적 논쟁의 대상이 되기도 했다. 현재에도 성균관과 각 향교에서 석전대제 등 제례 의식이 행해지고 있으며, 세계 각지에도 다양한 형태의 문묘가 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 문묘 - 문묘 제례악

문묘 제례악은 유교 제례인 문묘 제례에 사용되는 음악으로, 고려 예종 때 송나라에서 유입되어 조선 세종 때 정비되었으며, 영신, 전폐, 초헌, 아헌, 종헌, 철변두, 송신, 망료의 절차에 따라 아악기만을 사용하여 연주된다. - 공자 - 공자 평화상

공자 평화상은 중국에서 노벨 평화상에 대한 대항으로 만들어졌으나, 여러 논란으로 중단과 재개를 반복하며 수상 거부 및 불참 사태가 발생하는 등 촌극이 빚어지다 주최 측 해산 및 계승을 거쳐 2018년 최종적으로 수여가 종료되었다. - 공자 - 공자행단현가도

공자행단현가도는 1887년 나능호가 이모한 그림으로, 공자의 행단예악 일화를 주제로 하며, 19세기 후반 조선 시대 화풍을 보여주고 서울시 유형문화재로 지정될 가치를 인정받았다. - 공자묘 - 문묘 (하노이)

하노이 문묘는 1070년 리 왕조 시대에 공자를 기리기 위해 세워진 사원으로, 베트남 최초의 대학교인 국자감이 함께 있었으며, 과거 시험 합격자들의 이름이 새겨진 진사제명비는 유네스코 세계 기록 유산에 등재된 베트남의 역사와 문화를 상징하는 중요한 유적지이다. - 공자묘 - 서울 문묘

서울 문묘는 조선 태조 때 건립되어 공자를 비롯한 유교 성현들을 기리는 유교 사당으로, 대성전, 명륜당, 동무, 서무 등의 시설을 갖추고 동방 18현의 위패가 함께 봉안되어 있으며 석전대제가 거행된다.

2. 연혁

문묘는 공자를 모시는 사당으로, 유교를 통치 이념으로 삼았던 조선 시대에 국가적 차원에서 중요하게 관리되었다. 문묘의 기원은 신라 시대까지 거슬러 올라가며, 고려와 조선 시대를 거치면서 체계적으로 발전하였다.

한반도에서는 8세기경 신라가 당나라로부터 공자묘 제도를 받아들여 국립 최고 학부였던 국학 내에 공자의 사묘를 설치한 것이 시초였다. 이후 고려는 개성의 국자감에, 조선은 한성의 성균관에 부속된 공자묘를 설치하여 "문묘"(문묘한국어)라고 불렀다.

문묘에는 중앙에 대성전을 세우고, 공자와 그의 제자들, 주자학을 발전시킨 송나라 학자들, 그리고 최치원, 정몽주, 이황, 이이 등 한국의 유명 유학자들을 함께 모셨다. 대성전 양쪽에는 동무와 서무 건물을 세워 중국과 한국의 유학자들을 함께 모셨다.

지방에서도 성균관을 본떠 관학인 향교에 공자를 모시는 사당을 두었다. 15세기 이후 유교가 민간으로 확산되면서 각지에 사립 서원 설립이 활발해졌고, 서원에서도 공묘를 세워 공자와 유학자들을 모셨다. 도산서원 등이 유명한 서원이다.

오늘날에도 성균관에서는 1년에 두 번(음력 2월과 8월) 석전대제라고 불리는 공자를 모시는 의식이 행해지고 있다. 일제강점기 이후 성균관은 사립 대학교가 되었으며, 그 안에 있는 성균관이 석전대제를 주관하고 있다. 각지 서원에서도 "석채"라고 불리는 소규모 제사가 지금까지도 행해지고 있다.

2. 1. 신라

714년(성덕왕 13) 김수충이 당나라에서 공자와 10철, 72제자의 화상을 가져와 국학에 안치하였다.[1] 이는 한국 문묘 역사의 중요한 기점으로 평가된다.2. 2. 고려

- 983년(성종 2) 임노성이 송에서 가져온 유교 관련 도서를 국자감에 안치했다.[1]

- 1020년(현종 11) 최치원을 문묘에 종사하였다.[2]

- 1022년(현종 13) 설총을 문묘에 종사하였다.[3]

- 1303년(충렬왕 5) 안향이 대성전을 신축하고, 김문정을 통해 원나라에서 공자와 제자들의 화상, 제기, 악기, 경서 등을 가져와 비치하였다.[4]

- 1319년(충숙왕 6) 안향은 이러한 공로로 문묘에 종사되었다.[4]

2. 3. 조선

- 1407년(태종 7) 한양에 현재의 성균관 문묘가 완성되어 대성전에 공자 신위를 정위에 봉안하고, 안자, 증자, 자사, 맹자 4성을 배향하였다. 그 밑에 공문 10철[10]을 종사함으로써 유학의 큰 도통이 정리되었다.

- 연산군 때에 문묘의 신판(神版)을 태평관으로 옮긴 뒤 그 안에 짐승을 기르는 등 한동안 문묘 기능을 상실했다가 중종반정 후 복구되었다.

- 중종반정 이후 조광조를 비롯한 개혁 세력들은 세조와 연산군 시대를 거치면서 자의적으로 행사된 왕권을 견제하고 막을 수 있는 이상적인 이념을 문묘 종사라 생각하고 4현(四賢)[11]의 문묘 종사를 끊임없이 요구하였다. 이후 이황이 세상을 떠나자 그를 포함한 5현(五賢)[12]의 개념으로 발전하였다.

- 1517년(중종 12) 정몽주의 종사가 이루어졌다.

- 임진왜란 때 병화로 소실되었으나, 1604년(선조 37) 중건을 계기로 5현(五賢)의 종사가 다시 논의되었으나, 선조는 이언적의 출처가 불분명하다는 등의 이유로 이를 거부하였다.

- 광해군이 즉위하자 성균관의 유생 및 지방의 유생들도 조직적으로 참여하고, 예조, 대간, 대신들도 그 의견에 동조하여 1610년(광해군 2) 김굉필·정여창·조광조·이언적·이황 등 이른바 5현(五賢)의 문묘 종사가 이루어졌다.

- 이이·성혼 등의 종사 때에는 서인·남인 간의 학맥과 현실 정치가 연결되어 1681년(숙종 7) 문묘 종사되었으나, 1689년(숙종 15) 기사환국으로 출향되었다가, 1694년(숙종 20) 갑술환국 때 복향되었다. 김장생도 1688년(숙종 14)에 종사 되었으나 이듬해 기사환국으로 출향되었다가 1717년(숙종 43)에 복향되었다.

- 송시열·박세채 등의 종사 때에도 노론과 소론·남인의 대립으로 강력한 반발이 있었으며, 송시열·송준길은 1756년(영조 32)에, 박세채는 1764년(영조 40년)에 문묘 종사가 이루어졌다.

- 김인후의 종사는 1796년(정조 20)에 이루어지는데, 그의 당색은 따질 수 없으며 호남 제일의 유현으로 그동안 정치적으로 소외되었던 호남 학파를 끌어 안는 효과를 가져왔다.

- 조헌·김집의 종사는 영조 때부터 노론의 적극적인 지원하에 논의되었으나, 1883년(고종 20) 이루어졌다.

- 조선 후기에 최종적으로 제사 공간인 대성전 중앙에 공자를 정위에 모시고, 동·서무에 4성(四聖)을 배향하고, 다시 10철(哲)과 송조 6현(賢)[13]을 종사하였다. 동·서무에는 10철을 제외한 공자의 72제자를 비롯하여, 한·당·송·원대의 22현 및 우리나라의 18현 등 총 137명의 위패를 종사하였다.

2. 4. 현대

1949년 전국 유림 대회에서 중국 유학자들의 위패를 매안하고 동방 18현을 대성전에 승봉하기로 결의하였으나, 보수 유림의 반발로 완전히 시행되지는 못하였다.[14] 1961년 전국 유림 대회에서 공문 10철과 정호, 주희를 포함한 송조 6현을 복위하기로 결의하였다.[14] 현재 성균관 및 각 지방 향교 대성전에는 공자를 중심으로 4성, 공문 10철, 송조 6현, 동방 18현의 신위가 종사되고 있으며, 매년 춘추 향사하고 있다.3. 종사 대상 및 논쟁

공자의 도를 지키고 발전시키는 데 공헌한 도학(道學)의 실천과 발전에 큰 공을 세운 선비만이 문묘에 종사될 자격을 얻었다.[15] 문묘 종사는 가문이나 벼슬보다는 학식, 덕망, 학문적 업적을 기준으로 하였으며, 후세에 존경받고 학문적 업적이 역사에 길이 남을 만큼 큰 인물이 선정되었다.[16]

문묘 종사 인물을 정하는 과정은 학통, 당파, 정치 정세 등에 따라 당쟁의 원인이 되기도 하였으며, 출향, 복향, 위차 변경 등의 사례가 있었다. 정몽주는 고려 왕조에 대한 충절 문제, 김굉필은 성리학적 업적 부족, 이언적은 을사사화 때의 처신, 이황은 기생과의 스캔들, 이이는 불교 귀의 이력, 성혼은 기축옥사와 임진왜란 때의 처신 등으로 논란이 되었다. 1689년(숙종 15) 기사환국으로 남인이 집권하자 이이와 성혼의 위패가 문묘에서 출향되었다가 1694년(숙종 20) 갑술환국 때 복향 되었으며, 김장생은 기사환국으로 서인이 축출될 때 출향되었다가 1717년(숙종 43)에 다시 종향되었다.

성리학 외에 노장 사상이나 양명학 등 이단 논쟁을 일으킬 소지가 있는 인물들은 철저히 배격되었는데, 서경덕이 대표적 예였다.[17]

4. 배향

문묘는 공자를 정위로 하여 남쪽을 바라보게 하고, 그 앞에 안자, 증자, 자사, 맹자의 4성(四聖)을 동서로 나누어 배향하였다. 공문 10철[18], 송조 6현[19], 동방 18현을 종사하였다.

4. 1. 동방 18현

5. 제례 절차

성균관 대사성을 헌관으로 하여 초헌관, 아헌관, 종헌관과 축, 찬자, 알자, 찬인, 사존, 봉향, 봉작, 전작 등의 여러 집사들이 선임되어 향사 3일 전에 재계에 들어간다.[1] 제복을 착용하고 제물을 차린 뒤 전폐례, 초헌례, 아헌례, 종헌례, 음복례 및 망예례의 단계로 진행한다.[1] 서원으로 내려오면 더욱 간략하지만 대동소이하다.[1] 의식이 끝나면 음희례를 하고 강론함이 보통이다.[1]

6. 의의와 평가

문묘는 유학자에게 최고의 가치이자 이상이며 가장 명예로운 자리였다. 따라서 정공신이나 종묘 배향 공신보다 더 높은 명예를 누렸으며, 만인의 칭송을 받는 가장 존귀한 위치에 있었다.[1]

"정승 3명이 죽은 대제학 1명에 미치지 못하고, 대제학 3명이 문묘 배향 현인 1명에 미치지 못한다."라는 말이 있을 정도였다. 그리하여 문묘 배향 현인을 배출한 가문은 그 어느 권문세가를 뛰어넘는 '''국반'''(國班)으로서 대대손손 더 없는 영예로 여겼다.[1]

7. 한국의 문묘

중국 외에 가장 많은 수의 유교 사당은 한국에서 발견된다. 학교의 일부로서의 사당은 고려 시대 (918–1392)에 처음 건설되었다.[5] 이성계 (재위 1392–1398) 시대부터 유교는 새로운 왕조와 그 정부의 기반이 되었다. 따라서 정부는 유교 학교 (향교)를 조선 전역에 세워 미래의 정부 관료들을 유교로 교육시켰다. 이 학교들은 가르침을 위한 건물과 공자 등의 위패를 모신 건물 (대성전)을 갖추고 있었다.[6] 중국의 모델을 따랐지만, 학교를 사당 앞에 짓는 것과 같은 배치와 건축의 변형이 흔했다. 한국은 또한 유교의 성현 (동방 18현)에 자체적으로 훌륭한 학자들을 추가했다.

역사적으로 한국은 총 362개의 유교 사당을 가지고 있었다. 제2차 세계 대전과 분단 이후, 북한에 있는 사당들은 전통 문화의 중심지로 전환되었다 (국자감 참조). 그러나 남한에 있는 232개의 사당 중 일부는 활동을 계속했다 (문묘 참조). 유교 사당 외에도 대한민국은 12개의 유교 종가 사당, 2개의 사립학교 내 사당, 3개의 도서관을 가지고 있다.

한반도에서는 8세기경, 신라가 당나라로부터 공자묘 제도를 받아들여 당시 국립 최고 학부였던 국학 내에 공자의 사묘를 설치한 것을 시작으로, 이후 왕조에서도 이를 계승했다. 고려에서는 개성의 "국자감", 조선에서는 한성의 "성균관"에 부속된 공자묘를 설치하여 이를 "'''문묘'''"(문묘한국어)라고 불렀다. 문묘에서는 중앙에 "대성전"(대성전한국어)을 세우고, 공자와 그의 제자 열 명, 주돈이, 주자 등의 송나라 주자학자, 그리고 최치원, 정몽주, 이황(퇴계 이황), 이이(율곡 이이) 등의 한반도 유명 유학자를 모셨다. 대성전 양쪽에는 "동무"(동무한국어), "서무"(서무한국어) 건물을 세워 한나라, 당나라 이래 중국 유학자와 한반도 유학자들을 함께 모셨다.

지방에서도 성균관을 본떠 관학인 "향교"에 공자를 모시는 사당을 두었다. 15세기 이후에는 유교가 민간으로 확산되면서 각지에서 사립 서원인 서원 설립이 활발해졌고, 서원에서도 반드시 공묘를 세워 공자와 유학자들을 모셨다. 서원은 후에 각지 사림의 근거지가 되어 중앙 정치에도 큰 영향을 미쳤다. 유명한 서원으로는 "도산서원" 등이 있다.

지금도 성균관에서는 1년에 두 번(음력 2월과 8월) "석전대제"(석전대제한국어)라고 불리는 공자를 모시는 의식이 행해지고 있는데, 현재 성균관은 일제강점기 이후 국립이 아닌 사립 대학교가 되었으며, 그 안에 있는 성균관이 이를 주관하고 있다. 그 외에도 각지 서원에서도 "석채"(석채한국어)라고 불리는 소규모 제사가 지금까지도 행해지고 있다.

8. 세계의 공자묘

동아시아 전역에는 다양한 이름으로 알려진 공자 관련 사당들이 존재한다. 중국에서는 공묘 (孔廟)라고 하며, 취푸와 베이징 공자묘에 있는 가장 큰 두 사당이 이에 해당한다. 일부 지역에서는 문묘(文廟) 또는 문성묘(文聖廟)라고도 불린다. 그러나 중국 남부에서는 이러한 이름의 사당들이 문창제군을 모시는 경우가 많다. 일본에서는 일반적으로 "묘"(廟) 또는 성묘(聖廟)라고 불린다.

당나라 (618–907)부터 제국 전역의 주와 현의 학교에 문묘가 세워졌으며, 학교의 앞이나 옆에 위치했다.[1] 문묘의 정문은 령성문(欞星門)이라고 불린다. 안에는 일반적으로 3개의 뜰이 있지만, 때로는 2개만 있는 경우도 있다. 취푸의 문묘 단지에는 황제의 방문을 기념하거나 공자의 후손에게 수여된 작위를 기념하는 수많은 비석이 있는 9개의 뜰이 있다. 대성문(大成門)을 통해 들어가는 안뜰에 위치한 주요 건물은 대성전(大成殿)이라고 불리며, 중화 제국에서 이 전당에는 공자와 다른 중요한 성인(聖)과 현인(賢)의 신주 (神位)가 모셔졌다. 취푸의 대성전 앞에는 행단(杏壇)이 있다. 주요 건물 뒤에 있는 또 다른 중요한 건물은 공자의 조상과 사배(四配) 및 십철(十二哲)의 아버지들을 기리는 숭성사(崇聖祠)이다.

도교 사원이나 불교 사원과 달리 문묘에는 일반적으로 조상이 없다. 취푸 문묘 초창기에는 공자와 그의 제자들의 혼이 벽화, 흙 또는 나무 조각상으로 묘사된 것으로 보인다. 공식 문묘에도 공자 자신의 조상이 있었으나, 이는 불교 사원을 모방한 것으로 간주되어 반대 의견이 있었다.[2] 또한 제국 문묘의 요점은 공자 본인이 아니라 그의 가르침을 기리는 것이라고 주장되었다.

명나라 홍무제는 문묘에 신주만 두고 조상은 두지 않도록 하는 칙령을 내렸고, 1530년에는 수도와 다른 관료적 위치에 있는 제국 문묘에서 공자의 모든 기존 조상을 신주로 교체하기로 결정했다. 그럼에도 불구하고 많은 현대 문묘에는 조상이 있으며, 공자의 후손이 운영하는 문묘에도 남아 있다.

공자 숭배는 공자 사당에서 공자의 영혼에게 제사를 드리는 것을 중심으로 이루어졌다. 각 8열로 구성된 8명의 무용수가 추는 팔일무(八佾舞)라는 춤도 공연되었다. 원래는 덜 귀족적인 계급을 위해 공연되는 육일무였지만, 1477년 공자가 사후에 왕의 칭호를 받으면서 황실의 예우인 팔일무를 허락받았다. 이 춤을 반주하는 음악가들은 아악이라고 불리는 형태의 음악을 연주했다.

공자 외에도, 문묘는 사배, 십철을 비롯한 역대 제자 및 유학자들을 기린다. 숭배되는 인물의 구성과 수는 시간이 지남에 따라 변화하고 늘어났다. 중화민국 시대(20세기)에 이르러 숭배되는 인물은 총 162명이었다. 사배는 안회, 증자, 자사, 맹자이다. 십철은 민손, 염경, 염옹, 재여, 자공, 염유, 자로, 자유, 자하, 자장, 유약, 주자이다.

유교가 동아시아 전역으로 전파되면서, 베트남, 한국, 일본에도 문묘가 세워졌다. 18세기부터는 일부가 유럽과 아메리카 대륙에도 세워지기도 했다. 전성기에는 3,000개 이상의 문묘가 존재했던 것으로 추정된다.

8. 1. 중국

한 고조(한나라의 창시자, 재위 기원전 206년~195년)는 기원전 195년에 산둥성 취푸 시에 있는 공자의 묘에서 공자의 영혼에게 제사를 지냈다.[1] 241년에는 공자와 그의 가장 저명한 제자인 안회의 영혼에게 바치는 제사가 국자감에서 시작되었다.[1]454년, 중국 남부의 유송 왕조는 유명한 국가 공자 사당을 건설했다.[1] 489년, 북위는 수도에 공자 사당을 건설했는데, 이는 북부 취푸 밖에서는 처음이었다.[1] 630년, 당나라는 모든 성과 현의 학교에 공자 사당을 갖추도록 포고했고, 그 결과 사당이 중국 전역으로 확산되었다.[1]

유명한 공자 사당으로는 건수의 공자 사당, 시안의 공자 사당 (현재 비림), 난징 부자묘, 그리고 1302년에 처음 지어진 북경 공묘가 있다.[1] 옛 천진의 공자 사당은 전통 문화 거리에서 서쪽으로 조금 떨어진 동문내대가에 위치해 있으며, 32acre의 토지를 차지하는 이 사당은 천진에서 현존하는 가장 큰 전통 건축 단지이다.[1]

곡부 공묘는 공자의 고향인 현재의 산둥성 취푸에 있으며, 가장 크고 오래된 공자 사당이다.[1] 이 사당은 기원전 479년에 공자가 사망한 지 1년 후에 노나라 애공의 명령에 따라 설립되었는데, 그는 공자의 거처를 공자를 숭배하고 제사를 지내기 위해 사용하도록 명령했다.[1] 사당은 2,000년 이상에 걸쳐 반복적으로 확장되어 현재의 거대한 단지가 되었다.[1] 취저우에도 또 다른 사당이 있다.[1]

공자의 국가 숭배와 관련된 공자 사당 외에도, 공자 가문(공씨)에 속하는 종묘, 중국 전역에서 공자의 행적을 기리는 건물, 그리고 서원 내의 사설 사당도 있었다.[1]

- 중국 취푸 공자묘 (공자의 고향)

- 중국 베이징 공자묘

- 중국 난징 공자묘

- 중국 상하이 공자묘

- 중국 쑤저우 공자묘

- 중국 윈난성 젠수이 공자묘

- 중국 산시성 다이셴 공자묘

중국에서는 일반적으로 '''孔庙|쿵먀오중국어'''라고 불린다.[1] 또한 관제묘가 무묘라고 불리는 것에 대비하여 '''문묘'''라고도 불린다.[1]

취푸의 대성전은 20세기 초에 문묘, 성묘, 공묘 등으로 불렸으나, 현재 중국에서는 '''공묘'''로 불리며 유교의 총본산으로서 두텁게 신봉되고 있다.[1] 그 묘에는 공자와 사배(안자・자사・증자・맹자) 등의 목상이 안치되어 있으며, 『논어』가 보관되어 있다.[1] 난징에 있는 부자묘는 공자에 대한 존칭 중 하나인 부자(夫子)를 사용하여 붙여진 이름이다.[1]

공자가 태어났다고 전해지는 노나라 창평향 추읍(鄒邑), 현재의 산둥성취푸에 공자가 죽은 지 1년째 되는 해에 노나라 애공이 공자의 옛집을 묘로 삼았다고 하며, 거기에 공자묘가 만들어진 것이 시초였다.[1]

8. 2. 대만

대만에 처음으로 건설된 공자묘는 1665년 동녕 왕국 시기에 타이난에 세워진 타이완 공자묘이다.[3] 더 최근의 사당인 타이베이 공자묘는 1879년 타이베이의 웬우 가에 세워졌으나, 1907년 일본에 의해 철거되어 타이베이 제일 여자고등학교 부지로 사용되었고, 1925년부터 1939년까지 다롱 가에서 재건되었다. 새로운 사당은 왕이순이 설계했으며, 건설 감독도 겸했다. 이 디자인은 전형적인 푸젠 사원 스타일의 예시이다. 매년 9월 28일, 공자의 생일에는 시 당국이 이곳에서 석전(釋奠) 의식을 거행한다.

thumb에 있는 공자묘.]]

1974년에는 북송 시대 건축 양식으로 완공된 가오슝 공자묘가 가오슝시 쭤잉 구에 위치해 있다. 이 외에도 자이시, 타이베이, 타이중, 창화현 등에서 공자묘를 찾아볼 수 있다.

대만의 주요 공자묘는 다음과 같다.

8. 3. 일본

일본에도 각지에 공자묘가 있다. 대부분은 유학 학교에 부속되어 세워졌다.도쿄도 분쿄구에는 유시마 세이도(湯島聖堂)가 있으며, 1690년(에도 시대) 쇼헤이자카 학문소(昌平坂学問所)에 부속되어 설치되었다. 원래 주자학의 하야시 라잔(林羅山)이 우에노 시노부가오카에 선성전을 세운 것을 에도 막부가 일본의 유교 학교로서 유시마(오차노미즈)로 이축하여 개설하였으며, 하야시 가문의 학문소로서도 발전했다.

나가사키현 나가사키시에도 공자묘가 있다. 에도 시대 이후 외국 무역지로 지정되어 도진야시키(唐人屋敷)가 있던 나가사키에 1893년(메이지 26년), 청나라 정부와 재일 화교가 협력하여 중국의 총본산과 같이 전통미가 넘치는 "공자묘"가 만들어졌다. 이 "공자묘"에는 공자와 72현인 석상 및 공자의 가르침을 비롯하여 중국의 문화・학술을 전하는 시설인 "중국 역대 박물관"이 공자묘의 "대성전" 뒤에 있으며, 중국의 귀중한 자료와 함께 일반에 공개되어 있다.

그 외에는 도치기현 아시카가시의 아시카가 학교(足利学校), 오카야마현 비젠시의 간코쿠 학교(閑谷学校) 성묘, 사가현 다쿠시의 다쿠 세이묘(多久聖廟) 등이 알려져 있다.

또한, 오키나와현 나하시에는 지세이묘(至聖廟)가 있다.[7] 원래 있던 묘[8]는 1676년에 창건되었지만, 오키나와 전투로 소실되어 1975년에 재건되었다. 2013년에는 마쓰야마 공원 내(쿠메 우체국 부지)에 건립되었다. 시장이 건립지인 공원의 토지 사용료를 무상으로 했지만, 이는 공자묘 소송에서 위헌으로 판단되었다.

나가노현 가미이나군 이이다마치 타기리에 있는 공자묘는, 청동 공자상과, 현지의 잠사 조합 "류스이샤(龍水社)"를 동지와 함께 설립한 "야마다 오리타로 옹(山田織太郎翁)"의 석비와 함께 설치되어 제사 지내지고 있다.

8. 4. 베트남

베트남의 유교 사당은 '''문묘'''(Văn Miếu)라고 불린다.[4] 베트남에서 가장 오래된 문묘는 하노이 문묘로, 리 왕조 시대인 1070년에 세워졌다. 1397년 이후, 쩐 왕조 치하에서 베트남 전역에 학교가 건설되면서 유교 사당이 전국으로 확산되기 시작했다. 대표적인 문묘로는 흥옌 문묘, 후에 국자감, 호이안 문묘, 하이즈엉 반묘, 박닌 반묘, 응에안 성 반묘, 칸호아 성 반묘, 동나이 반묘, 빈롱 반묘 등이 있다.

8. 5. 기타 국가

공자 숭배를 위한 국가 사당의 발전은 공자가 점차 성인으로 추앙받은 결과였다. 기원전 195년, 한나라의 창시자인 한 고조는 취푸에 있는 공자의 묘에서 공자의 영혼에게 제사를 지냈다. 241년에는 국자감에서 공자와 그의 가장 뛰어난 제자인 안회의 영혼에게 제사를 지내기 시작했다.

454년, 중국 남부의 유송 왕조는 국가 공자 사당을 건설했다. 489년, 북위는 수도에 공자 사당을 건설했는데, 이는 북부 취푸 밖에서는 처음이었다. 630년, 당나라는 모든 성과 현의 학교에 공자 사당을 갖추도록 포고했고, 그 결과 사당이 중국 전역으로 확산되었다. 유명한 공자 사당으로는 젠수이 공자묘, 시안의 공자 사당 (현재 비림), 난징 부자묘, 그리고 1302년에 처음 지어진 베이징 공묘가 있다. 옛 천진의 공자 사당은 전통 문화 거리에서 서쪽으로 조금 떨어진 동문내대가에 위치해 있으며, 32acre의 토지를 차지하는 천진에서 현존하는 가장 큰 전통 건축 단지이다.

곡부 공묘는 공자의 고향인 현재의 산둥성 취푸에 있으며, 가장 크고 오래된 공자 사당이다. 이 사당은 기원전 479년에, 공자가 사망한 지 1년 후에, 노나라 애공의 명령에 따라 설립되었는데, 그는 공자의 거처를 공자를 숭배하고 제사를 지내기 위해 사용하도록 명령했다. 사당은 2,000년 이상에 걸쳐 반복적으로 확장되어 현재의 거대한 단지가 되었다. 취저우에도 또 다른 사당이 있다.

공자의 국가 숭배와 관련된 공자 사당 외에도, 공자 가문에 속하는 종묘, 중국 전역에서 공자의 행적을 기리는 건물, 그리고 서원 내의 사설 사당도 있었다.

인도네시아에서도 유교 사당을 찾아볼 수 있으며, 이들은 종종 "공자 교회"로 알려져 있는데, 이는 유교가 이 나라에서 공인된 종교이기 때문이다. 중국어로는 이 건물들을 礼堂|lǐtáng중국어 또는 "예배당"이라고 부른다. 가장 크고 오래된 곳은 1883년 수라바야 차이나타운에 처음 지어져 1907년 새로운 부지로 이전한 수라바야 분 비오이다. 인도네시아 전역에 100개가 넘는 유교 예배당이 있는 것으로 알려져 있다.

말레이시아 최초의 문묘는 20세기 초 페낭에 있는 중화 콩퓨시안 학교(현재 SJK(C) 중화 콩퓨시안 A, B 및 SMJK 중화 콩퓨시안으로 분리됨)라는 초등학교 내에 건립되었다. 이 학교 건물은 당시 영국 해협 식민지 주재 청나라 대사가 발의했다. 당시 페낭의 학부모들은 자녀들이 학교에 다니기 전에 이 문묘에 데려가 기도를 했다. 아이들은 학업에서의 훌륭함을 위해 기도했다.[9]

쿠알라룸푸르에는 SMJK 콩퓨시안 및 콩퓨시안 사립학교 두 곳과 말라카에는 공자를 기리는 의식이 매년 열리는 콩퓨시안 학교가 있다.

- 중국 취푸 공자묘 (공자의 고향)

- 중국 베이징 공자묘

- 중국 난징 공자묘

- 중국 상하이 공자묘

- 중국 쑤저우 공자묘

- 중국 윈난성 젠수이 공자묘(젠수이 문묘)

- 중국 산시성 다이셴 공자묘

- 타이완 타이베이 공자묘

- 타이완 타오위안 공자묘

- 타이완 타이중 공자묘

- 타이완 가오슝 공자묘

- 타이완 타이난 공자묘 ("타이완 공자묘")

- 타이완 창화 공자묘

- 타이완 자이 공자묘

- 일본 나가사키 공자묘

- 시세이뵤, 일본 오키나와 나하의 공자묘

- 세이뵤, 일본 타쿠의 공자묘

- 유시마 세이도, 일본 도쿄의 공자묘

- 문묘, 대한민국 서울의 공자묘

- 베트남 하노이 반묘

- 베트남 흥옌 반묘

- 베트남 하이즈엉 반묘

- 베트남 박닌 반묘

- 베트남 응에안 성 반묘

- 베트남 칸호아 성 반묘

- 베트남 동나이 반묘

- 베트남 빈롱 반묘

- 보엔 비오 인도네시아 수라바야

참조

[1]

서적

Tang shu 唐書

Zhonghua shuji

[2]

학술지

Destroying Confucius: Iconoclasm in the Confucian Temple

[3]

뉴스

孔廟黃大仙新地標

http://hk.news.yahoo[...]

2013-09-11

[4]

웹사이트

Dịch hai chữ Văn Miếu ra tiếng Tây

http://tiasang.com.v[...]

[5]

웹사이트

대성전(大成殿) Daeseongjeon

https://encykorea.ak[...]

2024-01-12

[6]

웹사이트

대성전(大成殿) Daesongjeon

https://encykorea.ak[...]

2023-10-29

[7]

문서

久米三十六姓 거주지 설명

[8]

문서

現在の国道58号線沿い、久米2丁目2番地の那覇商工会議所ビル付近

[9]

웹사이트

SMJK Chung Hwa Confucian School History

http://www.smjk.edu.[...]

[10]

문서

공자의 10명의 고제

[11]

문서

정몽주, 김종직, 김굉필, 조광조

[12]

문서

김굉필, 정여창, 조광조, 이언적, 이황

[13]

문서

송나라 6현: 주돈이, 정호, 정이, 소옹, 장재, 주희

[14]

문서

정호, 주희, 주돈이, 정이, 소옹, 장재

[15]

서적

조선 성리학, 지식권력의 탄생

프로네시스

[16]

간행물

[문화, 지금] 우리의 정신문화, '동국 18현'

http://gonggam.korea[...]

대한민국정책정보지

2017-02-24

[17]

칼럼

조선 유학에 오늘을 묻다; 담일청허(湛一淸虛)의 기(氣)로 조선에 학자가 있음을 알려라!

http://weekly.chosun[...]

주간조선

2013-06-10

[18]

문서

공문 10철 설명

[19]

문서

주돈이, 정호, 정이, 소옹, 장재, 주희

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com