비무장 지대

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

비무장 지대(DMZ)는 1953년 한국 전쟁 휴전 이후 한반도 군사 분계선 주변에 설정된 지역으로, 남북 분단의 상징이자 평화와 생태 보존의 잠재력을 지닌 공간으로 평가받는다. DMZ는 군사 분계선을 중심으로 남북 각각 2km씩 후퇴하여 설정되었으며, 현재는 세계에서 가장 중무장된 지역 중 하나이다. DMZ 내에는 민간인 통제 구역인 민통선, 접경 지역, 한강하구중립지역 등이 있으며, 다양한 자연 생태 지역이 존재하여 멸종 위기 종을 포함한 많은 동식물의 서식지이다. DMZ는 한반도 외에도 남극, 시나이 반도, 골란 고원 등 세계 여러 지역에 존재하며, 분쟁 완화 및 평화를 위해 설정되었다.

1953년 한국 전쟁이 휴전되면서 유엔에 의해 한국과 북한 사이의 군사 분계선 주변에 DMZ가 설정되었다. 이는 임진강 하구인 경기도 파주시 정동리에서 동해안인 강원특별자치도 고성군 명호리까지 총 248km에 이른다.

2. 한반도의 비무장지대

1960년대 들어 DMZ는 점차 중무장 지역으로 변화했다. 북한은 DMZ 안에 광범위한 요새 진지를 구축하고 무장공비를 남파하는 등 무력 도발을 감행했는데, 1968년 1·21 사태, 1976년 판문점 도끼 만행 사건 등이 대표적인 사례이다.

DMZ를 평화적으로 이용하기 위한 노력도 있었다. 1971년 군사정전위원회에서 'DMZ의 평화적 이용'을 최초로 제안했고, 1991년 남북기본합의서를 통해 'DMZ의 평화적 이용'에 관한 남북 최초 합의가 도출되었다. 1998년 금강산 관광, 2000년 6・15남북정상회담 이후 경의선 및 동해선 철도와 도로 연결, 2004년 개성공단 첫 제품 생산 등이 이루어졌다.

DMZ와 그 주변 지역은 군사 분계선을 중심으로 설정된 DMZ, 민통선 이북 지역, 접경 지역, NLL 등 다양한 공간으로 구성된다. 유엔군 사령부는 1953년 8월 30일 북방한계선(NLL)을 설정하여 대한민국의 해군·공군 초계 활동을 한정 짓기도 했다.[1]

DMZ 인접지역에는 식생우수지역, 습지, 희귀식물군 서식지, 자연경관지 등 다양하고 중요한 자연 생태지역이 존재하며, 두루미, 저어새, 수달, 산양 등 멸종위기 종 82종을 포함하여 2,930여 종의 동식물이 서식·분포한다.[1] DMZ는 백두대간과 함께 한반도의 핵심 생태축이며, 동부 산악지역, 중서부 내륙지역, 서부 지역으로 구분된다.[1]

2. 1. 역사

1953년 한국 전쟁이 휴전되면서 유엔에 의해 한국과 북한 사이의 군사 분계선 주변에 비무장 지대가 설정되었다.

1960년대 들어 비무장 지대(DMZ)는 점차 중무장 지역으로 변화했다. 북한은 북쪽 DMZ 안에 광범위한 요새 진지를 구축하고 무장공비를 남파하는 등 무력 도발을 감행했는데, 1968년 1·21 사태, 1976년 판문점 도끼 만행 사건 등이 대표적인 사례이다.

DMZ를 평화적으로 이용하기 위한 노력도 있었다. 1971년 군사정전위원회에서 'DMZ의 평화적 이용'을 최초로 제안했고, 1988년에는 'DMZ 내 평화시 건설' 제안이 있었다. 1991년 남북기본합의서를 통해 'DMZ의 평화적 이용'에 관한 남북 최초 합의가 도출되었다.

2. 1. 1. 설정 배경

한반도의 DMZ는 1950년 6월 25일 발발한 한국전쟁이 1953년 7월 27일 정전협정에 의해 휴전됨으로써 생겨났다. 한국전쟁은 종전(終戰)이 아닌 정전(停戰)으로 마무리되었고, 육상의 군사분계선(MDL)을 중심으로 남북 각각 2km씩 양국의 군대를 후퇴시키기로 약속하면서 만들어진 지역이다. DMZ는 임진강 하구인 경기도 파주시 정동리에서 동해안인 강원특별자치도 고성군 명호리까지 총 248km, 1,292개 표지판으로 이어져 있다.

제2차 세계 대전은 1945년 8월 15일 일본의 무조건 항복으로 종식되었다.[1] 전쟁은 끝났지만, 한반도는 잠시 해방의 기쁨을 맛봤을 뿐 더 복잡한 위기상황에 놓이게 되었다.[1] 1945년 12월 열린 미국, 영국, 소련 3국의 모스크바 3상회의에서는 미소공동위원회를 설치하고 일정 기간 한반도를 신탁통치하는 문제에 관해 협의했다.[1] 이로 인해 신탁통치 찬성파와 반대파로 분열되어 혼란에 빠졌던 한반도는 이후 남과 북으로 나뉘어 1948년 8월 15일 남한은 대한민국 정부를, 1948년 9월 9일 북한은 조선민주주의인민공화국을 수립한다.[1]

막강한 군사력을 갖춘 북한은 남한을 해방시켜 통일을 성취한다는 명분으로 1950년 6월 25일 한국전쟁을 일으켰다.[2] 민족 간에 총부리를 겨눈 채 밀고 밀리던 전쟁은 1951년 6월 30일 유엔군 총사령관 매슈 리지웨이가 공산군 측에 정전회담을 제의하면서 새로운 국면을 맞이했고, 회담 결렬과 재개를 반복한 끝에 1953년 7월 27일 유엔군 대표와 북한・중국 대표 간에 정전협정이 체결되면서 남과 북 사이에 DMZ가 설치되어 통일이 아닌 분단의 상황을 맞이하게 된다.[2]

2. 1. 2. 갈등과 대립

1960년대 들어 비무장 지대(DMZ)는 점차 중무장 지역으로 변화했다. 북한은 북쪽 DMZ 안에 광범위한 요새 진지를 구축하고 무장공비를 남파하는 등 무력 도발을 감행했다. 대표적인 사례로 1968년 1월 21일 무장공비들이 청와대를 습격한 1·21 사태가 발생했고, 1976년 8월 18일에는 판문점에서 판문점 도끼 만행 사건이 일어났다. 이후에도 북한은 도발을 멈추지 않았고, 중립국 감독위원회를 무력화하기 위해 1993년부터 자국 내 중립국감독위원회 소속 체코슬로바키아와 폴란드 감독관들을 차례로 추방했다.

2. 1. 3. 평화적 이용을 위한 노력

DMZ를 평화적으로 이용하기 위한 노력은 냉전・탈냉전 시기를 가리지 않고 다양하게 시도되었으며, 여전히 의미 있는 의견들이 제시되고 있다. 냉전 시기에는 1971년 6월 12일 군사정전위원회에서 'DMZ의 평화적이용'을 최초로 제안했고, 1988년에는 'DMZ 내 평화시 건설' 제안이 있었다.

이러한 제안들은 탈냉전 시기에 들어서면서 구체적인 노력과 성과로 이어졌다. 1991년 남북기본합의서를 통해 'DMZ의 평화적 이용에 관한 남북 최초 합의'가 도출되었고, 1998년에는 금강산 관광이 시작되었다. 2000년 6・15남북정상회담 이후에는 경의선 및 동해선 철도와 도로 연결이 성사되었으며, 2004년 12월에는 개성공단에서 첫 제품이 생산되는 결실을 맺었다.

2. 2. 공간

DMZ와 그 주변 지역은 특수한 지리적, 행정적, 법적 지위를 가진다.

군사 분계선을 중심으로 설정된 DMZ는 남북 간의 군사적 충돌을 방지하기 위한 완충 지대 역할을 한다. DMZ 외에도 민통선 이북 지역, 접경 지역, NLL 등 다양한 공간이 존재한다.

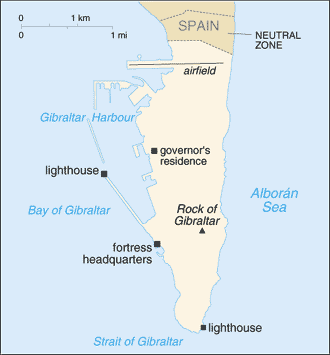

1953년 한국 전쟁이 휴전되면서 유엔에 의해 군사 분계선 주변이 설정되었다.[2][3] 이는 쿠웨이트와 이라크 사이의 쿠웨이트-이라크 완충 지대, 골란 고원과 시리아 사이의 유엔군사분리감시군(UNDOF)이 주둔하는 구역과 유사한 특수한 지위를 가진다.[2][3]

유엔군 사령부는 1953년 8월 30일 동해와 서해에 대한민국의 해군·공군 초계 활동을 한정 짓기 위한 군사통제선으로 북방한계선(NLL)을 설정했다.[1]

2. 2. 1. 민통선 지역

민통선(민간인통제선, Civillian Control Line|시빌리안 컨트롤 라인영어)은 군사 분계선으로부터 약 10km밖에 설정된 경계선을 말한다. 민통선과 군사분계선 사이 10km에 이르는 공간은 민간인통제구역으로, 민통선지역 또는 민북지역이라고 한다. 본래 민간인의 농사 행위를 규제하기 위한 귀농한계선으로 설정했던 것인데 국군의 임무가 휴전선 방어로 바뀌면서 허가받은 출입 영농과 입주 영농이 가능해졌다. 일반 민간인의 출입은 군 초소에서 여전히 통제하며, 실질적인 경계는 명확히 정해져 있지 않다.[1]

민통선 마을은 1954년 민통선이 설정된 이후, 한국 정부가 민통선 북방 유휴지 개발 및 대북 심리전 효과 증진을 위해서 장병들과 영세민들을 이주시키며 조성된 지역이다. 대성동 자유의 마을과 파주 백연리 통일촌 외 8곳을 포함하여 총 10개 마을이 파주 비무장 지대에 위치해 있다. 민통선 마을은 한때 112곳에 달했지만, 민통선이 3차례나 북상하면서 현재 10곳만이 남게 되었다. 민통선 마을에서는 주로 농업을 하며 DMZ 일원 천연기념물과 유적을 관광자원으로 활용하기도 한다.[1]

민통선 마을은 전국 각지의 사람들을 이주시키며 조성한 마을이기 때문에 초기에는 문화적 차이로 갈등을 빚기도 했다. 세월이 지나면서 이질 문화가 서로 동화되고 흡수되며 마을만의 독특한 문화를 만들어 내기도 했다. 또한 주민들과 군인이 공존하는 지역으로 초기에는 군인과 주민의 관계가 다소 수직적인 관계였지만 차츰 주민의 권리가 인정되면서 수평적인 관계로 나아가고 있다.[1]

민통선 마을은 설립유형에 따라 자립안정촌, 재건촌, 통일촌, 전략촌으로 구분할 수 있다. 시기와 위치, 구성원에 따라 설립 목적이 조금씩 달랐으나 현재는 그 개념이 희석되었다.[1]

2. 2. 2. 접경지역

접경지역은 남북 분단 이후 국가 안보를 위해 지역 발전과 사유 재산에 불이익을 받아온 군사적 접경지역 및 그 인근지역을 말한다. 접경지역지원특별법에 따라 규정된 지역으로, DMZ 또는 NLL과 잇닿은 시군과 민통선 이남의 지역 중 민통선과의 거리 및 지리적 여건 등을 기준으로 정한 시군, DMZ 내 집단취락지역을 가리킨다.[1]

행정구역상으로는 다음의 15개 시군이 해당된다.[1]

2. 2. 3. 한강하구중립지역

임진강 하구로부터 강화도 말도에 이르는 지역은 한강하구중립지역(Neutral Zone, Hangang River Estuary)으로서 남북 공용의 특수지역으로 설정되어 있다.[1]1953년 한국 전쟁이 휴전되었을 때 유엔에 의해 설정된 군사 분계선 주변, 쿠웨이트와 이라크 사이의 쿠웨이트-이라크 완충 지대, 골란 고원과 시리아 사이의 유엔군사분리감시군(UNDOF)이 주둔하는 구역과 유사한 특수한 지위를 가진다.[2][3]

2. 2. 4. [[북방한계선|NLL]] (Northern Limit Line)

유엔군 사령부는 1953년 8월 30일 동해와 서해에 대한민국의 해군·공군 초계 활동을 한정 짓기 위한 군사통제선으로 북방한계선(NLL)을 설정했다.[1] NLL은 실질적인 해상 경계선으로, 동해는 지상 군사분계선의 연장으로, 서해는 서해 5도 (우도-연평도-소청도-대청도-백령도)와 북한 지역 중간선을 기준으로 설정되었다.[1]2. 3. 자연환경

DMZ 인접지역에는 식생우수지역, 습지, 희귀식물군 서식지, 자연경관지 등 다양하고 중요한 자연 생태지역이 존재하며 고등식물과 척추동물 2,930여 종이 서식·분포한다. 이는 한반도에 서식·분포하는 동식물의 30%에 해당하며 두루미, 저어새, 수달, 산양 등 보호가 절실한 멸종위기 종 82종이 포함되어 있다.[1] 특히 한강 하구 중립지역은 주요 철새들을 보호하기 위해 국제적으로 주목하고 있는 지역이며 2006년 한강하구습지보호구역으로 지정됐다.[1]DMZ는 한반도의 허리 248km가 동서로 끊어지지 않고 연결된 생태계, 즉 동서생태축으로서 남북생태축인 백두대간과 함께 한반도의 핵심 생태축이다.[1] 동서생태축은 크게 다음의 세 지역으로 나뉜다.[1]

DMZ 일원의 서식처 및 토지 피복은 산악지형인 동부지역부터 하구와 갯벌의 평탄지형인 서부지역에 걸쳐 동고서저를 이루는 것을 알 수 있다.[1]

3. 국외 비무장지대

3. 1. [[올란드 제도]] (핀란드)

1809년 프레드릭스함 조약 이후 패전국 스웨덴은 러시아 제국에 영토 일부를 양도했다. 그 결과 핀란드의 다른 지역과 마찬가지로 올란드 제도도 반자치 상태인 핀란드 대공국의 일부가 되었다. 1832년부터 섬이 요새화되기 시작했으며, 크림 전쟁 중인 1854년 영국-프랑스 연합군에 의해 점령당해 파괴되었다. 크림 전쟁 이후 체결된 파리 조약에 따라 올란드 제도는 비무장 지대로 공인되었다.[24] 이후 핀란드가 독립하면서 올란드 제도는 핀란드 영토에 속하게 되었으나, 이 과정에서 분쟁이 일어났다.

올란드 제도의 자치는 1921년 국제 연맹에 의해 공인되었고 1995년 핀란드의 유럽 연합 가입에 관한 조약에서 다시 확인되었다. 법률에 따라 올란드 제도는 정치적으로 중립 지역으로 남아 있으며 올란드 제도의 주민들은 핀란드의 병역 의무 및 핀란드 방위군 복무 의무 등이 면제되었다. 1920년에는 핀란드 국회가 올란드 제도의 자치권에 관한 법률을 제정하면서 광범위한 자치권을 부여받았다. 이 법률은 1951년과 1991년에 같은 이름의 법률로 개정되었다.

3. 2. 남극

남극 조약에 따라 남위 60도 이남 지역은 군사적 목적이 아닌 평화적 목적으로만 이용되어야 하며, 과학 연구 활동이 허용된다.[1] 남극 대륙에서의 군사 활동은 금지되지만, 군인이나 군용 장비를 평화적 목적으로 사용하는 경우는 예외이다.[1]

3. 3. 이들리브 (시리아)

2018년 초, 시리아 동부에서 ISIL이 패배한 후, 시리아 정부와 그 동맹국들은 남서부 반군에 대한 공격을 강화했다. 2018년 4월 동부 칼라문 공세 후 정부와의 "화해"를 거부한 반군 전사들은 이들리브로 대피했다. 2018년 7월 말, 시리아 정부군과 동맹군은 2018년 남부 시리아 공세에서 남부 전선을 점령했고, 화해를 거부한 반군은 다시 이들립으로 이송되었다. 그 후, 시리아 정부는 이들립 외곽에서 군대를 집결하기 시작했고, 8월 초 반군이 장악한 지역에 포격을 시작했다. 반군은 다가오는 공세를 위해 방어 시설과 참호를 건설했다.[1]

2018년 9월 4일, 최소 10대의 러시아 수호이 항공기가 이들립 주 남부와 서부 지역에 수십 차례의 공습을 가해 이 지역에서 가장 큰 폭격을 가했다. 러시아의 공습은 특히 Jisr al-Shughur 지역을 목표로 했다. 러시아 공군은 첫날 50~70회 이상의 공격을 기록했다. 친정부 소식통에 따르면 이 공격으로 최소 11명의 민간인이 사망하고 24명이 부상당했다고 한다.[1]

터키는 최전선에서 더 많은 군대를 파견하고 방어력을 강화하기 시작했으며, 정부와 러시아에 그들의 군대가 공격을 시작하면 새로운 난민 물결이 발생할 것이라고 말하면서 인도주의적 재앙에 대해 경고했다. 9월 13일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이란에서 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령을 만나 앞으로의 방안을 논의할 것이라고 발표했다.[1]

영국의 파이낸셜타임스(FT) 등 외신은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령이 러시아 소치에서 만나 4시간이 넘는 장시간 마라톤협상 끝에 시리아 정부군과 반정부군의 군사 충돌을 막기 위해 비무장 지대를 설치하기로 합의했다고 전했다. 이 비무장지대 합의로 인해 러시아군과 시리아 정부군의 이들리브 일대에 대한 전면적인 공격은 일단 피할 수 있게 됐다.[1]

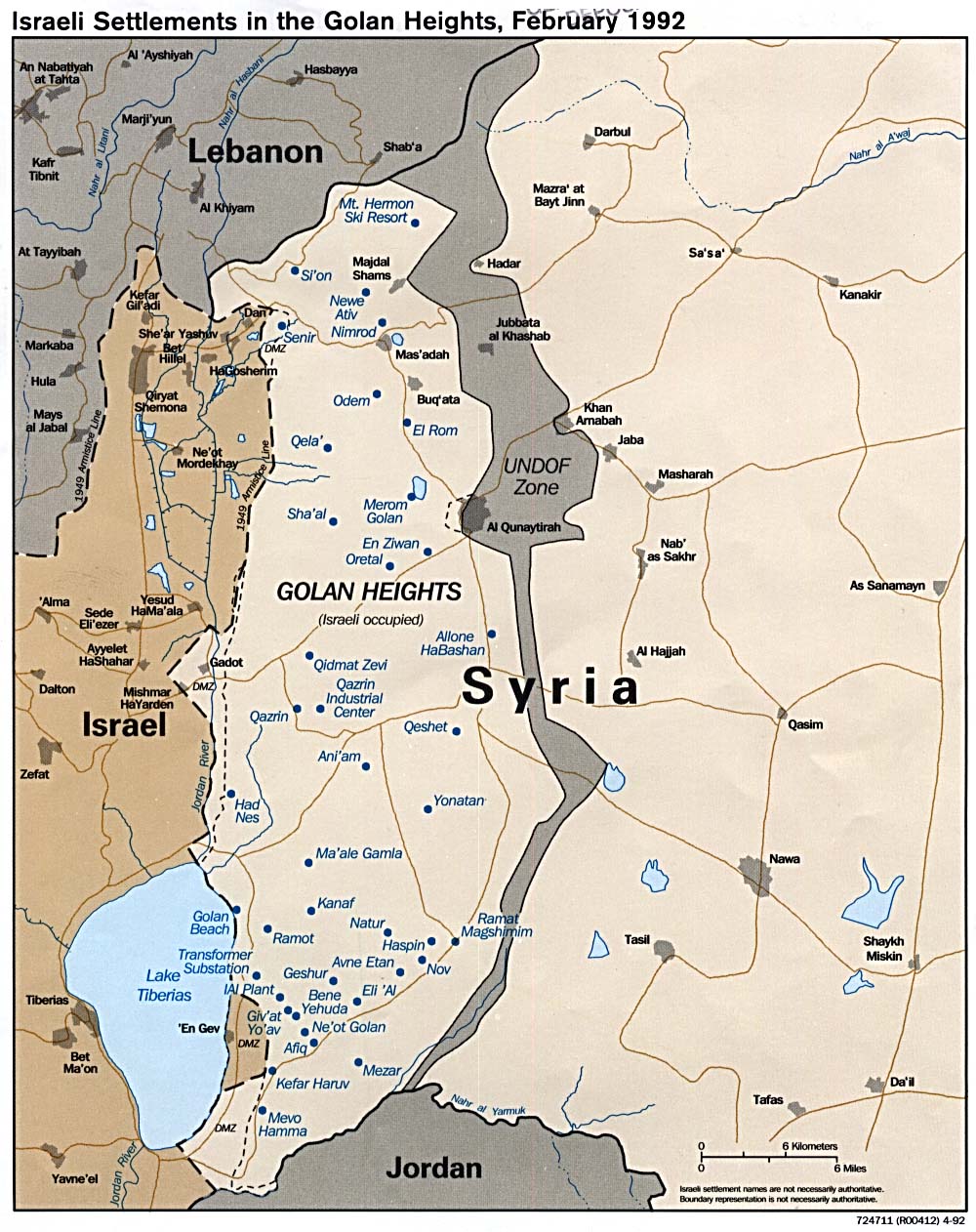

3. 4. [[골란 고원]]

골란 고원은 고대 로마 시대에는 바그다드·다마스쿠스와 지중해 연안을 잇는 대상로(隊商路)였다. 그러다 7세기경 아라비아인에 의해 정복돼 현재의 아라비아어 명칭이 붙게 되었다. 동쪽으로 시리아, 서쪽으로 이스라엘, 남쪽으로 요르단, 북쪽으로 레바논과 맞닿은 1800km2 면적의 광대한 고원 지역이다. 1967년 6월 제3차 중동 전쟁 당시 이스라엘이 시리아로부터 빼앗아 1981년 자국 영토로 병합하면서 현재까지도 양국의 갈등이 계속되고 있다.[1]

1916년 사이크스피코 협정에 의해 시리아 영토가 되었으며, 1948∼49년 제1차 중동 전쟁 이후 시리아의 군사요새가 되었다. 하지만 1967년 제3차 중동 전쟁 이후 이스라엘에 의해 점령되었고, 이때부터 이스라엘-시리아 양국 적대관계의 핵심요소가 됐다. 이후 시리아는 골란고원을 되찾기 위해 1973년 이집트와 함께 이곳을 기습공격하여 4차 중동전쟁인 ‘욤 키푸르(유월절) 전쟁’이 발발하게 된다. 하지만 이스라엘이 승리하면서 시리아는 골란고원을 되찾는 데 실패하였고, 이스라엘은 1981년 골란고원을 자국 영토로 병합한다고 선언하였다.[1]

이에 시리아는 이스라엘군의 점령지 내 철군을 계속 요구했고, 이스라엘은 1995년 평화와 안보를 보장받는 대가로 철군할 의사가 있음을 시사했다. 1996년 양국 간 평화협상이 시작되었고, 2000년 당시 에후드 바라크 이스라엘 대통령과 하페즈 알아사드 시리아 대통령이 골란고원의 상당 부분을 시리아에 반환하기로 상당 부분 의견을 모았다. 하지만 반환 규모에 대한 양측의 이해 차이 및 이스라엘이 시리아 측에 팔레스타인무장단체들의 사무실 폐쇄와 테러단체 지원 중단 등을 요구하면서 협상은 결렬되었다.[1]

유엔군사분리감시군(UNDOF) 구역은 골란 고원과 시리아 사이에 주둔하는 지역이다.[2]

3. 5. 기타 지역

참조

[1]

서적

Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East

Presidio Press

2003-06-03

[2]

문서

art. 1

[3]

문서

art. 1

[4]

잡지

The world's most dangerous borders

https://foreignpolic[...]

2011-06-24

[5]

웹사이트

Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)

http://www.icj-cij.o[...]

2018-10-09

[6]

웹사이트

Camp David Accords – Israeli Ministry of Foreign Affairs

http://www.mfa.gov.i[...]

[7]

간행물

Canadian Contingent Multinational Force and Observers Handbook

DND, Ottawa

1986

[8]

뉴스

Israel OKs Egypt attack helicopters in Sinai

http://www.jpost.com[...]

2012-08-09

[9]

뉴스

Egypt deployed troops in Sinai without Israel's prior approval

http://www.haaretz.c[...]

2012-08-16

[10]

뉴스

Int'l force in Sinai quiet amid concern of violations

http://www.jpost.com[...]

2012-08-21

[11]

뉴스

Israel approves Egypt's request to increase forces in Sinai

http://www.jpost.com[...]

2013-07-15

[12]

뉴스

Sudan agrees demilitarised zone for north-south border

https://www.bbc.co.u[...]

BBC

2011-05-31

[13]

뉴스

Sudan, South Sudan agree to pull troops from demilitarized zone

http://edition.cnn.c[...]

Turner Broadcasting System, Inc.

2013-03-09

[14]

웹사이트

Palestine Maps

http://www.passia.or[...]

[15]

서적

Estudio de la cuestión de límites entre el Perú y el Ecuador

Ministry of War of Peru

[16]

웹사이트

US and Turkey reach accord, but concerns of Syrian Kurds continue

https://www.kurdista[...]

2019-08-25

[17]

웹사이트

Turkey launches assault on Kurdish fighters in Syria, after US forces step aside

https://www.timesofi[...]

2019-10-09

[18]

웹사이트

Ground Safety Zone (GSZ): Time out for rebel strong hold – Serbia

https://reliefweb.in[...]

2001-06

[19]

뉴스

Turkey, Russia agree on demilitarized zone in Syria's Idlib region

http://www.chicagotr[...]

2018-09-17

[20]

서적

Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East

https://archive.org/[...]

Presidio Press

2003-06-03

[21]

웹인용

비무장지대

https://terms.naver.[...]

2019-11-12

[22]

웹인용

비무장지대(국제법)

https://terms.naver.[...]

2019-11-12

[23]

웹인용

비무장지대(국제법)

https://terms.naver.[...]

2019-11-12

[24]

잡지

an account of the border on Märket, and how it was redrawn in 1985

2006-11

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com