세이칸 연락선

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

세이칸 연락선은 1908년 일본 제국철도청이 아오모리-하코다테 간 정기 항로를 개설하면서 시작되었다. 이후 철도 차량 수송을 시작하며 최전성기를 맞이했으나, 1988년 세이칸 터널 개통으로 80년간의 운항을 종료했다. 이 기간 동안 여객 및 화물 수송의 중요한 역할을 했으며, 특히 혼슈와 홋카이도를 잇는 주요 교통 수단으로 자리 잡았다.

더 읽어볼만한 페이지

- 세이칸 항로 - 세이칸 페리

세이칸 페리는 1973년 설립되어 홋카이도 하코다테와 아오모리현 아오모리시를 잇는 자동차 및 여객 수송 페리 회사로, 화물 운송 중심에서 2000년 여객 영업을 시작하여 현재는 하루 8회 왕복 운항하며 아오모리-하코다테 간 교통 수요를 충족시키고 관광 상품 개발 등으로 경쟁력을 강화하고 있다. - 세이칸 항로 - 쓰가루 해협 페리

쓰가루 해협 페리는 1965년부터 쓰가루 해협을 운항한 동일본 페리와 도난자동차페리가 2009년 합병하여 설립된 회사로, 하코다테와 아오모리, 하코다테와 오마, 무로란과 아오모리 항로를 운항하며 여객 및 화물 운송 서비스를 제공하고, 다양한 할인 티켓 제공 등 사업 확장과 서비스 개선을 통해 성장하고 있다. - 홋카이도 여객철도의 폐지 노선 - 쓰가루 해협선

1988년 세이칸 터널 개통과 함께 혼슈와 홋카이도를 연결하며 운영되던 쓰가루 해협선은 2016년 홋카이도 신칸센 개통으로 여객 열차 운행이 중단되어 폐지되었으나, 일부 구간은 도난 이사리비 철도로 이관되어 운영 중이다. - 홋카이도 여객철도의 폐지 노선 - 에사시선

에사시선은 과거 홋카이도 남서부를 가로지르던 JR 홋카이도의 철도 노선이었으나, 구간 폐지와 노선 이관으로 현재는 도난 이사리비 철도선으로 일부 구간만 남아 있다.

2. 역사

세이칸 연락선은 혼슈와 홋카이도를 잇는 주요 철도연락선으로, 아오모리역과 하코다테역 사이 쓰가루 해협을 운항하며 여객과 철도차량을 함께 수송했다. 1908년 제국철도청에 의해 개설되었고,[5] 1925년에는 일본 최초로 철도차량을 직접 실어 나르는 차량 탑재 여객선을 도입하며 화물 수송의 혁신을 이루었다.

그러나 태평양 전쟁 말기인 1945년 미군의 공습과 1954년 도야마루 태풍으로 인해 막대한 인명 및 선박 손실을 겪는 등 큰 시련을 맞았다. 특히 1,430명의 희생자를 낸 도야마루 사건은 이후 세이칸 터널 건설 계획을 구체화하는 중요한 계기가 되었다.

전후 복구와 일본의 고도경제성장기를 거치며 최첨단 기술이 적용된 선박들이 투입되어 혼슈와 홋카이도를 잇는 핵심 교통망으로 기능했으며, 1972년에는 하루 최대 30회 왕복 운항하며 최전성기를 누렸다.[6] 하지만 1970년대 이후 장거리 페리 및 항공 노선과의 경쟁 심화, 석유 파동, 잦은 노동쟁의 등으로 수송량이 급격히 감소하며 쇠퇴의 길을 걸었다.

결국 1988년 3월 13일, 세이칸 터널 개통과 함께 80년간의 운항 역사를 마감했다. 운항 기간 동안 기본 노선 외에도 화물 전용 부두(1944년~1984년)나 임시 항로(1946년~1948년)가 운영되기도 했으며,[7] 일부 선박은 현재 하코다테항 등에서 기념관으로 보존, 활용되고 있다.

2. 1. 개설 초기 (1908년 ~ 1923년)

1908년 3월 7일, 제국철도청(이후 국철)은 아오모리와 하코다테 사이에 정기 항로를 개설했다.[3] 이 항로는 원래 일본철도가 계획하고 선박까지 발주했으나, 회사가 국유화된 이후 철도청이 운영하게 되었다. 당시 최신예 증기터빈선인 "히라후마루"가 첫 운항을 시작했으며, 쓰가루 해협을 4시간 만에 연결했다. 같은 해 4월 4일에는 "타무라마루"가 추가로 취항했다. 12월 5일에는 제국철도청이 철도원(鉄道院)으로 개편되면서, 이 항로는 동부철도관리국 아오모리 운수사무소의 관할이 되었다.[99]1910년 3월 10일, 경쟁 노선이던 일본우편선의 아오모리-하코다테 정기 항로가 폐지되었다.[100] 같은 해 12월 15일에는 하코다테 역사 구내에 연락선 계류용 목조 부두가 완공되어 사용되기 시작했다. 이로 인해 하코다테에서는 기존에 바지선을 이용해 승객을 태우고 내리던 방식에서 부두에서 직접 승하선하는 방식으로 개선되었다.

1913년 5월 5일, 항로의 관할이 동부철도관리국 아오모리 운수사무소에서 홋카이도 철도관리국 하코다테 운수사무소로 변경되었다.[101]

1914년 12월 10일에는 최초의 철도 차량 운반용 바지선인 "샤운마루"가 취항하여, 제한적이지만 화차 수송을 시작했다.[102] 같은 달 25일에는 하코다테 역사의 연락 대합소가 부두로 이전되어 여객 및 소화물 취급을 시작했다.

1915년 6월 16일에는 하코다테 부두의 연락선 접안 장소 근처에 "하코다테 부두 임시 승하차장"이 설치되었다.[103] 이곳에는 연락선과 연결되는 열차만 들어왔으며, 운임 계산 시에는 하코다테 역과 동일하게 취급되었다.[104]

1919년 5월 1일, 철도원이 철도성으로 승격 개편되면서 홋카이도 철도관리국이 폐지되고 삿포로 철도관리국이 새로 설치되었다. 이듬해인 1920년 5월 15일에는 삿포로 철도관리국이 폐지되고 삿포로 철도국이 설치되었다.

이 시기 세이칸 연락선은 혼슈와 홋카이도를 잇는 중요한 교통로로서 자리 잡기 시작했으며, 여객 수송뿐만 아니라 화물 수송의 기반을 다져나갔다.

2. 2. 차량 수송 개시와 발전 (1924년 ~ 1945년)

(청函연락선 메모리얼십 팔각다마루 전시)]]1925년(다이쇼 14년), 일본 최초로 대형 차량을 실을 수 있는 여객선인 쇼호마루형 4척이 투입되면서 철도차량 운송이 시작되었다. 이를 통해 화물 수송의 효율성이 획기적으로 향상되었다.[5] 늘어나는 화물 수요에 대응하기 위해 1944년(쇼와 19년)부터는 하코다테 항 내의 아리아와 부두가 화물 전용 부두로 사용되기 시작했다.

그러나 태평양 전쟁 말기인 1945년(쇼와 20년) 여름, 미군의 공습으로 인해 많은 연락선과 함께 인명 손실이 발생하는 등 큰 피해를 입었다.[5]

2. 3. 태평양 전쟁과 전후 복구 (1945년 ~ 1954년)

태평양 전쟁 말기인 1945년(쇼와 20년) 여름, 미군의 공습으로 인해 세이칸 연락선은 많은 선박과 인명 피해를 입었다.[5] 전후 혼란기에 수송력 부족 문제를 해결하기 위해, 1946년(쇼와 21년)부터 1948년(쇼와 23년)까지 짧은 기간 동안 나츠하토 반도 동쪽의 코미나토에 LST(전차상륙함)를 개조하여 만든 화차 도선용 부두를 임시로 설치하고, 하코다테항 아리아와 부두 사이에 LST 개조선을 이용한 화차 도선 항로를 운영하기도 했다. 그러나 1954년(쇼와 29년) 가을에는 도야마루 태풍이 쓰가루 해협을 강타하여 또다시 많은 인명 피해와 함께 여러 척의 연락선을 잃는 큰 재난을 겪었다.[5] 이 시기는 세이칸 연락선 역사상 전쟁과 자연재해로 인한 큰 시련을 겪고 피해 복구에 힘써야 했던 힘든 시기였다.2. 4. 도야마루 사고와 세이칸 터널 (1954년 ~ 1960년)

1954년 가을에 발생한 도야마루 태풍은 세이칸 연락선 역사상 큰 비극으로 기록되었다. 이 태풍으로 인해 많은 인명 피해가 발생했으며, 여러 척의 연락선이 침몰하거나 손상되는 등 막대한 손실을 입었다.[5] 이 사건 이후 연락선 운항의 안전성 강화와 부흥 노력이 이어졌으며, 이후 일본의 고도경제성장 시기를 거치면서 혼슈와 홋카이도를 연결하는 중요한 교통망으로서 역할을 지속했다. 이 과정에서 당시 최첨단 기술을 적용한 연락선들을 다수 취항시켰다.2. 5. 최전성기와 쇠퇴 (1961년 ~ 1988년)

(청函연락선 메모리얼십 팔각다마루 전시)]]

태평양 전쟁 말기 1945년(쇼와 20년) 여름의 공습과 1954년(쇼와 29년) 가을의 도야마루 태풍으로 큰 피해를 입었던 세이칸 연락선은 이후 복구 과정을 거치며 일본의 고도경제성장기를 맞아 중요한 역할을 수행했다. 당시 최첨단 기술을 적용한 연락선들이 다수 투입되어 혼슈와 홋카이도를 잇는 대동맥으로서 기능했다.

1972년(쇼와 47년)에는 하루 최대 30회 왕복 운항을 기록하며 최전성기를 맞이했다.[6] 그러나 이 시기를 기점으로 여러 요인이 겹치며 점차 쇠퇴하기 시작했다. 장거리 페리 항로가 새롭게 개설되고, 대형 제트 여객기가 국내선에 투입되면서 항공 운임이 상대적으로 저렴해졌다. 또한 1973년(쇼와 48년) 가을에 발생한 제1차 석유 파동은 경기 침체로 이어졌고, 잇따른 노동쟁의는 이용객들이 국철을 기피하는 이른바 '국철 멀어지기' 현상을 심화시켰다.

이러한 복합적인 이유로 1970년대 후반(쇼와 50년대) 이후 세이칸 연락선의 여객 및 화물 수송량은 급격히 감소했다. 결국 운항 횟수를 줄이는 감선과 감편 조치가 불가피해졌고, 1988년(쇼와 63년) 3월 13일 세이칸 터널이 개통되면서 마침내 운항을 종료하며 오랜 기간 맡아온 기간 루트 유지의 사명을 다했다.

운항 구간은 기본적으로 아오모리역과 하코다테역 사이였으나, 1944년(쇼와 19년)부터 1984년(쇼와 59년)까지는 하코다테항 내 아리아와 부두의 화물 전용 부두도 이용되었다. 아오모리 측에서는 1946년(쇼와 21년)부터 1948년(쇼와 23년)까지 짧은 기간 동안 나츠하토 반도 동쪽 코미나토에 임시로 LST 개조 화차 도선용 부두를 만들어 아리아와 부두와 연결하는 화차 도선 항로를 운영하기도 했다. 또한, 여름철을 중심으로 연락선을 이용한 항로 외 항구로의 주유 운항은 수송력 부족과 전쟁, 혼란 시기(1936년~1947년)를 제외하고는 1926년(다이쇼 15년)부터 운항 종료 시까지 꾸준히 실시되었다.[7]

2. 6. 세이칸 터널 개통과 종말 (1988년)

1988년 3월 13일 세이칸 터널 개통과 함께 세이칸 연락선의 아오모리역과 하코다테역 사이 정기 운항이 종료되었다. 이후 아오모리-하코다테 간 연락은 세이칸 터널을 통해 이루어졌다.정기 운항 종료 후, 세이칸 터널 개통 기념 박람회와 세계・식의 축제 개최에 맞춰 같은 해 6월 3일부터 9월 18일까지 임시 운항이 이루어졌다. 이 기간에는 羊蹄丸|요테이마루일본어와 十和田丸가 낮 시간대에 하루 2회 왕복 운항했다. 임시 운항 기간 동안에는 평소에는 접근할 수 없었던 조타실과 차량 갑판을 승무원의 안내로 견학할 수 있었으며, 항해 중 선미 문이 열리는 모습도 볼 수 있었다. 밤에는 하코다테 항에 요테이마루, 아오모리 항에 토와다마루를 정박시켜 호텔십 영업을 실시했다.[63]

임시 운항이 종료된 다음 날인 1988년 9월 19일자로 세이칸 연락선은 공식적으로 폐지되었다.

폐지된 지 30년 이상 지났지만, 현재도 아오모리역에는 연락선 안내 표시와 부두의 가동교로 이어지는 선로 등 세이칸 연락선의 흔적이 남아 있다. 하코다테역과 유카와 부두 주변에도 접안 시 사용했던 표식 등이 일부 남아 있다.

3. 부두

세이칸 연락선은 승객과 함께 철도 차량을 선내에 그대로 싣고 쓰가루 해협을 건너는 철도연락선으로, 아오모리역과 하코다테역 사이를 운항했다. 현재는 하코다테역 인근 하코다테항에 기념관으로 보존되어 있다.

1908년(메이지 41년) 3월 7일 운항 개시 당시에는 아오모리와 하코다테 양쪽에 연락선이 직접 접안할 수 있는 부두 시설이 없어, 연락선은 해안에서 떨어진 곳에 정박하고 승객과 화물은 소형 증기선이나 바지선을 이용해 옮겨야 했다. 이후 각 항구에는 여러 차례에 걸쳐 부두 시설이 건설되고 확장되었다.

- 아오모리 부두: 초기에는 소형선 접안 시설만 있었으나, 1923년 직접 접안이 가능한 부두가 건설되기 시작했고, 이후 증설을 거쳐 최종적으로 3개의 부두(제1, 제2, 제3 부두) 체제로 운영되었다. 제1, 제2 부두는 여객 및 화물 겸용, 제3 부두는 화물 전용이었다.

- 하코다테 부두: 초기 소형선 접안 시설 이후 1910년 목조 부두가 건설되어 직접 접안이 시작되었고, 1924년 와카마쓰 부두(이후 제1, 제2 부두)가 건설되면서 본격적인 차량 수송 및 여객 취급이 이루어졌다. 두 부두 모두 여객 설비를 갖추었다.

- 아리카와 부두 (하코다테 부두 아리카와 지소): 중일전쟁 이후 급증하는 화물 수송량에 대응하기 위해 1941년(쇼와 16년) 4월, 와카마쓰 부두 북쪽 약 3km 지점에 건설이 시작되었다[33]. 1944년(쇼와 19년) 1월 아리카와 제1부두(이후 하코다테 제3부두), 같은 해 11월 아리카와 제2부두(이후 하코다테 제4부두)가 준공되었다[34][35]. 이 부두들과 연결되는 고료카쿠 조차장도 신설되었다[36]. 태평양 전쟁 중 석탄 수송 등 화물량이 더욱 증가하자 제4부두 뒤쪽에 우현 접안 방식의 제5부두 건설도 추진되었으나 완공 전에 종전을 맞았다[33]. 전후, 미군이 제공한 LST(전차 상륙함)를 개조한 화차 도선 운항(1946년 3월~1948년 2월) 시, 하코다테 측 접안 부두로 미완성 상태였던 제5부두가 사용되었다[37][38][39][40][41]. 아리카와 부두는 전후에도 하코다테 제3, 제4 부두로서 화물 전용 부두로 사용되었으나, 국철 화물 감소에 따라 1984년(쇼와 59년) 2월 1일 폐지되었다.

- 코미나토 부두: 홋카이도 탄광의 철도 수송력 증강을 위해 1943년(쇼와 18년) 12월 아오모리현 히라이치정에 착공되었다. 전후 LST 개조 화차 도선의 아오모리 측 부두로 잠시 사용(1946년 7월~1948년 2월)되었으나[43], 본래 계획된 차량 도선 부두는 완공되지 못하고 1949년(쇼와 24년) 7월 15일 업무가 정지되었다[46][47][48][49][50].

이 외에도 철도 노선 불통 시 임시로 다른 항구를 이용한 대행 수송이 이루어지기도 했다. 예를 들어 1949년 2~3월에는 아이온 태풍 피해로 고립된 야마다선의 기관차와 화차를 미야코항에서 토카치마루(1대)로 아오모리까지 수송했으며, 1966년 8월 도호쿠 본선·오우 본선 불통 시에는 하코다테-가와사키 간 화차 수송 및 트럭 수송, 1967년 9월 무로란 본선 불통 시에는 무로란항에 임시 가동교를 설치하여 아오모리와의 사이에 차량 수송을 실시했다[52][53]. 이벤트성으로 여객만 태우고 항로 외 구간을 운항하는 경우도 있었다.

3. 1. 아오모리 부두

1908년(메이지 41년) 3월 7일 세이칸 연락선 개설 당시, 아오모리역에는 연락선이 직접 접안할 수 있는 부두가 없었다. 연락선은 해안에서 수백 미터 떨어진 곳에 정박했고, 승객과 화물은 소형 증기선이나 바지선을 이용해 옮겨야 했다.당시 이용된 소형선 접안 장소는 나중에 건설될 가장 남쪽 부두(건설 당시 제2부두, 전후 제1부두[8]) 맞은편 근처에 있던 제2선입간이었다. 이 시설은 아오모리역과 매우 가까웠으며, 1898년(메이지 31년) 당시 쓰가루 해협 항로를 운영하던 일본우편선과 아오모리까지 철도를 운영하던 일본철도가 공동으로 건설한 것이었다. 국철 연락선 개설 후에도 일본우편선과 공용했으며, 국철은 서쪽과 남쪽 부두를 사용했다.

공간 부족 문제를 해결하기 위해 1908년(메이지 41년) 5월, 아오모리역 서쪽 뒤편에 화물 전용 바지선 부두인 제1선입간이 완공되어 여객과 화물 취급이 분리되었다. 1910년(메이지 43년)에는 제2선입간 남쪽에 식당을 갖춘 연락선 대합실이 설치되었다. 1914년(다이쇼 3년) 12월 30일, 철도 차량을 실어 나르는 바지선 '샤운마루' 운항[9]을 위한 부두가 제1선입간 내에 목조 문틀과 강철 트러스를 이용해 건설되었다[10].

1921년(다이쇼 10년) 1월, 서방파제 일부가 완성되면서 방파제 안쪽에 계선 부표가 설치되었고, 히라후마루형 여객선 1편과 2편은 이곳에 계류할 수 있게 되었다. 마침내 1923년(다이쇼 12년) 12월 15일부터는 일부 완성된 차량 도선 부두(남쪽에서 두 번째, 건설 당시 제1부두, 전후 제2부두[8])를 임시 사용하여 연락선이 직접 부두에 접안하는 것이 가능해졌다[11][12].

이 차량 도선 부두는 1924년(다이쇼 13년) 3월 31일 준공되었으며, 이후 선미 계류 포켓과 가동교 설치 공사가 이어져 1925년(다이쇼 14년) 4월 25일 완료되었다. 아오모리역의 수송선 완공 후 같은 해 5월 21일부터 시험 차량 수송이 시작되었다. 같은 해 7월 17일 혼슈 이남 지역 철도의 자동 연결기 일제 교체 작업이 완료되면서 홋카이도 내외 차량의 연결기가 통일되어 상호 운행이 가능해졌고, 8월 1일부터 정식으로 차량 수송이 시작되었다[13].

부두 대합실은 이 부두 위에 1923년(다이쇼 12년) 11월 19일 착공하여 1924년(다이쇼 13년) 11월 18일 준공 및 사용을 시작했다. 이를 통해 아오모리역 플랫폼에서 계단과 육교를 통해 바로 승선할 수 있게 되었다[14][15].

그러나 하코다테역의 부두 2개에 비해 아오모리 측 부두는 1개뿐이어서 수용 능력이 부족했다. 이에 1926년(다이쇼 15년) 9월, 기존 부두 남쪽(제2선입간 만의 남서쪽)을 파내어 부두를 증설하는 공사가 시작되었다. 1928년(쇼와 3년) 8월 11일 부두 공사가, 9월 20일 가동교가 준공되었고, 같은 해 10월부터 사용이 시작되었다. 이것이 아오모리 제2부두(전후 제1부두로 불린 가장 남쪽 부두)이다[16][15]. 이 부두 맞은편 안벽은 보조 기선 부두로 사용되었다. 다만, 제2부두의 수하물 승강기 설치가 늦어져 여객 취급편의 정식 발착은 1929년(쇼와 4년)부터 이루어졌다[17].

1936년(쇼와 11년) 이후 화물 수송량이 급증했고, 특히 1937년(쇼와 12년) 중일전쟁 발발 이후에는 매년 전년 대비 약 120%씩 증가했다. 1940년(쇼와 15년) 화물 수송량은 213만 톤으로 1936년(쇼와 11년)의 110만 톤의 거의 두 배에 달했으며 계속 증가 추세였다. 늘어나는 차량 도선 운항 횟수에 대응하기 위해 1940년(쇼와 15년) 11월, 제1부두 북단에서 동쪽으로 뻗은 서방파제 바깥쪽을 매립하여 화물 전용 제3부두 건설 공사가 시작되었다. 제3부두는 1944년(쇼와 19년) 3월 완성되었고, 서방파제를 철거한 후 같은 해 5월 1일부터 낮 시간대에, 7월 20일부터는 주야간 사용이 시작되었다[18]. 이 시기에 완성된 아오모리 제3부두와 하코다테 아리카와 부두에는 선체 경사에 유연하게 대응할 수 있는 연성 구조의 보조 트러스를 갖춘 신형 가동교가 설치되었다[19]. 그러나 1945년(쇼와 20년) 7월 미군의 공습으로 제3부두 가동교가 크게 파손되어 사용 불능 상태가 되었다. 종전 후인 1946년(쇼와 21년) 3월 말부터 6월 말까지는 LST를 개조한 화차 도선의 아오모리 측 전용 부두로 잠시 사용되기도 했으나, 1946년(쇼와 21년) 11월 수리 공사가 완료되었다[20].

이 3개 부두 체제(남쪽부터 제1, 제2, 제3부두)는 1988년(쇼와 63년) 3월 연락선 운항 종료 시까지 유지되었다. 제1부두와 제2부두에는 여객 승하선 설비가 있었고, 북쪽의 제3부두는 화물편 전용이었다.

또한, 쓰가루마루(2대)형 연락선 취항에 따라 1967년(쇼와 42년) 6월 1일부터 시작된 승용차 수송에 대응하기 위해, 제1부두 선미 우현 쪽 부두에 쓰가루마루형의 차량 갑판으로 이어지는 승용차 승하선용 경사로(사로)가 설치되었다. 이 경사로 입구 근처에 있던 임항선 건널목 문제를 해결하기 위해 1970년(쇼와 45년) 1월 19일, 해당 구간 도로를 고가화하여 건널목을 없앴다[21]. 이후 1982년(쇼와 57년) 4월 1일부터 시작된 이시카리마루(3대)형 연락선의 승용차 수송을 위해, 같은 제1부두 선미 우현 부두에 기존 쓰가루마루형 경사로의 선수(뱃머리) 쪽에 인접하여 이시카리마루형의 선루갑판 현문으로 이어지는 경사로도 추가로 설치되었다[22].

3. 2. 하코다테 부두

하코다테 측도 개설 당시에는 연락선이 직접 접안할 수 있는 부두가 없었다. 연락선은 육지에서 수백 미터 떨어진 해상에 정박했고, 승객과 화물은 소형 증기선이나 바지선을 이용해 옮겨야 했다. 하코다테역 뒤편 해안에는 1905년(메이지 38년)에 완공된 방파제가 있었고, 이 방파제로 보호되는 소형 부두에 소형 증기선이나 바지선이 접안했다.[23]1910년(메이지 43년) 12월 15일, 이후 와카마쓰 부두의 기초가 되는 지점에서 서쪽으로 342m 돌출한 T자형 목조 부두가 건설되었다. 이 부두의 선단부 서쪽 면에 연락선 1척이 접안할 수 있게 되었다.[24] 1914년(다이쇼 3년) 2월 26일에는 부두와 통로를 확장하고 부두 북쪽을 준설하여, 북쪽 면에도 1척이 추가로 접안할 수 있게 되었다.[25] 1913년(다이쇼 2년) 5월의 하코다테 대화재로 역 건물이 소실된 것을 계기로, 1914년(다이쇼 3년) 12월 25일에는 연락선 대합실이 부두 선단 근처에 새로 지어졌다.[25] 이듬해 1915년(다이쇼 4년) 6월 16일에는 이 부두 위까지 철도가 연장되어 하코다테 부두 승하선장이 영업을 시작했고, 열차와 선박 간 환승 시간이 획기적으로 단축되었다.[26] 또한 1914년(다이쇼 3년) 12월에 취항한 철도 차량 운반용 바지선인 샤운마루용 부두가 목조 부두 북쪽, 이후 제3선입간(船入澗, 배가 드나드는 수로)이 되는 해안에 목조 문틀과 강철 트러스를 사용하여 건설되었다.[10]

목조 부두가 완성된 후에도 화물 하역에는 여전히 바지선이 사용되었다. 1915년(다이쇼 4년)에는 역 뒤편 방파제 주변을 매립하여 제1선입간이 건설되었고, 소형 증기선이나 바지선이 이곳에 접안하며 중계 화물 홈도 만들어졌다. 제1차 세계 대전(1914년~1918년)으로 인한 선박 부족은 해상 운송 화물이 철도로 몰리는 결과를 낳았고, 쓰가루 해협 항로 역시 증가하는 화물 수요를 감당하지 못해 혼란 상태에 빠졌다.[27] 1921년(다이쇼 10년)에는 제1선입간 북쪽에 제2선입간과 제3선입간이 차례로 건설되었다.[28] 제3선입간에는 샤운마루용 가동교(可動橋, 높이 조절 다리)가 설치되었는데, 이는 샤운마루 운항 종료 후 1927년(쇼와 2년) 7월 11일부터 종전까지 하코다테 도크로 가는 화차 바지선 부두로 사용되었다.[29][30]

이러한 화물 수송 혼란을 계기로 쓰가루 해협 항로의 철도 차량 수송이 시작되었고, 이를 위해 2개의 선석(バース, 접안 장소)을 갖춘 와카마쓰 부두가 목조 부두 바로 남쪽에 건설되었다. 부두 건설을 위해 1924년(다이쇼 13년) 4월 25일부터 목조 부두 서쪽 면 선석 사용이 중지되고 철거가 시작되었다. 일부 여객 및 화물편은 다시 해상 정박 방식으로 돌아갔고, 같은 해 5월 1일에는 부두 승하선장으로의 열차 운행도 중지되었다. 같은 해 10월 1일, 와카마쓰 부두 선단부의 부두(당시 제1부두, 1945년(쇼와 20년) 6월 이후 제2부두로 호칭 변경[31])가 일부 완공되어 사용이 시작되면서, 같은 날 목조 부두는 폐지되었다. 10월 4일에는 와카마쓰 부두 위에 건설된 철근 콘크리트 3층 건물의 연락선 대합실 1층에 새로 마련된 1면 2선의 하코다테 부두 역도 사용을 시작했다. 이듬해 1925년(다이쇼 14년) 5월 20일에는 이 부두의 가동교가 준공되었고, 5월 21일부터 쇼호마루형(翔鳳丸型) 연락선에 의한 시험 차량 수송이 시작되어, 8월 1일부터 정식 차량 수송이 개시되었다. 또한 같은 해 6월 1일부터는 앞쪽 부두(당시 제2부두, 1945년(쇼와 20년) 6월 이후 제1부두로 호칭 변경[31])의 사용도 시작되었지만, 가동교 사용은 9월 5일부터였다. 10월 14일을 끝으로 와카마쓰 부두 건설 공사는 완료되었다.[32]

와카마쓰 부두의 2개 선석은 모두 여객 승하선 설비를 갖추고 있었다. 이후 쓰가루마루(2대)형 연락선에 의한 승용차 수송이 1967년(쇼와 42년) 6월 1일부터 시작됨에 따라, 제2부두(구 제1부두) 좌현 선미 부두에 승용차를 쓰가루마루형의 차량 갑판(遊歩甲板)까지 올리는 엘리베이터가 설치되었다. 또한 1982년(쇼와 57년) 4월 1일부터 시작된 이시카리마루(3대)형 연락선에 의한 승용차 수송을 위해, 같은 제2부두 좌현 선미 부두에 쓰가루마루형용 엘리베이터 바로 선수(뱃머리) 쪽에 인접하여 이시카리마루형의 선루갑판(船楼甲板)까지 이르는 엘리베이터가 추가로 설치되었다.[22]

3. 3. 코미나토 부두

홋카이도 탄광의 철도 수송량 증가에 대응하기 위해, 1943년(쇼와 18년) 12월에 착공되었다. 동쪽으로 돌출하는 길이 128m의 부두 양쪽에 차량 도선을 정박시키는 2개의 선석(배를 대는 곳)을 갖춘 차량 도선 부두와, 그 남쪽에 인접하여 남쪽으로 돌출하는 기범선용 부두를 건설할 계획이었다. 그러나 공사는 더디게 진행되었고, 제2차 세계 대전 종전으로 인해 공사가 중단되었다.전후인 1945년(쇼와 20년) 12월 말, 점령군(주둔군)이 대여한 LST(전차 상륙함) 개조 차량 도선의 아오모리 측 부두로 코미나토가 선정되었다. 이에 따라 미완성 상태였던 차량 도선 부두 북쪽에 LST 접안 시설 공사가 즉시 시작되었다. 콘크리트 케이슨 2개를 해안에서 직각으로 설치하여 돌핀(선박 계류 시설) 대용으로 사용하고, 교대(다리 등의 구조물을 받치는 부분)도 콘크리트제로 건설했다[42]. 이 시설은 1946년(쇼와 21년) 3월에 완성되었고, 도호쿠 본선 코미나토 역에서 연결되는 임항선을 이용하여 같은 해 7월 1일부터 하코다테 아리카와 부두와의 운항이 개시되었다.

그러나 LST 운항은 편도 8시간이나 소요되고, 급유를 위해 왕복 8일이나 걸려 요코스카 항까지 가야 하는 등 문제가 많아, 1948년(쇼와 23년) 2월에 운항이 중단되었다[43]. 이 기간 동안 본래 계획했던 차량 도선 부두와 기범선 부두 공사도 재개되었는데[44], 기범선 부두는 쓰가루 해협 항로를 보완하는 석탄·어류·잡화 수송용 기범선들로 인해 일시적으로 활기를 띠기도 했다[38].

한편, 도호쿠 본선의 코미나토 역과 시미즈가와 역 사이에는 코미나토 부두의 화물열차를 취급하기 위한 코미나토 조차장(화물 열차를 취급하는 곳) 건설이 부두와 같은 1943년(쇼와 18년) 12월에 착공되었다. 조차장에서 부두까지 이어지는 임항선 공사를 포함하여 1948년(쇼와 23년) 10월 27일에 준공했지만, 이듬해인 1949년(쇼와 24년)부터는 철거 공사가 시작되었다[45]. 철거 직전인 1948년(쇼와 23년) 10월 10일에는 거의 완성된 돌출부 남쪽의 코미나토 제1부두에서 제6세이칸마루에 의한 접안 시험도 이루어졌으나, 이후 공사는 중단되었고 본격적인 차량 수송은 이루어지지 않았다. 결국 1949년(쇼와 24년) 7월 15일, 코미나토 부두는 업무가 정지되었다[46][47][48][49][50]. 설치되었던 신형 가동교는 철거되었고, 그 보조 트러스는 1952년(쇼와 27년) 아오모리 제2부두 가동교 개량에 전용되었다[19].

LST용 부두 터와 거의 완성되었으나 포기된 차량 도선 부두, 기범선 부두는 히라이치 정 오오아자 히가시타키 아자 아사소에 있으며, 현재는 어항으로 사용되고 있다[51].

4. 운임 및 요금

여기에 기재된 운임 및 요금은 모두 폐지 당시 기준이다. 보통 운임은 어린이가 반액이며, 그 외의 요금은 어른과 어린이가 동일하다.

국철(JR)의 철도·버스 노선과 항로를 이용하는 경우에는 각각 별도로 운임·요금을 계산했지만, 항로를 사이에 두고 국철(JR)의 철도 노선을 이용하는 경우에는 전후 철도 노선의 영업거리를 합산하여 거기에 쓰가루 해협 항로의 운임을 더하는 방식을 사용했다. 이는 연락운송에 준하는 취급이다. 예를 들어 도쿄에서 도호쿠 본선·쓰가루 해협 항로·하코다테 본선을 경유하여 삿포로로 가는 경우, 운임은 도호쿠 본선과 하코다테 본선의 영업거리를 합산한 운임과 쓰가루 해협 항로의 운임의 합계가 되었다.

승용차 운송 요금은 아래 표와 같으며, 운송 요금에는 운전자 1명의 운임이 포함되고 왕복 할인도 설정되어 있었다. 운송 신청 시에는 차량등록증을 제시해야 했다.

자동차 외 이륜차 등의 운송 요금은 아래와 같으며, 모두 승선자의 운임은 별도였다.

5. 여객 수송과 이용 상황

세이칸 연락선은 승객과 더불어 선내에 철도 차량을 그대로 싣고 쓰가루 해협을 통과하는 철도연락선이었다. 운항 구간은 아오모리역과 하코다테역 사이였다.

5. 1. 최성기

혼슈와 홋카이도 간의 일반적인 이동 수단이 철도였던 1960년대까지 세이칸 연락선은 주요 노선의 일부를 담당했다. 아오모리에서 출발하는 특급열차인 하츠카리, 미치노쿠, 시라토리와 침대특급 하쿠츠루, 유우즈루, 급행 합코다, 토와다 등의 야간 열차, 그리고 하코다테에서 출발하는 특급 오오조라, 호쿠토, 홋카이, 오오토리, 급행 소우야, 니세코, 스즈란 등의 우등열차와 야간 보통열차는 세이칸 연락선과의 환승을 중요하게 고려한 다이어로 운행되었다. 아오모리와 하코다테에서는 심야나 새벽에 출발하고 도착하는 배편도 있었는데, 삿포로에서의 시간을 효율적으로 활용할 수 있어 이용률이 상당히 높았다.특히 우에노역과 아오모리역을 잇는 침대특급 '유우즈루'는 최성기에 하루 7왕복 운행되었으며, 이와테현과 아오모리현 내의 효율적인 시간대 운행 외에도 전동차 침대를 사용한 열차를 중심으로 세이칸 연락선과의 연계를 고려한 다이어가 짜여 있었다. 열차 번호 역시 전동차 침대를 사용한 1왕복을 제외하고는 2편씩 연속 운행했기 때문에, 하행 열차는 먼저 출발하는 열차가 5000번대, 뒤따르는 열차는 한 자릿수 또는 두 자릿수 번호를 부여받았다(상행 열차는 반대). 각 열차의 번호와 연결되는 세이칸 연락선의 편명은 일치하도록 조정되었는데, 예를 들어 하행 1편 연결의 경우 혼슈 측은 '하츠카리'의 '1M'이나 '시라토리'의 '4001M' 등이었고, 홋카이도 측은 '오오조라'의 '1D'나 '홋카이'의 '11D' 등이었다(같은 시간대 상행 열차는 각각 '2'가 되었다).

세이칸 연락선과 연결 열차 사이에는 최단 20분 정도의 환승 시간이 확보되었지만, 열차가 아오모리역이나 하코다테역에 도착하거나 연락선이 각 부두에 접안할 때면, 목표하는 배나 열차의 자유석을 확보하려는 승객들로 플랫폼이나 육교가 붐볐다. 짐을 든 승객들이 경쟁적으로 달리는 모습은 "부두 마라톤"이라고 불리기도 했다. 때로는 연결하는 연락선의 정원을 초과하여 승선하지 못하는 "적재 불능" 상황이 발생하기도 했다.

철도의 좌석 지정권 발매는 탑승 1개월 전(1980년 9월까지는 7일 전)부터가 원칙이었으나, 세이칸 연락선 환승객의 좌석을 우선 확보하기 위해 혼슈·홋카이도의 지정권을 환승 할인으로 구매하는 경우, 지정권은 1980년 9월까지는 8일 전부터, 같은 해 10월 이후는 1개월 전부터 각각 발매되었다. 1개월 전(1980년 9월까지는 8일 전) 발매 대상 열차는 정해져 있었는데, 하코다테 출발 열차는 모든 열차가 대상이었던 반면, 아오모리 출발 열차는 '하츠카리'(1980년 9월까지는 모든 열차, 같은 해 10월 이후는 2호만), '미치노쿠', '시라토리', '시라유키', 이나호 4호(8일 전 발매는 1980년 9월까지, 같은 해 10월 이후는 1개월 전 발매)만이 대상이었다. 국철·JR의 규정상 항로의 승선권 명칭도 '승차권'이었다.

많은 승객을 안정적으로 수송하기 위해, 아오모리역과 하코다테역에서는 연결 열차의 지정권을 가진 승객을 최우선으로 승선시키는 정책을 시행했다. 항로 폐지 시점(1988년 3월 13일)에는 하코다테와 삿포로 방면을 잇는 하코다테 본선의 특급 '호쿠토' 중 1왕복 편은 세이칸 연락선 이용객의 탑승을 보장하기 위해 전 좌석 지정석으로 운영되었다. 다음 우선순위는 우등 열차 승객이었으며, 아오모리나 하코다테에 도착하는 특급열차·급행열차 내에서는 우등열차 환승객임을 구별하기 위해 '특'이라는 글자나 빨간 선이 인쇄된 승선 명부를 배포하기도 했다.

혼슈와 홋카이도를 잇는 동맥 역할을 했던 세이칸 연락선은 화물의 경우 1971년에 855만 3033톤, 여객의 경우 1973년에 498만 5695명을 수송하며[60] 각각 최고 기록을 세웠다. 그러나 항공기와 페리 이용 증가, 국철 자체의 이용객 감소 등의 요인으로 1974년 이후 이용객은 감소세로 돌아섰다.

1976년에는 연간 이용객 수가 400만 명 아래로 떨어졌고, 1977년에는 314만 명으로 급감했다. 이에 1978년에는 그린샤 자유석(124석) 공간의 약 3분의 1을 활용하여 "살롱 해협"이라는 이름의 찻집과 마작 공간 등 오락 시설을 설치하며 접객 시설 개선과 이미지 쇄신을 시도했지만, 감소세를 막지는 못했다.[61]

"국철 외면" 현상이 심화되면서 말기에는 한산한 모습을 보였다. 물론 아오모리 네부타 축제, 하코다테 항구 축제 기간, 히로사키·하코다테의 벚꽃 시즌과 겹치는 골든위크, 연말연시 등 성수기에는 만원이 되어 임시편 운항이나 승선 명부에 편명 또는 출항 시간을 스탬프로 찍어 배부하는 조치가 취해지기도 했지만, 평상시 이용 상황은 저조했다.

이용객 수는 최말기에 연간 약 200만 명 수준이었다. 하지만 폐지가 결정된 후 마지막 1년 동안은 260만 명으로 이용객이 증가했다. 이들 대부분은 세이칸 연락선과의 이별을 아쉬워하며 찾아온 사람들이었고, 그전까지 연락선을 타 본 적 없는 사람들까지 "작별 승선"을 위해 전국에서 몰려들었다. 평소 한산했던 동절기에도 1988년 1월부터 3월까지의 토요일과 일요일에는 임시 여객 취급(임시편)을 할 정도로 호황을 누렸다.[62]

5. 2. 말기 상황

혼슈와 홋카이도를 잇는 주요 교통수단이었던 세이칸 연락선은 화물의 경우 1971년에 8553033ton, 여객의 경우 1973년에 498만 5695명을 수송하며[60] 각각 최고 운송 실적을 기록했다. 그러나 이후 항공기와 페리 이용이 늘어나고, 국철 이용객 자체가 줄어들면서 1974년부터는 이용객이 감소하기 시작했다.1976년에는 연간 이용객 수가 400만 명 아래로 떨어졌고, 1977년에는 314만 명까지 급감했다. 이에 국철은 1978년, 그린 자유석(124석) 공간의 약 3분의 1을 활용하여 '살롱 해협'이라는 이름의 찻집과 마작 공간 등 오락 시설을 설치하며 서비스 개선을 시도했지만, 이용객 감소 추세를 막지는 못했다.[61]

점차 국철 이용객이 줄어들면서 세이칸 연락선은 말기에 이르러 평소에는 한산한 모습을 보였다. 다만, 아오모리 네부타 축제나 하코다테 항구 축제 기간, 골든위크, 연말연시 등 성수기에는 여전히 만원을 이루어 임시편(임시 여객 취급)을 운항하거나 승선 명부에 편명 또는 출항 시간을 스탬프로 찍는 등의 조치가 취해지기도 했다.

최말기 연간 이용객 수는 약 200만 명 수준이었다. 그러나 연락선 폐지가 결정된 후 마지막 1년 동안은 이용객이 260만 명으로 오히려 증가했다. 이는 세이칸 연락선과의 마지막을 함께하려는 사람들, 심지어 이전에 연락선을 이용해 본 적 없는 사람들까지 '작별 승선'을 위해 전국 각지에서 몰려들었기 때문이다. 평소 한산했던 겨울철에도 1988년 1월부터 3월까지 주말에는 임시 여객 취급(임시편)을 해야 할 정도로 붐볐다.[62]

6. 화물, 수하물, 우편 수송 상황

세이칸 연락선은 승객뿐만 아니라 선내에 철도 차량을 그대로 싣고 쓰가루 해협을 통과하는 철도연락선으로, 화물과 우편물 수송도 담당했다.

1986년 일본국유철도(당시 국철)가 화물 및 우편 수송에서 철수하기로 결정하면서, 세이칸 연락선을 통한 우편 수송은 폐지되었다. 화물 수송은 운항 종료일인 1988년 3월 13일까지 이어졌다. 이날 하행 화물열차 수송은 아오모리역에서 새벽 0시 5분에 출발하여 하코다테역에 새벽 4시에 도착한 101편 히야마마루를 마지막으로 종료되었다. 상행 화물열차 수송은 하코다테역에서 새벽 2시 40분에 출발하여 아오모리역에 아침 6시 35분에 도착한 170편 하코다마루를 끝으로 마무리되었다.[64][65][66]

참고로, 운항 마지막 날 아오모리 제1 부두에서 오전 7시 30분에 출발하여 하코다테 제2 부두에 오전 11시 20분에 도착한 하코다마루 23편은 여객과 승용차 외에도 아오모리에 남아있던 예비 화차 20량을 추가로 수송했는데, 이것이 세이칸 연락선의 공식적인 마지막 화차 수송 기록이다.[67]

7. 승용차 항송 (이륜차 등 포함)

국철은 1962년부터 세이칸 연락선을 통한 자동차 운송을 검토하기 시작했다. 하지만 이미 1964년 6월 동일본훼리의 전신인 도난해운(道南海運일본어)이 오마(大間일본어)-하코다테(函館일본어) 구간에, 1965년 4월에는 아오모리 상선(青森商船일본어)이 미마야(三厩일본어)-후쿠시마(福島일본어) 구간에 페리 항로를 개설한 상태였다.[68] 이들 민간 회사는 아오모리(青森일본어)-하코다테(函館일본어) 구간 페리 항로 개설도 준비 중이었는데, 국철의 승용차 운송 계획이 알려지자 "민간 사업 압박"이라는 비판이 제기되었고, 중의원 운수위원회에서도 신중론이 나와 계획은 잠시 중단되었다.

그러나 1966년 여름 도호쿠(東北일본어) 지방에 집중 호우가 내려 도호쿠 본선과 오우 본선이 불통되면서 홋카이도와 혼슈 간 화물열차 운행이 중단되었다. 이를 대체하기 위해 트럭 수송이 급증했고, 기존 민간 페리 항로만으로는 감당할 수 없게 되자, 국철은 세이칸 연락선의 히야마마루(초대)(檜山丸(初代)일본어)를 이용해 8월 18일부터 23일까지 긴급 트럭 운송을 실시했다.[69][70] 국철은 이 실적을 바탕으로 운임을 민간 페리와 동일하게 책정하는 등 '공존공영'의 방향을 제시하며 정부의 인가를 얻어냈다.[71]

이에 따라 승용차 운송은 1967년 6월 1일 0시 1분 아오모리역 제1부두를 출발한 토와다마루(十和田丸일본어) 1편과 0시 25분 하코다테역 제2부두를 출발한 요테이마루(羊蹄丸일본어) 2편부터 시작되었다.[72] 승용차는 쓰가루마루형(津軽丸型일본어) 선박의 유보갑판(遊歩甲板일본어) 후부 공간에 실렸다. 차량이 갑판에서 U턴할 필요 없이 승하차할 수 있도록 양쪽 난간 일부를 열고 닫을 수 있게 만들었다. 이를 위해 아오모리 제1부두에는 선미 우현에서 유보갑판으로 이어지는 경사로(斜路일본어, 사로)가, 하코다테 제2부두에는 유보갑판까지 승용차를 올리는 엘리베이터가 설치되었다. 초기에는 배 진행 방향과 옆으로 나란히 2대씩 3열, 총 6대를 실을 수 있었다. 당시 아오모리, 하코다테 양 역의 구내 배선 개량 공사가 완료되지 않아, 철도 차량 적재 및 하역을 신속하게 하고 55분 만에 정박 후 출발할 수 있는 부두는 아오모리 제2부두와 하코다테 제2부두뿐이었다.[73] 쓰가루마루형 7척으로 3시간 50분 운항 체제를 갖췄지만, 실제로는 5척 12왕복과 1척 2왕복 조합으로 운항되어 부두 배정이 복잡했다.[74] 이 때문에 승용차 설비가 있는 아오모리 제1부두와 하코다테 제2부두를 오가는 편은 한정적이었다. 또한 여객 정원 문제로 특급열차 연계 편을 피하고, 같은 해 3월 취항한 동일본훼리 아오칸(青函일본어) 항로[68]와 시간대가 겹치지 않도록 조정해야 했다. 그 결과, 부두 변경 없이 운행 가능한 심야 특급 연계 1편과 2편, 특급 비연계 208편(하코다테 12:35 발 → 아오모리 16:25 착), 그리고 아오모리 제2부두 출발이었던 특급 비연계 209편(아오모리 14:30 발 → 하코다테 18:20 착)을 제1부두 출발로 변경하여 총 2왕복으로 승용차 운송을 시작했다.[75]

운송 개시 직후부터 만차가 계속되자, 8월 1일부터 9월 20일까지는 쓰가루마루형으로 운항되는 화물 편 258편(하코다테 21:35 발 → 아오모리 01:25 착)과 253편(아오모리 02:20 발 → 하코다테 06:25 착)의 아오모리 도착/출발 부두를 임시로 제1부두로 변경하여 승용차 운송을 3왕복으로 늘렸다. 9월 27일에는 무로란 본선 도요우라(豊浦일본어)-도야(洞爺일본어) 구간 암석 붕괴로 화물 수송에 차질이 생기자, 10월 10일부터 20일까지 동일본훼리가 트럭 운송에 집중할 수 있도록 국철은 258편, 253편의 승용차 운송을 재개하고, 추가로 부두 변경이 필요 없던 특급 연계 4편(하코다테 19:15 발 → 아오모리 23:05 착)과 화물 편 259편(아오모리 21:35 발 → 하코다테 01:25 착)에서도 승용차 운송을 실시하여 총 4왕복으로 운행했다. 하지만 이후 다시 원래의 2왕복으로 돌아갔다.[76]

1968년 7월 1일부터는 성수기에 대응하기 위해 기존 4왕복에 더해, 화물 편 254편(하코다테 04:45 발 → 아오모리 08:35 착)과 특급 연계 5편(아오모리 09:40 발 → 하코다테 13:25 착), 그리고 106편(하코다테 07:20 발 → 아오모리 11:10 착)과 207편(아오모리 12:05 발 → 하코다테 15:55 착)의 아오모리 도착/출발 부두를 제2부두에서 제1부두로 변경하여 총 6왕복으로 승용차 운송을 확대했다.[77][78]

1968년 10월 1일 다이어 개정(ヨンサントウ일본어, 욘산토) 이후에는 아오모리와 하코다테 양쪽 모두 제1, 제2부두 동시 작업으로 55분 정박 후 출발이 가능해졌고,[79] 쓰가루마루형 2척 5왕복 운용을 3개 조(갑(甲), 을(乙), 병(丙) 계통)로 나누어 총 15왕복 운항 체제가 시작되었다.[80] 이 중 6왕복(1편/12편, 5편/20편, 21편/22편, 324편, 105편/4편, 27편/6편, 169편)에서 승용차 운송이 이루어졌으며, 이는 겨울철에도 유지되었다.

1969년 6월 20일부터 9월 30일까지는 추가로 303편, 162편, 164편, 163편을 승용차 운송 편으로 지정하여 총 8왕복으로 운행했다.[81] 1969년 10월 1일 개정에서는 갑(甲) 계통과 병(丙) 계통(총 10왕복)이 모두 아오모리 제1부두와 하코다테 제2부두를 사용하게 되어 이론상으로는 10왕복 모두 승용차 운송이 가능해졌지만,[80] 비수기임을 감안하여 6왕복만 운행했다. 1970년 5월 1일부터는 8왕복으로 늘렸고,[82][83] 성수기인 7월 1일부터는 갑(甲) 계통과 병(丙) 계통의 10왕복 전체에서 승용차 운송을 실시했다.[84] 이후 비수기 6왕복, 평시 8왕복, 성수기 10왕복 체제가 유지되었다. 쓰가루마루형 7척 중 6척을 사용하는 갑/을/병 15왕복 체제는 이후 다이어 개정에서도 편명이나 시간 변경은 있었지만 큰 틀은 유지되었다.

1982년 쓰가루마루(2대)와 마쓰마에마루(2대)(松前丸(2代)일본어)가 퇴역한 후에는, 차량 도선이었던 이시카리마루(3대)(石狩丸(3代)일본어)와 히야마마루(2대)(檜山丸(2代)일본어) 2척을 여객 정원 650명, 승용차 20대 적재가 가능한 객차량 도선으로 개조하여 갑(甲) 계통에 투입했다. 이시카리마루형(石狩丸型일본어)으로 불린 이 배들은 승용차를 쓰가루마루형보다 한 층 아래인 선루갑판(船楼甲板일본어) 후부에 실었기 때문에, 아오모리 제1부두에 새로운 경사로가, 하코다테 제2부두에는 엘리베이터가 추가로 설치되었다. 이시카리마루형은 전장이 144.6m로 쓰가루마루형보다 12.6m 길었기 때문에, 하코다테 제1부두의 길이를 148m에서 165m로 연장하는 공사도 이루어졌다.[57]

1984년 2월 1일 다이어 개정에서는 차량 도선이 쿠우치마루(2대)(空知丸(2代)일본어) 1척으로 줄었다. 화물 전용 아리카와(有川일본어) 부두도 폐지되면서, 쿠우치마루가 운항하는 화물 전용 2왕복 편이 하코다테 부두에 하루 두 번(53편 02:10 도착 ~ 50편 03:05 출발, 51편 16:35 도착 ~ 52편 17:30 출발) 정박하게 되었다. 그런데 하코다테 제1부두는 길이가 125m로 짧아[56] 전장 144.6m인 쿠우치마루는 길이 165m의 제2부두를 사용해야 했다. 이 때문에 정박 시간대가 겹치는 병(丙) 계통 2왕복(173편 01:45 도착 ~ 170편 02:40 출발, 3편 16:05 도착 ~ 22편 17:00 출발)이 하코다테 제1부두를 이용하게 되면서 승용차 운송이 불가능해졌고,[85] 승용차 운송 가능 편수는 8왕복으로 줄었다. 다행히 당시 비수기여서 6왕복만 운행했기에 문제는 없었다. 이 개정 후 첫 성수기인 7월 1일부터는, 비교적 밝은 시간대인 오후 5시 전후에 이루어지는 51편, 52편의 하코다테 정박 부두를 제1부두로 변경하고, 병(丙) 계통 3편, 22편을 다시 제2부두로 옮겨 간신히 승용차 운송 9왕복을 확보했다.[86][87] 1985년 3월 14일 다이어 개정 이후에는 51편, 52편의 하코다테 정박은 기본적으로 제1부두를 사용했지만, 승용차 운송이 많은 시기에는 제2부두를 사용하기도 했다.[88]

1986년 11월 1일 다이어 개정에서는 불규칙 화물 편 1왕복이 줄었지만, 승용차 운송에는 변화가 없어 비수기 6왕복, 평시 8왕복, 성수기 9왕복 체제가 유지되었다. 1988년 3월 13일 운항 종료일에는 병(丙) 계통의 하치코다마루(八甲田丸일본어)와 요테이마루(羊蹄丸일본어)가 각각 4편(하코다테 07:20 발 → 아오모리 11:15 착)과 23편(아오모리 07:30 발 → 하코다테 11:20 착)까지 승용차 운송을 하고 이후에는 여객만 취급했다.[89] 갑(甲) 계통의 이시카리마루(石狩丸일본어)는 임시 8011편(아오모리 16:40 발 → 하코다테 20:30 착)으로 하행 마지막 승용차 운송을 담당하며, 하행 최종 여객 편이었던 7편 하치코다마루보다 25분 먼저 출발했다. 마찬가지로 히야마마루(檜山丸일본어)는 임시 8010편(하코다테 16:40 발 → 아오모리 20:30 착)으로 상행 마지막 승용차 운송을 맡아, 상행 최종 여객 편이었던 22편 요테이마루보다 20~25분 먼저 출발했다.[64]

승용차 적재 대수는 처음 6대에서 시작하여, 1971년 4월부터는 차 간격을 좁혀 4열 8대로, 1972년 7월부터는 유보갑판을 뒤쪽으로 연장하여 12대로 늘렸고, 이후 다시 간격을 좁혀 13대까지 적재했다.[90] 1982년 투입된 이시카리마루형 2척은 처음 20대에서 나중에 22대까지 늘어났다.[91] 적재 가능한 승용차 크기 제한은 초기에는 전장 5.6m, 차폭 2.1m, 차고 1.85m, 차량 중량 2.5ton 이하였으나,[92][93] 이후 길이 제한이 5.3m로 변경되었고,[94] 1980년 가을부터는 차고 제한만 1.95m로 완화되었다.[95] 세이칸 연락선은 하역 대기 시간이 짧고, 출발 및 도착 장소가 각 도시의 중심역이라는 장점 덕분에, 터미널이 교외에 있는 동일본훼리와 영역 분담이 이루어져 고정 수요를 확보하고 있었다.

쓰가루마루형은 노천인 유보갑판 후부에 승용차를 실었기 때문에 날씨가 나쁠 때는 파도나 물보라가 차량에 튀는 경우가 있었지만, 1982년 투입된 이시카리마루형은 선루갑판 후부에 새로 만든 갑판실 내부에 승용차를 수용하여 이러한 문제가 해결되었다. 또한 이시카리마루형에서는 1984년 7월 7일부터 승용차 적재 구역에 오토바이와 자전거도 싣기 시작했는데 반응이 좋아, 다음 해인 1985년 4월 1일부터는 쓰가루마루형에서도 같은 서비스를 제공했다.[87]

승용차 운송 개시 2개월 후인 1967년 8월부터는 임시로 쓰가루마루형이 운항하는 여객 비취급 화물 편에서도 승용차 운송이 시작되었고, 1968년 7월부터는 정기화되었다. 이 때문에 JTB퍼블리싱 등에서 발행하는 국철 감수 시간표의 연락선 안내 페이지에는 승용차 운송선의 시간표가 실렸고, 난외(欄外)에는 "시간표 본문에 실리지 않은 편은 승용차, 자전거, 오토바이, 스쿠터 운전자 및 동승자 외에는 이용할 수 없습니다"라는 안내 문구가 적혀 있었다.

자동차 운송 예약은 승선일 14일 전부터 가능했으며, 일부 역 창구, 일부 여행 센터, 그리고 일본교통공사와 일본여행의 일부 영업소에서만 취급했다. 1982년 당시 창구에서 운송 예약을 받던 역은 아오모리, 하코다테 외에 홋카이도, 아오모리, 이와테, 아키타 4개 도현의 16개 역뿐이었다. 역 여행 센터 중에서는 신주쿠에서만 취급했다.

8. 기타

현재는 하코타테역 인근 하코타테항에 영구적으로 머물면서, 기념관으로 활용되고 있다.

선박전화를 통해 전국 각지와 통화가 가능했다. 선내에서 전화를 걸 경우, 선내 안내소에 신청한 후 통화할 수 있었다. 선내로 전화를 걸 경우, 홋카이도는 하코다테 선박대, 혼슈·시코쿠·큐슈는 아오모리 전화대에 각각 신청한 후 선내로 통화할 수 있었다. 1981년경 다이얼 직통[96] 공중전화가 되면서, 선내에서 전화를 걸 경우 안내소를 거치지 않고 일반 공중전화와 마찬가지로 사용할 수 있게 되었다.

참고로, 다이얼 직통이 되기 전 공중전화는 거리 요금제였는데, 예를 들어 선내에서 도쿄로 전화하면 690JPY 정도 들었다고 한다.[97] 그래도 “지금 연락선 타고 있어!”라고 전화하기 위한 줄이 생겼다고 한다.[97] 다이얼 직통이 된 후에도 지상 공중전화보다 요금이 비쌌기 때문에 100엔짜리 동전만 사용할 수 있었다.

선내 쓰레기는 해협 중간에서 투기했지만, 시모키타 반도의 국정공원 등에 표착하여 경관을 해치거나, 무쓰만 연안에 표착하여 어업 피해를 발생시키는 일이 많아졌기 때문에, 1971년 12월 1일부터 선내 쓰레기는 하코다테로 육상 반입하여 육상에서 처리하게 되었다.[98]

이이다 선이 산사태로 인해 운행이 중단되었을 때, 사쿠마 호를 경유하여 전력개발의 선박에 의한 대체 수송이 이루어졌는데, 운항을 위해 아오이카 연락선의 선원이 파견된 적이 있었다.

아오이카 항로의 관리·운항상 본거지는 하코다테였으며, 하코다테에 설치된 아오이카 선박철도 관리국(현재의 JR 홋카이도 하코다테 지사)이 아오이카 항로를 관할했다. 따라서 국철 분할 민영화 후 아오이카 항로는 JR 홋카이도가 경영했다. 또한, 국철 시대의 연락선은 국철 본사가 있는 도쿄를 선적항으로 했지만, 분할 민영화에 따라 선적항은 하코다테로 이전되었다. 하코다테에 보존되어 있는 마슈마루의 선체를 보면, 영어 표기 중 「TOKYO」라는 글자가 흰색으로 칠해져 있을 뿐만 아니라, 「東京」이라는 글자를 흰색으로 칠한 위에 「函館」이라고 다시 쓴 흔적이 현재도 확인 가능하다.

9. 취항선 (취항 순)

세이칸 연락선은 80년의 역사 동안 시대적 요구와 기술 발전에 따라 다양한 종류의 선박을 운항했다. 초기 여객선부터 화물 수송 능력 증강을 위한 차량 수송선, 전쟁 시기 건조된 선박, 전후 복구와 고도 성장을 이끈 선박들에 이르기까지 그 변천 과정은 다음과 같다.

- 차량 항송 시대 개막 (1925년~): 1925년부터는 일본 최초의 차량 탑재 여객선인 쇼호마루형이 본격적인 철도차량 항송 시대를 열었다. 이를 통해 화물 수송 효율이 획기적으로 향상되었으며, 이후 화차만 전문으로 수송하는 화차 전용 수송선도 건조되었다.

- 전시 체제와 전후 복구기 (1940년대): 태평양 전쟁 시기에는 급증하는 화물 수송 수요에 대응하기 위해 건조 기간을 단축한 W형 및 H형 전시 표준선 등이 대량 건조되어 투입되었다. 그러나 1945년 7월, 미국 해군 함재기의 대규모 공습으로 인해 운항 중이던 연락선 대부분이 침몰하거나 파손되는 막대한 피해를 입어 항로 기능이 마비되기도 했다. 전후에는 심각한 선박 부족 문제를 해결하기 위해 도야마루형 여객선과 키타미마루형 화차 수송선 등이 긴급하게 건조되어 수송력 회복에 기여했다.

- 안전 강화와 디젤선 시대 (1955년~): 1954년 도야마루 태풍으로 인한 도야마루 사고는 1,430명의 희생자를 낸 참사로, 이후 선박 안전 설계에 큰 영향을 미쳤다. 사고 이후 건조된 히야마마루(초대)형 화차 수송선과 토와다마루(초대) 여객선부터는 모두 디젤 엔진을 동력으로 채택하고 선미문 설치 등 안전 설비를 대폭 강화하며 디젤선 시대를 열었다.

- 고속화와 대형화 시대 (1964년~): 일본의 고도경제성장기에는 수송 수요 증가에 발맞춰 선박의 고속화와 대형화가 이루어졌다. 1964년부터 '바다의 신칸센'이라 불린 고속 대형 여객화물선 쓰가루마루형이 차례로 취항하여 주력으로 활약했다. 이 선박들은 향상된 속도와 설비로 여객 및 화물 수송 능력을 크게 높였다. 또한 늘어나는 화물 수송을 위해 오시마마루형 대형 화차 수송선도 다수 투입되었다. 운항 말기에는 일부 화차 수송선이 여객 설비를 추가하여 여객 수송에도 활용되었다.

각 시대별 취항 선박의 상세 정보는 아래 하위 섹션에서 다룬다.

9. 1. 1908년 - 1923년

1908년(메이지 41년) 3월 7일, 제국철도청(국철)은 아오모리역과 하코다테역 사이에 정기 항로를 개설했다.[3] 이 항로는 원래 일본철도가 계획하고 선박까지 발주했으나, 철도 국유화 이후 국철에 의해 운영되기 시작했다. 첫 운항은 당시 최첨단 증기 터빈을 장착한 히라후마루가 맡았으며, 두 항구 사이를 4시간 만에 연결했다. 같은 해 4월 4일에는 자매선인 타무라마루가 취항했다. 12월 5일, 제국철도청이 철도원으로 개편되면서 아오하쿠 연락선은 동부철도관리국 아오모리 운수사무소의 관할이 되었다.[99]1910년(메이지 43년) 3월 10일, 경쟁 관계에 있던 일본우편선의 아오모리-하코다테 간 정기 항로가 폐지되었다.[100] 같은 해 12월 15일에는 하코다테 역사 구내에 연락선 계류용 목조 부두가 완공되어 사용되기 시작했으며, 이에 따라 하코다테에서는 바지선을 이용한 승하선 방식 대신 부두에서 직접 승하선하는 방식으로 변경되었다.

1913년(다이쇼 2년) 5월 5일, 항로의 관할이 동부철도관리국 아오모리 운수사무소에서 홋카이도 철도관리국 하코다테 운수사무소로 변경되었다.[101]

1914년(다이쇼 3년) 12월 10일, 최초의 철도 차량 수송용 바지선인 샤운마루가 취항하여 제한적으로 화물차 수송을 시작했다.[102] 같은 달 25일에는 하코다테 역사의 연락 대합소가 부두로 이전되어 여객 및 소화물 취급이 개시되었다.

1915년(다이쇼 4년) 6월 16일, 하코다테 부두의 연락선 접안 장소 부근에 '하코다테 부두 임시 승하차장'이 설치되었다. 이곳에는 연락선과 접속하는 열차만 정차했으며, 운임 계산 시에는 하코다테 역과 동일하게 취급되었다.[103][104]

1919년(다이쇼 8년) 5월 1일, 철도원이 철도성으로 승격되면서 홋카이도 철도관리국이 폐지되고 삿포로 철도관리국이 신설되었다. 이듬해인 1920년(다이쇼 9년) 5월 15일에는 삿포로 철도관리국이 폐지되고 삿포로 철도국이 설치되었다.

1922년(다이쇼 11년) 10월에는 원래 관부연락선과 치박연락선에서 운항하던 이키마루가 아오모리-하코다테 항로에 투입되었다.

이 시기에 운항되었거나 새로 투입된 주요 선박은 다음과 같다.

9. 2. 1924년 - 1945년 7월

1924년(다이쇼 13년) 5월 21일, 일본 최초의 차량 탑재 여객선인 쇼호마루가 취항했다. 하지만 당시에는 차량 수송을 위한 육상 설비가 완성되지 않아 일반 여객선으로 운항을 시작했다. 같은 해 10월부터 12월 사이에 쓰가루마루(초대), 마쓰마에마루(초대), 히란마루가 차례로 취항하며 쇼호마루형 4척 체제를 갖추었다. 이와 함께 하코다테와 아오모리 양측의 부두 시설 정비도 진행되었고, 10월 4일에는 하코다테 부두역이 개업했다[104][105].1925년(다이쇼 14년) 8월 1일부터는 아오모리역과 하코다테역 사이에서 본격적인 철도차량 수송이 시작되었다. 화차나 수하물차 등을 배에 직접 실을 수 있게 되어, 기존의 바지선을 이용한 하역 방식에 비해 화물 수송 효율이 획기적으로 개선되었다. 1926년(다이쇼 15년)에는 최초의 화차 전용선인 제일아오하쿠마루가 취항했고, 이후 1930년(쇼와 5년) 제이아오하쿠마루, 1939년(쇼와 14년) 제삼아오하쿠마루, 1943년(쇼와 18년) 제사아오하쿠마루가 취항하여 수송 능력을 늘렸다. 1931년(쇼와 6년) 10월 5일부터는 아오모리와 하코다테 간 직통 수하물차 수송도 시작되었다.

태평양 전쟁이 심화되면서 철도 화물 수송량이 증가하자, 1944년(쇼와 19년)부터는 건조 기간을 단축한 W형 전시 표준선이 투입되었다. 1월 제오아오하쿠마루를 시작으로, 3월 제육아오하쿠마루, 7월 제칠아오하쿠마루, 11월 제팔아오하쿠마루가 취항했다. 같은 해 1월 3일에는 하코다테항 아리카와 부두가 화물 전용으로 사용되기 시작했다.

그러나 전쟁 말기인 1945년(쇼와 20년)에 들어서면서 세이칸 연락선은 큰 피해를 입었다. 2월 27일에는 하코다테로 회항 중이던 제구아오하쿠마루가 지바현 가쓰우라 앞바다에서 좌초하여 침몰했고, 3월 6일에는 제오아오하쿠마루가 아오모리항 내에서 방파제에 충돌하여 침몰하며 82명의 사망·실종자가 발생했다. 6월 1일에는 제십아오하쿠마루가 취항했지만, 전황은 더욱 악화되었다.

결정적인 피해는 7월 14일과 15일에 발생했다. 미국 해군 함재기의 대규모 홋카이도 공습으로 인해 아오모리항, 하코다테항, 쓰가루 해협에서 운항 및 정박 중이던 연락선들이 집중 공격을 받았다. 7월 14일에는 쇼호마루, 쓰가루마루(초대), 제이아오하쿠마루, 제삼아오하쿠마루, 제사아오하쿠마루, 제십아오하쿠마루 등 다수의 연락선이 침몰하거나 마쓰마에마루(초대), 제육아오하쿠마루처럼 좌초 후 화재가 발생하는 등 큰 피해를 입었으며, 제칠아오하쿠마루, 제팔아오하쿠마루는 항해 불능 상태가 되었다. 이날 하루에만 352명의 사망자가 발생했다[111][112]. 다음 날인 7월 15일에는 유일하게 공격을 피했던 제일아오하쿠마루마저 미 해군 함재기의 공습으로 미마야만에서 침몰했다.

이틀간의 공습으로 세이칸 연락선은 사실상 전멸 상태에 빠졌고, 수많은 인명 피해가 발생했다. 종전 직후 가동 가능한 연락선은 공습 당시 수리 중이어서 큰 피해를 면한 제7, 제8세이칸마루 2척뿐이었다[155].

=== 이 시기에 취항한 주요 선박 ===

; 차량 수송 여객선 (쇼호마루형)

: 쇼호마루: 1924년 5월 21일 취항 - 1945년 7월 14일 공습 침몰

: 쓰가루마루(초대): 1924년 10월 11일 취항 - 1945년 7월 14일 공습 침몰

: 마쓰마에마루(초대): 1924년 11월 11일 취항 - 1945년 7월 14일 공습 좌초

: 히란마루: 1924년 12월 30일 취항 - 1945년 7월 14일 공습 침몰

; 화차 수송선 (세이칸마루 전전형)

: 제일아오하쿠마루: 1926년 12월 12일 취항 - 1945년 7월 15일 공습 침몰

: 제이아오하쿠마루: 1930년 9월 1일 취항 - 1945년 7월 14일 공습 침몰

: 제삼아오하쿠마루: 1939년 11월 25일 취항 - 1945년 7월 14일 공습 침몰

: 제사아오하쿠마루: 1943년 3월 6일 취항 - 1945년 7월 14일 공습 침몰

; 화차 수송선 (W형 전시 표준선)

: 제오아오하쿠마루: 1944년 1월 14일 취항 - 1945년 3월 6일 사고 침몰

: 제육아오하쿠마루: 1944년 3월 19일 취항 - 1945년 7월 14일 공습 침몰 (이후 인양 복구)

: 제칠아오하쿠마루: 1944년 7월 20일 취항 - 1945년 7월 14일 공습 피탄 (이후 수리)

: 제팔아오하쿠마루: 1944년 11월 22일 취항 - 1945년 7월 14일 공습 피탄 (이후 수리)

: 제구아오하쿠마루: 1945년 2월 15일 준공 - 1945년 2월 27일 회항 중 좌초 침몰

: 제십아오하쿠마루: 1945년 6월 1일 취항 - 1945년 7월 14일 공습 침몰

; 항로 전속 화물선

: 신라마루: 1942년 6월 10일 전속 취항 - 1945년 5월 25일 촉뢰 침몰

9. 3. 1945년 8월 - 1947년

- 1945년(쇼와 20년)

- * 8월 10일 - "아니와마루"가 나츠하토 반도 서쪽의 시게우라에서 미국 해군 함재기의 공습으로 침몰

- * 8월 30일 - "제칠아오하쿠마루" 하코다테항 북방파제에 충돌[37]

- * 10월 9일 - W형 전시 표준선 "제십일아오하쿠마루" 취항.

- * 10월 - 전염병의 전파 방지를 위해 승선객에 대해 DDT 살포를 의무화. 1950년(쇼와 25년) 4월까지 실시

- * 11월 28일 - "제팔아오하쿠마루" 아오모리 제1 육벽 계류 중 힐링 조작 불량으로 그 자리에 침하[37]

태평양 전쟁 말기 공습으로 대부분의 연락선을 잃어 심각한 수송력 부족에 시달리게 되자, 휴항 중이던 다른 항로의 선박을 전속시키고 전쟁 중 건조되던 전시표준선을 투입하여 항로 유지에 나섰다. 이 시기에는 화차 수송선에도 임시로 객실(데크하우스)을 설치하여 여객 수송에 활용하기도 했다.

- 1946년(쇼와 21년)

- * 3월 18일 - 항로를 관할하는 하코다테 선박 관리부 발족. 아오모리 부두가 삿포로 철도국으로 이관[115]

- * 3월 29일 - LST(Q021)에 의한 하코다테항 아리카와 5선거 - 아오모리 3선거 간 임시 취항[116]

- * 3월 31일 - LST Q022도 취항하여 본 취항[116]

- * 4월 22일 - 연합군 전용 열차 1201·1202열차(우에노역 - 삿포로역 간) 운행 개시. 아오모리역 - 하코다테역 간은 아오하쿠 연락선(당시는 W형 선이었고, 후에 H형 이시카리마루도 투입됨)에 객차를 직접 실어 운반했으며, 이는 세이칸 연락선 최초의 객차 항송이었다.[113][114] 이 열차는 후에 "Yankee Limited"(북부 특급)로 명명되었다.

- * 5월 15일 - "제십이아오하쿠마루" 취항

- * 7월 1일 - LST 화차 수송의 아오모리 측 발착지를 나츠하토 반도 동안의 코미나토 부두[117]로 변경[118]하여, 하코다테항 아리카와 5선거 - 코미나토 간 운항이 되었다.[50]

- * 7월 23일 - 이시카리마루(초대)(H형 전시 표준선) 취항

- * 10월 14일 - 하코다테 부두역의 전재 복구 공사 개시[104]

- 1947년(쇼와 22년)

- * 1월 27일 - LST Q022가 가이자키 앞바다에서 좌초되어 대파된 이후 운항 중단[39]

- * 8월 20일 - LST Q022 요코하마항에서 선박 운영회에 인도[40]

- * 11월 21일 - 전후 최초의 본격적인 연락선인 "도야마루" 취항

- * 12월 12일 - "이시카리마루(초대)" 난항 사건 발생.

- : 눈보라와 악천후로 출항이 연기되던 중, 점령군인 RTO(Railway Transportation Office) 고문이 주둔군 전용선인 이시카리마루에 하코다테 출항을 강행 명령했다. 배는 극심한 거센 파도와 싸우며 하루 종일 걸려 겨우 아오모리에 도착했다. 이 사건은 RTO의 월권적인 운항 간섭에 대한 문제 제기의 계기가 되었다.

- : 같은 날, "도야마루"도 난항을 겪었다.

9. 4. 1948년 - 1953년

1946년 연합군 총사령부(GHQ)의 허가 아래 건조가 시작된 차량탑재 여객선 4척과 화차 수송선 4척이 이 시기에 순차적으로 취항했다. 설계 기간 단축을 위해 전시표준선의 설계를 상당 부분 계승하였다.- 1948년(쇼와 23년)

- 2월 26일 - LST Q021이 요코하마항에서 미국군에 인도되었다.[40] 이로써 LST를 이용한 화차 수송은 종료되었다.

- 2월 27일 - 화차 수송선 키타미마루 취항

- 4월 7일 - 화차 수송선 토카치마루(초대) 취항

- 5월 1일 - 차량탑재 여객선 요테이마루(초대) 취항

- 7월 26일 - 화차 수송선 오시마마루(초대) 취항

- 8월 27일 - 차량탑재 여객선 마슈마루(초대) 취항

- 10월 21일 - 화차 수송선 히다카마루(초대) 취항

- 11월 27일 - 차량탑재 여객선 다이세츠마루(초대) 취항

- 12월 16일 - 도야마루형 선박을 이용해 일본인도 탑승 가능한 마이네40형 1등 침대차의 항송(航送, 차량을 배에 실어 운반하는 것) 개시[120][121]

- 1949년(쇼와 24년)

- 5월 26일 - 연락선 내 매점 영업 개시

- 6월 1일 - 일본국유철도법 시행에 따라 공공기업 일본국유철도(국철)로 이관됨

- 7월 15일 - 아오모리현 코미나토 부두에서의 업무 정지[122][50]

- 9월 15일 - 우편차 항송 및 선내 우편물 분류 작업 개시[123]

- 1950년(쇼와 25년)

- 2월 3일 - 연락선 내 식당 영업 개시

- 4월 22일 - 제십이아오하쿠마루가 짙은 안개 속에서 아나마키사키(穴澗岬)에 좌초[123]

- 8월 1일 - 관리부 폐지, 아오하쿠 철도관리국(青函鉄道管理局) 발족. 선박장(船舶長)·선박 수송장(船舶輸送長) 직책 신설[124] GHQ 측의 강력한 주장으로 철도와는 별도의 관리 기구로 설치됨[125]

- 9월 - 오시마마루(초대)에 일본 상선 최초로 레이더 장비 설치[126] (도야마루와 동시)

- 1951년(쇼와 26년)

- 5월 9일 - 한국전쟁의 영향으로 쓰가루 해협에 기뢰가 유입됨에 따라 연락선 야간 운항 중지. 약 5년간 단속적으로 여객편 야간 운항 중지(승객은 선내 대기 후 날이 밝으면 출항), 접속 열차와의 연계 차질 등 운항 시간표 혼란 지속. 연합군 전용 열차의 침대차 항송도 중단됨[127]

- 5월 19일 - 도야마루형에 의한 마이네40형 1등 침대차 항송 중단, 이후 재개되지 않음[128]

- 1952년(쇼와 27년)

- 4월 1일 - 연합군 전용 열차 1201·1202열차가 특별 열차로 명칭 변경. 일본인 탑승 허용. 해당 열차의 마이네후38형 1등 침대차 항송 재개[129]

- 8월 5일 - 아오하쿠 철도관리국의 선박장·선박 수송장을 선박부(총무·해무·선무과)로 개편[124]

- 1953년(쇼와 28년)

- 4월 5일 - 하코다테 부두역에서 발권 업무 재개. 혼슈 방면 승차권 발권을 하코다테역에서 하코다테 부두역으로 변경[104]

9. 5. 1954년 - 1960년

1954년 9월 26일, 태풍 15호(도야마루 태풍)가 쓰가루 해협을 통과하면서 세이칸 연락선은 큰 재난을 맞았다. 강풍과 높은 파도로 인해 하코다테항 방파제 외측에서 연락선 5척(제십일아오하쿠마루, 키타미마루, 도야마루, 토카치마루(초대), 히다카마루(초대))이 잇따라 침몰하는 참사가 발생했다.[130][131][132][133][134][135] 이 사고로 총 1,430명의 귀중한 생명을 잃었고, 이는 국철 전후 5대 사고 중 하나인 도야마루 사고로 기록되었다. 이 비극적인 사건은 이후 연락선의 안전 기준 강화와 청函터널 건설 계획이 구체화되는 중요한 계기가 되었고, 사고 직후 객차의 선박 수송은 중단되었다.사고 수습과 운항 정상화를 위해 노력하는 한편, 국철은 침몰 선박을 대체할 새로운 선박 건조에 착수하여 취항시키기 시작했다. 1954년 10월 1일에는 임시방편으로 구 관부연락선 소속이었던 도쿠주마루(徳寿丸)를 전속시켜 여객 수송에 투입하였다. 이 배는 1957년 8월 31일까지 운항했다.

1955년에는 도야마루 사고의 교훈을 반영하여 안전 설계를 강화한 대체 선박들이 취항하기 시작했다. 특히 차량 갑판의 개구를 통해 바닷물이 유입되는 것을 막기 위해 선미 문을 설치하는 등 구조적인 개선이 이루어졌다. 또한 이 시기부터 건조된 선박들은 모두 디젤 엔진을 동력으로 채택하였다.

- 1955년 7월 5일, 항로 관리 체계도 개편되어, 아오하쿠 철도관리국이 아오하쿠 선박철도관리국으로 명칭이 변경되었으며, 기존 선박부를 폐지하고 해무부와 선무부를 신설하였다.[124][136]

- 1955년 9월 16일, 세이칸 항로 최초의 디젤 동력 화차 수송선인 히야마마루(초대)가 취항했다.

- 1955년 9월 18일, 같은 유형의 소라치마루(초대)도 운항을 시작했다.

1956년에는 침몰했다가 인양된 선박들의 수리가 완료되어 운항에 복귀하였다.

- 4월 1일, 히다카마루(초대)가 수리를 마치고 재취항하였다.

- 8월 31일, 토카치마루(초대) 역시 수리 후 운항을 재개하였다.

- 한편, 1956년 6월 1일에는 연락선 객실 등급 체계가 변경되어, 기존 1등 선실은 2등 A침대로, 2등 침대는 2등 B침대로 조정되었다.[137]

1957년 10월 1일에는 도야마루를 대체하는 새로운 차량 탑재 여객선 토와다마루(초대)가 취항하여 여객 및 화물 수송 능력을 보강하였다.

1960년 7월 1일에는 일본국유철도 전체의 운임 등급 체계 개편에 따라 연락선에도 새로운 등급제가 적용되었다. 기존의 2등석이 1등석으로, 3등석이 2등석으로 변경되었고, 3등석이라는 명칭은 폐지되었다.[137]

이 시기 신규 취항 선박

이 시기 재취항 선박

9. 6. 1961년 이후

1961년(쇼와 36년) 7월, 차량 탑재 여객선의 1등 선실 출입구 광장에 리클라이닝 시트를 갖춘 1등 지정 의자석이 신설되어 좌석 확보가 확실하다는 점에서 호평을 받았다.[138]1964년(쇼와 39년)부터는 성능이 대폭 향상된 새로운 세대의 연락선이 투입되기 시작했다.

- 5월 8일: 구형 화차 수송선인 제육아오하쿠마루가 운항을 종료했다(같은 해 6월 10일 폐선).

- 5월 10일: 새로운 주력 선박인 쓰가루마루(2대)가 취항했다. 이 배는 자동화 기술을 도입하고, 기존 화차 수송선보다 많은 48량의 화차를 적재할 수 있었으며, 바우스러스터와 가변 피치 프로펠러를 채용하여 운항 시간을 4시간 30분에서 3시간 50분으로 단축시켜 '바다의 신칸센'이라 불렸다. 이후 건조된 여객화물선은 모두 이 쓰가루마루형을 기반으로 했다.

- 7월 12일: 하코다테 부두에서 쓰가루마루(2대) 승객 추락 사망 사고가 발생하여, 이를 계기로 출항 시 승객과 배웅객이 주고받던 종이테이프 사용이 금지되었다.

- 8월 12일: 하치코다마루가 취항했다.

- 8월 31일: 다이세츠마루(초대)가 운항을 종료했다(같은 해 10월 16일 폐선).

- 9월 17일: 도쿄 올림픽의 성화를 쓰가루마루(2대)로 수송했다. 무쓰만 히라다테 해협 입구에서 홋카이도와 아오모리현의 성화 주자가 해상에서 성화를 이어받았다.

- 12월 1일: 마쓰마에마루(2대)가 취항했다.

1965년(쇼와 40년)에도 쓰가루마루형 선박의 취항이 이어졌다.

- 5월 16일: 다이세쓰마루(2대) 취항.

- 6월 30일: 마슈마루(2대) 취항.

- 8월 5일: 요테이마루(2대) 취항.

1966년(쇼와 41년) 11월 1일에는 쓰가루마루형의 마지막 선박인 도와다마루(2대)가 취항했다.

1969년(쇼와 44년)부터는 화물 수송 능력 증강을 위해 새로운 화차 수송선인 오시마마루형이 투입되었다.

- 10월 1일: 오시마마루(2대) 취항 (화차 55량 적재).

1970년(쇼와 45년)에도 오시마마루형 선박이 추가되었다.

- 4월 5일: 히다카마루(2대) 취항 (화차 55량 적재).

- 6월 30일: 토카치마루(2대) 취항 (화차 55량 적재).

1972년(쇼와 47년)은 세이칸 연락선의 최전성기로, 하루 최대 30회 왕복 운항을 기록했다.[6] 또한, 삿포로 동계 올림픽의 성화를 다이세쓰마루(2대)가 수송했다. 그러나 이 시기부터 장거리 페리 항로 개설, 대형 제트 여객기 투입에 따른 항공 운임의 상대적 저하, 1973년(쇼와 48년) 제1차 석유 파동 이후의 경기 침체, 그리고 잇따른 노동쟁의로 인한 국철 기피 현상 등으로 인해 여객과 화물 수송량이 점차 감소하기 시작했다.

1976년(쇼와 51년)과 1977년(쇼와 52년)에는 개량된 오시마마루형 화차 수송선이 추가로 취항했다. 이들 선박은 초기 오시마마루형과 일부 사양이 달랐다.

- 1976년 4월 5일: 소라치마루(2대) 취항 (화차 55량 적재).

- 1976년 8월 5일: 히야마마루(2대) 취항 (화차 55량 적재).

- 1977년 5월 6일: 이시카리마루(3대) 취항 (화차 55량 적재).

수송량 감소 추세에 따라 1978년(쇼와 53년) 9월 30일, 오시마마루(2대)가 취항 9년 만에 운항을 종료했다. 이 배는 이후 6년 반 동안 사용되지 않고 계선되었다가 해체 직전 마슈마루 화재 사고 현장 검증에서 함교 부분 연소 실험에 사용되었다.

1981년(쇼와 56년), 도와다마루(2대)에는 횡요(배의 좌우 흔들림)를 줄이는 핀 스태빌라이저가 장착되었다. 같은 해 12월 31일, 이시카리마루(3대)가 여객 설비 개조를 위해 일시적으로 운항을 종료했다.

1982년(쇼와 57년)에는 노후화되고 다른 선박과의 사양 차이가 컸던 쓰가루마루(2대)와 마쓰마에마루(2대)가 퇴역하고, 그 자리를 메우기 위해 화차 수송선이었던 히야마마루(2대)와 이시카리마루(3대)가 여객 운송이 가능하도록 개조되어 재취항했다. 이 두 척은 그린 선실, 침대, 식당이 없고 여객 정원도 650명으로 적어, 여객 설비가 완비된 쓰가루마루형(정원 1286명)이 운항하는 을(乙) 계통 대신 승용차 수송이 가능한 갑(甲) 계통에 한정 투입되었다.

- 3월 4일: 쓰가루마루(2대) 운항 종료.

- 3월 31일: 이시카리마루(3대) 여객 차량 수송선으로 개조 후 재취항.

- 10월 1일: 히야마마루(2대) 여객 차량 수송선으로 개조 후 재취항.

- 11월 12일: 마쓰마え마루(2대) 운항 종료.

1984년(쇼와 59년)에는 화차 수송선 2척이 추가로 운항을 종료했으며, 하코다테항의 화물 전용 부두였던 아리아와 부두 사용도 중단되었다.

- 1월: 토카치마루(2대) 운항 종료.

- 1월 31일: 히다카마루(2대) 운항 종료.

1988년(쇼와 63년) 3월 13일, 청函터널 개통과 함께 세이칸 연락선은 80년의 역사를 마감하고 운항을 종료했다.

- 1월 6일: 다이세쓰마루(2대)가 검사 기한 만료로 가장 먼저 운항을 종료했다.

- 3월 12일: 소라치마루(2대) 운항 종료.

- 3월 13일: 마지막 운항일.

- 하치코다마루: 아오모리발 마지막 편(하행 7편) 운항 후 종료.

- 마슈마루(2대): 하행 5편 운항 후 종료.

- 요테이마루(2대): 하코다테발 마지막 편(상행 22편) 운항 후 종료 (아오모리 도착 후 하코다테로 회항).

- 도와다마루(2대): 상행 20편 운항 후 종료 (아오모리 도착 후 하코다테로 회항).

- 히야마마루(2대): 운항 종료.

- 이시카리마루(3대): 운항 종료.

운항 종료 후에도 잠정적으로 요테이마루(2대)와 도와다마루(2대)를 사용하여 임시 운항이 이루어졌다.

; 여객 차량 수송선 (쓰가루마루형)[156]

:* 쓰가루마루(2대) (우라가중공업): 1964년 5월 10일 취항, 1982년 3월 4일 운항 종료. 도쿄 오쿠보 상점에 매각 후 북한에 전매. 1987년 사우디아라비아 회사에 매각되어 메카 순례선으로 사용되었으나, 1996년 납부금 체납으로 이집트 정부에 압류. 1998년 계류 중 화재 발생 후 같은 해 12월 수에즈에서 해체됨.

:* 하치코다마루: 1964년 8월 12일 취항, 1988년 3월 13일 운항 종료 (아오모리 측 최종편). 현재 아오모리역 북쪽 구 부두에 계류되어 「기념관 하치코다마루」로서 관람 가능 (자력 항행 불가).

:* 마쓰마에마루(2대): 1964년 12월 1일 취항, 1982년 11월 12일 운항 종료. 야마기시 카즈오에게 매각 후 1984년 북한에 전매. 원산항에 계류되었다가 해체됨. 쓰가루마루(2대)와 함께 다른 선박과 기기 차이가 많아 조기 퇴역한 것으로 추정됨.

:* 다이세쓰마루(2대): 1965년 5월 16일 취항, 1988년 1월 6일 운항 종료. 삿포로 올림픽 성화 수송선. 매각 후 나가사키항에서 호텔십 「VICTORIA」로 사용되다 2005년 영업 종료. 2008년 중국 선박 회사에 매각되어 복건성으로 회항했으나 이후 행방 불명.

:* 마슈마루(2대): 1965년 6월 30일 취항, 1988년 3월 13일 운항 종료. 현재 하코다테역 근처에 「하코다테시 츠가루해협 연락선 기념관 마슈마루」로서 관람 가능 (자력 항행 불가).

:* 요테이마루(2대): 1965년 8월 5일 취항, 1988년 3월 13일 운항 종료 (하코다테 측 최종편). 같은 해 잠정 운항에도 사용됨. 일본해사과학진흥재단이 인수하여 1992년 제노바 국제박람회 일본관 파빌리온으로 사용, 1996년부터 2011년까지 도쿄항 일본해사과학관 별관 「플로팅 파빌리온 요테이마루」로 전시 공개됨. 2012년 해체.

:* 도와다마루(2대): 1966년 11월 1일 취항, 1988년 3월 13일 운항 종료. 같은 해 부활 운항에도 사용됨. 쓰가루마루형 중 가장 최신 선박으로, 1981년 핀 스태빌라이저 장착. 주유선으로도 활약. 매각 후 1990년 크루즈 여객선 「재패니즈 드림」으로 개조, 이후 필리핀 막탄섬에서 호텔십으로 계선되다 2008년 방글라데시에서 해체됨.

; 화차 수송선 (오시마마루형)[157]

:* 오시마마루(2대) (화차 55량): 1969년 10월 1일 취항, 1978년 9월 30일 운항 종료. 스미토모상사에 매각 후 하코다테 독에서 해체됨.

:* 히다카마루(2대) (화차 55량): 1970년 4월 5일 취항, 1984년 1월 31일 운항 종료. 1987년 매각 후 한국에서 해체됨. 1980년 10월부터 1982년 3월까지 계선됨.

:* 토카치마루(2대) (화차 55량): 1970년 6월 30일 취항, 1984년 1월 운항 종료. 1987년 매각 후 대만에서 해체됨.

:* 소라치마루(2대) (화차 55량): 1976년 4월 5일 취항, 1988년 3월 12일 운항 종료. 매각 후 1991년 그리스 해운 회사 「포세이돈 라인」에 전매되어 객실 개조 후 지중해 항로에서 운항. 이후 계선 및 전매를 거쳐 2012년 7월 터키에서 해체됨.

:* 히야마마루(2대) (화차 55량): 1976년 8월 5일 취항, 1982년 여객 차량 수송선으로 개조 후 재취항, 1988년 3월 13일 운항 종료. 매각 후 청소년 연수선 「소년의 배 협회 21세기호」로 잠시 사용, 이후 싱가포르를 거쳐 인도네시아에 전매되어 페리로 운항 중 2009년 5월 31일 화재로 침몰.

:* 이시카리마루(3대) (화차 55량): 1977년 5월 6일 취항, 1982년 여객 차량 수송선으로 개조 후 재취항, 1988년 3월 13일 운항 종료. 사카모토 상사에 매각 후 홍콩, 키프로스를 거쳐 그리스에 전매되어 소라치마루(2대)와 함께 지중해 항로에서 운항. 2006년 인도에서 해체됨.

10. 지원 선박

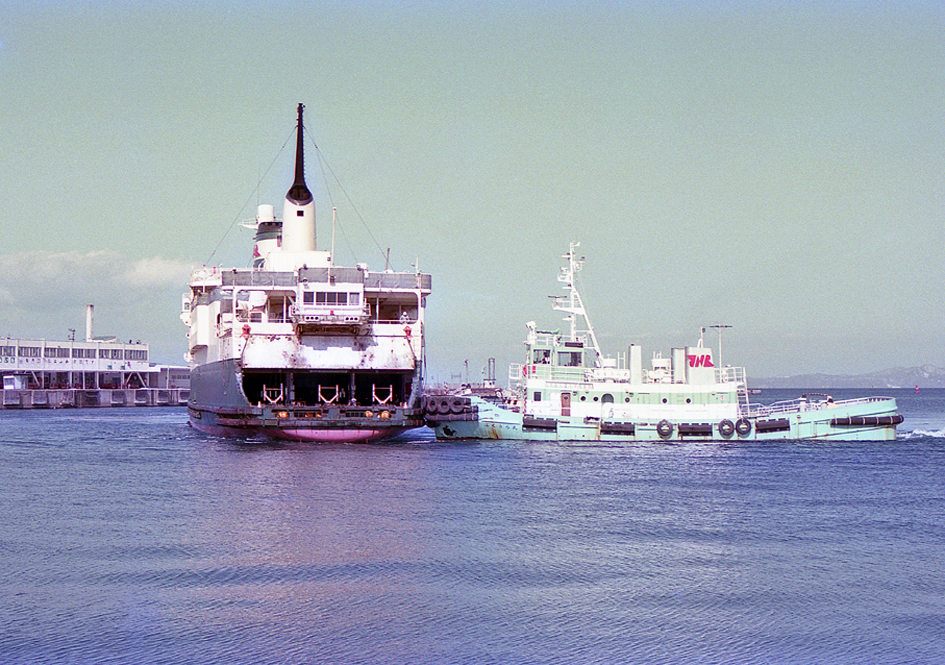

세이칸 연락선의 안전하고 효율적인 운항을 위해서는 본선 외에도 다양한 종류의 지원 선박들이 필수적이었다. 주요 지원 선박으로는 연락선의 입출항 시 선체 예인 및 추진 작업을 돕는 예선 역할을 하는 보조기선, 접안 시 계류용 밧줄을 옮기는 작업을 보조하는 강취자동정, 그리고 승무원 수송, 항로 표지 정비, 항만 청소 등 다양한 항만 업무에 사용된 여러 종류의 자동정 등이 있었다.[158][188] 이러한 지원 선박들은 연락선 운항 초기부터 시대의 변화와 기술 발전에 따라 성능이 개선되고 새로운 유형의 선박들이 도입되면서 연락선 운항을 뒷받침했다.[159][163]

10. 1. 보조기선

보조기선은 예선으로서 연락선의 입출항 시 선체를 끌거나 밀어주는 작업을 주로 담당했다. 이 외에도 정박 중인 연락선에 교대 승무원을 수송하거나, 항로 표지를 정비하고, 항만을 청소하는 등 다양한 역할을 수행했다.[158]

1908년 3월 히라후마루형 증기터빈선을 이용한 쓰가루 해협 연락선 운항이 시작되었을 때부터 1925년 8월 쇼호마루형에 의한 철도 차량 수송이 시작되기 전까지는, 아오모리항과 하코다테항 양쪽 모두 연락선이 부두에 직접 접안하지 않고 앞바다에 정박하여 하역 작업을 했다. 이때 승객과 화물은 소형 증기선이나 이 증기선이 끄는 바지선을 이용해 육지와 연락선 사이를 오갔다. 시간이 지나면서 부두 시설이 정비되었고, 이에 따라 연락선의 입출항을 돕는 보조 작업이 필요하게 되었다.[159] 이 시기의 선박들은 '보조기선'보다는 '소형 증기선'으로 불렸으며, 오늘날의 예선처럼 큰 배를 밀고 당기는 작업은 하지 않았다.[160]

1925년 쇼호마루형 차량 탑재 여객선이 취항하면서 상황이 변했다. 이 배들은 바람의 영향을 많이 받는 총 길이 100m 이상의 대형 선박이었기 때문에, 좁은 항만에서 신속하게 입출항시키기 위해서는 강력한 보조기선이 필요했다. 이에 따라 일본국유철도(당시 철도성)는 출력 400마력급의 쌍축 추진기(프로펠러 2개)를 갖춘 시게우라마루, 나나에마루, 오바나마루를 새로 건조하고, 라쿠토마루를 부산항에서 가져왔다.[161] 중일전쟁 발발 전후로 수송량이 늘어나자 1938년에는 토요우라마루를 부산항에서 추가로 전속시켰다.[162] 태평양 전쟁이 시작된 후 급격히 늘어난 수송량에 대응하기 위해 700마력급의 다이리고테이에이마루, 다이로쿠테이에이마루, 하치테이에이마루 3척이 추가로 배치되었다. 전쟁 후인 1947년부터 1948년 사이에는 다이큐테이에이마루, 다이쥬테이에이마루와 함께, 프로펠러 주변에 고정된 콜트 노즐을 장착하여 추진력을 높인 에사시마루형 4척이 새로 건조되어 배치되었다.[163][164]

연락선의 입출항 작업은 좁은 수역에서 이루어지므로 뛰어난 조종 성능이 요구되었다. 국철은 이미 1936년에 조종 성능이 우수한 보이트 슈나이더 프로펠러(Voith Schneider Propeller, VSP)를 장착한 보조기선을 관부연락선에 투입했지만,[165] 쓰가루 해협 항로에는 1954년 7월에 전속된 다이욘테이에이마루가 처음이었다. 이후 1967년 4월부터는 가변 피치 프로펠러(Controllable Pitch Propeller, CPP)와 콜트 노즐 러더를 장착하고 출력을 1620마력으로 크게 높인 에산마루형 4척이 취항하면서, 다이산테이에이마루와 다이욘테이에이마루를 제외한 기존 보조기선들은 퇴역했다. 1978년 5월부터는 덕 펠라(Z-peller)를 장착한 2000마력급 히우라마루형 2척이 투입되면서 다이산테이에이마루와 다이욘테이에이마루도 퇴역하게 되었다.[163]

다음은 역대 세이칸 연락선 보조기선 목록이다.

10. 2. 강취자동정

강취자동정(綱取自動艇)은 연락선이 부두에 접안할 때 계류용 밧줄(계류삭)을 연락선에서 부두로 옮기는 작업을 하는 작은 배이다.[188] 차량 수송이 시작된 이후 오랫동안 사람이 노를 젓는 작은 배(伝馬船, 덴마센)가 이 작업을 했으나, 안전성과 작업 효율을 높이기 위해 1953년부터 선체 바닥 앞쪽에 포이트 슈나이더 프로펠러 1기를 장착한 강취자동정 4척이 차례로 만들어졌다.[189] 이 자동정들은 토와다마루(초대) 이전의 연락선들이 입항할 때 사용되었다.[190] '자동정(自動艇)'이라는 이름은 노 젓는 배와 대비하여 동력이 있다는 의미이며, 자동으로 조종된다는 뜻은 아니다. 우고(宇高) 항로에서 옮겨온 '시라사기'는 일반적인 고정 피치 프로펠러를 사용했다.[191]

10. 3. 자동정

참조

[1]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[2]

서적

続連絡船ドック

船舶技術協会

[3]

서적

日本鉄道旅行地図帳 1号 北海道

新潮社

[4]

서적

北海道鉄道百年史下巻

日本国有鉄道北海道総局

[5]

서적

青函連絡船50年史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[6]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

[7]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[8]

서적

鉄道連絡船細見

JTBパブリッシング

[9]

서적

明治・大正家庭史年表:1868-1925

河出書房新社

[10]

서적

青函連絡船50年史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[11]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[12]

서적

鉄道連絡船細見

JTBパブリッシング

[13]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

[14]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[15]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

[16]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[17]

서적

鉄道連絡船細見

JTBパブリッシング

[18]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[19]

서적

青函連絡船50年史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[20]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[21]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[22]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

[23]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[24]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

[25]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[26]

서적

北海道鉄道百年史(上巻)

国鉄北海道総局

[27]

서적

車両航送

日本鉄道技術協会

[28]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[29]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[30]

서적

函館驛写真で綴る100年の歩み

北海道旅客鉄道株式会社函館駅

[31]

서적

鉄道連絡船細見

JTBパブリッシング

[32]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[33]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[34]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[35]

서적

鉄道連絡船細見

JTBパブリッシング

[36]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[37]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[38]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[39]

논문

LSTによる貨車航送

1947

[40]

서적

青函連絡船50年史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1957

[41]

서적

鉄道連絡船100年の航跡

成山堂書店

1988

[42]

논문

LSTによる貨車航送

1947

[43]

서적

鉄道連絡船100年の航跡

成山堂書店

1988

[44]

논문

小湊水陸連絡施設について

1948

[45]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[46]

서적

青函連絡船史50年史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1957

[47]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[48]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[49]

서적

青函連絡船史

1970

[50]

뉴스

津軽の街と風景 駅や築港は国策に翻弄=21

陸奥新報社

2015-03-09

[51]

사진

1948/05/22撮影の航空写真

http://mapps.gsi.go.[...]

[52]

서적

青函連絡船史

[53]

서적

航跡 青函連絡船七〇年のあゆみ

1978

[54]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[55]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[56]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[57]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[58]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[59]

서적

函館驛写真で綴る100年の歩み

北海道旅客鉄道株式会社函館駅

2003

[60]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[61]

뉴스

青鉛筆

1978-01-08

[62]

방송

さよなら青函連絡船

1988-03-06

[63]

간행물

トラベルニュース 青函連絡船シップホテル

1988-08

[64]

문서

青函連絡船運航ダイヤ

北海道旅客鉄道株式会社

1988-03-13

[65]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[66]

서적

鉄道連絡船のその後

成山堂書店

2002

[67]

문서

青函連絡船運航ダイヤ

北海道旅客鉄道

1988-03-13

[68]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[69]

문서

青函連絡船運航ダイヤ

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970-08-18

[70]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[71]

서적

海峡の鉄路 青函連絡船 110年の軌跡と記憶

北海道新聞社

[72]

간행물

青函連絡船運航ダイヤ

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970-06-01

[73]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[74]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[75]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[76]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[77]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[78]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[79]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[80]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[81]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[82]

간행물

青函連絡船運航ダイヤ

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970-05-01

[83]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[84]

간행물

青函連絡船運航ダイヤ

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970-07-01

[85]

간행물

青函連絡船運航ダイヤ

国鉄青函船舶鉄道管理局

1984-02-01

[86]

간행물

青函連絡船運航ダイヤ

国鉄青函船舶鉄道管理局

1984-07-01

[87]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

[88]

간행물

青函連絡船運航ダイヤ

国鉄青函船舶鉄道管理局

1985-03-14

[89]

서적

青函連絡船物語

交通新聞社

[90]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

[91]

서적

青函連絡船物語

交通新聞社

[92]

광고

青函航路自動車航送を開始!6月1日から

日本国有鉄道

[93]

광고

青森←6往復→函館 乗用車航送増便7月1日から

日本国有鉄道

[94]

잡지

道内時刻表

弘済出版社

[95]

잡지

交通公社の時刻表

日本交通公社

[96]

사진

コイン式船舶公衆電話写真

http://www.ddhost.jp[...]

[97]

문서

第13回青函連絡船講演会

[98]

회의록

1971年11月11日第067回国会 公害対策特別委員会 第2号

https://kokkai.ndl.g[...]

[99]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[100]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[101]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

[102]

뉴스

青函間水陸連絡

神戸又日報

1914-06-21

[103]

서적

日本鉄道旅行地図帳 1号 北海道

新潮社

[104]

서적

道南鉄道100年史「遥」

北海道旅客鉄道函館支社

[105]

문서

線路一覧略図

札幌鉄道局

[106]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[107]

서적

わが青春の青函連絡船

光人社

1989

[108]

서적

白い航跡

青森空襲を記録する会

1995

[109]

서적

1989

[110]

서적

1995

[111]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[112]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[113]

간행물

駐留軍専用列車

1965

[114]

서적

特殊仕様車両 寝台車

講談社

2012

[115]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[116]

서적

青函連絡船50年史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1957

[117]

문서

青森県東津軽郡平内町浅所浅所91−55

[118]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[119]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[120]

서적

特殊仕様車両 寝台車

講談社

2012

[121]

서적

鉄道連絡船細見

JTBパブリッシング

2008

[122]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[123]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[124]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[125]

서적

日本国有鉄道百年史 通史

日本国有鉄道

1974

[126]

서적

連絡船ドック

船舶技術協会

1966

[127]

서적

鉄道連絡船細見

JTBパブリッシング

2008

[128]

간행물

戦後1等寝台車(イネ・ロネ)運転概史

1987

[129]

서적

鉄道連絡船細見

JTBパブリッシング

2008

[130]

서적

洞爺丸台風海難誌

国鉄青函船舶鉄道管理局

1965

[131]

서적

洞爺丸台風海難誌

国鉄青函船舶鉄道管理局

1965

[132]

서적

洞爺丸台風海難誌

国鉄青函船舶鉄道管理局

1965

[133]

서적

洞爺丸台風海難誌

国鉄青函船舶鉄道管理局

1965

[134]

서적

洞爺丸台風海難誌

国鉄青函船舶鉄道管理局

1965

[135]

서적

台風との斗い

特定非営利活動法人語りつぐ青函連絡船の会

2011

[136]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[137]

서적

北海道鉄道百年史(下巻)

国鉄北海道総局

1981

[138]

서적

続連絡船ドック

船舶技術協会

1971

[139]

간행물

八甲田丸 青函間3時間26分航行の新記録

朝日新聞社

1965

[140]

문서

青函航路運航成績表

国鉄青函船舶鉄道管理局

1964

[141]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[142]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[143]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[144]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[145]

문서

青函連絡船運航ダイヤ

国鉄青函船舶鉄道管理局

1964

[146]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[147]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[148]

뉴스

青函連絡船のイメージアップを船体にくっきりシンボルマーク

北海道新聞

1977-06-02

[149]

뉴스

新聞で振り返るプレイバックニュース51 1977年青いイルカ連絡船の顔に

北海道新聞

2022-03-25

[150]

뉴스

青函連絡船 摩周丸、海上で火災 乗組員5人が死傷

東奥日報

1984-03-03

[151]

뉴스

放火とほぼ断定 摩周丸火災・死者3人に 重体の事務長死亡

東奥日報

1984-03-05

[152]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[153]

뉴스

摩周丸が復帰 青函航路に2週間ぶり

東奥日報

1984-03-18

[154]

간행물

9月のメモ帳

電気車研究会

1988-12

[155]

웹사이트

青函連絡船戦災の碑

https://www.soumu.go[...]

総務省

2022-07-18

[156]

문서

津軽丸(2代)引退後は「八甲田丸型」と呼称された。

[157]

문서

檜山丸(2代)・石狩丸(3代)が客貨船に改造された後は、「石狩丸型」と呼称された。

[158]

서적

さようなら青函連絡船

北海道新聞社

1987

[159]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[160]

서적

鉄道連絡船のその後

成山堂書店

2002

[161]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[162]

서적

鉄道連絡船のその後

成山堂書店

2002

[163]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[164]

서적

鉄道連絡船のその後

成山堂書店

2002

[165]

간행물

世界の艦船

海人社

2012-05

[166]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[167]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[168]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[169]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[170]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[171]

서적

鉄道連絡船のその後

成山堂書店

2002

[172]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[173]

서적

鉄道連絡船のその後

成山堂書店

2002

[174]

서적

鉄道連絡船のその後

成山堂書店

2002

[175]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[176]

서적

わが青春の青函連絡船

光人社

1989

[177]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[178]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[179]

서적

鉄道連絡船のその後

成山堂書店

2002

[180]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[181]

서적

鉄道連絡船のその後

成山堂書店

2002

[182]

서적

青函連絡船史

国鉄青函船舶鉄道管理局

1970

[183]

서적

青函連絡船栄光の航跡

北海道旅客鉄道株式会社

1988

[184]

서적

鉄道連絡船のその後

成山堂書店

2002

[185]

서적

鉄道連絡船のその後

成山堂書店

2002

[186]

서적

鉄道連絡船のその後

成山堂書店

2002

[187]

서적

鉄道連絡船のその後

成山堂書店

2002

[188]

간행물

造船協会誌

1900-01-01 # 날짜 정보 부족으로 임의 설정

[189]

서적

連絡船ドック

船舶技術協会

1966

[190]

서적

青函連絡船物語

交通新聞社

2014

[191]

서적

補助汽船要覧 昭和40年10月

国鉄青函船舶鉄道管理局

1965

[192]

서적

鉄道連絡船のその後

成山堂書店

2002

[193]

서적

鉄道連絡船のその後

成山堂書店

2002

[194]

서적

鉄道連絡船のその後

成山堂書店

2002

[195]

간행물

船の科学

1959

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com