원죄

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

원죄는 아담과 하와가 에덴 동산에서 선악과를 먹은 사건에서 비롯된 것으로, 인류가 죄를 가지게 되었다는 기독교 교리이다. 성경적 근거는 창세기, 시편, 로마서 등에서 찾아볼 수 있으며, 초기 기독교 시대에는 원죄에 대한 명확한 교리가 확립되지 않았으나, 아우구스티누스에 의해 체계화되었다. 아우구스티누스는 아담의 죄가 욕정을 통해 후대에 전달되어 인류가 저주를 받았다고 보았다. 중세 시대에는 아우구스티누스의 원죄론에 대한 반박과 재해석이 이루어졌으며, 종교 개혁을 거치면서 루터와 칼뱅은 아우구스티누스의 원죄 개념을 더욱 급진적으로 받아들였다. 가톨릭교회는 트리엔트 공의회를 통해 원죄 교리를 재확립했고, 동방 정교회는 아우구스티누스의 원죄 개념에 동의하지 않고 조상 죄 교리를 받아들인다. 개신교는 교파별로 원죄에 대한 다양한 해석을 제시하며, 루터교는 원죄를 본성으로, 칼뱅주의는 전적 타락을, 감리교는 자유 의지를 강조한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 서방 기독교 - 그리스도의 성체 성혈 대축일

그리스도의 성체 성혈 대축일은 가톨릭교회에서 예수 그리스도의 성체성사 제정을 기념하는 중요한 축일로, 줄리아나 드 코르니용의 노력과 교황 우르반 4세의 제정을 거쳐 전 세계 가톨릭 신자들이 미사와 성체 행렬, 그리고 토마스 아퀴나스가 작곡한 찬미가 등을 통해 기념하며 많은 국가에서 공휴일로 지정되었다. - 서방 기독교 - 불가타

불가타는 히에로니무스가 그리스어와 히브리어 원전을 참고하여 옛 라틴어 성경을 수정 및 번역하고, 이후 여러 학자들의 개정을 거쳐 트렌트 공의회에서 가톨릭 교회의 공식 성경으로 인정받았으며, 서구 기독교와 여러 언어에 큰 영향을 미친 라틴어 성경이다. - 아담과 하와 - 아담의 창조

아담의 창조는 미켈란젤로가 시스티나 성당 천장에 그린 프레스코화로, 하느님이 아담에게 생명을 불어넣는 장면을 묘사하며, 인간의 뇌 해부학적 구조, 여성, 인류의 영혼 등을 상징한다는 다양한 해석이 존재하고 대중문화에 큰 영향을 미쳤다. - 아담과 하와 - 실낙원

존 밀턴의 《실낙원》은 창세기를 바탕으로 사탄의 반란과 인류의 타락, 구원의 가능성을 다룬 5음보격 암시경 서사시로, 자유 의지, 선악, 죄와 구원 등의 주제를 탐구하며 기독교 문학의 대표작으로 평가받지만 논쟁적인 해석과 비평의 역사를 지닌다. - 기독교 용어 - 선교사

선교사는 기독교, 이슬람교, 불교, 힌두교 등 다양한 종교에서 교리 전파나 지역 주민 지원을 위해 파견하는 사람으로, 기독교 선교사는 타문화권에 복음을 전파하고 토착 교회 설립을 추구하며, 역사적으로 서구에서 비서구 지역으로 확장되었으나 식민주의 연관, 문화적 존중 부족 등으로 비판받기도 한다. - 기독교 용어 - 세례명

세례명은 기독교에서 세례를 받을 때 받는 새로운 이름으로, 예수 그리스도 안에서 새롭게 태어남을 의미하며, 성경 속 인물들의 이름 변화에서 유래하여 중세 이후 유럽에서 일반적인 이름 형태로 정착되었고, 수호성인의 이름에서 따와 이름 축일로 기념되기도 한다.

2. 역사적 배경

기독교 신학에서 원죄 교리는 인간의 본성과 구원의 필요성을 설명하는 핵심 개념 중 하나로, 그 이해와 해석은 역사적으로 다양하게 발전해 왔다. 이 교리의 기원은 주로 성경, 특히 구약성경의 창세기에 기록된 아담과 하와의 이야기와 신약성경의 사도 바울 서신에서 찾으려는 시도에서 비롯되었다.

초대 교회 시기에는 원죄에 대한 명확하고 통일된 교리가 정립되지 않았으며, 교부들 사이에서도 다양한 견해가 공존했다. 죄의 보편성은 인정되었으나, 그것이 어떻게 시작되고 전달되는지에 대한 설명은 일치하지 않았다.

원죄 교리가 본격적으로 체계화된 것은 4세기와 5세기에 활동한 히포의 아우구스티누스에 의해서였다. 그는 아담의 첫 죄가 정욕( concupiscentiala )을 통해 모든 후손에게 유전되며, 이로 인해 인간의 자유 의지가 심각하게 손상되었다는 이론을 정립했다. 아우구스티누스의 이러한 해석은 서방 기독교 신학에 지대한 영향을 미쳤고, 529년 제2차 오랑주 공의회에서 그의 가르침 중 상당 부분이 수용되면서 중세 서방 교회의 중요한 신학적 토대가 되었다.

한편, 동방 정교회는 서방 교회와는 다소 다른 관점을 발전시켰다. 아담의 타락이 인류의 상태에 영향을 미쳤다는 점은 인정하지만, 아우구스티누스가 강조한 '죄책의 유전'이라는 법률적 개념보다는 타락의 결과로 인한 죽음과 본성의 부패에 더 초점을 맞추는 경향을 보였다.

종교 개혁 시대에 이르러 원죄론은 다시 한번 중요한 신학적 논쟁의 중심이 되었다. 마르틴 루터나 장 칼뱅과 같은 개혁가들은 아우구스티누스의 사상을 바탕으로 인간의 전적 타락 교리를 강조했다. 이에 대해 가톨릭교회는 트리엔트 공의회를 통해 원죄와 세례의 효력에 대한 기존의 입장을 재확인하며 개신교의 주장에 대응했다. 이처럼 원죄 교리는 기독교 역사 안에서 그 의미와 영향에 대한 논의가 지속되어 온 핵심적인 신학 주제이다.

2. 1. 성경적 근거

원죄 교리의 성경적 근거는 주로 다음 구절들에서 찾는다. 특히 첫 번째와 마지막 구절은 왜 이 죄가 '원(原)죄'라고 불리는지를 설명하는 데 사용된다.

- 창세기 3장: 아담과 하와가 에덴 동산에서 추방된 이야기.

- 시편 51편 5절: "실로, 나는 죄 중에 태어났고, 어머니의 태 속에 있을 때부터 죄인이었습니다." (공동번역 성서)

- 로마서 5장 12-21절: "그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔고, 또 그 죄로 말미암아 죽음이 들어온 것과 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 죽음이 모든 사람에게 이르게 되었습니다..."

원죄 개념은 창세기 3장에 기록된 아담과 하와의 이야기에서 비롯된다. 하나님은 에덴 동산에 사람을 두고, 동산 중앙의 선악을 알게 하는 나무의 열매 외에는 모든 것을 먹어도 좋다고 허락하며, 선악과를 먹으면 반드시 죽을 것이라고 경고했다(창세기 2:15-17). 그러나 뱀의 유혹에 넘어간 하와가 먼저 선악과를 먹었고, 하와의 권유로 아담도 이를 먹게 되었다(창세기 3:1-7). 이 과정에서 뱀이나 하와가 서로에게 강요하지 않았다는 점은 각자의 의지로 죄를 범했음을 시사하는 것으로 해석되기도 한다.[37] 뱀이 사탄이나 악마를 의미하는지에 대해서는 전통적인 해석(정교회[38], 가톨릭[39])과 다른 해석(교활한 동물일 뿐[40], 뱀 배후에 악마 존재[41] 등, 주로 개신교)이 존재한다.

선악과를 먹은 후 아담과 하와는 자신들이 벌거벗었음을 깨닫고 부끄러움을 느껴 무화과나무 잎으로 몸을 가렸다. 하나님이 그들에게 무슨 일을 했는지 물었을 때, 아담은 하와에게 책임을 돌렸고, 하와는 뱀에게 책임을 돌렸다(창세기 3:9-13). 이는 하나님이 죄를 자각하고 회개할 기회를 주었음에도 불구하고 책임 전가에만 급급했음을 보여주는 것으로 해석된다.[37][39][42] 결과적으로 아담과 하와는 하나님과의 친밀한 관계를 잃고 영원한 생명과 자연과의 조화도 상실했으며, 에덴 동산에서 추방되었다. 이른바 실락원이다.[68] 이 사건으로 인해 인류에게 죽음과 고통이 들어왔다고 여겨진다.

시편 51편 5절("내가 죄악 중에 출생하였으며, 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다")은 인간이 태어날 때부터 죄성을 지니고 있다는 주장의 근거로 사용된다. 그러나 이 구절은 시편 기자의 개인적인 죄의 깊이에 대한 고백으로, 이것이 모든 인류에게 적용되는 보편적인 원죄 교리를 직접적으로 뒷받침한다고 보기에는 증거가 부족하다는 지적도 있다.

로마서 5장 12-21절은 원죄 교리의 핵심적인 성경 근거로 간주된다. 사도 바울은 이 구절에서 "한 사람(아담)으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라"고 설명한다. 이는 아담의 불순종이라는 행위가 죄와 죽음을 인류의 보편적인 운명으로 만들었다는 해석으로 이어진다. 바울로는 아담의 죄가 모든 인류의 죄와 동일시된다는 의미에서, 아담이 온 인류를 대표한다는 '대표성의 원리'를 제시하는 것으로 이해되기도 한다.[70] 아우구스티누스는 이 구절 등을 근거로 원죄가 단순히 아담의 죄를 '모방'하는 것이 아니라 아담으로부터 후손에게 '전파'되는 것이라고 주장했다.[3]

그러나 펠라기우스를 비롯한 일부 해석가들은 바울로의 본래 의도가 하나님이 아담의 행위 때문에 후손을 벌하신다는 것이 아니라, 아담의 이야기가 모든 인류의 보편적인 경험을 상징하며 각 개인은 자신의 죄에 대해 책임을 져야 한다는 점을 강조한 것이라고 주장한다. 바울로 자신도 로마서 5장 12절에서 "모든 사람이 죄를 지었으므로" 사망이 왔다고 언급하며 개인의 책임 또한 강조했다.

사도 바울이 아담의 타락에 대해 논하는 방식은 제2 성전 시대 유대교 문헌(에스라 4서, 바룩 2서 등)의 영향을 받았을 수 있다는 주장이 있다. 이 문헌들은 아담을 통해 죽음이 세상에 들어왔다고 설명하면서도, 죄에 대한 개인의 책임을 강조하는 경향을 보인다.

2. 2. 초기 기독교

초대 교회에는 원죄에 대한 교리에 관해 다양한 견해가 있었다[47]。4세기 이전에는 구체적인 교리가 없었으며, 신약성경 작성 후 수 세기 동안 초대 교부들의 저술을 통해 점진적으로 발전했다.사도 바울로는 아담의 행위로 죄와 죽음이 인류의 자연스러운 운명이 되었다고 처음으로 제안했다. 그러나 1세기 말에서 2세기 초의 《디다케》, 《헤르마스의 목자》, 《바르나바의 편지》는 아이들이 죄 없이 태어난다고 보았다. 같은 시기 로마의 클레멘스와 안티오케이아의 이그나티오스는 보편적인 죄가 있음을 인정했지만 그 기원은 설명하지 않았다.

알렉산드리아의 클레멘스는 원죄가 모든 인간이 죄를 짓는다는 사실을 나타내는 상징이며 현행죄의 불가피성을 표현하는 것으로 이해했다[47][48]。그는 죄가 아담에게서 유전된다고 제안했지만, 어떻게 유전되는지는 설명하지 않았다.

2세기 기독교 변증가 유스티노 순교자는 원죄 개념 없이 죄의 책임은 개인에게 있다고 보았다. 그는 《트리포와의 대화》에서 그리스도가 "각자 자신의 잘못으로 악을 범한 이들을 위해 십자가에 못 박히셨다"고 적었다.

이레네오는 아우구스티누스가 원죄 교리의 영감을 얻었다고 언급한 인물이지만[3], 아담의 죄가 후대만큼 심각하다고 보지 않았고 그 결과도 명확히 설명하지 않았다. 그는 아담이 본질적으로 때보다 먼저 열매를 맛본 아이와 같다고 보았다.

테르툴리아누스는 처음으로 원죄를 아담과 이브로부터 모든 인류가 물려받는 것으로 이해했다[47]。

알렉산드리아의 오리게네스는 창세기를 비유로 보고 영혼의 선재를 믿었으며, 사람들이 세상에 존재하기 전 저지른 죄 때문에 죄를 지을 경향이 있다고 보았다. 그는 로마서 5:12-21을 처음 인용했지만, 아담으로부터 상속된 죄의 상태는 거부하고 아담의 죄를 모든 인류가 참여하는 본보기로 보았다.

올림푸스의 메토디오스는 오리게네스의 영혼 선재설과 비유적 해석을 거부하고, 아담의 사건을 "타락"으로 묘사한 최초의 인물이다.

그리스 교부들은 타락의 우주적 차원을 강조하며 인간이 타락한 세상에 태어나지만 자유 의지를 유지한다고 믿었다. 그들은 종교 개혁 지도자들이 이해한 전적 타락 개념, 즉 인간이 자유 의지를 박탈당했다는 사상은 가르치지 않았다. 이 시기에 인간의 타락과 육체의 본질적인 죄악성에 대한 교리는 영지주의자들이 가르쳤고, 정통 기독교 작가들은 이를 반박하기 위해 노력했다. 유스티노 순교자와 같은 기독교 변증가들은 최후의 심판은 인류가 의롭게 살 수 있는 능력을 가져야 함을 암시한다고 주장했다.

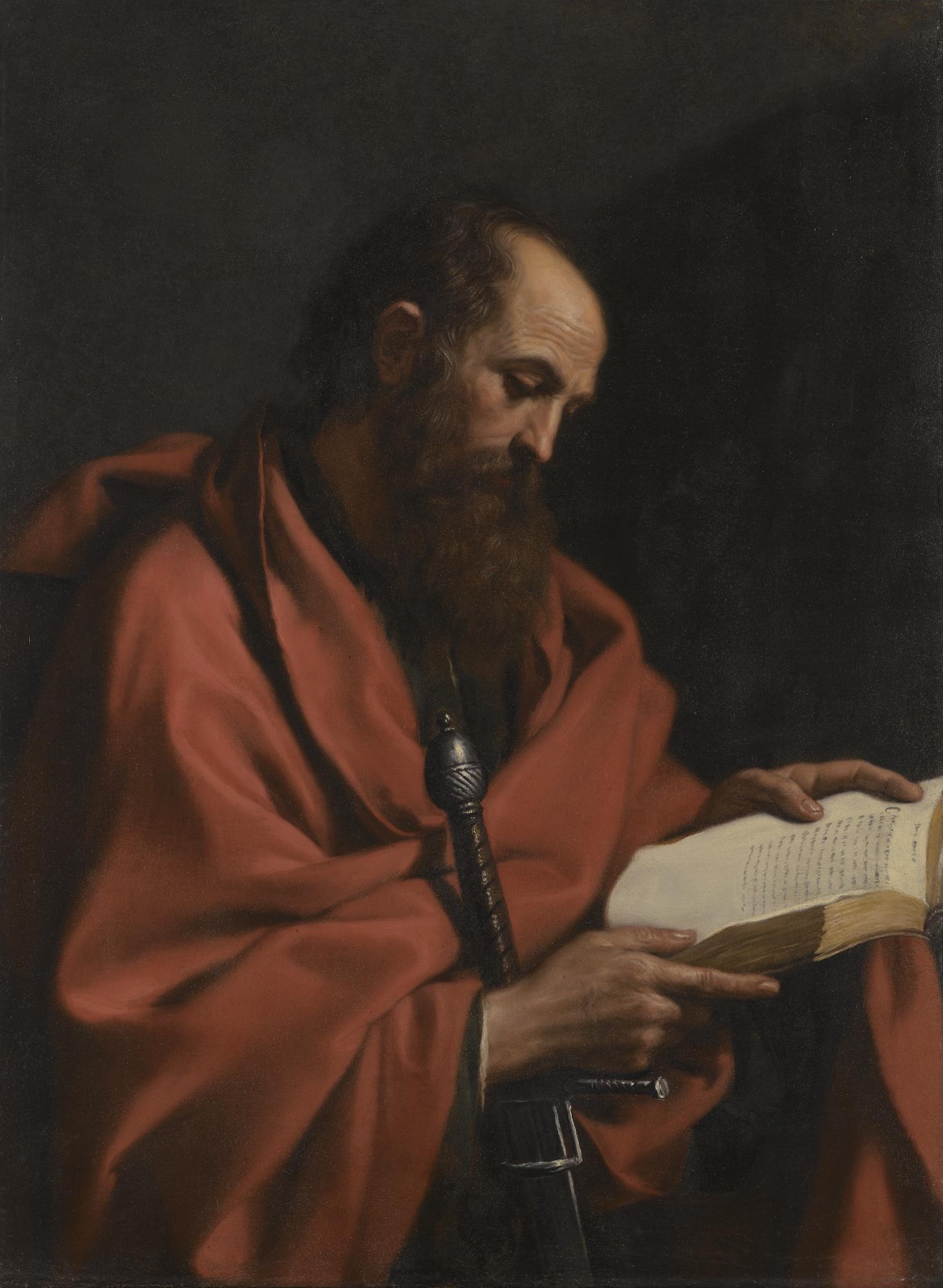

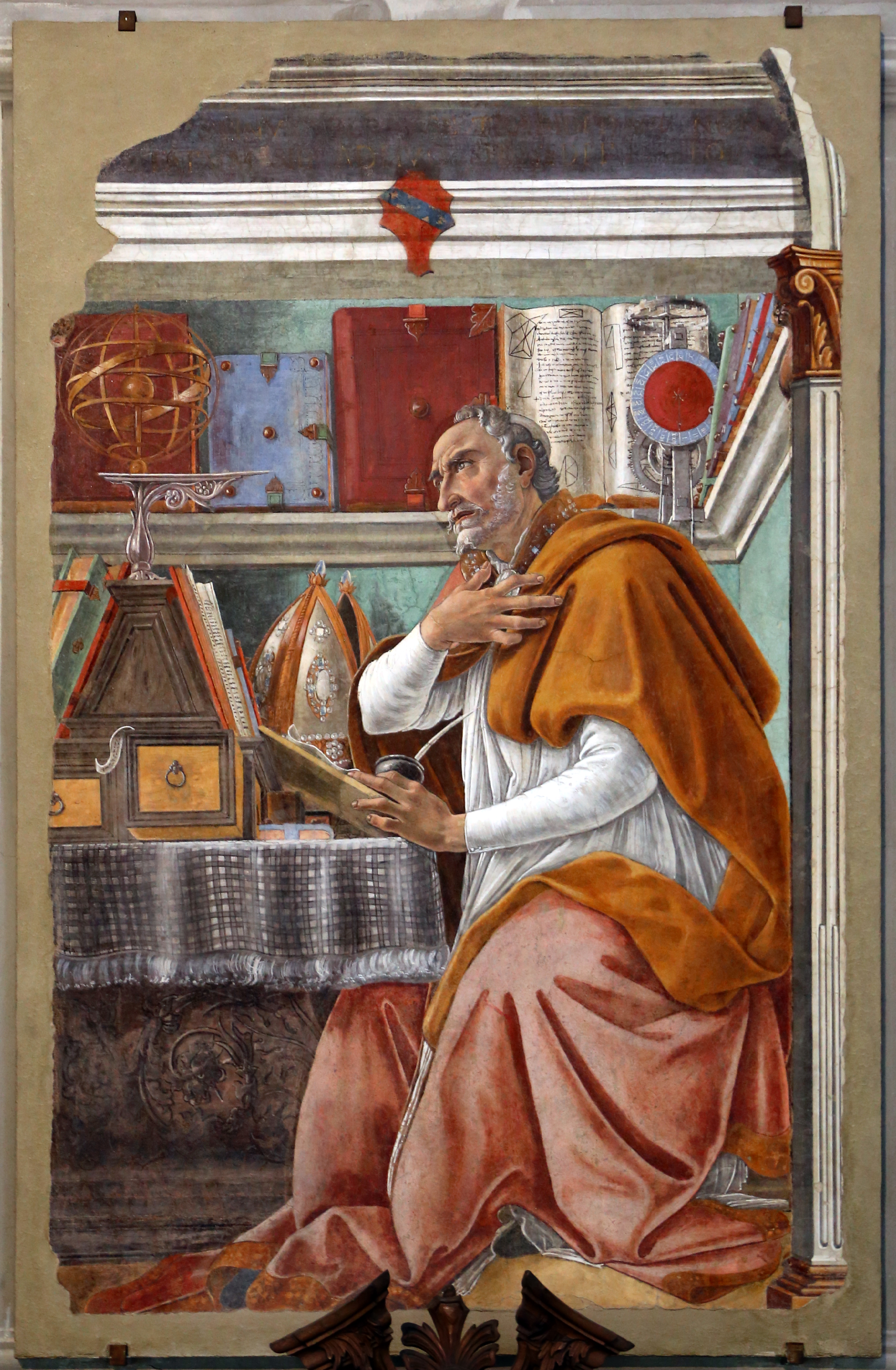

2. 3. 아우구스티누스

4세기에서 5세기에 활동한 히포의 아우구스티누스는 원죄 교리를 체계적으로 정립한 인물로 평가받는다. 그는 아담의 죄가 "유해한 욕구"인 욕정(concupiscentia)을 통해 후손에게 전달되며, 이로 인해 인간의 자유 의지가 심각하게 손상되어 인류 전체가 저주받은 상태(massa damnatala)에 놓이게 되었다고 보았다.[67]

아우구스티누스에 따르면, 인류의 본성은 아담이 죄를 지은 순간부터 변화했다. 아담은 타락하기 전에는 죄를 짓거나 짓지 않을 능력이 있었지만, 타락 이후 인류는 죄를 짓지 않을 자유를 상실하게 되었다.[67] 그는 아담과 하와의 성적 번식을 통해 태어난 후손들이 단순히 심리학적인 문제를 넘어 형이상학적인 의미의 죄 속에서 살아가게 되었다고 주장했다. 다만, 그는 욕정 자체가 실체적인 악이 아니라 선이 부족한 상태, 즉 선의 결핍이라고 설명했다.

아우구스티누스의 원죄론 정립에는 로마서 5장 12절에 대한 특정 번역이 중요한 영향을 미쳤다. 그는 암브로시아스터가 "모든 사람이 죽음에 이르렀다"를 "모든 사람이 그 안에서 죄를 지었다"(in quo omnes peccaveruntla)로 번역한 것을 받아들여 원죄 교리를 발전시켰다. 비록 이 번역은 후대에 오역으로 평가받기도 하지만, 아우구스티누스는 이를 바탕으로 원죄가 모든 인류에게 유전된다는 주장을 강화했다.

그의 사상 형성에 영향을 준 인물로는 암브로시우스와 푸아티에의 힐라리우스 등이 있다. 암브로시우스는 죄의 유전 개념을 받아들이고 이를 유아 세례와 연결했으며, 힐라리우스는 모든 인류가 아담의 타락에 연루되었다고 보아 아우구스티누스의 견해를 예견했다는 평가를 받는다.

아우구스티누스의 원죄론은 이후 서방 기독교 신학에 큰 영향을 미쳤다. 가톨릭교회는 529년 제2차 오랑주 공의회에서 그의 가르침을 상당 부분 수용했으며, 종교 개혁 시기 개혁 교회의 전적 타락 교리 형성에도 영향을 주었다.

2. 4. 중세 시대

중세 시대 서방 교회에서는 히포의 아우구스티누스가 정립한 원죄론이 지배적인 위치를 차지했다. 아우구스티누스는 원죄의 본질을 인간이 하느님으로부터 돌아서 자기 자신에게로 향하는 교만과 불순종으로 보았다.[69][4] 그는 아담과 하와의 첫 죄가 사탄이 심어 놓은 "악의 뿌리"(radix mali|라딕스 말리la) 없이는 일어나지 않았을 것이라고 설명했다.[5]

아우구스티누스에 따르면, 아담의 죄는 정욕, 즉 "해로운 욕망"을 통해 모든 후손에게 유전된다. 이로 인해 인류 전체는 massa damnata|마사 담나타la (멸망의 무리, 정죄받은 군중)가 되었으며, 의지의 자유는 완전히 파괴되지는 않았지만 심각하게 약화되었다.[4] 그는 인류의 타락 이전 아담은 죄를 지을 수도 있고 짓지 않을 수도 있는 자유(posse peccare, posse non peccare|포세 페카레, 포세 논 페카레la)를 가졌지만, 타락 이후 인간은 죄를 짓지 않을 수 없는 상태(non posse non peccare|논 포세 논 페카레la)가 되었다고 보았다.[4] 특히 아우구스티누스는 남성의 정액을 원죄가 유전되는 매개체로 보았으며, 이 때문에 정액 없이 잉태된 예수 그리스도만이 원죄에서 자유롭다고 주장했다.[4] 이러한 관점은 후대에 영향을 미쳐, 1930년 교황 비오 11세는 회칙 카스티 코누비(Casti connubii)에서 "생명의 자연스러운 생성은 원죄가 아이들에게 전달되는 죽음의 길이 되었다"고 언급하기도 했다.[4]

가톨릭교회(서방 교회)는 529년 오랑주 공의회에서 원죄에 관한 아우구스티누스의 가르침을 공식적으로 승인했다.[49] 이로써 아우구스티누스의 원죄론은 중세 서방 신학의 중요한 토대가 되었다.

한편, 정교회(동방 교회)는 서방 교회와 달리 원죄 개념에 대해 공의회를 통한 명확한 교리적 정형화를 시도하지 않았으며, 그 이해에 있어 비교적 다양한 견해를 허용했다.[36] 니사의 그레고리오스와 같은 교부들의 가르침을 따르며 아담과 하와의 타락이 인간의 육체적, 도덕적 상태에 영향을 미쳤다고 보지만, 아우구스티누스처럼 죄책 자체가 유전된다는 '법률적' 해석은 일반적으로 받아들이지 않는다.[53]

2. 5. 종교 개혁

종교 개혁 이후, 아우구스티누스의 가르침과 오랑주 공의회의 영향 등을 받아 개혁 교회는 원죄에 대한 교리로서 전적 타락을 전개했다.[50] 이에 대해 가톨릭교회는 트리엔트 공의회(1546년-1547년)에서 예정설과 함께 전적 타락을 부정했다. 가톨릭 교회는 프로테스탄트가 아우구스티누스의 가르침을 오해하고 있다고 보고 그들의 가르침을 부정하며, 원죄에 관한 교리를 다시 한번 확인했다.[51][52]2. 6. 가톨릭교회의 대응

테르툴리아누스는 각 개인의 영혼이 부모의 영혼에서 유래한다는 영혼생성설에 근거하여 죄가 유전된다고 처음으로 주장했을 가능성이 있다. 그는 모든 사람이 성적 생식을 통해 아담의 후손이므로, 인류의 영혼은 부분적으로 아담의 영혼에서 유래하며, 아담의 영혼이 죄가 있으므로 후손들의 영혼도 죄가 있다고 보았다. 반면 키프리아누스는 개인이 태어날 때부터 이미 죄의 책임을 지고 태어난다고 믿었으며, 원죄 개념을 유아 세례와 연결한 최초의 인물이었다. 키프리아누스는 유아가 육신으로 태어날 때는 죄를 짓지 않았지만, 첫 출생에서부터 죽음의 오염, 즉 원죄를 지니게 된다고 설명했다.암브로시우스 역시 유전되는 죄의 개념을 받아들였고, 키프리아누스처럼 이를 유아 세례와 연결했다. 그러나 그는 아담의 죄가 악마의 잘못이 아니라, 하나님과 동등해지려는 아담 자신의 교만과 불순종에서 비롯되었다고 주장하며 초기 교부들과 차이를 보였다. 암브로시우스의 동시대 인물인 암브로시아스터는 로마서 5장 12절의 번역을 "모든 사람이 죽음에 이르렀다"에서 "모든 사람이 그 안에서 죄를 지었다"로 바꾸어 해석했는데, 이는 이후 아우구스티누스가 원죄 교리를 정립하는 데 큰 영향을 미쳤다. 아우구스티누스는 이 잘못된 번역에 기초하여 원죄 교리를 발전시켰으며, 암브로시아스터를 출처로 인용했다.

푸아티에의 힐라리우스는 원죄 개념을 명확히 밝히지는 않았지만, 모든 인류가 아담의 타락에 연루되었다고 주장하며 아우구스티누스의 견해를 예견했다.

아우구스티누스는 아담의 죄가 본질적으로 아담과 이브의 어리석음(insipientia|la)과 하나님에 대한 교만과 불순종의 행위라고 가르쳤다. 그는 자기 중심성과 진실을 보지 못하는 것 중 무엇이 먼저인지 분별하기 어렵다고 생각했으며[4], 사탄이 그들의 감각에 "악의 뿌리"(radix mali|la)를 심지 않았다면 죄를 짓지 않았을 것이라고 보았다.[5]

아우구스티누스에 따르면, 아담의 죄는 정욕(concupiscentia), 즉 "해로운 욕망"을 통해 후손에게 전해진다. 그 결과 인류는 massa damnata|la(멸망할 운명의 무리)가 되었고, 자유 의지는 완전히 파괴되지는 않았지만 상당히 약화되었다. 그는 타락 이전의 아담은 죄를 지을 수도 있고 짓지 않을 수도 있는 자유(posse peccare, posse non peccare|la)를 가졌지만, 타락 이후 인간은 죄를 짓지 않을 수 없는 상태(non posse non peccare|la)가 되었다고 주장했다. 아우구스티누스는 아담과 이브가 완전한 본성으로 창조되었다는 점을 고려할 때, 악한 욕망이 어떻게 처음 발생했는지 설명하기 어렵기 때문에 원죄 자체를 완전히 설명할 수는 없다고 인정했다. 그는 또한 남성의 정액이 원죄를 유전시키는 매개체이며, 성행위를 통해 아담으로부터 죄가 전해지므로 정액 없이 잉태된 예수 그리스도만이 원죄에서 자유롭다고 보았다. 이러한 견해는 1930년 교황 비오 11세가 회칙 Casti connubii|la에서 "생명의 자연스러운 생성은 원죄가 아이들에게 전달되는 죽음의 길이 되었다"고 언급하며 반복되었다.

아우구스티누스는 인간이 하나님의 은총 없이 스스로 도덕적으로 선한 삶을 살 수 있다고 주장하는 펠라기우스주의를 반박하며 자신의 원죄론을 명확히 했다. 펠라기우스주의는 아담이 후세에 미친 영향은 단지 나쁜 모범일 뿐이며, 원죄는 아담을 "모방"하는 것이라고 보았다. 이에 대해 아우구스티누스는 아담의 죄의 영향은 모범이 아니라 조상으로부터의 출생(전파)을 통해 전달된다고 주장했다. 즉, 상처 입은 본성이 정욕(리비도)을 경험하는 부모로부터 자녀의 영혼과 육체로 전해진다는 것이다. 그는 펠라기우스의 모방 이론을 반박하기 위해 로마서 5장을 자주 인용했다.

그러나 "한 사람의 범죄로 말미암아 많은 사람이 죽었다"라고 그가 말하는 것을 더 주의 깊게 관찰하십시오. 만약 이 구절이 ''전파''가 아닌 ''모방''에 대해 이해된다면, 왜 한 사람의 죄로 인해, 오히려 그들 자신의 죄 때문에 그렇게 되어야 하는가? 그러나 다음에 나오는 내용을 주목하십시오. "그리고 죄를 지은 한 사람의 경우와 같이 은사도 아닙니다. 심판은 한 사람으로 인해 정죄에 이르렀지만, 은혜는 많은 범죄로 인해 의롭게 됨에 이릅니다."(로마서 5:16) 이제 그들에게 이 말들 속에 ''모방''을 위한 공간이 어디 있는지 말해 보라. 그는 "한 사람으로 인해 정죄에 이르렀다"고 말합니다. 한 사람의 무엇이 죄를 제외하고는 하나인가? [...] 그러므로 사도는 "한 범죄로 정죄에 이르는 심판"(로마서 5:16)이라고 말했고, 조금 후에 "한 사람의 범죄로 인해 모든 사람에게 정죄에 이르렀다."(로마서 5:18)라고 말했음에도, 정죄에 연루되지 않을 것이라고 가르치는 사람은 자신과 다른 사람을 크게 속이는 것입니다.[9]

아우구스티누스는 인간의 생식이 원죄 전달의 방식이라고 보았지만, 성적 열정 자체를 비난한 것은 아니다. 그는 세례를 통한 거듭남 이후에도 인간 본성(영혼과 육체)에 남아있는 영적인 정욕을 문제 삼았으며, 성적 욕망은 이러한 영적 리비도의 가장 강력한 육체적 표현일 뿐이라고 생각했다.[10] 기독교인 부모라 할지라도 자녀에게는 "재생"된 본성이 아닌 상처 입은 본성을 출생을 통해 전달하게 된다.[11] 아우구스티누스는 키케로의 스토아적 열정 개념을 사용하여 바울의 보편적인 죄와 구속 교리를 해석했다. 이 관점에서 성적 욕망을 포함한 육체적 열정은 원죄의 결과이며, 인간의 순수한 애정은 악에 의해 손상되어 이성과 의지에 불순종하게 되었다. 이러한 열정들은 영혼에 대한 이성의 지배를 위협하므로 도덕적 악을 구성하지만, 의지의 동의가 없다면 죄라고 부를 수는 없다. 인류는 죽은 자의 부활 때 모든 죄가 씻겨지고 나서야 열정에서 해방되고 순수한 애정을 회복할 것이라고 보았다.

2. 7. 동방 정교회

정교회에서는 원죄에 대한 이해가 서방 교회와 다르며, '원죄'라는 용어 자체를 사용하지 않거나[34][35], 엄밀한 정의를 내리고 정식 교리로 삼는 것을 피해 왔다[36].서방 교회가 공의회나 교의 논쟁을 통해 원죄 개념을 정식화하려 했던 것과 달리, 정교회는 교리화를 피했기 때문에 원죄 이해에 있어 다양한 견해가 공존할 수 있는 여지를 남겨두었다[36]. 정교회는 니사의 그레고리오스와 같은 그리스 교부들의 가르침에 따라 아담과 이브의 타락이 인간의 육체적, 도덕적 본성에 영향을 미쳤다고 본다. 그러나 아우구스티누스가 주장한 '죄책(guilt)의 유전'이라는 법률적 개념, 즉 아담의 죄에 대한 책임까지 후손에게 이어진다는 이해는 받아들이지 않는다[53]. 이는 죄의 결과(죽음, 본성의 타락)는 인정하지만, 죄책 자체는 유전되지 않는다는 입장이다.

3. 주요 교파별 견해

아우구스티누스가 펠라기우스주의에 반박하며 발전시킨 원죄 사상은 초기부터 반대에 부딪혔다. 오랜 논쟁 끝에 529년 오렌지 공의회 등 여러 공의회를 통해 서방 기독교 내에서 아우구스티누스 가르침의 기본 원칙이 확립되었다.[49] 그러나 서방 교회는 펠라기우스를 비판하면서도 아우구스티누스의 모든 견해를 받아들인 것은 아니었다. 요한 카시안처럼 타락한 인간도 자유 의지로 하느님을 따를 수 있다고 보는 입장이 용인되기도 했다.

초대 교회 시기부터 원죄 교리에 대한 다양한 견해가 있었다[47]. 2세기 이레네오스는 모든 인류가 아담 안에서 죄를 지었다고 보았고, 테르툴리아누스는 처음으로 원죄가 아담과 이브로부터 유전된다고 이해했다. 반면 알렉산드리아의 클레멘스는 원죄를 모든 인간이 죄를 짓는다는 사실을 나타내는 상징으로 해석하기도 했다[47][48]. 아우구스티누스는 원죄가 부모의 성행위를 통해 "아담으로부터 유전된 죄"라고 상세히 설명했다[47][48]. 그의 추종자 일부는 원죄를 심리적 정욕과 동일시했으나, 11세기 캔터베리의 안셀름은 이를 비판하며 원죄를 "마땅히 가져야 할 의로움의 결핍"으로 정의했다. 이후 롬바르드의 페트루스 등이 정욕과의 동일시를 지지했지만[49], 토마스 아퀴나스를 비롯한 후대 신학자들은 이를 거부했다. 아퀴나스는 타락으로 상실된 것은 인간 본연의 능력이 아니라 초자연적 은사라고 보았다. 엄격한 아우구스티누스적 견해는 프란체스코회 내에서 이어졌으나, 둔스 스코투스나 오컴의 윌리엄 등 주요 신학자들은 원죄를 성화 은총의 상실로 해석했다.

종교 개혁 이후, 개신교, 특히 개혁 교회는 아우구스티누스의 영향 아래 원죄 교리로서 전적 타락 개념을 발전시켰다[50]. 이에 대해 가톨릭교회는 트리엔트 공의회(1546년-1547년)에서 예정설과 전적 타락을 비판하며 가톨릭의 원죄 교리를 재확인했다[51][52]. 현대 서방 교회에서는 원죄를 주로 인간이 태어날 때부터 죄를 피할 수 없게 만드는 상태로 이해하는 경향이 있다[31]. 그러나 서방 교회 내에서도 교파별로 다양한 견해가 존재한다.

동방 기독교(정교회) 신학은 초기부터 서방 교회의 원죄 사상, 특히 죄책이 유전된다는 개념에 의문을 제기해왔다. 정교회는 원죄에 대한 엄밀한 정의나 교리화를 피해 왔으며[36], 그 이해 방식은 서방 교회와 차이가 있다[34][35]. 니사의 그레고리오스 등 그리스 교부들의 가르침을 따라 타락의 결과가 인간의 육체적, 도덕적 상태에 영향을 미친다고 보지만, 아우구스티누스와 같은 법률적 해석(죄책의 유전)은 받아들이지 않는다[53].

한편, 유대교에서는 아담이 범한 죄가 전 인류에게 미친다는 이른바 "원죄"의 개념을 채택하는 설도 있지만, 다수는 그러한 견해를 부정한다[33].

3. 1. 가톨릭교회

가톨릭교회에서 원죄란, 인류 역사의 출발점에 있는 인조(人祖)(아담)의 죄로 여겨지며[54], 그 죄는 하느님에 대한 불순종임이 분명하다고 여겨진다[55].한편, 인조의 죄가 구체적으로 무엇인지는 불분명하며[55], 하느님과 선만이 이치에 맞는 빛이며 악은 불가사의한 것으로 남는다고도 하며[56], 원죄에는 완전히 이해될 수 없는 신비로운 면이 있다고 여겨진다.

덧붙여, 원죄의 교리는 로마 신자들에게 보낸 편지 5:12-21에도 나타나 있듯이, 예수 그리스도에 의한 구원과 분리해서 이해할 수 없다고 여겨진다. 그리스도의 은총이 중요하다는 것을 나타내기 위해 바울로는 죄에 대해 논했다고 해석된다[56].

가톨릭교회의 교리서는 원죄에 대해 다음과 같이 말하고 있다.

"인간은 악의 유혹을 받아 하느님을 배신하고 자신의 자유를 부당하게 행사하여 하느님의 명령에 따르지 않았다. 인간은 하느님의 명령에 따르지 않음으로써 자신의 좋은 점을 훼손하는 결과를 낳았다. … 인류의 일체성으로 인해 모든 사람은 아담의 죄를 물려받게 되었지만, 마찬가지로 모든 인간은 예수의 의로움도 물려받을 수 있었다. 어느 쪽이든, 원죄도 신비이며, 인간은 그것을 완전히 이해할 수 없다."

창세기 3:15-19는 원죄의 결과, 세상에 고통, 정욕의 혼란, 불모한 삶, 죽음이 들어왔음을 보여준다고 해석된다. 죽음은 생물학적인 생명의 끝이 아니라, 사람이 하느님의 생명의 교류에 도달할 수 없다는 의미에서의 죽음이다[54]. 또한, 사람은 성화의 은총을 상실했다고 여겨진다[57].

죄에는 사회성이 있으며, 한 사람의 죄는 개인에게만 머무르지 않고 주변에 영향을 미쳐 죄의 환경과 같은 것을 형성한다. 원죄와 구별되는 자죄 (자신의 자유와 책임에 의해 저지른 죄)는, 죄의 환경에 자신의 자유의 파장을 맞춘 행위를 할 때 발생한다. 죄의 환경은 자신의 책임은 아니지만, 각자가 짊어지고 있으며, 거기에서 구원받을 필요가 있다[58].

낙원에서의 추방은, 하느님에 의한 추방도, 인간이 다른 곳에 살게 되었다는 의미도 아니고, 죄로 인해 실락원의 상태가 만들어진다는 것을 의미한다고 여겨진다[54]. 실락원이란, 인간의 세계와의 관계가 하느님으로 가는 길이 아니며, 폐쇄적인 세계 내의 순환이 되어 있는 상태이다[59]. 본질적으로 실락원이란, 사람에게 선천적으로 하느님의 은혜가 없는 상태이며, 사람은 여기서 벗어나 하느님의 생명으로 구원받을 필요가 있다고 여겨진다[58].

세례(혹은 피의 세례, 소망의 세례)를 통해 원죄를 포함한 모든 죄가 용서받는다고 여겨진다[60]. 원죄의 영향은 인간 내부에 존재하므로, 사람은 영적인 싸움을 하고 그 영향에 이기는 것이 요구된다고 여겨진다[45].

3. 2. 개신교

종교 개혁 시기 개신교는 대체로 아우구스티누스의 원죄론을 계승하는 입장을 취했다.[48] 그러나 "개신교"는 다양한 교파의 총칭이며, 교파별로 원죄에 대한 이해에 차이가 존재한다.루터교와 칼뱅주의는 원죄로 인해 인류가 본래의 의로움(원의)을 상실했으며, 타락 이후 인간에게는 스스로 구원을 선택할 자유 의지가 없다는 입장을 공유한다.[62] 특히 칼뱅주의는 아우구스티누스의 영향 아래 전적 타락 교리를 발전시켰다.[50] 이러한 개신교의 입장에 대해 로마 가톨릭교회는 트리엔트 공의회(1546년-1547년)에서 개신교가 아우구스티누스의 가르침을 오해하고 있다고 보았으며, 예정설과 함께 전적 타락 교리를 부정하고 원죄에 관한 가톨릭의 교리를 재확인했다.[51][52]

한편, 존 웨슬리는 아담의 원죄와 타락으로 인류가 원의에서 크게 벗어났음을 인정하면서도, 전적 타락 개념과는 달리 신의 선행적 은총으로 모든 인간이 그리스도를 받아들이거나 거부할 자유 의지를 갖는다고 보았다. 이러한 알미니우스주의의 영향을 받은 웨슬리의 견해는 감리교의 주요 교리가 되었다.[62]

3. 2. 1. 루터교

마르틴 루터는 아우구스티누스의 영향을 받았지만, 정욕을 원죄와 동일시하고, 정욕이 자유 의지를 파괴하며 세례 후에도 지속된다고 주장하는 등 급진적인 아우구스티누스적 변화를 보였다. 루터는 인간이 아담의 죄책을 물려받으며 잉태되는 순간부터 죄의 상태에 있다고 주장했다.루터교는 원죄를 특정 행위가 아닌, 인간의 본성, 상황, 태어날 때부터 지닌 상태로 이해한다.[61] 즉, 모든 사람은 어머니의 태중에서부터 악한 욕망과 성향을 지니고 태어나며, 본성적으로 하나님을 진정으로 두려워하거나 믿을 수 없다고 본다. 이러한 타고난 질병이자 유전된 죄는 진정한 의미의 죄로 간주된다. 원죄와 인간의 본성은 구별되지만, 인간의 본성에서 원죄를 분리하는 것은 오직 신만이 할 수 있는 일로 여겨진다.[61]

루터교 교리의 정통적 진술로 여겨지는 아우크스부르크 신앙 고백은 원죄 교리를 다음과 같이 요약한다.

:우리 중에는 또한 아담의 타락 이후 자연의 섭리에 따라 태어나는 모든 사람이 죄 가운데 잉태되고 태어난다고 가르칩니다. 즉, 모든 사람은 어머니의 태중에서부터 악한 욕망과 성향으로 가득 차 있으며, 본성적으로 하나님을 진정으로 두려워하고 하나님을 진정으로 믿을 수 없습니다. 더욱이, 이 타고난 질병과 유전된 죄는 진정으로 죄이며, 세례와 성령을 통해 거듭나지 않은 모든 사람을 하나님의 영원한 진노로 정죄합니다. 이와 관련하여 펠라기우스주의자들과 원죄가 죄가 아니라고 부인하는 다른 사람들이 거부되는데, 그들은 자연인이 자신의 능력으로 의롭게 된다고 주장하여 그리스도의 고난과 공로를 폄하하기 때문입니다.

따라서 루터교에서는 세례와 성령에 의한 거듭남을 통해서만 원죄의 결과에서 벗어날 수 있다고 가르친다.[61] 또한 원죄로 인해 인류는 원의(original righteousness)를 상실했으며, 타락 이후 인간에게는 구원에 이를 수 있는 자유 의지가 남아있지 않다고 본다.[62] 이는 인간의 능력으로 의롭게 될 수 있다고 주장하며 원죄 자체를 부정하는 펠라기우스주의와 같은 견해를 명확히 거부하는 입장이다.

3. 2. 2. 칼뱅주의

존 칼빈(1509–1564)은 히포의 아우구스티누스의 원죄 개념을 참조하여 개혁주의 신학의 기초를 다졌다. 칼빈은 인간이 아담의 죄책을 물려받아 잉태되는 순간부터 죄의 상태에 있다고 보았다. 이러한 타고난 죄의 본성은 개혁주의의 "전적 타락" 교리의 핵심으로, 인간이 하나님으로부터 완전히 멀어졌으며 스스로의 힘으로는 하나님과 화해할 수 없음을 의미한다. 칼빈은 인간이 아담의 타락으로 인해 죄의 본성을 물려받을 뿐만 아니라, 아담이 인류의 대표자였기 때문에 그의 죄의 전가를 통해 죄책감까지 함께 물려받는다고 보았다. 따라서 예수 그리스도를 통한 구속만이 유일한 해결책이라고 주장했다.칼빈은 그의 주요 저서인 ''기독교 강요''에서 원죄를 "우리의 본성의 유전적인 부패와 타락으로 정의될 수 있으며, 영혼의 모든 부분으로 확장되어 먼저 우리를 하나님의 진노에 노출되게 하고, 그 다음 우리 안에서 성경에서 육체의 일이라고 불리는 행위를 만들어냅니다. 이 부패는 바울에 의해 죄라는 용어로 반복적으로 지정됩니다(갈라디아서 5:19). 반면에 간음, 음행, 절도, 미움, 살인, 흥청거림과 같은 이 부패에서 비롯된 행위는 같은 방식으로 죄의 열매라고 부르지만, 성경의 다양한 구절과 심지어 바울 자신에 의해서도 죄라고 불립니다."라고 정의했다.[12]

아우구스티누스의 가르침과 오랑주 공의회의 정경 등의 영향을 받은 칼뱅주의자들(개혁 교회, 장로교)은 알미니우스주의를 부정하고 도르트 신조를 통해 전적 타락 교리를 다시 한번 확인했다. 칼뱅주의에서는 전적으로 타락한 인간은 악한 본성으로 인해 구원에 필요한 영적인 활동을 할 의지나 능력을 완전히 잃었다고 본다.[50]

루터교와 칼뱅주의는 모두 원죄로 인해 인류가 본래의 의로움(원의)을 상실했으며, 타락 이후 인간에게는 스스로 구원을 선택할 자유 의지가 없다는 입장을 공유한다.[62]

3. 2. 3. 감리교

존 웨슬리는 아담에 의한 원죄와 타락으로 인해 인류가 원의(original righteousness)에서 크게 벗어났다는 점은 인정했다. 그러나 그는 타락을 전적 타락으로 보지는 않았으며, 신의 선행적 은총으로 인해 모든 사람은 그리스도를 선택하거나 거부할 수 있는 자유 의지를 갖는다고 주장했다. 알미니우스주의의 영향을 받은 웨슬리의 이러한 생각은 감리교의 교리가 되었다.[62]3. 3. 정교회

정교회에서는 서방 교회와 원죄에 대한 이해가 다르며[34][35], '원죄'라는 용어 자체의 사용에 대해서도 신중한 입장에서부터 사용을 꺼리지 않는 입장까지 다양한 견해가 존재한다. 어느 쪽이든 서방 교회의 원죄 이해나 관련 논쟁과는 거리를 두고 있다는 점은 공통적이다.정교회는 원죄 개념에 대해 엄밀한 정의를 내리거나 공의회 등을 통해 정식 교리로 만드는 것(교의화)을 피해 왔으며, 이로 인해 그 이해에는 다양한 해석의 여지가 남아 있다[36]. 니사의 그레고리오스를 비롯한 그리스 교부들의 가르침에 따라 아담과 이브의 타락이 인간의 육체적, 도덕적 상태에 영향을 미쳤다고 보지만, 아우구스티누스가 주장한 것처럼 '죄책' 자체가 유전된다는 법률적 해석은 받아들이지 않는다[53].

이러한 관점에서 가톨릭교회가 1854년에 교리로 확정한 성모 마리아의 무염시태는 인정하지 않는다. 정교회는 원죄의 결과에 대한 아우구스티누스의 견해에 동의하지 않으므로, 무염시태 교리를 '오류'라기보다는 '불필요'한 것으로 간주한다.

4. 원죄론과 한국 사회

(내용 없음)

4. 1. 긍정적 영향

(내용 없음)4. 2. 부정적 영향

제2차 바티칸 공의회 이후, 원죄 개념의 전통적인 해석에 대한 다양한 신학적 논의와 문제 제기가 이어졌다. 성서 신학자 헤르베르트 하그는 "원죄가 성서에 있는가?"라는 질문을 던지며, 성경 해석을 통해 창세기 2장 25절이 아담과 하와가 처음부터 신의 은총 없이 창조되었을 가능성을 시사한다고 보았다. 이는 아담과 하와가 신의 은총을 가졌다가 죄로 인해 잃어버렸다는 전통적인 이해와는 다른 시각이다. 그는 초자연적 은사(dona praeternaturalia|도나 프라이테르나투랄리아la)가 없었다는 점은 성서적으로 연속성이 있다고 보면서도, 뱀의 유혹 사건과 관련하여 생명 나무 접근 기회를 상실했다는 점에 대해서는 명확히 언급하지 않았다. 창세기 2장 17절에서 선악과를 먹으면 반드시 죽는다고 경고한 것은, 다른 선택을 통해 생명 나무에 접근할 가능성은 열려 있었음을 시사할 수도 있다.

라틴 아메리카의 성서 학자 카를로스 메스터스는 에덴 이야기가 원시론적으로 이상화된 과거에 대한 향수인지, 아니면 종말론적으로 아직 오지 않은 미래에 대한 희망(요한 계시록 2장 7절, 요한 계시록 22장 2절)인지 질문하며, 해석의 다양성을 열어두었다.

일부에서는 창세기 3장을 문자 그대로 받아들이는 것에 대해 신중한 입장을 보인다. 그들은 "하나님께서는 세상의 기초가 놓이기 전에 교회를 마음에 두셨다"(에베소서 1장 4절) 혹은 "...자신의 목적과 은혜, 곧 세상이 시작되기 전에 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜"(디모데후서 1장 9절)와 같은 구절을 근거로 들기도 한다. 교황 베네딕토 16세 역시 1986년 저서에서 '원죄'라는 용어가 "오해의 소지가 있고 부정확하다"고 지적한 바 있다. 그는 창세기의 문자적 해석이나 악의 기원에 대한 명확한 설명을 요구하기보다는, 악의 문제를 논리적으로 설명하기 어려운 '신비'로 보았다. 그는 "어떻게 가능했는가, 어떻게 일어났는가? 이는 여전히 불분명하다. 악은 논리적이지 않다. 오직 하나님과 선만이 논리적이며, 빛이다. 악은 신비로 남아 있다. 그것은 창세기 3장의 두 나무, 뱀, 죄 많은 인간의 장면과 같은 위대한 이미지로 제시된다. 그것은 우리에게 짐작하게 하지만, 비논리적인 것을 설명할 수는 없다"라고 설명했다.

한편, 루터교의 콘코르디아 신조 제1조는 원죄를 "모든 실제 죄의 근본이자 근원"으로 가르치며, 원죄 개념의 중요성을 강조하기도 한다.[26]

5. 결론

개혁신학에서는 원죄를 '원죄의 유죄'와 '원죄의 오염'이라는 두 가지 요소로 설명한다. '유죄'는 율법을 어겨 하나님의 정의를 만족시켜야 할 의무가 발생한 상태를 의미하며, 언약신학적 관점에서 인류의 대표인 아담의 죄가 그의 모든 후손에게 전가된다고 본다. 이로 인해 모든 인간은 태어날 때부터 죄인으로 간주된다. 또한 '오염'은 원죄로 인해 인간 본성이 부패하여 원래의 의로움을 잃고 죄를 향하는 경향성을 갖게 된 상태를 의미하며, 이는 인간 본성의 모든 영역에 영향을 미치는 '전적인 타락'으로 이어진다. 전적인 타락의 결과 인간은 스스로 하나님을 기쁘시게 할 수 없는 '전적인 무능력' 상태에 놓이지만, 이성이나 양심, 선택의 능력 자체는 유지한다고 본다. 이러한 원죄에서 비롯된 모든 의식적인 생각과 의지, 행동이 실제적 죄(peccatum actualela)로 나타난다.

그러나 원죄론은 기독교 신학 내에서도 다양한 해석이 존재하며, 특정 교파의 관점만이 절대적인 것은 아니다. 원죄론을 이해하고 현대 사회에 적용할 때는 이러한 신학적 논의와 더불어, 그것이 사회 구성원과 공동체에 미치는 실제적인 영향, 특히 한국의 독특한 역사적 경험과 사회 문화적 배경을 함께 고려하는 것이 중요하다. 따라서 원죄론에 대한 논의는 단순히 신학적 담론에 머무르지 않고, 사회적, 윤리적 차원까지 확장하여 다룰 필요가 있다.

참조

[1]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church

https://www.vatican.[...]

2003

[2]

웹사이트

Council of Trent, Session VI, Chapter I

https://history.hano[...]

[3]

웹사이트

A Treatise on the Merits and Forgiveness of Sins, and on the Baptism of Infants

https://ccel.org/cce[...]

[4]

웹사이트

Contra Julianum

https://catholiclibr[...]

[5]

웹사이트

Contra Julianum

https://catholiclibr[...]

[6]

웹사이트

Summa Theologiae I-II

https://www.newadven[...]

[7]

웹사이트

On Marriage and Concupiscence

https://ccel.org/cce[...]

[8]

웹사이트

Contra Julianum

https://catholiclibr[...]

[9]

웹사이트

A Treatise on the Merits and Forgiveness of Sins, and on the Baptism of Infants

https://ccel.org/cce[...]

[10]

웹사이트

City of God

https://ccel.org/cce[...]

[11]

웹사이트

On Original Sin

https://www.ccel.org[...]

[12]

웹사이트

Institutes of the Christian Religion

https://ccel.org/cce[...]

[13]

웹사이트

Council of Trent, Session VI, Chapter I

https://history.hano[...]

[14]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church

https://www.vatican.[...]

2003

[15]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church

https://www.vatican.[...]

2003

[16]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church

https://www.vatican.[...]

2003

[17]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church

https://www.vatican.[...]

2003

[18]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church

https://www.vatican.[...]

2003

[19]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church

https://www.vatican.[...]

[20]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church

https://www.vatican.[...]

[21]

웹사이트

Compendium of the Catechism of the Catholic Church

https://www.vatican.[...]

[22]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church

https://www.vatican.[...]

[23]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church

https://www.vatican.[...]

[24]

웹사이트

A Treatise on the Merits and Forgiveness of Sins, and on the Baptism of Infants

https://ccel.org/cce[...]

[25]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church

https://www.vatican.[...]

[26]

웹사이트

Formula of Concord

https://thebookofcon[...]

[27]

웹사이트

Catechism of St. Philaret of Moscow

http://www.pravoslav[...]

[28]

웹사이트

Catechism of St. Philaret of Moscow

http://www.pravoslav[...]

[29]

lds

Articles of Faith

[30]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church

https://www.vatican.[...]

[31]

서적

キリスト教神学基本用語集

https://www.kyobunkw[...]

Kyobunkwan

2010

[32]

서적

カトリック大辞典 II

1967 # 昭和42年 = 1967

[33]

웹사이트

SIN

http://www.jewishenc[...]

[34]

웹사이트

罪と救い

http://www.orthodoxj[...]

[35]

웹사이트

生神女マリヤへの理解

http://www.orthodox-[...]

[36]

서적

ウェア

2003

[37]

웹사이트

Иустин (Попович), преп. - О первородном грехе

http://pravbeseda.ru[...]

[38]

서적

Orthodox Study Bible

[39]

서적

バルバロ

1980

[40]

서적

旧約聖書略解

[41]

서적

新聖書注解 (旧約 1)

[42]

서적

旧約聖書略解

[43]

서적

Orthodox Study Bible

[44]

서적

新聖書注解 (旧約 1)

[45]

웹사이트

Laudate | カテキズムを読もう

http://www.pauline.o[...]

[46]

서적

旧約聖書略解

[47]

서적

キリスト教神学基本用語集

https://www.kyobunkw[...]

2010

[48]

서적

キリスト教大事典 改訂新版

1977

[49]

웹사이트

CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Councils of Orange

http://www.newadvent[...]

[50]

웹사이트

Historic Church Documents at Reformed.org About the Council of Orange

http://reformed.org/[...]

[51]

웹사이트

CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Council of Trent

http://www.newadvent[...]

[52]

웹사이트

CATHOLIC ENCYCLOPEDIA: Teaching of St. Augustine of Hippo

http://www.newadvent[...]

[53]

서적

ウェア

2003

[54]

서적

カトリック教会の教え

2003

[55]

서적

カトリック教会の教え

2003

[56]

웹사이트

教皇ベネディクト十六世の161回目の一般謁見演説

http://www.cbcj.cath[...]

[57]

서적

カトリック大辞典 II

1967

[58]

서적

カトリック教会の教え

2003

[59]

서적

カトリック教会の教え

2003

[60]

서적

カトリック大辞典 II

1967

[61]

웹사이트

Sin, Original

http://cyclopedia.lc[...]

[62]

웹사이트

Methodism

http://www.orluthera[...]

[63]

서적

Orthodox Study Bible

[64]

서적

アルフェエフ

2004

[65]

웹사이트

正教会とローマ・カトリック教会の相異

http://www.eastern-o[...]

[66]

서적

カリストス・ウェア主教論集1 私たちはどのように救われるのか

日本ハリストス正教会 西日本主教区

[67]

서적

Evil, Sin and Christian Theism

Routledge

2022

[68]

성경

창세기 1-3장

[69]

서적

세상에 포로된 교회 = Beyond culture wars

https://www.worldcat[...]

Puhŭng kwa Kaehyŏksa

2012

[70]

서적

Christian theology

https://www.worldcat[...]

Baker Book House

1998

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com