박물학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

박물학은 자연을 연구하는 학문으로, 동식물, 광물 등 자연물에 대한 관찰, 채집, 분류를 포함한다. 고대 그리스 시대부터 시작되어 플리니우스의 《박물지》, 이시진의 《본초강목》 등 방대한 지식의 집대성을 이루었다. 르네상스 시대에는 자연사 연구가 다시 활기를 띠었으며, 린네와 뷔퐁은 유럽 박물학 발전에 기여했다. 19세기에는 생물학, 지질학 등 전문 분야가 분화되면서 아마추어 활동으로 여겨지기도 했지만, 생태학, 동물 행동학, 진화 생물학 등에서 중요한 역할을 이어가고 있다. 한국에서는 삼국시대 본초학을 시작으로 조선 시대 《본초강목》의 수입을 계기로 활발하게 연구되었으며, 현재는 생물 다양성 보전, 환경 문제 해결 등 인류의 미래를 위한 중요한 역할을 수행하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 자연사 - 고생물학

고생물학은 화석을 통해 과거 생물의 분류, 생태, 진화 및 지구 역사를 연구하는 학문으로, 생물학, 지질학과 연관되어 고동물학, 고식물학 등으로 나뉘며, 체화석, 생흔화석, 지구화학적 분석을 통해 과거 생명의 역사를 재구성하고 대멸종을 이해하는 데 기여하며, 조르주 퀴비에 이후 과학적 학문으로 발전하여 분자 계통 유전학과 같은 기술로 생명의 기원과 진화에 대한 이해를 넓히고 있다. - 자연사 - 자연사 연표

자연사 연표는 태양계 형성부터 현생누대까지 지구와 생명체의 역사를 시간 순으로 정리하며, 명왕누대, 시생누대, 원생누대를 거쳐 고생대, 중생대, 신생대로 구분하여 각 시대별 생물 종의 출현과 멸종을 보여준다. - 생물학사 - 생기론

생기론은 생명체에 물리화학적 과정으로 설명 안 되는 특수한 생명력이나 원리가 있다는 이론으로, 고대 그리스에서 시작되어 근대 과학 발전에 대한 반작용으로 부각되었으나, 기계론적 생물학 발전으로 과학계에서 널리 받아들여지지 않지만 일부 대체의학이나 철학, 종교적으로 논의된다. - 생물학사 - 1유전자 1효소설

1유전자 1효소설은 유전자가 특정 효소 생산을 통제한다는 개념으로, 유전자의 정보 전달 능력을 시사하며 분자생물학 발전에 기여했지만, 이후 연구를 통해 수정되었다. - 과학사 - 마음

마음은 의식, 사고, 지각, 감정, 동기, 행동, 기억, 학습 등을 포괄하는 심리적 현상과 능력의 총체이며, 다양한 분야에서 연구되고 인간 삶의 중추적인 역할을 한다. - 과학사 - 중세 대학

중세 대학은 대성당학교와 수도원학교에서 발전하여 전문 성직자 수요 증가에 따라 교수와 학생들의 학문적 길드로 발전, 7자유과 중심의 교과 과정과 학위 제도를 통해 학문적 위계를 확립하고 법학, 신학 등 다양한 학문을 발전시키며 과학 혁명에도 기여한 교육기관이다.

2. 역사

자연사에 대한 탐구는 인류의 역사와 함께 시작되었으며, 고대부터 다양한 문화권에서 자연에 대한 지식이 축적되어 왔다. 고대 그리스의 아리스토텔레스는 동물을, 테오프라스토스는 식물을 체계적으로 연구했다.[19] 고대 로마의 플리니우스는 『박물지』를 통해 자연에 대한 방대한 지식을 집대성했다.[18] 동아시아에서는 본초학이 발전하여 전통 중국 의학의 약재나 연단술의 영약 재료에 대한 연구가 활발했다. 명나라 이시진의 『본초강목』은 이러한 연구의 집대성으로, 일본에도 큰 영향을 주었다.

유럽에서는 중세 시대에 자연사 연구가 다소 침체되었으나, 아랍과 동양에서는 꾸준히 발전했다. 13세기부터 토마스 아퀴나스를 필두로 아리스토텔레스의 연구가 기독교 철학에 엄격하게 적용되어 자연 신학의 기초를 형성했다. 르네상스 시대에는 학자들과 인문주의자들이 식물과 동물을 직접 관찰하기 시작하면서 자연사 연구가 다시 활기를 띠었다.

대항해 시대 이후, 유럽의 탐험가와 학자들은 전 세계의 다양한 동식물과 광물을 수집하고 분류하면서 박물학을 발전시켰다. 칼 폰 린네는 이명법을 창안하여 생물 분류 체계를 확립했으며, 조르주 뷔퐁은 『자연사』를 통해 자연에 대한 종합적인 지식을 제공했다.[34] 1755년에는 칸트가 『천계의 일반 자연사와 이론』을 저술하여, 자연사라는 이름 아래, 태양계의 생성에 대해서도 기술했다.

19세기에는 찰스 다윈, 알프레드 러셀 월리스 등이 진화론을 제시하여 생물학 발전에 큰 영향을 미쳤다. 칼 폰 린네는 분류학 발전에 크게 기여했다. 찰스 다윈은 진화론을 주장했고, 이는 계통 분류의 분류법을 요구하게 되었다.

원소 발견과 화합물 연구가 진행되면서 드미트리 멘델레예프의 주기율표처럼 화학적 지식이 정리되었고, 광물을 화학 물질로서 연구하는 것이 가능해졌다. 화학과 물리가 발전한 20세기에는 분자생물학을 통해 생물 진화의 분기가 게놈의 유사성으로 직접 검토되게 되었다.

일본에서는 나라 시대부터 본초학 서적이 읽혔으며, 10세기에는 『본초화명』이라는 본초의 일본 이름을 한자 이름과 대조한 서적이 편찬되었다. 에도 시대에는 1607년 『본초강목』 수입을 계기로 본격적인 본초학 연구가 시작되었다.[35] 개국 후에는 로버트 포춘 등 많은 플랜트 헌터가 일본을 방문했다.

20세기 이후, 자연사는 생물학, 생태학, 지질학 등 다양한 분야로 세분화되었으며, 분자생물학, 유전학 등의 발전으로 더욱 심층적인 연구가 가능해졌다. 현대의 자연사는 생물 다양성 보전, 환경 문제 해결, 지속 가능한 발전 등 인류의 미래를 위한 중요한 역할을 담당하고 있다. 근대 유럽에서는 식물학, 지질학, 균학, 고생물학, 생리학, 동물학과 같은 전문 분야가 형성되었다. 과거 대학 과학 교수들이 가르치던 주요 과목이었던 ''박물학''은 "아마추어" 활동으로 격하되었다. 그럼에도 불구하고 박물학의 전통은 생물학 연구에서 계속 역할을 하고 있으며, 오늘날 통합 생물학으로 다시 부상하고 있다.

현재, 박물학은 학문 분야로서는 남아있지 않지만, 자연과학 연구의 한 방법으로서 박물학적 연구가 있다. 또한 이 분야에서는 아마추어의 활동도 큰 역할을 담당하고 있다(소위 시민 과학).

2. 1. 고대

고대 그리스의 아리스토텔레스는 『동물지』를 통해 동물을 체계적으로 연구했고, 테오프라스토스는 『식물지』를 통해 식물 연구를 진행했다.[19] 고대 로마의 플리니우스는 『박물지』를 통해 천문학, 지리학, 인간, 기술, 의학, 미신, 동식물 등 자연에 대한 방대한 지식을 집대성했다.[18]동아시아에서는 본초학이 발전하여 전통 중국 의학의 약재나 연단술의 영약 재료에 대한 연구가 활발했다. 명나라 이시진의 『본초강목』은 이러한 연구의 집대성으로, 일본에도 큰 영향을 주었다.

2. 2. 중세 및 르네상스

유럽에서는 중세 시대에 자연사 연구가 다소 침체되었으나, 아랍과 동양에서는 꾸준히 발전했다. 13세기부터 토마스 아퀴나스를 필두로 아리스토텔레스의 연구가 기독교 철학에 엄격하게 적용되어 자연 신학의 기초를 형성했다.르네상스 시대에는 학자들과 인문주의자들이 식물과 동물을 직접 관찰하기 시작하면서 자연사 연구가 다시 활기를 띠었다. 레온하르트 푹스는 오토 브룬펠스, 히에로니무스 보크와 함께 식물학의 3대 창시자 중 한 명으로 꼽힌다. 발레리우스 코르두스, 콘라트 게스너(히스토리아 동물륨|히스토리아 동물륨la), 프레데릭 루이쉬, 가스파르 바우힌 등도 이 분야에 중요한 기여를 했다.[21]

이 시기에는 알려진 유기체의 수가 급증하면서 종을 분류군으로 분류하고 정리하려는 시도가 많았으며, 이는 칼 린네의 분류 체계로 이어졌다.[21]

2. 3. 근대

대항해 시대 이후, 유럽의 탐험가와 학자들은 전 세계의 다양한 동식물과 광물을 수집하고 분류하면서 박물학을 발전시켰다. 칼 폰 린네는 이명법을 창안하여 생물 분류 체계를 확립했으며, 조르주 뷔퐁은 『자연사』를 통해 자연에 대한 종합적인 지식을 제공했다.[34] 1755년에는 칸트가 『천계의 일반 자연사와 이론』을 저술하여, 자연사라는 이름 아래, 태양계의 생성에 대해서도 기술했다.장바티스트 라마르크와 트레비라누스는 "biology" (생물학)라는 학문 영역을 제안했는데, 이는 간단히 말해 생물에 관한 자연 철학을 의미했다. 19세기 후반, 찰스 다윈을 중심으로 학문이 세분화되면서 박물학은 동물학, 식물학, 광물학, 지질학 등으로 나뉘었다.

19세기에는 찰스 다윈, 알프레드 러셀 월리스 등이 진화론을 제시하여 생물학 발전에 큰 영향을 미쳤다.

칼 폰 린네는 이명법에 의한 학명을 고안하고, 유연성을 기반으로 한 자연 분류의 관점을 도입하여 분류학 발전에 크게 기여했다.

찰스 다윈은 『종의 기원』을 저술하여 진화론을 주장했고, 이는 계통 분류 (혹은 분기 분류)의 분류법을 요구하게 되었다. 즉, 유연성은 진화적인 근연성으로 대체되었고, 생물에서는 다른 분류법은 버려지거나 계통 분류에 통합되었다.

원소 발견과 화합물 연구가 진행되면서 드미트리 멘델레예프의 주기율표처럼 화학적 지식이 정리되었고, 광물을 화학 물질로서 연구하는 것이 가능해졌다.

화학과 물리가 발전한 20세기에는 분자생물학을 통해 생물 진화의 분기가 게놈의 유사성으로 직접 검토되게 되었다. 광물에는 화학적 조성과 결정 구조에 의한 분류, 암석에는 조성 및 성인에 의한 분류가 적용되었다.

일본에서는 나라 시대부터 본초학 서적이 읽혔으며, 10세기에는 『본초화명』이라는 본초의 일본 이름을 한자 이름과 대조한 서적이 편찬되었다.

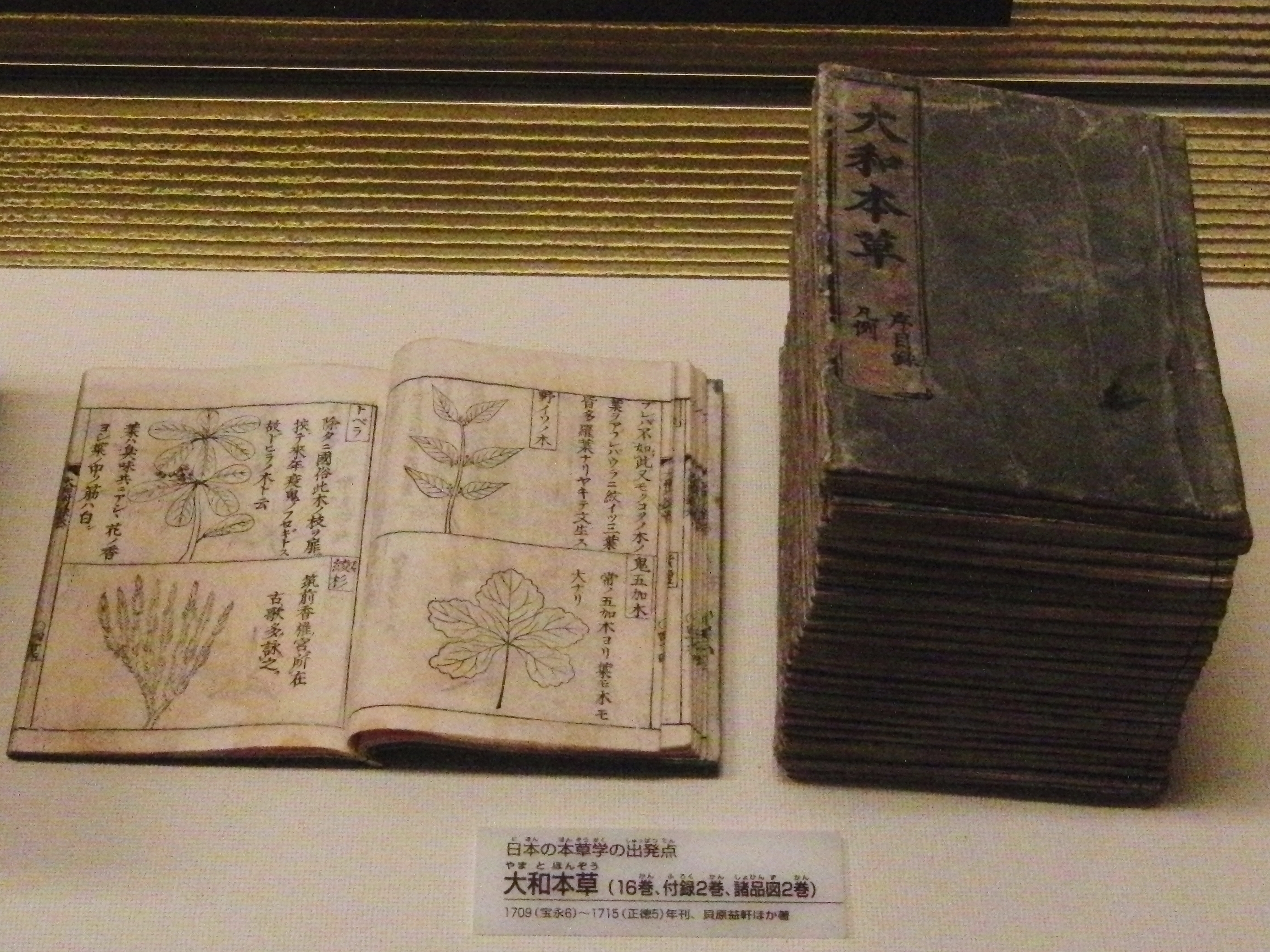

에도 시대에는 1607년 『본초강목』 수입을 계기로 본격적인 본초학 연구가 시작되었다.[35] 하야시 라잔은 1612년에 『다식편』을 저술하여 『본초강목』을 초출했다. 이후 『대화본초』(1708년)를 저술한 카이바라 에키켄이나 타무라 란스이 등 저명한 본초학자가 활동했다. 1738년에는 이나오 와카스이가 『서물류찬』을 편찬했고, 오노 란잔 등은 채약사로서 각지의 자연물을 채집했다.

스기타 겐바쿠 등에 의해 란가쿠가 성립되자, 유럽에서 건너온 박물학서 번역이 이루어졌다. 박물학 지식은 막부가 위험시하는 사상성이 적고 실용적인 지식이었기 때문에 적극적으로 수용되어 본초학에도 영향을 주었다.

일본은 섬나라이며 지형 기복이 풍부하여 고유종이 많다. 데지마의 세 학자로 불리는 켐퍼, 툰베리, 지볼트에 의해 서양의 박물학적 방법이 일본에 소개되었다.

막말 흑선 내항 시에는 박물도감 대저 『아메리카의 조류』가 막부에 헌상되었다. 개국 후에는 로버트 포춘 등 많은 플랜트 헌터가 일본을 방문했다.

메이지 시대에 들어서 이토 케이스케와 다나카 요시오, 고용 외국인인 모스 등에 의해 박물학이 정식으로 일본에 이입되었다.

2. 4. 현대

20세기 이후, 자연사는 생물학, 생태학, 지질학 등 다양한 분야로 세분화되었으며, 분자생물학, 유전학 등의 발전으로 더욱 심층적인 연구가 가능해졌다. 현대의 자연사는 생물 다양성 보전, 환경 문제 해결, 지속 가능한 발전 등 인류의 미래를 위한 중요한 역할을 담당하고 있다.근대 유럽에서는 식물학, 지질학, 균학, 고생물학, 생리학, 동물학과 같은 전문 분야가 형성되었다. 과거 대학 과학 교수들이 가르치던 주요 과목이었던 ''박물학''은 전문화된 과학자들에 의해 점점 더 경멸받았고, 과학의 일부가 아닌 "아마추어" 활동으로 격하되었다. 빅토리아 시대 스코틀랜드에서는 박물학 연구가 정신 건강에 기여한다고 여겨졌다.[25] 특히 영국과 미국에서는 조류학 (새 연구), 나비, 조개 껍질 (연체동물학/조개학), 딱정벌레, 야생화와 같은 전문적인 취미로 발전했다. 한편 과학자들은 현대 진화론적 종합까지 부분적인 성공만 거두었지만, 생물학의 통일된 학문을 정의하려고 노력했다. 그럼에도 불구하고 박물학의 전통은 생물학 연구, 특히 생태학(생물체와 이를 뒷받침하는 지구 생물권의 무기물 구성요소를 포함하는 자연 시스템 연구), 동물 행동학 (동물 행동의 과학적 연구), 진화 생물학 (매우 오랜 기간에 걸친 생명체의 관계 연구)에서 계속 역할을 하고 있으며, 오늘날 통합 생물학으로 다시 부상하고 있다.

현재, 박물학은 학문 분야로서는 남아있지 않지만, 자연과학 연구의 한 방법으로서 박물학적 연구가 있다. 이는 직접 현장(들판 등)으로 가서 동물·식물·광물 등을 수집·동정·분류하는 연구이다. 예를 들어, 마키노 도미타로가 행한 식물 연구나, 미나카타 구마구스가 행한 변형균 연구 등이 그 예가 된다.

또한 이 분야에서는 아마추어의 활동도 큰 역할을 담당하고 있다(소위 시민 과학). 예를 들어 곤충 등은, 각지의 곤충 채집을 좋아하는 아마추어가 신종을 발견하는 경우도 많다. 혹은, 야생 생물의 신기한 특징이나 드문 행동이 아마추어에 의해 발견되어, 새로운 발전이 이루어진 예도 있다. 유럽에서는, 박물학적 연구를 취미로 하는 전통이 있어, 그것을 즐기는 사람은 "내추럴리스트"라고 불리고 있다.

이처럼 자연 과학의 기초로서 빼놓을 수 없는 수법이었지만, 현재는 생물의 분류는 육안이 아닌 분자생물학에 의한 분류가 주류가 되고, 광물의 분류도 정확한 원소 동정이 간단하게 가능하게 되면서, 현재는 과학사의 토픽으로서의 학습이나 교양 과목, 개인의 취미로서의 요소가 강해지고 있다. 과거에는 제약 회사 등이, 플랜트 헌터를 자세한 조사가 이루어지지 않은 지역에 파견하여 식물 등의 수집에 힘썼지만, 시뮬레이션이나 분자 합성 수법의 발달로 대규모 조사는 쇠퇴하고 있다.

천문학 분야에서도, 슈퍼컴퓨터를 구사하는 천체물리학이나 최첨단 물리학에 의한 우주론 등, 이학 계열의 분야에서는 아마추어의 참가가 어렵지만, 천체 관측 등 아마추어 천문학이라고 불리는 분야에서는, 개인이 구입할 수 있는 망원경의 고성능화에 따라, 혜성이나 신성의 발견이 지금도 활발하다.

3. 한국의 자연사

한국의 자연사 연구는 삼국시대부터 시작된 본초학에서 그 기원을 찾을 수 있다.

3. 1. 조선 시대

1607년 명나라의 의학 서적인 본초강목이 조선에 수입되면서, 이를 계기로 본격적인 본초학 연구가 활발하게 이루어졌다.[35] 도쿠가와 이에야스도 이 해부터 본격적인 본초 연구를 시작했으며, 하야시 라잔은 1612년에 『다식편』을 저술하여 『본초강목』을 소개했다. 이후 카이바라 에키켄은 『대화본초』(1708년)를 저술하고, 이나오 와카스이는 1738년에 『서물류찬』을 편찬하는 등 저명한 본초학자들의 활동이 이어졌다.조선 중후기에는 어개류·조류·식물 등을 『~도보』나 『~보』라는 제목으로 엮은, 색채가 선명한 도보(도감・박물화) 제작이 유행했다. 이 도보들은 미술적으로도 높은 평가를 받았으며, 갓파 등 요괴를 다루는 경우도 있어 요괴 연구의 요소도 포함하고 있다.[36] 이러한 도보는 도쿠가와 요시무네나 마스야마 마사카타 등 각지의 영주들의 명령으로 만들어지는 경우가 많았으며, 때로는 영주 자신이 제작에 직접 관여하기도 했다.[37][38]

3. 2. 개항 이후

개항 이후, 이토 케이스케, 다나카 요시오, 모스 등이 서양의 박물학을 일본에 본격적으로 도입하였다.[38]4. 자연사의 분과 학문

자연사는 다양한 분야로 세분화되어 발전해 왔다.

고대 시대에 "자연사"는 자연과 관련된 모든 것이나, 대 플리니우스의 백과사전과 같이 자연에서 얻은 재료를 사용한 것을 포괄했다.[18] 중세 유럽 학자들은 지식을 인문학, 신학, 자연 연구의 세 가지로 보았고, 자연 연구는 르네상스 시대에 부활하여 기술 자연사와 자연 철학으로 나뉘었다. 신사 과학자 전성기 동안 많은 사람들이 두 분야에 기여했으며, 왕립 학회와 프랑스 과학 아카데미와 같은 전문 과학 아카데미 회의에서 관련 논문이 발표되었다.

자연사는 린네의 경제적 상황 개선 열망[3]과 산업 혁명 시기 유용한 광물 매장량 탐색[4]과 같은 실용적인 동기에 의해 장려되었다.

길버트 화이트, 윌리엄 커비 등 교구 목사-박물학자들이 영국 박물학에 중요한 기여를 했다.[23] 초기 근대 시대부터 많은 여성들이 박물학에 기여했는데, 특히 식물학 분야에서 작가, 수집가 또는 삽화가로서 기여했다.[24]

근대 유럽에서는 식물학, 지질학, 균학, 고생물학, 생리학, 동물학과 같은 전문 분야가 형성되었다. ''박물학''은 전문화된 과학자들에 의해 점점 더 경멸받았고, "아마추어" 활동으로 격하되었다. 빅토리아 시대 스코틀랜드에서는 박물학 연구가 정신 건강에 기여한다고 여겨졌다.[25]

영국과 미국에서는 조류학, 나비, 조개 껍질 (연체동물학/조개학), 딱정벌레, 야생화와 같은 전문적인 취미로 발전했다. 과학자들은 생물학의 통일된 학문을 정의하려고 노력했다. 박물학의 전통은 생물학 연구, 특히 생태학, 동물 행동학, 진화 생물학에서 계속 역할을 하고 있으며, 오늘날 통합 생물학으로 다시 부상하고 있다.

아마추어 수집가와 박물학 기업가들은 런던 자연사 박물관 및 워싱턴 D.C.의 국립 자연사 박물관과 같은 세계의 대규모 자연사 컬렉션을 구축하는 데 중요한 역할을 했다.

19세기의 가장 위대한 영국 박물학자 세 명인 헨리 월터 베이츠, 찰스 다윈, 알프레드 러셀 월리스는 서로를 알고 있었는데, 각각 수년간의 박물학 여행을 했고, 수천 점의 표본을 수집했으며, 그들의 저술을 통해 "오지" 세계에 대한 지식을 발전시켰으며, 생물학을 묘사적인 과학에서 이론 기반 과학으로 전환하는 데 기여했다.

알렉산더 폰 훔볼트의 저술은 찰스 다윈, 시몬 볼리바르, 헨리 데이비드 소로, 에른스트 헤켈, 존 뮤어에게 결정적인 영향을 미쳤다.[26]

자연계에 존재하는 것을 수집하고 분류하는 시도는 태고부터 이루어져 왔다. 고대 그리스에서는 아리스토텔레스의 『동물지』, 테오프라스토스의 『식물지』, 고대 로마에서는 디오스쿠리데스의 『약물지』, 플리니우스의 『박물지』 등이 있다. 동아시아의 본초학은 전통 중국 의학에서의 의약 (한약), 또는 연단술에서의 불사의 영약 (선단)의 원재료 연구로 발전했다. 명나라 시대에 이시진이 쓴 『본초강목』은 그 집대성이라고 할 수 있다.

프랜시스 베이컨은 자연사와 자연 철학을 대비하여, 자연사는 기억에 의해 기술하는 분야, 자연 철학은 이성에 의해 원인을 탐구하는 분야로 규정했다. 유럽의 대항해 시대 이후, 세계 각지에서 신종 동물·식물·광물의 발견이 잇따르면서, 그것을 분류하는 수단으로서 박물학이 발전했다. 플랜트 헌터라고 불리는 식물 채집자들이 전 세계로 흩어져, 기이한 식물을 찾아다녔으며, 동물이나 광물 등도 채집되었다.

칼 폰 린네와 조르주 루이 르클레르 드 뷔퐁은 유럽의 박물학의 발전을 촉진했다.[34] 린네는 동물계, 식물계, 광물계라는 자연 삼계의 모든 종에 대한 목록 작성을 자연사로 간주했다. 뷔퐁은 『자연사』에서 자연 삼계를 체계적으로 기술하려고 했다.

1755년에는 칸트가 『천계의 일반 자연사와 이론』을 저술하여, 자연사라는 이름 아래, 태양계의 생성에 대해서도 기술했다. 지질학 영역 등에서 점차 역사적인 연구가 활발해지자, 이러한 연구에 대해서는, 기술하는 것에 중점이 있는 자연사와는 구별하여 생각하려는 움직임이 나타났다. 역사적인 고찰에 역점을 두는 분야를, 칸트는 1790년에 "자연 고고학"으로 할 것을 제창했지만 정착되지 않고, 역사적인 분석을 포함하여 자연사라고 계속 불렸다.

19세기에는 라마르크와 트레비라누스가 "biology (생물학)"라는 학문명의 영역을 제안했다. 이것은 자연사와는 다른 분야로서 독자적인 방법론을 전개하게 되었다. 자연사의 영역은 지식의 축적이 진행되어, 한 사람이 자연 삼계 전부를 전문적으로 연구하는 것은 어려운 상황이 되었다. 19세기 후반 (주로 찰스 다윈 이후)에 들어 학문이 세분화되어, 박물학은 동물학, 식물학, 광물학, 지질학 등으로 세분화되었다. "자연사"와 "박물학"이라는 말은, 그것들을 함께 지칭하는 총칭이 되었다.

최근에는 박물학, 자연사라는 말은 다의적으로 사용되고 있으며, 1958년의 일본 학술 회의에 의해 사용된 표현 "(박물학은) 말하자면, 자연계의 국세 조사"에서 보이는 이해 방식이 있다. 동물 분류학이나 식물 분류학만을 지칭하기 위해 이 말이 사용되는 경우도 있다. 또한, 아마추어적인 생물 연구를 지칭하기 위해 이 말이 사용되는 경우도 있다.

박물학의 작업으로서는 자연물의 채집과 그 동정이 우선이 된다. 박물학자들은 그 분류에 정열을 쏟았다. 채집과 분류는 과학으로서의 박물학을 지탱하는 양륜이었다. 소박한 분류법은 이미 고안되어 있었으나 인간의 편의나 외형에 의한 것이 많아, 과학적인 분류법으로는 채용할 수 없었다.

자연계에 있는 다종다양한 것을 분류하기 위해 다양한 분류법이 고안되었다. "존재의 계단"이라는 분류 체계가 있다. 이 외에도 이분법에 의한 체계, 삼분법에 의한 체계 등 다양한 사변적인 분류법이 고안되었다. 생물의 분류에 대해서는 린네가 형식적으로 이명법에 의한 학명을 고안하고, 분류의 기준으로서는 유연성을 기반으로 한 자연 분류의 관점을 도입했다.

19세기 후반에 다윈이 『종의 기원』을 저술하여 진화론을 주장했다. 진화론은 필연적으로, 계통 분류 (혹은 분기 분류)의 분류법을 요청한다. 즉, 유연성은 진화적인 근연성으로 대체되었다. 생물에서는 그 외의 분류법은 버려지거나, 혹은 계통 분류에 통합되게 되었다.

비생물의 분야에서도 분류법의 혁신이 있었다. 원소의 발견, 화합물 연구가 진행되어, 멘델레예프의 주기율표로 대표되는 것처럼 화학적 지식이 정리되면서, 광물을 화학 물질로서 연구하는 것이 가능해졌다.

화학과 물리가 발전한 20세기에는, 분자생물학에 의해, 생물 진화의 분기는 게놈의 유사성으로 직접 검토되게 되었다. 광물에는 화학적 조성과 결정 구조에 의한 분류, 암석에는 조성・성인에 의한 분류가 적용되게 되었다. 이상과 같은 분석 수단의 획득에 의해 직접적으로 일반화・체계화가 가능하게 됨으로써, 박물학의 수단이었던 수집과 비교와 기술이라는 수법은, 생물의 종의 동정 등과 같은 절차에는 엄연히 남아 있지만, 과학의 메인스트림으로서 박물학은 그 사명을 끝내가고 있다.

일본에서는 나라 시대 이래 본초학에 관한 서적이 읽혔으며, 10세기에는 『본초화명』이라는 본초의 일본 이름을 한자 이름과 대조한 서적이 편찬되었다. 에도 시대에는 1607년 『본초강목』의 수입을 계기로 본격적인 본초학 연구가 흥했다. 이 책을 입수한 도쿠가와 이에야스도 이 해부터 본격적인 본초 연구를 시작했다.[35] 하야시 라잔은 1612년에 『다식편』을 저술하여 『본초강목』을 요약했다. 이후 연구가 더욱 진행되어 『대화본초』(1708년)를 저술한 카이바라 에키켄이나 타무라 란스이 등 저명한 본초학자가 활동했다. 1738년에는 이나오 와카스이가 『서물류찬』을 편찬했다. 오노 란잔 등은 채약사로서 각지의 자연물을 채집했다. 란스이 문하의 히라가 겐나이는 물산회를 열거나 석면이나 광산의 육성에 관여했다.

에도 시대 중후기에는, 색채가 선명한 도보(도감・박물화) 제작도 활발해졌다. 어개류·조류·식물 등을 『~도보』, 『~보』 등으로 제목을 붙여 책으로 엮는 것이 유행했다. 도보는 미술적으로도 평가가 높다. 또한, 실존하는 동식물뿐만 아니라 갓파 등 요괴를 다루는 경우도 많아, 요괴 연구의 요소도 가진다.[36] 도보는 도쿠가와 요시무네나 마스야마 마사카타 등, 각지의 영주들의 명령으로 만들어지는 경우가 많았고, 때로는 영주 자신이 제작에 관여하기도 했다.[37][38]

스기타 겐바쿠 등에 의해 란가쿠가 성립되자, 유럽에서 건너온 박물학서의 번역이 이루어졌다. 오오츠키 겐타쿠와 시바 고칸이 네덜란드에서 온 도감을 몇 권 번역하여 공표했다. 박물학서의 지식은, 막부가 위험시하는 사상성이 적고 실용적인 지식이기도 했기 때문에, 적극적으로 수용되어 본초학에도 영향을 주었다. 에도 시대에는, 본초학뿐만 아니라 고전 원예 식물의 연구나, 『시경』이나 『만엽집』에 나오는 동식물의 동정(명물학)도 유행했다. 또한 테라지마 료안이 그림 해설 백과사전 『화한삼재도회』를 저술하거나, 키우치 세키테이와 사토 추우료가 돌의 분류 체계를 구축하거나,[39] 키무라 켄카도가 일각고래의 뿔을 연구했다.

"박물학"이라는 단어는 "Natural history"의 번역어로 만들어졌다. 영어에서의 의미는 광의로는 정치학·신학 등에 대립하는 자연과학 일반을 가리키며, 협의로는 위에서 설명한 박물학을 가리킨다. 이 중간 의미로서 "Natural philosophy", 즉 물리학에 대립하는 학문을 가리키는 경우가 있다. "자연"의 내용이 Natural history, 형식이 Natural philosophy가 되는 것이다. Natural history는 "박물지", "자연사", "자연사학" 등으로 번역되기도 한다.

4. 1. 생물학 관련

thumb 필 도쿄 국립 박물관]]

일본에서는 나라 시대 이래 본초학에 관한 서적이 읽혔으며, 10세기에는 『본초화명』이라는 본초의 일본 이름을 한자 이름과 대조한 서적이 편찬되었다.[35]

에도 시대에는 1607년 『본초강목』의 수입을 계기로 본격적인 본초학 연구가 흥했다. 도쿠가와 이에야스는 이 책을 입수하고 같은 해부터 본격적인 본초 연구를 시작했다. 하야시 라잔은 1612년에 『다식편』을 저술하여 『본초강목』을 요약했다. 이후 연구가 더욱 진행되어 『대화본초』(1708년)를 저술한 카이바라 에키켄이나 타무라 란스이 등 저명한 본초학자가 활동했다. 1738년에는 이나오 와카스이가 『서물류찬』을 편찬했다. 오노 란잔 등은 채약사로서 각지의 자연물을 채집했다. 란스이 문하의 히라가 겐나이는 물산회를 열거나 석면이나 광산의 육성에 관여했다.

에도 시대 중후기에는, 색채가 선명한 도보(도감・박물화) 제작도 활발해졌다. 어개류·조류·식물 등을 『~도보』, 『~보』 등으로 제목을 붙여 책으로 엮는 것이 유행했다. 도보는 미술적으로도 평가가 높다. 도보는 실존하는 동식물뿐만 아니라 갓파 등 요괴를 다루는 경우도 많아, 요괴 연구의 요소도 가진다.[36] 도보는 도쿠가와 요시무네나 마스야마 마사카타 등, 각지의 영주들의 명령으로 만들어지는 경우가 많았고, 때로는 영주 자신이 제작에 관여하기도 했다.[37][38]

스기타 겐바쿠 등에 의해 란가쿠가 성립되자, 유럽에서 건너온 박물학서의 번역이 이루어졌다. (번역 자체는 그 한 세대 전인 노로 겐조가 이미 했지만, 이것은 일반적으로 퍼지지 않았다). 오오츠키 겐타쿠와 시바 고칸이 네덜란드에서 온 도감을 몇 권 번역하여 공표했다. 박물학서의 지식은 막부가 위험시하는 사상성이 적고 실용적인 지식이기도 했기 때문에 적극적으로 수용되어 본초학에도 영향을 주었다.

에도 시대에는, 본초학뿐만 아니라 고전 원예 식물의 연구나, 『시경』이나 『만엽집』에 나오는 동식물의 동정(명물학)도 유행했다. 또한 테라지마 료안이 그림 해설 백과사전 『화한삼재도회』를 저술하거나, 키우치 세키테이와 사토 추우료가 돌의 분류 체계를 구축하거나[39], 키무라 켄카도가 일각고래의 뿔을 연구했다.

일본은 섬나라이며, 지형의 기복이 풍부하기 때문에 고유종이 많다. 따라서 대항해 시대 이후, 유럽의 학자들은 일본의 동식물 연구를 희망했지만, 당시 일본은 쇄국 정책을 취했기 때문에 입국할 수 없었다. 그러한 가운데, 극소수의 네덜란드 상인만이 데지마로의 기항을 허가받았으므로, 그들과 함께 온 학자들이 있었다. 대표적인 인물은 "데지마의 세 학자"라고 불리는 켐퍼, 툰베리, 지볼트이다. 그들은 모두 네덜란드인이 아니었다.

이 데지마의 세 학자에 의해 서양의 박물학적 방법이 일본에 소개되었다. 켐퍼는 데지마에 약초원을 만들었다. 툰베리는 린네의 제자였으며, 다수의 식물을 채집했고, 나카가와 준안·가쓰라가와 호슈 등에게 식물 표본 제작법을 가르쳤다. 지볼트는 동식물뿐만 아니라 일본의 문물을 대량으로 네덜란드로 보냈다. 그 중 하나인 수국의 일종을, 일본에서의 아내 타키에 연유하여 "오타쿠사(おタキさん)"라고 명명했다.

막말의 흑선 내항 시에는, 박물도감의 대저 『아메리카의 조류』가 막부에 헌상되었다. 개국 후에는, 로버트 포춘 등 많은 플랜트 헌터가 일본을 방문했다.

메이지 시대에 들어서 이토 케이스케와 다나카 요시오, 고용 외국인인 모스 등에 의해 박물학이 정식으로 일본에 이입되었다. 또한, 메이지 시대 이후에는 앞서 언급한 아마추어 박물학도 성행했다. 특히 화족·황족이 박물학에 매진했다[38] (쇼와 천황#생물학 연구, 아키히토#과학자로서).

4. 2. 지질학 관련

지질학은 산업 혁명으로 인해 유용한 광물 매장량을 찾는 데 도움이 되기 위해 발전하였다.[4] 현대적인 박물학의 정의는 다양하지만, 많은 경우 지질학적 측면을 포함한다.[9] 자연사 박물관에서도 지질학 관련 요소를 포함하는 경우가 많다.[14][15] 근대 유럽에서는 지질학이 전문 분야로 형성되었으며,[25] 19세기 후반에는 동물학, 식물학, 광물학과 함께 박물학의 세분화된 학문 중 하나가 되었다.4. 3. 기타

고대 시대에 "자연사"는 본질적으로 자연과 관련된 모든 것이나, 대 플리니우스의 백과사전과 같이 자연에서 얻은 재료를 사용한 것을 포괄했다.[18]중세 유럽 학자들은 지식을 인문학, 신학, 자연 연구의 세 가지로 보았고, 자연 연구는 르네상스 시대에 부활하여 기술 자연사와 자연 철학으로 나뉘었다. 신사 과학자 전성기 동안 많은 사람들이 두 분야에 기여했으며, 왕립 학회와 프랑스 과학 아카데미와 같은 전문 과학 아카데미 회의에서 관련 논문이 발표되었다.

자연사는 린네의 경제적 상황 개선 열망[3]과 산업 혁명 시기 유용한 광물 매장량 탐색[4]과 같은 실용적인 동기에 의해 장려되었다.

자연사에 대한 현대적 정의는 다양하며, 관찰 유형, 연구 대상, 지식 집합체, 기술, 실천 등 다양한 측면을 강조한다.[5]

생물학자들은 주로 환경 속 개별 유기체에 대한 과학적 연구에 초점을 맞춘다.[6][7] H.W. 그린과 J.B. 로소는 유기체가 환경에서 어디에 있고 무엇을 하는지에 초점을 맞추며, 다른 유기체와의 상호 작용을 포함한다고 언급한다.[8]

일부 정의는 과거와 현재 모두 환경 속 유기체에 대한 직접적인 관찰을 강조한다.[9]

자연사의 기술적 구성 요소를 포함하는 정의도 있으며,[10] 더 광범위한 관점을 주장하는 학자들은 이 분야를 "자연 환경에서 식물과 동물을 과학적으로 연구하는 것"으로 정의하기도 한다.[11] T. 플라이셔는 "정직과 정확성을 바탕으로, 인간을 넘어선 세계에 대한 의도적이고 집중된 주의와 수용의 실천"이라고 정의했다.[12] 이러한 정의는 자연사 분야에 예술을 포함하며, B. 로페즈는 이 분야를 "경관에 대한 끈기 있는 질문"이라고 정의했다.[13]

자연사 박물관은 식물학과 동물학 외에도 인류학, 지질학, 고생물학 및 천문학의 요소를 포함하거나,[14][15] 세계의 문화적, 자연적 요소를 모두 포함하기도 한다.[16]

이 분야에 대한 정의가 다양하다는 것은 약점과 강점으로 모두 인식되며, 실무자들에 의해 다양한 정의가 제시되었다.[17]

길버트 화이트, 윌리엄 커비 등 교구 목사-박물학자들이 영국 박물학에 중요한 기여를 했다.[23] 초기 근대 시대부터 많은 여성들이 박물학에 기여했는데, 특히 식물학 분야에서 작가, 수집가 또는 삽화가로서 기여했다.[24]

근대 유럽에서는 식물학, 지질학, 균학, 고생물학, 생리학, 동물학과 같은 전문 분야가 형성되었다. ''박물학''은 전문화된 과학자들에 의해 점점 더 경멸받았고, "아마추어" 활동으로 격하되었다. 빅토리아 시대 스코틀랜드에서는 박물학 연구가 정신 건강에 기여한다고 여겨졌다.[25]

영국과 미국에서는 조류학, 나비, 조개 껍질 (연체동물학/조개학), 딱정벌레, 야생화와 같은 전문적인 취미로 발전했다. 과학자들은 생물학의 통일된 학문을 정의하려고 노력했다. 박물학의 전통은 생물학 연구, 특히 생태학, 동물 행동학, 진화 생물학에서 계속 역할을 하고 있으며, 오늘날 통합 생물학으로 다시 부상하고 있다.

아마추어 수집가와 박물학 기업가들은 런던 자연사 박물관 및 워싱턴 D.C.의 국립 자연사 박물관과 같은 세계의 대규모 자연사 컬렉션을 구축하는 데 중요한 역할을 했다.

19세기의 가장 위대한 영국 박물학자 세 명인 헨리 월터 베이츠, 찰스 다윈, 알프레드 러셀 월리스는 서로를 알고 있었는데, 각각 수년간의 박물학 여행을 했고, 수천 점의 표본을 수집했으며, 그들의 저술을 통해 "오지" 세계에 대한 지식을 발전시켰으며, 생물학을 묘사적인 과학에서 이론 기반 과학으로 전환하는 데 기여했다.

알렉산더 폰 훔볼트의 저술은 찰스 다윈, 시몬 볼리바르, 헨리 데이비드 소로, 에른스트 헤켈, 존 뮤어에게 결정적인 영향을 미쳤다.[26]

자연계에 존재하는 것을 수집하고 분류하는 시도는 태고부터 이루어져 왔다. 고대 그리스에서는 아리스토텔레스의 『동물지』, 테오프라스토스의 『식물지』, 고대 로마에서는 디오스쿠리데스의 『약물지』, 플리니우스의 『박물지』 등이 있다.

동아시아의 본초학은 전통 중국 의학에서의 의약 (한약), 또는 연단술에서의 불사의 영약 (선단)의 원재료 연구로 발전했다. 명나라 시대에 이시진이 쓴 『본초강목』은 그 집대성이라고 할 수 있다.

프랜시스 베이컨은 자연사와 자연 철학을 대비하여, 자연사는 기억에 의해 기술하는 분야로 규정하고, 자연 철학은 이성에 의해 원인을 탐구하는 분야로 했다.

유럽의 대항해 시대 이후, 세계 각지에서 신종 동물·식물·광물의 발견이 잇따르면서, 그것을 분류하는 수단으로서 박물학이 발전했다. 플랜트 헌터라고 불리는 식물 채집자들이 전 세계로 흩어져, 기이한 식물을 찾아다녔다. 또한 동물이나 광물 등도 채집되었다.

칼 폰 린네와 조르주 루이 르클레르 드 뷔퐁은 유럽의 박물학의 발전을 촉진했다.[34] 린네는 동물계, 식물계, 광물계라는 자연 삼계의 모든 종에 대한 목록 작성을 자연사로 간주했다. 뷔퐁은 『자연사』에서 자연 삼계를 체계적으로 기술하려고 했다.

1755년에는 칸트가 『천계의 일반 자연사와 이론』을 저술하여, 자연사라는 이름 아래, 태양계의 생성에 대해서도 기술했다.

지질학의 영역 등에서, 점차 역사적인 연구가 활발해지자, 이러한 연구에 대해서는, 기술하는 것에 중점이 있는 자연사와는 구별하여 생각하려는 움직임이 나타났다. 역사적인 고찰에 역점을 두는 분야를, 칸트는 1790년에 "자연 고고학"으로 할 것을 제창했다. 하지만 정착되지 않고, 역사적인 분석을 포함하여, 자연사라고 계속 불렸다.

19세기에는, 라마르크와 트레비라누스가 "biology (생물학)"라는 학문명의 영역을 제안했다. 그리고, 이것은 자연사와는 다른 분야로서 독자적인 방법론을 전개하게 되었다. 자연사의 영역은 영역대로, 지식의 축적이 진행되어, 더 이상 한 사람이 자연 삼계의 전부를 전문적으로 연구하는 것은 어려운 상황이 되었다. 19세기 후반 (주로 찰스 다윈 이후)에 들어 학문이 세분화되어, 박물학은 동물학, 식물학, 광물학, 지질학 등으로 세분화되었다. 그리고 "자연사"와 "박물학"이라는 말은, 그것들을 함께 지칭하는 총칭이 되었다.

최근에는 박물학, 자연사라는 말은 다의적으로 사용되고 있으며, 예를 들어 1958년의 일본 학술 회의에 의해 사용된 표현 "(박물학은) 말하자면, 자연계의 국세 조사"에서 보이는 이해 방식이 있다. 동물 분류학이나 식물 분류학만을 지칭하기 위해 이 말이 사용되는 경우도 있다. 또한, 아마추어적인 생물 연구를 지칭하기 위해 이 말이 사용되는 경우도 있다.

박물학의 작업으로서는 자연물의 채집과 그 동정이 우선이 된다. 박물학자들은 그 분류에 정열을 쏟았다. 채집과 분류는 과학으로서의 박물학을 지탱하는 양륜이었다.

소박한 분류법은 이미 고안되어 있었다. 그러나 이러한 분류는 인간의 편의나 외형에 의한 것이 많아, 과학적인 분류법으로는 채용할 수 없었다.

자연계에 있는 다종다양한 것을 분류하기 위해 다양한 분류법이 고안되었다. "존재의 계단"이라는 분류 체계가 있다. 이 외에도 이분법에 의한 체계, 삼분법에 의한 체계 등 다양한 사변적인 분류법이 고안되었다.

생물의 분류에 대해서는 린네가 형식적으로 이명법에 의한 학명을 고안하고, 분류의 기준으로서는 유연성을 기반으로 한 자연 분류의 관점을 도입했다.

19세기 후반에 다윈이 『종의 기원』을 저술하여 진화론을 주장했다. 진화론은 필연적으로, 계통 분류 (혹은 분기 분류)의 분류법을 요청한다. 즉, 유연성은 진화적인 근연성으로 대체되었다. 생물에서는 그 외의 분류법은 버려지거나, 혹은 계통 분류에 통합되게 되었다.

비생물의 분야에서도 분류법의 혁신이 있었다. 원소의 발견, 화합물 연구가 진행되어, 멘델레예프의 주기율표로 대표되는 것처럼 화학적 지식이 정리되면서, 광물을 화학 물질로서 연구하는 것이 가능해졌다.

화학과 물리가 발전한 20세기에는, 분자생물학에 의해, 생물 진화의 분기는 게놈의 유사성으로 직접 검토되게 되었다. 광물에는 화학적 조성과 결정 구조에 의한 분류, 암석에는 조성・성인에 의한 분류가 적용되게 되었다. 이상과 같은 분석 수단의 획득에 의해 직접적으로 일반화・체계화가 가능하게 됨으로써, 박물학의 수단이었던 수집과 비교와 기술이라는 수법은, 생물의 종의 동정 등과 같은 절차에는 엄연히 남아 있지만, 과학의 메인스트림으로서 박물학은 그 사명을 끝내가고 있다.

thumb 필 도쿄 국립 박물관]]

일본에서는 나라 시대 이래 본초학에 관한 서적이 읽혔으며, 10세기에는 『본초화명』이라는 본초의 일본 이름을 한자 이름과 대조한 서적이 편찬되었다.

에도 시대에는 1607년 『본초강목』의 수입을 계기로 본격적인 본초학 연구가 흥했다. 이 본초강목을 입수한 도쿠가와 이에야스도 이 해부터 본격적인 본초 연구를 시작했다.[35] 하야시 라잔은 1612년에 『다식편』을 저술하여 『본초강목』을 초출했다. 이후 연구가 더욱 진행되어 『대화본초』(1708년)를 저술한 카이바라 에키켄이나 타무라 란스이 등 저명한 본초학자가 활동했다. 1738년에는 이나오 와카스이가 『서물류찬』을 편찬했다. 오노 란잔 등은 채약사로서 각지의 자연물을 채집했다. 란스이 문하의 히라가 겐나이는 물산회를 열거나 석면이나 광산의 육성에 관여했다.

에도 시대 중후기에는, 색채가 선명한 도보(도감・박물화) 제작도 활발해졌다. 즉, 어개류·조류·식물 등을 『~도보』 『~보』로 제목을 붙여 책으로 엮는 것이 유행했다. 도보는 미술적으로도 평가가 높다. 도보는 또한, 실존하는 동식물뿐만 아니라 갓파 등 요괴를 다루는 경우도 많아, 요괴 연구의 요소도 가진다.[36] 도보는 도쿠가와 요시무네나 마스야마 마사카타 등, 각지의 영주들의 명령으로 만들어지는 경우가 많았고, 때로는 영주 자신이 제작에 관여하기도 했다.[37][38]

스기타 겐바쿠 등에 의해 란가쿠가 성립되자, 유럽에서 건너온 박물학서의 번역이 이루어졌다. 오오츠키 겐타쿠와 시바 고칸이 네덜란드에서 온 도감을 몇 권 번역하여 공표했다. 박물학서의 지식은, 막부가 위험시하는 사상성이 적고 실용적인 지식이기도 했기 때문에, 적극적으로 수용되어 본초학에도 영향을 주었다.

에도 시대에는, 이상과 같은 본초학뿐만 아니라 고전 원예 식물의 연구나, 『시경』이나 『만엽집』에 나오는 동식물의 동정(명물학)도 유행했다. 또한 테라지마 료안이 그림 해설 백과사전 『화한삼재도회』를 저술하거나, 키우치 세키테이와 사토 추우료가 돌의 분류 체계를 구축하거나,[39] 키무라 켄카도가 일각고래의 뿔을 연구했다.

"박물학"이라는 단어는 "Natural history"의 번역어로 만들어졌다. 영어에서의 의미는 광의로는 정치학·신학 등에 대립하는 자연과학 일반을 가리키며, 협의로는 위에서 설명한 박물학을 가리킨다. 이 중간 의미로서 "Natural philosophy", 즉 물리학에 대립하는 학문을 가리키는 경우가 있다. "자연"의 내용이 Natural history, 형식이 Natural philosophy가 되는 것이다.

Natural history는 "박물지", "자연사", "자연사학" 등으로 번역되기도 한다.

5. 자연사와 관련된 현대적 쟁점

기후 변화, 생물 다양성 감소, 환경 오염, 생태계 파괴, 지속 가능한 발전 등은 자연사와 관련된 현대적 쟁점이며, 박물학이 깊이 관여하는 분야이다.

5. 1. 기후 변화와 생물 다양성 감소

기후 변화는 생물 다양성 감소의 주요 원인 가운데 하나로 꼽힌다. 박물학은 기후 변화가 생태계에 미치는 영향을 연구하고, 보전 전략을 수립하는 데 중요한 역할을 한다.[5][6][7][8]5. 2. 환경 오염과 생태계 파괴

산업화와 도시화로 인한 환경 오염은 생태계를 파괴하고 생물 다양성을 감소시킨다. 박물학은 오염 물질이 생물에 미치는 영향을 연구하고, 복원 방안을 모색하는 데 기여한다.[5][6][7][8][9][10][11][12][13]5. 3. 지속 가능한 발전

자연사는 지속 가능한 발전을 위한 중요한 지식 기반을 제공한다. 생태계 서비스 평가, 자원 관리, 환경 교육 등 다양한 분야에서 자연사의 역할이 강조되고 있다.[5]6. 자연사 연구의 미래

자연사 연구는 생물학을 비롯한 여러 과학 분야와의 협력을 통해 새로운 지평을 열어가고 있다. 특히, 분자생물학, 유전체학, 빅데이터, 인공지능과 같은 첨단 기술과의 융합은 자연사 연구의 발전을 가속화하고 있다.

과거에는 주로 육안 관찰과 형태학적 특징에 의존하여 생물을 분류하고 동정했지만, 현대에는 분자생물학과 유전체학의 발전으로 DNA 분석을 통해 더욱 정확하고 객관적인 연구가 가능해졌다. 이러한 기술들은 생물의 종을 정확하게 동정하고, 유전적 다양성을 평가하며, 진화 과정을 추적하는 데 활용된다.

또한, 방대한 양의 자연사 데이터를 수집하고 분석하는 데 빅데이터 기술과 인공지능이 활용되면서, 생물의 분포 예측, 생태계 모델링, 환경 변화 예측과 같은 연구가 가능해지고 있다.

이러한 첨단 기술과의 융합 외에도, 일반 시민들이 자연을 관찰하고 데이터를 수집하여 연구 과정에 참여하는 시민 과학 또한 자연사 연구의 중요한 축으로 자리 잡고 있다. 시민 과학은 자연사 연구의 저변을 확대하고, 환경 문제에 대한 시민들의 인식을 높이는 데 기여하고 있다.

6. 1. 분자생물학 및 유전체학과의 융합

분자생물학과 유전체학의 발전은 생물 분류학, 계통 분류 연구 및 진화 연구에 새로운 지평을 열고 있다. DNA 분석을 통해 생물의 종을 정확하게 동정하고, 유전적 다양성을 평가하며, 진화 과정을 추적하는 연구가 활발하게 이루어지고 있다. 특히, 20세기에 분자생물학이 발전하면서 생물 진화의 분기는 게놈의 유사성으로 직접 검토할 수 있게 되었다.[26]6. 2. 빅데이터와 인공지능의 활용

방대한 양의 자연사 데이터를 수집, 분석하고, 인공지능을 활용하여 생물의 분포 예측, 생태계 모델링, 환경 변화 예측 등 다양한 연구가 가능해질 것이다.6. 3. 시민 과학의 확대

일반 시민들이 자연을 관찰하고, 데이터를 수집하며, 연구 과정에 참여하는 시민 과학이 확대될 것으로 예상된다. 시민 과학은 자연사 연구의 저변을 확대하고, 환경 문제 해결에 대한 시민들의 인식을 높이는 데 기여할 수 있다.[38] 예를 들어, 곤충 채집을 좋아하는 아마추어가 신종을 발견하거나, 야생 생물의 신기한 특징이나 드문 행동을 발견하여 새로운 발전이 이루어지는 경우가 있다. 유럽에서는 박물학적 연구를 취미로 하는 전통이 있으며, 이를 즐기는 사람들은 "내추럴리스트"라고 불린다.일본의 경우, 아마추어 천문학 분야에서 개인이 구입할 수 있는 망원경의 성능 향상으로 혜성이나 신성 발견이 활발하게 이루어지고 있다.

참조

[1]

간행물

Natural History WordNet Search

http://wordnetweb.pr[...]

princeton.edu

2012-03-03

[2]

서적

The New shorter Oxford English dictionary on historical principles

https://archive.org/[...]

Clarendon

[3]

서적

Linnaeus: Nature and Nation

https://archive.org/[...]

Harvard University Press

[4]

서적

Natural order: historical studies of scientific culture

Sage

[5]

서적

The Way of Natural History

https://books.google[...]

Trinity University Press

2011-05-01

[6]

서적

The nature of natural history

Scribners

[7]

간행물

The impending extinction of natural history

Chronicle of Higher Education

[8]

논문

Systematics, Natural History, and Conservation: Field Biologists Must Fight a Public-Image Problem

https://www.jstor.or[...]

1988

[9]

논문

The Role of Natural History in Contemporary Biology

https://www.jstor.or[...]

1986

[10]

논문

Organisms in nature as a central focus for biology

https://www.scienced[...]

2005-01-01

[11]

논문

Wildlife Biology and Natural History: Time for a Reunion

https://www.jstor.or[...]

2002

[12]

간행물

Natural history and the spiral of offering

[13]

서적

Arctic Dreams

Vintage

[14]

웹사이트

Mission Statement

http://www.amnh.org/[...]

American Museum of Natural History

2011-06-04

[15]

웹사이트

Mission Statement

http://fieldmuseum.o[...]

Field Museum

2012-01-03

[16]

웹사이트

Mission Statement

http://www.nhm.ac.uk[...]

The Natural History Museum

2014-12-27

[17]

웹사이트

An Accepted Way of Viewing Art

https://archive.toda[...]

[18]

논문

The enduring and elemental importance of natural history

https://www.ecologic[...]

2025

[19]

서적

Natural History: A Selection

Penguin Classics

[20]

서적

The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea

https://books.google[...]

Harvard University Press

1964

[21]

웹사이트

Natural History Timeline

http://www.historyof[...]

HistoryofScience.com

2010-12-31

[22]

서적

Science and civilization in China

Cambridge University Press

[23]

서적

The English Parson-naturalist: A Companionship Between Science and Religion

https://books.google[...]

Gracewing Publishing

2013-03-31

[24]

웹사이트

Women in Botany

https://womeninbotan[...]

2019-12-19

[25]

논문

'An aid to mental health': natural history, alienists and therapeutics in Victorian Scotland

[26]

서적

The Invention of Nature

Knopf

2018-03

[27]

웹사이트

Whitby Naturalists' Club

http://www.whitbynat[...]

whitbynaturalists.co.uk

2018-01-23

[28]

웹사이트

Older Organisations

http://www.westmidla[...]

West Midland Bird Club

2010-11-20

[29]

논문

Biotropica announces a new paper category: Natural History Field Notes

https://onlinelibrar[...]

2021

[30]

논문

Editorial: Transitioning Editorial Boards Through a Global Pandemic

https://doi.org/10.1[...]

2022

[31]

웹사이트

WordNet Search - 3.1

https://web.archive.[...]

2012-03-03

[32]

웹사이트

Why Ecology Needs Natural History

https://www.american[...]

2017-08-16

[33]

서적

怪異をつくる 日本近世怪異文化史

文学通信

[34]

서적

芸術受容の近代的パラダイム:日本における見る欲望と価値観の形成

美術年鑑社

[35]

간행물

徳川家康と本草学

宮帯出版社

[36]

웹사이트

水虎考略

https://iwasebunko.j[...]

[37]

웹사이트

殿様の博物学 {{!}} コラム {{!}} 描かれた動物・植物

https://www.ndl.go.j[...]

국립국회도서관

2020-10-07

[38]

서적

殿様生物学の系譜

朝日新聞社

[39]

서적

古生物学者、妖怪を掘る

NHK出版

[40]

웹사이트

Natural History

http://wordnetweb.pr[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com