다키아어

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

다키아어는 고대 동남유럽에서 사용되었던 인도유럽어족 언어이다. 다키아어는 현재의 루마니아, 몰도바, 우크라이나, 불가리아, 세르비아, 헝가리 일부 지역에서 사용되었을 것으로 추정된다. 기원은 불분명하지만, 트라키아어와 밀접한 관련이 있으며, 발트어, 알바니아어와도 연관성이 있을 수 있다. 다키아어는 로마 제국 시대에 라틴어의 영향을 받았으며, 6세기경에 사멸된 것으로 추정된다. 다키아어의 어휘는 지명, 부족 이름, 식물 이름 등을 통해 일부 재구성되었으며, 루마니아어에 다키아어의 흔적이 남아있다는 주장도 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고대 발칸 제어 - 프리기아어

프리기아어는 인도유럽어족에 속하는 사멸된 언어로, 그리스어와 가장 밀접하며 아르메니아어, 알바니아어와도 일부 특징을 공유하고, 기원전 8세기부터 서기 3세기까지 고프리기아어와 신프리기아어로 나뉘어 사용되었다. - 고대 발칸 제어 - 일리리아어

일리리아어는 고전 자료에 인용된 단어들을 통해 알려진 인도유럽어족의 고대 언어로, 자료 부족으로 인해 정확한 계통 분류는 불확실하지만 알바니아어와의 연관성이 제기되기도 한다. - 인도유럽어족 - 알바니아어

알바니아어는 인도유럽어족에 속하며 고대 발칸 제어의 유일한 생존 언어로 추정되지만 기원은 불분명하고, 게그어와 토스크어 방언으로 나뉘며 토스크 방언 기반의 표준어가 알바니아와 코소보 등지에서 공용어로 사용되고, 주변 언어의 영향을 받아 독특한 음운 및 문법 체계를 갖추고 있으며, 일리리아어와의 연관성이 연구되고 있다. - 인도유럽어족 - 인도유럽조어

인도유럽조어는 라틴어, 그리스어, 산스크리트어 등 여러 유럽 및 인도 언어의 공통 조상어로 추정되는 재구된 언어이며, 문자 기록이 없어 후대 언어 비교를 통해 재구성되었고, 18세기부터 연구가 시작되어 다양한 가설과 음운 변화 법칙을 통해 발전해왔다. - 고대 언어 - 고대 그리스어

고대 그리스어는 기원전 1200년경 인도유럽어족에서 분기되어 기원전 8세기부터 그리스 문자로 기록된 언어로, 도리아어, 아이올리아어, 이오니아어, 아티카어 등 여러 방언으로 나뉘며, 현대 그리스어의 기원이자 그리스 문학과 철학에 지대한 영향을 미쳐 교육 및 학술 분야에서 활용된다. - 고대 언어 - 팔리어

팔리어는 상좌부 불교 경전 기록에 사용된 고대 인도 언어로, 마가다어에서 유래한 것으로 추정되나 여러 인도 아리아어 방언의 혼합과 산스크리트화를 거쳤으며, 《팁피타카》 기록 이후 불교 전파 매개체로서 동남아시아 여러 언어에 영향을 주었고 현재는 사어이지만 불교 연구 및 의례에 사용된다.

2. 기원

다키아어는 인도유럽어족에 속한다는 것이 학계의 일반적인 합의이다. 인도유럽어족 언어들은 원시 인도유럽어(PIE)에서 파생되었는데, 그 기원에 대해서는 크게 두 가지 가설이 있다. 하나는 남부 우크라이나나 코카서스 지역에서 기원했다는 쿠르간 가설이고, 다른 하나는 중앙 아나톨리아에서 기원했다는 아나톨리아 가설이다. 두 가설 모두 인도유럽어가 기원전 2500년경에는 카르파티아 지역에 도달했다고 본다.

다키아어는 인도유럽어족(IE)에 속하는 언어였다.[2][3] 일부 학자들은 다키아어의 조상 언어로 추정되는 트라코-다키아어의 음운 체계가 원시 인도유럽어와 비교적 가깝다고 보기도 한다.

한 시나리오에 따르면, 원시 트라키아족은 청동기 시대에 토착 금석병용기 인구와 인도유럽어족 계통의 침입자들이 융합하여 형성되었다. 이후 철기 시대에 이 원시 트라키아족으로부터 다뉴브강-카르파티아 지역의 다키아인(북 트라키아인)과 발칸 반도 동부의 트라키아인이 갈라져 나왔다.

언어학자 게오르기예프에 따르면, 다키아어는 기원전 2000년에서 1000년 사이에 카르파티아 지역의 부족들이 다뉴브강 남쪽으로 이동하면서 퍼져나갔다. 기원전 1000년 이후에도 트리발리 부족과 같은 이들의 추가적인 이동이 기원전 300년경까지 이어졌다. 고대 지리학자 스트라보는 모에시아인의 이주로 다코-모에시아어가 소아시아까지 퍼져 미시아어가 되었다고 기록했다. 스트라보는 '모에시'와 '미시'가 같은 이름의 다른 형태라고 주장했다.

3. 언어 분류

다키아어가 인도유럽어족이라는 점에는 학자들 간에 대체로 동의하지만, 어족 내에서의 정확한 위치에 대해서는 여러 가설이 존재하며 논쟁이 계속되고 있다. 주요 가설들은 다음과 같다.

일부 언어학자들은 다키아어를 ''사템어''로 분류하기도 하지만, 이에 대한 증거는 불충분하거나 논란의 여지가 있다. 현대 역사언어학에서는 사템어와 켄툼어의 구분을 과거만큼 중요하게 여기지 않는 경향이 있다. 과거에는 프리기아어를 다키아어, 트라키아어와 함께 묶어 분류하기도 했으나, 현재는 이러한 견해가 대체로 부정되고 있다.

이처럼 다키아어의 정확한 언어학적 분류는 남아있는 자료의 부족으로 인해 여전히 불확실하며, 다양한 이론들이 제시되고 있다. 각 언어와의 구체적인 관계는 하위 섹션에서 더 자세히 다룬다.

3. 1. 트라키아어와의 관계

다키아어는 인도유럽어족에 속하는 언어였다. 루수(Russu)와 같은 학자들은 다키아어의 조상 언어로 추정되는 트라코-다키아어의 음운 체계가 원시 인도유럽어의 체계와 비교적 가깝다고 주장했다.

다키아어가 인도유럽어족이라는 점에는 학자들 사이에 대체로 의견이 일치하지만, 인도유럽어족 내에서의 정확한 위치에 대해서는 여러 가지 견해가 존재한다.

일부 언어학자들은 다키아어를 ''사템어''로 분류하기도 한다. 사템어의 주요 특징 중 하나는 원시 인도유럽어의 *'''k'''와 *'''g'''가 '''s'''와 '''z'''로 변하는 것인데, 트라키아어와 다키아어 모두에서 이러한 변화가 나타난다는 주장이 있다. 그러나 다른 사템어의 특징적인 변화는 트라키아어에서는 불확실하며, 다키아어에서는 증거가 부족하다. 현대 역사언어학에서는 사템/켄툼 구분을 인도유럽어족을 나누는 근본적인 기준으로 보지 않는 경향이 강하며, 이는 여러 동음이의어 중 하나로 간주된다.

과거에는 다키아어가 다코-트라코-프리기아어 분파에서 유래했다는 견해도 있었으나, 오늘날 프리기아어는 다키아어 및 트라키아어와 직접적인 관련이 없는 것으로 여겨진다.

반면, 다키아어와 트라키아어 사이에 밀접한 관계가 있음을 시사하는 트라코-다키아어 또는 다코-트라키아어 분파 가설은 여전히 많은 지지를 받고 있다. 이 가설은 고대 그리스-로마 작가들의 기록에 일부 근거를 둔다. 예를 들어, 역사가이자 지리학자인 스트라보는 다키아인, 게타이, 모에시아인, 트라키아인이 모두 같은 언어를 사용했다고 기록했다. 헤로도토스 역시 게타이를 "트라키아인 중 가장 용감하고 정의로운 자들"이라고 언급하며 두 민족을 연결했다. 카시우스 디오, 트로구스 폼페이우스, 아피아누스, 대 플리니우스 등의 저작에서도 두 언어의 밀접한 관계를 뒷받침하는 내용을 찾으려는 시도가 있다.

그러나 1960년대부터 불가리아 언어학자 블라디미르 I. 게오르기에프 등은 이러한 통설에 이의를 제기했다. 게오르기에프는 음운론, 어휘, 지명 등을 근거로 트라키아어, 다키아어, 프리기아어가 서로 완전히 다른 언어이며, 각각 인도유럽어족의 별개 분파라고 주장했다. 그는 다키아어와 트라키아어 사이의 거리가 아르메니아어와 페르시아어 사이의 거리만큼 멀다고 보았다. 게오르기에프는 다키아 식물 이름 등을 분석하여 트라키아어와는 다른 독자적인 음운 체계를 재구성했다.

결론적으로 다키아어와 트라키아어의 관계에 대해서는 다음과 같은 주요 견해들이 대립하고 있다.

1. 동일 언어의 방언: 다키아어는 트라키아어의 북부 방언이거나 약간 다른 변종이며, 상호 의사소통이 가능했을 것이다. 이 경우 두 언어를 합쳐 다코-트라키아어 또는 트라코-다키아어라고 부른다.

2. 밀접하게 관련된 별개 언어: 두 언어는 가상의 다코-트라키아어 분파에서 갈라져 나왔으며, 기원전 1500년 이후에 분화되었을 수 있다. 제한적인 상호 의사소통이 가능했을 수 있다.

3. 관련은 있지만 별개 분파: 두 언어는 인도유럽어족 내에서 별개의 분파를 이루지만, 지리적으로 인접하여 오랫동안 단어를 서로 차용했을 뿐, 상호 의사소통은 불가능했을 것이다.

게오르기에프(1977)와 두리다노프(1985)는 두 언어가 원시 인도유럽어로부터의 음운론적 발전이 뚜렷하게 달랐다고 주장한다.

'''참고''': 별표(*)는 재구성된 원시 인도유럽어 음을 나타낸다. ∅는 음이 탈락했음을 의미한다.

이러한 음운적 차이를 근거로 게오르기에프와 두리다노프는 다키아어와 트라키아어가 같은 분파에 속할 수 없다고 주장했다. 그러나 이러한 재구성은 몇 가지 한계를 가진다. 고대 발칸 언어들은 고유 문자가 없었기 때문에, 남아있는 지명이나 인명 등은 그리스어나 라틴어 문자로 표기된 것들이다. 이 표기들은 원래의 발음을 정확하게 반영하지 못했을 수 있으며, 특히 그리스어나 라틴어에 없는 발음(예: č, ġ, ž, š 등)은 제대로 표기되기 어려웠을 것이다. 이 때문에 다키아어와 트라키아어의 음운 구조에 대한 재구성은 학자들마다 다르게 나타나며, 심지어 게오르기에프가 제시한 일부 음운 변화 규칙 자체에 대해서도 반론이 제기되었다.

어휘 면에서도 게오르기에프와 두리다노프는 두 언어 간에 공유하는 단어도 있지만 많은 단어가 다르다고 주장했다. 그러나 재구성된 단어의 수가 너무 적어서 두 언어가 관련이 없다고 단정하기는 어렵다.

지명에서도 차이가 나타난다는 주장이 있다. 게오르기에프는 다키아/모이시아 지역의 지명이 주로 "-dava"(도시, 요새) 접미사로 끝나는 반면, 발칸 산맥 남쪽의 트라키아 본토 지명은 "-para" 또는 "-pera"(마을, 정착지)로 끝나는 경향이 있다고 지적했다. (비교: 산스크리트어 ''pura'' = "도시", 힌디어 도시 접미사 ''-pur'') -dava/-para 분할을 보여주는 지도 그는 이러한 지명 접미사의 차이가 두 언어가 달랐다는 강력한 증거라고 주장했다.

그러나 이 주장에도 반론이 있다.

- 지명 접미사가 다르다고 해서 반드시 다른 언어를 의미하는 것은 아니라는 반론이 있다. 또한 트라키아 내에서도 지역에 따라 "-bria"(도시)나 "-diza/-dizos"(요새) 같은 다른 접미사가 우세한 곳도 있어, 단순히 지역적 방언 차이일 수 있다는 것이다.

- 트라키아 본토에서도 ''Pulpudeva''와 ''Desudaba'' 같은 "-dava" 지명이 발견된다는 지적이 있다. 다만 게오르기에프는 ''Pulpudeva''가 필리포스 2세에 의해 건설된 외래 지명이며, "-dava" 지명이 드문 예외라고 반박한다.

- "-dava"와 "-para" 지명이 혼재하는 지역도 존재하는데, 이는 로마 제국 시대의 행정 구역 경계 지역에서 두 집단이 섞여 살았음을 반영할 수도 있다.

결론적으로 게오르기에프의 분리설은 아직 학계에서 보편적으로 받아들여지지 않았으며, 트라코-다키아어 가설 역시 여전히 많은 지지를 받고 있다. 크로스랜드(Crossland)나 게오르그 솔타와 같은 학자들은 두 언어의 차이가 별개의 언어로 분류할 만큼 크지 않다고 보았다. 라둘레스쿠(Rădulescu)는 다코-모이시아어의 방언적 특징을 인정하면서도 트라키아어와의 근본적인 분리는 없다고 주장했다. 렌프루(Renfrew) 역시 트라키아어와 다키아어가 관련 있다는 점은 의심의 여지가 없다고 보았다.

그러나 현재까지 남아있는 증거가 매우 부족하고 단편적이어서, 다키아어와 트라키아어가 같은 언어의 방언이었는지, 아니면 밀접하게 관련된 별개의 언어였는지 명확히 결론 내리기는 어렵다. 폴로메(Polomé)는 게오르기에프 등이 제시한 증거가 상당하지만, 결정적인 결론을 내리기에는 불충분하다고 평가했다.

3. 2. 알바니아어와의 관계

알바니아어와의 관계에 대한 논의는 주로 게오르기에프의 가설과 그에 대한 반론을 중심으로 이루어진다. 게오르기에프(1977)는 현대 알바니아어가 다키아어, 특히 그 방언인 다코-모에시아어(Daco-Moesian)에서 파생되었다고 주장했다.[4] 그는 알바니아어에 일리리아어 요소가 있음을 인정하고 일리리아어 기원 가능성도 배제하지 않았지만, 알바니아어의 직접적인 조상 언어는 트라키아어와는 구별되는 "다코-미시아어(Daco-Mysian)"라고 보았다. 그는 다코-미시아 부족이 기원전 제2천년기 또는 제1천년기 전반에 다르다니아를 거쳐 현재의 알바니아 지역으로 이주했다고 추정했다.그러나 게오르기에프의 이러한 주장은 학계에서 널리 받아들여지지 않고 있다.[4] 대부분의 언어학자들은 알바니아어가 인도유럽어족의 일리리아어 분파에 속하며, 고대 일리리아어의 직접적인 후손이거나 가까운 자매 언어라고 간주한다.[4] 폴로메(Polomé)는 알바니아어가 일리리아어에서 파생되었다는 견해를 지지하면서도, 이를 뒷받침할 결정적인 증거는 부족하다고 보았다.

에릭 P. 햄프는 알바니아어와 메사피아어 사이에 나타나는 공통적인 언어 변화를 근거로, 알바니아어가 트라키아어나 다코-모에시아어가 아닌 일리리아어와 밀접한 관련이 있다고 주장했다. 그는 알바니아어가 일리리아어와 자매 관계에 있으며, 과거 도나우강 근처에서 다코-모에시아어와 접촉했던 언어에서 유래했을 것으로 보았다.

프리드먼(Friedman)은 기록된 증거의 부족함을 지적하면서도, 알바니아어와 루마니아어 사이에 인도유럽어족 계통의 비(非)로망스어 어휘가 상당수 공유된다는 점(알바니아-루마니아어 언어 관계)을 들어 '다코-트라코-모에시아 복합체'와의 접촉 가능성을 시사했다. 동시에 알바니아어가 '일리리아 복합체'에서 유래했다는 증거도 존재한다고 언급했다.

최근 연구(Hyllested & Joseph, 2022)에 따르면, 계통적으로 메사피아어는 알바니아어와 가장 가까운 관계에 있는 언어로 여겨진다. 이들은 알바니아어와 메사피아어를 묶어 '일리리아어' 분기로 명명하고, 그리스어-프리기아어 분기가 이들과 가장 가깝다고 보았다. 이 두 분기는 아르메니아어와 함께 '발칸 인도유럽어'라는 지역적 그룹을 형성하는 것으로 제안된다.

한편, 러둘레스쿠(Rădulescu)는 일리리아어, 다키아어, 트라키아어가 동일 언어의 세 방언일 가능성을 제기하기도 했다. 반면 게오르기에프는 일리리아어를 베네토어 및 프리기아어와 관련시키면서 다코-모에시아어 요소가 섞인 언어로 보았고, 사템어적 특징을 보이는 알바니아어는 (그가 켄툼어적 요소가 있다고 본) 일리리아어가 아닌, 사템어 그룹인 다코-모에시아어에서 발전했다고 주장했다. 그러나 고대 언어에 대한 증거 부족으로 이러한 분류는 여전히 논쟁의 여지가 있다.

3. 3. 발트어와의 관계

다키아어와 현대 발트어파 사이에는 오랜 기간의 근접성, 어쩌면 유전적 관계까지 시사하는 상당한 증거가 존재한다. 불가리아의 언어학자 이반 두리다노프는 트라키아어와 다키아어가 발트어와 유전적으로 연결되어 있다고 주장했다.[3] 그는 트라키아어가 발트어(또는 발토슬라브어), 다키아어, 그리고 "펠라스고스어"와 밀접한 관계를 형성하며, 그리스어, 이탈리아어, 켈트어와 같은 다른 인도유럽어와는 거리가 멀다고 보았다.두리다노프가 재구성한 다키아어 단어 목록의 동족어는 트라키아어를 제외하면 주로 발트어에서 발견되며, 그 다음으로 알바니아어에서 나타난다. 그는 비교 언어학 기법을 통해 여러 다키아어 및 트라키아어 지명의 의미를 높은 확률로 해독할 수 있었다고 주장한다. 두리다노프가 검토한 74개의 다키아어 지명 중 총 62개가 발트어 동족어를 가지고 있으며, 그 중 대부분은 "확실하다"고 평가되었다. 폴로메는 이러한 유사성이 우연의 일치일 가능성은 낮다고 보았다. 두리다노프는 이러한 유사성이 기원전 3000년에서 2000년 사이에 원시 다키아어와 원시 트라키아어 사용자들이 원시 발트어 사용자들과 지리적으로 오랫동안 가까이 있었기 때문이라고 설명했다. 러시아의 토포로프[3]를 비롯한 여러 학자들 역시 다키아어 및 트라키아어 지명과 발트어파 언어권(리투아니아, 라트비아, 동프로이센)의 지명 사이에 존재하는 많은 유사점에 주목했다. 동프로이센에서는 중세 시대에 독일어에 의해 대체되기 전까지 고대 프로이센어가 사용되었다.

루마니아의 언어학자 미르체아 M. 러둘레스쿠는 다수의 유사점을 가진 강 이름과 인명 목록을 바탕으로 다코-모에시아어와 트라키아어를 남부 발트어로 분류했으며, 일리리아어에 대해서도 같은 분류를 제안했다. 독일의 언어학자 샬 역시 다키아어를 남부 발트어로 분류했다.[2] 미국의 언어학자 하비 메이어는 다키아어와 트라키아어 모두를 발트어와 관련지었다. 그는 이들을 정확히 발트어 방언이나 언어는 아니더라도, 발토이드어(Baltoidic) 또는 최소한 "발트어와 유사한(Baltic-like)" 언어로 분류할 충분한 증거가 있다고 주장하며, 다키아인과 트라키아인을 "확장된 발트족(an expanded Baltic people)"으로 분류했다. 메이어에 따르면, 일리리아어의 후손인 알바니아어는 다코-트라키아의 발트어로부터 강한 영향을 받지 않았다. 그는 또한 다키아어와 트라키아어가 라트비아어보다는 리투아니아어와 더 밀접하게 관련되어 있다는 명확한 증거를 추출했다고 주장했다. 체코의 고고학자 크리스티안 턴발드는 다키아어를 도나우 발트어(Danubian Baltic)로 분류했으며, 베네수엘라-리투아니아 역사가 주라테 데 로잘레스 역시 다키아어와 트라키아어를 발트어로 분류한다.

수문학(강과 호수 이름 연구) 연구는 발트어파 언어들이 과거에는 현재의 발트해 남동부 해안 지역보다 훨씬 더 동쪽과 남쪽으로 넓게 퍼져 있었음을 시사한다. 이 지역에는 나중에 주로 슬라브어파를 사용하는 지역이 된 곳들도 포함된다. 발트어 수문학적 증거가 나타나는 영역은 오데르강 하구에서 리가까지, 동쪽으로는 야로슬라블–모스크바–쿠르스크 선까지, 남쪽으로는 오데르강 하구–바르샤바–키예프–쿠르스크 선까지 뻗어 있다. 이는 북부 및 동부 폴란드, 벨라루스, 그리고 중앙 유럽 러시아의 상당 부분을 포함하는 범위이다. 이러한 과거의 광범위한 분포는 다키아어 및 트라키아어와의 접촉 가능성을 뒷받침하는 정황 증거가 될 수 있다.

3. 4. 이탈리아어와의 관계

다키아인들이 라틴어와 유사한 언어를 사용했으며, 이탈리아 반도에 정착한 사람들과 같은 조상을 공유했다는 이론도 존재한다.루마니아의 언어학자 니콜라에 덴수시아누는 1913년에 출판된 그의 저서 『선사 시대 다키아』(Dacia preistoricăro)에서 라틴어와 다키아어가 사실상 같은 언어이거나 최소한 서로 이해 가능한 수준이었다고 주장했다. 그러나 그의 연구는 주류 언어학계에서 사이비 과학으로 평가받는다. 이 책은 니콜라에 차우셰스쿠 정권 하에서 다시 출판되기도 했다. 덴수시아누의 이론을 다시 소개한 첫 논문은 루마니아 공산당의 역사 및 사회 정치 연구소에서 발행한 저널인 ''역사 연감''(Anale de Istoriero)[5]에 실린 익명의 논문 "루마니아 민족 역사의 시작"이었다.[6] 이 논문은 트라키아어가 로망스어 이전의 언어, 즉 라틴어였다고 주장하며, 그 근거 중 하나로 트라야누스 원주의 부조에 다키아인과 로마인 사이에 통역사가 묘사되지 않았다는 점을 들었다.[6] 참고 문헌에는 덴수시아누 외에도 프랑스 학자 루이 아르망이 언급되었는데, 그는 "트라코-다키아인이 로망스어 이전의 언어를 사용했다"는 것을 보여주었다고 한다. 유사한 주장은 이오시프 콘스탄틴 드라간의 『우리, 트라키아인』(1976)에서도 찾아볼 수 있다.[6] 비슷한 시기에 이온 호라티우 크리샨은 "부레비스타와 그의 시대"(1975)를 저술했다.[6] 그럼에도 불구하고, 이 이론은 차우셰스쿠 통치 하에서 공식적인 지위를 얻지는 못했다.

다키아어가 라틴어와 관련이 있다는 주장은 고대 로마의 작가들, 예를 들어 섹스투스 루푸스(Sextus Rufusla, Breviarum C.VIII, cf. Bocking Not, Dign. II, 6), 오비디우스(Trist. II, 188–189), 그리고 호라티우스(Odes, I, 20)의 글에서도 그 근거를 찾으려는 시도가 있다.

이오시프 콘스탄틴 드라간과 뉴욕에 거주하는 의사 나폴레옹 사베스쿠는 이 이론을 계속 지지하며 『우리는 로마의 후손이 아니다』(Noi nu suntem urmașii Romeiro)[7]라는 책을 출판했다. 그들은 또한 『우리, 다키아인』(Noi, Daciiro)이라는 잡지를 발행하고 매년 "국제 다키아학 회의"를 조직하고 있다.[8]

이보다 덜 급진적인 이론으로는 다키아어가 이탈리아어파 또는 켈트어파 언어였을 가능성을 제기하는 견해도 있다. 이는 서유럽에서 라틴화되어 현재 로망스어를 사용하는 다른 인도유럽어족 언어 사용자들과 유사한 경우로 보는 시각이다.

4. 지리적 분포

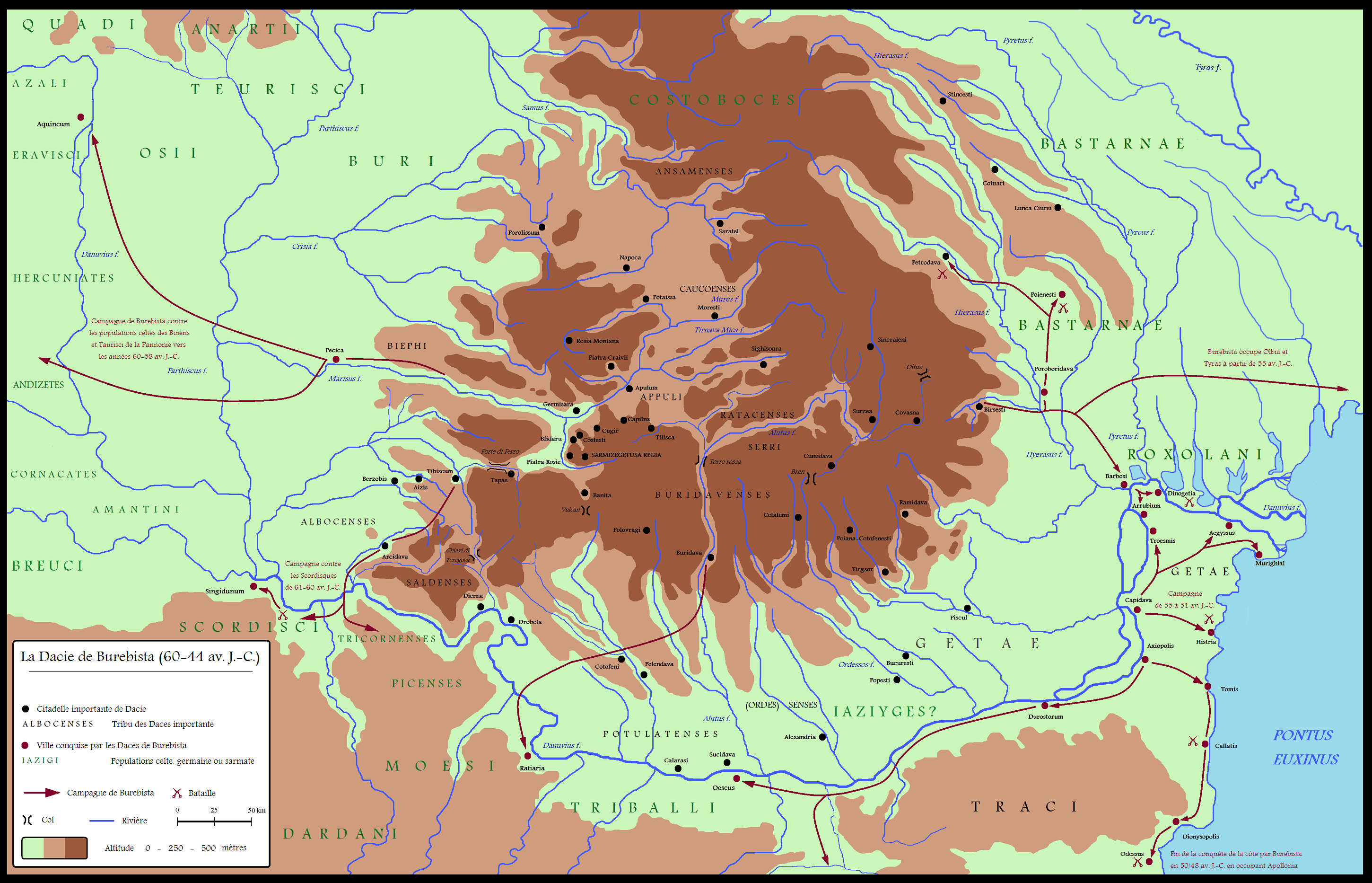

다키아어는 고대 남동 유럽의 주요 언어 중 하나였을 것으로 추정되며, 주로 다뉴브강 북쪽, 카르파티아 산맥, 드네스트르강, 발칸 반도, 흑해 연안 사이의 넓은 지역에서 사용되었다. 고대 역사가들은 게타이족과 다키아족이 같은 언어를 사용했다고 기록했으며, 이에 따라 현대 학계에서는 이 지역 주민들을 통칭하여 '게토-다키아족'이라고 부르기도 한다. 스트라보는 이 언어가 트라키아어의 한 방언이라고 구체적으로 언급했다. 다키아어가 사용된 정확한 범위와 시대별 변화, 주변 민족과의 관계 등 자세한 내용은 하위 문단에서 다룬다.

4. 1. 언어 사용 지역

다키아어는 아마도 남동 유럽의 주요 언어 중 하나였을 것으로 추정되며, 주로 다뉴브강, 북 카르파티아 산맥, 드네스트르강, 발칸 반도, 흑해 연안 사이 지역에서 사용되었다.

고대 역사가들인 스트라보, 카시우스 디오, 트로구스 폼페이우스, 아피아누스, 대 플리니우스 등의 기록에서 게타이족과 다키아족의 언어가 같다는 점이 확인된다. 이 때문에 현대 역사학에서는 카르파티아 산맥, 헤무스 산맥(발칸 산맥), 흑해, 드네스트르 강, 북 카르파티아 산맥, 그리고 중부 다뉴브 강 사이 지역에 살았던 사람들을 통틀어 '게토-다키아족'이라고 부르기도 한다. 특히 스트라보는 "다키아인들은 게타이인들과 같은 언어, 즉 트라키아어의 방언을 사용한다"고 구체적으로 기록했다. 이러한 문헌 기록은 다른 언어학적, 고고학적 증거들과도 일치한다.

이를 바탕으로 추정해 보면, 게토-다키아족은 서쪽과 북서쪽으로는 모라비아와 중부 다뉴브 지역까지, 남서쪽으로는 현재의 세르비아 지역까지, 그리고 남쪽으로는 헤무스 산맥(발칸 산맥)까지 영토를 차지했을 수 있다. 동쪽 경계는 흑해와 티라스 강(드네스트르강) 연안이었을 것이며, 때로는 부크강까지 이르렀을 수도 있다. 북쪽 경계는 트랜스카르파티아 서쪽의 우크라이나와 남부 폴란드 지역을 포함했을 가능성이 있다.

시간이 흐르면서 게토-다키아족 영토 주변에는 서쪽의 켈트족, 남서쪽의 일리리아족, 동쪽의 그리스인과 스키타이인, 북동쪽의 바스타르나이족 등 다른 민족들이 나타나 영향을 주었다. 그럼에도 불구하고, 다뉴브 강(서쪽), 헤무스 산맥(남쪽), 흑해(동쪽), 드네스트르 강(북동쪽)과 북 카르파티아 산맥 사이의 핵심 지역에서는 게토-다키아족이 꾸준히 다수를 차지하며 거주했던 것으로 보인다.

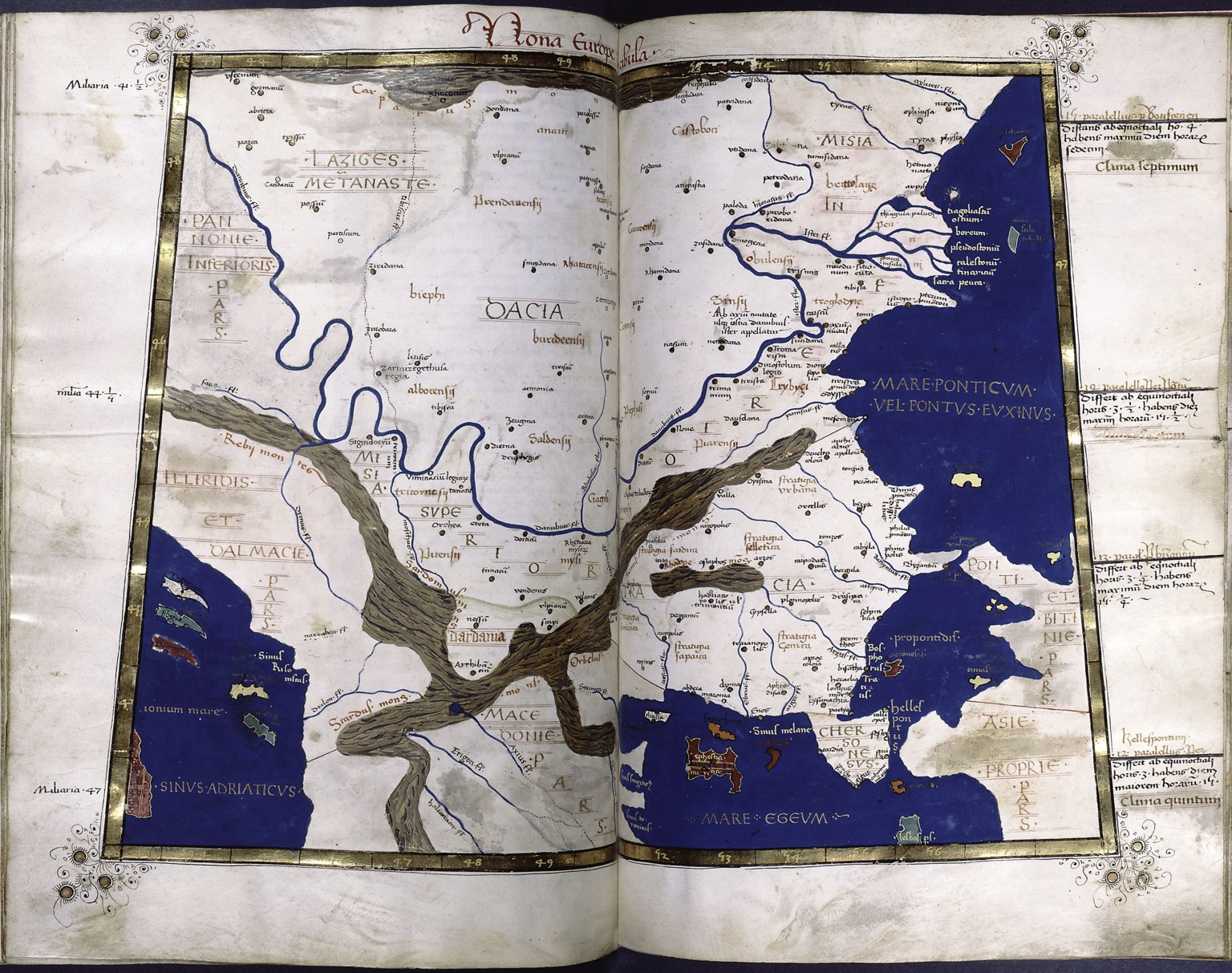

불가리아의 언어학자 게오르기에프에 따르면, 다코-미시아 지역은 다키아(대략 현대 루마니아와 티서 강 동쪽의 헝가리), 미시아(모에시아), 그리고 소스키타이(현대 도브루자)를 포함하는 넓은 영역이었다.

일부 학자들은 다키아어 사용 지역이 프톨레마이오스가 정의한 다키아와 모이시아의 경계를 넘어 확장되었을 것이라고 주장하기도 한다. 심지어 다키아어가 발트 해와 흑해, 에게 해 사이에서 주로 사용된 언어였다는 극단적인 견해도 있지만, 다키아와 모이시아 밖에서 다키아어가 널리 사용되었다는 명확한 증거는 아직 부족한 상태이다.

4. 2. 연대기

인도유럽어족에 속한다는 것이 학계의 일반적인 합의이다. 이 언어들은 원시 인도유럽어(PIE)에서 파생되었는데, 원시 인도유럽어의 기원에 대해서는 남부 우크라이나/코카서스 지역(쿠르간 가설) 또는 중앙 아나톨리아(아나톨리아 가설)라는 두 가지 주요 이론이 있다. 두 이론 모두 인도유럽어가 기원전 2500년경에 카르파티아 지역에 도달했다고 본다.[1][2]한 시나리오에 따르면, 원시 트라키아족은 청동기 시대에 토착 금석병용기(석기 시대) 인구와 과도기적 인도유럽화 시대의 침입자들이 융합하여 등장했다.[3][4] 이 원시 트라키아족으로부터 철기 시대에 다뉴브-카르파티아 지역의 다키아인/북 트라키아인과 발칸 반도 동부의 트라키아인이 발전했다.[3][4]

게오르기예프에 따르면, 다키아어는 기원전 2000년에서 1000년 사이에 카르파티아에서 온 부족들에 의해 다뉴브강 남쪽으로 퍼졌으며, 기원전 1000년 이후(트리발리 부족 등) 기원전 300년경까지 추가적인 이동이 있었다.[5] 고대 지리학자 스트라보에 따르면, 다코-모에시아어는 모에시아인의 이주로 소아시아에 미시아어 형태로 더 퍼져 나갔다. 스트라보는 모에시와 미시가 같은 이름의 변형이라고 주장했다.[6]

다키아어는 아마도 남동 유럽의 주요 언어 중 하나였으며, 다뉴브강, 북 카르파티아 산맥, 드네스트르강, 발칸 반도, 흑해 연안 사이 지역에서 사용되었다. 역사가들에 따르면, 고대 작가인 스트라보, 카시우스 디오, 트로구스 폼페이우스, 아피아누스, 대 플리니우스의 기록에서 게타이족과 다키아족의 언어적 통일성이 발견된다. 이에 따라 현대 역사학에서는 종종 카르파티아 산맥, 헤무스 산맥(발칸 산맥), 흑해, 드네스트르 강, 북 카르파티아 산맥, 그리고 중부 다뉴브 강 사이 지역에 거주하는 사람들을 지칭하기 위해 게토-다키아족이라는 용어를 사용한다. 스트라보는 "다키아인들은 게타이인들과 같은 언어, 즉 트라키아어의 방언을 사용한다"고 기록하며 더 구체적인 정보를 제공했다.[7] 그리스 지리학자가 제공한 정보는 다른 문학적, 언어학적, 고고학적 증거에 의해 보완된다. 이에 따라 게토-다키아족은 서쪽과 북서쪽으로 모라비아와 중부 다뉴브까지, 남서쪽으로 현재의 세르비아 지역까지, 그리고 남쪽으로 헤무스 산맥(발칸 산맥)까지 영토를 점유했을 수 있다. 게토-다키아족이 거주했던 영토의 동쪽 경계는 흑해와 티라스 강(드네스트르 강) 연안이었을 수 있으며, 때로는 부크강까지 이르렀을 수 있고, 북쪽 경계는 트랜스카르파티아 서쪽의 우크라이나와 남쪽의 폴란드를 포함했을 수 있다.[8]

시간이 지남에 따라 게토-다키아족 영토의 일부 주변 지역은 서쪽의 켈트족, 남서쪽의 일리리아족, 동쪽의 그리스인과 스키타이인, 북동쪽의 바스타르나이족과 같은 다른 민족의 영향을 받았다. 그럼에도 불구하고, 일부 학자들에 따르면 다뉴브 강(서쪽), 헤무스 산맥(남쪽), 흑해(동쪽), 드네스트르 강(북동쪽)과 북 카르파티아 산맥 사이에는 게토-다키아족이 다수로서 지속적으로 존재했다.[9] 불가리아 언어학자 게오르기에프에 따르면 다코-미시아 지역은 다키아(대략 현대 루마니아와 티서 강 동쪽의 헝가리), 미시아(모에시아) 및 소스키타이(현대 도브루자)를 포함했다.[10]

기원전 53년 율리우스 카이사르는 다키아인의 땅이 헤르키니아 숲의 동쪽 가장자리에서 시작되었다고 말했다.[11] 이는 기원전 82년부터 기원전 44년까지의 기간과 일치하며, 당시 다키아 국가는 왕 부레비스타 통치하에 가장 넓은 영토를 차지했다. 서쪽으로는 오늘날 헝가리의 중부 다뉴브 강 계곡까지, 동쪽과 북쪽으로는 오늘날 슬로바키아의 카르파티아 산맥까지, 남쪽으로는 오늘날 우크라이나 남서부의 하류 드네스트르 계곡과 흑해 서해안의 아폴로니아까지 뻗어 있었을 것이다.[12] 일부 학자들은 당시 다키아인들이 젬플린(슬로바키아), 말라 코파니아(우크라이나), 온체슈티, 마라무레슈(루마니아) 및 솔로트비노(우크라이나)에 일련의 언덕 요새를 건설했다고 믿는다.[12] 슈킨(1989)에 따르면, 젬플린 정착지는 켈토-다키아의 지평선에 속하는 것으로 보이며, 티사 강(Patissus) 유역, 특히 상류 지역도 포함한다.[13] 파르두치(1956)와 폴티니(1966)에 따르면, 다키아 고고학 유물은 다키아 서쪽으로 뻗어 있으며, 티사 강 양쪽 기슭에서 발견된다.[14] 미엘차레크(1989)에 따르면, 슬로바키아 일부가 부레비스타의 다키아 국가에 병합되었을 가능성 외에도, 게토-다키아의 폴란드 남동부 침투도 있었다.[15] 폴란드 언어학자 마일레프스키 타데우슈(1966 및 1969)는 폴란드 남부 지역에서 폴란드 북부에서는 특이한 이름들이 나타나는데, 이는 다키아 또는 일리리아 이름과 관련이 있을 수 있다고 제안한다.[16] 이 이름들을 근거로, 카르파티아 산맥과 타트라 산맥 지역에는 언어적으로 현대 알바니아인의 조상과 관련된 다키아 부족이 거주했다는 주장이 제기되었다.

또한, 플리니우스의 공식 진술은 니콜레(1991)에 따르면 비스툴라 강을 다키아의 서쪽 경계로 지목했다. 미엘차레크에 따르면, 프루트 강과 드네스트르 강 사이에서, 기원전 4세기에 게토-다키아 요소가 나타나는 북쪽 범위는 오늘날 몰도바 공화국의 범위와 거의 일치한다.

뮐렌호프(1856), 슈테(1917), 우르반치크(2001) 및 마테이-포페스쿠(2007)에 따르면, 아그리파의 주석은 비스툴라 강을 다키아의 서쪽 경계로 언급한다. 우르반치크(1997)는 아그리파의 주석과 아그리파의 지도(기원전 12년 이전)에 따르면 비스툴라 강이 게르마니아와 다키아를 분리했다고 추측한다. 이 지도는 유실되었고 그 내용은 알려져 있지 않다. 그러나, 프톨레마이오스 (서기 90년 ~ 서기 168년경) (II.10, III.7) 및 타키투스 (서기 56년 ~ 서기 117년)를 포함한 후기 로마 지리학자들은 비스툴라 강을 게르마니아와 사르마티아 유럽 또는 게르마니아와 스키티아의 경계로 간주했다.

서기 20년경, 스트라보는 다키아인들이 거주했던 지역의 범위를 알려주는 ''지리학''을 저술했다. 렝옐과 라단(1980), 호디노트(1981)와 마운틴(1998)은 이를 근거로, 켈트족 보이족이 등장하기 전과 보이족이 다키아인들에게 패배한 후, 게토-다키아인들이 티서 강 양쪽에 거주했다고 본다. 다뉴브 강과 티서 강 사이의 다키아인들의 지배는 불안정했던 것으로 보인다. 그러나 헝가리 고고학자 파르두츠(1856)는 부레비스타 시대부터 티서 강 서쪽에 다키아인들이 존재했다고 주장했다.[14] 타키투스(56년~117년)에 따르면 다키아인들은 남동쪽에서 게르마니아와 경계를 이루었고, 사르마티아인들은 동쪽에서 게르마니아와 경계를 이루었다.

서기 1세기, 일부 학자들은 대 플리니우스의 글을 해석하여, 야지게스족이 다키아 서쪽, 다뉴브 강과 티서 강 사이 평원에 정착했다고 본다. "다뉴브 강과 헤르키니아 숲(검은 숲) 사이의 높은 지역은 판노니아의 겨울 주둔지 카르눈툼과 독일 국경의 평원과 평지까지 사르마티아 야지게스족이 차지하고 있으며, 그들이 몰아낸 다키아인들은 티스 강까지 산과 숲을 차지하고 있다."

고고학 자료에 따르면, 현지 켈토-다키아인들은 서기 3세기까지 그 특성을 유지했다. 로마 정복 이후인 서기 2세기에 발견된 고고학적 발견물은, 모치에 따르면, 일부 야지게스 묘지에서 발견된 유물이 다키아의 강한 영향을 보여준다. M. 파르두츠(1956)와 Z. 비시(1971)는 크리스-무레스-티서 지역과 부다페스트 근처 다뉴브 강 만곡 지역에서 다키아 양식의 유물이 집중적으로 발견되었다고 보고했다. 이러한 유물 지도들은 오늘날까지 유효하지만, 다뉴브 강과 티서 강 사이의 간류역을 포함하여 더 넓은 지역을 포괄하는 추가적인 유물들이 발견되면서 보완되었다. 그러나 이러한 해석은 20세기 후반 고고학에 의해 무효화되었는데, 티서 강 양쪽 헝가리 평원 전체에서 사르마티아 정착지와 매장지가 발견되었기 때문이다. 예를 들어, 헝가리 남동부의 교마와 헝가리 북동부의 니레지하자가 있다. ''바링턴 아틀라스''는 야지게스족이 티서 강 양쪽을 점유하고 있음을 보여준다(지도 20).

로마의 다키아 정복 (서기 105~106년) 후 몇십 년이 지나서, 프톨레마이오스의 ''지리학''은 다키아의 경계를 정의했다. 프톨레마이오스의 다키아가 티사강, 다뉴브강, 상부 드네스트르강, 시레트강 사이의 지역이었다는 데 학자들 사이에 합의가 이루어졌다. 주류 역사가들은 이러한 해석을 받아들였다: 에이버리(1972) 베렝제 (1994) 폴(1996) 마운틴(1998), 왈드만 메이슨(2006). 프톨레마이오스는 또한 폴란드의 상부 비스툴라강 (폴란드어: Wisła) 유역에서 다키아 지명, 수수다바와 세티다바를 제공했다(원고 변형으로 게티다바도 있음). 이것은 부레비스타의 확장의 흔적일 수 있다. 비스툴라강까지의 다키아어의 이러한 북쪽 확장은 게르만 부족인 하스딩이 이 지역에서 다키아 집단을 추방한 서기 170~180년까지 지속되었던 것으로 보인다(Schütte (1917) 및 Childe (1930)에 따르면). 이 다키아 집단은 Schütte (1952)에 의해 '다바'로 끝나는 특정 다키아어 단어, 즉 세티다바가 있는 마을과 연관되었다. 하스딩의 도착으로 끝난 이전 다키아의 존재는 헤더(2010)에 의해서도 고려되었는데, 그는 하스딩 반달족이 "이전에 코스토보치라고 불리는 자유 다키아 집단에 속했던 땅을 차지하려 했다"고 말한다. 카르파티아 산맥 북쪽 기슭에 있는 여러 부족들이 언급되었는데, 일반적으로 트라코-다키아족으로 간주된다. 즉 아르시에타이(상부 비스툴라), 비에시 / 비에소이 및 피엔기타이. Schütte (1952)는 다키아 부족 아르시에타이를 아르소니온 마을과 연관시켰다. 고대 문서에는 발트-슬라브 영토, 아르시에타이 부족의 국가, 비스툴라강의 수원에서 다키아어 명칭으로 끝나는 이름 '–dava' '마을'이 증명되어 있다. 비에시는 카르파티아 산맥 기슭에 거주했는데, 프톨레마이오스의 지도에 따르면 드네스트르강과 시안강의 수원, 즉 비스툴라강의 오른쪽 카르파티아 지류에 위치해 있다. 비에시(비에소이)는 아마도 북쪽으로 카르파티아 산맥을 잇는 비에스키데스 산맥에 그들의 이름을 남겼을 것이다(Schütte 1952). 프톨레마이오스(서기 140년)는 비스툴라강 양쪽에 게르만 또는 발트-슬라브 부족만을 열거하고 다키아족은 언급하지 않으며, ''배링턴 아틀라스'' (지도 19)도 마찬가지이다.

마르코만니 전쟁 (서기 166~180년) 이후, 로마 다키아 밖에서 온 다키아 집단이 동요되었고, 따라서 "로마 다키아 인근에서 온" 12,000명의 다키아인이 그들의 나라에서 쫓겨났다. 그들의 모국은 상부 티사 지역일 수 있지만 다른 장소도 배제할 수 없다.

4. 3. 로마 제국 시대의 다키아어 사용 지역

로마 제국 시대 초기(기원전 30년경)에 다키아어는 고대 다키아와 모에시아 지역에서 주로 사용된 것으로 추정된다. 다만 이 지역들에는 켈트어나 게르만어를 사용하는 소수 집단도 포함되었을 수 있다. 고대 역사가 스트라보는 모에시아인들이 다키아인 및 게타인들과 같은 언어를 사용했다고 기록했는데, 이는 다키아어 지명 접미사 ''-dava''("마을" 또는 "요새")의 분포와 일치하는 것으로 보인다. 이 접미사는 프톨레마이오스의 ''지리학''에서 확인된다.

프톨레마이오스가 정의한 다키아는 티서강(서쪽), 다뉴브강(남쪽), 상부 드네스트르강(북쪽), 시레트강(동쪽) 사이의 지역이었다. 에이버리(1972), 베렝제(1994), 폴(1996), 마운틴(1998), 왈드만과 메이슨(2006) 등 주류 역사가들은 이러한 해석을 받아들였다. ''-dava''로 끝나는 지명의 분포는 다키아어 사용 지역을 추정하는 데 중요한 단서가 된다.

도나우강 북쪽의 ''-dava'' 지역은 프톨레마이오스가 정의한 다키아의 경계와 대체로 일치한다. 서쪽 경계는 티미슈강 안쪽에 있으며 북쪽으로 확장된다. 다만 피로보리다바, 타마시다바, 자르기다바, 클레피다바 등 4개의 ''-dava'' 지명은 프톨레마이오스의 동쪽 경계인 시레트강 너머에 위치한다. 이 중 세 곳은 프톨레마이오스가 시레트강에 "매우 가깝다"고 묘사했으며, 위치가 확인된 피로보리다바는 시레트강에서 3km 떨어져 있었다. 클레피다바의 위치는 불확실하다.

도나우강 남쪽, 즉 로마인들이 모에시아라고 부른 지역에서는 다키아어의 방언인 '다코-모에시아어'가 지배적이었을 가능성이 높다. 로마는 이 지역을 모에시아 수페리오르(현재의 세르비아 지역)와 모에시아 인페리오르(현재의 북부 불가리아 및 도브루자 지역)로 나누었다. 이 지역, 특히 모에시아 수페리오르 동부와 모에시아 인페리오르 전역에서 ''-dava'' 지명이 발견되는 것은 이를 뒷받침한다. 이 지역에는 트리발리, 모에시, 게타이 등 다키아어를 사용했을 것으로 추정되는 부족들이 주로 거주했다.

그러나 ''-dava'' 지역이 역사 시대에 다키아어만을 사용했거나 언어적으로 완전히 동질적이었던 것은 아니다. 서기 2세기까지도 상당한 켈트족 요소가 남아 있었다. 프톨레마이오스는 다키아 최북단인 북부 카르파티아 산맥에 거주하는 켈트족인 토리스키와 아나르테스를 언급했다. 부분적으로 켈트족인 바스타르나이족 역시 기원전 1세기 문헌과 고고학 기록에서 확인되며, 서기 1세기까지도 남아 있었을 가능성이 있다.

기원전 29년에서 26년 사이에 모에시아는 로마에 정복되어 합병되었다. 이후 집중적인 로마화가 진행되었다. 다뉴브강은 제국의 새로운 국경이자 주요 수송로가 되었고, 강변에는 요새와 기지가 건설되었으며 많은 로마 군단과 로마 보조병 부대가 주둔했다. 로마 군대의 주둔은 제국 전역, 특히 발칸 반도의 다른 지역에서 온 군인, 가족, 노동자, 상인 등 비(非)다키아계 이민자들의 대규모 유입을 초래했다. 트라야누스 황제가 다키아를 침공(서기 101년~106년)할 무렵에는 모에시아에서 다키아어가 라틴어로 상당 부분 대체되었을 가능성이 높다.

다키아 정복 이후 도나우강 북쪽 지역에서도 유사한 로마화 과정이 진행되었다. 서기 200년경에는 로마가 영구적으로 점령한 지역에서 라틴어가 지배적인 언어가 되었을 것으로 보인다. 또한 다키아 전쟁 전후로 ''-dava'' 지역 중 로마에 점령되지 않은 일부 지역은 사르마티아인 부족에게 점령되었을 수 있다. 예를 들어, 동부 왈라키아는 서기 68년까지 로크솔라니의 지배를 받게 되었다. 서기 200년경에는 자유 다키아인이 점령한 동부 카르파티아 산맥 등 일부 지역을 제외하고는 다키아어가 더 이상 널리 사용되지 않았을 가능성이 높다.

마르코만니 전쟁(서기 166년~180년) 이후, 로마 다키아 외부의 다키아인 집단이 동요하여 약 12,000명의 다키아인이 고향에서 쫓겨나 로마 속주로 이주했다. 이들의 원래 고향은 상부 티서 지역일 수 있으나 다른 지역일 가능성도 배제할 수 없다.

아우렐리아누스 황제(재위 270년~275년) 치하에서 로마는 다키아 속주에서 행정 및 군대를 철수시켰고, 상당수 주민도 함께 철수했을 수 있다. 이 지역의 이후 언어 상황에 대해서는 논쟁이 있다. 전통적인 루마니아 역사학은 라틴어 사용 인구가 중세까지 남아 현대 루마니아어 사용 인구의 기반이 되었다고 주장하지만, 이를 뒷받침할 명확한 증거(예: 275년 이후 라틴어 비문 부재)는 부족하다. 확실한 것은 서기 300년경까지 도나우강 북부 지역 전체가 게르만족 계통 집단(고트족, 타이팔리, 게피드 등)의 정치적 지배하에 들어갔고, 이 지배는 서기 500년경까지 지속되었다는 점이다. 일부 역사가들은 이 시기에 이 지역이 게르만어를 사용하게 되었다고 본다. 서기 600년경에는 적어도 왈라키아 일부 지역이 슬라브족의 영향을 받아 슬라브어를 사용하게 되었을 가능성이 있으며, 당시 비잔틴 연대기 작가들은 이 지역을 종종 "슬라브인의 땅"이라는 의미의 ''Sklavinía''(그리스어)로 불렀다. 이 기간 동안 다키아어가 생존했는지 여부는 기록 부족으로 판단하기 어렵지만, 일반적으로 서기 600년경에는 사멸했을 것으로 여겨진다.

5. 다키아어의 운명

다키아어가 정확히 언제 사멸했는지, 또는 생존하는 후손 언어가 있는지 여부는 불분명하다. 주류 학설에 따르면 다키아어는 기원전 1000년 이전에 다키아의 다뉴브강 북쪽 지역과 기원전 500년 이전에 모에시아의 강 남쪽 지역에서 지배적인 언어로 자리 잡았다. 다키아인들은 기록상 가장 초창기부터 다뉴브강과 카르파티아 산맥 양쪽에 거주했으며, 북부 다키아 마을 세티다바에서 그 흔적을 찾아볼 수 있다.[6]

기원전 400년경부터 라테네 문화의 중심지인 남부 독일과 동부 갈리아에서 이동한 켈트족 집단은 흑해와 아나톨리아까지 동남유럽으로 진출하여 정착했다. 기원전 250년경에는 오늘날의 오스트리아, 슬로바키아, 헝가리, 루마니아, 베사라비아, 모에시아 대부분 지역이 켈트 문화의 영향을 받았고, 많은 지역에서 정치적으로 지배했을 가능성이 높다. 이러한 이주는 켈트족의 물질 문화, 특히 금속 공예 기술을 일리리아와 다키아 부족에게 전파했다. 집중적인 켈트족 정착은 오스트리아, 슬로바키아, 헝가리 평원, 트란실바니아, 베사라비아, 동부 트라케 등지에서 이루어졌다. 일부 학자들은 중앙 트란실바니아가 켈트족의 거점 또는 단일 왕국이 되었을 것으로 본다. 켈트족 지배 기간 동안 트란실바니아에서는 다키아어가 켈트 방언에 의해 밀려났을 가능성이 있다. 다뉴브강 남쪽의 모에시아에서도 광범위한 켈트화가 진행되었다. 예를 들어, 고대 역사가 리비우스는 모에시아 수페리오르의 스코르디스키 부족이 켈트어를 사용했으며 켈트족의 문화적 특징을 보인다고 기록했다.

기원전 60년경, 이 지역에서 켈트족의 정치적 패권이 무너지고 토착 다키아 부족들이 정체성과 정치적 독립을 되찾은 것으로 보인다. 이는 게타이 왕 부레비스타(기원전 80년경~44년 재위)의 활동과 관련이 있을 수 있는데, 그는 여러 게타이족과 다키아 부족을 통합한 것으로 여겨진다. 이 시기에 다키아어는 트란실바니아에서 다시 우위를 점했을 가능성이 있다.

기원전 29년에서 26년 사이에 모에시아는 로마 제국에 정복되어 합병되었고, 이후 집중적인 로마화가 진행되었다. 제국의 새로운 국경이자 주요 운송로인 다뉴브강에는 요새와 보급 기지가 건설되었고, 여러 로마 군단과 로마 보조병 부대가 주둔했다. 로마 군대 퇴역병들을 위한 식민지가 다수 건설되었으며, 군대 주둔은 로마 제국 전역, 특히 발칸 반도의 다른 지역에서 온 군인, 가족, 노동자, 상인 등 비(非)다키아인 이민자들의 대규모 유입을 초래했다. 트라야누스 황제가 다키아를 침공(101년~106년)할 무렵에는 모에시아에서 다키아어가 라틴어로 대부분 대체되었을 가능성이 높다.

다키아 정복 이후 도나우강 북쪽 지역에서도 유사한 로마화 과정이 진행되어, 서기 200년경에는 로마가 영구적으로 점령한 지역에서 라틴어가 지배적인 언어가 되었을 것으로 추정된다. 또한 다키아 전쟁 전후로, 점령되지 않은 일부 다키아 지역이 사르마티아 부족에게 점령되었을 가능성도 있다. 예를 들어, 동부 왈라키아는 서기 68년까지 로크솔라니의 지배를 받았다. 서기 200년경에는 동 카르파티아 산맥 지역에 거주하던 '자유 다키아인' 집단을 제외하고는 다키아어가 거의 사용되지 않았을 가능성이 높다.

아우렐리아누스 황제(270년~275년 재위) 시기 로마는 다키아 속주에서 행정 및 군사력을 철수시켰고, 상당수 지방민도 함께 철수했을 수 있다. 이후 이 지역의 언어 상황은 논쟁의 대상이다. 전통적인 루마니아 역사학에서는 라틴어 사용 인구가 중세까지 남아 현대 루마니아인의 기반이 되었다고 주장하지만, 이를 뒷받침할 명확한 증거(예: 275년 이후 라틴어 비문 부재)는 부족하다. 확실한 것은 서기 300년경 다뉴브강 북부 지역 전체가 게르만족 집단(고트족, 타이팔리, 게피드 등)의 정치적 지배하에 들어갔고, 이 패권은 서기 500년경까지 지속되었다는 점이다. 일부 역사가들은 이 시기 동안 이 지역이 게르만어를 사용하게 되었다고 본다. 최소한 왈라키아 일부는 서기 600년경 슬라브족의 영향을 받아 슬라브어를 사용하게 되었을 수 있으며, 당시 비잔틴 제국 연대기 작가들은 이 지역을 '슬라브인의 땅'이라는 의미의 Σκλαβηνία|스클라비니아grc라고 불렀다.

다키아 일부 지역에 대한 최초의 로마 정복은 언어를 즉시 소멸시키지는 못했다. '자유 다키아인' 부족들이 6세기 또는 7세기까지 카르파티아 산맥 북동부 지역에서 다키아어를 계속 사용했을 가능성도 제기되지만, 확실한 증거는 없다. 다키아어의 생존 여부는 이 시기 문서 기록이 전혀 없어 판단하기 어렵지만, 일반적으로 서기 600년경에는 사멸된 것으로 여겨진다. 블라디미르 I. 게오르기에프는 다르다니아(오늘날 세르비아 남부와 북마케도니아 북부)와 같은 일부 지역에서는 다코-모에시아어가 동부 발칸 라틴어의 영향을 받으면서도 지배적인 언어로 남아 6세기까지 외딴 지역에서 살아남았을 수 있다고 주장했다. 한편, 라틴어와 그리스어에 의해 대체된 트라키아어는 대략 500년경까지 살아있는 언어로 기록되어 있다.

학자들 사이의 주류 견해는 다코-모에시아어가 현대 루마니아어의 주요 언어적 기층어를 형성한다는 것이다.[5] 루마니아어는 신 라틴어(로망스어군)로, 게오르기에프에 따르면 서기 300년에서 600년 사이에 동부 동부 로망스어에서 진화했다. 현대 루마니아어에 대한 다코-모에시아어의 영향은 소수의 단어와 몇 가지 문법적 특징에 국한된다. 게오르기에프는 루마니아어에 알바니아어와 정확히 일치하는 단어가 약 70개 있으며, 이 단어들의 음성 형태가 알바니아어 차용으로는 설명하기 어려워 루마니아어의 다키아어 기층어에 속한다고 주장했다. 또한 그는 알바니아어 대응어 역시 다코-모에시아어에서 유래했다고 보았다. 모든 로망스어와 마찬가지로 루마니아어는 속 라틴어에서 파생되었으며, 로마 시대 말기 다키아어나 북부 트라키아의 영향이 속 라틴어에 미쳤다고 주장된다. 이러한 영향은 루마니아-트라키아 기층어와 프랑스-켈트어, 스페인-바스크어, 포르투갈-켈트어 기층어 사이의 차이점을 설명하는 데 도움이 될 수 있다. 루마니아어에 주요 방언이 없다는 점은 접근이 어렵지만 내부 소통이 용이했던 작은 산악 지역에서 유래했을 가능성을 시사한다. 루마니아어의 역사는 서기 300년경 로마 철수 시점부터 1300년경 민족 이동 종식 시점까지 기록이 거의 없어 추측에 의존하는 부분이 많다.

대부분 루마니아 학자들이 현대 루마니아어에 대한 다키아어 기층어 연구를 수행했지만, 확실한 증거는 아직 부족하다. 알려진 다키아어 단어(주로 식물 이름)나 재구성된 다키아어 단어 중 루마니아어에 구체적으로 대응하는 단어는 거의 없다. 루마니아어 사전(DEX)은 다키아어 어원을 명시하지 않고 기원이 불분명한 여러 용어를 언급하는데, 이들 중 다수가 다키아어 기원으로 추정되지만 강력한 증거는 없다. 경우에 따라 이 단어들은 석기 시대 카르파티아 언어에서 유래한 토착어이거나, 사르마티아어 기원일 수도 있지만 이 역시 증거가 부족하다. 몇몇 다키아어 단어가 이 지역의 지배 언어가 다키아어/켈트어(서기 100년까지), 라틴어/사르마티아어(약 100~300년), 게르만어(약 300~500년), 슬라브어/튀르크어(약 500~1300년)로 차례로 변화하는 과정에서 살아남아, 결국 루마니아어로 이어졌을 가능성은 있다.

다키아어와 알바니아어의 관계에 대해서도 여러 가설이 존재한다. 보그단 하슈데우는 1901년에 다키아어의 한 분파가 알바니아어로 이어졌다고 주장했다. 다른 가설은 알바니아어를 기원전 300년 이전에 다키아에서 갈라져 나온 다코-모에시아 방언으로 보며, 다키아어 자체는 사멸했다고 본다. 게오르기에프는 알바니아어에 일리리아어 요소가 포함되어 있음을 인정하면서도, 알바니아어의 조상으로 트라키아어와는 별개인 '다코-미시아어'를 제안했다. 그는 다코-미시아 부족이 기원전 2천년기 또는 1천년기 전반에 발칸 반도 북부-중앙부(다르다니아)를 거쳐 현재의 알바니아 지역으로 이주했다고 주장했다. 그러나 이 이론은 대부분의 언어학자들에게 받아들여지지 않으며, 주류 학계에서는 알바니아어를 고대 일리리아어의 직접적인 후손으로 간주한다. 에릭 P. 햄프는 알바니아어와 메사피아어 사이의 공통된 언어적 변화를 근거로, 알바니아어가 트라키아어나 다코-모에시아어가 아닌 일리리아어와 밀접한 관련이 있으며, 일리리아어와 자매 관계였고 한때 다뉴브강에 더 가깝고 다코-모에시아어와 접촉했던 언어에서 유래했다고 주장했다. 현재 연구에서 확실하게 말할 수 있는 것은 알바니아어와 루마니아어 사이에 상당수의 공유된 인도유럽어 비(非)로망스어 어휘가 존재하여 최소한 '다코-트라코-모에시아 복합체'와의 접촉을 나타낸다는 점과, 알바니아어가 '일리리아 복합체'에서 유래했다는 주장을 뒷받침하는 증거가 있다는 점이다. 계통적으로 메사피아어는 알바니아어에 가장 가까운, 부분적으로나마 증명된 언어로 여겨진다. 최근 연구에서는 이 알바니아-메사피아 분기를 '일리리아어'로 명명하고, 그리스-프리기아어를 여기에 가장 가까운 인도유럽어 분기로 본다. 이 두 분기는 아르메니아어와 함께 지역 그룹을 형성하며, 이는 종종 "발칸 인도유럽어"라고 불린다.

한편, 4세기에는 주류 학설에서 다키아인으로 여겨지는 게타이와 고트족을 동일 민족으로 보는 전통이 확립되었다. 예를 들어 오로시우스는 "게타이, 그들은 지금도 고트족이다"라고 기록했다. 현재는 신빙성이 없는 이 동일시는 야코프 그림에 의해 지지되기도 했다.

6. 음운 변화

음성학적으로 다키아어는 보수적인 인도유럽어 (IE)이다. 현존하는 단편들을 통해 원시 인도유럽어 (PIE)에서 다키아어로의 음운 변화는 다음과 같이 추정된다.

- 인도유럽조어 '''*a'''와 '''*o'''는 '''a'''로 나타난다.

- 인도유럽조어 강세 '''*e'''는 열린 음절에서는 '''ye''', 닫힌 음절에서는 '''ya'''로 나타난다. 그 외의 인도유럽조어 비강세 '''*e'''는 그대로 '''e'''로 유지된다.

- 인도유럽조어 '''*i'''는 다키아어에서 '''i'''로 보존되었다.

- 인도유럽조어 '''*ē'''와 '''*ā'''는 '''*ā'''로 나타난다.

- 인도유럽조어 '''*ō'''는 '''*ō'''로 보존되었다.

- 인도유럽어 '''*ai'''는 '''*ai'''로 보존되었다.

- 인도유럽어 '''*oi'''는 다키아어에서 '''*ai'''로 나타난다.

- 인도유럽어 '''*ei'''의 진화는 아직 명확히 재구성되지 않았으며, '''ei'''로 보존되었거나 이미 '''i'''로 변화했을 것으로 보인다.

- 인도유럽어 '''*wa'''는 '''*wa'''로 보존되었다.

- 인도유럽어 '''*wo'''는 '''*wa'''로 나타난다.

- 인도유럽어 '''*we'''는 '''*we'''로 보존되었다.

- 인도유럽어 '''*wy'''는 '''*vi'''로 나타난다.

- 인도유럽어 '''*aw'''는 '''*aw'''로 보존되었다.

- 인도유럽어 '''*ow'''는 '''*aw'''로 나타난다.

- 인도유럽어 '''*ew'''는 '''*ew'''로 보존되었다.

다른 많은 인도유럽어족 언어들과 마찬가지로, 다키아어는 유성 파열음의 두 계열(무기음과 유기음)을 병합했다.

- '''*d'''와 '''*dh'''는 모두 '''d'''가 되었다.

- '''*g'''와 '''*gh'''는 모두 '''g'''가 되었다.

- '''*b'''와 '''*bh'''는 모두 '''b'''가 되었다.

다른 원시 인도유럽어 자음들의 변화는 다음과 같다.

- 인도유럽조어(PIE) '''*ḱ'''는 '''ts'''가 되었다. 이는 사템어의 특징 중 하나로 간주되기도 한다.

- PIE '''*ǵ'''는 '''dz'''가 되었다. 이 역시 사템어적 변화이다.

- PIE '''*kʷ'''는 '''e''', '''i'''가 뒤따를 경우 '''t̠ʃ'''가 되었다. 그 외에는 '''k'''가 되었다. PIE 자음군 '''*kw'''도 같은 변화를 겪었다.

- PIE '''*gʷ'''와 '''*gʷh'''는 '''e''' 또는 '''i'''가 뒤따를 경우 '''d̠ʒ'''가 되었다. 그 외에는 '''g'''가 되었다. PIE 자음군 '''*gw'''도 같은 변화를 겪었다.

- PIE '''*m''', '''*n''', '''*p''', '''*t''', '''*r''', '''*l'''은 보존되었다.

다키아어의 통시적 발달 과정에서, k와 g는 전설 모음 앞에서 다음과 같은 과정을 거쳐 구개음화가 일어난 것으로 보인다.

- k > [kj] > [tj] > [tʃ] ~ [ts] (ts 또는 tz로 표기) > [s] ~ [z] (z로 표기). 예: *ker(s)na는 Tierna (《포이팅거 지도》) Dierna (비문과 프톨레마이오스), station Tsiernen[sis]의 *Tsierna (서기 157년), Zernae (노티티아 디그니타툼), (colonia) Zernensis (울피아누스)로 반영되었다.

- g > [ɡj] > [dj] > [dz] ~ [z] (z로 표기). 예: Germisara는 Γερμιζερα로 나타나며, Ζερμιζίργα, Ζερμίζιργα라는 변형도 있다.

7. 어휘

다키아어 기원 추정 루마니아 단어 목록도 참조하라.

학계의 주류 견해는 다코-모이시아어가 현대 루마니아어의 주요 언어적 기층어를 형성한다는 것이다. 루마니아어는 로망스어군에 속하는 언어로, 서기 300년에서 600년 사이에 동부 동부 로망스어에서 발전한 것으로 여겨진다. 현대 루마니아어에 남아있는 다코-모이시아어의 영향은 소수의 단어와 일부 문법적 특징에 한정된다.[5] 언어학자 게오르기에프는 루마니아어에 알바니아어와 정확히 일치하는 단어가 약 70개 존재하며, 이 단어들의 독특한 음성 형태로 볼 때 알바니아어에서 차용한 것이 아니라 루마니아어의 다키아어 기층어에 속한다고 주장했다. 그는 알바니아어의 해당 단어들도 다코-모이시아어에서 유래했다고 보았다.

모든 로망스어처럼 루마니아어는 속 라틴어에서 파생되었으며, 일련의 내부 언어 변화를 겪었다. 로마 시대 말기에 다키아어나 북부 트라키아어가 속 라틴어에 영향을 미쳤다는 주장이 제기되는데, 이는 루마니아어와 다른 로망스어(예: 프랑스어, 스페인어, 포르투갈어)의 기층어 간 차이를 설명하는 데 도움이 될 수 있다. 루마니아어에 주요 방언이 거의 없다는 점은, 접근은 어려웠지만 내부 소통은 용이했던 작은 산악 지역에서 언어가 형성되었기 때문일 수 있다. 그러나 서기 300년경 로마 철수 이후부터 1300년경 외부 민족의 침입이 끝날 때까지 해당 지역에 대한 기록이 거의 없어 루마니아어의 역사는 상당 부분 추정에 의존한다.

많은 연구, 특히 루마니아 학자들에 의해 현대 루마니아어에 대한 다키아어 기층어 연구가 수행되었지만, 아직 확실한 증거는 부족한 실정이다. 알려진 다키아어 단어(주로 식물 이름)나 지명에서 재구성된 단어 중 루마니아어 단어와 명확하게 대응하는 사례는 드물다. 루마니아어 사전(DEX)에서도 다키아어 어원을 명시적으로 언급하기보다는 기원이 불분명한 여러 용어를 제시한다. 이들 중 상당수는 여러 학자에 의해 다키아어 기원으로 추정되지만, 강력한 증거는 없다. 일부 단어는 석기 시대 카르파티아 산맥 지역 언어에서 유래한 토착어이거나, 명확한 인도유럽어족 계열 단어의 경우 사르마티아어에서 기원했을 가능성도 제기되지만, 이 역시 증거는 부족하다.

그럼에도 불구하고, 일부 다키아어 단어는 이 지역의 지배 언어가 켈트어(서기 100년까지), 라틴어/사르마티아어(약 100~300년), 게르만어(약 300~500년), 슬라브어/튀르크어(약 500~1300년) 등으로 변화하는 과정 속에서도 카르파티아 산맥 주민들의 언어에 남아, 결국 루마니아어로 이어졌을 가능성이 있다.

7. 1. 지명

다키아어 지명 연구는 다키아어의 사용 범위를 추정하는 데 중요한 단서를 제공한다. 특히 '-dava' 접미사를 가진 지명은 다키아어 사용 지역을 식별하는 주요 지표로 활용된다. '-dava'는 다키아어로 "마을" 또는 "요새"를 의미하는 것으로 추정되며, 이러한 지명은 주로 고대 다키아와 모에시아 지역에 집중적으로 분포한다.

로마 제국 시대 초기(기원전 30년경)에 다키아어는 다키아와 모에시아 지역에서 지배적인 언어였을 가능성이 높다. 물론 이 지역에는 켈트어나 게르만어를 사용하는 소수 집단도 존재했을 것으로 보인다. 고대 역사가 스트라보는 모에시아인들이 다키아인 및 게타인들과 같은 언어를 사용했다고 기록했는데, 이는 프톨레마이오스의 《지리학》에 나타난 '-dava' 지명의 분포와 일치한다. 만약 스트라보의 주장이 트라키아인까지 포함하는 것이라면, 다키아어는 에게해와 보스포루스 해협까지 사용되었을 수도 있지만, '-dava' 지명이 발칸 산맥 남쪽에서는 거의 발견되지 않아 현대 언어학자들 사이에서는 논란이 있다.

도나우강 북쪽의 '-dava' 지명 분포 지역은 프톨레마이오스가 정의한 다키아의 경계와 대체로 일치한다. 프톨레마이오스는 다키아의 경계를 남쪽으로는 도나우강(이스테르강), 서쪽으로는 티미슈강(티비스쿰강), 북쪽으로는 드네스트르강(티라스강) 상류, 동쪽으로는 시레트강(히에라서스강)으로 설정했다. 올테아누의 지도에 따르면 '-dava' 지명은 서쪽으로는 티미슈강 안쪽에 분포하며 북쪽으로 확장된다. 시레트강 동쪽에도 피로보리다바, 타마시다바, 자르기다바, 클레피다바 등 4개의 '-dava' 지명이 존재하지만, 프톨레마이오스는 앞의 세 곳을 시레트강에 "매우 가깝다"고 묘사했다. 실제로 피로보리다바는 시레트강에서 3km 떨어져 있었다. 클레피다바의 위치는 불확실하여, 올테아누는 북동 베사라비아로, 게오르기에프는 우크라이나 남서부로 추정한다.

도나우강 남쪽, 즉 로마인들이 모에시아로 불렀던 지역에서도 다키아어의 방언인 '다코-모에시아어'가 지배적이었을 것으로 보인다. 로마는 이 지역을 모에시아 수페리오르(현재의 세르비아 일대)와 모에시아 인페리오르(현재의 북부 불가리아, 발칸 산맥 북쪽 및 로마령 도브루자)로 나누었다. '-dava' 지명은 모에시아 수페리오르 동부와 모에시아 인페리오르 전역에서 발견되며, 이는 트리발리, 모에시, 게타이 등 다키아어를 사용했을 것으로 추정되는 부족들의 거주 사실을 뒷받침한다.

그러나 '-dava' 지명 분포 지역이 역사 시대에 다키아어만을 사용한 균일한 지역은 아니었다. 서기 2세기까지도 상당한 켈트족 요소가 남아 있었다. 프톨레마이오스는 다키아 최북단인 북부 카르파티아 산맥에 거주하는 켈트족인 토리스키와 아나르테스를 언급했다. 부분적으로 켈트족으로 여겨지는 바스타르네 역시 기원전 1세기의 문헌과 고고학 기록에서 확인되며, 서기 1세기까지도 존재했을 가능성이 있다.

프톨레마이오스는 다키아의 도시 이름 43개를 기록했는데, 그중 33개는 다키아 기원일 가능성이 높다. 이들 대부분은 '-dava' 또는 그 변형(-deva, -daua, -daba 등) 접미사를 포함한다. '-dava' 접미사를 가진 주요 지명은 다음과 같이 분류할 수 있다.

이 외에도 다른 지역에서 유사한 지명이 발견된다.

- 테르미-다우아: 달마티아에 위치한 도시로, *게르미다바의 그리스화된 형태일 수 있으며, 다키아 이주민이 세웠을 가능성이 있다.

- 길-도바: 트라키아에 있었던 마을이나 위치는 불명확하다.

- 풀푸-데바: 트라키아에 위치했으며, 현재의 플로브디프(불가리아)이다.

'-dava' 접미사가 없는 다키아 정착지 이름도 다수 존재한다. 프톨레마이오스의 목록에 있는 다른 다키아 이름 중 일부는 라틴화된 것으로 보이며, 접미사가 없는 이름들도 있다.

7. 2. 부족 이름

고대 게타이족과 다키아인은 언어가 같았다고 여겨진다. 고대 로마의 역사가 스트라보는 "다키아인들은 게타이인들과 같은 언어, 즉 트라키아어의 방언을 사용한다"고 기록했다. 다른 고대 작가들(카시우스 디오, 트로구스 폼페이우스, 아피아누스, 대 플리니우스)의 기록에서도 두 부족의 언어가 같다는 점이 확인된다. 이 때문에 현대 역사학에서는 카르파티아 산맥, 헤무스 산맥(발칸 산맥), 흑해, 드네스트르 강, 북 카르파티아 산맥, 중부 다뉴브강 사이에 살았던 사람들을 통틀어 게토-다키아족이라고 부르기도 한다. 이들은 서쪽과 북서쪽으로는 모라비아와 중부 다뉴브까지, 남서쪽으로는 현재의 세르비아 지역까지, 남쪽으로는 헤무스 산맥까지 넓은 지역에 걸쳐 살았던 것으로 추정된다.프톨레마이오스가 기록한 다키아 지역의 부족 이름들은 대부분 그 지역의 도시 국가 이름과 비슷하다. 불가리아의 언어학자 게오르기에프는 트리발리족, 모이시아족, 다르다니족을 다키아어와 가까운 언어를 사용한 다코-모이시아족으로 분류했다. 게오르기에프에 따르면 다코-미시아 지역은 다키아(현대 루마니아와 티서 강 동쪽의 헝가리), 미시아(모에시아), 소스키타이(현대 도브루자)를 포함한다.

한편, 4세기에는 게타이족과 고트족을 같은 민족으로 보는 시각이 있었고, 이는 야코프 그림과 같은 학자들에 의해 지지되기도 했다. 예를 들어 오로시우스는 "게타이, 그들은 지금도 고트족이다"라고 기록했다. 하지만 현재 이러한 주장은 신빙성이 없는 것으로 여겨진다.

더 자세한 부족 목록은 다키아 부족 목록 문서를 참고할 수 있다.

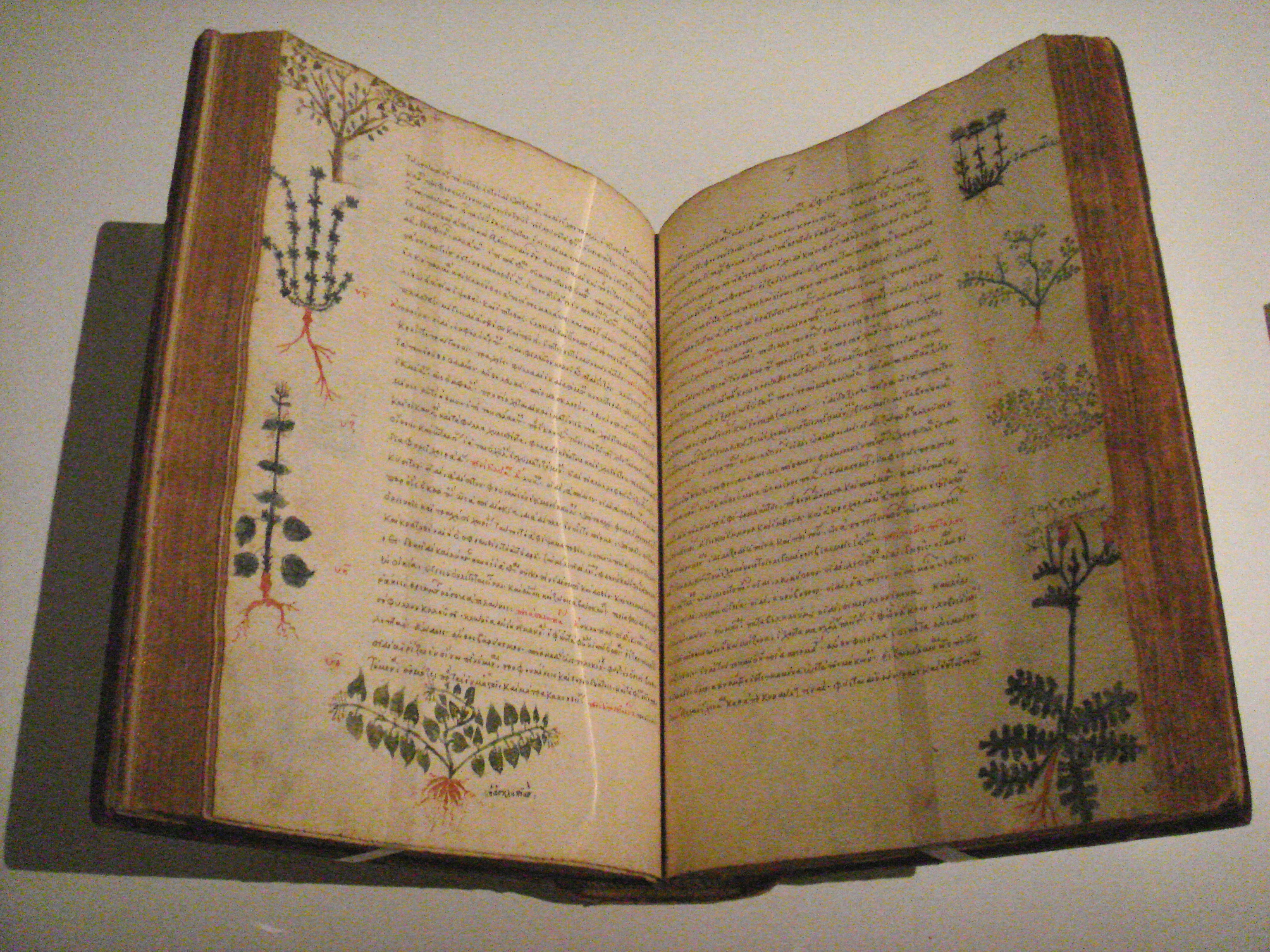

7. 3. 식물 이름

고대 문헌에는 여러 약용 식물과 허브에 대한 다키아 이름이 남아 있다. 특히 소아시아 아나자르부스 출신의 그리스 의사 페다니우스 디오스코리데스가 서기 1세기 중반에 저술한 의학 교과서 ''약물학'' (Περὶ ὕλης ἰατρικῆςgrc)에는 약 60개의 다키아 식물 이름이 포함되어 있다. 웰만(1913)과 루수(1967)는 이 다키아 식물 이름들이 서기 3세기에 그리스 문법학자 알렉산드리아의 팜필루스(서기 1세기)가 발행한 용어집에서 추가된 것으로 보았다. 또한, 의사-아풀레이우스의 텍스트에는 아마도 4세기까지 다키아어 주석이 추가되었을 것으로 추정된다. 다키아 식물 이름 목록에 토착 다키아어, 라틴어, 그리스어 단어가 섞여 있는 것은 당시의 언어 교차 과정을 보여주는 증거로 해석될 수 있다.

많은 다키아 지명은 그 의미가 불확실하지만, 디오스코리데스가 제공한 약용 식물 이름보다는 다키아 단어의 출처로서 더 신뢰할 수 있다는 평가가 있다. 식물 이름의 경우 추측에 의한 식별이 많기 때문이다. 아셔와 심슨(1994)에 따르면 디오스코리데스가 기록한 57개의 식물 이름 중 25개는 오류일 가능성이 있다. 불가리아 언어학자 데체프는 디오스코리데스에 나오는 42개의 다키아 식물 이름 중 25개만이 진정한 다키아어이며, 10개는 라틴어, 7개는 그리스어라고 분석했다. 또한, 의사-아풀레이우스가 기록한 31개의 "다키아" 식물 이름 중에서는 16개만이 실제 다키아어이고, 9개는 라틴어, 8개는 그리스어라고 보았다.

의사-아풀레이우스에 나오는 다키아어, 라틴어 및 그리스어 단어의 혼합 예시는 다음과 같다.

7. 4. 다키아어 단어 재구성

게오르기에프와 두리다노프는 고대 트라키아어와 다키아어 이름을 해독하기 위해 비교 언어학적 방법을 사용했다. 게오르기에프(1977)는 알려지지 않은 언어의 고대 지명 의미를 후대의 이름이나 다른 인도유럽어(고대 및 현대 언어 포함)의 동족 지명 및 단어와 비교하여 해독할 수 있다고 주장했다. 그는 어근 단어 분석만으로는 과학적 가치가 부족하다고 보았다.[7]게오르기에프는 자신의 방법론 예시로 동로마 지역의 체르나보다(Cernavodă)라는 마을과 강(다뉴브강의 지류)을 들었다. 이 지명은 슬라브어로 "검은 물"을 의미한다. 고대에 이 마을은 Ἀξίοπα|Axiopagrc 또는 Ἀξιούπολις|Axioupolisgrc로, 강은 Ἀξιός|Axiosgrc로 불렸다. 게오르기에프는 체르나보다가 고대 다키아어 이름의 칼크(calque)일 가능성이 있다는 가정 하에, Axiopa가 다키아어로 "검은 물"을 의미한다고 추론했다. 그에 따르면, Axios의 유력한 인도유럽어 어근은 *''n̥-ks(e)y-no''("어두운, 검은")이며, 이는 아베스타어 ''axsaena''와 비교된다. 인도유럽어 복합어 형성 규칙에 따라 Axiopa는 다키아어로 ''axi''("검은")와 ''opa'' 또는 ''upa''("물")로 나뉜다. 이름의 ''-polis'' 요소는 "도시"를 의미하는 그리스어 접미사이므로 고려 대상에서 제외된다.

이러한 가정은 동족 지명 검토를 통해 검증된다. 고대에 ''Axios''로 알려진 또 다른 발칸 강이 있었는데, 그 기원은 다키아어를 사용하던 모에시아 지역에 있었다. 이 강의 현대 마케도니아어 이름은 Црна Река|츠르나 레카mk로, 슬라브어로 "검은 강"을 의미한다. 비록 이 강은 주로 일리리아어를 사용하던 다르다니아(현 북마케도니아)에 있었지만, 게오르기에프는 이 강 이름을 다코-모에시아 기원으로 간주했다. ''axi'' 요소는 흑해의 옛 그리스어 이름인 Ἄξεινος πόντος|Axeinos pontosgrc(나중에 "환영하는 바다"를 뜻하는 완곡어법 Εὔξεινος πόντος|Euxeinos pontosgrc로 변경됨)에서도 확인된다. ''opa/upa'' 요소는 리투아니아어 동족어 upė|우페lit("물")를 통해 검증된다.[7] 마을 이름의 두 번째 구성 요소인 ''-upolis''는 리투아니아어 축약형 upelis|우펠리스lit처럼 ''upa''의 축약형일 수도 있다.

그러나 이러한 어원 해석에 대한 반론도 존재한다. 루수는 프로코피우스의 ''De Aedificiis''에서만 증명된 이름인 ''Axiopa''가 ''Axiopolis''의 변형된 형태일 수 있다고 지적했다.[8] 다만 이 지적이 맞더라도 "검은"을 의미하는 ''axi-''나 "물"을 의미하는 ''upa''의 해석 자체에 영향을 미치는 것은 아니다. 프레이저(1959)는 지명 ''Axiopa''에 나타나는 어근 ''axio''가 사모트라케와 스파르타에서도 발견되며, 그곳에서 아테나 악시오포이나(Axiopoina)가 숭배되었다는 점을 들어 이 선(先)그리스 어근을 트라키아어 기원으로 보고 "위대한"을 의미한다고 해석했다. 하지만 이 ''axi'' 요소가 정말 트라키아어에서 유래했는지, 그리고 그 의미가 "검은"이 아닌 "위대한"인지 확실하지 않다. 만약 트라키아어가 다키아어와 별개의 언어였다면 이 반론의 관련성은 더욱 줄어든다.

일부 언어학자들은 이러한 다키아어 재구성 방법에 대해 회의적인 시각을 보인다. 다키아어와 트라키아어의 음운 체계와 그 진화는 원어 자료가 아닌, 근사적인 그리스어 또는 라틴어 표기를 통해 재구성되기 때문이다. 그리스어와 라틴어에는 č, ġ, ž, š 등과 같은 음소를 표기할 문자가 없었으므로, 트라키아어나 다키아어 단어에 이런 음소가 포함되었다면 정확한 표기가 불가능했을 것이다. 비교 방법을 통해 단어 재구성에 사용되는 음운 변화 규칙을 뒷받침하는 어원 자료는 대부분 지명(일부 식물 이름과 소수의 용어집 제외)에 국한되어 있어 다양한 해석의 여지가 많다. 이 때문에 다키아어와 트라키아어의 음운 구조와 발달에 대해 서로 다르거나 상반되는 가설들이 존재한다. 즉, 다키아어 음운 체계가 그리스어나 라틴어 표기를 통해 얼마나 정확하게 복원될 수 있는지에 대한 근본적인 의문이 제기된다.

인명과 관련된 어원 연구에서도, 특정 음운 규칙을 가정하고 그에 맞춰 어원을 선택하는 경향이 나타나기도 한다. 블라디미르 I. 게오르기에프의 연구 이후, 일부 연구자들은 트라키아 영토 내 음운 변화(예: o > a)의 지리적 분포에 주목하면서 연대기적 측면을 다소 간과하는 경향을 보였다. 정보 부족으로 인해 이들 언어의 모음 체계는 여전히 불분명하며, 때로는 매우 상반된 이론들이 제시되기도 한다. 현재까지 약 3,000개의 트라코-다키아 어휘 단위가 알려져 있지만, 예를 들어 *o / *a 모음 변화와 관련된 단어는 약 30개에 불과하며, 이마저도 모든 단어에 동일한 설명을 적용하기는 어렵다.

참조

[1]

웹사이트

Dacian

https://archive.toda[...]

2024-01-29

[2]

간행물

Sudbalten und Daker. Vater der Lettoslawen

Serdicae

[3]

웹사이트

The Language of the Thracians, Ivan Duridanov, 2.9 Thracian and Illyrian

http://www.kroraina.[...]

[4]

논문

[5]

논문

2021-10

[6]

문서

Dio Cassius LI, 22, 6

[7]

문서

[8]

논문

[9]

서적

Cambridge ancient history

Cambridge University Press

[10]

문서

[11]

서적

Cambridge ancient history

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[12]

문서

Sudbalten und Daker

[13]

웹사이트

The Language of the Thracians, Ivan Duridanov, 2.9 Thracian and Illyrian

http://www.kroraina.[...]

[14]

문서

The Indo-European position of lllirian, Daco-Mysian and Thracian: a historic Methodological Approach

[15]

저널

South Baltic - Mayer

http://www.lituanus.[...]

2017-06-16

[16]

웹사이트

Траките и техният език (1977 В Георгиев)

http://documents.tip[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com