보성군

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

보성군은 전라남도 남해안 중서부에 위치한 군으로, 백제의 복홀군에서 유래되었다. 주요 산업은 농업이며, 온화한 기후와 많은 강수량으로 쌀, 보리, 면화 등 다양한 농작물이 재배된다. 특히 한국 최대의 녹차 생산지로, 전국 녹차 생산량의 40%를 차지하며, 보성녹차는 우주비행사 특별식으로 인정받기도 했다. 보성만은 김과 굴 양식업이 발달했고, 벌교 홍교, 유신리 마애여래좌상, 비봉리 공룡알화석 등 문화재와 대한다원, 율포 해수욕장 등 관광 자원을 보유하고 있다. 행정 구역은 2읍 10면으로 구성되어 있으며, 보성읍과 벌교읍이 주요 중심지이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1018년 설치 - 경상도

경상도는 한반도 동남부에 위치하여 신라, 가야, 고려, 조선 시대에 중요한 역할을 했으며, 태백산맥과 소백산맥, 낙동강을 특징으로 하는 지역으로, 부산, 대구, 울산 등의 주요 도시를 포함하고, '영남'이라고도 불리며, 대한민국 현대 정치사에서 중요한 위치를 차지한다. - 1018년 설치 - 전라도

전라도는 한반도 서남부에 위치하여 황해, 동중국해와 접하고 소백산맥을 경계로 경상도와 닿아 있으며, 마한의 일부였다가 백제, 통일신라, 고려, 조선 시대를 거쳐 1018년에 처음 '전라도'라는 명칭이 등장했고, 1896년에 전라북도와 전라남도로 분리되었으며, 금강, 섬진강, 영산강, 만경강 등의 하천이 흐르고 서남 방언을 사용하며 민주화 운동의 중심지이자 더불어민주당의 지지 기반이다. - 보성군 - 한국차박물관

한국차박물관은 차의 역사와 문화를 전시하고 체험할 수 있는 공간으로, 전망대에서의 경관 감상, 차 시음 및 체험 프로그램, 차 역사 및 문화 전시를 제공하며, 계절별 관람 시간과 휴관일을 확인해야 한다. - 보성군 - 벌교읍

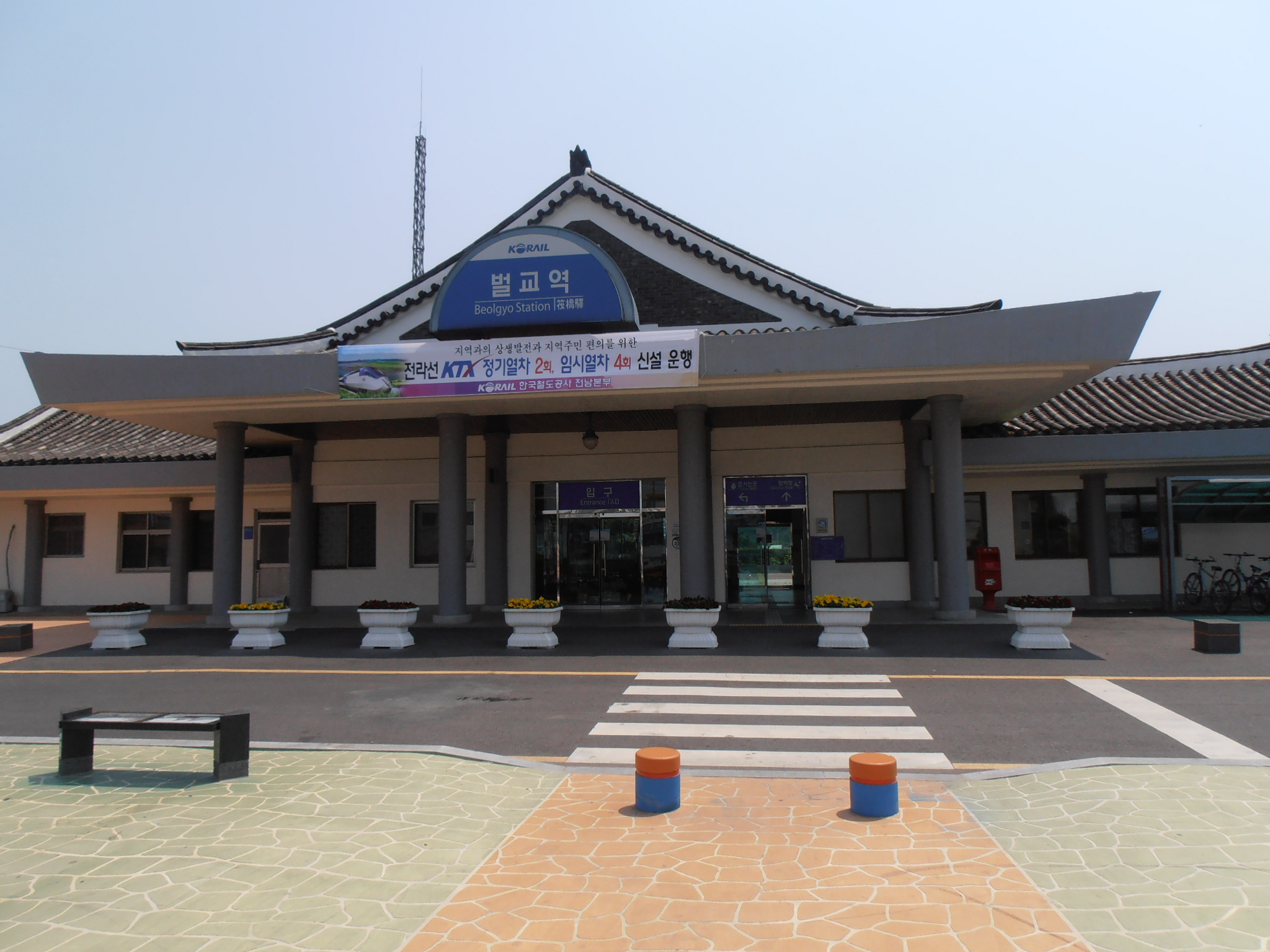

벌교읍은 전라남도 보성군에 위치하며, 경전선 개통으로 교통 요충지로 발전했으나 해방 후 쇠퇴기를 겪었고, 소설 『태백산맥』의 배경이자 꼬막과 딸기 특산지로 현재 관광 산업 개발을 통해 지역 활성화를 도모하고 있다. - 전라남도의 군 - 담양군

담양군은 다양한 농산물과 대나무 공예품으로 유명하며, 소쇄원과 죽녹원 등의 아름다운 자연경관과 문화유적을 가진 관광지이며, 1읍 11면으로 구성되어 있으며, 메타세쿼이아 가로수길과 같은 관광 명소가 있고 고속도로 등의 교통망을 갖추고 있다. - 전라남도의 군 - 무안군

무안군은 전라남도 서부에 위치하며 나주시, 영암군, 함평군과 접하고 서쪽은 황해에 면하며, 1914년 목포부 일부와 지도군이 통합되어 형성되었고 2005년 전라남도청 이전과 함께 남악신도시가 조성되어 인구가 증가, 2013년 전라남도에서 인구가 가장 많은 군이 되었으며, 3읍 6면으로 이루어져 있고 무안국제공항이 위치해 있다.

2. 역사

삼한 시대에 마한의 영역이었으며, 이후 백제 때 복홀군(伏忽郡)이 설치되었다.[3]

=== 삼국 시대 및 남북국 시대 ===

=== 고려 시대 ===

- 940년 (고려 태조 23년): 오아현은 정안현(定安縣)으로, 마읍현은 수령현(遂寧縣)으로 개칭하여 영암군의 속현이 되었다. 대로현은 회령현(會寧縣)으로, 계수현은 장택현(長澤縣)으로 개칭하여 그대로 보성의 속현이 되었다. 또한 능성의 영현인 복성현(福城縣), 곡성의 영현인 동복현(同福縣), 추성의 영현인 옥과현(玉果縣), 낙안의 영현인 조양현(兆陽縣), 남양현(南陽縣), 태강현(泰江縣), 두원현(荳原縣)이 보성의 속현으로 편입되었다.

- 995년 (고려 성종 14년): 패주(貝州)로 개칭하고 자사(刺史)를 두었다.

- 1018년 (고려 현종 9년): 다시 보성군이 되었다.

- 1088년 (고려 선종 5년): 타주부곡(他州部曲)이 도화현(道化縣)으로 승격하였다.

- 고려 인종 대: 정안현이 장흥부로 승격하면서 보성의 속현이던 회령현, 장택현, 두원현이 장흥의 속현으로 편입되었다.

- 1172년 (고려 명종 2년): 옥과현이 주현으로 승격하였다. 이후 동복현도 주현으로 승격하였다.

- 1310년 (고려 충선왕 2년): 식촌부곡(食村部曲)이 풍안현(豊安縣)으로 승격하였다.

=== 조선 시대 ===

- 1395년 (조선 태조 4년): 고흥현이 왜구의 침입을 피해 보성의 속현인 조양현으로 이전하였다.

- 1409년 (조선 태종 9년): 전라도의 모든 속현과 향·소·부곡이 폐지됨에 따라, 남양현, 태강현, 풍안현, 도화현, 복성현, 사어향(沙於鄕), 포곡소(蒲谷所), 공신소(功愼所), 신동관소(神同串所), 방고성소(房高城所), 조도소(酢桃所), 미력소(彌力所), 금곡소(金谷所), 야촌부곡(也村部曲), 고다산부곡(古多山部曲), 저천부곡(紵川部曲)이 모두 폐지되어 직촌(直村)이 되었다.

- 1430년 (조선 세종 12년): 장흥도호부(長興都護府)의 관할 하에 두어졌다가, 이후 순천도호부(順天都護府)에 속하게 되었다.

- 1441년 (조선 세종 23년): 고흥현이 관아를 지금의 고흥읍으로 이전하면서 조양현 땅을 보성에 돌려주었다. 대신 보성의 속현이었던 옛 남양현, 태강현, 풍안현, 도화현 지역과 고다산부곡, 저천부곡 땅이 고흥현에 편입되었다.

=== 대한제국 및 일제 강점기 ===

- 1895년 6월 23일 (음력 윤 5월 1일): 23부제 시행으로 나주부 보성군이 되었다. 관할 면은 용문면(龍門面), 옥암면(玉巖面), 노동면(盧洞面), 미륵면(彌勒面, 옛 미력소), 겸어면(兼於面), 백야면(白也面), 율어면(栗於面), 복내면(福內面, 옛 복성현), 문전면(文田面), 봉덕면(鳳德面), 조내면(兆內面, 옛 조양현), 대곡면(大谷面), 송곡면(松谷面), 도촌면(道村面)의 14개 면이었다.

- 1896년 8월 4일: 13도제 시행으로 전라남도 보성군이 되었다.

- 1908년 10월 15일: 낙안군이 폐지되면서 고상면(古上面)·고하면(古下面)·남상면(南上面)·남하면(南下面) 4개 면이 보성군에 편입되었다.

- 1914년 4월 1일: 부군면 통폐합에 따라 장흥군의 회령면(會寧面)·천포면(泉浦面)·웅치면(熊峙面) 3개 면이 보성군에 편입되었다. 여러 면이 통폐합되어 용문면·옥암면이 보성면(寶城面)으로, 겸어면·백야면이 겸백면(兼白面)으로, 문전면·봉덕면이 문덕면(文德面)으로, 조내면·대곡면이 조성면(鳥城面)으로, 남상면·남하면이 남면(南面)으로, 회령면·천포면이 회천면(會泉面)으로 통합되었다. 고하면은 고상면에 편입되었고, 미륵면은 미력면(彌力面)으로 개칭되었다. 군청은 보성면(현 보성읍)에 두었다. (14면: 보성면, 노동면, 미력면, 겸백면, 율어면, 복내면, 문덕면, 조성면, 송곡면, 도촌면, 고상면, 남면, 회천면, 웅치면)

- 1915년: 고상면과 남면이 벌교면(筏橋面)으로 통합되었다. (13면)

- 1917년: 송곡면과 도촌면이 득량면(得糧面)으로 통합되었다. (12면)

- 1929년 4월 1일: 순천군 동초면(東草面)의 호동리(虎東里)·장양리(壯陽里)·회정리(回亭里)·봉림리(鳳林里)·연산리(蓮山里)가 벌교면에 편입되었다.[10]

- 1937년 7월 1일: 벌교면이 벌교읍으로 승격하였다.[11] (1읍 11면)

- 1940년 11월 1일: 보성면이 보성읍으로 승격하였다.[12] (2읍 10면)

=== 대한민국 ===

- 1973년 7월 1일: 문덕면(文德面) 한천리(寒泉里)가 순천시 송광면에 편입되었다.

- 1983년 2월 15일: 고흥군 동강면(東江面) 장도리(獐島里)가 벌교읍에 편입되었다.

- 1990년 8월 1일: 벌교읍 장도리의 죽도(竹島)가 고흥군 동강면에 편입되었다.

- 1991년: 주암댐 건설로 일부 지역이 수몰되었다.

3. 지리

전라남도의 남해안 중서부에 위치한다. 북서쪽은 화순군, 남동쪽은 고흥군, 북동쪽과 동쪽은 순천시, 서쪽은 장흥군과 접하며, 남서쪽은 동중국해에 면해 있다.

대부분의 지역이 산악 지대로, 소백산맥에서 갈라져 나온 백이산(584m), 망일봉(650m), 존제산(740m), 방장산(576m) 등이 남서-북동 방향으로 해안을 따라 솟아 있다. 제암산에서 발원하는 섬진강의 지류 보성강을 사이에 두고 제암산, 벽옥산, 천마산 등 여러 산이 솟아 있어, 좁은 해안 지대와 중앙의 보성강 유역을 제외하면 대부분이 산지이다. 이는 호남 지방에서 운봉 다음 가는 고지대를 이룬다. 군의 중앙으로는 섬진강의 지류인 보성강이 흐르며, 이 강에는 1990년 건설된 다목적 댐인 주암댐(순천시 소재)과 주암호가 있고, 보성수력발전소도 위치한다.

지질학적으로 해안은 신라통에 속하며, 대부분의 지역은 화강편마암으로 이루어져 있다.

3. 1. 기후

남쪽에 위치하고 근해에 난류가 흘러 기후가 온난하며, 대한민국의 대표적인 다우지 중 하나이다. 연평균 기온은 12.6°C이고, 가장 추운 달인 1월 평균 기온은 -0.5°C, 가장 더운 달인 8월 평균 기온은 27.8°C이다. 연평균 강수량은 1450mm에 달한다.3. 2. 보성만

전라남도의 남해안 중서부에 위치하며 고흥반도에 의해 가로막혀 있는 만이다. 해안선의 길이는 55.5km에 달한다. 보성만 연안 일대는 어류의 산란장으로 적합하여, 산란기인 봄과 여름에는 남해 해류를 따라 물고기들이 북상한다. 특히 조기, 갈치, 삼치, 도미, 민어, 전갱이와 같은 난해성 어류가 많이 모여들어 어업이 활발하며, 김과 굴의 양식업도 성행하고 있다.

만 주변으로는 망일봉, 존제산, 조월산과 같은 산악 지대가 넓게 펼쳐져 있다.

4. 행정 구역

- 본래 백제의 복홀군(伏忽郡)이었다.[1]

- 757년 '''보성군'''(寶城郡)으로 개칭하고 대로현(代勞縣)·계수현(季水縣)·오아현(烏兒縣)·마읍현(馬邑縣)을 관할하였다.[1]

- 940년 오아현은 정안현(定安縣)으로, 마읍현은 수령현(遂寧縣)으로 개칭하여 영암군의 속현이 되고, 대로현은 회령현(會寧縣)으로, 계수현은 장택현(長澤縣)으로 개칭하고 그대로 보성의 속현이 되었다. 능성의 영현인 복성현(福城縣), 곡성의 영현인 동복현(同福縣), 추성의 영현인 옥과현(玉果縣), 낙안의 영현인 조양현(兆陽縣), 남양현(南陽縣), 태강현(泰江縣), 두원현(荳原縣)이 보성의 속현이 되었다.[1]

- 996년에 패주(貝州)로 하여 자사(刺史)를 두었다가 뒤에 다시 보성군이 되었다.[1]

- 1088년 타주부곡(他州部曲)이 도화현(道化縣)으로 승격하였다.[1]

- 고려 인종 때 정안현이 장흥부로 승격하면서 보성의 속현인 회령현, 장택현, 두원현이 장흥의 속현으로 편입되었다.[1]

- 1172년 옥과현이 주현으로 승격하였고, 이후 동복현도 주현으로 승격하였다.[1]

- 1310년 식촌부곡(食村部曲)이 풍안현(豊安縣)으로 승격하였다.[1]

- 1395년 고흥현이 왜구의 침입을 피해 보성의 속현인 조양현으로 이전하였다.[1]

- 1409년 전라도의 모든 속현과 향·소·부곡이 폐지되면서 남양현, 태강현, 풍안현, 도화현, 복성현, 사어향(沙於鄕), 포곡소(蒲谷所), 공신소(功愼所), 신동관소(神同串所), 방고성소(房高城所), 조도소(酢桃所), 미력소(彌力所), 금곡소(金谷所), 야촌부곡(也村部曲), 고다산부곡(古多山部曲), 저천부곡(紵川部曲)이 모두 폐지되어 직촌(直村)이 되었다.[1]

- 1441년 고흥현이 관아를 지금의 고흥읍으로 이전하면서 조양현 땅을 보성에 돌려주고, 보성의 속현이던 옛 남양현, 태강현, 풍안현, 도화현, 고다산부곡, 저천부곡 땅이 고흥에 편입되었다.[1]

- 1895년 23부제 시행으로 나주부 보성군이 되었다가, 1896년 13도제 시행으로 전라남도 보성군이 되었다.[1] 당시 면 구성은 다음과 같았다.

- 용문면(龍門面), 옥암면(玉巖面), 노동면(盧洞面), 미륵면(彌勒面, 옛 미력소), 겸어면(兼於面), 백야면(白也面), 율어면(栗於面), 복내면(福內面, 옛 복성현), 문전면(文田面), 봉덕면(鳳德面), 조내면(兆內面, 옛 조양현), 대곡면(大谷面), 송곡면(松谷面), 도촌면(道村面)

- 1908년 낙안군이 폐지되면서 고상면(古上面)·고하면(古下面)·남상면(南上面)·남하면(南下面)이 보성에 편입되었다.[1]

- 1914년 4월 1일 부군면 통폐합으로 장흥군 회령면(會寧面)·천포면(泉浦面)·웅치면(熊峙面)이 보성군에 편입되었다. 여러 면이 통폐합되었다.[1]

- 용문면·옥암면 → 보성면(寶城面)

- 겸어면·백야면 → 겸백면(兼白面)

- 문전면·봉덕면 → 문덕면(文德面)

- 조내면·대곡면 → 조성면(鳥城面)

- 남상면·남하면 → 남면(南面)

- 회령면·천포면 → 회천면(會泉面)

- 고상면·고하면 → 고읍면(古邑面)

- 결과: 보성면, 노동면, 미력면, 겸백면, 율어면, 복내면, 문덕면, 조성면, 송곡면, 도촌면, 고읍면, 남면, 회천면, 웅치면 (14개 면)

- 1915년 고읍면과 남면을 벌교면(筏橋面)으로 통합하였다.[1]

- 1917년 송곡면과 도촌면을 득량면(得粮面)으로 통합하였다.[1]

- 1929년 4월 1일 순천군 동초면(東草面) 일부를 벌교면에 편입시켰다.[10]

- 1937년 7월 1일 벌교면이 벌교읍으로 승격하였다.[11]

- 1940년 11월 1일 보성면이 보성읍으로 승격하였다.[12]

- 1991년 주암댐 건설로 일부 지역이 수몰되었다.

현재 보성군의 행정 구역은 보성읍[13], 벌교읍[14]의 2개 읍과 조성면, 노동면, 미력면, 겸백면, 율어면, 복내면, 문덕면, 득량면, 회천면, 웅치면의 10개 면으로 이루어져 있다. 총 126개의 행정리가 있다. 모든 면의 인구는 감소 추세에 있다.

- '''보성읍'''은 군청 소재지이며, 1930년대부터 주요 교통 중심지이자 농산물 유통 중심지 역할을 하고 있다. 대한민국에서 가장 큰 규모의 차밭이 보성군 남부에 위치해 있다.

- '''벌교읍''' 또한 주요 교통 중심지이다. 일제강점기 이후 번성하였으나 최근에는 인구가 감소하며 다소 쇠퇴하는 경향을 보인다.

아래는 보성군 읍·면별 법정리 목록이다.

5. 산업

보성만은 고흥반도에 의해 가로막힌 형태로, 해안선 길이는 55.5km에 달한다. 연안 일대는 어류의 산란장으로 적합하여 봄과 여름철에는 조기, 갈치, 삼치, 도미, 민어, 전갱이 등 난해성 어류가 많이 모여들며, 김과 굴 양식업도 활발하다. 보성강은 일림산에서 발원하여 약 120km를 흘러 섬진강에 합류하는 지류이다. 상류와 중류 연안에는 평지가 일부 발달했으나 하류는 협곡을 이룬다. 상류에는 전라남도 유일의 수력발전소가 있으며, 풍부한 수량은 농업용수로도 중요하게 활용된다.

보성군은 대부분 산악 지형이지만, 기후가 온화하고 강우량이 많아 농업에 유리한 조건을 갖추고 있다. 미곡 외에도 다양한 농작물이 생산되며, 과거에는 면화 생산량도 상당했다. 논이 많으며 농가 1가구당 경지 면적은 1.3ha이다. 조성면과 득량면 일대에 조성된 1700ha의 간척지에서는 품질 좋은 쌀이 생산된다. 연안에서는 제염업도 이루어진다.

수산업 또한 활발하여 근해 어로 및 양식업이 성하다. 특산물로는 다원(茶園)과 용문석이 특히 유명하다.

보성강에는 시설용량 3,120kW의 수력발전소가 있어 인근 지역에 전력을 공급하며, 강의 여러 지류는 농업용수로 널리 이용된다. 벌교읍과 미력면에는 각각 농공단지가 조성되어 지역 경제와 고용에 기여하고 있다.

5. 1. 특산물

보성군은 온화한 기후와 풍부한 강우량 덕분에 다양한 농작물이 잘 자란다. 미곡 외에도 면화, 콩, 고구마, 감 등이 생산되며, 한때 면화는 1만 1,000톤 이상 수확되기도 했다. 연안에서는 제염, 어로, 양식업도 활발하다. 특히 다원(茶園)과 용문석이 유명하다.

주요 농산물은 쌀, 보리, 면화, 콩, 고구마, 감, 누에고치 등이며, 논이 많고 농가 1가구당 경지 면적은 1.3ha이다. 조성면과 득량면 일대의 1700ha 간척지에서는 품질 좋은 쌀이 생산된다. 주요 해산물로는 새우, 굴, 김, 멸치 등이 있다.

보성군의 대표적인 특산물은 다음과 같다.

특히 조성면 축내리에서 만드는 용문석은 국내뿐 아니라 외국에도 수출될 정도로 유명하다.

=== 보성 녹차 ===

보성군은 조선 시대에 '다원(茶園)'이라는 뜻의 동구여지승남(東龜輿地勝南)으로도 불렸으며,[4] 한국의 녹차 수도로 알려져 있다. 약 1600년 동안 녹차를 생산해 온 역사를 가지고 있으며,[2] 전국 녹차 생산량의 40%를 차지하는 한국 최대의 녹차 생산지이다.[4] 전국 녹차 농장의 약 3분의 1이 보성에 위치하며, 생산량으로는 거의 절반에 달한다. 이는 보성 지역과 녹차의 오랜 역사적 관계 덕분이다.[2] 보성의 기후와 토양은 독특한 맛과 향을 지닌 녹차를 재배하기에 좋은 조건을 제공한다.[2]

한국에서 녹차에 대한 첫 역사 기록은 7세기 중반 신라 선덕여왕 시대로 거슬러 올라간다.[5] 약 200년 후, 인근 지리산 기슭에 녹차 씨앗이 심어졌다는 기록이 있다.[5] 조선 시대에는 불교와의 연관성 때문에 녹차의 인기가 다소 줄었으나, 일부 계층에서는 여전히 즐겨 마셨고 지리산 일대 다원은 명맥을 유지했다.[5] 본격적인 대규모 생산은 1930년대에 시작되었고, 1970년대에는 250acre에 달하는 거대한 계단식 다원이 산비탈에 조성되었다.[2] 그러나 1980년대에는 녹차 수요 감소로 생산량과 품질이 저하되는 위기를 맞았다.[2] 이에 지방 정부는 지역 대학 및 연구소와 협력하여 생산성과 품질을 높이는 새로운 기술 개발을 지원하고, 지역 녹차 사업에 보조금을 지급하는 등 녹차 산업 부흥에 나섰다.[2] 지역 언론 매체들도 보성을 '한국 녹차의 수도'로 홍보하며 지역 산업의 위상을 높이고 관광객 유치에 힘썼다.[2]

황성산 기슭에는 보성 최대 규모의 다원인 대한다원이 있다.[5] 이곳은 지역 녹차 생산량의 3분의 1 이상을 차지하며, 잘 가꾸어진 계단식 다원은 아름다운 경관을 자랑하여 유명한 관광 명소가 되었다. 매년 5월에는 보성다향대축제가 열려 차 애호가들에게 찻잎 따기, 다기 만들기, 녹차 음식 시식 등 다양한 체험 기회를 제공한다.[6]

보성 녹차는 러시아 의료생물학 연구소의 엄격한 품질 검사를 통과하여 우주비행사 특별식으로 공식 인정받기도 했다.

보성강에는 시설용량 3,120kW의 수력발전소가 있으며, 20여 개의 지류는 농업용수로 활발히 이용된다. 벌교읍과 미력면에는 농공단지가 조성되어 지역 고용 창출에 기여하고 있다.

6. 문화·관광

보성은 산악이 중첩하여 절경이 많다. 보성만에 위치한 율포(栗浦)는 백사장과 소나무 숲이 어우러진 천혜의 자연환경을 갖춘 해수욕장으로 잘 알려져 있다. 이 외에도 다양한 보물과 명승 고적이 곳곳에 자리하고 있다.

6. 1. 주요 문화재

보성군에는 여러 명승 고적과 문화재가 있다.- '''벌교 홍교''' (보물 제304호)

벌교읍에 위치한 조선 시대의 다리이다. 길이는 27m, 높이는 3m이며, 3칸의 무지개 모양 아치(홍예)를 연결하여 만든 석교이다. 선암사의 승선교와 함께 구조 형식이 뚜렷하게 남아있는 예로 꼽힌다. 원래 조선 숙종 44년(1718년)에 주민들이 놓은 뗏목 다리가 있었으나, 조선 영조 4년(1728년) 대홍수로 유실되었다. 이듬해 선암사 주지 호암화상(護岩和尙)이 제자인 초안선사(楚安禪師)에게 시주를 모으게 하고 습성대사(習性大師)를 공사 감독으로 삼아 짓기 시작하여, 6년 후인 영조 10년(1734년)에 완공했다. 3개의 아치에는 용머리 조각이 하나씩 있으며, 과거에는 이 다리를 통해 어선이 왕래했다고 전해진다. 1981년부터 1984년까지 4년에 걸쳐 보수 공사를 진행하여 아치 밑부분과 외벽의 시멘트를 제거하고 화강암으로 교체하여 원형을 되찾았다.

- '''보성 유신리 마애여래좌상''' (보물 제944호)

율어면 존제산(해발 704m) 기슭에 있는 통일신라 시대의 마애불이다. 유신리 마을에서 약 1km 떨어진 지점의 가로 4.3m, 높이 5m 크기의 암벽에 돋을새김으로 새겨져 있다. 전체 높이는 4.3m, 불상의 높이는 2.1m이다. 이 불상은 양 어깨에 걸친 특이한 옷주름 표현을 하고 있는데, 이는 한국에서는 보기 드문 양식으로 중국 북위나 북조 시대 금동불에서 유행했던 것과 유사하다. 전남 지역뿐만 아니라 한국 불상 의복 연구에 중요한 자료로 평가받으며, 조성 연대는 9세기 중반으로 추정된다.

- '''보성 비봉리 공룡알화석 산지''' (천연기념물 제418호)

득량면에 위치하며 면적은 156685m2에 달하는 중생대 백악기의 것으로 추정되는 공룡알 화석과 집단 산란지이다. 해안 3km 구간에 걸쳐 보존 상태가 매우 좋은 세계적인 규모의 화석지이다. 공룡알은 해안 일원 5개 층군에 넓게 분포하며 대부분 알둥지를 이루고 있다. 하나의 둥지에는 최소 6개에서 최대 80여 개의 공룡알이 들어 있으며, 보존 상태가 거의 완벽한 10여 개의 공룡알 둥지와 100여 개의 공룡알, 그리고 수백 개의 알 파편들이 흩어져 발견되었다. 특히 지름이 1.5m에 달하는 세계적 규모의 공룡알 둥지가 특징적으로 발견되었고, 공룡알 껍질이 8겹이나 중첩되어 나타난 경우도 있는데 이는 세계적으로 매우 드문 사례이다. 이곳은 초식공룡의 집단 산란지로, 공룡의 부화 습성 및 산란지 환경을 밝힐 수 있는 중요한 학술적 가치를 지닌다.

- '''대원사'''

문덕면 죽산리 천봉산(해발 609m)에 위치한 사찰로, 대한불교 조계종 제21교구 송광사의 말사이다. 백제 무녕왕 3년(503년)에 신라에 처음 불교를 전한 아도화상이 창건했다고 전해진다. 절 입구까지 이어지는 약 6km의 왕벚꽃 터널길이 유명하여 '한국의 아름다운 길 100선'에 선정되기도 했다. 2005년부터 템플스테이(산사체험)를 상시 운영하고 있으며, 태아령 천도, 49재, 천도재 등 불교 의식 외에도 108 나무 글귀, 수련과 연꽃 등이 있는 생태공원 등 다양한 문화 체험 공간을 갖추고 있다.

이 외에도 보성에는 용추폭포, 독립운동가 서재필을 기리는 사당과 생가 등 여러 명승 고적이 있다.

6. 2. 박물관

6. 3. 축제

- 벌교꼬막축제

- '''보성다향대축제''': 보성군의 대표적인 축제로, 매년 5월에 열린다. 2013년에 38회째를 맞이했을 정도로 역사가 깊다.[6] 이 축제는 녹차 애호가들에게 직접 찻잎을 따거나, 찻잔을 만들어보는 체험 기회를 제공한다. 또한, 녹차 향을 첨가한 다양한 지역 음식을 맛볼 수도 있다.[6]

7. 교통

국도 제2호선이 군의 중앙부를 동서로 관통하며, 목포와 부산을 잇는다. 이 도로는 보성읍과 벌교읍 등을 지난다. 또한 국도 제15호선도 보성군을 경유한다. 남해고속도로가 군을 통과하며 보성 나들목과 벌교 나들목이 설치되어 있어 고속도로 접근이 용이하다.

한국철도공사의 경전선 철도가 노동면, 보성읍, 득량면, 조성면, 벌교읍 등 여러 지역을 지나간다. 주요 역으로는 보성역, 득량역, 예당역, 조성역, 벌교역이 있으며, 그 외에 광야역, 명봉역도 위치하고 있다.

전반적으로 해안 지역은 도로와 철도가 발달하여 교통이 편리한 편이다. 하지만 내륙 지역은 산지가 많아 교통망이 상대적으로 부족하며, 벌교에서 북서쪽 화순 방향으로 이어지는 국도를 제외하면 큰 도로가 많지 않다.

8. 교육

9. 인구

보성군은 보성읍과 벌교읍 두 개의 읍으로 구성되어 있으며, 두 읍 모두 인구가 점차 감소하는 추세를 보인다.

10. 보성군 출신 인물

11. 자매 도시

보성군은 대한민국 국내 5개 기초자치단체 및 미국 미시간주, 중국 랴오닝성 선양시 수자툰구와 자매결연을 맺고 다양한 분야에서 교류하고 있다.

11. 1. 국내

11. 2. 국제

보성군은 다음과 같은 국제 자매결연을 맺고 있다.

12. 보성 어부 살인 사건

2007년 8월 31일, 당시 만 69세였던 어부 오종근이 전라남도 보성군으로 여행 온 19세 대학생 커플 김 모 군과 추 모 양에게 접근했다. 오종근은 어장을 구경시켜 주겠다며 이들을 자신의 배에 태운 뒤, 득량만 바다 한가운데로 나갔다. 그는 여학생을 성추행할 목적으로 먼저 남학생 김 모 군을 바다로 밀어 숨지게 했다. 이어 저항하는 여학생 추 모 양 역시 바다에 빠뜨려 살해했다. 오종근은 같은 해 9월 25일에도 동일한 수법으로 24세 직장인 여성 안 모 씨와 조 모 씨를 유인하여 살해했다.

참조

[1]

웹사이트

Population statistics

https://jumin.mois.g[...]

2024

[2]

논문

The impact of geographical indication on the revitalisation of a regional economy: a case study of 'Boseong' green tea

2007-12

[3]

웹사이트

Boseong County homepage (English)

http://www.boseong.g[...]

[4]

웹사이트

Boseong

https://www.doopedia[...]

Doosan Encyclopedia

[5]

웹사이트

Korea’s Rolling Hills of Green Tea in Boseong

http://discoveringko[...]

2008

[6]

논문

Pilgrimage to Korea’s tea country

https://issuu.com/th[...]

2024-10-03

[7]

웹사이트

South Korea's president appears to be threading the needle between ...

http://www.latimes.c[...]

2018-09-18

[8]

웹사이트

주민등록 인구통계 - 행정안전부

https://jumin.mois.g[...]

2024-01-03

[9]

웹인용

2021년 12월 주민등록 인구

https://jumin.mois.g[...]

[10]

간행물

도령

1928-12-27

[11]

법령

조선총독부령 제80호

1937-06-28

[12]

법령

조선총독부령 제221호

1940-10-23

[13]

설명

[14]

설명

[15]

간행물

인구주택총조사

통계청

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com