분단 시대의 독일

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

분단 시대의 독일은 제2차 세계 대전 이후 연합국에 의해 4개 점령 지구로 분할되면서 시작되었다. 1949년에는 서독과 동독이 각각 수립되었고, 베를린은 서베를린과 동베를린으로 분단되었다. 서독은 "사회적 시장 경제" 체제를 채택하여 경제 성장을 이루었지만, 동독은 소련의 통제하에 산업 시설 징발과 경제 계획 실패로 어려움을 겪었다. 민족 독일인의 도피 및 추방, 탈나치화, 산업 해체, 배상, 강제 노동, 대량 강간 등의 문제도 발생했다. 1960년대에는 개혁과 학생 운동이 일어났고, 1970년대에는 동방 정책을 통해 동서독 간의 관계가 개선되었다. 1990년 독일의 통일 이후에도 동서독 간에는 생활 방식, 경제적 격차 등 다양한 차이가 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 독일의 제2차 세계 대전의 여파 - 자르 보호령

자르 보호령은 제2차 세계 대전 후 프랑스가 통치한 지역으로, 1945년 설치되어 1955년 주민투표를 통해 독일로 복귀, 1957년 서독에 편입되었다. - 독일의 제2차 세계 대전의 여파 - 오데르-나이세선

오데르-나이세 선은 제2차 세계 대전 이후 포츠담 회담에서 결정된 독일과 폴란드의 국경선으로, 오데르 강과 나이세 강을 따라 설정되어 폴란드의 영토를 서쪽으로 이동시키는 결과를 가져왔으며, 전후 독일과 폴란드 관계 및 유럽 정치 지형에 큰 영향을 미쳤다. - 독일의 냉전사 - 서독

서독은 냉전 시대에 분단된 독일의 서쪽 지역인 독일 연방 공화국을 가리키는 통칭으로, 미군, 영국군, 프랑스군 점령 지역에 건국되어 동독과 대비되는 존재였으며, 경제 기적과 동방정책을 추진하다 1990년 동독과의 통일로 역사의 한 페이지를 마감했다. - 독일의 냉전사 - 베를린 봉쇄

베를린 봉쇄는 1948년 소련이 서베를린에 대한 육상 및 수상 접근을 차단하여 서방 연합국을 압박하려 한 사건으로, 서방 연합국의 공수작전으로 봉쇄는 해제되었으며 냉전 초기 동서 진영 간의 긴장을 보여주는 사건이다. - 분할 (정치) - 한반도 분단

한반도 분단은 2차 세계 대전 종전 후 38도선을 기준으로 미국과 소련에 의해 분할 점령되면서 시작되어 남북한 정부 수립과 한국 전쟁을 거쳐 현재까지 지속되고 있으며, 냉전의 산물이자 이념 대립과 강대국 이해관계가 복합적으로 작용한 결과이다. - 분할 (정치) - 폴란드 분할

폴란드 분할은 18세기 후반부터 19세기 초에 프로이센, 러시아, 합스부르크가 폴란드-리투아니아 공화국을 세 차례에 걸쳐 분할 점령하여 폴란드가 123년간 독립을 상실한 사건으로, 폴란드 민족주의 성장을 촉진하고 독립을 위한 저항의 원인이 되었다.

2. 4국의 분할점령

나치 독일이 1945년 5월 8일 무조건 항복한 이후,[8] 연합국은 포츠담 회담(1945년 7월 17일 ~ 8월 2일)을 열었다.[66] 이 회담에서 연합국은 공식적으로 독일을 4개의 군사 점령 구역으로 분할하기로 결정했다. 프랑스는 남서부를, 영국은 북서부를, 미국은 남부를, 그리고 소련은 동쪽의 오데르-나이세 선까지의 지역을 점령했다. 포츠담 회담에서는 이 4개 점령지를 합쳐 '독일 전체(Deutschland als Ganzesde)'로 불렀으며, 4개 연합국은 '독일 전체'의 동쪽에 있는 구 독일국 영토를 폴란드와 소련에게 '원칙적으로' 이양하기로 결정하며 독일에 대한 주권을 행사했다.[9]

또한 연합국의 베를린 선언 (1945)에 따라, 소멸된 구 독일국의 영토는 1937년 12월 31일 당시의 국경 내 영토로만 인정되었다. 이에 따라 1938년부터 1945년까지 독일의 모든 영토 확장은 무효로 간주되었다. 여기에는 오스트리아, 주데텐란트, 단치히, 알자스-로렌, 룩셈부르크, 서프로이센, 포즈난, 오이펜-말메디, 실레시아, 슬로베니아 북부, 수바우키, 니더슈티리아, 상 카르니올라, 남부 카린티아, 보헤미아, 모라바, 체코령 실레시아, 폴란드, 메멜 등이 포함된다.

2. 1. 독일의 분단

1947년 12월 17일, 프랑스의 통제하에 현재 독일 자르 주에 해당하는 지역에 자르 보호령이 설립되었다. 자르 보호령은 1955년 국민투표에서 자치안이 부결된 후,[40] 1957년 1월 1일 독일 연방 공화국(서독)의 12번째 주로 편입되었다.1949년 5월 23일, 서방 연합군 점령 지역을 기반으로 본을 "임시" 수도로 하는 독일 연방 공화국(Bundesrepublik Deutschlandde, FRG)이 수립되었다. 서독은 11개의 새로 형성된 주로 구성되었으며(현재의 바덴뷔르템베르크주는 1952년까지 3개 주로 나뉘어 있었다), 1955년 5월 5일 완전한 주권을 선언했다. 같은 해 10월 7일에는 소련군 점령 지역에 동베를린을 수도로 하는 독일 민주 공화국(Deutsche Demokratische Republikde, DDR)이 수립되었다. 이로써 독일은 "서독"과 "동독"으로 분단되었으며, 양측에는 이전 점령군이 계속 주둔했다.

독일의 옛 수도 베를린은 서베를린과 동베를린으로 분단되는 특별한 상황에 놓였다. 서베를린은 동독 영토에 완전히 둘러싸인 고립된 지역이 되었다. 서베를린 시민들은 독일 연방 공화국의 국민이었으나, 서베를린은 법적으로 서독의 일부가 아니었으며 1990년까지 서방 연합국의 공식적인 점령 하에 있었다. 다만 일상적인 행정은 선출된 서베를린 정부가 담당했다.

1952년, 스탈린은 스탈린 각서(Stalin Note)를 통해 독일 재통일과 중앙유럽에서의 초강대국 군대 철수를 제안했다. 그러나 미국, 영국, 프랑스 등 서방 연합국은 이 제안의 진정성을 의심하여 거부했다. 당시 서독 총리였던 콘라트 아데나워 역시 서방과의 통합을 우선시하며 이 제안을 받아들이지 않았다.

서독은 미국, 영국, 프랑스와 동맹을 맺고 사회적 시장경제 체제를 채택했다. 1950년대부터 마셜 플랜을 통한 연합국의 지원, 1948년 6월의 화폐 개혁, 그리고 한국 전쟁(1950–1953)으로 인한 전 세계적인 수요 증가(이는 독일 상품에 대한 구매 저항감을 줄이는 데 기여했다) 등에 힘입어 지속적인 경제 성장, 이른바 라인 강의 기적(Wirtschaftswunderde)을 이루었다. 반면 동독은 소련의 영향력 아래 놓였으며, 1955년 5월 소련과 동맹을 맺었다.

2. 2. 민족 독일인의 도피 및 추방

제2차 세계 대전 이후 폴란드, 체코슬로바키아, 헝가리 등 동유럽 지역에 거주하던 수백만 명의 민족 독일인들이 자신들의 고향에서 추방되었다. 이는 연합국 간의 합의, 특히 포츠담 협정에 따른 것이었으나, 그 과정은 순탄치 않았고 많은 비극을 낳았다.전쟁 이전부터 연합국 사이에서는 전후 독일 소수 민족 문제에 대한 논의가 있었다. 영국은 이미 1942년에 체코슬로바키아 및 폴란드 망명 정부와의 합의를 통해 필요하다면 독일 소수 민족을 독일 본토로 이전시키는 원칙에 동의했다. 1943년 테헤란 회담에서는 폴란드의 동부 국경을 서쪽으로 이동시키는 대신 독일 영토였던 오데르-나이세 선 동쪽 지역을 폴란드에 할양하는 방안이 논의되었다. 쾨니히스베르크를 포함한 동프로이센 북부는 소련에 할당되었고, 자유 도시 단치히와 동프로이센 남부는 폴란드에 편입되었다.

1944년 기준으로 전후 폴란드와 소련 영토가 된 지역에는 약 1,240만 명의 민족 독일인이 살고 있었다. 이 중 약 600만 명은 붉은 군대가 진격해오기 전에 이미 피난길에 오르거나 다른 지역으로 대피했다. 남은 사람들 중 약 200만 명은 전쟁 중이거나 종전 직후 혼란 속에서 사망했으며, 이 중 140만 명은 군인, 60만 명은 민간인이었다.[10] 폴란드 정부는 약 360만 명의 독일인을 추방했고, 약 100만 명은 스스로를 폴란드인이라고 밝혀 잔류했으며, 약 30만 명은 독일인 신분으로 폴란드에 남았다. 한편, 뮌헨 협정으로 독일에 합병되었던 주데텐란트가 체코슬로바키아로 반환되면서 그곳에 살던 약 300만 명의 민족 독일인들도 독일 항복 직후부터 추방되기 시작했다.

포츠담 회담(1945년 7-8월)에서 연합국 지도자들은 폴란드, 체코슬로바키아, 헝가리 당국이 "민족 독일인"으로 간주하는 사람들을 "질서 있고 인도적인 방식"으로 독일로 이전시키는 것을 공식적으로 승인했다. 포츠담 협정은 이미 추방이 진행되어 독일 내 점령 당국, 특히 소련 점령 지역에 부담을 주고 있음을 인정하며, 연합 통제 위원회가 각 점령 지역별로 독일인들을 공정하게 분배하는 문제를 검토하고 추가적인 추방 규모와 속도를 조절하도록 지시했다. 또한 관련국 정부들에게 연합 통제 위원회의 검토가 끝날 때까지 추방을 잠정 중단할 것을 요청했다.

그러나 실제 추방 과정은 "질서 있고 인도적인" 방식과는 거리가 멀었다. 특히 폴란드와 체코슬로바키아 당국의 통제 하에 있던 많은 민족 독일인들(주로 여성과 어린이)은 독일로 최종 이송되기 전에 심각한 학대를 겪었다. 람비노비체, 즈고다 노동 수용소, 중앙 노동 수용소 포툴리체, 중앙 노동 수용소 야보르즈노와 같은 강제 노동 수용소에서 수천 명이 목숨을 잃었다.[11] 많은 사람들이 굶주림과 질병으로 사망했으며, 열악하고 느린 기차에 실려 이송되거나 임시 수용소에서 추위로 얼어 죽기도 했다.

결과적으로 약 800만 명의 민족 독일인 난민 및 추방자들이 서독에 정착했고, 추가로 300만 명이 동독에 정착했다. 서독에서 이들은 전독일 블록/추방자 및 권리 박탈자 연맹(BHE)과 같은 조직을 결성하며 강력한 정치 세력으로 부상했다. 이들은 소련에 대한 깊은 불신과 피해 의식을 가지고 있었으며, 독일의 완전한 통일과 옛 동부 영토 회복, 재산 반환 등을 강하게 요구했다. 콘라트 아데나워 총리가 이끄는 독일 기독교 민주 연합(기민련)은 이들의 표심을 얻기 위해 냉전적 수사를 강화하고 이들의 요구를 정치적으로 활용했다. 아데나워는 북대서양 조약 기구(NATO) 및 유럽 연합(EU)과의 연대를 통한 '서방 지향' 정책을 우선시했지만, 동시에 추방자들의 비현실적인 기대를 부추기며 소련과의 직접적인 협상을 통한 문제 해결보다는 서방의 힘이 강해질 때까지 통일 논의를 미루는 '힘의 정책'을 추구했다.[12] 이 과정에서 일부 추방자 단체들은 자신들의 경험을 홀로코스트의 고난에 빗대어 표현하기도 했다.[13]

결국 독일 통일 이후인 1990년, 독일에 관한 최종 해결에 관한 조약(2+4 조약)을 통해 통일 독일은 폴란드 및 소련과의 국경, 즉 오데르-나이세 선을 포함한 동부 국경선을 최종적으로 인정하고, 옛 독일 동부 영토에 대한 모든 영유권 주장을 영구히 포기하기로 약속했다. 이로써 제2차 세계 대전 이후 지속되었던 독일의 동부 국경 문제는 법적으로 종결되었다.

3. 연합군의 점령 정책

제2차 세계 대전에서 나치 독일이 1945년 5월 8일 무조건 항복한 이후, 연합국은 포츠담 회담(1945년 7월 17일 ~ 8월 2일)을 통해 전후 독일 처리 문제를 논의했다.[66] 이 회담에서 연합국들은 독일을 4개의 점령지로 분할하기로 결정했다. 프랑스는 남서부를, 영국은 북서부를, 미국은 남부를, 그리고 소련은 동쪽의 오데르-나이세선까지의 지역을 각각 점령했다. 이 4개 점령지를 합쳐 '독일 전체(Germany as a whole)'로 지칭했으며, 각 연합국은 해당 점령지에서 통치권을 행사했다. 또한 포츠담 회담에서는 '독일 전체'의 동쪽에 위치한 구 독일국 영토를 '원칙적으로' 폴란드와 소련에게 넘겨주기로 합의했다. 독일의 연합군 군정기 동안 이러한 분할 점령 정책이 시행되었다.

연합국의 베를린 선언(Berliner Erklärung)에서는 구 독일국의 영토 범위를 1937년 12월 31일 국경을 기준으로 인정했다. 이에 따라 1938년부터 1945년까지 독일이 병합하거나 점령했던 지역들은 독일 영토로 인정되지 않았다. 여기에는 오스트리아, 주데텐란트, 단치히, 알자스-로렌, 룩셈부르크, 서프로이센, 포즈난, 오이펜-말메디, 실레시아 일부, 슬로베니아 북부, 수바우키 등이 포함된다.

3. 1. 탈나치화

점령군의 주요 의제는 탈나치화였다. 하켄크로이츠와 나치 정권의 다른 외부 상징들은 금지되었고, 임시 민간 기장이 임시 독일 국기로 제정되었다. 이 깃발은 동독과 서독이 1949년에 독립적으로 설립될 때까지 독일의 공식 국기로 사용되었다.

포츠담 회담에서 미국, 영국, 소련은 독일을 단일 경제 단위로 취급하고 일부 중앙 행정 부서를 두는 등 광범위한 분산화 프로그램에 합의했다. 또한, 체포된 나치 정권의 주요 인물들을 반인도적 범죄 혐의로 재판에 회부하기로 합의했는데, 이는 4개 강대국이 동의할 수 있었던 몇 안 되는 사항 중 하나였다. 그러나 프랑스가 독일의 중앙 행정 또는 정치 구조 설립을 막고, 소련과 프랑스가 점령 지역에서 물질적 이득을 얻으려 하면서 초기 계획은 제대로 실현되지 못했다. 1948년 소련의 서베를린 봉쇄로 냉전이 시작되면서 이러한 정책 방향은 완전히 무너졌다.

미래의 미국 대통령이 되는 장군 드와이트 D. 아이젠하워와 미국 전쟁부는 처음에는 미군과 독일 시민 간의 엄격한 비친목 정책을 시행했다. 그러나 국무부와 개별 미국 의원들의 압력으로 이 정책은 점차 완화되었다. 1945년 6월에는 독일 아이들과 대화하는 것이 허용되었고, 7월에는 특정 상황에서 군인들이 독일 성인과 대화하는 것이 가능해졌다. 마침내 1945년 9월에는 비친목 정책이 완전히 폐지되었다. 다만, 미국인과 독일 또는 오스트리아 민간인 간의 결혼 금지 조항은 각각 1946년 12월 11일과 1946년 1월 2일까지 유지되었다.[14]

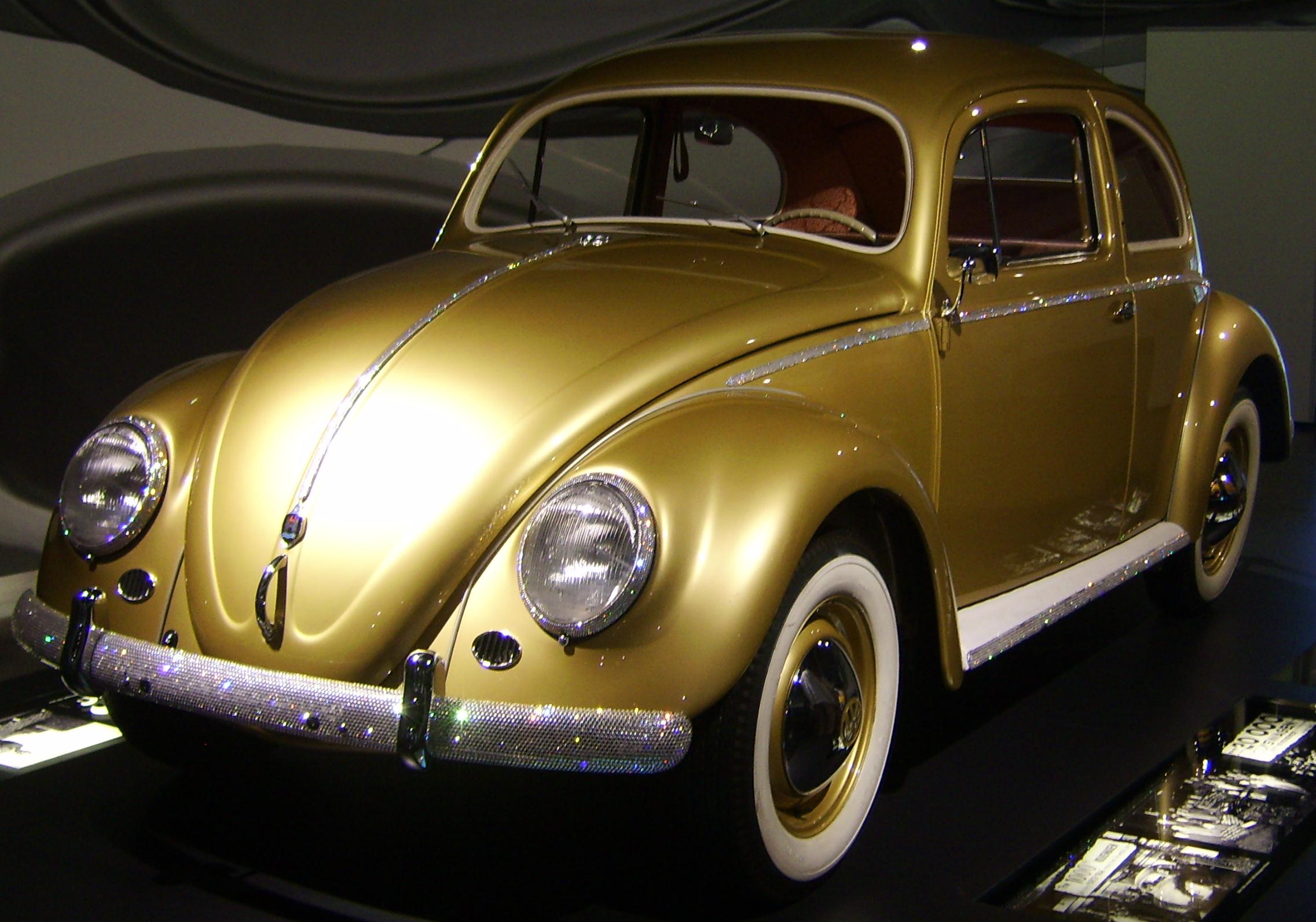

3. 2. 산업 해체

제2차 세계 대전 종전 후 초기 연합국의 정책은 독일의 전쟁 잠재력을 제거하는 데 초점을 맞추었다. 헨리 모겐소 주니어가 제안한 모겐소 플랜은 독일을 농업 국가로 만들려는 구상이었으나[15], 여론의 반대로 공식적으로는 폐기되었지만 이후 점령 정책, 특히 미국의 징벌적 점령 지침인 JCS 1067[16][17]과 독일 산업 계획에 영향을 미쳤다.[18]"독일에 대한 산업 수준 계획"은 독일의 산업 능력을 크게 축소시키는 것을 목표로 했다. 포츠담 회담에서 연합국은 독일 군수 산업뿐 아니라 군사적 잠재력을 가진 민간 산업까지 폐지하거나 엄격히 제한하기로 결정했다.[18] 독일의 산업 수준은 유럽 평균 수준에 맞춰졌고, 이를 위해 필요한 최소한의 공장 수를 제외한 나머지는 해체 대상이 되었다. 1946년 3월 29일의 첫 계획은 1,500개의 지정된 공장을 파괴하여 독일 중공업을 1938년 수준의 50%로 낮추는 것을 목표로 했다.[19] 특히 독일의 강철 생산량은 연간 최대 580만ton으로 제한되었는데, 이는 전쟁 전 생산량의 25%에 불과한 수준이었다.[20] 이는 독일의 생활 수준을 대공황 시기인 1932년 수준으로 되돌리려는 의도였다.[21] 자동차 생산 역시 전쟁 전 수준의 10%로 제한되었다.[22] 1950년까지 서부 지역에서 706개 공장의 설비가 해체되었고, 강철 생산 능력은 670만ton 감소했다.[18] 미국 점령 지역에서는 삼림의 전쟁 잠재력을 파괴한다는 명목으로 목재 수출이 대규모로 이루어졌다.[23]

그러나 냉전이 심화되면서 서방의 정책은 변화하기 시작했다. 유럽 경제 회복과 소련에 대항하기 위해 서독의 산업 재건이 필요하다는 인식이 확산되었기 때문이다. 1946년 9월 6일, 미국 국무장관 제임스 F. 번스는 슈투트가르트 연설(독일에 대한 정책 재진술)을 통해 모겐소 플랜의 영향을 받은 징벌적 정책을 폐기하고 서독의 경제 회복을 지지하겠다는 입장을 밝혔다. 독일과 오스트리아에 대한 대통령 경제 사절단과 같은 보고서들은 미국의 여론을 환기시키는 데 기여했다.

다음 개선은 1947년 7월에 이루어졌다. 합동 참모 본부와 루시우스 D. 클레이 및 조지 마셜 장군의 로비 이후, 해리 S. 트루먼 행정부는 유럽의 경제 회복이 이전에 의존했던 독일 산업 기반의 재건 없이는 진행될 수 없다고 결정했다.[24] 1947년 7월, 트루먼 대통령은 "국가 안보를 이유로"[24] 독일 주둔 미군에게 "독일의 경제 회복을 위한 어떠한 조치도 취하지 말라"고 지시했던 징벌적 점령 지침 JCS 1067을 철회했다. 이는 대신 "[안정적이고 번영하는 유럽은 안정적이고 생산적인 독일의 경제적 기여를 필요로 한다.]"라고 강조하는 JCS 1779로 대체되었다.[25]

그러나 해체는 계속되었고, 1949년 서독 총리 콘라트 아데나워는 산업 성장을 장려하는 것과 공장을 제거하는 것 사이의 모순과 정책의 비인기성을 언급하며 연합국에게 해체를 중단해 달라고 요청했다.[26] 이 시점에서 해체에 대한 지원은 주로 프랑스에서 나왔으며, 1949년 11월의 페터스베르크 협정은 그 수준을 대폭 줄였지만, 소규모 공장의 해체는 1951년까지 계속되었다. 독일 산업 수준에 대한 최종 제한은 1951년 유럽 석탄 철강 공동체가 설립된 후 해제되었지만, 무기 제조는 금지되었다.[26]

독일의 두 번째로 큰 광업 및 산업 중심지인 상부 실레지아는 포츠담 회담에서 연합국에 의해 폴란드에 넘겨졌고 독일인들은 강제로 추방당했다.[27] 루르 국제 관리 기구(IAR)는 1948년 6월 런던 6개국 회의에서 체결된 협정의 일환으로, 서독인 독일 연방 공화국을 설립하기 위해 창설되었다.[28] IAR을 통해 루르를 국제화하려는 프랑스의 지원은 서독이 유럽 석탄 철강 공동체 내에서 석탄 및 철강 시장을 통합하기로 합의하면서 1951년에 중단되었다.

1946년 9월 6일 슈투트가르트에서 열린 독일에 대한 정책 재천명 연설에서 미국 국무 장관 제임스 F. 번스는 자르를 독일에서 분리하려는 미국의 동기를 "미국은 70년 동안 독일의 침략을 세 번이나 받은 프랑스에게 자르 영토에 대한 주장을 부인할 수 없다고 생각한다"라고 밝혔다. 자르는 1946년 자르 보호령으로 프랑스의 행정 아래에 들어갔지만, 1957년 1월 국민투표 이후 독일로 반환되었고, 몇 년 후 독일과의 경제적 재통합이 이루어졌다.

1954년 8월 프랑스 의회는 자신들이 제안했던 유럽 방위 공동체를 설립하는 조약을 부결시켰다. 독일은 결국 서유럽 연합과 나중에는 NATO의 후원 아래 재무장이 허용되었다.

서방 연합국이 결국 "트라이존" 내의 악화되는 경제 상황에 대해 우려하게 되면서, 미국의 경제 원조 계획인 마셜 플랜이 1948년 서독으로 확대되었고, 이전 점령 지침 JCS 1067 하에서 금지되었던 통화 개혁을 통해 독일 마르크가 도입되었으며, 극심한 인플레이션이 멈추었다. 마셜 플랜이 서독의 경제 회복에 핵심적인 심리적 역할을 한 것으로 여겨지지만, 다른 요인들 또한 중요했다.[29]

소련은 통화 개혁에 동의하지 않았고, 1948년 3월에 4개국 공동 관리 기구에서 탈퇴했으며, 1948년 6월에는 베를린 봉쇄를 시작하여 서독과 서베를린 사이의 모든 지상 운송로를 차단했다. 서방 연합국은 이에 대한 대응으로 도시 서부에 지속적인 베를린 공수를 통해 물자를 수송했다. 소련은 11개월 만에 봉쇄를 해제했다.

전쟁 중 독일은 점령 국가에서 식량을 압수하고, 독일 농장과 공장에서 일하도록 수백만 명의 외국인을 강제했으며, 동독 농장에서 식량을 수송했다. 1945년에 이것이 끝나자, 독일 배급 시스템(유지됨)의 식량 공급량이 훨씬 줄었다.[32] 미국 육군은 약 770만 명의 전쟁 포로들에게 식량을 대량으로 보냈는데, 이는 예상했던 것보다 훨씬 많은 숫자였으며[32], 일반 대중에게도 식량을 보냈다.[33] 항복 이후 몇 년 동안 독일의 영양 수준은 낮았다. 독일은 나치의 희생자들에게 지원이 집중되면서 국제 원조의 우선순위가 높지 않았다.[34] 모든 구호 물품은 비독일 피난민, 해방된 연합군 포로, 그리고 강제 수용소 수감자들에게 보내도록 지시되었다.[34] 1945년 동안 미국과 영국의 점령 구역에 있는 독일 민간인의 평균 일일 공식 배급량은 1,200 kcal로 추정되었으며, 자급자족하거나 대규모 암시장에서 구매한 식량은 포함되지 않았다.[34] 1945년 10월 초, 영국 정부는 내각 회의에서 독일 민간 성인의 사망률이 전쟁 전 수준의 4배로 증가했으며, 독일 어린이의 사망률은 전쟁 전 수준의 10배로 증가했음을 비공식적으로 인정했다.[34] 독일 적십자사는 해산되었고, 국제 적십자와 다른 몇몇 허용된 국제 구호 단체는 식량 공급과 여행에 대한 엄격한 통제로 인해 독일인을 돕는 것을 금지당했다.[34] 카리타스반트(Caritasverband)와 같이 독일인을 돕는 것이 허용된 몇 안 되는 단체는 수입된 물품을 사용할 수 없었다. 교황청이 칠레에서 독일 유아에게 식량을 전달하려 하자, 미국 국무부는 이를 금지했다.[34] 1946-1947년 혹독한 겨울 동안 독일의 식량 상황은 더욱 악화되었고, 독일의 칼로리 섭취량은 하루 1,000~1,500 kcal였으며, 이는 난방 연료 부족으로 더욱 악화되었다.[34]

3. 3. 배상

소련은 점령 지역에서 서방 연합국보다 훨씬 강력하게 산업 시설 해체를 추진했다. 소련은 이러한 조치가 독일 노동자들을 공산주의로부터 멀어지게 할 수 있다는 점을 인지했지만, 자국의 절박한 경제 상황을 해결하는 것이 동맹 구축보다 더 중요하다고 판단했다. 연합국 지도자들은 문서상으로는 경제적, 정치적 협력에 합의했으나, 제2차 세계 대전 배상 문제로 인해 1945년 통일 독일 구상은 초반부터 난관에 부딪혔다. 스탈린은 200억달러를 적절한 배상액으로 제시했지만, 미국이 이를 협상 기준으로 받아들이지 않자 소련은 동독에서 막대한 피해를 주면서 독자적으로 배상을 받아낼 수밖에 없었다. 이는 독일 분단의 공식적인 시작으로 이어졌다.연합국은 독일과 해외에 있는 가치 있는 모든 독일 특허를 포함한 지적 재산을 몰수했다. 이는 연합국 기업에 라이선스를 부여하여 자국의 산업 경쟁력을 강화하는 데 사용되었다.[30] 독일 항복 직후부터 2년 동안 미국은 독일의 모든 기술 및 과학 노하우와 특허를 수집하는 강력한 프로그램을 추진했다. 존 김벨(John Gimbel)은 그의 저서 "''과학 기술과 배상: 전후 독일의 착취와 약탈''"에서 미국과 영국이 가져간 "지적 배상"이 거의 100억달러에 달한다고 결론지었다.[31] 이 정책이 시행된 2년이 넘는 기간 동안 독일에서는 어떠한 산업 연구도 이루어질 수 없었다. 모든 연구 결과는 점령 당국이 모든 기록과 시설에 접근하도록 장려한 해외 경쟁자들에게 자동으로 넘어갔기 때문이다. 한편, 수천 명의 뛰어난 독일 과학자들은 페이퍼클립 작전 등을 통해 미국에서 일하게 되었다.

3. 4. 강제 노동

얄타 회담에서 연합국이 합의한 바에 따라, 독일인은 배상의 일부로 강제 노동에 동원되었다. 예를 들어 독일 포로들은 프랑스와 베네룩스 3국에서 지뢰밭을 제거하는 작업에 투입되었다. 1945년 12월까지 프랑스 당국은 지뢰 제거 작업 중 사고로 매달 2,000명의 독일인 포로가 사망하거나 부상을 입는 것으로 추산했다.[35] 노르웨이에서는 1945년 8월 29일 기록 기준으로, 지뢰 제거 작업 중 총 275명의 독일군이 사망하고 392명이 부상을 입었다.[36]3. 5. 대량 강간

노먼 나이마크는 그의 저서 ''독일의 러시아인: 1945–1949년 소련 점령 지역의 역사''에서, 제2차 세계 대전 종전 전 몇 달과 그 이후 몇 년 동안 붉은 군대 병사들에게 강간당한 여성과 소녀의 정확한 숫자는 알 수 없으나, 그 수가 수십만 명에 달하며, 바바라 요르가 "해방자와 피해자"에서 추정한 200만 명에 이를 수도 있다고 언급했다. 많은 피해자가 반복적으로 강간을 당했으며, 이러한 사건들은 피해자 개인에게 평생의 트라우마를 남겼을 뿐만 아니라, 동독 사회 전체에 거대한 집단 트라우마를 안겨주었다. 나이마크는 "소련 점령 지역 여성과 남성의 사회 심리는 점령 첫날부터 1949년 가을 동독 건국에 이르기까지, 그리고 현재까지도 강간이라는 범죄로 얼룩져 있다"고 결론지었다.[37]한편, 독일 역사가 미리암 게브하르트에 따르면, 독일 주둔 미군에 의해 강간당한 여성의 수도 최대 19만 명에 달할 수 있다고 추정된다.[39]

4. 서독(독일연방공화국)

제2차 세계 대전 이후 연합국은 독일을 4개의 점령 지역으로 나누었다. 독일 동부의 주요 산업 지역이었던 상부 실레지아는 포츠담 회담 결정에 따라 폴란드에 귀속되었고, 해당 지역의 독일인들은 추방되었다.[27] 서방 연합국(미국, 영국, 프랑스)은 자신들의 점령 지역을 통합하여 관리하기 시작했다. 프랑스는 루르 지방의 석탄 및 철강 산업을 국제적으로 관리하기 위해 루르 국제 관리 기구(IAR) 설립을 지지했으나, 서독이 유럽 석탄 철강 공동체(ECSC) 창설에 합의하면서 1951년 폐지되었다.[28] 한편, 자르 지역은 프랑스의 침략을 여러 차례 겪었던 역사적 배경을 고려하여 1946년 자르 보호령으로 프랑스 관리 하에 놓였다가, 1957년 주민 투표를 거쳐 서독으로 반환되었다.

전후 독일 경제는 극심한 어려움을 겪었다. 서방 연합국은 자신들의 점령 지역("트라이존")의 경제 상황 악화를 우려하여 미국의 경제 원조 계획인 마셜 플랜을 1948년 서독 지역에 확대 적용했다. 같은 해, 극심한 인플레이션을 막기 위해 통화 개혁을 단행하여 새로운 화폐인 독일 마르크를 도입했다. 마셜 플랜은 서독 경제 회복에 심리적으로 중요한 역할을 했지만, 다른 요인들도 경제 회복에 기여했다.[29] 소련은 서방의 통화 개혁에 반발하여 1948년 3월 연합국 공동 관리 기구에서 탈퇴하고, 6월에는 서베를린으로 향하는 모든 육상 및 수로 교통을 차단하는 베를린 봉쇄를 단행했다. 이에 서방 연합국은 베를린 공수 작전을 통해 11개월간 서베를린에 생필품을 공수했으며, 결국 소련은 봉쇄를 해제했다.

이러한 과정을 거쳐 1949년 5월 23일, 서방 점령 지역을 기반으로 독일 연방 공화국(Bundesrepublik Deutschland|분데스레푸블리크 도이칠란트de, FRG), 즉 서독이 수립되었다. 본이 임시 수도로 지정되었고, 기본법(Grundgesetz|그룬트게제츠de)이 공포되었다. 같은 해 8월 총선거 이후 9월 20일, 기독교민주연합(CDU)의 콘라트 아데나워가 초대 총리로 선출되어 CDU와 기독교사회연합(CSU), 자유민주당(FDP) 연립 정부를 구성했다. 다음 날 점령 규정이 발효되어 서독은 일부 제한을 제외하고 자치권을 확보했다. 아데나워 총리는 프랑크푸르트 대신 자신의 고향 근처인 본을 임시 수도로 강력히 지지하여 관철시켰다. 이는 프랑크푸르트가 독일의 영구 수도로 인식되어 향후 통일과 베를린으로의 수도 복귀에 대한 열망을 약화시킬 수 있다는 우려도 작용했다. 한편, 소련 점령 지역에서는 1949년 10월 7일 동베를린을 수도로 하는 독일 민주 공화국(Deutsche Demokratische Republik|도이체 데모크라티셰 레푸블리크de, GDR), 즉 동독이 수립되었다.

1952년 소련의 이오시프 스탈린은 독일 재통일과 외세 철수를 골자로 하는 스탈린 각서를 제안했지만, 서방 국가들과 아데나워 총리는 이를 소련의 기만책으로 보고 거부하며 서방과의 통합을 우선시했다.

아데나워 정부 하에서 서독은 점차 주권을 회복하고 서방 세계와의 관계를 강화해 나갔다. 페테르스베르크 협정 등을 통해 자치권이 확대되었고, 1954년 런던 및 파리 협정을 거쳐 1955년 5월 주권 대부분을 회복하고 NATO에 가입했다. 이미 1951년에는 프랑스, 이탈리아, 베네룩스 국가들과 함께 유럽 석탄 철강 공동체(ECSC)를 창설하여 유럽 통합의 초석을 다졌다.[41]

한국 전쟁(1950-1953) 발발은 서독의 재무장 필요성에 대한 논의를 촉발시켰다. 미국은 소련의 위협에 맞서 서유럽 방위를 위해 서독의 재무장을 요구했지만, 과거 독일의 침략을 경험했던 주변국들은 서독 군대에 대한 통제를 원했다. 이에 따라 유럽 방위 공동체(EDC) 창설이 추진되었으나, 1954년 프랑스 의회의 비준 거부로 무산되었다. 대안으로 브뤼셀 조약을 개정하여 서독을 포함하는 서유럽 연합(WEU)을 창설하고, 이를 통해 서독의 재무장을 허용하되 군대 규모를 제한하기로 했다. 그러나 나치즘 회귀에 대한 우려는 점차 줄어들었고, WEU의 군비 통제 조항은 실효성을 잃어갔다.

서독 경제는 "사회적 시장 경제" 모델을 기반으로 1950년대에 놀라운 성장을 기록했는데, 이를 라인강의 기적(Wirtschaftswunder|비르트샤프츠분더de)이라 부른다.[42] 낮은 인플레이션, 안정적인 임금 상승, 수출 급증 등이 경제 성장을 이끌었다. 마셜 플랜 지원, 1948년 통화 개혁, 그리고 한국 전쟁으로 인한 세계적인 상품 수요 증가는 독일 제품에 대한 거부감을 극복하고 수출을 증대시키는 데 기여했다. 1950년부터 1960년까지 연평균 GNP 성장률은 약 7%에 달했다. 아래는 1950년부터 1960년까지의 연도별 GNP 성장률이다.[43]

경제 성장을 주도한 인물은 당시 경제부 장관이었던 루트비히 에르하르트였다. 1950년대 초 10.3%에 달했던 실업률은 1960년 1.2%로 떨어져 사실상 완전 고용 상태를 이루었다.[43] 동독에서의 이주민 유입에도 불구하고 노동력 부족 현상이 심화되자, 서독 정부는 남유럽 국가들과 협정을 맺고 외국인 노동자를 받아들이기 시작했다. 1961년 터키와의 협정을 시작으로 이탈리아, 스페인, 그리스 등지에서 온 이주 노동자, 이른바 가스트아르바이터(Gastarbeiter|가스트아르바이터de) 시대가 열렸다. 초기에는 단기 체류를 예상했지만, 많은 노동자들이 가족을 데려와 독일에 정착하면서 다문화 사회로의 변화가 시작되었다.

한편, 나치 과거사 청산 문제는 초기 서독 사회의 과제로 남았다. 1950년대에 제정된 반환법은 "인종적, 종교적 또는 정치적 이유"로 박해받은 피해자에게만 보상을 한정했고, 그 기준도 엄격하여 실제 보상 대상자는 매우 제한적이었다.[44] 특히 독일 영토 밖에서 강제 노역을 당했거나, 독일어를 구사하지 못하는 등의 이유로 많은 피해자들이 보상에서 제외되었다.[44] 또한 동성애자, 집시(로마와 신티), 공산주의자, 노숙자 등 나치 정권 하에서 '반사회적'으로 분류되어 박해받은 집단 역시 보상 대상에서 배제되었다.[44] 이러한 제한적인 과거 청산 노력 속에서, 1950년대 대중 문화에서는 국방군을 미화하고 전쟁 경험을 낭만적으로 묘사하는 경향이 나타나기도 했다.[46] 탈나치화 과정은 점령군 주도 하에 시작되었으나 서독 정부 수립 이후 점차 중단되었고, 뉘른베르크 재판에서 유죄 판결을 받은 전범들을 포함한 많은 나치 관련자들이 석방되었다.[48]

아데나워 시대(1949-1963) 동안 서독의 정치 지형은 CDU/CSU 연합을 중심으로 안정적으로 유지되었다. 아데나워는 강력한 리더십을 바탕으로 서독의 정치적 안정과 경제 성장, 그리고 서방 세계로의 통합을 이끌었다. 연합군은 1990년 독일 통일 전까지 베를린에 대한 점령 권한을 유지했고, NATO 방위 협정에 따라 서독 내에 군대를 주둔시켰다. 프랑스를 제외한 연합군은 NATO 공동 방위 사령부의 지휘를 받았다. 아데나워의 뒤를 이어 루트비히 에르하르트(1963-1966)와 쿠르트 게오르크 키징거(1966-1969)가 총리직을 계승했다.

4. 1. 1960년대: 개혁의 시대

1959년 새로운 대통령 선거를 앞두고 콘라트 아데나워 총리는 루트비히 에르하르트 경제부 장관을 대통령직에 앉히려 했으나, 에르하르트가 소극적인 태도를 보이자 83세의 아데나워 자신이 직접 출마하기로 결정했다. 이는 변화의 분위기 속에서도 향후 10년간 독일 정치를 계속 장악하려는 의도로 보였으나, 대통령의 제한된 권한을 알게 된 후 빠르게 관심을 잃었다.[43] 결국 하인리히 륍케 농림부 장관이 대안 후보로 나서 선출되었다.1962년 10월, 주간지 ''Der Spiegel''(슈피겔)은 서독 군사 방어 체계의 여러 약점을 지적하는 분석 기사를 게재했다. 기사 발표 열흘 후, 프란츠 요제프 슈트라우스 국방부 장관(CSU)의 명령으로 함부르크의 슈피겔 사무실이 경찰에 급습당하고 다량의 문서가 압수되었다. 아데나워 총리는 분데스탁(연방의회)에서 해당 기사가 반역죄에 해당하며 관련자들을 기소할 것이라고 선언했다. 슈피겔의 편집자이자 소유주인 루돌프 아우크슈타인은 잠시 투옥되었으나, 언론 자유 침해에 대한 대중의 항의가 거세지면서 석방되었다. 이 사건으로 아데나워 내각의 자유민주당(FDP) 소속 각료들은 슈트라우스 국방부 장관의 사퇴를 요구하며 내각에서 사퇴했다. 슈트라우스는 자신에게 비판적인 기사를 낸 슈피겔을 침묵시키려 무리하게 권한을 남용한 것으로 평가받는다.[49] 영국 역사가 프레데릭 테일러는 이 슈피겔 스캔들이 독일 사회의 가치관에 중요한 전환점이 되었다고 평가했다. 즉, 바이마르 공화국 시절부터 이어져 온 권위주의적 "심층 국가"의 잔재에 맞서, 평범한 시민들이 오늘날 독일 연방 공화국의 근간이 되는 민주적 가치를 선호하며 낡은 권위주의를 거부하기 시작했다는 것이다.[49] 슈피겔 스캔들로 명성에 흠집이 간 아데나워는 1963년 가을 사임을 발표했고, 그의 후임으로는 1950년대 "라인강의 기적"의 주역으로 널리 알려진 루트비히 에르하르트 경제부 장관이 취임했다.[43]

뉘른베르크 군사 재판의 내용은 독일에 널리 알려졌지만, 전후 새로운 세대의 교사들은 전쟁과 나치 정권 하에서 자행된 범죄의 진실을 교육 현장에서 다루기 시작했다. 그러나 나치 과거사 청산은 법적인 문제에 부딪혔다. 1963년, 서독 법원은 1950년대 후반 여러 건의 암살을 저지른 KGB 요원 보흐단 스타신스키에게 살인죄가 아닌 살인 공범죄만을 적용했다. 법원은 그가 모스크바 상관의 명령을 따랐을 뿐이므로 살인에 대한 직접적인 책임은 상관에게 있다고 판단했다.[46] 이 판결은 전체주의 체제 하에서는 명령권자만이 살인죄의 책임을 지고, 명령을 따른 실행자는 공범에 불과하다는 법적 해석을 낳았다. 이는 이후 수십 년간 나치 전범 기소에 큰 장애물로 작용했으며, 유죄 판결을 받더라도 살인죄보다 훨씬 가벼운 형벌을 받게 되는 결과를 초래했다.[46] 살인죄 적용이 가능한 '행정 결정권자'는 나치 시대 최고위급 지도부에 한정되었다.[46] 나치 전범이 살인죄로 유죄 판결을 받으려면, 명령 없이 자신의 주도로 살인을 저질렀다는 사실을 입증해야만 했다.[50]

이러한 어려움 속에서도 검사 프리츠 바우어는 아우슈비츠 강제 수용소 경비병들의 범죄 증거를 끈질기게 수집했고, 그 결과 1963년부터 1965년까지 프랑크푸르트에서 약 20명의 전범에 대한 재판, 즉 프랑크푸르트 아우슈비츠 재판이 열렸다. 재판은 피고인들이 아우슈비츠에서 '자신의 주도로' 저지른 살인 및 기타 범죄에 대해서만 다루었고, 명령에 따라 저지른 행위는 법원에서 살인 공범이라는 비교적 가벼운 범죄로 간주되었다.[50] 이 때문에 바우어는 명령 없이 살인을 저지른 자는 살인죄로, 명령을 따른 자는 살인 공범으로 기소할 수밖에 없었다. 아이러니하게도, 명령에 따라 가스실을 운영하며 수천 명을 학살한 SS 대원은 살인 공범으로 유죄 판결을 받은 반면, 자신의 주도로 수감자 한 명을 때려죽인 SS 대원은 살인죄로 유죄 판결을 받을 수 있었다.[50] 재판 과정은 언론 보도와 학교 참관 수업 등을 통해 독일 대중에게 강제 수용소의 실상과 쇼아(유대인 대학살)의 규모를 알리는 계기가 되었다. 아우슈비츠 재판은 수십 년에 걸쳐 독일 사회의 과거사 인식에 영향을 미쳤다.

1960년대 초반 서독 경제는 성장률 둔화를 겪었다. 1962년 4.7%였던 성장률은 1963년 2.0%로 떨어졌고, 잠시 회복세를 보이다 1967년에는 마이너스 성장으로 경기 침체에 빠졌다. 경제 위기는 1966년 에르하르트 총리의 사임을 불러왔고, 후임으로는 CDU의 쿠르트 게오르크 키징거가 취임했다. 키징거는 1933년 나치 법률가 길드와 NSDAP에 가입했던 전력 때문에 논란의 대상이 되었다(법률가 길드 가입은 변호사 활동에 필수적이었으나, 나치당 가입은 자발적이었다).

키징거는 1966년부터 1969년까지 서독의 양대 정당인 CDU/CSU와 사회민주당(SPD) 간의 대연정을 이끌었다. 이 시기 가장 중요한 입법 중 하나는 새로운 독일 비상사태법의 도입이었다. 대연정은 이 법안 통과에 필요한 의회 3분의 2 이상의 의석을 확보해주었다. 이 법은 비상사태 시 이동의 자유와 같은 기본권을 제한할 수 있도록 하여 큰 논란을 일으켰다.

비상사태법 제정을 앞두고 자유민주당, 독일 학생 운동, '민주주의 비상사태'(Notstand der Demokratie) 그룹, 국회 외 야당(APO), 핵무기 반대 운동 세력 등을 중심으로 강력한 반대 운동이 일어났다. 1960년대 후반 대학가는 학생 운동으로 끊임없이 소란스러웠다. 1967년 이란의 샤가 서베를린을 방문했을 때, 오페라 하우스 앞에서 시위하던 학생들을 샤의 지지자들이 곤봉과 벽돌로 공격했고 경찰은 이를 방관했다. 시위대가 해산되는 과정에서 시위 현장에 있던 학생 베노 오네조르크가 사복 경찰관 카를하인츠 쿠라스가 쏜 총에 맞아 사망하는 사건이 발생했다. (후에 경찰관 쿠라스가 동독 슈타지 보안군의 돈을 받고 스파이 활동을 했다는 사실이 밝혀졌다.) 이 사건 이후 시위는 더욱 격화되었고, 일부 학생 단체들은 더욱 적극적인 저항을 주장했다. 보수 성향의 타블로이드 신문 ''Bild-Zeitung''은 시위대를 동독의 사주를 받은 폭력배로 매도하며 대대적인 비난 캠페인을 벌였다. 언론 재벌 악셀 슈프링어는 이러한 보도로 인해 학생 시위대의 주요 공격 대상이 되었다. 베트남 전쟁에 대한 미국의 개입 반대 시위와 경찰의 강경 진압에 대한 분노는 베를린 대학 학생들 사이에서 점차 과격한 경향을 낳았다. 학생 운동의 가장 유명한 지도자 중 한 명인 루디 두치케는 동독 출신으로 서베를린의 자본주의를 비판했다. 1968년 부활절 직전, 한 젊은이가 자전거를 타고 가던 두치케에게 총격을 가해 심각한 부상을 입혔다. 이 사건 이후 서독 전역에서 수천 명의 시민들이 학생들에 대한 폭력을 부추긴 책임이 있다고 여겨진 슈프링어 그룹의 신문사에 항의하는 시위를 벌였다. 시위대는 신문 배달 트럭에 불을 지르고 슈프링어 사옥의 유리창을 깼다.[51] 이러한 일련의 사건들을 겪으며 학생들은 부모 세대가 나치 시대에 어떤 역할을 했는지에 대해 더욱 적극적으로 질문하기 시작했다.

1968년, 분데스탁은 교통 위반 관련 경범죄 법안을 통과시켰다. 그런데 이 법안의 초안을 작성한 고위 공무원 에두아르트 드레허 박사가 법안 서문에 교묘하게 내용을 삽입하여, 살인 공범죄의 공소시효를 범죄 발생 시점부터 15년으로 하고 이를 소급 적용하도록 규정했다. 이는 사실상 나치 시대의 살인 공범죄에 대한 전범 기소를 불가능하게 만드는 조치였다. 왜냐하면 마지막 용의자에 대한 공소시효가 1960년에 이미 만료되었기 때문이다.[46] 분데스탁 의원들은 이 수정안의 심각성을 인지하지 못하고 법안 전체를 제대로 읽지 않은 채 통과시켰다.[46] 이 '드레허 법안'으로 인해 1969년까지 전체 나치 전범의 약 90%가 기소 대상에서 제외된 것으로 추정된다.[46] 나치 범죄 기소 중앙 사무소(Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen)를 이끌었던 검사 아달베르트 뤼켈은 1969년 인터뷰에서 이 수정안이 전쟁 범죄 및 반인도적 범죄 용의자 기소 능력에 막대한 피해를 입혔다고 비판했다.[46]

정부 정책과 사회 구조에 대한 근본적인 질문이 제기되면서 1960년대 후반 독일 사회에는 새로운 토론의 장이 열렸다. 해방, 탈식민주의, 환경주의, 풀뿌리 민주주의 등의 문제가 사회 전반에서 활발하게 논의되었다. 1979년에는 환경 정당인 녹색당이 브레멘주 지방 선거에서 의석 확보에 필요한 5% 득표율을 넘어서는 성과를 거두었다. 여성의 평등한 권리를 요구하는 여성 운동도 꾸준히 성장했다. (1979년 이전까지 기혼 여성은 직업을 갖거나 은행 계좌를 개설할 때 남편의 허락을 받아야 했다.) 또한 대도시, 특히 바이마르 공화국 시절 동성애 문화가 비교적 자유로웠던 서베를린을 중심으로 동성애자 인권 운동이 시작되었다. 1969년 분데스탁은 동성애 행위뿐 아니라 동성애적 표현 자체를 불법으로 규정했던 1935년 나치 시대의 형법 제175조 개정안을 폐지했다. 그러나 동성애 행위 자체를 불법으로 규정한 형법 175조는 법전에 남아 있었으며, 1973년에 18세 미만과의 동성애 행위만 불법으로 규정하는 것으로 완화되었다가 1994년에야 완전히 폐지되었다.

베노 오네조르크 사망 사건과 루디 두치케 피습 사건 이후 시위대에 대한 강경 진압과 목표 달성의 좌절감은 학생 운동 내 일부 세력의 급진화를 초래했다. 1968년 5월, 세 명의 젊은이가 프랑크푸르트의 백화점 두 곳에 불을 질렀고, 재판 과정에서 자신들의 행위를 '제국주의에 대한 투쟁'이라며 정당화했다.[51] 학생 운동은 무소속 자유주의자부터 마오주의자, 아나키스트 등 다양한 분파로 나뉘기 시작했다. 일부 그룹은 이탈리아 붉은 여단의 사례를 따라 산업 노동자들을 혁명 주체로 조직하려 했으나 큰 성공을 거두지 못했다. 가장 악명 높은 지하 조직은 '바더-마인호프 그룹', 즉 적군파(RAF)였다. 이들은 활동 자금 마련을 위한 은행 강도를 시작으로 경찰관, 민간인, 그리고 자신들의 동료 석방을 위해 납치한 서독의 주요 인사들을 살해하며 지하 활동을 이어갔다. 적군파는 테러를 통해 연방 공화국을 전복하고 공산주의 국가를 건설하는 것을 목표로 삼았다. 이들의 테러 활동은 1990년대까지 이어졌으며, 마지막 작전은 1993년에 있었고 1998년에 공식 해체를 선언했다. 적군파 조직 내부에 독일 정보기관의 잠입 요원이 활동했다는 증거가 제기되기도 했다.[52]

4. 2. 1969-1990년의 정치 발전

1969년 선거에서 빌리 브란트가 이끄는 사민당(SPD)은 자유민주당(FDP)과 연립 정부를 구성할 수 있을 만큼 충분한 표를 얻었다. 브란트는 4년 남짓 총리로 재임했지만, 이 시기 가장 인기 있는 정치인 중 한 명으로 평가받는다. 브란트는 뛰어난 연설가였으며, 사민당의 성장은 그의 개인적인 인기에 힘입은 바가 컸다. 브란트는 서독의 동쪽 이웃 국가들과의 관계 개선을 목표로 하는 동방 정책(Ostpolitik|오스트폴리티크de)을 추진했는데, 이는 기민당(CDU)의 반대에 부딪혔다. 폴란드, 체코슬로바키아, 동독과의 관계 개선 문제는 공개 토론에서 점차 격렬한 논쟁을 불러일으켰지만, 브란트 총리와 외무 장관 발터 셰엘(FDP)은 세 국가 모두와 중요한 합의를 이끌어내는 데 성공했다. 주요 합의로는 모스크바 조약(1970년 8월), 바르샤바 조약(1970년 12월), 베를린에 관한 4자 협정(1971년), 그리고 서독과 동독 간의 관계에 관한 기본 조약(1972년 12월)이 있다.[43] 이러한 합의들은 동서 관계의 급속한 개선을 위한 토대를 마련했으며, 장기적으로는 바르샤바 조약과 소련의 동유럽 지배를 약화시키는 데 기여했다. 1970년 12월 7일, 브란트는 폴란드 바르샤바를 방문하여 바르샤바 게토 봉기 희생자 기념비 앞에서 무릎을 꿇는 바르샤바 무릎 꿇기를 행했다. 이는 당시까지 독일 총리가 보여준 적 없는 겸손과 참회의 표현으로 깊은 인상을 남겼다. 브란트 총리는 세계 평화에 기여한 공로를 인정받아 1971년 노벨 평화상을 수상했다. 그러나 1974년 5월, 그의 개인 비서였던 귄터 기욤이 동독 정보기관 슈타지의 스파이로 밝혀지면서 브란트는 총리직에서 사임해야 했다.

브란트의 뒤를 이어 재무 장관이었던 헬무트 슈미트(SPD)가 총리가 되어 FDP와의 연정을 이끌었고, 1974년부터 1982년까지 총리직을 수행했다. FDP의 주요 인물인 한스-디트리히 겐셔는 부총리 겸 외무 장관을 맡았다. 슈미트는 유럽 공동체(EC)와 대서양 동맹의 강력한 지지자로서 "미국과의 파트너십을 통한 유럽의 정치적 통일"에 대한 의지를 강조했다.[54] 1970년대 내내 적군파(RAF)는 테러 활동을 지속하며 정치인, 판사, 기업가, 경찰관 등을 암살하거나 납치했다. RAF의 폭력은 1977년 가을의 독일의 가을(Deutscher Herbst|도이처 헤릅스트de)에 절정에 달했다. 독일 경영자총협회 회장 한스-마르틴 슐라이어가 1977년 9월 5일 납치되었고, 납치범들은 수감 중인 바더-마인호프 그룹 지도자들의 석방을 요구했다. 팔레스타인 해방인민전선(PFLP) 소속 테러리스트들은 RAF 지도자 석방을 위해 루프트한자 181편 여객기를 납치하여 추가 인질을 잡았다. 1977년 10월 18일, 모가디슈에서 서독 특수부대 GSG 9가 여객기를 급습하여 인질들을 성공적으로 구출했다. 같은 날, 단식 투쟁 중이던 바더-마인호프 그룹 지도자들은 감옥에서 총상으로 사망한 채 발견되었고, 이는 논란 속에서 자살로 결론 내려졌다.[55] 이 소식을 들은 납치범들은 슐라이어를 처형했다. 적군파는 1990년대까지 테러 활동을 이어갔지만, 1977년의 독일의 가을은 그 활동의 정점이었다. 서독이 극좌 테러리즘의 위협에 직면했음에도 불구하고 많은 이들이 우려했던 권위주의적 통치로 회귀하지 않았다는 사실은 독일 민주주의의 견고함을 보여주는 사례로 평가받는다.

1979년 1월, 미국 TV 미니시리즈 홀로코스트가 서독에서 방영되었다.[44] 약 2천만 명, 즉 서독 인구의 절반이 시청한 이 시리즈는 제2차 세계 대전 중의 집단 학살 문제를 이전과는 비교할 수 없을 정도로 광범위한 대중의 관심사로 만들었다.[44] 각 에피소드 방영 후에는 역사학자들이 시청자들의 전화 질문에 답하는 프로그램이 이어졌는데,[44] 충격과 분노를 느낀 독일인들, 특히 1945년 이후 태어나 자국이 과거에 집단 학살을 저질렀다는 사실을 처음 알게 된 많은 젊은 세대로부터 수천 통의 전화가 쇄도했다.[44] 1970년대 후반부터는 소수의 젊은이들을 중심으로 지방 정부들이 강제 수용소 부지를 방치하는 것을 중단하고, 방문객들이 나치 시대를 비판적으로 성찰할 수 있는 "학습의 장소"로서 적절한 박물관과 기념지로 조성해야 한다는 요구가 제기되기 시작했다.[44]

1980년 선거에서 CDU/CSU는 프란츠 요제프 슈트라우스를 총리 후보로 내세웠으나 슈미트에게 압도적으로 패했다. 그러나 1982년 10월, FDP가 연정 파트너를 바꿔 CDU/CSU와 손을 잡으면서 SPD-FDP 연립 정부는 붕괴되었다. CDU 의장 헬무트 콜이 건설적 불신임 투표를 통해 총리로 선출되었고, 겐셔는 콜 정부에서도 외무 장관직을 유지했다. 1983년 3월 연방 선거 이후, 콜은 정부와 CDU에 대한 장악력을 확고히 했다. CDU/CSU는 과반수에 약간 못 미쳤고, 녹색당이 5.6%의 득표율로 처음으로 연방 의회에 진입했다. 1983년, 콜 정부는 평화 단체들의 대규모 시위에도 불구하고 동독의 SS-20 중거리 미사일 배치에 대응하여 퍼싱 II 미사일의 서독 배치를 강행했다.

1985년, 나치 과거사 문제에 다소 무신경했던 콜 총리는 제2차 세계 대전 종전 40주년을 맞아 로널드 레이건 미국 대통령을 비트부르크의 군인 묘지 방문에 초청하여 큰 논란을 일으켰다. 이 묘지에 SS 대원들의 묘가 포함되어 있다는 사실이 알려졌지만, 콜은 이를 문제 삼지 않으며 비트부르크의 모든 전사자(SS 대원 포함)를 추모하는 것을 거부하는 것은 모든 독일인을 모욕하는 것이라고 주장했다. 그는 레이건 대통령이 비트부르크 추모 행사에 참석하거나 아예 방문하지 않아야 하며, SS 대원이 묻히지 않은 다른 묘지로 장소를 변경하는 것은 용납할 수 없다고 밝혔다. 레이건 대통령이 비트부르크에 묻힌 SS 대원들을 홀로코스트 희생자들과 마찬가지로 히틀러의 희생자인 "단지 아이들"이었다고 발언한 것은 논란을 더욱 증폭시켰다.[56] 거센 반대에도 불구하고 비트부르크 방문은 강행되었고, 콜과 레이건은 묘지의 전사자들을 추모했다. 독일과 미국의 화해를 증진하려던 이 행사는 오히려 양국 관계에 부정적인 영향을 미치는 결과를 낳았다.

비트부르크 논란에도 불구하고, 혹은 그 때문에 1985년 베를린에서는 홀로코스트 희생자들을 위한 기념관 건립 캠페인이 시작되었다.[44] 일부 독일인들은 총리와 미국 대통령이 SS 대원들의 묘지를 참배하는 동안 홀로코스트 희생자들을 위한 공식적인 기념관이 없다는 사실에 문제를 느꼈다. 이 캠페인은 1989년 11월 텔레비전 저널리스트 레아 로쉬가 전 게슈타포 본부 부지에 기념관 건립을 촉구하면서 큰 동력을 얻었다.[44] 1992년 4월, 베를린 시는 마침내 홀로코스트 기념관 건립을 결정했다.[44] 비슷한 맥락에서 1987년 8월, 프랑크푸르트 시가 재개발을 위해 프랑크푸르트 유대인 게토의 마지막 남은 유적을 철거하려 하자, 이를 보존해야 한다는 시민들의 항의가 이어졌다.[44]

1987년 1월 선거에서 콜-겐셔 정부는 재집권에 성공했지만, FDP와 녹색당이 기존 거대 정당들의 표를 잠식하며 약진했다. 콜의 CDU와 바이에른 자매 정당인 CSU의 득표율은 1983년 48.8%에서 44.3%로 하락했다. SPD는 37%로 떨어졌고, 오랫동안 당을 이끌었던 브란트는 1987년 4월 당 의장직에서 사임했으며 한스-요헨 포겔이 그 뒤를 이었다. FDP의 득표율은 7%에서 9.1%로 상승하여 1980년 이후 최고치를 기록했고, 녹색당은 1983년 5.6%에서 8.3%로 지지율을 높였다. 1987년 후반, 콜 총리는 동독 지도자 에리히 호네커와 정상 회담을 가졌다. 콜은 알지 못했지만, 회담장은 슈타지에 의해 도청되고 있었고, 당시 녹취록에 따르면 콜은 호네커에게 가까운 미래에 재통일이 이루어질 현실적인 가능성은 보이지 않는다고 말한 것으로 기록되었다.

5. 동독(독일민주공화국)

1949년 10월 7일, 소련 점령 지역에 동베를린을 수도로 하는 독일 민주 공화국(GDR, Deutsche Demokratische Republik|독일 민주 공화국 (DDR)de)이 수립되었다. 이는 서독(독일 연방 공화국) 수립에 대응하는 조치였으며, 영어권에서는 비공식적으로 "동독"으로 불렸다.

동독의 정치 체제는 사실상 독일 사회주의통일당(SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands|독일 사회주의 통일당de)의 일당 독재 체제였다. SED는 1946년 4월, 소련 점령 당국의 압력 하에 독일 사회민주당과 독일 공산당이 강제로 합당하여 창설된 정당이다. 1946년 10월 지방 선거 이후 구성된 각 주의 연립 정부에서 SED는 주도적인 역할을 확보했다.

SED는 1948년부터 인민 회의를 소집하여 새로운 국가 건설을 준비했고, 소련의 지시에 따라 1949년 5월 30일 헌법 초안을 마련했다. 이 헌법은 동독이 공식 선포된 10월 7일에 채택되었다. 의회로는 하원 격인 인민의회(Volkskammer|인민의회de)와 상원 격인 주의회(Länderkammer|주의회de)가 설립되었으나, 주의회는 1958년에 폐지되었다. 1949년 10월 11일, 양원은 빌헬름 피크를 초대 대통령으로 선출하고 SED 중심의 정부를 구성했다.

동독은 소련 및 동구권 국가들로부터 즉각적인 승인을 받았으나, 서방 비공산주의 국가들은 1970년대 초반 동방 정책이 추진되기 전까지 동독을 국가로 인정하지 않는 경우가 많았다. 동독은 1955년 바르샤바 조약 기구에 가입하며 소련과의 동맹 관계를 공식화했다.

SED는 중앙 집권적인 통치 구조를 강화했다. 1952년 7월 23일에는 기존의 5개 주(Länder|주de)를 폐지하고 14개의 구(Bezirke|구de)로 행정 구역을 재편하여 중앙 정부의 통제력을 높였다. 형식적으로는 SED 외에 다른 정당(기독교 민주연합, 자유민주당 등)과 사회단체(자유독일청년동맹, 자유독일노동조합연맹 등)도 존재했지만, 이들은 모두 SED의 지도 하에 민족 전선이라는 이름의 우산 조직으로 묶여 실질적인 정치적 영향력은 없었다. 모든 중요한 국가 요직은 SED 당원들이 차지했다.

동독의 선거는 민주주의 원칙과는 거리가 멀었다. 투표는 비밀이 보장되지 않았으며, 유권자들은 사실상 민족 전선이 내세운 단일 후보 명부에 찬성하도록 유도되었다. 선거 참여율과 찬성률은 비현실적으로 높게 나타났는데, 예를 들어 1950년 10월 선거에서는 98.53%의 투표율에 99.72%가 민족 전선 후보에 찬성했으며, 베를린 장벽이 건설된 후인 1963년 선거에서는 SED에 대한 지지율이 99.95%에 달했다고 발표되었다. 이러한 결과는 동독 정권의 통제된 사회상을 보여주지만, 그 진실성에 대해서는 많은 의문이 제기된다.[57]

5. 1. 동독의 산업과 농업

1949년 10월 독일민주공화국(동독) 수립 당시, 독일 사회주의통일당(SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlandsde)은 심각한 경제 문제에 직면했다. 도시 파괴는 물론, 생산 설비와 장비 상당 부분이 소련 점령군에 의해 압수되어 소련으로 운송되었기 때문이다.[58] 이는 동독 경제 재건에 큰 부담으로 작용했다. 서독이 미국으로부터 차관 등 금융 지원을 받은 것과 대조적으로, 동독은 소련에 상품을 수출해야 하는 어려운 역할을 떠맡았다.[58]SED는 동독을 사회주의 국가, 나아가 공산주의 국가로 변혁시키고자 했으며, 이 과정은 과학적 '마르크스-레닌주의' 원칙에 따른 단계적 경제 계획을 통해 추진되었다.[58] 1952년 7월, SED 지도자 발터 울브리히트는 사회주의 건설을 최우선 목표로 선언하며,[58] 행정, 군사, 산업, 농업 계획 전반을 당과 계획위원회의 통제 하에 두었다. 산업은 국유화되었고 농업에는 집단화가 도입될 예정이었다. 첫 번째 5개년 계획이 발표되자 생산량 감소, 식량 부족 현상이 나타났고 동독을 탈출하는 주민 수가 증가하기 시작했으며, 여러 공장에서 항의가 발생했다.[58]

1952년 5월 14일, SED는 임금 인상 없이 노동자 1인당 생산 할당량을 10% 늘리라고 명령했다.[58] 이 결정은 1953년 3월 이오시프 스탈린 사망 이후 새로운 소련 지도부가 추진하려던 위성국 정책 방향과 맞지 않아 내부적인 반발을 샀다.[58] 1953년 6월 5일, SED는 농민, 장인, 공장주에게 혜택을 주는 '새로운 노선'을 발표했지만, 논란이 된 생산 할당량 증가는 유지했다.[58] 이에 동독 노동자들은 즉각 반발했고, 다음 날 최대 60건의 파업이 발생했다.[58] 특히 동베를린의 스탈린알레 건설 현장 노동자들은 "자본가에게는 선물을 주고 우리는 착취당한다!"고 외치며 생산 할당량 철회를 요구하는 시위를 벌였다.[58] 시위는 점차 확산되어 울브리히트의 해임 요구와 함께 다음 날 총파업이 선포되었다.

1953년 6월 17일, 동독 내 250개 도시에서 30만에서 40만 명의 노동자가 참여하는 대규모 파업과 시위가 발생했다. 이 1953년 동독 봉기는 생산 할당량 철회를 주된 목표로 했으며, 정부 전복을 의도한 것은 아니었다. 많은 참가자들은 사회주의 변혁 방향 자체는 지지했지만, SED의 방식이 잘못되었다고 생각했다.[58]

SED 정권은 소련군의 지원을 받아 봉기를 무력으로 진압했다. 수천 명이 체포되거나 투옥되었고, 수백 명이 서독으로 강제 이주당했다.[58] SED는 봉기가 서독 요원의 선동 때문이라고 주장했으나, 이를 뒷받침할 증거는 제시되지 않았다.[58] 이 과정에서 시위 참가자 250명 이상, 경찰 약 100명, 소련군 약 18명이 사망한 것으로 추정된다.[58] 봉기 이후 SED는 일부 정책을 완화했지만, 이 사건은 동독 정권의 억압적인 실상을 드러내는 계기가 되었다. 서독에서는 이날을 6월 17일 기념일로 지정하여 기렸다.

6. 베를린

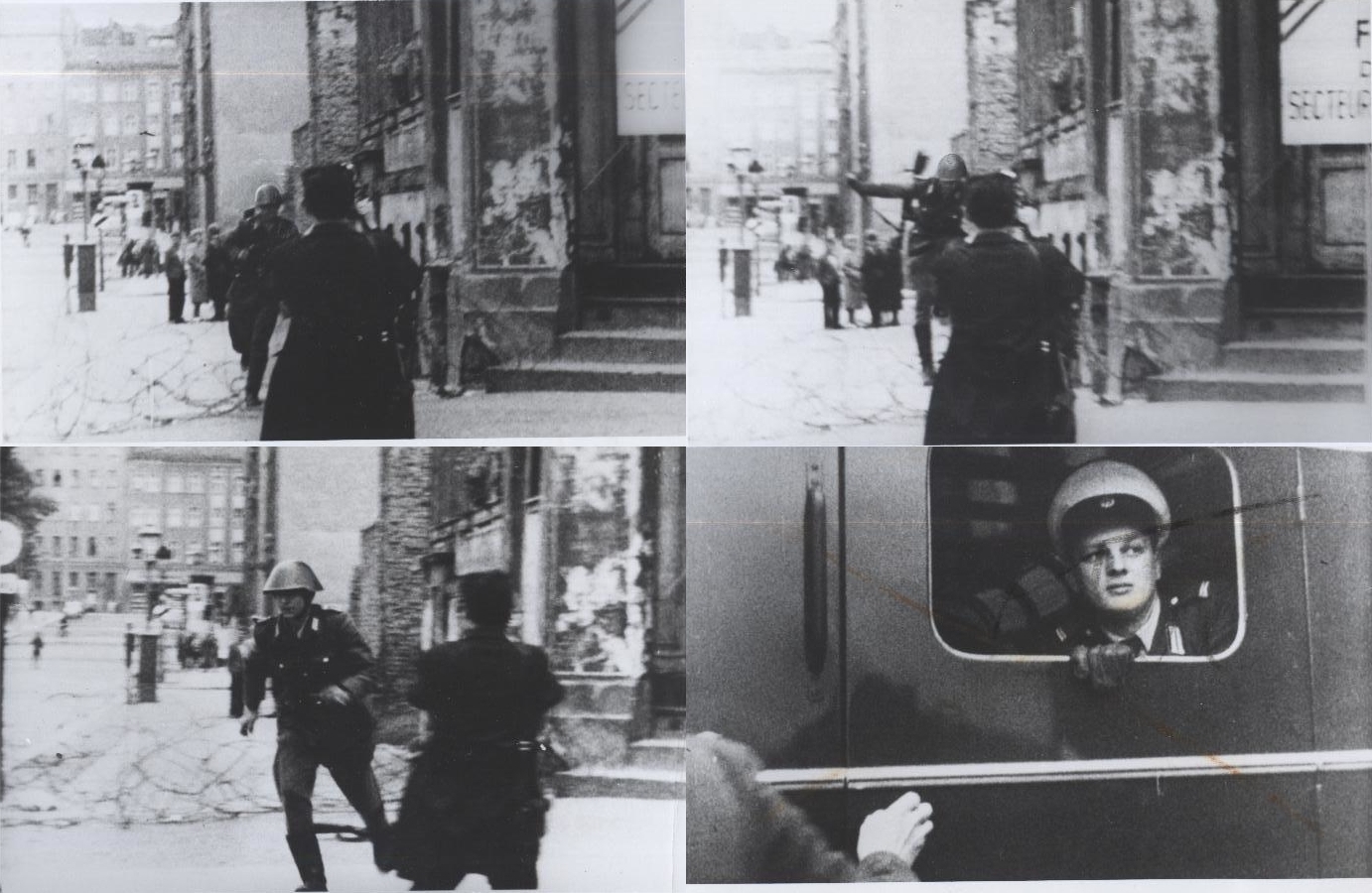

제2차 세계 대전 직후, 과거 독일의 수도였던 베를린은 미국, 영국, 프랑스, 소련 4개국의 공동 관리하에 놓였으며, 독일 전체를 통치할 예정이었던 연합국 관리 위원회(ACC)의 소재지가 되었다. 그러나 1948년 소련은 독일의 4자 관리 체제와 베를린 공동 관리에서 일방적으로 탈퇴하고, 베를린 시민이 선출한 정부를 소련 점령 지구에서 축출한 뒤 동베를린에 공산주의 정권을 수립했다. 이로 인해 베를린은 서베를린과 동베를린으로 분단되었다. 동베를린은 1949년 수립된 독일 민주 공화국(동독)의 수도가 되었다.

서베를린은 지리적으로 동독 영토 안에 완전히 둘러싸인 고립된 지역이 되었다. 법적으로는 독일 연방 공화국(서독)의 영토가 아니었으며, 1990년 독일 통일 전까지 서방 연합국(미국, 영국, 프랑스)의 공식적인 점령하에 있었다. 서베를린의 독일인 거주민들은 독일 연방 공화국의 시민이었지만, 서베를린은 법적으로 서독에 편입되지 않았다. 연합국은 연합군 사령부(Allied Kommandatura)를 통해 최고 권한을 행사했지만, 대부분의 일상적인 행정은 자유 선거로 선출된 서베를린 시 의회와 하원이 담당했다. 서독 정부와의 긴밀한 관계도 유지되어, 서베를린 대표는 서독 의회에 투표권 없는 의원으로 참여했고, 서베를린 시장이 연방 상원 의장을 맡기도 했다.

동독 영토 내 약 176km 떨어진 곳에 고립되었음에도 불구하고, 서베를린은 서방 연합국과 서독 정부의 적극적인 지원을 받았다. 박람회 및 축제 개최, 상업 및 산업 투자를 장려하는 특별 조세 혜택 등이 제공되었다. 이러한 노력과 서베를린 시민들의 의지 덕분에 서베를린의 경제는 크게 발전하여 산업 생산량은 전쟁 이전 수준을 훨씬 넘어섰다. 그러나 동시에 서베를린은 냉전 시대 동서 진영 대립의 최전선이자 상징적인 장소가 되었다.

1990년 독일에 관한 최종 해결 조약이 체결되면서 베를린에 대한 4개국의 특별 관리 상태는 종료되었다. 서독과 동독 간의 통일 조약에 따라 베를린은 통일 독일의 수도로 지정되었으며, 1991년 6월 독일 연방 의회는 정부 소재지를 베를린으로 이전하기로 결정했다. 1994년에는 과거 동독 지역에 주둔하던 구 소련군(러시아군)과 서방 연합군이 모두 철수했다. 정부 부처의 이전은 점진적으로 이루어져 1999년에 완료되었으며, 베를린은 통일 독일의 수도이자 16개 연방주 중 하나로서의 지위를 확립했다.

7. 동독과 서독의 관계

콘라트 아데나워 정부 하의 서독은 전체 독일 국민을 대표할 독점적 권한이 자국에 있다고 선언했다.[59] 할슈타인 독트린은 동독을 공식적으로 인정하지 않았으며, 동독을 주권 국가로 인정한 다른 나라와의 외교 관계를 제한하거나 단절하는 정책이었다.[60]

1950년대 동독 주민들이 서독으로 지속적으로 탈출하는 상황은 양국 관계에 큰 부담으로 작용했다. 동독은 1952년 서독과의 국경을 봉쇄했으나, 동베를린을 통해 서베를린으로 탈출하는 흐름은 계속되었다. 결국 1961년 8월 13일, 동독 정부는 이러한 인구 유출을 막기 위해 서베를린 주변에 베를린 장벽 건설을 시작했다. 이 장벽은 도시를 물리적으로 분단시켰고, 서베를린을 공산주의 영토 내의 고립된 서방 지역으로 만들었다. 베를린 장벽은 냉전과 유럽 분단의 상징적인 건축물이 되었다. 이후 동서독 국경 전반에 걸쳐 경비가 강화되었다.

1969년 빌리 브란트 총리가 이끄는 사민당(SPD)-자유민주당(FDP) 연립 정부는 서독이 대서양 동맹에 기반을 두면서도 동구권, 특히 동독과의 관계 개선을 추구하는 새로운 정책, 즉 '동방 정책' (Ostpolitik)을 추진한다고 발표했다. 이 정책은 기민련(CDU) 등 보수 세력의 강한 반대에 부딪혔지만, 브란트 정부는 소련, 폴란드, 체코슬로바키아 등 동구권 국가들과의 관계 정상화를 위한 협상을 진행했다.

동방 정책의 결과로 여러 중요한 조약과 협정이 체결되었다. 모스크바 조약(1970년 8월), 바르샤바 조약(1970년 12월), 베를린에 관한 4강 협정(1971년 9월), 통과 협정(1972년 5월), 그리고 기본 조약(1972년 12월) 등이 그것이다.[43] 이러한 합의들은 동서독 관계를 정상화하는 데 중요한 기틀을 마련했다. 브란트 정부의 동방 정책은 분단으로 인한 가족들의 고통을 줄이고 긴장을 완화하는 데 초점을 맞추면서도, '하나의 독일 민족 안에 두 개의 독일 국가가 존재한다'는 원칙을 유지하려 했다.

관계는 점진적으로 개선되어, 1970년대 초 동방 정책은 동독과 서독 간의 사실상 상호 인정을 이끌어냈다. 1973년 9월에는 두 독일 국가가 동시에 유엔에 가입했으며, 1974년에는 상설 대표부를 서로 교환했다. 이후 1987년에는 에리히 호네커 동독 국가평의회 의장이 서독을 공식 방문하기도 했다.

8. 통일 이후

오늘날까지도 옛 동독과 서독 지역 사이에는 생활 방식, 부, 정치적 신념 등 여러 면에서 광범위한 차이가 남아 있어, 여전히 동독과 서독을 구분하여 이야기하는 것이 일반적이다. 통일 이후 옛 동독 지역의 경제는 어려움을 겪고 있으며, 이를 지원하기 위해 서독 지역에서 막대한 규모의 보조금이 계속 이전되고 있다.

9. 기타

독일과 유사하게 분단과 통일을 경험한 사례로 예멘이 있다. 예멘은 과거 터키와 영국의 지배를 받았는데, 제1차 세계 대전에서 터키가 패배하면서 북예멘은 1918년에 독립했다. 반면 제1차 세계 대전과 제2차 세계 대전에서 모두 승리한 영국의 지배하에 있던 남예멘은 독립하지 못했다. 이후 남예멘은 마르크스-레닌주의에 기반한 사회주의를 받아들이며 영국에 맞섰고, 1967년에 이르러서야 독립을 이루었다.

독립 이후 남예멘과 북예멘은 독일처럼 분단 상태에 놓였으며, 1972년 북예멘-남예멘 전쟁과 1979년 예멘 전쟁 등 두 차례의 전쟁을 치르기도 했다. 그러나 이후 남예멘이 사회주의 노선을 포기하고 북예멘이 남예멘의 실체를 인정하며 권력 분배에 합의하면서 통일의 물꼬를 텄다. 1989년 남북정상회담을 거쳐 예멘은 마침내 1990년 5월 22일, 합의를 통해 통일을 이루었다. 이는 공교롭게도 독일이 통일된 1990년과 같은 해였으며, 예멘 역시 독일처럼 자유주의 주도로 통일을 달성했다.

하지만 통일 이후 사회적, 경제적 문제 해결에 어려움을 겪던 예멘은 1994년 결국 내전을 겪게 되었고, 이 전쟁에서 북예멘이 승리하여 다시 통일되는 과정을 거쳤다.

참조

[1]

서적

The German War; a nation under arms, 1939–45

Bodley Head

[2]

서적

KL; A History of the Nazi Concentration Camps

Little, Brown

[3]

간행물

Die deutschen Vertreibungsverluste. Bevölkerungsbilanzen für die deutschen Vertreibungsgebiete 1939/50

Kohlhammer Verlag

[4]

간행물

Facts concerning the problem of the German expellees and refugees

Federal Ministry for Expellees, Refugees and War Victims

[5]

서적

The German War; a nation under arms, 1939–45

Bodley Head

[6]

웹사이트

Germany 1945–1949: a case study in post-conflict reconstruction

http://www.historyan[...]

2014-01-29

[7]

웹사이트

Allies end occupation of West Germany

https://www.history.[...]

2020-07-18

[8]

서적

Berlin: The Downfall 1945

Penguin Books

[9]

서적

Uniting Germany : documents and debates, 1944–1993

Berghahn Books

1994

[10]

서적

The German War; a nation under arms, 1939–45

Bodley Head

[11]

웹사이트

An Exploration of the Inner Landscape of Experience

http://www.h-net.org[...]

H-Net Reviews

2004

[12]

서적

The German War; a nation under arms, 1939–45

Bodley Head

[13]

서적

The German War; a nation under arms, 1939–45

Bodley Head

[14]

논문

Dangerous Liaisons: The Anti-Fraternization Movement in the US Occupation Zones of Germany and Austria, 1945–1948

[15]

웹사이트

Suggested Post-Surrender Program for Germany

http://www.fdrlibrar[...]

Franklin D. Roosevelt Digital Archives

1944-09

[16]

서적

The Conquerors: Roosevelt, Truman and the Destruction of Hitler's Germany, 1941–1945

[17]

서적

Money and conquest; allied occupation currencies in World War II

https://archive.org/[...]

Johns Hopkins Press

[18]

논문

Morgenthau's Plan for Industrial Disarmament in Germany

1961-06

[19]

서적

Mainsprings of the German Revival

https://archive.org/[...]

[20]

간행물

Economics: Cornerstone of Steel

http://www.time.com/[...]

1946-01-21

[21]

간행물

Germany: Cost of Defeat

http://www.time.com/[...]

1946-04-08

[22]

간행물

The Necessary Steps for Promotion of German Exports, so as to Relieve American Taxpayers of the Burdens of Relief and for Economic Recovery of Europe

http://www.trumanlib[...]

1947-03-18

[23]

서적

Germany Under Direct Controls; Economic Aspects of Industrial Disarmament 1945–1948

https://archive.org/[...]

Rutgers University Press

[24]

웹사이트

The Road Ahead: Lessons in Nation Building from Japan, Germany, and Afghanistan for Postwar Iraq

http://www.usip.org/[...]

Peaceworks

2003-05

[25]

간행물

Conferences: Pas de Pagaille!

http://www.time.com/[...]

1947-07-28

[26]

서적

A History of West Germany: From Shadow to Substance

Oxford Press

[27]

웹사이트

French proposal regarding the detachment of German industrial regions

http://www.ena.lu?la[...]

Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe

1945-09-08

[28]

논문

The Ruhr Authority and the German Problem

Cambridge University Press

1955-07

[29]

웹사이트

Marshall Plan 1947–1997 A German View

http://www.germany.i[...]

German Embassy's Department for Press, Information and Public Affairs, Washington D.C

[30]

간행물

Secrets by the Thousands

http://www.scientist[...]

1946-10

[31]

서적

The Russians in Germany

[32]

서적

Germany 1945: From War to Peace

https://archive.org/[...]

Harper Collins

[33]

서적

The Bitter Road to Freedom: The Human Cost of Allied Victory in World War II Europe

[34]

서적

Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe

Social Science Monographs

[35]

논문

The Treatment of Prisoners of War in World War II

1994-09

[36]

웹사이트

Tyske soldater brukt som mineryddere

http://www.vg.no/pub[...]

VG Nett

2007-06-02

[37]

서적

The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949

Harvard University Press

[38]

서적

The Struggle for Europe The Turbulent History of a Divided Continent 1945 to the Present

http://www.randomhou[...]

Knopf Doubleday Publishing

[39]

뉴스

Were Americans As Bad as the Soviets?

http://www.spiegel.d[...]

2015-03-02

[40]

뉴스

Results of the referendum on the Saar Statute (23 October 1955)

http://www.cvce.eu/v[...]

2011-11-08

[41]

간행물

The European Coal and Steel Community: A political and legal innovation

https://openyls.law.[...]

1953-11

[42]

백과사전

German economic miracle

https://www.econlib.[...]

[43]

간행물

[44]

간행물

"'Coming to Terms with the Past': Illusions of Remembering, Ways of Forgetting Nazism in West Germany"

https://nbn-resolvin[...]

[45]

서적

The Racial State: Germany 1933–1945

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[46]

서적

The Wehrmacht: History, Myth, Reality

Harvard University Press

[47]

백과사전

Celluloid Soldiers: Cinematic Images of the Wehrmacht

Weidenfeld & Nicolson

[48]

서적

Vergangenheitspolitik: Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit

C.H.Beck

1996

[49]

서적

Exorcising Hitler

https://archive.org/[...]

Bloomsbury Press

[50]

웹사이트

How the Auschwitz Trial failed

http://www.robertful[...]

National Post

2013-06-16

[51]

서적

Frankfurter Schule und Studentenbewegung

Rogner und Bernhard

[52]

뉴스

Gefangen in der Geschichte

http://www.zeit.de/2[...]

2011-08-08

[53]

뉴스

Kohl Says He'd Bring ‘Sounder’ Policy in Bonn

https://www.nytimes.[...]

The New York Times

1976-08-17

[54]

서적

A rising middle power?: German foreign policy in transformation, 1989–1999

[55]

웹사이트

No new investigation into RAF prison deaths

https://www.thelocal[...]

2013-04-20

[56]

웹사이트

Pat Buchanan's Response to Norman Podhoretz's Op-Ed

http://www.buchanan.[...]

Internet Archive

1999-11-05

[57]

서적

Zahlenspiegel ein Vergleich Bundesrepublik Deutschland Deutsche Demokratische Republik Ministerium für Innerdeutsche Beziehungen

[58]

서적

Deutsch Geschichte 1945–1961

[59]

서적

Die Hallstein-Doktrin. Der diplomatische Krieg zwischen der BRD und der DDR 1955–1973. Aus den Akten der beiden deutschen Außenministerien

Duncker & Humblot

[60]

웹사이트

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949.

http://www.documenta[...]

2011-10-30

[61]

서적

The German War; a nation under arms, 1939-45

Bodley Head

[62]

서적

KL; A History of the Nazi Concentration Camps

Little, Brown

[63]

서적

The German War; a nation under arms, 1939-45

Bodley Head

[64]

서적

The German War; a nation under arms, 1939-45

Bodley Head

[65]

웹인용

Germany 1945-1949: a case study in post-conflict reconstruction

http://www.historyan[...]

History & Policy

2017-11-28

[66]

서적

Berlin: The Downfall 1945

https://archive.org/[...]

Penguin Books

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com