우마이야 칼리파국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

우마이야 칼리파국은 661년부터 750년까지 존속했던 이슬람 제국으로, 아랍어를 공용어로 사용하고 다마스쿠스를 수도로 삼았다. 무함마드의 가문인 우마이야 가문이 통치했으며, 이슬람 세계를 동쪽으로는 중앙아시아, 서쪽으로는 이베리아 반도까지 확장했다. 정치적으로는 중앙 집권화를 추진하고 아랍화를 통해 제국을 통치했으며, 비잔틴과 사산 제국의 건축 양식을 수용하여 이슬람 건축의 발전에 기여했다. 그러나 아랍인 중심의 정책과 과도한 세금 징수로 인해 사회적 갈등이 심화되었고, 750년 압바스 혁명으로 멸망했다. 이후 우마이야 가문의 일부는 이베리아 반도로 도망쳐 후우마이야 왕조를 건국했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 우마이야 칼리파국 - 투르 푸아티에 전투

투르 푸아티에 전투는 732년 프랑크 왕국의 카를 마르텔이 이슬람 세력을 격퇴하여 서유럽 진출을 막고 카롤링거 왕조 성립의 기반을 마련한 전투이다. - 우마이야 칼리파국 - 우마이야 모스크

우마이야 모스크는 다마스쿠스에 위치한 이슬람 사원으로 이슬람 세계에서 네 번째로 신성한 장소이며, 알왈리드 1세에 의해 건설되었고, 이전에는 여러 종교 시설이 있던 자리였으며, 초기 이슬람 건축의 중요한 사례로 평가받고 종교적으로도 큰 의미를 지닌다.

2. 명칭

무아위야 1세는 661년 쿠파에서 바이야(충성 맹세)를 받고 우마이야 왕조를 열었다. 다마스쿠스를 수도로 삼고, 20년간 시리아에서 권력을 행사하며, 칼브족이 이끄는 쿠다아 등의 기독교 아랍 부족들의 지지를 받아 견고한 권력 기반과 군대를 구축했다.

3. 역사

무아위야 1세는 제1차 피트나의 혼란 속에서 이슬람 공동체의 통합을 재건하고, 여러 주에 자신의 권위를 확립하는 것을 주요 과제로 삼았다. 쿠파의 알-아시야스 이븐 카이스 등 부족 귀족들과 동맹을 맺고, 타키프 부족 출신의 알-무기라 이븐 슈바와 지야드 이븐 아비히에게 각각 쿠파와 바스라의 행정을 맡기는 분권화된 접근 방식을 적용했다. 총독들에게 자치권을 주고 질서 유지와 세수 일부를 다마스쿠스로 보내는 대가로, 그들의 통치를 내버려두었다.

670년 알-무기라 사후, 무아위야 1세는 쿠파와 그 속주를 바스라 총독직에 묶어 지야드를 동부의 실질적인 총독으로 삼았다. 지야드는 대호라산 지역에 아랍 통치를 확고히 하고 정복을 재개했다. 지야드 사후, 아들 우바이드 알라 이븐 지야드가 뒤를 이었다. 암르 이븐 알아스는 663년 사망할 때까지 푸스타트를 중심으로 이집트를 통치했고, 이후 충성스러운 총독들이 임명되어 시리아의 부속물이 되었다.

무아위야 1세는 거의 매년 시리아 군대를 비잔티움 제국에 대한 육지와 바다 습격에 배치했지만 영토 확장에는 성공하지 못했다. 통치 말기, 비잔티움 황제 콘스탄티누스 4세와 30년간의 휴전 협정을 체결, 매년 공물을 바쳐야 했다.

무아위야 1세는 아들 야지드를 후계자로 지명하여 세습의 기반을 마련했다. 시아파와 하와리지파의 반발이 있었지만, 시리아 아랍인들은 야지드를 지지했다. 무아위야 1세는 다른 지역 아랍인들을 설득, 매수, 협박하여 야지드를 차기 칼리파로 인정하게 했다.

680년 무아위야 1세 사후 야지드 1세 즉위와 함께 제2차 피트나가 발발했다. 알리 이븐 아비 탈리브의 아들 후사인 이븐 알리는 쿠파에서 반란을 일으켰으나, 카르발라 전투에서 패배하고 살해당했다.

683년 야지드 1세 사후 아들 무아위야 2세가 즉위했으나, 몇 달 만에 사망하며 수피아니드 시대는 막을 내렸다. 이후 마르와니드 시대가 시작되었으며, 압드 알-말리크 시대에 전성기를 맞이했다. 그러나 시아파와 하리지파의 반란, 아랍 부족 간의 내분 등으로 쇠퇴하기 시작했다.[10]

711년 이베리아 반도의 서고트 왕국을 멸망시키고(과달레테 강 전투) 서쪽으로는 이베리아 반도, 동쪽으로는 인도양에 이르는 광대한 지역을 지배했다.[6] 732년 프랑크 왕국과의 투르-푸아티에 전투에서 패배했다.[8]

750년, 압바스 혁명으로 우마이야 칼리파국은 멸망했다. 히샴의 자손 압드 알-라흐만 1세는 이베리아 반도로 도망쳐 후우마이야 왕조를 건국했다.[11]

3. 1. 기원

이슬람 이전 시대에 우마이야 가문은 메카의 쿠라이시 부족의 주요 씨족이었다.[1] 6세기 말까지 우마이야 가문은 시리아와의 무역 네트워크를 장악하고, 아라비아 북부와 중앙 사막 지역을 지배하는 유목 부족들과 동맹을 맺어 상당한 정치적 권력을 확보했다.[2] 아부 수피얀 이븐 하르브의 지휘 아래 우마이야 가문은 무함마드에 대한 메카의 주요 반대 세력이었지만, 630년 무함마드가 메카를 점령한 후 이슬람을 받아들였다.[3] 무함마드는 영향력 있는 쿠라이시 부족민들과 화해하기 위해 아부 수피얀을 포함한 그의 전 반대자들에게 새로운 지위를 부여했다.[4] 아부 수피얀과 우마이야 가문은 이슬람의 정치 중심지인 메디나로 이주하여 정치적 영향력을 유지했다.[5]

632년 무함마드의 죽음 이후, 무슬림 공동체의 지도자 계승 문제가 발생했다.[6] 메디나 원주민인 안사르 지도자들은 무하지룬이 쿠라이시 엘리트 출신 부족민들과 동맹을 맺고 무슬림 국가를 장악할까 우려하여 자신들의 후보를 논의했다.[7] 무하지룬은 아부 바크르()에게 충성을 맹세하고 안사르의 논의에 종지부를 찍었다.[8] 아부 바크르는 칼리프로 인정받고,[9] 시리아 정복에서 우마이야 가문에게 지휘권을 부여하며 호의를 보였다. 아부 수피얀의 아들 야지드 이븐 아비 수피얀이 임명된 사람 중 한 명이었다.[10]

아부 바크르의 후계자 우마르(634-644)는 쿠라이시 엘리트의 영향력을 축소했지만, 시리아에서 아부 수피얀의 아들들의 입지를 허용했다.[11] 639년 시리아 총사령관 아부 우바이다 이븐 알 자라가 사망하자, 우마르는 야지드를 시리아의 다마스쿠스, 팔레스타인, 요르단 지역의 주지사로 임명했다.[12] 야지드가 곧 사망하자 우마르는 그의 형제 무아위야 1세를 임명했다.[13] 우마르가 아부 수피얀의 아들들을 특별 대우한 것은 여러 이유 때문일 수 있다.[14] 무아위야 1세의 통치 아래 시리아는 평화롭고 질서 정연했으며, 이전 비잔틴 지배자들로부터 잘 방어되었다.[15]

우마르의 후계자인 우쓰만 이븐 아판은 우마이야 가문 출신으로, 슈라(협의회)에 의해 선출되었다.[16] 그는 알리보다 선출되었는데, 그 이유는 우쓰만이 쿠라이시족에게 국가 권력을 집중시킬 것이라는 확신 때문이었다.[17] 우쓰만은 친족들에게 편애를 보였고,[18] 정복된 지역들에 가족들을 총독으로 임명했다.[19] 메디나에서는 우마이야 사촌 형제들의 조언에 크게 의존했다.[20] 윌퍼드 마델룽에 따르면, 이러한 정책은 우쓰만의 "우마이야 가문이 이슬람의 이름으로 통치할 자격이 있다는 확신"에서 비롯되었다.[21]

우쓰만의 친족 중용은 안사르와 슈라 구성원들의 분노를 일으켰다.[22] 645/46년에 그는 알자지라(메소포타미아 상류)를 무아위야의 시리아 총독령에 추가했고, 시리아의 모든 비잔티움 왕실 토지를 군대 유지를 위해 가져가도록 허락했다.[23] 그는 쿠파와 이집트 주의 과세 잉여금을 메디나의 국고로 보냈고, 이를 개인적으로 사용하여 종종 그 기금과 전리품을 우마이야 친척들에게 분배했다.[24] 이라크의 사산조 왕실 토지는 칼리파의 왕실 토지로 바뀌었다.[25] 이러한 불만은 656년 칼리파의 살해로 이어졌다. 휴 N. 케네디에 따르면, 우쓰만은 쿠라이시의 전통적인 엘리트에 의한 칼리파국 정부 통제권을 중앙 집권화하려는 결의 때문에 살해되었다.[26]

3. 2. 초기 발전과 제1차 내전

이슬람 이전 시대에 우마이야 족은 메카의 쿠라이시 부족의 주요 씨족이었다.[1] 6세기 말까지 우마이야 족은 시리아와의 쿠라이시 부족의 무역 네트워크를 장악했고, 아라비아 북부와 중앙 사막 지역을 지배하는 유목 부족들과 동맹을 맺어 상당한 정치적 권력을 확보했다.[2] 아부 수피얀 이븐 하르브의 지휘 아래 우마이야 족은 무함마드에 대한 메카의 주요 반대 세력이었지만, 630년 무함마드가 메카를 점령한 후 이슬람을 받아들였다.[3][4] 무함마드는 아부 수피얀을 포함한 그의 전적 반대자들에게 새로운 질서에서의 지위를 부여했다.[5][6][7] 아부 수피얀과 우마이야 족은 이슬람의 정치 중심지인 메디나로 이주하여 초기 무슬림 공동체에서 새롭게 얻은 정치적 영향력을 유지했다.[8]

632년 무함마드의 죽음은 무슬림 공동체의 지도자 계승 문제를 남겼다.[9] 메디나 원주민인 안사르 지도자들은 무하지룬이 전 쿠라이시 엘리트 출신 부족민들과 동맹을 맺고 무슬림 국가를 장악할까 봐 우려하여 자신들의 후보를 추대하는 문제를 논의했다.[10] 무하지룬은 자신들 중 한 사람인 아부 바크르에게 충성을 맹세하고 안사르의 논의에 종지부를 찍었다.[11] 아부 바크르는 칼리프로 인정받았다.[12] 그는 시리아 정복에서 지휘권을 부여함으로써 우마이야 족에게 호의를 보였다. 임명된 사람 중 한 명은 아부 수피얀의 아들 야지드 이븐 아비 수피얀이었다.[13][14]

아부 바크르의 후계자 우마르(634-644)는 쿠라이시 엘리트의 영향력을 축소했지만, 638년까지 거의 정복된 시리아에서 아부 수피얀의 아들들의 입지를 계속 허용했다.[15] 639년에 우마르의 시리아 전체 사령관 아부 우바이다 이븐 알 자라가 사망했을 때, 그는 야지드를 시리아의 다마스쿠스, 팔레스타인, 요르단 지역의 주지사로 임명했다.[16] 야지드는 곧 사망했고 우마르는 그의 형제 무아위야 1세를 그의 자리에 임명했다.[17] 우마르가 아부 수피얀의 아들들을 특별히 대우한 것은 강력한 바누 칼브 부족과의 새로운 동맹 등 여러 이유 때문일 수 있다.[18] 무아위야 1세의 통치 아래 시리아는 국내적으로 평화롭고 질서 정연하며 이전 비잔틴 지배자들로부터 잘 방어되었다.[19]

우마르의 후계자인 우쓰만 이븐 아판은 우마이야 가문 출신이자 초기 이슬람 개종자였으며, 무함마드와 가족 관계를 맺고 있었다.[20] 그는 슈라(협의회)에 의해 선출되었다. 그는 알리보다 선출되었는데, 그 이유는 알리가 모든 이슬람 세력들에게 권력을 분산시키려 했던 것과는 달리, 우쓰만이 쿠라이시족의 손에 국가 권력을 집중시킬 것이라는 확신 때문이었다.[21] 우쓰만은 그의 친족들에게 명백한 편애를 보였다.[22][23] 그는 사산조 페르시아 제국과 시리아와 이집트의 이전 비잔티움 영토들에 그의 가족들을 총독으로 임명했다.[24] 메디나에서는 그는 그의 우마이야 사촌 형제인 알하리스 이븐 알하캄와 마르완 이븐 알하캄의 조언에 크게 의존했다.[25]

우쓰만의 친족 중용은 안사르와 슈라 구성원들의 분노를 불러일으켰다.[26][27] 645/46년에 그는 알자지라(메소포타미아 상류)를 무아위야의 시리아 총독령에 추가했고, 무아위야의 요청에 따라 시리아의 모든 비잔티움 왕실 토지를 그의 군대 유지를 위해 가져가도록 허락했다.[28] 그는 쿠파와 이집트 주의 과세 잉여금을 메디나의 국고로 보냈고, 이를 개인적으로 사용하여 종종 그 기금과 전리품을 그의 우마이야 친척들에게 분배했다.[29] 게다가, 우마르가 쿠파와 바스라의 아랍 주둔 도시의 이익을 위해 공동 재산으로 지정했던 이라크의 수익성 좋은 사산조 왕실 토지는 우쓰만의 재량에 따라 사용되는 칼리파의 왕실 토지로 바뀌었다.[30] 이라크와 이집트에서, 그리고 메디나의 안사르와 쿠라이시족 사이에서 우쓰만의 통치에 대한 증가하는 불만은 656년 칼리파의 살해로 이어졌다.[31]

우쓰만 암살 후, 알리 이븐 아비 탈리브는 메디나에서 칼리파로 인정받았지만, 그의 지지는 안사르족과 이라크인들에게서 나왔고, 쿠라이시족 대부분은 그의 통치를 경계했다.[32][33] 그의 권위에 대한 첫 번째 도전은 알주바이르 이븐 알아와암, 탈하 이븐 우바이드 알라로부터 왔으며, 아이샤의 지원을 받았다.[34][35] 알리는 낙타 전투에서 그들을 물리쳤고, 그 전투에서 알주바이르와 탈하는 살해되었고 아이샤는 은둔했다.[36][37] 알리의 주권은 그 후 바스라와 이집트에서 인정되었고 그는 쿠파를 칼리파 국가의 새로운 수도로 삼았다.[38]

알리는 이집트와 이라크에서 우쓰만의 총독을 비교적 쉽게 대체할 수 있었지만, 무아위야는 시리아의 아랍 부족들로부터 견고한 권력 기반과 효과적인 군대를 구축했다.[39] 무아위야는 칼리파 자리를 주장하지 않았지만 시리아에 대한 통제권을 유지하려고 했고, 그의 친척 우쓰만의 복수를 명분으로 알리에 반대하며 칼리파가 그의 죽음에 대한 책임이 있다고 비난했다.[40][41][42] 알리와 무아위야는 657년 초 시핀 전투에서 교착 상태에 이르렀다. 알리는 중재를 통해 무아위야와 문제를 해결하기로 동의했지만, 회담은 해결책을 도출하지 못했다.[43] 중재 결정은 알리의 정치적 입지를 근본적으로 약화시켰는데, 하리지파로 알려지게 된 알리의 지지자 상당수가 반란을 일으켰기 때문이다.[44] 알리의 연합은 꾸준히 와해되었고 많은 이라크 부족 귀족들이 비밀리에 무아위야에게 투항했으며, 후자의 동맹자인 암르 이븐 알아스는 658년 7월에 이집트에서 알리의 총독을 축출했다. 660년 7월 무아위야는 시리아 부족 동맹국들에 의해 예루살렘에서 공식적으로 칼리파로 인정받았다. 알리는 661년 1월 하리지파 반체제 인사에 의해 암살당했다. 그의 아들 하산 이븐 알리가 그를 계승했지만, 여름에 무아위야가 시리아 군대와 함께 이라크에 도착하자 보상을 받는 대가로 퇴위했다. 그 시점에 무아위야는 쿠파에 들어가 이라크인들의 충성을 받았다.

3. 3. 수피아니드 시대 (661년 - 684년)

무아위야 1세는 661년 쿠파에서 대부분의 무슬림에게 바이야(충성 맹세)를 받고 칼리파로 공식 인정받으면서 우마이야 왕조를 열었다. 이 사건은 이슬람 전통 자료에서 "공동체 통합의 해"로 불리며, 그의 칼리파 시대의 시작으로 여겨진다. 그는 다마스쿠스를 수도로 삼고, 20년간 시리아에서 권력을 행사하며, 이 지역의 아랍 부족들로부터 견고한 권력 기반과 효과적인 군대를 구축했다. 특히 칼브족이 이끄는 쿠다아와 같은 단일 부족 연맹의 지배를 받으며, 질서와 복종에 익숙한 시리아의 기독교 아랍 부족들의 지지를 확보했다.

무아위야 1세는 제1차 피트나의 정치적, 사회적 붕괴 속에서 이슬람 공동체의 통합을 재건하고, 여러 주에 자신의 권위와 칼리파의 권위를 확립하는 것을 주요 과제로 삼았다. 그는 쿠파 지도자 알-아시야스 이븐 카이스와 같은 부족 귀족들과 동맹을 맺고, 타키프 부족 출신의 경험 많은 행정가 알-무기라 이븐 슈바와 지야드 이븐 아비히에게 각각 쿠파와 바스라의 행정을 맡기는 분권화된 접근 방식을 적용했다. 그는 총독들에게 실질적인 자치권을 주고 질서 유지와 지방 세수의 일부를 다마스쿠스로 보내는 대가로, 그들의 통치를 내버려두었다.

670년 알-무기라가 사망한 후, 무아위야 1세는 쿠파와 그 속주를 바스라 총독직에 묶어 지야드를 칼리파의 동부 절반에 대한 실질적인 총독으로 삼았다. 지야드는 대호라산 지역에 아랍 통치를 확고히 하고 이슬람 정복을 재개했다. 지야드가 사망한 직후, 그의 아들 우바이드 알라 이븐 지야드가 그의 뒤를 이었다. 한편, 암르 이븐 알아스는 663년 사망할 때까지 푸스타트를 중심으로 이집트를 통치했으며, 그 후 충성스러운 총독들이 임명되어 이 지역은 시리아의 부속물이 되었다.

무아위야 1세는 거의 매년 또는 2년에 한 번씩 시리아 군대를 비잔티움 제국에 대한 육지와 바다 습격에 배치하여 전투 경험과 전리품을 제공했지만 영토 확장에는 성공하지 못했다. 그의 통치 말기에 칼리파는 비잔티움 황제 콘스탄티누스 4세와 30년간의 휴전 협정을 체결하여, 제국에 매년 금, 말, 노예를 공물로 바쳐야 했다.

무아위야 1세는 자신의 아들 야지드를 후계자로 지명하여 칼리프 세습의 기반을 마련했다. 이는 시아파와 하와리지파의 반발을 불러일으켰지만, 체제의 존속을 바랐던 시리아의 아랍인들은 야지드를 지지했다. 무아위야 1세는 다른 지역의 아랍인들을 설득, 매수, 협박하여 야지드를 차기 칼리파로 인정하게 했다.

680년 무아위야 1세가 사망하고 야지드 1세가 즉위하면서 제2차 피트나가 발발했다. 알리 이븐 아비 탈리브의 아들 후사인 이븐 알리는 쿠파에서 반란을 일으켰으나, 680년 카르발라 전투에서 야지드 1세의 군대에 패배하고 살해당했다. 이 사건은 시아파 무슬림들에게 중요한 종교적 사건으로 여겨진다.

683년 야지드 1세가 사망하고 그의 아들 무아위야 2세가 즉위했으나, 몇 달 만에 사망하면서 수피아니드 시대는 막을 내렸다.

3. 4. 마르와니드 시대 (684년 - 750년)

무아위야 1세가 사망하고 야지드 1세가 칼리파 자리를 계승하면서 많은 비판이 일었다. 알리의 차남 후세인은 야지드 1세에 대항하여 봉기하려 했다.[14] 680년 10월 10일, 쿠파로 향하던 70명 남짓의 후세인 군은 유프라테스 강 서안의 카르발라에서 4,000명의 우마이야 왕조 군과 싸웠고, 후세인은 살해되었다.[15] 이 사건은 카르발라의 비극으로 불리며, 시아파 탄생의 계기가 되었다.[16]

야지드 1세는 칼리파 자리에 오른 지 3년 후인 683년에 사망했다.[17] 시리아 주둔군은 그의 아들인 무아위야 2세를 칼리파로 삼았지만, 그는 10대 후반의 어린 나이였고 즉위 후 불과 20일 만에 사망했다.[18] 이를 기회로 삼은 이븐 알주바이르는 칼리파를 선포하고, 히자즈 지방, 이라크, 이집트 등 우마이야 가문의 지배에 불만을 품은 각지의 무슬림들의 충성 맹세를 받아 칼리파로 인정받았다.[19] 이로써 10년에 걸친 제2차 내전이 시작되었다.[20]

제2차 내전 중인 685년에는 시아파의 무흐타르 알사카피가 알리의 아들이자 후세인의 이복형제인 무함마드 이븐 알하나피야를 이맘이자 마흐디로 추대하고 자신을 그 첫 번째 종으로 삼아 쿠파에 시아파 정권을 수립했다. 이로써 제2차 내전은 삼자 간의 싸움이 되었다.[21] 무흐타르 군은 한때 남 이라크 일대까지 세력을 확장했지만, 2년 후인 687년에는 이븐 알주바이르의 동생인 무사브가 무흐타르를 살해하고 쿠파를 제압함으로써 진압되었다.[22]

우마이야 왕조 진영에서는 무아위야 2세가 칼리파 즉위 후 불과 20일 만에 사망하고 마르완 1세가 칼리파 자리를 계승했다. 이로써 무아위야에서 이어지는 수피얀 가문의 칼리파는 단절되었고, 이후로는 마르완 가문이 칼리파를 계승하게 되었다.[23] 마르완 1세도 칼리파 취임 후 약 2년 만에 사망했기 때문에, 우마이야 왕조 진영은 반격 태세를 갖추지 못했다.[24] 이미 이븐 알주바이르는 우마이야 왕조의 약 절반을 지배하고 있었다.[25] 그러나 제5대 칼리파에 취임한 압드 알-말리크는 비잔티움 제국에 돈을 지불하여 칼날을 피하게 함으로써 정권을 안정시키고, 전투 능력이 뛰어난 군대를 조직하여 이븐 알주바이르에 대한 반격을 시작했다.[26] 스스로 군세를 이끌고 이라크로 향한 압드 알-말리크는 691년에 무사브를 무찌르고 쿠파에 들어갔다.[27] 또한, 692년에는 Al-Hajjaj ibn Yusuf영어를 토벌군 사령관으로 임명했다. 하자즈는 7개월에 걸친 메카 포위전을 벌였고, 이븐 알주바이르는 전사했다. 이로써 10년에 걸친 제2차 내전은 우마이야 왕조의 승리로 종식되었다.[28]

제2차 내전 이후 압드 알-말리크의 12년간의 통치는 평화와 번영으로 이어졌다. 그는 세금을 관장하는 관청인 디완 알-하라지(Dīwān al-kharāj)의 공용어를 아랍어로 하고, 쿠란의 구절을 새긴 최초의 이슬람 화폐를 발행하고, 지방과 도시를 잇는 역전 제도를 정비하는 등 후세의 역사가들에 의해 "조직과 조정"이라고 불리는 중앙 집권화를 진행했다.[29] 694년, 압드 알-말리크는 알-즈바이르 정벌에서 공을 세운 하자즈를 이라크 총독으로 임명했다. 하자즈는 특히 시아파에 대해 가혹한 통치를 행해 많은 사망자를 냈지만, 이라크의 치안을 회복시켰다.[30]

압드 알-말리크는 칼리파 자리를 아들인 왈리드 1세에게 물려주었다.[31] 그의 통치 기간에 정복 전쟁은 크게 진전되었다. 우마이야 왕조군은 북아프리카에서의 정복 활동을 계속한 후, 지브롤터에서 유럽으로 건너가 서고트 왕국군을 격파하고 안달루시아 전역을 정복했다.[32] 그 후, 유럽 정복은 732년 투르-푸아티에 전투에서 패배할 때까지 계속되었다.[33] 또한 중앙아시아에서도 투르크계 유목 기마 민족을 격파하여 부하라와 사마르칸트 등 소그드인의 도시 국가와 호라즘 왕국 등을 정복했다. 이로써 중앙아시아에 이슬람교가 퍼지게 되었다.[34] 중앙아시아를 정복하는 과정에서 마왈리뿐만 아니라 비무슬림 병사들도 군대에 참여하여 군대의 비아랍화가 진행되었다.[35]

이 시대가 되자 이슬람으로 개종하여 마왈리가 된 원주민이 급증하였고, 미스르(이집트)로 이주하여 군에 입대하기를 희망하는 자들이 늘었다. 또한, 아랍인들 중에서도 군 복무를 기피하고 원주민과 동화하는 자들이 증가하였다.[36] 이에 따라 우마르 2세는 아랍 국가에서 이슬람 국가로의 전환을 도모하여, 병사 모집과 조세 부과 등에서 모든 무슬림을 평등하게 대우하였다. 이로써 아랍인들은 원주민과 마찬가지로, 후에 하라지라 불리는 토지세를 납부하게 되었다.[37] 그는 역대 칼리프 중 처음으로 지미들에게 이슬람으로의 개종을 장려하였다. 지미들은 기꺼이 개종하였고, 이로 인해 우마이야 왕조는 지즈야로부터 얻는 세수입을 크게 줄였다.[38] 또한, 우마르 2세는 콘스탄티노플 공략을 계획하였으나 실패하고, 인적 자원과 장비를 대량으로 손실하였다. 그는 아랍인들 사이에 염전 분위기가 만연해 있었기 때문에 정복 전쟁을 중단하였다.[39]

우마르 2세를 계승한 칼리프들의 통치 시대에는 불만이 빈번하게 발생하였고, 반란이 빈발하게 되었다.[40] 야지드 2세 즉위 후, 곧 야지드 이븐 무할랍의 반란이 발생하였다. 이 반란은 곧 진압되었지만, 우마이야 왕조의 분열은 점차 속도를 높였다.[41] 10대 칼리프가 된 히샴 이븐 압드 알-말리크의 통치 시대는 우마이야 왕조가 마지막으로 번영을 누린 시기였다.[42] 그는 경제 기반을 건전하게 하고, 이를 위해 전제적인 통치를 강화했다.[43] 그러나 히샴은 마왈리 문제를 해결하지 못했고, 후술하는 남북 아랍의 대립이 표면화되었다.[44] 또한, 히샴의 통치 시대에는 중앙아시아에서 투르크계 민족의 독립 운동이 활발해졌다. 그중 소록이 이끈 돌궐에는 이란 동부 호라산 지방의 아랍 군대도 참여했다.

3. 5. 쇠퇴와 멸망

무아위야는 661년 칼리파가 되어 다마스쿠스를 수도로 삼았다.[1] 이후 우마이야 칼리파국은 제2차 내전의 위기를 겪었지만, 압드 알-말리크 시대에 전성기를 맞이했다. 그러나 시아파와 하리지파의 반란, 아랍 부족 간의 내분 등으로 쇠퇴하기 시작했다.[10]

673년부터 687년까지 동로마 제국의 수도 콘스탄티노폴리스를 포위했으나 실패했다.[2] 680년에는 2대 칼리파 계승자 야지드가 알리의 아들 후세인의 세력을 제압하여, 수니파의 이슬람 패권을 구축했다.[3] 697년에는 동로마 제국으로부터 카르타고를 빼앗아 북아프리카 전역을 거의 지배했다.[4]

711년에는 이베리아 반도의 서고트 왕국을 멸망시키고( 과달레테 강 전투) 서쪽으로는 이베리아 반도에서 동쪽으로는 인도양에 이르는 광대한 지역을 지배했다.[6] 718년에는 동로마 제국의 수도 콘스탄티노폴리스를 대규모 함대와 육군으로 포위했으나 패배하고 원정군은 궤멸되었다.[7] 732년에는 프랑크 왕국과의 투르-푸아티에 전투에서 패배했다.[8]

744년, 왈리드 2세의 통치에 불만을 품은 시리아 군이 야지드 3세 휘하에 모여 반란을 일으켜 왈리드 2세를 살해했다. 야지드 3세는 제12대 칼리파로 추대되었으나 반년 만에 사망했고, 그의 동생인 이브라힘이 제13대 칼리파가 되었다. 그 직후, 마르완 2세가 왈리드 2세의 복수를 내걸고 군대를 일으켰다. 그의 군대는 시리아 군을 무찌르고, 이브라힘은 다마스쿠스에서 도망쳤다. 이로써 마르완 2세가 제14대 칼리파에 취임하였다.[9]

750년, 압바스 혁명으로 우마이야 칼리파국은 멸망했다. 히샴의 자손 압드 알-라흐만 1세는 이베리아 반도로 도망쳐 후우마이야 왕조를 건국했다.[11]

4. 정치와 행정

무아위야는 정복지의 현지 공무원들을 그대로 유지시켰고, 행정 업무는 그리스어, 콥트어, 페르시아어로 기록되었다. 압드 알-말리크 시대에 이르러서야 행정 업무가 아랍어로 기록되기 시작했다.[13]

칼리프의 행정을 돕기 위해 중앙에는 6개의 위원회가 있었다.

무아위야는 위조를 줄이기 위해 일종의 국무부인 디완 알-카탐(Diwan al-Khatam, 도장국)을 설립했다. 이 기관은 공문서 원본에 도장을 찍어 발송하기 전에 사본을 만들어 보관했다. 시간이 지남에 따라 압드 알-말리크 치하 우마이야 칼리파국 시대 다마스쿠스에 국가 기록 보관소가 발전했다. 이 부서는 압바스 칼리파국 중기까지 존속했다.

무아위야는 우편 서비스를 도입했고, 압드 알-말리크는 제국 전역으로 확장했으며, 왈리드는 이를 완전히 활용했다. 우마르 이븐 압드 알-아지즈는 호라산 고속도로를 따라 여러 곳에 카라반사라이를 건설하여 이를 더욱 발전시켰다. 칼리프와 지방에 파견된 그의 대리인들과 관리들 사이의 공문 전달에는 말 중계가 사용되었다. 주요 고속도로는 각각 약 19.31km의 구간으로 나뉘었고, 각 구간에는 우편물을 운반할 준비가 된 말, 당나귀 또는 낙타가 있었다. 이 서비스는 주로 정부 관리들의 요구를 충족시켰지만, 여행객들과 그들의 중요한 공문들도 이 시스템의 혜택을 받았다. 우편 마차는 또한 군대의 신속한 수송에도 사용되었다. 한 번에 50명에서 100명의 병사를 수송할 수 있었다. 유수프 이븐 우마르 알-타카피 총독 시대에 이라크의 우편부는 연간 의 비용이 들었다.

초기 이슬람 시대에는 무함마드와 정통 칼리파들이 직접 사법 업무를 처리했다. 이슬람 국가가 확장된 후, 우마르 이븐 알-카타브는 기원후 643년/이슬람력 23년에 이집트에 최초의 카디(قاضي)를 임명하는 등 사법부를 일반 행정부로부터 분리해야 했다. 661년 이후 히샴과 왈리드 2세 칼리파 시대에는 일련의 판사들이 이집트에서 근무했다.

우마르 이븐 알 카타브의 디완은 모든 아랍인과 다른 민족의 무슬림 병사들에게 연금을 지급하는 것을 명시했지만, 우마이야 칼리파국 시대에 변화를 겪었다. 우마이야 왕조는 명부를 조작했고, 수혜자들은 현역 복무 여부와 상관없이 연금을 생계비로 여겼다. 히샴은 이를 개혁하여 전투에 참여한 자들에게만 지급했다.[17]

비잔티움 제국의 체제를 본떠 우마이야 왕조는 군대 조직을 전반적으로 개혁하여 중앙군, 양익, 선봉대, 후위대의 5개 군단으로 나누었고, 행군이나 전투 시에도 동일한 편제를 유지했다. 마르완 2세(744-750)는 기존의 분할을 폐지하고 소규모의 집결된 부대인 쿠르두스(Kurdus, 코호트)를 도입했다.[17]

우마이야 군대는 보병, 기병, 포병의 세 부대로 나뉘었다. 아랍군은 그리스식으로 복장과 무기를 갖추었다. 우마이야 기병은 평범하고 둥근 안장을 사용했다. 포병은 알라다(arradah, 발리스타), 만자니크(manjaniq, 망고넬), 다바바(dabbabah) 또는 카브시(kabsh, 공성추)를 사용했다. 무거운 공성병기와 짐은 군대 뒤편에서 낙타에 실어 나르게 했다.[17]

4. 1. 중앙 집권화와 아랍화 정책

무아위야 2세가 사망한 후, 우마이야 왕조의 권위는 시리아 중심부에서 거의 무너졌다.[1] 다마스쿠스의 알다하크, 킨나스린(시리아 북부)과 자지라의 카이스 부족, 팔레스타인의 주드함, 홈스의 안사르와 남아라비아인들은 모두 이븐 알주바이르를 지지했다.[2] 메디나에서 시리아로 추방된 우마이야 왕조의 지도자 마르완 이븐 알하캄 또한 이븐 알주바이르에게 복종하려 했으나, 이븐 지야드의 설득으로 칼리프 직위에 도전하게 되었다.[1] 이븐 바흐달이 자비야에서 주최한 쿠다아 부족과 킨디트 동맹을 중심으로 한 우마이야 지지 시리아 부족들의 회담에서 마르완은 충성스러운 부족들에게 경제적 특권을 약속하며 칼리프로 선출되었다.[1][2] 684년 8월 마르즈 라히트 전투에서 마르완은 부족 동맹군을 이끌고 알다하크가 이끄는 카이스 군대를 격파하고 알다하크를 살해했다.[1] 얼마 후 홈스의 남아라비아인들과 주드함은 쿠다아에 합류하여 예멘 부족 연합을 형성했다.[2] 마르즈 라히트 전투는 카이스와 예멘 연합 간의 갈등으로 이어졌다. 카이스는 주파르 이븐 알하리스 알킬라비 지휘하에 유프라테스 강의 요새 키르케시움에서 재집결하여 설욕을 노렸다.[3][4] 마르완은 전투 후 몇 달 만에 시리아를 완전히 장악했지만, 부족 간 분쟁은 우마이야 세력의 기반인 시리아 군대를 약화시켰다.[5]685년 마르완과 이븐 바흐달은 주바이르의 이집트 총독을 축출하고 압드 알아지즈를 임명했는데, 그는 704/05년 사망할 때까지 이 지역을 통치했다.[6] 또 다른 아들인 무함마드는 자지라에서 주파르의 반란을 진압하는 임무를 맡았다.[7] 마르완은 685년 4월에 사망했고 그의 장남인 압드 알말리크가 계승했다.[6] 이븐 지야드가 수피야니드 칼리프의 시리아 군대를 복원하려 했지만, 카이스-예멘 분열이 지속되면서 군대는 대패하고 686년 8월 쿠파의 알리드 지지 세력인 무크타르 알타카피에 의해 이븐 지야드가 사망했다.(카지르 전투)[8] 이러한 좌절은 압드 알말리크가 이라크에서 우마이야의 권위를 재건하려는 시도를 늦췄고,[4] 비잔티움 제국의 압력과 비잔티움 제국의 마르다이트 동맹군의 시리아 침공으로 인해 689년 비잔티움과 평화 조약을 체결해야 했으며, 우마이야 왕조가 제국에 지불하는 연간 공물이 상당히 증가했다.[9] 691년 키르케시움 공성전 중 압드 알말리크는 주파르와 카이스와 화해하고 우마이야 궁정과 군대에서 특권적인 지위를 제공함으로써 칼리프와 그의 후계자들이 우마이야 국가에서 카이스와 예멘의 이익을 균형 있게 조정하려는 새로운 정책을 시사했다.[10][11] 통합된 군대를 이끌고 압드 알말리크는 이라크의 주바이르들을 공격했고, 691년 마스킨 전투에서 이라크의 통치자 이븐 알주바이르의 형제 무사브를 패배시켰다.[4][12] 그 후 우마이야 사령관 알하자즈 이븐 유수프가 메카를 포위 공격하여 692년 이븐 알주바이르를 죽였고, 이는 제2차 피트나의 종식과 압드 알말리크 통치하에 칼리파국의 재통일을 의미했다.[10]

제국이 성장함에 따라 아랍인 공무원의 수는 제국의 급속한 확장에 따라가지 못할 정도로 부족했다. 따라서 무아위야는 정복한 지역의 많은 현지 공무원들이 새로운 우마이야 정부 아래에서 직위를 유지하도록 허용했다. 그 결과, 현지 행정 업무의 상당 부분이 그리스어, 콥트어 및 페르시아어로 기록되었다. 행정 업무가 아랍어로 정기적으로 기록되기 시작한 것은 압드 알-말리크 통치 시대에 들어서였다.[13]

칼리프의 행정을 돕기 위해 중앙에는 6개의 위원회가 있었다.

우마이야 칼리파국 시대에는 정규적인 서신위원회가 설립되었다. 이 위원회는 중앙 및 지방 관리들에게 국가 공문과 공고문을 발행하고, 모든 위원회의 업무를 조정하며, 최고 사무국으로서 모든 서신 업무를 처리하였다.

무아위야는 위조를 줄이기 위해 일종의 국무부인 디완 알-카탐(Diwan al-Khatam, 도장국)을 설립했다. 이 기관은 공문서 원본에 도장을 찍어 발송하기 전에 사본을 만들어 보관했다. 시간이 지남에 따라 압드 알-말리크 치하 우마이야 칼리파국 시대 다마스쿠스에 국가 기록 보관소가 발전했다. 이 부서는 압바스 칼리파국 중기까지 존속했다.

무아위야는 우편 서비스를 도입했고, 압드 알-말리크는 제국 전역으로 확장했으며, 왈리드는 이를 완전히 활용했다. 우마르 이븐 압드 알-아지즈는 호라산 고속도로를 따라 여러 곳에 카라반사라이를 건설하여 이를 더욱 발전시켰다. 칼리프와 지방에 파견된 그의 대리인들과 관리들 사이의 공문 전달에는 말 중계가 사용되었다. 주요 고속도로는 각각 12마일(19km)의 구간으로 나뉘었고, 각 구간에는 우편물을 운반할 준비가 된 말, 당나귀 또는 낙타가 있었다. 이 서비스는 주로 정부 관리들의 요구를 충족시켰지만, 여행객들과 그들의 중요한 공문들도 이 시스템의 혜택을 받았다. 우편 마차는 또한 군대의 신속한 수송에도 사용되었다. 한 번에 50명에서 100명의 병사를 수송할 수 있었다. 유수프 이븐 우마르 알-타카피 총독 시대에 이라크의 우편부는 연간 의 비용이 들었다.

초기 이슬람 시대에는 무함마드와 정통 칼리파들이 직접 사법 업무를 처리했다. 이슬람 국가가 확장된 후, 우마르 이븐 알-카타브는 기원후 643년/이슬람력 23년에 이집트에 최초의 카디(قاضي)를 임명하는 등 사법부를 일반 행정부로부터 분리해야 했다. 661년 이후 히샴과 왈리드 2세 칼리파 시대에는 일련의 판사들이 이집트에서 근무했다.

제2차 내전 이후 압드 알-말리크의 12년간의 통치는 평화와 번영으로 이어졌다. 그는 세금을 관장하는 관청인 디완 알-하라지의 공용어를 아랍어로 하고, 쿠란의 구절을 새긴 최초의 이슬람 화폐를 발행하고, 지방과 도시를 잇는 역전 제도를 정비하는 등 중앙 집권화를 진행했다.[14][15][16]

694년, 압드 알-말리크는 알-즈바이르 정벌에서 공을 세운 하자즈를 이라크 총독으로 임명했다. 하자즈는 특히 시아파에 대해 가혹한 통치를 행해 많은 사망자를 냈지만, 이라크의 치안을 회복시켰다.[17]

압드 알-말리크는 칼리파 자리를 아들인 왈리드 1세에게 물려주었다.[18] 정복 전쟁은 그의 통치 기간에 크게 진전되었다. 우마이야 왕조군은 북아프리카에서의 정복 활동을 계속한 후, 지브롤터에서 유럽으로 건너가 서고트 왕국군을 격파하고 안달루시아 전역을 정복했다.[18][19] 그 후, 유럽 정복은 732년 투르-푸아티에 전투에서 패배할 때까지 계속되었다.[20] 또한 중앙아시아에서도 투르크계 유목 기마 민족을 격파하여 부하라와 사마르칸트 등 소그드인의 도시 국가와 호라즘 왕국 등을 정복했다. 이로써 중앙아시아에 이슬람교가 퍼지게 되었다.[20][21] 중앙아시아를 정복하는 과정에서 마왈리뿐만 아니라 비무슬림 병사들도 군대에 참여하여 군대의 비아랍화가 진행되었다.[21]

이 시대가 되자 이슬람으로 개종하여 마왈리가 된 원주민이 급증하였고, 미스르(이집트)로 이주하여 군에 입대하기를 희망하는 자들이 늘었다. 또한, 아랍인들 중에서도 군 복무를 기피하고 원주민과 동화하는 자들이 증가하였다.[22]

이에 따라 우마르 2세는 아랍 국가에서 이슬람 국가로의 전환을 도모하여, 병사 모집과 조세 부과 등에서 모든 무슬림을 평등하게 대우하였다. 이로써 아랍인들은 원주민과 마찬가지로, 후에 하라지라 불리는 토지세를 납부하게 되었다.[22] 그는 역대 칼리프 중 처음으로 지미들에게 이슬람으로의 개종을 장려하였다. 지미들은 기꺼이 개종하였고, 이로 인해 우마이야 왕조는 지즈야로부터 얻는 세수입을 크게 줄였다.[23]

또한, 우마르 2세는 콘스탄티노플 공략을 계획하였으나 실패하고, 인적 자원과 장비를 대량으로 손실하였다. 그는 아랍인들 사이에 厭戰(연전) 분위기가 만연해 있었기 때문에 정복 전쟁을 중단하였다.[23][22]

우마르 2세를 계승한 칼리프들의 통치 시대에는 불만이 빈번하게 발생하였고, 반란이 빈발하게 되었다.[24] 야지드 2세 즉위 후, 곧 야지드 이븐 무할랍의 반란이 발생하였다. 이 반란은 곧 진압되었지만, 우마이야 왕조의 분열은 점차 속도를 높였다.[25]

744년, 왈리드 2세의 통치에 불만을 품은 시리아 군이 야지드 3세 휘하에 모여 반란을 일으켜 왈리드 2세를 살해했다. 야지드 3세는 제12대 칼리파로 추대되었으나 반년 만에 사망했고, 그의 동생인 이브라힘이 제13대 칼리파가 되었다. 그 직후, 자지라와 아르메니아의 총독이었던 마르완 2세가 왈리드 2세의 복수를 내걸고 군대를 일으켰다. 그의 군대는 시리아 군을 무찌르고, 이브라힘은 다마스쿠스에서 도망쳤다. 이로써 마르완 2세가 제14대 칼리파에 취임하였다.[26][27]

우마이야 칼리파 왕조에 의해 칼리프 제도는 왕조적 지배의 원리로서 확립되었다. 우마이야 칼리파 왕조에서 칼리프 자리는 우마이야 가문의 일족에 의해 독점되었으며, 14명의 칼리프 중 무아위야를 포함한 4명은 자식에게 칼리프 자리를 계승하였다.[28] 후에 발전한 수니파의 정치 이론에서는 정통 칼리프 시대는 공동체에 의한 선출과 통치 위임의 맹세에 의해 통치에 정통성이 생겼다고 여겨지며, 우마이야 왕조는 이 이론에서 벗어나 있다.[29] 그러나, 아라비아에서는 가족장의 지위가 아버지에서 아들에게 전해진 사례가 많고, 칼리프의 부자 상속은 우마이야 가문의 가족장으로서의 지위를 국가 제도의 영역까지 확대한 것으로 보고 있다.[30]

우마이야 왕조의 칼리프는 모두 우마이야 가문의 일족이지만, 처음 3대 칼리프와 나머지 11대 칼리프는 우마이야 가문 내의 다른 계통에 속한다.[31] 무아위야부터 3대 칼리프인 무아위야 2세까지는 무아위야의 아버지인 아부 수퍄얀을 따라 수퍄얀 가문이라 불렸고, 4대 칼리프인 마르완 1세 이후의 칼리프는 모두 그의 자손이기 때문에 마르완 가문이라 불렸다.[31][32]

정통 칼리프였던 아부 바크르와 우마르는 중요한 의사결정 시 무하지룬 장로들의 의견을 구했다. 이러한 일종의 합의제는 메디나 시대에는 효과적으로 작용했지만, 무아위야가 다마스쿠스로 수도를 옮기면서 무하지룬의 의견이 정책에 반영되지 않게 되고, 칼리프가 스스로 정책을 결정할 수 있게 되었다.[33]

칼리프의 사적인 자문 기구로서 아랍 유력 부족의 족장 회의인 슈라와 대표자 회의인 우후드가 설치되어 필요에 따라 소집되었지만, 이는 설득과 동의를 얻는 자리에 불과했다. 이는 무아위야와 야지드 1세 시대에 효과적으로 기능했다고 여겨진다.[34]

정통 칼리파 시대에는 행정 관청에 해당하는 것은 우마르가 설립한 병사의 등록과 봉급 지불을 담당하는 디완 뿐이었지만, 우마이야 왕조 초대 칼리프 무아위야는 이것을 디완 알-준드(군무청)로 개칭하고, 조세 징수를 담당하는 디완 알-하라주(조세청), 칼리프의 서간을 작성하는 디완 알-라사일(문서청), 그것을 보관하는 디완 알-하탐(인장청)을 설립했다.[33][35] 이들 중 디완 알-준드와 디완 알-하라주가 국가 기관의 거의 전부였다.[36] 이들 중앙 관청은 행정주에 출장 기관을 두고, 그 지소는 행정주의 관할에 두었다.[35]

디완 알-준드 등의 행정 관청에서는 아랍어가 사용되었지만, 디완 알-하라주에서는 각지의 언어가 사용되었다. 제5대 칼리프 압드 알-말리크는 개혁에 착수하여, 697년 그의 지시를 받은 하자즈가 이라크 주의 관청에서 사용되던 페르시아어를 아랍어로 바꾸는 명령을 내렸다. 또한, 700년에는 시리아에서 그리스어로부터, 705년에는 이집트에서 콥트어로부터, 742년에는 이란에서 페르시아어로부터 각각 아랍어로의 전환이 이루어졌다.[37][16] 이러한 행정 언어의 전환에 따라 관청에서 일하는 관리도 각지의 지미를 대신하여 아랍인이 중용되게 되었다.[37]

대정복이 이루어짐에 따라 칼리프에 의해 임명된 원정군 사령관은 진로와 작전 행동 등을 모두 일임받았고, 정부는 기본적으로 이에 간섭하지 않았다.[38] 또한 각 미슬(州)의 군대가 정복한 지역이 그대로 미슬의 행정 및 조세 징수 범위가 되어 행정주가 형성되었다. 사령관이 행정주의 총독이 되고, 미슬이 행정주의 수도가 되었다. 이에 따라 우마이야 칼리파국은 각 행정주 단위의 지역 연합이 되었다. 각 주의 총독은 칼리프에 의해 임명되었지만, 시리아 주만은 수도주로서 칼리프의 직할지가 되었다.[39] 총독은 칼리프의 대리로서 집단 예배의 지도, 원정군의 파견, 카디(판사)의 임명, 치안 유지 등의 임무를 맡았다.[40]

총독은 아르메니아, 예멘, 이라크, 이집트, Qinnasrin|킨나스린영어, 자지라, 팔레스타인, 힘스, 메디나, 메카, 요르단 등에 배치되었다.[42] 메디나나 아르메니아와 같이 비잔티움 제국과의 국경 지대의 총독에는 칼리프의 친족이 중용되었지만, 압드 알-말리크나 왈리드 1세 시대를 제외하면 총독에 칼리프의 친족이 중용되는 경우는 거의 없었다.[43]

4. 2. 군사 제도

우마이야 왕조는 비잔티움 제국의 체제를 본떠 군대를 중앙군, 양익, 선봉대, 후위대의 5개 군단으로 나누었고, 행군이나 전투 시에도 동일한 편제를 유지했다. 마르완 2세(744-750)는 기존의 분할을 폐지하고 소규모의 집결된 부대인 쿠르두스(Kurdus, 코호트)를 도입했다.[17]우마이야 군대는 보병, 기병, 포병의 세 부대로 나뉘었다. 아랍군은 그리스식으로 복장과 무기를 갖추었다. 우마이야 기병은 평범하고 둥근 안장을 사용했다. 포병은 알라다(arradah, 발리스타), 만자니크(manjaniq, 망고넬), 다바바(dabbabah) 또는 카브시(kabsh, 공성추)를 사용했다. 무거운 공성병기와 짐은 군대 뒤편에서 낙타에 실어 나르게 했다.[17]

제2차 내전 이후, 압드 알 말리크는 군사 제도를 개혁했다. 성년 남성 아랍인 무슬림은 디완 알 준드(군무청)에 무카티라(병사)로 등록되었다. 총독은 군사 활동이 필요할 경우 등록 명부에 따라 무카티라를 징집하여 출동시킬 권리가 있었다. 무카티라는 이러한 징집에 따르는 대신 현금 봉급인 아타와 현물 봉급인 리즈크를 받을 권리를 부여받았다.[23] 이러한 봉급은 막대한 액수였지만, 대부분은 지미(딤미)로부터 징수한 하라주로 충당되었다.[23] 히샴은 이를 개혁하여 전투에 참여한 자들에게만 봉급을 지급했다.[17]

5. 사회와 경제

압드 알 말리크는 행정 공용어를 아랍어로 통일하고, 이슬람식 화폐를 주조하는 등 중앙 집권화를 추진했다. 697년 이라크 지역의 행정 언어를 페르시아어에서 아랍어로 바꾸었고, 이후 시리아(그리스어), 이집트(콥트어), 이란(페르시아어)에서도 순차적으로 아랍어를 공용어로 지정했다. 이에 따라 행정 관료도 아랍인이 중용되었다.[20]

화폐 제도 또한 개혁되었다. 이전에는 비잔티움 제국과 사산 제국의 화폐가 그대로 사용되었으나, 695년 압드 알 말리크는 쿠란 구절이 새겨진 순수 아랍식 금화와 은화를 발행했다. 초기 이슬람 주화는 비잔티움과 사산 제국의 도상을 재사용했지만, 점차 이슬람 요소를 추가했다. 690년대에는 "아랍-사산" 주화에 사산 제국의 불단 이미지를 대신해 아랍 복장을 한 인물상이 등장하기도 했다. 696년부터 699년 사이에는 이미지가 없는 아랍어 비문만 새겨진 새로운 주화 시스템이 도입되었다. 주요 금화 단위는 디나르였고, 은화는 디르함이라고 불렸다. 이러한 화폐 개혁은 경제 발전을 가속화하고, 관료와 군대에 대한 봉급 지급도 현금으로 가능하게 했다.[21][22]

세금 제도와 관련하여, 중앙 재정위원회는 제국의 모든 재정을 관리하고 세금을 징수했다. 주요 세금은 비무슬림에게 부과되는 지즈야(인두세)와 하라주(토지세)였다. 원래 지즈야와 하라주는 구분 없이 사용되었으나, 우마르 2세 때부터 인두세는 지즈야, 토지세는 하라주로 구분되기 시작했다. 하라주는 경작지 면적에 따라 화폐 또는 현물로 징수되었으며, 현물 징수는 수확량의 절반에 달하기도 했다.

비무슬림 농민들은 과중한 세금 부담을 피하기 위해 도시로 이주하여 이슬람으로 개종하는 경우가 많았다. 이들을 마왈리라고 불렀는데, 정부는 세수 감소를 막기 위해 이들을 강제로 농촌으로 돌려보내기도 했다. 우마르 2세는 이슬람 개종을 장려하고 마왈리에게 봉급을 지급하려 했으나, 오히려 세수 감소와 혼란을 야기했다.

고대 아랍은 예멘에 거주하던 남아라비아인과 시리아 등 북부에 거주하던 북아라비아인으로 크게 나뉘었으며, 서로 다른 언어와 문자, 문화를 가지고 있었다. 무아위야 1세가 수도를 정한 다마스쿠스에는 남아라비아인이 많이 살았다. 그는 남아라비아의 칼브족 여성과 결혼하였고, 그의 아들인 야지드 1세 또한 칼브 부족 여성과 결혼하여 남아라비아와의 친선 관계를 유지하려고 노력했다. 그러나 각 주에서는 아랍의 혈통 의식이 깊어지면서 출신에 따른 정치적 당파가 생겨났고, 이 남북 아랍의 당파 싸움은 총독 지위를 놓고 벌어졌으며 칼리프 선출에도 영향을 미쳤다.

5. 1. 사회 구조

우마이야 칼리파국에는 다음과 같은 네 가지 주요 사회 계급이 있었다.

이슬람이 전파됨에 따라 무슬림 인구 중 비아랍계의 비중이 점점 더 높아졌다. 이는 새로 개종한 사람들에게 아랍계 무슬림과 동일한 권리가 주어지지 않으면서 사회적 불안을 야기했다. 또한 개종이 증가함에 따라 비무슬림으로부터 거두는 세금 수입(농민세)이 위험할 정도로 감소했다. 이러한 문제들은 740년대 압바스 반란의 원인이 되는 등 악화되어 갔다.[23]

우마이야 칼리파국의 비무슬림 집단은 딤미로 불렸다. 이들은 무슬림의 정치적 우월성을 인정하는 한 법적으로 보호받는 2등 시민 지위를 부여받았다. 비무슬림은 지즈야를, 무슬림은 자카트를 납부했다. 비무슬림이 이슬람으로 개종하면 지즈야 대신 자카트를 납부하게 되었다.

우마이야 왕조는 조로아스터교도 적대자들을 무찌르는 데는 가혹했지만,[24] 권위를 인정한 조로아스터교도들에게는 보호와 상대적인 종교적 관용을 제공했다.[24] 우마르 2세는 "무슬림들과 화해하고 합의한 한, 회당이나 교회 또는 불을 숭배하는 자들(조로아스터교도를 의미함)의 사원을 파괴하지 말라"고 명령했다.[25] 프레드 도너는 이란 북부의 조로아스터교도들은 "신자들"에게 거의 영향을 받지 않았고, 조공 세금 또는 지즈야 대가로 사실상 완전한 자치권을 얻었다고 말한다.[26] 그는 "조로아스터교도들은 이슬람의 부상 후 수세기 동안 이란 북부와 서부 및 다른 지역에 많은 수로 계속 존재했으며, 실제로 조로아스터교의 많은 경전이 이슬람 시대에 정교하게 만들어지고 기록되었다"고 덧붙였다.[26]

기독교인과 유대교인들은 여전히 그들의 공동체 내에서 훌륭한 신학 사상가들을 배출했지만, 시간이 지남에 따라 많은 지식인들이 이슬람으로 개종하여 비무슬림 공동체에는 훌륭한 사상가들이 부족하게 되었다.[23] 우마이야 시대의 중요한 기독교 작가로는 다마스쿠스의 요한, 마이우마의 코스마스, 알렉산드리아의 베냐민 1세, 니네베의 이삭 등이 있다.[27]

비무슬림들은 제국에서 최고의 공직을 가질 수 없었지만, 정부 내에서 많은 관료직을 맡았다. 우마이야 정부에서 기독교인 고용의 중요한 예로 사르준 이븐 만수르가 있다. 그는 초기 우마이야 칼리파국의 멜키트 기독교인 관리였다. 비잔티움 다마스쿠스 관리의 아들인 그는 무아위야 1세와 야지드 1세의 총애를 받았으며, 7세기 중반부터 압드 알 말리크 이븐 마르완이 행정부를 아랍화하기 위해 그를 해임한 700년까지 시리아의 재정 행정 책임자로 일했다. 알 발라두리와 알 타바리에 따르면, 사르준은 우마이야 칼리프 무아위야 1세의 ''마울라''였으며,[27] 그의 "비서이자 사업 담당자"로 일했다.[27] 사르준 이븐 만수르는 술레이만 이븐 사드 알 쿠샤니로 교체되었다.

무아위야 1세의 바드할의 메이순(야지드 1세의 어머니)과의 결혼은 정치적인 동기가 있었다. 그녀는 시리아의 큰 시리아 정교회 아랍 부족인 칼브족 부족의 족장의 딸이었기 때문이다. 칼브 부족은 무슬림이 처음 시리아로 들어왔을 때 대체로 중립을 유지했다. 시리아에서 무슬림 군대의 대부분을 죽인 역병 이후, 무아위야는 메이순과 결혼하여 시리아 정교회 기독교인들을 비잔티움 제국에 대항하여 이용했다.

톰 홀랜드는 기독교인, 유대인, 사마리아인, 마니교도가 모두 무아위야에게 잘 대우받았다고 썼다. 무아위야는 지진으로 무너진 에데사의 대성당을 복원하기도 했다. 홀랜드는 "무아위야가 로마인들에 대해 잔혹하게 전쟁을 수행했지만, 그의 백성들은 더 이상 경쟁하는 군대에 짓밟히지 않고, 더 이상 적대적인 감시탑으로 나뉘지 않고 마침내 평화만을 알았다. 그의 시대에는 정의가 번영했고, 그의 통제하에 있는 지역에는 큰 평화가 있었다. 그는 모든 사람이 원하는 대로 살도록 허락했다."라고 썼다.

과중한 세금에 시달리던 비무슬림 농민들은 땅을 버리고 주변의 도시(미스르)로 몰려들어 이슬람으로 개종했다. 이러한 개종자들을 마왈리라고 부른다. 그들은 이주한 도시에서 귀중한 노동력이 되었지만, 농민 감소로 세수가 줄어들자 정부는 재정 기반을 유지하기 위해 그들을 원래 마을로 강제로 되돌려 보냈다.

8대 칼리프 우마르 2세는 이슬람으로의 개종을 자유롭게 허용하고, 도시로의 이주와 마왈리에 대한 봉급 지급을 결정했다. 그러나 이러한 개혁은 좋은 결과를 가져오지 못했다. 마왈리는 도시에서 생계를 유지할 수 없어 결국 농촌에 남아 과중한 세금을 내며 살 수밖에 없었고, 오히려 현장 징세관 사이에 혼란이 확산되어 세수는 오히려 감소했다.

고대 아랍은 예멘에 거주하던 남아라비아인과 시리아 등 북부에 거주하던 북아라비아인으로 크게 나뉘었으며, 서로 다른 언어와 문자, 문화를 가지고 있었다. 무아위야 1세가 수도를 정한 다마스쿠스에는 남아라비아인이 많이 살았다. 그는 남아라비아의 칼브족 여성과 결혼하였고, 그의 아들인 야지드 1세 또한 칼브 부족 여성과 결혼하여 남아라비아와의 친선 관계를 유지하려고 노력했다. 그러나 각 주에서는 아랍의 혈통 의식이 깊어지면서 출신에 따른 정치적 당파가 생겨났고, 이 남북 아랍의 당파 싸움은 총독 지위를 놓고 벌어졌으며 칼리프 선출에도 영향을 미쳤다.

5. 2. 경제와 세금 제도

우마이야 칼리파국 시대에는 경제와 세금 제도가 중앙 집권화되고 정비되었다. 정복된 지역의 기존 행정 시스템을 유지하면서도 점차 아랍어와 이슬람식 제도를 도입했다.압드 알말리크 이븐 마르완(재위 685년 ~ 705년)은 행정 공용어를 아랍어로 통일하고, 이슬람식 화폐를 주조하는 등 중앙 집권화를 추진했다. 697년에는 이라크 지역의 행정 언어를 페르시아어에서 아랍어로 바꾸었고, 이후 시리아(그리스어), 이집트(콥트어), 이란(페르시아어)에서도 순차적으로 아랍어를 공용어로 지정했다. 이에 따라 행정 관료도 아랍인이 중용되었다.

화폐 제도도 개혁되었다. 이전에는 비잔티움 제국과 사산 제국의 화폐가 그대로 사용되었으나, 695년 압드 알-말리크는 쿠란 구절이 새겨진 순수 아랍식 금화와 은화를 발행했다. 초기 이슬람 주화는 비잔티움과 사산 제국의 도상을 재사용했지만, 점차 이슬람 요소를 추가했다. 690년대에는 아랍-사산 주화에 사산 제국의 불단 이미지를 대신해 아랍 복장을 한 인물상이 등장하기도 했다. 696년부터 699년 사이에는 이미지가 없는 아랍어 비문만 새겨진 새로운 주화 시스템이 도입되었다. 주요 금화 단위는 디나르였고, 은화는 디르함이라고 불렸다. 이러한 화폐 개혁은 경제 발전을 가속화하고, 관료와 군대에 대한 봉급 지급도 현금으로 가능하게 했다.

세금 제도와 관련하여, 중앙 재정위원회는 제국의 모든 재정을 관리하고 세금을 징수했다. 주요 세금은 비무슬림에게 부과되는 지즈야(인두세)와 하라주(토지세)였다. 원래 지즈야와 하라주는 구분 없이 사용되었으나, 우마르 2세(재위 717년 ~ 720년) 때부터 인두세는 지즈야, 토지세는 하라주로 구분되기 시작했다. 하라주는 경작지 면적에 따라 화폐 또는 현물로 징수되었으며, 현물 징수는 수확량의 절반에 달하기도 했다.

비무슬림 농민들은 과중한 세금 부담을 피하기 위해 도시로 이주하여 이슬람으로 개종하는 경우가 많았다. 이들을 마왈리라고 불렀는데, 정부는 세수 감소를 막기 위해 이들을 강제로 농촌으로 돌려보내기도 했다. 우마르 2세는 이슬람 개종을 장려하고 마왈리에게 봉급을 지급하려 했으나, 오히려 세수 감소와 혼란을 야기했다.

우마이야 칼리파국은 이슬람 제국으로서의 경제적 번영을 누렸고, 무슬림 상인들은 중앙아시아, 인도, 동남아시아, 중국까지 진출했다.

6. 종교

우마이야 칼리파국은 이슬람 왕조였지만, 주민 대부분은 무슬림이 아니었다. 시리아와 이집트는 기독교가 주류였으며, 비잔티움 제국의 정치와 분리되면서 이단으로 여겨졌던 단성론파가 주류가 되어 시리아 정교회와 콥트 정교회가 형성되었다.[41] 이라크에서도 네스토리우스파가 세력을 확장했다.[41] 사산 왕조 지배 지역이었던 이란 등에서는 조로아스터교가 주류였으나,[41] 사산 왕조 멸망과 함께 종교 조직이 소멸하면서 급속히 쇠퇴했다.[40] 이처럼 피지배 지역에서는 비잔티움 제국이나 사산 왕조 등 당시 정치 권력과 결합했던 종교 조직이 소멸하고, 민중과 결합한 종교 조직이 성립해 갔다.[40]

많은 무슬림들은 우마이야 칼리파국 정부에 다마스쿠스의 요한과 같은 비무슬림 출신 옛 로마 관리들이 많다는 점을 비판했다.[33] 무슬림들은 도시 점령 시, 지역민의 정치적 대표자, 로마의 세금 징수원, 관리들을 그대로 두었다. 중앙 정부에 대한 세금은 주민 대표에 의해 계산, 협상되었고, 중앙 정부와 지방 정부는 각자 제공하는 서비스에 대한 보상을 받았다. 많은 기독교 도시는 세금 일부를 교회 유지와 자체 조직 운영에 사용했다. 후에 우마이야 칼리파국은 이슬람 개종자에게 세금을 감면하지 않아 일부 무슬림에게 비판받았다.[34]

시아파는 우마이야 칼리파국을 부정적으로 평가한다. 시아파 책 「술흐 알-하산(Sulh al-Hasan)」에 따르면, 알리는 우마이야 칼리파국을 최악의 피트나(Fitna, 혼란)라고 묘사했다.[36][37] 시아파 자료에서는 우마이야 칼리파국을 폭정을 저지르고, 이슬람에 반대하며, 신을 믿지 않는 세력으로 묘사한다.[38]

6. 1. 이슬람 신학과 법학의 발전

우마이야 칼리파국 말기, 시리아에서 카다르파가 탄생했다.[41] 카다르파는 인간에게 자유 의지가 있으며 자신의 행동에 책임이 있다고 주장하며, 인간이 자신의 행위를 창조한다는 “행위의 창조”를 중심적인 테제로 내세웠다.[41][40] 이들은 우마이야 칼리파국의 지배를 받아들였으나, 우마이야 가문을 배교자로 여기는 하와리지파와는 격렬하게 대립했다.[40]하와리지파와 대립하는 또 다른 학파로는 무르지파가 있었다. 무르지파는 우마이야 가문을 정통이 아닌 지배자로 규정하는 것에 신중해야 하지만, 꾸란의 규범에 어긋나는 경우에는 엄하게 비난해야 한다고 주장했다. 또한, 신앙에 의한 죄의 구원을 강조했다. 훗날 이슬람 법학 분야를 개척한 아부 하니파는 이 학파의 지지자였다.[40][41]

와실 이븐 아타는 온건한 무타질라 학파를 창시했다. 무타질라 학파는 인간의 자유 의지를 중시하고 모든 무슬림의 평등을 주장했다는 점에서 카다르파와 같았지만, 신의 공정함을 강조하고 자신의 이익을 위해 타인을 이용하는 무슬림을 매우 비판했다. 이 학파는 이후 100년 동안 이라크 지식인 세계의 주류가 되었다.[40]

이슬람 법학은 내전 이후 발생한 불만에서 기원한다. 사람들은 우마이야 칼리파국의 통치 문제점에 대해 논의하고, 이슬람 신앙에 따라 사회를 운영하는 방법을 토론했다. 바스라, 쿠파, 메디나, 다마스쿠스의 초기 법학자들은 각 지역에 맞는 법제도를 제안했지만, 꾸란에는 법적인 요소가 거의 없었다. 그래서 일부 법학자들은 하디스를 수집하기 시작했고, 다른 법학자들은 자신들의 도시 무슬림들이 실천하는 관습을 거슬러 올라가 무엇이 옳은지에 대한 지식을 얻으려고 했다.

7. 문화

우마이야 칼리파국은 비잔티움 제국과 사산 제국의 행정 제도를 이어받아 제국을 안정적으로 운영했다.[17] 정치, 군사, 조세, 종교 행정의 네 가지 주요 정부 부서를 두었고, 각 부서는 다시 여러 부서와 사무소로 나뉘었다.

지리적으로는 여러 주(Provinces)로 나뉘었고, 각 주에는 칼리프가 임명한 주지사가 있었다. 주지사는 종교 관리, 군 지휘관, 경찰, 민정 관리들을 총괄했다. 지역 경비는 주에서 거둔 세금으로 충당했고, 나머지는 다마스쿠스의 중앙 정부로 보냈다. 우마이야 왕조 말기에는 일부 주지사들이 세금을 중앙 정부에 보내지 않고 사적인 재산을 축적하기도 했다.[17]

제국이 커지면서 아랍인 공무원이 부족해지자, 무아위야는 정복한 지역의 현지 공무원들이 직위를 유지하도록 했다. 그래서 초기에는 행정 업무가 그리스어, 콥트어, 페르시아어로 기록되었다. 압드 알-말리크 통치 시대에 들어서야 행정 업무가 아랍어로 기록되기 시작했다.[17]

비잔티움 화폐는 658년까지 사용되었고, 비잔티움 금화는 약 700년경까지도 사용되었다.[17] 이와 함께 우마이야 정부는 다마스쿠스에서 자체 주화를 주조했는데, 초기에는 기존 주화와 유사했지만 점차 독자적인 형태로 발전했다. 이는 이슬람 정부가 주조한 최초의 주화였다.[17]

초기 이슬람 주화는 비잔티움과 사산 제국의 도상을 재사용했지만, 새로운 이슬람 요소를 추가했다. 690년대 압드 알-말리크 통치하에 새로운 실험 시대가 시작되었다. 696년에서 699년 사이에는 이미지가 없는 아랍어 비문이 새겨진 새로운 주화 시스템을 도입했다. 주요 금화 단위는 디나르였고, 은화는 디르함, 청동 주화는 팔스라고 불렸다.

7. 1. 건축

우마이야 왕조 시대는 초기 이슬람 건축이 발전한 시기이다. 사산 왕조의 영향을 많이 받았지만, 수도가 다마스쿠스에 있었기 때문에 비잔틴 건축의 영향도 일부 받았다.우마이야 왕조의 후원 아래 이슬람 건축은 기존의 비잔틴과 사산 건축 전통에서 유래했지만, 이러한 양식의 요소들을 결합하고 새로운 건축 유형을 실험하며 화려한 장식 프로그램을 구현함으로써 혁신을 이루었다.[28] 우마이야 건축은 초기 이슬람 건축과 시각 문화가 독자적인 정체성을 발전시키기 시작한 중요한 과도기였다.[28]

비잔틴식 모자이크는 돔 오브 더 록과 다마스쿠스 대 모스크 모두에서 두드러지게 나타나지만, 이미지에 인물이 없는 것은 종교 미술에서 이슬람의 인물 묘사 금기를 보여주는 새로운 특징이다. 궁전들은 바닥 모자이크, 프레스코, 그리고 부조 조각으로 장식되었으며, 일부에는 인물과 동물의 묘사가 포함되어 있었다.[28]

우마이야 왕조는 제국 내에 웅장한 합동 모스크와 궁전들을 건설했다. 그들의 주요 권력 기반이었던 레반트 지역에 대부분의 기념물이 남아 있다. 또한 그들은 각 주에 새로운 주둔 도시(''amsar'')를 건설하는 기존의 무슬림 정책을 계속하여 추가적인 확장의 기반으로 삼았다.[28]

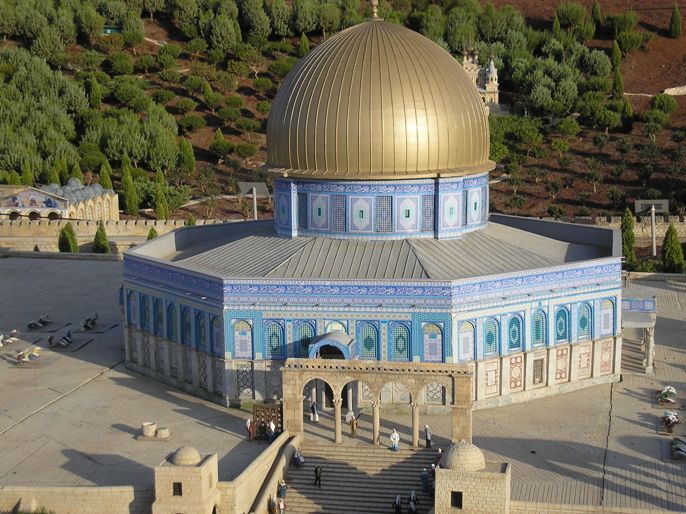

우마이야 왕조 시대에 건설되어 현재까지 남아 있는 건축물의 대표적인 예로는 다마스쿠스에 있는 우마이야 모스크(대 모스크)와 예루살렘의 돔 오브 더 록이 있다.[28] 돔 오브 더 록은 제5대 칼리프 압드 알-말리크에 의해 692년에 건설되어 692년에 완공되었다. 이란의 타일 장인, 비잔틴의 모자이크 장인, 이집트의 목조 장인 등이 건설에 참여하여 다양한 문화가 융합된 건축물이 되었다.

사막의 성이라고 불리는 키르바트 알-마지파르와 쿠사이르 암라와 같은 다른 건축물들도 있다.[28]

요르단에는 미완성으로 건설이 중단된 무샤타 궁전이 있다.

대정복을 전개하는 과정에서 새로운 도시가 건설되었다. 그중 우마이야 왕조 시대의 건축물이 남아 있는 곳으로 670년에 건설된 북아프리카의 카이로안(현 튀니지)이 있다.

알-안달루스의 우마이야 왕조의 후계자는 에미르국과 후대의 코르도바 칼리파국을 통치했으며, 이베리아 반도에서 코르도바 대 모스크와 마디나트 알자흐라와 같은 주요 건축 프로젝트를 수행하여 후대의 서부 이슬람 세계의 건축에 영향을 미쳤다.[29]

7. 2. 예술과 문학

우마이야 칼리파국 시대에는 이라크 지역의 바스라와 쿠파에서 이주민들에 의해 다양한 아랍어 방언이 사용되었다. 이에 문어를 확립하기 위해 두 도시의 학자들은 각각 학파를 형성하여 문법의 정교함을 겨루었다.[12]사산 왕조 시대 이란 남서부에는 호스로 1세가 설립한 그리스 학술 연구소가 있었고, 갈레노스의 의학 서적이나 아리스토텔레스의 논리학 등을 시리아어로 번역하고 있었다. 우마이야 칼리파국은 이러한 시리아어 번역서를 아랍어로 번역하였다. 그러나 우마이야 칼리파국에서는 이러한 학문이 초기 단계에 머물렀다.[13]

10세기 중엽 아바스 왕조 시대에 편찬된, 이슬람 성립 이후의 음악과 가수에 대해 전하는 유일한 가수 전기인 『아가슈(歌書)』에는 97명의 가수가 수록되어 있으며, 그중 32명이 우마이야 왕조 시대에 활동했다.[14] 마아바드, 이븐 수라이주, 이븐 아아이샤 등은 제9대 칼리프인 왈리드 1세부터 제11대 칼리프인 왈리드 2세 시대를 중심으로 궁정 가수로서 칼리프의 총애를 받았다.[15] 우마르 2세와 왈리드 2세와 같은 칼리프들도 작곡가로 이름을 올리고 있다.[16]

『아가슈(歌書)』에 수록된 가수들 중 일부는 사산 왕조나 비잔티움 제국의 음악을 배운 후 우마이야 왕조의 궁정에서 활동했다고 전해지며, 『아가슈(歌書)』 편찬 당시에는 우마이야 왕조 궁정 음악의 기원이 사산 왕조나 비잔티움 제국의 음악에 있다고 생각되었다.[17]

8. 역대 칼리파

우마이야 칼리파 왕조는 칼리프 제도를 왕조적 지배의 원리로 확립하였다. 우마이야 가문에 의해 칼리프 자리가 독점되었으며, 14명의 칼리프 중 무아위야를 포함한 4명은 자식에게 칼리프 자리를 계승하였다.[1]

우마이야 왕조의 칼리프는 모두 우마이야 가문의 일족이지만, 처음 3대 칼리프와 나머지 11대 칼리프는 우마이야 가문 내의 다른 계통에 속한다.[2] 무아위야부터 3대 칼리프인 무아위야 2세까지는 무아위야의 아버지인 아부 수퍄얀을 따라 수퍄얀 가문이라 불렸고, 4대 칼리프인 마르완 1세 이후의 칼리프는 모두 그의 자손이기 때문에 마르완 가문이라 불렸다.[3][4]

9. 유산

우마이야 칼리파국은 영토 확장과 그로 인한 행정 및 문화적 문제를 겪었다. 우마이야 왕조는 새로 이슬람교로 개종한 사람들(마왈리)보다 기존 아랍 가문을 중시하는 경향이 있었으며, 이슬람에 대해 덜 보편적인 관점을 고수했다.[18] G.R. 호팅은 "이슬람은 사실상 정복한 귀족의 재산으로 여겨졌다"라고 언급했다.

우마이야 시대 동안 아랍어는 행정 언어가 되었고, 레반트, 메소포타미아, 북아프리카, 이베리아에서 아랍화 과정이 시작되었다.[19] 국가 문서와 화폐는 아랍어로 발행되었으며, 대규모 개종으로 칼리파 제국 내 무슬림 인구가 증가했다.

일반적으로 우마이야 왕조는 칼리파 제국을 라시둔 시대의 종교 기관에서 왕조 기관으로 변모시켰다고 평가받는다. 그러나 우마이야 칼리프들은 스스로를 지상의 신의 대표자로 여기고 이슬람 율법을 정의하는 데 책임이 있다고 생각했다.

후대 이슬람 역사가들은 우마이야 왕조가 진정한 칼리파 대신 왕정(mulk)을 장려했다고 비난하며 대체로 부정적인 반응을 보였다. 우마이야 칼리프들이 자신을 "신의 사자의 계승자"(khalifat rasul Allah)가 아닌 "신의 대리인"(khalifat Allah)으로 지칭한 것은 주목할 만하다. 이는 우마이야 왕조가 자신들을 공동체의 수장인 신의 대표자로 여겼으며, 종교적 권력을 신흥 종교 학자 계급과 공유할 필요성을 느끼지 못했음을 나타낸다.

현대 아랍 민족주의는 우마이야 시대를 아랍의 황금기로 간주한다.[30] 특히 시리아 민족주의자들은 우마이야 왕조와 마찬가지로 다마스쿠스를 중심으로 한 시리아 국가를 지향한다. 우마이야의 깃발은 무아위야 이븐 아비 수피얀의 깃발을 따라 흰색이었으며,[31] 이는 현재 대부분의 아랍 국가 국기에서 다양한 조합으로 나타나는 네 가지 범아랍 색상 중 하나이다.[32]

참조

[1]

웹사이트

Umayyad

https://www.collinsd[...]

HarperCollins

2019-05-12

[2]

사전

Umayyad

Oxford University Press

2019-05-12

[2]

웹사이트

Umayyad

https://web.archive.[...]

Oxford University Press

2019-05-12

[2]

백과사전

Umayyad

https://web.archive.[...]

Oxford University Press

[2]

사전

Umayyad

2019-05-12

[3]

웹사이트

Umayyad dynasty

https://www.britanni[...]

2016-05-19

[4]

웹사이트

Sahih Bukhari: Read, Study, Search Online

http://www.sahih-buk[...]

2013-02-16

[5]

학술지

Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia

http://www.escholars[...]

1997-09-00

[6]

서적

A History of Spain

https://books.google[...]

Macmillan International Higher Education

2009-06-30

[7]

서적

A Short History of Chemistry

https://archive.org/[...]

Heath

[8]

웹사이트

Islamic Economics

http://www.hetwebsit[...]

2018-10-10

[9]

학술지

The Qur'an's Call to Alms Zakat, the Muslim Tradition of Alms-giving

https://openaccess.l[...]

2021-05-18

[10]

서적

World and Its Peoples

https://books.google[...]

Marshall Cavendish

2020-08-25

[11]

서적

The Tragedy of the Templars: The Rise and Fall of the Crusader States

https://books.google[...]

Profile Books

2020-08-25

[12]

웹사이트

The Art of the Umayyad Period (661–750)

https://www.metmuseu[...]

The Metropolitan Museum of Art

2020-09-23

[13]

서적

Arab painting

https://archive.org/[...]

New York : Rizzoli

1977

[14]

서적

The Cambridge Shorter History of India

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[15]

서적

Early India: From the Origins to A.D. 1300

University of California Press

2004-02-00

[16]

서적

An Atlas and Survey of South Asian History

M.E. Sharpe

1995

[17]

서적

Islam: A Concise Introduction

RoutledgeCurzon

[18]

서적

The Great Islamic Conquests AD 632–750

Bloomsbury Publishing

2012

[19]

서적

The War of the Three Gods: Romans, Persians and the Rise of Islam

Pen and Sword

2013

[20]

서적

Near Eastern Archaeology: A Reader

https://books.google[...]

Penn State Press

[21]

서적

Age of Transition: Byzantine Culture in the Islamic World

https://www.metmuseu[...]

Metropolitan Museum of Art

[22]

서적

Dome of the Rock and its Umayyad Mosaic Inscriptions

https://books.google[...]

Edinburgh University Press

[23]

학술지

Archaeology in Jordan

1999-07-00

[24]

학술지

The Encounter of Zoroastrianism with Islam

2002-04-00

[25]

문서

Recorded by Ibn Abu Shayba in Al-Musanaf and Abu 'Ubaid Ibn Sallam in his book Al-Amwal, pp.123

[26]

서적

Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam

2010-05-00

[27]

웹사이트

Sarğūn ibn Manṣūr ar-Rūmī

https://www.degruyte[...]

De Gruyter

2019-08-03

[28]

서적

Dictionary of Islamic Architecture

https://www.archnet.[...]

Routledge

[29]

서적

Al-Andalus: The Art of Islamic Spain

https://www.metmuseu[...]

The Metropolitan Museum of Art

[30]

문서

Muawiya Restorer of the Muslim Faith By Aisha Bewley Page 41

[31]

서적

The Cambridge Companion to the Qur'an

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2020-08-25

[32]

서적

Iran and America Re-Kind[l]ing a Love Lost

https://books.google[...]

East West Understanding Press.

2020-08-25

[33]

서적

A Companion to the History of the Middle East

https://books.google[...]

John Wiley & Sons

2020-11-22

[34]

웹사이트

Student Resources, Chapter 12: The First Global Civilization: The Rise and Spread of Islam, IV. The Arab Empire of the Umayyads, G. Converts and 'People of the Book'

https://web.archive.[...]

occawlonline.pearsoned.com

[35]

서적

Umar Ibn Abdul Aziz By Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abdul Hakam died 214 AH 829 C.E. Publisher Zam Zam Publishers Karachi

[36]

서적

Sulh Al-Hasan

Ansariyan Publishers

[37]

웹사이트

Sermon 92: About the annihilation of the Kharijites, the mischief mongering of Umayyads and the vastness of his own knowledge

http://www.nahjulbal[...]

nahjulbalagha.org

[38]

서적

Black Banners from the East: The Establishment of the ʻAbbāsid State : Incubation of a Revolt

https://books.google[...]

JSAI

1983

[39]

웹사이트

Bible

https://www.biblegat[...]

2017-04-20

[40]

서적

Some Answered Questions

http://reference.bah[...]

Bahá'í Publishing Trust

2008-05-19

[41]

서적

Some Answered Questions

http://reference.bah[...]

Bahá'í Publishing Trust

2012-09-16

[42]

간행물

Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia

1997-09

[43]

서적

イスラム教入門

岩波書店

[44]

웹인용

대한민국의 3차 교육과정 고등학교 세계사 교과서(Ⅲ. 동양 세계의 전개 > 5. 이슬람 세계와 그 문화 > (2) 이슬람 세계의 변천)

http://contents.hist[...]

2024-10-10

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com