혈액뇌장벽

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

혈액뇌장벽(BBB)은 뇌의 미세혈관을 구성하는 내피 세포가 다른 신체 부위의 모세혈관보다 물질의 통과를 선택적으로 제한하는 장벽이다. 뇌의 항상성을 유지하며 뇌로 유해 물질의 유입을 막고, 필요한 물질만 선택적으로 통과시킨다. BBB는 내피 세포, 주피 세포, 기저막, 별아교세포로 구성되며, 뇌실주위기관에는 존재하지 않는다. 클라우딘-5는 BBB의 장벽 기능에 중요한 역할을 하며, 수송체는 물질 수송을 조절한다. BBB는 알츠하이머병, 뇌졸중 등 다양한 신경계 질환에서 손상될 수 있으며, 뇌 질환 치료를 위해 BBB를 통과하거나 조절하는 약물 전달 시스템 개발 연구가 진행되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 약물동태학 - 약물 상호작용

약물 상호작용은 두 가지 이상의 약물 병용 시 약물의 효과가 변화하는 현상으로, 흡수, 분포, 대사, 배설 과정에 영향을 미치는 약물동태학적 상호작용과 생화학적 수준에서 약효를 변화시키는 약력학적 상호작용으로 나뉘며, 고령, 다약제 투여 등 위험 요인에 따라 관리 체계 강화가 요구된다. - 약물동태학 - 생물학적 반감기

생물학적 반감기는 체내 특정 물질 농도가 절반으로 줄어드는 시간으로, 약물 제거 속도를 나타내는 지표이며 약물 효과 지속 및 투여 간격 결정에 중요한 역할을 한다. - 동물생리학 - 체취

체취는 인간의 피부상재균이 분비물을 대사하여 발생하는 냄새로, 유전자, 건강 상태 등에 따라 달라지며, 데오드란트 등으로 관리하거나 심한 경우 의학적 치료가 필요하다. - 동물생리학 - 체온

체온은 생물체의 신체 내부 온도로, 환경 온도와 생체 내 열에너지 생산의 균형에 따라 결정되며, 동물은 항온동물과 변온동물로 나뉘지만 대부분 체온 조절 능력이 있고, 인간은 땀이나 떨림 등으로 체온을 유지하며, 체온 측정은 체온계나 열화상 카메라로 가능하다. - 뇌 - 마음

마음은 의식, 사고, 지각, 감정, 동기, 행동, 기억, 학습 등을 포괄하는 심리적 현상과 능력의 총체이며, 다양한 분야에서 연구되고 인간 삶의 중추적인 역할을 한다. - 뇌 - 뇌하수체

뇌하수체는 터키안에 위치한 콩알 크기의 기관으로, 전엽, 중엽, 후엽으로 구성되어 인체의 생리 기능을 조절하는 호르몬을 분비하며, 시상하부의 조절을 받고 기능 이상 시 질병을 유발하고 외배엽과 신경외배엽에서 발생한다.

2. 구조

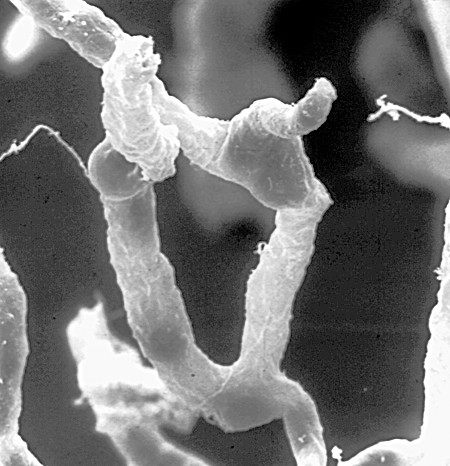

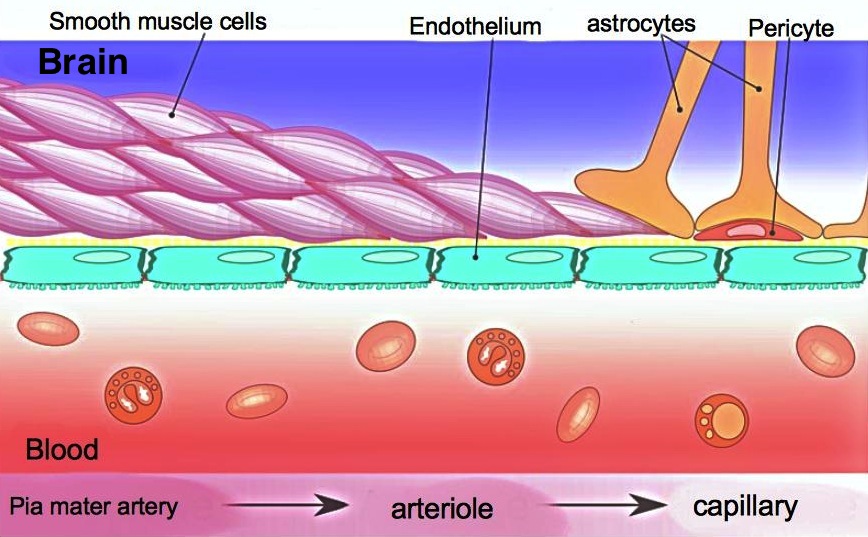

혈액뇌장벽(BBB)은 뇌의 미세혈관에 국한되어 있으며, 뇌 모세혈관과 교세포가 촘촘하게 배열된 구조이다. 이 장벽은 지용성 물질에 대한 투과성을 가지므로, 뇌에 작용해야 하는 약물 등의 개발 시 지용성 용해도가 중요하게 고려된다. 혈액뇌장벽은 주로 뇌 모세혈관 내피 세포 사이의 밀착 연접(Tight Junction)에 의해 형성되어, 혈액 내 물질이 뇌 조직으로 자유롭게 이동하는 것을 엄격하게 제한한다.[1]

혈액뇌장벽은 다음과 같은 세포 및 비세포 구성 요소로 이루어진다.[53]

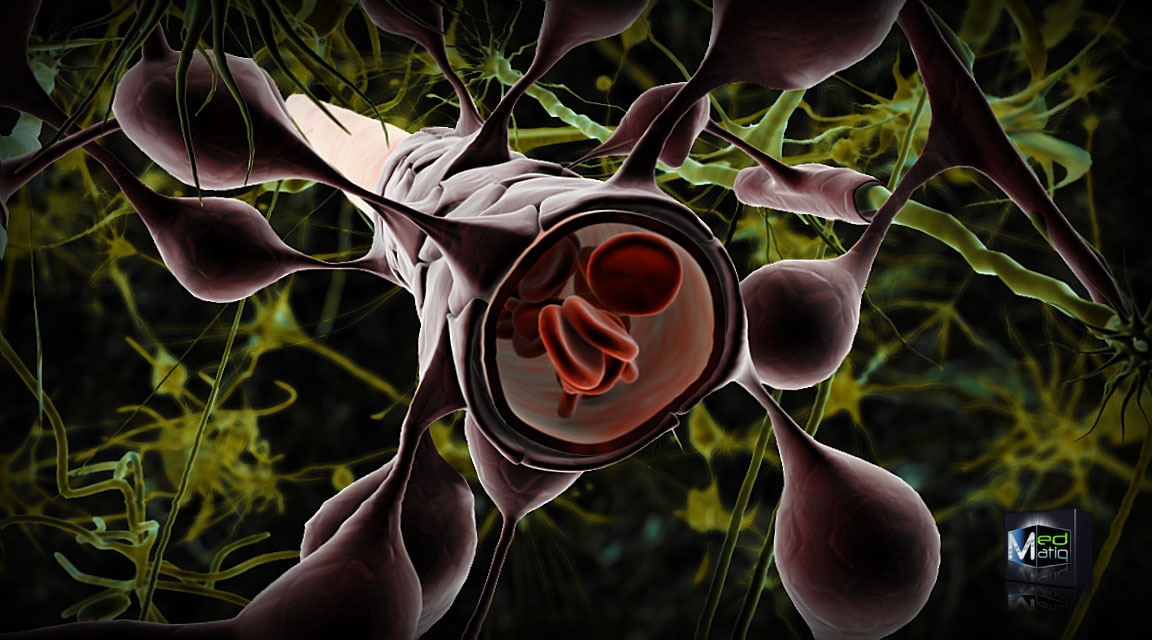

- '''내피 세포 (Endothelial Cells)''': 혈액뇌장벽의 가장 안쪽 층을 이루며 혈액과 직접 접촉하는 세포이다. 다른 조직의 모세혈관 내피 세포와 달리 창문(fenestra) 구조가 없고, 세포 내 물질 이동 방식인 피노사이토시스가 매우 적게 일어난다. 또한, 인접한 내피 세포끼리 매우 복잡하고 연속적인 밀착 연접으로 단단히 연결되어 세포 사이 틈으로 물질이 새는 것을 막는다. 내피 세포 표면에는 특정 물질만 선택적으로 통과시키는 다양한 수송체와 수용체가 발현되어 있다.

- '''주피 세포 (Pericytes)''': 내피 세포 바깥쪽에 위치하며, 내피 세포와 함께 하나의 기저막을 공유한다.

- '''기저막 (Basement Membrane)''': 내피 세포와 주피 세포를 감싸는 첫 번째 기저막과, 그 바깥쪽의 신경 아교 세포 유래의 두 번째 기저막(신경교 한계막, glia limitans)으로 구성된다. 모세혈관 수준에서는 이 두 기저막이 융합되어 있지만, 세정맥 수준에서는 분리되어 그 사이에 뇌척수액이 흐르는 혈관 주위 공간(perivascular space)을 형성한다.

- '''별아교세포 (Astrocytes)''': 신경 아교 세포의 일종으로, 발돌기(astrocytic feet)를 뻗어 모세혈관의 기저막을 감싸며 혈액뇌장벽의 구조적 및 기능적 유지에 중요한 역할을 한다.[10]

밀착 연접은 혈액뇌장벽의 선택적 투과성을 결정하는 핵심 구조로, 오클루딘, 클라우딘(특히 클라우딘-5), 접합 부착 분자(JAM) 등의 막 단백질과 이를 세포 내에서 지지하는 밀착 연접 단백질 1(ZO1) 등의 단백질 복합체로 구성된다.[6] ''(자세한 구성 분자는 아래 문단 참조)''

뇌의 모든 혈관이 혈액뇌장벽 구조를 갖는 것은 아니다. 뇌실주위기관(Circumventricular Organs, CVOs)이라 불리는 특정 부위들은 혈액뇌장벽이 없어 혈관 투과성이 높다.[22][23] 이러한 부위는 "뇌의 창"이라고도 불리며, 혈액 내 물질 변화를 감지하거나 호르몬과 같은 신경 신호를 혈액으로 분비하는 등 특수한 기능을 수행한다.[22][23] 뇌실주위기관에는 마지막 구역(Area postrema), 뇌궁밑 기관(Subfornical organ), 종말판 혈관 기관(Organum vasculosum of the lamina terminalis, OVLT), 정중융기(Median eminence), 송과체, 뇌하수체 등이 포함된다.[22][24] 예를 들어, 송과체는 멜라토닌을 혈액으로 직접 분비하기 때문에 혈액뇌장벽의 영향을 받지 않는다.[12][13] 뇌실주위기관은 감각 기능(혈액 내 신호 감지)과 분비 기능(뇌 유래 신호 혈액 수송)을 통해 신경내분비 조절에 중요한 역할을 한다.[22][24][25]

2. 1. 밀착 연접 (Tight Junction) 구성 분자

혈액뇌장벽(BBB)의 핵심 기능은 뇌 모세혈관의 내피 세포 사이에 형성된 밀착 연접(Tight Junction)을 통해 물질의 이동을 엄격하게 조절하는 것이다.[1] 이 밀착 연접은 여러 종류의 막 단백질로 구성되어 세포 사이의 틈을 막아 용질의 통과를 제한한다. 주요 구성 단백질로는 오클루딘, 클라우딘, 접합 부착 분자(JAM) 등이 있으며, 이들은 세포 내 ZO1과 같은 지지 단백질에 의해 세포막에 안정화된다.[6]

밀착 연접을 구성하는 주요 단백질 패밀리는 다음과 같다.

- '''JAM 패밀리 (Junctional adhesion molecule family)''': 면역글로불린 슈퍼패밀리에 속하는 I형 막관통 단백질이다. 세포 외 도메인을 통해 동일 세포 또는 마주보는 세포의 JAM 분자와 상호작용하여 밀착 연접 형성에 필요한 신호를 전달하는 것으로 생각된다.[119] 뇌혈관 내피세포에서는 특히 JAM-A가 많이 발현되며,[120] 특정 크기(분자량 4,000) 이상의 분자에 대한 장벽 형성에 기여한다.[121]

- '''ZO 패밀리 (Zonula occludens family)''': 밀착 연접의 세포질 쪽 구조를 지지하는 단백질이다.[122] ZO 단백질은 다양한 도메인을 통해 막 단백질(클라우딘, 오클루딘, JAM 등)과 세포 골격(액틴)을 연결하는 다리 역할을 한다. 예를 들어, PDZ 도메인에는 클라우딘이, GUK 도메인에는 오클루딘이, PDZ3 도메인에는 JAM 패밀리가 결합한다. 뇌 내피 세포에는 주로 ZO1과 ZO2가 발현되며(ZO3은 발현되지 않음), 이들이 부족하면 밀착 연접뿐만 아니라 부착 연접 형성에도 이상이 생길 수 있다.[121]

2. 1. 1. 클라우딘-5 (CLDN5)

클라우딘-5(클라우딘-5)는 혈액뇌장벽(BBB)을 형성하는 밀착 연접의 핵심 구성 요소 중 하나인 막 단백질이다.[6] 혈액뇌장벽은 뇌 모세혈관의 내피 세포 사이에 존재하는 밀착 연접의 선택적인 투과성 때문에 형성되며, 혈액 내 물질이 뇌 조직으로 이동하는 것을 엄격하게 제한한다.[1]이러한 밀착 연접은 여러 종류의 단백질로 구성되는데, 클라우딘 계열 단백질인 클라우딘-5 외에도 오클루딘, 접합 부착 분자(JAM-A) 등이 포함된다.[6] 이 밀착 연접 단백질들은 밀착 연접 단백질 1(ZO1)과 같은 지지 단백질(스캐폴딩 단백질)을 포함하는 다른 단백질 복합체에 의해 내피 세포막에 안정적으로 고정된다.[6] 혈액뇌장벽의 밀착 연접(타이트 정션)을 구성하는 분자에는 클라우딘(CLDN) 패밀리, TAMP 패밀리 (TJ-associated MARVEL protein family), 앵귤린 패밀리, JAM 패밀리 (Junctinal adhesion family), ZO 패밀리 (Zonula occludens) 등이 있다.

2. 2. 수송체 (Transporter)

내피 세포에는 물질 수송을 조절하는 두 종류의 수송체가 존재한다. 하나는 유입 수송체(influx transporter)로, 뇌에 필요한 유용 물질을 혈액에서 뇌 안으로 들여오는 역할을 하며, 다른 하나는 유출 수송체(efflux transporter)로, 뇌에 불필요하거나 해로운 물질을 뇌 밖의 혈관으로 내보내는 역할을 한다.한편, 면역 세포의 일종인 단핵구가 혈관에서 중추 신경계의 실질 조직으로 이동하기 위해서는 롤링(rolling), 부착(adhesion), 크롤링(crawling), 이동(migration)이라는 4가지 연속적인 단계가 필요하다. 이 과정의 각 단계마다 특정한 분자들이 관여하며, 특히 세포 부착 분자(Cell Adhesion Molecule)들이 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다.

3. 기능

혈액뇌장벽(BBB)은 뇌 조직을 순환하는 병원체나 다른 잠재적으로 해로운 물질로부터 뇌를 효과적으로 보호하는 중요한 역할을 한다.[18] 이 장벽 덕분에 뇌가 혈액을 통해 감염되는 경우는 드물다.[1] 하지만 일단 뇌 감염이 발생하면 치료가 매우 어려운데, 이는 항체와 같은 큰 분자는 혈액뇌장벽을 통과하기 어렵고, 특정 항생제만이 통과할 수 있기 때문이다.[19] 때로는 약물을 뇌척수액에 직접 투여하여 혈액-뇌척수액 장벽(BCSFB)을 통해 뇌로 들어가게 해야 하는 경우도 있다.[20][21]

뇌의 정상적인 발달과 기능을 위해 많은 필수 물질이 혈액뇌장벽을 통해 뇌 모세혈관을 통과해야 한다. 혈액뇌장벽은 신경 조직 유지에 필요한 포도당, 아미노산, 지질 등을 각각의 특이적인 수송체(SLC, solute carrier)를 통해 선택적으로 투과시킨다. 동시에 신경 전달에 적합한 환경을 유지하기 위해 수소 이온, 칼륨 등의 이온 채널 및 수송체를 통해 이온 농도를 정밀하게 제어한다. 또한, 각 신경전달물질은 특이적인 SLC 수송체에 의해 뇌 실질에서 혈류 측으로 배출된다. 반면, 신경 조직에 해로운 혈중 알부민이나 응고 성분 등의 유입은 엄격히 제한된다. 저분자 유기 화합물은 약물 배출 수송체로 잘 알려진 ABC 수송체(ATP Binding Cassette transporter)에 의해 뇌 실질에서 배출되어 신경 조직을 보호한다.

뇌에 필요한 물질이 혈액뇌장벽을 통과하는 주요 방식은 다음과 같다.

- 지용성 물질의 확산: 산소나 이산화탄소와 같은 지용성 기체는 혈관 내피 세포막을 통해 효율적으로 교환된다. 많은 물질의 투과성은 지용성에 비례하며, 니코틴이나 헤로인과 같은 정신 자극제의 높은 지용성은 빠른 뇌 전달과 관련이 있다. 그러나 지용성이 매우 높은 약물은 오히려 혈액에 잘 녹지 않아 혈청 알부민과 결합하여 뇌로의 수송이 감소할 수 있다. 또한, 만니톨처럼 지용성이 낮은 물질은 통과하기 어렵다. 지용성만으로는 포도당이나 빈카 알칼로이드 같은 친수성 물질의 투과성을 설명할 수 없는데, 이는 혈관 내피 세포에 선택적 수송 및 투과성을 조절하는 효소계가 존재하기 때문이다.

- 촉진 수송과 에너지 의존성 수송: 대부분의 물질은 지용성이 아니므로 특이적인 수송계를 통해 뇌를 드나든다.

- 당: 뇌의 주 에너지원인 포도당은 글루코스 수송체(GLUT-1)를 통해 촉진 확산 방식으로 혈관 내피 세포를 통과한다. 이 수송체는 에너지 소모 없이 농도 기울기에 따라 당을 이동시킨다.

- 모노카복실산: β-히드록시 부티르산 등은 신생아 초기 발달이나 성인의 기아 상태에서 중요한 에너지원으로, 모노카르복실산 수송체를 통해 이동한다.

- 아미노산: 주로 L, A, ASC 세 가지 수송체계를 통해 이동한다. L계는 로이신, 발린 등 큰 중성 아미노산과 파킨슨병 치료제인 L-DOPA를 수송하며, Na+ 비의존적 촉진 수송 방식이다. A계와 ASC계는 글리신, 알라닌, 세린, 시스테인 등 작은 중성 아미노산을 수송하며, Na+/K+-ATP 아제가 유지하는 Na+ 농도 기울기를 이용하는 에너지 의존적, Na+ 의존성 수송 방식이다. 이들은 주로 뇌 혈관 내피 세포의 뇌 실질 쪽(반강내 측)에 위치하여 아미노산을 뇌 밖으로 배출하는 역할을 한다.

- 약물 배출: ABC 수송체 계열 단백질(예: P-당단백질)은 뇌 혈관 내피 세포에 특이적으로 발현하여 다양한 약물이 뇌로 들어오는 것을 막는 역할을 한다.

- 이온 채널과 이온 교환 수송체: 전해질은 특이적인 이온 채널과 수송체를 통해 혈액뇌장벽을 통과하며, 뇌의 이온 환경을 일정하게 유지하는 데 기여한다.

대사성 혈액뇌장벽은 혈관 내피 세포 내의 효소계가 특정 물질의 뇌 이동을 조절하는 기능을 말한다. 대표적인 예는 L-DOPA로, L계 아미노산 수송체를 통해 내피 세포로 들어온 L-DOPA는 세포 내 도파민 데카르복실라제에 의해 대사되어 뇌 안으로의 이동이 저해된다. 이 때문에 파킨슨병 치료 시에는 L-DOPA와 함께 이 효소의 억제제를 병용하여 치료 효과를 높인다. 또한, 카테콜아민과 같은 혈중 아민은 모노아민 산화 효소에 의해 불활성화되고, γ-글루타밀트랜스퍼라제는 글루타치온 결합 물질 등을 무독화한다.

한편, 혈액에서 뇌 실질로 물질이 이동하는 경로는 혈액뇌장벽 외에 혈액뇌척수액관문(BCSFB)도 존재한다. 이는 뇌실과 뇌 실질을 나누는 뇌실막 세포로 이루어진 맥락총에서 형성되며, 뇌척수액을 생성하는 역할을 한다. 혈액뇌척수액관문은 혈액뇌장벽보다 수분과 이온 투과성이 높지만, 뇌 혈관의 전체 표면적이 훨씬 넓고(BBB:BCSFB ≈ 5000:1), 뇌 모세혈관이 뇌 전체에 그물처럼 분포하여 뇌 세포와의 거리가 가깝기 때문에, 혈중 물질이 뇌 실질로 들어가는 주된 경로는 혈액뇌장벽이다.[128] 혈액뇌척수액관문을 통과한 약물은 뇌척수액으로 들어간 후 확산을 통해 뇌 실질로 이동해야 하므로, 특히 분자량이 큰 고분자 의약품이나 핵산 의약품은 표적 신경 세포에 도달하기 어렵다.[129]

4. 병리학적 변화

다양한 병적 상태에서 혈액뇌장벽(BBB)의 기능 변화가 일어난다. 특정 신경계 질환에서는 혈액뇌장벽이 손상될 수 있으며, 이는 알츠하이머병, 근위축성 측삭 경화증, 뇌전증, 허혈성 뇌졸중[18][40][41][42] 및 외상성 뇌 손상의 신경 영상 연구에서 확인된다.[29] 또한, 간부전과 같은 전신 질환에서도 손상이 발생할 수 있다.[1] 이러한 손상은 포도당 수송 장애, 내피 세포 변성 등을 유발하여 뇌 대사 기능 장애로 이어질 수 있으며, 염증 유발 인자에 대한 투과성이 증가하여 항생제나 식세포가 혈액뇌장벽을 통과하게 만들기도 한다.[1][29]

몇몇 바이러스나 세균은 혈액뇌장벽을 투과할 수 있다. 예를 들어 광견병 바이러스나 매독균(신경매독)이 혈액뇌장벽을 통과하는 경우가 있다.

수막염, 특히 세균성 수막염이나 뇌 농양 및 관련 염증 반응은 혈액뇌장벽을 부분적으로 파괴한다. 이 반응은 혈관 작용성 에이코사노이드(예: 종양 괴사 인자, 인터루킨, 단핵구 주화성 인자 1 등 염증성 사이토카인)나, 모세혈관의 기저막을 분해하는 매트릭스 메탈로프로테아제 등에 의해 발생한다. 혈액뇌장벽은 일반적으로 페니실린 같은 항생제를 통과시키지 않지만, 수막염으로 인해 혈액뇌장벽 기능이 손상되면 항생제가 뇌로 들어갈 수 있게 되어 치료에 도움이 되기도 한다. 그러나 동시에 혈액뇌장벽 기능 부전은 다양한 신경학적 부작용을 유발할 수도 있다.

대부분의 뇌종양, 특히 악성 종양의 경우, 혈액뇌장벽 기능을 거의 갖지 않는 비정상적인 모세혈관이 형성된다. 이 모세혈관은 투과성이 매우 높아 정상적인 혈액뇌장벽의 특수한 수송 기능을 보이지 않는다. 이러한 비정상적인 투과성 때문에 뇌종양 주변에는 혈관성 부종이 흔히 관찰된다. 이는 별세포와 모세혈관 사이의 정상적인 상호작용이 사라지거나, 종양 세포에서 분비되는 성장 인자 또는 사이토카인 때문으로 추정된다.

혈액뇌장벽의 수송 기능 이상은 유전성 뇌 질환을 유발하기도 한다. 대표적인 예로 Glut1 결손 증후군이 있다. 이는 포도당 수송체인 GLUT1을 암호화하는 유전자의 변이로 인해 혈관 내피 세포의 포도당 수송 기능에 문제가 생기는 질환이다. 환자는 출생 시 정상이지만 곧 뇌전증 발작, 뇌 발달 지연, 정신 지체 등을 보이며, 뇌척수액 내 포도당 농도가 현저히 낮다.

신경퇴행성 질환 역시 혈액뇌장벽 기능 파탄과 관련이 깊다. 특히 치매의 경우, 혈액뇌장벽 기능 저하가 신경 병리 진행과 함께 질환 악화에 기여하는 것으로 보인다. 대표적인 예인 알츠하이머병의 최대 위험 인자는 노화인데, 혈액뇌장벽 기능 역시 노화에 따라 변화한다. 뇌 미세혈관 내피 세포(BMEC)의 두께 감소를 포함한 혈관벽 두께 감소, 미세 혈관망의 형태 이상(분지, 루핑 등), 뇌 혈류 감소 등이 관찰된다. 알츠하이머병 발병과 직접적으로 관련된 혈액뇌장벽 기능 저하로는 노화에 따른 해마 영역의 특이적인 혈액뇌장벽 투과성 증가와 주피세포 상실이 보고되었다.[130] 뇌 실질에서 생성된 아밀로이드 베타(Aβ)는 일반적으로 LRP-1 수용체를 통해 혈액으로 배출되지만, 노화로 혈액뇌장벽 기능이 저하되면 Aβ가 뇌 실질에 축적될 수 있다. 반대로 혈액에서 뇌 실질로 Aβ를 수송하는 RAGE 수용체 역시 뇌 내 Aβ 축적에 관여한다.[131] 건강한 상태에서는 RAGE 발현이 낮지만, Aβ 양이 증가하면 RAGE 발현도 증가하여 Aβ의 뇌 유입을 늘린다. 이는 사이토카인 발현 유도, 신경 세포 산화 스트레스 증가, 엔도텔린 발현 유도를 통한 혈류량 감소 등을 일으켜 신경 세포 사멸을 유발할 수 있다.[132] 또한 알츠하이머병 환자 다수에서 동맥에 Aβ가 축적되어 혈관 기능이 저하되는 뇌 아밀로이드 혈관병증이 관찰되며, 이는 인지 기능 장애 진행과 관련이 있다.[133] 혈액뇌장벽 기능 저하와 Aβ 축적 중 어느 것이 먼저 발생하는지는 아직 명확하지 않으며, 상반된 연구 결과가 존재한다.[130][134]

면역 질환에서도 혈액뇌장벽 파괴가 관찰된다. 다발성 경화증과 같은 질환에서는 두 가지 주요 메커니즘이 알려져 있다. 첫째는 단핵구가 혈관벽을 뚫고 신경 실질로 침투하는 것이다. 이는 내피 세포의 부착 분자(VCAM-1, ICAM-1)와 단핵구의 리간드(VLA-4, LFA-1, Mac-1) 상호작용을 통해 일어나며, 세포체를 통과하는 방식(transcellular migration)이다. 나탈리주맙은 VLA-4를 표적으로 하여 이 과정을 억제하는 치료제이다. 둘째는 내피 세포 사이의 밀착연접 파괴 및 기능 부전으로 인해 체액성 인자가 신경 실질 내로 유입되는 것이다. 별아교세포에서 유래한 VEGF-A는 클로딘 5와 오클루딘 발현을 감소시켜 투과성을 높일 수 있다. 다발성 경화증 환자의 겉보기에는 정상인 백질이나 피질에서도 혈액뇌장벽 파괴가 보고되기도 한다.

많은 신경퇴행성 질환에서 혈액뇌장벽 기능 장애의 정확한 원인과 병리학은 아직 완전히 밝혀지지 않았다. 이러한 기능 장애가 질병의 원인인지, 결과인지, 아니면 그 중간 단계에 해당하는지는 여전히 불분명하며, 이는 중추 신경계 질환 치료제 개발을 어렵게 만드는 요인 중 하나이다.

5. 치료 연구

혈액뇌장벽(BBB)은 뇌 모세혈관 내피 세포에 의해 형성되며, 대부분의 약물, 특히 분자량이 큰 신경 치료제의 100%와 소분자 약물의 98% 이상이 뇌로 들어가는 것을 막는다.[28] 이러한 특성 때문에 혈액뇌장벽은 뇌를 보호하는 중요한 역할을 하지만, 알츠하이머병, 뇌종양, 파킨슨병 등 뇌 질환 치료제를 뇌의 특정 부위로 전달하는 데 있어 가장 큰 장애물이 되고 있다.[29][30] 효과적인 치료 분자나 항체라 할지라도 임상적으로 유의미한 양이 혈액뇌장벽을 통과하기 어렵기 때문이다.[29]

이러한 어려움을 극복하기 위해 혈액뇌장벽을 통과하여 약물을 전달하는 다양한 전략들이 연구되고 있다. 크게 혈액뇌장벽 자체를 통과하는 방법과 우회하는 방법으로 나눌 수 있다.

혈액뇌장벽을 직접 통과시키는 방법으로는 삼투압 변화를 이용하거나 브래디키닌과 같은 혈관 활성 물질을 사용, 또는 고강도 집속 초음파(HIFU)를 이용하여 혈액뇌장벽을 일시적으로 여는 방식이 연구되고 있다.[32][33] 또한, 뇌 세포가 필요로 하는 포도당이나 아미노산 등을 운반하는 내인성 수송 시스템을 이용하거나, 인슐린 또는 트랜스페린 수용체 등을 통해 세포 내로 물질을 통과시키는 수용체 매개 트랜스사이토시스 방법도 활발히 연구 중이다.[29] 약물이 뇌 밖으로 다시 배출되는 것을 막기 위해 p-글리코프로테인과 같은 활성 유출 수송체의 기능을 차단하는 연구도 진행된다.[29] 그러나 특정 수용체를 표적으로 하는 벡터(분자 생물학)가 모세혈관 내피 세포에 갇혀 뇌 실질까지 도달하지 못하는 문제도 보고되었다.[29][34]

한편, 혈액뇌장벽을 우회하여 뇌로 약물을 전달하는 경로로 비강 투여 방법이 연구되고 있다. 비강 점막을 통해 흡수된 약물은 후각 신경이나 삼차 신경을 따라 직접 뇌로 전달되거나, 혈액 순환을 통해 뇌로 도달할 수 있다.[35] 신경 경로를 이용하면 혈액뇌장벽을 거치지 않고 뇌로 직접 약물을 전달할 수 있지만, 전달 효율이 낮다는 단점이 있다.

최근에는 나노기술을 활용하여 약물을 나노입자에 담아 혈액뇌장벽을 통과시키려는 연구도 활발히 진행되고 있다.[29][36][37] 특히 뇌종양의 경우, 종양 주변의 혈관 구조가 비정상적이어서 혈액뇌장벽 기능이 약화되어 있을 수 있다는 점에 착안한 연구도 이루어지고 있다.[37] 하지만 별세포 등 다른 요인들이 나노입자를 이용한 치료에 저항성을 나타낼 수도 있다.[38]

일반적으로 분자량이 400 달톤 미만이고 지용성이 높은 작은 분자는 지질 막을 통한 수동 확산으로 비교적 자유롭게 혈액뇌장벽을 통과할 수 있다.[39]

5. 1. 뇌 미세혈관 내피 세포 표적화

단백질 의약품, 항체 의약품, 핵산 의약품과 같은 고분자 의약품은 알츠하이머병, 뇌종양, 뇌경색, 파킨슨병, 외상성 뇌 손상 등 중추 신경계 질환에 대해 높은 치료 효과를 보일 가능성이 있다.[135] 그러나 치료 효과가 기대되는 이러한 고분자 의약품들은 분자량이 커서(혈액에서 뇌 내로 이행 가능한 약물은 분자량 450 달톤 미만이라고 알려져 있다[129][136]) 혈액뇌장벽(BBB)에 의해 엄격하게 통과가 제한되어 실제 치료 효과를 발휘하기 어렵다.[135] 저분자 의약품의 95% 이상, 그리고 거의 모든 고분자 의약품은 BBB를 효과적으로 통과하지 못한다.[137] 따라서 중추 신경계 질환용 고분자 의약품 개발을 위해서는 약물의 뇌 전달 효율을 높이는 안전하고 효과적인 기술 확립이 필수적이며, 이를 위해 혈액 중 약물을 뇌 미세 혈관 내피 세포로 표적화하고 BBB의 투과성을 높이는 방법이 요구된다.뇌 미세 혈관 내피 세포를 표적화하는 방법으로는 내피 세포 표면에 발현되는 수용체를 이용하는 전략이 오랫동안 연구되어 왔다. 트랜스페린, 인슐린, 렙틴, 디프테리아 독소 등의 수용체를 표적으로 삼아, 이 수용체에 결합하는 리간드에 약물을 결합시켜 뇌 미세 혈관 내피 세포 주변에 약물을 축적시키는 방식이다.[138]

이 중 트랜스페린 수용체(TfR)는 가장 집중적으로 연구된 표적 수용체이다. 하지만 혈액 내에 존재하는 내인성 트랜스페린 농도가 높아 트랜스페린 자체를 리간드로 활용하기는 어렵다고 여겨졌다. 이를 극복하기 위해 트랜스페린 수용체에 대해 더 강력한 친화성을 갖는 항체나 인공 펩타이드를 설계하여 뇌 미세 혈관 내피 세포 표적화를 시도하고 있다.[139] LRP-1 수용체 또한 활발히 연구되고 있으며, LRP-1에 높은 친화성을 갖는 펩타이드로는 Angiopep-2가 알려져 있다.[140]

그러나 단순히 수용체를 이용해 뇌 미세 혈관 내피 세포에 표적화만으로는 약물의 뇌 전체 전달 효율을 높이는 데 한계가 있을 수 있다. 예를 들어, 5종의 서로 다른 리간드로 수식된 리포솜을 이용한 연구에서, 시험관 내(in vitro) 실험에서는 모든 리포솜이 내피 세포로 섭취되었지만, 쥐에게 정맥 주사한 생체 내(in vivo) 실험에서는 그중 한 종류는 뇌 표적화 작용을 보이지 않았다는 보고가 있다. 이는 수용체 표적화만으로는 혈액에서 뇌로의 약물 수송을 전반적으로 향상시키기에 충분하지 않을 수 있음을 시사한다.[141]

5. 2. 혈액뇌장벽 투과성 촉진

뇌 모세혈관과 교세포가 촘촘히 결합된 혈액뇌장벽(BBB)은 지용성 물질의 투과를 허용하므로, 뇌에 작용해야 하는 호르몬 제제 등은 지용성 용해도가 중요한 요소로 고려된다. 혈액뇌장벽은 뇌 모세혈관 내피 세포에 의해 형성되며, 크기가 큰 신경 치료제의 100%와 작은 분자 약물의 98% 이상이 뇌로 들어가는 것을 막는다.[28] 따라서 뇌의 특정 부위에 치료제를 효과적으로 전달하는 것은 대부분의 뇌 질환 치료에서 중요한 과제이다.[29][30] 혈액뇌장벽은 신경계를 보호하는 역할을 하지만, 동시에 잠재적으로 유용한 많은 진단 및 치료 물질이 뇌로 전달되는 것을 방해한다. 이로 인해 효과적인 치료 분자나 항체가 임상적으로 의미 있는 양만큼 혈액뇌장벽을 통과하지 못하는 경우가 많다.[29] 이러한 문제를 해결하기 위해, 혈액뇌장벽을 자연적으로 통과할 수 있는 일부 펩타이드들이 약물 전달 시스템으로서 활발히 연구되고 있다.[31]뇌 내 약물 표적화 전략은 혈액뇌장벽을 "통과"하거나 "우회"하는 방식을 포함한다. 혈액뇌장벽을 직접 통과시키는 방법으로는 삼투압을 이용한 물리적 파괴, 브래디키닌과 같은 혈관 활성 물질 사용, 또는 고강도 집속 초음파(HIFU)를 이용한 국소적 개방 등이 있다.[32][33]

다른 방법으로는 포도당이나 아미노산 운반체와 같은 내인성 수송 시스템 활용, 인슐린이나 트랜스페린 수용체를 통한 수용체 매개 트랜스사이토시스, p-글리코프로테인 같은 활성 유출 수송체 차단 등이 있다.[29] 일부 연구에서는 트랜스페린 수용체와 같은 혈액뇌장벽 수송체를 표적으로 하는 벡터(분자 생물학)가 목표 영역으로 운반되지 못하고 모세혈관 내피 세포에 갇히는 현상이 관찰되기도 했다.[29][34] 뇌 미세 혈관 내피 세포를 직접 표적하는 방법 외에도, 혈액뇌장벽 자체의 투과성을 높이는 다양한 방법들이 개발되고 있다.

일반적으로 수동 확산을 통해 혈액뇌장벽을 통과하여 뇌에 도달할 수 있는 약물은 분자량이 약 450 Da 미만이고, 지용성이며 수소 결합 수가 6개 이하인 저분자로 제한된다.[136] 따라서 고분자 의약품을 전신 투여하여 중추 신경계에 전달하기 위해서는 효과적인 혈액뇌장벽 통과 약물 전달 시스템이 필수적이다. 이러한 시스템은 크게 뇌 미세 혈관 내피 세포 내부를 통과하는 경세포 경로 (transcellular route)와 세포 사이의 틈을 통과하는 방세포 경로 (paracellular route)로 나눌 수 있다.[142][143] 장 점막 투과와 혈액뇌장벽 투과의 원리가 유사하기 때문에[144], 일부 흡수 촉진제는 혈액뇌장벽 통과에도 응용이 시도되고 있다.

=== 경세포 경로(transcellular route) 이용 ===

경세포 경로를 이용하는 약물 전달 시스템은 혈액뇌장벽 통과성 약물 전달 시스템 개발의 주류를 이룬다. 이는 다시 수용체 매개성 트랜스사이토시스(RMT), 흡착 매개성 트랜스사이토시스(AMT), 수송체 매개성 수송으로 분류된다.

; 수용체 매개성 트랜스사이토시스 (RMT)

뇌 미세혈관 내피 세포에 많이 발현하는 트랜스페린 수용체나 LRP-1 등에 결합하는 리간드나 이를 변형한 약물은 엔도사이토시스를 통해 세포 안으로 들어간다. 이 과정에서 일부 리간드나 약물은 엔도솜을 거쳐 엑소사이토시스를 통해 뇌 조직 쪽으로 방출된다. 이 경로를 수용체 매개성 트랜스사이토시스(RMT)라고 한다. RMT는 뇌 미세혈관 내피 세포를 표적하는 동시에 혈액뇌장벽 투과성을 능동적으로 높이는 전략이다. 2018년 기준으로 인슐린, 트랜스페린, 렙틴 등 약 20종의 고분자가 RMT를 통해 혈액뇌장벽을 통과하는 것으로 알려져 있다.[145] 인슐린은 뇌에서 합성되지 않지만 RMT를 통해 혈액뇌장벽을 통과하여 뇌에서 작용한다. 그러나 RMT는 예외적인 경우이며, 대부분의 생리 활성 펩타이드나 단백질 같은 고분자는 혈액뇌장벽을 통과하지 못한다. 단클론 항체 역시 일반적으로 통과하지 못하지만, 고용량 투여 시 0.1% 정도가 중추 신경계에 도달한다는 보고도 있다.[146] 단클론 항체를 척수강 내로 직접 투여하는 방법도 시도되지만[147][148][149], 혈액뇌장벽의 뇌 쪽에는 Fc 수용체가 있어 항체를 혈관 쪽으로 다시 배출시킨다 (반감기 약 48분).[150]

Pardridge 등은 혈액뇌장벽 투과가 가능한 인슐린이나 트랜스페린[151] 수용체에 결합하는 단클론 항체를 운반체로 사용하여, 혈액뇌장벽을 통과하지 못하는 생리 활성 단백질을 결합(또는 융합)시킨 키메라 단백질을 만드는 트로이의 목마 전략을 제안했다.[152] 예를 들어, 파킨슨병 모델 생쥐에게 마우스 트랜스페린 수용체와 TNFα 억제제(에타너셉트)의 융합 단백질을 투여하거나[153], 점액다당증 I 모델 생쥐에게 점액다당 분해 효소(α-L-이두로니다제)를 항-트랜스페린 수용체 항체와 결합한 융합 단백질을 전신 투여하여 중추 신경 증상이 완화되었다는 연구 결과가 있다.[154]

이 전략은 20년 이상 연구되었지만[155], RMT의 정확한 기전은 아직 불분명한 점이 많고[156], 임상 시험 단계에 이른 약물은 소수이다.[146] RMT는 유용한 방법이지만, 뇌 미세혈관 내피 세포의 수용체 수가 제한적이고, 엔도솜이나 라이소좀 내에서 분해될 수 있어 수송 효율에 한계가 있다.

RMT 경로를 이용한 전달 전략에서 표적으로 연구된 수용체 및 수송체는 다음과 같다:

- 트랜스페린 수용체[157]

- 인슐린 수용체[158]

- LDL 수용체[159]

- LDL 수용체 유사 단백질 (LRP1)[160]

- 청소 수용체 클래스 B 타입 1 (SR-B1)[161]

- 렙틴 수용체[162]

- 포도당 수송체 1 (GLUT1)[163]

; 흡착 매개성 트랜스사이토시스 (AMT)

세포막이 음전하를 띤다는 점을 이용하여, 양이온성 세포막 투과 펩타이드(CPP)를 활용한 흡착 매개성 트랜스사이토시스(AMT) 기반 약물 전달 시스템도 개발되고 있다.[164] 혈액뇌장벽 통과를 목적으로 사용되는 CPP에는 인간 면역 결핍 바이러스 1형 유래 TAT 펩타이드, 아르기닌으로만 구성된 올리고아르기닌, 초파리 호메오 단백질 유래 Penetratin, 신경 펩타이드 갈라닌과 벌독 마스트로파란을 융합한 Transportan 펩타이드, SynB 등이 있다. 이 CPP들은 약물이나 운반체에 결합되어 특정 수용체에 의존하지 않는 마이크로 피노사이토시스 등을 통해 세포 내로 들어간다. CPP는 세포 내 약물 도입 도구로 널리 쓰이지만, 혈액뇌장벽 표적 선택성이 낮아 뇌 이외의 다른 장기나 조직으로의 분포도 증가시킬 수 있다는 단점이 있다.

; 수송체 이용

RMT 외에도 일부 수송체가 에너지 의존적인 혈액뇌장벽 투과 메커니즘에 관여한다. 대표적으로 포도당, 아미노산 등 영양분 수송에 관여하는 GLUT1, LAT1 등이 있다. 이들은 주로 저분자를 기질로 인식하므로 고분자 의약품 전달에는 부적합하다고 여겨졌다.[135] 혈액뇌장벽에는 P-당단백질 같은 배출 수송체도 많이 발현하는데, 이를 억제하면 기질 약물의 뇌 이동을 증가시킬 수 있지만 이 역시 저분자 약물에 한정된다. 한편, peptide transport system-6(PTS-6)처럼 뇌로의 펩타이드 유입을 막는 수송체도 보고되었다.[165] 도쿄 대학교의 가타오카 가즈노리와 도쿄 치과 의과 대학의 요코타 다카노리 등은 포도당을 표면에 부착한 나노머신을 개발하여, 공복 상태의 생쥐에게 정맥 주사한 후 30분 뒤 포도당을 추가 주사하면 나노머신이 뇌 내에 분포하는 것을 확인했다.[166]

=== 방세포 경로(paracellular route) 이용 ===

방세포 경로를 이용하는 약물 전달 시스템은 세포 사이의 틈을 구성하는 밀착 연접의 기능을 조절하는 방식이다. 이 방법은 효과적일 수 있지만, 세포 간극이 열리면서 뇌로 이물질이 침입할 위험이 있어 안전성 검증이 필수적이다. 방세포 경로 이용 방법은 크기 선택성이 부족한 물리적 방법과 크기 선택성이 있는 약리학적 방법으로 나뉜다.

==== 크기 선택성이 부족한 물리적 방법 ====

; 만니톨

고장액 만니톨을 경동맥 등을 통해 투여하여 혈액뇌장벽의 밀착 연접을 물리적으로 파괴하고 세포 간극을 넓히는 방법이다. 1970년대부터 연구되었다.[167][168][169] 이 처치로 뇌 미세혈관 내피 세포가 탈수되어 변형되고, 세포 간극이 최대 40nm까지 열릴 수 있다.[170] 만니톨은 타이트 정션 구성 분자의 인산화 상태를 변화시켜 단백질 분해를 유도하기도 한다.[171] 항암제를 뇌종양에 전달하기 위한 여러 임상 시험이 진행되었고[172], 일부 임상 응용도 이루어졌다.[173] 미세 카테터를 이용해 특정 부위에 고장성 만니톨과 약물(예: 항 EGF 수용체 항체 세툭시맙)을 순차적으로 투여하는 뇌종양 치료 임상 시험에서 심각한 부작용은 보고되지 않았다.[174] 숙련된 기술이 있다면 선택적 동맥 내 투여는 심각한 부작용을 줄일 수 있다.[64] 그러나 간질 발작이나 뇌졸중 위험 증가, 반복 입원 필요, 종종 전신 마취 필요 등의 문제로 뇌종양의 표준 치료법이 되지는 못하고 있다.[175] 뇌 독성 단백질 유입 등 장기적 안전성에 대한 우려로 응용이 제한적이다.[176]

; 집속 초음파

자궁 근종이나 본태성 진전 치료에 사용되는 집속 초음파 기술을 활용한다. 제한된 영역에 초음파 에너지를 집중시켜 외과적 처치 없이 일시적으로 밀착 연접을 열 수 있어 침습성이 낮다. 이 방법으로 핵산, 플라스미드, DNA, 신경 영양 인자 등 단백질 수송이 가능하다는 보고가 있다.[177][178] 초음파 조영제인 마이크로 버블과 병용하면 혈액뇌장벽을 일시적으로 개방할 수 있다.[179] 마이크로 버블 병용 집속 초음파는 물리적으로 타이트 정션과 아데렌스 정션을 파괴할 뿐 아니라, 구성 분자의 인산화 상태 변경 및 단백질 분해를 유도한다.[180] 투과 가능한 분자 크기는 초음파 강도와 마이크로 버블 종류에 따라 달라진다.[181] 동물 모델에서는 항체나 더 큰 고분자 의약품 전달 성공 사례도 보고되었다.[181] 랫트 실험에서는 클라우딘 5, 오클루딘, ZO-1 발현이 초음파 처리 후 1~2시간 내 50% 이상 감소했지만 6시간 내 완전히 회복되었다.[182] 집속 초음파를 이용한 약물 전달 시스템은 뇌종양, 알츠하이머병 등 다양한 질환에서 임상 시험이 진행 중이다.[183] 이식형 SonoCloud나 MRI 유도 하 Exablate Neuro 등의 장치가 뇌종양 대상 임상 시험에서 저분자 의약품 전달 효율을 500% 이상 향상시켰다.[184][185]

마이크로 버블을 병용하고 적절한 강도로 시술하면 뇌 실질이나 혈관 손상을 피할 수 있다고 보고되었지만[179], 무균성 염증을 유발할 수 있다는 보고도 있다.[186]

; 광역학 치료

광역학 치료는 신경교종 치료에 임상적으로 사용되고 있으며[187], 부위 선택적으로 혈액뇌장벽 투과성을 높일 수 있다. 정확한 메커니즘은 불분명하다. 광증감제의 혈관 내피 독성, 투과성 개선까지 걸리는 시간, 심부 조직 조사의 어려움 등 해결 과제가 많다.[188][189]

==== 크기 선택성이 인정되는 약리학적 방법 ====

; RNA 간섭

Cambell 등은 생쥐에게 클라우딘 5를 표적으로 하는 siRNA를 전신 투여하여 일시적으로 클라우딘 5 발현을 억제하고 혈액뇌장벽 투과성을 높이는 데 성공했다.[78] 이 연구에서 분자량 약 742 Da의 저분자는 통과했지만, 4400 Da 물질은 통과하지 못했다. 클라우딘 5와 오클루딘을 동시에 표적하는 siRNA를 투여하면 약 3~5 kDa 크기의 분자가 통과할 수 있다는 보고도 있다.[79] 이 효과는 약 3일간 지속되고 1주일 내 장벽 기능이 회복되며, 반복 투여해도 심각한 부작용은 나타나지 않았다. 클라우딘 5 조절은 소분자 약물 수송이나 뇌부종 치료에 응용될 가능성이 있다.[80] 그러나 1 kDa 이하 저분자가 지속적으로 뇌로 유입되면 치명적인 뇌 염증을 유발할 수 있다.[64][190] 클라우딘 5 발현 억제 시 해마에서 피브리노겐(340 kDa)의 혈관 외 누출 증가[77] 및 말초 생성 IL-6(21 kDa)의 뇌 실질 분포[191]가 보고되었다.

; 타이트 정션 단백질의 세포외 도메인에 대한 단클론 항체나 펩타이드

막 단백질 표적 신약 개발에서는 세포외 영역에 결합하는 분자가 우선 고려되지만, 클라우딘의 세포외 영역 결합 항체 개발은 어려웠다. 기존 항-클라우딘 항체 대부분은 C-말단 세포 내 영역을 인식한다. 개발이 어려웠던 이유는 클라우딘 같은 다중 막 관통 단백질의 대량 생산 기술 미비와 세포외 영역의 낮은 면역원성 때문이다.

오사카 대학과 에히메 대학 공동 연구팀은 에히메 대학의 밀 무세포 단백질 합성 시스템[194]을 이용하여 클라우딘 5 대량 발현 시스템을 개발했다.[192][193] 이 시스템은 밀 배아 추출물에 mRNA, 아미노산, 에너지원 등을 첨가하여 시험관 내에서 단백질을 합성하며, 리포솜을 첨가하여 막 단백질을 안정화시킨다.[195] 클라우딘 5 mRNA의 높은 GC 함량 문제를 코돈 최적화를 통해 해결하여 대량 합성에 성공했다. 면역원성이 낮아 인공 키메라 클라우딘 5 및 시메트릭 클라우딘 5를 설계하여 면역원으로 사용, 세포외 영역 인식 항체를 개발했다. DNA 면역법으로도 다른 항체를 만들었다.[196] 개발된 20종 이상의 항체는 클라우딘 5의 ECL1 또는 ECL2 영역을 인식하거나 결합 부위가 불명확하다.

항체 외에, C5C2라는 펩타이드가 생쥐 클라우딘 5 세포외 영역에 결합하여 가돌리늄의 혈액뇌장벽 투과성을 높인다는 보고가 있으나[197], 펩타이드의 클라우딘 5 선택성은 낮을 수 있다.[198][199] 흡수 촉진제인 카프린산 나트륨 등도 과거에 검토되었다.[200]

; 세균 독소 단편

웰시균 엔테로톡신의 C-말단(C-CPE)은 클라우딘 3과 4에 결합하여[201] 세포 내 유입 및 분해를 유도한다.[202] 클라우딘 5에 친화성을 갖도록 변형된 C-CPE도 개발되어[203] 약물 전달에 활용될 가능성이 있다. 웰시균 이오타 독소 유래 재조합 단백질 angubindin-1은 앵귤린 1과 3에 결합하며[204], 안티센스 핵산을 중추 신경계에 전달하는 데 사용될 수 있다는 보고가 있다. 세균 독소 단편은 세균 유래이고 크기가 커(20~40 kDa) 항원성이 높으므로, 임상 적용을 위해서는 분자 크기를 줄일 필요가 있다.[64]

; 타이트 정션 단백질을 간접적으로 조절하는 펩타이드나 화학 물질

키나아제를 통해 타이트 정션 단백질을 조절하는 펩타이드나 화학 물질도 있다. 이들은 키나아제를 통해 방세포 경로를 열지만, 클라우딘이나 TAMP 패밀리에 대한 특이성이 낮아 세포 골격 수축을 유발할 우려가 있다. 브라디키닌 수용체, 스핑고신 1 인산 수용체, 아데노신 수용체 등을 경유하는 방식이 알려져 있다. 아데노신 수용체(A2A) 작용제를 수식한 덴드리머를 이용하여 밀착 연접을 개방시켜 분자량 45,000 Da의 덱스트란의 뇌 이동을 증가시킨 보고가 있다.[205]

혈액뇌장벽을 평가하기 위한 몇 가지 실험 방법이 알려져 있다. 세포를 이용한 생체 외(in vitro) 혈액뇌장벽 모델은 뇌 안에서의 약물 움직임 일부, 특히 뇌 실질로의 흡수 과정을 평가하는 데 사용된다. 이러한 생체 외 모델 중에서는 트랜스웰(transwell)을 이용한 배양이 일반적이다. 트랜스웰 안에 혈관 내피 세포로 이루어진 세포 시트를 만들고, 위쪽 트랜스웰에서 아래쪽 트랜스웰로 물질이 얼마나 잘 통과하는지를 측정하여 혈액 쪽과 뇌 실질 쪽 사이의 투과성을 평가한다. 때로는 아래쪽 웰에 별아교 세포나 주피세포 등을 함께 배양(공동 배양)하여 혈관 내피 세포의 장벽 기능을 강화하기도 한다.

=== 방세포 경로 이용의 문제점 ===

방세포 경로를 이용하는 약물 전달 시스템의 주된 문제점은 부작용이다. 알부민, 헤모글로빈, 플라스민, 트롬빈, 피브리노겐, α-시누클레인과 같은 혈청 단백질은 신경 독성을 가질 수 있다. 이러한 단백질에 과도하게 노출되면 신경 기능에 비가역적인 손상이 발생할 수 있다. 특히, 클라우딘 5의 지속적인 발현 억제가 쥐를 사망에 이르게 하는 결과는 1 kDa 이하의 저분자가 지속적으로 뇌로 유입될 경우 치명적인 뇌 염증을 유발할 수 있음을 시사한다.[64] 따라서 방세포 경로를 이용한 약물 전달 시스템의 임상 적용 시에는 치료 허용 용량과 빈도, 치료 후 혈액뇌장벽 기능 회복 시간, 투과 분자량 상한 등을 명확히 제시해야 한다.[64]

{| class="wikitable"

|-

! 혈청 단백질 !! 분자량 (Da) !! 독성

|-

| 알부민[213] || 66,000 || 간질 발작 원인

|-

| 헤모글로빈[214] || 64,500 || 철 이온에 의한 산화 스트레스

|-

| 플라스민

6. 실험 방법

생체 외 혈액뇌장벽 모델의 유용성을 판단하는 주요 지표는 두 가지이다. 첫째는 경내피 전기 저항(TransEndothelial Electrical Resitrance, TEER)으로, 세포 시트가 얼마나 단단한 물리적 장벽을 형성하는지를 나타낸다.[220] 둘째는 투과 계수(Permeability coefficient, Pe)로, 특정 물질이 얼마나 잘 투과하는지를 평가한다. 투과 계수는 트랜스웰에 넣은 여러 화합물이 아래쪽 웰로 얼마나 빨리 이동하는지를 실험적으로 측정하여 계산한다.[221]

사용하는 혈관 내피 세포가 실제 뇌 미세 혈관 내피 세포의 생물학적 특성을 잘 나타내는지 확인하기 위해, 특징적인 유전자 발현 수준을 확인하거나, 면역 형광 염색으로 관찰하거나, 전자 현미경으로 타이트 접합 형성을 확인하는 등의 검증 과정을 거친다. 여러 연구[222]에서 다양한 세포가 사용되지만, 사람 유래 hCMEC/D3 세포, 마우스 유래 bEnd.3 세포, iPS 세포에서 분화시킨 iCell Endothelial Cells 등이 자주 사용된다.

특히 hCMEC/D3 세포는 사람의 뇌에서 얻은 혈관 내피 세포를 hTERT와 SV40 large T 항원을 이용하여 불멸화시킨 세포주이다.[223] 이 세포는 ABC 수송체 유전자군의 발현 수준 등에서 뇌 미세 혈관 내피 세포의 특성을 일부 반영하고 있다. 그러나 이 세포가 형성하는 물리적 장벽의 강도, 즉 TEER 값은 30~120옴·cm2 정도로 낮으며, 별아교 세포와 공동 배양해도 장벽 기능이 크게 향상되지 않는다는 점에서 실제 뇌 미세 혈관 내피 세포와 차이가 있다.

7. 역사

17세기 영국의 생리학자 험프리 리들리는 혈액뇌장벽의 존재를 처음으로 시사했을 수 있다. 그는 동물에게 정맥 주사한 수은이 뇌에 축적되지 않는 것을 보고, 뇌 혈관의 밀착성이 다른 혈관과 다르기 때문이라고 생각했다.[48]

19세기 후반, 독일의 세균학자 파울 에를리히는 현미경 연구를 위해 화학 염료를 사용하는 염색 기법을 연구했다.[46] 그는 토끼와 같은 동물의 혈관에 당시 널리 사용되던 아닐린 염료를 주사했을 때, 몸의 다른 장기들은 염색되지만 중추 신경, 특히 뇌는 염색되지 않는다는 사실을 발견했다.[46][49] 그러나 에를리히는 이를 뇌 조직이 염료를 잘 흡수하거나 흡착하지 않기 때문이라고 해석하여[44], 혈액뇌장벽의 존재 자체에는 오히려 부정적인 입장이었다고 볼 수 있다. 또한 1898년 연구에서는 낮은 농도의 담즙산을 동물의 혈액에 주입했을 때 행동 변화가 없음을 관찰하고, 이론적으로 담즙산이 뇌로 들어가지 못했다고 보았다.[43]

에를리히의 제자인 에드윈 골드만은 1913년 후속 실험을 통해 혈액과 뇌 사이의 구획화 개념을 더욱 발전시켰다. 그는 트리판 블루 염료를 동물의 뇌 뇌척수액에 직접 주입했고, 그 결과 뇌는 염색되었지만 몸의 다른 부분은 염색되지 않는 것을 확인했다.[50] 이를 통해 뇌와 다른 신체 부위 사이에 명확한 경계가 존재함을 입증했다. 당시에는 눈에 띄는 막 구조가 관찰되지 않았기 때문에, 혈관 자체가 장벽 역할을 할 것이라고 추측되었다.

"혈액뇌장벽"이라는 용어의 기원에 대해서는 논란이 있다. 1900년 막스 레반도프스키가 가설적인 반투과성 막을 지칭하며 이 용어를 처음 사용했을 가능성이 제기되지만[44], 그의 논문에는 해당 용어가 직접 나타나지 않는다. 이 용어는 러시아 과학자인 리나 슈테른이 처음 사용했을 수도 있다.[45] 슈테른은 주로 러시아어와 프랑스어로 연구 결과를 발표했는데, 이러한 언어 장벽 때문에 그녀의 연구가 영어권 과학계에 덜 알려졌을 가능성이 있다.

이러한 여러 과학자들의 실험과 연구를 거치며 혈액뇌장벽의 개념이 점차 형성되었다.[51] 최종적으로 혈액뇌장벽의 존재와 기능이 명확히 밝혀지고 개념이 확립된 것은 1960년대 이후이다. 당시 전자 현미경을 이용한 연구를 통해 단당류, 아미노산과 같은 생체 분자나 효소 같은 고분자가 뇌로 투과하는 과정이 형태학적으로 관찰되었다. 이러한 연구들을 바탕으로 혈액뇌장벽은 단순한 물리적 장벽이 아니라, 뇌에 필요한 물질을 혈액에서 선택적으로 받아들이고 뇌에서 생성된 노폐물을 혈액으로 배출하는 능동적인 역할을 하는 "동적 인터페이스"라는 새로운 개념으로 이해되기 시작했다.[52]

참조

[1]

논문

The blood-brain barrier

2015-01

[2]

논문

The blood-brain barrier: an overview: structure, regulation, and clinical implications

2004-06

[3]

서적

Brain Targeted Drug Delivery System

https://books.google[...]

Academic Press

2023-11-02

[4]

논문

Development, maintenance and disruption of the blood-brain barrier

2013-12

[5]

논문

A blood-brain barrier overview on structure, function, impairment, and biomarkers of integrity

2020-11

[6]

논문

Brain endothelial cell-cell junctions: how to "open" the blood brain barrier

2008-09

[7]

논문

Immunologic privilege in the central nervous system and the blood-brain barrier

2013-01

[8]

논문

The circumventricular organs

2017-09

[9]

논문

A transgenic zebrafish model for the ''in vivo'' study of the blood and choroid plexus brain barriers using ''claudin 5''

2018-02

[10]

논문

Astrocyte-endothelial interactions at the blood-brain barrier

2006-01

[11]

논문

Establishment of a human in vitro model of the outer blood-retinal barrier

2007-12

[12]

서적

Medical Neuroscience

https://archive.org/[...]

Fence Creek Publishing

[13]

논문

Oxidative stress induced-neurodegenerative diseases: the need for antioxidants that penetrate the blood brain barrier

2001-06

[14]

논문

P-glycoprotein expression in mouse brain increases with maturation

2002-01

[15]

논문

Newborn rabbit blood-brain barrier is selectively permeable and differs substantially from the adult

1980-01

[16]

논문

Size-selective loosening of the blood-brain barrier in claudin-5-deficient mice

2003-05

[17]

논문

Mosaic deletion of claudin-5 reveals rapid non-cell-autonomous consequences of blood-brain barrier leakage

https://www.scienced[...]

2024-03-26

[18]

논문

Blood-brain barrier dysfunction in ischemic stroke: targeting tight junctions and transporters for vascular protection

2018-09

[19]

논문

Penetration and activity of antibiotics in brain abscess

https://www.research[...]

2005-03

[20]

논문

Drug transport in brain via the cerebrospinal fluid

2011-01

[21]

논문

Novel modified method for injection into the cerebrospinal fluid via the cerebellomedullary cistern in mice

[22]

논문

Peering through the windows of the brain

1987-12

[23]

서적

Circumventricular Organs and Brain Fluid Environment - Molecular and Functional Aspects

[24]

논문

New aspects in fenestrated capillary and tissue dynamics in the sensory circumventricular organs of adult brains

[25]

논문

The design of barriers in the hypothalamus allows the median eminence and the arcuate nucleus to enjoy private milieus: the former opens to the portal blood and the latter to the cerebrospinal fluid

https://www.research[...]

2010-04

[26]

논문

Microvascular specializations promoting rapid interstitial solute dispersion in nucleus tractus solitarius

1990-12

[27]

논문

Morphology and function of capillary networks in subregions of the rat tuber cinereum

1992-03

[28]

논문

Evolving Drug Delivery Strategies to Overcome the Blood Brain Barrier

2016

[29]

논문

Blood-brain barrier breakdown in Alzheimer disease and other neurodegenerative disorders

2018-03

[30]

논문

Revisiting the blood-brain barrier: A hard nut to crack in the transportation of drug molecules

2020-07

[31]

논문

Biological Membrane-Penetrating Peptides: Computational Prediction and Applications

2022-03-25

[32]

논문

Hyperfibrinolysis increases blood-brain barrier permeability by a plasmin- and bradykinin-dependent mechanism

2016-11

[33]

논문

Blood-brain barrier disruption induced by focused ultrasound and circulating preformed microbubbles appears to be characterized by the mechanical index

2008-05

[34]

논문

Transcytosis and brain uptake of transferrin-containing nanoparticles by tuning avidity to transferrin receptor

2013-05

[35]

논문

Nose-to-brain drug delivery: An update on clinical challenges and progress towards approval of anti-Alzheimer drugs

https://pubmed.ncbi.[...]

2018-07-10

[36]

논문

Therapeutic benefits from nanoparticles: the potential significance of nanoscience in diseases with compromise to the blood brain barrier

2013-03

[37]

논문

Nanotechnology approaches to crossing the blood-brain barrier and drug delivery to the CNS

2008-12

[38]

논문

Openings between defective endothelial cells explain tumor vessel leakiness

2000-04

[39]

논문

Focused ultrasound and Alzheimer's disease A systematic review

2018

[40]

논문

Implications of MMP9 for Blood Brain Barrier Disruption and Hemorrhagic Transformation Following Ischemic Stroke

2016-03-04

[41]

논문

Neuroinflammation after intracerebral hemorrhage

2014-11-20

[42]

논문

Blood-brain barrier dysfunction following traumatic brain injury

2015-10

[43]

논문

Über eine bisher unbekannte toxische Wirkung der Gallensäuren auf das Zentralnervensystem

https://scholar.goog[...]

1898

[44]

웹사이트

History of Blood-Brain Barrier

https://davislab.med[...]

The University of Arizona

2023-11-02

[45]

논문

The rights and wrongs of blood-brain barrier permeability studies: a walk through 100 years of history

2014

[46]

논문

Markers for blood-brain barrier integrity: how appropriate is Evans blue in the twenty-first century and what are the alternatives?

2015

[47]

서적

エッセンシャル神経科学

丸善

2008

[48]

문서

The Anatomy of the Brain

Printers to the Royal Society

1965

[49]

문서

Ehrlich P, Das Sauerstoff-Bedurfnis des Organismus: eine farbenanalytische Studie, Berlin, Hirschward 1885

http://bsd.neuroinf.[...]

[50]

문서

Vitalfarbung am Zentralnervensystem

Eimer

1993

[51]

논문

The rights and wrongs of blood-brain barrier permeability studies: a walk through 100 years of history., Front Neurosci. 2014 Dec 16;8:404.

[52]

논문

Contribution of carrier-mediated transport systems to the blood-brain barrier as a supporting and protecting interface for the brain; importance for CNS drug discovery and development., Pharm Res. 2007 Sep;24(9):1745-58.

[53]

간행물

BRAIN and NERVE 65巻2号 2013年2号

2013

[54]

논문

FEBS Lett. 2011 Feb 18;585(4):606-12.

[55]

논문

Biochim Biophys Acta. 2008 Mar;1778(3):631-45.

[56]

논문

Acta Neuropathol. 2003 Jun;105(6):586-92.

[57]

논문

Semin Cell Dev Biol. 2015 Feb;38:16-25.

[58]

논문

Acta Neuropathol. 2011 Nov;122(5):601-14.

[59]

논문

Nature. 2018 Feb 22;554(7693):475-480.

[60]

논문

Sci Data. 2018 Aug 21;5:180160.

[61]

논문

J Cell Biol. 2003 May 12;161(3):653-60.

[62]

논문

Fluids Barriers CNS. 2019 Sep 12;16(1):30.

[63]

논문

Fluids Barriers CNS. 2019 Jan 29;16(1):3.

[64]

논문

Biochim Biophys Acta Biomembr. 2020 Apr 27;1862(9):183298.

[65]

논문

Sci Rep. 2019 Jan 18;9(1):203.

[66]

논문

PLoS One. 2010 Oct 29;5(10):e13741.

[67]

논문

Cell Mol Life Sci. 2011 Dec;68(23):3903-18.

[68]

논문

J Cell Physiol. 2007 Jan;210(1):81-6.

[69]

논문

J Neurochem. 2008 Jan;104(1):147-54.

[70]

논문

Proc Natl Acad Sci U S A. 1999 Jan 19;96(2):511-6.

[71]

논문

J Cell Biol. 1999 Oct 4;147(1):185-94.

[72]

논문

Mol Biol Cell. 2019 Jun 1;30(12):1406-1424.

[73]

논문

Nat Rev Mol Cell Biol. 2016 Sep;17(9):564-80.

[74]

논문

J Hum Genet. 2006;51(12):1037-1045.

[75]

논문

Eur Psychiatry. 2004 Sep;19(6):354-7.

[76]

논문

Med Hypotheses. 2005;64(3):547-52.

[77]

논문

Mol Psychiatry. 2018 Nov;23(11):2156-2166.

[78]

논문

J Gene Med. 2008 Aug;10(8):930-47.

[79]

논문

Sci Adv. 2015 Sep 4;1(8):e1500472.

[80]

논문

Nat Commun. 2012 May 22;3:849.

[81]

논문

J Cell Biol. 1993 Dec;123(6 Pt 2):1777-88.

[82]

논문

Mol Biol Cell. 2000 Dec;11(12):4131-42.

[83]

논문

Biochim Biophys Acta. 2005 May 15;1669(1):34-42.

[84]

논문

J Cell Sci. 2013 Jan 15;126(Pt 2):554-64.

[85]

논문

Biol Open. 2014 Jul 25;3(8):759-66.

[86]

논문

Am J Physiol. 1997 Dec;273(6 Pt 1):C1859-67.

[87]

논문

J Cell Biol. 1997 Jan 27;136(2):399-409.

[88]

논문

J Cell Biol. 1996 Apr;133(1):43-7.

[89]

논문

Adv Drug Deliv Rev. 2005 Apr 25;57(6):883-917.

[90]

논문

Mol Cell Biol. 2012 Jan;32(2):242-50.

[91]

논문

Mol Biol Cell. 2010 Apr 1;21(7):1200-13.

[92]

논문

BMC Cell Biol. 2009 Dec 22;10:95.

[93]

논문

J Cell Biol. 1994 Dec;127(6 Pt 1):1617-26.

[94]

논문

Mol Biol Cell. 2013 Oct;24(19):3056-68.

[95]

논문

Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2011 Jun;300(6):G1054-64.

[96]

논문

J Clin Invest. 2005 Oct;115(10):2702-15.

[97]

논문

J Clin Invest. 2006 Oct;116(10):2682-94.

[98]

논문

J Cell Biol. 2010 Apr 5;189(1):111-26.

[99]

논문

Am J Pathol. 2005 Feb;166(2):409-19.

[100]

논문

Semin Cell Dev Biol. 2014 Dec;36:166-76.

[101]

논문

J Cell Sci. 2010 Aug 15;123(Pt 16):2844-52.

[102]

논문

J Biol Chem. 1998 Nov 6;273(45):29745-53.

[103]

논문

J Mol Biol. 2005 Sep 9;352(1):151-64.

[104]

논문

J Biol Chem. 2000 Sep 22;275(38):29816-22.

[105]

논문

J Cell Biol. 2005 Dec 19;171(6):939-45.

[106]

논문

Am J Hum Genet. 2006 Dec;79(6):1040-51

2006-12

[107]

논문

Eur J Cell Biol. 2011 Oct;90(10):787-96

2011-10

[108]

논문

Eur J Cell Biol. 2011 Oct;90(10):787-96

2011-10

[109]

논문

J Clin Invest. 2013 Sep;123(9):4036-49

2013-09

[110]

논문

Sci Rep. 2015 Dec 18;5:18402

2015-12-18

[111]

논문

Mol Biol Cell 2009;20(16):3713-24

2009

[112]

논문

Proc Natl Acad Sci U S A. 2000 Mar 28;97(7):3062-6

2000-03-28

[113]

논문

J Cell Sci. 2011 Feb 15;124(Pt 4):548-55

2011-02-15

[114]

논문

J Biol Chem. 1999 May 7;274(19):13390-8

1999-05-07

[115]

웹사이트

Structure and Function of the Lipolysis Stimulated Lipoprotein Receptor

http://cdn.intechope[...]

[116]

논문

Cell Struct Funct. 2014;39(1):1-8

2014

[117]

논문

Eur J Biochem. 2004 Aug;271(15):3103-14

2004-08

[118]

논문

J Cell Biol. 2015 Mar 16;208(6):703-11

2015-03-16

[119]

논문

Ann N Y Acad Sci. 2012 Jun;1257:115-24

2012-06

[120]

논문

Blood. 2001 Dec 15;98(13):3699-707

2001-12-15

[121]

논문

J Cell Biol. 2019 Oct 7;218(10):3372-3396

2019-10-07

[122]

논문

Mol Biol Cell. 2017 Feb 15;28(4):524-534

2017-02-15

[123]

논문

Nat Commun. 2016 Jul 25;7:12276

2016-07-25

[124]

논문

Nat Commun. 2015 Mar 10;6:6429

2015-03-10

[125]

논문

Nat Cell Biol. 2008 Aug;10(8):923-34

2008-08

[126]

논문

Circ Res. 2018 Jan 19;122(2):231-245

2018-01-19

[127]

논문

Biochim Biophys Acta. 2008 Mar;1778(3):729-56

2008-03

[128]

서적

Blood-Brain Barrier in Drug Discovery

[129]

논문

ダイナミックインターフェースとしての血液脳関門機能と薬物脳移行相関

https://doi.org/10.2[...]

日本DDS学会

1996

[130]

논문

Blood-brain barrier breakdown in the aging human hippocampus

2015-01-21

[131]

논문

J Clin Invest. 1998 Aug 15;102(4):734-43

1998-08-15

[132]

논문

Cold Spring Harb Perspect Med. 2012 Oct 1;2(10)

2012-10-01

[133]

논문

J Cereb Blood Flow Metab. 2016 Jan;36(1):40-54

2016-01

[134]

논문

Neuron. 2015 Oct 21;88(2):289-97

2015-10-21

[135]

논문

Strategies to deliver peptide drugs to the brain

2014-04-07

[136]

논문

Neurobiol Dis. 2010 Jan;37(1):13-25

2010-01

[137]

논문

NeuroRx. 2005 Jan;2(1):3-14

2005-01

[138]

논문

Bioconjug Chem. 2008 Jul;19(7):1327-38

2008-07

[139]

논문

Mol Pharm. 2016 May 2;13(5):1599-607

2016-05-02

[140]

논문

J Pharmacol Exp Ther. 2008 Mar;324(3):1064-72

2008-03

[141]

논문

J Control Release. 2011 Feb 28;150(1):30-6

2011-02-28

[142]

논문

Ther Deliv. 2014 Oct;5(10):1143-63

2014-10

[143]

논문

Int J Mol Sci. 2019 Jun 25;20(12)

2019-06-25

[144]

논문

Ther Deliv. 2014 Oct;5(10):1143-63

2014-10

[145]

논문

Adv Pharmacol. 2014;71:147-63

2014

[146]

논문

Neuropharmacology. 2017 Jul 1;120:38-55

2017-07-01

[147]

논문

J Clin Oncol. 2007 Apr 10;25(11):1350-6

2007-04-10

[148]

논문

Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2015 Feb 26;2(2):e79

2015-02-26

[149]

논문

Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2015 Mar 12;2(2):e84

2015-03-12

[150]

논문

J Neuroimmunol. 2001 Mar 1;114(1-2):168-72

2001-03-01

[151]

논문

Prog Neurobiol. 2019 Oct;181:101665

2019-10

[152]

논문

Nat Rev Drug Discov. 2002 Feb;1(2):131-9

2002-02

[153]

논문

J Pharmacol Exp Ther. 2011 Nov;339(2):618-23

2011-11

[154]

논문

Mol Pharm. 2011 Aug 1;8(4):1342-50

2011-08-01

[155]

논문

Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2017 Jul 1;76:1316-1327

2017-07-01

[156]

논문

Sci Rep. 2017 Sep 4;7(1):10396

2017-09-04

[157]

논문

Sci Rep. 2017 Sep 4;7(1):10396

2017-09-04

[158]

논문

Mol Pharm. 2017 Apr 3;14(4):1271-1277

2017-04-03

[159]

논문

FASEB J. 2017 May;31(5):1807-1827

2017-05

[160]

논문

Biomaterials. 2011 Nov;32(33):8669-75

2011-11

[161]

논문

J Control Release. 2007 Mar 12;118(1):54-8

2007-03-12

[162]

논문

Biochem Biophys Res Commun. 2010 Apr 9;394(3):587-92

2010-04-09

[163]

논문

Nat Commun. 2017 Oct 17;8(1):1001

2017-10-17

[164]

논문

Nat Rev Drug Discov. 2016 Apr;15(4):275-92

2016-04

[165]

논문

J Cereb Blood Flow Metab. 2009 Feb;29(2):411-22

2009-02

[166]

논문

Nat Commun. 2017 Oct 17;8(1):1001

2017-10-17

[167]

논문

J Comp Neurol. 1973 Dec 15;152(4):317-25

1973-12-15

[168]

논문

J Cell Biol. 1969 Mar;40(3):648-77

1969-03

[169]

논문

Ann N Y Acad Sci. 1986;481:250-67

1986

[170]

논문

Cell Mol Neurobiol. 2000 Apr;20(2):217-30

2000-04

[171]

논문

J Neurosci Res. 2005 Jun 15;80(6):855-61

2005-06-15

[172]

논문

J Neurooncol. 2020 Apr;147(2):261-278

2020-04

[173]

논문

Adv Pharmacol. 2014;71:203-43

2014

[174]

논문

J Neurooncol. 2016 Jul;128(3):405-15

2016-07

[175]

논문

Pharmaceutics. 2015 Aug 3;7(3):175-87

2015-08-03

[176]

논문

2018-03-23

[177]

논문

2015-12-10

[178]

논문

2015-09-21

[179]

논문

2004-07

[180]

논문

2010-11-15

[181]

논문

2014-07

[182]

논문

2008-07

[183]

논문

2019-02-07

[184]

논문

2016-06-15

[185]

논문

2019-01-23

[186]

논문

2017-01-03

[187]

논문

2019-06

[188]

논문

2008-10

[189]

논문

2017-10-17

[190]

논문

2019-02

[191]

논문

2017-12

[192]

논문

2018-05-30

[193]

간행물

タイトジャンクションシール制御技術を利用した中枢神経疾患治療薬のためのDDS開発

日本DDS学会

2019

[194]

논문

2010

[195]

논문

2015-06-10

[196]

논문

2017-11

[197]

논문

2017-06

[198]

논문

2015-06

[199]

논문

2011-02

[200]

논문

2016-01-08

[201]

논문

1999-10-04

[202]

논문

2008-04-15

[203]

논문

2015-04

[204]

논문

2017-08-28

[205]

논문

2014-04-22

[206]

논문

1997-07

[207]

논문

2002-03

[208]

논문

2017-04-25

[209]

논문

2015-08

[210]

논문

2012-09

[211]

논문

J Neurosci. 2016 Jul 20;36(29):7727-39

2016-07-20

[212]

논문

Int J Biol Macromol. 2018 Jul 15;114:1325-1337

2018-07-15

[213]

논문

J Neurosci. 2009 Aug 26;29(34):10588-99

2009-08-26

[214]

논문

Free Radic Biol Med. 2003 Oct 15;35(8):872-81

2003-10-15

[215]

논문

Cell. 1997 Dec 26;91(7):917-25

1997-12-26

[216]

논문

J Neurochem. 2000 Oct;75(4):1539-47

2000-10

[217]

논문

J Biol Chem. 1994 Sep 9;269(36):22623-7

1994-09-09

[218]

논문

Nat Med. 2018 Mar;24(3):326-337

2018-03

[219]

논문

Peptides. 2014 Dec;62:197-202

2014-12

[220]

논문

Fluids Barriers CNS. 2013 Jan 10;10(1):5

2013-01-10

[221]

논문

Pharm Res. 2002 Jul;19(7):976-81

2002-07

[222]

간행물

『뇌모세혈관의in vitro에서의 재현』 혈액뇌관문(BBB)구성세포의 단리과in vitro BBB모델의 재구축

https://doi.org/10.1[...]

日本薬理学会

2014

[223]

논문

FASEB J. 2005 Nov;19(13):1872-4

2005-11

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com