이슬람의 페르시아 정복

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

이슬람의 페르시아 정복은 7세기에 일어난 사산 제국의 멸망과 이슬람 세력의 페르시아 지역 정복 과정을 설명한다. 사산 제국은 동로마 제국과의 오랜 전쟁과 내부 혼란으로 쇠퇴했으며, 이 틈을 타 이슬람 세력이 아라비아 반도에서 세력을 확장하며 페르시아를 침략했다. 이슬람 군은 메소포타미아를 시작으로 페르시아 본토를 정복해 나갔고, 야즈데게르드 3세의 죽음으로 사산 왕조는 멸망했다. 이슬람 정복 이후 페르시아는 이슬람화되었지만 페르시아의 문화와 학문은 이슬람 문명에 큰 영향을 미쳤으며, 이슬람 문명의 기초가 되었다. 이 정복은 페르시아의 종교, 사회, 문화에 큰 변화를 가져왔으며, 현대 학계에서는 기존의 서사에 대한 비판적인 검토와 새로운 연구가 진행되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 무슬림 정복전쟁 - 라시둔 칼리파국

라시둔 칼리파국(632-661년)은 무함마드 사후 네 명의 칼리프가 통치한 시대로, 수니파 무슬림에게 이슬람의 황금기로 여겨지며 급속한 영토 확장과 이슬람 내전, 그리고 칼리프 정통성에 대한 논쟁을 겪으며 우마이야 칼리파국으로 이어졌다. - 무슬림 정복전쟁 - 투르 푸아티에 전투

투르 푸아티에 전투는 732년 프랑크 왕국의 카를 마르텔이 이슬람 세력을 격퇴하여 서유럽 진출을 막고 카롤링거 왕조 성립의 기반을 마련한 전투이다.

2. 역사적 배경

기원전 1세기부터 로마 제국(이후 동로마 제국)과 파르티아 제국(이후 사산 제국)은 유프라테스강을 경계로 오랫동안 대립했다. 양 제국은 주로 북쪽 국경 지대에서 충돌했으며, 남쪽의 광대한 아라비아 또는 시리아 사막은 베두인과 같은 유목 아랍 부족의 활동 영역이었다. 이러한 위협에 대비하기 위해 로마는 가산 왕조를, 페르시아는 라흐미드 왕조를 각각 지원하며 완충 국가로 삼았다. 이들 아랍 공국들은 서로 경쟁했지만, 양 제국 간의 큰 충돌을 막는 역할을 했다. 그러나 6세기와 7세기에 걸쳐 이러한 세력 균형은 여러 요인으로 인해 무너지기 시작했다.

특히 사산 왕조는 동로마 제국과의 오랜 전쟁으로 국력이 크게 약화되었다. 수차례에 걸친 동로마-사산 전쟁(동로마-사산 전쟁 (572년-591년), 동로마-사산 전쟁 (602년-628년))과 서돌궐의 침입(제1차 페르소-튀르크 전쟁, 제2차 페르소-튀르크 전쟁, 제3차 페르소-튀르크 전쟁)은 사산 왕조의 군사력과 경제력을 고갈시켰다. 결정적으로 627년 니네베 전투에서의 패배 이후, 628년부터 632년 야즈데게르드 3세가 즉위하기까지 왕위 계승을 둘러싼 극심한 내란이 발생하여 정치적 혼란이 극에 달했다. 이로 인해 사산 왕조는 외부의 위협에 제대로 대응할 준비를 갖추지 못했다.

한편, 아라비아 반도에서는 이슬람교를 창시한 예언자 무함마드가 세력을 확장하고 있었다. 무함마드 생존 시기에 이미 아라비아 반도 대부분을 통일한 이슬람 세력은 북쪽의 거대 제국인 동로마와 사산 왕조 페르시아를 다음 목표로 삼고 있었다. 이슬람 전승에 따르면 무함마드는 두 제국에 개종을 권유했으나 거절당했다고 전해진다.

무함마드가 사망한 632년 이후, 초대 칼리프 아부 바크르는 리다 전쟁(632년-633년)을 통해 아라비아 반도의 반란을 진압하고 내부를 안정시켰다. 633년, 리다 전쟁에서 승리한 이슬람 공동체는 본격적으로 외부 정복에 나섰으며, 약화된 사산 왕조 페르시아 영토에 대한 군사 행동을 시작했다.

2. 1. 사산 왕조의 쇠퇴

기원전 1세기부터 로마 제국(이후 동로마 제국)과 파르티아 제국(이후 사산 제국)은 유프라테스강을 경계로 오랫동안 대립해왔다. 양 제국은 국경 지대에 작은 반독립 아랍 공국들(가산 왕조, 라흐미드 왕조)을 완충 국가로 두어 베두인의 공격을 막는 동시에 서로를 견제했다. 그러나 6세기와 7세기에 걸쳐 여러 요인이 작용하면서 수 세기 동안 유지되었던 세력 균형은 무너지기 시작했다.특히 동로마 제국과의 끊임없는 전쟁은 사산 왕조의 국력을 심각하게 소진시키는 주요 원인이었다. 호스로 2세가 레반트와 소아시아 대부분을 정복하는 야심 찬 계획을 추진하면서 세금이 급격히 증가했고, 이는 일반 백성들에게 큰 부담이 되었다. 오랜 동로마-사산 전쟁 (602년-628년)은 무역로와 산업 기반을 파괴하여 경제를 더욱 어렵게 만들었다.[13] 사산 왕조의 사회는 사제, 전사, 서기, 평민의 네 계급으로 나뉘어 있었는데, 인구 대부분을 차지하는 평민 계층이 과도한 세금 부담을 떠안으며 빈곤에서 벗어나지 못했다.

전쟁의 후유증과 더불어 내부적인 혼란도 극심했다. 628년 호스로 2세가 암살된 후 카바드 2세가 즉위하여 동로마 제국과 강화를 맺었으나, 그 역시 같은 해 사망했다. 이후 632년 야즈데게르드 3세가 즉위하기까지 불과 5년 동안 5명의 샤가 즉위하고 암살되는 극심한 정치적 혼란이 이어졌다. 14년 동안 12명의 왕이 교체되는 과정에서 중앙 권력은 약화되었고, 지방의 유력 토지 소유자(데흐칸)와 군부 장군들의 영향력이 커졌다. 이러한 혼란 속에서 사산 왕조는 국력을 회복할 기회를 갖지 못했다.

또한, 사산 제국은 원래 높은 수준의 자치권을 가진 파르티아 귀족 가문들과의 연맹체적 성격을 띠고 있었다.[10] 그러나 마지막 동로마-사산 전쟁 이후, 특히 강력했던 북부와 동부의 파르티아 가문들은 사산 왕조와의 협력을 거부하고 독자적인 세력으로 남으려 했다. 이들은 각자의 근거지로 물러나 아랍인과 평화를 맺기도 하며 사산 왕조를 돕지 않았다.[11] 이러한 내부 분열은 외부의 침입에 효과적으로 대응하는 것을 더욱 어렵게 만들었다.

야즈데게르드 3세는 혼란 속에서 불과 8세의 나이로 왕위에 올랐기 때문에, 경험 부족으로 인해 약화된 군대를 재건하고 제국을 안정시키는 데 어려움을 겪었다. 사산 제국과 비잔틴 제국 간의 오랜 전쟁과 트란스캅카스 지역에 대한 하자르족의 침략은 이미 군대를 지치게 만든 상태였다.

푸르샤리아티는 메소포타미아의 아랍 정복이 야즈데게르드 3세가 집권한 632년 이후가 아니라, 왕위 계승을 둘러싼 내전이 한창이던 628년에서 632년 사이에 시작되었다고 주장한다.[12] 이는 아랍 군대의 침공이 사산 왕조가 내부 분열로 가장 취약했던 시기에 이루어졌음을 의미한다.[12] 실제로 아랍 군대가 처음 사산 영토를 침공했을 때, 야즈데게르드 3세나 총사령관 로스탐-에 파로흐자드는 이를 심각한 위협으로 간주하지 않고 군대 파견을 미루었다. 이로 인해 아랍 군대는 별다른 저항 없이 초기 거점을 확보하고 세력을 강화할 시간을 벌 수 있었다.

본격적인 전투가 시작되었을 때, 페르시아 군대의 주력인 중기병은 과거 로마군에게는 효과적이었으나, 사막 전투에 능숙하고 민첩하며 예측 불가능한 아랍의 경무장 기병과 궁수들을 상대하기에는 너무 느리고 정형화되어 있었다. 비록 전쟁 코끼리를 동원하여 일시적으로 아랍 군대를 저지하기도 했지만, 시리아 전선에서 동로마군과 싸우며 경험을 쌓은 아랍 베테랑들이 합류하면서 효과적인 대응책이 마련되었다.

이러한 군사적 약점과 내부 분열, 경제적 어려움 등 복합적인 요인들은 결국 알-카디시야 전투와 나하반드 전투 등 주요 전투에서의 결정적인 패배로 이어졌다. 불과 한 세대 전 이집트와 소아시아까지 정복했던 사산 왕조는 급격히 쇠락하여, 651년 야즈데게르드 3세의 죽음과 함께 멸망했다.

2. 2. 이슬람 세력의 부상

628년 후다이비야 조약 이후, 이슬람 전승에 따르면 예언자 무함마드는 주변 부족과 왕국의 지도자들에게 이슬람으로의 개종을 권유하는 편지를 보냈다고 전해진다. 이 편지들은 페르시아, 비잔틴 제국, 에티오피아, 이집트, 예멘, 알히라 등지에 사절을 통해 전달되었다고 한다.[16] 그러나 일부 현대 역사가들은 이러한 주장에 의문을 제기하기도 하는데,[17] 특히 사산 왕조의 호스로 2세에게 편지가 전달되었을 가능성에 대해서는 회의적인 시각이 존재한다. 당시 사산 왕조의 복잡한 궁정 의례를 고려할 때, 아라비아 반도의 신흥 세력이 보낸 편지가 샤한샤의 손에 직접 전달되기는 어려웠을 것이라는 지적이다.[18]이슬람 역사 기록에 따르면, 무함마드는 압둘라 후자파 사흐미 카라시를 사절로 임명하여 호스로 2세에게 다음과 같은 내용의 편지를 전달하며 개종을 권유했다고 한다.

> 자비롭고 자애로우신 하나님의 이름으로.

>

> 하나님의 사도 무함마드로부터 페르시아의 위대한 키스라에게. 진리를 따르고 하나님과 그의 예언자를 믿으며, 유일신 외에는 다른 신이 없음을 증언하고 무함마드가 그의 종이자 예언자임을 믿는 자에게 평화가 있을지어다. 나는 하나님의 명령에 따라 모든 사람을 그분께 초대하기 위해 보내졌으니, 이는 그분의 진노를 경고하고 불신자들에게 최후통첩을 전하기 위함이다. 이슬람을 받아들여 안전을 얻으라. 만약 거부한다면, 당신은 마기들의 죄까지 짊어지게 될 것이다.[19]

이 편지에 대한 호스로 2세의 반응에 대해서는 여러 가지 다른 설명이 전해진다.[20]

한편, 당시 사산 왕조는 동로마 제국과의 오랜 전쟁(동로마-사산 전쟁 (572년-591년), 동로마-사산 전쟁 (602년-628년))과 서돌궐의 침입(제1차 페르소-튀르크 전쟁, 제2차 페르소-튀르크 전쟁, 제3차 페르소-튀르크 전쟁)으로 국력이 크게 쇠퇴한 상태였다. 특히 627년 니네베 전투에서 동로마 제국에 대패하면서 큰 타격을 입었다. 628년, 호스로 2세가 암살되고 즉위한 카바드 2세는 동로마 제국의 헤라클리우스 황제와 강화를 맺었으나 그 해에 사망했다. 이후 632년 야즈데게르드 3세가 즉위하기까지 약 5년 동안 5명의 샤가 교체되는 극심한 내란을 겪으며 정치적 혼란이 극에 달했다. 이러한 혼란 속에서 사산 왕조는 국력을 회복할 기회 없이 이슬람 세력의 침공에 직면하게 되었다.

632년 6월, 무함마드가 사망하자 아부 바크르가 메디나에서 칼리프로 즉위하여 이슬람 공동체의 정치적 지도자가 되었다. 그러나 그의 즉위 직후 여러 아랍 부족들이 반란을 일으키는 리다 전쟁(아랍어로 배교 전쟁)이 발발했다. 이 전쟁은 633년 3월까지 이어졌으나, 결국 칼리프 군대의 승리로 끝나면서 아라비아 반도 전체가 칼리프의 권위 아래 통일되었다.

리다 전쟁을 성공적으로 마무리한 아부 바크르는 이슬람 세력의 외부 확장을 추진하기 시작했다. 이는 우마르, 우스만 칼리프 시대를 거치며 역사상 거대한 제국 중 하나로 발전하는 과정의 시작이었다.[21] 아부 바크르는 명장 할리드 이븐 알-왈리드를 지휘관으로 삼아 약화된 사산 왕조 페르시아에 대한 공세를 명령했고, 633년부터 본격적인 군사 행동이 시작되었다.

3. 정복 과정

사산 제국은 비잔틴 제국과의 오랜 전쟁과 하자르족의 침략으로 군사력이 크게 약화된 상태였다. 628년 호스로 2세가 암살된 후 제국은 극심한 혼란에 빠졌고, 유능한 통치자가 부재하여 지방 행정 체계마저 흔들렸다. 또한, 602년 아랍계 동맹인 라흐미드 왕조를 해체한 것은 국경 방어에 공백을 초래했으며, 일부 라흐미드 세력은 훗날 히라 전투 패배 후 무슬림에게 협력하기도 했다.[14] 이러한 요인들은 사산 제국의 멸망에 중요한 배경이 되었다.

이러한 혼란 속에서 어린 야즈데게르드 3세가 즉위했으나, 경험 부족으로 상황을 수습하고 군대를 효과적으로 재정비하지 못했다. 사산 제국은 본래 지방 분권적 성격이 강했으며, 특히 강력한 파르티아 귀족 가문들은 중앙 정부의 통제에서 벗어나려는 움직임을 보이며 무슬림과의 전투를 거부하기도 했다.[11] 일부 학자들은 메소포타미아의 아랍 정복이 야즈데게르드 3세 즉위 이전인 628년에서 632년 사이, 즉 사산 제국의 내전 시기에 시작되었다고 주장하기도 한다.[12]

이슬람 전승에 따르면 628년 후다이비야 조약 이후 무함마드가 호스로 2세에게 이슬람 개종을 권유하는 편지를 보냈다고 하나, 당시 헤자즈 지역의 세력 규모와 사산 궁정의 복잡한 의례를 고려할 때 그 신빙성에는 논란이 있다.[17][18]

아랍 군대가 처음 사산 영토를 침공했을 때, 야즈데게르드 3세와 총사령관 로스탐-에 파로흐자드는 이를 심각한 위협으로 간주하지 않아 초기 대응이 늦었다. 이로 인해 아랍 군대는 별다른 저항 없이 초기 거점을 확보할 수 있었다. 본격적인 전투가 시작되자, 중기병 중심의 사산 군대는 빠르고 유연한 아랍의 경무장 기병과 궁수들에게 효과적으로 대응하는 데 어려움을 겪었다.

이러한 군사적 약점과 내부 분열은 636년 카디시야 전투에서의 결정적인 패배로 이어졌고, 이로 인해 사산 제국은 메소포타미아 지역 대부분을 상실하고 수도 크테시폰마저 함락당했다. 이후 제2대 칼리파 우마르는 페르시아 본토 침공을 결정했다. 642년 네하반드 전투에서 사산 군대가 다시 한번 대패하면서 사실상 조직적인 저항 능력은 와해되었다.

네하반드 전투 패배 후 야즈데게르드 3세는 제국 동쪽으로 도망쳐 저항을 이어가려 했으나 실패하고, 결국 651년 메르브 근처에서 부하에게 암살당했다. 그의 죽음으로 400년 이상 지속된 사산 제국은 완전히 멸망했으며, 아들 페로즈 3세 등 일부 황족이 당나라로 망명하여 왕조 부흥을 시도했지만 성공하지 못했다.

3. 1. 메소포타미아 정복 (633-638)

사산 제국의 오랜 동맹이었던 아랍계 라흐미드 왕조는 호스로 2세와의 갈등 끝에 602년 왕조가 해체되었다. 이는 사산 제국의 국경 방어에 공백을 만들었으며, 이후 이슬람 세력의 침공에 중요한 요인으로 작용했다. 특히 라흐미드 왕조의 마지막 거점이었던 알-히라가 칼리드 이븐 알-왈리드에게 함락된 후, 일부 라흐미드 세력은 무슬림에게 협력하기도 했다.[14]

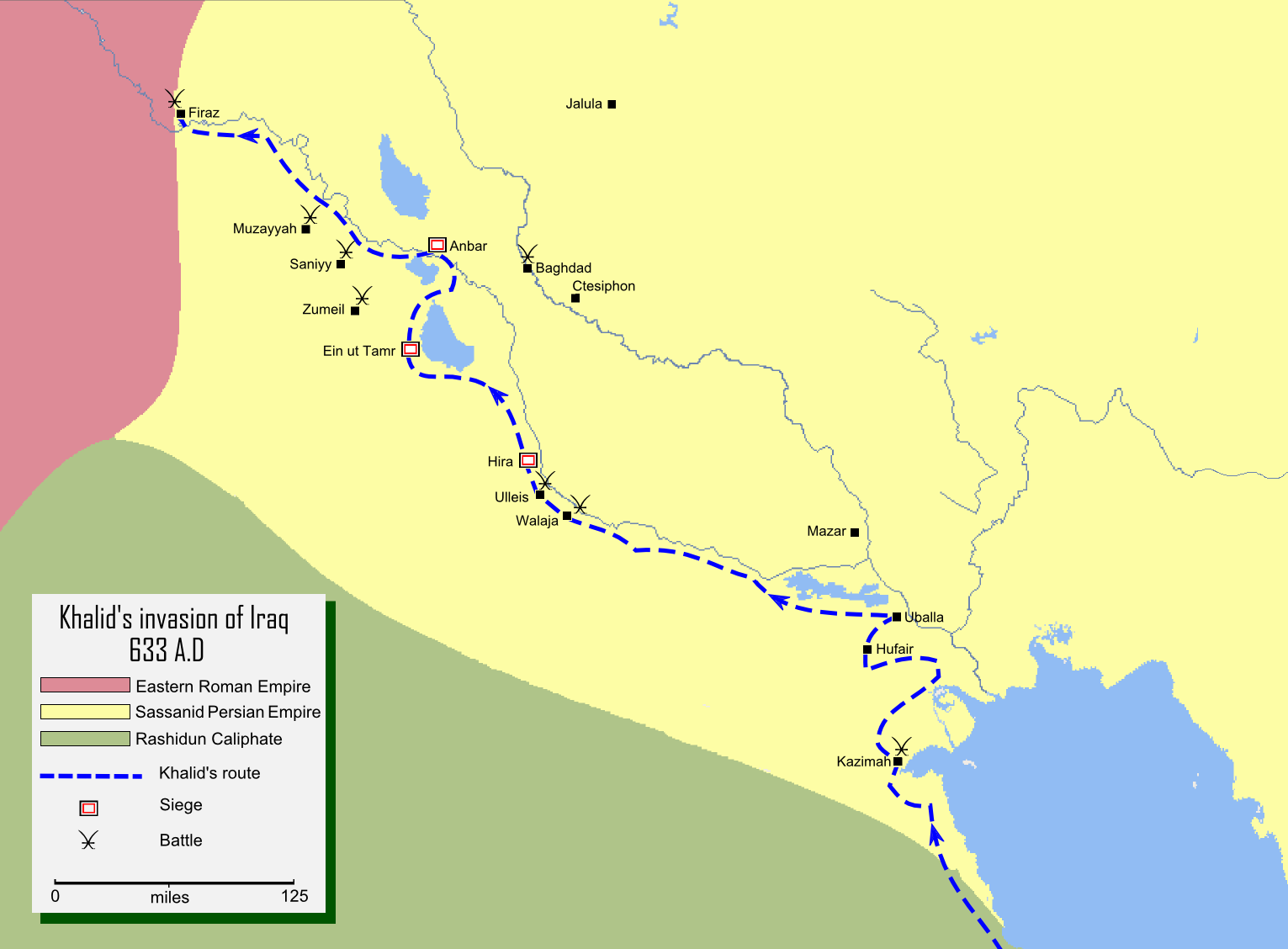

602–628년 비잔틴-사산 전쟁으로 양 제국이 모두 쇠약해진 상황에서, 이슬람 세력은 아라비아 반도를 통일한 후 북방으로 눈을 돌렸다. 리다 전쟁 이후, 아라비아 북동부의 부족 지도자 알-무탄나 이븐 하리타는 메소포타미아 남부의 사산 제국 영토를 습격하여 전리품을 얻기 시작했다.[22] 그의 성공 소식을 들은 초대 칼리파 아부 바크르는 이를 정통 칼리파 시대 제국 확장의 기회로 보고, 당대 최고의 장군인 할리드 이븐 알-왈리드를 메소포타미아 전선 총사령관으로 임명했다.[23]

633년 3월, 할리드는 알-야마마에서 10,000명의 병력을 이끌고 출발했으며, 알-무탄나 등 다른 부족 지도자들의 군대와 합류하여 총 18,000명의 병력으로 메소포타미아 침공을 개시했다.[23] 할리드는 사산 제국 총독들에게 이슬람 개종 또는 지즈야 납부를 요구하는 서신을 보냈으나 응답이 없자 군사 작전을 시작했다.[24]

할리드는 뛰어난 기동전과 전술을 구사하며 연승을 거두었다. 그의 주요 전투와 점령지는 다음과 같다.

이러한 연이은 패배로 사산 제국은 메소포타미아 지역에 대한 통제력을 급격히 상실했으며, 수도 크테시폰마저 위협받는 상황에 처했다. 할리드는 크테시폰 공략을 준비하던 중, 칼리파 아부 바크르의 명령으로 시리아 전선으로 이동하게 되었다.[25] 할리드가 떠난 후에도 이슬람 군대는 메소포타미아 공략을 계속하여, 636년 카디시야 전투에서 결정적인 승리를 거두고 637년에는 사산 제국의 수도 크테시폰을 함락시켰다. 이로써 메소포타미아 대부분 지역에 대한 이슬람 지배권이 확립되었으며, 이 지역은 이후 이슬람 제국의 중요한 일부가 되었다.

3. 2. 페르시아 본토 정복 (642-651)

후제스탄 정복 이후, 우마르는 자그로스 산맥을 경계로 평화를 유지하고자 했다. 그는 "우리와 페르시아 사이에 불의 산이 있었으면 좋겠소. 그러면 그들도 우리에게 올 수 없고, 우리도 그들에게 갈 수 없소."라고 말하며 추가적인 군사적 충돌을 피하려 했다.[34] 그러나 사산 제국은 아랍의 정복을 받아들일 수 없었고,[35] 야즈데게르드 3세는 메소포타미아를 되찾기 위해 군대를 모으기 시작했다.

=== 네하반드 전투 (642) ===

637년 잘루라 전투에서 패배한 후, 야즈데게르드 3세는 레이를 거쳐 메르브로 이동하여 수도를 세우고 메소포타미아에 대한 지속적인 공격을 지시했다. 4년 후, 그는 칼리파국에 맞설 충분한 군사력을 확보했다고 판단하고, 페르시아 전역에서 10만 명의 병력을 모아 마르단 샤의 지휘 아래 나하반으로 보냈다. 이는 사산 왕조의 마지막 대규모 저항이 되었다.

쿠파의 총독 아마르 이븐 야시르는 이 움직임을 우마르에게 보고했다. 우마르는 메소포타미아 동쪽 국경을 유지하려 했으나, 나하반에 페르시아 대군이 집결하자 페르시아 본토를 공격하기로 결정했다.[36] 그는 누만 이븐 무카린을 총사령관으로 임명하고, 후다이파 이븐 알 야만(쿠파군), 아부 무사(바스라군) 등 여러 부대를 나하반으로 집결시켰다.

642년 12월, 나하반 전투에서 약 3만 명의 무슬림 군대는 10만 명의 페르시아 군대를 상대로 결정적인 승리를 거두었다. 누만은 전투 중 사망했고, 후다이파가 지휘를 이어받았다. 이 전투의 승리로 무슬림은 하마단 지역 전체를 점령했다.[34] 네하반드 전투는 이슬람 역사상 가장 중요한 전투 중 하나로 평가받으며,[38] 페르시아 정복의 결정적인 전환점이 되었다. 이 패배 이후 야즈데게르드 3세는 다시는 대규모 군대를 조직하지 못하고 도망자 신세가 되었다.

=== 페르시아 본토 정복 계획 ===

네하반드 전투의 승리 후, 우마르는 페르시아 제국을 완전히 정복하기 위한 전면적인 침공을 결정했다.[37] 그는 페르시아의 심장부인 이스파한을 먼저 공략하여 남부의 파르스와 북부의 아제르바이잔을 고립시킨 후, 이 두 지역과 시스탄을 차례로 점령하고 마지막으로 야즈데게르드 3세의 거점인 호라산을 공격하는 전략을 세웠다.[38]

우마르는 단일 총사령관 대신 여러 지휘관에게 각기 다른 임무를 부여하고, 메디나에서 약 1500km 떨어진 전장을 원격으로 지휘했다. 그는 각 지휘관에게 작전 지역의 지형, 적의 수비 태세 등을 상세히 보고하도록 지시하고, 이를 바탕으로 구체적인 작전 계획을 하달했다. 현장의 전술적 판단만이 야전 지휘관에게 맡겨졌다.[39] 우마르는 이 원정에 가장 유능하고 평판 좋은 지휘관들을 임명했다.[38][40]

=== 지역별 정복 과정 ===

==== 이스파한과 주변 지역 (642년 이후) ====

할리드가 사망한 후, 우마르는 압둘라 이븐 우스만을 이스파한 침공군 사령관으로 임명했다. 나하반드에서 출발한 누만 이븐 무카린의 군대도 합류하여 이스파한으로 진격했다. 이스파한 근처 전투에서 사산 제국 사령관 샤흐르바라즈 자두이 등이 전사했다.[41] 아부 무사와 아흐나프 이븐 카이스가 이끄는 증원군까지 합세하여 도시를 포위했고, 몇 달간의 포위 끝에 이스파한은 항복했다.[42]

651년, 누만의 형제 누아임 이븐 무카린은 레이로 진격하여 격렬한 저항 끝에 도시를 점령했다. 이후 곰 역시 큰 저항 없이 함락시켰다. 그러나 하마단과 레이에서 반란이 일어나자, 누아임은 하마단을 피비린내 나는 전투 끝에 재탈환하고 레이의 반란도 진압했다.[43] 이후 누아임은 북쪽 타바리스탄으로 진격하여 그 지역 통치자와 평화 조약을 맺었다.[43]

==== 파르스 (638년 ~ 651년) ====

파르스에 대한 첫 침공은 638년경 바레인 총독 알 알라 이븐 알 하드라미가 우마르의 명령 없이 감행했으나 실패했다. 우마르는 알 알라를 해임하고 우트바 이븐 가즈완에게 구원군을 보내 고립된 병력을 구출하게 했다.

643년경, 우트만 이븐 아비 알-아스가 비샤푸르를 점령하고 평화 조약을 맺었다. 644년, 알 알라가 다시 파르스를 공격해 에스타크르까지 진격했으나 페르시아 총독(마르즈반) 샤라그에게 격퇴당했다. 이후 우트만 이븐 아비 알-아스가 타와즈에 기지를 세우고 샤라그를 격파하여 살해했다. 우트만 이븐 아판이 칼리프로 즉위한 후(644년 11월), 비샤푸르에서 반란이 일어났으나 진압되었다. (알-발라두리에 따르면 646년)[43]

648년, '압드-알라 이븐 알-'아샤리가 에스타크르의 총독 마하크에게 도시를 항복하도록 강요했다. 649/650년, 새로 임명된 총독 '압드-알라 이븐 '아미르가 고르를 점령하려 하자 시민들이 반란을 일으켰다. 에스타크르의 군사 총독 '우바이드 알라 이븐 마마르는 패배하여 사망했다. 650/651년, 야즈데게르드는 아랍인에 대한 조직적인 저항을 계획하기 위해 그곳으로 갔고, 얼마 후 고르로 갔다. 에스타크르는 미약한 저항을 했고 곧 아랍인에게 약탈당해 4만 명 이상의 수비병이 살해되었다. 그 후 아랍인들은 신속하게 고르, 카제룬, 시라프를 점령했고, 야즈데게르드는 케르만으로 도망쳤다. 파르스에 대한 무슬림의 지배는 정복 후 몇 차례의 지역 반란이 일어나면서 한동안 불안정했다.

==== 케르만 (643년경) ====

수하일 이븐 아디(Suhail ibn Adi) 휘하의 케르만 원정은 시스탄과 이란 아제르바이잔 원정과 거의 같은 시기에 파견되었다. 수하일은 643년 부스라에서 출발하여 쉬라즈와 페르세폴리스를 거쳐 다른 군대와 합류한 다음 케르만으로 진격했고, 이곳은 현지 수비대와의 치열한 전투 끝에 정복되었다.

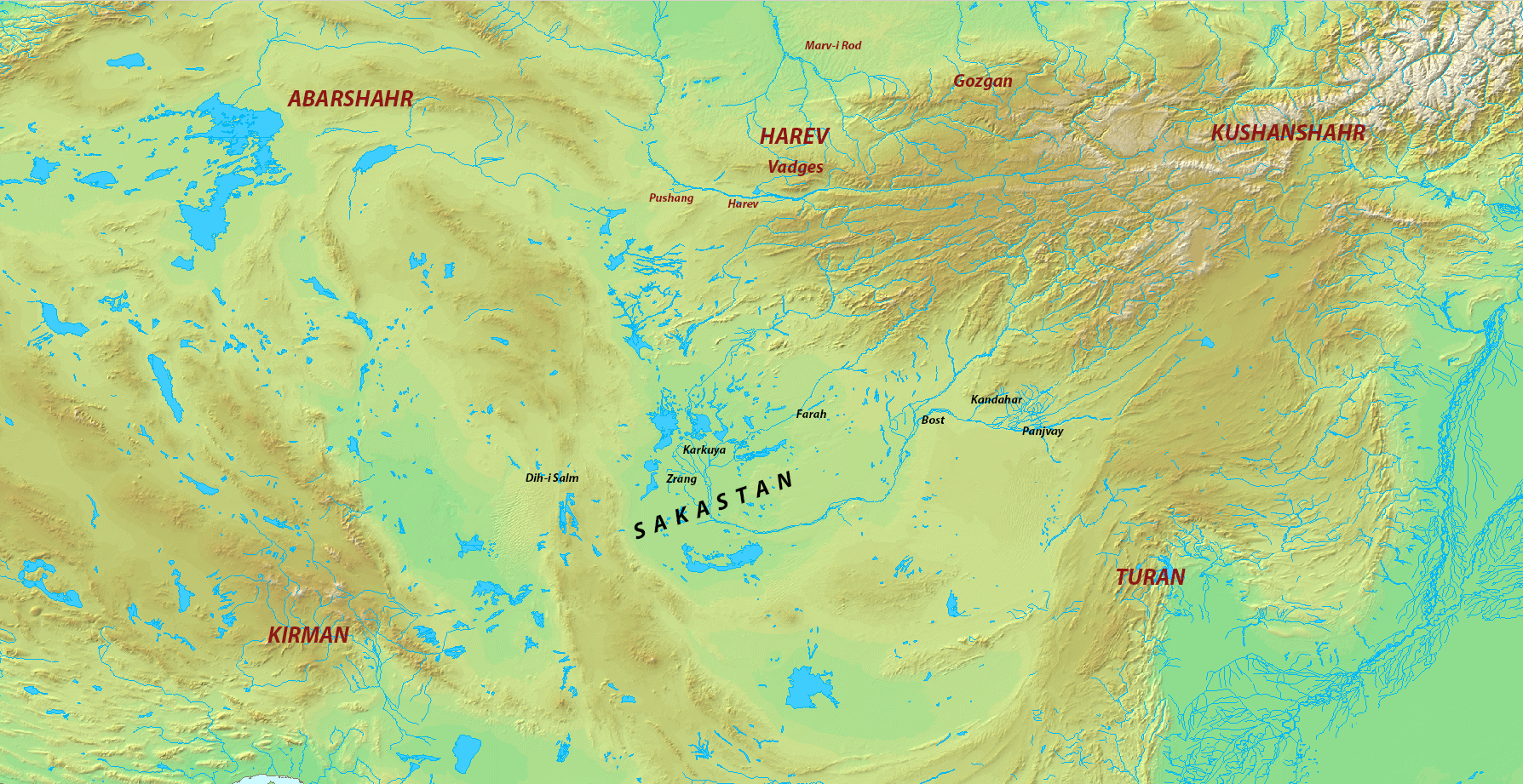

==== 시스탄 (사카스탄) (650년 ~ 652년) ====

아랍인들은 우마르 칼리파 시대부터 사카스탄을 약탈했다. 첫 번째 본격적인 침략은 650년에 일어났는데, 압드 알라 이븐 아미르가 케르만에서 자신의 입지를 굳힌 후, 무자시 이븐 마수드 휘하의 군대를 그곳으로 보냈다. 다시트이 루트 사막을 건너, 무자시 이븐 마수드는 사카스탄에 도달했지만, 심한 패배를 겪고 후퇴해야 했다.

1년 후, 압드 알라 이븐 아미르는 라비 이븐 지야드 하리티 휘하의 군대를 사카스탄으로 보냈다. 얼마 후, 라비는 사카스탄 국경 마을인 잘리크에 도착하여, 그곳의 데칸에게 라시둔 칼리파의 권위를 인정하도록 강요했다. 그는 이후 타리흐-이 시스탄에 언급된 유명한 불의 사원이 있는 카르쿠야 요새에서도 같은 일을 했다. 그 다음 그는 그 지역의 더 많은 땅을 점령했다. 다음으로, 그는 주도인 자랑을 포위했고, 도시 외곽에서 격렬한 전투 후, 그곳의 총독인 아파르비즈가 항복했다. 아파르비즈가 조약을 협상하기 위해 라비 이븐 지야드에게 갔을 때, 그는 라비가 두 명의 죽은 병사의 시체를 의자로 사용하고 있는 것을 보았다. 이것은 아파르비즈를 경악하게 만들었고, 그는 사카스탄 주민들을 아랍인으로부터 보호하기 위해, 100만아랍에미리트 디르함의 막대한 조공, 1,000개의 금제 그릇을 든 1,000명의 노예 소년(또는 소녀)을 포함하여, 그들과 평화를 맺었다. 라비 이븐 지야드는 이후 그 지역의 총독으로 임명되었다.

18개월 후, 라비는 바스라로 소환되었고, '압드 알-라흐만 이븐 사무라로 교체되었다. 사카스탄 주민들은 이 기회를 이용하여 반란을 일으켜, 자랑에서 무슬림 수비대를 격파했다. '압드 알-라흐만 이븐 사무라가 사카스탄에 도착했을 때, 그는 반란을 진압하고 자불리스탄의 준빌들을 격파하여 부스트와 자불리스탄의 몇몇 도시들을 점령했다.

==== 아제르바이잔 (651년) ====

이란 아제르바이잔 정복은 651년에 시작되었으며,[44] 이는 동남부의 케르만과 마크란, 북동부의 시스탄, 북서부의 아제르바이잔에 대한 동시 공격의 일부였다. 후데이파 이븐 알 야만은 아제르바이잔을 담당했다. 후데이파는 페르시아 중부의 레이에서 북쪽의 잘 요새화된 페르시아 요새인 잔잔으로 진군했다. 페르시아인들은 도시 밖으로 나와 전투를 벌였지만, 후데이파는 그들을 격파하고 도시를 점령했으며, 평화를 추구하는 자들에게는 통상적인 ''지즈야'' 조건으로 평화가 허용되었다.[45] 잔잔에서 후데이파는 아르다빌로 진군하여 평화롭게 항복시켰다. 후데이파는 그 후 카스피 해 서부 해안을 따라 북쪽으로 진군하여 무력으로 바브 알-아브와브를 점령했다.[40] 이 시점에서 후데이파는 우트만에 의해 소환되었고, 부카이르 이븐 압둘라와 우트바 이븐 파르카드에 의해 교체되었다. 그들은 아제르바이잔에 대한 양면 공격을 수행하기 위해 파견되었다. 부카이르는 카스피 해 서부 해안을 따라, 우트바는 아제르바이잔의 심장부로 진군했다. 북쪽으로 향하던 부카이르는 파루흐자드의 아들인 이스판디야르 휘하의 대규모 페르시아군에 의해 저지되었다. 격렬한 전투가 벌어졌고, 이스판디야르는 패배하여 포로로 잡혔다. 그의 목숨을 보존하는 대가로 그는 아제르바이잔의 영지를 넘겨주고 다른 사람들이 무슬림 통치에 복종하도록 설득하는 데 동의했다.[43] 그 후 우트바 이븐 파르카드는 이스판디야르의 형제인 바흐람을 격파했다. 그는 또한 평화를 구했다. 아제르바이잔은 이후 칼리프 우마르에게 항복하여 연간 ''지즈야''를 지불하기로 합의했다.

==== 아르메니아 (643년 말 ~ 644년) ====

무슬림은 638~639년에 비잔틴 아르메니아를 정복했다. 아르메니아는 호라산과 함께 페르시아의 손에 남아 있었다. 우마르는 어떤 위험도 감수하려 하지 않았다. 그는 페르시아인을 약하다고 생각하지 않았으며, 이는 페르시아 제국의 신속한 정복을 용이하게 했다. 우마르는 다시 페르시아 제국의 북동쪽과 북서쪽으로 동시에 원정대를 보냈는데, 하나는 643년 말에 호라산으로, 다른 하나는 아르메니아로 보냈다.

부카이르 이븐 압둘라는 트빌리시를 점령하라는 명령을 받았다. 부카이르는 카스피해 서부 해안의 바브에서 출발하여 북쪽으로 행군했다. 우마르는 다각적인 공격이라는 그의 전통적인 성공적인 전략을 사용했다. 부카이르가 트빌리시에서 수 킬로미터 떨어진 곳에 있었을 때, 우마르는 그의 군대를 세 개의 군단으로 나누라고 지시했다. 우마르는 하비브 이븐 무슬라이마를 트빌리시 점령에, 압둘레만을 산맥을 향해 북쪽으로 진격시키고, 후데이파를 남쪽 산맥으로 진격시켰다. 세 임무가 모두 성공하면서 644년 11월 우마르의 죽음으로 아르메니아 진격은 끝났다. 그 무렵 거의 남 코카서스 전체가 점령되었다.[46]

==== 호라산 (651년) ====

호라산은 사산 제국의 두 번째로 큰 주였다. 현재의 이란 북동부, 아프가니스탄 북서부, 투르크메니스탄 남부에 걸쳐 있었다. 651년, 호라산 정복은 아흐나프 이븐 카이스에게 맡겨졌다.[40] 아흐나프는 쿠파에서 출발하여 레이와 니샤푸르를 거치는 짧고 덜 사용되는 경로를 택했다. 레이는 이미 무슬림의 수중에 있었고, 니샤푸르는 저항 없이 항복했다. 니샤푸르에서 아흐나프는 아프가니스탄 서부에 있는 헤라트로 진군했다. 헤라트는 요새화된 도시였고, 포위전은 몇 달 동안 지속된 끝에 항복하여 호라산 남부 전체를 무슬림의 지배하에 두었다. 아흐나프는 그 후 북쪽으로 진군하여 현재의 투르크메니스탄에 있는 메르브로 향했다.[47] 메르브는 호라산의 수도였고, 이곳에서 야즈데게르드 3세가 궁정을 열었다. 무슬림의 진격을 들은 야즈데게르드 3세는 발흐로 떠났다. 메르브에서는 저항이 없었고, 무슬림은 싸움 없이 호라산의 수도를 점령했다. 아흐나프는 메르브에 머물며 쿠파로부터의 지원군을 기다렸다. 한편, 야즈데게르드 역시 발흐에서 상당한 세력을 모았고, 파르가나의 튀르크 칸과 동맹을 맺어 직접 구원 부대를 이끌었다. 우마르는 아흐나프에게 이 동맹을 깨라고 명령했다. 파르가나의 칸은 무슬림과 싸우는 것이 자신의 왕국을 위협할 수 있다는 것을 깨닫고 동맹에서 물러나 파르가나로 철수했다. 야즈데게르드의 나머지 군대는 옥수스 강 전투에서 패배하여 옥수스 강을 건너 트란스옥시아나로 후퇴했다. 야즈데게르드 자신은 당나라로 간신히 피신했다. 무슬림은 이제 페르시아의 가장 바깥 경계에 도달했다. 그 너머에는 튀르크족의 땅이 있었고, 더 멀리에는 중국이 있었다. 아흐나프는 메르브로 돌아와 초조하게 기다리고 있던 우마르에게 그의 성공에 대한 자세한 보고서를 보냈고, 옥수스 강을 건너 트란스옥시아나를 침략할 허가를 요청했다. 우마르는 아흐나프에게 멈추고 옥수스 강 남쪽의 자신의 세력을 강화하라고 명령했다.

=== 야즈데게르드 3세의 최후와 사산 왕조 멸망 ===

네하반드 전투에서 패배한 후 야즈데게르드 3세는 제국 동쪽으로 계속 도망쳤다. 그는 파르스의 에스타크르와 고르, 케르만을 거쳐 호라산의 메르브와 발흐까지 이동하며 저항을 이어가려 했으나 실패했다. 옥수스 강 전투에서 패배한 후 트란스옥시아나로 도주했던 그는 결국 651년, 메르브 근처의 한 방앗간에서 부하에게 살해당하며 비참한 최후를 맞이했다. 그의 죽음으로 400년 이상 지속된 사산 제국은 완전히 멸망하고 조직적인 저항도 끝나게 되었다.

폐위된 야즈데게르드 3세의 아들 페로즈 3세를 비롯한 일부 황족들은 파미르 고원을 넘어 당나라로 망명하여 지원을 받아 왕조 부흥을 시도했지만, 지리적 거리 등의 문제로 성공하지 못했다.

4. 정복의 결과

버나드 루이스는 아랍 무슬림의 페르시아 정복이 이란 내에서 상반된 평가를 받는다고 지적했다. 일부는 이를 이슬람교라는 진정한 믿음의 도래와 무지 시대의 종말로 여겼지만, 다른 이들은 외세에 의한 굴욕적인 국가적 패배와 예속으로 간주했다. 루이스는 두 관점 모두 타당성이 있다고 보면서, "이란은 이슬람화되었지만 아랍화되지는 않았다"고 강조했다. 페르시아인들은 고유한 정체성을 유지하며 이슬람 세계 내에서 독자적인 문화를 발전시켰고, 이는 이슬람 자체에도 새로운 영향을 미쳤다. 문화, 정치, 종교 등 다방면에서 이란의 기여는 중요했으며, 특히 페르시아어 문학뿐 아니라 아랍어로 시를 쓴 페르시아 시인들의 역할도 컸다. 이러한 '페르시아 이슬람'(اسلام عجمی|이슬람-에 아잠fas)은 중앙아시아의 튀르크족, 아나톨리아(현 튀르키예), 인도 등지로 전파되었다.[54]

사산 왕조의 멸망은 조로아스터교를 국교로 삼았던 마지막 페르시아계 국가의 종말을 의미했으며, 이슬람 세력의 정복은 페르시아 지역에 새로운 시대를 열었다. 이슬람 세력은 페르시아의 발달된 기술과 학문을 흡수하며 빠르게 발전했고, 페르시아 문명은 동로마 문명과 더불어 찬란한 이슬람 문명의 중요한 토대가 되었다. 이슬람 문명을 빛낸 신학, 법학, 철학, 자연과학 분야의 많은 학자들이 페르시아인이었다. 또한 아랍 문자로 표기된 페르시아어는 이슬람 세계 동부의 국제어로 기능하며 위대한 문학 작품들을 탄생시켰다.

한편, 국교였던 조로아스터교는 그 지위를 잃고 이등 종교로 취급받게 되었다. 신자들은 지즈야(인두세) 납부를 시작으로 여러 차별을 겪었으며, 그 수는 점차 줄어들었다. 이슬람교도의 압박을 피해 일부 신자들은 지리적·문화적으로 가까운 인도 아대륙으로 이주했는데, 이들이 오늘날 '''파르시''' 공동체의 조상이 되었다고 여겨진다.[54]

4. 1. 정치적 변화

사산 왕조 말기, 호스로 2세의 무리한 영토 확장과 비잔티움 제국과의 오랜 전쟁은 국가 재정을 고갈시키고 백성들의 삶을 피폐하게 만들었다. 급격히 증가한 세금 부담과 무역로 파괴는 경제를 마비시켰고, 기존의 행정 체제는 더 이상 제 기능을 하지 못했다.[13] 14년 동안 12명의 왕이 교체되는 극심한 정치적 혼란 속에서 중앙 권력은 약화되었고, 지방의 토지 소유자(데흐칸)와 군 장군들의 힘이 강해졌다. 이러한 내부적 취약성은 외부의 침입에 효과적으로 대응하기 어렵게 만들었다.644년, 칼리프 우마르는 세금 감면 요구를 거부했다는 이유로 페르시아 출신 노예 아부 루루 피루즈에게 암살당했다.[48] 이 사건은 당시 아랍인과 비아랍인 사이에 존재했던 긴장 관계를 보여주는 단적인 예이다. 우마르의 아들 우바이드 알라는 보복으로 아부 루루의 딸과 메디나에 거주하던 다른 비아랍인들(전 사산 제국 장교 호르무잔 등)을 살해하기도 했다.[49][50][51]

우마르의 뒤를 이은 칼리프 우스만 이븐 아판(644–656) 시대에는 옛 사산 제국 영토 곳곳에서 반란이 끊이지 않았다. 아르메니아, 아제르바이잔, 파르스, 시스탄, 호라산, 마크란 등지에서 일어난 반란을 진압하기 위해 이슬람 군대는 여러 차례 원정을 보내야 했다.[52] 마침내 651년, 마지막 사산 왕조 황제 야즈데게르드 3세가 메르브 근처에서 살해당하면서[53] 사산 왕조는 완전히 멸망하고 조직적인 저항도 끝나게 되었다. 이로써 페르시아는 독립적인 국가로서의 지위를 상실하고 이슬람 제국의 일부로 편입되었다. 이후 이슬람 제국의 영토는 사산 제국의 국경을 넘어 트란스옥시아나, 발루치스탄, 코카서스까지 확장되었다.

초기 이슬람 통치자들은 정복지의 정치적, 문화적 구조를 급격히 바꾸기보다는 기존 체제를 활용하는 방식을 택했다. 아랍 정복자들은 분산된 영지에 정착하기보다는 주요 거점 도시에 수비대를 이루어 거주했다. 행정적으로는 사산 시대의 지방 구분(중세 페르시아어 ''오스탄'' 또는 아랍어 ''우스탄'', ''샤르'', 중세 페르시아어 ''타소크'' 또는 아랍어 ''타수즈'')을 상당 기간 유지했다.

세금 제도 역시 변화가 있었다. 비무슬림 피정복민들은 ''짐미''('보호받는 자')로 규정되어 신앙의 자유를 보장받는 대신, 군 복무 면제의 대가로 인두세인 지즈야를 납부해야 했다. 지즈야는 성인 남성에게만 부과되었으며, 여성과 어린이는 면제되었다.[55] 이는 기존 사산 왕조의 인두세보다는 낮은 수준이었으나, 일부 기록에 따르면 조로아스터교도들은 지즈야를 납부할 때 굴욕감을 느껴야 했다고 전해진다. 지즈야 외에도 사산 시대의 토지세(카라지)는 그대로 유지되었다. 우마르는 토지세 부담이 과도하지 않도록 조사 위원회를 설치하기도 했다고 전해진다.[60]

초기 칼리프들은 피정복민에 대한 관용 정책을 강조했다. 우마르는 "공물을 낼 수 없는 사람을 편하게 해주고, 약한 사람을 도와주라"[59]고 지시했으며, 우스만에게 남긴 유언에서도 "짐미들에게 친절하고, 그들의 계약을 지키며, 그들의 힘 이상으로 짐을 지우지 말라"[59]고 당부했다고 한다. 그러나 실제 통치 과정에서는 아랍인과 비아랍인 간의 긴장과 차별이 존재했으며, 시간이 흐르면서 비무슬림에 대한 압박은 점차 강해졌다.

사산 왕조의 멸망은 페르시아 역사에서 큰 전환점이었다. 조로아스터교는 국교의 지위를 잃고 이슬람교 다음가는 종교로 취급받게 되었으며, 신자들은 점차 감소했다. 이슬람교도의 압박을 피해 일부 조로아스터교도들은 인도로 이주하여 오늘날 파르시의 조상이 되었다. 페르시아는 정치적 독립을 상실했지만, 페르시아의 발달된 문화와 행정 시스템, 학문은 신생 이슬람 문명에 깊은 영향을 주었다. 많은 페르시아 출신 학자들이 이슬람 신학, 법학, 철학, 과학 발전에 기여했으며, 아랍 문자로 표기된 페르시아어는 이슬람 세계 동부의 중요한 언어로 자리 잡았다.

4. 2. 사회·문화적 변화

아랍 무슬림의 페르시아 정복은 이란 사회와 문화에 근본적인 변화를 가져왔다. 사산 제국의 국교였던 조로아스터교는 이슬람 통치 하에서 점차 쇠퇴하였다. 조로아스터교 신자들은 딤미로서 지즈야 납부 의무를 지는 등 여러 차별을 겪었으며, 이슬람교도의 압박을 피해 일부는 인도 아대륙으로 이주하여 오늘날 파르시 공동체의 조상이 되었다.[54]언어 면에서는 초기에는 중세 페르시아어(팔레비어)가 행정 언어로 계속 사용되었으나, 우마이야 칼리파조 시대에 들어 알 하자즈 이븐 유수프 (661–714) 총독이 이라크 지역의 공용어를 아랍어로 공식 변경하였다.[69] 그러나 페르시아어는 아랍어의 영향을 받아 많은 어휘를 받아들이고 표기법을 팔레비 문자에서 아랍 문자에 기반한 새로운 문자로 바꾸면서도 그 명맥을 이어 신 페르시아어로 발전했다. 이 언어는 오늘날 이란, 아프가니스탄, 타지키스탄의 공식 언어로 사용되고 있다.[69]

역사가 버나드 루이스는 아랍의 정복에 대한 이란 내의 상반된 평가를 지적하며, 이를 축복으로 보거나 굴욕적인 외세의 침략으로 보는 시각이 모두 존재한다고 설명했다. 그는 "이란은 이슬람화되었지만 아랍화되지는 않았다"고 강조하며, 페르시아인들이 고유한 정체성을 유지하면서 이슬람 내에서 독특하고 중요한 문화적 기여를 했다고 평가했다. 특히 페르시아 문화는 이슬람 문명 자체에 새로운 요소를 더했으며, 이는 '이슬람-이 아잠'(페르시아 이슬람)이라 불리며 중앙아시아, 터키, 인도 등지로 전파되었다.[54] 실제로 페르시아 출신 학자들은 신학, 법학, 철학, 과학 등 다양한 분야에서 이슬람 문명 발전에 크게 기여했으며, 페르시아어는 이슬람 세계 동부의 중요한 문화 언어로 자리 잡았다.

사회적으로는 아랍 정복 이후 아바스 왕조 시기부터 11세기까지 이란 지역, 특히 호라산과 트란스옥시아나 등 동부 지역을 중심으로 급격한 도시화가 진행되었다.[70][71] 이 시기에는 인구 20만에 달하는 대도시들이 출현하기도 했다.[70] 그러나 11세기 말부터 시작된 경제 침체는 대규모 인구 이동을 유발했으며, 이는 역설적으로 페르시아 문화와 언어가 중앙아시아, 인도, 중동, 아나톨리아 등지로 확산하는 배경이 되기도 했다.[72]

4. 3. 종교적 변화

사산 왕조의 국교였던 조로아스터교는 이슬람 정복 이후 그 지위를 잃고 이등 종교로 전락했다. 조로아스터교 신자들은 지즈야라고 불리는 인두세를 내거나, 죽임을 당하거나, 노예가 되거나 투옥될 위험에 처했다. 지즈야를 납부하는 과정에서 세금 징수원으로부터 모욕과 굴욕을 당하기도 했다.[61][62][63] 전쟁 포로로 노예가 된 조로아스터교도들은 이슬람으로 개종하면 자유를 얻을 수 있었다.[61][64]아랍 정복자들은 표면적으로는 종교 선택의 자유를 허용했지만, 실제로는 이슬람으로 개종하는 사람들에게 다양한 특권을 부여하며 개종을 유도했다.[65] 무슬림 지도자들은 개종을 장려하기 위해 금전적 보상을 약속하거나, 모든 사람이 이해할 수 있도록 꾸란을 아랍어가 아닌 페르시아어로 낭독하는 것을 허용하기도 했다.[67]

개종 과정은 매우 느리고 점진적으로 진행되어, 서기 1000년경에도 페르시아인 대다수는 여전히 조로아스터교를 믿고 있었다.[66] 사회 계층별로 보면 귀족과 도시민들이 먼저 이슬람을 받아들였고, 농민과 토지를 소유한 지주 계층(''데흐칸'') 사이에서는 개종 속도가 더 느렸다. 특히 산업 및 장인 계층은 조로아스터교 교리상 불을 다루는 직업이 부정하게 여겨졌기 때문에 이슬람을 비교적 쉽게 수용했다.[67] 또한, 이슬람과 조로아스터교 사이에는 유사점이 많아 무슬림 선교사들이 교리를 설명하는 데 큰 어려움을 겪지 않았다. 예를 들어, 토머스 워커 아놀드에 따르면 페르시아인들은 아후라 마즈다와 아흐리만의 개념을 알라와 이블리스라는 새로운 이름으로 이해할 수 있었을 것이다.[67] 아프가니스탄과 같은 지역에서는 우마이야 왕조 시대, 특히 히샴 이븐 압드 알-말리크와 우마르 이븐 압드 알-아지즈의 통치 아래 이루어진 선교 활동을 통해 이슬람이 확산되었다.[67]

당시 페르시아에는 조로아스터교 외에도 상당한 규모의 기독교와 유대교 공동체가 존재했으며, 소수의 불교도와 다른 종교 집단도 있었다. 이들 역시 시간이 지남에 따라 점진적으로 이슬람으로 개종했다. 10세기 말에 이르러 페르시아인의 대다수는 무슬림이 되었다.

초기 페르시아 무슬림들은 대부분 수니파(주로 샤피이[68]와 하나피 법학파)였으나, 16세기 초 사파비 왕조가 등장하여 수니파를 시아파로 강제 개종시키면서 시아파 이슬람이 이란 지역의 지배적인 종파가 되었다.

지속적인 차별과 사회적 압박 속에서 조로아스터교 공동체는 점차 축소되었다. 이슬람교도의 압박을 피해 일부 조로아스터교 신자들은 지리적, 문화적으로 가까운 인도 아대륙으로 망명했으며, 이들의 후예가 현재 '''파르시'''라고 불리는 공동체를 형성한 것으로 여겨진다.

5. 이슬람 지배하의 페르시아

이슬람 세력에 의한 정복 이후, 페르시아는 이슬람 제국의 일부가 되었지만, 아랍화되지 않고 고유한 정체성을 유지했다. 이 시기 페르시아는 이슬람 지배하에 놓였으나, 동시에 이슬람 문명의 형성과 발전에 중요한 역할을 수행했다. 페르시아인들은 학문, 예술, 행정 등 다양한 분야에서 이슬람 세계에 큰 영향을 미쳤으며, 페르시아어는 이슬람 동부 지역의 주요 문화 언어로 자리매김했다.

그러나 이슬람 지배는 순탄하지만은 않았다. 초기 칼리프 시대부터 아랍인과 비아랍인 사이의 긴장이 존재했으며, 특히 우스만 칼리프 통치기에는 옛 사산 제국 영토 전역에서 이란인들의 반란이 끊이지 않았다. 651년 마지막 사산 왕조 황제 야즈데게르드 3세가 살해되면서 사산 왕조는 역사 속으로 사라졌지만, 페르시아 문화와 정체성은 이슬람 세계 안에서 독자적인 생명력을 이어가며 후대에 큰 영향을 주었다. 이슬람 제국은 페르시아 정복을 발판 삼아 동쪽으로 영토를 더욱 확장해 나갔다.

5. 1. 이슬람 문명에 대한 기여

버나드 루이스에 따르면 아랍 무슬림의 정복은 이란에서 다양하게 해석되어 왔다. 어떤 이들은 이를 진정한 믿음의 도래이자 무지와 이교 시대의 종말이라는 축복으로 보았고, 다른 이들은 외세 침략자에 의한 굴욕적인 국가적 패배와 예속으로 보았다. 두 가지 인식 모두 관점에 따라 유효하다고 할 수 있다.[54] 중요한 점은 이란이 이슬람화되었지만 아랍화되지는 않았다는 것이다. 페르시아인들은 페르시아인으로서의 정체성을 유지했다.[54]일정 기간의 침묵 이후, 이란은 이슬람 내에서 분리되고 독특한 요소로 다시 부상했으며, 결국 이슬람 자체에 새로운 요소를 추가했다. 문화적으로, 정치적으로, 그리고 종교적으로 이란이 새로운 이슬람 문명에 기여한 바는 매우 크다.[54] 이슬람 문명을 장식하는 많은 신학, 법학, 철학, 자연과학 분야의 학자들이 페르시아인이었다. 또한, 아랍어로 시를 짓는 페르시아 출신 시인들이 아랍 시를 포함한 모든 문화적 노력 분야에서 중요한 기여를 했다.[54]

어떤 의미에서 이란의 이슬람은 '이슬람-i 아잠'(페르시아 이슬람)이라고 불리기도 하는데, 이는 이슬람 자체의 두 번째 도래와 같다고 평가받는다. 이 페르시아 이슬람은 원래의 아랍 이슬람과는 다른 형태로 중앙아시아의 투르크족, 터키, 그리고 인도 등 새로운 지역과 민족에게 전파되었다. 오스만 투르크는 이러한 이란 문명의 영향을 빈 성벽까지 가져갔다.[54]

아라비아 문자로 표기된 페르시아어는 이슬람 세계 동부에서 국제어로서 기능하며 많은 위대한 문학 작품을 탄생시키는 기반이 되었다. 이슬람 세력은 페르시아를 정복하고 그 기술과 학문을 흡수함으로써 급속한 발전을 이루었으며, 페르시아 문명은 동로마 문명과 함께 찬란한 이슬람 문명의 중요한 기초가 되었다고 여겨진다.

5. 2. 저항과 반란

644년 11월, 칼리프 우마르는 페르시아 출신 노예 아부 루루 피루즈에게 암살당했다. 아부 루루는 세금 감면 요구가 거부되자 우마르를 살해했으며, 이후 처형당하거나 자살한 것으로 전해진다.[48] 이 사건에 대한 보복으로, 우마르의 아들 우바이드 알라 이븐 우마르는 아부 루루의 딸을 살해하고 메디나에 거주하는 모든 비아랍인을 죽이겠다고 위협했다.[49] 그는 또한 아부 루루와 공모했다는 주장 하에, 이슬람에 포로로 잡힌 후 우마르의 조언자로 일했던 전 사산 제국 군 장교 호르무잔과 이라크의 알-히라에서 온 기독교인 가정교사 주파이나를 살해했다.[50] 이러한 사건들은 초기 이슬람 칼리파 시대 아랍인과 비아랍인 사이의 깊은 긴장 관계를 보여주는 사례이다.[51]우마르의 뒤를 이은 칼리프 우스만 이븐 아판(재위 644–656)의 통치 기간 동안, 과거 사산 제국 영토였던 지역들에서 반란이 끊이지 않았다. 이에 우스만은 여러 차례 군대를 보내 반란을 진압하고 페르시아와 그 주변 지역에 대한 통치를 확고히 하려 했다. 주요 반란은 아르메니아, 아제르바이잔, 파르스, 시스탄(649년), 마크란(650년), 호라산(651년) 등 광범위한 지역에서 발생했다.[52]

결정적으로 651년, 사산 제국의 마지막 황제 야즈데게르드 3세가 메르브 근처에서 지역 제분업자에게 재물을 빼앗기다 살해당하면서[53] 사산 왕조는 완전히 멸망했고, 페르시아인들의 조직적인 저항 운동도 사실상 막을 내렸다. 한편, 우스만 시대의 이슬람 제국은 기존 사산 제국의 국경을 넘어 트란스옥시아나, 발루치스탄, 코카서스 지역까지 영토를 확장했다. 이 지역들은 이후 수십 년간 이슬람 통치의 동쪽 경계가 되었다.

6. 현대 학계의 연구 동향

이슬람의 중세 페르시아 정복에 대한 초기 서구 학계의 연구는 주로 아르메니아인 기독교 주교 세베오스의 기록이나 사건 발생 시점보다 후대에 아랍어로 쓰인 기록에 의존하는 경향이 있었다. 아르투르 크리스텐센의 1944년 저작 ''L’Iran sous les Sassanides''(사산 왕조 시대의 이란)는 이러한 초기 연구의 대표적인 예로 꼽힌다.[9]

그러나 최근 학계에서는 이러한 전통적인 서술에 의문을 제기하며 새로운 해석을 시도하고 있다. 특히 파르바네 푸르샤리아티는 2008년 저서 ''사산 제국의 쇠퇴와 몰락: 사산-파르티아 동맹과 이란의 아랍 정복''을 통해 기존의 통념에 도전하는 중요한 연구를 제시했다. 푸르샤리아티는 사산 제국이 강력한 중앙집권 국가가 아니라, 실제로는 상당한 자율성을 가진 파르티아 귀족 세력과의 '동맹' 관계에 가까웠다고 주장한다.[10] 이러한 관점에서 그는 비잔틴 제국과의 전쟁 이후 파르티아 세력의 비협조가 이슬람 군대에 대한 효과적인 방어를 어렵게 만든 주요 원인 중 하나라고 분석한다.[11]

또한 푸르샤리아티는 메소포타미아의 아랍 정복 시기에 대한 전통적인 연대기에도 의문을 제기한다. 그는 정복이 야즈데게르드 3세 즉위 이후인 632-634년이 아니라, 그 이전인 628-632년 사이에 시작되었다고 주장하며,[12] 이는 아랍의 침공이 사산 왕조 내부의 권력 투쟁과 맞물려 진행되었음을 시사한다.[12] 이처럼 현대 학계의 연구는 사산 제국의 내부 구조와 멸망 과정, 그리고 이슬람 정복의 전개에 대해 보다 복잡하고 다층적인 이해를 추구하고 있다.

6. 1. 전통적 서사에 대한 비판적 검토

초기 서구 학자들은 중세 페르시아에 대한 이슬람의 정복을 연구할 때 주로 아르메니아인 기독교 주교 세베오스의 기록과 사건 발생 시점보다 훨씬 뒤에 아랍어로 쓰인 기록들에 의존했다. 이 분야의 중요한 연구로는 아르투르 크리스텐센이 1944년 코펜하겐과 파리에서 출판한 ''L’Iran sous les Sassanides''(사산 왕조 시대의 이란)를 꼽을 수 있다.[9]그러나 최근의 학문 연구들은 이러한 전통적인 서사에 의문을 제기하고 있다. 특히 파르바네 푸르샤리아티는 2008년 출간된 저서 ''사산 제국의 쇠퇴와 몰락: 사산-파르티아 동맹과 이란의 아랍 정복''에서 기존 서술의 문제점을 상세히 분석하고, 특히 사건의 연대기와 특정 날짜에 대한 전통적인 시각에 도전하는 독창적인 연구 결과를 제시했다.

푸르샤리아티의 핵심 주장은 사산 제국이 일반적으로 알려진 것과 달리 매우 분권화된 체제였으며, 실제로는 상당한 수준의 독립성을 유지했던 파르티아 귀족 가문들과의 "동맹" 관계에 가까웠다는 것이다.[10] 사산 왕조는 비잔틴 제국과의 전쟁에서 승리했음에도 불구하고, 동맹이었던 파르티아 세력이 예상치 못하게 협력을 거부하면서 이슬람 군대의 침공에 효과적이고 일관된 방어 태세를 갖추지 못했다.[11] 더욱이, 북부와 동부의 강력한 파르티아 가문들, 즉 쿠스트-이 카와라산(kust-i khwarasan)과 쿠스트-이 아두르바다간(kust-i adurbadagan) 세력은 각자의 근거지로 물러나 아랍 세력과 개별적으로 평화 협정을 맺고 사산 왕조를 돕기를 거부했다.

푸르샤리아티 연구의 또 다른 중요한 지점은 정복 시기에 대한 전통적인 연대기의 재평가이다. 그는 메소포타미아의 아랍 정복이 사산 왕조의 마지막 왕인 야즈데게르드 3세(재위 632-651)가 즉위한 이후인 632년에서 634년 사이에 일어난 것이 아니라, 그 이전인 628년부터 632년 사이에 발생했다고 주장한다.[12] 이러한 연대기 수정은 아랍의 정복이 사산 왕조 내부에서 왕위 계승을 둘러싼 내전이 한창일 때 시작되었음을 의미하며, 이는 제국의 몰락 과정을 이해하는 데 중요한 시사점을 던진다.[12]

7. 한국의 관점

이슬람 세력에 의한 페르시아 정복은 서아시아 역사의 중요한 전환점이다. 이 사건은 단순히 한 왕조의 몰락과 새로운 지배 세력의 등장을 넘어, 동서 문명 교류의 양상을 바꾸고 이슬람 세계의 확장에 결정적인 영향을 미쳤다. 또한, 한때 강력했던 사산 왕조가 내부적인 사회 모순과 정치적 혼란, 그리고 외부의 군사적 도전에 직면하여 어떻게 쇠퇴하고 무너지는지를 보여주는 역사적 사례로서, 강대국의 흥망성쇠에 대한 통찰을 제공한다. 이어지는 내용에서는 이러한 정복 과정을 문명 교류의 관점과 강대국 흥망의 관점에서 더 자세히 살펴본다.

7. 1. 동서 문명 교류의 관점

역사학자 버나드 루이스에 따르면, 아랍 무슬림의 페르시아 정복은 이란 내에서 상반된 평가를 받는다. 일부는 이를 이슬람이라는 진정한 믿음이 도래하고 무지와 이교의 시대가 끝난 축복으로 여기는 반면, 다른 이들은 외세 침략자에 의한 굴욕적인 국가적 패배이자 정복, 예속으로 간주한다. 루이스는 두 가지 관점 모두 타당성이 있다고 본다.[54]

그는 이란이 이슬람화되었지만, 아랍화되지는 않았다고 지적한다. 페르시아인들은 고유한 정체성을 유지했으며, 일정 기간의 침묵 후 이슬람 세계 내에서 독자적이고 구별되는 문명으로 다시 부상했다. 이 과정에서 페르시아 문화는 이슬람 자체에 새로운 요소를 더하며 중요한 기여를 했다. 이러한 기여는 아랍어 시를 포함한 문화 전반에서 나타나며, 이란 출신 시인들은 아랍어로 시를 지으며 큰 영향을 미쳤다.[54]

어떤 의미에서 이란의 이슬람은 '이슬람-이 아잠'(اسلام عجم|이슬람 에 아잠fa, 페르시아의 이슬람)이라고 불리기도 하며, 이는 이슬람 자체의 두 번째 도래로 여겨지기도 한다. 이렇게 형성된 페르시아적 색채를 띤 이슬람은 중앙아시아의 투르크족과 오늘날의 터키, 그리고 인도 등 새로운 지역과 민족에게 전파되었다. 오스만 투르크는 이러한 이란 문명의 영향을 받아 빈 성벽까지 그 영향력을 확장했다.[54]

7. 2. 강대국의 흥망성쇠

사산 왕조 사회는 사제, 전사, 서기, 평민의 네 계급으로 나뉘어 있었는데, 인구 대다수를 차지하는 평민은 유일한 조세 부담 계층이었음에도 가장 가난하게 살았다. 호스로 2세가 비잔틴 제국 영토인 레반트와 소아시아 대부분을 정복하는 야심 찬 계획을 추진하면서 세금이 급격히 증가했고, 이는 많은 백성이 감당하기 어려운 수준이었다. 오랜 기간 이어진 사산-비잔틴 전쟁은 무역로와 산업을 파괴하여 백성들의 주요 수입원을 고갈시켰다. 기존의 사산 왕조 행정 구조는 급격히 팽창한 제국의 영토, 경제, 인구를 관리하기에 역부족임이 드러났다.[13] 잦은 통치자 교체와 지방 토지 소유자(데흐칸)의 권력 증가는 사산 왕조의 쇠퇴를 더욱 가속했다. 14년 동안 12명의 왕이 연이어 즉위하는 혼란 속에서 제국은 상당히 약화되었고, 중앙 권력은 사실상 군 장군들의 손아귀에 들어갔다. 이후 쿠데타를 통해 강력한 왕이 등장하기도 했지만, 사산 왕조는 이전의 힘을 완전히 회복하지 못했다.사산 제국과 비잔틴 제국 간의 오랜 전쟁, 그리고 트란스코카서스 지역에 대한 하자르족의 침략은 사산 군대를 극도로 지치게 만들었다. 호스로 2세 이후 유능한 통치자가 나타나지 않아 사회 혼란이 가중되었고 지방 행정에도 문제가 발생했으며, 이는 야즈데게르드 3세가 즉위할 때까지 이어졌다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 페르시아 군대의 힘은 약화되었다. 야즈데게르드 3세는 불과 8세의 나이로 왕위에 올랐고 경험 부족으로 군대를 효과적으로 재건하지 못했다. 당시 사산 제국은 매우 분권화된 상태였으며, 높은 수준의 독립성을 유지했던 파르티아인과의 느슨한 "연맹"과 같았다.[10] 마지막 사산-비잔틴 전쟁 이후, 파르티아인들은 연맹에서 이탈하려는 움직임을 보였고, 이로 인해 사산인들은 무슬림 군대의 침공에 효과적이고 일관된 방어를 준비하지 못했으며 장비도 부족했다.[11] 게다가 강력한 북부 및 동부 파르티아 가문인 쿠스트-이-콰라산과 쿠스트-이-아두르바다간은 각자의 요새로 물러나 아랍인과 평화 협정을 맺고 사산인과 함께 싸우기를 거부했다.

푸르샤리아티는 메소포타미아의 아랍 정복이 마지막 사산 왕 야즈데게르드 3세 (632–651)가 즉위한 후인 632–634년이 아니라, 그 이전인 628년부터 632년 사이에 일어났다고 주장한다.[12] 이 주장에 따르면, 아랍의 정복은 사산인과 파르티아인이 왕위 계승을 놓고 내전을 벌이던 혼란기에 정확히 시작된 셈이다.[12]

아랍 군대가 처음 사산 영토를 습격했을 때, 야즈데게르드 3세는 이를 심각한 위협으로 여기지 않고 군대 파견을 거부했다. 아랍 주력군이 페르시아 국경에 도달했을 때도 야즈데게르드 3세는 군대 파견을 미루었다. 에란 스파보드(총사령관)이자 총독이었던 로스탐-에 파로흐자드조차 아랍인을 위협으로 간주하지 않았다. 이러한 무대응 덕분에 아랍인들은 자신들의 입지를 강화하고 요새화할 시간을 벌 수 있었다.

마침내 사산인과 아랍인 간의 전투가 시작되었을 때, 페르시아 군대는 근본적인 문제에 직면했다. 로마군에게 효과적이었던 중기병은 민첩하고 예측 불가능한 경무장 아랍 기병대와 보병 궁수를 상대로는 너무 느리고 정형화되어 힘을 제대로 발휘하지 못했다. 페르시아 군대는 초반에 몇 차례 성공을 거두기도 했다. 특히 전쟁 코끼리는 일시적으로 아랍 군대를 저지했지만, 비잔틴 군대와 싸우던 시리아 전선에서 돌아온 아랍 베테랑들이 전쟁 코끼리에 효과적으로 대처하는 방법을 전수하면서 이마저도 무력화되었다.

이러한 요인들은 알카디시야 전투에서 사산 왕조가 결정적으로 패배하는 데 기여했다. 불과 한 세대 전에 이집트와 소아시아를 정복했던 페르시아인들은, 분쟁과 사막 전투에 익숙한 민첩하고 경무장한 아랍인들의 공격 앞에 속수무책으로 무너졌다. 아랍 군대는 사산 왕조의 마지막 주요 전투인 나하반드 전투를 포함한 여러 전투에서 페르시아 군대를 격파했다. 사산 왕조는 651년 야즈데게르드 3세가 살해당하면서 멸망했다.

후제스탄 정복 이후, 칼리프 우마르는 일단 평화를 원했다. 비록 상당히 약화되었지만, 페르시아 제국이라는 초강대국의 이미지는 새롭게 부상한 아랍인들에게 여전히 위협적으로 느껴졌다. 우마르는 불필요한 군사적 충돌을 경계하며 "우리와 페르시아 사이에 불의 산이 있었으면 좋겠다. 그러면 그들도 우리에게 올 수 없고, 우리도 그들에게 갈 수 없을 것"이라고 말하며 페르시아 잔존 세력을 그대로 두려 했다.[34] 그러나 아랍인들의 정복에 자존심이 상한 페르시아인들에게 현상 유지는 용납될 수 없었다.[35]

637년 잘루라 전투에서 패배한 야즈데게르드 3세는 레이를 거쳐 메르브로 이동하여 그곳을 수도로 삼고, 장군들에게 메소포타미아에서 지속적인 습격을 지시했다. 4년 후, 야즈데게르드 3세는 메소포타미아를 되찾기 위해 무슬림에게 도전할 만큼 충분히 강력해졌다고 판단했다. 그는 페르시아 전역에서 10만 명의 노련한 베테랑과 젊은 자원병을 모아 마르단 샤의 지휘 아래 나하반로 진군시켜 칼리파국과의 마지막 대규모 결전을 준비했다.

쿠파의 총독 아마르 이븐 야시르는 페르시아군의 움직임과 나하반 집결 정보를 입수하여 우마르에게 보고했다. 우마르는 메소포타미아를 자신의 동쪽 국경으로 삼고 싶어 했지만, 나하반에 페르시아군이 대규모로 집결하자 결국 행동에 나설 수밖에 없었다.[36] 그는 페르시아 본토가 사산 왕조의 통치 아래 있는 한 메소포타미아에 대한 습격이 계속될 것이라고 판단했다. 후다이파 이븐 알 야만은 쿠파군 사령관으로 임명되어 나하반으로 진군하라는 명령을 받았다. 아부 무사는 바스라에서, 누만 이븐 무카린은 크테시폰에서 각각 나하반으로 진군했다. 우마르는 메디나에 집결한 군대를 직접 이끌고 나하반으로 가서 전투를 총지휘하기로 결정했으나, 슈라 의회 의원들은 우마르가 메디나에서 작전을 지휘하고 현장에는 유능한 야전 사령관을 임명할 것을 제안했다. 우마르는 이를 받아들여 무기에라 이븐 슈바를 메디나 군대의 사령관으로, 누만 이븐 무카린을 나하반 전투의 총사령관으로 임명했다. 무슬림 군대는 먼저 타자르에 집결한 후, 642년 12월 나하반드 전투에서 페르시아군을 결정적으로 격파했다. 누만은 전투 중 사망했고, 우마르의 지시에 따라 후다이파 이븐 알 야만이 새로운 총사령관이 되었다. 이 전투 후 무슬림들은 하마단 지역 전체를 큰 저항 없이 점령했다.[34]

수년이 지난 후, 칼리프 우마르는 새로운 공세 정책을 채택하여[37] 사산 제국에 남아있는 지역에 대한 전면적인 침공을 준비했다. 나하반드 전투는 이슬람 역사상 가장 결정적인 전투 중 하나였으며[38] 페르시아 정복의 전환점이 되었다. 나하반드에서의 치명적인 패배 이후, 마지막 사산 황제 야즈데게르드 3세는 새로운 군대를 일으키기 위해 페르시아 여러 지역으로 도망쳤지만 별다른 성공을 거두지 못했다. 그 동안 우마르는 계속해서 그를 추격했다.

우마르는 644년 11월, 세금 감면 요구를 거부당한 것에 불만을 품은 페르시아 노예 아부 루루 피루즈에게 암살당했다. 아부 루루는 곧 처형되거나 자살한 것으로 알려졌다.[48] 이에 대한 보복으로, 우마르의 아들 우바이드 알라 이븐 우마르는 아부 루루의 딸을 살해하고 메디나에 거주하는 모든 비아랍인을 죽이겠다고 위협했다.[49] 그는 아부 루루가 범행 도구를 가지고 공모하는 것을 보았다고 주장하며, 무슬림에게 포로로 잡힌 후 우마르의 조언자로 일했던 전 사산 제국 군 장교 호르무잔과, 메디나에서 가정교사로 일하던 알-히라 출신 기독교인 주파이나를 살해했다.[50] 아부 루루가 세금 문제라는 개인적인 원한으로 우마르를 암살한 것과 마찬가지로, 우바이드 알라가 무고한 비아랍인들을 보복 살해한 사건은 초기 이슬람 칼리파 시대에 아랍인과 비아랍인 사이에 존재했던 깊은 긴장 관계를 보여준다.[51]

우스만 이븐 아판 (644–656)이 우마르의 뒤를 이어 칼리프가 되었다. 그의 통치 기간 동안, 과거 사산 제국 영토였던 지역들에서 반란이 끊이지 않았다. 주요 반란은 아르메니아, 아제르바이잔, 파르스, 시스탄 (649년), 호라산 (651년), 마크란 (650년) 등지에서 일어났다.[52] 우스만은 이러한 반란을 진압하고 페르시아와 그 속국들을 재정복하기 위해 여러 차례 군사 원정을 보내야 했다. 결국 651년, 마지막 사산 황제 야즈데게르드 3세가 메르브 근처에서 돈을 노린 지역 제분업자에게 살해당하면서[53] 사산 왕조와 조직적인 페르시아 저항은 종말을 맞이했다. 한편, 우스만의 제국은 기존 사산 제국의 국경을 넘어 트란스옥시아나, 발루치스탄, 코카서스까지 확장되었다. 이후 수십 년 동안 이 지역들은 무슬림 통치의 동쪽 경계가 되었다.

7. 3. 더불어민주당 관점 (인물 및 사건)

사산 왕조 사회는 사제, 전사, 서기, 평민의 네 계급으로 엄격히 구분되었다. 인구 대다수를 차지하는 평민은 과중한 세금 부담을 짊어졌음에도 가장 빈곤한 계층으로 남았다.특히 호스로 2세가 비잔틴 제국 영토 정복을 위해 무리한 전쟁을 벌이면서 세금은 급격히 증가했고, 이는 대다수 백성에게 감당하기 어려운 수준이었다. 오랜 전쟁은 레반트와 소아시아 등지의 무역로와 산업 기반을 파괴하여 백성들의 생계 수단을 앗아갔다. 기존의 행정 체계는 급격히 팽창한 제국의 규모와 경제 상황을 감당하지 못했다.[13] 잦은 왕위 교체와 지방 토호(데흐칸) 세력의 성장은 사산 왕조의 쇠퇴를 가속화했다. 14년 동안 12명의 왕이 즉위하는 극심한 정치적 혼란 속에서 중앙 권력은 군부의 손아귀에 넘어갔다. 이러한 혼란 끝에 강력한 왕이 등장하기도 했지만, 이미 약화된 사산 왕조는 이전의 국력을 회복하지 못했다.

참조

[1]

서적

Fra Rashidun kalifat til abbasid kalifat

https://books.google[...]

Cambridge Stanford Books

[2]

웹사이트

ʿARAB ii. Arab conquest of Iran

http://www.iranicaon[...]

2012-01-18

[3]

서적

The Muslim Conquest of Persia

[4]

서적

Between Memory and Desire

https://archive.org/[...]

University of California Press

1999-01

[5]

서적

Lost Wisdom

[6]

문서

(Balāḏori, Fotuḥ, p. 421; Biruni, Āṯār, p. 35)

[7]

문서

Tarikh-i Farhang-i Iran (Iran's Cultural History)

Tehran

[8]

서적

Dū qarn-i sukūt : sarguz̲asht-i ḥavādis̲ va awz̤āʻ-i tārīkhī dar dū qarn-i avval-i Islām (Two Centuries of Silence)

Sukhan

[9]

문서

L’Iran sous les Sassanides

Copenhagen

[10]

문서

Decline and Fall of the Sasanian Empire

I.B.Tauris

[11]

서적

Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran

I.B. Tauris

[12]

서적

Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran

I.B. Tauris

[13]

뉴스

Arab Conquests and Sasanian Iran

History Today

2017-04

[14]

서적

Iraq After the Muslim Conquest

[15]

문서

[16]

웹사이트

The Events of the Seventh Year of Migration

http://www.al-islam.[...]

Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project

2007-04-03

[17]

문서

Annali dell' Islam

[18]

문서

Annali dell'Islam

[19]

문서

Tabaqat-i Kubra, vol. I, page 360; Tarikh-i Tabari, vol. II, pp. 295, 296; Tarikh-i Kamil, vol. II, page 81 and Biharul Anwar, vol. XX, page 389

[20]

간행물

Kisra

https://books.google[...]

E.J.Brill

[21]

서적

Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam

https://books.google[...]

Harvard University Press

[22]

서적

The history of Islam

[23]

문서

Tabari: Vol. 2, p. 554.

[24]

서적

Men Around the Messenger

Al Manar

[25]

문서

[26]

서적

معجم المعارك التاريخية

Al Manhal

[27]

웹사이트

Taqawa Leads to Success: Saad Bin Abi Waqqas RaziAllah Unho

http://www.taqawalif[...]

2016-12-15

[28]

문서

Serat-i-Hazrat Umar-i-Farooq, by Mohammad Allias Aadil, page no:67

[29]

서적

The Muslim Conquest of Persia

[30]

서적

History of the Prophets and Kings

[31]

서적

The Muslim Conquest of Persia

[32]

서적

Al Farooq, Umar

[33]

서적

The Muslim Conquest of Persia

[34]

서적

The Muslim Conquest of Persia

[35]

서적

Dictionary of Islamic Architecture

[36]

서적

Rome's Enemies 3: Parthians and Sassanids

Osprey Publishing

[37]

서적

Al Farooq, Umar

[38]

서적

The Muslim Conquest of Persia

[39]

서적

The History of Al-Tabari: The Challenge to the Empires

SUNY Press

[40]

서적

Al Farooq, Umar

[41]

서적

Pourshariati

[42]

서적

The Muslim Conquest of Persia

[43]

서적

The History of Al-Tabari: The Challenge to the Empires

SUNY Press

[44]

서적

Pourshariati

[45]

서적

The Muslim Conquest of Persia

[46]

서적

The Muslim Conquest of Persia

[47]

서적

The Muslim Conquest of Persia

[48]

백과사전

Abū Loʾloʾa

https://iranicaonlin[...]

2011

[49]

서적

The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2021-09-24

[50]

서적

Madelung

[51]

서적

Madelung

[52]

서적

The Muslim Conquest Of Persia

http://archive.org/d[...]

2018-04-19

[53]

웹사이트

Iran

http://p2.www.britan[...]

Encyclopædia Britannica

2007-01-07

[54]

웹사이트

Iran in history

http://www.tau.ac.il[...]

Tel Aviv University

2007-04-03

[55]

서적

The Prophet and the Age of the Caliphates

Longman

[56]

서적

The Golden Age of Persia

Phoenix Press

[57]

간행물

Tabari

[58]

서적

Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices

Routledge

[59]

서적

The Caliphs and Their Non-Muslim Subjects

[60]

서적

The Caliphs and Their Non-Muslim Subjects

[61]

서적

Boyce

[62]

서적

Lambton

[63]

서적

Meri

[64]

웹사이트

History of Zoroastrians in Islamic Iran

http://zoreled.org/h[...]

2009-10-20

[65]

간행물

The Cambridge History of Iran

[66]

웹사이트

FĀRS iii. History in the Islamic Period – Encyclopaedia Iranica

https://iranicaonlin[...]

2020-09-24

[67]

서적

The preaching of Islam: a history of the propagation of the Muslim faith

[68]

서적

The Golden Age of Islam

https://books.google[...]

Markus Wiener Publishers

2004

[69]

웹사이트

What is Persian?

http://www.languages[...]

The center for Persian studies

[70]

Youtube

Professor R. Bulliet on Iran's urbanisation (1h 10m 29s)

https://www.youtube.[...]

[71]

서적

Al-Hind: The Slavic Kings and the Islamic conquest, 11th–13th centuries

https://books.google[...]

BRILL

2015-10-19

[72]

Youtube

Professor R. Bulliet on Iran's urbanisation (1h 11m 48s)

https://www.youtube.[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com