기독교의 신

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

기독교의 신은 기독교 신앙의 핵심으로, 유대교 및 이슬람교와 같이 아브라함의 하나님을 믿는다. 기독교는 한 분 하나님에 대한 믿음을 강조하며, 초기 기독교 시대부터 성부, 성자, 성령의 삼위일체 교리를 발전시켜왔다. 하나님의 이름은 단순한 호칭 이상의 의미를 가지며, 속성과 본질에 대한 다양한 신학적 논의가 이루어졌다. 기독교의 하나님은 초월성과 내재성을 동시에 가지며, 인간적 묘사를 통해 표현되기도 한다. 기독교는 하나님의 나라와 종말론에 대한 다양한 해석을 제시하며, 심판과 구원에 대한 믿음을 강조한다. 삼위일체 교리는 대부분의 기독교에서 핵심 교리로 받아들여지지만, 반삼위일체론적인 견해도 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 기독교의 신 - 예수

예수는 기원후 1세기경 갈릴리에서 활동한 유대인으로, 기독교의 중심 인물이자 하느님의 아들로 여겨지며, 복음서에 따르면 세례자 요한에게 세례를 받고 공생애를 시작하여 가르침을 전파하고 기적을 행했으며 십자가에 못 박혀 죽은 후 부활했다고 전해진다. - 기독교의 신 - 성령 (기독교)

성령은 기독교에서 삼위일체의 한 위격으로, 구약과 신약 성경에 다양한 명칭과 상징으로 묘사되며 창조, 예언, 구원 등 여러 사역에 관여하는 전능하신 하나님으로, 미술, 문학, 건축 등 다양한 분야에서 영감을 주었고 교파별 이해에 차이가 있기도 하다. - 성령론 - 독력주의

독력주의는 기독교 신학에서 구원이 오직 하나님의 주권적인 은혜로만 이루어지며 인간의 의지나 협력이 필요 없다는 교리로서, 도르트 신조, 벨기에 신앙고백, 일치신조 등 다양한 신앙고백 표준에서 정의되고, 특히 히포의 아우구스티누스의 사상과 웨스트민스터 신앙고백을 통해 강조되며, 인간의 전적 타락과 하나님의 무조건적인 선택을 강조하며, 루터교와 칼뱅주의를 포함한 일부 교파에서 옹호된다. - 성령론 - 방언 (종교)

방언(종교)은 '글로소라리아'에서 유래한 용어로, 주로 기독교에서 성령의 은사로 여겨지며 배우지 않은 외국어나 이해할 수 없는 언어로 말하는 현상을 의미한다. - 신적 개념 - 성령

성령은 기독교 삼위일체 중 한 위격으로, 구원의 은총을 사람에게 적용하며, 신자에게 영적 은사와 능력을 부여하여 예수 그리스도를 믿게 하는 역할을 한다. - 신적 개념 - 브라흐만

브라흐만은 힌두 철학에서 우주의 근원이자 모든 존재의 배후에 있는 궁극적인 실재를 지칭하는 성 중립적인 추상적 개념으로, 아트만과 동일시되며 힌두교 외 다른 종교에서도 다양한 방식으로 이해된다.

2. 역사적 배경

기독교인은 유대교, 이슬람교와 마찬가지로 하느님이 자신을 계시하신 성경의 족장인 아브라함과 동일시한다.[20] 아브라함은 최초로 일신교(하나의 신을 믿는 신앙)를 옹호했으며 하느님과 이상적인 관계를 가졌다고 믿어진다.[20] 아브라함 계통 종교는 하느님이 수천 년에 걸쳐 아브라함의 후손들과 끊임없이 교류했다고 믿는다. 기독교인과 유대교인은 이 언약이 대부분의 기독교 교파에서 구약이라고 부르는 히브리 성경에 기록되어 있다고 믿는다.[20] 기독교의 전통적인 해석에서 하느님은 항상 남성 문법적 관사로만 언급된다.[21]

2. 1. 초기 기독교

초기 기독교의 하나님에 대한 관점은 사도 바울의 진술에 나타나 있다. 고린도전서 (8:5-6)는 예수님의 십자가 사건 이후 20년 뒤인 AD 53년~54년에 쓰여졌다.[10]

바울은 고린도전서 8:5-6에서 "우리에게는 오직 한 분 하나님 곧 아버지가 계시니 만물이 그에게서 났고 우리도 그를 위하여 있고 또한 한 분 주 예수 그리스도가 계시니 만물이 그로 말미암고 우리도 그로 말미암아 있느니라"라고 말하며, 예수와 아버지를 거의 같은 맥락에서 언급하고, 예수에게 신적인 존칭인 "주"라는 칭호를 부여하고, 그를 그리스도라고 부름으로써 당시 유대교적 배경과 기독교 신앙을 구별했다.[4][12][9]

사도행전 17:24-27에서[22] 바울은 아레오바고 설교를 통해 "세상과 그 안에 있는 모든 것을 지으신 하나님이 세상을 만드셨으니 그가 하늘과 땅의 주이시라"라고 말하며 초기 기독교의 이해를 더욱 명확하게 설명한다.[23] 또한 바울은 하나님과 기독교인 사이의 관계에 대해 "이는 그들로 하나님을 찾아 혹 더듬어 찾기만 하면 발견하게 하려 함이니 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다. 우리가 그를 힘입어 살며 움직이며 존재하느니라"라고 언급한다.[23]

바울 서신에는 성령에 대한 여러 언급이 포함되어 있는데, 데살로니가전서 4:8에[24] 나타난 주제인 "... 하나님, 곧 자기의 성령을 너희에게 주시는 하나님"은 그의 서신 전체에 걸쳐 나타난다.[25] 요한복음 14:26에서[26] 예수님은 또한 "아버지께서 내 이름으로 보내실 성령"에 대해 언급한다.[27]

1세기 말에 로마의 클레멘트는 아버지, 아들, 성령에 대해 반복적으로 언급했으며, 1클레멘트 19.2에서 아버지를 창조와 연결시켰다.[28] 그는 "우주의 아버지와 창조주를 굳게 바라보자"라고 말했다.[29] 2세기 중반에 이레네우스는 그의 저서 ''이단 반박''에서(4권 5장) 창조주가 "유일하신 하나님"이자 "하늘과 땅을 만드신 분"임을 강조했다.[30][29] 이러한 진술은 3세기 초에 테르툴리아누스가 삼위일체 개념을 공식적으로 제시하기 전에 이루어졌다.[29]

2세기 말부터 4세기 초 (대략 180년~313년)까지의 기간은 일반적으로 "대교회 시대"라고 불리며, 니케아 이전 시대라고도 불리는데, 이는 상당한 신학적 발전과 여러 기독교 교리의 통합 및 공식화가 이루어진 시기였다.[31]

2세기부터 서방 교회의 신조는 "하나님 아버지 (전능하신)"에 대한 신앙 고백으로 시작되었고, 이 문구의 주요 의미는 "우주의 아버지이자 창조주로서의 하나님"이었다.[32] 이는 "우주의 영원한 아버지께서 예수 그리스도의 아버지이기도 하다"는 사실이나, 심지어 그가 "은혜로 [신자]를 아들로 삼으셨다"는 사실을 배제하지 않았다.[32] 동방 교회의 신조(나중에 나온 것으로 알려진 것들)는 "한 분 하나님"에 대한 신앙 고백으로 시작되었으며, 거의 항상 "전능하신 아버지, 보이지 않는 모든 것을 만드신 분" 또는 이와 유사한 문구를 추가하여 확장했다.[32]

3. 명칭

기독교 신학에서 하나님의 이름은 단순한 이름표 이상으로, 신성한 기원을 가지고 신성한 계시에 근거한 것으로 여겨졌다.[36][37] 성경은 일반적으로 하나님의 이름을 단수 형태로 사용하며(예: 출애굽기 20:7[38] 또는 시편 8:1),[39] 일반적인 의미로 용어를 사용한다.[40] 그러나 하나님의 이름에 대한 일반적인 언급은 그의 다면적인 속성을 표현하는 다른 특별한 형태로 파생될 수 있다.[40]

구약성경은 하나님의 개인적인 이름으로 YHWH(종종 "야훼" 또는 "여호와"로 모음화됨)와, 엘 엘리온, 엘 샤다이를 포함한 특정 칭호들을 드러낸다.[41][42] 히브리어 성경을 낭독할 때 유대인들은 테트라그라마톤을 아도나이라는 칭호로 대체하며, 이는 칠십인역과 헬라어 신약성경에서 퀴리오스로 번역된다. 야는 야훼/여호와/여호와의 약자이다. 이는 기독교인들이 "하나님을 찬양하라"는 뜻의 감탄사 "할렐루야"에서 자주 사용하며, 이는 하나님께 영광을 돌리는 데 사용된다.[43] 신약성경에서 테오스(Theos)와 파테르(πατήρ|파테르grc, 고대 그리스어로 "아버지")는 하나님을 지칭하는 데 사용되는 추가적인 단어이다.[44][40]

하나님의 이름에 대한 존경은 십계명 중 하나이며, 이는 하나님의 이름을 부적절하게 사용하는 것을 피하는 것뿐만 아니라 경건한 행위와 찬양을 통해 그 이름을 높이는 계명으로 여겨진다.[45] 이는 주기도문에서 성부에게 드리는 첫 번째 간구인 "이름을 거룩하게 하옵시며"에 반영되어 있다.[46]

초대 교부들의 신학에서 하나님의 이름은 "그의 이름을 믿는" 믿음의 자들에게 드러난 모든 "신성한 진리" 체계를 대표하는 것으로 여겨졌다.[47] 또는 "우리 하나님 여호와의 이름으로 걷는" 자.[48][49][50] 요한계시록 3:12[51]에서 하나님의 이름을 가진 자들은 "천국에 합당한 자들"이다. 요한복음 17:6[52]은 예수의 가르침을 그의 제자들에게 하나님의 이름을 나타내는 것으로 제시한다.[49]

요한복음 12:27[53]은 하나님의 어린 양인 예수의 희생과 그로 인해 이루어진 구원을 하나님의 이름의 영광으로 제시하며, 하늘에서 나는 음성이 예수의 간구("아버지여, 당신의 이름을 영광스럽게 하소서")에 응답하여 "내가 이미 영광스럽게 하였고 또 다시 영광스럽게 하리라"고 말하며, 이는 세례와 예수의 십자가형을 가리킨다.[54]

4. 속성과 본질

기독교 신학에서 신의 속성과 본질에 대한 논의는 기독교 초기부터 이어져 왔다. 2세기 이레네우스는 《이단 반박》에서 "그의 위대함은 아무것도 부족함이 없고 모든 것을 포함한다"고 언급하며 신의 속성을 설명했다.[56] 이레네우스는 성경, 신비주의, 대중의 경건함을 바탕으로 신의 속성을 정립했다.[56] 오늘날 신의 속성은 주기도문과 같은 성경 구절과 신학적 추론을 통해 파악된다.[57]

8세기 다마스쿠스의 요한은 《정통 신앙에 대한 정확한 설명》에서 신에게 18가지 속성을 제시했다.[58][59] 이 속성들은 시간, 공간, 물질 등에 따라 4개 그룹으로 나뉘며, 오늘날까지 영향을 미치고 있다.[59] 13세기 토마스 아퀴나스는 '단순성', '완전성', '선함' 등 8가지 속성에 집중했다.[59] 제4차 라테란 공의회, 바티칸 공의회 1차, 웨스트민스터 소요리 문답 등에서도 신의 속성 목록이 제시되었다.[59]

신은 세상을 초월하면서도 세상에 관여하는데, 이를 각각 초월성과 내재성이라 한다.[1][2][3] 초월성은 신이 영원하고 무한하며 인간의 사건을 초월한다는 의미이고,[1] 내재성은 신이 세상에 관여하며 인간사에 관심을 갖는다는 의미이다.[1] 기독교에서 신의 존재는 범신론과 달리 창조된 우주의 본질과 같지 않다.[1]

일부 신학자들은 신의 속성을 '전달 불가능한 속성'(신에게만 속하는 속성)과 '전달 가능한 속성'(인간에게도 어느 정도 유비가 있는 속성)으로 구분한다.[40] 웨스트민스터 소요리 문답에서는 신은 그의 존재, 지혜, 능력, 거룩함, 정의, 선함, 진리 안에서 무한하고 영원하며 불변하다고 정의한다.[60] 그러나 이러한 분류가 인위적이라는 주장도 있다.[61]

신학자들은 신의 본질이 속성과 독립적으로 존재하거나 속성이 신적 존재의 부가적인 특징이 아니라는 데 동의한다. 속성은 신의 존재에 영구적으로 존재하며 공존하는 본질적인 자질이다. 이러한 속성의 변화는 신의 본질적인 존재의 변화를 의미한다.[40]

힉은 신의 속성을 열거할 때 '자존성'(aseityla)을 시작점으로 삼아야 한다고 제안했다. 그는 '창조주', '인격적인', '사랑이 많고, 선한', '거룩한' 속성을 추가로 고려했다.[63] 벌코프는 '자존성'에서 시작하여 '불변성', '무한성'(완전성, 영원성, 전재성), '유일성'으로 이어지는 속성들을 제시했다. 그는 '지식-전지성', '지혜', '진실성', '선함'(사랑, 은혜, 자비, 인내 포함), '거룩함', '의로움', '주권' 등의 속성도 분석했다.[64]

나사의 그레고리는 신이 '무한'하다고 주장한 최초의 신학자 중 한 명이었다. 그는 신의 선함이 무한하고 본질적이므로 신 또한 무한하다고 주장했다.[65]

5. 묘사

초기 기독교인들은 성경 구절이 하나님을 묘사하는 모든 시도를 금지한다고 믿었다.[66][67] 그러나 두라 유로포스 교회와 같은 초기 기독교 미술은 신의 손을 묘사하고 있다. 두라 유로포스 시나고그는 신의 손 상징의 많은 사례를 가지고 있으며, 현존하는 장식 계획을 가진 유일한 고대 시나고그이다. 기원전 3세기 중반으로 거슬러 올라가는 이 상징은 유대 미술에서 초기 기독교 미술로 채택되었을 것이다.

신의 손은 후기 고대 미술에서 흔히 사용되었으며, 로마네스크 미술 시대가 끝날 때까지 서방에서 성부의 행동이나 승인을 상징하는 주요 방식이었다.[68] 카롤링거 미술 시대부터 로마네스크 미술 시대 말까지 신의 손이 점점 더 많이 사용되었다.[68]

종교적 이미지 사용은 7세기 말까지 계속 증가했다. 695년 비잔틴 황제 유스티니아누스 2세는 그의 금화 앞면에 그리스도의 이미지를 새겼다.[69] 그러나 종교적 이미지 증가는 성부 묘사를 포함하지 않았다. 692년 트룰로 공의회의 82번째 규범은 구약의 그림자나 형상보다 그리스도의 성상을 선호한다고 제안했다.[70]

8세기 초 비잔틴 성상 파괴 운동이 시작되면서 종교적 성상의 억압과 파괴를 목격했다. 레오 3세 황제 (717–741)는 성상 사용을 억압했다.[71] 이 칙령은 종교적 이미지 숭배를 금지했지만 황제 이미지나 십자가와 같은 종교적 상징을 포함한 다른 형태의 예술에는 적용되지 않았다.[72] 성상 파괴자들은 성상이 예수의 신성과 인성을 동시에 나타낼 수 없다고 주장했다. 이러한 분위기 속에서 성부에 대한 공개적인 묘사는 시도조차 되지 않았다.

787년 제2차 니케아 공의회는 비잔틴 성상 파괴 운동의 첫 번째 시기를 효과적으로 종식시키고 성상과 성스러운 이미지에 대한 존경을 회복했다.[73] 8세기 성상 사용 지지자들, 예를 들어 다마스쿠스의 요한조차도 성부 이미지와 그리스도 이미지를 구별했다.

다마스쿠스의 요한은 ''신성한 이미지에 관하여''에서 "이전 시대에는 형상이나 육신이 없는 하나님은 결코 묘사될 수 없었습니다. 그러나 이제 하나님이 육신을 입고 사람들과 대화하는 것을 볼 때, 나는 내가 보는 하나님을 형상화합니다"라고 썼다.[74] 성부나 성령이 사람이 되지 않았기 때문에 가시적이고 실질적인 이미지와 초상 성상은 부정확할 것이라는 의미이다.[75]

790년경 샤를마뉴는 리브리 카롤리니 ("샤를의 책")라고 알려진 네 권의 책을 주문했다. 서방 교회에게 이미지는 장인들이 만든 물건일 뿐이며, 신자들의 감각을 자극하고, 표현된 대상 자체는 아니지만 그 대상 때문에 존경받기 위해 사용되었다.

콘스탄티노폴리스 공의회 (869년)는 제2차 니케아 공의회 결정을 재확인하고 성상 파괴 운동 잔재를 제거하는 데 도움을 주었다. 그 세 번째 규범은 그리스도 이미지가 거룩한 복음서 책과 동일한 존경을 받도록 요구했다:[76] 869년 콘스탄티노폴리스에서는 성부 이미지가 직접적으로 언급되지 않았다. 성상과 성스러운 이미지에 대한 일반적인 수용은 성부를 상징할 수 있는 분위기를 조성하기 시작했다.

10세기 이전에는 서양 미술에서 인간 형상을 사용하여 성부를 상징하려는 시도가 없었다.[67] 그러나 서양 미술은 결국 아버지 현존을 설명할 어떤 방법을 필요로 했고, 10세기경에 사람을 사용하여 아버지를 상징하는 일련의 예술적 스타일이 점차 나타났다. 인간 형상을 사용하는 이유는 하나님이 자신의 형상대로 인간 영혼을 창조했다는 믿음 때문이다. 초기 예술가들이 성부를 묘사하려고 했을 때, 두려움과 경외심이 그들로 하여금 전체 인간 형상을 사용하는 것을 자제하게 한 것으로 보인다. 일반적으로 작은 부분만이 이미지로 사용되었으며, 보통 손이나 때로는 얼굴이었다.[78]

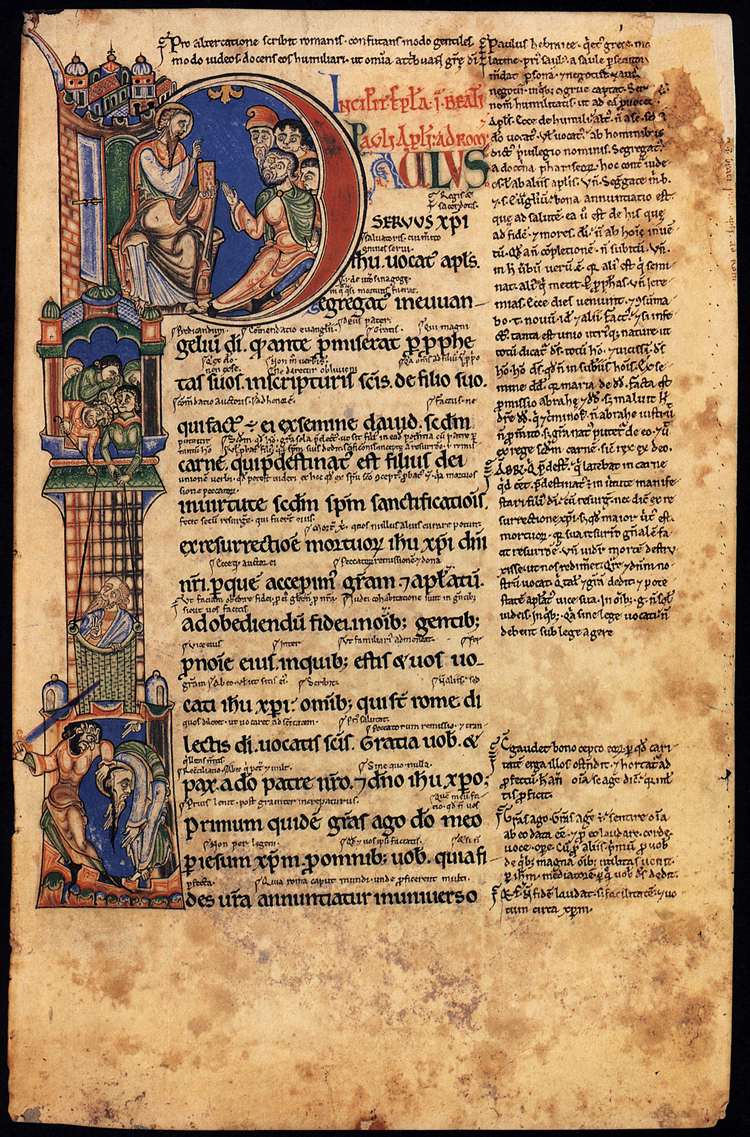

12세기에는 성부 묘사가 프랑스 채색 필사본에 나타나기 시작했다. 처음에는 머리나 흉상이 그림 공간 상단의 구름 틀 안에 표시되었는데, 이전에는 신의 손이 나타났던 곳이었다. 라이너 후이의 1118년 작품인 리에주 성 바르톨로뮤 교회 세례반의 세례가 그 예이다(신의 손은 다른 장면에서 사용됨). 점차적으로 나타나는 인간 상징의 양은 반신상, 그리고 전신상으로 증가할 수 있었다.[79]

14세기에는 나폴리 성경이 불타는 떨기나무에서 성부 묘사를 담고 있었다. 15세기 초, 베리 공작의 호화로운 시도서는 에덴 동산을 걷는 키가 크고 우아한 전신상을 포함했다. 로렌초 기베르티의 1425년에 시작된 "천국의 문"(피렌체 세례당)은 아버지에게 비슷한 키가 큰 전신 상징을 사용한다. 약 1430년의 로한 시도서 또한 반신 인간 형태로 성부를 묘사했다. 같은 시기에 함부르크 화가 마이스터 베르트람의 대형 창세기 제단화와 같은 다른 작품들은 창세기 장면에서 그리스도를 ''로고스''로 묘사하는 이전 방식을 계속 사용했다. 15세기에는 삼위일체 세 사람을 그리스도의 일반적인 모습과 유사하거나 동일한 인물로 묘사하는 짧은 유행이 있었다.

초기 베네치아 학파의 성모 대관에서 조반니 달레마냐와 안토니오 비바리니 (1443년경)는 아버지를 온화하면서도 강력한 표정과 긴 흰 머리카락과 수염을 가진 족장으로 묘사했다.[80]

: ...옛적부터 항상 계신 이가 좌정하였는데 그의 옷은 희기가 눈 같고 그의 머리털은 깨끗한 양의 털 같고 그의 보좌는 불꽃이요 그의 바퀴는 타오르는 불이며 (다니엘서 7:9, 개역개정)

1470년 벤베누토 디 조반니의 ''수태고지''에서 성부는 추기경과 유사한 붉은 옷과 모자를 쓰고 묘사된다. 그러나 15세기 후반에도 아버지와 성령의 상징적인 표현은 "손과 비둘기"로 계속되었다.[81]

르네상스 시대 삼위일체 경배 그림에서 하나님은 두 가지 방식으로 묘사될 수 있다. 르네상스 미술에서 삼위일체의 가장 일반적인 묘사는 성부를 후광이나 교황관을 가진 늙은 남자로 묘사한다. 이러한 묘사에서 아버지는 지구본이나 책을 들고 있을 수 있다. 그는 자비의 보좌 도상에서 십자가에 달리신 그리스도 뒤와 위에 있다. 성령의 상징인 비둘기가 위에 떠 있을 수 있다.[82] 왕, 교황 또는 순교자와 같은 다양한 사회 계층 사람들이 그림에 있을 수 있다. 삼위일체 피에타에서 성부는 종종 교황 옷을 입고 교황관을 쓴 남자로 상징되어 죽은 그리스도를 팔에 안고 있다. 그들은 수난의 도구를 든 천사들과 함께 하늘에 떠 있는 모습으로 묘사된다.[83]

성부와 삼위일체 묘사는 개신교와 가톨릭교 내에서 모두 공격받았다. 가톨릭 이미지에 대한 다른 공격과 마찬가지로, 이것은 덜 중요한 묘사에 대한 교회 지원을 줄이고 핵심 묘사에 대한 지원을 강화하는 결과를 낳았다. 가톨릭 교회에서 종교적 이미지를 억제하려는 압력은 1563년 트리엔트 공의회 최종 회기에서 매우 영향력 있는 칙령을 초래했다. 트리엔트 공의회 칙령은 이미지가 묘사된 사람만 나타내며, 그들에게 드리는 존경은 이미지에게가 아니라 그 사람에게 드리는 것이라는 전통적인 가톨릭 교리를 확인했다.[84] 공의회는 또한 주교 권리, 그리고 새로운 예술적 참신함의 경우 교황이 비정경적이거나 이단적인 것으로 간주되는 이미지를 억제할 권리를 보유했다.

교회 관례를 따른 성부에 대한 전통적인 예술적 묘사는 그 후 가톨릭 미술에서 비교적 논란의 여지가 없었지만, 삼위일체의 덜 일반적이고 특이한 묘사는 비난받았다. 1745년 교황 베네딕토 14세는 "옛적부터 항상 계신 이"를 언급하며 자비의 보좌 묘사를 명시적으로 지지했지만, 1786년 교황 비오 6세는 표준적인 정경을 포함하여 교회에서 삼위일체의 모든 이미지를 제거하라는 이탈리아 교회 공의회 결정을 비난하는 교황 칙서를 발행해야 했다.[85]

성부는 미켈란젤로의 시스티나 성당 천장의 여러 창세기 장면에서 상징적으로 묘사되었으며, 가장 유명한 작품은 ''아담의 창조''이다. 성부는 티치아노의 ''성모 승천''에서 구름 속에 떠 있는 강력한 인물로 묘사되었다.[86] 로마의 제수 교회는 16세기 성부 묘사를 포함하고 있다. 이 그림 중 일부에서 삼위일체는 세 명의 천사로 암시되지만, 조반니 바티스타 피아메리는 성부를 장면 위에 구름을 타고 있는 남자로 묘사하기도 했다.[87]

루벤스는 ''최후의 심판''과 같은 그의 여러 그림에서, 그 당시 널리 받아들여진 이미지, 즉 턱수염을 한 족장 모습으로 성부를 묘사했다.[88] 성부 묘사가 이탈리아, 스페인, 독일 및 저지대 국가에서 증가했지만, 17세기에도 유럽 다른 지역에서는 저항이 있었다. 1632년 스타 체임버 법원 구성원 대부분 (요크 대주교 제외)은 교회 창문에 있는 삼위일체 이미지 사용을 비난했고, 일부는 이를 불법으로 간주했다.[89] 17세기 후반에 토마스 브라운 경은 성부를 늙은 남자로 묘사하는 것을 "위험한 행위"로 간주했다.[90] 1847년 찰스 윈스턴은 그러한 이미지를 "로마 경향"으로 여전히 비판했다.[91]

1667년 모스크바 대공의회 43장은 구체적으로 성부와 성령의 여러 상징적 묘사에 대한 금지를 포함했고, 이는 또한 금지 목록에 올라간 다른 여러 아이콘 결과를 낳았으며,[92][93] 주로 정교회 아이콘에서 입지를 굳혀가고 있던 서양 스타일 묘사에 영향을 미쳤다. 공의회는 또한 "옛적부터 항상 계신 이"인 삼위일체 인격이 성부 하나님이 아니라 ''로고스''인 그리스도라고 선언했다. 그러나 일부 성상은 러시아, 그리스, 루마니아 및 기타 정교회 기독교 다수 국가에서 계속 제작되었다.

6. 하느님의 나라와 종말론

구약성경에서 기원한 "하느님의 왕권" 개념은 하느님과 인류 사이의 관계에 대한 기독교적 특징을 나타내며, 이는 하느님에 의한 세상 창조의 결과로 볼 수 있다.[97][94] 후기 유대교에서는 대망의 메시아가 해방자이자 새로운 이스라엘 국가의 창시자로 여겨질 수 있다는 점에서, 하느님의 왕권에 대해 더 "민족적인" 견해가 부여되었다.[95]

공관 복음서에서 "하느님의 나라"(마태복음에서는 천국)라는 용어는 75번 등장하며, 학자들은 이것이 예수 가르침의 핵심 요소라는 데 거의 만장일치로 동의한다.[97][98] 그러나 이 개념은 기독교적 삶의 방식, 세계 복음화, 은사 재발견 등 다양한 방식으로 해석되며, 다가올 세상과 관련이 있다고 보는 견해도 있다.[98]

하느님 나라라는 용어에 대한 해석은 광범위한 종말론적 논쟁을 불러일으켰다.[101][99][100] 아우구스티누스에서 종교 개혁에 이르기까지 하느님 나라의 도래는 기독교 교회의 형성과 동일시되었지만, 이 견해는 나중에 폐기되었다.[101][100][102] 20세기 초에는 하느님 나라를 아직 일어나지 않은 미래의 묵시론적 사건으로 보는 묵시론적 해석이 힘을 얻었다.[101]

20세기 중반에는 하느님 나라를 비묵시론적으로 보는 실현된 종말론이 학자들의 지지를 받았고, 하느님 나라는 현재 이용 가능하다는 견해가 제시되었다.[101][99] 개시된 종말론은 하느님 나라가 이미 시작되었지만 미래의 시점에 완전히 드러나기를 기다리고 있다는 "이미, 아직은 아닌" 해석을 제시했다.[101][99] 이러한 해석들은 다양한 변종을 낳았으며, 여러 학자들이 새로운 종말론적 모델을 제안했다.[101][99]

6. 1. 하느님의 나라

하느님과 인류 사이의 관계에 대한 기독교적 특징은 "하느님의 왕권"이라는 개념을 포함하며, 그 기원은 구약성경으로 거슬러 올라간다. 이는 하느님에 의한 세상 창조의 결과로 볼 수 있다.[97][94] "즉위 시편" (시편 45, 93, 96, 97–99)은 "주님은 왕이시다"라는 외침과 함께 이러한 관점에 대한 배경을 제공한다.[97] 그러나 후기 유대교에서는 대망의 메시아가 해방자이자 새로운 이스라엘 국가의 창시자로 여겨질 수 있다는 점에서, 하느님의 왕권에 대해 더 "민족적인" 견해가 부여되었다.[95]

"하느님의 나라"라는 용어는 구약성서에 나타나지 않지만, 하느님을 언급할 때 "그의 나라"와 "당신의 나라"가 사용되는 경우가 있다.[96] 공관 복음서에서 하느님의 나라( 마태복음에서는 천국 )는 두드러진 구절이며(75번 등장), 학자들은 이것이 예수 가르침의 핵심 요소라는 데 거의 만장일치로 동의한다.[97][98] 그러나 R. T. France는 "하느님의 나라"라는 개념이 평신도 기독교인들에게는 직관적인 의미를 갖는 반면, 신약성경에서 그 의미에 대해 학자들 사이에 거의 합의가 없다고 지적한다.[98] 일부 학자들은 그것을 기독교적 삶의 방식, 세계 복음화의 방법, 은사 재발견 등으로 보지만, 다른 일부는 현재 또는 미래의 상황과 관련이 없고 다가올 세상과 관련이 있다고 본다.[98] R. T. France는 하느님의 나라라는 구절이 그것을 해석하는 사람들의 신학적 의제에 맞게 여러 가지 방식으로 해석되는 경우가 많다고 말한다.[98]

6. 2. 종말론

하느님 나라라는 용어에 대한 해석은 학자들 사이에서 광범위한 종말론적 논쟁을 불러일으켰으며, 학자들 사이에서 의견이 갈리지만 합의는 이루어지지 않았다.[101][99][100] 아우구스티누스에서 종교 개혁에 이르기까지 하느님 나라의 도래는 기독교 교회의 형성과 동일시되었지만, 이 견해는 나중에 폐기되었고 20세기 초에는 하느님 나라에 대한 묵시론적 해석이 힘을 얻었다.[101][100][102] 이 견해(일관된 종말론이라고도 함)에 따르면 하느님 나라는 1세기에 시작된 것이 아니라 아직 일어나지 않은 미래의 묵시론적 사건이다.[101]

20세기 중반에 이르러, 하느님 나라를 비묵시론적으로, 즉 (예수의 사역)에 의해 실현된 세상에 대한 신성한 주권의 나타남으로 보는 실현된 종말론이 학자들의 지지를 받았다.[101] 이 견해에 따르면 하느님 나라는 현재 이용 가능하다.[99] 개시된 종말론의 경쟁적인 접근 방식은 나중에 "이미, 아직은 아닌" 해석으로 소개되었다.[101] 이 견해에 따르면 하느님 나라는 이미 시작되었지만 미래의 시점에 완전히 드러나기를 기다리고 있다.[99] 이러한 상반된 해석은 이후 많은 변종을 낳았으며, 다양한 학자들이 이들의 요소를 빌려 새로운 종말론적 모델을 제안했다.[101][99]

7. 삼위일체론

초기 기독교에서 구원의 개념은 성부, 성자, 성령과 밀접하게 관련되었다.[191] 1세기부터 기독교인들은 기도, 세례, 성찬, 마귀 축출, 찬송, 설교, 고백 등에서 삼위일체를 사용하였다.[192] 이것은 삼위일체 교리가 형성되기 이전에 이미 기독교인들의 기도 속에서 성 삼위일체가 불렸다는 것을 보여준다.[193]

삼위일체 교리는 대부분의 기독교인들이 신앙의 핵심 교리로 여기는 내용으로, "유일하신 하나님은 세 위격으로 존재하며 한 본질을 지닌다"는 내용을 요약할수 있다.

7. 1. 개요

초기 기독교에서 구원의 개념은 성부, 성자, 성령과 밀접하게 관련되어 있었다.[191] 1세기부터 기독교인들은 기도, 세례, 성찬, 마귀 축출, 찬송, 설교, 고백 등에서 삼위일체를 사용하였다.[192] 이것은 삼위일체 교리가 형성되기 이전에 이미 기독교인들의 기도 속에서 성 삼위일체가 불렸다는 것을 보여준다.[193]초기 기독교 시대(정경 복음서가 쓰여지기 전) 하나님의 관점은 사도 바울이 고린도전서 8:5–6절에 진술한 내용에 반영되어 있다.[10] 이는 예수 그리스도의 십자가형 후 약 20년, 그리고 가장 초기의 정경 복음서가 쓰여지기 12~21년 전에 쓰여졌다.[12]

바울의 진술은 단지 한 분 하나님이 계시다는 것을 주장하는 것 외에도, 예수와 아버지를 거의 같은 맥락에서 언급하고, 예수에게 신적인 존칭인 "주"라는 칭호를 부여하고, 그를 그리스도라고 부름으로써 당시 유대교적 배경과 기독교 신앙을 구별했다.[4][12][9]

사도행전 17:24–27에서 바울은 아레오바고 설교를 통해 초기 기독교의 이해를 더욱 명확하게 설명한다:[22][23]

바울은 또한 하나님과 기독교인 사이의 관계에 대해 다음과 같이 언급한다:[23]

바울 서신에는 성령에 대한 여러 언급이 포함되어 있는데, 데살로니가전서 4:8에 나타난 주제인 "... 하나님, 곧 자기의 성령을 너희에게 주시는 하나님"은 그의 서신 전체에 걸쳐 나타난다.[24][25] 요한복음 14:26에서 예수님은 또한 "아버지께서 내 이름으로 보내실 성령"에 대해 언급한다.[26][27]

1세기 말에 로마의 클레멘트는 아버지, 아들, 성령에 대해 반복적으로 언급했으며, 1클레멘트 19.2에서 아버지를 창조와 연결시켰다.[28] 그는 "우주의 아버지와 창조주를 굳게 바라보자"라고 말했다.[29] 2세기 중반에 이레네우스는 그의 저서 ''이단 반박''에서 (4권 5장) 창조주가 "유일하신 하나님"이자 "하늘과 땅을 만드신 분"임을 강조했다.[30][29] 이러한 진술은 3세기 초에 테르툴리아누스가 삼위일체 개념을 공식적으로 제시하기 전에 이루어졌다.[29]

2세기 말부터 4세기 초 (대략 180년~313년)까지의 기간은 "대교회 시대" 또는 니케아 이전 시대라고 불리는데, 이는 상당한 신학적 발전과 여러 기독교 교리의 통합 및 공식화가 이루어진 시기였다.[31]

2세기부터 서방 교회의 신조는 "하나님 아버지 (전능하신)"에 대한 신앙 고백으로 시작되었고, 이 문구의 주요 의미는 "우주의 아버지이자 창조주로서의 하나님"이었다.[32] 동방 교회의 신조는 "한 분 하나님"에 대한 신앙 고백으로 시작되었으며, 거의 항상 "전능하신 아버지, 보이지 않는 모든 것을 만드신 분" 또는 이와 유사한 문구를 추가하여 확장했다.[32]

히포의 아우구스티누스, 토마스 아퀴나스 및 기타 기독교 신학자들은 하나님을 ipsum essela로 묘사했는데, 이는 대략 "존재 자체"로 번역된다.[33][34] 하나님의 자존성은 기독교의 하나님을 "어떤 존재"가 아닌 "존재 자체"로 만들며, "그 존재에 대해 외부의 어떤 것에도 의존하지 않는 것" 등으로 설명될 수 있다.

시간이 지나면서 신학자와 철학자들은 하나님의 본질에 대한 보다 정확한 이해를 발전시켰고, 그의 속성에 대한 체계적인 목록을 작성하기 시작했다. 전통적으로 속성은 두 그룹으로 나뉘었다. 즉, 하나님은 무정하다는 것을 나타내는 ''부정''에 근거한 속성과, 하나님은 무한히 선하다는 것을 나타내는 ''탁월함''에 긍정적으로 근거한 속성이었다.[16] 이안 램지는 세 그룹이 있다고 제안했으며, ''단순성''과 ''완전성''과 같은 일부 속성은 ''무한한 선함''과 같은 속성과 다른 논리적 역학을 가지고 있는데, 후자에는 상대적인 형태가 있지만 전자는 그렇지 않기 때문이다.[35]

초기 기독교에서 구원의 개념은 "아버지와 아들, 성령"의 호칭과 밀접한 관련이 있었다.[108][107] 1세기부터 기독교인들은 기도, 세례, 성찬, 축귀, 찬송가, 설교, 고백, 사면, 축복 등에서 "아버지와 아들, 성령"의 이름으로 하나님을 불러왔다.[108][107] 이는 "삼위일체 '교리'가 있기 전에, 기독교의 기도는 성 삼위일체를 불렀다"는 말에 반영되어 있다.[108]

"삼위일체"라는 용어는 성경에 명시적으로 나타나지 않지만, 삼위일체론자들은 나중에 발전된 이 개념이 성경의 가르침과 일치한다고 믿는다.[119][110] 신약성경에는 삼중의 전례적이고 찬양적인 형식이 여러 번 사용되었는데, 예를 들어 고린도후서 1:21–22에는 "우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 굳게 세우시고 우리에게 기름을 부으신 분이 하나님이시니, 그가 또한 우리에게 인을 치시고 우리 마음에 성령을 주셨느니라"라고 기록되어 있다.[119][111] 그리스도가 "권위와 동등한 신성"을 받는다는 내용은 마태복음 28:18 ("하늘과 땅의 모든 권세를 내가 받았다")와 요한복음 3:35, 13:3, 17:1에 언급되어 있다.[111] 또한 성령이 "하나님에게서" 그리고 "그리스도에게서" 왔다는 내용은 갈라디아서 4:6, 사도행전 16:7, 요한복음 15:26 및 로마서 8:14–17에 나타난다.[111]

일반적인 개념은 2세기 초부터 초기 저술에 표현되었으며, 이레네우스는 그의 저서 《이단 반박》(1권 10장)에서 다음과 같이 기록했다.[108]

> "교회는 ... 하늘과 땅과 바다와 그 안에 있는 모든 것을 만드신 전능하신 아버지 하나님과, 우리를 구원하기 위해 육신을 입으신 하나님의 아들 예수 그리스도와, 성령을 믿습니다."

서기 213년경 테르툴리아누스는 《프락세아스 반박》(3장)에서 하나님은 한 "본질"이지만 세 "위격"으로 존재한다는 삼위일체 개념의 공식적인 표현을 제시했다.[112][113] 즉, 아버지, 아들, 성령이다. 삼위일체의 일관성을 옹호하면서 테르툴리아누스는 "삼위일체를 자기 자신에게서 끌어내는 일치는 파괴되는 것이 아니라, 실제로 그것에 의해 지지된다"라고 썼다(프락세아스 반박 3). 테르툴리아누스는 또한 성령이 아버지와 아들에게서 나온다는 점에 대해서도 논했다.[112]

서기 325년 제1차 니케아 공의회와 이후 서기 381년 제1차 콘스탄티노폴리스 공의회는 "절박한 이단에 직면하여 가장 단순한 윤곽으로" 교리를 정의했으며, 이후 사용된 버전은 381년으로 거슬러 올라간다.[114] 5세기에 서방 교회에서는 히포의 아우구스티누스가 그의 저서 《삼위일체론》에서 신학적 발전을 확장했으며, 동방 교회의 주요 발전은 8세기의 다마스쿠스의 요한에 기인했다.[115] 이 신학은 결국 13세기의 토마스 아퀴나스의 저술에서 고전적인 형태를 갖추게 되었다.[115][118]

베른하르트 로제(1928–1997)는 삼위일체 교리가 플라톤이나 힌두교와 같은 비기독교적 근원에서 유래하지 않으며, 그러한 연관성을 암시하려는 모든 시도는 실패했다고 말한다.[116] 현재 대다수의 기독교인들은 삼위일체론자이며, 삼위일체에 대한 믿음을 참된 정통 신앙의 시험으로 간주한다.[108]

삼위일체 교리는 대부분의 기독교인들이 신앙의 핵심 교리로 여긴다.[117][114] 이는 다음과 같이 요약할 수 있다.[117]

> "유일하신 하나님은 세 위격으로 존재하며 한 본질을 지닌다."

엄밀히 말해, 이 교리는 "인간의 조력 없는 이성으로는 알 수 없"으며 "계시된 후에도 이성으로 명확하게 증명될 수 없는" 신비이다. 그럼에도 "이성에 반하는 것이 아니"며, "합리적인 사고의 원칙과 양립할 수 없는" 것도 아니다.[118]

이 교리는 4세기의 ''아타나시우스 신경''에 자세히 표현되었으며, 다음은 그 내용의 일부이다.[114][119]

>우리는 한 하나님을 삼위일체로, 삼위일체를 일체로 숭배하며,

>위격을 혼동하거나 본질을 나누지 않네.

>이는 성부, 성자, 성령, 각 위격이 있기 때문이라네.

>그러나 성부, 성자, 성령의 신성은 모두 하나이며, 영광은 동등하고, 위엄은 영원하네.

>성부와 같은 분이 성자시며, 성령과 같으시다네.

삼위일체 기독교인(여기에는 가톨릭교회, 동방 정교회, 그리고 대부분의 개신교 교파가 포함됨)에게 성부는 성자, 즉 하나님의 다른 위격("인격")인 성령과는 전혀 다른 신이 아니다.[120]

"아버지"와 "아들"은 암묵적으로 남성성을 나타내지만, 기독교에서 하나님의 성별은 역사적으로 은유적으로 취급되었으며, 하나님의 실제 본성을 나타내는 것으로 간주되지 않았다.[21][121][122]

20세기는 칼 바르트가 저술한 4권의 ''교회 교의학''의 노력으로 부분적으로 삼위일체 교리에 대한 신학적 집중이 증가하는 것을 목격했다.[123] 이 신학적 초점은 하나님의 말씀의 계시를 삼위일체와 연결하며, 삼위일체 교리가 "기독교적 하나님의 개념"을 다른 모든 종교와 구별하는 것이라고 주장한다.[123][124]

7. 2. 성부

초기 기독교에서 삼위일체론적인 하느님 아버지의 신학은 두 가지 핵심적인 사상에 기초했다. 첫째는 구약의 야훼와 신약의 예수의 하느님이 동일하다는 점, 그리고 예수와 그의 아버지 사이의 자기 구별과 그 속에서의 일치이다.[125][126] 아버지와 아들의 일치의 한 예는 마태오 복음 11:27에서 찾아볼 수 있다. "아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고, 아들 외에는 아버지를 아는 자가 없다."라는 구절은 아버지와 아들의 상호 지식을 단언한다.[127]

하느님을 아버지로 보는 개념은 구약성경에도 나타나지만, 주요 주제는 아니다.[125][128] 하느님을 아버지로 보는 관점은 구약성경에서도 사용되지만, 신약성경에서 예수님이 자주 언급하면서 비로소 초점이 되었다.[125][128] 이는 일용할 양식과 용서라는 상호적인 개념을 결합한 주님의 기도에서 나타난다.[128] 예수님이 아버지와의 특별한 관계를 강조한 것은 예수와 아버지의 구별되면서도 일치된 본질의 중요성을 강조하며, 삼위일체 안에서 아버지와 아들의 일치로 이어진다.[128]

하느님을 아버지로 보는 관점은 예수님에게서 그의 제자들, 그리고 온 교회로 확대되었다. 이는 예수님이 십자가형을 받기 전날 밤, 그의 추종자들을 위해 아버지께 드린 기도인 ''고별 설교''에서 나타난다.[129] 고별 설교에서 예수님이 제자들에게 말씀하신 요한 복음 14:20의 "내가 내 아버지 안에 있고, 너희는 내 안에 있으며, 나는 너희 안에 있다"와 요한 복음 17:22의 "아버지께서 나에게 주신 영광을 내가 그들에게 주었으니, 이는 우리가 하나인 것 같이 그들도 하나가 되게 하려는 것입니다"라는 아버지께 드리는 기도에서 이러한 점을 확인할 수 있다.[130]

삼위일체론에서 하느님 아버지는 아들, 성령의 "아르케" 또는 "원리"(''시작''), "근원" 또는 "기원"이며, 신성의 영원한 근원으로 여겨진다.[131] 아버지는 영원히 아들을 낳으시고, 영원히 성령을 내쉰다. 아들은 하느님 아버지로부터 영원히 태어나고, 성령은 아버지로부터 영원히 나온다.[29][131] 서방 전통에서는 성령이 아들로부터도 나온다고 본다.

그러나 이러한 기원의 차이에도 불구하고, 아버지는 아들과 성령과 하나이고, 동등하며, 동질적이다. 각 위격은 한 분의 영원한 하느님이시며, 결코 분리되지 않으며, 창조주이시다. 이들은 모두 창조되지 않았으며 전능하다.[29] 따라서 신성한 일치는 하느님 아버지와 그 아들과 성령으로 구성되어 있으며, 하느님 아버지와 구별되면서도 그 안에서 완벽하게 연합되어 있다.[29] 이 때문에 삼위일체는 이성을 초월하며 계시를 통해서만 알 수 있다.[132][133]

삼위일체론자들은 하느님 아버지가 범신론적이지 않다고 믿는다. 즉, 하느님은 우주와 동일하다고 여겨지지 않고, 창조주로서 창조 밖에 존재한다.[134][135] 그분은 사랑하고 돌보는 하느님, 세상과 사람들의 삶에서 활동하시는 천상의 아버지로 여겨진다.[134][135] 그분은 사랑과 지혜로 가시적이고 비가시적인 모든 것을 창조하셨고, 인간을 그 자신을 위해 창조하셨다.[134][135][136]

7. 3. 성자

초기 기독교 이후, 예수에게는 여러 칭호가 부여되었는데, 여기에는 메시아(그리스도)와 하나님의 아들이 포함된다.[137][138] 신학적으로 이 칭호들은 서로 다른 속성을 가진다. 메시아는 예수가 구약의 예언을 성취한다는 것을 의미하며, 하나님의 아들은 부자 관계를 의미한다.[137][138] '하나님 아들'은 메시아 및 하나님의 아들과 구별되며, 삼위일체 교리의 일부인 그의 신학은 이들보다 훨씬 뒤에 공식화되었다.[138][139][140]

복음서에 따르면, 예수는 성령으로 잉태되어 처녀 마리아에게서 태어났다.[149] 예수의 사역에 대한 성경 기록에는 그의 세례, 기적, 설교, 가르침, 치유가 포함된다. 복음서 이야기는 예수의 죽음에 상당한 비중을 두며, 텍스트의 약 3분의 1을 예루살렘에서 예수의 생애 마지막 주인 7일에 할애한다.[141] 기독교의 핵심적인 믿음은 예수의 죽음과 예수의 부활을 통해 죄인인 인간이 하나님과 화해할 수 있으며, 영생의 약속을 받는다는 것이다.[143] 예수의 죽음의 구원적인 본질에 대한 믿음은 바울 서신보다 앞서며, 기독교 초창기, 즉 예루살렘 교회로 거슬러 올라간다.[142] 니케아 신조의 "우리를 위하여 십자가에 못 박히셨다"는 구절은 이러한 핵심적인 믿음을 반영한다.[143]

예수가 한 분이신 하나님의 존재에 대한 믿음을 유지하면서 어떻게 참으로 하나님이 될 수 있는가와 어떻게 인간적인 것과 신성한 것이 한 인격 안에 결합될 수 있는가에 대한 두 가지 기독론적 관심사는 제1차 니케아 공의회(325년) 훨씬 이전부터 근본적인 관심사였다.[144] 그러나 "하나님 아들"의 신학은 결국 4세기의 니케아 신조의 진술에 반영되었다.[145]

대다수의 기독교인이 받아들인 451년의 칼케돈 신조는 예수가 성육신하신 하나님이며 "참 하나님이자 참 인간"(즉, 완전히 신성이면서 완전히 인간)이라고 주장한다. 예수는 모든 면에서 완전히 인간이 되셨으므로 필멸의 인간의 고통과 유혹을 겪으셨지만 죄를 짓지 않으셨다. 완전히 하나님이시므로 죽음을 이기시고 다시 살아나셨다.[146] 680년의 제3차 콘스탄티노플 공의회는 신적 의지와 인간적 의지가 예수 안에 모두 존재하며, 신적 의지가 우선하며 인간적 의지를 이끌고 인도한다고 주장했다.[147]

주류 기독교에서 하나님 아들로서의 예수 그리스도는 성부(아버지이신 하나님)와의 영원한 관계 때문에 성부의 삼위일체의 위격이다.[148] 그는 성부와 성령과 동등하며, 완전한 하나님이자 완전한 인간으로 여겨진다. 즉, 신성에 있어서는 하나님의 아들이며, 인간성에 있어서는 다윗의 혈통에서 나왔다.[149][148][150][151]

최근에는 하나님 아들과 삼위일체에서의 그의 역할과 관련된 신학적 문제들이 20세기에 신적 계시에 대한 "삼위일체에 기반한" 관점에서 다루어졌다.[152][153]

7. 4. 성령

주류 기독교에서 성령은 삼위일체의 세 위격 중 하나이며, 이는 하나님의 단일한 실체를 구성한다. 즉, 성령은 성부와 성자(예수)와 함께 작용하고 본질적인 본성을 공유하는 것으로 여겨진다.[154] 신약성경은 성령에 대해 많은 이야기를 하고 있다. 성령의 임재는 그리스도의 승천 이후 특히 강하게 느껴졌지만, 구약성경과 신약성경 전체에서 증언된 초기 임재를 배제하는 것은 아니다.[17] 성령에 대한 기독교 신학, 즉 성령론(그리스어 ''pneuma'' 또는 "영"에서 유래)은 삼위일체 신학의 마지막 조각으로, 완전히 탐구되고 발전되었으며, 따라서 성령에 대한 기독교적 이해는 성자와 성부에 대한 이해보다 더 큰 신학적 다양성을 가지고 있다.[154] 삼위일체 신학 내에서 성령은 일반적으로 삼위일체 하나님의 "제3위"로 언급되며, 성부가 제1위, 성자가 제2위이다.[154]누가복음 1:35의 수태고지를 반영하여, 초기 사도신경은 예수가 "성령으로 잉태되었다"고 진술한다.[155] 니케아 신조는 성령을 "주님이며 생명을 주시는 분"으로 언급하며, 성부와 성자와 함께 "경배와 영광을 받으신다"고 한다.[156] 성육신의 행위에서 성자는 하나님의 아들로 나타났지만, ''성령''에게는 동일한 일이 일어나지 않았고, 드러나지 않은 채로 남았다.[157] 그러나 고린도전서 6:19에서와 같이 성령은 신자들의 몸 안에 계속 거하신다.[157][158]

기독교 신학에서 성령은 그리스도인 또는 교회의 삶에서 특정한 신성한 역할을 수행하는 것으로 믿어진다. 성령의 활동은 사람이 기독교 신앙에 이르게 하는 필수적인 부분으로 여겨진다.[159] 새로운 신자는 "성령으로 거듭난다".[160]

성령은 개인 신자 안에 거함으로써 기독교적인 삶을 가능하게 하며, 그들이 의롭고 신실한 삶을 살 수 있도록 한다.[159] 그는 위로자 또는 파라클레토스로 활동하며, 특히 시련의 때에 중보하거나, 지지하거나, 변호사 역할을 한다. 그는 구원받지 못한 사람들에게 그들의 행동과 생각의 죄악됨과 하나님 앞에서 죄인으로서의 그들의 도덕적 지위를 확신시키는 역할을 한다.[161] 성령은 성경의 기록에 ''영감을 불어넣었고'' 현재는 그리스도인과 교회에게 그것을 ''해석한다''.[162]

8. 반삼위일체론

삼위일체 교리를 거부하는 일부 기독교 전통을 비삼위일체론이라고 부른다.[169] 이들은 예수를 하나님 아버지 다음가는 신성한 존재, 구약성서의 야훼가 인간의 모습으로 나타난 것, 하나님(그러나 영원한 하나님은 아님), 선지자, 또는 단순히 거룩한 사람 등으로 다양하게 묘사하는 등 견해가 서로 다르다.[169] 개신교의 일부 광범위한 정의는 이러한 비삼위일체론적 전통을 개신교로 분류하지만, 대부분의 정의는 그렇지 않다.[170]

비삼위일체론은 기독교 역사 초기로 거슬러 올라가며, 아리우스파, 에비온파, 영지주의 등과 같은 집단에서 나타났다.[171] 이러한 비삼위일체론적 견해는 이레네우스와 같은 많은 주교들과 그 후 에큐메니컬 공의회에서 거부되었다. 니케아 신경은 예수의 신성과 인성의 관계 문제를 제기했다.[171] 니케아 공의회에서 거부된 후, 비삼위일체론은 수세기 동안 기독교인들 사이에서 드물어졌으며, 삼위일체 교리를 거부하는 사람들은 다른 기독교인들로부터 적대감을 받았다. 그러나 19세기에 북아메리카와 다른 지역에서 많은 집단이 설립되었다.[170]

여호와의 증인의 믿음에 따르면, 오직 하나님 아버지만이 유일하신 전능하신 하나님이며, 심지어 그의 아들 예수 그리스도보다도 더 높다. 여호와의 증인은 그리스도의 선재, 완전함, 하나님 아버지와의 독특한 "아들됨"을 인정하고, 그리스도가 창조와 구속에서 본질적인 역할을 했으며, 메시아라고 믿지만, 오직 아버지만이 시작이 없다고 믿는다.[172]

예수 그리스도 후기 성도 교회는 신회가 엘로힘(아버지), 여호와(아들, 즉 예수), 성령으로 이루어진, 세 개의 distinct한 존재의 신성한 연합이라고 가르친다. 후기 성도 신학에서, 아버지와 아들은 모두 "사람의 것만큼이나 실질적인" 영화롭고 완전한 육체를 가지고 있으며,[174] 성령은 영의 몸만을 가지고 있다. 후기 성도들은 아버지, 아들, 성령의 신성을 인정하며, 이 존재들이 "하나의 실체로 결합된 세 분이라고 믿는 것을 제외하고, 상상할 수 있는 모든 중요하고 영원한 측면에서 하나"라고 이해한다. 후기 성도들은 이것이 "...성경에 결코 제시되지 않은 삼위일체적 개념이며, 사실이 아니기 때문"이라고 믿는다.[173] 또한 하나님이 전지전능하시고, 전능하시며, 전선하시다고 믿는다.[175]

일원론적 오순절주의는 아버지, 아들, 성령과 같은 다양한 방식으로 자신을 드러내는 단일 신성한 영인 한 분 하나님이 있다고 주장하는 양태론적 군주론의 한 형태를 발전시킨다.[176]

참조

[1]

서적

The Cambridge Companion to Orthodox Christian Theology

Cambridge University Press

[2]

서적

The Cambridge History of Christianity, Volume 1: Origins to Constantine

Cambridge University Press

[3]

서적

The Oxford Dictionary of the Christian Church

Oxford University Press

[4]

서적

Apostle Paul: His Life and Theology

Baker Academic

[5]

서적

The Oxford Handbook of Catholic Theology

Oxford University Press

[6]

서적

Partakers of the Divine Nature: The History and Development of Deification in the Christian Traditions

Fairleigh Dickinson University Press

[7]

서적

The Cambridge Companion to Christian Doctrine

Cambridge University Press

[8]

서적

Early Christian Creeds

Continuum International Publishing Group|Continuum International

[9]

간행물

Chapter 23: 1 Corinthians

Wiley-Blackwell

[10]

성경

1 Corinthians

[11]

서적

The Glory of God in the Face of Jesus Christ: Deification of Jesus in Early Christian Discourse

Brill Publishers

[12]

서적

One God, One Lord: Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism

T&T Clark

[13]

서적

How on Earth Did Jesus Become a God? Historical Questions about Earliest Devotion to Jesus

Wm. B. Eerdmans

[14]

문서

Clementine Homilies

[15]

웹사이트

TRINITY

http://www.jewishenc[...]

JewishEncyclopedia.com

2013-08-22

[16]

서적

Historia de la Filosofía I, Barcelona

Herder

[17]

서적

New Testament Theology

Broadman Press

[18]

서적

Early Christian doctrines

Continuum

2000

[19]

서적

Fathers and Heretics

SPCK

[20]

서적

The Oxford Handbook of the Abrahamic Religions

Oxford University Press

[21]

서적

Sociology of Religion: Contemporary Developments

AltaMira Press

[22]

성경

Acts

[23]

서적

Theology of the New Testament

2009-11-01

[24]

성경

1 Thessalonians

[25]

서적

Theology of Paul the Apostle

[26]

성경

John

[27]

서적

The anointed community: the Holy Spirit in the Johannine tradition

[28]

문서

1 Clement 19.2

[29]

서적

The Doctrine of God: A Global Introduction

[30]

문서

Against Heresies

[31]

간행물

Encyclopedia of Theology: A Concise Sacramentum Mundi

Sea-bury Press

[32]

서적

Early Christian Creeds

Longmans

[33]

논문

Journal of the History of Philosophy

1968-08-19

[34]

웹사이트

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Metaphysics Research Lab, Stanford University

[35]

서적

Religious Language

SCM

[36]

서적

Systematic Theology

1996-09-24

[37]

서적

Mercer dictionary of the Bible

1998

[38]

성경

[39]

성경

[40]

서적

Manual Of Christian Doctrine

2007-08-01

[41]

서적

Yahweh: The Divine Name in the Bible

Wilfrid Laurier University Press

2006-01-01

[42]

웹사이트

The Name of God in the Liturgy

http://www.usccb.org[...]

United States Conference of Catholic Bishops

[43]

서적

The Bible in Cross Cultural Perspective

William Carey Publishing

2020-06-01

[44]

서적

Dictionary of Jesus and the Gospels: A Compendium of Contemporary Biblical Scholarship

InterVarsity Press

1992-02-18

[45]

서적

The Ten Commandments: Interpretation: Resources for the Use of Scripture in the Church

2009-08-06

[46]

서적

Theology of the New Testament

2000

[47]

성경

[48]

성경

[49]

서적

Ten Commandments

2007-12-30

[50]

서적

John 11–21

2007-05-23

[51]

성경

[52]

성경

[53]

성경

[54]

서적

Wiersbe Bible Commentary

2007-11-01

[55]

문서

Book IV, Chapter 19

[56]

서적

Irenaeus of Lyons

2001-11-26

[57]

서적

Christian Doctrine

1994-07-01

[58]

문서

Book 1, Chapter 8

[59]

서적

Global Dictionary of Theology

2008-10-10

[60]

서적

Systematic Theology

W. B. Eerdman's Publishing Company

[61]

서적

Behold Your God

Christian Focus Publications

[62]

문서

Berkhof 1974, p. 55–56.

[63]

서적

Philosophy of Religion

Prentice-Hall

[64]

서적

Systematic Theology

Banner of Truth

[65]

서적

The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa

Brill

[66]

성경

[67]

서적

Saints, Signs, and Symbols: The Symbolic Language of Christian Art

[68]

서적

Ancient Jewish Art and Archaeology in the Diaspora, Part 1

BRILL

[69]

서적

Writing in Gold, Byzantine Society and its Icons

[70]

서적

Image of God the Father in Orthodox Theology and Iconography

[71]

문서

[72]

서적

A History of the Byzantine State and Society

Stanford University Press

1997

[73]

서적

The Decline and Fall of the Roman Empire

1995

[74]

서적

Three Treatises on the Divine Images

[75]

서적

Image of God the Father in Orthodox Theology and Iconography

1995

[76]

서적

Theological aesthetics

2005

[77]

서적

Image of God the Father in Orthodox Theology and Iconography

1995

[78]

서적

Christian iconography: or The history of Christian art in the middle ages

2003

[79]

문서

[80]

문서

[81]

서적

How to Distinguish the Saints in Art by Their Costumes, Symbols and Attributes

2004

[82]

뉴스

Introduction to Medieval Iconography

https://news.artnet.[...]

Artnet News

2013-10-28

[83]

서적

Renaissance art: a topical dictionary

1987

[84]

웹사이트

CT25

http://history.hanov[...]

2016-12-30

[85]

문서

[86]

서적

From Renaissance to baroque: essays on literature and art

1991

[87]

서적

Between Renaissance and Baroque: Jesuit art in Rome

2003

[88]

간행물

Ignis artificiosus. Images of God and the Universe in Rubens's Depiction of Antique Shields

2018-12-11

[89]

서적

An Inquiry Into the Difference of Style Observable in Ancient Glass Paintings, Especially in England

1847

[90]

서적

Sir Thomas Browne's Works

1852

[91]

서적

An Inquiry Into the Difference of Style Observable in Ancient Glass Paintings, Especially in England

1847

[92]

서적

Icon and devotion: sacred spaces in Imperial Russia

2004

[93]

웹사이트

Council of Moscow – 1666–1667

http://genuineorthod[...]

2016-12-30

[94]

서적

Mercer Dictionary of the Bible

2001-05-01

[95]

서적

Encyclopedia of Theology: A Concise Sacramentum Mundi

2004-12-28

[96]

서적

Dictionary for Theological Interpretation of the Bible

2006-01-20

[97]

서적

Dictionary of Biblical Imagery

1998-11-11

[98]

서적

Divine Government: God's Kingship in the Gospel of Mark

2003-03-10

[99]

서적

Studying the Historical Jesus: Evaluations of the State of Current Research

1998-06

[100]

서적

An Introduction to the New Testament and the Origins of Christianity

2002-07-22

[101]

서적

Familiar Stranger: An Introduction to Jesus of Nazareth

2004-03-22

[102]

서적

A Theology of the New Testament

1993-09-02

[103]

서적

Systematic Theology Vol 2

2004-10-27

[104]

서적

Introducing Christian Doctrine (2nd Edition)

2001-04-01

[105]

서적

The Oxford Companion to the Bible

1993-10-14

[106]

서적

Theological Dictionary of the New Testament

1966-06

[107]

서적

The Cambridge Companion to the Trinity

2011

[108]

서적

Invocation and Assent: The Making and the Remaking of Trinitarian Theology

Wm. B. Eerdmans Publishing

2008

[109]

웹사이트

Dimming the Pauline Spotlight; Jubilee Fruits

http://www.zenit.org[...]

2009-06-25

[110]

서적

Early Christian Doctrines

A & C Black

1965

[111]

서적

An Introduction to the Theology of the New Testament

SCM

1961

[112]

서적

The Trinity

2002

[113]

서적

Tertullian, First Theologian of the West

2003-12-04

[114]

서적

Life in the Trinity: An Introduction to Theology with the Help of the Church Fathers

2009-09-28

[115]

서적

Systematic Theology

1996-09-24

[116]

서적

A Short History of Christian Doctrine

1978

[117]

서적

The Nicene Faith: Formation Of Christian Theology

2004-06-30

[118]

서적

Oxford Dictionary of the Christian Church

1974

[119]

서적

Mercer Dictionary of the Bible

2001

[120]

문서

Critical Terms for Religious Studies.

The University of Chicago Press

1998

[121]

서적

Passionate Holiness: Marginalized Christian Devotions for Distinctive Peoples

https://books.google[...]

2010

[122]

웹사이트

Pater per Filium revelatus

https://www.vatican.[...]

Libreria Editrice Vaticana

1993

[123]

서적

The Cambridge Companion to the Trinity

2011

[124]

서적

The Trinity: Global Perspectives

2007-01-17

[125]

서적

The Trinity: Global Perspectives

2007-01-17

[126]

서적

Global Dictionary of Theology

2008-10-10

[127]

서적

The International Standard Bible Encyclopedia

1988

[128]

서적

The Doctrine of God: A Global Introduction

2004

[129]

서적

Symbols of Jesus

2002-02-04

[130]

서적

Jesus and His Own: A Commentary on John 13–17

Eeardmans

2011-04-29

[131]

서적

The Westminster Dictionary of Christian Theology

1983-01-01

[132]

서적

The Oxford Handbook of the Trinity

2011-10-27

[133]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church

https://www.vatican.[...]

2012

[134]

서적

God Our Father

1999-09-13

[135]

서적

International Standard Bible Encyclopedia: E-J

1982-03

[136]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church

https://www.vatican.[...]

2012

[137]

서적

The Westminster Dictionary of Christian Theology

1983-01-01

[138]

서적

Historical Theology: An Introduction

2000

[139]

서적

Christology: Biblical And Historical

[140]

서적

The Ecumenical Councils of the Catholic Church: A History

2009-09-01

[141]

서적

Matthew

2008

[142]

서적

Lord Jesus Christ: Devotion to Jesus in Earliest Christianity

2005-09-14

[143]

서적

Christian Theology

2002-03

[144]

서적

Historical Theology: An Introduction

2000

[145]

서적

Late Antiquity: A Guide to the Postclassical World

1999

[146]

서적

A Short History of Christian Doctrine

1978-01-05

[147]

서적

The Westminster Dictionary of Christian Theology

1983-01-01

[148]

서적

Introducing Christian Doctrine

2001-04-01

[149]

서적

Practical Christian Theology:

1998

[150]

서적

Encyclopedia of Theology: A Concise Sacramentum Mundi

2004-12-28

[151]

성경

Biblical passages

[152]

서적

Introduction to the Theology of Karl Barth

2000-11-03

[153]

서적

The Renewal of Trinitarian Theology: Themes, Patterns & Explorations

2008-10-01

[154]

서적

Systematic Theology Vol 1

2004-11-11

[155]

서적

Invitation to Theology

2001-01-26

[156]

서적

Invitation to Theology

2001-01-26

[157]

서적

The mystery of the Triune God

1988

[158]

서적

The Wiersbe Bible Commentary: The Complete New Testament

2007

[159]

서적

Introducing Christian Doctrine.

Baker Book House

[160]

웹사이트

Born again

http://www.newadvent[...]

[161]

서적

The Holy Spirit and His Gifts

Inter-Varsity Press

[162]

서적

In Understanding be Men: A Handbook of Christian Doctrine

Inter-Varsity Press

[163]

서적

The Mystical Theology of the Eastern Orthodox Church

[164]

서적

Systematic Theology

2011-05-01

[165]

서적

Concise Encyclopedia of Amish, Brethren, Hutterites, and Mennonites

JHU Press

2010-11-01

[166]

서적

The Oxford Dictionary of the Christian Church

Oxford University Press

2005

[167]

서적

Unity in the Triune God: Trinitarian Theology in the Full-Communion Agreements of the Evangelical Lutheran Church in America

Wipf and Stock Publishers

2012-12-21

[168]

서적

Religion: Recurrent Christian Sources, Non-Recurrent Christian Data, Judaism, Other Religions

Elsevier

2014-06-28

[169]

서적

Trinitarian soundings in systematic theology

T & T Clark International

2005

[170]

간행물

Encyclopedia of Protestantism

Checkmark Books

2008

[171]

서적

Theology: The Basics

2011-09-21

[172]

서적

Insight on the Scriptures

[173]

웹사이트

The Only True God and Jesus Christ Whom He Hath Sentrist

https://www.churchof[...]

2021-11-29

[174]

웹사이트

130:22–23

https://www.churchof[...]

[175]

간행물

Encyclopedia of Mormonism

Macmillan Publishing

2021-10-15

[176]

서적

'"In Jesus\' Name": The History and Beliefs of Oneness Pentecostals'

"[[Brill Publishers]]"

[177]

웹사이트

"The Heavenly and Earthly Trinities"

http://www.nationalg[...]

[178]

서적

Basic Christian Doctrine

1992-01-01

[179]

서적

Introducing Christian Doctrine

2001-04-01

[180]

서적

Systematic Theology

Banner of Truth publishers

1963

[181]

서적

One God, One Lord

2003-10-25

[182]

서적

The Blackwell Companion to The New Testament

2010-03-23

[183]

서적

Apostle Paul: His Life and Theology

2005-11-01

[184]

문서

Clementine Homilies

[185]

웹인용

TRINITY

http://www.jewishenc[...]

JewishEncyclopedia.com

2013-08-22

[186]

서적

Historia de la Filosofía I, Barcelona

Herder

1977

[187]

서적

New Testament Theology

Broadman Press

1962

[188]

서적

Fathers and Heretics

SPCK

1963

[189]

서적

Early Christian Doctrines

A & C Black

1965

[190]

서적

Between Renaissance and Baroque: Jesuit art in Rome

2003

[191]

서적

The Cambridge Companion to the Trinity

2011

[192]

서적

Invocation and Assent: The Making and the Remaking of Trinitarian Theology

Wm. B. Eerdmans Publishing

2008

[193]

문서

An Introduction to the Theology of the New Testament

SCM

1961

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com