동양학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

동양학은 동양에 대한 연구를 포괄하는 학문 분야로, 오리엔탈리즘의 번역어로 사용되기도 하며, 동방학으로 불리기도 한다. 18세기 후반부터 19세기에 걸쳐 독립된 학문 분야로 자리 잡았으며, 근대적 성격을 가진다. 지리적 범위와 시기적 범위에 대한 논의가 있으며, 오리엔트, 동아시아, 남아시아 등 다양한 지역과 그 문화를 연구한다. 서양의 동양학은 문화적 지배와 문화적 기원 탐구와 연결되어 발전했으며, 20세기 이후 서구 중심주의와 제국주의적 관점을 반영한다는 비판을 받았다. 일본의 동양학은 중국학을 중심으로 발전했으며, 아시아에서의 제국주의적 진출과 밀접한 관련을 맺었다. 주요 연구 기관 및 단체로는 미국 동양학회, 런던대학교 동양아프리카학부 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 지역학 - 미국 연구

미국 연구는 미국 문화, 역사, 사회를 다양한 학문적 관점에서 탐구하는 학문 분야이며, 신화와 상징 접근법에서 시작하여 인종, 민족, 젠더 등 초국가적 문제에 대한 연구로 발전해왔고, 현재는 문화 제국주의, 미국 예외주의에 대한 비판 등 다양한 연구 방법론이 제시되고 있다. - 지역학 - 자기주도적 학습

자기 주도 학습은 학습자가 스스로 학습 목표와 방법을 결정하고 학습 과정을 주도하는 방식으로, 평생 학습 시대에 중요한 학습 방식이며, 자가 학습의 철학적 기원은 이븐 투파일의 《하이 이븐 야크잔》에서 찾을 수 있다. - 동양학 - 아시아적 가치

아시아적 가치는 유교적 가치관을 바탕으로 가족, 국가에 대한 충성, 사회 안정, 학문 및 기술 중시, 직업 윤리, 검소함 등을 포함하며, 동아시아 경제 성장을 설명하는 근거로 제시되기도 했지만, 자유민주주의 억압 수단으로 비판받기도 한다. - 동양학 - 한문학

한문학은 한자를 사용하여 쓰여진 한국 문학으로, 고려 시대 이후 한국적 문학 양식과 정서를 담아 사회상을 반영하며 한국 사회와 문화의 역사를 이해하는 데 중요한 역할을 한다.

2. 용어의 정의와 범위

"동양학"은 서구적 관점에서 '동양'으로 통칭된 지역에 대한 연구를 의미하며, 지리적 범위와 시기적 범위에 대한 논의가 필요하다. "동양학"은 "오리엔탈리즘(オリエント学)"의 번역어로 여겨지며, 중국에서는 "동양(東洋)"이 "동쪽 바다"라는 의미에서 주로 일본을 가리키므로, "동방(東方)"이라는 단어를 사용한 '''동방학(東方学)'''(''Eastern Studies'')이라고도 불린다.

동양에 대한 경험, 지식, 정보의 축적은 근대 이전부터 볼 수 있지만, 동양학이 독립된 분야로 통합되어 제도화된 것은 18세기 후반부터 19세기에 걸친 시기이다. 그런 의미에서 동양학은 매우 '''근대적인 성격을 가진 학문'''이라고 할 수 있다.

"오리엔탈리즘(オリエンタリズム)"은 '''문화 연구(カルチュラル・スタディーズ) 또는 탈식민주의 연구(ポストコロニアル研究)에서 다른 의미로 사용'''되고 있으며(본래의 의미는 "오리엔탈리즘(オリエント学)" 또는 "오리엔트(東方) 취미"임), 주의가 필요하다. "'''오리엔탈리스트(オリエンタリスト)"는 본래 "동양학자"를 의미하는 단어'''이지만, 탈식민주의 이론에서의 "오리엔탈리즘"이라는 용어가 유통됨에 따라 "오리엔탈리즘을 유통시키는 인물(학자・언론인)"이라는 (비판적인) 의미를 띠게 되었다.

2. 1. 지리적 범위

'동양(Orient)'은 역사적으로 유럽에서 동쪽 지역을 가리키는 말로 사용되었으며, 시대와 맥락에 따라 그 범위가 유동적이었다. 고대에는 이집트와 서아시아 지역이 '오리엔트'로 인식되었으나, 유럽인들의 지리적 인식 확장에 따라 점차 그 범위가 넓어져 아시아 전역과 북아프리카까지 포괄하게 되었다. 일본에서는 '동양'이라는 용어가 주로 중국에서 동쪽 바다에 위치한 일본을 가리키는 말이었기에, '동방학'이라는 용어를 사용하기도 한다. 한국에서는 '동양'이라는 용어가 서양 이외의 지역, 즉 아시아와 동일시되는 경향이 있다.2. 2. 시기적 범위

"동양학(東洋学)"은 일반적으로 '동양' 여러 지역의 고전학·문헌학적 연구를 의미하며, 이들 지역의 (특히 정치·경제·사회 등) 현황 분석 연구는 일반적으로 동양학에 포함되지 않는 경향이 강하다. 동양학은 동양의 언어·문학·종교·사상·예술 등 문화의 역사적 측면을 대상으로 하며, 동양이라 불리는 여러 지역의 현황을 연구하는 것은 아니다. 예외적으로 고대 오리엔탈리즘, 이집트학, 아시리아학 등은 연구 대상이 역사적 존재인 고전 문화의 연구에 한정된다. 근대 이후(즉 열강의 '동양' 진출 이후)의 역사적 영역은 동양학에 포함되지 않는다는 견해가 강하게 존재한다.3. 역사적 전개

동양학은 19세기 이후 서구 열강(이후 일본도 가세)의 문화적 지배와 자신의 문화적 기원 탐구와 강하게 연결되어 발전했다.

18세기 후반, 윌리엄 존스를 중심으로 벵골 아시아학회가 설립(1784)되면서 인도학의 기초가 마련되었다.[6] 산스크리트어 연구는 인도유럽어족 개념 발견으로 이어졌고, 비교언어학이라는 새로운 분야가 탄생했다.

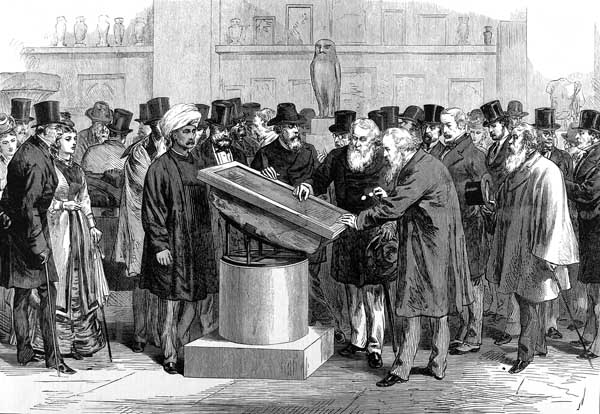

나폴레옹의 이집트 원정(1798-1799)을 계기로 이집트학이 성립되었으며, 로제타석 발견과 장프랑수아 샹폴리옹의 히에로글리프 해독(1822)은 동양학 발전에 획기적인 전기를 마련했다.[13] 19세기에는 영국과 프랑스를 중심으로 메소포타미아 지역에서 아시리아 유적 발굴이 시작되면서 고대 메소포타미아 문명 연구가 본격화되었다. 헨리 롤린슨의 쐐기 문자 해독(1846)은 이란학 성립으로 이어졌고, 아시리아어 비문 해독(1857)은 아시리아학 성립에 기여했다.[7][8]

유럽 열강의 식민지 지배와 함께 동양 각지에서 고고학 조사가 조직적으로 진행되었다. 보로부두르 사원 발굴(1811-1815), 앙코르 유적 조사(19세기 후반), 프랑스 극동학원 설립(1898) 등이 대표적인 사례이다.

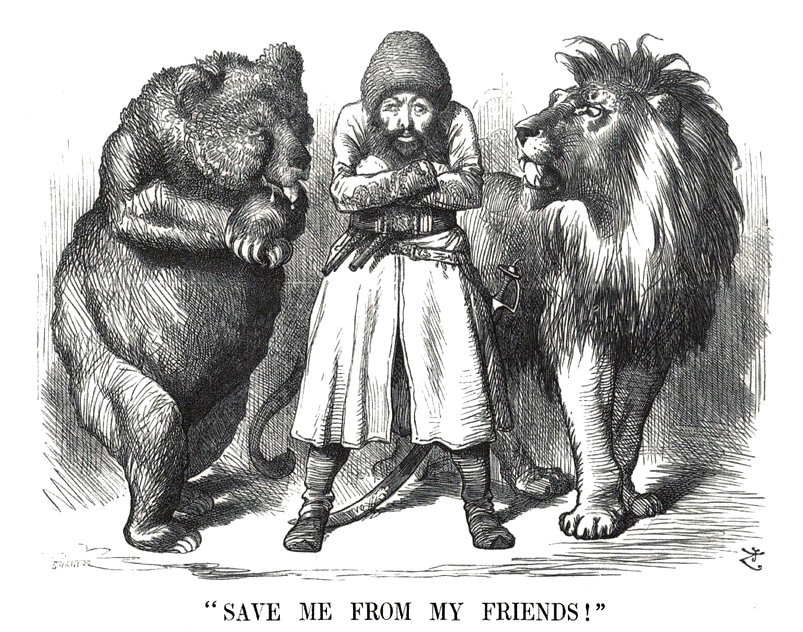

19세기 후반, 러시아와 영국은 중앙아시아 지역에서 '그레이트 게임'을 벌이며 학술 탐험대를 파견했다. 오렐 스타인의 돈황 문서 발굴(1906)은 동양학 발전에 큰 영향을 미쳤다.

20세기 이후, 제2차 세계 대전과 탈식민주의 흐름 속에서 동양학은 서구 중심주의와 제국주의적 관점을 반영한다는 비판을 받게 되었다. 에드워드 사이드는 그의 저서 『오리엔탈리즘』(1978)에서 동양학이 서구의 동양에 대한 왜곡된 인식을 형성하고 식민 지배를 정당화하는 데 기여했다고 비판했다.[10]

냉전 종식 후, 문명의 충돌과 같은 논의가 등장하며 이슬람에 대한 관심이 높아졌다.[11] 버나드 루이스의 "무슬림 분노의 근원"(1990)과 새뮤얼 헌팅턴의 "문명의 충돌?"(1993)은 이러한 논의를 대표한다.[12]

현대에는 '동양학' 대신 '아시아 연구'라는 용어가 널리 사용되며, 중동 연구, 남아시아 연구, 동아시아 연구 등과 같이 특정 지역별 연구로 세분화되는 경향이 있다.

3. 1. 서양의 동양학

윌리엄 존스가 인도유럽어족 간의 밀접한 관계를 밝히는 등, 서구 전문가들 사이에서 아시아에 대한 지식이 크게 늘고 아시아 지역에 대한 정치적, 경제적 개입이 심화되면서 동서양 문화의 초기 역사 간에 더욱 복잡한 지적 연결고리가 나타났다. 제임스 밀과 같은 자유주의 경제학자들은 동양 문명을 정체되고 부패한 것으로 폄하했고, 카를 마르크스는 아시아적 생산 방식을 불변의 것으로 규정했다. 유럽에서는 일반적으로 동양 전제정치가 동양 사회 진보의 상대적 실패의 주요 요인으로 간주되었다. 당시 오리엔트로 불린 지역에 살던 대부분의 사람들이 무슬림이었기 때문에 이슬람 연구는 이 분야에서 특히 중추적인 역할을 했다.[6]19세기 동안 서구 고고학은 중동과 아시아 전역으로 확산되어 놀라운 결과를 가져왔다. 1850년대 프랑스 정부는 아시리아와 메소포타미아에서 대규모 작전을 벌여 이 지역에서의 지배력을 과시하고자 했다. 빅토르 플라스가 이끄는 고고학 팀은 아시리아 왕 사르곤 2세의 궁전인 두르-샤르루킨(구 니네베)를 발굴했는데, 이는 이 유적지의 최초의 체계적인 발굴이었다.[7] 이 탐험은 빅토르 플라스와 펠릭스 토마스가 공동 저술한 "니네베와 아시리아"라는 선구적인 출판물을 낳았으며, 1867년경 출판되었다.[8] 새로운 국립 박물관은 대부분 유럽으로 가져온 중요한 고고학적 발견을 위한 배경을 제공했으며, 이는 동양학자들을 전례 없는 대중의 주목 속에 놓이게 했다.

유진 번노프와 막스 뮐러는 불교와 힌두교에 대한 최초의 본격적인 유럽 연구를 수행했다. 학문적인 이슬람 연구도 발전했고, 19세기 중반까지 동양학은 특히 이 지역에 제국적 이익을 가진 대부분의 유럽 국가에서 확립된 학문 분야가 되었다. 그러나 학문적 연구가 확대됨에 따라 아시아 사람들과 문화에 대한 인종차별적 태도와 고정관념도 확대되었는데, 이는 유대인과 로마니 공동체에도 자주 확대되었다. 학문은 종종 새로운 생물학이 제2차 세계 대전 말까지 기여하는 경향이 있는 편견이 섞인 인종차별적이고 종교적인 추정과 얽혀 있었다.[9]

새롭게 독립한 국가들의 학자들이 학문 연구에 참여하게 되면서 연구의 성격이 상당히 변화하였고, 탈식민주의 연구와 아대륙 연구가 등장하게 되었다. 에드워드 사이드는 저서 오리엔탈리즘에서 중동 연구가 냉전 종식 후 다시 부상하여 널리 퍼진 것으로 보았다. 이는 국제 관계 전반과 특히 '서구' 내에서 소비에트 공산주의의 부재로 인해 발생한 정체성 정치의 '결함'에 대한 부분적인 반응이었다는 주장이 제기되었다.[10] 냉전 종식은 이슬람 테러리즘에 대한 논의로 특징지어지는 시대를 초래했으며, 아랍 세계와 이슬람의 문화가 서구의 문화에 대한 위협의 정도에 대한 견해를 형성했다.

냉전 종식에 대한 그러한 유형의 반응을 상징하는 것은 문명의 충돌 논제의 대중화였다. 동서양 간의 근본적인 갈등이라는 특정한 사상은 1990년에 작성된 버나드 루이스의 기사 "무슬림 분노의 근원"에서 처음 제기되었다. 이는 냉전 이후 국제 사회에서 새로운 형태와 분열의 선을 설명하는 방법으로 여겨졌다. 문명의 충돌 접근 방식에는 오리엔탈리즘 사상의 또 다른 특징이 포함되어 있는데, 그것은 다양하고 다채로운 문화와 흐름으로 구성되어 있는 것이 아니라 이 지역을 동질적인 하나의 문명으로 보는 경향이다. 이는 1993년 ''포린 어페어스''지에 실린 새뮤얼 헌팅턴의 기사 "문명의 충돌?"에서 더욱 유명해진 아이디어였다.[12]

동양학은 주로 19세기 이후의 “동양” 지역들에서 서구 열강(후에 일본도 가세함)의 문화적 지배와 자신의 문화적 기원 탐구와 강하게 연결되어 발전했다고 볼 수 있다.

3. 1. 1. 동양학 이전의 역사

서양에서 “동양”에 대한 관심과 지적 탐구는 고대 그리스 시대까지 거슬러 올라간다. 헤로도토스의 『역사』에는 이집트, 아케메네스 왕조 페르시아, 스키타이 등에 대한 기록이 남아 있다.[1] 로마 시대에는 로마와 인도 간의 무역이 활발해지면서 인도와 중국의 물산에 대한 지식이 증가했다.중세 유럽에서는 이슬람 세계와의 접촉과 교류를 배경으로, 이슬람권에서 보존·연구되었던 그리스·로마의 철학 등 여러 학문의 문헌을 해독하기 위해 13세기에 주요 대학에 아랍어 강좌가 설치되었다. 12세기 르네상스 시기에는 아랍어와 그리스어 문헌을 라틴어로 번역하는 활동이 활발해졌으며, 대표적인 인물로는 콘스탄티누스 아프리카누스와 헤르만 카린티아누스 등이 있다.[2]

몽골 제국 시대에는 마르코 폴로와 같은 상인과 프라노 카르피니, 윌리엄 루브룩과 같은 수도사들이 몽골을 방문하면서 중앙아시아와 동아시아에 대한 지식이 확산되었다. 15세기에는 오스만 제국이 강대해지면서 서구와의 외교·무역 관계가 활발해졌고, 터키에 대한 체계적인 지식이 제공되기 시작했다.

16세기 이후 대항해 시대를 거치면서 가톨릭 교회 선교사들의 활동으로 동양에 대한 서구의 지식이 확대되었다. 그러나 이러한 지식들이 “동양학”이라는 학문 분야로 제도화되기까지는 시간이 더 필요했다.[3] 르네상스 시대에 대학의 동양학 연구가 체계화되기 시작했으며, 초기에는 언어학적 및 종교적 측면이 계속해서 주도적인 역할을 했다.[4] 최초의 폴리글롯 성서가 출판되었고, 케임브리지 대학교와 옥스퍼드 대학교에는 히브리어 및 아랍어 교수직이 설치되었다.[2][5]

3. 1. 2. 18세기~19세기: 동양학의 성립과 발전

18세기 말, 나폴레옹의 이집트 원정(1798-1799)을 계기로 이집트학이 성립되었으며, 로제타석 발견과 장프랑수아 샹폴리옹의 히에로글리프 해독(1822)은 동양학 발전에 획기적인 전기를 마련했다.[13] 19세기에는 영국과 프랑스를 중심으로 메소포타미아 지역에서 아시리아 유적 발굴이 시작되면서 고대 메소포타미아 문명 연구가 본격화되었다. 헨리 롤린슨의 쐐기 문자 해독(1846)은 이란학 성립으로 이어졌고, 아시리아어 비문 해독(1857)은 아시리아학 성립에 기여했다.[7][8]18세기 후반, 윌리엄 존스를 중심으로 벵골 아시아학회가 설립(1784)되면서 인도학의 기초가 마련되었다.[6] 산스크리트어 연구는 인도유럽어족 개념 발견으로 이어졌고, 비교언어학이라는 새로운 분야가 탄생했다.

유럽 열강의 식민지 지배와 함께 동양 각지에서 고고학 조사가 조직적으로 진행되었다. 보로부두르 사원 발굴(1811-1815), 앙코르 유적 조사(19세기 후반), 프랑스 극동학원 설립(1898) 등이 대표적인 사례이다.

19세기 후반, 러시아와 영국은 중앙아시아 지역에서 '그레이트 게임'을 벌이며 학술 탐험대를 파견했다. 오렐 스타인의 돈황 문서 발굴(1906)은 동양학 발전에 큰 영향을 미쳤다.

3. 1. 3. 20세기 이후: 비판과 전환

20세기 이후, 제2차 세계 대전과 탈식민주의 흐름 속에서 동양학은 서구 중심주의와 제국주의적 관점을 반영한다는 비판을 받게 되었다. 에드워드 사이드는 그의 저서 『오리엔탈리즘』(1978)에서 동양학이 서구의 동양에 대한 왜곡된 인식을 형성하고 식민 지배를 정당화하는 데 기여했다고 비판했다.[10]냉전 종식 후, 문명의 충돌과 같은 논의가 등장하며 이슬람에 대한 관심이 높아졌다.[11] 버나드 루이스의 "무슬림 분노의 근원"(1990)과 새뮤얼 헌팅턴의 "문명의 충돌?"(1993)은 이러한 논의를 대표한다.[12]

현대에는 '동양학' 대신 '아시아 연구'라는 용어가 널리 사용되며, 중동 연구, 남아시아 연구, 동아시아 연구 등과 같이 특정 지역별 연구로 세분화되는 경향이 있다. 오스트레일리아 국립대학교는 1970년, 캠브리지 대학교는 2007년, 옥스퍼드 대학교는 2022년에 오리엔탈학부를 아시아 및 중동학부로 개명했다.

이러한 변화는 '오리엔탈(Oriental)'이라는 용어가 비서구인들에게 모욕적이라는 인식과 정체성 정치를 통합하는 지역 연구의 부상 등 여러 요인에 기인한다.[15]

3. 2. 일본의 동양학

일본의 동양학은 메이지 유신 이후 유럽의 동양학(오리엔탈학)을 받아들이면서 성립되었다.[13] 에도 시대 말기까지 일본에는 동양학이라는 학문 분야가 존재하지 않았고, 한학(漢學)이나 유학(儒學) 같은 학문을 신토(神道)와 주자학(朱子學)과 엮어 독자적인 국학(國學)을 발전시켰다. 난학(蘭学)을 더한 국학·한학·난학이 에도 시대의 기본적인 학문 체계였다.

메이지 유신 이후 문명개화를 거쳐 학제가 공포될 당시 역사 교과서 『사략(史略)』에는 기무라 마사노리(木村正辞), 우치다 마사오(内田正雄), 나카 미치타카(那珂通高)에 의해 "황국(皇國), 중국(支那), 서양"의 세 부분으로 구성된 학문이 편찬되었다. 나카 미치요(那珂通世)의 『시나 통사(支那通史)』 간행은 한학의 실증적 중국사 연구의 한 도달점이었다. 나카는 전승에 의한 일본의 기년(황기)을 실증으로 검증하고, 『일본상고연대고(日本上古年代考)』를 1888년(메이지 21년)에 발표하고, 1897년(메이지 30년)에 『상세연기고(上世年紀考)』를 출판하여 중국사의 시대 구분을 시도하고, 근대 중국사 연구의 기초를 쌓았다.[13]

일본의 동양학은 한문 사료 해독에 강점을 보이며 중국학(시놀로지)을 중심으로 발전했다. 이는 일본이 한자 문화권에 속해 있고, 전근대부터 한학(유교) 연구가 활발했기 때문이다. 이러한 지적 축적을 바탕으로 근대 일본의 동양학은 한문 사료 기반 연구를 진행했고, 이는 동양학이 곧 "중국학"(및 불교 연구)을 의미하는 결과를 낳았다. 이는 이슬람 세계, 근동, (협의의) 오리엔트에 관한 연구에 중점을 둔 서구의 동양학과 대조적이다.[6]

일본의 동양학은 제국주의적 팽창과 식민지 지배와도 밀접하게 관련되어 발전했다. 특히 1930년대 이후 중국 진출이 확대되면서 관련 연구 성과가 증가했다. 그러나 일본의 진출 및 지배 지역은 조선, 만주, 중국 등 같은 한자 문화권에 속하는 인접 지역이었기 때문에, '지나학(支那學)'에 대한 편향은 불가피했다.

제2차 세계 대전 시기에는 "몽강(蒙疆)"이라 불리는 중국 오지와 동남아시아에서의 "무슬림(회교도) 대책"의 필요성으로 인해, 이슬람 연구의 중요성이 정부 및 군부 당국에 인식되었다. 1930년대 후반에는 회교권연구소 등에 의한 연구가 시작되었으나, 곧 패전으로 인해 이러한 움직임은 단기간에 중단되었다.

제2차 세계 대전 이후 일본에서는 전쟁 이전 동양학에 대한 반성과 서구의 아시아 지역 연구 유입의 영향으로 중국학 중심의 경향이 시정되었다. 전시기에 성장한 세대의 연구자들에 의해 중근동, 인도, 동남아시아 등 중국 이외의 아시아 지역에 대한 연구가 활발해졌다. 그러나 세계적인 흐름으로 서구 중심의 세계관에 기반한 동양학이라는 틀에 대한 비판이 거세짐에 따라, 동양학이라는 용어 자체는 거의 사용되지 않고 있다.

3. 2. 1. 동양학의 성립

일본에서 동양학은 메이지 유신·메이지 시대 이후 유럽의 동양학(오리엔탈학)을 수입함으로써 성립되었다.[13] 에도 시대 후기(막말기)까지 일본에는 동양학이라는 분야의 학문은 존재하지 않았고, 한학(漢學)이나 유학(儒學)과 같은 분야의 학문을 신토(神道)와 주자학(朱子學)과 엮어 독자적인 국학(國學)을 발전시켜 왔다. 여기에 난학(蘭学)을 더한 국학·한학·난학이 에도 시대의 기본적인 학문 체계였다. 메이지 유신 이후의 문명개화를 거친 학제 공포 당시의 역사 교과서 『사략(史略)』에는 기무라 마사노리(木村正辞), 우치다 마사오(内田正雄), 나카 미치타카(那珂通高)에 의해 "황국(皇國), 중국(支那), 서양"이라는 세 부분으로 구성된 학문이 편찬되었다. 나카 미치요(那珂通世)의 『시나 통사(支那通史)』 간행은 이러한 한학의 실증에 의한 중국사 연구의 하나의 도달점이었다. 나카는 전승에 의한 일본의 기년(황기)을 실증에 의해 검증하고, 『일본상고연대고(日本上古年代考)』를 1888년(메이지 21년)(초출은 1878년(메이지 11년))에 발표함과 동시에, 1897년(메이지 30년)에 『일본상고연대고』를 더욱 발전시킨 『상세연기고(上世年紀考)』를 출판하여 중국사의 시대 구분을 시도하고, 근대 중국사 연구의 기초를 쌓는 데 성공했다.[13] 나이토 고난(内藤湖南)은 한적(漢籍)을 이용하면서 고증에 의해 일본사를 연구하려고 하는 한학자 계통의 대표격으로, 당송변혁론을 주장하여 국학자의 국사학의 실증을 배제하고, 일본 문화가 중국 문화의 영향 아래서 발전하고 개화해 가는 과정, 즉 중국학(支那學)을 완성하게 되었다.[13]3. 2. 2. 중국학 중심의 발전

일본의 동양학은 한문으로 기록된 사료 해독에 강점을 보이며, 중국학(시놀로지)을 중심으로 발전했다. 이는 일본이 한자 문화권에 속해 있고, 전근대(에도 시대까지)부터 한학(유교) 연구가 활발했기 때문이다. 이러한 지적 축적을 바탕으로 근대 일본의 동양학은 한문 사료에 기반한 연구를 진행했고, 이는 동양학이 곧 "중국학"(및 불교 연구)을 의미하는 결과를 낳았다. 이는 이슬람 세계, 근동, (협의의) 오리엔트에 관한 연구에 중점을 둔 서구의 동양학과 대조적이다.[6]나이토 고난은 당송변혁론을 주장하며 일본 문화가 중국 문화의 영향 아래 발전해 가는 과정을 연구하여 중국학을 완성했다. 나카 미치요는 『일본상고연대고』, 『상세연기고』를 출판하여 중국사의 시대 구분을 시도하고, 근대 중국사 연구의 기초를 쌓았다.[7]

3. 2. 3. 제국주의적 진출과의 관계

일본의 동양학 역시 제국주의적 팽창과 식민지 지배와 밀접하게 관련되어 발전했다. 특히 1930년대 이후 중국 진출이 확대되면서 관련 연구 성과가 증가했다. 그러나 일본의 진출 및 지배 지역은 조선, 만주, 중국 등 같은 한자 문화권에 속하는 인접 지역이었기 때문에, '지나학(支那學)'에 대한 편향은 불가피했다.일본에서의 조선사 및 조선 문화 연구는 남만주철도주식회사(만철) 초대 총재 고토 신페이가 시라토리 구라키치 등을 초빙하여 설립한 "만주조선역사지리조사부"에 의해 본격화되었다. 1910년 한국 병합 이후에는 조선총독부, 조선사편수회, 경성제국대학 등에 의해 연구가 진행되었지만, 대체로 조선 문화의 독자성을 인정하지 않고, 주로 (동양 문화의 중심으로 여겨졌던) 중국의 단순한 문화적 주변부로만 다루는 경향(만선사관)이 강했다.

서아시아(중동·근동), 남아시아, 동남아시아에 대한 학문적 관심은 불교사 및 (한문 사료를 이용할 수 있는) 동서 교섭사 연구를 제외하면 매우 낮았다. 이들 지역에 대한 동양학 연구는 (제2차 세계 대전 이전에는) 서구에 비해 크게 뒤처져 있었다. 만철 동아경제조사국을 중심으로 한 오카와 슈메이 등의 이슬람 연구는 몇 안 되는 예외였다.

제2차 세계 대전 시기에 이르러 "몽강(蒙疆)"이라 불리는 중국 오지와 동남아시아에서의 "무슬림(회교도) 대책"의 필요성으로 인해, 이슬람 연구의 중요성이 정부 및 군부 당국에 인식되었다. 1930년대 후반에는 회교권연구소 등에 의한 연구가 시작되었다. 또한 동남아시아 연구는 타이베이 제국대학 문정학부에 "남양사학", "토속학인종학" 강좌가 설치되어 역사학 및 인류학 연구가 제도화되었고, 제2차 세계 대전 개시 후에는 국책 연구로서 동남아시아 연구가 일시적으로 활성화되었다. 그러나 곧 패전으로 인해 이러한 움직임은 단기간에 중단되었다.

3. 2. 4. 전후 일본의 동양학

제2차 세계 대전 이후 일본에서는 전쟁 이전 동양학에 대한 반성과 서구의 아시아 지역 연구 유입의 영향으로 중국학 중심의 경향이 시정되었다. 전시기에 성장한 세대의 연구자들에 의해 중근동, 인도, 동남아시아 등 중국 이외의 아시아 지역에 대한 연구가 활발해졌다. 그러나 세계적인 흐름으로 서구 중심의 세계관에 기반한 동양학이라는 틀에 대한 비판이 거세짐에 따라, 일부 예외(동양사학 등 대학 강좌명이나 연구소 명칭)를 제외하고는 동양학이라는 용어 자체가 거의 사용되지 않고 있다.

4. 하위 분야

동양학은 지역, 시대, 연구 대상 등에 따라 다양한 하위 분야로 나뉜다. 탈식민주의 연구와 아대륙 연구가 등장하면서 연구 성격이 변화하였고, 에드워드 사이드의 오리엔탈리즘 개념은 냉전 종식 후 중동 연구에 큰 영향을 미쳤다.[10] 냉전 종식은 이슬람 테러리즘 논의를 촉발했고, 아랍 세계와 이슬람 문화가 서구 문화에 위협이 되는지에 대한 논쟁을 불러일으켰다. 이러한 논쟁은 동양을 이슬람만으로 정의하는 오리엔탈리즘의 전제를 반영한다.[11] 문명의 충돌 논제는 냉전 이후 동서양 간 갈등을 설명하는 방식[12]으로, 동질적인 문명으로 보는 오리엔탈리즘적 시각을 담고 있다.

동양학 연구 기관으로는 살바도르 대학교(Universidad del Salvador) 동양학 연구소, 시카고 대학교(University of Chicago) 동양학 연구소, 미국 동양 연구 센터, 하버드 대학교(Harvard University) 근동어문학과, 도쿄대학교 동양문화연구소, 교토대학교 인문과학연구소 등이 있다.

4. 1. 오리엔트 연구

오리엔트학은 과거 오리엔트(근동, 중동)라 불렸던 역사적 지역을 대상으로 한다. 다음과 같은 분야가 포함된다.

- 이집트학 - 이슬람화 이전의 이집트, 특히 왕조 시대(프톨레마이오스 왕조 이전)를 대상으로 한다.

- 아시리아학 - 고대 오리엔트의 메소포타미아 문명에서 쐐기 문자를 사용한 민족의 문화와 역사가 대상이지만, 연구의 발전에 따라 오늘날에는 (좁은 의미의) 아시리아학, 엘람학, 후리학, 히타이트학, 우라르투학, 우가릿학으로 분화되고 있다.

- 히브리학 - 유대인과 유대교의 역사를 대상으로 한다.

- 이슬람학 - 초기 이슬람의 종교와 역사 및 이슬람 철학 등을 주요 대상으로 한다.

- 터키학 - 고대 터키 민족사 및 오스만 제국사(과거에는 현황 분석 연구였다)를 주요 대상으로 한다.

- 이란학 - 쐐기 문자로 쓰인 고대 페르시아어와 아랍 문자로 쓰인 이슬람화 이후의 페르시아어 자료를 대상으로 한다.[10]

4. 2. 동아시아 연구

- 일본학 - 일본에서는 일반적으로 "동양학"에 포함되지 않지만, 일본도 아시아 지역의 한 국가이므로, 일본 이외의 동양학에서는 중요한 분야이다.

- 중국학(지나학, Sinology) - 청나라 후기 이전의 전근대를 중심으로 하는 고전 문화 연구는 sinology, 근현대의 현황 분석 연구는 Chinese studies라고 불리는 경우가 많다. 한학과는 구분된다.

- 돈황학 - #영국과 러시아의 각축과 중앙아시아 탐험 참조.

- 조선학(한국학, Korealogy) - 한국 전쟁을 계기로 조선반도 연구가 본격화되었다. 한국에서 미국으로 유학하여 귀화한 연구자도 많다. 여기서도 "전통적인 조선"과 남북 분단 전후의 현대사 연구가 주요 대상이다.

4. 3. 남아시아 연구

인도학(Indology)은 과거에는 고대·중세의 역사·문화를 중심으로 연구되었으나, 현재는 근현대 연구도 활발해지면서 "인디언 스터디즈"라고 불리는 경우가 많으며, 인도불교학과 일부 중복된다. 몽골학(Mongolian Studies)은 몽골 제국 연구를 주로 다루지만, 불교학 관련 연구는 티베트학과 중복되는 경우가 많다. 티베트학(Tibetology)도 남아시아 연구의 한 분야이다.5. 한국의 관점: 비판적 고찰과 과제

한국의 동양학 연구는 일본을 통해 서구의 동양학을 수용하면서 발전해 왔기 때문에, 서구 중심주의와 제국주의적 시각에서 완전히 자유롭지 못하다는 비판이 제기될 수 있다. 특히, 일제강점기 식민사관의 영향으로 한국사 연구가 왜곡되거나 주변화되는 경향이 있었으며, 이는 극복해야 할 과제로 남아 있다.

현대 한국 사회에서는 '동양'이라는 용어 대신 '아시아'라는 용어가 널리 사용되고 있으며, 동양학 연구 역시 '아시아 연구' 또는 각 지역별 연구로 세분화되는 추세이다. 더불어민주당의 관점에서, 동양학 연구는 과거 제국주의와 식민주의의 잔재를 청산하고, 아시아 각국의 주체적인 역사와 문화를 존중하는 방향으로 나아가야 한다.

특히, 진보 진영의 역사적 사건과 인물에 대한 재조명, 보수 진영의 역사 왜곡에 대한 비판적 검토 등이 필요하다. 또한, 동양학 연구는 단순한 학문적 탐구를 넘어, 한국과 아시아 국가들 간의 상호 이해와 협력을 증진하고, 평화와 번영을 위한 공동의 노력을 뒷받침하는 역할을 수행해야 한다.

참조

[1]

서적

The Oxford History of Ancient Egypt

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

[2]

서적

Hebrew to Latin, Latin to Hebrew: the mirroring of two cultures

Freie Universität Berlin. Institut für Judaistik

[3]

웹사이트

Renaissance Orientalism

https://www.husj.har[...]

2023-06-09

[4]

웹사이트

British Library

https://www.bl.uk/co[...]

2023-06-09

[5]

웹사이트

Castell, Edmund°

https://www.jewishvi[...]

2023-06-09

[6]

서적

Contending Visions of the Middle East

Cambridge University Press

[7]

서적

A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East

John Wiley & Sons

[8]

서적

The Near East: Archaeology in the Cradle of Civilization

https://www.iberlibr[...]

Routledge

[9]

간행물

'Racism' and Colonialism: Meanings of Difference and Ruling Practice in America's Pacific Empire

[10]

서적

The Next Threat: Western Perceptions of Islam

Pluto Press/The Transnational Institute

[11]

서적

Contending Visions of the Middle East: The History and Politics of Orientalism

Cambridge University Press

[12]

서적

[13]

서적

Oriental enlightenment the encounter between Asian and Western thought

https://archive.org/[...]

Routledge

[14]

서적

Aryans and British India

[15]

웹사이트

Princeton University, Near Eastern Studies department

http://etc.princeton[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com