서경 (책)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

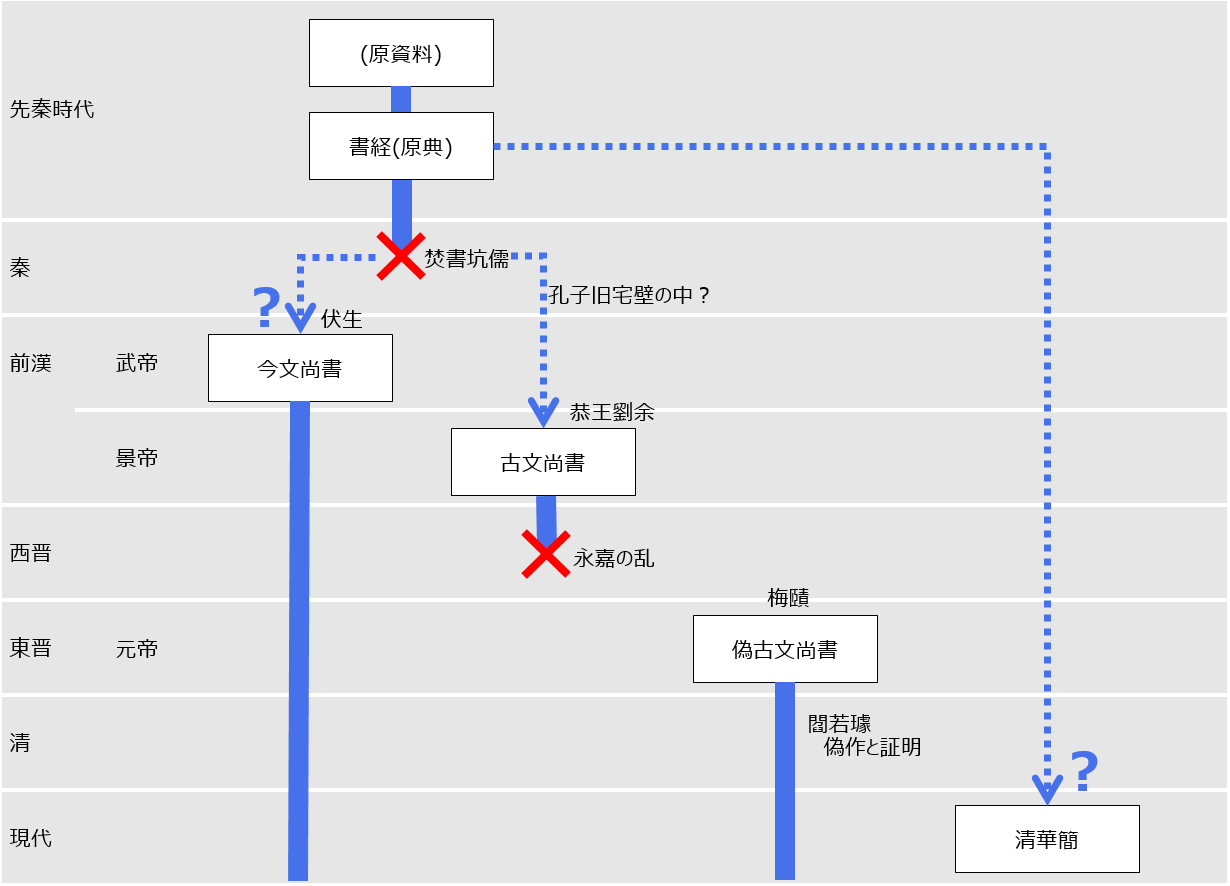

서경은 중국 고대 문헌으로, 선진 시대에는 상서 또는 주서 등으로 불렸으며, 한나라 시대 이후 상서라는 명칭이 널리 사용되었다. 남송 시대 이후 서경이라는 명칭이 사용되기 시작하여 현재 두 명칭이 모두 사용된다. 공자가 편찬했다는 설이 있었으나 현대 학자들은 동의하지 않으며, 주나라 초기의 오고를 시작으로 전국 시대에 걸쳐 완성된 것으로 추정된다. 진시황의 분서갱유로 원본이 소실되었으나, 한나라 시대에 금문상서와 고문상서 두 가지 판본이 재발견되었다. 동진 시대에는 위작된 위고문상서가 등장하여 논란이 되었으며, 2008년 칭화 대학에서 전국 시대 죽간이 발견되어 서경 연구에 새로운 자료가 추가되었다. 서경은 시대, 형식, 문헌학적 분류에 따라 나뉘며, 중국 고대 사상과 역사 연구에 중요한 가치를 지닌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 사서오경 - 중용

《중용》은 유교 경전으로, 자사의 저작으로 여겨지며, 중용, 중화, 성을 통해 자기 완성을 위한 지침을 제시하고, 균형과 조화를 추구한다. - 사서오경 - 대학 (책)

《대학》은 유가의 핵심 경전으로, 자기 수양을 통해 개인의 완성을 이루고 사회 질서를 확립하는 과정을 제시하며 수기치인 사상을 바탕으로 삼강령과 팔조목을 제시하는 책이다. - 십삼경 - 춘추좌씨전

《춘추좌씨전》은 춘추 시대 노나라의 역사를 기록한 책으로, 춘추 시대의 사건들을 노나라의 관점에서 서술하며, 문학적 가치 또한 높이 평가받는다. - 십삼경 - 시경

《시경》은 중국에서 가장 오래된 시가집으로, 305편의 시가를 국풍, 아, 송의 세 부분으로 나누어 수록하고 있으며, 유교 경전으로서 동아시아 문화에 큰 영향을 미쳤다. - 중국의 역사책 - 자치통감

사마광이 편찬한 《자치통감》은 기원전 403년부터 959년까지 1362년간의 중국 역사를 연대순으로 기록한 294권의 방대한 편년체 역사서로, 통치자들의 흥망성쇠를 통해 정치적 교훈을 제시하고 다양한 시각과 사마광의 역사관을 담아 송대 이후 역사 연구에 큰 영향을 미쳤다. - 중국의 역사책 - 춘추좌씨전

《춘추좌씨전》은 춘추 시대 노나라의 역사를 기록한 책으로, 춘추 시대의 사건들을 노나라의 관점에서 서술하며, 문학적 가치 또한 높이 평가받는다.

2. 명칭

선진 시대에는 단순히 "서(書)" 또는 시대 이름을 붙여 "하서(夏書)", "상서(商書)", "주서(周書)" 등으로 불렸다. 한나라 시대에 "상서(尙書)"라는 명칭이 널리 사용되었으며, "상(尙)"은 "상(上)"과 통하는 글자로, 상고(上古) 시대의 문서라는 의미를 담고 있다. 남송 시대 이후 "서경(書經)"이라는 명칭이 사용되기 시작했으며, 현재는 "서경"과 "상서" 두 명칭이 모두 사용된다.

《서경》은 매우 복잡한 성립 과정을 거쳤으며, 다양한 학설이 존재한다. 전통적으로 공자가 편찬한 것으로 알려져 왔으나, 현대 학자들은 이 견해에 동의하지 않는다.[9] 가장 오래된 부분은 주나라 초기의 "오고(五誥)" (대고, 강고, 주고, 소고, 낙고) 부분으로, 당시의 기록으로 추정된다. 이 부분은 금석문·고고학 연구를 통해 그 내용이 비교적 확실한 것으로 밝혀졌다. 하지만, 금문 자료에서는 보이지 않는 어구도 많아, 서주 시대의 동시대 자료라고 볼 수는 없다. "오고(五誥)"를 제외한, 주나라 이전의 편들은 주나라 이후에 창작(또는 각색)되어 만들어진 것으로, 선진 시대로 거슬러 올라가지만, 사료로서의 신뢰성은 떨어진다고 여겨진다.

진시황의 분서갱유로 인해 《서경》 원본이 소실된 것으로 알려져 있다. 하지만 한나라 시대에 들어서면서 "금문상서"와 "고문상서"라는 두 가지 판본이 다시 나타나면서 《서경》이 세상에 전해지게 되었다.

3. 성립 과정

전국 시대에 요, 순, 우와 관련된 부분이 쓰여졌으며, 유교적 고대관 형성에 큰 영향을 미쳤다. 이이마 타다오는 "요전"에 나오는 네 개의 별("조", "화", "허", "묘")의 위치를 계산하여, 이 부분이 기원전 4세기경 전국 시대 초기에 쓰여졌을 것으로 추정했다.

《서경》에는 진의 목공에 대한 기록이 있으므로, 전체가 하나의 책으로 성립된 것은 적어도 진 목공의 재위 시작인 기원전 659년 이후이다.

선진 시대에 성립된 것으로 여겨지는 서적들(『국어』, 『춘추좌씨전』, 『맹자』, 『묵자』, 『순자』 등)에서 《서경》의 인용을 널리 찾아볼 수 있다. 어떤 형태였는지는 불분명하지만, 많은 학자들에 의해 《서경》이 읽혔다는 것은 확실하다. 지금의 29편 전체가 현재와 유사한 형태로 성립된 시기에 대해서는 『맹자』 이후, 기원전 3세기경으로 생각된다.

4. 전래 과정

이후 금문상서와 고문상서는 금문학파와 고문학파로 나뉘어 전수되었으나, 고문상서는 동한 광무제 때 무성편이, 서진 말기에 나머지 15편이 모두 사라졌다. 현재 전해지는 것은 위고문상서뿐이다.[3]

4. 1. 금문상서

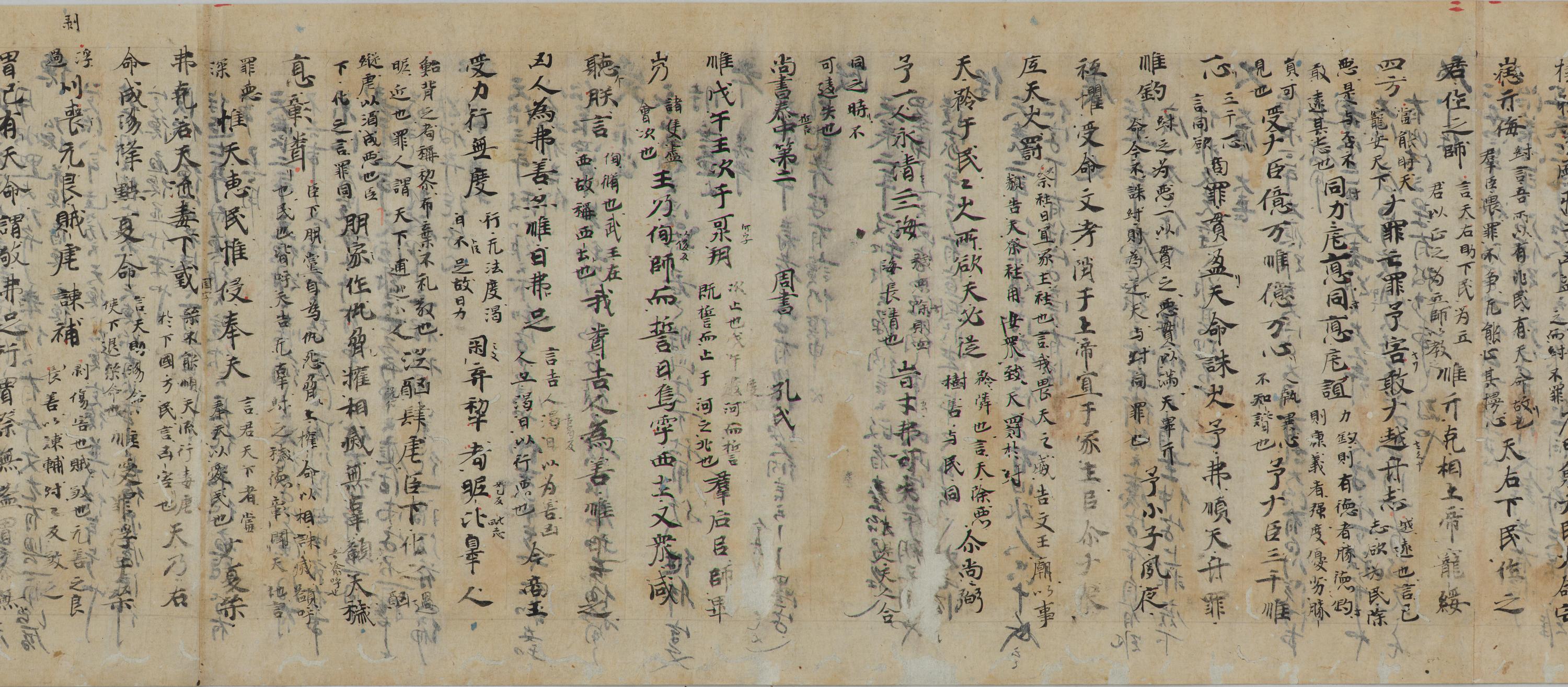

진나라 박사였던 복생이 분서갱유 때 서경을 숨겼다가 한나라 초기에 복원하여 예서체(금문)로 기록한 것이 금문상서이다. 복생은 "금문상서"를 구양생(자는 화백), 장생 등에게 전했고, 이들은 각각 제군(齊郡), 노군(魯郡) 등에서 제자들에게 가르쳤다. 구양생은 아관에게, 장생은 하후도위에게 전했다. 전한 선제 시대에는 구양고, 하후승(대하후), 하후건(소하후)의 학설이 학관으로 세워져 공식적으로 인정받았다.[4] 복생의 학설을 담은 책으로는 『상서대전』이 있으며, 일부 내용이 현재까지 전해진다.

4. 2. 고문상서

진시황의 분서갱유로 인해 《서경》 원본이 소실된 것으로 전해진다.[3] 진나라 이전의 고문자로 쓰여진 여러 판본이 민간에서 연구되었다.[4]

이 책들은 일반적으로 공자 가전본·중고본·공자 벽중본이 동일한 것으로 여겨지며, 전한의 "고문상서"는 보통 공안국·유향·유흠과 관련된 이 책을 가리킨다.

선제 때 유흠이 "고문상서"를 학관에 세울 것을 요구했으나 거절당했다. 신나라 왕망 때 이 요구가 실현되었지만, 광무제 때 다시 폐지되었다.[4]

4. 3. 위고문상서 (僞古文尙書)

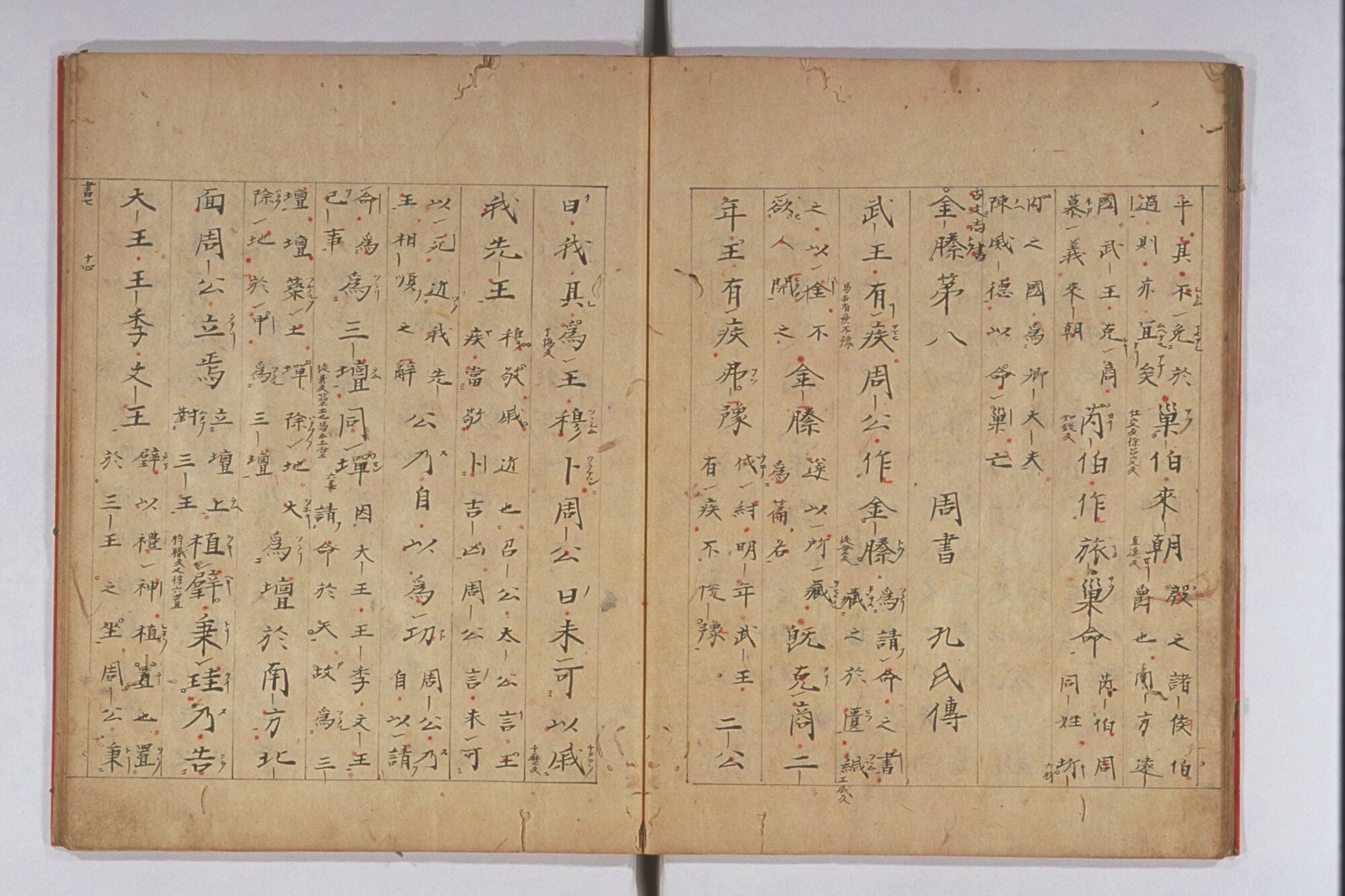

동진 시대에 매색(梅賾)이 "고문상서"를 헌상했으나, 이후 위작으로 판명되었다. 금문상서 33편(분할된 것 포함)과 위작 25편으로 구성되어 있다.[23] 송나라 이후 많은 학자들이 위작임을 밝혔으며, 청나라 염약거(閻若璩)의 《상서고문소증(尙書古文疏證)》이 대표적인 연구이다.한나라 시대에, 「금문상서」 외에도 『서경』이 발견되는 경우가 있었는데, 이것들은 종종 한나라 시대의 통용 서체가 아니라 진나라 이전의 문자로 쓰여 있었다. 이를 "고문상서"라고 부른다. 「금문상서」는 학관에 세워진 공적인 학문이었기 때문에, 그 사수 계통은 비교적 명백하지만, 「고문상서」는 한나라 시대를 통해 민간에서 연구가 진행된 책이며, 역사서의 기술도 뒤섞여 있다.

공안국의 위고문상서는 동진 원제 때 매색이라는 사람이 위고문상서를 조정에 바친 후 청나라 때까지 천여 년 동안 진짜로 받아들여졌다. 현재 전해지는 고문상서는 공안국 혹은 매색의 위고문상서이다.

4세기 동안 학자 매책에 의해 "고문" 텍스트가 포함된 ''서경''의 한 버전이 재발견되었다고 전해졌으며, 동진의 황실에 헌상되었다. 그의 버전은 33편의 31개 현대문 텍스트와 25편의 18개 추가 고문 텍스트로 구성되었으며, 공안국이 쓴 서문과 주석이 포함되어 있었다. 이는 ''고문상서'' (古文尚書)로 제시되었고 널리 받아들여졌다. 이는 653년에 출판되어 황제의 칙령에 의해 ''서경''의 공식적인 해석이 된 尚書正義|상서정의중국어의 기초가 되었다. 개성석경 (833–837)에 포함된 이 텍스트의 가장 오래된 현존하는 사본에는 이 모든 편들이 포함되어 있다.

송나라 이후, 오육(吳棫)을 시작으로 매책의 판본에 있는 재발견된 "고문" 텍스트의 출처에 대해 많은 의문이 제기되었다. 16세기에 매작(梅鷟)은 이 편들과 서문, 주석이 모두 ''좌전''과 ''사기''와 같은 다른 역사적 자료를 사용하여 서기 3세기에 위조되었다는 상세한 주장을 발표했다. 매작은 위조범이 텍스트를 잘라 붙인 출처를 밝혀냈고, 심지어 황보밀을 유력한 용의자로 지목했다. 17세기에, 안약수의 미발표 원고였지만 널리 유포된 ''고문상서소증'' (尚書古文疏證|상서고문소증중국어)은 재발견된 고문 텍스트가 3세기 또는 4세기에 조작되었다는 것을 대부분의 학자들에게 확신시켰다.

다음과 같은 예가 있다.

각 책의 관계는 확실하지 않지만, 일반적으로 공자 가전본·중고본·공자 벽중본이 동일하다고 여겨지며, 일반적으로 전한의 "고문상서"라고 하면 공안국·유향·유흠과 관련된 이 책을 가리킨다.

전한의 선제 때, 유흠이 "고문상서"를 학관에 세울 것을 요구했지만, 거절당했다. 이 요구는 신의 왕망 때 실현되었지만, 그 후, 후한의 광무제 때 다시 폐지되었다.

4. 4. 현대의 재발견

2008년, 칭화 대학은 전국 시대 죽간(칭화 간)을 입수했는데, 여기에는 《서경》의 여러 편이 포함되어 있었다. 이 죽간들은 분서갱유 이전의 사본으로, 현재 전해지는 《서경》과는 내용상 많은 차이를 보여 학계의 주목을 받았다.[15] 칭화간에는 현행 《서경》에 존재하는 편(「금등」, 「강고」, 「고명」 등)도 있지만, 문구에 차이가 있거나 편제가 다르기도 하다. 또한, 이전에는 알려지지 않았던 내용도 포함되어 있는데, 예를 들어 《서경》의 유명한 편인 「부열지명」은 칭화간의 「설명」과 내용이 일치하며, 현재 전해지는 위고문 「설명」과는 전혀 다르다.[16]2009년 4월까지 칭화간의 1/3 정도가 해독되었으며, 「보훈」과 주나라 무왕 시대의 악시 두 종류가 공개되었다. 「보훈」은 원래 제목이 없었으나, 전문가들이 본문 내용을 바탕으로 이름을 붙였다. 내용은 주나라 문왕이 임종 시 아들 발(무왕)에게 남긴 유언이다. 악시는 주나라 무왕이 문왕의 종묘에서 제사를 지낼 때 부르는 노래로, 《악경》의 원문일 가능성이 제기되었다.

현재까지 정리된 칭화간 중에는 고대 《서경》의 佚篇(일편: 잃어버린 편)으로 추정되는 「윤지」, 「윤고」, 「설명」, 「정오」, 「보훈」, 「금등」, 「황문」, 「제공」, 「후부」, 「봉허지명」 등이 있다. 이 중 「후부」의 한 구절은 《맹자》에서 《서》에서 인용한 것으로 언급되었으나, 《위고문상서》에서는 이 구절을 「주서·태서」에 포함시켰다.[17]

5. 구성 및 내용

《서경》은 총 58편으로 구성되어 있으며, 크게 시대, 형식, 문헌학적 관점에 따라 분류할 수 있다.

각 편은 내용이 쓰인 시대에 따라 요·순 임금 시대의 "우서(虞書)", 하나라 시대의 "하서(夏書)", 상(은나라) 시대의 "상서(商書)", 주나라 시대의 "주서(周書)"로 나뉜다.

또한, 각 편은 그 형식에 따라 "고(誥)"(군주가 신하에게 내리는 훈시), "모(謨)"(신하가 군주에게 올리는 훈시), "서(誓)"(군주의 민중을 향한 선서), "명(命)"(군주에 의한 명령) 등으로 나뉜다.[22]

문헌학적으로는 한나라 때 예서로 쓰여진 "금문상서(今文尙書)"와 춘추시대 문자체로 쓰여진 "고문상서(古文尙書)"로 나뉜다. 그러나 동진 시대에 매색이 헌상한 "고문상서"는 위작으로 판명되어 "위고문상서(僞古文尙書)"라 불린다.

《서경》은 요임금부터 주나라 시대까지 요, 순의 2제와 우왕, 탕왕, 문왕 또는 무왕의 3왕들이 신하에게 당부하는 내용, 군왕이 백성에게 내린 명령, 신하의 진언, 전쟁 훈시, 대신들 사이의 대화 등을 담고 있다. 그중 "서(誓)"와 "고(誥)"가 주가 되는데, 반경(盤庚), 목서(牧誓), 낙고(洛誥), 강고(康誥), 주고(酒誥) 등이 대표적이다.[22] 이 글들은 조상신이나 상제에 대한 신앙, 왕의 권력을 보여주는 엄격한 분위기로 일관된다.[22]

5. 1. 시대별 구성

《서경》은 시대순으로 다음과 같이 구성되어 있다.

《서경》의 각 편은 내용의 시대에 따라 "우서(虞書)", "하서(夏書)", "상서(商書)", "주서(周書)"의 네 가지로 구분된다.[11]

5. 2. 형식별 구성

《서경》의 각 편은 그 형식에 따라 다음과 같이 나뉜다.[22]

5. 3. 문헌학적 분류

《서경》은 3000편이 있었다고 하지만, 진시황의 분서갱유(焚書坑儒)로 인해 원본이 소실되어 전해지는 것은 고문(古文) 25편, 금문(今文) 33편 등 58편에 불과하다.[25]- 금문상서(今文尙書): 한나라 문제 때, 진(秦)의 박사를 지냈던 복생(伏生)이 구술한 내용을 조조(晁錯)가 당시 통용되던 예서로 정리한 것이다. 원래 29편이었으나 일부가 분할되어 33편이 되었다. 대부분의 학자들은 BC 4세기 이전에 작성된 진본으로 인정한다.

- 고문상서(古文尙書): 한나라 경제 때 노나라의 공왕(恭王)이 공자의 옛 집 벽에서 발견한, 춘추시대 문자체(진(晉)나라 문자)로 쓰여진 고본이다. 금문학파와 고문학파로 나뉘어 전수되었으나, 동한 광무제 때 무성편이, 서진 말기에 나머지 15편이 소실되었다. 현재 전해지는 것은 위고문상서뿐이다.

4세기에 나타난 고문상서 모작은 원본 제목을 붙인 16편에 9편을 더하여 총 25편으로 구성되어 있다.

1993년부터 2008년 사이에 호북성 징먼 시의 초나라 무덤에서 발견된 죽간에 기록된 텍스트는 기원전 300년경, 즉 진나라의 분서 이전에 작성된 것으로, 이전에는 알려지지 않았던 《서경》의 구절을 포함하고 있다. 청화간에는 전해지는 텍스트와 약간의 차이가 있는 "금 등" 판본과, 전해지는 텍스트에 포함되지 않은 여러 문서가 포함되어 있다.

동진 시대 원제 때 예장 내사 매색이 "고문상서"를 헌상했으나, 후에 위작으로 판명되어 '''위고문상서'''(僞古文尚書)라 불린다. 매색본은 "금문상서" 중 "순전"을 제외한 28편(분할하면 33편)과 위작 부분인 25편으로 구성되어 총 58편이며, 공안국의 주석이 붙어 있다. 매색본 중 "금문상서"와 중복되는 28편은 한대부터 이어져 온 텍스트이며, 새롭게 위작된 것은 아니다.

매색본에는 "순전"이 없었기 때문에 위의 왕숙 주석의 "요전"을 둘로 나누어 후반부를 "순전"으로 사용하고, 범녕 주석을 대신 사용했다. 남조 제의 요방흥이 "공안국전 고문순전"을 헌상하여 결함을 보완했지만, 이 책에는 28자가 더해져 있었다.

매색본은 동진에서 학관으로 세워져 남조에서 수용되었고, 북조에서는 정현 주석의 『상서』가 사용되었으나, 수나라 유현에 의해 매색본에 주석을 단 양의 비한의 의소가 수용되면서 북조에서도 널리 퍼졌다. 당의 『상서정의』가 매색본과 요방흥본을 합친 책을 사용하면서, 이 텍스트의 『상서』가 일반적인 것이 되었다.

현행 『서경』은 58편으로 구성되어 있으며, ① 내용의 시대, ② 쓰인 형식, ③ 문헌학적 관점에 따라 세 가지로 분류할 수 있다. 문헌학적 연구에 따르면, 현행 『서경』 중 38편은 위진 시대에 "고문상서"가 주상될 때 부가된 위작으로, "위고문상서"라 불리며, 한대 이래의 각 편을 계승한 "금문상서"와 구별된다.

5. 4. 주요 내용 (한국의 관점)

《서경》은 요임금부터 주나라 시대까지의 기록을 담고 있으며, 한국의 관점에서 다음과 같은 주요 내용을 살펴볼 수 있다.- 요순 시대: 요임금과 순임금의 덕치(德治)와 선정(善政)은 태평성대를 상징하며, 한국 역사에서도 이상적인 정치 모델로 여겨져 왔다.

- 하나라: 우왕의 치수(治水) 성공과 건국 이야기는 한국의 고대 건국 신화와 유사성을 보인다.

- 상나라: 폭군 걸왕의 실정(失政)과 탕왕의 혁명은 한국 역사에서 왕조 교체의 정당성을 설명하는 논리로 활용되었다.

- 주나라: 문왕과 무왕의 덕치, 주공의 섭정(攝政) 등은 한국 유교 정치 사상에 큰 영향을 미쳤다.[22]

- 국제 관계: 《서경》에 나타난 중국 중심의 천하관(天下觀)은 한국의 전통적인 외교 관계에도 영향을 미쳤다. 그러나 현대 한국은 주체적인 외교 노선을 추구하며, 《서경》의 내용을 비판적으로 수용하고 있다.

《서경》의 글들은 조상신 혹은 상제에 대한 신앙이나 노예 사회에서의 왕의 권력을 보여주는 무겁고 엄격한 색조로 일관되어 있다.[22]

6. 가치와 영향

《서경》은 중국 역사서의 효시로, 후대의 《사기》, 《한서》와 같은 본격적인 정사는 아니지만 중국 고대사의 원천이 되는 책이다. 《서경》의 기록은 사관이 쓴 부분이 많아 사료로서 가치가 높다.[24]

《서경》은 유가의 덕치주의, 도가의 무위이치, 묵가의 숭검비명, 법가의 법치주의 등 중국 고대 사상의 뿌리를 포괄하고 있다.[24]

《서경》의 내용과 언어 특징은 은주 시대 갑골 및 청동기에 적힌 글을 해석하고 제작 연대를 밝히는 데 결정적인 역할을 한다.[24]

예수회 학자들은 처음 중국 고전을 라틴어로 번역했을 때 《서경》을 구약성서의 열왕기와 유사한 "왕들의 책"이라 불렀다. 그들은 상제를 기독교의 하느님과 동일시하고, 다른 저서 주석에 《서경》 구절을 사용했다.[24]

6. 1. 한국에 미친 영향

《서경》은 조선시대 정치, 교육, 사회 전반에 걸쳐 큰 영향을 미쳤다.7. 현대적 의의

《서경》(書|서중국어, 尚書|상서중국어)은 고대 동아시아의 역사와 사상을 이해하는 데 중요한 자료이다. 특히, 현대 사회의 리더십, 정치, 윤리 문제에 대한 시사점을 제공하며, 한국의 전통 사상과 문화를 이해하는 데 필수적인 텍스트로 평가받고 있다.

8. 일본과의 관계

서경이 일본에 전래된 시기는 명확하지 않으나, 게이타이 천황 때 단양이와 고안무가 오경박사로서 차례로 일본을 방문했다는 기록이 있어, 이때 전래된 것으로 추정된다.

일본의 연호인 "쇼와"와 "헤이세이"는 『서경』의 구절에서 유래했다. "쇼와"는 『서경』 요전의 "백성'''소'''명, 협'''화'''만방"(百姓'''昭'''明, 協'''和'''萬邦)에서, "헤이세이"는 『서경』 우서의 "지평천성"(地平天成)에서 따온 것이다. 다만, 『서경』 우서는 위작으로 여겨지는 부분이며, "지평천성"은 본래 『춘추좌씨전』에 나오는 말이다.

일본에는 다음과 같은 서경의 고사본(古寫本)들이 소장되어 있다.

참조

[1]

서적

Dingwen shuju

[2]

서적

Zhonghua shuju

[3]

서적

Shangshu xue shi 尚書學史

Beijing: Zhonghua Shuju 中華書局

[4]

서적

Hanshu 漢書

[5]

웹사이트

First Research Results on Warring States Bamboo Strips Collected by Tsinghua University Released

http://news.tsinghua[...]

Tsinghua University

2011-05-26

[6]

학술지

清华简《傅说之命》研究.

2013

[7]

학술지

A Possible Lost Classic: The *She Ming, or *Command to She.

2020

[8]

문서

论5尚书6诰体的文化背景

[9]

문서

範文瀾:"《盤庚》三篇是無可懷疑的商朝遺文(篇中可能有訓詁改字)"

[10]

서적

The Jesuit Reading of Confucius : The First Complete Translation of the Lunyu (1687) Published in the West

Brill

[11]

문서

隷古定字、隷古奇字などと呼ばれる。

[12]

웹사이트

全唐文、巻32、以今文繕寫尚書詔

https://zh.wikisourc[...]

[13]

웹사이트

冊府元亀、巻50、崇儒術2

https://archive.org/[...]

[14]

웹사이트

新唐書 巻57、志第47、芸文1

https://zh.wikisourc[...]

[15]

학술지

清華簡『周武王有疾周公所自以代王之志(金縢)』の思想史的特質

[16]

학술지

清華簡『説命』の文献的特質 : 天の思想を中心に

[17]

뉴스

清華簡再現《尚書》佚篇

http://paper.jyb.cn/[...]

中国教育報

2014-09-05

[18]

웹사이트

古文尚書巻第六

https://emuseum.nich[...]

[19]

백과사전

서경(상서)

[20]

백과사전

한·당의 사상

[21]

문서

사마천의 《사기》에 따른 전통적인 견해

[22]

백과사전

금석문과『서경』

[23]

서적

서역강설

성균관대학교 출판부

[24]

서적

서경

고려원

[25]

학술지

중국 淸華大學 소장 戰國時代 竹簡

한국목간학회

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com