계몽주의

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

계몽주의는 17세기 영국에서 시작되어 18세기에 유럽 전역으로 확산된 사상 운동으로, 이성을 강조하고 전통, 권위, 미신에서 벗어나 사회 개혁을 추구했다. 계몽주의자들은 다양한 분야에서 활동하며, 기존 질서를 비판하고 개인의 자유와 권리, 관용을 옹호했다. 이들은 사회 계약론, 권력 분립론, 자유방임주의 등의 정치·경제 사상을 제시했으며, 이성에 기반한 윤리 사상을 발전시켰다. 계몽주의는 과학, 진보, 개인의 자유를 중시하며, 프랑스 혁명과 미국 독립 혁명에 영향을 미쳤다. 그러나 이성 중심주의, 유럽 중심주의적 사고, 감정 경시 등의 한계를 지니기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 계몽주의 - 에드먼드 버크

에드먼드 버크는 1729년 아일랜드에서 태어난 정치인, 철학자, 작가로, 영국 의회 하원 의원으로서 보수주의 사상을 주창하며 프랑스 혁명을 비판하고 전통, 질서, 점진적 개혁을 강조했다. - 계몽주의 - 자본주의

자본주의는 생산 수단의 사적 소유, 이윤 추구, 시장 기반의 자원 배분, 자본 축적을 특징으로 하는 경제 체제이며, 경제 성장과 기술 혁신을 이끌었지만 불평등 심화, 환경 파괴 등의 비판을 받기도 한다. - 인쇄시 제외할 - 에드먼드 버크

에드먼드 버크는 1729년 아일랜드에서 태어난 정치인, 철학자, 작가로, 영국 의회 하원 의원으로서 보수주의 사상을 주창하며 프랑스 혁명을 비판하고 전통, 질서, 점진적 개혁을 강조했다. - 인쇄시 제외할 - 자본주의

자본주의는 생산 수단의 사적 소유, 이윤 추구, 시장 기반의 자원 배분, 자본 축적을 특징으로 하는 경제 체제이며, 경제 성장과 기술 혁신을 이끌었지만 불평등 심화, 환경 파괴 등의 비판을 받기도 한다.

2. 역사

계몽주의 철학자들은 다양한 재능을 지니고 있었다. 토머스 제퍼슨(Thomas Jefferson)은 법률 교육을 받았지만 고고학과 건축에도 능숙했고, 벤저민 프랭클린(Benjamin Franklin)은 경력 있는 외교관이었을 뿐 아니라 물리학자이기도 했다. 콩도르세(Condorcet)는 상업, 금융, 교육, 과학 등 광범위한 주제에 대해 저술했다.

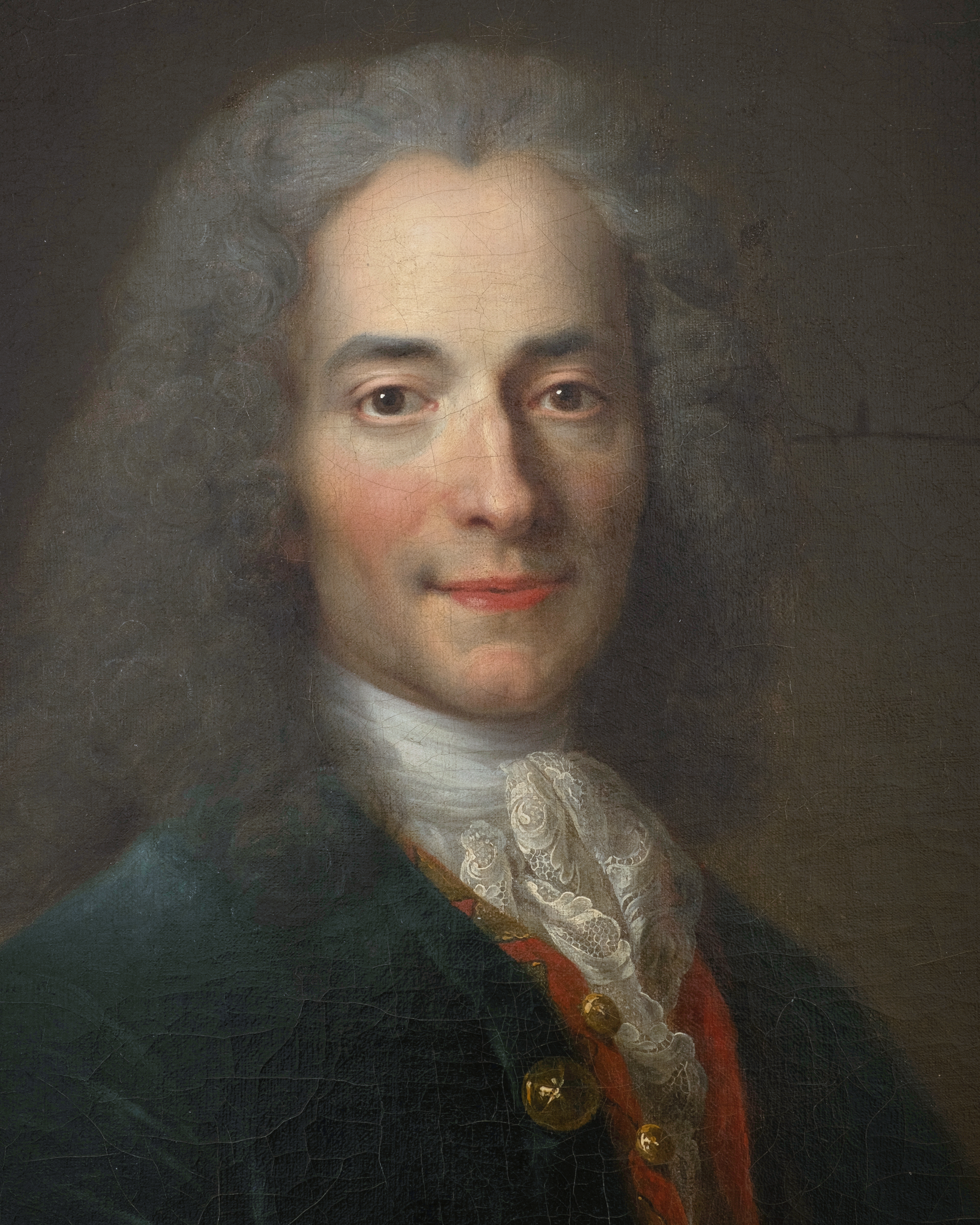

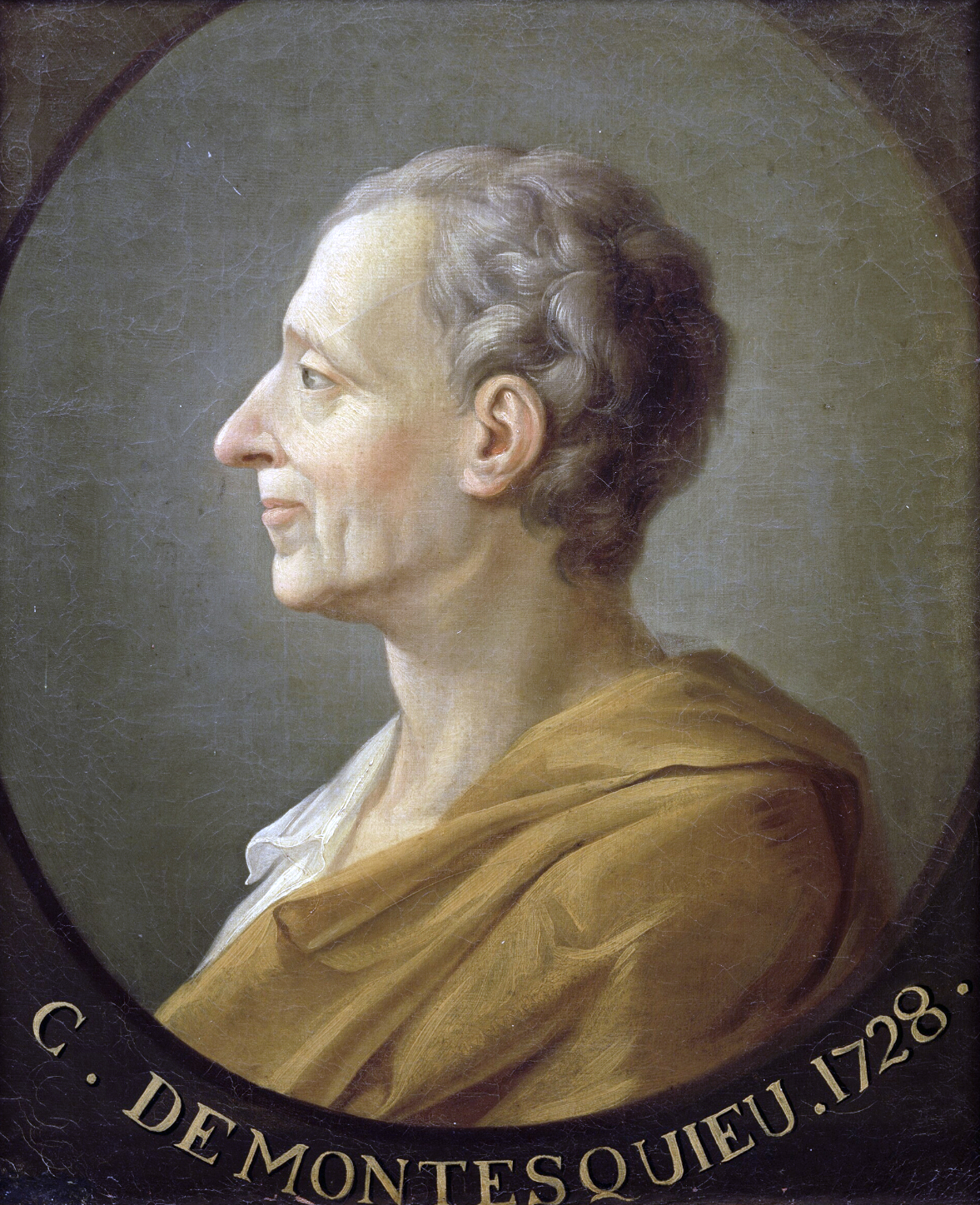

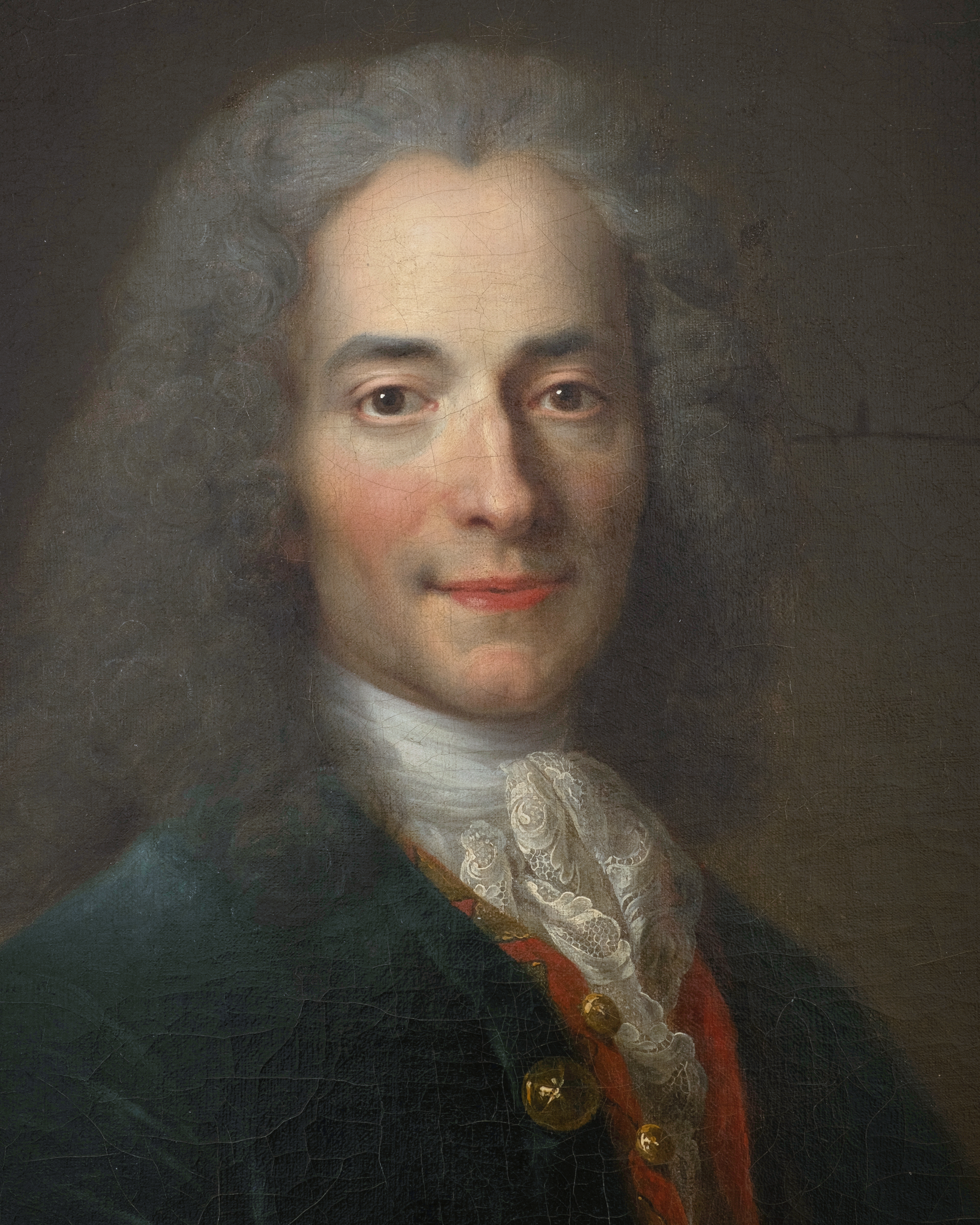

철학자들의 사회적 기원도 다양했다. 많은 이들이 중산층 가정 출신(볼테르, 제퍼슨)이었지만, 더 겸손한 출신(임마누엘 칸트(Immanuel Kant), 프랭클린, 디드로)이나 귀족 출신(몽테스키외, 콩도르세)도 있었다. 일부는 종교 교육(디드로, 루이 드 조쿠르(Louis de Jaucourt))이나 법률 교육(몽테스키외, 제퍼슨)을 받았다.

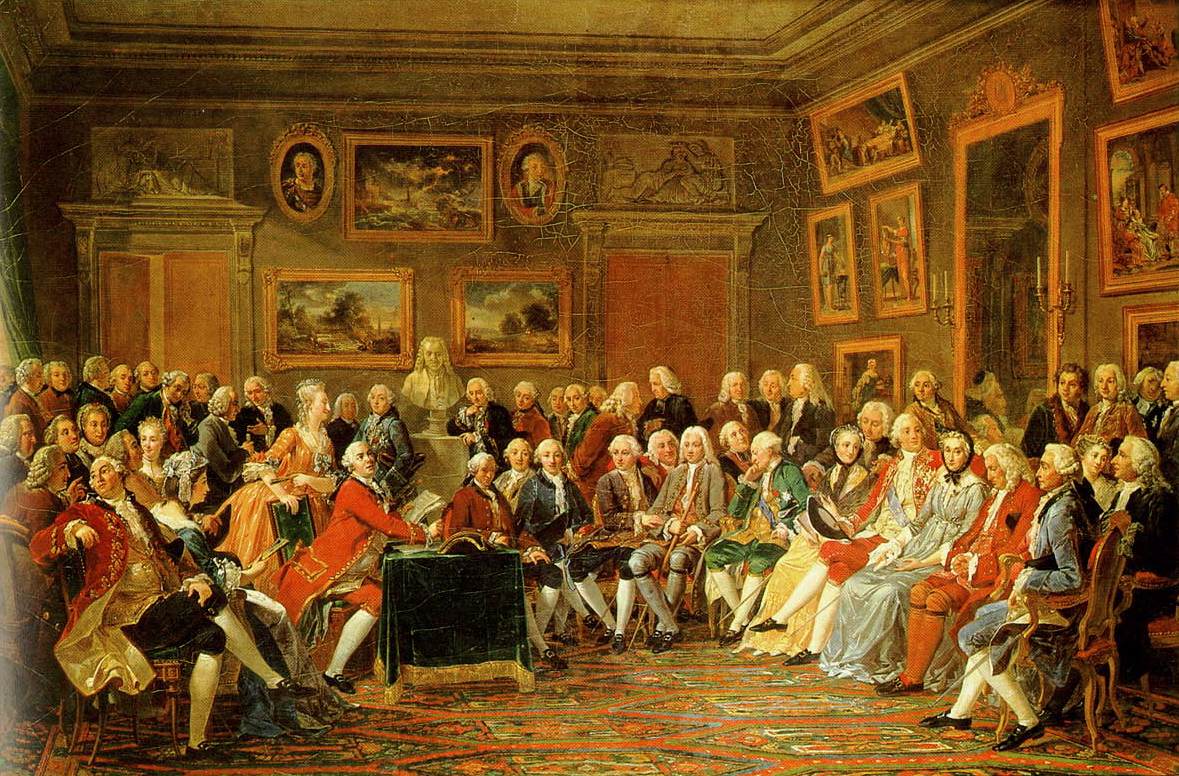

철학자들은 네트워크를 형성하고 서신을 통해 소통했다. 루소와 볼테르 사이의 신랄한 서신 왕래는 잘 알려져 있다. 18세기의 거장들은 살롱, 카페 또는 아카데미에서 만나 토론했다. 이들 사상가들과 savants프랑스어는 국제적인 공동체를 형성했다. 프랭클린, 제퍼슨, 애덤 스미스(Adam Smith), 데이비드 흄(David Hume), 페르디난도 갈리아니(Ferdinando Galiani)는 모두 프랑스에서 수년간을 보냈다.

기존 질서를 비판했기 때문에 철학자들은 당국에 쫓기며 감옥을 피하기 위해 속임수를 사용해야 했다. 프랑수아마리 아루에(François-Marie Arouet)는 볼테르라는 필명을 사용했다. 1774년 토머스 제퍼슨은 대영제국의 미국 식민지들의 불만을 논의하기 위해 소집된 제1차 대륙 의회에 버지니아 대표를 대신하여 보고서를 작성했다. 내용 때문에 익명으로만 발표할 수 있었다. 디드로의 Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient프랑스어 ("보는 사람들을 위한 맹인에 관한 서한")은 그를 뱅센 샤토 감옥에 가두었다.[19] 볼테르는 오를레앙 공작 필리프 2세(1674–1723)를 비판하는 팸플릿을 썼다는 혐의로 1721년 바스티유 감옥에 투옥되었다. 몽테스키외는 1721년 Lettres persanes프랑스어 ("페르시아 서한")을 네덜란드에서 익명으로 출판했다. 1728년부터 1734년까지 그는 여러 유럽 국가를 여행했다.

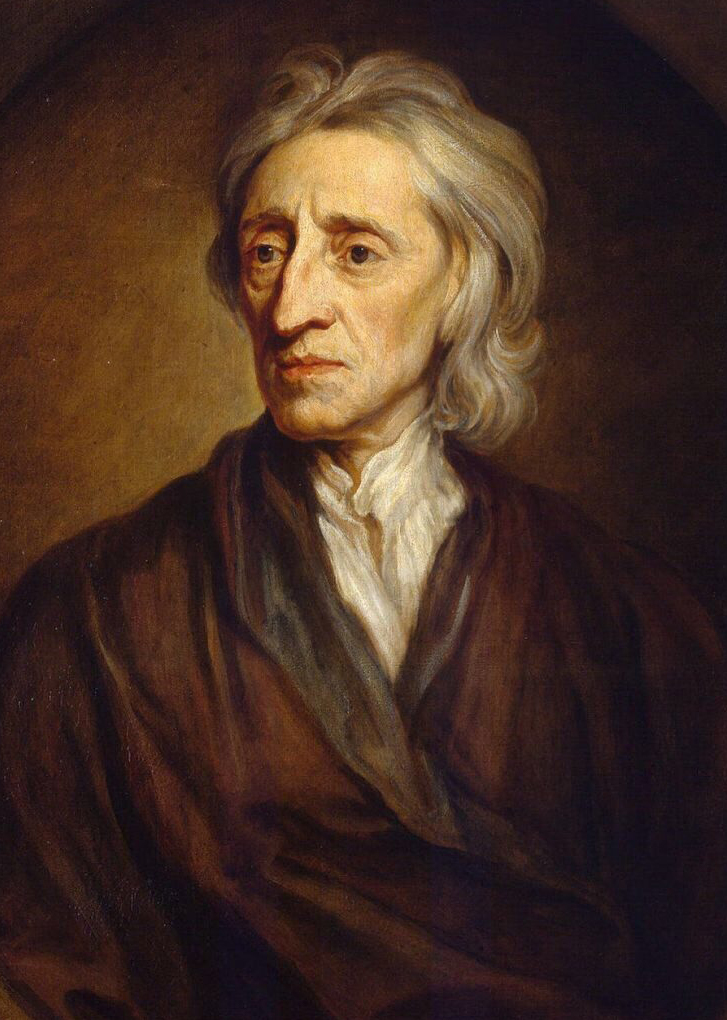

검열에 직면하고 재정적 어려움에 처하자 철학자들은 종종 귀족과 후원자의 보호를 받았다. 루이 15세(Louis XV)의 정부였던 말레셰르브(Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes)와 퐁파두르 부인(Madame de Pompadour)은 디드로를 지원했다. 마리테레즈 로데 조프랭(Marie-Thérèse Rodet Geoffrin) (1699–1777)은 『백과전서』의 출판 비용 일부를 부담했다. 1749년부터 1777년까지 그녀는 격주로 salon프랑스어을 열어 예술가, 지식인, 문인, 철학자들을 초대했다. 당시 또 다른 유명한 살롱은 클로딘 게랭 드 탕생(Claudine Guérin de Tencin)의 살롱이었다. 1720년대에 볼테르는 영국으로 망명하여 존 로크의 사상을 흡수했다.

철학자들은 일반적으로 성직자와 귀족의 통치보다는 군주제에 대해 덜 적대적이었다.[20] 볼테르는 장 칼라스를 변호하면서 환상적인 지방 법원의 과도함에 맞서 왕실 사법부를 옹호했다.[21] 스페인의 샤를 3세(Charles III of Spain), 합스부르크 왕가의 마리아 테레지아(Maria Theresa), 신성 로마 제국의 요제프 2세(Joseph II, Holy Roman Emperor), 러시아 제국의 예카테리나 2세(Catherine II of Russia), 스웨덴의 구스타브 3세(Gustave III of Sweden) 등 많은 유럽 군주들은 프리드리히 대왕(Frederick the Great) 궁정에 소개된 볼테르나 예카테리나 대제(Catherine the Great) 궁정에 소개된 디드로와 같은 철학자들을 만났다. 홀바흐(d'Holbach)와 같은 철학자들은 "계몽 전제주의"[22]를 옹호하여 국가 원수의 승인을 얻으면 그들의 사상이 더 빨리 퍼질 것이라고 기대했다. 그러나 후속 사건들은 "계몽된 것보다 더 전제적인"plus despotes qu’éclairés프랑스어 군주들과의 접근 방식의 한계를 철학자들에게 보여주었다.[23] 루소만이 정치적 평등이라는 혁명적 이상에 엄격하게 고수했다.[24]

계몽사상은 17세기 영국에서 시작되었다.

일반적으로 프로이센의 프리드리히 대왕은 계몽 전제주의 군주 의 전형으로 여겨진다. 이 그림에서는 조카의 아들인 프리드리히 빌헬름 3세 앞에서 글을 쓰고 있지만, 벽에 걸린 초상화는 서신 교환 상대였던 계몽 사상가 볼테르(Voltaire)의 것이다

볼테르(Voltaire)의 「철학 편지(Lettres philosophiques)」와 몽테스키외(Charles de Montesquieu)의 「법의 정신(De l'esprit des lois)」에 의해 계몽주의 사상은 프랑스로 전파되어, 후에 프랑스의 절대 왕정을 비판하는 데 사용되었다. 합스부르크 왕가의 마리아 테레지아(Maria Theresia) 여제, 프로이센 왕국의 프리드리히 2세(프리드리히 대왕)(Friedrich II.), 러시아 제국의 예카테리나 2세(예카테리나 2세)(Yekaterina II.) 등이 실천하고 있다.

18세기에 들어, 당시 프랑스나 영국에 비해 뒤쳐져 있던 독일에서도 이 사상을 보급하여, 크리스티안 토마지우스(Christian Thomasius), 모제스 멘델스존(Moses Mendelssohn), 크리스티안 볼프(Christian Wolff), 요한 크리스토프 고트셰트(Johann Christoph Gottsched) 등을 배출했다.

볼프는 이성과 계시(하나님의 가르침)에 모순이 없다는 것을 주장하고, 사람들에게 인간으로서의 이성으로 보는 사고방식을 주장했다. 고트셰트는 이 영향을 받아 볼프처럼 계시와 이성을 병존시키는 것이 아니라, 계시의 내용은 이성으로 환원되어 이성에 의해 해명될 수 있다고 생각했다.

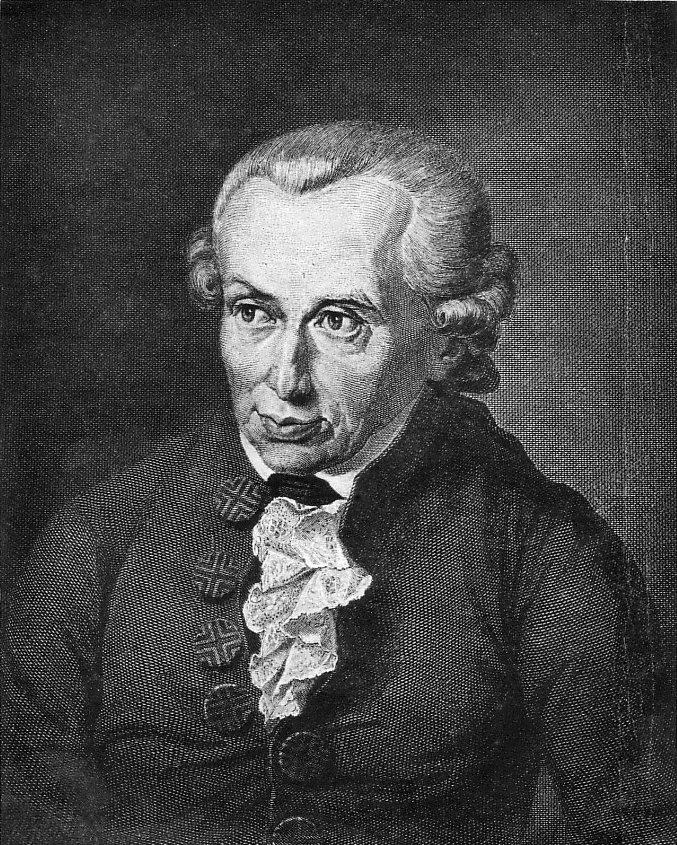

계몽 사상에 자극을 받은 칸트(Kant)도 "책임 있는 자아"의 필요성과 근거를 제시했다. 칸트에 따르면, 아우프클레룽(Aufklärung)은 "인간이 스스로에게 책임을 지고 미성년 상태에서 벗어나는 것"이다. 그리고 다른 사람에게 의존하지 않고 자신의 지성을 사용하는 결단과 용기를 갖추고, 마지막으로 "감히 알려고 해라! 스스로의 지성을 사용하는 용기를 가져라!"라는 구호에 귀결된다고 하고 있다(칸트 "Was ist Aufklärung?"『계몽이란 무엇인가?』에서). 이 구호에는, 우선 개인이 스스로의 지성의 행사에 용기를 갖게 됨으로써 사회가 개선될 수 있다는 생각이 배경에 있다. 주변 국가들에 경제적·문화적으로 뒤쳐져 있던 독일에서는 계몽 사상이 더욱 강하게 표현되었다. 한편 계몽 사상은 국가·사회·종교 등 모든 것에 대해 이성 일변도주의로, 수학적이고 평면적인 합리주의적인 것이 특징이었다.

이 사상은 보급되면서, 결국 "이성 아닌 것", 즉 감정이나 신앙 또는 생명적 에너지(생명 그 자체)와 같이 이성의 틀에 들어가지 않는 것에 대한 설명에 대해서는 불충분한 것이라는 것이 드러나게 되었다(소위 생의 철학의 시초라고도 할 수 있다). 이러한 흐름은 반계몽주의의 흐름을 낳아, 칸트의 친구였던 독일의 시인 요한 게오르크 하만(Johann Georg Hamann) 등에 의해 엄격하게 비판받았을 뿐만 아니라, 요한 볼프강 폰 괴테(Johann Wolfgang von Goethe)·프리드리히 실러(Friedrich Schiller) 등의 고전주의 문학 등으로 전개되었다. 또한, 계몽 사상에 자극을 받은 칸트도, 후에 비판 철학에서의 저서(『순수 이성 비판』 등)에서 이성의 한계를 논하게 되어, 계몽 사상의 극복을 도모했다. 그러나 이 "자신의 지성을 사용하는 결단과 용기"의 모습은, 칸트 이후 독일 관념론 등 19세기 독일 철학의 과제였다고도 할 수 있다.

이 유럽에서 일어난 계몽 사상은 그 후 세계 각국에 보급되었다. 또한 근대 교육학의 성립에도 영향을 미치는 등, 막대한 영향을 주었다.

2. 1. 영국

영국의 계몽주의는 17세기 초 프랜시스 베이컨에서 18세기 말 애덤 스미스, 벤담에 이르는 경험론 철학과 거의 같다고 해석된다. 좁은 의미로는 존 로크에서 스미스까지의 18세기 철학을 총칭한다.신학적으로는 이성의 우위를 설명하고 후에 무신론으로 기운 이신론의 흐름(앤서니 콜린스, 존 톨랜드, 제3대 샤프츠버리 백작)이 있었다. 도덕철학으로서는 인간에 내재하는 모랄센스를 강조하는 도덕감학파(샤프츠버리)와 유물론에 경향을 가진 공리주의(데이비드 하틀리, 조지프 프리스틀리, 버나드 맨더빌)가 대립했다. 인식론으로서는 경험과 감각을 중시하는 경향(데이비드 흄)이 나타났다. 흄은 회의론에 빠졌는데, 이는 예외적인 경우였다. 대세는 도덕감을 강조하든 이기심을 강조하든 밝은 낙관론과 인간 중심주의를 가지고 있었다. 그러나 프랑스 계몽사상과 같은 사회 비판은 없고, 온건하고 현상 긍정적인 점이 영국 계몽사상의 특징이다.

17세기 후반 토머스 홉스와 존 로크는 경험론적 인식론과 도덕철학, 이성·자연법·사회계약론적인 정치사상을 전개하여 영국과 서구에서 계몽사상·계몽시대의 시작을 알렸다. 로크는 『정부론』에서 "모든 사람은 평등하며, 국민은 권리를 보호하지 않는 정부를 변경할 수 있다"라고 주장했다.

2. 2. 프랑스

프랑스에서 계몽주의는 '철학'으로 불렸다. 18세기 초, 데카르트 철학의 영향 아래 가톨릭 신앙의 권위주의에 반대하는 움직임이 문학가 사이에서 일어났고, 1715년 이후 이성적 비판으로 발전했다. 볼테르, 몽테스키외, 디드로는 앙시앵 레짐의 종교적 편견과 사회적 기성관념을 비판했다. 특히 볼테르는 이신론과 종교적 관용을 주장하며 교회를 공격했고, 몽테스키외는 사회, 문명 비판을 전개했다. 뉴턴의 경험주의와 로크의 감각론(感覺論)은 프랑스 계몽주의 철학 형성에 영향을 주었다.1748년 몽테스키외의 <법의 정신> 발표는 계몽주의 결전의 개시기로 불린다. 앙시앵 레짐에 대한 비판은 1752년 <백과전서>로 결실을 보았다. 콩디약, 엘베시우스, 라 메트리 등은 유물론, 무신론(無神論)으로 발전했고, 루소는 <사회계약론>(1762)을 통해 국가의 기본 원리를 제시했다.

1770년경 계몽주의는 시대의 지배적 이데올로기가 되었고, 미국 혁명 등의 영향으로 사회, 정치 변혁의 이론적 방향을 잡기 시작했다. 프랑스 혁명 직전, 철학은 '생각하는 대중'을 조성하여 실천적인 변혁의 사상이 되었다. 혁명의회에서 전개된 모든 정치사상은 이미 계몽주의에 원형(原型)으로서 내포된 것이다. 19세기 전반기 계몽주의의 인식론, 과학론, 역사론은 콩트의 실증주의에 계승되었고, 보편적 이성(理性)에의 신뢰는 루아이에 코랄, 주프로와(1796-1842) 등에 계승되었다.

볼테르는 장 칼라 사건 등을 통해 불의를 폭로하며 유명해졌다.[12] 그는 군주가 백성들에게 불합리한 것을 믿게 할 수 있다면, 그들을 불합리한 일을 하도록 만들 수 있다고 보았다.[12]

계몽주의 철학자들은 인간 이성에 의해 계몽된 지식의 종합과 주권적인 도덕적 권위의 창조를 중요시했다.[14]

계몽주의 철학자들은 다양한 재능을 지녔고, 출신 배경도 다양했다.[19] 이들은 네트워크를 형성하고 서신을 통해 소통했으며, 살롱, 카페, 아카데미에서 만나 토론했다.[19]

기존 질서를 비판했기 때문에 철학자들은 당국에 쫓기며 필명을 사용하거나 익명으로 출판해야 했다.[19] 검열과 재정적 어려움 속에서 귀족과 후원자의 보호를 받기도 했다.[20] 마리-테레즈 로데 즈프랭(1699–1777)은 『백과전서』의 출판 비용 일부를 부담했고, 1749년부터 1777년까지 격주로 salon프랑스어을 열었다.[20]

철학자들은 일반적으로 성직자와 귀족의 통치보다는 군주제에 대해 덜 적대적이었다.[20] 볼테르는 장 칼라스를 변호하면서 왕실 사법부를 옹호했다.[21] 많은 유럽 군주들은 철학자들을 만났고, 계몽 전제주의를 옹호하는 철학자들도 있었다.[22] 그러나 후속 사건들은 "계몽된 것보다 더 전제적인" 군주들과의 접근 방식의 한계를 보여주었다.[23] 루소만이 정치적 평등이라는 혁명적 이상에 엄격하게 고수했다.[24]

백과전서파는 과학적 지식과 도덕적 지식 모두에 구조적 모델이 존재하며, 이는 인간 해방의 한 형태라는 생각을 지지했다.[27] 1751년부터 드니 디드로와 장 르 롱 달랑베르는 백과전서 또는 과학, 예술 및 기술에 관한 체계적 사전프랑스어을 출판했다.[27]

초기에는 파리의 프로코프 카페와 같은 문학 카페가 젊은 시인들과 비평가들의 아지트였으나, salons littéraires프랑스어 (문학 카페)에 자리를 내주게 되었다.[29] 이 살롱들의 특징은 지적인 혼합이었다.[29] grandes dames프랑스어 (귀부인들)은 예술가, 사상가, 철학자들을 맞이했다.[29]

계몽사상이 살롱, 카페, 클럽 등에 퍼지면서 군주(君主)의 절대 군주제는 붕괴되었다.[29]

프랑스 혁명 기간 동안 철학적 사상은 정치적 논쟁에 영향을 미쳤다.[30] 국민의회 의원 대부분은 자유와 평등이라는 사상을 지향했던 교양 있는 부르주아 계급 출신이었다.[30] 예를 들어 막시밀리앵 로베스피에르는 루소의 열렬한 추종자였다.[30] 프랑스 혁명은 특히 테러 시대, 자코뱅들의 혼란기 동안 계몽주의 철학의 폭력적인 적용을 보여준다.[30]

국민공회는 프랑스 공화력과 통화 시스템을 폐지하고 사회적, 경제적 평등을 국가의 최우선 과제로 삼았다.[30]

18세기에 영국에서 전파된 프랑스의 계몽사상은 영국보다도 낡은 제도에 대한 비판이 더욱 거세고 급진적인 것으로 발전·보급되어 프랑스를 계몽사상의 중심지로 끌어올렸다. 그리고, 곧 일어나게 될 프랑스 혁명과 그 이후의 공화주의적 근대화 개혁의 이념적 기반이 되었다.

주요 계몽 사상가는 다음과 같다.

2. 3. 독일

독일의 계몽주의는 17세기 말 크리스티안 토마지우스가 할레 대학에서 활동하기 시작한 1690년부터 이마누엘 칸트의 《순수이성비판》이 간행된 1781년까지로 볼 수 있다. 이 시기에는 스콜라 형이상학 대신 인간의 이성과 경험을 중시하는 경향이 나타났으며, 이는 시민계급의 자유롭고 비판적인 사고 활동의 고조를 의미했다.라이프니츠는 신학과 철학의 융화를 꾀했으며, 볼프는 형식 합리성을 기초로 형이상학의 개조를 시도하고 칸트 철학을 준비했다. 레싱은 독일 계몽주의의 최대 사상가로 평가받는다.

당시 독일은 봉건 제후 지배하의 소방 분립 상태였고, 봉건권력과 결탁한 루터 주의 신학이 언론을 탄압했기 때문에, 독일 계몽사상은 신학과 종교 문제로 오랫동안 고민해야 했다. 이러한 상황에서 칸트는 《순수이성비판》에서 순수 이성의 한계를 규명하고, 《실천이성비판》에서 영국의 경험주의를 비판하며 객관적인 관점을 발전시켰다.

계몽주의 철학자들은 다양한 배경과 재능을 지녔으며, 네트워크를 형성하여 서신을 통해 소통하고 살롱, 카페, 아카데미에서 만나 토론했다.[19] 이들은 국제적인 공동체를 형성했으며, 검열과 재정적 어려움 속에서도 귀족과 후원자의 보호를 받으며 활동했다.[19]

철학자들은 일반적으로 성직자와 귀족의 통치보다는 군주제에 대해 덜 적대적이었다.[20] 볼테르는 장 칼라스를 변호하면서 왕실 사법부를 옹호하기도 했다.[21] 많은 유럽 군주들은 철학자들을 만나고 "계몽 전제주의"를 옹호했지만,[22] 후속 사건들은 이러한 접근 방식의 한계를 보여주었다.[23]

2. 4. 스코틀랜드

스코틀랜드의 계몽 사상은 존 로크의 사상을 계승한 프랜시스 허치슨에서 시작된다. 그의 도덕 철학은 데이비드 흄과 애덤 스미스에게 영향을 미쳤으며, 이들은 도덕 감정론 학파를 통해 인간의 도덕적 능력에 대한 새로운 이해를 제공했다. 흄의 회의론에 대항하는 형태로 스코틀랜드 상식학파가 형성되어 계몽 사상의 한 축을 담당했다. 애덤 스미스는 '국부론'을 통해 자유방임주의 경제 이론을 제시하고, 경제학 발전에 기여했다.2. 5. 기타 지역

계몽주의는 미국 독립 혁명과 프랑스 혁명에 큰 영향을 미쳤으며, 이후 전 세계로 확산되었다.[28] 특히 미국 독립선언서와 프랑스 인권선언은 계몽주의의 이상을 반영하고 있다.

토머스 제퍼슨은 영국의 철학자 존 로크와 제네바 출신의 장 자크 루소의 사상에 정통했으며, 1776년 버지니아 헌법 초안 작성에 주도적인 역할을 했다. 미국 독립 선언은 폭정에 대한 반대와 모든 사람은 평등하게 태어났다는 계몽주의 철학을 담고 있으며, 1787년 미국 헌법은 몽테스키외의 권력 분립 원칙을 입법, 행정, 사법으로 재확인하여 현대 민주주의의 기초를 형성한다.[28]

프랑스에서는 볼테르의 「철학 편지」와 몽테스키외의 「법의 정신」을 통해 계몽주의 사상이 전파되었으며, 합스부르크 왕가의 마리아 테레지아, 프로이센 왕국의 프리드리히 2세, 러시아 제국의 예카테리나 2세 등이 계몽주의를 실천했다. 프랑스 혁명은 계몽주의 철학이 폭력적으로 적용된 사례를 보여주는데, 국민공회는 프랑스 공화력과 같은 시간 측정 시스템을 도입하고 사회적, 경제적 평등을 국가의 최우선 과제로 삼았다.[30]

독일에서는 크리스티안 토마지우스, 모제스 멘델스존, 크리스티안 볼프 등이 계몽주의 사상을 보급했다. 볼프는 이성과 계시의 조화를 주장했고, 요한 크리스토프 고트셰트는 계시의 내용을 이성으로 설명할 수 있다고 생각했다. 임마누엘 칸트는 "책임 있는 자아"의 필요성을 제시하며, "감히 알려고 하라!"라는 구호를 통해 스스로의 지성을 사용하는 용기를 강조했다.[29] 한편, 요한 게오르크 하만과 같은 인물들은 계몽주의의 이성 중심주의를 비판했으며, 요한 볼프강 폰 괴테와 프리드리히 실러 등은 고전주의 문학을 통해 계몽주의를 극복하려 했다.

3. 주요 사상

그녀의 살롱에는 저명한 계몽 사상가들이 드나들었다.]]

계몽 사상은 모든 인간이 공통의 이성을 가지고 있다고 가정하고, 세상에 어떤 근본 법칙이 있으며, 그것은 이성으로 인식 가능하다는 사고방식이다. 방법론으로는 17세기 이후의 자연과학적 방법을 중시했다. 이성에 의한 인식이 그대로 과학적 연구와 연결된다고 생각되었고, 종교와 과학의 분리를 촉진한 한편, 계몽주의에 기반한 자연과학이나 사회과학의 연구는 인식론에 현저히 접근하고 있다. 이러한 연구를 뒷받침하는 이론 철학으로는 영국 경험론이 주류였다.

계몽주의는 과학자들의 유신론적 또는 무신론적 경향을 심화시켰다. 영국에서는 자연신학이 유행했지만, 이것은 자연과학적인 방법으로 성서에 기반한 기독교 신학을 재평가하려는 사고방식이다. 이 신학은 하나님의 계획은 합리적이라는 의미에서 기존의 성서적 신학과는 다르며, 계몽주의적인 것이다. 자연신학의 구체적인 예로 영국의 버넷을 들 수 있다. 버넷은 성서에 있는 (노아의 방주 이야기에서의) "대홍수"를 자연과학적인 법칙에 의해 일어난 것이라고 생각하고, 데카르트의 지질학설에 기반하여 열심히 연구했다. 또한 계몽주의 시대에는 성서를 경전으로서가 아니라 역사적 자료로서의 문헌으로 연구하는 것도 행해졌다. 기독교적인 역사적 지구관과는 다른 정상적 지구관이 주장되었고, 자연신학 등에서도 지지되었다.

계몽주의는 진보주의적인 동시에 회귀적이다. 이것은 계몽주의의 이성 절대주의에 기인한다. 합리주의는 모든 영역에서 이성의 확대를 촉진했고, 다양한 과학적 발견에 의해 합리적인 진보가 뒷받침된다고 생각되었다. 그러나 자연인과 문명인에게 똑같이 이성을 가정하는 것은, 문명의 진보로부터 멀어져 자연으로 회귀하는 것과 같은 사상 경향을 낳기도 했다. 이 시대의 사상에 로마나 그리스의 고전 시대를 중시하는 르네상스적 경향이 보이는 것도, 이러한 회귀적 경향의 나타남이다. 또한 시간적인 한 시대의 생활 형태가 공간적으로 어딘가에 존재할 수 있다는 것과 같은 것을 막연하게 가정하는 사고방식도 지적할 수 있다. 구체적인 예를 들면, 지리상의 발견에 의해 명확해진 아메리카 원주민을 미개한 단계에 있다고 하고, 유럽적 문명 사회의 전사적인 원시 상태라고 하는 사고방식이다. 그것이 유토피아적 환상을 수반하여 원시 사회나 고대를 미화하는 사상을 길렀다. 그렇지만 전체적으로 보면 사상의 주류는 진보주의적이었다고 말할 수 있다.

정치 사상으로는 자연법론이 발전하여, 특히 사회계약설이 유행했다. 또한 이성의 보편성과 불변성은 인간의 평등의 근거로 여겨지고, 평등주의의 주장으로 나타났다. 일반적으로 성선설적 경향이 강하고, 이 시대의 자연법은 거의 이성법과 동의어이다. 이성을 신뢰하는 경향은 왕왕 실천이성(즉 양심)의 절대화로 나아가, 정치 사상에서 급진적인 경향을 낳게 되었다. 그러나 자연 상태에 대한 분석적 연구나 인식론의 심화에 따라 실천 이성의 공통성·절대성은 점차 의심받기 시작한다. 경험 법칙의 인식 주체로서의 순수 이성과 도덕 법칙의 실천 주체인 실천 이성과의 분열 경향은 점차 큰 문제가 되어, 계몽 사상의 존립 기반을 흔들게 되었다.

3. 1. 이성

계몽주의는 이성을 인간의 가장 중요한 능력으로 간주하고, 이성을 통해 진리를 발견하고 사회를 개선할 수 있다고 믿었다.[2] 르네 데카르트의 합리론과 아이작 뉴턴의 과학적 방법론은 계몽주의의 이성주의에 큰 영향을 미쳤다.[2][5] 임마누엘 칸트는 '계몽이란 무엇인가?'라는 에세이에서 "스스로 생각할 용기를 가져라"라고 주장하며, 이성의 자율적인 사용을 강조했다.고트프리트 빌헬름 라이프니츠와 아이작 뉴턴은 독립적으로 거의 동시에 미적분학을 개발했고, 르네 데카르트는 모나드의 개념을 제시했다.[2] 토마스 홉스와 데이비드 흄과 같은 영국의 철학자들은 순수 이성보다 감각과 경험의 사용을 선호하는 경험주의 접근 방식을 채택했다.

바뤼크 스피노자는 ''윤리학''에서 데카르트의 편을 들었지만,[3] Tractatus de Intellectus Emendationela("이해력 개선에 관하여")에서 지각 과정이 순수 이성의 과정이 아니라 감각과 직관도 포함된다고 주장하며 데카르트와 의견을 달리했다.[4] 스피노자의 사상은 신과 자연이 동일한 우주 모델에 기반을 두고 있었으며, 이는 계몽주의 시대의 기반이 되었다.[4]

뉴턴이 구현한 자연주의 철학이 유럽 전역으로 확산되었고, 실험적 증거를 탐구하고 관찰된 현상으로부터 일관된 이론과 공리 체계를 구성하는 과학적 방법은 부인할 수 없이 유용했다. 그 결과 이론의 예측 능력은 그의 걸작 ''프린키피아''(1687)의 기조를 설정했다. 프랜시스 베이컨과 같은 사람들이 실천한 순수한 경험주의와 데카르트의 공리적인 "순수 이성"적 접근 방식의 통합을 보였다.[5]

기독교 신에 의해 질서 정연한 이해할 수 있는 세계에 대한 믿음은 지식에 대한 철학적 탐구의 핵심이 되었다. 자연신론과 같은 사상들이 있었고, 세계가 인간의 이성으로 이해할 수 있으며 보편적인 물리 법칙에 의해 지배된다는 인상에 기초하였다. 신은 "위대한 시계 제작자"로 상상되었고, 실험적인 자연철학자들은 기계와 측정 기기가 점점 더 정교하고 정확해짐에 따라 세계가 점점 더 질서 정연해지는 것을 발견했다.[5]

조르주-루이 르클레르 드뷔퐁은 ''자연사''에서 자연 신학을 비판하며, 과학이 설명할 수 있는 것에 신의 개입과 "초자연적인 것"을 돌리는 생각을 거부했다. 지구의 나이를 7만 4천 년으로 제안했는데, 이는 성경 대조표에 있는 자료에 과학적 방법을 사용하여 약 6천 년으로 추정한 성경과는 상반되는 것이었다. 로마 가톨릭 교회는 칼 폰 린네에게도 적대적이었고, 일부는 교회가 단순히 자연에 질서가 있다는 것을 믿기를 거부했다고 결론지었다.[6]

독일에서 임마누엘 칸트는 『순수이성비판』에서 순수 이성의 한계를, 『실천이성비판』에서 영국의 경험주의를 비판했다. 칸트는 형이상학에서 더 객관적인 관점을 발전시켰다.

그녀의 살롱에는 저명한 계몽 사상가들이 드나들었다.

계몽 사상은 모든 인간이 공통의 이성을 가지고 있다고 가정하고, 세상에 어떤 근본 법칙이 있으며, 그것은 이성으로 인식 가능하다는 사고방식이다. 방법론으로는 17세기 이후의 자연과학적 방법을 중시했다. 종교와 과학의 분리를 촉진한 한편, 계몽주의에 기반한 자연과학이나 사회과학의 연구는 인식론에 현저히 접근하고 있다. 이러한 연구를 뒷받침하는 이론 철학으로는 영국 경험론이 주류였다.

계몽주의는 과학자들의 유신론적 또는 무신론적 경향을 심화시켰다. 영국에서는 자연신학이 유행했지만, 이것은 자연과학적인 방법으로 성서에 기반한 기독교 신학을 재평가하려는 사고방식이다. 버넷은 성서에 있는 (노아의 방주 이야기에서의) "대홍수"를 자연과학적인 법칙에 의해 일어난 것이라고 생각하고, 데카르트의 지질학설에 기반하여 열심히 연구했다. 또한 계몽주의 시대에는 성서를 경전으로서가 아니라 역사적 자료로서의 문헌으로 연구하는 것도 행해졌다.

계몽주의는 진보주의적인 동시에 회귀적이다. 합리주의는 모든 영역에서 이성의 확대를 촉진했고, 다양한 과학적 발견에 의해 합리적인 진보가 뒷받침된다고 생각되었다. 그러나 자연인과 문명인에게 똑같이 이성을 가정하는 것은, 문명의 진보로부터 멀어져 자연으로 회귀하는 것과 같은 사상 경향을 낳기도 했다. 아메리카 원주민을 미개한 단계에 있다고 하고, 유럽적 문명 사회의 전사적인 원시 상태라고 하는 사고방식이다. 그렇지만 전체적으로 보면 사상의 주류는 진보주의적이었다고 말할 수 있다.

정치 사상으로는 자연법론이 발전하여, 특히 사회계약설이 유행했다. 또한 이성의 보편성과 불변성은 인간의 평등의 근거로 여겨지고, 평등주의의 주장으로 나타났다. 성선설적 경향이 강하고, 이 시대의 자연법은 거의 이성법과 동의어이다. 그러나 자연 상태에 대한 분석적 연구나 인식론의 심화에 따라 실천 이성의 공통성·절대성은 점차 의심받기 시작한다. 경험 법칙의 인식 주체로서의 순수 이성과 도덕 법칙의 실천 주체인 실천 이성과의 분열 경향은 점차 큰 문제가 되어, 계몽 사상의 존립 기반을 흔들게 되었다.

3. 2. 과학

계몽주의 운동은 16세기 니콜라우스 코페르니쿠스의 발견과 갈릴레오 갈릴레이의 이론, 17세기 데카르트 철학의 연장선이었다.[2] 고트프리트 빌헬름 라이프니츠와 아이작 뉴턴은 독립적으로 미적분학을 개발했고, 르네 데카르트는 모나드 개념을 제시했다. 토마스 홉스와 데이비드 흄은 경험주의적 접근 방식을 채택했다.[2]바뤼크 스피노자는 데카르트와 달리 지각 과정에 순수 이성뿐만 아니라 감각과 직관도 포함된다고 주장했다. 스피노자의 신과 자연이 동일하다는 사상은 계몽주의 시대의 기반이 되었고,[4] 뉴턴 시대부터 토마스 제퍼슨 시대까지 지속되었다.

뉴턴의 자연주의 철학은 과학적 방법을 통해 유럽 전역으로 확산되었다. 뉴턴의 ''프린키피아''(1687)는 관찰된 사실로부터 이론을 구성하는 방법론을 제시했다. 예를 들어 요하네스 케플러가 관찰한 행성 운동을 만유인력의 법칙으로 설명하는 것이었다. 자연주의는 프랜시스 베이컨의 경험주의와 데카르트의 "순수 이성"적 접근 방식의 통합이었다.

기독교 신에 의해 질서 정연한 세계에 대한 믿음은 지식 탐구의 핵심이었다. 자연신론과 같은 사상들은 세계가 인간의 이성으로 이해 가능하며 보편적인 물리 법칙에 의해 지배된다고 보았다. 실험적인 자연철학자들은 세계가 점점 더 질서 정연해지는 것을 발견했다.[5]

18세기 프랑스 자연철학자 조르주루이 르클레르 드 뷔퐁은 ''자연사''에서 과학이 설명할 수 있는 것에 신의 개입을 돌리는 것을 비판했다. 그는 지구의 나이를 7만 4천 년으로 제안했는데, 이는 성경의 연대와 상반되는 것이었다.

3. 3. 진보

계몽주의는 인류가 이성과 과학을 통해 끊임없이 발전하고 진보할 수 있다고 믿었다. 역사 발전의 법칙을 찾고, 미래 사회에 대한 낙관적인 전망을 제시했다. 진보에 대한 믿음은 교육, 과학, 기술 등의 발전을 촉진하고, 사회 개혁 운동의 동력이 되었다.

18세기가 ‘비역사적’이었다는 낭만주의의 주장은 옳지 않다. 계몽주의는 여러 국가의 역사를 동등한 가치를 지닌 어떤 법칙성 안에 환원하려 했지만, 그것은 계몽주의의 ‘비역사성’을 증명하는 것은 아니다. 무엇보다 그리스·로마 고전 고대에 대한 이 시대의 높은 관심은 오히려 계몽주의의 ‘역사성’을 뒷받침한다.

역사학에서 계몽주의적 전환을 실현한 것은 프랑스의 베이유이다. 그는 『역사 비평 사전』을 저술하여 사실적인 것을 그 자체로 애호하는 입장을 보였다. 이것은 중세적인 신학적 역사관이 신의 뜻이나 객관적 사실에서 개별적인 구체적 사실로 考察을 시작한 것과 대조적으로, 구체적 사실을 그 자체로 존중하는 입장을 보인 것이다.

몽테스키외는 베이유의 입장에서 한 걸음 더 나아가 역사적 사건에서 이상형을 도출하고, 그것을 현실적인 사회과학에 응용하는 것을 실천했다. 『법의 정신』에서의 정체론은 역사적으로 존재하는 정체를 구조적으로 분석하여 구성된 이상형에 기반하고 있다. 이러한 개념은 역사적 정체의 공통성을 뽑아내어 일반화한 추상적 개념이 아니라, 역사 연구를 통해 얻어진 그것들의 본질이다. 이러한 정체 개념은 보편성을 갖추고 있으며, 현실 사회의 평가에 적용 가능하다고 여겨졌다. 그러나 몽테스키외는 동시에 이러한 이성의 산물인 정체 개념을 항상 현실의 사회 상황에 비추어 비판적으로 볼 것을 결코 잊지 않았다. 그의 독자적인 ‘중용’적인 시각은 몽테스키외가 아직 계몽주의적으로 철저하지 못했음을 드러내는 동시에, 그의 학문적 가치가 계몽주의를 넘어섰음을 보여준다.

볼테르는 역사 연구에 자연과학적 방법을 더욱 엄밀하게 적용하려 했다. 그는 『풍속론』에서 개별적인 역사적 사건에서 귀납적으로 도출되는 어떤 근본 원리를 상정하고, 그것을 파악하려고 노력했다. 이것은 표면적으로는 종래의 신학적 역사관에 대한 접근을 보여주는 것처럼 보이지만, 신학적 역사관이 목적 인과의 실현 과정으로서 역사를 보여준 것에 반해, 그는 그러한 것에 대체할 어떤 심리적 원인을 찾으려 했던 것으로 보인다. 그는 신학적 역사관의 대표인 보슈에의 『세계사론』을 격찬하면서도, 역사적 사건에 신학적인 의미를 부여하는 것이 잘못이라 하여 “끊임없이 순금에 가짜 보석을 박아 넣고 있다”고 비판했다. 『로마제국 쇠망사』를 저술한 기번도 볼테르의 영향을 받았다.

흄은 볼테르에게서 보이는 계몽주의적 경향을 자신의 이성 비판 정신으로 비판했다. 흄은 역사 세계의 근본 원리와 같은 것을 부정했다.

독일의 헤르더는 추상적인 역사 원리를 궁극적으로 부정하고 계몽주의적인 역사관에 종지부를 찍었다. 그는 라이프니츠의 모나드론에 영향을 받아 개별적인 역사적 사실을 구체에 비유하고, 구체가 중심을 가지는 것처럼 개별적인 역사적 사실도 핵심을 가진다고 주장했다.

3. 4. 개인의 자유와 권리

계몽주의는 모든 인간이 자유롭고 평등하게 태어났으며, 생명, 자유, 재산 등의 자연권을 가진다고 주장했다. 존 로크는 ''정부론''에서 재산권이 공유되는 것이 아니라 전적으로 개인적인 것이며, 재산을 얻기 위해 필요한 노동과 다른 사람들에 의한 보호(인정)에 의해 정당화된다고 주장했다., 자연권 사상을 체계화하고, 사회계약론을 통해 정부의 권력은 국민의 동의에 기반해야 한다고 주장했다. 몽테스키외는 '법의 정신'에서 권력 분립론을 제시하여, 권력의 집중과 남용을 방지하고 시민의 자유를 보장해야 한다고 주장했다.이마누엘 칸트는 에세이 ''계몽이란 무엇인가?''에서 계몽을 "인간이 스스로 책임져야 하는 속박 상태에서 벗어나는 것"으로 정의했다. Sapere aude!la(너 자신의 이성을 사용할 용기를 가져라!한국어)는 계몽의 모토였다.

계몽 사상은 법치에 의해 뒷받침되는 모든 사람에게 보장된 자유를 가진 자유로운 개인이라는 개념을 정치 철학에 도입했다. 프랑스에서는 인권 개념이 확산되어 1789년 인권과 시민의 권리 선언에 표현되었고, 표현의 자유, 종교의 자유, 사상의 자유가 기본적인 권리로 여겨졌다.

레싱은 희곡 『현자 나탄』에서 유대인 나탄을 주인공으로 하여 그의 미덕을 강조하고, 편견으로부터의 탈피를 설파했다. 멘델스존은 유대교와 기독교의 신앙 차이가 인간적 가치에 차이를 가져오는 것이 아니라고 하며 유대인의 법적 해방을 호소했다.

프랑스 혁명에서는 1791년에 유대인에게 시민권이 인정되었으나, 나폴레온에 의해 유대인의 권리가 제한되기도 하였다.

볼프는 「중국인의 실천적 철학에 관하여」라는 연설에서 기독교 사상 없이도 윤리 사상을 성립시키는 것은 가능하다고 하였다. 칸트는 『단지 이성의 한계 내에서의 종교』에서 내면적인 「보이지 않는 교회」야말로 진정으로 도덕적 가치가 있는 종교이며, 외면적인 율법을 중시하는 유대교는 「보이는 교회」라고 하여 도덕적 가치에 있어서 열등하다고 했다.

영국의 윌스턴크래프트는 『여성의 권리 옹호』를 저술하여 교육 제도의 개혁을 통한 여성의 지위 향상을 주장했다. 프랑스의 극작가 구주는 프랑스 인권 선언이 남성의 권리만을 옹호한 것에 불과하다고 비판했다. 흑인 노예 문제도 계몽 사상의 비판 대상이었으며, 유럽과 미국에서는 반노예제 협회와 같은 조직이 만들어졌다.

3. 5. 관용

계몽주의는 종교, 사상, 표현의 자유를 옹호하고, 다른 의견과 신념에 대한 관용을 강조했다.[7] 종교적 관용은 종교 전쟁과 갈등을 완화하고, 평화로운 공존을 추구하는 데 기여했다. 핵심 가치는 종교적 관용, 자유, 사회적 평등이었다.[7]레싱은 희곡 『현자 나탄』에서 유대인 나탄을 주인공으로 하여 그의 미덕을 강조하고, 편견으로부터의 탈피를 설파했다. 레싱과 친분이 있었던 유대인 철학자 멘델스존은 유대교와 기독교의 신앙 차이가 인간적 가치에 차이를 가져오는 것이 아니라고 하며 유대인의 법적 해방을 호소하는 한편, 폐쇄적인 유대교 측에도 개혁의 필요성을 느껴, 유대교 내부에서의 계몽 운동인 「하스칼라」를 전개했다.

볼프는 연설 「중국인의 실천적 철학에 관하여」에서 당시 중국인의 도덕을 합리주의적인 입장에서 충분히 윤리적 가치가 인정되는 것으로 하고, 기독교 사상 없이도 윤리 사상을 성립시키는 것은 가능하다고 했다.

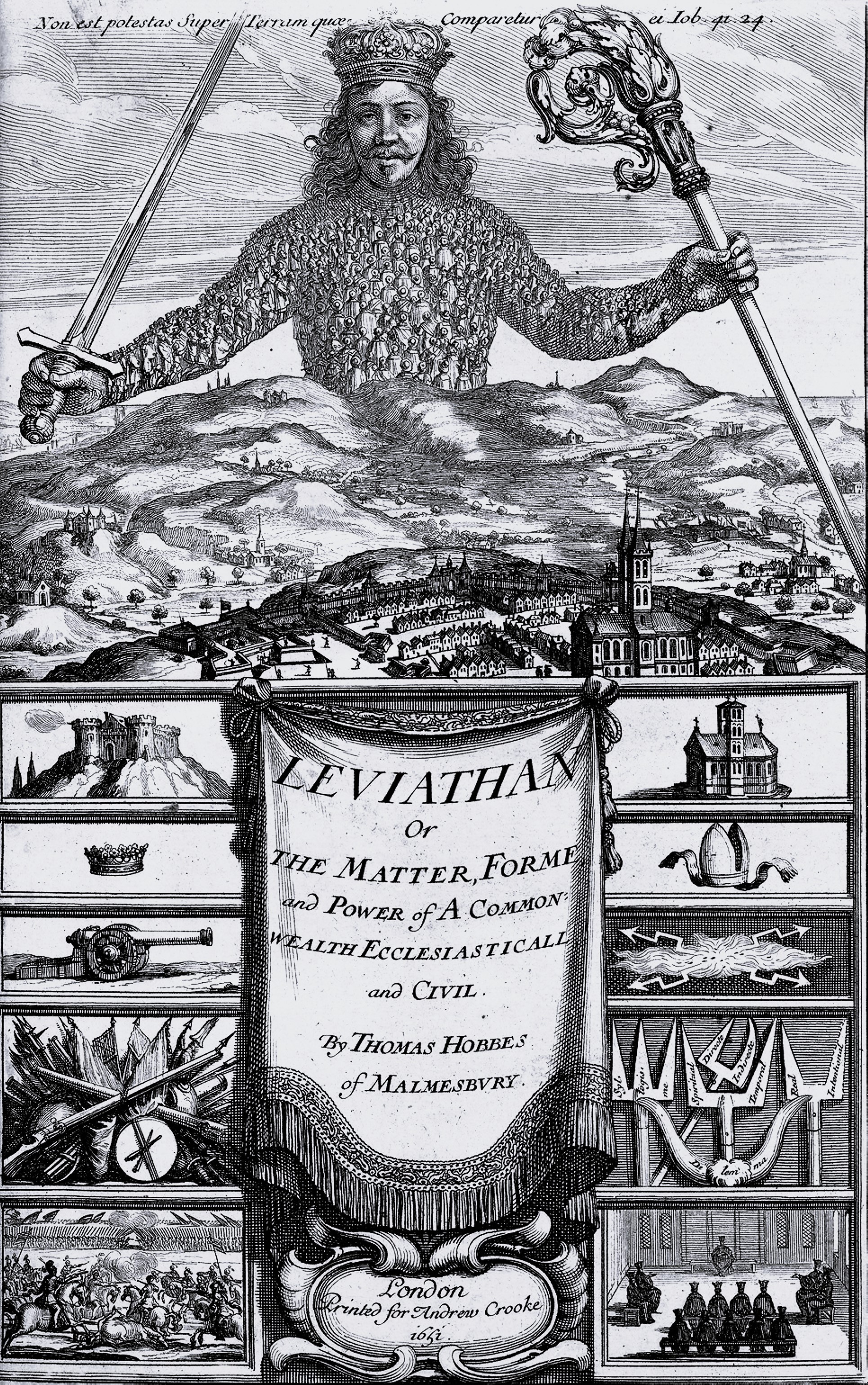

4. 정치 사상

토마스 홉스는 이념형으로서 계약 국가를 상정하고, 문명 사회 이전의 원시 상태를 자연 상태로 규정했다. 홉스는 그의 저서 리바이어단에서 이 자연 상태와 현실적인 국가 사회 사이에 일종의 도약을 상정하고, 그것을 계약으로 보았다. 이 계약에 의해 규정되는 인공적인 국가, 즉 인공 생물 "리바이어단"은 주권이라는 형태로 국가 의지를 가지며, 주권은 국민, 종교, 정책 등 국가에 부수되는 모든 것을 복종시킨다고 주장했다.

존 로크는 홉스의 이론을 비판적으로 발전시켜, 1689년에 ''Two Treatises of Government''『시민정부론』을 발표했다. 로크는 주권이 국가 구성원인 국민의 계약으로 형성됨에도 불구하고, 국민과 직접적인 관계성을 갖지 않는 제삼자적 존재라고 본 홉스와 달리, 주권을 국민의 대표가 참여하는 입법 기관에 의해 규정되는 것으로 보았다. 즉, 입법권이 주권이며, 이 입법 기관은 국민의 신탁에 의해 성립하고, 결정은 다수결에 따른다고 했다. 로크는 주권이 국민의 의사에 반하는 경우 저항권을 행사할 수 있다고 주장했다.

장 자크 루소는 『사회계약론』에서 로크보다 더 나아가 국민과 정부를 기구적으로 분리하고, 주권을 국민에게 설정했다. 루소에게 있어서 주권에 대한 저항권은 존재하지 않으며, 정부는 주권을 갖고 있지 않으므로, 국민은 더욱 과격한 자세로 정부 전복을 시도할 수 있다. 루소는 입법이 인격을 갖춘 입법자에 의해 이루어진다고 보았으며, 이러한 인격적인 입법은 생명 주기를 갖는다고 생각했다.

이러한 주권 개념에 크게 의존한 국가관은 프랑스 혁명을 준비했음에도 불구하고, 계몽 사상의 시대에서조차 이미 시대에 뒤떨어진 것으로 여겨졌다. 볼테르는 사회계약론을 역사적 사실로 인정하지 않았으며, 정치적인 평등주의를 인정하지 않았다. 흄은 국가 형성의 계기로서의 사회계약을 완전히 부정하고, 개인에게 사회성을 부여하는 것은 공감이며, 실천의 세계에서는 모든 것은 관습적인, 따라서 사회적인 기반을 갖는다고 생각했다.

4. 1. 사회계약론

토마스 홉스는 이념형으로서 계약 국가를 상정하고, 문명 사회 이전의 원시 상태를 자연 상태로 규정했다. 홉스는 그의 저서 리바이어단에서 이 자연 상태와 현실적인 국가 사회 사이에 일종의 도약을 상정하고, 그것을 계약으로 보았다. 이 계약에 의해 규정되는 인공적인 국가, 즉 인공 생물 "리바이어단"은 주권이라는 형태로 국가 의지를 가지며, 주권은 국민, 종교, 정책 등 국가에 부수되는 모든 것을 복종시킨다고 주장했다.존 로크는 홉스의 이론을 비판적으로 발전시켜, 1689년에 ''Two Treatises of Government''『시민정부론』을 발표했다. 로크는 주권이 국가 구성원인 국민의 계약으로 형성됨에도 불구하고, 국민과 직접적인 관계성을 갖지 않는 제삼자적 존재라고 본 홉스와 달리, 주권을 국민의 대표가 참여하는 입법 기관에 의해 규정되는 것으로 보았다. 즉, 입법권이 주권이며, 이 입법 기관은 국민의 신탁에 의해 성립하고, 결정은 다수결에 따른다고 했다. 로크는 주권이 국민의 의사에 반하는 경우 저항권을 행사할 수 있다고 주장했다.

장 자크 루소는 『사회계약론』에서 로크보다 더 나아가 국민과 정부를 기구적으로 분리하고, 주권을 국민에게 설정했다. 루소에게 있어서 주권에 대한 저항권은 존재하지 않으며, 정부는 주권을 갖고 있지 않으므로, 국민은 더욱 과격한 자세로 정부 전복을 시도할 수 있다. 루소는 입법이 인격을 갖춘 입법자에 의해 이루어진다고 보았으며, 이러한 인격적인 입법은 생명 주기를 갖는다고 생각했다.

이러한 주권 개념에 크게 의존한 국가관은 프랑스 혁명을 준비했음에도 불구하고, 계몽 사상의 시대에서조차 이미 시대에 뒤떨어진 것으로 여겨졌다. 볼테르는 사회계약론을 역사적 사실로 인정하지 않았으며, 정치적인 평등주의를 인정하지 않았다. 흄은 국가 형성의 계기로서의 사회계약을 완전히 부정하고, 개인에게 사회성을 부여하는 것은 공감이며, 실천의 세계에서는 모든 것은 관습적인, 따라서 사회적인 기반을 갖는다고 생각했다.

4. 2. 권력 분립론

4. 3. 공화주의

토머스 홉스는 리바이어단(Leviathan)에서 주권은 구성원인 국민이나 종교, 정책 등 국가에 부수되는 모든 것을 복종시킨다고 주장했다. 존 로크는 ''Two Treatises of Government''『시민정부론』에서 홉스의 이론을 비판하며 주권을 국민의 대표가 참여하는 입법 기관에 의해 규정되는 것으로 보았다. 즉 입법권이 주권이며, 입법 기관은 국민의 신탁에 의해 성립하고, 결정은 다수결에 따르며, 주권이 국민의 의사에 반하는 경우 저항권을 행사할 수 있다고 주장했다.장 자크 루소는 『사회계약론』에서 주권이 국민에게 있다고 보고, 국민은 정부 전복을 시도할 수 있다고 주장했다. 루소는 로크와 달리 영속적인 입법 기관이 존재하지 않으며, 입법은 인격을 갖춘 입법자에 의해 이루어지고 생명 주기를 갖는다고 보았다. 이러한 루소 이론은 프랑스 혁명을 이론적으로 준비했다고 할 수 있다. 프랑스 혁명 기간 동안 막시밀리앵 로베스피에르는 루소의 열렬한 추종자였다.[29]

미국 독립 선언은 모든 사람은 평등하게 태어났다는 선언과 폭정에 대한 반대를 담고 있으며, 1787년 미국 헌법은 몽테뉴의 권력 분립 원칙을 입법, 행정, 사법으로 재확인했다.[7] 토머스 제퍼슨은 존 로크와 장 자크 루소에게 잘 알려져 있었으며, 미국 독립 선언 작성에 영향을 주었다.[7]

5. 경제 사상

백과전서파가 집필한 백과사전 『백과전서』가 “과학과 기술과 기법의 이성적인 사전”이라고 스스로를 정의한 것은 산업적인 것, 경제적인 것에 대한 계몽주의의 높은 관심을 보여준다. 이성의 선천적 성선설에 기반한 공리주의적 인간관은 경제사상에 큰 발전을 가져왔다.

케네는 경제 활동의 고찰에 이성주의적인 근본 법칙을 설정했다. 그는 『경제표』에서 재화의 재생산 과정을 도식화하고, 부는 상업에 의해 얻어진다는 전통적인 중상주의적 입장을 비판하여, 부는 생산에 의해 진정한 의미로 증산됨을 보였다. 그의 생산은 농업을 염두에 두고 있으며, 그런 의미에서 중농주의라고 불린다. 중농주의라는 명칭은 뒤퐁의 저서 『중농주의』에 기반하고 있다.

케네가 말하는 부가 개념적으로 공적인 이익을 의미하는 것이 아니라 개인적인 부로서의 사적인 이익에 있다는 것은 말할 필요도 없다. 케네는 사적인 이익의 증산을 약속했지만, 그것은 공적인 이익으로 이어질까? 동시대 사상가인 엘베시우스는 그의 정치 이론에서 공적인 이익과 사적인 이익이 입법 기관에 의해 조정되어야 한다고 모호하게 언급했지만, 이 문제는 정치 이론의 문제에만 그치지 않고 경제 이론도 이에 맞서야 할 운명에 있음은 명백했다.

애덤 스미스는 『국부론』에서 케네의 이론에 기반하는 듯한 경제 세계를 그 자체로 완결시키고, 이러한 사회에는 “보이지 않는 손”과 같은 예정 조화적 성격을 설정했다. 이 사회의 운영 주체로서 통치(즉, 정부)를 설정했다. 스미스에게 있어서 정부는 재화를 생산하는 경제 주체로 취급되지 않으며, 이러한 정부의 공공성을 뒷받침하는 사상으로는 흄의 공감이 고려되고 있다. 또한 스미스는 산업혁명 이전 시대에 살았음에도 불구하고, 산업화가 가져올 분업과 그 합리성을 지적하고 있다.

스미스를 계승한 리카르도는 『정치경제학 및 과세의 원리』를 저술하여 스미스의 이론을 발전시키고, 궁극적으로 공권력이 배제된 경제 사회를 설정하여 공권력과 경제 사회를 이원적으로 분리함으로써 경제 사회의 법칙성에 근거한 고전 경제학을 확립했다. 또한 생산물의 가치가 희소성과 그것에 소비된 노동에 따른다고 하여 노동 가치를 근거로 삼았다.

이러한 고전 경제학은 생산의 요소로서 토지와 자본, 노동을 설정하고, 각각 지주, 자본가, 노동자라는 계급을 설정하게 된다. 여기서는 계몽 사상에서 두드러졌던 평등주의는 이미 완전히 소멸하고, 만인에게 평등한 사실로서 계급 제도의 필연성을 제시했다.

5. 1. 중농주의

케네는 경제 활동의 고찰에 이성주의적인 근본 법칙을 설정했다. 그는 『경제표』에서 재화의 재생산 과정을 도식화하고, 부는 상업에 의해 얻어진다는 전통적인 중상주의적 입장을 비판하여, 부는 생산에 의해 진정한 의미로 증산됨을 보였다. 그의 생산은 농업을 염두에 두고 있으며, 그런 의미에서 중농주의라고 불린다. 중농주의라는 명칭은 뒤퐁의 저서 『중농주의』에 기반하고 있다.5. 2. 자유방임주의

케네는 『경제표』에서 재화의 재생산 과정을 도식화하고, 부는 상업에 의해 얻어진다는 전통적인 중상주의적 입장을 비판하여, 부는 생산에 의해 진정한 의미로 증산됨을 보였다. 그의 생산은 농업을 염두에 두고 있으며, 그런 의미에서 중농주의라고 불린다. 애덤 스미스는 『국부론』에서 케네의 이론에 기반하는 듯한 경제 세계를 그 자체로 완결시키고, 이러한 사회에는 “보이지 않는 손”과 같은 예정 조화적 성격을 설정했다. 리카르도는 『정치경제학 및 과세의 원리』를 저술하여 스미스의 이론을 발전시키고, 궁극적으로 공권력이 배제된 경제 사회를 설정하여 공권력과 경제 사회를 이원적으로 분리함으로써 경제 사회의 법칙성에 근거한 고전 경제학을 확립했다.6. 윤리 사상

계몽주의는 이성에 기반한 윤리, 즉 자연법 윤리를 발전시키고, 개인의 도덕적 자율성을 강조했다. 록이 『인간오성론』에서 관념의 생득성을 부정한 것은 윤리 사상에도 큰 영향을 미쳤다. 록은 윤리학적 본질이 실재적 성질을 가지고 경험적으로 파악된다고 주장했다.

실제로 계몽주의는 윤리적인 문제를 흔히 기계론적 인간론으로 환원시키거나 사회에 의한 인간 소외 문제로 만들었다. 순수하게 도덕적 가치가 논의되는 경우는 드물었다. 볼테르는 블레즈 파스칼의 회의론을 비판했지만, 적극적인 윤리 사상을 전개하지 못하고, 현실 긍정적으로 "관용"을 주장하는 데 그쳤다.

데이비드 흄은 『인성론』에서 모든 관념의 이성에 의한 기초를 부정했다. 즉 순수 이성의 부정이다. 흄은 도덕을 순수 이성의 진위와 마찬가지로 판단하는 것은 불가능하다고 여겼으며, 그것들은 행위나 사물의 실천적 파악에 필연적으로 수반되는 인상에 따른다고 했다. 이 인상은 공감이라는 형태로 특정 사회 또는 사람들 사이에 공유되는 것이며, 사회적 기반을 가진다.

흄의 중요한 지적을 계승하여 계몽주의 이후의 윤리 사상을 지지한 것은 제러미 벤담 등 공리주의와 이마누엘 칸트에 시작되는 독일 관념론이다.

6. 1. 자연법 윤리

임마누엘 칸트는 저서 《실천이성비판》에서 영국의 경험주의를 비판하며, 실천 이성에 보편적인 도덕 법칙이 존재한다고 주장했다. 그는 이 법칙을 정언 명령이라 칭하고, "그렇게 해라"라는 무조건적인 명령 형태로 나타난다고 보았다. 칸트는 행위 주체를 목적 자체로 상정하여 개인의 실천 이성 외부에 도덕 법칙을 설정함으로써, 계몽주의적 합리주의를 도덕 철학에서 배격했다.칸트는 순수 이성과 실천 이성을 분리하는 데이비드 흄의 분석적 입장을 계승하여, 《순수이성비판》에서 순수 이성의 한계를 지적하고 경험칙과 분리된 물자체의 개념을 제시했다. 칸트는 실천 이성에 있어서는 물자체나 경험칙과는 별개로 격률이라는 실천주의적인 원리를 상정했다. 이 격률은 개별적으로 개인에게 존재하지만, 동시에 보편적인 도덕 법칙과의 동일성을 추구하는 것으로, 칸트는 이전의 도덕 철학이 개인 내면에 도덕적 원리를 설정했던 것과 달리, 목적 자체와 격률을 분리하고 불가지론적 입장을 취했다.

6. 2. 공리주의

공리주의는 '최대 다수의 최대 행복'을 도덕의 기준으로 삼는 윤리 이론이다. 벤담은 흄의 지적을 받아들여, 도덕적 원리가 사회적 기반을 가진다는 입장을 더욱 심화시켜, 사회적 기반에서 생기는 인간의 근본적인 요소로 쾌락과 고통을 설정했다. 그는 '도덕 및 입법 원리 서설'에서 쾌락과 고통을 수학적으로 계산함으로써, 도덕적 문제는 해결 가능하다고 주장하며 양적 공리주의를 주장했다.존 스튜어트 밀은 벤담의 쾌락과 고통에 의한 단순한 이론을 비판하며, 용기나 성실과 같은 질적인 평가도 고려해야 한다고 말했다. 즉, '자유론'과 '공리주의'에서 쾌락의 질적 차이를 고려해야 한다고 주장하며 질적 공리주의를 주장했다. 또한 도덕적 제재로 벤담이 법률에 의한 규제 등 외적 제재를 중시한 데 반해, 밀은 흄적이고 내면적인 양심을 설정하고, 외적 제재 이상으로 중요한 것이라고 말했다.

공리주의는 경험론적인 전통에 서 있으며, 선험적인 초월론 도덕론에는 비판적이었고 그 의미에서 영국 경험론의 정통적인 계승자였다. 또한 방법론적으로는 심상을 중시하는 심리학적 입장을 취했다.

7. 비판과 한계

계몽주의는 이성을 지나치게 강조하고, 감정과 전통을 경시했다는 비판을 받았다.[10] 또한, 유럽 중심주의적 사고방식을 벗어나지 못하고, 식민지 지배와 노예제를 정당화하는 데 이용되기도 했다. 프랑스에서는 반교권주의 운동이 부상하였고, 일부 귀족들은 군주권에 이의를 제기했다. 상류층은 그들의 노동의 더 큰 결실을 원했고, 도덕의 이완은 절대주의와 구체제에 대한 여론을 조장했다. 얀세니즘 또한 분열의 원인이 되었다. 프랑스 사법 제도는 구식이었으며, 통일되거나 성문화된 민법은 없었다.

8. 한국의 계몽주의

8. 1. 더불어민주당과 계몽주의

9. 현대적 의의

참조

[1]

웹사이트

Contre nous de la tyrannie... Des relations idéologiques entre Lumières et Révolution

http://revolution-fr[...]

2006-07-07

[2]

논문

Science and Technology in the 17th and 18th Centuries

http://dailylife2.ab[...]

2010-01-01

[3]

논문

Bibliothèque de philosophie contemporaine

https://books.google[...]

[4]

서적

La Raison du christianisme, ou, Preuves de la verité de la religion tirées des écrits des plus grands hommes de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne

Pourrat Frères

[5]

서적

Leçons élémentaires de philosophie

https://books.google[...]

Brunot-Labbé

[6]

서적

Buffon, le naturaliste philosophe

http://www.bouquineo[...]

Chemins de tr@verse

[7]

서적

L'Esprit des lois (part I)

[8]

서적

Le Code Noir ou le calvaire de Caanan

PUF

[9]

서적

Les misères des Lumières; sous la raison l'outrage

Flammarion

[10]

서적

Les Origines religieuses de la Révolution française, 1560–1791

Seuil

[11]

서적

Histoire de France, 1750–1995

Presses Univ. du Mirail

[12]

서적

Dictionnaire philosophique

[13]

서적

L'École du désenchantement. Sainte-Beuve, Nodier, Musset, Nerval, Gautier

Gallimard

[14]

서적

Le Partage des savoirs XVIIIeme-XIXeme siecles

Presses Universitaires de Lyon

[15]

서적

L'Urbanisme parisien au siècle des Lumières

https://books.google[...]

Action artistique de la ville de Paris

[16]

서적

Histoire de l'architecture classique en France

1950-01-01

[17]

서적

Essai sur l'architecture

https://archive.org/[...]

1753-01-01

[18]

기타

[19]

서적

L"Histoire de la laïcité

IDLivre

2005-01-01

[20]

서적

Politique des Lumières

https://books.google[...]

Fantasques

[21]

서적

Voltaire

Presses Paris Sorbonne

[22]

서적

La Mort de Dieu : essai sur l'athéisme moderne

Presses universitaires de France

1975-01-01

[23]

논문

Histoire de l'humanité : 1789–1914

UNESCO

2008-01-01

[24]

논문

Politique et révolution chez Jean-Jacques Rousseau

Voltaire Foundation

[25]

서적

Le Peuple de Paris : essai sur la culture populaire au XVIIIeme siecle

Librairie Arthème Fayard

1998-01-01

[26]

서적

Une Forme nouvelle de vie consacrée : enseignantes et hospitalières en France aux XVIIeme-XVIIIeme siecles

Rivages

[27]

서적

L'éthique des Lumières

Vrin

[28]

서적

Éléments de droit constitutionnel français et comparé

https://archive.org/[...]

Sirey

[29]

서적

Les Origines intellectuelles de la Révolution française (1715–1787)

Armand Colin

[30]

서적

Les institutions françaises de 1795 à 1814

https://archive.org/[...]

Plon-Nourrit

[31]

웹사이트

啓蒙思想とは

https://kotobank.jp/[...]

[32]

웹사이트

「啓蒙思想」 - 世界大百科事典 第2版

https://kotobank.jp/[...]

平凡社

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com