량치차오

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

량치차오는 중국의 사상가이자 개혁가로, 청나라 말기부터 중화민국 시기까지 활동했다. 그는 서구 사상을 수용하여 중국의 근대화를 주장했으며, 변법 운동, 언론 활동, 저술 활동을 통해 중국 사회에 큰 영향을 미쳤다. 캉유웨이의 제자로서 무술변법을 추진했으나 실패 후 일본으로 망명하여 언론 활동을 펼쳤고, 중화민국 초기에는 입헌군주제를 지지하며 정치 활동을 했다. 만년에는 학문 연구와 교육에 전념하며 칭화 대학에서 학생들을 가르쳤다. 그의 사상은 중국 민족주의, 신문화 운동 등에 영향을 미쳤으며, 주요 저서로는 『신민설』, 『변법통의』 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 중국의 공화주의자 - 추근

추근은 청나라 시대의 여성 혁명가, 시인, 교육자로, 일본 유학을 통해 혁명 사상에 심취하여 여성 해방 운동과 청나라 타도를 위한 활동을 펼치다 무장봉기 실패 후 처형되었으나, 사후 중국 혁명운동의 정신적 지주로 추앙받으며 그의 삶은 여러 작품으로 재해석되고 있다. - 중국의 공화주의자 - 판위량

판위량은 기녀 출신으로 사회적 편견을 이겨내고 서양화가로 성공하여 여성의 자유를 표현하며 예술가들에게 영감을 준 중국 근현대 미술의 중요한 인물이다. - 장먼시 출신 - 디룽

홍콩의 영화 배우이자 무술가인 디룽은 1969년 데뷔 후 장철, 초원 감독의 작품에서 활약하며 1970년대 무협 스타로 자리매김했고, 《영웅본색》을 통해 재기에 성공한 후 다양한 작품에서 연기 활동을 펼치며 금마장 남우주연상 등을 수상했다. - 장먼시 출신 - 맥가

맥가는 1944년 중국에서 태어나 홍콩으로 이주하여 배우, 영화 제작자, 작가, 감독으로 활동했으며, 《광동 8복성》 시리즈에 출연하여 인기를 얻었고, 2016년 영화 《보디가드》를 마지막으로 배우 활동을 마쳤다. - 중국의 정치철학자 - 마오쩌둥

마오쩌둥은 중국의 혁명가이자 정치가, 군사 전략가, 공산주의 이론가이며 중화인민공화국의 건국 아버지로서, 중국 공산당을 이끌며 최고지도자로서 중국을 통치했고, 마오쩌둥 사상의 창시자로서 그의 정책과 통치는 중국 사회, 경제, 문화, 외교에 지대한 영향을 미쳤다. - 중국의 정치철학자 - 묵자

묵자는 전국 시대의 사상가로, 검소함과 겸애를 강조하며 유교와 대립했고, 전쟁을 반대하며 사회 구성원 모두에게 이익이 되는 결과주의 윤리학을 주창했다.

2. 생애

캉유웨이의 제자로서 청나라 말 개혁 사상과 서양 근대 지식을 익혔다. 스승과 함께 광서제에게 올린 상소가 계기가 되어 무술변법에 참여했으나, 서태후 등 보수 세력의 반발로 인한 무술정변으로 개혁은 실패하고 일본으로 망명했다.

망명 기간 동안 언론 활동에 주력하며 입헌군주제를 지지하는 입헌파의 지도자로 부상했다. 신해혁명 이후 귀국하여 공화당, 민주당 등을 통합해 진보당을 창당하고 위안스카이, 쑨원 등과 경쟁하며 정치 활동을 재개했다. 초기에는 중화민국 베이징 정부를 지지했으나, 위안스카이가 공화제를 부정하고 황제에 오르려 하자 이에 맞서 호국전쟁에 참여하는 등 강력히 반대했다.

스승 캉유웨이가 선통제 복위를 시도했을 때는 이를 비판하며, 돤치루이 정권에게 제1차 세계 대전 참전을 주장하여 중국의 국제적 지위 향상을 꾀했다. 그러나 정치 개혁에 대한 기대가 좌절되자 정계를 떠나 학술 및 교육 활동에 전념했다.

정계 은퇴 후에는 베이징, 상하이 등지에서 강연, 학교 설립, 저술 활동 등을 통해 민족 계몽과 사상 전파에 힘썼다. 칭화 학교 등에서 학생들을 가르쳤으며, 특히 1914년 칭화 학교 강연에서 언급한 '자강불식(自强不息), 후덕재물(厚德載物)'은 이후 칭화 대학의 교훈이 되었다. 1925년부터는 칭화 국학연구원의 지도교수로서 왕궈웨이 등과 함께 후학을 양성했다. 그는 20세기 초 중국 최고의 지성 중 한 명으로 평가받으며, 소설, 시, 역사학 분야의 혁신을 이끌고 신문화운동 및 오사운동에 사상적 영향을 미쳤다.

삼일 운동을 전후하여 대한민국 임시정부의 안중근, 박은식, 신채호, 안창호 등 한국의 독립운동가들과도 교류하며 사상적으로 영향을 주고받았다. 그의 동료였던 장둥쑨은 1920년 잡지를 통해 임시정부를 지지하기도 했다. 량치차오 자신은 1922년 저술에서 한반도 문제를 중국사의 범위 밖으로 보기도 했다. 그는 사회주의에 대해서는 비판적인 입장을 견지했으며, 1929년 베이징 협화의학원 병원에서 신장병으로 사망했다. 주요 저서로는 <신민설>, <중국근삼백년학술사>, <중국역사연구법> 등이 있으며, 이는 <음빙실합집(飲冰室合集)>에 수록되어 있다.

2. 1. 초기 생애 (1873-1895)

1873년 광둥성 강문시 신회구 교외의 농촌에서 태어났다. 집안은 가난했지만 학문을 중시하는 분위기 속에서 사서오경과 『사기』를 읽으며 어린 시절을 보냈다.어려서부터 학문에 재능을 보여 11세에 수재(秀才) 시험에 합격했으며, 1884년부터 본격적으로 전통적인 관직 시험 공부를 시작했다. 15세에는 광저우의 유명 서원인 학해당(学海堂)에 입학하여 고증학을 공부했다. 16세(혹은 17세)에는 과거의 향시에 합격하여 거인 자격을 얻었는데, 당시 최연소 합격자였다. 뛰어난 성적으로 합격하여 당시 시험관이었던 이단분의 눈에 들어 그의 사촌 여동생과 약혼했다.

1890년(18세), 베이징에서 최고 등급 시험인 진사 시험에 응시했으나 낙방했다. 이 시험에는 훗날 그의 스승이자 정치적 동지가 되는 강유위도 함께 응시했다. 량치차오의 낙방에 대해서는, 시험관이 강유위의 급진적인 개혁 사상을 문제 삼아 떨어뜨리려 했으나, 익명 답안지 중 가장 개혁적인 내용을 담은 것을 강유위의 것으로 오인하여 량치차오를 낙방시켰다는 일화가 전해진다. 진사 시험 낙방 후 고향으로 돌아간 량치차오는 광저우의 만목초당(万木草堂)에서 강의하던 강유위를 찾아가 그의 제자가 되었다. 강유위로부터 공양학과 국제 관계, 그리고 대동사상 등을 배우면서 중국의 현실과 개혁의 필요성에 눈을 뜨게 되었다. 특히 위원의 저서 『해국도지』에 영향을 받아 서구 정치 사상에 대한 깊은 관심을 가지게 되었으며, 점차 강유위의 핵심적인 제자이자 개혁 운동의 동반자로 성장했다. 또한 여러 차례 베이징에 머무는 동안 담사동과 같은 개혁적 지식인들과 교류하며 사상적 교감을 나누었다.

1895년, 량치차오는 강유위와 함께 다시 베이징으로 가서 국가 시험에 응시했다. 시험 기간 중 청일전쟁에서의 패배 소식이 전해지자, 그는 강유위 등과 함께 공차상서 운동을 주도하며 황제에게 개혁을 촉구하는 상소를 올리는 등 적극적으로 정치 활동에 참여했다.[2] 두 번째 진사 시험에도 낙방한 후, 그는 베이징에 남아 강유위를 도와 개혁 사상을 전파하는 신문인 『국내외 정보』(중외기문, 中外紀聞) 발간을 도왔다. 또한 개혁 운동을 위한 조직인 강학회(強學會) 창립에 참여하여 서기를 맡았다. 이후 호남성 순무 진보전(陳寶箴)의 초빙으로 창사(長沙)로 가서 호남일보(湘報)와 호남학보(湘學報) 등 개혁 성향의 신문 편집에 참여하며 본격적인 언론 활동을 시작했다.

2. 2. 변법운동 (1895-1898)

캉유웨이의 뛰어난 제자였던 량치차오는 스승의 영향과 스스로의 탐구를 통해 중국 근대 개혁 사상과 서양 지식을 익혔다.[2] 그는 청나라 말기 통치에 불만을 품고 입헌군주제를 통해 중국의 현상 유지를 바꾸고자 했다.1895년, 청일전쟁 패배와 시모노세키 조약 체결 소식에 분개한 량치차오는 스승 캉유웨이와 함께 회시 응시차 베이징에 모인 1,200여 명의 거인들을 규합하여 조약 비준 반대 상소 운동인 공거상서(公車上書)를 주도했다. 이들은 광서제에게 개혁을 촉구하는 상서를 여러 차례 올렸으며, 동시에 정치 단체인 강학회(强學會)를 결성했다. 강학회는 정부의 압력으로 곧 해산되었으나, 회원들은 이후 변법 운동의 핵심 세력인 '변법파'(變法派)가 되었다.

1896년, 량치차오는 변법파 황쭌셴의 초청으로 상하이에서 격주간지 『시무보』(時務報)의 주필을 맡았다. 그는 "변법통의"(變法通議) 등의 글을 통해 과거제 개혁과 신식 학교 설립을 주장하며 변법의 필요성을 역설했으나, 『시무보』는 결국 발행 금지 처분을 받았다. 이듬해인 1897년 가을에는 탄쓰퉁, 황쭌셴 등이 후난성 창사에 설립한 시무학당(時務學堂)의 주강(主講)이 되어 학생들에게 민권 사상을 가르쳤다. 그러나 그의 급진적인 주장은 왕셴첸 등 보수파 지식인들의 반발과 탄압을 받았다.

1898년, 변법파의 주장을 받아들인 광서제는 개혁을 추진하기로 결정하고 량치차오 등 변법파 인사들을 등용했다. 이들은 자강운동을 넘어선 제도적, 이념적 개혁을 목표로 부패 척결, 과거 제도 개편 등 광범위한 개혁안을 제시하며 무술변법(戊戌變法), 또는 백일유신(百日維新)이라 불리는 개혁 운동을 이끌었다.[2] 량치차오는 이 과정에서 중국의 민주주의 논의에 중요한 영향을 미쳤다.[3]

그러나 개혁은 서태후를 중심으로 한 보수파의 거센 반대에 부딪혔다. 서태후와 보수 세력은 개혁이 너무 급진적이라고 비난하며 반격의 기회를 노렸다. 결국 개혁이 시작된 지 약 100일 만인 1898년 9월, 서태후는 위안스카이 등과 손잡고 무술정변(戊戌政變)을 일으켜 광서제를 유폐하고 변법파를 탄압했다. 모든 개혁 조치는 폐지되었고, 량치차오는 수배령을 피해 일본으로 망명해야 했다. 이로써 변법 운동은 실패로 끝났다.

2. 3. 일본 망명과 언론 활동 (1898-1911)

무술변법이 서태후 등 보수파의 반발로 실패한 후, 량치차오는 1898년 일본으로 망명했다. 동료였던 탐서동(譚嗣同) 등이 처형당하는 위기 속에서 그는 일본 대사관의 도움을 받아 탈출하여 1898년 10월 20일 도쿄에 도착했다.[15]도쿄에서 그는 시가 시게타카(志賀重昂), 이누카이 쓰요시(犬養毅), 다카다 사나에(高田早苗) 등 메이지 시대 일본의 주요 지식인들로부터 환영을 받았다. 당시 일본의 발전에 깊은 인상을 받은 그는 "떠오르는 새로운 나라를 실제로 보고... 머리와 몸이 상쾌하고 기분이 좋았다... 부패한 청나라 정부를 돌이켜보면, 활력이 없고 적극성이 부족하다. 두 나라를 비교해 보니, 일본인을 사랑하고 존경해야 한다고 진심으로 느꼈다"고 술회하며, 당시 청나라의 현실과 대비되는 일본의 역동성에 주목했다. 일본 망명은 그에게 사상적 제약 없이 자유롭게 활동하며 지적 역량을 발휘할 수 있는 기회를 제공했다.

량치차오는 주로 요코하마 차이나타운에 거주하며 활동했으며, 때때로 오스트레일리아나 미국 등지를 방문하기도 했다. 이 시기 그는 쑨원, 장빙린, 베트남의 독립운동가 Phan Bội Châu|판보이쩌우vie 등 다양한 혁명가들과 교류하며 일본을 거점으로 활발한 언론 및 계몽 활동을 전개했다.

언론 활동량치차오는 언론이 가진 힘, 특히 정부 정책에 대한 영향력을 깊이 인식하고 있었다. 그는 이미 1896년 『시무보(時務報)』 창간호에 "언론이 국정에 미치는 이익에 관하여"라는 사설을 기고하여, 국가 내 정보 유통을 신체의 혈액 순환에 비유하며 소통의 중요성을 강조하고 청 정부의 정보 통제를 비판한 바 있다.[10] 망명 이후 그는 이러한 신념을 바탕으로 본격적인 언론 활동에 나섰다.

- 『청의보(清議報)』: 1898년 요코하마에서 麥孟華|맥맹화중국어와 함께 『청의보(清議報)』를 창간했다.[15] 이를 통해 변법자강(變法自強)의 필요성과 함께 청나라 국민의 의식 개혁을 주장했다. 그는 언론인이 "과거를 검토하고 미래를 드러냄으로써 국가 국민에게 진보의 길을 보여줄" 도덕적 책임이 있다고 믿었으며, 『청의보』는 이러한 그의 사상을 실천하는 장이었다. 1900년 2월 2일 이 잡지에 발표한 유명한 수필 「소년중국설(少年中國說)」은 국민 국가 개념을 확립하고 젊은 혁명가들이 중국의 미래를 쥐고 있다고 주장하며, 1920년대 오사운동 당시 중국 정치 문화에 영향을 미쳤다.

- 『신민총보(新民叢報)』: 1902년 2월 8일, 요코하마에서 격주간지 『신민총보(新民叢報)』를 창간하여 널리 읽혔다. 이 잡지는 정치, 종교, 법률, 경제, 사업, 지리, 국내외 시사 등 다양한 주제를 다루었다. 량치차오는 이 잡지를 통해 전에 없던 이론이나 표현에 대한 많은 중국어 대응어를 만들어냈고, 중국의 여론을 먼 곳에 있는 독자들에게 전달하는 데 활용했다. 그는 뉴스 분석과 수필을 통해 『신민총보』가 "중국 신문 역사의 새로운 장을 열 수 있기를" 바랐다. 1년 후, 유사한 잡지들이 거의 10개나 생겨날 정도로 큰 반향을 일으켰다. 량치차오는 이 잡지의 편집장으로서 민주주의에 대한 자신의 생각을 널리 전파했다. 『신민총보』는 5년간 총 96호를 발행하며 약 20만 명의 독자를 확보한 것으로 추산되지만, 1907년에 폐간되었다.

- 기타 간행물 및 언론 철학: 1902년에는 월간지 『신소설(新小説)』을 창간했고, 1904년 도쿄에서 『음빙실문집류편(飲冰室文集類編)』 상하권을 출판했다. 이는 『신민총보』, 『정론(正論)』, 『국풍보(國風報)』 등에 망명 중 기고한 논설을 엮은 것이다. 그는 신문과 잡지가 정치적 사상을 전달하는 필수적이고 효과적인 도구라고 믿었으며, 언론을 단순한 역사 기록물이 아니라 "역사의 흐름을 형성하는" 수단이자, "민족주의적 봉기의 효과적인 무기", 즉 "피의 혁명이 아니라 잉크의 혁명"으로 간주했다. 그는 언론이 정부에 대해 "이해하지 못할 때는 가르치고, 잘못할 때는 꾸짖는" 역할을 해야 한다고 주장했다. 또한 신문이 "교육 프로그램" 역할을 할 수 있음을 인지하고, 다양한 사상을 시민들에게 체계적으로 소개하는 기능을 강조했다. 서구 언론의 자유는 긍정적으로 평가했지만, 제국주의적 침략을 정당화하는 서구의 중국 관련 보도에 대해서는 비판적인 시각을 견지했다.[10] 동시에 그는 당시 중국 언론이 재정 부족, 사회적 편견, 자유롭지 못한 사회 분위기, 부족한 교통망 등으로 인해 발전이 더디다는 현실적인 문제점도 인식하고 있었다. 그는 당시 신문들이 "대량 상품 이상의 것이 아니다"라며 사회에 미치는 영향력이 미미하다고 비판했다.

사상적 변화와 영향망명 기간 동안 량치차오는 일본의 사상과 문화를 적극적으로 수용했다. 일본어를 익혀 후쿠자와 유키치, 도쿠토미 소호 등 일본 사상가들의 저작과 일본어로 번역된 서양 서적을 통해 서구 사상을 흡수했으며, 이를 자신의 저술 활동에 반영해 나갔다. 그는 동료 중국인들에게도 청나라에서는 서양 번역물이 군사 기술 관련뿐이므로, 일본에서 번역된 책이나 일본인이 쓴 정치 경제 관련 저술을 배울 것을 권했다. 그는 헨리 토머스 버클, 후쿠자와 유키치, 도쿠토미 소호, 요한 카스파르 블룬칠리의 국가유기체설, 허버트 스펜서의 사회진화론 등에 영향을 받아 「자유서(自由書)」, 「신민설(新民說)」, 「과도시대론(過度時代論)」(1901) 등을 발표했다.[15] 요시다 쇼인을 기려 '요시다 신(吉田晋)'이라는 필명을 사용하기도 했다.[16] 그는 메이지 일본이라는 창을 통해 당시 청년들에게 새로운 사상을 이해하기 쉬운 문체(신민체, 新民體)로 전달하는 데 힘썼다.

이 시기 량치차오의 정치 사상은 여러 차례 변화를 겪는 것으로 알려져 있다.

- 초기(~1903년): 스승 캉유웨이의 노선을 따라 입헌군주제를 지지했으나, 한때 미야자키 도텐 등 혁명파와의 교류, 의화단의 난에서 목격한 청 정부의 무능, 탕차이창(唐才常)의 자립군 운동 실패 등을 겪으며 대통령제를 가진 공화국 "대중화민주국(大中華民主國)" 구상으로 기울기도 했다. 「신민설」 등에 나타나듯 서양과 일본을 모델로 한 이상적인 근대화 논의가 주를 이루었다.

- 1905년경: 캉유웨이의 질책 이후 다시 온건 노선으로 돌아와 '개명전제(開明專制)', 즉 계몽된 군주에 의한 점진적 개혁을 주장했다. 쑨원 등이 중국동맹회를 결성하고 기관지 『민보(民報)』를 통해 무력 혁명을 주장하자, 량치차오는 혁명이 극심한 혼란과 외세 간섭을 초래할 것이라며 이를 반대하고 개명전제를 옹호하며 혁명파와 대립했다. 이 시기 그는 국가의 지도와 통일을 중시하며 의회 정치가 중국 현실에 맞지 않다고 주장했다.

- 1908년경: 다시 입장을 바꿔 청나라 조정의 국회 개설 움직임을 전면적으로 지지했다.

- 1910년경: 청 정부에 대한 기대가 실망으로 바뀌면서 점차 격렬한 비판을 가하기 시작했다.

이러한 사상 변천의 격렬함에 대해서는 그 자신도 후년에 반성했지만, 그 기저에는 중화민족(中華民族)은 4대 문명(四大文明) 중 하나를 건설한 자랑스러운 민족이며, 민족을 부흥시키려면 근대적인 국민 국가(國民國家) 건설이 필요하다는 신념, 즉 제국주의 시대를 살아남기 위한 민족주의(ナショナリズム)가 일관되게 자리 잡고 있었다.

교육 활동량치차오는 언론 활동 외에도 교육 사업에 관심을 기울였다. 도쿄의 홍문학원(弘文学院)/도쿄대동중화학교(東京大同中華学校) 개교에 관여했으며, 요코하마 야마테 중화학교(横浜山手中華学校)의 전신인 대동학교(大同學校)와 고베 중화동문학교(神戸中華同文学校) 설립에도 참여했다. 그는 저서 『음빙실문집류편』의 「변법통의(變法通議)」에서 "학교의 설립은 과거제도를 바꾸는 데 있다"고 언급하며, 인재 양성을 위해 사범학교(師範學校) 및 여자학교(女學校) 설립의 중요성을 역설하고 "개조는 교육으로부터"라고 단정하며 교육을 통한 국가 개조를 강조했다.

2. 4. 중화민국 시기 (1912-1920)

1912년 신해혁명 다음 해, 14년간의 망명 생활을 마치고 39세의 나이로 귀국했다. 그는 중화민국 초기의 입헌파 연구계 지도자로서, 부르주아 개량주의와 입헌군주제를 지지했다. 귀국 후 공화당과 민주당, 통일당을 흡수하여 진보당을 창당하고, 위안스카이와 쑨원 등과 경쟁하며 정치 활동을 재개했다.1914년 8월 교주만(膠州灣) 주변에서 벌어진 칭다오 전투 이후 반일(排日)론자로 돌아섰다. 과거 무술변법을 좌절시킨 위안스카이 밑에서 슝시링 내각의 사법총장을 맡기도 했으나, 위안스카이가 공화제를 무시하고 황제가 되려 하자(홍헌제제) 이에 강력히 반대했다. 그는 위안스카이의 대통령직 약화 시도를 비판했으며, 국민당 의원들이 의회에서 추방당하는 것에도 반대했다.

1915년, 위안스카이의 제정 복고 시도에 맞서 톈진으로 피신했다. 그는 과거 시무학당(時務學堂) 시절 제자였던 차이어 운남 군사 총독을 설득하여 반란을 일으키도록 했고, 함께 토원군(討袁軍)을 조직했다. 이후 호국군(護國軍) 군무원(軍務院)의 무군(撫軍) 및 정무위원장이 되어 제3혁명(호국전쟁)을 이끌었다. 진보당 지부들도 각지에서 위안스카이 타도를 외쳤고, 여러 성(省)이 독립을 선언하며 위안스카이를 압박했다.

위안스카이 사후, 리위안훙 대총통 하에서 의회가 복원되자 헌법연구회를 조직하여 연구계의 지도자로 활동했다. 돤치루이 내각에서는 재정총장을 맡아 니시하라 차관 도입에도 관여했으나, 내각은 불과 4개월 만에 붕괴되었다. 그는 제1차 세계 대전에 연합국 측으로 참전할 것을 강력히 주장했는데, 이를 통해 중국의 국제적 지위를 높이고 외채 문제를 완화할 수 있다고 보았다. 또한 1917년 7월, 스승 캉유웨이가 장쉰 복벽을 지원하자 이를 비판했다. 그러나 돤치루이와 펑궈장을 책임 있는 정치 지도자로 만들려는 시도가 실패하자 정계를 떠났다.

정계 은퇴 후인 1918년부터 1920년 3월까지는 베르사유 강화 회의 전권대사의 고문 자격으로 유럽 시찰단을 이끌었다. 이 기간 동안 영국, 프랑스, 독일 등 유럽 국가들의 사상계와 교류하며 서구 문물을 직접 접했다.

량치차오는 근대 중국 건설을 위해 두 가지 핵심 질문에 주목했다. 첫째는 근대화된 시민의 양성이었고, 그는 중국인들이 국가 건설을 위해 시민 정신을 함양해야 한다고 생각했다.[1] 둘째는 시민권 문제였다. 그는 이 두 가지가 청나라 개혁 정신을 이어받아 중화민국을 건설하는 데 중요하다고 보았다.[1] 그의 관점에서 '중국인'이란 민족 개념보다는 문화적 개념에 가까웠으며[6], 수천 년간 형성된 문화적 관습이 중국을 약하게 만들었다고 진단했다.[6] 그는 서구 열강에 맞서기 위해 만주족, 한족, 몽골족, 후이족, 티베트족 등 청 제국 내 다양한 민족 집단을 하나로 통합하는 민족주의(오족공화)를 지지했다.[9] 이러한 그의 사상은 일본어 번역서를 통해 배운 서구의 정치 사상과 메이지 시대 일본의 경험을 바탕으로 형성되었다.[8] 그의 시민적 민족주의 개념은 이후 쑨원과 국민당, 나아가 중국공산당의 민족주의 담론에도 영향을 미쳤다.

그는 20세기 초 소설, 시, 역사학 분야에서 문체와 사상의 혁신을 주도하며 신문화운동을 이끈 주요 학자 중 한 명이었으며, 그의 사상은 베이징, 상하이 등 중국 주요 도시에서 일어난 5·4 운동에도 영향을 주었다. 1914년에는 칭화 학교에서 '군자(君子)'를 주제로 강연하며 주역의 구절을 인용해 '자강불식(自强不息), 후덕재물(厚德載物)' 정신을 강조했는데, 이는 1917년부터 칭화 학교의 공식 교훈(校訓)이 되었다.

3·1 운동 전후 시기, 대한민국 임시정부를 비롯한 한반도의 독립운동가들(안중근, 박은식, 이광수, 김규식, 신채호, 안창호 등)과도 직간접적으로 영향을 주고받으며 사상적 교감을 나누었다. 1920년에는 그의 동료였던 장둥쑨이 잡지 <신한청년>을 통해 대한민국 임시정부를 지지하기도 했다.

2. 5. 만년과 사상 활동 (1921-1929)

1920년대 초, 량치차오(梁啓超)는 정계를 은퇴하고 상하이 동남대학과 베이징 칭화대학교 연구소에서 강의를 시작하며 학술 활동에 전념했다. 그는 강학사(Chinese Lecture Association영어)를 설립하고, 한스 드리슈(Hans Driesch)와 라빈드라나트 타고르(Rabindranath Tagore) 등 해외 저명 지식인들을 중국으로 초청하여 강연을 열었다.제1차 세계 대전으로 인한 유럽의 황폐화에 영향을 받아, 량치차오는 서구 사상 소개 중심에서 벗어나 중국 전통 사상과 문화의 재평가로 방향을 전환했다. 그는 서구의 과학적 방법과 중국 전통 역사 연구를 결합하려 했으며, 물질주의적인 서구 문명과 중국 문명의 정신을 융합시키기 위한 학술 연구에 몰두했다. 학문적으로 그는 중국 문화사, 중국 문학사, 역사학 연구에 기여했으며, 서양 학문과 사상을 소개하는 동시에 고대 중국 문화를 깊이 연구했다. 그는 묵자의 사상을 재조명했고, '청대 이전의 정치 사상(The Political Thought of the Pre-Qing Period영어)'과 '청대 지적 동향(Intellectual Trends in the Qing Period)'[14] 등의 저술을 남겼다. 또한 불교에 관심을 가지고 중국에 미친 불교의 영향에 대한 역사적, 정치적 글을 쓰기도 했다.

1922년 저술한 <중국역사연구법>에서는 한반도 문제에 대해 다음과 같이 언급하며 중국사의 범위에서 제외되는 것으로 보았다:

조선 반도의 문제는 기자가 봉을 받은 바 있었더라도 그 이래로, 한,수,당의 누차 누차의 기복을 거친 것이 이미 3천 여 년이 지난 일이다. 광서때 갑오전쟁에서 이 문제는 해결이 실패되었다. 우리의 역사 범위에서 제외된다. 나중에 중국의 자손이 애써 해결할 일이 또한 이미 없다. <중국역사연구법>(1922)

1923년에는 칭화대학교 교수가 되었고, 이후 베이징 도서관 관장을 맡기도 했다. 교육자로서 그는 어린이 교육의 중요성을 강조하며, 전통적인 교육 방식을 넘어 창의적 사고 함양과 이해력 증진을 위한 새로운 학교 교육의 필요성을 역설했다. 그는 어린이들이 창의적인 사고를 기르고 이해력을 향상시켜야 하며, 새로운 학교가 교육에서 새로운 접근 방식을 어린이들에게 가르치는 데 중요하다고 생각했다. 그의 가르침은 현대 시인 서지모와 언어학자 왕리(王力) 등 많은 제자들에게 영향을 미쳤다.

1925년부터 1927년까지는 왕궈웨이, 자오위안런, 천인커와 함께 칭화 국학 연구원(淸華國學硏究院|칭화국학연구원중국어)의 '4대 석학 지도교수' 중 한 명으로서 철학, 문학, 역사 등을 가르치며 후학을 양성했다.

당시 영향력을 넓혀가던 마르크스주의에 대해서는, 중국에는 계급적인 사회 구조가 존재하지 않으며 공산주의 이념은 외래 이론일 뿐 중국 전통 속에서도 대안을 찾을 수 있다는 이유로 비판적인 입장을 취했다. 그는 소비에트를 '적색 제국주의'로 규정하고 배척할 것을 주장하며, 일부 지역이 공산주의자들의 활동 무대가 되는 상황을 우려하는 논평을 남기기도 했다. 그는 1920년 중국 사회주의 논쟁과 1923년 인생관 논쟁 등에서 자신의 동료였던 장둥쑨과 장쥔마이를 지지했다. 한편, 량치차오의 동료였던 장둥쑨은 1920년 <신한청년>을 통해 대한민국 임시정부를 지지하는 글을 발표하기도 했다.

량치차오는 1929년 1월, 베이핑의 베이징 협화의학원 병원에서 신장병으로 사망하였다.

현재 광둥성 신회구에는 梁啓超故居|량치차오 고거중국어가, 톈진에는 天津梁启超旧居|량치차오 구거·기념관중국어이 있으며, 베이징 식물원에는 梁啓超墓|량치차오 묘중국어가 있다.

3. 사상과 평가

량치차오(梁啓超)는 전통적인 유학자이자 개혁가였다. 그는 캉유웨이의 제자로서, 또한 자신의 힘으로 중국 근대 개혁 사상과 서양 근대 지식을 익혔다. 다양한 글을 통해 비(非)중국적인 역사와 정부의 사상을 해석하여 중국 시민들의 사고를 자극하고 새로운 중국을 건설하고자 하는 의도로 늦은 청나라 시대의 개혁에 기여했다. 그의 저술에서 그는 중국이 유교의 고대 가르침을 보호해야 하지만, 서구 기술뿐만 아니라 서구 정치 생활의 성공으로부터도 배워야 한다고 주장했다.

초기에는 입헌군주제를 지지하며 캉유웨이와 함께 무술변법을 이끌었으나, 실패 후 일본으로 망명하여 언론 활동을 통해 자산계급 개량주의와 입헌 공화제도를 지지하는 입헌파 연구계의 지도자가 되었다. 그는 공화당, 민주당, 통일당을 흡수하여 진보당을 창당하고 위안스카이, 쑨원과 경쟁하기도 했다. 중화민국 베이징 정부를 지지했지만, 위안스카이가 공화제를 무시하고 황제에 오르려 하자 이에 반대하는 투쟁을 전개했다. 스승 캉유웨이가 선통제 복위를 통한 청조 황권 복원을 시도한 것과 달리, 량치차오는 세계 질서 진입을 위해 당시 정권자인 돤치루이에게 제1차 세계 대전 참전을 적극 주장했다.

량치차오는 서구 과학적 방법과 전통적인 중국 역사 연구를 결합하여 중국의 민주주의 사상을 형성하는 데 기여했다. 그의 사상은 일본 정치학자 가토 히로유키(加藤弘之)의 영향을 받았는데, 가토는 사회 다윈주의 방법론을 사용하여 일본 내 국가주의 이데올로기를 옹호했다. 량치차오는 가토의 저작을 참고했으며, 이는 1900년대 대한제국의 민족주의자들에게도 영향을 미쳤다. 또한 그는 사회 다윈주의와 국제법 등 서양의 사회 및 정치 이론을 한국에 소개하는 데 중요한 역할을 했다. 그의 유명한 선언문인 에서는 개인의 자유보다 집단의 자유를 강조하며 다음과 같이 주장했다.

> “자유는 개인의 자유가 아니라 집단의 자유를 의미한다. (…) 사람은 다른 사람의 노예가 되어서는 안 되지만, 자신의 집단의 노예가 되어야 한다. 왜냐하면 만약 그들이 자신의 집단의 노예가 되지 않으면, 다른 집단의 노예가 될 것이기 때문이다.”

량치차오는 번역국 국장으로서 서양 작품 번역 교육을 감독했으며, 서양의 정치적, 기술적, 경제적 성공을 이유로 번역을 "가장 중요한 모든 사업 중 가장 필수적인 사업"으로 여겼다. 망명 후에는 홉스, 루소, 로크, 흄, 벤담 등 서양 철학자들의 계몽주의 작품을 연구하고 번역하며 자신의 해석을 덧붙였다. 그의 글은 외세에 의해 중국 제국이 흔들리는 상황에 충격을 받은 지식인들의 큰 관심을 끌었다.

문학 방면에서는 헌법 개혁 실패 후, 소설을 교육적, 정치적 목적으로 활용하도록 장려하기 위해 문학잡지 을 창간했다.[9] 창간호 사설에는 "국민을 새롭게 하려면 먼저 그들의 소설을 새롭게 해야 한다"는 그의 유명한 주장이 담겨 있다.[9] 이 잡지에 발표된 중편소설 는 입헌 군주제와 공화 혁명을 지지하는 인물 간의 논쟁을 다루면서도, 중국 문화와 국가 부흥이라는 공동 목표를 강조했다.[9]

역사학 분야에서 량치차오의 사상은 근대 중국 역사학의 시작을 알리고 20세기 중국 역사학의 중요한 방향을 제시했다. 그는 "구(舊)사가(史家)"의 가장 큰 결점이 근대 국가에 필요한 국가 의식을 고취하지 못한 것이라고 비판했다. 1902년 망명 중 저술한 에서는 중국 역사뿐 아니라 세계사를 연구하여 중국을 이해할 것을 촉구했으며,[12] 왕조 중심, 개인 중심, 과거 중심, 사실 중심의 기존 역사 서술 방법을 비판했다.[13] 또한 1899년 에서는 영웅론을 주장하며 오토 폰 비스마르크, 호레이쇼 넬슨, 올리버 크롬웰, 코슈트 략요슈, 주세페 마치니, 카밀로 벤소 카부르 백작 등 유럽의 국가 건설자들과 정화(鄭和), 탐사동(譚嗣同), 왕안석(王安石) 등 중국 인물들의 전기를 쓰기도 했다.[11][12]

량치차오는 20세기 초 소설, 시학, 사학 혁명에서 문체와 사상 혁신을 주도하며 신문화 운동을 창도한 주요 학자 중 하나였으며, 대한제국의 삼일 운동 이후 베이징, 상하이 등 중국 주요 도시에서 일어난 오사 신학문 운동에도 사상적, 문화적 영향을 주었다. 그는 한반도 문제에 대해 <중국역사연구법>(1922)에서 다음과 같이 언급하기도 했다.

> 조선 반도의 문제는 기자가 봉을 받은 바 있었더라도 그 이래로, 한,수,당의 누차 누차의 기복을 거친 것이 이미 3천 여 년이 지난 일이다. 광서때 갑오전쟁에서 이 문제는 해결이 실패되었다. 우리의 역사 범위에서 제외된다. 나중에 중국의 자손이 애써 해결할 일이 또한 이미 없다.

그럼에도 불구하고, 삼일 운동 전후로 안중근, 박은식, 이광수, 김규식, 신채호, 안창호 등 대한민국 임시정부 계열의 독립운동가들은 그와 사상적으로 교류하며 영향을 주고받았다. 그의 동업자였던 장둥쑨은 1920년 <신한청년>을 통해 대한민국 임시정부를 지지하기도 했다. 량치차오 자신도 1920년대 중국의 사회주의 논전(1920), 인생관 논전(1923) 등에서 자신의 측근이었던 장둥쑨과 장쥔마이를 지지했다.

그는 칭화 학교에서 1914년 '군자(君子)'를 주제로 한 연설에서 <주역>의 '자강불식(自强不息), 후덕재물(厚德載物)'을 인용하며 학생들의 진취적 기상과 면학 정신을 격려했고, 이는 1917년부터 칭화 대학의 교훈(校訓)이 되었다. 이후 칭화 대학 국학 연구원에서 왕궈웨이, 자오위안런, 천인커와 함께 '네 명의 석학 지도교수'로서 철학, 문학, 역사 등을 가르쳤다.

오늘날 중국어에 사용되는 많은 일본식 한자어는 량치차오를 통해 도입된 것이다. 후적, 마오쩌둥 등 많은 청말 청년들이 그에게 영향을 받았으며, 언론인으로서 그의 발자취는 크다고 할 수 있다. 그는 프랑스의 볼테르, 일본의 후쿠자와 유키치, 러시아의 톨스토이를 "세계 3대 계몽 사상가"로 소개하기도 했다.[17]

량치차오에 대한 평가는 그의 사상 변천이 격렬하고 "개명전제(開明專制)"라는 국가주의적 사상을 전개했다는 점 때문에 오랫동안 좋지 않았다. 그 자신도 1920년 『청대학술개론』에서 자신의 학문이 박식함을 추구하나 천박하고 정견이 없음을 자성했다.[18] 그러나 1980년대 이후 일본의 중국 근대사 연구에서는 분석 시각의 변화(마르크스주의 사회경제사 → 담론 분석)와 연구 대상의 전환(혁명 운동 → 국민 국가)에 따라 그의 역할이 재조명되고 있다. 특히 서구 근대 정치 사상을 (종종 일본 문헌을 통해) 중국에 활발히 소개하고, "국민", "민족" 등 근대적 개념을 도입하고 정착시킨 그의 역할이 중요하게 평가받고 있다. 그의 사상적 변화가 잦았던 점은 비판의 대상이었으나, 새로운 사상을 중국에 신속하게 도입하는 데 강점으로 작용했다는 평가도 있다.

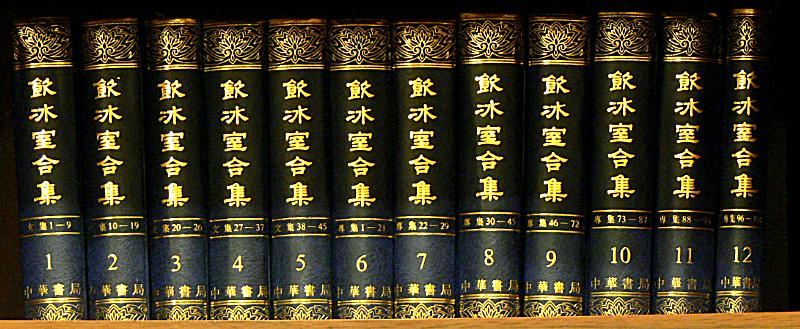

그의 저술은 <음빙실합집(飮冰室合集)>에 수록되어 있으며, 2004년에는 일본 연구자들에 의해 『양계초 연보 장편』 전 5권이 번역되어 중국 근대사 연구의 중요 사료로 활용되고 있다.

4. 한국과의 관계

량치차오는 1922년 저서 <중국역사연구법>에서 조선의 역사는 갑오전쟁 이후 중국의 역사 범위에서 벗어났다는 견해를 밝히기도 했다.

그가 주도했던 신문화 운동은 20세기 초 중국의 사상과 문학에 큰 영향을 미쳤으며, 이는 한국의 삼일 운동 이후 중국에서 일어난 오사 운동에도 사상적, 문화적 배경을 제공한 것으로 평가된다.

삼일 운동을 전후하여 대한민국 임시정부의 주요 인물이었던 안중근, 박은식, 이광수, 김규식, 신채호, 안창호 등 한국의 독립운동가들과 사상적으로 교류하며 서로 영향을 주고받았다. 이들은 특히 코민테른의 확대에 대해 비판적인 입장을 공유하며 사상적 호흡을 함께 하기도 했다. 량치차오의 사상은 이 시기 한국 지식인 및 독립운동가들에게도 적지 않은 영향을 미쳤다.

또한, 량치차오의 동업자였던 장둥쑨은 1920년 잡지 <신한청년>을 통해 대한민국 임시정부를 지지하는 입장을 표명하기도 했다.

5. 저작

량치차오는 전통적인 유학자이자 개혁가로서, 다양한 저술 활동을 통해 서구의 역사와 사상을 중국에 소개하고 해석함으로써 청나라 말기 개혁 운동에 기여했다. 그는 중국 시민들의 사고를 자극하여 새로운 중국을 건설하고자 했으며, 그의 글에서 유교의 전통적 가치를 지키면서도 서구의 기술과 정치 제도의 장점을 배워야 한다고 주장했다.

량치차오는 서구의 과학적 방법론과 중국의 전통적인 역사 연구를 결합하여 중국의 민주주의 사상 형성에 영향을 미치고자 했다. 그의 저술은 일본의 정치학자 가토 히로유키(加藤弘之)의 사회 다윈주의적 국가주의 사상에 영향을 받았으며, 이는 다시 1900년대 한국의 민족주의자들에게도 영향을 주었다.

무술변법 실패 후 일본 망명 시기부터 그는 언론 활동과 저술에 힘썼다. 특히 소설의 사회적 역할을 강조하며 문학잡지 ''신소설(新小説)''을 창간했다.[9] 창간호 사설에서 그는 "국민을 새롭게 하려면 먼저 그들의 소설을 새롭게 해야 한다"고 주장하며, 소설을 통한 대중 계몽과 정치적 목적 달성을 강조했다.[9] 이 잡지에 연재한 중편소설 ''신중국의 미래(新中國的未來)''는 입헌군주제와 공화주의 혁명을 지지하는 인물들의 논쟁을 통해 당시 중국이 나아갈 길에 대한 고민을 담고 있으며, 정치적 입장 차이에도 불구하고 중국 문화와 국가 부흥이라는 공동의 목표를 추구하는 모습을 그렸다.[9]

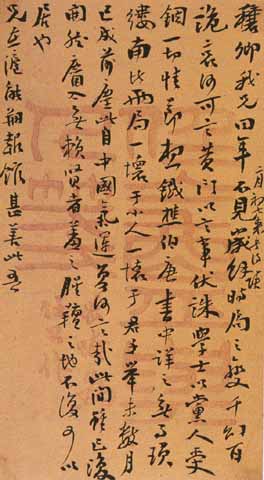

그는 시와 소설, 학술 논문 등 다양한 형식의 글을 남겼으며, 주요 저작들은 『음빙실합집(飲冰室合集)』이라는 문집으로 편찬되었다. '음빙실(飲冰室)'이라는 이름은 장자의 구절 "나는 매일 아침 명령을 받고, 매일 저녁 냉정함을 마시지만, 내 마음속은 여전히 열정적이다"(吾朝受命而夕飲冰,我其內熱與)에서 따온 것으로, 정치적 현실에 대한 고뇌 속에서도 저술을 통해 사회 개혁에 헌신하려는 그의 의지를 나타낸다.

량치차오의 저술 활동은 신문화 운동과 오사 운동 등 20세기 초 중국의 사상적, 문화적 변화에 큰 영향을 미쳤으며, 대한민국 임시정부를 비롯한 한국의 독립운동가들에게도 사상적 영향을 주고받는 관계에 있었다. 그의 주요 저작들은 다음과 같다.

그의 저술 대부분은 1936년 상하이 중화서국에서 간행된 『음빙실합집(飲冰室合集)』(전 148권)에 수록되어 있으며, 이는 2003년 베이징에서 재간행되었다. 전체 저작 목록은 『량치차오 저술계년(梁啓超著述繋年)』(1986년)에서 확인할 수 있다.

6. 가족 관계

량치차오의 아버지는 량바오잉(梁寶瑛, 자 롄젠(蓮澗), 1849-1916)이며, 어머니는 조씨(趙氏, 1852-1887)이다. 외조부는 량웨이칭(梁維淸, 호 징촨(鏡泉), 1815-1892)이고, 외조모는 리씨(黎氏, 1817-1873)로 광시(廣西) 수군 제독 리디광(黎第光)의 딸이다.

량치차오는 두 명의 부인을 두었다. 첫 번째 부인 리후이셴(李蕙仙)과는 1891년에 결혼했으며, 그녀는 1924년 9월 13일 병으로 세상을 떠났다. 두 번째 부인 왕구이촨(王桂荃)은 본래 리후이셴의 시녀였으나 1903년 량치차오의 후처가 되었다.

량치차오는 두 부인 사이에서 총 아홉 명의 자녀를 두었다. 량치차오의 엄격하고 효과적인 교육 덕분에 자녀들 모두 각자의 분야에서 성공적인 인물이 되었다. 특히 세 명의 자녀(량스청, 량스용, 량쓰리)는 중국과학원(中國科學院)의 과학자가 되었다.

장녀 량스순, 장남 량스청, 차녀 량스장은 첫 번째 부인 리후이셴의 자녀이다. 차남 량스용, 삼남 량스중, 사남 량쓰다, 삼녀 량쓰이, 사녀 량시닝, 오남 량쓰리는 두 번째 부인 왕구이촨의 자녀이다.

량씨 가문의 가계도는 한 장만 남고 분실된 적이 있으며, 가족들은 16자를 순서대로 사용하여 세대별로 한 글자씩 사용하는 작명법을 재현했다. 그러나 량치차오는 자녀들에게 '思(사)' 자를 돌림자로 사용했지만, 가문의 전통적인 16자 작명법을 따른 것은 아니다.

참조

[1]

논문

Liang Qichao and the Meaning of Citizenship: Then and Now

https://www.jstor.or[...]

2020-12-04

[2]

서적

China's Revolution and the Quest for a Socialist Future

1804 Books

[3]

서적

Chinese Democracy

[4]

서적

Japan: An Illustrated Encyclopedia

Kodansha

1993

[5]

뉴스

Australia visit shaped ideas of Mao favorite

The Sydney Morning Herald

2000-12-09

[6]

서적

Poetry, History, Memory: Wang Jingwei and China in Dark Times

The University of Michigan Press

2023

[7]

서적

Modernization of Chinese Culture: Continuity and Change

https://books.google[...]

Cambridge Scholars Publishing

2014

[8]

서적

The role of Japan in Liang Qichao's introduction of modern western civilization to China

https://www.worldcat[...]

Institute of East Asian Studies, University of California Berkeley, Center for Chinese Studies

2004

[9]

서적

One and All: The Logic of Chinese Sovereignty

Stanford University Press

2024

[10]

서적

Revolutionary Becomings: Documentary Media in Twentieth-Century China

Columbia University Press

2024

[11]

논문

The Worship of General Yue Fei and His Problematic Creation as a National Hero in Twentieth Century China

2011-03

[12]

서적

Rising China and Its Postmodern Fate: Memories of Empire in a New Global Context

University of Georgia Press

[13]

논문

The "New History" in China: A Contrast to the West

[14]

서적

The Rise of Modern China: Sixth Edition

Oxford University Press

[15]

논문

「過渡時代論」に見る梁啓超の"過渡"観

https://doi.org/10.1[...]

九州大学中国文学会

1993-12

[16]

논문

梁啓超と吉田松陰

https://hdl.handle.n[...]

お茶の水女子大学「魅力ある大学院教育」イニシアティブ人社系事務局

2007-03-10

[17]

서적

福沢諭吉

北樹出版

[18]

서적

清代学術概論―中国のルネッサンス

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com