쇠렌 키르케고르

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

쇠렌 키르케고르는 1813년 덴마크 코펜하겐에서 태어난 철학자이자 신학자로, 실존주의의 선구자로 평가받는다. 그는 부유한 상인 집안에서 태어나 아버지의 종교적 영향과 죄의식 속에서 성장했으며, 코펜하겐 대학교에서 신학을 공부했다. 키르케고르는 헤겔 철학에 반대하며, 개인의 주체성과 실존적 선택, 신앙의 중요성을 강조했다. 주요 저서로는 《이것이냐 저것이냐》, 《공포와 전율》, 《죽음에 이르는 병》 등이 있으며, '개체성'과 '신앙의 도약'이라는 개념을 제시했다. 그는 언론과 교회의 위선을 비판하며, 덴마크 국교회를 공격하기도 했다. 키르케고르는 1855년 사망했으며, 그의 사상은 20세기에 실존주의 철학에 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 생애

코펜하겐의 부유한 상인 가정에서 태어난 쇠렌 키르케고르는 독실한 기독교인이었으나 깊은 죄의식에 사로잡혀 있던 아버지 미카엘 페데르센 키르케고르에게서 깊은 영향을 받았다. 특히 아버지가 젊은 시절 신을 저주했던 일과 어머니 아네를 혼전 임신시킨 일 등을 고백한 사건은 키르케고르 자신에게 '대지진'과 같은 충격으로 다가왔으며, 그의 삶과 사유에 중요한 전환점이 되었다.

레기네 올센(Regine Olsen)과의 약혼 및 파혼 역시 그의 삶과 작품에 지대한 영향을 미쳤다. 1840년 레기네와 약혼했지만 약 1년 후 일방적으로 파혼했으며, 그 이유는 명확히 밝히지 않았으나, 키르케고르 스스로 "이 비밀을 아는 사람은 나의 모든 사상의 열쇠를 얻는 것"이라고 일기에 적었을 만큼 이 사건은 그의 사상을 이해하는 데 중요한 부분으로 여겨진다. 그의 저작인 『이것이냐 저것이냐』의 『유혹자의 일기』나 『인생 여정의 여러 단계』의 『유죄냐 - 무죄냐?』 등은 이 사건과 밀접한 관련이 있는 것으로 해석된다. 레기네가 다른 이와 결혼한 후에도 두 사람 사이의 감정적 연결은 지속된 것으로 여겨지며, 키르케고르는 죽기 전 유언에서 레기네를 "나의 모든 것의 상속인"으로 지정하기도 했다.

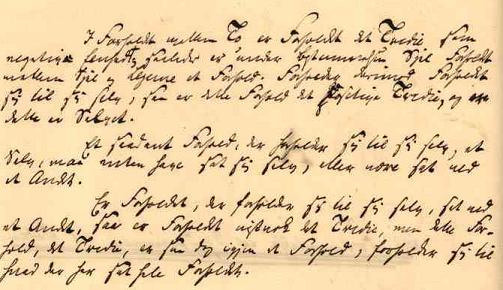

키르케고르가 평생 남긴 방대한 양의 일기와 노트는 그의 철학을 이해하는 데 매우 중요한 자료로 평가받는다.[34][35] 7,000페이지가 넘는 이 기록에는 그의 사상, 작품 구상, 내면 성찰 등이 담겨 있으며, "나에게 진실이 되는 진리를 찾는 것, 내가 기꺼이 살고 죽으려는 이상을 찾는 것"과 같이 그의 실존주의적 고민을 보여주는 유명한 경구들도 포함되어 있다. 키르케고르 자신도 이 기록들이 미래에 중요한 의미를 가질 것이라고 예견했다.

그의 저술 활동은 초기 헤겔 철학 비판과 개인의 주체성 및 실존 강조에서 시작하여, 후기에는 덴마크 국교회의 형식주의와 위선을 날카롭게 비판하며 기독교 신앙의 본질 회복을 촉구하는 방향으로 나아갔다. 이러한 교회 비판은 격렬한 논쟁으로 이어졌다.

교회 투쟁이 한창이던 1855년 키르케고르는 길에서 쓰러져 병원으로 옮겨졌고, 그해 11월 11일 사망했다. 그의 유고는 과거 약혼녀였던 레기네 올센과 조카 헨리에테 룬 등의 노력으로 정리되어 후세에 전해졌으며, 그의 사상은 20세기 철학과 신학에 지대한 영향을 미쳤다.

2. 1. 초기 생애 (1813년 ~ 1841년)

쇠렌 키르케고르는 1813년 덴마크 코펜하겐의 부유한 가정에서 태어났다. 그의 아버지 미카엘 페데르센 키르케고르(1756–1838)는 윌란 반도 출신의 성공한 양모 상인이었고, 어머니 안네 쇠렌스다터 룬 키르케고르(1768–1834)는 원래 그 집안의 하녀였다. 아버지는 독실한 기독교인이었으나 개인적인 죄책감을 가지고 있었으며, 철학에도 관심이 많아 어린 키르케고르의 지적 배경 형성에 영향을 주었다.[14][15][16] 키르케고르는 아버지의 영향 외에도 루드비 홀베르, 요한 게오르크 하만, 고트홀트 에프라임 레싱, 플라톤 등의 저작을 접하며 성장했으며, 특히 소크라테스의 아이러니 개념은 그의 사상에 중요한 영향을 주었다.1821년부터 1830년까지 외스트레 보르게르뒤드 김나지움에서 라틴어, 그리스어, 역사 등을 공부한 후,[23][24] 코펜하겐 대학교에 진학하여 신학을 공부했다. 그러나 그는 점차 기존의 학문, 특히 헤겔주의로 대표되는 사변 철학에 회의를 느끼고, 단순히 지식을 쌓는 것이 아니라 '무엇을 해야 하는가'에 대한 실존적 물음에 집중하게 되었다.[26][27][28]

이 시기 키르케고르는 가족의 연이은 죽음을 경험했다. 아버지 미카엘은 자신의 죄 때문에 자녀들이 일찍 죽을 것이라 믿었는데, 실제로 7명의 자녀 중 5명이 34세 이전에 사망했다. 어머니 안네는 1834년에, 아버지 미카엘은 1838년에 사망했다.[31][32] 아버지의 죽음과 그가 남긴 유산(약 3.1만덴마크 크로네)은 키르케고르가 경제적 어려움 없이 연구와 저술에 몰두할 수 있는 기반이 되었다.

1837년, 키르케고르는 레기네 올센(1822–1904)을 만나 깊은 사랑에 빠졌고 1840년 9월에 약혼했다. 그러나 약 1년 후인 1841년 8월, 키르케고르는 자신의 "우울함" 등을 이유로 일방적으로 약혼을 파기했다. 이 사건은 그의 삶과 이후 저작 활동에 지대한 영향을 미쳤다.

같은 해인 1841년, 키르케고르는 《소크라테스를 지속적으로 언급하며 본 아이러니의 개념에 관하여》라는 논문으로 9월 29일 코펜하겐 대학교에서 철학 석사 학위를 취득했다.[37] 이 시기는 키르케고르가 개인적인 고뇌와 학문적 탐구를 통해 자신의 독자적인 사상적 기반을 마련하고, 이후 실존주의 철학의 선구자로서 본격적인 저술 활동을 시작하는 중요한 전환점이 되었다.

2. 1. 1. 출생과 가족 배경

덴마크의 수도 코펜하겐의 부유한 집안에서 태어났다.[13] 그의 어머니 아네 쇠렌스다터 룬 키르케고르(Ane Sørensdatter Lund Kierkegaard, 1768–1834)는 원래 그 집안의 하녀였으나, 나중에 아버지 미카엘 페데르센 키르케고르(Michael Pedersen Kierkegaard, 1756–1838)와 결혼했다. 그녀는 정식 교육을 받지는 못했지만 겸손하고 조용한 성격의 소유자였다. 그녀의 손녀 헨리에트 룬은 그녀가 "기쁨으로 왕관을 휘둘렀고 암탉이 병아리를 보호하는 것처럼 [쇠렌과 페테르]를 보호했다"고 묘사했으며, "공평하고 행복한 성격을 가진 좋은 작은 여자"였다고 전한다. 그녀는 자녀들에게 영향을 미쳤으며, 형 페테르 크리스티안 키르케고르는 동생 쇠렌이 어머니의 말을 저작에 많이 인용했다고 언급했다.[14] 어머니 아네는 1834년 7월 31일, 66세의 나이로 사망했는데, 장티푸스가 원인으로 추정된다.[31] 키르케고르의 저작에는 어머니에 대한 직접적인 언급이 거의 없다.

아버지 미카엘 페데르센 키르케고르는 윌란 반도 서부 세딩 마을 출신으로, 원래 가난한 농민이었으나 코펜하겐에서 양모 상인으로 성공하여 부를 축적했다.[14] 그는 겉보기에는 "매우 엄격하고 건조하며 산문적인 남자였지만, 그의 '소박한 외투' 태도 아래 그는 노년에도 무뎌지지 않는 활발한 상상력을 숨기고 있었다."[15] 철학에 관심이 많아 집으로 지식인들을 자주 초대했으며,[16] 특히 크리스티안 볼프의 합리주의 철학에 깊이 빠져 있었다. 이는 어린 키르케고르에게도 큰 영향을 주었다. 아버지는 또한 독실한 기독교인이었으나, 젊은 시절 가난을 비관하며 신을 저주했던 일이나 아내 아네를 혼전 임신시킨 일 등으로 인해 신의 노여움을 샀다고 믿었다. 그는 자신의 죄 때문에 자녀들이 예수가 사망한 나이인 34세를 넘기지 못할 것이라고 생각했다. 실제로 일곱 자녀 중 다섯 명이 34세 이전에 사망했으나, 막내 쇠렌과 그의 형 페테르 크리스티안 키르케고르는 아버지보다 오래 살았다. 페테르는 나중에 올보르의 주교가 되었다. 줄리아 왓킨은 미카엘이 초기에 모라비아 교회에 관심을 가졌던 것이 죄의 파괴적인 영향에 대한 깊은 인식을 갖게 했을 수 있다고 보았다. 미카엘은 1838년 8월 8일, 82세의 나이로 사망했다. 키르케고르는 아버지의 죽음에 대해 "우리 아버지는 수요일(8일) 새벽 2시에 돌아가셨습니다. 나는 그가 몇 년 더 살 수 있기를 간절히 바랐습니다... 지금은 그에 대해 정말로 이야기할 수 있는 사람은 단 한 사람(E. 보에젠)뿐이라고 느낍니다. 그는 '충실한 친구'였습니다."라고 일기에 적었다.[32]

1835년(또는 1838년), 키르케고르는 아버지로부터 그의 과거 죄에 대한 고백을 듣게 되는데, 그는 이 사건을 "대지진"이라고 불렀다. 이 사건은 그의 삶과 사상에 큰 영향을 미쳤으며, 한때 방탕한 생활로 이어지기도 했다고 전해진다. 아버지의 깊은 신앙심과 죄의식은 키르케고르에게 그대로 이어져 그의 저작, 특히 『공포와 전율』 등에 현저하게 나타난다.

키르케고르라는 성씨(Kierkegaardda)는 현대 덴마크어로 '묘지'(kirkegårdda)를 의미하지만, 원래는 '교회에 소속된 농지'를 뜻한다.[239] 이는 키르케고르 가문이 윌란 반도 세딩 마을에서 교회 소유지를 경작하며 살았던 역사에서 유래한 것이다.

키르케고르의 외모에 대한 묘사도 남아있다. 그의 조카 헨리에트 룬은 어릴 적 그가 "가늘고 섬세한 외모를 가지고 있었고 빨간 양배추 색깔의 작은 코트를 입고 뛰어다녔다"고 회상했다. 그는 어릴 때부터 풍자적인 발언을 잘해 아버지로부터 '포크'라고 불렸다. 1836년, 그의 형 페테르의 결혼식에 참석했던 한스 브뢰흐너는 당시 23세였던 키르케고르에 대해 "그의 모든 형태에서 다소 불규칙한 점이 있었고 이상한 머리 모양을 하고 있었다. 그의 머리카락은 이마 위로 거의 6인치나 솟아올라 헝클어진 볏을 이루어 그에게 이상하고 당황한 모습을 주었다"고 기록했다. 그는 또한 "기이하게 차려입고 작고 작았다"고 묘사되기도 했다.[25]

키르케고르는 19세기 코펜하겐의 거리를 걷는 것을 즐겼다. 그는 "모든 가난한 사람들이 거리에서 자유롭게 다가가 대화할 수 있는 한 사람이 코펜하겐에 있다는 생각에 진정한 기독교적 만족감을 느꼈다"고 썼으며, 가난한 사람들과의 접촉을 피하지 않고 하인이나 노동자들에게도 인사를 건넸다고 한다.[21] 당시 코펜하겐의 한쪽 끝에는 뮌스터 주교가 설교하던 프라우 교회가 있었고, 다른 쪽 끝에는 배우 프루 하이베르가 공연하던 로열 극장이 있었다.[22]

2. 1. 2. 아버지의 영향과 신앙적 갈등

아버지 미카엘 페데르센 키르케고르(Michael Pedersen Kierkegaard, 1756–1838)는 윌란 반도 서부 세딩 마을의 가난한 농민 출신이었으나, 코펜하겐에서 양모 상인으로 성공한 인물이었다.[14] 그는 우울하고 걱정이 많았으며, 종교심이 깊고 총명한 사람이었다. 독실한 개신교 신자였던 그는 예수 그리스도의 은총으로 죄를 용서받고 구원받기를 갈망했다.[247]그러나 미카엘은 자신이 하느님의 진노를 샀다고 믿었다. 어린 시절 윌란 황야에서 겪은 극심한 가난 속에서 하느님을 저주했던 일과, 첫 아내가 사망한 직후 하녀였던 안네 쇠렌스다터 룬(Anne Sørensdatter Lund, 1768–1834)을 임신시켜 결혼 전에 성적 관계를 가진 것을[239] 중대한 죄로 여겼기 때문이다. 그는 이 죄 때문에 자신의 자녀들이 예수가 세상을 떠난 나이인 33세를 넘기지 못할 것이라고 생각했다. 실제로 일곱 자녀 중 다섯 명이 34세 이전에 사망했으나, 막내아들 쇠렌과 그의 형 페테르 크리스티안(Peter Christian Kierkegaard)은 33세를 넘겨 살아남았다. 페테르는 후에 신학자이자 루터교 주교가 되었다.

쇠렌은 아버지로부터 엄격한 개신교 교육을 받았다.[247] 아버지는 쇠렌이 예수 그리스도를 믿는 사람이 되기를, 그리고 신학교를 나와 개신교 목사가 되기를 바랐다.[247] 쇠렌은 아버지를 깊이 따랐으며, 아버지의 우울한 성격, 깊은 신앙심, 죄의식, 그리고 가르침에 큰 영향을 받았다.[247] 쇠렌의 평생에 걸친 문제의식, 즉 '어떻게 진정한 그리스도인이 될 수 있는가'는 아버지로부터 물려받은 것이며, 그의 주요 저작들은 이러한 아버지의 영향 아래 탄생했다고 볼 수 있다.[247] 그는 어린 시절부터 아버지의 죄와 그것이 자신에게 미치는 영향에 대해 깊이 인식하고 있었고, 이는 그의 여러 작품에 반영되었다. 아버지 미카엘은 때때로 종교적 우울증에 시달렸지만, 쇠렌과의 관계는 가까웠으며 함께 놀이를 통해 아들의 상상력을 키워주기도 했다.

1835년, 쇠렌은 아버지의 과거 죄에 대해 알게 된 것을 스스로 "대지진"이라고 불렀다. 일부 해석에 따르면, 이 사건은 그에게 큰 충격을 주어 한동안 방탕한 생활로 이어지게 했다. (다른 설에서는 이 사건이 1838년에 있었으며, 오히려 방탕했던 그를 정신 차리게 했다고 보기도 한다.) 아버지 미카엘과 형 페테르의 권유로 18세에 코펜하겐 대학교 신학부에 입학했지만,[247] 대학 입학 후 한동안 그는 "기독교는 광기"라고 말할 정도로 신앙에서 멀어지기도 했다.[247] 이러한 방황은 1836년 자살 미수 사건으로 절정에 달했으나, 이후 점차 안정을 찾아갔다.[247]

아버지 미카엘은 1838년 8월 9일, 82세의 나이로 사망했다. 그는 죽기 직전 쇠렌에게 개신교 목사가 될 것인지 물었다. 아버지의 종교적 삶과 경험에 깊은 영향을 받은 쇠렌은 아버지의 바람을 따라야 한다는 의무감을 느꼈다. 아버지의 죽음 이틀 후인 8월 11일, 쇠렌은 일기에 다음과 같이 적었다.

나의 아버지는 수요일에 돌아가셨다.[248] 나는 정말로 그분이 몇 해라도 좀 더 오래 살아 있었으면 하고 바랐다. 그리고 나는 그분의 죽음이 그분이 나를 사랑해서 나를 위해 바치는 최후의 희생제사인 듯이 지켜보았다. … 만약 가능하다면, 그분은 내가 조용히 무엇인가로 변화하게 하기 위해서 나를 위해 죽었을 것이다. 나는 그분에게서 모든 것을 물려받았고, 나는 그분의 모든 것이 흩어졌다가 다시 모여 합쳐진 존재이고, 나는 그를 쏙 빼닮아 약간 변형된 그의 초상화처럼 보인다. … 나에게 소원이 하나 있다면, 내가 신중하게 해야만 하는 일이 있다면, 그것은 이 세상으로부터 그의 기억을 안전하게 숨겨서 보호하는 일이다.[279]

2. 1. 3. 교육과 학문적 여정

키르케고르는 코펜하겐의 부유한 집안에서 태어났다. 그의 아버지 미카엘 페데르센 키르케고르(1756–1838)는 윌란 출신의 부유한 양모 상인이었으며,[14] 철학에도 관심이 많아 크리스티안 볼프의 합리주의 철학에 깊이 관심을 가졌다.[17] 키르케고르는 어린 시절 아버지의 영향을 받아 볼프의 합리주의를 접했으며, 루드비 홀베르의 희극,[18] 요한 게오르크 하만,[19] 고트홀트 에프라임 레싱,[20] 에드워드 영, 그리고 플라톤의 저술을 즐겨 읽었다. 특히 플라톤의 대화편에 등장하는 소크라테스는 이후 키르케고르가 아이러니에 관심을 갖고 간접적 소통 방식을 사용하는 데 큰 영향을 미쳤다. 그의 어머니 안네 쇠렌스다터 룬 키르케고르(1768–1834)는 미카엘과 결혼하기 전 집안의 하녀였으며, 조용하고 정식 교육을 받지 못한 인물이었다.

1821년부터 1830년까지 키르케고르는 외스트레 보르게르뒤드 김나지움에서 라틴어, 그리스어, 역사 등을 공부했다.[23][24] 당시 그는 "왕을 존경하고 교회를 사랑하며 경찰을 존중"하는 "매우 보수적인" 학생으로 묘사되기도 했다.[25]

이후 코펜하겐 대학교에서 신학을 공부했지만, 역사나 철학에는 큰 흥미를 느끼지 못했으며, 당시 유행하던 헤겔 철학으로 대표되는 사변 철학에 헌신할 수 없다고 생각했다.[26][28] 그는 단순히 지식을 쌓는 삶이 아니라 "완전히 인간적인 삶"을 살기를 원했으며, 자신이 실제로 '무엇을 해야 하는지'를 명확히 아는 것이 중요하다고 여겼다.[27]

1840년 7월 신학 시험에 합격한 키르케고르는[37] 1841년 9월 29일, 《소크라테스를 지속적으로 언급하며 본 아이러니의 개념에 관하여》라는 논문으로 7시간 반 동안의 구술시험을 성공적으로 마쳤다.[37] 이 논문은 제목 그대로 아이러니와 소크라테스를 다루었으며, 1838년 사망한 그의 친구 폴 마틴 묄러의 영향이 나타난다.[37] 교수진은 그의 지적 능력을 인정하면서도 격식 없는 어조를 지적했지만, 변론 진행을 허가했다.[37] 마침내 1841년 10월 20일, 키르케고르는 코펜하겐 대학교에서 철학 석사 학위를 취득했다.[37] 그는 아버지로부터 약 31,000 리스달러를 상속받아 경제적으로 안정된 생활을 하며 연구와 저술 활동에 전념할 수 있었다.[37]

2. 1. 4. 레기네 올센과의 관계

키르케고르의 삶과 저작에 중요한 영향을 미친 사건 중 하나는 레기네 올센(Regine Olsen, 1822–1904)과의 약혼 및 파혼이다.[251] 키르케고르는 1837년 5월 8일 레기네를 처음 만났고 즉시 서로에게 강한 매력을 느꼈다. 그는 자신의 일기장에 레기네를 향한 깊은 사랑을 다음과 같이 기록했다.

> 그대, 가슴 한복판에 있는 나의 요새에 깊숙이 숨겨둔 내 마음을 장악한 주권자, 내 생각의 충만함, 그곳 … 알 수 없는 신성! 오, 내가 시인의 이야기를 믿을 수 있을까, 누군가 처음 사랑하는 사람을 보았을 때, 그는 그녀를 오래전에 본 적이 있었다고 상상하리라, 모든 기억과 같은 모든 사랑은 기억이다, 그 사랑은 한 사람에게 그 자체로 충분히 예언들과 같은 힘을 지닌다. … 그대는 나에게 그대와 같은 아름다움을 드러내기 위해서는 내가 모든 소녀의 아름다움을 소유했어야 했다는 생각이 들게 한다. 나는 나의 텅 빈 영혼을 채울 수 있는 장소를 찾아 온 세계를 떠돌아다녀야만 했다. 내 존재 전체가 지니고 있는 깊은 신비가 가리키는, 그곳을 찾아 다녔다. 그런데 그다음 순간에 그대가 나에게로 왔다. 나의 영혼은 가득 찼고, 그것은 너무도 강력해서 나는 내 자신을 다른 모습으로 변화시켰고, 나는 지금 이곳에 존재하는 것이 행복하다고 느낀다.[279] (1839년 2월 2일)

1840년 9월 8일, 신학 시험에 합격한 직후 키르케고르는 레기네에게 정식으로 청혼했고 그녀는 이를 받아들였다. 그러나 키르케고르는 곧 결혼 생활에 대한 불안감과 우울함에 빠졌다. 그는 청혼한 지 약 1년 만인 1841년 8월 11일에 일방적으로 약혼을 파기했다. 키르케고르는 자신의 일기에서 "우울함" 때문에 결혼에 적합하지 않다고 생각했다고 밝혔지만, 파혼의 정확한 이유는 여전히 불분명하다. 키르케고르 스스로 "이 비밀을 아는 사람은, 나의 모든 사상의 열쇠를 얻는 것이다"라고 일기에 적었을 만큼, 파혼의 원인은 그의 사상을 이해하는 데 중요한 부분으로 여겨진다. 연구자들은 키르케고르가 자신이 처한 저주받은 운명(가족력 등)을 자각하고 밝은 성격의 레기네를 자신의 어두운 삶으로 끌어들이지 않으려 했다는 점, 혹은 성적인 문제 등 다양한 가능성을 제기하고 있다.

레기네는 약혼 파기 철회를 요청하기도 했으나, 키르케고르는 『이것이냐 저것이냐』에 수록된 『유혹자의 일기』나 『인생 여정의 여러 단계』의 『유죄냐 - 무죄냐?』와 같은 저작을 통해 의도적으로 레기네를 자신에게서 멀어지게 하려 시도한 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 두 사람은 이후에도 깊은 애정을 간직했던 것으로 여겨진다.

파혼 후 두 사람의 만남은 코펜하겐 거리에서의 우연한 마주침으로 제한되었다. 레기네는 1847년에 요한 프레데리크 슐레겔(Johan Frederik Schlegel, 1817–1896)과 결혼했다.[251] 레기네는 남편에게 키르케고르의 책을 사달라고 부탁하고 함께 읽기도 했다고 전해진다. 1849년 레기네의 아버지가 사망하자 키르케고르는 남편 슐레겔을 통해 레기네에게 화해와 우정의 회복을 청하는 편지를 보냈으나, 편지는 개봉되지 않은 채 반송되었다. 얼마 지나지 않아 슐레겔이 덴마크령 서인도 제도(현재의 미국령 버진아일랜드) 총독으로 임명되면서 부부는 덴마크를 떠났다. 레기네가 덴마크로 돌아왔을 때는 이미 키르케고르가 사망한 후였다.

키르케고르는 형에게 보낸 유언장 형식의 편지에서 레기네를 "나의 모든 것의 상속인"으로 지정했다. 레기네는 유산 상속은 거절했지만 키르케고르의 유고는 받아들였고, 과거 반송되었던 편지도 이때 읽게 되었다. 레기네와 그녀의 친구이자 키르케고르의 조카인 헨리에테 룬(Henriette Lund) 등의 노력으로 키르케고르의 유고는 후세에 전해질 수 있었다. 레기네 슐레겔은 1904년에 사망했으며, 코펜하겐의 아시스텐스 묘지에 있는 키르케고르의 묘 근처에 묻혔다.

2. 2. 저술 활동 (1841년 ~ 1855년)

키르케고르의 본격적인 저술 활동은 1841년 대학 논문 《아이러니의 개념》 또는 1843년 《이것이냐, 저것이냐》를 기점으로 본다. 그의 저술은 크게 가명으로 쓴 '미학적 저작'(때로는 '시적 저작'과 '철학적 저작'으로 세분화됨)과 실명으로 쓴 '종교적 저작'으로 나뉜다. 초기에는 헤겔 철학 비판과 실존주의적 주제를 탐구하며 개인의 주체성과 실존의 중요성을 강조했고, 후기에는 당대 덴마크 국교회의 형식주의와 위선을 비판하는 데 집중했다.키르케고르는 다양한 필명을 사용하여 각기 다른 관점을 제시하는 독특한 저술 방식을 활용했으며, 이는 독자에게 간접적인 방식으로 사유를 촉구하려는 의도였다.[257][258] 동시에 실명으로 발표한 종교적 논설들은 그의 궁극적인 관심사가 기독교적 교화에 있었음을 보여준다. 한국에서는 주로 철학적, 미학적 저작이 주목받지만, 키르케고르 본인은 모든 저술 활동이 종교적 목적을 위한 것이라고 밝혔다.

평생 기록한 방대한 양의 일기와 노트는 그의 사상, 저술 의도, 개인적 고뇌를 이해하는 데 필수적인 자료로 평가받는다.[34][35] 사무엘 휴고 베르그만은 키르케고르의 저널을 그의 철학 이해에 가장 중요한 자료 중 하나로 꼽았으며,[34] 키르케고르 자신도 이 기록들의 중요성을 인지하고 있었다.

말년에는 《순간》(Øjeblikketda)이라는 소책자를 통해 덴마크 국교회를 신랄하게 비판하며[116] 기독교 신앙의 본질 회복을 촉구했다. 그의 저작들은 사후 큰 영향을 미쳤으며, 특히 하워드 V. 홍(Howard V. Hong)과 에드나 H. 홍(Edna H. Hong) 부부의 영어 번역을 통해 전 세계적으로 연구되고 있다.

2. 2. 1. 초기 저작 (1841년 ~ 1846년): 헤겔 철학 비판과 실존주의적 탐구

키르케고르의 초기 저작 활동은 1841년에 출간된 대학 논문 《아이러니의 개념》 또는 1843년에 출간된 《이것이냐, 저것이냐》에서 본격적으로 시작되었다고 평가받는다. 전자를 중요하게 보는 학자들은 소크라테스를 서양 철학의 핵심 인물로 간주하며, 후자를 중요하게 보는 학자들은 헤겔 철학의 영향을 강조한다. 어느 쪽이든 이 저작들은 키르케고르 특유의 문체와 사상이 초창기부터 상당한 수준에 이르렀음을 보여준다. 특히 《이것이냐, 저것이냐》는 대부분 베를린 체류 중에 집필되어 1842년 가을에 완성되었다.1843년, 키르케고르는 과거 연인이었던 레기네가 다른 사람과 약혼했다는 소식을 듣게 된다. 이 사건은 그의 삶과 저작 활동에 큰 영향을 미쳤다. 같은 해 후반에 출간된 《공포와 전율》은 신앙을 통한 레기네와의 재회를 갈망하는 키르케고르의 심정을 반영한 것으로 해석되기도 한다.[252] 비슷한 시기에 나온 《반복》 역시 사랑하는 이를 떠나보낸 남자의 이야기를 다루는 등, 이 시기 여러 저작에서 레기네와의 관계가 암시적으로 드러난다.

이 시기 키르케고르의 주요 관심사 중 하나는 당대 철학계를 지배하던 헤겔 철학에 대한 비판이었다. 이는 그의 실존주의 사상의 토대를 마련하는 과정이기도 했다. 《철학적 단편》(1844), 《불안의 개념》(1844), 《인생길의 여러 단계》(1845)와 같은 작품들은 개인이 삶에서 마주하는 감정과 사유, 실존적 선택과 그 결과, 그리고 신앙의 문제(특히 '진정한 기독교인이란 무엇인가?') 등을 깊이 탐구한다.

헤겔 철학에 대한 가장 직접적이고 강력한 비판은 1846년에 출간된 《철학적 단편에 부치는 비학문적인 해설문》에서 나타난다.[254] 이 책에서 키르케고르는 개인의 중요성과 주체성으로서의 진리를 강조하며, "이성이 진실이고 진실은 이성이다"라는 헤겔의 명제, 즉 존재와 사유의 동일성을 비판했다.[255] 키르케고르는 개별 인간의 고유한 실존을 간과한 헤겔에 맞서, 각자의 삶 속에서 구체적으로 존재하는 '실존'이야말로 중요하며, 앎(사유)은 이러한 실존과 분리될 수 없다고 주장했다.[256]

초기 저작 시기 키르케고르는 다양한 필명을 사용하여 각기 다른 삶의 방식과 철학적 관점을 제시하는 독특한 저술 방식을 선보였다. 동시에 그는 자신의 실명으로 여러 편의 신학적 논설을 함께 출간했는데,[257] 이는 필명 저작에서 제시된 철학적 관점을 보완하고 그 신학적 의미를 명확히 하며, 독자들에게 신앙적 성찰을 촉구하기 위한 것이었다.[258]

2. 2. 2. 《해적선》 사건 (1845년 ~ 1846년): 언론과의 갈등과 대중 비판

1845년 12월 22일, 페테르 루드비히 묄러는 키르케고르의 저서 《인생길의 여러 단계》에 대한 비평 글을 발표했다. 이 글은 키르케고르의 사상을 제대로 이해하지 못한 피상적인 감상문에 가까웠다. 묄러는 당시 유명 인사들을 풍자하던 덴마크의 풍자 잡지 《해적선》(Corsaren)의 기고자이기도 하였다. 키르케고르는 묄러의 비판과 조롱으로부터 자신의 사상을 지키고자 반박 글을 썼고, 이 과정에서 《해적선》 및 편집장 마이르 아아론 골드슈미츠(Meïr Aaron Goldschmidt)와 격렬한 논쟁을 벌이게 되었다.키르케고르가 묄러에게 대응하기 위해 쓴 글은 〈여행하는 미학자의 활동〉과 〈문학적 군사행동의 변증적 결과〉 두 편이다. 첫 번째 글은 묄러의 비평에 대한 반박과 그의 정직성에 대한 문제 제기에 초점을 맞추었다. 두 번째 글에서는 자신을 공공연하게 풍자하려 했던 《해적선》 자체를 정면으로 비판했다. 키르케고르는 이 글에서 《해적선》이 유명 인사를 칭찬하는 척하며 실제로는 모욕하고, 도덕적 질서를 뒤집는 방식으로 대중의 저급한 호기심을 자극한다고 강하게 비판했다.

지금까지로 보아서는 남녀노소를 막론하고 많은 이들이 《해적선》 따위의 잡지를 읽는다. 그리고 그들은 무시되고 멸시하고 결코 해결될 수 없는, 존재를 인식하는 일을 본질적으로 즐기고 있다. 문학을 표현하기 위해서 이런 식의 글쓰기가 해낼 수 있는 일이란, 똑같은 잡지에 의해 모욕당하는 사례를 만들기 위해서 칭찬받는 유명 인사를 대상으로 삼고, 빈곤한 재능과 엄청난 노력을 바탕으로 사물들이 반영하는 도덕적 질서를 뒤집어 버리고 엎어 버리는 것이다. … 독자 여러분께 부탁드리고 싶다. 《해적선》이 지나칠 정도로 불멸의 명성을 부여한 존재를 내가 인격적으로 모독할 수 있었으면 하는데, 허락해 주시길 바란다.

— 쇠렌 키르케고르, 〈문학적 군사행동의 변증적 결과〉, 《키르케고르 선집》(''Essential Kierkegaard'') 중에서

키르케고르의 이러한 공격에 《해적선》은 즉각 반응했다. 몇 달이 채 지나지 않아 잡지는 키르케고르의 외모, 목소리, 습관 등을 희화화하는 풍자 글과 그림을 연재하기 시작했다. 이로 인해 키르케고르는 몇 달 동안 코펜하겐 거리를 걸을 때마다 사람들의 놀림감이 되는 수모를 겪어야 했다.

1846년 키르케고르는 자신의 일기에 묄러와 《해적선》에 대한 비판을 길고 상세하게 기록했다. 그는 이 사건을 겪으며 더 이상 필명을 사용한 간접적인 소통 방식에 머무르지 않게 되었다고 술회했다.

글을 쓰던 지난날을 돌아보며 신에게 감사드린다. 내 나름대로는 지난 세월이 만족스러웠는데, 그것은 내가 언제 끝장을 내야만 하는지를 이해하게 되었던 시간이었고, 《이것이냐, 저것이냐》를 출간한 다음부터 나는 그것을 신에게 감사드렸다. 다시 말하자면 그것은 사람들이 어떻게 보는지와는 상관없는 것이지만, 나는 두 마디 말로 그것이 그렇다는 것을 정말로 증명할 수 있었다. 나는 나의 저작권에 대해서 매우 잘 안다. 하지만 그것은 나를 괴롭게 했다. 이 분위기는 나에게 무슨 책을 썼는지 다 자백하라고 요구하는 것 같아 보이지만, 그대로 내버려 두어라.(Let it be.) 만약에 내가 어떻게든 해서 성직자가 되었다면, 분위기에 맞추어야 했겠지만 말이다. 그러나 나는 내가 사는 오늘의 삶에 대부분 만족하고 있다. 여유로운 시간에는 때때로 글을 쓰면서 조용히 활동하는 이 삶이, 나를 조금 더 자유롭게 숨 쉴 수 있게 한다.

— 쇠렌 키르케고르, 《일기》[279] (1846년 3월 9일)

2. 2. 3. 후기 저작 (1846년 ~ 1853년): 기독교적 성찰과 사회 비판

키르케고르의 초기 저작이 헤겔 철학을 비판하는 데 중점을 두었다면, 1846년부터 1853년까지의 후기 저작에서는 당대 기독교계의 위선을 파헤치는 데 집중했다. 중요한 점은 키르케고르가 기독교 자체를 공격한 것이 아니라, 당시 교회와 사회에 만연했던 형식적이고 위선적인 종교의 현실을 비판의 대상으로 삼았다는 것이다. 특히 '해적선 사건' 이후 그는 "일반 대중"과 개인의 관계에 깊은 관심을 갖게 되었다.

이 시기 첫 글 중 하나는 토마신 크리스틴 길렘부르크 에흐렌스뵈르트(Thomasine Christine Gyllembourg-Ehrensvärd)의 소설 《두 시대》[259]에 대한 비평인 《두 시대:문학적 감상문》이었다. 이 글을 통해 키르케고르는 당대인들의 본성과 삶에 대한 열정 없는 태도를 날카롭게 분석했다. 그는 근대 사회가 세상에 대한 열정이 결여된 세계관을 지녔다고 비판하며 다음과 같이 썼다.

: “현재는 열정이 없는, 본질적으로 합리적인 시기이다. … 오늘날의 유행은 수학적 같음을 가리키는 방향으로 흐르고 있는데, 그 결과로 모든 계층에서 한결같이 비슷비슷한 익명의 개인이 탄생하게 되었다.”

키르케고르는 이 글에서 개인을 무관심한 대중 속으로 매몰시키는 체제 순응성과 문화적 동질화를 강하게 비판했다.[260] 그는 대중을 비판하면서도, 개인이 각자의 다양성과 고유성을 지킬 수 있는 진정한 공동체를 지지했다.

다른 저작들 역시 대중의 천박함이 개인의 고유성을 억압하는 현실에 주목했다. 《아들러에 관한 책》은 교회의 신성함을 침해하는 계시를 주장했다가 목사직에서 파면되고 출교당한 아돌프 페터 아들러(Adolf Peter Adler) 목사의 사례를 다루었다.

대중에 대한 분석을 통해 키르케고르는 덴마크 국교회를 비롯한 기독교 교회의 부패와 타락을 인식했다. 그는 당시 기독교계가 기독교 신앙의 본질에서 "길을 잃었다"고 믿었으며, 기독교의 원래 가르침이 무시되거나 왜곡되고, 피상적인 신앙고백('lip service')에 머무르고 있다고 보았다. 후기에 이르러 키르케고르는 소위 "기독교적인 삶"의 이면에 감춰진 어두운 현실을 폭로해야 한다는 사명감을 느꼈다. 그는 《기독교인 담론》(Christian Discourses), 《사랑의 역사》, 《다른 종류의 영혼을 계발하기 위한 담론》(Edifying Discourses in Diverse Spirits) 등 여러 저작을 통해 당대 기독교를 신랄하게 비판했다.

이 시기의 가장 널리 알려진 저작 중 하나는 《죽음에 이르는 병》(1849)이다. 이 책에서 키르케고르는 실존적 절망의 본질을 깊이 있게 분석했다. 비록 일부 무신론 철학자나 심리학자들이 그가 제시한 해결책인 신앙의 중요성을 간과했지만, 그의 절망 분석은 인간 주체에 대한 뛰어난 설명으로 평가받으며, 이후 등장한 마르틴 하이데거의 실존적 죄책(existential guilt) 개념이나 장 폴 사르트르의 자기기만("bad faith") 개념과 비견되기도 한다. 절망은 죽음에 이르는 병이며, 키르케고르에게 그것은 곧 죄였다. 절망은 가능성의 상실, 즉 가능성이 불가능해지는 상태를 의미한다.[108] 그는 절망 속에서 자신을 용서하지 못하는 인간의 모습을 지적하며, 진정한 용서는 신에게서 온다고 보았다.

:어떤 죄에 중독되었던 사람이 상당한 기간 동안 유혹을 성공적으로 견뎌 왔지만—이 사람이 재발하여 다시 유혹에 굴복할 때, 그 다음에 따라오는 우울함은 결코 항상 죄에 대한 슬픔이 아니다. 그것은 완전히 다른 것일 수 있다. 어떤 면에서 하나님의 섭리에 대한 불만일 수도 있으며, 마치 후자가 그가 유혹에 빠지도록 했고, 지금까지 그가 오랫동안 유혹을 성공적으로 견뎌 왔기 때문에 그에게 그렇게 가혹해서는 안 된다는 것이다. 그러한 사람은, 아마도 더 강력한 용어로, 이 재발이 그를 어떻게 고문하고 괴롭히는지, 어떻게 그를 절망에 빠뜨리는지 항의한다. 그는 맹세한다, '나는 결코 나 자신을 용서하지 않을 것이다.' 그는 결코 자신을 용서하지 않는다—그러나 하나님이 그를 용서하신다면; 그러면 그는 자신을 용서하는 선을 가질 수도 있다.[107]

1848년부터 키르케고르는 《기독교의 실천》(Practice in Christianity, 1850년 출판), 《자기반성을 위하여》(For Self-Examination, 1851), 《너 스스로를 판단하라!》(Judge for Yourselves!, 1851년 저술, 1876년 사후 출판) 등의 저서를 통해 덴마크 국교회를 직접적으로 공격하기 시작했다. 이 책들에서 그는 예수를 기독교인이 따라야 할 진정한 모범으로 제시하며 기독교의 본질을 설명하고자 했다.

저널: 내면의 기록사무엘 휴고 베르그만(Samuel Hugo Bergmann)에 따르면, 키르케고르의 저널은 그의 철학을 이해하는 데 가장 중요한 자료 중 하나이다.[34] 그는 사건, 성찰, 작품 구상, 일상적인 생각 등 7,000페이지가 넘는 방대한 기록을 남겼다.[35] 덴마크어 원본 저널(Journalenda)은 색인을 포함하여 총 13권 25책으로 편집 출판되었으며, 영어 번역본은 1938년 알렉산더 드루(Alexander Dru)에 의해 처음 소개되었다.[36] 저널의 문체는 "문학적이고 시적"이라는 평가를 받는다.

키르케고르는 약혼녀였던 레기네(레기네 올센)를 자신의 내밀한 생각을 나눌 심복으로 삼고 싶었으나, 그것이 불가능함을 깨닫고 "나의 독자, 즉 단 한 사람"에게 그 역할을 맡기려 했다. 그는 영적인 심복을 갖는 것이 가능한지에 대해 고민했으며, 《결론의 비학문적 후서》에서 "본질적인 진리에 관해서는 영과 영 사이의 직접적인 관계는 생각할 수 없다"고 썼다.

키르케고르의 저널은 그에게서 비롯된 많은 경구의 출처이기도 하다. 특히 1835년 8월 1일 자 기록은 실존주의 연구에서 자주 인용되는 핵심 구절이다.

:내가 정말로 필요한 것은 내가 알아야 할 것이 아니라, 모든 행위에 앞서 지식이 있어야 한다는 점을 제외하고, 내가 무엇을 해야 하는지 명확히 하는 것이다. 중요한 것은 목적을 찾는 것, 하나님께서 내가 하기를 원하시는 것이 무엇인지 실제로 보는 것이다. 결정적인 것은 나에게 진실이 되는 진리를 찾는 것, 내가 기꺼이 살고 죽으려는 이상을 찾는 것이다.

같은 날짜의 기록에서 그는 간접적인 의사소통과 자기 인식(γνῶθι σεαυτόν, 너 자신을 알라)의 중요성에 대해 다음과 같이 적었다.

:다른 무엇을 알기 전에 먼저 자신을 알아야 한다 (γνῶθι σεαυτόν). 사람이 먼저 내면적으로 자신을 이해하고, 그런 다음 자신이 가야 할 길을 볼 때에야 그의 삶은 평화와 의미를 얻게 된다. 그래야 그는 지식의 영역에서 나타나 진정한 앎이 무지(소크라테스)에서 시작하도록 유도하는, 삶의 그 짜증나고 불길한 동반자, 즉 아이러니에서 자유로워진다. 마치 하나님께서 무에서 세계를 창조하신 것처럼 말이다. 그러나 도덕의 물 속에서는 특히 아직 미덕의 무역풍에 들어가지 않은 사람들에게 적합하다. 여기에서 그것은 한동안 그를 끔찍하게 뒤집어 놓고, 그가 올바른 길을 가기로 결심한 것에 행복하고 만족감을 느끼게 한 다음, 절망의 심연으로 던져버린다. 종종 그것은 사람을 "결국, 상황이 다르게 될 수는 없다"는 생각으로 잠들게 한 다음, 갑자기 엄격한 심문으로 깨어난다. 종종 그것은 과거에 대한 망각의 베일을 드리우는 것처럼 보이지만, 다시 모든 사소한 것을 강한 빛으로 나타나게 한다. 그가 유혹의 힘을 극복한 것을 기뻐하며 올바른 길을 따라 고군분투할 때, 거의 동시에, 완벽한 승리의 바로 직후에, 시지프스처럼 그를 절벽 높이에서 밀어내는 겉보기에 사소한 외부 상황이 나타날 수 있다. 종종 사람이 어떤 것에 집중했을 때, 모든 것을 파괴하는 사소한 외부 상황이 발생한다. (삶에 지쳐 템스 강에 몸을 던지려던 남자가 결정적인 순간에 모기의 침에 의해 멈춰진 경우처럼 말이다.) 종종 사람은 결핵과 같이 질병이 최악일 때 자신이 가장 훌륭하다고 느낀다. 그는 그것에 저항하려고 하지만 충분한 힘이 없으며, 같은 일을 여러 번 겪었다는 것은 그에게 도움이 되지 않는다. 이런 식으로 얻은 연습은 여기에는 적용되지 않는다.

:* (쇠렌 키르케고르의 저널 & 논문 IA Gilleleie, 1835년 8월 1일)

비록 저널이 그의 삶과 작품의 여러 측면을 밝혀주지만, 키르케고르는 의도적으로 모호함을 남기기도 했다. 갑작스러운 생각의 전환, 반복적인 서술, 독특한 표현 방식 등은 독자를 혼란스럽게 만들려는 그의 전략 중 일부로 해석될 수 있다. 이로 인해 그의 저널에 대한 다양한 해석이 존재한다. 키르케고르 자신은 저널이 미래에 갖게 될 중요성을 예감했다. 1849년 12월 그는 이렇게 썼다. "만약 내가 지금 죽는다면, 내 삶의 영향은 예외적일 것이다. 내가 저널에 부주의하게 적어둔 많은 것들이 큰 중요성을 갖게 될 것이고 큰 영향을 미칠 것이다. 왜냐하면 그때 사람들은 나와 화해했을 것이고, 내 권리였고 지금도 내 권리인 것을 나에게 부여할 수 있을 것이기 때문이다."

후기 저작 활동 (1847년 이후)1847년, 키르케고르는 세 부분으로 구성된 ''다양한 영의 설교집''(Edifying Discourses in Diverse Spirits)을 자신의 이름으로 출판하며 저술 활동을 재개했다.[96] 여기에는 '마음의 순수함은 한 가지를 원함'(Purity of Heart is to Will One Thing), '들판의 백합화와 공중의 새를 통해 배우는 것'(What we Learn from the Lilies in the Field and from the Birds in the Air), 그리고 '고난의 복음'(The Gospel of Sufferings)이 포함되었다. 그는 이 책들에서 선을 행하려는 단일 개인이 된다는 것, 인간이 된다는 것, 그리스도를 따른다는 것이 무엇인지를 물었다. 그는 "덕을 세우는(Edifying) 담론"에서 "기독교 담론"으로 나아갔지만, 여전히 자신의 글이 "설교"는 아니라고 강조했다.[97] 그에게 설교는 삶의 과제에 대한 자기 자신과의 투쟁, 그리고 그 과제를 완수하지 못한 데 대한 회개와 관련되었다.[98] 나중에 1849년에 그는 헌신적인 담론과 경건한 담론을 썼다.

:너무 무거워서 그 과제를 거부하는 것이 정말 절망인가; 그 짐이 너무 무거워서 거의 쓰러질 지경이 되는 것이 정말 절망인가; 그 과제를 두려워하여 희망을 포기하는 것이 정말 절망인가? 아, 그렇지 않다. 이것이 절망이다: 온 힘을 다해 의지하지만—할 일이 없다. 따라서 할 일이 없고, 그렇게 말하는 사람이 하나님 앞에서 죄가 없다면—그가 죄가 있다면, 실제로 항상 할 일이 있다—단지 할 일이 없고, 이것이 과제가 없다는 뜻으로 이해될 때, 그때야말로 절망이 있는 것이다. ''다양한 영의 덕을 세우는 담론'', 홍 277쪽

:세상의 구세주가 "나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까"라고 탄식하는 동안, 회개한 강도는 겸손하게 이해하지만, 또한 안도하며, 그를 버린 것은 하나님이 아니라 그가 하나님을 버린 것이며, 회개하며, 그와 함께 십자가에 못 박힌 자에게 말한다: 당신의 나라에 들어갈 때 나를 기억해 주십시오. 죽음의 불안 속에서 하나님의 자비를 구하고, 멸시받는 죽음의 순간에 늦은 회개를 하는 것은 인간의 무거운 고통이지만, 그럼에도 불구하고 회개한 강도는 자신의 고통을 하나님께 버림받는 초인적인 고통과 비교할 때 안도감을 찾는다. 하나님께 버림받는다는 것은 실제로 할 일이 없다는 것을 의미한다. 그것은 모든 인간이 항상 가지고 있는 궁극적인 과제, 즉 인내의 과제를 박탈당하는 것을 의미하며, 그 과제는 하나님께서 고통받는 자를 버리지 않으셨다는 사실에 근거한다. 그러므로 그리스도의 고통은 초인적이며 그의 인내는 초인적이어서, 어떤 인간도 그 하나 또는 다른 것을 파악할 수 없다. 우리가 그리스도의 고통에 대해 매우 인간적으로 말하는 것이 유익하지만, 그를 가장 많이 고통받은 인간인 것처럼 말한다면, 그것은 신성 모독이다. 왜냐하면 그의 고통은 인간적이기도 하지만, 또한 초인적이며, 그의 고통과 인간의 고통 사이에는 영원한 심연이 있기 때문이다. 소렌 키르케고르, 1847년 ''다양한 영의 덕을 세우는 담론'', 홍 280쪽

1847년 9월 29일에는 ''사랑의 행위''(Works of Love)를 출판했다.[99] 이 책 역시 그의 이름으로 나왔으며, "사랑은 허다한 죄를 덮는다"(베드로전서 4:8)와 "사랑은 세운다"(고린도전서 8:1)라는 주제를 다루었다. 키르케고르는 성경 말씀조차도 본질적으로 은유적인 언어라고 보았다.[100] 그는 "세운다"는 표현 역시 은유이며, 인간은 감각적인 동시에 영적인 존재여야 한다고 주장했다.

:"네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라"고 말할 때, 이것은 모든 사람이 자신을 사랑한다는 전제를 포함한다. 따라서, 높이 나는 사상가들이 시작하는 것처럼, 어떤 전제 없이, 또는 아첨하는 전제 없이 시작하는 것이 아니라, 기독교는 이것을 전제로 한다. 그렇다면 우리는 기독교가 전제하는 것을 부인할 수 있는가? 그러나 반면에, 세상의 현명함이 만장일치로—아, 그리고 여전히 논쟁적으로—"모든 사람은 자신에게 가장 가깝다"라고 가르치는 것을 가르치는 것이 기독교의 의도인 것처럼 기독교를 오해할 수 있다. 누군가가 이것을 기독교가 자기 사랑을 처방된 권리로 선포하려는 의도인 것처럼 오해할 수 있는가? 사실 그 반대로, 기독교의 의도는 우리 인간으로부터 자기 사랑을 빼앗는 것이다. 소렌 키르케고르 ''사랑의 행위'', 홍 17쪽

:신성한 성경의 신성한 말씀조차도 모든 인간의 말은 본질적으로 은유적 [''overfot'', 옮겨진] 말이다. 그리고 이것은 사물의 질서와 존재의 질서에서 매우 적절하며, 출생 순간부터 영인 인간이라도 나중에야 영으로서 자신을 인식하게 되므로, 그 전에 감각적으로-심리적으로 그의 삶의 일부분을 행동했기 때문이다. 그러나 이 첫 부분은 영이 깨어날 때 버려져서는 안 되며, 영의 깨어남이 감각적-물리적인 것과 대조적으로 감각적-물리적인 방식으로 자신을 알리지 않는다. 반대로, 첫 부분은 영에 의해 인수되어—[''overtage''] 이러한 방식으로 사용되며, 따라서 기초가 된다—그것은 은유가 된다. 그러므로 영적인 사람과 감각적인 사람은 같은 것을 말하지만, 후자는 은유적인 말의 비밀에 대한 암시가 전혀 없지만 같은 단어를 사용하지만 은유적인 의미로 사용하지 않기 때문에 무한한 차이가 있다.

:둘 사이에는 엄청난 차이가 있다; 하나는 다른 쪽으로 전환했거나 다른 쪽으로 옮겨지게 했고, 다른 하나는 이쪽에 남아 있지만, 둘 다 같은 단어를 사용한다는 연결 고리를 가지고 있다. 영이 깨어난 사람은 결과적으로 보이는 세상을 포기하지 않는다. 영으로서 자신을 의식하고 있지만, 그는 보이는 세상에 계속 남아 있으며 감각에 보이는데, 그는 또한 언어에 남아 있으며, 그의 언어는 은유적인 언어라는 점을 제외하고는!

:그러나 은유적인 단어는 물론 완전히 새로운 단어가 아니라 이미 주어진 단어이다. 영이 보이지 않는 것처럼, 그의 언어도 비밀이며, 그 비밀은 아이와 단순한 사람과 같은 단어를 사용하지만 은유적으로 사용하여 영이 감각적 또는 감각적-물리적인 방식을 부인한다는 데 있다. 그 차이는 결코 눈에 띄는 차이가 아니다. 이러한 이유로 우리는 눈에 띄는 차이를 과시하는 것을 거짓 영성의 징표로 정당하게 간주한다—그것은 단지 감각적일 뿐이며, 반면에 영의 방식은 은유의 조용하고 속삭이는 비밀이다—들을 귀가 있는 사람에게. 소렌 키르케고르, ''사랑의 행위'', 1847, 홍 1995년 209–210쪽

:사랑은 사랑이 존재한다는 전제를 통해 세운다. 청취자 여러분, 여러분 자신도 이것을 경험해 보지 않으셨습니까? 누군가가 여러분에게 정말로 덕을 세운 방식으로 말하거나 대우했다면, 그것은 그가 여러분 안에 사랑이 있다고 매우 생생하게 전제했기 때문입니다. 지혜는 자기 자신을 위한 속성이다. 힘, 재능, 지식 등도 마찬가지로 자기 자신을 위한 속성이다. 지혜롭다는 것은 다른 사람들이 지혜롭다고 전제하는 것을 의미하지 않는다. 그 반대로, 진정으로 지혜로운 사람이 모든 사람이 지혜롭지 않다고 가정한다면, 그것은 매우 지혜롭고 진실할 수 있다. 그러나 사랑은 자기 자신을 위한 속성이 아니라, 당신이 다른 사람을 위해 있는 속성이다. 사랑한다는 것은 다른 사람 안에서 사랑을 전제하는 것을 의미한다. 소렌 키르케고르 ''사랑의 행위'', 홍 222–224쪽

나중에 같은 책에서 키르케고르는 죄와 용서의 문제도 다룬다. 그는 앞서 ''세 가지 덕을 세우는 담론, 1843''에서 사용했던 것과 같은 본문을 사용했다. ''사랑은 허다한 죄를 덮는다''. (베드로전서 4:8). 그는 "이웃의 잘못을 말하는 사람이 죄를 덮거나 증가시키는가"라고 질문한다.[101]

:그러나 죄의 의식을 없애고 그 대신 용서의 의식을 주는 사람은 실제로 무거운 짐을 없애고 그 자리에 가벼운 짐을 준다. 소렌 키르케고르, 1847 ''다양한 영의 덕을 세우는 담론'', 홍 246쪽

:사랑하는 자는 자기가 용서하는 죄를 보지만, 그는 용서가 그것을 없앤다고 믿는다. 이것은 보이지 않을 수 있지만, 죄는 실제로 보일 수 있다. 반면에, 죄가 보이지 않았다면, 그것을 용서할 수도 없었을 것이다. 마치 믿음으로 보이지 않는 것을 보이는 것으로 믿는 것처럼, 사랑하는 자는 용서로 보이는 것을 믿어 없앤다. 둘 다 믿음이다. 복 있는 자는 믿음으로 보지 못하는 것을 믿는다. 사랑하는 자는 복이 있나니, 그는 실제로 볼 수 있는 것을 믿어 없앤다! 누가 이것을 믿을 수 있겠는가? 사랑하는 자는 그렇게 할 수 있다. 그러나 왜 용서가 그렇게 드문가? 용서의 능력에 대한 믿음이 너무 빈약하고 드물기 때문이 아닌가? 소렌 키르케고르, ''사랑의 행위'', 1847 홍 289–295쪽

1848년에는 자신의 이름으로 ''기독교적 담론''(Christian Discourses)을, 필명 Inter et Inter으로 ''여배우의 위기와 위기''(The Crisis and a Crisis in the Life of an Actress)를 출판했다. ''기독교적 담론''은 불안이라는 주제를 다시 다루며, 마태복음 6장 24–34절을 중심으로 논의를 전개했다. 이것은 그가 1847년의 ''들판의 백합화와 공중의 새로부터 우리가 배우는 것''에서 사용했던 구절과 동일하다. 그는 다음과 같이 썼다.

:하나님과의 관계에 거의 관심을 기울이지 않고, 가끔은 형식적으로만 관심을 기울이는 사람은, 자신이 하나님과 그렇게 밀접한 관계를 맺고 있다는 것, 또는 하나님이 그에게 그렇게 가까이 계시다는 것, 즉 그와 하나님 사이에 상호 관계가 있다는 것을 거의 생각하거나 꿈꾸지 않는다. 즉, 사람이 강하면 강할수록 하나님은 약해지고, 사람이 약할수록 하나님은 그 안에서 강해진다. 하나님이 존재한다고 가정하는 사람은 누구나 자연스럽게 그를 영원히 그러하듯이 가장 강한 분, 즉 무에서 창조하시고 모든 창조물을 아무것도 아닌 것으로 여기시는 전능자로 생각하지만, 그러한 사람은 상호 관계의 가능성에 대해서는 거의 생각하지 않는다. 그러나 무한히 강하신 하나님께도 장애물이 있다. 그분은 스스로 그것을 설정하셨고, 사랑으로, 이해할 수 없는 사랑으로 스스로 그것을 설정하셨다. 왜냐하면 그분은 인간이 존재하게 될 때마다, 그분은 사랑으로 그분 자신과 직접 동격인 것을 만드실 때마다 그것을 설정하고 설정하기 때문이다. 아, 사랑의 놀라운 전능하심이여! 사람은 자신의 '창조물'이 자신과 직접 동격이 되는 것을 참을 수 없으므로, 그는 그것들을 자신의 '창조물'로 경멸하는 어조로 말한다. 그러나 무에서 창조하시고, 무에서 전능하게 취하시며 '있으라'고 말씀하시는 하나님은 사랑으로 '나와 동격인 무언가가 되라'고 덧붙이신다. 놀라운 사랑, 그의 전능하심조차도 사랑의 지배를 받는다! 소렌 키르케고르, ''기독교적 담론'', 1848, 로리 1940, 1961년 132쪽

:사실 기독교는 기독교인이 모든 것을 포기하고 버릴 것을 요구한다. 이것은 구약 시대에는 요구되지 않았고, 하나님은 욥에게 아무것도 포기하라고 요구하지 않으셨으며, 아브라함에게는 시험으로 명시적으로 이삭만을 포기하라고 요구하셨다. 그러나 사실 기독교는 또한 자유의 종교이며, 그것은 바로 자발적인 것이 기독교적이다. 자발적으로 모든 것을 포기하는 것은 기독교가 약속하는 선의 영광을 확신하는 것이다. 하나님이 인간에게서 빼앗을 수 없는 한 가지가 있는데, 그것은 바로 자발적인 것이며, 이것이 바로 기독교가 인간에게 요구하는 것이다. ''뒤에서 상처를 주는 생각들 – 덕을 세우기 위해'' 1848년 187–188쪽 (기독교적 담론에서 발췌, 월터 로리 번역 1940, 1961년)

키르케고르는 자신의 자서전적 설명인 ''저자로서의 나의 관점''(The Point of View of My Work as an Author)에서 자신의 저술 스타일에 대한 방대한 가명 사용을 다시 설명하려고 했다. 이 책은 1848년에 완성되었지만, 그의 형제 페테르 크리스티안 키르케고르에 의해 사후에 출판되었다. 월터 로리는 키르케고르의 "1848년 성주간의 심오한 종교적 경험"을 기독교에 관한 "간접적인 소통"에서 "직접적인 소통"으로의 전환점으로 언급했다.[102] 그러나 키르케고르는 모든 저작에서 종교적 저자였으며, 그의 목표는 "기독교인이 되는' 문제에 대해, 우리가 기독교라고 부르는 끔찍한 환상에 대한 직접적인 논쟁과 함께 논의하는 것이었다"고 말했다.[103] 그는 1848년 "기독교적 연설", 즉 ''뒤에서 상처를 주는 생각들 – 덕을 세우기 위해''에서 이 환상을 다음과 같이 표현했다.

:아, 일반적인 삶의 과정에는 사람을 잠들게 하고, '평안하고 위험이 없다'고 말하도록 가르치는 것이 너무 많다. 우리가 하나님의 집에 가는 것은, 잠에서 깨어나고 마법에서 벗어나기 위해서다. 그러나 다시, 하나님의 집에는 우리를 잠들게 하는 것이 너무 많다! 생각, 반성, 아이디어와 같이 그 자체로 각성하는 것조차도 관습과 단조로움으로 인해 모든 중요성을 잃을 수 있다. 마치 샘이 자신이 있는 것을 만드는 탄성을 잃을 수 있는 것처럼. 그러므로 (이 설교의 주제에 더 가까이 다가가기 위해) 사람들을 주님의 집에 끊임없이 초대하고, 그들을 불러 모으는 것이 옳고, 합리적이며, 명백한 의무이다. 그러나 이 초대를 듣는 데 너무 익숙해져서 그 중요성에 대한 모든 감각을 잃을 수 있으며, 결국 한 걸음 물러나 초대가 교회를 비우는 것으로 끝날 수 있다. 또는 이 초대를 듣는 데 너무 익숙해져서 오는 사람들에게 잘못된 생각을 발전시키고, 우리 자신을 우리 생각 속에서 중요하게 만들고, 떠나는 사람들처럼 그렇지 않게 만들고, 자족하고, 안전하게 만들 수 있다. 왜냐하면 우리가 그렇게 긴급하게 초대받았으므로, 하나님이 우리를 필요로 하시는 것처럼, 우리가 두려움과 떨림으로 무엇을 요구하실지 성찰해야 할 것이 아니라, 우리가 두려움과 떨림으로 기뻐해야 할 것이 아니기 때문이다. 그분과 관계를 맺고, 그분이 우리에게 접근할 수 있도록 허락하시고, 우리가 부끄러움 없이 우리의 하나님과 아버지라고 불리는 분으로 알려지도록 허락하신다는 것에 대해 진심으로 감사해야 한다. 그러므로 이 문제에 관해서는, 설교자의 다음 말씀을 언급하면서 한 번 다르게 이야기해 보자: ''주님의 집에 갈 때 네 발을 지켜라''. (전도서 5:1) 소렌 키르케고르, ''뒤에서 상처를 주는 생각들 – 덕을 세우기 위해'', 기독교 연설, 코펜하겐 1848, 로리 번역 1961년 173–174쪽[104]

그는 1849년에 자신의 이름으로 세 편의 담론을 썼고, 필명으로 한 권의 책을 썼다. 그는 ''들판의 백합화와 공중의 새. 세 편의 헌신적 담론'', ''금요일 성찬식에서의 세 편의 담론'' 및 ''두 편의 윤리-종교적 에세이''를 썼다. 아이가 삶에서 처음으로 발견하는 것은 자연의 외부 세계이다. 이것이 하나님께서 그의 자연 교사들을 두신 곳이다. 그는 고백에 대해 써 왔고, 이제 일반적으로 고백에 선행되는 성찬에 대해 공개적으로 쓰고 있다. 그는 ''양자택일''에서 심미주의자와 윤리주의자의 고백으로 시작했고, 그 책의 담론에서 최고의 선인 평화를 시작했다. 그의 목표는 항상 사람들이 종교적이 되도록 돕는 것이었지만, 특히 기독교적 종교적이 되도록 돕는 것이었다. 그는 자신의 책 ''저자로서의 나의 관점''에서 자신의 입장을 요약했지만, 이 책은 1859년에 출판되었다.

:1845년 12월에 ''후기''의 원고가 완전히 완성되었고, 나의 습관대로 나는 그것의 전체를 한 번에 룬 [인쇄업자]에게 전달했다—의심 많은 사람들은 내 말로 믿을 필요가 없으며, 루노의 회계 장부가 그것을 증명할 수 있기 때문이다. 이 작품은 저자로서의 나의 전체 활동에서 전환점을 구성하며, '문제'를 제시한다. 즉, 기독교인이 되는 방법이다.

:기독교적인 의미에서 단순함은 흥미

2. 2. 4. 덴마크 국교회 비판 (1854년 ~ 1855년)

키르케고르는 말년에 이르러 꾸준히 덴마크 국교회를 비판했다. 그는 《조국》이라는 신문에 기사를 기고하고, 《순간》(''Øjeblikketda'')이라는 제목의 잡지를 직접 발간하며 자신의 비판을 이어갔다.[261] 키르케고르는 특히 당시 덴마크 교회의 신자들이 성서를 인용할 때 본문의 의미와는 상관없이 자의적으로 해석하여 자신의 주장을 정당화하는 도구로 사용하는 세태를 강하게 비판했다.[262] 예를 들어, 자신이 다니던 교회의 목사가 예수가 나사로를 살릴 때 그의 시신을 옮기게 했다는 요한복음서 이야기를 근거로 묘지 이전을 지지한 일을 비판적으로 언급하기도 했다.[262]본격적인 비판의 계기는 한스 라센 마르텐센 교수가 교회에서 최근 사망한 야코프 P. 뮌스터 주교를 추모하며 "진리의 목격자, 진실한 진리의 증인 중 한 사람"이라고 칭송한 연설이었다.[263] 키르케고르는 개인적으로 뮌스터 주교를 존경했지만, 그가 생각하는 기독교의 이상에 비추어 볼 때 뮌스터의 삶을 '진리의 목격자'로 미화하는 것은 옳지 않다고 보았다.

《순간》 제10호가 출간되기 전, 키르케고르는 거리에서 쓰러져 프레데리크 병원으로 옮겨졌다. 그는 병원에서 한 달 이상 머물렀으며, 그곳에서 성만찬 받기를 거부했는데, 이는 집례하는 목사를 단지 공무원일 뿐 신의 종이 아니라고 여겼기 때문이었다.[264] 그는 어릴 적 친구이자 목사였던 에밀 뵈센에게 자신의 삶이 남들이 보기에는 평범해 보일지 몰라도, 자신에게는 엄청나고 알 수 없는 고통이었다고 털어놓았다.

키르케고르는 결국 병원에서 척추 결핵으로 사망하였다. 그의 장례는 코펜하겐 뇌레브로 구역의 아시스텐스 묘지에서 치러졌는데, 이때 조카인 헨리크 룬트가 키르케고르가 평생 비판했던 국교회가 그의 장례를 주관하는 것에 강하게 반발하며 소란을 일으키기도 했다.

키르케고르는 세상을 떠나며 자신의 사상이 마치 폭탄처럼 터져 큰 영향을 미칠 것이라고 예언했는데, 실제로 그의 사상은 이후 현대 실존주의 철학과 변증법적 신학의 발전에 결정적인 불을 지폈다. 오늘날 현대 철학과 신학을 논할 때 그의 사상을 빼놓고 이야기하기는 어렵게 되었다.

2. 3. 죽음 (1855년)

키르케고르는 덴마크 교회의 개혁을 요구하는 교회 투쟁 와중에 길가에서 쓰러져, 그 후 병원에서 사망했다.키르케고르는 형에게 보내는 편지 형식의 유언장에서, 레기네를 "나의 모든 것의 상속인"으로 지정했다. 레기네는 유산의 상속은 거절했지만 유고(遺稿)의 수령에는 응했고, 한때 봉해져서 되돌아온 편지도 이 때 그녀의 손에 들어갔다. 레기네 및 그녀의 친한 친구이자 키르케고르의 조카인 헨리에테 룬 등의 노력으로, 이들 유고는 후세에 전해지게 된다.

3. 사상

키르케고르는 철학자이자 신학자로 불리며,[266] 실존주의의 아버지, 문학 평론가,[260] 유머가 넘치는 사람,[267] 심리학자,[268] 그리고 시인[269] 등 다양한 이름으로 불린다. 그의 사상 중 가장 널리 알려진 두 가지 핵심 개념은 개체성(주체성)과 신앙의 도약이다.[270]

키르케고르는 자기 비판과 내적 성찰에서 개인, 즉 자아의 중요성과 자아가 세계와 맺는 관계를 강조했다. 그는 《철학적 단편에 부치는 비학문적인 해설문》에서 “개체성이 진리다” 또는 “진리는 개체성이다”라고 주장하며, 객관적인 사실 자체보다 개인이 그 진리와 맺는 주관적인 관계와 참여가 중요하다고 보았다.[273] 이러한 개체성의 문제는 궁극적으로 종교적인 문제와 연결된다.

신앙의 도약은 개인이 신을 믿거나 사랑으로 행동하는 방식을 설명하는 개념이다. 이는 이성적인 판단을 넘어선 결단이며, 의심을 동반하는 주체적인 참여를 의미한다. 키르케고르에게 진정한 신앙은 객관적 증거나 확실성이 없음에도 불구하고 역설적으로 신에게 자신을 내던지는 행위이다.[271][272]

키르케고르의 철학은 보편적이고 추상적인 개념으로서의 인간이 아닌, 개별적이고 구체적인 현실 존재로서의 인간, 즉 단독자를 철학의 중심에 두었다는 점에서 이전 철학자들과 구별된다. 그는 헤겔로 대표되는 관념론 철학의 추상적 사변을 비판하고, 개인이 삶 속에서 마주하는 불안, 절망, 선택의 문제를 중시했다. 특히 "죽음에 이르는 병은 절망이다"라고 말하며, 인간 실존의 근본적인 한계와 그 극복 가능성으로서의 신앙을 탐구했다.

또한 키르케고르는 말년에 덴마크 국가교회의 형식주의와 세속화를 강하게 비판했다. 그는 국가와 결탁한 교회가 기독교의 본질을 왜곡하고 개인의 주체적인 신앙을 방해한다고 보았다.[263] 이러한 그의 비판은 당시 기독교계에 큰 파장을 일으켰으며, 훗날 프리드리히 니체와 같은 사상가들의 기독교 비판을 예견한 것으로 평가받기도 한다.[281]

키르케고르의 사상은 실존주의 철학의 중요한 토대를 마련했으며, 20세기 신학, 철학, 문학 등 다양한 분야에 깊은 영향을 미쳤다.

다음은 그의 주요 저작들이다.

3. 1. 주체성과 진리

키르케고르 철학에서 가장 중요한 개념 중 하나는 '주체성'(subjectivity) 또는 '개체성'(individuality)이다. 그는 《철학적 단편에 부치는 비학문적인 해설문》에서 "개체성이 진리다" 또는 "진리는 개체성이다"라고 주장했다.[273] 이는 객관적인 사실이나 명제로서의 진리와, 개인이 그 진리와 맺는 주관적인 관계를 구별하려는 시도이다.

키르케고르에 따르면, 어떤 객관적인 사실이 존재한다고 아는 것만으로는 충분하지 않다. 중요한 것은 그 사실에 대해 개인이 어떤 태도를 취하고 어떻게 행동하느냐이다. 예를 들어, 주변에 도움이 필요한 가난한 사람들이 있다는 객관적인 사실을 두 사람이 똑같이 알고 있더라도, 오직 한 사람만이 실제로 그들을 돕기로 결단하고 행동할 수 있다. 이처럼 진리는 단순히 아는 대상이 아니라, 개인이 삶 속에서 직접 관계 맺고 실현해야 하는 주체적인 문제이다.

특히 키르케고르는 주체성을 종교적인 문제와 깊이 연결했다. 그는 신앙이란 객관적인 증거나 논리적 합리성으로 증명될 수 있는 것이 아니라고 보았다. 오히려 의심은 신앙의 필수적인 요소이며, 기독교 교리의 진리에 대한 객관적 확실성이 없음을 깨닫는 것이 진정한 신앙의 출발점이라고 생각했다. 눈에 보이거나 손으로 만져지는 것을 믿는 것은 신앙이 아니며, 증명할 수 없음에도 불구하고 신과 교리를 향해 절대적으로 참여하는 개인의 결단이 바로 신앙이라는 것이다.[272][273]

이러한 키르케고르의 관점은 당시 독일 관념론, 특히 헤겔 철학에 대한 비판에서 비롯되었다. 헤겔은 역사와 세계 전체를 아우르는 거대한 체계 속에서 개인의 모순과 갈등이 변증법적 과정을 통해 해소되고 더 높은 진리로 나아갈 수 있다고 보았다. 그러나 키르케고르에게 이러한 헤겔의 추상적 사고는 현실 속에서 고뇌하고 선택해야 하는 개별 인간의 실존적 상황과는 동떨어진 것이었다. 그는 헤겔의 변증법 대신, 개인이 모순과 부조리를 회피하지 않고 직접 마주하며 결단하는 역설 변증법을 제시했다. 키르케고르가 자신의 사상을 구체적 사고라고 부른 이유도 여기에 있다. 구체적 사고에서는 추상적인 개념이 아니라, 결단하는 주체 자신이 중심이 된다.

키르케고르는 "주체성은 진리이다"라고 말하면서도, 동시에 "주체성은 비진리이다"라고도 말했다. 이는 역설적으로 들리지만, 그의 의도는 다음과 같다. 현실적인 삶의 선택과 결단의 상황에서는 주체적인 결단 외에 다른 진리의 기준은 없다("주체성은 진리이다"). 하지만 그렇다고 해서 개별 주체가 절대적인 진리 그 자체이거나 그것을 완전히 소유할 수 있다는 의미는 아니다. 인간 주체는 항상 유한하며 절대적 진리로부터 떨어져 있다("주체성은 비진리이다").

결국 키르케고르에게 진리는 객관적으로 주어져 수동적으로 받아들이는 것이 아니라, 각 개인이 자신의 삶 속에서 치열하게 고민하고 결단하며 주체적으로 만들어가야 하는 과제였다. 그가 많은 저서에서 가명을 사용하고 간접적 의사소통 방식을 택한 것도 독자 스스로 생각하고 판단하며 주체적으로 진리에 참여하도록 유도하기 위함이었다.[70][71]

3. 2. 신앙의 도약

키르케고르는 철학자이자 신학자로 불리며,[266] 실존주의의 아버지, 문학 평론가,[260] 유머가 넘치는 사람,[267] 심리학자,[268] 시인[269] 등 다양한 이름으로 불린다. 그의 가장 널리 알려진 사상 중 두 가지는 “개체성”과 “신앙의 도약”이다.[270]

“신앙을 향한 도약(비약)” 또는 “신앙의 도약”[271]은 키르케고르의 핵심 개념 중 하나로, 개인이 어떻게 신을 믿거나 사랑으로 행동하는가를 설명한다. 이는 이성적인 판단을 넘어선, 더 위험하고 초자연적인 영역에 속하는 것으로, 이성을 초월하는 행위이다. 이것이 바로 신앙이다. 키르케고르에게 신앙을 갖는 것은 동시에 의심을 품는 것을 의미한다. 진실로 신을 믿는 사람은 필연적으로 의심도 함께 가지고 있다. 의심은 증거를 따지는 이성적 사고의 일부이며, 의심이 배제된 신앙은 진정한 의미를 갖기 어렵다. 기독교 교리가 본질적으로 의심스러우며 객관적 확실성이 없다는 사실을 깨닫지 못하는 사람은 신앙인이 아니라 쉽게 속아 넘어가는 사람일 뿐이다. 예를 들어, 눈으로 보고 손으로 만져서 연필이나 책상의 존재를 믿는 것은 신앙이라 할 수 없다. 진정한 신앙은 눈에 보이지 않고 손에 잡히지 않으며 접근할 수 없는 신을 여전히 믿는 것이다.[272]

키르케고르는 자기 비판과 내적 성찰에서 자아의 중요성과 자아가 세계와 맺는 관계를 강조했다. 그는 《철학적 단편에 부치는 비학문적인 해설문》에서 “개체성이 진리다” 또는 “진리는 개체성이다”라고 주장했다. 이는 객관적 진리와 개인이 진리와 맺는 주관적 관계(무관심 또는 참여)를 구분하는 것과 관련된다. 사람들은 동일한 사실에 대해서도 서로 다른 믿음과 관계를 맺을 수 있다. 예를 들어, 두 사람이 주변에 도움이 필요한 가난한 이들이 많다는 사실을 똑같이 인지하더라도, 오직 한 사람만이 실제로 그들을 돕는 결정을 내릴 수 있다.

키르케고르는 개체성을 근본적으로 종교적인 문제로 보았다. 그에게 의심은 신앙의 필수 요소이며, 이 의심 때문에 신의 존재나 구세주의 삶과 같은 종교적인 교리에 대해 객관적인 확실성을 얻는 것은 불가능하다. 많은 기독교인이 교리의 논리적 타당성을 기대하지만, 만약 어떤 사람이 단지 '진리인 것 같다'는 정도로만 믿는다면, 그는 진정으로 종교적인 사람이 아니다. 신앙은 이러한 교리에 대한 절대적인 참여, 즉 개인적인 관계 맺음에 있다.[273]

키르케고르는 믿음의 도약을 '좋은 결심'으로 규정했다.[78] 그는 1847년 저서 《사랑의 행위》에서 예수가 혈루병 여인을 고침 이야기를 통해 믿음의 기사의 "믿음의 독창성"을 논했다. 이 여인은 예수의 옷자락만 만져도 나을 것이라고 굳게 믿었고, 그 비밀을 홀로 간직했다.[79]

> 의심이 시작이라면, 신은 결국 훨씬 전에 잃고, 개인은 항상 과업을 가져야 할 의무에서, 또한 항상 과업이 있다는 위안에서 벗어난다. 그러나 죄의식이 시작이라면, 의심의 시작은 불가능해지고, 그때 기쁨은 항상 과업이 있다는 것이다. 그렇다면 기쁨은 신이 사랑이라는 것이 영원히 확실하다는 것이다. 더 구체적으로 이해하면, 기쁨은 항상 과업이 있다는 것이다. 삶이 있는 한 희망이 있고, 과업이 있는 한 삶이 있고, 삶이 있는 한 희망이 있다. 사실, 과업 자체가 미래에 대한 희망일 뿐만 아니라 기쁜 현재이다.

> — 쇠렌 키르케고르, ''다양한 영의 건설적 담론'', 홍 pp. 277, 279–280

키르케고르는 신이 각 개인에게 신비하게 다가온다고 믿었다.[68] 그는 자신의 저술에서 간접적인 의사소통 방식을 사용했는데, 예를 들어 종교인을 "숨겨진 내면성의 기사"라고 불렀다. 이 기사는 겉보기에는 다른 사람들과 똑같지만, 그의 신앙과 내면은 외부에 드러나지 않고 깊숙이 숨겨져 있다. 키르케고르는 개인의 숨겨진 내면성의 깊이를 인지하고 있었다. 그는 내면성이 다른 사람을 속이거나 피하는 데 능숙하며, 완전히 드러나는 것을 두려워한다고 보았다. 통찰력 있는 관찰자는 이러한 숨겨진 세계를 이해하고 섣불리 판단하지 않지만, 피상적인 사람들은 쉽게 판단을 내린다고 지적했다.[74]

그는 많은 저서에서 신과 개인의 만남이 갖는 주관적 내면성에 대해 썼다. 그의 목표는 개인을 신과 그리스도에 대한 사변에서 벗어나게 하는 것이었다. 사변은 신을 찾는 여러 방법을 제시할 수 있지만, 그리스도를 믿고 그 이해를 실천에 옮기는 행위 자체가 모든 사변을 멈추게 한다. 이때 비로소 개인은 진정한 기독교인으로서, 윤리적이고 종교적인 방식으로 존재하기 시작한다. 키르케고르는 신의 사랑과 구원을 확신하기 전까지 기독교인이 되기를 망설이는 태도를 비판했다. 그는 이를 "독일인들이 ''Anfechtung''(논쟁 또는 갈등)이라고 부르는 특별한 종류의 종교적 갈등"으로 보았다.[75][76]

키르케고르의 관점에서 교회는 기독교를 증명하거나 방어하려 해서는 안 된다. 대신 각 개인이 믿음의 도약을 하도록 도와야 한다. 즉, 신은 사랑이며 각 개인에게 고유한 과업을 주셨다는 믿음을 갖도록 이끌어야 한다. 그는 1839년에 공포와 떨림이 기독교 생활의 원동력이 아니라 사랑이 원동력이라고 썼다. 공포와 떨림은 시계의 흔들리는 균형추처럼 기독교 생활의 균형을 잡는 역할을 할 뿐이다.[77]

1849년 출판된 《죽음에 이르는 병》에서 키르케고르는 필명 안티-클리마쿠스(Anti-Climacus)를 사용하여, 기독교를 이해하려 애쓰는 요하네스 클리마쿠스와 대립되는 입장을 보인다. 안티-클리마쿠스는 기독교를 이해하는 척하는 대신, 그것을 이해할 수 없거나 이해할 필요가 없음을 인정하는 것이 윤리적 과제라고 주장한다.[106] 이 책에서 '죽음에 이르는 병'은 절망이며, 키르케고르에게 절망은 곧 죄이다. 절망은 가능성의 불가능성을 의미한다.[108] 그는 죄에 빠졌다가 다시 유혹에 굴복한 사람의 우울함이 단순히 죄에 대한 슬픔이 아닐 수 있다고 지적한다. 이는 오히려 자신을 유혹에 빠지게 내버려 둔 신의 섭리에 대한 불만일 수 있다. 이런 사람은 "결코 나 자신을 용서하지 않을 것"이라고 말하지만, 진정한 용서는 신에게서 오며, 신이 용서할 때 비로소 자신을 용서할 수 있게 된다고 설명한다.

> 어떤 죄에 중독되었던 사람이 상당한 기간 동안 유혹을 성공적으로 견뎌 왔지만—이 사람이 재발하여 다시 유혹에 굴복할 때, 그 다음에 따라오는 우울함은 결코 항상 죄에 대한 슬픔이 아니다. 그것은 완전히 다른 것일 수 있다. 어떤 면에서 하나님의 섭리에 대한 불만일 수도 있으며, 마치 후자가 그가 유혹에 빠지도록 했고, 지금까지 그가 오랫동안 유혹을 성공적으로 견뎌 왔기 때문에 그에게 그렇게 가혹해서는 안 된다는 것이다. 그러한 사람은, 아마도 더 강력한 용어로, 이 재발이 그를 어떻게 고문하고 괴롭히는지, 어떻게 그를 절망에 빠뜨리는지 항의한다. 그는 맹세한다, '나는 결코 나 자신을 용서하지 않을 것이다.' 그는 결코 자신을 용서하지 않는다—그러나 하나님이 그를 용서하신다면; 그러면 그는 자신을 용서하는 선을 가질 수도 있다.

> — ''죽음에 이르는 병'', 안티-클리마쿠스, 소렌 키르케고르 편집, 저작권 1849, 알라스테어 해니가 1989년 144쪽

1850년 《기독교에서의 실천》에서 키르케고르는 기독교인이 되기 위한 요구 사항을 최고의 이상으로 제시했다.[109] 이 책에서 그는 진리가 단순히 명제의 합이나 정의가 아니라 '삶' 그 자체라고 주장한다. 그리스도가 진리인 이유는 그의 삶 자체가 진리의 구현이었기 때문이다. 따라서 기독교적으로 볼 때, 진리는 아는 것이 아니라 진리가 '되는 것'이다.

> 그리스도는 진리이며, 진리 자체가 진리가 무엇인지에 대한 유일한 진정한 설명이라는 의미에서 진리이다. 그러므로 한 사도에게, 한 기독교인에게 "진리가 무엇입니까?"라고 질문할 수 있으며, 그 질문에 대한 대답으로 사도와 기독교인은 그리스도를 가리키며 말할 것이다: 그를 보라, 그에게서 배우라, 그는 진리였다. 이것은 그리스도가 진리인 의미에서의 진리가 명제의 합, 정의 등이 아니라 삶이라는 것을 의미한다. ... 아니, 진리의 존재는 당신 안에서, 내 안에서, 그 안에서 진리의 중복이며, 당신의 삶, 나의 삶, 그의 삶이 진리에 대한 노력에서 거의 진리의 존재이며, 진리는 그리스도 안에서 삶이었고, 그가 진리였기 때문이다. 그리고 그러므로 기독교적으로 이해하면, 진리는 진리를 아는 것이 아니라 진리가 되는 것이 분명하다.

키르케고르는 헤겔과 달리 사상이나 사변에 전념하기보다, 믿음, 소망, 사랑, 평화, 인내와 같은 내면의 열정에 주목했다. 그는 열정이 배제된 끝없는 반성을 비판하면서도, 열정의 외적인 표현보다는 개인의 내면적(숨겨진) 열정에 더 큰 관심을 두었다.[71] 그는 자연(셸링)이나 이성(헤겔)보다 인간과 그의 '선택'을 우선시했다. 대부분의 개인이 가시적인 세계의 관찰자로서 삶을 시작하여 보이지 않는 세계에 대한 지식으로 나아간다고 보았다.

키르케고르는 특히 말년에 덴마크 루터교회와 같은 국가교회 제도를 강하게 비판했다. 19세기 덴마크에서는 시민이라면 의무적으로 국가교회의 구성원이 되어야 했는데, 키르케고르는 이러한 국가와 교회의 결합이 기독교의 진정한 의미를 왜곡하고 개인의 주체적인 신앙을 저해한다고 보았다.[263] 그는 교회 모임이 개인을 수동적인 상태에 머무르게 하고, 신과의 관계에서 개인이 책임을 지는 것을 방해한다고 비판했다. 또한 교회가 국가 권력과 결탁하여 세속화되고 정치화되면서, 구성원 수를 늘리고 조직을 관리하는 관료적인 임무에만 치중하게 되었다고 지적했다. 이는 개인의 내면적 신앙을 강조하는 기독교의 본질과 동떨어진 것이며, 결국 국가교회를 믿지 않는 '신자'들만 양산하는 텅 빈 종교로 전락시킨다고 비판했다. 이러한 제도적 교회의 문제점은 개인이 주체적으로 믿음의 도약을 하는 것을 더욱 어렵게 만든다고 보았다. 키르케고르는 교회가 국가로부터 완전히 자유로워져야 하며, 이러한 해방은 세속적인 방식이 아닌 고난을 통한 종교적 방식으로 이루어져야 한다고 주장했다.[279] 이러한 그의 비판은 훗날 프리드리히 니체와 같이 기성 기독교를 비판하는 사상가들의 등장을 예견한 것으로 평가받기도 한다.[281]

3. 3. 기독교 비판

키르케고르는 말년에 이르러 정치적 실체로서의 덴마크 교회(덴마크 국가교회)를 지속적으로 비판했다. 19세기 덴마크에서는 대부분의 시민이 동시에 국가교회의 구성원이 되는 것이 당연시되었다. 키르케고르는 이러한 국가와 교회의 결합이 기독교의 진정한 의미를 왜곡한다고 보았다.[263]

그의 비판의 핵심 내용은 다음과 같다.

- 교회 모임의 무의미성: 키르케고르는 당시 교회 모임이 개인들을 미성숙한 상태에 머물게 한다고 보았다. 신자들이 신과의 관계에서 스스로 책임을 지고 주도권을 갖기보다는 교회에 의존하게 만든다는 것이다. 그는 "기독교는 개인이고, 여기에 있는 단독자이다."[280]라고 강조하며 개인의 주체적인 신앙을 중요하게 생각했다.

- 기독교계의 세속화와 정치화: 교회가 국가의 통제를 받으면서 세속화되고 정치화되었다고 비판했다. 국가교회의 관료들은 교인 수를 늘리고 그들의 복지를 관리하는 데만 힘썼는데, 이는 더 많은 교인이 곧 성직자의 더 큰 권력으로 이어진다는 부패한 생각에 기반한 것이라고 보았다. 이러한 교회의 모습은 개개인의 신앙을 강조하는 기독교의 본질과는 거리가 멀다고 지적했다.

- 국가교회의 해악: 키르케고르는 국가교회가 텅 빈 종교가 되었다고 비판했다. 정치 조직화된 교회는 기독교인이 된다는 것의 의미를 제대로 알지 못하는 사람들까지 '기독교인'으로 만들 수 있기 때문에 개인에게 해를 끼친다고 보았다. 또한, 믿음 없는 '신자'들이 다수를 이루면서 기독교를 단순한 사교계의 전통 정도로 격하시켜 종교 자체를 손상시킨다고 주장했다.

키르케고르는 교회가 국가로부터 자유로워져야 한다고 주장했다. 그는 일기에서 다음과 같이 적었다.

만약에 교회가 국가로부터 자유롭다면, 모든 것이 좋다. 나는 즉각적으로 이 상황을 적합하게 할 수 있다. 그러나 만약에 교회가 정치적으로 해방된다면, 나는 다음과 같은 질문을 던져야만 한다. 무슨 의미에 의해서, 어떠한 방법으로? 종교적 운동은 종교적으로 이루어져야만 한다. 그렇지 않다면, 그것은 가짜다! 결과적으로 피를 흘리거나 그렇지 않거나 간에, 해방은 고난을 통해서 와야만 한다. 그것을 구입하는 데 지불해야 할 값은 정신적인 태도이다. 하지만 고난 없이 교회가 세속적인 의미에서 교회가 해방되기를 희망하는 사람들은, 전체 세계의 조화를 위한 인내라는 개념을 도입하였다. 이 세계에서 인내는 무관심과 같고, 그것은 기독교에 반대하는 가장 끔찍한 공격이다. … 국가적으로 설립된 교회의 교리와 그것의 조직은, 둘 다 정말 매우 좋다. 오, 그러나 우리 삶에서 그것들은 정말 가증스럽다. [279] (1851년 1월)

이러한 기독교 교회의 무능과 부패에 대한 날카로운 비판은, 훗날 프리드리히 니체와 같이 기독교를 비판하는 철학자들의 등장을 예견한 것으로 평가받기도 한다.[281] 키르케고르는 이미 1852년 일기에서 신약 성서의 가르침과 당시 기독교인들의 삶 사이의 거대한 불균형을 지적하며, 인류가 기독교에서 멀어지고 있다는 인식을 드러냈다.[279]

키르케고르의 마지막 몇 년은 신문 기고와 자비로 출판한 소책자 시리즈 '순간'(Øjeblikket|외예블리케트da)을 통해 덴마크 교회를 더욱 노골적으로 공격하는 데 집중되었다.[116] 이 공격의 직접적인 계기는 한스 라센 마르텐센 교수가 최근 사망한 야콥 페터 뮌스터 주교를 "진실의 증인"이라고 칭송한 연설이었다.[5] 키르케고르는 뮌스터 주교의 기독교 이해가 신자들에게 너무 적은 것을 요구하는 잘못된 것이라고 오랫동안 생각해왔으며, 그를 '진실의 증인'으로 묘사하는 것에 강하게 반발했다. 그는 자신의 이전 저술들이 모두 이 마지막 공격을 위한 준비였으며, 아버지와 뮌스터 주교가 모두 사망하고 자신이 신학 저술가로서 명성을 얻기를 기다려왔다고 밝혔다.[118]

키르케고르는 '순간'과 다른 글들을 통해 교회 형식과 정치의 여러 측면을 비판했다.[119] 그는 교회의 '회중' 개념이 개인의 주체적인 신앙을 약화시키고,[120] 국가의 통제를 받는 교회가 세속적인 권력과 이익을 추구하며 부패했다고 지적했다.[121] 이러한 국가-교회 구조는 기독교의 본질을 왜곡하고 개인과 종교 모두에게 해를 끼친다고 보았다.[36][122][123]

키르케고르는 죽음을 앞두고 병원에 입원했을 때, 당시 목사들을 신성을 대표하지 못하는 정치적 관리에 불과하다고 여기며 성찬을 거부했다. 그는 친구에게 자신의 삶이 극심한 고통의 연속이었음을 토로했다.[129] 그의 장례식에서는 조카 헨리크 룬이 공식 교회에 의해 장례가 치러지는 것에 항의하며 소동을 일으키기도 했다. 룬은 키르케고르가 생전에 교회를 비판하고 결별했으므로 이러한 방식의 장례를 원치 않았을 것이라고 주장했다.

키르케고르의 비판은 사후 덴마크 교회 행정에 영향을 미쳤다. 그의 저작들은 교인들의 양심에 영향을 주었고, 교회 내 개혁 논의를 촉발하는 계기가 되었다. 의무적인 유아 세례 폐지(1857년)와 같은 변화가 이루어졌으며, 교회와 국가의 관계에 대한 논쟁이 이어졌다. 비록 일부에서는 그를 급진적인 분파주의자로 비판하기도 했지만, 그의 문제 제기를 통해 당시 교회의 세속화와 부패 문제, 그리고 신앙의 본질에 대한 성찰이 이루어졌다는 평가도 있다.

3. 4. 실존주의 철학의 선구자

키르케고르가 실존주의의 선구자 또는 창시자로 평가받는 근본적인 이유는 그가 철학의 중심 질문을 보편적이고 추상적인 '인간' 개념에서 벗어나, 개별적이고 구체적인 현실 속의 '나' 자신, 즉 '''단독자'''(the single individual)의 존재 문제로 옮겨왔기 때문이다.[280] 그는 철학이 단순한 사변의 유희가 아니라, 각 개인이 삶 속에서 마주하는 불안, 절망, 선택, 책임과 같은 구체적인 실존적 문제들을 다루어야 한다고 보았다.

그의 사상의 핵심에는 '죽음에 이르는 병'이라 불리는 절망이 자리 잡고 있다.[107] 키르케고르는 인간이 현실 세계에서 어떤 가능성이나 이상을 추구하든, 결국 죽음이라는 한계 앞에서 절망을 피할 수 없다고 진단했다. 그에게 절망은 단순히 심리 상태가 아니라, 자기 자신과 올바른 관계를 맺지 못하는 '죄'이기도 했다.[108] 이러한 근본적인 절망을 극복하고 참된 자아를 실현할 수 있는 유일한 길은 신앙을 통한 신과의 직접적이고 주체적인 관계 회복에 있다고 보았다. 이는 기존 기독교의 제도화된 믿음과는 다른, 개인의 결단을 요구하는 실존적 신앙이었다.

이러한 관점은 당대 철학계를 풍미했던 헤겔의 거대하고 체계적인 철학에 대한 비판으로 이어졌다. 헤겔이 세계와 역사의 전체적인 맥락 속에서 개인을 이해하려 했던 반면, 키르케고르는 개인의 삶에는 그러한 거대한 체계로 결코 환원될 수 없는 고유한 본질과 가치가 있다고 주장했다. 그는 추상적인 사상이나 사변보다 믿음, 소망, 사랑, 불안, 용기와 같은 내면의 열정이 인간 실존에 더 중요하다고 강조했다.[112][113]

키르케고르의 이러한 사상은 후대에 지대한 영향을 미쳤다. 그는 기성 교회의 형식주의와 위선을 비판하며 프리드리히 니체와 같은 철학자의 등장을 예견한 것으로 평가받기도 한다.[281] 그의 영향은 한스 우르스 폰 발타자르, 칼 바르트, 디트리히 본회퍼, 마르틴 부버, 루돌프 불트만, 라인홀트 니부어, 파울 틸리히 등 20세기 주요 신학자들에게서 뚜렷하게 나타난다. 또한 마르틴 하이데거, 카를 야스퍼스, 장 폴 사르트르, 알베르 카뮈, 시몬 드 보부아르, 가브리엘 마르셀, 메를로 퐁티 등 실존주의 철학의 발전에 결정적인 기여를 했다. 문학계에서도 W. H. 오든, 호르헤 루이스 보르헤스, 헤르만 헤세, 프란츠 카프카,[301] 라이너 마리아 릴케, 존 업다이크 등 수많은 작가에게 영감을 주었다.[295][296][297][298][299][300][302] 현대 철학에서도 엠마누엘 레비나스, 한스게오르크 가다머, 자크 데리다, 위르겐 하버마스, 알라스데어 매킨타이어, 리처드 로티 등이 비판적으로나마 그의 통찰을 수용하고 있다.[297][298][299] 칼 포퍼는 키르케고르를 "기독교 윤리의 위대한 개혁자"로 평가하며, 그가 당대 기독교의 위선을 폭로했다고 언급했다.[296]

4. 영향과 유산

키르케고르의 저서는 그가 세상을 떠난 후 수십 년 동안 널리 알려지지 못했다. 당시 덴마크의 주요 기관이었던 덴마크 국교회는 키르케고르의 저작 언급을 의도적으로 피했으며, 다른 덴마크인들에게도 이를 권장했다. 또한, 덴마크어가 독일어, 프랑스어, 영어 등 주요 유럽 언어권에서 널리 사용되지 않았기 때문에, 덴마크어를 사용하지 않는 독자들이 그의 사상을 접하기는 매우 어려웠다.

키르케고르에 대한 첫 학문적 관심은 그의 동료 덴마크인 게오르그 브란데스 덕분에 시작되었다. 브란데스는 덴마크어와 독일어에 능통했으며, 키르케고르에 대한 첫 공식 강의를 진행하고 유럽 다른 지역에 그의 사상을 알리는 데 기여했다.[289] 1877년 브란데스는 키르케고르의 철학과 삶에 관한 첫 번째 책을 출간하기도 했다. 극작가 헨리크 입센 역시 키르케고르에 관심을 갖고 그의 저서를 스칸디나비아 지역에 소개했다. 1870년대부터 키르케고르의 일부 저서가 독일어로 번역되기 시작했으며,[290] 그의 저서 전체에 대한 학문적인 독일어 번역은 1910년대에 이르러서야 이루어졌다. 이 번역들은 키르케고르가 20세기 독일, 프랑스, 영국의 지식인과 작가들에게 큰 영향을 미치는 데 중요한 역할을 했다.

1930년대에는 알렉산더 드루, 데이비드 F. 스웬선, 더글러스 V. 스티어, 월터 라우리 등이 참여하고 옥스퍼드 대학 출판부의 찰스 윌리엄스가 편집한 첫 학문적인 영어 번역본이 출간되었다.[291][292] 이후 하워드 V. 홍과 에드나 H. 홍이 감수한 프린스턴 대학 출판부의 영어 번역본이 1970년대부터 1990년대에 걸쳐 출간되어 널리 인용되고 있다. 쇠렌 키르케고르 연구 센터의 주도로 55권 분량의 세 번째 공식 번역본이 출간될 예정이며, 2009년 이후 완성을 목표로 하고 있다.[293]

키르케고르의 사상은 유신론자든 무신론자든 20세기의 많은 철학자와 신학자에게 영향을 주었다. 특히 불안, 절망의 개념과 개인의 중요성에 대한 그의 논의는 널리 받아들여졌다. 1930년대 실존주의 운동이 부상하면서 키르케고르는 그 선구자로 주목받으며 철학자로서의 명성이 높아졌고, 오늘날까지도 중요한 사상가로 평가받는다.[294] 그는 루터교 교회의 성인 달력에서 11월 11일을 기념일로 하는 교사로 기려지고 있다. 그는 자신의 사후 명성을 예견하며, 그의 작품들이 주체성에 대한 깊은 탐구로서 연구될 것이라 생각했다.[279]

4. 1. 한국 사회에 미친 영향

20세기의 많은 철학자와 신학자들은 유신론자든 무신론자든 키르케고르로부터 불안, 절망, 개인의 중요성과 같은 개념들을 차용했다. 철학자로서 그의 명성은 1930년대에 크게 높아졌는데, 이는 주로 부상하던 실존주의 운동이 그를 선구자로 평가했기 때문이다. 이후의 작가들도 그를 매우 중요하고 영향력 있는 사상가로 칭송했다. 키르케고르는 루터교 신자로 성장했으며, 11월 11일 루터교회의 성인 달력에서 교사로 기념되기도 한다.

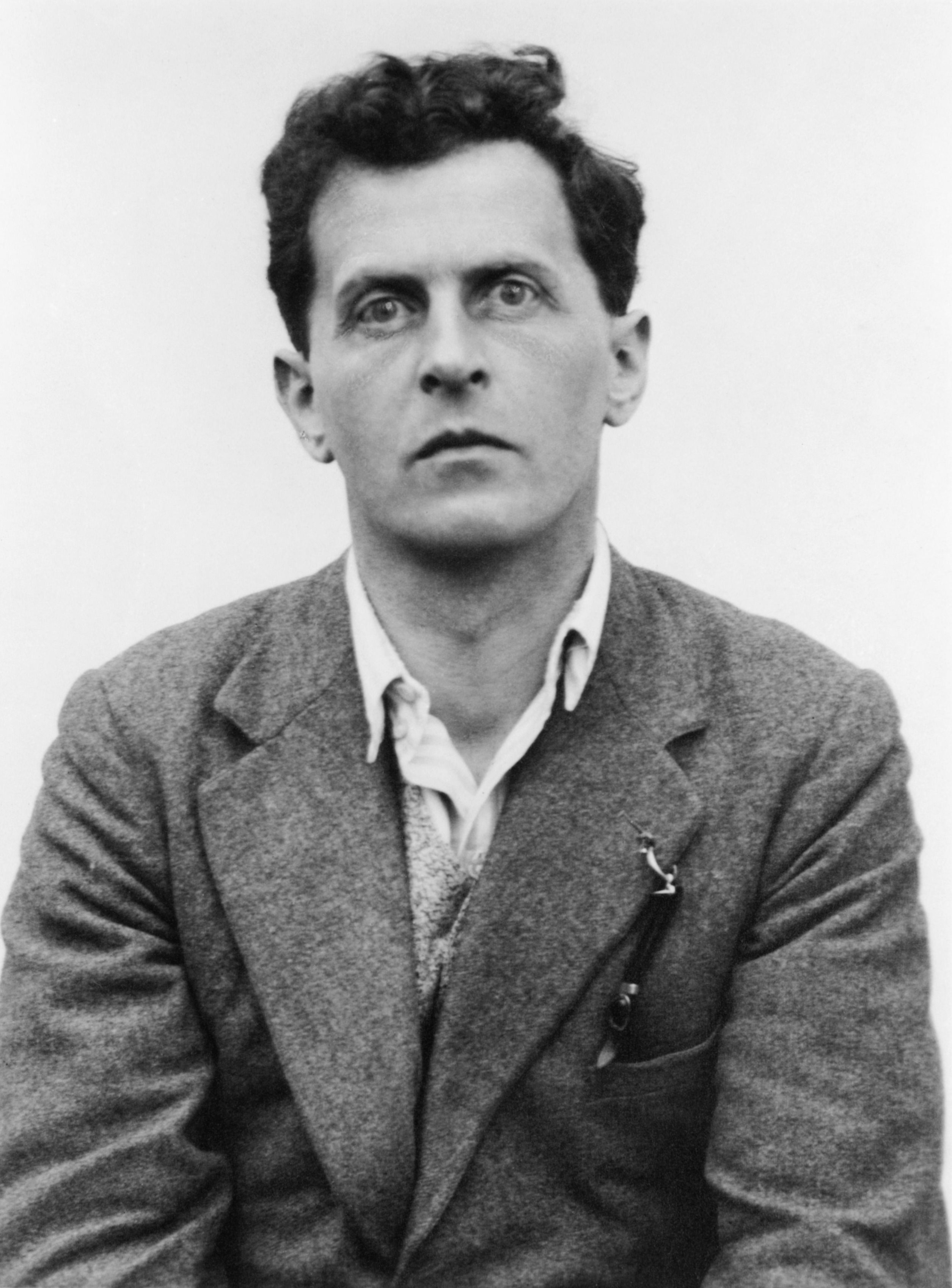

키르케고르에게 영향을 받은 철학자와 신학자는 수없이 많으며 20세기의 주요 인물들이 다수 포함된다.[221] 예를 들어, 폴 파이에라벤트의 인식론적 무정부주의는 키르케고르의 '주관성이 진리'라는 생각에서 영감을 받았다. 루트비히 비트겐슈타인은 키르케고르에게 깊은 영향을 받았음을 인정하며 겸손함을 표했고, "어쨌든 키르케고르는 나에게 너무 심오하다. 그는 더 깊은 영혼에게 작용할 좋은 영향을 주지 않으면서 나를 당황하게 한다"고 말했다.[222] 칼 포퍼는 그를 "그 시대의 공식적인 기독교 윤리를 반기독교적이고 반인도적인 위선으로 폭로한 기독교 윤리의 위대한 개혁가"라고 언급했다.[223][224] 힐러리 퍼트넘은 키르케고르가 "어떻게 살아야 하는가?"라는 질문의 중요성을 강조한 점을 높이 평가했다. 1930년대 초반까지 자크 엘륄의 세 가지 주요 영감의 원천은 카를 마르크스, 쇠렌 키르케고르, 그리고 카를 바르트였다. 엘륄에 따르면, 마르크스와 키르케고르는 그의 가장 큰 두 영향력이었으며, 그들의 모든 작품을 읽은 유일한 두 작가였다.[225] 허버트 리드는 1945년에 "키르케고르의 삶은 모든 면에서 성자의 삶이었다. 그는 아마도 현대 시대의 가장 진정한 성자일 것이다."라고 썼다.[226]

키르케고르는 또한 20세기 문학에도 상당한 영향을 미쳤다. 그의 작품에 깊은 영향을 받은 인물로는 W. H. 오든, 호르헤 루이스 보르헤스, 돈 드릴로, 헤르만 헤세, 프란츠 카프카,[227] 데이비드 로지, 플래너리 오코너, 워커 퍼시, 라이너 마리아 릴케, J.D. 샐린저, 그리고 존 업다이크가 있다.[228] 조지 헨리 프라이스가 1963년 그의 저서 《좁은 길》에서 키르케고르에 대해 쓴 다양한 평가는 그의 복합적인 면모를 보여준다.[229]

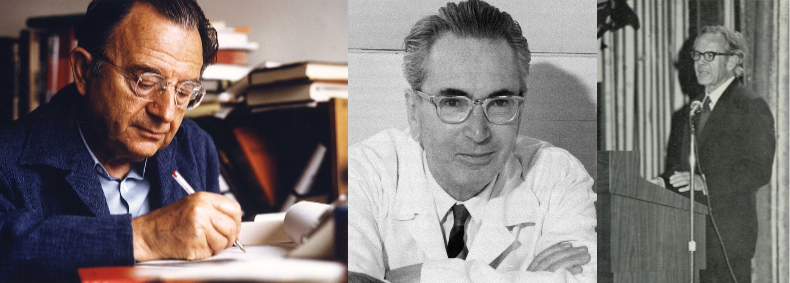

키르케고르는 심리학에 깊은 영향을 미쳤다. 그는 기독교 심리학과 실존 심리학[230] 그리고 실존 치료의 창시자로 널리 여겨진다.[7] 실존주의 심리학자 및 치료사에는 루드비히 빈스방거, 빅토르 프랑클, 에리히 프롬, 칼 로저스, 그리고 롤로 메이가 있다. 메이는 그의 저서 《불안의 의미》를 키르케고르의 《불안의 개념》에 기초했다. 키르케고르의 사회학적 저서 《두 시대: 혁명의 시대와 현재 시대》는 현대성을 비판한다. 어니스트 베커는 1974년 퓰리처상을 수상한 저서 《죽음의 부정》을 키르케고르, 프로이트, 그리고 오토 랭크의 저작을 바탕으로 했다. 키르케고르는 또한 포스트모더니즘의 중요한 선구자로 여겨진다.[224] 덴마크의 사제 요하네스 묄레헤베는 키르케고르에 대해 강연했다. 대중문화에서 그는 진지한 텔레비전 및 라디오 프로그램의 주제가 되었다. 1984년에는 돈 커피트가 진행하는 6부작 다큐멘터리 《믿음의 바다》가 키르케고르에 대한 에피소드를 방영했으며, 2008년 성 목요일에는 키르케고르가 멜빈 브래그가 진행하는 BBC 라디오 4 프로그램 《인 아워 타임》에서 논의되었다. 구글은 그의 200주년을 기념하여 구글 두들로 그를 기렸다.[231]

데이비드 로지의 소설 《치료》는 중년의 위기를 겪으며 키르케고르의 작품에 집착하게 되는 남자에 대해 자세히 이야기한다.[232]

키르케고르는 일부 현대 신학자들에 의해 "실존주의의 아버지"로 여겨진다.[233] 그의 영향력 때문에(그리고 그 영향에도 불구하고), 다른 사람들은 마르틴 하이데거 또는 장 폴 사르트르만이 실제 "실존주의의 아버지"라고 간주한다.[234] 키르케고르는 그의 사후 명성을 예측했고, 그의 작품이 심도 있는 연구와 조사의 대상이 될 것이라고 예견했다.

5. 주요 저서

- 1841년, 《아이러니의 개념》(Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socratesdan)

- 1843년, 《이것이냐 저것이냐》(Enten - Ellerdan)

- * 한국어 번역: 임규정·연희원 옮김, 《유혹자의 일기》, 한길사, 2001 (부분 번역)

- 1843년, 《두려움과 떨림》(Frygt og Bævendan)

- * 한국어 번역: 손재준 옮김, 《공포와 전율 / 철학적 단편 / 죽음에 이르는 병 / 반복》, 삼성출판사, 1982

- * 한국어 번역: 강학철 옮김, 《두려움과 떨림》, 민음사, 1991

- 1843년, 《반복》(Gjentagelsendan)

- * 한국어 번역: 임춘갑 옮김, 《공포와 전율 / 반복》, 다산글방, 2007

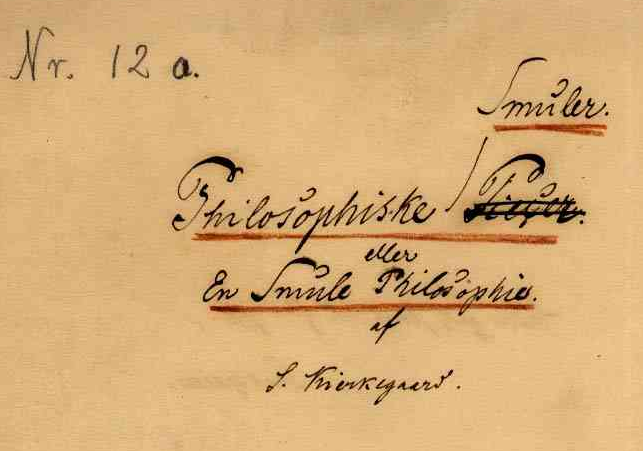

- 1844년, 《철학적 단편》(Philosophiske Smulerdan)

- 1844년, 《불안의 개념》(Begrebet Angestdan)

- * 한국어 번역: 심재언 옮김, 청산문화사, 1962

- * 한국어 번역: 최석천 옮김, 상문각, 1984

- * 한국어 번역: 임춘갑 옮김, 다산글방, 2007

- * 한국어 번역: 강성위 옮김, 《불안의 개념 / 죽음에 이르는 병》, 동서문화동판주식회사, 2007

- 1845년, 《인생길의 여러 단계》(Stadier paa Livets Veidan)

- 1846년, 《철학적 단편에 부치는 비학문적인 해설문》(Afsluttende uvidenskabelig Efterskriftdan)

- 1847년, 《다양한 영혼이 말하는 교훈적 담론》(Opbyggelige Taler i forskjellig Aanddan)

- 1848년, 《기독교 토론》(Christelige Talerdan)

- 1847년, 《사랑의 행위》(Kjerlighedens Gjerningerdan)

- * 한국어 번역: 임춘갑 옮김, 《사랑의 役事》, 다산글방, 2005

- 1848년, 《위기와 한 여우의 생애의 위기》(Krisen og en Krise i en Skuespillerindes Livdan)

- 1849년, 《죽음에 이르는 병》(Sygdommen til Dødendan)

- * 한국어 번역: 박환덕 옮김, 범우사, 1995

- * 한국어 번역: 김용일 옮김, 계명대학교 출판부, 2006

- * 한국어 번역: 임규정 옮김, 한길사, 2007

- * 한국어 번역: 임춘갑 옮김, 《죽음에 이르는 병 / 관점》, 다산글방, 2007

- 1850년, 《기독교의 훈련》(Indøvelse i Christendomdan)

- * 한국어 번역: 임춘갑 옮김, 다산글방, 2005

- 1851년, 《신의 불변성》

- 1851년, 《자기 점검을 위하여》

- 1855년, 《순간》

- * 한국어 번역: 임춘갑 옮김, 《순간 / 현대의 비판》, 다산글방, 2007

참조

[1]

Britannica

[2]

서적

Something About Kierkegaard

Mercer University Press

[3]

Citation

JP VI 6521 Pap. X2 A 157

[4]

문서

Point of View

[5]

harvnb

[6]

harvnb

[7]

harvnb

[8]

문서

Works of Love

Hong

1995

[9]

문서

Philosophical Fragments and Concluding Postscript

[10]

서적

Kierkegaard's Influence on Philosophy

Ashgate

[11]

서적

Kierkegaard's Influence on Theology

Ashgate

[12]

서적

Kierkegaard's Influence on Literature and Criticism, Social Science, and Social-Political Thought

Ashgate

[13]

서적

Tidsskriftet Bogvennen

Det Nordiske Forlag (Ernst Bojesen)

[14]

서적

Soren Kierkegaard and the Common Man

Wipf and Stock Publishers

[15]

문서

Johannes Climacus

[16]

서적

Subjectivity and Religious Truth in the Philosophy of Søren Kierkegaard

Mercer University Press

[17]

서적

Kierkegaard and Kant: The Hidden Debt

https://books.google[...]

SUNY Press

1992-03-07

[18]

문서

G Hamann 1730–1788 A Study In Christian Existence

https://archive.org/[...]

1960

[19]

harvnb

[20]

문서

Either/Or Part I

[21]

문서

The Point of View of My Work as An Author': 'A Report to History

Harper Torchbooks

1848

[22]

서적

Søren Kierkegaard

https://archive.org/[...]

Pantheon Books

[23]

웹사이트

Kierkegaard og In Vino Veritas

https://natmus.dk/mu[...]

2024-01-31

[24]

웹사이트

Dansk Biografisk Leksikons 3

https://biografiskle[...]

2024-01-31

[25]

서적

Papers and Journals: A Selection

Penguin Books

1996-03-07

[26]

문서

Johannes Climacus

[27]

문서

Kierkegaard's Journals Gilleleie

1835-08-01

[28]

문서

Johannes Climacus

[29]

문서

Point of View

[30]

문서

Johannes Climacus

[31]

서적

Kierkegaard

Alfred P. Knoff, inc

[32]

문서

Journals & Papers of Søren Kierkegaard

1838-08-11

[33]

뉴스

The Sun., 14 November 1915, Sixth Section, p. 4, Image 40

http://chroniclingam[...]

1915-11-14

[34]

서적

Dialogical Philosophy from Kierkegaard to Buber

https://books.google[...]

[35]

문서

Journals, XYZ

[36]

harvnb

Kierkegaard

[37]

harvnb

Lippitt

[38]

서적

The Routledge companion to philosophy of religion

Routledge

2012

[39]

서적

Johannes Climacus, or, De omnibus dubitandum est, and A sermon

https://books.google[...]

Stanford University Press

1958

[40]

서적

The Routledge Companion to Philosophy and Religion

Routledge

[41]

문서

Kierkegaard's notes on Schelling's work are included in Hong's 1989 translation of the Concept of Irony

[42]

문서

Either/Or Vol I Preface Swenson, pp. 3–6

[43]

문서

Either/Or Vol I Preface Swenson, pp. 7–8

[44]

harvnb

Kierkegaard

[45]

문서

Either/Or Part I, Swenson trans., pp. 69–73, 143ff, Either/Or Part II, Hong trans., 30–36, 43–48

[46]

뉴스

The Racine Daily Journal

1905-11-11

[47]

문서

See Søren Kierkegaard, Upbuilding Discourses in Various Spirits 1847 for a more thorough discussion of what he meant by deliberating. Pages 306ff Hong translation

[48]

문서

Søren Kierkegaard, Works of Love, Hong 1995 trans., pp. 3, 210ff, 301–303

[49]

서적

Eighteen Upbuilding Discourses

Princeton University Press

1843-1844

[50]

문서

Fear and Trembling

1983

[51]

문서

Eighteen Upbuilding Discourses, pp. 59–60

[52]

문서

Søren Kierkegaard, Stages on Life's Way, pp. 122–123, Concluding Postscript, pp. 242, 322–323; Works of Love, Hong trans., p. 13.

[53]

문서

Eighteen Upbuilding Discourses, Hong trans., p. 295

[54]

문서

Søren Kierkegaard, Stages on Life's Way, Hong trans., pp. 363–368.

[55]

문서

The Concept of Anxiety, pp. 7, 20 and Either/Or Part II, Hong trans., p. 342

[56]

문서

Either/Or Part II, Hong trans., p. 31

[57]

문서

Fear and Trembling, pp. 121–123.

[58]

문서

Soren Kierkegaard, Preparation for a Christian Life, pp. 209–210 (From Selections From The Writings of Soren Kierkegaard, translated by Lee M. Holllander 1923)

[59]

문서

Soren Kierkegaard, Christian Discourses, 1848, Hong 1997 p. 116

[60]

문서

'*"Hegel's philosophic optimism maintained that the difficulties of Christianity had been completely "reconciled" or "mediated" in the supposedly higher synthesis of philosophy, by which process religion had been reduced to terms which might be grasped by the intellect. Kierkegaard, fully voicing the claim both of the intellect and of religion, erects the barrier of the paradox, impassable except by the act of faith. As will be seen, this is Tertullian's Credo quia absurdum. Selections from the Writings of Kierkegaard, by Lee Hollander 1923

[61]

문서

Either/Or Part II, Hong trans., pp. 170–176; The Concept of Anxiety, pp. 11–13 including note;

[62]

harvnb

Kierkegaard

[63]

문서

Johannes Climacus by Søren Kierkegaard, Edited and Introduced by Jane Chamberlain, Translated by T. H. Croxall 2001, pp. 80–81, Either/Or II, pp. 55–57, Repetition, pp. 202–203, Works of Love, 1847, Hong 1995, pp. 164–166, 332–339, Soren Kierkegaard, Christian Discourses 26 April 1848 Lowrie 1961 Oxford University Press p. 333ff

[64]

문서

Soren Kierkegaard, Eighteen Upbuilding Discourses, To Need God Is A Human Being's Highest Perfection 1844 p. 302 Hong

[65]

문서

Soren Kierkegaard, Works of Love, Hong 1995 pp. 227–228

[66]

간행물

Hegel wrote of Schelling's use of subject and object according to the natural sciences In one of his earlier writings, the System of Transcendental Idealism; which we shall consider first of all, Schelling represented transcendental philosophy and natural philosophy as the two sides of scientific knowledge. Respecting the nature of the two, he expressly declared himself in this work, where he once more adopts a Fichtian starting-point: "All knowledge rests on the harmony of an objective with a subjective" In the common sense of the words this would be allowed; absolute unity, where the Notion and the reality are undistinguished in the perfected Idea, is the Absolute alone, or God; all else contains an element of discord between the objective and subjective. "We may give the name of nature to the entire objective content of our knowledge the entire subjective content, on the other hand, is called the ego or intelligence". They are in themselves identical and presupposed as identical. The relation of nature to intelligence is given by Schelling thus: "Now if all knowledge has two poles which mutually presuppose and demand one another, there must be two fundamental sciences, and it must be impossible to start from the one pole without being driven to the other". Thus nature is impelled to spirit, and spirit to nature; either may be given the first place, and both must come to pass. "If the objective is made the chief" we have the natural sciences as result, and; "the necessary tendency" the end, of all natural science thus is to pass from nature to intelligence. This is the meaning of the effort to connect natural phenomena with theory. The highest perfection of natural science would be the perfect spiritualization of all natural laws into laws of intuitive perception and thought." Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) Lectures on the Philosophy of History Vol 3 1837 translated by ES Haldane and Francis H. Simson) first translated 1896 pp. 516–517]

https://archive.org/[...]

[67]

문서

Søren Kierkegaard, Upbuilding Discourses in Various Spirits, 1847, Hong pp. 306–308; Søren Kierkegaard, Works of Love, Hong trans., pp. 160–161, 225ff, 301

[68]

문서

Journals of Søren Kierkegaard VIII1A4

[69]

문서

Stages on Life's Way, Hong trans., p. 398

[70]

문서

Søren Kierkegaard, Stages on Life's Way, Hong trans., pp. 485–486.

[71]

간행물

Journals of Søren Kierkegaard

1851-06-01

[72]

문서

Ephesians 6:11–20

[73]

서적

Upbuilding Discourses in Various Spirits

1847

[74]

서적

Works of Love

1847

[75]

서적

Concluding Postscript

1941

[76]

서적

The Myth of Certainty: The Reflective Christian & the Risk of Commitment

1986

[77]

간행물

Journals of Soren Kierkegaard

1839-02-16

[78]

서적

Thoughts on Crucial Situations in Human Life

1845

[79]

서적

Works of Love

1847

[80]

문서

The Point of View of My Work as An Author

[81]

문서

Kierkegaard

1992

[82]

문서

Morgan

2003

[83]

서적

Kierkegaard

Oxford University Press

1938

[84]

문서

POV by Lowrie

[85]

문서

Malantschuk

2003

[86]

서적

The Routledge Companion to Philosophy and Religion

Routledge

[87]

문서

Dialectical Result of a Literary Police Action

[88]

문서

Point of View

[89]

간행물

Journals and papers VIII IA8

1847

[90]

간행물

Journals and Papers VIII IA165

1847

[91]

간행물

Journals and Papers of Kierkegaard

1996

[92]

서적

Works of Love

1847

[93]

서적

Works of Love

[94]

웹사이트

The Crowd is Untruth

http://www.ccel.org/[...]

[95]

서적

Upbuilding Discourses in Various Spirits

1847-03-13

[96]

문서

Hannay

2001

[97]

문서

Upbuilding (Edifying) Discourses in Various Spirits, Christian Discourses

[98]

서적

Upbuilding Discourses in Various Spirits

[99]

문서

Kierkegaard wrote Works of Love in two series

[100]

서적

Works of Love

[101]

서적

Works of Love

[102]

서적

Christian Discourses

1940

[103]

문서

POV

[104]

서적

Christian Discourses

1848-04-26

[105]

문서

Eighteen Upbuilding Discourses

[106]

서적

The Sickness unto Death

1989

[107]

문서

Eighteen Upbuilding Discourses, pp. 266–267, Stages on Life's Way, Hong, 122–125, 130, 283–284 Upbuilding Discourses in Various Spirits, Hong, pp. 339–340

[108]

문서

The Sickness unto Death

[109]

문서

[110]

문서

[111]

문서

[112]

문서

Either/Or Part I

[113]

문서

Works of Love

[114]

서적

The Divine and the Human

[115]

웹사이트

Divine and the human

https://archive.org/[...]

2015-03-27

[116]

서적

Attack Upon Christendom

Princeton University Press

1944, 1968

[117]

문서

Attack Upon Christendom

1944, 1968

[118]

문서

Hvad Christus dømmer om officiel Christendom.

1855

[119]

문서

[120]

문서

[121]

문서

[122]

문서

[123]

문서

Quoted in

[124]

문서

Journals of Søren Kierkegaard

1853

[125]

간행물

Kierkegaard e il Cattolicesimo

1956-01-03

[126]

뉴스

Kierkegaard, protestante, colse in pieno il valore del celibato sacerdotale. Un saggio di Cornelio Fabro

https://www-iltimone[...]

2017-02-21

[127]

서적

Christian Contradictions: The Structures of Lutheran and Catholic Thought

https://books.google[...]

[128]

문서

1855-10-02/1855-11-11

[129]

문서

Attack Upon "Christendom"

1854–1855

[130]

문서

This was Kierkegaard's own assumption as a lay explanation of his humpback.

[131]

웹사이트

Kierkegaard døde formentlig af Potts sygdom

http://www.kristelig[...]

Kristeligt Dagblad

2016-10-02

[132]

문서

Ingrid Basso in

[133]

문서

Edwin Björkman in

[134]

문서

Jon Stewart in

[135]

서적

Grundrids af den Systematisk Theologi

Jacob Dybwads

[136]

서적

Gisle Johnson: A Study of the Interaction of Confessionalism and Pietism

University of Chicago

[137]

문서

Svein Aage Christoffersen in

[138]

문서

[139]

웹사이트

Sören Kierkegaard, ein literarisches Charakterbild. Autorisirte deutsche Ausg (1879)

https://archive.org/[...]

2001-03-10

[140]

서적

Soren Kierkegaard in his life and literature

https://catalog.hath[...]

s.l.

1906-08-01

[141]

서적

Reminiscences of my childhood and youth

https://archive.org/[...]

1906

[142]

서적

Recollections of My Childhood and Youth

George Brandes

1906

[143]

EB1911

Kierkegaard, Sören Aaby

[144]

서적

Reminiscences of My Childhood and Youth

George Brandes

1906-09

[145]

웹사이트

Selected letters of Friedrich Nietzsche

https://archive.org/[...]

Garden City, N.Y.; Toronto : Doubleday, Page & Co

[146]

웹사이트

Essays on Scandinavian literature

https://archive.org/[...]

2015-03-27

[147]

서적

Main Currents in Nineteenth, Century Literature Vol. 2

Georg Brandes

1906

[148]

웹사이트

Sören Kierkegaards person och författarskap: ett försök

https://catalog.hath[...]

Waldemar Rudin

[149]

서적

Harald Høffding: The Respectful Critic

https://books.google[...]

Carl Henrik Koch

2012

[150]

서적

William James: Living Forward and the Development of Radical Empiricism

https://books.google[...]

J. Michael Tilley

2012

[151]

문서

On the Dedication to "That Single Individual"

Søren Kierkegaard

[152]

웹사이트

A Pluralistic Universe

https://archive.org/[...]

2013-07-17

[153]

서적

Encyclopaedia of religion and ethics

James Hastings, John Alexander Sebie and Louis H. Gray

1908

[154]

웹사이트

Eternal Life: a study of its implications and applications (1913), Friedrich von Hügel, pp. 260–261

https://archive.org/[...]

2013-07-17

[155]

웹사이트

Obituary – John George Robertson – Obituaries Australia

http://oa.anu.edu.au[...]

[156]

웹사이트

The Modern language review

http://archive.org/d[...]

Belfast, etc. Modern Humanities Research Association [etc.]

[157]

학술지

Cosmopolis. no.34.

https://babel.hathit[...]

[158]

서적

Introduction

Alexander Dru

1950

[159]

웹사이트

Selections from the writings of Kierkegaard

http://www.utexas.ed[...]

[160]

웹사이트

See D. Anthony Storms Commentary: Armed Neutrality

http://sorenkierkega[...]

[161]

학술지

Sixteen Logical Aphorisms

The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods

[162]

웹사이트

Sixteen Logical Aphorisms

https://archive.org/[...]

The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods

1918-09-12

[163]

서적

Disguises of love; psycho-analytical sketches. By W. Stekel. ... – Full View | HathiTrust Digital Library | HathiTrust Digital Library

http://babel.hathitr[...]

New York

[164]

서적

The Philosophy Of Karl Jaspers'

https://archive.org/[...]

Paul Arthur Schilpp

1957

[165]

서적

Germany and Austria; A Modest Head Start: The German Reception of Kierkegaard

Heiko Schulz

2009

[166]

문서

Buch des Richters: Seine Tagebücher 1833–1855

Hermann Gottsched

1905

[167]

서적

1997

[168]

학술지

The Philosophical Review

Ginn and Company

1892

[169]

웹사이트

The Philosophical Review

https://archive.org/[...]

Ithaca [etc.] Cornell University Press [etc.]

[170]

문서

An independent English translation of selections/excerpts of Kierkegaard appeared in 1923 by Lee Hollander, and published by the University of Texas at Austin.

[171]

인용구

No doubt as soon as Kierkegaard becomes fashionable he will be explained. His imagination will be made to depend on his personal history, and his sayings will be so moderated in our minds that they will soon become not his sayings but ours. It is a very terrible thing to consider how often this has happened with the great, and how often we are contented to understand what we have neatly supposed that they have said.

Charles Williams

1939

[172]

문서

From A Publisher's Point of View: Charles Williams's Role in Publishing Kierkegaard in English

Michael J. Paulus, Jr.

[173]

서적

Kierkegaard studies, with special reference to (a) the Bible (b) our own age.

Thomas Henry Croxall

1948

[174]

웹사이트

The Journals of Kierkegaard

https://archive.org/[...]

1958

[175]

서적

"[Hannay's] popular translations of Kierkegaard's primary texts in the Penguin Classics series also opened up the Dane's thinking for generations of students."

2015

[176]

웹사이트

Howard and Edna Hong

http://www.stolaf.ed[...]

2012-02-27

[177]

서적

Søren Kierkegaard's Journals and Papers

http://www.nlx.com/c[...]

[178]

웹사이트

National Book Awards – 1968

https://www.national[...]

2012-03-11

[179]

Youtube

Søren Kierkegaard research library at St. Olaf College in Northfield, MN

https://vimeo.com/67[...]

[180]

문서

The Religious Educational Values in Karl Barth's Teachings

https://archive.org/[...]

Kingman, G. David

1934

[181]

웹사이트

Karl Barth Prophet of a New Christianity

https://archive.org/[...]

2015-03-27

[182]

웹사이트

Karl Barth And Christian Unity The Influence of the Barthian Movement Upon The Churches of the World

https://archive.org/[...]

2015-03-27

[183]

간행물

Kierkegaard's Influence on Karl Barth's Early Theology

https://www.academia[...]

[184]

문서

Human freedom and social order; an essay in Christian philosophy

https://catalog.hath[...]

1959

[185]

문서

Bösl

1997

[186]

문서

Bösl

1997

[187]

문서

Bösl

1997

[188]

문서

Bösl

1997

[189]

문서

Sein und Zeit

[190]

웹사이트

Audio recordings of Kaufmann's lectures

https://archive.org/[...]

[191]

웹사이트

Penguin Great Ideas

http://www.goodreads[...]

[192]

뉴스

Did Kierkegaard's heartbreak inspire his greatest writing?

https://www.telegrap[...]

2019-06-24

[193]

서적

The Cambridge History of French Literature

Cambridge University Press

[194]

문서

Oden

2004

[195]

문서

Mackey

1971

[196]

웹사이트

Kierkgaard: Leap Of Faith

https://oregonstate.[...]

2020-02-14

[197]

문서

Hannay

1997

[198]

문서

Faith and the Kierkegaardian Leap in Cambridge Companion to Kierkegaard

[199]

문서

Kierkegaard

1976

[200]

문서

Stages on Life's Way

1845

[201]

서적

Works of Love

Harper & Row, Publishers

1962

[202]

문서

Variations ontologiques autour du concept d'angoisse chez Kierkegaard

2013

[203]

문서

Sartre

1946

[204]

문서

Existence and Ethics

1963

[205]

문서

Katz

2001

[206]

문서

The Coherence of Theism

[207]

문서

Fear and Trembling

1843

[208]

웹사이트

Paul Holmer from The Yale Bulletin

http://www.yale.edu/[...]

[209]

웹사이트

Edifying discourses: a selection

https://archive.org/[...]

New York,: Harper

2015-03-27

[210]

문서

Kierkegaard: A Life of Allegory

1985

[211]

서적

Kierkegaard and Political Theory

https://www.press.uc[...]

2020-02-22

[212]

논문

The Ethical Necessity of Politics: Why Kierkegaard Needs Marx

2019-03-14

[213]

문서

[214]

논문

Kierkegaard and Feminism: A Paradoxical Friendship

https://concept.jour[...]

2004

[215]

서적

Kierkegaard: Exposition & Critique

https://books.google[...]

OUP Oxford

[216]

웹사이트

A closer look at Kierkegaard

https://www.wsws.org[...]

2006-04-17

[217]

웹사이트

Søren Kierkegaard versus the internet

https://www.abc.net.[...]

2020-05-16

[218]

서적

Søren Kierkegaard: Critical Assessments of Leading Philosophers, Volume 4

https://books.google[...]

Taylor & Francis

2020-04-16

[219]

웹사이트

Kierkegaard's Homosexuality: Opening up the Question

http://sites.utoront[...]

2020-04-16

[220]

논문

The Politics and Limits of the Self: Kierkegaard, Neoconservatism and International Political Theory

2013-10-01

[221]

문서

https://archive.org/[...]

[222]

문서

[223]

문서

[224]

문서

[225]

문서

Living the Word, Resisting the World: The Life and Thought of Jacques Ellul

Paternoster Press

[226]

문서

A Coat Of Many Colours

[227]

문서

[228]

문서

[229]

서적

'The Narrow Pass', A Study of Kierkegaard's Concept of Man

https://archive.org/[...]

McGraw-Hill

[230]

문서

A Christian Existential Psychology: The Contributions of John G. Finch

University Press of America

[231]

웹사이트

Søren Kierkegaard's 200th Birthday Doodle

https://doodles.goog[...]

2024-11-02

[232]

논문

Right, Here Goes

https://www.theatlan[...]

The Atlantic Monthly Group

2015-07-10

[233]

웹사이트

Existentialism

http://people.bu.edu[...]

Boston University

2013-04-13

[234]

웹사이트

Soren Kierkegaard as Father of Existentialism

http://www.ovimagazi[...]

Ovi/Chameleon Project

2013-04-13

[235]

문서

広辞苑

[236]

웹사이트

ネイティヴによる「Søren Aabye Kierkegaard」の発音

http://ja.forvo.com/[...]

Forvo

2014-04-01

[237]

문서

「デンマーク語固有名詞カナ表記小辞典」

http://www.sfs.osaka[...]

[238]

웹사이트

https://ordnet.dk/od[...]

[239]

웹사이트

https://ordnet.dk/od[...]

[240]

문서

初恋

デジタルエステイト

[241]

문서

セーレン・キェルケゴールのの日誌

未来社

[242]

웹사이트

9人の偉人がコーヒー中毒だったなんて驚きだ

https://www.huffingt[...]

The Huffington Post

2017-08-20

[243]

문서

일기와 메모

인디애나 대학교 출판부

[244]

문서

도스토옙스키, 키에르케고르, 니체, 카프카: 우리 운명의 네 예언자

New York: Collier Books

[245]

문서

비논리의 논리

https://web.archive.[...]

하트퍼드셔 대학

2007-11-04

[246]

웹사이트

비트겐슈타인과 키르케고르

http://home.clear.ne[...]

러틀리지

2006-04-23

[247]

문서

지식을 만드는 지식

http://zmanz.blogi.k[...]

[248]

문서

[249]

서적

아이러니의 개념 - 소크라테스를 염두에 두고

프린스턴 대학교 출판부

1989

[250]

문서

[251]

문서

[252]

서적

《키르케고르와 그의 공포와 전율에 대한 러틀리지 철학 안내서》(Routledge Philosophy Guidebook to Kierkegaard and Fear and Trembling)

러틀리지

2003

[253]

웹인용

쇠렌 키르케고르 육필원고 고문서

http://www.kb.dk/kul[...]

덴마크 왕립도서관(Royal Library of Denmark)

2006-04-23

[254]

서적

《정신현상학》(Phenomenology of Spirit)

옥스퍼드 대학 출판부

1979

[255]

서적

《신학은 인간학이다》

분도출판사

2003

[256]

서적

《티끌만도 못한 주제에》

분도출판사

1999

[257]

서적

《18가지 발전된 담론》(Eighteen Upbuilding Discourses)

프린스턴 대학 출판부

[258]

웹인용

담론에 대한 D. 앤서니 스톰의 주석

http://sorenkierkega[...]

2006-11-09

[259]

문서

[260]

서적

문학적 감상문

펭귄 클래식

2001

[261]

웹인용

키르케고르의 기독교계 비판(Kierkegaard's Attack on Christendom)

http://www.hccentral[...]

2006-04-23

[262]

서적

《손으로 읽는 신약성서》

크리스천헤럴드

[263]

서적

쇠렌 키르케고르: 근대 신학적 사고의 창조자

워드 북스

1976

[264]

문서

[265]

서적

쇠렌 키르케고르:전기

프린스턴 대학 출판부

2005

[266]

문서

키르케고르, 역설적 신학자

2006-04-23

[267]

서적

키르케고르의 유머: 명언집

프린스턴 대학 출판부

2004

[268]

서적

쇠렌 키르케고르의 심리학

윌프리드 라우러 대학 출판부

1972

[269]

서적

키르케고르: 한 사람의 시인

펜실베니아 대학 출판부

1971

[270]

문서

[271]

문서

[272]

서적

쇠렌 키르케고르의 일기와 메모

인디아나 대학 출판부

1976

[273]

서적

철학적 단편에 비과학적인 해설을 덧붙여 끝내기

프린스턴 대학 출판부

1992

[274]

서적

관점

프린스턴 대학 출판부

1998

[275]

서적

키르케고르: 미학의 구조

미네소타 대학 출판부

1933

[276]

웹인용

아도르노의 키르케고르 수용(Adorno’s Reception of Kierkegaard): 1929–1933

http://www.stolaf.ed[...]

2006-04-23

[277]

웹인용

쇠렌 키르케고르의 일기 주석

http://sorenkierkega[...]

2006-04-23

[278]

문서

[279]

서적

키르케고르의 일기

옥스퍼드 대학 출판부

1938

[280]

웹인용

하비브 말리크의 감상문, 쇠렌 키르케고르 이해(Review of Habib Malik, Receiving Søren Kierkegaard)

http://www.stolaf.ed[...]

스톨라프(Stolaf)

2010-01-19

[281]

서적

키르케고르냐 니체냐 : 새로운 방향의 도덕 철학

Ashgate Publishing

2006

[282]

웹인용

실존주의는 인본주의다

http://www.marxists.[...]

2007-04-14

[283]

서적

세계 내 존재: 하이데거의 존재와 시간에 관한 주석

MIT 출판부

1998

[284]

서적

키르케고르의 비과학적 추신으로 결론내리기 읽기

푸르듀 대학 출판부

1996

[285]

서적

키르케고르와 공포와 전율

러틀리지

2003

[286]

웹인용

신의 소리와 타자의 얼굴(The Voice of God and the Face of the Other)

http://etext.lib.vir[...]

2006-04-23

[287]

문서

[288]

웹인용

D. 앤서니 스톰의 추신에 대한 주석

http://sorenkierkega[...]

2007-04-23

[289]

웹인용

게오르그 브란데스

http://www.kirjasto.[...]

2006-04-24

[290]

서적

기록된 이미지

프린스턴 대학 출판부

2003

[291]

문서

[292]

서적

키르케고르에 관한 케임브리지 안내서

케임브리지 대학 출판부

1997

[293]

웹인용

쇠렌 키르케고르 (Søren Kierkegaard Forskningscenteret)

http://www.sk.ku.dk/[...]

2006-08-21

[294]

서적

키르케고르와 현대 대륙철학

러틀리지

1994

[295]

웹인용

비트겐슈타인과 키르케고르

http://home.clear.ne[...]

2006-04-23

[296]

서적

열린 사회와 그 적들 제2권: 헤겔과 마르크스

러틀리지

2002

[297]

서적

포스트모더니티/모더니티에서의 키르케고르

인디아나 대학 출판부

1995

[298]

서적

다시 한 번 키르케고르

Open Court Publishing

2001

[299]

서적

우연, 역설, 그리고 연대

케임브리지 대학 출판부

1989

[300]

웹인용

어디 든 있는 월터의 물(Water's water everywhere)

http://www.lrb.co.uk[...]

2006-04-23

[301]

웹인용

죄수 유형지에서의 공포와 전율(Fear and Trembling in the Penal Colony)

http://www.kafka.org[...]

2006-04-24

[302]

서적

유혹자의 일기

프린스턴 대학 출판부

1997

[303]

웹인용

기독교 심리학회

http://www.christian[...]

2006-04-24

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com