명성황후

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

명성황후는 1851년 민치록의 딸로 태어나 1866년 고종의 왕비가 되었다. 1873년 고종의 친정 이후 민씨 세력이 정권을 장악하면서 흥선대원군 세력과 갈등을 겪었고, 개화 정책을 추진하며 외세의 개입을 겪었다. 1895년 을미사변으로 일본 낭인들에게 시해되었으며, 사후 명성태황후로 추존되었다. 그녀는 뛰어난 외교적 능력과 정치 감각으로 평가받았으나, 권력욕과 척족 정치로 비판받기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한제국의 황후 - 순정효황후

순정효황후는 대한제국 마지막 황제 순종의 황후로, 황태자비 책봉 후 순종 즉위와 함께 황후가 되었으나 한일 병합 조약 이후 이왕비로 격하되었고, 순종 사후에는 대비로 불리다 한국 전쟁 중 창덕궁을 지키고 말년에는 불교에 귀의하여 낙선재에서 지내다 심장마비로 사망 후 유릉에 합장되었다. - 대한제국의 황후 - 순명효황후

순명효황후는 여흥 민씨 출신으로 순종의 황후이며, 세자빈으로 책봉된 후 대한제국 선포 후 황태자비, 순종 즉위 후 황후로 추봉되었으나, 명성황후 시해 사건 목격 후 우울증을 겪다 33세에 자녀 없이 사망하였다. - 1895년 살인 사건 - 을미사변

을미사변은 1895년 일본 제국이 조선의 명성황후를 시해한 사건으로, 일본은 청일 전쟁 승리 후 조선 지배를 강화하려 했고 명성황후는 러시아와 접근하여 일본 세력을 견제하려 하자 미우라 고로 공사가 암살을 계획, 흥선대원군 등 친일 세력과 일본 낭인들이 경복궁에 침입하여 황후를 시해하고 시신을 소각한 사건이다. - 1895년 살인 사건 - 존 웨슬리 하딘

존 웨슬리 하딘은 1853년 텍사스에서 태어나 수많은 살인과 범죄를 저지르고 1877년 25년형을 선고받았으며, 가석방 후 변호사가 되었으나 1895년 보안관에게 살해된 서부 개척 시대의 무법자이다.

2. 생애

1851년(만 0세) 민치록의 딸로 태어났다.[10][11][12][13] 1863년(만 12세) 12월 25대 조선왕 철종이 32세로 승하(崩御).[87] 고종 즉위. 11세였기에 아버지 이흥응이 흥선대원군으로서 섭정(攝政)을 맡음.[87] 1866년(만 15세) 9월 왕비가 됨.[87] 1868년(만 17세) 고종이 궁녀 이상궁(후에 숙원 이씨→영보당 귀인 이씨)에게 장자(완화군 이재)를 낳음.[88] 1871년(만 19세) 민비가 남자아이를 출산하였으나, 수일 후 사망.[46] 1873년(만 21세) 11월 고종 친정(親政), 흥선대원군 실각(섭정 자리에서 물러남).[48][49][50][51] 민씨 세력이 정권을 장악함. 대원군 계열 인물들은 추방, 유형, 처형 등으로 숙청됨. 민씨 일족 30여 명이 고관(高官)이 됨. 12월 민비의 궁궐에 설치된 폭탄이 폭발함. 1874년(만 22세) 3월 남자아이 출산(이석, 후의 순종).[46] 완화군을 세자로 세우려는 대원군파와 이석을 세자로 세우려는 민비파 간의 갈등이 심화됨. 11월 민씨 일족의 최고 실력자이자 영의정이었던 민승호(민비의 의형)의 집이 폭발하여 민승호와 그의 모자(母子)가 사망함.[48][49][50][51] 1875년(만 23세) 8월 이유원을 세자 책봉사로 청나라에 파견함. 이석이 왕세자(세자)로서 청나라에 인정받음(귀국: 이듬해 1월).[88] 9월 강화도 사건 → 강화도조약 11월 대원군의 형 이최응의 집에 불이 붙음. 1876년(만 24세) 2월 27일 강화도조약 체결. 1877년(만 25세) 고종의 다섯째 아들 이평길(1891년(만 29세) 의화군에 봉해짐) 출생. 1880년(만 28세) 측실 이상궁이 급사함. 그의 아들(고종의 장남) 완화군 이재 또한 변사(변사: 의문사, 민비에 의한 암살설이 유력).[88] 1882년(만 30세) 1월 이석의 대관식. 민씨 일족 고관 민대호의 딸이 세자빈(왕태자비)으로 결정됨(후의 순명효황후 민씨). 7월 임오군란 민비는 시녀를 미끼로 덕수궁에서 탈출하여 민응식에게 숨지만, 조카 민영익은 중상을 입고, 민대호(순종의 비 순명효황후의 아버지)와 민영목 등이 살해됨.[94] 일본 공사관 포위, 방화, 화방의질 공병 소위 등 수십 명이 사상, 화방의질 공사 등 도망 → 제물포조약. 8월 26일 정적 흥선대원군이 청나라로 강제 연행됨. 흥선대원군은 톈진에서 유폐됨. 8월 30일 제물포조약 1883년(만 31세) 당오전 발행. 1884년(만 32세) 12월 갑신정변 일본군이 왕궁을 점령함. 민비 실각. 민비는 원세개와 청나라 군대의 도움으로 정권을 탈환함. 일본 공사관 방화, 거류민 피해(→한성조약, 톈진조약). 김옥균, 박영효, 서재필 등이 3일 만에 실각하고 일본으로 망명함(가족들은 자결, 처형 등). 1885년(만 33세) 1월 9일 조일 양국이 한성조약을 체결(일본: 井上馨, 조선: 김홍집). 4월 15일 거문도 거문도 사건. 4월 18일 조청 양국이 톈진조약을 체결(일본: 이토 히로부미, 청: 이홍장). 조일 양국 군대가 조선에서 철수함. 조로밀약, 일본이 청나라에 흥선대원군의 귀환을 요청함. 민비 측은 대원군 귀환 통달에 반대함. 10월 3일 흥선대원군이 청나라에서 귀국함(인천). 1891년(만 39세) 현양사 설립.[95] 1892년(만 40세) 고종 29년 봄, 흥선대원군 암살 계획 실패.[96] 1893년(만 41세) 민비 정권, 김옥균을 암살하기 위해 지운영을 일본에 파견[97]하나 같은 해 6월 22일 조선으로 송환됨. 1894년(만 42세) 3월 28일 민비 정권이 상하이에 암살자(홍종우)를 파견함. 김옥균 암살. 김옥균의 시신은 청나라 군함 함정으로 조선에 운반됨. 시신은 능지처참(零遲刑)에 처해짐. 김옥균의 아버지는 사형, 어머니는 자살, 동생은 옥사, 아내 유씨와 딸은 노비로 팔림. 5월 31일 전봉준이 이끄는 동학농민군이 전주를 점령함. 청나라와 일본이 출병(갑오농민전쟁). 7월 일본군이 왕궁을 포위함. 개화파 중심의 정권이 수립됨(민씨 정권을 타도하는 쿠데타). 김홍집을 중심으로 한 정권 갑오개혁 민씨 일족 민영익, 민대호, 민영목, 조녕하가 살해됨. 8월 1일 청일 전쟁 선전포고. 1895년(만 43세) 3월 30일 청일 휴전 조약. 4월 17일 시모노세키 조약. 5월 4일 삼국간섭 수락(민비, 친러 정책으로 전환). 7월 6일 민비, 러시아 공사 베베르와 러시아 군대의 도움을 받아 쿠데타 성공[92]. 7월 10일 민비 관련 음모설 보고.[92] 박영효에게 민비 살해 계획 음모 혐의. 박영효는 경성을 탈출, 부산 경유 망명. 9월 1일 미우라 고로, 조선 국주재 공사로 부임. 10월 7일 민비파 정권, 훈련대 해산과 무장 해제를 통고함. 10월 8일 민비 시해. 시신은 오전 8시 30분경 확인되어 소각됨(을미사변)[98] 10월 10일 신분 박탈되어 평민이 됨. 『고종실록』은 "흥선대원군의 제안에 의한 것"이라고 기록함.[99] 10월 11일 왕세자의 상소로 폐서인 민씨에게 빈을 내림[100]. 10월 15일 동복의 22일 → 성복[101]. 10월 17일 미우라 공사, 해임·소환.(18일) → 조선국 주재 소촌 수다로 협리공사 10월 19일 조선 왕조, 민비 시해 사건으로 이주회, 윤석우, 박선 및 그들의 일족을 처형(이주회의 처자는 시골에 몸을 숨김. 고등재판소 재판장 장박). 10월 27일 15세부터 20세까지의 왕비 선발(간택) 공고.[102] 11월 26일 민비를 평민으로 한 조칙이 취소됨. → 다시 왕후 민씨가 됨.[103] 같은 날, 흥선대원군 실각. 조희연, 이주회, 권규진은 면관. 11월 28일 춘생문 사건[104]. 12월 3일 이 날 처음으로 민비의 승하가 공표됨(민비를 평민으로 하는 조칙이나 왕후로 복귀시키는 조칙 시에는 민비의 사망은 공표되지 않았음). 12월 12일 미우라 고로 이하 48명, 히로시마 지방법원에서 예심 시작(일부 군법회의)[105]. 1896년 1월 20일 미우라 고로 이하 48명, 증거 불충분으로 무죄 방면됨(히로시마 지방법원)[106]. 반역의 괴문서가 고종에게 전달됨. "각 대신들이 일본군과 공모하여 국왕을 퇴위시키려고 계획. 러시아 공사관으로 도망쳐 피해를 면했다." [108] 2월 러시아 군대가 왕궁에 진입함. 고종과 세자는 러시아 공사관으로 이동함(아관파천). 민비 시해 사건 자료로 특사된 우범선, 이두황, 이범래, 이진호, 조희연, 권규진 등의 처형 칙령[107][108]. 5월 11일 조선국 입국 금지 건[109] 7월 27일 성빈. 1897년 명성황후의 시호를 받음. 상궁 엄씨가 고종의 일곱째 아들 영친왕 이은을 낳음. 10월 28일 하현궁·반우[93] 1903년 11월 24일 우범선이 고영근과 노윤명에 의해 "왕비를 살해한 극악무도한 자"에 대한 복수로 히로시마현 구레시에서 암살됨. 향년 52세. 순종이 보낸 암살자라고도 하지만, 일본으로 망명을 강요당했던 고영근이 암살을 명분으로 고종의 신임 회복과 망명 생활 빈곤에서 벗어나기 위해 자발적으로 암살자가 된 가능성도 높다고 여겨짐. 1919년 1월 21일 고종 승하. 삼일운동 민비는 경기도 남양주시 금곡동의 홍릉에 고종과 합장됨.

2. 1. 생애 초기

'''명성태황후 민씨'''는 경기도 여주시 근동면(近東面) 섬락리(蟾樂里) 사저[137][142](현재의 여주시 능현동 250-1[143])에서 민유중의 6대손으로 사도시 첨정이었던 민치록(閔致祿)의 재취부인 한산 이씨의 딸로 태어났다.[144] 어릴 적 이름은 자영이었다.[145]

아버지 민치록의 전 부인 오씨에게서는 자녀가 없었던 것으로 추정되며, 한산 이씨에게는 1남 3녀의 형제가 있었으나 모두 죽고 그녀만이 남았다.[144] 민유중의 아들 민진후의 5대손으로 할아버지 민기현은 예조참판과 개성부유수를 지냈으나 아버지 민치록은 정3품 사도사첨정에 이르렀고 만년에 낙향하여 여주에서 선영을 돌보며 소일하고 있었다. 뒤에 대를 잇기 위해 11촌 아저씨인 민치구의 아들 민승호를 아버지 민치록의 양자로 들였다.[144] 민승호는 흥선대원군의 부인인 여흥부대부인 민씨의 친동생인데, 1874년 권력을 쟁취하려는 흥선대원군에 의해 폭탄으로 살해당했다는 설이 있다.

숙종의 계비 인현왕후는 그녀의 5대 고모뻘로, 5대조 민진후의 누이였다. 생가 감고당은 여양부원군 민유중의 묘지를 지키기 위해 지은 묘막집으로 이후 민유중의 종손들에 의해 관리되었다. 그녀의 아버지 민치록은 문음으로 나가기에 앞서 감고당에 거주하며 민유중의 묘를 지키는 일을 했다.

숙종비 인현왕후의 친정이라 했으나 그녀의 집안은 빈곤하였고, 경기도 여주의 산골 민유중의 묘지 근처에서 지냈다. 그녀의 생가 근처 200m 즈음에는 조선 전기의 문신인 임원준의 묘가 자리잡고 있다.

미래의 왕비는 1851년 11월 17일 여흥 민씨 문중에서 태어났다.[10][11][12][13] 경기도 여흥(현재의 여주) 근동면 서막리 감고당에서 태어났다.[14]

여흥 민씨는 정종의 왕비 원경왕후(태종의 왕비이자 세종의 어머니)와 숙종의 왕비 인현왕후를 배출한 귀족 가문이었다.[14]

그녀의 아버지 민치록은 오희상의 딸과 결혼했다. 그녀는 민치록의 첫 번째 부인이자 해주 오씨 출신인 오씨 부인이 되었다. 1833년 오씨 부인은 36세의 나이로 자녀 없이 사망했다. 3년간의 상복을 마친 후, 민치록은 1836년 한산 이씨 출신 이씨 부인과 재혼했다. 그녀는 이규년의 딸이었다. 미래의 황후는 이씨 부인의 네 번째이자 유일하게 살아남은 자녀였다.

결혼 전, 민자영으로 알려져 있었다. 그녀는 일곱 살 때인 1858년 9월 17일 사도시에서 아버지가 병으로 사망했다. 민씨는 어머니와 민씨 친척들에 의해 여덟 살 때까지 길러졌다. 민씨는 감고당에 살면서 3년 동안 어머니를 도왔다. 1861년 민승호가 그녀 아버지의 상속자가 될 것으로 결정되었다.

민자영(훗날의 민비)은 민치록의 딸로 경기도 여주군 근동면 섬락리에서 태어났다. 유명은 자영이라고도 전해지지만, 명확하게 알려진 바는 없다.[85] 민씨 일족은 원래 중국계라고 알려져 있으며, 중국을 종주국으로 섬기며 자주 방문하고 궁정으로부터 특권을 받았고, 일족의 규모도 크고 조선 최대의 영지를 소유하고 있었다.[86]

명성황후는 어릴 적부터 아버지 민치록에게서 학문을 배웠는데, 《소학》(小學)·《효경]》(孝經)·《여훈》(女訓) 등을 즐겨 읽었고, 특히 역사를 좋아하여 치란과 국가의 전고에 밝았다고 한다. 오늘날 명성황후의 공부방 자리에는 명성황후 탄강 구리비(明成皇后誕降舊里碑)(생가 입구 오른쪽)가 세워져 있다. 9세 때인 1858년 아버지 민치록이 죽자 습렴하는 모습을 어른처럼 지켜보아 주위 사람을 놀라게 했다. 김동인의 역사소설 《

2. 1. 1. 출생과 가계

'''명성태황후 민씨'''는 경기도 여주시 근동면(近東面) 섬락리(蟾樂里) 사저[137][142](현재의 여주시 능현동 250-1[143])에서 민유중의 6대손으로 사도시 첨정이었던 민치록(閔致祿)의 재취부인 한산 이씨의 딸로 태어났다.[144] 어릴 적 이름은 자영이었다.[145]아버지 민치록의 전 부인 오씨에게서는 자녀가 없었던 것으로 추정되며, 한산 이씨에게는 1남 3녀의 형제가 있었으나 모두 죽고 그녀만이 남았다.[144] 민유중의 아들 민진후의 5대손으로 할아버지 민기현은 예조참판과 개성부유수를 지냈으나 아버지 민치록은 정3품 사도사첨정에 이르렀고 만년에 낙향하여 여주에서 선영을 돌보며 소일하고 있었다. 뒤에 대를 잇기 위해 11촌 아저씨인 민치구의 아들 민승호를 아버지 민치록의 양자로 들였다.[144] 민승호는 흥선대원군의 부인인 여흥부대부인 민씨의 친동생인데, 1874년 권력을 쟁취하려는 흥선대원군에 의해 폭탄으로 살해당했다는 설이 있다.

숙종의 계비 인현왕후는 그녀의 5대 고모뻘로, 5대조 민진후의 누이였다. 생가 감고당은 여양부원군 민유중의 묘지를 지키기 위해 지은 묘막집으로 이후 민유중의 종손들에 의해 관리되었다. 그녀의 아버지 민치록은 문음으로 나가기에 앞서 감고당에 거주하며 민유중의 묘를 지키는 일을 했다.

숙종비 인현왕후의 친정이라 했으나 그녀의 집안은 빈곤하였고, 경기도 여주의 산골 민유중의 묘지 근처에서 지냈다. 그녀의 생가 근처 200m 즈음에는 조선 전기의 문신인 임원준의 묘가 자리잡고 있다.

미래의 왕비는 1851년 11월 17일 여흥 민씨 문중에서 태어났다.[10][11][12][13] 경기도 여흥(현재의 여주) 근동면 서막리 감고당에서 태어났다.[14]

여흥 민씨는 정종의 왕비 원경왕후(태종의 왕비이자 세종의 어머니)와 숙종의 왕비 인현왕후를 배출한 귀족 가문이었다.[14]

그녀의 아버지 민치록은 오희상의 딸과 결혼했다. 그녀는 민치록의 첫 번째 부인이자 해주 오씨 출신인 오씨 부인이 되었다. 1833년 오씨 부인은 36세의 나이로 자녀 없이 사망했다. 3년간의 상복을 마친 후, 민치록은 1836년 한산 이씨 출신 이씨 부인과 재혼했다. 그녀는 이규년의 딸이었다. 미래의 황후는 이씨 부인의 네 번째이자 유일하게 살아남은 자녀였다.

결혼 전, 민자영으로 알려져 있었다. 그녀는 일곱 살 때인 1858년 9월 17일 사도시에서 아버지가 병으로 사망했다. 민씨는 어머니와 민씨 친척들에 의해 여덟 살 때까지 길러졌다. 민씨는 감고당에 살면서 3년 동안 어머니를 도왔다. 1861년 민승호가 그녀 아버지의 상속자가 될 것으로 결정되었다.

민자영(훗날의 민비)은 민치록의 딸로 경기도 여주군 근동면 섬락리에서 태어났다. 유명은 자영이라고도 전해지지만, 명확하게 알려진 바는 없다.[85] 민씨 일족은 원래 중국계라고 알려져 있으며, 중국을 종주국으로 섬기며 자주 방문하고 궁정으로부터 특권을 받았고, 일족의 규모도 크고 조선 최대의 영지를 소유하고 있었다.[86]

2. 1. 2. 유년기

명성황후는 어릴 적부터 아버지 민치록에게서 학문을 배웠는데, 《소학》(小學)·《효경]》(孝經)·《여훈》(女訓) 등을 즐겨 읽었고, 특히 역사를 좋아하여 치란과 국가의 전고에 밝았다고 한다. 오늘날 명성황후의 공부방 자리에는 명성황후 탄강 구리비(明成皇后誕降舊里碑)(생가 입구 오른쪽)가 세워져 있다. 9세 때인 1858년 아버지 민치록이 죽자 습렴하는 모습을 어른처럼 지켜보아 주위 사람을 놀라게 했다. 김동인의 역사소설 《2. 2. 왕비 간택과 입궁

1866년 2월 15일(음력 1월 1일) 대왕대비 조씨가 조선에 있는 12세 ~ 17세 사이의 모든 처녀들에게 금혼령을 내리고,[147] 음력 2월 25일 초간택을 행하였다.[149] 민자영은 김우근의 딸, 조면호의 딸, 서상조의 딸, 유초환의 딸 등과 더불어 재간택에 들어갔고,[147][150][151] 3월 6일 삼간택에서 왕비로 간택되었다. 이 과정은 《동치오년병인삼월 가례도감의궤》(同治五年丙寅三月嘉禮都監儀軌)[148]에 자세히 기록되어 있다. 3월 21일에는 고종이 운현궁에서 명성황후를 데리고 창덕궁으로 돌아오는 친영(親迎)을 거행했다.[151][152]왕비 간택은 흥선대원군이 고종 즉위 전 안동 김씨 김병학의 딸, 김병문의 딸 중에서 둘째 아들의 배필을 정하기로 한 비밀 묵계를 뒤집은 사건이었다. 이로 인해 김병학 등 대원군을 지지했던 일부 안동 김씨 세력이 등을 돌리게 되었고, 명성황후는 훗날 이들을 이용하여 흥선대원군을 견제했다.[14]

고종이 15세가 되자, 흥선대원군은 정치적 야심이 없는 귀족 출신의 신부감을 찾기 시작했다. 대원군의 부인인 여흥부대부인과 그의 어머니인 민씨 부인은 친척인 여흥 민씨 가문의 민자영을 제안했다.[14] 민자영은 아버지 민치록이 사망하여 아버지나 오빠가 없다는 점이 정치세력에 영향을 주지 못할것이라고 판단되었고, 아름다운 외모와 건강한 체격, 평범한 수준의 교육을 받은것으로 알려졌다.[14]

16세의 민씨 부인은 15세의 고종과 결혼하여 책비(冊妃) 의식을 통해 조선의 왕비로 책봉되었다.[15] 결혼식과 즉위식 장소는 창덕궁의 인정전[14]과 운현궁의 노락당으로 알려져 있다. 왕실 결혼식에서 신부가 쓰는 족두리는 너무 무거워 궁녀가 뒤에서 특별히 받쳐주어야 했다. 결혼식 직후에는 3일간의 조상 제례가 있었다.[18]

민씨가 왕비가 되자, 아버지 민치록은 증 대광보국숭록대부 의정부영의정에 추증되었고, 여성부원군에 추봉되었다.[151][153] 아버지의 본부인 해주오씨는 해령부부인, 생모 감고당 한산이씨는 한창부부인의 작위를 받았다.[151][153]

명성황후는 이전 왕비들과 달리 선택과 결단력이 있었으며, 사치스러운 생활을 멀리하고 학문에 힘썼다. 한자로 쓰인 책을 읽고, 역사, 과학, 정치, 철학, 종교에 대한 지식을 쌓았다.[14]

2. 3. 왕비 시절

2. 3. 1. 입궐과 흥선대원군과의 대립

명성황후가 입궐할 무렵, 15세의 남편 고종은 이미 후궁 귀인 이씨를 총애하고 있었다.[154][155] 가례를 올린 첫 날 고종은 왕비의 처소에 들지 않고 귀인 이씨의 처소에 들었다. 1868년 4월 이씨가 완화군 선을 낳자, 흥선대원군은 고종의 첫 아들인 완화군과 그를 낳은 귀인 이씨를 총애하였다.

명성황후는 민승호 등 일가 친척, 시아버지 흥선대원군이 실각시킨 풍양 조씨의 조영하, 안동 김씨의 김병기, 흥선대원군의 형인 흥인군 이최응(李最應), 서원 철폐에 불만을 품고 있었던 유림의 거두 최익현 등과 제휴했다.[156][157] 1871년 명성황후는 아이를 낳았으나, 왕자는 항문 폐색으로 인해 5일 만에 죽었다.[155][158][159] 왕자의 죽음을 두고 민씨는 흥선대원군이 왕자에게 달여준 약에 산삼을 많이 넣은 일을 의심했다.[156]

1873년, 고종과 의정부의 승인을 얻어 흥선대원군은 양주의 그의 저택인 운현궁으로 퇴거당했다. 그 후 명성황후는 소실과 그의 아이를 수도 외곽 마을로 유배 보냈다.[23] 아이는 왕족의 칭호를 박탈당했고 1880년 1월 12일에 사망했다.

2. 3. 2. 고종의 친정 유도

명성황후는 대원군의 집권에 공을 세웠음에도 축출당했던 조대비의 친족인 조성하, 조영하 형제와도 입을 모았고, 흥선대원군과 관계가 원만하지 못하던 그의 형 흥인군과도 입을 모았다. 또한 서원 철폐 과정에서 등을 돌리게 된 유학자 세력과도 교류하여 최익현 등을 포섭해 왔다. 최익현은 1873년 10월 임금이 고종인데 대원군이 섭정하는 것은 옳지 못하다는 상소를 올렸다가 대원군 계열의 탄핵을 받고 해임당했다. 그러나 명성황후는 최익현의 뒤를 지원하였고 최익현은 당상관인 정3품 통정대부 돈령부 도정으로 올랐으며, 최익현을 제거하려는 대원군 계열의 음모를 막아내기도 했다. 대원군에게 무시당하던 종실 일부를 포섭하였고, 대원군이 당쟁을 근절한다는 명분 아래 남인과 북인을 채용하자 여기에 반발한 노론계 단체 역시 포섭에 성공하였다.이어 명성황후는 최익현을 다시 호조참판으로 올려주었으며, 최익현은 11월에 다시 흥선 대원군을 규탄하는 상소를 올렸다. 고종과의 논의 끝에, 1873년 11월엔 운현궁에서 궁궐로 출입하는 대원군의 전용 문을 폐쇄하였다. 이로써 대원군의 11년간의 간섭은 종결되었다. 대원군은 양주 시둔면 곧은골(直谷)로 물러났으나, 은퇴 이후에도 대원군은 끊임없이 복귀를 꿈꾸었고 명성황후 및 민씨 일족과 수시로 갈등하였다.

2. 3. 3. 흥선대원군 퇴진과 권력 장악

1873년 최익현으로 하여금 고종의 친정과 흥선대원군의 퇴진을 요구하는 상소를 올리도록 했다. 22세로 성인이 된 국왕을 두고 섭정의 명분이 없었던 대원군은 결국 정계에서 물러났다.[156] 이어 흥선대원군 세력의 최익현 공격을 우려하여 일시적으로 유배보냈다가 다시 등용할 것을 고종에게 상주하였다.1874년 2월에는 둘째 아들 이척(李坧, 훗날의 순종)을 낳았으며, 이듬해 2월 이척은 왕세자로 책봉되었다.[155][160][161] 흥선대원군 계열은 최익현을 암살하려 했고, 왕비는 배후에서 최익현을 일시적으로 유배보낸 뒤 다시 등용하여 승진시킨다.

흥선대원군을 권력에서 배제한 명성황후는 개화파를 대거 등용하였다.[162] 대외적으로도 개방이론을 포용하여 쇄국을 버리고 1876년 병자 수호 조약을 체결하는 등 외국에 문호를 개방하게 되며 김홍집, 어윤중, 김윤식 등 개화파를 지원하였다. 이런 한편으로는 개화파와 관계가 원만하지 못했다는 주장도 있다. 유길준에 의하면 그녀가 개화파를 배제하려는 모의를 꾸미다가 대원군 즉 그녀의 시아버지에게 발각되었다[163] 고 한다.

이에 긴장한 명성황후는 우호세력을 중용하여 세력을 강화한다. 1876년 강화도 조약(조일수호조규)을 맺고 일련의 개화정책을 시행했다. 먼저 노론 계열이지만 개화사상가인 박규수를 발탁하여 우의정에 등용하고, 쇄국정책을 전면 폐기함과 동시에 대원군 집권 당시 쇄국정책을 담당했던 동래부사 정현덕(鄭顯德)과 부산훈도 안동준(安東晙), 경상도관찰사 김세호(金世鎬)를 차례로 파면하고 유배보냈다. 한편 대원군 계열에서는 끊임없이 정계 복귀 시도를 했고, 1881년에는 대원군의 서자 이재선(완은군)이 흥선대원군의 측근인 안기영, 권정호 등과 함께 음력 9월 13일로 예정되었던 경기도 향시를 기회로 보고 유생들을 동원하여 고종과 명성황후를 폐위하려 하지만 사전 발각되어 미수로 그친다.

그러나 1874년 폭탄테러로 명성황후의 오라비 민승호와 그의 아들, 부인 등 일가족 3명이 폭사하는 사고가 발생하였고,[164] 이 일의 배후로 흥선대원군이 지목되자[165] 고종과 명성황후는 매우 애달파하며 특히 명성황후가 이를 갈며 보복을 노린다는 이야기가 돌았으며, 동래부사 정현덕, 부산훈도 안동준, 경상도관찰사 김세호 등의 쇄국정책을 담당했던 인물들을 유배보내려 파면하였다.[166] 1882년 2월에는 친척 민태호(民台鎬)의 딸인 민씨를 왕세자빈으로 간택했다.[167][168][169]

1892년 봄엔, 운현궁으로부터 화약이 터지고 또 화약이 여러 건물에 장치된 것이 발견됐다. 다행히 이 폭탄들은 점화되지 않은 채로 발견됐다.[165] 명성황후는 이 일에 대한 음모론의 표적이 되어, 그 전날, 명성황후의 양오빠인 민승호에게 대원군이 폭약을 보내 일가를 죽게 만든 일에 대한 정치적 보복극을 꿈꾸지 않았겠느냐는 음모론이 제기되었다.[165] 황현의 매천야록에는 세간의 소문을 빌어 명성황후가 운현궁 테러의 배후가 아닌지 의심하고 있다. 운현궁의 폭탄 테러는 명성황후가 대원군 일가를 폭살하기 위해 벌인 일이라는 추측성 유언비어를 옮겨 놓은 것이다.

윤효정은 이 사건이 이준용이 통위사에 오른 것을 기념한 1894년 7월 중순 경에 일어났다고 기록했다.[179] 민승호일가의 폭사 사건의 배후로 지목된 대원군은 그 뒤 무명의 자객에 의한 암살과 폭탄 테러의 위협을 받았다. 이에 그는 명성황후를 지목하고 명성황후와 고종을 내쫓을 계획을 꾸민다.

한편, 왕비는 흥선대원군에 대항하는 강력한 세력을 비밀리에 형성했다. 고위 관리, 학자, 친족들의 지원을 받아 그녀는 대원군을 권좌에서 몰아내기를 원했다. 왕비의 양자 형제인 민승호와 궁중 학자 최익현은 대원군에 대한 공식적인 탄핵을 기획했다. 이 탄핵은 22세의 고종이 이제 스스로 통치해야 한다는 주장을 담아 의정부에 제출될 예정이었다. 1873년, 고종과 의정부의 승인을 얻어 흥선대원군은 양주의 그의 저택인 운현궁으로 퇴거당했다. 그 후 왕비는 소실과 그의 아이를 수도 외곽 마을로 유배 보냈다.[23] 아이는 왕족의 칭호를 박탈당했고 1880년 1월 12일에 사망했다.

이러한 추방 후, 왕비는 궁궐을 장악하여 그녀의 친족들이 고위직을 차지하게 되었다. 왕비로서 그녀는 남편과 함께 통치했지만 그보다 더 정치적으로 활동적인 것으로 인정받았다.[24]

2. 3. 4. 개화 정책 추진과 외세의 개입

갑오경장 초기에 대원군과 이준용은 명성황후 폐위를 위한 사전 작업을 진행했다. 1894년 6월 22일부터 대원군이 일본 공사 오토리에게 명성황후 폐위 관련 문건을 전달했으나, 일본 측은 소극적인 반응을 보였다.[187] 이준용은 6월 22일부터 24일까지 일본공사관을 방문하여 오토리 공사를 설득하려 했으나, 일본 공사관 직원들의 반대로 실패했다.[187] 6월 24일, 대원군은 이준용을 별입직에 임명하여 명성황후와 고종에 대한 감시를 강화하려 했다.[188] 7월 초 고종은 갑오경장을 단행했고, 이준용은 일본 공사관을 방문하여 명성황후 폐위에 대한 협조를 계속 요청했다. 갑오경장을 전후하여 대원군과 이준용은 명성황후 폐위를 추진했으나, 일본 영사관의 호응을 얻지 못해 좌절되었다.1894년 6월 21일, 일본군 혼성여단이 경복궁을 점령했다. 대원군은 정권 회복과 왕조 중흥 방안을 모색하며, 스기무라 후카시 일본 공사관 서기관의 "조선의 땅을 한 치도 요구하지 않겠다"는 약속을 믿고 일본 상인의 호위를 받으며 입궐했다. 이로 인해 민씨 일가는 몰락했다.[187] 대원군 일가는 곧 일본에 의해 축출되고, 김홍집 내각이 일본군의 괴뢰정부로 수립되어 경장사업을 추진했다. 민씨 일족은 좌찬성 민영준(후에 영휘로 개명)을 필두로 유배되었고, 명성황후는 폐위 위기를 넘기고 홍순형 경기도 감사의 집에 은신했다.

1894년 가을, 명성황후는 개화당 제거를 시도했으나, 흥선대원군의 정보망에 발각되었다.[163] 대원군은 일본공사와 협의하여 명성황후 암살을 모의하고 일본에게 도움을 요청했다.[163] 대원군은 일본 공사 오카모토로부터 명성황후 제거에 대한 일본의 지원 약속을 받았다.[163]

1895년 9월, 일본 공사 미우라 고로[193]와 명성황후 제거를 모의하던 오카모토 류노스케, 스기무라 후카시 등은 대원군에게 접근했으나, 대원군은 처음에는 거절했다. 대원군은 공덕동 별장에 칩거하며 장손 이준용의 유폐에 불만을 품고 있었다.[194] 흥선대원군은 비밀리에 일본 공사관을 자주 출입했고, 유길준은 이를 비판하며 대원군이 일본 낭인들의 지원을 받은 것을 문제 삼았다.[163] 유길준은 대원군의 왕후 제거 계획에 협력했고, 이준용을 제거하려던 박영효와 서광범은 유길준의 갑작스러운 가담에 당황했다.

조선이 메이지 유신을 알리는 일본 사절을 거부한 후, 일부 일본 귀족들은 조선 침략을 지지했다. 그러나 이와쿠라 사절단 귀환 후, 일본 정부는 전쟁을 시작할 만큼 안정적이지 못해 이 생각은 사라졌다.[25] 흥선대원군 축출 후, 일본은 조선과의 관계 수립을 재개했으나, 1873년 동래에 도착한 일본 사절은 거부되었다.[26]

1875년 일본 군함 운요(Unyō)가 부산에 파견되었고, 다른 군함은 영흥만으로 해상 항로 측량을 명목으로 파견되었다. 1875년 9월 20일, 운요(Unyō)는 강화도 앞 통제 해역으로 진입했고, 조선 해안 포대가 사격을 가했다. 이는 강화도 사건으로 이어졌다. 이후 일본은 군함 6척과 사절을 강화도에 파견하여 조선의 통상 개방을 요구했다. 이는 유럽 열강의 불평등 조약 체결 선례를 따른 것이었다.

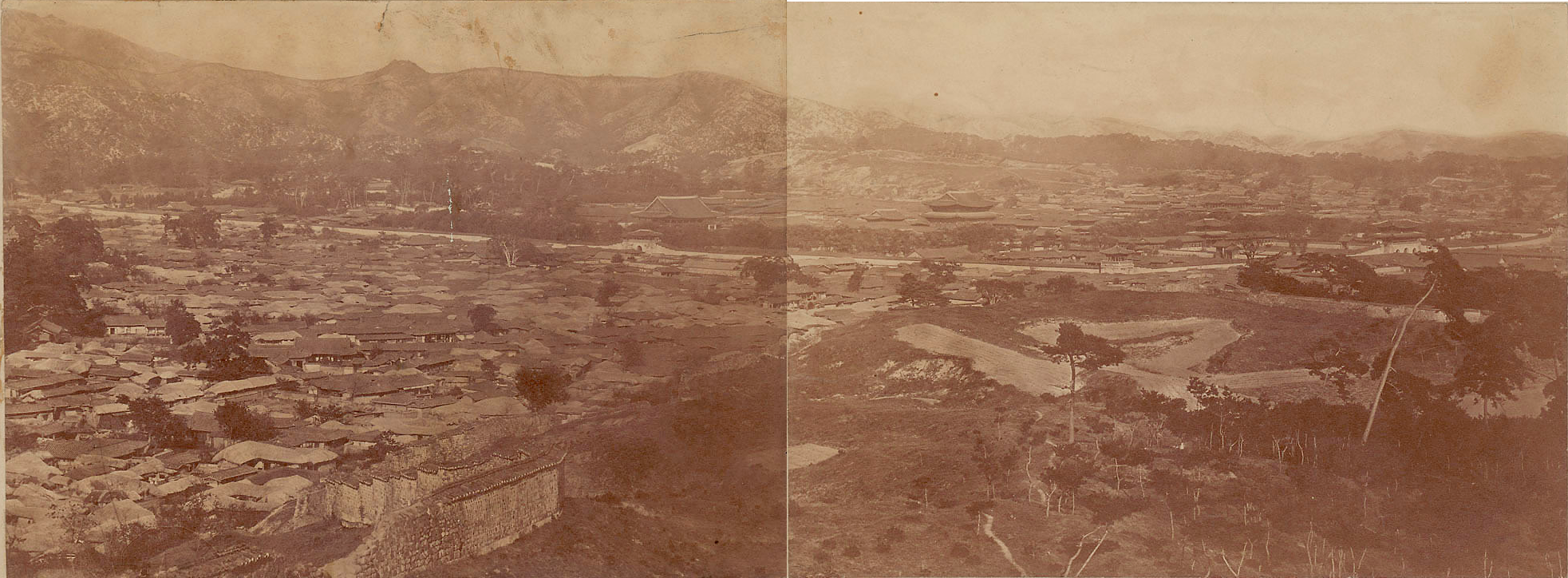

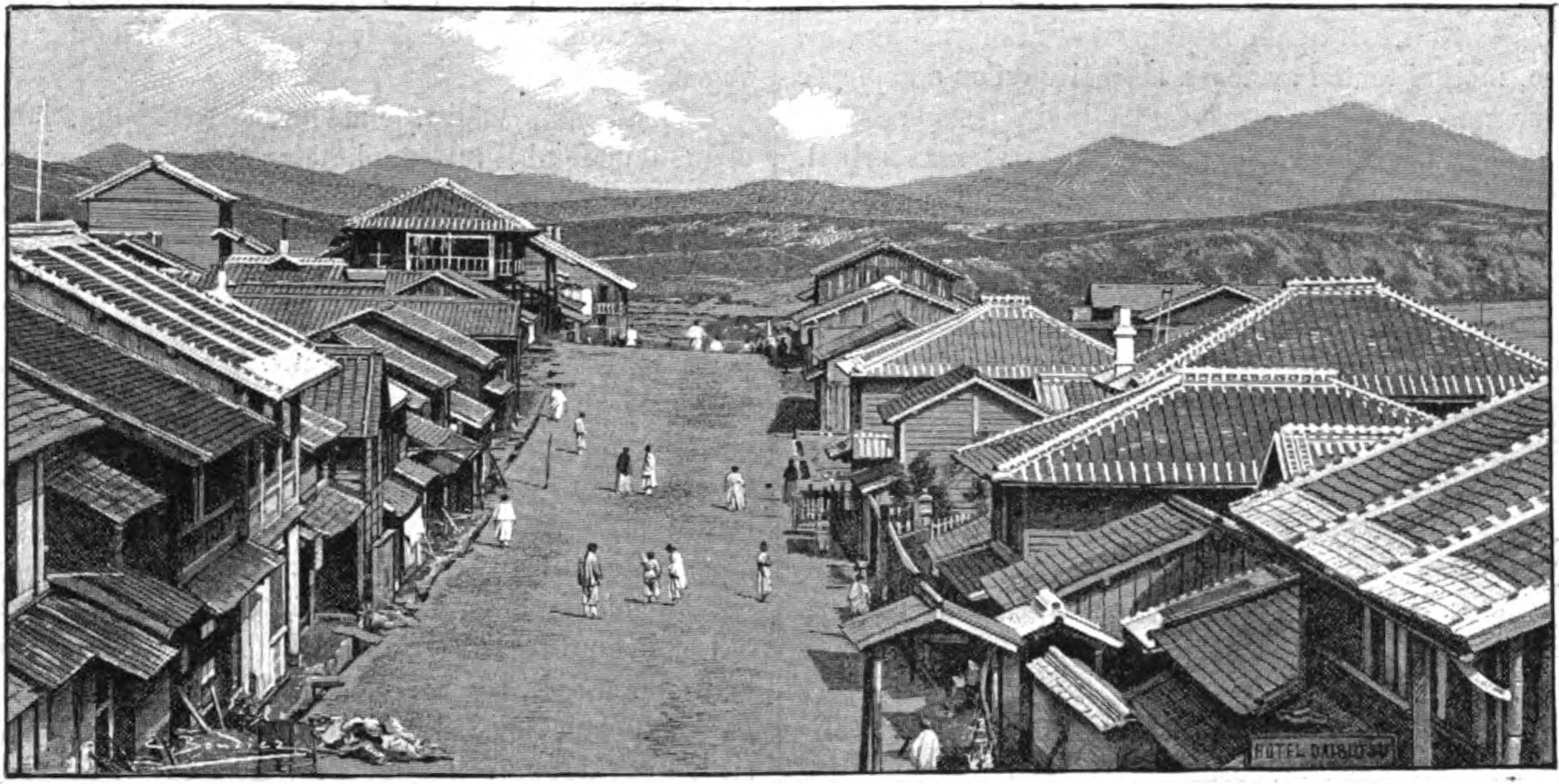

조선 왕실 대다수가 쇄국을 지지했지만, 일본은 무력 사용 의지를 보였다. 폐위된 대원군은 민씨 일파의 무능함을 비난했다.[27] 1876년 2월 26일, 강화도 조약이 체결되어 조선은 일본과 세계에 개방되었다. 이 조약은 미국이 일본에 강요한 조약을 모델로 했다. 부산(1876년), 원산(1880년), 인천(1883년) 등이 일본 상인에게 개방되었다. 초기 일본은 무역 독점을 누렸다. 일본산 면제품이 수입되고, 쌀과 곡물이 일본으로 수출되었으며, 일본 상인들은 주요 항구에 거주했다. 1894년 부산은 이자벨라 버드에 따르면 일본 도시와 같았고, 관세는 중국 황실 해관 세관원이 부과했다.

1880년, 고종과 민씨 일족은 김홍집(Kim Gi-su)이 이끄는 사절단을 일본에 파견하여 일본의 서구화와 한국에 대한 의도를 조사하게 했다.[28] 당시 외교 목표는 일본이 서울에 공사관을 설치할 필요가 없고 인천항을 개항할 필요가 없음을 설득하는 것이었다. 사절단은 1880년 8월 11일에 일본에 도착했다.

김홍집은 일본 체류 중 일본 주재 중국 대사관을 방문하여 허렴장(He Ru-zhang)[29]과 황존헌(황준헌)을 만났다. 1880년 9월, 황준헌이 저술한 ''조선 전략(Korean Strategy)''이 작성되어 제출되었다. 이 문서는 러시아를 주요 위협으로 간주하고, 중국과의 긴밀한 동맹을 유지하며, 일본과의 관계를 유지하고, 미국과의 동맹을 권고했다. 서구 열강과의 통상 관계 개방과 서구 기술 도입을 주장하며, 일본의 근대화를 선례로 제시했다.

김홍집은 1880년 말 일본에서 돌아왔고, 1881년 초 ''조선 전략''은 국왕과 왕비에게 영향을 미쳤다. 왕비는 서구 열강을 초청하여 일본을 견제하고자 양반들의 승인을 얻으려 했다. 그러나 양반 귀족들은 서구 개방에 반대했다. 최익현은 일본이 서양과 마찬가지로 파괴적인 사상을 퍼뜨릴 것이라고 주장했다.

보수적인 양반들에게 왕비의 계획은 사회 질서의 종말을 의미했다. ''조선 전략''에 대한 반응으로 학자들은 공동 상소를 제출하여 비현실적인 이론이라 비판하고, 외국 서적 파괴를 요구했다. 2000명의 학자들이 조령에 모여 서울로 진격하려 했으나, 왕명을 받은 사절들이 일본 파견 중단을 약속했지만 시위대는 반발했다. 그러나 이미 한국 사절단은 일본 나가사키에 상륙한 상태였다.

1881년, 김홍집이 이끄는 조사단이 일본에 파견되어 정부 기관, 공장, 군대 등을 관찰했다. 왕비는 이를 바탕으로 정부 개편을 시작했다. 외교, 무역, 군사, 기술 관련 12개의 새로운 관청이 설립되었다.

1881년 9월, 왕비 측을 전복하고 흥선대원군의 서자 이재선(후에 완은군으로 추존)을 왕위에 올리려는 음모가 발각되었다.[30] 음모는 실패했고, 이재선은 1881년 10월 사망했다.

1881년 10월, 왕비는 60명의 군사 학생들을 청나라 천진으로 보내 무기 제조를 연구하게 했다. 일본은 소총 제공과 훈련을 자원했고, 왕비는 동의했지만 학생들은 중국에서 추가 교육을 받을 것이라고 했다. 군대 근대화는 반대에 직면했다.

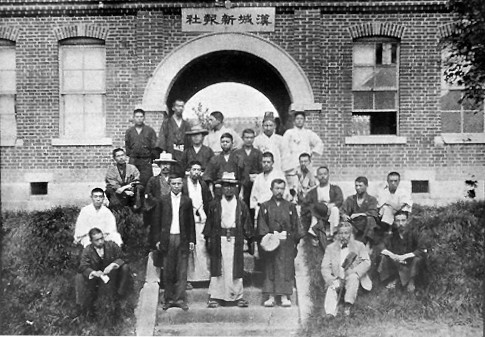

1883년 7월, 왕비는 민영익을 대표로 미국에 특사를 파견했다. 특사단은 태극기를 가지고 1883년 9월 2일 샌프란시스코에 도착했다. 미국의 역사 유적지를 방문하고, 체스터 A. 아서 대통령과 만찬을 하며 일본의 위협과 미국 투자 가능성을 논의했다. 3개월 후 샌프란시스코를 통해 귀국했다. 민영익은 왕비에게 낙관적인 보고를 했다.

1883년 10월, 왕실은 미국인 고문과 군사 교관 파견을 요청했다. 요코하마에 본사를 둔 미국 회사에 무기 주문이 이루어졌다. 3명의 군사 교관이 1888년 4월에 도착했다.

2. 3. 5. 임오군란과 갑신정변

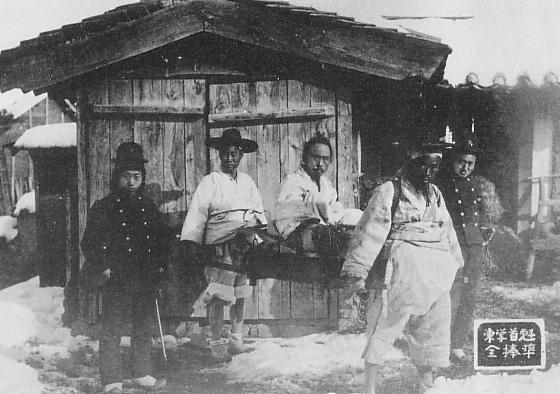

임오군란 당시 명성황후는 홍계훈의 등에 업혀 궁궐을 빠져나와 여주로 피신, 홍계훈의 누이로 위장하여 위기를 모면했다.[170] 1882년 6월, 흥선대원군은 구식 군대의 추대로 재집권했고, 측근 허욱은 명성황후를 색출하는 데 가담했다.[170] 허욱은 영선군 이준용의 스승이었으며, 임오군란 관련 혐의로 처벌받았으나 1908년 4월 이완용의 건의로 명예회복되었다. 명성황후가 피신한 동안, 이최응, 민겸호, 김보현 등은 난군에게 피살되었다. 민겸호는 흥선대원군에게 목숨을 구걸했으나, 대원군은 비웃으며 거절했고, 민겸호는 난병들에게 살해되었다.[171]대원군의 부대부인도 입궐하여 명성황후를 사인교에 숨겨 나왔으나, 궁인이 이를 밀고하여 발각될 뻔했다. 그러나 무예별감 홍재희[171][172]가 자신의 누이라 둘러대고 등에 업고 궁을 빠져나와 위기를 넘겼다.[173]

명성황후는 장호원 민응식의 집에 은신했고, 흥인군 이최응과 민겸호는 피살되었다.[176] 대원군은 명성황후를 찾지 못하자 "황후가 죽었다"고 발표하고 국상을 치르려 했다.[167][169][174] 재집권한 흥선대원군은 이재면에게 재정과 병권을 맡기고, 김윤식에게 청나라 군대 파병을 요청했다.[167]

명성황후는 고종을 움직여 통리기무아문을 설치하고, 삼군부(三軍府)를 폐지했으며, 영선사와 신사유람단을 파견하여 근대 기술을 배우게 했다. 황준헌의 '조선책략'을 접한 후, 1881년 김윤식에게 밀명을 내려 청나라에 한·미 수교를 주선하게 하고, 이동인을 일본에 파견하여 주일청국공사 하여장(何如璋)에게 협조를 구했다.

김홍집은 1881년 황준헌의 《조선책략》을 고종에게 전달했으나, 유생들의 척사(斥邪) 상소 운동과 역모 사건을 초래했다. 1881년 8월, 안기영과 권정호 등이 이재선을 왕으로 옹립하려다 발각되어 처형되었다.[167][175] 1882년 임오군란이 발발하여 명성황후는 은신하고, 많은 인물들이 피습당했으며, 일본 공사관도 공격받았다.[176][175]

일본은 "일본인 보호" 명목으로 하나부사 요시모토(花房 義質일본어) 지휘 아래 군대를 파견했다.[176] 일본군은 대원군을 무시하고 한양에 진입했다가 대원군의 강경 대응에 후퇴했다. 오장경(吳長慶)은 대원군을 청나라로 납치했고, 명성황후는 청군의 보호 하에 입궁했다.[176] 이후 명성황후는 친청 정책으로 기울었다.[176]

임오군란 이후 김옥균과 박영효 등 급진 개화파들은 친청 세력의 탄압에 위협을 느껴 거사를 계획했다. 1884년 10월 17일 우정국 개국 축하연에서 민태호와 민영목 등이 피습당했다. 고종과 명성황후는 경우궁으로 옮겨졌고, 일본 군인들이 주위를 경비했다.[176][175][177]

급진 개화파들은 정강과 개혁안을 공포하고 각국 공사관에 새 정부 수립을 알렸다. 명성황후는 민영익과 심상훈(沈相薰) 등을 통해 청군에 원조를 요청했다.[177] 명성황후와 고종은 경우궁의 보초를 맡았던 다케조에 신이치로(竹添進一郎일본어)에게 창덕궁으로 거처를 옮길 것을 요구했고, 다케조에는 이를 수락했다.[177]

1884년 10월 18일 원세개(袁世凱)와 청군이 고종을 면회하려 하자 김옥균이 저지하며 말다툼이 벌어졌다. 청군이 증원되고 일본군은 공격받아 후퇴했으며, 정부군도 패배했다. 명성황후는 홍영식, 박영교 등의 호위를 받으며 청군 진영으로 피신했고, 김옥균 등은 일본으로 망명했다.[177] 명성황후는 갑신정변 이후 청에 의존하게 되었고, 일본은 한성조약을 통해 배상을 요구했다.[177]

조선은 임오군란과 갑신정변으로 약화되어 러시아를 비롯한 열강들의 각축장이 되었다.[178] 명성황후는 파울 게오르크 폰 묄렌도르프를 통해 러시아와 밀약을 맺으려 했으나, 1885년 2월 묄렌도르프에게 영장이 발부되고 대원군이 귀국했다.[178] 1885년 3월 거문도가 영국 함대에 점령되었으나, 1887년 러시아와의 합의 끝에 철수했다.[178] 카를 베베르는 명성황후와 다시 밀약을 맺으려 했으나 원세개가 정보를 입수하여 무산되었다.[178]

갑신정변 당시 김옥균, 박영효 등 급진 개화파는 민씨 척족을 대거 살해했다. 내관 유재현도 희생되었으며, 미국인 의사 호러스 뉴턴 앨런(한국이름 안련)은 민영익을 치료하여 명성황후의 신임을 얻었다.

2. 3. 6. 동학농민운동과 청일전쟁

조선을 둘러싸고 러시아, 일본, 청나라 간의 각축전이 벌어지는 속에서 명성황후는 정부와 권력의 안정에 모든 역량을 쏟았다. 이 와중에 최제우가 일으킨 동학은 비록 민중을 거짓말로 홀렸다는 죄목을 받은 최제우가 처형되었으나 제2대 교주인 최시형을 중심으로 재기했다. 1893년 3월 충청도 보은 집회에서는 농민들이 2만여명 모여 농민을 괴롭히는 지방관들의 퇴출과 민생고를 탕감하고, 오랑캐들을 몰아낼 것 등을 요구하였고[178][180], 전봉준을 중심으로 1894년 1월에는 고부군수 조병갑의 부패를 규탄하는 농민 운동이 일어났다.[178][181] 명성황후는 온건 개화파 및 친척 척신들과 가까이 지내며 그들이 동학 농민군을 동비(東匪. 동학의 불한당들.)로 보고한 것을 그대로 믿고 지냈다.

한편 흥선대원군이 동학 농민군에게 거병을 사주했다는 것은 러시아의 외교관의 비밀 편지에도 나타난다.

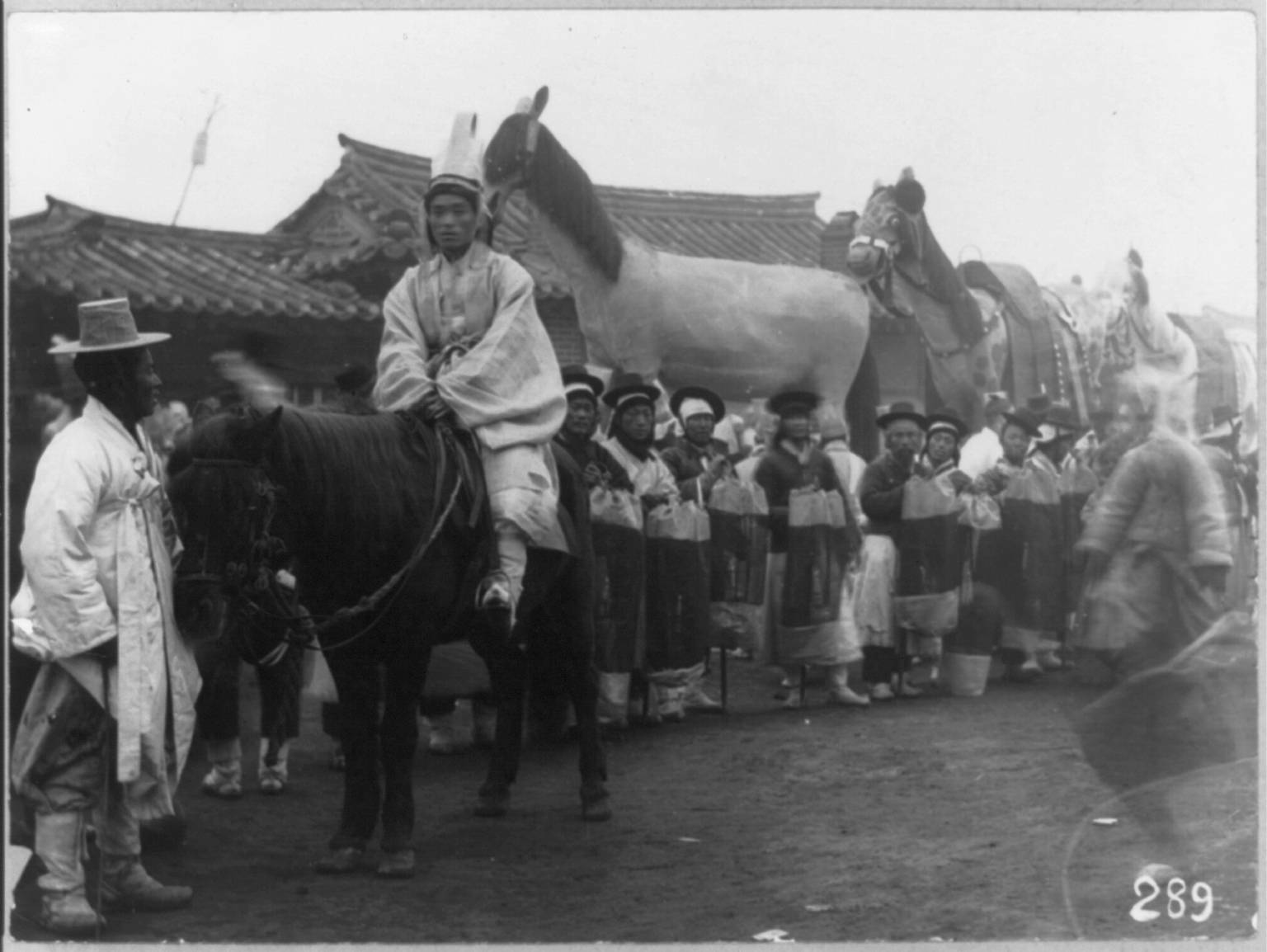

같은 해 4월 전주성이 동학농민군에 의해 점령되고 흥선대원군이 반군을 지원하여 고종을 폐위하려 한다는 정보를 입수한 명성황후는 지원을 위해 청나라에 원병을 청하였다. 군인들이 청나라에 의해 파병되자 이에 일본도 톈진 조약을 빌미로 파병하였다.[178][182][183][184] 농민군과 관군은 조선에 일본군과 청군이 당도하자 전주화약을 맺고 전라도 53개 지역에 민정 기관인 집강소를 설치하여 치안과 행정을 처리키로 하고 휴전했다. 그러나 조선에 온 이들 오랑캐들은 주둔하며 군대를 증파했다. 조선의 내정을 개혁하자는 빌미로 일본은 청나라와의 협력을 제의했으나, 청나라는 이를 거절했다.[182] 이에 민씨 일가는 일본이 궁궐에 보낸 일본 공사 오토리 게이스케(오오토리 케이스케/大鳥 圭介일본어)와 휘하의 군인들에 의해 퇴출당하고 대원군은 또다시 궁으로 돌아오게 됐으며, 일본은 김홍집을 총리 대신에 앉히고 군국기무처를 설치하여 내정 개혁을 단행했다.[182][184][185][186] 조선의 내정 개혁과 갑오경장을 통해 일본은 조선에 주둔하고 있던 청국군을 먼저 공격한 뒤에야 정식으로 선전포고하였으며, 7월 ~ 9월 사이에 청나라와 전쟁을 벌여 승리했다.[182]

조선에 대한 일본의 내정 간섭이 본격화되자 동학농민군이 다시금 모여 대일 농민 전쟁을 감행했다. 그러나 농민군의 12월의 패배로 봉기는 우금치 전투를 끝으로 마지막을 맞으며, 녹두장군으로도 불리는 전봉준도 순창에서 부하의 밀고로 체포되어 1895년 4월 24일 처형되었다.[182][189][190]

동학의 농민 무리들에 조정은 동학 농민 운동 초기의 보고서에 기록된 것처럼 그들이 단순 비적인 정도로 인식했으나, 명성황후는 동학 농민군을 부정적으로 볼만한 이유와 계기가 있었는데, 이는 녹두장군 즉 동학 농민군의 지도자 중 한 사람인 전봉준과 흥선대원군의 관계 때문이었다. 운현궁에 전봉준은 1890년에 찾아갔다. 운현궁에서 전봉준은 1890년대 초반부터 흥선대원군의 문객 생활을 하였다.[191] 그 뒤 고향으로 내려간 전봉준은 또 다시 흥선대원군을 찾아가 협력을 청하기도 했던 것이다. 전봉준은 1893년 2월 흥선대원군을 방문하려 한성부로 올라가기도 했다.[192] 전봉준은 대원군에게 잠깐 손님으로 와 있던 것 뿐이나 대원군은 전봉준에게 매우 후한 대접을 했다. 이때 전봉준은 흥선대원군에게 "나의 뜻은 나라와 민중을 위해 한번 죽고자 하는 바"라고 말했다고 한다.[192] 이런 밀접한 관계로부터 전봉준과 흥선대원군 사이에 무슨 밀약이 있었을 것이라는 말이 세간엔 돌았다.[192] 이런 한편 조선의 내정은 또 한 번 농민운동 진압을 위해 동원된 청나라 군대의 간섭을 받는다.

외부 경제적 압력 아래, 한국 농민들은 항의하고 봉기하기로 결정했다. 1894년 1월부터 1895년 12월 25일까지 지속된 동학농민운동은 왕비에게 매우 위험한 상황을 초래했다. 그 원인은 종교적, 민족적, 경제적 요인이 복합적으로 작용한 것이다. 이 문제가 해결되기 전인 1895년 10월, 왕비는 시해되었다. 1894년에는 한국 남부의 상당 부분이 정부가 통제할 수 없는 농민 봉기 상태에 있었다. 한국은 질서를 회복하기 위해 중국에 군대 파병을 요청했고, 중국은 궁정에 완전히 친중적인 정책을 수립하기를 바라며 이를 수락했다. 일본 정부는 일방적으로 한국에 군대를 파병하여 친중파인 대원군을 납치하고 궁궐에서 폭력적인 쿠데타를 일으켜 친개혁, 친일 정부를 수립했다. 이때 농민들은 대부분 철수했고, 한국의 어떤 목적에도 일본군이나 중국군이 필요하지 않았다. 양측은 상대방이 먼저 자국으로 군대를 철수시키기 전까지는 자국으로 군대를 돌려보내기를 거부했다. 이로 인해 청일전쟁(1894년 1월-1895년 12월 25일)이 발생했고, 일본이 결정적인 승리를 거두었다.

2. 4. 명성황후 시해 사건 (을미사변)

청일 전쟁에서 승리한 일본을 견제하기 위해 명성황후는 러시아와 연합하려 하였다. 일본은 명성황후를 중요한 적으로 간주하였다.[58] 1895년 10월 8일 새벽, 미우라 고로(三浦梧楼)가 조직하고 50명이 넘는 일본 요원들이 경복궁 내 왕의 사적인 공간을 공격하여 명성황후를 시해하였다. 이 사건은 한국에서 을미사변( 乙未事變/을미사변한국어)으로 알려져 있다. 이 과정에서 몇몇 궁녀들도 일본인들에게 왕비로 오인되어 살해되었다.[58]

청일 전쟁 이후, 일본 측의 지원을 받는 대원군 세력이 강해지면서 명성황후의 세력은 약화되었다. 명성황후는 친청 정책 대신 친러 정책을 추진하여, 1895년 7월 6일 러시아군의 지원을 받아 권력을 되찾았다. 이후 명성황후는 반대 세력의 무장 해제 등을 실시하며 견제하였다.[92]

명성황후의 친일, 친청, 친러로 이어지는 정책 변화는 대원군에 대한 반감에서 비롯된 것으로, 이는 대원군을 중심으로 한 반대파 세력의 불만을 샀다. 1895년 10월 8일 새벽, 대원군과 개화파 세력, 일본 등의 경계를 받던 명성황후는 경복궁에 침입한 일본군 수비대, 영사관 경찰관, 일본인 낭인, 조선 친위대, 조선 훈련대, 조선 경무사 등에 의해 살해되었다.

명성황후는 시해 이틀 후, 대원군에 의해 왕후 칭호를 박탈당하고 평민으로 강등되었다.[99] 초기에는 동구릉의 숭릉 앞에 안장되었으나, 후에 청량리의 홍릉으로 이장되었다. 고종 사후, 남양주시 금곡동에 위치한 홍릉에 고종과 합장되었다.[93]

경복궁에서 이들을 마주친 홍계훈 경비 대장이 이들을 가로막았으나,[198] 홍계훈과 경비대원들은 일본 낭인들, 낭인들에게 협력한 조선인 군인들의 발포에 맞아 죽는다. 명성황후가 있던 궁궐에는 홍계훈을 죽인 낭인들이 들어와 명성황후를 찾아다녔다. 외침을 들은 명성황후는 궁녀복으로 갈아입고 건청궁 곤녕합 쪽에 있는 옥호루로 은신했는데, 궁녀와 내관들은 낭인들에 의해 피습당하고 있었다.[198] 이경직 내부대신이 두 팔을 벌려 명성황후와 궁녀들 앞을 가로막아 가리니 두 팔이 잘려 죽음을 맞는다. 궁녀들과 함께 있던 명성황후는 대궐에 다다른 낭인들을 만난다.[201]

명성황후는 방 한 구석에 기대어 몸을 감추고 있다가, 낭인 오카모토 류노스케의 눈에 띄어 검에 베여 죽었다 한다.[202] 명성황후의 죽은 몸은 그 뒤 석유가 뿌려진 다음 불태워졌다. 이 때 명성황후의 나이는 43세였다.[198][200][203][204]

명성황후가 암살당했다는 이야기는 경복궁 내 강녕전에 머물던 대원군이 휴식을 취하던 중에 보고됐다.[199] 놀라고 두려운 고종은 대원군을 불러 이 날 아침 경복궁내 건청궁에서 아버지와 대면한다. 이런 대원군이 건청궁으로 발길을 옮기던 때에, 명성황후의 주검은 대궐 홑이불에 둘러싸인 채 대궐 솔나무 숲으로 옮겨져 기름이 부어진 가운데 가을의 바람에 한줄기 연기가 되어 날려가고 있었다.[199] 다만 그녀의 유골의 일부만이 누군가에 의해 주워져 닦이운 뒤에 고종에게 전달된다. 고종을 대면한 자리의 대원군은 고종의 형이자 그의 장남인 완흥군 이재면을 궁내부대신에 앉히고 또 정권을 장악한다.[199]

사건 이후 왕궁은 혼란에 빠졌지만, 고종은 내시에게 왕비의 유해를 찾도록 명령했고, 나중에 그을린 손가락뼈 하나만 발견되었다.[57][58][59]

2. 4. 1. 암살 준비 과정

1894년 가을, 명성황후는 개화당을 제거하려는 음모를 꾸몄는데, 이때 흥선대원군의 정보망에 발각되었다.[163] 흥선대원군은 명성황후를 암살하려는 음모를 일본공사와 협의하며 일본에게 약간의 도움을 부탁하였다.[163] 유길준에 따르면, 대원군은 명성황후의 죽음과 암살을 위해 일본인들로부터 '약간의 도움을' 얻어내기로 일본공사 오카모토와 협의했다.[163]1895년 9월, 일본 공사에 미우라 고로[193]와 명성황후 제거의 모의에 대원군을 끌어들이려는 일본인들 오카모토 류노스케(岡本柳之助), 스기무라 후카시(杉村濬) 등이 대원군의 도움을 받으려 대원군에게 다가갔으나, 대원군은 일단 거절하였다. 대원군은 공덕동 별장에 칩거하면서 교동에 장손 이준용이 유폐된 일에 불만을 품고 있었다.[194] 대원군이 운현궁에 있을 때 오카모토가 대원군을 설득했다.[194] 흥선대원군은 이때 일본 공사관을 비밀리에 자주 출입했는데, 유길준은 '흥선대원군과 이준용이 일본 영사관을 드나들기를 수시로 했다[163]'라고 지적했다. 그리고 유길준은 왕후 제거에 대원군이 일본 낭인들의 지원을 얻은 것은 매우 잘못이라고 주장하기도 했다.[163]

1895년(고종 32년) 7월 박영효는 왕후의 능력과 권모를 두려워해 왕후가 암살되어 화근을 뿌리 뽑아야 된다고 여겨, 일본에 병력을 요청하였다. 유길준을 박영효는 제 조력자로 여겨 가만히 뜻을 알렸다.[197] 이에 유길준은 매우 놀라워하며 명성황후 암살 계획을 바로 임금에게 알렸다. 유길준의 밀고를 박영효는 알아채어 양복으로 바꿔 입고 변장하며 일본인의 호위를 받아 도성을 빠져 나와 한강 자락의 용산에서 증기선 을 타고 달아났다. 그의 일당인 이규완, 신응희(申應熙) 등도 따라 달아났다.[197]

1895년 8월에 명성황후는 죽고 대원군을 꼭두각시로 만든다는 음모가 일본 공사 겸 예비역 육군 중장 미우라 고로(三浦梧楼)와 8월 15일 서기관 스기무라 후카시(衫村濬), 무관 구스노세 유키히코(楠瀬幸彦일본어), 로닌 두목 오카모토 류노스케(岡本柳之助) 등과 함께 꾸미어졌는데, 명성황후의 죽음은 일본인 군인들과 로닌들이 맡고, 대외적으로는 불만을 품은 조선인 군인들의 반란이었다고 발표하는 것이 골자였다.[198] 8월 16일 대원군은 명성황후 제거와 관련된 맹세에 자필로 서명했다.[199] 그 내용은 명성황후가 죽은 뒤 대원군이 국왕을 보필해 궁중을 감독하되 내각에 정사를 맡겨 일체 간섭하지 않는다는 것이었다. 명성황후가 죽은 뒤 대원군이 정치에 관여하지 못하도록 미리 언약을 받아 둔 것이다. 이날 대원군은 대원군의 장남인 이재면과 장손자 이준용과 함께 있는 자리에서 자필로 각서에 서명했다.[199]

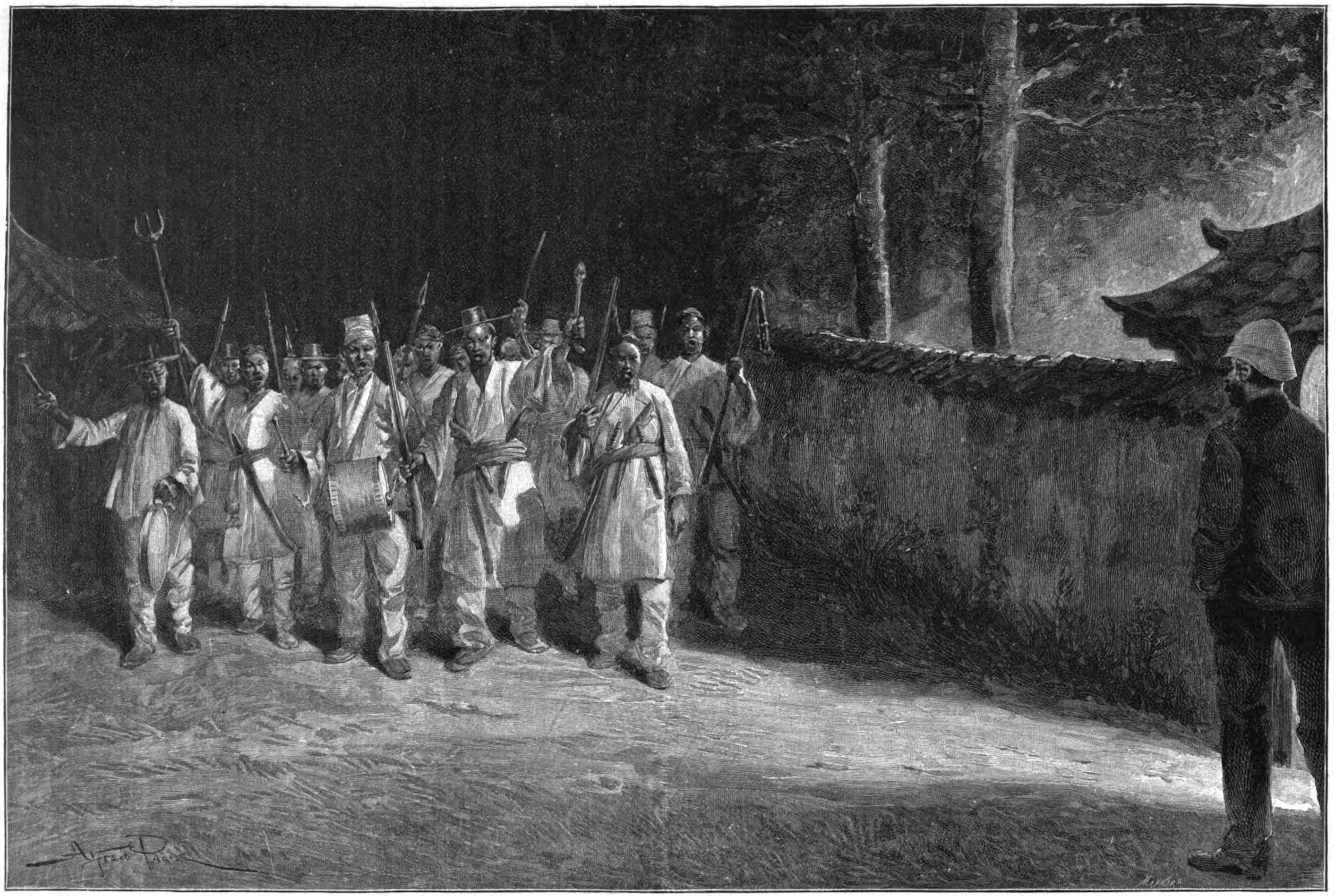

8월 20일(양력 10월 8일)에 명성황후 암살 작전이 그들에 의해 결행에 들어갔다. 대원군이 은거했던 공덕리의 별장 아소정(我笑亭)에, 일본군은 로닌과 일본 군인, 명성황후에 불만을 품은 조선인 군인 300명가량을 모았다. 대원군은 미우라와 결탁하고 합의하여 가마에 태워져 경복궁으로 나아갔다.[195][200] 대원군은 먼저 명성황후가 죽음을 맞아 마땅하다는 주장의 '고유문'을 발표하고 이를 내일 서울 시내에 게시하라고 지시했다. 이 고유문의 내용은 '민씨 일가의 척족이 권력을 잡고 갑오경장의 개혁을 무위로 돌려 나라를 위태롭게 하고 있으니 이들을 제거해 버리겠다'는 내용이다.[199] 이를 대원군은 제 자필로, 일본의 강요도 없이 적어놓았다.

2. 4. 2. 사망

경복궁에서 이들을 마주친 홍계훈 경비 대장이 이들을 가로막았으나,[198] 홍계훈과 경비대원들은 일본 낭인들, 낭인들에게 협력한 조선인 군인들의 발포에 맞아 죽는다. 명성황후가 있던 궁궐에는 홍계훈을 죽인 낭인들이 들어와 명성황후를 찾아다녔다. 외침을 들은 명성황후는 궁녀복으로 갈아입고 건청궁 곤녕합 쪽에 있는 옥호루로 은신했는데, 궁녀와 내관들은 낭인들에 의해 피습당하고 있었다.[198] 이경직 내부대신이 두 팔을 벌려 명성황후와 궁녀들 앞을 가로막아 가리니 두 팔이 잘려 죽음을 맞는다. 궁녀들과 함께 있던 명성황후는 대궐에 다다른 낭인들을 만난다.[201]

명성황후는 방 한 구석에 기대어 몸을 감추고 있다가, 낭인 오카모토 류노스케의 눈에 띄어 검에 베여 죽었다 한다.[202] 명성황후의 죽은 몸은 그 뒤 석유가 뿌려진 다음 불태워졌다. 이 때 명성황후의 나이는 43세였다.[198][200][203][204]

명성황후가 암살당했다는 이야기는 경복궁 내 강녕전에 머물던 대원군이 휴식을 취하던 중에 보고됐다.[199] 놀라고 두려운 고종은 대원군을 불러 이 날 아침 경복궁내 건청궁에서 아버지와 대면한다. 이런 대원군이 건청궁으로 발길을 옮기던 때에, 명성황후의 주검은 대궐 홑이불에 둘러싸인 채 대궐 솔나무 숲으로 옮겨져 기름이 부어진 가운데 가을의 바람에 한줄기 연기가 되어 날려가고 있었다.[199] 다만 그녀의 유골의 일부만이 누군가에 의해 주워져 닦이운 뒤에 고종에게 전달된다. 고종을 대면한 자리의 대원군은 고종의 형이자 그의 장남인 완흥군 이재면을 궁내부대신에 앉히고 또 정권을 장악한다.[199]

왕비는 사망 직전 러시아의 이해관계와 연합하여 일본의 영향력을 견제하려 했다. 일본은 그녀를 중요한 적대적 목표로 여겼다. 그녀의 암살은 1895년 10월 8일 새벽, 왕의 사적인 공간에서 일어났는데, 한국에서는 을미사변(乙未事變/을미사변한국어)으로 알려져 있다. 몇몇 궁녀들도 일본인들이 왕비로 오인하여 같은 운명을 맞았다. 이 공격은 미우라 고로(三浦梧楼)가 조직하고 50명이 넘는 일본 요원들이 실행했다.[58] 사건 이후 왕궁은 혼란에 빠졌지만, 고종은 내시에게 왕비의 유해를 찾도록 명령했고, 나중에 그을린 손가락뼈 하나만 발견되었다.[57][58][59]

그러나 청일 전쟁 후 승자인 일본 측이 지지하는 대원군 세력이 강해지면서, 뒷받침이던 청이 큰 타격을 입자 명성황후의 세력은 쇠퇴해갔다. 그 때문에 명성황후는 청에 대한 사대주의 대신 친러 정책을 더욱 추진하여, 7월 6일에 러시아군의 지원을 얻어 권력을 탈환하는 데 성공한다. 이 사건 이후 반명성황후파의 불안한 움직임을 감지하고, 반대 세력(훈련대 등)의 무장 해제 등을 실시했다.[92]

친일 개화주의에서 친청 사대를 거쳐 친러시아로 잇따라 노선을 전환한 것처럼 보이는 명성황후의 정책은 대원군에 대한 원한이라고도 할 수 있는 자세로 貫かれて 있으며, 이것들이 원인이 되어 대원군을 대표로 하는 반대파 세력의 반감을 사게 된다. 명성황후의 움직임은 명성황후에게 불만을 가진 대원군과 개화파 세력, 일본 등 여러 외국으로부터 경계를 받아, 개국 504년(1895년) 10월 8일 새벽, 경복궁에 일본군 수비대, 영사관 경찰관, 일본인 장사(대륙낭인), 조선 친위대, 조선 훈련대, 조선 경무사 등이 침입하는 사건이 발생하여 명성황후도 그 혼란 속에서 살해되었다(을미사변).

명성황후는 사후 이틀 후에, 대립해 온 대원군에 의해 왕후의 칭호를 박탈당하고, 평민으로 강등되었다.[99] 따라서 처음에는 동구릉의 숭릉 앞에 안장되었으나, 후에 청량리의 홍릉으로 이장되었다. 그리고 고종이 죽은 후에는 남양주시 금곡동에 위치한 홍릉에 고종과 합장묘로 현재의 홍릉[93]으로 이장되었다.

3. 사후

명성황후의 암살은 한성부에 있던 프랑스와 청나라 공사관의 외교관 및 외교관 부인, 언론인들을 통해 외국에 알려졌다. 주조선 러시아 공사 베베르는 즉시 보고서를 작성하여 러시아 황제 니콜라이 2세에게 보고했다. 니콜라이 2세는 베베르의 보고서를 직접 읽은 뒤 표지에 자필로 “정말로 놀랍다. 이런 일이 진짜로 일어났단 말인가.”라고 적은 뒤 즉각 한반도에 가까운 아무르 주 주둔군에 비상 대기령을 내렸다. 프랑스 공사관에서는 명성황후 암살의 배후로 흥선대원군을 지목했다.

1895년 10월 문석봉은 김해로부터 나와 충청북도 보은 등지에서 많은 이들을 모아놓고 의병을 일으켜 적당들을 토벌하자고 외쳤다. 이에 이곳과 인접한 읍의 유생, 선비들이 두건과 도포를 입고 나아갔지만 얼마 뒤 공주부에서 보낸 군인들에 의해 모두 잡혔다.[205]

일본의 압력으로 명성황후는 죽음 이틀 뒤 폐인으로 강등됐으나, 바로 다음 날 고종의 명으로 "빈"(嬪)으로 올라갔다.[200][206][207] 국모에게 저질러진 이런 만행이 국제적으로 알려져 비난을 받게 된 일본은 10월에는 형식적인 조사를 했으며, 명성황후의 지위도 완전히 복원되어 암살 이전 생전 마지막 작호인 왕후로 복작됐다.[200][208] 1897년 음력 1월 6일 문성이란 시호가, 홍릉으로 능호가 정해졌으나 반포를 하지 않아 문성이라는 시호는 정식으로 사용되지 않았다.[200][209] 그러나 뒤에 시호의 문성(文成)이 정조의 시호와 같다 하여 여러 논의 끝에 음력 3월 2일 명성으로 시호가 개칭됐다.[210] 같은 해 8월, 고종은 연호를 광무로 고치고, 10월에는 대한제국을 선포하고 황제에 올랐다. 고종의 황제 즉위에 따라 명성황후 역시 황후에 책봉되어 명성황후가 되었으며(명성황후가 추존이 아니라 책봉이라는 기록은 대례의궤, 고종실록, 승정원일기, 선원보략수정의궤에 분명하게 명시되어 있다), 장례도 국장으로 다시 치러져 지금의 청량리동에 안치되었다가 지금의 위치로 이장됐다.[211]

1919년 고종이 붕어한 뒤, 고종에게 태황제(太皇帝)라는 시호가 올려지자 그 정후인 명성황후에게도 ‘태’(太) 자라는 황제와 황후에게만 부여되는 후호(后號)가 올려져 ‘명성태황후’(明成太皇后)가 되었는데[212] 왕후에게 2자호를 썼던 조선의 오랜 풍습의 영향 아래 흔히 명성황후로 불린다.

한편, 명성황후의 암살은 조선 민중들의 분노를 야기하였고, 암살에 관련된 조선인 장교들과 군인들은 피신하거나 은신해 있었다. 이 때에 백범 김구(이 때의 이름은 김창수)는 의병으로 만주에 있다가 1895년 초 귀국하며 일본인 상인 쓰치다 조스케(土田讓亮)를 일본 낭인으로 오인하며 치하포에서 만나 그를 죽이는 일이 발생하기도 한다. 김구는 이에 대해 뒷날 그가 일본 낭인이거나 왕비 암살에 가담한 자라고 주장하였으나, 오늘날 그는 일본인 상인으로 알려져 있다. 역사문제연구소 연구원 배경식 교수는 "지금까지 확인 가능한 어떤 자료에도 그 일본인이 육군중위라는 기록은 없다"며 "일본 공사관의 보고서와 조선 관리의 보고서, 독립신문의 사건 보도는 한결같이 그를 '상인(商人)'으로 적고 있다"고 했다. 그뿐 아니라 배 교수는 백범도 그가 육군 중위가 아니라는 걸 알았을 것이라고 주장했다.[213] 1997년 도진순 창원대학교 교수는 일본의 자료로부터 그가 계림장업단의 상인이며 민간인이었다고[214] 밝혔다.

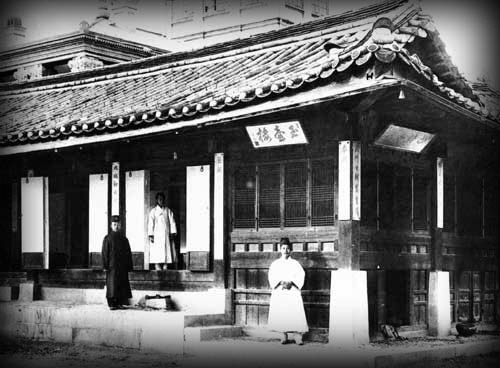

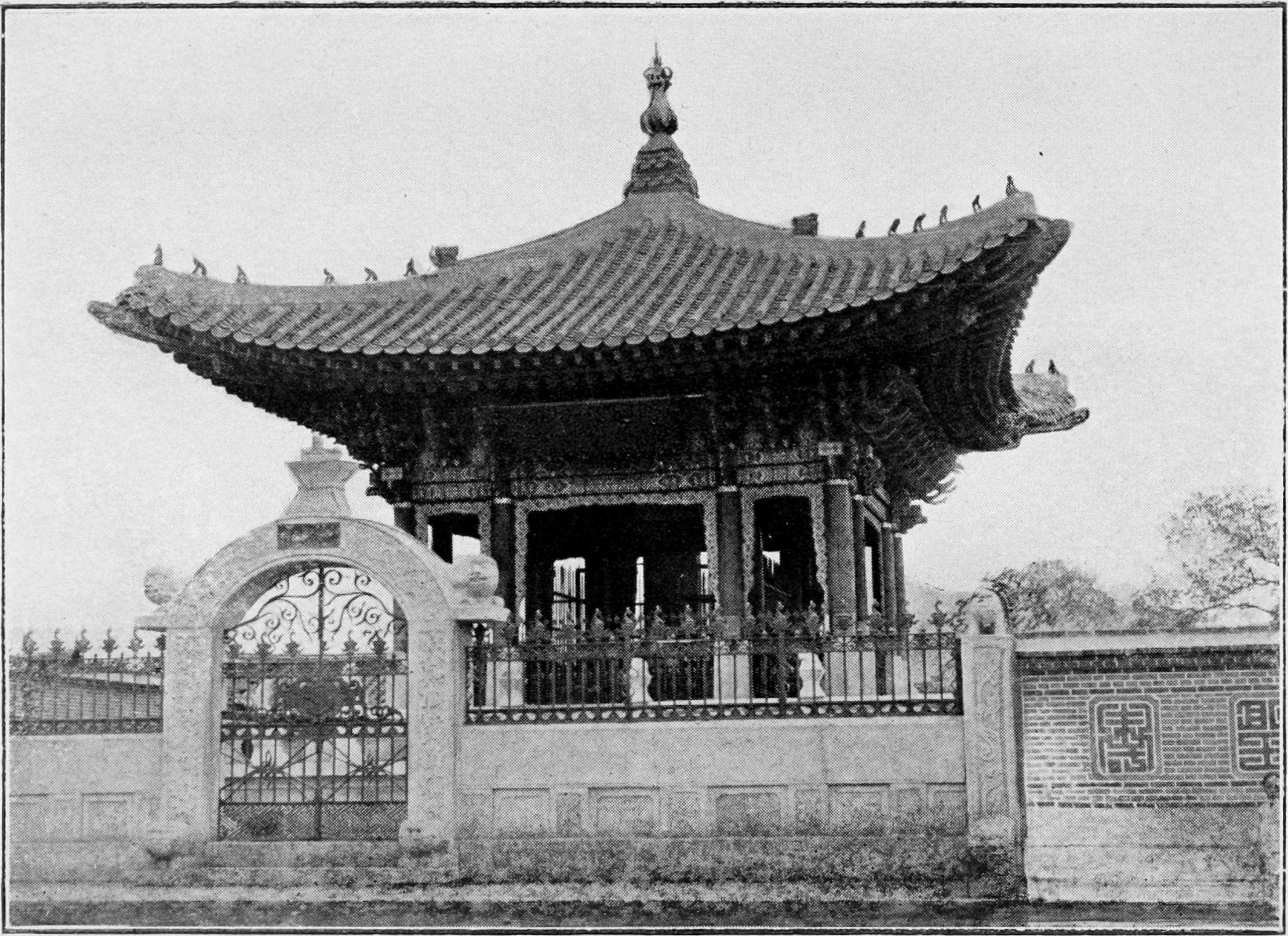

화장 후 왕비의 유해 일부가 발견된 장소에는 1898년까지 표지석이 세워졌다. 고종은 그녀를 위한 사당을 건립했으나, 현재는 철거되었고 1912년에 촬영된 사진만 남아있다. 고종과 명성황후의 유해는 남양주에 있는 조선왕릉인 홍릉에 함께 안장되어 있다.

그러나 청일전쟁 후 승자인 일본 측이 지지하는 대원군 세력이 강해지면서, 뒷받침이던 청이 큰 타격을 입자 명성황후의 세력은 쇠퇴해갔다. 그 때문에 명성황후는 친러 정책을 더욱 추진하여, 1895년 7월 6일 러시아군의 지원을 얻어 권력을 탈환하는 데 성공한다. 이 사건 이후 반명성황후파의 불안한 움직임을 감지하고, 반대 세력(훈련대 등)의 무장 해제 등을 실시했다.[92]

친일에서 친청, 친러시아로 잇따라 노선을 전환한 명성황후의 정책은 대원군에 대한 원한으로 貫かれて 있으며, 이것들이 원인이 되어 대원군을 대표로 하는 반대파 세력의 반감을 사게 된다. 명성황후의 움직임은 명성황후에게 불만을 가진 대원군과 개화파 세력, 일본 등 여러 외국으로부터 경계를 받아, 1895년 10월 8일 새벽, 경복궁에 일본군 수비대, 영사관 경찰관, 일본인 장사(대륙낭인), 조선 친위대, 조선 훈련대, 조선 경무사 등이 침입하는 사건이 발생하여 명성황후도 그 혼란 속에서 살해되었다(을미사변).

명성황후는 사후 이틀 후에, 대립해 온 대원군에 의해 왕후의 칭호를 박탈당하고, 평민으로 강등되었다.[99] 따라서 처음에는 동구릉의 숭릉 앞에 안장되었으나, 후에 청량리의 홍릉으로 이장되었다. 그리고 고종이 죽은 후에는 경기도 남양주시 금곡동에 위치한 홍릉에 고종과 합장묘로 현재의 홍릉[93]으로 이장되었다.

2005년 5월, “명성황후를 살해한 자의 자손들”이라고 주장하는 일본인들이 홍릉을 방문하여 사죄했다. 이때 자손들은 묘지를 방문한 민비의 증손에게도 사과했지만, 민비의 증손은 “사과를 받을지, 받지 않을지는 내가 결정할 일이 아니다. 정부 차원의 사과가 있어야 한다”고 말했다.[131]

2009년8월 24일, TV 아사히의 『보도 스테이션』에서 명성황후 시해 사건에 대한 특집이 방영되었다. 이 특집은 정수웅 감독이 2005년에 제작한 다큐멘터리 영화 「110년 만의 추적 명성황후 시해 사건」을 바탕으로 제작되었다.[132] 이 특집에서는 “범인은 일본인”이라고 단정하며, “시해 사건의 범인은 조선인이었다”는 목격 증언을 일본의 공작으로 규정했다. 한편, 현장에 있던 이궁(李坧) 왕자가 “국모를 죽인 것은 우범선이다”[133]라고, 고종이 “왕비를 죽인 것은 불행한 나의 신하들이다”[134]라고 증언한 것과 다른 내용의 자료도 존재한다.

2015년 8월 30일, 산케이 신문 정치부 전문위원 노구치 히로유키가 쓴 기사 “미·중 양다리, 한국이 끊지 못하는 ‘민족의 나쁜 유산’”[135]에서 박근혜 대통령을 명성황후에 비유한 것에 대해 한국 정부는 '''“논평할 가치도 없다”며 일축'''하고, 기사 삭제와 재발 방지를 요구했다.[136]

3. 1. 국제적 파장과 조선의 대응

고종은 1896년 궁궐을 떠나 2월 11일 인근 러시아 공사관에 망명하여 1년 동안 왕세자와 함께 안전하게 머물렀다. 청일전쟁 이후 명성황후 암살과 친일 내각, 일본이 주도한 갑오개혁으로 일본의 이권이 일시적으로 우세했지만, 반일 감정과 국왕이 러시아의 실질적인 통제하에 있게 되면서 이러한 시대는 끝났다. 장기적으로 이러한 긴장은 러일전쟁에서 일본의 승리로 이어졌고, 1910년 한일 병합 조약으로 조선은 일본의 식민지가 되었다.2005년 5월, “명성황후를 살해한 자의 자손들”이라고 주장하는 일본인들이 홍릉을 방문하여 사죄했다. 이때 자손들은 묘지를 방문한 명성황후의 증손에게도 사과했지만, 명성황후의 증손은 “사과를 받을지, 받지 않을지는 내가 결정할 일이 아니다. 정부 차원의 사과가 있어야 한다”고 말했다.

2009년 8월 24일, TV 아사히의 『보도 스테이션』에서 명성황후 시해 사건에 대한 특집이 방영되었다. 이 특집은 정수웅 감독이 2005년에 제작한 다큐멘터리 영화 「110년 만의 추적 명성황후 시해 사건」을 바탕으로 제작되었으며, “범인은 일본인”이라고 단정했다.

2015년 8월 30일, 산케이 신문 정치부 전문위원 노구치 히로유키가 쓴 기사 “미·중 양다리, 한국이 끊지 못하는 ‘민족의 나쁜 유산’”에서 박근혜 대통령을 명성황후에 비유한 것에 대해 한국 정부는 '''“논평할 가치도 없다”며 일축'''하고, 기사 삭제와 재발 방지를 요구했다.

3. 2. 암살의 배후 논란

일본 자객들은 치밀하게 계획을 짜고 한성으로 잠입, 명성황후의 암살을 주도하였다. 이 과정에서 조선인 병사들을 훈련하여 표면적으로 앞세웠다.[198] 또한 명성황후의 암살 배후로 일본 공사 이노우에 가오루 등이 지목되었다.[215] 2006년에는 최문형 한양대 명예교수가 일본 헌정자료실에서 찾아낸 야마가타 아리토모 육군대장과 무쓰 무네미쓰 외상 사이의 편지를 통해 일본 정부의 개입설이 제기되기도 하였다.[216]명성황후 암살에는 조선인들도 협력했는데, 일본군이 양성한 훈련대의 제1대대장 이두황, 제2대대장 우범선, 제3대대장 이진호 등이 일본 낭인에 협력했다. 그 밖에 전 군부협판 이주회 등도 포섭되었다. 이 중 우범선은 1903년 고영근에게 죽음을 당했다.[217]

명성황후 암살의 국내 고위급 협력자로 유길준과 흥선대원군이 지목되었다. 윤치호는 그의 일기에서 암살을 주도한 일본 낭인들의 지휘자 중 한사람으로 유길준을 지목하였다.[218] 윤치호는 유길준과 일본인 이시즈카가 사건의 전말을 은폐하기 위해 자신을 그날의 저녁 식사에 초대했다고 주장했다.[218] 유길준은 흥선대원군이 명성황후 암살의 조선 측 주동자라고 지목하였다.[163] 1894년 가을 명성황후가 개화당을 제거하려는 계획을 꾸몄다가 대원군의 첩보망에 발각되었고, '대원군은 일본 공사 오카모토와 협의 끝에 일본인들로부터 약간의 도움을 얻어 그녀를 죽이기로 결정하였다.'는 것이다.[163]

유길준은 미국인 교수 에드워드 모스에게 보내는 편지에서 명성황후 암살은 실행되었지만 대원군이 명성황후 암살 문제를 일본공사와 협의하고 일본측에 약간의 도움을 요청한 것은 큰 실수였다고 지적하였다. 그러나 유길준은 '도움을 얻기 위해서는 달리 방법이 없었다.'는 의견도 덧붙였다.[163] 대한민국 임시정부의 2대 대통령인 박은식도 흥선대원군을 명성황후 암살의 배후로 지목하였다. 박은식은 춘추전국시대에 조돈이 왕을 암살한 것을 비유하여 이와 다를바 없다고 평가하였으며 감정이 사람의 양심을 가린다며 비판하였다.[219]

흥선대원군과 유길준 외에도 조선국 국군 1대대장 우범선·2대대장 이두황·3대대장 이진호 등과, 전 군부협판 이주회, 국왕 친위대 부위 윤석우, 일본공사관 통역관 박선, 문신 구연수 등이 협력했고, 궁궐수비대의 구식군대 출신 조선인 병사들도 자발적으로 협력했다.

4. 평가와 논란

한 소설가는 〈에조 보고서〉를 근거로, 일본 군인들이 황후를 강간했다는 주장을 했지만, 서지학자 김종옥, 서울대학교 신용하 교수 등 전문가들은 해당 작가의 주장에 대해서 상식에 위배되는 거짓 낭설이라 일축했다.[220] 이러한 주장은 물론 <에조 보고서> 자체가 실제 목격자의 진술이 담겨있는 가장 신빙성있는 자료로 평가받는 <베베르 보고서>를 비롯한 다양한 증언들과 완전하게 위배된다.[221] 여기서 쓰인 '나체''국부'라는 단어도 논란이 있는데 <에조 보고서>를 신뢰한다고 가정해도 히로시마에서 시해범들이 증언한 '민비의 얼굴을 알 수 없어 중년여성의 신원을 식별하기 위해 가슴을 확인한 행위'를 지칭했을 개연성이 크다.[222]

2013년 7월 1일, 1896년 2월 6일 당시 러시아 주재 독일대사 후고 라돌린이 독일제국 총리 실링스퓌르스트 호엔로에 앞으로 보낸 비밀문서의 내용을 정상수 한국방송통신대학교 통합인문학연구소 연구 교수가 한 언론을 통해 공개했다.

한 내용은 “러시아 외교부 장관 로바노프가 자신의 정보에 따르면 죽었다고 이야기되는 한국의 왕비가 아직 살아 있다고 나에게 말했다. 서울 주재 러시아 공사(베베르)는 왕비가 러시아 공사관으로 피신할 수 있는지를 한 명의 한국인으로부터 아주 비밀리에 요청받았다고 한다. 로바노프는 일본군이 한국에 오래 머무르고 있다고 말했다. 중국이 한국에서 철군한 것처럼 일본군도 더 이상 한국에 주둔할 근거가 없다고 했다”[223]였다.

한편 서울 주재 영국 총영사 월터 힐리어가 을미사변 직후 작성한 문서에서 1895년 10월 9일 베이징 주재 영국 공사 니콜라스 오커너에게 “일본인들이 서너 명의 궁녀를 죽였다. 그리고 왕비는 사라졌는데 탈출한 것으로 보인다”고 보고했다. 이어 10월 22일에는 오커너에게 베베르가 자신을 방문해 왕비의 생존 가능성을 이야기했다는 보고서를 보냈다.

1895년 10월 8일 새벽 경복궁 건청궁에서 살해당했다는 게 한국 역사학계의 정설이나 정상수 교수는 "독일과 영국 등 당시 조선과 관계를 맺던 나라들의 외교문서이기 때문에 신빙성이 높다. 명성황후의 시해를 당연시할 게 아니라 새로운 사료 발굴로 진실을 찾아야 한다."라고 주장했다.[224]

한편 이에 대한 역사학자의 여러 반응으로, 전우용 서울대학교 국사학과 교수는 "이번 문서는 일본이 사건을 무마하기 위해 퍼뜨린 역선전이 포함됐을 가능성이 있다."며 "외교가 풍문에 관한 새 자료 정도로 봐야 한다."라고 진단했다. 이태진 국사편찬위원장은 이에 대해 “명성황후 생존은 을미사변 뒤에 일어난 여러 사실을 보면 있기가 힘든 상황”이라고 말했다. 또한 “독일 외교문서가 신뢰성이 높다는 것은 수긍하지만, 라돌린 문서가 아관파천 즈음에 나온걸 보면 러시아 공사관 대피를 원한 사람이 왕비가 아니라 왕의 오기일 가능성도 있다.”며 사실이 아닐 가능성을 제시했다.[225]

명성황후에 대한 역사학계의 평가는 친일 급진 개화파와 수구적 척사파, 일본 관변 측으로부터 모두 좋지 않은 평을 얻었다.[234] 반면에 그러한 좋지 않은 평가는 명성황후의 정책 노선이 그만큼 보수와 진보 사이에서 균형을 이루었다는 반증이라는 주장도 있다.[234] 한편 척족정치의 악순환을 거듭케 했다는 비판도 있다.[228]

또한 명성황후와 척족 세력은 중인 중심의 개화파와는 달리 전통과 서양 문명을 절충하려는 동도서기(東道西器)의 정책 노선을 띠었다. 이 때문에 급진개화파의 입장에서 사대당 또는 수구당으로 평가를 받기도 한다. 반면에 고종의 입장에서는 근왕파로서 고종이 시도한 광무개혁의 지지세력이었고, 을미사변 이후에는 반일의병운동을 배후에서 지원하였으며, 대한제국 성립에도 큰 역할을 하였다.[229] 그러나 대원군에 의해 척결된 세도정치를 다시 불러들였다는 비판과 외세를 이용하려 하여 국내에 일본의 침입을 촉진시켰다는 부정적인 시각도 존재한다. 심지어 일부 극단적 평론가는 비슷한 시기 청제국을 쇠퇴시킨 서태후와 동급을 취급하기도 한다. 보통 그들은 서태후와 명성황후를 19세기 동양의 최악의 황후라고 비판한다.

미국의 조선 전문가였던 조지 트럼불 라드(George Trumbull Ladd) 박사는 1908년, 명성황후에 대해 "머리는 좋았지만 조선의 왕좌에 부끄러울 정도로 가장 잔혹한 인물이었으며, 수년 동안 국왕의 아버지인 대원군과 정쟁을 계속했고, 이 기간 양파벌의 살육은 마치 매년 하는 인사치레처럼 행해졌다"고 말했다.[110]

을미사변의 주모자 중 한 명으로 여겨지는 미우라 고로(三浦梧楼)는 "정말 드문 재능 있는 훌륭한 사람", "사실상 조선 국왕은 이 왕비라고 해도 좋다"고 평가했다.[111]

대한제국 말기 학자였던 황현(黄玹)은 저서인 《매천야록(梅泉野録)》에서 명성황후가 음탕에 빠져 있었다는 등의 내용을 적었다.[112]

스기무라 준(杉村濬)도 전임 조선공사였던 이노우에 가오루(井上馨)와의 면담에서 명성황후가 논리정연한 말을 했고, 이노우에가 "알겠다(なるほど)고 깊이 느껴 전혀 대한국(対韓) 방침을 바꾸었다"고 말했다.[113]

최기호(崔基鎬)는 명성황후가 자신의 권력욕만으로 서민의 삶을 헤아리지 않았고, 의붓아버지이자 은인이었던 대원군을 추방하고, 청나라의 원세개(袁世凱)를 부추겨 체포하게 하거나, 때로는 일본에 아부하고, 때로는 청나라에 접근하며, 청나라를 버리면 이번에는 러시아와 결탁하는 등, 지략가였지만 윤리가 없고 배은망덕(恩に背く裏切りをする行為)의 일생이었다고 말한다.[88]

박은봉(朴垠鳳)은 문호개방한 조선은 서양의 선진 문물을 받아들이고, 부국강병과 산업진흥을 목표로 동시에 낡은 봉건 제도를 버리고 새로운 질서를 세워야 했지만, 명성황후와 그 일족은 이 중 어느 것도 제대로 하지 못했고, 그 결과 어떤 세력으로부터도 지지를 얻지 못했다. 개화 반대를 외치며 임오군란(壬午軍亂)에 참여한 군중은 명성황후를 공격의 대상으로 삼았고, 또한 갑신정변(甲申政變)을 일으킨 개화파도 동학농민군도 모두 명성황후와 그 일족의 타도를 외쳤다. 누구에게서도 지지를 얻지 못한 명성황후는 외세에 의지하여 자신의 권력욕을 위해 청을 끌어들여 조선을 청일전쟁의 땅으로 만든 것은 명성황후이다, 라고 말한다.[114]

문예평론가인 나이토 센주코(内藤千珠子)와 나라여자대학 사무보조원인 김문자(金文子)도 을미사변 이후, 당시 일본 언론에 의해 왕비를 비방하거나 사변을 대원군과의 권력 항쟁으로 재미있게 그려내는 등 부정적 이미지가 강조되었다고 주장한다.[115][113]

북한(北朝鮮)에서는 "반동적인 보수파 집단을 만들어 봉건 양반(両班)과 지주의 이익을 대변하고, 모든 진보적 경향을 무조건적으로 탄압하여, 인민에 대한 가혹한 착취를 행했다"고 부정적인 평가를 내리고 있다.[116]

교류가 있었던 이사벨라 버드(Isabella Bird)도 "차갑고 날카로운 눈을 가진 매우 아름다운 사람으로, 총명하고 지적이며, (착하지만 무능한) 국왕에게 강한 영향력을 행사하고 있었다"고 말했다.[117]

2003년, 기존에는 명성황후(閔妃)의 것으로 여겨졌던 초상사진에 대해, 조선 왕궁의 여관을 찍은 것이 아니냐는 논설이 발표되었고, 명성황후를 명예훼손했다는 이유로 김완섭(金完燮) 작가에게 서울고등법원에서 벌금형(죄명 ‘사자에 대한 명예훼손’)이 선고되었다.

2005년 9월 2일에는 김완섭(金完燮)이 자신의 저서에서 역사적 인물인 명성황후(閔妃)를 “조선을 멸망시킨 망국의 원흉이며 서태후(西太后)와 어깨를 나란히 할 만한 인물”이라고 평한 것에 대해 서울중앙지방법원에서 명예훼손으로 판단, 명성황후 유족들에게 각각 1000만 원(大韓民国ウォン)을 배상하라고 판결하였다.[130]

4. 1. 긍정적 평가

명성황후에 대한 긍정적인 평가는 주로 외교적 능력과 관련된 것들이다.미우라 고로(三浦梧楼)는 명성황후를 "정말 드문 재능 있는 훌륭한 사람"으로 평가하며 "사실상 조선 국왕은 이 왕비라고 해도 좋다"고 말했다.[111] 스기무라 준(杉村濬)도 전임 조선공사였던 이노우에 가오루(井上馨)와의 면담에서 명성황후가 논리정연한 말을 했고, 이노우에가 "알겠다(なるほど)고 깊이 느껴 전혀 대한국(対韓) 방침을 바꾸었다"고 말했다.[113]

이사벨라 버드(Isabella Bird)는 명성황후에 대해 "차갑고 날카로운 눈을 가진 매우 아름다운 사람으로, 총명하고 지적이며, (착하지만 무능한) 국왕에게 강한 영향력을 행사하고 있었다"고 평가했다.[117]

4. 2. 부정적 평가

황현은 매천야록에서 고종과 명성황후가 국고를 탕진했다는 점을 비판했다.[230] 고종과 명성황후는 원자가 태어나자 8도 강산에 제사를 지내며 내수사의 재산뿐 아니라 호조나 선혜청의 공금까지 사용했고, 흥선대원군이 비축해 놓은 재물을 1년도 안 돼 탕진하여 매관매직까지 기승을 부렸다고 한다.[230][231]1874년 흥선대원군 축출 이후 명성황후는 민씨 일족을 대거 등용했는데, 이 중 민겸호는 선혜청에서 군인들의 급료를 착복하고 모래를 섞어 지급하여 임오군란의 원인을 제공했다. 명성황후는 송준길 집안과 정경세 집안을 외척처럼 각별히 대우했고, 이들의 후손들이 고종의 총애를 받아 벼슬을 하는 경우가 많았다.[232] 당시 사람들은 "내전(왕비)은 돈목을 감소시키고 대전(임금)은 돈목을 증가시키면 좋겠다"며 비아냥거렸다.[232]

명성황후는 무당 노리(巫堂 노리)라는 주술 의식에 심취하여 국고의 6배가 넘는 돈을 낭비했고, 궁정 관리들은 백성을 착취하여 명성황후에게 뇌물을 바쳤다.[88] 매일 밤늦도록 배우와 가수를 궁궐에 불러 향락을 즐겼으며, 기상 시간은 항상 오후였다고 한다.[90] 특히 진령군에게 심취하여 "그림자의 실력자"인 진령군에게 뇌물을 주거나, 친척이라고 주장하는 자들까지 나타났다.[91]

흥선대원군이 청나라에 유폐되자, 명성황후는 친일 정책에서 친청 사대주의로 노선을 변경했다. 이에 김옥균 등 개화파는 1884년 갑신정변을 일으켰으나, 원세개가 이끄는 청나라 군대에 의해 실패했다. 명성황후는 러시아의 남하정책을 경계하기 위해 친러 정책도 펼쳤으며, 1894년 갑오농민전쟁(동학농민운동)이 일어나자 청나라와 일본 군대를 끌어들여 청일전쟁의 원인이 되었다.

미국의 조선 전문가 조지 트럼불 라드 박사는 1908년 명성황후를 "조선의 왕좌에 부끄러울 정도로 가장 잔혹한 인물"이라고 평가했다.[110] 을미사변 주모자 중 한 명인 미우라 고로는 "정말 드문 재능 있는 훌륭한 사람"이라고 평가했다.[111] 황현은 매천야록에 명성황후가 음탕에 빠져 있었다는 내용을 적었다.[112]

최기호는 명성황후가 권력욕만으로 서민의 삶을 헤아리지 않고, 흥선대원군을 추방하고, 청나라, 일본, 러시아 등 외세에 의존하며 지략가였지만 윤리가 없고 배은망덕했다고 비판한다.[88] 박은봉은 명성황후와 그 일족이 개화와 부국강병에 실패하여 어떤 세력으로부터도 지지를 얻지 못했고, 외세에 의존하여 조선을 청일전쟁의 땅으로 만들었다고 비판한다.[114]

나이토 센주코와 김문자는 을미사변 이후 일본 언론이 왕비를 비방하고 사변을 권력 항쟁으로 묘사하는 등 부정적 이미지를 강조했다고 주장한다.[115][113] 북한에서는 명성황후를 "반동적인 보수파 집단을 만들어 봉건 양반과 지주의 이익을 대변하고, 모든 진보적 경향을 탄압"했다고 부정적으로 평가한다.[116] 이사벨라 버드는 명성황후를 "차갑고 날카로운 눈을 가진 매우 아름다운 사람으로, 총명하고 지적"이라고 평가했다.[117]

4. 3. 당대의 평가

유길준은 명성황후를 ‘세계에서 가장 나쁜 여성’이라고 혹평하였다.[163] 암살 직후 미국인 은사 모스에게 보낸 편지에서 명성황후를 잉글랜드의 메리 1세 여왕, 프랑스의 마리 앙투아네트보다도 더 악하다고 비판하였으며, 당시 백성들 사이에서는 국왕은 일개 인형이고 왕비는 그 인형을 갖고 노는 사람이라는 소문을 비판의 근거로 제시하였다.[163] 유길준은 명성황후를 개화당 살해의 배후로 보았으며, 명성황후가 러시아 공사와 비밀 접촉하고, 1894년 가을 개화당 모두를 살해하려는 계획을 꾸미다가 대원군에게 발각되었다고 주장했다.[163] 그의 벗 윤치호는 유길준을 명성황후 살해범으로 지목하기도 했다.[218] 황현의 《매천야록》에는 명성황후의 사치와 민씨 정권의 매관매직에 대해 매우 부정적으로 서술되어 있다.[226]서재필은 명성황후가 영민한 두뇌의 소유자라고 평가하였다. 1947년 회고담에서 서재필은 "김옥균의 지략은 역사적인 것이었소. ... 그런데도 그 다섯 사람이 함께 민비 앞에 나가면 으레 민비에게 기선을 잡혀서 머리를 긁적거리며 물러나오기 마련이었지요. 민비는 실로 당할 길 없는 지략과 재략을 지닌 걸물이었소.[227]"라며 그녀가 사태 분석에 기민했다[227]고 평하였다.

미국의 조선 전문가였던 조지 트럼불 라드(George Trumbull Ladd) 박사는 1908년, 명성황후에 대해 "머리는 좋았지만 조선의 왕좌에 부끄러울 정도로 가장 잔혹한 인물"이라고 말했다.[110] 을미사변의 주모자 중 한 명으로 여겨지는 미우라 고로(三浦梧楼)는 "정말 드문 재능 있는 훌륭한 사람", "사실상 조선 국왕은 이 왕비라고 해도 좋다"고 평가했다.[111] 대한제국 말기 학자였던 황현(黄玹)은 저서인 《매천야록(梅泉野録)》에서 명성황후가 음탕에 빠져 있었다는 등의 내용을 적었다.[112] 스기무라 준(杉村濬)도 전임 조선공사였던 이노우에 가오루(井上馨)와의 면담에서 명성황후가 논리정연한 말을 했다고 전했다.[113]

최기호(崔基鎬)는 명성황후가 자신의 권력욕만으로 서민의 삶을 헤아리지 않았고, 의붓아버지이자 은인이었던 대원군을 추방하고, 청나라의 원세개(袁世凱)를 부추겨 체포하게 하는 등, 지략가였지만 윤리가 없고 배은망덕(恩に背く裏切りをする行為)의 일생이었다고 말한다.[88] 박은봉(朴垠鳳)은 조선이 문호개방후 서양의 선진 문물을 받아들이고, 부국강병과 산업진흥을 목표로 동시에 낡은 봉건 제도를 버리고 새로운 질서를 세워야 했지만, 명성황후와 그 일족은 이 중 어느 것도 제대로 하지 못했고, 그 결과 어떤 세력으로부터도 지지를 얻지 못했다고 비판했다. 또, 명성황후는 외세에 의지하여 자신의 권력욕을 위해 청을 끌어들여 조선을 청일전쟁의 땅으로 만들었다고 평가했다.[114]

문예평론가인 나이토 센주코(内藤千珠子)와 나라여자대학 사무보조원인 김문자(金文子)도 을미사변 이후, 당시 일본 언론에 의해 왕비를 비방하거나 사변을 대원군과의 권력 항쟁으로 재미있게 그려내는 등 부정적 이미지가 강조되었다고 주장한다.[115][113] 북한(北朝鮮)에서는 "반동적인 보수파 집단을 만들어 봉건 양반(両班)과 지주의 이익을 대변하고, 모든 진보적 경향을 무조건적으로 탄압하여, 인민에 대한 가혹한 착취를 행했다"고 부정적인 평가를 내리고 있다.[116] 교류가 있었던 이사벨라 버드(Isabella Bird)는 "차갑고 날카로운 눈을 가진 매우 아름다운 사람으로, 총명하고 지적이며, (착하지만 무능한) 국왕에게 강한 영향력을 행사하고 있었다"고 말했다.[117]

4. 4. 외국의 평가

명성황후에 대해 일본인을 제외한 외국인들은 대체적으로 좋게 평가했다. 정치적 이해관계에 예민하지 않은 민간인의 기록이 그러하며, 한결같이 명성황후가 영리한 판단력과 뛰어난 외교력을 지닌 교양 있는 여성임을 전해준다.[234]영국 왕립지리학회 회원이기도 한 지리학자 이사벨라 버드는 《조선과 그 이웃나라들(''Korea and Her Neighbours''영어)》에서 명성황후에 대하여 다음과 같이 평가했다.

{{인용문2|

민씨는 첫눈에도 예사로운 여자가 아니라는 생각이 들었다. 눈매가 날카롭고 매서웠으며 두뇌회전 또한 기민해 보였다. 성격도 대단히 차분하고 냉철하게 느껴졌다. 왕비는 마흔 살을 넘긴 듯 했고 퍽 우아한 자태에 늘씬한 여성이었다. 머리카락은 윤이 나는 흑단이었고 피부는 투명하여 진주빛을 띠었다. 눈빛은 차갑고 예리했으며 반짝이는 지성미를 풍기고 있었다. …(중략)… 나는 왕비의 우아하고 매력적인 예의범절과 사려 깊은 호의, 뛰어난 지성과 당당함에 깊은 인상을 받았다. 통역자를 통해 나에게 전달되기는 했지만 그녀의 화법은 탁월한 것이었다. 나는 그녀의 기묘한 정치적 영향력, 왕 뿐만 아니라 그 외의 많은 사람들을 수하에 넣고 지휘하는 통치력을 충분히 이해하게 되었다. 대화가 시작되면, 특히 대화의 내용에 흥미를 갖게 되면 그녀의 얼굴은 눈부신 지성미로 빛났다. 왕비의 주위는 온통 적들로 둘러싸여 있었다. 그 우두머리는 왕의 아버지인 대원군이었다. 왕비가 그녀의 재능과 권력으로 조정의 고위관직을 친인척을 등용하여 거의 석권해 버렸으므로 그녀에 대한 대원군의 반감은 엄청났다.[233]

|이사벨라 버드 비숍(Isabella Bird Bishop)|

《조선과 그 이웃나라들(''Korea and Her Neighbours''영어)》|40px}}

이사벨라 버드는 또한 "차갑고 날카로운 눈을 가진 매우 아름다운 사람으로, 총명하고 지적이며, (착하지만 무능한) 국왕에게 강한 영향력을 행사하고 있었다"고 말했다.[117]

미국 공사관 서기인 윌리엄 프랭클린 샌드는 명성황후를 "뛰어난 학문과 지성적인 강한 개성과 굽힐 줄 모르는 의지력을 지녔으며 시대를 추월한 정치가이자 외교가로 조선의 독립을 위해 애쓴 분"이라고 평가했다.[235]

미국인 선교사이자 명성황후의 어의였던 호러스 그랜트 언더우드의 부인 릴리어스 호튼 언더우드는 《조선견문록(Old Korea)》에서 "우아하고 근엄있다. 체형은 수척하고 얼굴은 창백했으며 눈빛은 날카롭고 초롱초롱했다. 순수하면서도 뛰어난 기지와 매력을 지닌 분으로 서양의 기준에서 볼 때에도 완벽한 귀부인이다. 그녀는 세계 강대국과 그 정부에 대해 잘 알고 있었다. 섬세한 감각을 가진 유능한 외교관이었고 반대세력의 허를 찌르는 데 능했다. 일본을 반대했고 애국적이었으며 조선의 이익을 위해 몸을 바치고 있었다. 그녀는 아시아의 그 어떤 왕후보다도 그 수준을 훨씬 뛰어넘는 여인이었다."라고 평가했다.[235]

한편, 일본의 화가들이 그린 명성황후의 삽화는 모두 그 모습이 뚱뚱하고 심술궂게 그려져 있으며, 일본 외교관들은 그녀를 '''암여우'''(메기쓰네/女狐일본어)라고 불렀다.[235] 을미사변의 주모자 중 한 명으로 여겨지는 미우라 고로(三浦梧楼)는 "정말 드문 재능 있는 훌륭한 사람", "사실상 조선 국왕은 이 왕비라고 해도 좋다"고 평가했다.[111] 스기무라 준(杉村濬)도 전임 조선공사였던 이노우에 가오루(井上馨)와의 면담에서 명성황후가 논리정연한 말을 했고, 이노우에가 "알겠다(なるほど)고 깊이 느껴 전혀 대한국(対韓) 방침을 바꾸었다"고 말했다.[113] 나이토 센주코(内藤千珠子)와 나라여자대학 사무보조원인 김문자(金文子)도 을미사변 이후, 당시 일본 언론에 의해 왕비를 비방하거나 사변을 대원군과의 권력 항쟁으로 재미있게 그려내는 등 부정적 이미지가 강조되었다고 주장한다.[115][113]

미국의 조선 전문가였던 조지 트럼불 라드(George Trumbull Ladd) 박사는 1908년, 명성황후에 대해 "머리는 좋았지만 조선의 왕좌에 부끄러울 정도로 가장 잔혹한 인물이었으며, 수년 동안 국왕의 아버지인 대원군과 정쟁을 계속했고, 이 기간 양파벌의 살육은 마치 매년 하는 인사치레처럼 행해졌다"고 말했다.[110]

대한제국 말기 학자였던 황현(黄玹)은 저서인 《매천야록(梅泉野録)》에서 명성황후가 음탕에 빠져 있었다는 등의 내용을 적었다.[112] 최기호(崔基鎬)는 명성황후가 자신의 권력욕만으로 서민의 삶을 헤아리지 않았고, 의붓아버지이자 은인이었던 대원군을 추방하고, 청나라의 원세개(袁世凱)를 부추겨 체포하게 하거나, 때로는 일본에 아부하고, 때로는 청나라에 접근하며, 청나라를 버리면 이번에는 러시아와 결탁하는 등, 지략가였지만 윤리가 없고 배은망덕(恩に背く裏切りをする行為)의 일생이었다고 말한다.[88] 박은봉(朴垠鳳)은 문호개방한 조선은 서양의 선진 문물을 받아들이고, 부국강병과 산업진흥을 목표로 동시에 낡은 봉건 제도를 버리고 새로운 질서를 세워야 했지만, 명성황후와 그 일족은 이 중 어느 것도 제대로 하지 못했고, 그 결과 어떤 세력으로부터도 지지를 얻지 못했다. 개화 반대를 외치며 임오군란(壬午軍亂)에 참여한 군중은 명성황후를 공격의 대상으로 삼았고, 또한 갑신정변(甲申政變)을 일으킨 개화파도 동학농민군도 모두 명성황후와 그 일족의 타도를 외쳤다. 누구에게서도 지지를 얻지 못한 명성황후는 외세에 의지하여 자신의 권력욕을 위해 청을 끌어들여 조선을 청일전쟁의 땅으로 만든 것은 명성황후이다, 라고 말한다.[114]

북한(北朝鮮)에서는 "반동적인 보수파 집단을 만들어 봉건 양반(両班)과 지주의 이익을 대변하고, 모든 진보적 경향을 무조건적으로 탄압하여, 인민에 대한 가혹한 착취를 행했다"고 부정적인 평가를 내리고 있다.[116]

5. 가족 관계

명성황후는 여흥 민씨 출신으로, 1851년 11월 5일 경기도 여주 감고당에서 여성부원군 민치록과 한창부부인 이씨의 딸로 태어났다.[238][239] 아버지는 인현왕후의 오빠 민진후의 현손이다. 어머니 한산 이씨는 1874년 폭탄테러로 사망했다.[238][239]

1895년 9월 26일 (43세) 한성부 경복궁 건청궁 곤녕합 옥호루에서 사망했다.

부군 고종은 1852년 8월 27일에 태어나 1919년 1월 21일에 사망했으며, 조선의 제26대 국왕이자 대한제국의 초대 황제였다.

명성황후와 고종 사이에는 여러 자녀가 있었다.

- 장남은 1871년 11월 4일에 태어났으나, 항문 폐쇄증으로 1871년 11월 8일에 사망했다.[240][241]

- 장녀는 1873년 2월 13일에 태어났으나, 1873년 9월 28일에 사망했다.[242][243]

- 차남 순종은 1874년 3월 25일에 태어나 1926년 4월 26일에 사망했으며, 대한제국의 마지막 황제였다. 순종의 비는 순명효황후 민씨와 순정효황후 윤씨이다.

- 3남은 1875년 4월 5일에 태어났으나, 1875년 4월 18일에 사망했다.[244][245]

- 4남은 1878년 2월 18일에 태어났으나, 1878년 6월 5일에 사망했다.[246][247]

6. 명성황후가 등장하는 작품

명성황후는 다양한 작품에서 등장한다.

1974년 MBC 드라마 《민비》와 1982년 KBS1 드라마 《풍운》에서는 김영애가 명성황후 역을 맡았다. 1989년 KBS2 드라마 《바람과 구름과 비》에서는 김지숙이, 1990년 MBC 드라마 《대원군》에서는 김희애가, 1996년 KBS1 드라마 《찬란한 여명》에서는 하희라가 명성황후를 연기했다. 1996년 SBS 특집 드라마 《안중근》에서는 다시 김영애가 명성황후 역을 맡았다. 2001년 KBS2 드라마 《명성황후》에서는 문근영(아역), 이미연, 최명길이 명성황후 역을 연기했다. 2010년 SBS 드라마 《제중원》에서는 서이숙이, 2014년 KBS2 드라마 《조선 총잡이》에서는 하지은이, 2015년 KBS2 드라마 《장사의 신 - 객주 2015》에서는 최지나가 명성황후 역을 맡았다. 2019년 SBS 드라마 《녹두꽃》에서는 김지현이, 2020년 TV조선 드라마 《바람과 구름과 비》에서는 박정연이 명성황후를 연기했다.

영화에서는 1959년 《대원군과 민비》에서 황정순이, 1964년 《청일전쟁과 여걸민비》에서 최은희가, 1969년 《전하 어디로 가시나이까》와 1973년 《삼일천하》에서 도금봉이, 1971년 《경복궁의 여인들》에서 윤정희가 명성황후 역을 맡았다. 2006년 영화 《한반도》에서는 강수연이, 2009년 영화 《불꽃처럼 나비처럼》에서는 수애가,[67] 2015년 영화 《도리화가》에서는 이윤정이, 2022년 영화 《영웅》에서는 이일화가 명성황후를 연기했다.

뮤지컬로는 1996년 초연된 《명성황후》가 있으며, 윤석화, 김원정, 이태원, 김소현, 신영숙 등 여러 배우들이 명성황후 역을 거쳐갔다.

무용극으로는 1994년 《명성황후》에서 김현자가, 2007년 《명성황후》에서 왕빛나가 명성황후 역을 맡았다.

이 외에도 이미연이 부르고 조수미가 노래한 《나 가거든》, 이수광의 《나는 조선의 국모다》, 정비석의 《명성황후》, 야설록의 《불꽃처럼 나비처럼》 등 명성황후를 소재로 한 다양한 작품들이 있다.

7. 기타

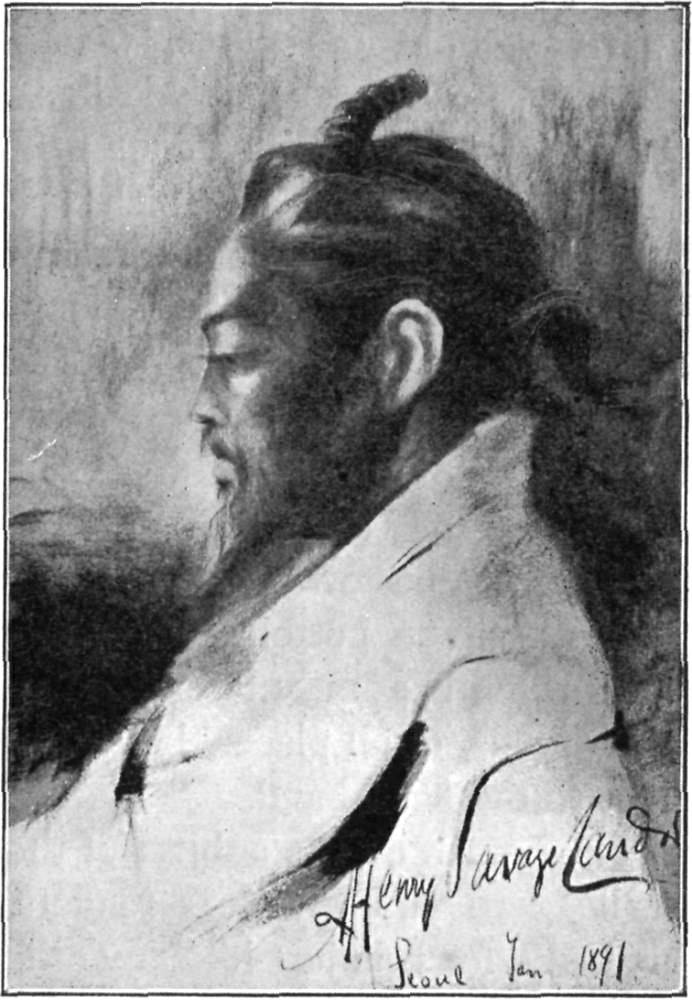

명성황후의 정확한 사진은 현재 존재하지 않는다. 임오군란 이후 명성황후는 사진 촬영을 기피하였으리라 여겨진다.[234] 따라서 현재 명성황후라고 알려진 사진은 명성황후와는 관련이 없다[234]는 의견이 주류를 이루고 있다. 심지어 어의조차 명성황후의 사진을 찍지 못하였다.[235] 명성황후가 사진을 기피한 것에 대해서는 이견이 있으며, 그 밖에 동시대에 살던 이승만이 자신의 저서 《독립정신》에 명성황후의 사진이라고 언급한 사진이 한 개 기록에 남겨져 있다.[236] 그러나 이승만의 저서에 나온 사진도 명성황후인가 여부는 확실하지 않다는 견해도 있다.

지금까지 한일 양국에서 명성황후로 여겨졌던 사진들은 머리에 가발(쿤모리)을 쓰고 비녀를 꽂은 사진들이었지만, 이 사진은 2000년 10월부터 2003년에 걸쳐 삼곡헌정의 검증을 통해 다른 사진임이 밝혀졌다.[121] 이 사진에 명성황후라고 자막을 단 가장 오래된 예는 1955년 일본근대사연구회의 『사진·도설 종합일본사』[122]이며, 이것으로부터 "명성황후"라는 자막이 붙게 되었다.

1894년 겨울 최초로 피겨스케이팅을 구경하였다. 영국 왕립지리학회 최초의 여성회원인 이사벨라 버드 비숍 여사는 저서 ‘조선과 이웃나라들’에서 1894년 겨울 고종 황제와 명성황후의 초청으로 경복궁 향원정에서 첫 시연을 했다고 적고 있다. 또 '남녀가 사당패와 색주가들처럼 손을 잡았다 놓았다 하는 모양에 대해 명성황후가 못마땅해 했다.' 고 한다.[237]

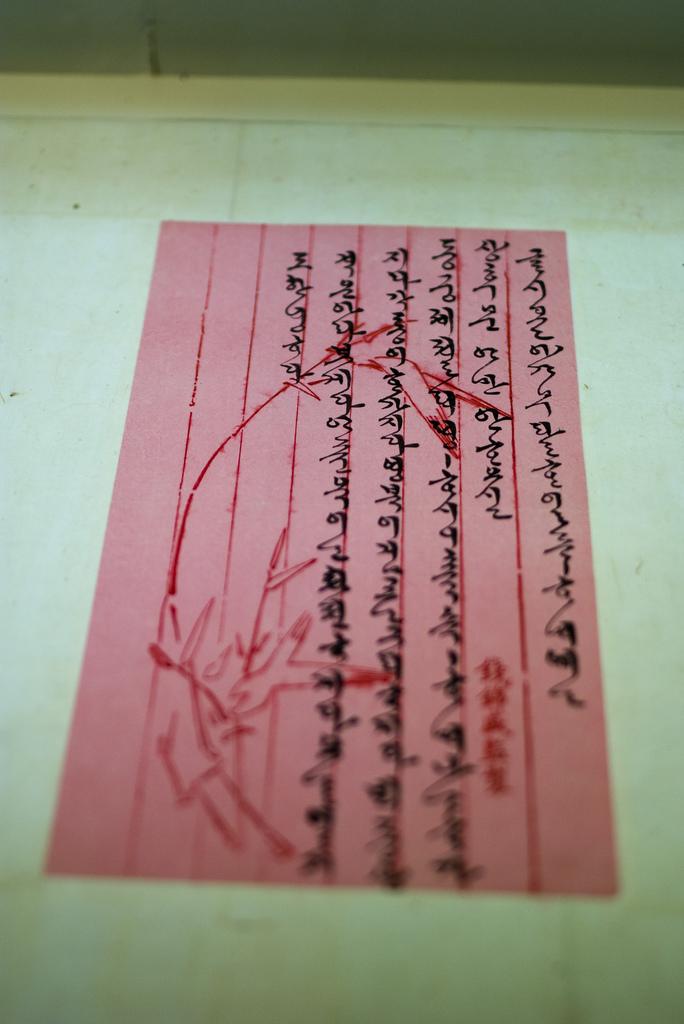

명성황후의 한글편지가 공개되었다.

“글씨 보고 밤사이에 아무 탈 없이 지낸 일 든든하며,

여기는 임금의 문안도 아주 평안하시고,

동궁의 정황도 매우 평안하시니 축수하며,

나는 한결 같으나 다리의 통증이 한결 같다.

영복이 검교는 그리 하겠다.

임금을 모신 것에 대해 상을 내리는 일은 알아보겠다.

안준옥이는 자리를 옮기겠다.

오늘 일기도 춥고 차다.”

참조

[1]

뉴스

http://www.donga.com[...]

2004-11-09

[2]

웹사이트

Korean Women in Resistance to the Japanese

http://www.indiana.e[...]

[3]

서적

The Sino-Japanese War of 1894-1895: Perceptions, Power, and Primacy

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[4]

서적

The top-knot was "the distinctive mark of Korean citizenship".

[5]

웹사이트

https://terms.naver.[...]

Doosan Encyclopedia

[6]

서적

"She—the most powerful Korean in Korea—is content to be nameless; a sovereign with almost unlimited power, but without a nominal individuality; and to be called merely by the family name of her forefathers, and to be designated only as the daughter of her fathers, the wife of her husband, and the mother of her son."

[7]

서적

Global Perspectives on Korean Literature

Palgrave Macmillan

2019

[8]

학술지

The Kunse Chosŏn Chŏnggam and Modern Korean Historiography

1980-12

[9]

서적

The Rule of the Taewŏn'gun, 1864-1873: Restoration in Yi Korea

East Asian Research Center, Harvard University

[10]

웹사이트

Queen Min

http://www.gkn-la.ne[...]

[11]

웹사이트

Place 2

https://web.archive.[...]

[12]

웹사이트

Home > Tourism> Historical Relic

https://web.archive.[...]

[13]

웹사이트

The Stone Tablet for The Empress Myeongseong's Birthplace, her Former Village.

http://www.minc.kr/r[...]

[14]

웹사이트

Queen Min

https://web.archive.[...]

[15]

웹사이트

Queen Min

https://web.archive.[...]

[16]

서적

Garam (가람기획)

[17]

서적

Korea's Place in the Sun: A Modern History

W.W. Norton & Company

[18]

웹사이트

Queen Min of Korea: Coming to Power

https://web.archive.[...]

1996-05-08

[19]

웹사이트

음서로 벼슬에 올라 장악원과 사도시의 첨정을 지냈으며, 딸이 왕비로 간택되면서 영의정에 추증되고 여성부원군(驪城府院君)에 추봉되었다.

https://ko.wikipedia[...]

[20]

서적

[21]

서적

[22]

웹사이트

Biography of Queen Min, Korean Empress

https://www.thoughtc[...]

2019-05-16

[23]

서적

In line with Korean custom: "Korean wives have one rather desirable prerogative—a prerogative which the wives of China do not share with them, nor I fancy, do the wives of Japan. A Korean man cannot house his concubines or second-class wives under the roof that shelters his true or first wife, without her permission."

[24]

서적

Corea or Cho-sen: The Land of the Morning Calm

https://www.gutenber[...]

William Heinemann

[25]

서적

A Modern Pioneer in Korea: The Life Story of Henry G. Appenzeller

https://archive.org/[...]

Fleming H. Revell Company

[26]

서적

On the alleged basis that the Japanese letter addressed the Koreans disrespectfully not as equals.

[27]

서적

By means of thousands of stone monuments set up at cross-roads and markets that he ordered to be inscribed with slogans. Even sticks of ink were sloganised.

[28]

웹사이트

"Interactions among Three Cultures in East Asian International Politics during the Late Nineteenth Century: Collating Five Different Texts of Huang Zun-xian's "Chao-xian Ce-lue" (Korean Strategy)"

https://web.archive.[...]

2023-09-15

[29]

서적

Described by Hirano as "Huang (1848–1905, alias Gong-du, a native of Jia-ying county, Guangdong province and a Hakka)"

[30]

서적

《역주 매천야록 (임형택 외 역, 문학과지성사, 2005) 176"페이지

문학과지성사

[31]

서적

[32]

서적

[33]

서적

Events to 13 September including the arrest are in a telegram to the New York Tribune of 2 October.

[34]

웹사이트

Korea and Japan (May 1905)

https://www.gutenber[...]

2023-09-15

[35]

서적

The Progressive coup participant Kim Ok-kiun (modern designation Kim Ok-gyun) was lured to Shanghai by his "friend" then murdered there. The involvement of Chinese General Yuan Shi Kai was suspected (at least by the Americans). The General brought the body back to Korea in a Chinese war vessel and the murderer was received at court. The corpse was cut up and pieces were displayed in various parts of Korea.

[36]

참조

[37]

논문

Korea's modernization through English in the 1880s

https://www.koreatim[...]

The Korea Times Co.

2010-05-31

[38]

참조

[39]

웹사이트

http://100.nate.com/[...]

Nate/ Encyclopedia of Korean Culture

[40]

서적

Korea: Its Land, People and Culture of All Ages

1960

[41]

논문

Cotton Cloth Trades, Currency Reforms, and Inflations: Korean Experiences of the Industrial Revolution from 1883 to 1897

https://www.iastated[...]

Iowa State University Digital Press

2023-10-23

[42]

참조

[43]

참조

[44]

서적

Fifteen Years Among the Top-knots: Or, Life in Korea

https://archive.org/[...]

1904

[45]

웹사이트

Beholding Queen Min

https://www.koreatim[...]

2020-05-10

[46]

서적

Fertility and Childbirth among Royal Women in Nineteenth-Century Korea

[47]

서적

Fertility and Childbirth among Royal Women in Nineteenth-Century Korea

[48]

서적

《한국 근현대사를 수놓은 인물들(1)》

[49]

참조

[50]

서적

1898

[51]

서적

Fertility and Childbirth among Royal Women in Nineteenth-Century Korea

[52]

서적

1898

[53]

서적

[54]

간행물

우리곁에 살아 있는 역사의 맥박과 숨결

2001-03

[55]

서적

《운현궁과 흥선대원군》

종로문화원

2000

[56]

서적

Korea

https://archive.org/[...]

A and C. Black

2023-10-16

[57]

웹사이트

을미사변 乙未事變

https://archive.toda[...]

[58]

웹사이트

The Sobering Truth of Empress Myeongseong's Killing

http://english.chosu[...]

2009-08-25

[59]

웹사이트

Biography of Queen Min, Korean Empress

https://www.thoughtc[...]

[60]

서적

《Empress Myeongseong and the Korean Empire》

[61]

서적

History's Great Untold Stories: Obscure Events of Lasting Importance

Allen & Unwin

2006

[62]

웹사이트

Photo of the Last Empress

http://english.kbs.c[...]

KBS News

2003-12-28

[63]

논문

The Conundrum of Queen Min's Portrait: A Denied or Partial Identity?

2022

[64]

웹사이트

Japanese Illustration of Last Korean Queen Discovered

http://english.chosu[...]

2005-01-13

[65]

웹사이트

Portraits of Queen Min and Xiang Fei

https://www.koreatim[...]

2018-12-14

[66]

웹사이트

1st portrait of Empress Myeongseong?

https://www.koreatim[...]

2017-08-15

[67]

웹사이트

The Sword with No Name (2009) – IMDb

https://www.imdb.com[...]

IMDb

[68]

웹사이트

『高宗実録 1895年10月22日』

https://sillok.histo[...]

[69]

웹사이트

『高宗実録 1897年1月6日』

https://sillok.histo[...]

[70]

웹사이트

『高宗実録 1863年12月13日』

http://sillok.histor[...]

[71]

서적

[72]

웹사이트

GK17289_00I0079 光武六年三月七日 韓国官報2141号 宮廷録事

http://e-kyujanggak.[...]

[73]

웹사이트

高宗太皇帝明成太皇后祔廟主監儀軌

http://e-kyujanggak.[...]

서울대학교 규장각

1921

[74]

뉴스

【萬物相】21世紀の韓国で起こった「封建時代にもあり得なかったこと」

http://www.chosunonl[...]

朝鮮日報日本語版

2016-10-26

[75]

웹사이트

閔妃とは

https://kotobank.jp/[...]

2022-07-05

[76]

서적

韓国併合への道

文藝春秋

2000-01

[77]

서적

高宗実録 乙未(三十二)年十月八日

[78]

서적

日韓外交資料5-宮本等王妃殺害現場ニ在リシ旨判明ノ件

[79]

서적

十一月九日午後六時一〇分発電(広島地方裁判所)

[80]

서적

高宗実録 乙未(三十二)年十月二十二日

[81]

문서

機密発第98号

1895-12-28

[82]

문서

往電第31号

1907-08-31

[83]

서적

李朝滅亡

1997

[84]

뉴스

朝鮮はわずか「30年」で滅びた

https://japan.hani.c[...]

2024-03-08

[85]

서적

明成皇后と大韓帝国

[86]

서적

In Korea with Marquis Ito

https://archive.org/[...]

New York, C. Scribner's sons

1908

[87]

서적

朝鮮紀行

[88]

서적

韓国 堕落の2000年史

[89]

서적

李朝滅亡

新潮文庫

1994

[90]

서적

李朝滅亡

2011-09

[91]

뉴스

【萬物相】21世紀の韓国で起こった「封建時代にもあり得なかったこと」

https://archive.is/X[...]

[92]

기타

アジア資料センター レファレンス コード:B03050001800

[93]

웹사이트

閔妃殯殿魂殿都監儀軌

http://e-kyujanggak.[...]

서울대학교 규장각

[94]

서적

承政院日記高宗 19年 9月 22日前後

[95]

서적

[96]

서적

梅泉野録

[97]

기타

4.金玉均本邦退去ノ件/1 明治19年5月29日から明治19年7月26日(韓国亡命者金玉均ノ動静関係雑件(京城説伝) 第二巻)

[98]

웹사이트

『高宗実録 乙未(三十二)年8月20日』

http://sillok.histor[...]

[99]

웹사이트

『高宗実録 乙未(三十二)年8月22日』

http://sillok.histor[...]

[100]

문서

韓国官報 号外 開国504年8月23日

[101]

기타

明成皇后殯殿魂殿都監儀軌 殯殿都監(朝鮮)編

서울대학교 한국학연구원 규장각

[102]

문서

韓国官報 開國五百四年九月八日 号外 GK17289_00I0004

[103]

문서

開国504年10月10日 官報号外 Ref. GK17289_00I0005 GK17289_00I0005 詔勅

[104]

기타

韓国王露公使館ヘ播遷関係一件 公文雑纂・明治二十九年・第九巻・外務省一・外務省一 朝鮮京城事変ノ顛末ニ関シ小村弁理公使ヨリ報告ノ件

[105]

뉴스

新聞集成 明治編年史 第九巻 日清戦争期 時事 1986年1月23日記事

[106]

뉴스

新聞集成 明治編年史 第九巻 日清戦争期 時事 1986年1月23日記事

時事

1986-01-23

[107]

간행물

Official Gazette of Korea, Feb. 12, 1896(韓国官報 建陽元年二月十二日 號外)

http://147.46.103.18[...]

1896-02-12

[108]

기타

電受第75号 「1. 明治29年2月12日から明治29年2月20日(韓国王露公使館ヘ播遷関係一件)」レファレンスコードB03050313400

[109]

법령

明治29年勅令第204号

1896-05-11

[110]

뉴스

1908年4月5日 ニューヨーク・タイムズ

ニューヨーク・タイムズ

1908-04-05

[111]

서적

観樹将軍回顧録

[112]

웹사이트

夫に代わり朝鮮を牛耳った独裁王妃の末路

https://president.jp[...]

PRESIDENT Inc

2019-02-11

[113]

서적

朝鮮王妃殺害と日本人

高文研

2009

[114]

서적

わかりやすい朝鮮社会の歴史

[115]

서적

帝国と暗殺

新曜社

2005

[116]

뉴스

中央日報

2001-10-22

[117]

서적

朝鮮紀行〜英国婦人の見た李朝末期

講談社

1998-08-10

[118]

기타

石塚英蔵書簡、法制局長官末松謙澄宛

国立国会図書館憲政資料室蔵 憲政史編纂会収集文書 外交問題主要事件資料

[119]

기타

日本外交文書

[120]

서적

韓国人の日本偽史

小学館

[121]

논문

「閔妃」試論:図像をめぐる一考察

https://doi.org/10.1[...]

国際日本文化研究センター

[122]

서적

写真・図説 総合日本史

国文社

1955-11

[123]

서적

別冊1億人の昭和史 日本植民地史①朝鮮

毎日新聞社

1978-07

[124]

서적

目で見る李朝時代

国書刊行会

1986-03

[125]

서적

映像が語る「日韓併合」史

労働経済社

1987-08

[126]

서적

韓国写真史

図書出版一心社

1976-12

[127]

서적

With Tommy Tompkins in Korea

Fleming H.Revell Company

1905

[128]

뉴스

明成皇后はどんな顔?

https://japanese.joi[...]

中央日報日本語版

2006-07-26

[129]

뉴스

明成皇后はどんな顔?

http://japanese.join[...]

中央日報日本語版

2006-07-26

[130]

뉴스

親日作家が敗訴 9600万ウォン賠償命令

http://www.chosunonl[...]

朝鮮日報

2005-09-02

[131]

웹사이트

明成皇后殺人犯の子孫が謝罪

https://japanese.joi[...]

中央日報日本語版

2005-05-10

[132]

뉴스

明成皇后殺害事件、日本のテレビ局が取り上げる

http://www.chosunonl[...]

朝鮮日報

2009-08-24

[133]

기타

明治40年8月31日付往電31号

1907-08-31

[134]

기타

1906年・統監代理長谷川好道韓皇謁見始末報告(國分書記官通訳并筆記)

1906

[135]

뉴스

米中二股 韓国が断ち切れぬ「民族の悪い遺産」

https://www.sankei.c[...]

産経

2015-08-30

[136]

뉴스

韓国、産経に記事削除を要請 大統領を閔妃に例え

https://www.nikkei.c[...]

日本経済新聞

2015-09-01

[137]

서적

명성황후와 대한제국

[138]

웹사이트

굳이 민비라고 불러야 직성이 풀리는 자들

http://www.newsface.[...]

뉴스페이스

2011-07-25

[139]

웹사이트

'닥터진' 이하응 따위가 위인이라고?

http://www.choicenew[...]

초이스경제

2012-08-29

[140]

기타

고종 1권, 즉위년 총서

http://sillok.histor[...]

1863-12-13

[141]

조선왕조실록

순부 12권, 14년(1921 신유 / 일 대정(大正) 10년) 3월 9일(양력) 2번째 기사

http://sillok.histor[...]

[142]

서적

대한계년사

1866

[143]

웹인용

문화유산학술연구정보지식포털 : 명성황후 탄강 구리비

http://portal.nricp.[...]

국립문화재연구소

2008-05-29

[144]

서적

[145]

서적

조선왕세보

1997

[146]

조선왕조실록

안국동 인현 왕후의 사제에 가다

http://sillok.histor[...]

1761-06-13

[147]

서적

[148]

간행물

태백산본, 정족산본, 예조본 등 총 5책

서울대학교 규장각

[149]

조선왕조실록

중희당에서 초간택을 행하다

http://sillok.histor[...]

1866-02-25

[150]

조선왕조실록

민치록의 딸, 김우근의 딸 등을 재간택에 들어오도록 하다

http://sillok.histor[...]

1866-02-25

[151]

서적

[152]

조선왕조실록

별궁에 나아가 친영례를 행하다

http://sillok.histor[...]

1866-03-21

[153]

서적

[154]

서적

[155]

서적

[156]

서적

[157]

백과사전

글로벌세계대백과

[158]

조선왕조실록

원자가 탄생하다

http://sillok.histor[...]

1871-11-04

[159]

조선왕조실록

원자가 졸하다

http://sillok.histor[...]

1871-11-08

[160]

조선왕조실록

원자가 탄생하다

http://sillok.histor[...]

1874-02-08

[161]

조선왕조실록

인정전에 나아가 왕세자 책례를 행하다

http://sillok.histor[...]

1875-02-18

[162]

서적

[163]

서적

문명의 정치사상: 유길준과 근대한국

문학과지성사

2004

[164]

조선왕조실록

전 판서 민승호가 졸하다

http://sillok.histor[...]

1874-11-28

[165]

서적

한국 근현대사를 수놓은 인물들(1)

경인문화사

2007-04

[166]

조선왕조실록

찬배 죄인 이승보, 김세호, 이재만을 향리로 방축하라고 명하다

http://sillok.histor[...]

1876-02-27

[167]

서적

[168]

조선왕조실록

인정전에 나아가 왕세자빈의 책빈례를 거행하다

http://sillok.histor[...]

1882-02-19

[169]

서적

[170]

서적

한국 근현대사를 수놓은 인물들(1)

경인문화사

2007-04

[171]

서적

매천야록

일문서적

2011

[172]

서적

매천야록

[173]

서적

매천야록

일문서적

2011

[174]

조선왕조실록

중궁전이 승하하여 거애하는 절차를 마련하도록 하다

http://sillok.histor[...]

1882-06-10

[175]

서적

[176]

서적

[177]

서적

[178]

서적

[179]

서적

한말비사

교문사

[180]

조선왕조실록

보은군의 난민을 양호 선무사 어윤중이 효유하여 해산시켰다고 치계하다

http://sillok.histor[...]

1893-03-30

[181]

조선왕조실록

민란이 의정부에서 일어난 데 대해 고부 민란을 처리하고 총책임자 충청도 군인 이정규를 처벌할 것 등을 아뢰다

http://sillok.histor[...]

1894-02-15

[182]

서적

[183]

조선왕조실록

전라 감영이 동학 무리에게 함락되다

http://sillok.histor[...]

1894-04-27

[184]

조선왕조실록

일본 공사 오토리 게이스케를 편전에 나아가 접견하다

http://sillok.histor[...]

1894-05-23

[185]

조선왕조실록

대궐에 영추문으로 일본 군인들이 난입하다

http://sillok.histor[...]

1894-06-21

[186]

조선왕조실록

조일 동맹 조약이 체결되다

http://sillok.histor[...]

1894-07-22

[187]

서적

한국 근현대사를 수놓은 인물들(1)

경인문화사

[188]

서적

한국 근현대사를 수놓은 인물들(1)

경인문화사

[189]

조선왕조실록

농민군에 장교들과 군인들이 토벌을 위해 나가다. 일본군에게 호궤하고 유일하게 지정된 처형법으로 교형과 총살을정하다

http://sillok.histor[...]

1894-12-27

[190]

조선왕조실록

전봉준과 그의 무리 5명을 비적으로 교형에 처하다

http://sillok.histor[...]

1895-03-29

[191]

서적

한국 근현대사를 수놓은 인물들(1)

경인문화사

[192]

웹사이트

전봉준의 배경과 출신

http://enc.daum.net/[...]

[193]

기타

[194]

서적

한국통사

범우사

[195]

서적

[196]

조선왕조실록

박정양을 내각 총리대신에 임명하다

http://sillok.histor[...]

1895-05-08

[197]

서적

역주 매천야록 (상)

문학과 지성사

[198]

서적

[199]

저널

민비는 외세 끌어들인 장본인

https://web.archive.[...]

1999-08-19

[200]

서적

[201]

서적

[202]

서적

조선왕조 500년:24. 왕조의 비극

금성출판사

[203]

서적

[204]

조선왕조실록

왕후가 곤녕합에서 묘시에 붕서하다

http://sillok.histor[...]

1895-08-20

[205]

서적

매천야록

일문서적

[206]

조선왕조실록

민왕후를 서인으로 강등시키다

http://sillok.histor[...]

1895-08-22

[207]

조선왕조실록

민왕후에게 빈의 호칭을 특사하다

http://sillok.histor[...]

1895-08-23

[208]

조선왕조실록

민왕후의 위호를 회복시키고 조령을 격소하다

http://sillok.histor[...]

1895-10-10

[209]

조선왕조실록

왕후 대행에게 문성의 시호를, 홍릉의 능호를, 경효의 전호를 주기로 의논하여 정하다

http://sillok.histor[...]

1897-01-06

[210]

조선왕조실록

왕후 대행에게 명성의 시호를 주다

http://sillok.histor[...]

1897-03-02

[211]

조선왕조실록

고종이 황제의 자리에 오르고, 민왕후를 민황후로, 왕태자를 황태자로 책봉하고 산호만세 등을 창하다

http://sillok.histor[...]

1897-10-12

[212]

조선왕조실록

고종 황제의 행장

http://sillok.histor[...]

1919-03-04

[213]

뉴스인용

[Why] 金九에게 이런 모습이?

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2008-09-20

[214]

뉴스

경향신문

1997-08-13

[215]

서적

[216]

뉴스

日정부 명성황후 시해 개입 물증 111년 만에 ‘햇빛’

http://www.donga.com[...]

동아일보

2006-06-05

[217]

조선왕조실록

도망친 죄인 고영근이 일본에서 역적 괴수 우범선을 살해하다

http://sillok.histor[...]

1903-12-03

[218]

서적

윤치호 일기(1916-1943)

역사비평사

2007

[219]

서적

한국통사

범우사

1997

[220]

웹인용

[현대사 俗說과 眞實(2)- ‘에조문서 435호’의 실체] “명성황후 ‘사망 전 능욕설’… 작가의 상상력 지나쳤다”

http://jmagazine.joi[...]

2020-09-14

[221]

뉴스인용

“일본인 폭도가 가슴을 세 번 짓밟고 일본도로 난자했다”

https://shindonga.do[...]

신동아

[222]

웹인용

閔妃시해에 사용된 칼 日本 神社서 발견

https://news.naver.c[...]

2020-09-14

[223]

기타

[224]

뉴스

“을미사변 당시 명성황후 생존” 외교문서 발견

http://news.khan.co.[...]

경향신문

[225]

뉴스

‘명성황후 일 낭인 칼에 시해돼 불태워졌다’ 그간의 정설 뒤집히나

http://news.khan.co.[...]

경향신문

[226]

서적

매천야록

[227]

뉴스

운명의 20년 여우 사냥-일의 조선 황후 시해 작전

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2004-07-27

[228]

뉴스

매일경제

1972-01-05

[229]

서적

명성황후와 대한제국

[230]

서적

매천야록

일문서적

2011

[231]

기타

돈을 주고 과거 합격증을 파는 일

[232]

서적

매천야록

일문서적

2011

[233]

서적

한국과 그 이웃나라들

살림

[234]

서적

명성황후와 대한제국

[235]

서적

한국사 새로 보기

도서출판 풀빛

2001-12-20

[236]

뉴스

명성황후 시해 진실은 비공식 기록 행간 속에

http://news.hankooki[...]

한국일보

2010-08-09

[237]

뉴스

한국 피겨 110년史

http://www.seoul.co.[...]

2004-10-01

[238]

고종실록

전 판서 민승호가 졸하였다.

1874-11-28

[239]

고종실록

한창 부부인이 졸하다

1874-11-30

[240]

고종실록

중궁전이 원자를 탄생하였으니

1871-11-04

[241]

고종실록

원자가 대변이 통하지 않는 증상으로 불행을 당하고 말았다.

1871-11-08

[242]

고종실록

신시에 왕비 전하가 순산하여 공주를 낳았다.

1873-02-13

[243]

고종실록

공주가 졸서하다

1873-09-28

[244]

고종실록

중궁전이 대군을 탄생하였다.

1875-04-05

[245]

고종실록

대군이 졸서하다

1875-04-18

[246]

서적

고종실록

1878-02-18

[247]

서적

고종실록

1878-06-05

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com