돔 (건축)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

돔(dome)은 반구형 또는 이와 유사한 형태의 건축 구조물로, 다양한 시대와 문화에서 주거지, 종교 건축물, 기념물 등에 사용되어 왔다. 돔은 선사 시대부터 다양한 형태로 존재했으며, 로마 시대에 기념비적인 규모로 발전했다. 비잔틴 제국에서 돔은 교회 건축의 특징이 되었으며, 페르시아, 오스만 제국 등에서도 독특한 돔 건축 전통이 발전했다. 르네상스 시대에는 브루넬레스키의 피렌체 대성당 돔과 같이 기술적 혁신을 통해 돔 건축이 부흥했고, 근대에는 철과 콘크리트 등 새로운 재료와 기술을 활용한 다양한 형태의 돔이 등장했다. 돔은 형태, 재료, 구조에 따라 여러 종류로 분류되며, 지오데식 돔, 양파 돔 등이 대표적이다.

더 읽어볼만한 페이지

- 가톨릭 건축 - 장미창

장미창은 로마 건축의 오쿨루스에서 유래된 원형 창으로, 초기 기독교 건축에서 시작하여 고딕 시대에 이르러 크고 화려하게 발전했으며, 다양한 상징적 의미를 지닌다. - 가톨릭 건축 - 종탑

종탑은 시간을 알리거나 종교 의식 등에 사용되는 건축물로, 교회에서 예배나 기도 시간을 알리는 데 사용되며 특별한 경우에도 종을 울리고, 종을 울리는 방식에 따라 다양한 종류가 있으며, 전 세계 다양한 지역에서 문화와 역사를 반영하는 건축 양식을 보여준다. - 돔 - 성묘교회

성묘교회는 예수 그리스도의 십자가 처형, 매장, 부활이 이루어진 곳으로 여겨지는 예루살렘의 기독교 성지이며, 여러 교파가 공동 관리하고 건축 양식이 복합적으로 나타나는 종교적·역사적 의미가 큰 건축물이다. - 돔 - 그리피스 천문대

그리피스 천문대는 1935년 개관하여 대중에게 천문학을 소개하고 항공 및 우주비행사 훈련에도 사용되었으며, 현재는 로스앤젤레스의 랜드마크로서 대중문화적으로도 인기가 높은 천문대이다. - 표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 - 라우토카

라우토카는 피지 비치레부섬 서부에 위치한 피지에서 두 번째로 큰 도시이자 서부 지방의 행정 중심지로, 사탕수수 산업이 발달하여 "설탕 도시"로 알려져 있으며, 인도에서 온 계약 노동자들의 거주와 미 해군 기지 건설의 역사를 가지고 있고, 피지 산업 생산의 상당 부분을 담당하는 주요 기관들이 위치해 있다. - 표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 - 코코넛

코코넛은 코코넛 야자나무의 열매로 식용 및 유지로 사용되며, 조리되지 않은 과육은 100g당 354kcal의 열량을 내는 다양한 영양 성분으로 구성되어 있고, 코코넛 파우더의 식이섬유는 대부분 불용성 식이섬유인 셀룰로오스이며, 태국 일부 지역에서는 코코넛 수확에 훈련된 원숭이를 이용하는 동물 학대 문제가 있다.

2. 역사

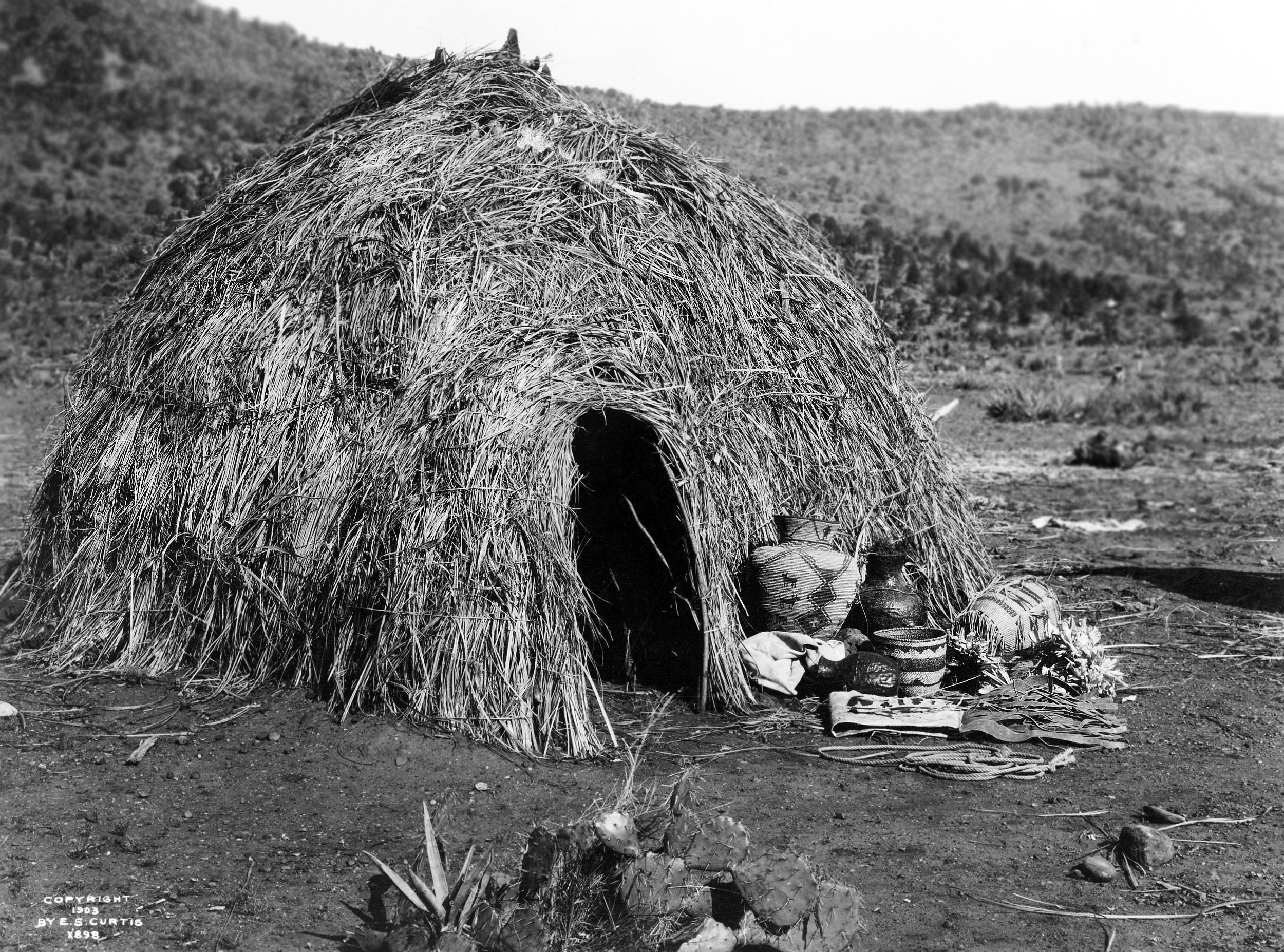

돔은 인류 역사 초기부터 다양한 문화권에서 발견되는 건축 형태이다. 가장 오래된 형태는 각 층을 조금씩 안으로 들여쌓아 올린 코벨 돔으로, 이는 신석기 시대부터 중동과 유럽 등지에서 사용되었다. 매머드 뼈로 만든 선사 시대 주거지 유적이나 여러 원주민 문화에서 발견되는 위그와암, 이글루, 진흙 오두막 등은 돔 구조의 원형을 보여준다. 고대 메소포타미아와 페르시아 지역에서도 돔 형태의 구조물이 사용되었으며, 중국에서는 한나라 시대 묘에서 초기 형태의 벽돌 돔이 발견된다.

본격적인 돔 건축 기술은 고대 로마에서 크게 발전했다. 로마인들은 콘크리트를 사용하여 거대한 돔을 만들었으며, 대표적인 예가 로마의 판테온이다. 판테온의 거대한 콘크리트 돔은 천 년 이상 세계에서 가장 큰 돔으로 남아 있었다. 로마 시대에는 온천, 빌라, 궁전, 능묘 등 다양한 건물에 돔이 활용되었고, 오쿨루스를 두어 채광과 환기를 해결하는 특징을 보였다.

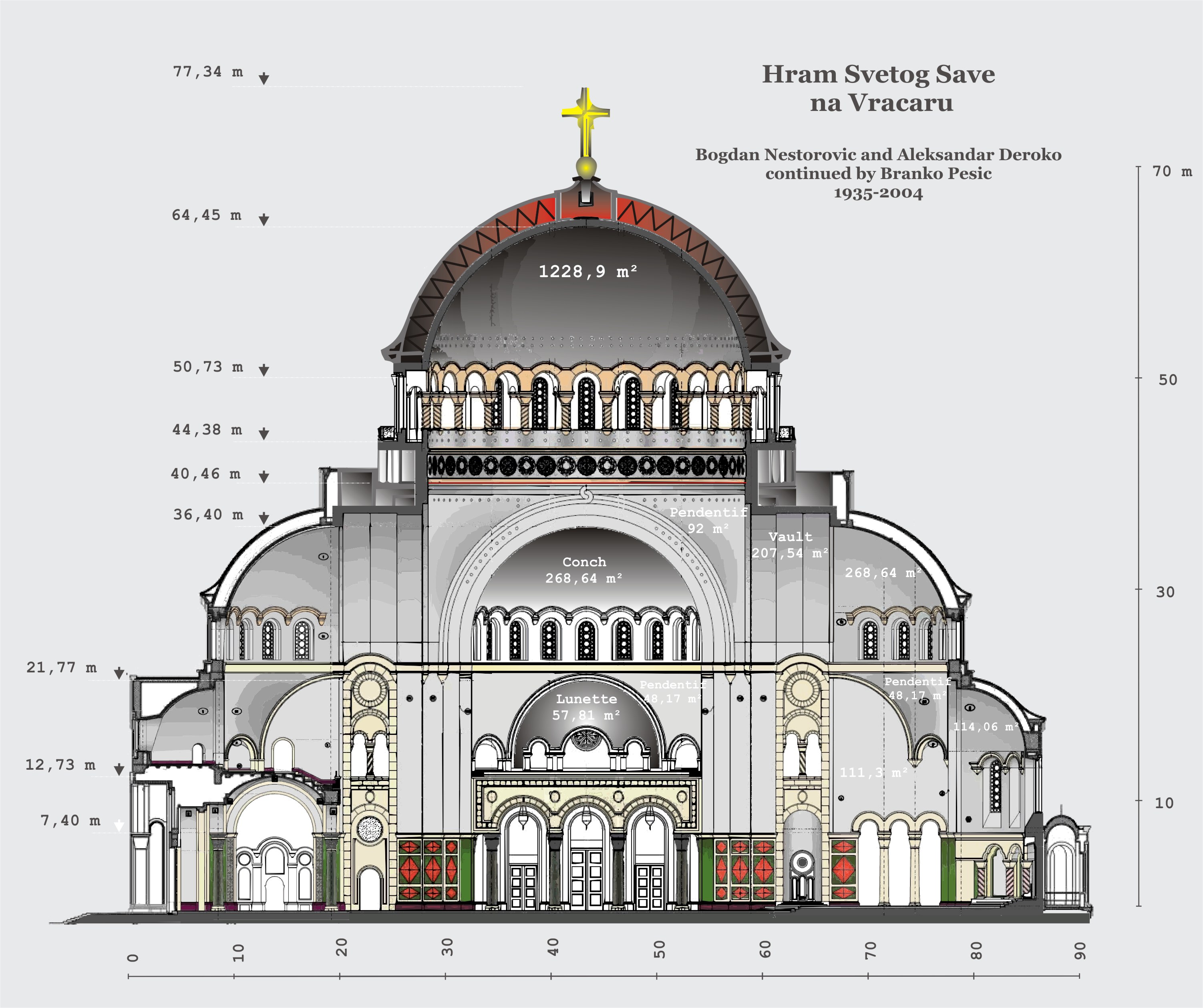

서로마 제국 멸망 이후 돔 건축 기술은 비잔틴 제국으로 계승되어 더욱 발전했다. 특히 6세기 유스티니아누스 1세 시대에 지어진 콘스탄티노폴리스의 아야 소피아는 펜던티브 기법을 사용하여 거대한 중앙 돔을 정사각형 평면 위에 올린 혁신적인 건축물로, 이후 비잔틴 및 이슬람 건축에 큰 영향을 주었다. 비잔틴 시대 후기에는 돔 받침대(드럼) 위에 돔을 올리고 여러 개의 창문을 내는 방식이 정착되었다.

이슬람 세계에서는 바위의 돔과 같이 초기부터 돔이 중요한 건축 요소로 사용되었으며, 비잔틴과 페르시아의 영향을 받아 독자적인 양식을 발전시켰다. 서유럽에서는 카롤루스 대제의 아헨 대성당 팔라틴 예배당이나 베네치아의 산 마르코 대성당 등에서 비잔틴의 영향을 받은 돔 건축을 찾아볼 수 있다.

르네상스 시대 이탈리아에서는 돔 건축이 다시 한번 부흥기를 맞았다. 필리포 브루넬레스키가 설계한 피렌체 대성당의 거대한 이중 구조 돔은 기술적 혁신을 보여주는 대표적인 사례이다. 로마 산 피에트로 대성당의 돔 역시 르네상스와 바로크 건축을 대표하는 기념비적인 건축물로, 이후 많은 교회와 공공건물 디자인에 영향을 미쳤다. 같은 시기 오스만 제국에서는 미마르 시난과 같은 건축가들이 아야 소피아의 구조를 계승하고 발전시켜 쉴레이마니예 모스크, 셀리미예 모스크 등 웅장한 돔 모스크를 건설했다.

근대 이후 산업혁명으로 주철, 강철, 철근 콘크리트 등 새로운 재료가 등장하면서 돔 건축은 더욱 다양해지고 규모가 커졌다. 미국 국회의사당의 주철 돔, 블라디미르 슈호프의 그리드쉘 구조, 발터 바우어스펠트와 벅민스터 풀러가 발전시킨 측지 돔, 공기 지지 구조(에어 돔)를 이용한 돔 경기장 등 혁신적인 기술과 형태가 등장했다. 현대에는 컴퓨터 기술의 발달로 더욱 복잡하고 창의적인 돔 설계와 건설이 이루어지고 있다.

2. 1. 초기 돔

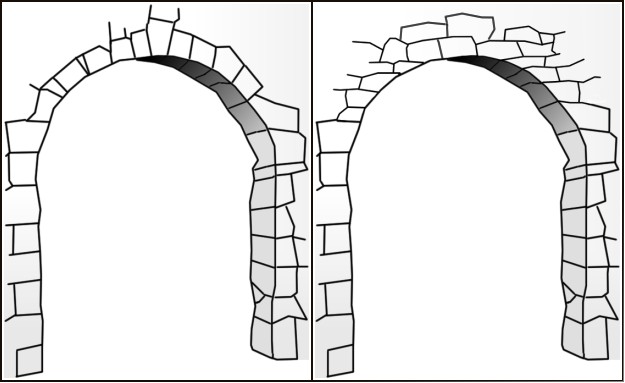

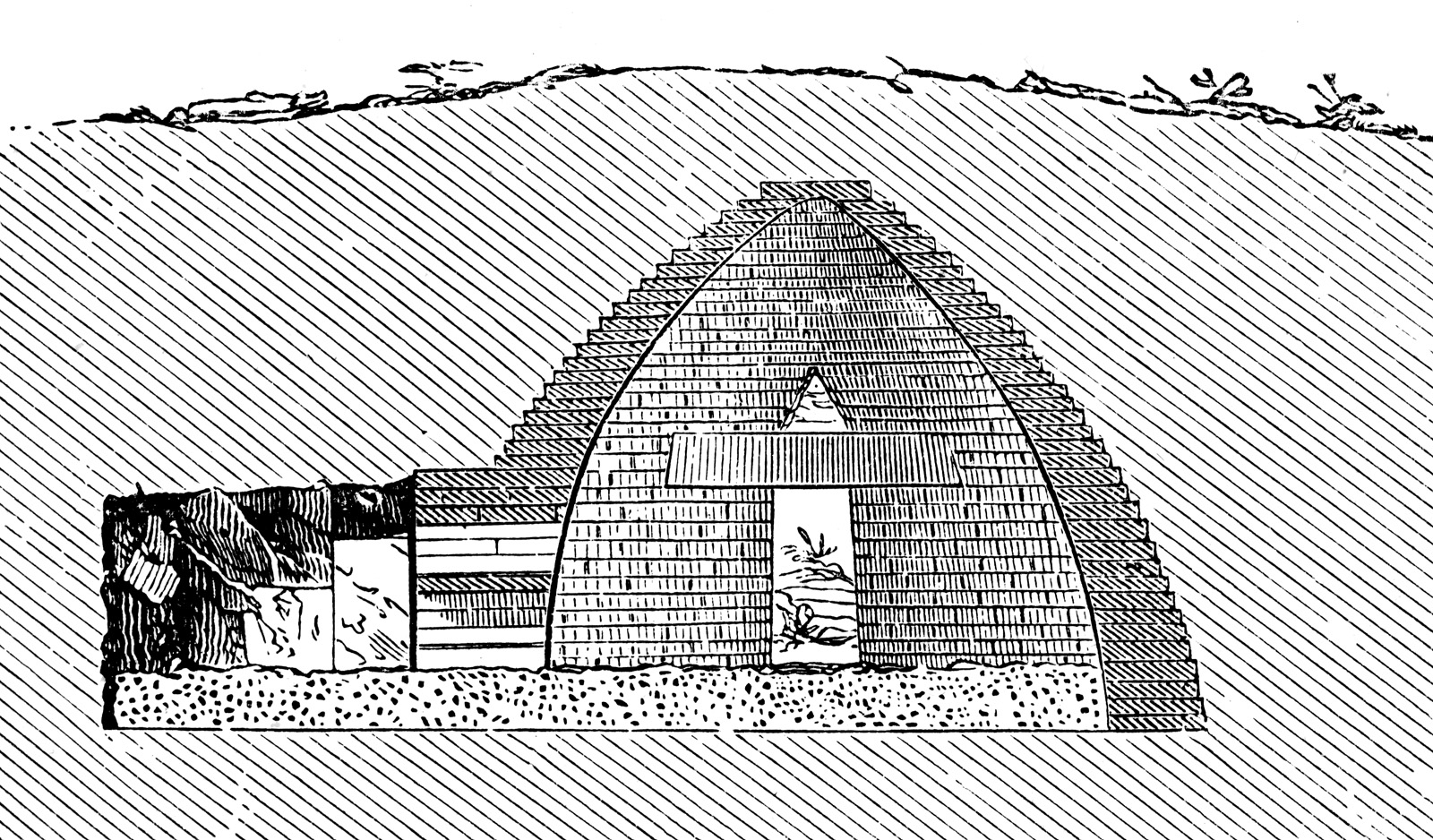

때로는 "가짜" 돔이라고 불리는 코벨 돔은 돌의 각 수평층을 아래층보다 약간 더 안쪽으로 확장하여 상단에서 만날 때까지 형태를 만든다.[6] "진짜" 돔은 구조가 압축 상태에 있으며, 구성 요소가 쐐기 모양의 보우소어로 구성되어 있고 그 조인트가 중심점과 정렬되는 것으로 알려져 있다.

선사 시대부터 현대까지 여러 문화권에서는 주변에서 쉽게 구할 수 있는 재료를 사용하여 돔 형태의 주거지를 건설했다. 최초의 돔이 언제 만들어졌는지는 알 수 없지만, 초기 돔 구조물의 산발적인 예가 발견되었다. 가장 초기에 발견된 사례는 매머드 상아와 뼈로 만든 네 채의 작은 주거지일 수 있다. 첫 번째는 1965년 우크라이나 체르카시주 메지리치(Mezhyrich)의 한 농부가 지하실을 파던 중 발견되었고, 고고학자들은 이후 세 채를 더 발굴했다.[3] 이 구조물들은 기원전 19,280년에서 기원전 11,700년 사이의 것으로 추정된다.

근대에 들어서도 비교적 간단한 돔 형태의 구조물 건설은 전 세계 여러 원주민들 사이에서 기록되었다. 아메리카 원주민들은 아치형 가지나 기둥을 사용하여 위그와암(wigwam)을 만들고 풀이나 가죽으로 덮었다. 중앙 아프리카의 에페족(Efé people)은 잎을 기와처럼 사용하여 비슷한 구조물을 건설했다.[8] 또 다른 예로는 이누이트족 등이 압축된 눈덩이로 지은 쉼터인 이글루(igloo)가 있다. 나미비아의 힘바족(Himba people)은 계절적인 가축 캠프의 임시 쉼터나 가난한 사람들의 영구 주택으로 와틀 앤 도브 방식을 이용해 "사막 이글루"를 건설한다. 카메룬에서는 직경 약 6.10m, 높이 약 9.14m의 거의 포물선 형태를 가진 놀라울 정도로 얇은 햇볕에 구운 진흙 돔도 발견되었다.

이러한 원시적인 구조물에서 더 정교한 돔으로의 역사적 발전 과정은 명확하게 기록되어 있지 않다. 돔이 초기 메소포타미아 지역에 알려졌다는 사실은 기원전 1천년기 중국과 서양 세계에서 돔이 존재했던 것을 설명할 수 있는 한 가지 가설이다. 그러나 다른 설명으로는 돔 형태의 사용이 단일한 기원을 가지지 않았으며, 내구성 있는 재료로 건설되기 훨씬 이전부터 거의 모든 문화권에서 일반적이었다는 것이다.[4]

코벨 방식으로 천장을 만든 석조 돔은 신석기 시대의 고대 근동 지역과 고대부터 중동에서 서유럽에 이르는 넓은 지역에서 발견된다. 할라프 문화(기원전 6100년~5400년경)와 우바이드 문화(기원전 5300년~4000년경) 시기의 메소포타미아 텔 아르파치야(Tell Arpachiyah) 유적에서는 진흙 벽돌로 만든 초기 돔 건축의 예를 볼 수 있다.[5] 님루드에서 발견된 아시리아의 부조에는 돔 건축물이 묘사되어 있지만, 햇볕에 말린 진흙 벽돌로 만들어진 구조물은 오랫동안 보존되기 어려워 아직 실제 유적은 확인되지 않았다.[4] 로마 시대에 기념비적인 돔 건축이 이루어지기 전까지, 중동 지역에서는 가난한 사람들의 주거 형태로 작은 코벨 돔이 흔하게 사용되었을 것으로 추정된다.[6]

오만과 포르투갈에서는 코벨 기법으로 지어진 돔형 건축물과 벌집 무덤(Beehive tomb)이 발견되었다. 오만의 구조물은 기원전 3000년경 지상에 세워진 것이지만, 미케네 문명의 아트레우스의 보물 창고와 같은 벌집 무덤은 기원전 1250년경에 만들어져 흙으로 덮여 있다. 오만과 유럽 건축물 사이의 유사성은 우연의 일치로 여겨진다.[7]

아케메네스 페르시아의 왕들은 중앙아시아 유목민 전통에서 유래한 돔 형태의 천막에서 알현 의식과 축제를 열었다. 간단한 형태의 돔형 능묘는 헬레니즘 시대에도 존재했다. 파르티아의 수도였던 니사 유적에서는 기원후 1세기경으로 추정되는 큰 돔형 원형 홀의 유적이 발견되었는데, 이는 로마 제국의 기념비적인 돔 건축 이전에 이미 중앙아시아에 독자적인 돔 전통이 존재했음을 보여준다. 다만 이 구조물은 목조 돔이었을 가능성이 있다.

고대 중국 건축은 목재를 주로 사용했기 때문에 남아있는 유적이 적다. 하지만 묘를 건축할 때는 벽돌과 돌을 사용한 둥근 천장이 남아 있으며, 쌓아 올린 형태의 돔은 묘와 사찰에서 드물게 사용되었다. 중국 묘에서 발견된 가장 초기의 진정한 돔은 통형 궁륭 사용에서 유래한 四阿斜頂|심안제정zho이라 불리는 얕은 회랑형 궁륭이었다. 서유럽의 회랑형 궁륭과 달리 모서리가 위로 올라가면서 둥글게 마무리되는 특징이 있다. 최초의 예는 서한 시대 말기에 건설된 벽돌 묘로, 현재 하남성 향청시 근처에 위치한다. 이러한 네 면의 돔은 작은 벽돌을 맞물려 쌓아 정사각형 공간을 덮었는데, 주로 묘 입구 근처에 장례 의식을 위한 공간을 만드는 데 사용되었다. 이 기술은 빠르게 퍼져나가 1세기 말에는 하남성 밖에서도 널리 사용되었다.

광저우 박물관에는 한나라(기원전 206년 – 기원후 220년) 후기의 얕은 진짜 돔이 있는 묘의 모형이 전시되어 있다. 1955년 홍콩에서 발견된 레이청욱한묘는 남중국 동한(기원후 25년 – 220년) 시대 묘의 전형적인 디자인을 보여준다. 둥근 천장의 입구를 지나면 같은 형태의 현관이 나오고, 여기서 십자 모양으로 둥근 천장의 방들이 갈라져 나간다. 이는 홍콩에서 발견된 유일한 한나라 시대 묘이며, 현재 홍콩 역사 박물관에 전시되어 있다.

삼국 시대(220년–280년) 동안 오와 서진 왕조 시대에는 양자강 이남 지역에서 四隅券進式|십자형 이음매 돔zho이 개발되었다. 이는 정사각형 방의 모서리에서 시작된 아치가 중앙에서 만나 합쳐질 때까지 밖으로 뻗어나가는 형태이다. 이 돔은 더 튼튼하고 경사각이 가파르며, 상대적으로 얕은 회랑형 궁륭보다 넓은 면적을 덮을 수 있었다. 시간이 지나면서 더 높고 넓게 만들어졌다. 또한 疊澀|첩삽zho이라고 불리는 코벨 궁륭도 있었지만, 이는 가장 약한 형태였다. 송나라(960년–1279년) 시대의 일부 묘에는 벌집 모양의 돔이 사용되기도 했다.

2. 2. 로마와 비잔틴 제국의 돔

로마 시대의 돔은 주로 온천(Thermae), 빌라, 궁전, 무덤 등에서 찾아볼 수 있다. 돔 꼭대기에 오쿨루스라는 둥근 개구부를 두어 채광과 환기를 해결하는 것이 일반적인 특징이었다. 로마의 돔은 대부분 반구형이었으며, 구조적으로 발생하는 수평 방향의 힘(추력)을 감당하기 위해 돔의 기초 부분보다 더 두껍게 지지벽을 쌓아 올렸고, 때로는 외부를 원뿔형이나 다각형 지붕으로 덮기도 했다.

기원전 2세기와 1세기에 폼페이의 온천 시설에서 초기 형태의 돔이 발견되지만, 본격적인 돔 건축은 기원후 1세기 네로 황제와 플라비우스 왕조 시대를 거치며 발전했다. 네로의 도무스 아우레아(황금궁전) 식당 천장은 나무로 된 돔이었으며 향수를 뿌리는 기능도 있었다고 전해진다.[9] 로마 돔 건축의 정수는 2세기에 하드리아누스 황제가 아그리파의 온천 일부로 완성한 판테온이다. 신전으로 지어진 판테온은 철근 없는 콘크리트로 만들어진 거대한 돔으로 유명하며, 내부 지름과 오쿨루스까지의 높이가 43.3m로 동일하다. 판테온은 1000년 이상 세계에서 가장 큰 돔 건축물이었다. 하드리아누스 시대에는 방사상으로 오목하거나 오목함과 평평함이 번갈아 나타나는 형태의 분할된 돔도 등장했다.

3세기에는 황제의 능묘가 돔형 원형 건물로 지어지기 시작했으며, 3세기 후반과 4세기 초에는 속이 빈 세라믹 튜브를 이용한 경량 돔 기술이 북아프리카와 이탈리아에서 발전했다. 4세기에는 거푸집 기술과 벽돌 늑골 볼트 사용이 발전하면서 로마의 돔 건설이 더욱 활발해졌다. 재료도 점차 돌이나 콘크리트에서 가벼운 벽돌로 변화했다. 4세기부터는 세례당 건축에도 돔형 능묘 양식이 적용되었고, 5세기에는 기독교 세계 전역에 소규모 돔형 십자형 평면 구조물이 퍼져나갔다. 로마인들은 돔을 반으로 자른 형태인 반원형 돔을 바실리카의 벽감이나 엑세드라에 사용하기도 했는데, 이는 이후 앱스로 발전하여 로마네스크 건축과 비잔틴 건축에 영향을 주었다.

서로마 제국 멸망 후, 돔 건축 기술은 동로마 제국(비잔틴 제국)으로 계승되어 주로 교회 건축의 중요한 특징으로 자리 잡았다. 특히 6세기 유스티니아누스 1세 황제 시대에 돔 건축은 정점에 달했다. 그의 건축가들은 기념비적인 규모의 돔형 십자형 구조를 사용했으며, 돔형 벽돌 볼트를 얹은 중앙 집중식 평면 구조를 제국 동부 지역의 표준으로 만들었다.

유스티니아누스 황제의 대표적인 건축물인 아야 소피아(537년 완공)는 바실리카 평면 위에 거대한 중앙 돔과 반원형 돔들을 결합한 독창적이고 혁신적인 설계로 유명하다. 아야 소피아의 중앙 돔은 지름 31.24m, 높이 55.6m로 판테온보다 폭은 좁지만 더 높다. 판테온과 달리 오쿨루스가 없는 대신 돔의 기반부에 여러 개의 창문을 배열하여 내부를 밝게 했다. 아야 소피아는 1520년 세비야 대성당이 완공되기 전까지 약 1000년 동안 세계에서 가장 큰 성당이었다. 아야 소피아는 지진으로 인해 돔 일부가 여러 차례 붕괴되어 수리되기도 했다.

아야 소피아 건축의 핵심 기술 중 하나는 펜던티브(pendentive)이다. 펜던티브는 정사각형 평면의 네 모서리 부분에 삼각형 형태의 곡면 구조물을 만들어 원형 돔을 올릴 수 있도록 하는 기술로, 기존의 입각 받침(squinch) 방식을 대체하며 비잔틴 건축의 특징이 되었다. 펜던티브는 돔 자체와 같은 구면의 일부인 '단순 돔' 형태도 있지만 드물고[10], 아야 소피아처럼 펜던티브가 돔보다 더 큰 가상의 구면 일부를 이루는 '복합 돔' 형태가 일반적이다.

후기 비잔틴 시대에는 제국의 세력이 약화되면서 돔의 규모도 작아지는 경향을 보였다. 넓은 아치로 돔을 지지하는 "십자형 돔 유닛" 구조가 소규모 교회의 표준 요소가 되었고, 건물 중앙에 정사각형 공간을 두고 그 위에 돔을 올리는 십자형 평면(Cross-in-square) 설계가 중세 비잔틴 시대(약 843년~1204년)부터 1453년 콘스탄티노폴리스 함락 때까지 가장 일반적인 교회 평면으로 유행했다. 또한, 창문이 있는 원통형 벽체인 돔 받침대(tholobate 또는 드럼) 위에 돔을 얹는 방식이 표준적인 양식으로 자리 잡았다. 비잔틴 돔은 일반적으로 반구형이었고, 표면은 늑골이나 호박 모양처럼 여러 구획으로 나뉘는 경우가 많았다. 지붕은 세라믹 타일이나 납판으로 마감했으며, 구조적 안정을 위해 금속 클램프, 타이로드, 체인 등이 사용되었다. 돔을 이중 껍질 구조로 만드는 기술도 비잔틴 시대에 나타나 이후 르네상스 건축에 영향을 미쳤다.

2. 3. 중동과 서유럽의 돔

이란 지역에 있었던 사산 왕조는 224년 아르다시르 1세가 건설한 아르다시르 궁전 유적에서 알 수 있듯이 돔을 건설했다. 사산 왕조의 건축은 메소포타미아의 돔 건축 전통을 계승한 것으로 보인다.[4]

예루살렘의 바위의 돔은 685년부터 691년에 걸쳐 건설된 가장 오래된 이슬람 건축물 중 하나이다. 이 건축물은 근처에 있던 비잔틴 양식의 성묘 교회 등을 본떠 만들었다고 알려져 있으며, 비잔틴의 순교자 묘소와 유사한 형태를 띤다. 돔은 목재로 만들어졌으며 지름이 약 20m이고 금으로 덮여 있다.

신성 로마 황제 카롤루스 대제는 790년대에 아헨 궁전 안에 팔라틴 예배당(현재 아헨 대성당의 일부)을 건설했다. 이 예배당은 라벤나의 비잔틴 건축인 산 비탈레 성당의 영향을 강하게 받았다. 이 팔각형 돔은 당시 알프스 북쪽에서는 가장 큰 돔이었다.

베네치아의 산 마르코 대성당은 수백 년에 걸쳐 개축과 증축이 계속되었다. 현재의 성당은 1063년에 건립되었으며, 오래된 그리스 십자가 형태 설계에 다섯 개의 돔(십자가의 각 팔에 하나씩, 중앙에 하나)을 가지고 있다. 이 돔들은 비잔틴 양식으로 지어졌으며, 콘스탄티노플에 있었으나 현재는 존재하지 않는 성사도 대성당을 본뜬 것으로 여겨진다. 돔의 기둥 부분(드럼)에는 고리 모양으로 창문이 나 있다. 외부의 목재로 된, 납판으로 덮인 돔은 13세기 전반에 추가되었다.

2. 4. 르네상스와 오스만 제국의 돔

이탈리아 르네상스 시대에는 돔 건축 기술이 크게 발전했다. 필리포 브루넬레스키가 설계하여 1420년부터 1436년 사이에 건설된 피렌체 대성당의 팔각형 벽돌 돔은 이 시기를 대표하는 건축물이다. 지름이 약 42m에 달하는 이 돔은 당시 서유럽에서 가장 큰 돔이었으며, 현재까지도 세계에서 가장 큰 석조 돔으로 남아있다. 특히 브루넬레스키는 외부 쉘과 내부 쉘로 이루어진 이중 구조 방식을 사용하여 거대한 돔을 안정적으로 지지했는데, 이는 이후 돔 건축에 큰 영향을 주었다. 돔 위의 랜턴은 1467년에 완공되었다.

15세기 후반부터 돔, 드럼, 펜던티브, 배럴 볼트의 조합은 르네상스 시대 대형 교회의 특징적인 구조 형태로 자리 잡았다. 피렌체에서 시작된 이러한 양식은 로마와 베네치아로 확산되었다. 브루넬레스키가 설계한 산 로렌초 성당과 파치 예배당의 돔은 르네상스 건축의 중요한 요소로 평가받는다.

로마의 산 피에트로 대성당 돔 건설은 르네상스 돔 건축의 또 다른 정점을 보여준다. 브라만테의 1505-1506년 초기 설계안(큰 중앙 반구형 돔과 주변의 네 개 작은 돔을 배치한 그리스 십자형 평면)을 바탕으로 여러 건축가들이 참여하여 건설이 진행되었고, 자코모 델라 포르타와 도메니코 폰타나에 의해 1590년에 최종적으로 완성되었다. 이 돔 역시 이중 벽 구조로 되어 있으며, 내부 지름은 41.47m, 지면에서 꼭대기 십자가까지의 높이는 136.57m에 달해 현재까지 세계에서 가장 높은 돔이다. 산 피에트로 대성당의 돔은 이후 바로크 건축 양식의 발전에 큰 영향을 미쳤다. 이 외에도 안드레아 팔라디오가 설계한 카프라 빌라(1565-1569), 베네치아의 산 조르조 마조레 교회(1565-1610)와 일 레덴토레 교회(1577-1592) 등도 르네상스 시대의 중요한 돔 건축물이다.

오스만 제국 시대의 돔 건축은 1300년 이후 셀주크 제국과 비잔티움 제국의 건축 전통을 계승하고 융합하면서 발전했다. 특히 비잔틴 돔 형태를 적극적으로 받아들여 더욱 발전시켰으며, 펜던티브를 이용한 반구형 돔이 널리 사용되었다. 초기에는 위취 셰레펠리 모스크(에디르네)처럼 중앙 돔을 강조하는 방식으로 발전했으며, 1501년부터 1506년 사이에 건설된 이스탄불의 바예지드 2세 모스크는 오스만 건축의 고전 시대를 연 것으로 평가받는다.

고전 시대 오스만 제국의 대형 모스크들은 비잔틴 건축의 걸작인 아야 소피아의 영향을 많이 받았다. 아야 소피아처럼 거대한 중앙 돔 좌우에 같은 크기의 반원형 돔을 배치하는 구성은 쉴레이마니예 모스크, 킬리치 알리 파샤 모스크 등에서 재현되었다. 또한, 중앙 돔의 네 방향 모두에 반원형 돔을 추가하여 대칭적인 구조를 만드는 방식(셰흐자데 모스크, 술탄 아흐메트 모스크 등)도 나타났다.

16세기는 오스만 제국의 위대한 건축가 미마르 시난이 활동하며 오스만 돔 건축이 절정에 달했던 시기이다. 그는 수백 개의 건축물을 설계했는데, 대표적인 작품으로는 쉴레이마니예 모스크와 셀리미예 모스크가 있다. 이스탄불의 쉴레이마니예 모스크(1550-1557)는 중앙 돔의 높이가 53m, 지름이 26.5m에 달하며, 건설 당시 해발 고도를 기준으로 오스만 제국에서 가장 높은 돔이었다. 미마르 시난이 자신의 최고 걸작으로 꼽은 셀리미예 모스크(에디르네, 1568-1574)는 오스만 제국에서 처음으로 아야 소피아보다 더 큰 돔(내부 지름 약 31.5m 대 31.3m)을 성공적으로 건설한 사례로, 오스만 돔 건축 기술의 정수를 보여준다. 이 돔은 팔각형의 기단 위에 세워졌다.

2. 5. 근대 이후의 돔

러시아 모스크바의 성 바실리 대성당은 1555년부터 1561년에 걸쳐 건설되었으며, 독특한 양파 돔은 1680년대에 추가되었다. 이는 러시아 건축의 상징적인 모습으로 자리 잡았다. 러시아에서는 풍부한 목재 자원을 활용하여 목조 돔을 많이 만들었으며, 이것이 양파 돔 형태 발달에 영향을 주었을 것으로 보인다. 양파 돔은 석조보다 목재로 만들기 쉬웠기 때문이다. 러시아 돔은 종종 도금되거나 밝게 칠해졌는데, 상트페테르부르크의 성 이사악 성당(1858)의 거대한 돔도 금으로 도금되었다.무굴 건축의 대표작인 인도의 타지마할은 1632년부터 1653년까지 건설된 묘이다. 페르시아, 인도, 이슬람 건축 양식이 조화를 이루고 있으며, 높이 약 35m의 대리석 양파형 돔이 특징이다. 이 돔은 높이 7m의 원통형 드럼 위에 놓여 있다.

영국 런던의 세인트 폴 대성당은 1677년부터 1708년 사이에 크리스토퍼 렌의 설계로 재건되었다. 이 돔은 세 겹의 구조로 되어 있는데, 안쪽에는 채광창이 있는 돔, 바깥쪽에는 납으로 덮인 목재 돔이 있고, 그 사이에 벽돌로 된 원뿔 구조(콘)가 숨겨져 있다. 이 벽돌 콘은 바깥 돔과 꼭대기의 랜턴(첨탑)을 지지하는 역할을 한다. 세인트 폴 대성당의 돔 디자인은 이후 미국 국회의사당을 비롯한 여러 건축물에 영향을 주었다.[11]

19세기의 산업혁명은 주철과 단철의 대량 생산을 가능하게 하여 금속을 이용한 돔 건설의 길을 열었다. 미국 국회의사당의 돔(1855-1866)은 석조 건물 위에 주철 골조로 만들어진 대표적인 예이다. 프랑스에서도 주철 돔이 인기를 끌었다. 런던의 로열 앨버트 홀의 타원형 돔이나 파리 알 뇌의 원형 돔처럼 금속 골조를 사용한 돔은 이 시기의 중요한 발전이었다. 또한, 블라디미르 슈호프는 그리드쉘 구조를 개발하여 1897년 전시회에서 선보였다.

20세기에는 철근 콘크리트와 강철 같은 새로운 재료와 기술이 등장하면서 훨씬 더 크고 다양한 형태의 돔을 만들 수 있게 되었다. 피에르 루이지 너비와 같은 기술자들은 프리스트레스 콘크리트를 사용하여 얇고 가벼운 돔을 설계했다. 발터 바우어스펠트는 1920년대 초 독일 예나에 플라네타리움을 지으면서 강철 봉과 메시 위에 얇은 콘크리트를 덮는 방식의 박판 구조 돔을 개발했는데, 이는 최초의 현대적인 박판 구조물이자 측지 돔(지오데식 돔)으로 여겨진다. 이후 벅민스터 풀러에 의해 널리 알려진 지오데식 돔은 삼각형 구조를 반복하여 반구 형태를 만드는 방식으로, 적은 재료로 넓은 공간을 덮을 수 있어 에든 프로젝트와 같은 대형 온실이나 전시장 등에 활용되었다.

제2차 세계 대전 이후에는 월터 버드가 레이돔으로 사용하기 위해 공기 지지 구조(에어 돔)를 개발했다. 이는 공기 압력으로 막 구조물을 부풀려 형태를 유지하는 방식으로, 비교적 저렴한 비용 덕분에 테플론 코팅된 유리 섬유를 사용한 영구적인 형태로 발전하여 1980년대까지 도쿄 돔과 같은 많은 돔 경기장에 적용되었다. 휴스턴의 아스트로돔이 초기의 대표적인 예이다.

돔 경기장은 날씨에 구애받지 않고 스포츠 경기를 열 수 있다는 장점 때문에 널리 건설되었다. 특히 지붕을 열고 닫을 수 있는 개폐식 지붕 시스템이 개발되면서 활용도가 더욱 높아졌는데, 캐나다 토론토의 로저스 센터(구 스카이돔)가 최초의 개폐식 돔 경기장이다. 현대에는 컴퓨터 기술의 발달로 더욱 복잡하고 다양한 형태의 돔 설계와 건설이 이루어지고 있다.

3. 돔의 종류

고대 세계 전역에서 오늘날 돔이라고 불리는 곡선 지붕 구조물은 다양한 형태, 전통 및 상징적 연관성을 반영하는 여러 가지 이름을 가지고 있었다. 이러한 형태는 다양한 일시적인 유연한 재료로 만들어진 선사 시대 쉼터의 전통에서 유래되었으며, 나중에 더 내구성 있는 재료로 아치형 천장으로 재현되었다. 오늘날 돔과 관련된 반구형은 그리스 기하학과 로마 표준화에서 유래하지만, 일부 초기 이슬람 사원에서 계승된 뾰족하고 부풀어 오른 전통을 포함하여 다른 형태도 지속되었다.

돔에 대한 현대 학문적 연구는 회랑형 아치형 천장과 돔형 아치형 천장에 대한 것과 같은 일관되지 않은 정의로 인해 논란이 많고 혼란스러웠다. "돔"이라는 용어에 대한 사전 정의는 종종 일반적이고 부정확하며, "비특정적이며, 반구형 또는 유사한 스팬 요소를 설명하는 포괄적인 단어"로 사용되기도 한다. 발표된 정의는 매우 다양하여, 반구형 지붕만을 의미하는 경우, 회전하는 아치를 의미하는 경우, 원형 기저부만 있는 아치형 천장을 의미하는 경우, 원형 또는 다각형 기저부를 가진 경우, 심지어 원형, 타원형 또는 다각형 기저부를 포함하는 경우 등 일관성이 부족하다. 수직 단면 형태에 대한 정의 역시 반원형, 뾰족형, 부풀어 오른 형, 부채꼴형, 타원형, 평평한 형 등 다양하게 제시된다.

때로는 "가짜" 돔이라고 불리는 코벨 돔은 돌의 각 수평층을 아래층보다 약간 더 안쪽으로 확장하여 상단에서 만날 때까지 형태를 만든다. "가짜" 돔은 나무 돔을 가리킬 수도 있다. "진짜" 돔은 구조가 압축 상태에 있으며, 구성 요소가 쐐기 모양의 보우소어로 구성되어 있고, 그 조인트가 중심점과 정렬되는 것으로 알려져 있다.

돔과 관련된 용어들도 다양하게 사용된다. "큐폴라(cupola)"는 일반적으로 지붕이나 첨탑 위의 작은 돔을 가리키거나 돔의 내부를 설명하는 데 사용되기도 한다. 돔의 가장 높은 부분을 "크라운(crown)"이라 하고, 안쪽 면을 "인트라도스(intrados)", 바깥쪽 면을 "엑스트라도스(extrados)"라고 부른다. 아치와 마찬가지로 돔이 시작되는 기초 부분을 "스프링잉(springing)", 기초와 꼭대기 사이의 중간 부분을 "혼치(haunch)"라고 한다. 돔은 종종 "드럼(drum)"이라고 불리는 원통형 또는 다각형 벽 위에 세워지는데, 이 구조물이 지면까지 이어지면 건물을 "로툰다"라고 부르기도 한다. 드럼은 창문이 있을 수도 있고 없을 수도 있으며, "톨로베이트"라고도 불린다. 돔 꼭대기의 개구부(오쿨루스) 위에 큐폴라를 지지하는 구조물은 "탬버" 또는 "랜턴(lantern)"이라고 한다.

돔의 원형 기저부를 정사각형이나 다각형 공간 위에 올릴 때는 두 부분을 연결하는 구조적 기법이 필요하다. 대표적인 예로 스퀸치와 펜던티브가 있다. 스퀸치는 벽의 모서리를 가로질러 아치를 설치하거나 여러 겹의 아치를 돌출시켜 쌓아 올리는 방식으로(코벨링), 팔각형에 가까운 기저부를 만들어 돔을 지지한다. 스퀸치 형태에는 트럼펫 아치, 니치 헤드(반원형 돔), 무카르나스 아치 등이 있다. 펜던티브는 아치 사이의 오목한 스팬드럴과 같은 구의 삼각형 부분이며, 정사각형 베이의 모서리에서 돔의 원형 기저부로 이어진다. 펜던티브는 돔의 무게를 베이의 모서리에 집중시키는 역할을 한다. "펜던티브"의 정확한 정의 역시 학문적 논쟁의 대상이 되기도 한다.

공학과 건축 분야는 돔에 대한 공통된 용어가 부족한 경향이 있다. 공학은 구조적 거동에 초점을 맞추는 반면, 건축은 형태와 상징성에 더 중점을 둔다. 또한, 20세기에 등장한 새로운 재료와 구조 시스템은 전통적인 석조 돔과 다른 구조적 특성을 가진 대형 돔 구조물을 가능하게 했고, 이로 인해 "돔"이라는 용어의 의미는 "거의 모든 장스팬 지붕 시스템"을 포괄하는 방향으로 확장되기도 했다.

3. 1. 형태에 따른 분류

돔은 형태, 재료, 구조 방식에 따라 다양하게 분류될 수 있다. 고대부터 현대까지 여러 문화권에서 다양한 형태의 돔이 발전해 왔다.

=== 코벨 돔 ===

코벨 돔(Corbel dome)은 때때로 "가짜 돔"이라고도 불린다. 이 구조는 돌이나 벽돌의 각 수평 층을 아래층보다 조금씩 안쪽으로 내밀어 쌓아 올리는 방식(코벨링)으로 만들어진다. 층이 높아질수록 점차 중앙으로 모여 최종적으로 꼭대기에서 만나 돔 형태를 완성한다. 이는 쐐기 모양의 돌(보수아르)을 사용하여 압축력으로 구조를 유지하는 "진짜 돔"과는 구별된다. 코벨 돔의 대표적인 예로는 후기 청동기 시대 미케네 문명의 아트레우스의 보물창고가 있다.

=== 반구형 돔 ===

반구형 돔(Hemispherical dome)은 수직축을 중심으로 반원을 회전시켜 만든 형태로, 가장 전형적인 돔 모양 중 하나이다. 원형의 밑면을 가지며 수평 단면 역시 원형이다. 구조적으로 돔의 윗부분(수직에서 약 51.8도까지)은 수직 및 수평 압축력을 받지만, 그 아랫부분은 수평 방향으로 인장력(바깥으로 벌어지려는 힘)을 받는다. 이 때문에 하단부에는 버팀벽이나 인장 링 등으로 보강해야 하는 경우가 많다. 역사적으로는 아시리아 시대부터 알려졌을 가능성이 있으며, 고대 그리스 수학자들에 의해 기하학적으로 정의되고 로마 건축가들에 의해 표준화된 형태로 여겨진다.

=== 양파형 돔 ===

양파형 돔(Onion dome)은 이름처럼 양파 모양을 닮은 구근형 돔의 일종이다. 일반적으로 돔의 최대 직경이 지지하는 드럼(원통형 벽)의 직경보다 크고, 높이가 너비보다 길며, 뾰족한 첨탑 형태로 끝나는 것이 특징이다. 러시아 건축, 특히 러시아 정교회 성당 건축에서 두드러지게 나타나는 상징적인 형태이다. 러시아 외에도 근동, 중동, 페르시아, 인도 등지에서도 발견되며, 15세기 후반 북유럽 저지대 국가에서 유행하여 독일로 전파되었고 바로크 건축의 요소로 활용되기도 했다. 러시아에서는 전통적으로 목재로 많이 만들어졌으나, 이슬람 건축에서는 주로 석조로 지어졌다. 석조 양파 돔의 경우, 두껍고 무거운 구근 형태가 구조적으로 돔 하단부가 바깥으로 벌어지는 것을 막는 역할을 하기도 한다. 인도의 타지마할이 석조 양파 돔의 유명한 예이다.

=== 타원형 돔 ===

타원형 돔(Oval dome)은 평면이나 수직 단면, 또는 둘 다 타원 형태를 띠는 돔이다. 라틴어 'ovum'(달걀)에서 유래했다. 초기에는 석조 오두막 등에서 비정형적인 형태로 나타났으며, 기원전 4000년경 소아시아 지역에서 그 사례가 발견된다. 로마 시대에는 드물게 사용되었을 것으로 추정되며(예: 쾰른의 성 게레온 교회), 중세에도 일부 사례(예: 스페인 산토 토마스 데 라스 올라스 교회)가 있지만 주로 르네상스와 바로크 시대에 유행했다. 이탈리아 비코포르테 바실리카의 돔은 규모와 복잡성 면에서 대표적인 타원형 돔으로 꼽힌다.

=== 포물면 돔 ===

포물면 돔(Paraboloid dome)은 포물선을 수직축을 중심으로 회전시켜 만든 형태이다. 반구형 돔과 마찬가지로 원형 밑면과 수평 단면을 가진다. 구조적으로 포물선 형태는 외부 하중에 대해 반경 방향과 수평 방향 모두에서 압축력만 받기 때문에 안정적인 구조를 이룬다.

=== 세일 돔 ===

세일 돔(Sail dome)은 '세일 볼트(sail vault)', '손수건 볼트(handkerchief vault)', '펜던티브 돔(pendentive dome)' 등으로도 불린다. 정사각형 또는 다각형 공간의 각 모서리에서 시작된 펜던티브(삼각형 궁륭)가 중간에 끊기지 않고 부드럽게 이어져 하나의 통합된 돔을 형성하는 구조이다. 마치 네 모서리가 고정된 채 바람에 부풀어 오른 돛과 같은 모양을 하고 있어 이러한 이름이 붙었다. 주로 반구 형태를 기반으로 하며, 16세기 이후 널리 사용되었다. 발렌시아 상업거래소 2층에 여러 개의 세일 돔이 있다.

=== 소서 돔 ===

소서 돔(Saucer dome)은 '분절 돔(segmental dome)' 또는 '칼로트(calotte)'라고도 하며, 반원보다 낮은, 즉 원의 일부인 얕은 호(segment) 형태의 단면을 가진 돔이다. 높이가 낮기 때문에 구조적으로 인장력이 발생하는 부분이 줄어들어 안정적이지만, 대신 바깥으로 미는 수평 추력이 증가한다. 석조로 지을 경우, 전체가 압축력을 받도록 설계하면 다른 형태의 돔보다 훨씬 얇게 만들 수 있어 경제적일 수 있지만, 지지대의 미세한 움직임에도 손상되기 쉽다는 단점이 있다. 현재 존재하는 대형 돔 경기장 중 다수가 이 소서 돔 형태를 채택하고 있다.

=== 우산형 돔 ===

우산형 돔(Umbrella dome)은 '가드룬드(gadrooned)', '플루티드(fluted)', '호박(pumpkin)', '멜론(melon)', '리브드(ribbed)' 등 다양한 이름으로 불린다. 돔의 표면이 기저부에서 꼭대기까지 여러 개의 볼록한 곡면 세그먼트(쪽)로 나뉘어, 마치 펼친 우산이나 멜론 껍질과 같은 형태를 띤다. 각 세그먼트를 나누는 오목한 선을 '리브(rib)'라고 부르기도 한다. 이 구조는 돔 하단부에 창문을 설치하는 데 용이하여 성 소피아 대성당이나 성 베드로 대성당의 중앙 돔 등에 적용되었다.

=== 지오데식 돔 ===

지오데식 돔(Geodesic dome)은 주로 삼각형 형태의 구조재들을 서로 연결하여 구면(球面)에 가까운 격자 틀을 만들고, 이를 통해 넓은 공간을 덮는 돔 구조이다. 미국의 건축가이자 발명가인 벅민스터 풀러가 1940년대에 개발하고 특허를 내면서 널리 알려졌지만, 최초의 현대적인 지오데식 돔은 1920년대 독일 예나에서 발터 바우어스펠트가 설계한 플라네타리움으로 간주된다. 이 구조는 비교적 적은 재료로 가볍고 튼튼한 대형 공간을 만들 수 있다는 장점이 있다. 레이더를 보호하는 레이돔, 온실, 주택, 경기장, 전시장 등 다양한 용도로 활용된다. 60개의 탄소 원자로 이루어진 풀러렌(C60) 분자는 지오데식 돔과 유사한 구조를 가지고 있어 벅민스터 풀러의 이름을 따 명명되었다.

3. 2. 재료 및 구조에 따른 분류

코벨 돔(Corbel dome)은 돌이나 벽돌을 수평으로 쌓아 올리되, 각 층을 아래층보다 조금씩 안쪽으로 들여쌓아 최종적으로 천장을 덮는 방식으로 만든 돔이다. 이러한 방식 때문에 구조적으로는 진정한 아치나 돔과 다르며, 때로는 "가짜 돔(false dome)"이라고 불리기도 한다. 이 "가짜 돔"이라는 용어는 나무로 만든 돔을 가리킬 때도 사용될 수 있다. 반면, "진짜" 돔은 쐐기 모양으로 자른 돌(보우소어, voussoir)을 이용해 축조하며, 구조 전체가 압축력을 받아 안정성을 유지하는 형태를 말한다.돔은 사용되는 재료와 구조 방식에 따라 다음과 같이 다양하게 분류될 수 있다.

- 보강 돔 (Braced dome): 강철이나 목재 등의 선형 부재를 입체적으로 조립하여 만든 단층 또는 이중층의 공간 구조물 형태를 가진 돔이다. 부재를 배열하는 방식에 따라 골조(ribbed), 슈베들러(Schwedler), 삼방향 그리드(three-way grid), 라멜라(lamella) 또는 키윗(Kiewitt), 격자(lattice), 그리고 지오데식(geodesic) 돔 등으로 세분화된다. 보강 돔은 비교적 가벼우면서도 넓은 공간(일반적으로 최대 150m)을 덮을 수 있어 경기장, 격납고 등 대형 건축물에 자주 사용된다. 구조 형태에 따라 프레임(골격)형, 트러스형(이중층 구조), 응력 외피형(피복재가 구조 역할 분담), 성형 표면형(판재를 구부려 연결) 등으로 나눌 수 있다.

- 측지 돔 (Geodesic dome): 건축가이자 발명가인 버크민스터 풀러가 개발하고 보급한 돔 구조이다. 기본적으로 정삼각형 그물 모양으로 조립된 구조 부재들이 구면에 가깝게 배치되어 돔 형태를 이룬다. 가볍고 구조적으로 매우 안정적이어서 적은 재료로 넓은 공간을 덮을 수 있다는 장점이 있다. 이러한 특징 덕분에 레이돔(radome, 레이더 보호 덮개), 온실, 주택, 기상 관측소 등 다양한 용도로 활용되었다. 자연계에서는 60개의 탄소 원자가 축구공 모양으로 결합한 풀러렌(C60) 분자가 측지 돔과 유사한 구조를 가지고 있는데, 이 때문에 풀러렌은 버크민스터 풀러의 이름을 따서 '버키볼(buckyball)'이라고도 불린다.

- 공기 지지 막 돔 (Air-supported dome): 도쿄 돔이 대표적인 예시로, 건물 내부의 공기압을 외부 대기압보다 약간 높게 유지하여(양압) 그 압력 차이로 지붕을 형성하는 막구조를 밀어 올려 돔 형태를 유지하는 방식이다. 도쿄돔의 경우 내부와 외부의 기압 차이는 약 0.3% 정도이다. 내부 공기가 빠져나가지 않도록 출입구는 주로 회전문으로 설치한다. 최초의 영구적인 공기 지지 막 구조물은 제2차 세계 대전 이후 월터 버드(Walter Bird)가 군사용 레이돔으로 설계 및 건설한 것이었다. 이후 테플론으로 코팅된 유리섬유와 같은 내구성 있는 막재가 개발되면서, 비교적 저렴한 비용으로 넓은 공간을 덮을 수 있어 1980년대까지 전 세계적으로 많은 돔 경기장이 이 방식으로 건설되었다.

- 목재 돔 (Wooden dome): 나무를 주된 구조 재료로 사용하여 만든 돔이다. 과거에도 목조 돔이 있었지만, 최근 CLT(Cross-Laminated Timber, 직교배열집성재)와 같은 혁신적인 공학 목재 기술이 등장하면서 더 크고 복잡한 형태의 현대적인 목조 돔 건축이 가능해졌다. CLT는 목재 판재를 서로 직교하도록 겹쳐 붙여 만든 재료로, 강도와 안정성이 뛰어나 대형 구조물에도 사용할 수 있다. 일본의 이즈모 돔(시마네현), 오다테 주카이 돔(아키타현), 키노하나 돔(미야자키현), 세토대교 기념공원 마린돔(가가와현) 등이 현대적인 목재 돔의 대표적인 사례이다.

- 천체 관측 돔 (Observatory dome): 천문대를 상징하는 대표적인 시설물이다. 주된 역할은 내부에 설치된 고가의 정밀 천체망원경을 비, 바람, 눈, 햇빛 등 외부의 영향으로부터 보호하는 것이다. 또한, 망원경이 하늘의 어떤 방향이든(전천) 관측할 수 있도록 돔 전체가 수평으로 360도 회전하는 기능을 갖추고 있다. 망원경이 외부를 향하는 부분에는 '슬릿(slit)'이라고 불리는 길고 좁은 창문과 이를 여닫는 덮개가 설치되어 있다. 현대의 고성능 망원경을 이용한 정밀 관측에서는 돔 내부와 외부의 온도 차이로 인해 발생하는 공기의 난기류가 관측의 정확도를 떨어뜨리는 주요 원인이 된다. 따라서 이를 최소화하기 위해, 낮 동안 미리 야간의 외부 기온을 예측하여 돔 내부의 온도를 비슷하게 유지하는 적극적인 공기 조화(공조) 시스템을 운영하기도 한다. 또한, 하와이의 스바루 망원경처럼 지표면 근처에서 발생하는 불안정한 공기 흐름이 망원경 주변으로 올라와 관측을 방해하는 것을 막기 위해, 돔 자체를 높은 원통형 건물 위에 설치하여 지상으로부터 분리시키는 등의 설계 기법도 사용되고 있다.

4. 유명한 돔

- 판테온 (125) - 로마, 이탈리아.

- 바위 돔 (691) - 예루살렘.

- 성 베드로 대성당 (1593) - 로마, 이탈리아.

- 타지 마할 (1653) - 아그라, 인도.

- 세인트 폴 대성당 (1708) - 런던, 영국.

- 성 이사악 성당 (1858) - 상트페테르부르크, 러시아.

- 미국 국회의사당 (1850년대) - 워싱턴 DC, 미국.

- 도쿄 돔 (1988) - 도쿄, 일본.

- 밀레니엄 돔 (2000) - 런던, 영국.

- 아야 소피아 (537) - 이스탄불, 튀르키예.

- 산타 마리아 델 피오레 대성당 (1436) - 피렌체, 이탈리아.

- 성 바실리 대성당 (1561) - 모스크바, 러시아.

- 셀리미예 모스크 (1574) - 에디르네, 튀르키예.

5. 한국의 돔 건축

(작성할 내용 없음 - 주어진 원본 소스에는 '한국의 돔 건축'에 해당하는 내용이 포함되어 있지 않습니다.)

6. 용어

영어 단어 '돔'(domeeng)은 궁극적으로 고대 그리스어와 라틴어 ''domus''(집)에서 유래했다. 르네상스 시대까지 이 단어는 지붕 모양과 관계없이 '신의 집'(Domus Deilat)처럼 존경받는 집을 가리키는 말로 쓰였다. 이는 이탈리아어 '두오모'(duomoita), 독일어/아이슬란드어/덴마크어 '돔'(domde, "대성당") 등에서 그 흔적을 찾아볼 수 있으며, 1656년까지 영어 단어 'dome'은 "도시의 시청, 길드홀, 주 의사당, 회의장" 등을 의미했다. 프랑스어 'dosme'은 1660년경 특히 돔 모양의 볼트 구조를 지칭하는 의미를 갖게 되었고, 이후 인상적인 돔 구조물이 많이 세워지고 과학적 필요에 따라 더 전문적인 용어가 요구되면서, 이 프랑스어 정의가 18세기에 영어 'dome'의 표준적인 용법으로 자리 잡았다.[1]

고대 세계에서는 오늘날 돔이라고 불리는 곡선 지붕 구조물을 다양한 이름으로 불렀는데, 이는 각기 다른 형태, 전통, 상징적 연관성을 반영한다. 이러한 형태는 다양한 임시 재료로 만든 선사 시대 쉼터의 전통에서 유래했으며, 나중에 더 내구성 있는 재료를 사용하여 아치형 천장으로 재현되었다. 오늘날 돔과 흔히 연관되는 반구형 형태는 그리스 기하학과 로마 표준화에서 비롯되었지만, 초기 이슬람 사원에서 계승된 뾰족하거나 부풀어 오른 형태 등 다른 형태들도 지속되었다.

현대 학계에서 돔에 대한 연구는 회랑형 볼트와 돔형 볼트에 대한 정의가 일치하지 않아 논란이 많고 혼란스러웠다. '돔'이라는 용어에 대한 사전 정의는 종종 일반적이고 부정확하며[2], "반구형 또는 유사한 스팬 요소를 설명하는 포괄적인 단어"로 쓰이는 경향이 있다. 발표된 정의들을 살펴보면 다음과 같이 다양하다.

- 반구형 지붕만을 의미하는 경우

- 회전하는 아치를 의미하는 경우

- 원형 기저부만 있는 아치형 천장을 의미하는 경우

- 원형 또는 다각형 기저부를 의미하는 경우

- 원형, 타원형 또는 다각형 기저부를 의미하는 경우

- 영역이 정의되지 않은 경우

수직 단면을 기준으로 한 정의 역시 다음과 같이 다양하다.

- 반원형, 뾰족형, 부풀어 오른 형

- 반원형, 부채꼴형, 뾰족형

- 반원형, 부채꼴형, 뾰족형, 부풀어 오른 형

- 반원형, 부채꼴형, 타원형, 부풀어 오른 형

- 높은 윤곽, 반구형, 평평한 형

때때로 "가짜" 돔이라고 불리는 코벨 돔은 돌의 각 수평층을 아래층보다 약간 더 안쪽으로 내밀어 쌓아 올려 꼭대기에서 만나게 하는 방식으로 만든다. "가짜" 돔은 나무로 만든 돔을 가리키기도 한다. "가짜"를 의미하는 이탈리아어 용어 ''finto''는 17세기에 갈대 매트와 석고 모르타르로 만든 아치형 천장을 지칭하는 데서 유래했다. 반면 "진짜" 돔은 구조 전체가 압축 상태에 있으며, 쐐기 모양의 보우소어로 구성되고 그 이음매가 중심점을 향하는 구조를 말한다. 지하에 코벨 방식으로 지어진 돔은 주변 흙으로부터 압축력을 받기 때문에 이러한 구분이 항상 명확하지는 않다.

펜던티브의 정확한 정의 역시 학문적 논쟁의 대상인데, 코벨링 방식이 허용되는지, 세일 볼트의 아래 부분을 펜던티브로 간주해야 하는지 등이 문제된다. 펜던티브가 있는 돔은 "단순 돔"과 "복합 돔"으로 나눌 수 있다. "단순 돔"은 펜던티브와 돔 자체가 같은 구체의 일부이지만 드물게 나타난다. 더 일반적인 "복합 돔"은 펜던티브가 돔 자체보다 아래쪽의 더 큰 구체 표면의 일부를 이루며, 돔이나 드럼을 위한 원형 기초를 형성한다.

공학과 건축 분야는 돔에 대한 공통 언어가 부족한 편이다. 공학은 구조적 거동에 초점을 맞추는 반면, 건축은 형태와 상징성에 더 주목한다. 또한, 20세기에 등장한 새로운 재료와 구조 시스템은 전통적인 석조 돔의 압축 구조와 다른 대형 돔 구조물을 가능하게 했고, 이로 인해 '돔'이라는 용어는 "거의 모든 장스팬 지붕 시스템"을 의미하도록 확장되었다.

돔의 꼭대기는 '크라운'(crowneng)이라고 한다. 돔의 안쪽 면은 '인트라도스'(intradoseng), 바깥쪽 면은 '엑스트라도스'(extradoseng)라고 부른다. 아치와 마찬가지로 돔이 솟아오르기 시작하는 기초 부분을 '스프링잉'(springingeng), 기초와 꼭대기의 중간 부분을 '혼치'(hauncheng)라고 한다. 돔은 '드럼'(drumeng)이라고 하는 원통형 또는 다각형 벽 위에 세워질 수 있다. 만약 이 드럼 구조가 지면까지 이어지면 그 원형 건물을 '로툰다'(rotundaeng)라고 부를 수 있다. 드럼은 '톨로베이트'(tholobateeng)라고도 하며, 창문이 있을 수도 있고 없을 수도 있다. '탬버'(tamboureng) 또는 '랜턴'(lanterneng)은 돔의 오쿨러스 위에 있는 큐폴라를 지지하는 구조물을 말한다.[3]

돔의 기초(예: 원형)가 아래쪽 지지 벽의 평면(예: 정사각형 베이)과 일치하지 않을 경우, 두 부분을 연결하는 기술이 사용된다. 한 가지 방법은 코르벨링(corbellingeng)을 사용하여 벽 상단에서 돔 기초까지 점진적으로 돌출시키는 것이다. 셀주크와 오스만 건축에서 자주 사용된 코르벨링된 삼각형 등이 그 예이다. 가장 간단한 기술은 벽 모서리에 대각선 인방(lintel)을 사용하여 팔각형 기초를 만드는 것이다. 또 다른 방법은 모서리를 가로지르는 아치를 사용하는 것인데, 이는 더 많은 무게를 지탱할 수 있다. 이러한 다양한 기술들은 '스퀸치'(squincheng)를 사용한다. 스퀸치는 단일 아치이거나, 내부 모서리에 대각선으로 배치된 여러 개의 돌출된 중첩 아치 세트일 수 있다. 스퀸치의 형태에는 트럼펫 아치, 니치 헤드(반원형 돔), 전치된 아치가 있는 트럼펫 아치, 무카르나스 아치 등이 있다. 스퀸치는 모서리를 통해 돔의 무게를 벽으로 전달한다. 펜던티브(pendentiveeng)는 아치 사이의 오목한 스팬드럴과 같은 구의 삼각형 부분으로, 정사각형 베이의 모서리에서 돔의 원형 기초로 이어진다. 펜던티브의 곡률은 정사각형 베이의 대각선과 같은 지름을 가진 구의 곡률이다. 펜던티브는 돔의 무게를 베이의 모서리에 집중시킨다.

돔과 마찬가지로 아치를 기본 형태로 한 지붕으로, 아치를 수평으로 밀어낸 통널 모양의 지붕은 볼트(vault)라고 불린다.

6. 1. 큐폴라

"돔"이라는 단어는 큐폴라(cupola)라는 용어와 함께 사용되기도 하는데, 큐폴라는 일반적으로 지붕이나 첨탑 위에 얹힌 작은 돔을 가리킨다.[1] 과거에는 돔의 내부를 설명하는 용어로도 쓰였다.[2]이탈리아에서는 산타 마리아 델 피오레 대성당과 같이 돔 꼭대기에 돌출된 작은 구조물을 가진 교회당을 '쿠폴라'라고 부르는 경우가 있다. 이러한 작은 구조물이 없는 교회당은 두오모라고 구분하여 부른다.

건축 구조적으로는 "탬버" 또는 "랜턴(lantern)"이라고 불리는 구조물이 돔의 오쿨러스 위에 설치되어 큐폴라를 지지하는 역할을 하기도 한다.[3]

한편, 일본에서는 과거 용광로를 큐폴라라고 부르기도 했는데, 이는 공장 지붕 위로 솟은 용광로 배연통의 모습이 큐폴라와 비슷하여 붙여진 이름이다.

6. 2. 볼트

세일 볼트(sail vaultseng)는 핸드커치프 볼트(handkerchief vaultseng), 돔형 볼트(domical vaultseng)(때때로 클로이스터 볼트에도 적용되는 용어), 팬던티브 돔(pendentive domeseng) (복합 돔에도 적용되는 용어), 보헤미안 볼트(Bohemian vaultseng), 또는 비잔틴 돔(Byzantine domeseng)이라고도 불린다. 이 유형은 펜던티브들이 단순히 모여 원형 기초를 이루는 것이 아니라, 그 곡률이 부드럽게 이어져 돔 자체를 형성하는 방식으로 볼 수 있다. 돔은 각 모서리에 고정되어 위로 부풀어 오르는 사각형 돛과 같은 인상을 준다. 이는 펜던티브 위에 얕은 접시 모양의 돔(소서 돔, saucer domeseng)이 놓인 형태로 생각할 수도 있다. 세일 돔은 반구 형태를 기반으로 하며, 겉모습은 비슷하지만 구조적으로 다른 타원 포물선 볼트와는 구분해야 한다. 기본적인 반원형 세일 볼트 외에도, 경사가 더 완만하거나 직사각형 평면을 덮는 등 기하학적으로 다양한 변형이 존재한다. 모든 유형의 세일 볼트는 가장자리 부분에서 다양한 방향으로 힘(추력)이 작용하여 구조적인 문제를 일으킬 수 있지만, 적어도 16세기부터 널리 사용되어 왔다. 발렌시아 상업거래소의 2층은 너비 9m의 세일 볼트 여러 개로 덮여 있다.

참조

[1]

서적

신장판 도설 서양건축의 역사

河出書房新社

[2]

서적

신장판 도설 서양건축의 역사

河出書房新社

[3]

웹사이트

Mezhirich - Mammoth Camp

http://donsmaps.com/[...]

2009-08-15

[4]

서적

The encyclopædia britannica: a dictionary of arts, sciences ..., Volume 27

https://books.google[...]

At the University press

[5]

서적

A dictionary of ancient Near Eastern architecture

https://books.google[...]

Routledge

[6]

서적

A Dictionary of Ancient Near Eastern Architecture

[7]

웹사이트

http://www.aam.gov.a[...]

[8]

웹사이트

아카이브된 복사본

http://clustera.cesa[...]

2005-11-24

[9]

서적

Modern perspectives in Western art history: an anthology of twentieth-century writings on the visual arts.

https://books.google[...]

University of Toronto Press

[10]

서적

A History of Architecture

Athelone Press

[11]

서적

St. Peter's

https://books.google[...]

Harvard University Press

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com