천지창조

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

천지창조는 유대교와 기독교의 구약성경 창세기에 묘사된, 하나님이 6일 동안 세상을 창조하고 7일째에 안식했다는 이야기이다. 이 이야기는 빛, 하늘, 땅, 바다, 식물, 태양, 달, 별, 물고기, 새, 동물, 인간의 창조 순서를 제시하며, 7일째 되는 날의 안식을 강조한다. 창세기는 신화, 장르, 저자, 연대, 메소포타미아 신화와의 관련성, 우주론, 그리고 다양한 해석 방법과 문자적 해석, 틀 해석과 같은 다양한 해석이 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 6 - 육진법

육진법은 6을 밑으로 하는 위치 기수법으로, 6을 "10"으로, 6분의 1을 "0.1"로 표현하며, 2와 3으로 나누어 떨어지는 특징과 손가락으로 쉽게 셀 수 있다는 장점이 있어 일부 언어와 단위계에서 사용된다. - 6 - 육각형

육각형은 여섯 변과 꼭짓점으로 이루어진 다각형으로, 특히 모든 변과 각이 같은 정육각형은 평면 테셀레이션이 가능하고 벌집 구조, 건축, 자연 현상, 한국 전통 문양 등 다양한 분야에서 활용된다. - 신화예술 - 호메로스

호메로스는 고대 그리스의 서사시인으로 《일리아스》와 《오디세이아》의 저자로 알려져 있으나, 그의 실존 여부와 작품 저술 등에 대한 "호메로스 문제"는 논쟁 중이며, 생애와 출생지는 불확실하고, 그의 서사시는 구전 전승을 거쳐 기록되어 그리스 문학과 서구 문화에 큰 영향을 미쳤다. - 신화예술 - 황금시대

황금시대는 신화, 역사, 대중문화에서 이상적인 번영과 평화의 시기를 의미하며, 신화에서는 근심 없는 삶을, 역사에서는 특정 문화의 번성기를, 대중문화에서는 전성기나 초기 상태를 비유적으로 나타낸다.

2. 창세기

천지창조 이야기는 구약성경의 첫 번째 책인 창세기 1장에 기록되어 있다.[16] 창세기에는 하나님이 6일 동안 세상을 창조하고 일곱째 날에 안식했다는 내용이 담겨 있다. 자세한 창조 과정과 관련 해석은 하위 문단에서 다룬다.

2. 1. 성경

창세기 1장에서 천지창조의 이야기를 다룬다.[16]이에 따르면 하나님은 6일 동안 세상을 창조하였다고 한다.

- 1일째: 빛이 있으라 하여 빛을 만들고, 빛과 어둠을 나누어 낮과 밤이라 칭했다.

- 2일째: 물 가운데 궁창을 만들어 궁창 위의 물과 궁창 아래의 물로 나누고, 궁창을 하늘이라 칭했다.

- 3일째: 물을 한 곳으로 모아 뭍을 드러나게 하고, 뭍을 땅, 모인 물을 바다라 칭했다. 땅에는 각종 식물이 자라게 했다.

- 4일째: 하늘의 궁창에 광명체들을 두어 낮과 밤을 주관하게 하고, 계절과 날짜와 해(年)의 징표가 되게 했다. 큰 광명체(태양)로 낮을, 작은 광명체(달)로 밤을 주관하게 하고 별들도 만들었다.

- 5일째: 물에는 생물을 번성하게 하고, 하늘에는 새가 날게 했다. 큰 바다 짐승들과 물에서 번성하는 모든 생물, 날개 있는 모든 새를 종류대로 창조했다.

- 6일째: 땅의 짐승을 종류대로, 가축을 종류대로, 땅에 기는 모든 것을 종류대로 만들었다. 이후 하나님의 형상대로 인간을 창조하여 모든 생물을 다스리게 했다.

- 7일째: 창조의 일을 마치고 안식하며, 이날을 복되게 하여 거룩하게 하였다.

천지창조 이야기는 타나크의 율법서 토라의 첫 권인 창세기(구약 모세오경 창세기) 1장 1절에서 2장 4절 전반(前半)에 기술되어 있다. 유대교와 기독교의 성전인 구약성경 『창세기』의 시작 부분에는 다음과 같은 천지의 창조가 묘사되어 있다.

이 이야기는 본문 비평적으로 제사법전(祭司法典)에 속하는 것으로 보며, 현재의 형태로 정리된 것은 대략 기원전 5세기경으로 추정된다. 바빌로니아의 천지창조 신화(아트라하시스 서사시 등)의 영향을 받았다는 견해가 있다. 다만 바빌로니아 신화가 여러 신들의 다툼을 다루는 것과 달리, 구약의 창세기는 유일신 야훼를 중심으로 한 일신교적 관점에서 서술된다는 차이가 있다.

2. 2. 토라

유대교와 기독교의 성전인 구약성경 타나크의 율법서 토라 첫 권인 창세기 1장 1절에서 2장 4절 전반에 천지창조 이야기가 기술되어 있다.[16]이에 따르면, 천지창조 이전부터 존재했던 하나님(야훼)은 6일 동안 천지만물을 창조하였다고 한다.

- 제5일: 물고기와 새를 만들었다.

- 제6일: 동물과, 이를 지배하며 하나님의 형상을 따른 인류를 만들었다.

- 제7일: 창조의 일이 완성되었음을 축복하고 휴식하며 이 날을 성스럽게 하였다.

이 이야기는 본문 비평적으로는 제사법전(祭司法典)에 속하며, 현재의 형태로 완성된 것은 대략 기원전 5세기경으로 추정된다. 바빌로니아의 천지창조 신화의 영향을 받은 것으로 보이나, 여러 신이 싸우는 바빌로니아 신화와 달리 구약의 이야기는 일신교적 신관을 바탕으로 전개된다는 차이가 있다.

창세기의 시작 부분(1장 1-8절)은 다음과 같이 천지창조를 묘사한다.

창조 과정 요약은 다음과 같다.

- 1일째: 하나님은 하늘과 땅을 만드셨다 (즉, 우주와 지구를 처음 창조하셨다). 어둠 속에서 하나님은 빛을 만드시고, 낮과 밤이 생겨났다.

- 2일째: 하나님은 하늘 (하늘)을 만드셨다.

- 3일째: 하나님은 대지를 만들고, 바다가 생겨났으며, 땅에 식물을 자라게 하셨다.

- 4일째: 하나님은 태양과 달과 별을 만드셨다.

- 5일째: 하나님은 물고기와 새를 만드셨다.

- 6일째: 하나님은 짐승과 가축을 만들고, 하나님의 형상대로 인간을 만드셨다.

- 7일째: 하나님은 쉬셨다.

3. 구성

창세기 1장에서는 6일간에 걸친 천지창조 과정을 상세히 설명하고 있다.[16]

- 제1일: 하나님이 빛을 창조하여 밤과 아침을 나누었다.

- 제2일: 하늘(천공, 天空)을 만들어 위의 물과 아래의 바다를 나누었다.

- 제3일: 땅과 바다를 나누고, 땅 위에 식물을 창조하였다.

- 제4일: 하늘에 태양과 달, 별들을 만들어 낮과 밤, 계절과 날짜, 연도를 구분하게 하였다.

- 제5일: 물고기와 새를 창조하였다.

- 제6일: 땅 위의 각종 동물들을 창조하고, 마지막으로 하나님의 형상을 따라 인류를 창조하여 이 모든 것을 다스리게 하였다.

- 제7일: 모든 창조를 마치고 안식하며 이날을 거룩하게 하였다.

3. 1. 장르

학술적으로 창세기는 신화로 분류된다. 여기서 신화는 단순히 '사실이 아닌 이야기'라는 통속적인 의미가 아니라, 사회에서 근본적인 역할을 하는 서사로 이루어진 민속의 한 장르를 의미한다.[16] 신화의 진실성 여부는 장르를 정의하는 기준이 아니다. 브레버드 차일즈(Brevard Childs)는 창세기 1-11장의 저자가 자신의 신념과 맞지 않는 요소를 원전인 바빌로니아 신화에서 제거하며 서사를 "탈신화화"했다고 주장했지만, 그럼에도 창세기는 여전히 신화로 분류될 수 있다고 보았다.창세기 1–2장은 고대 과학에 대한 생각을 반영하는데, E.A. 스파이서는 "창조에 관해 성경의 전통은 바빌로니아 과학의 전통적인 원칙에 맞춰졌다"고 평가했다. 실제로 창세기는 바빌로니아의 천지창조 신화의 영향을 받은 것으로 보이며, 이는 대략 기원전 5세기경 현재의 형태로 정리된 것으로 추정된다. 다만, 여러 신들의 싸움을 다루는 바빌로니아 신화와 달리, 구약의 창세기는 일신교적 신관을 바탕으로 이스라엘의 신인 야훼가 유일한 창조 주체임을 강조하며 이야기가 전개된다는 차이가 있다.

3. 2. 저자와 연대

전통적으로 정통 유대교와 일부 기독교 근본주의에서는 창세기의 저자를 모세로 여기는 것을 "신앙의 문제"로 간주한다. 그러나 모세가 창세기를 저술했다는 견해는 이미 11세기부터 의문이 제기되었으며, 17세기 이후 학계에서는 일반적으로 받아들여지지 않는다. 현대 성서 비평 학자들은 창세기가 이후 네 권의 책과 함께(유대교에서는 토라, 성서학에서는 오경이라 부름) 여러 시대에 걸쳐 여러 사람의 손을 거쳐 완성된 복합적인 작품이라고 결론 내린다.

창조 이야기는 서로 다른 출처에서 유래한 두 개의 별개 이야기로 구성되어 있다는 것이 학계의 일반적인 견해다. 창세기 1장 1절부터 2장 3절까지의 첫 번째 이야기는 학자들이 사제 문서(P)라고 부르는 자료에서 유래했으며, 대체로 기원전 6세기경에 작성된 것으로 추정된다. 창세기 2장의 나머지 부분을 이루는 두 번째 이야기는 그보다 더 오래된 것으로, 주로 야훼 문서(J)에서 비롯되었으며, 일반적으로 기원전 10세기 또는 9세기에 작성된 것으로 여겨진다.

이 두 이야기가 하나로 합쳐졌지만, 현재와 같은 최종 형태로 편집된 정확한 시기에 대해서는 학계의 통일된 의견이 없다. 오늘날 성서 학자들 사이에서 널리 받아들여지는 가설은 오경의 첫 번째 주요하고 포괄적인 서술이 기원전 7세기 또는 6세기에 이루어졌다는 것이다. 한편, 상당수의 학자들은 창세기 첫 11장, 즉 원시사로 알려진 부분이 작품의 내용과 히브리 성경의 다른 부분들 사이의 차이점을 근거로 기원전 3세기까지 거슬러 올라갈 수 있다고 보기도 한다.

편집 배경에 대해서는 여전히 논쟁의 여지가 있지만 상당한 주목을 받는 가설 중 하나로 "페르시아 제국 인가설"이 있다. 이 가설에 따르면, 페르시아 제국이 기원전 538년 바빌론을 정복한 후, 예루살렘 지역 공동체에 상당한 수준의 자치권을 허용하는 조건으로, 공동체 전체가 받아들일 수 있는 단일한 법전을 만들도록 요구했다는 것이다. 당시 예루살렘에는 성전을 중심으로 한 사제 가문들과 토지를 소유한 유력 가문들("장로들")이라는 두 개의 강력한 집단이 존재했으며, 이들은 여러 사안에서 대립하고 있었다. 각 집단은 자신들의 기원 이야기를 가지고 있었지만, 페르시아가 약속한 자치권 확대라는 공동의 목표를 위해 서로 협력하여 단일한 문서를 만드는 데 동의했을 수 있다는 설명이다.

3. 3. 두 가지 이야기

창세기에는 서로 다른 출처에서 가져온 두 개의 별개의 창조 이야기가 담겨 있으며,[16] 이는 창세기 1장과 2장의 내용과 거의 일치한다. (원래 히브리어 텍스트에는 장 구분이 없었다.)첫 번째 이야기는 창세기 1장 1절부터 2장 3절까지로, 학자들은 이를 사제 문서(P)라고 부르며 대체로 기원전 6세기에 작성된 것으로 본다. 두 번째 이야기는 창세기 2장의 나머지 부분을 차지하며, 주로 야훼 문서(J)에서 나왔고 일반적으로 기원전 10세기 또는 9세기로 추정되어 더 오래된 것으로 여겨진다.

두 이야기는 내용과 표현에서 다음과 같은 차이를 보인다.

- 신의 이름: 첫 번째 이야기에서는 창조주 신을 '엘로힘'(Elohim, 신을 뜻하는 일반적인 히브리어)으로 지칭하는 반면, 두 번째 이야기에서는 '야훼 하나님'(YHWH Elohim)이라는 복합적인 이름을 사용한다. 일부 학자들은 이를 여러 저자가 존재했다는 증거로 해석하기도 한다.

- 창조 방식과 순서: 첫 번째 이야기는 신성한 명령과 성취, 그리고 "저녁이 되고 아침이 되니, [몇째] 날이 되었다"라는 구절이 반복되는 구조적인 틀을 사용한다. 창조는 6일 동안 진행되며, 처음 3일 동안은 분리의 행위(빛과 어둠, 위의 물과 아래의 물, 바다와 땅)가 이루어지고, 다음 3일 동안은 이러한 분리된 공간을 채우는 행위(태양/달/별, 물고기/새, 육상 생물/인류)가 이루어진다. 반면 두 번째 이야기에서는 야훼 하나님이 흙으로 첫 번째 사람인 아담을 창조하여 그를 에덴 동산에 두고 동물들을 다스리는 권한을 부여한다. 이후 첫 번째 여성인 이브는 아담의 갈비뼈에서 그의 동반자로 창조된다.

이 두 이야기는 후대에 결합되었지만, 현재의 서사시가 최종 형태에 도달한 시기에 대한 학문적 합의는 없다. 오늘날 성서 학자들 사이의 일반적인 가설은 오경(유대교의 토라)의 첫 번째 주요 포괄적 서사시가 기원전 7세기 또는 6세기에 만들어졌다는 것이다. 상당수의 학자들은 창세기의 처음 11장, 즉 원시사라고도 알려진 부분이 작품의 내용과 히브리 성경의 다른 부분 사이의 불연속성을 근거로 기원전 3세기로 거슬러 올라갈 수 있다고 보기도 한다.

두 이야기가 결합된 배경에 대해서는 여러 가설이 존재한다. 예를 들어 "페르시아 제국 인가" 가설은 페르시아 제국이 기원전 538년 바빌론을 정복한 후 예루살렘에 상당한 수준의 자치를 허용하면서, 지역 당국에게 전체 공동체가 받아들일 단일 법전을 작성할 것을 요구했다고 본다. 이 이론에 따르면, 당시 공동체 내에는 성전을 통제하는 사제 가문과 "장로"를 구성하는 토지 소유 가문이라는 두 개의 강력한 집단이 있었고, 이들은 많은 문제에 대해 갈등을 겪고 있었다. 각 집단은 자체적인 "기원 역사"를 가지고 있었지만, 페르시아의 약속은 이들이 단일 텍스트(토라)를 만드는 데 협력할 강력한 동기를 제공했으며, 이 과정에서 서로 다른 창조 이야기가 통합되었을 수 있다는 것이다.

창세기의 저자가 모세라는 전통적인 시각은 유대교나 일부 보수적인 기독교에서 "신앙의 문제"로 여기기도 하지만, 이러한 모세 저작설은 11세기부터 의문이 제기되었고 17세기부터 학계에서 거부되었다. 성서 비평 학자들은 창세기가 뒤따르는 4권의 책들과 함께(토라, 또는 오경) 여러 시대에 걸쳐 여러 사람의 손을 거쳐 완성된 복합적인 작품이라고 결론 내린다.

창세기 1장과 2장의 중첩된 이야기는 일반적으로 모순되지만 또한 상호 보완적인 것으로 간주된다. 첫 번째(사제 문서) 이야기가 전체 우주의 창조와 관련된 반면, 두 번째(야훼 문서) 이야기는 인간을 도덕적 행위자이자 환경의 개척자로 집중하여 묘사한다.

각 장의 주요 이야기는 창세기 2장 4절의 "하늘과 땅이 창조될 때의 역사"(תולדות|톨레돗he)라는 문구로 문학적인 연결을 이루고 있다. 이는 창세기 1장 1절("태초에 하나님께서 하늘과 땅을 창조하셨다")과 연결되면서, 다음 구절("주 하나님께서 땅과 하늘을 만드신 날에")에서 내용을 반전시킨다. 이 '톨레돗' 구절은 창세기 전반에 걸쳐 10번 사용되며 책에 문학적 구조를 제공하는 역할을 한다.

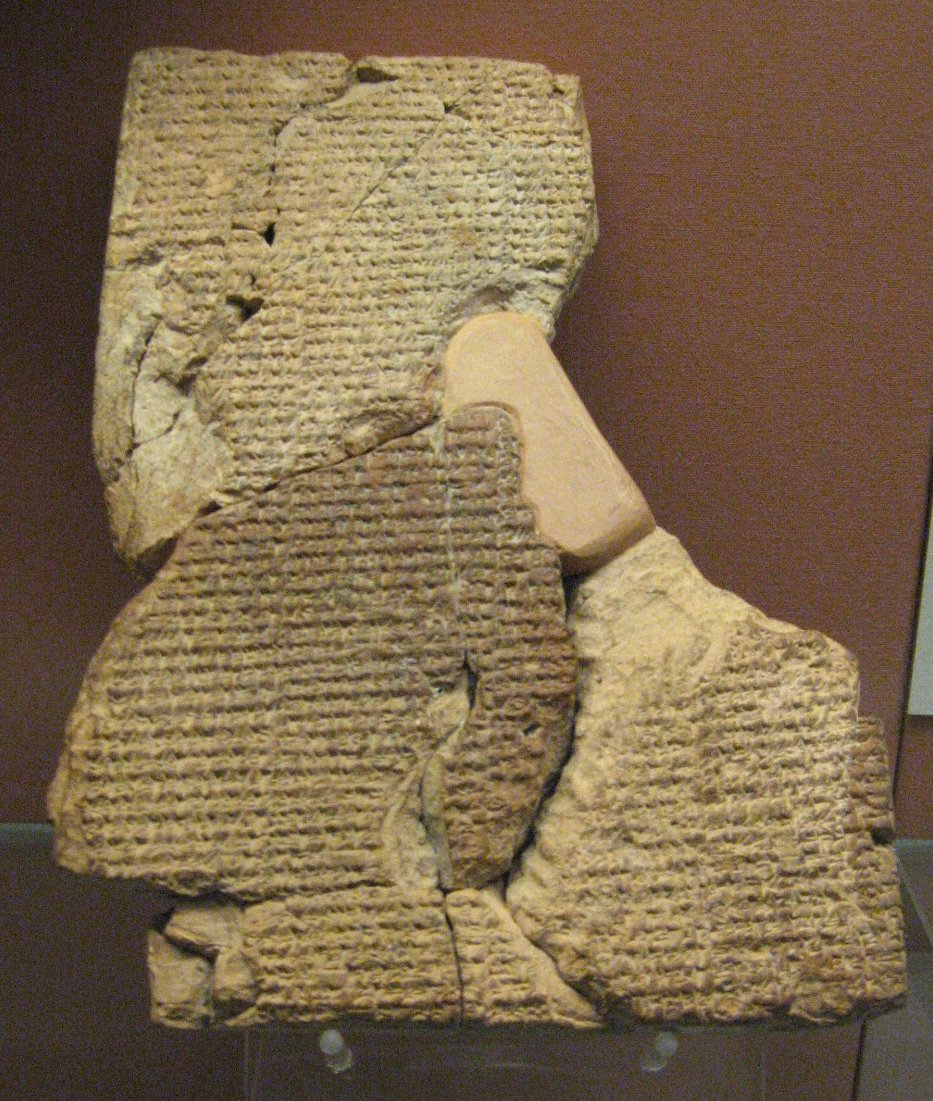

3. 4. 메소포타미아의 영향

창세기의 천지창조 이야기는 본문 비평적으로 볼 때 제사법전에 속하며, 현재와 같은 형태는 대략 기원전 5세기경에 완성된 것으로 여겨진다. 이 이야기는 고대 메소포타미아 지역, 특히 바빌로니아의 창조 신화로부터 영향을 받은 것으로 평가된다. 그러나 중요한 차이점이 존재하는데, 바빌로니아 신화에서는 여러 신들이 서로 싸우며 경쟁하는 다신교적 세계관을 보여주는 반면, 구약의 창세기 이야기는 야훼라는 유일신을 중심으로 하는 유일신교적 관점에서 서술된다. 이는 창세기 저자들이 기존의 신화 요소를 자신들의 신앙 체계에 맞게 재해석하고 변형했음을 시사한다.

학계에서는 창세기를 종종 '신화'로 분류하는데, 이는 일상적으로 사용되는 '거짓 이야기'라는 의미가 아니라, 한 사회의 근본적인 가치관과 세계관을 담고 있는 중요한 서사라는 민속학적 장르로서의 의미이다. 즉, 신화의 진실성 여부가 학문적 분류의 기준은 아니다. 브레버드 차일즈와 같은 학자는 창세기 저자들이 바빌로니아 신화 등 기존 자료에서 자신들의 유일신 신앙과 맞지 않는 요소들을 제거하거나 수정하는 방식으로 서사를 '탈신화화(demythologize)'했다고 주장하기도 한다.

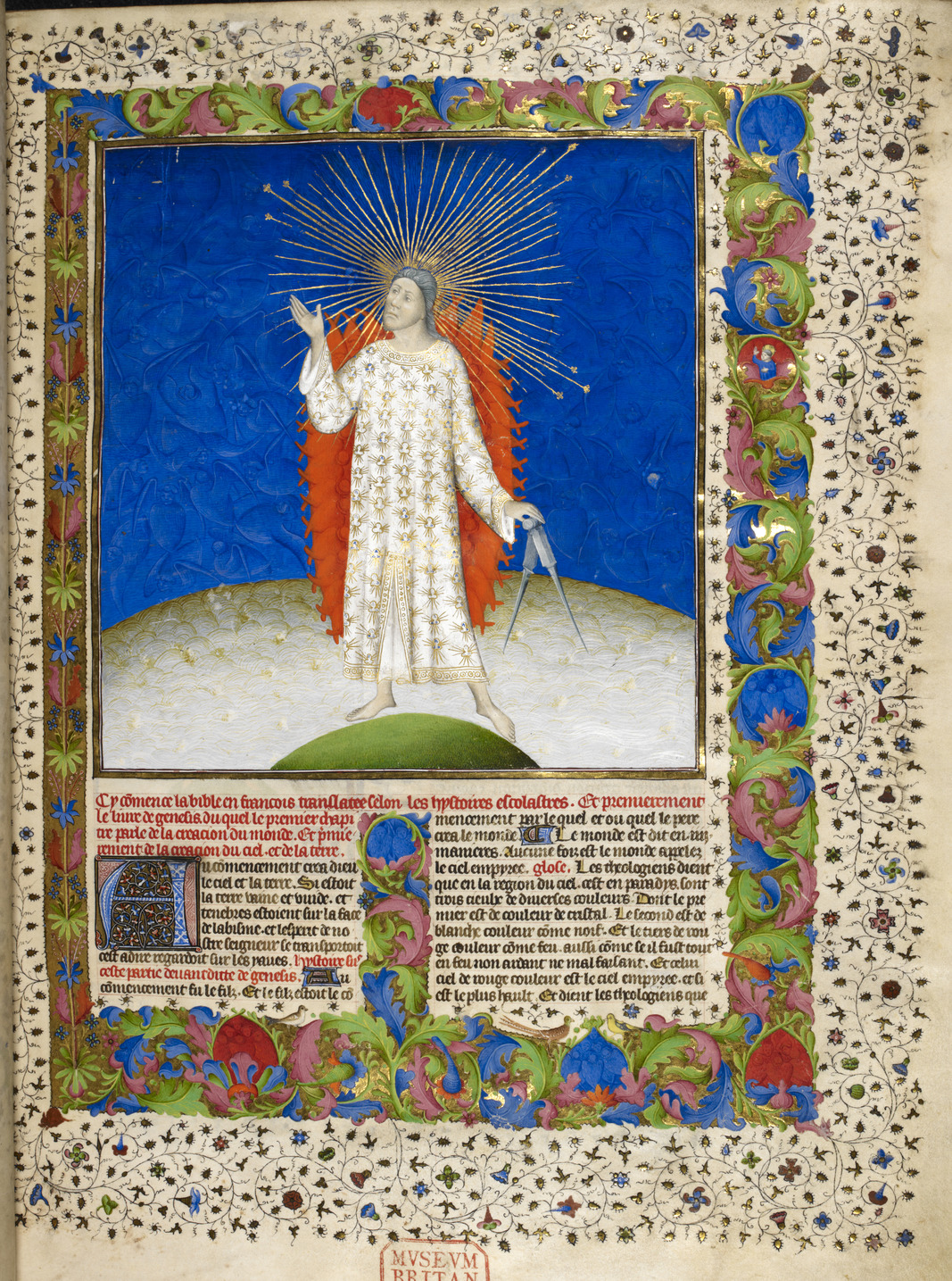

창세기 1-2장의 내용은 고대 근동 지역의 과학적 사고방식을 반영하고 있다. E.A. 스파이서는 "창조에 관한 성경의 전통은 바빌로니아 과학의 전통적인 원칙에 맞춰졌다"고 지적했다. 예를 들어, 창세기에 묘사된 우주는 평평한 원반 모양의 지구를 중심으로, 아래에는 죽은 자들의 세계인 스올이 있고 위에는 하늘(궁창)이 있는 구조로 그려진다. 지구 아래와 위에는 모두 물이 존재하며, 특히 아래의 물('혼돈의 물')은 신화적 괴물들이 사는 우주 바다로 여겨졌다. 하늘의 물이 땅으로 쏟아지지 않도록 단단한 반구 형태의 궁창(라키아, ''raqia'')이 이를 막고 있다고 생각했다.[1] 이러한 우주관은 고대 메소포타미아 지역에서 공유되던 보편적인 관념이었다. 이후 헬레니즘 시대에 이르러 그리스 철학의 영향을 받으면서, 지구를 구체로 보고 그 주위를 천구들이 도는 좀 더 발전된 우주 모델로 대체되었다.

3. 5. 우주론

창세기 1–2장은 고대 근동의 과학적 사고방식을 반영한다. E. A. 스파이저가 지적했듯이, 성경의 창조 이야기는 바빌로니아 과학의 전통적 원칙과 맥을 같이 한다.[1] 창세기 1장 1절 "태초에 하나님이 천지를 창조하시니라"는 이스라엘의 신 야훼가 유일한 창조주이며 경쟁자가 없다는 저자들의 믿음을 요약한다.[1]성경 저자들은 우주를 중심에 평평한 원반 모양의 지구가 있고, 그 아래에는 죽은 자들이 가는 지하 세계(스올)가 있으며, 위에는 하늘이 있다고 생각했다.[1] 지구 아래에는 '혼돈의 물', 즉 신화 속 괴물들이 사는 우주 바다가 있다고 믿었으며, 신은 이 괴물들을 물리치고 죽였다고 여겼다. 출애굽기 20장 4절에서 하나님은 "땅 아래 물속에 있는 어떤 것의 형상도 만들지 말라"고 경고한다.[1] 지구 위에도 물이 있었기 때문에, 이 물이 세상을 덮치지 못하도록 단단한 반구 형태의 궁창(히브리어: רָקִיעַ|라키아heb)이 필요하다고 생각했다.[1]

이러한 우주관은 헬레니즘 시대에 이르러 변화를 맞이한다. 유대인들이 그리스 철학과 접촉하면서, 기존의 우주론은 그리스 철학자들이 제시한 더 '과학적인' 모델로 재해석되기 시작했다. 이 새로운 모델에서 지구는 구체이며, 태양, 달, 별, 행성들이 포함된 여러 겹의 천구가 지구를 중심으로 돌고 있다고 보았다.[1] 또한 유대 사상가들은 그리스 철학의 영향을 받아 하느님의 지혜, 로고스(말씀), 성령이 만물을 관통하며 통일성을 부여한다고 생각했다.[1] 기독교는 이러한 사상을 받아들여 예수를 창조의 말씀인 로고스와 동일시했다("태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라" - 요한복음 1:1).[1]

하나님이 아무것도 없는 상태에서 세상을 창조했다는 무에서의 창조(라틴어: creatio ex nihilo|크레아티오 엑스 니힐로lat) 사상은 오늘날 이슬람교, 기독교, 유대교의 중심 교리가 되었지만[1](중세 유대 철학자 마이모니데스는 이 개념이 세 종교가 공유하는 유일한 교리라고 생각했다[1]), 창세기나 히브리 성경 전체에서 명확하게 나타나지는 않는다.[1] 일부 학자들(존 월턴 등)은 창세기 1장의 저자들이 물질 자체의 기원보다는 우주가 기능하도록 역할을 부여하는 데 더 관심이 있었다고 주장한다.[1] 반면, 다른 학자들(존 데이 등)은 창세기 1장이 분명히 물질 우주의 창조에 대해 설명한다고 본다.[1] '무에서의 창조' 교리는 서기 2세기 초 초기 기독교 학자들이 세계 형성 개념과 신의 전능함 사이의 긴장을 인식하면서 점차 발전하기 시작했고, 3세기 초에는 기독교 신학의 기본 교리로 자리 잡게 되었다.[1]

3. 6. 대안적인 성경 창조 이야기

창세기의 잘 알려진 창조 이야기 외에도, 성경의 다른 부분에서는 창조에 대한 다른 관점이나 모티프를 찾아볼 수 있다.고대 이스라엘 사람들은 세상을 평평한 원반 모양의 지구로 생각했으며, 이 지구는 우주의 중심에 놓여 있다고 믿었다. 지구 아래에는 죽은 자들이 머무는 지하 세계(스올)가 있고, 위로는 하늘이 펼쳐져 있다고 상상했다. 특히 지구 아래에는 '혼돈의 물'이라 불리는 거대한 우주 바다가 존재하며, 이곳에는 신화적인 바다 괴물들이 살고 있다고 여겼다.

일부 성경 구절이나 해석에서는 하나님이 세상을 창조할 때, 이러한 혼돈의 세력, 즉 바다 괴물과 싸워 이들을 제압하고 질서를 확립하는 모습으로 묘사되기도 한다. 이는 고대 근동 지역의 다른 문화권 창조 신화에서도 찾아볼 수 있는 모티프로, 창세기 1장에서 경쟁자 없이 말씀으로 세상을 창조하는 모습과는 다른 측면을 보여준다. 출애굽기 20장 4절에서 "땅 아래 물속에 있는 어떤 것의 형상도 만들지 말라"고 경고하는 구절 역시 이러한 고대의 우주관과 관련지어 해석되기도 한다.

또한, 고대 이스라엘인들은 하늘 위에도 물이 있다고 생각했으며, 이 물들이 땅으로 쏟아지는 것을 막기 위해 단단한 반구 형태의 궁창(Raqia, 라키아)이 하늘을 덮고 있다고 믿었다.[1]

이러한 고대의 우주에 대한 이해는 시간이 흘러 헬레니즘 시대에 이르러 그리스 철학의 영향을 받으면서 변화했다. 지구를 우주의 중심에 있는 구체로 보고, 그 주위를 태양, 달, 별, 행성 등이 각자의 천구를 따라 도는 좀 더 과학적인 모델로 점차 대체되었다.

4. 첫 번째 서술: 창세기 1:1–2:3

유대교와 기독교의 성경인 구약성경 창세기의 첫 부분(1장 1절부터 2장 3절까지)은 세상이 어떻게 창조되었는지에 대한 첫 번째 이야기를 담고 있다.[16] 이 이야기는 타나크의 토라 첫 권에 해당하며, 창조주를 '엘로힘'(하나님)으로 지칭한다.

이 서술에 따르면, 하나님은 6일 동안 질서정연하게 세상을 창조했다. 첫 3일 동안에는 빛과 어둠, 하늘 위의 물과 아래의 물, 땅과 바다를 나누는 분리 작업을 했고, 이후 3일 동안에는 해와 달, 별, 새와 물고기, 땅의 동물과 인류를 만들어 앞서 마련된 공간들을 채웠다.[16] 특히 여섯째 날에는 하나님의 형상을 따라 인간을 창조하고 세상을 다스리는 역할을 맡겼다.

창조 작업을 마친 일곱째 날, 하나님은 쉬면서 이날을 축복하고 거룩하게 하여 안식일의 기원이 되었다.[16] 이 첫 번째 창조 이야기는 이후 이어지는 두 번째 창조 이야기(창세기 2:4 이하)와 함께 창세기의 시작을 구성한다.

4. 1. 배경

창세기 1장은 천지창조의 과정을 상세히 다루고 있다.[16] 이 이야기는 타나크의 율법서인 토라의 첫 권, 즉 구약성경 창세기 1장 1절부터 2장 4절 전반에 걸쳐 기술되어 있다.창조 설화는 크게 두 개의 이야기로 구성되어 있으며, 이는 창세기 처음 두 장의 내용과 거의 일치한다. 첫 번째 이야기(창세기 1:1–2:3)에서는 창조주 신을 '엘로힘'(Elohim, 신을 뜻하는 히브리어 일반 명사)으로 지칭하는 반면, 두 번째 이야기에서는 '주 하느님'이라는 복합적인 이름을 사용한다. 전통적 또는 복음주의 학자들은 이를 단일 저자가 문체를 다양하게 사용한 결과로 보지만, 리처드 엘리엇 프리드먼과 같은 비평적 학자들은 여러 저자가 존재했다는 증거로 해석하기도 한다.

첫 번째 이야기에 따르면, 하나님(엘로힘)은 천지창조 이전부터 존재했으며, 6일 동안 세상을 창조했다. 각 날의 창조 과정은 다음과 같다.

이 첫 번째 이야기는 "저녁이 되고 아침이 되니, [n 번째] 날이 되었다"는 구절이 반복되는 구조를 가진다. 처음 3일 동안은 분리(빛/어둠, 위의 물/아래의 물, 바다/육지)가 이루어지고, 다음 3일 동안은 앞서 분리된 공간들이 채워진다(해/달/별, 물고기/새, 동물/인간).

두 번째 이야기에서는 야훼가 흙으로 첫 사람 아담을 만들고 에덴 동산에 두어 동물들을 다스리게 한다. 이후 아담의 갈비뼈로 첫 여성 이브를 만들어 그의 동반자로 삼는다.

두 이야기는 창세기 2장 4절의 "하늘과 땅이 창조될 때의 역사(תולדות|톨레도트heb)"라는 구절을 통해 문학적으로 연결된다. 이는 창세기 1장 1절("태초에 하느님께서 하늘과 땅을 창조하셨다")과 연결되면서도, 이어지는 구절("...주 하느님께서 땅과 하늘을 만드신 날에")과는 순서가 반대된다. 이 תולדות|톨레도트heb 구절은 창세기 전체에 걸쳐 10번 사용되며 책의 구조를 형성하는 역할을 한다.

창세기 1장과 2장의 두 이야기는 서로 다른 측면을 강조하며 때로는 모순되어 보이기도 하지만, 상호 보완적인 관계로 해석되기도 한다. 첫 번째 이야기가 우주 전체의 창조에 초점을 맞춘다면, 두 번째 이야기는 인간을 도덕적 행위자이자 환경의 개척자로 그리는 데 집중한다.

이 창조 이야기는 본문 비평적으로는 제사법전(祭司法典)에 속하며, 현재의 형태로 완성된 것은 대략 기원전 5세기경으로 추정된다. 바빌로니아의 천지창조 신화(에누마 엘리시)의 영향을 받았다는 견해가 있다. 바빌로니아 신화는 여러 신들의 투쟁을 다루는 반면, 창세기는 유일신 사상을 바탕으로 이야기가 전개된다는 차이가 있다.[16]

=== 고대 근동의 우주관 ===

창세기 1장에는 고대 근동 지역의 우주관이 반영되어 있다. 특히 둘째 날 창조된 '창공'(rāqîa|라키아heb)은 물을 나누기 위해 만들어졌으며, '하늘'(šamayim|샤마임heb)이라고 불렸다. rāqîa|라키아heb는 금속을 두드려 얇게 펴는 행위를 뜻하는 동사 rāqa'|라카heb에서 파생된 단어로, 고대인들이 하늘을 단단한 돔 형태로 인식했음을 시사한다.

고대 근동 우주론에 따르면, 지구는 평평한 원반 형태이며 위쪽 물과 아래쪽 물로 둘러싸여 있다. 창공은 지구 가장자리의 산 위에 놓인 단단하고 투명한 돔으로, 위의 물(푸른 하늘색의 근원)을 가두고 있다가 '창문'을 통해 비를 내리게 한다. 해, 달, 별은 이 창공 아래에 위치한다. 땅 밑에는 저승 또는 셰올이 있다고 여겨졌다. 이러한 관점에서 창공은 날씨를 조절하는 기능을 담당했으며, 창세기 홍수 이야기에서는 하늘의 "창문"과 땅 아래 "깊음의 샘"이 열려 대홍수가 발생한 것으로 묘사된다.

4. 2. 창조 이전 (창세기 1:1-2)

창세기 1장 1절과 2절은 천지창조 이전의 상태를 묘사한다.> 1 태초에 하느님(엘로힘)이 하늘과 땅을 창조하셨다.

> 2 땅은 혼돈하고 공허하며, 깊은 바다 위에 어둠이 있었다. 하느님의 영(רוּחַheb)이 물 위를 맴돌았다.[2]

1절 해석창세기 1:1의 첫 구절은 전통적으로 영어 성경 등에서 "태초에 하느님께서 창조하셨다"로 번역되어 왔다. 이는 creatio ex nihilolat, 즉 무에서의 창조 사상을 뒷받침하는 것으로 여겨졌다. 그러나 히브리어 원문은 다르게 해석될 여지도 있다. 예를 들어 NRSV 성경은 "태초에 하느님께서 하늘과 땅을 창조하셨을 때, 땅은 형체도 없고 텅 비어 있었다..."로 번역하는데, 이는 하느님이 창조 활동을 시작했을 때 이미 어떤 형태의 땅(물질)이 존재했음을 시사한다.

성서학자 존 데이와 쓰무라 도시오 다비드는 창세기 1장 1절이 우주의 초기 창조를 묘사한다고 주장한다. 존 데이는 2절에서 이미 형태 없는 땅과 하늘(공기/바람)이 존재하므로, 1절이 그것들을 만드신 하느님의 창조 행위를 가리킨다고 보는 것이 가장 자연스럽다고 설명한다. 반면, R. N. 와이 브레이, 크리스틴 헤이즈, 마이클 쿠건, 신시아 채프먼, 존 H. 월턴과 같은 다른 학자들은 창세기 1장 1절이 이미 존재했던 혼돈 상태의 물질로부터 질서 있는 우주를 창조하는 과정을 묘사한다고 주장한다.

주요 용어

- 창조하다 (ברא|바라heb): 이 단어는 히브리어 성경에서 오직 하느님의 창조 활동에만 사용되며, 인간의 창조 행위에는 쓰이지 않는다. 존 H. 월턴은 ברא|바라heb가 반드시 물질 자체의 창조만을 의미하는 것은 아니라고 주장한다. 고대 근동 문화에서 '창조하다'는 역할과 기능을 부여하는 행위를 의미하기도 했으므로, 창세기 1장에서 하느님이 하신 ברא|바라heb는 혼돈 상태에서 '하늘과 땅'이라는 질서 있는 존재로 기능하게 만드신 것과 관련이 있다는 해석이다. 그러나 존 데이는 월턴의 기능적 해석에 반박하며, 물질적 창조로 이해하는 것이 "텍스트를 받아들이는 유일하게 자연스러운 방식"이며 역사적으로도 그렇게 해석되어 왔다고 주장한다.

- 하늘과 땅: 이 표현은 단순히 하늘과 땅만을 가리키는 것이 아니라, 우주 전체를 의미하는 중의법으로 해석되는 것이 일반적이다.

2절 상태 묘사창세기 1장 2절은 창조 이전의 땅을 "혼돈하고 공허하다"고 묘사하는데, 이는 히브리어 תֹהוּ וָבֹהוּ|토후 와보후heb를 번역한 것이다. תֹהוּ|토후heb는 '공허함', '헛됨'을 의미하며 주로 사막 황무지를 묘사하는 데 사용된다. בֹהוּ|보후heb의 정확한 의미는 알려지지 않았지만, '텅 비어 있다'는 의미의 아랍어 단어 ''bahiya''와 관련이 있을 것으로 추정되며, תֹהוּ|토후heb와 운율을 맞추면서 그 의미를 강조하기 위해 사용된 것으로 보인다. 이 구절은 예레미야서 4장 23절에도 등장하는데, 예언자 예레미야는 이스라엘 백성이 하느님께 불순종하면 땅이 다시 창조 이전의 어둠과 혼돈 상태, 즉 '창조되지 않은' 상태로 돌아갈 것이라고 경고한다.

2절은 이어서 "어둠이 깊음의 표면에 있었다"고 말한다. 여기서 '깊음'으로 번역된 히브리어 תְהוֹם|테홈heb은 원시 바다를 의미한다. 어둠과 תְהוֹם|테홈heb은 תֹהוּ וָבֹהוּ|토후 와보후heb와 함께 창조 이전의 혼돈 상태를 나타내는 요소들이다. 고대 바빌로니아의 창조 신화인 에누마 엘리시에서는 깊은 물이 여신 티아마트로 의인화되어 창조신 마르둑과 싸우는 적으로 등장하지만, 창세기에서는 이러한 의인화가 나타나지 않는다. 창세기에서 혼돈의 요소들은 악한 존재로 여겨지지 않으며, 단지 하느님께서 아직 창조의 일을 시작하지 않으신 상태를 나타내는 지표로 이해된다.

하나님의 영/바람2절은 "그리고 하느님의 רוּחַ|루아흐heb가 물의 표면을 맴돌았다"라는 말로 끝맺는다. 히브리어 단어 רוּחַ|루아흐heb는 문맥에 따라 '숨', '바람', 또는 '영'으로 번역될 수 있다. 전통적으로는 '하느님의 영'으로 번역되어 왔으며, 이는 하느님의 권능이 확장되어 나타나는 것을 의미하는 것으로 이해된다. 역사적으로 기독교 신학자들은 이 구절을 창조 때 삼위일체의 세 번째 위격인 성령이 임재했다는 성경적 근거로 보아 '영'이라는 번역을 선호해왔다.

다른 한편에서는 רוּחַ|루아흐heb를 '바람'으로 번역해야 한다고 주장한다. 예를 들어, NRSV 성경은 이 부분을 "하느님으로부터 온 바람(a wind from God)"으로 번역한다. 또한, 히브리어에서 '하느님'을 뜻하는 단어 אֱלֹהִים|엘로힘heb이 때때로 '강한' 또는 '위대한'과 같은 최상급 형용사로 기능할 수 있다는 점을 고려하여, רוּחַ אֱלֹהִים|루아흐 엘로힘heb 전체를 '거센 바람'으로 해석하기도 한다. 바람과 물의 혼돈 사이의 연관성은 창세기 8장 1절의 홍수 이야기에서도 나타나는데, 하느님께서 바람을 일으켜 홍수 물을 가라앉히시는 장면에서 볼 수 있다.

에누마 엘리시에서는 폭풍의 신 마르둑이 자신의 바람으로 티아마트를 물리치는 우주적 전투가 묘사된다. 창조 이전의 우주적 전투에 대한 이야기는 고대 이스라엘인들에게도 익숙했을 것이지만, 창세기 1장에는 그러한 전투가 등장하지 않는다. 대신 원시 바다와 하느님의 바람(혹은 영)에 대한 언급을 포함하면서도, 권능에 대한 다툼 없이 유일하신 하느님께서 혼돈으로부터 질서를 가져오시는 모습으로 창조를 묘사한다. 이는 창세기 1장이 지닌 독특한 신학적 관점을 보여준다.

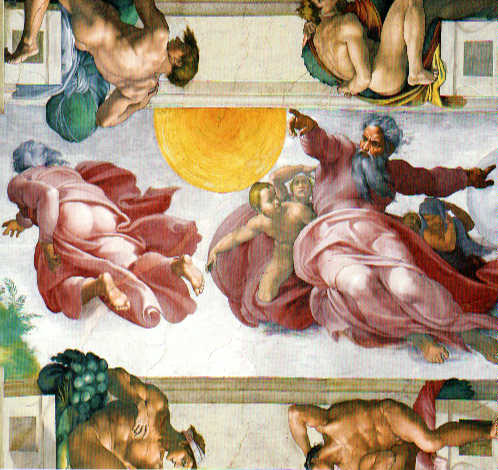

4. 3. 창조의 6일 (1:3-2:3)

창세기 1장 3절부터 2장 3절까지는 하나님이 6일 동안 세상을 창조한 과정을 상세히 설명한다.[16] 이 이야기는 타나크의 토라 첫 권인 창세기의 시작 부분에 해당하며, 유대교와 기독교 신앙의 근간을 이룬다.창조 이야기는 크게 두 부분으로 나눌 수 있는데, 첫 번째 이야기(창세기 1:1–2:3)는 주로 이 섹션에서 다루는 내용이다. 이 이야기에서 창조주 신은 '엘로힘'(Elohim, 신을 뜻하는 히브리어 일반 명사)으로 불린다. 두 번째 이야기(창세기 2:4 이후)에서는 '주 하나님'이라는 이름이 사용된다. 학자들은 이 차이를 단일 저자의 문체 변화로 보거나, 혹은 서로 다른 문서 자료(예: 제사장 문서, 야훼 문서)가 편집된 결과로 해석하기도 한다.

6일간의 창조 과정은 체계적인 구조를 따른다. 처음 3일 동안은 공간과 환경을 만드는 '분리' 작업이 이루어지고, 다음 3일 동안은 그 공간을 채우는 작업이 진행된다.

- 첫째 날 (1:3–5): 빛을 창조하여 어둠과 나누고, 낮과 밤을 정했다.

- 둘째 날 (1:6–8): 궁창을 만들어 위의 물과 아래의 물을 나누었다.

- 셋째 날 (1:9–13): 물을 모아 바다를 만들고 마른 땅이 드러나게 했으며, 땅 위에 각종 식물을 창조했다.

- 넷째 날 (1:14–19): 하늘 궁창에 태양, 달, 별과 같은 광명체를 두어 낮과 밤을 주관하고 시간과 계절의 표징이 되게 했다.

- 다섯째 날 (1:20–23): 바다에는 물고기를, 하늘에는 새를 창조하여 각각의 공간을 채웠다.

- 여섯째 날 (1:24–31): 땅 위에 각종 동물(짐승, 가축, 기는 것)들을 창조하고, 마지막으로 하나님의 형상을 따라 인류를 창조하여 다른 모든 피조물을 다스리게 했다.

각 창조의 날은 비슷한 문학적 패턴을 따른다.

# "하나님이 이르시되" (도입)

# "있으라" 또는 구체적 명령 (명령)

# "그대로 되니라" (보고)

# "하나님이 보시기에 좋았더라" (평가)

# "저녁이 되고 아침이 되니 이는 [몇]째 날이니라" (시간 구분)

여섯째 날 창조를 마친 후, 하나님은 자신이 만든 모든 것을 보고 "심히 좋았더라"고 평가했다. 이는 창조된 세계가 하나님의 의도대로 질서 있고 선하게 만들어졌음을 의미한다.

아래 표는 6일간의 창조 과정을 요약한 것이다.

창조 이야기는 바빌로니아의 창조 신화인 에누마 엘리쉬와 같은 고대 근동의 다른 창조 설화와 비교되기도 한다. 바빌로니아 신화가 여러 신들의 갈등을 통해 세상이 창조되었다고 설명하는 반면, 창세기는 유일신 하나님의 절대적인 말씀과 능력에 의한 창조를 강조하며 일신교 사상을 분명히 드러낸다.

일곱째 날(창세기 2:1-3), 하나님은 모든 창조 활동을 마치고 쉬셨으며, 이날을 축복하고 거룩하게 하셨다. 이는 안식일의 기원이 된다.

4. 3. 1. 첫째 날 (1:3–5)

창세기 1장에 따르면, 창조의 첫째 날 하나님은 빛을 창조하고 빛과 어둠을 나누었다. 그리고 빛을 낮이라 부르고 어둠을 밤이라 이름 지으셨다. 이는 곧 시간의 창조를 의미한다.[16]

창조 과정은 하느님의 말씀, 즉 명령에 의해 이루어진다. "빛이 있어라"는 명령에 따라 빛이 즉시 존재하게 되는 모습은 하느님의 주권과 전능함을 보여준다.[16] 마치 왕이 명령하면 그대로 이루어지듯, 하느님의 말씀은 창조적인 힘을 가진다.

'말씀'에 의한 창조 개념은 메소포타미아 신화에서는 찾아보기 어렵지만, 일부 고대 이집트 창조 신화에는 유사한 내용이 존재한다. 특히 멤피스 신학에서는 창조신 프타가 말로써 세상을 창조했다고 전해진다. 고대 근동 문화에서는 '이름을 짓는 행위'가 존재를 부여하고 질서를 세우는 중요한 의미를 지녔다. 멤피스 신학이나 바빌로니아 창조 서사시 에누마 엘리쉬에서도 이름이 없던 상태에서 신들이나 세상 요소에 이름을 붙여줌으로써 창조가 진행되는 모습이 나타난다. 이름이 붙여지지 않은 것은 존재하지 않는 것과 마찬가지로 여겨졌던 것이다.

그러나 성서학자 나훔 사르나는 창세기의 '말씀 창조'와 고대 신화의 유사성은 피상적이라고 지적한다. 다른 고대 서사시에서 말에 의한 창조는 종종 마법적인 힘과 연관되어, 특정 단어나 주문이 물질에 내재된 힘을 끌어내는 방식으로 묘사된다. 반면 창세기에서는 하느님의 말씀이 물질과 어떤 신비로운 관계를 맺는다는 암시 없이, 오직 전능하고 초월적인 하느님의 절대적인 의지를 표현하는 것으로 나타난다. 자연은 하느님의 명령에 완전히 복종하는 대상으로 그려진다.

4. 3. 2. 둘째 날 (1:6–8)

하나님은 창조 둘째 날, 물 가운데 공간, 즉 궁창(하늘)을 만들어 궁창 위의 물과 궁창 아래의 물로 나누셨다.[16] 이는 창조의 첫 3일 동안 이루어진 분리 작업 중 하나로, 첫째 날 빛과 어둠을 나눈 것에 이어 진행되었다. 성경 창세기 1장 6절부터 8절까지는 이 과정을 다음과 같이 기록하고 있다."6 하나님이 이르시되 물 가운데에 궁창이 있어 물과 물로 나뉘라 하시고 7 하나님이 궁창을 만드사 궁창 아래의 물과 궁창 위의 물로 나뉘게 하시니 그대로 되니라 8 하나님이 궁창을 하늘이라 부르시니라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 둘째 날이니라."[16]

4. 3. 3. 셋째 날 (1:9–13)

창세기 1장에 따르면, 창조 셋째 날에 하나님은 주요한 두 가지 일을 했다.[16]먼저, 물을 한 곳으로 모으고 뭍이 드러나게 하여 땅과 바다를 나누는 일이었다. 이는 창조의 첫 3일 동안 이루어진 '분리' 작업의 일부로, 첫째 날 빛과 어둠을 나누고 둘째 날 하늘 위의 물과 아래의 물을 나눈 것에 이어 이루어졌다.

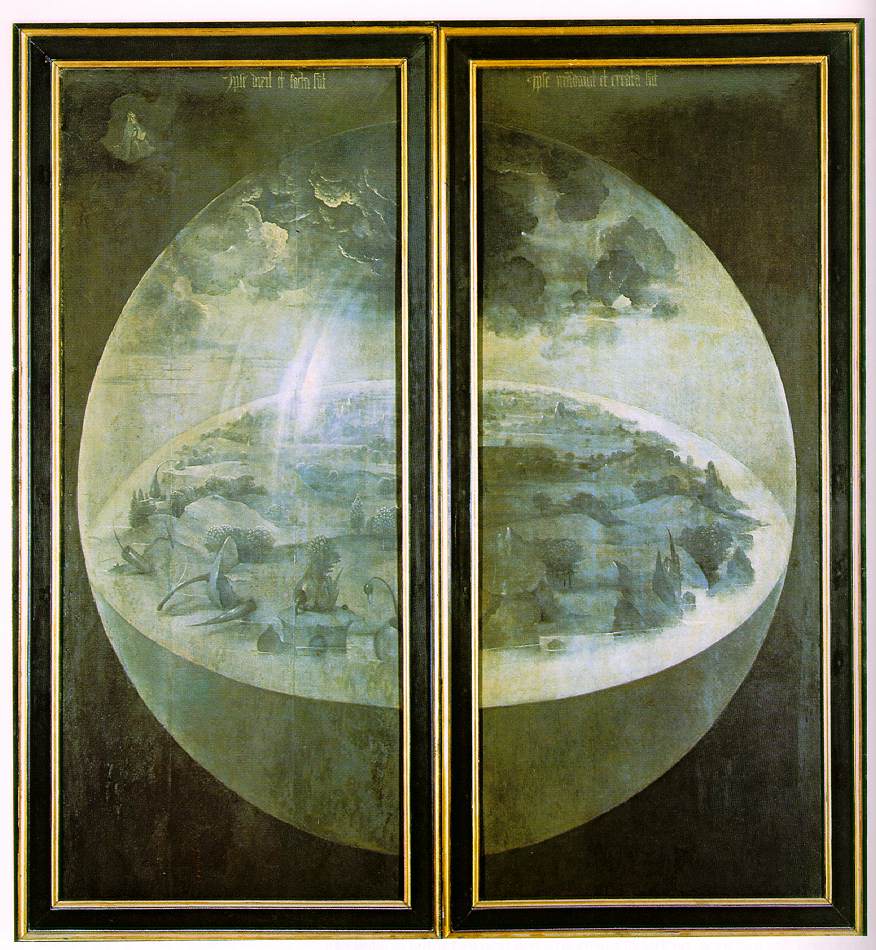

땅이 드러난 후, 하나님은 땅 위에 각종 식물, 즉 씨 맺는 채소와 열매 맺는 나무를 그 종류대로 창조했다.[16] 이로써 셋째 날에는 생명이 살아갈 수 있는 기본적인 환경인 땅과 식물이 마련되었다. 네덜란드 화가 히에로니무스 보스의 작품 《쾌락의 정원》의 바깥 패널 그림은 천지창조 셋째 날의 모습을 묘사한 것으로 해석되기도 한다.

4. 3. 4. 넷째 날 (1:14–19)

넷째 날에는 하나님이 하늘의 창공에 빛을 내는 것들을 만들어 낮과 밤을 가르고, 징표와 절기, 날과 해를 나타내도록 했다.[6] 하나님은 두 개의 큰 빛, 즉 낮을 다스리는 더 큰 빛과 밤을 다스리는 더 작은 빛, 그리고 별들을 만들었다.[6]첫째 날에 하나님이 창조한 것은 '빛'(히브리어: )이었고, 넷째 날 창공에 놓인 것은 '빛' 또는 '등불'(히브리어: )이었다. 이 단어()는 구약성경의 다른 부분에서 성막의 등잔대나 메노라를 가리키는 데 사용되는데, 이는 우주가 성전임을 암시하는 표현으로 해석되기도 한다.

하나님은 "더 큰 빛"과 "더 작은 빛", 그리고 별들을 창조했다. 많은 학자들은 창세기 저자가 태양과 달이라는 직접적인 명칭 대신 "더 큰 빛"과 "더 작은 빛"이라는 표현을 사용한 이유가, 당시 널리 퍼져 있던 태양신과 달의 신 숭배 사상을 반박하려는 의도적인 선택, 즉 반신화적 수사법이라고 본다. 유대교 학자 라시는 넷째 날의 이야기가 해와 달 역시 하나님의 뜻에 따라 움직이는 피조물이며, 따라서 그것들을 숭배하는 것은 어리석은 일임을 보여준다고 주장했다.

또한 넷째 날에는 '다스림'이라는 개념이 처음 등장한다. 천체들은 낮과 밤을 "다스리고" 절기, 해, 날을 표시하는 역할을 부여받았다. 이는 사제 저자들에게 특히 중요한 문제였는데, 유대교의 주요 세 순례 축제들은 태음태양력에 따라 해와 달의 주기에 맞춰 지켜졌기 때문이다.

창세기 1장 17절은 별들이 하늘 창공에 놓였다고 기록한다. 이는 고대 바빌로니아 신화에서 하늘이 다양한 보석으로 만들어졌고 별들이 그 표면에 새겨져 있다고 믿었던 것과 비교해 볼 수 있다 (이는 출애굽기 24장 10절에서 이스라엘 장로들이 하나님을 하늘의 사파이어 바닥 위에서 본 장면과도 연결될 수 있다).

14 하느님이 말씀하셨다. "하늘의 창공에 빛을 내는 것들이 생겨 낮과 밤을 가르고, 그것들로 하여금 징표와 절기와 날과 해를 나타내게 하여라. 15 또 하늘의 창공에서 땅을 비추는 빛이 되어라." 하시자, 그대로 되었다. 16 하느님께서는 두 개의 큰 빛, 곧 낮을 다스리는 더 큰 빛과 밤을 다스리는 더 작은 빛을 만드셨고, 별들도 만드셨다. 17 하느님께서는 그것들을 하늘의 창공에 두어 땅을 비추게 하시고, 18 낮과 밤을 다스리게 하시며, 빛과 어둠을 가르시게 하셨다. 하느님께서 보시니 좋았다. 19 저녁이 되고 아침이 되니, 이는 넷째 날이다.[6]

4. 3. 5. 다섯째 날 (1:20–23)

창세기 1장 20절부터 23절[16]에 따르면, 다섯째 날에 하나님은 생명체를 창조하기 시작했다. 하나님은 "물들은 생물을 번성하게 하라 땅 위 하늘의 궁창에는 새가 날으라"고 말씀하셨다. 이에 따라 하나님은 큰 물고기들과 물에서 번성하여 움직이는 모든 생물을 그 종류대로, 날개 있는 모든 새를 그 종류대로 창조하셨다.[16] 이는 둘째 날에 창조된 바다와 하늘을 채우는 과정이었다. 하나님이 보시기에 좋았으며, 이들에게 복을 주시며 이르시되 "생육하고 번성하여 여러 바닷물에 충만하라 새들도 땅에 번성하라"고 하셨다. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 다섯째 날이었다.[16]4. 3. 6. 여섯째 날 (1:24–31)

여섯째 날에는 하나님이 땅의 동물들을 그 종류대로 창조했다. 여기에는 가축과 기는 것, 땅의 짐승들이 포함된다.[16] 이어서 하나님은 자신의 형상을 따라 인간을 창조하고, 그들에게 바다의 물고기와 하늘의 새, 가축, 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리도록 했다.[16] 이는 인간에게 창조 세계를 관리하고 보살피는 책임을 부여한 것으로 해석될 수 있다. 하나님은 자신이 만든 모든 것을 보고 "심히 좋았더라"고 평가했다.[16] 창조가 완성되는 여섯째 날, 세상은 인류가 하나님을 경배하는 역할을 맡는 우주적 성전으로 묘사되기도 한다.4. 3. 7. 일곱째 날: 신성한 휴식 (2:1-3)

하나님은 6일간의 천지창조를 마치고, 일곱째 날에는 모든 일에서 손을 떼고 쉬었다.[16] 하나님은 창조 작업이 완성된 것을 축복하며 이날을 거룩하게 구별하였다. 이는 6일간의 창조 활동 이후 안식의 중요성을 나타낸다.5. 두 번째 서술: 창세기 2:4–2:25

5. 1. 인류와 식물 생명의 기원 (2:4-7)

창세기 1장과 2장의 이야기는 תולדות|톨레도트he("역사", "계보")라는 구절을 통해 문학적으로 연결된다.[1][2] 창세기 2장 4절의 "하늘과 땅이 창조될 때의 역사"라는 문구는 창세기 1장 1절의 "태초에 하느님께서 하늘과 땅을 창조하셨다"와 연결되며, 이어지는 구절에서는 "주 하느님께서 땅과 하늘을 만드신 날에"라고 반전된다. 이 `톨레도트` 구절은 창세기 전체에 나타나는 10개의 구절 중 하나로, 책의 문학적 구조를 제공한다.[3]창세기 2장 4절부터 시작되는 두 번째 창조 이야기에서는 창조주 신을 "주 하느님"으로 지칭한다.[4] 이 이야기에서 야훼는 흙으로 첫 번째 사람인 아담을 창조하여[5] 그를 에덴 동산에 두었다.

5. 2. 에덴 동산 (2:8-14)

창세기 2장에 나오는 두 번째 창조 이야기에서는 창조주 신은 "주(L) 하느님"이라는 복합적인 이름으로 불린다.[2] 이 이야기에서 야훼는 흙으로 첫 번째 사람인 아담을 창조하여 그를 에덴 동산에 두었다. 그곳에서 아담은 동물들을 다스리는 권한을 받았다.하나님이 "사람이 혼자 있는 것이 좋지 않다"고 말씀하신 후, 아담이 처음으로 한 일은 하나님이 데려온 모든 피조물의 이름을 짓는 것이었다.[9] 이는 창세기 1장 28절에서 아담에게 주어진 권위와 지배력의 행사로 해석될 수 있다.[8] 그러나 모든 동물 중에서 아담에게 적합한 조력자는 없었다.[10]

이에 하나님은 아담을 잠들게 한 뒤 그의 갈비뼈(혹은 옆구리로도 번역됨) 중 하나를 취하여 첫 번째 여성인 이브를 창조했다. 그녀는 남자의 '에제르 케네그도'(עזר כנגדו|에제르 케네그도he)가 되었는데,[11] 이는 "그의 곁에서 돕는 자" 또는 "그와 맞서는 조력자" 등으로 번역될 수 있는 복합적인 의미를 지닌 용어다.[11] 남자의 옆구리에서 여자를 창조한 것은 남자와 여자가 동등한 존엄성을 지닌다는 점을 강조하는 전통적인 해석이 있다.

여자는 '이샤'(אשה|이샤he)라고 불렸는데, 이는 그녀가 '남자'를 의미하는 '이쉬'(אִישׁ|이쉬he)에게서 나왔기 때문이라고 설명되지만,[15] 언어학적으로 두 단어는 직접적인 관련이 없다.[16] 아담은 조력자를 얻게 된 것을 기뻐하며 "내 뼈 중의 뼈요, 내 살 중의 살"이라고 외쳤다.[12][13]

후에 이 여자는 '하와'(Ḥawwāh, חוה|하와he)라는 이름을 받게 되는데,[14] 이는 히브리어로 "살아있는"을 의미하며, 일각에서는 "뱀"을 의미할 수도 있는 어근에서 파생되었다고 보기도 한다. 일부 학자들은 이브의 창조 이야기를 고대 수메르 신화 속 닌티 여신 이야기와 연결 짓기도 한다. 닌티는 "갈비뼈의 여인"이자 "살아가게 하는 여인"이라는 이중적 의미를 지닌다.

5. 3. 아담과 맺은 하나님의 언약 (2:15-17)

주어진 원본 소스에는 요청하신 "아담과 맺은 하나님의 언약 (2:15-17)" 섹션에 해당하는 내용이 포함되어 있지 않습니다. 원본 소스는 창세기 1장과 2장의 전반적인 창조 설화, 두 이야기의 비교, 아담과 이브의 창조 과정 등에 초점을 맞추고 있으며, 하나님이 아담에게 에덴 동산을 경작하고 지키도록 명하거나 특정 나무의 열매를 금지하는 언약에 대한 구체적인 언급은 없습니다. 따라서 해당 섹션 내용을 작성할 수 없습니다.5. 4. 적합한 조력자 (2:18-25)

하나님이 창세기 2장 18절에서 "사람이 혼자 있는 것이 좋지 않다"고 말씀하신 후, 아담에게 '돕는 배필'을 만들어 주기로 결정한다. 그 전에 아담이 수행한 첫 번째 기록된 행동은 하나님이 그에게 데려온 다른 모든 피조물들의 이름을 짓는 것이었다(창세기 2:19–20). 이는 창세기 1장 28절에서 아담에게 주어진 권위와 지배력을 행사한 것으로 해석된다. 20절은 또한 모든 동물 중에서 그에게 적합한 조력자가 없었다고 언급하며, 이는 이브의 창조에 대한 이야기로 이어진다.하나님은 아담을 잠들게 한 뒤 그의 갈비뼈 중 하나를 취하여 첫 번째 여자를 창조했다(창세기 2:21-22). 그녀는 남자의 עזר כנגדו|에제르 케네그도heb가 되었다. 이 용어는 특히 번역하기가 어려운데, '케네그도'는 "그의 곁에, 반대편에, 그의 상대"를 의미하며, '에제르'는 다른 사람을 위해 적극적으로 개입하는 것을 의미한다. 하나님이 우주의 요소들의 이름을 지으신 것이 그의 창조에 대한 권위를 보여주었듯, 이제 남자가 동물들(그리고 여자)의 이름을 지은 것은 창조 내에서 아담의 권위를 보여주는 것으로 해석되기도 한다.

여자는 אשה|잇샤heb, "여자"라고 불렸는데, 이는 그녀가 "남자"를 의미하는 אִישׁ|이쉬heb에게서 나왔기 때문이라고 설명된다. 하지만 사실 이 두 단어는 언어학적으로 연결되어 있지 않다.

아담은 조력자를 얻게 된 것을 기뻐하며, 그녀가 "내 뼈 중의 뼈요, 내 살 중의 살"이라고 외치거나 노래한다.[12] 앙리 블로셰는 아담의 말을 "시"라고 언급하고, 앨리스테어 윌슨은 이를 "노래"로 취급해야 한다고 제안한다.[13]

후에, 동산 이야기가 끝나면, 그 여자는 חוה|하와heb, 이브라는 이름을 받는다.[14] 이는 히브리어로 "살아있는"을 의미하며, "뱀"을 의미할 수도 있는 어근에서 파생되었다는 설도 있다. 아시리아학자 새뮤얼 노아 크레이머는 이브의 창조를 고대 수메르 신화의 엔키와 연결시키는데, 그는 여신 닌티에 의해 치료받았고, 닌티는 "갈비뼈의 여인"이었으며, 이는 수메르어로 "갈비뼈"와 "살아가게 하다"를 모두 의미하는 단어 ti|티sux의 말장난을 통해 "살아가게 하는 여인"이 되었다고 설명한다. 영어로 전통적으로 "갈비뼈"로 번역되는 히브리어 단어는 "옆구리", "방", 또는 "들보"를 의미할 수도 있다. 오랫동안 지속된 해석 전통에 따르면, 남자의 옆구리에서 갈비뼈를 사용한 것은 남자와 여자 모두 동등한 존엄성을 가진다는 것을 강조하는데, 왜냐하면 여자는 남자와 같은 물질에서 창조되었고, 같은 과정을 통해 형상화되고 생명을 받았기 때문이다.

6. 해석

창세기 1장에 기록된 천지창조 이야기는 역사적으로 다양한 방식으로 해석되어 왔다.[16] 성경 본문에 대한 비평적 연구에서는 이 이야기가 제사법전(祭司法典) 계열에 속하며, 기원전 5세기경 현재의 형태로 정리되었고 고대 바빌로니아의 창조 신화로부터 영향을 받았을 가능성을 제기한다. 하지만 여러 신이 등장하는 바빌로니아 신화와 달리, 창세기의 이야기는 일신교적 관점을 분명히 드러낸다는 차이가 있다.

창세기 1장의 해석에는 크게 두 가지 접근 방식이 존재한다. 하나는 성경의 기록을 역사적, 과학적 사실로 받아들이는 문자적 해석이다. 다른 하나는 창세기 1장의 6일 구조 등을 문자 그대로의 시간 순서가 아닌, 창조의 질서와 목적을 드러내기 위한 문학적 장치로 이해하는 틀 해석(Framework Interpretation)이다. 틀 해석은 창조 이야기와 현대 과학의 발견 사이의 긴장을 해소하려는 시도로 여겨지기도 하며, 일부 유신론적 진화론자나 점진적 창조론자들이 지지하는 관점이다. 반면, 문자적 해석을 중시하는 입장에서는 틀 해석과 같은 상징적, 비유적 해석이 성경의 권위를 약화시킬 수 있다고 비판하기도 한다. 각 해석 방식에 대한 구체적인 내용과 논쟁은 관련 하위 섹션에서 더 자세히 다루어진다.

6. 1. 육일 창조 문학

창세기 1장은 천지창조 이야기를 다루고 있다.[16] 이 이야기는 유대교 경전인 타나크의 율법서 토라 첫 권인 창세기 1장 1절부터 2장 4절 전반부에 기록되어 있으며, 야훼가 천지창조 이전부터 존재했다고 전한다. 이야기에 따르면 하나님은 6일 동안 세상을 창조했다.- 첫째 날: 빛을 창조하여 밤과 아침을 나누었다.

- 둘째 날: 천공(天空)을 만들어 하늘과 바다를 나누었다.

- 셋째 날: 땅과 식물(植物)을 만들었다.

- 넷째 날: 태양과 달, 그리고 별들을 만들었다.

- 다섯째 날: 물고기와 새를 창조했다.

- 여섯째 날: 땅 위의 동물들과, 이 모든 것을 다스릴 인류를 하나님의 형상대로 만들었다.

- 일곱째 날: 모든 창조 작업을 마치고 쉬면서 이날을 축복하고 거룩하게 하였다.

본문 비평적 관점에서 이 이야기는 제사법전(祭司法典)에 속하며, 현재의 형태로 완성된 것은 대략 기원전 5세기경으로 추정된다. 고대 바빌로니아의 천지창조 신화의 영향을 받은 것으로 보이지만, 여러 신들의 싸움을 다루는 바빌로니아 신화와 달리, 구약의 이야기는 유일신 사상을 바탕으로 전개된다는 차이가 있다.

창세기 1장의 6일 창조 기록을 문자 그대로 해석하기보다 문학적 구조나 틀로 이해하려는 시각도 존재하는데, 이를 틀 해석(Framework Interpretation)이라고 한다. 이 관점은 많은 유신론적 진화론자들과 일부 점진적 창조론자들이 지지하며, 일부는 초기 기독교 교부인 히포의 아우구스티누스의 저술에서도 유사한 해석의 선례를 찾을 수 있다고 주장한다. 틀 해석은 1924년 위트레흐트 대학교의 아리에 노르지(Arie Noordzij)가 처음 제안했으며, 1950년대 후반 니콜라스 리더보스(Nicolaas Ridderbos, 헤르만 니콜라스 리더보스와는 다른 인물)에 의해 널리 알려졌다. 현대에는 메러디스 G. 클라인, 앙리 블로셔, 존 H. 월턴, 브루스 월트키와 같은 신학자 및 학자들을 통해 받아들여지고 있다. 구약학자 고든 웬햄은 창세기 1장의 6일 구조가 창조의 질서와 목적성을 드러내기 위한 문학적 장치라고 설명하며 다음과 같이 말한다.

> 우리 서술이 창조주의 작품의 일관성과 목적성을 표현하기 위해 사용하는 한 가지 장치, 즉 다양한 창조 행위를 6일로 배분한 것이 너무 문자적으로 해석되어 불행했다… 6일 계획은 이 장에서 창조에 내재된 시스템과 질서를 강조하기 위해 사용된 여러 수단 중 하나일 뿐이다. 다른 장치로는 반복되는 공식 사용, 단어와 구를 10개와 7개로 묶는 경향, 카이아즘 및 포함과 같은 문학적 기법, 창조 행위를 일치하는 그룹으로 배열하는 것 등이 있다. 이러한 힌트만으로는 6일 창조 이야기가 개략적임을 나타내기에 충분하지 않다면, 서술의 내용 자체가 동일한 방향을 가리킨다.

틀 해석은 창세기 기록과 현대 과학 사이의 오랜 갈등에 대한 하나의 해결책으로 제시되면서 주목받았다. 이는 성경을 문자 그대로 해석해야 한다고 주장하는 일부 보수적인 창조론자들의 입장과는 다른 대안을 제공한다. 문자주의적 창조론자들은 종종 틀 해석과 같은 상징적, 비유적 해석이 성경의 권위를 약화시키고 과학적 권위에 굴복하는 것이라고 비판한다. 이에 대해 틀 해석 지지자들은 성경 역시 자연 속에 나타난 하나님의 일반 계시(시편 19편; 로마서 1:19–20)를 인정하므로, 성경(말씀의 책)과 자연(행위의 책) 모두 하나님의 계시이며 올바르게 해석될 때 서로 충돌하지 않는다고 응답한다.

하지만 틀 해석에 대한 반대 의견도 존재한다. 제임스 바, 앤드루 스타인만, 로버트 맥케이브, 팅 왕 등은 이 해석에 비판적이다. 또한, 조직 신학자 웨인 그루뎀과 밀라드 에릭슨과 같은 인물들도 틀 해석이 창세기 본문을 적절하게 읽지 못한다고 비판하며, 그루뎀은 "틀 해석이 성경의 진실성을 부정하지는 않지만, 면밀히 검토하면 매우 부자연스러운 성경 해석을 채택한다"고 지적한다.

6. 2. 틀 해석

틀 해석(문학적 틀 관점, 틀 이론 또는 틀 가설이라고도 함)은 창세기 1장 1절부터 2장 4절 전반에 걸쳐 나타나는 첫 번째 창조 이야기의 구조에 대한 설명이다.[10] 성경 학자들과 신학자들은 이 구조가 창조 이야기가 문자 그대로의 설명이라기보다는 상징적인 표현임을 보여주는 증거라고 제시한다.틀 해석은 많은 유신론적 진화론자들과 일부 점진적 창조론자들이 지지하는 견해이다. 일부 학자들은 이 해석 방식의 선례를 교부 시대 히포의 아우구스티누스의 저술에서도 찾을 수 있다고 주장한다.[12] 네덜란드의 아리에 노르지(Arie Noordzij)가 1924년에 처음 틀 가설을 제안했으며, 니콜라스 리더보스(Nicolas Ridderbos, 헤르만 니콜라스 리더보스와는 다른 인물)가 1950년대 후반에 이 견해를 널리 알렸다.[14] 현대에는 메러디스 G. 클라인, 앙리 블로셔, 존 H. 월턴, 브루스 월트키와 같은 신학자 및 학자들을 통해 받아들여지고 있다. 구약 및 오경 학자인 고든 웬햄은 창세기 1장의 6일 구조가 창조의 질서와 목적성을 강조하기 위한 문학적 장치 중 하나라고 보며 틀 해석을 지지한다.[15]

틀 해석은 창세기 창조 서술과 현대 과학 사이의 전통적인 갈등에 대한 해결책으로 여겨지면서 현대에 주목받게 되었다. 이는 성경을 문자 그대로 해석해야 한다고 주장하는 일부 보수적인 기독교인이나 대중적인 창조론자들이 옹호하는 성경 문자주의적 해석에 대한 대안을 제시한다. 문자주의적 접근을 취하는 창조론자들은 성경의 권위를 훼손하고 과학적 권위에 굴복하는 것이라며 창세기 창조 서술에 대한 상징적 또는 비유적 해석을 거부한다. 틀 해석의 지지자들은 성경 역시 자연 속에서 하나님의 일반 계시를 긍정한다는 점(시편 19편, 로마서 1:19–20 등)을 지적하며, 우주의 기원에 대한 진실을 탐구할 때 '말씀의 책'(성경)과 '행위의 책'(자연) 모두에 주의를 기울여야 하며, 하나님은 두 "책"의 저자이므로 올바르게 해석할 때 서로 충돌하지 않을 것이라고 응답한다.

그러나 틀 해석에 반대하는 학자들도 있다. 제임스 바, 앤드루 스타인만(Andrew Steinmann), 로버트 맥케이브(Robert McCabe) 등이 대표적이다. 또한, 조직 신학자인 웨인 그루뎀과 밀라드 에릭슨과 같은 일부 신학자들은 틀 해석이 창세기 본문을 부적절하게 읽는 방식이라고 비판했다. 그루뎀은 "틀적 관점이 성경의 진실성을 부인하지는 않지만, 더 면밀히 살펴보면 매우 그럴 것 같지 않은 성경 해석을 채택한다"고 지적한다.

6. 2. 1. 두 개의 삼위일체와 세 개의 왕국

틀 해석(Framework Interpretation)은 창세기 1장 1절부터 2장 4절 전반에 걸쳐 나타나는 첫 번째 창조 이야기의 구조를 설명하는 문학적 분석 방법이다.[10] 성경 학자들과 신학자들은 이 구조가 창조 이야기가 문자 그대로의 설명이라기보다는 상징적인 표현임을 보여주는 증거라고 주장한다.메러디스 G. 클라인(Meredith G. Kline)의 분석에 따르면, 창세기 1장의 창조 6일은 두 개의 그룹, 즉 '삼위일체'(Triads)로 나눌 수 있다. 먼저 창세기 1장 1-2절은 서론으로, 창조 이전의 원초적 우주 상태(흑암, 깊음, 형태 없는 땅)를 묘사한다. 이후 3일은 첫 번째 삼위일체를 구성하며 '창조 왕국'(Kingdoms)을 형성하는 과정이다. 첫째 날에는 빛을 창조하여 어둠과 나누고(창세기 1:3-5), 둘째 날에는 하늘(궁창)을 만들어 물을 위아래로 나누며(창세기 1:6-8), 셋째 날에는 물을 한 곳으로 모아 마른 땅(뭍)을 드러내고 식물을 창조한다(창세기 1:9-13).[11]

두 번째 삼위일체는 다음 3일 동안 첫 번째 삼위일체에서 만들어진 세 영역을 채우는 '피조물 종류'(Kind)를 만드는 과정이다. 넷째 날에는 해와 달, 별들을 만들어 낮과 밤을 주관하게 하고(창세기 1:14-19), 다섯째 날에는 물고기와 새를 창조하여 각각 바다와 하늘을 채우며(창세기 1:20-23), 여섯째 날에는 땅의 동물들과 사람을 창조하여 땅을 다스리게 한다(창세기 1:24-31).[11] 이 구조는 아래 표와 같이 정리할 수 있다.[10]

클라인의 분석에 따르면, 첫 번째 삼위일체(1-3일)는 창조된 공간, 즉 '왕국'을 세우는 과정이고, 두 번째 삼위일체(4-6일)는 그 공간을 채우는 '피조물'을 만드는 과정이다. 이러한 구조는 신학적으로 중요한 의미를 지닌다. 6일 동안 창조된 모든 영역과 존재들은 창조주이신 하나님께 속하며, 하나님은 일곱째 날에 왕처럼 안식하심으로써 창조의 완성을 선포하신다. 따라서 일곱째 날은 창조의 정점으로 여겨진다.[11]

틀 해석은 많은 유신론적 진화론자들과 일부 점진적 창조론자들이 지지하는 견해이다. 일부 학자들은 이 해석의 뿌리가 교부 시대 히포의 아우구스티누스의 저술에서도 발견된다고 주장한다.[12] 네덜란드의 아리에 노르지(Arie Noordzij)가 1924년에 처음 이 가설을 제시했으며, 니콜라스 리더보스(헤르만 니콜라스 리더보스와는 다른 인물)가 1950년대 후반에 이를 널리 알렸다.[14] 현대에는 메러디스 G. 클라인, 앙리 블로셔, 존 H. 월턴, 브루스 월트키와 같은 신학자 및 학자들을 통해 받아들여지고 있다. 구약 및 오경 학자 고든 웬햄은 창세기 1장에 대한 틀 해석을 지지하며, 6일 구조는 창조의 질서와 목적성을 강조하기 위한 여러 문학적 장치 중 하나일 뿐이며 문자적으로 해석할 필요는 없다고 설명한다.[15] 그는 반복되는 공식, 특정 숫자의 사용, 문학 기법, 행위의 그룹화 등 다른 장치들도 동일한 목적을 수행한다고 덧붙였다.[15]

틀 해석은 창세기 창조 이야기와 현대 과학 사이의 오랜 갈등에 대한 해결책을 제시할 수 있다는 점에서 주목받았다. 이는 성경을 문자 그대로 해석해야 한다고 주장하는 일부 보수적인 기독교인이나 대중적인 창조론자들의 견해에 대한 대안을 제공한다. 문자주의적 해석을 지지하는 이들은 틀 해석과 같은 상징적 또는 비유적 해석이 성경의 권위를 약화시키고 과학적 권위에 굴복하는 것이라고 비판한다. 이에 대해 틀 해석 지지자들은 성경 역시 자연 속에 나타난 하나님의 일반 계시(General Revelation)를 인정하고 있으며(시편 19편, 로마서 1:19–20), 따라서 '말씀의 책'(성경)과 '행위의 책'(자연) 모두 하나님의 계시이므로 올바르게 해석할 때 서로 충돌하지 않아야 한다고 응답한다.

그러나 틀 해석에 반대하는 학자들도 있다. 제임스 바, 앤드루 스타인만, 로버트 맥케이브, 팅 왕 등이 대표적이다. 또한 조직 신학자인 웨인 그루뎀과 밀라드 에릭슨과 같은 일부 신학자들은 틀 해석이 창세기 본문을 적절하게 읽지 못하는 방식이라고 비판한다. 그루뎀은 틀 해석이 성경의 진실성을 부정하는 것은 아니지만, 성경 본문에 대한 매우 부자연스러운 해석 방식을 채택한다고 지적한다.

6. 2. 2. 지지자와 비평가

틀 해석(Framework interpretationeng)은 창세기 1장 1절부터 2장 4절 전반에 나타난 첫 번째 창조 이야기의 구조에 대한 설명이다.[16] 이 관점은 창조 이야기가 문자 그대로의 역사적 서술이라기보다는, 창조의 질서와 목적을 강조하기 위한 문학적 틀을 사용한 상징적 표현이라고 주장한다. 틀 해석은 많은 유신론적 진화론자들과 일부 점진적 창조론자들이 지지하는 입장이다. 일부는 이러한 해석 방식이 교부 히포의 아우구스티누스의 저술에서도 유사한 선례를 찾을 수 있다고 본다.틀 해석 가설은 1924년 위트레흐트 대학교의 아리에 노르지(Arie Noordzij)가 처음 제안했으며, 1950년대 후반 니콜라스 리더보스(Nicolas Ridderbos, 헤르만 니콜라스 리더보스와는 다른 인물)에 의해 널리 알려졌다. 현대에는 메러디스 G. 클라인(Meredith G. Kline), 앙리 블로셔(Henri Blocher), 존 H. 월턴(John H. Walton), 브루스 월트키(Bruce Waltke)와 같은 신학자 및 학자들을 통해 받아들여지고 있다. 구약 및 오경 학자인 고든 웬햄(Gordon Wenham)은 창세기 1장의 6일 구조가 창조주의 작품의 일관성과 목적성을 표현하고 창조에 내재된 질서를 강조하기 위한 문학적 장치 중 하나라고 설명하며 틀 해석을 지지한다. 그는 "우리 서술이 창조주의 작품의 일관성과 목적성을 표현하기 위해 사용하는 한 가지 장치, 즉 다양한 창조 행위를 6일로 배분한 것이 너무 문자적으로 해석되어 불행했다… 6일 계획은 이 장에서 창조에 내재된 시스템과 질서를 강조하기 위해 사용된 여러 수단 중 하나일 뿐이다. 다른 장치로는 반복되는 공식 사용, 단어와 구를 10개와 7개로 묶는 경향, 카이아즘 및 포함과 같은 문학적 기법, 창조 행위를 일치하는 그룹으로 배열하는 것 등이 있다. 이러한 힌트만으로는 6일 창조 이야기가 개략적임을 나타내기에 충분하지 않다면, 서술의 내용 자체가 동일한 방향을 가리킨다."고 설명하며, 창세기 1장의 개략적인 성격을 보여준다고 덧붙였다.

틀 해석은 창세기 창조 서술과 현대 과학 사이의 전통적인 갈등에 대한 해결책으로 제시되면서 현대에 주목받게 되었다. 이는 성경 문자주의적 해석을 고수하는 일부 보수 기독교인이나 대중적 창조론자들의 관점과는 다른 대안을 제공한다. 틀 해석 지지자들은 성경 역시 자연 속 하나님의 일반 계시를 인정한다고 주장하며(시편 19편, 로마서 1장 19-20절 등), 따라서 우주의 기원을 탐구할 때 성경("말씀의 책")과 자연("행위의 책") 모두를 고려해야 하며, 올바르게 해석된다면 두 가지가 서로 충돌하지 않을 것이라고 본다.

그러나 틀 해석은 비판에 직면하기도 한다. 성경 문자주의적 접근을 취하는 창조론자들은 이러한 상징적 또는 비유적 해석이 성경의 권위를 약화시키고 과학적 권위에 부당하게 의존하는 것이라고 비판한다. 또한 제임스 바, 앤드루 스타인만(Andrew Steinmann), 로버트 맥케이브(Robert McCabe), 팅 왕(Ting Wang)과 같은 학자들도 반대 의견을 제시했다. 조직 신학자인 웨인 그루뎀(Wayne Grudem)과 밀라드 에릭슨(Millard Erickson) 같은 일부 신학자들은 틀 해석이 창세기 본문을 적절하게 읽지 못한다고 비판했다. 그루뎀은 "틀적 관점이 성경의 진실성을 부인하지는 않지만, 더 면밀히 살펴보면 매우 그럴 것 같지 않은 성경 해석을 채택한다"고 말한다.

6. 3. 문자적 해석

성경 문자주의자들은 창세기 1장에 기록된 천지창조 이야기를 역사적, 과학적 사실로 받아들인다.[16] 이들은 하나님(야훼)이 6일 동안 세상을 창조했다는 기록을 글자 그대로 해석한다. 창세기 1장에 따르면, 창조는 제1일에 빛, 제2일에 천공과 바다, 제3일에 땅과 식물, 제4일에 태양과 달, 별, 제5일에 물고기와 새, 제6일에 기타 동물과 인류 순서로 6일간 이루어졌으며, 제7일에는 안식했다고 기록되어 있다.[16]이러한 문자적 해석은 창세기 창조 이야기가 구조를 통해 창조를 상징적으로 표현한 것이라고 보는 틀 해석(문학적 틀 관점, 틀 이론, 틀 가설)과 대립한다.[16] 틀 해석은 창세기 서술과 현대 과학 사이의 전통적인 갈등에 대한 해결책으로 제시되기도 하며, 많은 유신론적 진화론자들과 일부 점진적 창조론자들이 지지한다.[16] 틀 해석은 위트레흐트 대학교의 아리에 노르지(Arie Noordzij)가 1924년에 처음 제안했고, 니콜라스 리더보스(Nicolaas Ridderbos)가 1950년대 후반에 대중화했으며, 메러디스 G. 클라인, 앙리 블로셔, 존 H. 월턴, 브루스 월트키 등의 학자들이 현대에 받아들였다.[16]

그러나 일부 보수 기독교인과 대중적 수준의 창조론자들은 이러한 상징적 또는 비유적 해석을 거부한다.[16] 이들은 틀 해석과 같은 접근이 성경의 권위를 훼손하고 과학적 권위에 부적절하게 의존하는 것이라고 비판하며, 성경 본문을 문자 그대로 받아들여야 한다고 주장한다.[16] 제임스 바, 앤드루 스타인만, 로버트 맥케이브, 팅 왕 등과[16] 조직 신학자 웨인 그루뎀, 밀라드 에릭슨 등 일부 신학자들도 틀 해석이 창세기 본문을 부적절하게 읽는다고 비판한 바 있다.[16] 그루뎀은 틀적 관점이 성경의 진실성을 직접 부인하지는 않지만, 매우 가능성 낮은 해석 방식을 채택한다고 지적했다.[16]

7. 천지창조의 흐름 (일본어 위키백과)

창세기 1장에서는 하나님이 6일 동안 천지를 창조하고 7일째에 쉬었다는 이야기가 나온다.[16] 유대교와 기독교의 성전인 구약성경 『창세기』의 시작 부분에는 다음과 같이 천지창조 과정이 묘사되어 있다.

창조 과정은 다음과 같이 요약될 수 있다.

- 1일째: 하나님이 하늘과 땅의 기초를 만들었다. 어둠 속에서 빛을 창조하여 낮과 밤을 나누었다.

- 2일째: 하나님이 물 가운데 궁창(하늘)을 만들어 궁창 위의 물과 아래의 물로 나누었다.

- 3일째: 하나님이 물을 한 곳으로 모아 땅을 드러나게 하고 바다를 만들었다. 땅에는 각종 식물이 자라나게 하였다.

- 4일째: 하나님이 하늘에 태양과 달과 별들을 만들어 낮과 밤을 주관하게 하고 계절과 날짜와 해를 나타내는 표징이 되게 하였다.

- 5일째: 하나님이 물고기와 새를 창조하였다.

- 6일째: 하나님이 땅의 짐승과 가축, 기는 것들을 종류대로 만들고, 마지막으로 하나님의 형상을 따라 인간을 창조하여 모든 생물을 다스리게 하였다.

- 7일째: 하나님이 모든 창조를 마치고 일곱째 날을 복되게 하여 거룩하게 하시고 쉬셨다. 이는 안식일의 기원이 된다.

이 이야기는 타나크의 토라 첫 권인 창세기 1장 1절부터 2장 4절 전반에 걸쳐 기술되어 있다. 본문 비평적으로는 제사문서(P문서)에 속하며, 현재의 형태로 정리된 것은 대략 기원전 5세기경으로 추정된다. 일부 학자들은 이 이야기가 바빌로니아 창조 신화, 특히 에누마 엘리시의 영향을 받았다고 보기도 한다. 그러나 바빌로니아 신화가 여러 신들의 투쟁을 다루는 반면, 창세기는 유일신 야훼의 절대적인 권능 아래 창조가 이루어지는 일신교적 관점을 보여준다.

8. 연대 추정의 역사 (일본어 위키백과)

구약성서학에서는 창세기에 기술된 천지 창조가 실제로 언제 일어났는지에 대한 연대 추정이 여러 차례 시도되어 왔다.

다만, 현대의 비평적 성서학에서는 창세기의 천지 창조 이야기가 신앙고백적 성격의 기록이라는 점을 인정하며, 이것이 역사적 사실로서 정확히 언제 일어났는지를 밝히는 것은 더 이상 주요 연구 대상이 아니다. 대신, 당시 사람들이 천지 창조가 언제 일어났다고 믿었는지, 그리고 그 믿음의 근거는 무엇이었는지 등을 연구하는 데 초점을 맞추고 있다.

정교회에서는 천지 창조가 서기 기원전 5508년에 일어났다고 보았으며, 이 해를 기원으로 하는 '세계 창조 기원'이라는 기원을 사용하기도 했다.

1654년에는 영국 성공회 소속 아일랜드의 대주교였던 제임스 어셔와 케임브리지 대학교 부총장이었던 존 라이트풋이 성서 기록을 바탕으로 연대를 역산했다. 그 결과, 천지 창조는 서기 기원전 4004년 10월 18일부터 24일 사이에 이루어졌으며, 아담의 창조는 기원전 4004년 10월 23일 오전 9시라고 구체적으로 계산했다. 이 연대는 구약성서의 모세오경에 등장하는 족장들의 수명을 모두 더하여 산출한 것으로, 오랫동안 기독교 문화권에서 널리 받아들여졌다.

그 외에도 천지 창조 연대에 대한 다양한 설들이 존재한다.

9. 일반적이지 않은 해석 (일본어 위키백과)

일반적이지 않은 해석도 적지 않게 존재한다. 예를 들어, 천지창조는 어떤 폭풍에 휩쓸려 간 아이의 인식 순서를 나타낸 것이라는 해석이 있다.[15]

참조

[1]

서적

[2]

성경

[3]

성경

[4]

성경

[5]

성경

[6]

성경

[7]

성경

[8]

성경

[9]

성경

[10]

간행물

Genesis 2 in Ellicott's Commentary for Modern Readers

https://biblehub.com[...]

2024-10-06

[11]

성경

[12]

성경

[13]

간행물

Sing a New Song: Towards a Biblical Theology of Song

https://biblicalstud[...]

Scottish Bulletin of Evangelical Theology

2024-10-06

[14]

성경

[15]

서적

倭国の源流と九州王朝―シンポジウム

http://kiyo-furu.com[...]

新泉社

[16]

웹인용

창세기 1

https://www.churchof[...]

2022-04-29

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com