그리스 신전

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

그리스 신전은 고대 그리스 건축의 중요한 유형으로, 기원전 10세기부터 기원후 4세기까지 발전했다. 초기에는 단순한 형태에서 시작하여, 도리아식, 이오니아식, 코린트식의 세 가지 주요 양식으로 구분되었으며, 나오스, 프로나오스, 오피스토도모스, 페리스타시스 등의 구조를 갖추었다. 기둥, 엔타블레이쳐, 조각 장식, 다색 채색 등을 통해 미적 완성도를 높였으며, 신전은 신상(cult statue)을 모시는 기능 외에도 제례, 봉헌, 보물 보관 등 다양한 용도로 사용되었다. 건축 양식, 비례, 시각적 보정 등은 건축 설계의 핵심 요소였으며, 그리스 신전은 헬레니즘 시대를 거쳐 로마 시대에 이르러 쇠퇴했지만, 건축사에서 중요한 위치를 차지하며 후대 건축에 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사

미케네 시대의 ''메가론''(기원전 15세기~13세기)은 이후 고대 그리스와 고전 그리스 신전의 전신이었지만, 그리스 암흑기 동안 건물은 더 작아지고 덜 기념비적으로 변했다.[5][6] 그리스 신전 건축 발달의 기본적인 원리는 기원전 10세기와 기원전 7세기 사이에 뿌리를 두고 있다. 가장 단순한 형태인 ''신사''(naos)에서 신전은 작은 현관을 형성하는 돌출된 측벽 (''안테'')을 가진 단순한 직사각형 신사였다. 기원전 8세기까지는 다소 반원형의 뒷벽을 가진 앱스 구조물도 있었지만, 직사각형 유형이 우세했다. 그리스인들은 이 작은 기본 구조에 기둥을 추가하여 신전 건축의 발달과 다양성을 촉진했다.

초기 신전은 대부분 돌[기초] 위에 세워진 진흙, 벽돌, 대리석 구조였다. 기둥과 상부 구조 (엔타블레이처)는 나무로 만들어졌으며, 문의 개구부와 는 나무 판자로 보호되었다. 진흙 벽돌 벽은 종종 반목조 기술의 일종으로 나무 기둥으로 보강되었다. 이 단순하고 명확하게 구조화된 목조 건축의 요소는 수세기 동안 그리스 신전의 발전을 결정할 모든 중요한 설계 원칙을 만들어냈다.

7세기 말 무렵, 이 단순한 구조물의 크기가 상당히 증가했다.[8] 테르모스의 C 신전은 중 첫 번째로, 길이가 약 30.48m인 신전이다. 당시에는 넓은 공간에 지붕을 덮는 것이 기술적으로 불가능했기 때문에, 이 신전들은 폭이 6~10미터로 매우 좁게 유지되었다.

기원전 6세기에서 기원전 4세기, 즉 아르카익 시대와 고전 시대에 그리스 신전 건축은 석조 건축 기술의 도입으로 큰 발전을 이루었다. 이전의 진흙, 벽돌, 나무 구조에서 벗어나 석재를 주재료로 사용하면서 신전은 더욱 견고하고 웅장해졌다.

신상을 모시는 건물의 중요성을 강조하기 위해, 나오스에는 기둥으로 지지되는 캐노피가 설치되었다. 또한, 사방에 열주(페리스타시스)를 두르는 방식이 그리스 건축에서 신전에만 사용되면서, 신전은 모든 방향에서 볼 수 있도록 설계되었다.[9] 이는 앞쪽에 프로나오스(현관), 뒤쪽에 오피스토도모스를 둔 페리테로스 양식의 발전을 이끌었다.

기원전 6세기, 이오니아의 사모스에서는 단일 열주 대신 이중 열주를 가진 양식이 개발되었다. 이 양식은 이후 디디마, 에페소스, 아테네 등지에서 모방되었다. 6세기부터 4세기 말까지 거의 모든 폴리스와 그리스 식민지에 하나 이상의 신전이 건설되었으며, 올림피아, 델포이와 같은 주요 성소에도 신전이 세워졌다.

헬레니즘 시대에는 그리스 신전 건축의 중요성이 다소 감소했지만, 일부 지역에서는 여전히 신전 건설이 이루어졌다. 소아시아 서부에서는 3세기에 낮은 수준의 신전 건설이 유지되었으나, 밀레투스 근처 디디마의 아폴론 신전과 사르디스의 아르테미시온과 같은 대규모 건축 프로젝트는 큰 진전을 보이지 못했다.[10]

2세기에는 주랑식 신전을 포함한 신전 건축이 다시 활발해졌다. 이는 건축가 프리에네의 헤르모게네스의 영향이 컸는데, 그는 이론과 실용적인 작업을 통해 이오니아식 신전 건축의 원칙을 재정립했다.[11] 또한, 여러 헬레니즘 왕국의 통치자들이 풍부한 재정 지원을 제공하면서, 그리스 신전 건축은 다시 활기를 띠게 되었다.

기원전 1세기 초, 미트리다테스 전쟁은 건축 관행에 변화를 가져왔다. 동부 속주의 로마 행정관들이 후원자 역할을 맡게 되면서, 신전 건립으로 관대함을 드러내는 경우는 드물었다.[16] 그럼에도 불구하고, 이 시기에 아프로디시아스의 아프로디테 신전과 같은 몇몇 사원이 세워지기도 했다.[17]

원수정 시대에는 황제 숭배를 위한 사원[18]이나 로마 신을 위한 사원 (예: 바알베크의 유피테르(Jupiter) 신전)[19][20]이 주로 건설되었다. 그리스 신들을 위한 새로운 신전 건설은 계속되었지만, 셀게의 튀케(Tyche) 신전[21][22]과 같이 로마 제국의 건축 양식을 따르거나, 페트라[24]나 팔미라의 신전처럼 지역적 특성을 유지하는 경향을 보였다.

테오도시우스 1세와 그의 후계자들이 로마 제국에서 이교 숭배를 금지하는 칙령을 내리면서, 그리스 신전은 점차 문을 닫거나 기독교 교회로 바뀌었다.[27]

2. 1. 기원과 초기 발전 (기원전 10세기 ~ 기원전 7세기)

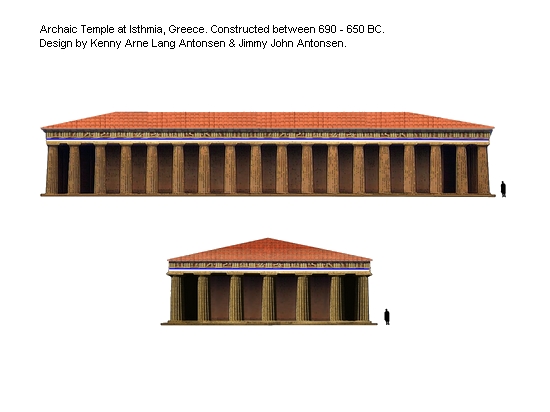

미케네 시대의 ''메가론''(기원전 15세기~13세기)은 이후 고대 그리스와 고전 그리스 신전의 전신이었지만, 그리스 암흑기 동안 건물은 더 작아지고 덜 기념비적으로 변했다.[5][6] 그리스 신전 건축 발달의 기본적인 원리는 기원전 10세기와 기원전 7세기 사이에 뿌리를 두고 있다. 가장 단순한 형태인 ''신사''(naos)에서 신전은 작은 현관을 형성하는 돌출된 측벽 (''안테'')을 가진 단순한 직사각형 신사였다. 기원전 8세기까지는 다소 반원형의 뒷벽을 가진 앱스 구조물도 있었지만, 직사각형 유형이 우세했다. 그리스인들은 이 작은 기본 구조에 기둥을 추가하여 신전 건축의 발달과 다양성을 촉진했다.기원전 690년~650년에 지어진 이스미아 신전은 아마도 최초의 진정한 고대 그리스 신전이었을 것이다. 그 크기, 열주 및 지붕은 당시의 건물들과 달랐다.[7] 초기 신전은 대부분 돌[기초] 위에 세워진 진흙, 벽돌, 대리석 구조였다. 기둥과 상부 구조 (엔타블레이처)는 나무로 만들어졌으며, 문의 개구부와 는 나무 판자로 보호되었다. 진흙 벽돌 벽은 종종 반목조 기술의 일종으로 나무 기둥으로 보강되었다. 이 단순하고 명확하게 구조화된 목조 건축의 요소는 수세기 동안 그리스 신전의 발전을 결정할 모든 중요한 설계 원칙을 만들어냈다.

7세기 말 무렵, 이 단순한 구조물의 크기가 상당히 증가했다.[8] 테르모스의 C 신전은 중 첫 번째로, 길이가 약 30.48m인 신전이다. 당시에는 넓은 공간에 지붕을 덮는 것이 기술적으로 불가능했기 때문에, 이 신전들은 폭이 6~10미터로 매우 좁게 유지되었다.

2. 2. 목조 건축 시대: 초기 아르카익 시대 (기원전 7세기)

초기 신전은 대부분 돌[기초] 위에 진흙, 벽돌, 대리석 구조로 지어졌다. 기둥과 상부 구조 (엔타블레이처)는 나무로 만들어졌으며, 문과 는 나무 판자로 보호되었다. 진흙 벽돌 벽은 종종 반목조 기술의 일종으로 나무 기둥으로 보강되었다. 이러한 목조 건축의 요소는 수세기 동안 그리스 신전의 발전을 결정할 모든 중요한 설계 원칙을 만들어냈다.[8]7세기 말 무렵, 이 단순한 구조물의 크기가 상당히 증가했다. 테르모스의 사원 C는 중 첫 번째로, 길이가 약 30.48m인 신전이다. 당시에는 넓은 공간에 지붕을 덮는 것이 기술적으로 불가능했기 때문에, 이 신전들은 폭이 6~10미터로 매우 좁게 유지되었다.

2. 3. 석조 건축의 도입: 아르카익 시대와 고전 시대 (기원전 6세기 ~ 기원전 4세기)

기원전 6세기에서 기원전 4세기, 즉 아르카익 시대와 고전 시대에 그리스 신전 건축은 석조 건축 기술의 도입으로 큰 발전을 이루었다. 이전의 진흙, 벽돌, 나무 구조에서 벗어나 석재를 주재료로 사용하면서 신전은 더욱 견고하고 웅장해졌다.초기 신전들은 대부분 단순한 직사각형 형태였으나, 점차 기둥과 주랑(페리스타시스)이 추가되면서 복잡하고 다양한 형태로 발전했다. 특히, 기원전 690년에서 650년 사이에 건축된 이스미아 신전은 그 크기와 열주, 지붕 등에서 당시의 다른 건물들과 확연히 구별되는 모습을 보이며, 최초의 진정한 고대 그리스 신전으로 여겨진다.[7]

7세기 말에는 신전의 크기가 크게 증가하는 경향이 나타났다. 테르모스의 사원 C는 길이가 약 30.48m에 달하는 중 첫 번째 사례였다.[8] 그러나 당시 기술로는 넓은 공간에 지붕을 덮는 것이 어려웠기 때문에, 신전의 폭은 6~10미터 정도로 좁게 유지되었다.

신상을 모시는 건물의 중요성을 강조하기 위해, 나오스에는 기둥으로 지지되는 캐노피가 설치되었다. 또한, 사방에 열주(페리스타시스)를 두르는 방식이 그리스 건축에서 신전에만 사용되면서, 신전은 모든 방향에서 볼 수 있도록 설계되었다.[9] 이는 앞쪽에 프로나오스(현관), 뒤쪽에 오피스토도모스를 둔 페리테로스 양식의 발전을 이끌었다.

기원전 6세기, 이오니아의 사모스에서는 단일 열주 대신 이중 열주를 가진 양식이 개발되었다. 이 양식은 이후 디디마, 에페소스, 아테네 등지에서 모방되었다. 6세기부터 4세기 말까지 거의 모든 폴리스와 그리스 식민지에 하나 이상의 신전이 건설되었으며, 올림피아, 델포이와 같은 주요 성소에도 신전이 세워졌다.

이 시기 신전 건축의 가장 큰 특징은 조화와 균형의 추구였다. 초기에는 단순하고 거친 형태였던 신전은 점차 미적 완벽함과 정교함을 갖추게 되었으며, 평면도와 상부 구조는 엄격한 수학적 계산을 통해 설계되었다.

2. 4. 헬레니즘 시대와 로마 시대 (기원전 3세기 ~ 기원후 4세기)

헬레니즘 시대에는 그리스 신전 건축의 중요성이 다소 감소했지만, 일부 지역에서는 여전히 신전 건설이 이루어졌다. 소아시아 서부에서는 3세기에 낮은 수준의 신전 건설이 유지되었으나, 밀레투스 근처 디디마의 아폴론 신전과 사르디스의 아르테미시온과 같은 대규모 건축 프로젝트는 큰 진전을 보이지 못했다.[10]2세기에는 주랑식 신전을 포함한 신전 건축이 다시 활발해졌다. 이는 건축가 프리에네의 헤르모게네스의 영향이 컸는데, 그는 이론과 실용적인 작업을 통해 이오니아식 신전 건축의 원칙을 재정립했다.[11] 또한, 여러 헬레니즘 왕국의 통치자들이 풍부한 재정 지원을 제공하면서, 그리스 신전 건축은 다시 활기를 띠게 되었다. 이들은 자아 확대, 경쟁, 영향력 유지, 그리고 고대 로마와의 갈등 증가 등의 이유로 신전 건축에 많은 에너지를 쏟았다.[12] 그 결과, 그리스 신전은 소아시아 남부, 이집트, 북아프리카 등지에서 널리 퍼졌다.

이러한 긍정적인 조건에도 불구하고, 헬레니즘 시대의 종교 건축은 주로 소규모 신전인 ''안티스''와 ''프로스타일'' 신전, 그리고 작은 신사 (''나이코스'')를 중심으로 이루어졌다. 특히 ''가주랑식 신전''이라는 특별한 형태가 발달했는데, 이는 ''나오스'' 벽을 따라 결합된 기둥을 사용하여 주랑식 신전의 모습을 연출하는 방식이었다. 에피다우로스의 L 신전이 이러한 가주랑식 신전의 초기 사례이며, 님의 메종 카레와 같은 로마 시대의 유명한 건축물들이 이를 따랐다.[13][14]

기원전 1세기 초, 미트리다테스 전쟁은 건축 관행에 변화를 가져왔다. 동부 속주의 로마 행정관들이 후원자 역할을 맡게 되면서, 신전 건립으로 관대함을 드러내는 경우는 드물었다.[16] 그럼에도 불구하고, 이 시기에 아프로디시아스의 아프로디테 신전과 같은 몇몇 사원이 세워지기도 했다.[17]

원수정 시대에는 황제 숭배를 위한 사원[18]이나 로마 신을 위한 사원 (예: 바알베크의 유피테르(Jupiter) 신전)[19][20]이 주로 건설되었다. 그리스 신들을 위한 새로운 신전 건설은 계속되었지만, 셀게의 튀케(Tyche) 신전[21][22]과 같이 로마 제국의 건축 양식을 따르거나, 페트라[24]나 팔미라의 신전처럼 지역적 특성을 유지하는 경향을 보였다.[25] 동방의 로마화[26]는 그리스 신전 건축의 종말을 가져왔지만, 디디마의 아폴론 신전이나 아테네의 올림피에이온과 같은 미완성 대형 구조물들은 서기 2세기 후반까지 완공 작업이 계속되었다.[27]

테오도시우스 1세와 그의 후계자들이 이교 숭배를 금지하는 칙령을 발표하면서, 그리스 신전은 점차 폐쇄되거나 기독교 교회로 개조되었다.

2. 5. 신전의 쇠퇴와 변용 (기원후 4세기 이후)

테오도시우스 1세와 그의 후계자들이 로마 제국에서 이교 숭배를 금지하는 칙령을 내리면서, 그리스 신전은 점차 문을 닫거나 기독교 교회로 바뀌었다.[27]이로써 그리스 신전은 원래의 목적을 잃게 되었지만, 그 후에도 오랫동안 많은 신전들이 사용되었다. 예를 들어, 아테네의 파르테논 신전은 처음에는 교회로, 오스만 제국 정복 후에는 모스크로 바뀌어 17세기까지 구조적으로 훼손되지 않고 유지되었다. 그러나 베네치아 공화국의 포탄이 신전에 떨어져 화약 보관소가 폭발하면서, 건축된 지 2,000년이 넘은 이 중요한 신전의 상당 부분이 파괴되었다.[27]

3. 구조

정형적인 그리스 신전은 여러 세기 동안 동일한 기본 구조를 유지했다. 그리스인들은 제한된 수의 공간적 구성 요소들을 사용하여 평면도에 영향을 미쳤고, 건축 부재들을 사용하여 입면을 결정했다.

입면은 크레피도마, 기둥, 엔타블레이처의 세 부분으로 나뉜다.

- 크레피도마(Crepidoma): 스테레오배이트, 유틴테리아 그리고 크레피도마는 신전의 하부 구조를 형성한다. 지하 기초는 스테레오배이트이며, 최상층인 유틴테리아는 지면 위로 부분적으로 튀어나와 크레피도마를 받친다. 크레피도마의 최상층은 기둥과 벽이 놓이는 스타일로베이트이다.

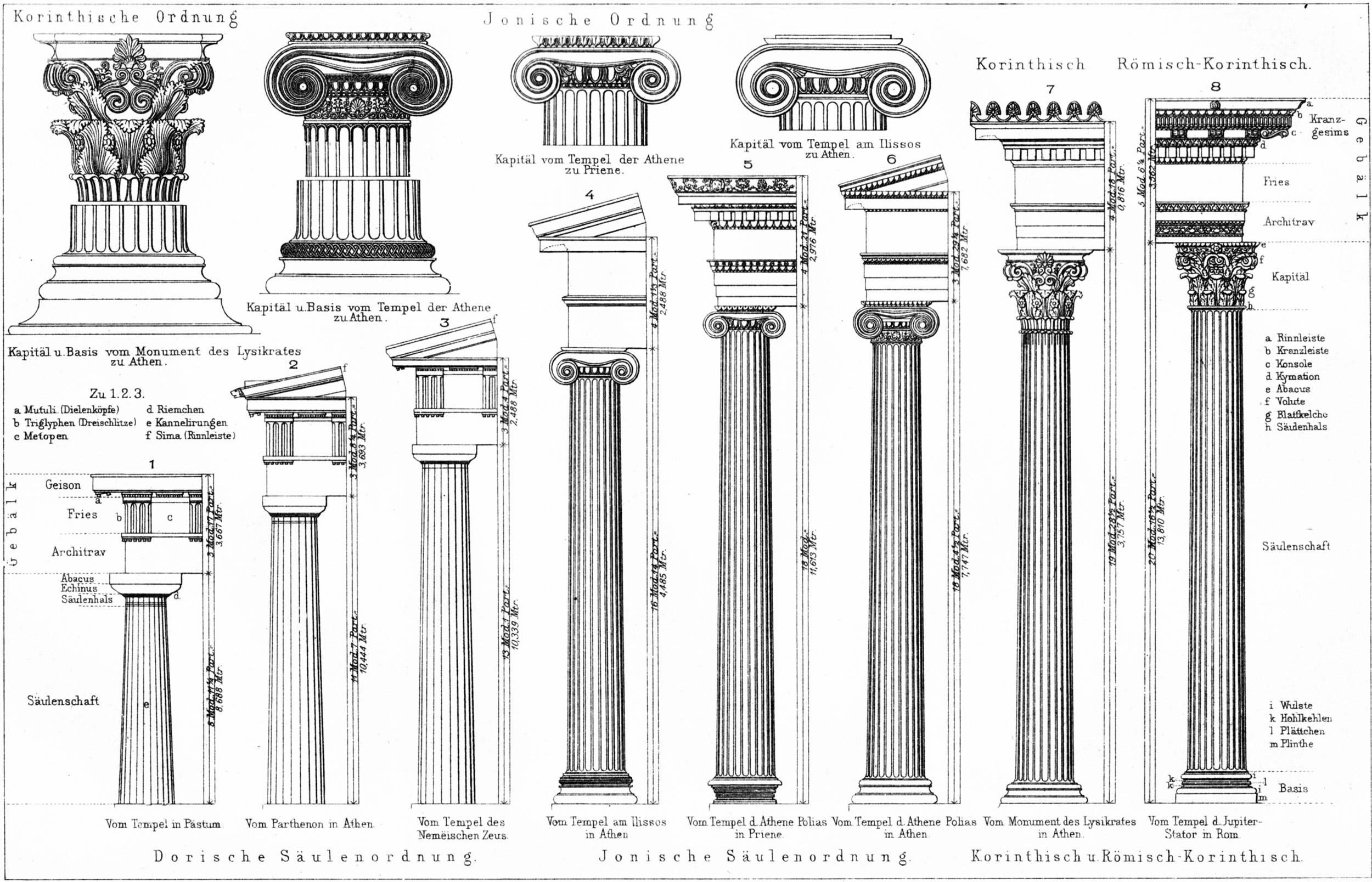

- 기둥(Columns): 위로 갈수록 가늘어지는 수직 기둥이다. 건축 양식에 따라 세로 홈 개수가 다르다. 도리아식 기둥은 18~20개, 이오니아식 기둥과 코린트식 기둥은 보통 24개의 세로 홈을 갖는다. 도리아식 기둥은 기단 위에 직접 세워지지만, 이오니아식과 코린트식 기둥은 받침 위에 놓인다.

도리아식 기둥 상단은 ''hypotrachelion''과 주두로 형성되며, 이오니아식 기둥은 주두가 기둥 몸체에 직접 놓인다. 도리아식 주두는 원형 토러스 융기부(에키누스)와 사각형 판(애배커스)으로 구성된다. 이오니아식 는 알과 다트 밴드로 장식, 얇은 를 지지하는 두 소용돌이 무늬 조각 쿠션이 있다. 코린트식 주두는 아칸서스 잎 고리관, 모서리에 닿는 덩굴손과 소용돌이로 장식된다.

- 엔타블레이처(Entablature): 기둥 위 수평 구조물이다. 도리아 양식에서 아키트레이브와 도리아식 프리즈(트리글리프 프리즈)로 구성된다. 아테네와 키클라데스 제도의 이오니아 양식 건축은 아키트레이브 위에 프리즈를 사용했다. 소아시아 이오니아 건축은 기원전 4세기까지 프리즈가 없었고, 아키트레이브 위에 덴티큘이 이어졌다. 프리즈는 원래 지붕 들보 앞에 위치, 소아시아 초기 신전에서만 외부로 보였다.[1]

도리아식 프리즈는 트리글리프로 구성, 각 기둥 축 위와 주간 중심 위에 배치되었다. 사이 공간에는 메토페가 채색되거나 부조 조각으로 장식되었다. 이오니아식, 코린트 양식 프리즈는 트리글리프 없이 평평하며 그림이나 부조로 장식되기도 한다. 석조 건축 도입으로 주랑 현관 보호와 지붕 구조 지지는 게이손으로 옮겨져 프리즈는 장식적 특징이 되었다. 도 프로나오스 전면에서 아키트레이브와 프리즈로 장식된다.[1]

프리즈 위, 이오니아/코린트식 치형 장식 같은 중간 부재 위에는 처마 돌림대가 돌출, 게이손과 시마로 구성된다. 긴 측면에는 사자 머리 모양 물받이 장치를 갖춘 정교한 시마가 있었다.[1]

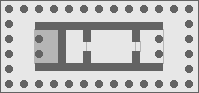

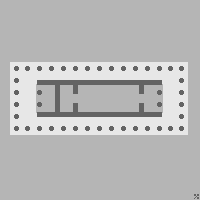

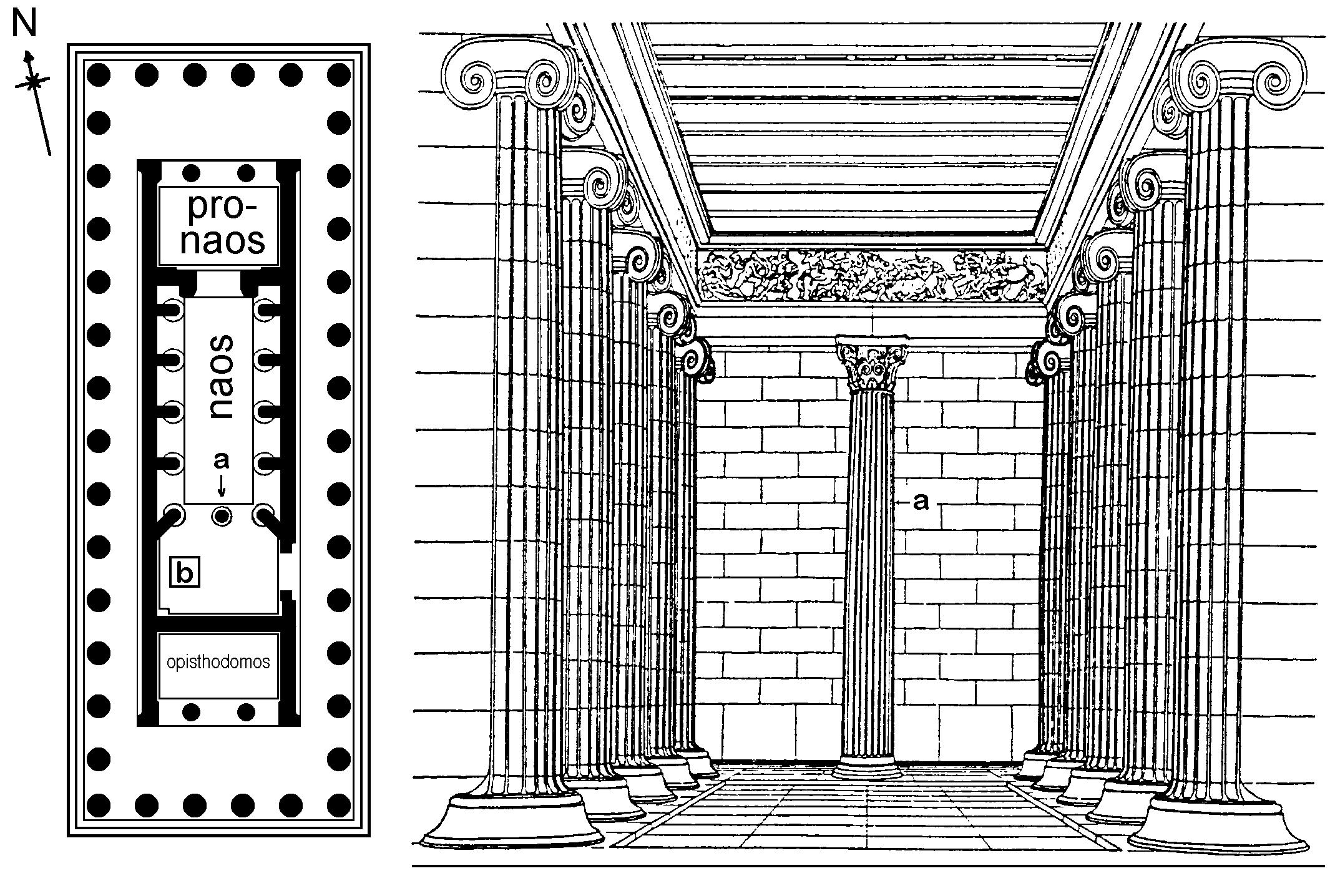

3. 1. 평면도

정형적인 그리스 신전은 여러 세기 동안 동일한 기본 구조를 유지했다. 그리스인들은 제한된 수의 공간적 구성 요소들을 사용하여 평면도에 영향을 미쳤다. 신전 평면도는 다음과 같은 주요 요소로 구성된다.- 나오스(Naos) 또는 켈라: 신전의 중앙에 위치하며, 신의 제상 조각상을 모시는 공간이다.

- 프로나오스(Pronaos): 나오스 앞에 위치한 현관으로, 나오스의 측벽(안테)과 두 개의 기둥으로 만들어진다.

- 오피스토도모스(Opisthodomos): 나오스 뒤쪽에 위치한 방으로, 때로는 생략되기도 한다. 미적인 균형을 위해 존재한다.

- 아디톤(Adyton): 나오스 가장 안쪽에 있는 별도의 방으로, 일부 신전에만 존재한다.

- 페리스타시스(Peristasis): 신전을 둘러싸는 기둥 열을 의미한다.

이러한 요소들의 배치와 기능에 따라 다양한 평면 유형이 나타난다. 가장 단순한 형태는 안티스 신전(templum in antis)으로, 나오스와 프로나오스로 구성된다. 프로나오스 앞에는 튀어나온 나오스 벽, 즉 안타가 있으며, 상부 구조를 지지하기 위해 두 개의 기둥이 안타 사이에 배치된다(디스틸 인 안티스). 델포이의 아테네 보물고는 디스틸 인 안티스의 모습을 하고 있다.

안티스 신전의 현관 앞에 4개 또는 6개의 기둥 열이 있다면, 그 신전은 프로스틸로스(prostylos) 또는 프로스타일 신전으로 불린다. 페리테로스(peripteros) 또는 페리테랄(peripteral)은 네 면 모두에 프테론(ptera, 주랑)으로 둘러싸인 신전을 의미하며, 각 주랑은 일반적으로 단일 열의 기둥으로 형성된다.

3. 1. 1. 나오스 (Naos)

신전의 중앙 제사 구조는 나오스 또는 켈라로, 일반적으로 신의 제상 조각상을 보관했다. 고대 그리스 시대의 신전에서는 이 목적을 위해 뒤에 소위 아디톤이라는 별도의 방을 두기도 했다. 시칠리아에서는 이러한 관습이 고전기 그리스 시대까지 이어졌다.3. 1. 2. 프로나오스 (Pronaos)

나오스 앞에는 '''프로나오스'''라고 불리는 현관이 있는데, 이는 나오스의 튀어나온 측벽('''안테''')과 그 사이에 위치한 두 개의 기둥에 의해 만들어진다. 문을 통해 프로나오스에서 나오스로 들어갈 수 있다.3. 1. 3. 오피스토도모스 (Opisthodomos)

는 그리스 신전에서 나오스 뒤쪽에 위치한 방이다. 때때로 생략되기도 하며, 미적인 균형을 위해 존재한다.

3. 1. 4. 아디톤 (Adyton)

(신전 본당) 가장 안쪽에 있는 별도의 방으로, 일부 그리스 신전에만 존재한다.3. 1. 5. 페리스타시스 (Peristasis)

비트루비우스가 사용하고, 정면의 기둥 수에 따라 결정되는 추가적인 정의는 다음과 같다. 현대 학문에서는 다음과 같은 용어를 사용한다.

라는 용어는 디디마이온의 12개 기둥으로 된 홀에만 사용된다. 그러한 폭의 정면을 가진 신전은 알려져 있지 않다.

정면에 홀수 기둥을 가진 신전은 매우 드물다. 예로는 파이스툼의 헤라 1세 신전과 메타폰툼의 아폴론 A 신전이 있으며, 둘 다 9개의 기둥(구주주, enneastyle)을 가지고 있고, 테르모스의 고대 신전은 5개의 기둥(오주주, pentastyle)을 가지고 있다.

3. 1. 6. 평면 유형

그리스 신전은 여러 세기 동안 동일한 기본 구조를 유지했다. 그리스인들은 제한된 수의 공간적 구성 요소를 사용하여 평면도에 영향을 미쳤다. 이러한 구성 요소들은 그리스 신전 건축에서 다양한 평면 유형을 구현할 수 있게 해주었다.가장 단순한 형태는 안티스 신전( )으로, 제단 조각상을 보호하는 작은 직사각형 구조이다. 나오스(신전 본당) 앞에는 튀어나온 나오스 벽, 즉 안타에 의해 작은 현관인 프로나오스(전실)가 형성되었다. 프로나오스는 문을 통해 나오스와 연결되었다. 상부 구조를 지지하기 위해 두 개의 기둥이 안타 사이에 배치되었다(디스틸 ''인 안티스''). 델포이의 아테네 보물고는 두 개의 안타가 두 개의 기둥을 감싸는 형태인 ''디스틸 인 안티스''의 모습을 하고 있다.

유사한 설계를 갖춘 ''오피스토도모스''(후실)를 갖춘 경우, 이를 이중 신전이라고 부른다. 이 유형의 변형은 뒤에 가 반 기둥과 짧아진 로만 표시되어 라고 설명할 수 있다.

만약 신전의 현관이 전체 너비 앞에 일반적으로 4개 또는 6개의 기둥 열을 가지고 있다면, 그 신전은 또는 프로스타일 신전으로 묘사된다. 이 경우 전체 가 생략되거나, 기둥이 없는 만 남을 수 있다. ''암피프로스틸로스'' 또는 양쪽 프로스타일은 뒤쪽에 동일한 기둥 설정을 반복한다.

반대로, ''페리테로스'' 또는 페리테랄이라는 용어는 네 면 모두에 ''프테라''(주랑)로 둘러싸인 신전을 지정하며, 각 주랑은 일반적으로 단일 열의 기둥으로 형성된다. 이것은 신전의 네 면 모두에 방해받지 않는 주변 포티코, 즉 ''페리스타시스''(주주랑)를 생성한다. 이 형태의 헬레니즘 및 로마 시대 형태는 의 측면 기둥이 외부 벽에 직접 부착된 결합 기둥 또는 필라스터로만 표시되는 ''유사 페리테로스''이다.

또는 ''디프테랄''은 네 면 모두에 이중 주랑을 갖추고 있으며, 때로는 앞면과 뒷면에 추가 열의 기둥을 갖추고 있다. 는 측면의 안쪽 기둥 열에 결합 기둥을 가지고 있다.

원형 신전은 특별한 유형을 형성한다. 주랑으로 둘러싸인 경우, 페리테랄 ''톨로이''로 알려져 있다. 비록 신성한 성격을 지니고 있지만, 신전으로서의 기능은 종종 확신할 수 없다. 비슷한 구조는 가 없는 ''모노프테로스'', 즉 ''사이클로스타일''이다.

평면 유형을 명확히 하기 위해, 정의 용어들을 결합하여 페리테랄 이중 신전, 프로스타일 , 페리테랄 암피프로스타일 등과 같은 용어를 생성할 수 있다.

3. 2. 입면

정형적인 그리스 신전의 입면은 크레피도마, 기둥, 엔타블레이처의 세 부분으로 나뉜다. 크레피도마는 신전의 하부 구조를 형성하며, 기둥과 벽이 놓이는 최상층은 스타일로베이트라고 불린다. 기둥은 수직으로 세워져 있으며, 건축 양식에 따라 다양한 형태를 가진다. 엔타블레이처는 기둥 위에 놓이는 수평 구조물이다.

3. 2. 1. 크레피도마 (Crepidoma)

스테레오배이트, 유틴테리아 그리고 크레피도마는 신전의 하부 구조를 형성한다. 그리스 신전의 지하 기초는 스테레오배이트로 알려져 있다. 이것은 여러 층의 사각형 돌 블록으로 구성되어 있다. 최상층인 유틴테리아는 지면 위로 부분적으로 튀어나와 있다. 그 표면은 조심스럽게 매끄럽게 처리되고 수평을 이룬다. 이것은 세 개의 계단으로 이루어진 또 다른 기초인 크레피도마를 받친다. 크레피도마의 최상층은 기둥과 벽이 놓이는 표면을 제공하며, 이를 스타일로베이트라고 부른다.3. 2. 2. 기둥 (Columns)

그리스 신전의 기둥은 수직의 기둥 몸체로, 위로 갈수록 가늘어진다. 기둥은 보통 여러 개의 개별적으로 잘린 기둥 드럼으로 만들어진다. 건축 양식에 따라 기둥 몸체에 다른 수의 세로 홈이 새겨진다. 도리아식 기둥은 18~20개의 세로 홈을 가지고 있으며, 이오니아식 기둥과 코린트식 기둥은 일반적으로 24개의 세로 홈을 갖는다. 초기 이오니아식 기둥은 최대 48개의 세로 홈을 가지기도 했다. 도리아식 기둥은 기단 위에 직접 세워지는 반면, 이오니아식과 코린트식 기둥은 받침 위에 놓이기도 한다.도리아식 기둥에서 상단은 오목하게 곡선으로 된 목, 즉 ''hypotrachelion''과 주두로 형성되어 있으며, 이오니아식 기둥의 경우 주두가 기둥 몸체에 직접 놓인다. 도리아식에서 주두는 원형의 토러스 융기부로 구성되며, 원래는 매우 평평했는데, 소위 ''에키누스''라고 불리며, 사각형의 판인 ''애배커스''가 있다. 발달 과정에서 ''에키누스''는 점점 더 넓어져 수직에서 45° 각도의 선형 대각선으로 절정에 달한다. 이오니아식의 는 알과 다트 밴드로 장식되어 있으며, 그 뒤에는 얇은 를 지지하는 두 개의 소용돌이 무늬를 형성하는 조각된 쿠션이 있다. 코린트식 주두는 아칸서스 잎으로 스타일화된 고리관으로 장식되어 있으며, 이는 의 모서리에 닿는 덩굴손과 소용돌이를 형성한다.

3. 2. 3. 엔타블레이처 (Entablature)

엔타블레이처는 기둥 위에 놓이는 수평 구조물이다. 도리아 양식에서 엔타블레이처는 아키트레이브와 도리아식 프리즈(frieze) (트리글리프 프리즈)의 두 부분으로 구성된다. 아테네와 키클라데스 제도의 이오니아 양식 건축에서도 아키트레이브 위에 프리즈를 사용했다. 반면 소아시아의 이오니아 건축에서는 기원전 4세기까지 프리즈가 알려지지 않았다. 소아시아에서는 아키트레이브 바로 위에 덴티큘이 이어졌다. 프리즈는 원래 지붕 들보 앞에 위치했으며, 소아시아의 초기 신전에서만 외부로 보였다. [1]도리아식 프리즈는 트리글리프로 구성되었다. 트리글리프는 각 기둥의 축 위와 각 주간의 중심 위에 배치되었다. 트리글리프 사이의 공간에는 메토페가 있었는데, 때로는 채색되거나 부조 조각으로 장식되었다. 이오니아식 또는 코린트 양식에서 프리즈는 트리글리프가 없으며 단순히 평평하게 남겨져 때로는 그림이나 부조로 장식되었다. 석조 건축이 도입되면서 주랑 현관의 보호와 지붕 구조의 지지는 게이손 수준으로 옮겨져 프리즈는 구조적 기능을 상실하고 완전히 장식적인 특징으로 변모했다. 종종 도 특히 프로나오스 전면에서 아키트레이브와 프리즈로 장식된다. [1]

프리즈 위, 또는 이오니아식이나 코린트식의 치형 장식과 같은 중간 부재 위에는 처마 돌림대가 두드러지게 돌출되어 있다. 처마 돌림대는 게이손 (좁은 벽의 경사진 측면이나 페디먼트의 경사진 게이손)과 시마로 구성된다. 긴 측면에는 종종 정교하게 장식된 시마가 있었는데, 이는 종종 사자 머리 모양의 물받이 장치를 갖추고 있었다. [1]

4. 설계와 비례

그리스 신전은 거대한 크기에도 불구하고 조화로운 설계를 위해 여러 미적 원칙을 따랐다. 기본적인 측정 단위는 지역에 따라 29cm에서 34cm 사이로 변동하는 '피트'였으며, 이는 신전 형태를 결정하는 모든 단위의 기초가 되었다. 기둥의 하단 직경, 기단 폭, 주간(기둥 축 사이의 거리) 등이 중요한 요소였으며, 이 측정값들은 기둥 높이 및 기둥 간 거리와 같은 다른 설계 요소와 정해진 비율을 이루었다.[28]

측면당 기둥의 수는 주초와 주주, 나오스 자체의 치수를 결정했다. 도리아식 건축에서 수직적 비례에 관한 규칙은 엔타블러처의 기본 설계 옵션을 추론할 수 있게 했다. 기원전 7세기 후반과 6세기 초 신전에서는 나오스나 주초의 계획된 치수에서 기본 측정을 개발하려고 시도하기도 했다. 예를 들어 나오스의 길이는 때때로 약 30.48m로 설정되기도 했다.[28]

초기 신전에서는 나오스와 페리스타시스의 연결이 실용적인 필요에 의해 좌우되었지만, 석조 건축의 도입으로 그 연결이 끊어졌다. 도리아 신전에서는 나무 지붕 구조가 게이손 뒤, 더 높은 수준에서 시작되면서 나오스 벽은 기둥과의 고정된 연결을 잃고 페리스타시스 내에서 자유롭게 배치될 수 있었다. 오랜 발전 단계를 거친 후에야 건축가들은 도리아 신전의 필수 원칙으로 인접한 기둥 축과 외부 벽면의 정렬을 선택했다.[28]

건물의 기본적인 비례는 정면과 후면, 그리고 측면 기둥 간의 수치적 관계로 결정되었다. 그리스 건축가들은 "정면 기둥 : 측면 기둥 = n : (2n+1)" 공식을 사용했다. 고전 시대의 신전들은 6 × 13개 또는 5 × 11개의 기둥 간 간격을 가지고 있었다. 파르테논은 8 × 17개의 기둥 주랑을 가졌으며, 4:9 비율로 축소된 기둥 사이 간격, 주초, 건물 전체의 폭-높이 비율, 처마 돌림띠 등 다른 모든 기본 치수에도 적용되었다.[28]

기원전 3세기와 2세기 전환기 이후, 기둥 너비와 기둥 사이 공간(간주열)의 비율은 건축 이론에서 점점 더 중요해졌다. 비트루비우스는 다섯 가지 설계 개념과 신전 유형을 구별했다.[29]

이러한 기본 원칙은 헤르모게네스에게서 기원하며, 테오스의 디오니소스 신전은 하부 기둥 지름의 2 1/6에 해당하는 간주열을 가지고 있다.[29]

고대 건축가들은 긴 수평선이 가운데를 향해 처지는 듯한 시각적 착시를 일으킨다는 것을 알았다. 이를 막기 위해 스타일로베이트(기단)나 엔타블러처의 수평선을 건물의 중앙을 향해 몇 센티미터 높였다. 수학적으로 곧은 선을 피하는 방식은 기둥에도 적용되어, 기둥이 선형으로 가늘어지지 않고 기둥 몸체에 뚜렷한 "팽창"(''엔타시스'')을 가지도록 했다. 또한 기둥은 건물의 중앙을 향해 약간 경사를 가지고 배치되었다. 곡률과 ''엔타시스''는 기원전 6세기 중반부터 나타난다.[30]

4. 1. 비례 체계

그리스 신전은 거대한 건축물을 조화롭게 설계하기 위해 기본적인 미적 원칙을 따랐다. 주요 측정 단위는 지역에 따라 29~34cm 사이로 변동하는 '피트'였다. 이 초기 측정값은 신전의 형태를 결정하는 모든 단위의 기초가 되었다. 중요한 요소로는 기둥의 하단 직경, 기단 폭, 주간(기둥 축 사이의 거리) 등이 있다. 이러한 측정값은 기둥 높이 및 기둥 간 거리와 같은 설계의 다른 요소와 정해진 비율을 이루었다.[28]측면당 기둥의 수는 주초와 주주, 나오스 자체의 치수를 결정했다. 특히 도리아식 건축에서 수직적 비례에 관한 규칙은 엔타블러처의 기본 설계 옵션을 추론할 수 있게 한다. 기원전 7세기 후반과 6세기 초 신전에서는 나 주초의 계획된 치수에서 기본 측정을 개발하려고 시도하기도 했다. 예를 들어 의 길이는 때때로 약 30.48m로 설정되었고, 모든 추가 측정값은 이 숫자에 맞춰야 했다.[28]

초기 신전에서는 와 의 연결이 실용적인 필요에 의해 좌우되었지만, 석조 건축의 도입으로 그 연결이 끊어졌다. 도리아 신전에서는 나무 지붕 구조가 뒤, 더 높은 수준에서 시작되면서 벽은 기둥과의 고정된 연결을 잃고 내에서 자유롭게 배치될 수 있었다. 오랜 발전 단계를 거친 후에야 건축가들은 도리아 신전의 필수 원칙으로 인접한 기둥 축과 외부 벽면의 정렬을 선택했다.[28]

건물의 기본적인 비례는 정면과 후면의 기둥과 측면의 기둥 간의 수치적 관계에 의해 결정되었다. 그리스 건축가들이 선택한 전형적인 해결책은 "정면 기둥 : 측면 기둥 = n : (2n+1)" 공식을 사용하는 것이었다. 고전 시대의 수많은 신전들은 6 × 13개의 기둥 또는 5 × 11개의 기둥 간 간격을 가지고 있었다. 파르테논은 8 × 17개의 기둥 주랑 뿐만 아니라, 4:9로 축소되어 기둥 사이 간격, 주초, 건물 전체의 폭-높이 비율, 처마 돌림띠 등 다른 모든 기본 치수에도 적용된다.[28]

3세기와 2세기 기원전 전환기 이후, 기둥 너비와 기둥 사이 공간(간주열)의 비율은 건축 이론에서 점점 더 중요한 역할을 하게 되었다. 비트루비우스는 다섯 가지 다른 설계 개념과 신전 유형을 구별했다.[29]

이러한 기본 원칙은 헤르모게네스에게서 기원하며, 테오스의 디오니소스 신전은 하부 기둥 지름의 2 1/6에 해당하는 간주열을 가지고 있다.[29]

4. 2. 나오스와 페리스타시스의 관계

그리스 신전의 기초는 최대 115 x 55m에 달할 수 있었는데, 이는 평균적인 축구 경기장 크기이다. 기둥은 높이 20m에 달할 수 있었다. 이러한 거대한 건축물을 조화롭게 설계하기 위해, 이미 작은 신전에서 여러 기본적인 미적 원칙이 개발되고 시험되었다. 주요 측정 단위는 지역에 따라 29cm에서 34cm 사이로 변동하는 '피트'였다. 이 초기 측정값은 신전의 형태를 결정하는 모든 단위의 기초가 되었다. 중요한 요소로는 기둥의 하단 직경과 기단 폭이 있다. 기둥 축 사이의 거리(주간 또는 칸) 또한 기본 단위로 사용될 수 있었다. 이러한 측정값은 기둥 높이 및 기둥 간 거리와 같은 설계의 다른 요소와 정해진 비율을 이루었다. 측면당 기둥의 수와 함께, 그것들은 또한 주초와 주주, 그리고 나오스 자체의 치수를 결정했다. 특히 도리아식 건축에서 수직적 비례에 관한 규칙은 동일한 원칙에서 엔타블러처의 기본 설계 옵션을 추론할 수 있게 한다.[1]이에 대한 대안은 기원전 7세기 후반과 6세기 초 신전에서 모색되었는데, 당시에는 나 주초의 계획된 치수에서 기본 측정을 개발하려고 시도했다. 즉, 위에서 설명한 시스템을 반대로 하여 더 큰 단위에서 작은 단위를 추론하려 했다. 예를 들어 의 길이는 때때로 약 30.48m로 설정되었는데, 이는 100마리의 동물을 희생하는 헥타톰베에서 알려진 신성한 숫자이다. 모든 추가 측정값은 이 숫자에 맞춰야 했으며, 미적으로 매우 불만족스러운 해결책을 낳았다.[1]

4. 3. 기둥 수 공식

초기 신전에서는 나오스와 페리스타시스를 연결하는 것이 전적으로 실용적인 필요에 의해 좌우되었고, 항상 나오스 벽과 기둥 사이의 축 연결을 기반으로 했다. 그러나 석조 건축의 도입으로 그 연결이 끊어졌다. 그럼에도 불구하고, 이는 이오니아 건축 전반에 걸쳐 유지되었다. 그러나 도리아 신전에서는 원래 프리즈 뒤에 배치되었던 나무 지붕 구조가 이제 게이손 뒤, 더 높은 수준에서 시작되었다. 이로 인해 프리즈와 지붕 사이의 구조적 연결이 끊어졌고, 후자의 구조적 요소는 이제 축 관계와 독립적으로 배치될 수 있었다. 그 결과, 나오스 벽은 오랫동안 기둥과의 고정된 연결을 잃고 페리스타시스 내에서 자유롭게 배치될 수 있었다. 오랜 발전 단계를 거친 후에야 건축가들은 도리아 신전의 필수 원칙으로 인접한 기둥 축과 외부 벽면의 정렬을 선택했다. 대(大)그리스의 도리아 신전은 이 시스템을 거의 따르지 않는다.[10]4. 4. 기둥 간격

건물의 기본적인 비례는 정면 및 후면 기둥과 측면 기둥 간의 수치적 관계로 결정되었다. 그리스 건축가들은 "정면 기둥 : 측면 기둥 = n : (2n+1)" 공식을 사용했는데, 이는 기둥 사이 간격 수에도 적용되었다. 고전 시대(기원전 500년~336년)에 지어진 신전들은 6 × 13개의 기둥 또는 5 × 11개의 기둥 간 간격을 가지고 있었다. 파르테논의 경우 8 × 17개의 기둥 주랑 뿐만 아니라, 4:9 비율로 축소된 기둥 사이 간격, 주초(stylobate), 건물 전체 폭-높이 비율, 처마 돌림띠(geison) (여기서는 9:4로 반전됨) 등 다른 모든 기본 치수에도 적용된다.[28]기원전 3세기와 2세기 전환기 이후, 기둥 너비와 기둥 사이 공간(간주열, intercolumnium)의 비율은 건축 이론에서 점점 더 중요해졌으며, 비트루비우스의 저작에 반영되었다. 비트루비우스(3, 3, 1 ff)는 이 비율에 따라 다섯 가지 설계 개념과 신전 유형을 구별했다.

- 피크노스타일(Pyknostyle, 밀집형 기둥): 간주열 = 하부 기둥 지름 1 1/2개

- 시스타일(Systyle, 근접형 기둥): 간주열 = 하부 기둥 지름 2개

- 유스타일(Eustyle, 정돈형 기둥): 간주열 = 하부 기둥 지름 2 1/4개

- 디아스타일(Diastyle, 광폭형 기둥): 간주열 = 하부 기둥 지름 3개

- 아라에오스타일(Araeostyle, 경량형 기둥): 간주열 = 하부 기둥 지름 3 1/2개

이러한 기본 원칙의 결정과 논의는 헤르모게네스에게로 거슬러 올라가며, 비트루비우스는 그가 를 발명했다고 말한다. 테오스의 디오니소스 신전은 하부 기둥 지름의 2 1/6에 해당하는 간주열을 가지고 있다.[29]

4. 5. 시각적 보정

고대 건축가들은 긴 수평선이 가운데를 향해 처지는 듯한 시각적 착시를 일으킨다는 것을 알았다. 이러한 효과를 막기 위해, 스타일로베이트(기단)나 엔타블러처의 수평선을 건물의 중앙을 향해 몇 센티미터 높였다. 수학적으로 곧은 선을 피하는 이러한 방식은 기둥에도 적용되어, 기둥이 선형으로 가늘어지지 않고 기둥 몸체에 뚜렷한 "팽창"(''엔타시스'')을 가지도록 다듬어졌다. 또한 기둥은 건물의 중앙을 향해 약간 경사를 가지고 배치되었다. 곡률과 ''엔타시스''는 기원전 6세기 중반부터 나타난다.[30]이러한 원칙이 가장 잘 적용된 예는 아테네 아크로폴리스에 있는 고전적인 파르테논 신전에서 볼 수 있다. 파르테논 신전의 곡률은 까지 모든 수평 요소에 영향을 미치며, 심지어 벽도 높이에 걸쳐 이를 반영한다. 기둥의 경사(뚜렷한 ''엔타시스''를 갖기도 함)는 아키트레이브와 삼각판 프리즈로 이어지며, 의 외부 벽도 이를 반영한다. 파르테논 신전의 건축 블록, 아키트레이브, 프리즈 요소 중 단순한 직사각형 블록은 하나도 없다. 모든 건축 요소는 직각에서 약간의 변화를 보이며, 각 블록에 대해 개별적으로 계산되었다. 오늘날 파르테논 신전에 보존된 각 건축 블록, 기둥, 벽, 엔타블러처에 정확한 위치를 할당할 수 있다. 이러한 완벽함에 수반되는 엄청난 노력에도 불구하고, 조각 장식을 포함한 파르테논 신전은 16년(447~431년) 만에 완성되었다.[30]

5. 장식

그리스 신전은 다채로운 색상과 정교한 조각으로 화려하게 장식되었다.

다색 채색그리스 신전은 흰색, 청색, 적색을 기본 색상으로 사용했으며, 때로는 검은색도 사용되었다. 크레피도마(기단), 기둥, 아키트레이브는 주로 흰색이었다. 도릭식 기둥 머리() 하단의 수평 홈이나 도릭식 아키트레이브의 장식 요소(예: 타이니아와 구타이)는 다른 색상으로 칠했다. 프리즈는 색상을 사용하여 뚜렷하게 구분했는데, 도릭식 트리글리프 프리즈에서는 청색 트리글리프와 적색 메토프가 번갈아 나타났다. 메토프는 종종 개별적으로 채색된 조각의 배경 역할을 했다. 부조, 장식, 박공 조각은 더 다양한 색상과 뉘앙스로 제작되었다. 무툴 또는 트리글리프 틈새와 같이 움푹 들어간 부분이나 음영 처리된 요소는 검은색으로 칠했을 수 있다. 페인트는 주로 하중을 받지 않는 부분에 적용되었으며, 기둥이나 아키트레이브 및 (처마 돌림)의 수평 요소와 같은 구조적 부분은 칠하지 않았거나 (고품질 석회암 또는 대리석으로 만들어진 경우) 흰색 회반죽으로 덮었다.

건축 조각그리스 신전은 인물상으로 장식되기도 했다. 특히 프리즈 영역은 부조와 부조 석판을 위한 공간을 제공했고, 페디먼트의 삼각 부분에는 독립된 조각 장면이 포함되는 경우가 많았다.[31] 고졸기에는 디디마에 있는 아폴론 신전처럼 이오니아 신전의 아키트레이브에도 부조 장식이 있을 수 있었다. 이곳 아키트레이브 모서리에는 사자와 다른 동물로 둘러싸인 고르곤이 새겨져 있었다. 반면 소아시아의 이오니아 신전에는 부조 장식을 위한 별도의 프리즈가 없었다.[31]

메토프 (Metopes)메토페는 세 명 이상의 인물을 담을 수 없는 개별적인 타블로로, 일반적으로 더 넓은 맥락에 속하는 개별 장면을 묘사했다.[31] 여러 메토페에 걸쳐 장면이 분산되는 경우는 드물며, 여러 개의 고립된 장면을 조합하여 일반적인 서사적 맥락(보통 전투)을 만들어냈다.[31] 다른 주제들도 이 방식으로 묘사될 수 있는데, 예를 들어 올림피아 제우스 신전 앞면과 뒷면의 메토페는 헤라클레스의 열두 과업을 묘사했다.[31]

프리즈 (Friezes)이오니아식 신전에서 프리즈는 트리글리프 없이 평평하게 남겨져 때로는 그림이나 부조로 장식되었다. 석조 건축이 도입되면서 프리즈는 구조적 기능을 상실하고 완전히 장식적인 특징으로 변모했다. 종종 ναός|나오스grc도 특히 ''프로나오스(pronaos)'' 전면에서 아키트레이브와 프리즈로 장식된다.[1]

페디먼트 (Pediments)그리스 신전의 좁은 면에 있는 페디먼트 삼각형, 즉 팀파눔은 도리아식 박공 지붕의 도입으로 만들어졌으며, 초기 신전들은 종종 모임 지붕을 가지고 있었다. 팀파눔은 일반적으로 신화적 장면이나 전투를 묘사한 페디먼트 조각으로 풍성하게 장식되었다.[31]

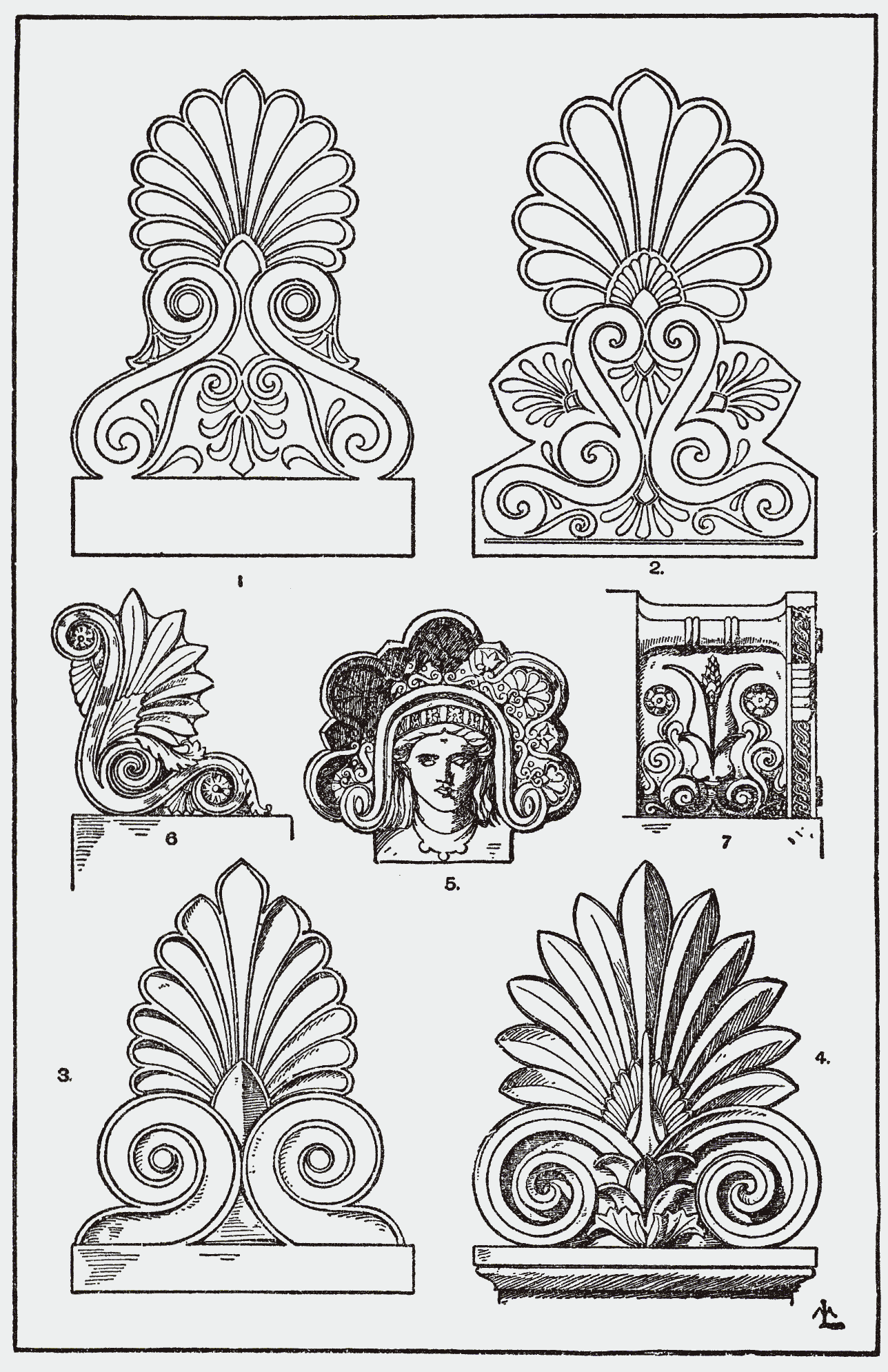

지붕 장식그리스 신전 지붕의 모서리와 능선은 초기에는 기하학적이었지만 나중에는 꽃이나 인물 장식인 ''아크로테리온''으로 장식되었다.[31]

신전의 긴 측면에는 종종 정교하게 장식된 시마(sima)가 있었는데, 이는 종종 사자 머리 모양의 물받이 장치를 갖추고 있었다.

5. 1. 다색 채색

그리스 신전은 백색, 청색, 적색의 세 가지 기본 색상을 주로 사용했으며, 때로는 흑색도 사용되었다. (기단), 기둥, 아키트레이브는 대부분 백색이었다. 도릭식 기둥 머리() 하단의 수평 홈이나 도릭식 아키트레이브의 장식 요소(예: 타이니아와 구타이)와 같은 세부 사항은 다른 색상으로 칠해졌다. 프리즈는 색상을 사용하여 뚜렷하게 구별되었다. 도릭식 트리글리프 프리즈에서는 청색 트리글리프와 적색 메토프가 번갈아 나타났으며, 메토프는 종종 개별적으로 채색된 조각의 배경 역할을 했다. 부조, 장식, 박공 조각은 더 다양한 색상과 뉘앙스로 제작되었다. 무툴 또는 트리글리프 틈새와 같이 움푹 들어간 부분이나 음영 처리된 요소는 검은색으로 칠했을 수 있다. 페인트는 주로 하중을 받지 않는 부분에 적용되었으며, 기둥이나 아키트레이브 및 (처마 돌림)의 수평 요소와 같은 구조적 부분은 칠하지 않았거나 (고품질 석회암 또는 대리석으로 만들어진 경우) 흰색 회반죽으로 덮었다.5. 2. 건축 조각

그리스 신전은 종종 인물상으로 장식되었다. 특히 프리즈 영역은 부조와 부조 석판을 위한 공간을 제공했고, 페디먼트의 삼각 부분에는 독립된 조각 장면이 포함되는 경우가 많았다.[31] 고졸기에는 디디마에 있는 아폴론 신전처럼 이오니아 신전의 아키트레이브에도 부조 장식이 있을 수 있었다. 이곳 아키트레이브 모서리에는 사자와 다른 동물로 둘러싸인 고르곤이 새겨져 있었다. 반면 소아시아의 이오니아 신전에는 부조 장식을 위한 별도의 프리즈가 없었다.[31]다양한 전투 장면은 이오니아식 프리즈의 흔한 주제였다. 예를 들어 기원전 2세기 후반에 지어진 라기나의 헤카테 신전의 기가토마키아나 마그네시아 아르테미스 신전의 아마조노마키아 등이 있다. 복잡한 구도는 보는 이에게 전투의 공방전을 시각적으로 보여주었다. 이러한 장면들은 더 조용하거나 평화로운 장면들과 대조를 이룬다. 신들의 회의와 행렬은 160m 길이의 프리즈에서 두드러지게 나타나는데, 이는 파르테논 나오스|naosgrc 벽 상단에 위치해 있다.[31]

5. 2. 1. 메토프 (Metopes)

메토페는 세 명 이상의 인물을 담을 수 없는 개별적인 타블로로, 일반적으로 더 넓은 맥락에 속하는 개별 장면을 묘사했다.[31] 여러 메토페에 걸쳐 장면이 분산되는 경우는 드물며, 여러 개의 고립된 장면을 조합하여 일반적인 서사적 맥락(보통 전투)을 만들어냈다.[31] 다른 주제들도 이 방식으로 묘사될 수 있는데, 예를 들어 올림피아 제우스 신전 앞면과 뒷면의 메토페는 헤라클레스의 열두 과업을 묘사했다.[31] 에우로파 납치, 디오스쿠로이의 가축 습격, 아르고나우트 항해, 트로이 전쟁 장면도 묘사될 수 있다.[31] 켄타우로스와 아마존과의 전투, 기가토마키는 파르테논 신전을 비롯한 많은 신전에서 반복되는 주제였다.[31]

5. 2. 2. 프리즈 (Friezes)

이오니아식 신전에서 프리즈는 트리글리프 없이 평평하게 남겨져 때로는 그림이나 부조로 장식되었다. 석조 건축이 도입되면서 프리즈는 구조적 기능을 상실하고 완전히 장식적인 특징으로 변모했다. 종종 ναός|나오스grc도 특히 ''프로나오스(pronaos)'' 전면에서 아키트레이브와 프리즈로 장식된다.[1]그리스 신전은 종종 인물상 장식으로 장식되었다. 특히 프리즈 영역은 부조와 부조 석판을 위한 공간을 제공했다.[1] 부조 장식에 가장 흔히 사용된 영역은 키클라데스와 이후 동부 이오니아 신전에 있는 연속적인 프리즈였다.[1]

5. 2. 3. 페디먼트 (Pediments)

그리스 신전의 좁은 면에 있는 페디먼트 삼각형, 즉 팀파눔은 도리아식 박공 지붕의 도입으로 만들어졌으며, 초기 신전들은 종종 모임 지붕을 가지고 있었다. 팀파눔은 일반적으로 신화적 장면이나 전투를 묘사한 페디먼트 조각으로 풍성하게 장식되었다.[31] 지붕의 모서리와 능선은 원래 기하학적이었지만 나중에는 꽃이나 인물 장식인 아크로테리온으로 장식되었다.페디먼트 장식에는 특별한 주의를 기울였는데, 그 크기와 정면 위치 때문이었다.[31] 페디먼트 조각은 원래 거대한 부조 형상이었으며, 가장 초기의 예는 기원전 600년 직후의 코르푸 아르테미스 신전에서 발견되었다. 코르푸 아르테미스 신전의 서쪽 페디먼트 중앙에는 고르곤 메두사와 그녀의 자녀들이 자리 잡고 있으며, 그 옆에는 표범이 배치되어 있다. 작은 장면들은 페디먼트의 낮은 모서리에 묘사되었는데, 제우스가 벼락을 들고 거인과 싸우는 모습 등이 있다.

아테네 아크로폴리스에 있는 최초의 주랑식 신전의 페디먼트 조각은 기원전 570년 경에 거의 독립 조각상이었지만, 사자들의 싸움이라는 중앙 장면이 여전히 지배적이었다. 역시 모서리에는 별도의 장면들이 포함되어 있었는데, 헤라클레스가 트리톤과 싸우는 모습 등이 있었다. 6세기 중반 이후, 구성 방식이 바뀌었다. 동물 장면은 이제 모서리에 배치되었고, 곧 완전히 사라졌다. 중앙 구도는 이제 신화적 싸움이나 인간 형상의 열로 대체되었으며, 파르테논 신전의 엘긴 마블스처럼 조각상들은 독립 조각이 되었다.

그리스인들이 페디먼트 조각을 얼마나 중요하게 여겼는지는 기원전 373년 신전 파괴 이후 실제로 매장된 델포이의 아폴론 신전에서 발견된 조각상들을 통해 알 수 있다.[31] 개별 페디먼트 장면의 주제는 해당 지역과 관련된 신화가 점점 더 지배하게 되었다. 따라서 올림피아의 제우스 신전 동쪽 페디먼트는 펠롭스와 근처 피사의 신화적 왕인 오이노마오스 사이의 전차 경주 준비를 묘사하고 있다. 이는 이곳에서 가장 두드러진 위치에 전시된 성소 자체의 기원 신화이다. 이와 유사한 직접적인 연관성은 파르테논 신전 동쪽 페디먼트에 묘사된 아테나의 탄생, 또는 서쪽 페디먼트에서 그녀와 포세이돈 사이의 아티카를 위한 싸움에서 찾아볼 수 있다. 3세기 후반의 사모트라케에 있는 후기 카베이로이 신전의 페디먼트는 아마도 그리스 전체에 별다른 관심이 없는 순전히 지역적인 전설을 묘사했다.

5. 2. 4. 지붕 장식

그리스 신전 지붕의 모서리와 능선은 초기에는 기하학적이었지만 나중에는 꽃이나 인물 장식인 ''아크로테리온''으로 장식되었다.[31] 아크로테리온은 처음에는 화려하게 채색된 찰흙 원반 형태였으나, 6세기부터는 완전히 조각된 형태로 나타났다. 사발, 삼각대, 그리핀, 스핑크스를 비롯하여 신화 속 인물과 신들을 묘사하기도 했다. 예를 들어 델포이의 알크마이오니드 아폴론 신전은 달리는 니케 조각상으로 장식되었고, 에피다우로스의 아스클레피오스 신전 모서리에는 기마 아마조네스가 를 형성했다.[31] 파우사니아스는 올림피아의 제우스 신전 모서리에 청동 삼각대와 파이오니오스가 제작한 니케 조각상이 있었다고 기록했다.[31]신전의 긴 측면에는 종종 정교하게 장식된 시마(sima)가 있었는데, 이는 종종 사자 머리 모양의 물받이 장치를 갖추고 있었다.

6. 기능과 의미

고대 그리스 신전은 단순한 종교 시설 이상의 의미를 지녔다. 신전은 종교적, 사회적, 문화적 중심지로서 다양한 기능을 수행했다.

거의 모든 그리스 신전은 종교적인 이유와 떠오르는 태양의 빛을 받기 위해 주요 문을 동쪽으로 향하게 지어졌다. 서쪽은 지하 세계로 들어가는 입구로 여겨졌기 때문이다.[2] 에페소스와 마그네시아의 아르테미스 신전처럼 서쪽을 향하거나, 아르카디아의 신전들처럼 남북 방향을 향하는 예외적인 경우도 있었는데, 이는 종교적 관행과 관련이 있었을 것으로 추정된다. 신전 부지는 특정 신에게 맞춰 선택되었는데, 농업의 신인 디오니소스와 데메테르는 경작 가능한 토양을, 사냥과 채집의 신인 아폴로와 아르테미스는 바위가 많은 토양을 선호했다.[33]

신전은 도시 국가의 중요한 행사와 축제가 열리는 장소였으며, 시민들의 결속을 다지는 역할을 했다. 또한, 신전은 예술과 건축 기술이 집약된 공간으로, 당대 최고의 걸작들을 전시하고 보존하는 문화적 중심지였다.

6. 1. 숭배상과 나오스

신전의 주요 기능은 신상(cult statue)을 모시는 "거처"인 나오스(naos)였다. 신전 외부의 정교함은 나오스의 위엄을 강조하는 역할을 했다. 반면 나오스 자체는 종종 절제된 방식으로 마감되었지만, 로마 시대에는 다른 조상, 군사 전리품 등으로 인해 꽤 복잡해지기도 했다.[2] 나오스와 신상을 비추는 유일한 광원은 정면 문과 내부의 기름 램프뿐이어서, 내부에는 제한된 양의 빛만 들어왔다. 예외적으로 바세의 아폴로 신전과 테게아의 아테나 신전은 나오스 남쪽 벽에 문이 있어 더 많은 빛을 들여올 수 있었다. 키클라데스 신전들은 지붕을 대리석 타일로 덮는 특별한 경우가 있었는데, 올림피아의 제우스 신전과 아테네의 파르테논도 마찬가지였다. 대리석은 완전히 불투명하지 않아, 이 나오스들은 독특하게 확산된 빛으로 채워졌다.

신상은 일반적으로 신의 조각상 형태로, 대개 실물 크기였지만, 때로는 몇 배나 더 크기도 했다. 초기에는 나무, 대리석, 테라코타로 제작되었으며, 특히 권위 있는 상은 신체 일부를 상아 판으로, 옷은 금으로 덮고 나무 골격으로 만든 크리세레판틴 조각상이었다. 가장 유명한 그리스 신상은 올림피아의 제우스상과 파르테논에 있던 피디아스의 아테나 파르테노스였는데, 둘 다 현재는 완전히 유실되었다. 델포이에서는 크리세레판틴 조각상 두 점의 파편이 발굴되었다. 청동 신상은 헬레니즘 시대까지는 덜 흔했다.[34]

아크로리트는 비용 절감을 위해 나무 몸체를 사용한 복합적인 형태였다. '''크소아논'''은 원시적이고 상징적인 나무 조각상으로, 힌두교의 링감과 유사했을 수 있다. 이 조각상들은 고대성을 인정받아 보존되었다. 로마 시대 대리석 복제품으로 알려진 많은 그리스 조각상은 원래 신전 신상이었으며, 아폴로 바르베리니와 같은 경우는 그 실체를 확인할 수 있다. 청동 피레우스 아테나(헬멧 포함 2.35미터 높이)처럼 원본이 몇 점 남아있기도 하다. 조각상은 기단 위에 서 있었으며, 5세기부터는 부조로 조각되기도 했다.

숭배 조각상은 종종 신전 앞에 축으로 놓인 제단을 향했다. 초기 신전에서는 중앙 축을 따라 기둥 한 줄이 배치되었으나, 이후 양쪽에 두 줄로 바뀌면서 세 개의 통로가 생겼고, 중앙 통로는 주요 통로로 강조되었다. 중앙 통로의 위엄은 특별한 디자인으로 강조되기도 했다. 예를 들어 가장 오래된 코린트식 기둥 머리는 도리아식 신전의 ''고전 건축''에서 유래한다. 파르테논 신전과 네메아의 제우스 신전처럼 뒤쪽에 세 번째 기둥 열을 배치하여 내부 통로를 더 인상적으로 만들기도 했다. 파르테논 는 아이기나의 아파이아 신전처럼 두 층의 기둥이 있는 특징이 있었다. 테게아의 아테나 신전은 두 열의 기둥이 측벽에서 돌출된 반 기둥으로 표시되고 코린트식 기둥 머리로 장식되는 변형을 보여준다. 바세에서는 뒤쪽 현관 중앙 기둥은 독립적으로 서 있고, 측면 기둥은 벽에 연결된 반 기둥 형태였다.

파르테논 신전, 올림피아의 제우스 신전, 에피다우로스의 아스클레피오스 신전 등 일부 유명한 신전은 바닥에 얕은 연못을 두었는데, 물(파르테논 신전)이나 올리브 오일(올림피아)로 채워졌다. 이 신전들에는 금과 상아로 만든 조각상이 있었는데, 파우사니아스는 파르테논 신전 조각상의 습도 유지와 연관시켰지만, 빛을 증가시키고 반사 효과를 냈을 가능성도 있다.[1]

6. 2. 제의와 접근

과거에는 그리스 신전의 접근이 사제에게만 제한되었고, 중요한 축제나 특별한 경우를 제외하고는 다른 방문객들은 거의 들어갈 수 없다고 생각했다. 그러나 최근 수십 년 동안 이러한 관점은 바뀌었으며, 학자들은 다양한 지역 접근 규칙을 강조하고 있다. 파우사니아스는 서기 2세기의 여행가였으며, 그리스를 여행하는 특별한 목적이 숭배상을 보는 것이라고 밝히며, 그는 보통 그것을 해냈다.[35]

일반적으로 희생이나 선물을 해야 했으며, 일부 신전은 1년 중 특정 날짜, 계급, 인종, 성별(남성 또는 여성 금지)에 따라 접근을 제한하거나 더욱 엄격하게 제한했다. 마늘을 먹는 사람들은 한 신전에서 금지되었고, 다른 신전에서는 처녀가 아닌 여성은 금지되었다. 이러한 제한은 일반적으로 의례적 정결함에 대한 지역적 관념이나 신의 변덕으로 여겨지는 데서 비롯되었다. 어떤 곳에서는 방문객들에게 그리스어를 할 줄 아는지를 묻기도 했고, 다른 곳에서는 도리아인의 입장을 허용하지 않았다. 일부 신전은 문지방에서만 볼 수 있었다. 어떤 신전은 아예 열리지 않는다고 한다. 그러나 일반적으로 노예를 포함한 그리스인들은 에 들어갈 수 있다는 합리적인 기대를 가지고 있었다. 안에서는 숭배상에게 또는 숭배상 앞에서 기도할 수 있었고, 때로는 만질 수도 있었다. 키케로는 헤라클레스의 청동상을 보았는데, 신봉자들이 만져서 발이 많이 닳아 있었다.[36] 올림피아의 제우스 상과 같은 유명한 숭배상은 중요한 방문객 유치물 역할을 했다.

때로는 숭배상의 신성한 성격을 내의 별도 공간인 ''아디톤''으로 더 옮겨 강조하기도 했다. 특히 마그나 그라키아에서는 이러한 전통이 오랫동안 지속되었다. 수십 년, 수 세기에 걸쳐 수많은 봉헌물이 에 놓여 박물관과 같은 특징을 부여했다(파우사니아스 5, 17).

6. 3. 오피스토도모스

는 신전의 뒷방으로, 보통 제례 도구를 보관하는 공간으로 사용되었다. 신전의 보물 창고가 그 안에 보관되기도 했다. 한동안 아테네 파르테논의 에는 델로스 동맹의 보물 창고가 보관되어 있었으며, 따라서 신의 직접적인 보호를 받았다.[1] 와 는 종종 나무 울타리나 펜스로 와 분리되어 있었다.6. 4. 페리스타시스

나오스처럼, 페리스타시스 역시 기둥 사이에 놓이는 공물을 전시하고 보관하는 데 사용될 수 있었다. 어떤 경우에는 올림피아의 헤라 신전에서 볼 수 있듯이 공물을 기둥에 직접 부착하기도 했다. 페리스타시스는 또한 종교 행렬에 사용되거나, 비트루비우스가 강조했듯이 단순히 날씨로부터의 피난처로 사용될 수도 있었다.7. 건축 양식별 신전

그리스 신전은 기본 미적 원칙인 고전 양식에 따라 분류된다. 이는 주로 전통과 지역 관습에 의해 결정되었으며, 디자인 규칙에 큰 영향을 미쳤다. 주요 양식에 따라 도리아식, 이오니아식, 코린트식 신전으로 구분할 수 있다.

7. 1. 도리아식 신전

도리아식 신전은 가장 오래되고 단순한 양식으로, 웅장하고 남성적인 느낌을 준다. 그리스 신전 건축의 현대적 이미지는 잘 보존된 도리아식 신전의 영향을 많이 받았다. 특히 남부 이탈리아와 시칠리아의 유적은 파이스툼, 아크라가스, 세제스타의 신전과 같이 서구의 고전 연구 초기에 쉽게 접근할 수 있었다.[40] 아테네의 헤파이스토스 신전과 파르테논 역시 초기부터 학문과 신고전주의 건축에 큰 영향을 주었다.

도리아식 건축 양식의 그리스 신전 건축은 기원전 7세기 초에 시작되었다. 기원전 600년경 석조 건축으로 전환되면서 양식은 완전히 발전하였다. 이후 기념비적인 신전 설계와 건설의 과제를 해결하기 위해 세부 사항이 변경, 발전, 개선되었다.

초기에는 압시달(apsidal) 뒤쪽과 힙 지붕을 가진 형태도 있었으며, 최초의 약 30.48m 규모의 주위 열주 신전은 600년 전에 등장했다. 예를 들어 테르모스의 신전 C는 기원전 625년경에 지어졌으며,[41] 약 30.48m 길이의 로, 5 × 15개의 기둥으로 된 (열주)로 둘러싸여 있고, (내소)는 중앙 열의 기둥에 의해 두 개의 통로로 나뉘어 있었다. 칠해진 점토판과 점토 트리글리프(triglyph)로 표시된 도리아식 엔타블레이쳐(entablature)는 초기 메토프(metope)의 예시로 볼 수 있다.[42]

7세기에는 코린트와 아르고스의 영향권 내의 모든 신전이 도리아식 였던 것으로 보인다. 초기 석조 기둥은 단순하고 뭉툭한 모습이 아니라 나무로 된 이전 형태의 가늘함을 반영했다. 600년경부터 도리아식 신전에는 모든 측면에서 볼 수 있어야 한다는 요구가 적용되어 앞면의 (전실)이 뒷면의 (후실)과 대칭을 이루게 되었다. 이러한 요구는 그리스 본토의 도리아식 신전에 계속 영향을 미쳤지만, 이오니아식 신전과 마그나 그라에키아의 도리아식 양식은 따르지 않았다.[43]

석조 건물의 기념비적 성격이 증가하고 나무 지붕 구조가 (처마) 수준으로 이전되면서 (내소)와 (열주) 사이의 고정된 관계가 사라졌다. 벽과 기둥 축 사이의 관계는 작은 구조에서는 당연했지만, 거의 한 세기 동안 정의되지 않아 (내소)의 위치는 (열주) 안에서 "떠다니는" 상태였다.

대(大) 그리스의 실험적인 폴리스들을 제외하면, 고전 도리아식 신전 유형은 으로 유지되었다. 이러한 유형의 완벽성은 고전 시대 전반에 걸쳐 예술적 노력의 우선순위였다.

4세기에는 일부 도리아식 신전이 6 × 15 또는 6 × 14개의 기둥으로 세워졌는데, 이는 네메아의 제우스 신전[51]과 테게아의 아테나 신전[52]과 같은 지역의 아르카이크 양식의 선례를 따른 것으로 보인다. 도리아식 신전은 상부 구조가 가벼워지는 경향을 보였고, 기둥은 더 좁아지고 기둥 사이의 간격은 더 넓어졌다. 이는 이오니아식 신전의 비율과 무게에 대한 적응이 증가하는 것을 보여준다. 네메아에 있는 제우스 신전에서는 앞면이 깊이가 두 개의 기둥 간격을 가지는 (전실)로 강조되고 (후실)이 생략되었는데,[53] 이는 전면성이 강조된 이오니아식 신전의 특징이다. (전실) 강조는 테게아의 아테나 신전에서도 나타났지만, 그곳에서는 (후실)에서도 반복되었다. 두 신전 모두 코린트식 오더의 반기둥 또는 완전한 기둥을 사용하여 내부를 더욱 풍부하게 갖추는 경향을 보였다.

이오니아식 신전에서 나타나는 긴 측면을 따라 기둥의 수가 감소하는 현상은 도리아식 건축에서도 나타난다. 쿠르노의 작은 신전은 6 × 7개의 기둥으로 된 (주랑)을 가지며, 스타일로베이트는 8 × 10m에 불과하고, 모서리는 정면을 향해 필라스터로 처리되었다.[54] 숭배 조각상의 신전을 위한 단순한 캐노피로서의 기능이 분명하게 드러난다.

시칠리아와 남부 이탈리아는 이러한 발전에 거의 참여하지 않았다. 이곳에서는 대부분의 신전 건설이 기원전 6세기와 5세기에 이루어졌다.[55] 이후, 서부 그리스인들은 식민지의 모(母) 에서는 생각할 수 없는 독특한 건축적 해결책을 개발했다. 예를 들어, 파이스툼의 헤라 신전 I[43]과 메타폰툼의 아폴로 신전 A[56]는 앞면에 9개의 기둥이 있는 신전이다.

모국보다 발전한 서부 그리스인들의 기술적 가능성은 많은 변형을 허용했다. 엔타블레이처 건설 혁신은 이전보다 넓은 공간을 연결할 수 있게 했고, 이는 매우 깊은 와 넓은 로 이어졌다. 는 종종 두 개의 기둥 거리 깊이를 가졌는데, 예를 들어 파이스툼의 헤라 신전 I, 셀리누스의 신전 C, F, G[57]가 있으며, 로 분류된다. 는 부차적인 역할만 했지만, 파이스툼의 포세이돈 신전과 같은 경우도 있었다. 뒷부분에 별도의 방인 '아디톤'이 있는 경우가 많았고, 셀리누스의 신전 G처럼 이 내부에 독립적으로 서 있는 구조인 경우도 있었다. 가능하다면 내부의 기둥은 피하여 최대 13m 폭의 개방형 지붕 구조를 허용했다.

가장 큰 구조물은 아크라가스의 올림피에이온(올림피아 제우스 신전])으로, 8 × 17개의 기둥으로 된 였지만, 결합된 형상 기둥(텔라몬s) 및 벽으로 부분적으로 막힌 와 같은 세부 사항을 갖춘 "그리스적이지 않은" 구조였다.[58] 외부 치수가 56m × 113m로, 완공된 가장 큰 도리아식 건축물이었다. 식민지들은 세부 사항 측면에서 더욱 독립성과 실험 의지를 보였다. 예를 들어, 도리아식 의 하부 표면은 ''무툴리'' 대신 코퍼로 장식될 수 있었다.

셀리누스의 신전 C에서 최대 8개의 계단이 있는 경사로 또는 계단을 추가하거나, 시라쿠사의 아폴로 신전에서 깊이가 3.5개의 기둥 거리와 같은 전면 강조 경향[59]은 설계의 핵심 원칙이 되었지만, 파이스툼의 헤라 신전 I과 같이 긴 면의 기둥 거리를 넓히면서 상대화되었다. 식민지에서만 도리아식 모서리 갈등을 무시할 수 있었다. 남부 이탈리아 건축가들이 이를 해결하려고 할 때, 모서리 메토페 또는 삼각문의 확대, 기둥 거리 또는 메토페의 변화 등 다양한 해결책을 사용했다. 동일한 건물의 넓은 면과 좁은 면에 서로 다른 해결책을 사용하기도 했다.

7. 2. 이오니아식 신전

초기 시대(기원전 6세기 이전)에는 이오니아 신전이라는 용어는 이오니아 정착 지역에 있는 신전을 지칭했다. 이 시기에는 이오니아식 건축 양식에 속하는 건축물의 파편이 발견되지 않았다. 그럼에도 불구하고, 이 지역의 일부 초기 신전들은 후에 이오니아식 건축 양식을 특징짓는 합리적인 시스템을 이미 보여주고 있는데, 예를 들어 사모스 헤라이온 II가 있다.[60]

초기 시점부터 벽의 축은 기둥의 축과 정렬되었는데, 도리아식 건축에서는 외부 벽이 그렇게 정렬된다. 초기 신전들은 또한 모든 면에서 보이는 전형적인 도리아식 특징에 대한 관심이 없으며, 일반적으로 가 부족하다. 은 이 지역에서 기원전 4세기에 이르러서야 널리 퍼지게 되었다.

반면에, 이오니아 신전은 초기부터 이중 현관을 사용하여 정면을 강조했다. 길쭉한 은 결정적인 요소가 되었다. 동시에, 이오니아 신전은 다양하고 풍부하게 장식된 표면을 사용하려는 경향과 밝고 어두운 대비를 널리 사용하는 것으로 특징지어졌다.

7. 3. 코린트식 신전

고대 그리스 건축 양식 중 가장 늦게 등장한 코린트식은 그리스 신전의 외부 설계에 매우 늦게 사용되었다. 코린트식은 그 적합성을 입증한 후, 3세기 후반에 이르러 인기가 높아진 것으로 보인다. 예를 들어 오늘날 벨레비 (에페소스 인근)의 영묘에서 그 예를 찾아볼 수 있다. 초기 사례로는 알렉산드리아의 세라피움과 헤르모폴리스 마그나의 신전을 들 수 있으며, 이 두 건물 모두 프톨레마이오스 3세가 세웠다. 메세네에 있는 아테나 림나스티스 신전은 분명히 코린트식이었으나, 초기 여행가들의 그림과 매우 희귀한 파편을 통해서만 확인할 수 있다. 이 신전은 아마도 3세기 후반에 지어졌을 것이다.[87]

코린트식 기둥 양식을 사용한 그리스 신전은 형태나 평면에서 거의 예외적인 경우이며, 초기에는 대개 왕실의 후원을 표현하는 수단이었다. 코린트식 기둥 양식은 건축물에 투입되는 재료와 기술적 노력을 상당히 증가시킬 수 있었으며, 이는 왕족의 자아 과시를 위해 매력적인 요소였다. 헬레니즘 군주국의 쇠퇴와 로마 및 그 동맹국의 세력 증가는 상업 엘리트와 성역 행정부를 건축 후원자의 위치에 놓았다. 코린트식 신전의 건설은 자존심과 독립성의 전형적인 표현이 되었다.[87] 로마 건축의 한 요소로서, 코린트식 신전은 특히 소아시아를 중심으로 그리스-로마 세계 전체에 널리 퍼졌으며, 후기 제국 시대까지 지속되었다.

8. 한국 건축에 미친 영향

그리스 신전 건축 양식은 한국 건축에 직접적인 영향을 주지 않았다. 고대 그리스와 한국은 지리적으로 멀리 떨어져 있었고, 역사적으로 직접적인 문화 교류가 거의 없었기 때문이다. 따라서 그리스 신전 건축 양식이 한국 전통 건축에 직접적인 영향을 미쳤다고 보기는 어렵다. 다만, 근대 이후 서구 건축 양식이 한국에 도입되면서 그리스 신전 건축의 일부 요소가 간접적으로 나타나기도 한다.

8. 1. 근대 건축의 영향

고대 그리스 신전 건설 계약은 민회나 선출된 의회의 의결을 거쳐 공고되었다. 임명된 위원회가 제출된 설계안 중 최종안을 선정했으며, 이후 별도의 위원회가 건설 과정을 감독했다. 이 위원회는 개별 계약 공고 및 수주, 건설 현장 감독, 완성 부분 검사 및 승인, 임금 지급 등의 업무를 담당했다.[1]최초 공고에는 계약자가 현실적인 제안을 할 수 있도록 필요한 모든 정보가 포함되었다. 계약은 일반적으로 가장 저렴한 가격으로 가장 완벽한 서비스를 제공하는 경쟁자에게 돌아갔다. 공공 건물의 경우 재료는 보통 공공 후원자가 제공했으며, 예외 사항은 계약서에 명시되었다. 대부분의 기업이 소규모였기 때문에 계약자는 일반적으로 전체 건설 중 특정 부분만 담당했다. 초기에는 사람과 일수에 따라 임금을 지급했으나, 기원전 5세기부터는 부분 또는 건설 단계별 지급이 일반화되었다.[1]

8. 2. 영향의 구체적 사례

비용은 엄청날 수 있다. 예를 들어, 현존하는 영수증에 따르면 에페소스의 아르테미스 신전 재건에 기둥 하나당 40,000 고대 그리스 드라크마가 들었다. 노동자 한 명의 임금이 약 2 고대 그리스 드라크마였음을 고려하면, 이는 오늘날 서유럽 임금 수준으로 거의 200만유로에 해당한다. 설계에 필요한 기둥의 전체 개수가 120개였으므로, 건물의 이 부분만으로도 오늘날의 대규모 프로젝트에 버금가는 비용(약 3.6억유로)이 발생했을 것이다.[39]참조

[1]

간행물

The Orientation of Greek Temples

https://books.google[...]

1893-05-11

[2]

서적

Ancient Greek Religion

Wiley-Blackwell

[3]

문서

Miles, 219–220

[4]

서적

Greek Sanctuaries: New Approaches

https://books.google[...]

Routledge

[5]

웹사이트

Art History

https://myportal.bsd[...]

[6]

웹사이트

Minoan and Mycenaean civilization comparison

https://web.archive.[...]

2015-03-28

[7]

웹사이트

Archaic temple

http://lucian.uchica[...]

U. Chicago

[8]

서적

Griechische Baukunst in geometrischer Zeit

[9]

서적

Festschrift für Friedrich Matz

[10]

간행물

Der korinthische Tempel bis zum Ende des Prinzipats des Augustus

[11]

서적

Historische und archäologische Auswertung

Akademie Verlag Berlin

[12]

서적

Griechische Mechanik und antike Gesellschaft

[13]

서적

Die Architektur des Hellenismus

Wiss. Buchges.

[14]

서적

Die Tempel der Griechen

Hirmer

[15]

서적

Die Honoratiorenschicht in den Städten des griechischen Ostens. Untersuchungen zur politischen und sozialen Entwicklung in hellenistischer und römischer Zeit

[16]

서적

Frühe Denkmäler Roms in Kleinasien

Beiheft Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung

[17]

간행물

Aphrodisias papers: Recent work on architecture and sculpture

[18]

서적

Veneratio Augusti. Eine Studie zu den Tempeln des ersten römischen Kaisers

[19]

서적

Bann römischer Monumentalarchitektur

[20]

서적

Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Abteilung Damaskus

[21]

서적

Ergänzungsbände zu den Tituli Asiae Minoris

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

[22]

서적

Die Inschriften von Selge

[23]

서적

Roman Imperial Architecture

[24]

서적

Petra: antike Felsstadt zwischen arabischer Tradition und griechischer Norm

Sonderheft Antike Welt

[25]

서적

Le sanctuaire de Baalshamin à Palmyre

[26]

학술대회

Romanization and the City. Creation, transformation, and failures

[27]

서적

Die Bedeutung des Euergetismus für die Finanzierung städtischer Aufgaben in der Provinz Asia

http://deposit.ddb.d[...]

[28]

문서

The same basic proportion occurs, less purely, in the [[Temple of Hephaestus]] of Athens. [[Wolfgang Müller-Wiener]]: ''Griechisches Bauwesen in der Antike''. C. H. Beck, München 1988, p. 27-32.

[29]

웹사이트

Die hellenistischen und römischen Propyla in Kleinasien

http://deposit.ddb.d[...]

2001

[30]

문서

Lothar Haselberg: ''Old Issues, New Research, Latest Discoveries: Curvature and Other Classical Refinements''. In: Lothar Haselberger (ed.): ''Appearance and Essence. Refinements of Classical Architecture: Curvature''. University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1999, p. 1-68.

[31]

문서

Charles Picard – [[Pierre de La Coste-Messelière]]: ''Fouilles de Delphes''. Bd. IV 3, 1931, S. 15 ff.

[32]

문서

About architectural sculpture: M. Oppermann: ''Vom Medusabild zur Athenageburt. Bildprogramme griechischer Tempelgiebel archaischer und klassischer Zeit''. 1990; Heiner Knell: ''Mythos und Polis. Bildprogramme griechischer Bauskulptur''. The column was constructed of drums, the round core, and finished with flutes, making the outer area look rippled. Slight swelling of the column is known as entasis. 1990.

[33]

간행물

Rocks, views, soils and plants at the temples of ancient Greece

2008

[34]

문서

Miles, 213

[35]

문서

Miles, 212–213, 220

[36]

서적

Power and Place: Temple and Identity in the Book of Revelation

https://books.google[...]

Walter de Gruyter

2012

[37]

간행물

Schenkungen hellenistischer Herrscher an griechische Städte und Heiligtümer

1995

[38]

서적

Die Architektur des Hellenismus

Wiss. Buchges.

1986

[39]

간행물

'Die Inschriften'

1958

[40]

서적

Der Tempel von Segesta und die dorische Tempelbaukunst des griechischen Westens in klassischer Zeit

1984

[41]

간행물

Der Apollotempel zu Thermos

http://digi.ub.uni-h[...]

1902/08

[42]

간행물

Zu den Metopen von Thermos

1914

[43]

서적

Der alte Heratempel in Paestum und die archaische Baukunst in Unteritalien

1993

[44]

간행물

Das Heraion von Olympia und seine Vorgänger

1966

[45]

서적

The Temple of Apollo Bassitas

1992–1996

[46]

서적

Korkyra. Bd. 1 – Der Artemistempel

1940

[47]

서적

Das Olympieion in Athen

Böhlau

1994

[48]

서적

Die Tempel der Griechen

Hirmer

2001

[49]

서적

The Parthenon and its sculptures

Cambridge University Press

2004

[50]

서적

The Agora of Athens. The History, Shape and Uses of an ancient City Center

1972

[51]

서적

The Temple of Zeus at Nemea. Perspectives and Prospects

Catalogue Benaki Museum Athens

1983

[52]

서적

Le sanctuaire d'Aléa Athéna à Tégée au IVe siècle

1924

[53]

서적

The Temple of Zeus at Nemea. Perspectives and Prospects

Ausstellungskatalog Benaki Museum Athen

1983

[54]

서적

Die Architektur des Hellenismus

Wiss. Buchges.

1986

[55]

서적

Städte und Bauten der Westgriechen. Von der Kolonisationszeit bis zur Krise um 400 vor Christus

Hirmer Verlag

2006

[56]

서적

Städte und Bauten der Westgriechen. Von der Kolonisationszeit bis zur Krise um 400 vor Christus

Hirmer Verlag

2006

[57]

서적

Städte und Bauten der Westgriechen. Von der Kolonisationszeit bis zur Krise um 400 vor Christus

Hirmer Verlag

2006

[58]

서적

Städte und Bauten der Westgriechen. Von der Kolonisationszeit bis zur Krise um 400 vor Christus

Hirmer Verlag

2006

[59]

서적

Städte und Bauten der Westgriechen. Von der Kolonisationszeit bis zur Krise um 400 vor Christus

Hirmer Verlag

2006

[60]

간행물

Die rechteckigen Peristasenstützen am samischen Hekatompedos

1996

[61]

서적

Die Säulenordnung des ersten Dipteros von Samos

Habelt

2007

[62]

간행물

Naxos und Delos. Studien zur archaischen Architektur der Kykladen

1997

[63]

서적

Das Heiligtum der Artemis von Ephesos

1984

[64]

서적

Die Bauplastik des archaischen Artemisions von Ephesos

1994

[65]

간행물

Neue Funde vom archaischen Apollontempel in Didyma

1996

[66]

간행물

The temple of Zeus

1982

[67]

웹사이트

Untersuchungen zur hellenistischen und kaiserzeitlichen Bauornamentik von Stratonikeia

http://deposit.ddb.d[...]

1999

[68]

서적

Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik des Hellenismus

1994

[69]

서적

Magnesia am Mäander

1904

[70]

웹사이트

Untersuchungen zur hellenistischen und kaiserzeitlichen Bauornamentik von Stratonikeia

http://deposit.ddb.d[...]

1999

[71]

서적

Untersuchungen zur hellenistischen und kaiserzeitlichen Bauornamentik von Stratonikeia

http://deposit.ddb.d[...]

Köln

1999

[72]

서적

Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik

Zabern, Mainz

1994

[73]

서적

Die Architektur des Hellenismus

Wiss. Buchges., Darmstadt

1986

[74]

간행물

Der ionische Tempel von Metapont

1979

[75]

서적

The Hellenistic Settlements in the East from Armenia and Mesopotamia to Bactria and India

https://books.google[...]

University of California Press

2013

[76]

문서

Rowland, p.492

[77]

서적

The Dynastic Arts of the Kushans

https://books.google[...]

University of California Press

1967-01-01

[78]

간행물

Der korinthische Tempel bis zum Ende des Prinzipats des Augustus

1997

[79]

서적

Das Olympieion in Athen

Böhlau, Köln

1994

[80]

문서

Olba in Rough Cilicia

1968

[81]

문서

Untersuchungen zu Gebäudestiftungen hellenistischer Zeit

1992

[82]

간행물

Der korinthische Tempel bis zum Ende des Prinzipats des Augustus

1997

[83]

간행물

Zur Säulenordnung des Zeustempels von Olba-Diokaisareia

Mersin

1999

[84]

문서

Zur Komposition der Laginafriese und zur Deutung des Nordfrieses

1989

[85]

간행물

Bautechnik der Antike

1991

[86]

간행물

Das Gymnasium

1923

[87]

간행물

Der korinthische Tempel bis zum Ende des Prinzipats des Augustus

1997

[88]

뉴스

The Orientation of Greek Temples

http://books.google.[...]

1893-05-11

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com