우즈베키스탄의 역사

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

우즈베키스탄의 역사는 선사 시대 네안데르탈인 유적 발견에서 시작하여, 스키타이인, 이란계 유목민의 정착과 부하라, 사마르칸트 등 도시의 발전을 거쳤다. 실크로드 교역의 중심지로서 번영을 누렸으나, 페르시아, 알렉산드로스 제국, 조로아스터교, 불교, 마니교 등 다양한 문명과 종교의 영향을 받았다. 몽골 제국의 침략과 티무르 제국의 부흥을 겪었으며, 15세기부터 우즈베크인의 지배와 부하라, 히바, 코칸트 칸국의 건국으로 이어졌다. 19세기에는 러시아 제국에 편입되어 식민 통치를 받았고, 자디드 운동과 민족주의 운동이 일어났다. 소비에트 연방 시대에는 우즈베크 SSR로 편입되었으며, 스탈린 시대의 억압과 러시아화 정책을 겪었다. 1991년 독립 이후 이슬람 카리모프의 권위주의 통치와 인권 문제, 경제 개혁의 어려움을 겪었으며, 2016년 샤브카트 미르지요예프 정부 출범 이후 개혁 정책을 추진하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 우즈베키스탄의 역사 - 히바 칸국

히바 칸국은 16세기 초에 건국되어 1920년까지 존속한 중앙아시아의 우즈베크 칸국으로, 초기 혼란과 수도 이전, 러시아 제국의 보호국 시기를 거쳐 소비에트 혁명으로 붕괴되었으며, 농업 기반 경제와 독특한 문화를 발전시켰다. - 우즈베키스탄의 역사 - 코칸트 칸국

코칸트 칸국은 1709년 샤흐룩이 부하라 칸국에서 독립하며 건국되어 18세기 후반 최대 영토를 확장했으나, 19세기 러시아 제국의 남진과 내부 분열로 쇠퇴하여 1876년 러시아에 의해 멸망, 러시아 투르키스탄에 편입되었으며 청나라와 조공 관계를 맺고 갈등과 분쟁을 겪었다. - 중앙아시아의 역사 - 돌궐

돌궐은 6세기 중반 몽골 초원에서 유연을 멸망시키고 건국되어 중앙아시아를 중심으로 광대한 영토를 지배한 유목 제국으로, 사산 제국과 연합하여 에프탈 제국을 멸망시키고 자체 문자를 창제하는 등 중앙아시아 및 동아시아 역사에 큰 영향을 미쳤으나 당나라와의 전쟁 후 분열되어 멸망했다. - 중앙아시아의 역사 - 소그드인

소그드인은 중앙아시아 소그디아나 출신으로 실크로드를 중심으로 무역 활동을 펼치며 유라시아 대륙 전역에서 활약한 상인 집단으로, 다양한 제국 및 국가와 교류하며 여러 상품을 거래하고 종교와 문화를 전파했으나, 이슬람 제국 확장과 함께 점차 동화되었다.

2. 선사 시대

1938년, A. 오클라드니코프는 우즈베키스탄 테시크-타시에서 8~11세 네안데르탈인 아이의 70,000년 된 두개골을 발견하였다.[67][5][43] 이를 통해 우즈베키스탄 지역에 오래전부터 인류가 거주했음을 알 수 있다.

중앙아시아를 처음 지배한 것으로 여겨지는 사람들은 기원전 1000년경 현재의 카자흐스탄 북부 초원 지대에서 온 이란계 유목민들이다. 이들은 이란 방언을 사용하며 중앙아시아에 정착했고, 이 지역의 강을 따라 광범위한 관개 시스템을 개발하기 시작했다. 부하라와 사마르칸트 등의 도시들이 정부와 문화의 중심지로 등장했다. 기원전 5세기까지 박트리아, 소그디아나, 토하라인 국가들이 이 지역을 지배하였다. 실크로드를 통한 비단 무역이 시작되면서 고대 중앙아시아 도시들은 무역의 중심지가 되었고, 소그디아나의 중개인들은 가장 부유한 상인이 되었다. 실크로드 무역을 통해 부하라와 사마르칸트는 부유한 도시가 되었고, 당시 중앙아시아는 가장 풍요롭고 강력한 지역 중 하나였다.[68]

3. 고대 중앙아시아

마와라안나흐르(트란스옥시아나)의 부는 북부 유라시아 대초원과 중국으로부터의 침략을 끊임없이 유도했다. 소그디아나 국가들과 트란스옥시아나의 다른 국가들 사이에서 수많은 지역 간 전쟁이 벌어졌으며, 페르시아인과 중국인 사이에는 이 지역을 두고 끊임없는 갈등이 있었다. 특히 중국은 이 지역의 천마를 얻기 위해 기원전 104년에 페르가나 계곡의 도시 문명이었던 다위안을 상대로 전쟁을 벌이기도 했다.

기원전 3600년전 최초 인도-유럽어족 청동기 문명인 얌나야 문화에서부터 중앙아시아에 아파나시에보 문화(Afanasevo culture)가 나타났으며 기원전 2500년 안드로노보 문화(Andronovo culture)가 나타났다. 쿠르간 가설의 쿠르간 분구묘를 볼 수 있다.[68] 고대에 우즈베키스탄의 중앙아시아에는 그리스인들과 스키타이인들이 살았다. 고구려인들이 당나라와 대결하기 위해서 스키타이-소그드인과 동맹을 맺기 위해 중앙아시아-우즈베키스탄을 방문한 모습이 그려진 아프라시아브 벽화가 유명하다.

유럽으로 진출하여 게르만족인 동고트족을 정복한 훈족은 중앙아시아인과 매우 밀접한 관계가 있는 것으로 알려져 있다.[69] 이 중앙아시아의 아리안인들은 4세기에는 중앙아시아에서 기원한 사바르(Sabar, Sebir) 카간국이 유럽으로 진출하여 비잔틴과 대립하거나 동맹을 맺기도 하였다. 사바르는 발라크(Balak)왕의 통치하에 부국강병을 이루고 사산조와 협력하여 516년에는 비잔틴을 공격하였다. 비잔틴의 프로코피우스는 "사바르는 사람의 역사 이래 상상할 수 없는 무기를 가지고 있으며 이란과 로마가 가진 무기들도 이 무기에 비하면 보잘 것 없다" 라고 사바르인의 우수성에 대해 말하였다. 5세기에는 다시 중앙아시아 사람들이 유럽으로 진출하고 아바르 카간국은 슬라브인들을 정복하고 비잔틴 왕국과 대결을 하였다. 7~8세기에 중앙아시아에서 유럽으로 진출한 하자르 카간국은 모든 서, 남, 동 슬라브인들을 휘하에 두게 되고 하자르 카간국은 루스인들이 루스인의 최초 국가인 루스 카간국을 세우는데 매우 큰 영향을 끼쳤다.[70] 이 중앙아시아의 투르크인들은 볼가 강(Volga River)을 건너 중동으로 진출하여 이슬람교를 받아들이고 셀주크 투르크 제국을 건설하였으며 중세에는 오스만 제국을 건설하였다.

3. 1. 초기 정착민과 관개 시스템

중앙아시아를 처음 지배한 것으로 여겨지는 사람들은 기원전 1000년까지 거슬러 올라가며, 현대 카자흐스탄 영토에 들어가는 북부 초원 출신의 이란 유목민들이다.[44] 이들 유목민은 이란 방언을 사용하며 중앙아시아에서 생활했고, 지역의 강을 따라 광범위한 관개 시스템을 구축하기 시작했다.[44] 이 시대에 부하라와 사마르칸트와 같은 도시들이 정치 및 문화의 중심지로 나타나기 시작했다. 기원전 5세기까지 박트리아인, 소그디아나인, 토하라인 국가가 이 지역을 지배했다.[44] 중국이 서방 지역과의 실크 무역을 발전시키기 시작하면서, 이란 도시들은 무역의 중심이 됨으로써 이 사업의 이익을 얻었다. 우즈베키스탄의 마와라안나흐르 지역에 있는 도시와 취락의 광범위한 네트워크를 사용함으로써, 현대 중국의 신장 위구르 자치구와 같은 멀리 동쪽 지역과의 무역을 통해 소그디아나의 중개 상인은 이러한 이란 상인 중에서 부유층을 형성했다. 실크로드로 알려진 길을 따라 무역으로 부하라와 사마르칸트는 점차 극도로 풍요로운 도시로 성장해 갔고, 동시대에 마와라안나흐르는 매우 영향력 있고 권세를 자랑하는 고대 페르시아 유수의 지역이 되었다.[44]

3. 2. 실크로드와 번영

기원전 600년경, 현재의 카자흐스탄 지역 북부 초원지대에서 온 이란계 유목민들이 중앙아시아에 정착했다. 이들은 이란 방언을 사용하며 강을 따라 관개 시스템을 개발했다. 부하라와 사마르칸트 같은 도시들이 정부와 문화의 중심지로 떠올랐다. 기원전 5세기까지 박트리아, 소그디아나, 토하라인 국가들이 이 지역을 지배했다.

중국이 실크로드를 통한 비단 무역을 시작하면서, 중앙아시아 도시들은 무역 중심지가 되어 큰 이익을 얻었다. 특히 소그디아나의 중개인들은 광범위한 도시 네트워크를 활용하여 가장 부유한 상인이 되었다. 실크로드 무역으로 부하라와 사마르칸트는 매우 부유한 도시가 되었고, 중앙아시아는 당시 가장 풍요롭고 강력한 지역 중 하나가 되었다.[69]

3. 3. 외세의 침략과 지배

알렉산더 대왕은 기원전 328년에 소그디아나와 박트리아 지역을 정복하여 이 지역을 잠시 그의 마케도니아 제국 통치 하에 두었다.[7] 이 시기 이 지역은 학문과 종교의 중요한 중심지였다. 서기 1세기까지 이 지역의 주요 종교는 조로아스터교였지만, 불교, 마니교, 기독교 또한 많은 사람들에게 신앙의 대상이 되었다.[44]

우즈베키스탄 남부 테르메즈는 고대 박트리아의 옛 북쪽 수도였으며, 이 지역을 중심으로 많은 불교 유적지가 집중되어 있다. 간다라에서 북서쪽으로 이어지는 무역로는 중앙아시아의 아무다리야 강을 따라 많은 영향과 흔적을 남겼으며, 테르메즈는 그 중심지였다. 2,500년 전 네팔 산기슭에서 시작된 불교는 간다라로 퍼져나갔고, 그곳에서 무역로를 따라 오늘날 투르크메니스탄과 이란 북동부에 위치한 파르티아와 박트리아에 도달했다. 주로 박트리아에서 불교는 우즈베키스탄 중부와 타지키스탄 북서부에 위치한 소그디아로 전해졌고, 이후 7세기에는 남부 카자흐스탄과 북부 키르기스스탄으로 전파되었다.[7]

4. 중세 중앙아시아

기원전 600년경, 현재의 카자흐스탄 지역 북부 초원지대에서 온 이란계 유목민들이 중앙아시아에 처음으로 진출했다. 이들은 이란 방언을 사용하며 중앙아시아에 정착하여 강을 따라 관개 시스템을 개발했다. 부하라와 사마르칸트 같은 도시들이 정부와 문화의 중심지로 등장하기 시작했다. 기원전 5세기까지 박트리아, 소그디아나, 토하라인 국가들이 이 지역을 지배했다. 비단길을 통한 비단 무역이 시작되면서 고대 중앙아시아 도시들은 무역의 중심지가 되었고, 소그디아나의 중개인들은 이 무역을 통해 큰 부를 얻었다. 부하라와 사마르칸트는 매우 부유한 도시가 되었고, 당시 중앙아시아는 가장 풍요롭고 강력한 지역 중 하나였다.

유럽으로 진출하여 동고트족을 정복한 훈족은 중앙아시아인과 매우 밀접한 관계가 있는 것으로 알려져 있다.[69] 4세기에는 중앙아시아에서 기원한 사바르 카간국이 유럽으로 진출하여 비잔틴과 대립하거나 동맹을 맺기도 하였다. 5세기에는 아바르 카간국이 슬라브인들을 정복하고 비잔틴 제국과 대결했다. 7~8세기에 중앙아시아에서 유럽으로 진출한 하자르 카간국은 모든 서, 남, 동 슬라브인들을 휘하에 두었으며, 루스 카간국을 세우는데 큰 영향을 끼쳤다.[70] 이 중앙아시아의 투르크인들은 볼가 강을 건너 중동으로 진출하여 이슬람교를 받아들이고 셀주크 투르크 제국을 건설하였으며, 중세에는 오스만 제국을 건설하였다.

563년에서 567년 사이, 오늘날 우즈베키스탄 영토는 돌궐 카간국의 일부가 되었다.[8] 630년과 658년에는 동돌궐과 서돌궐 카간국이 당나라에 정복되었다. 서돌궐 카간국 시대 (603-658년) 동안, 소그드에서 투르크의 정치적 영향력이 증가했다. 중앙 아시아 오아시스에 투르크족이 정착하는 과정은 고대 투르크 문자와 화폐 관계의 발전을 가져왔다. 부하라, 차치, 페르가나의 일부 투르크 통치자들은 자체 주화를 발행했다.[9][10] 부하라 투르크의 일부는 기독교를 받아들였다. 다른 지역의 투르크족은 불교와 조로아스터교를 받아들였다. 무칸 카간 (553-572)에 의해 불교를 투르크족의 종교적 관행에 공식적으로 도입하기 위한 첫 단계가 이루어졌다. 그러나 타스파르 카간 (572-580)만이 이 종교의 추종자들에게 카간 본부에서 문화적, 정치적 우선권을 제공할 수 있는 범위를 불교 선교에 부여했다.[11] 대부분의 투르크 인구는 텡그리 (하늘), 우마이 (어머니 여신), 예르-수브 (땅-물), 에르클릭 (지옥의 군주) 등의 그들의 종교를 유지했다.[12]

투르크계인 우즈베크인들은 15세기부터 우즈베키스탄으로 이동하였다. 16세기 초, 무함마드 샤이바니 때에 크게 팽창하여 카자흐족과 모굴리스탄 칸국을 격파하고 티무르 왕조를 멸망시켜 트란스옥시아나(현 우즈베키스탄 일대)를 장악했으며 호라산 일대까지 진출했다. 1510년, 샤이바니 칸이 사파비 왕조와의 마르브 전투에서 패하여 영토 확장이 중단된 이후 우즈베크인은 중앙아시아 일대에 정착하여 부하라 칸국, 히바 칸국, 코칸트 칸국이 건국되었다. 1920년에 소련에 합병되었고, 1991년 8월 31일에 독립하여 독립 국가 연합(CIS)에 가입하였다.

4. 1. 초기 이슬람 시대

8세기에 완료된 무슬림 아랍인의 중앙 아시아 정복은 이 지역에 오늘날까지 지배적인 종교인 이슬람을 가져왔다. 아랍인들은 페르시아 정복 중 산발적인 습격을 통해 7세기 중반에 처음으로 트란스옥시아나를 침공했다. 아랍 정복에 대한 기존 자료에 따르면, 중앙 아시아의 소그드인과 기타 이란계 민족들은 내부 분열과 강력한 토착 지도력의 부재로 인해 아랍인에 맞서 자신들의 땅을 방어할 수 없었다고 한다. 반면, 아랍인들은 뛰어난 장군인 쿠타이바 이븐 무슬림이 이끌었고, 새로운 신앙을 전파하려는 열망에 의해 크게 고무되었다. 이러한 요인들로 인해 트란스옥시아나의 인구는 쉽게 정복되었다. 아랍인들이 가져온 새로운 종교는 점차 이 지역으로 확산되었다. 아랍인들이 도착하기 전에도 이미 페르시아의 영향으로 대체되고 있던 토착 종교 정체성은 그 후 몇 세기 동안 더욱 대체되었다. 그럼에도 불구하고, 중앙 아시아가 이슬람 지역으로서의 운명은 750년 탈라스 강에서 벌어진 탈라스 전투에서 중국 군대에 대한 아랍의 승리로 확고히 자리 잡았다.[13]짧은 아랍 통치에도 불구하고, 중앙 아시아는 새로운 종교를 받아들인 후 수세기 동안 이란적 특성을 성공적으로 유지하여 문화와 무역의 중요한 중심지로 남았다. 트란스옥시아나는 다양한 페르시아 왕조 하에서 그랬던 것처럼, 지역 문제에서 중요한 정치적 역할을 계속했다. 실제로, 750년부터 5세기 동안 아랍 세계를 통치한 아바스 왕조는 당시 통치하던 우마이야 왕조에 맞서 싸우는 중앙 아시아 지지자들의 도움에 힘입어 세워졌다.[13]

8세기와 9세기의 아바스 왕조의 전성기 동안, 중앙 아시아와 트란스옥시아나는 진정한 황금기를 경험했다. 부하라는 무슬림 세계에서 학문, 문화, 예술의 주요 중심지 중 하나가 되었으며, 그 웅장함은 바그다드, 카이로, 코르도바와 같은 동시대 문화 중심지에 필적했다. 알 부카리, 알 티르미디, 알 콰리즈미, 알 비루니, 아비센나, 오마르 하이얌을 포함하여 이슬람 문화사에서 가장 위대한 역사가, 과학자, 지리학자 중 일부가 이 지역 출신이었다.[13]

4. 2. 튀르크계 민족의 유입과 페르시아화

10세기 말, 이란계 사만 왕조가 쇠퇴하면서 튀르크계 부족들이 중앙아시아에 유입되기 시작했다. 이들은 원래 사만 왕조와 아바스 왕조 등에서 노예 전사로 복무했으나, 점차 세력을 키워 독자적인 국가를 건설했다.[46]최초의 튀르크계 국가는 가즈나 왕조였다. 가즈나 왕조는 10세기 말 아무다리야 강 남부 지역을 중심으로 건국되었으며, 술탄 마흐무드 시대에 전성기를 맞아 이란, 아프가니스탄, 인도 북부를 아우르는 대제국을 건설했다. 그러나 셀주크 제국의 등장으로 가즈나 왕조는 쇠퇴하고, 호라즘 지역을 상실했다.[46]

가즈나 왕조를 대신하여 카라한 왕조가 트란스옥시아나 지역을 지배하게 되었다. 카라한 왕조는 999년 사만 왕조의 수도를 함락시키고 2세기 동안 이 지역을 통치했다. 이후 카라한 왕조는 분열되었고, 사마르칸트는 서카라한 왕조의 수도가 되었다.[47]

셀주크 제국은 카라한 왕조를 격파하고 속국으로 삼았지만, 직접 통치하지는 않았다.[48] 10세기 말, 셀주크 제국은 소아시아에서 중앙아시아 서부, 이란, 이라크에 이르는 광대한 영토를 지배했으나, 각지에서 지방 정권이 독립하면서 점차 쇠퇴했다.[46] 1141년 카트완 전투에서 셀주크 제국의 술탄 아흐마드 산자르가 카라 키타이(서요)에게 패배하면서 셀주크 제국의 세력은 더욱 약화되었다.

12세기 후반, 호라즘 제국이 아랄 해 남부에서 성장하여 1210년경 서카라한 왕조를 멸망시키고 트란스옥시아나를 지배했다.[49] 알라웃딘 테키쉬와 알라웃딘 무함마드 치하에서 호라즘 제국은 전성기를 맞았고, 사마르칸트를 수도로 삼았다.

이처럼 튀르크계 국가들이 흥망성쇠를 거듭하는 동안, 튀르크 부족들은 지속적으로 중앙아시아로 이주했다.[46] 이들은 중앙아시아의 선주민들과 섞이면서 점차 페르시아 문화에 동화되었다.

4. 3. 몽골 제국의 침략과 티무르 왕조

중앙 아시아에 대한 몽골 제국의 침략은 이 지역 역사의 중요한 전환점 중 하나이다. 몽골 제국은 중앙 아시아 국가의 정통 통치자는 칭기즈 칸의 혈통을 이은 자여야 한다는 전통을 세웠기 때문에 이 지역에 지속적인 영향을 미쳤다.[21]

1219년부터 1225년까지 이루어진 몽골의 중앙 아시아 정복은 마와라안나흐르(현 우즈베키스탄 일대) 인구의 전반적인 변화를 가져왔다. 칭기즈 칸의 군대는 몽골인들이 이끌었지만, 몽골 군대에 편입된 튀르크 부족들로 주로 구성되었기 때문에 정복 과정에서 이 지역 일부의 튀르크화가 가속화되었다. 이 군대가 마와라안나흐르에 정착하면서, 도망가지 않은 지역 주민들과 섞였다. 몽골 정복의 또 다른 영향은 부하라와 같은 도시와 호라즘과 같은 지역에 군인들이 가한 대규모 피해였다. 특히 호라즘 지역은 관개 시설이 파괴되어 수 세대 동안 복구되지 못했다.[21] 많은 이란어 사용 인구가 박해를 피해 남쪽으로 도망가야 했다.

1227년 칭기즈 칸이 사망한 후, 그의 제국은 네 명의 아들과 가족 구성원들에게 분할되었다. 몽골 제국은 분열의 가능성에도 불구하고, 몽골 법에 따라 여러 세대에 걸쳐 질서 있는 계승을 유지했다. 마와라안나흐르 대부분의 통제는 칭기즈 칸의 둘째 아들인 차카타이 칸의 직계 후손들의 손에 남아 있었다. 차가타이 영토에서는 질서 있는 계승, 번영, 내부 평화가 지배했으며, 몽골 제국 전체는 강력하고 통일된 상태를 유지했다.[22] 그러나 호라즘 제국은 킵차크 칸국의 일부였다.

14세기 초, 제국이 분열되기 시작하면서, 차카타이 칸국 영토 또한 다양한 부족 집단들의 수장들이 영향력을 다투면서 혼란에 빠졌다. 이러한 투쟁에서 한 부족의 수장인 티무르(타메르레인)가 1380년대에 마와라안나흐르의 지배 세력으로 부상했다. 그는 징기스칸의 후손은 아니었지만, 티무르는 마와라안나흐르의 사실상 통치자가 되었고, 서부 중앙 아시아, 이란, 소아시아, 그리고 아랄 해 북쪽의 남부 스텝 지역을 정복했다. 그는 또한 1405년 중국 침략 중 사망하기 전에 러시아를 침략했다.[22]

티무르는 자신이 정복한 땅에서 수많은 장인과 학자들을 자신의 수도인 사마르칸트에 모으면서 마와라안나흐르의 마지막 번영을 이끌었다. 그러한 사람들을 지원함으로써 티무르는 자신의 제국에 매우 풍부한 페르시아-이슬람 문화를 불어넣었다. 티무르의 통치 기간과 그의 직계 후손들의 통치 기간 동안 사마르칸트와 다른 인구 밀집 지역에서 광범위한 종교 및 궁궐 건설 프로젝트가 수행되었다. 티무르는 또한 과학자와 예술가들을 후원했으며, 그의 손자인 울루그 베그는 세계 최초의 위대한 천문학자 중 한 명이었다. 티무르 왕조 시대에 차카타이 방언 형태의 튀르크어가 마와라안나흐르에서 문학 언어가 되었지만, 티무르 왕조는 페르시아 문화에 영향을 받았다. 가장 위대한 차가타이 작가인 알리 시르 나바'이는 15세기 후반에 현재 아프가니스탄 북서부에 위치한 헤라트에서 활동했다.[22]

5. 우즈베크인의 시대

중앙아시아에 처음으로 들어온 민족은 기원전 600년경 현재의 카자흐스탄 북부 초원지대에서 온 이란계 유목민들이었다. 이들은 이란 방언을 사용하며 중앙아시아에 정착했고, 강을 따라 관개 시스템을 개발했다. 부하라와 사마르칸트 같은 도시들이 정부와 문화의 중심지로 떠올랐다. 기원전 5세기까지 박트리아, 소그디아나, 토하라인 국가들이 이 지역을 지배했다. 실크로드를 통한 비단 무역으로 중앙아시아 도시들은 무역 중심지가 되었고, 소그디아나 중개인들은 큰 부를 얻었다. 부하라와 사마르칸트는 번영했고, 중앙아시아는 풍요롭고 강력한 지역이 되었다.

유럽으로 진출한 훈족은 중앙아시아인과 밀접한 관련이 있는 것으로 알려져 있다.[69] 4세기에는 중앙아시아에서 기원한 사바르(Sabar, Sebir) 카간국이 유럽으로 진출하여 비잔틴 제국과 대립하거나 동맹을 맺었다. 5세기에는 아바르 카간국이 슬라브인을 정복하고 비잔틴 제국과 대결했다. 7~8세기에는 하자르 카간국이 서, 남, 동 슬라브인을 지배하고, 루스 카간국 성립에 큰 영향을 끼쳤다.[70] 중앙아시아 투르크인들은 볼가 강을 건너 중동으로 진출하여 이슬람교를 받아들이고 셀주크 투르크 제국과 오스만 제국을 건설했다.

15세기부터 투르크계 우즈베크인들이 우즈베키스탄으로 이동했다. 16세기 초 무함마드 샤이바니는 카자흐족과 모굴리스탄 칸국을 격파하고 티무르 왕조를 멸망시켜 트란스옥시아나(현 우즈베키스탄 일대)를 장악하고 호라산 일대까지 진출했다. 1510년 샤이바니 칸이 사파비 왕조에 패배한 후, 우즈베크인들은 중앙아시아에 정착하여 부하라 칸국, 히바 칸국, 코칸트 칸국을 세웠다. 1920년 소련에 합병되었고, 1991년 8월 31일 독립하여 독립 국가 연합(CIS)에 가입했다.

5. 1. 우즈베크 칸국의 성립과 분열

15세기부터 투르크계 우즈베크인들이 우즈베키스탄으로 이동하였다. 16세기 초, 무함마드 샤이바니는 카자흐족과 모굴리스탄 칸국을 격파하고 티무르 왕조를 멸망시켜 트란스옥시아나(현 우즈베키스탄 일대)를 장악하고 호라산 일대까지 진출하며 크게 팽창했다.[23] 1510년, 샤이바니 칸이 사파비 왕조와의 마르브 전투에서 패배하여 영토 확장이 중단된 이후, 우즈베크인들은 중앙아시아 일대에 정착했다. 이들은 안나프루에는 부하라 칸국, 호라즘에는 히바 칸국, 페르가나에는 코칸트 칸국을 세웠다. 이로써 부하라, 히바, 코칸트의 세 우즈베크 칸국이 성립되었다.[23]1510년까지 우즈베크족은 현재의 우즈베키스탄 영토를 포함하여 중앙아시아 정복을 완료했다. 가장 강력한 국가는 부하라 시를 중심으로 한 부하라 칸국이었다. 부하라 칸국은 타슈켄트 지역, 동쪽의 페르가나 계곡, 북부 아프가니스탄을 포함한 마와라안나흐르를 지배했다. 1512년 아무다리야 강 어귀의 호레즘 오아시스에 두 번째 우즈베크 국가인 히바 칸국이 세워졌다.[52] 부하라 칸국은 초기에 샤이바니 왕조가 이끌었으며, 이란의 사파비 왕조와 현재 이란의 풍요로운 극동 지역을 놓고 경쟁했다. 우즈베크족은 수니파 무슬림이고 이란은 시아파였기 때문에 이란과의 투쟁은 종교적인 측면도 있었다.[23]

16세기 말, 부하라와 호레즘의 우즈베크 국가는 잦은 전쟁과 페르시아와의 전쟁, 권력자 칸들과 그들의 상속자들 사이의 왕위 다툼으로 인해 약화되기 시작했다. 17세기 초, 샤이바니 왕조는 자니 왕조로 대체되었다.[23]

이 시기 우즈베크 칸국이 약화된 또 다른 요인은 이 지역을 통과하는 무역의 전반적인 감소였다. 이는 해상 무역로가 유럽에서 인도와 중국으로 개설되어 실크로드를 우회하면서 이전 세기에 시작되었다. 유럽의 해상 운송 확장과 일부 무역 중심지 파괴로 인해 부하라 칸국의 부하라, 메르브, 사마르칸트와 호레즘의 히바, 우르겐치 같은 도시들이 쇠퇴하기 시작했다.[23]

우즈베크족과 이란의 투쟁은 중앙아시아를 나머지 이슬람 세계로부터 문화적으로 고립시켰다. 이 외에도 북부 스텝의 유목민들과의 투쟁이 계속되었다. 17세기와 18세기에는 카자흐 유목민과 몽골족이 우즈베크 칸국을 끊임없이 습격하여 피해와 혼란을 야기했다. 18세기 초, 부하라 칸국은 비옥한 페르가나 지역을 잃었고, 코칸트에 새로운 우즈베크 칸국(코칸트 칸국)이 형성되었다.[23]

5. 2. 칸국의 쇠퇴와 러시아의 등장

16세기 초, 무함마드 샤이바니가 이끈 우즈베크인들은 티무르 왕조를 무너뜨리고 중앙아시아에 부하라 칸국, 히바 칸국, 코칸트 칸국을 세웠다.[23] 이들은 수니파 이슬람교를 믿으며 시아파 사파비 왕조와 종교적으로 대립했다.[23]16세기 말부터 이들 칸국은 내부 분열과 페르시아와의 전쟁으로 약화되기 시작했다.[23] 17세기 초에는 부하라 칸국에서 샤이바니 왕조가 자니 왕조로 교체되었다.[23]

이 시기, 유럽과 인도 및 중국을 잇는 해상 무역로가 발달하면서 실크로드 무역은 쇠퇴했고, 부하라, 사마르칸트, 히바 등의 도시들도 쇠퇴하기 시작했다.[23]

우즈베크 칸국들은 이란과의 갈등으로 이슬람 세계에서 고립되었고, 북쪽의 카자흐 유목민과 몽골의 침략으로 피해를 입었다.[23] 18세기 초, 부하라 칸국은 페르가나 지역을 잃고 코칸트에 새로운 우즈베크 칸국이 건국되었다.[23]

18세기 후반, 러시아 상인들이 카자흐스탄 초원으로 진출하여 타슈켄트 등과 무역 관계를 맺으면서 중앙아시아에 대한 관심이 커졌다.[24] 러시아는 중앙아시아의 잠재력과, 카자흐족과 투르크멘 부족이 러시아인을 노예로 팔고 있는 상황에 주목했다.[24] 18세기부터 러시아는 중앙아시아 칸국에 대한 적대감을 키웠다.[24]

18세기 후반~19세기 초, 히바의 콩기라트, 부하라의 망기트, 코칸트의 밍 등 새로운 왕조들이 중앙집권 국가를 세웠다.[24] 그러나 이 시기는 러시아와 영국이 중앙아시아에서 세력 다툼을 벌이는 "그레이트 게임"의 시기였다.[24]

6. 러시아 제국과 소비에트 연방 시대

16세기 초, 무함마드 샤이바니가 이끄는 투르크계 우즈베크인들은 티무르 제국을 멸망시키고 트란스옥시아나(현재의 우즈베키스탄 일대)를 장악했다. 이들은 사파비 왕조와의 전투에서 패배하기 전까지 영토를 크게 확장했다. 이후 우즈베크인들은 중앙아시아에 정착하여 부하라 칸국, 히바 칸국, 코칸트 칸국을 세웠다.[70]

19세기에 들어 러시아 제국은 중앙아시아에 대한 관심을 높였다. 이는 영국의 영향력 확대에 대한 우려, 러시아 시민의 노예화 문제, 그리고 이 지역 무역 통제 및 면화 공급원 확보 등의 요인 때문이었다. 미국 남북 전쟁으로 인해 면화 공급에 차질이 생기자 중앙아시아의 면화는 더욱 중요해졌다.[25]

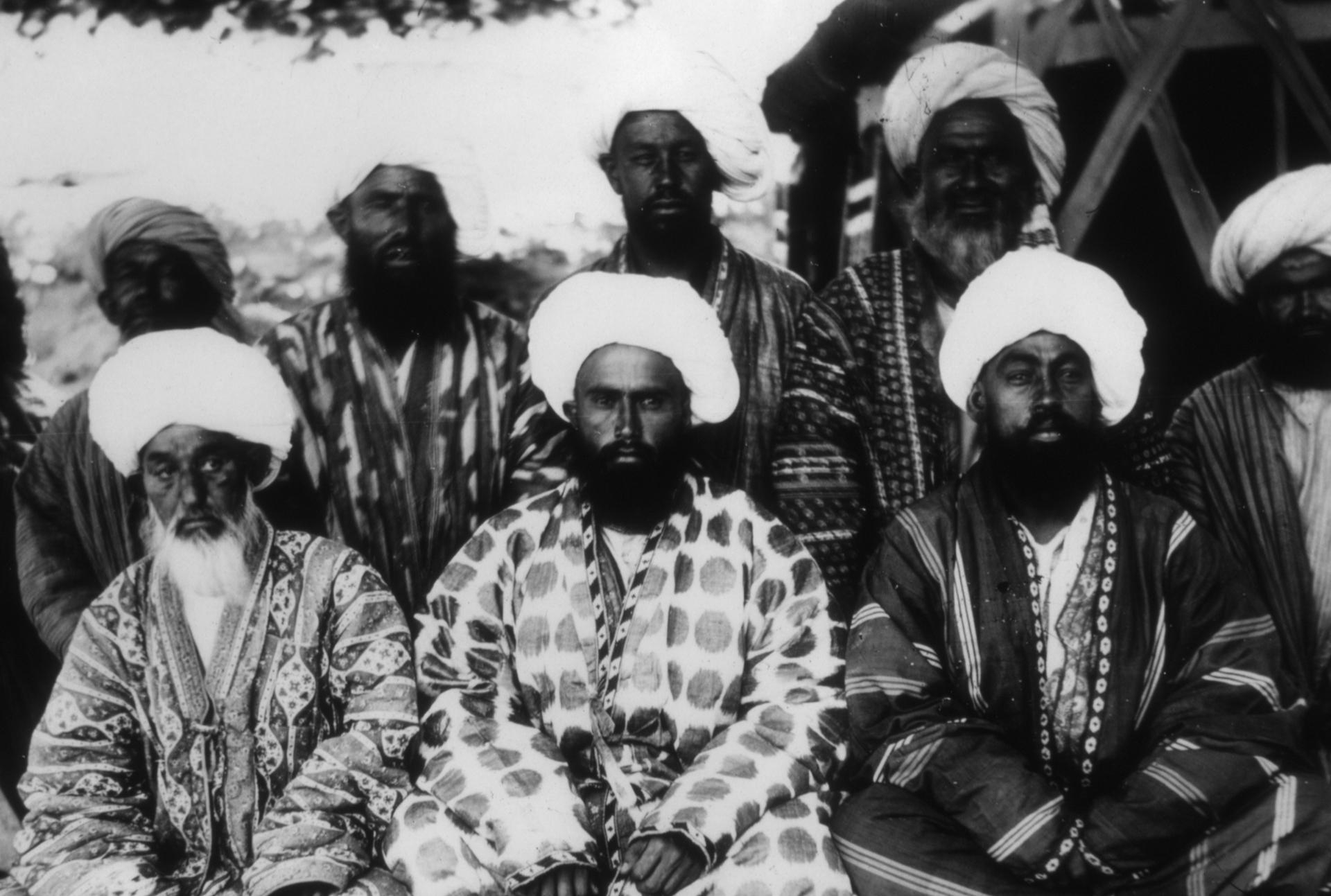

19세기 후반, 러시아는 중앙아시아의 주요 도시들을 점령하고, 칸국들을 보호령으로 만들거나 직접 지배했다. 러시아 통치 초기에는 중앙아시아인들의 생활에 큰 변화는 없었지만, 면화 생산량이 크게 증가했다. 19세기 말, 철도 건설로 더 많은 러시아인들이 유입되면서 상황이 바뀌기 시작했다. 러시아는 칸국의 내정에 점차 간섭했고, 이는 이슬람 "성스러운 가족"의 소득 감소를 초래했다.[26]

이에 저항하여 자디드 운동이라는 범튀르크주의 운동이 일어났다. 이들은 토착 이슬람 문화를 보존하고, 사회 개혁과 이슬람교 개혁을 통해 민족의식을 고취하려 했다. 1917년 볼셰비키 혁명까지 이들의 사상은 러시아와 우즈베크 칸 모두에게 저항을 받았다.[25]

1917년 이후, 러시아 통치는 면화 관련 산업 발전을 가져왔지만, 섬유 산업은 발달이 더뎠다. 차르 정부의 면화 재배 확대 정책은 식량 생산과의 불균형을 초래했고, 이는 소련 시대에 더욱 심화되었다.

1920년 소련에 합병된 이후, 우즈베키스탄은 1991년 8월 31일 독립할 때까지 소련 연방의 일부였다.

6. 1. 러시아의 정복과 식민 통치

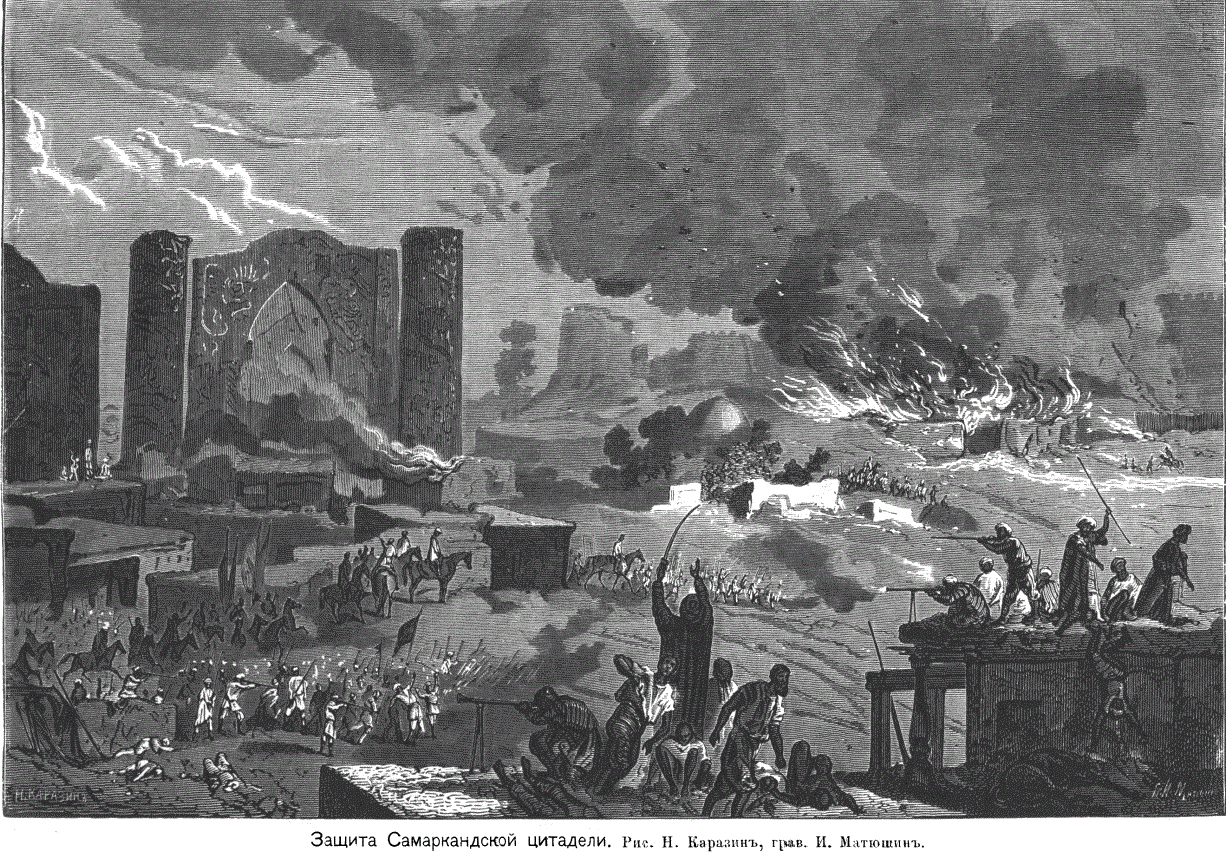

19세기에 러시아 제국은 중앙아시아 지역에 큰 관심을 가졌는데, 이는 영국이 중앙아시아에 영향력을 확대하는 것에 대한 우려와 러시아 시민들이 노예로 취급되는 상황에 대한 분노, 그리고 이 지역의 무역을 통제하고 면화를 안정적으로 확보하려는 목적 때문이었다. 당시 미국 남북 전쟁으로 인해 러시아의 주요 면화 공급원이었던 미국 남부로부터의 면화 공급이 중단되면서, 중앙아시아의 면화는 러시아에게 매우 중요해졌다.[25]1850년대 후반 코카서스 지역의 러시아 정복이 완료된 후, 러시아 국방부는 중앙아시아 칸국을 상대로 군대를 파견하기 시작했다. 타슈켄트, 코칸드, 사마르칸트와 같은 주요 도시들은 각각 1865년, 1876년, 1868년에 점령되었다. 1868년 부하라 칸국은 러시아와 조약을 체결하여 러시아의 보호령이 되었다. 1868년 코칸드 칸국은 페르가나 계곡으로 갇혔고, 1876년에 합병되었다. 히바 칸국은 1873년에 러시아 보호령이 되었다.[25]

이로써 1876년까지 현재의 우즈베키스탄 영토 전체는 러시아의 직접적인 지배하에 들어가거나 보호령이 되었다. 부하라와 히바에 대한 보호령 조약은 러시아에게 이들 국가의 외교 관계를 통제하고, 러시아 상인들에게 무역에서 중요한 특권을 부여했다. 칸국은 자체 내정을 통제했지만, 타슈켄트와 코칸드는 러시아 총독의 직접적인 지배를 받았다.[25]

러시아 통치 초기에는 중앙아시아인들의 일상생활에 큰 변화가 없었다. 러시아는 면화 생산량을 크게 늘렸지만, 그 외에는 원주민들에게 거의 간섭하지 않았다. 타슈켄트와 사마르칸트 근처에 러시아 정착촌이 건설되었지만, 러시아인들은 원주민들과 섞이지 않았다. 러시아 통치 시대는 새로운 중산층이 발전하고 일부 농민들이 면화 재배에 집중하면서 우즈베크인들에게 중요한 사회적, 경제적 변화를 가져왔다.[25]

19세기 마지막 십 년 동안, 새로운 러시아 철도가 더 많은 러시아인들을 이 지역으로 데려오면서 상황이 바뀌기 시작했다. 1890년대에 몇 차례 반란이 쉽게 진압되면서 러시아의 경계가 강화되었고, 러시아는 칸국의 내부 문제에 점차 침투했다. 러시아 당국의 정책(와크프 문서 승인 거부)은 이슬람 "성스러운 가족"의 소득과 생활 수준을 하락시켰다.[26]

우즈베크인들이 러시아 통치에 저항할 수 있는 유일한 방법은 1860년대에 러시아의 침략으로부터 토착 이슬람 중앙아시아 문화를 보존하려던 지식인들 사이에서 일어난 범튀르크주의 운동, 즉 자디디즘이었다. 1900년까지 자디디즘은 이 지역 최초의 주요 정치적 저항 운동으로 발전했다. 1917년 볼셰비키 혁명까지 자디디즘의 현대적이고 세속적인 사상은 러시아인과 우즈베크 칸 모두에게 저항에 직면했는데, 그 이유는 운동을 두려워해야 할 서로 다른 이유가 있었기 때문이다.[25]

1917년 이전에 러시아 통치는 면화와 관련된 부문에서 약간의 산업 발전을 가져왔다. 철도와 면화 재배 기계가 발전했지만, 중앙아시아 섬유 산업은 면화 작물을 가공하기 위해 러시아로 운송했기 때문에 발달이 느렸다. 차르 정부가 면화 재배를 크게 확대하면서 면화와 식량 생산의 균형이 바뀌었고, 식량 공급에 일부 문제가 발생했다. 비록 혁명 이전 시대에는 중앙아시아가 식량에서 자급자족에 가까웠지만 말이다. 이러한 상황은 모스크바 정부가 면화에 대한 국가 자급자족을 위해 무자비한 노력을 시작한 소비에트 시대에 변화했다. 이 정책은 우즈베키스탄의 거의 모든 농업 경제를 면화 생산으로 전환하여 오늘날에도 우즈베키스탄 및 다른 공화국에서 그 해악이 느껴지는 일련의 결과를 가져왔다.[25]

6. 2. 자디드 운동과 민족주의의 성장

19세기 말, 러시아 제국의 지배에 대한 저항으로 자디드 운동이 일어났다. 이 운동은 1860년대부터 러시아의 침략에 맞서 토착 이슬람 문화를 지키려던 지식인들 사이에서 시작된 범튀르크주의 운동이었다.[25] 1900년경, 자디드 운동은 이 지역 최초의 주요 정치적 저항 운동으로 발전했다.[25] 자디드주의자들은 사회 개혁과 이슬람교 개혁을 통해 민족의식을 고취하고 러시아로부터의 독립을 추구했다. 이들은 러일 전쟁에서의 일본의 승리와 러시아 혁명에 영향을 받아 개혁의 희망을 품었으나, 차르 정부의 탄압으로 지하 활동을 하거나 망명해야 했다.[28] 압둘라우프 피트라트와 같은 인물들은 이 시기에 혁명 경험을 쌓고 영향력을 확대했다.[28]1916년, 러시아가 중앙아시아인에 대한 징병 면제를 철회하자 우즈베키스탄 동부에서 대규모 시위가 발생했다.[28] 이 시위는 키르기스스탄과 카자흐스탄으로 확산되었고, 러시아에 대한 적대감을 불러일으켰다.[28]

1917년 러시아에서 2월 및 10월 혁명이 일어나자, 자디드주의자들은 코칸트에 자치 정부를 세우려 했으나 곧 진압되었다.[28] 이후 자디드주의자들은 바스마치 운동을 시작하여 소비에트 정권에 저항했다.[28] 그러나 압두르 라우프 피트라트와 파이줄라 호자예프 등은 공산주의자들과 협력하여 부하라 인민 소비에트 공화국과 호레즘 인민 소비에트 공화국 수립에 기여했다.[28]

6. 3. 소비에트 연방의 성립과 우즈베크 SSR

1920년대 초, 바스마치 운동이 진압되면서 파이줄라 호자예프와 같은 지역 공산주의 지도자들이 우즈베키스탄에서 권력을 얻었다. 1924년 소련은 현재의 타지키스탄과 우즈베키스탄을 포함하는 우즈베크 소비에트 사회주의 공화국(우즈베크 SSR)을 설립했다. 1929년에는 타지크 소비에트 사회주의 공화국(타지크 SSR)이 분리되었다.[18][57]

1920년, 우즈베키스탄 공산당의 초대 서기가 된 호자예프는 부하라 인민 소비에트 공화국과 호레즘 인민 공화국 수립을 지원했다.[28] 그는 1920년대 후반과 1930년대 초반 집단 농장 정책을 시행하는 동시에 우즈베크인의 정부 및 당 참여를 늘리려 했다.[29][57] 그러나 이오시프 스탈린은 비러시아 공화국 지도자들의 동기를 의심했고, 1930년대 후반 대숙청 기간 동안 호자예프를 비롯한 우즈베크 공화국 고위 인사들을 숙청하고 처형했다.[29][57] 이후 우즈베키스탄의 정부 및 당 요직은 모스크바에 충성하는 사람들로 채워졌다.[29][57]

6. 4. 스탈린 시대의 억압과 러시아화

1929년, 타지크 소비에트 사회주의 공화국(타지크 SSR)과 우즈베크 소비에트 사회주의 공화국(우즈베크 SSR)이 분리되었다. 우즈베키스탄 공산당 지도자 호자예프는 1920년대 후반부터 1930년대 초반까지 소련 정부의 집단 농장 정책을 강제로 실행했으며, 동시에 정부와 정당에서 우즈베크인의 참여를 늘리려고 했다.[57] 그러나 소련 지도자 이오시프 스탈린은 소련 내 비러시아인 공화국 지도자들의 개혁적 동기를 의심했다. 1930년대 후반, 대숙청 기간 동안 호자예프와 우즈베크 SSR 요직에 있던 집단은 모두 체포되어 처형되었다.[29][57]민족주의자 숙청 이후, 우즈베키스탄 정부와 정당 요직은 모스크바 중앙 정부에 충성하는 사람들로 채워졌다. 경제 정책은 농업 다각화를 배제하고 소련의 나머지 지역에 면화를 공급하는 데 중점을 두었다. 제2차 세계 대전 동안 유럽 러시아의 많은 산업 공장이 우즈베키스탄 및 중앙아시아의 다른 지역으로 대피했다. 공장과 함께 러시아인 및 기타 유럽인 노동자들이 유입되었다. 토착 우즈베크인들은 주로 국가의 농업 지역에 종사했기 때문에 이민자들의 도시 집중은 타슈켄트 및 기타 대도시를 점점 더 러시아화했다. 전쟁 기간 동안 우즈베키스탄으로 이주한 러시아인 외에도, 크림 타타르인, 체첸인, 고려인과 같은 다른 민족들이 모스크바가 유럽 러시아에서 그들을 파괴적인 요소로 여겼기 때문에 공화국으로 추방되었다.[29][57]

6. 5. 제2차 세계 대전과 전후 복구

제2차 세계 대전 동안, 소련은 유럽 러시아에 있던 많은 산업 시설을 우즈베키스탄을 포함한 중앙아시아 지역으로 이전시켰다.[29] 이 과정에서 러시아인과 다른 유럽인 노동자들도 함께 유입되었다. 토착 우즈베크인들은 주로 농업 지역에 거주했기 때문에, 이들 이민자들은 타슈켄트와 같은 대도시에 집중되어 도시의 러시아화가 가속화되었다. 전쟁 중 우즈베키스탄으로 이주한 러시아인 외에도, 이오시프 스탈린은 크림 타타르인, 체첸인, 고려인 등 다른 민족 집단들을 강제로 이주시켰다.[29]6. 6. 흐루쇼프와 브레즈네프 시대

요시프 스탈린이 1953년에 사망하자, 니키타 흐루쇼프 제1서기 (1953년-1964년) 주도로 전체주의적 통제가 완화되었고, 숙청되었던 우즈베크인 애국자 중 일부는 복귀했다. 더 많은 우즈베크인이 우즈베키스탄 공산당에 가입하기 시작했고, 정부 요직에 임명되었다. 그러나 우즈베크인이 정권의 요직에 올랐다는 점은 러시아적인 관점에서 그렇다는 것뿐이었다. 러시아어는 국가의 공용어였으며, 러시아화는 정부나 정당에서 직위를 얻기 위한 전제 조건이었다. 러시아의 생활양식이나 러시아어를 이해하지 못하는 사람, 혹은 우즈베키스탄의 생활양식과 정체성을 버릴 수 없었던 자는 우즈베키스탄 사회에서 공공기관의 지도적인 역할에서 제외되었다. 이러한 전통 때문에 우즈베키스탄은 소련 연방 내에서도 손꼽히는 정치적으로 보수적인 공화국 중 하나라는 평판을 얻게 되었다.[58]우즈베크인들이 사회에서 지도자 지위를 얻게 되자, 그들은 지방과 일족의 연대를 기초로 하는 비공식 네트워크를 다시 설립, 구축하기 시작했다. 이러한 네트워크는 일족 내의 원조를 제공했으며, 종종 일족과 국가 및 정당을 연결하는 유익한 역할을 했다. 이 현상의 극단적인 예가 1959년부터 1982년까지 우즈베키스탄 공산당 제1서기를 역임한 샤라프 라시도프 정권 하에서 이루어진 정책이다. 재임 기간 동안 라시도프는 수많은 친척과 자신의 출신지와 관련된 인물을 정부와 정당의 지도적인 입장에 앉혔다. 이렇게 "결속된" 사람들은 자신의 지위를 부유해지기 위한 개인 간의 봉건제도로 취급했다.[58]

이처럼 라시도프는 우즈베키스탄에서 모스크바에 대한 비굴한 정신을 없애기 위한 노력을 성공적으로 수행했다. 그의 사후에 밝혀진 바에 따르면, 라시도프는 1964년부터 1982년까지 소련 연방 제1서기를 역임한 레오니트 브레즈네프와 중앙 정부 고관에게 뇌물을 제공하여 충실한 조력자로 남는 방식을 취했다. 이 방법이 효과를 거두어 우즈베키스탄 정부는 점차 강도를 더해가는 모스크바 중앙 정부의 면화 증산 요구를 충족하고 있다고 허위 보고하는 것이 허용되었다.[58]

7. 독립 우즈베키스탄

1980년대 후반, 미하일 고르바초프 소련 공산당 서기장의 페레스트로이카와 글라스노스트 정책은 우즈베키스탄 내 민족주의 운동을 촉진시켰다.[31] 면화 스캔들, 숙청 등에 대한 불만이 표출되었고, 환경 문제, 소련군 내 우즈베크인 차별 등의 문제도 제기되었다.[31] 지식인들을 중심으로 정치 조직이 결성되었으며, 그중 가장 중요한 단체는 비를릭(통일)이었다.[31] 비를릭은 농업 다변화, 아랄해 문제 해결, 우즈베크어 국어 지정 등을 주장했다.[31]

1989년 페르가나 계곡에서 메스헤티 투르크인과 우즈베크인 간의 충돌이 발생했고, 오시에서는 우즈베크인과 키르기스인 청년들이 충돌했다.[31] 이러한 상황에서 이슬람 카리모프가 우즈베키스탄 공산당 제1서기로 임명되었다.[31]

1991년 8월, 소련 강경파의 쿠데타 시도는 독립 운동의 촉매제가 되었다.[32] 우즈베키스탄 최고 소비에트는 1991년 8월 31일 독립을 선언했고,[18] 12월 독립 국민투표에서 98.2%의 찬성률을 기록했다.[32] 같은 달, 카리모프는 우즈베키스탄의 초대 대통령으로 선출되었다.[32]

독립 이후, 카리모프 정부는 구 소련 시절의 권력 구조와 통치 방식을 유지하며 권위주의 통치를 강화했다.[32] 새 헌법이 채택되었지만, 주요 야당은 금지되었고 언론 탄압이 시작되었다. 1995년 국민투표를 통해 카리모프의 임기가 연장되었다.[18]

1990년대 후반부터 2000년대에 걸쳐 이슬람 극단주의 세력의 테러와 정부의 강경 대응이 반복되었다. 1999년 타슈켄트 폭탄 테러, 2004년 부하라와 타슈켄트에서의 연쇄 테러, 2005년 안디잔 학살 등이 대표적인 사건이다.

2007년, 카리모프는 부정 선거 논란 속에서 재선되었으며, 국제 사회는 민주주의와 인권 문제에 대한 우려를 표명했다.[34][35][1]

카리모프의 통치는 2016년 그가 사망할 때까지 계속되었다.[38] 이후 샤브카트 미르지요예프가 대통령직을 승계하여 현재까지 재임 중이다.[38][39][40] 2022년에는 카라칼팍스탄 자치 지역에서 헌법 개정에 반대하는 시위가 발생하기도 했다.[41]

7. 1. 독립 선언과 카리모프의 집권

1980년대 후반, 미하일 고르바초프 소련 공산당 서기장의 페레스트로이카와 글라스노스트 정책은 우즈베키스탄 내 민족주의 운동을 촉진시켰다.[31] 면화 스캔들, 숙청 등에 대한 불만이 표출되었고, 환경 문제, 소련군 내 우즈베크인 차별 등의 문제도 제기되었다.[31] 지식인들을 중심으로 정치 조직이 결성되었으며, 그중 가장 중요한 단체는 비를릭(통일)이었다.[31] 비를릭은 농업 다변화, 아랄해 문제 해결, 우즈베크어 국어 지정 등을 주장했다.[31]1989년 페르가나 계곡에서 메스헤티 투르크인과 우즈베크인 간의 충돌이 발생했고, 오시에서는 우즈베크인과 키르기스인 청년들이 충돌했다.[31] 이러한 상황에서 이슬람 카리모프가 우즈베키스탄 공산당 제1서기로 임명되었다.[31]

1991년 8월, 소련 강경파의 쿠데타 시도는 독립 운동의 촉매제가 되었다.[32] 우즈베키스탄 최고 소비에트는 1991년 8월 31일 독립을 선언했고,[18] 12월 독립 국민투표에서 98.2%의 찬성률을 기록했다.[32] 같은 달, 카리모프는 우즈베키스탄의 초대 대통령으로 선출되었다.[32]

독립 이후, 카리모프 정부는 구 소련 시절의 권력 구조와 통치 방식을 유지하며 권위주의 통치를 강화했다.[32] 1992년 새 헌법이 채택되었지만, 주요 야당인 비를리크는 금지되었고 언론 탄압이 시작되었다.[18] 1995년 국민투표를 통해 카리모프의 임기가 연장되었다.[18]

카리모프의 통치는 2016년 그가 사망할 때까지 계속되었다.[38] 그의 통치 기간 동안 반대파 탄압, 언론 통제, 인권 침해 등의 문제가 지속적으로 발생했다.[33][34][35][36][37]

7. 2. 민주주의 발전과 인권 문제

1992년 우즈베키스탄은 새 헌법을 채택했지만, 주요 야당인 비를리크는 활동이 금지되었고 언론 탄압이 시작되었다.[18] 1995년에는 국민투표를 통해 카리모프 대통령의 임기가 1997년에서 2000년으로 연장되었다.[18]1998년과 1999년 우즈베키스탄 동부에서 발생한 일련의 폭력 사건으로 인해 정부는 이슬람 극단주의 단체, 기타 반정부 세력, 소수 민족에 대한 탄압을 강화했다.[18] 1999년 2월 타슈켄트 폭탄 테러에서 차량 폭탄이 타슈켄트를 강타했고, 카리모프 대통령은 암살 시도를 간신히 피했다. 정부는 이 공격의 배후로 우즈베키스탄 이슬람 운동 (IMU)을 지목했다.[18] 2000년 카리모프는 국제 사회의 비판을 받은 선거에서 압도적인 득표율로 재선되었다.[18]

2004년 3월에는 국제 테러 네트워크에 의한 것으로 추정되는 또 다른 일련의 공격이 발생했다. 3월 28일 부하라에서 폭발이 발생하여 10명이 사망했고, 경찰서와 교통 검문소가 공격받았다.[18] 3월 29일에는 타슈켄트에서 두 여성이 자살 폭탄 테러를 감행하여 2명이 사망하고 약 20명이 부상당했다. 이는 우즈베키스탄 최초의 자살 폭탄 테러였다.[18] 카리모프 대통령은 이 공격이 금지된 급진 단체 히즈브 웃 타흐리르의 소행일 것이라고 주장했지만, 이 단체는 책임을 부인했다.[18]

2004년 7월 30일에는 타슈켄트의 이스라엘과 미국 대사관에 폭탄 테러가 발생하여 3명이 사망하고 여러 명이 부상당했다. 우즈베키스탄의 지하드 그룹은 알 카에다와 관련된 웹사이트에 이 공격에 대한 책임을 주장했다.[18]

2005년 5월에는 2005년 안디잔 소요에서 우즈베키스탄 군대가 시위대에 발포하여 수백 명이 사망하는 사건이 발생했다.[18]

2007년 12월, 이슬람 카리모프는 부정 선거로 재선되었다. 서방 선거 감시자들은 선거가 민주적 선거에 대한 많은 OSCE 벤치마크를 충족하지 못했다고 지적했다.[34] 인권 운동가들은 전국에서 다중 투표와 유권자 압력이 있었다고 보고했다.[34] BBC는 많은 사람들이 대통령 외 다른 사람에게 투표하는 것을 두려워했다고 보도했다.[35] 헌법에 따르면 카리모프는 이미 두 번의 연속적인 대통령 임기를 역임했기 때문에 후보 자격이 없었다.[1]

7. 3. 경제 개혁과 사회 변화

우즈베키스탄은 1991년 독립 이후 시장 경제 체제로 전환하는 과정에서 여러 어려움을 겪었다. 특히 소련 시절부터 이어져 온 면화 단일 재배 경제 구조는 경제 개혁의 발목을 잡는 요인이 되었다.[32]1992년과 1993년에는 내부 반대 의견을 억압하면서 외국인 투자가 위축되기도 했다. 우즈베키스탄의 대외 이미지는 투자에 매력적인 안정적인 국가와 인권 문제로 재정 지원이 어려운 탈소비에트 독재 국가 사이를 오갔다.[32]

그러나 1990년대 후반부터 경제 성장률이 회복되고 외국인 투자가 증가하는 등 긍정적인 변화도 나타났다. 1995년에는 국민투표를 통해 카리모프 대통령의 임기가 연장되었다.[18]

사회적으로는 이슬람 극단주의의 확산과 이에 대한 정부의 강경 대응, 빈부 격차 심화, 교육 및 의료 시스템의 약화 등 여러 문제점이 지적되었다. 1998년과 1999년 우즈베키스탄 동부에서 발생한 일련의 폭탄 테러 사건은 정부의 이슬람 극단주의 단체 및 기타 반대 세력 탄압을 강화하는 계기가 되었다.[18]

7. 4. 대외 관계

독립 후, 카리모프는 반러시아적인 민족주의자들의 활동을 추진했고, 그 결과 러시아계 인구의 80%인 200만 명 이상이 우즈베키스탄을 떠났다.[61]몇몇 이슬람교 국가에서 온 이슬람 학자들의 활동은 공무에 참여할 진정한 기회의 부족과 결합되어, 이슬람교 과격파에 동조하는 인구가 증가하는 결과를 낳았다. 1999년 2월 타슈켄트 폭탄 테러에서 차량 폭탄이 타슈켄트에서 폭발했고, 카리모프 대통령은 암살 시도를 간신히 피했다. 정부는 이 공격의 배후로 우즈베키스탄 이슬람 운동 (IMU)을 지목했다. 이 사건에 연루된 혐의로 수천 명이 체포되어 투옥되었다. 2000년 8월, 키르기스스탄 군사 집단이 우즈베키스탄 국경을 불법 침입하는 사건이 발생했다. 테러 활동은 특히 우즈베키스탄 남부 지역에서 두드러졌다.

2004년 3월, 또 다른 공격이 우즈베키스탄을 뒤흔들었다. 이 공격은 국제 테러리스트 네트워크에 의해 자행되었다는 성명이 발표되었다. 2004년 3월 28일 부하라 중심가에서 폭탄 테러가 발생하여 10명이 사망했다. 며칠 후, 정치인들이 시찰을 온 공장이 공격받았고, 다음 날 아침에는 경찰의 교통 위반 단속 지역이 공격받았다. 3월 29일에는 타슈켄트 중앙 시장 부근에서 두 여성이 각각 폭탄을 터뜨려 2명이 사망하고 20명이 부상을 입는 사건이 발생했다. 이는 우즈베키스탄 최초의 자살 폭탄 테러였다. 같은 날, 3명의 경찰관이 총에 맞아 사망했다. 부하라에서는 테러리스트의 폭탄 제조 공장으로 의심되는 곳에서 폭발이 일어나 10명이 사망했다. 다음 날, 경찰은 수도 남부의 과격파 은신처로 추정되는 건물을 급습했다.

카리모프 대통령은 이 공격이 금지된 정당인 히즈브 웃 타흐리르(해방당)의 소행일 가능성이 있다고 주장했지만, 해당 단체는 관련성을 부인했다. 공격 배후로는 타지키스탄과 아프가니스탄을 거점으로 활동하며, 2001년 9월 11일 이후 미국의 대테러 전쟁에 대한 우즈베키스탄 정부의 지원에 반대하는 무장 단체가 지목되었다.

2004년, 크레이그 머레이 영국 대사는 카리모프 정권의 인권 침해와 이에 대한 영국의 동조를 비판하며 사임을 발표했다.[62]

2004년 7월 30일, 테러리스트들이 타슈켄트에 있는 이스라엘과 미국 대사관에 폭탄을 투하하여 3명이 사망하고 여러 명이 부상을 입었다. 우즈베키스탄의 이슬람 과격파 그룹 알 카에다와 연계된 웹사이트는 이 공격에 대한 책임을 주장했다. 테러 전문가들은 이 테러의 주요 원인이 미국의 대테러 전쟁에 대한 우즈베키스탄의 지원이라고 분석했다.

2005년 5월, 우즈베키스탄 군은 23명의 지역 사업가 투옥에 항의하는 시위대에 발포하여 수백 명의 시위대가 사망했다. (자세한 내용은 안디잔 사건 참조)

2005년 7월, 우즈베키스탄 정부는 안디잔 사건을 비난한 미국에 대해 카르시-하나바드 공군 기지에서 180일 이내에 철수할 것을 요구했다. 러시아와 독일 공군 기지는 여전히 우즈베키스탄에 주둔하고 있다.

2000년대 중반, 상호 방위 조약으로 러시아와 우즈베키스탄 간의 관계가 크게 강화되었다. 2006년 키르기스스탄 폭동 이후 안디잔에서 키르기스스탄으로 도망친 수백 명의 난민 송환을 우즈베키스탄이 요구하면서 키르기스스탄과의 긴장이 고조되었다. 일련의 국경 사건 또한 이웃 타지키스탄과의 긴장을 고조시켰다.[18]

7. 5. 카리모프 사후와 미르지요예프 시대

2016년 이슬람 카리모프는 뇌졸중으로 사망했다. 이후 샤브카트 미르지요예프가 대통령직을 승계했다. 샤브카트 미르지요예프는 이슬람 카리모프 사망 이후 우즈베키스탄의 임시 지도자였으며, 2016년 12월 대통령 선거에서 승리했다.[38]2021년 11월 6일, 샤브카트 미르지요예프 대통령은 선거에서 압도적인 승리를 거두고 두 번째 임기를 시작했다.[39][40]

2022년 7월 1일 카라칼팍스탄 자치 지역에서 시위가 발생했다. 이는 우즈베키스탄 헌법 개정으로 카라칼팍스탄의 자치권이 축소되거나, 국민투표를 통한 우즈베키스탄으로부터의 독립 권리가 사라질 수 있다는 우려 때문이었다. 이 시위는 진압 과정에서 최소 18명이 사망했다.[41]

8. 결론

우즈베키스탄은 1991년 독립 이후 민주주의 발전, 경제 개혁, 사회 변화 등 많은 과제를 안고 있다. 1992년 새로운 헌법을 채택했으나 주요 야당은 금지되었고 언론 탄압이 이어졌다. 1995년 국민 투표를 통해 카리모프 대통령의 임기가 연장되었으며, 1998년부터 1999년까지 발생한 폭탄 테러 사건으로 인해 정부는 이슬람 극단주의 그룹, 야당, 소수 민족에 대한 단속을 강화했다.[69] 2000년 카리모프는 국제 사회의 비판 속에서도 재선에 성공했다.

2000년대 초반 우즈베키스탄은 타지키스탄과의 국경에 지뢰를 매설하여 지역 문제를 야기했고, 주변국인 키르기스스탄, 투르크메니스탄과의 긴장 관계도 심화되었다. 2006년에는 안디잔 폭동 이후 키르기스스탄으로 도망친 피난민 송환을 요구하면서 양국 관계가 더욱 악화되었다. 또한 국경 문제로 인해 타지키스탄과의 긴장도 고조되었다.[70]

이러한 상황 속에서도 우즈베키스탄은 지속적인 노력을 통해 발전을 추구해야 한다. 특히, 국제 사회와의 협력, 그 중에서도 한국과의 관계 발전은 우즈베키스탄의 미래에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 중도 진보적 관점에서 볼 때, 우즈베키스탄은 민주주의와 인권, 경제 개방과 사회 통합을 위한 노력을 지속하고, 국제 사회와의 협력을 통해 더 나은 미래를 만들어갈 수 있을 것이다.

참조

[1]

간행물

"Chapter 1: Religious Affiliation"

Pew Research Center's Religion & Public Life Project

2012-08-09

[2]

문서

'' This section incorporates text from the following source, which is in the [[public domain]]'': Lubin, Nancy (1997). "Uzbekistan", chapter 5 in Glenn E. Curtis (Ed.), ''Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan: Country Studies''. Washington, DC: Federal Research Division, Library of Congress.

[3]

서적

Atlas of world history

Oxford University Press

2002

[4]

웹사이트

The Islamic Golden Age

https://www.muslimai[...]

2024-12-12

[5]

웹사이트

Teshik-Tash | The Smithsonian Institution's Human Origins Program

https://web.archive.[...]

Humanorigins.si.edu

2013-09-15

[6]

논문

Ancient Chorasmian Mural Art

https://www.jstor.or[...]

2021-07-29

[7]

문서

Lubin, Nancy. "Early history". In Curtis.

[8]

문서

Klyashtornyy S.G., Savinov D.G. Stepnyye imperii drevney Yevrazii. SPb.: Filologicheskiy fakul'tet Sankt Petersburg, 2005

[9]

문서

Smirnova O. I., Svodnyy katalog sogdiyskikh monet. Moscow, 1981, p.59.

[10]

문서

Baratova L.S. Drevnetyurkskiye monety Sredney Azii VI-IX vv. (tipologiya, ikonografiya, istoricheskaya interpretatsiya). Avtoref. diss. kand. ist. nauk. Tashkent, 1995.

[11]

문서

Klyashtornyy S.G., Livshits V.A. Sogdiyskaya nadpis' iz Buguta. // Strany i narody Vostoka. issue 10. Moscow, 1971, pp. 132-133

[12]

문서

Stebleva I.V. K rekonstruktsii drevnetyurkskoy religiozno-mifologicheskoy sistemy. // Tyurklogicheskiy sbornik 1971 goda.- Moskva, 1972, p. 213-214

[13]

문서

Lubin, Nancy. "Early Islamic period". In Curtis.

[14]

문서

Al'baum, L.I. Zhivopis' Afrasiaba. Tashkent, 1975

[15]

문서

Lubin, Nancy. "Turkification of Mawarannahr". In Curtis.

[16]

간행물

History of Civilisations of Central Asia

UNESCO Publishing

[17]

간행물

The Cambridge History of Early Inner Asia

Cambridge University Press

[18]

웹사이트

"Country Profile: Uzbekistan"

http://lcweb2.loc.go[...]

Library of Congress Federal Research Division

2007-02

[19]

서적

Palgrave Concise Historical Atlas of Central Asia

https://books.google[...]

Springer

2016-04-30

[20]

서적

The Times atlas of world history

https://books.google[...]

Hammond Incorporated

1989

[21]

문서

Lubin, Nancy. "Mongol period". In Curtis.

[22]

문서

Lubin, Nancy. "Rule of Timur". In Curtis.

[23]

문서

Lubin, Nancy. "Uzbek period". In Curtis.

[24]

문서

Lubin, Nancy. "Arrival of the Russians". In Curtis.

[25]

웹사이트

The Russian Conquest

http://countrystudie[...]

2021-05-04

[26]

문서

Malikov, Azim. Russian policy toward Islamic "sacred lineages" of Samarkand province of Turkestan Governor-Generalship in 1868-1917 in Acta Slavica Iaponica no 40. 2020, p.193-216

[27]

문서

Lubin, Nancy. "Entering the twentieth century". In Glenn Curtis, A Country Study Usbekistan

[28]

문서

Lubin, Nancy. "The Jadidists and Basmachis". In Curtis.

[29]

문서

Lubin, Nancy. "The Stalinist period". In Curtis.

[30]

문서

Lubin, Nancy. "Russification and resistance". In Curtis.

[31]

문서

Lubin, Nancy. "The 1980s". In Curtis.

[32]

웹사이트

Independence

http://lcweb2.loc.go[...]

Library of Congress Federal Research Division

1996-03

[33]

뉴스

Ex-envoy to face discipline charges, says FO

https://www.theguard[...]

2010-05-04

[34]

뉴스

Uzbek Leader Wins New Term

http://www.cbsnews.c[...]

CBS News

2007-12-24

[35]

뉴스

Uzbek president wins third term

http://news.bbc.co.u[...]

2010-01-05

[36]

뉴스

Uzbekistan Re-elects Its President

https://www.nytimes.[...]

2010-05-04

[37]

뉴스

Uzbek president returned in election 'farce'

https://www.theguard[...]

2010-05-04

[38]

웹사이트

Uzbekistan elects Shavkat Mirziyoyev as president

https://www.theguard[...]

2021-05-04

[39]

뉴스

Uzbek president secures second term in landslide election victory

https://www.aljazeer[...]

2021-12-20

[40]

뉴스

Uzbek president pledges constitutional reform

https://eurasianet.o[...]

2021-12-20

[41]

웹사이트

Uzbekistan: End use of unlawful force against Karakalpakstan protesters

https://www.amnesty.[...]

2022-07-04

[42]

웹사이트

Country Profile: Uzbekistan

http://lcweb2.loc.go[...]

Library of Congress Federal Research Division

2013-03-22

[43]

웹사이트

Teshik-Tash

http://humanorigins.[...]

humanorigins.si.edu

2013-03-22

[44]

문서

Lubin, Nancy. "Early history". In Curtis.

[45]

문서

Lubin, Nancy. "Early Islamic period". In Curtis.

[46]

문서

Lubin, Nancy. "Turkification of Mawarannahr". In Curtis.

[47]

간행물

History of Civilisations of Central Asia

UNESCO Publishing

[48]

서적

The Cambridge History of Early Inner Asia

Cambridge University Press

[49]

서적

C.M.ドーソン『モンゴル帝国史』1巻(佐口透訳注、東洋文庫、平凡社、1968年3月)、158-159頁

[50]

문서

Lubin, Nancy. "Mongol period". In Curtis.

[51]

문서

Lubin, Nancy. "Rule of Timur". In Curtis.

[52]

문서

Lubin, Nancy. "Uzbek period". In Curtis.

[53]

문서

Lubin, Nancy. "Arrival of the Russians". In Curtis.

[54]

문서

Lubin, Nancy. "Russian conquest". In Curtis.

[55]

문서

Lubin, Nancy. "Entering the twentieth century". In Curtis.

[56]

문서

Lubin, Nancy. "The Jadidists and Basmachis". In Curtis.

[57]

문서

Lubin, Nancy. "The Stalinist period". In Curtis.

[58]

문서

Lubin, Nancy. "Russification and resistance". In Curtis.

[59]

문서

Lubin, Nancy. "The 1980s". In Curtis.

[60]

웹사이트

"A Country Study: Uzbekistan"

http://lcweb2.loc.go[...]

Library of Congress Federal Research Division

2013-03-21

[61]

웹사이트

"Guardian'' report on Russian emigration"

http://www.guardian.[...]

guardian.co.uk

2013-03-21

[62]

뉴스

Ex-envoy to face discipline charges,says FO

http://www.guardian.[...]

2013-03-21

[63]

뉴스

Uzbek Leader Wins New Term

http://en.trend.az/r[...]

trend.az

2013-03-21

[64]

뉴스

Uzbek president wins third term

http://news.bbc.co.u[...]

BBC News

2013-03-21

[65]

뉴스

Uzbekistan Re-elects Its President

https://www.nytimes.[...]

The New York Times

2013-03-21

[66]

뉴스

Uzbek president returned in election 'farce'

http://www.guardian.[...]

The Guardian

2013-03-21

[67]

웹인용

Teshik-Tash | The Smithsonian Institution's Human Origins Program

https://web.archive.[...]

Humanorigins.si.edu

2013-09-15

[68]

문서

sfn|Anthony|2007|p=274–277, 317–320

[69]

문서

Hunsandcentralasia,1981 체브왈로프

[70]

문서

터키사,2011

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com