중국티베트어족

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

중국티베트어족은 중국어, 티베트어, 버마어를 포함하는 다양한 언어들을 아우르는 어족이다. 19세기 초에 처음 제안되었으며, 현재 널리 받아들여지고 있다. 이 어족은 언어의 큰 다양성, 어미 변화의 부족, 언어 접촉의 영향 등으로 인해 재구성이 어렵다. 중국티베트어족은 SOV 어순을 가지는 경우가 많지만, 중국어와 바이어어는 SVO 어순을 보인다. 또한 음조, 성문화, 초성 변화, 격 표지, 인칭 접합 체계 등 다양한 유형론적 특징을 나타낸다.

더 읽어볼만한 페이지

- 중국티베트어족 - 중국어파

중국어파는 중국어 및 그 방언들을 묶어 부르는 말로, 중국티베트어족의 주요 어군이며, 현대 언어학에서는 의사소통이 어려울 정도로 차이가 큰 여러 방언들을 별개의 어군으로 분류한다. - 중국티베트어족 - 발티어

발티어는 파키스탄 길기트발티스탄과 인도 카르길 및 라다크 지역에서 사용되는 시노티베트어족 언어로, 네 가지 상호 이해 가능한 방언으로 나뉘며 페르시아-아랍 문자를 주로 사용하고 풍부한 음운 체계를 가지나, 우르두어와 영어의 영향 및 정치적·종교적 요인으로 인해 언어 유지에 어려움을 겪고 있다. - 어족 - 파푸아 제어

파푸아 제어는 뉴기니섬과 주변 지역에 분포하며 여러 어족과 고립된 언어를 포함하는 언어 집단으로, SOV 어순을 주로 사용하며 트랜스뉴기니어족이 가장 큰 어족에 속한다. - 어족 - 대안다만어족

대안다만어족은 안다만 제도에서 사용되었던 언어 어족으로, 18세기 후반 대안다만족이 사용했으나 인구 감소와 혼합어 사용으로 멸망 위기에 처했으며, 신체 부위를 기반으로 한 독특한 명사 체계를 가진다. - 언어에 관한 - 네팔어

네팔어는 데바나가리 문자로 표기되며, 산스크리트어와 프라크리트어의 영향을 받았으며, 10세기에서 14세기 사이에 나타나, 20세기 이후 표준화 과정을 거쳐 현대 네팔어로 자리 잡았으며, 인도 내 네팔어 사용자들의 권익 신장에 기여했다. - 언어에 관한 - 슬로바키아어

슬로바키아어는 슬로바키아의 공용어이자 약 500만 명이 사용하는 서슬라브어군 언어로, 라틴 문자 기반의 고유한 문자를 사용하며 체코어와 유사하고 폴란드어 등 다른 슬라브어와도 연관성을 가진다.

2. 계통론

19세기부터 중국어, 티베트어, 버마어 등이 서로 연관되어 있다는 추측이 많았으나, 20세기 중반에 이르러서야 현재와 같은 분류가 널리 받아들여졌다. 그 이전에는 중국어와 티베트버마어파를 별개의 어족으로 보거나, 타이카다이어족이나 몽몐어족까지 포함하는 대어족을 주장하는 등 다양한 학설이 있었다.[47]

티베트버마어파(Tibeto-Burman)라는 용어는 1856년 제임스 리차드슨 로건(James Richardson Logan)이 티베트어, 버마어, 카렌어 등을 묶어 처음 제시하였다. 오늘날 이 용어는 중국티베트어족과 동의어로 쓰이기도 하고, 중국어를 제외한 언어만을 가리키는 말로 쓰이기도 한다. 그러나 그 계통론적 의미는 합의되지 않았다. 특히 상고한어 연구가 진행되면서, 청동기 시대에는 중국어도 일반적인 티베트버마어파 언어와 크게 다르지 않았다는 의견이 힘을 얻고 있다.

세르게이 스타로스틴은 북캅카스어족, 예니세이어족, 나데네어족 등과 연관된 데네캅카스어족설을 제시했다.[47] 로랑 사가르는 오스트로네시아어족, 타이카다이어족과 함께 대어족을 이룬다고 주장했다.[47]

중국티베트어족의 조어(祖語)는 아직 완성된 형태로 재구되지 않았으며, 하위 분류나 발전 과정에 대해서도 다양한 이론이 존재한다.

2. 1. 주요 학자 및 이론

앨프리드 크로버(Alfred Kroeber)는 1935년부터 공공사업진흥국의 지원을 받아 캘리포니아 대학교 버클리에서 중국-티베트어 문헌학 프로젝트(Sino-Tibetan Philology Project)를 시작했다.[47] 이 프로젝트는 폴 K. 베네딕트(Paul K. Benedict)가 이어받아, 최초로 중국티베트조어(용어상 티베트버마조어)의 재구를 시도했다.[47]로이 앤드류 밀러(Roy Andrew Miller)는 베네딕트의 재구에 나타나는 불규칙성을 비판했다.[47] 크리스토퍼 벡위스(Christopher Beckwith)는 중국어와 티베트-버마 언어가 서로 관련이 없다고 주장하는 소수 학자 중 한 명이다.[47]

제임스 매티소프(James Matisoff)는 중국티베트계 언어들의 어휘를 총괄하고 가설적인 티베트버마조어의 재구를 시도하고 있다.[48] 그의 이론은 일부 학자들에게 비판받기도 한다.[49]

조지 반 드림(George van Driem)은 중국티베트어족의 조상 언어 화자 집단이 쓰촨 분지에서 기원했다고 추정한다.[47] 로랑 사가르(Laurent Sagart)는 신석기시대 황하 유역의 기장 농경민이 기원이 되어 확산했다고 주장한다.[47]

3. 기원

중국티베트어족의 기원과 원향에 관해서는, 분류와 계통론적 역사의 불명확성으로 인해 여러 가지의 서로 다른 가설들이 존재한다.[50]

19세기 초, 중국어, 티베트어, 버마어 및 기타 언어 간의 계통적 관계가 처음 제안되었고, 현재는 널리 받아들여지고 있다. 초기 연구는 오랜 문자 전통을 가진 문명의 언어에 집중되었으나, 최근에는 문자가 없거나 최근에 생긴 언어까지 포함하여 연구 범위가 확대되었다. 그러나 이 어족의 재구성은 인도유럽어족이나 오스트로아시아어족과 같은 어족보다 훨씬 덜 발전되어 있다. 언어의 다양성이 크고, 많은 언어에서 어미 변화가 부족하며, 언어 접촉의 영향 등이 어려움으로 작용한다. 또한, 많은 소규모 언어들은 접근하기 어려운 산악 지역에서 사용되며, 종종 민감한 국경 지역이기도 하다. 이러한 이유로 기원 시기와 장소에 대한 의견 일치는 아직 없다.

3. 1. 주요 가설

- 조지 반 드림(George van Driem)은 약 9,000년 전 중국티베트어족의 조상 언어 화자 집단이 쓰촨 분지에서 기원하여, 초기에는 일부가 오늘날의 인도 동북부로 이동하였고, 더 나중에 북쪽으로 이동한 분파가 중국어파와 티베트어파의 공통 조상이 되었다고 추정한다. 그는 티베트인과 중국인의 분리가 일어난 후 황하에 정착한 중국어파 조상 집단이 농경을 시작했을 것이라고 본다.[50]

- 로저 블렌치(Roger Blench)와 마크 포스트(Mark Post)는 오늘날 소속 언어의 다양성이 가장 높은 인도 동북부에 원향을 설정하며 시기를 약 9,000년 전으로 본다. 이들은 중국티베트조어에서 농경 어휘가 재구되지 않는다며 수렵 채집 민족으로부터 기원했다고 주장하였다.

- 2019년 로랑 사가르(Laurent Sagart) 등의 합동 연구진은 신석기시대인 약 7,200년 전 황하 유역에 있던 양사오 문화의 기장 농경민이 기원이 되어 기장 농업의 전파와 함께 확산했다고 주장하였다.[51] 이 가설은 보통 중국어파와 티베트어파의 분리 시기를 기원전 5천년 경 황하 최상류이자 티베트고원의 동북단에 존재하던 마자야오 문화와 연관짓는다.[52]

4. 하위분류

관습적으로 중국어파를 먼저 떼어놓고 나머지 언어들을 티베트버마어파로 통틀어 부르는 분류가 널리 사용되어 왔으나, 계통상 이러한 분류를 받아들이지 않는 학자들도 있다. 조지 반 드림(2001)은 거대한 분기로 서서히 가지를 쳐 나가는 방식에 대한 판단을 보류하고, 대신 각각의 명확한 어군들만을 인정하는 소위 "낙엽 모델"을 제안하기도 했다.

현재 중국-티베트어족 언어의 분포는 대부분 화자 수가 가장 많은 세 어파, 즉 중국어, 버마어, 티베트어의 역사적 확장의 결과이며, 알 수 없는 수의 이전 언어들을 대체하였다. 이들 어파는 또한 이 어족에서 가장 오랜 문학적 전통을 가지고 있다. 나머지 언어들은 히말라야산맥 남쪽 사면, 동남아시아 고원 및 티베트 고원 동쪽 가장자리의 산악 지역에서 사용된다.

판 우윈(Pan Wuyun)과 진 리(Jin Li)가 이끄는 연구팀은 2019년 어휘 항목을 기반으로 다음과 같은 계통수를 제안했다.[47]

- 중국-티베트어족

- * 중국어파

- * 티베트-부르마어군

- **

카렌어파

쿠키-친-나가어파

- **

살어파

*

** 디가리시어

** 타니어파

*

**

*** 히말라야어파

*** 누응어파

**

*** 키나우리어

***

* 구룽-타망어파

* 보드어파

*

** 나이어파

** 얼쑤어파, 창어파, 걀롱어파

* 로로-버마어파

4. 1. 중국어파

중국어파는 중고한어 또는 상고한어에서 갈라져 나온 중국 각지의 언어변이형을 통틀어 이르는 분류이다. 본래 황하 중류에서 사용되던 상고한어는 이후 중국 전역으로 확산되어 로망스어군에 비견되는 다양한 언어 계열들을 형성했는데, 화북 평원보다는 지형이 험준한 중국 남부에서 높은 다양성이 보인다. 관점에 따라 이 언어변이형들을 방언으로 보기도, 별개 언어로 보기도 한다.오늘날의 중국어 언어변이형은 대부분 중고 한어에서 갈라진 것이나 민어는 더 일찍이 상고한어에서 갈라진 것으로 추정되고 있다. 또한 최근에는 바이어를 비롯한 일부 소수 언어들이 상고한어 시대에 갈라진 중국어의 자매 언어라는 가설이 등장하였다.

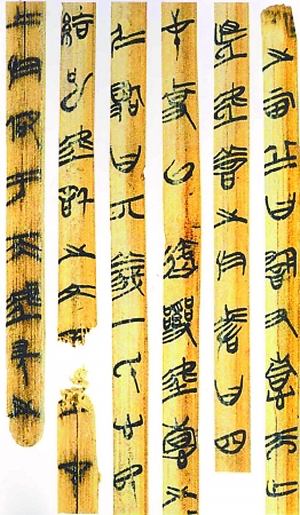

가장 많은 화자 수를 가진 계통은 한자어족으로, 13억 명의 화자가 있으며, 그 대부분은 중국 동부에 거주한다.[2] 중국어의 최초 기록은 기원전 1250년경의 갑골문으로, 당시 고중국어는 황하 중류 지역에서 사용되었다.[2]

4. 1. 1. 주요 중국어 방언

한자어족에 속하는 중국어는 그 다양성이 로망스어족과 비교될 정도로 다양하다.[2] 특히 중국 남동부의 험준한 지형에서는 북중국 평원보다 다양성이 더 크다.[2]- 관화

- * 동북관화

- * 베이징어

- * 교료관화

- * 기로관화

- * 중원관화

- * 란은관화

- * 강회관화

- * 서남관화

- * 진어

- 산둥어

- 향어

- 객가어

- 감어

- 민어

- * 민남어

- * 복건어

- * 대만어

- * 해남어

- * 조주어

- * 민동어

- * 복주어

- * 민북어

- * 민중어

- * 복선어

- 오어

- * 상하이어

- * 닝보어

- * 온주어

- * 휘어

- 광동어

- * 월해 방언

- * 광동어

- * 광서평화

4. 2. 티베트버마어파

티베트버마어파의 정확한 하위 계통에 대해서는 합의된 정설이 없으며, 실제로 모든 언어가 같은 조상언어에서 나온 것인지에 대해서도 회의론이 있다. 학자들은 낮은 수준의 명백한 언어군으로부터 시작하여 중간 수준의 가설적 어군을 구성해나가고 있다.특히 로로-버마어족과 같은 하위 여러 어족은 안정적으로 재구성되었지만, 중국티베트어족의 원어에 대한 안정적인 재구성이 부족하여 상위 어족 구조는 여전히 불분명하다.[36] 따라서 중국-티베트어족/티베트-버마어족의 보수적인 분류는 수십 개의 작은 대등한 어족과 고립어를 제시할 것이다. 하위 그룹으로의 시도는 지리적인 편의 또는 추가 연구를 위한 가설일 뿐이다.

1937년 《중국 연감》(Chinese Yearbook)의 한 설문조사에서 리 방쿠이(Li Fang-Kuei)는 이 어족을 중국어, 타이어, 묘-야오어, 티베트-버마어족의 네 가지로 분류했다.[39] 타이어와 묘-야오어는 중국어와 고립어적 성격, 음조 시스템, 그리고 어휘의 일부를 공유하기 때문에 포함되었으나, 서구 학계에서는 이러한 언어들이 더 이상 중국-티베트어족에 포함되지 않으며, 이후로 특히 동남아시아 본토 언어권을 통한 확산으로 인한 유사성으로 설명되고 있다.[40]

많은 중국어 언어학자들은 여전히 리의 분류를 따르지만,[40] 이 분류는 문제가 있다. 예를 들어, 크라다이어족 전체를 포함할지 아니면 캄-타이어족만 포함할지에 대한 의견이 일치하지 않는다. 베네딕트는 베트남어(몬-크메르어족으로 분류)뿐만 아니라, 흐몽-미엔어족과 크라-다이어족(오스트로-타이어족으로 분류)을 명백히 제외하고, 카렌어족을 중간 위치에 두었다.[41][42]

셰퍼는 티베트-버마어족을 티베트-버마어파와 중국-다이어파로 나눈 것을 비판하고, 6개의 최상위 분류를 제안했다.[43][44][45] 제임스 매티소프(James Matisoff)는 베네딕트의 티베트-카렌 가설을 폐기하고 중국어와 티베트-버마어족의 두 가지 주요 가지를 제시했다.

브래들리(Bradley, 1997)와 라 폴라(La Polla, 2003) 등 최근 서구 학자들은 매티소프의 두 가지 주요 가지를 유지했지만, 자크(Jacques, 2006)는 "비교 연구는 모든 티베트-버마어(중국어를 제외한 중국-티베트어족)에 공통적인 혁신에 대한 증거를 제시한 적이 없다"고 지적하며, 중국어를 중국-티베트어족의 첫 번째 주요 가지로 취급하는 것은 더 이상 정당해 보이지 않는다고 주장한다.

2015년 매티소프는 『중국-티베트어 어원 사전 및 백과사전』(STEDT)에서 중국-티베트어족의 내부 구조를 수정하면서, 어족 내에서 중국어의 위치는 여전히 미해결 과제임을 인정했다.[46]

로저 블렌치(Roger Blench)와 마크 W. 포스트(Mark W. Post)는 중국어, 티베트어, 버마어와 달리 광범위한 문자 역사가 부족한 소수 언어에 기존의 중국-티베트어 분류 체계를 적용하는 것에 대해 비판적인 견해를 제시했다. 특히 인도 북동부의 여러 소수 언어들에서 하위 분류 또는 중국-티베트어족 소속에 대한 증거가 부족하거나 전혀 없다는 점을 지적하며, 이 언어들을 분류되지 않은 언어 또는 어족 내부의 "고립어"로 간주하는 것이 좋다고 주장한다. 블렌치와 포스트는 가장 초기의 분화가 전혀 다른 언어로 이어진 어족에 대해 "중국-티베트어족" 또는 "티베트-버마어족"이라는 이름이 부적절하다고 주장하며, "트랜스 히말라야어족(Trans-Himalayan)"이라는 제안된 이름을 지지한다.

판 우윈(Pan Wuyun)과 진 리(Jin Li)가 이끄는 연구팀은 2019년 어휘 항목을 기반으로 한 계통수를 제안했다.[47] 시나-티베트어족은 일반적으로 티베트-버마어파와 시나어파로 이분되며, 이들은 자매군으로 간주된다.[48][49] 반면, 시나어파를 제외한 티베트-버마어파를 단계통군으로 인정하지 않는 견해도 있다.[50]

시나-티베트어족 중 중국어 등에는 성조가 있지만, 시나-티베트어족의 조어에 성조가 존재했는지는 명확하지 않다. 형태적 유형론상, 시나-티베트어족의 대부분은 고립어이다(예: 현대 중국어, 카렌어, 로로-버마어, 투차어). 단, 갸롱어나 키란티어처럼 복합 통합어의 특징을 가진 언어도 존재한다.

하위분류는 다음과 같다.

- '''동부'''

- 바이어

- 투자어

- 버마-창어군

- 눙어군

- 카렌어군

- '''중앙'''

- 티베트-카나우리어족

- 마하키란티어족

- 바이마어

- 레프차어

- 네와르어

- '''서부'''

- 보드어군

- 서부 히말라야어군

- 타망어군

- 네와르어군

- 키란티어군

- 디말어군

- 마가르어군

- 체팡어군

- 라지-라우테어군

- 렙차어

- 올레어

- 타니어군

- '''아루나찰 제어'''

- 루소어군

- 코-봐어군

- 시앙어군

- 미주어군

- 디가로어군

4. 2. 1. 동부

중국 서남부의 윈난성 및 미얀마 등지에서 사용되는 언어들이다. 바이어, 투자어, 차이-룽어군(Cai-Long)은 중국어 등 다른 중국티베트계 언어로부터의 차용어가 많아 분류가 명확하지 않으며 중국어파의 자매 분파라는 가설도 제기되었다.4. 2. 2. 중앙

어군(중앙어군)은 인도 북동부와 미얀마 북부의 접경 지대(아루나찰 제외)에서 주로 사용되는 언어들이다.[1]- 티베트-카나우리어족

- * 보디어족

- ** 타망어파 (서부 보디어)

타망어

그룬어

타칼리어

마낭어, 나르푸어

찬티알어

갈레어파 - 타망어와 관련이 있지만, 분류는 불확실하다.

- ** 동중앙 보디어

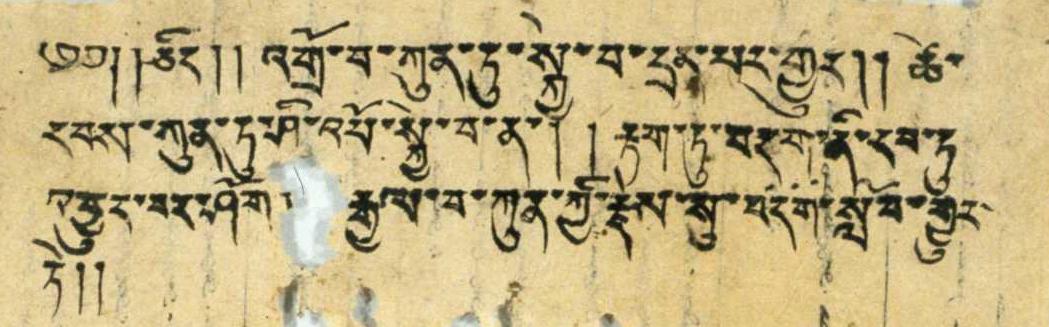

티베트어족 (중앙 보디어) - 중국 티베트 자치구 및 칭하이성 주변의 티베트족의 언어. 독자적인 티베트 문자를 가진다.

* 서부

** 라다크어 - 라다크

*** 발티 방언 - 발티스탄의 발티인이 사용하는 라다크어 방언. 카르길 방언은 오래된 용법을 보존하고 있다고 여겨지지만, 잠스카르 방언은 우짱 티베트어에 가깝다.

* 중앙부

** 우짱 티베트어

* 남부

** 셰르파어 - 셰르파

** 존카어

** 초차가차어

** 브로카트어

** 브록파어

** 라어

** 라야어

** 시킴어 - 시킴인

* 북동부

** 암도 티베트어

* 동부

** 캄 티베트어

- ** 동보디어족 - 멘파족

닥파어

자라어

붐탄어

* 켄어

* 쿠르테프어

* 누프비어

* 니엔어

* 찰리어

타왕어 - 아루나찰프라데시주

올레어 (Black Mountain Monpa) - 블랙 마운틴 (부탄)

- * 서히말라야어족

- ** 쿠마온-가르왈 (알모라)

뱌응시-차우당시

* 뱌응시어

* 차우당시어

다르미아어 (다르마)

롱포어 (롱포)

랑가스어 (랑카스)

- ** 라훌

티나니어 (티난)

가리어 (부난)

파타니어 (만차드)

- ** 쿨루

카나시어 (카나시)

- ** 키나르

키나우리어 (키나우리)

* 칫쿨리

* 투크파

* 테보르스카드

수남어 (숭남)

- ** 장주

장주어 (장주)

4. 2. 3. 서부

티베트-카나우리어군에는 다음이 포함된다.- 보드어군

- ** 티베트 제어

- ** 동부 보드어군

- ** 창라어

- ** 바숨어

- 서부 히말라야어군

- 타망어군

- 네와르어군

- 키란티어군

- 디말어군

- 확장 마가르어군

- * 마가르어군

- * 체팡어군

- * 라지-라우테어군

- 렙차어

- 올레어

- 타니어군

4. 2. 4. 아루나찰

인도령 아루나찰프라데시주에서 사용되는 독자적인 소수 언어들을 통틀어 아루나찰 제어(Arunachal languages)라고 한다. 일부 학자들은 이들이 중국티베트어족에 속하지 않으며 각각 고립된 언어나 소규모 어족들을 이룬다고 추정하고 있다.[53]- 루소어군(Hrusish)

- * 루소어

- * 미지어

- 코-봐어군(카멩어군) (Kho-Bwa, Kameng)

- * 부군어

- * 푸로이크어

- * 서부 코-봐어군

- 시앙어군 (Siangic)

- * 코로어

- * 밀랑어

- 미주어군 (Miju)

- * 미주어

- * 자크링어

- 디가로어군(북미슈미어군) (Digaro, Northern Mishmi)

- * 이두 미슈미어

- * 디가로 미슈미어

5. 어휘

6. 연구사

19세기부터 중국어, 티베트어, 버마어 등이 서로 연관되어 있다고 추측하는 학자들이 많았으나, 오늘날과 같은 분류가 널리 받아들여진 것은 20세기 중반의 일이다. 그 이전에는 중국어와 티베트버마어파를 별개의 어족으로 보는 의견에서 타이카다이어족이나 몽몐어족까지 포함하는 대어족을 주장하는 의견까지 다양한 학설이 있었다. 여전히 중국티베트어족과 다른 어족의 연관성을 주장하는 학자들도 있는데, 북캅카스어족, 예니세이어족, 나데네어족 등과 연관되어 있다고 주장하는 데네캅카스어족설이 세르게이 스타로스틴에 의해 제시된 바 있고, 로랑 사가르는 오스트로네시아어족, 타이카다이어족과 함께 이루는 대어족을 주장하였다.[47]

티베트버마어파(Tibeto-Burman)라는 용어는 1856년 제임스 리처드슨 로건(James Richardson Logan)이 티베트어, 버마어, 카렌어 등을 묶어 처음 제시하였으며, 오늘날에는 중국티베트어족과 동의어로 쓰이기도 하고 중국어를 제외한 언어만을 가리키는 말로 쓰이기도 하나 그 계통론적 의미가 합의된 것은 아니다. 특히 상고한어 연구가 점차 진행될수록 중국어도 청동기에는 통상적인 티베트버마어파 언어와 크게 다르지 않았다는 의견에 힘이 실리고 있다.

이론의 역사에서 중요한 연구는 1935년부터 인류학자 앨프리드 크로버가 공공사업진흥국의 지원을 받아 캘리포니아 대학교 버클리에 기반을 두고 시작한 중국-티베트어 문헌학 프로젝트(Sino-Tibetan Philology Project)이다. 이 프로젝트는 1938년까지 로버트 셰이퍼(Robert Shafer), 그 이후로는 폴 K. 베네딕트(Paul K. Benedict)가 감독하였으며, 이들은 약 30명의 직원을 시켜 중국-티베트어에 관해 접근 가능한 모든 문헌을 대조 분석하고 'Sino-Tibetan Linguistics'라는 제목의 글을 완성했다.

이러한 자료를 바탕으로 베네딕트는 최초로 중국티베트조어(용어상 티베트버마조어)의 재구를 시도하였다. 그러나 그의 재구에 나타나는 불규칙성은 로이 앤드류 밀러(Roy Andrew Miller)에 의해 비판받았고 현재까지 해결되지 않은 채 남아있다. 이러한 문제에 더하여 공통되는 형태론의 부족, 공통 어휘의 상당수가 중국어에서 티베트-버마 언어로 차용된 것이라는 증거 등을 들어 크리스토퍼 벡위스 등 소수의 학자들은 여전히 중국어와 티베트-버마 언어가 서로 관련이 없다고 주장한다.

현재까지도 중국티베트어족의 조어는 완성적인 수준으로 재구된 바가 없으며, 하위 분류나 발전 과정에 관해서도 다양한 이론이 존재하는 상태이다. 캘리포니아 대학교 버클리에서 운영하는 연구 프로젝트 Sino-Tibetan Etymological Dictionary and Thesaurus(STEDT)에서 제임스 매티소프(James Matisoff)는 중국티베트계 언어들의 어휘를 총괄하고 가설적인 티베트버마조어의 재구를 시도하고 있다. 그의 이론에서 특징적인 것은 이형족(allofams)이라고 불리는 개념을 도입하여 한 단어에 대해 여러 이형을 동시에 제시하는 것인데[48], 그의 이러한 재구는 큰 영향력을 가진 한편 일부 학자들에게서는 비판의 대상이 되고 있다.[49]

중국어, 티베트어, 버마어 및 기타 언어 간의 계통적 관계는 19세기 초에 처음 제안되었으며 현재 널리 받아들여지고 있다. 오랜 문자 전통을 가진 문명의 언어에 대한 초기 연구는, 최근에야 문자가 생겼거나 아직 문자가 없는 언어들을 포함하도록 범위가 확대되었다. 그러나 이 어족의 재구성은 인도유럽어족이나 오스트로아시아어족과 같은 어족보다 훨씬 덜 발전되어 있다. 어려움으로는 언어의 큰 다양성, 많은 언어에서의 어미 변화의 부족, 그리고 언어 접촉의 영향 등이 있다. 또한, 많은 소규모 언어들은 접근하기 어려운 산악 지역에서 사용되며, 종종 민감한 국경 지역이기도 하다.

18세기에는 티베트어와 버마어가 광범위한 문학적 전통을 가진 언어라는 점에서 여러 학자들이 공통점을 발견했다. 다음 세기 초, 브라이언 호튼 호지슨(Brian Houghton Hodgson) 등은 인도 북동부와 동남아시아 고지대의 많은 비문학적 언어들도 이들과 관련이 있다는 것을 알아챘다. "티베트-버마어족"이라는 명칭은 1856년 제임스 리차드슨 로건에 의해 처음 사용되었으며, 1858년에는 카렌어족을 추가했다. 스텐 코노가 편집한 인도 언어 조사 3권은 영국령 인도의 티베트-버마어족 언어에 관한 내용이다.

19세기 중반부터 로건 등에 의한 동남아시아의 "인도차이나" 언어 연구를 통해 티베트-버마어족, 타이어족, 몬-크메르어족, 말레이-폴리네시아어족의 네 개 어족으로 구성되어 있음이 밝혀졌다. 율리우스 클라프로트는 1823년에 버마어, 티베트어, 중국어가 모두 공통적인 기본 어휘를 공유하지만, 태국어, 몬어, 베트남어는 상당히 다르다는 점을 지적했다. 어니스트 쿤은 중국-시암어족과 티베트-버마어족의 두 가지 가지로 이루어진 어족을 구상했다. 아우구스트 콘라디는 1896년 영향력 있는 분류에서 이 어족을 인도차이나어족이라고 불렀지만, 카렌어족에 대해서는 의문을 제기했다. 콘라디의 용어는 널리 사용되었지만, 베트남어를 제외한 것에 대한 불확실성이 존재했다. 1909년 프란츠 니콜라우스 핀크는 카렌어족을 중국-시암어족의 세 번째 가지로 분류했다.

장 프릴루스키는 1924년 앙투안 메예와 마르셀 코앵의 저서 ''Les langues du monde''에서 이 어족에 대한 장의 제목으로 프랑스어 용어 ''sino-tibétain''을 도입했다. 그는 이를 티베트-버마어족, 중국어족, 타이어족의 세 가지 그룹으로 나누었고, 카렌어족과 묘-약어족의 연관성에 대해서는 확신하지 못했다. 영어 번역어 "Sino-Tibetan"은 1931년 프릴루스키와 고든 루스의 짧은 논문에 처음 등장했다.

1935년, 인류학자 알프레드 크뢰버는 미국 공공 사업 진흥청의 자금 지원을 받아 캘리포니아 대학교 버클리에 기반을 둔 중국-티베트어족 연구 프로젝트(Sino-Tibetan Philology Project)를 시작했다. 이 프로젝트는 1938년 후반까지 로버트 셰이퍼가, 그 후에는 폴 K. 베네딕트가 감독했다. 그들의 지휘 아래, 언어학자가 아닌 30명의 직원들은 중국-티베트어족 언어에 대한 모든 이용 가능한 자료들을 수집했다. 그 결과, ''중국-티베트어족 언어학''이라는 제목의 15권짜리 타이프 원고 8부가 만들어졌다. 이 연구는 출판되지 않았지만 셰이퍼의 일련의 논문들과 5권짜리 ''중국-티베트어족 개론'', 그리고 베네딕트의 ''중국-티베트어족 개요''에 대한 자료를 제공했다.

베네딕트는 1941년에 자신의 연구 원고를 완성했지만, 1972년까지 출판되지 않았다. 그는 전체 계통수를 만드는 대신, 5개의 주요 언어를 비교하고, 때때로 다른 언어들과의 비교를 통해 원시 티베트-버마어를 재구성하려고 했다. 그는 티베트어에는 남아 있지만 다른 많은 언어에서는 사라진 초성 자음을 기준으로 유성음에 기반한 이중 구분을 재구성했다. 베네딕트가 재구성에 사용한 초성 자음은 다음과 같다.

동족어의 초성 자음은 종종 같은 위치와 조음 방법을 가지는 경향이 있지만, 유성음과 유기음은 종종 예측 불가능하다. 이러한 불규칙성은 로이 앤드류 밀러에 의해 비판되었지만, 베네딕트를 지지하는 사람들은 이것을 상실되고 종종 회복할 수 없는 접두사의 영향으로 돌린다. 이 문제는 오늘날까지 해결되지 않고 있다. 중국어와 티베트-버마어의 관계를 부정하는 소수의 학자 중 한 명인 크리스토퍼 벡위스는 재구성 가능한 공유 형태론의 부재와, 많은 공유 어휘가 중국어에서 티베트-버마어로 차용되었다는 증거와 함께 이를 언급했다.

베네딕트는 또한 적어도 티베트-버마어에 대해서는, 사동의 ''s-'', 자동사의 ''m-'', 그리고 기능이 불확실한 ''r-'', ''b-'', ''g-'', ''d-'' 와 같은 접두사와 ''-s'', ''-t'', ''-n''과 같은 접미사를 재구성했다.

7. 유형론적 특징

중국티베트어족은 구조적으로 세계에서 가장 다양한 어족 중 하나이며, 고립어 (롤로-버마어파)부터 다합성어 (걀롱어파, 키란티어파)까지 다양한 형태를 보인다.[8] 중국어는 고립어의 예로 여겨지지만, 남부 방언이 북부 방언보다 이러한 특징을 더 강하게 나타낸다.

어순은 중국어파, 바이어족 언어, 카렌어족, 므루어족을 제외하고는 SOV가 일반적이다.[6] 그러나 중국어와 바이어어는 다른 SVO 언어와 달리, 관계절이 명사 앞에 온다. 대부분의 학자들은 SOV가 원래 어순이며, 중국어, 카렌어, 바이어어는 동남아시아 본토 언어 지역의 영향으로 SVO 어순을 획득했다고 본다.[39] 그러나 이에 대한 반론도 존재한다.[40]

음조의 대립은 일부 언어(푸리크어)에는 없지만 티베트-버마어족 전반에 걸쳐 나타나는 특징이다.[8] 성문화 대조 또한 로로-버마어군에서 두드러지게 나타난다. 원티베트-버마어가 2음절 체계를 가지고 있었다는 주장이 있지만, 각 언어의 음조가 음조 발생 과정을 통해 독립적으로 발달했을 수 있기 때문에 재구성에 어려움이 있다.

초성 변화는 타동성과 관련이 있으며, 티베트-중국어족에서 널리 나타난다. 초성의 무성화(또는 기음화)는 타동/사동 동사와 관련이 있는 반면, 유성화는 자동/반사동 동사와 관련이 있다.[8] 이는 어족의 초기 단계에 존재했던 형태소 파생을 반영하는 것으로 여겨진다.

통사론적 배열에서 많은 티베트-버마어족 언어들은 능격 및/또는 역능격 격 표지가 있다. 그러나 역능격 표지는 어족의 상위 수준에서 재구성될 수 없으며, 혁신으로 여겨진다.

많은 티베트-버마어군 언어들은 인칭 접합 체계를 보인다. 특히, 걀롱어족과 키란티어족은 목적어보다 주어의 인칭 서열이 낮을 때, 타동사 앞에 역접접두사를 붙인다.

일부 언어에서는 증거성(정보 출처의 문법적 표시) 체계가 복잡하게 발달되어 있다. 이 어족은 미라티브와 자기중심성 연구에도 기여했는데, 이는 언어 유형론에서 비교적 새로운 개념이다.

참조

[1]

웹사이트

Sino Tibetan Languages

https://study.com/ac[...]

2023-12-30

[2]

논문

Archaeological evidence for initial migration of Neolithic Proto Sino-Tibetan speakers from Yellow River valley to Tibetan Plateau

https://www.pnas.org[...]

PNAS

2022-10-22

[3]

간행물

Once again on the history and validity of the Sino-Tibetan bifurcate model

https://jolr.ru/inde[...]

2021

[4]

웹사이트

NE Indian languages and NE Indian languages and the origin of Sino the origin of Sino-Tibetan

https://www.rogerble[...]

2021-10-28

[5]

간행물

Once again on the history and validity of the Sino-Tibetan bifurcate model

https://jolr.ru/inde[...]

2021

[6]

간행물

An explanation of word order change SVO > SOV

1974

[7]

간행물

Reconstructing VO constituent order for proto-Sino-Tibetan

2007

[8]

웹사이트

Morphology in Sino-Tibetan Languages

https://oxfordre.com[...]

2021-11-26

[9]

서적

https://stedt.berkel[...]

Nationalities Press

2021-04-05

[10]

웹사이트

Garo

https://www.language[...]

2020-12-18

[11]

서적

The Ancestry of the Chinese Language

Chinese University Press

[12]

서적

The Ancestry of the Chinese Language

Chinese University Press

[13]

간행물

The comparative method and ventures beyond Sino-Tibetan

[14]

웹사이트

Tailleur 1994

# (cannot extract UR[...]

[15]

웹사이트

Werner 1994

# (cannot extract UR[...]

[16]

웹사이트

Donner 1930

# (cannot extract UR[...]

[17]

웹사이트

Bouda 1963 and Bouda 1957

# (cannot extract UR[...]

[18]

간행물

The Yeniseian Languages of the 18th Century and Ket and Sino-Tibetan Word Comparisons

https://www.jstor.or[...]

2008

[19]

간행물

Xia and Ket Identified by Sinitic and Yeniseian Shared Etymologies // 確定夏國及凱特人的語言為屬於漢語族和葉尼塞語系共同詞源

https://www.jstor.or[...]

2017

[20]

서적

The Classification of the Native Languages of North America

Smithsonian Institution

[21]

서적

The Dictionary of Historical and Comparative Linguistics

Edinburgh University Press

[22]

서적

Past Human Migrations in East Asia: Matching Archaeology, Linguistics and Genetics

https://books.google[...]

Routledge

2008

[23]

이미지

The Preliminary Genealogical Tree For Eurasia (short variant)

https://starlingdb.o[...]

[24]

간행물

The origin of the Na-Dene

1998-11-10

[25]

간행물

Once again on the history and validity of the Sino-Tibetan bifurcate model / Еще раз к вопросу об истории и степени обоснованности бинарной модели классификации сино-тибетских языков

https://www.degruyte[...]

2021-12-01

[26]

간행물

Sino-Tibetan ŋ- and Na-Dene *kw- / *gw- / *xw-: 1st Person Pronouns and Lexical Cognate Sets

2014

[27]

간행물

Ancient Connections of Sinitic

2023-07-24

[28]

서적

Eurasial

Orbis

[29]

서적

The Eurasial Linguistic Superfamily

Anthropos

[30]

서적

講座 言語 第6巻 世界の言語

大修館書店

[31]

서적

世界の言語と国のハンドブック

大学書林

[32]

서적

Trans-Himalayan Linguistics

https://www.degruyte[...]

DE GRUYTER

2013-01-12

[33]

간행물

Dated language phylogenies shed light on the ancestry of Sino-Tibetan

https://www.pnas.org[...]

2019-05

[34]

뉴스

Origin of Sino-Tibetan language family revealed by new research

https://www.scienced[...]

2019-05-06

[35]

간행물

Phylogenetic evidence for Sino-Tibetan origin in northern China in the Late Neolithic.

https://www.nature.c[...]

2019-04-24

[36]

뉴스

Linguistics: The roots of the Sino-Tibetan language family

https://www.natureas[...]

2019-04-25

[37]

저널

Phylogenies based on lexical innovations refute the Rung hypothesis

http://www.jbe-platf[...]

2021-02-03

[38]

간행물

(De)classifying Arunachal languages: Reconstructing the evidence

2011

[39]

저널

An explanation of word order change SVO > SOV

[40]

저널

Reconstructing VO constituent order for proto-Sino-Tibetan

[41]

저널

Athapaskan and Sino-Tibetan

1952

[42]

저널

SINO-TIBETAN ŋ- AND NA-DENE *kw- / *gw- / *xw-: 1st PERSON PRONOUNS AND LEXICAL COGNATE SETS / 漢藏語的 ŋ- 及納得內語的 *kw- / *gw- / *xw-: 第一人稱代詞及詞匯同源組

2014

[43]

서적

Sino-Tibetan–Austronesian: an updated and improved argument

Routledge Curzon

2005

[44]

서적

DNA・考古・言語の学際研究が示す新・日本列島史

勉誠出版

2009

[45]

저널

Dual origins of the Japanese: common ground for hunter-gatherer and farmer Y chromosomes

2006

[46]

저널

Ancient DNA evidence reveals that the Y chromosome haplogroup Q1a1 admixed into the Han Chinese 3 000 years ago

2014

[47]

서적

Proto-Austronesian and the Old Chinese Evidence for Sino-Austronesian

University of Hawaii Press

[48]

서적

Handbook of Proto-Tibeto-Burman: System and Philosophy of Sino-Tibetan Reconstruction

http://escholarship.[...]

University of California Press

[49]

저널

Word families, allofams, and the comparative method

2019

[50]

저널

What is Sino-Tibetan? Snapshot of a Field and a Language Family in Flux

https://www.academia[...]

[51]

저널

https://www.pnas.org[...]

2021-05-16

[52]

저널

Phylogenetic evidence for Sino-Tibetan origin in northern China in the Late Neolithic

[53]

웹사이트

(De)classifying Arunachal languages: Reconsidering the evidence

http://www.rogerblen[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com