젓가락

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

젓가락은 두 개의 막대 모양으로 음식을 집어 먹는 데 사용되는 식기로, 은나라 시대부터 사용된 것으로 추정된다. 중국, 한국, 일본 등 동아시아 문화권에서 널리 사용되며, 유교 사상과 관련하여 예절과 문화적 의미를 갖는다. 젓가락의 재료, 모양, 길이는 지역별 음식 문화에 따라 다르며, 최근에는 일회용 젓가락 사용으로 인한 환경 문제와 재사용 가능한 젓가락 사용에 대한 관심이 높아지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 금속 제품 - 수류탄

수류탄은 손으로 던지거나 발사하여 폭발시키는 무기로, 8세기 동로마 제국에서 처음 사용되었으며, 화약 발명 이후 다양한 형태와 안전 장치가 개발되었고, 세열, 고폭, 화학, 연막 등 다양한 종류로 분류된다. - 금속 제품 - 베어링

베어링은 회전 부품의 마찰을 줄여 효율성을 높이는 기계 요소로, 다양한 구조(미끄럼, 구름, 유체, 자기)와 하중, 윤활 방식에 따라 분류되며 산업 전반에 걸쳐 널리 사용되고, 수명은 사용 조건에 따라 달라진다. - 식기 - 접시

접시는 음식을 담거나 차려 내기 위해 사용하는 가장자리가 약간 올라온 평평한 용기로, 도자기, 유리, 플라스틱 등으로 만들어지며 다양한 형태와 크기로 존재하고, 음식 종류와 용도에 따라 다양한 종류로 나뉘며 장식용이나 수집품으로도 활용된다. - 식기 - 숟가락

숟가락은 손잡이와 오목한 볼로 이루어진 식기로 액체나 작은 고체 음식을 떠먹는 데 쓰이며, 기원전 5000년경 중국에서 처음 발견된 이후 다양한 문화권에서 형태와 재료를 달리하며 사용되었고, 동아시아에서는 젓가락과 함께, 유럽에서는 다양한 형태로 발전해 왔다. - 동아시아의 문화 - 한자

한자는 3,000년 이상 사용된 동아시아의 표의 문자로, 갑골문에서 기원하여 다양한 서체로 발전했으며, 한자 문화권에서 각 지역의 언어와 문화에 영향을 미쳤다. - 동아시아의 문화 - 한문

한문은 고대 중국어 문법에 기반한 문어체로, 동아시아 각국에서 현지화되었으며, 한자의 특성상 해석이 다양할 수 있고, 외교 및 문화 교류를 통해 수용되어, 현대에는 학술 연구, 고전 문학 등에서 사용되며 동아시아 문화와 역사를 이해하는 데 중요한 역할을 한다.

2. 역사

최초의 젓가락은 조리, 불때기, 음식 조각을 집어 올리는 데 사용되었고, 식사 도구로는 사용되지 않았다. 한나라 이전에는 북중국, 한국, 일본 일부 지역에서 기장이 주식이었기 때문에, 젓가락은 요리에 사용되었지만 기장 죽은 숟가락으로 먹었다. 부엌에서 젓가락을 사용하는 것은 오늘날까지도 계속되고 있다.

일본 요리에서 사용되는 일본식 주방용 젓가락인 는 식사용으로 설계되지 않았으며, 한 손으로 뜨거운 음식을 다룰 수 있도록 일반 젓가락처럼 사용된다. 길이는 30cm 이상이며, 위쪽에 끈으로 묶여 있기도 하다. 보통 대나무로 만들어지지만, 튀김 요리에는 대나무 손잡이가 달린 금속 젓가락이 선호된다. 일반 대나무 젓가락은 뜨거운 기름에 반복 사용하면 끝부분이 변색되고 기름기가 많아지기 때문이다.

베트남 요리사들은 요리와 밥솥에서 밥을 뜨는 데 Đũa cảvi (𥮊奇vi) 또는 "큰 젓가락"을 사용한다.[10]

젓가락은 한나라 시대에 쌀 소비가 증가하면서 식기로 사용되기 시작했다. 이 시대에는 식사 때 젓가락과 숟가락이 함께 사용되었다. 젓가락이 음식을 나르고 먹는 데 독점적으로 사용된 것은 명나라 시대부터였으며, 이후 '筷子(kuàizi)'라는 이름과 현재의 모양을 갖추게 되었다.[11]

고대 한자에서 젓가락을 나타내는 글자는 ''주''(箸, 중국 중간어 재구: ''d̪jwo-'')였으나, "빠르다"를 의미하는 ''쾌''(快)로 대체되었다. 원래 글자는 여전히 쓰이지만 현대 표준 중국어 구어에서는 거의 사용되지 않는다. 민남어는 고대 중국어에서 유래했기 때문에 호키엔어, 티우치우 방언 등에서는 보존되어 있다.

표준 중국어에서 젓가락을 가리키는 말은 ''콰이즈''(筷子)이다. 첫 글자(筷)는 "빠르다"(快)와 "대나무"(竹)를 의미하는 의성의음합자이다.[17][18]

영어 단어 "chopstick"은 중국식 피진 영어에서 "빨리"를 의미하는 ''chop chop''에서 유래했을 가능성이 있다.[19][20][21] 옥스퍼드 영어 사전에 따르면, 이 단어는 1699년 윌리엄 댐피어의 책 ''Voyages and Descriptions''에서 처음 출판되었다.[22] "음식"을 의미하는 ''chow''에서 유래하여 "음식 막대기"를 의미한다는 설도 있다.

티베트어에서 젓가락은 "kho-ze" ཁོ་ཙེ라고 한다.

일본어에서 젓가락은 라고 한다. 일회용 젓가락 포장지에 흔히 쓰이는 는 ''te''(손), ''moto''(아래/주위), ''o''(정중)가 합쳐진 말로, 식탁의 작은 접시나 식기류를 가리킨다.

오키나와어에서 젓가락은 ''mēshi'' (),[23] 정중한 표현으로 ''umēshi'' (),[24] 또는 ''

한국어에서 ''저'' (箸한국어, ''jeo'')는 ''젓가락''(''jeo'' + ''garak'') 합성어에 사용된다. ''jeo''는 단독으로 사용될 수 없지만, ''수저'' () 등 다른 합성어에서 찾을 수 있다.

타이완어(호키엔어 유래)에서 젓가락은 로 쓰인 ''tī''라고 한다.[27]

베트남어에서 젓가락은 ''''라고 하며, Chữ Nôm으로는 箸vi로 쓴다. ''Đũavi''는 箸vi의 비한자 베트남어 독음이다.

몽골어에서 젓가락은 "савх", 옛몽골 문자로 "ᠰᠠᠤᠬᠠ"로 쓰이는 "savkh"라고 한다.

캄보디아어(크메르어)에서 젓가락은 ''chang keuh''(ចង្កឹះ)라고 한다.

말레이어 사용 국가, 인도네시아어에서는 젓가락을 sumpit라고 하는데, 바바 말레이어 ''sumpit''에서 유래했고, 호키엔어 栓筆/栓笔 (sng-pit, “holding pin”)에서 유래했다. 보르네오에서는 대나무 젓가락을 ''candas''라고 한다. 말레이시아에서는 ''penyepit''라고 부를 수 있다.

오래된 젓가락이 발견되기 어려운 이유는 나무나 대나무로 만들어 썩기 쉽고, 단순한 나무 조각인지 젓가락인지 구별하기 어렵기 때문이다.

가장 오래된 젓가락은 중국 은허(기원전 14세기경 - 기원전 11세기경)에서 출토된 길이 26cm, 굵기 1.1cm에서 1.3cm의 청동제 젓가락 여섯 개로, 채젓가락과 같은 조리 기구였던 것으로 추정된다.[87][88]

은의 제신(주왕)(기원전 1100년경)이 상아 젓가락을 사용했다는 일화가 『사기』와 『한비자』에 있지만, 악독함을 나타내기 위한 이야기 중 하나라고도 한다.[91][92]

중국에서는 젓가락을 「箸」、「梜」、「梜提」、「筴」、「筯」、「快」、「快子」、「筷子」、「快児」중국어」 등으로 표기했고, 이 중 「箸중국어」가 전국시대(중국)에 나타났다. 죽관이 사용된 것으로 보아 당시부터 대나무 제품이 일반적이었던 것으로 여겨진다.[91] 대나무 막대 중앙을 가열해 구부린 집게에서 유래했다는 설도 있으며, “죽첩”이라 불리는 핀셋 모양의 것이 전국시대 호북성 수현 증후을묘에서 출토되었다.[100][93][88] 맹자는 “군자는 부엌에 가까이 하지 않는다”는 금언에 따라 부엌이나 도살장에서만 사용하는 칼을 식탁에서 사용하는 것에 반대했다. 요리는 미리 부엌에서 한입 크기로 잘라 젓가락으로 집기 쉽게 했으므로 젓가락이 보급되었다. 서양 요리의 식탁에서 포크·숟가락과 함께 나이프가 사용되는 것과는 대조적이다. 젓가락 사용 문화권과 도마를 상용하는 문화권은 거의 일치한다.[94]

유교 경서 중 하나인 전한 시대 『예기』 곡례편에는 젓가락 사용 상황 예시가 있으며, 당시에는 수식 보조로, 주로 갱 재료를 먹을 때 사용되었음을 알 수 있다. 중국에서 밥을 젓가락으로 집어 먹게 된 것은 명나라 무렵부터라고 한다.[95]

야요이 시대 말기 유적에서는 대나무를 구부려 핀셋 모양으로 만든 “접는 젓가락”이 발견되었지만, 음식을 입에 옮기는 용도가 아니라 신에게 바치는 제사·의식용 제기로 사용되었을 것으로 추정된다.[100]

삼국지 위지왜인전에 기재된 야마타이국(3세기 일본)에서는 의례 장면에서 ""과 같이 籩豆(목제 고배)에 담긴 음식을 손으로 집어 먹는 수식 문화가 있었다. 현재 일본에서 스시나 주먹밥 등 일부 간식은 젓가락을 사용하지 않고 먹는 습관이 남아 있으며, 이는 수식 문화의 잔재라고 한다.[103]

2. 1. 기원과 초기 역사

젓가락은 적어도 은나라(기원전 1766~1122년)부터 사용되었다. 그러나 한나라의 역사가 사마천은 이전 하나라와 초기 얼리터우 문화에서도 젓가락이 사용되었을 가능성이 높다고 기록했지만, 이 시대의 고고학적 증거는 찾기 어렵다.[1]지금까지 발견된 가장 오래된 젓가락은 안양 근처 은허 유적지에서 출토된 청동 젓가락 6쌍이다. 이 젓가락들은 길이 26cm, 너비 1.1cm에서 1.3cm로, 대략 기원전 1200년경 상나라 시대의 것으로 추정되며, 요리에 사용되었을 것으로 보인다.[2][3][4] 젓가락 사용에 대한 최초의 기록은 기원전 3세기에 한비(기원전 280년경~기원전 233년)가 쓴 철학서인 한비자에서 찾을 수 있다.[5]

중국 문화에서 젓가락이 널리 퍼진 것은 가족의 화합을 시민 질서의 기초로 강조하는 유교 철학의 영향으로 보기도 한다.[6] 공자는 칼은 무사를 위한 것이지만 젓가락은 선비를 위한 것이라고 말했으며, 그의 후계자인 맹자는 "존귀하고 의인은 도살장과 부엌을 멀리하며... 식탁 위에 칼을 두지 않는다"는 격언을 남겼다고 한다.[8] 공자가 예기에서 젓가락을 언급한 것은 전국 시대(기원전 475~221년경)에 젓가락이 널리 알려졌음을 보여준다.[9]

2. 2. 한국 젓가락의 역사

조선에서는 청동의 중금속 함량이 낮았기 때문에, 백제를 비롯한 고대부터 금속으로 만든 젓가락이 계속 사용되었다. 숟가락과 젓가락을 합쳐 “수저”라고 부른다. 현재는 스테인리스강이 주류이며, 왕족이나 양반 등 지배 계급을 중심으로 은 등 금속 식기가 이용되어 온 흔적이다.[80] 은은 황과 비소와 반응하여 변색되므로, 암살을 미연에 방지하는 효과도 있었다. 반찬류에는 젓가락을 사용하고, 밥과 국물에는 숟가락을 사용한다.[80]2. 3. 세계로의 전파

젓가락은 상나라(기원전 1766년~기원전 1122년) 시대부터 사용되어 온 것으로 알려져 있다. 하지만 한나라의 역사가 사마천은 젓가락이 그 이전 하나라 시대, 심지어 더 이전 얼리터우 문화에서도 사용되었을 가능성이 있다고 기록했지만, 이 시대의 고고학적 증거를 찾기는 어렵다.[1]지금까지 발견된 가장 오래된 젓가락은 은허 유적(현재 안양(하남) 부근)에서 발굴된 청동으로 만든 젓가락 여섯 쌍이다. 길이 26cm에 너비 1.1cm 에서 1.3cm 정도이며, 상나라 시대인 기원전 1200년경으로 추정된다. 이 젓가락들은 요리에 사용되었던 것으로 추측된다.[2][3][4] 젓가락 사용에 대한 가장 오래된 기록은 기원전 3세기 한비(기원전 280년경~기원전 233년)가 저술한 철학서인 『한비자』에서 찾아볼 수 있다.[5]

중국 문화에서 젓가락이 널리 보급된 이유는 때때로 사회 질서의 기반으로 가족 화합을 강조하는 유교 사상 때문으로 설명되기도 한다.[6] 공자는 칼은 무사를 위한 것이고 젓가락은 선비를 위한 것이라고 말했으며,[7] 그의 계승자인 맹자는 "고결하고 정직한 사람은 도살장과 부엌을 멀리하고… 그의 식탁에는 칼을 두지 않는다"라는 말을 남겼다고 한다.[8] 공자가 『예기』에서 젓가락을 언급한 것은 젓가락이 전국시대(기원전 475년경~기원전 221년)에 널리 알려져 있었음을 시사한다.[9]

젓가락은 요리 도구이자 식사 도구로서 시간이 지남에 따라 동아시아와 동남아시아 전역으로 퍼져나갔다. 이시키 하치로(Isshiki Hachiro)와 린 화이트(Lynn White)와 같은 학자들은 세계가 세 가지 식사 관습, 즉 손으로 먹는 문화, 포크와 나이프를 사용하는 문화, 그리고 중국, 일본, 한국, 베트남으로 구성된 "젓가락 문화권"으로 나뉘었다고 지적했다.

한족의 중국인 이민이 확산되면서 브루나이, 캄보디아, 라오스, 네팔, 말레이시아, 미얀마, 싱가포르, 태국을 포함한 남아시아와 동남아시아 국가들에 젓가락 사용이 퍼져나갔다. 싱가포르와 말레이시아에서는 한족이 전통적으로 모든 음식을 젓가락으로 먹는 반면, 인도인과 말레이인(특히 싱가포르에서는 주로 국수 요리를 먹을 때 젓가락을 사용한다. 전반적으로 이 지역에서는 젓가락, 수저 또는 포크를 서로 바꿔 사용할 수 있다.[12][13] 라오스, 미얀마, 태국, 네팔에서는 일반적으로 국수를 먹을 때만 젓가락을 사용한다.

마찬가지로 젓가락은 전 세계의 동아시아 요리와 관련하여 하와이, 북미 서해안,[14][15] 그리고 전 세계 해외 아시아계 커뮤니티가 있는 도시에서 더욱 수용되고 있다.

젓가락에 대한 가장 초기의 유럽 언급은 1515년 말라카에서 토메 피레스(Tomé Pires)가 쓴 포르투갈어 ''Suma Oriental''에 나온다. 그는 "중국인들은 두 개의 막대기로 먹고, 입 가까이 왼손에 질그릇이나 도자기 그릇을 들고, 두 개의 막대기로 음식을 빨아들인다. 이것이 중국식이다."라고 기록했다.[16]

중국, 대만, 한국, 베트남에서는 젓가락을 주로 사용하고 수저로 보조하는 반면, 일본에서는 젓가락만 사용한다. 일본의 젓가락은 맑은 국이나 된장국과 같은 국물 요리에도 사용하기 때문에, 그릇을 들고 입에 대는 것도 일본에서만 볼 수 있는 특징으로 여겨진다.[62]

일본, 중국, 한국, 북한, 타이완, 싱가포르, 베트남, 태국, 라오스, 캄보디아, 몽골 등에서 일상적으로 사용되어 왔다. 이 중 태국, 캄보디아, 라오스에서는 국물에 들어 있는 면 요리를 먹을 때만 젓가락과 수저를 사용한다. 다른 요리에는 스푼과 포크를 사용하지만, 찐 찹쌀을 떼어 손으로 빚어 먹는 "카오 니아오"가 선호되는 지역에서는 손도 사용한다. 그릇에 입을 대지 않고 면을 후루룩 들이키지 않는 베트남에서는 죽이나 국물 요리는 수저만, 면 요리는 젓가락과 수저, 일반적인 식사는 젓가락과 수저를 사용한다(국물 요리가 전혀 없다면 젓가락만 사용하는 경우도 있다). 일본 요리와 중국 요리의 세계적인 보급으로 인해, 서구 국가에서도 젓가락을 사용할 줄 아는 사람이 적지 않다.

세계 인구의 약 30%가 젓가락으로, 40%가 손으로, 나머지 30%가 나이프・포크・스푼으로 식사를 한다는 통계가 있다. 이는 음식의 종류나 조리법의 차이에서 비롯된다는 견해가 있다.[63] 전반적으로 볼 때 "끈기 있는 쌀밥・볶음 요리・생선・전골 요리를 자주 먹는 지역에서는 젓가락, 고기・야채・수프를 함께 먹는 지역에서는 나이프・포크・스푼, 면 요리를 거의 먹지 않는 지역에서는 손"과 같이 나뉜다. 또한, 집는 재료가 많은 요리에는 젓가락을, 찌르거나 얹는 재료가 많은 요리에는 포크를 사용하는 식사법이 발전했다는 견해도 있다.

3. 어원

‘젓가락’이라는 이름은 ‘저’(箸)[119][120]와 ‘-가락’(가늘고 긴 모양을 이르는 말)을 더한 것으로 가운데에 사이시옷을 넣은 것이다.

고대 한자에서 젓가락을 나타내는 글자는 ''주''(箸)였다. 현대 표준 중국어 구어에서는 거의 사용되지 않지만, 민남어에서는 호키엔어와 티우치우 방언과 같은 중국어 방언에서 보존되어 있다. 표준 중국어에서 젓가락을 가리키는 말은 ''콰이즈''(筷子)이며, "빠르다"(快)와 "대나무"(竹)를 의미하는 글자로 이루어져 있다.[17][18]

영어 단어 "chopstick"은 중국식 피진 영어에서 유래했을 가능성이 있다.[19][20][21] 옥스퍼드 영어 사전에 따르면, 이 단어가 처음으로 출판된 것은 1699년 윌리엄 댐피어의 책 ''Voyages and Descriptions''이다.[22]

일본어에서 젓가락은 箸|hashi일본어라고 하며, おてもと|otemoto일본어라고도 한다. 오키나와어에서는 ''mēshi'', ''umēshi'', ''

한국어에서 ''저'' (箸한국어)는 ''젓가락''이라는 합성어에 사용된다. ''저''는 단독으로 사용할 수 없지만, 수저와 같은 다른 합성어에서 찾아볼 수 있다.

타이완어에서 젓가락은 ''tī''라고 한다.[27]

베트남어에서 젓가락은 ''''라고 하는데, Chữ Nôm으로는 箸vi로 쓴다.

몽골어에서 젓가락은 "савх"라고 한다.

캄보디아어(크메르어)에서 젓가락은 ''chang keuh''(ចង្កឹះ)라고 한다.

인도네시아어에서는 젓가락을 sumpit라고 한다. 보르네오에서는 대나무 젓가락을 ''candas''라고 한다. 말레이시아에서는 ''penyepit''라고 부를 수 있다.

3. 1. 한국어

‘젓가락’이라는 이름은 ‘저’(箸)[119][120]와 ‘-가락’(가늘고 긴 모양을 이르는 말)을 더한 것으로 가운데에 사이시옷을 넣은 것이다. 한편 ‘숟가락’은 ‘술’과 ‘-가락’을 더한 후에 ㄹ 받침이 ㄷ으로 바뀌어 온 것으로 여기고 있다.3. 2. 중국어

고대 한자에서 젓가락을 나타내는 글자는 ‘'주''(箸, 중국 중간어 재구: ''d̪jwo-'')였다. 비록 고대 구어체 중국어에서 널리 사용되었을 수 있지만, 결국 "빠르다"를 의미하는 ‘'쾌''(快)의 발음으로 대체되었다. 원래 글자는 여전히 글쓰기에 사용되지만 현대 표준 중국어 구어에서는 거의 사용되지 않는다. 그러나 민남어는 고대 중국어에서 직접 유래했기 때문에 호키엔어와 티우치우 방언과 같은 중국어 방언에서는 보존되어 있다.[119][120]표준 중국어에서 젓가락을 가리키는 말은 ‘'콰이즈''(筷子)이다. 첫 번째 글자(筷)는 음을 나타내는 부분이 "빠르다"(快)를 의미하고, 의미를 나타내는 부분이 "대나무"(竹)를 의미하는 의성의음합자(의미음소합성어)로, 부수(⺮)를 사용하여 만들어졌다.[17][18]

영어 단어 "chopstick"은 "빨리"를 의미하는 중국식 피진 영어 ‘’chop chop’’에서 유래했을 가능성이 있다.[19][20][21] 옥스퍼드 영어 사전에 따르면, 이 단어가 처음으로 출판된 것은 1699년 윌리엄 댐피어의 책 ''Voyages and Descriptions''에 있는 "they are called by the English seamen Chopsticks"이다.[22]

중국에서는 "筷子중국어(, 쿠아이즈)"라고 불리며, 일본에서 사용되는 "箸"(, 주)라는 단어와 한자는 현재도 민남어(넓은 의미의 복건어)에서는 구어로 사용되지만(푸젠어 대조표 참조), 기본적으로 고어이다. "筷子"는 송·원 시대에 "멈춘다"라는 의미의 "住"나 "佇"와 같은 발음인 "箸"라는 단어를 싫어한 선원들이 반대 의미인 "빠르다"라는 뜻의 "快"를 사용하여 "快児"(, 쿠아이얼)이라고 바꾸고, 나중에 죽머리를 추가한 "筷중국어"자를 붙여, 항해의 순조로운 진행을 기원한 데서 유래했다고 여겨진다.[78][81][82]

3. 3. 일본어

일본어에서 젓가락은 箸|hashi일본어라고 한다. 흔히 일회용 젓가락 포장지에 쓰이는 おてもと|otemoto일본어로 오해하기도 하는데, ''te''는 손을, ''moto''는 무언가 아래나 주위의 영역을 의미한다. 앞의 ''o''는 정중함을 위해 사용된다. 따라서 otemoto는 식탁에 놓인 작은 접시나 식기류를 가리킬 수 있다.오키나와어에서 젓가락은 비속어로 ''mēshi''[23], 정중한 표현으로 ''umēshi''[24], 또는 ''

4. 종류와 재료

젓가락은 금속이나 나무 등을 이용하여 만든다. 금속으로는 청동, 은, 놋쇠 등을 사용하였으나, 현재는 주로 스테인레스를 사용한다.

동아시아의 여러 나라에서 오래전부터 젓가락을 사용하고 있지만, 그 모양은 나라마다 제각각이다. 이는 주로 각 나라의 음식 문화에 따라 젓가락이 다르게 발달했기 때문이다.

- 한국: 비교적 보통 길이이며, 주로 금속을 재료로 사용한다. 조선에서는 청동의 중금속 함량이 낮았기 때문에, 백제를 비롯한 고대부터 금속으로 만든 젓가락을 계속 사용하였다. 숟가락과 젓가락을 합쳐 "수저"라고 부른다. 현재는 스테인리스강이 주류이며, 왕족이나 양반 등 지배 계급을 중심으로 은 등 금속 식기가 이용되어 온 흔적이 남아있다. 은은 황과 비소에 반응하여 변색되므로, 암살을 방지하는 효과도 있었다. 한국에서는 반찬류에는 젓가락을 사용하고, 밥과 국물에는 숟가락을 사용한다.[80]

- 중국: 가장 긴 편이며, 주로 나무를 재료로 사용한다. 중국에서는 남북조 시대까지 청동 젓가락이 사용되었지만, 그 이후에는 중금속의 독성을 피하기 위해 사용되지 않았다. 중국에서는 젓가락을 筷子|쿠아이즈중국어라고 부른다.

- 일본: 보통이거나 짧은 편이며, 주로 나무를 재료로 사용한다. 일본에서는 요리용 젓가락을 料理箸|료리바시일본어라고 하고, 조리된 음식을 그릇에 옮길 때 사용하는 젓가락을 菜箸|사이바시일본어라고 한다.[32][33] 아이누족이 일상적으로 사용하는 젓가락은 「()」 또는 「()」이라 불리며, 일본인들이 사용하는 것과 비슷하다.[72]

- 베트남: đũa|뚜아vn라고 불리며, 중국과 비슷한 길이(약 27cm)의 사각기둥형이 사용된다. 면 요리가 많기 때문에 칠기 젓가락은 거의 사용되지 않는다. 목재 또는 수지 제품이 많다.

최초의 젓가락은 조리, 불때기, 음식 나르기 또는 음식 조각 집어 올리기에 사용되었으며, 식사 도구로는 사용되지 않았다. 그 이유 중 하나는 한나라 이전에는 북중국, 한국, 일본 일부 지역에서 기장이 주식이었기 때문이다. 젓가락은 요리에 사용되었지만, 당시 기장 죽은 숟가락으로 먹었다.[34] 부엌에서 젓가락을 사용하는 것은 오늘날까지도 계속되고 있다.

4. 1. 형태

젓가락은 금속이나 나무 등으로 만든다. 금속으로는 청동, 은, 놋쇠 등을 사용하다가, 현재는 주로 스테인리스강을 사용한다.동아시아 여러 나라에서 젓가락을 오래전부터 사용했지만, 모양은 나라마다 다르다. 주로 각 나라의 음식에 따라 젓가락도 다르게 발달했다.

일본은 나무 그릇을 사용했고, 숟가락 없이 젓가락만 사용했기 때문에 음식 크기가 작아졌다. 탕 그릇도 작았다. 일본의 밥상은 매우 작고 혼자 사용하며, 높이도 낮다. 반면 한국은 고려 시대부터 평민들도 도자기를 사용했다. 조선 말기까지 혼자 쓰는 밥상에 무거운 도자기 식기를 들고 먹는 것은 어려웠고, 넓고 큰 식기를 들고 먹는 것은 경박하게 보였다. 한국의 밥상은 높이가 높았고, 식기는 무거워도 괜찮았다.

한국에서 젓가락의 초기 사용은 삼국 시대까지 거슬러 올라간다. 가장 오래된 젓가락은 백제 왕릉에서 발견되었다.[34] 한국은 금속 젓가락을 사용하는데, 이는 음식 속 독을 감지하기 위해 은 젓가락을 사용했던 왕실 관습에서 유래했다는 설이 있지만, 정확한 이유는 논란이 있다.[35] 역사 시대에 따라 젓가락의 금속 구성은 다양했다. 고려 시대에는 청동 젓가락을 만들었고, 조선 시대 왕실에서는 은 젓가락을 사용했다. 은의 산화 특성을 이용해 왕족을 위한 음식이 조작되었는지 확인했다. 현재는 대부분 스테인리스강으로 젓가락을 만든다. 금속의 미끄러운 성질 때문에 젓가락은 더 나은 그립감을 위해 편평하게 찍혀 나온다.[35] 고급 세트는 선물용으로 순은으로 만들기도 한다. 다양한 나무(주로 대나무)로 만든 젓가락도 한국에서 흔하다. 많은 한국 젓가락은 손잡이 부분에 정교하게 장식되어 있다.

한국에서는 짧고 납작한 직사각형 모양의 중간 길이 젓가락을 숟가락과 함께 사용한다. 이 세트를 ''수저''라고 부른다. ''수저''는 숟가락과 젓가락을 의미하는 한국어 혼성어이다. 숟가락을 젓가락과 함께 사용하는 것은 한국 고유의 특징이다. 대부분의 젓가락 사용 국가는 숟가락 사용을 없애거나 제한했다. ''수저''는 수저 받침에 올려놓아 젓가락과 숟가락이 테이블에 닿지 않도록 한다.

과거에는 수저의 재료가 계급에 따라 달랐다. 궁중에서는 금, 은 등으로 만들었고, 서민들은 놋쇠나 나무 수저를 사용했다. 오늘날 수저는 대개 스테인리스강으로 만들지만, 전통적인 환경에서는 ''방짜''도 인기가 있다.

일본 젓가락은 여성용은 길이가 더 짧고, 어린이용은 더 작은 크기로 만든다. 많은 일본 젓가락은 끝에 원형 홈이 있어 음식이 미끄러지는 것을 방지한다. 일본 젓가락은 생선과 해산물을 해체하기 위해 날카롭고 뾰족하다. 전통적으로 나무나 대나무로 만들고 칠을 한다.

칠한 젓가락은 일본어로 ''누리바시''라고 하며, 제조 장소와 칠의 종류에 따라 여러 종류가 있다.[29] 일본 전통 칠 젓가락은 후쿠이현 오바마시에서 생산되며, 천연 칠로 코팅된 다양한 색상으로 나온다. 진주층을 전복에서 얻어 장식하고, 계란 껍질을 사용하여 젓가락에 방수 코팅을 해 수명을 연장한다.[29]

에도 키바시 젓가락은 약 100년 전 다이쇼 시대(1912~1926) 초부터 도쿄 장인들이 만들었다. 고급 목재(흑단, 붉은색 산달나무, 철목, 일본 회양목 또는 단풍나무)를 사용하며, 장인들이 손으로 다듬는다.[30] 에도 키바시 젓가락은 단면이 오각형, 육각형 또는 팔각형일 수 있다. 젓가락 끝은 접시나 그릇을 손상시키지 않도록 둥글게 처리한다.[31]

일본에서 식사에 사용되는 젓가락의 전형적인 형태는 짧은 나무에 칠이나 합성수지를 칠한 칠기 젓가락이다. 칠을 여러 번 덧칠한 젓가락은 독특한 광택이 있다. 반면, 나무결의 아름다움을 살리기 위해 표면에 칠을 하지 않은 젓가락도 있다. 일본 젓가락은 한쪽 끝만 가늘어지는 것이 많다. 뼈 있는 생선을 먹을 때 뼈와 살을 쉽게 분리하기 위해서다. 예외적으로, 축하 젓가락(祝箸)은 양쪽 끝 모두 가늘어진다. 도장을 하지 않은 젓가락에는 나무결의 아름다움을 강조하기 위해 후단을 급격하게 잘라내는 「천삭(天削げ)」 가공을 한 것이 있다. 최근에는 칠기 젓가락에도 장식을 위해 천삭 가공을 한 것이 있다.

일본 젓가락은 칠기 젓가락 등 목제가 예부터 주류였으며, 다음으로 죽제가 사용된다. 현대에는 어린이용이나 일부 식당 등에서 플라스틱제도 자주 사용된다. 칠기 젓가락의 주요한 것으로 와카사 칠기와 와지마 칠기가 있으며, 그 외에 쓰가루 칠기, 아이즈 칠기 등이 있다.[64]

일회용 젓가락은 세로로 둘로 쪼개어 사용하는 저렴한 젓가락이다. 도시락이나 일부 식당 등에서 제공된다. 숲의 무분별한 벌채로 이어진다는 문제 제기가 있지만, 목재로 쓸모없는 나무 조각이나 간벌재를 사용해 산림 보전에 도움이 된다는 의견도 있다.

식사용 젓가락을 세는 보조사는 일본어에서는 「젠(膳)」이다. 두 개 한 벌로 한 젠(膳) 또는 일쌍(一双)으로 센다. 식사 외에 사용하는 젓가락의 보조사는 조(組), 갖춤(揃え), 구(具) 등이 사용된다.[66]

오른쪽

조리 전용 젓가락으로는 채젓가락과 진어젓가락이 있으며, 식사용 젓가락보다 길다. 모리바시(盛り箸)라는 이름으로도 알려진 진어젓가락(진명젓가락, 어젓가락, 생회젓가락(まなばし) 등)은 헤이안 시대에 등장했다. 새나 생선을 찢거나 자를 때의 보조나 담는 데 사용되는 젓가락으로, 당시에는 주인이 대나무를 깎아 만들었지만,[67] 현대에는 아이스픽 모양의 금속제 팁에 나무 등의 손잡이를 붙인 것이 많다. 새나 생선 등 비린내 나는 것에는 진어젓가락을, 채소에는 채젓가락을 사용하여 향이 옮는 것을 방지한다.[68]

공용젓가락은 자신이 사용하는 젓가락으로 공용 접시에서 음식을 집는 것(직箸)을 꺼리는 일본에서 사용되는 나눠 쓰는 젓가락이다.

젓가락은 재질이나 모양 등 다양한 변형이 있지만, 길이가 같은 두 개의 막대 모양의 것이 한 쌍을 이루는 점은 거의 모든 젓가락에 공통적이다. 대부분의 경우, 무늬나 장식도 좌우대칭이거나 두 개를 합쳐 하나의 무늬가 되도록 같은 것이 2개에 새겨져 있다.

또한, 젓가락에는 보통 “끝”이 있다. 기본적으로 막대의 한쪽 끝만 음식에 접촉하는 것을 전제로 한다. 이는 막대의 한쪽 끝이 가늘어지는 것, 장식이 없는 것 등으로 구별할 수 있다. 다만, 축하 젓가락(祝箸)처럼 양쪽 끝에 끝이 있는 것도 있다.

4. 2. 재료

젓가락은 금속이나 나무 등을 이용해 만든다. 금속으로는 청동, 은, 놋쇠 등을 사용하였다가, 지금은 주로 스테인레스를 사용한다.

동아시아의 여러 나라에서 오래전부터 쓰이고 있는 젓가락이지만 모양은 제각각 다르다. 주로 각 나라의 음식에 따라 발달했다.

- 한국: 길이는 비교적 보통 수준이며, 주 재질은 금속이다.

- 중국: 길이가 가장 길다. 중국 음식은 뜨거운 기름을 사용한 경우가 많아 데이는 것을 방지하고자 길어졌다. 주 재질은 나무이다. 기름진 음식을 덜어먹기 때문에 길다란 젓가락을 사용하며, 기름지고 뜨거운 음식이 미끄러지는 것을 막기 위해 마찰력이 높은 나무로 만들어졌다. 또한 넓고 둥근 책상에서 식사하기 때문에 멀리 있는 음식도 집기 위해 한국과 일본에 비해 훨씬 길게 만들어졌다.

- 일본: 길이는 보통이거나 짧다. 음식을 먹는 방법에 따라 짧게 발달한 것으로 보인다. 나무가 주 재료이며, 생선을 주로 먹기 때문에 뼈를 바르기 쉽도록 끝이 뾰족하다.

조선에서는 청동의 중금속 함량이 낮았기 때문에, 백제를 비롯한 고대부터 금속으로 만든 젓가락이 계속 사용되었다. 숟가락과 젓가락을 합쳐 “수저”라고 부른다. 현재는 스테인리스강이 주류이며, 왕족이나 양반 등 지배 계급을 중심으로 은 등 금속 식기가 이용되어 온 흔적이다. 은은 황과 비소에 반응하여 변색되므로, 암살을 방지하는 효과도 있었다. 반찬에는 젓가락을 사용하고, 밥과 국물에는 숟가락을 사용한다.[80]

4. 3. 지역별 특징

동아시아 여러 나라에서 젓가락을 사용하지만, 각 나라 음식 문화에 따라 재질과 모양이 다르다.- 한국: 길이는 보통이며, 주로 스테인리스 등 금속 재질을 사용한다. 조선에서는 백제를 비롯한 고대부터 금속제 젓가락을 사용했으며, 숟가락과 젓가락을 함께 "수저"라고 부른다.

- 중국: 길이가 가장 길며, 주로 나무 재질을 사용한다. 기름진 음식을 덜어 먹고, 넓은 식탁에서 멀리 있는 음식을 집기 편하도록 길게 만들어졌다. 중국에서는 젓가락을 筷子|쿠아이즈중국어라고 부른다.

- 일본: 길이가 보통이거나 짧으며, 주로 나무 재질을 사용한다. 생선 뼈를 바르기 쉽도록 끝이 뾰족하다. 일본어에서 젓가락은 箸|하시일본어라고 한다.

- 베트남: 중국과 비슷한 길이(약 27cm)의 사각기둥형이 사용된다. 목재 또는 수지 제품이 많으며, 칠기 젓가락은 거의 사용되지 않는다. 베트남에서는 đũa|뚜아vi라고 부른다.

젓가락은 일본, 중국, 한국, 북한, 타이완, 싱가포르, 베트남, 태국, 라오스, 캄보디아, 몽골 등에서 일상적으로 사용된다.

젓가락의 부속품으로는 젓가락받침, 젓가락통, 젓가락꽂이, 젓가락집, 젓가락 봉투 등이 있다.

5. 젓가락 사용법

젓가락질은 과거 고려 시대나 조선 시대에 왕실 제사나 왕실 예절 등에서 지키던 기준이 있었다. 그러나 현재 국제적으로 표준화된 젓가락 사용법은 없다. 현재 한국, 중국, 일본에서 공통적으로 발견되는 방법은 다음과 같다.[121]

# 젓가락 한 개를 약손가락(네 번째 손가락)과 검지와 엄지 사이에 옴폭 들어간 곳에 놓고 엄지로 지긋하게 잡는다. 이렇게 하면 젓가락 하나가 고정된다.

# 엄지, 집게 손가락, 가운데 손가락 끝을 사용하여 남은 젓가락을 펜처럼 잡는다. 젓가락은 안정적으로 고정되어야 한다.

# 위쪽 젓가락을 아래쪽 젓가락 방향으로 위아래로 움직여 음식을 집는다.

# 위의 세 가지 순서를 충분히 연습한다.

표준적인 젓가락 잡는 방법은 윗쪽 젓가락을 엄지손가락 끝, 검지손가락 끝, 중지손가락 마디로 잡는 것이다. 이 세 손가락은 윗쪽 젓가락을 삼면에서 감싸 펜을 잡듯이 단단히 고정한다. 이렇게 윗쪽 젓가락을 움직여 사용한다. 윗쪽 젓가락의 뒷부분은 검지손가락 밑부분에 놓인다.

아랫쪽 젓가락은 일반적으로 움직이지 않는다. 엄지손가락 아랫부분이 젓가락을 약지손가락 마디와 손바닥의 두툼한 부분에 대고 누르면서 고정한다. 엄지손가락은 아랫쪽 젓가락을 고정하는 동시에 윗쪽 젓가락도 움직이는 이중 역할을 한다. 이 때문에 엄지손가락을 편평하게 해야 한다.[36]

젓가락을 사용하는 문화권에서는 아이가 성장하는 과정에서 젓가락 사용법을 배우는 것이 중요하다. 올바른 젓가락 사용법은 보통 가족 내에서 가르친다.

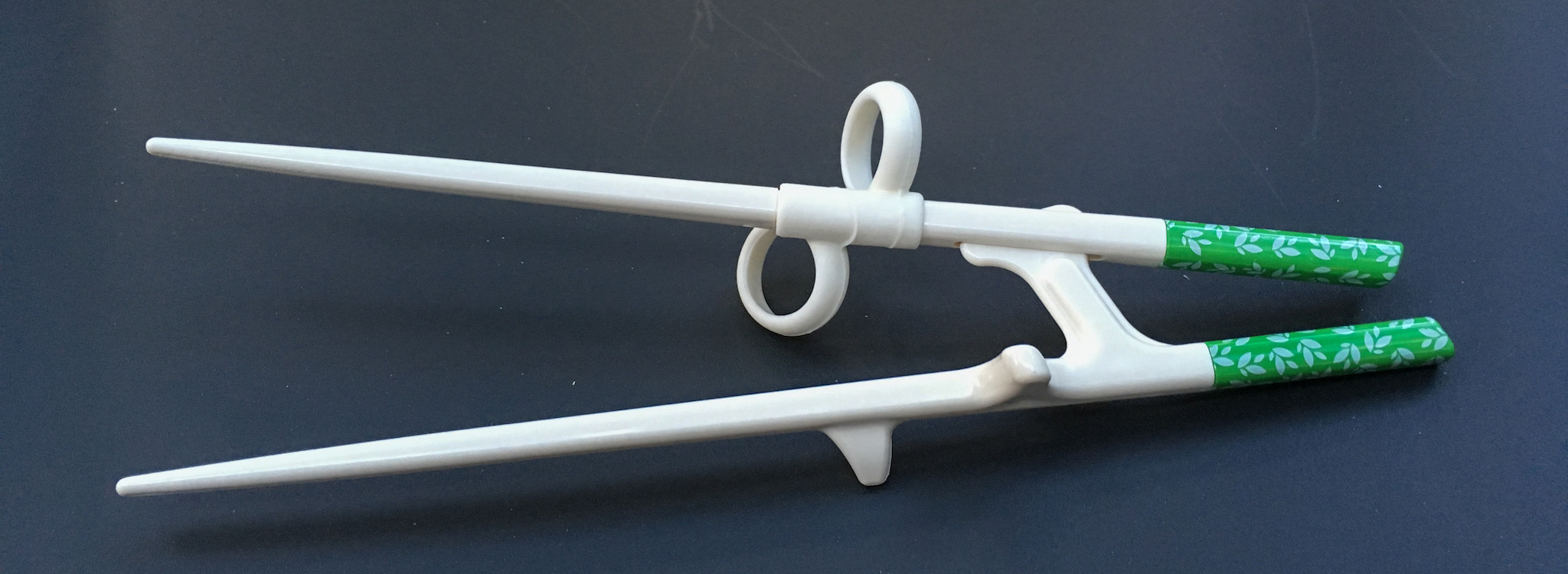

성인 학습자는 친구의 도움이나 일회용 젓가락 포장지에 인쇄된 설명, 동영상 등을 통해 젓가락 사용법을 익힐 수 있다. 일반적으로 학습 보조 도구는 학습자들이 표준적인 잡는 방법을 따르도록 돕는다.

젓가락은 오른손으로 잡는 것이 예의이다. 젓가락 하나는 연필을 잡는 것처럼(엄지, 검지, 중지로 잡은 상태) 잡고, 다른 하나는 중지와 약지 사이에 끼운다(주로 엄지손가락 밑 부분과 약지손가락 끝 두 곳으로 고정한다)면 전통적이고 올바른 젓가락 사용법이 된다. 엄지, 검지, 중지로 잡고 있는 쪽을 움직이고, 약지로 받치고 있는 쪽은 움직이지 않는다.[106]

전통적이고 올바른 방법으로 잡았을 경우, 두 개의 젓가락은 2~3cm의 간격을 두고 평행하게 되며, 손바닥 쪽 젓가락끼리는 항상 간격이 벌어진 상태가 된다. 또한, 두 개의 젓가락을 크게 벌리지 않는 한 접촉하지 않는다.

6. 젓가락 문화와 예절

젓가락은 아시아 여러 지역에서 사용되며, 그 예절은 지역마다 조금씩 다르지만 기본적인 원칙은 비슷하다. 젓가락 예절은 각 문화권의 식습관과 음식 종류에 따라 자연스럽게 형성되었다. 예를 들어, 주로 바닥에 앉아 개인별로 식사하는 문화(일본의 다다미)와 의자에 앉아 여럿이 함께 식사하는 문화는 젓가락 예절이 다를 수 있다. 덜어 먹는 젓가락이나 공용 젓가락의 필요성도 문화에 따라 다르다. 어떤 문화권에서는 젓가락만 사용할 때 그릇을 입에 대고 먹는 것이 일반적이지만, 다른 문화권에서는 이를 구걸하는 행위로 여겨 눈살을 찌푸리기도 한다. 이는 덩어리진 음식에는 젓가락을 사용하고 국물 요리에는 숟가락을 사용하는 지역별 관습 때문이다.[37]

젓가락 사용 국가에서는 젓가락을 잘못 쥐는 것은 자녀의 부모와 가정 교육에 대한 부정적인 인식을 줄 수 있다. 아이들의 젓가락 사용 능력이 현저히 떨어진다는 뉴스 기사가 자주 보도되기도 한다. 마찬가지로 젓가락으로 음식을 찌르는 행위도 좋지 않게 여겨진다.[38][39]

일반적으로 젓가락을 밥그릇에 수직으로 꽂는 것은 죽은 사람에게 음식을 바치는 의식을 연상시키기 때문에 금기시된다.[40][41]

- 중국

- 밥을 먹을 때는 밥그릇을 입에 가까이 대고 젓가락으로 밥을 떠서 먹는 것이 일반적이다.

- 전통적으로는 가까운 친척에게 자신의 젓가락으로 음식을 덜어주는 것이 허용되었지만, 최근에는 위생을 위해 공용 젓가락을 사용하는 경우가 늘고 있다.

- 젓가락을 사용하지 않을 때는 접시의 오른쪽이나 아래에 놓는다.[42]

- 젓가락으로 그릇 가장자리를 두드리는 것은 거지가 하는 행동으로 여겨져 예의에 어긋난다.

- 음식을 뒤적거리는 행위는 '무덤 파기'로 비유되어 매우 나쁜 행동으로 간주된다.[43]

- 일본

- 젓가락을 사용하지 않을 때는 뾰족한 끝을 젓가락 받침에 놓는다. 젓가락 받침이 없는 경우, 일회용 젓가락(''와리바시'') 포장지를 접어 받침으로 사용할 수 있다.[44]

- 공용 접시의 음식을 덜 때는 젓가락의 반대쪽 끝을 사용하거나 공용 젓가락을 사용한다.[45]

- 젓가락을 엇갈리게 놓는 것은 죽음을 상징하므로 피해야 한다.[46]

- 젓가락은 좌우 방향으로 놓고, 끝은 왼쪽을 향하게 한다.[47]

- 일회용 젓가락은 식사 후 포장지에 다시 넣어둔다.[48]

- 젓가락을 밥에 수직으로 세우거나 젓가락으로 음식을 서로 옮기는 것은 장례 의식을 연상시키므로 무례한 행동이다.[49]

- 한국

- 수저(젓가락과 숟가락)는 밥과 국의 오른쪽에 나란히 놓는다. 젓가락은 숟가락의 오른쪽에 놓으며, 제사 때를 제외하고는 숟가락 왼쪽에 놓지 않는다.

- 젓가락을 음식에 꽂아두는 것은 조상의 묘에 음식을 바치는 것과 유사하여 금기시된다.[50]

- 숟가락은 밥과 국을 먹을 때 사용하고, 반찬은 주로 젓가락으로 먹는다.

- 그릇을 들고 입에 가까이 대고 젓가락으로 음식을 먹는 것은 무례한 행동으로 여겨진다. 숟가락과 젓가락을 동시에 사용하는 것도 좋지 않게 여겨진다.

- 베트남

- 베트남은 중국 문화의 영향을 많이 받아 젓가락을 식기로만 사용하며, 그릇을 입에 가까이 대는 것이 예의에 맞다. 젓가락을 향처럼 세우거나 젓가락으로 그릇을 두드리는 것은 금기시된다.

- 젓가락을 불균형하게 놓거나, 젓가락으로 그릇을 두드리는 행위, 검지 손가락을 뻗은 채 젓가락을 잡는 행위, 젓가락을 교차하는 행위, 젓가락으로 밥그릇을 막는 행위, 젓가락으로 음식을 꿰뚫는 행위, 젓가락을 빨거나 무는 행위, 젓가락으로 음식을 젓는 행위, 젓가락을 서로 맞대는 행위, 음식을 집었다가 아무것도 집지 않고 내려놓는 행위, 음식을 뒤지는 행위, 떨어진 음식을 줍는 행위는 모두 무례하거나 불운을 가져온다고 여겨진다.[51]

- 태국

- 역사적으로 태국인들은 손으로 식사했고, 서양의 영향으로 숟가락과 포크를 사용하게 되었다. 하지만 국수 요리는 젓가락으로 먹는다.

- 중국, 베트남과 달리 밥을 먹을 때 젓가락을 사용하지 않는다.

- 젓가락으로 소리를 내거나 다른 사람을 향해 젓가락을 겨누는 것은 무례한 행동이다.

7. 환경 문제

일회용 젓가락은 환경 문제를 야기한다. 일회용 젓가락의 사용 증가와 그에 대한 대안 모색에 대한 내용은 하위 섹션을 참고할 수 있다.

7. 1. 일회용 젓가락 사용 증가

일본에서는 매년 약 240억 쌍의 일회용 젓가락이 사용되며,[48][49][54] 이는 1인당 연간 약 200쌍에 해당한다.[50] 중국에서는 매년 약 450억 쌍의 일회용 젓가락이 생산되는 것으로 추산된다.[50] 이는 1.66e6m3[51] 또는 매년 2,500만 그루의 성장한 나무에 해당한다.[50]2006년 4월, 중국은 과소비로 인한 천연자원 낭비를 줄이기 위해 일회용 젓가락에 5%의 세금을 부과했다.[52][53] 이 조치는 일본에서 가장 큰 효과를 보였는데, 일본의 일회용 젓가락 상당수가 중국에서 수입되기 때문이다.[50] 중국산 일회용 젓가락은 일본 시장의 90% 이상을 차지한다.[54][55]

스위트검과 포플러 나무를 사용한 미국산 젓가락이 중국에 수출되기 시작했다. 이러한 재료는 화학 물질이나 표백제로 인공적으로 밝게 할 필요가 없어 중국과 기타 동아시아 소비자들에게 매력적이다.[56]

7. 2. 대안 모색

일본에서는 일회용 젓가락이 매년 약 240억 쌍 사용되며,[48][49][54] 이는 1인당 연간 약 200쌍에 해당한다.[50] 중국에서는 매년 약 450억 쌍의 일회용 젓가락이 생산되는 것으로 추산된다.[50] 이는 목재 1.66e6m3 또는 매년 2,500만 그루의 성장한 나무에 해당한다.[50][51]

2006년 4월, 중국은 과소비에 의한 천연자원 낭비를 줄이기 위해 일회용 젓가락에 5%의 세금을 부과했다.[52][53] 이 조치는 일본에서 가장 큰 효과를 보였는데, 일본의 일회용 젓가락 상당수가 중국에서 수입되기 때문이다.[50] 중국산 일회용 젓가락은 일본 시장의 90% 이상을 차지한다.[54][55]

미국 제조업체들은 스위트검과 포플러 나무를 사용하여 미국산 젓가락을 중국에 수출하기 시작했다. 이러한 재료는 화학 물질이나 표백제로 인공적으로 밝게 할 필요가 없으며, 중국과 기타 동아시아 소비자들에게 매력적으로 여겨지고 있다.[56]

미국 태생 대만 가수 왕리홍은 지속 가능한 재료로 만든 재사용 가능한 젓가락 사용을 공개적으로 지지했다.[57][58] 일본에서는 재사용 가능한 젓가락을 マイ箸|마이하시일본어라고 한다.[59][60]

참조

[1]

서적

Fermentations and Food Science

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2023-03-25

[2]

간행물

筷子古今谈 (An Introduction to Chopsticks)

[3]

웹사이트

Le due leggende sulle bacchette cinesi

http://italian.cri.c[...]

Italian.cri.cn

2008-06-19

[4]

서적

殷墟青銅器︰青銅時代的中國文明

https://www.worldcat[...]

上海大学出版社

2024-04-04

[5]

서적

Science and Civilisation in China

[6]

서적

The Asian Pacific American Heritage: A Companion to Literature and Arts

Routledge

[7]

학술지

Confucian/Chopsticks Marketing

[8]

웹사이트

Cooks, Knife-Wielders, and Their Audiences

http://www.p-e-r-f-o[...]

2016-03-01

[9]

서적

Science and Civilisation in China

[10]

웹사이트

Đôi đũa

http://batkhuat.net/[...]

Batkhuat.net

2011-06-19

[11]

서적

Chinese History: A Manual

Harvard University Press

[12]

웹사이트

Etiquette in Singapore | Frommer's

https://www.frommers[...]

[13]

서적

Ethnic Chinese as Southeast Asians

https://books.google[...]

Institute of Southeast Asian Studies

1997-01-01

[14]

웹사이트

Forget the chopsticks, give us forks | YouGov

https://today.yougov[...]

[15]

웹사이트

Learning the Art of Chopsticks - Hawaii Aloha Travel

http://www.hawaii-al[...]

2012-06-07

[16]

서적

The Suma oriental of Tome Pires

https://books.google[...]

2023-04-29

[17]

서적

Chinese history: A manual

https://books.google[...]

Harvard University

[18]

서적

Chinese

Cambridge University Press

[19]

웹사이트

Definition of chopstick

http://www.m-w.com/d[...]

[20]

서적

Chinese

Cambridge University Press

[21]

백과사전

Chopsticks

[22]

사전

Oxford English Dictionary, Second Edition

[23]

웹사이트

語彙詳細 — 首里・那覇方言

http://ryukyu-lang.l[...]

[24]

웹사이트

語彙詳細 — 首里・那覇方言

http://ryukyu-lang.l[...]

[25]

웹사이트

Ryukyu

http://ryukyu-lang.l[...]

[26]

웹사이트

Ryukyu

http://ryukyu-lang.l[...]

[27]

웹사이트

【箸】 tī

https://twblg.dict.e[...]

Ministry of Education, R.O.C.

[28]

서적

Access Asia: Primary Speaking and Learning Units

https://books.google[...]

Curriculum Corporation

[29]

비디오

Begin Japanology-Chopsticks

https://www.youtube.[...]

2020-05-08

[30]

웹사이트

Chopsticks

https://japan-brand.[...]

2020-09-28

[31]

비디오

Binotsubo-Chopsticks

https://www.bilibili[...]

2019-03-01

[32]

서적

The Japanese Kitchen

Harvard Common Press

[33]

웹사이트

さいばし

http://dictionary.go[...]

Shogakukan and NTT Resonant Inc.

[34]

웹사이트

수저

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

[35]

웹사이트

Story behind why chopsticks are steel in South Korea

https://korea.stripe[...]

2021-07-19

[36]

서적

Frommer's Japan

https://books.google[...]

John Wiley & Sons

2020-10-16

[37]

웹사이트

Manners in the world

http://www.ohmynews.[...]

2018-04-13

[38]

서적

Japanese Etiquette Today: A Guide to Business & Social Customs

Tuttle Publishing

[39]

서적

Etiquette Guide to Japan: Know the rules that make the difference!

Tuttle Publishing

[40]

웹사이트

祝い箸の基礎知識|さまざまな呼び名の由来と正しい使い方

http://shojikiya.co.[...]

正直屋

2020-10-06

[41]

웹사이트

5 Essential Chopstick Etiquette Tips to Know in Japan! LIVE JAPAN travel guide

https://livejapan.co[...]

2022-03-18

[42]

서적

Korean cuisine: an illustrated history

Reaktion Books Ltd

[43]

웹사이트

All About Traditional Cambodian Food

https://www.hachette[...]

2021-06-21

[44]

웹사이트

Cambodia Etiquette

https://www.gocambod[...]

2021-06-21

[45]

웹사이트

Cambodian Table Manners

https://www.travelfi[...]

2017-06-21

[46]

웹사이트

Cambodia Food and Eating

https://cambodiaa.we[...]

2021-06-21

[47]

웹사이트

Kiêng kỵ khi dùng đũa của người xưa bạn có vô tình phạm phải

https://baophapluat.[...]

Pháp luật newspaper

[48]

서적

Food and Nutrition

https://books.google[...]

Marshall Cavendish Reference

2016-09-23

[49]

서적

Japan

https://books.google[...]

Lonely Planet

2016-09-23

[50]

웹사이트

Japan fears shortage of disposable chopsticks: China slaps 5 percent tax on wooden utensils over deforestation concerns

https://www.nbcnews.[...]

2011-09-19

[51]

웹사이트

Annual output of 4 billion pairs of biodegradable plant fiber chopsticks project of Jilin Agricultural Science Hi-tech Industry Co., Ltd.

https://web.archive.[...]

People's Government of Jilin Province

2011-09-28

[52]

뉴스

China imposes chopsticks tax

http://www.abc.net.a[...]

2011-09-28

[53]

뉴스

As China goes ecological, Japan fears shortage of disposable chopsticks

https://www.usatoday[...]

2011-09-28

[54]

웹사이트

Rising Chinese chopstick prices help Japan firm

http://www.atimes.co[...]

Asia Times

2011-09-28

[55]

뉴스

Japan faces chopsticks crisis

https://www.theguard[...]

2011-09-28

[56]

웹사이트

Chopsticks Carry 'Made in America' Label

http://www.voanews.c[...]

Voanews.com

2012-12-21

[57]

웹사이트

Wang Leehom, "Change My Ways"

https://web.archive.[...]

2008-09-07

[58]

웹사이트

Career

https://web.archive.[...]

2011-09-19

[59]

웹사이트

Chopstick Economics and the "My Hashi" Boom | Japan

http://www.stippy.co[...]

Stippy

2010-08-16

[60]

웹사이트

マイ箸推進プロジェクト My-Hashi My-Heart これからはワらない、もったいないキャンペーン_活動主旨

https://web.archive.[...]

2010-04-21

[61]

웹사이트

Hong Kong Department of Health survey

https://web.archive.[...]

.news.gov.hk

2009-07-14

[62]

서적

일본만이 순수한 젓가락 식사

[63]

서적

젓가락의 문화사 세계의 젓가락·일본의 젓가락

御茶の水書房

[64]

서적

칠기 젓가락

[65]

서적

신사·불각의 수여 젓가락

[66]

웹사이트

誤用されがちな正しい箸の数え方「膳」と「本」の使い分けを解説

https://www.kobayash[...]

小林食品

2022-04-23

[67]

서적

조리 젓가락과 집기 젓가락

[68]

서적

일본만이 순수한 젓가락 식사

[69]

서적

칼식과 진명젓가락

[70]

웹사이트

庖丁式が開催されました!!

http://www.shoku.pre[...]

いばらき食の安全対策室

[71]

논문

三重県における真名箸(まなばし)神事

[72]

웹사이트

パスイ[pasuy]箸

http://www.welcome.c[...]

2009-05-01

[73]

문서

アイヌ民族のイペパスイ(箸)

[74]

웹사이트

イクパスイ[捧酒箸]

http://www.ainu-muse[...]

[75]

웹사이트

I-16-(3) キケウシパスイとカムイイペパスイ

http://www.ainu-muse[...]

[76]

웹사이트

イオマンテ[道具編]パスイ類

https://archive.is/2[...]

2012-12-19

[77]

웹사이트

二アックニュースレター114号

https://niac.or.jp/k[...]

一般財団法人南西地域産業活性化センター

2021-05-11

[78]

문서

世界の箸

[79]

뉴스

割り箸からみる環境問題

https://www.recordch[...]

レコードチャイナ

2006-05-12

[80]

뉴스

中日新聞

2020-04-12

[81]

서적

箸の物語 青山学院女子短期大学学芸懇話会シリーズ 16

青山学院女子短期大学学芸懇話会

[82]

서적

食事の文明論

中央公論新社

[83]

웹사이트

CHOPSPOONS

https://web.archive.[...]

2008-01-24

[84]

문서

世界の箸

[85]

서적

箸

https://books.google[...]

保育社

[86]

서적

中尾佐助著作集 料理の起源と食文化 (2)

北海道大学図書刊行会

[87]

서적

殷墟青銅器︰青銅時代的中國文明

上海大学出版社

[88]

서적

箸の源流を探る 中国古代における箸使用習俗の成立

汲古書院

[89]

위키소스

史記/卷038

[90]

위키소스

韓非子/喩老

[91]

문서

中国の箸とその伝来

[92]

서적

箸の源流を探る 中国古代における箸使用習俗の成立

汲古書院

[93]

문서

箸の物語

青山学院女子短期大学学芸懇話会

[94]

서적

中尾佐助著作集 第II巻 料理の起源と食文化

北海道大学図書刊行会

[95]

서적

食文化 新鮮市場

毎日新聞社

[96]

문서

食事器具(匙・箸)の推移概要

[97]

문서

聖徳太子と箸食制度

[98]

문서

[99]

문서

二本箸の起源

[100]

문서

大嘗祭のピンセット状の「折箸」

[101]

위키소스

三國志/卷30

[102]

위키소스

魏志倭人伝

[103]

문서

[104]

문서

箸はなぜ縦向きに置くのか

[105]

문서

箸はなぜ縦向きに置くのか

[106]

웹사이트

正しいお箸の使い方子供に教えてる?

https://www.olive-hi[...]

2022-12-17

[107]

웹사이트

亞洲大力推廣公筷

https://archive.is/2[...]

2005-09-02

[108]

웹사이트

公筷公羹 安全衛生

http://www.hkma.org/[...]

[109]

뉴스

Survey respondents clean up their acts

https://web.archive.[...]

2006-12-26

[110]

웹사이트

한식이 세계화가 안되는 진짜 이유

https://web.archive.[...]

2009-05-11

[111]

논문

食文化における箸についての一考察 : わが国における箸の変遷 (第3報) (明治時代~昭和時代)

https://bunka.repo.n[...]

文化女子大学研究紀要編集委員会

2023-12-06

[112]

서적

箸墓古墳と三輪山

1998

[113]

서적

箸杉信仰(箸立信仰)

1998

[114]

웹사이트

箸立伝説

http://kigiyamabo.my[...]

[115]

서적

「ハシの日」と御箸まつり

1998

[116]

뉴스

どれもすてき“迷い箸”…福井・「箸まつり2010」

http://osaka.yomiuri[...]

読売新聞

2010-08-05

[117]

웹사이트

「はしの日」で県央食品衛生協会三条支部が恒例のはし供養祭

http://www.kenoh.com[...]

2010-08-04

[118]

웹사이트

우리 아이, 멘사회원 '블랑카' 정철규처럼 똑똑하게 키우려면?

https://health.chosu[...]

[119]

웹사이트

온라인 표준국어대사전

http://www.korean.go[...]

[120]

문서

저(箸)와 가락이 합쳐진 것으로 보는 국어정보학회의 홍윤표·이태영 교수의 견해

[121]

웹인용

젓가락질 잘해야만 밥 잘 먹나요?

https://h21.hani.co.[...]

2021-06-05

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com