당나라

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

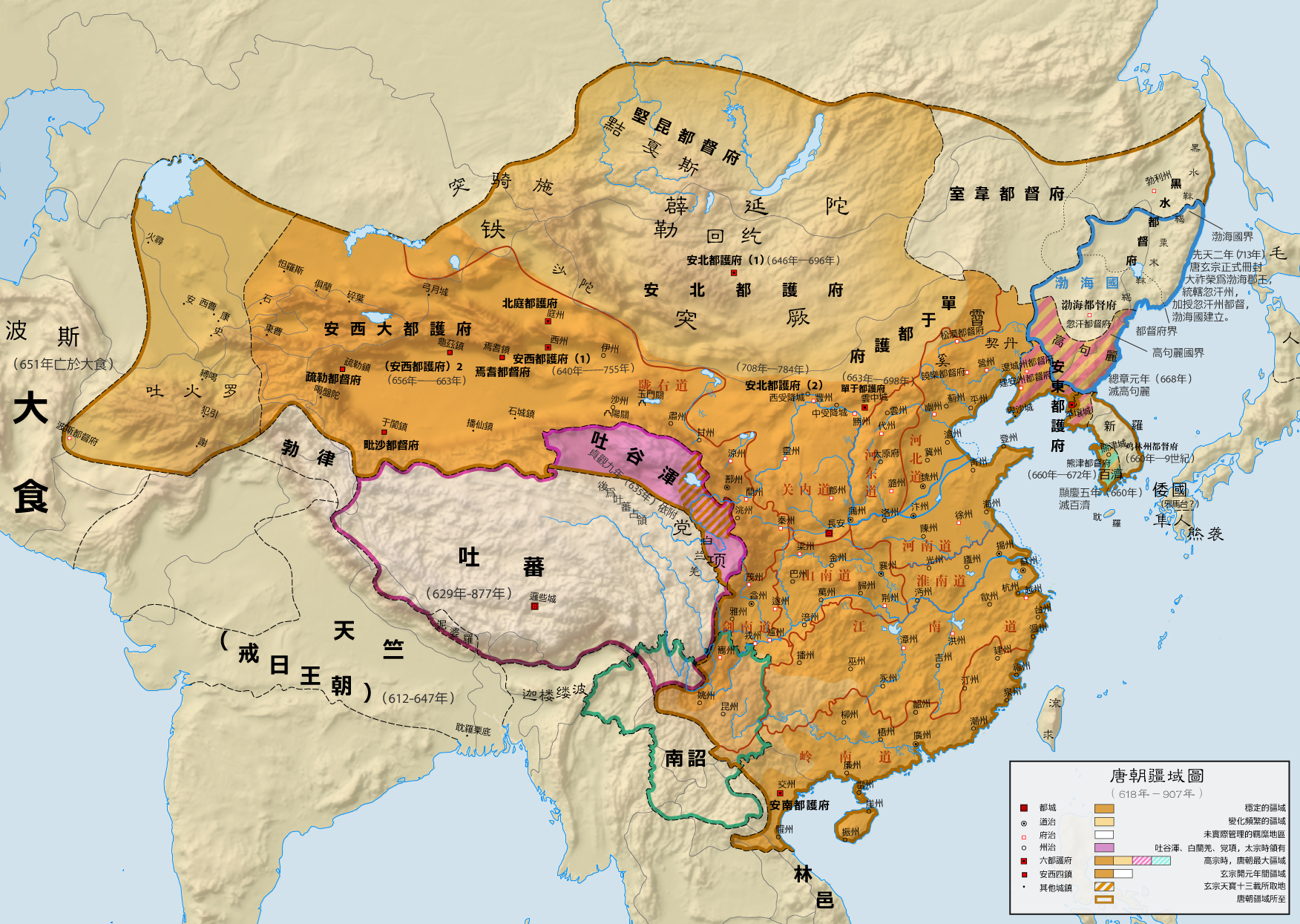

당나라는 수나라 말기 혼란을 틈타 이연이 건국한 왕조로, 3성 6부 체제를 기반으로 강력한 중앙 집권 체제를 구축했다. 초기에는 동돌궐을 멸망시키고, 서역 오아시스 국가들을 복속하며 영토를 확장했다. 당 태종 시기에는 정관의 치를 이루며 번성했지만, 안사의 난을 겪으며 쇠퇴하기 시작했다. 측천무후의 등극과 개원의 치를 거치며 중흥을 시도했지만, 황소의 난으로 멸망했다. 3성 6부, 균전제, 조용조, 부병제 등의 제도를 시행했으며, 유교, 불교, 도교 등 다양한 사상이 공존했다. 한시 문학이 발달하고, 동아시아 각국에 큰 영향을 미쳤다. 대외적으로는 돌궐, 고구려, 백제, 신라 등과 관계를 맺었으며, 실크로드와 남해 무역을 통해 교류했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 아시아의 옛 제국 - 청나라

청나라는 만주족이 세운 중국 최후의 통일 왕조로, 후금에서 국호를 변경하여 시작되었고 명나라를 멸망시킨 후 중국 대륙을 통일하여 강희제, 옹정제, 건륭제 시대에 전성기를 맞았으나, 서구 열강의 침략과 내부 반란, 근대화 개혁 실패 후 신해혁명으로 멸망, 중국 역사상 가장 넓은 영토를 확보하고 다민족 국가로서 독특한 문화를 발전시켰다. - 아시아의 옛 제국 - 토번

토번은 7세기 초에 건국되어 9세기 중반까지 존속한 티베트의 고대 왕국으로, 당나라와 빈번한 외교 및 전쟁을 벌였으며, 8세기 후반에 불교를 국교로 삼았으나 종교적 갈등과 왕위 계승 분쟁으로 멸망했다.

2. 역사

당나라를 세운 이씨 가문은 한족 출신으로, 수나라 시대 북서 지역의 유력한 군사 귀족 가문이었다.[4][5] 당나라 공식 기록에 따르면 이들은 도교 창시자 노자, 한나라 장군 이광(李廣), 서량 건국자 이고(李暠)의 후손이라고 주장했다. 이 가문은 롱시 이씨로 알려져 있으며, 시인 이백(李白)도 이 가문에 속한다. 다만 당 고조의 어머니 독고황후가 선비족 혼혈이었기에 당 황실에는 선비족 혈통도 일부 섞여 있었다. 일부 현대 역사학자들은 당 황실이 선비족 유산을 감추기 위해 족보를 수정했을 가능성을 제기하기도 한다.[4][5]

수나라(581–618) 말, 수 양제의 실정으로 혼란이 가중되자 당시 산서성 태원(太原) 유수였던 이연(당 고조)이 거병했다. 그는 수 양제의 이종사촌이었고 군사적 기반과 명망을 갖추고 있었다. 이연은 617년 아들 이세민과 딸 평양공주(623년 사망)의 활약으로 장안을 점령하고, 수 양제를 태상황으로 물러나게 한 뒤 어린 양유를 황제로 내세워 섭정을 했다. 618년 6월 18일, 수 양제가 우문화급에게 살해당했다는 소식을 듣고 이연은 스스로 황제에 올라 당나라를 건국했다.

고조는 626년까지 통치했으나, 그의 아들 이세민(李世民)(진왕)에게 강제로 폐위되었다. 이세민은 어린 시절부터 군대를 지휘했으며, 특히 621년 호뢰관 전투에서 두건덕(竇建德)을 격파하는 등 당 건국에 큰 공을 세웠다. 그는 626년 7월 2일 현무문의 변을 일으켜 형 이건성(李建成)(589년생)과 동생 이원길(603년생)을 살해하고 황태자가 되었으며, 곧이어 고조로부터 양위를 받아 제위에 올랐다. 그가 바로 태종이다.

유교의 효 사상에 비추어볼 때 형제를 죽이고 아버지를 폐위시킨 행위는 비판받을 수 있으나, 태종은 유능한 지도자로서 신하들의 조언을 경청했다. 그는 628년 전쟁 희생자를 위한 불교 추모식을 열고, 629년 주요 전투지에 사찰을 세워 적군과 아군 모두의 명복을 빌도록 했다.

당나라의 동돌궐 원정 중 명장 이정(李靖)이 동돌궐 제국의 일리 카간을 사로잡으면서 동돌궐은 멸망했다. 이 승리로 돌궐인들은 태종을 그들의 카간으로 받아들였고, 태종은 중국 황제의 칭호인 '천자' 외에 '천가한(天可汗)'이라는 칭호를 얻게 되었다. 태종은 649년 아들 이치(李治)(고종)에게 왕위를 물려주었다.

당나라는 서돌궐에 대한 군사 원정을 지속하며 서돌궐과 동돌궐 사이의 경쟁을 이용해 두 세력을 약화시켰다. 태종 시기 시작된 서역 원정은 고종 때까지 이어져 고창(640년), 언기(644년, 648년), 구자(648년) 등을 차례로 복속시켰다. 657년에는 장군 소정방(蘇定方)이 서돌궐 제국의 아시나하로 카간을 격파하면서 서돌궐을 최종적으로 병합했다. 이 시기 당나라 조정에는 여러 외국 사절들이 방문했으며, 이는 연립본(閻立本)이 그린 것으로 추정되는 ''왕회도(王會圖)''에 묘사되어 있다.[6] (그림에는 루(魯), 돌궐, 페르시아, 백제, 쿠메드, 박트리아, 말갈, 중앙 인도, 사자국, 북인도, 갈반타, 저거의 무흥, 구자, 왜, 고구려, 우전, 신라, 탕창, 랑카수카, 등지, 주고가, 아발단, "건평만", 누단 등의 대표들이 묘사됨)

2. 1. 건국

수나라 말기, 양제의 무리한 고구려 원정 실패와 대규모 토목공사 등으로 국력이 소모되고 각지에서 반란이 일어나 극심한 혼란에 빠졌다.[53][54][55][56][57] 이러한 상황 속에서 수나라 왕조의 외척이자 선비족 출신인 이연(李淵)이 관롱집단과 함께 새로운 왕조를 열었다.당 황실의 이씨 가문인 농서 이씨는 북주, 북위 이래로 유력한 관롱집단의 일원이었다.[60] 이연의 할아버지 이호는 북주로부터 대야(大野)라는 선비족 성씨를 하사받기도 했으며, 이연의 어머니 역시 선비족 귀족인 독고신(獨孤信)의 딸이었다. 이들은 스스로를 도교 창시자 노자와 오호 십육국 시대 서량의 건국자 이고의 후예라고 주장했다. 당 황실의 혈통에 대해서는 선비계 관롱집단에서 나왔다는 진인각(陳寅恪)의 주장이 중국 학계의 정설로 받아들여지고 있으며[58][87], 북위 효문제 이래 선비족과 한족의 통혼이 활발했기에 당 황실은 선비족과 한족의 혼혈 혈통으로 보는 것이 일반적이다.

당시 산시성 태원의 유수(留守)였던 이연은 수나라 황실과 이종사촌 관계였고, 상당한 군사력과 재력, 인망을 갖추고 있었다.[61] 그는 북방의 강자인 돌궐과 화의를 맺고 군사적 지원을 확보했다. 당시 돌궐은 북주, 북제 등 선비족 국가들로부터 조공을 받을 정도로 강력한 세력이었다.[59] 이연은 617년, 아들 이세민(李世民)의 권유와 돌궐 군대의 도움을 받아 거병하였고, 이세민과 딸 평양공주의 활약에 힘입어 같은 해 겨울 수도 장안을 함락했다. 이연은 강도(江都)로 피신해 있던 양제를 태상황으로 물러나게 하고, 장안에 남아있던 그의 손자 양유(楊侑)를 명목상의 황제로 내세웠다. 618년 6월 18일, 양제가 부하 우문화급에게 시해되자[62], 이연은 공제로부터 제위를 선양받는 형식으로 황제에 즉위하고 국호를 '''당'''(唐), 연호를 무덕(武德)이라 하여 당 왕조를 열었다.

고조 이연이 즉위했을 당시 중국 각지에는 왕세충(王世充), 이밀(李密), 두건덕(竇建德), 유무주(劉武周) 등 여러 군웅 세력이 할거하고 있었다. 고조는 장남 이건성(李建成)을 황태자로, 차남 이세민을 상서령(尙書令)으로 삼고[63], 주로 이세민에게 군사를 맡겨 군웅 토벌에 나섰다. 특히 이세민은 621년, 낙양의 왕세충과 그를 도우러 온 하북의 두건덕 연합군을 격파하는 등 당나라 건국 과정에서 가장 뛰어난 군사적 공적을 세웠다. 고조는 이세민의 공을 높이 사 진왕(秦王)이자 천책상장(天策上將)이라는 이례적인 직책에 봉하기도 했다.

이세민의 공이 커지고 명망이 높아지자, 황태자였던 형 이건성과 동생 이원길은 위협을 느끼고 이세민을 견제하기 시작했다.[63] 형제간의 갈등은 점차 깊어졌고, 고조는 이를 제대로 수습하지 못했다. 결국 626년, 이세민은 먼저 행동하여 장안 궁성의 북문인 현무문(玄武門)에서 이건성과 이원길을 제거하는 정변을 일으켰다. 이를 현무문의 변이라고 한다. 정변 직후 이세민은 황태자가 되었고, 얼마 지나지 않아 아버지 고조를 압박하여 양위를 받아내 제2대 황제 태종으로 즉위했다. 태종은 즉위 후인 628년, 삭방군(朔方郡)에서 저항하던 양사도(梁師都)를 평정하며 마침내 중국을 재통일하였다.

2. 2. 초기

당나라 황실인 농서 이씨 가문은 수나라 시대에 북방 지역의 유력 가문이었다.[60] 이들은 스스로 도교의 창시자 노자의 후손이자, 오호 십육국 시대 서량의 시조 이고의 핏줄이라고 주장했다. 당나라의 첫 황제 이연의 어머니는 탁발선비족 출신인 태목황후 두씨였다.수나라 말기, 이연은 산서성 지역을 다스리는 당국공이었다. 수나라가 고구려 원정에 실패하며 국력이 쇠퇴하고 정국이 혼란해지자, 이연은 새로운 왕조를 세울 뜻을 품게 되었다. 그는 이미 상당한 군사적 경험과 부를 축적했고, 수나라 황실과도 인척 관계(이종사촌)를 맺고 있었다.[61] 617년, 이연은 아들 이세민의 권유를 받아 반란을 일으켰고, 이세민과 딸 평양공주가 군대를 지휘했다. 같은 해 겨울, 이연은 수도 장안을 함락하고 양제를 태상황으로 물러나게 한 뒤, 그의 손자 양유를 꼭두각시 황제로 내세웠다. 양유는 이연에게 대승상과 당왕(唐王)의 지위를 부여하며 모든 실권을 넘겨주었다. 618년 6월, 양제가 부하 우문화급에게 살해당하자, 이연은 공제로부터 제위를 선양받아 당나라를 건국하고 황제(고조)에 올랐다.[62]

고조 이연은 626년까지 황제로 있었으나, 건국 과정에서 큰 공을 세운 둘째 아들 이세민의 세력이 커지자 황태자였던 장남 이건성 및 셋째 아들 이원길과 갈등이 깊어졌다.[63] 결국 626년 이세민은 궁궐의 현무문에서 두 형제를 살해하는 현무문의 변을 일으키고 황태자가 되었으며, 얼마 후 고조는 이세민에게 황위를 물려주고 태상황으로 물러났다. 이세민은 즉위 후 뛰어난 정치력으로 당나라의 기틀을 다졌으며, 그의 치세는 후대 정관의 치로 불리며 이상적인 시대로 평가받는다. (자세한 내용은 #정관의 치 문단 참고)

태종 사후 황위 계승 과정에서는 약간의 혼란이 있었다. 태종과 장손황후 사이에는 장남 이승건, 사남 이태, 구남 이치(훗날의 고종)가 있었다. 처음 황태자였던 이승건이 폐위된 후, 태종은 이태를 염두에 두었으나, 외척 장손무기의 추천으로 아홉째 아들 이치가 후계자로 결정되었다.

649년, 태종이 사망하고 고종 이치가 즉위하였다. 고종 치세 초기에는 장손무기, 저수량, 이적 등 부황 시대의 원로대신들이 정치를 보좌하며 비교적 안정적이었다. 그러나 이 시기 무측천이 등장하며 정국이 변화하기 시작했다. 본래 태종의 후궁이었던 무측천은 고종의 후궁이 된 후, 계략을 통해 왕황후를 폐위시키고 스스로 황후가 되었다. 이 과정에서 장손무기 등 원로대신들의 반대가 있었으나, 황후가 된 무측천은 반대파를 숙청하고 점차 정치적 실권을 장악, 병약한 고종을 대신해 정사를 처리하며 고종과 함께 ‘이성(二聖)’이라 불릴 정도로 강력한 권력을 행사했다. 이 시기 당나라는 신라와 연합하여 고구려를 멸망시키기도 했다. (자세한 내용은 #고구려와 당 전쟁 문단 참고)

683년 고종이 사망하자 무측천은 아들 중종 이현을 즉위시켰으나 곧 폐위하고 다른 아들 예종 이단을 황제로 세웠다. 실권은 여전히 무측천에게 있었고, 684년 이경업 등이 반란을 일으켰으나 진압되었다. 마침내 690년, 무측천은 스스로 황제에 올라 국호를 '''주'''(周)로 바꾸었다. 이는 중국 역사상 유일한 여황제의 등극이었다. 무측천의 통치는 무승사, 무삼사 등 외척 세력과 설회의, 장이지, 장창종 등 총신들의 발호, 혹독한 관리들을 이용한 밀고 정치 등으로 비판받기도 하지만, 한편으로는 과거제를 통해 요숭과 같은 유능한 인재를 등용하여 후일 개원의 치의 기반을 마련했다는 평가도 받는다.

무측천 말년, 후계 문제를 둘러싸고 무씨 일족과 이씨 황족 지지 세력 간의 갈등이 있었으나, 적인걸 등의 건의로 폐위되었던 중종이 698년 황태자로 복위되었다. 705년, 재상 장간지 등이 쿠데타를 일으켜 장이지, 장창종 형제를 제거하고 병석의 무측천을 압박하여 퇴위시킨 뒤 중종을 복위시켜 당 왕조가 부활했다. 무측천은 같은 해 사망했다.

그러나 중종 복위 이후에도 정국은 안정되지 못했다. 중종의 황후인 위황후와 딸 안락공주가 무측천을 모방하여 권력을 탐하며 정치에 개입했다. 710년, 위황후와 안락공주는 중종을 독살하고 어린 상제를 꼭두각시로 내세워 황위를 찬탈하려 했으나, 예종의 아들 이륭기(훗날의 현종)와 무측천의 딸 태평공주가 쿠데타를 일으켜 위황후 세력을 제거하고 예종을 다시 황제로 추대했다. 이후에는 이륭기와 고모인 태평공주 사이에 권력 다툼이 벌어졌다. 무측천부터 위황후 시기까지 이어진 궁중의 여성 권력자들에 의한 정치적 혼란기를 "무위의 화"(武韋の禍)라고 부르기도 한다. 712년, 태평공주의 쿠데타 시도가 실패로 돌아가고 예종이 아들 이륭기에게 양위하면서 마침내 현종이 즉위하게 된다.

2. 2. 1. 정관의 치

태종 이세민은 형제들을 살해하고 아버지를 몰아내 황위에 오르는 현무문의 변을 일으키는 등, 그 과정에서 유교적 가치를 거스르는 모습을 보였다. 그러나 황제가 된 이후에는 뛰어난 정치 능력을 발휘하여 당나라 최고의 명군 중 한 명으로 평가받는다. 그는 신하들의 조언에 귀 기울이고 백성들의 삶을 안정시키기 위해 노력했다. 628년에는 전쟁 희생자들을 위한 법회를 열었고, 629년에는 주요 전장에 사찰을 세워 승려들이 적과 아군을 가리지 않고 죽은 이들을 위해 기도하도록 하였다.[64]

태종은 즉위 직후인 626년, 동돌궐과 연합하여 저항하던 삭방군(朔方郡)의 양사도(梁師都)를 평정하고 중국 통일을 완성하였다. 630년에는 돌궐의 내부 분열을 이용하여 이정과 이적을 파견하여 동돌궐을 멸망시켰다. 이로써 돌궐의 지배 아래 있던 철륵 부족들로부터 텡그리 카간을 의미하는 천가한(天可汗)이라는 칭호를 얻게 되었다. 647년에는 철륵 지역에 연연도호부(燕然都護府)를 설치하여 간접적으로 지배하였다. 635년에는 서쪽의 토욕혼을 격파하였고, 티베트의 토번에게는 여러 차례 공주를 시집보내는 등 회유책을 통해 영향력 아래 두려 하였다. 또한 고창국을 정복하고 비단길 일대를 장악하여 당나라의 영토를 크게 넓혔다.

내정 면에서는 방현령, 두여회 등 자신의 오랜 측근들뿐만 아니라, 과거 형 이건성을 섬겼던 위징이나 이밀의 부하였던 이적 등 출신을 가리지 않고 능력 있는 인재를 널리 등용하여 정치를 펼쳤다. 조세 제도인 조용조, 토지 제도인 균전제, 군사 제도인 부병제 등을 정비하여 국가 운영의 기틀을 마련하고 율령 체제를 완성하였다. 이러한 안정과 번영을 바탕으로 태종의 치세는 정관의 치(貞觀之治)라 불리며 후대 왕조들의 모범으로 여겨졌다. 당시 사회가 안정되어 쌀값이 크게 내리고 한 해 사형수가 29명에 불과했으며, 여행자들이 식량을 따로 챙기지 않아도 될 정도였다는 기록이 『정관정요』 등에 남아있다. 다만, 통일 직후 단기간에 이러한 태평성대를 이루었다는 기록에 대해서는 다소 과장되었을 가능성도 제기된다.

그러나 태종의 치세 후반으로 갈수록 점차 기강이 해이해지는 모습을 보였으며, 특히 643년 직언을 서슴지 않던 위징이 죽은 후 이러한 경향은 더욱 심해졌다.

642년, 고구려에서는 연개소문이 정변을 일으켜 영류왕을 살해하고 보장왕을 왕위에 앉혔다. 태종은 이를 빌미로 삼고, 신라의 원정 요청을 받아들여 645년부터 세 차례(645년, 647년, 648년)에 걸쳐 고구려 원정을 감행하였으나 모두 실패하였다. 비록 초기에는 일부 성을 함락시키기도 했으나, 안시성 등 주요 거점 공략에 실패하고 막대한 피해를 입은 채 결국 고구려 정복에 실패하였다.

세 번째 고구려 원정이 끝난 후인 649년, 태종은 세상을 떠났다.

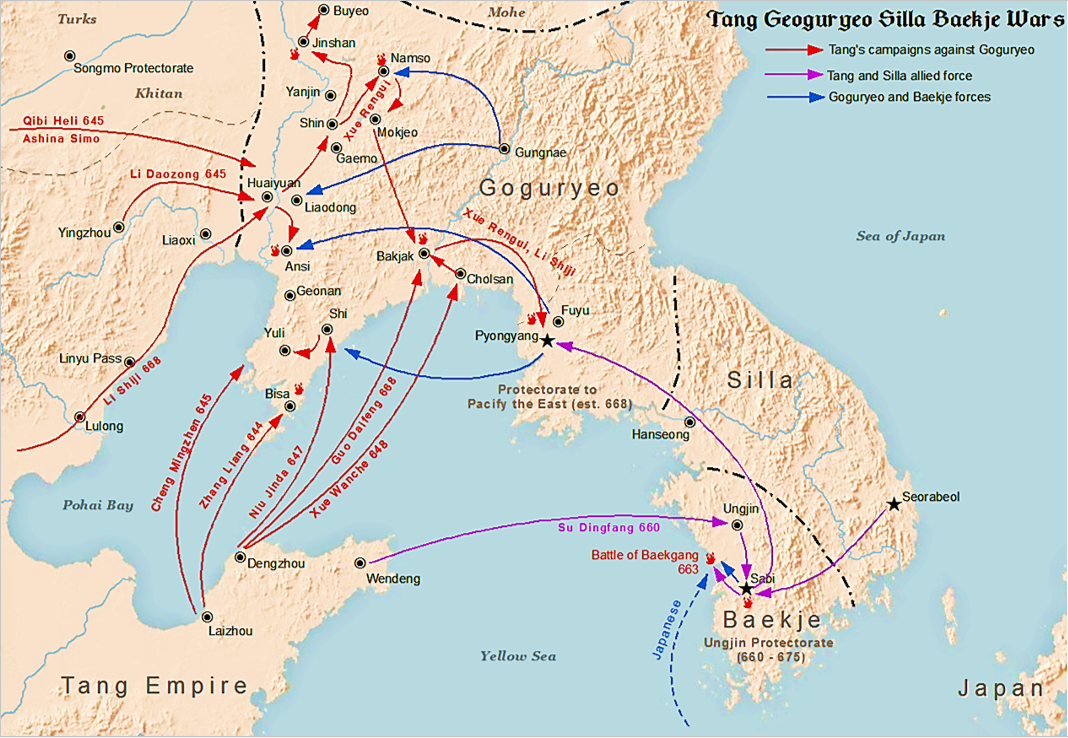

2. 2. 2. 고구려와 당 전쟁

618년 당나라가 건국되자 고구려, 백제, 신라 삼국은 당에 조공을 바쳤고, 당은 고구려 왕에게 요동군왕, 백제 왕에게 대방군왕, 신라 왕에게 낙랑군왕의 칭호를 내렸다.[60] 그러나 당 태종 시기 고구려와의 관계는 급격히 악화되었다. 642년, 고구려의 실권자 연개소문이 쿠데타를 일으켜 친당 성향의 영류왕을 시해하고 보장왕을 옹립하자, 당 태종은 이를 명분으로 고구려 침공을 계획했다. 연개소문은 당의 침입에 대비하여 요동 일대에 천리장성을 쌓았다.

당 태종은 돌궐과 고창국 등을 복속시킨 후, 644년 고구려 침공을 본격적으로 준비하여 645년 대규모 군대를 동원하여 직접 고구려-당나라 전쟁에 나섰다. 초기 당군은 요동 방어선을 돌파하며 승세를 잡는 듯했으나, 안시성에서 양만춘 (사서에 이름이 명확히 기록되지 않았으나 일반적으로 양만춘으로 알려짐)이 이끄는 고구려군의 강력한 저항에 부딪혔다. 당 태종은 안시성을 함락시키지 못하고 겨울이 다가오자 보급 문제 등으로 인해 결국 철수해야만 했다.[63] 이는 고구려의 성공적인 방어 전략과 민관의 항전 의지가 결합된 결과였다. 이후 태종은 647년과 648년에도 고구려에 군대를 파견했으나 모두 별다른 성과를 거두지 못하고 실패했다.

태종 사후 즉위한 당 고종은 신라와의 동맹(나당 동맹)을 강화하며 한반도 정책을 이어갔다. 신라는 백제와 고구려의 압박에서 벗어나기 위해 당과의 연합을 적극적으로 추진했다. 658년과 659년, 고종은 고구려 원정을 시도했으나 실패했다. 이에 당과 신라는 전략을 수정하여 우선 백제를 공격하기로 결정했다. 660년, 소정방이 이끄는 당군과 김유신이 이끄는 신라군은 협공하여 백제를 멸망시켰다. 백제 부흥 운동 세력과 왜(일본)의 연합군은 663년 백강 전투에서 나당 연합군에게 대패하면서 백제 부흥 시도는 좌절되었다.

백제가 멸망하자 고구려는 남쪽에서의 위협이 사라진 신라와 북쪽의 당나라로부터 양면 공격을 받게 되어 더욱 고립되었다. 당은 661년 다시 고구려를 침공하여 평양성을 포위했으나, 철륵의 반란과 방효태의 패배 등으로 인해 실패했다. 그러나 고구려 내부에서는 연개소문 사후 아들들 간의 권력 다툼으로 내분이 격화되었고, 연남생이 당에 투항하는 결정적인 사건이 발생했다. 내부 분열 정보를 얻은 당은 667년 이세적을 총사령관으로 삼아 대규모 군대를 다시 파견했고, 신라군과 연합하여 668년 9월 마침내 평양성을 함락시키고 고구려를 멸망시켰다.[4]

고구려와 백제를 멸망시킨 당나라는 옛 고구려 땅에 안동도호부, 옛 백제 땅에 웅진도독부를 설치하고, 심지어 동맹국이었던 신라의 영토에까지 계림대도독부를 설치하여 한반도 전체를 직접 지배하려는 야욕을 드러냈다. 이에 강력히 반발한 신라는 고구려와 백제의 유민들과 연합하여 당나라에 맞서 나당 전쟁을 벌였다. 신라는 당나라 군대를 상대로 여러 전투에서 승리하며 당의 세력을 한반도에서 몰아내기 시작했다. 서쪽 국경에서 토번(티베트 제국)의 위협이 커진 것도 당나라가 한반도에서 군사력을 집중하기 어렵게 만든 요인이었다. 결국 676년, 당나라는 안동도호부를 요동 지역으로 옮기면서 한반도에서 완전히 철수했고, 신라는 삼국 통일을 완수하게 되었다. 이로써 당나라의 한반도 직접 지배 시도는 신라의 강력한 저항과 자주적인 노력으로 인해 실패로 돌아갔다.[54]

2. 3. 중기

당나라 중기는 측천무후의 집권과 무주 건국으로 시작된다. 여성 황제의 등장은 파격적이었으나, 뛰어난 정치력으로 개원의 치의 기반을 닦았다는 평가와 공포 정치로 인한 비판이 공존한다.[65][66][67]측천무후 사후 잠시 혼란을 겪었으나, 현종이 즉위하여 개원의 치라 불리는 번영기를 열었다. 이 시기 당나라는 정치, 경제, 문화적으로 안정과 발전을 이루었으며 국제적인 면모를 보였다.[70][71]

그러나 현종 말년에 양귀비에게 빠져 정사를 소홀히 하고 이임보, 양국충 등에게 권력이 집중되면서 정치적 혼란이 야기되었다.[72] 또한, 변방의 군사력을 책임지던 절도사의 세력이 점차 강해졌다.

이러한 배경 속에서 755년 안록산이 안사의 난을 일으켰다. 이 대규모 반란은 8년간 지속되며 당나라 사회 전반에 큰 충격을 주었고, 수도 장안과 낙양이 함락되는 등 국력을 크게 소모시켰다. 비록 난은 진압되었으나, 중앙 정부의 권위는 크게 실추되고 절도사들의 할거가 심화되는 등 당나라 쇠퇴의 결정적인 계기가 되었다.

안사의 난 이후 당나라는 점차 쇠퇴의 길을 걸었다. 절도사들의 자립과 반란이 이어졌고, 황소의 난(874–884)과 같은 대규모 농민 봉기는 당 왕조의 기반을 완전히 무너뜨렸다.[9][10] 결국 주전충에 의해 907년 멸망하고 오대십국 시대로 넘어가게 된다.

2. 3. 1. 측천무후

측천무후는 태종의 후궁으로 입궁했으나, 태종 말년에 영향력을 키워 궁중 내 실력자로 부상했다. 이후 태종의 아들인 고종의 후궁이 되었고, 결국 황후의 자리에 올랐다. 그녀가 권력을 잡는 과정은 매우 냉혹했다는 평가를 받는데, 야사에서는 자신의 딸을 죽이고 그 죄를 당시 고종의 황후에게 덮어씌워 황후 자리에서 몰아냈다는 이야기가 전해질 정도이다.[65]

655년 고종이 병으로 쓰러지자, 고종은 국정의 대부분을 측천무후에게 맡겼고, 측천무후는 수렴청정을 시작했다. 그녀는 당시 황태자였던 이충(李忠)을 폐위시키고 자신의 장남 이홍(李弘)을 황태자로 삼았다. 그러나 이홍이 측천무후의 뜻을 거스르다 의문사하자, 차남 이현(李賢)을 대신 황태자로 세웠다.[66]

683년 고종이 사망하자 이현이 황위에 올라 중종으로 즉위했다. 중종은 아내인 위황후의 친족들을 중용하려 했으나, 이는 측천무후의 반발을 샀고 결국 즉위 6주 만에 폐위되었다. 측천무후는 중종을 여릉왕으로 강등시켜 유배보냈고, 넷째 아들인 예종을 새로운 황제로 세웠다. 이에 반발한 황족들이 684년에 반란을 일으켰으나, 측천무후는 2개월 만에 이를 진압했다.

690년 10월 19일, 측천무후는 예종으로부터 선양받는 형식으로 스스로 황제에 즉위하여 국호를 주(周)로 바꾸고 수도를 장안에서 낙양으로 옮겼다. 이는 중국 역사상 유일한 여황제의 등극이었다. 측천무후는 혹리들을 동원한 감시 체제를 통해 공포 정치를 실시하고 정적들을 가혹하게 숙청했으며, 고발 제도를 적극 활용하여 조정 신료들을 통제했다. 하지만 동시에 적인걸과 같은 유능한 인재를 등용하여 내치를 안정시키고 뛰어난 국정 운영 능력을 보여주었으며, 이는 서민 생활 안정에도 기여했다. 이 시기의 안정이 훗날 현종 대 개원의 치의 기반이 되었다는 평가도 있다.

측천무후 집권기에는 강력한 권력을 바탕으로 무씨 일족이 세력을 넓혔으나, 699년경에는 무씨 일족과 측근들의 전횡이 심해졌다. 705년 측천무후가 병석에 눕자 당 황실 복원을 요구하는 목소리가 높아졌고, 결국 그해 2월 23일 중종이 복위했다. 무주는 막을 내리고 3월 3일 당 왕조가 공식적으로 복원되었다.[67]

2. 3. 2. 개원의 치

측천무후 사후 당나라는 잠시 혼란을 겪었다. 중종의 황후였던 위황후와 딸 안락공주가 권력을 휘둘렀고, 심지어 709년에는 여성에게도 상속권을 인정하는 법 개정을 추진하기도 했다.[68] 위황후 모녀는 결국 중종을 독살하고 어린 상제 이중무를 황제로 내세웠다. 그러나 2주 만에 임치왕 이륭기(훗날 현종)가 정변을 일으켜 위황후 일파를 제거하고 아버지 예종을 다시 황위에 올렸다. 예종 역시 누이인 태평공주의 영향력 아래 있었으나,[69] 712년 태평공주가 반란을 일으켰다가 실패하고 자결하자, 예종은 현종에게 제위를 물려주었다.

현종의 즉위와 함께 당나라는 측천무후 시기의 혼란을 극복하고 다시 한번 부흥기를 맞이했는데, 이를 개원의 치라고 부른다. 현종은 44년이라는 긴 시간 동안 당나라를 통치했으며, 이 시기 당나라는 이란의 조로아스터교나 기독교의 한 분파인 경교가 전래될 정도로 국제적이고 개방적인 사회 분위기를 자랑했다. 현종은 당시로서는 상당히 진보적인 정책을 펼쳤는데, 747년에는 사형제를 폐지하고 모든 사형은 반드시 황제의 최종 재가를 거치도록 했다. 이 덕분에 730년 한 해 동안 중국 전체에서 사형 집행 건수는 730여 건에 불과했다고 전해진다.[70]

현종은 장구령과 같은 유능한 재상들을 등용하여 그들의 의견을 경청하며 현명한 정치를 펼치고자 노력했다. 장구령은 디플레이션을 해소하고 화폐 유통을 원활하게 하기 위해 민간에서의 동전 주조와 사용을 장려하는 정책을 폈다. 반면 그의 후임자인 이임보는 화폐 발행은 국가가 독점해야 한다고 주장하며 다른 입장을 보였다.[71] 현종은 통치 초기에 민생 안정에 힘쓰고 조운(漕運, 세곡 운반) 제도를 개선했으며 둔전(屯田, 군량 확보를 위한 토지 경작)을 개발하는 등 경제 기반을 다지는 데 주력했다. 또한 부병제가 점차 무너지는 상황에 대처하기 위해 모병제인 신병제를 정비하여 군사력을 유지하고자 했다. 대외적으로는 동돌궐, 토번, 거란 등 주변 민족의 침입을 성공적으로 막아내며 수년간 태평성세를 누렸다.

그러나 현종의 성공적인 통치는 741년 무렵부터 점차 빛을 잃기 시작했다. 현종이 자신의 며느리였던 양귀비에게 빠져 정사를 돌보는 데 소홀해지기 시작한 것이다. 737년 이후 현종은 재상 이임보에게 국정 운영의 대부분을 맡겼는데, 이임보는 비(非)한족 출신 인사들에게 과도한 권력과 군권을 부여하며 국정을 장악했다. 이는 결과적으로 당나라 후기에 대규모 반란이 일어나는 중요한 원인이 되었다.[72]

750년, 현종은 타슈켄트(석국, 石國)가 조공을 제대로 바치지 않는다는 이유로 전쟁을 일으켰다. 당나라 군대는 타슈켄트를 점령하고 그 왕을 수도 장안에서 처형했다. 이에 타슈켄트 왕자가 아바스 왕조(대식국, 大食國)에 도움을 요청했고, 751년 탈라스 강 유역에서 고선지가 이끄는 당나라 군대와 아랍-투르크 연합군 사이에 대규모 전투가 벌어졌다(탈라스 전투). 당시 강력한 군사력을 자랑하던 당나라 군대였지만, 아랍군이 당군이 다민족으로 구성된 점을 이용하여 내부 분열을 유도하면서 고선지는 큰 패배를 당하고 말았다. 이 전투의 패배로 당나라는 중앙아시아 지역에 대한 영향력을 상실했고, 이 지역은 점차 이슬람 문화권으로 편입되었다.

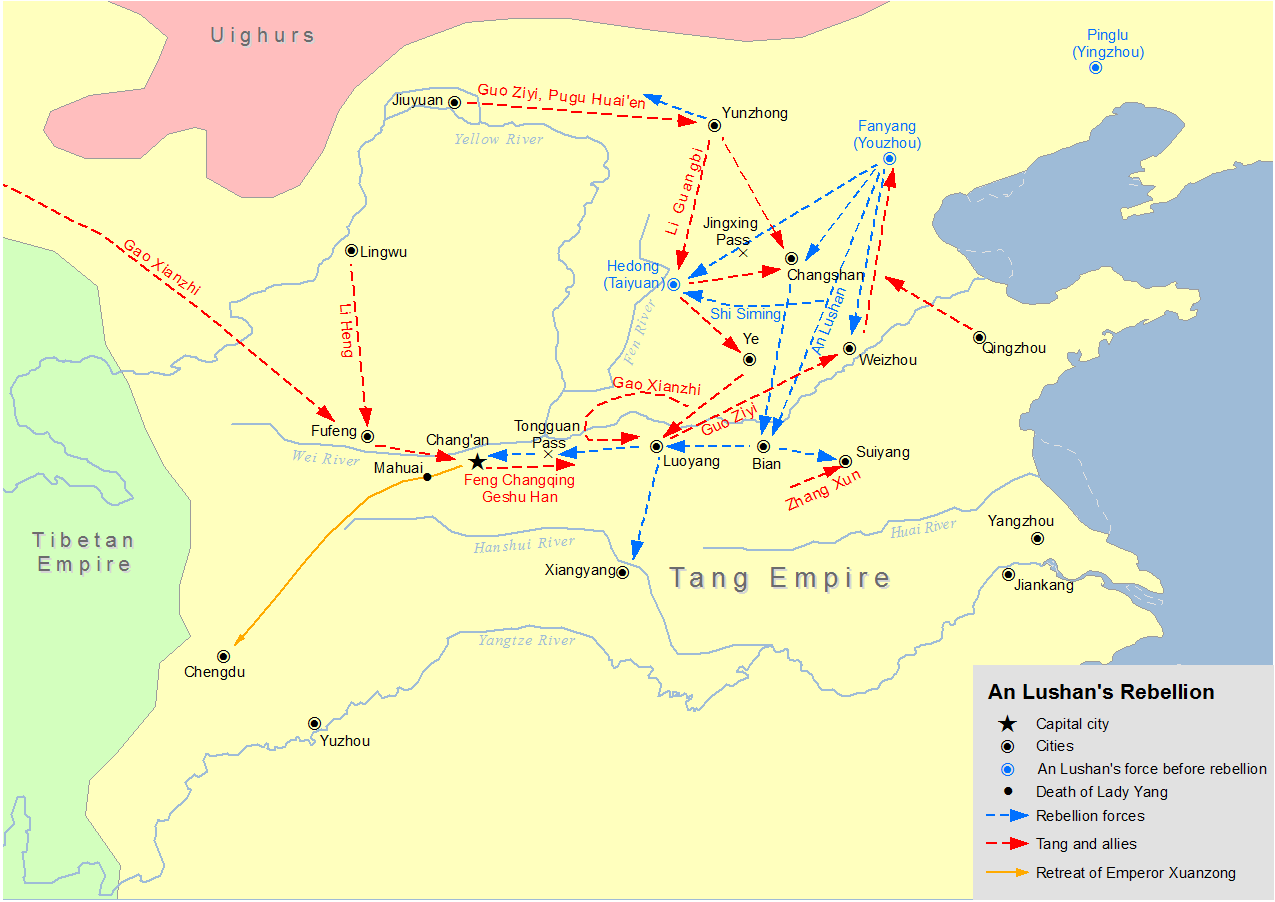

2. 3. 3. 안사의 난과 쇠퇴

당나라는 8세기 중반 국력이 최고조에 달했으나, 안사의 난을 기점으로 쇠퇴하기 시작했다. 반란의 주동자 안록산은 소그디아나인 아버지와 돌궐인 어머니 사이에서 태어난 인물로, 744년부터 당나라 장군으로 복무했다. 그는 범양절도사(范陽節度使) 장수규(張守珪)에게 사사명(史思明)과 함께 발탁되어 그의 가자가 되었고, 변방 민족과의 전투에서 경험을 쌓으며 전공을 세웠다.[73] 742년 평로절도사(平盧節度使)를 시작으로 744년 범양절도사, 751년 하동절도사(河東節度使)를 겸임하며 총 18만 명이 넘는 병력을 거느리게 되었다. 안록산은 현종과 양귀비에게 접근하여 환심을 샀는데, 현종이 그의 큰 배에 무엇이 들었냐고 묻자 "오직 충성심만 가득 차 있습니다"라고 답하거나, 스스로 양귀비의 양자가 되기를 청하는 등의 일화가 전해진다.

그러나 안록산은 현종의 총애를 받던 양국충(楊国忠)과 권력 다툼을 벌이며 대립했다. 양국충은 양귀비의 사촌 형제로, 그녀 덕분에 관직에 올라 재정 분야에서 공을 세우며 출세하여 752년 이임보 사후 재상이 되었다. 항상 현종 곁에 있던 양국충과의 권력 투쟁에서 불리함을 느낀 안록산은 755년 11월, "황제 곁의 간신 양국충을 제거한다"는 명분을 내세우며 허베이성 인근의 근거지 유주(幽州)에서 15만 보병과 8천 기병을 이끌고 반란을 일으켰다. 안록산 군대는 빠르게 남하하여 같은 해 12월 낙양을 함락시키고, 이듬해인 756년 1월에는 스스로 황제에 즉위하여 국호를 대연(大燕)이라 칭했다.[74]

당나라는 곽자의와 같은 명장들의 활약으로 초기에는 일부 승리를 거두었으나, 점차 약화되던 당나라 군대는 변방에서 단련된 안록산 군대의 상대가 되지 못했다. 756년 6월, 수도 장안의 동쪽 관문인 돈관(潼關)이 함락되자 당 조정은 촉(蜀)으로 피난길에 올랐다. 피난 도중 마외(馬嵬)에서 병사들의 분노가 폭발하여 양국충이 살해되었고, 양귀비 또한 자결을 강요받았다. 태자 이형(훗날 숙종)은 현종과 헤어져 북쪽으로 가 삭방절도사(朔方節度使) 곽자의에게 합류했고, 현종의 허락 없이 황제에 즉위했다. 현종은 위구르 칸국에 구원을 요청했고, 위구르의 바얀추르 칸은 당나라 공주를 아내로 맞으며 동맹을 맺고 지원에 응했다. 위구르 군대는 당나라가 장안을 수복하는 데 도움을 주었으나, 막대한 양의 비단을 보상으로 받기 전까지 철군을 거부했다. 한편, 티베트 제국 역시 당나라의 혼란을 틈타 중국 서부 지역을 약탈했으며, 842년 티베트 제국이 붕괴된 후에도 당나라는 중앙아시아를 되찾을 힘을 상실할 정도로 쇠약해졌다. 당시 당나라의 쇠락은 심각하여 과거 시험 주제로 '왜 당나라가 쇠락하고 있는가?'가 나올 정도였다.

안록산은 757년 아들 안경서(安慶緒)에게 살해되었고, 그의 부장이었던 사사명은 안경서를 죽이고 반란군을 이끌었으나 그 역시 761년 아들 사조의(史朝義)에게 살해되었다.[75] 곽자의가 이끄는 당나라 군대는 위구르의 지원을 받아 757년 장안을, 762년 낙양을 탈환했다. 763년 사조의가 부하에게 살해되면서 8년에 걸친 안사의 난은 마침내 종식되었다.

안사의 난 이후 당나라 중앙 정부의 권위는 크게 실추되었고, 지방 절도사들의 세력은 더욱 강화되었다. 특히 하북 지역 절도사들은 중앙의 통제를 거의 받지 않는 자치권을 누렸다. 781년에서 784년 사이, 하북삼진(하북 삼진)(노룡, 위박, 성덕)을 중심으로 절도사들이 다시 반란을 일으키자(건중의 난), 당 조정은 장안이 함락되고 덕종이 피난하는 사태까지 겪었다. 반란 진압 후 조정은 이들의 죄를 묻지 못하고 사면했으며, 오히려 하북, 산동, 후베이, 허난성 등의 절도사들에게 중앙의 재가 없이 지방의 대소사를 처리할 수 있는 권한을 부여했다.[76] 이는 지방의 소요를 신속히 진압하고 조정에 대한 충성을 유지시키려는 의도였으나, 결과적으로 절도사들에게 독자적인 군대 보유권, 조세권, 직위 세습권까지 인정해주어 이들이 군벌화되는 결과를 낳았다. 이러한 절도사들의 할거는 960년 송나라가 중앙집권 체제를 확립할 때까지 지속되었다.

사회경제적으로도 혼란이 가중되었다. 755년 균전제가 사실상 붕괴된 이후 토지 매매가 자유로워지면서 부유한 지주들이 가난한 농민들의 땅을 강제로 빼앗는 일이 빈번해졌고, 이는 대규모 유민 발생과 대토지 소유자의 출현으로 이어졌다.[77] 중앙 정부는 토지 문제에 거의 개입하지 않고 세금 징수에만 집중했다. 중앙 정부의 통제력이 약화되자 사회 질서도 무너져, 845년경에는 100개가 넘는 수적과 강도 무리가 양쯔 강 유역 도시들을 약탈해도 관군의 저항을 받지 않았다고 전해진다.[78] 858년에는 대운하 인근에서 대홍수가 발생하여 화북 평원의 농경지가 초토화되고 1만 명 이상이 익사하는 참사가 벌어졌다. 이러한 재해는 백성들로 하여금 당 왕조가 천명을 잃었다고 믿게 만들었다. 873년에는 대흉작으로 전국적인 식량 부족과 아사자가 속출했다.[79] 과거 중앙 정부가 강력했을 때에는 곡물 방출이나 가격 통제 등으로 재해에 대응할 수 있었으나, 9세기 후반의 당 조정은 이미 국가를 통치할 능력을 상실해가고 있었다.

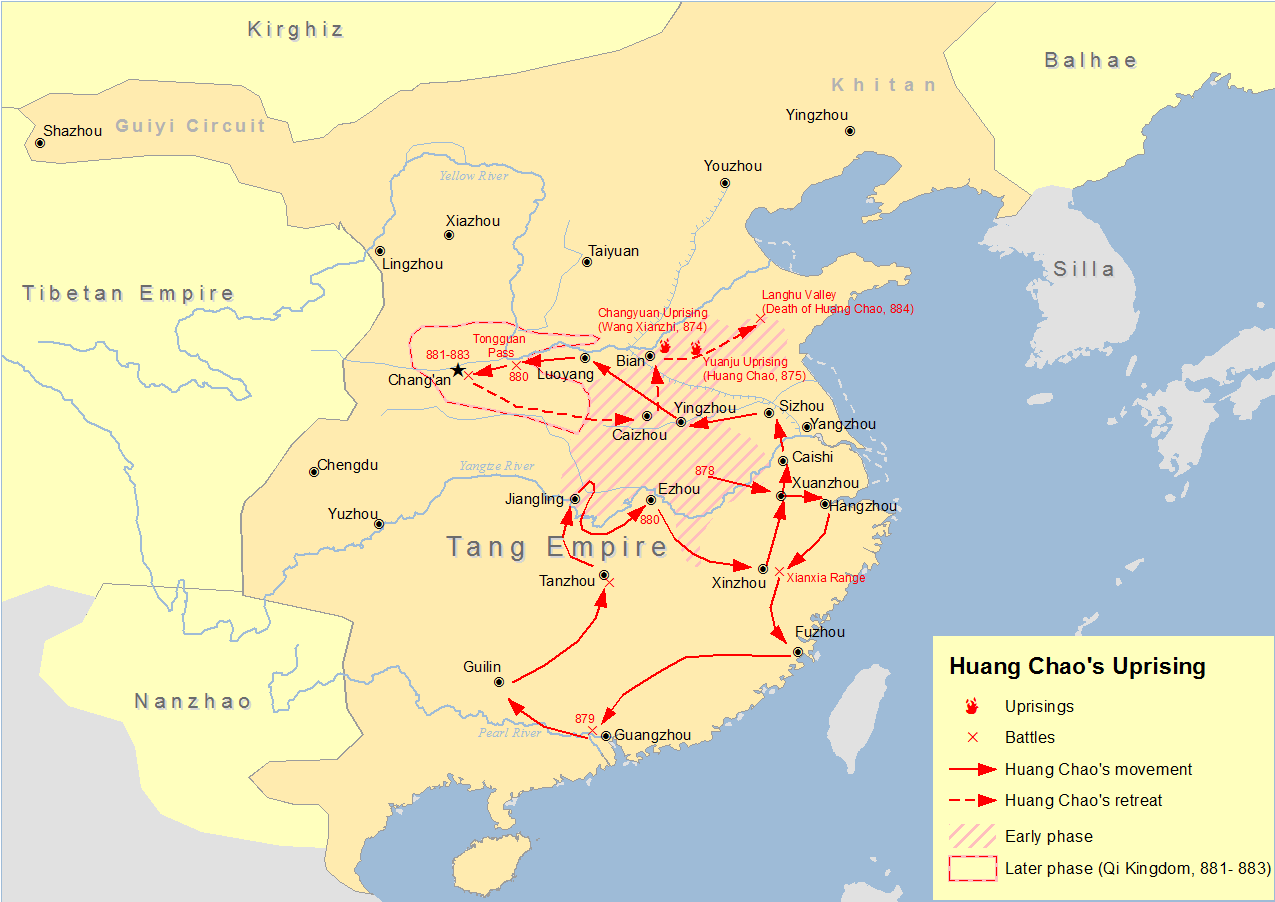

엎친 데 덮친 격으로 황소(黃巢)의 난(874–884)이 발발했다. 황소의 반란군은 중국 남북을 휩쓸며 장안과 낙양을 함락시키는 등 10년 동안 당나라를 폐허로 만들었다. 특히 878-879년에는 남부 항구 도시 광저우(廣州)에서 아랍, 페르시아 상인을 포함한 외국인 거주자들에 대한 광저우 대학살을 자행하기도 했다. 중세 중국 기록에 따르면 황소는 800만 명을 살해했다고 전해진다.[9] 황소의 난은 당나라에 치명타를 입혔고, 왕조 멸망의 직접적인 원인이 되었다. 말기에는 대규모 도적떼가 농촌을 유린하고 도시를 포위하는 일이 일상화되었다. 이러한 혼란 속에서 과거 권력을 누렸던 귀족 가문들은 대부분 몰락했다.[10]

당나라 말기, 중앙 정부의 권위가 무너지면서 북중국에서는 이극용(李克用)과 주문(朱溫)과 같은 강력한 군벌들이 등장했다. 당나라는 사타오(沙陀)족 출신인 이극용 군대의 도움으로 황소의 난을 진압했다. 이 공로로 이극용은 절도사로 임명되고 진왕(晋王)에 봉해졌으며 황실 성씨인 이(李)씨를 하사받았다. 그는 당나라에 대한 충성을 지켰다. 반면, 원래 소금 밀매업자였다가 황소의 부하였던 주문은 당나라에 항복하여 황소 토벌에 공을 세우고 주전충(朱全忠)이라는 이름을 하사받으며 선무군(宣武軍) 절도사로 승진했다.

개봉(開封)에 근거지를 둔 주전충은 901년 수도 장안을 장악하고 황실을 통제하기 시작했다. 903년에는 소종을 강제로 낙양으로 천도시켰고, 904년에는 소종을 암살하고 어린 아들 애제를 허수아비 황제로 세웠다. 905년에는 애제의 형제들과 많은 고위 관리들, 그리고 하태후마저 처형하며 권력 기반을 다졌다. 마침내 907년, 주전충은 애제를 폐위시키고 스스로 황제에 올라 후량을 건국하니, 이로써 당나라는 멸망하고

2. 4. 후기

현종 말기에는 외척 세력이 정치를 어지럽혔다. 현종이 총애한 양귀비의 사촌 양국충은 양귀비의 후광을 입어 재상의 자리에까지 올랐다. 양국충은 범양절도사 등으로 막강한 군사력을 장악하고 있던 안록산과 권력 다툼을 벌였다. 소그드인 아버지와 돌궐인 어머니 사이에서 태어난 안록산은 현종과 양귀비의 환심을 사 평로절도사, 범양절도사, 하동절도사를 겸임하며 강력한 세력을 구축했다.

양국충과의 권력 투쟁에서 위기를 느낀 안록산은 755년, "황제 곁의 간신 양국충을 제거한다"는 명분을 내걸고 반란을 일으켰다. 안록산과 그의 부하 사사명이 주도한 이 난을 안사의 난이라고 부른다. 반란군은 빠르게 낙양과 수도 장안을 함락시켰고, 안록산은 스스로 황제에 즉위하여 국호를 대연(大燕)이라 칭했다. 현종은 촉(蜀)으로 피난을 떠났고, 피난 도중 마외파에서 양국충은 분노한 병사들에게 살해되었으며 양귀비도 죽음을 맞이했다. 태자 이형(숙종)은 영무에서 즉위하여 곽자의 등과 함께 반란 진압에 나섰다. 안록산과 사사명은 각각 아들에게 살해되었고, 회흘(回紇)의 도움을 받은 당나라 군대는 763년에 최종적으로 난을 진압했다.

안사의 난 이후 당나라는 점차 쇠퇴의 길을 걸었다. 과거 출신 관료들의 세력이 강해져 기존의 귀족 세력과 대등해졌고, 이들은 시험관과 합격자(좌주문생), 동기 합격자 등의 관계를 통해 파벌을 형성했다. 이러한 배경 속에서 우승유·이종민 등 진사 출신 관료들의 당파와 이덕유 등 귀족 출신 관료들의 당파가 40여 년간 극심하게 대립하는 우이의 당쟁이 발생했다. 이 당쟁으로 인해 정국은 혼란에 빠졌고, 패배한 쪽은 대거 좌천되는 일이 반복되었다. 문종은 "하북의 도적(절도사)을 물리치는 것보다 조정의 붕당을 없애는 것이 더 어렵다"고 한탄할 정도였다.

한편, 환관 세력의 발호도 심각한 문제였다. 절도사 세력을 견제하기 위해 창설된 신책군의 지휘권을 환관이 장악하면서 강력한 군사력을 손에 넣었다. 또한 지방 절도사를 감시하기 위해 파견된 감군(監軍)도 환관이 맡았는데, 절도사들은 좋은 평가를 받기 위해 감군에게 뇌물을 바쳤다. 이를 통해 환관들은 중앙 관료의 인사에도 영향력을 행사하게 되었고, 심지어 황제의 폐립까지 좌우하게 되었다. 목종부터 소종에 이르는 황제 중 경종을 제외한 7명의 황제가 환관에 의해 옹립될 정도였다. 우이의 당쟁 역시 환관의 권력을 이용하여 정적을 제거하는 양상으로 전개되기도 했다. 문종은 환관 세력을 제거하기 위해 감로의 변을 계획했으나 사전에 발각되어 실패하였고, 이로 인해 황제의 권위는 더욱 실추되었다.

2. 4. 1. 중흥

수많은 자연재해와 반란들이 일어나 당나라의 권위를 깎아먹기는 하였으나, 9세기 초는 대체적으로 당나라의 중흥기로 여겨진다.[80] 덕종은 양세법을 실시하여 재정을 건전하게 바꾸었고, 전쟁을 통해 국경을 안정시키려 노력하였다.당나라의 마지막 중흥기를 이끈 군주는 덕종의 뒤를 이어 즉위한 헌종이었다. 헌종은 재정 개혁을 추진하였고, 수도에 잘 훈련받은 군대인 신책군(神策軍)을 두어 환관들이 이를 다루게 하였다. 이 군대는 당시 당나라 최정예병들이었고, 798년에 대략 24만 명 정도가 있었다고 전해진다. 806년과 819년 사이에 헌종은 중앙에 반기를 든 절도사 세력들을 제압하기 위하여 7번이나 군사 원정을 펼쳤고, 두 번을 제외하고는[82] 모두 성공적으로 평정하였다. 헌종은 절도사의 세력도 제한하였으며, 일시적이기는 하였으나 절도사의 후계 승계권도 박탈하는 데 성공했다. 대신 헌종은 중앙에서 파견한 군관들을 그 자리에 세웠고, 과거제를 통해 임용된 관리들이 지방을 다스리게 하였다. 이 시기 당나라의 중흥기를 원화중흥(元和中興)이라고 부른다.

그러나 헌종은 말년에 금단(金丹)에 빠지고 불교를 맹신하는 등 이전의 모습을 잃어가다가 결국 환관에게 독살당하였다. 헌종의 뒤를 이은 황제들은 사냥, 연회, 향락에 빠져 국정을 제대로 돌보지 않았으며, 결국 환관의 권력이 막대해졌고 관리들은 당파로 나뉘어 서로 싸우는 데에만 몰두하였다. 문종 황제가 환관들의 힘을 꺾으려 하였으나 실패하면서, 당나라는 완전히 환관들의 손아귀에 장악되게 되었다.[83]

2. 4. 2. 황소의 난

당나라는 계속되는 자연 재해와 절도사의 권력 강화 등으로 쇠퇴하던 중, 희종 때 황소의 난이 일어나면서 결정적으로 멸망의 길을 걷게 되었다.[84] 황소의 난은 874년부터 884년까지 10년간 지속되었으며, 이 과정에서 당나라는 수도 장안과 제2의 수도 낙양을 모두 반란군에게 빼앗겼다. 이 두 도시를 되찾기 위해 당나라는 10년이라는 긴 시간을 소모해야 했다.

황소의 군대는 중국 남북을 휩쓸며 큰 피해를 입혔다. 특히 878년에서 879년 사이에는 남쪽의 항구 도시 광저우에서 아랍과 페르시아 상인을 비롯한 외국인들을 대상으로 광저우 대학살을 자행하기도 했다. 중세 중국 사료에는 황소가 800만 명을 살해했다는 기록도 남아있다.[9]

황소의 난은 결국 당나라 관군에 의해 진압되었으나, 이 과정에서 당나라의 국력은 회복 불가능할 정도로 심각하게 소모되었다. 반란 진압 이후에도 당나라 말기에는 크고 작은 도적떼가 지방을 약탈하고, 소금 밀매업자들이 횡행하여 국가 재정이 크게 줄었으며, 상인과 사신들이 공격받는 등 사회 혼란이 극심했다. 심지어 대규모 도적단이 성벽으로 둘러싸인 도시를 공격하는 일도 벌어졌다.[85] 이러한 혼란 속에서 토지와 관직을 통해 부를 축적했던 상류층 귀족 가문들은 대부분 몰락하거나 변방으로 밀려났다.[10]

한편, 황소의 부하였던 주전충(본명 주문(朱溫))은 원래 소금 밀매업자 출신이었다. 그는 황소의 난에 가담했다가 전세가 불리해지자 당나라 관군에게 항복하였다. 주전충은 황소를 토벌하는 데 공을 세운 대가로 절도사의 지위를 얻었고, 이를 바탕으로 강력한 군사력을 구축했다. 그는 점차 세력을 확장하여 당나라에서 가장 강력한 군벌로 성장했다.[86] 이 시기에는 이극용과 같은 다른 군벌들도 세력을 키웠으며, 당 조정은 사타오족과 같은 이민족 군대의 도움을 받아 황소의 난을 진압하기도 했다.

903년, 주전충은 마침내 당나라 조정을 장악하고 소종을 협박하여 수도를 낙양으로 옮기게 하였다. 그는 스스로 황제가 될 야심을 품고 904년에 소종을 암살한 뒤, 그의 어린 아들인 애종을 허수아비 황제로 내세웠다. 905년에는 애종의 형제 9명을 잔인하게 살해하는 등 권력 기반을 다졌다.

결국 907년, 주전충은 애종을 강제로 퇴위시키고 선양(禪讓)의 형식을 빌려 스스로 황제의 자리에 올랐다. 그는 국호를 후량으로 정하고 새로운 왕조를 열었으며, 이로써 당나라는 완전히 멸망하였다. 이는 혼란스러운 오대십국 시대의 시작을 알리는 사건이었다. 1년 후, 주전충은 폐위되었던 애종마저 독살하여 후환을 없앴다.

3. 정치

당 태종은 수나라의 폐단을 교훈 삼아 여러 정치 개혁을 단행했다. 수나라 법전을 바탕으로 당나라의 법전인 '''당률'''(唐律)을 반포했는데, 이는 후대 중국 왕조는 물론 베트남, 한국, 일본 등 주변국 법률 체계에도 큰 영향을 미쳤다. 현존하는 가장 오래된 당률은 653년에 반포된 것으로, 500개 조문으로 구성되어 다양한 범죄 유형과 처벌 규정을 담고 있다. 형벌은 가벼운 태형(笞刑)부터 곤장(棍杖), 연좌제, 사형까지 다양했다.

당률은 동일한 범죄라도 신분에 따라 처벌 수위를 달리하는 신분 차별적 성격을 지녔다. 예를 들어 노비가 주인을 살해하면 사형에 처해졌지만, 주인이 노비를 살해하면 정상 참작되어 벌금형으로 감형되는 경우도 있었다. 이러한 당률의 특징은 후대 명나라의 대명률이나 송나라 법률에도 계승되었으나, 송대에는 여성의 재산권과 상속권을 보호하는 등 일부 진보적인 변화도 나타났다.

=== 중앙 정치 제도 ===

당나라는 중앙 정치 제도로 3성 6부제를 채택하여 운영했다. 이는 수나라에서 시작된 제도를 계승 발전시킨 것으로, 이후 송나라, 원나라, 명나라, 청나라 등 후대 왕조뿐만 아니라 고려, 발해 등 주변국에도 영향을 미쳤다. 당 황제들은 이 제도가 한나라에서 유래했다고 주장했지만, 실제로는 남북조 시대, 특히 북주의 제도를 계승한 측면이 강하다.

'''3성'''(三省)은 정책의 입안, 심의, 집행을 분담하는 핵심 기구였다.

'''6부'''(六部)는 상서성 아래에 소속되어 실제 행정 실무를 담당했다.

초기에는 3성의 장관(중서령, 시중, 상서령 또는 복야)들이 재상으로서 합의를 통해 중요 정책을 결정했다. 그러나 점차 황제권을 강화하려는 움직임 속에서 황제의 명령으로 동중서문하삼품(同中書門下三品) 등의 임시 직함을 가진 관료들이 재상 회의에 참여하는 경우가 늘어났고, 재상 회의 장소도 문하성에서 중서성으로 옮겨져 중서문하(中書門下)로 불리게 되었다. 이는 송나라 때 중서성과 문하성이 통합되어 중서문하성이 생기는 배경이 되었다.

6부 아래에는 한나라 시대부터 이어진 실무 기관인 9시(九寺)와 5감(五監)이 있어 구체적인 행정 업무를 처리했다. 또한 3성과 별도로 궁중 문서를 관리하는 비서성(秘書省), 황제의 의식주를 담당하는 전중성(殿中省), 후궁을 관리하는 내시성(內侍省)이 있어 이를 합쳐 육성(六省)이라고도 불렀다. 감찰 기구로는 어사대(御史台)를 두어 관료들의 비리를 감찰하게 했다.

8세기 중엽 안사의 난 이후 기존 관료 체계가 현실 변화에 제대로 대응하지 못하게 되자, 율령에 규정되지 않은 새로운 관직인 '''사직'''(使職)이 다수 설치되었다. 주요 사직으로는 지방 감찰을 담당한 관찰사(觀察使), 소금·철 전매를 관장한 염철사(鹽鐵使), 재정 출납을 관리한 도지사(度支使), 물자 운송을 책임진 전운사(轉運使) 등이 있었다. 이들은 기존 관직보다 더 큰 권한을 행사했으며, 특히 염철사는 막대한 재정 수입을 관리하며 재상에 버금가는 중요 직책으로 부상했다. 또한 황제의 비서 역할로서 조칙 기초를 담당하는 한림학사(翰林學士)가 설치되어 점차 정치적 영향력을 확대해 나갔다.

=== 관료 제도 ===

당나라 관료는 정1품부터 종9품하까지 총 30등급의 품계로 나뉘었다. 9품 이상을 유내관(流內官), 그 이하를 유외관(流外官)이라 불렀다. 관료에게 부여되는 직책은 크게 네 종류가 있었다.

- '''산관(散官)''': 실제 직무는 없으나 관료의 품계를 나타내는 명예직.

- '''직사관(職事官)''': 실제 행정 직무를 담당하는 관직. 원칙적으로 산관과 직사관의 품계는 일치했으나, 불일치할 경우 직사관명 앞에 '수(守)'나 '행(行)'을 붙여 구분했다.

- '''훈관(勲官)''': 군공(軍功)을 세운 자에게 주어지는 명예직.

- '''작(爵)''': 황족이나 공신에게 주어지는 명예 칭호.

관료들은 다양한 특권을 누렸다. 9품 이상 유내관은 본인의 조세와 역(役)이 면제되었고, 5품 이상은 동거 친족까지 면제 혜택을 받았다. 또한 관직에 따라 토지(관인영업전)를 지급받았으며, 자손이 관직에 진출할 수 있는 음서(蔭敍, 또는 임자(任子))의 혜택도 주어졌다. 죄를 지었을 경우에도 사형이 아니면 구리(銅)를 납부하여 형을 면제받을 수 있었다.

관료가 되는 길은 크게 두 가지였다. 하나는 고위 관료나 공신의 자제가 시험 없이 관직에 나아가는 '''음서'''였고, 다른 하나는 시험을 통해 관리를 선발하는 '''과거'''(科挙)였다. 당나라 초기에는 음서를 통해 관직에 진출하는 것이 일반적이었고, 과거 출신자는 음서 출신자에 비해 낮은 품계에서 시작하는 등 불리한 대우를 받았다. 과거에 합격하더라도 바로 임관되는 것이 아니라, 이부(吏部)에서 시행하는 신언서판(身言書判), 즉 외모, 말씨, 글씨, 판단력을 평가하는 인물 심사를 통과해야 했다. 이는 귀족적인 소양을 중시하는 경향이 있어 귀족에게 유리하게 작용하였다.

초기 당나라는 북위 이래 관중과 농서 지방을 기반으로 성장한 '''관롱귀족집단'''(關隴貴族集團)이 황실과 함께 권력의 핵심을 이루었다. 이들 외에도 한나라 이래의 전통을 가진 '''산동귀족'''(山東貴族)이 있었는데, 정치적 영향력은 관롱귀족에 미치지 못했지만 사회적 명망은 더 높았다. 태종은 귀족 가문의 서열을 정리한 『씨족지(氏族志)』 편찬을 명했는데, 처음에는 산동의 최씨(崔氏)가 최고 가문으로 평가되자 황실인 이씨(李氏)를 1등급으로 올리도록 재작업을 지시하기도 했다.

무측천은 기존 귀족 세력과 대립하면서 과거 출신 관료들을 적극 등용하여 자신의 정치적 기반으로 삼았다. 이후 현종 초기 '개원의 치' 시기에는 과거 관료들이 활약했지만, 후반기에 이림보 등이 집권하면서 다시 관롱귀족 세력이 우위를 점했다.

안사의 난 이후 사회 변화 속에서 과거 합격자의 사회적 위상이 높아졌고, 음서 자격이 있는 귀족 자제들도 과거에 응시하는 경우가 늘어났다. 9세기에 이르면 과거 관료 세력은 기존 귀족 세력과 대등한 영향력을 갖게 되었다. 이러한 배경 속에서 음서 출신 이덕유 파와 과거 출신 우승여·이종민 파가 40여 년간 격렬하게 대립한 '''우리의 당쟁'''(牛李の党争)이 발생했다. 거듭되는 정치적 혼란과 황소의 난 등을 거치면서 귀족 세력은 크게 약화되었고, 송나라 시대에는 과거를 통해 관료가 된 신흥 지주층인 사대부가 새로운 지배층으로 등장하게 된다.

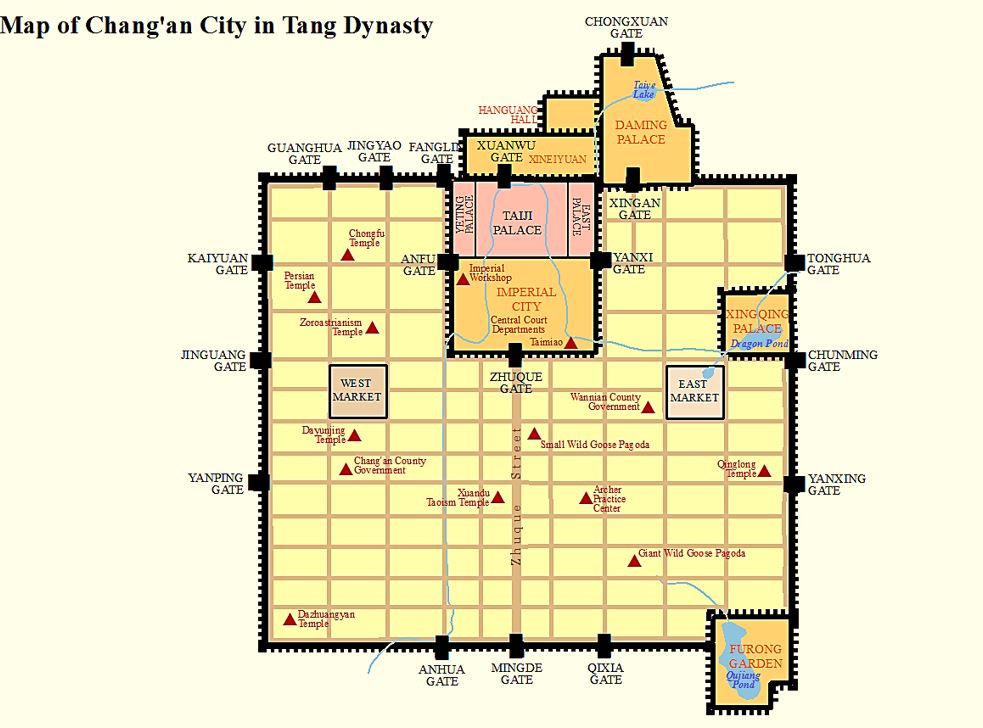

=== 지방 행정 ===

당나라는 수나라의 주현제를 계승하여 지방 행정 체계를 정비했다. 전국을 여러 개의 '''주'''(州)로 나누고, 주 아래에 여러 개의 '''현'''(縣)을 두었다. 당나라 전체에는 약 350개의 주와 1550개의 현이 있었다. 수도 장안과 부도(副都) 낙양이 속한 주는 특별히 '''부'''(府)로 격상되어 경조부(京兆府)와 하남부(河南府)라 불렸으며, 당나라 발흥지인 태원(太原)도 태원부(太原府)로 지정되었다. 중요 거점에는 도독부(都督府)를 설치하고 장관으로 도독을 두었다. 일반적인 주의 장관은 자사(刺史)였으며, 호구 수에 따라 주의 등급(상·중·하)과 현의 등급(상·중·중하·하)을 나누었다.

현 아래에는 '''향'''(郷)과 '''리'''(里)를 두는 향리제를 시행했다. 100호를 묶어 리(里)로 삼고 리정(里正)을 두었으며, 5개의 리를 묶어 향(郷)으로 삼았다. 리정은 해당 리의 주민 중에서 선발되어 호적 관리, 농업 장려, 치안 유지, 노역 분담 등의 업무를 맡았다. 도시 지역에는 '방'(坊)마다 방정(坊正)을, 농촌 지역에는 100호 단위로 촌정(村正)을 두어 행정을 보조하게 했다.

주(州) 위에는 '''도'''(道)라는 광역 행정 구역을 두었다. 당 태종 때 처음 10도를 설치했으며, 초기에는 감찰을 위한 임시 단위였으나 점차 상설 행정 구역으로 정착했다. 현종 때인 734년에는 전국을 15도로 재편성하고, 각 도의 자사 중 한 명을 채방처치사(採訪處置使)로 임명하여 도의 행정을 총괄하게 했다. 이로써 도는 주 위의 상급 행정 단위로서의 지위를 확립했다.

'''현종 시기 15도'''

# 경기도(京畿道): 치소 장안

# 관내도: 치소 장안

# 도기도: 치소 낙양

# 하남도: 치소 변주(현 개봉)

# 하동도: 치소 포주(현 영제)

# 하북도: 치소 위주(현 허베이성 대명현 동북)

# 산남서도: 치소 양주(현 한중)

# 산남동도: 치소 양주(현 샹양시 양주구)

# 회남도: 치소 양주(현 양주)

# 강남동도: 치소 소주(현 소주)

# 강남서도: 치소 홍주(현 장시성 남창)

# 검중도: 치소 검주(현 충칭시 팽수묘족토가족자치현)

# 농우도: 치소 선주(현 하이둥시 낙도현)

# 검남도: 치소 익주(현 성도)

# 영남도: 치소 광주(현 광주)

안사의 난 이후 채방처치사는 관찰사로 명칭이 바뀌었고, 군사 직책인 절도사나 방어사를 겸임하면서 해당 지역의 군사권과 행정권을 모두 장악하는 '''번진'''(藩鎭)으로 발전했다. 이에 따라 당나라의 지방 통치 체제는 '중앙-주-현'의 3단계에서 '중앙-번진-주-현'의 4단계 구조로 변화하였다. 또한, 농촌 사회에서는 정부가 임명한 리정이나 촌정의 권한이 약화되고, 지역 유력자들이 촌장(村長) 등의 이름으로 실질적인 자치권을 행사하는 경향이 나타났다.

=== 토지 및 조세 제도 ===

당나라는 건국 초기 북위와 수나라의 제도를 계승하여 '''균전제'''(均田制)를 토지 제도의 근간으로 삼았다. 균전제는 국가가 백성에게 토지를 나누어 주고 그 대가로 세금을 걷는 제도였다. 성인 남성(정남, 21~59세)에게는 세습이 가능한 '''영업전'''(永業田) 20묘와 사망하거나 60세가 되면 국가에 반환해야 하는 '''구분전'''(口分田) 80묘를 지급하는 것을 원칙으로 했다. 영업전에는 주로 뽕나무, 느릅나무, 대추나무 등을 심도록 했고, 구분전에서는 곡물을 재배했다. 인구 밀도가 높아 토지가 부족한 지역(협향, 狹鄕)에서는 지급 기준의 절반만 지급되었다. 관료에게는 직위에 따라 직분전(職分田)이 지급되었다.

균전제를 바탕으로 '''조용조'''(租庸調)라는 조세 제도를 시행했다.

- '''조'''(租): 곡물(주로 기장) 2석 납부

- '''조'''(調): 지역 특산물(주로 비단 2척과 솜 3냥, 또는 삼베 2.5척과 삼 3근) 납부

- '''용'''(庸): 연간 20일의 의무 노동(역役). 노동 대신 비단이나 삼베를 납부하여 면제 가능.

이 외에도 임시로 부과되는 잡요(雜徭)라는 노동력 징발이 있었다. 균전제와 조용조는 백성 개개인을 파악하는 호적을 기반으로 운영되었으며, 호적은 3년마다 작성되었다. 호적에는 재산 정도에 따라 9등급(호등제)으로 나누었으나, 조용조 액수는 동일했고 주로 역(役) 부담 등에서 차등을 두었다.

그러나 8세기 무측천 시기부터 자연재해, 전쟁, 귀족 및 사원의 토지 겸병 등으로 인해 본적지를 떠나 유랑하는 백성(도호, 逃戶)이 증가했다. 이들이 다른 지역에 정착하면 객호(客戶)라고 불렸다. 도호의 증가는 국가의 세수 감소로 이어졌고, 현종 때는 이러한 문제가 더욱 심각해졌다. 이에 우문융은 객호를 현 거주지에 등록시키는 괄호정책(括戶政策)을 실시하여 일시적으로 호구 수를 늘렸으나, 근본적인 해결책은 되지 못했다.

결국 안사의 난을 거치면서 균전제와 조용조 체제는 완전히 붕괴되었다. 각지 번진 세력은 임의로 세금을 징수했고, 대토지 소유는 더욱 심화되었다.

=== 양세법 ===

780년, 재상 양염의 건의로 기존의 조용조를 대체하는 새로운 세금 제도인 '''양세법'''(兩稅法)이 시행되었다. 양세법의 주요 내용은 다음과 같다.

- 조세 일원화: 기존의 조용조 및 기타 잡다한 세금을 폐지하고 양세로 단일화. 번진의 자의적인 세금 징수를 막으려는 목적도 있었다.

- 연 2회 징수: 여름(6월)에 보리를, 가을(11월)에 벼나 조를 납부. (양세라는 명칭의 유래)

- 자산 기준 과세: 기존의 인두세 방식에서 벗어나, 각 호(戶)가 소유한 자산(토지, 재산)의 규모에 따라 세액을 차등 부과. 주호(토착민)와 객호(이주민)의 구분 없이 토지를 소유하면 과세 대상이 되었다.

- 예산 기반 징수: 먼저 국가 예산을 정하고, 양세 외 수입을 제외한 부족분을 양세로 징수. (양출제입, 量出制入)

- 화폐 납부 원칙: 동전으로 세금을 납부하는 것을 원칙으로 하되, 현물 납부도 인정.

양세법의 시행은 국가가 균전제 하의 토지 소유 제한을 사실상 포기하고 대토지 소유를 공인하는 결과를 가져왔다. 이후 장원 제도가 더욱 발달하게 된다. 형식적으로는 당 멸망까지 균전제와 조용조가 유지되었으나, 실제 조세 제도는 양세법을 중심으로 운영되었다.

=== 전매 제도 ===

안사의 난 이후 악화된 국가 재정을 확충하기 위해 758년부터 '''소금 전매제'''를 실시했다. 소금 생산지에 대한 국가 통제를 강화하고, 국가가 지정한 상인에게만 판매를 허가하여 막대한 이익을 얻었다. 전매제 시행으로 소금 가격이 폭등하여 백성들의 부담이 커졌고, 비싼 관염(官鹽) 대신 불법으로 유통되는 사염(私鹽)이 성행했다. 정부는 사염을 엄격히 단속했지만, 사염 판매상들은 무장하고 조직화하여 정부에 저항하기도 했다. 이들 염적(鹽賊) 집단은 후대 비밀결사의 기원이 되기도 했으며, 당나라 말기 황소의 난을 일으킨 황소 역시 염적 출신이었다. 소금 외에 차(茶)에도 점차 높은 세금을 부과하여 전매와 유사한 통제를 가했고, 이로 인해 차적(茶賊)이라 불리는 밀매 조직도 활동했다.

=== 상공업 ===

도시에 설치된 '시'(市)에서는 등록된 상인들에게 세금(시조, 市租)을 징수했고, 관문 등에서는 통행세를 거두었다. 양세법 시행 이후에는 점포나 주택 등 자산 규모에 따라 세금을 부과했으며, 행상인에게는 상품 가액의 일정 비율(초기 1/30, 이후 1/10)을 세금으로 징수했다.

=== 군사 제도 ===

==== 부병제 ====

당나라 초기에는 수나라에서 계승한 '''부병제'''(府兵制)를 군사 제도의 근간으로 삼았다. 전국 각지에 설치된 군사 조직인 '절충부'(折衝府)에 농민들을 병사로 등록시키고, 조용조 납부 의무를 면제해주는 대신 군 복무의 의무를 지게 했다. 부병의 주요 임무는 다음과 같다.

- '''위사'''(衛士): 수도 장안 또는 낙양에서 일정 기간(보통 1개월) 번갈아 근무하며 궁궐과 수도를 방위.

- '''방인'''(防人): 국경 지역의 진(鎭)이나 수(戍)라는 방어 거점에서 일정 기간(보통 3년) 근무하며 국경을 수비.

부병은 복무 기간 동안 무기, 식량 등을 스스로 부담해야 했다. 절충부는 전국에 약 600개가 있었으며, 수도 주변에 집중적으로 배치되었다. 총 병력은 약 60만 명으로 추산된다. 그러나 과중한 부담과 잦은 전쟁 동원으로 인해 병역을 기피하거나 도망하는 자가 늘어나면서 부병제는 점차 유지되기 어려워졌다.

==== 모병제 전환과 번진 ====

부병제가 약화되면서 당나라는 점차 '''모병제'''(募兵制)로 전환하게 된다. 수도 방위는 황제 직속의 '''금군'''(禁軍)이 강화되면서 담당하게 되었고, 국경 방위는 특정 군진에 장기간 주둔하는 전문 군인(장정건아, 壯丁健兒)들이 맡게 되었다. 이들에게는 국가에서 의식주와 토지를 제공했다. 이러한 변화 속에서 749년 절충부가 공식적으로 폐지되면서 부병제는 완전히 소멸했다.

국경 방어를 위해 설치된 군진(軍鎭)들은 점차 그 규모와 역할이 확대되었다. 8세기 초부터 이들 군진을 총괄하는 '''절도사'''(節度使)가 임명되기 시작했다. 처음에는 주로 변경 지역에 설치되었으나, 안사의 난을 거치면서 내륙 지역에도 설치되었다. 절도사는 점차 해당 지역의 군사권뿐만 아니라 행정권과 재정권까지 장악하며 강력한 세력으로 성장했는데, 이들을 '''번진'''(藩鎭)이라고 부른다.

안사의 난 이후 당나라 대부분 지역은 번진의 통제 하에 놓이게 되었다. 일부 번진(특히 하북삼진)은 중앙 정부의 통제에서 벗어나 독자적인 세력을 구축하며 반독립적인 상태가 되기도 했다. 이들은 자체적으로 세금을 걷고 관리를 임명했으며, 중앙 정부에 대한 세금 납부를 거부하기도 했다. 번진의 군대는 절도사 직속의 아군(牙軍)과 각지에 주둔하는 외진군(外鎮軍)으로 구성되었으며, 모두 국가 재정으로 유지되는 용병이었다. 절도사는 또한 가부자 관계(가짜 부자 관계)를 통해 개인적인 충성심을 확보한 사병(가병, 家兵)을 거느리기도 했다.

헌종 때 강력한 중앙군(신책군)을 바탕으로 번진 세력을 약화시키고 중앙 집권을 강화하려는 노력이 있었으나, 그 효과는 일시적이었다. 황소의 난 이후 당 중앙 정부의 통제력은 더욱 약화되었고, 주전충, 이극용 등 강력한 번진 세력들이 실질적인 권력을 장악했다. 이들 번진 세력 간의 항쟁 속에서 당나라는 결국 멸망하고 오대십국 시대라는 분열기로 접어들게 된다.

==== 중앙군 (금군) ====

당나라의 중앙군인 '''금군'''(禁軍)은 크게 두 계통으로 나뉘었다.

- '''남아'''(南衙): 국가 정규군. 초기에는 부병제에 기반한 위사(衛士)들로 구성되어 12위(十二衛)와 동궁을 호위하는 6솔부(六率府)에 소속되었다. 그러나 부병제가 붕괴하면서 점차 약화되었다.

- '''북아'''(北衙): 황제 직속 친위군. 당 고조 시기 군대를 기반으로 당 태종 때 창설되어 점차 강화되었다. 우림군(羽林軍), 용무군(龍武軍) 등으로 구성되었으며, 황궁 북쪽에 주둔하여 '북아'라고 불렸다.

안사의 난 이후 기존 금군이 큰 타격을 입자, 변경에서 활약하던 '''신책군'''(神策軍)이 새로운 금군의 핵심으로 부상했다. 신책군은 환관이 사령관을 맡는 경우가 많았으며, 헌종 때 대규모로 확장되어 번진 세력을 제압하는 데 중요한 역할을 했다. 그러나 신책군 유지를 위한 막대한 비용은 백성들에게 큰 부담을 주었으며, 군사력을 장악한 환관 세력의 발호라는 부작용을 낳기도 했다.

=== 환관 ===

당나라는 후한, 명나라와 더불어 환관의 폐해가 심했던 왕조로 꼽힌다. 초기에는 내시성에 소속되어 후궁 관리 등 궁궐 내 업무에 종사했으나, 점차 정치적 영향력을 확대해 나갔다.

현종 때 고력사가 황제의 두터운 신임을 받으며 정치에 관여하기 시작했고, 안사의 난 이후 환관 세력은 더욱 강력해졌다. 특히 신책군 등 중앙 군대의 지휘권을 환관이 장악하면서 군사력을 바탕으로 막강한 권력을 휘두르게 되었다. 또한, 번진을 감시하는 감군(監軍)이나 황제의 비서 역할을 하는 추밀사(樞密使) 등 요직에 환관이 임명되면서 정치 전반에 걸쳐 영향력을 행사했다.

심지어 환관들은 황제의 폐립(廢立)까지 좌우할 정도였다. 목종부터 소종까지 8명의 황제 중 7명이 환관에 의해 옹립되었으며, 황제를 옹립한 환관은 '정책국로'(定策國老)라 불리며 막강한 권세를 누렸다. 문종은 환관 세력을 제거하려다 실패하는 감로의 변을 겪기도 했다. 우리의 당쟁 시기에는 관료 파벌들이 환관 세력과 결탁하여 정적을 제거하는 등 환관은 당 후기 정치의 중요한 변수로 작용했다.

그러나 환관의 권력은 본질적으로 황제에게 의존하는 것이었다. 황소의 난 이후 당나라 황실의 권위가 추락하면서 환관 세력도 약화되었다. 결국 903년, 번진 세력가 주전충에 의해 수백 명의 환관이 학살당했고, 이는 당나라 멸망의 한 단면을 보여주는 사건이었다.

=== 농촌 사회 ===

당나라 초기 농민들은 균전제에 따라 토지를 지급받고 조용조의 의무를 졌다. 농촌의 기본 행정 단위는 향(郷)과 리(里)였으며, 리정(里正)과 촌정(村正)이 행정 실무를 담당했다. 초기 주된 작물은 기장이었으나, 점차 제분 기술이 발달하고 밀 재배가 확산되었다. 특히 화북 지역에서는 밀과 조를 이용한 2년 3모작이 보급되어 농업 생산력이 향상되었다. 수력을 이용한 물레방아(수력 정미기)가 보급되어 제분에 활용되었으나, 관개용수 사용 문제로 갈등을 빚기도 했다.

균전제 붕괴와 양세법 시행 이후 대토지 소유가 확산되

4. 기원

수나라 왕조의 외척이었던 선비족 출신 이연은 수나라 말기의 혼란을 수습하고 관롱집단과 함께 당나라를 세웠다.[53][54][55][56][57] 당 황실 이씨는 수나라 양씨와 마찬가지로 무천진 관롱집단 출신으로, 북위, 북주 이래 팔주국(八柱國) 십이대장군(十二大將軍)을 배출한 선비계 가문이다. 당시 탁발씨가 세운 북위의 선비족 장군 우문각(宇文覺)이 북주를 세웠고, 선비족 양견이 수를 세웠다. 이세민의 아버지 이연은 북주의 군벌이자 대사마였던 독고신(獨孤信)의 넷째 딸과 결혼하여 이세민을 낳았으므로, 이세민 역시 선비족 혈통을 지닌다. 북주 시대 선비족 복고정책 때 당 왕조의 이씨는 북주로부터 대야(大野)라는 성씨를 하사받기도 했다. 중국 학계에서는 진인각(陳寅恪)이 『당대정치사술론고(唐代政治史述論稿)』에서 선비계 관롱집단에 속하는 조군(趙郡) 이씨가 당 왕조를 건국했다는 설을 정론으로 받아들이고 있다. 중화민국 학자 요미원(姚薇元)은 『북조호성고(北朝胡姓考)』에서 당나라가 튀르크계 고차(高車)에서 기원했다고 주장하기도 했다.[58]

당나라 건국 당시 북방에는 돌궐이 강성했다. 북주와 북제 시대부터 선비족 국가들은 돌궐에 복속하여 조공을 바쳤다. 돌궐의 4대 카간이었던 타스파르 카간(Taspar Qaghan)은 "내가 남쪽의 두 아들(북주와 북제)을 효순하게만 하면 어찌 물자가 없음을 걱정할 필요가 있겠는가"[59]라고 말할 정도였다. 당나라 건국 과정에서도 돌궐의 협조가 필요했다. 이연은 돌궐의 군사적 도움을 받아 장안까지 진격하여 수나라 수도를 점령하고, 결국 수나라를 멸망시킨 후 당나라를 건국했다.

이연의 가문인 농서 이씨는 수나라 시절 북방의 유력 가문이었다.[60] 이들은 스스로 도교 창시자 노자의 후손이며, 오호 십육국 시대 서량의 시조 이고의 핏줄이라고 주장했다. 이연의 어머니 태목황후(太穆皇后) 두씨(竇氏)는 탁발선비족 계통이었다.

이연은 수나라 말기 당국공(唐國公)으로 산시성(山西省) 지역을 다스리고 있었다. 수나라가 고구려 원정에 실패하며 국정이 혼란해지자, 그는 점차 새로운 왕조를 세울 뜻을 품게 되었다. 이연은 이미 상당한 군사적 경험과 부를 축적했고, 사람들의 지지를 얻고 있었다. 또한 수나라 황실과는 이종사촌 관계이기도 했다.[61] 617년, 이연은 아들 이세민의 조언에 따라 반란을 일으켰다. 이세민과 딸 평양공주(平陽公主)가 군사를 지휘했다. 그해 겨울, 이연은 장안을 함락하고 양제를 태상황으로 물러나게 한 뒤, 그의 손자 양유(楊侑)를 공제로 즉위시켜 허수아비 황제로 삼았다. 공제는 조서를 내려 이연에게 가월(假鉞)의 칭호와 함께 사지절(使持節) 겸 대도독내외제군사(大都督內外諸軍事), 대승상(大丞相), 당왕(唐王)의 지위를 부여하며 모든 권한을 넘겼다. 618년 6월 18일, 양제가 부하 우문화급에게 살해당하자, 이연은 공제로부터 제위를 선양받아 당나라 건국을 선포했다.[62]

이연은 고조로 즉위하여 626년까지 통치했으나, 아들 이세민에 의해 강제로 퇴위당했다. 이세민은 18세부터 군사를 다룰 정도로 문무에 뛰어났으며, 당나라 건국 과정에서 큰 공을 세워 고조의 신임을 받았다. 고조는 이세민을 진왕(秦王)이자 천책상장(天策上將)으로 봉할 정도로 아꼈다. 그러나 장남이자 황태자였던 이건성과 삼남 이원길은 이세민의 세력이 커지는 것을 불안하게 여겨 그를 견제하기 시작했다.[63] 형제간 갈등이 격화되자, 이세민은 626년 현무문의 변을 일으켜 궁궐 내에서 두 형제를 살해했다. 이후 이세민은 황태자에 책봉되었고, 고조는 반강제로 이세민에게 양위하고 물러났다.

당나라 황실의 혈통에 대해서는 선비화한족설, 한화선비설, 호한혼혈설 등 여러 주장이 있다. 이 설들은 진인각(陳寅恪), 장경(張競), 요미원(姚薇元) 등에 의해 제기되었다. 북위 효문제 이래 선비족 왕조는 적극적인 한화(漢化) 정책을 펼쳤으며, 그중 하나가 선비족과 한족의 통혼 장려였다. 효문제 스스로 최씨, 노씨, 정씨, 왕씨, 농서 이씨 가문의 여식을 후궁으로 들였고, 형제들에게도 한족 사대부 여식을 정부인으로 맞이하도록 강제했다. 이로 인해 선비족 황족과 한족 사대부 간의 통혼이 유행처럼 번졌고, 일반 선비인과 한인 사이의 통혼도 활발해졌다. 따라서 당나라 황실은 선비족과 혼혈된 한족 혈통이라는 것이 유력하다.

당 왕조 수립의 주체 세력은 북주 시대 6진(六鎭)을 중심으로 형성된 군벌 집단인 관롱집단이다. 이들은 북주에서 군벌로 활동하며 혼인을 통해 서로 긴밀하게 연결되어 있었다. 북주의 우문씨, 수의 양씨, 당의 이씨 모두 관롱집단 출신이다. 이연의 할아버지 이호는 대야(大野), 양견의 아버지 양충은 보육여(普六茹)라는 선비족 성을 북주로부터 하사받기도 했다(수 왕조 개창 전후 복원). 이연의 어머니 역시 관롱집단의 일원인 독고씨 출신이다.

당 황실은 자신들의 계보를 오호십육국 시대 서량 태조 흥성제 이고(李暠)까지 연결시키며, 그의 8세손이 당 고조 이연이라고 주장했다. 태종이 장안 입성 직후 노자 사당부터 세운 것은, 자신들이 노자의 후손(부계)과 선비족(모계)이 결합된 가문임을 강조하기 위함이었다. 당 황실 계보에 따르면, 농서 이씨의 시조는 춘추전국시대 사상가 노자이며, 이후 전국시대 이신, 한나라 명장 이광, 이릉 등을 조상으로 삼았다. 진인각은 이러한 한족설에 어느 정도 동조하면서도, 당 황실 이씨가 조군 이씨의 몰락한 집안이거나 조군 이씨를 사칭했을 가능성을 제

5. 문화

당나라 시대에는 유교, 불교, 도교 등 다양한 사상과 종교가 공존하며 문화의 다채로움을 더했다.

수나라와 당나라는 이전 북조의 문화를 벗어나 문치주의적 유교를 지향했다. 과거 제도에서는 유교 경전에 대한 지식을 중요하게 평가했으며, 이로 인해 유학과 문학이 발달하였다. 특히 훈고학이 크게 발달했으나, 경전 해석을 국가가 주도하면서 사상의 획일화를 가져오기도 했다. 당 태종의 명으로 『오경정의』가 편찬되어 유교 경전 해석이 통일되었고, 이는 과거 시험의 기준이 되었다. 이러한 경전 해석의 고착화는 유교 사상의 자유로운 발전을 저해한다는 비판도 있었다. 당나라 후기에는 한유, 유종원 등이 중심이 되어 경전의 자구 해석에서 벗어나 자신의 사상을 주장하는 새로운 유교, 즉 '신유교'의 흐름이 나타났으며, 이는 송나라 시대 성리학 발전의 토대가 되었다.

불교는 남북조 시대부터 번성하여 당나라 시대에 이르러 민중과 지식인들 사이에 널리 퍼지며 사회 전반에 큰 영향을 미쳤다. 황실 구성원 중에서도 불교를 받아들이는 이들이 있었으며, 중국 전통 문화의 일부로 자리 잡았다. 현장과 같은 승려들은 인도를 여행하며 많은 산스크리트어 경전을 가져와 번역했고, 이는 불교 연구의 발전에 크게 기여했다. 삼계교, 화엄종, 선종, 정토교, 천태종 등 다양한 종파가 성립했으며, 특히 선종과 정토불교가 널리 유행했다. 불교 사찰은 단순히 종교 시설에 그치지 않고, 여행자들의 숙소, 아동 교육 기관, 문인들의 사교 장소 등으로 활용되며 사회적으로 중요한 역할을 담당했다. 또한 사찰은 토지를 소유하고 제분소, 기름 짜는 기계 등을 운영하며 경제 활동에도 참여했다. 그러나 8세기 후반부터 중앙 정부의 통제력이 약화되면서 사찰에 대한 과세가 시작되었고, 845년 당 무종 때에는 대대적인 불교 탄압, 이른바 회창의 폐불이 단행되었다. 도교를 숭상했던 무종은 도교 측의 요청 등을 받아들여 폐불을 시작했으며, 이로 인해 환속된 승려와 비구니가 26만 명이 넘었고, 폐사된 사찰은 4,600개소, 몰수된 사찰 소유 토지도 막대했다. 불상 등은 녹여져 동전으로 만들어졌다. 사찰은 장안과 낙양에 각각 4곳, 각 주에 1곳만 남기고 승려 수도 제한되어 불교계는 큰 타격을 입었다. 이는 단순히 무종 개인의 종교적 편향뿐 아니라, 당나라의 국제성이 약화되고 민족주의적 사상이 대두된 것도 원인으로 작용했다. 이 시기 조로아스터교, 마니교, 네스토리우스파 기독교 등 외래 종교 역시 함께 탄압받았다. 비록 폐불은 846년 무종이 죽고 선종이 즉위하면서 끝났지만, 불교는 이전의 지배적인 지위를 회복하기 어려웠다.

도교는 황실의 적극적인 후원을 받았다. 당나라 황실 이(李)씨는 노자의 후손임을 내세우며 도교를 숭상했고, 황족이 출가하면 그 저택을 도교 사원으로 개조하기도 했다. 당 현종은 도교에 깊이 심취하여 『도덕경』에 직접 주석을 달기도 했다. 도교 신자 중 일부는 연금술에 몰두하여 불로장생의 약이나 금을 만드는 방법을 연구했는데, 비록 본래의 목적을 달성하지는 못했지만 그 과정에서 새로운 금속 합금, 도자기, 염료 등을 발견하는 데 기여하기도 했다.

이 외에도 실크로드를 통해 들어온 외래 종교들이 존재했다. 조로아스터교(祆敎), 네스토리우스파 기독교(景敎), 마니교(摩尼敎)는 이른바 '당대삼이교(唐代三夷敎)'로 불리며, 주로 장안 등 대도시에 거주하는 외국인 상인들을 중심으로 신봉되었다. 특히 네스토리우스파 기독교는 781년 대진경교유행중국비를 세울 정도로 교세를 떨치기도 했다. 그러나 회창의 폐불 시기에 이들 외래 종교 역시 탄압을 받아 세력이 크게 위축되었다.

당나라는 중국 문학사에서 한시의 황금기로 평가받는다. 약 2,200명의 작가가 지은 48,900여 편의 시가 현재까지 전해진다. 시 짓는 능력은 과거 제도의 중요한 평가 요소였으며, 연회나 궁정에서 시 짓기 시합이 벌어질 정도로 경쟁이 치열했다. 당나라 시는 크게 고시와 근체시로 나뉘며, 시기별로 초당(初唐), 성당(盛唐), 중당(中唐), 만당(晩唐)으로 구분하는 것이 일반적이다.

- '''초당''' (618년 ~ 712년): 육조 시대의 시풍을 계승하여 근체시의 형식이 확립된 시기이다. 위징, 왕적 등이 초기 시인으로 활동했으며, 초당사걸(왕박, 양형, 노조린, 낙빈왕)은 이 시기를 대표하는 시인들이다. 무측천 시대에는 침전기와 송지문이 유명했으며, 진자앙은 질박하고 강건한 시풍으로 성당 시에 영향을 주었다.

- '''성당''' (712년 ~ 762년): 당시(唐詩)의 최전성기로, '시선(詩仙)' 이백과 '시성(詩聖)' 두보라는 걸출한 시인을 배출했다. 이백은 호방하고 낭만적인 시를, 두보는 현실을 반영한 침울하고 사실적인 시를 주로 썼다. 맹호연과 왕유는 자연을 노래한 시로 유명하다.

- '''중당''' (763년 ~ 840년): 안사의 난 이후 사회적 혼란 속에서 새로운 문학적 경향이 나타났다. 백거이와 원진이 대표적인 시인으로, 사회 비판적인 풍유시(諷喩詩)나 일상생활을 그린 한적시(閑適詩)를 많이 썼다. 이들의 시풍은 '원화체(元和體)'라고 불린다. 또한 이 시기에는 한유와 유종원을 중심으로 고문운동이 일어나 형식적인 변려문을 비판하고 간결하고 내용이 충실한 산문으로 돌아갈 것을 주장했다.

- '''만당''' (840년 ~ 907년): 당나라 말기의 혼란스러운 시대상을 반영하여 감상적이고 퇴폐적인 경향의 시가 나타났다. 두목과 이상은이 대표적인 시인이다. 두목은 경쾌하고 세련된 시를, 이상은은 화려하지만 난해한 시를 주로 썼다.

시 외에도 단편 소설(傳奇)이 유행했는데, 원진의 「영영전(鶯鶯傳)」은 후대 희곡에도 영향을 미친 유명한 작품이다.[24] 또한, 『이문뢰주』, 『개원점경』과 같은 대규모 백과사전과 『구당서』, 『신당서』, 『통전』, 『자치통감』 등 중요한 역사서들이 편찬되었다.[35] 유지지의 『사통』은 중국 역사학의 이론과 방법을 체계적으로 정리한 저술이다. 단성식의 『유양잡조』는 다양한 이야기를 모은 흥미로운 책이다.

당나라 시대에는 불교 미술이 크게 발전하여 돈황의 막고굴, 낙양의 용문석굴 등지에 많은 석굴 사원이 조성되고 불상과 벽화가 제작되었다. 특히 용문석굴의 노사나불은 당나라 조각 예술의 걸작으로 꼽힌다.

서예에서는 당 태종이 왕희지의 글씨를 애호하면서 왕희지 풍의 단정하고 균형 잡힌 서체가 유행했다. 오양순, 우세남, 저수량은 초당의 3대 서예가로 불린다. 이후 지나치게 형식화된 왕희지 풍에서 벗어나려는 움직임 속에서 장욱, 회소 등은 광초체라는 자유분방한 서체를 발전시켰다. 중당 시대의 안진경은 강건하고 웅장한 서풍으로 당나라 서예의 새로운 경지를 열었다.

회화에서는 인물화에 능했던 엄립본과 오도현(吳道玄, 오도자)이 유명하다. 산수화도 발달하여 이사훈은 정교하고 화려한 청록산수화로 북종화의 시조로 여겨지고, 시인이기도 했던 왕유는 수묵을 이용한 담백한 그림으로 남종화의 시조로 평가받는다. 장언원의 『역대명화기』는 이전 시대까지의 중국 회화사를 정리한 중요한 미술사 저술이다.

도자기 공예에서는 화려한 색채의 당삼채가 특히 유명하며, 인물상, 동물상, 생활용기 등 다양한 형태로 제작되어 당시의 생활 모습을 보여준다. 금이나 은을 이용한 정교한 세공품도 많이 만들어졌다.

음악 분야에서는 궁중에서 연주되던 9개의 악단(九部樂)이 있었으며, 이는 수나라 시대의 7부악을 확대한 것으로 아시아 여러 지역의 음악을 포함했다. 실크로드를 통해 오보에, 플루트, 쿠차의 북, 인도의 심벌즈 등 외래 악기가 들어와 인기를 끌었다.

당나라는 실크로드를 통한 활발한 육상 및 해상 무역으로 동서 문물 교류의 중심지 역할을 했다. 수도 장안은 인구 200만에 달하는 세계 최대 규모의 국제 도시였으며, 페르시아, 중앙아시아, 한국, 일본, 베트남 등지에서 온 많은 외국인들이 거주했다. 장안에는 약 2만 5천 명의 외국인이 살았다고 추정되며, 이들은 다양한 종교(불교, 네스토리우스 기독교, 조로아스터교 등)를 믿고 자신들의 문화를 유지했다. 외국에서 새로운 유행, 도자기 기술, 은세공 기술 등이 들어왔고, 중국의 비단, 도자기, 칠기 등은 서역으로 수출되었다. 이전까지 바닥에 앉던 생활 방식에서 벗어나 의자를 사용하는 좌식 문화가 점차 퍼지기 시작한 것도 이 시기이다.

당나라 사람들은 연회, 음주, 명절 축제, 스포츠 등 다양한 여가 활동을 즐겼다.[24] 궁술, 사냥, 말 폴로(馬球), 축국(蹴鞠), 투계, 줄다리기 등이 인기 있는 스포츠였다. 관리들은 정기적인 휴가를 받았으며, 명절 외에도 황제의 특별 명령에 따라 축제가 열리기도 했다. 특히 원소절에는 야간 통행금지가 해제되어 밤새 축제를 즐겼다. 음주 문화도 발달하여 사교 모임에서 술이 빠지지 않았다.

차 마시는 문화가 크게 유행하여 세련된 문화의 상징으로 여겨졌다. 8세기 육우는 차에 관한 전문 서적인 『차경』을 저술하기도 했다. 목판 인쇄술의 발달로 불교 경전, 달력, 문학 작품 등이 이전보다 널리 보급될 수 있었고, 이는 지식의 확산과 문맹률 개선에 기여했다. 868년에 인쇄된 『금강경』은 현존하는 가장 오래된 인쇄물 중 하나이다. 인쇄술의 발달은 카드 게임의 등장에도 영향을 미쳤다.

기술 분야에서는 천문 관측 기구인 혼천의를 작동시키는 정교한 기계 장치가 개발되었고, 물시계 기술도 발전했다. 건축 분야에서는 정부 표준 건축 규정이 마련되었으며, 궁궐 건축을 담당하는 전문 장인 집단이 있었다. 의학 분야에서는 약초에 대한 지식을 집대성한 『신수본초』가 편찬되었고, 국가 주도로 의학 교육과 의사 시험이 이루어졌다. 당뇨병에 대한 인식이 있었고, 갑상선종 치료법도 기록되어 있다. 치과 치료에 아말감이 사용된 기록도 나타난다.[34]

당나라의 개방적이고

6. 대외 관계

당나라는 건국 초기부터 주변 국가 및 민족들과 활발하면서도 복잡한 관계를 맺었다. 북방의 유목 민족, 서역의 오아시스 국가들, 동쪽의 한반도 국가 및 일본, 남쪽의 동남아시아 국가들과 교류하고 때로는 전쟁을 벌이기도 했다.

북방 관계: 돌궐과 위구르건국 초기 당나라는 북방의 강자였던 돌궐의 위협에 직면했다. 당 고조는 돌궐에 군사적 지원을 받기도 했으며, 당 태종 즉위 직후인 626년에는 돌궐군이 수도 장안 근처까지 진격하여 화약을 맺기도 했다. 그러나 중국 통일을 완수한 628년 이후 당은 공세로 전환하여, 630년 철륵의 반란을 틈타 동돌궐을 멸망시키고 오르도스 지역을 점령했다. 이후 철륵 부족 중 하나인 설연토마저 646년에 제압하고, 이듬해 안북도호부와 단우도호부를 설치하여 북방 초원 지대에 대한 영향력을 확보했다. 태종은 여러 북방 민족으로부터 천가한(天可汗)이라는 칭호를 받아, 중화 황제이자 초원의 군주로서의 지위를 동시에 누렸다.

하지만 돌궐은 당의 지배에 저항하여 682년 돌궐 제2제국을 세우고 다시 몽골 고원에서 독립했다. 돌궐은 당의 변경을 침략하며 세력을 회복했으며, 이 시기의 역사는 돌궐 비문에 기록되어 있다. 돌궐 제2제국은 내분으로 약화되다가 744년 철륵의 일파인 위구르에게 멸망했다. 이후 몽골 고원은 위구르가 지배하게 되었다. 안사의 난(755-763)이 발발하자 당나라는 위구르에 원군을 요청했고, 그 대가로 막대한 비단을 보내는 등 경제적으로 의존하게 되었다. 위구르는 견마교역(絹馬交易, 비단과 말을 교환하는 무역)에서 유리한 조건을 이용하여 당나라의 부를 흡수하며 번성했으나, 840년 예니세이 키르기스의 공격과 내부 혼란으로 멸망했다. 이후 몽골 고원은 몽골 제국 등장 이전까지 통일된 세력 없이 분열 상태에 놓였다.

수나라 때부터 튀르크족은 중국의 주요 군사력으로 활용되었으며, 당나라에서도 많은 튀르크족 장군들이 활약했다. 당나라 군대의 상당수는 중국인 징집병인 부병(府兵)으로 구성되었지만, 특히 서쪽 국경 지역에서는 튀르크족을 포함한 비(非)중국계 병력이 중요한 역할을 담당했다.

서역 및 중앙아시아 관계: 티베트, 이슬람 제국과의 경쟁당나라는 640년 고창국(현재 투르판)을 멸망시킨 것을 시작으로 실크로드 주변의 오아시스 국가들을 복속시키고 안서도호부(쿠차)를 설치하여 서역 경영에 나섰다. 635년에는 청해 지역의 토욕혼을 지배하에 두었다.

티베트 제국(토번)과는 경쟁과 화친을 반복하는 복잡한 관계였다. 당 태종은 문성공주를 티베트의 송첸감포 왕에게 시집보내는 등 혼인 동맹을 통해 관계 안정을 꾀하기도 했다. 그러나 670년부터 692년까지 타림 분지의 지배권을 놓고 티베트와 여러 차례 충돌했다. 안사의 난으로 당의 국력이 약화된 틈을 타 763년에는 티베트군이 수도 장안을 15일간 점령하기도 했다. 이 시기 당나라는 서쪽 방어선을 축소할 수밖에 없었고, 티베트는 현재의 감숙성, 칭하이성, 신장 위구르 자치구 지역까지 영토를 확장하며 실크로드의 주요 경로를 장악했다. 787년에는 안서도호부와 북정도호부가 티베트에 함락되면서 당의 서역 경영은 큰 타격을 입었다. 당과 티베트의 적대 관계는 821년 평화 조약인 창칭 조약이 체결되면서 공식적으로 종식되었으며, 이 조약의 내용은 라싸의 조캉 사원 앞 당나라-티베트 조약 비석에 새겨져 있다. 848년 티베트 제국이 내부 혼란으로 붕괴하자 당나라는 851년 티베트로부터 북서부 일부 주들을 되찾았다.

당의 서역 경영은 파미르 고원 너머 트란스옥시아나 지역까지 확장되었으나, 751년 탈라스 전투에서 압바스 칼리파 군대에 패배하면서 중앙아시아에 대한 지배력은 약화되었다. 이 전투는 군사적으로 큰 의미는 없었지만, 포로로 잡힌 중국인들에 의해 제지술이 서방으로 전파되는 중요한 계기가 되었다.[18]

이슬람의 페르시아 정복(633-656)으로 사산 왕조 페르시아가 멸망하자 마지막 왕자 페로즈 3세와 그의 궁정은 당나라로 망명했다. 라시둔 칼리파와 우마이야 칼리파는 당나라에 사절단을 파견했으며, 715년과 717년에는 페르가나와 악수 지역에서 당나라와 군사적으로 충돌하기도 했다. 압바스 칼리파 시대에는 탈라스 전투가 있었지만, 이후 758년 압바스 사절단이 위구르 사절단과 함께 장안을 방문하는 등 외교 관계는 지속되었다.

동방 관계: 한반도 국가, 발해, 일본618년 당나라 건국 후 고구려, 백제, 신라 삼국은 당에 조공을 바쳤고, 당은 각 나라의 왕에게 군왕(郡王) 칭호를 내렸다. 642년 고구려에서 연개소문이 정변을 일으키고 권력을 장악하자, 신라의 요청을 받은 당 태종은 645년부터 수차례 고구려 원정을 시도했으나 안시성 등에서 고구려의 강력한 저항에 부딪혀 실패했다.

태종 사후 고구려 원정은 잠시 중단되었으나, 당 고종 때 신라의 거듭된 요청을 명분으로 다시 한반도에 개입했다. 당은 신라와 연합하여 660년 먼저 백제를 멸망시켰다. 백제 부흥 세력과 이들을 지원한 왜(일본)의 연합군은 663년 백강 전투에서 나당 연합군에게 크게 패배했다. 고립된 고구려는 668년 수도 평양성이 함락되면서 멸망했다. 당나라는 고구려 옛 땅에 안동도호부, 백제 옛 땅에 웅진도독부, 신라 땅에는 계림대도독부를 설치하여 한반도 전체를 직접 지배하려 했다.

그러나 이러한 당의 야심에 반발한 신라는 고구려와 백제의 유민들을 규합하여 나당 전쟁(670-676)을 벌였다. 신라는 매소성, 기벌포 등지에서 당군을 격파하며 당의 세력을 한반도에서 완전히 몰아내는 데 성공했고, 이로써 삼국 통일을 완수하고 자주적인 통일 신라 시대를 열었다. 안동도호부는 요동 지역으로 후퇴해야 했다.

한편, 고구려 멸망 후 만주 지역에서는 고구려 유민과 말갈족이 중심이 되어 698년 발해를 건국했다. 발해는 초기에는 당과 대립했으나 점차 외교 관계를 맺고 교류했다. 812년 당나라가 신라와 연합하여 발해 원정을 계획하자, 발해는 일본과 동맹을 맺어 신라를 견제하기도 했다. 이로 인해 9세기 초 동아시아는 당-신라와 발해-일본의 대립 구도가 형성되기도 했다.[89]

일본은 견당사를 파견하여 당의 선진 문물과 제도를 적극적으로 수용했다. 백강 전투 패배 이후 당의 침략을 우려하여 방어 체제를 강화하고 견당사 파견을 일시 중단하기도 했으나, 702년 재개되어 당 멸망 직전까지 간헐적으로 이어졌다. 견당사를 통해 많은 유학생과 승려들이 당으로 건너갔으며, 아베노 나카마로(중국명 조형/초형)는 당 조정에 남아 고위 관직인 절도사에 오르기도 했다. 당나라 승려 감진은 여러 차례의 시도 끝에 753년 일본으로 건너가 계율을 전파하고 일본 불교 발전에 큰 영향을 미쳤다. 그러나 안사의 난 이후 당이 쇠퇴하면서 견당사 파견의 의미가 줄어들었고, 파견 빈도도 급감했다. 838년 파견을 마지막으로 견당사는 사실상 중단되었고, 894년 스가와라노 미치자네의 건의에 따라 공식적으로 폐지되었다.

남방 및 해상 교역당나라는 육상 실크로드뿐만 아니라 해상 교역도 활발히 전개했다. 남쪽의 주요 교역항인 광저우에는 시박사(市舶司)가 설치되어 해상 무역을 관리하고 세금을 징수했다. 이곳에는 페르시아, 아랍, 인도, 동남아시아 등지에서 온 수천 명의 외국 상인들이 거주하며 교역에 종사했다. 주요 수입품은 향료, 염료, 약재, 상아, 진주, 대모(바다거북 등껍질) 등이었다. 당나라 선박은 인도양을 건너 페르시아만, 홍해, 아라비아 반도를 거쳐 동아프리카의 소말리아, 수팔라 등까지 항해한 기록이 있다.

안사의 난 이후 육상 실크로드가 티베트에 의해 차단되면서 남해 무역의 중요성은 더욱 커졌다. 그러나 외국 상인들과의 관계가 항상 순탄했던 것은 아니어서, 758년에는 아랍과 페르시아 해적들이 광저우를 약탈하는 사건이 발생하기도 했다. 이후 황소의 난(875-884) 때 반란군이 광저우를 점령하고 외국 상인들을 대거 학살하면서 남해 무역은 치명적인 타격을 입고 쇠퇴했다.

1998년 인도네시아 벨리퉁섬 근해에서 발견된 9세기경의 아랍 다우선 난파선(벨리퉁 난파선)은 당시 활발했던 해상 교역의 증거를 보여준다. 이 배에서는 826년경 제작된 것으로 추정되는 중국 장사요 도자기를 포함하여 약 6만 3천 점의 당나라 도자기와 금은 제품이 발견되었다.[23]

기미 정책과 도호부당나라는 정복하거나 복속시킨 주변 민족 및 지역을 통치하기 위해 기미 정책(羈縻政策)이라는 간접 통치 방식을 활용했다. 이는 해당 지역에 도독부(都督府)나 기미주(羈縻州)를 설치하고, 그 지역의 유력자나 부족장을 도독(都督)이나 자사(刺史)로 임명하여 자치권을 인정하면서 당의 통제하에 두는 방식이었다. 이러한 도독부와 기미주들을 총괄하고 변경 지역을 방어하기 위해 주요 거점에는 도호부(都護府)라는 상위 행정 및 군사 기관을 설치했다. 전성기에는 6개의 주요 도호부가 운영되었다.

국제적 성격과 외국인 등용성당(盛唐) 시기까지 당나라는 비교적 개방적이고 국제적인 성격을 띠었다. 수도 장안은 국제적인 대도시로 번성했으며, 다양한 민족과 문화가 공존했다. 당 조정은 외국인에게도 관직의 문호를 개방하여 고구려 출신 고선지, 백제 출신 흑치상지, 일본인 아베노 나카마로, 소그드계 안록산 등 많은 외국인이 능력에 따라 등용되어 활약했다. 그러나 안사의 난 이후 당의 국력이 쇠퇴하고 내부 혼란이 심화되면서 이러한 개방적인 분위기는 점차 약화되었다.

비잔티움 제국과의 관계멀리 떨어진 비잔티움 제국(중국 기록에는 대진(大秦) 또는 拂菻|풀린중국어으로 표기됨)과도 교류가 있었다. 중국 측 기록에 따르면 643년 비잔티움 황제 콘스탄스 2세(기록에는 波多力|보두올리중국어로 표기됨)가 사절단을 파견한 것을 시작으로 8세기까지 여러 차례 사절단이 왕래했다.[20] 당나라 역사서에는 비잔티움 제국의 수도 콘스탄티노플에 대한 묘사와 우마이야 칼리파 군대(大食|다 시중국어)와의 전쟁(예: 콘스탄티노플 공방전 (674–678년))에 대한 기록도 남아 있다.[20]

참조

[1]

논문

East-West Orientation of Historical Empires

http://jwsr.pitt.edu[...]

2006-12-00

[2]

논문

Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia

http://www.escholars[...]

[3]

서적

Tang

http://www.dictionar[...]

[4]

서적

Sui and T'ang China, 589–906. Part 1

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[5]

서적

Multicultural China in the Early Middle Ages

https://books.google[...]

University of Pennsylvania Press

[6]

논문

Zhaoling: The Mausoleum of Emperor Tang Taizong

http://www.sino-plat[...]

2009-04-00

[7]

서적

Zizhi Tongjian

[8]

서적

Zizhi Tongjian

[9]

간행물

殘唐五代史演義傳

[10]

서적

The Great Leveler. Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century

Princeton University Press

[11]

서적

Tibet Past and Present

https://books.google[...]

Oxford University Press

2010-07-17

[12]

서적

The historical status of Tibet

https://books.google[...]

King's Crown

[13]

서적

China and Central Asia in the Post-Soviet Era: A Bilateral Approach

https://books.google[...]

Lexington

[14]

서적

History of civilizations of Central Asia, Volume III: The crossroads of civilizations: A.D. 250 to 750

UNESCO Publishing

[15]

백과사전

Ḳutayba b. Muslim

http://referencework[...]

[16]

서적

The Arab Conquests in Central Asia

https://archive.org/[...]

The Royal Asiatic Society

[17]

서적

The Tibetan Empire in Central Asia: A History of the Struggle for Great Power Among Tibetans, Turks, Arabs, and Chinese During the Early Middle Ages

https://books.google[...]

Princeton University Press

[18]

웹사이트

A Brief history of paper

https://web.archive.[...]

2016-09-14

[19]

서적

Encyclopaedia of Tibet: History and geography of Tibet

https://books.google[...]

Anmol

2010-07-17

[20]

웹사이트

East Asian History Sourcebook: Chinese Accounts of Rome, Byzantium and the Middle East, c. 91 B.C.E. – 1643 C.E.

https://web.archive.[...]

Fordham University

2016-09-14

[21]

서적

Return to the City of Light: Quanzhou, an eastern city shining with the splendour of medieval culture

Fujian People's Publishing House

[22]

서적

Familiar strangers: a history of Muslims in Northwest China

https://books.google[...]

University of Washington Press

[23]

뉴스

The treasure trove making waves: Simon Worrall explains why a recent discovery on the seabed of the Indian Ocean will revolutionise our understanding of two ancient civilisations

http://news.bbc.co.u[...]

2008-10-18

[24]

서적

A History of the World in 100 Objects

Viking

[25]

서적

State and court ritual in China

Cambridge University Press

[26]

서적

A Journey into China's Antiquity

Morning Glory

[27]

웹사이트

"Taoism and Science" in ''Medicine, Philosophy and Religion in Ancient China''

https://web.archive.[...]

Variorum

[28]

웹사이트

Tang Dynasty Clothing – Facts about Tang Chinese Dress

http://thetangdynast[...]

[29]

간행물

北里志

[30]

서적

Taiping Guangji

Harbin People Publisher

[31]

논문

Analysis of cake food of Chang'an in Han and Tang Dynasty

[32]

서적

Ennin's Diary: The Record of a Pilgrimage to China in Search of the Law

[33]

웹사이트

The Dunhuang Chinese Sky: A comprehensive study of the oldest known star atlas

https://web.archive.[...]

International Dunhuang Project, British Library

[34]

논문

Re-dating the Chinese amalgam-filling of teeth in Europe

[35]

서적

The Writing of Official History Under the T'ang

Cambridge University Press

[36]

논문

East-West Orientation of Historical Empires

http://jwsr.pitt.edu[...]

2006-12

[37]

논문

Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia

[38]

기타

[39]

논문

唐・回鶻絹馬交易再考

https://doi.org/10.2[...]

史学会

[40]

기타

[41]

기타

[42]

기타

[43]

기타

[44]

기타

[45]

기타

[46]

기타

[47]

기타

[48]

기타

[49]

기타

[50]

기타

[51]

기타

[52]

기타

[53]

서적

당 고조 唐高祖

https://terms.naver.[...]

한국콘텐츠진흥원

2021-10-01

[54]

서적

이연 李淵

https://terms.naver.[...]

중국인물사전

2021-10-01

[55]

서적

고조 高祖,566~635

https://www.doopedia[...]

두산세계대백과사전

2021-09-25

[56]

서적

당 고조

https://www.culturec[...]

한국콘텐츠진흥원

2021-10-01

[57]

서적

이연 李淵

https://terms.naver.[...]

이회문화사

2010-01

[58]

서적

北朝胡姓考(修訂本)

中華書局

2007

[59]

서적

주서 권50 열전42 이역(異域)下

[60]

서적

Ebrey, Walthall & Palaris

2006

[61]

서적

Ebrey, Walthall & Palais

2006

[62]

서적

Abstead

2004

[63]

서적

Adshead

2004

[64]

서적

Ebery, Walthall & Palais

2006

[65]

서적

Ebrey, Walthall & Palais

2006

[66]

서적

Ebrey, Walthall & Palais

2006

[67]

서적

Abshead

2004

[68]

서적

Benn

2002

[69]

서적

Abshead

2004

[70]

서적

Benn

2002

[71]

서적

Abshead

2004

[72]

서적

Abshead

2004

[73]

서적

Xu

1993

[74]

서적

Eberhard

2005

[75]

서적

Eberhard

2005

[76]

서적

Wang

2003

[77]

서적

Ebrey, Walthalt & Palais

2006

[78]

서적

Bowman

2000

[79]

서적

Bowman

2000

[80]

서적

Benn

2002

[81]

서적

Ebrey, Walthall & Palais

2006

[82]

서적

Abshead

2004

[83]

서적

Ebrey, Walthall & Palais

2006

[84]

서적

Eberhard

2005

[85]

서적

Ebrey, Walthall & Palais

2006

[86]

서적

Needham

1986

[87]

서적

唐代政治史述論稿

[88]

서적

일본역사

보고사

1998

[89]

서적

군함 이야기

좋은책만들기

2006

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com