국제법

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

국제법은 국가 간의 관계를 규율하는 법으로, 로마 교황청의 약화 이후 16~17세기에 현대적 형태가 형성되었다. 프란시스코 데 비토리아는 국제법의 창시자로, 휴고 그로티우스는 국제법의 아버지로 불린다. 국제법은 조약, 국제관습법, 법의 일반원칙, 판례 및 학설을 법원으로 가지며, 국가와 국제기구, 개인 등 다양한 주체가 존재한다. 국제법은 국내법과 상호 작용하며, 헌법에 의해 체결, 공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 동일한 효력을 갖는다. 국제법은 외교 관계, 조약법, 해양법, 국제인권법, 국제형사법, 국제환경법, 국제경제법, 국제분쟁의 평화적 해결, 무력 사용 금지 등 다양한 분야를 포괄하며, 21세기에는 사이버 공격, 기후 변화, 팬데믹 등 새로운 위협에 직면해 있다. 국제법의 실효성 확보는 중요한 과제이며, 국제 여론의 힘과 국제 시민 사회의 역할이 강조되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 문화 세계화 - 국제기구

국제기구는 국가들이 공동의 목표를 위해 설립한 연합으로, 정부간기구(IGO)와 국제비정부기구(INGO)로 나뉘며, 경제적 이익, 정치적 영향력 확대, 안보 강화 등을 위해 다양한 목적으로 활용된다. - 문화 세계화 - 국제인권법

국제인권법은 개인의 존엄성과 기본권 보장을 목표로 유엔을 중심으로 발전해 왔으며, 국제인권조약, 기구, 지역적 인권 보장 시스템을 통해 인권 보호 체계를 구축하고 있지만, 강제력 부재 및 정치적 영향력 등의 한계와 국내적 이행 및 감시, 집행 메커니즘 확보가 과제로 남아있다. - 국제법 - 선전포고

선전포고는 국가 간 적대 행위 개시를 공식적으로 선언하는 행위로, 과거 전쟁 개시의 필수 절차였으나 국제법 발전과 무력 사용 제한으로 현대에는 드물어졌지만 일부 분쟁에서 사용되며 합법성과 실효성에 대한 논쟁이 있다. - 국제법 - 무주지

무주지는 국제법상 어떤 국가의 영유권도 미치지 않아 점유를 통해 국가가 주권을 취득할 수 있는 지역으로, 로마법의 무주물 개념과 관련되나 영토 취득 대상이라는 점에서 차이가 있으며, 식민지 확장의 명분으로 악용된 역사와 함께 사회적, 정치적 조직을 갖춘 사람들의 땅은 무주지로 간주될 수 없다는 해석이 등장하며 변화를 겪어왔다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류3 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류3 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다.

2. 국제법의 연혁

살라망카 대학에서 살라망카학파를 창시한 비토리아(1492~1549)는 'jus inter gentes'라는 단어를 처음으로 사용하여 '''국제법의 창시자'''로 불린다. 그는 신학에 기초하여 국제법을 정립했다.[2]

그로티우스는 비토리아의 국제법을 전 유럽에 소개하여 '''국제법의 아버지'''로 불린다. 제레미 벤담은 "International law"라는 용어를 처음으로 사용하였다.[2]

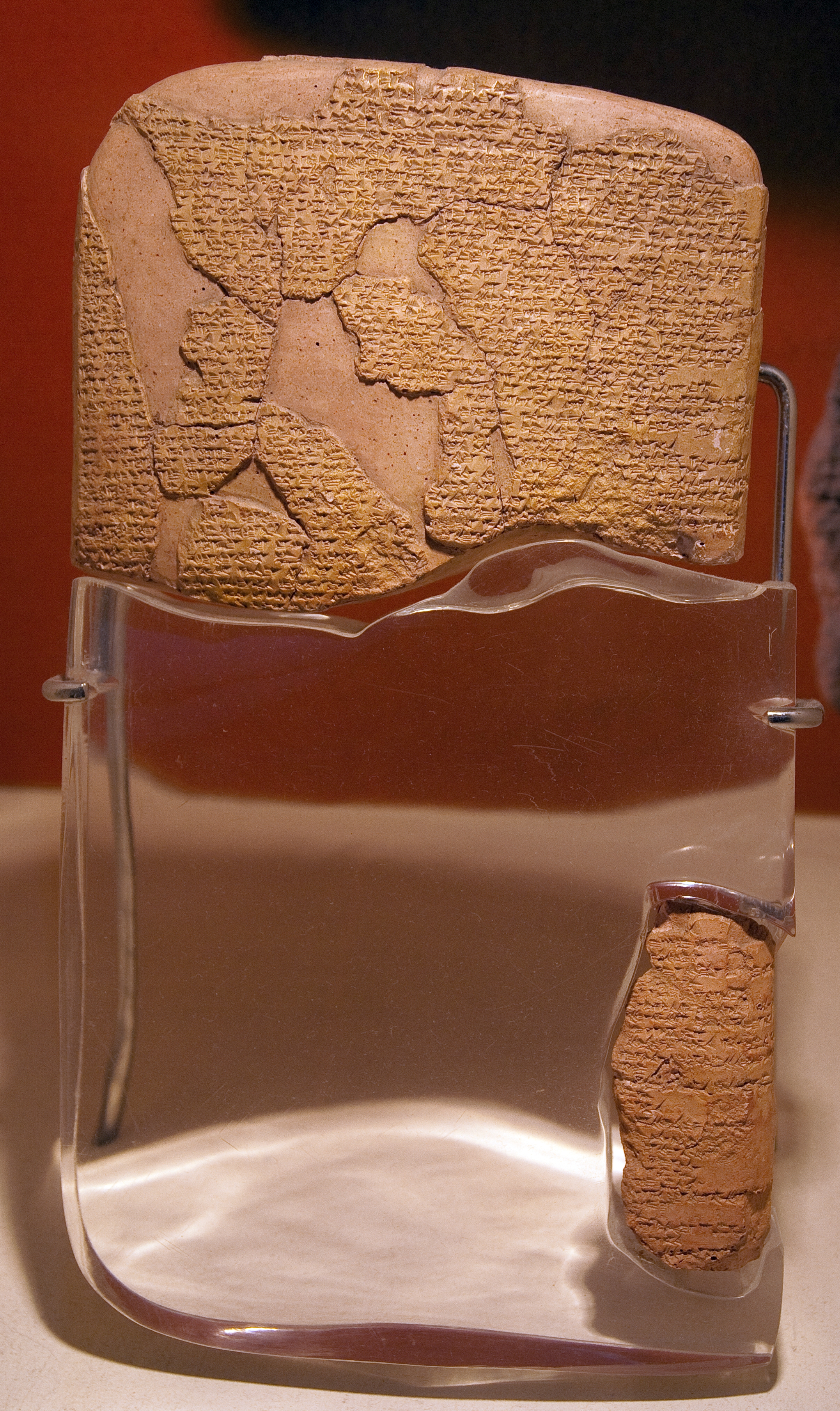

국제법은 16세기와 17세기, 유럽의 종교 전쟁과 주권 국가 체제 확립 과정에서 태동하였다. 고대부터 국가 간 협상은 존재해왔다. 기원전 약 3100년경 메소포타미아의 도시 국가인 라가시와 움마 사이의 평화 조약과 기원전 1279년 람세스 2세와 하투실리 3세 (히타이트 왕) 사이의 협정(이집트-히타이트 평화 조약)이 그 예이다.[2] 고대 그리스의 도시 국가(Polis)들은 초기 평화 조약을 맺었으며, 로마 제국은 국제법의 초기 개념적 틀인 ''ius gentium''(만민법)을 확립하여 로마에 거주하는 외국인과 로마 시민 간의 관계를 규율했다.[2]

5세기 서로마 제국 멸망 이후 유럽은 여러 국가로 분열되어 잦은 전쟁을 겪었다. 정치 권력은 교회, 상업 도시 국가, 왕국 등 다양한 단체에 분산되었고, 이들은 안정적인 관계 유지를 위한 규칙을 발전시켰다. 교회법, ''lex mercatoria''("상법"), 올레롱 조례와 같은 해상법, 한자 동맹과 발트해 지역 사이에서 제정된 비스뷔 법 등이 그 예이다.[2]

이슬람 세계에서는 8세기에 샤리아 법의 하위 집합인 ''시야르''에 대한 기본적인 참고 자료가 출판되었다. 이는 세계를 ''dar al-Islam'', ''dar al-sulh'', ''dar al-harb''의 세 가지 범주로 나누었다. 군사 행위에 관한 이슬람 법 원칙은 현대 국제 인도주의법의 전조였으며, 민간인과 전투원을 구별하고 부상자를 돌보는 것을 포함한 군사 행위에 대한 제한을 제도화했다.[2]

유럽 중세 시대 동안 국제법은 주로 전쟁의 정당성에 관심이 있었고, 무엇이 "정의로운 전쟁"을 구성하는지 결정하려고 했다. 유대 철학자 마이모니데스(1135~1204)와 기독교 신학자 토마스 아퀴나스(1225~1274)는 그리스-로마의 자연법 개념을 종교 원리와 결합하여 "만국 공법"을 만들었다.[2]

국제법은 국가 주권의 확립에 따라 발전했지만, 그 이전의 국제법은 “군주 간의 법”이라고도 불리며, 국가를 대표하는 군주는 인간이기 때문에 자연법에 의해 규제된다는 사상에 기반한 법 체계였다. 베스트팔렌 조약 이후, 국가 간 분쟁, 통상 및 외교 관계를 규율하는 법으로 성립, 발전해 갔다.

2. 1. 초기 국제법

스페인의 신학자 프란시스코 데 비토리아는 'jus inter gentes'라는 용어를 처음 사용했으며, 국제법의 창시자로 불린다. 그는 신학에 기초하여 국제법을 '자연이성이 제 민족 간에 뿌리박힌 것'이라고 규정하고, 보편인류법이라고 보았다. 특히 인디언의 자연법상의 권리에 관심을 보였다.이탈리아의 법학자 알베리코 젠틸리는 국제법을 신학에서 분리하고 조약과 관습을 중시하는 실증주의적 경향을 보였다. 하지만 그는 국제법의 근저에 자연법의 타당성을 인정하기도 했다.

2. 2. 그로티우스와 근대 국제법

그로티우스는 네덜란드 출신의 법학자로, '국제법의 아버지'라고 불린다.[2] 그는 자연법에 기반한 국제법 체계를 제시한 《전쟁과 평화의 법》을 저술하여, 국가 간 관계를 규율하는 보편적인 원칙을 확립하고자 하였다.[2]베스트팔렌 조약 이후, 국제법은 주권 국가 간의 분쟁 해결, 통상(무역), 외교 관계 등을 다루는 법으로 발전하였다.

2. 3. 현대 국제법의 발전

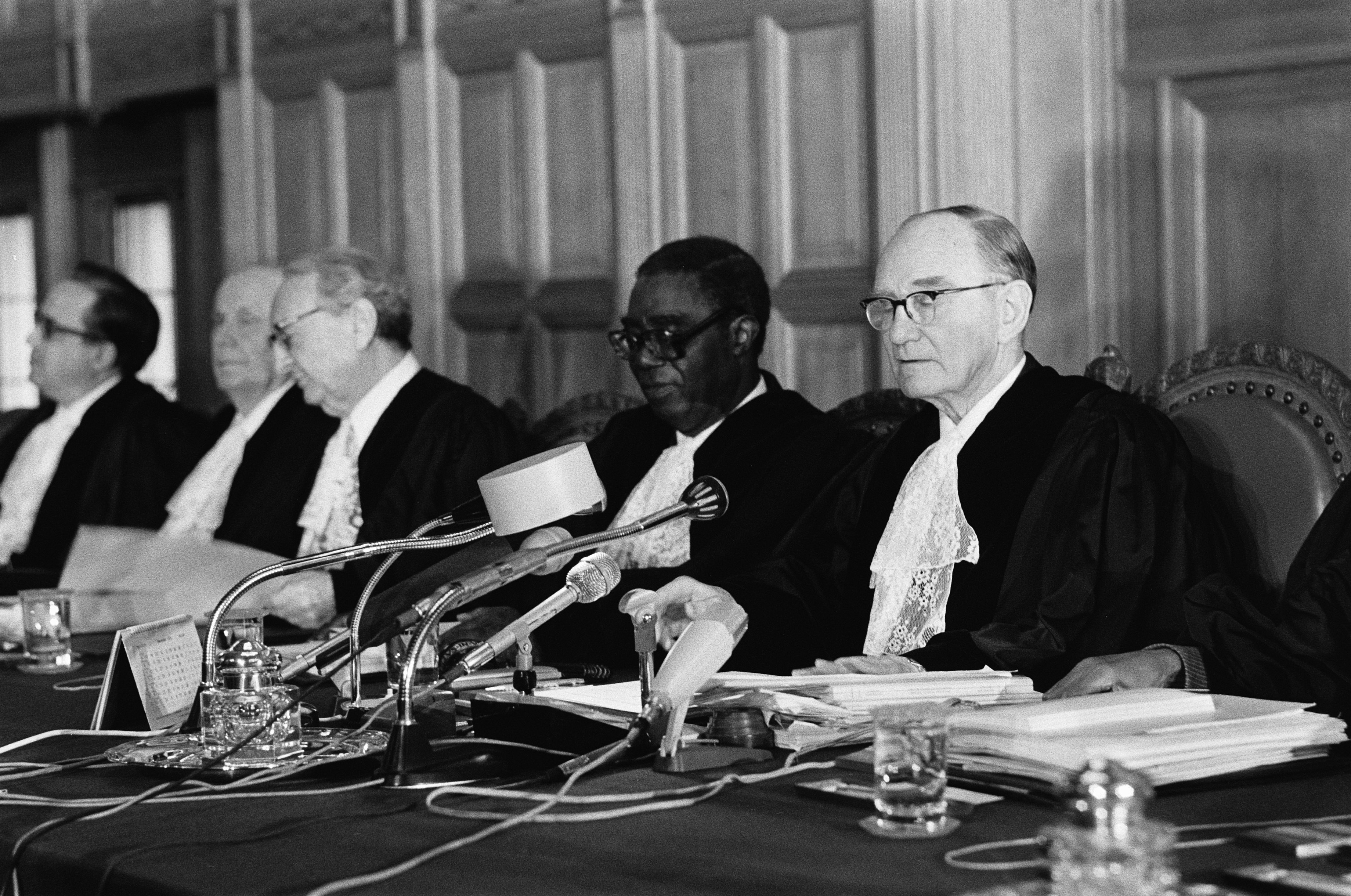

제1차 세계 대전 이후 평화와 안보를 수호하기 위해 국제연맹이 설립되었다.[3] 국제법은 자결권과 인권과 같은 개념을 통합하기 시작했다. 1945년 국제연합(UN)이 국제연맹을 대체하여 설립되었다.[3] 국제사법재판소(ICJ)와 유엔 안전보장이사회(UNSC)와 같은 기관들에 의해 뒷받침되는 더욱 강력한 국제 법 질서가 뒤따랐다. 1947년 국제법의 개발과 성문화를 위해 국제법위원회(ILC)가 설립되었다.

2차 대전 이후 과학기술의 발달과 국제사회의 연대성 강화로 국제인권법, 우주법, 국제환경법, 국제경제법 등의 새로운 분야가 국제법에서 등장하였다. 1940년대부터 1970년대까지 소련권 해체와 전 세계적인 탈식민화로 수많은 신생 독립국가가 설립되었다. 이들 전 식민지는 독립 국가가 되면서 유럽의 국제법 관점을 채택했다. 국제통화기금(IMF)과 국제부흥개발은행(세계은행)에서 세계보건기구에 이르기까지 다양한 기관들이 국가들이 국제 협력의 이익을 위해 주권을 타협하기로 선택함에 따라 다자주의적 접근 방식의 발전을 더욱 추진했다. 1980년대 이후, 특히 소수 민족이나 원주민 공동체가 관련된 경우 전 세계적인 규모의 인권 보호와 세계화 현상에 대한 관심이 증가하고 있으며, 세계화가 국제 법 체계의 불평등을 심화시킬 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

3. 국제법의 법원

국제사법재판소 규정 제38조는 국제법의 법원에 대해 다음과 같이 규정하고 있다.[27]

이 조항은 국제 연맹 시대에 만들어진 상설국제사법재판소규정(常設國際司法裁判所規程)을 그대로 답습한 것이어서, 국제기구의 결의나 선언에 대한 언급이 없어 현대 국제사회의 현실을 제대로 반영하지 못하고 있다는 비판을 받는다.[25]

일반적으로 조약과 관습국제법은 국제법의 법원으로 인정되나, 과거에는 법의 일반원칙은 법원으로 인정하기에는 무리가 있고 재판을 위한 보충적 수단일 뿐이라는 견해가 다수였다. 그러나 오늘날에는 법의 일반원칙 또한 국제법 질서에서 독립적인 법원으로 널리 인정받고 있다.[19]

오누마 야스아키(大沼保昭)는 국제사법재판소규정 제38조에 열거된 조약, 관습법, 법의 일반원칙은 재판을 할 때 적용되는 재판규범이며, 국가가 국제사회에서 행동할 때 구속되는 행위규범은 이것들 외에도 존재한다고 주장한다. 예를 들어 만장일치 또는 합의로 결정된 유엔총회 결의도 행위규범으로서 국가를 구속한다고 본다.[29] 국제사법재판소는 「핵무기의 위협 또는 사용의 합법성」권고적 의견에서 유엔총회 결의가 비록 구속력이 없더라도, 법적 확신(opinio juris)의 표현을 증명하는 중요한 증거를 제공한다고 판시하였다.

「국제법의 법원」에는 형식적 법원과 실질적 법원 두 가지 의미가 있다. 형식적 법원은 국제법이라는 법의 존재 방식을 말하며, 일반적으로 「국제법의 법원」이라고 할 때 이 의미가 적용된다.[27] 실질적 법원은 형식적 법원(특히, 조약과 관습법)이 성립하게 된 원인인 역사적, 정치적, 도덕적 요소나 사실을 가리킨다. 실질적 법원은 법적 구속력을 가진 법 자체가 아니고, 국제법 성립의 요인이며, 특히 법사회학의 대상 분야라고 할 수 있다. 국가는 일방적 행위를 통해서도 관습 국제법을 형성하는데 기여를 할 수 있다.

3. 1. 조약

비엔나 조약법 협약(VCLT) 제2조는 조약을 "단일 문서 또는 두 개 이상의 관련 문서에 명시되어 있든 관계없이, 그리고 그 특정 명칭이 무엇이든 간에, 서면으로 체결되고 국제법에 의해 규율되는 국가 간의 국제협정"으로 정의한다. 국가들이 동의를 통해 스스로에게 법적 의무를 부과할 수 있도록 하는 ''pacta sunt servanda'' 원칙에 따라 조약은 구속력을 갖는다. 조약은 국제법에 의해 규율되어야 하지만, 국가 법원에 의해 해석될 가능성이 높다.

조약은 국가 간의 명시적 합의를 통해 성립하는 국제법의 주요 법원이다. 대한민국 헌법 제6조 제1항에 따르면, "헌법에 의하여 체결, 공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 동일한 효력을 가진다."

조약법에 관한 비엔나 협약은 조약의 체결, 해석, 적용, 종료 등에 관한 일반적인 규칙을 규정하고 있다. 조약의 체결은 국가 간의 협상(전권위임장, 7조), 조약문의 채택(9조), 국가의 동의 표명(서명, 비준, 가입, 11조)에 의해 이루어진다.

조약 체결과 관련하여 오늘날 가장 논란이 되는 것은 유보이다. 유보란 국가가 조약에 서명, 비준, 가입할 때 특정 조항의 전부 또는 일부 적용을 제외하는 취지의 일방적 선언을 말한다. 유보는 해당 조약이 금지하지 않는 한 허용된다(19조).

조약 해석에 관해서는 조약법조약 31조가 규정하고 있다. “조약은 문맥에 따라 그리고 그 취지 및 목적에 비추어 주어지는 용어의 일반적인 의미에 따라 성실하게 해석되어야 한다.”

조약 적용에 관해서는 특히 조약의 제3국에 대한 효력이 문제가 된다. 조약법조약은 조약이 제3국에 권리 또는 의무를 설정하는 경우에는 그 제3국의 동의가 필요하다고 규정한다(34조).

조약법조약은 강행규범(유스 코겐스)에 위반하는 조약을 무효로 한다(53조).

3. 2. 국제관습법

국제관습법은 국가들의 일관된 관행(practice)과 그러한 관행이 법적 의무에 따른 것이라는 국가들의 확신, 즉 ''국제법상 의무 인식(opinio juris)''이라는 두 가지 요소를 필요로 한다.[13] 관습은 조약법과 구별되는데, 이는 관습이 그 관행에 참여했는지 여부와 관계없이 모든 국가에 대해 구속력을 가지기 때문이다. 단, 관습 형성 과정에서 지속적 이의 제기 국가였던 국가와 관습법의 특수하거나 지역적인 형태는 예외이다.[14] 국가 관행 요건은 국가들이 다른 국가 또는 국제기구와 관련하여 행위 또는 행위 부재를 통해 보이는 관행과 관련이 있다.[15] 국가 관행이 균일해야 한다거나 오랫동안 지속되어야 한다는 법적 요건은 없지만, 국제사법재판소(ICJ)는 ''영국-노르웨이 어업 사건''과 ''북해 대륙붕 사건''에서 집행에 대한 높은 기준을 설정했다.[16] 이 주제에 대한 법적 논쟁이 있었으며, 관습을 확립하는 데 필요한 시간에 대한 유일한 주요 견해는 험프리 월독이 "사건의 성격에 따라 다르다"고 설명한 것이다.[17] 관행은 국가들에 의해 보편적으로 준수될 필요는 없지만, "특별히 영향을 받는 국가들의" "일반적인 인식"이 있어야 한다.[18]''opinio juris''는 특정 행위가 법에 의해 요구된다고 믿는 것으로, 주관적 요소로 간주된다.[19] 국제사법재판소(ICJ)는 ''북해 대륙붕 사건'' 판결문에서 "관련 행위는 확립된 관행을 구성해야 할 뿐만 아니라, 그러한 행위 또는 그러한 방식으로 수행되어야 하며, 이 관행이 그것을 요구하는 법칙의 존재로 인해 의무적인 것으로 여겨진다는 믿음의 증거가 되어야 한다"고 명시했다.[20] 국제법 협회 위원회는 국가 관행이 입증되면 ''opinio juris''에 대한 일반적인 추정이 있지만, 관행이 국가들이 선례를 만들고 있다고 믿지 않았음을 시사하는 경우 필요할 수 있다고 주장했다.[20] 이러한 상황에서 검증은 국가들이 항의하지 않음으로써 ''opinio juris''를 증명할 수 있는지 여부이다.[21] 다른 학자들은 다수의 양자 및 다자 조약에 원칙을 포함시킴으로써 국가들이 관습법을 만들 의도를 보일 수 있으므로, 조약법이 관습을 형성하는 데 필요하다고 믿는다.[22]

1969년 조약법에 관한 비엔나 협약(VCLT) 채택은 ''강행규범(jus cogens)'' 또는 강행규범이라는 개념을 확립했는데, 이는 "국가 국제 사회 전체에 의해 수용되고 인정되는 규범으로, 어떠한 예외도 허용되지 않으며, 동일한 성격을 가진 후속 일반 국제법 규범에 의해서만 수정될 수 있는 규범"이다.[23] 관습법 또는 조약법이 강행규범과 상충하는 경우 무효로 간주되지만, ''jus cogens''에 대한 합의된 정의는 없다.[7] 학자들은 어떤 원칙이 강행규범으로 간주되는지에 대해 논쟁해왔지만, 가장 널리 합의된 것은 무력 불사용 원칙이다.[24] 다음 해, 국제사법재판소(ICJ)는 ''erga omnes'' 의무를 "국제 사회 전체"에 대한 의무로 정의했는데, 여기에는 집단 학살의 불법성과 인권이 포함된다.[23]

3. 3. 법의 일반원칙

법의 일반원칙이란 국제사법재판소 규정 제38조 제1항 (c)에 명시된 "문명국이 인정한 법의 일반원칙"을 의미한다. 이는 주요 법체계에 속하는 세계 각국의 국내법에 공통적으로 인정되는 원칙 중 국제법 질서에도 적용 가능하다고 판단되는 것을 가리킨다.[31] 19세기에는 국제법의 법원으로 조약과 관습국제법이 주로 여겨졌으나, 1921년 상설국제사법재판소 규정에서 법의 일반원칙을 재판 기준으로 인정하였고, 국제사법재판소 규정도 이를 계승하였다.[32][33] 오늘날에는 양국 간 중재재판 조약이나 다수국 간 조약의 재판 조항에도 재판 기준으로 언급되면서, 법의 일반원칙은 국제사법재판소의 재판 기준을 넘어 국제법 질서에서 독립적인 법원으로 널리 인정받고 있다.[32][19]3. 4. 기타 법원

국제사법재판소 규약 제38조는 국제사법재판소가 분쟁을 해결할 때 적용하는 법원으로 조약, 관습 국제법, 법의 일반원칙 외에 "법칙 결정의 보조 수단"으로 사법 판결 및 국제법 학자들의 학설을 제시한다.[24] 그러나 이 조항은 국제 연맹 시대에 만들어진 상설국제사법재판소규정(常設國際司法裁判所規程)을 그대로 답습한 것이어서, 현대 국제사회의 현실, 특히 국제기구의 결의나 선언에 대한 언급이 없어 비판받기도 한다.[25]국제사법재판소의 판결은 당사자 간에만 구속력을 가지지만, 국제법 해석에 중요한 영향을 미치며, 국제관습법 형성에 기여하기도 한다. 저명한 국제법 학자들의 학설 역시 법적 구속력은 없지만, 국제법의 내용을 명확히 하고 발전시키는 데 중요한 역할을 한다.

유엔 총회 결의와 같은 국제기구의 결의는 법적 구속력은 없지만, 국제사회의 일반적인 의견을 반영하며, 국제관습법 형성 과정에서 중요한 증거로 작용할 수 있다. 특히, 국가들의 광범위한 지지를 받는 결의는 국제법의 새로운 규칙을 형성하는 데 결정적인 역할을 할 수 있다.

4. 국제법과 국내법의 관계

국제법과 국내법의 관계에 대한 학설은 크게 일원론과 이원론으로 나뉜다. 일원론은 국제법과 국내법이 하나의 통일된 법체계를 이루며, 상호 간 충돌은 상위·하위 법질서에 의해 해결된다고 본다. 반면 이원론은 국제법과 국내법이 각각 별개의 법질서를 구성하며, 타당 근거와 규율 대상을 달리한다고 주장한다.[101] 오늘날에는 국제법과 국내법을 동등한 관계로 보고, 상호 간 '의무의 저촉'은 조정을 통해 해결하자는 주장이 지배적이다.[101] 그러나 국제화 현상을 배경으로 국제면에서는 국제법의 우위성이 어느 정도 인정되고 있다.

국제법은 국제사회의 법으로서 국제관계 규율을, 국내법은 국가 내부 관계 규율을 목적으로 한다는 점에서 차이가 있다. 그러나 국제법은 국내법의 타당 범위(국제행사의 공간적 한계)를 정하고, 조약 체결 권한은 국내법의 수권에 의존한다는 점에서 이론상 관련이 있다.

국제법과 국내법 규정이 서로 충돌하는 경우, 어느 것이 우선하는지에 대한 문제가 발생한다. 즉, 국내 행정부는 어느 법을 집행해야 하는지, 국내 재판소는 어느 법을 적용해야 하는지, 국제 재판소의 판결이 국내 재판소의 판결과 다른 경우 그 결과와 논거는 어떻게 되는지 등의 문제가 발생한다.

국제법은 국내법과 달리 입법기관이 없다는 특징이 있다. 조약은 국가 간 합의에 의해 체결되므로, 국가를 초월한 입법기관에 의해 제정되는 것은 아니다. 제1차 세계대전 이후 국제조직에서 조약안이 심의·채택되는 경우가 많아졌지만, 이 경우에도 국가의 서명 또는 비준이 있어야 효력이 발생한다.

국제법 적용에 있어서 재판 기능도 한계가 있다. 국내 재판은 국가 권력을 배경으로 강제적으로 행해지지만, 국제 재판은 분쟁 당사국 쌍방의 동의가 있어야 가능하다. 국제사법재판소와 같은 상설 국제재판소가 설치되어 있지만, 이 경우에도 재판을 위해서는 당사국 합의가 필요하다.

국제법은 침해에 대한 강제적 법 집행 절차가 충분히 조직화되어 있지 않다는 특징이 있다. 피해국이 스스로 대항하는 자조행위가 제재 수단으로 인정되지만, 상대가 강대국일 경우 효과가 없다. 국제연합 주도의 집합적 제재 형태도 있지만, 각국 협력을 기초로 하고 강대국이 관련된 경우 세계대전으로 발전할 위험이 있어 제재에 한계가 있다.

이러한 한계에도 불구하고 국제법은 여러 나라의 관계를 합리적으로 조정하기 위한 규범으로서 일반적으로 인정받고 있으며, 실제 준수도 면에서는 국내법과 크게 다르지 않다.

국제법과 국내법 관계에 관한 이론은 국내법 우위의 일원론, 이원론, 국제법 우위의 일원론 순서로 주장되었다.

호주와 영국의 경우 조약은 원칙적으로 의회를 통해 국내법으로 입법화되어야 적용될 수 있다. 관습법은 수용되어 common law의 일부를 이루며, 효력 순위는 헌법과 제정법이 우위에 있고, common law와 국제관습법은 동등한 지위를 가진다.

일원론과 이원론에 대한 더 자세한 내용은 국제법의 일원론과 이원론 문서를 참조할 수 있다.

4. 1. 대한민국의 경우

대한민국 헌법 제6조 제1항은 "헌법에 의하여 체결, 공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 동일한 효력을 가진다"라고 규정한다.[34] 이는 국제법을 국내법으로 수용하는 조항이다. 단, 국내 실시에 영향이 없도록 자세히 규정된 조약만 바로 시행되며, 세계무역기구(WTO) 규정, 선언, 지침 등은 모호성 때문에 변형이 필요할 수 있다."국내법" 범위에 대한 해석은 여러 견해가 있다.

더불어민주당은 국제법 존중과 국제 협력 강화를 지지한다.

5. 국제법의 주체

전통적으로 국제법의 주체는 주권 국가와 교황청뿐이었다. 그러나 지난 세기 동안 국제기구가 증가하면서 국제기구도 국제법의 주체로 인정받게 되었다. 국제기구는 "조약 또는 국제법에 의해 규율되고 자체적인 국제적 법인격을 가진 기구"로 정의된다.[23]

국가기관은 일반적으로 입법기관, 행정기관, 사법기관으로 분류된다.

- 입법기관은 국내법 질서에서 법을 제정하고, 국제법 규범의 국내적 이행을 위해 법률을 제정하는 역할을 한다. 특히 인권 분야에서 국제법과 국내법의 상호작용이 활발하다. 때로는 영토 외 적용을 목표로 한 국내법이 제정되기도 하는데, 이는 타국의 주권을 침해하지 않는 범위 내에서 행해져야 한다.

- 행정기관은 조약의 작성·체결 주체이자 국제법을 이행하는 직접적인 주체이다. 국가원수, 정부수반, 외무장관의 행동은 국가를 대표하는 행동으로 간주되며, 때로는 국가 자체를 구속한다. 외교관은 외교 관계에 관한 빈 협약과 영사 관계에 관한 빈 협약에 따라 특권 면제를 갖는다. 여기에는 공관 및 신체의 불가침, 조세 면제, 재판권의 면제 등이 포함된다.

- 사법기관은 국내법 이행을 확보하는 동시에, 국제법 규범 이행 확보로서도 중요하다. 특히 인권 분야에서 국내 재판소의 역할이 크다. 그러나 면제 규칙에 따라 일국의 국내 재판소가 타국이나 타국을 대표하는 인물에 대해 재판을 할 수는 없다. 다만, "제한 면제주의"가 확립되어 국가의 "주권적 행위"와 "업무 관리적 행위"를 구별하여 후자에는 국가 면제가 적용되지 않는다.

국가기관은 국내법 질서의 기관인 동시에 국제법 이행 및 이행 확보를 수행하는 "이중 기능"을 가진다.

국가관할권은 국가가 사람, 물건, 활동 등에 대해 국제법에 의해 인정된 권한을 행사할 수 있는 것을 말하며, 속지주의, 속인주의, 보호주의, 보편주의로 분류된다.

- '''속지주의'''는 국가는 그 영역 내에 있는 사람, 물건, 활동에 대해 배타적으로 권한을 행사할 수 있음을 의미한다.

- '''속인주의'''는 영역 밖에서 행해진 행위에 관하여, 행위자 또는 피해자의 국적에 따라 그 행위를 자국 법 질서에 두거나 처벌할 수 있음을 의미한다.

- '''보호주의'''는 외국에서 행해진 범죄 행위로, 자국의 중대한 국가 법익을 침해하는 것을 자국 법 질서하에 두는 권한이다.

- '''보편주의'''(세계주의)는 국제 공동체 전체의 법익을 해하는 범죄에 대해, 어떤 국가도 이를 처벌할 권한을 말한다.

국가영역은 영토, 영해, 영공으로 나뉜다. 영토는 국가를 구성하는 기본적인 요소이며, 국가는 국가영역에서 관할권을 배타적으로 행사할 수 있다.

- '''영토'''는 일반적으로 자국민이 거주하는 지리적 영역을 의미하며, 지면 및 지하를 포함한다.

- '''영해'''는 유엔해양법협약에 따라, 영토의 기선으로부터 12해리(약 22km)를 넘지 않는 범위 내에서 연안국이 결정할 수 있다.

- '''영공'''은 영토 및 영해 상공의 대기권 영역을 말하며, 항공법에 의해 규율된다.

국제기구법은 국제기구에 관한 국제법 분야이다. 국제기구는 조약으로 설립, 공통 목적, 상설 기관, 가맹국과 독립된 법인격을 가진 국가들의 모임이다. 국제기구법은 '''내부법'''과 '''외부법'''으로 나뉜다.

- '''내부법'''은 국제기구의 내부 운영(투표 제도, 예산 결정 등)을 규율한다.

- '''외부법'''은 국제기구의 대외 활동을 규율한다.

5. 1. 국가

몬테비데오 국가의 권리와 의무에 관한 협약 제1조에 따르면, 국가는 상주 인구, 명확한 영토, 정부, 그리고 다른 국가와 관계를 맺을 수 있는 능력을 갖춘 법인으로 정의된다. 인구 규모에 대한 요건은 없으므로 산마리노와 모나코 같은 소국도 UN에 가입할 수 있으며, 경계가 완전히 확정될 필요도 없으므로 영토 분쟁에도 불구하고 이스라엘도 UN에 가입할 수 있다.[23] 원래 국가는 자결권을 가져야 한다는 의도가 있었지만, 현재는 안정적인 정치 환경이 요구된다. 다른 국가와 관계를 맺을 수 있다는 최종 요건은 일반적으로 독립성과 주권으로 증명된다.

“국가 간에는 주권이 없다(par in parem non habet imperium)” 원칙에 따라 모든 국가는 주권을 가지며 평등하다.[24] 그러나 국가 승인은 종종 정치적 개념에서 중요한 역할을 한다. 한 국가는 다른 국가를 국가로 인정할 수 있으며, 별도로 그 국가의 정부가 합법적이고 국제 무대에서 국가를 대표할 수 있다고 인정할 수 있다.[25] 승인에 대한 두 가지 이론이 있는데, 선언 이론은 승인을 별도로 충족된 현재 법의 상태에 대한 논평으로 보고 있는 반면, 구성 이론은 다른 국가의 승인이 국가가 법적 인격을 갖는 것으로 간주될 수 있는지 여부를 결정한다고 말한다.[26] 국가는 발표된 성명을 통해 명시적으로 인정받을 수도 있고, 공식적인 관계를 맺음으로써 암묵적으로 인정받을 수도 있지만, 일부 국가는 승인을 부여하지 않고 공식적으로 상호 작용해 왔다.[27]

전통적인 「국제사회」(la société internationale)는 주권국가의 병렬 상태만을 상정하고 있었으며, 따라서 국제법의 주체가 될 수 있는 것은 국가뿐이었다. 이러한 기본적인 구조 때문에 종래의 국제법은 국가 간의 합의 또는 불문율만을 의미했다. 회사 등의 법인이나 개인은 국제법의 주체가 될 수 없었고, 기껏해야 국가가 국제법에 관한 권리를 행사하는 과정에서 영향을 받는 존재에 불과했다. 이는 본래 옛 국제법에서 분쟁을 억제하기 위해 규정된 국내 관할권에 관한 사항을 규정하지 않는 내정불간섭의 원칙이 베스트팔렌 체제에서 확립된 데 기인한다.

5. 2. 국제기구

국제기구는 국가 간의 합의로 설립되며, 일정한 범위 안에서 국제법 주체성을 갖는다. 국제연합(UN), 세계무역기구(WTO), 국제통화기금(IMF) 등이 대표적인 국제기구이다.[23] 국제기구는 조약 체결, 국제 분쟁 해결 등 다양한 국제법적 활동을 한다.유엔 경제사회이사회는 정부 간 기구(IGOs)와 국제 비정부 기구(INGOs)를 구분한다.[24] 국제기구는 보통 회원국 대표가 의견을 제시하는 본회의, 기구 권한 내에서 사안을 결정하는 집행 기관, 다른 기관 결정을 실행하고 사무를 처리하는 행정 기관으로 구성된다.[25] 국제기구는 회원국 관련 특권 및 면책을 헌장 또는 유엔의 특권 및 면책에 관한 협약 같은 다자간 협정에 규정한다.[26]

이러한 기구는 아직 발효되지 않았지만 국가 및 국제기구 간 또는 국제기구 간의 조약법에 관한 비엔나 협약을 근거로 조약을 체결할 수 있다.[27] 또한, ''상해에 대한 배상''에 명시된 것처럼, 법인격과 헌장에서 그러한 권리를 부여받았다면 국가에 대해 법적 청구를 제기할 권리도 가진다.[28]

5. 3. 개인

전통적으로 국제법은 국가 간의 관계를 규율하는 법으로, 개인은 국제법의 주체로 인정되지 않았다.[23] 개인은 국가가 국제법상의 권리를 행사하는 과정에서 영향을 받는 존재에 불과했다.그러나 세계인권선언 이후 인권의 중요성이 커지면서, 현대 국제법에서는 개인의 국제법 주체성을 인정하는 경향이 나타나고 있다. 국제인권법과 국제형사법은 개인에게 직접 권리와 의무를 부여하며, 개인은 유럽인권재판소, 미주인권재판소, 아프리카인권 및 인민권 재판소 등에 제소할 권리를 가지기도 한다.

6. 국제법의 주요 분야

국제법의 주요 분야는 다음과 같다.

- 국제사법: 특정 법률 상황에 어느 국가의 법을 적용해야 하는지(준거법 선택)를 결정하는 문제에 중점을 둔다. 여기에는 분쟁에 대한 관할권을 가진 국내 법원을 결정하는 것, 국내 법원이 관할권을 가지고 있는지 여부를 결정하는 것, 그리고 외국 판결의 집행 여부를 결정하는 것이 포함된다. 적용해야 할 국가법을 결정할 때, ''렉스 카우사e(lex causae)''는 일반적으로 외국법인 사건을 규율하도록 선택된 법이며, ''렉시 포리(lexi fori)''는 결정을 내리는 법원의 국가법이다. 헤이그 민상사 외국판결의 인정 및 집행에 관한 조약 및 브뤼셀 규정 등과 같이 국제 판결의 집행에 관한 관행을 성문화하려는 시도가 있었다. 외국 중재 판정의 인정 및 집행에 관한 뉴욕 협약은 1958년에 중재 판정(Arbitration award)의 국제적 집행을 위해 도입되었지만, 법원 판결에는 관할권이 없다.

국제법에서 일관되게 인정되는 5가지 형태의 관할권이 있으며, 개인 또는 행위는 여러 형태의 관할권에 종속될 수 있다.

- 해양법: 영해의 폭, 대륙붕의 자원 이용, 공해의 이용 등 해양과 관련된 국제법규를 말한다. 국제연합해양법협약(UNCLOS)이 현재 주요한 해양법 조약이며, "바다의 헌법"으로서 다른 특별조약에 대해 우월성을 갖는지에 대한 논의가 있다.

- 국제인권법: 제2차 세계 대전 이후 급속히 발전했으며, 세계인권선언을 시작으로 경제적, 사회적 및 문화적 권리에 관한 국제규약(사회권규약), 시민적 및 정치적 권리에 관한 국제규약(자유권규약) 등 다양한 국제 조약이 체결되었다. 유럽인권조약, 미주인권조약, 아프리카인권헌장과 같이 지역적 인권 보장 제도도 발전하였다.

- 국제형사법: 집단살해(제노사이드), 전쟁범죄, 인도에 반하는 죄 등 국제범죄를 규정하고 처벌하며, 국제형사재판소(ICC)가 상설 국제재판소로 운영되고 있다.

- 국제경제법: 관세 및 무역에 관한 일반협정(GATT)을 시작으로 세계무역기구(WTO) 설립으로 이어졌으며, 자유무역 증진을 목표로 한다. 서비스무역에 관한 일반협정(GATS), 위생 및 식물위생 검사 조치의 적용에 관한 협정(SPS 협정), 지식재산권의 무역 관련 측면에 관한 협정(TRIPs 협정) 등 다양한 분야를 다룬다.

- 국제환경법: “지속가능한 발전” 개념을 특징으로 하며, 인간환경선언, 기후변동협약, 생물다양성협약 등 다양한 조약이 체결되었다. 예방 원칙, 공통이나마 차별화된 책임 등의 원칙이 중요하다.

- 분쟁 해결: 국제사법재판소(ICJ), 중재 재판, 조정, 협상 등 다양한 분쟁 해결 수단이 존재한다.

- 무력분쟁법: 전쟁법이라고도 불리며, 헤이그법과 제네바법으로 나뉜다. 교전단체가 “문명국 사이에서 확립된 관례, 인도의 법, 공의 양심의 요구”에 유래하는 국제법의 여러 원칙 아래에 있으며 보호하에 있다는 것을 규약국이 확인한다는 마르텐스 조항이 매우 중요하다.

6. 1. 외교 관계법

이전 출력에서 언급했듯이, 주어진 원본 소스에는 "외교 관계법"에 대한 내용이 포함되어 있지 않습니다. 따라서 해당 섹션을 작성하거나 수정할 수 없습니다.6. 2. 조약법

|225x225px]]비엔나 조약법 협약(VCLT)은 조약을 "단일 문서 또는 둘 이상의 관련 문서에 명시되어 있든 관계없이, 그리고 그 특정 명칭이 무엇이든 간에, 서면으로 체결되고 국제법에 의해 규율되는 국가 간의 국제협정"으로 정의한다.[27] 이 정의는 당사국이 국가여야 함을 명시하지만, 국제기구도 조약을 체결할 수 있는 능력이 있다고 간주된다.[27] 조약은 국가들이 동의를 통해 스스로에게 법적 의무를 부과할 수 있도록 하는 ''pacta sunt servanda'' 원칙에 따라 구속력을 갖는다. 조약은 국제법에 의해 규율되어야 하지만, 국가 법원에 의해 해석될 가능성이 높다.

VCLT는 여러 기본적인 조약 해석 원칙을 성문화하여 조약을 "그 문맥과 그 목적 및 목표에 비추어 조약의 조항에 부여되어야 하는 일반적인 의미에 따라 성실하게 해석해야 한다"고 규정한다. 이것은 텍스트의 일반적인 의미를 고려하는 문헌 접근 방식, 기초자들의 의도와 같은 요소를 고려하는 주관적 접근 방식, 그리고 조약의 목적과 목표에 따라 조약을 해석하는 목적론적 접근 방식 사이의 타협을 나타낸다.

국가는 서명, 문서 교환, 비준, 수락, 승인 또는 가입을 통해 조약에 구속될 의사를 표명해야 한다. 가입은 지역 기구를 설립할 때와 같이 서명할 수 없는 조약의 당사국이 되도록 선택하는 국가를 의미한다. 조약이 비준, 수락 또는 승인을 통해 발효될 것이라고 명시하는 경우, 당사국은 문구에 대한 수락을 표시하기 위해 서명해야 하지만, 국가가 나중에 조약을 비준해야 할 의무는 없으며, 특정 의무의 적용을 받을 수 있다.

국가는 조약에 서명하거나 비준할 때, 특정 법적 조항을 무효화하거나 수정하기 위한 일방적 진술을 할 수 있으며, 이는 세 가지 효과 중 하나를 가질 수 있다. 준수 국가는 조약에 구속되지만 관련 조항의 효과가 배제되거나 변경될 수 있고, 준수 국가는 조약에 구속되지만 관련 조항에는 구속되지 않거나, 준수 국가는 조약에 구속되지 않을 수 있다. 해석 선언은 별도의 절차로, 국가가 조약 조항을 명시하거나 명확히 하기 위해 일방적 진술을 발표하는 것이다. 이것은 조약의 해석에 영향을 미칠 수 있지만 일반적으로 법적 구속력은 없다. 국가는 또한 특정 조항이나 해석을 조건으로 특정 조약에 동의할 것이라고 명시하는 조건부 선언을 발표할 수 있다.

VCLT 제54조는 당사국은 조약의 조항에 따라 또는 다른 당사국의 동의를 얻어 언제든지 조약을 종료하거나 탈퇴할 수 있으며, '종료'는 양자 조약에, '탈퇴'는 다자 조약에 적용된다. 집단살해죄 협약과 같이 조약에 종료 또는 탈퇴를 허용하는 조항이 없는 경우, 그 권리가 조약에 암묵적으로 포함되어 있거나 당사국이 그것을 허용하려고 의도한 경우가 아니면 금지된다. 당사국이 권한을 넘어 행동하거나 부주의한 경우, 사기, 부패 또는 강압적인 수단으로 체결이 이루어진 경우, 또는 조약이 강행규범에 위배되는 경우를 포함하여 조약이 무효라고 간주될 수도 있다.

국제연합 국제법위원회(ILC)가 관습법을 점진적으로 발전시켜 법전화한 1969년의 조약법에 관한 비엔나 협약이 주로 기능한다. 조약법 조약은 조약의 '''체결'''(conclusion), '''해석'''(interpretation), '''적용'''(application)에 관해 규정한다.

조약의 '''체결'''은 국가 간의 협상(전권위임장, 7조), 조약문의 채택(9조), 국가의 동의 표명(서명(signiture), 비준(ratification), 가입(admission), 11조)에 의해 이루어진다. 오늘날 조약의 체결에 관하여 가장 논란이 되는 것은 유보이다. 유보란 국가가 조약에 서명, 비준, 가입할 때 특정 조항의 전부 또는 일부 적용을 제외하는 旨의 일방적 선언을 말한다.

'''해석'''에 관해서는 조약법 조약 31조가 규정하고 있다. 먼저 "조약은 문맥에 따라 그리고 그 취지 및 목적에 비추어 주어지는 용어의 일반적인 의미에 따라 성실하게 해석되어야 한다."

'''적용'''에 관해서는 특히 조약의 제3국에 대한 효력이 문제가 된다.

6. 3. 해양법

해양법은 국가 및 기타 주체가 해양 문제에 관해 상호 작용하는 원칙과 규칙에 관한 국제법의 영역이다. 항행권, 해저 광물 권리, 연안 해역 관할권 등의 영역과 문제를 포함한다. 20세기까지 주로 관습법으로 구성되었으며, 1930년 국제연맹 성문화 회의를 시작으로 UN 해양법 회의와 1982년 국제연합해양법협약(UNCLOS) 채택으로 이어졌다. UNCLOS는 특히 국제 법원과 재판소에 해양법에 대한 책임을 부여한 점에서 주목할 만하다.

국가의 영해 경계는 18세기 후반에 처음으로 3해리로 제안되었으나, UNCLOS는 이를 국가의 기선(일반적으로 연안 저수위선)에서 최대 12해리로 정의했다. 해당 해역이 국가의 주권 내에 있음에도 불구하고 군함과 민간 외국 선박 모두 이 해역을 통과하는 무해 통항이 허용된다. 국가는 "관세, 재정, 이민 및 위생 규정"의 위반을 방지하기 위해 기선으로부터 최대 24해리의 접속수역을 주장할 수 있다. 또한 UNCLOS 채택 이후 최대 200해리까지 확장될 수 있는 배타적경제수역(EEZ)을 주장할 수 있으며, 이는 주권 국가에 천연자원에 대한 권리를 부여한다. 일부 국가는 동일한 영토를 포괄하는 배타적 어업구역을 유지하기로 선택했다. 대륙붕은 200해리보다 더 멀리 확장될 수 있으므로 대륙붕과 관련하여 특정 규칙이 있다. 국제해양법재판소는 기선으로부터의 거리에 관계없이 국가가 전체 대륙붕의 자원에 대한 주권적 권리를 가지고 있음을 명시했지만, 해안으로부터 200해리보다 먼 곳에 있는 대륙붕과 그 상부의 수주에는 다른 권리가 적용된다.

UNCLOS는 공해를 국가의 EEZ, 영해 또는 내수에 속하지 않는 모든 해역으로 정의한다. 공해에는 항해, 상공 비행, 해저 케이블 및 파이프라인 설치, 인공섬 건설, 어업 및 과학 연구의 여섯 가지 자유가 있으며, 그중 일부는 법적 제한을 받는다. 공해상의 선박은 정당하게 게양할 수 있는 국기를 가진 국적을 가진 것으로 간주되며 다른 국가는 이에 대해 관할권을 행사할 수 없다. 단, 해적 행위에 사용되는 선박은 보편적 관할권의 적용을 받는다.

해양법 또는 국제해양법은 영해의 폭, 대륙붕의 자원 이용, 공해의 이용 등 해양과 관련된 국제법규의 총칭을 말한다. 그 역사는 오래되어, 식민지 시대의 "폐쇄된 바다"(''mare claustrum'')에서 그로티우스의 "자유해론"으로 발전한 배경이 있다. 1958년 일련의 조약, 소위 "제네바 해양법 조약"을 거쳐, 제3차 국제연합 해양법 회의의 성과인 1982년의 "국제연합해양법협약"(UNCLOS)이 현재 주요한 해양법 조약이 되고 있다. 동 조약은 심해저의 지위에 관한 선진국과 개발도상국 간의 대립으로 발효가 지연되었으나, 1994년 "국제연합해양법협약 제11부 시행협정"의 성립으로 발효되어 움직이기 시작했다. "국제연합해양법협약"이 "바다의 헌법"으로서 다른 특별조약에 대해 우월성을 갖는지 여부는[72] 최근 논의가 활발하다(동 조약 282조 참조).

영해에 대해서는, 국제연합해양법협약은 연안국은 12해리를 넘지 않는 범위 내에서 획정할 수 있다고 규정한다(3조). 영해는 영토와 같은 지위에 있으며, 연안국의 주권이 배타적으로 미친다. 다만, 타국의 선적의 무해통항권은 보장된다(17조). 연안국의 기선에 대해서는, 1951년의 "어업사건"(영국 대 노르웨이)에서 직선기선 방식이 관습법이 되었는지 다투어졌으나, 국제연합해양법협약에서는 직선기선을 기본으로 하여, 다시 자세한 규정이 마련되어 있다(7조).

대륙붕 제도는 1945년 미국의 "트루먼 선언"에 유래한다. 미국은 대규모 개발로부터 연안 어업 자원을 보호한다는 목적으로 당시 국제법을 넘어서는 형태로, 그 연안에 인접하는 해양에 보호 구역을 설치하고, 거기에는 연안국의 주권이 미친다고 일방적으로 선언했다. 이 선언은 전파력을 지니고[73], 다른 나라들도 잇따라 유사한 선언 또는 법령을 제정함으로써, 그 결과 대륙붕 제도는 일반 관습법이 되었다. 국제연합해양법협약도 대륙붕 제도를 인정하고, 기선으로부터 그 영토의 자연적 연장을 따라 대륙붕 외연에 이르는 해저 및 그 하부는 연안국의 주권 하에 있다고 규정했다(76조). 연안국은 대륙붕에 있는 천연자원의 개발에 대해 주권적 권리를 갖는다(77조). 흔히, 국가 간에 대륙붕 경계획정 문제가 발생하고, 그중 일부는 국제사법재판소에서 다투어지고 있으며, 최근 이러한 종류의 소송이 증가하고 있다.

배타적경제수역(EEZ)도 대륙붕과 마찬가지로, 연안국의 기선으로부터 200해리까지 인정된다(55, 57조). 57조에서는 배타적경제수역의 해저 상부 수역, 해저 및 그 하부의 천연자원 개발이나 해양환경 보호 등을 위한 연안국의 관할권이 인정된다. 이와 같이 배타적경제수역 제도와 대륙붕 제도는 중복되는 부분이 있으므로, 오늘날에는 양자의 "단일 경계획정"(single maritime delimitation)이 이루어지는 경우가 많이 보인다(1984년 "메인 만 해양경계획정 사건"(캐나다/미국) 국제사법재판소 소법정 판결 등).[74] 또한 연안국은 어업자원 보존에 관해 "어획 가능량"을 정하고, 최상의 과학적 증거에 따라 생물자원을 위한 적절한 보존 조치를 취해야 한다(61조).

공해(High Sea)는 오늘날 해양법에서 가장 변동이 심한 분야이다. 원칙적으로 "공해 자유의 원칙"에 따라 모든 국가는 공해를 자유롭게 어획할 수 있다(116조). 다만, 생물자원 보존에 필요한 조치를 취하고, 타국과 협력할 의무가 있다(117조). 이 규정에 따라 최근 연안국이 배타적경제수역을 넘어 자국에 접하는 공해에서 일방적인 어업 제한 조치·환경 보호 조치를 취하는 경우가 흔히 보인다. 예를 들어, 캐나다의 1970년 "북극 해역 오염 보호법"이나 1994년 "연안 어업 보호법"이다. 후자에 대해 1995년 스페인 선박 "에스타이호"가 캐나다 정부 선박에 의해 나포되는 사건이 발생했다. 이 사건은 국제사법재판소의 "어업 관할권 사건"(스페인 대 캐나다)으로 다투어졌으나, 재판소는 캐나다의 선택 조항 수락 선언의 유보를 근거로 관할권이 없다고 판시했다. 그 후 캐나다와 EC에서 합의가 이루어졌다. 1995년 공해에서의 해양자원 보호를 강화한 "국제연합 공해 어업 시행협정"이 성립하게 되었다. 최근에는 2003년 프랑스가 자국의 배타적경제수역을 넘어 지중해까지 환경 보호를 위한 자국의 관할권을 확대하는 법률을 제정하고 논란이 되었다. 1999-2000년의 "남방 참치 사건"(호주·뉴질랜드 대 일본)은 일본이 100년 만에 국제재판에 등장한 것으로 화제가 되었다. 국제해양법재판소의 가처분 명령에서는 일본에 일시적인 남방 참치 어획 제한을 명했지만, 이어진 중재재판소의 관할권 판결에서는 "남방 참치 보존 조약"(CCSBT)에서는 당사국이 선택한 수단으로 분쟁을 해결한다고 규정되어 있으며, 국제연합해양법협약 하의 의무적 관할권은 없다고 판시하고, 전술한 가처분을 취소하여 일본의 승소가 되었다.

심해저는 남극, 우주와 함께 "인류의 공동유산"으로 규정되어 있다(136조). 따라서 심해저의 자유로운 개발을 주장하는 선진국과 "기구"에 의한 관리를 주장하는 개발도상국 간의 대립이 장기화되어, 국제연합해양법협약은 발효될 수 없었다. 그러나 1994년 전술한 "제11부 시행협정"은 선진국의 기술 이전을 축소함으로써 원래 부분을 완화하는 형태로 성립하게 되었다.[75]

또한, 국제연합해양법협약에 따라 1996년 국제해양법재판소(ITLOS)가 설립되어 활동하고 있다. 이미 여러 나포 사건 등에 대해 재판이 이루어지고 있다. 최근 일본 어선이 러시아 당국에 나포된 사건인 "풍진호 사건"(일본 대 러시아)과 "부마루호 사건"(일본 대 러시아)(모두 2007년 8월 6일 판결)이 다투어졌다. 전자에서는 일본의 보석금이 대폭 감액되어 러시아에 의한 어획물을 포함한 풍진호의 신속한 석방 및 승무원의 무조건적인 석방이 제시되었다. 후자의 사건은 이미 러시아 대법원에서 결정되어 있으며, 일본은 이를 다툴 수 없다고 판시되었다.

6. 4. 국제인권법

'''국제인권법'''(International Human Rights Law)은 국제법에 따라 개인의 인권을 보장하는 국제법의 한 분야로, 제2차 세계 대전 이후 급속히 발전했다. 제2차 세계대전 이전에는 인권이 국내 문제로서 국내 문제 불간섭 의무(국제연맹규약 15조 8항)에 따라 각국의 전속 사항으로 여겨졌다. 그러나 제2차 세계대전의 반성을 바탕으로 국제연합헌장에서 인권 보호가 규정되었고, 전후 국제적 차원에서 인권 보호가 급속히 발전하기 시작했다. 그 시초는 1948년 국제연합총회에서 채택된 「세계인권선언」(Universal Declaration of Human Rights)이다.

국제인권법은 크게 '''보편적 보장'''과 '''지역적 보장'''으로 분류할 수 있다.[82]

- '''보편적 보장'''

- '''국제연합 시스템''': 국제연합 경제사회이사회가 설립한 국제연합인권위원회 제도가 있었다. 2006년, 이 위원회는 국제연합인권이사회로 발전했다(국제연합총회 결의 60/251; A/RES/60/251, 3 April 2006). 그러나 기본적인 성격과 목적은 유지되었다고 볼 수 있다. 국제연합인권이사회는 주제별 인권 문제에 대한 대화의 장을 제공하거나(동 결의, 5항(a)), 각국에 의한 인권 관련 의무 이행에 대한 보편적 정기적 검토를 실시하거나(동항(e)), 법적 구속력이 없는 「권고」(recommendations)를 한다(동항(i)). 국제연합인권위원회의 최대 문제점이 그 「정치성」이었지만, 인권이사회가 된 현재에도 독립적인 판단 기관이라고는 할 수 없으며, 정치적 조직 내부에 속하는 것에 지나지 않는다.[83] 국제연합 시스템에서의 인권 보호는 「1235 절차」및 「1503 절차」에 기초한 「국가별 절차」와 「주제별 절차」로 나뉜다.

- '''조약 체제''': 세계인권선언을 조약화한 것으로 여겨지는 경제적, 사회적 및 문화적 권리에 관한 국제규약(사회권규약)과 시민적 및 정치적 권리에 관한 국제규약(자유권규약; ICCPR)이 있다. 특히 발달한 자유권규약의 제도에서도 자유권규약 제1선택의정서 하의 개인통보제도에서는 자유권규약인권위원회가 법적 구속력이 없는 「견해」(views)를 밝힐 권한만을 갖는다. 그 외에도 국제연합 하에서 인종차별철폐조약, 아파르트헤이트의 방지와 처벌에 관한 조약, 여성차별철폐조약, 아동권리협약 등의 인권 조약이 작성되고 이행되고 있지만, 마찬가지로 구속력 있는 결정을 내리는 기관은 없다.

- '''지역적 보장'''

- 유럽인권조약(정식 명칭, 「인권과 기본적 자유의 보호를 위한 조약」), 미주인권조약, 아프리카인권헌장(정식 명칭, 「인간과 인민의 권리에 관한 아프리카 헌장」)이 매우 발달해 있다. 각 제도는 고유한 '''인권 재판소'''를 가지고 있으며, 강제적인 법적 구속력 있는 판결을 내려 그 실효성을 담보한다는 점에서 앞의 보편적 보장 제도와 크게 다르다. 아시아에서 지역적 인권 조약을 창설하려는 노력도 있었지만, 아직 실현되지 못했다.

- 유럽인권조약은 유럽평의회 하에서 기본적 자유가 세계의 정의와 평화의 기초라고 하여(서문), 1950년에 만들어졌다. 가입국은 EU 회원국에서 러시아, 터키까지 광범위하게 포함한다. 국가뿐만 아니라 개인과 비정부기구도 여기서 조약 위반을 직접 제소할 수 있는(34조) 유럽인권재판소를 가지고 있으며, 현재 매우 활발하게 활동하고 있다. 이 재판소의 판결은 구속력을 가지며(46조), 가입국을 직접 법적으로 구속한다.

- 미주인권조약은 1969년 유럽인권조약을 거의 본떠 만든 제도이며, 마찬가지로 미주인권재판소를 갖는다. 이 재판소도 활발하게 활동하고 있으며, 국제법의 관점에서 볼 때, 예를 들어 1999년 국제사법재판소에서 다투어진 「라그란 사건」(멕시코 대 미국)과 관련하여 독자적으로 권고적 의견을 낸 것이 주목받고 있다.

- 1981년에 성립된 인간과 인민의 권리에 관한 아프리카 헌장은 인권 보호를 목표로 하는 동시에, 인민의 평등(19조)과 발전의 권리(22조)도 목표로 하고 있다. 이 조약이 설치했던 아프리카인권위원회는 이후 2006년 아프리카인권재판소(정식 명칭, 「인간과 인민의 권리에 관한 아프리카 재판소」)로 바뀌면서 다른 지역적 제도와 마찬가지로 사법 기관을 갖게 되었다. 그러나 조약의 실효성에 대해서는 아직 발전 단계에 있다고 할 수 있다. 2008년 7월 1일에 「아프리카 사법 인권 재판소 규정에 관한 의정서」가 성립되었고, 이에 따르면 「아프리카인권재판소」와 「아프리카연합 사법재판소」의 두 재판소가 통합될 예정이다(2020년 6월 18일 현재, 55개국 중 서명 33개국, 비준 8개국. 발효에는 15개국의 비준이 필요). 이 새로운 재판소는 조약, 관습법, 아프리카 국가에 공통적인 일반 원칙을 적용하고, 권고적 의견도 발표할 수 있도록 되어 있다.

국제인권법의 최대 과제는 그 국내적 이행이다. 특히, 각종 인권 조약의 국내법 질서에 대한 직접 적용성(direct applicability)이 문제가 된다. 일본에서는 자유권규약(ICCPR)에 대해 1994년 4월 27일 오사카 지방 법원 판결, 1993년 2월 3일 도쿄 고등 법원 판결, 1997년 3월 27일 삿포로 지방 법원 판결 등에서 관련 조항의 직접 적용성이 인정되었다. 사회권규약(ICESCR)에 대해서는 점진적 성격을 가지고 있기 때문에 원칙적으로 직접 적용성이 인정되지 않으며, 1984년 12월 19일 최고 재판소 판결(「시오미 사건」)에서도 ICESCR 제9조의 직접 적용성이 부인되었지만, 사회권규약위원회의 일반 주석 제3호(General Comment No.3)에서는 ICESCR 제2조의 차별 금지 등 특정 조항은 자동 실행력이 있다고 되어 있다.[84]

6. 5. 국제형사법

국제형사법은 집단살해(제노사이드), 전쟁범죄, 인도에 반하는 죄 등 국제범죄를 규정하고 처벌하는 국제법 분야이다. 이러한 국제범죄를 저지른 개인을 처벌하기 위해 국제형사재판소(ICC)가 상설 국제재판소로 운영되고 있다.6. 6. 국제환경법

2차 세계 대전 이후 과학 기술의 발달과 국제 사회의 연대 강화로 국제인권법, 우주법, 국제환경법, 국제경제법 등 새로운 분야가 국제법에서 등장하였다.국제 환경법이라는 개별적인 개념은 없으며, 대신 국제법의 일반 원칙이 이러한 문제에 적용된다는 주장이 있다.[4] 1960년대 이후, 1972년 유엔인간환경회의 선언, 1982년 세계자연헌장, 1985년 비엔나 오존층 보호협약을 포함하여 환경 보호에 중점을 둔 많은 조약들이 비준되었다. 1972년 리우 선언 원칙 24에 명시된 바와 같이, 국가들은 일반적으로 환경법과 관련하여 서로 협력하기로 합의했다.[5] 이러한 조약들과 특정 문제를 다루는 다른 다자간 환경 협정에도 불구하고, 유엔환경계획을 제외하고는 국제 환경 보호에 대한 포괄적인 정책이나 특정 국제 기구는 없다. 대신, 문제 해결을 위한 틀을 설정하는 일반적인 조약은 보다 구체적인 의정서로 보완되어 왔다.[6]

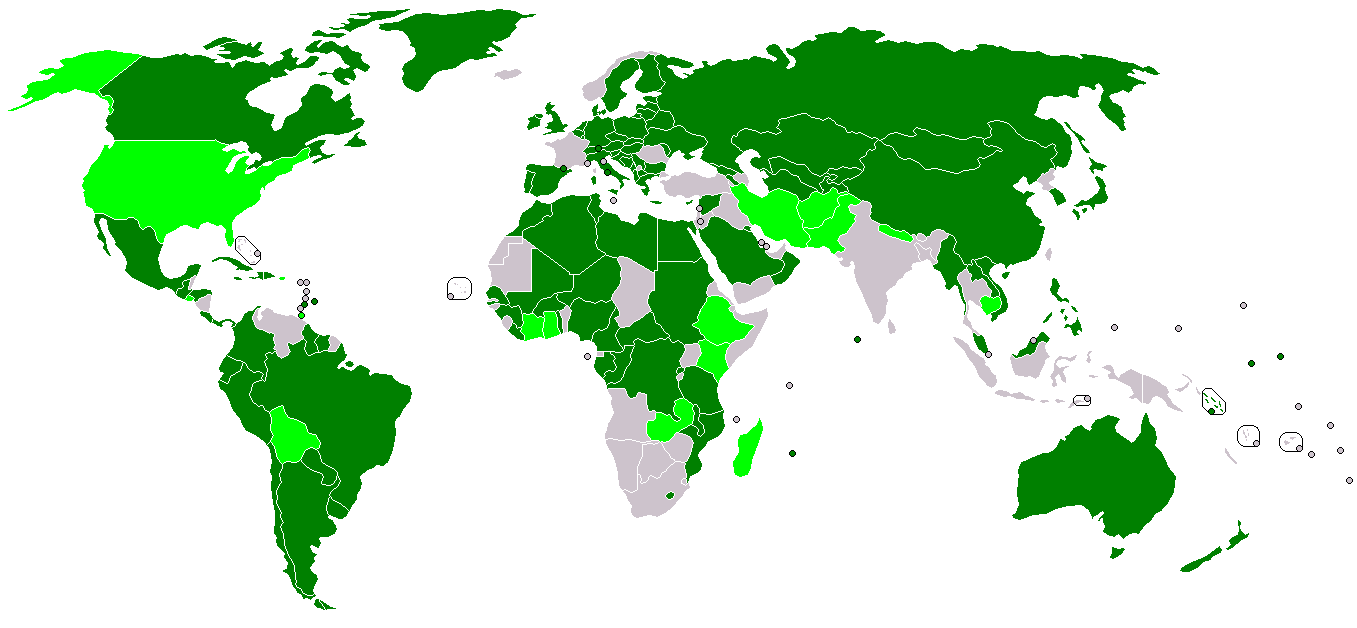

기후변화는 최근 환경법에서 가장 중요하고 활발하게 논의되는 주제 중 하나였다. 유엔기후변화협약은 온실가스 감소와 그로 인한 환경 변화에 대한 대응을 위한 틀을 설정하기 위한 것으로, 1992년에 도입되어 2년 후 발효되었다. 2023년 현재 198개국이 당사국이다.[4] 당사국 총회를 통해 별도의 의정서가 도입되었는데, 여기에는 1997년에 도입되어 온실가스 감축에 대한 구체적인 목표를 설정한 교토 의정서와 지구 온난화를 산업화 이전 수준보다 최소 2°C(약 -15.8°C) 이하로 유지하는 목표를 설정한 2015년 파리협정이 포함된다.[7]

1998년 아루스 협약은 국가들에게 이러한 문제에 대한 정보를 제공하고 공공의 의견을 허용할 의무를 부과함으로써 개인과 단체에게 국제 환경법에 따라 일정한 권리를 부여했다.[8] 그러나 환경 협정에 명시된 체제에 따른 분쟁은 ICJ에 회부되는 경우가 거의 없는데, 이는 협정이 준수 절차를 명시하는 경향이 있기 때문이다. 이러한 절차는 일반적으로 권고를 통해 국가가 다시 준수하도록 장려하는 데 중점을 두지만, 이러한 절차가 어떻게 운영되어야 하는지에 대한 불확실성이 여전히 존재하며, 이러한 절차를 규제하려는 노력이 이루어졌지만 일부에서는 이것이 절차 자체의 효율성을 저해할 것이라는 우려를 제기하고 있다.[9]

국제환경법은 국제적인 환경 문제에 대처하기 위한 국제법의 한 분야이다. 그 특징은 “지속가능한 발전”(Sustainable Development; SD) 개념으로 나타난다. 즉, 기존의 국제법이 현재 세대의 이익만을 고려했던 것과 달리, 최근의 국제환경법, 특히 지구환경 보호를 목적으로 하는 것은 현재뿐 아니라 미래 세대의 이익 보호를 목표로 하며, 과거, 현재, 미래 세대라는 시간을 초월한 “인류”(l'humanité) 개념[87]과 연결되어 있다.

20세기 중반까지는 국제환경법도 다른 분야와 마찬가지로 주권 국가 간의 분쟁의 평화적 해결 수단에 불과했다. 즉, 당시에는 “영역 사용의 관리 책임” 개념이나 “상당한 주의 의무”(due diligence) 개념을 적용하는 “공존의 국제법”이었다(1941년 “트레일 용광로 사건”(미국/캐나다) 중재재판소 판결).

그러나 1972년 “스톡홀름 인간환경선언”을 계기로 지구환경 보호가 “인간의 복리와 기본적 인권, 나아가 생존권 자체의 향유에 필수적임”(전문)으로 인정받게 되었다. 이 무렵의 국제환경법은 해양오염 대책(1973년 “항해에 의한 오염에 관한 런던 조약”), 특정 동식물의 보호(1979년 “야생 동식물상에 속하는 이동성 종의 보호에 관한 협약”), UNEP 하에서 채택된 각종 지역 해양에 관한 조약 등, 아직 “부문별 접근 방식”을 취하고 있었다(“제1세대 국제환경법”).

1980년대 후반부터는 국제 공동체 전체의 이익을 관리하는 것을 중심 문제로 한 “제2세대 국제환경법”을 설정하는 조약이 잇따라 탄생하게 되었다. 오존층 보호, 지구 온난화 대책, 생물 다양성 보호, 사막화 대책 등이다. 1992년 브라질 리우데자네이루에서 개최된 환경과 개발에 관한 유엔 회의에서 탄생한 “기후변동협약”, “생물다양성협약”, 그리고 법적 구속력은 없지만 “산림 원칙 선언”이 그 전형적인 예이다.[88]

현대 국제환경법의 특징은 (1)예방 원칙, (2)공통이나마 차별화된 책임, (3) 사적 행위자의 세 가지를 들 수 있다.[89]

첫째, “예방 원칙”(Preventive Principle; “스톡홀름 인간환경선언” 제21원칙, “환경과 개발에 관한 리우선언” 제2원칙)이란, 과학적 예측에 의해 자국의 행위가 환경을 해칠 우려가 있는 경우, 미리 그 행위를 멈춰야 한다는 원칙이다. 최근에는 그것보다 더 진보한 “예방 원칙”(precautionary principle; “리우선언” 제15원칙)이 확립되기 시작했으며, 이미 몇몇 조약에서 채택되고 있다(“기후변동협약” 제3조 제3항, “생물다양성협약” 전문 및 “카르타헤나 의정서” 제10조 제6항 외). 그것은 비록 과학적 데이터에 의해 환경을 해치는 것이 명확하지 않은 경우라도, 중대하고 회복 불가능한 손해를 줄 위험만으로도 해당 행위를 규제해야 한다는 원칙이다. 다만, “예방 원칙”이 일반 국제 관습법으로 성숙했는지 여부는 논란이 있다.

1998년 “EC·호르몬 고기 사건”에서 세계무역기구(WTO) 상급위원회는 예방 원칙이 일반 또는 관습 국제법으로 회원국에 의해 폭넓게 받아들여지고 있는지는 더 명확하지 않으며, 단지 이 추상적인 문제에 들어갈 필요는 없다고 했다. 그리고 예방 원칙은 소위원회를 일반적인 조약 해석 의무로부터 해방시키는 것이 아니며, 그것은 SPS 협정 제5조 제1항 및 제5조 제2항을 뒤집는 것이 아니라고 판단했다.

그 후, 2011년 “심해저에서의 활동과 관련된 국가의 책임과 의무” 국제해양법재판소 심해저 분쟁 재판부 권고적 의견에서 예방 접근 방식은 점점 더 많은 국제 조약에 포함되어 오고 있으며, 그들 중 상당수는 리우선언 제15원칙의 형식을 반영하고 있으므로, 그것에 의해 동 원칙이 관습 국제법의 일부가 되는 방향으로의 경향이 시작되었다고 제시했다.

둘째, “공통이나마 차별화된 책임”(common but differentiated responsibility; “리우선언” 제7원칙)은 정신적인 유대감[90]인 “국제 공동체” 개념이 그 기초에 있다고 생각된다.[91] 즉, 충분한 대응 능력을 가진 선진국에 비해 기술력이나 자금력을 갖추지 못한 개발도상국을 별도로 다루는 것이다. 비록 위반이 행해져도 그 사실만을 지적하고 제재를 가하지 않는 “불이행 절차”(Non-Compliance Procedure; NCP)나 선진국으로부터 개발도상국으로의 기술 이전, 자금 지원 등을 규정하는 국제 조약이 오늘날 매우 흔히 볼 수 있다.

셋째, 사적 행위자, 즉 NGO(비정부기구)가 여러 조약 작성 및 이행위원회 등 국제회의에 참석하여 발언하거나 로비 활동을 통해 국가의 의사결정에 적극적으로 참여하는 현상이 나타난다.

또한 법원으로서는 상황에 신속하게 대응하기 위해, 먼저 “틀 조약”(framework-convention; une convention-cadre)을 설정한 후, 협약 당사국 회의(COP; Conference Of the Parties)를 계속시켜 그 안에서 “의정서”(Protocol), “부속서”(Annex), “결정”(Decision)을 추가해 나가는 방식이 자주 채택된다(“기후변동협약”의 COP3(1997년)에서 성립된 “교토의정서” 등). 또한 소프트 로우적인 법적 구속력이 없는 문서를 선행시켜 후의 하드 로우인 조약이나 관습법의 성립을 유발시키는 형태도 취해지고 있다.

6. 7. 국제경제법

국제경제법(International Economic Law)은 국가 간 경제 활동을 규율하는 국제법의 한 분야이며, 제2차 세계 대전 이후 급속히 발전한 분야 중 하나이다. 1947년 관세 및 무역에 관한 일반협정(GATT)에 의해 경제적 가치가 국제법에 도입되었다. GATT의 목적은 '''자유무역의 증진'''에 있으며, 이를 위해 "자유"(무역 제한 조치의 관세화 및 관세율 감축, 관세 양허(2조)), "무차별"(최혜국 대우(1조) 및 내국민 대우(3조)), "다각적"(=라운드, 협상)의 3원칙이 존재한다.다각적 무역협상·우루과이 라운드 결과, 1994년 마라케시 협정이 체결되었고, 이듬해 세계무역기구(WTO)가 설립됨에 따라 단순한 조약에 불과했던 GATT 체제는 국제기구가 되었다. 우루과이 라운드에서 체결된 여러 협정에 따라 그 대상 영역은 급속히 확대되었는데, 서비스무역에 관한 일반협정(GATS), 위생 및 식물위생 검사 조치의 적용에 관한 협정(SPS 협정), 지식재산권의 무역 관련 측면에 관한 협정(TRIPs 협정), 분쟁 해결에 관한 규칙 및 절차에 관한 이해 등이 있다.

WTO에 의해 설립된 '''분쟁 해결 기구'''(DSB; Dispute Settlement Body)는 GATT/WTO법의 실효성에 크게 기여하게 되었다. 미국의 슈퍼 301조에 의한 일방적 조치가 금지되었고, 모든 분쟁은 "'''소위원회'''"(Panel) 및 그 상소 기관인 "'''상소기구'''"(AB; Appellate Body)의 "보고서"(Report)에 따르게 되었다. GATT/WTO법은 자기완결적 제도(self-contained regime)라고 할 만큼의 성격을 갖게 되었다고 평가받는다.[85]

최근 GATT/WTO법에 의한 '''환경 보호'''가 급속히 발전하고 있다. GATT 20조(b)는 "사람, 동물 또는 식물의 생명 또는 건강 보호를 위해 필요한 조치"를, 동조(g)는 "유한 천연 자원의 보존에 관한 조치"를 규정한다. 단, 20조 서문은 "그러한 조치를…임의적이거나 정당하다고 인정할 수 없는 차별적 대우의 수단이 되는 방식으로…적용하지 않는 것을 조건으로 한다"라고 명시한다. WTO 이전인 1991년 "제1 참치-돌고래 사건"(멕시코 대 미국)에서 패널은 20조(b) 또는 (g)에 의해 영역 외 관할권 행사를 인정하면 GATT에서 보장되는 다른 당사국의 권리를 침해하게 되므로, 미국의 해양 포유류 보호법(MMPA)에 의한 조치는 정당화할 수 없다고 판단했다. 1994년 "제2 참치-돌고래 사건"에서도 같은 이유로 미국의 MMPA에 기초한 조치는 정당화될 수 없다고 판단했다. 그러나 1998년 "새우 사건"에서 상소기구는 GATT 20조(g)의 "유한 천연 자원"이라는 문구에 대해 다른 환경 조약도 고려한 "발전적 해석"을 통해 "생물 천연 자원 및 비생물 천연 자원"도 포함한다고 해석했다. 이로써 각국의 천연 자원 보호를 목적으로 하는 일방적 조치의 가능성이 열렸다.

'''TRIPs 협정'''과 관련하여, 2001년 도하 선언에 의해 HIV 치료제 특허에 관한 모라토리엄을 최빈국(LDCs)에 대해 2012년까지 연장하는 내용이 결정되었다. 이후 인도와 남아프리카공화국에서 유럽 제약회사가 HIV 치료제의 불법 복제를 고소하는 사건이 발생했지만, 남아프리카공화국에서는 제약회사가 소송을 취하했고, 인도에서는 제약회사의 소송을 기각하는 판결이 내려졌다.

'''농업 분야'''에서는 일본·EU와 미국의 대립이 해소되지 않아 시애틀 라운드는 실패로 끝났다. 현재도 농업 분야 협의가 계속되고 있지만, 일본은 농산물 수입 관세의 대폭적인 인하를 강요받을 가능성이 있다.

최근에는 국가 간 자유무역협정(FTA)이나 경제연합협정(EPA)이 활발하게 체결되고 있다. 이는 GATT 24조의 무역 자유화를 위한 관세 동맹(예: EC) 또는 자유무역협정을 체결하는 것을 허용하는 규정에 근거한다. 일본은 2002년 싱가포르와 최초의 FTA(일본-싱가포르 신시대 경제연합협정)를 체결했다. 이후 멕시코와도 FTA를 체결하고, ASEAN 국가들을 중심으로 다른 국가와도 EPA를 체결하고 있으며, 앞으로도 체결할 예정이다.

일본은 환태평양경제동반자협정을 체결했으며, 이는 2018년 12월 30일에 발효되었다(TPP11).

6. 8. 국제분쟁의 평화적 해결

국제법은 국가 간의 분쟁을 평화적으로 해결해야 한다는 의무를 규정하고 있다. 국제사법재판소(ICJ), 중재 재판, 조정, 협상 등 다양한 분쟁 해결 수단이 존재한다.[92]유엔 헌장 제2조 3항은 "모든 회원국은 국제분쟁을 평화적 수단으로 국제 평화와 안전, 정의를 위태롭게 하지 않도록 해결해야 한다"고 규정한다. 이는 무력 사용 금지 원칙에서도 비롯되며, 무력을 통한 분쟁 해결은 금지된다. 유엔 헌장 제33조 1항은 분쟁 당사자들이 협상, 조사, 중재, 조정, 중재재판, 사법적 해결, 지역 기관 또는 지역적 합의 이용 등 스스로 선택하는 평화적 수단을 통해 해결을 모색해야 한다고 명시한다. 이러한 원칙은 관습 국제법으로 여겨진다.[92]

'''협상'''은 당사자들이 직접 대화를 통해 합의를 이루는 가장 기본적인 해결 수단이다.[93] 이는 단순한 형식을 넘어 합의를 목표로 서로의 입장을 조율하는 의미 있는 협상, 즉 '성실한 협상'이어야 한다.

'''조사'''는 분쟁과 관련된 사실을 공정하게 밝히는 절차이다.[94] 1907년 국제분쟁 평화적 처리 조약 제9조는 조약 당사국들이 사실에 대한 견해 차이로 인한 국제 분쟁 발생 시, 공정하고 성실한 심리를 통해 사실 문제를 명확히 하여 분쟁 해결을 돕는다고 규정한다.

'''중재'''는 분쟁 당사자들의 합의로 선정된 제3자(국가, 기관, 개인)가 양측의 주장을 조화시켜 분쟁 해결을 돕는 방식이다.[95]

'''조정'''은 정치적 권한이 없는 기관이 분쟁 당사자들의 신뢰를 바탕으로 분쟁의 모든 측면을 검토하고, 구속력 없는 해결책을 제안하는 방식으로 분쟁에 개입하는 것이다.[96]

'''중재재판'''은 당사자들이 위임한 제3자가 법적 구속력 있는 결정을 통해 분쟁을 해결하는 방법이다.[97] 판결의 무효를 주장할 수 있는 근거로는 재판소의 권한 남용, 재판관 매수, 판결 이유 결여 또는 절차 규칙 위반, 중재 합의 또는 부탁 합의의 무효 등이 있다.

'''사법적 해결'''은 법에 근거하여 법적 구속력 있는 결정을 내릴 수 있는 권한을 가진 기관(재판소)이 분쟁을 해결하는 방식이다.[98] 국제사법재판소 판결이 대표적인 예시이다. 재판 개시를 위해서는 양 당사국의 동의가 필요하지만, 국가는 언제든지 재판 관할권을 의무적이라고 선언할 수 있다(선택조항 수락 선언). 이러한 선언을 한 국가 간에는 해당 선언 범위 내에서 국제사법재판소가 관할권을 가진다.

국제사법재판소 외에도 상설중재재판소(PCA) 등이 있다. 상설중재재판소는 개인이나 단체도 당사자가 될 수 있다는 특징이 있다. 또한, 유엔 해양법 협약의 국제해양법재판소(ITLOS), 세계무역기구(WTO)의 분쟁처리기구(DSB) 등 특정 조약 제도 내에서 분쟁 해결을 위한 독자적인 사법 제도를 갖춘 경우도 있다.

6. 9. 무력 사용 금지

유엔 헌장은 국제 관계에서 무력 사용을 금지하고 있다.[1] 그러나 예외적으로 자위권 행사, 유엔 안전보장이사회의 결의에 따른 무력 사용은 허용된다.[2]유엔 안전보장이사회(UNSC)는 유엔 헌장 제7장에 따라 "평화에 대한 위협, 평화의 파괴 또는 침략 행위"를 저지르는 국가에 대해 집단 안보를 위해 결정적이고 구속력 있는 조치를 취할 권한을 가지고 있다.[3] 이는 경제 제재, 군사 행동 및 유사한 무력 사용으로 이어질 수 있다.[4] 국가는 "무장 공격"의 경우 자위권을 행사할 수 있지만, 특히 핵무기가 더욱 일반화됨에 따라 이 예외의 의도에 대해서는 논란이 있어 왔으며, 많은 국가는 캐롤라인 사건 기준Caroline test영어에 명시된 관습적 자위권에 의존하고 있다.[5]

7. 21세기 국제법의 도전과 과제

21세기 국제법은 여러 도전에 직면하고 있다. 사이버 공격, 테러, 기후 변화, 팬데믹 등 새로운 위협들은 기존 국제법 체계로는 대응하기 어렵다.[4] 이러한 위협은 국가 간 경계를 초월하고, 행위자 추적 및 책임 규명이 어렵다는 특징을 지닌다.[4]

중앙화된 권위 부재로 국제 규범 위반에 대한 불이행이 자주 발생하고, 영토 분쟁과 관할권 경계 갈등으로 주권 분쟁이 복잡해진다.[15] 사이버 공격 위협과 기후 변화에 대한 국제 협력의 어려움도 중요한 문제이다.[16] COVID-19 팬데믹은 보건 위기, 백신 배포, 경제 회복 관리를 위한 국제 협력의 필요성을 강조했다.[17]

19세기 말부터 20세기 초, 존 오스틴은 국제법에 제재 규정이 없어 “실정적인 도덕”에 불과하다고 주장하는등 국제법의 법적 성격을 부정하는 학설이 있었다.

일본은 에도 시대 후기, 일미수호통상조약을 통해 개항하여 유럽 국제법에 대한 인식을 높였다.[107] 메이지 정부는 오조의 칙서에서 '''만국공법'''을 천명하고,[111] 유럽 국제법 지식 도입, 교육, 연구에 힘을 기울였다.[112]

현대 국제법에서 강제력은 피해국의 대항 조치 및 보복 형태로 존재한다. 세계무역기구(WTO) 분쟁 해결 기구(DSB)의 결정, 그 이행, DSB가 승인하는 양보 기타 의무의 정지가 제도적으로 정비된 예이다. 거의 모든 국가가 국제법을 법으로 인식하고 준수하기 때문에, 현재는 국제법의 법적 성격을 긍정하는 학설이 정설이다.[113]

그러나 유엔 안전보장이사회 상임이사국의 거부권으로 인해 강제 조치가 불가능한 경우가 있고, 국제사법재판소 판결도 일방 당사국이 이행하지 않을 경우 안보리 조치가 어려운 문제가 있다. 오늘날 국제법은 “원시법”이라는 주장이 제기되기도 하지만, 국제여론의 힘이 국제법의 실효성을 뒷받침한다는 지적도 있다.[114]

'''국제법의 법적 구속력의 기초'''에 대해서는 국가의 기본권 이론, 국가의 동의, 켈젠의 根本規範, 자연법 등 다양한 견해가 있지만, 인간이 이성적인 존재로서 질서 있는 세계를 믿는다는 견해가 유력한 설명 중 하나이다.[116]

7. 1. 새로운 위협과 도전

현대 국제법은 사이버 공격, 테러, 기후 변화, 팬데믹 등 새로운 위협에 직면하고 있으며, 기존 국제법 체계로는 대응하기 어려운 도전 과제들을 안고 있다. 이러한 위협들은 국가 간 경계를 초월하고, 행위자 추적 및 책임 규명이 어렵다는 특징을 지닌다.특히 사이버 공격의 경우, 공격 주체를 파악하고 책임을 묻는 것이 매우 어렵기 때문에 국제법적 대응에 어려움이 따른다. 이에 따라 새로운 국제 규범과 협력 메커니즘의 필요성이 커지고 있다.[4]

7. 2. 국제법의 실효성 확보

국제형사법은 국제범죄를 정의하고, 국가가 이러한 범죄를 기소하도록 규정한다.[5] 전쟁범죄는 역사적으로 국내 법원에서 기소되어 왔지만,[5] 제2차 세계 대전 이후 뉘른베르크 국제군사재판소와 극동국제군사재판소가 설립되어 주요 전범들을 기소했다.[5] 이 재판소들은 평화에 대한 범죄, 전쟁범죄, 인도에 대한 범죄를 다루며 국제범죄의 새로운 범주를 설정했다.[5] 20세기 동안 집단학살, 고문, 테러리즘 같은 범죄들도 국제범죄로 인정되었다.[5]이러한 범죄들은 처음에는 국내 법원에서 기소될 것으로 예상되었지만,[5] 1949년 제네바 협약, 1977년 추가 의정서, 1984년 유엔 고문 반대 협약은 범죄자가 자국 영토에 있는 경우, 해당 범죄를 기소하거나 다른 국가로 범죄인을 인도하도록 규정했다.[5] 1990년대에 유엔 안전보장이사회는 전 유고슬라비아 국제형사재판소(ICTY)와 르완다 국제형사재판소(ICTR)를 설립하여 특정 잔혹 행위를 다루었다.[5] ICTY는 유고슬라비아 전쟁 중 발생한 전쟁범죄, 인도에 대한 범죄, 집단학살을, ICTR은 1994년 르완다 대량 학살 중 발생한 범죄를 기소할 권한이 있었다.[5]

국제형사재판소(ICC)는 1998년 로마 조약에 의해 설립된 최초의 상설 국제 재판소로, 집단학살, 전쟁범죄, 인도에 대한 범죄, 침략 범죄를 기소한다.[5] ICC에는 123개 당사국이 있지만, 많은 국가들이 반대 의사를 표명했다. 특히 아프리카 국가들은 "제국주의적" 기소에 대해 비판했다.[5] ICC는 국가의 국내 법원이 기소할 의사가 없거나 기소할 수 없을 때만 관할권을 갖는 보완성 원칙을 따른다.[5] 미국은 ICC와 복잡한 관계를 맺고 있으며, 2002년에는 국가 주권을 위협한다고 판단하여 당사국이 되지 않겠다고 선언했다.[6]

혼합 법원은 국내 및 국제 구성 요소를 결합하여 범죄 발생 지역에서 운영되는 최근 유형의 국제형사재판소이다.[5] 국제 법원은 범죄와 단절된 것처럼 보여 정당성이 부족하다는 비판을 받았지만, 혼합 법원은 분쟁 후 국가에 필요한 자원을 제공할 수 있다.[5] 동티모르 중범죄 특별 패널, 코소보 전문 법정, 시에라리온 특별 법정, 레바논 특별 재판소, 캄보디아 법원의 특별 재판부 등이 혼합 법원으로 언급된다.[5]

존 오스틴은 주권자가 없어 강제력이 없는 국제법은 진정한 법이 아니라 “실정도덕”에 불과하다고 주장했다.[5] 마틴 와이트는 국가 간 합의가 감시되지 않고 분산되어 있어 국제사회를 무정부 상태로 설명했다.[5]

한스 모겐소는 국제법이 가장 약하고 원시적인 법 집행 시스템이며, 그 분산적인 성격을 문자가 없는 부족 사회의 법에 비유했다.[5] 그는 어떤 국가도 국제 재판소에 분쟁을 제출하도록 강제할 수 없고, 집행 기관이 부족하여 국제법이 감시되지 않는다고 주장했다. 그는 미국의 여론 조사에서 국제 경찰을 원하지만, 그 힘이 미군을 능가하기를 원하지 않는 모순된 결과를 언급했다.[5]

국제법은 현재 집행의 어려움, 기술 발전, 기후 변화, 전 세계적인 팬데믹 등 복잡한 도전에 직면해 있다.[13] 중앙화된 권위의 부재로 국제 규범 위반에 대한 불이행이 자주 발생하고, 영토 분쟁과 관할권 경계 갈등으로 주권 분쟁이 복잡해진다.[15] 사이버 공격 위협과 기후 변화에 대한 국제 협력의 어려움도 중요한 문제이다.[16] COVID-19 팬데믹은 보건 위기, 백신 배포, 경제 회복 관리를 위한 국제 협력의 필요성을 강조했다.[17]

국제법은 국내법과 같이 중앙집권 기관이 없고, 조직적인 법 적용 및 집행 기구가 없어 19세기 말부터 20세기 초에 국제법의 법적 성격을 부정하는 학설이 있었다. 존 오스틴은 국제법에는 제재 규정이 없어 “실정적인 도덕”에 불과하다고 주장했다.

일본은 에도 시대 후기, 일미수호통상조약을 통해 개항하여 유럽 국제법에 대한 인식을 높였다.[107] 메이지 정부는 오조의 칙서에서 '''만국공법'''을 천명하고,[111] 유럽 국제법 지식 도입, 교육, 연구에 힘을 기울였다.[112]

현대 국제법에서 강제력은 피해국의 대항 조치 및 보복 형태로 존재한다. 세계무역기구(WTO) 분쟁 해결 기구(DSB)의 결정, 그 이행, DSB가 승인하는 양보 기타 의무의 정지가 제도적으로 정비된 예이다. 거의 모든 국가가 국제법을 법으로 인식하고 준수하기 때문에, 현재는 국제법의 법적 성격을 긍정하는 학설이 정설이다.[113]

그러나 유엔 안전보장이사회 상임이사국의 거부권으로 인해 강제 조치가 불가능한 경우가 있고, 국제사법재판소 판결도 일방 당사국이 이행하지 않을 경우 안보리 조치가 어려운 문제가 있다. 오늘날 국제법은 “원시법”이라는 주장이 제기되기도 하지만, 국제여론의 힘이 국제법의 실효성을 뒷받침한다는 지적도 있다.[114]

'''국제법의 법적 구속력의 기초'''에 대해서는 국가의 기본권 이론, 국가의 동의, 켈젠의 根本規範, 자연법 등 다양한 견해가 있지만, 인간이 이성적인 존재로서 질서 있는 세계를 믿는다는 견해가 유력한 설명 중 하나이다.[116]

7. 3. 한반도와 국제법

한반도는 분단과 대립이라는 특수한 상황에 놓여 있으며, 이는 국제법 적용에 있어서도 여러 가지 문제를 야기한다. 남북 관계, 북핵 문제, 동북아 안보 등 다양한 쟁점들이 국제법과 밀접하게 관련되어 있다. 대한민국은 국제법을 존중하고 국제 협력을 강화함으로써 한반도 평화와 번영을 추구해야 한다.7. 4. 결론

국제법은 국내법처럼 중앙집권적인 입법, 행정, 사법 기관을 갖추고 있지 않다. 이 때문에 19세기 말부터 20세기 초에는 국제법의 강제력에 대한 의문이 제기되기도 했다. 존 오스틴은 국제법이 주권자의 명령이나 제재 규정이 없으므로 단순한 도덕에 불과하다고 주장했다.하지만 일본이 일미수호통상조약을 통해 서구 국제법을 접하고, 오조의 칙서에서 만국공법 준수를 천명한 것처럼, 국제법은 점차 국가 간 실천 규범으로 인식되었다.[107] 현대 국제법은 국가 간 분쟁 해결을 위한 대항 조치나 세계무역기구(WTO) 분쟁 해결 제도 등을 통해 강제력을 확보하고 있다. 대부분의 국가는 국제법을 법으로 인식하고 외교부에 관련 부서를 설치하여 준수하고 있으므로, 현재는 국제법의 법적 성격을 긍정하는 것이 일반적이다.[113]

물론 유엔 안전보장이사회 상임이사국의 거부권 행사나 국제사법재판소 판결 불이행 등 문제점도 존재한다. 그러나 국제 여론의 힘과 국제 시민 사회 개념의 확립 등이 국제법의 실효성을 뒷받침하고 있다는 견해도 있다.[114]

국제법의 구속력에 대한 논의는 다양하지만, 결국 인간이 이성적인 존재로서 질서 있는 세계를 믿는다는 점에서 그 근거를 찾을 수 있다는 견해가 유력하다.[116]

참조

[1]

서적

Understanding International Law

https://archive.org/[...]

Wiley

[2]

서적

Medieval Maritime Law from Oléron to Wisby: Jurisdictions in the Law of the Sea

http://www.cliohworl[...]

Edizioni Plus – Pisa University Press

[3]

서적

The right of conquest: The acquisition of territory by force in international law and practice

Clarendon Press

[4]

웹사이트

Status of Ratification of the Convention

https://unfccc.int/p[...]

2023-05-10

[5]

웹사이트

The States Parties to the Rome Statute

https://asp.icc-cpi.[...]

2023-04-28

[6]

웹사이트

Biden lifts sanctions on International Criminal Court officials

https://www.politico[...]

2023-04-28

[7]

서적

The Engines of Compliance

https://www.cambridg[...]

Cambridge University Press

2012

[8]

학술지

Compliance with International Agreements

http://dx.doi.org/10[...]

1998

[9]

백과사전

Compliance With International Law

https://oxfordre.com[...]

2010

[10]

서적

A General Theory of International Law

https://academic.oup[...]

Oxford University Press

2008

[11]

서적

Rules for the World: International Organizations in Global Politics

https://books.google[...]

Cornell University Press

2004

[12]

학술지

Moral authority and status in International Relations: Good states and the social dimension of status seeking

https://www.cambridg[...]

2018

[13]

학술지

The Challenges to International Law in the 21st Century

https://www.cambridg[...]

2016

[14]

학술지

The Re-Emergence of Conquest: International Law and the Legitimate Use of Force

https://doi.org/10.1[...]

2020-10-01

[15]

학술지

New Great Powers and International Law in the 21st Century

http://doi.org/10.10[...]

2013-08-01

[16]

서적

Cyber espionage and international law

https://china.elgaro[...]

Edward Elgar Publishing

2024-04-10

[17]

학술지

Has Global Health Law Risen to Meet the COVID-19 Challenge? Revisiting the International Health Regulations to Prepare for Future Threats

https://www.cambridg[...]

2020

[18]

서적

国際法

有斐閣

[19]

서적

現代国際法講義

有斐閣

[20]

문서

わが国近代史における政治意識の発生

中央公論社

[21]

문서

[22]

서적

Law of Nations

成文堂

[23]

서적

Droit international public

Dalloz

[24]

서적

Droit international public Nguyen Quoc Dinh

L.G.D.J.

[25]

서적

Communauté internationale et organisation internationale

Martinus Nijhoff

[26]

서적

La Communauté internationale entre le mythe et l'histoire

Economica/UNESCO

[27]

서적

国際法の法源

有斐閣

[28]

서적

国際法【新版】

有斐閣

[29]

서적

The ICJ: An Emperor Without Clothes ? International Conflict Resolution, Article 38 of the ICJ Statute and the Sources of International Law

[30]

문서

一般国際法の法源の慣習法への限定とその理論的影響(一)

[31]

서적

国際法【新版】

有斐閣

[32]

서적

国際法【新版】

有斐閣

[33]

서적

現代国際法講義

有斐閣

[34]

서적

Oppenheim’s International Law

Longman

[35]

서적

戦争責任論序説-「平和に対する罪」の形成過程におけるイデオロギー性と拘束性

東京大学出版会

[36]

논문

国際刑法と罪刑法定主義

https://ir.lib.hiros[...]

広島平和科学

1982

[37]

서적

A Methodology of International Law

Elsevier Science Publishers

1984

[38]

서적

La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article

Economica, 東京書籍

1991, 1993

[39]

서적

Problems & Process. International Law and How We Use It

Clarendon

1994

[40]

서적

Problems & Process. International Law and How We Use It

Clarendon

1994

[41]

서적

国際法

有斐閣

1994

[42]

논문

Le rôle des "principes" dans le développement du droit international

1968

[43]

논문

Equity and General Principles of Law

1976

[44]

간행물

I.C.J.Pleadings, Oral Arguments, Documents

1968

[45]

서적

Eunomia

Oxford University Press

1990 (Reprinted 2004)

[46]

서적

国際法における欠缺補充の法理

有斐閣

2012

[47]

서적

Dictionnaire de droit international public

Bruylant/AUF

2001

[48]

서적

Surrender, Occupation, and Private Property in International Law. An Evaluation of US Practice in Japan

Clarendon

1991

[49]

논문

Le rôle des "principes" dans le développement du droit international

[50]

서적

Droit international public

Montchrestien

2004

[51]

논문

Les phénomènes de mode en droit international

Pedone

2001

[52]

서적

主権免除の国際法

名古屋大学出版会

2012

[53]

서적

Précis de droit des gens

Sirey, CNRS

1932 (reproduit par 1984)

[54]

논문

Faut-il codifier l’état de nécessité en droit international?

Martinus Nijhoff

1984

[55]

서적

Dictionnaire de droit international public

[56]

서적

The Changing Structure of International Law

Columbia University Press

1964

[57]

서적

Dictionnaire de droit international public

[58]

서적

Dictionnaire de droit international public

[59]

서적

Dictionnaire de droit international public

[60]

서적

Dictionnaire de droit international public

[61]

서적

Les grandes crises internationales et le droit

Éditions du Seuil

1994

[62]

서적

Droit international public

[63]

서적

Evolving Constitutions of International Organizations

Kluwer Law International

1996

[64]

논문

Article 27

[65]

서적

国際組織の創造的展開

勁草書房

1993

[66]

서적

国連体制と自衛権

東京大学出版会

1992

[67]

서적

自衛権の基層

東京大学出版会

2009

[68]

서적

テロ、戦争、自衛

東信堂

2002

[69]

논문

Les "étirements" de la légitime défense

2002

[70]

논문

L’application communautaire des décisions du Conseil de sécurité

2006

[71]

논문

La jurisprudence des tribunaux des organisations d’intégration latino-américaines

[72]

논문

Quelques réflexions sur la juridiction et la recevabilité vis-à-vis de l’Affaire du thon à nageoire bleue

[73]

논문

Les actes unilatéraux comme sources du droit international

[74]

서적

Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation

Hart

[75]

서적

Droit international public

[76]

서적

宇宙開発の国際法構造

信山社

[77]

서적

南極条約体制と国際法

慶応大学出版会

[78]

논문

Le problème des effets des traités à l'égard des États tiers

[79]

서적

Droit international public

[80]

서적

[81]

서적

Droit international public

[82]

서적

Droit européen et international des droits de l’homme

P.U.F.

[83]

논문

De la Commission au Conseil des droits de l’homme. Vraie réforme ou faux semblant?

[84]

서적

International Law, Human Rights, and Japanese Law: The Impact of International Law on Japanese Law

Clarendon

[85]

논문

Les contre-mesures dans les relations internationales économiques / Fourth Report on State Responsibility Addendum

Institut universitaire de Hautes Etudes Internationales/Pedone / A/CN.4/444/Add.2

[86]

웹사이트

http://www.lemonde.f[...]

[87]

서적

Droit international public

[88]

서적

Droit de l'environnement

P.U.F.

[89]

서적

Droit international public

[90]

서적

Droit international public

[91]

서적

Droit international public / La Communauté internationale entre le mythe et l'histoire

[92]

서적

Dictionnaire de droit international public

[93]

서적

Dictionnaire de droit international public

[94]

서적

Dictionnaire de droit international public

[95]

서적

Dictionnaire de droit international public

[96]

서적

La conciliation internationale

Pedone

[97]

서적

Dictionnaire de droit international public

[98]

서적

Dictionnaire de droit international public

[99]

서적

Oppenheim's International Law

Longman

[100]

서적

国際人道法

有信堂

[101]

서적

国際法

[102]

서적

[103]

서적

L'intégration du droit international et communautaire dans l'ordre juridique national. Étude de la pratique en Europe

Kluwer Law International

[104]

서적

[105]

서적

概説EC法

有斐閣選書

[106]

서적

Droit de la Communauté européenne

Larcier

[107]

서적

国際法

岩波書店

[108]

서적

A Transcivilizational Perspective on International Law: Questioning Prevalent Cognitive Frameworks in the Emerging Multi-polar and Multi-civilizational World of the Twenty-first Century

Martinus Nijhoff

[109]

서적

詳説日本史

山川出版社

[110]

논문

(제목 없음)

[111]

논문

国際法からみた日本の近代化―国家主権を中心として―

[112]

논문

社会科学としての国際法学―日本におけるその形成と展開―

東信堂

[113]

서적

Droit international

Pedone

[114]

논문

Sur la prétendue "primitivité" du droit international

P.U.F.

[115]

서적

L'émergence de la société civile internationale. Vers la privatisation du droit international?

Pedone

[116]

서적

The Law of Nations

Clarendon

[117]

서적

법학입문

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com