백선엽

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

백선엽은 일제강점기 만주군에서 복무하고 한국 전쟁에 참전하여 대한민국 육군 대장까지 오른 군인이다. 1920년 평안남도 강서에서 태어나 평양사범학교를 졸업하고 만주 봉천군관학교를 졸업한 후 만주군, 간도특설대에서 활동했다. 광복 후에는 조만식의 평안도 인민정치위원회에서 일하다가 월남하여 국군에 입대, 5·16 군사정변 이후에는 외교관, 교통부 장관 등을 역임했다. 한국 전쟁에서 1사단장, 1군단장, 육군참모총장 등을 지내며 다부동 전투, 지리산 공비 토벌 작전 등을 지휘했다. 2020년 99세의 나이로 사망했으며, 친일 논란과 국립묘지 안장 문제를 둘러싸고 논란이 있었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 평양사범학교 동문 - 채명신

채명신은 한국 전쟁과 베트남 전쟁에 참전한 대한민국의 군인이자 외교관으로, 백골병단 지휘, 주월 한국군 사령관 역임, 대한태권도협회 초대 회장 역임 등의 활동을 했으나, 일부 논란과 함께 말년에는 참전 용사들을 위한 활동에 헌신했다. - 평양사범학교 동문 - 함명수

함명수는 해군사관학교 1기 출신으로 몽금포 해전에서 승리한 초계함 함장, 제7대 해군참모총장, 제9대 및 10대 국회의원, 그리고 한국수산개발공사 사장을 역임한 군인이자 정치인, 기업인이다. - 캐나다 주재 대한민국 대사 - 노재원

노재원은 1954년 고등고시 합격 후 외무부에서 다양한 요직을 거쳐 주영국 참사관, 주이란 및 주쿠웨이트 대사를 지냈고, 국가보위비상대책위원회 활동 경력이 있지만, 외무부 차관, 주캐나다 대사, 초대 주중국 대사를 역임하며 한중 관계 발전에 기여한 외교관이다. - 캐나다 주재 대한민국 대사 - 김용식 (1913년)

김용식은 대한민국의 외교관이자 정치인으로, 주 일본 공사, 주 프랑스 공사, 주 영국 대사, 주 필리핀 대사, 주 미국 대사 등 주요 대사직을 역임하고 외무부 장관과 국토통일원 장관을 지냈으나, 2008년 친일인명사전에 수록되었다. - 프랑스 주재 대한민국 대사 - 윤치영

윤치영은 대한민국의 독립운동가이자 정치인으로, 대한민국 임시 정부에서 활동하며 이승만, 박정희 정부에서 요직을 역임하고 제헌 국회의원, 초대 내무부 장관, 주프랑스 공사, 서울특별시장, 국회의장 등을 지냈으나, 친일 의혹과 독재 정권 옹호에 대한 비판도 존재한다. - 프랑스 주재 대한민국 대사 - 정일권

정일권은 러시아 출생으로 만주군 장교, 육군 참모총장, 국무총리, 국회의장 등을 역임하며 군인, 외교관, 정치인으로 활동했고 친일 행적과 정인숙 사건 관련 의혹을 받았다.

2. 생애

1920년 11월 23일 일제 강점기 평안남도 강서 덕흥리(현 조선민주주의인민공화국)에서 아버지 백윤상과 어머니 방고렬 사이에서 태어났다.[14] 누나 백복엽과 남동생 백인엽이 있었다.[14] 비교적 부유한 중규모 지주 집안이었으나, 6세 때 아버지가 사망하자 생활이 어려워져 어머니와 세 자녀는 평양으로 이주했다.[15] 어머니와 누나가 일하며 가계가 안정되어 백선엽과 백인엽은 학업을 계속할 수 있었다.[16] 백선엽은 초등학교 졸업 후 도립 상업학교와 평양사범학교 입학 시험에 모두 합격했으나, 학비가 무료이고 식사와 기숙사 제공이 되는 평양사범학교 보통과(교원 양성 과정)에 입학했다.[17]

1939년 평양사범학교를 졸업했으나, 졸업 후 2년간 교사로 근무해야 하는 의무가 있었다. 그러나 외조부가 대한제국군에서 참령(소령)까지 지낸 군인이었던 덕분에, 1939년 말 만주국으로 건너가 봉천의 중앙육군훈련처에 합격하여 12월 21일 입학했다. 남아 있던 교사 근무 의무는 중앙육군훈련처 군의관이었던 원용덕에게 상의하여, 학교 간사였던 마나이 츠루키치 소장의 도움으로 졸업 자격을 유지한 채 면제받았다.[18][16] 군관학교 구대장이었던 전련화와는 후에 한국 전쟁에서 교전하게 된다.[19]

1941년 12월 30일, 우수 학생으로 중앙육군훈련처를 졸업(9기)했다. 이전까지는 우수 학생을 선발하여 일본 육군사관학교에 유학시켜 고급 장교로 교육하는 제도가 있었으나, 백선엽이 졸업한 해에 제도가 중단되어 육사에는 유학하지 않았다.[19]

만주국군 소위로 임관한 백선엽은 보청의 만주국군 보병 제28단에 근무한 후 가목사의 신병 훈련 부대에 배속되어 소대장이 되었다. 1943년 1월 초, 간도특설대로 전근했다.[20] 백두산의 압록강, 두만강 상류 일대에서 중국 공산당이 주도하는 중국인, 만주인, 조선인으로 구성된 항일 게릴라[21] 토벌에 종사했다.[22] 1944년 봄, 열하성의 팔로군 소탕 작전에 참가하여 특수 공작, 특히 정보 수집에서 큰 공을 세워[23] 여단장의 칭찬을 받았다.[24]

1944년 가을, 평양으로 귀향하여 노인숙과 결혼했다. 1945년 봄, 헌병으로 전직하여 연길 간도분단 소대장이 되었다. 간도분단은 2개 소대 규모로, 장교는 분단장인 일본계 장교 소네하라 미노루 소좌, 소대장인 조선계 장교 백선엽, 만주계 장교 몽 중위 등 3명이었고, 각 소대에는 하사관과 병사 20명이 있었다. 같은 해 8월 15일, 만주국군 헌병 중위로 광복을 맞았다.[18]

광복 후, 먼저 노인숙을 신의주 기차역까지 트럭으로 데려다준 후, 소네하라 소좌의 명령으로 신경에 연락 업무를 위해 갔다. 그 후, 심복 헌병 수 명을 데리고 트럭으로 평양으로 돌아왔다.

복원한 백선엽은 평양에서 노인숙과 어머니와 재회했다. 또한 학도병으로 복원한 동생 백인엽과, 마찬가지로 만주국군 헌병이었던 정일권[25]도 시베리아 억류 전에 기차에서 탈출하여 평양으로 돌아왔다. 그러나 교사직은 없었고, 동생과 함께 친척의 도움으로 민족주의 지도자 조만식의 평안도 인민정치위원회에서 일하기 시작했다. 동생 백인엽은 경호 담당, 백선엽은 사무실 접수 담당이었다고 한다. 사무실에는 여러 사람이 드나들었고, 전우나 지인과 재회하거나, 나중에 적대하게 되는 김일성과 그의 측근과 이야기를 나누기도 했다.

곧 김일성 등의 유격대가 소련의 지원으로 권력을 장악하기 시작하자, 적위대가 조만식의 경비대를 해산시켰다. 경비대장이었던 백인엽은 적위대의 눈에 띄어 공산주의 체제하에서 위험을 느껴 정일권과 함께 남하했다.[26]

백선엽 자신도 중국 지역에서 공산주의 유격대 토벌 임무를 수행했던 경력이 있었기에, 친구 김찬규(김백일로 개명), 최남근 등과 함께 1945년 12월 24일 평양을 떠나 12월 27일 38선을 넘었다. 가족은 상황이 안정된 후에 부르기로 하고, 평양에 남은 아내와 어머니는 1946년 봄에 합류했다.[27]

2. 1. 생애 초반

백선엽은 1920년 11월 23일 일제 강점기 평안남도 강서군 강서면 덕흥리에서 아버지 백윤상(白潤相)과 어머니 방효열(方孝熱)의 장남으로 출생하였다.[14] 유년 시절은 말수가 적고 내성적이었으며, 평양부립도서관에서 책과 신문 사설을 읽는 것을 즐겼다. 1926년 아버지를 여읜 후, 홀어머니와 누이들의 헌신으로 어려운 가정 환경 속에서도 학업을 이어갔다.[15][16]1927년, 가족이 생활고로 대동강에 투신하려 했으나, 큰누이의 설득으로 위기를 모면했다.[1] 이후 어머니와 누이들은 공장 직공 등으로 일하며 생계를 꾸려나갔다.[1]

평안남도 강서 약송소학교를 졸업한 후, 학비가 무료이고 기숙사가 제공되는 평안남도 평양사범학교에 진학하여 1939년 3월 졸업하였다.[17] 군인이 되고 싶었던 그는 졸업 후 교사 의무 복무 기간 중, 원용덕의 도움을 받아 만주국 봉천의 중앙육군훈련처에 1939년 12월 21일 입학하였다.[18][16]

1941년 12월 30일 중앙육군훈련처를 우수한 성적으로 졸업(9기)했으나, 일본 육군사관학교 유학 제도가 중단되어 육사 유학은 가지 못했다.[19] 졸업 후 만주국군 소위로 임관하여 보청의 만주국군 보병 제28단에서 근무하다 가목사의 신병 훈련 부대 소대장을 거쳐, 1943년 1월 간도특설대로 전근하였다.[20] 간도특설대에서는 백두산 압록강, 두만강 상류 일대에서 항일 무장 세력 토벌 임무를 수행했다.[21][22] 1944년 봄에는 열하성의 팔로군 소탕 작전에 참가하여 정보 수집에서 공을 세웠다.[23][24]

1944년 가을, 평양으로 귀향하여 노인숙과 결혼하였다. 1945년 봄, 헌병으로 전직하여 연길 간도분단 소대장이 되었다. 같은 해 8월 15일, 만주국군 헌병 중위로 광복을 맞았다.[18]

광복 후, 평양에서 민족주의 지도자 조만식의 평안도 인민정치위원회에서 일했으나, 김일성 등의 공산주의 세력이 득세하자 1945년 12월 38선을 넘어 남한으로 내려왔다.[26][27]

2. 2. 만주국 군인 활동

1941년 12월 30일 만주국 봉천군관학교를 제9기로 졸업하고 견습군관을 거쳐 만주군 소위로 임관했다.[102] 자무쓰 부대에 배속되었다가, 1943년 2월 간도특설대로 전근되어 3년 동안 근무하였다.[102] 1943년 12월 러허성에서 간도특설대 기박련[102] 소속으로 팔로군 공격작전에 참가했다.[102] 간도특설대는 1938년 12월 1일 기존에 있던 조선인 국경감시대를 폐지하는 대신에 팔로군을 소탕하기 위해 창설된 기구였으며 사령부는 간도성(젠다오 성) 연길(延吉, 옌지) 부근 명원구에 있었다.[103] 보병 기갑 혼성 부대로 출발한 이 부대는 당초 360명으로 발족되었으나 나중에는 800명 가까이 늘어났다 한다.[103] 부대장은 일본인 장교였으나 중대장의 반수와 소대장 이하 전 사병은 조선인이었다.[103]이 부대는 1938년 12월 창설 직후 간도, 길림, 통화 일대에 출몰하는 안창길(安昌吉), 양정우(楊靖宇)리홍광李红光, 진한장(陳翰章), 최현(崔賢) 등의 반만 항일(反滿抗日) 세력의 토벌에 투입되었다.[103] 간도특설대는 만주국 북부에 있던 사회주의 계열 항일무장세력인 팔로군, 동북항일연군, 조선의용대를 토벌하기 위한 특수 목적을 띈 북방 공산 게릴라 토벌 부대였다.[103] 모두 108차례 토공(討攻) 작전을 벌였다.[103]

백선엽의 간도특설대에서의 구체적 역할은 밝혀지지 않고 있다.[103] 백선엽이 남긴 회고록에 그의 활동 내역이 일부 보인다. 《군과 나》에 따르면, 백선엽은 간도특설대에서 김찬규(金爛奎), 송석하(宋錫夏), 김석범(金錫範), 신현준(申鉉俊), 이용(李龍), 윤춘근(尹春根), 박창암(朴菖岩) 등과 함께 근무했다.[104]

1944년 봄 열하성(熱河省)과 중국 북부에서는 팔로군의 활동이 활발해졌다.[23] 이에 일제는 만주군 3개 여단을 파견했다. 백선엽과 간도특설대는 만주군 철석부대 산하에서 정보수집, 반공 선전, 체포된 항일세력 심문 등을 맡았다.[23]

1944년 여름, 간도특설대는 러허성(熱河省)을 떠나 허베이성(河北省)으로 이동했다.[24] 백선엽과 간도특설대는 여기서 1945년 1월까지 항일 세력을 상대로 한 작전을 벌였다.[24] 작전이 끝나자 그는 원대복귀명을 받고 귀대했다. 1944년 가을, 평양에서 노인숙과 결혼하였다. 1945년 8월 일제가 패망할 당시 백선엽은 만주군 "헌병" 중위였다.[18] 그는 만주 전략공세작전을 만나 명월구에서 강제 무장해제를 당했다.

2. 3. 군정기와 해방 정국

백선엽은 1920년 11월 23일 일제강점기 조선 평안남도 평안남도 강서에서 태어났다.[14] 1939년 평양사범학교를 졸업하고 만주국 군인이 되었다.[17][18] 중앙육군훈련처 졸업 후,[19] 만주국군 소위로 임관하여 간도특설대에서 복무하며 팔로군 토벌 작전에 참여했다.[20][22][23][24] 1945년 봄에는 헌병으로 전직하여 간도분단 소대장으로 근무했다.[18]

1945년 8월 15일 광복 이후, 평양에서 조만식의 비서로 잠시 활동했다.[107] 그러나 조만식의 민족주의 운동에 참가하면서도, 북한에서 공산주의 체제가 성립되는 것에 반대하여 1945년 12월 월남하였다.[26][27] 이후 반공주의자가 되었지만, 청년단체에는 가담하지 않았다.

월남 후, 군사영어학교를 거쳐[108] 1946년 국방경비대 육군 중위로 임관했다.[108] 부산에서 제5연대장으로 근무하며 미군 군수품 관리 및 감독 업무를 맡아 군납 비리를 척결하고 분실률을 낮추는 데 기여했다.[108] 조병옥의 건의로 통위부가 조직되자, 유동열 통위부장에 의해 1948년 4월 통위부 정보국장에 임명되었다.

1949년 7월 30일 대령으로 진급하여 제5보병사단장을, 1950년 4월 23일에는 제1보병사단 사단장을 맡았다.[1]

2. 4. 군 복무 활동

1946년 2월 26일, 군사영어학교를 졸업하고 대한민국 국방경비대 중위로 임관하여, 대한민국 육군의 전신인 경찰대에 소위로 입대했다.[28] 부산 제5연대 창설에 참여하여 연대장이 되었고, 중령으로 진급했다.[24][29] 제5연대 부임 직후, 경찰과의 역할 분담 및 권한에 대한 합의를 이끌어냈다.[30] 이는 단순한 합의를 넘어 경찰과의 관계를 원만하게 유지하기 위한 목적도 있었다.[30]1946년 4월, 말다툼 끝에 한 병사가 동료를 사살하는 사건이 발생했는데, 조사 결과 살의가 없었고 소총이 폭발한 것으로 드러났다.[31] 이때 백선엽은 사건을 은폐하지 않고 이치업(李致業) 소위를 재판장으로, 박병권(朴炳權) 소위와 오덕준(吳德俊) 소위를 검사로 임명하여 경비대 최초의 군법회의를 열었다.[31]

1947년 3월, 삼일절 기념일에 우익과 좌익이 각각 시내에서 데모를 벌였으나, 거리에서 충돌하여 사상자가 발생하는 사태로까지 이어졌다.[30] 경찰의 요청을 받은 제5연대는 즉시 이를 진압했다. 이로써 민관 모두의 칭찬을 받았고, 미군의 신뢰도 두터워져 곧 영도(影島)의 미군 시설 경비를 맡게 되었다.[30]

1947년 10월, 작전주임 오덕준(吳德俊) 대위에게 기동훈련을 계획하도록 했다.[32] 당시 경비대의 성격이 모호하여, 어떤 목표를 가지고 부대 사기를 유지할지 문제였다. 그래서 전투 훈련을 경험하게 하고, 군대와 군인이란 무엇인가를 각자 자각시키려는 목적이 있었다.[33] 훈련은 각 1개 대대를 부산과 진해 부근에서 서로 마주보게 하여 창원 부근에서 충돌시키는 접전 방식으로 진행되었다. 이때 부산에 주둔하고 있던 미군 제6사단 올란도 워드(Orlando Ward) 소장의 협조를 얻어 장갑차 부대도 참여시켰다. 훈련 대대장은 박기성(朴基成) 대위와 최경만(崔慶萬) 대위였으며, 훈련은 11월 5일부터 8일까지 실시되었다. 참관했던 워드 소장, 송호성(宋虎聲) 대좌, 입법의원 최동흔(崔東旿), 그리고 각 연대장들은 칭찬을 아끼지 않았다고 한다.[33]

1947년 12월, 새로 편성된 제3여단(초대 여단장, 이응준(李應俊)) 사령부 참모장이 되어 여단 편성 완료에 참여했다.

1948년 4월, 통위부(국방부의 전신) 정보국장에 취임하여, 건군 이래 증가하고 있던 남조선노동당의 좌익 세포에 대항하기 위해 이세호(李世鎬), 김창룡(金昌龍) 등 방첩대 요원 양성에 착수했다.[34] 같은 해 10월 19일 남로당에 포섭된 군 부대의 반란인 여수·순천 사건이 발생하자, 정보국원 교육을 중단하고 군내 세포 일제 소탕에 나섰다. 이 숙군 운동 결과, 군 내에서 약 1,000명의 남로당 동조자가 체포되었고, 오랫동안 경비사관학교 학생대장으로 포섭을 주도해 온 것으로 알려진 오일균(吳一均) 소좌를 비롯하여 제15연대장이었던 최남근(崔楠根), 제2연대장이었던 김종석(金鍾碩) 중령 등 중견 장교와 그 영향을 받은 젊은 장교들이 대거 처형되었다. 이 수사에서 후에 한국 대통령이 된 박정희(朴正熙) 소좌도 고위 군 내 당 세포임이 밝혀졌으나, 수사에 협조한 점 등을 고려하여 박정희의 부탁을 받은 원용덕(元容德), 김일환(金一煥) 등이 감형 상소를 하고, 박정희는 형을 면하고 제대 처분으로 석방되었다. 군에는 문관으로 돌아와 한국 전쟁 발발과 함께 복귀했다.[35]

이 기간 중 대령으로 진급했다.[36]

막료 근무 후, 1949년 7월 30일 광주의 제5사단장이 되었다. 지리산, 호남 지역에서 게릴라 토벌에 종사했다.

1950년 4월 22일, 제1사단[37] 사단장이 되어 긴장이 고조되고 있던 38선의 동서 90km 지역, 개성 지역 경비를 담당했다.

2. 4. 1. 군 경력

1941년 12월, 만주국 봉천군관학교를 졸업하고 만주군 소위로 임관했다. 제2차 세계 대전 종전 당시 만주군 육군 헌병 중위였으며, 당시 헌병은 Military Police가 아닌 정보, 기무, 특수전 병과와 유사했다.[1] 1943년 2월부터는 간도특별대에서 복무하며, 압록강, 두만강 상류 일대에서 항일 무장 세력 토벌에 종사했다. 1944년에는 간도특설대가 북지나특별경비대의 지휘 하에 들어가면서 베이징 동남쪽 기동지역에서 팔로군 토벌 작전에 참여했다.[1] 1945년 봄에는 제6헌병단 간도 분단으로 전속되어 국경 경비 임무를 맡았다.1945년 광복 이후 평양으로 돌아와 조만식이 조직한 평안남도인민정치위원회에서 일했다. 그러나, 1945년 12월 공산주의 세력의 확장으로 남쪽으로 피난하여 대한민국으로 왔다.[1] 이후, 김찬규(후의 김백일), 최남근 등과 함께 월남했다.

1946년 2월 26일, 군사영어학교를 졸업하고 대한민국 국방경비대 중위로 임관하여, 대한민국 육군의 전신인 경찰대에 소위로 입대했다. 이후 부산 제5연대 A중대장, 대위로 승진했다.[28][24][29] 같은 해 9월에는 제5연대 제1대대장, 소령으로 진급했다. 1947년 1월 1일, 제5연대장에 임명되며 중령으로 진급했다.[24][29] 제5연대장 재직 중, 병사 간 총기 사고를 은폐하지 않고 군법회의를 열어 처리하고, 삼일절 기념일에 발생한 우익과 좌익 간 충돌을 진압하는 등 군 기강 확립과 치안 유지에 힘썼다.[31][30] 또한, 미군과의 협조를 통해 기동 훈련을 실시하여 부대 전투력 향상에 기여했다.[33]

1947년 12월 1일, 이응준을 초대 여단장으로 하는 제3여단 사령부 참모장이 되어 여단 편성에 참여했다. 1948년 4월에는 통위부(국방부의 전신) 정보국장 겸 국방경비대 총사령부 정보처장에 취임하여 남로당 좌익 세포 척결을 위한 방첩대 요원 양성에 착수했다.[34] 같은 해 10월 19일 발생한 여수·순천 사건 진압에 참여하여 군 내부 남로당 세력 숙청을 주도했다. 이 과정에서 박정희 소령이 군 내 남로당 세포로 밝혀졌으나, 수사에 협조한 점 등을 고려하여 이승만 대통령에게 감형을 건의, 박정희는 형 집행을 유예받고 석방되었다.[35]

1948년 11월, 대령으로 진급했다.[36] 1949년 7월 30일, 광주 제5사단장에 임명되어 지리산, 호남 지역 공산주의 게릴라 토벌 작전을 지휘했다. 1950년 4월 22일 제1사단장으로 보직 변경되어 개성 지역 경비를 담당했다.[37]

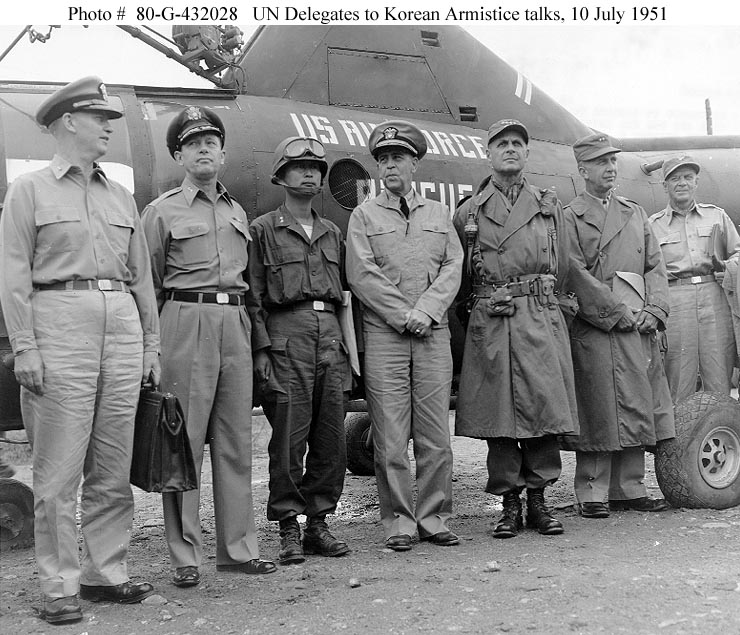

1950년 6월 25일, 한국 전쟁이 발발하자 제1사단을 이끌고 참전했다. 같은 해 7월 25일 준장으로 진급했다.[1] 1951년 4월 6일 한국 제1군단장에 임명되었으며, 4월 15일 소장으로 진급했다. 같은 해 7월 10일부터는 휴전 회담 한국군 대표를 겸임했다.[1] 11월 16일에는 백마고지 전투 사령관을 맡았다.

1952년 1월 12일 중장으로 진급했고, 4월 5일에는 한국 제2군단장에 임명되었다. 같은 해 7월 23일, 육군 참모총장 겸 계엄사령관에 취임했다. 1953년 1월 31일, 대한민국 국군 최초로 대장으로 진급했다.[1] 같은 해 5월부터 7월 2일까지 육군대학 총장을 겸임했다.

1954년 2월 24일, 제1야전군 사령관에 임명되었다. 1957년 5월 18일 다시 육군 참모총장에 취임했으며, 1959년 2월 23일에는 합동참모회의 의장을 역임했다. 1960년 5월 31일 육군에서 예편했다.

2. 4. 2. 국군 입대와 숙군 작업

1948년 대한민국 정부 수립 이후, 국방경비대가 정식으로 국군으로 재편됐다. 국군에 입대한 그는 국군 제5연대장과 육군본부 정보국장을 거쳐 1950년 4월에 개성을 관할로 하는 1사단장(당시 계급 대령)으로 부임하여 1951년까지 사단을 지휘하였다.육본 정보국장 재직 중 여순 14연대 반란사건(194810)이후 공산 게릴라 소탕 및 숙군 사업을 지휘하였다. 1948년 12월 15일, 육군본부 정보처 소속이던 백선엽 등 8명의 중령을 대령으로 특진발령하였다.[109]

백선엽

그는 남로당 빨치산의 토벌과 군내 좌경 인사 숙군 작업에도 주력하였다. 이때 김창룡의 강경책과 달리 좌익 혐의자 중 단순가담자를 선별하여 가벼운 징계를 내릴 것을 건의하여 성사시켰다.

숙군 과정에서 박정희의 재능을 아깝게 생각하여 박정희에게 전향을 권고하였다. 백선엽은 숙군 과정에서 검거되었던 박정희의 구명에 대해서 적극적이었다. 박정희는 남로당 총책으로 지목되어 검거되어 사형 선고까지 받은 상태였다. 1949년 초 어느 날 특무대의 김안일 소령은 백선엽에게 박정희가 조사 과정에서 군내 침투 좌익 조직을 수사하는 데 '적극 협조했다'는 점을 들어 박정희를 만나 줄 것을 부탁했다. 박정희를 만난 백선엽은 도움을 부탁하면서도 시종 의연한 자세를 잃지 않았던 그를 도와주기로 마음먹었다고 한다.

(1950년대 후반 무렵, 이 당시 박정희는 6군단 부군단장이었으며 군단장이 백선엽의 동생인 백인엽이었다.)

박정희를 남로당의 총책으로 본 김창룡 등은 박정희를 숙청하려 했으나 백선엽은 박정희의 구명에 적극적이었다. 백선엽은 정보국 고문관인 이드 미 육군 대위에게 부탁하여, 하우스만 미 육군 대위와 로버츠(William Roberts) 미 육군 준장에게 박정희의 구명을 요청했고, 육군본부에 재심사를 요청하여 박정희에 대한 형 집행정지 조치를 얻어냄으로써 그를 불명예 제대시키는 선에서 문제를 매듭지었다. 그 후 국군 내부의 반대와 일부 장교들의 비난을 감수하고, 박정희가 문관 신분으로 정보국에서 근무하도록 배려했다. 공식 보직이 부여되지 않은, 편제 외 인원으로 비편제 군무원 자격으로 근무하던 박정희에게는 급여가 없었으나, 백선엽은 동료, 부하 장교들을 설득하여 장교들의 월급에서 일부 갹출하여 박정희의 문관 월급으로 주며 박정희를 독려하여 삶의 동기를 부여하였다. 1950년 6.25 전쟁이 발발하면서 박정희는 군 현역으로 복귀할 기회를 얻게 되고 정보국 제1과장으로 전쟁에 참여하였다.

1949년 7월 백선엽은 국군 제5사단장으로 부임하였다.

1949년 7월 30일 대령으로 진급하여 제5보병사단장을 맡았고, 1950년 4월 23일에는 제1보병사단 사단장으로 보직이 변경되었다.[1]

1946년 2월 26일 남조선국방경비대(南朝鮮国防警備隊)에 입대하여 중위로 임관되었다. 부산에서 제5연대 창설에 참여하여 연대장이 되어 중령[24][29]이 되었다. 제5연대에 부임하자 백은 곧바로 경찰과의 역할 분담 및 권한에 대한 합의를 이끌어냈다.[30] 이는 단순한 합의를 넘어 경찰과의 관계를 원만하게 유지하기 위한 목적도 있었다.[30]

1946년 4월, 말다툼 끝에 한 병사가 동료를 사살하는 사건이 발생했는데, 조사 결과 살의가 없었고 소총이 폭발한 것으로 드러났다.[31] 이때 백은 은폐하지 않고 이치업(李致業) 소위를 재판장으로, 박병권(朴炳權) 소위와 오덕준(吳德俊) 소위를 검사로 임명하여 경비대 최초의 군법회의를 열었다.[31]

1947년 3월, 삼일절 기념일에 우익과 좌익이 각각 시내에서 데모를 벌였으나, 거리에서 충돌하여 사상자가 발생하는 사태로까지 이어졌다.[30] 경찰의 요청을 받은 제5연대는 즉시 이를 진압했다. 이로써 민관 모두의 칭찬을 받았고, 미군의 신뢰도 두터워져 곧 영도(影島)의 미군 시설 경비를 맡게 되었다.[30]

1947년 10월, 작전주임 오덕준(吳德俊) 대위에게 기동훈련을 계획하도록 했다.[32] 당시 경비대의 성격이 모호하여, 어떤 목표를 가지고 부대 사기를 유지할지 문제였다. 그래서 전투 훈련을 경험하게 하고, 군대와 군인이란 무엇인가를 각자 자각시키려는 목적이 있었다.[33] 훈련은 각 1개 대대를 부산과 진해 부근에서 서로 마주보게 하여 창원 부근에서 충돌시키는 접전 방식으로 진행되었다. 이때 부산에 주둔하고 있던 미군 제6사단 올란도 워드(Orlando Ward) 소장의 협조를 얻어 장갑차 부대도 참여시켰다. 훈련 대대장은 박기성(朴基成) 대위와 최경만(崔慶萬) 대위였으며, 훈련은 11월 5일부터 8일까지 실시되었다. 참관했던 워드 소장, 송호성(宋虎聲) 대좌, 입법의원 최동흔(崔東旿), 그리고 각 연대장들은 칭찬을 아끼지 않았다고 한다.[33]

1947년 12월, 새로 편성된 제3여단(초대 여단장, 이응준(李應俊)) 사령부 참모장이 되어 여단 편성 완료에 참여했다.

1948년 4월, 통위부(국방부의 전신) 정보국장에 취임하여, 건군 이래 증가하고 있던 남조선노동당의 좌익 세포에 대항하기 위해 이세호(李世鎬), 김창룡(金昌龍) 등 방첩대 요원 양성에 착수했다.[34] 같은 해 10월 19일 남로당에 포섭된 군 부대의 반란인 여수·순천 사건이 발생하자, 정보국원 교육을 중단하고 군내 세포 일제 소탕에 나섰다. 이 숙군 운동 결과, 군 내에서 약 1,000명의 남로당 동조자가 체포되었고, 오랫동안 경비사관학교 학생대장으로 포섭을 주도해 온 것으로 알려진 오일균(吳一均) 소좌를 비롯하여 제15연대장이었던 최남근(崔楠根), 제2연대장이었던 김종석(金鍾碩) 중령 등 중견 장교와 그 영향을 받은 젊은 장교들이 대거 처형되었다. 이 수사에서 후에 한국 대통령이 된 박정희(朴正熙) 소좌도 고위 군 내 당 세포임이 밝혀졌으나, 수사에 협조한 점 등을 고려하여 박의 부탁을 받은 원용덕(元容德), 김일환(金一煥) 등이 감형 상소를 하고, 박은 형을 면하고 제대 처분으로 석방되었다. 군에는 문관으로 돌아와 한국 전쟁 발발과 함께 복귀했다.[35]

이 기간 중 대령으로 진급했다.[36]

막료 근무 후, 1949년 7월 30일 광주의 제5사단장이 되었다. 지리산, 호남 지역에서 게릴라 토벌에 종사했다.

1950년 4월 22일, 제1사단[37] 사단장이 되어 긴장이 고조되고 있던 38선의 동서 90km 지역, 개성 지역 경비를 담당했다.

2. 4. 3. 한국전쟁

1950년 6월 25일 한국 전쟁이 발발했을 때, 백선엽은 개전 10일 전부터 3개월 예정으로 보병학교 고급과정에 입교 중이었기에 일시적으로 부대를 떠나 있었고, 개전 소식을 듣고 사단에 복귀했다.[14][38] 오전 7시, 제1보병사단 참모총장으로부터 침략 소식을 접했다.[1]알림을 받자 백선엽은 제1보병사단의 지휘권을 다시 맡았다. 사흘간의 저항 끝에 백선엽은 최후의 일인까지 싸워 방어하라는 명령을 받았다. 제1보병사단이 북한 인민군과 서울 사이에 남은 유일한 장애물이었기 때문이다. 그러나 서울 함락 이후 북한군 기갑부대의 압도적인 공세로 인해 그는 전투적 후퇴를 할 수밖에 없었다. 제1사단이 전투를 지속하면서도 전투편제를 유지하며 후퇴했다는 점이 중요하며, 이로 인해 백선엽은 1950년 7월 25일 준장으로 진급했다.[1]

제1사단은 전쟁 초기 서울 서쪽 임진강에서 4일간의 방어전을 펼쳤다. 그러나 서울 함락까지 전투를 계속한 결과 후퇴로인 한강의 인도교가 폭파되었고, 육군본부와의 연락도 두절된 가운데 어려운 후퇴를 지휘해야 했다. 한강을 건너 수원에 집결했을 때 제1사단의 병력은 반으로 줄었고, 심지어 수원에서 미 공군의 오폭을 맞아 더 큰 피해를 입었다.[39]

1950년 7월 4일, 수원에서 북동쪽 8km 지점의 풍덕천리에서 북한군 제2사단 선봉대를 매복하여 격퇴시켰다.[40][41] 이후 육군본부의 명령으로 평택을 거쳐 철도로 조치원까지 후퇴하고, 청주를 거쳐 음성으로 북상했다.[42]

제1사단은 7월 8일부터 10일까지 음성에서 북한군 제15사단을 저지하고, 괴산~미원 도로를 따라 22일까지 지연 작전을 수행했다. 그러나 화영장에 북한군 제15사단이 나타나자 즉시 전진 명령을 받고 24일까지 북한군의 진격을 막았다.[43]

1950년 7월 25일 제2군단 예하로 편입되면서 상주에서 재편성되어 6,000명 규모의 병력이 되었고, 백선엽은 대령에서 준장으로 진급했다.

1950년 7월 26일, 제6사단 증원을 위해 영강으로 전진하여 북한군 제1사단, 제13사단과 치열한 공방전을 벌였다.[44] 이 전투에서 대한민국 제1사단은 두 명의 대대장을 잃었다.[45] 이후 제8군의 명령으로 8월 2일 밤부터 8월 3일까지 왜관 부근 낙동강 연안으로 이동하여 부산 주변 방어선에 배치되었다.[46]

그 후 백선엽은 한국 남단의 마지막 방어선인 낙동강으로 후퇴했다. 그는 55마일의 전선을 책임지고 부산 주변 북쪽 경계를 사수하는 대한민국 육군 제1사단을 지휘했다. 이때 미국 부대의 지원을 크게 받았다. 또한 이 절박한 전투에서 한국군과 미국군의 첫 합동 작전을 성공적으로 지휘했다.[1] 이 전투에서 전선이 얇게 펼쳐졌음에도 불구하고, 대한민국 육군 제1사단은 조선인민군 제2, 제3, 제15사단의 연이은 공격을 성공적으로 막아냈다. 이 기간 동안 대한민국 육군 제1사단은 충분한 대전차 무기를 받아 ‘헌터 킬러팀’을 구성하여 북한군의 무서운 T-34-85 전차를 파괴했다.[1]

특히 다부동 전투에서는 북한군 3개 사단에 맞서 불퇴전의 진지를 구축하고, 미군 제27연대와 공동으로 맞섰다. 한국군은 매일의 손실을 피난민과 학생들로 보충했기 때문에, 절반이[47] 충분한 훈련을 받지 못한 아마추어 병사들이었다.[48] 한국군 부대의 후퇴로 위기가 닥쳤을 때, 자신이 말라리아 고열에 시달리면서도 후퇴하는 병사들에게 훈시를 내리고, 스스로 선두에 서서 돌격하여 전황을 반전시켰다.[50][36] 이것은 한국전쟁 중 사단장이 돌격한 유일한 장면이었다.[49]

제1사단의 전의를 의심했던 미군 제27연대 마이클레스 연대장은 이 모습에 감동했고, 이후 미군과 한국군 간의 신뢰도가 높아졌다.[51]

1950년 8월, 백선엽은 마이클리스 대령과 함께 부산 주변에서 북쪽으로 돌파했다. 다부동 전투는 한국 전쟁의 주요 전환점 중 하나로 여겨진다.[1]

1950년 9월 15일 인천 상륙 작전이 성공하고 유엔군의 반격이 시작되자, 미군 제1군단 예하에 편입된 대한민국 제1사단은 북진에 참가하여 9월 18일 북한군의 틈을 비집고 전선을 돌파하여 북한군 후방으로 진출, 후퇴로를 차단했다. 10월 19일에는 평양에 가장 먼저 진입했다.[52]

북진은 빠르고 잔혹했다. 그러나 전쟁의 이 단계에서 백선엽은 1950년 10월 19일 자신의 고향이자 북한의 수도인 평양을 탈환하는 영예를 안았다.[1] 며칠 동안 도시를 확보한 후, 그는 중국 국경의 압록강을 향해 더 북쪽으로 이동하라는 명령을 받았다. 백선엽은 중국의 개입을 알아차린 최초의 연합군 사령관 중 한 명이였다. 중국어에 능통한 백선엽은 직접 첫 번째 중국군 포로를 심문할 수 있었다. 그러나 그의 개입 경고는 중국이 전쟁에 참전했다고 믿지 않았던 전체 극장 사령부에 의해 무시되었다.[1]

평양 점령 후 계속 북진을 명령받은 한국군 제1사단은 10월 25일, 운산에서 중공군의 공격을 받았고, 이 전투에서 포로를 심문했다. 포로의 진술을 통해 백선엽은 중공군 대부대가 개입했다고 판단하고, 미국군에 중공군 개입을 경고했다. 그러나 미국군 지휘관은 이를 믿지 않았고, 결과적으로 제8기병연대 제3대대가 큰 피해를 입게 되었다. 이후 중공군의 제1차 공세에서 중공 제39군[53]에 포위된 한국군 제1사단은 운산을 중심으로 원진을 치고 방어했다(운산 전투). 11월, 운산을 버리고 청천강으로 후퇴했다.

1950년 12월 초, 중공군의 제2차 공세로 인한 국군의 후퇴전에서 후위로 殿을 맡았다.

1950년 12월 중순, 국군은 38선까지 후퇴했고, 한국군 제1사단은 다시 임진강 방어에 임했지만 12월 말에 시작된 중공군의 정월 공세로 국군의 서울 포기가 결정되고, 제1사단은 안성으로 후퇴했다(제3차 서울 전투).

나중에 중국의 위협이 완전히 실현되자 백선엽은 한국 북서부 방어를 맡았지만 중국군 제2차 공세의 우세한 병력과 맹렬함에 밀려 계속 후퇴했다. 전쟁의 이 단계에서 백선엽은 다시 한국군 제1군단장으로 진급하여 한국 동부 지역을 확보하는 임무를 맡았다. 그는 새로운 지휘권을 맡기 위해 도착했을 때, 한국군 제1군단이 충분한 훈련이나 전투 경험이 없는 훈련병과 징집병으로 구성되어 있음을 알게 되었다. 이 때문에 그는 초기 임무 대부분을 병사들을 집중적으로 훈련시키고 전투선을 강화하는 데 보냈다.[1]

1951년 1월 하순, 국군의 재반격에 따라 한국군 제1사단도 북진을 재개하여 2월 초에는 한강 남안에 진출했다. 이 기간 동안 용인에서 사로잡은 중국군 포로를 심문한 결과, 그 사단장은 과거 만주국군에서 전술가로 명성을 떨친 왕가선/王家善중국어[54]이었고, 연대장은 사관학교 시절의 구대장이었던 전련화였다는 말을 듣고 놀랐다고 한다.[55]

1951년 3월 중순, 한국군 제1사단이 공산주의 진영으로부터 서울을 탈환했다.[56]

1951년 3월 28일, 제1군단장 김백일이 대관령 부근에서 탑승기 추락 사고로 사망하자, 후임 제1군단장으로 임명되었다.[57]

제1군단은 수도사단, 제11사단, 제1101야전공병단이 배속되었고, 동해안을 따라 전개된 부대였다. 따라서 미국 해군의 지원을 받을 수 있었고, 제1군단은 북진을 선도했다.

1951년 5월 15일, 중공군과 북한군의 5월 공세가 시작되면서, 군단 좌익의 제3군단[58]이 패퇴했다. 밴플리트 사령관의 명령에 따라, 대한민국 제1군단은 미국 제3사단과 함께 동서에서 포위하여 적을 격퇴했다.[59] 5월 말, 대한민국 제3군단은 해체되었고[60], 대한민국 군단은 제1군단만 남게 되었다.

1951년 7월 10일 개성에서 시작된 북한과의 휴전 회담에서는, 국제연합군의 요청으로 제1군단장으로서 대한민국 군 대표로 참가했다. 이 인선에는 대한민국 군의 추천도 있었지만, 동해안 작전에서 백선엽을 잘 알고 있던 터너 조이/C. Turner Joy영어 중장과 아레이 버크 소장의 추천이 큰 영향을 미쳤다.[61] 1951년 9월 이형근 소장과 교체하여 제1군단으로 복귀했다.[62]

1951년 11월, 전황이 안정되자, 지리산 남부 지역에서 공산 게릴라에 의한 치안 악화가 문제가 되었다. 여수·순천 사건으로 지리산에 도피한 세력과 남조선로동당 그리고 슬레지해머 작전으로 인한 북한군 붕괴 시 산악 지대에 남은 북한군 잔여 부대가 합쳐져 “남부군”을 형성하고 있었다. 1951년 2월 치안 작전에 임무를 수행하던 제11사단 예하 일부 부대가 거창 사건을 일으켜 민간인에게 많은 희생자가 발생했기 때문에, 토벌 작전 경험자인 백선엽이 임무에 임하게 되었다.[63]

제1군단에서 수도사단, 미국 제10군단에서 제8사단을 차출하여 백 야전 전투 사령부가 신설되었다. 추정 5만 명의 세력이 된 공산 게릴라 토벌 작전은 1951년 12월 1일부터 1952년 3월 14일까지 실시되었다.[64] 작전 종료 후, 광주에 고아원을 건립했다.[65][66]

이 백 야전 전투 사령부는 수도사단과 함께 새로 설립될 군단을 구성하는 핵심이 되었고, 1952년 4월 백선엽이 군단장이 된 제2군단이 편성되었다. 제2군단은 수도사단(송요찬 준장), 제3사단(백남권 준장), 제6사단(백인엽 준장) 3개 사단과 그동안 한국군에 없었던 군단 직할 포병 부대으로 구성되었고, 중부 전선의 김성 전선을 담당했다.

2. 4. 4. 휴전과 대장 승진

1951년 7월, 유엔과 북한 및 중국 간의 정전협상이 시작되었고, 백선엽은 대한민국 대표로 선정되었다. 그러나 백선엽은 통일 한국의 포기로 이어질 것을 우려하여 평화 협상에 근본적으로 반대했다.[2] 8월까지 백선엽은 한국군 제1군단으로 복귀하여 펀치볼[2](언덕으로 둘러싸인 큰 분화구)과 혈투의 언덕에서 38선 주변의 격렬한 전투를 감독했다. 그의 부대는 소모전[2]을 치르고 있었고, 유엔군과 공산군 모두 참호를 파고 방어 시설을 강화하고 있었다. 1952년 5월, 백선엽은 아이젠하워 대통령에게 한국 국민의 정전에 대한 강력한 반대를 전달했다.[2][1] 그러나 전쟁의 교착 상태로 인해 한국은 분단된 상태로 정전협정이 체결되었다.[2][1]

1951년 11월 야전전투사령부 사령관에 선출되었다. 지리산의 빨치산 소탕을 위해 "백야전사령부"를 구성하였으며, 이 사령부를 모태로 한국군 최초로 현대화된 2군단을 창설하게 된다.

1952년의 휴전 회담이 체결되자 한국측 대표단의 한 사람으로 휴전문서에 조인식에 참석하기도 했다. 그 후, 육군 제2군단장을 거쳐 1952년 7월, 육군참모총장에 임명되었다. 이때 그의 나이는 겨우 32세였다. 이때 미군의 밴 플리트 장군과 함께 한국군 증강계획을 세워 추진한다. 미국의 신뢰 외에도 뛰어난 영어 구사 능력으로 대한민국의 입장과 대통령 이승만을 변호하여 그와 미국의 관계를 조절하는 역할을 하였다.

1953년 1월 31일, 32세의 나이로 한국 육군 최초의 대장으로 진급했다.

1953년 5월, 전후 안보 체제 정비를 위한 사전 교섭을 위해 미국을 방문했다.[68] 워싱턴에서 아이젠하워와 면담한 후 뉴욕으로 이동하여 웨스트포인트에서 학생 대장을 역임했던 마이켈레스 준장을 재회하고, 맥아더를 면담했다. 이후 미국군의 각종 학교를 방문하고, 마지막으로 미국 육군 지휘참모대학에서 군사 수준의 보충 교육을 2주간 수강할 예정이었으나, 휴전 회담 타결이 임박했다는 보고를 받고 급히 귀국했다.[69]

1953년 7월 중순, 중공군의 최종 공세가 시작되자 테일러 주한미군사령관의 요청으로 한국 제2군단(정일권 중장)의 반격을 지휘했다.[70][71]

2. 4. 5. 참모총장과 퇴역

1952년과 1957년 두 차례에 걸쳐 참모총장에 임명되었다. 1959년에는 대한민국 육군 합참의장에 임명되었다.

참모총장 재직 시 그는 군 훈련체계의 개혁, 보급체계 개편, 상이군인들에 대한 복지 향상 등에 힘쓰기도 하였으며, 군 근대화를 위한 미국 군사유학 강화(본인 자신도 레벤워스 미 참모대학으로 군사 유학을 다녀옴), 10개 상비사단 창설(11사단~20사단), 10개 예비사단 창설 등을 추진하였다. 열악한 한국군의 피복과 식량 등의 처우 개선을 건의하기도 하였으나 묵살되었다.[72]

1953년 1월 대한민국 육군 대장으로 진급하였고, 1954년 2월에는 동양 최초로 제1야전군을 창설하고 사령관에 임명되었다. 이때 그는 155마일 휴전선 방어책임을 미8군으로부터 사실상 인수 받아, 43개월의 장기간 동안 초대 1군사령관으로 야전군의 기틀을 다져놓았으며, 1957년 5월, 다시 육군참모총장을 역임했다. 1954년 3월 21일, 신편된 한국제1야전군 사령관[72]에 임명되었다. 1957년 5월, 다시 육군참모총장에 임명되었다.

1959년 2월, 합동참모회의 의장을 역임하며 한국군의 현대화에 힘썼다.

이후 1958년부터 발생한 일방적인 감군 여론에 반대하였으며 그해 11월 출국하여 유럽 각국의 소년단 운용을 시찰하고 11월 25일 귀국하였다. 1959년에는 연합참모본부 의장으로 취임, 최신식 무기 도입 등 한국군의 근대화에 공헌했다. 그러나 육군 중령 김종필 등을 중심으로 하는 신진 장교들에 의한 청군 운동으로 스스로 용퇴를 결심, 1960년 5월 31일 퇴역했다.

1960년 4·19 혁명으로 이승만이 하야하고 허정 내각이 발족하자, 김종필을 중심으로 한 젊은 장교들의 청군 운동[73]에 따라 신정권의 국방부 장관 이종찬(육사 49기)[74]이 사퇴를 요구받아, 5월 31일 유재흥 제1군 사령관(육사 55기)[75]와 함께 예편하였다.[76][77]

2. 5. 퇴역 이후

군에서 퇴역한 후에는 외교관으로서 중화민국, 프랑스, 중근동 여러 국가, 캐나다 대사를 역임했다. 귀국 후에는 박정희 대통령 정권에서 교통부 장관에 취임하여 서울의 지하철 건설과 1970년 요도호 납치 사건 해결에 힘썼다.[78]과적의 화물선이 침몰하여 300명에 가까운 희생자를 낸 남영호 침몰 사고의 책임을 지고 교통부 장관직에서 물러났다.[79] 이후 국책 회사인 충주비료주식회사, 그 다음 한국종합화학공업주식회사 사장을 지내며 1980년 3월 퇴임할 때까지 화학 플랜트 건설 사업에 종사했다.[80]

1986년, 국토통일원 고문이 되었다.

노태우 정권 시대에는 민간 후원 회장으로서 전쟁기념관 건설에 참여했다.

1995년, 한일 국교 정상화 30주년을 맞아 일본국 훈일등 욱일장을 수훈받았다.

2003년, 국방부 군사편찬연구소 자문위원장에 위촉되었다. 2019년 7월 1일에 방송된 MBC의 텔레비전 프로그램에 따르면, 2019년 당시에도 정부 지원으로 월 200만 원의 자문료와 사무실, 차량 등을 제공받았다고 한다.

2010년, 밴 플리트 상을 수상했다.[81]

2011년 6월 14일, 국방협회 초청으로 일본을 방문하여 도쿄에서 방문 기념 강연을 했다. 강연은 유튜브에서도 볼 수 있으며, 생전의 백선엽 장군을 알 수 있는 귀중한 영상 자료이다.

2013년, 미국 제8군 명예사령관에 임명되었다.[82] 같은 해 12월 14일, 친동생인 백인엽이 사망했다.

2015년 11월, 국방대학교 창설 60주년 기념식에서 최초의 명예 군사학 박사 학위를 받았다.[83]

2019년 7월 1일, MBC가 텔레비전 프로그램 “탐사기획 스트레이트 제54회 추적 독립군 토벌한 국군 영웅? 백선엽의 진실〈‘간도특설대’ 백선엽은 왜 영웅이 되어야만 하는가〉”을 방송했다. 이 프로그램은 역대 최고 시청률인 5.2%를 기록했다.

2020년 7월 10일, 99세의 나이로 사망했다.[13] 5일간 육군장이 치러졌고, 11일 오전 11시 30분에는 국립대전현충원에서 안장식이 거행되었다.[84]

2. 5. 1. 1960년~1986년

퇴역 후 외교관에 임명되어 1960년 7월 주중화민국대사로 부임하였다.1961년 7월 주프랑스 대한민국대사 겸 네덜란드·벨기에 대사를 지냈고, 중화민국·프랑스 대사를 역임했다. 1961년 7월 16일 한국-세네갈 친선사절단의 대표로 세네갈을 방문하여 세네갈 수상 두두 티암을 만나 면담하고 돌아온 뒤 1962년 가봉, 토고, 세네갈, 카메룬, 차드, 모리타니 주재전권대사를 겸임했다. 1963년 8월 27일, 신임 카메룬 주재 한국 대사 백선엽(당시, 주프랑스 대사 겸임)은 아마두 아히조 대통령에게 신임장을 제정하였다.[115]

박정희 정권에서는 1965년 7월 캐나다 대사로 전보되었다가 1969년 10월 교통부 장관이 되었다. 교통부 장관으로 서울의 1기 지하철 건설을 지휘했다.

1971년 충주비료 사장에 선출되어 기업인이 되었고, 한국종합화학공업의 사장을 겸임하였다. 곧 전국경제인연합회 이사의 한사람에 선출되었다. 1972년 2월 28일 호남비료 사장에 겸임되었으나 얼마 뒤 사퇴하였다. 그 뒤 1972년 연세대학교 경영대학원 최고경영자과정을 수료하였고 1973년 고려대학교 경영대학원 최고경영자과정을 수료하였다.

1973년 4월 한국종합화학공업 사장에 재선임되었으며, 같은 해 (주) 한국에탄올 사장에 선출되어 1980년까지 재직하였으며, 겸임으로 1974년 겸임 대한화학펄프 사장에 선출되었다가 1975년 비료공업협회 회장이 되었다. 1976년부터 1981년까지는 한국화학연구소 이사장으로 재직하기도 했다. 1976년 서울대학교 경영대학원 최고경영자과정을 수료하였다.

1981년 3월 한국종합화학 사장직에서 사임했다. 1980년 3월 한국종합화학공업 사장직에서 사임한 후, 후지쯔 한국 지사 고문으로 임명되었다. 이후 한국화학연구소 회장, 한국화학연구소 소장, 국제상공회의소 한국위원장에 임명되었고, 1986년에는 국토통일원 상임고문에 위촉되었다.

2. 5. 2. 1988년~2009년

1988년 경향신문에 자전적 칼럼 "군과 나"를 연재하였고, 1989년 6월 한국전쟁 39주년을 맞아 회고록 <군과 나>가 대륙연구소에서 출판되었다. 1989년 12월 “대한민국의 평화와 자유를 지켜온 예비역 장성들의 모임” 성우회(星友會)가 만들어졌고, 백선엽이 초대 회장에 선임됐다. 1990년 주식회사 한국후지쯔사 고문에 재선출되었다.1998년 6·25전쟁 50주년 기념사업위원회 위원에 위촉된 뒤, 동 기념사업회 위원장에 선출되었다. 1999년 11월 한국후찌쯔 사 고문직을 사퇴하였으며, 1999년부터 2001년에는 노근리사건 대책단 자문위원회 자문위원장으로 위촉되었다.

2002년 4월 9일 경기도 동두천시 미 보병 제2사단 캠프 케이시에서 '제너럴 백선엽 히어로 룸' 개관식이 열렸다. 이 자리에서 백선엽 예비역대장(왼쪽)은 러셀 아너레이 미 2사단장과 함께 자신의 흉상과 업적이 새겨진 현판을 보았다. 미군 측은 부대 근접전투 전술훈련장(the Close Combat Tactical Trainer)을 백선엽 이름으로 명명, 사후 강평실로 사용한다. 100여 평 규모의 기념관은 중·소대 전투훈련 상황을 부대원이 시뮬레이션을 통해 강평할 수 있도록 시설을 마련했다.[116]

주한미군 사령관은 이·취임식 때마다 “존경하는 백선엽 장군”으로 시작하는 게 전통이 되었으며, 현재 미 2사단 훈련평가원실 건물 이름이 '백선엽관'이다. 또한 미군 장성진급자 모임인 캡스톤 그룹(capstone group)이 한국에 오면 백선엽을 만나는 게 필수코스였다. 현재도 백선엽의 6·25전쟁 경험담 육성녹음은 미국 국립보병박물관에 전시되어 있고, 6·25전쟁 회고록 《군과 나》는 미군 주요 군사학교에서 교재로 사용되고 있다. 이후 2013년에는 미8군 명예 사령관으로 임명되었고, 2016년에는 한국인 최초로 미8군 사령관 이•취임식에 초대되었다.

이렇듯 백선엽에 대해서는 좌우 정치적 혼란이 심한 한국 본국보다 오히려 군인의 명예를 존중하는 전통을 지닌 미국이 '살아 있는 전설(Living Legend)'로 부르며 극진히 예우해왔다. 주한 미군은 2013년 그를 '명예 미8군사령관'으로 위촉해 각종 공식행사 때 주한 미8군사령관과 같은 예우를 해왔다. 한국에서도 이명박 대통령이 백선엽에게 한국군 최초 원수 계급을 부여하려 했으나 간도특설대 경력 때문에 반대가 심해 무산되었다.

일제강점기 때 항일인사 토벌에 나선 만주군 간도특설대 장교로 2년 반 동안 복무한 전력이 있다. 이 때문에 2008년 민족문제연구소가 공개한 친일인명사전 수록예정자 명단의 군 부문에 수록되었으며 2009년 대통령 소속 친일반민족행위진상규명위원회는 백선엽을 친일반민족행위 705인 명단에도 포함시켰다.

그 뒤 2008년 5월 '대한민국 건국 60주년기념사업추진위원회' 고문으로 위촉됐다. 2009년 3월 23일, 대한민국 정부는 2010년 한국전쟁 발발 60주기를 기념하여 백선엽을 명예 육군 원수로 추대할 계획임이 보도되었다.[117][118][119] 그러나 그의 만주군·간도특설대 경력과 공산세력 중심의 항일 무장 독립운동 세력(동북항일연군)을 토벌했던 사실로 인해 무산되었다.[120] 그는 일본에서 출판된 자신의 책들에서 항일연군을 ‘게릴라’로 칭하면서 “우리가 전력을 다해 토벌했기 때문에 한국의 독립이 늦어졌던 것도 아닐 것이고, 우리가 배반하고 게릴라가 되어 싸웠더라도 독립이 빨라졌다고 할 수 없었을 것”(<대게릴라전-미국은 왜 졌는가>, 29쪽, 1993)이라고 했다.[121]

2. 5. 3. 근황(2009년~2020년)

2009년 2월, 미 보병재단의 제리 화이트(예비역 소장) 회장은 백선엽에게 편지를 보내, 2009년 3월 19일 개관 예정인 미국 국립보병박물관에 소장할 “백 장군의 생생한 전투 경험담을 직접 녹음해 달라”고 요청했다. 화이트 회장은 “백 장군의 육성은 전 세계에서 가장 돈독하게 유지되는 한·미동맹을 재조명하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다. 백선엽은 미 보병학교 졸업식에 열릴 박물관 개관식에 외국 장교 출신으로는 유일하게 초청됐다.[122]

2010년 육군본부의 신축 강당에 '안중근 장군실'과 '백선엽 장군실'이 마련되었다.

2010년 3월 10일, 육군 1사단은 백선엽 장군 기념석을 제막했다. 육군 보병 1사단은 백선엽 예비역 대장을 초청해 그의 전승과 공적을 기념하는 비석 제막식을 열었다. 전쟁 지휘관 개인의 이름을 딴 기념비가 세워지는 것은 이번이 처음이다.[123]

2010년 6월 21일, '한국전쟁기념재단'이 출범했고, 백선엽은 초대 이사장으로 선출되었다.[124]

2010년, 밴 플리트 상을 수상했다.[81]

2011년 6월 14일, 국방협회 초청으로 일본을 방문하여 도쿄에서 방문 기념 강연을 했다.

2013년 8월 29일, 주한 미 육군은 백선엽을 미8군 명예 사령관으로 임명하였다. 미 육군은 백선엽이 한국전쟁 때 조선민주주의인민공화국으로부터 대한민국을 방어하는 데 있어 탁월한 업적을 세웠음을 이 명예직 임명의 이유로 밝혔다.[125]

2013년, 미국 제8군 명예사령관에 임명되었다.[82]

2015년 11월, 국방대학교 창설 60주년 기념식에서 최초의 명예 군사학 박사 학위를 받았다.[83]

2019년 1월 30일, 백선엽 장군이 고문으로 참여했던 예비역 한국 장성들이 모인 단체는 성명을 발표하여 문재인 정부와 평양에서 열린 2018년 9월 남북정상회담에서 체결된 남북군사합의서를 비판했다.[3][4]

2020년 7월 10일, 99세의 나이로 사망했다.[13] 5일간 육군장이 치러졌고, 11일 오전 11시 30분에는 국립대전현충원에서 안장식이 거행되었다.[84] 국가보훈처는 서울현충원 장성 묘역이 포화 상태여서 대전현충원에 안장되었다고 밝혔다.[6]

3. 논란

보수파는 백선엽을 한국 전쟁의 영웅으로 평가하는 반면, 진보파는 일제강점기 경력을 문제 삼아 친일파로 비판하고 있다.[85] 백선엽은 한국과 일본에서 저서를 출판했는데, 일본에서 출판한 저서에서는 일제 강점기 군인으로서 전쟁에 헌신했고 그 경험이 도움이 되었다는 내용을 언급했지만, 한국에서 출판한 저서에서는 식민지 시기 관련 서술이 없다는 점이 비판적으로 소개되기도 했다.

노무현 정부 시절 추진된 친일파 탄핵 운동에서는 반민족특별법에 따라 발표된 친일인명사전에 한국의 일제 식민지 통치에 협력한 친일파로 등재되어 친일반민족행위자로 규정되었다.[86]

이명박 정부 당시 사후 국립서울현충원에 안장될 예정이었으나, 정권 교체 후 문재인 정부는 친일파로 문제시되어 대전현충원에 안장되었다. 백 장군을 냉대한다고 주장하는 보수 성향 시민 단체는 자체적으로 광화문광장에 "시민 분향소"를 설치했다.[87]

한국 전쟁에서 활약한 가장 인상적인 한국군 지휘관을 꼽으라면, 우선 백선엽과 김종오를 언급할 수 있다.[88] 백선엽은 대승보다는 부대의 편제를 유지하며 무리하지 않는 작전으로 패배하지 않는 끈기가 강점이었고, 반면 김종오의 전과는 더욱 돋보였다.[88]

3. 1. 간도특설대 관련 논란

1993년 일본에서 출간된 ‘간도특설대의 비밀’에서 백선엽은 "간도특설대가 소규모이면서도 군기가 잡혀 있어 커다란 전과를 올린것은 당연한 일이였고 간도특설대가 추격했던 게릴라 중에는 많은 조선인이 섞여 있었다. 한국인이 독립을 위해 싸우고 있었던 한국인을 토벌한 것이기 때문에 이이제이(以夷制夷)를 내세운 일본의 책략에 완전히 빠져든 형국이었다."라고 회고했다.[105][106] 그는 간도특설대를 우리라고 표현하며, "우리가 전력을 다해 토벌했기 때문에 한국의 독립이 늦어졌던 것도 아닐 것이고, 우리가 배반하고 오히려 게릴라가 되어 싸웠더라면 독립이 빨라졌다라고도 할 수 없을 것이다. 동포에게 총을 겨눈것이 사실이었고 비판을 받더라도 어쩔 수 없다."라고 했다.[105][106] 또한 "민중을 위해 한시라도 빨리 평화로운 생활을 하도록 해주는 것이 칼을 쥐고 있는 자의 사명이라고 생각할 수밖에 없었다."고 말했다.[105][106] 이에 대해 친일행각 비난이 일자 그는 "동족상잔의 사례를 같은 조선인으로서 가슴아픈 소회를 밝혔던 것"이라면서 자신이 직접 토벌했음을 의미하는 건 아니라고 설명했다.[105][106]2000년 일본어로 발간된 회고록 《젊은 장군의 조선전쟁》에서 백선엽은 간도특설대에 대해 "일종의 특수부대로서 폭파, 소부대 행동, 잠입 등의 훈련이 자주 행해졌다"고 썼다. 간도특설대는 대(對)비정규전 특수부대 형식을 취하고 있어 기동타격, 공작, 정보, 심리, 매복, 추격, 섬멸작전을 주로 행했고, 만주군 헌병대에도 종전까지 근무하여 향후 국군 육군 정보국장을 하고 한국전쟁시 빨치산토벌의 선봉장이 되는 계기가 된다. 이는 그의 일본어 저서 '대 게릴라전-미국은 왜 졌는가'로 이어지며 같은 1사단장을 지낸 전두환이 대(對)비정규전 부대인 '특공여단'을 후방 2군직할부대로서 창설하는 것으로 맥을 잇는다.

간도특설대는 만주국 내에서 항일운동을 하는 독립군(1939 - 1943)과 열하성과 하북성에서 팔로군(1944 - 1945)과의 전투를 수행했으며, 150여명 이상의 조선인이 간도특설대에서 근무하였다. 백선엽은 그가 썼던 대부분의 자서전에서 이 시기를 아예 다루고 있지 않다. 다만 일본어로 출판한 자서전에만 간략하게 다루고 있다. 그는 “우리가 진지하게 토벌했기 때문에 한국의 독립이 늦어진 것도 아닐 것이고, 우리들이 역으로 게릴라가 되어 싸웠으면 독립이 빨라졌으리라는 것도 있을 수 없다.”라고 소회를 밝힌 바는 있으나, 간도특설대 근무 경력에 대해 "그러나 역사상의 비극적인 그것(역사적으로 불가피했었던 간도특설대 대원)만큼은 너무도 유감스럽다."고 하였다.[128]

백선엽이 직접 독립군을 토벌했는지에 대해서는 논란이 있다. 백선엽 본인은 2009년 인터뷰에서 '독립군을 구경도 해보지 못했는데 무슨 토벌을 하느냐'며 독립군을 직접 토벌하지는 않았다고 주장했으나, 일어판 저서에서는 '우리들이 쫓았던 게릴라 중에는 조선인이 섞여있다'는 식의 서술을 한 적은 있는데, 이에 대해 그는 "동족상잔의 사례를 같은 조선인으로서 가슴아픈 소회를 밝혔던 것"이라면서 자신이 직접 토벌했음을 의미하는 건 아니라고 설명했다.

노무현 정부 시절 추진된 친일파 탄핵 운동에서는 반민족특별법에 따라 발표된 친일인명사전에 한국의 일제 식민지 통치에 협력한 친일파로 등재되어 친일반민족행위자로 규정되었다.[86] 이명박 정부 당시 사후 국립서울현충원에 안장될 예정이었으나, 정권 교체 후 문재인 정부는 친일파로 문제시되어 대전현충원에 안장되었다. 백 장군을 냉대한다고 주장하는 보수 성향 시민 단체는 자체적으로 광화문광장에 "시민 분향소"를 설치했다.[87] 보수파는 한국 전쟁의 영웅으로 평가하는 반면, 진보파는 일제강점기 경력을 문제 삼아 친일파로 비판하고 있다.[85]

3. 2. 국립현충원 안장 관련 논란

백선엽은 스스로 사후 국립대전현충원에 안장되기를 원했다.[87] 그러나 백선엽의 현충원 안장을 두고, 반민족 친일행적을 벌인 것으로 추정되는 인물이 묻혀서는 안 된다는 의견과, 한국 전쟁에서 대한민국의 존립을 가능케 한 전투를 승리로 이끈 구국의 영웅으로서 안장이 당연하다는 주장이 병존하고 있다. 보수파는 백선엽을 한국 전쟁의 영웅으로 평가하는 반면, 진보파는 일제강점기 경력을 문제 삼아 친일파로 비판한다.[85]백선엽은 한국과 일본에서 저서를 출판했는데, 일본에서 출판한 저서에서는 일제 강점기 군인으로서 전쟁에 헌신했고 그 경험이 도움이 되었다는 내용을 언급했지만, 한국에서 출판한 저서에서는 식민지 시기 관련 서술이 없다는 점이 비판적으로 소개되기도 했다.

노무현 정부 시절 추진된 친일파 탄핵 운동에서는 반민족특별법에 따라 발표된 친일인명사전에 한국의 일제 식민지 통치에 협력한 친일파로 등재되어 친일반민족행위자로 규정되었다.[86]

이명박 정부 당시 사후 국립서울현충원에 안장될 예정이었으나, 정권 교체 후 문재인 정부는 친일파로 문제시되어 국립대전현충원에 안장되었다. 백 장군을 냉대한다고 주장하는 보수 성향 시민 단체는 자체적으로 광화문광장에 "시민 분향소"를 설치했다.[87]

한국 전쟁에서 활약한 가장 인상적인 한국군 지휘관을 꼽으라면, 우선 백선엽과 김종오를 언급할 수 있다.[88] 백선엽은 대승보다는 부대의 편제를 유지하며 무리하지 않는 작전으로 패배하지 않는 끈기가 강점이었고, 반면 김종오의 전과는 더욱 돋보였다.[88]

3. 3. 기타 논란

백선엽의 영향력이 대한민국 국군 창군 관련 등을 비롯하여 한국 전쟁의 공식 전사(戰史)·군사(軍史) 서술에 미쳤다는 주장이 있다. 국방부 군사편찬연구소는 2004년부터 2013년까지 6·25전쟁사 증보 개정판을 발간했는데, 이 과정에서 자문위원장이었던 백선엽을 둘러싸고 여러 의혹이 제기되었다. “백선엽이 전쟁 초기의 전사를 임의로 개작해 일본군, 만주군 출신에 유리하도록 서술케 했다”는 의혹 등이 제기되었다.[129]노년에 백선엽 장군은 한국전쟁 소년병 위령 관련 행사에 참석하였으나, 국군의 소년병 징집과 관련한 기자들의 질문에는 답변을 회피하며 논란이 되었다.

박경석 장군은 다부동 전투에서 백선엽이 인민군을 막아 대한민국이 구출된 것처럼 알려진 것은 과장된 것이며, 실제로는 미군과 한국군 8개 사단이 합심해서 방어해낸 결과라고 비판했다. 이는 백선엽 개인의 공적을 부풀리기보다는, 미군을 포함한 여러 부대의 공동 노력을 강조한 것이다.

보수파는 백선엽을 한국 전쟁의 영웅으로 평가하지만, 진보파는 그의 일제 강점기 경력을 문제 삼아 친일파로 비판한다.[85] 백선엽은 한국과 일본에서 저서를 출판했는데, 일본에서 출판한 저서에서는 일제 강점기 군인으로서의 경험을 긍정적으로 언급한 반면, 한국에서 출판한 저서에서는 관련 내용이 없어 비판을 받았다.

노무현 정부 시절 친일인명사전에 친일반민족행위자로 등재되었다.[86] 이명박 정부 당시 국립서울현충원 안장이 예정되었으나, 문재인 정부에서 국립대전현충원에 안장되었다. 보수 성향 시민 단체는 이에 반발하여 광화문광장에 "시민 분향소"를 설치했다.[87]

한국 전쟁에서 백선엽은 패배하지 않는 끈기있는 지휘관으로 평가받는다.[88]

4. 저서

백선엽은 한국 전쟁과 관련된 회고록과 군사 전략에 관한 다수의 저서를 집필했다. 주요 저서로는 《From Pusan to Panmunjom》, 《군과 나》, 《실록 지리산》, 《길고 긴 여름 날 1950년6월25일》, 《내가 물러서면 나를 쏴라》, 《조국이 없으면 나도 없다》 등이 있다.[96][97]

일본에서는 「한국전쟁 1000일 백선엽 회고록」, 「게릴라전, 미국은 왜 패했는가」, 「젊은 장군의 한국전쟁 백선엽 회고록」, 「지휘관의 조건 한국전쟁을 싸워 이긴 군인이 말한다」, 「한반도 대화의 한계 위기 극복을 위한 전략 구상」 등이 출간되었다.

한국에서는 《군과 나》가 경향신문에 연재된 후 대륙연구소와 시대정신에서 출간되었고, 《실록 지리산》은 고려원에서, 《길고 긴 여름날 1950년 6월 25일》은 지구촌에서 출간되었다. 《노병이 걸어온 길》은 국방일보에, 《남기고 싶은 이야기》는 중앙일보에 연재되었다. 《내가 물러서면 나를 쏴라》는 중앙일보사에서, 《조국이 없으면 나도 없다》는 The Army에서, 《노병은 죽지 않는다 다만 사라질 뿐이다》는 책밭에서 출간되었다. 《백선엽의 6·25전쟁 징비록》은 프리미엄 조선에 연재된 후 책밭에서 출간되었다.[98]

미국에서는 《From Pusan to Panmunjom》이 Brassey's와 Potomac Books에서 출간되었다.

중국에서는 《最寒冷的冬天Ⅱ》가 중경출판사에서 출간되었다.

5. 상훈

백선엽은 대한민국, 미국, 필리핀, 중화민국(대만), 프랑스, 태국, 벨기에 등 여러 국가로부터 다양한 훈장을 받았다. 주요 훈장으로는 대한민국의 태극무공훈장(2회), 을지무공훈장(2회), 충무무공훈장, 금탑산업훈장, 미국의 은성훈장, 공로훈장(4회), 중화민국의 운휘훈장, 대수경성훈장 등이 있다.

6. 가족

백선엽의 아버지는 백윤상(白潤相, 1890년 - 1926년)이며, 어머니는 방효열(方孝熱, 1893년 - 1977년)이다.[126][127] 외조부는 방흥주(方興周, 185?년 - 19??년)로, 대한제국 황군 참령(參領)을 지냈다.[126][127] 누나 백복엽(白福燁, 1917년 - 1990년)과 동생 백인엽(1923년 - 2013년, 선인학원 이사장)이 있다. 배우자는 노인숙(盧仁淑, 1925년 - )이다. 아들 백남혁, 백남흥, 딸 백남희, 백남순을 두었다. 사촌누나 백희엽(1916년 - 1995년)은 기업인이자 사채업자였다. 조부 백낙순(白楽舜)은 강서군의 역관이자 중규모 지주였으며, 외조부 방흥주(方興周)는 대한제국군(大韓帝国軍) 참령(소좌)으로 평양진영의 병참사령관을 역임했다. 아버지는 백낙순의 삼남 백윤상(白潤相)으로 1896년생이며, 메이지대학교(明治大学)를 졸업했다. 어머니는 방효열(方孝烈)이다. 남동생 백인엽(白仁燁)은 메이지대학교(明治大学) 경제학부에 재학 중 학도출진(学徒出陣)하였으며, 대한민국 육군 중장을 지냈다. 사촌 백동엽(白東燁)은 농림부 임산과장을 지냈으나, 한국전쟁 중 납북되어 소식이 불명이다. 처는 노인숙(盧仁淑)이며, 장녀는 백남희(白南姫)이다.

참조

[1]

서적

1992

[2]

웹사이트

Encyclopedia.com Paik Sun-yup

https://www.encyclop[...]

2022-02-08

[3]

웹사이트

Korean Retired Generals Defending the Nation Statements

https://eastasiarese[...]

2019-05-12

[4]

웹사이트

Retired South Korean generals: Our country is in 'crisis'

https://www.upi.com/[...]

2019-05-12

[5]

웹사이트

Korean War hero Paik Sun-yup dies at 99

https://en.yna.co.kr[...]

2020-07-10

[6]

웹사이트

'6·25 영웅' vs '친일' 고 백선엽 장군은 누구

https://www.hankooki[...]

2022-01-06

[7]

웹사이트

金元雄光復会長「李承晩は逆賊、白善ヨプは死刑相当」

https://www.chosunon[...]

조선일보

2023-05-02

[8]

웹사이트

【噴水台】英語の世紀

https://japanese.joi[...]

중앙일보

2023-05-02

[9]

웹사이트

白善燁(ペク・ソンヨプ)将軍

http://world.kbs.co.[...]

KBS

2023-05-02

[10]

웹사이트

“抗日武装軍”を討伐したその手で大韓民国の要職を接収

http://japan.hani.co[...]

2022-07-30

[11]

웹사이트

英雄か、親日派か 死後も分かれる「白将軍」の評価 左傾化する韓国社会

https://special.sank[...]

2020-08-11

[12]

웹사이트

韓国戦争の英雄「白将軍」が死去、ハリス米駐韓大使が弔問

https://www.donga.co[...]

東亜日報

2020-08-11

[13]

웹사이트

朝鮮戦争で韓国を死守 「白将軍」が死去 平壌一番乗り

https://www.sankei.c[...]

2020-07-11

[14]

논문

学習研究社

1999

[15]

논문

1977

[16]

논문

2000

[17]

논문

1988

[18]

논문

1977

[19]

논문

1977

[20]

논문

1977

[21]

논문

2000

[22]

논문

2000

[23]

논문

1977

[24]

논문

1977

[25]

기타

[26]

논문

2000

[27]

논문

2000

[28]

기타

[29]

논문

2000

[30]

논문

1977

[31]

논문

1977

[32]

논문

1977

[33]

논문

1977

[34]

웹사이트

打ち明ける話- 李世鎬 元陸軍参謀総長 "全斗煥、正規陸士出身に昇進・補職の恩恵を求める"

http://m.monthly.cho[...]

월간조선

2024-11-01

[35]

논문

2000

[36]

서적

(제목 없음)

1977

[37]

일반

[38]

서적

(제목 없음)

2000

[39]

서적

(제목 없음)

1998

[40]

서적

(제목 없음)

2000

[41]

서적

(제목 없음)

1977

[42]

서적

(제목 없음)

2000

[43]

서적

(제목 없음)

1998

[44]

서적

(제목 없음)

1998

[45]

서적

(제목 없음)

2000

[46]

서적

(제목 없음)

1998

[47]

서적

(제목 없음)

1977

[48]

서적

(제목 없음)

1977

[49]

서적

(제목 없음)

1998

[50]

서적

(제목 없음)

1998

[51]

서적

(제목 없음)

1999

[52]

서적

(제목 없음)

1977

[53]

일반

[54]

일반

[55]

뉴스

<815>老兵이 걸어온 길-65-중동부 전선의 불행

http://kookbang.dema[...]

국방일보

2018-02-12

[56]

서적

(제목 없음)

1977

[57]

서적

(제목 없음)

2000

[58]

일반

[59]

서적

(제목 없음)

1998

[60]

일반

[61]

서적

陸戦史集 第26巻 会談と作戦(朝鮮戦争史9)

[62]

서적

(제목 없음)

2000

[63]

서적

(제목 없음)

2000

[64]

서적

(제목 없음)

2000

[65]

서적

(제목 없음)

2000

[66]

뉴스

[사람과 이야기] 반세기만에 '대장 아버지' 백선엽 장군 찾은 그들

http://news.chosun.c[...]

朝鮮日報

2014-05-17

[67]

서적

(제목 없음)

1977

[68]

서적

(제목 없음)

2000

[69]

서적

(제목 없음)

2000

[70]

서적

朝鮮戦争/韓国篇 下巻

[71]

서적

朝鮮戦争 (下) (歴史群像シリーズ (61))

[72]

Harvnb

2000

[73]

텍스트

[74]

텍스트

[75]

텍스트

[76]

Harvnb

2000

[77]

Harvnb

1977

[78]

Harvnb

1977

[79]

Harvnb

2000

[80]

Harvnb

2000

[81]

뉴스

The Korea Society to Honor General Colin L. Powell and General Paik Sun Yup

http://www.redorbit.[...]

redorbit

2014-02-05

[82]

뉴스

Retired S. Korean general to be honorary 8th Army commander

http://www.stripes.c[...]

Stars and Stripes

2014-02-05

[83]

뉴스

[6・25戦争英雄白善燁将軍]名誉軍事学博士1号

http://www.econotalk[...]

경제풍월

2015-12-01

[84]

뉴스

`6·25 전쟁 영웅` 백선엽 장군 대전 현충원 안장…육군 장으로 5일장 진행

https://www.mk.co.kr[...]

매일경제

2021-05-23

[85]

웹사이트

「親日派であり戦争の英雄」の死、再びあらわになった理念の亀裂

http://japan.hani.co[...]

ハンギョレ

2020-07-14

[86]

웹사이트

06년 12월6일 이완용 등 친일반민족행위자 106명 명단 확정 공개

https://m.hankookilb[...]

한국일보

2022-07-25

[87]

웹사이트

「国が英雄ペク・ソンヨプ将軍を冷遇」市民たちが立ち上がった

http://www.chosunonl[...]

朝鮮日報

2020-07-14

[88]

뉴스

남도현의 Behind War:김종오 장군(10)-② "조국 통일도 못해보고 눈을 감으니 한스럽다"

http://premium.chosu[...]

朝鮮日報

2018-07-13

[89]

웹사이트

連続刊行物 東亜日報「金弘一 劉載興少將等 十二將兵에게 武功勳章授與」

http://db.history.go[...]

국史編纂委員会

2019-08-15

[90]

웹사이트

Sum Yup Pak

http://valor.militar[...]

Military Times

2015-10-05

[91]

웹사이트

Paek Sun Yup

http://valor.militar[...]

Military Times

2015-10-05

[92]

웹사이트

Paik Sun Yup

http://valor.militar[...]

Military Times

2015-10-05

[93]

웹사이트

Paik Sun Yup

http://valor.militar[...]

Military Times

2015-10-05

[94]

뉴스

中國駐韓大使王東原代表政府贈勳韓國聯合参謀部主席白善燁上將

http://photo.cna.com[...]

中央通訊社影像空間

2014-09-18

[95]

뉴스

沈外長頒勳給韓國大俠白善燁

http://photo.cna.com[...]

中央通訊社影像空間

2014-09-18

[96]

텍스트

[97]

텍스트

[98]

텍스트

[99]

텍스트

[100]

뉴스

https://news.joins.c[...]

중앙일보

2020-07-13

[101]

뉴스인용

백선엽 영결식 엄수…연합사령관 "동맹의 창시자, 전우여 안녕"

https://www.yna.co.k[...]

연합뉴스

2020-07-15

[102]

텍스트

[103]

저널인용

만주지역 간도특설대의 설립과 활동

https://www.kci.go.k[...]

2008

[104]

서적

《군과 나》

[105]

뉴스인용

전쟁영웅 백선엽, 일제시대 행적은?

http://www.nocutnews[...]

노컷뉴스

2011-07-01

[106]

뉴스

[온라인 편집장 칼럼]백선엽 만세! KBS 만세!

http://news.khan.co.[...]

경향신문

2011-06-28

[107]

뉴스

25세에 광복… 6·25와 4·19 겪고 50代에 한강의 기적 일궈

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2009-03-05

[108]

서적

한국현대사산책

강준만

[109]

뉴스

陸軍八中領昇進

http://dna.naver.com[...]

동아일보

1948-12-31

[110]

서적

실록 지리산

고려원

1992

[111]

뉴스

參謀副長에 金大領就任

http://newslibrary.n[...]

경향신문

1950-04-23

[112]

뉴스

백선엽 회고록 : 군과 나 <1>

http://dna.naver.com[...]

경향신문

1988-06-24

[113]

뉴스

백선엽 회고록 : 군과 나 <1>

http://dna.naver.com[...]

경향신문

1988-06-24

[114]

뉴스

“대장 아버지, 58년 만에야 카네이션 달아드립니다”

https://news.joins.c[...]

중앙일보

2010-05-10

[115]

뉴스

白善燁씨赴任

http://newslibrary.n[...]

경향신문

1963-08-28

[116]

뉴스

백선엽 장군 기념관 개관식

https://news.naver.c[...]

네이버 뉴스

[117]

뉴스

[오늘의 세상] 대한민국 첫 '명예원수(元帥)' 나온다

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2009-03-23

[118]

뉴스

정부, 백선엽씨 '명예원수' 추대 검토

http://www.hankyung.[...]

한국경제

2009-03-23

[119]

뉴스

6·25 참전용사 기리는 계기 된다면 만족

http://www.munhwa.co[...]

문화일보

2009-03-23

[120]

저널

[단독]군 원로들이 백선엽 예비역 대장의 명예원수 추대를 좌절시켰다

http://news.khan.co.[...]

경향신문

2017-02-05

[121]

저널

한국인은 모르고 일본인은 아는 백선엽의 진실

http://h21.hani.co.k[...]

한겨레21

2019-07-11

[122]

뉴스

‘백선엽 전투 경험 육성’ 미국에 영구 보존

https://archive.toda[...]

중앙일보

[123]

뉴스

‘잊혀진 전쟁’ 6·25를 기억하기 시작했다

https://archive.toda[...]

중앙일보

[124]

웹사이트

프런티어타임스

http://www.frontiert[...]

2010-06-26

[125]

뉴스

백선엽 예비역 대장, 미8군 명예사령관에 임명

https://news.naver.c[...]

뉴스1

2013-08-16

[126]

간행물

관보

1899-10-31

[127]

간행물

승정원일기

1907-07-26

[128]

뉴스

조선인이 조선인 잡는 '간도특설대'를 아십니까?

http://news.joins.co[...]

중앙일보

2014-04-03

[129]

저널

한국인은 모르고 일본인은 아는 백선엽의 진실

https://news.naver.c[...]

한겨레21

2019-07-11

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com