남한산성

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

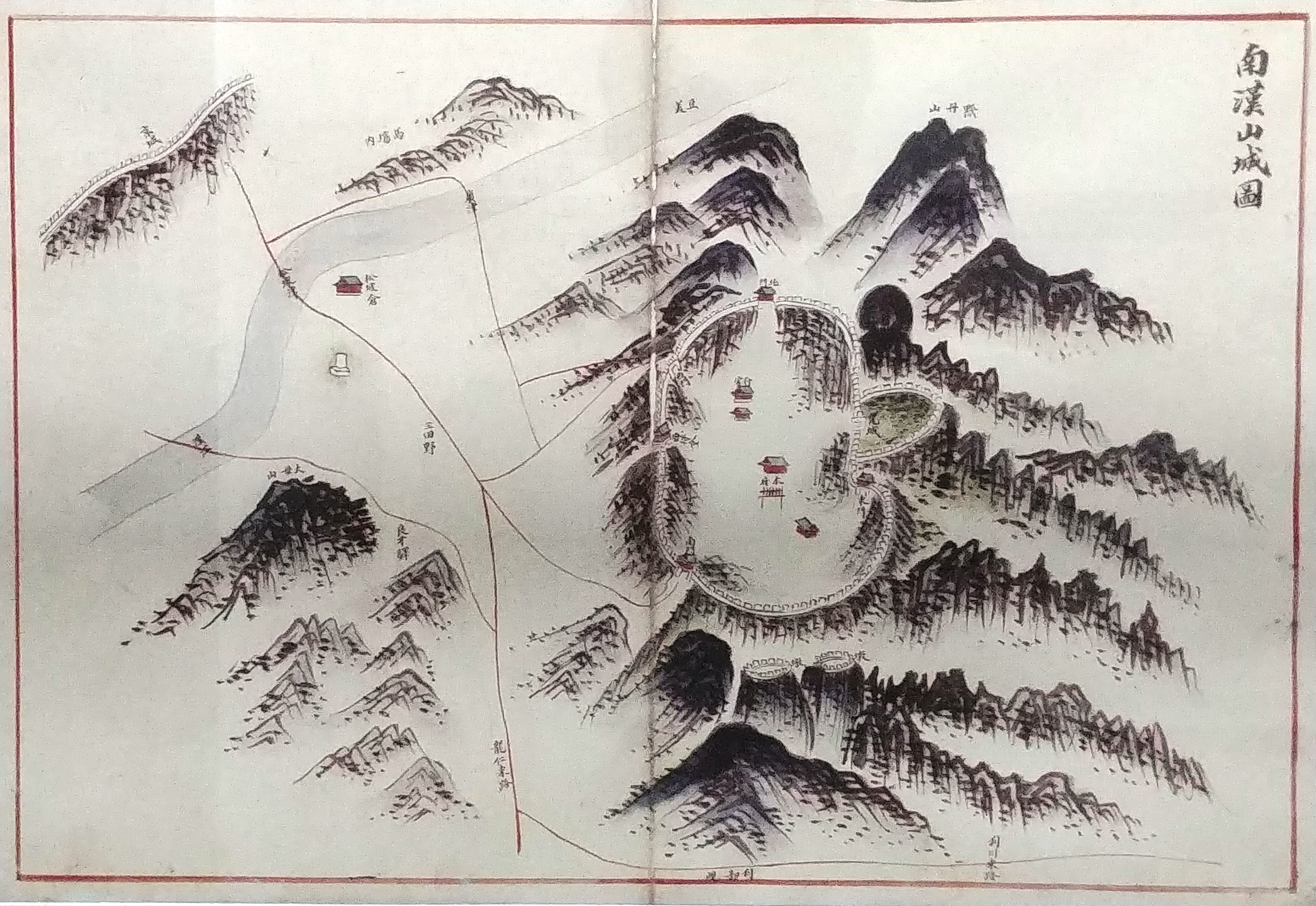

남한산성은 삼국시대부터 축조된 대한민국의 사적으로, 백제의 온조왕이 처음 쌓았다는 설과 신라 시대에 주장성으로 축조되었다는 설이 공존한다. 조선 시대에는 인조 때 대대적인 증축을 거쳐 유사시 왕이 피난하는 비상 수도의 역할을 했으며, 병자호란 때 청나라에 항복하는 아픔을 겪었다. 이후에도 여러 차례 증축과 개축을 거쳐 현재의 모습을 갖추었으며, 1963년 사적 제57호로 지정, 2014년 유네스코 세계문화유산으로 등재되었다. 현재는 서울과 경기도 시민들의 휴식처이자 관광 명소로 활용되고 있으며, 다양한 문화 행사와 축제가 열리고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한민국의 산성 - 사천 성황당산성

사천 성황당산성은 경상남도 사천시 정동면에 위치한 테뫼식 산성으로, 읍치 지명에서 유래되었으며 둘레 약 1109m, 높이 3.5m의 흙으로 축조된 성벽과 삼국시대 유물로 미루어 삼국시대에 축조된 것으로 추정되며 샘, 무기고, 성황단, 봉수대 등의 시설이 있었던 것으로 전해진다. - 광주시의 문화유산 - 숭렬전

숭렬전은 백제 시조 온조왕의 신위를 모신 사당으로, 조선시대 천안에 건립되었으나 소실 후 남한산성에 재건립되었고 1795년에 현재 이름으로 변경되었으며, 현재는 사당, 전사청, 내문, 강당 등으로 구성되어 매년 제향이 이루어지고, 남한산성 민속경관의 주요 요소이자 광주시 향토유적 제1호이다. - 광주시의 문화유산 - 현절사

현절사는 병자호란 당시 순절한 삼학사의 충절을 기리기 위해 1688년 남한산성에 건립되었으며 소중화 의식과 송시열의 삼학사전이 건립 배경이고, 김상헌과 정온의 위패가 추가로 모셔졌으며, 서원 철폐에도 유일하게 존속된 사당으로, 현재 광주시 향토문화유산으로 지정되어 보존되고 있다. - 남한산성 - 남한산성 (드라마)

1986년 MBC에서 방영된 드라마 남한산성은 병자호란 당시 남한산성에서 벌어진 조선과 청나라의 갈등과 인조, 소현세자, 최명길, 김상헌 등 역사적 인물들의 이야기를 양지운의 내레이션으로 다룬 문화방송 창사 25주년 특집 드라마이다. - 남한산성 - 남한산성 행궁

남한산성 행궁은 1626년 이서의 계책으로 완성되었으며, 병자호란 당시 인조가 피난하여 항전했던 조선 시대 행궁으로, 유사시 도성의 기능을 수행할 수 있도록 설계되었으나 일제강점기와 6.25 전쟁을 거치며 파괴되었다가 1998년부터 복원 사업을 통해 주요 건물들이 복원되었다.

2. 역사

남한산성은 한양을 지키던 4대 요새 중 하나로, 북쪽의 개성, 남쪽의 수원, 서쪽의 강화, 동쪽의 광주에 위치했다. 서울특별시에서 동남쪽으로 24km, 성남시에서 북동쪽으로 6km 정도 떨어진 남한산에 있으며, 총 길이는 12.4km(본성 8.9km, 외성 3.2km, 신남산성 0.2km), 높이는 7.3m이다.

남한산성은 삼국시대부터 그 역사가 시작된다. 백제의 시조 온조왕이 세운 성으로 알려졌으나, 신라 시대에 쌓은 주장성이라는 설도 있다. 이후 조선 시대에 인조와 숙종 때에 각종 시설물을 세우고 성을 증축하여 오늘날의 형태를 갖추게 되었다. 그러나 일제강점기 직전인 1907년에 일본군에 의해 다수의 건물이 훼손되기도 하였다.

1963년 1월 21일 남한산성의 성벽이 국가사적 제57호로 지정되었고, 1971년 3월 17일 경기도립공원으로 지정되었다(제158호). 1976년 7월 1일 관리사무소가 개소되었으며, 1999년에는 남한산성 역사관이 개장했다. 2014년에는 세계문화유산에 등재되었다.[17]

2016년 11월 9일 남한산성의 문화재 관리기관이 (재)경기문화재단에서 경기도지사로 변경되었다.[19]

2. 1. 삼국 시대 및 통일 신라 시대

남한산성의 최초 축성에 관해서는 두 가지 견해가 엇갈리고 있다. 하나는 백제의 시조인 온조가 세운 왕도인 하남위례성이라는 것이고, 다른 하나는 신라 시대에 쌓은 주장성(晝長城, 일장성(日長城))이라는 의견이다.하남위례성을 남한산성과 연관 짓는 주장은 고려 시대부터 제기되었다.[20] 이러한 견해는 《조선왕조실록》,[21] 《신증동국여지승람》, 《대동야승》, 《연려실기술》, 《여지도서》, 《대동지지》 등 대부분의 조선 시대 지리 관련 문헌에 남한산성이 백제의 옛 성이라는 주장으로 실릴 정도로 힘을 얻었다. 한성으로 도읍을 옮긴 조선의 입장에서 한성이 국가의 수도로 적합한 곳임을 강조하려는 것이었다. 그러나 《중정남한지》의 저자인 홍경모만이 유형원의 《반계수록》을 인용하며 이런 주장을 반박하였으나[22] 인정받지 못했다. 오늘날 학계에서는 최초의 백제 수도인 위례성으로 송파구에 있는 풍납토성을 유력하게 보고있다. 그러나 2001년과 2002년에 걸쳐 토지박물관에서 남한산성의 행궁터를 발굴조사 하였는데, 이곳에서 백제의 유적으로 보이는 수혈과 화덕자리 그리고 토기조각들이 출토되어 백제 시대에도 남한산성에 사람이 살았음을 알 수 있다. 그러나 아직 대대적인 시설이 발견되지 않아 도읍이라고 단정지을 수는 없으며, 계속 연구 중이다.

남한산성의 최초 축성에 대한 두 번째 설은 신라 시대에 쌓은 주장성이라는 주장이다. 이 주장은《삼국사기》의 기록에 근거한 것인데, 《삼국사기》 신라 문무왕 12년 조에 “한강 이남의 한산에 주장성을 쌓았는데 둘레가 '4,360보'이다.”라는 기록이 있다. 이 시기는 신라가 삼국을 통일한 후 당과 전쟁에 들어간 시기이며, 특히 문무왕 12년 당나라의 병력 4만여 명이 평양에 주둔하면서 신라를 침범하려는 의도를 보이던 시기였고 고구려의 패잔병과도 대치하던 시기이기 때문에 이를 대비하기 위해 남한산성을 축조했을 것이라고 여겨진다. 통일 신라 시대의 주장성이 남한산성이라는 것은 이후 여러 고문헌에도 기록되고 있으며, 이후 연구에서 주장성과 남한산성의 크기를 비교하여 볼 때 당시 한산 지역 산성 중에서 이 기록에 근접한 산성은 남한산성이 유일하다는 것이 논거로 제시되고 있다.[23] 또 조선 시대 기록에도 주장성의 길이가 3,993보[24] 나 17,400척[25] 등으로 기록되어 있는 거리를 오늘날 단위로 환산하여 계산하면 주장성에 관한 기록과 비슷하다. 인조 당시 개축할 때 기록에는 “옛 터를 따라 남한산성을 다시 쌓게 하였다.”라는 《남한지》의 기록이[26] 주장성이 남한산성이라는 설을 뒷받침하고 있는 것으로 해석되고 있다. 또한 남한산성에서 통일신라 시대 유물이 다량 출토되었다. 토지박물관의 남한산성 행궁터 조사에 따르면, 조선 시대 층위 아래에서 길이 50m가량의 통일 신라 시대 초대형 건물지가 출토되었고, 유물로는 국내 최대 크기의 통일 신라 시대 평기와가 다수 출토 되었다.[27]

2. 2. 고려 시대

고려 시대에는 특별한 기록은 없다. 다만, 광주부사 이세화의 묘지명에 따르면 몽골의 고려 침입 당시 1231년과 1232년 두 번 광주성에서 몽골군을 물리쳤다는 기록이 있다.[28] 광주 지역에 있는 산성은 이성산성과 남한산성이지만, 6세기 중엽 축성된 이성산성은 규모가 작아 농성 전용이라기보다 해미읍성처럼 행정 중심지의 성격이 강해 위의 기록에 나오는 광주성을 남한산성으로 추정하고 있다. 이세화의 묘지명에는 몽고군이 침공했을 때 성을 수리했다는 기록이 있고,[28] 《고려사》에 공민왕 10년에 홍건적이 침공했을 때 공민왕이 개경을 포기하고 피난길에 오르자 광주 주변 백성들이 모두 산성으로 올라갔다는 기록[29]이 고려 시대 기록의 전부다. 다만, 남한산성이 고려 시대 기록에 나오는 광주성이라는 전제 하에 기록 자료나 발굴된 고려 시대 유물이 적은 점을 들어 일각에서는 고려 시대의 남한산성을 전쟁 상황에서 일시적으로 사용하는 군사적 용도의 농성 전용 성으로 추정하고 있다.2005년 고고학 발굴 조사에서 57–935 신라 시대의 주(州)장성이라는 요새가 발견되었다. 고려 시대에는 이 지역에 "광주성"(광주성|廣州城한국어)이라는 요새가 있었다.[3]

2. 3. 조선 시대

남한산성은 남한산 정상에 자리 잡고 있어 방어에 매우 유리한 위치였다. 요새 건설 이전에도 이 지역에는 여러 방어 시설이 존재했는데, 2005년 고고학 발굴 조사에서 57~935년 신라 시대의 주(州)장성이라는 요새가 발견되었다. 고려 시대에는 이 지역에 "광주성"(광주성|廣州城한국어)이라는 요새가 있었다.[3]1624년 이괄의 난과 1627년 후금의 조선 침략으로 인조는 이서 (조선)|이서|李曙한국어에게 남한산성 건설을 명령했다. 8도에서 불교 승병들이 모집되었고, 요새에는 지속적으로 시설이 추가되어 한국에서 가장 잘 갖춰진 요새가 되었다. 요새 본체(가장 바깥쪽 벽 제외)의 둘레는 7.545km이며, 내부 면적은 212.6637ha였다.[3]

남한산성은 전시에는 비상 수도, 평시에는 행정 중심지로 건설되었다.[2][3] 국왕을 위한 비상 궁궐, 군사 시설, 일반 사람들을 위한 숙소가 있었고, 약 4,000명을 수용할 수 있었다.[3][4] 일반 백성과 국왕 모두 요새 안에서 살도록 한 것은, 일반 백성이 요새 외부에 살도록 했던 일부 유럽의 성과는 달랐다.[5]

1636년 병자호란에서 인조와 조선군은 청나라의 침략에 맞서 남한산성에 웅거했으나, 식량 부족으로 항복했다.[11]

병자호란 이후 홍이포 등 공성무기의 위력을 실감한 조선은 조총과 화포 중심으로 군사 체제를 개편하고, 봉암외성, 포루, 돈대, 옹성 등을 증축했다. 또 문루와 장대(將臺)를 새로 짓고, 무너진 성벽을 보수했으며, 남옹성 3개와 연주봉옹성을 비롯한 4개의 옹성에 포루를 설치했을 것으로 추정된다.[37]

1686년 숙종 12년, 광주유수 윤지선이 봉암성 축조를 건의했다. 숙종 19년에는 수어사 오시복이 한봉외성을 새로 건축했으며, 숙종 31년에는 수어사 민진후가 봉암성에 2개의 포루를 건설했다.[37] 포루는 한봉 정상을 향하도록 설치되었고, 장경사의 원성 부분에도 포루를 신축하여 방어력을 강화했다. 숙종 45년에는 남격대가 신축되었다. 영조 대에는 3번의 큰 수축 공사가 있었고, 정조 3년에는 여장을 벽돌로 교체하는 등 대대적인 수축 작업이 진행되었다.[38]

20세기 초, 남한산성은 의병과 일본군 사이의 전투가 벌어진 장소였다. 1907년 일본군은 요새의 많은 부분을 파괴했고,[6] 1917년 광주군청 이전으로 읍성의 기능을 상실,[7] 외딴 산골 마을로 전락했다.[6] 이후 1950년~1953년 한국 전쟁 동안 인구 감소와 물적 손실을 겪었다.[6]

2. 3. 1. 조선 초

조선 태종 때 명나라가 조선을 침략할지도 모른다는 위기감이 고조되자, 태종은 국경과 내륙을 막론하고 군현별로 산성을 축조하고 기존 산성을 개축하여 산성 중심의 방어 체제를 구축하기 시작했다. 이러한 국방 정책에 따라 세종 대에 남한산성을 군사 시설로 이용하기 시작했다.[30] 아직 태종부터 세종 대에 남한산성이 개축되었다는 기록은 발견되지 않았지만, 『세종실록지리지』에 남한산성에 대해 비교적 상세하게 현황을 파악한 기록이 있는데,[24] 이는 남한산성을 이용하기 위해 현황을 파악한 것으로 보인다. 따라서 이를 통해 당시 개축이나 수리는 하지 않았어도 군사기지로 이용하기 시작했음을 알 수 있다.임진왜란 중 1596년에 류성룡이 남한산성을 전략적 거점으로 삼을 것을 주장했고,[31] 1603년(선조 36년)에 다시 제기되기도 하였으나,[32] 실제 남한산성이 정비되기 시작한 것은 1621년(광해군 13년)에 석성으로 개축 공사를 시작하면서부터다. 이때 일부 수축이 이루어졌다.

그러나 광해군은 완성을 보지 못하고 폐위되었으며, 남한산성이 본격적으로 지금과 같은 형태로 증축된 것은 인조 대에 이르러서다. 인조반정으로 광해군이 물러나고 집권세력이 교체되면서 조선의 대외정책에 큰 변화가 초래되었다. 서인이 정권을 장악하면서 친명배금 정책을 취한 것이다. 후금이 침입할 수 있다는 위험성이 고조되는 가운데, 더욱이 1624년 인조 2년에 일어난 이괄의 난을 계기로 도성을 방어하고 유사시 왕이 피신할 수 있는 거처로서 남한산성의 중요성이 크게 증대되었다.[33] 이에 인조는 1624년부터 1626년까지 2년간 공사를 추진하여, 공사 완료 후 광주목이 남한산성으로 이전했고, 수어청도 같은 해에 남한산성에 설치되었다. 성의 둘레는 6,927보가 되었다. 왕이 거처할 행궁도 인조 4년 성곽이 완성될 때 건축되어 《남한지》, 《광주부읍지》에 의하면 상궐이 72칸 반, 하궐 154칸으로 모두 227칸이 건축되었다.

2. 3. 2. 인조 대대적인 증축

광해군은 1621년 남한산성을 석성으로 개축하는 공사를 시작하여 일부 수축했지만, 완성을 보지 못하고 폐위되었다.[32] 인조 대에 이르러 남한산성은 지금과 같은 형태로 본격 증축되었다. 인조반정 이후 서인이 정권을 장악하면서 친명배금 정책을 취하자, 후금의 침입 위험성이 높아졌다. 특히 1624년 이괄의 난을 계기로 도성 방어와 유사시 왕의 피신처로서 남한산성의 중요성이 크게 증대되었다.[33]이에 인조는 1624년부터 1626년까지 2년간 남한산성 증축 공사를 추진하였다. 공사 완료 후 광주목이 남한산성으로 이전되었고, 수어청도 같은 해에 설치되었다. 성의 둘레는 6,927보로 확장되었다. 왕이 거처할 행궁도 1626년 성곽과 함께 건축되었는데, 《남한지》, 《광주부읍지》에 따르면 상궐 72칸 반, 하궐 154칸으로 총 227칸 규모였다.

남한산성 행궁은 종묘와 사직을 함께 갖춘 유일한 행궁으로, 단순한 행궁이 아닌 유사시 임시 수도로서 중요한 역할을 수행했다.

2. 3. 3. 병자호란

1627년에 발발한 정묘호란 이후 후금이 조선에 대해 무리한 요구를 하자, 조선이 이에 대항하려는 움직임을 보였다. 후금은 조선에 왕자를 보내고 사죄할 것을 요구했으나 조선은 이를 거절했다. 이에 청 태종 황태극은 12만 명의 군사를 이끌고 조선을 침공하였다. 침공 직전 청으로 국호를 바꾼 황태극은 1636년 12월 9일 압록강을 건너 한양으로 진군했다.[34]이에 조선은 봉림대군, 인평대군 등의 왕자를 강화도로 피신시키고, 조정 또한 강화도로 피난하려 했다. 그러나 청군의 선발대가 이미 강화도로 가는 길목을 막아 강화도를 포기하고 남한산성으로 갈 수밖에 없었다.[34] 당시 성 안에는 13,000여 명의 군사가 방어하고 있었고, 양곡 14,300여 석과 소금 90여 석이 있어 50일 분의 식량이 비축되어 있었다. 청군은 큰 저항 없이 남한산성에 당도해 산성 밑의 탄천 부근에 포진하였다. 전국의 구원병들이 출병하였지만, 모두 남한산성에 당도하기 전에 궤멸되었다. 구원병이 별다른 도움을 주지 못하자 성안의 조정에서는 강화론이 제기되었다. 주화파와 주전파 사이에 격렬한 논쟁이 벌어졌지만, 이듬해 1월 22일 강화도가 청군에 함락되고 강화도에 피신해 있던 왕자와 군신들의 처자 200여 명이 청군의 포로로 잡히면서 대세는 강화 쪽으로 기울게 되었다.[35]

이후 청군은 화포를 쏘아 성벽의 일부를 무너뜨리는 등 압박을 가했다. 1월 26일 조선의 사신이 협상을 위해 청 진영에 도착했을 때, 청군은 강화에서 포로로 잡은 왕자를 대면시켰다. 이에 조선은 더 이상 버틸 힘을 상실하고, 1월 30일 인조가 45일 만에 식량 부족으로 성문을 열고 나가 삼전도에서 항복의 예를 갖게 되었다.[36] 이곳에서 인조는 소복을 입고 청나라 황제 황태극은 높은 단상에 앉아서 삼궤구고두의 예를 받았다. 삼궤구고두는 세 번 절하고 아홉 번 머리를 조아리며 자신의 죄를 고백하는 여진족의 의식이었다.

2. 3. 4. 호란 이후

병자호란 이후 남한산성에는 큰 변화가 있었다. 홍이포와 같은 공성무기의 위력을 실감한 조선은 조총과 화포를 중심으로 군사 체제를 개편했다. 이에 따라 봉암외성, 포루, 돈대, 옹성 등을 증축하고, 문루와 장대(將臺)를 새로 지었다. 병자호란으로 무너진 성벽을 보수하고, 남옹성 3개와 연주봉옹성을 비롯한 4개의 옹성에 포루를 설치했을 것으로 추정된다.[37]1686년 숙종 12년에는 광주유수 윤지선이 봉암성 축조를 건의했다. 숙종 19년에는 수어사 오시복이 한봉외성을 새로 건축했으며, 숙종 31년에는 수어사 민진후가 봉암성에 2개의 포루를 건설했다.[37] 포루는 한봉 정상을 향하도록 설치되었고, 장경사의 원성 부분에도 포루를 신축하여 방어력을 강화했다. 숙종 45년에는 남격대가 신축되었다. 이후 영조 대에는 3번의 큰 수축 공사가 이루어졌고, 정조 3년에는 여장을 벽돌로 교체하는 등 대대적인 수축 작업이 이루어졌다.[38]

조선 말, 남한산성은 의병 활동의 중심지로 다시 등장했다. 1896년 명성황후 시해 사건(을미사변) 이후 봉기한 경기 의병과 이천 의병이 연합하여 2월 28일 남한산성을 점거하고 한성 진공을 준비했다. 그러나 관군에 체포된 김귀성이 성벽 서쪽의 파손된 부분을 밀고하여, 관군이 이곳을 통해 들어와 의병을 해산시키고 성을 장악했다.

1907년 군대 해산 후, 일본은 조선군의 무기와 탄약을 인수하면서 남한산성 내 사찰에 보관 중이던 무기와 탄약도 회수하여 폭발시켰다.

2. 4. 일제강점기

1907년 일본군에 의해 남한산성의 다수의 건물이 훼손되었다.[6] 1919년 3월 27일에는 남한산성에서 인근의 중부면 단대리, 탄리, 수진리 주민 300여 명이 만세운동을 하기도 했으며, 1930년대에는 항일민족운동의 중심지로 부상했다. 1930년 석혜환, 정영배 등이 조직한 남한산노동공조회는 남한산성을 중심으로 활동을 시작했으나 1936년 일제에 의해 괴멸되었다.[17] 1930년대 한국독립운동은 사회주의 계열이 두각을 나타냈는데, 이 조직도 마찬가지였으며, 해방 후에도 인근 사회주의/공산주의 운동의 중심지 역할을 하기도 했다.17세기 이후, 남한산성은 수 세대에 걸쳐 주민들에 의해 관리되고 보존되어 왔다. 한국의 대부분의 읍성은 일제강점기와 산업화 및 도시화 시기에 심각한 변형과 변화를 겪으면서 원래의 레이아웃과 형태를 잃었다. 그러나 남한산성은 일본 식민 정부가 식민지 초기에 행정 기능을 이전하고 군사 기능을 철폐하여 고립된 산골 마을로 남겨두면서 원래의 레이아웃을 유지했다.

2. 5. 해방 이후 현재

1963년 1월 21일 남한산성의 성벽이 국가사적 제57호로 지정되었고, 1971년 3월 17일 경기도립공원으로 지정되었다(제158호). 1976년 7월 1일 관리사무소가 개소되었으며, 1999년에는 남한산성 역사관이 개장했다. 2014년에는 세계문화유산에 등재되었다.[17] 오늘날 남한산성은 주변 시민들에게 훌륭한 휴식처이자, 건강을 위한 등산 산책 코스로 인기를 얻고 있다.[18]한국 전쟁으로 성벽과 성내 건물들이 파괴되거나 훼손되었다. 이승만 대통령이 남한산성을 국립공원으로 지정했으나, 4·19 혁명 이후 수립된 제2공화국은 이를 무효화했다. 1971년 도립공원으로 재지정되었고, 1975년부터 성벽 복원사업이 시작되어 1997년까지 5.1km를 복원했다. 1974년 성남시와 광주시 양방향으로 남한산성을 관통하는 도로가 완공되었다.

1990년대 이후 남한산성에 대한 여러 연구를 바탕으로 비상 궁궐과 사당이 복원되었고, 2010년 세계유산 잠정 목록에 등재되었다.

2016년 JTBC 보도에 따르면, 남한산성 내 불법 노점상, 쓰레기 방치, 유물 보관 문제 등 문화재 관리 소홀 문제가 지적되었다. 대한민국 정부는 유네스코에 유물 3000여 점을 보관하는 박물관을 건설하겠다고 약속했지만 지켜지지 않고 있다.

3. 자연 환경

남한산성의 전반적인 지형은 청량산(497m)과 남한산(480m)을 중심으로 급경사로 된 화강편마암의 융기 준평원으로서, 주봉인 청량산(482.6m)을 중심으로 북쪽의 연주봉(467.6m), 동쪽으로 남한산의 주봉인 벌봉(522m)과 망월봉(502m), 남쪽으로 한봉(414m)을 비롯한 몇 개의 봉우리를 연결하여 쌓은 성이다. 남한산은 풍화에 강한 경기변성암 복합체로 이루어져 있다. 산아래 해발 400m 내외의 고도에는 북동-남서 방향으로 비교적 넓은 면적의 평지가 펼쳐져 있으며, 고위평탄면으로 알려져 있다. 이 평지는 화강편마암의 융기 준평원으로 넓은 구릉성 분지를 이룬다. 남한산 주변은 서고동저의 기복을 형성하며, 서쪽은 대체로 경사가 급하고 험하지만, 내부의 평지를 지나 동남쪽으로 내려가는 길은 대체로 완만한 편이다.[40] 산정을 중심으로 서쪽 저지에는 한강의 지류인 탄천, 동쪽에는 또다른 지류인 광안천이 북으로 흘러 본류와 합류한다. 결코 완만하지 않은 산 자체의 경사가 성벽과 결합하여 단단한 자연 방어선을 이루는 관계로 공격자의 입장에서 굉장히 공략하기 어려운 천혜의 전략적 요충지이다.[41]

게다가 성안에는 45개의 연못과 80여 개에 달하는 샘이 있어서 사시사철 물이 마르지 않아 장기간 농성에 유리하다. 하지만 분지 내에는 고산지대인 관계로 하천은 미약하고, 산성천이 유일한 하천으로 수문을 통하여 동쪽으로 흘러가면서 산성리에서 엄미리에 이르는 약 8 km 구간이 침식곡을 이루고 있다. 그리고 산정의 급경사면에 비해 북부 산록에는 경사가 하부로 갈수록 완만한 산록 완사면이 발달하고 있다. 또한 산성 안에는 산성천이라 불리는 소하천이 북동-남서 방향으로 고을을 관통한 뒤 동문 옆 수문을 통해 빠져나간다. 한편 산성내의 인구가 늘어나면서 비록 남한산의 수목에 대한 벌목을 금지하는 법령이 만들어졌지만, 조선시대까지만 해도 전쟁과 민간의 난방연료 수요로 인해 남한산의 식생은 비교적 황폐하였다. 이에 따라 산사태가 빈번해지자 철종 연간에 산성마을의 유지가 사재를 출연해 10000 그루가 넘는 소나무를 식재했으며, 고종 때에도 성내 산사태 피해지와 인근 민둥산에 1만 5천주의 소나무를 식재했다.[42]

한편 남한산성의 식생은 주로 활엽수로 구성되어 있으며, 조림군락이 분포한다. 남한산성에는 신갈나무와 갈참나무, 서어나무가 군락을 이루고 있으며, 밤나무, 잣나무, 아까시나무 등이 조림군락을 이루고 있다. 2007년에 실시된 남한산성 북사면의 산림식생에 관한 연구에서는 남한산성 북사면에 총 137종, 평균 약 22종의 식생이 분포한다고 보고했다.[43]

남한산성은 한강변의 가시권에 속해서 강북의 아차산 일대와 더 북쪽의 불암산과 인왕산까지도 조망이 가능하다. 남한산의 서북쪽은 백제의 중심지였던 풍납동, 방이동과 그아래 몽촌토성 일대이며, 동북쪽은 신라가 한강유역을 장악한 6세기 이후로 한산주와 광주의 읍치가 있었던 이성산성이 있는 하남시 춘궁동 일대이다. 이들 역사 유적들은 남한산성으로부터 직선거리로 5~6 km 거리로 징검다리식 위치에 놓인다.[44]

연평균 기온은 인접 지역과는 고도 차이로 인해 약 4도 정도 낮은 기온이 나타나며, 연평균 강수량은 1,300mm ~ 1,400mm이다. 맑은 날의 평균 일수는 약 204일로 봄과 늦가을에 맑은 날이 많다. 산간 지역의 계절 변화는 평지보다 1~2주 늦게 봄이 오고 일찍 겨울이 온다.

4. 시설 및 건축물

한양을 지키던 4대 요새 중 하나였던 남한산성은 조선 시대에 축성되었다. 1963년 1월 21일 성곽이 국가사적 제57호로, 1971년 3월 17일에는 남한산성도립공원(제158호)으로 지정되었다. 현재는 시민들의 휴식 공간이자 등산 코스로 사랑받고 있다.

남한산성에는 성곽, 성문, 장대, 행궁, 사찰 등 다양한 시설과 건축물이 남아있다.

- 성곽: 원성과 외성으로 구분되며, 자세한 내용은 "성곽" 하위 섹션을 참조한다.

- 4대문: 동문(좌익문), 서문(우익문), 남문(지화문), 북문(전승문)이 있으며, 자세한 내용은 "성문" 하위 섹션을 참조한다.

- 암문: 16개의 암문이 있으며, 적에게 노출되지 않도록 만든 비밀 통로이다. 자세한 내용은 "성문" 하위 섹션을 참조한다.

- 장대: 전투 지휘소 역할을 하는 곳으로, 5개가 있었으나 현재는 서장대(수어장대)만 남아있다. 자세한 내용은 "장대" 하위 섹션을 참조한다.

- 행궁: 왕이 임시로 머물던 곳으로, 유사시 임시 수도 역할을 했다. 자세한 내용은 "행궁" 하위 섹션을 참조한다.

그 외에도 다음과 같은 주요 시설 및 건축물들이 있다.

4. 1. 성곽

남한산성의 성곽은 기본적으로 원성과 외성으로 나뉜다. 원성은 하나로 연결된 본성이고, 외성은 동쪽의 봉암성과 한봉성, 남쪽의 신남성으로 구성되며, 동서쪽에 두 개의 돈대가 있다.1624년(인조 2년)부터 1626년(인조 4년) 사이에 개·증축된 원성은 둘레가 7,545m이다. 원성 내부는 2,135,752m3 (약 627,200평)으로 측량되었다.[54] 현재 원성은 남쪽과 북쪽 일부가 훼손된 상태이다. 옹성(甕城)[55] 8,888m와 외성(外城)[56] 3,213m를 포함하면 성벽 전체 길이는 12,355m에 달한다. 성벽은 자연석을 사용하여 막돌쌓기 방식으로 쌓았는데, 큰 돌을 아래에, 작은 돌을 위에 쌓아 높이에 따라 안쪽으로 기울어지게 만들었다. 성벽 높이는 3m~7m이다.[57]

원성은 높이가 3m~7m로, 다른 성곽에 비해 보존 상태가 양호하다. 이는 조선 시대부터 국가적 차원에서 여러 차례 수축되었고, 1971년 도립공원으로 지정된 이후 지속적인 보수 작업이 이루어졌기 때문이다. 성벽은 잘 다듬은 장대석을 지반 위에 쌓고 막힌줄눈 바른층쌓기 방식으로 쌓았다. 성돌은 지대석 크기가 50cm × 30cm 정도이며, 그 위에 두께 20cm 내외, 폭 30cm~50cm 정도 크기의 면석을 정다듬하여 쌓았다.[58]

외성은 숙종 12년에 쌓은 봉암성, 숙종 19년에 쌓은 한봉성, 영조 29년에 쌓은 신남성으로 구분된다.

옹성은 주 성곽 바깥으로 길게 뻗은 작은 성곽으로, 성벽에 접근하는 적군을 측면에서 공격할 수 있어 방어에 효과적이다. 남한산성의 옹성은 성문 보호보다는 성벽 보호를 위해 설치되었으며, 봉화대 역할도 겸한 것으로 추정된다. 현재 연주봉 옹성, 장경사 신지 옹성, 남문 쪽 옹성 3개 등 총 5개의 옹성이 남아 있다. 연주봉 옹성을 제외한 나머지는 모두 원성 축성 이후에 건설되었으며, 남쪽에 3개, 동쪽에 1개, 북서쪽에 1개가 있다.[58]

여장은 성 위에 낮게 쌓은 담으로, 몸을 숨겨 적을 효과적으로 공격할 수 있도록 만든 시설이다. 남한산성의 여장은 전돌로 축조된 평여장으로, 다른 성곽에서는 보기 드문 형태이다. 여장은 축조 시기와 위치에 따라 조금씩 다른데, 하부는 석재, 상부는 전돌을 사용한 경우가 많다. 여장은 수평으로 축조하는 것이 기본이지만, 급경사지에서는 계단식, 완만한 경사지에서는 지형에 맞춰 경사지게 조성하기도 했다. 여장에는 중앙에 근총안 1개, 좌우에 원총안 2개 등 3개의 총안과 여장 사이에 활을 쏘기 위한 타구가 있다. 남한산성 여장의 일반적인 규모는 길이 4.2m, 높이 1.3m, 폭 0.8m 내외이다.

4. 2. 성문

남한산성의 성문은 산세와 지형의 영향으로 한쪽으로 치우친 형상을 하고 있다. 그 중간에 암문을 많이 두어 활용했다. 남한산성에 있는 4대 성문은 아래에 홍예문을 두고 위에 문루를 세운 것이다. 문의 규모는 남문, 북문, 동문, 서문 순서로 크다. 문루는 모두 정면 3칸이지만, 측면은 남문 3칸, 북문 2칸, 동문 2칸, 서문 1칸이다. 지붕은 모두 팔작지붕 양성을 바르고 동문의 무익공 홀처마를 제외하고는 모두 겹처마의 초익공을 하였다.[62]

동문은 사용 빈도가 가장 많았던 문으로, 성의 남동쪽에 있다. 다른 이름으로 좌익문(左翼門)이라 하였다. 행궁을 중심으로 국왕이 남쪽을 바라보며 국정을 살피니, 동문이 좌측이 되므로 좌익문이라 한 것이다. 폭은 3.1m, 높이는 4m로, 홍예기석 위에 9개의 홍예돌을 쌓은 홍예식 성문이다. 지면이 성문보다 낮아 계단이 설치되어 있다. 안쪽에는 가로 31cm, 세로 16cm의 철린으로 보강했다.[62] 문루는 정면 3칸, 측면 2칸이다.

동문은 낮은 지대에 축조되었기 때문에 계단을 쌓고 그 위에 성문을 축조하여 우마차 통행이 불가능하다. 따라서 물자 수송은 수구문 남쪽에 있는 11암문을 이용했을 것으로 보인다.

서문은 산성 북동쪽에 있는 문으로 우익문(右翼門)이라고도 한다. 광나루나 송파나루에서 가장 가깝지만, 경사가 급하여 우마차 등은 이 문으로 다니기 힘들었을 것으로 추정된다.[62] 문의 폭은 1.46m, 높이는 2.1m이다. 동문처럼 홍예식으로, 장방형 홍예기석 위에 5개의 홍예석을 올려놓았다. 안쪽에는 2짝의 목재 판문을 설치하였다. 문루는 정면 3칸, 측면 1칸이며, 지붕은 팔작지붕이다.[62] 인조가 세자 등과 함께 청나라에 항복하러 삼전도로 나갈 때 이 문을 지났다.[39]

남문은 성의 서남쪽에 있다. 정조 3년(1779년)에 성곽을 개보수할 때 개축되어 지화문(至和門)으로 이름 붙여졌다. 남문은 4대문 중 유일하게 현판이 남아있다.[62] 문루와 홍예문으로 나뉘며, 홍예문은 높이 4.75m, 폭 3.35m, 길이 8.6m로 홍예기석 위에 홍예석 17개로 구성되어 있다. 문루는 정면 3칸, 측면 3칸이며 동문보다 기둥 높이는 낮으나 건물 전체 높이는 조금 높다. 현재의 문루는 1976년에 복원한 것이다.[62] 병자호란 때 인조가 처음 남한산성에 들어올 때에도 이 문을 통해서 들어왔다.[39]

남문 밖에는 성남시에서 보호수로 지정한[63] 약 350년 된 느티나무가 있다. 남한산성 성곽 준공 당시 성곽 사면 토양 유실 방지 및 차폐를 위해 심은 것으로 추정된다. 남한산성 순환도로 터널 개통 후 폐도 부지가 된 남문 앞 느티나무 주변을 2006년 재정비하고 느티나무 생육 환경 개선 후 총 4주를 보호수로 지정하여 관리하고 있다.

북문은 성곽 북쪽 해발 365m 지점에 있으며 전승문(戰勝門)이라고 한다. 북문을 나서면 계곡으로 난 길을 따라 상사창동으로 이르게 되는데, 조선 시대에 수운으로 옮긴 세곡을 등짐으로 이 문을 통해 산성 안으로 운반하였다. 선조 때 기록을 보면 산성 내에 동면과 남문, 수구문 3개의 문이 있었다는 기록이 있어, 북문은 1624년에 신축된 성문으로 추정된다.[62]

1779년 성곽을 개보수할 때 개축하고 전승문이라 칭하였다. '전승문'은 싸움에 패하지 않고 모두 승리한다는 뜻인데, 현재 편액은 걸려있지 않다. 북문은 홍예식 문이며, 홍예기석 위에 10개의 홍예돌을 쌓아 구축하였다.

암문은 남한산성에 16개가 있으며, 한국 성곽 중 가장 많다.[64] 적이 관측하기 어려운 곳에 만든 성루가 없는 성문이다. 원성에 11개, 봉암성에 4개, 한봉성에 1개가 있고 형식은 평거식과 홍예식으로 구분된다. 암문은 은밀하게 식량과 무기를 운반하거나 원군, 척후병이 출입하는 용도로 사용되었다. 크기가 작고 장식이 없으며, 안쪽에 쌓은 옹벽이나 흙은 유사시 무너뜨려서 암문을 폐쇄할 수 있게 만들었다.[57]

4. 3. 장대

흔히 '수어장대'라는 이름으로 널리 알려져 있는데, 원래 장대는 전투 시 지휘가 용이한 지점에 설치한 지휘소이다.[39] 현대와 달리 장군이 직접 전장을 관찰하며 지휘했던 당시, 장대는 성내에서 가장 높고 지휘와 관측이 용이한 곳에 설치했다. 보통 한국의 성에서 장대는 단층 형태가 주류이지만, 남한산성은 2층 누각 형태이다. 이러한 형태는 인근에 있는 같은 세계유산인 화성에서도 확인된다. 남한산성은 넓어서 총 5개의 장대를 설치했지만, 18세기 이전에 모두 붕괴되었다. 18세기 후반에 서장대, 남장대 두 대를 2층 누각 형태로 재건했지만, 현존하는 것은 서장대뿐이다. '수어장대'라는 이름은 이 서장대를 가리키는 것이다.[65]4. 4. 행궁

광주 행궁, 남한산성 행궁이라 불리는 행궁은 1626년 6월 총융사 이서의 계책에 따라 완성된 것이다.[67] 조선 시대의 남한행궁은 유사시 왕이 피난할 수 있도록 준비된 예비 궁궐이었다.[68] 1999년부터 한국토지공사 박물관에 의해 남한산성 행궁에 대한 발굴조사가 시행되었다. 2007년까지 총 8차에 걸친 조사에서, 신라 시대 대형 건물터가 발견되었다. 통일신라 시대 대형 건물터는 동서 약 18m, 남북 53.5m 총 290평의 매우 큰 규모로, 안학궁의 외전이 정면 11칸 49m, 측면 4칸 16.3m로 약 242평이라는 것에 비추어 보면 굉장한 규모임을 알 수 있다. 건물의 규모로 인해 궁궐로 쓰였을 것이라는 의견이 있으나, 두꺼운 벽과 방충을 위한 시설이 갖추어진 건물의 구조를 볼 때 대체로 창고로 쓰였을 것이라는 의견이다. 같이 발견된 기와는 크기가 매우 큰데 무게가 보통 기와의 4배가 넘어 암기와는 한 장이 약 19kg이고, 숫키와는 약 15kg이나 된다. 이것은 조선 시대의 중기와가 약 4kg, 3.3kg인 것에 비하면 상당한 무게이다.[69]임금이 서울의 궁궐에서 도성 밖으로 행차할 때 임시 거처로 사용하기 위해 지은 곳을 행궁이라고 한다. 남한산성 행궁은 전쟁이나 내란 등 유사시 후방의 지원군이 도착할 때까지 궁궐을 대신하여 피난처로 사용하기 위해 인조 4년(1626년)에 건립되었다. 실제로 인조 14년(1636년) 병자호란이 발발하자 인조는 남한산성으로 피난하여 47일 동안 항전했다. 이후에도 숙종, 영조, 정조, 철종, 고종 등이 여주, 이천 등 어릉(御陵)으로 행차할 때 사용했다. 남한산성 행궁은 조선 시대 도성 궁궐의 형식을 따라 궐내 관청인 외조, 정무 공간인 치조, 임금의 침전인 연조로 3개의 공간으로 구성된 '삼조'의 원리와, 전방에 임금의 집무실을 두고 후방에 침전을 배치하는 '전조후침'의 배치를 도입했다. 행궁에 '전조후침'의 원리를 도입한 것은 남한산성 행궁을 시작으로 북한산성 행궁 건설에도 영향을 미쳤다. 남한산성 행궁은 종묘와 사직을 함께 갖춘 유일한 행궁으로, 일반적인 행궁에 머물지 않고 유사시 임시 수도로서 중요한 역할을 수행했다.

4. 5. 기타 시설

남한산성에는 원성과 외성, 옹성, 4대문, 암문, 치, 장대, 포루, 수구, 단, 묘, 공해, 정, 사찰, 제당 등 많은 시설물과 행궁이 있다. 1963년 남한산성 성곽이 국가사적 제57호로 지정된 이후, 수어장대(경기도 유형문화재 제1호), 숭렬전(동 제2호), 청량당(동 제3호), 현절사(동 제4호), 침괘정(동 제5호), 연무관(동 제6호), 지수당(경기도 문화재자료 제14호), 장경사(동 제15호), 망월사지(경기도 기념물 제111호), 개원사지(동 제119호) 등이 문화재로 지정되었다. 2007년에는 남한산성 행궁이 사적 제480호로 지정되었고, 2012년 복원을 마치고 일반인에게 공개하고 있다.[54]침괘정은 성 내에 있는 건물로, 건립 시기가 확실하지 않으나 1751년 영조 27년에 광주유수 이기진이 중수하고 침괘정이라 하였다고 한다.[65] 정면 7칸, 측면 3칸의 큰 건물인데, 건물 내부 배치가 특이하여 용도 변경이 있었을 것으로 추측된다. 온조왕의 궁터였다는 전설도 있고, 무기창고라는 의견도 있으나, 관아의 용도로도 사용된 특수 건물로 추정된다.[70]

숭렬전은 백제 시조 온조왕의 위패를 모시고 제사를 드리던 사당이다. 조선 인조 16년에 온조왕사당으로 건립되었다.[71] 이후 남한산성을 쌓고 병자호란 때 싸우다 죽은 수어사 이서를 함께 모셨다. 1795년 정조 19년에 왕이 사액을 하사하여 숭렬전으로 이름이 바뀌었다.

청량당은 수어장대 담 밖 서쪽에 있는 당집이다. 남한산성의 동남쪽 부분 축성 책임자였던 이회와 그 부인, 그리고 서북성을 쌓은 벽암 스님 김각성의 혼령을 모신 사당이다. 이회는 모함으로 참수되었으나 후에 모함임이 밝혀져 그의 혼령이 이곳에 봉안되었다.[72]

연무관은 군사들이 무술을 연마하던 곳으로, 인조 2년 남한산성을 건설하면서 함께 건립된 것으로 추정된다. 처음에는 연무당이라고 불렀지만 숙종 때 건물을 개수하면서 연병관이라는 편액을 하사받았다. 이후 연병관, 연무관이라고 불린다.[65]

지수당은 조선 현종 13년(1672)에 부윤 이세화가 세운 건물로, 앞뒤로 세 개의 연못이 있었고 고관들이 낚시를 즐기던 곳이다. 지금은 연못 하나가 매몰되고 두 개만 남았다. 정자 옆의 연못은 'ㄷ'자 형으로 정자를 둘러싼 특이한 형태였으나, 을축년 대홍수 때 매몰된 정자를 복원하면서 'ㅁ'자 형을 완전히 복원하지 못하고 현재 모습으로 남았다.

군포는 성을 지키기 위한 초소 건물이다. 1948년 중정남한지에 따르면 남한산성 내에는 125개소의 군포가 있었으나 현재는 남아있지 않다. 군포는 목조 건물에 기와를 얹고 벽체는 토석벽을 두른 건물로, 정면은 트여있고 내부에 온돌 시설은 없었다.

남한산성 축성과 관련된 사찰은 모두 10개가 있는데, 옥정사 등 8개 사찰은 본성 내에, 동림사는 봉암성 내에, 영원사는 한봉성 근처에 있다. 옥정사와 망월사는 신라 때부터 있었던 고찰이라고 전해지나, 일제에 의해 파괴되어 주춧돌 등만 남았다.

장경사는 남한산성 내 9개 사찰 중 당시 모습으로 남아 있는 유일한 사찰이다. 인조 2년(1624년) 남한산성 수축 시 승군의 숙식과 훈련을 위해 건립한 군막사찰이다.

망월사지는 남한산성 내 10개 사찰 중 가장 역사가 깊은 사찰로, 망월암에서 유래되었다고 한다. 태조 이성계가 한양에 도읍을 정할 때 한양에 있었던 장의사를 허물고 그곳에 있던 불상 등을 옮겨 창건하였다고 한다.

국청사는 1625년(인조 3)에 각성을 팔도도총섭 등에 임명하고 승군을 동원하여 남한산성을 쌓게 할 때 창건한 7개의 사찰 중 하나이다.

개원사지는 조선 인조 2년(1624년) 파손된 성곽을 보수하고 이를 지키기 위해 전국 8도 승병을 성내 여러 사찰에 주둔케 하였는데, 그 중 승병의 총지휘소로 사용되었던 사찰이다.

옥정사는 절 뒷편의 큰 우물에서 옥 같은 샘물이 솟아났다 해서 붙여진 이름이다. 남한산성의 북문을 지키던 승병들의 숙식과 훈련을 위해 지어진 것으로 추정된다. 현재는 일본에 의해 소실되어 터만 남아있다.

현절사는 병자호란(1636) 때 3학사 윤집·홍익한·오달제의 넋을 위로하고 충절을 기리기 위해 세운 사당이다.

5. 이용과 생활

한양을 지키던 4대 요새(북쪽 개성, 남쪽 수원, 서쪽 강화, 동쪽 광주) 중 하나인 남한산성을 품은 남한산성도립공원이 있다. 서울에서 동남쪽으로 24km, 성남시에서 북동쪽으로 6km 정도 떨어진 남한산에 있으며, 길이는 총 12.4km(본성 8.9km, 외성 3.2km, 신남산성 0.2km), 높이는 7.3m이다.

원래 2천여 년 전 고구려 동명왕의 아들 백제 온조의 왕성이었다는 기록과 나당전쟁이 한창이던 신라 문무왕 13년(西元|서기중국어 673년)에 한산주에 쌓은 주장성이라는 기록이 있다. 그 옛터를 활용하여 후대에도 여러 번 고쳐 쌓다가 조선 광해군 때인 1621년에 본격적으로 축성하였다. 석축으로 쌓은 남한산성의 둘레는 약 12km로, 자연석을 써 큰 돌을 아래로, 작은 돌을 위로 쌓았다. 동서남북에 각각 4개의 문과 문루, 16개의 암문을 내었으며 동서남북 4곳에 장대가 있었다. 성 안에는 수어청, 관아, 창고, 행궁을 건립했다. 유사시 거처할 행궁은 상궐 73칸, 하궐 154칸, 좌전 26칸으로 모두 252칸이었다. 80개의 우물, 45개의 샘을 만들고 광주읍의 행정처도 산성 안으로 옮겼다. 산성이 축조되고 처음 시행된 기동 훈련(인조 17년, 1639)에 참가한 인원은 12,700명이었다.

현재 성내에 남아 있는 건물은 동.남문과 서장대, 현절사, 연무관, 장경사, 지수당, 영월정, 침괘정, 숭렬전 이서 장군 사당, 보, 루, 돈대 등이다. 그 중 4대 문과 수어장대, 서문 중간쯤의 일부 성곽은 원형이 잘 보존되어 있다. 남한산성은 사적 제57호와 도립공원으로 지정되어 있다.[15]

남한산성 내부 취락은 고도가 높고 산으로 둘러싸인 지형이라는 입지적 특징을 지닌다. 18세기에서 19세기까지 성내동은 대체로 1천 가구, 4천여 명의 인구를 보유했으며, 이는 남한산성 안팎의 인구를 모두 고려한 수치이다. 산성 안쪽에만 국한시키면 600여 호 남짓한 규모였을 것으로 추정된다.

1963년 1월 21일 남한산성 성벽이 국가사적 제57호, 1971년 3월 17일 남한산성은 경기도립공원(제158호)으로 지정되었고, 1976년 7월 1일 관리사무소가 개소되었다. 현재는 주변 시민들에게 휴식 공간이자 등산 산책 코스로 인기를 끌고 있다.

5. 1. 경제적 이용

남한산성 내부는 높이 400m 정도의 고위평탄면으로, 일시적 방어 요새로만 기능하는 다른 산성과는 달리 조선 시대와 일제 강점기에 광주 군청이 설치될 정도로 행정의 중심지이자 지역 중심지로 기능해왔다. 또한 남한산성 내부의 취락은 고도가 높고 산으로 둘러싸인 지형에 있다는 측면에서 다른 지역과 확연히 구별되는 입지적 특징을 지니고 있다.백제 시대의 토기 파편과 신라 시대의 거대한 건물 터가 발견된 것으로 미루어 볼 때, 남한산성에 사람이 살기 시작한 것은 적어도 삼국 시대로 거슬러 올라간다. 그러나 고려 시대까지만 해도 일시적 농성 전용 요새로 사용되었던 것으로 추정되며, 본격적으로 사람이 남한산에 거주하기 시작한 것은 조선 시대에 남한산성을 수축하며 산성 내로 촌락을 이전하면서부터라고 볼 수 있다.[42]

산성 수축 이전, 고대의 성을 중심으로 한 지방 통치 단계에서 광주의 관촌 일대는 자연촌 가운데 하나에 불과하였다. 신라는 주군제를 실시함으로써 지방 지배의 틀을 완성했는데, 고구려의 한산군에 해당하는 광주는 신라의 삼국통일과 함께 한산주로 불리다가 경덕왕이 이름을 한주로 개칭하였다. 이후 고려 시대에 와서 성종 즉위년에 최승로의 건의를 받아들여 12목을 설치하면서 한주는 광주목으로 바뀌게 되었다. 1627년 조선 정부는 광주목의 읍치를 산성 안쪽의 성내동으로 이전하도록 하였다. 이후 이전의 읍치는 동부면 춘장리로 재편되었으며, 항간에서는 '고골'(古邑)이라는 이름으로 불리게 된다.[45] 치소를 유치하게 된 성내동은 행정 기능을 추가하여 관아 도회의 입지를 굳힐 수 있었다.[46] 성내동은 유사시 임시 수도의 기능을 염두에 두고 설립되었으며, 이와 함께 광주목은 광주부로 개칭되었다.

이렇게 산성 안에 대규모 행정 중심지가 형성될 수 있었던 배경에는 식수를 구하기 쉽다는 점이 크게 작용하였다. 초기에는 이주하려는 사람들이 없어서 모집하게 되었으며, 초기 이주자 중 일부는 죄를 지어 변경으로 송치할 대상도 포함되었다. 이 결과 300여 호에 달하는 민가를 확보할 수 있었으며, 이후로 모집은 계속되어 숙종 대에는 600여 호가 성내동에 거주하게 되었다.[47]

1907년의 조사에 따르면 성내의 호구는 446호, 1840명이었다. 이후 구한말 의병 운동이 남한산성에서 일어나면서 일시적 피해를 보고, 1917년 말 군청이 평지로 이전하면서 산성 취락은 급속히 쇠퇴하였다. 1930년대 중반의 보고에는 성분 안쪽의 산성리에 241가구, 1,402명의 인구가 거주했던 것으로 기록되어 있다. 이후 1940년대 중반 무렵 산성리는 약 70여 호의 벽촌으로 변하게 되었다.[48]

세종실록지리지에 따르면, 남한산성 내부에는 조선 초기까지만 하더라도 124결이라는 좁지 않은 면적의 경지가 확보되어 있었다. 1911년 토지조사사업으로 조사된 산성리의 경지는 논 3823m2과 밭 140368m2 규모였으며, 이는 광주군 경지 면적의 약 1.2%를 차지한다. 따라서 산성리는 광주군의 행정 중심지였음에도 불구하고 경제력이 그다지 높지 않았다는 것을 확인할 수 있다.[48]

1911년의 조사된 결과를 보면 당시 219832m2의 토지 가운데 82.9%에 해당하는 182288m2은 민유지, 나머지 37544m2은 국유지로 분류되었다. 필지당 국유지의 면적이 사유지의 면적을 크게 상회하였는데, 이것은 행궁, 각종 관서, 시장, 창고 부지 등의 시설이 많이 있었기 때문이다. 또한 토지 중 전체의 63.9%인 140368m2이 밭으로 이용되었으며, 지형과 수리상의 이유로 논은 토지 전체의 1.7%에 불과하였다. 따라서 산성 내의 농업은 밭농사 위주로 진행되었다는 사실을 알 수 있다.[49]

한편 산성동은 매월 초이틀을 시작으로 5일마다 성내장이 열려 교역의 기능을 수행하기도 했다. 이것은 광주부가 경기 남부를 지나 도성으로 진입하려 할 때 반드시 거쳐야 하는 고을이었던 것과 무관하지 않다. 한편 산성 내에서 큰 규모의 장이 열렸다는 것은 남한산성이 행궁과 종묘, 사직 등과 같이 임시 수도로서의 기능을 충분히 갖추고 있었음을 의미한다.[50]

5. 2. 군사적 이용

조선 태종 때부터 남한산성은 전략적 거점으로 중요하게 여겨졌다. 1401년 요동을 다녀온 이자영의 보고에 따라,[30] 명나라가 조선을 침략할지도 모른다는 위기감이 커지면서, 태종은 국경과 내륙에 산성을 쌓고 기존의 산성을 고쳐 산성 중심의 방어 체제를 만들었다. 세종 때 남한산성은 군사 시설로 이용되기 시작했다. 세종실록지리지에는 남한산성에 대한 자세한 현황 기록이 있는데,[24] 이는 남한산성을 군사 기지로 이용하기 위해 현황을 파악한 것으로 보인다.임진왜란 중인 1596년 서애 류성룡은 남한산성을 전략적 거점으로 삼을 것을 주장했고,[31] 1603년(선조 36년) 다시 제기되기도 했다.[32] 1621년(광해군 13년) 석성으로 고치는 공사를 시작하면서 실제로 정비되기 시작했고, 이때 일부 수축이 이루어졌다.

인조 대에 이르러 남한산성은 지금과 같은 형태로 증축되었다. 인조반정 이후 서인이 정권을 잡으면서 친명배금 정책을 펼쳤다. 후금의 침입 위험이 커지는 가운데, 1624년 이괄의 난을 계기로 도성을 방어하고 왕이 피신할 수 있는 남한산성의 중요성이 커졌다.[33] 인조는 1624년부터 1626년까지 2년간 공사를 추진하여, 공사 완료 후 광주목과 수어청을 남한산성으로 이전했다. 왕이 머무를 행궁도 성곽과 함께 지어져 상궐 72칸 반, 하궐 154칸으로 총 227칸이 건축되었다.

1636년 병자호란 당시, 청 태종 황태극이 이끄는 12만 군사가 조선을 침공했다. 조선은 봉림대군, 인평대군 등을 강화도로 피신시키고 조정 또한 강화도로 피난하려 했으나, 청군 선발대에 의해 길이 막혀 남한산성으로 갈 수밖에 없었다.[34] 당시 성 안에는 13,000여 명의 군사와 50일 분의 식량이 있었다. 청군은 남한산성 밑 탄천 부근에 포진했고, 전국의 구원병은 남한산성에 도착하기 전에 궤멸되었다. 이듬해 1월 22일 강화도가 함락되고 왕자와 군신들의 처자 200여 명이 포로로 잡히면서 강화론이 대두되었다.[35] 1월 30일, 인조는 45일 만에 식량 부족으로 성문을 열고 삼전도에서 항복했다.[36] 인조는 삼궤구고두의 예를 통해 청 태종에게 항복했다.

병자호란 이후 남한산성에는 큰 변화가 있었다. 홍이포와 같은 공성 무기의 위력을 실감한 조선은 조총과 화포 중심으로 군사 체제를 바꾸었다. 봉암외성, 포루, 돈대, 옹성 등을 증축하고, 문루와 장대(將臺)를 세웠다. 병자호란 이후 무너진 성벽을 보수하고 남옹성 3개를 신축했으며, 연주봉옹성을 비롯한 4개의 옹성에 포루를 설치했을 것으로 추정된다.[37]

1686년 숙종 12년, 광주유수 윤지선이 봉암성 축조를 건의했다. 숙종 19년에는 수어사 오시복이 한봉외성을 새로 건축했다. 숙종 31년에는 수어사 민진후의 주장에 따라 봉암성에 2개의 포루를 건설했다.[37] 포루는 한봉 정상을 향하도록 설치되었고, 장경사의 원성 부분에도 포루를 신축해 방어력을 강화했다. 숙종 45년에는 남격대를 신축했다. 영조 대에는 3번, 정조 3년에는 대대적인 수축 작업이 이루어져 여장을 벽돌로 교체했다.[38]

조선 말, 1896년 명성황후 시해 사건(을미사변) 후 봉기한 경기 의병이 이천 의병과 연합하여 남한산성을 점거했다. 한성 진공을 준비했으나, 관군에 체포된 자의 밀고로 관군이 성을 장악하고 의병을 해산시켰다.

1907년 군대 해산 후, 일본은 남한산성 내 사찰에 보관 중이던 무기와 탄약을 회수하여 폭발시켰다.

임진왜란 이후 조선의 중앙군이 5군영 체제로 정비되면서 수어청이 남한산성을 담당하며 수도 외곽 수비를 전담했다. 남한산성 방어는 수어청 소속 5개 영이 일정 구간을 전담하는 형식으로 이루어졌고, 승군 또한 수비에 참여했다. 승군은 남한산성 내 9개 사찰에 주재하며 무기와 탄약을 보관하는 병기고와 화약고를 관리했다.[51]

산성 수축 완료 후, 수어청 운영에 필요한 재원 확보가 중요해졌다. 하삼도에서 올라오는 조세 일부를 비축하고 둔전을 확보하려는 노력이 지속되었다. 한강수로를 통해 올라온 조세미는 창모루와 둔지나루터에 하역된 후 마차나 등짐으로 사창리를 통해 산성 안으로 운반되어 비축되었다. 산성 내 토지의 전세와 대동미는 서울로 보내지 않고 산성 안에 비축했다.[51]

정조 때 수어청 병졸은 20,000여 명에 이르렀으며,[52][53] 화기 또한 중앙 군부 가운데 가장 많았다. 군량미는 50,000에서 80,000석에 달했다.[51]

남한산성 운영에는 승군의 역할 또한 컸다. 승군은 6도 사찰에서 차출되어 매년 2개월씩 수성 의무를 다해야 했다. 이들은 성 안 9개 사찰에 머물며 전투, 군량미 수송, 성곽 축조 및 보수, 둔전 개간, 무기 제작, 시신 수습 등 여러 임무를 수행했다. 승려들은 종교 의식, 서책 인쇄 등 기타 잡역에도 동원되었다.

6. 문화와 예술

병자호란을 배경으로 한 박씨전과 같은 고전소설, 산성일기와 같은 일기체 수필에서 남한산성이 등장한다. 특히 산성일기는 병자호란을 중심으로 남한산성으로 피신한 조선 정부의 항쟁을 자세히 기록하고 있다.[76] 최근에는 소설가 김훈의 《남한산성》이 출간되어 큰 호응을 얻었다.[77] 소설 ''남한산성''은 1636년 병자호란을 배경으로, 조선 인조가 남한산성으로 피신한 내용을 담고 있다.[8]

2009년에는 소설 ''남한산성''을 원작으로 한 뮤지컬 ''남한산성''이 제작되었는데, 혹독한 상황 속에서 생존을 위한 평범한 사람들의 삶과 정신에 초점을 맞추었다. 슈퍼주니어의 예성이 악역인 통역관 ''정명수'' 역을 맡았으며, 10월 9일부터 11월 14일까지 성남아트센터 오페라하우스에서 공연되었다.[9] 2017년에는 황동혁 감독의 영화 《남한산성》이 개봉되었다.

2023년 하반기에 방영한 MBC 금토 드라마 '연인'은 병자호란을 겪으면서 엇갈리는 연인들의 애틋한 사랑과 백성들의 생명력을 중심 소재로 극화한 휴먼역사멜로 사극이다.[78][79]

이 외에도 다음과 같은 드라마의 배경이 되었다.

7. 보존 및 관리

남한산성 세계유산센터는 남한산성의 문화유산 관리를 담당하고 있으며, 남한산성 도립공원 사무소는 2012년 남한산성 종합정비 기본계획에 따라 남한산성 및 도립공원 구역 내 방문객 편의시설 관리를 담당하고 있다.[2]

남한산성은 국가 차원에서 문화재보호법과 자연공원법에 따라 보호받고 있다. 또한 도 및 시 차원의 특정 조례와 규정이 존재한다. 문화재보호법에 따라 전체 유산은 사적으로 지정되었으며, 개발 및 건설에 대한 제한과 규제가 있는 완충 구역이 이 지역을 둘러싸고 있다. 전체 유산과 완충 구역은 더 넓은 지역을 포함하는 도립공원으로도 보호받고 있다. 이러한 틀 내에서, 요새와 그 안의 마을을 장기간 보호하기 위해 보존 관리 계획이 수립되었다. 남한산성 세계유산센터라는 특별 독립 기관은 남한산성 도립공원, 주민, 지방 정부, 전문가 및 중앙 정부와 협력하여 유산의 전반적인 관리를 담당한다.

재정 지원은 국가 및 도 정부에서 이루어지며, 사업은 남한산성 세계유산센터에서 관리 및 운영한다. 모니터링 시스템은 재정 자원과 제안된 계획의 적절한 사용과 실행을 통제한다.

현재의 보존 상태는 군사적 요소, 통치적 요소, 민속적 요소의 세 가지 구성 요소로 평가할 수 있다. 군사적 요소는 요새 벽과 구조물, 외벽, 침괘정 포대, 그리고 불교 사찰을 포함한다. 통치적 요소는 좌전, 우실신사 터, 행궁, 좌승당, 인화관 객사 터로 구성된다. 민속적 요소는 비석, 정자, 의례 및 의식과 같은 무형 유산을 포함한다. 이 모든 하위 구성 요소는 기록되며 유산의 형태와 유형에 맞게 적절하게 관리된다.

유적 보존에 대한 위협 요소로는 개발 압력, 환경 압력, 자연 재해, 위험 대비, 방문객 압력 및 토지 이용 등이 있다. 남한산성은 재산 구역과 완충 구역이 문화재보호법, 자연공원법 및 도시 관리 계획에 의해 효과적으로 관리되므로 개발 압력은 비교적 낮다. 방문객 압력은 아마도 남한산성에서 가장 높은 위험 요소일 것이다. 요새 지역의 지속 가능한 보존을 위해, 예방 조치에는 수용 능력 연구, 예상 방문객의 정기적인 추정, 그리고 법적 수단을 갖춘 계획 메커니즘 활용이 포함된다.

8. 관광 정보

남한산성은 과거 한양을 지키던 4대 요새 중 하나로, 1963년 1월 21일 국가사적 제57호로, 1971년 3월 17일 경기도립공원으로 지정되었다. 서울에서 동남쪽으로 24km, 성남시에서 북동쪽으로 6km 정도 떨어진 남한산에 위치하며, 둘레는 12.4km, 높이는 7.3m이다. 현재 성내에는 동.남문과 서장대, 현절사, 연무관, 장경사, 지수당, 영월정, 침괘정, 숭렬전 이서 장군사당, 보, 루, 돈대 등이 남아있으며, 이 중 4대문과 수어장대, 서문 중간쯤의 일부 성곽은 원형이 잘 보존되어 있다.[15]

남한산성은 청량산 능선을 따라 완만하게 이어져 부담없이 걸을 수 있다. 걷기 코스는 크게 다섯 가지로 나뉘지만, 구간별 샛길이 많아 각자 능력에 따라 다양하게 선택할 수 있다. 특히 남문에서 수어장대를 거쳐 북문에 이르는 2.8km 구간은 대표적인 걷기 코스이다.[80]

수도권 전철 5호선 마천역, 수도권 전철 8호선 산성역, 남한산성입구역에서 대중교통으로 접근할 수 있다. 남한산성은 경기도 광주시, 하남시, 성남시에 걸쳐 있으며, 광주시 남한산성면 산성리에 위치한다.

입장료는 무료이다.

8. 1. 축제

경기도 남한산성도립공원에서 열리는 축제는 백제의 도읍지이자 국난 극복의 장소라는 역사성에 초점을 맞추고 있다.- 산성문화제: 매년 10월에 열리는 축제로, 대동굿과 숭열전 제향, 풍물놀이 등이 열린다. 경기도 무형문화재인 산성소주 제작 시연과 시음, 민속장터도 진행된다. 대동굿은 남한산성 축성과 병자호란 때 죽은 영혼을 달래기 위한 굿으로 전국의 무속인들이 많이 참가한다.[81]

- 숭열제향: 백제 온조왕과 축성책임자인 이서 장군에게 바치는 제향으로, 음력 9월 5일에 열린다.

- 현절사제향: 삼학사인 오달제, 윤집, 홍익한과 김상헌, 정온에게 바치는 제향이다.

- 영월제: 정월 대보름 행사로, 지역 주민들에 의해 전승되는 문화행사이다. 영월제라는 이름은 남한산성 행궁 좌측 언덕에 있는 영월정의 누정에서 유래되었다. 천지신명에게 제사를 지내는 행사인 동제 뿐만 아니라 달맞이, 농악놀이, 사물놀이 등의 행사가 열리며, 산성리 주민들이 남한산성 탐방객에게 무료로 음식도 제공한다.[82]

- 도당굿: 청양당에서 이회 장군과 부인 송씨, 첩 윤씨를 기리는 굿 행사이다. 일제강점기와 이승만 대통령 시절에 없어졌으나, 1991년에 복원되었다.

참조

[1]

웹사이트

UNESCO NEWS, Namhansanseong

http://www.hueworldh[...]

2015-05-08

[2]

웹사이트

Namhansanseong

https://whc.unesco.o[...]

2024-06-12

[3]

웹사이트

남한산성 (南漢山城)

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-06-13

[4]

웹사이트

The hidden South Korean city built to thwart Manchu troops

https://www.scmp.com[...]

2024-06-13

[5]

웹사이트

Namhansanseong Fortress and the City of Luxembourg

http://www.koreanher[...]

2024-06-13

[6]

웹사이트

UNESCO World Heritage Series: Part 9 - Namhansanseong

https://asiasociety.[...]

2024-06-12

[7]

웹사이트

'[K-Heritage] Namhansanseong 상세보기{{!}}UNESCO NewsPermanent Delegation of the Republic of Korea to UNESCO'

https://overseas.mof[...]

2024-06-13

[8]

뉴스

Musicals hope for seasonal bounce

http://www.koreahera[...]

Korea Herald

2010-03-30

[9]

뉴스

2 Super Junior members cast for musical

http://www.asiae.co.[...]

Asiae

2009-09-15

[10]

웹사이트

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「南漢山城」の意味・わかりやすい解説

https://kotobank.jp/[...]

コトバンク

2024-03-18

[11]

뉴스

【寄稿】「中国の夢」実現には謙虚になれ 朝鮮日報

http://www.chosunonl[...]

2018-08-19

[12]

뉴스

"[밀착카메라] '세계유산'이라기엔…남한산성의 '민낯'"

https://news.naver.c[...]

2018-08-19

[13]

웹사이트

Namhansanseong: Description

https://whc.unesco.o[...]

UNESCO World Heritage Centre

2022-09-11

[14]

문서

지번: 경기도 광주시 남한산성면 산성리 158-1

[15]

웹인용

남한산성도립공원 [유네스코 세계문화유산]

https://korean.visit[...]

한국관광공사

2021-11-26

[16]

문서

현지 안내문 인용

[17]

웹인용

남한산성 유네스코 세계유산 등재…'살아있는 유산' 호평

http://www.newsis.co[...]

뉴시스

2014-06-22

[18]

웹인용

머리 위 황홀한 해넘이…발 아래엔 일망무제 서울이여

http://www.korea.kr/[...]

정책브리핑

2009-08-21

[19]

간행물

남한산성 및 남한산성 행궁 관리단체 변경

문화재청장

2016-11-09

[20]

서적

'온조왕 13년에 이르러 한산아래 책성을 세우고 위례성의 민호를 옮기고 마침내 궁궐을 세워 여기에 거주하였다. 이듬해 도읍을 옮기고 남한산성이라 불렀다.'

[21]

서적

'백제 시조(百濟始祖) [[온조 왕]]이 [[한나라]] [[성제]] [[홍가]] 3년(18) 계묘에 국도를 위례성에 세웠다가, 13년 을묘에 이르러 임금이 여러 신하에게 이르기를, “내가 보매, [[한수]] 남쪽의 땅이 기름지고 걸으니, 마땅히 여기에 도읍을 세워서 장구한 계교를 도모하고자 하노라.”하고, 드디어 한 산(漢山) 아래에 나아가 목책[柵]을 세우고, 위례성의 민호(民戶)를 옮기며, 궁궐을 짓고, 14년 병진 정월에 도읍을 옮기고 ‘남한성’이라 하다가, 3백 76년을 지나 [[근초고왕]] 24년 신미【곧 동진(東晉) 간문제(簡文帝) 함안 (咸安) 원년(元年). 】에 도읍을 남평양에 옮기고 ‘북한성’이라 하였다."

[22]

문서

애초부터 한산 위에 성을 쌓았다는 기록은 없건만 세상사람들이 사실을 살피지 아니하고 곧장 이르기를 백제의 고도는 남한산에 있으며 남한산성은 온조가 쌓은 것이라고 하는데 백제사는 기록이 소략하여 문헌에 근거할 것이 없으니 어떻게 온조왕의 옛 성임을 정확히 알겠는가? 그래서 특히 첫머리에 써서 의심스러운 바를 알리고 성은 산아래 있었고, 그 산위에 있지 않았음을 밝힌다.

[23]

문서

광주시, “역사와 자연과 문화가 살아 있는 곳” 《남한산성》, 2002 / 이천우, 《남한산성 축성법에 관한 연구》, 명지대학교 석사학위논문, 2006.

[24]

서적

높고 험하며, 둘레가 3천 9백 93보요, 안에 군자고(軍資庫)와 우물 7이 있는데, 가뭄을 만나도 물이 줄지 아니한다. 또 밭과 논이 있는데, 모두 1백 24결이다. 《삼국사》에는, “신라 문무왕이 비로소 한산(漢山)에 주장성(晝長城)을 쌓았다.”고 하였다.

[25]

문서

선조 (조선)|선조때 포백척

[26]

서적

남한지

1846

[27]

문서

한국토지공사 토지박물관, 경기문화재단, 2006 《남한행궁지 제7차 발굴조사 약보고서》

[28]

서적

이 해(1232년, 고종 19년) 11월에 몽고의 대군이 와서 수십 겹으로 포위하고 몇 달 동안을 온갖 계교로 공격하였는데, 이군은 주야로 수비를 튼튼히 하고 수시로 응변하는 일을 그들이 전혀 예측 못할 정도로 하였으며, 혹은 생포하고 죽인 수효가 매우 많으므로, 오랑캐는 불가한 일임을 알고 드디어 포위를 풀고 갔다.

[29]

서적

고려사

[30]

서적

통사(通事) [[이자영]](李子瑛)이 요동(遼東)에서 돌아왔는데, 이자영이 말하기를, “달단[達達]의 군사가 개원(開元)

[31]

서적

사도 도체찰사(四道都體察使) 류성룡(柳成龍)이 아뢰기를,“수원(水原)의 독성(禿城)은 성첩이 이미 수축되었고 기계도 대략 갖추어졌습니다. 그러므로 온 부민(府民)이 모두 안정된 뜻을 가지고 지금 사력(私力)으로 가옥을 수리하여 들어가 살고자 하는 자가 몹시 많습니다. 이것으로 민심이 믿는 데가 있으면 스스로 궤산(潰散)할 염려가 없다는 것을 알 수 있습니다. 영장(營將) 조발(趙撥)은 하는 일에 근실하여 주야로 게을리 아니함으로써 약간의 실효를 거두었으니 자못 가상합니다. 만약 사변이 있으면 의당 수원 부사(水原府使)와 이 사람으로 하여금 지키게 해야 하겠습니다. 그러나 조발은 전직 우후(虞候)로서 지금은 직명이 없어 군졸을 통솔하기 어려울 것 같습니다. 그에게 실직(實職)을 부여하여 격려하는 마음을 갖게 하소서. 용인(龍仁)과 양지(陽智) 사이의 요충지에 고성(古城)이 있는데 그 이름은 석 성(石城)입니다. 그 지형의 험난함이 독성보다 나으며 또 직로(直路)의 요충지에 있으니, 만약 이곳을 수축하여 군량을 저장하고 군사를 훈련시켜 우측으로 독성을 안고 좌측으로 남한 산성(南漢山城)을 연하여 정치(鼎峙)3229)의 형세를 이루면 경도(京都)의 문호가 견고할 것입니다. 이에 신이 용인 현령(龍仁縣令) 윤수연(尹粹然)으로 하여금 중들을 모집하여 방옥(房屋)을 수리하게 하였고 또 양재 찰방(良才察訪) 최흘(崔屹)로 하여금 전영장(前營將)을 겸하게 하여 아울러 경영하여 다스리게 하였습니다. 그러나 일은 크고 인력은 미약하여 쉽게 성취하기 어려울 것이니, 그 근처의 안집 도감(安集都監)으로 하여금 둔전(屯田)의 농우(農牛)와 양곡(糧穀)을 옮겨 보태고 힘을 합하여 성취시키게 하는 것이 좋겠습니다. 애초 둔전을 설치한 것은 요새를 점거하여 백성을 취합하려는 계획에서였는데, 경기의 직로는 경영하여 다스리기를 더욱 시급히 해야 합니다. 안집 도감으로 하여금 물력을 융통하여 성취를 기하게 함이 어떠하겠습니까?”하니 상이 따랐다.

[32]

서적

“일찍이 남한산성(南漢山城)의 형세가 우리 나라에서 으뜸이라고 들었다. 광주(廣州)는 기전(畿甸)의 거진(巨鎭)으로 남도(南道)를 왕래함에 있어 요충(要衝)이 되는 곳이다. 만약 이곳에다 산성(山城)을 수축한 다음 한결같이 독성(禿城)에서처럼 군사를 조련하고 수령을 택하여 지키게 한다면 안으로는 경도(京都)의 보장(保障)이 되고 밖으로는 제진(諸陣)을 공제(控制)할 수 있을 것이다. 정유년에 산성을 지켜 내지 못한 이후 산성을 수축하는 것을 꺼리고 있는데, 우리 나라의 인정(人情)과 기습(氣習)이 이와 같으니 어찌 잘못된 것이 아니겠는가. 황칙(皇勅)에 있는 성지(聖旨)를 보지 못하였는가. 다만 그곳의 형세를 상세히 모르겠는데 수축할 만하다면 지금 마침 목사(牧使) 자리가 비어 있으니 본사(本司)에서 회의하여 그 일을 처리할 만한 재능이 있는 자를 엄밀히 가려 차출(差出)한 다음, 방략(方略)을 지시해 주고 헤아려 조처하게 함으로써 제도(諸道)의 본보기가 되게 하는 것이 어떻겠는가? 먼저 계려(計慮)가 있는 사람을 보내어 잘 살펴본 다음 도형을 그려 오게 하는 것이 마땅할 듯하다. 비변사에 일러서 의논하여 아뢰게 하라.”

[33]

문서

조병로, 《남한산성의 축성과 역사, 문화적 의의》, 남한산성 역사문화 강좌, 남한산성을 사랑하는 모임 재인용

[34]

문서

한국토지공사 토지박물관,광주시,《남한산성문화유적-지표조사보고서》,토지공사 학술조사총서 제 7집, 2000 재인용

[35]

문서

이완계, 《한국사에 비친 성남지역의 역사》,민족문화사, 1996 재인용

[36]

간행물

남한산성 축성 370주년 기념 제1회 국제학술대회-《남한산성의 현대적 재조명》

성남문화원

1996

[37]

서적

《남한산성 발굴조사보고서》

한국토지공사 토지박물관

2002

[38]

서적

《남한산성 축성법에 관한 연구》

문화재청

[39]

웹인용

아름다운 한국- 남한산성 성곽길

http://navercast.nav[...]

경향신문

2010-02-12

[40]

서적

2004

[41]

인용문

[42]

서적

2004

[43]

간행물

《남한산성 북사면의 산림식생에 관한 연구》

농촌진흥청·충남대학교 대학원·문화재청 천연물기념센터

2007

[44]

서적

《남한산성 문화유적》 지표조사보고서

2000

[45]

서적

2004

[46]

서적

2004

[47]

서적

2004

[48]

서적

2004

[49]

서적

2004

[50]

서적

2004

[51]

서적

2004

[52]

인용문

1779-08-03

[53]

문서

정조 때 [[수어청]]은 경영(京營)과 본영(本營)으로 나누어져있었다. 본영에 15,714명, [[광주시 (경기도)|광주부]](廣州府)에 2,814명이 있었다.

[54]

서적

2009

[55]

문서

성문 밖에 쌓은 작은 성

[56]

문서

성 밖에 겹으로 에워 싼 성

[57]

뉴스

남한산성은 치욕의 역사인가?

http://www.ohmynews.[...]

[[오마이뉴스]]

2003-08-15

[58]

서적

앞의 책

[59]

서적

앞의 책

[60]

서적

앞의 책

[61]

간행물

문화재청고시제2015-101호(남한산성 사적<보호구역> 추가지정)

http://gwanbo.mois.g[...]

2015-10-26

[62]

서적

2009

[63]

문서

지정번호 : 경기성남-20, 21, 22, 23, 2006년 6월 20일 지정

[64]

서적

앞의 책

[65]

서적

《경기문화재대관》

경기도

[66]

서적

2009

[67]

인용문

1625-06-23

[68]

간행물

《남한행궁지-제2차 발굴조사보고서》

토지박물관

2000

[69]

서적

2009

[70]

서적

2009

[71]

문헌

조선왕조실록

1639-02-02

[72]

서적

[73]

서적

앞의 책

토지박물관

[74]

간행물

경기도 지정문화재 및 문화재자료 관리단체 변경 고시

경기도지사

2016-12-20

[75]

서적

남한산성

광주시

2002-12

[76]

웹인용

경북대 김광순 『산성일기』재출간

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

2010-04-23

[77]

웹인용

서울대 도서관 대출 1위...김훈 '남한산성'

http://sports.chosun[...]

2010-04-23

[78]

웹인용

김훈 작가의 '남한산성' 뮤지컬로 재탄생

https://news.naver.c[...]

2010-04-23

[79]

뉴스

황동혁 감독에게 듣는 <남한산성> 제작기

http://www.cine21.co[...]

씨네21

2017-09-25

[80]

서적

대한민국 걷기 좋은 길 111

㈜위즈덤하우스

2009

[81]

웹인용

경기도남한산성도립공원문화제는 역사성에 초점을 둔 축제

https://web.archive.[...]

2010-05-02

[82]

웹인용

대보름날 한해의 건강과 안녕, 농사, 장사가 잘 되도록 비는 동제

https://web.archive.[...]

2010-05-02

[83]

문서

고려대학교 사범대학 지리교육과

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com