바빌로니아

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

바빌로니아는 메소포타미아 남부에 위치한 고대 문명으로, 그 중심 도시인 바빌론에서 이름을 따왔다. 기원전 3천년기부터 아카드, 아시리아와 함께 메소포타미아 문명을 이루었으며, 특히 기원전 1895년부터 기원전 1595년까지 고대 바빌로니아 시대를 거쳐 카시트 왕조, 신바빌로니아 시대를 거치며 번성했다. 티그리스강과 유프라테스강 유역의 비옥한 충적 평야를 기반으로 관개 농업이 발달했고, 건축, 문학, 수학, 천문학 등 다양한 분야에서 뛰어난 업적을 남겼다. 특히 함무라비 법전으로 대표되는 법률 체계, 길가메시 서사시와 같은 문학 작품, 60진법을 사용한 수학, 황도대를 발명한 천문학 등은 바빌로니아 문명의 중요한 유산이다. 아케메네스 제국, 셀레우코스 제국, 파르티아 제국을 거치며 쇠퇴하다가 1세기 무렵 멸망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 이라크의 고고학 - 아슈르바니팔 도서관

아슈르바니팔 도서관은 고대 아시리아 왕 아슈르바니팔 시대에 수집된 점토판 컬렉션으로, 세계 최초의 체계적인 도서관 중 하나이며, 길가메시 서사시 등을 포함한 다양한 고대 문학 작품과 다양한 분야의 자료를 소장하고 있다. - 기원전 19세기 설립 - 원시 시나이 문자

원시 시나이 문자는 이집트 상형 문자에서 파생된 초기 셈어 문자로, 기원전 19세기에서 16세기 사이 시나이 반도와 이집트 지역에서 사용되었으며, 이후 여러 문자의 기원이 되어 알파벳 발달에 중요한 역할을 한다. - 기원전 17세기 설립 - 히타이트

히타이트는 기원전 2000년경 소아시아에서 번성한 고대 국가 및 문명으로, 아나톨리아 고원을 중심으로 강력한 왕국을 건설하고 하투사스를 수도로 삼았으며, 고왕국, 중왕국, 신왕국 시대로 나뉘어 설형 문자와 히타이트어를 사용하며 고대 오리엔트 세계에서 중요한 역할을 했다.

2. 명칭

바빌로니아(Babylonia)라는 명칭은 그 중심 도시인 바빌론(Babylon)에서 유래한 그리스어 이름이다.[56][57] 따라서 이것은 외부에서 부르는 명칭이며, 현지에서 그리스어 바빌로니아에 완전히 대응하는 지리적 개념이 애초부터 존재했던 것은 아니다. 참고로, 그리스인이나 로마인은 종종 아시리아(Assyria)와 바빌로니아를 혼동했다.[56]

바빌로니아는 현재의 이라크에 위치하며, 티그리스강과 유프라테스강 사이의 메소포타미아 하류 지역에 해당한다. 남북으로는 바그다드에서 페르시아만까지, 동서로는 자그로스산맥에서 시리아 사막과 아라비아 사막까지의 범위이다.[55] 바빌로니아 동쪽에는 엘람이 있었고,[62] 서쪽에는 유목민들이 활동하는 암석 사막 지대가 펼쳐져 있었다.[58]

바빌로니아의 역사는 ''고바빌로니아''와 ''카사이트(Kassite)왕조'' 그리고 ''신바빌로니아''(Chaldean Era, 칼데아 기)로 분류된다.

바빌로니아에 해당하는 지역은 현지에서는 남부의 수메르와 북부의 아카드라는 두 지역으로 인식되었다.[57][58] 이 두 지명에서 유래한 칭호가 "'''수메르와 아카드의 왕'''"이며, 우르 제3왕조의 왕 우르나무(재위: 기원전 2112년-기원전 2095년) 시대에 처음 등장한 이후, 바빌로니아, 메소포타미아 광범위한 지역을 통치한 왕들에 의해 즐겨 사용되었다.[59] 수메르와 아카드라는 두 땅으로 이루어져 있다고 전통적으로 인식되었던 지역은, 카시트 왕조(바빌론 제3왕조, 기원전 15세기경-기원전 1155년) 시대에는 '''카르두니아슈'''(''Karduniaš'')라는 명칭 아래 정치적 통일체로 인식되게 되었다.[60] 아케메네스 왕조의 왕 다리우스 1세(재위: 기원전 522년-기원전 486년)가 남긴 베히스툰 비문에는, 그가 지배하는 국가들 중 하나로 '''바빌론'''(Bābiruš)이라는 이름으로 바빌로니아가 언급되어 있다.[61]

3. 지리

바빌로니아는 티그리스강과 유프라테스강의 충적 평야로, 기복이 적은 광대한 평원이다.[55][63] 바그다드에서 바스라까지 고저차가 매우 적어, 산이 많은 북부 메소포타미아의 아시리아와는 다른 경관을 보인다.[63] 최남부는 습지대이며, 사람들은 육지와 소형 선박 위에서 생활했다.[55]

이 지역의 기후는 지난 1000년 동안 크게 변하지 않아 연 강수량 100mm 이하의 건조 지대이다.[58][64] 관개 농업이 발달했으며, 주요 수원인 티그리스강과 유프라테스강은 증수와 감수의 순환이 농작업 주기와 맞지 않아 어려움이 있었다.[64] 봄철 눈 녹은 물로 인한 증수와 범람은 홍수를 일으켰고,[63][64] 유량이 적은 시기에는 관개용수 확보를 위해 운하 건설과 유지 보수가 필수적이었다.[65] 완만한 경사로 인해 토사 퇴적과 배수 문제가 발생했고, 염해 문제도 심각했다.[65] 유프라테스강은 비교적 안정적인 수량으로 인해 주요 관개 수원으로 활용되었고, 인구와 농지는 유프라테스강 연안에 밀집했다.[64][66]

바빌로니아는 광물 자원이 부족하고 목재도 대추야자와 타마리스크 정도만 있어, 햇볕에 말린 벽돌이나 구운 벽돌을 건축 자재로 사용했다.[55] 남부 습지대에서는 갈대를 이용한 건축물이 수메르 시대부터 건설되었다.[67] 점토질 토양은 토기 제작에 적합하여 기원전 7000년경부터 토기가 보급되었고, 낫과 같은 생활 용품도 흙으로 만들어졌다.[67]

4. 역사

=== 수메르와 아카드 ===

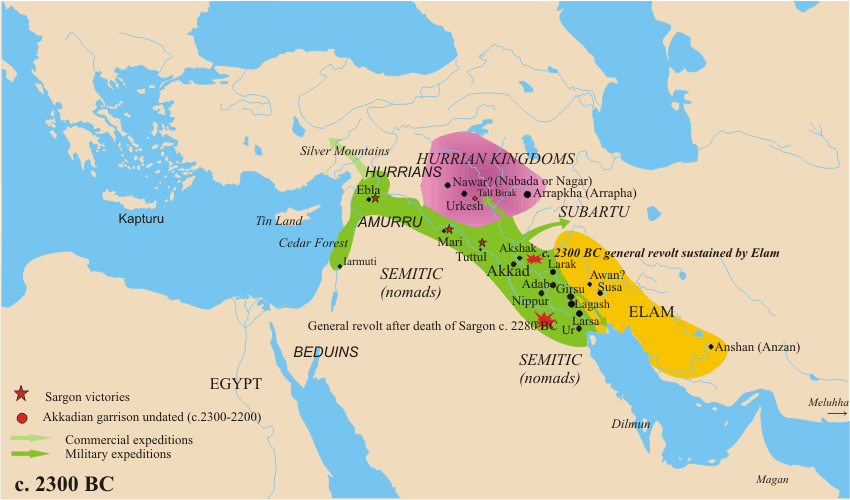

메소포타미아는 바빌론 등장 이전, 수메르 문명이 기원전 5400년경에 출현하였고, 기원전 35세기에서 30세기 사이에 아카드, 아시리아, 바빌로니아를 건설하게 될 아카드어 사용자들이 나타났다.[3] 기원전 3천년기 동안 수메르어와 아카드어 사용자들 사이에는 광범위한 이중언어 사용을 포함하여 밀접한 문화적 공생 관계가 형성되었다.[4] 수메르어와 아카드어는 어휘 차용에서부터 구문론적, 형태론적, 음운론적 수렴에 이르기까지 모든 영역에서 상호 영향을 주었으며,[4] 이 때문에 학자들은 3천년기의 수메르어와 아카드어를 ''sprachbund''로 지칭한다.[4] 아카드어는 기원전 3천년기와 2천년기의 전환기 무렵 메소포타미아의 구어로서 수메르어를 점차 대체했다.[5]

기원전 5400년경부터 기원전 24세기 아카드 제국의 부상까지 메소포타미아는 우르, 라가시, 우루크, 키쉬, 이신, 라르사, 아다브, 에리두, 가수르, 아슈르, 하마지, 악샤크, 아르벨라, 움마와 같은 수메르 도시들과 도시 국가들에 의해 지배되었다. 기원전 29세기에서 25세기 사이에는 일부 국가들(예: 에쉬눈나와 아시리아)의 왕 목록에 아카드어를 사용하는 세미족의 이름이 나타나기 시작했다. 전통적으로 메소포타미아의 주요 종교 중심지는 신 엔릴이 최고의 신이었던 니푸르 도시였으며, 기원전 18세기 중반 함무라비 통치 기간에 바빌론에 의해 대체될 때까지 유지되었다. 아카드 제국(기원전 2334~2154년)은 메소포타미아의 아카드어를 사용하는 세미족과 수메르인들을 하나의 지배 아래 통합했고, 아카드인들은 수메르인들을 완전히 지배하게 되어 고대 근동의 대부분을 지배하게 되었다. 제국은 결국 경제적 쇠퇴, 기후 변화, 내전, 그리고 북동쪽 자그로스 산맥 출신의 고립어를 사용하는 구티안족의 공격으로 붕괴되었다. 수메르는 기원전 22세기 후반 우르 제3왕조(신수메르 제국)와 함께 다시 부상하여 기원전 2161년에 남부 메소포타미아에서 구티안족을 축출했다.[6] 그들은 또한 한동안 북부 메소포타미아 아카드어를 사용하는 아시리아 왕들의 영토 대부분을 지배했던 것으로 보인다.

기원전 2002년 엘람인들에 의해 수메르 "우르 3왕조"가 붕괴된 후, 북부 레반트에서 온 외국 북서 세미어파 계통의 언어를 사용하는 아모리인("서방인")들이 메소포타미아 남부로 이주하기 시작하여 점차 메소포타미아 남부 대부분을 장악하고 일련의 작은 왕국들을 형성한 반면, 아시리아인들은 북쪽에서 독립을 재확립했다.

고대 아시리아 시대(기원전 2025~1750년)의 일루슈마 왕(기원전 2008~1975년)은 남쪽에서의 그의 활약을 다음과 같이 기술한다. "아카드인들과 그들의 자녀들의 자유[7]를 확립했다. 나는 그들의 구리를 정화했다. 나는 습지와 우르와 니푸르, 아왈, 키쉬, 여신 이스타르의 데르의 경계로부터 아슈르의 도시까지 그들의 자유를 확립했다.[8]" 이러한 정책은 그의 후계자 에리슈룸 1세와 이쿠눔에 의해 계속되었다. 그러나 기원전 1920년 아시리아에서 왕위를 계승한 사르곤 1세(기원전 1920~1881년)는 결국 아시리아를 이 지역에서 철수시키고, 후리아인과 하티인, 아모리인이 거주하는 레반트를 희생하면서 아시리아 식민지의 확장을 계속하는 데 집중했고, 결국 메소포타미아 남부는 아모리인들에게 함락되었다.

기원전 3200년경 수메르와 아카드 지역에는 복잡한 사회 제도를 가진 도시 국가가 탄생했다.[70] 수메르 초기 왕조 시대(기원전 2900년경-기원전 2335년경)에는 메소포타미아와 주변 서아시아 각지에 도시 문명이 확산되었다.[70][71] 초기 왕조 시대 말기인 기원전 2500년경부터는, 당시 사료를 바탕으로 그 역사의 일부를 알 수 있게 된다.[70][72] 초기 왕조 시대 말기에는 수메르인, 아카드인의 도시 국가가 흥망을 거듭했다.[73] 그러한 도시 국가에는 키슈, 니푸르, 아다브, 슈르팍, 움마, 우르크, 우르 등이 있다.[73] 이들 도시 국가에서는 왕권이 강화되고 특정 가계에 왕위가 독점되어 감과 동시에,[75] 각국 간에 영토와 패권을 둘러싸고 서로 격렬한 다툼이 벌어졌다.[76]

이러한 도시 국가들은 기원전 24세기 중반에 움마 왕으로 후에 우르크에 거점을 옮긴 루갈자게시에 의해 대부분 정복되었다.[78] 이 루갈자게시의 왕국은, 아카드 시(아가데)의 왕 사르곤(샤르-킨)에 의해 타도되었다.[79] 사르곤이 건설한 왕국은 아카드 제국이라고도 불리며, 일반적으로 최초의 통일 왕조로 취급된다.[79] 나람신 왕 시대에는 「사방 영역의 왕(수메르어: ''LUGAL ki-ib-ra-tim ar-ba-im'')」 등의 칭호를 채택하고, 도시 국가를 초월한 영역을 지배하는 왕권관을 발전시켜 나갔다.[81][82] 그러나 아카드 제국에 의한 통합은 샤르-칼리-샤리의 치세 후 붕괴했다. 후세의 전승은 아카드 제국의 붕괴와 그 후의 혼란을 야만족 구티인의 침입의 결과로 묘사하지만, 그 사실성은 의심스럽다고 여겨진다.[84] 이 혼란과 분열은 기원전 22세기 말경, 우르크의 장군으로 우르의 왕이 된 우르-난무(우르-난마, 재위: 기원전 2112년-기원전 2095년)에 의한 통합으로 종지부를 찍었다.[85][86] 이것을 우르 제3왕조라고 부른다.[85]

우르-난무는 현재 알려진 한 후세 바빌로니아의 지배자에 의해 반복해서 사용되는 「수메르와 아카드의 왕」이라는 칭호를 사용한 최초의 왕이다.[59][87] 또, 기록에 남는 최초의 법전 편찬이 이루어졌다(우르-난무 법전)[88] 이 무렵에는 정의(수메르어:''nig-si-sá'')의 개념도 정비되어, 후의 바빌로니아의 왕이 따라야 할 도덕 규범도 형성되어 갔다.[88] 그러나 우르 제3왕조 자체는 100년 남짓밖에 존속하지 않았다. 슈-신(재위: 기원전 2037년-기원전 2029년) 시대에는 서쪽에서 메소포타미아로 이주해 온 암루인(아모리인)의 세력이 증가하였다.[89] 또 동쪽에서는 엘람이 자브샤리국을 중심으로 반란을 일으켰다. 슈-신은 이 반란을 진압했지만,[89] 다음 왕 이비-신(재위: 기원전 2028년-기원전 2004년) 시대에는 이신 시에서 장군 이슈비-에라가 우르 제3왕조로부터 사실상 독립하여, 그 힘은 크게 약해졌다.[89] 그리고 이슈비-에라와의 다툼이나 다른 암루인 여러 부족의 반항 속에서, 엘람이 다시 반역하여 기원전 2004년에 우르를 점령했다.[90] 이로써 우르 제3왕조는 멸망했다.

=== 이신-라르사 시대 ===

우르 제3왕조 멸망 후 메소포타미아에는 이주해 온 아므르인들이 각지에 왕국을 건설했다. 이 시대에 유력 세력으로 등장하는 왕국의 대부분은 아므르계 왕국이다.[92] 그중에서도 이슈비-에르라가 건설한 이신 제1왕조와 아므르인들이 왕조를 세운 랄사(나프라눔)가 중심이 되어 패권 다툼을 벌였다.[93] 초반에는 이신이 가장 유력했지만, 제5대 왕 리피트-이시타르(재위: 기원전 1932년-기원전 1903년) 시대에는 랄사가 역시 제5대 구웅누눔(기원전 1932년-기원전 1906년) 왕 아래서 강대해지면서 이신을 압도했다.[93] 이신의 제2대 왕 슈-일리슈와 구웅누눔 이후의 랄사 왕은 옛 우르 제3왕조 시대의 칭호인 "수메르와 아카드의 왕"을 다시 사용했다.[94]

이 무렵 바빌론이 점차 성장하여 남부 메소포타미아에 두각을 나타내기 시작한다. 바빌론은 우르 제3왕조 시대에 지사가 파견되었다는 기록이 남아 있지만, 이신-랄사 시대 초반까지는 한 지방 도시에 불과했다.[95] 이 시대 바빌론의 유적은 지하수 때문에 충분한 조사가 이루어지지 않았지만, 그래도 이 도시가 별다른 중요성을 가지고 있지 않았던 것은 틀림없다.[95][96] 기원전 1894년경, 아므르인의 수장 수무-아붐 또는 수무-라-엘이 이 도시를 근거지로 하여 왕조를 열었다고 한다.[96][97] 이것이 바빌론 제1왕조이다. 바빌론 제1왕조의 왕들은 이신 제1왕조와 남쪽에서 세력을 확장하는 랄사와 싸우면서 주변 지역으로 세력을 확장했지만, 함무라비(재위: 기원전 1792년-기원전 1750년)가 즉위했을 때에도 여전히 작은 영토를 가지고 있을 뿐이었다.[98]

함무라비 즉위 당시, 바빌론 남쪽에는 이미 이신을 멸망시키고 남부 메소포타미아 대부분을 지배하는 랄사, 동쪽에는 에슈눈나, 북쪽에는 아시리아를 지배하는 샴시-아다드 1세(재위: 기원전 1813년 - 기원전 1781년[99])의 "상 메소포타미아 왕국"이 큰 세력을 가지고 있었다.[100] 특히 샴시-아다드 1세는 당시 메소포타미아에서 가장 강력한 세력을 자랑한 군주이며, 그 왕국은 북부 메소포타미아의 넓은 지역에 걸쳐 있었다.[101] 함무라비는 즉위 당시 샴시-아다드 1세의 종주권 아래 있었고, 그의 지원을 얻어 랄사와 에슈눈나와 싸웠다.[100][102][103] 샴시-아다드 1세는 기원전 1781년경 사망했다. 그의 사망은 당시 메소포타미아에서 중대한 사건이었으며, 에슈눈나와 같은 외국에서도 이 해의 연호는 "샴시-아다드 1세가 죽은 해"라고 명명되었다.[104] 그의 사망 후 "상 메소포타미아 왕국"은 급속히 붕괴되었고, 메소포타미아에는 "혼자서 충분히 강력한 왕은 없다"는 상태가 되었다.[105] 바빌론의 함무라비, 랄사의 림-신 1세, 에슈눈나의 이바르-피-엘 2세, 카트나의 암투-피-엘, 마리의 짐리-림, 그리고 야므하드(알레포)의 야림-림 등이 유력한 왕으로 여겨졌다.[106] 함무라비는 장기간에 걸친 전쟁을 거쳐 랄사, 에슈눈나, 마리를 정복하고 남부 메소포타미아 전역을 지배하게 되었다.[107] 그 자신이 주장하는 바에 따르면, 아시리아까지 정복했다고 한다.[107]

=== 바빌론 제1왕조 시대 ===

기원전 20세기 우르 제3 왕조에 의한 수메르 부흥 직후, 유프라테스강 서쪽(오늘날의 이란 지역)으로부터 셈어족의 아모리인이 메소포타미아 지역으로 이주하였다. 이후 약 100년간 메소포타미아 지방은 분열되었고, 이신이 가장 강력한 도시였으나, 아모리인의 도시인 바빌론을 중심으로 주변 국가들을 정복하기 시작하면서 바빌로니아 제국을 이루게 된다. 바빌로니아 제국이 형성된 기원전 1895년부터 기원전 1595년까지 약 300년간을 '''고대 바빌로니아'''로 분류한다.

바빌로니아인들은 시리아와 가나안 등지의 여러 서부 도시들과 정기적인 무역을 하였고, 바빌로니아에도 무역을 위한 아모리인의 이주지가 건설되었다.

도시 바빌론은 여섯 번째 통치자였던 함무라비왕 때에 메소포타미아 지역의 패권을 장악하였다. 그는 유능한 지도자로서, 법전을 편찬하여 지역을 안정적으로 통치하였다. 바빌로니아인들은 왕을 신 마르둑(Marduk)의 대행자로 믿었고, 바빌론은 "신성한 도시"로서, 모든 왕은 그곳에서 왕권을 인정받아야 한다고 믿었다. 왕권을 강화하기 위해 관료 제도와, 세금 제도, 중앙 정부 체제가 갖추어졌다.

바빌로니아가 일어난 뒤로 대대적인 문예 부흥이 일어났다. 이 첫 번째 바빌론 왕조의 가장 큰 업적은 법전의 편찬이다. 엘람인을 추방하고 왕국이 정착한 뒤 함무라비의 지시로 만들어진 이 법전은 함무라비 법전(Code of Hammurabi)으로 불린다. 함무라비 법전의 사본이 수사(Susa)에서 1901년에 발견되었으며 현재는 루브르에 소장되어 있다.[16][17]

바빌로니아의 잘 훈련된 군대는 기원전 18세기에 이신, 엘람, 우루크 등의 도시국가와 강력한 마리 왕국을 무너뜨렸다. 바빌론의 지배는 지중해까지 미쳤다.

기원전 1894년경, 수무아붐이라는 아모리테 족장이 인근 소도시 국가인 카잘루의 영토였던, 당시 비교적 작은 도시 바빌론을 포함한 지역을 탈취하여 독립적인 국가로 만들었다. 그의 통치는 주변 여러 소도시 국가와 왕국들 사이에서 국가를 건설하는 데 중점을 두었다. 그러나 수무아붐은 자신을 '바빌론 왕'이라고 칭하지 않은 것으로 보이는데, 이는 바빌론 자체가 아직 작은 마을이나 도시였고 왕국으로서의 가치가 없었음을 시사한다.[10]

그 뒤를 이은 수무라엘, 사비움, 그리고 아필신 역시 수무아붐과 마찬가지로 모호한 방식으로 통치했으며, 당시의 어떤 기록에도 바빌론 왕에 대한 언급은 없다.[11] 신무발릿은 이들 아모리테 통치자 중 최초로 공식적으로 '바빌론 왕'으로 여겨졌지만, 그 역시 단 한 개의 점토판에서만 언급된다. 이들 왕들 치하에서 바빌로니아는 영토가 매우 적은 작은 국가로 남아 있었고, 이신, 라르사, 북쪽의 아시리아, 그리고 고대 이란 동쪽의 엘람과 같이 더 오래되고 크고 강력한 이웃 왕국들에 가려져 있었다.[12] 엘람인들은 메소포타미아 남부의 광대한 지역을 점령했고, 초기 아모리테 통치자들은 대체로 엘람에 예속되어 있었다.

바빌론은 기원전 1792년~1750년(단축 연대기는 기원전 1728년~1686년경) 여섯 번째 아모리테 통치자 함무라비의 통치가 시작될 때까지 작은 도시국가의 작은 마을로 남아 있었다.[12] 그는 바빌론에서 대규모 건설 공사를 실시하여 작은 마을을 왕국에 걸맞은 대도시로 확장했다. 매우 효율적인 통치자인 그는 세금과 중앙집중식 정부를 갖춘 관료제를 수립했다. 함무라비는 바빌론을 엘람의 지배에서 해방시켰을 뿐만 아니라, 실제로 엘람을 침략하여 남부 메소포타미아에서 엘람인들을 완전히 몰아냈습니다. 그 후 그는 이신, 라르사, 에슈누나, 키쉬, 라가시, 니푸르, 보르시파, 우르, 우루크, 움마, 아답, 시파르, 라피쿰, 에리두 등의 도시를 포함하여 남부 메소포타미아를 체계적으로 정복했다.[13] 그의 정복은 격변의 시대 이후 지역에 안정을 가져다주었고, 작은 도시국가들의 잡다한 집합체를 하나의 국가로 통합했습니다. 남부 메소포타미아가 '바빌로니아'라는 이름을 얻게 된 것은 함무라비 시대부터이다.[14]

함무라비는 훈련된 군대를 동쪽으로 돌려 1000년 후 이란이 된 지역을 침략하여 엘람, 구티움, 룰루비, 투루쿠, 카시테를 정복했습니다. 서쪽으로는 시리아와 요르단(현대)을 포함한 레반트의 아모리테 국가들과 강력한 왕국인 마리와 야무하드를 정복했습니다.

그런 다음 함무라비는 메소포타미아의 지배권과 근동의 패권을 두고 고대 아시리아 제국과 장기간 전쟁을 벌였습니다. 아시리아는 기원전 21세기부터 소아시아 남동부의 많은 후리와 하티 지역을 지배해 왔고, 기원전 20세기 후반부터는 레반트 북동부와 메소포타미아 중부에 대한 지배력을 주장했습니다. 강력한 아시리아 왕 샴시-아다드 1세와 이슈메-다간 1세와 수십 년 동안 장기간의 투쟁 끝에 함무라비는 그들의 후계자 무트-아슈쿠르를 기원전 1751년경 바빌론에 조공을 바치도록 강요하여 바빌로니아가 아나톨리아에 있는 아시리아의 수 세기 된 하티와 후리 식민지를 장악하게 했습니다.[15]

함무라비의 가장 중요하고 오래 지속되는 업적 중 하나는 바빌로니아 법전을 편찬한 것입니다. 이는 수메르, 아카드, 아시리아의 훨씬 이전 법전들을 개선한 것이었습니다. 이것은 엘람인들을 축출하고 그의 왕국이 안정된 후 함무라비의 명령에 따라 만들어졌습니다. 1901년, 자크 드 모르강과 장 뱅상 셰일이 엘람의 수사에서 스텔레 위에 새겨진 함무라비 법전 사본을 발견했습니다. 이것은 나중에 약탈품으로 가져온 것이었습니다.[16] 그 사본은 현재 루브르 박물관에 있습니다.[17]

기원전 3000년 이전부터 함무라비 통치 시대까지 남부 메소포타미아의 주요 문화 및 종교 중심지는 신 엔릴이 최고였던 고대 도시 니푸르였습니다. 함무라비는 이러한 지배력을 바빌론으로 옮겨 마르두크를 남부 메소포타미아의 신들의 계층에서 최고로 만들었습니다 (신 아슈르와 어느 정도 이스타르는 북부 메소포타미아 아시리아에서 오랫동안 지배적인 신으로 남았습니다). 바빌론 도시는 남부 메소포타미아의 모든 합법적인 통치자가 대관식을 치러야 하는 "성스러운 도시"로 알려지게 되었고, 이러한 종교적 이유로 아시리아에서도 존경받았습니다. 함무라비는 이전에는 사소한 행정 도시였던 것을 크고 강력하며 영향력 있는 도시로 바꾸었고, 남부 메소포타미아 전체에 대한 지배권을 확장했으며 많은 건물을 세웠습니다.

아모리테가 지배하는 바빌로니아인들은 그들의 전임 국가들과 마찬가지로 서쪽의 아모리테와 가나안 도시 국가들과 정기적으로 무역을 했으며, 바빌로니아 관리 또는 군대가 때때로 레반트와 가나안으로 이동하고 아모리테 상인들이 메소포타미아 전역에서 자유롭게 활동했습니다. 바빌로니아 군주국의 서쪽과의 관계는 상당히 오랫동안 강력했습니다. 함무라비의 증손자인 암미-디타나는 여전히 자신을 "아모리테 땅의 왕"이라고 칭했습니다. 암미-디타나의 아버지와 아들도 아모리테 이름을 지녔습니다: 아비-에슈와 암미-사두카.

남부 메소포타미아는 자연적인 방어 경계가 없어 공격에 취약했습니다. 함무라비 사후 그의 제국은 급속도로 붕괴되기 시작했습니다. 그의 후계자 삼수일루나(기원전 1749~1712년) 치세에 메소포타미아 남부는 아카드어를 사용하는 토착 왕 일룸-마-일리에게 넘어갔고, 아모리트족이 지배하던 바빌로니아인들은 쫓겨났습니다. 남부는 토착 해안 왕조가 되어 이후 272년 동안 바빌론의 지배를 받지 않았습니다.[18]

바빌로니아인들과 그들의 아모리트족 지배자들은 모두 북쪽 아시리아에서 푸주르-신(기원전 1740년경)이라는 아시리아-아카드 총독에 의해 몰려났는데, 그는 무트-아슈쿠르 왕을 외국 아모리트인이자 바빌론의 전직 졸개로 여겼습니다. 아시리아에서 6년간의 내전 후 아다시라는 토착 왕이 기원전 1735년경 권력을 장악했고, 그의 후계자 벨-바니와 마찬가지로 중부 메소포타미아의 이전 바빌로니아와 아모리트 영토를 빼앗았습니다.

아모리트족의 지배는 훨씬 축소된 바빌론에서 살아남았고, 삼수일루나의 후계자 아비-에슈는 바빌론을 위해 해안 왕조를 재정복하려는 헛된 시도를 했지만 담키-일리슈 2세 왕에게 패배했습니다. 그의 통치가 끝날 무렵 바빌로니아는 함무라비의 부상 이전의 작은 도시였을 때와 같은 작고 비교적 약한 국가로 축소되었지만, 도시 자체는 함무라비 이전의 작은 마을보다 훨씬 크고 부유했습니다.

그의 뒤를 이은 암미-디타나와 암미-사두카는 모두 함무라비 사후 상실된 많은 영토를 되찾을 만큼 강력한 입장에 있지 않아 바빌론 자체의 평화로운 건설 프로젝트에 만족했습니다.

삼수-디타나는 바빌론의 마지막 아모리트족 지배자가 될 것이었습니다. 그의 통치 초기에 그는 오늘날 이란 북서부 산악 지대에서 유래한 외떨어진 언어로 추정되는 언어를 사용하는 카시트족의 압력을 받았습니다. 그 후 바빌론은 기원전 1595년에 인도유럽어족에 속하는 아나톨리아 기반의 히타이트족의 공격을 받았습니다. 삼수-디타나는 히타이트 왕 무르실리 1세에 의한 "바빌론 함락" 이후 폐위되었습니다. 히타이트족은 오래 머물지 않았지만, 그들이 초래한 파괴는 마침내 카시트 동맹국들이 권력을 장악할 수 있게 했습니다.

함무라비는 정복 사업과 병행하여 전란으로 황폐해진 운하망을 정비 확충하는 동시에[110], '''함무라비 법전'''이라고 불리는 법전비를 만들게 했다. 이 함무라비 법전은 상업, 농업, 범죄, 결혼, 상속 등 사회경제의 다양한 영역에 대한 "조문"을 포함하고 있으며, "눈에는 눈으로, 이에는 이로"의 동해복수 원리로도 유명하다. 이 "법전"은 많은 사본이 만들어져 널리 보급되었지만, 실제로는 모범 판례집에 가까운 것이었고, 이를 바탕으로 재판을 했던 기록은 현존하지 않는다.[111][112] 그러나 함무라비가 영내의 재판을 감독하고, 경우에 따라 직접 재판을 내렸던 것은 현존하는 많은 재판 기록으로 명확해졌다.[112]

함무라비 사후, 바빌론 제1왕조의 왕들은 반란과 외적의 침입에 오랫동안 대처해야 했다. 다음 왕 삼수일루나(재위: 기원전 1749년-기원전 1712년)의 즉위 직후, 라르사에서 림신 2세가, 에슈누나에서 투프리아슈가 반란을 일으켰다.[113] 바빌론의 연호는 이들에 대한 승리를 기록하고 있지만, 삼수일루나의 치세 20년에 이르러서도 반란 세력에 대해 "일 년에 여덟 번의 승리"를 기록하고 있는 것처럼, 그 통치는 안정적이지 않았다.[113] 더욱이 페르시아 만 연안 지역에서는 일르만(일르마 일룸)이라는 인물이 독립하여, 후에 "해의 나라"라고 불리는 왕조를 건국했다("해의 나라" 제1왕조, 바빌론 제2왕조라고도 함).[114] 더 중요한 것은 삼수일루나의 치세 중에 처음으로 '''카쉬'''('''카시트인''')의 군세에 대한 언급이 보인다는 점이다.[114][115] 삼수일루나의 다음 왕 아비에슈후(재위: 기원전 1711년-기원전 1684년)는 "해의 나라"에 승리했지만, 그 통치를 영속시키지는 못했고, 게다가 그의 치세 중에 마리 지역을 근거지로 "하나" 왕조가 건국되었다.[114] 이 왕조의 왕은 카시트어 이름을 가지고 있으며, 당시 카시트인 집단이 유프라테스 강 중류 지역으로 이주를 진행하고 있었음을 보여준다.[116]

아비에슈후 이후의 왕들의 시대에도 계속해서 바빌론 제1왕조의 지배 지역은 축소되었지만, 이 왕조의 붕괴 과정은 시대가 진행될수록 구체적인 상황을 파악하기 어려워진다.[116] 약체화되었던 바빌론 제1왕조는 마지막 왕 삼수디타나(기원전 1625년-기원전 1595년) 때, 갑자기 아나톨리아에서 바빌로니아로 장거리 원정을 감행한 히타이트의 무르실리 1세의 공격으로 바빌론을 점령당하고 멸망했다.[116][117] 이 히타이트의 원정이 행해진 이유에 대해서는 잘 알려져 있지 않다. 히타이트인이 남긴 기록에도 그 의도를 추측할 수 있는 것은 없고, 그들이 바빌로니아까지 포함하는 거대한 왕국을 건설하려고 했다는 설은 증명되지 않는다.[116] 바빌로니아인 또한 매우 간결한 기록만 남겼다.[118] 그러나 의도는 어쨌든 결과만 보면 히타이트에 의한 바빌론 점령은 일시적인 것이었고, 약체화된 바빌론 제1왕조에 마지막 타격을 가한 사건이었다.[118] 그 후 수메르와 아카드 지방의 정치적 혼란을 수습하고 새로운 질서를 확립한 것은 히타이트인이 아니라 카시트인이었다.[118][119][120]

=== 카시트 왕조 ===

기원전 1595년, 히타이트 왕 무르실리 1세에 의해 고대 바빌로니아가 멸망하면서, 카시트 왕조가 건

4. 1. 수메르와 아카드

메소포타미아는 바빌론 등장 이전, 수메르 문명이 기원전 5400년경에 출현하였고, 기원전 35세기에서 30세기 사이에 아카드, 아시리아, 바빌로니아를 건설하게 될 아카드어 사용자들이 나타났다.[3] 기원전 3천년기 동안 수메르어와 아카드어 사용자들 사이에는 광범위한 이중언어 사용을 포함하여 밀접한 문화적 공생 관계가 형성되었다.[4] 수메르어와 아카드어는 어휘 차용에서부터 구문론적, 형태론적, 음운론적 수렴에 이르기까지 모든 영역에서 상호 영향을 주었으며,[4] 이 때문에 학자들은 3천년기의 수메르어와 아카드어를 ''sprachbund''로 지칭한다.[4] 아카드어는 기원전 3천년기와 2천년기의 전환기 무렵 메소포타미아의 구어로서 수메르어를 점차 대체했다.[5]

기원전 5400년경부터 기원전 24세기 아카드 제국의 부상까지 메소포타미아는 우르, 라가시, 우루크, 키쉬, 이신, 라르사, 아다브, 에리두, 가수르, 아슈르, 하마지, 악샤크, 아르벨라, 움마와 같은 수메르 도시들과 도시 국가들에 의해 지배되었다. 기원전 29세기에서 25세기 사이에는 일부 국가들(예: 에쉬눈나와 아시리아)의 왕 목록에 아카드어를 사용하는 세미족의 이름이 나타나기 시작했다. 전통적으로 메소포타미아의 주요 종교 중심지는 신 엔릴이 최고의 신이었던 니푸르 도시였으며, 기원전 18세기 중반 함무라비 통치 기간에 바빌론에 의해 대체될 때까지 유지되었다. 아카드 제국(기원전 2334~2154년)은 메소포타미아의 아카드어를 사용하는 세미족과 수메르인들을 하나의 지배 아래 통합했고, 아카드인들은 수메르인들을 완전히 지배하게 되어 고대 근동의 대부분을 지배하게 되었다. 제국은 결국 경제적 쇠퇴, 기후 변화, 내전, 그리고 북동쪽 자그로스 산맥 출신의 고립어를 사용하는 구티안족의 공격으로 붕괴되었다. 수메르는 기원전 22세기 후반 우르 제3왕조(신수메르 제국)와 함께 다시 부상하여 기원전 2161년에 남부 메소포타미아에서 구티안족을 축출했다.[6] 그들은 또한 한동안 북부 메소포타미아 아카드어를 사용하는 아시리아 왕들의 영토 대부분을 지배했던 것으로 보인다.

기원전 2002년 엘람인들에 의해 수메르 "우르 3왕조"가 붕괴된 후, 북부 레반트에서 온 외국 북서 세미어파 계통의 언어를 사용하는 아모리인("서방인")들이 메소포타미아 남부로 이주하기 시작하여 점차 메소포타미아 남부 대부분을 장악하고 일련의 작은 왕국들을 형성한 반면, 아시리아인들은 북쪽에서 독립을 재확립했다.

고대 아시리아 시대(기원전 2025~1750년)의 일루슈마 왕(기원전 2008~1975년)은 남쪽에서의 그의 활약을 다음과 같이 기술한다. "아카드인들과 그들의 자녀들의 자유[7]를 확립했다. 나는 그들의 구리를 정화했다. 나는 습지와 우르와 니푸르, 아왈, 키쉬, 여신 이스타르의 데르의 경계로부터 아슈르의 도시까지 그들의 자유를 확립했다.[8]" 이러한 정책은 그의 후계자 에리슈룸 1세와 이쿠눔에 의해 계속되었다. 그러나 기원전 1920년 아시리아에서 왕위를 계승한 사르곤 1세(기원전 1920~1881년)는 결국 아시리아를 이 지역에서 철수시키고, 후리아인과 하티인, 아모리인이 거주하는 레반트를 희생하면서 아시리아 식민지의 확장을 계속하는 데 집중했고, 결국 메소포타미아 남부는 아모리인들에게 함락되었다.

기원전 3200년경 수메르와 아카드 지역에는 복잡한 사회 제도를 가진 도시 국가가 탄생했다.[70] 수메르 초기 왕조 시대(기원전 2900년경-기원전 2335년경)에는 메소포타미아와 주변 서아시아 각지에 도시 문명이 확산되었다.[70][71] 초기 왕조 시대 말기인 기원전 2500년경부터는, 당시 사료를 바탕으로 그 역사의 일부를 알 수 있게 된다.[70][72] 초기 왕조 시대 말기에는 수메르인, 아카드인의 도시 국가가 흥망을 거듭했다.[73] 그러한 도시 국가에는 키슈, 니푸르, 아다브, 슈르팍, 움마, 우르크, 우르 등이 있다.[73] 이들 도시 국가에서는 왕권이 강화되고 특정 가계에 왕위가 독점되어 감과 동시에,[75] 각국 간에 영토와 패권을 둘러싸고 서로 격렬한 다툼이 벌어졌다.[76]

이러한 도시 국가들은 기원전 24세기 중반에 움마 왕으로 후에 우르크에 거점을 옮긴 루갈자게시에 의해 대부분 정복되었다.[78] 이 루갈자게시의 왕국은, 아카드 시(아가데)의 왕 사르곤(샤르-킨)에 의해 타도되었다.[79] 사르곤이 건설한 왕국은 아카드 제국이라고도 불리며, 일반적으로 최초의 통일 왕조로 취급된다.[79] 나람신 왕 시대에는 「사방 영역의 왕(수메르어: ''LUGAL ki-ib-ra-tim ar-ba-im'')」 등의 칭호를 채택하고, 도시 국가를 초월한 영역을 지배하는 왕권관을 발전시켜 나갔다.[81][82] 그러나 아카드 제국에 의한 통합은 샤르-칼리-샤리의 치세 후 붕괴했다. 후세의 전승은 아카드 제국의 붕괴와 그 후의 혼란을 야만족 구티인의 침입의 결과로 묘사하지만, 그 사실성은 의심스럽다고 여겨진다.[84] 이 혼란과 분열은 기원전 22세기 말경, 우르크의 장군으로 우르의 왕이 된 우르-난무(우르-난마, 재위: 기원전 2112년-기원전 2095년)에 의한 통합으로 종지부를 찍었다.[85][86] 이것을 우르 제3왕조라고 부른다.[85]

우르-난무는 현재 알려진 한 후세 바빌로니아의 지배자에 의해 반복해서 사용되는 「수메르와 아카드의 왕」이라는 칭호를 사용한 최초의 왕이다.[59][87] 또, 기록에 남는 최초의 법전 편찬이 이루어졌다(우르-난무 법전)[88] 이 무렵에는 정의(수메르어:''nig-si-sá'')의 개념도 정비되어, 후의 바빌로니아의 왕이 따라야 할 도덕 규범도 형성되어 갔다.[88] 그러나 우르 제3왕조 자체는 100년 남짓밖에 존속하지 않았다. 슈-신(재위: 기원전 2037년-기원전 2029년) 시대에는 서쪽에서 메소포타미아로 이주해 온 암루인(아모리인)의 세력이 증가하였다.[89] 또 동쪽에서는 엘람이 자브샤리국을 중심으로 반란을 일으켰다. 슈-신은 이 반란을 진압했지만,[89] 다음 왕 이비-신(재위: 기원전 2028년-기원전 2004년) 시대에는 이신 시에서 장군 이슈비-에라가 우르 제3왕조로부터 사실상 독립하여, 그 힘은 크게 약해졌다.[89] 그리고 이슈비-에라와의 다툼이나 다른 암루인 여러 부족의 반항 속에서, 엘람이 다시 반역하여 기원전 2004년에 우르를 점령했다.[90] 이로써 우르 제3왕조는 멸망했다.

4. 2. 고대 바빌로니아 시대

기원전 20세기 우르 제3 왕조에 의한 수메르 부흥 직후, 유프라테스강 서쪽(오늘날의 이란 지역)으로부터 셈어족의 아모리인이 메소포타미아 지역으로 이주하였다. 이후 약 100년간 메소포타미아 지방은 분열되었고, 이신이 가장 강력한 도시였으나, 아모리인의 도시인 바빌론을 중심으로 주변 국가들을 정복하기 시작하면서 바빌로니아 제국을 이루게 된다. 바빌로니아 제국이 형성된 기원전 1895년부터 기원전 1595년까지 약 300년간을 '''고대 바빌로니아'''로 분류한다.

바빌로니아인들은 시리아와 가나안 등지의 여러 서부 도시들과 정기적인 무역을 하였고, 바빌로니아에도 무역을 위한 아모리인의 이주지가 건설되었다.

도시 바빌론은 여섯 번째 통치자였던 함무라비왕 때에 메소포타미아 지역의 패권을 장악하였다. 그는 유능한 지도자로서, 법전을 편찬하여 지역을 안정적으로 통치하였다. 바빌로니아인들은 왕을 신 마르둑(Marduk)의 대행자로 믿었고, 바빌론은 "신성한 도시"로서, 모든 왕은 그곳에서 왕권을 인정받아야 한다고 믿었다. 왕권을 강화하기 위해 관료 제도와, 세금 제도, 중앙 정부 체제가 갖추어졌다.

바빌로니아가 일어난 뒤로 대대적인 문예 부흥이 일어났다. 이 첫 번째 바빌론 왕조의 가장 큰 업적은 법전의 편찬이다. 엘람인을 추방하고 왕국이 정착한 뒤 함무라비의 지시로 만들어진 이 법전은 함무라비 법전(Code of Hammurabi)으로 불린다. 함무라비 법전의 사본이 수사(Susa)에서 1901년에 발견되었으며 현재는 루브르에 소장되어 있다.[16][17]

바빌로니아의 잘 훈련된 군대는 기원전 18세기에 이신, 엘람, 우루크 등의 도시국가와 강력한 마리 왕국을 무너뜨렸다. 바빌론의 지배는 지중해까지 미쳤다.

기원전 1894년경, 수무아붐이라는 아모리테 족장이 인근 소도시 국가인 카잘루의 영토였던, 당시 비교적 작은 도시 바빌론을 포함한 지역을 탈취하여 독립적인 국가로 만들었다. 그의 통치는 주변 여러 소도시 국가와 왕국들 사이에서 국가를 건설하는 데 중점을 두었다. 그러나 수무아붐은 자신을 '바빌론 왕'이라고 칭하지 않은 것으로 보이는데, 이는 바빌론 자체가 아직 작은 마을이나 도시였고 왕국으로서의 가치가 없었음을 시사한다.[10]

그 뒤를 이은 수무라엘, 사비움, 그리고 아필신 역시 수무아붐과 마찬가지로 모호한 방식으로 통치했으며, 당시의 어떤 기록에도 바빌론 왕에 대한 언급은 없다.[11] 신무발릿은 이들 아모리테 통치자 중 최초로 공식적으로 '바빌론 왕'으로 여겨졌지만, 그 역시 단 한 개의 점토판에서만 언급된다. 이들 왕들 치하에서 바빌로니아는 영토가 매우 적은 작은 국가로 남아 있었고, 이신, 라르사, 북쪽의 아시리아, 그리고 고대 이란 동쪽의 엘람과 같이 더 오래되고 크고 강력한 이웃 왕국들에 가려져 있었다.[12] 엘람인들은 메소포타미아 남부의 광대한 지역을 점령했고, 초기 아모리테 통치자들은 대체로 엘람에 예속되어 있었다.

바빌론은 기원전 1792년~1750년(단축 연대기는 기원전 1728년~1686년경) 여섯 번째 아모리테 통치자 함무라비의 통치가 시작될 때까지 작은 도시국가의 작은 마을로 남아 있었다.[12] 그는 바빌론에서 대규모 건설 공사를 실시하여 작은 마을을 왕국에 걸맞은 대도시로 확장했다. 매우 효율적인 통치자인 그는 세금과 중앙집중식 정부를 갖춘 관료제를 수립했다. 함무라비는 바빌론을 엘람의 지배에서 해방시켰을 뿐만 아니라, 실제로 엘람을 침략하여 남부 메소포타미아에서 엘람인들을 완전히 몰아냈습니다. 그 후 그는 이신, 라르사, 에슈누나, 키쉬, 라가시, 니푸르, 보르시파, 우르, 우루크, 움마, 아답, 시파르, 라피쿰, 에리두 등의 도시를 포함하여 남부 메소포타미아를 체계적으로 정복했다.[13] 그의 정복은 격변의 시대 이후 지역에 안정을 가져다주었고, 작은 도시국가들의 잡다한 집합체를 하나의 국가로 통합했습니다. 남부 메소포타미아가 '바빌로니아'라는 이름을 얻게 된 것은 함무라비 시대부터이다.[14]

함무라비는 훈련된 군대를 동쪽으로 돌려 1000년 후 이란이 된 지역을 침략하여 엘람, 구티움, 룰루비, 투루쿠, 카시테를 정복했습니다. 서쪽으로는 시리아와 요르단(현대)을 포함한 레반트의 아모리테 국가들과 강력한 왕국인 마리와 야무하드를 정복했습니다.

그런 다음 함무라비는 메소포타미아의 지배권과 근동의 패권을 두고 고대 아시리아 제국과 장기간 전쟁을 벌였습니다. 아시리아는 기원전 21세기부터 소아시아 남동부의 많은 후리와 하티 지역을 지배해 왔고, 기원전 20세기 후반부터는 레반트 북동부와 메소포타미아 중부에 대한 지배력을 주장했습니다. 강력한 아시리아 왕 샴시-아다드 1세와 이슈메-다간 1세와 수십 년 동안 장기간의 투쟁 끝에 함무라비는 그들의 후계자 무트-아슈쿠르를 기원전 1751년경 바빌론에 조공을 바치도록 강요하여 바빌로니아가 아나톨리아에 있는 아시리아의 수 세기 된 하티와 후리 식민지를 장악하게 했습니다.[15]

함무라비의 가장 중요하고 오래 지속되는 업적 중 하나는 바빌로니아 법전을 편찬한 것입니다. 이는 수메르, 아카드, 아시리아의 훨씬 이전 법전들을 개선한 것이었습니다. 이것은 엘람인들을 축출하고 그의 왕국이 안정된 후 함무라비의 명령에 따라 만들어졌습니다. 1901년, 자크 드 모르강과 장 뱅상 셰일이 엘람의 수사에서 스텔레 위에 새겨진 함무라비 법전 사본을 발견했습니다. 이것은 나중에 약탈품으로 가져온 것이었습니다.[16] 그 사본은 현재 루브르 박물관에 있습니다.[17]

기원전 3000년 이전부터 함무라비 통치 시대까지 남부 메소포타미아의 주요 문화 및 종교 중심지는 신 엔릴이 최고였던 고대 도시 니푸르였습니다. 함무라비는 이러한 지배력을 바빌론으로 옮겨 마르두크를 남부 메소포타미아의 신들의 계층에서 최고로 만들었습니다 (신 아슈르와 어느 정도 이스타르는 북부 메소포타미아 아시리아에서 오랫동안 지배적인 신으로 남았습니다). 바빌론 도시는 남부 메소포타미아의 모든 합법적인 통치자가 대관식을 치러야 하는 "성스러운 도시"로 알려지게 되었고, 이러한 종교적 이유로 아시리아에서도 존경받았습니다. 함무라비는 이전에는 사소한 행정 도시였던 것을 크고 강력하며 영향력 있는 도시로 바꾸었고, 남부 메소포타미아 전체에 대한 지배권을 확장했으며 많은 건물을 세웠습니다.

아모리테가 지배하는 바빌로니아인들은 그들의 전임 국가들과 마찬가지로 서쪽의 아모리테와 가나안 도시 국가들과 정기적으로 무역을 했으며, 바빌로니아 관리 또는 군대가 때때로 레반트와 가나안으로 이동하고 아모리테 상인들이 메소포타미아 전역에서 자유롭게 활동했습니다. 바빌로니아 군주국의 서쪽과의 관계는 상당히 오랫동안 강력했습니다. 함무라비의 증손자인 암미-디타나는 여전히 자신을 "아모리테 땅의 왕"이라고 칭했습니다. 암미-디타나의 아버지와 아들도 아모리테 이름을 지녔습니다: 아비-에슈와 암미-사두카.

남부 메소포타미아는 자연적인 방어 경계가 없어 공격에 취약했습니다. 함무라비 사후 그의 제국은 급속도로 붕괴되기 시작했습니다. 그의 후계자 삼수일루나(기원전 1749~1712년) 치세에 메소포타미아 남부는 아카드어를 사용하는 토착 왕 일룸-마-일리에게 넘어갔고, 아모리트족이 지배하던 바빌로니아인들은 쫓겨났습니다. 남부는 토착 해안 왕조가 되어 이후 272년 동안 바빌론의 지배를 받지 않았습니다.[18]

바빌로니아인들과 그들의 아모리트족 지배자들은 모두 북쪽 아시리아에서 푸주르-신(기원전 1740년경)이라는 아시리아-아카드 총독에 의해 몰려났는데, 그는 무트-아슈쿠르 왕을 외국 아모리트인이자 바빌론의 전직 졸개로 여겼습니다. 아시리아에서 6년간의 내전 후 아다시라는 토착 왕이 기원전 1735년경 권력을 장악했고, 그의 후계자 벨-바니와 마찬가지로 중부 메소포타미아의 이전 바빌로니아와 아모리트 영토를 빼앗았습니다.

아모리트족의 지배는 훨씬 축소된 바빌론에서 살아남았고, 삼수일루나의 후계자 아비-에슈는 바빌론을 위해 해안 왕조를 재정복하려는 헛된 시도를 했지만 담키-일리슈 2세 왕에게 패배했습니다. 그의 통치가 끝날 무렵 바빌로니아는 함무라비의 부상 이전의 작은 도시였을 때와 같은 작고 비교적 약한 국가로 축소되었지만, 도시 자체는 함무라비 이전의 작은 마을보다 훨씬 크고 부유했습니다.

그의 뒤를 이은 암미-디타나와 암미-사두카는 모두 함무라비 사후 상실된 많은 영토를 되찾을 만큼 강력한 입장에 있지 않아 바빌론 자체의 평화로운 건설 프로젝트에 만족했습니다.

삼수-디타나는 바빌론의 마지막 아모리트족 지배자가 될 것이었습니다. 그의 통치 초기에 그는 오늘날 이란 북서부 산악 지대에서 유래한 외떨어진 언어로 추정되는 언어를 사용하는 카시트족의 압력을 받았습니다. 그 후 바빌론은 기원전 1595년에 인도유럽어족에 속하는 아나톨리아 기반의 히타이트족의 공격을 받았습니다. 삼수-디타나는 히타이트 왕 무르실리 1세에 의한 "바빌론 함락" 이후 폐위되었습니다. 히타이트족은 오래 머물지 않았지만, 그들이 초래한 파괴는 마침내 카시트 동맹국들이 권력을 장악할 수 있게 했습니다.

함무라비는 정복 사업과 병행하여 전란으로 황폐해진 운하망을 정비 확충하는 동시에[110], '''함무라비 법전'''이라고 불리는 법전비를 만들게 했다. 이 함무라비 법전은 상업, 농업, 범죄, 결혼, 상속 등 사회경제의 다양한 영역에 대한 "조문"을 포함하고 있으며, "눈에는 눈으로, 이에는 이로"의 동해복수 원리로도 유명하다. 이 "법전"은 많은 사본이 만들어져 널리 보급되었지만, 실제로는 모범 판례집에 가까운 것이었고, 이를 바탕으로 재판을 했던 기록은 현존하지 않는다.[111][112] 그러나 함무라비가 영내의 재판을 감독하고, 경우에 따라 직접 재판을 내렸던 것은 현존하는 많은 재판 기록으로 명확해졌다.[112]

함무라비 사후, 바빌론 제1왕조의 왕들은 반란과 외적의 침입에 오랫동안 대처해야 했다. 다음 왕 삼수일루나(재위: 기원전 1749년-기원전 1712년)의 즉위 직후, 라르사에서 림신 2세가, 에슈누나에서 투프리아슈가 반란을 일으켰다.[113] 바빌론의 연호는 이들에 대한 승리를 기록하고 있지만, 삼수일루나의 치세 20년에 이르러서도 반란 세력에 대해 "일 년에 여덟 번의 승리"를 기록하고 있는 것처럼, 그 통치는 안정적이지 않았다.[113] 더욱이 페르시아 만 연안 지역에서는 일르만(일르마 일룸)이라는 인물이 독립하여, 후에 "해의 나라"라고 불리는 왕조를 건국했다("해의 나라" 제1왕조, 바빌론 제2왕조라고도 함).[114] 더 중요한 것은 삼수일루나의 치세 중에 처음으로 '''카쉬'''('''카시트인''')의 군세에 대한 언급이 보인다는 점이다.[114][115] 삼수일루나의 다음 왕 아비에슈후(재위: 기원전 1711년-기원전 1684년)는 "해의 나라"에 승리했지만, 그 통치를 영속시키지는 못했고, 게다가 그의 치세 중에 마리 지역을 근거지로 "하나" 왕조가 건국되었다.[114] 이 왕조의 왕은 카시트어 이름을 가지고 있으며, 당시 카시트인 집단이 유프라테스 강 중류 지역으로 이주를 진행하고 있었음을 보여준다.[116]

아비에슈후 이후의 왕들의 시대에도 계속해서 바빌론 제1왕조의 지배 지역은 축소되었지만, 이 왕조의 붕괴 과정은 시대가 진행될수록 구체적인 상황을 파악하기 어려워진다.[116] 약체화되었던 바빌론 제1왕조는 마지막 왕 삼수디타나(기원전 1625년-기원전 1595년) 때, 갑자기 아나톨리아에서 바빌로니아로 장거리 원정을 감행한 히타이트의 무르실리 1세의 공격으로 바빌론을 점령당하고 멸망했다.[116][117] 이 히타이트의 원정이 행해진 이유에 대해서는 잘 알려져 있지 않다. 히타이트인이 남긴 기록에도 그 의도를 추측할 수 있는 것은 없고, 그들이 바빌로니아까지 포함하는 거대한 왕국을 건설하려고 했다는 설은 증명되지 않는다.[116] 바빌로니아인 또한 매우 간결한 기록만 남겼다.[118] 그러나 의도는 어쨌든 결과만 보면 히타이트에 의한 바빌론 점령은 일시적인 것이었고, 약체화된 바빌론 제1왕조에 마지막 타격을 가한 사건이었다.[118] 그 후 수메르와 아카드 지방의 정치적 혼란을 수습하고 새로운 질서를 확립한 것은 히타이트인이 아니라 카시트인이었다.[118][119][120]

4. 2. 1. 이신-라르사 시대

우르 제3왕조 멸망 후 메소포타미아에는 이주해 온 아므르인들이 각지에 왕국을 건설했다. 이 시대에 유력 세력으로 등장하는 왕국의 대부분은 아므르계 왕국이다.[92] 그중에서도 이슈비-에르라가 건설한 이신 제1왕조와 아므르인들이 왕조를 세운 랄사(나프라눔)가 중심이 되어 패권 다툼을 벌였다.[93] 초반에는 이신이 가장 유력했지만, 제5대 왕 리피트-이시타르(재위: 기원전 1932년-기원전 1903년) 시대에는 랄사가 역시 제5대 구웅누눔(기원전 1932년-기원전 1906년) 왕 아래서 강대해지면서 이신을 압도했다.[93] 이신의 제2대 왕 슈-일리슈와 구웅누눔 이후의 랄사 왕은 옛 우르 제3왕조 시대의 칭호인 "수메르와 아카드의 왕"을 다시 사용했다.[94]

이 무렵 바빌론이 점차 성장하여 남부 메소포타미아에 두각을 나타내기 시작한다. 바빌론은 우르 제3왕조 시대에 지사가 파견되었다는 기록이 남아 있지만, 이신-랄사 시대 초반까지는 한 지방 도시에 불과했다.[95] 이 시대 바빌론의 유적은 지하수 때문에 충분한 조사가 이루어지지 않았지만, 그래도 이 도시가 별다른 중요성을 가지고 있지 않았던 것은 틀림없다.[95][96] 기원전 1894년경, 아므르인의 수장 수무-아붐 또는 수무-라-엘이 이 도시를 근거지로 하여 왕조를 열었다고 한다.[96][97] 이것이 바빌론 제1왕조이다. 바빌론 제1왕조의 왕들은 이신 제1왕조와 남쪽에서 세력을 확장하는 랄사와 싸우면서 주변 지역으로 세력을 확장했지만, 함무라비(재위: 기원전 1792년-기원전 1750년)가 즉위했을 때에도 여전히 작은 영토를 가지고 있을 뿐이었다.[98]

함무라비 즉위 당시, 바빌론 남쪽에는 이미 이신을 멸망시키고 남부 메소포타미아 대부분을 지배하는 랄사, 동쪽에는 에슈눈나, 북쪽에는 아시리아를 지배하는 샴시-아다드 1세(재위: 기원전 1813년 - 기원전 1781년[99])의 "상 메소포타미아 왕국"이 큰 세력을 가지고 있었다.[100] 특히 샴시-아다드 1세는 당시 메소포타미아에서 가장 강력한 세력을 자랑한 군주이며, 그 왕국은 북부 메소포타미아의 넓은 지역에 걸쳐 있었다.[101] 함무라비는 즉위 당시 샴시-아다드 1세의 종주권 아래 있었고, 그의 지원을 얻어 랄사와 에슈눈나와 싸웠다.[100][102][103] 샴시-아다드 1세는 기원전 1781년경 사망했다. 그의 사망은 당시 메소포타미아에서 중대한 사건이었으며, 에슈눈나와 같은 외국에서도 이 해의 연호는 "샴시-아다드 1세가 죽은 해"라고 명명되었다.[104] 그의 사망 후 "상 메소포타미아 왕국"은 급속히 붕괴되었고, 메소포타미아에는 "혼자서 충분히 강력한 왕은 없다"는 상태가 되었다.[105] 바빌론의 함무라비, 랄사의 림-신 1세, 에슈눈나의 이바르-피-엘 2세, 카트나의 암투-피-엘, 마리의 짐리-림, 그리고 야므하드(알레포)의 야림-림 등이 유력한 왕으로 여겨졌다.[106] 함무라비는 장기간에 걸친 전쟁을 거쳐 랄사, 에슈눈나, 마리를 정복하고 남부 메소포타미아 전역을 지배하게 되었다.[107] 그 자신이 주장하는 바에 따르면, 아시리아까지 정복했다고 한다.[107]

4. 2. 2. 바빌론 제1왕조 시대

기원전 20세기 우르 제3 왕조에 의한 수메르 부흥 직후, 유프라테스강 서쪽(오늘날의 이란 지역)으로부터 셈어족의 아모리인이 메소포타미아 지역으로 이주하였다. 이후 약 100년간 메소포타미아 지방은 분열되었고, 이신이 가장 강력한 도시였으나, 아모리인의 도시인 바빌론을 중심으로 주변 국가들을 정복하기 시작하면서 바빌로니아 제국을 이루게 된다. 바빌로니아 제국이 형성된 기원전 1895년부터 기원전 1595년까지 약 300년간을 '''고대 바빌로니아'''로 분류한다.

바빌로니아인들은 시리아와 가나안 등지의 여러 서부 도시들과 정기적인 무역을 하였고, 바빌로니아에도 무역을 위한 아모리인의 이주지가 건설되었다.

도시 바빌론은 여섯 번째 통치자였던 함무라비왕 때에 메소포타미아 지역의 패권을 장악하였다. 그는 유능한 지도자로서, 법전을 편찬하여 지역을 안정적으로 통치하였다. 바빌로니아인들은 왕을 신 마르둑(Marduk)의 대행자로 믿었고, 바빌론은 "신성한 도시"로서, 모든 왕은 그곳에서 왕권을 인정받아야 한다고 믿었다. 왕권을 강화하기 위해 관료 제도와, 세금 제도, 중앙 정부 체제가 갖추어졌다.

바빌로니아가 일어난 뒤로 대대적인 문예 부흥이 일어났다. 이 첫 번째 바빌론 왕조의 가장 큰 업적은 법전의 편찬이다. 엘람인을 추방하고 왕국이 정착한 뒤 함무라비의 지시로 만들어진 이 법전은 함무라비 법전(Code of Hammurabi)으로 불린다. 함무라비 법전의 사본이 수사(Susa)에서 1901년에 발견되었으며 현재는 루브르에 소장되어 있다.[16][17]

바빌로니아의 잘 훈련된 군대는 기원전 18세기에 이신, 엘람, 우루크 등의 도시국가와 강력한 마리 왕국을 무너뜨렸다. 바빌론의 지배는 지중해까지 미쳤다.

기원전 1894년경, 수무아붐이라는 아모리테 족장이 인근 소도시 국가인 카잘루의 영토였던, 당시 비교적 작은 도시 바빌론을 포함한 지역을 탈취하여 독립적인 국가로 만들었다. 그의 통치는 주변 여러 소도시 국가와 왕국들 사이에서 국가를 건설하는 데 중점을 두었다. 그러나 수무아붐은 자신을 '바빌론 왕'이라고 칭하지 않은 것으로 보이는데, 이는 바빌론 자체가 아직 작은 마을이나 도시였고 왕국으로서의 가치가 없었음을 시사한다.[10]

그 뒤를 이은 수무라엘, 사비움, 그리고 아필신 역시 수무아붐과 마찬가지로 모호한 방식으로 통치했으며, 당시의 어떤 기록에도 바빌론 왕에 대한 언급은 없다.[11] 신무발릿은 이들 아모리테 통치자 중 최초로 공식적으로 '바빌론 왕'으로 여겨졌지만, 그 역시 단 한 개의 점토판에서만 언급된다. 이들 왕들 치하에서 바빌로니아는 영토가 매우 적은 작은 국가로 남아 있었고, 이신, 라르사, 북쪽의 아시리아, 그리고 고대 이란 동쪽의 엘람과 같이 더 오래되고 크고 강력한 이웃 왕국들에 가려져 있었다.[12] 엘람인들은 메소포타미아 남부의 광대한 지역을 점령했고, 초기 아모리테 통치자들은 대체로 엘람에 예속되어 있었다.

바빌론은 기원전 1792년~1750년(단축 연대기는 기원전 1728년~1686년경) 여섯 번째 아모리테 통치자 함무라비의 통치가 시작될 때까지 작은 도시국가의 작은 마을로 남아 있었다.[12] 그는 바빌론에서 대규모 건설 공사를 실시하여 작은 마을을 왕국에 걸맞은 대도시로 확장했다. 매우 효율적인 통치자인 그는 세금과 중앙집중식 정부를 갖춘 관료제를 수립했다. 함무라비는 바빌론을 엘람의 지배에서 해방시켰을 뿐만 아니라, 실제로 엘람을 침략하여 남부 메소포타미아에서 엘람인들을 완전히 몰아냈습니다. 그 후 그는 이신, 라르사, 에슈누나, 키쉬, 라가시, 니푸르, 보르시파, 우르, 우루크, 움마, 아답, 시파르, 라피쿰, 에리두 등의 도시를 포함하여 남부 메소포타미아를 체계적으로 정복했다.[13] 그의 정복은 격변의 시대 이후 지역에 안정을 가져다주었고, 작은 도시국가들의 잡다한 집합체를 하나의 국가로 통합했습니다. 남부 메소포타미아가 '바빌로니아'라는 이름을 얻게 된 것은 함무라비 시대부터이다.[14]

함무라비는 훈련된 군대를 동쪽으로 돌려 1000년 후 이란이 된 지역을 침략하여 엘람, 구티움, 룰루비, 투루쿠, 카시테를 정복했습니다. 서쪽으로는 시리아와 요르단(현대)을 포함한 레반트의 아모리테 국가들과 강력한 왕국인 마리와 야무하드를 정복했습니다.

그런 다음 함무라비는 메소포타미아의 지배권과 근동의 패권을 두고 고대 아시리아 제국과 장기간 전쟁을 벌였습니다. 아시리아는 기원전 21세기부터 소아시아 남동부의 많은 후리와 하티 지역을 지배해 왔고, 기원전 20세기 후반부터는 레반트 북동부와 메소포타미아 중부에 대한 지배력을 주장했습니다. 강력한 아시리아 왕 샴시-아다드 1세와 이슈메-다간 1세와 수십 년 동안 장기간의 투쟁 끝에 함무라비는 그들의 후계자 무트-아슈쿠르를 기원전 1751년경 바빌론에 조공을 바치도록 강요하여 바빌로니아가 아나톨리아에 있는 아시리아의 수 세기 된 하티와 후리 식민지를 장악하게 했습니다.[15]

함무라비의 가장 중요하고 오래 지속되는 업적 중 하나는 바빌로니아 법전을 편찬한 것입니다. 이는 수메르, 아카드, 아시리아의 훨씬 이전 법전들을 개선한 것이었습니다. 이것은 엘람인들을 축출하고 그의 왕국이 안정된 후 함무라비의 명령에 따라 만들어졌습니다. 1901년, 자크 드 모르강과 장 뱅상 셰일이 엘람의 수사에서 스텔레 위에 새겨진 함무라비 법전 사본을 발견했습니다. 이것은 나중에 약탈품으로 가져온 것이었습니다.[16] 그 사본은 현재 루브르 박물관에 있습니다.[17]

기원전 3000년 이전부터 함무라비 통치 시대까지 남부 메소포타미아의 주요 문화 및 종교 중심지는 신 엔릴이 최고였던 고대 도시 니푸르였습니다. 함무라비는 이러한 지배력을 바빌론으로 옮겨 마르두크를 남부 메소포타미아의 신들의 계층에서 최고로 만들었습니다 (신 아슈르와 어느 정도 이스타르는 북부 메소포타미아 아시리아에서 오랫동안 지배적인 신으로 남았습니다). 바빌론 도시는 남부 메소포타미아의 모든 합법적인 통치자가 대관식을 치러야 하는 "성스러운 도시"로 알려지게 되었고, 이러한 종교적 이유로 아시리아에서도 존경받았습니다. 함무라비는 이전에는 사소한 행정 도시였던 것을 크고 강력하며 영향력 있는 도시로 바꾸었고, 남부 메소포타미아 전체에 대한 지배권을 확장했으며 많은 건물을 세웠습니다.

아모리테가 지배하는 바빌로니아인들은 그들의 전임 국가들과 마찬가지로 서쪽의 아모리테와 가나안 도시 국가들과 정기적으로 무역을 했으며, 바빌로니아 관리 또는 군대가 때때로 레반트와 가나안으로 이동하고 아모리테 상인들이 메소포타미아 전역에서 자유롭게 활동했습니다. 바빌로니아 군주국의 서쪽과의 관계는 상당히 오랫동안 강력했습니다. 함무라비의 증손자인 암미-디타나는 여전히 자신을 "아모리테 땅의 왕"이라고 칭했습니다. 암미-디타나의 아버지와 아들도 아모리테 이름을 지녔습니다: 아비-에슈와 암미-사두카.

남부 메소포타미아는 자연적인 방어 경계가 없어 공격에 취약했습니다. 함무라비 사후 그의 제국은 급속도로 붕괴되기 시작했습니다. 그의 후계자 삼수일루나(기원전 1749~1712년) 치세에 메소포타미아 남부는 아카드어를 사용하는 토착 왕 일룸-마-일리에게 넘어갔고, 아모리트족이 지배하던 바빌로니아인들은 쫓겨났습니다. 남부는 토착 해안 왕조가 되어 이후 272년 동안 바빌론의 지배를 받지 않았습니다.[18]

바빌로니아인들과 그들의 아모리트족 지배자들은 모두 북쪽 아시리아에서 푸주르-신(기원전 1740년경)이라는 아시리아-아카드 총독에 의해 몰려났는데, 그는 무트-아슈쿠르 왕을 외국 아모리트인이자 바빌론의 전직 졸개로 여겼습니다. 아시리아에서 6년간의 내전 후 아다시라는 토착 왕이 기원전 1735년경 권력을 장악했고, 그의 후계자 벨-바니와 마찬가지로 중부 메소포타미아의 이전 바빌로니아와 아모리트 영토를 빼앗았습니다.

아모리트족의 지배는 훨씬 축소된 바빌론에서 살아남았고, 삼수일루나의 후계자 아비-에슈는 바빌론을 위해 해안 왕조를 재정복하려는 헛된 시도를 했지만 담키-일리슈 2세 왕에게 패배했습니다. 그의 통치가 끝날 무렵 바빌로니아는 함무라비의 부상 이전의 작은 도시였을 때와 같은 작고 비교적 약한 국가로 축소되었지만, 도시 자체는 함무라비 이전의 작은 마을보다 훨씬 크고 부유했습니다.

그의 뒤를 이은 암미-디타나와 암미-사두카는 모두 함무라비 사후 상실된 많은 영토를 되찾을 만큼 강력한 입장에 있지 않아 바빌론 자체의 평화로운 건설 프로젝트에 만족했습니다.

삼수-디타나는 바빌론의 마지막 아모리트족 지배자가 될 것이었습니다. 그의 통치 초기에 그는 오늘날 이란 북서부 산악 지대에서 유래한 외떨어진 언어로 추정되는 언어를 사용하는 카시트족의 압력을 받았습니다. 그 후 바빌론은 기원전 1595년에 인도유럽어족에 속하는 아나톨리아 기반의 히타이트족의 공격을 받았습니다. 삼수-디타나는 히타이트 왕 무르실리 1세에 의한 "바빌론 함락" 이후 폐위되었습니다. 히타이트족은 오래 머물지 않았지만, 그들이 초래한 파괴는 마침내 카시트 동맹국들이 권력을 장악할 수 있게 했습니다.

함무라비는 정복 사업과 병행하여 전란으로 황폐해진 운하망을 정비 확충하는 동시에[110], '''함무라비 법전'''이라고 불리는 법전비를 만들게 했다. 이 함무라비 법전은 상업, 농업, 범죄, 결혼, 상속 등 사회경제의 다양한 영역에 대한 "조문"을 포함하고 있으며, "눈에는 눈으로, 이에는 이로"의 동해복수 원리로도 유명하다. 이 "법전"은 많은 사본이 만들어져 널리 보급되었지만, 실제로는 모범 판례집에 가까운 것이었고, 이를 바탕으로 재판을 했던 기록은 현존하지 않는다.[111][112] 그러나 함무라비가 영내의 재판을 감독하고, 경우에 따라 직접 재판을 내렸던 것은 현존하는 많은 재판 기록으로 명확해졌다.[112]

함무라비 사후, 바빌론 제1왕조의 왕들은 반란과 외적의 침입에 오랫동안 대처해야 했다. 다음 왕 삼수일루나(재위: 기원전 1749년-기원전 1712년)의 즉위 직후, 라르사에서 림신 2세가, 에슈누나에서 투프리아슈가 반란을 일으켰다.[113] 바빌론의 연호는 이들에 대한 승리를 기록하고 있지만, 삼수일루나의 치세 20년에 이르러서도 반란 세력에 대해 "일 년에 여덟 번의 승리"를 기록하고 있는 것처럼, 그 통치는 안정적이지 않았다.[113] 더욱이 페르시아 만 연안 지역에서는 일르만(일르마 일룸)이라는 인물이 독립하여, 후에 "해의 나라"라고 불리는 왕조를 건국했다("해의 나라" 제1왕조, 바빌론 제2왕조라고도 함).[114] 더 중요한 것은 삼수일루나의 치세 중에 처음으로 '''카쉬'''('''카시트인''')의 군세에 대한 언급이 보인다는 점이다.[114][115] 삼수일루나의 다음 왕 아비에슈후(재위: 기원전 1711년-기원전 1684년)는 "해의 나라"에 승리했지만, 그 통치를 영속시키지는 못했고, 게다가 그의 치세 중에 마리 지역을 근거지로 "하나" 왕조가 건국되었다.[114] 이 왕조의 왕은 카시트어 이름을 가지고 있으며, 당시 카시트인 집단이 유프라테스 강 중류 지역으로 이주를 진행하고 있었음을 보여준다.[116]

아비에슈후 이후의 왕들의 시대에도 계속해서 바빌론 제1왕조의 지배 지역은 축소되었지만, 이 왕조의 붕괴 과정은 시대가 진행될수록 구체적인 상황을 파악하기 어려워진다.[116] 약체화되었던 바빌론 제1왕조는 마지막 왕 삼수디타나(기원전 1625년-기원전 1595년) 때, 갑자기 아나톨리아에서 바빌로니아로 장거리 원정을 감행한 히타이트의 무르실리 1세의 공격으로 바빌론을 점령당하고 멸망했다.[116][117] 이 히타이트의 원정이 행해진 이유에 대해서는 잘 알려져 있지 않다. 히타이트인이 남긴 기록에도 그 의도를 추측할 수 있는 것은 없고, 그들이 바빌로니아까지 포함하는 거대한 왕국을 건설하려고 했다는 설은 증명되지 않는다.[116] 바빌로니아인 또한 매우 간결한 기록만 남겼다.[118] 그러나 의도는 어쨌든 결과만 보면 히타이트에 의한 바빌론 점령은 일시적인 것이었고, 약체화된 바빌론 제1왕조에 마지막 타격을 가한 사건이었다.[118] 그 후 수메르와 아카드 지방의 정치적 혼란을 수습하고 새로운 질서를 확립한 것은 히타이트인이 아니라 카시트인이었다.[118][119][120]

4. 3. 중기 바빌로니아 시대

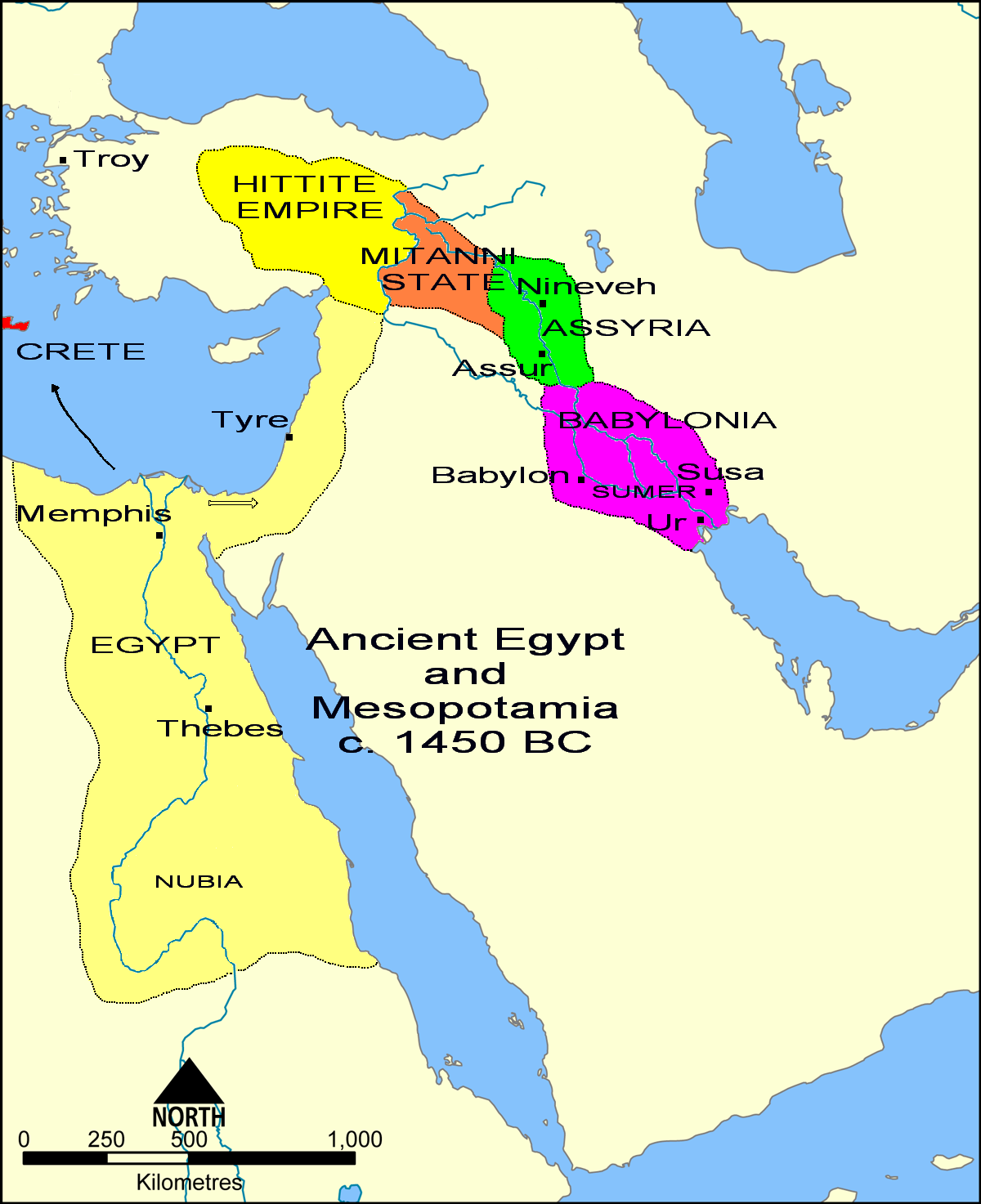

기원전 1595년, 히타이트 왕 무르실리 1세에 의해 고대 바빌로니아가 멸망하면서, 카시트 왕조가 건국된다. 카시트 왕조는 바빌론의 이름을 "카르-두니아쉬"(Kar-Duniash)로 바꾸고, 기원전 1019년까지 576년간 지배했다.[120][121]

카시트 왕조의 지배는 비슷한 시기 힉소스인이 이집트를 지배한 것과 완전히 동일하며, 이러한 이유로 카시트 왕조가 힉소스인이라는 추측도 있다. 카시트의 이러한 지배 하에서 바빌로니아는 서부 아시아 지역에 대한 패권을 완전히 상실한다. 이는 신 바빌로니아가 형성되는 시기인 기원전 612년까지 약 900년동안 패권을 다시 회복하지 못했다. 이때 아슈르의 고위 성직자들은 스스로를 아시리아의 왕으로 옹립하면서 바빌로니아는 완전히 해체되었다.

기원전 16세기를 기점으로 신성한 왕권을 부여받은 솀족 왕들은 메소포타미아 지방에서 완전히 사라졌고, 카시트 군주들에게는 신의 지위가 주어지지 않게 된다. 그러나 바빌론은 여전히 제국의 수도였으며 서아시아의 신성한 도시로서 기능을 잃지 않았고, 성직자들은 강력한 권력을 유지하였다.

카시트 왕조는 마리의 간다시(Gandash)에 의해 건설되었다. 그 이전의 아모리트 통치자들과 마찬가지로 카시트인들은 원래 메소포타미아 출신이 아니었다. 오히려 그들은 오늘날 이란 북서부의 자그로스 산맥(Zagros Mountains)에 처음 나타났다.

카시트인들의 민족적 소속은 불분명하다. 그러나 그들의 언어는 셈족어나 인도유럽어족이 아니었으며, 고립어이거나 아나톨리아의 후르리-우라르투어족과 관련이 있었을 가능성이 있다고 여겨진다. [29] 하지만 현존하는 텍스트가 부족하여 유전적 연관성에 대한 증거는 미미하다. 그렇긴 하지만 여러 카시트 지도자들은 인도유럽어 이름을 가졌을 가능성이 있으며, 나중에 중앙 및 동부 아나톨리아의 후르리인들을 지배했던 미타니 엘리트와 유사한 인도유럽 엘리트 계층을 가졌을 가능성이 있다. 반면 다른 이들은 셈족 이름을 가지고 있었다.[30][31]

카시트인들은 바빌론을 카르두니아시(Karduniaš)로 개명했고, 그들의 통치는 576년 동안 지속되어 바빌로니아 역사상 가장 긴 왕조가 되었다.

이 새로운 외세의 지배는 거의 동시대에 일어난 셈족 힉소스의 고대 이집트 통치와 놀라운 유사성을 보여준다. 바빌로니아 아모리트 왕들에게 묘사된 대부분의 신성한 속성은 이 시기에 사라졌다. "신"이라는 칭호는 카시트 군주에게 결코 주어지지 않았다. 바빌론은 왕국의 수도이자 서아시아의 "성스러운 도시" 중 하나로 남았으며, 고대 메소포타미아 종교의 사제들이 전능했고, 단명한 고대 바빌로니아 제국의 상속권을 부여받을 수 있는 유일한 곳이었다.

바빌로니아는 상대적으로 강력했던 짧은 기간을 경험했지만, 일반적으로 카시트의 장기 통치하에 상대적으로 약했으며, 아시리아와 엘람의 지배와 간섭을 오랫동안 받았다.

카시트의 바빌론 통치가 정확히 언제 시작되었는지는 분명하지 않지만, 아나톨리아 출신의 인도유럽 히타이트인들은 도시 함락 후 오랫동안 바빌로니아에 남아 있지 않았고, 카시트인들이 그 직후에 들어왔을 가능성이 높다. 아굼 2세(Agum II)는 기원전 1595년에 카시트를 위해 왕위에 올랐고, 이란에서 중부 유프라테스까지 뻗어나가는 국가를 통치했다. 새로운 왕은 아시리아의 토착 메소포타미아 왕인 에리슈움 3세(Erishum III)와 평화로운 관계를 유지했지만, 히타이트 제국과 성공적으로 전쟁을 치렀다. 24년 후 히타이트인들이 신성한 마르두크 조각상을 가져가자, 그는 그것을 회수하고 신을 카시트 신인 슈카무나(Shuqamuna)와 동등하다고 선포했다.

그의 뒤를 이은 부르나부리아시 1세(Burnaburiash I)는 아시리아 왕 푸주르-아슈르 3세(Puzur-Ashur III)와 평화 조약을 맺었고, 그의 후계자 카슈틸리아시 3세(Kashtiliash III)와 마찬가지로 대체로 평온한 통치를 했다.

메소포타미아 남부의 해안 왕조(Sealand Dynasty)는 바빌로니아로부터 독립을 유지했고, 아시리아처럼 토착 아카드어를 사용하는 지역이었다. 울람부리아시(Ulamburiash)는 기원전 1450년경에 명백하게 수메르식 이름을 가진 왕인 에아-가밀(Ea-gamil)로부터 일부 지역을 정복했으며, 이후 에아-가밀은 엘람의 동맹국으로 도망쳤다. 해안 왕조 지역은 여전히 독립을 유지했고, 카시트 왕은 결국 정복할 수 없었던 것으로 보인다. 울람부리아시는 당시 남쪽 迦南(Canaan)을 지배하고 있던 고대 이집트와 북쪽의 아시리아와 조약을 맺기 시작했다. 아굼 3세(Agum III)는 해안 왕조에 대한 원정을 수행하여 마침내 메소포타미아 남쪽을 바빌론에 완전히 정복하고, 그 수도인 두르-엔릴(Dur-Enlil)을 파괴했다. 거기서 아굼 3세는 더 남쪽으로 확장하여 수 세기 후에 아라비아 반도 또는 아라비아로 불리게 될 곳을 침략하고, 현대 바레인에 있는 "아랍 이전" 국가인 딜문을 정복했다.

카라인다시(Karaindash)는 우루크에 부조 사원을 건설했고, 쿠리가르주 1세(Kurigalzu I)(기원전 1415~1390년)는 자신을 기리는 쿠리가르주(Dur-Kurigalzu)라는 새로운 수도를 건설하여 바빌론으로부터 행정권을 이전했다. 이 두 왕 모두 해안 왕조에 대해 계속해서 실패를 거듭했다. 카라인다시는 또한 아시리아 왕 아슈르-벨-니셰슈(Ashur-bel-nisheshu)와 이집트 파라오 투트모세 3세(Thutmose III)와의 외교적 유대를 강화하고, 엘람과 바빌로니아의 국경을 보호했다.

카다시만-하르베 1세(Kadašman-Ḫarbe I)는 카라인다시의 뒤를 이었고, 엘람을 잠시 침략했지만 결국 엘람 왕 테프티 아하르(Tepti Ahar)에 의해 패배하고 쫓겨났다. 그는 그 후 남동부 레반트 출신의 고대 셈어를 사용하는 민족인 수테인족(Suteans)과 싸워야 했는데, 그들은 바빌로니아를 침략하여 우루크를 약탈했다. 그는 "그들의 광대한 군대를 섬멸했다"고 묘사하고, 서쪽 사막(현대 시리아)의 히히(Ḫiḫi)라는 산악 지대에 요새를 건설하여 보안 초소를 설치하고, "우물을 파고 비옥한 땅에 사람들을 정착시켜 경계를 강화했다".[32]

쿠리가르주 1세가 왕위를 계승했고, 곧 동쪽의 엘람과 충돌했다. 테프티 아하르의 후계자인 후르-바틸라(Ḫur-batila)가 엘람의 왕위에 오르자, 그는 바빌로니아를 침략하기 시작하여 쿠리가르주에게 두르-슐기(Dūr-Šulgi)에서 전투를 벌일 것을 조롱했다. 쿠리가르주는 원정을 시작하여 후르-바틸라의 완패와 사로잡힘으로 이어졌고, 그는 다른 비문에는 나타나지 않는다. 그는 계속해서 엘람의 동부 지역을 정복했다. 이것은 그의 군대를 엘람의 수도인 수사로 이끌었고, 도시는 약탈당했다. 그 후 바빌로니아의 지배를 받는 꼭두각시 통치자가 엘람의 왕위에 올랐다. 쿠리가르주 1세는 그의 통치 기간 동안 아시리아, 이집트, 히타이트와 우호적인 관계를 유지했다. 그의 뒤를 이은 카다시만-엔릴 1세(Kadashman-Enlil I)(기원전 1374~1360년)는 그의 외교 정책을 계속했다.

부르나-부리아시 2세(Burna-Buriash II)는 기원전 1359년에 왕위에 올랐고, 이집트와 우호적인 관계를 유지했지만, 북쪽의 부흥한 중아시리아 제국(기원전 1365~1050년)이 이제 바빌로니아 북부로 침입하고 있었고, 평화의 상징으로 바빌로니아 왕은 강력한 아시리아 왕 아슈르-우발리트 1세(Ashur-uballit I)의 딸과 결혼했다. 그는 또한 히타이트 제국의 통치자 수필루리우마 1세(Suppiluliuma I)와 우호적인 관계를 유지했다.

그는 기원전 1333년에 아시리아인(아시리아 왕의 손자)인 카라-하르다시(Kara-hardash)에 의해 계승되었는데, 나지-부가시(Nazi-Bugash)라는 찬탈자가 그를 폐위시켜 아슈르-우발리트 1세를 격분시켰고, 그는 바빌론을 침략하여 약탈하고, 나지-부가시를 죽이고, 중아시리아 제국을 위해 바빌로니아 영토를 합병하고, 쿠리가르주 2세(Kurigalzu II)(기원전 1345~1324년)를 바빌로니아의 봉신 통치자로 임명했다.

기원전 1327년에 아리크-덴-일리(Arik-den-ili)가 아시리아의 왕위를 계승한 직후, 쿠리가르주 2세는 바빌로니아의 권력을 재확립하려는 시도로 아시리아를 공격했다. 몇몇 인상적인 초기 성공을 거둔 후 결국 패배했고, 아시리아에 더 많은 영토를 잃었다. 기원전 1307년에서 1232년 사이에 그의 후계자들, 예를 들어 나지-마루타시(Nazi-Maruttash), 카다시만-투르구(Kadashman-Turgu), 카다시만-엔릴 2세(Kadashman-Enlil II), 쿠두르-엔릴(Kudur-Enlil), 샤가락티-슈리아시(Shagarakti-Shuriash)는 히타이트 제국과 미타니(둘 다 부흥하는 아시리아인들에게 영토를 잃고 있었다)와 동맹을 맺어 아시리아의 확장을 막으려는 시도를 실패했다. 그럼에도 불구하고 이러한 확장은 계속해서 억제되지 않았다.

카슈틸리아시 4세(Kashtiliash IV)(기원전 1242~1235년)의 통치는 아시리아 왕 투쿨티-니누르타 1세(Tukulti-Ninurta I)(기원전 1243~1207년)가 그의 군대를 격파하고, 바빌론을 약탈하고 불태우고 자신을 왕으로 세우면서 비극적으로 끝났다. 아이러니하게도 그는 메소포타미아 인구가 많은 국가를 통치한 최초의 "토착" 메소포타미아인이 되었는데, 이전 통치자들은 모두 "비메소포타미아" 아모리트와 카시트였다.[18] 카슈틸리아시 자신은 포로로 아슈르로 끌려갔다.

엔릴-나딘-슈미(Enlil-nadin-shumi)라는 아시리아 총독/왕이 투쿨티-니누르타 1세의 부왕으로 통치하기 위해 왕위에 올랐고, 카다시만-하르베 2세(Kadashman-Harbe II)와 아다드-슈마-이디나(Adad-shuma-iddina)가 아시리아 총독/왕으로서 기원전 1216년까지 투쿨티-니누르타 1세의 지배를 받았다.

아다드-슈마-우수르(Adad-shuma-usur)(기원전 1216~1189년)의 통치 말기에야 바빌론은 회복되기 시작했는데, 그 역시 기원전 1193년까지 아시리아의 봉신으로 남아 있었다. 그러나 그는 투쿨티-니누르타 사후 아시리아 제국에서 짧은 내전 기간 동안 아시리아 왕 엔릴-쿠두리-우수르(Enlil-kudurri-usur)가 바빌로니아를 탈환하는 것을 막을 수 있었는데, 북부 지역을 제외하고는 대부분 아시리아의 지배에서 벗어났다.

멜리-시팍 2세(Meli-Shipak II)(기원전 1188~1172년)는 평화로운 통치를 한 것으로 보인다. 아시리아로부터 바빌로니아 북부를 탈환하지 못했지만, 더 이상 영토를 잃지 않았고, 엘람은 위협하지 않았으며, 레반트, 迦南(Canaan), 이집트, 코카서스, 아나톨리아, 지중해, 북아프리카, 이란 북부, 발칸반도에 영향을 미치고 있던 후기 청동기 시대 붕괴는 (처음에는) 바빌로니아(또는 아시리아와 엘람)에 거의 영향을 미치지 않았다.

마르두크-아플라-이디나 1세(Marduk-apla-iddina I)(기원전 1171~1159년)와 자바바-슈마-이딘(Zababa-shuma-iddin)(기원전 1158년)과 같은 후대의 왕들 치하에서 전쟁이 재개되었다. 장기 집권한 아시리아 왕 아슈르-단 1세(Ashur-dan I)(기원전 1179~1133년)는 팽창주의 정책을 재개하여 두 왕으로부터 바빌로니아 북부의 더 많은 지역을 정복했고, 엘람 통치자 슈트룩-나훈테(Shutruk-Nakhunte)는 결국 바빌로니아 동부 대부분을 정복했다. 엔릴-나딘-아헤(Enlil-nadin-ahhe)(기원전 1157~1155년)는 결국 폐위되었고, 아슈르-단 1세가 바빌로니아 북부와 중부를 더 정복하고, 마찬가지로 강력한 슈트룩-나훈테가 바빌로니아 심장부까지 깊숙이 들어가 도시를 약탈하고 왕을 죽이면서 카시트 왕조는 끝났다. 이 재난을 애도하는 시적 작품이 발견되었다.

영토 상실, 일반적인 군사적 약화, 그리고 문자와 문화의 명백한 감소에도 불구하고, 카시트 왕조는 기원전 1155년까지 지속되어 바빌론에서 가장 오래 지속된 왕조였으며, 그때 바빌론은 엘람의 슈트룩-나훈테에 의해 정복되었고, 몇 년 후 후기 청동기 시대 붕괴의 일부인 네부카드네자르 1세(Nebuchadnezzar I)에 의해 재정복되었다.

기원전 1595년 히타이트인이 바빌론을 떠난 후, 카시트인이 바빌로니아를 장악하기까지의 과정은 사료가 극히 부족하여 확실하게 말할 수 있는 것이 거의 없다.[120] 명확한 것은 기원전 1500년경에는 카시트인의 왕조가 바빌로니아 중심부를 지배하고 있었다는 것이다.[123] 이는 카시트인의 왕 부르나부리아슈 1세/Burnaburiash I영어(재위: 기원전 1500년경)가 아시리아의 푸줄-아슈르 3세(재위: 기원전 1500년경)와 맺은 국경 확정 조약에 의해 알 수 있다.[123][124] 부르나부리아슈 1세의 2대 후 왕인 울람부리아슈/Ulamburiash영어(재위: 기원전 15세기 초)와 그의 조카 아굼 3세/Agum III영어(재위: 기원전 15세기 초)는 “바다의 나라” 제1왕조(바빌로니아 제2왕조)도 멸망시키고 바빌로니아 전역을 지배했다.[123] 이 카시트인의 왕조가 '''바빌로니아 제3왕조'''이지만, 카시트 왕조, 카시트 왕국, 카쉬 왕조 등의 명칭이 더 자주 사용된다.[125]

카시트 왕조는 바빌로니아 왕조로서는 가장 긴 약 400년간 바빌로니아의 지배권을 유지했으며, 그 지배는 기원전 1155년까지 지속되었다.[123][126] 그 사이 주변 국가들과 긴밀한 외교가 펼쳐졌다는 것이 각국에서 발견된 외교 서간 등으로 알려져 있다. 가장 유명한 것은 이집트의 파라오, 아케나톤(아멘호테프 4세)의 궁전에서 발견된 이른바 아마르나 문서로, 카시트 공주가 이집트로 시집가는 일이나, 선물의 교환, 가나안 땅에서 살해당한 바빌로니아 상인의 문제, 아시리아와의 불화 등에 대한 정보가 남아 있다.[127][128]

카시트인들은 옛 바빌로니아 문화를 계승하는 동시에, 더 오래된 수메르 문화를 되살려 수메르어를 원통인장에 사용하는 등 일종의 복고주의를 가져왔다.[129] 카시트어 문서는 발견되지 않았고, 현존하는 문서는 쐐기 문자로 아카드어 또는 수메르어로 쓰여 있다. 또한 이 왕조 시대에는 종래 수메르와 아카드의 땅이라고 불렸던 지역이 '''카르두니아쉬/KarduniaŠ영어'''(''Karduniaš'')라는 단일 명칭으로 불리게 되었다.[60] 그리고 매년 개별적인 연호가 부여되는 기록 방식 대신, 왕의 통치 연수로 기록하는 방식으로 바뀌었다(연도 중에 왕이 사망한 경우, 사망 시까지는 전 왕의 통치 연도이고, 신왕의 즉위 후는 즉위년(수메르어: ''mu-sag-namlugal-ak'', 아카드어: ''resh sharruti'')이라고 불리며, 다음 해가 신왕의 “통치 제1년”이었다).[130]

시대가 지남에 따라 아시리아가 강대해지면서, 카시트 왕조 후반에는 바빌로니아(카시트) 왕과 아시리아 왕의 전투 기록이 많이 발견된다.[128] 아시리아의 왕 툭쿨티-닌누르타 1세(재위: 기원전 1244년-기원전 1208년)는 비문 중 하나에서 바빌로니아 왕 카시틸리아슈 4세/Kashtiliash IV영어를 사로잡아 알몸으로 끌고 가고, 바빌론 성벽을 파괴한 것을 자랑하고 있다.[130] 바빌로니아는 7년간 아시리아의 지배를 받았지만, 툭쿨티-닌누르타 1세가 암살되고 아시리아가 혼란에 빠진 틈을 타 아다드-슈마-우수르/Adad-shuma-usur영어(재위: 1216년-기원전 1187년)가 독립을 회복했다.[131] 그러나 왕조의 약화는 불가피했고, 아시리아인과 동방의 엘람인의 잇따른 공격으로 붕괴로 향했다. 기원전 1157년, 엘람의 왕 슈트룩-나훈테/Shutruk-Nahhunte영어는 바빌로니아를 정복하고 바빌로니아 왕 자바바-슈마-이딘/Zababa-shuma-iddin영어을 폐하고, 자신의 아들 쿠티르-나훈테를 바빌로니아 왕으로 세웠다.[130] 함무라비 법전 비석을 포함한 전리품도 엘람으로 가져가졌고, 카시트 마지막 왕 엔릴-나딘-아히/Enlil-nadin-ahi영어는 3년간 저항을 계속했지만, 기원전 1155년에 마침내 진압되어 카시트 왕조는 멸망했다.[130]

엘람인들은 바빌로니아를 오랫동안 지배하지 못하고 아시리아와의 전쟁에서 패배했고, 이신 출신의 마르두크-카비트-아헤슈(기원전 1155~1139년)가 바빌론 제4왕조(이신 출신의 바빌론 제4왕조)를 세웠다. 이는 바빌로니아를 지배한 최초의 아카드어를 사용하는 남 메소포타미아 왕조였으며, 마르두크-카비트-아헤슈는 아시리아 왕 툭쿨티-닌우르타 1세 이후 바빌론 왕좌에 오른 두 번째 메소포타미아 원주민이 되었다. 그의 왕조는 약 125년 동안 권력을 유지했다. 새 왕은 엘람인들을 몰아내고 카시트의 부활을 막았다. 그의 통치 후반기에 그는 아시리아와 전쟁을 벌여 초기에는 성공을 거두었고, 남아시리아 도시 에칼라툼을 잠시 점령하기도 했지만, 결국 아슈르-단 1세에게 패배했다.[133]

기원전 1138년, 이티-마르두크-발라투가 그의 아버지를 계승하여 8년간의 통치 기간 동안 바빌로니아에 대한 엘람의 공격을 성공적으로 격퇴했다. 그 역시 아시리아를 공격하려 했지만, 아슈르-단 1세에게 패했다.[131]

기원전 1127년, 닌우르타-나딘-슈미가 왕위에 올라 아시리아 침략을 시도했는데, 그의 군대는 동 아람(현재 시리아)을 경유하여 아르벨라(현 에르빌)를 서쪽에서 공격하려 했다. 그러나 이 시도는 아슈르-레시시 1세에게 패배했고, 그는 바빌론 왕에게 유리한 조약을 체결하도록 강요했다.

네부카드네자르 1세(기원전 1124~1103년)는 이 왕조에서 가장 유명한 통치자였다. 그는 엘람인들과 싸워 패배시키고 바빌로니아 영토에서 몰아냈으며, 엘람 자체를 침략하여 엘람의 수도 수사를 약탈하고 카시트의 멸망 당시 바빌론에서 빼앗긴 마르두크의 신성한 조각상을 되찾았다.[134] 그 직후, 엘람의 왕이 암살되었고 그의 왕국은 내전으로 붕괴되었다. 그러나 네부카드네자르 1세는 바빌로니아 영토를 더 확장하지 못하고, 중앙 아시리아 제국의 왕 아슈르-레시시 1세(기원전 1133~1115년)에게 여러 번 패배하여 히타이트가 통제했던 아람과 아나톨리아의 영토를 놓고 다투었다. 북부와 서부 레반트, 동부 아나톨리아의 히타이트 제국은 대부분 중앙 아시리아 제국에 병합되었고, 그 중심지는 발칸 반도에서 침입한 프리고인에게 함락되었다. 그의 통치 말년에 네부카드네자르 1세는 평화로운 건설 사업과 아시리아인, 엘람인, 아람인으로부터 바빌로니아의 국경을 확보하는 데 전념했다.

{{Quote box

| quote = 나는 위대한 주이자 운명과 결정의 주, 마르두크다. (나 외에) 누가 이 여정을 했겠는가. 내가 (그것을) 명령한 것이다. 나는 엘람으로 가고, 모든 신들이 (거기로) 갔다. (중략) (새로운) 바빌론의 왕(네부카드네자르 1세)이 나타나, 훌륭한 신전 에쿨사기라를 수리한다. 그는 에쿨사기라 내부에 천지의 설계도를 그리고, 그 높이를 두 배로 한다. 그는 나의 도시 바빌론에 대해 해방령을 발표한다. 그는 나의 손을 잡고, 〈나를〉나의 도시 바빌론과 에쿨사기라로 영원히 들여놓는다. (중략) 나와 모든 신은 그와 화해한다. 그는 엘람을 분쇄하고, 그 도시들을 분쇄하고, 그 요새를 제거한다. 그는 데일의 대왕을 그의 것이 아닌 왕좌에서 일으켜 세우고, 그의 (가져온) 황폐를 고치고, 그의 악을…한다. 그는 그의 손을 잡고, 그를 데일과 (그 신전) 에쿨딤갈칼람마로 영원히 들여놓는다.

| source=- 마르두크의 예언[132]

| align = right

| width = 23em

}}

네부카드네자르 1세는 그의 두 아들인 엔릴-나딘-아플리(기원전 1103~1100년)와 마르두크-나딘-아헤(기원전 1098~1081년)에게 왕위를 계승했다. 엔릴-나딘-아플리는 아시리아에게 영토를 잃었고, 마르두크-나딘-아헤도 아시리아와 전쟁을 벌였다. 이러한 갈등에서 초기 성공을 거두었지만, 티글라트-필레세르 1세(기원전 1115~1076년)에게 참패하여 바빌로니아 영토의 상당 부분을 빼앗겼고, 이로써 아시리아 제국은 더욱 확장되었다.[131][133] 이후 바빌론에는 심각한 기근이 들이닥쳐 북서 셈족 부족인 아람인과 레반트 출신의 수테인의 공격과 이동을 초래했다.

기원전 1072년, 마르두크-샤픽-제리는 아슈르-벨-칼라(기원전 1075~1056년)와 평화 조약을 체결했지만, 그의 후계자 카다슈만-부리아슈는 아시리아에 우호적이지 않았기 때문에 아시리아 왕은 바빌로니아를 침략하여 그를 폐위시키고 아다드-아플라-이디나를 그의 괴뢰 왕으로 세웠다. 아시리아의 지배는 기원전 1050년경까지 계속되었으며, 마르두크-아헤-에리바와 마르두크-제르-X는 아시리아의 속국으로 간주되었다. 기원전 1050년 이후 중앙 아시리아 제국은 내전에 빠졌고, 아람인, 프리고인, 신히타이트 국가들, 후리아인들과 끊임없는 전쟁을 벌여 바빌로니아는 수십 년 동안 아시리아의 지배에서 상당 부분 벗어날 수 있었다.

그러나 동셈어를 사용하는 바빌로니아는 청동기 시대 붕괴 기간 동안 레반트에서 이동해 온 서셈어를 사용하는 유목민들의 반복적인 침입을 받기 시작했고, 기원전 11세기 동안 바빌로니아 시골 지역의 상당 부분이 새로 도착한 아람인과 수테인에게 점령당했다. 아람인들은 동부와 중부 바빌로니아의 시골 지역에 정착했고, 수테인은 서부 사막에 정착했으며, 약한 바빌로니아 왕들은 이러한 이동을 막을 수 없었다.

마르두크-나딘-아헤 시대에는, 아시리아의 왕 티글라트팔라사르 1세와의 전투에서 패배하여, 이신 제2왕조는 크게 약해졌다.[131][133] 그 후 출신이 불명확한 왕이 잇따랐고, 이 왕조는 기원전 1026년에 멸망했다.[131][135] 그럼에도 불구하고, 이 혼란기에 아시리아와의 우호 관계는 유지되었다. 이는 서방의 아람인이나 칼데아인의 유입이 양국에 있어 공통의 위협이 되었기 때문으로 생각된다.[135]

이신 제2왕조의 붕괴와 전후하여, 바빌로니아에서는 단명의 왕조가 여러 개 등장했다. 『바빌로니아 왕명표』의 기록에 따르면, 3명의 왕으로 이루어진 “바다의 나라” 제2왕조(바빌론 제5왕조, 기원전 1024년-기원전 1004년), 역시 3명의 왕으로 이루어진 바즈 왕조(바빌론 제6왕조, 기원전 1003년-기원전 984년), 그리고 단독의 왕 마르비티-아플라-우수르(기원전 983년-기원전 978년)의 엘람 왕조(바빌론 제7왕조)이다.[136] 이 기간의 자세한 내용은 명확하지 않다.

4. 3. 1. 카시트 왕조

기원전 1595년, 히타이트 왕 무르실리 1세에 의해 고대 바빌로니아가 멸망하면서, 카시트 왕조가 건국된다. 카시트 왕조는 바빌론의 이름을 "카르-두니아쉬"(Kar-Duniash)로 바꾸고, 기원전 1019년까지 576년간 지배했다.

카시트 왕조의 지배는 비슷한 시기 힉소스인이 이집트를 지배한 것과 완전히 동일하며, 이러한 이유로 카시트 왕조가 힉소스인이라는 추측도 있다. 카시트의 이러한 지배 하에서 바빌로니아는 서부 아시아 지역에 대한 패권을 완전히 상실한다. 이는 신 바빌로니아가 형성되는 시기인 기원전 612년까지 약 900년동안 패권을 다시 회복하지 못했다. 이때 아슈르의 고위 성직자들은 스스로를 아시리아의 왕으로 옹립하면서 바빌로니아는 완전히 해체되었다.

기원전 16세기를 기점으로 신성한 왕권을 부여받은 솀족 왕들은 메소포타미아 지방에서 완전히 사라졌고, 카시트 군주들에게는 신의 지위가 주어지지 않게 된다. 그러나 바빌론은 여전히 제국의 수도였으며 서아시아의 신성한 도시로서 기능을 잃지 않았고, 성직자들은 강력한 권력을 유지하였다.

카시트 왕조는 마리의 간다시(Gandash)에 의해 건설되었다. 그 이전의 아모리트 통치자들과 마찬가지로 카시트인들은 원래 메소포타미아 출신이 아니었다. 오히려 그들은 오늘날 이란 북서부의 자그로스 산맥(Zagros Mountains)에 처음 나타났다.

카시트인들의 민족적 소속은 불분명하다. 그러나 그들의 언어는 셈족어나 인도유럽어족이 아니었으며, 고립어이거나 아나톨리아의 후르리-우라르투어족과 관련이 있었을 가능성이 있다고 여겨진다. [29] 하지만 현존하는 텍스트가 부족하여 유전적 연관성에 대한 증거는 미미하다. 그렇긴 하지만 여러 카시트 지도자들은 인도유럽어 이름을 가졌을 가능성이 있으며, 나중에 중앙 및 동부 아나톨리아의 후르리인들을 지배했던 미타니 엘리트와 유사한 인도유럽 엘리트 계층을 가졌을 가능성이 있다. 반면 다른 이들은 셈족 이름을 가지고 있었다.[30][31]

카시트인들은 바빌론을 카르두니아시(Karduniaš)로 개명했고, 그들의 통치는 576년 동안 지속되어 바빌로니아 역사상 가장 긴 왕조가 되었다.

이 새로운 외세의 지배는 거의 동시대에 일어난 셈족 힉소스의 고대 이집트 통치와 놀라운 유사성을 보여준다. 바빌로니아 아모리트 왕들에게 묘사된 대부분의 신성한 속성은 이 시기에 사라졌다. "신"이라는 칭호는 카시트 군주에게 결코 주어지지 않았다. 바빌론은 왕국의 수도이자 서아시아의 "성스러운 도시" 중 하나로 남았으며, 고대 메소포타미아 종교의 사제들이 전능했고, 단명한 고대 바빌로니아 제국의 상속권을 부여받을 수 있는 유일한 곳이었다.

바빌로니아는 상대적으로 강력했던 짧은 기간을 경험했지만, 일반적으로 카시트의 장기 통치하에 상대적으로 약했으며, 아시리아와 엘람의 지배와 간섭을 오랫동안 받았다.

카시트의 바빌론 통치가 정확히 언제 시작되었는지는 분명하지 않지만, 아나톨리아 출신의 인도유럽 히타이트인들은 도시 함락 후 오랫동안 바빌로니아에 남아 있지 않았고, 카시트인들이 그 직후에 들어왔을 가능성이 높다. 아굼 2세(Agum II)는 기원전 1595년에 카시트를 위해 왕위에 올랐고, 이란에서 중부 유프라테스까지 뻗어나가는 국가를 통치했다. 새로운 왕은 아시리아의 토착 메소포타미아 왕인 에리슈움 3세(Erishum III)와 평화로운 관계를 유지했지만, 히타이트 제국과 성공적으로 전쟁을 치렀다. 24년 후 히타이트인들이 신성한 마르두크 조각상을 가져가자, 그는 그것을 회수하고 신을 카시트 신인 슈카무나(Shuqamuna)와 동등하다고 선포했다.

그의 뒤를 이은 부르나부리아시 1세(Burnaburiash I)는 아시리아 왕 푸주르-아슈르 3세(Puzur-Ashur III)와 평화 조약을 맺었고, 그의 후계자 카슈틸리아시 3세(Kashtiliash III)와 마찬가지로 대체로 평온한 통치를 했다.

메소포타미아 남부의 해안 왕조(Sealand Dynasty)는 바빌로니아로부터 독립을 유지했고, 아시리아처럼 토착 아카드어를 사용하는 지역이었다. 울람부리아시(Ulamburiash)는 기원전 1450년경에 명백하게 수메르식 이름을 가진 왕인 에아-가밀(Ea-gamil)로부터 일부 지역을 정복했으며, 이후 에아-가밀은 엘람의 동맹국으로 도망쳤다. 해안 왕조 지역은 여전히 독립을 유지했고, 카시트 왕은 결국 정복할 수 없었던 것으로 보인다. 울람부리아시는 당시 남쪽 迦南(Canaan)을 지배하고 있던 고대 이집트와 북쪽의 아시리아와 조약을 맺기 시작했다. 아굼 3세(Agum III)는 해안 왕조에 대한 원정을 수행하여 마침내 메소포타미아 남쪽을 바빌론에 완전히 정복하고, 그 수도인 두르-엔릴(Dur-Enlil)을 파괴했다. 거기서 아굼 3세는 더 남쪽으로 확장하여 수 세기 후에 아라비아 반도 또는 아라비아로 불리게 될 곳을 침략하고, 현대 바레인에 있는 "아랍 이전" 국가인 딜문을 정복했다.

카라인다시(Karaindash)는 우루크에 부조 사원을 건설했고, 쿠리가르주 1세(Kurigalzu I)(기원전 1415~1390년)는 자신을 기리는 쿠리가르주(Dur-Kurigalzu)라는 새로운 수도를 건설하여 바빌론으로부터 행정권을 이전했다. 이 두 왕 모두 해안 왕조에 대해 계속해서 실패를 거듭했다. 카라인다시는 또한 아시리아 왕 아슈르-벨-니셰슈(Ashur-bel-nisheshu)와 이집트 파라오 투트모세 3세(Thutmose III)와의 외교적 유대를 강화하고, 엘람과 바빌로니아의 국경을 보호했다.

카다시만-하르베 1세(Kadašman-Ḫarbe I)는 카라인다시의 뒤를 이었고, 엘람을 잠시 침략했지만 결국 엘람 왕 테프티 아하르(Tepti Ahar)에 의해 패배하고 쫓겨났다. 그는 그 후 남동부 레반트 출신의 고대 셈어를 사용하는 민족인 수테인족(Suteans)과 싸워야 했는데, 그들은 바빌로니아를 침략하여 우루크를 약탈했다. 그는 "그들의 광대한 군대를 섬멸했다"고 묘사하고, 서쪽 사막(현대 시리아)의 히히(Ḫiḫi)라는 산악 지대에 요새를 건설하여 보안 초소를 설치하고, "우물을 파고 비옥한 땅에 사람들을 정착시켜 경계를 강화했다".[32]

쿠리가르주 1세가 왕위를 계승했고, 곧 동쪽의 엘람과 충돌했다. 테프티 아하르의 후계자인 후르-바틸라(Ḫur-batila)가 엘람의 왕위에 오르자, 그는 바빌로니아를 침략하기 시작하여 쿠리가르주에게 두르-슐기(Dūr-Šulgi)에서 전투를 벌일 것을 조롱했다. 쿠리가르주는 원정을 시작하여 후르-바틸라의 완패와 사로잡힘으로 이어졌고, 그는 다른 비문에는 나타나지 않는다. 그는 계속해서 엘람의 동부 지역을 정복했다. 이것은 그의 군대를 엘람의 수도인 수사로 이끌었고, 도시는 약탈당했다. 그 후 바빌로니아의 지배를 받는 꼭두각시 통치자가 엘람의 왕위에 올랐다. 쿠리가르주 1세는 그의 통치 기간 동안 아시리아, 이집트, 히타이트와 우호적인 관계를 유지했다. 그의 뒤를 이은 카다시만-엔릴 1세(Kadashman-Enlil I)(기원전 1374~1360년)는 그의 외교 정책을 계속했다.

부르나-부리아시 2세(Burna-Buriash II)는 기원전 1359년에 왕위에 올랐고, 이집트와 우호적인 관계를 유지했지만, 북쪽의 부흥한 중아시리아 제국(기원전 1365~1050년)이 이제 바빌로니아 북부로 침입하고 있었고, 평화의 상징으로 바빌로니아 왕은 강력한 아시리아 왕 아슈르-우발리트 1세(Ashur-uballit I)의 딸과 결혼했다. 그는 또한 히타이트 제국의 통치자 수필루리우마 1세(Suppiluliuma I)와 우호적인 관계를 유지했다.

그는 기원전 1333년에 아시리아인(아시리아 왕의 손자)인 카라-하르다시(Kara-hardash)에 의해 계승되었는데, 나지-부가시(Nazi-Bugash)라는 찬탈자가 그를 폐위시켜 아슈르-우발리트 1세를 격분시켰고, 그는 바빌론을 침략하여 약탈하고, 나지-부가시를 죽이고, 중아시리아 제국을 위해 바빌로니아 영토를 합병하고, 쿠리가르주 2세(Kurigalzu II)(기원전 1345~1324년)를 바빌로니아의 봉신 통치자로 임명했다.

기원전 1327년에 아리크-덴-일리(Arik-den-ili)가 아시리아의 왕위를 계승한 직후, 쿠리가르주 2세는 바빌로니아의 권력을 재확립하려는 시도로 아시리아를 공격했다. 몇몇 인상적인 초기 성공을 거둔 후 결국 패배했고, 아시리아에 더 많은 영토를 잃었다. 기원전 1307년에서 1232년 사이에 그의 후계자들, 예를 들어 나지-마루타시(Nazi-Maruttash), 카다시만-투르구(Kadashman-Turgu), 카다시만-엔릴 2세(Kadashman-Enlil II), 쿠두르-엔릴(Kudur-Enlil), 샤가락티-슈리아시(Shagarakti-Shuriash)는 히타이트 제국과 미타니(둘 다 부흥하는 아시리아인들에게 영토를 잃고 있었다)와 동맹을 맺어 아시리아의 확장을 막으려는 시도를 실패했다. 그럼에도 불구하고 이러한 확장은 계속해서 억제되지 않았다.

카슈틸리아시 4세(Kashtiliash IV)(기원전 1242~1235년)의 통치는 아시리아 왕 투쿨티-니누르타 1세(Tukulti-Ninurta I)(기원전 1243~1207년)가 그의 군대를 격파하고, 바빌론을 약탈하고 불태우고 자신을 왕으로 세우면서 비극적으로 끝났다. 아이러니하게도 그는 메소포타미아 인구가 많은 국가를 통치한 최초의 "토착" 메소포타미아인이 되었는데, 이전 통치자들은 모두 "비메소포타미아" 아모리트와 카시트였다.[18] 카슈틸리아시 자신은 포로로 아슈르로 끌려갔다.

엔릴-나딘-슈미(Enlil-nadin-shumi)라는 아시리아 총독/왕이 투쿨티-니누르타 1세의 부왕으로 통치하기 위해 왕위에 올랐고, 카다시만-하르베 2세(Kadashman-Harbe II)와 아다드-슈마-이디나(Adad-shuma-iddina)가 아시리아 총독/왕으로서 기원전 1216년까지 투쿨티-니누르타 1세의 지배를 받았다.

아다드-슈마-우수르(Adad-shuma-usur)(기원전 1216~1189년)의 통치 말기에야 바빌론은 회복되기 시작했는데, 그 역시 기원전 1193년까지 아시리아의 봉신으로 남아 있었다. 그러나 그는 투쿨티-니누르타 사후 아시리아 제국에서 짧은 내전 기간 동안 아시리아 왕 엔릴-쿠두리-우수르(Enlil-kudurri-usur)가 바빌로니아를 탈환하는 것을 막을 수 있었는데, 북부 지역을 제외하고는 대부분 아시리아의 지배에서 벗어났다.

멜리-시팍 2세(Meli-Shipak II)(기원전 1188~1172년)는 평화로운 통치를 한 것으로 보인다. 아시리아로부터 바빌로니아 북부를 탈환하지 못했지만, 더 이상 영토를 잃지 않았고, 엘람은 위협하지 않았으며, 레반트, 迦南(Canaan), 이집트, 코카서스, 아나톨리아, 지중해, 북아프리카, 이란 북부, 발칸반도에 영향을 미치고 있던 후기 청동기 시대 붕괴는 (처음에는) 바빌로니아(또는 아시리아와 엘람)에 거의 영향을 미치지 않았다.

마르두크-아플라-이디나 1세(Marduk-apla-iddina I)(기원전 1171~1159년)와 자바바-슈마-이딘(Zababa-shuma-iddin)(기원전 1158년)과 같은 후대의 왕들 치하에서 전쟁이 재개되었다. 장기 집권한 아시리아 왕 아슈르-단 1세(Ashur-dan I)(기원전 1179~1133년)는 팽창주의 정책을 재개하여 두 왕으로부터 바빌로니아 북부의 더 많은 지역을 정복했고, 엘람 통치자 슈트룩-나훈테(Shutruk-Nakhunte)는 결국 바빌로니아 동부 대부분을 정복했다. 엔릴-나딘-아헤(Enlil-nadin-ahhe)(기원전 1157~1155년)는 결국 폐위되었고, 아슈르-단 1세가 바빌로니아 북부와 중부를 더 정복하고, 마찬가지로 강력한 슈트룩-나훈테가 바빌로니아 심장부까지 깊숙이 들어가 도시를 약탈하고 왕을 죽이면서 카시트 왕조는 끝났다. 이 재난을 애도하는 시적 작품이 발견되었다.

영토 상실, 일반적인 군사적 약화, 그리고 문자와 문화의 명백한 감소에도 불구하고, 카시트 왕조는 기원전 1155년까지 지속되어 바빌론에서 가장 오래 지속된 왕조였으며, 그때 바빌론은 엘람의 슈트룩-나훈테에 의해 정복되었고, 몇 년 후 후기 청동기 시대 붕괴의 일부인 네부카드네자르 1세(Nebuchadnezzar I)에 의해 재정복되었다.

기원전 1595년 히타이트인이 바빌론을 떠난 후, 카시트인이 바빌로니아를 장악하기까지의 과정은 사료가 극히 부족하여 확실하게 말할 수 있는 것이 거의 없다.[120] 명확한 것은 기원전 1500년경에는 카시트인의 왕조가 바빌로니아 중심부를 지배하고 있었다는 것이다.[123] 이는 카시트인의 왕 부르나부리아슈 1세/Burnaburiash I영어(재위: 기원전 1500년경)가 아시리아의 푸줄-아슈르 3세(재위: 기원전 1500년경)와 맺은 국경 확정 조약에 의해 알 수 있다.[123][124] 부르나부리아슈 1세의 2대 후 왕인 울람부리아슈/Ulamburiash영어(재위: 기원전 15세기 초)와 그의 조카 아굼 3세/Agum III영어(재위: 기원전 15세기 초)는 “바다의 나라” 제1왕조(바빌로니아 제2왕조)도 멸망시키고 바빌로니아 전역을 지배했다.[123] 이 카시트인의 왕조가 '''바빌로니아 제3왕조'''이지만, 카시트 왕조, 카시트 왕국, 카쉬 왕조 등의 명칭이 더 자주 사용된다.[125]

카시트 왕조는 바빌로니아 왕조로서는 가장 긴 약 400년간 바빌로니아의 지배권을 유지했으며, 그 지배는 기원전 1155년까지 지속되었다.[123][126] 그 사이 주변 국가들과 긴밀한 외교가 펼쳐졌다는 것이 각국에서 발견된 외교 서간 등으로 알려져 있다. 가장 유명한 것은 이집트의 파라오, 아케나톤(아멘호테프 4세)의 궁전에서 발견된 이른바 아마르나 문서로, 카시트 공주가 이집트로 시집가는 일이나, 선물의 교환, 가나안 땅에서 살해당한 바빌로니아 상인의 문제, 아시리아와의 불화 등에 대한 정보가 남아 있다.[127][128]

카시트인들은 옛 바빌로니아 문화를 계승하는 동시에, 더 오래된 수메르 문화를 되살려 수메르어를 원통인장에 사용하는 등 일종의 복고주의를 가져왔다.[129] 카시트어 문서는 발견되지 않았고, 현존하는 문서는 쐐기 문자로 아카드어 또는 수메르어로 쓰여 있다. 또한 이 왕조 시대에는 종래 수메르와 아카드의 땅이라고 불렸던 지역이 '''카르두니아쉬/KarduniaŠ영어'''(''Karduniaš'')라는 단일 명칭으로 불리게 되었다.[60] 그리고 매년 개별적인 연호가 부여되는 기록 방식 대신, 왕의 통치 연수로 기록하는 방식으로 바뀌었다(연도 중에 왕이 사망한 경우, 사망 시까지는 전 왕의 통치 연도이고, 신왕의 즉위 후는 즉위년(수메르어: ''mu-sag-namlugal-ak'', 아카드어: ''resh sharruti'')이라고 불리며, 다음 해가 신왕의 “통치 제1년”이었다).[130]

시대가 지남에 따라 아시리아가 강대해지면서, 카시트 왕조 후반에는 바빌로니아(카시트) 왕과 아시리아 왕의 전투 기록이 많이 발견된다.[128] 아시리아의 왕 툭쿨티-닌누르타 1세(재위: 기원전 1244년-기원전 1208년)는 비문 중 하나에서 바빌로니아 왕 카시틸리아슈 4세/Kashtiliash IV영어를 사로잡아 알몸으로 끌고 가고, 바빌론 성벽을 파괴한 것을 자랑하고 있다.[130] 바빌로니아는 7년간 아시리아의 지배를 받았지만, 툭쿨티-닌누르타 1세가 암살되고 아시리아가 혼란에 빠진 틈을 타 아다드-슈마-우수르/Adad-shuma-usur영어(재위: 1216년-기원전 1187년)가 독립을 회복했다.[131] 그러나 왕조의 약화는 불가피했고, 아시리아인과 동방의 엘람인의 잇따른 공격으로 붕괴로 향했다. 기원전 1157년, 엘람의 왕 슈트룩-나훈테/Shutruk-Nahhunte영어는 바빌로니아를 정복하고 바빌로니아 왕 자바바-슈마-이딘/Zababa-shuma-iddin영어을 폐하고, 자신의 아들 쿠티르-나훈테를 바빌로니아 왕으로 세웠다.[130] 함무라비 법전 비석을 포함한 전리품도 엘람으로 가져가졌고, 카시트 마지막 왕 엔릴-나딘-아히/Enlil-nadin-ahi영어는 3년간 저항을 계속했지만, 기원전 1155년에 마침내 진압되어 카시트 왕조는 멸망했다.[130]

4. 3. 2. 이신 제2왕조

엘람인들은 바빌로니아를 오랫동안 지배하지 못하고 아시리아와의 전쟁에서 패배했고, 이신 출신의 마르두크-카비트-아헤슈(기원전 1155~1139년)가 바빌론 제4왕조(이신 출신의 바빌론 제4왕조)를 세웠다. 이는 바빌로니아를 지배한 최초의 아카드어를 사용하는 남 메소포타미아 왕조였으며, 마르두크-카비트-아헤슈는 아시리아 왕 툭쿨티-닌우르타 1세 이후 바빌론 왕좌에 오른 두 번째 메소포타미아 원주민이 되었다. 그의 왕조는 약 125년 동안 권력을 유지했다. 새 왕은 엘람인들을 몰아내고 카시트의 부활을 막았다. 그의 통치 후반기에 그는 아시리아와 전쟁을 벌여 초기에는 성공을 거두었고, 남아시리아 도시 에칼라툼을 잠시 점령하기도 했지만, 결국 아슈르-단 1세에게 패배했다.[133]

기원전 1138년, 이티-마르두크-발라투가 그의 아버지를 계승하여 8년간의 통치 기간 동안 바빌로니아에 대한 엘람의 공격을 성공적으로 격퇴했다. 그 역시 아시리아를 공격하려 했지만, 아슈르-단 1세에게 패했다.[131]

기원전 1127년, 닌우르타-나딘-슈미가 왕위에 올라 아시리아 침략을 시도했는데, 그의 군대는 동 아람(현재 시리아)을 경유하여 아르벨라(현 에르빌)를 서쪽에서 공격하려 했다. 그러나 이 시도는 아슈르-레시시 1세에게 패배했고, 그는 바빌론 왕에게 유리한 조약을 체결하도록 강요했다.

네부카드네자르 1세(기원전 1124~1103년)는 이 왕조에서 가장 유명한 통치자였다. 그는 엘람인들과 싸워 패배시키고 바빌로니아 영토에서 몰아냈으며, 엘람 자체를 침략하여 엘람의 수도 수사를 약탈하고 카시트의 멸망 당시 바빌론에서 빼앗긴 마르두크의 신성한 조각상을 되찾았다.[134] 그 직후, 엘람의 왕이 암살되었고 그의 왕국은 내전으로 붕괴되었다. 그러나 네부카드네자르 1세는 바빌로니아 영토를 더 확장하지 못하고, 중앙 아시리아 제국의 왕 아슈르-레시시 1세(기원전 1133~1115년)에게 여러 번 패배하여 히타이트가 통제했던 아람과 아나톨리아의 영토를 놓고 다투었다. 북부와 서부 레반트, 동부 아나톨리아의 히타이트 제국은 대부분 중앙 아시리아 제국에 병합되었고, 그 중심지는 발칸 반도에서 침입한 프리고인에게 함락되었다. 그의 통치 말년에 네부카드네자르 1세는 평화로운 건설 사업과 아시리아인, 엘람인, 아람인으로부터 바빌로니아의 국경을 확보하는 데 전념했다.

{{Quote box

| quote = 나는 위대한 주이자 운명과 결정의 주, 마르두크다. (나 외에) 누가 이 여정을 했겠는가. 내가 (그것을) 명령한 것이다. 나는 엘람으로 가고, 모든 신들이 (거기로) 갔다. (중략) (새로운) 바빌론의 왕(네부카드네자르 1세)이 나타나, 훌륭한 신전 에쿨사기라를 수리한다. 그는 에쿨사기라 내부에 천지의 설계도를 그리고, 그 높이를 두 배로 한다. 그는 나의 도시 바빌론에 대해 해방령을 발표한다. 그는 나의 손을 잡고, 〈나를〉나의 도시 바빌론과 에쿨사기라로 영원히 들여놓는다. (중략) 나와 모든 신은 그와 화해한다. 그는 엘람을 분쇄하고, 그 도시들을 분쇄하고, 그 요새를 제거한다. 그는 데일의 대왕을 그의 것이 아닌 왕좌에서 일으켜 세우고, 그의 (가져온) 황폐를 고치고, 그의 악을…한다. 그는 그의 손을 잡고, 그를 데일과 (그 신전) 에쿨딤갈칼람마로 영원히 들여놓는다.

| source=- 마르두크의 예언[132]

| align = right

| width = 23em

}}

네부카드네자르 1세는 그의 두 아들인 엔릴-나딘-아플리(기원전 1103~1100년)와 마르두크-나딘-아헤(기원전 1098~1081년)에게 왕위를 계승했다. 엔릴-나딘-아플리는 아시리아에게 영토를 잃었고, 마르두크-나딘-아헤도 아시리아와 전쟁을 벌였다. 이러한 갈등에서 초기 성공을 거두었지만, 티글라트-필레세르 1세(기원전 1115~1076년)에게 참패하여 바빌로니아 영토의 상당 부분을 빼앗겼고, 이로써 아시리아 제국은 더욱 확장되었다.[131][133] 이후 바빌론에는 심각한 기근이 들이닥쳐 북서 셈족 부족인 아람인과 레반트 출신의 수테인의 공격과 이동을 초래했다.

기원전 1072년, 마르두크-샤픽-제리는 아슈르-벨-칼라(기원전 1075~1056년)와 평화 조약을 체결했지만, 그의 후계자 카다슈만-부리아슈는 아시리아에 우호적이지 않았기 때문에 아시리아 왕은 바빌로니아를 침략하여 그를 폐위시키고 아다드-아플라-이디나를 그의 괴뢰 왕으로 세웠다. 아시리아의 지배는 기원전 1050년경까지 계속되었으며, 마르두크-아헤-에리바와 마르두크-제르-X는 아시리아의 속국으로 간주되었다. 기원전 1050년 이후 중앙 아시리아 제국은 내전에 빠졌고, 아람인, 프리고인, 신히타이트 국가들, 후리아인들과 끊임없는 전쟁을 벌여 바빌로니아는 수십 년 동안 아시리아의 지배에서 상당 부분 벗어날 수 있었다.

그러나 동셈어를 사용하는 바빌로니아는 청동기 시대 붕괴 기간 동안 레반트에서 이동해 온 서셈어를 사용하는 유목민들의 반복적인 침입을 받기 시작했고, 기원전 11세기 동안 바빌로니아 시골 지역의 상당 부분이 새로 도착한 아람인과 수테인에게 점령당했다. 아람인들은 동부와 중부 바빌로니아의 시골 지역에 정착했고, 수테인은 서부 사막에 정착했으며, 약한 바빌로니아 왕들은 이러한 이동을 막을 수 없었다.

마르두크-나딘-아헤 시대에는, 아시리아의 왕 티글라트팔라사르 1세와의 전투에서 패배하여, 이신 제2왕조는 크게 약해졌다.[131][133] 그 후 출신이 불명확한 왕이 잇따랐고, 이 왕조는 기원전 1026년에 멸망했다.[131][135] 그럼에도 불구하고, 이 혼란기에 아시리아와의 우호 관계는 유지되었다. 이는 서방의 아람인이나 칼데아인의 유입이 양국에 있어 공통의 위협이 되었기 때문으로 생각된다.[135]

이신 제2왕조의 붕괴와 전후하여, 바빌로니아에서는 단명의 왕조가 여러 개 등장했다. 『바빌로니아 왕명표』의 기록에 따르면, 3명의 왕으로 이루어진 “바다의 나라” 제2왕조(바빌론 제5왕조, 기원전 1024년-기원전 1004년), 역시 3명의 왕으로 이루어진 바즈 왕조(바빌론 제6왕조, 기원전 1003년-기원전 984년), 그리고 단독의 왕 마르비티-아플라-우수르(기원전 983년-기원전 978년)의 엘람 왕조(바빌론 제7왕조)이다.[136] 이 기간의 자세한 내용은 명확하지 않다.

4. 4. 아시리아 제국 시대

기원전 10세기 말, 바빌로니아는 혼란에 휩싸였다. 기원전 9세기 초, 레반트에서 온 유목민들과 칼데아인들이 바빌로니아 남동쪽에 정착했다.[137]

아다드니라리 2세가 신아시리아 제국을 건국한 기원전 911년부터 바빌로니아는 3세기 동안 아시리아의 지배를 받았다. 아다드니라리 2세는 샤마시무담미크를 격파하고 디얄라 강 북쪽과 메소포타미아 중부의 도시들을 병합했다. 투쿨티니누르타 2세와 아슈르나시르팔 2세도 바빌로니아를 속국으로 만들었으며, 살마네세르 3세는 바빌론을 약탈하고 왕 나부아플라이딘나를 죽였으며, 마르두크자키르슈미 1세와 마르두크발라수익비를 속국으로 삼았다. 기원전 850년대 후반 살마네세르 3세의 연대기에 칼데아인들과 아랍인들이 아라비아 반도 북부에 거주했다는 기록이 처음 등장한다.[137]

살마네세르 3세가 죽자 바바아하이딘나는 아시리아 여왕 샴무라마트의 속국이 되었다. 아다드니라리 3세는 바바아하이딘나를 죽이고 기원전 800년까지 통치하다가 니누르타아플라X가 즉위했지만, 그도 정복당했다. 샴시아다드 5세는 마르두크벨제리를 속국으로 만들었다.

기원전 780년, 마르두카플라우수르가 즉위하면서 바빌로니아는 칼데아인의 지배하에 놓였다. 살마네세르 4세는 바빌로니아 북부를 탈환했지만, 왕좌는 유지되었다. 에리바마르두크와 나부슈마이슈쿤이 그를 계승했다. 이 시기 바빌로니아는 혼란 상태였다.

나보나사르는 기원전 748년에 칼데아인들을 축출하고 바빌로니아를 안정시켰지만, 티글라트팔라사르 3세의 공격을 받았다. 바빌론은 약탈당하고 나보나사르는 속국이 되었다. 나부나딘제리, 나부슈마우킨 2세, 나부무킨제리도 티글라트팔라사르 3세에게 복속되었고, 기원전 729년, 티글라트팔라사르 3세는 바빌론을 직접 통치하기로 결정했다.

이 시기 아시리아인들은 동아람어를 공용어로 도입했고, 메소포타미아 아람어가 아카드어를 대체하기 시작했다.

살마네세르 5세는 기원전 727년에 바빌론 왕으로 선포되었지만, 기원전 722년에 사망했다.

마르두카플라이딘나 2세는 엘람의 지원을 받아 반란을 일으켜 기원전 721년부터 710년까지 바빌론 왕좌를 차지했다. 그는 사르곤 2세에게 패배하여 쫓겨났고, 사르곤 2세가 바빌론의 왕이 되었다.

센나케리브(기원전 705~681년)는 아들 아슈르나딘슈미를 왕위에 올렸지만, 엘람인 네르갈우세지브가 아슈르나딘슈미를 살해하고 왕위를 차지했다. 센나케리브는 엘람을 정복하고 바빌론을 약탈하여 파괴했다. 기원전 681년, 센나케리브는 아들들에게 살해당했다. 에사르하돈은 마르두크자키르슈미 2세를 꼭두각시 왕으로 앉혔지만, 마르두카플라이딘나가 돌아와 마르두크자키르슈미 2세를 폐위시켰다. 에사르하돈은 마르두카플라이딘나를 물리쳤고, 그는 유배 중 사망했다.

에사르하돈(기원전 681~669년)은 바빌론을 직접 통치하며 도시를 완전히 재건했다. 그는 장남 샤마슈슈무킨을 바빌론의 속국 왕으로, 막내 아슈르바니팔을 아시리아 왕으로 임명했다.

샤마슈슈무킨은 바빌론이 제국의 중심지가 되어야 한다고 선포하며 아슈르바니팔에 맞서 반란을 일으켰다. 여러 민족들이 연합했지만, 격렬한 투쟁 끝에 바빌론은 함락되었고, 샤마슈슈무킨은 사망했다. 칸달라누가 아시리아 왕을 대신하여 통치할 왕좌에 앉았다.[18] 기원전 627년 아슈르바니팔이 죽자 그의 아들 아술-에틸-일라니(기원전 627-623년)가 바빌론과 아시리아의 통치자가 되었다.

아시리아는 내전에 빠졌고, 신-슈무-리시르가 아술-에틸-일라니를 폐위시키고 바빌론의 왕이 되었다. 신샤리쉬쿤이 그를 몰아냈지만, 바빌로니아는 나보폴라사르의 지휘 아래 반란을 일으켰다.

신샤리쉬쿤 통치 시대에 아시리아 제국은 와해되기 시작했고, 바빌로니아인, 칼데아인, 메디아인, 페르시아인, 스키타이, 아람인, 키메리아인 등이 조공을 중단했다.

기원전 8세기 후반부터 기원전 7세기 초 아시리아는 소아시아 남동부, 이집트, 엘람에 이르는 지역을 지배했다(아시리아 제국/신아시리아).[139] 바빌로니아 제9왕조의 첫 번째 왕은 (재위: 기원전 731년-기원전 729년)이며, 그의 통치 전후부터 바빌로니아에서 아람어 사용 흔적이 확인된다.[139] 다음 왕은 아시리아의 왕 티글라트-필레세르 3세(재위: 기원전 728년-기원전 727년[143])를 가리키는 풀루였다. 티글라트-필레세르 3세는 나부-무킨-제리로부터 바빌론의 지배권을 빼앗고, 마르두크 신상의 손을 잡는 의식을 행하여 정식으로 바빌로니아 왕으로 즉위했다.[139]

티글라트-필레세르 3세가 바빌로니아를 정복한 후, 아시리아가 멸망할 때까지 대부분의 왕 시대에 바빌로니아에서는 반란이 발생했다. 아시리아에서 살곤 2세(재위: 기원전 721년-기원전 705년)가 즉위했을 때, 칼데아인 부족의 수장 멜로다크-발라단 2세(재위: 기원전 721년-기원전 710년)가 엘람 왕 훔바니가시의 지원을 받아 바빌론 시를 장악하고, 아시리아로부터 독립하여 바빌로니아 왕이 되었다.[144][145] 12년 이상에 걸친 그의 반란은 결국 살곤 2세에 의해 진압되었지만, 멜로다크-발라단 2세는 살아남아 엘람으로 도망쳤다.[144][145] 아시리아에서 살곤 2세가 죽고, 센나케리브(재위: 기원전 704년-기원전 681년)가 즉위하자, (재위: 기원전 703년)가 다시 반란을 일으켰고, 그 후에는 엘람에서 돌아온 멜로다크-발라단 2세(재위: 기원전 703년)가 반란을 계속했다.[145][146] 멜로다크-발라단 2세는 결국 키슈 평야 전투에서 센나케리브에게 패배하고, 그 후 재기의 기회를 얻지 못했다.[145][146] 센나케리브는 (재위: 기원전 702년-기원전 700년)를 새로운 바빌로니아 왕으로 임명했지만, 벨-이브니도 반역자가 되었다.[145] 센나케리브는 이 반란도 진압하고, 이번에는 바빌로니아 왕으로 자신의 아들 아술-나딘-슈미를 임명했다.[145] 그러나 아술-나딘-슈미는 엘람의 습격과 바빌로니아에서 발생한 반란으로 인해 엘람으로 끌려가 행방불명이 되었다.[145][147] 센나케리브는 기원전 689년에 바빌론 시를 파괴하고 새해 축제를 금지했다.[145][148]

센나케리브에 의해 파괴된 바빌론은 그의 후계자 에사르하돈(재위: 기원전 680년-기원전 669년)에 의해 재건되었다.[147] 그는 즉위 후 곧바로 재건 사업에 착수하고, 바빌로니아에 대한 우대 조치를 잇달아 내놓아 민심 장악에 힘썼다.[150] 에사르하돈은 바빌로니아의 반란에 대처할 필요가 없었다.[150] 재건된 바빌론은 각종 특권을 받고, 국제 상업의 중심으로 번영했다.[151] 의 활동도 이 시대 바빌로니아에서 시작되었다.[151]

에사르하돈은 아술바니팔(재위: 기원전 668년-기원전 631년경)과 샤마슈-슈무-우킨(재위: 기원전 667년-기원전 648년)에게 왕국을 분할하여 계승시키기로 결정했다. 아술바니팔이 아시리아 왕, 샤마슈-슈무-우킨이 바빌로니아 왕에 즉위하고, 전자가 우월한 것으로 되었다.[152] 그 후 실제로 이 정한 대로 왕위가 계승되고, 적어도 기원전 651년까지는 평화가 유지되었다.[153] 샤마슈-슈무-우킨은 기원전 651년에 엘람 등 주변 세력을 끌어들여 반란을 일으켰다(형제 전쟁)[154][155][156] 이 반란은 3년간 계속되었지만, 마지막에 아술바니팔이 승리하고, 기원전 648년에 포위된 바빌론에서 샤마슈-슈무-우킨은 사망했다.[157] 그 후에는 칸달라누(재위: 기원전 647년-기원전 627년)가 바빌로니아를 통치했다.[157]

4. 5. 신바빌로니아 (칼데아)

아시리아가 지배권을 유지하고 있는 동안에도, 바빌로니아는 특권적인 지위를 누렸고, 계속해서 영향력을 확대하여 나갔다.[158] 아시리아는 때로는 더 많은 특권을 부여하고, 때로는 군사적으로 제압하면서 지배력을 유지하였으나, 바빌로니아인에 대한 차별은 지속되었다. 결국 기원전 627년, 아시리아의 마지막 통치자인 아슈르바니팔이 죽고 다음 해에 바빌로니아의 칼데아인 나보폴라사르(재위: 기원전 625년-기원전 605년)가 아시리아의 폭정에 대항해서 반란을 일으킨다. 그가 세운 왕조는 '''신바빌로니아'''(바빌론 제11왕조), 또는 '''칼데아 왕국'''이라고 불린다.[158]

기원전 612년에 메디아인과 함께, 니네베를 파괴하여 아시리아 제국을 멸망시키면서 제국의 패권은 바빌로니아로 돌아온다.[161]

나보폴라사르의 뒤를 이은 네부카드네자르 2세(재위: 기원전 604년-기원전 562년)는 기원전 585년에 페니키아를 정복하는 등, 다시 한 번 바빌론을 문명의 중심으로 만들었다.[361] 그는 기원전 597년에 예루살렘을 점령하고, 여호야긴을 비롯한 유력자들을 바빌론으로 연행하고, 시드기야를 왕위에 올렸다.[164] 기원전 586년에는 시드기야가 반란을 일으켰기 때문에, 이를 토벌하고 다시 예루살렘을 점령하여 시드기야와 유다 백성을 연행했다.[164] 이 결과 유다 왕국은 멸망했다.

그의 연대기는 기원전 567년 이집트 공략 등 일부만이 발견되었다.

바빌로니아의 마지막 왕, 나보니두스(재위: 기원전 555년-기원전 539년)와, 키루스 2세(재위: 기원전 559년-기원전 530년)에 의한 바빌로니아 정복에 대해서는 많은 사료가 존재한다. 이것은 주로 나보니두스의 연대기를 기록한 석판과, ''하란''의 달의 신전 복원에 관련된 석판, 키루스의 선전포고 등이다. 그는 월신 신의 숭배에 몰두하고, 바빌론 남서쪽 800킬로미터에 있는 아라비아의 오아시스 도시 테이마에 10년 동안 머무르는 불가사의한 행동을 했다.[168][169] 국내 정치는 왕세자 벨샤자르(벨-샤르-우추르)에게 맡겼다.[171]

기원전 549년, 나보니두스 6년에 아케메네스 왕조의 안샨의 왕이라고 불리었던 엘람의 키루스 2세는 그의 영주이자 만다의 왕이었던 메데스의 아스티아게스에게 반기를 들었다.

아스티아게스의 군대는 왕을 배신하였고, 키루스가 엑바타나(Ecbatana)에서 왕을 자처하면서 메데스의 왕국은 종말을 맞이하게 된다.

3년 뒤 키루스는 페르시아의 왕이 되고, 메소포타미아 북부로 원정한다. 이 때, 나보니두스는 그의 왕국의 국경 남쪽 근처의 사막에 진을 치고, 그의 아들 벨샤자르(''Belshazzar'' 또는 ''Belsharutsur'')에게 군권을 맡겼다.

기원전 539년 키루스 2세는 바빌로니아를 공력한다. 전쟁은 오피스(Optis)에서 6월에 시작되었고, 바빌로니아는 곧 패하고, 뒤어서 시파라(Sippara)가 항복한다.

나보니두스는 바빌론으로 도망쳤으나, 고브리야스(Gobryas)에 계속해서 쫓기어 시파라(Sippara)가 항복한 지 이틀 뒤에, "키루스의 병사들이 싸우지 않고 바빌론으로 입성"하게 된다. 나보니두스는 은신처에서 나와 왕위를 유지하였다.

키루스는 10월(''Marchesvan'') 3일까지 도착하지 않았고, 고브리야스(Gobryas)가 그를 대신하다가, 바빌론의 총독이 되었다. 며칠 뒤 나보니두스의 아들이 죽었을 때 6일 동안의 장례식이 치러졌고 키루스의 아들인 캄비세스 2세가 무덤까지 그를 따랐다.

키루스의 바빌로니아 공격은 의심할 여지 없이 내부의 분열과 유대인과 같이 억류되었던 외부 세력에 의해 쉽게 이루어졌다. 키루스가 처음으로 한 일은, 이들이 본국으로 돌아갈 수 있도록 하였다. 이러한 조치는 그의 선언문을 통해 명문화되었는데, 거기서 그는 바빌로니아 왕으로서 권위를 인정받기 원했다.

키루스가 죽기 1년 전인 기원전 529년, 그는 그의 아들 캄비세스 2세에게 왕위를 넘겼다.

이후 다리우스 1세가 페르시아 왕권을 장악하고, 페르시아를 조로아스터의 대리인으로 다스리게 될 때까지, 바빌론은 서아시아의 지배자로서 권위를 인정받게 된다. 다리우스는 정복자로서 바빌론에 입성하였다.

다리우스가 죽은 뒤, 바빌로니아는 니딘타-벨 왕(네부카드네자르 3세) 때에 잠시 동안 독립을 회복했다가(기원전 521년 10월 ~ 520년 8월) 페르시아에 공격으로 다시 점령된다.

기원전 514년경 바빌론의 아라카(Arakha)가 다시 봉기하지만, 이때 방벽 일부가 파괴된다. 벨의 거대 사원인 에사길라는 계속해서 보수되면서 바빌로니아의 상징으로 유지되지만, 마침내 바빌로니아의 새 수도 셀레우키아가 건설되면서 많은 인구들이 이동하게 되고, 바빌론 성은 석재로 이용되기 위해 손상되고 말았다.

기원전 7세기에서 6세기에 걸쳐 바빌로니아 문화가 짧게 부흥하면서 여러 중요한 문화적 발전이 이루어졌다.

과학 분야 중에서도 천문학과 점성술은 바빌로니아 사회에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있었다. 바빌로니아에서 천문학은 오래전부터 존재해왔다. 황도대는 고대 바빌로니아의 발명품이며, 태양과 달의 일식을 예측할 수 있었다. 원래 메소포타미아의 일식 관측에 대한 수십 개의 설형 문자 기록이 있다.

바빌로니아 천문학은 고대 그리스 천문학, 고전 천문학, 사산 왕조 시대, 비잔티움과 시리아 천문학, 중세 이슬람 세계의 천문학, 그리고 중앙아시아와 서유럽 천문학에서 이루어진 많은 것들의 기초가 되었다.[35] 따라서 신바빌로니아 천문학은 고대 그리스 수학과 천문학의 직접적인 전신으로 간주될 수 있으며, 이는 다시 유럽(서구)의 과학 혁명의 역사적 전신이다.[47]

기원전 8세기와 7세기 동안 바빌로니아 천문학자들은 천문학에 대한 새로운 접근 방식을 개발했다. 그들은 초기 우주의 이상적인 본질을 다루는 철학을 연구하기 시작했고, 예측 가능한 행성계 내에서 내적 논리를 사용하기 시작했다. 이것은 천문학과 과학철학에 중요한 공헌이었으며, 일부 학자들은 이 새로운 접근 방식을 최초의 과학 혁명이라고 부르기도 했다.[48] 이 새로운 천문학적 접근 방식은 그리스와 헬레니즘 천문학에서 채택되어 더욱 발전되었다.

셀레우코스와 파르티아 시대에는 천문학 보고서가 철저하게 과학적인 성격을 띠었다. 행성의 운동을 예측하는 방법에 대한 바빌로니아의 발전은 천문학 역사에서 주요 사건으로 간주된다.

행성 운동에 대한 태양 중심적 모델을 지지한 것으로 알려진 유일한 바빌로니아 천문학자는 셀레우코스(기원전 190년 출생)였다.[49][50][51] 플루타르크에 따르면 셀레우코스는 지구가 자전축을 중심으로 회전하고, 그 지구가 태양 주위를 공전한다는 태양 중심 이론을 지지했다.

바빌로니아 수학 관련 문서는 풍부하며 잘 정리되어 있다.[47] 바빌로니아 수학 체계는 60진법 또는 60을 기저로 하는 바빌로니아 수 체계였다. 여기에서 우리는 현대의 1분에 60초, 1시간에 60분, 원에 360(60 × 6)도라는 사용법을 이어받았다. 바빌로니아인들은 두 가지 이유로 수학에서 큰 발전을 이룰 수 있었다. 첫째, 숫자 60은 많은 약수(2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30)를 가지고 있어 계산이 더 쉬웠다. 또한 이집트인이나 로마인과 달리 바빌로니아인들은 왼쪽 열에 쓰인 숫자가 더 큰 값을 나타내는 진정한 자릿값 체계를 가지고 있었다(우리의 10진법과 마찬가지로: 734 = 7×100 + 3×10 + 4×1). 바빌로니아인들의 수학적 업적 중에는 소수점 이하 7자리까지 정확하게 2의 제곱근을 구한 것(YBC 7289)이 있다. 또한 피타고라스보다 훨씬 앞서 피타고라스 정리에 대한 지식을 보여주었다.

600의 '네르(ner)'와 3600의 '사르(sar)'는 60 단위로 이루어졌으며, 적도의 1도에 해당한다. 1부터 60까지 계산된 제곱과 세제곱 표가 센케라에서 발견되었고, 해시계, 물시계, 지렛대, 도르래에 정통한 사람들은 기계에 대한 상당한 지식을 가지고 있었을 것이다. 유리 렌즈가 선반에서 가공된 것이 오스틴 헨리 레이어드에 의해 님루드에서 발견되었으며, 사르곤의 이름이 새겨진 유리병과 함께 발견되었다. 이것은 아시리아 점토판의 글씨 중 일부가 매우 작은 이유를 설명할 수 있으며, 렌즈는 천체 관측에도 사용되었을 수 있다.

바빌로니아인들은 면적 측정의 일반적인 규칙에 익숙했을 것이다. 바빌로니아인들은 또한 바빌로니아 마일로 알려져 있는데, 이것은 오늘날 약 11킬로미터(7마일)에 해당하는 거리 측정 단위였다. 이 거리 측정은 결국 태양의 이동을 측정하는 데 사용되는 시간 마일로 변환되었으며, 따라서 시간을 나타냈다.(Eves, 2장) 바빌로니아인들은 또한 목성의 속도를 계산하기 위해 시공간 그래프를 사용했다.[52]

4. 6. 아케메네스 왕조

바빌로니아는 기원전 539년 아케메네스 제국(페르시아 제국)에 병합되어 바비루시(Babirush) 속주()가 되었다.[176] 키루스 2세는 바빌로니아인들의 지지를 유지하기 위해 "세계의 왕", "수메르와 아카드의 왕", "사방 영역의 왕" 등의 바빌로니아 전통적인 왕호를 채택하고, 마르두크 신과 나부 신이 키루스에게 왕권을 부여했다고 선포했다. 또한 신바빌로니아 시대에 강제 이주된 사람들의 귀환을 허락하고, 황폐해진 건축물과 신앙을 구출하는 것을 선전했다.[177] 아케메네스 제국의 지배하에 바빌로니아의 경제적 번영은 계속되었고, 에기비 가문과 같은 대상인과 은행가들은 계속 번영했다.[178]

키루스 2세 사망 1년 전인 기원전 529년, 그는 아들 캄비세스 2세(캄부지야 2세)를 바빌론의 왕으로 삼았다.[179][180] 기원전 530년에 키루스 2세가 마사게타이와의 전투 중 전사하고 캄비세스 2세가 즉위했을 때, 바빌로니아를 포함한 제국 내는 평온했으며 눈에 띄는 반란은 발생하지 않았다.[181]

그러나 캄비세스 2세가 죽자 스메르디스(가우마타)를 제거하고 왕위에 오른 다리우스 1세(다라야와우 1세, 재위: 기원전 522년-기원전 486년)는 제국 전역에서 발생한 반란 진압에 쫓겼다.[182] 바빌로니아도 이때 반란을 일으킨 속주 중 하나였다. 다리우스 1세가 남긴 베히스툰 비문의 기록 등으로부터 바빌로니아에서는 기원전 522년 10월에 (나부-쿠두리-우츠르 3세, 니딘투-벨, 재위: 기원전 522년)가, 그리고 기원전 521년에는 아르메니아인으로 여겨지는 네부카드네자르 4세(나부-쿠두리-우츠르 4세, 아라카, 재위: 기원전 521년)가 각각 반란을 일으켜 진압되었다는 것이 전해진다.[182][183][184] 다리우스 1세가 페르시아를 장악한 직후, 바빌로니아는 니딘타-벨(네부카드네자르 3세라는 이름을 사용) 밑에서 잠깐 독립을 회복하여 기원전 522년 10월부터 기원전 520년 8월까지 통치했지만, 다리우스 1세가 도시를 점령했다. 몇 년 후, 아마도 기원전 514년에 네부카드네자르 4세 밑에서 바빌론이 다시 반란을 일으켰다.

바빌로니아는 이 반란에도 불구하고 번영을 유지했고, 후계자로 정해진 크세르크세스 1세(쿠샤야르샨 1세, 재위: 기원전 486년-기원전 465년)는 왕의 대리인으로 바빌론에 주재했다.[185] 크세르크세스 1세가 즉위한 후, 바빌로니아에서는 다시 반란이 발생했다. 기원전 482년에 바빌로니아 총독 조뷔라스는 폭동 중에 살해되었고, 벨-시만니와 샤마슈-엘리바라는 인물이 왕위를 주장했다.[186] 페르시아 군에 의해 반란은 즉시 진압되었지만, 그 대가는 컸고, 바빌론의 성벽, 마르두크 신전과 지구라트는 파괴되었고, 금으로 만든 마르두크 신상은 용해되었다.[186][187] 크세르크세스 1세는 아버지 시대까지 사용되어 온 "바빌론의 왕"이라는 칭호를 거부했고, 바빌로니아 속주(바빌)는 아시리아 속주(아술)와 합병되었다고 전해진다.[186] 그러나 "바빌론의 왕"이라는 칭호는 실제로는 그 후에도 아르타크세르크세스 1세 시대까지 사용되었다는 것이 발굴 자료에 의해 확인되었다.[188]

알렉산드로스 대왕은 기원전 333년 마케도니아를 위해 바빌론을 정복했고, 기원전 323년에 그곳에서 사망했다. 그 후 바빌로니아와 아시리아는 그리스 셀레우코스 제국의 일부가 되었다.

4. 7. 헬레니즘 시대

바빌로니아는 기원전 539년 아케메네스 제국(Achaemenid Empire)에 병합되어 바비루시(Babirush) 속주()가 되었다. 키루스 2세 사망 1년 전인 기원전 529년, 그는 아들 캄비세스 2세를 바빌론의 왕으로 삼았다. 다리우스 1세가 페르시아 왕위를 획득한 후, 바빌로니아는 네부카드네자르 3세(Nebuchadnezzar III)라는 이름을 사용한 토착 통치자 밑에서 잠시 독립을 회복했으나(기원전 522년 10월~기원전 520년 8월), 다리우스 1세에게 점령당했다. 몇 년 후(기원전 514년), 바빌론은 네부카드네자르 4세(Nebuchadnezzar IV) 밑에서 다시 반란을 일으켰지만, 페르시아인들에게 점령된 후 성벽이 일부 파괴되었다. 그러나 마르두크(Marduk)의 대사원인 에사길라(Esagila)는 여전히 수리되고 바빌로니아 종교적 감정의 중심지로 남아 있었다.

마케도니아의 왕 알렉산드로스 3세(대왕, 재위: 기원전 336년-기원전 323년)는 그리스 전토의 지배권을 장악하고, 기원전 334년 봄에 다르다넬스 해협을 건너 동정을 시작했다.[189] 아케메네스 왕조의 마지막 왕 다리우스 3세(다라야와우 3세, 재위: 기원전 336년-기원전 330년)는 이소스 전투(기원전 333년)와 가우가멜라 전투(기원전 331년)에서 연이어 패배하고, 아케메네스 왕조는 붕괴되었으며, 그 유지령은 알렉산드로스 3세에게 정복되었다.[190] 인도 북서부까지 정복한 알렉산드로스 3세는 기원전 323년 바빌론에서 병사했다.[191] 그의 사후, 그의 장군들은 후계자(디아도코이)임을 주장하며 서로 싸웠다.[192] 기원전 321년 트리파라디소스에서 다시 영토 분할 회의가 열렸고, 그 결과 바빌로니아는 셀레우코스 1세(재위: 기원전 305년-기원전 281년)의 영토가 되었다.[192]

기원전 315년 셀레우코스 1세는 바빌로니아를 떠나 이집트의 프톨레마이오스 1세 밑에 몸을 의탁했다.[195] 그리고 프톨레마이오스 1세와 안티고노스 1세의 싸움에 편승하여, 기원전 311년 바빌로니아로 돌아와 그 지배권을 탈환했다.[196] 후에 셀레우코스 왕조에서 사용되는 셀레우코스력은 이 해를 셀레우코스 왕조의 통치의 시작으로 규정하고, 수세기에 걸쳐 바빌로니아를 포함한 그 영토에서 공통의 역법으로 사용되었다.[196] 바빌로니아의 지배를 굳건히 한 셀레우코스 1세는, 이란 고원도 그 지배하에 두고, 동쪽은 인도와의 경계까지[197], 서쪽은 기원전 301년 입소스 전투에서 안티고노스 1세를 격파하여 시리아·아나톨리아까지를 지배하에 두었다.[198]

바빌로니아에서 셀레우코스 왕조 시대의 매우 중요한 변화는, 셀레우코스 1세가 새로운 바빌로니아의 중심으로 신도시, 티그리스 강변의 셀레우키아를 건설한 것이었다.[199] 셀레우키아 시의 건설은 셀레우코스 왕조가 바빌로니아를 중시했기 때문이었지만[200], 상업적 중심으로서의 바빌론의 지위를 위협하고, 그 최종적인 포기로 이어지는 출발점이 되었다.[199] 바빌론의 인구는 점차 줄어들기 시작했고, 그 건물의 건축 자재는 셀레우키아에서의 건설 활동에 전용되었다.[201] 안티오코스 1세(재위: 기원전 281년-기원전 261년)는 바빌론의 신전 건설을 계속하고 있지만, 기원전 275년경에 바빌론의 시민에게 셀레우키아로 이주하도록 명령하고, 그 집을 몰수했다.[201][202] 이때 몰수된 토지는 안티오코스 2세(재위: 기원전 261년-기원전 247년) 시대에 반환되었다.[203] 당시 바빌로니아에서는 이미 아카드어(바빌로니아어)는 구어로서는 사어가 되어가고 있었고, 일부에서는 그리스어가 보급되고, 그리고 더 넓은 범위에서는 아람어가 지배적인 언어가 되었지만, 고고학적 발견에 의해, 바빌론과 우르크의 신전에서는 전통적인 아카드어(바빌로니아어)의 설형 문자 문서가 계속 작성되고 있었던 것이 알려져 있다.[204]

4. 8. 파르티아의 정복과 바빌론의 몰락

바빌로니아는 기원전 539년 아케메네스 제국에 병합되어 바비루시(𐎲𐎠𐎲𐎡𐎽) 속주가 되었다. 키루스 2세는 아들 캄비세스 2세를 바빌론의 왕으로 삼았으나, 다리우스 1세가 페르시아 왕위를 획득하면서 바빌론이 서아시아 통치자들에게 정통성을 부여한다는 오랜 전통은 깨지게 되었다.

다리우스 1세의 통치 기간 동안, 바빌로니아는 네부카드네자르 3세라는 토착 통치자 밑에서 잠시 독립을 회복했으나(기원전 522년 10월~기원전 520년 8월), 곧 진압되었다. 몇 년 후, 바빌론은 다시 반란을 일으켰지만(기원전 514년), 페르시아인들에게 점령된 후 성벽이 일부 파괴되었다. 그러나 마르두크의 대사원인 에사길라는 여전히 수리되어 종교적 중심지로 남아 있었다.

알렉산드로스 대왕은 기원전 333년 바빌론을 정복했고, 기원전 323년에 그곳에서 사망했다. 그 후 바빌로니아는 셀레우코스 제국의 일부가 되었다. 셀레우키아 건설로 인해 인구가 새로운 수도로 이동하고 옛 도시의 폐허가 건설 자재로 사용되었다는 주장이 있었지만, 최근 발표된 「바빌로니아 연대기」는 파르티아 제국(기원전 150년~서기 226년) 시기까지도 도시 생활이 여전히 활발했음을 보여준다.

바빌로니아는 기원전 141년 7월, 아르사케스 왕조의 왕 미트리다테스 1세에게 정복되었다. 이후 셀레우코스 왕조와 파르티아 간의 분쟁 속에서 여러 차례 지배자가 바뀌었으나, 미트리다테스 2세에 의해 파르티아의 지배가 확정되었다.[205] 이 기간 동안 바빌론은 크게 파괴되었고, 많은 주민들이 메디아로 끌려갔다.[205] 상업 중심지는 크테시폰으로 옮겨갔지만, 바빌론은 여전히 종교적 중심지 역할을 유지했으며, 파르티아 시대에 몇몇 대형 건축물이 재건되었다.[202] 서기 0년대 경에는 팜밀라인 상인들의 거류지가 건설되기도 했지만, 반세기 후 팜밀라인들이 셀레우키아-크테시폰으로 이동하면서 바빌론은 쇠퇴하였다.[205]

바빌론이 완전히 버려진 시기는 명확하지 않다. 1세기의 학자 플리니우스는 마르두크 신전이 여전히 폐허 속에 서 있으며 활동을 계속하고 있었다고 보고했지만,[202][205] 현대 학자들은 서기 1세기 초에 바빌론이 버려졌다고 주장한다. 카시우스 디오 등의 기록에 따르면, 로마 제국의 트라야누스 황제는 116년 파르티아 원정 도중 바빌론을 방문했지만, 성벽과 돌, 폐허만을 보았을 뿐이었다.

그러나 톰 보이는 초기 기독교인 저서 속 바빌론에 대한 언급 등을 분석하여 바빌론이 더 오랫동안 존속했다고 주장한다.[206][207] 테오도레토스에 따르면, 최후기 주민의 수는 적었고, 그들은 더 이상 "아시리아인"도 "바빌로니아인(칼데아인)"도 아닌 유대인이었다고 한다.[206]

사산 제국 시대(226년)에 바빌로니아 속주는 아소리스탄에 흡수되었고, 동방 시리아 전례 기독교가 지배적인 종교가 되었다. 7세기 아랍인들의 페르시아 정복까지 메소포타미아는 대부분 페르시아의 지배하에 있었다. 아소리스탄은 637년에 해체되었고, 남부와 중부 메소포타미아의 토착민들은 점차 아랍화와 이슬람화를 겪었지만, 북부 메소포타미아에서는 아시리아의 연속성이 현재까지 이어지고 있다. 바빌론의 멸망과 함께, 고대 수메르 시대부터 이어져 온 설형 문자 필기 활동은 완전히 중단되었고, 아카드어(바빌로니아어)도 잊혀졌다. 연대가 확실한 마지막 설형 문자 아카드어 문서는 서기 74/75년의 천문 기록이며,[207][208] 일부는 1세기 이후까지 거슬러 올라간다.[209] 톰 보이는 바빌론에는 서기 3세기까지 사람이 거주했다고 결론짓는다.

5. 언어와 주민

바빌로니아는 긴 역사를 통해 여러 민족이 거주하며 다양한 언어가 사용되었다. 기록법을 갖추고 현대까지 문자 기록으로 남아있는 것은 제한적이다. 주요 언어로는 초기 왕조 시대 이전부터 사용되었고, 설형문자를 직접 탄생시킨 계통 불명의 언어인 '''수메르어'''가 있다. 수메르어는 기원전 2천년기 초, 적어도 함무라비 시대 무렵까지는 구어로서 사용되지 않았던 것으로 보인다.[215] 그러나 문어로서 학문의 언어, 기도의 언어로 계속 사용되어 셀레우코스 왕조 시대까지 수메르어 문서가 남아 있다.

바빌로니아 역사의 많은 기간 동안 중심적인 언어가 된 것은 '''아카드어'''이다. 아카드어는 아프로아시아어족의 동셈어파에 분류되는 언어이며, 아시리아어, 바빌로니아어는 모두 이 아카드어의 방언으로 분류된다.[216][217] 기원전 2천년기에는 아카드어가 오리엔트 세계의 공용어로서 널리 외교 언어 및 상업 언어로도 사용되었으며, 예를 들어 이집트에서 발견된 아마르나 서판에서는 아카드어(바빌로니아어)의 외교 서한이 발견되었다.[218]

아프로아시아어족의 서셈어파에 분류되는 '''아람어'''는 기원전 1천년기에 들어와 널리 보급되어 아카드어도 아람어로부터 큰 영향을 받았다.[216] 아람인은 상업 활동에 의한 이주와 아시리아 제국 시대의 강제 이주에 따라 오리엔트 세계의 광범위한 지역에 거주하게 되었고, 그에 따라 아람어가 널리 통용되는 공용어가 되었다.[219][220] 이러한 영향을 받아 아시리아와 함께 바빌로니아인의 일상 언어도 점차 아카드어에서 아람어로 바뀌어갔다. 이미 아시리아 제국 시대에는 서기관이 두 명씩 짝을 이루어 아카드어와 아람어로 기록을 남기는 모습이 벽화에 남아 있어 아람어의 보급이 시작되었음을 알 수 있다.[221] 기원전 7세기 무렵에는 아카드어로 쓰인 점토판 외부에 문서의 개요를 아람어로 메모한 것도 볼 수 있으며, 이것도 아람어의 보급을 보여준다.[219]

아카드어에서 아람어로의 변화는 기록 매체의 변화를 수반했다. 아카드어가 설형문자로 점토판에 기록된 데 비해 아람어는 아람 문자(알파벳)로 양피지나 파피루스에 필사되었다.[219][221] 따라서 아람어는 설형문자로 기록된 언어보다 빠르게 쓸 수 있었고, 또 서기 재료의 제약도 적었던 것이 보급의 큰 요인이었다.[219] 그러나 이것들은 점토판에 비해 내구성이 떨어졌기 때문에 아람어로 쓰인 문서의 대부분은 풍화되어 현대까지 남아 있지 않다. 이 때문에 아카드어가 쇠퇴하고 아람어로 바뀌어 간 기원전 1천년기 후반은 현지 자료가 매우 부족하다. 설형문자에 의한 기록은 적어도 바빌론과 우르크에서는 셀레우코스 왕조, 더 나아가 파르티아 시대까지 계속되었지만, 이 시대의 아카드어 문서는 더 이상 구어로서의 아카드어가 사어가 되고 일상 언어가 완전히 아람어로 바뀌었음을 보여준다.[222]

알렉산드로스 3세의 정복 후에는 그리스어도 일부 보급되었다. 그러나 아람어와 마찬가지로 양피지나 파피루스에 기록된 그 문서는 현대에는 남아 있지 않다. 이러한 문서가 “한때 존재했던 것”만이, 그 문서를 보관하기 위해 사용되었던 인장이 다수 남아 있는 것으로 이해된다.[222]

바빌로니아에서 사용되었을 다른 언어들은 문자 체계가 없었기 때문에, 고유명사인 인명이나 신명과 일부 단어를 제외하고는 자세한 내용을 알 수 있는 방법이 거의 없다. 기원전 2천년기 전반에 바빌로니아를 지배했던 아무르인 여러 부족이 사용했던 언어는 아무르어로 불리지만, 이 언어로 쓰인 문서는 존재하지 않는다.[224] 아무르어는 서부 셈어로 분류되며, 아람어와 히브리어와 밀접한 관계가 있는 것으로 생각된다.[224]

기원전 16세기 이후 바빌로니아를 통일한 왕조를 세운 카시트인들의 언어(카시트어)도 바빌로니아에서 사용되었을 것으로 추정되지만, 정보원은 아카드어 문서에 등장하는 소수의 고유명사와 단어에 한정되기 때문에 어떤 언어 계통에 속하는지 명확하지 않다.[225] 과거에는 인도유럽어족 중 하나로 여겨지기도 했지만, 현재는 지지되지 않는다.[121]

5. 1. 민족

바빌로니아의 역사에는 수많은 “민족”이 등장하여 여러 왕조를 세웠으며, 이 때문에 바빌로니아 역사는 종종 “여러 민족의 흥망” 과정으로 묘사된다.[210] 그러나 수메르인, 아카드인, 카시트인, 아람인 등 바빌로니아 역사에 등장하는 “민족(에트노스)”을 현대의 “민족(네이션)”과 동일시하는 것에 대해 여러 학자들이 경고하고 있다.[210]이러한 바빌로니아의 “민족”을 구분할 때, 현대 학자들은 종종 그들이 모어로 사용했다고 추정되는 언어 분류에 의존한다.[211] 예를 들어 수메르인은 수메르어를 모어로 하는 사람들이고, 카시트인은 카시트어를 모어로 하는 사람들이다.[211] 또한 많은 언어는 아프로아시아어족과 같이 계통별로 분류된다.

그러나 바빌로니아 사람들의 정체성이나 공동체 의식이 언어 분류에 따라 형성되었다는 것은 반드시 증명되지 않는다.[212] 적어도 바빌로니아라는 지역적 통합이 형성되기 이전의 수메르인들과 아카드인들이 남긴 문서에서는 언어별로 뚜렷한 공동체 의식이 존재했음을 읽어낼 수 없으며, 그들의 소속 의식은 오히려 각 도시에 있었음을 보여준다.[213]

물론, 언어 자체는 사람들을 구별하는 데 중요한 요소 중 하나이다. 예를 들어 아람인(Aramāya)이라고 불렸던 유목민 부족 집단의 주요 언어는 아람어였다고 생각된다.[212] 그러나 이 용어는 “아람인이 아닌 자”가 사용하는 외부에서의 호칭으로 등장하며, “아람인” 자신들이 공동체 의식을 가지고 있었던 것은 확인되지 않는다.[212] 그들의 자기 인식·소속 의식을 결정했던 것은 혈연이나 부족, 공통된 생활 습관 등이었다고 생각된다.[212] 따라서 “아람인”이라는 개념은 당시에 존재했지만, 아람어로 맺어진 정치적 통합이나 공동체 의식을 가진 “아람인”이라는 집단이 존재했던 것이 아니라, 단지 아람계라고 부를 수 있는 사람들의 분류가 존재했을 뿐이다.[212]

즉, 바빌로니아에 등장하는 다양한 “민족”이 패권을 다투거나 주도권 싸움을 벌였던 것이 아니라, 더 다양한 요소로 분류될 수 있는 다양한 공동체가 각각 바빌로니아 주민으로서 그 역사에 관여했던 것이며, 현대에 언어별로 설정된 “민족”의 분류는 오래된 학설의 응용[214] 또는 편의상의 것이다.[210]

6. 종교와 신화

바빌로니아에서는 종교와 세속을 구분하는 개념이 존재하지 않았다.[226] 바빌로니아 사람들은 수메르 시대부터 숭배되어 온 수많은 신들을 숭배했지만, 통일적인 교리나 경전은 없었고, 신들의 지위는 사람들의 인기와 왕조의 성쇠에 따라 변화했다.[227] 수메르의 신들은 아카드의 신들과 동일시되었고, 수메르어와 아카드어 두 가지 이름이 사용되었다.[228]

「신(神)」을 의미하는 단어는 수메르어로는 '''딩기르(Dingir)'''였고, 아카드어로는 '''일(iru)'''이었다.[232] 신을 나타내는 한정사 기호는 별표와 비슷한 별을 나타내는 문자 𒀭(AN)이며, 이는 "하늘", "매우 높음" 등 신의 탁월성을 나타낸다.[233] 바빌로니아 종교에서 "신성(神性)"은 명확하게 규정되지 않았고, 인간보다 탁월한 존재로 인식되었다.[234] 신들은 불멸하는 존재였다.[235]

고대 수메르 시대 묘사에서 신들의 행동과 사고방식은 인간과 같은 특징을 가졌지만,[236] 시대가 지남에 따라 점차 세련되었다.[237] 기원전 2천년기 초 이후, 사람들은 신들에게 고귀하고 숭고한 성격을 부여하기 시작했다.[237]

바빌로니아에서 숭배되었던 주요 신들은 다음과 같다.

- '''안/아누(An/Anu)''':하늘의 신이며 이념적으로는 최고신이다. 우르크(Uruk)에서 이슈타르(Ištar) 여신과 함께 중요시되었다.[238]

- '''엔키/에아(Enki/Ea)''':지혜, 마술, 주문 등의 속성을 지닌 신. 에리두(Eridu) 시의 에아부즈 신전이 신앙의 중심이다.[239]

- '''엔릴(Enlil)''':메소포타미아 판테온에서 가장 중요한 신 중 하나이다. 니푸르(Nippur) 시의 에클 신전이 신앙의 중심지이며,[240] 바빌로니아의 왕권 개념과 깊이 결부되어 있다.[241]

- '''우투/샤마시(Utu/Šamaš)''':태양신이며, 정의를 다스리는 신. 아카드의 시파르(Sippar)와 수메르의 랄사(Larsa)에 주신전이 있었다.[242]

- '''아말루투/마르두크(Amar-utu/Marduk)''':바빌론 시의 수호신. 원래 농경신이었으나, 바빌론 시의 번영과 함께 신격이 향상되어 신들의 왕으로 여겨졌다.[243] 키루스 2세(Cyrus II)와 알렉산드로스 3세(Alexander III)도 "마르두크 신의 손을 잡는" 의식을 거행했다.[244]

- '''이나나/이슈타르(Inanna/Ištar)''':성애와 전쟁의 여신이며, 바빌로니아 전 시대를 통틀어 가장 중요한 여신이었다. 금성을 나타낸다.[245]

- '''수엔/신(Suen/Sîn)''':달의 신. 우르(Ur)가 신앙의 중심이다.[246]

- '''넬갈(Nergal)''':저승의 신. 쿠투(Kutū) 시나 마슈칸-샤피르(Maškan-šapir) 시를 중심 성소로 하였다.[247]

- '''나부(Nabu)''':서기관의 신이자 지혜의 신. 보르시파(Borsippa)가 중심 성소이다.[248]

기원전 2천년기 이후, 신들은 점차 아카드어 명칭으로 불리게 되었고,[236] 시대에 따라 유사한 속성을 가진 다른 신과 동일시·융합되어 그 수가 줄어들었다.[250] 최종적으로 30개 정도의 신들이 숭배되었다.[236]

신들의 모습은 원칙적으로 인간을 모델로 묘사되었으며, 동물 형태는 채택되지 않았다.[251] 신상은 신 자체, 또는 신의 존재를 내포하고 있는 것으로 여겨졌다.[254] 마르두크 신상은 전쟁의 결과로 이동되기도 하고, 탈환되기도 했다.[255][132][133]

바빌로니아에서는 웅대한 자연이나 숭배 대상이 신격화되기도 했다.[257] 강은 신명재판에 이용되었고,[258] 불도 신격화되었다.[258] “악마(데몬)”는 인간을 초월한 존재로 인식되었지만,[258] 숭배 대상은 아니었다.[258] “악마”의 위협에 대항하기 위한 기술로서 주술이 발달했고,[260] 퇴마사(âšipu)가 활동했다.[262]

메소포타미아의 신전은 신들이 거주하는 곳이었다.[264][265] 신전은 "집"이라는 뜻의 에(É) 또는 비투(Bītu)라고 불렸다.[264][265] 주신상은 내전(內殿)에 안치되었고,[266] 지구라트는 대규모 신전 집합체에서 볼 수 있는 계단식 탑이었다.[265]

신전에는 많은 성직자들이 봉직하고 있었고,[271] 여성 성직자도 중요한 역할을 맡았다.[273] 바빌로니아의 종교 의례에는 성혼(Hieros Gamos)이라는 의식이 있었다.[275] 종교와 매춘 사이에는 밀접한 관계가 있었고,[276] 이슈타르는 성애의 여신이자 매춘부의 수호신이었다.[277]

7. 학문과 문화

## 학문과 문화

청동기 시대부터 초기 철기 시대까지의 메소포타미아 문화는 두 정치 중심지의 밀접한 민족적, 언어적, 문화적 상호 의존성 때문에 때때로 "아시리아-바빌로니아"로 요약된다. 특히 20세기 초의 글에서 "바빌로니아"라는 용어는 이전의 바빌로니아 이전 역사를 포함하는 데에도 사용되었으며, 나중의 바빌론 도시 국가 자체를 가리키는 것뿐만 아니라 남부 메소포타미아의 초기 역사도 포함했다. "바빌로니아"라는 지명의 이러한 사용법은 최근 저술에서는 더 정확한 용어인 "수메르" 또는 "수메르-아카드"로 대체되었으며, 아시리아-바빌로니아 이전의 메소포타미아 문명을 가리킨다.

### 건축

바빌로니아에서는 점토가 풍부하고 돌이 부족하여 진흙 벽돌의 사용이 늘었다.[325][326] 바빌로니아, 수메르, 아시리아의 사원들은 거친 벽돌로 지어진 거대한 구조물이었으며, 벽면 부벽에 의해 지탱되었고, 빗물은 배수로를 통해 배출되었다. 우르의 한 배수로는 납으로 만들어졌다.[108] 벽돌의 사용은 피라스터와 기둥, 그리고 프레스코화와 에나멜 타일의 초기 발전으로 이어졌다. 벽은 화려한 색으로 칠해졌고, 때로는 아연이나 금, 그리고 타일로 도금되었다. 횃불을 위한 채색된 테라코타 원뿔도 석고에 박혀 있었다. 바빌로니아에서는 부조 대신 3차원 조각상이 더 많이 사용되었는데, 가장 초기의 예로는 다소 서투르지만 사실적인 구데아상이 있다.[108] 바빌로니아의 돌 부족은 모든 조약돌을 귀하게 만들었고, 보석 세공 예술의 높은 완성도로 이어졌다.[108]

바빌로니아의 건축 자재는 초기부터 주로 점토로 만든 진흙 벽돌이었다.[325][326] 바빌로니아의 충적 평야에는 건축 자재로 적합한 돌이 적었고, 목재도 사실상 전무하여 원거리에서 수입되는 이러한 자재는 귀중했다.[326] 최남부에서는 갈대(ヨシ) 오두막이 일반적으로 보였지만, 역사를 통틀어 점토가 바빌로니아의 주요 건축 자재로 남아 있었다.[326]

많은 지역과 마찬가지로 바빌로니아의 고대 건축을 대표하는 것은 종교 건축이다. 바빌로니아의 종교 건축은 수메르 시대, 더 거슬러 올라가면 그 이전 시대까지 이어지는 오래된 종교 건축의 계보를 잇는다. 기원전 5000년경 에리두의 신전에는 후대 바빌로니아 건축에도 전해지는 두 가지 특징이 이미 갖춰져 있었다. 그 특징이란 신상을 모시는 벽의 벽감(니치)과 거기까지 이어지는 참도이며, 또 하나는 제단(공물대)이다.[264][326] 수메르 시대부터 바빌로니아 시대에 걸쳐 신전은 대형화되었지만, 이를 진흙 벽돌로 건조하려면 지붕을 지탱하는 구조가 필요했다. 그래서 바빌로니아 건축가들은 보를 지탱하기 위해 건물의 외부로 돌출된 부벽(버트레스)을 발달시켰다.[327] 이것은 후에 순수 장식적인 요소가 되었지만, 이러한 구조를 원래 필요로 하는 대형 건축물은 신전에 한정되었기 때문에, 헬레니즘 시대에 이르기까지 부벽의 존재는 종교 건축과 세속 건축을 구별하는 특징이었다.[327] 바빌로니아를 포함한 메소포타미아의 신전 건축의 또 다른 특징은 이미 언급한 아카드어로 지쿠라투(''Ziqqurratu'', 관습적으로 지구라트)라고 불리는 계단식 탑이다.[265][327] 옛 시대에는 진흙 벽돌로 쌓은 단상 위에 세워진 신전이 그 원형이 되어, 시대와 더불어 더 높이 발달해 갔다.[327] 일반적으로 30미터 정도의 높이였지만, 가장 큰 규모를 자랑했던 바빌론의 지구라트는 90미터의 높이를 자랑했다고 한다.[268] 바빌로니아의 신전의 제1의 목적은 무엇보다도 신을 위한 것이었고, 예배하는 사람을 위한 것이 아니었기 때문에, 이러한 고지대의 신전은 평지의 것에 비해 소형이었지만, 기본적인 구성은 같았다.[327] 이러한 대형 신전의 외장에는 구운 벽돌이 사용되기도 했다.[325] 유약을 바른 장식용 벽돌은 기원전 2천년기에 등장한다.[325]

신전의 평면에는 다양한 변형이 존재하며, 옛 시대에는 일시적으로 계란형 평면의 신전이 건설되기도 했지만, 기본적으로 바빌로니아 신전의 평면 평면은 직사각형이다.[328] 신전은 사방이 개방되어 의식은 그 주위의 평야에서 거행되었다.[328] 점차 신전이 건물에 둘러싸이게 되면서, 입구는 하나만이 되고 의식 공간은 입구 정면의 부정형 광장이 되었다.[328] 이러한 의식 공간은 주위에서 벽으로 분리되는 것처럼 되었고, 이러한 중정은 신전의 불가결한 일부가 되었다.[328] 성당은 "안쪽 사원"이 되었지만, 이 내부는 기둥과 칸막이로 분리되어 신상과 일반인은 격리되게 되었다.[328] 따라서 제단은 성당의 외부 또는 중정에 배치되게 되었다.[329]

기원전 7천년기에는 아랍어로 타우프(Tauf) 또는 비제(Bize)라고 불리는 다져진 진흙으로 만든 직사각형 주택이 바빌로니아에서 일반적인 형태였다.[330] 이 주택은 일반적으로 2개 또는 3개의 방으로 이루어져 있으며, 한 가족이 거주했던 것으로 보인다.[330] 기원전 5천년기 초에 건설된 햇볕에 말린 벽돌로 지은 농가가 발견되었지만, 이러한 농가의 기본적인 건축 양식은 20세기경까지 크게 변하지 않고 지속된 것으로 보인다.[329] 주택은 중앙 주실을 중심으로 건설되었고, 후에는 중정을 중심으로 건설되었다.[329] 옛날에는 경사 지붕이 사용되었지만, 그 후 평지붕이 일반화되었고, 중정에도 지붕이 있는 경우도 있었다.[329] 주실은 그늘에 건설되었고, 혹서에 대응하고 실내 온도 상승을 피하기 위해 창문을 만들지 않는 것이 일반적이었다.[329] 남부 습지대 주변에서는 갈대를 진흙으로 굳혀 만든 주택도 널리 건설되었다.[331]

왕궁은 일반 주택을 대형화하고 일반 주택에는 없는 몇몇 시설을 추가한 것이었다.[329] 바빌로니아의 건축 양식은 강한 연속성을 보이며, 고바빌로니아 시대부터 신바빌로니아 시대까지 왕궁 또한 중정을 둘러싼 일련의 방들로 구성되었다.[332] 사회가 복잡해지고 왕의 권력이 커짐에 따라 왕궁에는 사무실과 대연회장이 추가되었고, 성채로서의 역할도 맡아 성벽으로 둘러싸이게 되었다.[332] 특히 대형 궁전의 잔존 사례로는 시리아 지역의 유적이지만, 마리의 왕 짐리림의 궁전과 바빌론의 왕 네부카드네자르 2세의 궁전이 발견되었다.[332]

### 문학

대부분의 도시와 사원에는 도서관이 있었으며, 남녀 모두 읽고 쓰는 법을 배웠다.[46] 셈족 시대에는 이미 사멸한 수메르어와 복잡하고 방대한 음절 문자에 대한 지식이 필요했다.[46]

상당한 양의 바빌로니아 문학이 수메르어 원전에서 번역되었고, 종교와 법률의 언어는 오랫동안 수메르의 오래된 교착어로 기록되었다. 학생들을 위해 어휘, 문법 및 줄간 번역이 편찬되었을 뿐만 아니라, 더 오래된 텍스트에 대한 주석과 모호한 단어 및 구절에 대한 설명도 있었다. 음절 문자의 문자들은 모두 배열되고 명명되었으며, 정교한 목록이 작성되었다.[46]

바빌로니아 문학은 수메르 문학에 기원을 둔다.[280] 고바빌로니아 시대는 아카드어(바빌로니아어) 문학의 발전기이며, 수메르어 문학을 본받은 문학 작품이나, 수메르어 문학의 아카드어 번역이 활발하게 만들어졌다.[281] 이 중에서 수메르 문학은 아카드어 화자의 취향에 맞춰 다채롭게 개변되어 편집되었다.[280]

우리에게 제목이 전해져 내려오는 많은 바빌로니아 문학 작품이 있다. 이 중 가장 유명한 작품 중 하나는 길가메시 서사시로, 12권으로 구성되어 있으며, 어떤 신-레키-우닌니에 의해 수메르어 원전에서 번역되었고 천문학적 원리에 따라 배열되었다. 각 부분은 길가메시의 경력에서 단일 모험의 이야기를 담고 있다. 전체 이야기는 복합적인 산물이며, 일부 이야기는 인위적으로 중심 인물에 연결되었을 가능성이 있다.[46] 수메르 시대에는 '''빌가메슈'''라고 불린 저승신의 이야기는, 취사선택과 재창조를 거쳐 우르크 왕 '''길가메시'''의 이야기로 결실을 맺었다.[281][284] 3분의 1이 인간, 3분의 2가 신인 우르크의 왕 길가메시의 무용담, 친구 엥키두의 죽음을 계기로 한 불사의 탐구, 그것이 불가능하다는 것을 깨닫게 되는 고뇌, 그리고 최종적으로 그것을 받아들이게 되는 일련의 이야기는, 최고의 교양 소설로서의 측면을 가지고, 아시리아와 히타이트 등 전 오리엔트 세계에 보급되었다.[285]

{{인용구 상자

| quote = 「나와 함께 온갖 고생을 함께 했던, 내가 진심으로 사랑했던 엥키두는, 나와 함께 온갖 고생을 함께 했던 그가, 이제는 인간의 운명을 향해 갔다. 낮에도 밤에도, 그를 향해 나는 눈물을 흘렸다. 그를 무덤으로 옮기고 싶지 않았다. (중략) 그가 떠나간 후에도 생명은 찾을 수 없다. 사냥꾼처럼 나는 들판 한가운데를 헤매었다. 여주인이여, 당신의 얼굴을 본 이상 나의 두려운 죽음을 보지 않게 해주십시오.」여주인은 길가메시를 향해 말했다. 「길가메시여, 당신은 어디까지 헤맬 것입니까? 당신이 구하는 생명은 찾을 수 없을 것입니다. 신들이 인간을 창조했을 때, 인간에게는 죽음이 할당된 것입니다. 생명은 자신의 손 안에 두고. 길가메시여, 당신은 당신의 배를 채우십시오. 낮에도 밤에도 당신은 즐겨야 합니다. (중략) 당신의 손에 잡히는 아이들을 귀여워하고, 당신의 품에 안긴 아내를 기뻐하십시오. 그것이 (인간이) 해야 할 일이기 때문입니다.」

| source=- 길가메시 서사시[279]

| align = left

| width = 23em

}}

또 하나, 바빌로니아 문학의 대표작으로 유명한 것이 창세 신화인 에누마 엘리쉬이다. 이 작품은 마르두크 신에게 바쳐진 바빌론 시의 신년제에서 낭송된 작품이며, 기원전 12세기경의 작품으로 보인다.[286] 이 시대는 바빌로니아에서 마르두크의 신격이 최고위까지 끌어올려진 시대이며, 그 신들의 왕으로서의 지위를 칭송하고, 그리고 다른 신들의 속성도 마르두크 안으로 통합하려고 한 작품이었다.[286] 이 작품에서 마르두크는 신들의 노동을 대신하기 위해 인간을 창조했다고 한다.[286]

{{인용구 상자

| quote = 위에서는 아직 하늘이 명명되지 않고, 아래에서는 땅이 명명되지 않았을 때, 그들(신들)을 처음 낳은 부모, 아프수("담수"), 뭄무("생명력"), 그들을 모두 낳은 어머니, 티아마트("염수")만이 있었고, 그들의 물(담수와 염수)이 하나로 섞였다. 초원은 (아직) 짜여지지 않았고, 갈대숲은 보이지 않았다. (중략) 신들 중에서 가장 현명한 것이 태어났다. 《아프수》에서 마르두크가 태어났다. 신성한 《아프수》에서 마르두크가 태어났다. 아버지 에아가 그를 낳았다. 어머니 담키나가 그와 함께 산후에 누워 있었다. 그는 여신들의 젖을 빨았다. 그를 항상 번갈아 가며 돌본 보모들은 (그를) 두려움으로 대했다. 그의 모습은 풍만했고, 눈은 빛났다. 그의 모습은 남성적이었고, 원래부터 매우 건강했다. 그를 낳은 아버지 에아는 그를 보고, 기뻐했고, (그의 얼굴은) 빛났고, 그의 마음은 환희로 가득 찼다. 두 배의 신성을 그가 그에게 부여했다. 그는 그들(다른 신들)보다 훨씬 높이 올려졌고, 모든 점에서 뛰어났다...

| source=- 에누마 엘리쉬[282]

| align = right

| width = 23em

}}

바빌로니아 문학의 다양한 작품의 대부분은 파르티아 시대에 설형 문자가 사용되지 않을 때까지 복사가 계속되었고, 대부분의 "도서관"에 표준적인 컬렉션으로 보존되었다.[281] 길가메시의 전설은 더욱 2세기 후반부터 3세기경까지, 변형되면서도 전승되어 왔다는 것이 로마의 작가 클라우디우스 아이리아노스의 저서에서의 인용에 의해 알려진다.[287] 이러한 서사시·신화는 오늘날 가장 주목받는 것이지만, 그 외에도 왕 찬가, 의례, 마술과 관련된 다양한 문서가 남아 있다.[281]

### 수학

바빌로니아 수학은 풍부한 문서 자료를 통해 잘 알려져 있다.[47] 제1 바빌로니아 왕조 시대(기원전 1830년~1531년)와 셀레우코스 제국 시대(기원전 3~4세기)의 문서가 주를 이루지만, 두 시대 사이의 내용상 큰 차이는 없다.[47] 이는 바빌로니아 수학이 약 2천 년 동안 큰 발전 없이 정체되었음을 보여준다.

바빌로니아 수학은 60진법(바빌로니아 수 체계)을 기반으로 한다. 60은 많은 약수를 가져 계산이 용이했으며, 바빌로니아인들은 자릿값 체계를 사용하여 효율적인 계산을 했다. 현대의 1분에 60초, 1시간에 60분, 원에 360도(60 × 6)가 있는 것은 바빌로니아 수학의 영향이다.

바빌로니아인들은 2의 제곱근을 소수점 이하 7자리까지 정확하게 계산했고(YBC 7289), 피타고라스 정리에 대한 지식도 가지고 있었다.[288] 센케라에서는 1부터 60까지의 제곱과 세제곱 표가 발견되었고, 님루드에서는 유리 렌즈가 발견되어 천체 관측에 사용되었을 가능성도 제기된다.

바빌로니아인들은 면적 측정의 일반적인 규칙을 알고 있었으며, 거리 측정 단위인 바빌로니아 마일(약 11킬로미터)을 사용했다. 이 단위는 태양의 이동을 측정하는 시간 마일로 변환되어 시간을 나타내기도 했다.(Eves, 2장) 또한, 바빌로니아인들은 시공간 그래프를 사용하여 목성의 속도를 계산했는데, 이는 14세기 유럽에서 발전된 적분 미적분과 유사한 개념으로 평가받는다.[52]

바빌로니아 수학은 수메르 수학에서 발전했다. 수메르에서는 기원전 3000년경 이전부터 토큰을 이용한 계산이 이루어졌고,[289][290] 쐐기 문자 기록 체계는 물품 수량 관리, 상업 거래, 농지 면적, 차입금 기록, 세수 등과 밀접하게 관련되어 있었다.[289][290][291] 서기들은 학교에서 수학을 배우고 실생활에 필요한 계산을 담당했다.[289]

우르 제3왕조 시대에는 수학 문서가 주로 수메르어로 쓰였지만, 고바빌로니아 시대(기원전 20세기-기원전 16세기)에는 아카드어로 쓰였다.[289] 고바빌로니아 시대에 수학 체계가 발전하여 2000년 이상 지속되었지만, 후기 바빌로니아 시대(기원전 6세기-기원전 1세기)에는 일부 분야에서 퇴보 경향도 보였다.[289][292][293]

현존하는 수학 문서는 계산표와 문제집으로 나뉜다.[289] 60진법 체계에서 곱셈과 나눗셈을 효율적으로 하기 위해 곱셈표와 역수표가 많이 사용되었고,[294][295][296] 제곱근, 세제곱근, 상수, 거듭제곱, 지수 표 등도 있었다.[289] 문제집에는 이차 방정식, 삼차 방정식, 수열, 원, 사각형, 삼각형 면적 계산 등 초보적인 기하학 문제가 포함되어 있다.[289]

바빌로니아인들은 피타고라스 정리와 원주율을 알고 있었지만,[289][298] 원주율은 대부분 3으로 계산했다.[289][298] 이는 정확한 계산보다는 실용적인 계산에 더 중점을 두었기 때문이다.[298]

일반적으로 바빌로니아의 기하학은 각도나 닮음 개념이 부족하여 발전이 미약했고, 삼각법이나 원뿔, 각뿔, 구의 기하학은 결여되어 있었다고 평가된다.[289][299][300] 그러나 무로이 카즈오는 바빌로니아에 닮음 개념이 있었고,[301] 각도도 이해하고 계산에 사용했다고 주장한다.[302] 그는 바빌로니아 서기들이 수의 합리성을 인지하고 연구한 최초의 수학자들이라고 평가한다.[300]

### 천문학과 점성술