한일병합

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한일병합은 1910년 일본이 대한제국을 강제 병합한 사건이다. 19세기 말, 조선은 청나라의 간섭과 쇠퇴하는 국력, 열강의 각축 속에서 일본의 영향력 확대를 겪었다. 일본은 러일 전쟁에서 승리한 후 대한제국을 병합하기 위한 절차를 밟아, 한일 의정서, 한일 협약 등을 통해 외교권 박탈, 내정 간섭을 강화했다. 1905년 을사늑약, 1907년 한일신협약을 거쳐 1910년 한일병합조약으로 대한제국은 국권을 상실하고 일본의 식민지가 되었다. 이후 35년간 조선총독부의 통치 아래 경제 수탈, 민족 문화 말살 정책이 시행되었으며, 1965년 한일기본조약을 통해 한일병합은 무효화되었으나, 역사 인식의 차이와 쟁점으로 인해 한일 관계는 지속적인 갈등을 겪고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 8월 29일 - 2017년 8월 29일 조선민주주의인민공화국 미사일 발사

2017년 8월 29일 북한은 평양에서 화성-12형 미사일을 발사하여 일본 상공을 통과, 태평양에 낙하시켰고, 이는 북한 탄도 미사일이 일본 상공을 통과한 최초 사례로, 유엔 안보리 긴급회의 소집 및 관련국들의 규탄과 추가 제재 논의를 야기했다. - 1910년 8월 - 한일병합조약

한일병합조약은 1910년 대한제국과 일본 제국 간에 체결되어 대한제국을 멸망시키고 일본의 식민 통치를 시작하게 한 조약으로, 대한제국 황제가 조선의 통치권을 일본 천황에게 양도하는 내용을 담고 있으며, 대한민국에서는 강압적으로 체결된 불법적인 조약으로 간주하며 법적 논란과 역사적 해석이 다양하게 존재한다. - 1910년 한국 - 한일약정각서

한일약정각서는 1910년 박제순과 데라우치 마사타케 사이에 체결되어 대한제국이 경찰 사무를 일본 정부에 위탁함으로써 일본이 대한제국의 경찰권을 장악하게 된 각서이다. - 1910년 한국 - 한국통감

한국통감은 1906년부터 1910년까지 대한제국의 외교권 박탈 및 내정 간섭을 목적으로 일본 제국이 설치한 통감부의 수장으로, 이토 히로부미, 소네 아라스케, 데라우치 마사타케가 역임하며 대한제국 국권 침탈 및 한일 병합 조약 체결을 주도했고, 이후 조선총독으로 전환되어 일제 식민 통치를 강화했다.

2. 한일병합 이전의 조선과 국제 정세

19세기 말, 조선은 안팎으로 심각한 위기에 직면해 있었다. 대외적으로는 청나라 중심의 책봉 체제하에 있었으나, 1876년 강화도 조약 이후 일본은 조선을 청나라의 영향력에서 벗어나게 하려고 시도했다. 조일수호조규에는 "조선국은 '''자주의 국가'''로서 일본국과 평등한 권리를 보유한다"는 내용이 명시되어, 조선을 '''속방'''으로 간주하는 청나라와 대립하는 계기가 되었다.[3]

이후 조선은 미국과의 조약 체결을 청나라에 의뢰했고, 톈진에서 협상에 나선 이홍장은 "조선은 중국의 속방이지만, 내정 외교는 자주적이다"라는 조항을 포함시키려 했지만, 미국 측의 반대로 무산되었다. 그러나 조선 고종은 "조선은 중국의 속방이지만, 내정 외교는 자주적이다"라는 입장을 미국뿐만 아니라 독일, 영국과의 조약 체결 협상 시에도 견지했다.[4] 1882년 10월 4일 조선은 청나라와 조청상민수륙무역장정을 체결하여 청나라의 번부임을 명시했다.

1894년 청일 전쟁에서 승리한 일본은 시모노세키 조약을 통해 조선이 자주 독립국임을 인정하게 했고, 한반도에서 청나라의 영향력을 배제하는 데 성공했다. 그러나 프랑스, 독일 제국, 러시아 제국에 의한 시모노세키 조약에 관한 간섭에 일본이 굴복하면서, 러시아 제국과 결탁한 고종의 비 명성황후의 영향력이 강해졌다.

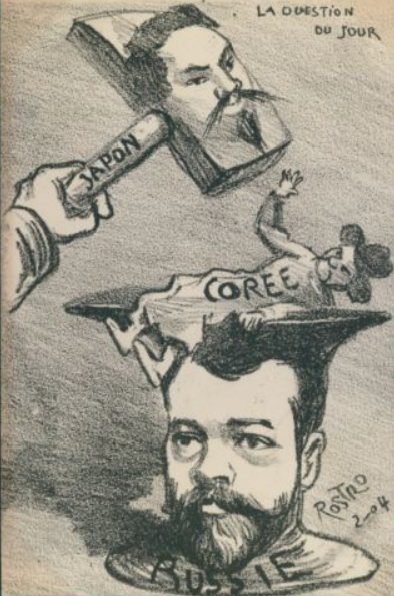

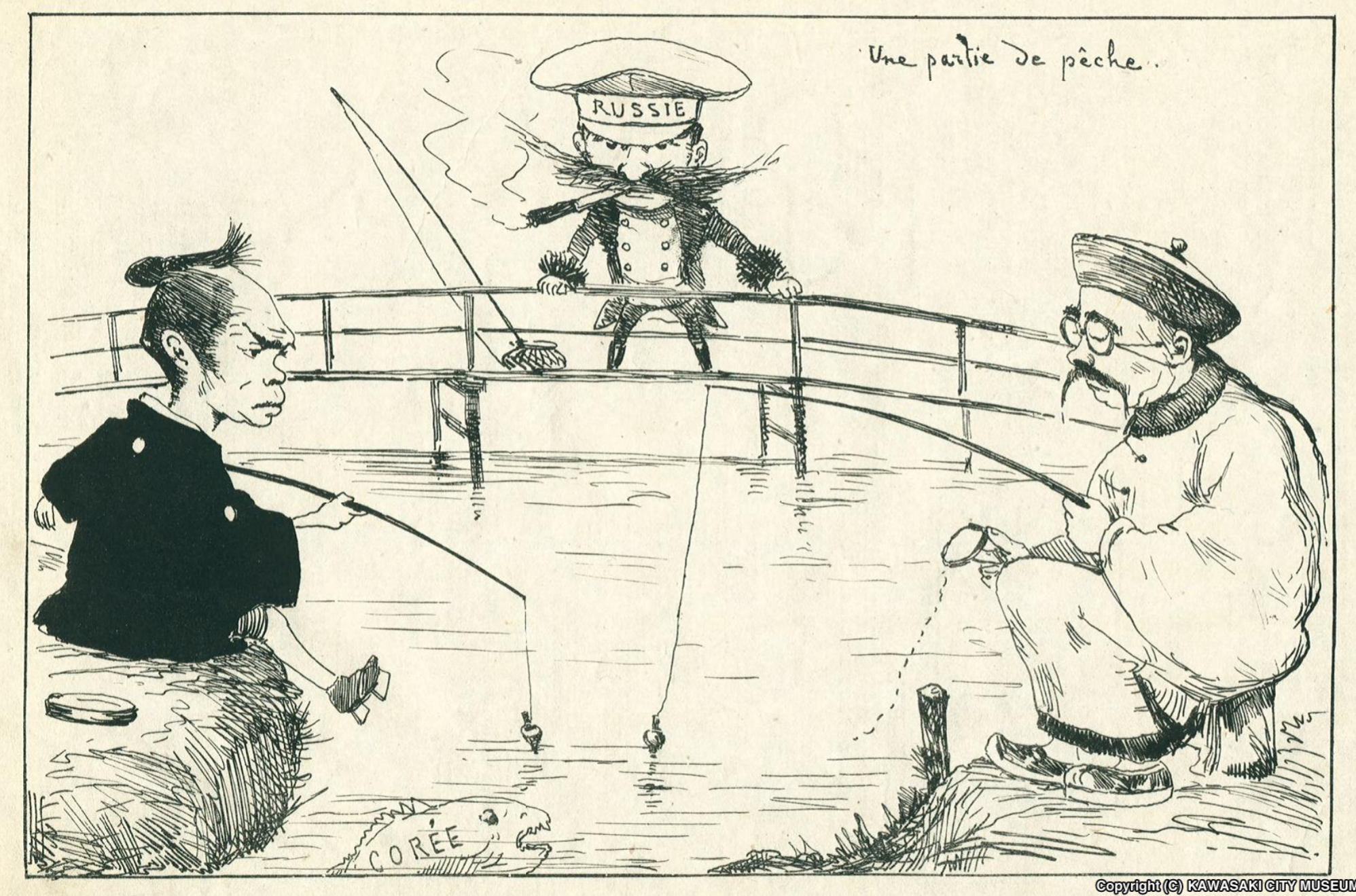

러시아 제국은 남하 정책의 일환으로 동아시아의 영토 확장을 추진하고 있었다. 1898년에는 랴오둥 반도의 뤼순항과 다롄만, 웨이하이를 조차하여 식민지화를 진행해 갔다. 또한, 아관파천 이후에는 한반도에도 진출하기 시작했다.

1904년 러일 전쟁이 발발하자, 일본은 한일 의정서와 제1차 한일 협약을 체결하여 대한제국에 대한 영향력을 강화했다.

2. 1. 조선 내부의 상황

조선은 오랜 세도정치와 삼정의 문란으로 인해 국력이 쇠퇴하고 백성들의 삶은 피폐해져 있었다. 개항 이후 조선에서는 위정척사를 주장하는 흥선대원군, 조선수신사로 일본을 방문하여 메이지 유신에 감화된 개화파, 청나라에 대한 신속을 주장하는 고종의 비 민씨 일족의 사대당 사이의 정쟁이 계속되었다.[3]1881년, 위정척사파는 흥선대원군의 서자 이재선을 옹립하여 고종을 폐위하려 했으나 실패했고, 이듬해 흥선대원군은 정권 탈취를 꾀하여 쿠데타(임오군란)를 일으켰으나 청나라에 의해 진압되었다. 1884년에는 개화파에 의한 쿠데타(갑신정변)가 일어났지만, 청나라의 군사 개입으로 진압되었고 개화파도 실각했다.

1894년 6월, 동학당이 봉기하여 전라도를 점령하고 민비 정권의 퇴진을 요구하자, 민씨 정권은 청나라에 구원을 요청했다. 그러나 일본도 톈진 조약에 따라 파병하면서, 조선은 양국에게 철병을 요구했지만 모두 거부당했다. 이후 일본은 조선 정부에 내정 개혁안을 제시했지만, 민씨 일족은 개혁안보다는 철병을 요구했고, 조선 왕조에 의한 자주적인 개혁을 실시하겠다고 답변하여 민씨 일족과의 대립도 깊어졌다.[5]

1894년 7월 23일, 오토리 게이스케 주조선 공사는 오시마 요시마사 육군 소장에게 사단을 이끌고 한성으로 진입할 것을 지시[7]했다. 경복궁에서 조선군과 일본군 사이에 전투가 벌어졌고, 1시간 정도 만에 조선군은 궤멸되었다.[8]

전투 종료 후, 국왕 고종은 일본군에 보호받았다.[11][12] 고종은 오시마에게 "(국왕인 자신은) 일본의 개혁안에 찬성했지만, 위안스카이의 의향을 받은 민씨 일족에 의해 저지당했다"라고 해명했고,[13] 흥선대원군에게 국정과 개혁의 전권을 위임하는 제안에 동의했다.

청일 전쟁 승리 후, 복권한 개화파는 김홍집을 총리대신으로 하여 갑오개혁을 추진했지만, 삼국 간섭에 일본이 굴복하자, 명성황후의 영향력이 강해져 김홍집 내각은 잇달아 추방되었다. 실각했던 흥선대원군은 을미사변을 일으켜 명성황후를 살해하고 복권했지만, 아관파천으로 친러파 내각이 집권하고,[48] 개화파는 독립 협회를 설립하여 자주 독립을 위한 노력을 했다.

고무라 주타로 주조선 공사와 베베르 주조선 러시아 공사 사이에 협정이 맺어졌고, 고종은 1897년 2월에 러시아 공사관에서 경운궁으로 귀환했다.[16] 1897년 10월 12일, 고종은 스스로 황제에 즉위하여 국호를 "대한"으로 고쳤다. 고종은 러시아의 힘을 빌려 전제 군주 국가의 성립을 추진했지만, 윤치호는 만민공동회를 통해 의회 설립을 요구하는 운동을 추진했고, 고종도 황국 협회를 설립하여 대항했다.

2. 2. 국제 정세와 열강의 각축

조선은 청나라 중심의 책봉 체제를 유지하고 있었으나, 1876년 강화도 조약 체결 이후 일본은 조선을 청나라의 영향력에서 벗어나게 하려고 시도했다. 조일수호조규에는 "조선국은 '''자주의 국가'''로서 일본국과 평등한 권리를 보유한다"는 내용이 명시되어, 조선을 '''속방'''으로 간주하는 청나라와 대립하는 계기가 되었다.[3]이후 조선은 미국과의 조약 체결을 청나라에 의뢰했고, 톈진에서 협상에 나선 이홍장은 "조선은 중국의 속방이지만, 내정 외교는 자주적이다"라는 조항을 포함시키려 했지만, 미국 측의 반대로 무산되었다. 그러나 조선 고종은 "조선은 중국의 속방이지만, 내정 외교는 자주적이다"라는 입장을 미국뿐만 아니라 독일, 영국과의 조약 체결 협상 시에도 견지했다.[4] 1882년 10월 4일 조선은 청나라와 조청상민수륙무역장정을 체결하여 청나라의 번부임을 명시했다.

개항 이후 이씨 조선에서는 위정척사를 주장하는 흥선대원군, 조선수신사로 일본을 방문하여 메이지 유신에 영향을 받은 개화파(김옥균, 홍영식, 박영효 등), 청나라에 대한 신속을 주장하는 사대당 (민영익 등) 사이의 정쟁이 계속되었다.

1894년 청일 전쟁에서 승리한 일본은 시모노세키 조약을 통해 조선이 자주 독립국임을 인정하게 했고, 한반도에서 청나라의 영향력을 배제하는 데 성공했다. 그러나 프랑스, 독일 제국, 러시아 제국에 의한 시모노세키 조약에 관한 간섭에 일본이 굴복하면서, 러시아 제국과 결탁한 고종의 비 명성황후의 영향력이 강해졌다.

러시아 제국은 남하 정책의 일환으로 동아시아의 영토 확장을 추진하고 있었다. 1898년에는 랴오둥반도의 뤼순항과 다롄만, 웨이하이를 조차하여 식민지화를 진행해 갔다. 또한, 아관파천 이후에는 한반도에도 진출하기 시작했다.

1904년 러일 전쟁이 발발하자, 일본은 한일 의정서와 제1차 한일 협약을 체결하여 대한제국에 대한 영향력을 강화했다.

3. 한일병합의 과정

1904년부터 1905년까지 벌어진 러일 전쟁에서 승리한 일본은 대한제국을 병합하기 위한 절차를 본격적으로 진행했다.

러시아 제국은 남하 정책의 일환으로 동아시아에서 영토 확장을 추진하고 있었다. 일본이 청일 전쟁에서 승리하고 시모노세키 조약을 통해 랴오둥 반도를 할양받자, 러시아는 프랑스, 독일과 함께 삼국 간섭을 통해 랴오둥 반도를 반환시켰다. 러시아는 러청 밀약을 맺어 만주에 대한 권익을 확보하고, 아관파천 이후 한반도에도 진출하기 시작했다.

일본 내에서는 만한 교환론을 주장하는 이토 히로부미와 러시아를 불신하며 구미 열강과의 협력을 주장하는 야마가타 아리토모가 대립했다. 1901년 가쓰라 다로가 제1차 가쓰라 내각을 조직하고, 1902년 영일 동맹이 체결되면서 한반도를 둘러싼 군사적 긴장이 고조되었다.

영국은 러시아의 남하를 막기 위해 대한제국의 자주독립을 원했으나, 러일 전쟁 이후 대한제국의 정치인들에게 통치 능력이 없다고 판단하여 일본의 지배를 승인했다. (제2차 영일 동맹)[38][39]

미국 역시 호레이스 뉴턴 알렌 주한 공사가 일본의 간섭에 저항했지만, 시어도어 루스벨트 대통령의 중재가 시작되면서 1905년 주한 공사가 교체되었다. 1905년 7월 29일, 가쓰라-태프트 밀약을 통해 미국은 대한제국에 대한 일본의 지배권을, 일본은 미국의 필리핀 지배권을 상호 인정했다.[40]

포츠머스 조약을 통해 러시아는 대한제국에 대한 일본의 우월권을 인정하고 한반도 간섭에서 철수했다. 이후 1907년 프랑스-일본 협약에서 프랑스도 일본의 대한제국에 대한 우월적 지위를 인정하는 등[41], 일본의 한반도 지배권은 열강 간의 외교에 편입되었다.

3. 1. 을사늑약 (1905)

1899년(메이지 32년) 8월, 고종은 "대한제국 국제"를 발포하여 황제 중심의 근대화 정책(광무개혁)을 추진했지만, 독자적인 화폐 발행 실패와 재정 악화로 어려움을 겪었다. 토지 조사 사업인 광무양전사업도 러일 전쟁 발발로 중단되었다.[22]

당시 백동화에는 여러 종류가 있었는데, 한국 황실이 납부금을 받고 백동화의 사주(私鑄)를 묵인하면서 위조품이 늘어나 상거래에 문제가 발생했다.[24] 또한, 위조 칙허증(위조 계자공적)도 많이 유통되었고, 이에 따른 위조 백동화도 만들어졌다. 그러나 칙허의 진위 여부를 민간인이 판단하기는 어려웠다.[25]

유길준에 따르면, 인천 감리 하상기가 백동화 위조에 관여했다고 한다.[26] 김형섭에 따르면, 혁명일심회 소속 유길준이 서상집이나 하상기에게 백동화 위조를 지시했다고 한다.[27][28] 그 외에도 윤효관, 정덕천, 이성열, 홍순학, 홍병진 등이 체포되었다.[29][30]

당시 한국 시장에는 백동화, 한전 외에도 청나라와 일본 상인이 발행하는 전표와 수표도 유통되었다.[33][31] 일본 상인들 사이에서는 한국의 안정된 화폐 제도 확립을 바라는 입장과, 한국 통화 가치 하락을 조장하여 일본 화폐 유통을 확장하려는 입장이 대립했다.[32] 1902년 5월, 일본의 제일은행은 한국에서 일본 엔화와의 태환이 보증된 제일은행권을 발행하여 신용을 높여갔다.[33][34]

1904년 10월, 메가타 타네타로가 재정 고문으로 임명되었고, 같은 해 11월, 화폐 원판 유출처로 의심받던 전원국이 폐지되었다. 1905년 7월, 한국은 일본과 동일한 화폐 제도를 채택하고[35], 동전은 오사카 조폐국에서 주조하게 되었다.

3. 2. 한일신협약 (1907)과 군대 해산

1904년 1월 21일, 대한제국 정부는 러일 전쟁 발발에 대한 국외 중립을 선언했지만, 일본은 대한제국의 독립과 영토 보전, 황실의 안전 보장을 약속하며 대한제국 영토 내에서 일본군의 자유로운 군사 행동과 군사 전략상 필요한 토지 수용을 승인받았다. (한일 의정서)1904년 8월 22일, 제1차 한일 협약이 체결되었다. 이로써 일본이 추천한 메가타 타네타로가 재정 고문으로, 더럼 W. 스티븐스가 외교 고문으로 임명되어, 대한제국 정부에 대한 일본의 영향력이 강화되었다. 1904년 2월 6일, 러일 전쟁이 시작되자 고종은 러시아 황제에게 밀사를 보내 협력을 약속했지만, 대한제국 국민은 일본의 승리를 지지하여 정부와 국민 간에 큰 괴리가 발생했다.[37]

3. 3. 한일병합조약 (1910)

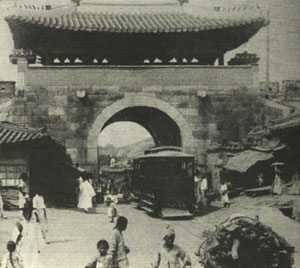

1910년 8월 22일, 대한제국의 총리대신 이완용과 통감 데라우치 마사타케는 한성부(현재의 서울특별시)에서 한일 병합 조약을 조인했다. 8월 29일 조약이 공포되면서 대일본 제국은 대한제국을 병합하여 한반도를 영유하게 되었다.[22]4. 일제강점기 (1910-1945)

1910년 8월 29일, 한일 병합 조약이 발효되면서 대한제국은 일본에 병합되었고, 제2차 세계 대전에서 일본이 패망할 때까지 35년간 일본의 식민 통치를 받았다. 이 시기를 일제강점기라고 부른다.

1905년 제2차 한일 협약으로 대한제국의 외교권은 일본에 넘어갔다. 1907년 고종은 헤이그 특사 사건을 통해 일본의 부당한 지배를 국제사회에 알리려 했으나 실패했다.[39] 이 사건으로 고종은 강제 퇴위당하고, 순종이 즉위했으나, 제3차 한일 협약으로 대한제국의 내정권마저 일본에 넘어가고 군대도 해산되었다.

1909년 10월 26일 하얼빈 역에서 안중근이 이토 히로부미를 암살하면서, 일본 내에서는 한반도 병합 여론이 더욱 강해졌다. 1910년 8월 22일, 한일 병합 조약이 체결되면서 대한제국은 일본에 병합되었다.

일본은 대한제국을 병합한 후, 조선총독부를 설치하여 한반도를 통치했다.

4. 1. 조선총독부의 통치 정책

일본은 1910년 한일병합 이후 조선총독부를 설치하고, 헌병 경찰 통치, 토지 조사 사업, 회사령, 산미 증식 계획 등을 통해 조선의 경제를 수탈하고 민족 문화를 말살하려 했다.[53][54]- 헌병 경찰 통치: 헌병과 경찰을 동원하여 조선인들의 독립운동을 탄압하고, 언론, 출판, 집회, 결사의 자유를 억압했다.

- 토지 조사 사업: 1910년부터 1919년까지 토지 소유권을 확정한다는 명분으로 실시되었다. 신고되지 않은 토지나 소유권이 불분명한 토지는 총독부 소유로 귀속되었고, 이는 일본인 지주와 동양척식주식회사에게 싼값으로 불하되었다. 이로 인해 많은 농민들이 토지를 잃고 소작농으로 전락했다.[53][54]

- 회사령: 1910년 회사 설립을 허가제로 규정하여 조선인들의 기업 설립을 억제하고, 일본 자본의 조선 진출을 용이하게 했다.

- 산미 증식 계획: 1920년대부터 쌀 생산량을 늘려 일본으로 가져가기 위한 정책을 시행했다. 이로 인해 조선 농민들은 쌀 생산에 집중해야 했고, 식량 부족과 경제적 어려움을 겪었다.

1930년대 이후에는 민족 말살 정책과 전시 동원 체제를 강화하여 한국인들을 더욱 억압했다.[53][54]

- 민족 말살 정책: 황국 신민화 정책을 통해 조선인들의 민족 정체성을 말살하려 했다. 신사 참배 강요, 창씨개명 강요, 한글 사용 금지 등이 이루어졌다.

- 전시 동원 체제: 제2차 세계 대전에 조선인들을 강제 동원하여 노동력과 자원을 수탈했다. 위안부 문제와 강제 징용 문제가 발생했다.

4. 2. 한국인의 저항

1905년 제2차 한일 협약으로 대한제국의 외교권이 일본에 넘어갔다. 1907년 고종은 헤이그 특사 사건을 통해 일본의 부당한 지배를 국제사회에 알리려 했으나 실패했다.[39] 이 사건으로 고종은 강제 퇴위당하고, 순종이 즉위했으나, 제3차 한일 협약으로 대한제국의 내정권마저 일본에 넘어가고 군대도 해산되었다.1910년 8월 22일, 한일 병합 조약이 체결되면서 대한제국은 일본에 병합되었고, 제2차 세계 대전 종전까지 일본의 통치를 받았다.

4. 3. 일제강점기의 유산

일본의 식민 통치는 한국 사회에 깊은 상처와 영향을 남겼다. 경제적 수탈, 민족 문화 말살, 강제 동원, 위안부 문제 등은 여전히 해결되지 않은 문제로 남아 있다.조선총독부는 1910년부터 1919년까지 토지 조사 사업을 실시하여 토지 소유권을 확정했다. 신고된 토지는 지주의 신고대로 소유권이 인정되었지만, 신고되지 않은 토지나 국유지(소유권이 불분명한 산림, 은결 등 소유자 불명의 토지, 구 조선 왕조의 토지 등)는 조선총독부에 접수되었다. 접수된 토지는 조선 농민에게 싼 가격으로 불하되었으며, 일부는 동양척식주식회사나 일본인 농업자에게도 불하되었다. 서울대학교 교수 이영훈에 따르면 조선총독부에 접수된 토지는 전체의 10% 정도이며[53], 야마모토 유사조에 따르면 총독부가 최종적으로 접수한 농지는 전체 경작지의 3.26%라고 한다[54]. 이러한 토지 조사 사업은 많은 경계 문제나 입회권 문제를 낳았고, '일제에 의한 토지 수탈' 논란을 불러일으켰다.

총독부에 의한 측량 및 등기 제도 도입으로 조선에서는 부동산 매매가 법적으로 안정되었다. 전근대적이고 느슨한 토지 소유를 부정당한 영세 자작 농민은 소작농으로 전락했고, 소작료 폭등으로 인해 대량으로 이촌한 사람도 있었다. 한편, 일본이 조선 농지에 수방 공사, 수리 공사, 금융 조합, 수리 조합을 만든 덕분에 조선 농민은 싼 금리로 융자를 받을 수 있었고, 막대한 이익을 얻게 된 조선인도 나타났으며[55], 이들 신흥 자본가 대부분은 총독부와 좋은 관계를 유지하며 발전했다. 이러한 인프라 정비를 통해 조선인의 평균 수명은 2배 이상 증가했다.

일본 통치 하에서는 일본 본토에 준하는 학교 교육 제도가 정비되었다. 초대 통감 이토 히로부미는 학교 건설을 개혁의 최우선 과제로 삼았다. 초등학교는 병합 직전 100개교 정도였으나, 1943년에는 4271개교로 증가했다. 1911년 조선총독부는 제1차 교육령을 공포하고 조선어를 필수 과목으로 지정하여 한글을 배우게 했으며, 조선인의 문맹률은 1910년 6%에서 1943년 22%로 상승했다.

5. 해방 이후와 역사 논쟁

1945년 8월 15일, 일본이 제2차 세계 대전에서 연합국에 패전하면서 한국은 일제강점기에서 해방되었다. 9월 2일 포츠담 선언 조항을 이행할 것을 약속하는 항복 문서에 조인하여 일본의 한반도 영유는 종료되었고, 9월 9일 조선총독부가 연합군에 항복했다.[1]

이후 한반도는 38도선을 경계로 남쪽은 미국, 북쪽은 소련의 군정 통치를 받았다. 1948년 8월 15일 남쪽에 대한민국이, 9월 9일 북쪽에 조선민주주의인민공화국이 수립되며 분단되었다.[1]

5. 1. 한일기본조약 (1965)

1965년에 한국과 일본 양국 간에 체결된 한일 기본 조약에서 1910년 8월 22일 이전에 양국 간에 체결된 모든 조약과 협정은 "더 이상 무효임이 확인"되었고, 한일 병합은 무효화되었다. 또한, 이 조약에서 일본은 한국에 거액의 자금 협력(3억달러 무상 제공, 2억달러 유상 제공, 민간 차관 3억달러, 모두 1965년 당시 액수)을 제공하고, 그 대가로 다음 사항을 확약받았다.- 양 체약국 및 그 국민(법인 포함)의 재산, 권리 및 이익, 그리고 양 체약국 및 그 국민 간의 청구권에 관한 문제가 완전하고 최종적으로 해결된 것으로 확인한다(개별 청구권 문제 해결).

- 일방의 체약국 및 그 국민의 재산, 권리 및 이익에 관하여, 일방의 체약국 및 그 국민이 타방의 체약국 및 그 국민에 대한 모든 청구권으로서 1945년 8월 15일 이전에 발생한 사유에 기인하는 것에 관해서는, 어떠한 주장도 할 수 없는 것으로 한다(상대 국가에 대한 개별 청구권의 포기).

그러나 이후에도 한국 측으로부터의 "배상 요구"는 계속 발생하고 있다.

5. 2. 역사 인식의 차이와 논쟁

1965년 한일 기본 조약 체결로 1910년 8월 22일 이전 양국 간 모든 조약과 협정은 "무효"가 확인되어 한일 병합은 무효화되었다. 이 조약에서 일본은 한국에 무상 3억달러, 유상 2억달러, 민간 차관 3억달러(1965년 당시 액수)의 자금 협력을 제공하고, 다음을 확약받았다.- 양국 및 국민(법인 포함)의 재산, 권리, 이익, 청구권 문제는 완전하고 최종적으로 해결되었다(개별 청구권 문제 해결).

- 1945년 8월 15일 이전 발생 사유로 인한 상대국 및 국민에 대한 모든 청구권은 어떠한 주장도 할 수 없다(개별 청구권 포기).[1]

그러나 이후에도 한국은 일본에 "배상 요구"를 계속하고 있다.[1]

5. 3. 최근의 상황과 과제

1965년에 체결된 한일 기본 조약에서 1910년 8월 22일 이전에 양국 간에 체결된 모든 조약과 협정은 "더 이상 무효"임이 확인되었고, 한일 병합은 무효화되었다. 이 조약에서 일본은 한국에 무상 3억달러, 유상 2억달러, 민간 차관 3억달러를 제공하고, 그 대가로 양국 및 국민 간의 청구권 문제가 완전하고 최종적으로 해결되었음을 확인받았다.[86][87]그러나 이후에도 한국에서는 일본에 대한 배상 요구가 계속되고 있다. 2009년 대한민국 정부는 강제 동원 노동자와 군인·군속의 미불 임금 소송과 관련하여, 일본 정부에 청구권을 행사하기 어렵다는 입장을 공식적으로 제시했다. 또한 대한민국 정부는 2008년부터 미불 임금 피해자들에게 1엔당 2000원으로 환산하여 위로금을 지급하고 있다.

2010년, 간 나오토 총리는 한일 병합 100주년을 맞아 한국에 사죄하는 담화를 발표했지만, '사죄'가 아닌 '사과'라는 표현을 사용해 한국 측의 반발을 샀다.[88] 그러나 현재는 간 총리의 담화가 일본의 한국 합병이 반강제적이었다는 것을 인정하는 내용을 포함하고 있어, 한국 내에서는 긍정적으로 평가받고 있다.

2010년 8월 13일, 일본기독교협의회는 한국기독교교회협의회와 공동으로 "한일 강제 병합 100년 한국·일본 교회 공동 성명"을 발표하여, 한일 병합 조약은 불법이며, 일본의 통치가 한반도에 궁핍화를 초래했고, 한반도 분단의 원인이 되었다고 주장하며, 일본 정부의 배상과 한반도의 평화 통일을 위한 노력을 호소했다.[90]

6. 평가와 쟁점

1910년 8월 22일 한성부(현재의 서울특별시)에서 데라우치 통감과 이완용 총리가 한일 병합 조약을 조인했고, 8월 29일에 재가, 공포되어 발효되었다.[58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73]

일본에서는 한일병합이 한반도의 근대화에 기여했다는 긍정적인 평가가 있는 반면, 한국에서는 부정적인 평가가 다수이며, 긍정적인 의견은 용납되지 않고 비판을 받는 경우가 많다.

1990년대부터 2000년대에 걸쳐 한국 내에서도 "민족사관"과는 다른 견해가 제시되기도 했다. 그러나 한국 내에서 한일병합을 긍정적으로 평가하면 친일파로 규탄받아 사회적 제재를 받는 사례도 있다. 국제신문편집자협회는 한국을 "언론 탄압국"이라고 비판했고, 2002년에는 "언론 감시 대상국"으로 지정했으나, 국경없는 기자단이 발표한 세계 언론 자유 지수와는 상반된 결과여서 공신력에 의문이 제기되고 있다.

6. 1. 한국 내의 평가

대한민국에서는 한일병합을 일본 제국주의의 침략으로 규정하고, 식민 통치 기간을 민족 수난의 시대로 인식한다.[58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73] 독립 후 한국의 역사학자들은 일본의 통치를 정당화하는 일본 측의 역사 연구를 "식민사관"이라 칭하며 이를 강력하게 비판했고, "민족사관"이 역사 연구의 주류가 되었다.1990년대부터 2000년대에 걸쳐 "민족사관"에 대한 비판적 견해가 한국 내에서도 제시되고 있다. 김완섭은 당시 조선은 혼란한 상태였고, 일본은 조선의 근대화를 위해 노력했다고 주장하며 한국의 역사 교육을 비판했다.[60] 안병직과 이대근은 일본 식민지 통치하의 조선에서 일본 자본 주도로 자본주의화가 전개되었고, 조선인도 비교적 적극적으로 적응했다고 주장한다. 이영훈은 식민지 근대화론을 제시했다.[61] 최기호는 한일 병합에 따른 반도의 근대화는 한민족에게 큰 선이었다고 주장한다.[62]

전 대한민국 공군 대령 최삼연은 일본이 식민지에 인프라 정비를 했다는 점을 들어 긍정적으로 평가했다.[63] 박찬웅은 "앞날에 희망을 가질 수 있는 시대였다"라고 하며 긍정적 측면을 언급했다.[64] 권오기는 새로운 역사 교과서를 만드는 모임의 교과서 내용에 대해 언급했다.[65]

최문형은 당시 세계 정세와 국제 관계를 간과하는 사관을 비판하며, 세계사에서 한국사를 이해해야 한다고 했다.[66][67] 한승조는 일본에 의한 한국 병합은 러시아에 의한 지배에 비해 "불행 중 다행"이었다고 평가했다.[68] 김의원은 일본이 조선에서 철도, 도로, 항만, 학교를 건설한 것은 사실과 다르다는 주장이 있지만, 조선총독부의 예산을 분석하면 조선에서 거둔 세금은 부족했고, 총독부 관리가 본국에서 예산을 확보했다고 말했다.[70]

한국개발연구원과 Harvard Institute for International Development|하버드 대학교 국제개발연구소영어의 공동 연구는 일본의 통치가 근대적 경제 발전에 초석을 놓았다고 평가했다.[73]

일제강점기에 다양한 근대화가 이루어졌음을 인정하면서도, 조선 시대에 이미 자본주의 맹아가 존재했으며, 일본에 의한 통치는 이러한 맹아를 파괴했다고 주장하는 견해가 있었다. 그러나 실증 연구의 진전에 따라, 한국에서도 자본주의 맹아론에 대해 부정적인 견해가 우세해지고 있다. 최근 이영훈 등은 자본주의 맹아론을 강하게 부정하고 "환상"이라고 평했다.

6. 2. 일본 내의 평가

일본에서는 한일병합을 합법적인 조약으로 보는 시각이 일반적이다. 또한, 당시 일본의 식민 통치가 결과적으로 한국의 근대화에 기여했다는 주장이 제기되기도 한다.[61] 그러나 일본 내에서도 식민 지배의 불법성과 가혹함을 인정하고 반성하는 목소리가 존재한다.- 긍정적 평가:

- 김완섭은 당시 조선이 혼란스럽고 가난한 나라였으며, 일본의 한국 병합은 러시아의 남하를 막고 일본의 독립을 지키기 위한 행위였다고 주장한다. 또한, 일본이 조선의 근대화를 위해 적극적으로 인프라에 투자했다고 평가한다.[60]

- 안병직(서울대학교 명예교수)과 이대근(성균관대학교 교수)은 일본 식민 통치하에서 일본 자본 주도로 자본주의화가 진행되었고, 조선인도 비교적 적극적으로 적응하여 일정한 성장을 이루었다고 주장한다.

- 이영훈(서울대학교 교수)은 일본의 통치가 한국의 근대화를 촉진했다는 식민지 근대화론을 주장한다.[61]

- 최기호는 이씨 조선 말기의 혼란과 일본의 청나라, 러시아에 대한 승리를 들어 일본의 지배가 역사의 필연이었으며, 한일병합이 한민족에게 큰 이익이었다고 주장한다.[62]

- 최삼연(전 대한민국 공군 대령)은 일본이 다른 나라와 달리 식민지였던 한국에 세금을 투입하여 인프라를 정비하고 주민들의 생활 수준을 향상시켰다고 증언하며, 일본 정부의 행동을 비판하면서도 병합 시대를 긍정적으로 평가했다.[63]

- 박찬웅(캐나다 이주)은 저서를 통해 통치 시대에 희망을 가질 수 있었고 평온한 시대였다고 회고하며, 긍정적 측면을 공정하게 보는 것이 진정한 한일 친선으로 이어진다고 주장한다.[64]

- 권오기(동아일보 사장, 2004년)는 새로운 역사 교과서를 만드는 모임의 교과서 내용 중 "한국인도 병합에 일부 찬성했다"는 기술에 대해, "한국인이야말로 이 교과서에서 배워야 한다"고 발언했다.[65]

- 최문형(한양대학교 명예교수)은 당시 세계 정세와 국제 관계를 간과하는 역사관을 비판하며, 세계사 속에서 한국사를 이해해야 한다고 주장한다.[66][67]

- 한승조(고려대학교 명예교수)는 일본 잡지 『정론』에 일본의 한국 병합이 러시아의 지배보다 "불행 중 다행"이었고, 일본의 정책으로 한반도의 근대화가 진전되었다는 논문을 발표했다.[68]

- 김의원(전 한국 국토개발연구원장)은 일본이 조선에서 철도, 도로, 항만, 학교를 건설한 것에 대해, 조선총독부의 예산 분석 결과 일본 본국의 예산 지원이 있었음을 언급하며, 철도 등이 대륙 진출을 위한 목적도 있었다고 말했다.[70]

- 리덩후이(제4대 대만 총통)는 일본 통치 시대에 한국인이 대만인보다 더 차별받았다는 질문에, 한국은 원래 제대로 된 나라였기 때문에 인프라 정비만으로는 불만이 많았을 것이라고 답했다.[71]

- 황문웅은 한일 병합 조약이 대등한 입장에서 자유 의사로 체결되었다고 보는 것이 타당하며, 이씨 조선이 '주권 국가'가 아닌 중국의 '천년 속국'이었다고 주장한다.[72]

- 한국개발연구원과 하버드 대학교 국제개발연구소의 공동 연구는 일본의 통치가 근대적 경제 발전의 초석을 놓았으며, 도로, 철도, 전신, 항만 등의 인프라가 정비되었고, 농업 분야에서 "녹색 혁명"이 달성되었다고 지적한다.[73]

- 기무라 미쓰히코는 통계 자료를 바탕으로 일본이 조선을 비교적 저비용으로 능숙하게 통치하며 경제 성장을 촉진했지만, 제2차 세계 대전기에 상황이 변했다고 분석한다.[74]

- 강상중과 다니 올바흐(히브리 대학교)는 대만과 한반도 통치의 차이점에 대해 논하며, 한반도는 천황 직속으로 총독이 천황의 대리인으로서 탄압할 수 있었던 반면, 대만은 내각 직속이었다는 점을 지적한다.[75][76]

- 뤄푸취안(타이베이 주일 경제문화대표처 대표)은 히라이 토시하루(한양여자대학교)와의 인터뷰에서 한국이 일본에 반발하는 이유 중 하나로 왕조의 존재를 언급하며, 대만에는 왕조가 없었기 때문에 일본 통치에 대한 반발이 적었다고 설명한다.[77][78][79][80]

- 자본주의 맹아론 논쟁:

- 1950년대 북한에서 조선 시대에 이미 자본주의의 싹이 존재했으며, 일본의 통치가 이를 파괴하여 근대화를 저해했다는 자본주의 맹아론이 제기되었다.

- 그러나 최근 이영훈 등은 조선 시대 말기 조선 경제가 급속히 붕괴되었음을 주장하며 자본주의 맹아론을 "환상"이라고 비판한다.

- 카터 J. 에커트(하버드 대학교)는 자본주의 맹아론이 논리가 아닌 일본을 탄핵하는 것이 목적이며, 한국의 자본주의는 일본의 식민지화 속에서 생겨났다고 주장한다.

한편, 한국 내에서 한일병합을 긍정적으로 평가하는 발언은 친일파로 비판받아 사회적 제재를 받는 경우가 있다.[58][59]

참조

[1]

서적

『日韓合邦秘史』

黒竜会出版部

[2]

웹사이트

日韓基本条約(にっかんきほんじょうやく)とは? 意味や使い方

https://kotobank.jp/[...]

2024-01-07

[3]

서적

属国と自主のあいだ 近代清韓関係と東アジアの命運

名古屋大学出版会

[4]

PDF

19世紀後半の東アジアにおける朝鮮と日本 東京大学大学院総合文化研究科教授 月脚達彦

https://www.teikokus[...]

[5]

웹사이트

アジア歴史資料センター 2. 開戦:日清の朝鮮への出兵と戦闘の始まり~宣戦布告

https://www.jacar.go[...]

[6]

웹사이트

2. 開戦:日清の朝鮮への出兵と戦闘の始まり~宣戦布告

https://www.jacar.go[...]

アジア歴史資料センター

2021-10-24

[7]

웹사이트

描かれた日清戦争 ~錦絵・年画と公文書~

https://www.jacar.go[...]

アジア歴史資料センター

2021-08-28

[8]

서적

日清戦史. 第1-4巻

https://dl.ndl.go.jp[...]

経済雑誌社

[9]

웹사이트

7月23日 大鳥公使発 陸奥大臣宛 朝鮮政府本使が通信に述べたる 第2の要求に不満足云々

https://www.jacar.ar[...]

国立公文書館アジア歴史資料センター

2021-10-24

[10]

웹사이트

日本守備隊の駐剳〔37・38画像目〕

https://www.jacar.ar[...]

国立公文書館アジア歴史資料センター

2021-10-24

[11]

웹사이트

2. 開戦:日清の朝鮮への出兵と戦闘の始まり~宣戦布告

https://www.jacar.go[...]

アジア歴史資料センター

2021-10-30

[12]

서적

近代日鮮関係の研究(下巻)

https://dl.ndl.go.jp[...]

朝鮮総督府中枢院

[13]

서적

日清戦史. 第1-4巻

https://dl.ndl.go.jp[...]

経済雑誌社

[14]

서적

近代日鮮関係の研究(下巻)

https://dl.ndl.go.jp[...]

朝鮮総督府中枢院

[15]

서적

近代日鮮関係の研究(下巻)

朝鮮総督府中枢院

[16]

웹사이트

アジア歴史資料センター 小村ウェーバー協定

https://www.jacar.go[...]

[17]

서적

第一銀行五十年小史

https://books.google[...]

1926-08-05

[18]

웹사이트

(18) 露國의 絶影島 貯炭庫 設置問題 一件書類

http://db.history.go[...]

[19]

웹사이트

韓国サロン 近代篇 8. 民衆運動 >Ⅰ. 東學·獨立協會·其他 諸團 > 2

http://db.history.go[...]

[20]

간행물

近代朝鮮におけるナショナリズムと「シンボル」の機能に関する一考察 : 独立協会の活動と独立門をめぐって(1896-1899)

https://ritsumei.rep[...]

立命館大学国際地域研究所

2012-10

[21]

문서

アジア歴史資料センター 「標題:1 明治30年7月20日から明治30年9月21日」(レファレンスコード:B03050002800)P15

[22]

문서

京都大学 「<批評・紹介>宮嶋博史著 朝鮮土地調査事業史の研究」 吉野誠

[23]

웹사이트

백동화의 종류(1902. 7.)

http://db.history.go[...]

[24]

서적

韓国経営

https://books.google[...]

1905

[25]

웹사이트

機密第九一號 白銅貨鑄造特許證ノ眞僞ニ關スル件

http://www.history.g[...]

[26]

웹사이트

機密送第三七號 兪吉濬ノ陰謀ニ關スル件

http://db.history.go[...]

[27]

문서

金亨燮大佐回顧録

1930

[28]

간행물

資料紹介 韓国侍従武官からみた日本の韓国併合 : 『魚潭少将回顧録』より「韓国末期の外交秘話」

https://kyutech.repo[...]

九州工業大学

1973-03

[29]

웹사이트

‘啓’ 자를 위조하여 默鑄를 하려던 범인들의 체포(1901. 5. 9.)

http://db.history.go[...]

[30]

웹사이트

‘啓’ 자를 위조한 전 정위 홍병진이 체포되어 絞刑 선고를 받음(1902. 5. 8.)

http://db.history.go[...]

[31]

서적

最新韓国事情 : 一名・韓国経済指針

https://dl.ndl.go.jp[...]

1903

[32]

웹사이트

백동화 가치 하락에 대한 일본 상인의 대응(1902.)

http://db.history.go[...]

[33]

서적

第一銀行五十年小史

https://books.google[...]

1926

[34]

서적

最新韓国事情 : 一名・韓国経済指針

https://dl.ndl.go.jp[...]

1903

[35]

서적

韓国経営

https://books.google[...]

1905

[36]

서적

公爵桂太郎伝. 乾巻

https://dl.ndl.go.jp[...]

故桂公爵記念事業会

[37]

간행물

李泰鎮「韓国近現代史認識の歪曲と錯乱」

http://www.nids.mod.[...]

都留文科大学

[38]

논문

ハーグ密使事件と日本の新聞報道 : 「事件」発生から第三次日韓協約締結まで

https://doi.org/10.2[...]

日本マス・コミュニケーション学会

2015

[39]

논문

<ノート>「朝鮮併合」と日本の世論

https://doi.org/10.1[...]

史学研究会 (京都大学文学部内)

1974-05

[40]

웹사이트

外務省外交資料「桂・タフト覚書」Q&A

https://www.mofa.go.[...]

[41]

문서

1907年(明治40年)に日本とフランスの間に締結された条約について教えてください。

外務省外交史料館

[42]

웹사이트

日本外交文書デジタルアーカイブ第38巻第1冊(明治38年/1905年)「11 日韓協約締結並統監府設置ノ件附在韓各国公使館撤廃ノ件」519頁「ニ五〇 韓国保護権確立ノ件」

https://www.mofa.go.[...]

外務省外交史料館

2021-09-01

[43]

서적

韓国・北朝鮮の嘘を見破る 近現代史の争点30

文藝春秋

[44]

논문

翻訳 李泰鎮「1905年の『保護条約』に対する高宗皇帝の協商指示説批判」(上)

http://trail.tsuru.a[...]

都留文科大学

[45]

간행물

原田環 第2次日韓協約をめぐる大韓帝国の動向

http://www.hmn.bun.k[...]

[46]

웹사이트

小村外交史(下巻)

https://www.mofa.go.[...]

外務省外交史料館

2021-08-28

[47]

웹사이트

小村外交史(下巻)

https://www.mofa.go.[...]

外務省外交史料館

2021-08-28

[48]

논문

ロシア資料から見た駐露公使李範晋の自決

https://hdl.handle.n[...]

長崎県立大学

[49]

논문

日露関係から見た伊藤博文暗殺 : 両国関係の危機と克服

https://hdl.handle.n[...]

東北大学東北アジア研究センター

[50]

서적

伊藤博文と韓国併合

青木書店

[51]

서적

大韓民国の物語

文藝春秋

[52]

서적

大韓民国の物語

文藝春秋

[53]

뉴스

ソウル大教授「日本による収奪論は作られた神話」

http://www.chosunonl[...]

朝鮮日報

2011-11-13

[54]

문서

山本(1992)

[55]

문서

朴(1993)

[56]

서적

ひと目でわかる日韓併合時代の真実

[57]

서적

日韓併合への道 完全版

[58]

뉴스

IPI「韓国は今も言論弾圧国」

朝鮮日報

2004-03-11

[59]

뉴스

IPI 韓国を引き続き言論監視対象国に

朝鮮日報

2002-11-24

[60]

문서

金完燮「親日派への弁明」

[61]

서적

大韓民国の物語 韓国の「国史」教科書を書き換えよ

文藝春秋

[62]

문서

崔(2007)

[63]

뉴스

【日韓併合談話】日本の謝罪などいらない 韓国保守派の嘆きと憤慨

http://sankei.jp.msn[...]

産経新聞

2011-11-13

[64]

서적

日本統治時代を肯定的に理解する 韓国の一知識人の回想

http://www.soshisha.[...]

草思社

[65]

뉴스

教科書は問題にならない?

http://sankei.jp.msn[...]

2011-11-16

[66]

뉴스

朝鮮日報2010年8月15日記事

朝鮮日報

2010-08-15

[67]

서적

日露戦争の世界史

藤原書店

[68]

간행물

共産主義・左派思想に根差す親日派断罪の愚 韓日合併を再評価せよ

[69]

뉴스

韓昇助氏が高麗大学名誉教授職を辞任

朝鮮日報

2005-03-07

[70]

웹사이트

「日本は朝鮮人を満州に追い出して韓半島に住もうとした」

https://japanese.joi[...]

中央日報

2009-06-10

[71]

웹사이트

李登輝台湾元総統単独インタビュー(3)

https://www.jikyokus[...]

時局信和會

2012-04-26

[72]

서적

日本の植民地の真実

扶桑社

2003-10-31

[73]

뉴스

松本厚治 著『韓国「反日主義」の起源』

http://harc.tokyo/wp[...]

モラロジー研究所歴史研究室

2019

[74]

서적

日本統治下の朝鮮

中央公論新社

2018-04-25

[75]

뉴스

台湾は親日的なのに、韓国が反日的なのはなぜか? 明治初期の「バグ」が一因に

https://dot.asahi.co[...]

2019-09-27

[76]

뉴스

台湾は親日的なのに、韓国が反日的なのはなぜか? 明治初期の「バグ」が一因に

https://dot.asahi.co[...]

2019-09-27

[77]

뉴스

韓国が日本に反発するのは、王朝があったから?

https://jbpress.isme[...]

日本ビジネスプレス

2021-03-19

[78]

뉴스

韓国が日本に反発するのは、王朝があったから?

https://jbpress.isme[...]

日本ビジネスプレス

2021-03-19

[79]

뉴스

韓国が日本に反発するのは、王朝があったから?

https://jbpress.isme[...]

日本ビジネスプレス

2021-03-19

[80]

뉴스

韓国が日本に反発するのは、王朝があったから?

https://jbpress.isme[...]

日本ビジネスプレス

2021-03-19

[81]

뉴스

386世代論

http://www.ide.go.jp[...]

アジア経済研究所

2007-02

[82]

뉴스

이영훈 서울대 명예교수, “자본주의 맹아론은 대한민국 부정으로 이어지는 주장”

http://pub.chosun.co[...]

2017-03-31

[83]

문서

에ッカート(2004)

[84]

간행물

Japanese Colonialism and Korean Development: A Critique

Elsevier

[85]

웹사이트

日韓両国における歴史観と近代、そして近代的法秩序

http://www.jkcf.or.j[...]

[86]

뉴스

日帝徴用被害者不払い賃金、日本に請求権行使難しい

https://japanese.joi[...]

中央日報

2009-08-15

[87]

뉴스

対日補償要求は終了 韓国政府が公式見解

http://sankei.jp.msn[...]

産経新聞

2009-08-16

[88]

뉴스

支持率最悪の野田首相、外交で賭け…書簡返送と受け取り拒否

https://japanese.joi[...]

2012年8月24日

[89]

뉴스

【コラム】「複合骨折」の韓日関係(1)

https://japanese.joi[...]

2014年08月13日

[90]

뉴스

韓日キリスト教会が共同声明、歴史清算訴え

http://japanese.yonh[...]

聯合ニュース

2010-08-13

[91]

문서

2015年日韓歴史問題に関して日本の知識人は声明する

http://japanfocus.or[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com