군사학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

군사학은 전쟁과 군사 현상을 연구하는 학문으로, 인류의 역사와 함께 발전해왔다. 고대부터 전쟁의 승리를 위한 방법 탐구에서 시작되어, 손자병법, 헤로도토스의 역사 등 다양한 저술이 등장했다. 중세와 근세를 거치며 군사 기술과 사상이 발전했고, 근대에 들어와 클라우제비츠의 전쟁론과 같은 이론이 정립되었다. 현대에는 핵무기의 등장으로 핵전략 연구가 중요해졌으며, 정보 혁명과 군사 기술의 발전에 따라 군사학의 연구 분야가 더욱 확대되었다. 대한민국에서는 사관학교와 학군단이 설치된 대학교에서 군사학 관련 교육이 이루어지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사적 기원과 발전

인간은 욕망과 자유 의지로 인해 갈등과 충돌을 겪으며, 이는 때때로 전쟁이라는 국가 수준의 대규모 투쟁으로 이어진다. 인류 역사는 문명의 생성과 소멸, 국가의 흥망성쇠에 결정적인 영향을 미친 전쟁의 역사라고 해도 과언이 아닐 정도로, 전쟁은 영토 확장, 지배, 생존, 독립 등 다양한 사회적 활동 과정에서 나타나는 복잡한 정치적, 사회적 현상이다.[56] 인류는 생존과 독립을 위해 전쟁을 억제하고 유사시 승리하기 위한 방법을 끊임없이 모색해 왔으며, 이러한 노력은 고대부터 이어져 온 군사 관련 지식과 기술의 발전을 이끌었다. 이것이 오늘날 군사학의 뿌리가 되었다.[56]

군사학은 가장 넓은 의미에서 전쟁 또는 군사와 관련된 현상을 연구하는 학문이다. 구체적으로는 전쟁, 군사력, 전략, 전술, 지휘, 무기 등을 다루며, 정치, 지리, 공학 등 다양한 분야와 연관된 학제적 성격을 지닌다. 때로는 군사력 운용에 초점을 맞춘 사회과학의 한 분야로 좁게 정의되기도 한다. 용어상으로는 병학(兵學)이나 군학(軍學)으로 불릴 경우 전략과 전술 연구에, 방위학(防衛學)으로 불릴 경우 국가 전략 수준의 연구를 의미하는 경향이 있으나 명확히 구분되는 것은 아니다.

군사학 연구는 기본적으로 인간 사회에서 전쟁이나 폭력 사태 발생이 불가피하다는 현실주의적 관점에 기반한다. 이는 "전쟁의 잔혹함을 피하려고 그 본질을 외면하려는 것은 무익한 노력일 뿐만 아니라, 이치에 맞지 않는 노력조차이다"라는 클라우제비츠의 말에 잘 나타나 있다. 이러한 관점은 전쟁에서 승리하기 위한 전략, 전술, 병참 등의 연구로 이어지며, 연구 방법으로는 군사사 연구를 통한 교훈 도출(역사적 방법), 관찰을 통한 검증(경험적 방법), 모델링과 예측 등을 활용하는 수학적 방법 등이 주로 사용된다.

학문으로서 군사학이 본격적으로 정립된 것은 비교적 최근의 일이지만, 그 뿌리는 고대까지 거슬러 올라간다. 고대에는 전쟁에서 승리하기 위한 기술, 즉 '전쟁술'(Art of war영어)을 탐구하는 연구가 시작되었다. 중세와 근세를 거치며 전투 기술과 군사 교리가 발전했고, 15세기 이후 화약과 같은 신기술은 전쟁 양상에 큰 변화를 가져왔다. 특히 18세기 계몽주의 시대 정신을 배경으로, 기존의 전쟁술을 넘어 전쟁의 원리와 법칙을 과학적으로 탐구하려는 '전쟁학'(Science of war영어, Kriegswissenschaftde)이 등장하면서 근대적 군사학의 토대가 마련되었다. 나폴레옹 전쟁 이후 조미니와 클라우제비츠는 각각 과학적 원리 탐구와 전쟁의 본질에 대한 깊은 성찰을 통해 근대 군사학 발전에 결정적인 영향을 미쳤다. 근대 국가 체제의 등장과 산업 혁명은 군사 기술의 혁신을 가져왔고, 이는 제1차 세계 대전과 제2차 세계 대전에서 총력전이라는 새로운 전쟁 형태로 나타났다. 전차, 항공기 등 신무기의 등장은 전략과 전술의 근본적인 변화를 요구했으며, 작전 연구와 같은 과학적 방법론이 본격적으로 도입되었다. 제2차 세계 대전 이후 핵무기의 등장은 전쟁의 패러다임을 바꾸어 놓았고, 억제 전략, 제한 전쟁, 비정규전, 평화 유지 활동 등 새로운 연구 영역을 개척하게 했다. 현대에는 정보 혁명과 첨단 기술의 발달이 군사적 혁명(RMA)을 촉발하며 군사학 연구의 지평을 넓히고 있다.[53]

2. 1. 고대

군사 문제에 대한 학문적인 탐구는 고대부터 현대까지 지속적으로 발전해왔으며[53], 전쟁에서 승리하기 위한 방법을 탐구하는 연구로 시작되었다. 전쟁사 연구를 통해 전쟁에서 승리하기 위한 기술, 즉 전쟁술(Art of wareng)이 인식되기 시작했다.동양사에서는 기원전 6세기 고대 중국의 병법가 손무가 저서 『손자병법』을 저술하여 전쟁을 지휘하기 위한 원리와 방법을 체계적으로 논하였다. 이는 가장 오래된 군사학 연구 중 하나로 평가받는다. 서양사에서는 기원전 5세기에 완성된 헤로도토스의 『역사』에서 그리스-페르시아 전쟁 당시 페르시아 군이 직면했던 보급 문제와 그리스 원정에서의 육군과 해군의 전략, 전술 문제가 다루어졌다. 또한 투키디데스의 『펠로폰네소스 전쟁사』에서는 펠로폰네소스 전쟁의 원인에 대한 고찰과 해양 국가인 아테네와 대륙 국가인 스파르타의 군사력 운용이 분석적인 관점에서 서술되었다.

고대 철학자들과 군사 사상가들은 전쟁과 평화에 대해 다음과 같은 견해를 제시하기도 했다.

전쟁술이 성립하면서 전장에서 단조로운 정면 공격뿐만 아니라 전술적인 포위와 돌격 등의 운용에 대한 새로운 가능성이 제시되었다. 『손자병법』, 『역사』, 『펠로폰네소스 전쟁사』 등은 군사학 연구의 고전으로서 현대에도 그 가치를 인정받고 있다.

후에 중국에서는 『오자』와 『육도』를 포함한 무경칠서가 완성되어 군사학 연구의 깊이를 더했다. 인도에서도 재상 카우틸리아에 의해 군주학의 일환으로 『아르타샤스트라』가 저술되었다.

알렉산드로스 3세와 한니발은 뛰어난 군사 전략과 전술을 구사한 대표적인 고대의 전쟁술 실천가였다. 그 과정에서 마케도니아의 파랑크스, 로마의 레기온과 같은 효율적인 전투 진형이 연구되고 개발되었다. 4세기에는 고대 로마의 군사 저술가 베게티우스 레나투스가 고대 로마군 레기온의 조직과 운용에 대한 저술과 사료를 편찬하여 『에피토메 데 레 밀리타리』를 작성했다. 베게티우스는 직접적인 군사적 업적은 없었지만, 로마 제국의 쇠퇴기에 군제 개혁을 위해 남긴 그의 군사사 연구는 중세 이후 유럽의 군사 사상에도 중요한 영향을 미쳤다.[56]

2. 2. 중세와 근세

고대와 비교하여 중세의 군사학 연구는 이론적인 고찰보다는 기존의 보병과 기병 전투 기술을 향상시키고, 이를 운용하기 위한 군사 교리의 개발 및 실천에 중점을 두었다. 특히 동로마 제국은 그 지정학적 환경 등의 영향으로 로마의 군사학 전통을 계승하였다.[53]동로마 제국의 황제 모리스는 장군 시절인 578년에 군대의 규율과 훈련의 중요성, 주둔지 건설 방법 등을 기술한 실용적인 군사 교범인 『전략』(Στρατηγικόν|스트라테기콘grc)을 저술하였다. 이후 황제 레온 6세는 900년경에 국가의 중요한 기반은 농민을 보호하는 군대와 군대를 부양하는 농민이라고 강조하며, 구체적으로 전투 대형과 편제, 기병 전술 등 이슬람 세력과의 전투 방법을 정리한 『전술』(Τακτικά|탁티카grc)을 저술하였다.[53]

모리스와 레온 6세는 서양 군사사에서 '전략' 개념의 중요한 선구자로 여겨진다. '전략'이라는 용어가 서구에서 널리 사용되기 시작한 것은 18세기에 이르러 이들의 저서가 번역되면서부터였다.[53]

2. 3. 근대

근대에 국가 체제가 출현하고 군사 기술의 혁신이 이루어지면서 전쟁의 양상은 더욱 변화하기 시작했다. 프로이센 군인이자 ''교령''(Vom Dienstgebrauchde)의 저자 몰트케와 ''슐리펜 계획''의 저자 알프레트 폰 슐리펜은 통일적인 지휘 통제와 병참 시스템, 작전 이론을 정비하여 섬멸전의 가능성을 제시했다. 프로이센 군에 프랑스-프로이센 전쟁에서 패배한 프랑스군에서는 샤를 아르당 뒤 피크(en:Ardant du Picq)가 ''전투 연구''(Étude sur le combat프랑스어)에서 화력과 병력과 같은 물질적 요소뿐 아니라 병사들의 훈련도와 사기의 중요성을 재검토했다. 같은 문제는 제국주의를 배경으로 식민지 전쟁을 수행했던 토마 로베르 부주와 페르디낭 포슈 등에 의해서도 인식되게 된다.미국에서는 남북 전쟁에서 조미니의 영향을 받은 데니스 하트 마한이 전쟁 과학을 확립했고, 또 알프레드 테이어 매핸에 의해 해군 전략에 대한 체계적인 연구가 진행되었다. 매핸은 ''해상력의 영향''(The Influence of Sea Power Upon History, 1660–1783영어)에서 해양력 개념을 제시하여 해군뿐만 아니라 해운과 식민지 등을 포함한 국력의 종합적인 발휘의 중요성을 역설했으며, 또 제해권 개념에서 함대 결전의 의의를 중시했다. 한편, 영국의 군사학자 줄리안 코벳은 ''해양 전략의 원칙''(Some Principles of Maritime Strategy영어)에서 수륙양용작전의 중요성에 주목하여 해군 전략과는 다른 해양 전략의 확립에 힘썼다.

경제적 측면에서 러시아 제국의 이반 블로흐는 유럽에서 대규모 전쟁을 예견하는 ''미래의 전쟁''(Будущая войнаru)을 저술하여 총동원 체제에 기반한 장기적이고 대규모의 피해를 초래하는 전쟁의 가능성을 논했다. 이러한 근대의 다양한 군사학 연구는 이후 총력전 시대를 예비하는 중요한 지적 기반이 되었다.

2. 4. 현대

제1차 세계 대전과 제2차 세계 대전은 국가의 모든 역량을 동원하는 총력전의 양상을 보였으며, 이는 군사학 연구에 큰 변화를 가져왔다. 전쟁의 장기화와 교착 상태는 전차, 항공기와 같은 새로운 군사 기술 개발을 촉진했고, 이에 따라 새로운 전략과 전술이 요구되었다.[53] 특히 항공기의 등장은 이탈리아의 줄리오 두에가 La Dominazione Aerea|제공권ita에서 주장한 것처럼 공중력의 중요성과 전략폭격의 가능성을 제시했으며, 이는 해군 전략에도 영향을 미쳐 항공모함 중심의 해상 작전 시대를 열었다.[53] 또한, 영국의 존 풀러는 기갑전 이론을 정립하고 전쟁의 원리를 재정립했으며, 이는 하인츠 구데리안의 전격전 이론과 실천에 영향을 미쳤다.[53] 이 시기부터 수학적 모델링을 활용한 작전 연구(OR)가 군사 문제 해결에 도입되기 시작했다.[53]제2차 세계 대전 말 핵무기의 개발은 군사학의 패러다임을 근본적으로 바꾸었다. 영국의 군사 사상가 리델하트는 『전략론』에서 국가의 모든 역량을 종합적으로 고려하는 대전략 개념과 직접적인 충돌을 피하는 간접 접근 전략을 제시했다.[53] 미국의 버나드 브로디는 핵무기의 파괴력을 인식하고, 미래 전쟁의 목표는 승리가 아닌 전쟁 자체를 막는 억제가 되어야 한다고 주장했다.[53] 핵전쟁의 위협 속에서 전면전을 피하면서 제한적인 목표를 달성하려는 제한 전쟁 개념이 로버트 오즈굿과 헨리 키신저 등에 의해 연구되었다.[53] 작전 연구와 전략 분석(Operations Research/Strategic Analysis, ORSA) 등의 수학적 연구 방법은 군사학의 중요한 방법론으로 자리 잡았으며, 미국의 랜드 연구소는 폰 노이만, 허먼 칸, 앨버트 월스테터, 셸링과 같은 학자들을 중심으로 핵전략 연구에 큰 기여를 했다.[53]

한편, 냉전 시대에는 소련을 비롯한 사회주의 국가들을 중심으로 혁명 전략과 비정규전 이론이 발전했다. 중국의 마오쩌둥이 저술한 『유격전론』은 쿠바 혁명의 지도자 체 게바라의 『게릴라전』과 베트남 전쟁 당시 북베트남의 보 응우옌 지압 장군이 쓴 『인민의 전쟁·인민의 군대』 등에 영향을 미치며 제3세계의 민족 해방 운동과 혁명 전쟁에 이론적 기반을 제공했다.[53]

냉전 종식 이후 국제 사회는 새로운 안보 환경에 직면하게 되었고, 국제 연합을 중심으로 한 평화 유지 활동(PKO)의 중요성이 커졌다. 부트로스 부트로스 갈리 당시 유엔 사무총장은 『평화를 향한 과제』 보고서를 통해 분쟁 예방과 평화 구축을 위한 국제 사회의 적극적인 역할을 강조하며 PKO의 개혁 방향을 제시했다.[53]

현대 군사학에서는 기술 발전이 전쟁 양상에 미치는 영향이 더욱 커지고 있다. 특히 공중 전력의 역할이 증대되었으며, 탄도 미사일과 항공기 기술의 발달로 전 세계 어느 곳이든 신속하게 타격할 수 있는 능력이 중요해졌다. 미국은 미사일 방어(MD) 체계 구축을 추진하고 있으며, 존 워든(:en:John A. Warden III)과 같은 전략가들은 스텔스 기술과 정밀 유도 무기를 활용한 새로운 항공 전략 개념을 제시했다.[53] 정보 혁명은 군사적 혁명(RMA)이라는 개념을 등장시켰는데, 이는 첨단 정보통신 기술과 정밀 무기를 통해 전쟁에서 빠르고 적은 희생으로 승리할 수 있다는 기대를 반영한다(엘리엇 코헨).[53] 이러한 변화는 걸프 전쟁에서 실제로 나타났는데, 미국 중심의 다국적군은 압도적인 공중 우세와 정보 능력을 바탕으로 이라크군을 상대로 에어랜드 배틀 교리를 성공적으로 수행하며 현대전의 새로운 양상을 보여주었다.[53]

2. 5. 핵 시대 이후

제2차 세계 대전 말기의 핵무기 개발은 군사학 연구에 큰 변화를 가져왔으며, 핵전략 연구가 중요한 초점으로 부상했다. 영국의 군사학자 리델하트는 그의 저서 『전략론』에서 대전략과 간접 접근 전략의 중요성을 강조하며, 군사 전략을 대전략의 하위 개념으로 보고 무력 사용 시 간접 접근 방식을 채택할 것을 주장했다. 미국의 버나드 브로디는 핵무기 개발 직후 『절대 병기』를 통해 향후 군사적 목표는 전쟁에서의 승리가 아니라 전쟁 자체를 막는 억제가 되어야 한다고 주장했다.핵전쟁으로의 확전을 피하면서 수행할 수 있는 전쟁 형태로 제한 전쟁 개념이 로버트 오즈굿(:en:Robert Osgood)에 의해 제시되었고, 키신저 역시 『핵무기와 외교 정책』에서 제한적인 핵 공격의 가능성을 논의했다. 이러한 이론적 논의와 함께, 작전 연구·전략 분석(Operations Research/Strategic Analysis|오퍼레이션스 리서치/스트래티직 애널리시스영어, ORSA)과 같은 수학적 연구 방법은 군사학의 중심적인 방법론으로 확립되었다. 이러한 방법론은 전략 이론 수립, 계획, 병참 지원, 교육 훈련 등 다양한 군사 영역에 적용되었다. 특히 미국의 랜드 연구소 소속 학자들인 폰 노이만, 허먼 칸, 앨버트 월스테터, 셸링 등은 핵전략 분야에서 중요한 연구 성과를 남겼다.

한편, 소련과 사회주의 국가에서는 혁명 전략 연구가 활발히 진행되었다. 2차 대전 중 마오쩌둥이 저술한 『유격전론』은 이후 여러 혁명가들에게 영향을 미쳤다. 쿠바 혁명의 지도자 체 게바라는 『게릴라전』을 통해 자신의 경험을 바탕으로 이론을 제시했고, 베트남 전쟁의 지도자 보 응우옌 지압은 『인민의 전쟁·인민의 군대』에서 베트남의 항전 경험을 바탕으로 혁명 전쟁 이론을 제시했다.

냉전 이후에는 혁명이나 반란이 발생하는 국가에 대한 국제 사회의 개입 문제가 중요해졌다. 유엔 사무총장 부트로스 부트로스 갈리는 보고서 『평화를 위한 의제』에서 평화 유지 활동의 개혁 방향을 제시하며 새로운 시대의 안보 과제에 대응하고자 했다.

핵무기, 혁명, 평화 구축과 같은 새로운 군사적 과제들이 등장했지만, 기존 문제 영역에서도 새로운 발전이 있었다. 현대전에서는 공군력의 역할이 더욱 커지고 있다. 탄도 미사일과 항공기 기술의 발전으로 지구상 어느 곳이든 과거와 비교할 수 없는 속도로 타격할 수 있게 되었다. 냉전 시기 레이건 행정부는 실용화에는 이르지 못했지만, 적의 미사일을 지상에서 요격하는 국가 미사일 방어 체계를 구상했고, 이는 이후 부시 행정부에서는 미사일 방어로 계속 개발되고 있다. 미국의 존 워든(:en:John A. Warden III)은 『항공 작전』에서 스텔스 기술과 정밀 유도 폭격 등 기술 혁신을 바탕으로 새로운 전략폭격 개념을 정의하고 있다.

정보 혁명이 가져온 군사적 혁명에 대해서도 활발한 논의가 진행되었다. 미국의 엘리엇 코헨(:en:Elliot A. Cohen) 등은 하이테크 무기를 통해 전쟁에서 신속하고 적은 희생으로 승리할 가능성을 제기했다. 이러한 변화는 걸프 전쟁에서 실제로 증명되었다. 미국을 중심으로 한 다국적군은 이라크군을 상대로 절대적인 제공권을 활용한 군사 작전을 실행했다. 전격전 교리를 발전시킨, 공군력과 기갑 부대를 통합 운용하는 에어랜드 배틀 교리가 성과를 거두었다.

3. 연구 대상 및 분야

인간은 욕망과 자유 의지로 인해 갈등과 충돌을 겪으며, 이는 때때로 전쟁이라는 국가 수준의 대규모 투쟁으로 이어진다. 전쟁은 문명의 흥망성쇠에 큰 영향을 미치는 복잡한 정치적, 사회적 현상으로, 인류 역사는 전쟁의 역사라 해도 과언이 아니다. 인류는 생존과 독립을 위해 전쟁을 억제하고, 유사시 전쟁에서 승리하고자 군사력을 건설하고 운용하는 방법에 대해 끊임없이 고민해왔다. 이러한 전쟁과 군사 현상에 대한 연구는 고대부터 철학, 정치학 등 다양한 분야에서 이루어졌으며, 오늘날 군사학이라는 학문으로 정립되었다.[56]

군사학은 기본적으로 전쟁과 군사력 운용을 포함한 군사 관련 현상을 연구 대상으로 삼으며, 정치, 역사, 경제, 공학 등 다양한 학문 분야와 연계되는 학제적 성격을 지닌다.[52] 고대부터 많은 사상가와 전략가들이 전쟁과 군사 문제에 대해 깊이 탐구해왔다.

군사학 연구의 근간에는 인간 사회에서 전쟁이나 폭력 사태의 발생이 불가피하다는 '''현실주의'''적 관점이 자리 잡고 있다. 이는 저명한 군사학자 클라우제비츠가 "전쟁의 잔혹함을 피하려고 그 본질을 외면하려는 것은 무익한 노력일 뿐만 아니라, 이치에 맞지 않는 노력조차이다"라고 말한 데서 잘 드러난다.[52] 이러한 현실주의적 태도는 군사학이 전쟁에서의 승리를 목표로 전략, 전술, 병참 등을 포함한 군사력 운용 방안을 연구하도록 이끈다.[52]

3. 1. 연구 대상

군사학의 연구 대상은 군대, 군인, 군사행정, 군용품, 군사훈련, 전술, 전쟁, 무기 등 군사와 관련된 모든 현상이다.[1][2] 군사학은 다른 학문 분야와 교집합을 가지기도 하는데, 경제학에서 다루는 전쟁특수, 법학에서 다루는 전쟁법, 역사학에서 다루는 전쟁, 공학(특히 병기공학)에서 다루는 무기 개발 등이 대표적인 예이다.[1]군사학은 구체적으로 다음과 같은 영역들을 주요 연구 대상으로 삼는다.

- 군사 조직 및 행정: 군 부대 및 군 전체의 효과적인 조직과 행정 방법을 연구한다. 여기에는 동원 및 해산, 그리고 적에게서 탈환하거나 해방된 지역에 대한 군정과 같은 문제도 포함된다.[3] 특히 전력구조는 군사 작전, 특히 전투를 위해 인원과 그들이 사용하는 무기 및 장비를 어떻게 조직하고 훈련할 것인가를 다룬다. 특정 국가의 전력구조는 국방정책의 전략적, 작전적, 전술적 요구, 예상되는 위협, 그리고 군대의 기술적 역량 등을 종합적으로 고려하여 결정된다.[4] 전력구조 개발은 부대의 전략적, 작전적, 전술적 배치와 운용에 대한 교리적 고려 사항에 따라 이루어지며, 임무 수행이 예상되는 지역과 환경에 맞춰 부대를 배치하는 것을 목표로 한다.[4] 전력구조는 모든 군종에 적용되지만, 연구 개발 등을 담당하는 지원 조직에는 직접 적용되지 않는다.[4] 미국에서는 전력구조가 편제 및 장비표(TO&E)에 따라 결정되는데, 이는 부대의 조직, 인원, 장비를 규정하는 문서이다.[5] 전력구조는 특정 부대의 임무와 능력, 그리고 현재의 준비태세에 대한 정보도 제공한다.[5]

- 군사 작전 및 기술: 군사 작전에 누가 참여하며, 그들이 효과적으로 임무를 수행하기 위해 어떤 기술과 지식을 갖춰야 하는지를 연구한다.[3] 또한, 군사력과 무기 및 장비의 사용을 지도하는 개념과 특정 전장 환경에서의 운용 방법을 개발하는 것도 중요한 연구 대상이다.[6]

- 군사 지리학: 단순히 고지대 점령과 같은 전술적 이점뿐만 아니라, 전쟁 지역의 지리적 특성, 잠재적 갈등 지역의 정치적, 경제적 특성, 그리고 기타 자연적 특징까지 포괄적으로 연구한다.[7] 예를 들어, 소련-아프가니스탄 전쟁 당시 소련은 아프가니스탄 침공의 군사적 측면과 더불어 이란을 정치·군사적으로 포위하려는 지정학적 고려를 함께 했다.[7]

- 군사 정보: 다양한 출처의 정보를 수집하고 분석하여 지휘관의 의사결정을 지원하는 과정을 연구한다.[8] 이를 위해 지휘관의 정보 요구 사항을 파악하고, 작전 환경, 적군, 아군, 민간인에 대한 정보를 수집, 분석, 보호, 전파하는 활동을 포함한다.[8] 군사 정보 활동은 평시부터 전시까지 모든 단계와 전술적 수준부터 전략적 수준까지 모든 제대에서 이루어진다.[8] 대부분의 군대는 전문적인 정보 부대와 인력을 운용하며, 이들은 위협을 식별하고 효과적인 대응 방법을 찾는 데 필요한 정보를 제공하는 핵심적인 역할을 수행한다.[9][10]

- 군수물자 (군수학): 군사력의 이동과 유지를 계획하고 실행하는 기술과 과학을 다룬다.[11] 이는 물자의 설계, 개발, 획득, 저장, 분배, 유지, 후송, 처분뿐만 아니라, 인원의 이동, 후송, 병원 수용, 시설의 획득, 건설, 유지, 운영, 처분, 그리고 관련 서비스의 획득 및 제공까지 포괄하는 광범위한 영역이다.[11]

군사학의 기본적인 문제의식은 전쟁과 밀접하게 연관되어 있으며, 주로 현실주의의 전통에 기반한다.[2] 이는 저명한 군사학자 클라우제비츠가 "전쟁의 잔혹함을 피하려고 그 본질을 외면하려는 것은 무익할 뿐 아니라 이치에도 맞지 않는 노력"이라고 말한 데서 잘 드러난다.[2] 즉, 군사학은 인간 사회에서 전쟁이나 폭력 사태의 발생이 불가피하다는 것을 논의의 전제로 삼으며, 이는 국제관계론이나 정치학에서의 현실주의 사상과 맥을 같이 한다.[2] 이러한 현실주의적 관점은 군사학이 전쟁에서 승리하기 위한 전략, 전술, 병참 등을 주요 연구 영역으로 삼도록 이끈다.[2] 군사학 연구는 주로 군사사 연구를 통한 역사적 접근, 관찰과 검증을 중시하는 실증주의적 접근, 그리고 모델링, 예측, 최적화 기법 등을 활용하는 수학적 접근 방식을 통해 이루어진다.[2]

3. 2. 주요 분야

군사학은 군대, 군인, 군사행정, 군용품, 군사훈련, 전술, 전쟁, 무기 등을 주요 연구 대상으로 삼는다. 또한 경제학의 전쟁특수, 법학의 전쟁법, 역사학의 전쟁, 공학(특히 병기공학)의 무기 개발 등 다양한 학문 분야와 교집합을 형성하며 학제적인 성격을 띤다.[1][2]군사학의 연구는 크게 다음과 같은 주요 분야들로 나눌 수 있다.

- '''군사 조직 및 관리''': 군 부대 및 전체 군 조직의 효율적인 운영과 관리를 위한 방법을 연구한다. 여기에는 병력의 동원 및 해산, 점령 지역에 대한 군정 등도 포함된다.[3] 특정 국가의 군사 조직 구조, 즉 '''전력 구조'''는 국방정책의 전략적, 작전적, 전술적 요구 사항, 예상되는 위협, 그리고 군대의 기술적 역량 등을 고려하여 결정된다.[3] 이는 부대의 배치와 운용에 대한 교리적 지침을 제공하며, 미국의 편제 및 장비표(TOE)는 그 예시이다.[3]

- '''군사 전략 및 전술''': 군사 작전의 계획과 실행에 관한 연구로, 군사학의 핵심 분야 중 하나이다.[4] '''군사 전략'''은 전쟁 전반의 계획과 수행을 다루며, '''전술'''은 구체적인 전투 상황에서의 부대 운용 방법을 연구한다. 고전적 이론부터 현대의 다양한 군사 교리까지 연구 대상이 된다.[4]

- '''군사 정보''': 다양한 출처로부터 얻은 정보를 수집, 분석하여 지휘관의 의사결정을 지원하는 활동이다.[5] 적의 능력과 의도 파악, 작전 환경 분석 등을 통해 위협을 식별하고 효과적인 대응 방안을 모색하는 데 필수적이다.[5] 대부분의 군대는 전문적인 군사 정보 부대 및 인력을 운용한다.[5]

- '''군수''': 군사력의 이동과 유지를 지원하는 활동과 그 방법을 연구하는 분야이다.[6] 물자, 인원, 시설 등 군사 작전에 필요한 자원을 효율적으로 관리하고 지원하는 것을 목표로 하며, 작전 성공에 필수적이다.[6]

이 외에도 군사학은 군사공학, 군의학, 군사사, 군사법 등 다양한 세부 분야를 포함하며, 각 분야는 군사력의 건설과 운용에 필요한 전문 지식과 기술을 제공한다.

3. 2. 1. 이과 계열

군사학의 이과 계열 분야는 과학적 방법론과 기술을 군사적 목적에 응용하는 데 중점을 둔다. 주요 분야는 다음과 같다.- '''작전 연구'''(Operations Research|오퍼레이션즈 리서치eng): 방정식, 선형 계획법, 게임 이론, 확률론, 의사결정 이론 등 수학 이론을 활용하여 군사 시뮬레이션이나 병기 연습과 같은 연구를 수행한다. 이를 통해 군사 작전의 효율성을 높이고 최적의 전략을 도출하려 한다.

- '''군사공학''': 다양한 공학 지식을 군사 시설 건설, 무기 개발 및 운용 등에 적용하는 학문이다.

- *'''군사토목공학'''(military construction engineering|군사토목공학eng): 축성이나 요새와 같은 군사시설의 구조 설계 및 방호 능력을 연구한다. '''축성학'''(fortification|축성학eng)이 대표적인 세부 분야이다.

- *'''병기학'''(Ordnance|병기학eng): 무기(병기)의 성능, 사용법, 구조 등을 연구하는 학문으로, 병기공학이라고도 불린다.

- **'''화약학'''(Explosives Engineering|화약학eng): 화약 및 화약 병기의 배합, 폭발력, 제조 방법 등을 다룬다.

- **'''탄도학'''(Ballistics|탄도학eng): 포탄이나 총알 등 발사체의 탄도를 연구하며, '''사격학'''이라고도 한다.

- **'''조병학''': 병기의 제조 과정과 관련된 행정 및 기술적 측면을 연구한다.

- *'''기타 관련 공학 분야''': 기계공학, 시스템공학, 정보공학, 통신공학, 항공공학(항공학), 선박공학(조선학) 등 다양한 공학 분야의 지식이 군사 기술 발전에 응용된다.

- '''군수 및 식량 관련 연구''': 군대의 유지와 작전 지속 능력을 보장하기 위한 연구 분야이다.

- *'''군수학''': 군사력의 이동과 유지를 계획하고 실행하는 과학적 방법을 연구한다. 물자의 설계, 개발, 획득, 저장, 분배, 유지, 후송, 처분뿐만 아니라 인원의 이동 및 관리, 시설의 건설 및 운영, 관련 서비스 획득 등을 포괄한다.

- *'''식량 안보'''(Food Security|식량 안보eng): 군대의 안정적인 식량 공급을 위한 연구로, 군용 군량 개발이나 영양학적 접근을 포함한다.

- '''군의학'''(Military Medicine|군의학eng): 전투 중 발생하는 부상 치료(전상학)나 군대의 보건 위생(전진위생학) 등 군사적 상황에 특화된 의학 및 위생 연구이다. 항공의학, 해양의학, 정신의학, 위생학 등의 영역도 일부 포함한다.

3. 2. 2. 문과 계열

군사학은 가장 넓은 의미에서 전쟁 또는 군사와 관련된 현상을 연구하는 학문이다. 종합적으로 보면 전쟁, 군사력, 전략, 전술, 지휘, 무기뿐만 아니라 정치, 지리, 공학 등의 영역에서도 학제적인 성격을 지니고 있지만, 더 엄밀하게 파악하면 군사력 운용에 주목한 사회과학적인 좁은 의미의 군사학을 가리키는 경우도 있다. 용어법으로 병학이나 군학이라고 할 경우에는 전략학과 전술학 양면에서 연구하는 경향이 있으며, 방위학이라고 할 경우에는 국가 전략 수준의 연구를 가리키는 경우도 있지만, 그 구분은 확정적인 것이 아니다. 역사적으로 군사학의 성립은 18세기 계몽주의라는 시대정신을 배경으로 한 사건이며, 그때까지 전쟁 수행을 일종의 기술로 보아 왔던 전쟁술(Kriegskunst|크릭스쿤스트de, art of war)을 버리고, 과학으로 간주하는 생각에서 전쟁학(Kriegwissenschaft|크릭스비센샤프트de, science of war)이 성립한 데서 시작된다.군사학의 기본적인 문제들은 전쟁과 관련되어 있으며, '''현실주의'''의 전통에 기반한 연구이다. 이것은 가장 중요한 군사학자 중 한 명인 클라우제비츠의 “전쟁의 잔혹함을 피하려고 그 본질을 외면하려는 것은 무익한 노력일 뿐만 아니라, 이치에 맞지 않는 노력조차이다”라는 말로 간결하게 표명되고 있다. 즉, 군사학의 입장은 원칙적으로 인간 사회에서 전쟁이나 폭력적인 사태의 발생이 불가피함을 논의의 대전제로 받아들이고 있다. 이러한 군사학의 태도는 국제관계론, 정치학에서의 현실주의 사상을 공유하는 것이다. 이러한 현실주의적 태도가 전쟁에서 승리하기 위한 연구로 군사학을 이끌고 있으며, 전략, 전술, 병참 등 군사학의 연구 영역을 규정하고 있다.

군사학 내에서 인문사회과학적 성격이 강한 분야들은 다음과 같다.

- '''지정학'''(Geopolitics)

- '''전략'''(Strategy)

- 국가전략

- 군사전략

- 핵전략

- 전략문화

- '''전술'''(Tactics): 주로 육전에서 부대를 지휘통제하여 효과적으로 전투력을 발휘하는 방법.

- 해군전술: 해전

- 항공전술: 항공전

- '''통솔'''(Leadership): 군사심리학 등의 관점에서 군대·전장에서의 리더십의 심리적 작용에 대해 다룸.

- '''군정학'''(군사행정학, Military Administration): 군사력의 조성·유지·관리·육성, 즉 군사행정에 관한 연구이다. 법학, 재정학, 행정학 등의 연구 영역을 포함한다.

- 군사법학(Military Law): 군사와 관련된 법적 문제, 특히 군법 등에 대해 연구한다.

- 군제(Military System, Military Organisation): 군사의 지휘 체계나 부대 편제 등 제도적인 문제에 대해 연구한다.

- '''안보학'''(Security Studies): 국가의 생존, 번영, 자유, 평화를 지키는 것에 대한 이론과 방법에 대해 연구하는 학문이다.

- 국가안보(협의의 국방학, 국방론)

- 국제안보

- 위기관리

- 군비관리·군축

- 정군관계

- 지역 연구

- '''전시국제법'''(Law of War): 전쟁에 관한 국제법을 연구하고, 전략·전술의 채택 여부와 작전 행동의 법적 타당성의 근거를 검토하는 연구이다. '''전쟁법''', '''국제인도법'''이라고도 한다.

- 개전법규

- 교전법규

- '''국방경제학'''(Defense Economics)

- 경제안보

- 군사 케인스주의

- '''군사사회학'''(Military Sociology)

- 그 외, 정치학, 경제학, 국제관계학, 조직론 등의 관련 영역.

- '''군사사학'''(Military History): 전쟁, 군사력, 전략, 전술, 무기 등의 역사에 대한 연구이다. 내용에 따라 지역별로 세계 군사사, 일본 군사사 등으로, 또는 내용별로 군제사, 전쟁사, 작전·전투사 등으로 구분되는 경우도 있다. 군사 연구에 구체적인 사례를 제공한다.

- 해군사(Naval History)

- '''군사심리학'''(Military psychology): 군사적인 관점, 즉 통솔, 사기, 지능, 전투 스트레스 반응, 집단 행동 등을 연구하는 학문이다.

- '''군사지리학'''(Military geography): 군사적인 관점에서 지리, 지지, 중요 지형 등을 연구하는 학문이다. 구 일본군에서는 '''병요지학''', '''병요지지'''라고도 한다.

- 그 외, 언어학, 문화인류학 등의 관련 분야.

4. 군사학의 교육

군사학 교육은 군사 전문가를 양성하고 군사 지식을 발전시키는 것을 목표로 하며, 크게 군사 교육훈련과 군사 기술 연구로 나눌 수 있다. 군사 교육훈련은 군인, 부사관, 장교를 훈련하는 데 사용되는 방법론과 실제 관행을 연구하며, 정규군과 예비군 모두를 대상으로 개인 및 부대 훈련을 포괄한다. 특히 장교 훈련은 일반 교육과 정치적 소양 함양까지 다룬다. 군사 기술 연구는 단순히 군사력 증강 기술이나 관련 과학 연구에 그치지 않고, 군수품 생산 방법, 성능 향상, 생산 효율화 방안까지 탐구한다. 이는 기초 과학 기술을 군사적으로 독특하게 응용하는 방식을 연구하는 것을 포함한다.[53]

군사학 교육 기관은 역사적으로 특수 기술 학교에서 출발하여 점차 장교를 위한 고등 교육 기관으로 발전했으며(역사 참조), 현대에는 제1차 세계 대전 이후 민간 전문가의 참여가 늘고 다양한 학문 분야와 연계되면서 그 범위가 확장되었다(현대의 군사 교육 참조). 대한민국을 포함한 전 세계 여러 국가의 사관학교 및 대학에서 군사학 관련 교육과 연구가 이루어지고 있다(한국의 특수성 및 현대의 군사 교육 참조).[57][43]

4. 1. 역사

군사 활동은 수천 년 동안 지속되어 왔으며, 군사 작전의 기본적인 전술, 전략, 목표는 역사를 통틀어 크게 변하지 않았다. 예를 들어, 완벽한 군사 기동으로 평가받는 포위섬멸 작전은 기원전 216년 한니발이 칸나이 전투에서, 그리고 633년 칼리드 이븐 알왈리드가 왈라자 전투에서 성공적으로 구사한 바 있다.

군사 문제에 대한 연구는 전쟁에서 승리하기 위한 방법을 탐구하는 것에서 시작되었다. 전쟁사 연구를 통해 전쟁에서 이기기 위한 기술, 즉 전쟁술(Art of war)이 점차 인식되기 시작했다.

동양사에서는 기원전 6세기 고대 중국의 병법가 손무가 저술한 『손자병법』이 전쟁 지휘의 원리와 방법을 체계적으로 논하며 가장 오래된 군사 이론서 중 하나로 꼽힌다. 이후 중국에서는 『오자』, 『육도』 등을 포함한 무경칠서가 완성되었다. 인도에서는 재상 카우틸리아가 군주학의 일환으로 『아르타샤스트라』를 저술했다.

서양사에서는 기원전 5세기에 헤로도토스가 『역사』에서 그리스-페르시아 전쟁 당시 페르시아군의 보급 문제와 그리스 원정에서의 육군과 해군의 전략, 전술 문제를 다루었다. 투키디데스는 『펠로폰네소스 전쟁사』에서 펠로폰네소스 전쟁의 원인을 분석하고, 해양 국가 아테네와 대륙 국가 스파르타의 군사력 운용을 분석적으로 서술했다. 전쟁술의 발달은 단순한 정면 공격 외에 전술적 포위, 돌격 등 다양한 작전 운용의 가능성을 열었다. 알렉산드로스 3세와 한니발은 뛰어난 군사 전략과 전술을 구사한 대표적인 전쟁술의 실천가였다. 이 과정에서 마케도니아의 팔랑크스, 로마의 레기온과 같은 전투 진형이 연구되고 발전했다. 4세기 로마의 군사 저술가 베게티우스 레나투스는 『에피토메 데 레 밀리타리』를 통해 고대 로마군의 조직과 운용에 대한 기록을 남겼다. 베게티우스는 직접적인 군사적 업적은 없었으나, 로마 쇠퇴기에 군제 개혁을 위해 군사사 연구를 남겨 중세 이후 유럽 군사 사상에 영향을 미쳤다.

중세의 군사학 연구는 고대에 비해 이론적 고찰보다는 기존 보병 및 기병의 전투 기술 향상과 이를 운용하기 위한 군사 교리 개발 및 실천에 더 집중하는 경향을 보였다. 동로마 제국은 지정학적 환경 등의 영향으로 로마의 군사학 전통을 계승했다. 마우리키우스 황제는 578년경 군 규율과 훈련의 중요성, 주둔지 건설 방법 등을 기술한 실용적인 교범 『스트라테기콘』을 저술했다. 레온 6세는 900년경 농민 보호와 군대 부양의 중요성을 강조하며, 이슬람 세력과의 전투 방법을 중심으로 전투 대형, 편제, 기병 전술 등을 정리한 『전술(Tactica)』을 남겼다. 이들의 저서는 훗날 번역되어 18세기 서구에서 '전략(Strategy)'이라는 용어가 사용되는 계기가 되었다.

15세기 르네상스의 영향은 군사 분야에도 미쳤다. 화약과 항해 기술의 발전은 전쟁의 양상을 바꿀 잠재력을 지녔고, 소총과 화포의 등장은 포병이라는 새로운 병과를 탄생시켰다. 이러한 변화는 군사 사상의 전면적인 재검토를 요구했다. 피렌체의 행정관 니콜로 마키아벨리는 『군주론』과 『전술론』을 통해 현실주의 정치 사상을 확립하는 한편, 베게티우스의 연구를 바탕으로 로마군을 모범으로 한 군제 개혁을 주장했다. 유럽의 삼십년전쟁 경험은 군사학 연구를 더욱 활발하게 만들었다. 오스트리아의 몬테쿠콜리(『전쟁론』), 프랑스의 폴라르(『전쟁에서의 새로운 발견』), 푸이세귀르(『원리와 원칙에 의한 전쟁술』) 등은 고대 그리스·로마 전쟁사의 가치를 재조명했다. 이 시기에는 전쟁을 과학으로 볼 것인가, 기술로 볼 것인가에 대한 논쟁도 시작되었다. 프랑스의 삭스(『나의 명상』)는 기술로서의 전쟁술을 주장했고, 영국의 헨리 로이드(『군사적 회상』), 기베르 백작(『전술 일반론』), 뷜로(『새로운 전쟁 체계의 정신』) 등은 계몽주의 사상의 영향 아래 전쟁의 과학적 원리와 법칙을 탐구하고자 했다.

이러한 군사학 연구 성과는 18세기 프로이센의 프리드리히 2세에 의해 활용되어 7년 전쟁에서 나타난 제한 전쟁의 전략 사상을 낳았고, 『프로이센 국왕의 장군에게 보낸 군사 교령』과 같은 저술로 이어졌다. 18세기 후반 프랑스 혁명과 함께 등장한 나폴레옹_보나파르트는 나폴레옹 전쟁에서 신속한 행군과 교묘한 유인 작전을 결합하여 적의 측면이나 후방 연락선에 우세한 전력을 집중시키는 방식으로 유럽을 석권했다. 나폴레옹 전쟁의 충격은 앙투안 앙리 조미니와 카를 폰 클라우제비츠에 의한 근대적인 전쟁 이론 정립의 계기가 되었다. 조미니는 『전쟁 개론』 등을 통해 전쟁 승리를 위한 보편적 원리의 중요성을 강조하며 과학적인 연구 방법을 제시했다. 반면 클라우제비츠는 『전쟁론』에서 전쟁을 기술로 파악하면서도, 폭력성과 정치성이라는 이중 구조를 가진 사회적 현상으로 분석하는 이론을 구축했다. 이들의 이론은 이후 군사학 발전의 기초적인 패러다임을 제공하며 후속 연구의 방향을 제시했다.[53]

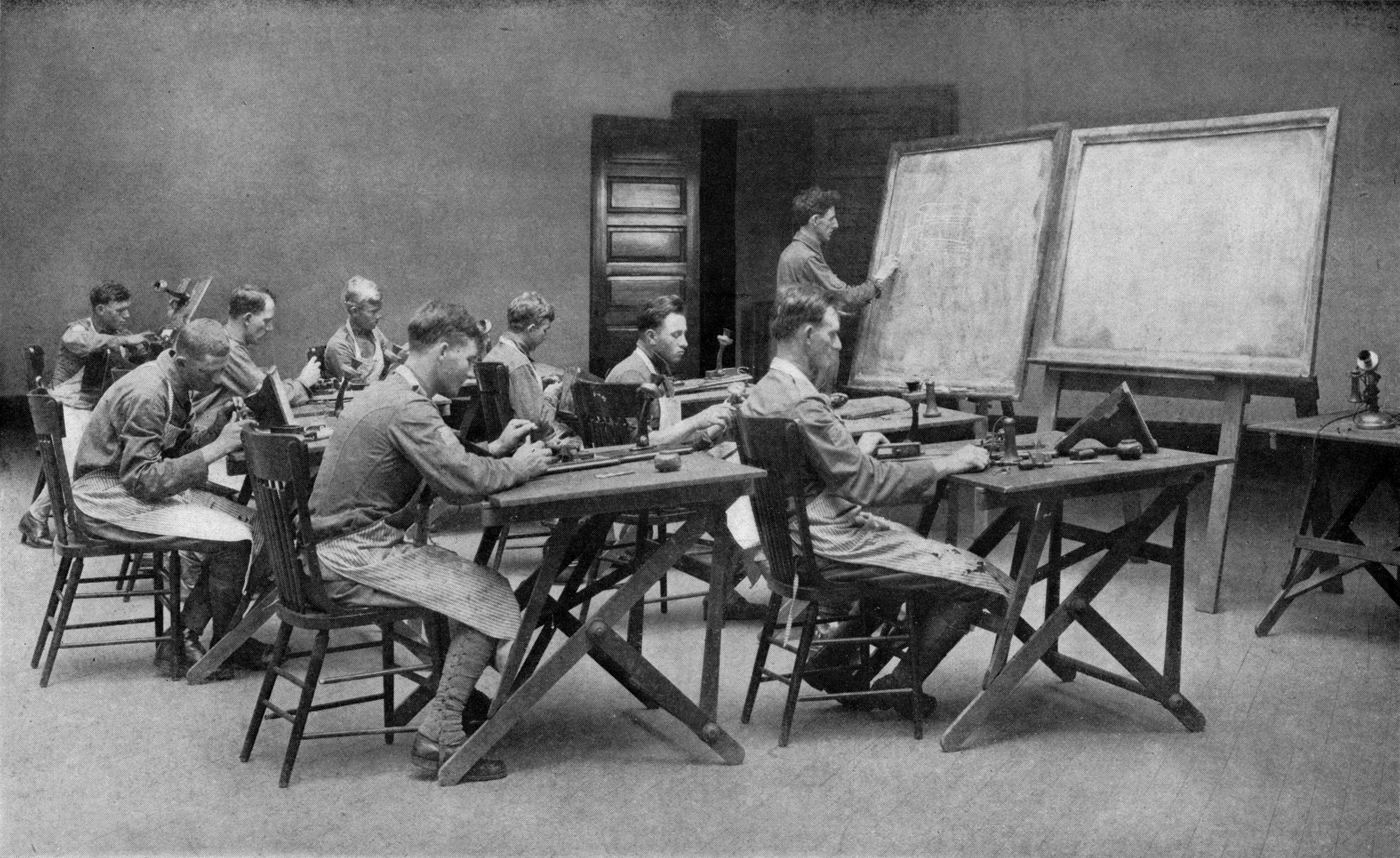

군사학의 성립은 군사 교육에도 변화를 가져왔다. 이전에는 포병, 공병 등 특수 기술 학교만 존재했지만, 18세기 중엽부터 장교들에게 군사학을 교육하는 학교가 등장하기 시작했다. 1751년 프랑스 왕립 군사학교가 선구적 역할을 했고, 영국과 프로이센에서도 군사학 연구 및 교육 기관이 설립되었다. 특히 프로이센에서는 1792년 슐리펜 중장이 "전쟁술 애호가에 의한 애국 협회"를 설립하고, 게르하르트 폰 샤른호르스트 등이 1801년 베를린 군사 협회를 결성하여 학술적이고 집단적인 군사학 연구를 진행했다. 이 협회는 군대 동원으로 3년 만에 해산되었지만, 군사 연구의 학문적 토대를 마련하는 데 기여했다.

제2차 세계 대전 이전까지 군사 과학(Military Science)은 물리학, 철학 등과 같은 학문 분야로 인식되었다. 이는 당시 유럽 인구의 상당수가 문맹이었던 상황에서 교육받은 소수 장교들이 수행하는 복잡한 부대 이동 계산 능력이나 화약 무기, 요새 건설 기술 등이 일반인에게는 신비롭게 보였기 때문이기도 했다.

19세기 초, 나폴레옹 전쟁에 참전했던 영국의 존 미첼 소령은 그리스 시대 이후 전장에서 힘의 적용 방식이 크게 변하지 않았다고 보았다.[2] 그는 클라우제비츠의 견해를 빌려, "다른 과학이나 예술과 달리 전쟁에서는 목표가 반응하기" 때문이라고 설명했다.[1] 이 시기부터 프랑스-프로이센 전쟁 이후까지 군사 과학은 나폴레옹 시대의 형식적 사고방식에 머무른 장교들과, 전투 성과를 개인 및 집단 심리학[3]에 기반한 것으로 보고 상세한 분석을 제안한 아르단 뒤 피크와 같은 젊은 장교들 사이에서 간극을 보였다. 이는 군 조직이 전투 이론에 대한 정량적, 정성적 연구를 적용하는 데 관심을 갖게 되는 계기가 되었다.

군사 장비, 군대의 보급, 조직, 전술, 훈련은 모든 시대에 걸쳐 군사 과학의 핵심 요소였지만, 무기와 장비의 개선이 다른 모든 요소를 이끌고 통제하는 경향이 있었다.[4] 클라우제비츠가 유럽에서 군사 작전 수행의 기반이 될 수 있는 8가지 원칙을 제시하면서, 지휘관의 의사 결정 과정에서 우연과 오류의 요소를 줄일 수 있는 가능성이 열렸다.[5] 당시 군사학의 주요 관심사는 지형학, 군사 예술,[6] 군사 역사, 야전 군대 조직, 포병 및 포탄 과학, 야전 요새 및 영구 요새, 군사 법규, 군사 행정, 기동 등이었다.[7]

제1차 세계 대전 당시 독일의 전투 작전 모델은 기본적으로 나폴레옹 모델에서 크게 벗어나지 않았지만, 화력의 증강과 신속한 병력 집중, 전략적 기동성, 전략적 공세[8] (즉, 공세 사상)를 통한 "대규모 섬멸 전투" 수행 능력을 중시했다. 이러한 사고방식의 핵심에는 군사 역사 분석을 통해 과거의 성공 사례를 다른 전장에서 재현하려는 시도가 있었다. 그러나 1914년부터 1918년까지 서부 전선의 참혹한 현실은 이러한 접근 방식의 한계를 드러냈다. 클라우제비츠를 깊이 이해했던 것으로 평가받는 페르디낭 포슈 원수는 처음에 프랑스 육군을 거의 파멸 직전까지 몰고 간 작전에 관여했다.[9]

하지만 당시 군사 이론가와 지휘관들이 단순히 어리석었다고 보기는 어렵다. 그들은 군사 역사 분석을 통해 결정적이고 공격적인 전략적 공세만이 유일한 승리 교리라고 확신했다. 오히려 그들은 증강된 화력과 그로 인한 참호전의 고착화가 공세를 거의 불가능하게 만들고, 방어의 이점만 강화시켜 부대 사기와 전투 의지를 꺾을 것을 두려워했다.[10] 공격만이 승리를 가져올 수 있다는 믿음 때문에, 러일 전쟁에서 러시아 제국군의 패배 원인을 화력 부족이 아닌 공격 정신의 부족으로 돌리기도 했다. 포슈는 "전략과 전술 모두에서 공격한다"는 입장을 견지했다.[11]

여러 면에서 현대적인 군사 과학은 제1차 세계 대전의 경험을 통해 탄생했다고 볼 수 있다. "군사 장비"는 기병이 20년 안에 사실상 사라질 정도로 급격하게 변화했다. 대규모 군대의 동원과 작전으로 인해 "군대의 보급"은 물류라는 전문 과학 분야로 발전했다. 부대들은 생산 속도보다 빠르게 탄약을 소모했고, 내연 기관을 사용하는 차량이 처음으로 군대에 도입되어 기동성에 혁신을 가져왔다.[12] 군사 "조직" 역시 기관총과 박격포의 도입으로 다기능화된 돌격 부대와 대대 중심으로 변화하며, 지휘관들은 단순한 계급과 병사 수뿐만 아니라 병력 구조라는 관점에서 군대를 생각하게 되었다.

전술 또한 크게 변모하여, 보병은 기마 부대와 분리되어 전차, 항공기, 새로운 포병 전술과 협력하는 제병 협동 작전이 중요해졌다. 군 기강에 대한 인식도 변화했다. 엄격한 규율에도 불구하고 전쟁 중 모든 군대에서 사기 저하 현상이 나타났지만, 100일 공세 당시 오스트레일리아 군단처럼 규율보다는 개인의 주도성과 집단 응집력을 강조한 부대가 높은 성과를 보였다. 과거의 군사 역사 분석에 치중했던 군사 과학은 점차 시험과 실험을 중시하는 과학적 방법에 기반하고, 전장에서의 기술적 우위를 추구하는 새로운 형태로 발전하기 시작했다.

현재 군사 과학은 각 국가와 조직에 따라 다양한 의미로 사용된다. 영국과 대부분의 유럽 연합 국가에서는 민간 분야의 응용 및 이해와 밀접하게 연관된 접근 방식을 취한다. 예를 들어, 벨기에의 벨기에 왕립 군사학교에서는 군사 과학을 국제 인도주의법과 같은 사회 과학 과목과 함께 연구하는 학문으로 다룬다. 반면 미국 국방부는 특정 시스템 및 작전 요구 사항의 관점에서 군사 과학을 정의하며, 민방위나 병력 구조와 같은 영역을 포함시킨다.

역사 연구를 통해 군은 과거의 실수를 피하고, 전투 중 역사적 유사성을 인식하여 교훈을 활용함으로써 현재의 성과를 향상시키고자 한다. 군사사의 주요 분야는 전쟁, 전투 및 교전의 역사, 군사 기술의 역사, 각 군 종류의 역사를 포함한다.

군사학의 주요 하위 및 관련 분야는 다음과 같다.

- '''군사사학'''(Military History): 전쟁, 군사력, 전략, 전술, 무기 등의 역사를 연구한다. 지역별(세계 군사사, 각국 군사사 등) 또는 내용별(군제사, 전쟁사, 작전·전투사 등)로 구분될 수 있으며, 군사 연구에 구체적인 사례를 제공한다.

- * 해군사(Naval History)

- '''군사심리학'''(Military psychology): 통솔, 사기, 지능, 전투 스트레스 반응, 집단 행동 등 군사적 관점에서 심리학적 요소를 연구한다.

- '''군사지리학'''(Military geography): 군사적 관점에서 지리, 지형, 중요 지역 등을 연구한다. 과거 일본군에서는 '병요지학(兵要地学)' 등으로 불렸다.

- 그 외 언어학, 문화인류학 등 다양한 인접 학문 분야와 관련을 맺고 있다.

4. 2. 현대의 군사 교육

대한민국의 경우 육군사관학교, 해군사관학교, 공군사관학교, 육군3사관학교와 같은 사관학교나 일반 4년제 대학교 중 학군단이 설치된 학교에 군사학 및 관련 강의가 개설되어 있다. 학군단이 설치된 대학교는 2011년 기준으로 육군 학군단의 경우 100여 개가 넘는다.[57] 해군 및 공군 학군단은 육군에 비해 설치된 학교 수가 상대적으로 적으며, 학군단 설치 학교 수는 개별 학군단의 개설이나 폐지에 따라 변동될 수 있다. 해군의 경우, 충남대학교 국가안보융합학부 해양안보학전공이 대표적인 예시로, 해군본부와 계약을 맺은 계약학과이다.현대의 군사 교육 및 훈련은 군인, 부사관, 장교를 양성하는 데 사용되는 방법론과 실제 관행을 연구하는 분야이다. 이는 정규군과 예비군 모두를 대상으로 하며, 개인 훈련뿐만 아니라 소규모 및 대규모 부대의 협력 훈련까지 포함한다. 특히 장교에 대한 군사 훈련은 국방군의 일반 교육과 더불어 정치적 소양 함양에도 관심을 기울인다.

군사 기술 연구 역시 현대 군사 교육의 중요한 부분을 차지한다. 이는 단순히 군사력 증강에 사용되는 다양한 기술과 관련 물리 과학을 연구하는 것을 넘어선다. 군수품 생산 방법, 성능 향상 방안, 그리고 생산에 필요한 자재나 기술적 요구 사항을 줄이는 방법에 대한 연구까지 포함한다. 예를 들어, 제2차 세계 대전 당시 나치 독일은 수입에 의존하던 석유 제품 및 고무 공급 문제를 해결하기 위해 인공 연료와 인공 고무를 생산하려는 노력을 기울였다. 군사 기술은 기본적인 과학 기술 성과를 활용한다는 점에서는 다른 기술 분야와 같지만, 그 응용 방식에서 독특한 특징을 가진다. 이러한 특수성 때문에 군사 기술 연구는 점진적으로 발전하는 기술뿐만 아니라 혁신적인 기술까지 군사적 목적에 맞게 통합하려 노력한다.

전 세계 여러 대학에서 군사학 관련 학위를 제공하고 있다.

과거 군사학은 주로 군인이 군사학교에서 배우고 연구하는 학문으로 여겨졌으나, 제1차 세계 대전을 계기로 군사 연구의 중요성이 사회적으로 널리 인식되기 시작했다. 전략학이나 군사사와 같이 교양적인 성격이 강한 분야를 중심으로 일반 대학에서도 강의가 개설되었다. 예를 들어, 영국에서는 1909년 옥스퍼드 대학교 올 소울즈 칼리지에 군사사 교수직이 신설되었고, 초대 교수로는 스펜서 윌킨슨이 임명되었다.[54] 전략 연구가 리델-하트가 군사 평론가로 활동하게 된 배경에도 이러한 군사 문제에 대한 사회적 관심 증가가 있었다.

제2차 세계 대전 이후 냉전 시대의 도래와 핵전쟁의 위협은 군사 문제에 대한 사회적 관심을 더욱 고조시켰다. 이와 함께 군사학의 연구 영역은 다양한 자연과학, 인문과학, 사회과학과 연계되면서 크게 확장되었다. 미국에서는 군 당국이 대학 연구자들에게 다양한 전략 문제에 대한 연구를 의뢰하기 시작했으며, 이 시기 미국의 군사학 연구에는 정치학자 가브리엘 아몬드, 물리학자 허먼 칸, 수학자 존 내시 등 많은 민간인 전문가들이 기여했다. 군사학의 범위는 이전에는 주목받지 못했던 역사적, 심리학적 문제로까지 넓어졌고, 무기 체계의 발전은 물리학과 화학 지식을 필수적으로 요구하게 되었다. 또한, 군사 전략과 안보 정책 수립에도 사회과학 이론이 활발하게 적용되기 시작했다.

4. 3. 한국의 특수성

대한민국의 경우 육사·해사·공사, 육군3사관학교와 같은 사관학교나 일반 4년제 대학교 중 학군단이 설치된 학교에 군사학 및 군사학 관련 강의가 개설되어 있다. 학군단이 설치된 대학교는 2011년 기준으로 육군 학군단의 경우 100여 개가 조금 넘는다.[57] 해군·공군 학군단은 육군에 비해 설치 학교 수가 매우 적으며, 학군단 설치 학교 수는 개별 학군단 개설·폐지로 인해 증감할 수 있다. 해군의 경우에는, 충남대학교 국가안보융합학부 해양안보학전공이 대표적이며, 이는 해군본부와 계약을 맺은 계약학과이다.참조

[1]

서적

2013

[2]

서적

1992

[3]

서적

[4]

서적

[5]

서적

[6]

서적

[7]

서적

[8]

서적

[9]

서적

[10]

서적

[11]

서적

[12]

서적

[13]

논문

Dynamic Intersection of Military and Society

Springer International Publishing

2020

[14]

서적

On War

Princeton University Press

1984

[15]

서적

The Art of War

[16]

서적

Armed forces and society in Europe

Springer

2005

[17]

논문

Military and Religion

Springer

2020

[18]

논문

Civil-Military Relations: What Is the State of the Field

Springer

2020

[19]

논문

Why do youth enlist?: Identification of underlying themes

2006

[20]

논문

Recruitment and retention in British Army reserve logistics units

2017

[21]

논문

Institutional motives for serving in the U.S. Army National Guard: Implications for recruitment, retention, and readiness

2008

[22]

논문

Reservists and Veterans: Viewed from Within and Without

https://link.springe[...]

Springer

2020

[23]

논문

Reaping the spoils of defeat: Labor market experiences of Vietnam-era veterans

1980

[24]

논문

"Are you a veteran?" understanding of the term "veteran" among UK ex-service personnel: A research note

2013

[25]

논문

What's in a name? Defining and caring for "veterans": The United Kingdom in international perspective

2006

[26]

논문

Transition from the military into civilian life: An exploration of cultural competence

2018

[27]

논문

Dynamic Intersection of Military and Society

https://link.springe[...]

Springer

2020

[28]

논문

Military service and physical capital: Framing musculoskeletal disorders among American military veterans using Pierre Bourdieu's theory of cultural capital

2019

[29]

논문

Integrating two theoretical models to understand and prevent military and veteran suicide

2017

[30]

논문

Citizens coping as soldiers: A review of postdeployment stress symptoms among deployed reservists

2010

[31]

논문

Community service and voting among veterans and nonveterans using a national sample of college undergraduates

2020

[32]

서적

The soldier vote: War, politics, and the ballot in America

Springer

2016

[33]

논문

Veterans' party identification, candidate affect, and vote choice in the 2004 U.S. presidential election

2007

[34]

논문

Voting After Violence: How Combat Experiences and Postwar Trauma Affect Veteran and Voter Party Choices in Croatia's 2003 Postwar Elections

http://journals.sage[...]

2020

[35]

논문

Reservists and Veterans: Viewed from Within and Without

Springer International Publishing

2020

[36]

논문

NSC-68: Forging the strategy of containment

National Defense University Press

[37]

논문

Total Force and the Abrams doctrine: Unfulfilled promise, uncertain future

Foreign Policy Research Institute

[38]

논문

How to make army force generation work for the Army Reserve component

Strategic Studies Institute, Army War College

[39]

논문

Reserve soldiers as transmigrants: Moving between the civilian and military worlds

[40]

논문

Reserve soldiers as transmigrants: Moving between the civilian and military worlds

[41]

저널

Military Covenants and Contracts in Motion: Reservists as Transmigrants 10 Years Later

http://journals.sage[...]

2021-00-00

[42]

논문

Family readiness groups: Helping deployed Army National Guard soldiers and their families

[43]

웹사이트

milscience

https://www.sun.ac.z[...]

[44]

웹사이트

Military Psychology

https://www.military[...]

2021-10-25

[45]

웹사이트

Ergomas - Home

https://ergomas.ch/

2021-10-25

[46]

웹사이트

Inter-University Seminar on Armed Forces and Society

https://www.iusafs.o[...]

2021-10-25

[47]

웹사이트

Home

https://www.icspp202[...]

[48]

웹사이트

IMTA Home Page

https://web.archive.[...]

2021-04-17

[49]

웹사이트

International Society of Military Sciences Home

https://www.isofms.o[...]

2021-10-25

[50]

웹사이트

RC01 Armed Forces and Conflict Resolution

https://www.isa-soci[...]

[51]

웹사이트

Google Scholar Metrics, Military Studies

https://scholar.goog[...]

2012-12-15

[52]

서적

軍事学入門

かや書房

[53]

서적

新戦略の創始者 マキャベリーからヒットラーまで

原書房

[54]

문서

로ンドン대학교킹스·컬리지전쟁연구학부 강의 요강

[55]

서적

戦略思想家辞典

芙蓉書房出版

[56]

서적

군사학개론

미디어플래닛

2014-02-14

[57]

웹인용

학교소개-기구표

http://www.armyoffic[...]

학생중앙군사학교

2011-01-09

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com