북송

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

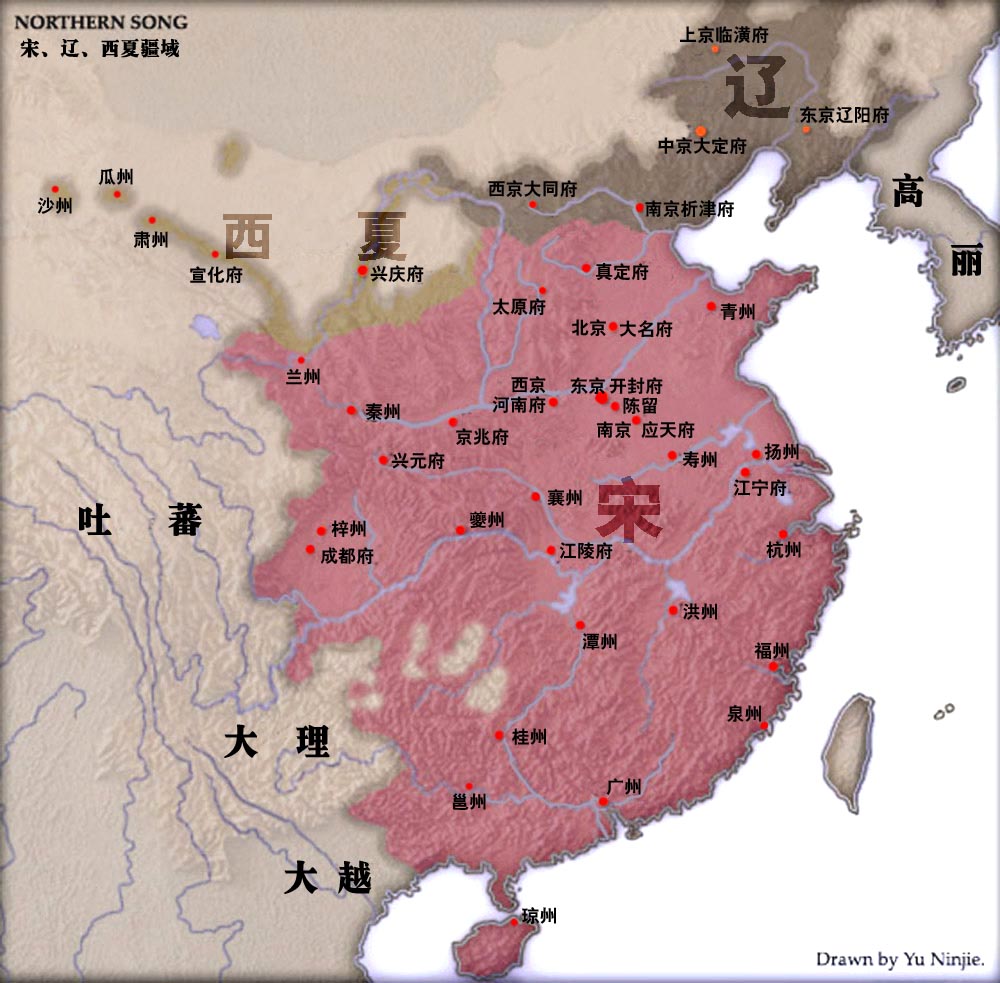

북송은 960년 후주의 조광윤이 건국한 중국 왕조이다. 조광윤은 중국 통일을 목표로 했으나 이를 완수하지 못하고 사망했고, 동생 조광의가 뒤를 이어 통일을 완성했다. 북송은 과거 제도를 정비하고 문치주의를 강화하여 황제의 권력을 강화했지만, 과도한 문관 우대와 군사력 약화로 요나라, 서하 등 주변 국가에 대한 방어에 어려움을 겪었다. 경제적으로는 농업과 상업의 발달로 번영을 누렸고, 문화적으로도 다양한 분야에서 발전을 이루었다. 그러나 신법과 구법의 당쟁으로 정치적 혼란을 겪었으며, 결국 1127년 금나라의 침입으로 멸망했다. 북송은 고려와 조공-책봉 관계를 맺고 문화 교류를 활발히 진행했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 북송 - 동도사략

《동도사략》은 북송 시기의 역사를 기록한 130권의 책으로, 송 태조부터 송 흠종까지의 황제, 황족, 주요 인물들의 기록과 주변 국가들에 대한 부록을 담아 북송 시대 역사 연구에 중요한 사료적 가치를 지닌다. - 북송 - 당감

당감은 당나라 역사를 다룬 역사서로, 당 태종의 치세를 긍정적으로 평가하고 이상적인 군주의 모습을 제시하며, 역대 군주들에게 영향을 미쳤고, 고려 시대에는 음주에 관한 내용을 엮은 《동래선생음주당감》도 편찬되었다. - 송나라 - 남송

남송은 정강의 변으로 멸망한 북송을 조구(고종)가 강남에서 재건한 왕조로, 금나라와 대립 후 화의를 통해 안정되었으나, 몽골의 침입과 권신들의 전횡으로 쇠퇴하여 1279년 멸망할 때까지 경제, 사회, 문화적 발전을 이루며 일본과 교류하였다. - 송나라 - 정강의 변

정강의 변은 1125년부터 1127년까지 금나라의 침입으로 북송이 멸망한 사건으로, 휘종과 흠종을 포함한 황족들이 포로로 잡혀가고 사회 전반에 큰 충격을 주어 중국 역사에 깊은 상처를 남겼다. - 중국사 - 순치

순치는 청나라 세조 순치제의 연호로, 1644년 명나라 멸망 후 베이징 천도와 함께 사용되어 1661년까지 지속되었으며, 당시 다양한 세력의 연호와 병존했다. - 중국사 - 광서제

광서제는 도광제의 손자이자 순친왕 혁현의 아들로, 1875년 청나라의 황제가 되었으며, 서태후의 섭정 아래 무술변법을 시도했으나 실패하고 유폐된 채 사망했다.

2. 역사

후주의 전전도점검(殿前都点検; 근위대장)이었던 조광윤은 후주 마지막 황제 공제에게서 선양을 받아 북송을 건국하였다.[2] 조광윤은 오대십국 시대의 분열을 끝내기 위해 남은 10국을 정복하려 했으나 뜻을 이루지 못하고 병사했다. 뒤를 이은 동생 조광의(태종)의 계승에는 촉영부성이라는 의혹이 제기되었다. 태종은 형의 사업을 이어받아 중국 통일을 이루고, 과거 제도를 확충했다. 과거 제도는 태종의 아들 진종 대에 완성되었다.

과거 제도 확립은 황제 독재권 강화를 가져왔으나, 과도한 문관 대우로 군사력이 약화되었다. 1004년 요나라가 침공하자, 진종은 전주에서 직접 군대를 이끌었으나, 요에게 매년 재물을 바치는 전연의 맹약을 맺었다. 요의 침공과 함께 서쪽의 탕구트족 서하가 반기를 들었으나, 1044년 이 역시 재물을 바치는 경력의 화약을 맺었다.[4]

이 맹약으로 평화를 얻은 송은 압도적인 경제력을 바탕으로 높은 문화를 꽃피웠다. 회화, 도자기, 한시 등 여러 분야에서 중국 역대 최고봉으로 칭해지는 작품들이 나왔다. 경제 발전과 함께 일반 백성의 경제력도 향상되어 수도 개봉은 밤에도 활기가 끊이지 않았고, 도시에서는 자유 시장이 열렸다.

요와 서하에 재물을 바쳐 평화를 얻은 것을 비판하는 의견도 있으나, 이로 인해 요와 서하 지배층이 사치에 빠져 군사력이 약화되었다. 또한 견직물, 도자기, 차 등을 애호하는 습관이 이들 나라에 퍼져 수입량이 증가하면서, 바쳐진 재물을 상회하는 재물이 송으로 흘러 들어와 결과적으로 송의 경제력 강화에 기여했다.

907년 당나라 멸망 후 오대십국 시대의 혼란을 거쳐 960년 조광윤이 건국한 송나라는, 3대 진종 시대에 요나라 침공으로 전연의 맹을 맺었다. 평화는 확보되었으나, 외국에 지불하는 조공과 약화된 군대 유지로 재정 악화 등의 문제가 발생했다. 6대 신종 시대 왕안석의 신법 개혁은 정쟁을 초래했다. 8대 송휘종 시대 금나라와 연합해 요나라를 멸망시켰으나, 금나라에 멸망하고 남쪽으로 피신해 남송을 건국했다. 이 항목은 960년부터 1127년까지의 북송을 다룬다.

전성기 중앙아시아까지 뻗었던 당나라와 달리, 송나라는 요나라(거란)·서하(탕구트)를 안고 대외적으로 위축되었다. 하지만 국내는 풍요로웠고, 특히 문화가 발전했다.

당나라와 송나라의 가장 큰 변화는 당나라까지 정치·경제·문화를 담당했던 귀족 계층이 소멸하고, 사대부라는 새로운 계층이 그 자리를 대신했다는 것이다.

- 오대 시대에는 무인에 의한 황위 찬탈이 잇따랐으나, 북송은 무인의 권한이 약화되고 사대부가 통제했으며, 사대부는 관료이기에 황제를 몰아내는 것은 불가능했다. “모든 정치적 권한과 책임이 황제에게 귀속되는” '''황제 독재 체제'''[1]가 성립했다.

- 귀족은 혈통으로 결정되지만, 송나라 시대에는 과거 합격으로 어떤 출신이든 고위직에 오를 수 있었다. 가난한 자의 합격은 어려웠지만, 평등 사상을 낳았다.

- 경제적으로 동전 발행액이 증가했고, 최초의 지폐인 교자가 탄생했다.

- 당나라 문화는 “귀족 문화”로 제한적이었으나, 송나라는 문화 담당자와 수용자가 증가하여 새로운 기틀을 마련했다.

- 교토대학교 교수 내토 고난은 이를 “중국 역사상 가장 큰 변화”라고 주장했다.

당나라 쇠퇴와 멸망, 오대 십국 시대의 혼란은 동아시아 전역에 영향을 미쳐 세력 지형을 급변시켰다. 북방에서는 위구르 카간국이 840년 키르기스에 멸망하고, 거란이 성장했다. 서방에서는 877년 토번 붕괴 후 청해(青海) 지방에서 탕구트가 세력을 확장했다. 남서쪽에서는 902년 남조 멸망 후 대리국(大理國)이 일어났다. 남쪽에서는 베트남이 독립해 오(吳)나라를 건국했다. 동쪽에서는 신라 약화 후 938년 고려가 통일했다. 발해는 926년 거란에 멸망하고 동단국(東丹國)이 세워졌다. 일본에서는 935년 조헤이덴케이의 난으로 무사 시대가 시작되었다. 이는 당나라 책봉(冊封) 체제 붕괴의 영향이었다.[14]

송의 중국 재통일 후, 새로운 국제 질서는 송과 요가 두 개의 정점이었다.

송에게 가장 중요한 상대는 요(거란)로, 북송 건국 이후 대립했지만, 전연의 맹 이후 평온했다. 요 다음으로 중요한 서하는 탕구트 시대부터 침략을 반복하여 안정적 관계를 맺지 못했다. 북송은 건국부터 멸망까지 전쟁 상태였고, 재정 대부분을 군사비가 차지하는 전시 경제였다. 왕안석 개혁의 주된 원인이 이것이다.

2. 1. 건국과 통일

후주(나라)의 전전도점검(殿前都点検; 근위대장)이었던 조광윤은 공제에게서 선양을 받아 북송을 건국하였다.[2] 조광윤은 오대십국 시대의 분열을 종식시키기 위해 남은 10국을 정복하려 했으나 뜻을 이루지 못하고 병사했다. 뒤를 계승한 이는 동생 조광의(태종)였는데, 이 계승에 관해서는 불분명한 부분이 많아 촉영부성이라는 의혹이 제기되었다.

960년 조광윤은 진교의 변을 통해 황제로 추대되었다. 당시 조광윤은 전전도점검의 지위에 있었는데, 전전군 간부들은 어린 황제에게 불만을 품고 조광윤이 술에 취한 틈을 타 황포를 입혀 강제로 황제로 추대했다. 조광윤은 채종훈으로부터 선양을 받아 송을 건국하였다.

태조(조광윤)는 오대 시대에 빈번했던 무장에 의한 황위 찬탈을 막기 위해 무단주의에서 문치주의로 전환을 추진했다. 전전도점검 지위를 폐지하고 금군 지휘권을 황제에게 귀속시켰으며, 장군들에게는 자신이 지휘하는 부대만을 지휘할 권한을 부여했다. 또한 지방에서 강한 권한을 가졌던 절도사(번진)의 권한을 점차 빼앗아 명예직으로 만들었다.

더불어 과거 제도의 중요성을 크게 높였다. 과거 제도는 수(나라) 시대에 시작되었지만, 무인 중심이었던 오대 시대에는 과거 합격자의 지위가 낮았다. 태조는 이에 중요한 직책에는 과거를 통과한 자만이 임명되도록 하고, 전시를 실시함으로써 과거를 통한 관료 임명권을 황제의 것으로 만들었다.

체제 정비와 병행하여, 태조는 963년부터 십국의 정복에 나섰다. 먼저 십국 중 가장 약한 나라인 형남을 선택했고, 이어 호남의 초를 정복하여 동쪽의 남당(나라)과 서쪽의 후촉의 연합을 끊었다. 964년부터 후촉을 공격하여 이듬해에 함락시켰고, 970년에는 남한(나라)을, 974년에는 남당을 함락시켰다.

이로써 중국의 재통일에는 북쪽의 북한(나라)과 남쪽의 오월(나라)만 남게 되었지만, 태조는 976년에 갑작스럽게 붕어했다. 그 뒤를 이은 태종은 형의 사업을 계승하여, 978년에는 오월이 스스로 나라를 바쳤고, 979년에 북한을 멸망시켜 중국 통일을 완수했다.

태종은 형이 추진한 문치 정책을 강력하게 추진하여, 과거 합격자 수를 기존 10명 전후에서 200명 이상으로 늘리는 등 제도의 충실을 기했다.[3]

2. 2. 전성기

진종 대에는 태종 때부터 시행해 온 과거 제도가 더욱 확충되어 매년 시행되었고, 한 번에 수백 명이 합격하였다. 태조 이래의 정책 결과, 황제 독재 체제와 문치주의가 거의 완성되었다.[1]그러나 문치주의는 군사력 약화를 초래하여, 1004년 북쪽의 요나라가 남하하여 송을 침공하였다. 진종은 전주로 친히 군대를 이끌고 요를 맞아 싸웠으나, 전선은 교착되었고 결국 요에 매년 비단 20만 필, 은 10만 량의 재물을 바치는 조건으로 화의를 맺었다. 이를 전연의 맹약이라 한다. 또한 요의 침공과 동시에 서쪽의 탕구트족이 서하를 건국하고 송에 반기를 들었으나, 1044년 이 역시 재물을 보내는 것으로 화의를 맺었다. 이를 경력의 화약이라 한다.[4]

이 맹약으로 평화를 얻은 송은 압도적인 경제력을 바탕으로 높은 문화의 꽃을 피웠다. 회화, 도자기, 한시 등 여러 분야에서 중국 역대 최고봉이라 칭해지는 작품들이 이 시기에 많이 나왔다. 경제 발전과 함께 일반 백성의 경제력도 향상되어 수도 개봉은 밤에도 활기가 끊이지 않았고, 도시에서는 자유롭게 시장을 열 수 있었다.

요와 서하에 재물을 바쳐 평화를 얻은 것을 재정 및 민족주의적 측면에서 비판하는 의견도 있으나, 이로 인해 요와 서하의 지배 계층이 사치에 빠져 군사력이 약화되었다. 또한 견직물, 도자기, 차 등을 애호하는 습관이 이들 나라에 널리 퍼져 수입량이 증가하면서, 바쳐진 재물을 상회하는 재물이 송으로 흘러 들어와 결과적으로 송의 경제력 강화에 기여한 측면도 있다.

인종 대에는 범중엄, 한기, 구양수 등 명신들이 등장하여 정치를 주도했다. 이들은 경력의 치라 불리는 태평성대를 이끌었으며, 이 시기에 과거에 합격하여 권력을 잡은 새로운 지배층을 사대부라 부른다.

강력한 경제력을 바탕으로 인쇄술에 의한 서적 보급, 수묵화의 융성, 신유교의 탄생 등 여러 문화적 발전이 이루어졌다. 인종의 경력 연간의 치세를 칭하여 경력의 치라고 한다. 그러나 경력의 치 시대는 번영의 이면에 관료 파벌 싸움(붕당의 화), 군사비 증대, 대지주와 일반 농민 사이의 경제적 격차 등 여러 문제점이 드러난 시대이기도 했다.

2. 3. 쇠퇴와 멸망

왕안석이 신종의 명을 받아 추진한 신법은 국정 개혁을 목표로 했으나, 신법파와 구법파 간의 당쟁을 불러일으켜 정치적 혼란을 야기했다.[1] 신법파는 주로 강남 지방 출신의 사대부였고, 구법파는 주로 화북(華北) 출신의 사대부였다. 신법파의 대표는 왕안석이었고, 구법파의 대표는 사마광, 소식(蘇軾) 등이었다. 이들의 다툼은 처음에는 정책에 대한 이념적 대립이었으나, 시간이 지나면서 감정적인 싸움으로 변질되었다. 신법과 구법이 여러 번 바뀌면서 국정은 혼란에 빠졌고, 이는 송나라의 국력을 약화시키는 요인이 되었다.[14]휘종은 예술적 재능은 뛰어났지만, 황제로서는 무능했다. 채경, 고구, 이언, 동관 등 간신들의 말에 휘둘려 국고를 낭비하고, 신법을 악용한 가혹한 세금 징수로 백성들의 삶을 피폐하게 만들었다. 이에 각지에서 민란이 빈발했고, 그중 하나가 수호전의 배경이 되기도 했다.

북쪽에서는 여진족이 세운 금나라가 강성해지면서 요나라를 위협했다. 송나라 조정은 금나라와 동맹을 맺고 요나라를 멸망시켰으나(해상의 맹), 이는 금나라의 침입을 불러오는 결과를 초래했다. 1127년 금나라 군대는 수도 개봉을 함락시키고 흠종과 상황 휘종을 포로로 잡아갔다. 이를 정강의 변이라 부르며, 이 사건으로 북송은 멸망했다.

3. 정치

당나라가 각지에 절도사의 할거를 허용하여 오대십국 시대의 혼란으로 이어진 것을 본 조광윤이 세운 송나라는, 각 지역 유력자 세력을 억제하고 과거를 통해 관료를 선발하여 중앙집권적인 관료 체제를 완성했다. 진나라 이전, 오호십육국 시대, 남북조 시대, 오대십국 시대와 같은 군웅 할거는 이후 중화 왕조에서 근대에 이르기까지 나타나지 않았다.

송나라의 지배 체제는 당나라 귀족층이 몰락한 후, 사대부라 불리는 새로운 계층이 중심이 되었다. 사대부는 학문을 쌓고 과거에 합격하여 관료가 됨으로써 혈연이 아닌 능력으로 존경받는 존재였다.

황제는 이러한 사대부 출신 관료를 통해 국정을 운영하는 '황제전제', '군주독재' 체제를 구축했다. 다만, 진종 사후 어리고 병약한 황제가 즉위하면서 황태후나 태황태후가 황제를 대신하여 정치를 안정시킨 사례도 주목할 만하다.

송나라 시대에는 수나라 문제 때 시작된 과거 제도가 본격적으로 효과를 발휘했다. 송나라에서는 전시를 통해 황제가 직접 관리를 선발하는 방식으로 강화되었다. 과거 과목은 신종 시기에 진사과 하나로 통합되었고, 합격자를 진사라 불렀다. 과거 합격자와 시험관은 사제 관계를 맺어 관료 사회의 인맥 기반을 형성했고, 이는 황제 직속 관료라는 의식을 강화했다.

송나라 관료 제도는 북송 원풍 연간을 경계로 크게 변화했다. 초기에는 당나라 제도에 기반한 관직명이 실제 직무와 일치하지 않는 경우가 많았다. 중앙 관제는 삼성육부, 구사, 오감을 유지했지만, 중서성이 권한을 집중한 재상부가 있었고, 재상과 참지정사가 민정을 담당했다. 군사는 추밀원이 담당했고, 실제 행정은 삼사, 어사대, 심관원, 태상예의원, 심형원, 형부, 대리사 등 '사직'이라 불리는 관직이 담당했다. 지방 관제는 '로' 아래에 부, 주, 군, 현이 있었고, 주의 장관은 '지~주'라 불렸다.

3. 1. 문치주의

당나라 멸망 후, 중국은 오대십국 시대라는 혼란기에 접어들었고, 북방의 요나라(거란) 등의 압박을 받았다. 이러한 혼란을 막기 위해 북송은 문치주의를 채택하고 과거 제도를 통해 관료를 선발하여 중앙집권체제를 강화했다.[10] 과거 제도는 수나라 때 시작되었지만, 북송 시대에 이르러 더욱 중요해졌고, 전시를 통해 황제가 직접 관리를 선발함으로써 황제권이 강화되었다.[2]오대 마지막 왕조인 후주(나라)의 2대 황제 채영(세종)은 중국 재통일을 목표로 하였고, 그의 핵심 인물이자 군사적으로 큰 활약을 한 인물이 바로 송 태조 조광윤이다. 960년 조광윤은 채종훈으로부터 선양을 받아 송을 건국하였다(진교의 변).[2]

태조는 무단주의에서 문치주의로 전환을 추진했다. 전전도점검의 지위를 폐지하고, 금군의 지휘권을 황제에게 귀속시켰으며, 장군들에게는 자신이 지휘하는 부대만을 지휘할 권한만을 부여했다. 또한, 지방에 강한 권한을 가지고 있던 절도사의 권한을 점차 빼앗아 명예직으로 만들었다.

태조는 중요한 직책에는 과거를 통과한 자만이 임명되도록 하고, 전시를 실시함으로써 과거를 통한 관료 임명권을 황제의 것으로 만들었다. 그의 동생 조광의(태종)는 과거 합격자 수를 늘리는 등 제도의 충실을 기했다.

조광의의 아들 진종 때에는 과거 제도가 더욱 확충되어 매년 시행되고, 한 번에 수백 명이 합격하였다. 태조 이래의 정책 결과, 황제 독재 체제와 문치주의가 거의 완성되었다.[3]

그러나 문치주의는 군사력 약화를 초래하여 요나라, 서하, 금나라 등 주변 이민족 국가의 침입에 효과적으로 대응하지 못하는 결과를 낳았다. 1004년 요나라가 남하하여 송을 침공하였을 때, 진종은 전주로 친히 군대를 이끌고 맞서 싸웠으나 요에게 매년 재물을 보내는 것으로 화의했다(전연의 맹약). 탕구트족의 서하 건국에도 재물을 보내는 것으로 화의했다(1044년).

이후, 과거에 합격하여 권력을 잡은 새로운 지배층을 이전의 지배층이었던 귀족에 대해 '''사대부'''라고 부른다.

3. 2. 관료 제도

송나라 초기 관료 제도는 당나라 말기부터 오대십국 시대에 걸쳐 형성된 사직(使職) 체제를 계승했다. 당나라의 율령제는 정밀하고 완성된 관제를 갖추었지만, 현종 시기 이후 사회 변화에 대응하지 못하고 현실과 괴리가 생겼다. 이를 보완하기 위해 율령에 없는 관직인 사직이 설치되었고, 율령의 관직은 유명무실해지고 실권은 사직으로 넘어갔다.[6]송나라 건국 후, 태조와 태종은 건국 초기 혼란을 우려하여 절도사의 권한을 축소하는 등 필수적인 부분을 수정했지만, 근본적인 관제 개혁은 하지 않았다. 이 시기에는 기록관(寄禄官)이나 직(館職)과 같이 실제 직책을 나타내지 않는 명칭이 있어, 송나라 초기의 관제는 역대 가장 이해하기 어렵다고 알려져 있다.[6]

중앙 관제는 형식상 삼성육부(三省六部), 구사(九寺), 오감(五監)을 유지했다. 그중 중서성(中書省)이 문하성(門下省)의 권한을 흡수하여 재상부(宰相府)가 되었고, 재상은 동중서문하평장사(同中書門下平章事)라고 불렸다. 재상은 여러 명을 선출했고, 부재상으로 참지정사(参 知政事) 여러 명이 선출되었다.[6]

재상부는 민정을 담당하고, 군사는 추밀원(枢密院)이 담당했다. 추밀원의 장관은 추밀사(枢密使), 부장관은 추밀부사(枢密副使)였다. 참지정사를 합쳐 집정(執政)이라 불렀고, 재상과 집정이 정무를 맡았다.[6]

행정기관인 육부, 구사, 오감은 실제 역할이 없었고, 대신 실제 행정을 맡은 것은 '사직'(使職)이라 불리는 관직이었다.[6]

- 삼사(三司) - 재정 담당.

- 어사태(御史台) - 관료 감찰.

- 심사원(審官院) - 인사 담당.

- 태사예의원(太常礼儀院) - 제사 담당.

- 심형원(審刑院), 형부(刑部), 대리사(大理寺) - 재판 담당.

이처럼 기존 관직명은 실제 업무 내용이 아닌 단계를 나타내는 것에 불과했다.[6]

지방 관제는 '로'(路) 아래에 부(府), 주(州), 군(軍), 현(縣)이 있었다. 주의 장관은 지(知)~주(州)라고 불렸고, 부관으로 통판(通判)이 있었다.[7]

왕안석(王安石)은 신법(新法)을 통해 관료 제도를 개혁하려 했지만, 신법파와 구법파의 당쟁으로 큰 성과를 거두지 못했다.

3. 3. 과거 제도

수나라 문제에 의해 시작된 과거 제도는 송나라에 이르러 진정한 의미로 효력을 발휘하기 시작했다.[8] 당나라에서는 과거 합격자의 지위가 귀족 계층이 음서(고관 자녀의 임관 자격)로 얻는 지위보다 낮았고, 과거에 합격해도 관료 임명과 승진을 담당하는 상서이부는 귀족 계층이 지배하여 과거 합격자는 승진에 불리했다. 그러나 송나라에서는 기존 귀족 계층이 몰락하거나 오대십국 시대에 소멸하여 이러한 문제가 사라졌다.송나라 과거 제도의 주요 변경점은 전시를 도입한 것이다. 이전에는 지방의 1차 시험인 해시, 중앙의 2차 시험인 회시가 있었으나, 황제가 직접 주관하는 전시를 추가했다.

초기에는 전시에서 낙제하는 경우도 있었지만, 이후에는 낙제자가 없어졌다. 당나라까지는 시부가 중시되는 진사과가 있었으나, 왕안석은 진사과를 경서 해석과 현실 정치 논책을 묻는 시험으로 바꾸고, 다른 과는 모두 폐지했다. 이후 진사는 과거 합격의 별칭이 되었다.

과거 시험관은 매년 합격자와 사제 관계를 맺었고, 이는 관료 사회의 인맥 기반이 되었다. 낙제자가 없는 전시의 의미도 여기에 있으며, 황제와의 사제 관계는 황제 직속 관료라는 의식을 형성했다. 송나라는 역대 왕조 중 과거가 가장 성행한 시대로, 거의 3년에 한 번씩 실시되어 한 번에 300-400명이 합격했다.

과거 합격 후 봉록관이 주어지지 않은 상태는 선인이라 불렀다. 선인은 수습 기간 중 지방관으로 근무했다. 지방 경험 후 중앙으로 돌아와 차지와 봉록관이 주어지는 경관이 되었고, 당구품제에서 종구품에서 종팔품까지가 이 계층이었다. 정팔품에서 종칠품까지는 조관이라 불렀고, 경조관을 합쳐 불렀다. 정칠품은 원랑, 종육품은 랑중이라 불렀다.

과거 외에도 관료가 되는 길은 있었다. 음서 제도, 과거 낙제자에게 주어지는 임관 권리, 거금을 내고 사는 임관 권리, 지방 서리의 관료 지위 부여 등이 있었다. 그러나 이들은 진사에 비해 낮은 지위만 주어졌고, 국정에 관여하는 고위직은 진사만 가능했다.

출신과 관계없이 시험으로 선발하는 과거 제도는 개명적이었지만, 시험 편중 폐해가 송나라 시대에 이미 나타났다. 범중엄과 왕안석은 교육을 통한 관료 육성을 제안했고, 왕안석이 실행했다. 개봉에는 국자감과 태학이라는 국립학교가 있었는데, 과거 응시에 유리하여 과거 직전 입학자가 쇄도하고 끝나면 퇴학하는 상태로, 교육 기관으로 기능하지 못했다. 왕안석은 학생을 외사·중사·상사로 나누고, 춘추 연 2회 시험 우수자는 순차적으로 올려 상사 합격자를 임관시키는 삼사법을 시행했다. 휘종 시대에 지방 학교에도 적용되었지만, 인기 영합 정책으로 전락하여 과거로 복귀되었다.

과거 출신 관료들은 정치적 의견과 제안을 통해 존재감을 보였다. 여러 정책이 제시되었지만, 정쟁 빈발과 재상 등 정권 담당자의 잦은 교체로 이어졌다. 북송 성립 시 조보와 노다손의 대립, 진종 시대 북인(오대 왕조 출신)과 남인(구 남당 등 화남 출신)의 대립, 인종 시대 곽황후 폐후 문제를 둘러싼 경력의 당의, 영종 친부 조윤양 대우를 둘러싼 복의, 신종 시대부터 북송 멸망까지 계속된 신법당과 구법당의 대립이 단속적으로 반복되었고, 남송 시대 대금 정책과 주자학 논쟁에도 영향을 미쳤다.[9][10]

3. 4. 신법과 구법의 당쟁

왕안석(王安石)은 신종 대에 재정난 해결과 국방력 강화를 위해 청묘법(青苗法), 모역법(募役法) 등 신법(新法)을 추진했다.[6] 그러나 이는 기존의 대상인과 대지주 세력의 이익을 훼손하는 것이었기에, 이들을 기반으로 하는 사대부(士大夫) 계층의 강력한 반발을 불러일으켰다.[6]신법 추진 세력은 주로 강남 지방 출신의 사대부(신법파)였고, 신법 반대 세력은 주로 화북(華北) 출신의 사대부(구법파)였다.[6] 신법파의 영수(領袖)는 왕안석이었고, 구법파의 대표로는 사마광(司馬光), 소식(蘇軾) 등이 있었다.[6]

왕안석은 구법파를 좌천시키고 신법을 추진하였으나, 계속되는 반대에 신종도 흔들렸고, 신법파 내부의 갈등도 있어, 왕안석은 신법의 완성을 보지 못하고 은퇴하였다.[6] 신종은 왕안석이 없어진 후에도 신법을 이어갔고, 그 성과로 재정이 건전해졌다. 이를 바탕으로 신종은 원풍(元豊)의 개혁을 실시하고, 서하에 대한 공격을 감행하였으나 실패로 끝났다. 신법으로 표면상으로는 잘되는 것처럼 보였지만, 그 이면에서 구법파의 불만은 깊이 뿌리내리고 있었다.[6]

1085년, 신종이 죽고 아들 조흡(趙煦)이 즉위했을 때 철종은 불과 열 살이었기에, 영종의 황후였던 선인태후(宣仁太后)가 수렴청정(垂簾聽政)을 하였다. 선인태후는 사마광을 재상으로 삼아 신법을 철저하게 배척하였다(원우갱화(元祐更化)).[6] 사마광은 재상이 된 지 1년도 못 되어 죽었고, 왕안석은 그 조금 전에 죽었다. 선인태후 시대는 구법파의 세상이었다. 그러나 1093년에 선인태후가 죽고 철종이 친정을 시작하자 다시 신법이 부활하여 신법파의 세상이 되었다.[6]

이 시기에는 신법파와 구법파 모두 정책 이념과는 관계없이 상대방을 미워하는 감정으로 인한 행동을 하게 되어, 신법과 구법이 여러 번 바뀌면서 국정은 혼란에 빠졌다. 이러한 일련의 정치적 다툼을 '''신법·구법의 다툼'''이라고 한다.[6]

4. 군사 제도

송나라의 군사 제도는 용병제였으며, 군대는 중앙군인 금군과 지방군인 상군으로 나뉘었다.[13] 태조는 절도사들의 권력을 제한하고 자신의 출신 부대였던 금군을 강화하여 중앙집권 체제를 확립했다. 그러나 문치주의의 영향으로 군사력이 약화되어 주변 이민족 국가의 침입에 효과적으로 대응하지 못했다.

정규군인 금군과 물자 수송을 담당했던 상군이 있었고, 상비군은 북송 중기에 140만에 달했다. 그러나 숫자만 많을 뿐, 실제 전투에서는 훈련 부족과 사기 저하로 약한 병사가 많았다. 또한 문인 중시주의로 무인들은 경시되었고, 그 결과 병사를 뽑는 데 어려움이 많아 죄인 출신이 병사로 뽑히기도 했다.

왕안석은 군사력 강화를 위해 군마 사육을 장려하는 보마법 등 군제 개혁을 추진하여 기병을 늘리고자 했다. 그러나 이러한 개혁은 큰 성과를 거두지 못했다.

결국 송군은 금나라의 침입으로 정강의 변이 일어나 북송이 멸망하게 되는 원인이 되었다.

5. 경제

북송 시대는 농업 생산력이 크게 향상되고, 상업과 수공업이 발달하면서 경제적으로 크게 성장했다. 점성벼 도입, 농업 기술 발달 등으로 농업 생산량이 증가하고, 인구가 크게 증가했다.[1] 수공업 분야에서는 제철, 도자기, 인쇄, 조선 등 다양한 분야에서 기술 발전이 이루어졌다. 상업 발달과 도시 번성으로 화폐 경제가 발달하고, 세계 최초의 지폐인 교자가 발행되었다.[1]

양세법(兩稅法)이 시행되었는데, 전국의 가구(戶|hù중국어)를 토지를 소유하고 세금을 납부하는 주호(主戶)와 토지를 소유하지 않은 객호(客戶)로 분류하였다(주호객호제(主戶客戶制)). 주호는 5등호제(五等戶制)에 따라 5등급으로 나뉘어 여름과 가을에 곡물을 징수당했다. 그러나 백성들에게 큰 부담이 된 것은 강제 노역(실제로는 종종 돈으로 대납)인 직역(職役)(역(役))이었다. 주호 중 재력이 풍부한 일등호(一等戶)와 이등호(二等戶)는 직역을 부담했는데, 이 부담은 매우 무거워 가계를 압박하여 파탄에 이르게 하는 요인이 되었다.

대외 무역도 활발하게 이루어져 동아시아 경제권 형성에 중요한 역할을 했다. 육로 무역이 이루어지는 장소를 책장(榷場)이라고 했으며, 이곳 이외의 장소에서 무역을 하는 것은 엄격히 금지되었다. 해로 무역의 경우 시박사(市舶司)가 창구 역할을 했으며, 이를 거치지 않는 무역 또한 금지되었다. 책장이 설치된 곳으로는 거란에 대해서는 영주[15]·패주[16] 등 4곳, 서하에 대해서는 진융군[17]·보안군[18] 2곳이었다. 시박사가 설치된 곳으로는 광주·취안저우 등 여러 곳이 있었다.

송나라는 각국으로부터 말, 소금, 금, 목재 등을 수입했다. 특히 말은 송나라가 항상 전시 체제였고, 국내에서는 좋은 말이 생산되지 않아 중요시되었다. 송나라는 각국에 송전(宋銭), 차, 도자기, 비단, 곡물 등을 수출했다.

화폐 항목에서 설명했듯이 송나라 국내에서는 돈이 부족했고, 그에 따라 송전의 해외 수출은 금지되었다. 그러나 밀무역으로 대량 수출이 계속되었고, 각국에서도 통화로 송전이 유통되었다. 그 결과 동아시아 전체가 송전에 의한 하나의 경제권을 형성하게 되었다.

차를 마시는 풍습은 송나라에서 주변 국가들로 널리 전파되었고, 특히 채소가 부족하기 쉬운 거란, 서하에서는 차가 귀중한 비타민 공급원으로서 생활에 없어서는 안 될 것이 되었다.

6. 사회

당나라가 멸망하고 오대십국 시대의 혼란기를 거쳐 960년에 조광윤이 건국한 송나라는, 이전 시대의 군벌 할거를 막기 위해 과거 제도를 통해 관료를 선발하는 문신 관료 체제를 확립했다. 이로 인해 진나라 이전부터 오호십육국 시대, 남북조 시대, 오대십국 시대에 이르기까지 이어져 온 군웅 할거 상황은 근대에 이르기까지 사라지게 되었다.[1]

송나라 시대의 지배 체제는 오대십국의 혼란을 거치며 몰락한 당나라 귀족층을 대신하여 사대부라 불리는 새로운 계층이 중심이 되었다. 사대부는 학문을 쌓고 과거에 합격하여 관료가 된 이들로, 혈통이 아닌 능력으로 존경받는 존재였다. 이들은 지방에서 영향력 있는 인물로서 재산을 축적했으며, 반대로 출세하지 못하면 존경과 재산을 잃게 되는 구조였다.

황제는 사대부 출신 관료를 손발처럼 부리며 국정을 운영했는데, 이러한 체제를 '황제 전제' 또는 '군주 독재'라고 부른다.[1] 다만, 진종 사후 어린 황제들이 즉위하면서 황태후나 태황태후가 황제를 대신하여 정치를 안정시킨 사례도 주목할 만하다.

사대부 층은 관료이자 지주, 대상인이었기에 모든 문화를 독점했다. 이들은 원나라 시대를 제외하면 중국 역사에서 주도적인 역할을 했으며, 그 외에는 누르하치와 같은 왕조 창설기의 인물이나 이자성, 홍수전과 같은 반란 지도자들뿐이었다.

송나라 시대에는 과거 제도가 더욱 중요해졌다. 수나라 문제 때 시작된 과거 제도는 송나라에 이르러 진정한 효력을 발휘하기 시작했다.[8] 당나라에서는 과거 합격자의 지위가 귀족보다 낮았지만, 송나라에서는 귀족 계층이 몰락하면서 과거 합격자가 고위직에 오를 수 있게 되었다.

송나라 과거 제도의 주요 변화는 황제 앞에서 치르는 전시를 도입한 것이다. 전시에서는 낙제하는 사람이 없었고, 황제와 사제 관계를 맺음으로써 황제에게 직속되는 관료라는 의식을 심어주었다. 왕안석은 시부 중심이었던 진사과를 경서 해석과 현실 정치에 대한 논책을 묻는 시험으로 바꾸고, 다른 과는 폐지했다.

과거 제도는 매년 시험관과 합격자 사이에 사제 관계를 맺게 하여 인맥의 기초가 되었다. 송나라 시대에는 거의 3년에 한 번씩 과거가 실시되었고, 한 번에 300-400명이 합격했다. 과거 합격 후에는 수습 기간인 선인을 거쳐 중앙 관직인 경관이 주어졌다.

과거 합격 외에도 관료가 되는 길이 있었지만, 진사 출신에 비해 낮은 지위만 주어졌다. 출신에 관계없이 시험으로 선발하는 과거 제도는 개명적인 제도였지만, 시험 편중의 폐해도 나타났다. 범중엄과 왕안석은 교육을 통해 관료를 육성하는 삼사법을 제안했지만, 큰 성과를 거두지는 못했다.

과거를 통해 입신한 관료들은 자신의 존재감을 드러내기 위해 여러 정치적 의견을 제시했고, 이는 정쟁의 빈발과 정권 담당자의 잦은 교체로 이어졌다. 조보와 노다손의 대립, 북인과 남인의 대립, 경력의 당의, 복의, 신법·구법의 쟁이 등 여러 정쟁이 있었고, 이는 남송 시대의 대금 정책과 주자학 논쟁에도 영향을 미쳤다.[9]

북송 시대에는 서리의 존재 또한 확립되었다. 서리는 과거를 통과한 관료 아래에서 실무를 처리하는 집단으로, 요역의 일종으로 시작되었다. 이들은 전문성을 바탕으로 도제 제도를 통해 기술을 계승하고 직책을 점유했다. 서리는 무급이었기 때문에 관료와 민중에게서 수탈을 일삼았고, 이는 여러 차례 문제가 되었다. 왕안석은 서리에게 봉급을 지급하는 창법을 시행했지만, 사대부의 반대로 중단되었다.[10]

7. 문화

북송 시대는 오대십국 시대의 혼란을 수습하고 조광윤(趙匡胤)이 건국한 나라로, 문화적으로 괄목할 만한 발전을 이루었다. 당나라 시대까지 정치, 경제, 문화를 이끌었던 귀족 계층이 사라지고, 사대부라는 새로운 계층이 등장했다.[1] 이들은 과거 시험을 통해 관료가 되었으며, 황제 독재 체제가 성립되는 배경이 되었다.

이러한 사회 변화 속에서 문화는 더욱 개방적인 모습을 보였다. 경제적으로는 동전 발행량이 크게 늘었고, 역사상 최초의 지폐인 교자가 등장했다. 문화의 담당자와 수용자 수도 크게 증가하여, 당나라 시대의 귀족 문화와는 다른 양상을 보였다. 내토 고난 교수는 이러한 변화를 단순한 왕조 교체가 아닌, 중국 역사상 가장 큰 변화로 보았다.

7. 1. 성리학

북송 시대에는 유교 경전을 새롭게 해석하고 체계화한 성리학이 등장했다. 주희는 성리학을 집대성하여 이후 중국 사회에 큰 영향을 미쳤다. 성리학은 인간의 본성과 우주의 원리를 탐구하고, 수양을 통해 도덕적 완성을 추구하는 학문으로, 북송 시대 지식인 사회의 중심 사상으로 자리잡았다.7. 2. 역사학

북송 시대에는 역사서 편찬이 활발하게 이루어졌다. 사마광의 『자치통감』, 구양수의 『신당서』와 『신오대사』 등이 대표적이다. 『자치통감』은 편년체 역사서로, 이후 중국 역사 서술의 모범이 되었다.7. 3. 문학

북송 시대에는 당나라의 시 문학을 계승하고 발전시킨 송시가 유행했다. 소식(소동파), 구양수, 왕안석 등 뛰어난 시인들이 등장하여 다양한 주제와 형식의 시를 창작했다. 산문 분야에서는 당송팔대가 중 구양수, 소식, 왕안석 등이 북송 시대에 활동하며 뛰어난 작품을 남겼다.7. 4. 회화와 서예

북송 시대에는 문인화가 발전하여 산수화, 화조화 등 다양한 분야에서 뛰어난 작품이 창작되었다. 휘종(徽宗)은 그림에 뛰어난 재능을 보였으며, 북송 회화 발전에 큰 영향을 미쳤다. 채경(蔡京)은 휘종의 신임을 받아 신법을 악용하고 부정부패를 일삼았지만, 휘종과 마찬가지로 송대를 대표하는 예술가 중 한 명이었다.[5]서예 분야에서는 소식, 황정견, 미불 등 개성적인 서예가들이 등장하여 다양한 서체를 발전시켰다.

8. 국제 관계

요(거란)는 916년 예율아보기가 건국한 국가로, 북송 건국 이후로 지속적인 대립 관계에 있었다. 1004년 양국은 전연의 맹을 맺어 평화 관계를 유지했으나, 송은 요에 매년 막대한 재물을 바쳐야 했기에 군사적으로 열세에 있었다.

탕구트족이 세운 서하는 송나라에 대해 침략을 반복하여, 북송 멸망 때까지 안정적인 관계를 맺지 못했다. 1044년 경력의 화약을 맺었으나, 이후에도 잦은 충돌과 화의를 반복했다.

907년 견당사 폐지 이후, 일본은 대외적으로 소극적인 태도를 보여 북송과 공식적인 국교를 맺지 못했다. 그러나 민간에서는 송나라 측이 적극적으로 무역을 추진하여, 978년 처음으로 송나라 배가 일본을 방문했다. 주로 하카타에 기항했으며, 오슈 산 금, 유황, 수은, 부채 등을 수출하고, 향료, 차, 도자기, 비단, 책, 약재 등을 수입했다.

1115년 여진족이 금을 건국하고 요를 공격하자, 송 휘종은 금과 동맹을 맺고 요를 멸망시켰다(해상의 맹). 그러나 이후 금은 송을 공격하여 1127년 정강의 변을 일으켜 북송을 멸망시켰다.

8. 1. 한국과의 관계

고려는 936년 태조가 후삼국을 통일한 직후, 오대 십국의 여러 나라에 조공하였다. 송이 건국되자 고려는 송의 책봉국이 되었다.거란이 발해를 멸망시키고 송과 대립하면서, 후방의 안정을 위해 993년부터 고려를 침략했다. 994년, 고려는 압록강 이남 영토를 대가로 거란의 책봉을 받게 되면서 송과의 관계는 단절되었다.[23]

신종 때인 1068년, 송에서 비공식적인 사절을 파견했고, 고려는 이에 대한 답례로 송에 조공을 했다. 고려는 송과 거란 양쪽에 모두 관계를 맺는 이중 외교를 통해[23], 양국의 대립을 이용하여[23] 중개 무역으로 이익을 얻었다.[23]

송과 고려는 사신을 자주 교환하며, 송에서는 『문원영화』·『태평어람』을, 고려에서는 『선화봉사고려도경』을 서로 주고받았다. 또한 무역선도 왕래하며, 북송이 금에 멸망할 때까지 우호적인 관계를 유지했다.

참조

[1]

문서

독재황제가 아니다. 이 차이에 유의.

[2]

문서

북주 금군은 전전군과 시위친군의 두 개가 있으며, 전전군의 장관이 도점검으로 부장관이 도지휘사. 시위친군은 도지휘사가 장관.

[3]

문서

미야자키 1935

[4]

문서

산서성 만영현의 북방

[5]

서적

靖康稗史箋證・卷3

[6]

문서

이 절은 미야자키 1963・『중국역대직관사전』을 참조.

[7]

문서

이 절은 미야자키 1953・『중국역대직관사전』을 참조.

[8]

문서

이 절은 미야자키 1946・1963을 참조.

[9]

서적

宋代官僚社会史研究

급고서원

2006

[10]

문서

이 절은 미야자키 1930・1945를 참조.

[11]

서적

중국사 3

산카와

[12]

문서

이 절은 미야자키 1954를 참조.

[13]

문서

이 절은 젠가베 1937을 참조.

[14]

문서

책봉#책봉체제의 붕괴와 재생도 참조.

[15]

문서

하북성 웅현

[16]

문서

하북성 패주시

[17]

문서

녕하회족자치구 고원시 원주구

[18]

문서

섬서성 지단현

[19]

문서

하북성 복양현

[20]

문서

이 절은 사에키 1987・김 2000을 참조.

[21]

문서

녕하회족자치구 오충시

[22]

문서

남류하는 황하의 서쪽

[23]

문서

주등 (2004)

[24]

문서

이 절은 기궁 1955・모리 1948a・1948b・1948c・1950을 참조

[25]

문서

미야자키 1935

[26]

문서

거단문 dan gur여 「동단국」국호(─겸평유포강「재담“동단국”국호문제」──)

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com