자이나교

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

자이나교는 기원전 6세기에 바르다마나에 의해 시작된 고대 인도의 종교이자 철학으로, 불교와 힌두교와 유사한 점이 많다. 자이나교는 해탈을 목표로, 영혼과 비영혼의 구분을 강조하며, 카르마를 제거하고 해탈에 이르는 길로 바른 믿음, 지식, 행동을 제시한다. 특히, 모든 생명에 대한 비폭력(아힘사)을 중요하게 여기며, 이는 자이나교의 핵심 원칙이다. 자이나교는 무신론적 성격을 띠지만, 해탈한 영혼은 숭배의 대상이 된다. 자이나교는 디감바라와 슈베탐바라로 분파되며, 미술과 건축에도 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 이원론 - 태극

태극은 만물의 근원이자 음양의 기원으로 여겨지는 중국 사상의 개념으로, 우주 생성론의 핵심이며 한국 문화의 중요한 상징이다. - 이원론 - 영혼

영혼은 육체와 정신 활동을 관장하는 인격적 실재 또는 영원불멸의 존재를 의미하며, 종교에서 핵심 개념으로 다뤄지고 사후 세계와 관련되어 다양한 종교와 철학에서 해석되며, 과학적으로 증명되지는 않았지만 여러 분야에서 탐구되고 철학적으로도 논의되는 개념이다. - 자이나교 - 아힘사

아힘사는 인도 종교에서 유래한 "해치지 않음" 또는 "비폭력"을 의미하는 윤리적 원리로, 자이나교에서 최고의 덕목으로 여겨지며 힌두교, 불교에서도 중요하게 다뤄지고, 간디에 의해 정치적 저항 수단으로 사용되었으며, 요가 철학에서는 신체적, 언어적, 정신적 폭력을 배제하는 개념으로, 불교에서는 살생을 금지하는 원리로 나타난다. - 자이나교 - 환생

환생은 죽음 이후 영혼, 정신, 의식 등이 다시 태어난다는 믿음으로, 힌두교, 불교 등 주요 종교에서 핵심 개념으로 다루어지며, 다양한 문화와 종교에서도 나타난다. - 종교 및 믿음에 관한 - 개종

개종은 한 종교에서 다른 종교로, 또는 무신론으로 신념을 바꾸는 행위이며, 종교에 따라 개종에 대한 입장이 다르고 개인의 신념 변화, 사회적 요인 등에 의해 발생하며 종교 간 갈등과 관련될 수 있다. - 종교 및 믿음에 관한 - 탕카

탕카는 티베트 불교 회화의 한 형태로, 불교 교리를 시각적으로 표현하며, 7세기경 인도에서 유래하여 만다라, 부처 등을 묘사하고, 천연 안료로 면이나 비단에 그림을 그리며, 채색 탕카, 자수 탕카 등으로 분류된다.

2. 역사

불교의 고타마 붓다와 동시대 인물인 바르다마나의 가르침에서 비롯된 자이나교는, 시대관에 따르면 현 시대에 출현한 24명의 자이나 예언자('티르탕카라') 가운데 마지막 24번째 예언자인 바르다마나를 통해 그 가르침이 확립되었다. 자이나교 전통에 따르면, 자이나교는 인류의 기록된 역사 이전 아주 오랜 시대에서 기원한 종교이자 철학이다.[33] 바르다마나는 영적으로 타락해가는 시기에 태어나 본래 자이나교의 가르침을 회복시키고 전수한 영적 개혁가였다.[33] 그는 철저한 고행 정진을 통해 완전지(kevala-jnana)에 도달하여 윤회에서 벗어나는 해탈(moksa)을 성취함으로써 지나(jina, 정복자, 승리자) 또는 마하비라(Mahavira, 대영웅)로 불리게 되었다.

자이나교는 해탈을 목표로 하며, 세계를 영혼(jiva)과 비영혼(ajiva)으로 구분한다. 해탈하지 못한 영혼은 무지(avidya)와 탐욕, 성냄 등의 격정(passions)으로 인해 형성된 카르마(업)에 의해 본성이 발현되지 못하는 속박 상태에 있다. 해탈은 바른 믿음, 바른 지식, 바른 행동의 세 가지를 통해 이루어지며, 특히 아힘사(ahimsa, 해치지 않음)라는 윤리적 실천을 중시한다.

바르다마나는 생전에 교단을 형성했으나, 사후에 공의파(空依派, 디감바라)와 백의파(白衣派, 스베탐바라)로 분열되는 등 여러 차례 분열을 겪었다. 하지만 기본적인 교리는 서로 간에 큰 차이가 없다.

자이나교는 세계가 2개의 실체(영혼, 비영혼) 또는 6개의 실체(영혼, 시간, 공간, 다르마, 아다르마, 물질)로 이루어져 있다고 본다. 물질(푸드갈라)은 육체, 숨, 마음(manas) 등을 포함하며, 카르마는 영혼과 물질의 연결고리 역할을 하는 미묘한 물질이다.

자이나교는 다원적 실재론과 인식적 상대론의 입장을 가지며, 아힘사와 고행의 정신은 인도에 큰 영향을 미쳤다. 마하트마 간디는 젊은 시절 자이나교 성자에게 감명을 받았다고 전해진다.[33]

자이나교는 힌두교와 달리 최고신을 부정하고 불교처럼 카르마 법칙의 자율성을 강조하는 무신론적 종교이다. 다만, 해탈한 영혼은 완전한 지식과 능력을 가진 존재이므로 신과 같이 경배의 대상이 된다. 자이나교는 철저한 자력 신앙을 강조하며, 스스로의 노력으로 해탈을 성취해야 한다는 입장을 견지한다.

2. 1. 기원

자이나교는 기원이 불분명한 고대 인도의 종교이다. 실질적으로 자이나교는 불교의 교조인 고타마 붓다와 동시대인이었던 바르다마나의 가르침에서 연유한 종교이자 철학이라고 할 수 있다. 자이나교 시대관에 따르면, 바르다마나는 현 시대에 출현한 24명의 자이나 예언자('티르탕카라') 가운데 가장 마지막 24번째 예언자다. 자이나 전통에 따르면, 자이나교는 인류의 기록된 역사 이전 아주 오랜 시대에서 기원한 종교이자 철학이다.[33]자이나교도들은 자이나교가 영원불멸하다고 주장하며, 첫 번째 티르탄카라인 리스바바나타를 현재 시간 순환에서 자이나교를 재확립한 자로 여긴다.[34] 고대 인도의 사라마나 전통 중 하나로, 베다를 배척했다. 비교종교학의 20세기 학자 살베팔리 라다크리슈난에 따르면, 자이나교는 베다가 편찬되기 전에 이미 존재했다.

처음 22명의 티르탄카라들의 역사적 사실 여부는 아직 밝혀지지 않았다. 23번째 티르탄카라인 파르슈바나타는 역사적 인물이며,[34] 자이나교 전통에 따르면 기원전 9세기에 활동했고, 역사학자들은 그를 기원전 8세기 또는 7세기 인물로 본다. 마하비라는 기원전 6세기경 부처와 동시대 인물로 여겨진다.

자이나교의 창시자 마하비라(Mahavira)는 본명이 바르다마나(Vardhamana)이며, 기원전 540년경 마가다(Magadha)(현 비하르 주)의 바이샤리(Vaishali) 시 근교 쿤다(Kunda) 마을에서 태어났다. 아버지는 유명한 크샤트리아 족장이었고, 어머니는 리차비(Licchavi) 족의 왕녀였다. 30세에 출가하여 고행자의 길을 걸었고, 42세에 깨달음을 얻어 마하비라, 즉 위대한 영웅으로 알려지게 되었다.[57][58] 이후 30년 동안 포교 활동을 펼쳤으며, 기원전 468년경 72세의 나이로 파르바푸리(Pavapuri)(현 바갈푸르 근교)에서 입적하였다.[57][58] 마하비라의 신자들은 자이나(Jaina)라고 불리는데, 이는 승리자이자 완전한 지혜를 깨달은 자를 의미하는 마하비라 즉 지나(Jina)의 이름에서 유래하였다.[57][58]

2. 2. 발전

자이나교는 고대 인도에서 기원한 종교이다. 자이나교도들은 스스로의 역사를 24명의 티르탄카라를 통해 추적하며, 리스바바나타를 최초의 티르탄카라로 존경한다. 마지막 두 티르탄카라인 23대 티르탄카라 파르슈바나타(기원전 9세기-8세기경)와 24대 티르탄카라 마하비라(기원전 599년경 – 기원전 527년경)는 역사적 인물로, 마하비라는 붓다와 동시대 인물이었다.[33]처음 22명의 티르탄카라들의 역사적 사실 여부는 아직 밝혀지지 않았다.[34] 23번째 티르탄카라인 파르슈바나타는 역사적 인물이며,[34] 자이나교 전통에 따르면 기원전 9세기에 활동했고, 역사학자들은 그를 기원전 8세기 또는 7세기 인물로 본다. 마하비라는 기원전 6세기경 부처와 동시대 인물로 여겨진다. 불교와 자이나교 경전은 때때로 동일하거나 유사한 제목을 가지지만 서로 다른 교리를 제시한다.

하르얀카 왕조의 빔비사라 왕 (기원전 558년경 – 491년경), 아자타샤트루 왕 (기원전 492년경 – 460년경), 우다야인 왕 (기원전 460년경 – 440년경)은 자이나교의 후원자였다. 마우리아 제국의 창시자이자 아쇼카의 조부인 찬드라굽타 마우리아(기원전 322년 – 298년)는 생애 후반에 자이나교 수행자 바드라바후의 제자가 되었다고 전해진다. 자이나교 경전에는 그가 슈라바나벨골라에서 단식으로 의도적으로 죽었다고 기록되어 있다.

기원전 3세기 아쇼카 황제는 그의 기둥 명문에서 ''니간타스''(자이나교도들)를 언급한다.[35] 티르탄카라상은 기원전 2세기까지 거슬러 올라간다. 고고학적 증거는 마투라가 기원전 2세기부터 중요한 자이나교 중심지였음을 시사한다. 기원후 1세기 초의 비문은 이미 디감바라와 슈베탐바라 사이의 분열을 보여준다.

왕실의 후원은 자이나교의 성장과 쇠퇴에 있어 중요한 요인이었다. 기원후 1세기 후반에 라슈트라쿠타 왕조의 힌두교 왕들이 주요 자이나교 석굴 사원을 후원했다. 7세기의 하르샤바르다나 왕은 자이나교, 불교, 그리고 모든 힌두교 전통을 지지했다. 야다바 왕조는 기원후 700년에서 1000년 사이에 엘로라 석굴에 많은 사원을 건립했다.[35] 8세기의 아마 왕은 자이나교로 개종했고, 그의 시대에 자이나교 순례 전통이 잘 확립되었다. 찰루키아 왕조의 창시자인 뮬라라자 (10세기)는 자이나교도가 아니었음에도 불구하고 자이나교 사원을 건설했다.

2. 3. 중세 및 근대

자이나교는 인도아대륙에 대한 이슬람 정복 기간과 그 이후 박해를 받았다. 델리 술탄 왕조 통치자와의 자이나교 관계에 대한 학술적 연구는 부족하지만, 술탄 왕조의 저명한 통치자들과의 우호적인 관계 사례가 여러 차례 있었다. 자이나 경전에 따르면 알라우딘 칼지(1296~1316)는 자이나 성자들과 논의를 나누었고, 한때 아차리아 마하세나를 델리로 특별히 소환했다.[36] 아차리아 라마찬드라 수리도 그에게 칭송을 받았다. 알라우딘 칼지의 통치 기간 동안, 그의 구자라트 총독 알프 칸은 이전 이슬람 정복 기간 동안 파괴된 사원의 재건을 허용했고, 자이나 사원의 수리를 위해 거액을 기증했다.[37][38] 자이나 연대기에 따르면 무함마드 빈 투글루크(1325~1351)는 자이나 학자들을 선호했다.[39]무굴 제국 황제들은 일반적으로 자이나 학자들의 영향을 받았으며, 후마윤(1540~1556), 악바르(1556~1605), 자한기르(1605~1627), 그리고 심지어 아우랑제브(1658~1707) 치하에서도 순례지에 대한 후원과 지원을 했다.[40] 그러나 무굴 통치 기간 동안 자이나교에 대한 종교적 편협 사례도 있었다. 첫 번째 무굴 황제인 바부르(1526~1530)는 괄리오르에서 여러 자이나교 우상을 파괴하도록 명령했다.[41] 1567년 악바르는 치토르 요새를 유린했다. 요새 정복 후, 악바르는 치토르에 있는 여러 자이나교 사원과 신전의 파괴를 명령했다.[42] 마찬가지로 자한기르, 샤 자한, 그리고 특히 아우랑제브 치하에서 자이나교 성지가 파괴된 사례가 있었다.[43]

자이나 공동체는 전통적인 은행가이자 재정가였으며, 이는 이슬람 통치자들에게 상당한 영향을 미쳤다. 그러나 그들은 인도아대륙의 이슬람 통치 기간 동안 정치 권력의 일부가 되는 경우는 거의 없었다.

구자라트 출신의 자이나교 학자 비르찬드 간디(Virchand Gandhi)는 1893년 미국에서 열린 시카고 세계 박람회 기간 중 개최된 제1회 세계 종교 의회(World Parliament of Religions)에서 자이나교를 대표했다. 그는 자이나교도들의 권리를 옹호하고 자이나교에 관해 광범위하게 저술하고 강연했다.[44][45]

구자라트(Gujarat) 출신의 신비주의자이자 시인, 철학자인 슈리마드 라즈찬드라(Shrimad Rajchandra)는 일곱 살 때 ''자티스마란 냐나(jatismaran gnana)''(전생을 기억하는 능력)를 얻었다고 여겨진다. 비르찬드 간디는 세계 종교 의회에서 이러한 업적을 언급했다.[46] 그는 마하트마 간디와의 관계로 가장 잘 알려져 있다. 그들은 1891년 뭄바이에서 만났고 간디가 남아프리카에 있는 동안 편지를 통해 여러 대화를 나누었다. 간디는 그의 자서전인 ''나의 진실 이야기(The Story of My Experiments with Truth)''에서 슈리마드 라즈찬드라에 대한 인상을 적어 그를 자신의 "지도자이자 조력자", 그리고 "영적 위기의 순간에 피난처"라고 불렀다. 슈리마드 라즈찬드라가 지은 슈리 아트마시디 샤스트라(Shri Atmasiddhi Shastra)는 그의 대표작으로 여겨지며, 1.5~2시간 만에 자이나교의 본질을 담았다.[47] 그는 영혼의 여섯 가지 기본 진리에 대해 설명한다.[48]

# 자아(영혼)는 존재한다.

# 영혼은 영원불멸하다.

# 영혼은 자신의 행위의 주체이다.

# 영혼은 자신의 행위의 결과를 누리거나 고통받는다.

# 해탈은 존재한다.

# 해탈에 이르는 길이 있다.

식민지 시대의 보고서와 기독교 선교 활동은 자이나교를 힌두교의 한 종파, 불교의 한 종파 또는 독립된 종교로 다양하게 보았다.[49] 기독교 선교사들은 창조주 신이 없는 이교도인 자이나교도들이 기독교로 개종하기를 거부하는 것에 좌절했고, 참파트 라이 자인(Champat Rai Jain)과 같은 식민지 시대 자이나교 학자들은 기독교 활동가들의 비판과 왜곡에 맞서 자이나교를 옹호했다. 기독교와 이슬람교의 선교사들은 자이나교의 전통을 우상숭배적이고 미신적이라고 생각했다. 존 이 콧(John E. Cort)은 이러한 비판은 잘못되었고 기독교 종파 내의 유사한 관행을 무시했다고 말한다.

영국 식민 정부와 인도의 토후국들은 종교적 관용을 장려했다. 그러나 누구든 알몸으로 돌아다니는 것을 체포 가능한 범죄로 만드는 법이 통과되었다. 이것은 대다수 힌두교 인구의 지지를 받았지만, 특히 디감바라 승려들에게 영향을 미쳤다. 아킬 바라티야 자인 사마지는 이 법이 자이나교의 종교적 권리를 침해한다고 주장하며 반대했다. 아차리야 샨티사가르(Shantisagar)는 1927년 봄베이(현재 뭄바이)에 들어왔지만 몸을 가려야 했다. 그는 그 후 추종자들과 함께 알몸 수도승으로 인도 전역을 순회하며 여러 디감바라 성지들을 방문했고, 마하라슈트라 지방의 왕들에게 환영받았다. 샨티사가르는 영국령 인도(British Raj)가 디감바라 승려들에게 부과한 제한에 반대하여 단식을 했고, 그 제한은 철회되었다. 이 법은 인도가 독립한 후 폐지되었다.

2. 4. 현대

자이나교 신자들은 "자이나인(Jain)"이라고 불리는데, 이 단어는 "정복하다"라는 뜻을 가진 산스크리트어 동사 어근 ''ji''에서 유래했다. 현재 대다수의 자이나인들은 인도에 거주하고 있다. 전 세계적으로 400만~500만 명의 신자를 보유하고 있는 자이나교는 세계 주요 종교에 비해 규모가 작다. 자이나인들은 인도 인구의 0.37%를 차지하며, 마하라슈트라주, 라자스탄주, 구자라트주, 마디아 프라데시주 등 인도의 여러 주에 거주하고 있다.[51] 인도 외 지역에서는 유럽, 영국, 미국, 캐나다, 오스트레일리아, 케냐 등 인도인 인구가 많은 지역에서 자이나 공동체를 찾아볼 수 있다. 자이나교는 일본과 같이 비인도인 개종자들도 포함한다.[52]2015년~2016년에 실시된 전국 가족 건강 조사(NFHS-4)에 따르면, 자이나인들은 인도에서 가장 부유한 공동체를 형성하고 있다.[53] 2011년 인구 조사에 따르면, 자이나인들은 7세 이상 인구 중 가장 높은 읽고 쓰는 능력(87%)을 보이고 있으며, 대학 졸업자 수도 가장 많다.[54] 자이나인 남성은 인도에서 가장 높은 노동 참여율을 보이는 반면, 자이나인 여성은 가장 낮다.[55]

인도 독립 운동의 지도자였던 마하트마 간디는 자이나교에 대해 다음과 같이 말했다.

찬다나지(Chandanaji)는 1987년에 아차리아 칭호를 받은 최초의 자이나 여성이 되었다.

2001년 인도 인구 조사에 따르면 자이나교도는 약 450만 명으로 전체 인구의 0.5%에도 미치지 못하지만, 인도 사회에서 사실상 하나의 카스트를 형성하고 있다. 여기서 말하는 카스트는 직업적 내혼 집단으로 설명되는 「자티(Jāti)」의 의미이다. 인도 사회에서 자이나교도의 결속은 매우 굳건하며, 결혼도 대부분 자이나교도들끼리 이루어진다. 현재는 백의파와 나행파를 비롯하여 많은 분파가 생겨났다. 그중 가장 큰 세력은 백의파의 존상숭배파(무르티푸자카)이며, 다시 많은 가차(gaccha)라 불리는 분파로 나뉘어 있다.

3. 주요 교리 및 사상

자이나교는 불교의 고타마 붓다와 동시대 인물인 바르다마나의 가르침에서 비롯된 종교이자 철학이다. 자이나교의 시대관에 따르면, 바르다마나는 현 시대에 나타난 24명의 예언자 중 마지막 예언자였다. 자이나교 전통에 따르면, 자이나교는 인류 역사 이전의 아주 오랜 시대에서 기원한 종교이자 철학이다.[1] 바르다마나는 영적으로 타락해가는 시기에 태어나 자이나교의 가르침을 회복시키고 전수한 영적 개혁가였다.[2] 그는 철저한 고행 정진을 통해 완전지(kevala-jnana)에 도달하고, 윤회에서 벗어나는 해탈(moksa)을 성취하여 지나(jina, 정복자) 또는 마하비라(Mahavira, 대영웅)로 불리게 되었다.[3]

자이나교는 해탈을 목표로 하며, 세계는 영혼(jiva)과 비영혼(ajiva)으로 이루어져 있다고 본다. 영혼은 완전한 믿음, 지식, 능력, 기쁨을 본질로 하는 실체이다. 그러나 해탈한 영혼을 제외한 모든 영혼은 무지와 탐욕, 성냄 등의 격정으로 인해 형성된 카르마 물질(카르마, 업)에 의해 본성이 가려져 속박된 상태이다.[4] 카르마는 영혼 속으로 들어와 영혼과 결합하여 속박 상태를 만든다.[4]

해탈은 새로운 카르마 유입을 막고 이미 유입된 카르마를 제거함으로써 이루어진다. 이를 위한 방법으로 바른 믿음, 바른 지식, 바른 행동의 세 가지를 제시한다. 특히 아힘사(ahimsa, 해치지 않음)라는 윤리적 실천을 중시한다. 해탈하지 못한 자는 카르마 때문에 거친 세상으로 윤회하게 되지만, 해탈한 자는 세계(loka)의 꼭대기에서 영원한 기쁨과 평화를 누린다.[5] 바르다마나 사후 자이나 교단은 크게 공의파(디감바라)와 백의파(스베탐바라)로 분열되었으나, 기본적인 교리는 큰 차이가 없다.[6]

자이나교는 초월론적 종교이며, 우주가 실체 이원론의 법칙을 따르며, 평행론과 상호작용론을 통해 나타난다고 본다.

자이나교의 종교 생활의 기본적인 마음가짐은 다음과 같다.

- 올바른 신앙

- 올바른 지식

- 올바른 행위

이를 "세 가지 보배"(트리 라트나, tri-ratna)라고 부른다.

출가자는 다음 다섯 가지 큰 금계(마하브라타, mahāvrata)를 지킨다.

- 생명체를 해치지 않는 것(아힘사)

- 거짓말을 하지 않는 것

- 남의 것을 훔치지 않는 것

- 성행위를 일절 하지 않는 것

- 어떤 것도 소유하지 않는 것(무소유 아파리가하, aparigraha)

재가자는 다섯 가지 작은 금계(아누브라타)를 지킨다.

아힘사는 육체적, 언어적, 심리적 행위 모두에 해당하며, 자이나교도들은 마음속으로 다른 사람을 해치는 생각조차 죄라고 여긴다. 자이나교의 아힘사와 고행 정신은 간디의 무저항 비폭력 운동에 영향을 주었다.[7]

자이나교는 세계가 전능한 최고신에 의해 생성, 유지, 파괴되는 것이 아니라, 카르마 법칙의 자율성에 의해 생성, 유지, 파괴된다는 입장을 갖기 때문에 종교적으로 무신론자이다. 다만 해탈한 영혼은 완전한 지식과 능력을 가진 존재이므로 사실상 신이기 때문에 경배의 대상이 된다. 하지만, 자이나교는 카르마 법칙에 기반한 철저한 자력 신앙이다. 인도의 일반 자이나교 신자들은 거의 대부분 티르탕카라는 물론이고 힌두교의 신들을 모시는 예배나 제사를 드리지만, 속박으로부터의 해탈이 어떠한 티르탕카라나 신도 해결할 수 없는 스스로의 몫이라는 철학적, 종교적 입장을 견지한다.

3. 1. [[드라브야]](실체론)

''드라브야''(Dravya)는 산스크리트어로 물질 또는 실체를 의미한다. 자이나교에서는 우주가 여섯 가지 영원한 실체로 이루어져 있다고 본다. 이들은 감각을 지닌 존재 또는 영혼(''지바''(Jīva)), 비감각적 물질 또는 물체(''푸드갈라''(pudgala)), 운동의 원리(''다르마''(Dharma)), 정지의 원리(''아다르마''(adharma)), 공간(''아카샤''(Ākāśa)), 그리고 시간(''칼라''(kāla))이다. 여기서 마지막 다섯 가지는 ''아지바''(ajiva, 무생물)로 통합된다. 자이나교는 영혼을 단순하고 파괴할 수 없는 요소로, 비영혼을 파괴될 수 있는 하나 이상의 물질로 이루어진 복합체로 구분한다.자이나교에 따르면, 세계 즉 우주는 범주로 보자면 크게 2개의 실체로 이루어져 있고, 좀 더 세밀히 보면 6개의 실체로 이루어져 있다. 즉, 실체(drvaya)에는 크게 영혼과 비영혼의 2개의 실체가 있으며, 비영혼은 다시 시간, 공간, 다르마, 아다르마, 물질로 나뉘어 6개의 실체가 있게 된다. 여기서 물질(푸드갈라)은 '원자라는 물질'과 '원자가 결합하여 이루는 물질'을 통칭하는데 육체는 물론이고 숨과 마음(manas)도 원자가 결합하여 이루어진 물질이다. 다르마와 아다르마는 영혼이 시공간 속에서 물질에 대해 운동하고 정지하기 위해 필요한 조건 또는 법칙들이다.

3. 2. [[타트바]](구원론)

자이나교 철학에서 '''타트바(Tattva)'''는 실재 또는 진리를 의미하며, 해탈을 위한 틀을 제공한다. 디감바라파 자이나교도들에 따르면, 일곱 가지의 ''타트바''가 있다.

슈베탐바라파는 두 가지 ''타트바''를 더 추가하는데, 선업(푸냐(Punya))과 악업(파파(Paapa))이다.[3][4][5] 자이나교 철학에서 참된 통찰은 “타트바에 대한 믿음”으로 여겨진다.[4] 자이나교의 영적 목표는 금욕 수행자에게는 목샤에 도달하는 것이지만, 대부분의 평신도 자이나교도들에게는 더 나은 윤회로 이어지고 해탈에 한 걸음 더 가까이 다가가는 선업을 쌓는 것이다.[6][7]

3. 3. [[프라마나]](인식론)

자이나교 철학은 세 가지 확실한 지식의 수단(프라마나)을 받아들인다. 정확한 지식은 지각(프라탸크샤), 추론(아누마나), 그리고 증언(샤브다 또는 경전의 말씀)에 근거한다고 주장한다.[59] 이러한 개념들은 『타트바르타수트라』, 『파르바차나사라』, 『난디』, 『아누요가드바리니』와 같은 자이나교 경전에서 자세히 설명된다.[60] 일부 자이나교 경전에서는 다른 인도 종교에서 발견되는 인식론적 이론과 유사한 방식으로 유추(우파마나)를 네 번째 확실한 수단으로 추가한다.[61]자이나교에서 냐나(ज्ञान, 지식)는 다섯 가지 종류로 분류된다. 마티 냐나(감각적 지식), 슈르투 냐나(경전적 지식), 아바디 냐나(천리안), 마나 프라야야 냐나(텔레파시), 그리고 케발라 냐나(전지)이다.[62] 자이나교 경전 『타트바르타 수트라』에 따르면, 처음 두 가지는 간접적인 지식이고 나머지 세 가지는 직접적인 지식이다.[63]

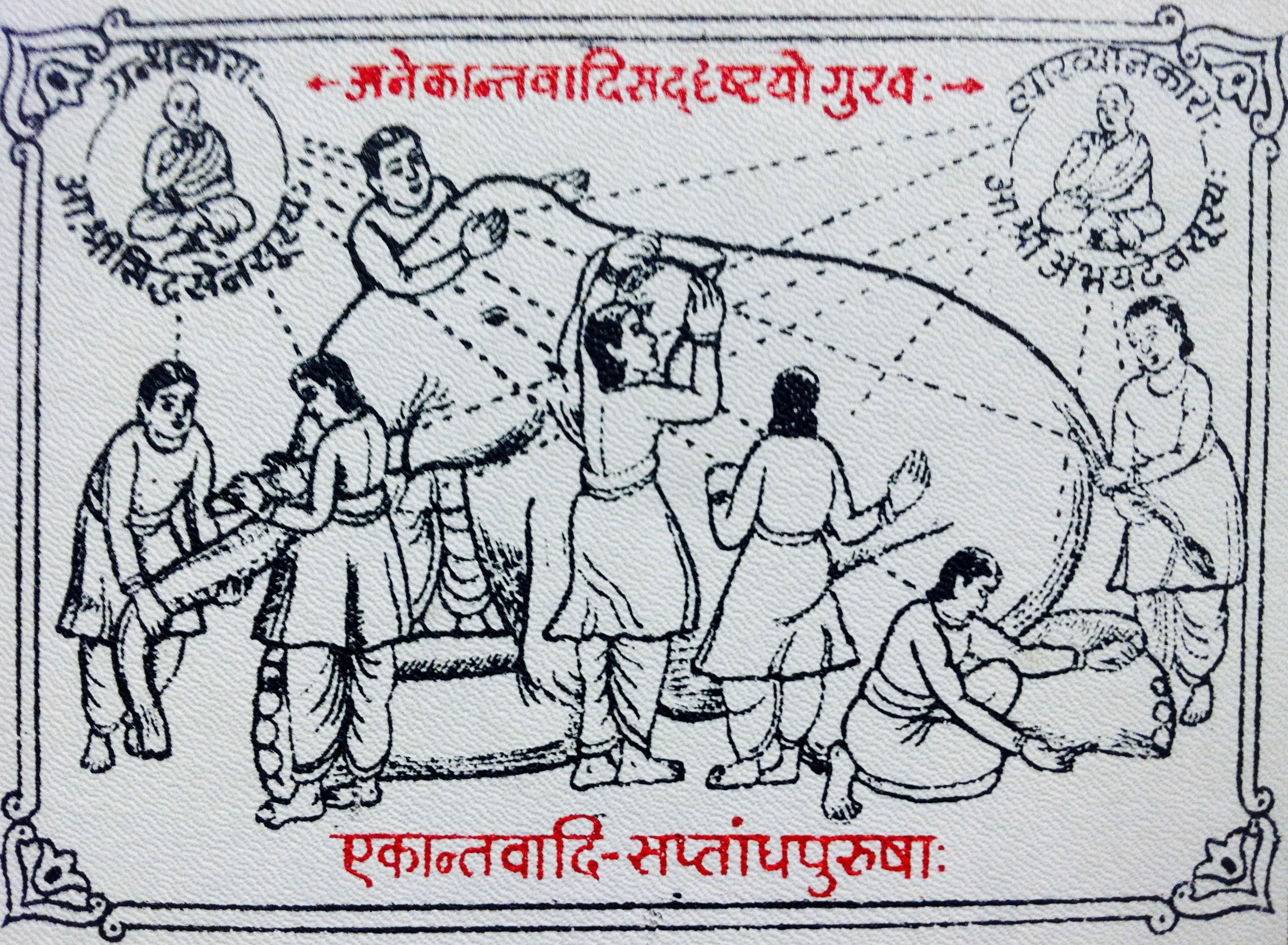

자이나교에는 아네칸타바다(다면적 진리설)라는 사상이 있다.[59] 어떤 명제도 관점에 따라서는 부분적으로 참이거나, 거짓이거나, 참이면서 동시에 거짓일 수 있다고 하며, 어떤 명제에도 단정적인 판단을 내리지 않는다.[59]

3. 4. 영혼과 카르마

자이나교는 해탈을 목표로 하며, 세계는 크게 영혼(jiva)과 비영혼(ajiva)으로 이루어져 있다고 본다. 영혼은 완전한 믿음, 지식, 능력, 기쁨을 본질로 하는 실체이다. 그러나 해탈한 영혼을 제외한 모든 영혼은 무지와 탐욕, 성냄 등의 격정으로 인해 형성된 카르마 물질(카르마, 업)에 의해 본성이 가려져 속박된 상태이다.[12]카르마는 영혼 속으로 들어와 영혼과 결합하여 속박 상태를 만든다.[12] 해탈은 새로운 카르마 유입을 막고 이미 유입된 카르마를 제거함으로써 이루어진다. 이를 위한 방법으로 바른 믿음, 바른 지식, 바른 행동의 세 가지를 제시한다. 특히 아힘사(ahimsa, 해치지 않음)라는 윤리적 실천을 중시한다.[13]

자이나교에서 세계는 2개의 실체(영혼, 비영혼) 또는 6개의 실체(영혼, 시간, 공간, 다르마, 아다르마, 물질)로 구성된다. 물질(푸드갈라)은 육체, 숨, 마음 등을 포함하며, 다르마와 아다르마는 영혼이 시공간 속에서 물질에 대해 운동하고 정지하는 조건이다. 카르마는 영혼과 물질의 연결고리 역할을 하는 미묘한 물질이다.[15]

자이나교의 존재론은 다원적 실재론으로, 무수히 많은 개별 존재(특히 영혼과 원자)로 구성된 세계를 상정한다. 각 존재는 변하지 않는 본질과 변화하는 성질을 가지며, 한 존재를 완전히 아는 것은 우주 전체를 아는 것과 같다고 본다. 이러한 관점에서 자이나교는 '스야드바다'(syadvada)라는 인식적 상대론을 주장한다.[16]

자이나교는 초월론적 종교이며, 우주가 실체 이원론의 법칙을 따르며, 평행론과 상호작용론을 통해 나타난다고 본다. 자이나교에서 “속박되고 끊임없이 변화하는 영혼”은 자명한 진리이며, 각 영혼은 의식, 행복, 진동 에너지의 세 가지 속성을 지닌다. 진동은 영혼에 업의 입자를 끌어들여 속박을 만들지만, 동시에 공덕이나 과실을 더한다. 영혼은 “물질적인 몸으로 덮여” 몸 전체를 채운다. 업은 보편적인 인과 법칙이지만, 자이나교에서는 물질적 실체로 여겨져 영혼에 결합하고 윤회하며 고통과 행복에 영향을 미친다. 업은 영혼의 본성과 노력, 다음 윤회에서의 영적 잠재력을 가린다.

3. 5. [[삼사라]](윤회)

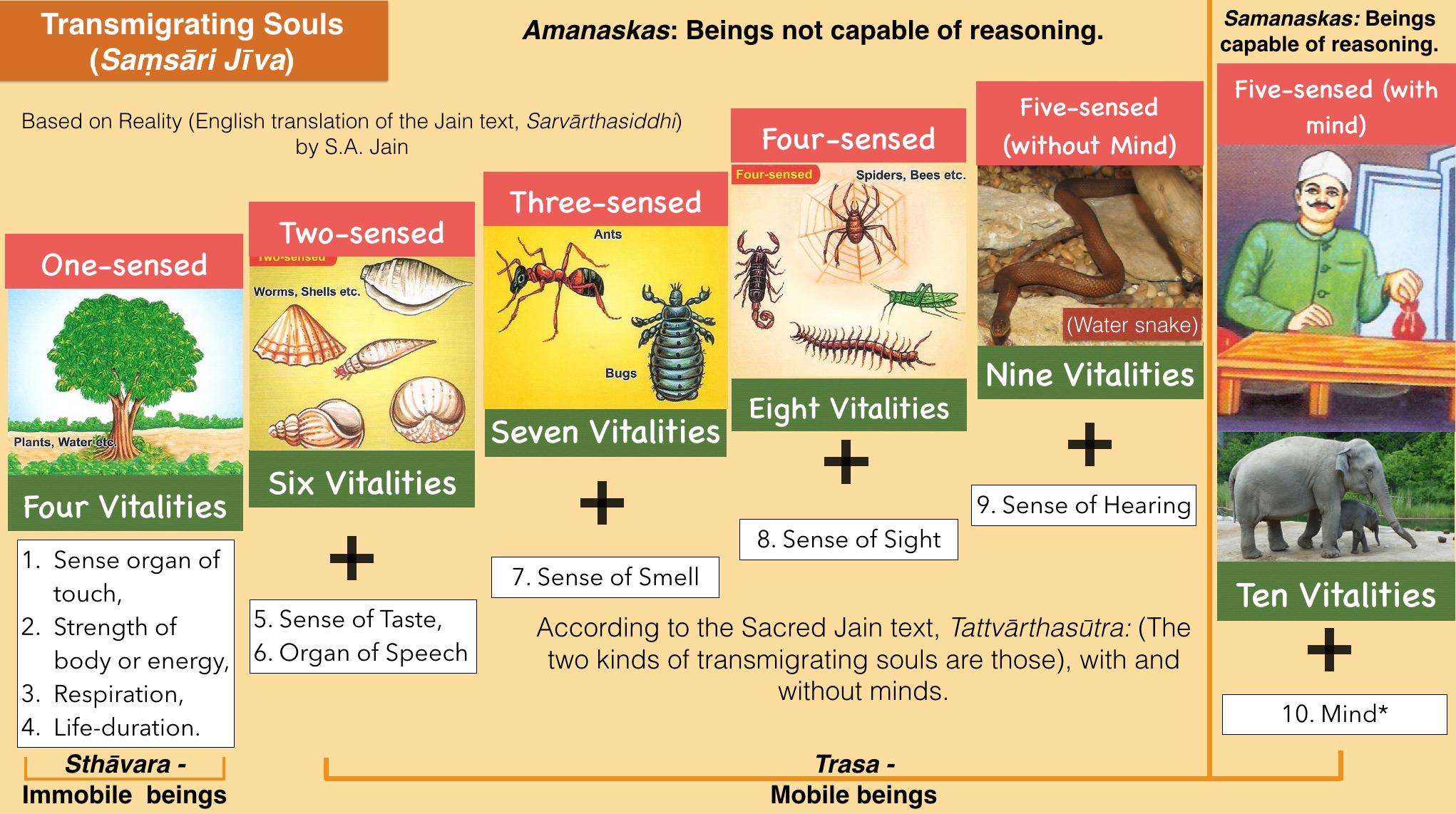

자이나교의 삼사라(Saṃsāra) 개념은 다른 인도 종교와 다르다. 힌두교처럼 영혼(jiva)을 실재하는 것으로 보지만, 불교와는 달리 윤회의 순환에 명확한 시작과 끝이 있다고 본다.[1] 자이나교 신학에서는 각 영혼이 삼사라(Saṃsāra)를 순환하며 8,400,000번의 탄생을 거친다고 주장한다.[2][3] 영혼은 지구, 물, 불, 공기의 몸과 식물 등 다섯 가지 유형의 몸을 거치며, 비에서부터 호흡에 이르기까지 모든 인간과 비인간 활동과 함께 끊임없이 변화한다.[4]

자이나교에서는 어떤 생명체라도 해치는 것은 죄이며, 부정적인 업보를 초래한다고 본다.[5][6] 영혼은 원초적인 상태에서 시작하여 업에 따라 더 높은 상태로 진화하거나 퇴보한다.[7] 또한, '아바브야'(abhavya, 불가능한) 영혼은 결코 '모크샤'(mokṣa, 해탈)에 도달할 수 없다고 설명한다.[8][9] '아바브야' 상태는 고의적이고 충격적인 악행을 저지른 후에 들어간다고 한다.[10]

일부 힌두교와 불교의 비이원론과 달리, 자이나교에서는 영혼이 선하거나 악할 수 있다.[11] 자이나교에 따르면, '싯다'(Siddha, 해탈한 영혼)는 삼사라(Saṃsāra)를 넘어섰고, 정점에 있으며, 전지전능하고, 영원히 그곳에 머문다.[12]

3. 6. [[자이나교의 우주론|우주론]]

자이나교 경전에서는 우주가 많은 영원한 로카(존재의 영역)로 구성되어 있다고 주장한다. 불교와 힌두교와 마찬가지로 시간과 우주는 영원하지만, 우주는 일시적이다. 자이나교의 우주는 상위 세계(우르드바 로카), 중위 세계(마드야 로카), 하위 세계(아도 로카)의 세 부분으로 구성된다. 자이나교는 칼라(시간)가 시작도 끝도 없이 영원하다고 말한다. 시간의 우주적 윤회인 칼라차크라는 끊임없이 회전한다. 자이나교에서는 두 윤회(아라) 내에 여섯 시대가 있고, 첫 번째 윤회에서는 우주가 생성되고, 다음 윤회에서는 쇠퇴한다고 설명한다.따라서, 세속적 시간의 순환을 상승기(우쓰알피니, 번영과 행복이 증가하는 시기)와 하강기(아바살피니(고통과 부도덕이 증가하는 시기))의 두 반순환으로 나눈다. 현재 세계는 아바살피니의 다섯 번째 아라에 있으며, 고통과 종교적 쇠퇴로 가득 차 있으며, 생명체의 크기가 줄어들고 있다고 말한다. 자이나교에 따르면, 여섯 번째 아라 이후 우주는 새로운 순환에서 다시 깨어날 것이다.

3. 7. [[자이나교의 신|신]]

자이나교는 힌두교처럼 세계가 전능한 최고신에 의해 생성, 유지, 파괴되는 것이 아니라, 불교처럼 카르마 법칙의 자율성에 의해 생성, 유지, 파괴된다는 입장을 가지기 때문에 종교적으로 무신론자이다. 다만 해탈한 영혼은 완전한 지식과 능력을 가진 존재이므로 사실상 신이기 때문에 경배의 대상이 된다. 하지만, 자이나교는 카르마 법칙에 기반한 철저한 자력 신앙이다. 인도의 일반 자이나교 신자들은 거의 대부분 티르탕카라는 물론이고 힌두교의 신들을 모시는 예배나 제사를 드리지만, 속박으로부터의 해탈이 어떠한 티르탕카라나 신도 해결할 수 없는 스스로의 몫이라는 철학적, 종교적 입장을 견지한다. 이런 면에서 자이나교는 나약한 자에게는 걸맞지 않는 강인한 자에게 적합한 종교라고 말해지곤 한다.[1]자이나교는 초월적 신관념 종교이며,[2] 우주는 창조되지 않았으며 영원히 존재한다고 믿는다.[3] 창조주, 통치자, 심판자 또는 파괴자가 없는 독립적인 종교이다.[4][5] 이러한 점에서 아브라함계 종교와 유신론적인 힌두교와는 다르지만, 불교와는 유사하다.[6] 그러나 자이나교는 지상의 존재들처럼 태어나고 죽고 윤회하는 천상의 존재들과 지옥의 존재들의 세계를 믿는다.[7][8] 천상의 존재의 몸으로 행복하게 사는 영혼들은 긍정적인 업(karma) 덕분이다.[9] 또한 그들은 물질적인 것들에 대해 더 초월적인 지식을 가지고 있으며 인간계의 사건들을 예상할 수 있다고 한다.[10] 하지만 과거의 업의 공덕이 소진되면 그들의 영혼은 다시 인간, 동물 또는 다른 존재로 윤회한다고 설명한다.[11][12] 몸을 가진 완벽하게 깨달은 영혼을 ''아리한트''(승리자)라고 하고, 몸이 없는 완벽한 영혼을 ''싣다''(해탈한 영혼)라고 한다. 인간의 몸을 가진 영혼만이 깨달음과 해탈을 얻을 수 있다. 해탈한 존재들은 최고의 존재이며, 스스로 해탈을 갈망하는 모든 천상의, 지상의, 지옥의 존재들에게 숭배받는다.[13][14][15]

4. 주요 원칙

자이나교는 해탈을 목표로 하며, 세계는 영혼(jiva)과 비영혼(ajiva)으로 이루어져 있다고 본다. 영혼은 완전한 믿음, 지식, 능력, 기쁨을 본질적 성질로 가지지만, 무지와 탐욕, 성냄 등의 격정으로 인해 형성된 카르마(업)에 의해 속박된 상태이다.[1] 해탈은 새로운 카르마 유입을 차단하고 기존 카르마를 제거함으로써 성취되며, 이를 위한 길은 바른 믿음, 바른 지식, 바른 행동의 세 가지 보배이다.[2]

자이나교는 지적 완성과 윤리적 완성이 불가분리하다고 보며, 특히 아힘사(ahimsa, 해치지 않음)를 중시한다.[3] 해탈하지 못한 영혼은 조대한 물질로 윤회하게 되지만, 해탈한 영혼은 세계 꼭대기에서 영원한 기쁨과 평화를 누린다.[4]

자이나교는 세계가 범주적으로 영혼과 비영혼의 2개의 실체로, 또는 영혼, 시간, 공간, 다르마, 아다르마, 물질의 6개의 실체로 구성된다고 본다.[5] 물질(푸드갈라)은 육체, 숨, 마음을 포함하며, 카르마는 영혼과 물질의 연결고리인 미묘한 물질이다.[6]

자이나교의 존재론은 다원적 실재론으로, 개별 존재는 변하지 않는 본래적인 성질과 변화하는 성질을 가진다.[7] 이는 '스야드바다'(syadvada)라는 상대적 지식관으로 이어져, 일상 지식에 대한 인식적 상대론을 주장한다.[8] 이러한 형이상학, 인식론, 실존적 입장은 아힘사와 고행 실천으로 이어진다. 자이나교는 무저항 비폭력 운동을 전개한 간디에게 영향을 주었다.[9]

자이나교는 최고신이 아닌 카르마 법칙에 의해 세계가 생성, 유지, 파괴된다는 무신론적 입장을 취한다.[10] 그러나 해탈한 영혼은 완전한 지식과 능력을 가진 신과 같아 경배 대상이 되지만, 철저한 자력 신앙을 강조한다.[11]

4. 1. [[자이나교의 아힘사|아힘사]](비폭력)

아힘사(비폭력 또는 비살생) 원리는 자이나교의 근본 교리이다. 자이나교는 모든 폭력적인 행위를 버려야 하며, 비폭력에 대한 헌신 없이는 모든 종교적 행위가 무가치하다고 주장한다. 자이나교 신학에서는 폭력이 얼마나 정당하거나 방어 가능하든 상관없이 어떤 존재도 죽이거나 해쳐서는 안 되며, 비폭력이 가장 높은 종교적 의무라고 한다.[1] 『아차랑가 수트라』와 『탓트바르타 수트라』와 같은 자이나교 경전에는 작든 크든, 움직이든 움직이지 않든 모든 살아있는 존재를 죽이는 것을 포기해야 한다고 명시되어 있다.[2][3] 자이나교 신학은 다른 살아있는 존재를 죽이거나, 다른 존재가 죽이도록 하거나, 직접적 또는 간접적으로 어떤 살생에도 동의해서는 안 된다고 가르친다.[1][2]더 나아가 자이나교는 행동뿐 아니라 말과 생각에서도 모든 존재에 대한 비폭력을 강조한다.[2][3] 자이나교는 누구에 대한 증오나 폭력 대신 "모든 생명체는 서로 도와야 한다"고 말한다.[3] 자이나교도들은 의도적이거나 증오심, 부주의로 행해지거나, 인간이나 비인간 생명체의 살생을 간접적으로 일으키거나 동의하는 폭력이 영혼에 부정적인 영향을 미치고 파괴한다고 믿는다.[3]

이러한 교리는 힌두교와 불교에도 존재하지만, 자이나교에서 가장 발전된 형태를 띠고 있다.[4][5][6][7] 비폭력을 최고의 종교적 의무로 보는 신학적 토대는 일부 자이나교 학자들이 "다른 피조물에게 베푸는 공덕이나 자비심에서 비롯된 것이 아니며, 모든 피조물을 구출해야 할 의무도 아니다"라고 해석했지만, "끊임없는 자기 수련", 즉 영혼을 정화하여 자신의 영적 발전으로 이어지고 궁극적으로 자신의 구원과 윤회로부터의 해방에 영향을 미치는 것에서 비롯된다고 해석된다.[8] 자이나교도들은 어떤 형태로든 어떤 존재에게 해를 끼치는 것이 업을 만들어내어 윤회, 미래의 안녕에 영향을 미치고 고통을 야기한다고 믿는다.[9][10]

후기 중세 자이나교 학자들은 외부의 위협이나 폭력에 직면했을 때 아힘사(Ahiṃsā) 교리를 재검토했다. 예를 들어, 그들은 수녀들을 보호하기 위한 승려들의 폭력을 정당화했다.[11][12] 던다스에 따르면, 사원 파괴와 박해 시대에 저술한 자이나교 학자 지나닷타수리는 "종교 활동에 종사하는 사람이 싸워서 누군가를 죽이도록 강요받더라도 어떤 영적인 공덕도 잃지 않고 해탈에 이를 것이다"라고 썼다.[13] 그러나 특정 상황에서 싸우고 죽이는 것을 용인하는 자이나교 경전의 예는 비교적 드물다.[11]

자이나교에서 종교 생활의 기본적인 마음가짐은 올바른 신앙, 올바른 지식, 올바른 행위이다. 자이나교에서는 이것을 "세 가지 보배"(트리 라트나, tri-ratna)라고 부른다.

수행 생활에서 출가자는 다음 다섯 가지 큰 금계(마하브라타, mahāvrata)를 지킨다.

# 생명체를 해치지 않는 것(아힘사)

# 거짓말을 하지 않는 것

# 남의 것을 훔치지 않는 것

# 성행위를 일절 하지 않는 것

# 어떤 것도 소유하지 않는 것(무소유 아파리가하, aparigraha)

재가자도 같은 항목의 다섯 가지 작은 금계(아누브라타, aṇuvrata|아누브라타sa)를 지킨다. 그중 1번은 특히 중요시된다. 예수회 선교사들이 자이나교도들에게 현미경으로 평소 마시는 물을 보여주었더니, 자이나교도들은 물속에 미생물이 가득한 것을 알고, 마시느니 쇠약사를 택했다는 보고서가 토마스 불핀치의 저서에 기록되어 있다. 또한 "출가자는 길 위의 생물을 밟지 않도록 빗자루를 든다"는 설명이 여러 곳에서 보이는데, 실제로는 길을 쓸면서 걷는 것이 아니라 앉기 전에 그 자리를 쓸어내는 도구이다. 그렇지만 이것은 아힘사의 철저함을 상징하고 있다.

하지만 자이나교도에게 있어서 아힘사(불살생)는 육체적 행위뿐만 아니라 언어적 행위, 심리적 행위를 합친 것으로 이해되어야 한다. 사람을 해치는 말을 하거나, 다른 사람에게는 알려지지 않더라도 마음속으로 다른 사람을 해치는 일을 생각하는 것조차 자이나교도들은 죄라고 생각한다. 이것이 바로 아힘사의 엄격함이다. 또 예를 들어 동물에게 습격당했을 때에도 자위를 위해 동물을 해쳐서는 안 된다. 즉, 아힘사를 충실하게 지키려면 죽음도 각오해야 한다. 이것은 현세의 육체는 불결한 것이므로 육체에 집착해서는 안 된다는 생각에 바탕을 두고 있다.

4. 2. [[아네칸타바다]](다면적 실재론)

자이나교의 주요 교리 중 하나는 '''아네칸타바다''(अनेकान्तवाद|아네칸타바다sa)이다.[3] 이는 "다면성" 또는 "비일원성"을 뜻하는 ''아네칸타''(anekānta)와 "교리"를 뜻하는 ''바다''(vāda)가 합쳐진 말이다.[3]

아네칸타바다는 진리와 실재가 복잡하여 여러 측면을 가지고 있다는 교리이다.[3] 실재는 경험할 수 있지만, 언어로는 완전히 표현할 수 없다고 본다.[3] 인간의 의사소통은 ''나야''(Naya), 즉 "진리의 부분적 표현"일 뿐이다.[3] 진리의 맛은 경험할 수 있지만, 언어로 그 맛을 온전히 표현하기는 불가능하다.[3] 경험을 표현하려는 시도는 "어떤 면에서는"(स्यात्|스야트sa) 유효하지만, "어쩌면 단지 하나의 관점일 뿐, 불완전하다"는 것이다.[3]

결론적으로, 영적인 진리는 경험할 수는 있지만, 완전히 표현할 수는 없다.[3] 어떤 상대적 진리를 절대적인 것으로 여기는 ''에칸타''(ekānta, 일면성)는 큰 오류라고 본다.[59]

이 교리는 고대부터 존재했으며, ''사만냐팔라 숩타''(Samaññaphala Sutta)와 같은 불교 경전에서도 찾아볼 수 있다. 자이나 아가마 경전에서는 마하비라가 형이상학적 질문에 "조건부 긍정"(स्यात्|스야트sa)으로 답했다고 전한다.[3] 이 경전들은 아네칸타바다를 붓다의 가르침과 중요한 차이점으로 제시한다. 붓다는 중도를 가르치며 극단적인 답변을 피했지만, 마하비라는 제자들에게 "그렇다"와 "그렇지 않다"를 모두 받아들이고 "어쩌면"이라는 조건을 붙여 절대적 실재를 이해하도록 가르쳤다.[3]

폴 던다스에 따르면, 현대 일부 자이나교도들은 아네칸타바다를 "보편적 종교적 관용", "다양성", "다른 [윤리적, 종교적] 입장에 대한 온화한 태도"를 가르치는 것으로 해석하기도 한다. 그러나 던다스는 이것이 역사적 경전과 마하비라의 가르침을 오해한 것이라고 지적한다.[3] 마하비라의 "다양한 관점" 가르침은 절대적 실재와 인간 존재의 본질에 관한 것이며, 음식을 위해 동물을 죽이거나 불신자 또는 다른 생명체에게 폭력을 행사하는 것을 "어쩌면 옳다"고 용인하는 것과는 관련이 없다는 것이다.[3] 예를 들어, 자이나 승려와 수녀의 다섯 가지 서원은 엄격하며, "어쩌면"이라는 여지가 없다.[3]

자이나교는 불교, 힌두교와 공존해 왔지만, 특정 영역에서는 이들 전통의 지식 체계와 신념에 동의하지 않았고, 그 반대의 경우도 마찬가지였다.[3]

4. 3. [[아파리그라하]](무소유)

자이나교의 주요 원리 중 하나는 '아파리그라하(aparigraha)'로, 세속적인 소유물에 대한 비애착, 즉 무소유를 의미한다.[1] 자이나교에서는 승려와 수녀들에게 어떠한 재산, 관계, 감정에도 얽매이지 않겠다는 서원을 요구한다.[2] 디감바라(공의파) 전통의 금욕주의자는 유랑하는 거지승려이며, 슈베탐바라(백의파) 전통에서는 거주하는 거지승려이다.[3]자이나교 재가 신자들에게는 정직하게 번 돈으로 제한된 재산을 소유하고, 초과 재산은 자선으로 기부할 것을 권장한다.[4] '아파리그라하'는 물질적 소유물과 정신적 소유물 모두에 적용된다. 물질적 소유물은 다양한 형태의 재산을 가리킨다. 정신적 소유물은 감정, 좋아하는 것과 싫어하는 것, 그리고 모든 형태의 애착을 가리킨다. 소유물에 대한 억제되지 않은 애착은 자신의 인격에 직접적인 해를 끼치는 것으로 알려져 있다.[5]

5. [[자이나교 윤리|윤리]]와 5대 서원

자이나교는 5대 서원이라고 불리는 다섯 가지 윤리적 의무를 가르친다. 이는 자이나교 재가 신자에게는 아누브라타(소원), 자이나교 승려에게는 마하브라타(대원)라고 불린다.[4] 자이나교도가 구루(스승, 상담자), 데바(지나, 신), 교리에 접근할 수 있고, 의심, 우유부단함, 불성실, 동료 자이나교도에 대한 인식 부족, 동료 자이나교도의 영적 노력에 대한 감탄 부족과 같은 다섯 가지 범죄로부터 자유로울 때 윤리적 계율이 적용된다. 이러한 사람은 다음과 같은 자이나교의 5대 서원을 수행한다.

# 아힘사(비폭력): 다른 인간뿐만 아니라 모든 생명체(특히 동물)에게 해를 끼치지 않는 것이다. 자이나교에서 가장 높은 윤리적 의무이며, 말과 생각에서도 비폭력적이어야 한다.[4]

# 사티야(진실): 항상 진실을 말하는 것이다. 거짓말을 하거나 사실이 아닌 것을 말하지 않으며, 다른 사람들을 부추기거나 거짓말을 하는 사람을 승인하지 않는다.[4]

# 아스테야(불투도): 기꺼이 주어지지 않은 것은 아무것도 가져서는 안 된다. 자이나교 승려는 무언가가 주어질 때 허락을 구해야 한다.

# 브라마차리아(금욕): 성과 감각적인 쾌락으로부터의 금욕은 자이나교 승려와 수녀에게 규정되어 있다. 재가 신자의 경우, 정절과 배우자에 대한 충실을 의미한다.[4]

# 아파리그라하(무소유): 물질적, 심리적 소유물에 대한 비애착을 포함하며, 갈망과 탐욕을 피하는 것을 의미한다. 자이나교 승려와 수녀는 재산과 사회적 관계를 완전히 버리고 아무것도 소유하지 않으며 아무에게도 애착하지 않는다.

자이나교는 세 가지 구나 브라타(덕 서원)와 네 가지 쉑샤 브라타(수행 서원)를 포함한 일곱 가지 보충 서원을 규정한다. 살레카나(산타라)는 역사적으로 자이나교 승려와 수녀가 행했던 "종교적 죽음" 의식이지만, 현대에는 드물다. 이 서원에서 음식과 액체 섭취를 자발적, 점진적으로 줄여 자신의 선택에 따라 열정 없이 생을 마감한다. 이는 영혼의 미래 윤회에 영향을 미치는 부정적인 업을 줄이는 것으로 여겨진다.

자이나교에서 종교 생활의 기본적인 마음가짐은 올바른 신앙, 올바른 지식, 올바른 행위이다. 자이나교에서는 이것을 "세 가지 보배"(트리 라트나)라고 부른다.

수행 생활에서 출가자는 다음 다섯 가지 큰 금계(마하브라타)를 지킨다.

# 생명체를 해치지 않는 것(아힘사)

# 거짓말을 하지 않는 것

# 남의 것을 훔치지 않는 것

# 성행위를 일절 하지 않는 것

# 어떤 것도 소유하지 않는 것(무소유, 아파리그라하)

재가자도 같은 항목의 다섯 가지 작은 금계(아누브라타)를 지킨다.

그중 아힘사는 특히 중요시된다. 예수회 선교사들이 자이나교도들에게 현미경으로 평소 마시는 물을 보여주었더니, 자이나교도들은 물속에 미생물이 가득한 것을 알고, 마시느니 쇠약사를 택했다는 보고서가 토마스 불핀치의 저서에 기록되어 있다. 또한 "출가자는 길 위의 생물을 밟지 않도록 빗자루를 든다"는 설명이 여러 곳에서 보이는데, 실제로는 길을 쓸면서 걷는 것이 아니라 앉기 전에 그 자리를 쓸어내는 도구이다. 그렇지만 이것은 아힘사의 철저함을 상징한다.

자이나교도에게 아힘사(불살생)는 육체적 행위뿐만 아니라 언어적, 심리적 행위를 합친 것으로 이해되어야 한다. 사람을 해치는 말을 하거나, 다른 사람에게는 알려지지 않더라도 마음속으로 다른 사람을 해치는 일을 생각하는 것조차 죄라고 생각한다.

동물에게 습격당했을 때에도 자위를 위해 동물을 해쳐서는 안 된다. 즉, 아힘사를 충실하게 지키려면 죽음도 각오해야 한다. 이는 현세의 육체는 불결한 것이므로 육체에 집착해서는 안 된다는 생각에 바탕을 두고 있다.

6. 수행

자이나교는 해탈을 목표로 하며, 이를 위해 바른 믿음, 바른 지식, 바른 행동의 세 가지 보배(트리 라트나)를 강조한다. 자이나교 수행은 이 세 가지를 중심으로 이루어진다.

자이나교의 수행은 크게 출가자와 재가자의 수행으로 나뉜다. 출가자는 다음 다섯 가지 큰 금계(마하브라타)를 지킨다.

재가자도 같은 항목의 다섯 가지 작은 금계(아누브라타)를 지킨다. 이 중에서도 특히 아힘사(생명체를 해치지 않음)가 중요하게 여겨진다.

자이나교에서 아힘사는 육체적 행위뿐만 아니라 언어적, 심리적 행위까지 포함한다. 다른 사람을 해치는 말이나 생각을 하는 것조차 죄로 여겨진다. 심지어 동물에게 습격당했을 때도 자위를 위해 동물을 해쳐서는 안 되며, 이는 현세의 육체에 집착하지 않는다는 생각에 바탕을 둔다.

자이나교의 생물 분류학상, 가능한 한 하등한 생물을 섭취해야 한다. 따라서 콩류, 잎채소와 줄기채소를 중심으로 한 식사가 많다. 살생을 꺼리기 때문에 고기, 어패류, 달걀, 구근류(오훈)[60] 등은 먹지 않는다. 경건한 신자는 꿀, 가다랑어포와 멸치의 육수, 부용, 젤라틴, 고기 엑기스, 버터, 라드, 헤트(牛脂), 어유, 마유 및 그것들을 사용한 조리기구도 꺼리는 경우가 있다.[61] 또한 실수로 벌레를 죽이지 않도록 불을 사용하지 않고, 조리와 식사는 해가 떠 있는 동안에 마친다.

자이나교의 여러 종파에는 다양한 의례가 존재한다. 슈베탐바라(Śvētāmbara) 자이나교도들의 의례는 금욕적인 가치로 가득 차 있으며, 티르탄카라(tirthankaras)의 금욕적인 삶을 숭배하거나 기념한다. 궁극적인 의례는 ‘살레카나(sallekhana)’로, 음식과 음료를 금욕적으로 버림으로써 이루어지는 종교적 죽음이다. 디감바라(Digambara) 자이나교도들도 같은 주제를 따르지만, 삶의 주기와 종교적 의례는 힌두교 예배에 더 가깝다.

자이나교도들은 지나(Jinas)를 포함한 수많은 신들을 의례적으로 숭배한다. 자이나교에서 ‘지나’는 ‘데바(deva)’로서 아바타(화신)가 아니라 금욕적인 티르탄카라가 달성한 최고의 전지(全知) 상태를 의미한다. 24명의 티르탄카라 중에서 자이나교도들은 주로 마하비라(Mahāvīra), 파르슈바나타(Parshvanatha), 네미나타(Neminatha), 리샤바나타(Rishabhanatha) 네 명을 숭배한다.

기본적인 의례는 ‘다르사나(darsana)’(봄)로, 지나 또는 다른 약샤(Yaksha), 파드마바티(Padmavati), 암비카(Ambika) 등의 신과 여신을 포함한다. 예배 의례는 ‘데바푸자(devapuja)’라고 하며, 모든 자이나교 전통에서 발견된다.

자이나교 관행에는 불상에 대한 ‘

불교와 힌두교와 마찬가지로 전통적인 자이나교도들은 만트라(mantra)의 효능을 믿는다. 다양한 자이나교 종파에서 널리 받아들여지는 가장 유명한 만트라 중 하나는 "다섯 가지 경의"(‘나모카르 만트라(Namokar Mantra)’ 만트라)이다.

6. 1. [[자이나교 수도 생활|금욕주의와 수도 생활]]

주요 인도 종교 중 자이나교는 가장 강력한 금욕주의 전통을 가지고 있다.[1] 금욕적인 삶에는 옷조차 소유하지 않음을 상징하는 나체, 단식, 몸 고행, 속죄 등이 포함될 수 있으며, 이는 과거의 업을 소멸시키고 새로운 업을 생성하는 것을 멈추기 위한 것으로, ''싯다''와 ''목샤''("윤회로부터의 해방" 및 "구원")에 도달하는 데 필수적이라고 믿어진다.[1][2][3]''타트바르타 수트라'' 및 ''우타라디야야나 수트라''와 같은 자이나교 경전에서는 고행에 대해 자세히 논하고 있다. 후대 자이나교 경전에서는 종종 외부 수행 여섯 가지와 내부 수행 여섯 가지를 반복적으로 언급한다.[4] 외부 고행에는 완전 단식, 제한된 양의 음식 섭취, 제한된 음식 섭취, 맛있는 음식 금욕, 육체 고행, 육체 보호(유혹의 근원이 되는 어떤 것도 피함)가 포함된다.[4] 내부 고행에는 속죄, 고백, 걸인 존중 및 지원, 연구, 명상, 육체적 욕구 무시를 통한 육체 포기가 포함된다.[4] 내적 및 외적 고행의 목록은 경전과 전통에 따라 다르다.[5][6] 금욕주의는 욕망을 통제하고 ''지바''(영혼)를 정화하는 수단으로 여겨진다.[7] 마하비라(바르다마나)와 같은 ''티르탄카라''들은 12년 동안 엄격한 고행을 함으로써 모범을 보였다.[8][9][10]

''상가''(수도원 조직)는 사두(남성 수행자, 무니), 사드비(여성 수행자, 아리카), 슈라바카(재가 남성), 슈라비카(재가 여성)로 구성된 4계급의 질서를 가지고 있다. 후자의 두 계급은 자치적인 지역 자이나교 공동체인 ''가치'' 또는 ''사무다이''라고 하는 수행자와 그들의 수도원 조직을 지원한다.[11][12][13] 자이나교 수도원 규칙은 입가리개 사용과 함께 ''단다산''(긴 막대기에 털실이 달린 것)을 사용하여 길에 있는 개미나 곤충을 부드럽게 제거하도록 장려해왔다.[14][15][16]

자이나교에서 종교 생활의 기본적인 마음가짐은 다음과 같다.

자이나교에서는 이것을 "세 가지 보배"(트리 라트나)라고 부른다.

수행 생활에서 출가자는 다음 다섯 가지 큰 금계(마하브라타)를 지킨다.

재가자도 같은 항목의 다섯 가지 작은 금계(아누브라타)를 지킨다.

그중 1번은 특히 중요시된다. 예수회 선교사들이 자이나교도들에게 현미경으로 평소 마시는 물을 보여주었더니, 자이나교도들은 물속에 미생물이 가득한 것을 알고, 마시느니 쇠약사를 택했다는 보고서가 토마스 불핀치의 저서에 기록되어 있다. 또한 "출가자는 길 위의 생물을 밟지 않도록 빗자루를 든다"는 설명이 여러 곳에서 보이는데, 실제로는 길을 쓸면서 걷는 것이 아니라 앉기 전에 그 자리를 쓸어내는 도구이다. 그렇지만 이것은 아힘사의 철저함을 상징하고 있다.

하지만 자이나교도에게 있어서 아힘사(불살생)는 육체적 행위뿐만 아니라 언어적 행위, 심리적 행위를 합친 것으로 이해되어야 한다. 사람을 해치는 말을 하거나, 다른 사람에게는 알려지지 않더라도 마음속으로 다른 사람을 해치는 일을 생각하는 것조차 자이나교도들은 죄라고 생각한다. 이것이 바로 아힘사의 엄격함이다.

또 예를 들어 동물에게 습격당했을 때에도 자위를 위해 동물을 해쳐서는 안 된다. 즉, 아힘사를 충실하게 지키려면 죽음도 각오해야 한다. 이것은 현세의 육체는 불결한 것이므로 육체에 집착해서는 안 된다는 생각에 바탕을 두고 있다.

6. 2. 음식과 단식

모든 생명체에 대한 비폭력 실천은 자이나교 문화가 채식주의를 따르도록 이끌었다. 독실한 자이나교도들은 락토-베지테리언을 실천하는데, 즉 달걀은 먹지 않지만 생산 과정에서 동물에게 폭력이 가해지지 않았다면 유제품은 허용한다. 동물 복지에 대한 우려가 있다면 비건이 권장된다.[59] 자이나교 승려, 수녀, 그리고 일부 신자들은 감자, 양파, 마늘과 같은 뿌리채소를 피하는데, 식물을 뽑을 때 미세한 생물이 다치기 때문이며, 구근이나 괴경의 발아 능력은 더 높은 생명체의 특징으로 여겨지기 때문이다.[60] 자이나교 승려와 수행이 높은 재가 신자들은 해가 진 후에는 식사를 하지 않고 ''라트리-보자나-티아가-브라타'' 서원을 지킨다.[61] 승려들은 하루에 한 번만 식사하는 더 엄격한 서원을 지킨다.[61]자이나교도들은 특히 축제 기간 동안 단식을 한다.[62] 이러한 실천은 ''우파바사'', ''타파샤'' 또는 ''브라타''라고 불리며,[63] 자신의 능력에 따라 실천될 수 있다. 디감바라파는 ''다사-락사나-파르반''을 위해 단식을 하는데, 하루에 한두 끼만 먹고 10일 동안 끓인 물만 마시거나 축제의 첫날과 마지막 날에는 완전히 단식하며, 그 기간 동안 자이나교 수행자의 실천을 모방한다. 슈베탐바라파는 8일간의 ''파리우사나''와 ''삼밧사리-프라티크라마나''에서 유사하게 행한다. 이러한 실천은 영혼에서 업을 제거하고 공덕 (''푸냐'')을 준다고 믿어진다.[62] "하루 단식"은 약 36시간 동안 지속되며, 단식 전날 해가 진 후 시작하여 다음 날 해가 뜬 후 48분 후에 끝난다.[62] 재가 신자들 중에서는 여성들이 단식을 더 자주 하는데, 이는 경건함과 종교적 순결을 보여주고 공덕을 얻으며 가족의 미래 행복을 보장하는 데 도움이 되기 때문이다. 일부 종교적 단식은 사회적이고 지원적인 여성 그룹에서 함께 지킨다.[63] 장기간의 단식은 친구와 가족들이 특별한 의식을 치르면서 축하한다.[63]

자이나교의 생물 분류학상, 가능한 한 하등한 것을 섭취해야 하며, 콩류, 잎채소와 줄기채소를 중심으로 한 식사가 되는 경우가 많다. 살생을 철저히 꺼리기 때문에, 고기, 어패류, 달걀, 구근류(오훈)[60] 등은 먹지 않는다. 경건한 신자는, 꿀, 가다랑어포와 멸치의 육수, 부용, 젤라틴, 고기 엑기스, 버터, 라드, 헤트(牛脂), 어유, 마유 및 그것들을 사용한 조리기구도 꺼리는 경우가 있다. 또 실수로 벌레를 죽이지 않도록, 불을 사용하는 조리를 피하고, 조리와 식사는 해가 떠 있는 시간 내에 마친다. 자이나교도에게 식사를 대접할 때는, 상대방이 먹을 수 없는 것을 가능한 한 개별적으로 확인하고, 요리에 포함된 식재료와 포함되지 않은 식재료를 설명하는 것이 바람직하다.[61]

6. 3. [[자이나교 명상|명상]]

자이나교는 명상(디야나)을 필수적인 수행으로 여기지만, 그 목표는 불교나 힌두교와는 매우 다르다.[1] 자이나교에서 명상은 다른 인도 종교에서처럼 변혁적인 통찰이나 자아실현의 수단이 아니라 업의 집착과 활동을 멈추는 것에 더 중점을 둔다.[1] 파드마나바 자이니(Padmanabh Jaini)에 따르면, 사마이카는 자이나교에서 "짧은 시간의 명상" 수행으로 '식샤브라타'(의례적 제약)의 일부이다.[2] ''사마이카''의 목표는 평정심을 얻는 것이며, 두 번째 '식샤브라타'이다.[2] 사마이카 의례는 출가자들이 하루에 최소 세 번 수행하는 반면, 재가자들은 자이나교 사원에서의 푸자와 같은 다른 의례적 수행과 자선 활동과 함께 수행한다.[2][3][4] 존슨과 자이니에 따르면, 사마이카는 명상 이상의 의미를 지니며, 자이나교 재가자에게는 "일시적인 금욕적인 지위를 취하는" 자발적인 의례적 수행이다.[5]

7. 의례와 예배

자이나교도들은 여러 신들을 의례적으로 숭배하며,[2] 특히 지나(Jinas)를 숭배한다. 자이나교에서 ‘지나’는 ‘데바’로서 아바타가 아니라 금욕적인 티르탄카라가 달성한 최고의 전지(全知) 상태를 의미한다.[4] 24명의 티르탄카라 중에서 자이나교도들은 주로 마하비라(Mahāvīra), 파르슈바나타(Parshvanatha), 네미나타(Neminatha), 리샤바나타(Rishabhanatha) 네 명을 숭배한다.[5] 티르탄카라가 아닌 성인들 중에서는 디감바라교도들 사이에서 바후발리(Bahubali)에 대한 헌신적인 숭배가 일반적이다.[6]

기본적인 의례는 ‘다르사나(darsana)’(봄)로, 지나[10] 또는 약샤(Yaksha), 브라마데바(Brahmadeva), 52 비라(Viras), 파드마바티(Padmavati), 암비카(Ambika), 그리고 16 비디야데비(Vidyadevis)(사라스바티(Sarasvati)와 락슈미(Lakshmi) 포함) 등의 신과 여신을 포함한다.[11][12][13] 테라판티 디감바라(Terapanthi Digambaras)는 티르탄카라에 대한 의례적 숭배만 제한한다.[14] 예배 의례는 ‘데바푸자(devapuja)’라고 하며, 모든 자이나교 전통에서 발견된다.[15]

일반적으로 자이나교 신자는 간단한 옷을 입고 맨발로 제물로 가득 찬 접시를 들고 데라사르(Derasar)(자이나교 사원)의 내부 성소에 들어가 절을 하고, 나마스카라(namaskar)를 말하고, 자신의 기도를 완료하며, 때로는 사원 사제의 도움을 받고, 제물을 남긴 후 떠난다.[15]

자이나교 관행에는 불상에 대한 ‘압히셰카(abhisheka)’(의례적 목욕)이 포함된다.[16] 일부 자이나교 종파는 사원에서 사제 직무를 수행하는 ‘푸자리(pujari)’(또는 ‘우파드예(upadhye)’라고도 함)를 고용하며, 힌두교도일 수도 있다.[17][18] 더 정교한 예배에는 쌀, 신선하고 말린 과일, 꽃, 코코넛, 과자 및 돈과 같은 제물이 포함된다. 향을 피우고 샌달우드 페이스트로 상서로운 표시를 하는 경우도 있다. 신자들은 또한 자이나교 경전, 특히 티르탄카라의 일생 이야기를 암송한다.[19][9]

불교와 힌두교와 마찬가지로 전통적인 자이나교도들은 만트라(mantra)의 효능을 믿으며, 특정한 소리와 단어는 본질적으로 상서롭고, 강력하며, 영적인 것이라고 믿는다.[20][21] 다양한 자이나교 종파에서 널리 받아들여지는 가장 유명한 만트라 중 하나는 "다섯 가지 경의"(‘나모카르 만트라(Namokar Mantra)’ 또는 판차 나마스카라(panca namaskara)) 만트라로, 첫 번째 티르탄카라 시대부터 영원하고 존재하는 것으로 여겨진다.[20][22] 중세의 예배 관행에는 티르탄카라를 포함한 ‘리시-만달라(Rishi-mandala)’의 탄트라 도표를 만드는 것이 포함되었다.[23] 자이나교 탄트라 전통은 윤회의 영역에 대한 공덕을 축적하는 것으로 여겨지는 만트라와 의례를 사용한다.[24]

7. 1. 의례

자이나교의 여러 종파에는 다양한 의례가 존재한다. 슈베탐바라(Śvētāmbara) 자이나교도들의 의례적인 속인의 길은 금욕적인 가치로 가득 차 있으며, 이러한 의례들은 티르탄카라(tirthankaras)의 금욕적인 삶을 숭배하거나 기념하며, 점진적으로 금욕적인 삶에 접근하는 것을 의미한다.[1] 궁극적인 의례는 ‘살레카나(sallekhana)’로, 음식과 음료를 금욕적으로 버림으로써 이루어지는 종교적 죽음이다.[1] 디감바라(Digambara) 자이나교도들도 같은 주제를 따르지만, 삶의 주기와 종교적 의례는 힌두교 예배에 더 가깝다.[1] 이러한 유사성은 주로 삶의 주기(통과의례) 의례에서 나타나며, 자이나교와 힌두교 사회가 겹쳐 있었고, 의례가 필요하고 세속적인 것으로 여겨졌기 때문에 발전했을 가능성이 높다.[2][3]자이나교도들은 수많은 신들을 의례적으로 숭배하며,[2][4] 특히 ‘지나(Jinas)]’를 숭배한다. 자이나교에서 ‘지나’는 ‘데바(deva)’로서

7. 2. 예배

자이나교에는 여러 종파가 있으며, 종파별로 다양한 의례가 존재한다. 슈베탐바라(Śvētāmbara) 자이나교도들은 티르탄카라(tirthankaras)의 금욕적인 삶을 숭배하거나 기념하며 금욕적인 가치를 추구한다. 반면 디감바라(Digambara) 자이나교도들은 힌두교 예배와 유사한 종교적 의례를 따르는데, 이는 자이나교와 힌두교 사회가 겹쳐 있었기 때문에 발전했을 가능성이 높다.[10]자이나교도들은 수많은 신들을 숭배하며,[11] 특히 지나(Jinas)를 숭배한다. 자이나교에서 지나는 아바타(화신)가 아니라 금욕적인 티르탄카라가 도달한 최고의 전지(全知) 상태를 의미한다.[13] 24명의 티르탄카라 중에서는 주로 마하비라(Mahāvīra), 파르슈바나타(Parshvanatha), 네미나타(Neminatha), 리샤바나타(Rishabhanatha) 네 명을 숭배한다.[14] 디감바라교도들은 티르탄카라 외에도 바후발리(Bahubali)를 헌신적으로 숭배하기도 한다.[15]

판차 칼리아나카(Panch Kalyanaka) 의례는 티르탄카라의 다섯 가지 삶의 사건을 기억하는 것으로, 판차 칼리아나카 프라티슈타 마호트사바(Panch Kalyanaka Pratishtha Mahotsava), 판차 칼리아나카 푸자(Panch Kalyanaka Puja), 스나트라푸자(Snatrapuja) 등이 있다.[16]

기본적인 의례는 다르사나(darsana, 봄)로, 지나[18], 약샤(Yaksha), 브라마데바(Brahmadeva), 52 비라(Viras), 파드마바티(Padmavati), 암비카(Ambika), 16 비디야데비(Vidyadevis, 사라스바티(Sarasvati)와 락슈미(Lakshmi) 포함) 등의 신과 여신을 포함한다.[19] 테라판티 디감바라(Terapanthi Digambaras)는 티르탄카라에 대한 의례적 숭배만 제한한다.[20] 예배 의례는 데바푸자(devapuja)라고 하며, 모든 자이나교 전통에서 발견된다.[21]

일반적으로 자이나교 신자는 간단한 옷을 입고 맨발로 제물이 담긴 접시를 들고 데라사르(Derasar, 자이나교 사원)의 내부 성소에 들어가 절을 하고 나마스카라(namaskar)를 말하며 기도를 마친다. 때로는 사원 사제의 도움을 받기도 하고, 제물을 남기고 떠난다.[21]

자이나교 관행에는 불상에 대한 압히셰카(abhisheka, 의례적 목욕)가 포함된다.[22] 일부 자이나교 종파에서는 사원에서 사제 직무를 수행하는 푸자리(pujari) 또는 우파드예(upadhye)를 고용하는데, 이들은 힌두교도일 수도 있다.[23] 더 정교한 예배에는 쌀, 신선하고 말린 과일, 꽃, 코코넛, 과자, 돈과 같은 제물이 포함된다. 향을 피우고 샌달우드 페이스트로 상서로운 표시를 하기도 한다. 신자들은 자이나교 경전, 특히 티르탄카라의 일생 이야기를 암송하기도 한다.[24]

불교, 힌두교와 마찬가지로 전통적인 자이나교도들은 만트라(mantra)의 효능을 믿으며, 특정한 소리와 단어가 상서롭고 강력하며 영적인 힘을 지닌다고 믿는다.[25] 여러 자이나교 종파에서 널리 받아들여지는 가장 유명한 만트라는 "다섯 가지 경의"(판차 나마스카라(panca namaskara)) 만트라로, 첫 번째 티르탄카라 시대부터 영원히 존재한다고 여겨진다.[25] 중세 예배 관행에는 티르탄카라를 포함한 리시-만달라(Rishi-mandala)의 탄트라 도표를 만드는 것이 포함되었다.[26] 자이나교 탄트라 전통에서는 윤회에서 공덕을 쌓는다고 여겨지는 만트라와 의례를 사용한다.[27]

8. [[자이나교 축제|축제]]

자이나교의 가장 중요한 연례 축제는 스베탐바라파(Svetambaras)에서는 '파르유샤나(Paryushana)'라 하고, 디감바라파(Digambaras)에서는 '다샤락샤나 파르바(Dasha-Lakshana-Parvan)'라고 부른다. 이 축제는 전통적인 인도 음력 달력(Hindu calendar)의 바드라파다 달의 음력 12일째부터 시작되는데, 이는 보통 그레고리력 8월 또는 9월에 해당한다.[1][2] 스베탐바라파는 8일 동안, 디감바라파는 10일 동안 축제를 지낸다.[1] 이 기간 동안 평신도들은 금식하고 기도하며, 다섯 가지 서원이 강조된다.[2] 스베탐바라파는 칼파수트라(Kalpasūtras)를 낭송하고, 디감바라파는 자신들의 경전을 읽는다. 이 축제는 자이나교도들이 다른 생명체에 대한 잔혹 행위를 멈추고, 감금된 동물을 풀어주고, 동물 도살을 막기 위해 적극적으로 노력하는 기회이다.[1]

마지막 날에는 삼밧사리(Samvatsari)로 알려진 집중적인 기도와 명상 시간이 있다. 자이나교도들은 이날을 속죄의 날로 여기며, 다른 사람들에게 용서를 베풀고, 모든 살아있는 존재에게 용서를 구하고, 물리적 또는 정신적으로 용서를 구하며, 세상 모든 사람을 친구로 대해야겠다고 결심한다.[1] 이때 "미차미 두카담(Micchami Dukkadam)" 또는 "카마트 카마나(Khamat khamna)"라고 말하며 용서를 구하는데, 이는 "만약 내가 생각, 말, 행동으로 고의적이든 아니든 당신을 어떤 식으로든 불쾌하게 했다면, 당신의 용서를 구합니다."라는 뜻이다. 파르유샤나(Paryushana)는 문자 그대로 "머무르는 것" 또는 "함께 모이는 것"을 의미한다.[3]

'''용서'''

나는 모든 살아있는 존재를 용서합니다.

모든 살아있는 존재가 나를 용서하기를 바랍니다.

이 세상 모든 것은 나의 친구입니다.

나는 적이 없습니다.

— ''마지막 날의 자이나교 축제 기도''[1]

마하비라 탄생 축제(Mahavir Janma Kalyanak)는 마하비라의 탄생을 기념하는 축제이다. 이 축제는 전통적인 인도 달력의 차이트라(Chaitra) 달 13일에 기념되며, 보통 그레고리력 3월 또는 4월에 해당한다.[4][5] 축제에는 자이나교 사찰 방문, 성지 순례, 자이나교 경전 낭독, 그리고 마하비라의 행렬 등이 포함된다. 파트나 북쪽 비하르(Bihar)에 있는 그의 전설적인 탄생지인 쿤드라그라마(Kundagrama)에서는 자이나교도들이 특별 행사를 개최한다.[4]

디왈리 다음 날은 자이나교도들에게 마하비라가 목샤를 얻은 날의 기념일로 지켜진다.[6] 힌두교 축제인 디왈리(Diwali)도 같은 날(카르티카 아마바스야(Kartika Amavasya))에 기념된다. 자이나교 사찰, 가정, 사무실, 상점은 조명과 디야(작은 기름 램프)로 장식된다. 불빛은 지식이나 무지를 제거하는 것을 상징하며, 과자를 나눠주는 경우가 많다. 디왈리 아침에는 전 세계 모든 자이나교 사찰에서 마하비라에게 기도한 후 니르반 라두(Nirvan Ladoo)를 공양한다. 자이나교 새해는 디왈리 바로 다음에 시작된다.[6]

자이나교도들이 기념하는 다른 축제로는 힌두교 공동체와 마찬가지로 악샤야 트리티야(Akshaya Tritiya)와 락샤 밤단(Raksha Bandhan)이 있다.[7][1]

9. 종파 및 분파

자이나교 공동체는 크게 디감바라(공의파)와 슈베탐바라(백의파)라는 두 주요 종파로 나뉜다. 디감바라(하늘의 옷을 입은) 전통의 승려들은 옷을 입지 않는 반면, 슈베탐바라(흰색 옷을 입은) 승려들은 이음매 없는 흰색 옷을 입는다.[5] 디감바라 종파의 여승들은 바느질하지 않은 평범한 흰색 사리를 입고 ''아리카''로 불린다.

찬드라굽타 마우리아 치세 동안, 자이나교 전통에 따르면 ''아차리야'' 바드라바후는 12년 동안의 기근을 예측하고 제자들과 함께 카르나타카로 이동했다. ''아차리야'' 바드라바후의 제자인 스툴라바드라는 마가다에 남았다고 믿어진다. 전통에 따르면, 나중에 ''아차리야'' 바드라바후의 추종자들이 돌아왔을 때, 그들은 마가다에 남아 있던 사람들이 흰색 옷을 입기 시작했음을 알게 되었는데, 이는 나체로 남아 있던 다른 사람들에게는 받아들일 수 없는 일이었다. 이것이 자이나교도들이 디감바라와 슈베탐바라의 분열이 시작된 방식으로, 전자는 나체였고 후자는 흰색 옷을 입었다고 믿는 이유이다. 디감바라는 이것을 자이나교의 ''아파리그라하'' 계율에 반하는 것으로 보았는데, 그들에 따르면 이 계율은 옷조차 소유해서는 안 된다는 즉, 완전한 나체를 요구한다. 5세기 CE에 슈베탐바라가 발라비 공의회를 조직했는데, 디감바라는 참석하지 않았다. 이 공의회에서 슈베탐바라는 그들이 보존해 온 경전을 정경으로 채택했는데, 디감바라는 그 이후로도 이를 거부해왔다. 이 공의회는 자이나교의 두 주요 전통 사이의 역사적 분열을 확고히 한 것으로 여겨진다. 디감바라 신앙에 대한 가장 초기 기록은 쿤다쿤다의 프라크리트어 ''수타파후다''에 담겨 있다.

디감바라와 슈베탐바라는 관행, 복장 규정, 가르침 해석, ''티르탄카라''에 관한 자이나교 역사에서 서로 다르다. 수도원 규칙과 조상도 다르다. 슈베탐바라에는 남성보다 여성 수도자가 더 많았지만, 디감바라에는 대부분 남성 승려가 있었고, 남성을 영혼 해탈에 가장 가까운 존재로 여긴다. 슈베탐바라는 여성도 금욕을 통해 해탈할 수 있다고 믿고, 19번째 ''티르탄카라'' 말리나타가 여성이었다고 주장하는데, 디감바라는 이를 거부한다. 마투라의 초기 자이나교 조각상들은 5세기 후반까지 디감바라 조상을 묘사하며, 이후 슈베탐바라 조상이 나타난다.

다른 종교의 여러 학자들과 경전들과 그들의 대응 종파인 슈베탐바라 자이나교도들은[6] 디감바라 종파의 공개적 나체 행위와 여성이 영적 해탈을 성취할 수 없다는 믿음을 비판한다.[7][8]

마투라에서의 발굴 조사는 쿠샨 제국 시대(약 1세기 CE)의 자이나교 조상을 발견했다. 옷을 입지 않은 ''티르탄카라''와 왼팔에 천을 둘러싼 승려들은 경전에 언급된 ''아르다팔라카''(반쯤 옷을 입은)로 확인된다. ''아르다팔라카''에서 유래한 것으로 여겨지는 야파니야들은 디감바라의 나체주의와 여러 슈베탐바라 신앙을 따랐다. 플뤼겔에 따르면, 현대에는 "주로 헌신적인 형태의 자이나교"인 새로운 자이나교 종교 운동이 발전하여 "자이나교 대승" 양식의 헌신주의와 유사하다.

2001년 인도 인구 조사(Census 2001)에 따르면 자이나교도는 약 450만 명으로 전체 인구의 0.5%에도 미치지 못하지만, 인도 사회에서 사실상 하나의 카스트를 형성하고 있다. 다만, 여기서 말하는 카스트는 직업적 내혼 집단으로 설명되는 「자티(Jāti)」의 의미이다. 인도 사회에서 자이나교도의 결속은 매우 굳건하며, 결혼도 대부분 자이나교도들끼리 이루어진다. 현재는 백의파와 디감바라(나행파)를 비롯하여 많은 분파가 생겨났다. 그중 가장 큰 세력은 백의파의 존상숭배파(무르티푸자카)이며, 다시 많은 가차(gaccha)라 불리는 분파로 나뉘어 있다.

10. 경전

자이나교의 정전 경전은 아가마(Āgama)라고 불린다. 고대 불교와 힌두교 경전과 마찬가지로 구전으로 전승된 것으로 여겨지며, 티르탕카라(tirthankara)들의 설법에서 유래하여 가나다라(Ganadhara)(주요 제자들)들이 슈루트 지냐나(Śhrut Jnāna)(들어서 알게 된 지식)로 전승했다고 한다. 슈베탐바라 자이나교에서는 구전 경전 언어가 아르다마가디(Ardhamagadhi)라고 믿고 있으며, 디감바라 자이나교에서는 일종의 음향 공명으로 믿고 있다.

슈베탐바라 자이나교도들은 원래 자이나교 경전 50개 중 45개를 보존했다고 믿고 있다 (앙가(Anga) 텍스트 하나와 푸르바(Purva) 텍스트 네 개를 잃어버렸다고 여김). 반면 디감바라 자이나교도들은 모든 경전이 소실되었다고 믿는다. 그들에 따르면 부타발리(Bhutabali) 아차리아(Āchārya)가 원래 정전을 부분적으로 알고 있던 마지막 수행자였다고 한다. 디감바라 아차리아들은 네 개의 아누요가(anuyoga)를 포함한 가장 오래된 디감바라 자이나교 경전을 재구성했다고 한다. 디감바라 경전은 오래된 슈베탐바라 경전과 부분적으로 일치하지만, 두 주요 자이나교 전통의 경전 사이에는 큰 차이점이 있다. 디감바라 자이나교는 600년에서 900년 사이에 제2 정전을 만들어 역사, 우주론, 철학, 윤리의 네 가지 그룹 또는 베다(Veda)로 편찬했다.

자이나교에서 가장 유명하고 영향력 있는 경전은 비정전 문헌이다. 이 중에서 칼파 수트라(Kalpa Sūtra)는 슈베탐바라 자이나교도들 사이에서 특히 인기가 많으며, 그들은 이를 기원전 300년경의 브하드라바후(Bhadrabahu)에게 돌린다. 이 고대 학자는 디감바라 전통에서 존경받고 있으며, 그들은 그가 고대 남부 카르나타카 지역으로의 이주를 이끌고 그들의 전통을 창시했다고 믿는다. 슈베탐바라 자이나교도들은 브하드라바후가 네팔로 갔다고 믿는다. 두 전통 모두 그의 니르유크티(Niryuktis)와 삼히타(Samhitas)를 중요하게 생각한다. 우마스와티(Umaswati)의 가장 오래된 산스크리트어 텍스트인 탓바르타 수트라(Tattvarthasūtra)는 모든 자이나교 전통에서 권위 있는 것으로 간주된다. 디감바라 전통에서는 쿤다쿤다(Kundakunda)가 쓴 경전이 매우 존경받고 역사적으로 영향력이 있었다. 가장 오래된 것은 아차리아 푸슈프단타(Acharya pushpdanta)와 부타발리(Bhutbali)에게 돌려지는 카사야파후다(Kasayapahuda)와 샤트칸다가마(Shatkhandagama)이다. 다른 중요한 디감바라 자이나교 경전으로는 사마야사라(Samayasara), 라트나카란다 슈라바카차라(Ratnakaranda śrāvakācāra), 그리고 니야마사라(Niyamasara)가 있다.

11. 다른 종교와의 비교

자이나교는 불교의 창시자인 고타마 붓다와 같은 시대 사람이었던 바르다마나의 가르침에서 비롯된 종교이자 철학이다. 자이나교의 시대관에 따르면, 바르다마나는 현 시대에 나타난 24명의 티르탕카라(예언자) 중 마지막 예언자이다. 자이나교는 기록된 역사 이전 아주 오랜 시대에서 기원한 종교이며, 바르다마나는 영적으로 타락해가는 시기에 자이나교의 가르침을 회복시킨 영적 개혁가였다.[54] 그는 철저한 고행과 정진을 통해 완전지(kevala-jnana)에 도달하여 해탈(moksa)을 성취하고 지나(jina, 정복자) 또는 마하비라(Mahavira, 대영웅)로 불리게 되었다.

자이나교는 차르바카(인도 유물론자)를 제외한 고대 인도의 모든 영적 전통과 마찬가지로 해탈을 목표로 한다. 자이나교에서는 세계가 영혼(jiva)과 비영혼(ajiva)으로 이루어져 있다고 본다.[55][56][57] 영혼은 완전한 믿음, 지식, 능력, 기쁨을 본질로 하는 실체(dravya)이다.[58] 해탈하지 못한 영혼은 무지(avidya)와 탐욕, 성냄 등의 격정(passions)으로 인해 형성된 카르마(업)에 의해 속박된 상태에 있다.[59] 해탈은 새로운 카르마 유입을 차단하고 이미 유입된 카르마를 제거함으로써 성취되며, 바른 믿음, 바른 지식, 바른 행동의 세 가지 길을 통해 이루어진다. 자이나교는 아힘사(ahimsa, 해치지 않음)라는 윤리적 실천을 중시하며, 해탈을 위한 노력을 하지 않으면 점점 더 거친 세상으로 윤회하게 된다고 본다. 해탈한 영혼은 세계(loka)의 가장 꼭대기에서 영원한 기쁨과 평화를 누린다.

바르다마나 사후 자이나 교단은 크게 공의파(空依派, 디감바라)와 백의파(白衣派, 스베탐바라)로 나뉘었지만, 기본적인 교리는 서로 큰 차이가 없다.[60]

자이나교는 세계가 2개의 실체(영혼과 비영혼) 또는 6개의 실체(영혼, 시간, 공간, 다르마, 아다르마, 물질)로 이루어져 있다고 본다.[61] 물질(푸드갈라)은 육체, 숨, 마음(manas) 등을 포함하며, 카르마는 영혼과 물질의 연결고리 역할을 하는 미묘한 물질이다. 자이나교의 존재론은 다원적 실재론이며, 한 존재를 완전히 안다는 것은 우주 전체를 완전히 아는 것과 같다고 본다. 이러한 관점에서 자이나교는 '스야드바다'(syadvada)라고 불리는 지식에 대한 상대적인 관점을 가지며, 인식적 상대론자이다. 자이나교의 아힘사와 고행 정신은 인도에 큰 영향을 미쳤으며, 간디의 무저항 비폭력 운동에도 영향을 주었다.[62]

자이나교는 힌두교처럼 세계가 최고신에 의해 생성, 유지, 파괴되는 것이 아니라, 불교처럼 카르마 법칙에 의해 생성, 유지, 파괴된다는 입장을 가지기 때문에 종교적으로 무신론자이다. 그러나 해탈한 영혼은 완전한 지식과 능력을 가진 존재이므로 신과 같이 경배의 대상이 된다. 자이나교는 철저한 자력 신앙이며, 인도의 일반 신자들은 티르탕카라와 힌두교의 신들을 함께 모시지만, 해탈은 스스로의 몫이라는 철학적, 종교적 입장을 견지한다.[63]

파이네스(1996)는 식물 영혼의 존재에 대한 자이나교의 영향이 서부 크샤트라파 지역에서 메소포타미아를 거쳐 마니교 신앙에 통합되었다고 주장한다.[17]

11. 1. [[불교]]와 [[힌두교]]

자이나교, 힌두교, 시크교, 불교 등 네 가지 다르마 종교는 업과 윤회와 같은 개념 및 교리를 공유한다.[18][19][20] 이 종교들은 영원한 천국이나 지옥 또는 최후의 심판을 믿지 않으며, 신을 믿을지 여부, 핵심 가르침에 동의하지 않을지 여부, 기도, 의식 및 축제 참여를 개인의 재량에 맡긴다. 이들은 모두 ''아힘사''(비폭력)와 같은 가치를 중요하게 여기며,[21] 고통을 갈망, 개인의 행동, 의도 및 업과 연결하고, 영성이 깨달은 평화, 행복 및 영원한 해탈(''목샤'')의 수단이라고 믿는다.[22][23]자이나교는 존재론적 전제에서 불교 및 힌두교와 다르다. 세 종교 모두 무상성을 믿지만, 불교는 ''아낫타''("영원한 자아 또는 영혼 없음")라는 전제를 포함한다. 힌두교는 영원하고 불변하는 ''아트만''("영혼")을 포함하는 반면, 자이나교는 영원하지만 변화하는 ''지바''("영혼")를 포함한다.[24][25][26] 자이나교 사상에서 무한히 많은 영원한 ''지바''들이 주로 윤회의 순환 속에 있으며, 소수의 ''싯다''(해탈한 자들)가 있다.[27] 힌두교 철학은 모든 영혼이 브라만으로 동일하고 상호 연결된 하나로 설정된 불이원론을 포함하지만, 자이나교는 이미 해탈한 하나의 보편적 의식만이 존재한다면 다르마의 목적이 무효화될 것이라고 주장하며 불이원론 개념을 거부한다.[28][29][30] 또한, 무한히 행복한 의식이 우주를 창조할 필요와 욕망은 그 의식 내에 제한이 있음을 의미하며, 무형의 의식이 수많은 살아있는 존재들이 고통을 경험하는 물질적 우주를 어떻게 창조할 수 있는지 설명할 수 없다는 점에서 베단타를 비판한다.[12] 자이나교 학자 후쿰찬드 바릴 박사는 자이나교와 베단타 모두에 따르면 의식만이 자신을 인식할 수 있으며, 마음과 육체는 영혼을 인식하고 경험할 수 없다고 설명한다. 자이나교에서 영혼은 무지의 상태에서 육체와 잘못 동일시하여 고통을 경험하며, 자신의 참된 본성을 깨달으면 깨달음을 얻어 무한한 지식과 행복을 얻는다. 만약 단일한 보편적 의식만이 존재한다면, 의식은 이미 해탈했고 마음은 영혼의 무한한 지식-행복의 본성을 경험할 수 없기 때문에 누가 깨달음을 얻는가 질문한다.[13]

힌두교와 자이나교 모두 "영혼이 존재한다"는 것을 자명한 진리로 믿지만, 대부분의 힌두교 체계는 그것을 영원히 존재하고, 무한하며, 불변하는 것(''비부'')으로 간주한다. 일부 힌두교 학자들은 영혼이 원자적이라고 제안하기도 한다. 힌두교 사상은 일반적으로 일원론적 또는 이원론적 틀을 통해 아트만과 브라만을 논한다. 반면에 자이나교 사상은 브라만이라는 힌두교 형이상학적 개념을 부정하며, 영혼은 항상 변화하고 각 생애 동안 육체나 물질에 얽매여 살아있는 존재의 전체 몸을 채우는 유한한 크기를 가지고 있다고 간주한다.[31]

자이나교는 베다와 힌두교 브라만의 우월성을 인정하지 않는다는 점에서 불교와 유사하다. 그러나 자이나교와 힌두교는 모두 "영혼이 존재한다"는 것을 자명한 진리로 믿는다.[32][33] 자이나교도와 힌두교도는 특히 인도 북부, 중부 및 서부 지역에서 자주 혼인했다.[34][35] 일부 초기 식민지 학자들은 자이나교가 불교와 마찬가지로 부분적으로 힌두교의 카스트 제도를 거부한 것이라고 주장했지만,[36][37] 후대 학자들은 이것을 서구의 오류로 간주한다.[38] 출생에 기반하지 않은 카스트 제도는 자이나교 사회의 역사적 일부였으며, 자이나교는 사회가 아닌 개인을 변화시키는 데 중점을 두었다.[39][40][41][42]

수도원 제도는 세 가지 전통 모두에서 유사하며,[43][44] 유사한 규칙, 계층 구조, 4개월간의 우기 동안 여행하지 않음, 그리고 독신 생활[45]을 공유하며, 부처 또는 마하비라 이전에 시작되었다.[46] 자이나교와 힌두교 수도원 공동체는 전통적으로 더 이동성이 높고 이동 생활 방식을 가지고 있었던 반면, 불교 승려들은 ''상가''(수도원)에 속하고 그 구내에 머무는 것을 선호했다.[47] 불교 수도원 규칙은 승려가 상가의 독특한 붉은색 가사를 입지 않고 외출하거나 나무 그릇을 사용하는 것을 금한다.[48] 반면에 자이나교 수도원 규칙은 나체(디감바라) 또는 흰옷(슈베탐바라)을 요구했으며, 자이나교 승려들이 나무 그릇이나 빈 박을 사용하는 것의 정당성에 대해 의견이 갈렸다.[49]

자이나교도들은 자기방어를 위한 폭력은 정당화될 수 있다는 힌두교도들과 유사한 견해를 가지며,[14] 전투에서 적을 죽이는 병사는 정당한 의무를 수행하고 있다는 것이다.[15] 자이나교 공동체는 방어를 위해 군사력 사용을 받아들였으며, 자이나교 군주, 군 사령관 및 병사들이 있었다.[16] 자이나교와 힌두교 공동체는 종종 매우 가깝고 서로 받아들였다. 일부 힌두교 사원에는 명예로운 장소에 자이나교 티르탄카라가 포함되어 있으며,[50][51] 바다미 석굴 사원과 카주라호와 같은 사원 단지는 힌두교와 자이나교 유적을 모두 갖추고 있다.[52][53]

12. [[자이나교 미술|미술]]과 [[자이나교 건축|건축]]

자이나교는 인도 미술과 건축에 큰 영향을 주었다. 자이나교 미술은 주로 티르탄카라나 다른 중요한 인물들을 묘사하는데, 특히 명상하는 앉은 자세나 서 있는 자세로 표현된다. 티르탄카라를 수호하는 야크샤와 야크시니들이 함께 묘사되기도 한다.[18]

가장 오래된 자이나교 이미지는 파트나 박물관에 있으며, 기원전 3세기경으로 추정된다.[18] 파르슈바의 청동상은 뭄바이의 웨일스 왕자 박물관과 파트나 박물관에 있으며, 기원전 2세기 것으로 추정된다.

아이야가파타는 초기 자이나교에서 기증과 예배를 위해 사용된 봉납판이다. 스투파, 다르마차크라, 트리랏나와 같이 자이나교 예배의 중심이 되는 물건과 디자인으로 장식되었다. 칸칼리 틸라와 같은 고대 자이나교 유적지에서 수많은 석판이 발견되었다. 이러한 판을 기증하는 관행은 기원전 1세기부터 서기 3세기까지 기록되어 있다. 티르탄카라들의 설법장인 사마바사라나는 여러 존재들이 동심원상으로 배치된 중요한 자이나교 미술의 주제이다.

라자스탄의 치토르에 있는 자이나교 탑은 자이나교 건축의 좋은 예이다. 자이나교 도서관에는 자이나교 우주론의 도표가 포함된 장식된 사본이 보관되어 있다. 대부분의 그림과 삽화는 티르탄카라의 삶에서 ''판치 칼리아나카''로 알려진 역사적 사건을 묘사한다. 첫 번째 티르탄카라인 리샤바는 보통 연화좌 또는 서 있는 자세인 카요츠아르가로 묘사된다. 그는 어깨까지 내려오는 긴 머리카락과 황소 이미지로 다른 티르탄카라들과 구별된다. 24명의 티르탄카라 각각은 경전에 열거된 독특한 상징과 관련되어 있다.

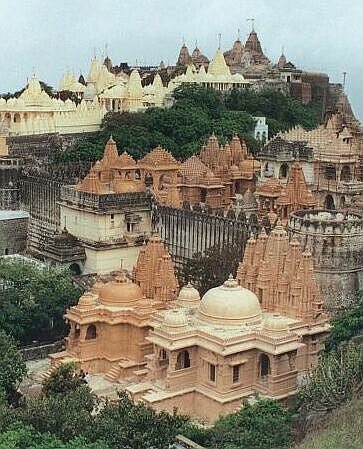

자이나교 사원(데라사르 또는 바사디)은 예배 장소이다. 사원에는 티르탄카라 상이 있으며, 가장 안쪽 성역에 안치되어 있다. 그중 한 상은 무울나야크(주요 신)로 표시된다. 마나스탐바(명예의 기둥)는 자이나교 사원 앞에 종종 세워지는 기둥이다. 사원 건설은 공덕이 있는 행위로 여겨진다.

고대 자이나교 유적에는 벨사 근처 우다이기리 언덕과 마디아 프라데시의 파타이니 사원, 마하라슈트라의 엘로라 석굴, 구자라트의 팔리타나 사원, 라자스탄 마운트 아부 근처 딜와라 사원의 자이나교 사원이 있다.[19][20] 라나크푸르의 라나크푸르 자이나 사원(차우무카 사원)은 정교한 조각으로 유명하다. 자이나교 경전에 따르면 시카르지는 24명의 티르탄카라 중 20명과 많은 다른 승려들이 묵샤(윤회에서 벗어남)를 얻은 곳으로, 존경받는 순례지이다. 팔리타나 사원은 슈베탐바라 무르티푸자카 종파에게 가장 신성한 사원이다. 시카르지와 함께 이 두 곳은 자이나교 공동체에서 가장 신성한 순례지로 여겨진다.[21] 카주라호의 자이나교 건축물과 파타다칼의 자이나 나라야나 사원은 유네스코 세계유산의 일부이다.[22][23] 슈라바나벨골라, 사비라 캄바다 바사디(1000개의 기둥) 또는 브라마 지날라야는 카르나타카의 중요한 자이나교 중심지이다. 마두라이와 그 주변에는 26개의 동굴, 200개의 돌침대, 60개의 비문, 100개 이상의 조각이 있다.[24]

기원전 2세기~1세기의 우다야기리와 칸다기리 석굴은 티르탄카라와 신들의 조각과 코끼리 동굴 비문을 포함한 비문이 풍부하다.[25] 바다미 석굴 사원, 망기-퉁기, 엘로라 석굴의 자이나교 동굴 사원은 중요한 것으로 여겨진다. 싯타나바살 석굴 사원은 초기 동굴 주거지와 아잔타에 필적하는 훌륭한 프레스코화가 있는 중세 암석 절개 사원을 보여주는 자이나교 예술의 좋은 예이다. 내부에는 기원전 2세기의 타밀-브라미 비문이 있는 17개의 돌침대가 있다.[26] 8세기의 칼루구말라이 자이나 침대(카주구말라이 사원)는 남인도에서 자이나교의 부흥을 보여준다.[27]

자이나교의 성지 샤트룬자야산의 팔리타나 사원은 863개의 사원으로 이루어진 산악 사원 도시로 자이나교 백의파의 최대 본산이다.(구자라트주 팔리타나)

13. [[티르타 (자이나교)|순례지]]

자이나교 티르타(순례지)는 다음과 같은 범주로 나뉜다.[28]

- 시드하크셰트라(Siddhakshetra): 아리한트(케발린) 또는 티르탕카라의 묵샤(해탈) 장소이다. 예를 들어 아슈타파다(리샤바나타), 시카르지(20 티르탄카라), 기르나르(네미나타), 파와푸리(마하비라), 참파푸리(앙가의 수도)(바수푸자), 망기-툰기(람), 팔리타나(3 판다바) 등이 있다.

- 아티샤야크셰트라(Atishayakshetra): 신성한 사건이 일어났다고 믿어지는 장소이다. 예를 들어 마하비르지, 리샤브데오, 쿤달푸르, 티자라, 아하르지 등이 있다.

- 푸라나크셰트라(Puranakshetra): 위대한 인물들과 관련된 장소이다. 예를 들어 아요디아, 비디샤, 하스티나푸르, 라지기르 등이 있다.

- 냐나크셰트라(Jnanakshetra): 유명한 아차리아 또는 학문의 중심지와 관련된 장소이다. 예를 들어 슈라바나벨라골라가 있다.

현대 인도 이외 지역에서는 자이나교 공동체가 사원을 나가르파르카르, 신드(파키스탄)와 같은 곳에 건설했다. 그러나 유네스코 잠정 세계유산 목록 신청서에 따르면, 나가르파르카르는 자이나교의 "주요 종교 중심지 또는 순례지"가 아니었지만, "마지막 남은 자이나교 공동체가 1947년 분할 당시 그 지역을 떠나기 전"에는 중요한 문화적 경관이었다.[28]

14. 조각상

자이나교 조각은 대개 24명의 티르탄카라 중 한 명을 묘사한다. 파르슈바나타, 리샤바나타, 마하비라가 가장 인기 있으며, 종종 연화좌나 카요츠가 자세로 앉아 있는 모습으로 묘사된다. 아리한트, 바후발리, 암비카와 같은 수호신들도 함께 묘사된다. 4개의 이미지가 함께 있는 조각도 인기가 있다. 티르탄카라 조각상은 비슷하게 생겼지만, 각자의 상징으로 구분된다. 파르슈바나타는 머리에 뱀이 장식되어 있다. 디감바라 조각상은 장식 없이 나체로 표현되지만, 슈베탐바라 조각상은 옷을 입고 장식한다.

갱가의 장관이자 사령관인 차운다라야가 서기 981년에 건립한 바후발리의 단일 암석 조각상인 곰마테슈와라는 카르나타카주 슈라바나벨골라의 언덕 꼭대기에 있다. 이 조각상은 ''타임스 오브 인디아''가 실시한 SMS 투표 '인도의 7대 불가사의'에서 1위를 차지했다.[29] 2015년 나식 지방에는 리샤바나타를 묘사한 높이 33m의 아힘사 상이 세워졌다.[30] 조각상은 종종 아슈타다투(말 그대로 "8가지 금속")로 만들어지는데, 여기에는 아코타 청동, 놋쇠, 금, 은, 돌, 단일 암석, 암석 절삭, 귀금속이 포함된다.[31]

15. 상징

자이나교의 상징과 예술에는 만자, 옴(''옴''은 "아리한트(Arihant)", "아시리(Ashiri)", "아차리아(Acharya)", "우파쟈야(Upajjhaya)", "무니(Muni)"의 머릿글자 "A-A-A-U-M"을 간략하게 나타낸 것이거나, 나모카라(Ṇamōkāra) 만트라의 다섯 줄을 나타낸다[32]), 아슈타망갈라(Ashtamangala)(여덟 가지 상서로운 상징들의 집합체) 등이 있다.

디감바라 전통에서는 차트라, 드바자, 칼라샤, 파리채, 거울, 의자, 부채, 그릇을, 슈베탐바라 전통에서는 만자, 슈리바츠, 난다바르타, 바르드마나카(음식 그릇), 바드라사나(자리), 칼라샤(항아리), 다르판(거울), 한 쌍의 물고기를 상징으로 여긴다.

손바닥에 바퀴가 있는 손은 아힘사(Ahimsa)를 상징한다. 바퀴는 다르마차크라(다르마차크라(dharmachakra))를 나타내는데, 이는 아힘사를 끊임없이 추구함으로써 삼사라(saṃsāra)(윤회)를 멈추겠다는 결의를 의미한다. 자이나교 깃발의 다섯 가지 색깔은 판차-파라마에슈티(Pañca-Parameṣṭhi)와 다섯 가지 서원을 나타낸다. 만자의 네 팔은 자이나교에 따르면 윤회가 일어나는 네 가지 영역(인간, 천상의 존재, 지옥의 존재, 비인간)을 상징한다. 꼭대기의 세 점은 고대 경전에 언급된 세 가지 보석(올바른 믿음, 올바른 이해, 올바른 행위)을 나타내며, 이는 영적 완성으로 이어진다고 믿어진다.

1974년 마하비라의 열반 2500주년을 맞아 자이나교 공동체는 자이나교를 위한 단일 결합 이미지를 선택했다. 이것은 세 개의 로카(천국, 인간 세계, 지옥)를 묘사하고 있다. 반원형의 최상단 부분은 세 영역 너머의 영역인 시다실라(Siddhashila)를 상징한다. 자이나교 만자와 아힘사(Ahiṃsā)의 상징이 포함되어 있으며, 우마스와티의 타트바르타수트라(Tattvarthasūtra) 5.21 수트라의 자이나교 만트라 파라스파로파그라호 지바남(Parasparopagraho Jīvānām)("영혼들이 서로에게 봉사한다"는 뜻)이 포함되어 있다.

참조

[1]

웹사이트

BBC - Religions - Jainism: Dharma

https://www.bbc.co.u[...]

2024-07-19

[2]

웹사이트

Jainism Gains Traction In Japan, Thousands Travel To India To Transition From Zen To Jain

https://www.indiatim[...]

2020-02-23

[3]

백과사전

Jain philosophy

http://www.iep.utm.e[...]

2015-02-22

[4]

웹사이트

Five Great Vows (Maha-vratas) of Jainism

http://www.fas.harva[...]

Harvard University Literature Center

2011-01-01

[5]

웹사이트

Gender and Salvation

https://publishing.c[...]

2024-08-01

[6]

서적

The Ādi Granth: Or, Holy Scriptures of the Sikhs

https://books.google[...]

Wm. H. Allen

1877-01-01

[7]

웹사이트

Nudity

https://www.alislam.[...]

2024-08-01

[8]

웹사이트

Guide To Buddhism A To Z

https://www.buddhism[...]

2024-08-01

[9]

웹사이트

Suryaprajnapti Sūtra

http://www.schoyenco[...]

2017-06-16

[10]

학술지

Āyāgapaṭas: Characteristics, Symbolism, and Chronology

2000-01-01

[11]

웹사이트

Collections-Virtual Museum of Images and Sounds

https://vmis.in/Arch[...]

[12]

웹사이트

Atmasiddhi–The Jain Path of Enlightenment

https://archive.org/[...]

2008-12-28

[13]

웹사이트

Discovery of Truth (Satya Ki Khoj)

https://archive.org/[...]

2002-11-04

[14]

서적

''Nisithabhasya'' (in ''Nisithasutra'')

[15]

서적

Jindal pp. 89–90; Laidlaw pp. 154–155; Jaini, Padmanabh S.: ''Ahimsa and "Just War" in Jainism'', in: ''Ahimsa, Anekanta and Jainism'', ed. Tara Sethia, New Delhi 2004, p. 52–60; Tähtinen p. 31.

[16]

서적

Harisena, ''Brhatkathakosa'' 124 (10th century); Jindal pp. 90–91; Sangave p. 259.

[17]

학술지

Plant Souls in Jainism and Manichaeism The Case for Cultural Transmission

http://www.jstor.org[...]

Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO)

[18]

웹사이트

Udaygiri and Khandagiri Caves

https://web.archive.[...]

Archaeological Survey of India, Government of India

2015-10-29

[19]

뉴스

Plan to beautify Khandagiri – Monument revamp to attract more tourists

https://web.archive.[...]

2016-02-16

[20]

서적

Report of a Tour in the Central Provinces in 1873–74 and 1874–75

https://books.google[...]

Office of the Superintendent of Government Printing

[21]

웹사이트

"Murtipujakas, Jainism", ''Encyclopedia of World Religions'' (PHILTAR)

https://web.archive.[...]

2007-10-13

[22]

웹사이트

Khajuraho Group of Monuments

https://whc.unesco.o[...]

UNESCO World Heritage Centre

2017-03-14

[23]

웹사이트

Group of Monuments at Pattadakal

https://whc.unesco.o[...]

UNESCO World Heritage Centre

2017-03-14

[24]

뉴스

Namma Madurai: History hidden inside a cave

http://www.thehindu.[...]

2013-11-15

[25]

웹사이트

Dravidi Or Kalinga Syllabary

http://www.proel.org[...]

2019-01-13

[26]

뉴스

Preserving the past

http://www.thehindu.[...]

2013-11-15

[27]

뉴스

Arittapatti inscription throws light on Jainism

https://web.archive.[...]

2013-11-15

[28]

웹사이트

Nagarparkar Cultural Landscape

https://whc.unesco.o[...]

UNESCO World Heritage Centre

[29]

뉴스

And India's 7 wonders are...

https://timesofindia[...]

2013-01-03

[30]

뉴스

70-crore plan for idol installation at Mangi-Tungi

https://timesofindia[...]

2016-02-07

[31]

웹사이트

Jain Sculpture

http://www.metmuseum[...]

Metropolitan Museum of Art

2017-04-16

[32]

웹사이트

Om – Significance in Jainism

https://www.cs.colos[...]

Department of Computer Science of Colorado State University

2021-09-23

[33]

웹사이트

ऋषभनाथ तीर्थंकर | भारतकोश

https://bharatdiscov[...]

[34]

웹사이트

Rude Travel: Down The Sages Vir Sanghavi

https://www.hindusta[...]

2013-09-13

[35]

웹사이트

World Heritage Sites – Ellora Caves

https://web.archive.[...]

Archaeological Survey of India, Government of India

2021-09-23

[36]

서적

The Age of Wrath: A History of The Delhi Sultanate

https://books.google[...]

Penguin UK

2015-04-00

[37]

학술지

The Jain Community in the Delhi Sultanate

Indian History Congress

[38]

서적

The Delhi Sultanate: A Political and Military History

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[39]

서적

Historical Dictionary of Medieval India

https://books.google[...]

Scarecrow Press

[40]

웹사이트

What Aurangzeb did to preserve Hindu temples (and protect non-Muslim religious leaders)

https://scroll.in/ar[...]

2017-02-23

[41]

서적

Jainism: A Pictorial Guide to the Religion of Non-violence

https://books.google[...]

Motilal Banarsidass

[42]

서적

History of Mewar, from Earliest Times to 1751 A.D.

https://books.google[...]

Mateshwari

[43]

학술지

Temple Desecration and Indo-Muslim States

https://www.jstor.or[...]

2000-00-00

[44]

웹사이트

Virchand Gandhi – a Gandhi before Gandhi An unsung Gandhi who set course for his namesake

http://www.indiatrib[...]

[45]

서적

The Open Court, Vol. 16, Nr. 4 "The Death of Mr. Virchand R. Gandhi"

https://books.google[...]

The Open Court Publishing Company

1902-04-00

[46]

서적

The Jain Philosophy: Collected and Ed. by Baghu F. Karbhari

https://books.google[...]

N.M. Tripathi & Company

[47]

서적

The A to Z of Jainism

https://www.worldcat[...]

Vision Books

2006-00-00

[48]

서적

Srimad Rajachandra's Atma-Siddhi (in Gujarati and English)

Koba: Srimad Rajachandra Adhyatmik Sadhana Kendra

[49]

서적

Report on the Census of the Baroda Territories 1881

https://books.google[...]

Government of India

[50]

서적

Asian Religions in Practice: An Introduction

https://books.google[...]

Princeton University Press

2020-06-30

[51]

웹사이트

C-1 Population By Religious Community

http://www.censusind[...]

Office of the Registrar General & Census Commissioner, Ministry of Home Affairs, Government of India

2011-00-00

[52]

웹사이트

Thousands of Japanese making a smooth transition from Zen to Jain

https://timesofindia[...]

2020-02-23

[53]

웹사이트

Delhi and Punjab richest states, Jain wealthiest community: National survey

https://www.hindusta[...]

2018-01-13

[54]

뉴스

Jains have highest percentage of literates: Census 2011

https://timesofindia[...]

2016-08-31

[55]

웹사이트

Distribution of Population by Religions

http://censusindia.g[...]

Census of India, Government of India

[56]

웹사이트

厳格な人は微生物や虫にも配慮する。不殺生貫く「ジャイナ教」フードが今注目される理由

https://www.business[...]

南龍太 メディアジーン

2019-12-19

[57]

서적

古代インドの歴史

https://dl.ndl.go.jp[...]

山川出版社

[58]

웹사이트

マハービーラ

https://kotobank.jp/[...]

小学館

2024-11-21

[59]

서적

哲学教室 第二部(古代・中世編)

https://dl.ndl.go.jp[...]

理想社

[60]

기타

[61]

웹사이트

ジャイナ教とは

https://acrobat.adob[...]

国土交通省

[62]

기타

[63]

웹사이트

Gemmy 149 号 「小売店様向け宝石の知識「宝石大国・インド4」」

https://www.cgl.co.j[...]

早川武俊

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com