대한민국의 지리

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대한민국의 지리는 한반도를 포함하며, 동해, 서해, 남해에 접해 있고, 굴곡이 심한 해안선과 많은 섬을 특징으로 한다. 현재는 군사 분계선 이남 지역을 실효 지배하며, 면적은 약 10만 제곱킬로미터이다. 지형은 산지가 많고, 뚜렷한 사계절을 가진 기후를 보이며, 여름철에는 장마와 태풍의 영향을 받는다. 환경 문제로는 서식지 파괴, 대기 및 수질 오염 등이 있으며, 지속 가능한 개발을 위한 환경 정책이 추진되고 있다. 행정 구역은 광역 자치 단체와 기초 자치 단체로 나뉘며, 생물 다양성이 풍부하다. 천연 자원으로는 석탄, 텅스텐 등이 있으며, 토지 이용은 쌀과 감자 자급 외에 식량 수입에 의존하는 경작지와 산림으로 구성되어 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 아시아의 나라별 지리 - 대만의 지리

대만은 대만 본토와 주변 섬으로 이루어져 복잡한 지질 구조와 다양한 지형을 가지며, 5개의 주요 산맥과 서쪽 평야, 잦은 지진 활동, 아열대 및 열대 몬순 기후, 다양한 생태계, 그리고 높은 인구 밀도와 산업화로 인한 환경 문제 등의 특징을 가진다. - 대한민국의 지리 - 한국 표준시

한국 표준시는 대한민국과 조선민주주의인민공화국에서 사용되는 표준 시간으로, 동경 135도(UTC+09:00)를 기준으로 하며, 과거에는 변경된 역사가 있고 일광 절약 시간제(서머타임)가 시행되기도 했다. - 대한민국의 지리 - 공주시

공주시는 충청남도 중앙 동쪽에 위치하며 백제의 수도 웅진으로서 번영을 누렸고, 충청 지역의 중심지, 충청도 감영 위치 등 행정 중심지로서의 역할을 수행했으며, 현재는 도농복합시로서 백제 유적과 자연경관, 교육기관, 편리한 교통망을 갖춘 역사와 문화 관광 도시이다. - 한국의 지질 - 영동군

영동군은 충청북도 남부에 위치하며, 소백산맥과 노령산맥이 만나는 지점으로 높은 산지를 이루고 있으며, 포도, 감 등의 특산물과 영동난계국악축제로 유명하다. - 한국의 지질 - 공주시

공주시는 충청남도 중앙 동쪽에 위치하며 백제의 수도 웅진으로서 번영을 누렸고, 충청 지역의 중심지, 충청도 감영 위치 등 행정 중심지로서의 역할을 수행했으며, 현재는 도농복합시로서 백제 유적과 자연경관, 교육기관, 편리한 교통망을 갖춘 역사와 문화 관광 도시이다.

2. 지리

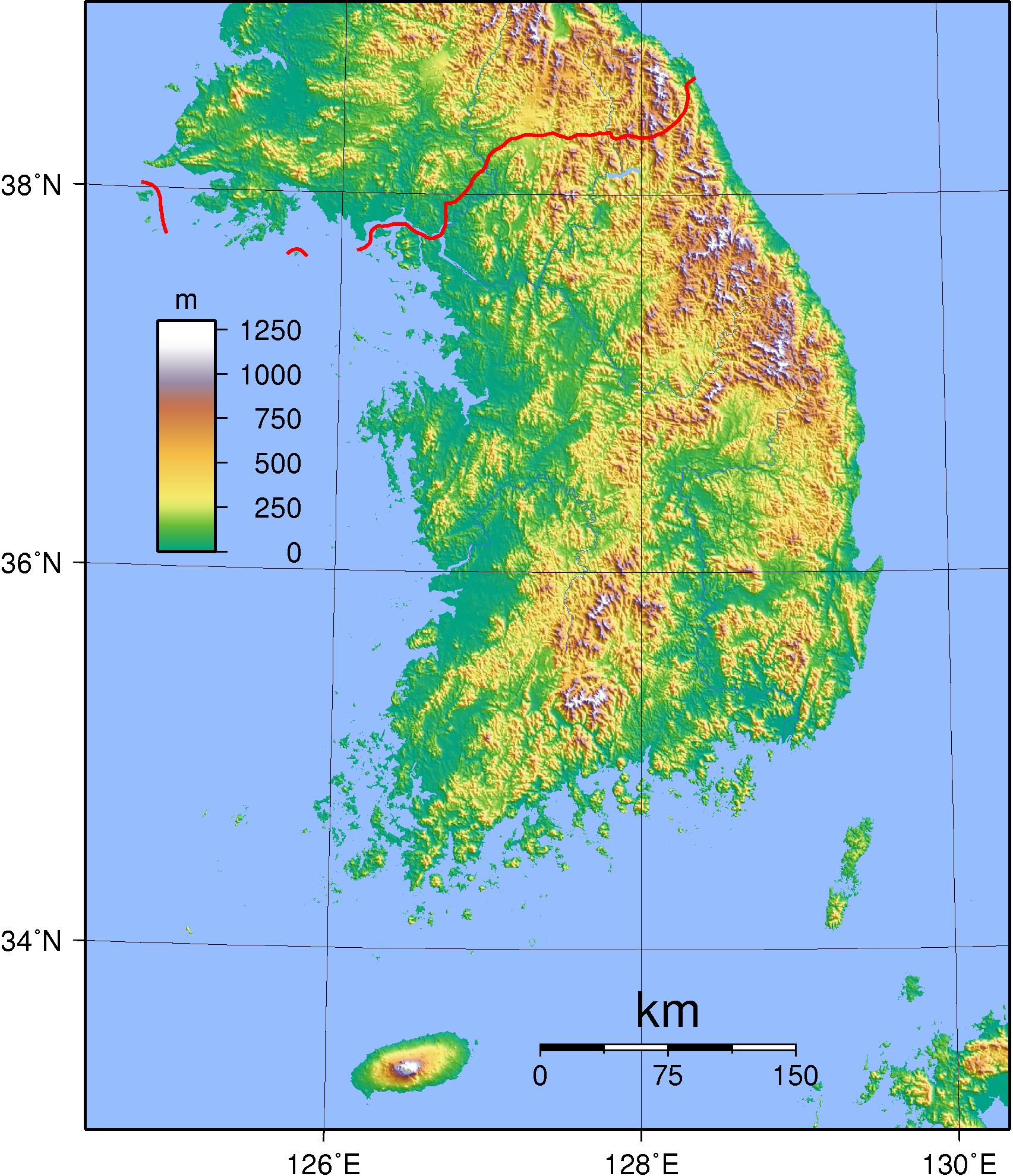

한반도는 북위 33도 6분에서 43도 1분, 동경 124도 11분에서 130도 53분의 범위에 있으며, 1948년 이후, 대한민국은 그 중 군사 분계선 이남을 실효 지배하고 있다.[23] 국토교통부에 따른 2021년 말 기준 면적은 10만 432제곱킬로미터이며[24], 대략 한반도 전체의 45%에 해당한다.[25]

북한과 접하는 국경의 길이는 237킬로미터이며[26], 남북 각각에 폭 2킬로미터의 비무장 중립 지대가 설정되어 있으며, 극히 삼엄한 경비가 이루어지고 있다.[27] 해안선 길이는 더 월드 팩트북에 따르면 2413km[26], 국립해양조사원에 따르면 1만 4963킬로미터(육지 지역 7753킬로미터, 도서 지역 7210킬로미터)[28]이다. 영해는 12해리까지이며, 대한해협에서는 3해리에서 12해리까지로 하고 있다.[26] 황해에서는 해상 경계선으로 북방한계선이 설정되어 있지만, 1953년 유엔군이 협상 없이 설정했다는 경위로 인해 북한 측은 이를 인정하지 않고 있으며, 1999년 북방한계선보다 남쪽에 해상 군사 경계선을 설정했다.[29]

서쪽으로는 황해, 동쪽으로는 동해를 면하고 있으며[23], 부산광역시와 일본의 쓰시마섬은 직선 거리로 50킬로미터 정도[30], 또한 후쿠오카시와는 200km 정도 떨어져 있다. 중국의 산둥반도와 한반도는 가장 가까운 곳이 200km 정도 거리이며[31], "백령도에서 닭이 울면 중국 산둥성룽청의 성산두까지 들린다"는 말도 있다.[32]

대한민국 헌법 제3조에는 "대한민국의 영토는 한반도와 그 부속 도서로 한다"라고 명시되어 있지만, 현 상황은 조선민주주의인민공화국이 한반도 북부를 실효 지배하고 있으며[33], 국내법상으로는 하나의 국가이지만 국제법상으로는 분단 국가라는 이중의 법 체제 하에 있다.[22] 영유권 문제로, 일본과는 독도를, 중국과는 수중 암초인 이어도를 두고 분쟁 중이며, 모두 대한민국이 실효 지배하고 있다.[35][36]

대한민국이 실효 지배하고 있는 범위는 다음과 같다.

2018년 기준으로 국토 이용 상황은 지목별로는 임야 63.5%, 농지 19.4%, 공장 용지 등의 도시적 용지 11.0%, 기타 6.2%이며, 용도별로는 농림 지역 46.5%, 관리 지역 25.6%, 도시 지역 16.6%, 자연 환경 보전 지역 11.3%이다.[41] 도시화와 산업화로 도시권의 인구가 늘고, 공장 용지나 부지의 면적은 증가하는 반면, 논밭은 감소 추세에 있다.[41]

1950년대부터 1960년대 시점에서는 산림의 대부분이 민둥산 상태였지만, 1970년대의 녹화 사업을 계기로 임목의 밀도가 높아져, 2010년까지 10년마다 임목이 약 2배 성장하는 큰 증가세를 보였다.[69] 한편 산불이나 개발 등의 요인으로 황폐지와 침식 진행지가 많아, 질적인 문제를 안고 있다.[42] 1960년 이후 산지 면적은 완만하게 감소하여 675만 헥타르에서 2015년 633만 헥타르로 줄어들었다.[69] 1999년부터 2018년에 걸쳐 침엽수림이 감소하고, 대신 소나무와 참나무류의 혼효림과 활엽수림이 늘고 있다.[69]

2. 1. 지형

한반도는 아시아 대륙의 북동부에서 남쪽으로 뻗어 있다. 일본의 혼슈와 큐슈는 대한 해협을 사이에 두고 남동쪽으로 약 200km 떨어져 있으며, 중국의 산둥반도는 서쪽으로 190km 떨어져 있다. 한반도의 서해안은 북쪽으로 한국만, 남쪽으로 황해와 대한 해협에 접해 있으며, 동해안은 동해에 접해 있다. 8640km에 달하는 해안선은 매우 굴곡이 심하다. 약 3,579개의 섬이 한반도에 인접해 있으며, 대부분은 남해안과 서해안에 위치해 있다.[2]

대한민국은 대부분 산지로 이루어져 있으며, 국토의 4분의 3이 산지이다.[1] 초기 한국을 방문한 유럽인들은 잇따라 이어진 산맥들 때문에 이 땅을 "거센 폭풍 속의 바다"에 비유했다. 1000m가 넘는 많은 높은 산들이 북부와 동부에 집중되어 있으며, 이 산들은 대한민국의 "지형적 등뼈"를 형성한다.[1] 대한민국에는 태백산맥과 소백산맥의 두 주요 산맥이 있다. 대한민국에서 가장 높은 산봉우리는 한라산(1,950m)으로, 제주특별자치도를 구성하는 화산의 원뿔형이다. 지질학적으로는 화강암과 같은 선캄브리아 시대의 암석이 육지를 구성한다.[3]

대한민국 면적의 약 30%는 저지대이며, 나머지는 고지대와 산지로 구성되어 있다. 저지대는 대부분 해안을 따라, 특히 서해안을 따라, 그리고 주요 강을 따라 위치해 있다. 가장 중요한 저지대는 서울특별시 주변의 한강 평야, 서울 남서부의 평택 해안 평야, 금강 유역, 낙동강 유역, 그리고 남서부의 영산강 및 호남 평야이다. 좁은 연안 평야가 동해안을 따라 뻗어 있다. 최근의 세계적인 원격 탐사 분석에 따르면 대한민국에는 1833km2의 갯벌이 있으며, 이는 갯벌 면적 기준으로 세계 17위에 해당한다.[4]

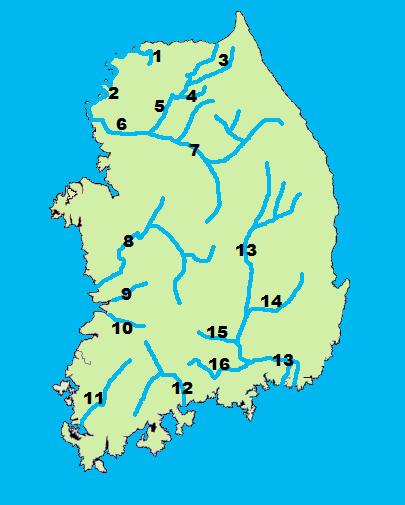

낙동강은 대한민국에서 가장 긴 강(521km)이다. 서울특별시를 관통하는 한강은 514km, 금강은 401km이다. 이 세 강은 모두 태백산맥에서 발원한다.[3] 다른 주요 강으로는 북한과 대한민국을 모두 거쳐 한강과 하구를 이루는 임진강, 한강의 지류로서 북한에서 흘러 내려오는 북한강, 그리고 섬진강이 있다. 주요 강들은 북쪽에서 남쪽 또는 동쪽에서 서쪽으로 흘러 황해 또는 대한해협으로 흘러든다. 이 강들은 넓고 얕으며 계절에 따른 수량 변화가 크다.

한반도는 동해안이 급경사이고 서해안이 완만한 지형이며, 이러한 구조선을 따라 하천이 발달하여, 차별 침식으로 각지에 잔구 모양의 산지나 침식성 분지가 형성되어 있다. 동해안을 따라 태백산맥이 종단하고, 중앙에는 소백산맥이 북북동에서 남남서 방향으로 뻗어 있다. 하천이나 해안을 따라 평야가 보이지만, 전체적으로는 낮은 산지나 구릉지가 기복을 이루는 지형으로, 국토의 80%는 해발 300미터에서 1000미터 이상이다.[49]

동해안은 수심이 깊고 사구와 석호가 발달해 있으며, 남해안은 다도해의 양상을 띤다.[47] 서해안은 수심이 얕은 비교적 평탄한 연안 해저 지형으로, 갯벌이 광범위하게 형성되어 있다.[47][22] 서해안은 복잡한 리아스식 해안으로 조수 간만의 차가 크고 (인천 연안에서 최대 9미터), 반대로 동해안은 단조롭고 조수 간만의 차는 0.3m 이하이며, 남해안은 서해안과 마찬가지로 리아스식으로, 조수 간만의 차도 2~4미터로 높은 편이지만, 해수가 순환하기 어려운 내만이 많다.[48]

태백산맥이 동쪽에 있기 때문에 평야는 서해안이나 남해안 쪽에 많으며, 규모가 큰 평야로는 김포평야, 논산평야, 호남평야, 김해평야 등이 있다. 낙동강 삼각주와 같은 예외는 있지만 분지와 평야는 퇴적물의 피복이 얇고, 침식 평야가 주를 이룬다. 동절기의 저온으로 산지 표면의 암석 풍화가 빠르고, 풍화·분해되기 쉬운 암석이 많이 분포하며, 하천은 종단 경사가 완만하고 하황계수가 크다는 등의 이유로, 자연 제방이 잘 발달해 있다.

산지는 대한민국의 주요 지형을 이루며, 한반도를 종단하는 백두대간과 산지가 국토의 63% 정도를 차지한다.[47] 한반도 북부에서 랑림산맥과 태백산맥이 험준한 척량산맥을 이루며, 동해안에 근접하면서 한반도 남부로 뻗어 있다.[49] 반면, 서해 쪽으로 뻗어 있는 산맥은 경사가 완만하다.[49]

산의 대부분은 해발 500미터 이하이며, 1000미터를 넘는 산은 15% 정도이다.[22] 최고봉은 해발 1950미터의 한라산이며, 그 다음으로 1915미터의 지리산, 1708미터의 대청봉이 있다.[50] 활화산은 없지만, 울릉도나 제주도와 같은 화산섬은 있다.

대한민국의 동쪽은 급경사 지형으로 인해 하천이 적고, 서쪽에서 발달한다.[70] 주요 하천의 대부분은 백두대간에서 발원하여 산맥 사이를 꿰뚫듯이 흐른다.[69] 황해로 흐르는 하천의 대부분은 하구부가 삼각강이지만, 낙동강처럼 삼각주가 보이는 예외도 있다.

일반적으로 한강, 낙동강, 금강, 영산강을 4대강이라고 하며, 여기에 섬진강을 더한 5대강은 유역 면적이 67630km2로 국토 면적의 3분의 2를 차지한다. 낙동강 등 주요 하천을 일본과 비교하면 국토 면적에 비해 간선 유로 길이가 길고, 유역 면적도 큰 것이 특징이다. 하천유황계수는 200에서 400 정도로 하천 유량의 변동이 크다.[51] 이유는 6월부터 9월까지 집중적으로 비가 내리는 것, 강수량이 가뭄과 풍년 사이에 2.2배 차이가 있어 연도별 변동이 큰 것, 내륙부와 해안부에서 1.5배 차이가 있어 지역차가 보이는 것이 꼽히며, 하천 유량의 변동과 유출 토사의 다량이 하천 정비를 어렵게 하고 있다.[51]

섬의 수는 문헌에 따라 차이를 보인다. 1996년 국토개발연구원의 자료에 따르면 3,153개(유인도 464개)[54], 2017년 말 기준 해양수산개발원의 기준에 따르면 3,348개(유인도 470개)[55], 자치체국제화협회의 조사지 "CLAIR REPORT" 468호에 따르면 3,358개(유인도 482개)[56]이다.

도서는 동중국해 쪽과 황해 쪽에 많으며, 동해 쪽은 해안에서 멀리 떨어진 울릉도가 눈에 띄는 정도이다.[56] 광역자치단체별로 가장 많은 곳은 전라남도로 2,219개 섬으로 전체의 65% 정도를 차지한다.[56] 무인도의 수는 전라남도(1,744개), 경상남도(484개), 충청남도(236개), 인천광역시(111개) 순이며, 도서 개발 촉진법의 지정을 받은 유인도의 수는 전라남도(216개), 경상남도(63개), 인천광역시(32개), 충청남도(24개) 순으로 많다.[56] 이 외에도 부산광역시, 경기도, 강원특별자치도, 전라북도, 경상북도, 제주특별자치도 또한 도서를 가지고 있다.[54]

2. 2. 기후

대한민국은 동아시아 몬순 지역의 일부로, 뚜렷한 사계절을 가진 습윤 대륙성 기후와 습윤 아열대 기후를 보인다. 아시아 대륙에서 불어오는 기단은 태평양에서 불어오는 기단보다 대한민국의 날씨에 더 큰 영향을 미친다. 겨울은 일반적으로 길고 춥고 건조하며, 여름은 짧고 덥고 습하다. 봄과 가을은 쾌적하지만 기간이 짧다. 서울의 1월 평균 기온은 -5°C에서 -2.5°C 사이이며, 7월 평균 기온은 약 22.5°C에서 25°C 사이이다. 남쪽에 위치하고 바다에 접해 있는 제주도는 대한민국의 다른 지역보다 더 따뜻하고 온화한 날씨를 보인다. 제주도의 평균 기온은 1월 2.5°C에서 7월 25°C까지이다.

대한민국은 일반적으로 농업을 유지하기에 충분한 강수량을 보인다. 연간 강수량이 750mm 미만인 경우는 드물며, 대부분 1000mm 이상의 강수량을 보인다. 그러나 강수량은 해마다 달라질 수 있다. 심각한 가뭄은 약 8년에 한 번씩 발생하며, 특히 쌀 생산 지역인 남서부 지역에서 자주 발생한다. 연간 강수량의 약 3분의 2가 6월에서 9월 사이에 발생한다.

1984년 9월, 기록적인 홍수로 190명이 사망하고 20만 명이 집을 잃었다. 이 재해로 인해 북한 정부는 쌀, 의약품, 의류, 건축 자재 형태로 전례 없는 인도적 지원을 제안했다. 대한민국은 이러한 물품을 받아 홍수 피해자에게 배포했다.[7]

쾨펜의 기후 구분에서 북부와 중부는 습윤 대륙성 기후, 남부 및 동부 연안이 온난 습윤 기후에 해당한다.[68] 기온은 대륙형과 섬형의 중간형이다.[43] 봄과 가을은 이동성 고기압의 영향으로 맑고 건조하며, 양쯔강 기단의 영향으로 서풍이 분다. 여름은 고온 다습한 북태평양 기단의 영향으로 무덥다.[69] 여름은 비교적 길어 6월부터 9월까지 섭씨 13도 이상의 날이 나타나며, 8월의 최고 기온은 평균 21도에서 26도 정도이다.[43] 겨울은 위치상 대륙의 영향을 크게 받으며,[70] 남부 해안 지방을 제외하고는 상당한 저온이 된다. 또한, 같은 위도의 다른 지역과 비교하면 11월부터 3월까지 최저 기온 섭씨 0도의 날이 나타나 겨울 기간이 길고, 추위가 심하며, 삼한사온과 같은 주기성이 나타나는 것이 특징이다.[43]

남부는 계절에 따라 북동풍 또는 남동풍이 불고, 중부는 서북풍의 영향이 강하다.[69] 4월부터 9월은 남동풍, 11월부터 3월은 서북풍의 영향이 강하며, 12월부터 4월 사이에는 특히 풍속이 강하다.[43] 연평균 풍속은 청주시의 1.4m/s에서 제주의 4.7m/s 사이이다.[43]

강수량도 기온과 마찬가지로 대륙형과 섬형의 중간형이다.[43] 연 강수량은 전국 평균 600~1500mm 정도이며,[43] 한반도 남부에서 1000mm 안팎, 남해안에서 1400mm, 제주도와 울릉도에서 1400~1600mm이다.[70] 단, 해에 따라 크게 다르다.[43] 6월 중순부터 남부를 기점으로 장마 (Changma)가 시작되어 2주에서 1개월 정도 지속된다.[69][71] 여름에는 국지적인 집중 호우가 많으며, 연 강수량의 85% 정도가 6월부터 9월에 집중된다.[42]

장마 기간은 평년적으로 중부 지방이 6월 25일부터 7월 26일 (31.5일), 남부 지방이 6월 23일부터 7월 24일 (31.4일), 제주 지방이 6월 19일부터 7월 20일 (32.4일)이며, 평균 강수량은 각각 378.3mm, 341.1mm, 348.7mm이다.[72] 장마 전선의 북상으로 7월 초순이 절정을 이루고, 7월 하순에 끝나고, 한여름인 8월을 맞이한다.[71] 장마 시작 시기는 해에 따라 크게 달라, 빠른 해는 6월 초순, 늦은 해는 7월 초순에 장마가 시작되는 경우가 있다.[71] 장마 전선의 움직임에 따라 남쪽에서 북쪽으로, 혹은 중부에서 남쪽으로 장마가 시작될 수 있으며, 시작 시기와 간격도 해마다 다르다.[71] 장마 기간 중 날씨와 종료 시점 역시 매년 변동이 크다.[71]

여름이 지나 초가을이 되면 북태평양 고기압이 물러나고 시베리아 고기압이 나타나면서 가을 장마 (Kaul Changma)를 유발한다.[71] 가을 장마는 8월 중순경부터 9월 상/하순경까지 지속되며, 시베리아 고기압에 의해 밀려 내려온 가을 장마 전선에 따라 북쪽에서 남쪽으로 이동한다.[71] 가을 장마는 일반 장마보다 전선의 정체성이 약하고 지속 기간이 짧지만, 해에 따라 1개월 정도 지속되거나 아예 나타나지 않을 수도 있다.[71] 가을 장마가 끝난 후인 10월은 맑은 날이 많지만, 간혹 가을 장마 전선의 영향으로 악천후가 집중되기도 한다.[71]

기온, 강수량, 풍속, 강설량의 극값은 다음과 같다.[73]

- 최고 기온 - 40°C (1942년 8월 1일, 대구광역시)

- 최저 기온 - -32.6°C (1981년 1월 5일, 양평군)

- 최대 일 강수량 - 870.5mm (2002년 8월 31일, 강릉시)

- 최대 1시간 강수량 - 145mm (1998년 7월 31일, 순천시)

- 최대 10분 강수량 - 47.2mm (1956년 1월 22일, 서울)

- 최대 풍속 - 51.1m/s (2003년 9월 12일, 제주도 고산)

- 최대 순간 풍속 - 63.7m/s (2006년 10월 23일, 속초시)

- 최대 강설량 - 150.9cm (1955년 1월 20일, 울릉도)

- 최대 적설 심도 - 293.6cm (1962년 1월 31일, 울릉도)

대한민국의 우기는 여름 또는 장마철에 며칠 동안 지속적으로 비가 내리는 현상, 날씨, 또는 비 자체를 의미한다. 평균적으로 우기는 30~35일이지만, 이 기간 동안 계속 비가 내리는 것은 아니다. 실제로는 약 15~20일 정도 비가 오고, 그 중 정체전선으로 인해 12~16일 정도만 비가 내린다. 그러나 우기는 해마다 큰 차이를 보인다. 우기는 대한민국을 포함한 동아시아 국가의 대표적인 여름 날씨이며, 한반도 강수량의 30% 이상을 차지한다. 이 때문에 일부에서는 우기를 "다섯 번째 계절"이라고 부르기도 한다.[9][10]

보통 갑자기 쏟아졌다가 그치는 형태의 집중호우가 나타난다. 특히 최근의 우기는 "야간형 우기"라고 불리며, 낮에는 소강상태를 보이다가 밤에 국지적으로 폭우가 쏟아지는 형태가 많다. 흐린 날에는 낮 동안에는 지면보다 상층이 더 데워지고, 밤에는 구름이 하층의 열을 가두면서 상층은 식으면서 대류가 발달한다. 실제로 낮에 소나기가 오는 것을 감안하면 밤이 55%나 높은 비율을 차지한다.[11]

러시아 북부 해안에 위치한 차갑고 습한 오호츠크해 기단과 오가사와라 제도 부근의 덥고 습한 북태평양 기단 사이에 뚜렷한 정체전선이 형성되면서 우기가 발생한다. 그러나 한반도의 경우 오호츠크해 기단뿐만 아니라 차갑고 건조한 시베리아 기단도 우기에 영향을 미친다. 우기의 또 다른 원인으로는 베링해와 티베트 고원이 꼽힌다. 정확히 말하면, 베링해의 얼음 양과 티베트 고원의 적설량에 따라 고기압 형성 속도가 달라지는데, 한반도 남북의 각 고기압이 이동하는 속도에 따라 우기가 시작되기 때문이다. 이러한 이유로 우기는 일종의 동아시아 계절풍 기후로 여겨진다.[10]

2022년, 인도에서 지구 온난화로 인한 심각한 기후 변화로 인해 4월 중순부터 낮 기온이 32°C, 4월 말에는 39°C까지 치솟아 6월 초 한국에도 영향을 미치는 강력한 폭염이 발생했다.[13] 대한민국 기상청장은 2022년에 최근의 폭우를 예측하는 것이 불가능하다고 지적했으며, "장마"라는 전통적인 표현은 이제 효력을 다한 것으로 보인다고 밝혔다.[14]

2. 2. 1. 기후 변화

국립기상과학원이 2018년에 발표한 바에 따르면, 1912년부터 2017년까지 약 100년 동안 한국의 평균 기온은 1.8도 상승하여 지구 평균(0.8~1.2도)보다 높은 상승폭을 보였으며, 연평균 강수량도 약 160mm 증가했다.[74] 2023년 한국 정부의 보고서에서도 연평균 기온 외에 표층 수온, 해수면 상승폭이 세계 평균을 넘어섰으며, 폭우와 혹서(猛暑)를 비롯한 이상 기후의 빈도도 높아지고 있다고 언급했다.[75]

2014년 발표된 IPCC의 제5차 평가 보고서를 바탕으로 기상청이 예측한 21세기 후반의 시나리오에 따르면, 기온 상승이 가장 낮은 시나리오에서도 기온과 강수량은 각각 1.8도, 5.5% 상승하며, 가장 높은 시나리오에서는 4.7도, 13.1% 상승하여, 급격한 온난화가 진행될 것으로 예상된다.[74]

2. 2. 2. 황사

황사는 저기압이 중국의 사막 지역을 통과할 때 강한 바람과 지형으로 인해 많은 양의 황사가 공중에 떠다니거나 이동하면서 낙하하여 한국에 영향을 미치는 현상이다. 황사는 중국과 몽골의 사막 지역에서 발생하며, 여기서 생성된 모래 입자에 몇 가지 조건이 더해져 대한민국에 영향을 미친다. 황사가 주로 발생하는 사막으로는 타클라마칸 사막, 오르도스 및 고비 사막이 있다.[15] 대한민국에서는 황사가 주로 봄, 특히 4월에 발생한다.[15] 황사는 고대부터 기록되었으며, 고대에는 단순히 모래 폭풍에 불과했기 때문에 피해가 그리 심각하지 않았지만, 현대에는 중국의 급속한 산업화와 사막화로 인해 피해가 더욱 심각해지고 있다.여름이나 가을에는 비와 식물의 뿌리가 모래를 잡는 역할을 한다. 그러나 봄에는 겨울 내내 얼어 있던 건조한 토양이 녹아 작은 조각으로 부서져 20μm 미만의 작은 모래 먼지가 발생한다. 생성된 모래 먼지 위로 저기압이 통과하면 강한 상승 기류에 의해 3,000~5,000m의 높은 하늘로 올라가 초속 약 30m의 편서풍과 제트 기류를 타고 이동한다. 이후 풍속이 느려진 한국과 일본에서 하강하며, 때로는 미국까지 이동하기도 한다(1998년 4월). 발원지에서 한반도까지는 약 2~3일이 소요된다.

대한민국에서는 황사가 매년 3월부터 5월까지 주로 3~6일 관측된다. 전국 관측 횟수로 보면 전라북도(가장 많은 발생 지역인 광주)에서 관측되었다. 발생 일수로 보면 서울, 경기 및 서해안이 길다. 드물게 1991년 겨울(1991년 11월 30일~12월 3일)에 서울에서 관측되었다. 이른 황사는 1999년 1월 25일에 발생했으며, 심한 황사는 2001년 1월 2일 오후 1시경에 발생했다.[16]

그러나 2022년 12월 겨울에 황사가 발생하는 등 이상 현상도 나타나고 있다.[17]

2. 2. 3. 태풍

대한민국은 일본, 타이완, 중국 동부 해안 또는 필리핀보다 태풍의 영향을 덜 받는다. 연간 1~3개의 태풍이 예상된다. 태풍은 보통 늦여름, 특히 8월에 대한민국을 지나가며 폭우를 동반한다. 대한민국의 전반적인 산악 지형을 고려할 때, 홍수와 산사태가 종종 상당한 피해를 야기한다.[7]태풍은 주로 한여름부터 초가을인 7월, 8월, 9월에 발생하며, 대부분 이 기간에 집중된다. 때로는 6월과 10월에도 간접적인 영향이 발생하며, 10월에 직접적인 영향을 미치며 상륙하기도 한다. 여름에는 뜨거운 열을 받은 해수면의 물이 증발하여 대류에 의해 상승하고 응축되며, 방출된 잠열이 다시 주변 수증기를 데워 대류권 계면까지 이르게 한다.

한국으로 향하는 태풍은 대부분 일본이나 제주도, 경상남도, 전라남도에 직접적인 피해를 주는 경우가 많다. 그러나 1984년 9월에는 기록적인 홍수로 190명이 사망하고 20만 명이 집을 잃었다. 이 재해로 인해 조선민주주의인민공화국 정부는 쌀, 의약품, 옷, 건축 자재 형태의 인도적 지원을 전례 없이 제안했다. 대한민국은 이 물품들을 받아 홍수 피해자들에게 분배했다.[7]

지구 온난화가 진행됨에 따라 태풍의 위력은 더욱 강해질 가능성이 높다. 실제로 평균 수온이 태평양보다 1~2도 높은 대서양에서 발생하는 허리케인은 태평양의 태풍보다 훨씬 더 강렬한 피해를 야기하고 있다. 2013년 이후 기후 변화로 인해 태풍 계절이 늦춰지면서 여름 태풍은 감소하고 가을 태풍은 증가하고 있다. 2013년, 2020년 10월과 2019년 11월에 시즌이 시작되었다. 그 결과, 슈퍼 태풍의 수가 증가하고 있다.[18]

2. 3. 자연재해

대한민국은 일본이나 중국 북부 지방과는 달리 지질학적으로 안정된 지역이다. 활화산은 없으며, 강한 지진도 발생하지 않았다. 하지만 역사 기록에는 고려 시대에 한라산에서 화산 활동이 있었다고 전해진다.

한라산(해발 1m)은 수세기 동안 분화하지 않았지만 역사적으로 활발한 활동을 보인 것으로 여겨진다. 지진 활동은 미미했지만, 2016년 이후 2차례 규모 5.4 이상의 지진이 발생했다.[21]

18세기 후반부터 250년 정도 동안 피해 지진이 별로 발생하지 않아 사회적인 관심은 낮았지만, 원자력 발전소의 안전성에 대한 관심이 높아짐에 따라 활성 단층을 조사하는 등의 움직임이 있다. 한반도에서는 북부 서해안이나 남동부 해안 부근에서 지진 활동이 활발한 경향이 보이며, 한국 서부에서는 반대로 역사 시대에서도 저조하여 지각 변형 속도와의 상관성이 인정된다.

과거에는 779년에 100명 이상의 사망자를 낸 경주 지진 외에도, 16세기부터 18세기에 걸쳐 활발한 지진 활동이 보였으며, 17세기 전후에는 한반도와 함께 중국 동북부나 서일본에서도 활발한 지진 활동이 나타났다.

중국 동북부나 서일본 내륙부와 비교하면 지진의 규모는 작으며, 규모 7을 넘는 피해 지진은 드물다. 또한, 지진 활동에 현저한 주기성 (1000년과 400년)이 나타나는 것도 특징으로 꼽히지만, 지진 활동이 완만한 가운데 집중적으로 지진이 발생하는 경향도 보인다. 한국에서는 관측 시작 1978년 이후 2017년까지 1687회의 지진이 발생했으며, 그중 규모 3 이상은 398회, 4 이상은 49회, 5 이상은 10회였다.[46]

지질 구조상 가장 중요하다고 여겨지는 단층이 양산 단층계이며, 제4기에 활동이 확인된 한국 유일의 활성 단층이다. 유라시아 판 위에 위치하고 있으며, 판 경계부에 위치한 국가에 비해 지진이 적어 국민의 지진 재해에 대한 위기감은 높다고 할 수 없지만, 최근에는 경주 지진 (2016년)과 포항 지진 (2017년)과 같은 관측 사상 최대 규모의 지진이 발생하고 있다.[46]

가끔 강력한 태풍이 불어와 강풍과 홍수를 일으키기도 한다. 또한, 남서부 지역에서는 낮은 수준의 지진 활동이 흔하게 발생한다.

2. 4. 환경 문제

새만금, 시화호, 송도, 남양만, 아산만, 서남해안, 광양만, 낙동강 하구 등에서 이루어진 연안 매립으로 인해 습지와 서식지가 파괴되고 훼손되어 어업과 생물 다양성이 크게 감소했다.[98] 한국의 대부분의 하천 습지는 한반도 대운하 사업으로 위협받고 있으며, 대도시의 대기 오염과 하수 및 산업 폐수 배출로 인한 수질 오염 문제도 심각하다. 유령 어업 또한 또 다른 문제이다.[98]2. 4. 1. 환경 정책

새만금, 시화호, 송도, 남양만, 아산만, 서남해안, 광양만, 낙동강 하구 등에서 진행된 연안 매립은 습지와 서식지를 파괴하고 훼손하여 어업과 생물 다양성을 크게 감소시켰다.[57] 한국의 대부분의 하천 습지는 현재 제안된 한반도 대운하 사업으로 인해 위협받고 있다. 대도시의 대기 오염과 하수 및 산업 폐수 배출로 인한 수질 오염 문제도 심각하다. 유령 어업 또한 또 다른 문제로 지적된다.대한민국은 남극 환경 보호 의정서, 남극 해양 생물 자원, 남극 조약, 생물 다양성, 기후 변화-교토 의정서, 사막화, 멸종 위기 종, 환경 수정, 유해 폐기물, 해양법, 해양 투기, 오존층 보호, 선박 오염 (MARPOL 73/78), 열대 목재 83, 열대 목재 94, 습지, 포경 등 다양한 국제 환경 협약의 당사국이다.

한국 전쟁 이후 복구를 거쳐 1960년대 초, 박정희 대통령은 제1차 경제 개발 5개년 계획을 수립하고, 경상남도에 한국 최초의 계획적인 공업 단지(울산 공업 단지)를 착공하는 등 근대화를 추진했다.[93] 1963년에는 한국 최초의 공해 관련 법으로 공해 방지법이 제정되었지만, 규율 내용이 미흡하고 경제 발전에 우선 순위가 밀려 실효성이 없었다.[93][94]

1967년경부터 1970년대에는 공장이 집중된 지역을 중심으로 대기 오염으로 인한 농작물 수확량 급감, 화력 발전소 매연으로 인한 시력 장애, 공업 단지가 있는 만의 적조 오염 등 공해가 표면화되었다.[93] 1971년, 공해 방지법이 황산화물 배출 규제를 포함하는 등 대폭 수정되었고, 공해 방지 명목으로 예산이 처음으로 계상되었다.[93][94]

1980년대에 들어 온산병 등 더 심각한 공해 사건이 발생하고 반공해 운동이 격화되면서, 1977년 기존의 공해 방지법을 대체하는 환경 보전법이 제정되었다.[93] 환경 보전법은 환경에 관한 모든 문제와 그 예방적 기능을 대상으로 하며, 미래 세대의 환경권까지 보장하는 적극적인 환경법이었다.[94] 1984년에는 대법원이 기업의 손해 배상 책임을 인정하는 판결을 내린 획기적인 사건도 있었다.[93]

1980년대 후반 (서울 올림픽) 이후 경제가 안정 성장기에 접어들면서, 환경과 개발의 조화가 강조되었다.[93] 1990년대에는 환경 정책 기본법이 제정되었고, 환경 관계법의 체계화가 이루어졌다.[93]

2000년 이후에도 환경 관계법 제정이 이어졌다.[94] 2003년에는 수도권 매립지 관리 공사의 설립 및 운영에 관한 법률, 2004년에는 악취 방지법과 친환경 상품 구매 촉진에 관한 법률, 2008년에는 지속 가능 개발 기본법이 제정·시행되었다.[94]

2020년, 한국판 뉴딜을 표방하여 발표한 정책은 저탄소 사회를 목표로 하는 그린 뉴딜을 포함하고 있으며, 문재인 대통령은 2050년까지의 탄소 중립 실현을 목표로 하겠다고 밝혔다.[95]

3. 행정 구역

현행 대한민국의 지방 행정 구역은 광역 자치 단체로 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도가 있고, 그 아래 기초자치단체로 자치구, 군, 시가 있으며, 더 아래 하부 행정 단위로 동, 읍, 면이 있다. 또한, 지방 자치 단체는 임의로 읍과 면 아래에 리를 둘 수 있으며, 조례로 동과 리에 하부 조직(통·반)을 둘 수 있다.

기초 자치 단체는 지역 주민의 일상생활과 관련된 사무를 처리하고, 광역 자치 단체는 기초 자치 단체에서 처리할 수 없는 사무나 기초 자치 단체를 넘나드는 광역적인 사무를 처리하며, 중앙 정부와 기초 자치 단체 간의 연락을 조정한다.

2018년 말 기준으로 광역 자치 단체는 1 특별시, 6 광역시, 1 특별자치시, 8도, 1 특별자치도이며, 기초 자치 단체는 75시, 82군, 69자치구, 하부 행정 단위인 동·읍·면의 수는 총 2098개이다.

4. 생물 다양성

2012년 환경부 국립생물자원관이 공표한 도감에는 한국 고유종으로 2177종이 게재되어 있다[76]。 특히 비무장 지대는 수십 년 동안 사람의 왕래가 제한되어 국토 면적의 1.6% 정도로 협소하지만, 적어도 5097종의 동식물이 서식하고 있으며, 사향노루와 저어새 등 91종의 멸종 위기종이 확인되었다[77][78]。

List of mammals of South Korea|한국의 포유류 목록영어, List of birds of South Korea|한국의 조류 목록영어, List of reptiles of Korea|한국의 파충류 목록영어, List of amphibians of Korea|한국의 양서류 목록영어, List of freshwater fishes of Korea|한국의 담수어 목록영어 참고

2020년판 대한민국 국가 아틀라스 II에 따르면, 생물 종은 다음과 같다.[79][80][81][82][83][84]

최근에는 기후 변화로 인한 서식 환경의 변화가 생물 다양성에 영향을 주고 있다.

한반도의 산림 식생대는 남부에서 북부에 걸쳐 난온대 상록 활엽수림대, 난온대 낙엽 활엽수림대, 냉온대 낙엽 활엽수림대, 아한대 침엽수림대로 구분되며, 한국의 대부분은 낙엽 활엽수림대에 속한다[43]。

오 (1976)에 따르면, 북한을 포함한 한국의 관다발 식물은 약 171과 904속 2797종 6아종 958변종 167품종 총 3928종류가 확인되었으며, 그 60% 이상이 일본 또는 만주와 공통된다[85]。2020년 시점에서는 이 수가 4576종이 되었으며, 피자식물이 4186종 (이 중 3017종은 쌍떡잎식물, 나머지는 외떡잎식물), 양치식물이 335종, 나자식물이 55종 알려져 있다[86]。 특히 일본과는 밀접한 관계가 있어, 남부 일부 지역 및 제주도에서는 서일본(특히 주고쿠 지방, 규슈 북부)과, 북부·중부 일부 지역에서는 주부 지방과, 북부에서는 홋카이도와 공통된 종이 알려져 있다[85]。 오 (1976)는 또한, 식물을 분포 지역에 따라 7가지로 구분하고 있다[85]。

1962년에 천연기념물 지정을 수반하는 문화재보호법이 제정되기 전까지 자연 보호에 관한 제도는 전무했기 때문에, 천연기념물은 한국에서 자연 보호의 대명사가 되고 있다. 1990년대에 환경 오염의 심각성과 함께 자연 보호의 중요성이 더 인식되면서, 보건복지부에서 환경부가 독립하여 자연 보호 관련 업무를 환경부 소관으로 해야 한다는 논의가 일어났다. 이때 결국 천연기념물과 명승은 문화재청 소관으로 되었지만, 2000년대에 들어서면서 천연기념물과 명승 제도의 개선을 시도하는 움직임이 활발해지고 있다.

2011년 8월 시점에서 천연기념물은 식물 259건, 동물 76건, 지질 73건, 천연보호구역 11건으로 총 419건이 지정되어 있으며, 명승은 역사·문화 경관 36건, 계곡·폭포 경관 11건, 해안 경관 9건, 산악 경관 8건, 수계 5건, 도서 4건, 화산 3건, 하천 2건, 식생 2건으로 총 80건이 지정되어 있다.

천연기념물은 문화재보호법 제정부터 1990년대 초반까지 희소성이나 생물학적 가치를 중시하여 지정되었지만, 1990년대 중반에 환경 보전의 중요성이 더 인식되고 천연기념물을 환경부 소관으로 해야 하는지에 대한 논쟁이 벌어지면서 인문학적 가치도 중시하여 환경부의 멸종 위기 야생 동식물 지정 제도와 차별화를 꾀하게 되었다.

명승은 2000년대에 들어서기 전까지 9건 밖에 지정되지 않았을 정도로 주목받지 못했지만, 지정을 위한 기초 조사가 전국적으로 실시되고 지정 기준 정비 및 지정과 관리의 단일화로 전문가가 참여할 수 있는 폭을 넓혀 관심을 높이면서 급증했다.

5. 영토 분쟁

제2차 세계 대전 이후 1950년 6월 25일 이전까지 남북한의 경계선은 북위 38도선이었다. 한국 전쟁 이후, 군사 분계선(DMZ)이 남북한의 경계를 이루었다. DMZ는 동해안에서 서해안까지 한국 휴전 협정에 의해 설정된 군사 분계선을 따라 241km (북한과의 육상 경계에서 238km)에 걸쳐 있는 폭 4000m의 매우 경계가 삼엄한 지역이다.

섬을 포함한 한반도 전체 면적은 223170km2이다. 이 중 DMZ 내의 면적을 제외한 약 44.8% (100210km2)가 대한민국 영토이다. 북한과 남한을 합친 면적은 영국과 거의 비슷하다. 남한만 놓고 보면 포르투갈이나 헝가리, 또는 미국 인디애나주와 거의 비슷한 크기이다.[2]

가장 큰 섬인 제주특별자치도는 한반도 남서쪽 해안에 위치하며 면적은 1825km2이다. 그 외 중요한 섬으로는 동해에 있는 울릉도와 독도, 그리고 한강 하구에 있는 강화도가 있다. 대한민국 동해안은 일반적으로 굴곡이 적은 반면, 남해안과 서해안은 굴곡이 심하고 불규칙하다. 이러한 차이는 동해안이 점진적으로 융기하는 반면, 남해안과 서해안은 침강하고 있기 때문이다.

6. 천연 자원

7. 토지 이용

대한민국 육지 면적의 약 17%(2022년 기준)는 농작물 생산에 사용되며, 나머지는 대부분 산지와 구릉지이다. 대한민국은 쌀과 감자는 자급하지만, 주로 도시 인구를 부양하기 위해 수입에 의존한다.[19]

2018년 기준 국토 이용 현황은 다음과 같다.

도시화와 산업화로 도시 인구가 늘고 공장 용지나 부지 면적은 증가하는 반면, 논밭은 감소하는 추세이다.[41]

1950년대~1960년대에는 산림 대부분이 민둥산이었지만, 1970년대 녹화 사업으로 나무 밀도가 높아졌다. 2010년까지 10년마다 임목이 약 2배 성장했다.[69] 그러나 산불, 개발 등으로 황폐지와 침식 진행지가 많아 질적인 문제를 안고 있다.[42] 1960년 이후 산지 면적은 완만하게 감소하여 2015년에는 633만 헥타르가 되었다.[69] 1999년~2018년에는 침엽수림이 감소하고 소나무와 참나무류 혼효림, 활엽수림이 늘고 있다.[69]

;관개 면적[20]

: 8804km2

;총 재생 가능 수자원

: 69.7km3

;담수 인출 (가정/산업/농업)[20]

: 총량: 25.47km3/년 (26%/12%/62%)

: 1인당: 548.7 m3/년

참조

[1]

웹사이트

South Korea – Summary

https://www.korea.ne[...]

Ministry of Culture, Sports and Tourism

[2]

웹사이트

Size of South Korea compared to Indiana

https://www.mylifeel[...]

[3]

웹사이트

South Korea

https://www.britanni[...]

2024-07-14

[4]

논문

The global distribution and trajectory of tidal flats

https://www.nature.c[...]

2019

[5]

논문

Forest transition in South Korea: Reality, path and drivers

[6]

논문

Historical Changes and Characteristics of Rehabilitation, Management and Utilization of Forest Resources in South Korea

[7]

뉴스

North Korea Delivers Flood Aid Supplies to the South

https://www.nytimes.[...]

1984-09-30

[8]

웹사이트

Korea Meteorological Administration

http://www.kma.go.kr[...]

2020-09-06

[9]

웹사이트

장마철

https://terms.naver.[...]

2023-07-24

[10]

웹사이트

Rainy season

http://encykorea.aks[...]

Encyclopedia of Korean Culture

2022-09-07

[11]

웹사이트

"과거 장마는 잊어라"…더 길고 흉포해진 '장마의 변신'

https://news.kbs.co.[...]

2021-05-17

[12]

웹사이트

"오호츠크해와 북태평양 고기압···" 교과서속 장마는 틀렸다

https://www.joongang[...]

2020-06-18

[13]

웹사이트

"4월인데, 지옥같다"···'50도' 육박, 인도·파키스탄에 때 이른 폭염

https://m.khan.co.kr[...]

2022-05-03

[14]

웹사이트

기상청장 "이제 '장마' 표현 부적절…최근 폭우 예측 불가능, 다른 말 찾을 때"

https://www.news1.kr[...]

2022-08-30

[15]

웹사이트

4월 황사 많은 달…봄철 반갑지 않은 손님 '알레르기성 결막염' 주의보

https://www.koreahea[...]

2022-04-11

[16]

웹사이트

우리동네 대기정보

https://www.airkorea[...]

[17]

웹사이트

올해 첫 황사위기 경보 발령…서울 등 미세먼지 '매우나쁨'

https://newsis.com/v[...]

2022-12-13

[18]

웹사이트

과거태풍

https://www.weather.[...]

2023-07-24

[19]

문서

See generally Agriculture in South Korea under Farmland

[20]

문서

"(2003)"

[21]

문서

Seo, Jeong Moon, Choi, In Kil, & Rhee, Hyun Me (2010). 'A Study of the Historical Earthquake Catalog and Gutenberg-richter Parameter Values of the Korean Peninsula.' Nuclear Engineering and Technology, 42(1), 55-64.

[22]

웹사이트

韓国の概要

https://japanese.kor[...]

2023-06-14

[23]

웹사이트

韓国

https://kotobank.jp/[...]

2023-06-14

[24]

웹사이트

韓国 - 概況・基本統計

https://www.jetro.go[...]

2023-05-31

[25]

웹사이트

各国の国土政策の概要 - 韓国(Korea)

https://www.mlit.go.[...]

2023-06-14

[26]

웹사이트

Explore All Countries 一 Korea, South

https://www.cia.gov/[...]

2023-06-08

[27]

웹사이트

軍事境界線

https://kotobank.jp/[...]

2023-06-21

[28]

웹사이트

韓国の海岸線の長さ、地球1周の37%

https://japanese.joi[...]

2014-06-07

[29]

웹사이트

北方限界線

https://kotobank.jp/[...]

2023-06-21

[30]

웹사이트

対馬の位置

https://ja-tsushima.[...]

2023-06-14

[31]

간행물

韓国華人社会の変遷と現状--ソウルと仁川の元チャイナタウンを中心に

東洋大学国際地域学部

2001-03

[32]

웹사이트

【コラム】韓中間の心の距離はどれくらい?(1)

https://s.japanese.j[...]

2013-12-18

[33]

웹사이트

【グローバルアイ】大韓民国憲法第3条

https://s.japanese.j[...]

2017-04-29

[34]

웹사이트

第3章 人権法(憲法1)

http://legalprofessi[...]

[35]

웹사이트

日本の領土をめぐる情勢

https://www.mofa.go.[...]

2023-06-14

[36]

뉴스

韓国が領土と歴史認識でもめているのは日本とだけではない。中国とも論争中!

https://news.yahoo.c[...]

Yahoo!ニュース個人(辺真一)

2021-04-02

[37]

뉴스

竹島の「韓国最東端の地」石碑 韓国人の人気撮影スポットに

https://www.news-pos[...]

NEWSポストセブン

2011-09-04

[38]

웹사이트

構成と位置

http://world.kbs.co.[...]

2023-06-28

[39]

뉴스

北朝鮮を一望 新築の「高城統一タワー」28日オープン=韓国

https://m-jp.yna.co.[...]

聯合ニュース

2018-12-27

[40]

웹사이트

馬羅島(馬羅海洋道立公園)

https://japanese.vis[...]

2023-06-14

[41]

간행물

韓国の第5次国土総合計画(2019年12月決定)の和訳資料

https://www.kok.or.j[...]

一般財団法人 国土計画協会

[42]

논문

韓国における土砂災害と対策の現状

砂防学会

[43]

논문

韓国の土壌と農業:その1

日本ペトロジー学会

[44]

간행물

世界の鉱業の趨勢2018 韓国

https://mric.jogmec.[...]

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 金属資源情報

2018-08-20

[45]

뉴스

韓国の15倍になる北朝鮮の鉱物資源、「環東海ベルト」に乗って南へ

https://japan.hani.c[...]

ハンギョレ

2018-05-02

[46]

논문

韓国の「地震災害対策法」について

日本活断層学会・活断層研究会

[47]

간행물

韓国の第5次国土総合計画(2019年12月決定)の和訳資料

https://www.kok.or.j[...]

一般財団法人 国土計画協会

[48]

논문

韓国沿岸海域における渦鞭毛藻,Cochlodinium polykrikoides赤潮の発生機構に関する一つの考察

https://agriknowledg[...]

日本プランクトン学会

2001-08

[49]

논문

韓国の土壌と農業:その1

日本ペトロジー学会

[50]

웹사이트

大青峰(대청봉)

https://japanese.vis[...]

2023-06-20

[51]

블로그

視察団に参加して 今本博健(京都大学名誉教授)

http://stop4river.bl[...]

2010-03-13

[52]

뉴스

[ニュース分析]「4大河川詐欺劇」この人たちを記憶せよ

https://japan.hani.c[...]

ハンギョレ

2018-07-20

[53]

뉴스

文大統領「4大河川事業の効果、実証分析を」 集中豪雨被害受け

https://world.kbs.co[...]

KBS World

2020-08-11

[54]

논문

韓国における島嶼政策の現状と課題

https://agriknowledg[...]

佐賀大学海浜台地生物環境研究センター

2008-12

[55]

뉴스

日本に次いで世界で4番目に島の多い韓国…人が消えつつある島々

https://s.japanese.j[...]

中央日報

2018-09-03

[56]

PDF

CLAIR REPORT No.468 - 韓国の離島振興制度の現状と課題

https://www.clair.or[...]

自治体国際化協会

2018-06-14

[57]

웹사이트

平年値データ - インチョン(仁川)

https://www.data.jma[...]

2023-06-24

[58]

웹사이트

平年値データ - ソウル〔ソウル特別市〕

https://www.data.jma[...]

2023-06-24

[59]

웹사이트

平年値データ - チュンチョン(春川)〔カンウォン(江原)道〕

https://www.data.jma[...]

2023-06-24

[60]

웹사이트

平年値データ - カンヌン(江陵)〔カンウォン(江原)市〕

https://www.data.jma[...]

2023-06-24

[61]

웹사이트

平年値データ - テジョン(大田)〔テジョン広域市〕

https://www.data.jma[...]

2023-06-24

[62]

웹사이트

平年値データ - ポハン(浦項)〔キョンサン(慶尚)南道〕

https://www.data.jma[...]

2023-06-24

[63]

웹사이트

平年値データ - モクポ(木浦)〔チョルラ(全羅)南道〕

https://www.data.jma[...]

2023-06-24

[64]

웹사이트

平年値データ - ヨス(麗水)〔チョルラ(全羅)南道〕

https://www.data.jma[...]

2023-06-24

[65]

웹사이트

平年値データ - プサン(釜山)〔プサン広域市〕

https://www.data.jma[...]

2023-06-24

[66]

웹사이트

平年値データ - チェジュ(済州)〔チェジュ(済州)道〕

https://www.data.jma[...]

2023-06-24

[67]

웹사이트

平年値データ - ウルルン(鬱陵)島

https://www.data.jma[...]

2023-06-24

[68]

논문

新資料による東亜のケッペン気候図

東京地学協会

[69]

논문

韓国の気候・山林とその「攪乱」

九州大学韓国研究センター

2020-03-29

[70]

논문

韓国の地形・地質 ―研修旅行の教材として―

https://hdl.handle.n[...]

愛知教育大学

1996-03

[71]

논문

韓国における長霖と秋長霖の天候気候学的考察一東アジアの暖雨季と関連して一

日本地理学会

[72]

웹사이트

장마 - 일반조회

https://data.kma.go.[...]

2023-06-23

[73]

웹사이트

Climate of Korea

https://web.kma.go.k[...]

2023-06-23

[74]

간행물

韓国の気候変動対策と産業・企業の対応

https://www.jetro.go[...]

日本貿易振興機構

2021-04

[75]

뉴스

韓国の温暖化 世界平均上回る速度で進行

https://world.kbs.co[...]

KBSワールド

2023-04-19

[76]

뉴스

韓国、2177種の固有種を示す図鑑を公表

https://tenbou.nies.[...]

環境展望台

2012-09-26

[77]

뉴스

戦争が作り出した「野生生物の宝庫」 朝鮮半島の非武装地帯【動画つき】

https://globe.asahi.[...]

朝日新聞GLOBE+(神谷毅)

2018-06-26

[78]

뉴스

南北軍事境界は「絶滅危惧種」の楽園 自然が手付かずのまま

https://www.bbc.com/[...]

BBCニュース

2019-05-10

[79]

웹사이트

Mammals

http://nationalatlas[...]

2023-06-27

[80]

웹사이트

Endangered Wild Birds

http://nationalatlas[...]

2023-06-27

[81]

웹사이트

Amphibians and Reptiles

http://nationalatlas[...]

2023-06-27

[82]

웹사이트

Zoogeographical Regions

http://nationalatlas[...]

2023-06-27

[83]

웹사이트

Freshwater Fish

http://nationalatlas[...]

2023-06-27

[84]

웹사이트

Insects

http://nationalatlas[...]

2023-06-27

[85]

학위논문

韓国維管束植物のフロラと分布に関する研究

https://hdl.handle.n[...]

[86]

웹사이트

Plants

http://nationalatlas[...]

2023-06-27

[87]

간행물

各国の地方自治シリーズ 第64号 - 韓国の地方自治一2020年改訂版一

https://www.clair.or[...]

一般財団法人 自治体国際化協会

2020-12-01

[88]

간행물

短信(外国の立法 No.292-2)

https://dl.ndl.go.jp[...]

国立国会図書館

2022-08

[89]

간행물

各国の地方自治シリーズ 第64号 - 韓国の地方自治一2020年改訂版一

https://www.clair.or[...]

一般財団法人 自治体国際化協会

2020-12-01

[90]

논문

韓国の少子化対策

http://kakeiken.jp/o[...]

家計経済研究所

[91]

간행물

【韓国】人口減少地域の支援に関する法律の制定(外国の立法 No.293-2)

https://dl.ndl.go.jp[...]

国立国会図書館

2022-11

[92]

논문

韓国における人口動態と地方都市の活性化策

地理空間学会

[93]

논문

日本と韓国の環境政策の発展過程の比較分析

環境科学会

[94]

간행물

CLAIR REPORT No.332 - 韓国における環境問題と自治体の取り組み

https://www.clair.or[...]

一般財団法人 自治体国際化協会

2008-11-25

[95]

웹사이트

【コラム】韓国のグリーン政策を読み解く

https://www.jetro.go[...]

日本貿易振興機構(当間正明)

2021-03-02

[96]

논문

Research Activity and the Role of the Korean Otter Research Center

Japanese Society of Zoo and Wildlife Medicine

[97]

문서

[98]

웹인용

Korea Meteorological Administration

http://www.kma.go.kr[...]

2020-09-06

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com