태풍

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

태풍은 열대 해상에서 발생하는 강력한 열대 저기압으로, 중심 부근의 강한 바람과 폭우를 동반하며, 인명 및 재산 피해를 일으키는 자연재해이다. 태풍은 17.2m/s 이상의 최대 풍속을 가지며, 세계적으로 연간 80~100개 정도 발생한다. 태풍은 26.5℃ 이상의 따뜻한 해수면, 대기 불안정, 높은 습도, 코리올리 힘, 기존 저층 중심 또는 교란, 낮은 수직 풍속 전단 등 여섯 가지 요건을 갖춰 발생하며, 발생 초기에는 무역풍의 영향으로 서쪽으로 이동하다가 북태평양 고기압 가장자리를 따라 이동하며 편서풍의 영향으로 북상한다. 태풍은 형성기, 발달기, 최성기, 쇠퇴기의 4단계로 구분되며, 일반적으로 5일에서 15일 정도의 수명을 가진다. 태풍의 경로는 직진, 포물선형 재굴절, 북쪽 경로 등 세 가지로 나뉘며, 특히 북서태평양에서 가장 많이 발생한다. 태풍은 강도에 따라 열대저압부, 열대폭풍, 강한 열대폭풍, 태풍으로 분류되며, 대한민국 기상청은 최대 풍속에 따라 태풍을 중, 강, 매우 강, 초강력으로 구분한다. 태풍은 강풍, 폭우, 해일, 염해, 토네이도 등의 피해를 유발하며, 지구온난화로 인해 태풍의 세력이 더욱 강해지고 발생 빈도에도 변화가 있을 것으로 예측된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 열대 저기압에 관한 - 허리케인

허리케인은 시속 119km 이상의 강풍과 눈을 동반하는 열대성 저기압으로, 대서양 북부 등에서 주로 발생하며 강도에 따라 등급이 나뉘고, 다양한 요인에 의해 경로가 결정되며, 심각한 피해를 일으키므로 대비가 중요하다. - 열대 저기압에 관한 - 사피어-심프슨 허리케인 등급

사피어-심프슨 허리케인 등급은 허리케인의 최대 풍속에 따라 1등급에서 5등급으로 분류하여 강도를 추정하는 척도로, 3등급 이상은 "강력한 허리케인"으로 분류되며 예상 피해 정도와 관련이 있다. - 태풍 - 태풍의 눈

태풍의 눈은 열대 저기압의 중심부로, 바람이 약하고 맑은 하늘을 보이며, 폭풍의 강도와 관련이 있고, 해상에서 위험한 파도를 만들며 육상에서는 반대 방향의 강한 바람이 부는 특징을 보인다. - 태풍 - 2019~2020년 오스트레일리아 근해 사이클론

2019-2020년 오스트레일리아 근해 사이클론 시즌은 2019년 11월부터 2020년 5월까지 진행되었으며, 19개의 열대 저기압이 발생하여 호주 해안에 피해를 입혔고, 특히 사이클론 해롤드는 솔로몬 제도와 파푸아뉴기니에 큰 피해를 냈다. - 날씨 - 번개

번개는 뇌운 속 전하 분리에 의해 발생하는 대기 방전 현상으로, 빛과 천둥을 동반하며 지구 외 행성이나 화산 폭발과 같은 현상에서도 발생하고 문화적으로 중요한 의미를 지닌다. - 날씨 - 오호츠크해 기단

오호츠크해 기단은 세력이 강해지거나 위치가 변동될 때 야마세라는 북동풍을 발생시켜 일본 태평양 연안 지역에 저온 현상과 냉해를 유발하고 벼농사에 큰 영향을 미친다.

2. 명칭의 유래

태풍의 어원에 대해서는 여러가지 설이 있지만 분명하지 않다. 프랑스에서는 1504년 "typhon"이라고 하였으며, 영어 "typhoon"은 1588년 영국에서 사용된 예가 있다.[15][14] 옥스포드 영어사전에는 이와 관련하여 몇 가지 어원이 소개되어 있는데 초기에는 'toffon' 1588년 문헌에는 'tufan', 'tuffon', 1699년 이후에는 'tuffoon', 'tiffoon'으로 표기되어 있다고 설명하고 있다.[17][18]

대한민국 기상청(KMA)과 일본 기상청(JMA)에서는 중심 부근의 최대 풍속이 17.2m/s 이상인 열대 저기압을 태풍으로 분류하고, 17.2m/s 미만은 열대저압부로 구분한다.[114][115] 세계기상기구(WMO)에서는 17.2m/s 이상을 열대폭풍으로 분류한다.[114]

대항해시대가 시작된 15세기 무렵, 중국에서 격렬한 바람을 뜻하는 대풍(大風, daaih-fùngyue)이 아랍에 전해져 '폭풍우' 또는 '빙글빙글 돈다'는 의미의 'tufan'(''ṭūfān'' توفان/طوفانfa )이 되었고, 이것이 1560년 경 포르투갈에 'tufão'으로 전해진 후 영어 'typhoon'이 되었다.[16] 당시 아라비아의 항해자들은 태풍에 대한 정보와 지식을 중국에서 배웠다고 전해진다.

유럽에서 중국 남부로 전해진 ‘tiffoon'을 비슷한 발음으로 음차(音借)하여 대풍(臺風, tai-fungnan)이 변경되었고, 훗날 대(臺) 자가 약자인 태(台)로 바뀌어 태풍이 탄생한다. 여기서 대풍은 '대만(臺灣)에 부는 바람'이라는 뜻으로 해석된다. 오늘날 대한민국은 태풍의 한자어를 중국과 같은 '颱風'으로 표기하지만, 일본에서는 '台風'으로 표기한다.

영어 ‘typhoon'의 어원은 그리스 신화의 크고 강력한 괴물 티폰(Typhon, Τυφώνel)에서 유래하였다는 설도 있다.

중국 푸젠성과 대만에서 '대만 쪽에서 부는 거센 바람'을 풍사(風篩, )라고 부른 것이 다른 나라로 전해졌다는 설도 있다.

류큐국(현재 일본 오키나와)에서 만들어진 말이라는 설 : 류큐국의 정치가 사이 온(蔡温)이 만든 신조어였다고 한다.

대한민국 역사에서 옛 문헌에 나타난 바람에 관한 최초의 기록은 삼국시대로 거슬러 올라간다. 고구려 모본왕(摹本王) 2년 3월(서기 49년 음력 3월)에 폭풍으로 인해 나무가 뽑혔다는 기록이 전해온다.[110] 그 당시 바람의 세기를 현재 기준에 따라 짐작해 보면, 평균 풍속 30m/s (= 110km/h) 이상으로 중형급 태풍으로 볼 수 있다. 신라에서는 기원전 37년 음력 4월에 세차고 큰 바람이 불고 금성(현재 경북 경주시)의 동문이 저절로 무너졌다고 전해지며[111], 고려시대에는 정종 6년(서기 1040년) 음력 7월 24일 폭우가 내리고 세찬 바람이 불어 사람이 죽고 광화문(廣化門)이 무너졌다는 기록이 있다.[112] 옛날 중국에서는 태풍과 같이 바람이 강하고 회전하는 풍계(風系)를 ‘구풍(具風)'이라고 했으며, ‘구(具)'는 ‘사방의 바람을 빙빙 돌리면서 불어온다'는 의미로 해석한다.[113] 조선시대의 여러 문헌에도 주로 구풍(颶風)이라고 기록되어 있다.

'태풍(颱風)'이라는 단어는 1904년부터 1954년까지 기상관측 자료가 정리된 《기상연보(氣像年報) 50년》에 처음 등장한다. 문헌상 '태(颱)'라는 글자는 1634년 중국 명나라 때 간행된《복건통지(福建通志)》 56권〈토풍지(土風志)〉에 기록되어 있지만, 단어 자체는 일제강점기부터 쓰기 시작한 것으로 보인다. 그 이전까지는 확실한 기준 없이 '맹렬한 폭풍우'라고만 정의했다. 일본에서는 '台風'으로 표기가 제정된 1956년 이전까지 '颱'와 '台'를 혼용하였으며, 기상학자 오카다 타케마쓰(岡田武松)가 1907년 논문에 '태풍(颱風)'을 처음 사용했다고 알려져 있다.

태풍은 1124년 중국에서 처음 기록된 風癡중국어("오랫동안 지속되는 바람"이라는 뜻)에서 유래했을 가능성이 있다. 당시 민남어에서는 로 발음되었지만, 나중에 [hɔŋ tʰai]로 발전했다. 1566년 이전에 발음에 맞춰 風颱중국어라는 새로운 한자가 만들어졌다.[9][8] 이 단어는 역순의 표준 중국어 순서인 颱風중국어 로 표준 중국어에 도입되었고, 나중에 외국 선원들에 의해 태풍(typhoon)으로 채택되었다.[9] 颱風중국어의 사용은 1929년부터 1936년까지 국립 아카데미 기상청장인 주광칭이 표준 용어로 선포할 때까지는 지배적이지 않았다.[17][18] 1762년 연대기에 기록된 태풍에 대한 대안 용어 29가지가 있었는데, 대부분 颱風중국어로 대체되었다.[10] 하지만 風癡중국어 또는 風颱중국어는 차오저우(광둥성)에서 태저우(절강성)까지 민남어와 우어를 사용하는 지역에서 계속 사용되고 있다.[9]

일부 영어 언어학자들은 영어 단어 태풍(typhoon)이 颱風중국어 (표준 중국어 에 해당)의 광둥어 발음에서 유래했고, 광둥어 단어는 다시 아랍어에서 유래했다고 주장했다.[11] 하지만 이 주장은 颱風중국어의 전국적인 홍보 이전에 태풍에 대한 광둥어 용어가 風舊중국어 이었다는 사실과 모순된다.[9] 風舊중국어("오랫동안 지속되는 바람"이라는 뜻)은 280년에 처음 기록되었으며, 태풍에 대한 가장 오래된 중국어 용어이다.[8] 어떤 중국 역사 기록도 颱風중국어을 아랍어 또는 외국어 기원과 연결하지 않는다.[17][18] 반면, 중국 기록은 외국인들이 태풍을 "검은 바람"으로 언급했다는 것을 일관되게 주장한다.[17][18] "검은 바람"은 결국 진어의 어휘에 黑老風중국어 으로 들어왔다.[12]

또는 일부 사전에서는 태풍이 페르시아어와 힌디어에서 폭풍을 의미하는 (طوفان) ''tūfān''에서 유래했다고 제안한다.[13][14] (طوفان) ''tūfān''의 어근은 고대 그리스 신화 속 생물인 ''Typhôn''에서 유래했을 가능성이 있다.[14]

태풍의 정경 묘사가 일본어에 처음 등장하는 것은 헤이안 시대의 여성 문학이며,“들판의 풀을 나누어 헤치는 강한 바람”이라는 의미에서 예전에는 가을의 폭풍을 '''노와키(野分)'''(노와케)라고 불렀다。

세이 쇼나곤의 『마쿠라노 소시』에는 "노와키가 지나간 다음 날은 참으로 애틋하고 아름다웠다"라고 적혀 있다。무라사키 시키부의 『겐지 모노가타리』에는 〈노와키〉의 장이 있으며, 교토를 덮친 태풍에 대해 바람의 방향과 세기, 하늘의 색깔, 나무 가지가 부러지는 소리, 풀잎에 맺힌 이슬이 흩날리는 모습 등이 상당히 구체적으로 묘사되어 있으며, 는 이를 "일본 최초의 태풍 르포르타주"라고 평가하고 있다。

에도 시대의 하이카이에는 마쓰오 바쇼가 지은 "멧돼지도 함께 부는 노와키로구나"라는 구절이 알려져 있다。「노와키」와 「태풍」 모두 가을의 계절어이다.

하지만 노와키는 폭풍 자체를 나타내는 문학적 표현이며, 기상학적인 태풍과는 다른 개념이다。

에도 시대 말기에는 청을 본떠 해상의 폭풍을 '''굉풍'''(颶風)으로 번역한 문헌。}}도 있었지만, 메이지(明治) 초에는 고래의 일본어 「おおかぜ」를 「대풍」으로 표기하거나, 영어의 typhoon영어에서 「타이푼」(タイフーン)으로 카타카나로 쓰는 것이 일반적이었다。

「타이푼」(たいふう)이라는 일본어가 등장한 것은 메이지 말엽경으로, 1907년(明治 40년)에 나중에 중앙기상대(中央気象台)장이 되는 기상학자 오카다 타케마쓰(岡田武松)가 영어 typhoon영어의 번역어로 「타이푼」(たいふう)에 중국 문헌에 보이는 '''태풍'''(颱風)이라는 한자를 붙여 「발달한 열대 저기압」이라고 학술적으로 정의한 것이 시작이라고 한다. 그의 저술에 의해, 태풍(颱風)이라는 기상 용어는 다이쇼(大正)기에 일반화되어일본어에 정착했다. 제2차 세계대전 후인 1946년(쇼와(昭和) 21년)에 당용한자(当用漢字)가 제정되고, 「颱」자가가 되자, 태풍(颱風)은 1956년(쇼와 31년)의 동음의 한자에 의한 고쳐쓰기(同音の漢字による書きかえ)에 따라 '''태풍'''(台風)이라는 대용 표기가 되어 현재에 이른다. 참고로 오키나와 방언(ウチナーグチ)에서는 「テーフーryu」(태풍) 또는 「ウーカジryu」(대풍)이라고 부른다。

중국에서는 청나라(清) 말기에 「굉풍」(颶風)이 더 일반적으로 사용되었고, 월터 헨리 메드허스트(ウォルター・ヘンリー・メドハースト)의 『영화사전』(英華字典)(1847-48년)에서는 typhoon영어에 「태풍」(太風)「굉풍」(颶風)이 쓰여 있다. 1922년에 기상학자 죽가정(竺可楨)이 「태풍」(颱風)을 typhoon영어의 대역어로 추천하고, 중앙연구원(中央研究院) 기상연구소 소장으로 「태풍」(颱風)을 독점적으로 사용함으로써 「태풍」(颱風)이 주류가 되었다.

자의에 대해, 곡정마금(曲亭馬琴)은 『춘설궁장월』(椿説弓張月)의 속편(1808년/문화(文化) 5년)에서 「颶」자를 「하야테」로 훈독하고, 「颱」자를 「아카시마」로 훈독했다. 마금은 「颱」자에 대해 서보광(徐葆光)의 『중산전신록』(中山伝信録) 권 1(1721년/강희(康熙) 60년/교호(享保) 6년) 「풍신고」(風信考)를 출전으로 하고, 서는 그것을 정순칙(程順則)의 『지남광의』(指南広義)(1708년/강희 47년)에 의한 고찰이라고 자주하고 있다. 「颱」자는 『강희사전』(康熙字典)에도 『정자통』(正字通)에도 『사원』(辞源)에도 게재되어 있지 않지만, 1684년(강희 23년) 편찬의 『』 권 56 「토풍지」(土風志)(대만부)의 「사시풍신」(四時風信)에 보이고, 이들 여러 서적에 실린 「颱」자의 자원은 실질적으로 여기에 귀착하는 것이 아닐까 하고는 논고하고 있다.

한편, 영어의 typhoon영어 의 초출은 빠르더라도 1550년대로, 중국어 광동 방언의 tai fung 〈〉을 기원으로 하고의 1880년 논문. 오카다 타케마쓰(岡田武松)와 다카쿠와 고마키치(高桑駒吉) 등은 이 〈대풍〉어원설을 부정하고 있다。}} 아랍어로 〈빙빙 돌다〉라는 뜻의 에 유래하는 طوفانar 〈홍수를 일으키는 폭풍〉의 뜻, 및 그리스어로 〈선풍〉을 의미하는 )이 연상된다.}}의 영향을 받아 현재의 어형·용법이 된 것으로 생각된다.

개개의 어의 유래에 대해서는 여러 설이 제창되고 있지만, 현대 영어의 typhoon영어의 용법을 파생시킨 아랍인이나 포르투갈인이 사용한 여러 어가 중국어에 기원을 갖는다는 설은 대개 일반적으로 받아들여지고 있다.

3. 태풍의 구분

기상청 태평양태풍센터는 북서태평양 지역의 열대 저기압 감시 및 예측을 담당하는 지역특별기상중추(RSMC)이다. 이 기관의 책임 해역(적도 이북, 동경 100도부터 동경 180도까지) 내에서 열대저기압의 최대 지속 풍속이 34노트(약 17 m/s)에 달하면, 태풍 번호와 태풍 이름이 부여되고 '''태풍'''이라고 불린다. 국제적으로는 일본 기상청의 판단이 공식적인 것으로 인정된다.

태풍을 특징짓는 요소는 태풍 요소라고 불린다. 태풍위원회는 중심 위치, 중심 위치의 확도, 크기와 눈의 형태, 중심 기압, 진행 방향, 이동 속도, 최대 지속 풍속, 최대 순간 풍속, 강풍역, 폭풍역, 특정 연안의 풍랑 및 고조 포텐셜의 12가지 요소를 태풍의 특징적인 요소로 정의한다. 이 요소들은 다음과 같이 정의된다.

=== 태풍의 판단 ===

일본 도쿄에 위치한 지역특별기상센터(RSMC Tokyo)는 북서태평양에서 발생하는 열대저압부가 태풍으로 발달했는지 공식적으로 발표한다. 중심 부근의 10분간 평균 최대 풍속이 해상 1m 높이에서 17.2m/s 이상일 때, 열대저압부에서 태풍으로 발달했다고 판단한다. 기상 위성 사진으로 분석한 열대저기압 강도지수가 일정값(2.5) 이상이며 계통적인 강풍 반경의 존재 여부, 열대저압부의 상하층 조직화 정도, 상층의 발산, 하층의 수렴 등을 종합적으로 검토하여 태풍으로 선언한다. 발생한 태풍에 이름을 부여하는 권한도 지역특별기상센터에 있다.

태풍을 특징짓는 여러 요소를 태풍 요소라고 한다. 태풍위원회는 중심 위치, 중심 위치의 확도, 크기와 눈의 형태, 중심 기압, 진행 방향, 이동 속도, 최대 지속 풍속, 최대 순간 풍속, 강풍역, 폭풍역, 특정 연안의 풍랑 포텐셜, 특정 연안의 고조 포텐셜의 총 12가지 요소를 태풍의 특징적인 요소로 정하고 있다. 주요 요소의 정의는 다음과 같다.

=== 태풍의 관측 ===

현재는 기상 위성의 관측이 가장 중요한 역할을 한다. 인공 위성이 등장하기 이전에는 항공기가 위험을 감수하고 폭풍의 중심에 접근하여 직접 관측해야만 했다. 기상 위성에는 가시광선을 관측하는 광학카메라, 야간 관측용 적외선 카메라, 적외선을 흡수하여 수증기를 관찰하는 카메라, 바람과 강우량을 측정하기 위한 마이크로파 산란 측정기 등을 갖추고 있다. 관측 범위는 동경 100~180°, 북위 0~60°이며 대한민국과 일본, 미국, 중국이 기상 위성을 운용하고 있다.[73]

중심기압과 위치, 강도, 크기 등의 분석에는 과거 축적된 기상 위성 사진들을 비교 자료로 활용하는 드보르작 기법(Dvorak technique)으로 추정한다. 그리고 관측 장비를 기구 방식으로 띄워 수집한 기상 데이터를 지상에 송신하는 라디오존데(radiosonde), 항공기를 이용해 상공에서 관측 장비를 투하하는 낙하존데(dropsonde), 지상의 기상 레이다망을 이용한 관측, 해상의 기상 관측선을 이용한 관측 등을 병행하여 정확도를 높인다. 태풍의 중심 위치, 중심 기압, 최대 풍속, 크기 등의 값은 과거 관측 데이터의 축적에 의해 확립된 드보락법에 기초하여 기상위성 영상으로부터 추정하고, 지상 및 선박에서 풍속이 관측되었을 경우 수시로 수치 데이터를 수정하는 방법을 채택하고 있기 때문에, 「중심 부근의 최대 풍속」은 반드시 실측치가 아니다.

태풍의 경로를 추적하는 동아시아 지역의 기상기관은 대한민국 기상청을 비롯해 일본 기상청, 미국 합동태풍경보센터(JTWC), 중국 기상국(CMA), 홍콩 천문대(HKO), 타이완 중앙기상국(CWB), 필리핀 기상청(PAGASA)이다. 단기예보만 하는 필리핀 기상청을 제외하고 각국의 기상기관들은 중기예보를 하고 있으며, 관측 자료를 자체적인 예보 기준에 따라 다르게 분석하기 때문에 풍속, 강우량, 진로 예측 등에서 기관마다 다소 차이가 있다. 서태평양에서는 일본 기상청(Japan Meteorological Agency) 산하의 도쿄 태풍센터가 1989년부터 서태평양 전체에 대한 공식 경보 발표 책임을 맡고 있으며,[39] 2000년부터는 열대폭풍 세기 이상의 시스템에 대한 명명 책임도 맡고 있다.[20] 그러나 서태평양 내 각 국가 기상 수문 서비스는 자국에 영향을 미치는 열대 저기압에 대한 육지 지역 경보 발표 책임을 맡고 있다.

미국에서는 1943년 텍사스주 휴스턴을 강타했던 당시 실시된 직접 관측을 계기로, 미국군이 항공기를 이용하여 태풍을 직접 관측하기 위해 허리케인 헌터(Hurricane Hunters)라 불리는 전문 부대를 편성했다. 초창기에는 미국 공군과 미국 해군이 개별적으로 관측했지만, 1993년부터 미국 해양대기청(NOAA)의 로 이관되어 NOAA 미국 해양대기청 장교부대가 운용하는 관측기로 직접 관측을 계속하고 있다.

일본에서는 1987년까지는 미군이 항공기 관측을 실시했던 적도 있다[72]. 하지만, 관측원과 설비·운영 등의 부담이 크기 때문에, 현재 일본에서는 항공기 관측을 상시적인 수단으로는 실시하고 있지 않다(학술 연구 목적의 관측 사례는 있다). 현재 태풍 관측에서는 기상위성 히마와리가 중요한 역할을 하고 있으며, 구름 영상의 연속적인 분석을 통해 태풍의 중심과 풍속 등의 관측이 이루어진다. 일본 부근에 접근하거나 상륙한 태풍에 대해서는 기상 레이더와 아메다스도 이용된다.

2017년부터 나고야 대학과 류큐 대학 등의 연구 그룹이 항공기에서 드롭존데를 투하하고, 관측 드론 등으로 직접 관측을 실시하고 있다. 같은 연구 그룹은 2017년 10월 21일, 일본인 연구자로서는 처음으로 태풍의 중심 부근을 비행기로 직접 관측하는 데 성공했다.[74][75] 얻어진 데이터를 위성과 레이더에서 얻은 데이터와 결합하여 예보 정확도 향상을 목표로 하고 있다.[76]

=== 태풍의 강도 분류 ===

태풍의 강도는 나라별, 기관별로 다르게 분류된다.

세계기상기구(WMO)는 10분 평균 풍속을 기준으로 열대저기압을 분류한다.[55] 17.2 m/s 미만은 열대저압부(TD), 17.2~24.5 m/s는 열대폭풍(TS), 24.6~32.6 m/s는 강한 열대폭풍(STS), 32.7 m/s 이상은 태풍(TY)으로 분류한다.[55]

대한민국 기상청은 10분 평균 풍속을 기준으로 태풍의 강도를 분류한다.[61][62] 2000년 6월부터는 방재상의 이유로 '약한', '소형' 등의 표현을 사용하지 않고, 최대 풍속에 따라 4단계로 분류한다. 17~25 m/s는 '중', 25~33 m/s는 '강', 33~44 m/s는 '매우 강', 44 m/s 이상은 '초강력'으로 분류한다.[61][62]

일본 기상청은 10분 평균 풍속을 기준으로 열대저기압을 분류하며, 국제 분류와 국내 분류를 병행한다. 국제 분류는 세계기상기구와 동일하게 4단계로 분류하며, 국내 분류는 '태풍'을 다시 세분화하여 5단계로 분류한다. 17 m/s 미만은 열대저압부, 17~24 m/s는 약한 태풍, 25~32 m/s는 (보통 세기의) 태풍, 33~43 m/s는 강한 태풍, 44~53 m/s는 매우 강한 태풍, 54 m/s 이상은 맹렬한 태풍으로 분류한다.

미국 합동태풍경보센터(JTWC)는 1분 평균 풍속을 기준으로 67 m/s (130 노트) 이상인 태풍을 슈퍼태풍(Super Typhoon)으로 정의한다.[21] 이는 사피어-심프슨 척도의 강한 4등급 폭풍에 해당한다.[21] 그러나 JTWC의 풍속 측정 기준은 1분 평균이므로, 10분 평균을 기준으로 하는 일본 기상청의 측정값보다 높게 나타난다.[22] 일반적으로 10분 평균 풍속값은 1분 평균의 0.88배 정도이다.

=== 태풍의 크기 분류 ===

대한민국 기상청은 2020년 5월 15일부터 태풍의 크기 분류 대신 강풍반경(풍속 15m/s 이상)과 폭풍반경(풍속 25m/s 이상)을 정보로 제공한다. 이전에는 풍속 15 m/s 이상의 반경을 기준으로 태풍의 크기를 분류했다. 300km 미만은 소형, 300~500km는 중형, 500~800km는 대형, 800km 이상은 초대형으로 분류했다.

일본 기상청에서도 2000년 이후 '소형', '중형'의 크기 분류를 하지 않는다. 이러한 크기 분류는 위험을 과소평가하게 할 수 있다는 우려가 있었기 때문이다.

한편, 미국의 합동태풍경보센터(JTWC)에서는 풍속 130노트(67 m/s; 241 km/h) 이상의 태풍을 슈퍼태풍으로 분류한다.[21] 이는 사피르-심프슨 허리케인 등급의 강한 4등급 폭풍에 해당한다.[21] 그러나 JTWC의 풍속 측정은 1분 평균을 기준으로 하는 반면, 일본 기상청은 10분 평균을 기준으로 하므로 JTWC의 풍속 보고가 더 높게 나타난다.[22]

3. 1. 태풍과 열대저압부

대한민국 기상청(KMA)과 일본 기상청(JMA)에서는 중심 부근의 최대 풍속이 17.2m/s 이상인 열대 저기압을 태풍으로 분류하고, 17.2m/s 미만은 열대저압부로 구분한다.[114][115] 세계기상기구(WMO)에서는 17.2m/s 이상을 열대폭풍으로 분류한다.[114]기상청 태평양태풍센터는 북서태평양 지역의 열대 저기압 감시 및 예측을 담당하는 지역특별기상중추(RSMC)이다. 이 기관의 책임 해역(적도 이북, 동경 100도부터 동경 180도까지) 내에서 열대저기압의 최대 지속 풍속이 34노트(약 17 m/s)에 달하면, 태풍 번호와 태풍 이름이 부여되고 '''태풍'''이라고 불린다. 국제적으로는 일본 기상청의 판단이 공식적인 것으로 인정된다.

태풍을 특징짓는 요소는 태풍 요소라고 불린다. 태풍위원회는 중심 위치, 중심 위치의 확도, 크기와 눈의 형태, 중심 기압, 진행 방향, 이동 속도, 최대 지속 풍속, 최대 순간 풍속, 강풍역, 폭풍역, 특정 연안의 풍랑 및 고조 포텐셜의 12가지 요소를 태풍의 특징적인 요소로 정의한다. 이 요소들은 다음과 같이 정의된다.

- 중심 위치: 태풍 구름의 눈 중심, 또는 눈이 식별 불가능한 경우, 풍력/기압 중심(가장 기압이 낮은 곳)으로 한다.

- 중심 위치의 확도: 분석에 의해 태풍의 중심이 원 안에 위치한다고 추정되는 원의 최소 반지름의 크기로 표현된다. 「정확」(good)은 대략 55km(30해리) 이하, 「거의 정확」(fair)은 대략 55km–110km(30–60해리), 「불확실」(poor)은 대략 110km(60해리) 이상을 나타낸다.

- 중심 기압: 태풍 중심의 지상 기압(실측치 또는 추정치)이다.

- 진행 방향: 태풍 중심이 이동하고 있는 방향이다.

- 이동 속도: 태풍 중심이 이동하는 속도이다.

- 최대 지속 풍속(최대 풍속): 지상에서의 평균 풍속의 최대값이다.

- 최대 순간 풍속: 지상 풍속의 순간적인 최고값이다.

- 강풍역: 평균 풍속이 15m/s 이상의 바람이 불거나, 불 가능성이 있는 영역이다. 통상, 그 범위를 원으로 나타낸다.

- 폭풍역: 평균 풍속이 25m/s 이상의 바람이 불거나, 불 가능성이 있는 영역이다. 통상, 그 범위를 원으로 나타낸다.

- 크기: 태풍에 수반되는 강풍역의 반지름을 기준으로 결정한다. 강풍역의 반지름이 비대칭인 경우는 그 평균값을 취한다.

- 강도: 태풍의 최대 풍속을 기준으로 결정한다.

3. 2. 태풍의 판단

일본 도쿄에 위치한 지역특별기상센터(RSMC Tokyo)는 북서태평양에서 발생하는 열대저압부가 태풍으로 발달했는지 공식적으로 발표한다. 중심 부근의 10분간 평균 최대 풍속이 해상 1m 높이에서 17.2m/s 이상일 때, 열대저압부에서 태풍으로 발달했다고 판단한다. 기상 위성 사진으로 분석한 열대저기압 강도지수가 일정값(2.5) 이상이며 계통적인 강풍 반경의 존재 여부, 열대저압부의 상하층 조직화 정도, 상층의 발산, 하층의 수렴 등을 종합적으로 검토하여 태풍으로 선언한다. 발생한 태풍에 이름을 부여하는 권한도 지역특별기상센터에 있다.태풍을 특징짓는 여러 요소를 태풍 요소라고 한다. 태풍위원회는 중심 위치, 중심 위치의 확도, 크기와 눈의 형태, 중심 기압, 진행 방향, 이동 속도, 최대 지속 풍속, 최대 순간 풍속, 강풍역, 폭풍역, 특정 연안의 풍랑 포텐셜, 특정 연안의 고조 포텐셜의 총 12가지 요소를 태풍의 특징적인 요소로 정하고 있다. 주요 요소의 정의는 다음과 같다.

- 중심 위치: 태풍 구름의 눈 중심, 또는 눈이 식별 불가능한 경우, 풍력/기압 중심(가장 기압이 낮은 곳)으로 한다. 등압선 및 위성 영상 분석에 의해 위도 및 경도를 0.1도 단위로 결정한다.

- 중심 위치의 확도: 태풍의 중심 위치의 확도는, 분석에 의해 태풍의 중심이 원 안에 위치한다고 추정되는 원의 최소 반지름의 크기로 표현된다. 「정확」(good)은 대략 55km(30해리) 이하, 「거의 정확」(fair)은 대략 55km–110km(30–60해리), 「불확실」(poor)은 대략 110km(60해리) 이상을 나타낸다.

- 중심 기압: 태풍 중심의 지상 기압(실측치 또는 추정치)이다.

- 진행 방향: 태풍 중심이 이동하고 있는 방향이다.

- 이동 속도: 태풍 중심이 이동하는 속도이다.

- 최대 지속 풍속(최대 풍속): 지상에서의 평균 풍속의 최대값이다.

- 최대 순간 풍속: 지상 풍속의 순간적인 최고값이다.

- 강풍역: 태풍이나 발달한 저기압의 주변에서 평균 풍속이 15m/s 이상의 바람이 불거나, 지형의 영향 등이 없는 경우에 불 가능성이 있는 영역이다. 통상, 그 범위를 원으로 나타낸다.

- 폭풍역: 태풍의 주변에서 평균 풍속이 25m/s 이상의 바람이 불거나, 지형의 영향 등이 없는 경우에 불 가능성이 있는 영역이다. 통상, 그 범위를 원으로 나타낸다.

- 크기: 태풍에 수반되는 강풍역의 반지름을 기준으로 결정한다. 강풍역의 반지름이 비대칭인 경우는 그 평균값을 취한다.

- 강도: 태풍의 최대 풍속을 기준으로 결정한다.

3. 3. 태풍의 관측

현재는 기상 위성의 관측이 가장 중요한 역할을 한다. 인공 위성이 등장하기 이전에는 항공기가 위험을 감수하고 폭풍의 중심에 접근하여 직접 관측해야만 했다. 기상 위성에는 가시광선을 관측하는 광학카메라, 야간 관측용 적외선 카메라, 적외선을 흡수하여 수증기를 관찰하는 카메라, 바람과 강우량을 측정하기 위한 마이크로파 산란 측정기 등을 갖추고 있다. 관측 범위는 동경 100~180°, 북위 0~60°이며 대한민국과 일본, 미국, 중국이 기상 위성을 운용하고 있다.[73]중심기압과 위치, 강도, 크기 등의 분석에는 과거 축적된 기상 위성 사진들을 비교 자료로 활용하는 드보르작 기법(Dvorak technique)으로 추정한다. 그리고 관측 장비를 기구 방식으로 띄워 수집한 기상 데이터를 지상에 송신하는 라디오존데(radiosonde), 항공기를 이용해 상공에서 관측 장비를 투하하는 낙하존데(dropsonde), 지상의 기상 레이다망을 이용한 관측, 해상의 기상 관측선을 이용한 관측 등을 병행하여 정확도를 높인다. 태풍의 중심 위치, 중심 기압, 최대 풍속, 크기 등의 값은 과거 관측 데이터의 축적에 의해 확립된 드보락법에 기초하여 기상위성 영상으로부터 추정하고, 지상 및 선박에서 풍속이 관측되었을 경우 수시로 수치 데이터를 수정하는 방법을 채택하고 있기 때문에, 「중심 부근의 최대 풍속」은 반드시 실측치가 아니다.

태풍의 경로를 추적하는 동아시아 지역의 기상기관은 대한민국 기상청을 비롯해 일본 기상청, 미국 합동태풍경보센터(JTWC), 중국 기상국(CMA), 홍콩 천문대(HKO), 타이완 중앙기상국(CWB), 필리핀 기상청(PAGASA)이다. 단기예보만 하는 필리핀 기상청을 제외하고 각국의 기상기관들은 중기예보를 하고 있으며, 관측 자료를 자체적인 예보 기준에 따라 다르게 분석하기 때문에 풍속, 강우량, 진로 예측 등에서 기관마다 다소 차이가 있다. 서태평양에서는 일본 기상청(Japan Meteorological Agency) 산하의 도쿄 태풍센터가 1989년부터 서태평양 전체에 대한 공식 경보 발표 책임을 맡고 있으며,[39] 2000년부터는 열대폭풍 세기 이상의 시스템에 대한 명명 책임도 맡고 있다.[20] 그러나 서태평양 내 각 국가 기상 수문 서비스는 자국에 영향을 미치는 열대 저기압에 대한 육지 지역 경보 발표 책임을 맡고 있다.

미국에서는 1943년 텍사스주 휴스턴을 강타했던 당시 실시된 직접 관측을 계기로, 미국군이 항공기를 이용하여 태풍을 직접 관측하기 위해 허리케인 헌터(Hurricane Hunters)라 불리는 전문 부대를 편성했다. 초창기에는 미국 공군과 미국 해군이 개별적으로 관측했지만, 1993년부터 미국 해양대기청(NOAA)의 로 이관되어 NOAA 미국 해양대기청 장교부대가 운용하는 관측기로 직접 관측을 계속하고 있다.

일본에서는 1987년까지는 미군이 항공기 관측을 실시했던 적도 있다[72]. 하지만, 관측원과 설비·운영 등의 부담이 크기 때문에, 현재 일본에서는 항공기 관측을 상시적인 수단으로는 실시하고 있지 않다(학술 연구 목적의 관측 사례는 있다). 현재 태풍 관측에서는 기상위성 히마와리가 중요한 역할을 하고 있으며, 구름 영상의 연속적인 분석을 통해 태풍의 중심과 풍속 등의 관측이 이루어진다. 일본 부근에 접근하거나 상륙한 태풍에 대해서는 기상 레이더와 아메다스도 이용된다.

2017년부터 나고야 대학과 류큐 대학 등의 연구 그룹이 항공기에서 드롭존데를 투하하고, 관측 드론 등으로 직접 관측을 실시하고 있다. 같은 연구 그룹은 2017년 10월 21일, 일본인 연구자로서는 처음으로 태풍의 중심 부근을 비행기로 직접 관측하는 데 성공했다.[74][75] 얻어진 데이터를 위성과 레이더에서 얻은 데이터와 결합하여 예보 정확도 향상을 목표로 하고 있다.[76]

3. 4. 태풍의 강도 분류

태풍의 강도는 나라별, 기관별로 다르게 분류된다.세계기상기구(WMO)는 10분 평균 풍속을 기준으로 열대저기압을 분류한다.[55] 17.2 m/s 미만은 열대저압부(TD), 17.2~24.5 m/s는 열대폭풍(TS), 24.6~32.6 m/s는 강한 열대폭풍(STS), 32.7 m/s 이상은 태풍(TY)으로 분류한다.[55]

대한민국 기상청은 10분 평균 풍속을 기준으로 태풍의 강도를 분류한다.[61][62] 2000년 6월부터는 방재상의 이유로 '약한', '소형' 등의 표현을 사용하지 않고, 최대 풍속에 따라 4단계로 분류한다. 17~25 m/s는 '중', 25~33 m/s는 '강', 33~44 m/s는 '매우 강', 44 m/s 이상은 '초강력'으로 분류한다.[61][62]

일본 기상청은 10분 평균 풍속을 기준으로 열대저기압을 분류하며, 국제 분류와 국내 분류를 병행한다. 국제 분류는 세계기상기구와 동일하게 4단계로 분류하며, 국내 분류는 '태풍'을 다시 세분화하여 5단계로 분류한다. 17 m/s 미만은 열대저압부, 17~24 m/s는 약한 태풍, 25~32 m/s는 (보통 세기의) 태풍, 33~43 m/s는 강한 태풍, 44~53 m/s는 매우 강한 태풍, 54 m/s 이상은 맹렬한 태풍으로 분류한다.

미국 합동태풍경보센터(JTWC)는 1분 평균 풍속을 기준으로 67 m/s (130 노트) 이상인 태풍을 슈퍼태풍(Super Typhoon)으로 정의한다.[21] 이는 사피어-심프슨 척도의 강한 4등급 폭풍에 해당한다.[21] 그러나 JTWC의 풍속 측정 기준은 1분 평균이므로, 10분 평균을 기준으로 하는 일본 기상청의 측정값보다 높게 나타난다.[22] 일반적으로 10분 평균 풍속값은 1분 평균의 0.88배 정도이다.

3. 5. 태풍의 크기 분류

대한민국 기상청은 2020년 5월 15일부터 태풍의 크기 분류 대신 강풍반경(풍속 15m/s 이상)과 폭풍반경(풍속 25m/s 이상)을 정보로 제공한다. 이전에는 풍속 15 m/s 이상의 반경을 기준으로 태풍의 크기를 분류했다. 300km 미만은 소형, 300~500km는 중형, 500~800km는 대형, 800km 이상은 초대형으로 분류했다.

일본 기상청에서도 2000년 이후 '소형', '중형'의 크기 분류를 하지 않는다. 이러한 크기 분류는 위험을 과소평가하게 할 수 있다는 우려가 있었기 때문이다.

한편, 미국의 합동태풍경보센터(JTWC)에서는 풍속 130노트(67 m/s; 241 km/h) 이상의 태풍을 슈퍼태풍으로 분류한다.[21] 이는 사피르-심프슨 허리케인 등급의 강한 4등급 폭풍에 해당한다.[21] 그러나 JTWC의 풍속 측정은 1분 평균을 기준으로 하는 반면, 일본 기상청은 10분 평균을 기준으로 하므로 JTWC의 풍속 보고가 더 높게 나타난다.[22]

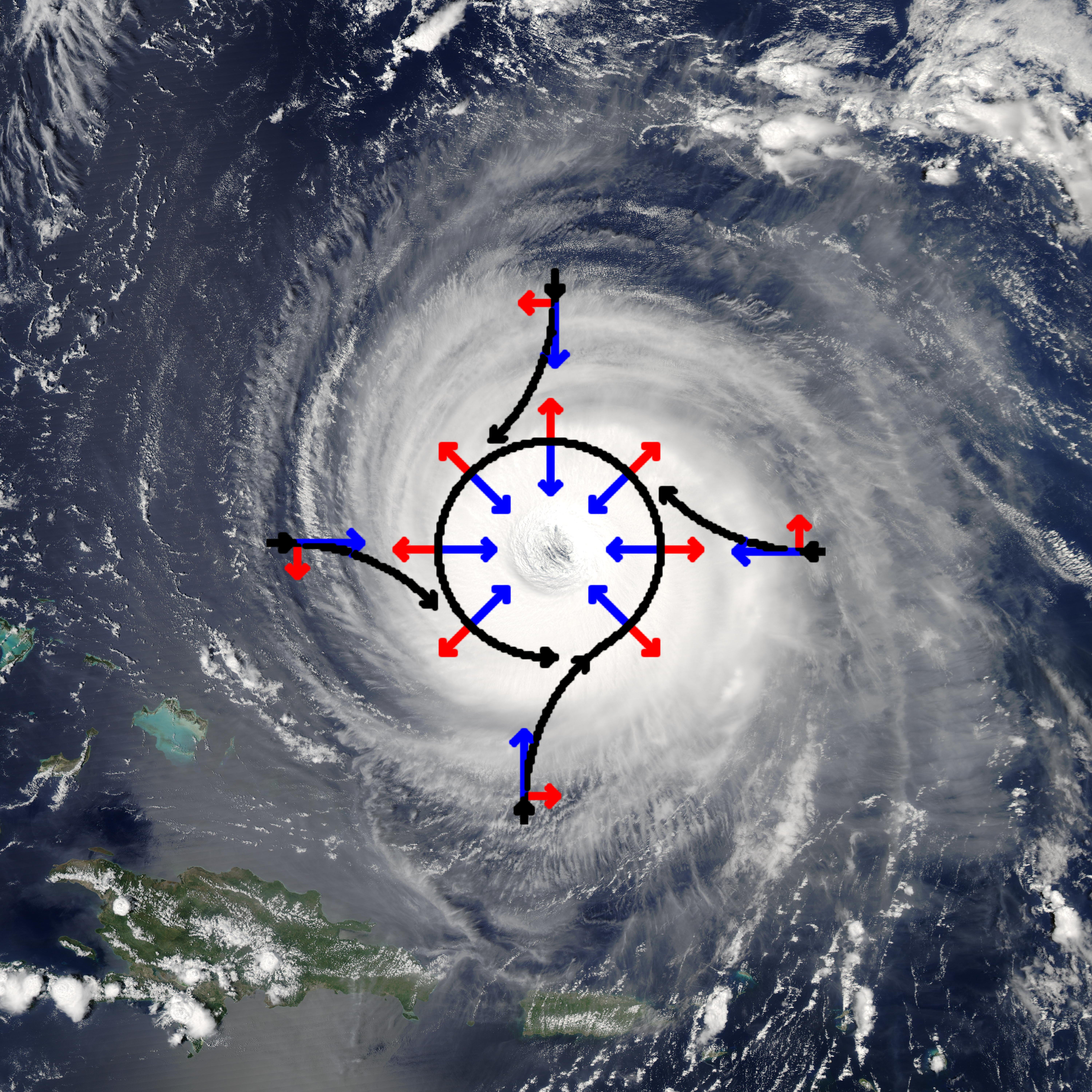

4. 태풍의 구조

태풍은 중심 주변으로 적란운이 모인 구름 벽(벽운, 壁雲)이 형성되어 있고, 나선 모양의 구름 띠(나선대, spiral band)가 구름 벽으로 말려 들어가는 원형 또는 타원 형태의 소용돌이 모습을 하고 있다.[116][117][118] 구름 벽과 구름 띠에서는 강한 소낙성 비가 내리고 띠 사이의 층운형 구름에서는 약한 비가 지속적으로 온다.

구름 높이는 약 12~20km이고 중심에 가까울 수록 키가 크고 두꺼운 구름들이 나타난다. 전체 크기는 작게는 직경 200km에서 큰 것은 2000km 달하기도 한다. 이동 속도가 느린 북상(전향) 이전의 발달기 태풍은 대체로 원형에 가깝다.

바람은 하층에서 반시계 방향으로 중심을 향해 빨려 들어가 꼭대기 부근에서 시계 방향으로 빠져나간다. 풍속이 강한 부근은 중심으로부터 약 40~100km 부근이다. 중심에 가까워질수록 풍속이 증가하며, 기압은 낮고 온도와 습도는 높다. 최성기의 중심기압은 보통 970~930hPa 정도이며 930hPa 이하면 매우 강한 태풍으로 지상 최대 풍속은 50m/s(=180km/h)에 달한다.

잘 발달한 태풍의 중심에서는 비구름과 바람이 없는 고요한 상태의 태풍의 눈(Typhoon eye)이 존재한다. 태풍의 눈은 태풍에서 기압이 가장 낮은 곳으로 맑은 날씨가 특징이며, 태풍의 위력이 강해질수록 뚜렷해져 강도를 가늠하는 척도가 된다. 크기는 보통 직경 20~50km 정도지만 직경이 큰 태풍의 경우 100km가 넘는 경우도 있다.

태풍의 진행 방향에 대해서 중심역의 오른쪽을 위험반원(dangerous semicircle), 왼쪽은 가항반원(navigable semicircle)으로 구분한다. 북상하는 태풍은 편서풍 등의 영향을 받아 오른쪽이 왼쪽보다 풍속이 강한 편이다. 따라서 위험반원은 남동쪽으로 바람이 가장 강한 구역이며, 가항반원은 북서쪽으로 풍속이 약해져 수증기가 정체되기 때문에 비가 가장 많은 구역이다.

열대저기압의 일종인 태풍은 온대저기압과는 다른 특징적인 구조와 성질을 가진다.

5. 태풍의 발생

지구는 구형에 가까우며 자전축이 23.5도 기울어진 상태로 태양을 공전하기 때문에, 태양으로부터 받는 열량의 차이가 발생한다. 이러한 열적 불균형을 해소하기 위해 발생하는 대기 순환의 일부분이 태풍이다.[119] 태풍은 해들리 순환(Hadley circulation)의 경로를 타고 고위도로 이동하면서 전지구의 에너지와 물 순환에 중요한 역할을 한다.[119]

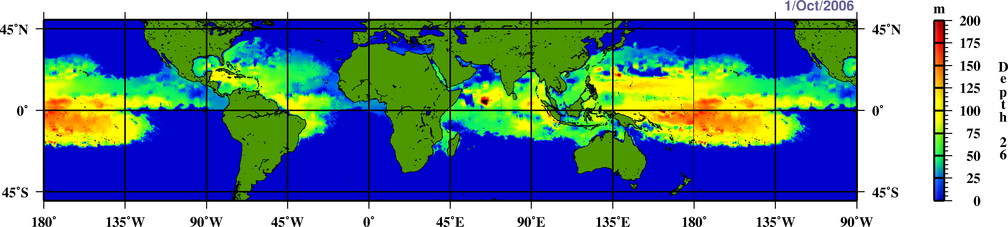

열대 저기압이 발생하려면 여섯 가지 주요 요건이 필요하다. 충분히 따뜻한 해수면 온도, 대기 불안정, 대류권 하층에서 중층까지의 높은 습도, 저기압 중심을 발달시키기에 충분한 코리올리 힘, 기존 저층 중심 또는 교란, 그리고 낮은 수직 풍속 전단이다.[24] 일반적으로 26.5 °C 이상의 해수 온도가 최소 50m 깊이까지 유지되어야 열대 저기압이 유지될 수 있다.[24] 또한, 열대 저기압은 적도로부터 최소 500km 이상 떨어진 곳에서 발생한다.[24]

열대 수렴대(ITCZ), 몬순 저기압대의 저기압, 광범위한 지표면 전선, 유출 경계 등 충분한 와도와 수렴을 가진 저층의 특징이 열대 저기압 발생을 시작하게 한다. 태평양 태풍의 약 85~90%는 몬순 저기압대 내에서 형성된다.[23] 일반적으로 태평양 태풍에는 두 개의 제트 유출이 있는데, 하나는 편서풍의 상층 저기압 앞쪽 북쪽으로, 다른 하나는 적도쪽으로 향한다.[23]

매든-줄리안 진동과 관련된 편서풍의 증가는 모든 열대 저기압 분지에서 열대 저기압 발생을 증가시킨다.[26] 평균적으로, 1년에 두 번 쌍둥이 열대 저기압이 서태평양, 북위 5도선과 남위 5도선 근처, 동일한 자오선 또는 경도선을 따라 형성된다.[27] 서태평양 분지와 북대서양 분지의 열대 저기압 활동 사이에는 반비례 관계가 있는데, 이는 매든-줄리안 진동(MJO)의 위상 때문으로 보인다.[28]

열대 저기압 발생 기구에 대해서는 여러 가지 설이 있었으나, 현재는 「편동풍 파동설」이 많은 지지를 얻고 있다. 북위 30도 부근의 아열대 고압대에서 적도 방향으로 부는 편동풍에 파동이 생기면 반시계 방향의 와도가 발생하고, 수증기가 응결할 때 발생하는 잠열이 에너지원이 되어 열대 저기압이 된다는 것이다.

발생한 파동의 대부분은 발달하지 못하고 소멸되지만, 1만 미터 이상의 상층에 고기압을 수반하는 경우에는 상승 기류가 강화되어 태풍으로 발달한다. 태풍은 보통 26~27 ℃ 이상의 해수면 온도에서 발생하며, 고온의 해면에서 증발하는 수증기가 원동력이 된다. 또한, 코리올리의 힘이 작은 적도 부근(위도 5도 정도까지)에서는 열대 저기압이 발생하지 않는다.

5. 1. 발생 원인

지구는 구형에 가까우며 자전축이 23.5도 기울어진 상태로 태양을 공전하기 때문에, 태양으로부터 받는 열량의 차이가 발생한다. 이러한 열적 불균형을 해소하기 위해 발생하는 대기 순환의 일부분이 태풍이다.[119] 태풍은 해들리 순환(Hadley circulation)의 경로를 타고 고위도로 이동하면서 전지구의 에너지와 물 순환에 중요한 역할을 한다.[119]

열대 저기압이 발생하려면 여섯 가지 주요 요건이 필요하다. 충분히 따뜻한 해수면 온도, 대기 불안정, 대류권 하층에서 중층까지의 높은 습도, 저기압 중심을 발달시키기에 충분한 코리올리 힘, 기존 저층 중심 또는 교란, 그리고 낮은 수직 풍속 전단이다.[24] 일반적으로 26.5 °C 이상의 해수 온도가 최소 50m 깊이까지 유지되어야 열대 저기압이 유지될 수 있다.[24] 또한, 열대 저기압은 적도로부터 최소 500km 이상 떨어진 곳에서 발생한다.[24]

열대 수렴대(ITCZ), 몬순 저기압대의 저기압, 광범위한 지표면 전선, 유출 경계 등 충분한 와도와 수렴을 가진 저층의 특징이 열대 저기압 발생을 시작하게 한다. 태평양 태풍의 약 85~90%는 몬순 저기압대 내에서 형성된다.[23] 일반적으로 태평양 태풍에는 두 개의 제트 유출이 있는데, 하나는 편서풍의 상층 저기압 앞쪽 북쪽으로, 다른 하나는 적도쪽으로 향한다.[23]

매든-줄리안 진동과 관련된 편서풍의 증가는 모든 열대 저기압 분지에서 열대 저기압 발생을 증가시킨다.[26] 평균적으로, 1년에 두 번 쌍둥이 열대 저기압이 서태평양, 북위 5도선과 남위 5도선 근처, 동일한 자오선 또는 경도선을 따라 형성된다.[27] 서태평양 분지와 북대서양 분지의 열대 저기압 활동 사이에는 반비례 관계가 있는데, 이는 매든-줄리안 진동(MJO)의 위상 때문으로 보인다.[28]

열대 저기압 발생 기구에 대해서는 여러 가지 설이 있었으나, 현재는 「편동풍 파동설」이 많은 지지를 얻고 있다. 북위 30도 부근의 아열대 고압대에서 적도 방향으로 부는 편동풍에 파동이 생기면 반시계 방향의 와도가 발생하고, 수증기가 응결할 때 발생하는 잠열이 에너지원이 되어 열대 저기압이 된다는 것이다.

발생한 파동의 대부분은 발달하지 못하고 소멸되지만, 1만 미터 이상의 상층에 고기압을 수반하는 경우에는 상승 기류가 강화되어 태풍으로 발달한다. 태풍은 보통 26~27 ℃ 이상의 해수면 온도에서 발생하며, 고온의 해면에서 증발하는 수증기가 원동력이 된다. 또한, 코리올리의 힘이 작은 적도 부근(위도 5도 정도까지)에서는 열대 저기압이 발생하지 않는다.

5. 2. 발생 과정

적도 부근의 열대 해역은 고온 다습한 수증기가 상승하여 적란운을 발생시키고, 종종 강한 스콜을 동반한다. 이 스콜은 작은 소용돌이를 만들고, 북동무역풍과 남동무역풍의 경계인 적도전선 부근에 수렴기류를 따라 쌓인다. 이 소용돌이들이 편동풍파동에 의해 모이면 큰 소용돌이, 즉 열대요란이 된다. 이 단계에서는 구름이 산발적이며, 조직화되면 열대저기압으로 발달한다.

적도전선에서 기류 수렴이 강해지면 전향력(코리올리의 힘)에 의해 기압이 낮은 중심을 축으로 바람이 순환한다. 바람은 온도와 기압 차이에 의해 불며, 그 차이가 클수록 풍속은 증가한다.

태풍의 주 에너지원은 수증기의 응결로 방출되는 잠열이다. 열대저기압 중심 부근의 강한 상승 기류를 타고 수렴된 수증기는 적란운을 발달시키며 강한 비를 내리고, 이 과정에서 잠열이 방출된다. 방출된 잠열은 공기를 데워 상승 기류를 강화하고, 수증기를 재공급하여 다시 강한 비를 내리게 한다. 온도가 높아진 공기는 팽창하여 상승하고, 하층 밀도가 감소하며 중심 기압은 더 낮아진다. 낮아진 기압과 높아진 온도는 중심부가 주변 공기를 빨아들이게 하여 강한 회전력을 유발하고, 원심력에 의한 하강 기류는 태풍의 눈을 만든다.

이러한 대류 과정을 반복하며 태풍은 발달한다. 태풍 발달 조건은 수심 50m 해수면 온도가 26.5°C 이상, 해수면과 상층 대류권 사이 풍속 차이가 10m/s 미만이어야 한다. 북서태평양의 강한 태풍은 해수면 온도가 28°C 이상인 곳에서 급속히 발달하며, 특히 필리핀 동남쪽 해역은 해수면 온도가 높아 태풍이 맹렬하게 발달하는 경우가 많다.[120] 해수면 온도가 1°C 높아지면 대기 중 습도는 약 7% 증가한다. 발생한 열대요란 중 일부만 태풍으로 발달하며, 기간은 약 4~8일이다.

열대 저기압 발생에는 충분히 따뜻한 해수면 온도, 대기 불안정, 대류권 하층에서 중층까지의 높은 습도, 저기압 중심 발달에 충분한 코리올리 힘, 기존 저층 중심 또는 교란, 낮은 수직 풍속 전단 등 여섯 가지 주요 요건이 필요하다.[24] 일반적으로 최소 50m 깊이에 걸쳐 26.5°C 이상의 해수 온도는 열대 저기압 유지에 필요한 최소 온도로 간주된다.[24] 열대 저기압 발생에는 적도로부터 일반적으로 500km 이상의 최소 거리가 필요하다.[24]

태평양 태풍의 약 85~90%는 몬순 저기압대 내에서 형성된다.[23] 일반적으로 태평양 태풍에는 두 개의 제트 유출이 있는데, 하나는 편서풍 상층 저기압 앞쪽 북쪽, 다른 하나는 적도 쪽이다.[23] 매든-줄리안 진동과 관련된 편서풍 증가는 모든 열대 저기압 분지에서 열대 저기압 발생을 증가시킨다.[26] 평균적으로 1년에 두 번 쌍둥이 열대 저기압이 서태평양, 북위 5도선과 남위 5도선 근처, 동일 자오선 또는 경도선을 따라 형성된다.[27] 서태평양 분지와 북대서양 분지의 열대 저기압 활동 사이에는 반비례 관계가 있으며, 주된 이유는 매든-줄리안 진동(MJO)의 위상 때문이다.[28]

대부분의 태풍은 북반구의 여름부터 가을에 걸쳐 발생한다.[64] 발생 초기에는 무역풍 영향으로 서쪽으로 이동하며 북상하고, 태평양 고기압 가장자리를 따라 이동하다 편서풍 영향으로 동쪽으로 북상한다.[64] 제트 기류가 강한 지역에 들어서면 속도를 높여 동진하고, 해수온과 기온 저하, 육지 상륙으로 세력이 약해진다.[64] 그러나 복잡한 경로를 취하는 경우도 자주 발생하며, 일본 열도, 필리핀 제도, 대만, 중국 화남·화중 연안부, 한반도 등에 큰 피해를 준다.[64] 경로에 따라 베트남, 말레이시아, 마리아나 제도, 미크로네시아 등을 통과하기도 한다.[64] 드물게 겨울에도 해수 온도가 높은 저위도에서 발생하기도 한다.[64]

태풍 발생 기구에 대해서는 여러 설이 있었지만, 현재는 편동풍 파동설이 많은 지지를 얻고 있다.

태풍 발달 과정은 상당히 자세히 알려져 있으며, 온난한 공기와 한랭한 공기의 접촉 등에 의한 유효 위치 에너지가 변환된 운동 에너지가 발달 에너지원이 되는 점이 온대 저기압과 다르다.

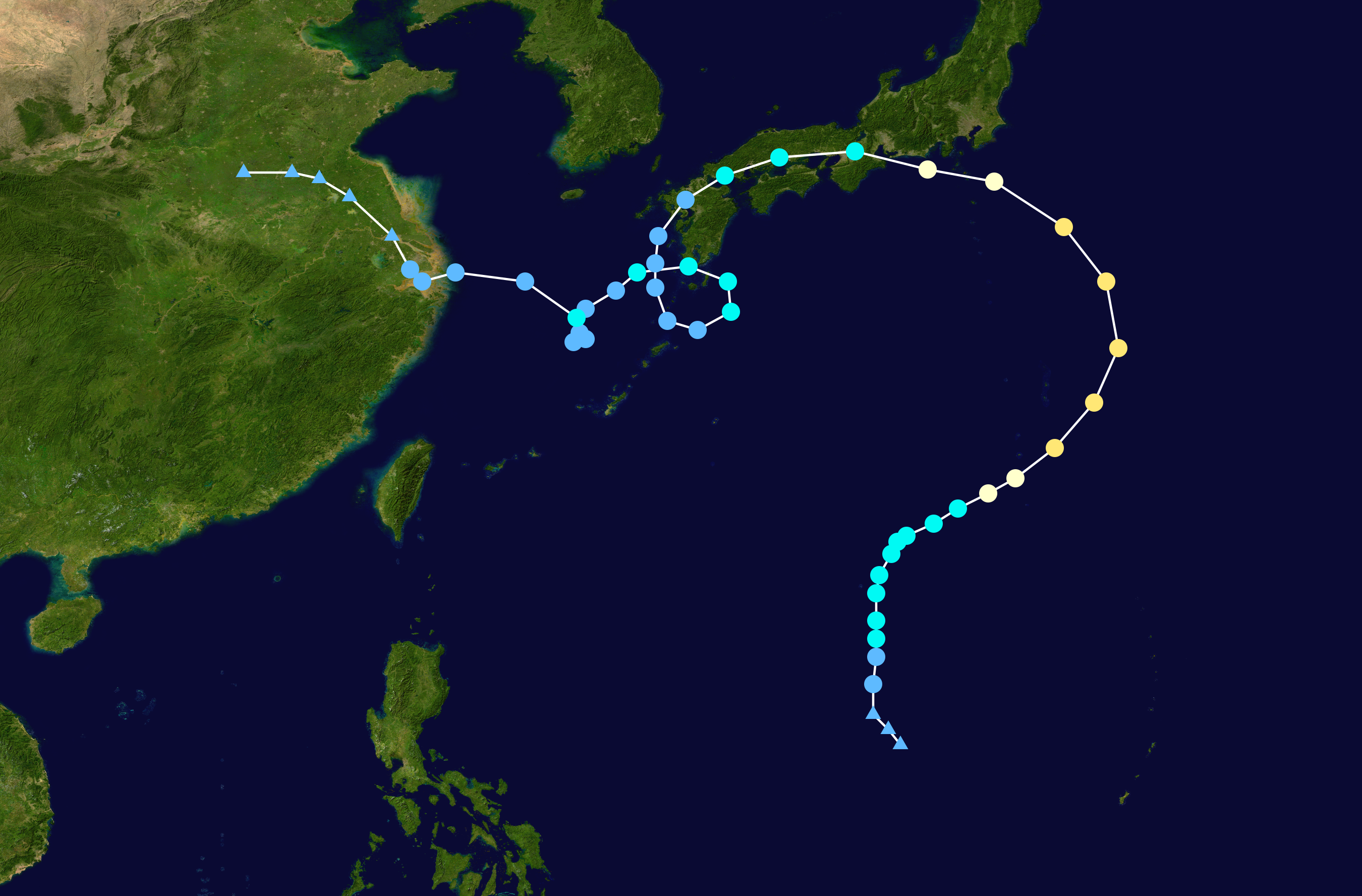

두 개의 태풍이 1,000km 이내에 있으면 서로 간섭하여 복잡한 경로를 따르는데, 이를 후지와라 효과라고 한다.

일반적으로 태풍은 일본 남해상에서 발달하여 일본 열도에 접근·상륙하면 약해지는 경향이 있다. 그러나 일본 열도 부근에서도 해수 온도가 높아 태풍이 약해지지 않는 경우도 있다. 초여름과 늦여름~가을에 일본 열도에 접근하는 태풍은 한기를 끌어들여 온대 저기압 구조로 변하고 전선이 형성된다. 일본 열도에 상륙하지 않고 쓰시마 해협을 통과하여 일본해 남부에 들어가거나, 태풍이 일본 열도에 상륙 후 약해져 일본해 남부로 나오면 쓰시마 난류의 따뜻한 공기가 태풍에 에너지를 공급하여 재발달하는 경우도 있다.

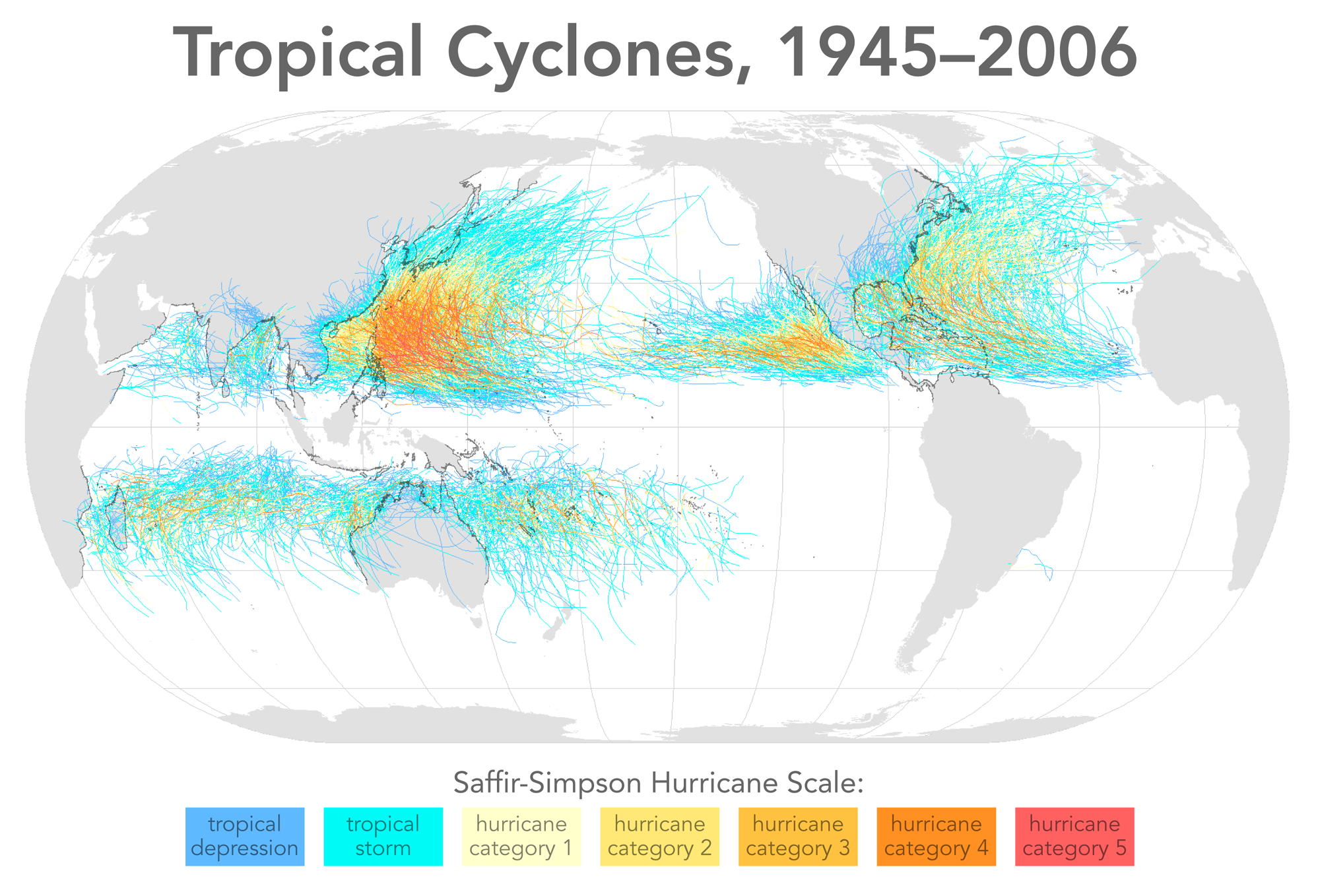

5. 3. 발생 지역

태풍은 주로 북위 5°~25°, 동경 125°~160° 사이의 해상에서 발생하며, 이는 태평양의 서쪽 부분에 해당한다.[121] 허리케인도 북대서양 서쪽 부분에서 발생하는데, 이는 해류의 영향으로 해수면 온도가 높은 것과 관련이 있다.[121] 적도 부근(위도 5도 정도까지)에서는 코리올리의 힘이 작아 태풍이 발생하기 어렵고, 북위 25° 이상에서는 해수면 온도가 낮고 서풍이 강해 발생 빈도가 낮다.[121]북반구에는 온도가 높은 육지가 많아 남반구의 남동무역풍이 적도를 넘어 북쪽으로 불어오며, 이로 인해 태풍의 주요 발생 장소인 적도전선은 서태평양의 적도 북쪽에서 서쪽에서 동쪽 방향으로 기울어져 형성된다.[121] 북동무역풍과 남동무역풍은 적도전선에서 만나 저기압대를 형성하며, 북반구의 여름에는 온도 차로 인해 전선이 분명해지고, 겨울에는 시베리아 고기압의 영향으로 태풍 발생 위치와 강도에 영향을 준다.[121] 과거 태풍 발생 장소를 보면, 더운 계절에는 북위 20°~30°, 추운 계절에는 북위 20° 이하에서 많이 발생했다.[121]

태풍, 허리케인, 사이클론과 같은 열대 저기압의 발생 기구에 대해서는 여러 가설이 있었으나, 현재는 편동풍 파동설이 많은 지지를 얻고 있다. 아열대 고압대에서 적도 방향으로 부는 편동풍의 흐름 속에 굴곡(파동)이 생기면 반시계 방향의 와도가 생기고, 수증기가 응결할 때 발생하는 잠열이 에너지원이 되어 열대 저기압이 된다는 것이다.

발생한 파동의 대부분은 발달하지 못하고 소멸되지만, 1만 미터 이상의 상층에 고기압이 동반되는 경우에는 상승 기류가 강화되어 태풍으로 발달한다. 일반적으로 태풍은 해수면 온도가 26~27℃ 이상인 곳에서 발생하며, 고온의 해면에서 증발하는 수증기가 원동력이 된다.

5. 4. 발생 빈도

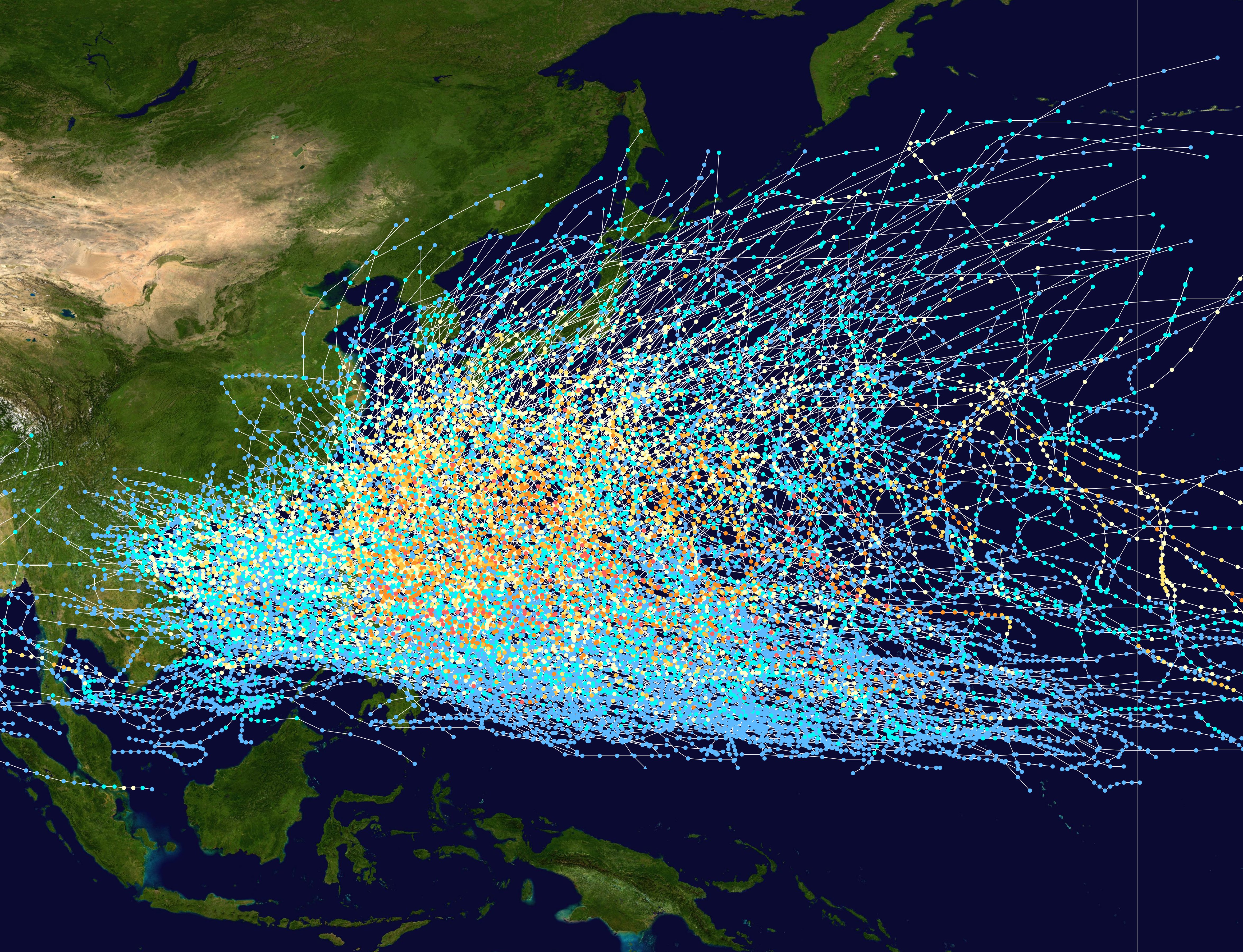

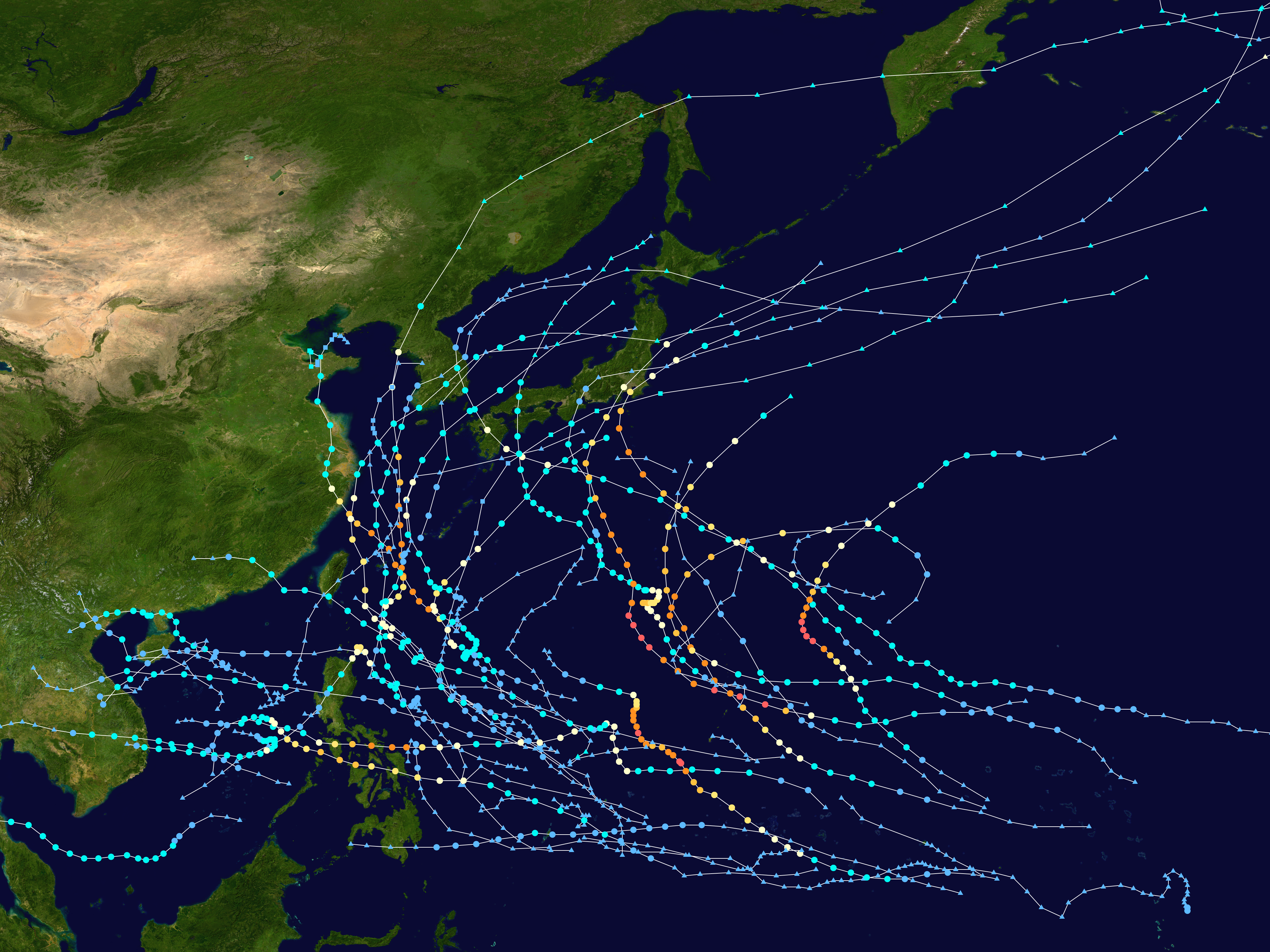

1951년~2016년까지 태풍의 발생 횟수는 연간 약 26.1개이다. 해마다 변동이 커서 많은 해에는 40개 가까이 발생하며, 적은 해에는 20개 이하일 때도 있다.[122] 태풍은 연중 발생하지만, 1월부터 4월까지는 매우 적고, 날씨가 점차 따뜻해지는 7월부터 10월까지가 가장 빈번하다. 북서태평양은 전 세계에서 열대저기압이 가장 많이 발생하며, 또한 가장 강하게 발달하는 지역이다. 세계적으로 보면 태풍을 포함해 연간 약 80~90여 개의 열대폭풍이 발생하는데, 북반구에서 72%, 남반구에서 28% 발생한다.

북반구에 발생 빈도가 높은 이유는 남반구보다 따뜻하기 때문이다. 남반구는 남극대륙 전체를 덮고 있는 빙하가 높은 반사율로 태양빛을 반사하는 반면, 북반구는 해양에 비해 비열이 작은 육지가 넓게 분포되어 있어 같은 양의 에너지를 받았을 때 온도가 더 쉽게 오를 수 있고, 북극은 대륙이 아니어서 빙하 사이로 드러나 있는 해양이 에너지를 흡수하는 부분도 존재하기 때문이다. 또한 7월은 지구와 태양과의 거리가 가장 멀리 떨어져 있어(원일점) 공전 속도가 느려지는 시기(케플러의 제2법칙)로, 북반구의 여름은 남반구의 비해 2~3일 정도 더 길다.

전 세계 열대 저기압의 약 3분의 1이 서태평양에서 발생한다. 이로 인해 이 해역은 지구상에서 가장 활동적인 해역이 되었다.[30] 태평양의 태풍은 연중 발생하지만, 8월부터 10월까지가 최고 발생 시기이다. 최고 발생 시기는 대서양 허리케인 시즌의 최고 발생 시기와 일치한다. 이 해역은 태풍 발생 빈도가 높을 뿐만 아니라, 기록상 가장 강력한 폭풍도 많이 발생한다.

5. 5. 온난화와 태풍의 관계

1990년대 초까지 남대서양에서는 해수면 온도가 낮아 열대저기압이 발생하지 않는다고 생각되었다. 그러나 1991년 남동대서양 열대저기압 발생 오류 보고, 2004년 사이클론 카타리나 발생 및 브라질 남동부 지역 피해를 계기로 의문이 제기되었다. 1970년부터 2004년까지의 추적 연구에서 최소 7개 이상의 열대저기압 또는 아열대저기압이 발생한 것으로 보고되었으며, 지구온난화가 원인으로 지목되었다.[123] 브라질 해군은 2011년부터 열대저기압과 아열대저기압을 지정하고 있다.온난화로 극지방과 적도의 열량 차이가 줄어들어 위도에 따른 온도 차가 줄어든다. 이로 인해 대기 상하층부의 바람 차이도 줄어들어 무역풍과 계절풍이 약해진다. 상승 기류의 방해 요인이 사라진 조건에서는 열대저기압 발생 빈도가 잦아지고, 이동 속도가 느려져 강하게 발달하며, 수명이 길어져 영향 지역과 범위가 확대된다.[123] 연구 결과에 따르면 북서태평양에서 발생한 태풍의 풍속이 1m/s 강해지는데 걸리는 시간은 1981년 평균 2.1시간에서 2018년 평균 1.6시간으로 단축되었다. 또한, 태풍의 발달 속도가 일정하다고 가정했을 때, 풍속 67m/s의 슈퍼 태풍으로 발달하는 데 걸리는 시간은 1981년 평균 106시간에서 2018년 평균 82시간으로 단축되었다.[123] 최성기로 발달하는 지점의 평균 위도도 1982~2012년 사이에 3° 높아져, 육지와의 거리가 가까워져 상륙 시 강한 세력을 유지할 가능성이 높아진다. 24시간 내 기압이 42hPa 이상 하강하고 풍속이 15.3m/s 이상 강해지는 태풍의 급강화 현상은 조기 경보가 어렵다.[123]

2019년 일본을 강타한 제19호 태풍 하기비스는 해수면 온도가 30°C 넘는 해역을 지나면서 발생 36시간 만에 슈퍼 태풍으로 급격히 발달하였고, 이례적으로 최성기의 세력을 75시간 이상 장기간 유지하면서 최저 중심기압 904hPa, 1분 최대 풍속은 72m/s를 기록하였다. 한반도에 영향을 준 태풍의 통계를 보면 1991년~2020년까지 30년 평균은 연간 3.4개였지만 2011~2020년까지 10년 평균은 연간 4.0개로 늘어나는 추세이다.

온실가스로 상승한 기온의 93%는 해양에 흡수되는 것으로 추정된다. 기상학자들은 한 세대 전보다 5~8% 더 많은 수증기가 증발해 대기에 존재하고 있고, 과거보다 열대저기압의 풍속과 강우량은 증가하면서 이동 속도는 느려지고 있어 앞으로 더 위력적인 초대형 열대폭풍의 발생 빈도가 늘어날 것으로 예측한다. IPCC 제5차 평가보고서에서도 태풍의 대형화와 지구온난화는 관련이 있다는 견해가 강하다.[90][91] 실제로 2004년에는 평년의 3.8배에 달하는 많은 태풍이 일본에 상륙했고, 2015년 9월 간토·도호쿠 호우, 2019년 동일본 태풍은 일본 각지에 막대한 피해를 입혔다. 지구온난화는 해양과 대기 양쪽에 영향을 미치는데, 해수온 상승에 따른 해수 증발량 증가로 대기 중 수증기가 증가하여 상승 기류가 발생하기 쉬워져 태풍은 대형화되기 쉽다. 반면, 대류권의 기온 감률이 작아져 대기는 안정되어 태풍 발생 횟수는 감소한다.[90][91]

지구 온난화가 진행된 미래에는 발생하는 태풍의 세력이 현재보다 강해지고, 「슈퍼 태풍」이라 불리는 강력한 태풍의 발생이 증가하여, 일본에 대한 영향도 포함하여 증가할 것이라고 우려되고 있다.

5. 6. 태풍과 유사한 폭풍

아열대저기압(Subtropical Cyclone)은 강하게 발달하여 태풍으로 분류되기도 한다. 형태는 태풍과 비교해 비대칭이지만, 위성 사진만으로는 구분하기 어려울 때도 있고 해수면에서 수증기를 공급받는 점에서도 비슷하다. 하지만 열에 의해 불규칙한 기류가 발생하는 열대의 대류와 달리, 차갑고 건조한 상층 공기와 고온 다습한 하층 공기의 온도 차와 압력 차(경압성, Baroclinic)로 회전력을 얻는다. (열역학적인 측면에서는 이를 이류(移流, advection)로 구분할 수 있지만, 기상학에서는 이류를 기단(氣團, air mass)의 수평 변화에만 국한하기 때문에 대류로 통칭한다.) 잠열에만 의존하지 않기 때문에 20~25°C의 비교적 낮은 해수면 온도에서도 발생하며, 태풍보다 수명은 짧은 편이다. 주로 대류 활동이 동반된 온대저기압이나 절리저기압이 열대 해상으로 남하하여 발달하는 일이 많다. 강풍권역은 더 넓은 편이고, 중심 부근보다 주변부의 바람이 더 강하기도 하며, 외곽에 전선을 동반하기도 한다. 북대서양에서는 아열대폭풍(Subtropical Storm)으로 구분한다. 미국 합동태풍경보센터(JTWC)의 소멸 후 분석에서 아열대폭풍으로 분류하기도 하고, 아열대저기압이 열대저기압으로 성질이 변해 태풍이 되기도 한다.지중해에서도 태풍과 비슷한 폭풍이 드물게 발생하며, 1990년대부터 그 빈도가 증가하고 있지만, 공식적인 기상관측 기관이 없어 열대저기압으로 간주하지는 않는다. 지중해와 인접한 흑해와 스페인 북부 칸타브리아 해(Cantabrian Sea)에서도 관측되는데, 건조한 지중해 기후에서 발생한 열대성 저기압(tropical-like cyclone)이 열대 해역에서 발생한 열대저기압 또는 아열대저가압과 동일한 것인지에 대해서도 충분히 증명되지 않아 학계에서는 논쟁 중이다. 지중해(Mediterranean Sea)에서 발생한 허리케인(Hurricane)이라는 뜻에서 메디케인(Medicane)이라고 부르기도 하며, 겨울철 온대저기압이 북대서양과 유럽 대륙을 횡단하면서 발생하는 유럽폭풍(European windstorm)과는 구분된다.

6. 태풍의 진로

대부분의 열대성 저기압은 아열대 고기압대의 적도 쪽에서 발생하여, 고기압대 축을 지나 북쪽으로 이동한 후 북동쪽으로 꺾여 편서풍의 주요대역으로 진입한다.[35] 대부분의 태풍은 지구상에서 가장 강력한 열대성 저기압이 가장 자주 발생하는 북서 태평양의 태풍 길이라고 알려진 지역에서 발생한다.[36] 엘니뇨로 인해 아열대 고기압대가 이동하면 열대성 저기압의 선호 경로도 이동한다. 일본과 대한민국 서쪽 지역은 엘니뇨와 중립적인 해 동안 9월부터 11월 사이에 열대성 저기압의 영향을 훨씬 덜 받는 경향이 있다. 엘니뇨가 발생하는 해에는 아열대 고기압대의 단절이 동경 130° 부근에 위치하는 경향이 있어 일본 열도에 유리하게 작용한다.[37] 라니냐가 발생하는 해에는 열대성 저기압의 발생과 아열대 고기압대의 위치가 서태평양으로 서쪽으로 이동하여 중국에 대한 상륙 위협이 증가하고 필리핀의 강도가 증가한다.[37] 마셜 제도 근처에서 발생하는 태풍은 제주도와 한국으로 이동한다.[38]

태풍의 경로는 세 가지 일반적인 방향을 따른다.[30]

- 직진 경로(또는 직진형). 일반적으로 서쪽으로 이동하는 경로는 필리핀, 중국 남부, 타이완, 베트남에 영향을 미친다.

- 포물선형 재굴절 경로. 재굴절되는 폭풍은 필리핀 동부, 중국 동부, 타이완, 한국, 일본, 러시아 극동 지역에 영향을 미친다.

- 북쪽 경로. 발생 지점에서 폭풍은 북쪽 방향으로 이동하여 작은 섬에만 영향을 미친다.

허리케인 존과 같이 동태평양/중태평양에서 발생하여 서태평양으로 이동한 소수의 폭풍은 태풍으로 재분류되었다.

복잡한 경로를 따라 이동하며, 때때로 경로 예보가 어려운 태풍을 말한다. "엇갈리는 태풍"이라고도 불리지만, 기상청에서는 이 용어를 사용하지 않는다.[105]

6. 1. 북상의 원인

태풍이 북쪽으로 진행하는 원인은 위도에 따른 전향력 차이 때문이다. 전향력의 크기는 적도에서 0이며 극에서 최대가 되는데, 북반구에서는 항상 풍향의 우측 수직 방향으로 작용한다. 태풍의 북쪽 반원은 동풍 구역으로 전향력은 이를 북쪽으로 끌어당기며 남쪽 반원은 서풍 구역으로 적도 쪽으로 끌어당기게 된다. 하지만 적도와 가까운 저위도에서는 전향력의 효과가 작아서 태풍은 북쪽으로 끌려가게 된다. 전향력은 풍속에 비례하기 때문에 태풍 북쪽의 동풍이 강해지면 북상할 가능성이 커진다.'''와도 보존'''

'''와도'''는 유체의 소용돌이 정도를 나타내는 개념이다. 이 와도에는 지구 자체가 가지고 있는 와도인 '''행성와도'''와 지구 표면에서 상대적으로 움직이는 유체 자체의 와도인 '''상대와도'''로 나누어진다. 행성와도는 고위도로 갈수록 커지고, 저위도로 갈수록 작아진다. 예를 들면, 북극에서는 서 있기만 해도 지구 자전의 영향으로 하루에 한 바퀴 돌게 되지만, 적도에 서 있으면 결코 회전하지 않는다.

행성와도와 상대와도를 합쳐서 '''절대와도'''라고 한다. 그리고 절대와도를 유체 기둥의 높이로 나눈 것을 '''포텐셜 와도'''라고 한다. 이 포텐셜 와도는 외력이 없으면 보존된다.

행성와도 + 상대와도

포텐셜 와도 = -----------------------------------

유체 기둥의 높이

와도의 부호는 지구 자전 방향을 기준으로 한다. 지구는 서에서 동으로, 북극 위에서 지구를 내려다 보았을 때, 반시계 방향으로 자전한다. 따라서 반시계 방향으로 회전하면 (+) 가 되고, 시계 방향으로 회전하면 (-) 가 된다.

태풍은 거대한 회전 운동을 한다. 따라서 태풍 역시 와도를 가진다. 태풍은 저기압의 일종이므로 반시계 방향으로 회전한다. 따라서 태풍의 왼쪽은 고위도에서 저위도로 이동하고, 태풍의 오른쪽은 저위도에서 고위도로 이동한다.

앞서 말했듯이, 행성와도는 고위도로 갈수록 커지고, 저위도로 갈수록 작아지므로, 태풍의 왼쪽은 행성와도가 작아지고, 태풍의 오른쪽은 행성와도가 증가한다.

그런데 포텐셜 와도는 보존되어야 한다. 그리고 태풍의 높이는 변하지 않으므로 절대와도 역시 보존되어야 한다. 따라서 행성와도가 커지면 상대와도가 작아져야 하고, 행성와도가 작아지면, 상대와도가 커져야 한다.

결국 태풍의 왼쪽은 상대와도가 커져야(+) 하고, 태풍의 오른쪽은 상대와도가 작아져야(-) 한다. 그러므로 태풍의 왼쪽에는 반시계 방향(저기압성)의 소용돌이가 생겨나고, 태풍의 오른쪽에는 시계 방향(고기압성)의 소용돌이가 생겨난다.

이 때, 양쪽의 소용돌이는 태풍의 중심을 밀어올리는 형태가 된다. 바로 태풍 내부의 이 소용돌이 때문에 태풍이 북상하게 된다.

6. 2. 진행 과정

열대 지역에서 발달한 태풍은 무역풍을 타고 20~25km/h의 속도로 서쪽이나 서북서쪽으로 이동한다.[124] 발생한 태풍의 약 3분의 1은 필리핀, 대만, 남중국해로 직진하고, 나머지는 북위 20°~30°에서 편서풍의 영향으로 북쪽이나 북동쪽으로 방향을 바꿔 한반도나 일본로 향한다. 이를 태풍의 전향이라 한다.[124] 전향점은 월별로 변화하며, 태풍은 전향 시 약 하루 정도 정체했다가 이동 속도가 급격히 증가한다. 여름에는 35~40km/h, 가을에는 제트류의 영향으로 80km/h 이상 빨라지기도 한다.[124]

6월에는 북태평양 고기압이 동서로 길게 이어져 태풍이 서쪽이나 서북서 방향으로 진행하고, 7월에는 세력이 약화하면서 대만 부근에서 중국 연안을 따라 서해로 북상한다. 8월에는 동중국해를 지나 대한해협이나 한반도를 거쳐 동해로, 9월에는 일본 오키나와 동쪽 해상을 지나 일본 열도로 북상한다. 10월 이후에는 일본 남쪽 해상 멀리 지나간다.

태풍은 강물 속 소용돌이처럼 자체 회전하면서 주위의 대규모 바람(지향류)을 따라 이동한다. 북태평양 고기압 주변 기류가 지향류에 해당하며, 고기압 가장자리를 따라 시계 방향으로 회전하는 북태평양 고기압과 반시계 방향으로 회전하는 태풍이 맞물려 북상을 견인하고 편서풍이 밀어 올린다.[124]

태풍은 주변 기류 외에 소용돌이 특성에 따른 움직임도 보인다. 대형 태풍이나 빠른 태풍은 원심력으로 북쪽으로 치우치거나, 고리 모양이나 갈지자 형태로 이상 경로를 보이기도 한다. 전방에 저기압대나 다른 태풍이 있으면 그 방향으로 진행하고, 두 개 이상의 태풍이 1000km 이내면 서로 영향을 주는 후지와라 효과도 나타난다.[124]

대부분의 열대성 저기압은 아열대 고기압대의 적도 쪽에서 발생하여 북동쪽으로 꺾여 편서풍대로 진입한다.[35] 대부분 태풍은 북서 태평양의 태풍 길에서 발생한다.[36] 엘니뇨 발생 시 아열대 고기압대 이동으로 일본과 대한민국 서쪽 지역은 9~11월에 열대성 저기압 영향을 덜 받는다. 엘니뇨 해에는 아열대 고기압대 단절이 동경 130° 부근에 위치하여 일본 열도에 유리하게 작용한다.[37] 라니냐 해에는 열대성 저기압 발생과 아열대 고기압대 위치가 서태평양으로 이동하여 중국 상륙 위협이 증가하고 필리핀 강도가 증가한다.[37] 마셜 제도 근처에서 발생하는 태풍은 제주도와 한국으로 이동한다.[38]

태풍 경로는 세 가지 일반적인 방향을 따른다.[30]

- 직진 경로: 필리핀, 중국 남부, 타이완, 베트남에 영향

- 포물선형 재굴절 경로: 필리핀 동부, 중국 동부, 타이완, 한국, 일본, 러시아 극동 지역에 영향

- 북쪽 경로: 작은 섬에만 영향

허리케인 존처럼 동태평양/중태평양에서 발생하여 서태평양으로 이동한 폭풍은 태풍으로 재분류된다.

때때로 복잡한 경로를 보이는 태풍은 경로 예보가 어렵다.[105]

6. 3. 태풍의 일생

태풍은 일반적으로 형성기, 발달기, 최성기, 쇠퇴기의 4단계로 구분되며, 발생부터 소멸까지 평균 5일, 길게는 10~15일 정도의 수명을 가진다.[64] 태풍으로 발달하면 열대 해상에서 소멸하는 일은 드물며, 고위도 지역으로 이동하여 해수면 온도가 낮아져 수증기 공급이 감소하거나, 대규모 연직시어(Vertical Wind Shear)의 영향권으로 이동하여 구조가 변화하거나, 육지에 상륙하여 수증기 공급이 중단되고 지표면과 마찰이 생기면 급격히 쇠퇴한다. 섬과 같은 육지를 횡단할 때는 중심부가 소멸하였다가 다른 쪽에 중심이 발생하여 세력이 옮겨가는 일도 있고, 지형이 고른 평원지역에 상륙하면 세력을 좀 더 오래 유지하면서 내륙으로 진행하기도 한다. 열대저압부로 소멸했다가 태풍으로 재발달할 수는 있지만, 온대저기압(ET: Extratropical Transition)으로 변질되면 태풍으로써 일생을 마친 것으로 간주한다.대부분의 열대성 저기압은 아열대 고기압대의 적도 쪽에서 발생하여, 고기압대 축을 지나 북쪽으로 이동한 후 북동쪽으로 꺾여 편서풍의 주요대역으로 진입한다.[35] 대부분의 태풍은 북서 태평양의 태풍 길이라고 알려진 지역에서 발생한다.[36] 엘니뇨의 영향으로 아열대 고기압대가 이동하면 열대성 저기압의 선호 경로도 이동한다. 엘니뇨가 발생하는 해에는 아열대 고기압대의 단절이 동경 130° 부근에 위치하는 경향이 있어 일본 열도에 유리하게 작용하며, 라니냐가 발생하는 해에는 열대성 저기압의 발생과 아열대 고기압대의 위치가 서태평양으로 서쪽으로 이동하여 중국에 대한 상륙 위협이 증가하고 필리핀의 강도가 증가한다.[37] 마셜 제도 근처에서 발생하는 태풍은 제주도와 한국으로 이동한다.[38]

태풍의 경로는 세 가지 일반적인 방향을 따른다.[30]

- 직진 경로는 필리핀, 중국 남부, 타이완, 베트남에 영향을 미친다.

- 포물선형 재굴절 경로는 필리핀 동부, 중국 동부, 타이완, 한국, 일본, 러시아 극동 지역에 영향을 미친다.

- 북쪽 경로는 발생 지점에서 북쪽 방향으로 이동하여 작은 섬에만 영향을 미친다.

허리케인 존과 같이 동태평양/중태평양에서 발생하여 서태평양으로 이동한 소수의 폭풍은 태풍으로 재분류되기도 한다.

대부분의 태풍은 북반구의 여름부터 가을에 걸쳐 발생한다. 발생 초기에는 무역풍의 영향으로 서쪽으로 이동하면서 북상하고, 태평양 고기압의 가장자리를 따라 이동하다가, 이동한 후에는 편서풍의 영향으로 동쪽으로 북상한다. 제트 기류가 강한 지역에 들어서면 속도를 높여 동진하고, 해수온과 기온의 저하, 육지 상륙 등으로 인해 세력이 약해진다. 그러나 태평양 고기압의 영향으로 계속 서진하거나 정체하는 등 복잡한 경로를 취하는 경우도 자주 발생한다. 일본 열도, 필리핀 제도, 대만, 중국 화남·화중 연안부, 한반도 등에 큰 피해를 주며, 경로에 따라 베트남, 말레이시아, 마리아나 제도, 미크로네시아 등을 통과하기도 한다. 드물게는 겨울에도 해수 온도가 높은 저위도에서 발생하기도 한다.[64]

태풍이 해수면 온도가 낮은 해역에 도달하여 수증기 공급이 감소하거나, 이동 과정에서 지표면과의 마찰로 인해 태풍 본래의 에너지를 잃으면 열대 저기압이나 온대 저기압으로 변화한다.[68] 특히 태풍이 북상하여 북쪽의 차가운 공기를 빨아들이기 시작하면 온대 저기압으로 구조가 변화한다.[68] 하지만 태풍에서 온대 저기압으로의 변화는 저기압의 구조 변화일 뿐, 반드시 강수량이나 풍속이 약해지는 것은 아니다.[68] 2004년 태풍 18호는 온대 저기압으로 변화한 후에도 중심 기압 968hpa, 최대 풍속 30m/s의 세력을 유지했고, 이 저기압으로 인해 홋카이도 삿포로시에서는 최대 순간 풍속 50.2m/s를 관측했다.[68]

7. 한반도와 태풍

1951년부터 2022년까지 한반도에 영향을 준 태풍은 모두 236개로 연평균 약 3.3개이다. 북상 시기는 6~10월이며, 90% 이상이 7월~9월에 집중되어 있다.[125] 대한민국 기상청과 국가태풍센터에서 2011년 발간된 태풍백서에서는 태풍의 중심이 비상구역(북위 28°, 동경 128°)에 진입하고 태풍특보가 발효되었을 때를 직접영향으로 정의하며, 비상구역에 진입하지 않았으나 함께 몰려온 많은 수증기(전면수렴대)가 기류를 타고 전선에 유입되어 집중호우가 발생하는 등 여러 조건들이 충족될 때 간접영향으로 정의하고 있다. 논문 등의 학술자료에서는 접근 여부를 객관적으로 판단하기 위해 북위 32°~40°, 동경 120°~138° 범위를 '한반도 근접 태풍'으로 정의하기도 한다.

태풍주의보는 강풍(풍속 14m/s 이상), 풍랑(유의파고 3m 초과), 호우(70mm/6시간~110mm/12시간), 폭풍해일 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 발령한다. 태풍경보는 강풍(풍속 21m/s 이상) 또는 풍랑(유의파고 5m 초과) 경보 기준 에 도달할 것으로 예상되거나, 총 강우량이 200mm 이상 예상될 때, 또는 폭풍해일 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 발령한다.

1984년 대한민국 기상청(당시 중앙기상대)은 1일 예보만 가능했었지만 이후 2001년 2일, 2003년 3일에 이어 2011년부터 5일 예보를 하고 있다. 2019년부터는 태풍의 진로 예측 발표 간격이 기존 24시간에서 12시간으로 단축되었다.

8. 태풍의 이름

같은 지역에 여러 개의 태풍이 발생할 때 혼선을 피하기 위해 태풍에 이름을 붙인다. 최초로 이름을 붙인 사람은 1900년대 초 호주 퀸즐랜드 기상대 예보관이었던 클레멘트 래기(Clement Wragge)로 알려져 있다. 당시 호주 예보관들은 자신들이 싫어하는 정치인의 이름을 붙였다.[127] 이전에는 발생 장소의 위도와 경도 등으로 구분했다.

1950년대 초에는 a로 시작하는 이름(예: Able), 그다음엔 b로 시작하는 이름(예: Baker), 그 다음엔 c로 시작하는 이름(예: Charlie)을 사용하였다.

북서태평양의 태풍은 제2차 세계대전 이후, 미국 공군과 미국 해군에서 붙이기 시작한 이름이 공식적인 국제적 명칭으로 통용되었고, 1953년부터 1999년까지 괌에 위치한 미국 합동태풍경보센터(JTWC)에서 정한 사람의 이름을 사용했다. 1조에서 4조까지, 한 조에 각각 23개씩 모두 92개의 이름을 정하고 발생 순서에 따라 순차적으로 이름을 붙였다. 92개의 이름을 모두 사용하면 다시 1조부터 재사용하였다.[124] 처음에는 모두 여성의 이름만 사용하였는데, 이는 미국 작가 조지 R.스튜어트(George Rippey Stewart)의 1941년 소설 'Storm'에서 영감을 받은 미군의 기상학자들이 자신들의 부인의 이름을 태풍의 이름으로 붙인 것이 유래되었다.[128] 이후 성차별이라는 문제제기로 세계기상기구가 개선을 요구하면서 1979년부터는 남성의 이름도 함께 사용되었다.

2000년부터는 북서태평양의 지역특별기상센터(RSMC)로 지정되어 있는 일본 기상청(JMA)에서 붙인다. 매년 1월 1일을 이후 가장 먼저 발생한 태풍을 제1호로 하고, 발생 순서대로 이름과 4자리 숫자로 된 태풍 번호를 함께 붙인다.[129] 이름은 태풍위원회(ESCAP/WMO Typhoon Committe)의 회원국 14개 기관이 자국어로 된 이름을 10개씩 제안한 것으로, 총 140개의 이름들을 28개씩 5개 조로 나누고, 1조부터 5조까지 국가명을 기준으로 로마자 순서대로 순환되면서 사용된다.

예외적인 경우도 있는데, 2015년 12호 태풍 할룰라의 사례처럼 북태평양의 중부나 동부에서 발생한 허리케인이나 열대폭풍이 서쪽으로 이동하다가 날짜 변경선(경도 180°)을 넘어 태풍으로 전환되는 경우에는 발생 당시 해당 지역특별기상센터에서 붙였던 이름을 그대로 쓴다. 일본에서는 이를 월경태풍(越境台風)이라고 한다. 태풍이 세력을 잃고 소멸되었다가 재발달하는 경우, 다른 태풍으로 분류하여 새로운 이름을 부여한다. 아주 심각한 피해를 입힌 태풍의 이름은 해당 회원국이 요청을 하면 영구 제명 되고, 새로운 이름으로 교체된다.[129]

일본 기상청에서 태풍의 이름을 붙이지만, 일본 내에서는 이름보다는 태풍 번호를 호칭하는 것이 일반적이다. 태풍 이름 중에는 일본어의 음(音)을 표시하는 체계인 오십음도에서 표현이 불가능한 이름들이 포함[130]되어 있는데, 이를 전부 일본어로 표기하기에는 너무 길고 난잡해지는 근본적인 문제가 있다. 때문에 언론 보도에서도 태풍 번호로만 호칭하는 경우가 대부분이며, 막대한 피해가 발생했을 때만 일본 연호를 사용한 독자적인 태풍 이름을 붙인다. 태풍의 영향이 잦은 필리핀 내에서도 공식적인 이름 대신 필리핀 고유의 이름을 별도로 사용하고 있다.

2022년 3월 24일 기준으로 북서태평양에서 발생하는 열대저기압에 부여하는 140개의 명칭[131]은 다음과 같다. 로마자 이름은 태풍위원회의 14개국 기상 기관이 10개씩 제출한 것이며, 한글 명칭은 국립국어원에서 외래어 표기법에 따라 정한 표기이다. 회원국에는 북한도 포함되어 있어 한국어로 된 태풍 이름은 20개이다.

태풍 이름은 동남아시아와 동아시아 14개국 및 지역과 미국에서 제출하며, 제출된 이름은 목록에 정렬되어 위에서 아래로, 왼쪽에서 오른쪽으로 사용된다. 목록의 모든 이름이 사용되면 왼쪽 상단 모서리부터 다시 시작된다. 태풍으로 인해 특정 지역에 피해가 발생하면, 피해를 입은 지역은 다음 회의에서 해당 이름의 폐기를 요청할 수 있고, 폐기된 이름의 지역에서 새로운 이름이 결정된다.

세계 다른 지역의 열대 저기압과 달리, 태풍은 사람의 이름을 따서 명명되지 않는다. 대신 일반적으로 동물, 꽃, 점성술 기호, 그리고 일부 개인 이름을 사용한다. 그러나 필리핀(PAGASA)은 사람 이름과 기타 사물 모두로 구성된 자체 명명 목록을 유지한다.[43] 일본과 일부 다른 동아시아 국가들도 태풍에 번호를 부여한다.[44] 날짜 변경선을 중앙 태평양에서 건너는 폭풍은 원래 이름을 유지하지만, 허리케인의 명칭이 태풍으로 변경된다.

9. 태풍의 영향

- 교통기관의 차질

- * 특히 항공이나 페리항로의 경우, 폭풍을 동반하면 매우 위험하고, 또한 항공기나 선박의 운영이 불가능해(목적지나 피난처가 태풍의 진로상 운항이 불가능해) 태풍이 통과한 후에도 운휴하는 경우가 많다.

- * 국내 항공의 경우 하루 항공기 운영이 복잡하여 한 대의 항공기가 5~6편을 운항하는 경우가 많고, 태풍과 관계없는 지역이라도 어떤 노선에서 태풍으로 인한 결항이 발생함으로써 후속 항공기 배치에 따라 사용할 항공기가 출발 전에 준비되지 못해 결항이나 지연이 발생하는 경우도 있다.

- * 또한 철도, 버스, 자동차도로(고속도로·국도 등)도 일정 풍속 또는 강우량을 넘으면 운휴나 통행 금지, 또는 속도 제한이 시행되는 경우도 있다. 최근 철도에서는 영향이 예상되는 경우 미리 장거리 열차의 운휴나 배차 간격 조정, 모든 열차의 각역정차 운행 등이 이루어져 사전·사후의 열차 운행 차질 방지와 수송 수단 확보를 병행하는 경우가 많다. (「계획운휴」 참조)

- 공공시설(지자체의 공공시설·서비스 접수, 레저 시설, 백화점·슈퍼마켓 등)의 영업 중지 또는 조기 종료

- 스포츠 경기나 콘서트, 이벤트의 취소·연기

- 돔구장이나 체육관, 콘서트홀 등 실내 시설에서 열리는 이벤트라도 교통기관 마비로 관계자의 현지 도착이 불가능하거나, 관객의 안전 등을 고려하여 이벤트를 취소하는 사례가 있다(프로야구 돔구장 취소 사례는 돔구장#돔구장에서의 경기 취소 사례 참조).

- 실내 대피에 의한 풍수해로부터의 피난을 필요로 하는 경우도 있다.

피해 측면에서 많이 이야기되는 태풍도 일본에서는 장마 이후 여름철 각지의 댐과 산간부 하천의 수자원 확보라는 관점에서 보면, 정기적인 태풍의 상륙은 중요하다. 예를 들어, 2005년 제14호 태풍(平成17年台風第14号)이나 2007년 제4호 태풍(平成19年台風第4号)은 큰 피해(두 경우 모두 특별재해)를 가져왔지만, 태풍 상륙 전 0%였던 소메이우라 댐(早明浦ダム)의 저수율을 단 하룻밤 사이에 100% 이상으로 회복시켰기 때문에 취수 제한이 해제되었다. 즉, "태풍이 오지 않으면 좋겠다"라고 단정 지을 수 없다.

태풍은 재해이지만, 정기적으로 습격하는 것이며, 지역의 자연 속에서 나름의 위치를 갖는 것이기도 하다. 예를 들어 오키나와에서는 태풍의 강우가 지역 주민들에게 물 확보라는 측면에서 중요한 의미를 지닌다. 마찬가지로 오키나와의 숲의 물질순환을 생각할 때 낙엽량에 대해서는 태풍 시의 것을 무시할 수 없다.

또한, 태풍을 타고 이동하는 동물도 있다. 정착하고 있는 분포역이 아닌 곳에서 발견되는 나비를 미접이라고 하는데, 일본에서는 열대 지역의 종이 본토에서 발견되는 예가 있으며, 흔히 태풍 이후이다. 예를 들어 붉은점모시나비(メスアカムラサキ)나 큰줄흰나비(カバマダラ) 등이 이러한 방식으로 출현하여 겨울까지 세대를 거듭하는 예가 알려져 있다. 그것들은 겨울을 날 수 없는 소멸 회유의 예이기도 하다. 실잠자리(ウスバキトンボ)도 이러한 예이다. 마찬가지로 오키나와 이남에서 번식하고 혼슈 부근에서는 드물게만 관찰되는 야조가 미조로서 태풍 이후 관찰되는 경우가 있다.

또한, 태풍이 태평양의 생물을 일본 연안으로 불러들이는 예도 있다. 태풍 통과 후 모래사장에 그것들이 떠밀려 오는 경우가 있으며, 카츠오노에보시(カツオノエボシ)나 카츠오노칸무리(カツオノカンムリ)와 같은 해파리류, 아사가오가이(アサガオガイ)나 루리가이(ルリガイ), 또는 사사노츠유(ササノツユ)나 마루카메가이(マルカメガイ)와 같은 익족류 등이 보이는 경우가 있으며, 조개류 채집가 등이 이것을 노린다.

태풍은 제2차 세계 대전 때 일본 나가사키에 투하된 원자폭탄보다 만 배 이상의 큰 에너지를 가지고 있는 것으로 추정된다. 폭풍과 호우로 인해 건물이 붕괴되거나 정전, 통신망의 두절이 발생하기도 하며 하천의 범람과 항내의 선박들을 육상으로 밀어내는 등의 막대한 힘을 가지고 있다. 태풍백서에 따르면 1904~2009년까지 태풍에 의한 피해는 사망‧실종이 6,005여 명 재산피해액은 14조 232억 원으로 연평균 사망‧실종이 57명, 재산피해는 약 1,336억 원이다. 미국에서는 5등급 허리케인의 경우 약 2천 명의 사망자와 2,500만 달러의 재산 피해가 발생할 수 있다고 가정하고 대비한다.

태풍이 접근하거나 상륙하게 되면 홍수, 침수 및 철도, 도로, 다리 등의 유실, 산사태 등 폭우에 의한 피해와 간판이나 표지판, 지붕 등이 날아가거나 하는 등 강풍에 의한 낙하시설물 피해가 발생한다.

해수의 염분이 해안 도시에 입히는 재해를 말한다. 강풍이 싣고 온 해염입자의 의한 염풍해와 해일 같은 해수의 침입으로 피해를 입는 염수해, 염토해 등이 있다. 육상의 농작물과 같은 식물에 접촉하면 잎이 마르고, 수목이 고사하기도 한다. 송‧배전선의 부식 등으로 정전사고가 일어나기도 하며, 건물이나 교각 같은 구조물의 콘트리트 균열 부위로 염분이 침입하여 내부의 철근 콘크리트가 부식되기도 한다.

태풍의 눈 안에 새나 곤충 등이 갇힌 채 이동되어 오는 경우가 있는데, 미조(迷鳥) · 미충(迷蟲)이라고 한다. 해충이나 병균 등이 일시에 많은 개체가 날아와 농작물에 피해를 주기도 한다.

태풍이 상륙하거나 접근하면 폭풍(강풍)으로 인해 인공 구조물이나 나무가 쓰러지고, 높은 파도·높은 파도와 폭우로 인한 홍수 피해( 홍수와 침수 외에도 산사태·산사태 등의 피해가 발생한다.

태풍으로 인해 폭풍과 강풍이 발생한다. 해안가 근처에서는 해풍으로 인한 염해가 발생할 수 있으며, 송전선의 애자(碍子)에서 방전 현상을 수반하는 경우도 있다.

태풍으로 인해 높은 파도나 너울이 발생한다. 파고가 10m를 넘는 경우도 있다. 강풍에 의한 밀어닥침과 기압 저하로 인해 고조가 발생할 수 있다. 산호초가 있는 해안 등 지형에 따라서는 파랑군 쓰나미가 발생하기도 한다.

구름이 발달하는 정도에 비해 태풍이 본격적으로 접근할 때는 뇌우를 동반하는 경우가 적다. 하지만 태풍에 의한 간접적인 뇌우가 발생하는 경우가 있다. 태풍의 경우 진행 방향의 왼쪽에서 비교적 발생하기 쉽다.[80]

- '''토네이도''' - 관련성은 밝혀지지 않았지만, 태풍의 접근으로 인한 토네이도가 발생하는 경우도 있다.

- '''눈''' - 열대 저기압이기 때문에 태풍일 때는 눈이 내리지 않지만, 온대 저기압으로 변한 후 고위도 지방에서 강설이 되거나, 겨울형 기압 배치가 되면서 강설이 되는 경우가 있다. 드물게 1932년 늦가을에 상륙한 시치고산 태풍이나 1990년 늦가을에 상륙한 태풍 28호처럼 태풍 접근 시 산간 지역 마을에 폭설이 내린 경우도 있다.

태풍이 일본해 쪽을 통과할 때, 접근 시 일본해 쪽이나 태풍이 태평양 쪽을 통과할 때 멀어지는 태평양 쪽에서 태풍에 의한 푄 현상이 발생하기 쉽고(특히 전자), 건조한 열풍에 의한 화재나 급격한 기온 상승에 의한 산사태 등이 발생하기 쉽다.

태풍이 지나간 후 태풍이 통과한 지역에서는 하늘이 맑게 개이는 경우가 있으며, 이것을 "'''태풍이 지나간 뒤의 맑은 날씨'''"라고 부른다.[81]

일본에서 태풍 피해는 기록이 명확한 20세기 중반 이후 확실히 감소하고 있다. 이것은 학술적으로는 태풍 연구의 발전, 행정적으로는 예보의 충실과 경험 등을 바탕으로 한 재해 예방 체제의 구축, 민간에서는 재해 기록의 계승과 자주 재해 예방 활동에 의한 효과라고 생각된다. 상륙 시 세력이 일본 역사상 보기 드물게 강력했던 이세만 태풍 이후 재해대책기본법 제정을 시작으로 이세만 태풍 수준 또는 "슈퍼 이세만 태풍" 수준의 태풍에 견딜 수 있는 재해 예방 체제가 목표가 되어 왔다.[82] 그러나 현재에도 큰 피해가 발생하고, 더욱 재해 예방 강화가 이루어지고 있는 지역도 있다. 또한 일본의 주변 국가, 특히 동남아시아에서는 재해 예방 체제나 인프라 등이 아직 미성숙하기 때문에 산사태나 홍수 등으로 많은 사상자를 동반하는 막대한 피해가 발생하는 경우가 있다.

- 와류성 강우 - 태풍의 중심 부근에서는 격렬한 비가 내린다.

- 지형성 강우 - 태풍에 의해 산지로 향하는 기류가 발생하기 쉬운 지형에서는 큰비가 내리기 쉽다.

- 전선의 발달 - 태풍의 접근에 따라 시기에 따라 가을장마 전선이나 장마 전선을 자극하여 큰비를 가져오고, 이로 인한 피해가 발생하는 경우가 많다(예: 제12호 태풍 볼라벤(2012년)). 참고로, 태풍의 중심 부근은 따뜻한 공기로 덮인 구조이며, 태풍 자체가 전선을 동반하는 일은 없다.[73] 하지만, 차가운 공기의 영향으로 태풍의 중심에 전선이 도달하면, 태풍은 온대 저기압으로 변화한다.[73]

바람에 의한 피해는 비교적 작은 반면, 비에 의한 피해가 큰 태풍을 '''비 태풍'''이라고 부른다.[83][84][85] 일반적으로 장마철에 접근하거나 상륙하는 태풍이나 장마전선의 활동이 활발한 가을의 태풍은 바람보다 비에 의한 피해가 크다.[83] 과거 대표적인 비 태풍의 예로는 1947년 카스린(Kathleen) 태풍과 1958년 가리노가와(狩野川) 태풍 등이 있다.[83][86] 반대로, 비에 의한 피해는 비교적 작은 반면, 바람에 의한 피해가 큰 태풍을 '''바람 태풍'''이라고 부르며,[87][84][85] 과거 대표적인 바람 태풍의 예로는 1954년 도야마루(洞爺丸) 태풍과 1991년 1991년 제19호 태풍, 2004년 2004년 제18호 태풍 등이 있다.[88] 그러나 이들은 모두 기상청이 정한 속칭이며,[84] 어디까지나 편의적인 구분이므로 엄밀한 정의는 없다.[87][83] 참고로 태풍 자체에 "비가 강하다", "바람이 강하다" 등의 성질이 있는 것이 아니라, 태풍에 의해 발생한 재해의 결과에 따라 이러한 말이 사용되고 있을 뿐이다.[89]

세력이 강한 태풍의 경우, 비와 바람 모두로 막대한 피해가 발생하는 경우도 적지 않다. 2006년 제13호 태풍(2006년)에서는 규슈 부근 전선의 활성화로 장마철 말기와 같은 집중 호우를 보였다. 사가현이마리시에서는 기간 강수량의 7할이 상륙 전날에 내리는 집중 호우가 되었다.

9. 1. 태풍에 의한 피해

태풍은 제2차 세계 대전 때 일본 나가사키에 투하된 원자폭탄보다 만 배 이상의 큰 에너지를 가지고 있는 것으로 추정된다. 폭풍과 호우로 인해 건물이 붕괴되거나 정전, 통신망의 두절이 발생하기도 하며 하천의 범람과 항내의 선박들을 육상으로 밀어내는 등의 막대한 힘을 가지고 있다. 태풍백서에 따르면 1904~2009년까지 태풍에 의한 피해는 사망‧실종이 6,005여 명 재산피해액은 14조 232억 원으로 연평균 사망‧실종이 57명, 재산피해는 약 1,336억 원이다. 미국에서는 5등급 허리케인의 경우 약 2천 명의 사망자와 2,500만 달러의 재산 피해가 발생할 수 있다고 가정하고 대비한다.태풍이 접근하거나 상륙하게 되면 홍수, 침수 및 철도, 도로, 다리 등의 유실, 산사태 등 폭우에 의한 피해와 간판이나 표지판, 지붕 등이 날아가거나 하는 등 강풍에 의한 낙하시설물 피해가 발생한다.

해수의 염분이 해안 도시에 입히는 재해를 말한다. 강풍이 싣고 온 해염입자의 의한 염풍해와 해일 같은 해수의 침입으로 피해를 입는 염수해, 염토해 등이 있다. 육상의 농작물과 같은 식물에 접촉하면 잎이 마르고, 수목이 고사하기도 한다. 송‧배전선의 부식 등으로 정전사고가 일어나기도 하며, 건물이나 교각 같은 구조물의 콘트리트 균열 부위로 염분이 침입하여 내부의 철근 콘크리트가 부식되기도 한다.

태풍의 눈 안에 새나 곤충 등이 갇힌 채 이동되어 오는 경우가 있는데, 미조(迷鳥) · 미충(迷蟲)이라고 한다. 해충이나 병균 등이 일시에 많은 개체가 날아와 농작물에 피해를 주기도 한다.

태풍이 상륙하거나 접근하면 폭풍(강풍)으로 인해 인공 구조물이나 나무가 쓰러지고, 높은 파도·높은 파도와 폭우로 인한 홍수 피해( 홍수와 침수 외에도 산사태·산사태 등의 피해가 발생한다.

태풍으로 인해 폭풍과 강풍이 발생한다. 해안가 근처에서는 해풍으로 인한 염해가 발생할 수 있으며, 송전선의 애자(碍子)에서 방전 현상을 수반하는 경우도 있다.

태풍으로 인해 높은 파도나 너울이 발생한다. 파고가 10m를 넘는 경우도 있다. 강풍에 의한 밀어닥침과 기압 저하로 인해 고조가 발생할 수 있다. 산호초가 있는 해안 등 지형에 따라서는 파랑군 쓰나미가 발생하기도 한다.

구름이 발달하는 정도에 비해 태풍이 본격적으로 접근할 때는 뇌우를 동반하는 경우가 적다. 하지만 태풍에 의한 간접적인 뇌우가 발생하는 경우가 있다. 태풍의 경우 진행 방향의 왼쪽에서 비교적 발생하기 쉽다.[80]

- '''토네이도''' - 관련성은 밝혀지지 않았지만, 태풍의 접근으로 인한 토네이도가 발생하는 경우도 있다.

- '''눈''' - 열대 저기압이기 때문에 태풍일 때는 눈이 내리지 않지만, 온대 저기압으로 변한 후 고위도 지방에서 강설이 되거나, 겨울형 기압 배치가 되면서 강설이 되는 경우가 있다. 드물게 1932년 늦가을에 상륙한 시치고산 태풍이나 1990년 늦가을에 상륙한 태풍 28호처럼 태풍 접근 시 산간 지역 마을에 폭설이 내린 경우도 있다.

태풍이 일본해 쪽을 통과할 때, 접근 시 일본해 쪽이나 태풍이 태평양 쪽을 통과할 때 멀어지는 태평양 쪽에서 태풍에 의한 푄 현상이 발생하기 쉽고(특히 전자), 건조한 열풍에 의한 화재나 급격한 기온 상승에 의한 산사태 등이 발생하기 쉽다.

태풍이 지나간 후 태풍이 통과한 지역에서는 하늘이 맑게 개이는 경우가 있으며, 이것을 "'''태풍이 지나간 뒤의 맑은 날씨'''"라고 부른다.[81]

일본에서 태풍 피해는 기록이 명확한 20세기 중반 이후 확실히 감소하고 있다. 이것은 학술적으로는 태풍 연구의 발전, 행정적으로는 예보의 충실과 경험 등을 바탕으로 한 재해 예방 체제의 구축, 민간에서는 재해 기록의 계승과 자주 재해 예방 활동에 의한 효과라고 생각된다. 상륙 시 세력이 일본 역사상 보기 드물게 강력했던 이세만 태풍 이후 재해대책기본법 제정을 시작으로 이세만 태풍 수준 또는 "슈퍼 이세만 태풍" 수준의 태풍에 견딜 수 있는 재해 예방 체제가 목표가 되어 왔다.[82] 그러나 현재에도 큰 피해가 발생하고, 더욱 재해 예방 강화가 이루어지고 있는 지역도 있다. 또한 일본의 주변 국가, 특히 동남아시아에서는 재해 예방 체제나 인프라 등이 아직 미성숙하기 때문에 산사태나 홍수 등으로 많은 사상자를 동반하는 막대한 피해가 발생하는 경우가 있다.

- 와류성 강우 - 태풍의 중심 부근에서는 격렬한 비가 내린다.

- 지형성 강우 - 태풍에 의해 산지로 향하는 기류가 발생하기 쉬운 지형에서는 큰비가 내리기 쉽다.

- 전선의 발달 - 태풍의 접근에 따라 시기에 따라 가을장마 전선이나 장마 전선을 자극하여 큰비를 가져오고, 이로 인한 피해가 발생하는 경우가 많다(예: 제12호 태풍 볼라벤(2012년)). 참고로, 태풍의 중심 부근은 따뜻한 공기로 덮인 구조이며, 태풍 자체가 전선을 동반하는 일은 없다.[73] 하지만, 차가운 공기의 영향으로 태풍의 중심에 전선이 도달하면, 태풍은 온대 저기압으로 변화한다.[73]

바람에 의한 피해는 비교적 작은 반면, 비에 의한 피해가 큰 태풍을 '''비 태풍'''이라고 부른다.[83][84][85] 일반적으로 장마철에 접근하거나 상륙하는 태풍이나 장마전선의 활동이 활발한 가을의 태풍은 바람보다 비에 의한 피해가 크다.[83] 과거 대표적인 비 태풍의 예로는 1947년 카스린(Kathleen) 태풍과 1958년 가리노가와(狩野川) 태풍 등이 있다.[83][86] 반대로, 비에 의한 피해는 비교적 작은 반면, 바람에 의한 피해가 큰 태풍을 '''바람 태풍'''이라고 부르며,[87][84][85] 과거 대표적인 바람 태풍의 예로는 1954년 도야마루(洞爺丸) 태풍과 1991년 1991년 제19호 태풍, 2004년 2004년 제18호 태풍 등이 있다.[88] 그러나 이들은 모두 기상청이 정한 속칭이며,[84] 어디까지나 편의적인 구분이므로 엄밀한 정의는 없다.[87][83] 참고로 태풍 자체에 "비가 강하다", "바람이 강하다" 등의 성질이 있는 것이 아니라, 태풍에 의해 발생한 재해의 결과에 따라 이러한 말이 사용되고 있을 뿐이다.[89]

세력이 강한 태풍의 경우, 비와 바람 모두로 막대한 피해가 발생하는 경우도 적지 않다. 2006년 제13호 태풍(2006년)에서는 규슈 부근 전선의 활성화로 장마철 말기와 같은 집중 호우를 보였다. 사가현이마리시에서는 기간 강수량의 7할이 상륙 전날에 내리는 집중 호우가 되었다.

10. 태풍에 대한 통계

wikitext

태풍을 비롯한 열대성 저기압은 세계적으로 해마다 80~100개가 발생하는데, 한반도 부근에는 연평균 3개의 태풍이 지나간다. 태풍은 주로 7~9월에 접근하는데, 한반도에서는 장마와 겹치므로 피해가 더욱 커진다.[134]

1959년 9월 중순 통영에 상륙한 뒤 영일만 쪽으로 빠져나간 태풍 사라는 영남과 호남, 영동 지방에 심한 풍수해를 일으켰다. 이때 공식적으로 집계된 사망자 수만 750명이었으며, 여수와 부산에서 관측된 최대 풍속은 각각 35.5m/s, 34.7m/s였다. 가장 큰 재산 피해를 낸 태풍은 1987년 7월 중순에 습격한 태풍 셀마로 서울과 인천을 제외한 전국에 걸쳐 177명의 사망자와 21억 9,517만 원의 재산 피해를 냈다. 태풍 셀마의 최대 풍속은 속초가 31.1m/s, 통영이 26.7m/s, 울진이 27.6m/s였다.[134]

과거 주요 태풍은 다음과 같다.

- 태풍 사라 : 1959년 9월, 사망 750명, 영남, 호남, 영동 지방에 풍수해 발생.

- 태풍 셀마 : 1987년 7월, 사망 177명. 서울, 인천 제외 전국에 21억 9517만원의 재산 피해.

10. 1. 대한민국에 내습한 태풍에 대한 통계

태풍을 비롯한 열대성 저기압은 세계적으로 해마다 80~100개가 발생하는데, 한반도 부근에는 연평균 3개의 태풍이 지나간다. 태풍은 주로 7~9월에 접근하는데, 한반도에서는 장마와 겹치므로 피해가 더욱 커진다.[134]1959년 9월 중순 통영에 상륙한 뒤 영일만 쪽으로 빠져나간 태풍 사라는 영남과 호남, 영동 지방에 심한 풍수해를 일으켰다. 이때 공식적으로 집계된 사망자 수만 750명이었으며, 여수와 부산에서 관측된 최대 풍속은 각각 35.5m/s, 34.7m/s였다. 가장 큰 재산 피해를 낸 태풍은 1987년 7월 중순에 습격한 태풍 셀마로 서울과 인천을 제외한 전국에 걸쳐 177명의 사망자와 21억 9,517만 원의 재산 피해를 냈다. 태풍 셀마의 최대 풍속은 속초가 31.1m/s, 통영이 26.7m/s, 울진이 27.6m/s였다.[134]

과거 주요 태풍은 다음과 같다.

- 홍안의 역 태풍(弘安の役台風): 1281년 8월 (홍안(弘安) 4년 윤7월) 서일본. 홍안의 역(元寇)에서 일본에 침략한 원(元)・고려 연합군 14만 명 중 약 10만 명이 익사했다. (이것이 후에 신풍(神風)으로 전해진다.)

- 시볼트 태풍(シーボルト台風)

- 1890년 9월 16일 태풍: 오스만 제국(オスマン帝国)의 군함 에르투르르 호(エルトゥールル号)가 와카야마현(和歌山県) 키이 대섬(紀伊大島) 앞바다에서 난파되었다 (에르투르르 호 난파 사건(エルトゥールル号遭難事件)).

- 아시오 태풍(足尾台風) (1902년(1902년) 9월 28일(9月28日))

- 도쿄만 태풍(東京湾台風) (1917년 10월 1일)

- 1921년 9월 26일 태풍

- 니이타카 태풍(新高台風) (1922년 8월 26일)

- 무로토 태풍(室戸台風) (1934년(1934年) 9월 21일(9月21日))

- 주방탄 태풍(周防灘台風) (쇼와 17년 태풍 제16호)

- 마쿠라자키 태풍(枕崎台風) (쇼와 20년 태풍 제16호・Ida)

- 아쿠네 태풍(阿久根台風) (쇼와 20년 태풍 제20호・Louise)

- 카스린 태풍(カスリーン台風) (쇼와 22년 태풍 제9호・Kathleen)

- 아이온 태풍(アイオン台風) (쇼와 23년 태풍 제21호・Ione)

- 델라 태풍(デラ台風) (쇼와 24년 태풍 제2호・Della)

- 주디스 태풍(ジュディス台風) (쇼와 24년 태풍 제9호・Judith)

- 키티 태풍(キティ台風) (쇼와 24년 태풍 제10호・Kitty)

- 제인 태풍(ジェーン台風) (쇼와 25년 태풍 제28호・Jane)

- 루스 태풍(ルース台風) (쇼와 26년 태풍 제15호・Ruth)

- 다이나 태풍(ダイナ台風) (쇼와 27년 태풍 제2호・Dinah)

- 쇼와 28년 태풍 제13호(Tess)

- 쇼와 29년 태풍 제12호(June)

- 도야마루 태풍(洞爺丸台風) (쇼와 29년 태풍 제15호・Marie)

- 가리노가와 태풍(狩野川台風) (쇼와 33년 태풍 제22호・Ida)

- 쇼와 34년 태풍 제7호(Georgia)

- 미야코지마 태풍(宮古島台風) (쇼와 34년 태풍 제14호・Sarah)

- 이세만 태풍(伊勢湾台風) (쇼와 34년 태풍 제15호・Vera)

- 제2 무로토 태풍(第2室戸台風) (쇼와 36년 태풍 제18호・Nancy)

- 쇼와 36년 태풍 제26호

- 쇼와 40년 태풍 제23・24・25호

- 제2 미야코지마 태풍(第2宮古島台風) (쇼와 41년 태풍 제18호・Cora)

- 쇼와 41년 태풍 제24・26호

- 제3 미야코지마 태풍(第3宮古島台風) (쇼와 43년 태풍 제16호・Della)

- 쇼와 49년 태풍 제8호

- 쇼와 51년 태풍 제17호 (Fran)

- 오키나에라부 태풍(沖永良部台風) (쇼와 52년 태풍 제9호・Babe)

- 쇼와 54년 태풍 제20호 (Tip)

- 쇼와 57년 태풍 제10호 (Bess)

- 쇼와 62년 태풍 제12호 (Dinah)

- 헤이세이 원년 태풍 제6호

- 헤이세이 원년 태풍 제11・12・13호

- 헤이세이 원년 태풍 제17호

- 헤이세이 원년 태풍 제22호

- 헤이세이 2년 태풍 제19호 (Flo)

- 헤이세이 2년 태풍 제20호

- 헤이세이 3년 태풍 제17호

- 헤이세이 3년 태풍 제18호

- 헤이세이 3년 태풍 제19호 (Mireille)

- 헤이세이 4년 태풍 제10호

- 헤이세이 5년 태풍 제13호 (Yancy)

- 헤이세이 11년 태풍 제18호 (Bart)

- 헤이세이 15년 태풍 제14호 (Maemi)

- 헤이세이 16년 태풍 제18호 (Songda)

- 헤이세이 16년 태풍 제23호 (Tokage)

- 헤이세이 17년 태풍 제14호 (Nabi)

- 헤이세이 23년 태풍 제12호 (Talas)

- 헤이세이 25년 태풍 제26호 (Wipha)

- 헤이세이 28년 태풍 제10호 (Lionrock)

- 헤이세이 30년 태풍 제21호 (Jebi)

- 레이와 원년 보소 반도 태풍(令和元年房総半島台風) (레이와 원년 태풍 제15호・Faxai)

- 레이와 원년 동일본 태풍(令和元年東日本台風) (레이와 원년 태풍 제19호・Hagibis)

- 레이와 4년 태풍 제14호 (Nanmadol)

11. 연도별 태풍

서태평양에서 가장 활동적인 태풍 계절은 1964년 태풍으로, 총 39개의 폭풍이 발생했다. 신뢰할 수 있는 기록이 시작된 이후 30개 이상의 폭풍이 발생한 계절은 15계절에 불과했다. 반면, 북서태평양에서 가장 활동이 적었던 시기는 2010년 태풍으로, 열대폭풍 14개와 태풍 7개만 발생했다. 필리핀에서 열대 저기압의 영향을 가장 많이 받은 시기는 1993년 태풍으로, 19개의 열대 저기압이 필리핀을 통과했다. 1958년 태풍에는 필리핀을 통과한 열대 저기압이 단 하나뿐이었다. 2004년 태풍은 1957년 이후 오키나와에서 가장 많은 태풍이 발생한 해였다.

태풍의 최대 지속 풍속에 대한 가장 높은 신뢰할 수 있는 추정 기록은 하이옌 태풍으로, 2013년 11월 8일 필리핀 중부에 상륙하기 직전 315 km/h에 달했다. 최저 기압을 기준으로 가장 강력한 폭풍은 팁 태풍으로, 1979년 북서태평양에서 발생했으며 최저 기압은 870 hPa, 최대 지속 풍속은 310 km/h였다. 20세기 가장 치명적인 태풍은 니나 태풍으로, 1975년 중국에서 홍수로 인해 12개의 저수지가 붕괴되어 약 10만 명이 사망했다. 모라코트 태풍은 2009년 8월 8일 자정에 타이완에 상륙한 후, 타이완 남부 지역 대부분을 침수시켰고, 핑둥현의 강우량은 2,327mm에 달해 단일 태풍으로 인한 타이완의 강우량 기록을 경신했다.

참조

[1]

웹사이트

Typhoon

http://glossary.amet[...]

American Meteorological Society

2012-00-00

[2]

논문

Subject: F1) What regions around the globe have tropical cyclones and who is responsible for forecasting there?

http://www.aoml.noaa[...]

2010-06-01

[3]

웹사이트

Hurricane

http://glossary.amet[...]

American Meteorological Society

2012-00-00

[4]

웹사이트

What is the difference between a hurricane, a cyclone, and a typhoon?

http://oceanservice.[...]

National Ocean Service

[5]

웹사이트

Typhoon and Tropical Cyclone Seasons in Vietnam

https://vn.usembassy[...]

2019-10-29

[6]

웹사이트

Typhoon Season in Vietnam: How to Prepare Your Business

https://www.vietnam-[...]

2021-09-15

[7]

웹사이트

Northwest Pacific Ocean Historical Tropical Cyclone Statistics

http://tropical.atmo[...]

[8]

서적

三國志·吳書

280-00-00

[8]

서적

宣和奉使高麗圖經

1124-00-00

[8]

서적

荔鏡記

1566-00-00

[8]

논문

台风的本字(上)

https://www.ispeakmi[...]

1990-00-00

[8]

논문

台风的本字(中)

https://www.ispeakmi[...]

1991-00-00

[8]

논문

台风的本字(下)

https://www.ispeakmi[...]

1991-00-00

[9]

논문

台风的本字(上)

https://www.ispeakmi[...]

1990-00-00

[9]

논문

台风的本字(中)

https://www.ispeakmi[...]

1991-00-00

[9]

논문

台风的本字(下)

https://www.ispeakmi[...]

1991-00-00

[9]

논문

台风的本字 [Selected reprint]

http://www.term.org.[...]

2006-00-00

[10]

논문

台风的本字(上)

https://www.ispeakmi[...]

1990-00-00

[10]

논문

台风的本字(中)

https://www.ispeakmi[...]

1991-00-00

[10]

논문

台风的本字(下)

https://www.ispeakmi[...]

1991-00-00

[10]

서적

Chaozhou Chronicle

1762-00-00

[11]

서적

The Arabic Contributions to the English Language: An Historical Dictionary

https://books.google[...]

Otto Harrassowitz Verlag

1994-00-00

[12]

서적

陕西方言集成:榆林卷

商务印书馆

2020-00-00

[13]

백과사전

Typhoon

Oxford University Press

[14]

웹사이트

typhoon {{!}} Origin and meaning of typhoon by Online Etymology Dictionary

http://www.etymonlin[...]

[15]

웹사이트

TYPHON : Définition de TYPHON

https://www.cnrtl.fr[...]

[16]

서적

Peregrinação: volume I

https://fundar.org.b[...]

Fundação Darcy Ribeiro

2013-00-00

[17]

논문

Historic and Future Perspectives of Storm and Cyclone

https://link.springe[...]

2023-00-00

[18]

논문

台风一词的历史沿革

http://html.rhhz.net[...]

2020-00-00

[19]

보고서

Typhoon Committee Operational Manual

http://www.wmo.ch/pa[...]

World Meteorological Organization

[20]

웹사이트

Classifications of Tropical cyclones

http://www.weather.g[...]

Hong Kong Observatory

2009-03-18

[21]

웹사이트

What are the description labels used with tropical cyclones by JTWC?

http://www.usno.navy[...]

Joint Typhoon Warning Center – Frequently Asked Questions (FAQ)

2008-03-31

[22]

웹사이트

How are JTWC forecasts different than forecasts issued by tropical cyclone warning centres (TCWCs) of other countries?

http://www.usno.navy[...]

Joint Typhoon Warning Center

2008-03-31

[23]

서적

Synoptic and dynamic climatology

https://books.google[...]

Psychology Press

[24]

웹사이트

Subject: A15) How do tropical cyclones form ?

http://www.aoml.noaa[...]

National Hurricane Center

2010-06-01

[25]

웹사이트

Hurricane FAQ

http://www.aoml.noaa[...]

[26]

논문

Planetary- and Synoptic-Scale Influences on Eastern Pacific Tropical Cyclogenesis

2000-09-00

[27]

서적

Atmosphere, weather, and climate

https://books.google[...]

Psychology Press

[28]

논문

The Madden–Julian Oscillation, Barotropic Dynamics, and North Pacific Tropical Cyclone Formation. Part I: Observations

2001-09-00

[29]

보고서

2015 Annual Tropical Cyclone Report: Western Pacific

http://www.usno.navy[...]

United States Navy, United States Air Force

[29]

보고서

2015 Annual Tropical Cyclone Report: Western Pacific

United States Navy, United States Air Force

[30]

논문

Examining the ENSO-Typhoon Hypothesis

https://www.int-res.[...]

2003-10-08

[31]

논문

Typhoons in the Philippine Islands, 1566–1900

http://www.typhoon20[...]

[32]

서적

Philippines in Pictures

https://archive.org/[...]

Twenty-First Century Books

[33]

논문

Contribution of Tropical Cyclones to the North Pacific Climatological Rainfall as Observed from Satellites

2000-10-00

[34]

논문

Quasi-decadal spectral peaks of tropical western Pacific SSTs as a precursor for tropical cyclone threat

2011-00-00

[35]

웹사이트

3.3 JTWC Forecasting Philosophies

http://www.nrlmry.na[...]

United States Navy

[36]

웹사이트

Typhoon Alley: Where the Planet's Most Intense Tropical Cyclones Most Frequently Happen

https://weather.com/[...]

The Weather Company

2016-07-06

[37]

논문

Impacts of El Nino-Southern Oscillation Events on Tropical Cyclone Landfalling Activity in the Western North Pacific

[38]

서적

The architecture of ideology: neo-Confucian imprinting on Cheju Island, Korea

https://books.google[...]

University of California Press

[39]

웹사이트

Annual Report on Activities of the RSMC Tokyo – Typhoon Center: 2000

http://www.jma.go.jp[...]

2001-05-25

[40]

웹사이트

Products and Service Notice

http://www.usno.navy[...]

United States Navy

[41]

웹사이트

Mission/Vision

http://www.pagasa.do[...]

[42]

웹사이트

Tropical Cyclones in 2009

http://www.weather.g[...]

2010-09

[43]

뉴스

How typhoons are named

https://www.usatoday[...]

2007-11-01

[44]

웹사이트

Digital Typhoon: Typhoon Names (Asian Names)

http://agora.ex.nii.[...]

[45]

웹사이트

List of names for tropical cyclones adopted by the ESCAP/WMO Typhoon Committee for the western North Pacific and the South China Sea (valid as of 2019)

https://www.jma.go.j[...]

Japan Meteorological Agency

[46]

웹사이트

Member Report Republic of the Philippines

http://www.typhoonco[...]

World Meteorological Organization

[47]

뉴스

Preparation critical for Japan's coming typhoon season

http://www.stripes.c[...]

Stars and Stripes

2005-05-30

[48]

논문

A 1,000-Year History of Typhoon Landfalls in Guangdong, Southern China, Reconstructed from Chinese Historical Documentary Records

[49]

뉴스

Among Strongest Storms Ever

https://www.washingt[...]

2013-11-08

[50]

논문

An Analysis of Super Typhoon Tip (October 1979)

[51]

웹사이트

Fifth International Workshop on Tropycal Cyclones: Topic 5.1: Societal Impacts of Tropical Cyclones.

http://www.aoml.noaa[...]

National Oceanic and Atmospheric Administration

2008-02-26

[52]

웹사이트

Taiwan Rainfall Record Investigation

http://wmo.asu.edu/T[...]

2009-08-12

[53]

뉴스

Record rains in south

http://www.chinapost[...]

The China Post

2009-08-09

[54]

서적

基本季語五〇〇選

講談社学術文庫

[55]

웹사이트

Tropical Cyclone Information : Scale and intensity of the tropical cyclone

https://www.data.jma[...]

Japan Meteorological Agency

[56]

웹사이트

FAQ: What are the description labels used with tropical cyclones by JTWC?

https://www.metoc.na[...]

Joint Typhoon Warning Center

[57]

웹사이트

热带气旋等级标准

https://www.gov.cn/z[...]

中国政府

2006-07-27

[58]

웹사이트

熱帶氣旋之分類

https://www.hko.gov.[...]

香港天文台

[59]

웹사이트

熱帶氣旋簡介

https://www.smg.gov.[...]

澳門特別行政區政府地球物理氣象局

2021-05-26

[60]

웹사이트

估算颱風強度

https://www.cwa.gov.[...]

中央気象署

2015-09-10

[61]

웹사이트

태풍의 분류 - 기상청 날씨누리

https://www.kma.go.k[...]

기상청

[62]

웹사이트

Typhoon Forecast > Weather Forecast

https://www.kma.go.k[...]

Korea Meteorological Administration

[63]

웹사이트

About Tropical Cyclones

https://www.pagasa.d[...]

Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration

2022-03-23

[64]

문서

냉기류와 난류의 온도차에 의한 태풍 발생 가능성

[65]

웹사이트

rain band=降雨帯

https://jglobal.jst.[...]

科学技術振興機構

[66]

웹사이트

台風に伴う竜巻をもたらす降雨帯の雲解像モデルを用いた数値シミュレーション

http://www.rain.hyar[...]

名古屋大学気象学研究室

[67]

간행물

台風の温帯低気圧化における衛星画像の特徴

https://www.data.jma[...]

2000-03

[68]

보고서

防災調査の現場から 第13回

http://www.hitachi-h[...]

日立保険サービス

[69]

웹사이트

気象庁|台風の発生、接近、上陸、経路

https://www.jma.go.j[...]

気象庁

[70]

웹사이트

気象庁|上陸日時

https://www.data.jma[...]

気象庁

[71]

PDF

フィリピンの台風・洪水シーズンに備えて

https://www.irric.co[...]

インターリスク総研

2020-02-13

[72]

웹사이트

デジタル台風:台風観測とドボラック法

http://agora.ex.nii.[...]

北本 朝展@国立情報学研究所(NII)

2016-08-24

[73]

웹사이트

台風について

https://www.jma.go.j[...]

2021-09-20

[74]

뉴스

台風21号の目に飛行機で突入 中は青空、雲の壁も

https://www.nikkei.c[...]

2017-10-30

[75]

웹사이트

台風21号の「目」に飛行機で入り 直接観測に成功

https://web.archive.[...]

[76]

뉴스

「航空機で大型台風観測へ 勢力予測の精度アップ狙う 名古屋大など、来年から」

https://web.archive.[...]

[77]

문서

船舶向けは1997年(平成9年)7月から。

[78]

웹사이트

台風進路予報の歴史

https://ameblo.jp/ka[...]

2020-09-23

[79]

뉴스

『台風に発達する熱帯低気圧の予報を延長します』これはどういうこと?

https://news.yahoo.c[...]

2020-09-09

[80]

논문

TRMM 搭載 LISにより観測された台風における雷放電の特徴

https://www.metsoc.j[...]

日本気象学会

2011-02

[81]

백과사전

台風一過

[82]

PDF

演題:スーパー伊勢湾台風にどう備えるか

https://www.cbr.mlit[...]

国土交通省中部地方整備局

2009-06-03

[83]

웹사이트

雨台風(あめたいふう)とは

https://kotobank.jp/[...]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典/大辞林 第三版/日本大百科全書(ニッポニカ)精選版,日本国語大辞典,デジタル大辞泉,世界大百科事典内言及

2020-05-17

[84]

웹사이트

気象庁|予報用語 台風に関する用語

https://www.jma.go.j[...]

2020-05-17

[85]

웹사이트

デジタル台風:雨台風、風台風って何ですか? - レシピ集

http://agora.ex.nii.[...]

2020-05-17

[86]

뉴스

台風19号は「特殊な雨台風」 地形条件も重なり大被害:朝日新聞デジタル

https://www.asahi.co[...]

2020-05-23

[87]

웹사이트

風台風(かぜたいふう)とは

https://kotobank.jp/[...]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典/大辞林 第三版/日本大百科全書(ニッポニカ)精選版,日本国語大辞典,デジタル大辞泉,世界大百科事典内言及

2020-05-17

[88]

PDF

台風18号(暴風が大地を引き裂く 全国に被害を残した風台風)

https://www.mlit.go.[...]

国土交通省

2020-05-23

[89]

서적

『天変地異がまるごとわかる本』

https://hon.gakken.j[...]

Gakken

[90]

논문

地球温暖化と台風災害

農業および園芸

2017

[91]

서적

台風学入門

[92]

뉴스

凶暴台風 制御に挑む「目」に水まき弱体化/発電に利用の構想も

https://www.asahi.co[...]

朝日新聞

2021-09-10

[93]

웹사이트

日本の台風年表|防災情報ナビ

https://www.ibousai.[...]

2020-04-15

[94]

웹사이트

気象庁|台風の平年値

https://www.data.jma[...]

2024-01-13

[95]

문서

値が空白となっている月は、平年値を求める統計期間内に該当する台風が1例もなかったことを示している。

[96]

문서

接近は2か月に跨る場合があり、各月の接近数の合計と年間の接近数とは必ずしも一致しない。

[97]

문서

括弧内は1981年 - 2010年の平均値。

[98]

문서

「本土」は本州、北海道、九州、四国のいずれかの気象官署から300km以内に入った場合を指す。

[99]

문서

「沖縄・奄美」は沖縄地方、奄美地方のいずれかの気象官署から300km以内に入った場合を指す。

[100]

웹사이트

気象庁のサイト

https://www.jma.go.j[...]

[101]

문서

「九州北部地方」は山口県を含み、「中国地方」は山口県を含まない。

[102]

문서

「関東地方」は伊豆諸島および小笠原諸島を含まない。

[103]

웹사이트

気象庁|台風の発生数

https://www.data.jma[...]

2021-04-05

[104]

웹사이트

気象庁|台風の上陸数

https://www.data.jma[...]

2021-04-05

[105]

웹사이트

複雑な動きをする台風について

https://www.umikaise[...]

2020-03-25

[106]

웹사이트

気象庁|長寿台風

https://www.data.jma[...]

2017-08-06

[107]

웹사이트

デジタル台風:台風リスト

http://agora.ex.nii.[...]

2020-06-17

[108]

웹사이트

越年台風一覧(1951-)

http://typhoon21.wor[...]

2020-06-17

[109]

웹사이트

デジタル台風:台風シーズンと発生時期に関する統計

http://agora.ex.nii.[...]

2020-06-17

[110]

웹인용

한국 고대 사료 DB

https://db.history.g[...]

2024-10-12

[111]

웹인용

삼국사기1권 신라본기1 시조 혁거세거서간 21년(B.C. 37) - 한국사데이터베이스

https://db.history.g[...]

2023-06-19

[112]

웹사이트

《고려사》 권55, 〈지〉9, 오행3, 폭풍[恒風], 정종 6년(1040) 7월 24일(정축)

https://db.history.g[...]

[113]

웹인용

태풍이란 - 기상청 날씨누리

https://www.weather.[...]

2023-06-19

[114]

웹사이트

태풍이란

http://typ.kma.go.kr[...]

국가태풍센터

2012-07-31

[115]

웹사이트

기상청 보도자료(열대저압부에 대한 이해)

http://web.kma.go.kr[...]

[116]

웹사이트

태풍연구센터 (www.typhoon.or.kr)

http://www.typhoon.o[...]

[117]

웹사이트

국가태풍센터

http://typ.kma.go.kr[...]

2017-08-07

[118]

웹인용

보관된 사본

http://typ.kma.go.kr[...]

2017-08-07

[119]

뉴스

태풍

https://terms.naver.[...]

2017-09-09

[120]

서적

태풍의 일생

글로벌 세계 대백과

[121]

서적

태풍의 발생

글로벌 세계 대백과

[122]

웹인용

태풍 발생 현황 > 태풍 살펴보기 국가태풍센터

http://typ.kma.go.kr[...]

기상청

2017-09-11

[123]

뉴스

[취재파일] 태풍이 점점 폭발적으로 발달하고 있다..'하기비스', 36시간 만에 슈퍼 태풍으로 발달

https://news.v.daum.[...]

2019-10-09

[124]

서적

태풍의 진로

글로벌 세계 대백과

[125]

웹인용

태풍발생통계 - 기상청 날씨누리

https://www.weather.[...]

2023-06-19

[126]

웹인용

방재기상운영규정

https://law.go.kr/ad[...]

2022-09-04

[127]

뉴스

[앎?]'콩레이' '짜미' 태풍 이름 누가 처음 지었을까?

http://issueedico.co[...]

이슈에디코

2018-10-05

[128]

웹인용

TCFAQ B1) How and why are tropical cyclones named?

http://www.aoml.noaa[...]

2018-11-15

[129]

웹인용

큰피해 한글 태풍 수달→미리내 변경

http://news.hankooki[...]

2005-11-17

[130]

문서

망쿳, 즐라왓 등

[131]

웹인용

태풍의 이름 - 기상청 날씨누리

https://www.weather.[...]

2023-06-19

[132]

뉴스

태풍에 수반하는 현상

https://terms.naver.[...]

2018-07-08

[133]

웹인용

Typhoon List

http://agora.ex.nii.[...]

국립 정보학 연구소

[134]

서적

우리나라의 태풍 피해

글로벌 세계 대백과

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com