지뢰

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

지뢰는 땅속에 매설되어 폭발하는 무기로, 크게 대인 지뢰와 대전차 지뢰로 나뉜다. 고대 로마 시대부터 사용되었으며, 화약 발명 이후 다양한 형태로 발전해왔다. 제1, 2차 세계 대전을 거치며 고폭탄이 사용되고, 냉전 시기에는 살포식 지뢰 기술이 개발되었다. 현재는 이라크, 아프가니스탄 등 분쟁 지역에서 많은 피해를 야기하며, 지뢰의 무차별적인 피해로 인해 오타와 조약을 통해 대인 지뢰 사용을 금지하는 국제적인 노력이 이루어지고 있다. 지뢰 제거는 금속 탐지기, 동물, 로봇 등을 활용하여 진행되며, 관련 기술 개발과 국제 협력이 지속적으로 이루어지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 지뢰 - 지뢰 금지 국제 운동

지뢰 금지 국제 운동은 대인 지뢰의 사용, 비축, 생산, 이전을 금지하고 지뢰 제거 및 피해자 지원을 목표로 하는 국제 시민 사회 단체이다. - 지뢰 - 오타와 협약

오타와 협약은 대인 지뢰의 사용, 비축, 생산, 이전을 금지하고 파괴를 의무화하는 국제 조약으로, 1997년 오타와에서 서명되어 1999년 발효되었으며 국제 지뢰 금지 운동과 조디 윌리엄스의 노벨 평화상 수상에 기여했으나, 미국, 러시아, 중국, 대한민국 등 일부 국가는 가입하지 않았다. - - 금색

금색은 금의 색을 나타내는 노란색 계열의 색상으로, 금속 광택을 가지며, 빛의 파장에 따라 다양한 색조를 띠고 문화, 스포츠, 종교 등 다양한 분야에서 상징적으로 사용된다. - - 해안포

해안포는 해안 방어를 위해 육상에 설치된 대구경 화포로, 함포보다 안정적인 사격이 가능하지만 항공 공격에 취약하여 현대에는 중요성이 감소했으나 일부 국가에서 여전히 운용된다. - 무기 - 탄약

탄약은 발사 무기에서 발사되는 발사체와 추진제를 포함하는 모든 물질을 지칭하며, 신관, 추진제, 탄피, 발사체 등의 구성 요소로 이루어져 있고, 소화기용 탄약, 포탄, 미사일 등 종류가 다양하며 안전한 저장과 취급이 필수적이다. - 무기 - 무기 소지의 자유

무기 소지의 자유는 개인이 무기를 소지하고 사용할 수 있는 권리로서, 일부 국가에서는 헌법이나 법률로 인정되지만, 총기 관련 사회 문제로 인해 총기 규제 논쟁이 지속되고 있으며, 민주주의 국가에서 더 엄격하게 규제되는 경향이 있다.

2. 역사

지뢰의 역사는 크게 세 가지 주요 단계로 나눌 수 있다. 고대에는 땅에 묻힌 못이 현대 지뢰와 같은 기능을 수행했다. 명나라 시대부터 미국 남북 전쟁까지 화약을 폭발물로 사용한 지뢰가 사용되었다. 그 후, 고성능 폭약이 지뢰에 사용되기 시작했다.[12]

2. 1. 고대

로마 제국의 일부 요새는 지면에 매설된 여러 위험물로 둘러싸여 있었다. 여기에는 끝에 쇠갈고리가 달린 약 약 0.30m 길이의 나무 조각인 "못(goads)", 날카로운 통나무가 5개의 점으로 배열된 구덩이인 "백합(lilia)"(백합과 비슷하게 생겨 붙여진 이름), 날카로운 가지가 바깥쪽으로 향하게 놓인 쓰러진 나무인 "장애물(abatis)"이 포함되었다. 현대 지뢰와 마찬가지로 이들은 "피해자 작동식"으로, 종종 은폐되어 있었고, 적이 외부에서 큰 피해를 입힐 수 없을 만큼 넓은 구역을 형성했지만, 장애물을 제거하려 할 경우 창 투척 등의 공격을 받게 되었다. 율리우스 카이사르는 알레시아 전투에서 이러한 방어 시설을 사용했다. 그의 군대는 갈리아 지도자 베르칭게토릭스를 포위 공격하고 있었지만, 베르칭게토릭스는 지원군을 요청하는 데 성공했다. 카이사르는 포위 공격을 유지하고 지원군에 대비하기 위해 양쪽에 요새화된 방어선을 구축했고, 이는 그의 승리에 중요한 역할을 했다. 백합(lilia)은 1314년 배넉번 전투에서 스코틀랜드인들이 영국군에 대항하여 사용했고, 제1차 세계 대전 중 파스샹달 전투에서 독일군도 사용했다.[13]

로마인들이 더 쉽게 배치했던 방어 수단은 쇠못지뢰(caltrop)였다. 이것은 지름 12~15cm의 무기로, 네 개의 날카로운 못이 배치되어 지면에 던져졌을 때 항상 한 개의 못이 위로 향하게 된다. 현대의 대인 지뢰와 마찬가지로 쇠못지뢰는 적을 죽이는 것이 아니라 무력화시키도록 설계되었으며, 각 발걸음을 주의 깊게 살펴볼 수 없는 기병을 저지하는 데 더 효과적이었다(보병에게도 시간을 낭비하게 만드는 이점이 있다). 쇠못지뢰는 중국 금나라가 중도 전투에서 칭기즈칸 군대의 진격을 늦추는 데 사용되었고, 잔 다르크는 오를레앙 공성전에서 이것에 부상을 입었으며, 일본에서는 "철비주(tetsu-bishu)"로 알려져 14세기부터 닌자들이 사용했다. 쇠못지뢰는 일부 현대 분쟁에서 여전히 함께 묶여 도로 차단물로 사용되고 있다.[13]

지뢰와 같은 개념의 화기(땅속에 묻어 밟으면 폭발하는 병기)는 근세 이전부터 존재했으며, 일본에서는 닌자가 사용한 '''매화'''(うずめび)가 있다. 시대적으로 보아 대인/대전차 분류는 없지만, 기병에도 효과적이라고 생각된다.

「지뢰」라는 단어 자체는 명나라 시대 중국 병서 『무비지』(1621년)에 기재된 화 항목 중 하나에 「지뢰화」 설명이 있다. 이 시대 일본의 닌자가 사용한 지뢰는 「매화」라는 명칭이다.

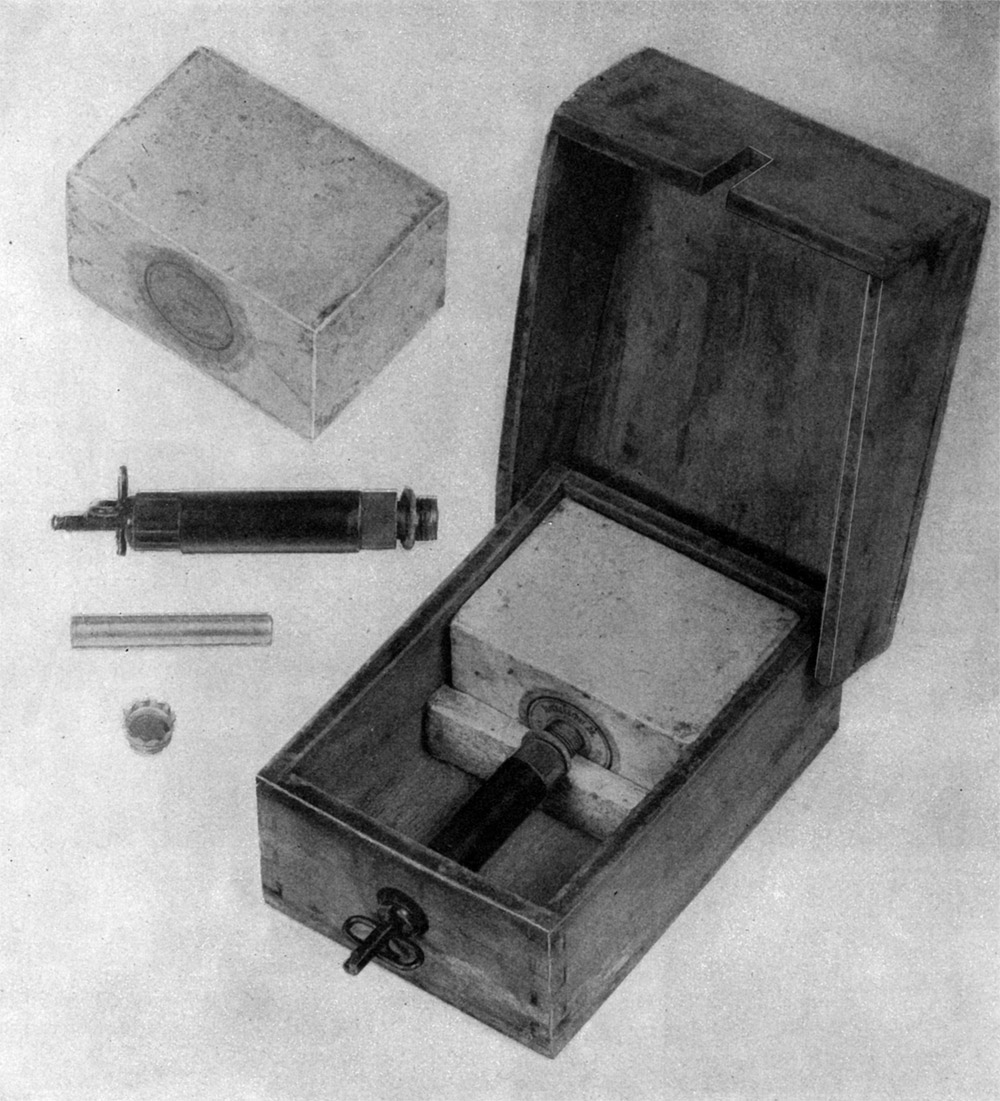

매화의 구조는 나무로 만든 상자에, 도화선이 되는 밧줄을 상자 내부와 뚜껑 뒷면에 붙여 점화해 두고, 사람이 밟은 무게로 직접 화약에 점화시키는 것이었다. 목표물이 밟지 않더라도 시한식으로 폭발하여 확실하게 표적을 살상했다. 밧줄의 길이로 폭발 시간을 조절할 수도 있었으므로, 엄밀히 말하면 「지뢰」와 「시한폭탄」의 두 가지 성질을 가진 병기였다. 단점으로는, 가동 뚜껑이 밀폐 구조가 아니어서 물이 스며드는 것을 막을 수 없었기 때문에, 우천 시나 늪지대, 물가에서의 사용은 좋지 않았다.

2. 2. 화약 발명 이후

화약은 10세기경 중국에서 황, 목탄, 질산칼륨의 혼합물로 발명되어 전쟁에 사용되었다. 1277년 중국군은 중도 전투에서 루첸샤가 고안한 "거대한 폭탄"을 사용했다.[14] 14세기 군사 논문인 화룡경에는 화약으로 채워진 주철제 포탄이 묘사되어 있다.[15] 지뢰의 심지는 단단한 나무로 만들어졌고, 점화구와의 연결 불량을 대비해 세 개의 다른 퓨즈가 사용되었다. 이 퓨즈는 길었고 손으로 불을 붙여야 했기 때문에 적의 움직임을 신중하게 계산하여 시간을 맞춰야 했다.[14]화룡경에는 적의 움직임으로 작동되는 지뢰도 묘사되어 있다. 약 약 2.74m 길이의 대나무를 소가죽으로 감싸고 기름을 발라 방수 처리했다. 압축된 화약과 납 또는 철제 탄환으로 채워지고 밀랍으로 봉인된 후 참호에 숨겨졌다.[14] 발동 메커니즘은 17세기 초까지 완전히 묘사되지 않았다. 적이 숨겨진 판자를 밟으면 핀이 빠지면서 추가 떨어졌다. 추에 연결된 끈은 두 개의 강철 바퀴에 부착된 북에 감겨 있었고, 추가 떨어지면 바퀴가 부싯돌에 불꽃을 일으켜 여러 개의 지뢰로 이어지는 퓨즈에 불을 붙였다. 레오나르도 다 빈치가 1500년경에 스케치한 유럽 최초의 휠록 머스켓에서도 유사한 메커니즘이 사용되었다.[16]

또 다른 피해자 작동 장치로는 "지하 하늘을 나는 천둥"이 있었는데, 땅에 박힌 핼버드, 파이크, 창으로 현상금 사냥꾼을 유인했다. 만약 그들이 이 무기 중 하나를 잡아당기면, 자루 끝이 아래쪽의 그릇을 건드려 그릇 속의 서서히 타는 백열 물질이 퓨즈에 불을 붙였다.[17]

1573년 아우크스부르크에서, 중국인들이 최초의 압력식 지뢰를 발명한 지 3세기 후, 독일 군사 기술자 사무엘 짐머만은 플라더마인(Fladdermine, 비행 지뢰)을 발명했다. 이것은 지표면 근처에 매설된 수 파운드의 흑색화약으로 구성되었으며, 밟거나 화승식 기폭 장치에 연결된 철사를 건드리면 폭발했다. 이러한 지뢰는 요새 앞 경사면에 배치되었으며, 프랑스-프로이센 전쟁에서도 사용되었지만, 방치된 화승식 장치는 오래 작동하지 않아 효과적이지 못했을 가능성이 높다.[18][19]

푸가스는 현대 파편 지뢰와 클레이모어 지뢰의 전신이었다. 이것은 바닥에 화약이 있는 원뿔형 구멍으로 구성되었으며, 바위와 쇳조각(석재 푸가스) 또는 박격포 포탄(포탄 푸가스)으로 덮여 있었다. 이것은 대형 흑색화약 수류탄과 유사했다. 지표면의 발파선에 연결된 화승식 장치로 작동되었으며, 때때로 큰 인명 피해를 야기할 수 있었지만, 흑색화약의 습기에 대한 취약성으로 인해 높은 유지 보수가 필요했다. 따라서 주로 주요 요새의 방어에 사용되었으며, 18세기의 여러 유럽 전쟁과 미국 독립 전쟁에서 사용되었다.[19]

초기 지뢰의 가장 큰 한계 중 하나는 신뢰할 수 없는 퓨즈와 습기에 대한 취약성이었다. 이것은 안전 퓨즈의 발명으로 변화되었다. 나중에 전기가 개발된 후, 퓨즈가 타는 데 몇 분을 기다리는 대신 즉시 폭발물을 폭파할 수 있는 '즉시 기폭'이 가능해졌다. 전선을 따라 보낸 전류는 스파크로 폭발물을 점화할 수 있었다. 러시아는 1828~1829년 러시아-튀르크 전쟁에서 이 기술을 최초로 사용했다고 주장하며, 푸가스는 1960년대 클레이모어 지뢰에 의해 대체될 때까지 유용하게 사용되었다.[18]

피해자 작동식 지뢰는 폭발물을 점화하기 위해 화승식 장치에 의존했기 때문에 신뢰할 수 없었다. 19세기 초에 개발된 격발뇌관은 지뢰를 훨씬 더 신뢰할 수 있게 만들었고, 압력 작동식 지뢰는 크림 전쟁(1853~1856)에서 육지와 바다에 배치되었다.[18]

미국 남북 전쟁 중에 남부 연합군 준장 가브리엘 J. 레인스는 1862년 요크타운 전투를 시작으로 압력 뇌관이 장착된 수천 개의 포탄 "어뢰"를 배치했다. 레인스는 대위 시절인 1840년 플로리다에서의 세미놀 전쟁 중에 폭발물 함정을 사용한 적이 있었다.[20][19] 전쟁 기간 동안 지뢰는 수백 명의 사상자만 냈지만, 사기에는 큰 영향을 미쳤고 북군의 진격을 늦추었다.[21] 양측 모두 지뢰 사용을 야만적이라고 생각했고, 이에 대한 대응으로 북군 장군들은 남부 연합군 포로들에게 지뢰 제거를 강요했다.[18]

일본에서는 닌자가 사용한 '''매화'''(うずめび)가 지뢰와 같은 개념의 화기였다. 만천집해(17세기 편찬)의 기록에 따르면, 길 아래에 터널을 파고 그 길 위에 매화를 매설하여 폭발과 함께 길을 함몰시켜 다이묘 암살에 사용했다고 한다. 매화는 나무로 만든 상자에, 도화선이 되는 밧줄을 상자 내부와 뚜껑 뒷면에 붙여 점화해 두고, 사람이 밟은 무게로 직접 화약에 점화시키는 것이었다. 목표물이 밟지 않더라도 시한식으로 폭발하여 확실하게 표적을 살상했다. 밧줄의 길이로 폭발 시간을 조절할 수도 있었으므로, 엄밀히 말하면 「지뢰」와 「시한폭탄」의 두 가지 성질을 가진 병기였다. 단점으로는, 가동 뚜껑이 밀폐 구조가 아니어서 물이 스며드는 것을 막을 수 없었기 때문에, 우천 시나 늪지대, 물가에서의 사용은 좋지 않았다.

「지뢰」라는 단어 자체는 명나라 시대 중국 병서 『무비지』(1621년)에 기재된 화 항목 중 하나에 「지뢰화」 설명이 있다.

2. 3. 고폭탄의 등장

화약을 폭발물로 사용하는 지뢰는 명나라 시대부터 미국 남북 전쟁까지 사용되었다. 그 후, 지뢰에 사용하기 위한 고폭탄이 개발되었다.[12]19세기부터는 화약보다 강력한 폭약들이 개발되었는데, 알프스와 로키 산맥의 철도 터널 굴착과 같은 비군사적인 목적에서 자주 사용되었다. 화약보다 최대 4배 강력한 건코튼은 1846년 크리스티안 쇤바인이 발명하였다. 1865년 프레데릭 어거스터스 아벨이 안전한 제조법을 개발하기 전까지는 제조가 매우 위험했다. 건코튼은 1870년대부터 제1차 세계 대전까지 영국군이 사용한 표준 폭약이었다.[22]

1847년 아스카니오 소브레로는 협심증 치료제로 니트로글리세린을 발명했는데, 이는 건코튼보다 훨씬 강력한 폭약으로 밝혀졌다. 알프레드 노벨이 다이너마이트라는 고체 혼합물에 니트로글리세린을 혼합하는 방법과 안전한 뇌관을 개발하기 전까지는 사용이 매우 위험했다. 그럼에도 다이너마이트는 주의해서 보관해야 했는데, 쉽게 폭발하는 결정이 형성될 수 있었기 때문이다. 따라서 군에서는 여전히 건코튼을 선호했다.[22]

1863년 독일 화학 산업계는 트리니트로톨루엔(TNT)을 개발했다. TNT는 폭발시키기 어렵다는 장점이 있었기 때문에 포병의 발사 충격에도 견딜 수 있었다. 지뢰에도 여러 가지 이유로 유리했는데, 근처에 포탄이 떨어지는 충격으로 폭발하지 않았고, 가볍고 습기에 영향을 받지 않았으며, 다양한 조건에서 안정적이었다. 또한 용융하여 어떤 모양의 용기에도 채울 수 있었고, 제조 비용도 저렴했다. 따라서 제1차 세계 대전 이후 지뢰의 표준 폭약이 되었다.[22]

2. 4. 한국전쟁과 냉전 시대

한국 전쟁 당시 조선인민군과 중국인민지원군은 지뢰를 효과적으로 사용하여 대한민국 국군과 유엔군의 진격을 저지했다. 특히, 개활지가 많은 지역에서 지뢰는 전차와 보병의 기동을 제한하는 데 중요한 역할을 했다.전쟁 이후에도 대한민국은 휴전선 인근에 많은 지뢰를 매설하여 조선민주주의인민공화국의 추가적인 남침을 억제하려 했다. 그러나 이로 인해 민간인 피해가 발생하고, 토지 이용에 제약이 생기는 등 부작용도 발생했다.

냉전 시대 동안 지뢰는 전 세계적으로 널리 사용되었으며, 특히 베트남 전쟁에서 광범위하게 사용되었다. 베트남 전쟁에서는 항공기에서 살포하는 방식의 지뢰가 개발되어 사용되기도 했다.

2. 5. 현대

현대에 들어서 지뢰의 역사는 크게 세 단계로 발전했다. 고대에는 땅에 묻은 못이 현대 지뢰와 유사한 기능을 수행했다. 이후 명나라 시대부터 미국 남북 전쟁까지는 화약을 폭발물로 사용한 지뢰가 사용되었다. 그 후 고성능 폭약이 지뢰에 사용되기 시작했다.[12]카르툼 포위전에서 영국군은 지뢰를 사용했다. 영국군보다 훨씬 강력한 수단 마흐디스트 군대는 10개월 동안 저지되었지만, 결국 도시는 함락되었고 영국군은 학살당했다. 보어 전쟁(1899~1903)에서는 실제와 가짜 지뢰밭을 혼합하여 보어 군대의 공격으로부터 마페킹을 방어하는 데 성공했으며, 철도 선로 옆에 지뢰를 매설하여 파괴 행위를 막았다.[22]

1904년~1905년 러일 전쟁에서 양측은 육상 및 해상 지뢰를 사용했지만, 육상 지뢰는 주로 사기를 저하시키는 데 그쳤다. 해상 지뢰는 훨씬 더 효과적이어서 여러 척의 전함을 격침시켰다.[22]

제1차 세계 대전 당시 지뢰는 약 1,000개의 고속 파편으로 폭발했는데, 이는 프랑스-프로이센 전쟁(1870년) 당시 20~30개의 파편에 불과했던 것에 비해 크게 증가한 것이다.[19] 그러나 대인 지뢰는 기관총, 철조망, 속사포 등 더 효과적인 방어 수단이 있었기 때문에 전쟁에서 큰 요소는 아니었다. 예외적으로 아프리카(현재 탄자니아와 나미비아)에서는 전쟁 양상이 훨씬 더 기동적이었다.[22]

전쟁이 끝날 무렵, 영국은 전차를 사용하여 참호 방어선을 돌파하기 시작했다. 독일은 대전차포와 지뢰로 대응했다. 즉석에서 제작된 지뢰는 건코튼으로 채워진 나무 상자에서 대량 생산되는 지뢰로 바뀌었고, 지뢰밭은 다수의 전차가 진격하는 것을 막도록 표준화되었다.[22]

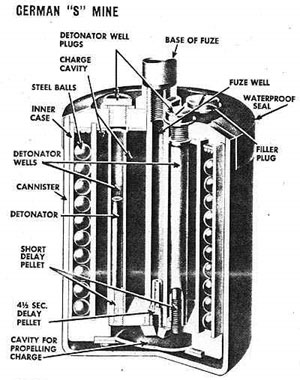

두 차례의 세계 대전 사이에, 미래의 연합국은 지뢰에 대해 거의 연구하지 않았지만, 독일은 일련의 대전차 지뢰인 텔러마인(판형 지뢰)을 개발했다. 또한 최초의 바운딩 마인인 '슈라프넬 마인'(S-마인)을 개발했다. 이 지뢰는 작동되면 허리 높이 정도까지 튀어 올라 폭발하여 수천 개의 강철 구슬을 사방으로 발사한다.[22][19] 압력, 발신 장치 또는 전자 장치로 작동되는[22] 이 지뢰는 약 약 260.13m2 면적 내에 있는 병사들에게 피해를 줄 수 있다.[23]

제2차 세계 대전 중 수천만 개의 지뢰가 매설되었는데, 특히 전차 작전에 유리한 개활지가 많은 북아프리카 사막과 동유럽의 대초원에서 많이 사용되었다. 그러나 최초로 지뢰를 사용한 국가는 핀란드였다. 핀란드는 당시 6,000대가 넘는 전차를 보유한 훨씬 더 큰 소련군에 맞서 싸워야 했는데, 핀란드의 전차 수는 소련의 20분의 1에 불과했다. 핀란드는 호수와 숲이 많은 지형을 활용하여 만네르하임 선에 지뢰를 통합했다.[19]

독일군은 ''전격전'' 전술을 사용하여 빠르게 진격했지만, 1942년 이후 방어적인 입장에 서게 되면서 지뢰를 적극적으로 활용했다. 독일은 S-지뢰로 대전차 지뢰를 둘러싸고, 병사들이 지뢰를 들어 올리려고 할 때 폭발하는 방해 장치를 추가하는 등 지뢰 매설에 대한 체계적인 접근 방식을 취했다.[24][19]

1942년 엘 알라메인 제2차 전투에서 독일군은 "악마의 정원"이라 불리는 지뢰밭을 조성하여 연합군의 공격을 저지했다. 연합군은 승리했지만, 전차의 절반 이상을 잃는 손실을 입었고, 그중 20%가 지뢰로 인한 것이었다.[25]

소련은 핀란드와의 전쟁을 통해 지뢰의 중요성을 인식하고, 쿠르스크 전투에서 100만 개가 넘는 지뢰를 매설하여 독일군의 진격을 막았다.[24]

전쟁 초기에는 모든 지뢰가 금속 외장을 가지고 있었기 때문에 금속 탐지기를 사용하여 지뢰를 찾을 수 있었다. 그러나 폴란드 장교 요제프 코사츠키가 폴란드제 지뢰 탐지기를 개발하면서 상황이 바뀌었다. 이에 대응하여 독일은 Schu-mine 42(대인지뢰)와 Holzmine 42(대전차지뢰)와 같이 나무 외장을 가진 지뢰를 개발했다. Schu 지뢰는 효과적이고 저렴하며 제작이 용이하여 전쟁 중 가장 흔한 지뢰가 되었다. 지뢰 외장은 유리, 콘크리트, 점토로도 만들어졌다. 러시아는 PMK40이라는 압축 마분지 외장을 가진 지뢰를 개발했고, 이탈리아는 베이클라이트로 만든 대전차 지뢰를 만들었다. 1944년 독일은 완전히 비금속 지뢰인 Topfmine을 만들었다. 독일은 방사성 모래로 지뢰를 덮어 자신의 지뢰를 식별할 수 있도록 했는데, 연합군은 전쟁이 끝난 후에야 이 사실을 알게 되었다.[24]

지뢰 제거를 위해 무거운 롤러, 쟁기, 방갈로르 어뢰, 스네이크와 콩거, 플레일 등 다양한 기계적 방법이 시도되었다. 특히 매틸다 전차에 부착된 스콜피온과 셔먼 전차에 부착된 크랩은 D-데이와 그 이후에 사용되었다.[24]

이란-이라크 전쟁, 걸프 전쟁, 그리고 이라크 이슬람 국가(IS)는 모두 1980년대부터 2020년까지 이라크의 지뢰 매설에 기여했다. 2019년 이라크는 세계에서 지뢰 매설이 가장 심각한 국가였다.[27] 이란-이라크 전쟁 당시 지뢰를 제공한 국가는 벨기에, 캐나다, 칠레, 중국, 이집트, 프랑스, 이탈리아, 루마니아, 싱가포르, 구소련, 미국 등이었으며, 이라크 북부 쿠르드 지역에 집중되었다. 걸프 전쟁 당시 미국은 117,634개의 지뢰를 사용했는데, 그중 27,967개는 대인 지뢰였고 89,667개는 대전차 지뢰였다.[28] 미국은 이라크 전쟁 당시에는 지뢰를 사용하지 않았다.[29]

아프가니스탄은 지뢰와 불발탄으로 인해 심각한 피해를 입었다. 1989년 이후 거의 4만 4천 명의 아프가니스탄 민간인이 지뢰와 전쟁 잔재 폭발물(ERW)로 사망하거나 부상을 입었다.[31]

2022년 러시아의 우크라이나 침공 동안 러시아군과 우크라이나군 모두 지뢰를 사용했다. 우크라이나 당국은 러시아군이 민간 지역을 포함하여 수천 개의 지뢰 또는 기타 폭발물을 매설했다고 주장한다.[32] 러시아군은 POM-3과 같은 원격 발사 대인 지뢰도 사용했다.[33]

지뢰의 단점은 일단 통과하면 그곳은 안전지대가 된다는 점이다. 이 단점을 보완하기 위해 여러 번 자극이 가해져서 폭발하는 지뢰가 만들어졌다. 광범위하게 지뢰가 매설된 지역은 지뢰밭이라고 불린다. 지뢰밭에 대해서는 폭탄이나 포탄을 대량으로 투입하여 지뢰를 유폭 또는 파괴하거나, 92식 지뢰원 처리차와 같은 대지뢰 장비를 이용하여 무력화를 시도한다.

적절히 관리된 지뢰밭은 저렴한 비용으로 방어선을 설정할 수 있지만, 부적절하게 관리된 지뢰밭은 민간인과 아군에게도 위협이 된다. 베트남 전쟁에서는 게릴라전이 주를 이루었기에 항공기 등에서 살포하는 살포형 지뢰가 개발되었다. 그러나 살포형 지뢰는 설치 위치를 알 수 없고, 전장이 유동적이었기 때문에 아군에게도 피해를 줄 수 있었다.

이 문제를 해결하기 위해 개발된 것이 “스마트 지뢰”이다. (Family of Scatterable Mines, 파스컴)은 일정 시간이 경과하면 자폭하는 기능을 가지고 있다. 그러나 자폭에 실패할 확률이 존재하는 등 완벽하지는 않다.

스마트 지뢰는 군사적 필요성에서 탄생했지만, 결과적으로 지뢰의 비인도성을 줄이는 결과를 가져왔다. 그러나 최근 문제가 되고 있는 것은 '''이러한 기능을 갖추지 않은 구식 지뢰''' 및 '''지뢰를 매설할 때의 원칙을 지키지 않는 비정규 교전 조직에 의한''' 것이다.

일본 육상자위대는 대인지뢰 금지조약에 따라 2003년 2월까지 훈련용을 제외한 대인지뢰를 폐기했다. 다만, 원격 조작만으로 폭파 가능한 지향성 산탄은 조약이 금지하는 대인지뢰에 포함되지 않으므로, 대체 무기로 사용하고 있다.

지뢰 피해는 차량 등이 파괴되거나 사람과 가축이 다치는 직접적인 피해와, 지뢰가 매설되어 있을지도 모르는 토지가 부동산 가치를 잃는 경제적 피해로 크게 나눌 수 있다.

'''대전차 지뢰'''는 주로 전차 등의 장갑전투차량을 파괴하는 것을 목적으로 사용되는 지뢰이다.

일반적으로 5kg~10kg 또는 2kg~9kg의 화약이 내장[80]되어 있으며, 주력전차라 할지라도 궤도를 절단당하고 주행 불능에 빠진다. 대전차 지뢰에 대항하기 위해서는 차량 바닥의 장갑을 두껍게 하거나 V자형으로 만드는 등의 방법이 있다.

제2차 세계 대전 중 일본군은 "인간 지뢰" 전술을 실행했고, 소련군은 지뢰견을 실전에 투입했다.

팔레스타인에서는 이스라엘 국방군의 메르카바 Mk.3 전차를 수제 폭약으로, 이라크에서는 대전차 지뢰를 겹쳐 쌓는 방법으로 미군의 M1A2SEP 에이브람스 전차를 완전히 격파한 사례가 있다.

근세 이전부터 지뢰와 같은 개념의 화기가 존재했으며, 일본에서는 닌자가 사용한 '''매화'''(うずめび)가 있다. 「지뢰」라는 단어 자체는 명나라 시대 중국 병서 『무비지』(1621년)에 기재되어 있다.

매화는 나무로 만든 상자에 화약을 넣고 도화선을 연결하여 사람이 밟으면 폭발하는 구조였다.

3. 분류

지뢰는 사용 목적, 폭발 방식, 형태 등에 따라 다양하게 분류된다.

- 사용 목적:

- 대인 지뢰: 사람을 살상하거나 부상을 입히는 것이 목적이다. 완전 살상용과 발목 등 신체 일부를 공격하는 지뢰로 나뉜다.

- 대전차 지뢰: 전차나 기타 차량을 무력화하는 것이 목적이다.

- 폭발 방식:

- 촉발식: 압력이나 충격에 의해 폭발한다.

- 전기식: 전기적 신호에 의해 폭발한다.

- 화학반응식: 화학 반응을 이용하여 폭발한다.

- 형태:

- 일반적인 형태: 원반형, 사각통형, 원통형, 상자형 등이 있다.

- 도약 지뢰: 압력을 받으면 공중으로 튀어 올라 파편을 뿌려 살상력을 높인 지뢰이다. 주로 대인 지뢰에 많으며, S-마인이 대표적이다.[22][19] S-마인은 작동되면 허리 높이 정도까지 튀어 올라 폭발하여 수천 개의 강철 구슬을 사방으로 발사한다.

- 지향성 대인 지뢰: 특정 방향으로 파편을 집중시켜 살상 효과를 높인 지뢰로, 클레이모어 지뢰가 대표적이다.

대인 지뢰 금지 협약(오타와 조약) 및 지뢰, 폭발물 및 기타 장치에 관한 의정서에서는 지뢰를 "지면 또는 다른 표면 아래, 위 또는 근처에 설치되어 사람이나 차량의 존재, 근접 또는 접촉으로 폭발하도록 설계된 탄약"으로 정의한다.[5][6]

지뢰에 사용되는 폭약의 위력은 점차 증가했다. 제1차 세계 대전 당시 지뢰는 약 1,000개의 고속 파편으로 폭발했지만, 프랑스-프로이센 전쟁 당시에는 20~30개의 파편에 불과했다.[19]

제2차 세계 대전 중에는 독일이 텔러 마인과 바운딩 마인인 S-마인을 개발했다.[22] 냉전 시기에는 NATO 회원국들이 소련의 기갑 공격에 대비하여 다양한 지뢰를 개발했다. 영국은 Mk 7 지뢰와 No 7 Mk1 딩뱃 지뢰를 개발했고, 미국은 M6 지뢰, M2 지뢰, M16 지뢰 등을 사용했다.[26]

한국 전쟁에서는 지형적 특성으로 인해 지뢰 사용이 중요해졌고, 미국은 M24 지뢰를 개발했지만 전쟁 후 사용 가능해졌다.[26] 1948년 영국은 금속 탐지가 어려운 No 6 대인 지뢰를 개발했고, 1960년대 캐나다는 더 신뢰할 수 있는 C3A1 지뢰를 개발했다.[26] 영국은 또한 L9 바 지뢰와 L10 레인저 대인 지뢰를 개발했다.[26]

1950년대 미국의 도안 브룩 작전은 공중 투하 지뢰의 가능성을 연구했고, 광역 대인 지뢰(WAAPMs), BLU-43 드래곤투스, 자갈 지뢰 등이 개발되었다.[26] 현대에는 트랙 차량에서 AT2 지뢰를 살포하는 독일의 스콜피온 시스템, 헬리콥터 배달 시스템을 개발한 이탈리아, 살포식 지뢰 체계 (FASCAM)를 개발한 미국 등 살포식 지뢰 기술이 발전했다.[26]

3. 1. 사용 목적

지뢰는 주로 다음과 같은 두 가지 목적으로 사용된다.1. 방어적 전술 장벽: 공격 부대를 미리 정해진 사격 지역으로 유도하거나 침입 부대의 진격 속도를 늦춰 증원 부대가 도착할 수 있도록 한다.

2. 수동적 지역거부 무기: 특정 지역의 적극적인 방어가 어렵거나 바람직하지 않을 때 적이 중요한 지형, 자원, 시설을 사용하지 못하도록 한다.

현재 지뢰는 주로 첫 번째 목적으로 대량 사용되며, 비무장지대(DMZ)와 같은 잠재적 충돌 지역(예: 키프로스, 아프가니스탄, 한국)에서 광범위하게 사용된다.[47] 시리아 내전에서는 지뢰가 사용되었고,[47] 2021년 이후 미얀마에서는 내전 중 지뢰 사용이 증가했다.[48] 2023년 현재 러시아와 우크라이나도 지뢰를 배치했다.[49]

군사학에서 지뢰밭은 적의 진격을 늦추고, 특정 지형을 거부하며, 적의 이동을 사살지역으로 집중시키거나, 물자와 인원을 무작위 공격하여 사기를 저하시키는 방어 또는 방해 무기로 간주된다. 제2차 세계 대전 중 일부 전투에서는 대전차 지뢰가 무력화된 차량의 절반을 차지했다.

공병은 지뢰 제거 장비를 갖추면 비교적 빠르게 지뢰밭을 통과할 수 있는 길을 낼 수 있다. 따라서 지뢰는 일반적으로 사격으로 엄호될 때만 효과적인 것으로 간주된다.

아군과 민간인의 진입을 막기 위해 지뢰밭 범위는 종종 경고 표지판과 천 테이프로 표시된다. 물론 가짜 지뢰밭을 사용해 지형을 거부할 수도 있다. 경고 표지판은 파괴되거나 제거될 수 있고, 지뢰밭은 결국 제거되어야 하므로 대부분 군대는 자체 지뢰밭의 위치와 배치를 신중하게 기록한다. 아군의 이동을 위해 지뢰밭에는 표시되거나 표시되지 않은 안전 경로가 있을 수 있다.

제네바 협약 부속 특정 재래식 무기 협약 제2 의정서에 따르면, 나중에 제거하기 위해 표시 및 기록하지 않고 지뢰밭을 설치하는 것은 전쟁 범죄로 간주된다.

포병 및 항공기 살포 지뢰는 적 부대 이동 সামনে 지뢰밭을 설치하고, 적 공병이 돌파한 지뢰밭이나 장애물을 강화하는 데 사용될 수 있다. 또한 적과 교전에서 철수하는 부대를 엄호하거나, 지원 부대를 차단하여 최전선 부대의 보급을 차단하는 데에도 사용 가능하다. 보통 이런 지뢰밭은 대전차 지뢰와 대인 지뢰를 조합하여 구성하며, 대인 지뢰는 대전차 지뢰 제거를 더 어렵게 만든다. 미국이 사용하는 이런 종류의 지뢰는 미리 설정된 시간이 지나면 자폭하도록 설계되어, 자폭 시스템이 작동하지 않은 지뢰만 제거하면 된다. 일부 살포식 지뢰는 폭발을 위해 전기 충전(축전기 또는 배터리)이 필요하며, 특정 시간이 지나면 충전이 소멸되어 불활성화되거나, 회로가 저전력에 도달하면 작동하여 지뢰가 파괴되도록 설계된다.

기존 지뢰전 전술과 규범은 게릴라전에서는 적용되지 않는다.

- 지뢰는 방어적 목적(특정 위치 또는 지역)으로 사용되지 않는다.

- 지뢰 매설 지역은 표시되지 않는다.

- 지뢰는 보통 단독으로 설치되며, 지역을 덮는 그룹으로 설치되지 않는다.

- 지뢰는 종종 방치된다(화력으로 엄호되지 않음).

남아프리카 국경 전쟁 당시 반군은 지뢰를 자주 사용했고, 이는 남아프리카에서 최초의 전용 지뢰 방호 장갑차 개발로 이어졌다.[50] 나미비아 반군은 남아프리카 군 차량 행렬을 혼란에 빠뜨린 후 공격하기 위해 대전차 지뢰를 사용했다.[50] 탐지 및 제거를 어렵게 하기 위해 대인 지뢰를 대전차 지뢰 바로 옆에 매설하기도 했다.[51] 이로 인해 초기 남아프리카 군경의 사상자가 많았는데, 반군 공병의 위협을 받는 광대한 도로망 때문에 포괄적인 탐지 및 제거 작업이 불가능했기 때문이다.[50] 유일한 대안은 지뢰가 터져도 승객에게 위험이 거의 없는 지뢰 방호 차량을 채택하는 것이었다.[50] 남아프리카는 지뢰 폭발을 승객 탑승 공간에서 멀리 빗나가게 하는 V자형 차체(V-Hull)를 발명한 것으로 널리 알려져 있다.[50]

현재 진행 중인 시리아 내전[52][53], 2014년-2017년 이라크 내전[54], 2015년-현재 예멘 내전[55]에서 지뢰는 방어 및 게릴라 목적으로 모두 사용되었다.

3. 2. 폭발 방식

지뢰는 압력, 움직임, 소리, 자력, 진동 등 여러 가지 요인에 의해 작동될 수 있다.[42] 대인지뢰는 일반적으로 사람 발의 압력을 작동 장치로 사용하지만, 발신호선도 자주 사용된다. 대부분의 현대식 대전차 지뢰는 차량의 타이어나 트랙이 지뢰에 닿지 않더라도 자력 작동 장치를 사용하여 폭발한다. 고급 지뢰는 내장된 식별 카탈로그(자아식별 시스템)를 통해 아군과 적군 차량을 구분할 수 있어, 이론적으로 아군은 기뢰 매설 지역을 사용하면서 적의 접근을 차단할 수 있다.많은 지뢰는 적군 공병이 지뢰를 제거하는 것을 방지하기 위해 주 작동 장치에 접촉식 또는 기울기식 작동 장치를 결합한다. 지뢰 설계는 금속 탐지기를 사용한 검색을 더 어렵게 만들기 위해 가능한 한 적은 금속을 사용하는 경향이 있으며, 대부분 플라스틱으로 만들어져 매우 저렴하다는 장점이 있다.

일부 현대식 지뢰는 자폭되거나, 몇 주 또는 몇 달 후에 화학적으로 불활성화되도록 설계되어 분쟁 종식 후 민간인 피해 가능성을 줄인다. 그러나 이러한 자폭 메커니즘은 절대적으로 신뢰할 수 있는 것은 아니며, 역사적으로 매설된 대부분의 지뢰는 이러한 방식으로 장비되지 않았다.

지뢰가 밟으면 작동되고 발을 떼면서만 폭발한다는 일반적인 오해가 있지만, 거의 모든 유형의 지뢰에서 이는 사실이 아니다. 지뢰는 희생자를 사살하거나 불구로 만들도록 설계되었기 때문에, 지뢰가 제거될 때까지 움직이지 않고 대기하는 것이 아니라, 거의 모든 경우에 초기 압력 작동 장치가 지뢰를 폭발시킨다. 이러한 오해는 영화에서 지뢰 제거가 이야기의 긴장감을 높이는 요소로 묘사되는 등, 지뢰의 허구적인 묘사에서 비롯되었다.[43] 실제로 이러한 메커니즘을 사용하는 지뢰는 드물며, 한 가지 예로는 PMN 대인지뢰와 외형이 유사한 압력 해제식 지뢰인 MS3이 있다. MS3은 아프가니스탄, 타지키스탄, 우크라이나에서 발견되었다.[44]

기본적인 감압식 기폭 방식에서는 일정 무게가 뇌관에 가해지면 폭발하여, 지나가는 사람이나 물건을 살상·파괴한다. 이 방식은 구조가 단순하여 저렴하고 신뢰성이 높아 현재에도 배치·사용되는 지뢰의 대부분을 차지한다.

대인지뢰에는 압력식 외에도 와이어로 핀이 빠짐으로써 폭발하는 인장식, 적외선 센서식 등이 있다. 지뢰탐지기가 발하는 자기를 감지하여 폭발하는 지뢰도 있다.

지뢰 설치 방법은 다양하며, 사람이 직접 설치하거나, 지뢰 매설 차량을 이용하거나, 헬리콥터 등 항공기의 살포용 포드에서 투하하거나, 항공폭탄이나 로켓탄 등 대형 탄피에 넣어 원격지에서 살포하는 등의 방법이 자주 이용된다.

일반적으로 밟으면 순간적으로 기폭되지만, 제2차 세계 대전 중 독일군이 개발하여 1935년~1945년에 걸쳐 제조·배치된 S-마인(독일어 발음으로는 S-마이네)이라는 대인지뢰는 뇌관의 더듬이에 압력을 가하면 뇌관이 작동하여 사출용 화약의 폭발로 지면에서 약 1m 높이로 솟아오른 후 공중에서 폭발하여 주위에 철구를 흩뿌려 밟은 사람 외에도 피해를 준다.

3. 3. 형태

지뢰는 다양한 형태로 존재하며, 그 형태는 사용 목적, 폭발 방식, 제조 기술의 발전에 따라 변화해왔다.- 사용 목적에 따른 분류:

- 대인용 지뢰: 사람을 살상하거나 부상을 입히기 위한 목적으로, 완전 살상용과 발목 등 신체 일부를 공격하는 지뢰로 나뉜다.

- 대전차용 지뢰: 전차나 차량을 무력화하기 위한 목적으로 사용된다.

- 폭발 방식에 따른 분류:

- 촉발식: 압력이나 충격에 의해 폭발한다.

- 전기식: 전기적 신호에 의해 폭발한다.

- 화학반응식: 화학 반응을 이용하여 폭발한다.

- 일반적인 형태: 원반형, 사각통형, 원통형, 상자형 등이 있다.

- 특수 형태:

- 도약식 지뢰: 압력을 받으면 공중으로 튀어 올라 파편을 뿌려 살상력을 높인 지뢰로, 주로 대인 지뢰에 많다. S-마인이 대표적이다.

- 지향성 대인 지뢰: 특정 방향으로 파편을 집중시켜 살상 효과를 높인 지뢰로, 클레이모어 지뢰가 대표적이다.

대인 지뢰 금지 협약(오타와 조약)과 지뢰, 폭발물 및 기타 장치에 관한 의정서에서는 지뢰를 "지면 또는 다른 표면 아래, 위 또는 근처에 설치되어 사람이나 차량의 존재, 근접 또는 접촉으로 폭발하도록 설계된 탄약"으로 정의한다.[5][6]

지뢰에 사용되는 폭약의 위력은 점차 증가했다. 제1차 세계 대전 당시 지뢰는 약 1,000개의 고속 파편으로 폭발했지만, 프랑스-프로이센 전쟁 당시에는 20~30개의 파편에 불과했다.[19]

제2차 세계 대전 중에는 독일이 텔러 마인과 바운딩 마인인 S-마인을 개발했다.[22][19] S-마인은 작동되면 허리 높이까지 튀어 올라 폭발하여 수천 개의 강철 구슬을 사방으로 발사했다.[22][19]

냉전 시기에는 NATO 회원국들이 소련의 기갑 공격에 대비하여 다양한 지뢰를 개발했다. 영국은 Mk 7 지뢰와 No 7 Mk1 딩뱃 지뢰를 개발했고, 미국은 M6 지뢰, M2 지뢰, M16 지뢰 등을 사용했다.[26]

한국 전쟁에서는 지형적 특성으로 인해 지뢰 사용이 중요해졌고, 미국은 M24 지뢰를 개발했지만 전쟁 후 사용 가능해졌다.[26]

1948년 영국은 금속 탐지가 어려운 No 6 대인 지뢰를 개발했고, 1960년대 캐나다는 더 신뢰할 수 있는 C3A1 지뢰를 개발했다.[26] 영국은 또한 L9 바 지뢰와 L10 레인저 대인 지뢰를 개발했다.[26]

1950년대 미국의 도안 브룩 작전은 공중 투하 지뢰의 가능성을 연구했고, 광역 대인 지뢰(WAAPMs), BLU-43 드래곤투스, 자갈 지뢰 등이 개발되었다.[26]

현대에는 트랙 차량에서 AT2 지뢰를 살포하는 독일의 스콜피온 시스템, 헬리콥터 배달 시스템을 개발한 이탈리아, 살포식 지뢰 체계 (FASCAM)를 개발한 미국 등 살포식 지뢰 기술이 발전했다.[26]

일반적인 지뢰는 주약으로 채워진 외함, 발화 장치, 뇌관 또는 점화기, 증폭기로 구성되며, 조작 방지 장치에는 추가적인 발화 장치가 있을 수 있다.[42]

20세기 후반과 21세기 초에는 "똑똑한 지뢰"가 개발되어, 일정 시간 후 자폭하거나 비활성화되는 기능을 갖추고 있다.

3. 4. 특수 지뢰

한국 전쟁에서는 가파른 지형, 좁은 계곡, 삼림 덮개 및 도로 부족으로 인해 지뢰 사용이 결정되었다. 이로 인해 전차의 효율성이 떨어지고 지뢰에 의해 더 쉽게 멈출 수 있었다. 그러나 도로 근처에 매설된 지뢰는 종종 발견하기 쉬웠다. 이 문제에 대한 해결책으로 미국은 도로 옆에 설치되는 M24 지뢰를 개발했다. 발사선에 의해 작동되면 로켓을 발사한다. 그러나 이 지뢰는 전쟁 후에야 사용 가능해졌다.[26]

중국은 대규모 보병 공격으로 큰 성공을 거두었다. 광범위한 삼림 덮개는 기관총의 사정거리를 제한했지만 대인 지뢰는 효과적이었다. 그러나 지뢰는 부실하게 기록되고 표시되어 종종 아군에게 적군만큼 위험이 되었다. 발사선 작동 지뢰는 압력 지뢰로 방어되지 않았으며, 중국군은 종종 이를 무력화하고 유엔군에 대항하여 재사용할 수 있었다.[26]

더욱 파괴적인 지뢰를 찾던 미국은 강철구를 초속 1,200미터의 치사 속도로 60도 각도로 발사하는 방향성 파편 지뢰인 클레이모어를 개발했다. 또한 압력 작동 지뢰인 M14("토 팝퍼")도 개발했다. 이것들 역시 한국 전쟁에는 너무 늦게 준비되었다.[26]

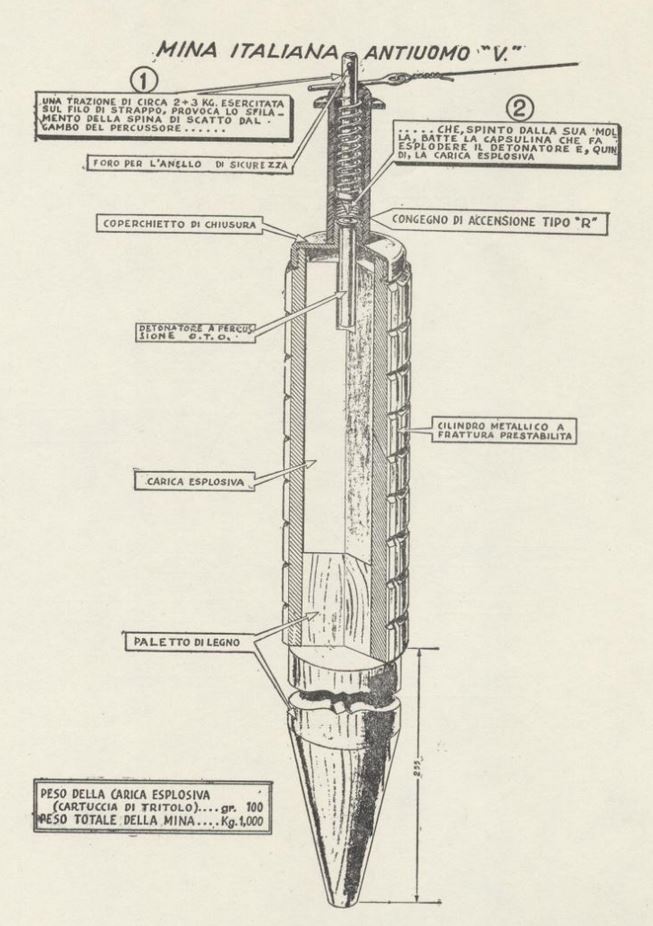

근대의 주요 '''대인 지뢰'''에는 발을 밟은 사람의 발목이나 정강이를 날려 버리는 소형 저위력의 폭풍형 지뢰나, 발화선이나 압력 등으로 뇌관이 작동하면 먼저 소량의 화약으로 폭발 부분을 1~2m 높이로 발사하고, 이어서 폭발하여 내부의 강철구 등을 흩뿌려 주위 수십 m의 적을 쓰러뜨리는 방식의, 대인 지뢰로서는 비교적 대형인 파편식 도약 지뢰 등이 있다. 일반적으로 지하에 매설하는 형식이 많지만, 이것들과는 별도로, 은신처 등에 고정시켜 발화선 등을 사용하여 뇌관이 작동하면 주로 수평 방향으로 부채꼴 모양으로 강철구 등을 흩뿌려 살상하는 파편식 지상 설치형도 있다.[80]

폭발했을 때, 특정 방향으로 부채꼴 모양으로 산탄을 발사하는 성질(지향성)을 가진 지뢰(클레이모어 지뢰 등)을 지향성 대인 지뢰 또는 지향성 산탄이라고 하며, 위험 범위가 매우 넓은 것이 특징이다. 이것은 지중에 매설하는 것이 아니라, 부속된 간이 삼각대나 사각대에 실은 형태로 지상에 설치되어 수평 방향으로 산탄이나 파편을 발사한다. 또한, 설치된 와이어에 병사가 걸리는 것으로 작동할 뿐만 아니라, 원격 조작으로 임의의 타이밍에 폭발시킬 수도 있다. 이에 따라 병사들이 밀집해 있을 경우, 한꺼번에 10명 이상이 살상될 수도 있다.

파편식 지뢰는 대인지뢰의 일종으로, 수류탄과 마찬가지로 폭발 시 파편을 흩뿌려 작동시킨 사람뿐 아니라 주변 사람까지도 살상하도록 설계되어 있다.

일반적인 폭풍형 지뢰는 하나로 한 명밖에 살상할 수 없다는 점을 고려하면 살상 효율이 높지만, 파편을 흩뿌려야 하므로, 후술하는 도약지뢰를 제외하고는 지상에 노출된 형태로 설치된다.

; 말뚝 지뢰

: 말뚝 지뢰(stake mine)는 위 파편식 지뢰 중 가장 원시적인 유형으로, 말뚝 상단에 지뢰 본체가 끼워져 있다.

: 말뚝을 땅에 박는 형태로 설치하고, 본체 상단의 신관에 연결된 트랩 와이어로 작동시킨다.

; 도약 지뢰

: 도약 지뢰는 지뢰 본체가 공중으로 솟아오른 후 폭발하여 파편을 흩뿌리는 유형으로, 신관을 지면에 노출시킬 필요는 있지만 본체는 지중에 매설할 수 있다.

: 대표적인 예로 제2차 세계 대전 이전에 나치 독일이 개발한 S-마이네가 있으며, 그 효과와 사용 편의성으로 인해 전후 동서 진영을 불문하고 S-마이네를 모방한 많은 도약 지뢰가 개발·생산되었다.

; 지향성 대인 지뢰(지향성 산탄)

: 지향성 대인 지뢰는 전면에 다수의 철구를 배치하고, 미스나이-샤르댕 효과에 의해 부채꼴 모양으로 철구를 살포하여 살상 효과를 내도록 설계된 지뢰이다. 단, 전면 이외의 장소에는 전혀 피해를 주지 않는다는 것은 아니다.

: 이것은 와이어 트랩이나 유선·무선 리모컨으로 작동하도록 설계되어 있으며, 리모컨 기폭식은 오타와 조약의 규제 대상에서 제외된다.

4. 작동 방식

'''대전차 지뢰'''(Anti-tank mine영어)는 주로 전차 등의 장갑전투차량을 파괴하는 것을 목적으로 사용되는 지뢰이다.

지뢰 방호가 없는 군용 차량은 바닥부 장갑이 얇기 때문에, 지뢰 공격은 효과적인 수단이 된다. 일반적으로 5~10kg 또는 2~9kg의 화약이 내장[80]되어 있다. 대전차 지뢰를 밟으면 주력전차라 할지라도 거의 확실하게 궤도를 절단당하고, 하부에 손상을 입어 주행 불능에 빠진다. 전차 이외의 차량에 대한 피해는 더 심각하여, 장갑차나 장갑병원 수송차 정도의 장갑이 있어도 차체를 파괴하거나 전복시켜 탑승 인원의 사상을 초래할 수 있다.

70~130kg 또는 100~300kg[80] 정도의 수직 하중으로 폭발하도록 되어 있는데, 이는 무기 등을 휴대한 병사가 밟았을 때는 폭발하지 않고, 차량이 통과할 때 폭발시켜 공격하기 위한 것이다. 자력 흡착식으로 차량에 부착하는 유형이나, 유인 제어에 의해 수동으로 폭발시키는 유형도 있다. 적의 지뢰 제거를 방지하고 파괴력을 높이기 위해 여러 개의 대전차 지뢰를 겹쳐서 또는 대인 지뢰와 함께 매설하는 경우가 있다. 사람이 밟아도 기폭 장치의 중심점을 밟으면 폭발하지 않지만, 중심점에서 조금만 벗어난 부분을 밟으면 지렛대 원리로 폭발에 이르는 무게에 도달하여 폭발한다.

폭약이 부족한 군·무장 세력에서는 곡사포나 박격포의 포탄이나 항공 폭탄을 땅에 묻어 대전차 지뢰로 사용한 사례가 있다.

제2차 세계 대전 중 일본군의 경우, 병사가 지뢰나 폭발물을 지고 적 전차 앞에 자폭하거나, 토구멍(일인용 참호 안에서 폭탄을 껴안고 웅크리고 적의 접근에 맞춰 신관을 쳐서 폭발시키는 "인간 지뢰" 전술을 실행했다. 또한 소련군은 엔진을 건 자동차 아래에서 먹이를 주는 방법으로, 조건 반사에 의해 자동차 아래로 들어가도록 훈련된 개에 폭약을 매달아 독일군 차량을 파괴하는 지뢰견을 실전에 투입했다.

팔레스타인에서는 중장갑으로 알려진 이스라엘 국방군의 메르카바 Mk.3 전차를 원격 조종에 의해 땅에 묻은 수제 폭약으로, 이라크에서는 대전차 지뢰를 겹쳐 쌓는 방법으로 미군의 M1A2SEP 에이브람스 전차를 완전히 격파한 사례가 있다.

5. 매설 방식

과거에는 전투공병이나 일반 보병이 직접 지뢰를 땅에 묻었다. 그러나 오늘날에는 트럭, 장갑차, 헬리콥터, 대구경 화포 등을 이용한 지뢰 살포 방식이 보편화되었다. 하지만 여전히 인력에 의한 지뢰 매설도 완전히 사라지지 않았다.[47][48][49]

지뢰는 전문 지뢰 매설 차량을 이용하거나, 포병이 지뢰 살포 포탄을 수십 킬로미터 떨어진 곳에서 발사하거나, 헬리콥터나 비행기에서 투하하거나 집속탄 또는 순항 미사일에서 배출하는 방식으로 매설될 수 있다.

5. 1. 인력 매설

과거에는 전투공병이나 일반 보병이 직접 지뢰를 땅에 묻었다. 그러나 오늘날에는 트럭, 장갑차, 헬리콥터, 대구경 화포 등을 이용한 지뢰 살포 방식이 보편화되었다. 하지만 여전히 인력에 의한 지뢰 매설도 완전히 사라지지 않았다.[47][48][49]지뢰 매설은 여러 방법으로 이루어질 수 있는데, 가장 기본적인 방법은 공병이 직접 지뢰를 매설하는 것이다. 이 방법은 지뢰를 보이지 않게 설치하여 적에게 효과적으로 지역을 봉쇄할 수 있다. 전문 지뢰 매설 차량을 이용하거나, 포병이 지뢰 살포 포탄을 발사하는 방법도 사용된다. 헬리콥터나 비행기에서 지뢰를 투하하거나, 집속탄 또는 순항 미사일에서 지뢰를 배출하는 방법도 있다.

5. 2. 기계 매설

오늘날에는 인력보다 장비를 이용해 지뢰를 매설하는 경우가 많다. 특히, 트럭이나 장갑차에 탑재하여 사용할 수 있는 볼케이노와 같은 장비를 이용한 살포, 헬리콥터에서 지뢰 살포기를 이용한 살포, 대구경 화포를 이용한 살포 방법이 보편화되고 있다. 지뢰 매설은 전문 지뢰 매설 차량을 이용하거나, 지뢰 살포 포탄을 포병이 수십 킬로미터 떨어진 곳에서 발사하거나, 헬리콥터나 비행기에서 지뢰를 투하하거나 집속탄 또는 순항 미사일에서 배출하는 방식으로 이루어질 수 있다.6. 대인 지뢰 반대 운동

1996년 유엔과 국제 적십자 위원회는 전 세계 60여 개 국가에 약 1억 1천만 개의 지뢰가 있다고 발표했다. 지뢰는 적군을 저지하기 위한 용도로 개발되었으나, 밟는 사람이 아군인지 민간인인지 구별할 수 없어 비인도적 무기로 분류되어 사용 금지 운동이 확산되었다. 제네바에서 열린 비인도적 무기금지 및 제한조약 회의에서 23개국이 지뢰 사용 금지에 대한 결의를 했다.

지뢰 금지 국제 캠페인은 1997년 오타와 조약(대인지뢰 사용, 비축, 생산 및 이전 금지와 그 파괴에 관한 협약) 체결을 이끌었다. 이 조약은 지뢰 금지 국제 캠페인과 캐나다, 노르웨이, 남아프리카 공화국, 모잠비크 정부의 주도로 1999년 3월 1일에 발효되었다. 캠페인과 조디 윌리엄스는 1997년 노벨 평화상을 수상했다.

오타와 조약은 대전차 지뢰, 집속탄, 명령 작동식 클레이모어 지뢰는 포함하지 않으며, 대인지뢰에 초점을 맞춘다. 조약 서명국은 대인지뢰 사용, 생산, 비축, 거래를 하지 않기로 동의하며, 2016년 초 162개국이 가입했다. 그러나 중화인민공화국, 러시아 연방, 미국을 포함한 36개국은 협약 당사국이 아니며,[67] 미국은 한국 비무장지대 예외 조항이 없어 서명하지 않았다.

전면 금지 대안으로 10개국(중국, 핀란드, 인도, 이스라엘, 모로코, 파키스탄, 대한민국, 미국)은 일반적인 무기 협약(CCW) 의정서 II의 1996년 개정 규정을 따른다. 스리랑카는 2016년 오타와 조약에 가입할 것이라고 발표했다.[68]

집속탄의 소형탄과 불발탄은 분쟁 후에도 지뢰 역할을 할 수 있어, 집속탄 협약(CCM)은 집속탄 사용, 배포, 제조를 금지한다. CCM은 2010년 발효되었고 100개국 이상이 비준했다.

일본의 ODA는 지뢰 제거를 추진하는 NGO에 자금을 지원하고 있다.

2001년 사카모토 류이치는 N.M.L.(NO MORE LANDMINE) 유닛을 결성, 지뢰 척결 자선곡 “ZERO LANDMINE”을 발매했다. CD 수익은 지뢰 제거 활동 지원에 사용되었다.

일본은 1998년 9월 30일에 오타와 조약을 수락하여 당사국이 되었으며, 2003년 2월 8일에 훈련용 등을 제외한 모든 지뢰의 폐기 작업을 완료했다. 그러나 자위대는 새로운 방어 방법을 모색하고 있으며, 항공자위대 등이 보유하고 있는 집속탄이나 대인장애시스템을 대인지뢰 대체물로 삼고자 하지만, 이는 제한적인 보완책에 불과하다. 집속탄 폐기 움직임도 진행되고 있어 대체 수단의 필요성이 더욱 높아지고 있다.

미국, 중국, 러시아 등 대량 배치/수출국이 오타와 조약에 비준하지 않은 현실에서 이 조약은 상징적 의미를 가진다.

6. 1. 인도주의적 문제

지뢰는 땅에 파묻혀 눈에 잘 띄지 않아 발견하기 어렵기 때문에, 폭발 피해를 입은 후에야 발견되는 경우가 많다. 지뢰 탐지기를 비롯한 다양한 방법으로도 전쟁 중 매설된 지뢰는 계속 문제를 일으킨다. 1996년 유엔과 국제 적십자 위원회는 전 세계 60여 개국에 약 1억 1천만 개의 지뢰가 있다고 발표했다.지뢰는 적군 저지용으로 개발되었지만, 밟는 사람이 적군인지 민간인인지 구분할 수 없어 비인도적 무기로 분류된다. 이에 따라 대인지뢰 반대 운동이 확산되었고, 제네바에서 비인도적 무기금지 및 제한조약 회의를 통해 23개국이 지뢰 사용 금지 결의를 했다. 그러나 여전히 많은 지뢰가 사용되고 있으며, 한반도 군사분계선을 중심으로 양측 모두 엄청난 수의 지뢰를 매설하고 있다.

최근에는 민간인 피해를 막기 위해 일정 기간 후 자동 폐기되는 지뢰 기술도 개발되었으나, 제3세계 국가에서는 비용 문제가 있고, 기존 매설 지뢰는 여전히 문제다. 현재 각국은 과거 전쟁 중 매설된 지뢰로 어려움을 겪고 있으며, 다양한 지뢰 제거 장비에도 불구하고 군인과 민간인에게 피해를 주고 있다.

지뢰는 군인과 민간인 모두에게 피해를 주는 무차별적 무기라는 점에서 논란이 되고 있다. 분쟁이 끝난 후에도 위험하게 남아 민간인 사상, 토지 통행 불능, 재정착, 농업, 관광 방해 등 개발도상국에 심각한 어려움을 야기한다. 지뢰 금지 국제 캠페인은 지뢰 사용 금지 캠페인을 벌여 1997년 오타와 조약(대인지뢰 사용, 비축, 생산, 이전 금지 및 파괴에 관한 협약)을 이끌어냈다.

이 조약은 1999년 3월 1일 발효되었으며, 지뢰 금지 국제 캠페인과 협력한 캐나다, 노르웨이, 남아프리카 공화국, 모잠비크 정부 주도로 이루어졌다. 이 캠페인과 조디 윌리엄스는 1997년 노벨 평화상을 수상했다.

오타와 조약은 대전차 지뢰, 집속탄, 명령 작동식 클레이모어 지뢰는 포함하지 않고, 대인지뢰에 초점을 맞춘다. 대인지뢰는 몇 킬로그램의 압력으로 폭발하여 분쟁 후 인간과 동물에게 가장 큰 위험을 초래하기 때문이다. 반면 대전차 지뢰는 훨씬 더 큰 무게를 필요로 한다. 조약 체결 후 4년 안에 기존 재고를 파괴해야 한다.

오타와 조약 서명국은 대인지뢰 사용, 생산, 비축, 거래를 하지 않기로 동의한다. 1997년 122개국이 서명했고, 2016년 초 162개국이 가입했다. 중화인민공화국, 러시아 연방, 미국을 포함한 36개국은 협약 당사국이 아니며, 수천만 개의 대인지뢰를 비축하고 있을 가능성이 있다.[67] 미국은 한국 비무장지대 예외 조항이 없어 서명하지 않았다.

조약에는 훈련 또는 대응책 개발에 지뢰 보유를 허용하는 제3조가 있으며, 64개국이 이 옵션을 선택했다.

전면 금지 대안으로 10개국(중국, 핀란드, 인도, 이스라엘, 모로코, 파키스탄, 대한민국, 미국)은 일반적인 무기 협약(CCW) 의정서 II의 1996년 개정 규정을 따른다. 스리랑카는 2016년 오타와 조약에 가입할 것이라고 발표했다.[68]

집속탄의 소형탄과 불발탄은 분쟁 후에도 무차별 살상을 지속하여 지뢰 역할을 할 수 있다. 집속탄 협약(CCM)은 집속탄 사용, 배포, 제조를 금지하는 국제 조약으로, 2010년 발효되었고 100개국 이상이 비준했다.

전 세계적으로 수백만 헥타르의 토지가 지뢰로 오염되어 있다.[72] 1999년부터 2017년까지 ''지뢰 감시기구(Landmine Monitor)''는 지뢰, IED(즉흥폭발물), 전쟁 잔류 폭발물로 인한 12만 명 이상의 사상자를 기록했으며, 매년 1,000명의 사상자가 기록되지 않는다고 추산한다. 전체 사상자 수는 50만 명이 넘는 것으로 추산된다. 2017년 최소 2,793명이 사망하고 4,431명이 부상당했다. 사상자의 87%는 민간인, 47%는 18세 미만 어린이였다. 사상자 수가 가장 많은 국가는 아프가니스탄(2,300명), 시리아(1,906명), 우크라이나(429명)였다.[73]

자연재해는 지뢰 제거에 큰 영향을 미칠 수 있다. 1999년과 2000년 모잠비크 홍수로 인해 매설된 수십만 개의 지뢰가 이동했을 가능성이 있으며, 지뢰 위치 불확실성으로 복구 노력이 지연되었다.[72]

아스메레트 아세파우 베르헤(Asmeret Asefaw Berhe)의 연구에 따르면, 지뢰로 인한 토지 황폐화는 접근 제한, 생물다양성 손실, 미세 지형 파괴, 화학적 조성 변화, 생산성 감소의 다섯 가지로 분류된다. 폭발 영향은 (i) 조사의 목표와 방법, (ii) 단위 면적당 지뢰 농도, (iii) 지뢰의 화학적 조성 및 독성, (iv) 토지의 이전 용도, (v) 피해 지역 주민에게 이용 가능한 대안에 따라 달라진다.[74]

지뢰(또는 지뢰에 대한 공포)와 관련된 가장 큰 환경 문제는 필수 자원 접근 거부이다("접근"은 자원 사용 능력, "소유권"은 자원 사용 권리와 대조).[75] 지뢰 존재와 공포는 농업, 물 공급, 보존 조치 접근을 어렵게 한다.[74] 학교, 병원 등 중요 시설 재건과 개발이 지연되고, 인구가 도시로 이동하여 과밀화와 질병 확산 위험이 증가한다.[76]

접근 거부는 환경에 긍정적 영향을 줄 수도 있다. 지뢰 매설 지역이 "무인지대"가 되면 식물과 초목이 회복된다. 니카라과의 이전 경작지는 지뢰 매설 후 숲이 되살아났고, 포클랜드 제도의 펭귄들은 지뢰를 작동시킬 만큼 무겁지 않아 이익을 얻었다.[77] 그러나 이러한 이점은 동물, 나뭇가지 등이 지뢰를 폭발시키지 않는 한 지속된다. 장기간 방치는 특히 품질 낮은 토지에서 "생산성 손실을 초래하거나 악화시킬 수 있다".[74]

지뢰는 폭발이나 제거 작업 중 식물과 야생 동물을 없애 생물 다양성을 위협한다. 멸종 위기 종을 멸종으로 몰아넣을 수 있고, 밀렵꾼들이 멸종 위기 종을 표적으로 삼는 데 사용되기도 한다. 난민들은 먹을 것을 구하기 위해 동물을 사냥하고, 숙소를 만들면서 서식지를 파괴한다.[74]

지뢰 폭발 파편이나 나무껍질, 뿌리 마찰은 나무를 썩게 하는 균류 침입 통로를 제공하여 나무의 점진적 죽음을 초래한다. 지뢰로 농사를 지을 수 없게 되면 주민들은 숲에 의존하게 되어 생물 다양성 손실을 심화시킨다.[74]

폭발하거나 붕괴된 광산 근처 토양은 중금속으로 오염되는 경향이 있다. 폭발물에서 생성된 유기 및 무기 물질은 "소량이라도 장기간 지속되고, 수용성이며, 독성이 강한" 경우가 많다.[74] 이러한 물질은 "토양, 수계, 미생물 및 식물에 직접 또는 간접적으로, 음용수, 식품 또는 호흡을 통해 유입될 수 있다."[74]

독성 화합물은 수계로 유입되어 육상 동물, 어류, 식물에 생물축적될 수 있다. 이러한 물질은 "신경 독으로 작용하여 성장을 방해하고", 치명적인 영향을 미칠 수 있다.[74]

일본의 ODA는 지뢰 제거를 추진하는 NGO에 ‘일본 NGO 지원 무상’으로 자금 협력을 하고 있다.

난민을 돕는 회가 실시하는 지뢰 회피 교육, 피해자 의족 제작 지원 등 일본 NGO의 대인 지뢰 제거 지원 활동도 활발하다. 지뢰로 인해 의족 수요가 급증하여, 의족 등을 무료로 배포하는 자원봉사자도 많다.

2001년 사카모토 류이치는 N.M.L.(NO MORE LANDMINE) 유닛을 결성, 지뢰 척결 자선곡 “ZERO LANDMINE”을 발매했다. CD 수익은 지뢰 제거 활동 지원에 사용되었다.

6. 2. 국제 협약

1996년 유엔과 국제 적십자 위원회는 전 세계 60여 개 국가에 약 1억 1천만 개의 지뢰가 있다고 발표했다. 지뢰는 비인도적 무기로 분류되어 대인지뢰 반대 운동이 확산되었고, 제네바에서 비인도적 무기금지 및 제한조약 회의를 통해 23개국이 지뢰를 사용하지 말자는 결의를 했다. 그러나 여전히 많은 수의 지뢰가 사용되고 있으며, 한반도 군사분계선을 중심으로 양측이 모두 엄청난 수의 지뢰를 매설하고 있는 것으로 알려져 있다.지뢰는 군인과 민간인 모두에게 피해를 주는 무차별적인 무기이기 때문에 논란이 되고 있다. 분쟁이 끝난 후에도 위험하게 남아 수십 년 동안 민간인을 사상하고 토지를 통행 불가능하게 만든다. 많은 세력이 지뢰밭의 정확한 위치에 대한 기록을 남기지 않아 제거 작업이 매우 느리게 진행된다. 지뢰 금지 국제 캠페인은 지뢰 사용을 금지하기 위해 캠페인을 벌였고, 1997년 오타와 조약으로 이어졌다.

이 조약은 1999년 3월 1일에 발효되었다. 지뢰 금지 국제 캠페인과 협력하는 캐나다, 노르웨이, 남아프리카 공화국 및 모잠비크 정부의 주도로 이루어졌다. 이 캠페인과 그 지도자인 조디 윌리엄스는 1997년 노벨 평화상을 수상했다.

오타와 조약은 대전차 지뢰, 집속탄, 클레이모어식 지뢰는 포함하지 않으며, 대인지뢰에 초점을 맞추고 있다. 대인지뢰는 장기간 인간과 동물에게 가장 큰 위험을 초래하기 때문이다. 조약 서명국은 대인지뢰를 사용, 생산, 비축 또는 거래하지 않을 것에 동의한다. 2016년 초에는 162개국이 조약에 가입했다. 그러나 중화인민공화국, 러시아 연방, 미국을 포함한 36개국은 이 협약의 당사국이 아니다.[67] 미국은 한국 비무장지대에 대한 예외 조항이 없기 때문에 서명하지 않았다.

조약에는 훈련 또는 대응책 개발에 지뢰를 보유할 수 있도록 허용하는 제3조가 있으며, 64개국이 이 옵션을 선택했다.

전면적인 금지의 대안으로 10개국은 일반적인 무기 협약(CCW) 의정서 II의 1996년 개정 규정을 따른다. 이들 국가는 중국, 핀란드, 인도, 이스라엘, 모로코, 파키스탄, 대한민국, 미국이다. 스리랑카는 2016년에 오타와 조약에 가입할 것이라고 발표했다.[68]

집속탄의 소형탄과 불발탄은 분쟁이 끝난 후에도 지뢰 역할을 할 수 있다. 집속탄 협약(CCM)은 집속탄의 사용, 배포 또는 제조를 금지하는 국제 조약이다. CCM은 2010년에 발효되었으며 100개국 이상이 비준했다.

일본의 ODA는 지뢰 제거를 추진하는 NGO에 자금을 지원하고 있다. 일본의 주요 지뢰 제거 지원 NGO는 다음과 같다.

- 인도적 목적의 지뢰 제거 지원의 회(JAHDS): 1998년 설립. 캄보디아와 태국에서 지뢰 제거 프로젝트를 실시(2006년 활동 종료).

- 일본 지뢰 처리를 지원하는 회(JMAS): 2002년 자위대 OB를 중심으로 설립된 NGO로, 캄보디아에서 지뢰·불발탄 처리 활동을 했다.

- 일본 분쟁 예방 센터(JCCP) “인도적 지뢰 제거 프로젝트”: 전 육상자위관 다쓰미 류고(辰巳竜悟)가 중심이 되어 2004년 1월 스리랑카에서 시작했다.

- NPO 법인 국제 지뢰 처리·지역 부흥 지원의 회(imccd): 일본 PKO 활동 제1진으로 캄보디아에 파견된 전 육상 자위관 고야마 료지가 설립한 단체.

난민을 돕는 회가 실시하는 지뢰 회피 교육이나 피해자의 의족 제작 지원 등, 일본 NGO에 의한 대인 지뢰 제거를 후방에서 지원하는 활동도 활발히 이루어지고 있다. 지뢰로 인해 의족의 수요가 급증하고 있으며, 의족 등을 무료로 배포하는 자원봉사자도 많이 존재한다.

2001년, 사카모토 류이치가 중심이 되어 N.M.L.(NO MORE LANDMINE)이라는 유닛을 결성, 지뢰 척결의 자선곡 “ZERO LANDMINE”을 발매했다. 이 CD의 수익은 지뢰 제거 활동을 지원하는 데 사용되었다.

일본은 1998년 9월 30일에 오타와 조약을 수락하여 당사국이 되었으며, 「대인지뢰의 제조 금지 및 소지 규제 등에 관한 법률」을 제정하여 2003년 2월 8일에 훈련용 등을 제외한 모든 지뢰의 폐기 작업을 완료했다. 이 의식에는 당시 총리였던 고이즈미 준이치로도 참석했다.

하지만, 자위대를 비롯하여 새로운 방어 방법이 모색되고 있으며, 항공자위대 등이 보유하고 있는 클러스터 폭탄이나 새롭게 개발한 대인장애시스템을 대인지뢰의 대체물로 삼고자 하지만, 이것도 매우 제한적인 보완책에 불과하다. 또한, 클러스터 폭탄을 폐기하는 움직임도 진행되고 있어 대체 수단의 필요성이 더욱 높아지고 있다.

미국, 중국, 러시아 등 대량 배치/수출국이 오타와 조약에 비준하지 않은 현실에서는 이 조약은 상징적이고 제한적인 의미밖에 가지지 못한다. 오히려 선진국의 제거 조치가 취해진 대인지뢰가 폐기되고, 분쟁국이 요구하는 저렴한 지뢰가 방치되어 피해가 확대되는 역설적인 상황을 초래하고 있다.

6. 3. 오타와 협약

지뢰는 배치된 분쟁이 끝난 후에도 위험하게 남아 수십 년 동안 민간인을 사상시키고 토지를 통행 불가능하게 만들기 때문에 무차별적인 무기로서 논란이 되고 있다. 많은 세력이 지뢰밭의 정확한 위치에 대한 기록을 남기지 않아 제거 작업이 매우 느리게 진행되며, 이는 재정착, 농업, 관광을 방해하여 개발도상국에 심각한 어려움을 야기한다. 지뢰 금지 국제 캠페인은 지뢰 사용 금지 캠페인을 성공적으로 벌여 1997년 대인지뢰의 사용, 비축, 생산 및 이전 금지와 그 파괴에 관한 협약(오타와 조약)으로 이어졌다.

1999년 3월 1일에 발효된 이 조약은 1992년에 시작된 지뢰 금지 국제 캠페인과 캐나다, 노르웨이, 남아프리카 공화국, 모잠비크 정부의 주도로 이루어졌다. 이 캠페인과 지도자 조디 윌리엄스는 1997년 노벨 평화상을 수상했다.

오타와 조약은 대전차 지뢰, 집속탄, 명령 모드로 작동되는 클레이모어식 지뢰는 포함하지 않으며, 대인지뢰에 초점을 맞추고 있다. 대인지뢰는 몇 킬로그램의 움직임이나 압력으로 폭발하도록 설계되어 분쟁 후 인간과 동물에게 가장 큰 위험을 초래하기 때문이다. 반면 대전차 지뢰는 훨씬 더 큰 무게가 필요하다. 조약 체결 후 4년 이내에 기존 재고를 파괴해야 한다.

오타와 조약 서명국은 대인지뢰를 사용, 생산, 비축, 거래하지 않을 것에 동의한다. 1997년 122개국이 서명했고, 2016년 초 162개국이 가입했다. 중화인민공화국, 러시아 연방, 미국을 포함한 36개국은 수천만 개의 대인지뢰를 비축하고 있을 가능성이 있지만, 협약 당사국이 아니다.[67] 미국은 한국 비무장지대에 대한 예외 조항이 없어 서명하지 않았다.

조약에는 훈련 또는 대응책 개발에 지뢰를 보유할 수 있도록 허용하는 제3조가 있으며, 64개국이 이 옵션을 선택했다.

전면적인 금지의 대안으로 10개국은 일반적인 무기 협약(CCW) 의정서 II의 1996년 개정 규정을 따른다. 이들 국가는 중국, 핀란드, 인도, 이스라엘, 모로코, 파키스탄, 대한민국, 미국이다. 스리랑카는 2016년 오타와 조약에 가입할 것이라고 발표했다.[68]

집속탄의 소형탄과 불발탄은 분쟁 후에도 무차별적인 살상과 불구를 유발할 수 있어 지뢰 역할을 할 수 있다. 집속탄 협약(CCM)은 2010년에 발효되었으며, 집속탄의 사용, 배포, 제조를 금지하는 국제 조약으로 100개국 이상이 비준했다.

일본의 ODA는 지뢰 제거를 추진하는 NGO에 ‘일본 NGO 지원 무상’으로 자금을 지원하고 있다.

- 인도적 목적의 지뢰 제거 지원의 회(JAHDS): 1998년 설립. 캄보디아와 태국에서 지뢰 제거 프로젝트를 실시(2006년 활동 종료).

- 일본 지뢰 처리를 지원하는 회(JMAS): 2002년 자위대 OB를 중심으로 설립된 NGO로, 캄보디아에서 지뢰·불발탄 처리 활동을 했다.

- 일본 분쟁 예방 센터(JCCP) “인도적 지뢰 제거 프로젝트”: 2004년 1월 스리랑카에서 시작. 전 육상자위관 辰巳竜悟(다쓰미 류고)가 중심이 되어 외무성 NGO 지원 무상 자금 협력으로 활동 자금을 얻어, 실제 인도적 대인 지뢰 제거 작업을 일본 조직으로서 처음으로 단독 실시.

- NPO 법인 국제 지뢰 처리·지역 부흥 지원의 회(imccd): 일본 PKO 활동 제1진으로 캄보디아에 파견된 전 육상 자위관 고야마 료지가 설립. “일본 지뢰 처리를 지원하는 회(JMAS)”로부터 독립.

난민을 돕는 회가 실시하는 지뢰 회피 교육이나 피해자 의족 제작 지원 등, 일본 NGO에 의한 대인 지뢰 제거를 후방에서 지원하는 활동도 활발히 이루어지고 있다. 지뢰로 인해 의족 수요가 급증하면서 의족 등을 무료로 배포하는 자원봉사자도 많이 존재한다.

2001년 사카모토 류이치가 중심이 되어 N.M.L.(NO MORE LANDMINE)이라는 유닛을 결성, 지뢰 척결 자선곡 “ZERO LANDMINE”을 발매했다. 이 CD 수익은 지뢰 제거 활동 지원에 사용되었다.

일본은 1998년 9월 30일에 조약을 수락하여 당사국이 되었으며, 「대인지뢰의 제조 금지 및 소지 규제 등에 관한 법률」을 제정하여 2003년 2월 8일 훈련용 등을 제외한 모든 대인지뢰 폐기 작업을 완료했다. 당시 총리였던 고이즈미 준이치로도 이 의식에 참석했다.

하지만 외국 등의 침략 행위에 대해 일본의 긴 해안선을 대인지뢰 없이 어떻게 방어할 것인가에 대해서는 자위대를 비롯하여 새로운 방어 방법이 모색되고 있다. 항공자위대 등이 보유하고 있는 집속탄이나 새롭게 개발한 대인장애시스템을 대인지뢰 대체물로 삼고자 하지만, 이는 제한적인 보완책에 불과하여 방위력 공백이 우려된다. 집속탄 폐기 움직임도 진행되고 있어 대체 수단의 필요성이 더욱 높아지고 있다.

미국, 중국, 러시아 등 대량 배치/수출국이 비준하지 않은 현실에서 이 조약은 상징적이고 제한적인 의미밖에 가지지 못한다. 오히려 선진국의 제거 조치가 취해진 대인지뢰가 폐기되고, 분쟁국이 요구하는 저렴한 지뢰가 방치되어 피해가 확대되는 역설적인 상황을 초래하고 있다.

6. 4. 대한민국 상황

대한민국은 한국 전쟁 당시 군사분계선을 중심으로 남북 양측이 모두 엄청난 수의 지뢰를 매설한 것으로 알려져 있다.[26] 한국전쟁 당시 가파른 지형, 좁은 계곡, 울창한 숲, 부족한 도로 등의 환경은 전차의 효율성을 떨어뜨리고 지뢰에 취약하게 만들었다.[26]전쟁 초기, 도로 근처에 매설된 지뢰는 비교적 발견하기 쉬웠다. 이에 대한 해결책으로 미국은 도로 옆에 설치하여 발사선으로 작동하는 M24 지뢰를 개발했지만, 전쟁이 끝난 후에야 실전에 사용되었다.[26]

중국군은 대규모 보병 공격을 통해 큰 성과를 거두었는데, 울창한 숲은 기관총의 사거리를 제한했지만 대인 지뢰는 효과적이었다. 그러나 지뢰 매설 위치가 제대로 기록되거나 표시되지 않아 아군에게도 큰 피해를 입혔다. 또한, 중국군은 발사선 작동 지뢰를 압력 지뢰로 방어하지 않아, 이를 무력화하고 유엔군에 대항하여 재사용하기도 했다.[26]

미국은 더욱 강력한 지뢰를 개발하기 위해 강철구를 빠른 속도로 발사하는 방향성 파편 지뢰인 클레이모어와 압력 작동 지뢰인 M14("토 팝퍼")를 개발했지만, 이 역시 한국 전쟁에는 늦게 투입되었다.[26]

오타와 조약은 대인지뢰의 사용, 비축, 생산, 이전을 금지하고 있지만, 미국은 한국 비무장지대에 대한 예외 조항이 없어 조약에 서명하지 않았다.[67]

7. 지뢰 제조 지역

국제지뢰금지운동(ICBL)은 2004년 8월에 버마, 중화인민공화국, 쿠바, 인도, 이란, 이라크(2003년 침공 이후 생산이 중단된 것으로 보고는 있음), 네팔, 조선민주주의인민공화국, 파키스탄, 러시아 연방, 싱가포르, 베트남을 지뢰 제조 국가로 정의하였다.[116]

2017년 기준으로 ''대인지뢰 및 집속탄 모니터''는 인도, 미얀마, 파키스탄, 대한민국을 지뢰를 "활발하게 생산하고 있을 가능성이 높은" 4개국으로 확인했다. 중국, 쿠바, 이란, 북한, 러시아, 싱가포르, 베트남은 지뢰 생산권을 유보했지만, 실제로는 생산하지 않고 있을 가능성이 높았다.[71]

세계에는 많은 지뢰가 매설되어 있는 국가들이 있으며, 그 대부분은 반정부 세력이 관련되어 있다. 지뢰 오염 지역 상위 5개국은 다음과 같다.

8. 지뢰 제거

지뢰 제거는 매설된 지뢰를 찾아 안전하게 제거하는 과정이다. 지뢰 매설은 비교적 저렴하고 간단하지만, 제거는 비용이 많이 들고 위험하며 시간이 오래 걸린다. 특히 비정규전에서 임시변통으로 설치된 지뢰는 탐지가 더욱 어렵다.

많은 동물들이 지뢰를 탐지할 수 있는 강력한 후각을 가지고 있기 때문에 지뢰 제거에 활용되고 있다.[61] 쥐와 개와 같은 동물은 폭발물을 탐지하도록 훈련될 수 있다.[62]

정밀한 기계적 분해, 전자적 불안정화 및 운동적 트리거링 방법을 통해 작동하는 기존의 원격 제어 지뢰 제거 로봇 외에도 완전 자율적인 방법이 개발 중이다. 특히 이러한 자율적인 방법은 무인 지상 시스템 또는 최근에는 EMC Operations Termite와 같은 지하 시스템을 사용하여 시스템 본체를 따라 외향 압력 차이 또는 코르크스크류 메커니즘을 활용한다.

포클랜드 제도에서는 지뢰 매설이 펭귄에게 긍정적인 영향을 주기도 했다. 포클랜드 전쟁 당시 바다 근처에 매설된 지뢰밭은 펭귄들이 가장 좋아하는 장소가 되었는데, 펭귄의 무게는 지뢰를 폭발시키기에 충분하지 않아 인간의 간섭 없이 안전하게 번식할 수 있었기 때문이다. 이러한 특이한 보호구역은 생태 관광에 매우 인기 있고 수익성이 높아 지뢰 제거를 막으려는 노력이 있었지만,[64] 이 지역은 이후 지뢰 제거가 완료되었다.[65][66]

8. 1. 지뢰 탐지

thumb

금속 탐지기는 폴란드 장교 요제프 코사츠키(Józef Kosacki)가 발명한 후 지뢰 제거에 처음으로 사용되었다.[57] 그의 발명품인 폴란드산 지뢰 탐지기(Polish mine detector)는 연합군이 엘 알라메인 제2차 전투(Second Battle of El Alamein) 당시 독일군 지뢰밭을 제거하는 데 사용되었다.[58][59]

지뢰 매설 및 기폭은 비교적 저렴하고 간단하지만, 지뢰를 탐지하고 제거하는 과정은 일반적으로 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸리며 위험하다. 특히 비정규전의 경우 더욱 그렇다. 대인지뢰는 크기가 작고 금속 탐지기(metal detector)를 회피하기 위해 비금속 재료(minimum metal mine)로 거의 전적으로 만들어진 것이 많기 때문에 발견하기가 가장 어렵다.

지뢰밭 제거를 위한 가장 효과적인 기술은 여전히 수동 제거이지만, 동물과 로봇을 활용하는 혼합 기술이 개발되고 있다. 쥐와 개와 같은 동물은 폭발물을 탐지하도록 훈련될 수 있다.[61][62]

지리 위치 정보 기술을 사용하는 방법도 있다. 2008년 기준으로 뉴사우스웨일스 대학교와 오하이오 주립대학교의 공동 연구팀은 멀티센서 통합을 기반으로 하는 시스템을 개발 중이었다.[63] 또한 방위 산업체들은 무인 지뢰 제거 시스템 개발 경쟁을 점점 더 치열하게 벌이고 있다.

8. 2. 지뢰 제거 방법

요제프 코사츠키가 발명한 폴란드산 지뢰 탐지기는 엘 알라메인 제2차 전투에서 연합군이 독일군 지뢰밭을 제거하는 데 사용되었으며, 500대가 버나드 몽고메리 원수의 제8군에 배송되었다.[57][58][59]나치은 포로로 잡은 민간인들을 지뢰밭으로 몰아넣어 폭발물을 폭파시켰다. 로렌스 리스에 따르면, 1943년 벨라루스 동부 국경에서 쿠르트 폰 고트베르크는 "지뢰밭 제거 과정에서 약 2,000~3,000명의 지역 주민이 폭사했다"고 보고했다.[60]

지뢰 매설 및 기폭은 비교적 저렴하고 간단하지만, 지뢰를 탐지하고 제거하는 과정은 일반적으로 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸리며 위험하다. 특히 표시되지 않고 기록되지 않은 지역에 임시변통으로 지뢰가 사용된 비정규전의 경우 더욱 그렇다. 대인지뢰는 크기가 작고 금속 탐지기를 회피하기 위해 비금속 재료로 만들어진 것이 많아 발견하기 어렵다.

지뢰밭 제거를 위한 가장 효과적인 기술은 여전히 수동 제거이지만, 동물과 로봇을 활용하는 혼합 기술이 개발되고 있다. 쥐와 개와 같은 동물은 폭발물을 탐지하도록 훈련될 수 있다.[61][62]

다른 기술에는 지리 위치 정보 기술의 사용이 포함된다. 2008년 기준으로 뉴사우스웨일즈 대학교와 오하이오 주립대학교의 공동 연구팀은 멀티센서 통합을 기반으로 하는 시스템을 개발 중이었다.[63] 방위 산업체들은 무인 지뢰 제거 시스템 개발 경쟁을 벌이고 있으며, 원격 제어 지뢰 제거 로봇 외에도 완전 자율적인 방법이 개발되고 있다.

8. 3. 국제 협력

세계에는 많은 지뢰가 매설되어 있는 국가들이 있으며, 그 대부분은 반정부 세력이 관련되어 있다. 반면 태국의 경우에는 자국이 아닌 이웃 국가 캄보디아의 폴 포트 정권이 국경을 넘어 지뢰를 매설한 경우가 대부분이다.[109]지뢰 오염 지역 상위 5개국은 다음과 같다.

참조

[1]

웹사이트

Types of landmines

https://web.archive.[...]

2023-04-16

[2]

백과사전

Land mine

https://www.merriam-[...]

2019-03-19

[3]

OED

minefield

[4]

웹사이트

States parties to the convention

http://www.apmineban[...]

2019-03-19

[5]

웹사이트

Article 2: Definitions

https://ihl-database[...]

International Committee of the Red Cross

2019-05-30

[6]

웹사이트

Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices (Protocol II), Geneva, 10 October 1980.

http://hrlibrary.umn[...]

University of Minnesota

2019-05-30

[7]

학술지

Improvised Explosive Devices (IED): A Humanitarian Mine Action Perspective

http://commons.lib.j[...]

2017-01-01

[8]

서적

International Ammunition Technical Guidelines

https://www.un.org/d[...]

United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA)

2015-02-01

[9]

서적

International Mine Action Standards

https://www.mineacti[...]

United Nations Mine Action Service (UNMAS)

2018-11-01

[10]

서적

GICHD Guide to Mine Action

[11]

서적

GICHD Guide to Mine Action

[12]

서적

2008

[13]

서적

2008

[14]

서적

1987

[15]

서적

1987

[16]

서적

1987

[17]

서적

1987

[18]

서적

2008

[19]

학술지

The origins of military mines: part I

https://usace.conten[...]

1998-07-01

[20]

서적

1999

[21]

서적

1999

[22]

서적

2008

[23]

서적

1999

[24]

서적

2008

[25]

서적

2008

[26]

서적

2008

[27]

뉴스

Global death toll of landmines rises due to mines laid by militants

https://www.reuters.[...]

2019-11-27

[28]

웹사이트

Landmines in Iraq: Questions and Answers

https://www.hrw.org/[...]

2002-12-01

[29]

웹사이트

U.S. Military Did Not Use Landmines in Iraq War

https://www.armscont[...]

[30]

웹사이트

Backgrounder - Landmine Use in Afghanistan

https://www.hrw.org/[...]

2001-10-01

[31]

웹사이트

Afghanistan

https://www.unmas.or[...]

[32]

웹사이트

Ukrainian officials say retreating Russian forces left booby traps including explosives in car trunks, washing machines, and under dead bodies

https://www.business[...]

2022-04-14

[33]

웹사이트

Ukraine: Russia Uses Banned Antipersonnel Landmines

https://www.hrw.org/[...]

2022-03-29

[34]

보고서

A century of innovation: The army's chemical and biological defense program

U.S. Army Research, Development and Engineering Command History Office

2015-01-01

[35]

서적

Chemical Weaponry : a continuing challenge

Springer

1989-01-01

[36]

서적

The Role and Control of Weapons in the 1990s

Taylor & Francis

2003

[37]

웹사이트

OPCW confirms: All declared chemical weapons stockpiles verified as irreversibly destroyed

https://www.opcw.org[...]

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

2023-09-21

[38]

학술지

Nuclear History Note US Atomic Demolition Munitions 1954–1989

2008-04-01

[39]

뉴스

The horrifying purpose of Special Atomic Demolition Munition units: 'We all knew it was a one-way mission, a suicide mission'

https://www.armytime[...]

2019-06-09

[40]

뉴스

British army planned nuclear landmines

https://www.newscien[...]

2019-06-09

[41]

뉴스

The Ultimate Weapon of War: Nuclear Land Mines?

https://nationalinte[...]

2019-06-09

[42]

서적

US Army Field Manual 20–32 – Mine/Countermine Operations

http://www.enlistmen[...]

Department of the Army

2019-06-15

[43]

뉴스

Special forces bomb disposal expert rates 10 bomb disposal scenes in movies and TV

https://www.insider.[...]

Insider

2020-11-11

[44]

뉴스

MS3 Anti-personnel blast booby trap device

https://nolandmines.[...]

Humanitarian Mine Action

2021

[45]

잡지

U.S. Bets on Land Mine Technology

https://www.wired.co[...]

2004-04-04

[46]

학술지

Injury profile suffered by targets of antipersonnel improvised explosive devices: prospective cohort study

2017

[47]

뉴스

Landmines in Myanmar: Politically explosive

https://www.economis[...]

2019-03-19

[48]

뉴스

'I just want my legs back': Myanmar landmine casualties soar

https://apnews.com/a[...]

2023-10-27

[49]

뉴스

Ukraine is now the most mined country. It will take decades to make safe.

https://www.washingt[...]

2023-10-27

[50]

서적

Surviving the Ride: A pictorial history of South African Manufactured Mine-Protected vehicles

30 Degrees South

2014-11-01

[51]

웹사이트

Namibia

http://archives.the-[...]

2019-03-19

[52]

웹사이트

New landmine emergency threatens communities in Iraq and Syria

http://reliefweb.int[...]

2019-03-19

[53]

뉴스

Islamic State is losing land but leaving mines behind

https://www.economis[...]

2019-03-19

[54]

웹사이트

The treacherous battle to free Iraq of landmines

http://www.aljazeera[...]

Al Jazeera

2019-03-19

[55]

웹사이트

Yemen: Houthi-Saleh Forces Using Landmines

https://www.hrw.org/[...]

Human Rights Watch

2019-03-19

[56]

웹사이트

House of Commons Hansard Written Answers for 25 Oct 1999 (pt 12)

https://publications[...]

2019-01-22

[57]

서적

The history of landmines

Leo Cooper

1998

[58]

서적

The Polish Contribution to The Ultimate Allied Victory in The Second World War

T. Modelski

1986

[59]

서적

The Polish contribution to the ultimate Allied victory in the Second World War

T. Modelski

1986

[60]

서적

War of the Century

BBC Books

1999

[61]

웹사이트

APOPO Landmine Removal Rats

http://www.apopo.org[...]

[62]

뉴스

Bees, Giant African Rats Used to Sniff Landmines

https://news.nationa[...]

National Geographic News

2004-02-10

[63]

웹사이트

Detecting Land Mines: New Technology

https://web.archive.[...]

Asian Surveying and Mapping

2009-02-14

[64]

뉴스

Penguins Find Peace in Falklands War Minefields

https://www.enn.com/[...]

2005-09-28

[65]

뉴스

The Falklands penguins that would not explode

https://www.bbc.com/[...]

2017-05-07

[66]

뉴스

Falkland islanders celebrate being landmine free - after nearly 40 years

https://www.bbc.com/[...]

2020-11-14

[67]

웹사이트

Ensuring universal adherence

http://www.apmineban[...]

2019-03-19

[68]

웹사이트

Anti-Personnel Mine Ban Convention

http://www.apmineban[...]

[69]

기타

Landmines: a Deadly Legacy

[70]

보고서

Exposing the source: U.S. Companies and the Production of Antipersonnel Mines

https://www.hrw.org/[...]

2019-06-04

[71]

웹사이트

How many countries produce mines or cluster munitions?

http://www.the-monit[...]

International Campaign to Ban Landmines and Cluster Munition Coalition

2019-06-04

[72]

논문

Environment and health: 5. Impact of war

2000-10-31

[73]

보고서

Landmine Monitor 2018

http://www.the-monit[...]

International Campaign to Ban Landmines and Cluster Munition Coalition

2018-11-20

[74]

논문

The contribution of landmines to land degradation

2006-08-07

[75]

논문

A Theory of Access

2003-10-22

[76]

논문

Environmental Health Consequences of Land Mines

2000-07-19

[77]

뉴스

The penguins that would not explode

https://www.bbc.co.u[...]

2017-05-07

[78]

웹사이트

CMC - 地雷の恐ろしさ - 「悪魔の兵器」地雷

http://cmc-net.jp/ht[...]

2022-09-18

[79]

웹사이트

Demining United Nations

https://web.archive.[...]

2017-09-03

[80]

서적

対人地雷 味方か?敵か?

自由国民社

1997-12-25

[81]

웹사이트

子どもたちを死へと誘う「悪魔のおもちゃ」 ユニセフ、地雷の製造中止を訴える

https://www.unicef.o[...]

日本ユニセフ協会

2004-12-02

[82]

웹사이트

対人地雷除去機の開発

http://www.hitachi.c[...]

日立製作所

[83]

간행물

「対人地雷探知除去の研究開発の総括をして」

http://www.jistec.or[...]

社団法人 科学技術国際交流センター

2010-08-22

[84]

웹사이트

Meerkat Mine Detection Vehicle (MDV)

http://www.olive-dra[...]

[85]

웹사이트

Husky Metal Detecting and Marking Vehicle

http://www.olive-dra[...]

[86]

Youtube

Husky(動画)

http://www.youtube.c[...]

[87]

웹사이트

「地雷廃絶への挑戦」-アンゴラの地雷原に挑む-

http://www.film.hita[...]

Film.hitachi.jp

[88]

웹사이트

「地雷廃絶への挑戦」(前編)-大地に実りを、子供たちに笑顔を-

http://www.film.hita[...]

Film.hitachi.jp

[89]

뉴스

These heroic rats detect land mines. Now they might help save an endangered anteater

https://www.washingt[...]

2017-12-21

[90]

뉴스

地雷を見つけるネズミに金メダル 救命活動に貢献のお手柄

https://www.bbc.com/[...]

BBC

[91]

웹사이트

トランプ氏、対人地雷の規制緩和を表明 オバマ政権の方針覆す

https://www.afpbb.co[...]

2020-02-01

[92]

논문

Landmines in War and Peace: From Their Origin to Present Day

https://commons.lib.[...]

[93]

논문

Landmines in War and Peace: From Their Origin to Present Day

https://commons.lib.[...]

[94]

서적

Science and civilisation in China

https://www.worldcat[...]

Cambridge University Press

[95]

기타

[96]

서적

Engineer: The professional bulletin for Army engineers

https://usace.conten[...]

U.S. Army Engineer School

[97]

논문

HISTORICAL USES OF ANTIPERSONNEL LANDMINES: IMPACT ON LAND FORCE OPERATIONS

https://web.archive.[...]

DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENCE CANADA

[98]

웹사이트

デンマークで地雷撤去を強いられた元ナチス・ドイツ少年兵の実話『ヒトラーの忘れもの』

http://www.webdice.j[...]

[99]

웹사이트

ベトナム、国際社会とともに地雷の被害を克服

https://vovworld.vn/[...]

2021-04-08

[100]

웹사이트

不発弾地帯… 戦乱続いたイラク、負の遺産

https://www.afpbb.co[...]

[101]

뉴스

Global death toll of landmines rises due to mines laid by militants

https://www.reuters.[...]

2019-11-27

[102]

웹사이트

Landmines in Iraq: Questions and Answers (Human Rights Watch background Document, December 2002)

https://www.hrw.org/[...]

[103]

서적

Chemical Weaponry : a Continuing Challenge.

https://www.worldcat[...]

Palgrave Macmillan Limited

1989

[104]

서적

The role and control of weapons in the 1990's

https://www.worldcat[...]

Routledge

1992

[105]

웹사이트

OPCW by the Numbers

https://www.opcw.org[...]

[106]

논문

Nuclear History Note US Atomic Demolition Munitions 1954–1989

http://www.tandfonli[...]

2008-04

[107]

웹사이트

The horrifying purpose of Special Atomic Demolition Munition units: ‘We all knew it was a one-way mission, a suicide mission’

https://www.armytime[...]

2019-01-14

[108]

웹사이트

British army planned nuclear landmines

https://www.newscien[...]

2022-09-19

[109]

웹사이트

Landmine Monitor

http://www.the-monit[...]

[110]

웹사이트

http://www.latzinato[...]

2020-12

[111]

웹사이트

http://gamedic.jpn.o[...]

2020-12

[112]

뉴스

旧軍の改造地雷 家屋も80戸損傷

朝日新聞

1974-03-03

[113]

웹사이트

https://www.takarato[...]

[114]

뉴스

지뢰 제거하라고 했더니 옮겨 놓은 軍"…부실 제거 '논란'

https://news.naver.c[...]

연합신문

2017-04-20

[115]

웹사이트

ICBL landmine report 2004, South Korea

http://www.icbl.org/[...]

[116]

웹사이트

Landmine and Cluster Munition Monitor

http://www.icbl.org/[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com