서예

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

서예는 붓으로 글씨를 쓰는 예술로, 미술의 역사학적 부분으로 간주되며, 중국과 일본 서예사가 주요 연구 분야이다. 서예는 필적을 통해 역사적 정보를 제공하며, 서론(書論)을 통해 이론적 기반을 다져왔다. 한국 서예는 고구려, 백제, 신라 시대에는 기록이 미비하나, 고려 시대에는 구양순의 서체가 주류를 이루었고, 조선 시대에는 안진경체를 거쳐 조맹부의 서체가 유행했다. 조선 후기에는 김정희의 추사체가 등장했으나, 한글 서체는 궁체로 정형화되었다. 구한말에는 청나라의 영향을 받아 고증학적 서풍이 유행했으며, 일제강점기를 거쳐 현대에는 디자인 서예 등 다양한 형태로 발전했다. 서예는 미의식과 정신 수련을 중요시하며, 다양한 기법과 용구를 사용한다. 학습 방법으로는 임서가 있으며, 현대에는 교육과 단체를 통해 서예를 보급하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 서예 - 예서

예서는 중국 서체의 한 종류로, 전서에서 파생되어 한나라 시대에 주요 서체로 사용되었으며, 획이 가로로 길고 파책을 특징으로 하며, 서예 분야에서 꾸준히 계승되어 현대에는 다양한 분야에 활용된다. - 서예 - 병풍

병풍은 동아시아에서 유래하여 장식, 칸막이, 바람막이 등으로 사용되며, 그림으로 장식되어 예술 작품으로도 여겨지고, 한국, 일본 등 각국에서 고유한 형태로 발전하여 현재까지도 다양한 문화 행사에 활용된다. - 동아시아의 문화 - 한자

한자는 3,000년 이상 사용된 동아시아의 표의 문자로, 갑골문에서 기원하여 다양한 서체로 발전했으며, 한자 문화권에서 각 지역의 언어와 문화에 영향을 미쳤다. - 동아시아의 문화 - 한문

한문은 고대 중국어 문법에 기반한 문어체로, 동아시아 각국에서 현지화되었으며, 한자의 특성상 해석이 다양할 수 있고, 외교 및 문화 교류를 통해 수용되어, 현대에는 학술 연구, 고전 문학 등에서 사용되며 동아시아 문화와 역사를 이해하는 데 중요한 역할을 한다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류3 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류3 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다.

2. 역사

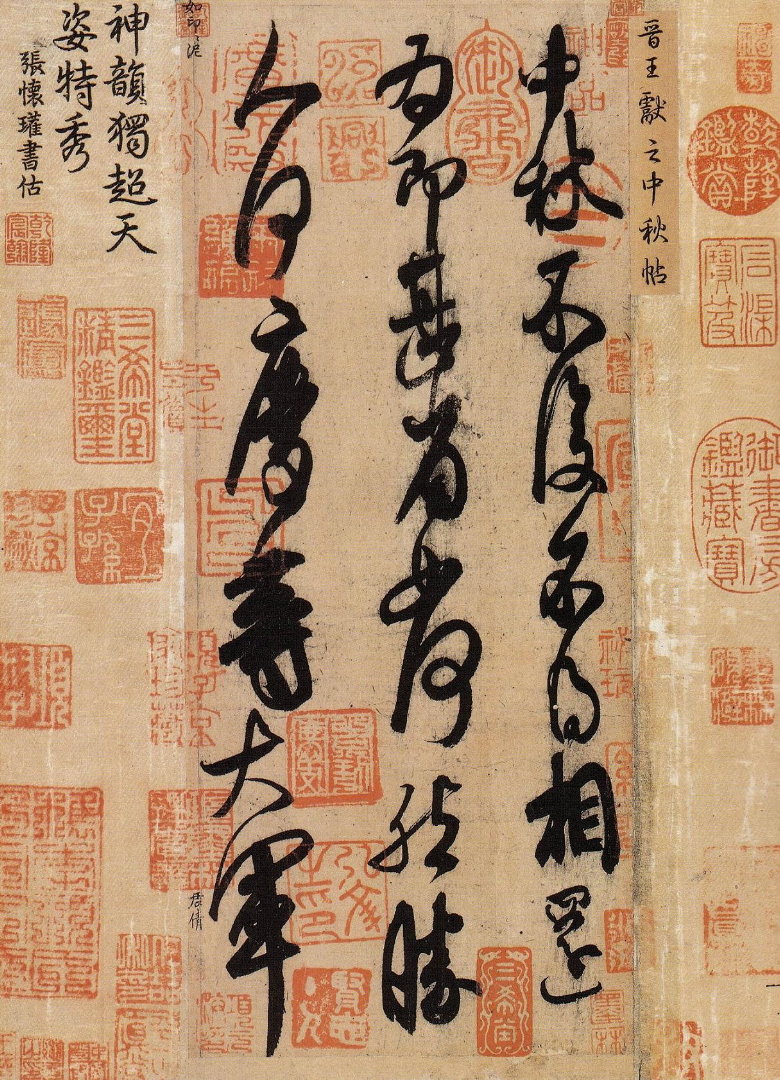

서예사는 미술에 관한 역사학의 일부이며, 본원인 중국 서예사와 방계인 일본 서예사의 두 가지로 크게 나눌 수 있다. 이 서예사에서 현존하는 필적이 가장 중요한 자료로 활용되며, 이 필적에서 가장 중요한 점은 언제, 누가, 어떤 목적으로 썼는가 하는 것이다[2][3]。

2. 1. 한국 서예의 역사

(내용 없음)2. 1. 1. 고려의 서예

고려시대의 서예는 신라 시대와 마찬가지로 구양순의 서체, 이른바 '구법'이 주류를 이루었다. 이는 각이 살아 있으면서도 단정하고 힘찬 특징을 지닌 서체로, 주로 비문이나 사경에 사용되었다. 한편, 판각 분야에서는 이러한 서체가 변화를 거쳐 대장경에서 볼 수 있는 독특한 '고려체'를 형성하기도 했다. 고려 말기의 사경 중에는 당 사경체의 영향이 남아 있는 경우도 있었으며, 이후 조선 시대 서체의 바탕이 되는 원의 조맹부체 역시 이 시기에 유입되었다.[20]2. 1. 2. 조선의 서체

조선 시대의 서체는 안진경체가 주류였던 고려와는 달리, 원나라 말기 조맹부의 서체에서 시작하여 그 영향을 받았다. 조맹부의 세련되면서도 각지지 않은 서체는 명나라 초기 문인 학자들 사이에서 유행하여 이른바 한림원체(翰林院體)라 불렸고, 판본(板本)에도 널리 사용되었다.이러한 흐름은 조선에도 영향을 미쳤다. 세종 때 간행된 훈민정음, 삼강행실도 등의 서적에서는 명나라 초기 서체와 사경(寫經)에서 느껴지는 힘 있는 필치를 엿볼 수 있다. 조선 초기를 대표하는 서예가는 안평대군이다. 그는 조맹부의 서풍(조법, 趙法)을 깊이 이해하여 부드러우면서도 아름답고(軟美) 넉넉한 품격을 보여주었으며, 당시 그를 따를 이가 없다는 평가를 받으며 조정에서 높이 인정받아 전국적으로 그의 서체가 유행하게 되었다.

하지만 시간이 흐르면서 중국과의 교류가 줄어들고 새로운 자극과 모범이 될 만한 서법(範本)이 유입되지 않자, 조선의 서체는 점차 외형적인 균형미만을 추구하는 정형화된 모습으로 변해갔다. 중종 때에는 김구(金絿)가 종요(鍾繇)와 왕희지(王羲之)의 서체를 배워 인수체(仁壽體)라는 독자적인 서체를 만들었으며, 명종 때의 양사언(楊士彦)은 큰 글씨(大字)와 초서(草書)에 뛰어났다. 선조 때의 한호(韓濩)는 진(晉)나라 시대 서체의 대가로 인정받았고, 이광사(李匡師) 역시 뛰어난 서예가였으나, 이들의 서체는 대체로 깔끔하고 매끄러운 전형적인 조선 서체의 틀을 크게 벗어나지는 못했다는 평가도 있다.

19세기에 이르러 김정희(金正喜)가 독창적인 추사체(秋史體)를 선보이며 서예계에 큰 혁신을 일으켰다. 그러나 아쉽게도 추사체는 더 발전하거나 후대에 계승되지 못하고 김정희 개인의 업적으로 남게 되었다.

한편, 한글 서체로는 궁체(宮體)가 발달했다. 궁체는 주로 궁중 여성들이 사용하던 서체로, 의례적인 용도로 쓰이던 정자체 스타일의 등서체(謄書體)와 편지 등에 사용된 아름답고 흘림이 있는 서간체(書翰體)로 나뉜다. 궁체는 조형적인 아름다움을 지녔지만, 글씨 자체의 힘찬 골격(骨)을 갖추기보다는 단정한 아름다움에 치중하여 역시 조선시대 서체의 전형적인 특징을 보여준다.[21]

2. 1. 3. 구한말의 서예

대한제국 시기, 즉 구한말의 서예는 청나라의 영향력이 커지고 교류가 빈번해지면서 중국에서 유행하던 고증학이나 금석학에 기반한 서풍(書風)을 받아들여 주류를 이루었다. 동시에 이전 시대부터 내려오던 전통적인 서체를 이어가는 경향도 함께 나타났다.[23]청나라에서 유행하던 서풍을 따르려는 경향은 옹동화나 오대징과 같은 청나라 인물들이 한국을 방문하면서 더욱 뚜렷해졌다. 이전 시기 김정희를 중심으로 받아들여졌던 옹방강, 성친왕(成親王), 철보(鐵保), 하소기(何紹基) 등의 서풍이 계속 영향을 미쳤다. 또한 동기창, 미불, 소식 등 송·명 시대 서풍과 함께 구양순, 안진경 등 당 시대 서풍을 배우려는 경향도 나타났다. 특히 안진경의 서체, 즉 안법(顔法)의 유행은 이전 시대에는 보기 어려웠던 현상으로, 이는 모두 청나라의 영향 아래 형성된 구한말 서예의 한 특징이다.[24]

한편, 전통적인 서풍을 이어가는 흐름은 주로 지방을 중심으로 나타났다. 당시 사색당쟁의 영향은 서체 선호에도 영향을 미쳤는데, 노론을 중심으로 한 일부 서예가들은 추사체와 청나라의 새로운 서풍에 관심을 보였다. 반면 소론 측에서는 주로 신위의 서체를 높이 평가했다. 신위가 시서화 삼절(三絶)로 송나라의 소식과 통한다 하여 소식의 서체인 소체(蘇體)를 숭상하기까지 하였으며 이러한 현상은 후대에도 여세를 미쳤다.[25]

2. 2. 중국 서예의 역사

서예사는 미술에 관한 역사학의 일부이며, 본원인 중국 서예사와 방계인 일본 서예사의 두 가지로 크게 나눌 수 있다. 이 서예사에서 현존하는 필적이 가장 중요한 자료로 활용되며, 이 필적에서 가장 중요한 점은 언제, 누가, 어떤 목적으로 썼는가 하는 것이다.[2][3]

2. 2. 1. 서체의 변천

청나라 시대에 들어서면서 진첩(진나라 시대의 법첩)이나 당비(당나라 시대의 비석) 연구가 활발해졌다. 건륭·가경 시대에는 교묘한 구조와 풍부한 정신을 갖춘 고전주의가 성립되었는데, 이를 첩학(帖學)의 개화라고 한다. 유용, 양동서(梁同書), 왕문치(王文治), 성친왕 등은 법첩을 모범으로 삼은 첩학파(帖學派) 인물들이다.한편, 금석학 연구가 발전하면서 기존의 첩학처럼 여러 번 다시 새긴 법첩보다는 원본에 가까운 비(碑)의 탁본을 연구해야 한다는 비학(碑學)이 등장했다. 등석여, 이병수(伊秉綏), 진홍수(陳鴻壽), 오양지(吳讓之), 조지겸 등이 비학파에 속하며, 이들은 진·한 시대의 고비(古碑)를 연구하여 전서와 예서 분야에서 새로운 성과를 이루었다.

첩학파는 주로 행서와 초서를, 비학파는 주로 전서, 예서, 해서를 중심으로 표현 활동을 했다.[22]

2. 2. 2. 시대별 발전

청나라 시대에 들어서면서 진(晋)나라의 법첩이나 당(唐)나라의 비석을 연구하는 경향이 활발해졌다. 특히 건륭(乾隆)과 가경(嘉慶) 연간에는 기교적인 구성과 풍부한 정신을 담은 고전주의 서풍이 자리를 잡았다. 이는 이른바 첩학(帖學)의 발전으로 이어졌는데, 유용(劉鏞), 양동서(梁同書), 왕문치(王文治), 성친왕 등이 법첩을 모범으로 삼은 대표적인 첩학파(帖學派) 서예가들이다. 이들은 주로 행서(行書)와 초서(草書)에서 두각을 나타냈다.[22]한편, 금석학(金石學) 연구가 진전되면서 기존의 첩학처럼 여러 차례 다시 새긴 법첩보다는 원본에 더 가까운 비석의 탁본을 직접 배우려는 움직임이 일어났다. 이것이 비학(碑學)의 시작이다. 등석여(鄧石如), 이병수(伊秉綏), 진홍수(陳鴻壽), 오양지(吳讓之), 조지겸(趙之謙) 등이 대표적인 비학파(碑學派) 서예가로 꼽힌다. 이들은 진(秦)나라와 한(漢)나라 시대의 오래된 비석을 연구하여 전서(篆書)와 예서(隸書) 분야에서 새로운 경지를 개척했으며, 해서(楷書)에서도 중요한 성과를 거두었다. 비학파는 이러한 고대 비문을 통해 서예 학습의 새로운 방법을 제시하고자 했다.[22]

2. 3. 일본 서예의 역사

서예사는 미술에 관한 역사학의 일부이며, 본원인 중국 서예사와 방계인 일본 서예사의 두 가지로 크게 나눌 수 있다. 이 서예사에서 현존하는 필적이 가장 중요한 자료로 활용되며, 이 필적에서 가장 중요한 점은 언제, 누가, 어떤 목적으로 썼는가 하는 것이다[2][3]。2. 3. 1. 시대별 발전

서예에 관한 이론을 서론(書論)이라 하며, 그 저작물을 '''서론서'''라고도 부른다. 서예의 오랜 역사 속에서 글씨 쓰기가 조형 예술로 발전하면서, 중국과 일본에서는 서예 이론이 체계화되었다.중국의 서론은 주로 문자나 서체의 기원, 서법, 서품(書品) 등을 다루었으며, 초기 서론부터 서예의 본질적 가치를 논했다. 현존하는 가장 오래된 중국 서론은 후한 시대 조일이 쓴 『비초서』이다.

반면, 일본의 서론은 서식이나 고실(有職故実)을 중시했으며, 특히 중세와 근세에는 가문의 격식이나 서풍(書風)을 전하는 데 가치를 두었다[4][5][6]。 일본에서 가장 오래된 서론으로는 당양(唐様)에서는 구카이의 『변조발휘성령집』(제자 신제가 편집)이 있고, 화양(和様)에서는 헤이안 시대 후기(1177년 이전) 후지와라노 이레유키의 『야학정훈초』가 있다. 비슷한 시기인 1177년경에는 후지와라노 노리나가의 구전을 후지와라노 이에쓰네가 기록한 서도 비전서 『재엽초』도 나타났다[7]。

3. 서예의 미의식과 정신

서예는 단순히 문자를 쓰는 기술을 넘어, 문자를 통해 미의식을 표현하고 정신을 수양하는 예술 활동이다. 표의문자인 한자의 경우, 기록을 목적으로 하는 '문자'와 아름다움을 추구하는 '글씨(서)'로 구분될 수 있으며, 서예는 후자에 속한다. 서예는 글씨의 형태미뿐만 아니라, 쓰는 사람의 인격과 정신세계를 반영하는 '선의 예술'이자 정신 수련의 과정으로 여겨져 왔다. 이는 동양의 전통적인 예술관과 깊은 관련이 있다.

3. 1. 서예의 미의식

서예가가 쓴 글씨는 때로 다른 사람에게는 읽기 어려운 자의적인 형태로 보일 수 있지만, 서예가 본인에게는 문자를 통해 미의식을 표현하는 서사이다. 서예의 조형 요소인 형태와 선질(線質)은 분리된 것이 아니라 표현 과정에서 깊이 연관된다. 글자의 형태는 서체(書體)나 서풍(書風)에 따라 어느 정도 제약을 받지만, 선질은 서예가의 주관을 비교적 자유롭게 드러낼 수 있다. 이런 점에서 서예는 선의 예술이라고 할 수 있다.서예의 선은 회화의 선처럼 특정 물체의 형상을 그리는 윤곽선이 아니라, 그 자체로 의미를 가지는 비구상적인 선이다. 물론 쓰인 선을 통해 문자의 형태가 나타나지만, 그것이 서예 선(書線)의 본질은 아니다. 서예의 선은 단순히 기호로서 읽히는 형태의 선이 아니라, 내용을 담고 아름다움을 표현하며 인간의 생명력이 느껴지는 선이다. 이는 구체적인 형상을 떠나 붓의 압력과 속도를 통해 표현되는, 서예가를 상징하는 선이며, 대상과의 연관성보다는 인간성과 깊은 관련을 맺는다. 예로부터 서예를 '심화(心畵)', 즉 마음을 나타내는 그림이라고 부른 것은 이러한 독특한 선질 표현이 서예의 기초를 이루기 때문이다. 따라서 선질은 서예의 형태미 이상으로 그 본질을 형성한다.

일본에서는 예로부터 "읽고 쓰고 셈하기" 교육의 일환으로 데라코야 등에서 서예를 가르쳐 왔다. 이러한 전통 아래[18], 현재도 많은 서도 교실이나 습자 교실이 존재한다[19]. 지도자의 고령화 경향이 있었으나, 최근에는 다케다 소운과 같이 젊은 서예가들이 텔레비전 프로그램이나 젊은 층 대상 잡지에 등장하는 등 변화의 모습도 보인다.

또한, 컴퓨터 기술의 발달로 서예 작품을 가공하는 것이 용이해지면서 디자인 서예라는 새로운 장르가 자리를 잡았다. 넓은 의미에서 디지털 서예, 글자 이미지(지가조), 아트 서예, 상업 서예 등으로도 불린다. 이는 서예 작품을 컴퓨터 처리 등을 통해 생활 잡화, 인테리어 소품, 간판 등 다양한 매체에 디자인으로 활용하는 것으로, 서예와 관련된 새로운 표현 방식이자 직업 분야로 주목받고 있다.

3. 2. 서예의 근본정신

표의문자인 한자를 문자와 글씨로 구별할 때, 문자는 언어의 부호로서 사건 기록이 목적이라면, 서(書)는 문자를 아름답게 표현하는 글씨, 즉 미적 활동에 속한다. 그러나 서예는 문자와 붓을 떠나 존재할 수 없다. 글씨를 쓰는 도구로서 붓의 성격이 변하더라도 아름답게 써야 한다. 펜으로 쓴 글씨나 등사, 인쇄된 문자는 서예가 아니며, 반드시 사람의 손으로 직접 쓴 것이어야 한다.서예의 깊은 의미는 단순히 기법 연습만으로 이루어지지 않으며, 기법 연마와 함께 정신 수련을 중요하게 여긴다. 중국에서 서(書)는 육예(六藝), 즉 예(禮)·악(樂)·사(射)·어(御)·서(書)·수(數) 중 하나로, 인간의 선행(善行)을 위한 수련 과정이었다. 고상한 사군자 수업의 도(道)로서 많은 위인들이 평생을 바쳐 계승하고 발전시켜 왔다. 서예는 실용적인 목적과 미적 만족을 넘어, 참다운 인간의 영원성을 추구하는 도(道)로서 철학적, 종교적으로 중요하게 여겨진다. 따라서 서예의 근본정신은 동양 일반의 예도(藝道)에 통하는 자연관을 바탕으로 한다.

서예 작품의 표현 내용은 소재가 되는 어구나 시문 등 문학적 요소를 포함하지만, 독립된 시각 예술로 발전하면서 작품 자체에 담긴 서미(書美)가 중요해진다. 하나의 완성된 작품에서는 전체를 구성하는 문자의 크기(大小), 배치(布置), 먹의 농담과 마름(潤渴), 낙관(落款)의 위치 등 장법(章法), 즉 화면 구성을 위한 배치가 중요하다. 작품을 구성하는 문자의 형태미 측면에서 보면, 동양 문자는 회화 문자에서 발달한 상형문자이자 표의문자이다. 한글은 표음문자이지만, 서예에서는 한 글자 한 구절을 사물의 형태나 특성을 본떠 표현하는(應物象形) 결합체로서 형태미를 추구한다.

일본에서는 예로부터 "읽고 쓰고 셈하기" 교육의 일환으로 데라코야 등에서 서예를 가르쳐 왔다.[18] 이러한 전통 아래 많은 서도 교실과 습자 교실이 존재한다.[19] 지도자 연령층이 높아지는 경향도 있었으나, 최근 다케다 소운과 같은 젊은 서예가가 방송이나 잡지에 등장하는 등 변화도 나타나고 있다.

또한, 컴퓨터 기술의 발달로 서예 작품을 가공하는 것이 쉬워지면서, 디자인 서예라는 장르가 확립되었다. 넓은 의미로는 디지털 서예, 글자 이미지(지가조), 아트 서예, 상업 서예 등으로 불린다. 이는 서예 작품을 컴퓨터 처리 등을 통해 생활 잡화, 인테리어, 표찰 등 다양한 분야에 디자인하는 것으로, 서예와 관련된 새로운 표현 방식이자 직업으로 주목받고 있다.

4. 서체

한자의 서체는 시대와 쓰임에 따라 다양하게 변화하고 발전해 왔다. 문자 체계가 잡히기 전의 서체들을 통칭하는 고문(古文)에서 시작하여, 이를 정리한 전서(篆書)가 등장했다. 전서는 다시 대전(大篆)과 소전(小篆)으로 나뉜다.

진(秦) 시대에 이르러 소전을 실용적으로 간략화한 예서(隸書)가 나타났으며, 이는 후대 서체 발전에 중요한 기반이 되었다. 예서로부터 글자를 흘려 쓰는 초서(草書), 해서와 초서의 중간 형태인 행서(行書), 획을 생략하지 않고 또렷하게 쓰는 해서(楷書)가 파생되어 발전하였다. 이 외에도 붓획 사이사이에 흰 부분이 드러나게 쓰는 비백(飛白)과 같은 독특한 서체도 존재한다.

4. 1. 한자 서체

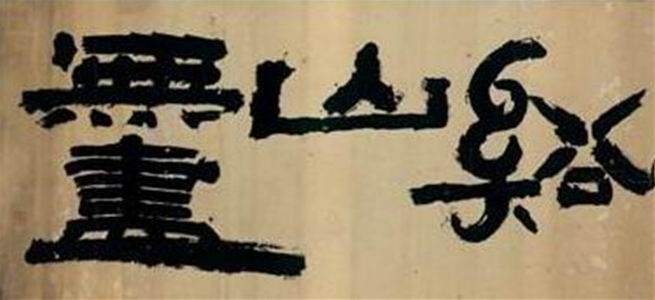

고문(古文)전서가 만들어지기 이전의 서체이다. 현재 남아있는 가장 오래된 문자인 귀갑수골문(龜甲獸骨文)을 비롯하여 은·주 시대 고동기(古銅器)에 새겨진 명문(銘文) 등을 통틀어 고문이라 부른다. 허신(許愼)이 쓴 《설문해자(說文解字)》의 서문에서는 공자의 집 벽 속에서 나온 문자를 고문이라고 설명하기도 했다. 신(新)의 왕망(王莽) 때에는 대전(大篆)까지도 고문으로 불렀다.전서(篆書)고문의 글자 모양과 서풍을 정리한 서체로, 대전(大篆)과 소전(小篆) 두 종류가 있다. 대전은 주문(籀文)이라고도 불리며, 주나라의 태사(太史)였던 사주(史籀)가 만들었다고 전해진다. 소전은 대전의 모양새를 길게 하고 점과 획을 반듯하게 만들어 쓰기 편리하게 한 것이다. 진시황제가 문자를 통일할 때 승상 이사(李斯)가 창시했다고 알려져 있다.

예서(隸書)소전을 직선적으로 간략하게 만든 서체이다. 주로 하급 관리인 도례(徒隷) 사이에서 사용되었기 때문에 예서(隸書)라는 이름이 붙었다. 예서는 이후 해서, 행서, 초서 세 가지 서체가 발전하는 바탕이 되었다.

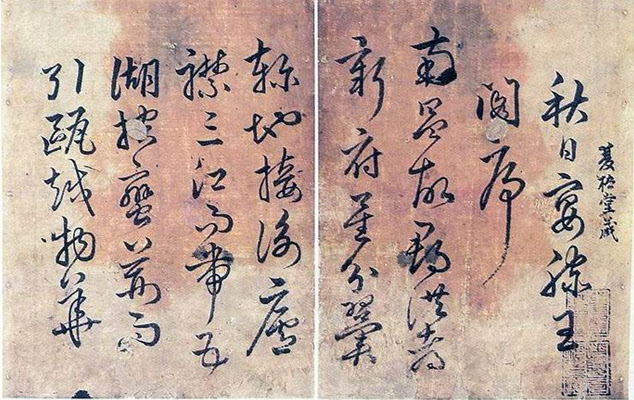

초서(草書)문자를 흘려서 쓴 서체이다. 서역(西域)에서 출토된 전한(前漢) 시대의 목간에는 팔분체(八分體)의 파임과 리듬을 가진 빠른 필기의 문자(이를 장초(章草)라고도 한다)가 남아 있는데, 이것이 발전하여 현재의 초서가 된 것으로 여겨진다. 읽기 어렵다는 단점 때문에 널리 쓰이지는 않았지만, 변화가 풍부하여 예술 작품에는 많이 사용된다.

행서(行書)행압서(行押書)라고도 하며, 해서와 초서의 중간 형태를 띤 서체이다. 한(漢)대의 목간에서도 오래된 예를 찾아볼 수 있으며, 예서를 빨리 쓰는 과정에서 발생한 것으로 보인다. '행압서'는 주고받는 문서라는 의미를 가지는데, 행서는 빨리 쓸 수 있으면서도 비교적 읽기 쉽다는 장점이 있다.

해서(楷書)예서에서 변화하여 만들어진 서체로, 획을 생략하지 않고 또렷하게 쓰는 것이 특징이다. 다른 서체들에 비해 가장 늦게 성립되었다. 실용성보다는 의식적으로 가지런히 쓰려는 요구에 의해 생겨난 것으로 볼 수 있다. 정서(正書) 또는 진서(眞書)라고도 불리며, 현재 가장 일반적으로 쓰이는 서체이자 활자체의 바탕이 되고 있다.

비백(飛白)후한의 문인 채옹이 공공기관의 잡역부(좌관, 左官)가 빗자루로 글자를 쓰는 것을 보고 고안했다고 전해진다. 본래 예서에서 파생된 것으로, 붓획 속에 먹물이 스치듯 지나가며 흰 부분이 드러나게 쓰는 기교가 특징이다. 당시에는 궁궐의 현판 글씨 등에 사용되었다. 예서체는 아니지만 당(唐)대의 비(碑)나 일본 승려 공해(空海)의 글씨 등에서 비백의 예를 찾아볼 수 있다.

5. 기법

문자는 처음에는 실용적인 목적으로 생겨났지만, 문화가 발전하면서 미적으로 표현하는 방법이 생겨났다. 이렇게 미화된 문자를 '서(書)'라고 하며, 서예는 이러한 문자의 미적 표현법을 익히는 과정이자 결과물이다. 서예는 주로 붓과 먹을 사용하여 그 특징을 살려 종이 위에 글자를 쓰는 예술 활동으로, 실용적인 측면과 더불어 정신 수양의 한 방법으로도 여겨져 왔다.[2] 서예의 기법, 즉 서법(書法)은 문자를 쓰는 데 필요한 점과 획을 긋는 방법, 붓을 다루는 기술 등을 포괄하며, 시대와 서예가에 따라 다양한 방식이 나타난다.

서예 기법을 익히고 작품을 제작하는 과정에는 여러 전문 용어와 방법들이 사용된다.

- 서법(書法): 문자를 쓰는 구체적인 기술과 방법을 통칭한다. 이는 점과 획을 다루는 필법, 글자의 짜임새를 구성하는 간가결구법, 그리고 작품 전체의 구도를 잡는 포치장법 등으로 나눌 수 있다. 서법은 고정된 것이 아니라 시대와 서예가의 개성에 따라 다양하게 발전해 왔다.

- 법첩(法帖): 옛 명필들의 우수한 글씨를 돌이나 나무에 새겨 찍어낸 책으로, 서예 학습의 교본이자 감상의 대상이 된다. 한 사람의 글씨를 모은 것을 ‘단첩(單帖)’, 여러 사람의 글씨를 모은 것을 ‘집첩(集帖)’이라 한다.

- 임서(臨書): 법첩과 같은 교본을 옆에 두고 보면서 따라 쓰는 서예 학습 방법이다. 글자의 형태를 충실히 모방하는 ‘형림(形臨)’과 원본의 정신과 필의(筆意)를 파악하여 표현하는 데 중점을 두는 ‘의림(意臨)’이 있다. 또한, 교본을 충분히 익힌 후 보지 않고 기억에 의존해 쓰는 ‘배림(背臨)’이라는 방법도 있다.

- 자운(自運): 임서와 달리, 다른 사람의 글씨를 모방하지 않고 자신만의 공부와 연구를 통해 독창적으로 작품을 창작하는 것을 말한다. 작품 전체의 구성을 짜임새 있게 마무리하는 것을 ‘장법(章法)’이라 한다.

- 낙관(落款): ‘낙성관지(落成款識)’의 줄임말로, 서예나 회화 작품의 한쪽에 작가의 이름이나 호를 쓰고 도장을 찍어 작품 완성을 표시하는 행위를 말한다.

- 전각(篆刻): 서화 작품의 낙관에 사용될 도장에 주로 전서체 글자를 새기는 기술을 의미한다. 글자가 붉게 찍히고 바탕이 흰 것을 ‘주문(朱文)’ 또는 ‘양각(陽刻)’, 반대로 글자가 희게 찍히고 바탕이 붉은 것을 ‘백문(白文)’ 또는 ‘음각(陰刻)’이라 한다.

- 탁본(拓本): 금속, 기와, 돌, 나무 등에 새겨진 글씨나 그림을 종이에 베껴내는 방법이다. 대상물에 종이를 대고 물을 묻혀 밀착시킨 후 먹을 묻힌 솜뭉치로 두드려 찍어내는 ‘습탁(濕拓)’과, 종이 위에서 먹으로 문질러 베끼는 ‘건탁(乾拓)’이 있다.

- 쌍구진묵(雙鉤塡墨): 원본 글씨 위에 얇은 종이를 놓고 글자의 윤곽선을 따라 그린 다음, 그 안을 먹으로 채워넣는 모사 기법이다.

5. 1. 집필법

집필법(執筆法)은 붓을 쥐는 방법을 말한다. 붓의 크기나 쓰는 글자의 크기에 따라 여러 방법이 있다.- '''단구법(單鉤法)''': 집게손가락 하나를 붓대에 걸고 쓰는 방법이다. 작은 글씨(세자, 細字)를 쓰는 데 알맞다.

- '''쌍구법(雙鉤法)''': 집게손가락과 가운데 손가락 두 개를 붓대에 걸고 쓰는 방법이다. 큰 글씨(대자, 大字)나 중간 크기 글씨(중자, 中字)에 알맞다.

이 외에도 촬관법(撮管法), 족관법(鏃管法), 염관법(捻管法), 악관법(握管法) 등 다양한 방법이 있으며, 자신에게 가장 편하고 쓰기 좋은 집필법을 연구하여 익히는 것이 좋다.

5. 2. 완법

완법(腕法)은 글씨를 쓸 때 팔을 놓는 방법으로, 쓰는 사람의 기호나 목적에 따라 여러 종류가 있다.- 침완법(沈腕法): 왼손 손바닥을 책상 위에 펴서 받치고, 그 위에 오른손 손목을 얹고 쓰는 방법이다. 작은 글씨(세자)를 쓰는 데 알맞다.

- 제완법(提腕法): 오른쪽 팔꿈치를 책상에 가볍게 대고 쓰는 방법이다. 중간 크기 글씨나 작은 글씨를 쓰기에 적합하다.

- 착완법(着腕法): 팔꿈치를 겨드랑이에 붙이고 쓰는 방법이다. 중간 크기 글씨(중자)나 작은 글씨(세자)에 알맞다.

- 현완법(懸腕法): 팔을 들어 팔꿈치를 겨드랑이에서 벌리고 쓰는 방법이다. 팔 움직임이 자유로워 큰 글씨(대자)나 중간 크기 글씨(중자)에 적합하다.

- 회완집필법(廻腕執筆法): 엄지손가락과 나머지 네 손가락 끝으로 붓을 쥐고, 팔꿈치를 앞으로 내밀어 붓을 수직으로 세워 쓰는 방법이다. 특수한 완법으로 여겨진다.

5. 3. 영자팔법

문자를 쓸 때 필요한 8가지 붓 사용법(용필법, 用筆法)을 말한다. 이 8가지 방법이 한자 '永' 자의 8개 점과 획에 해당한다고 해서 영자팔법(永字八法)이라고 부른다.중국의 서예 이론서인 '서원청화(書苑靑華)'에는 "팔법은 예서(隸字)로부터 생겨났다"는 기록이 있다. 오래전부터 전해 내려온 것으로 보이며, 특히 당나라 시대에 해서의 전형이 확립되면서 영자팔법을 익히면 모든 글자에 응용할 수 있다고 여겨졌던 것 같다. 8가지 기법은 다음과 같다.

- 측(側): 첫 번째 점 側|측중국어

- 늑(勒): 두 번째 가로획 勒|늑중국어

- 노(努): 세 번째 세로획 努|노중국어

- 적(趯): 세로획 끝의 갈고리 趯|적중국어

- 책(策): 다섯 번째 오른쪽 위로 올리는 획 策|책중국어

- 약(掠): 여섯 번째 왼쪽 아래로 비스듬히 내리는 획 掠|약중국어

- 탁(啄): 일곱 번째 오른쪽에서 왼쪽으로 짧게 삐치는 획 啄|탁중국어

- 책(磔): 여덟 번째 오른쪽 아래로 파임하는 획 磔|책중국어

주로 서예 입문자를 대상으로 설명되는 기법이지만, 그 실용적 가치에 대해서는 다양한 견해가 있다.

5. 4. 간가결구법

간가결구법(間架結構法)은 점획 사이의 간격을 조절하는 방법(간가, 間架)과 글자를 짜 맞추는 방법(결구, 結構)을 고려하여 균형감 있게 문자를 만드는 것을 의미한다. 특히 건축적인 아름다움을 지닌 해서를 중심으로 발전한 조형 이론이다.5. 5. 장봉과 노봉

장봉(藏鋒)이란 붓의 뾰족한 끝(수, 穗)을 글씨 획 속에 감추어 밖으로 드러나지 않게 쓰는 방법이다. 이를 직필(直筆)이라고도 부른다. 반대로 붓끝(봉, 鋒)을 획의 바깥쪽에 대어 겉으로 드러나게 쓰는 것을 노봉(露鋒) 또는 측필(側筆)이라 한다.5. 6. 부앙법

부앙법(俯仰法)은 문자를 쓸 때 선의 방향에 거슬리지 않고 붓을 쥔 손이 위를 보게 하거나 밑을 보게 하거나 하여 심하게 움직여서 쓰는 방법이다. 즉 왼쪽으로 운필할 경우에는 손바닥은 밑을 보게 되고 오른쪽으로 움직일 때에는 위를 보게 된다.5. 7. 역입평출

역입평출(逆入平出)은 청 시대의 포세신(包世臣)이 제창한 운필법의 한 종류이다. 글자를 쓸 때 붓의 끝 부분인 봉(鋒)을 역방향으로 눌러서 획을 시작하고 운필하는 방법을 말한다. 이 방법을 사용하면 기(氣)가 넘치는 힘 있는 글씨를 쓸 수 있다고 여겨진다.6. 용구

문방구(文房具)는 글을 쓰거나 그림을 그릴 때, 책을 읽을 때 사용하는 물건을 말하며, 줄여서 문구라고도 한다. 좁은 의미로는 '문방사우'라고 해서, 종이, 붓, 먹, 벼루 네 가지를 가리키기도 하지만, 넓은 의미로는 글자의 뜻 그대로 여러 가지 용구를 포함한다.

- 붓: 붓의 재료로는 양, 이리, 족제비, 말, 고양이 등의 털이 사용된다. 털의 성질에 따라 부드러운 유모(柔毛), 뻣뻣한 강모(剛毛), 두 가지를 섞은 겸호(兼毫)로 나뉜다. 붓의 형태에 따라서도 장봉(長鋒), 중봉(中鋒), 단봉(短鋒), 작두필(雀頭筆), 면상필(面相筆), 유엽필(柳葉筆) 등 다양한 이름으로 불린다. 털을 풀로 굳히지 않고 풀어놓은 형태의 붓도 있다.

- 먹: 소나무 등을 태운 그을음(송지)을 아교 용액으로 반죽하여 굳힌 것이다. 검은색 먹 외에도 파란색, 주홍색 등 다양한 색깔의 먹이 있다. 중국의 오래된 먹 중에서는 명나라의 정군방(程君房)이 만든 것이 유명하다.

- 벼루(硯): 먹을 가는 도구로, 먹빛을 잘 내는 좋은 벼루는 예로부터 문인들 사이에서 매우 아끼고 소중히 여겨졌다. 중국의 단계연(端溪硯), 흡주연(歙州硯), 조하록석(洮河綠石) 등이 최상품으로 알려져 있다.

- 종이(紙): 주로 닥나무나 삼(麻)의 껍질 섬유를 원료로 하여 만든다. 현재 서예용으로는 일반적으로 반지(半紙)나 아선지(雅仙紙)가 많이 사용되며, 수옥지(水玉紙), 안피지(雁皮紙), 서봉지(書鳳紙), 마지(麻紙) 등은 고급 서화용으로 귀하게 여겨진다.

- 표구(表具): 서예나 그림 작품을 보존하고 감상하기 좋게 만드는 형식 자체를 의미하기도 한다. 종이나 비단 등에 쓴 서화는 보존을 위해 뒷면에 얇고 질긴 종이를 덧붙여(안감 대기) 튼튼하게 한다. 작품의 내용이나 용도에 따라 다양한 형식으로 만들어지는데, 진표구(眞表具), 명조표구(明朝表具), 대표구(袋表具) 등의 종류가 있으며, 족자, 두루마리, 책, 액자, 병풍, 횡피(橫披) 등의 형태로 완성된다.

7. 임서

(내용 없음 - 주어진 원본 소스가 '임서' 섹션과 관련이 없습니다.)

8. 유명 서예가

서예의 역사에는 각 시대와 지역을 대표하는 수많은 뛰어난 서예가들이 존재한다. 이들은 독창적인 서체를 개발하거나 뛰어난 작품을 남겨 후대에 큰 영향을 미쳤다. 한국을 비롯하여 중국, 일본 등 동아시아 문화권에서는 특히 서예가 존중받았으며, 각 나라별로 고유한 서예 전통을 발전시켜왔다.

아래 하위 섹션에서는 한국, 중국, 일본의 주요 유명 서예가들을 소개한다.

8. 1. 한국

한국 역사상 주요 서예가들은 다음과 같다.

8. 2. 중국

8. 3. 일본

9. 교육

서예는 학교 교육 과정의 일부로 다루어지기도 한다. 예를 들어, 고등학교에서는 예술 교과의 선택 과목 중 하나로 서예가 포함되는 경우가 있다.

더 나아가 전문적인 서예 교육을 위한 기관들도 존재한다. 대학교에서는 교육학부나 문학부 등에서 관련 강의를 개설하며, 일부 대학에는 서예 관련 학과나 전공이 설치되어 전문 인력을 양성하고 있다. 또한, 서예를 전문적으로 가르치는 전문학교도 운영되고 있다.

9. 1. 중국

중국에서는 '''서법'''|수파중국어 (shūfǎ)이라고 불리며, 초등 교육에서 지도된다. 간체자가 도입된 이후에도 번체자로 서도 교육을 하려는 시도가 있었지만, 정부의 간체자 추진 정책과 모순된다는 이유로 현재는 간체자 지도로 통일되었다. 경필이나 볼펜 등을 이용한 서도 교육도 시도되고 있다. 또한, 중국 각지에 서법 협회가 있어 공교육과는 별개로 서도의 발전에 기여하고 있다.9. 2. 일본

일본에서는 국어 과목의 일부로 서예 교육이 이루어진다. 초등학교 3학년부터 6학년까지, 그리고 중학교 전 학년 수업에서 붓글씨 지도가 의무적으로 포함되어 있다.

제2차 세계 대전 후 연합군 최고사령부(GHQ) 점령기인 1951년까지는 서예 교육이 금지되기도 했다. 하지만 1971년에 초등학교에서의 필수 교육으로 다시 부활했다.[14] 전후 일본의 서예 교육은 기본적으로 신자체를 사용하여 이루어진다.

2005년 10월, 구조 개혁 특별 구역 제도의 일환으로 시즈오카현 이토시가 '서도 교육 특구'로 인정받았다. 이에 따라 2006년 4월부터 이토시의 미나미 초등학교에서는 기존의 3학년부터 시작하는 국어과 서예 수업 외에, 1, 2학년을 대상으로 하는 '서도과' 수업이 추가로 개설되었다.[15]

고등학교에서는 음악, 미술 등과 함께 서예가 예술 교과의 선택 과목 중 하나로 편성되어 있다. 서예 관련 학과나 전공, 코스를 별도로 설치하여 운영하는 고등학교는 다음과 같다. (선택 과목으로서의 코스는 제외)

대학교에서는 주로 교육학부나 문학부를 중심으로 서예 관련 강의가 개설된다. 특히 교원 양성을 목표로 하는 교육학부에는 서사 교육이나 서예 교육 연구실이 설치되어 전문적인 교육이 이루어지고 있다.

이와테 대학, 니가타 대학, 쓰쿠바 대학, 도쿄가쿠게이 대학, 시즈오카 대학, 후쿠오카 교육 대학 등에서는 서예 관련 학과, 전공, 학군, 코스 등을 설치하고 있으며, 대학원 과정도 함께 운영하여 전문 지도자 육성에 힘쓰고 있다. 쓰쿠바 대학, 도쿄가쿠게이 대학, 요코하마 국립 대학, 지바 대학의 4개교로 구성된 도쿄가쿠게이 대학 대학원 연합 학교 교육학 연구과(연합 대학원)에는 박사 과정이 설치되어 있다 (쓰쿠바 대학은 예술학 박사, 연합 대학원은 교육학 박사). 효고 교육 대학 대학원 연합 학교 교육학 연구과에도 유사한 박사 과정(교육학)이 있지만, 서사 교육만을 전문적으로 다룬다. 다이토 분카 대학(서도학과), 시코쿠 대학(서도 문화학과), 야스다 여자 대학(서도학과) 등은 서예가 및 교육자 양성을 위한 전문 학과를 운영하고 있으며, 대학원에도 관련 전공을 두고 있다.

다음은 입학 전형에서 서예 실기 시험이나 개별 시험을 특별히 부과하는 학과 및 전공 목록이다. (일반적인 방식으로 입학한 후 학내 선발이나 희망에 따라 배정되는 경우는 제외)

10. 단체

예술 계열과 교육 계열의 단체가 있으며, 예술 계열에서는 일본미술전람회(일전, 日展)이 전국적인 공모전을 개최하고 있다. 이 외에도 지방·도도부현 단위로 조직하는 서작가 협회, 서가가 주재하는 다양한 회(사중(社中)이라고도 불린다)가 있다. 교육 계열 단체는 독자적인 검정 시험 등을 실시하며 서예의 보급 활동에 힘쓰고 있다.

- 공익사단법인 일본미술전

- 공익사단법인 일본서예원

- 공익사단법인 전일본서도연맹

- 공익사단법인 창현서도회

- 공익사단법인 대일본서예원

- 공익사단법인 주부일본서도회

- 공익사단법인 일본종합서예원

- 공익사단법인 일본서작가협회

- 일반재단법인 매일서도회

- 공익재단법인 전국서미술진흥회

- 공익재단법인 독립서인단

- 요미우리서법회

- 서상회

- 흥붕회

- 겸신서도회

- 산케이국제서회

- 도호쿠서도회

- 전일본고등학교서도교육연구회 (전고서연)

- 전국서교연맹 (서연)

- 전일본서예문화원 (전서예)

- 공익재단법인 일본서도교육학회

- 공익재단법인 일본습자교육재단

- 일반재단법인 일본서사기능검정협회

- 공익재단법인 서도예술원

- 공익재단법인 일본습자학회

- 공익재단법인 서단원

- 공익재단법인 서해사

- 도쿄서도원

- 일본서도학원

- 일본교육서도연맹

- 청풍회

- 도쿄서도교육회

- 서도연구서예회

- 학서원

- 일본서경원

- 공문서사

- 일본교육서도진흥회

- 자운서도회

11. 감정

일본의 경우, 현재 유일하게 객관적인 서예 실력 판정 기준을 갖춘 자격으로 문부과학성이 후원하는 모필 서사 기능 검정이 있다. 이 검정은 가장 낮은 5급부터 가장 높은 1급까지 있으며, 단(段) 단위의 인정은 없다. 1급을 취득하면 지도자로서 공적인 자격을 갖춘 것으로 인정된다.

하지만 일반적으로 널리 퍼져 있는 단급위나 사범 자격의 인정은 각 서예 유파나 단체가 자체적으로 시행하고 있어 통일된 기준이 없다. 따라서 같은 단급위라고 하더라도 실제 실력에는 차이가 있을 수 있다.

참조

[1]

웹사이트

ベトナムの伝統的文化の一つである書道

https://vovworld.vn/[...]

ベトナム国営放送VOV

2022-02-13

[2]

문서

藤原鶴来(緒論)

[3]

문서

古谷稔 P.3

[4]

문서

角井 P.4

[5]

문서

西川(辞典)P.69

[6]

문서

萱 P.140

[7]

문서

飯島(辞典)P.372

[8]

문서

木村卜堂 序

[9]

문서

牛窪梧十 P.148

[10]

웹사이트

日本の書論#米庵墨談

[11]

문서

中西慶爾 p.1014

[12]

문서

飯島(辞典) p.861

[13]

문서

西川(辞典) p.57

[14]

웹사이트

開明墨汁 ニッポン・ロングセラー考 - COMZINE by nttコムウェア

https://www.nttcom.c[...]

[15]

웹사이트

日本書道教育学会|伊東市、書道教育特区に認定

https://nihonshodou.[...]

2024-10-27

[16]

PDF

平成26年度東京学芸大学教育学部組織の再編について(予定)

http://www.u-gakugei[...]

2018-06

[17]

웹사이트

書道パフォーマンスが生む新たな可能性 - SHODO FAM

https://shodo-fam.co[...]

2021-10-08

[18]

웹사이트

生活文化調査研究事業[書道]報告書(文化庁)

https://www.bunka.go[...]

文化庁

2024-10-17

[19]

웹사이트

書道文化に関する基礎調査報告書(日本書道ユネスコ登録推進協議会)

http://www.shodoisan[...]

日本書道ユネスコ登録推進協議会

2024-10-17

[20]

서적

고려의 회화·서예

글로벌 세계 대백과

[21]

서적

조선시대 서예/서체

글로벌 세계 대백과

[22]

서적

첩학·비학

글로벌 세계 대백과

[23]

서적

한말 서예의 전개

글로벌 세계 대백과

[24]

서적

청 영향하의 한말 서예

글로벌 세계 대백과

[25]

서적

재래 서풍의 답습

글로벌 세계 대백과

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com