신플라톤주의

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

신플라톤주의는 3세기 플로티노스와 그의 스승 암모니우스 사카스에 의해 시작된 철학 사상으로, 플라톤 철학을 재해석하여 발전시킨 것이다. '신플라톤주의'라는 용어는 19세기 유럽 학계에서 만들어졌으며, 플라톤 철학, 아리스토텔레스 철학, 스토아 철학, 헬레니즘 철학의 영향을 받았다. 신플라톤주의는 '일자', '누스', '프시케'의 3원리를 통해 현실을 설명하며, 인간이 '일자'로 돌아가는 것을 목표로 한다. 이 사상은 기독교, 스토아주의, 영지주의 등 다양한 사상과 비교되며, 아우구스티누스, 보에티우스, 위(僞) 디오니시오스 아레오파기타, 마이스터 에크하르트 등 중세 철학자들에게 영향을 미쳤다. 또한 이슬람, 유대교, 르네상스 시대의 사상에도 영향을 미쳤으며, 케임브리지 플라톤주의자들과 현대 철학자들에게도 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일원론 - 유물론

유물론은 물질을 세계의 근본으로 보는 철학적 입장이며, 형이상학적, 기계적, 변증법적 유물론 등으로 구분되고, 역사와 마음을 물질의 관점에서 설명하려 시도하며, 종교적, 철학적 비판과 대안적 관점에 직면해 있다. - 일원론 - 관념론

관념론은 현실이 관념이나 정신에 근본적으로 기반한다는 철학적 입장으로, 형이상학적으로는 현실의 정신적 기반을, 인식론적으로는 지식의 정신적 구조 기반을 주장하며, 플라톤, 버클리, 칸트, 헤겔 등이 주요 관념론자로 유물론과 대비된다. - 신플라톤주의 - 드루즈

드루즈는 11세기 이집트에서 기원하여 레반트 지역에 주로 거주하는 소수 민족이자 종교 공동체로, 파티마 칼리프 하킴을 신격화하며 이슬람 신비주의 등의 영향을 받은 독자적인 신앙 체계를 가지고 있고, 비밀주의적 성향을 띄며 레반트 지역 사회에서 중요한 역할을 수행한다. - 신플라톤주의 - 다이몬

다이몬은 고대 그리스에서 필멸자와 신 사이의 중간적 존재인 작은 신성체 또는 정령을 의미하며, 위대한 인물이 죽은 후 존경받는 존재, 개인에게 부여되는 존재, 선과 악으로 나뉘는 존재, 그리고 현대 사회에서 심리적 성장에 기여하는 존재로 여겨진다.

2. 용어의 기원

'신플라톤주의'는 현대적인 용어이다. 이 용어는 1827년에 처음 등장했으며,[7] 18세기에 독일에서 Neuplatonismus|노이플라토니스무스de라는 이름으로 생겨나 19세기에 정착되었다. ''스탠퍼드 철학 백과사전''에 따르면, "'신플라톤주의'라는 용어는 19세기 초 유럽 학계의 발명품으로, 역사가들이 역사를 '시대'로 나누는 경향을 보여준다. 이 경우, 이 용어는 플로티노스가 플라톤 전통의 발전에 새로운 국면을 시작했음을 나타내기 위한 것이었다."[8]

'신플라톤주의'는 현대적인 용어이다.[7] 이 용어는 19세기 초 유럽 학계에서 처음 사용되었으며[7], 역사가들이 역사를 시대로 나누는 경향을 반영하여 플로티노스가 플라톤 전통의 발전에 새로운 국면을 열었음을 나타내기 위해 고안되었다.[8] '신플라톤주의'라는 용어는 플로티노스와 그의 후계자들의 철학을 역사적인 플라톤의 교리와 구별하는 동시에, 플로티노스가 플라톤을 새롭게 해석했다는 점을 함축한다. 플라톤 시대부터 플로티노스 시대까지 약 6세기 동안, 아리스토텔레스와 플라톤 아카데미의 후계자들로부터 시작하여 중기 플라톤주의를 거쳐 플라톤을 해석하는 전통이 끊임없이 이어져 왔다. '신플라톤주의'라는 용어는 플로티노스의 해석이 이전의 해석들과 구별되어 플라톤주의 역사에서 새로운 시대를 열었다고 간주함을 의미한다. 그러나 일부 현대 학자들은 플로티노스의 가르침이 그의 직계 선배들과 크게 다르지 않다고 주장하며 '신플라톤주의'라는 용어의 유용성에 의문을 제기하기도 한다.[9]

'신플라톤주의'라는 용어는 역사적 범주로서 두 가지 주요 기능을 한다. 첫째, 플로티노스와 그의 후계자들의 철학적 교리를 역사적인 플라톤의 교리와 구별한다. 둘째, 이 용어는 플로티노스가 플라톤을 새롭게 해석했다는 가정을 내포한다. 플라톤 시대부터 플로티노스 시대까지 약 6세기에 걸쳐, 아리스토텔레스와 플라톤 아카데미의 직계 후계자들로부터 시작하여 현재 '중기 플라톤주의'라고 불리는 시대를 거치며 플라톤을 해석하는 전통이 계속 이어져 왔다. '신플라톤주의'라는 용어는 플로티노스의 플라톤 해석이 그의 선배들의 해석과 매우 달라서 플라톤주의 역사에서 새로운 시대를 열었다고 간주해야 함을 의미한다.[9]

그러나 일부 현대 학자들은 이러한 가정에 의문을 제기하며 '신플라톤주의'라는 용어가 유용한 분류인지 문제 삼았다. 그들은 철학자 암모니우스 사카스의 제자였던 플로티노스의 가르침이 그의 직계 선배들의 가르침과 단지 미미한 차이만을 보인다고 주장한다.[9] 따라서 신플라톤주의가 의미 있거나 유용한 역사적 범주인지 여부는 플라톤 해석의 역사와 관련된 핵심적인 질문이다.

오랫동안 플라톤주의 역사에서는 신플라톤주의자들의 교리가 플라톤 본인의 교리와 본질적으로 동일하다는 것이 일반적으로 받아들여졌다. 예를 들어, 르네상스 시대의 신플라톤주의자 마르실리오 피치노는 플라톤에 대한 신플라톤주의적 해석이 플라톤 철학의 진정하고 정확한 표현이라고 생각했다.[10] 학자들이 언제부터 역사적 플라톤의 철학과 그의 신플라톤주의적 해석가들의 철학을 분리하기 시작했는지는 불분명하지만, 적어도 19세기 초반 이전부터 그러한 구분이 시도된 것은 분명하다. 특히 독일 신학자 프리드리히 슐라이어마허 이후, 문헌학을 통해 플라톤 자신의 원래 가르침과 후대 추종자들의 사상을 구별하여 파악하면서 이 개념이 확립되었다.[11] 많은 경우, 이 용어는 단순히 시대적으로 새로운 플라톤주의를 의미할 뿐만 아니라, 몇몇 측면에서 플라톤 사상과는 다른 특징을 나타내며 본래의 사상으로부터 벗어났다는 의미를 내포하기도 한다.

3. 역사

플라톤주의 역사에서 오랫동안 신플라톤주의자들의 교리는 플라톤의 것과 본질적으로 동일하다고 여겨졌다. 예를 들어, 르네상스 신플라톤주의자 마르실리오 피치노는 신플라톤주의적 해석이 플라톤 철학의 진정한 표현이라고 생각했다.[10] 학자들이 언제부터 역사적 플라톤과 신플라톤주의적 해석가들의 철학을 분리하기 시작했는지는 불분명하지만, 독일 신학자 프리드리히 슐라이어마허가 초기 인물로 자주 언급된다. 그러나 플라톤과 신플라톤주의의 차별화는 슐라이어마허 이전부터 시작된 오랜 역사적 발전의 결과라는 주장도 있다.[11]

신플라톤주의는 일반적으로 3세기 플로티노스에 의해 시작되었다고 여겨지나[12][13], 그의 스승인 암모니우스 사카스(240년경 ~ 245년경 사망)를 창시자로 보기도 한다. 암모니우스 사카스는 기독교인(에우세비우스, 히에로니무스, 오리게네스 참조)과 이교도(포르피리오스와 플로티노스 참조) 모두에게 스승이자 신플라톤주의 체계의 창시자로 여겨졌다.[17] 포르피리우스에 따르면 암모니우스는 플라톤과 아리스토텔레스 철학의 조화를 추구했다. 그의 종교적 신념에 대해서는 기독교를 유지했다는 주장(에우세비우스, 히에로니무스)과 기독교를 버리고 이교 철학을 받아들였다는 주장(포르피리우스)이 엇갈린다. 암모니우스 사카스를 통해 플로티노스가 인도 철학, 특히 삼키아 학파의 영향을 받았을 가능성도 제기된다.[14][15][16]

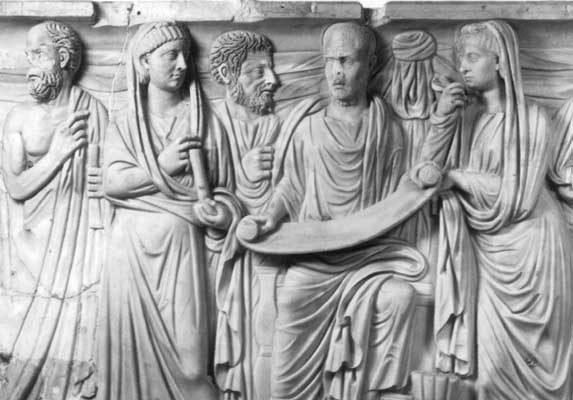

플로티노스(205년경–270년)는 신플라톤주의의 아버지로 널리 인정받는다. 그는 플라톤주의를 기반으로 자신의 철학 체계를 구축했지만, 에네르게이아와 같은 아리스토텔레스 철학의 용어를 사용하고 스토아 학파의 공감(쉼파테이아) 이론을 받아들이는 등 이전의 여러 사상을 종합했다. 그는 분열이나 다중성이 없는 초월적인 '하나(One)'를 가르쳤으며, 이 '하나'는 존재와 비존재의 모든 범주를 넘어선다고 보았다. 그의 사상은 후대의 이교, 유대 철학, 기독교 철학, 영지주의, 초기 이슬람 철학 등에 큰 영향을 미쳤다.[18] 플로티노스는 당시 유행하던 영지주의를 비판하기도 했다.

플로티노스 이후 고전 신플라톤주의는 세 단계를 거쳐 발전했다: 그의 제자 포르피리오스, 시리아의 이암블리코스와 그의 학파, 그리고 5세기와 6세기에 알렉산드리아와 아테네의 아카데미가 번성했던 시기이다.[3] 학파의 중심지는 초기에는 로마였으나, 플로티노스와 포르피리오스를 거쳐 이암블리코스 이후에는 아테네와 알렉산드리아 등 동방 세계로 옮겨갔다.

포르피리오스(233년경 – 309년경)는 플로티노스의 제자이자 전기 작가로, 점성술, 종교, 철학, 음악 이론 등 다방면에 걸쳐 저술 활동을 했다. 그는 유클리드의 원론에 대한 주석을 남겼으며, 기독교를 비판하고 이교주의를 옹호하는 입장을 취했다. 그의 저서 ''기독교 반박''(Adversus Christianos|아드베르수스 크리스티아노스la)은 단편적으로만 전해진다.

이암블리코스(245년경–325년경)는 후기 신플라톤주의 철학의 방향에 큰 영향을 미쳤다. 그는 '하나'로부터 물질세계에 이르기까지 신들의 영역이 펼쳐져 있으며, 인간의 영혼은 물질세계로 내려와 육화(肉化)한다고 보았다. 그는 구원(헤노시스)을 목표로 삼았으며, 이를 위해 특정한 의식, 즉 테우르기아(theurgy, 신성 작용)를 수행해야 한다고 주장했다. 이는 일자로의 귀환 방법으로 테우르기아를 도입했다는 점에서 플로티노스의 정통적인 입장과는 구별되는 후기 신플라톤주의의 특징이다.

동방 세계에서는 아테네와 알렉산드리아가 신플라톤주의의 주요 중심지가 되었다.

한편, 서방 세계에서도 마크로비우스(400년경 활동), 마르티아누스 카펠라, 칼키디우스(플라톤의 <티마이오스>를 라틴어로 번역하고 주해) 등이 4-5세기에 걸쳐 신플라톤주의 사상을 이어갔다. 이들은 동방처럼 조직화된 학파를 형성하지는 않았으나, 서방 세계에서 신플라톤주의가 기독교와 점차 결합하는 데 영향을 미쳤다. 반면, 동방의 신플라톤주의는 쇠퇴하던 이교(異敎)의 이론적 기반을 제공하고, 이교의 신들과 신화를 플로티노스의 사상 체계 안에서 재해석하며 신비주의적 경향을 강화하는 모습을 보였다.

신플라톤주의는 다양한 철학 및 종교 사상의 영향을 받았다. 플루타르크와 같은 중기 플라톤주의자들, 아파메이아의 누메니우스와 같은 신피타고라스주의자들이 중요한 선구자였다. 헬레니즘화된 유대인 철학자 필로는 유대교를 스토아 철학, 플라톤 철학, 신피타고라스 철학과 결합하려 했으며, 신은 초이성적 존재로서 '엑스터시'를 통해서만 접근 가능하다고 주장했다. 초기 기독교 철학의 순교자 유스티누스, 아테나고라스, 그리고 알렉산드리아의 기독교 영지주의(특히 발렌티누스와 바실리데스의 추종자들) 역시 신플라톤주의적 요소를 반영했다.[27]

포르피리오스 이후, 아리스토텔레스의 저작(생물학 제외)은 플라톤 철학의 일부로서 교육 과정에 포함되었다. 포르피리오스가 쓴 아리스토텔레스의 《카테고리아》 입문서(《이사고게》)는 중요한 논리학 교재가 되었고, 아리스토텔레스 연구는 아테네와 알렉산드리아의 후기 플라톤주의에서 플라톤 연구의 입문 과정이 되었다. 이 시기 주석가들은 플라톤, 아리스토텔레스, 그리고 종종 스토아 철학을 조화시키려 노력했다.[19]

4. 사상

신플라톤주의는 플로티노스(Plotinus, 205년경 ~ 270년경)에 의해 체계화된 사상으로, 플라톤주의를 계승하면서도 아리스토텔레스 철학, 스토아 학파 등의 영향을 받아 독자적인 철학 체계를 구축했다. 플로티노스 자신은 플라톤의 충실한 해석자를 자처했지만, 그의 사상은 플라톤의 이원론적 세계관을 넘어서려는 시도를 보여준다.

신플라톤주의는 우주를 눈에 보이지 않는 이데아계(Intelligible Realm)와 우리가 경험하는 현상계(Phenomenal World)로 나눈다. 이데아계는 다시 세 가지 근본 원리, 즉 일자(一者, τὸ Ἕν|토 헨grc, The One), 누스(Nous, νοῦς|누스grc, 지성 또는 정신), 프시케(Psyche, ψυχή|프시케grc, 영혼)로 구성된다고 보았다.

이 세 원리는 각각 독립된 실체가 아니라, 모든 존재의 궁극적 근원인 '일자'로부터 마치 빛이나 열이 발산되듯 유출(流出, emanatio|에마나티오la)되어 나온다고 설명한다. 이 유출은 '일자'에서 '누스'로, 다시 '누스'에서 '프시케'로 이어지는 연속적이고 위계적인 과정이다. '일자'는 모든 것의 근원이지만, 그 자체는 너무나 단순하고 초월적이어서 "무엇이다"라고 규정할 수 없고, 오직 "무엇이 아니다"라는 부정적인 방식으로만 이해될 수 있다. '누스'는 '일자'의 첫 번째 유출물로서 순수한 지성이며 이데아의 세계이고, '프시케'는 '누스'에서 유출되어 이데아계와 현상계를 매개하는 역할을 한다.

플로티노스는 이러한 유출과 동시에 모든 존재가 다시 근원인 '일자'로 돌아가려는 환귀(還歸)의 과정을 중요하게 생각했다. 그는 이 체계를 통해 플라톤 철학에서 제기된 이데아계와 현상계의 분리 문제를 해결하고, 초월적인 절대자('일자')와 유한한 존재인 인간 사이의 신비적인 합일을 추구하고자 했다.

플로티노스의 사상은 이후 이암블리코스, 프로클로스 등 후기 신플라톤주의자들에게 계승되었지만, 이들은 '일자'로의 귀환 과정에 테우르기아(theurgy, 신성 작용)와 같은 종교적 실천을 도입하고, '일자'와 인간 사이에 더 많은 중간 존재들을 설정하는 등 플로티노스와는 다른 방향으로 사상을 발전시키기도 했다. 신플라톤주의는 영지주의와 같은 당대의 신비주의 사상과 영향을 주고받았으며, 이후 기독교 신학, 이슬람 철학, 서양 신비주의 등에 깊은 영향을 미쳤다.

4. 1. 일자 (The One)

플로티노스에 따르면 신플라톤주의의 제일 원리는 일자(一者, τὸ Ἕν|토 헨grc, The One)이다.[22] 이는 모든 것의 궁극적인 원리이자 우주의 창조적 근원이며, 모든 존재의 목적론적 종착점으로 여겨진다.[22] 일자는 분열, 다중성, 구별이 전혀 없는 완전히 단순한 실존이다. 너무나 단순하기 때문에 '존재한다'고 말할 수도 없으며, 존재와 비존재의 모든 범주를 초월한다. '존재'라는 개념 자체가 인간 경험의 대상에서 비롯된 속성이므로, 무한하고 초월적인 일자에는 적용될 수 없다는 것이다. 따라서 일자는 "어떤 존재도 될 수 없고", 모든 것의 합일 수도 없으며, "모든 존재보다 먼저 존재한다".일자를 '선(善)한 것', '단순한 것', '자족적(自足的)인 것' 등 여러 방식으로 표현하려 하지만, 본질적으로 형언할 수 없으며 명확한 규정이 불가능하다. 오직 "그 무엇이 아니다"와 같은 부정적인 방식으로만 그 특성을 암시할 수 있다. 이러한 일자의 개념은 다양하고 파편적으로 보이는 현실 세계의 이면에, 모든 현상을 합리적으로 설명할 수 있는 보편적 원리, 즉 '여럿(多)'에 대한 '하나(一)'가 반드시 있어야 한다는 플라톤적 전제에서 출발한다.

플로티노스는 일자가 플라톤이 《국가》 제6권의 유명한 태양의 비유에서 '선은 존재를 초월한다'(ἐπέκεινα τῆς οὐσίας|에페케이나 테스 우시아스grc)고 말한 개념에 해당한다고 보았다.[24]

일자는 이데아계를 구성하는 다른 두 위격(hypostasis) 또는 실체, 즉 누스(Nous, 지성/정신)와 프시케(Psyche, 영혼)의 근원이기도 하다. 누스와 프시케는 독립된 실체가 아니라, 일자로부터 유출(에마나티오, emanation)되어 나온다. 마치 불이 열을 내고 얼음이 냉기를 뿜으며, 성숙한 존재가 자신과 같은 것을 낳듯이, 완전히 충만한 일자로부터 누스가, 다시 누스로부터 프시케가 흘러나온다는 것이다. 이 유출 과정과 동시에, 우주 만물은 다시 일자로 돌아가려는 환귀(還歸)의 과정 또한 고려된다.

플로티노스는 이러한 일자 중심의 체계를 통해 초월적인 절대자와 유한한 인간 존재 사이의 신비적 합일을 추구하고자 했다. 그러나 후대의 신플라톤주의에서는 일자를 정점으로 하는 존재의 계층 구조를 나타내는 개념으로 이해되기도 했다.

4. 2. 유출 (Emanations)

신플라톤주의, 특히 플로티노스의 철학 체계에서 '유출'(流出, emanatio|에마나티오la)은 핵심적인 개념이다. 이는 모든 존재의 궁극적 원리인 '일자(一者, τὸ ἕν|토 헨grc)'로부터 여러 단계의 실재들이 마치 빛이나 열이 발산되듯 흘러나오는 과정을 설명한다.[27]플로티노스에 따르면, '일자'는 모든 분열, 다중성, 구별이 없는 지극히 초월적인 존재이며, 존재와 비존재의 범주를 넘어선다. '일자'는 '선(善)한 것', '단순한 것', '자족적인 것' 등으로 묘사되지만, 명확한 규정이 불가능하여 부정적인 방식으로만 표현될 수 있다. 이 '일자'는 완전히 충만해졌을 때, 마치 불이 열을 발산하고 성숙한 존재가 자신과 같은 형상의 존재를 낳는 것처럼, 자연스럽게 하위의 실재를 산출한다.

유출은 다음과 같은 단계 또는 "위상"(hypostasis|히포스타시스영어)을 거쳐 이루어진다:

# '''누스(Nous, 지성/정신)''': '일자'로부터 가장 먼저 유출된 실재. '일자'의 완벽한 이미지이자 플라톤의 이데아 세계를 포함하는 지성의 영역이다. (자세한 내용은 누스 문단 참고)

# '''프시케(Psyche, 영혼/세계 영혼)''': '누스'로부터 유출된 실재. 이데아계와 현상계를 매개하는 역할을 한다. (자세한 내용은 세계 영혼 문단 참고)

# '''현상 세계(Phenomenal world)''': '프시케'에 의해 생성된 감각적이고 물질적인 세계. 이데아계의 불완전한 그림자이자 시간과 공간의 영역이다. (자세한 내용은 현상 세계 문단 참고)

이러한 유출 과정은 시간적인 순서를 의미하는 것이 아니라, 존재론적인 위계를 나타낸다. '일자', '누스', '프시케' 자체는 시간을 초월하며, 시간은 오직 현상 세계에만 존재하는 것으로 설명된다. 또한, 유출 과정은 단순히 하향적인 흐름만이 아니라, 모든 존재가 다시 '일자'로 돌아가려는 '환귀'(還歸)의 과정과 함께 고려된다.

플로티노스는 유출 개념을 통해 플라톤주의의 이원론적인 세계관(이데아계와 현상계의 분리)이 가진 문제점을 해결하고자 했다. 그는 아리스토텔레스 철학의 운동과 생성 개념, 스토아 학파의 유기체적 우주관 등을 통합하여, 초월적인 '일자'와 유한한 현상 세계 및 인간 존재 사이의 연결을 설명하려 시도했다.

4. 2. 1. 누스 (Demiurge or Nous)

플로티노스의 신플라톤주의 체계에서 이데아계는 '일자(一者, 토·헨)', '누스'(νοῦς|누스grc, 지성 또는 정신), '프시케'(ψυχή|프시케grc, 영혼)의 세 가지 원리로 구성된다. 이 세 원리는 독립된 실체가 아니라, '일자'로부터 유출(에마나티오)되어 생성된 것으로 보며, '일자'에서 '누스'로, 다시 '누스'에서 '프시케'로 이어지는 연속적인 과정으로 이해된다.

'일자'는 본질적으로 '누스'를 발산하거나 뿜어내는데, 이는 '일자'의 완벽한 이미지이자 모든 존재의 원형이다. '누스'는 동시에 존재이면서 생각이며, 아이디어이자 이상적인 세계 그 자체이다. 이미지로서 '누스'는 '일자'와 완벽하게 일치하는 측면을 가지지만, '일자'로부터 파생된 존재이기에 근본적으로는 구별된다. 플로티노스는 '누스'를 인간의 정신이 도달할 수 있는 가장 높은 영역이자 순수한 '지성' 그 자체로 보았다.[27]

'누스'는 관념론의 핵심 요소이며, 신플라톤주의는 순수한 형태의 관념론으로 평가받기도 한다.[25][26] 데미우르고스로서의 '누스'는 물질 세계를 지각 가능한 형태로 나타나게 하거나 조직하는 에너지, 즉 '에르곤'(ἔργον|에르곤grc, 일)으로 기능한다.

4. 2. 2. 세계 영혼 (World-soul)

무형의 누스의 이미지이자 산물은 세계 영혼이며, 플로티노스에 따르면, 이는 누스와 같이 무형적이다. 누스와 세계 영혼의 관계는 누스가 일자(The One)와 맺는 관계와 같다. 세계 영혼은 누스와 현상 세계 사이에 위치하며, 전자에 의해 관통되고 조명되지만, 후자와도 접촉한다. 누스/정신은 분할될 수 없지만, 세계 영혼은 그 통일성을 유지하며 누스에 머물 수 있으며, 동시에 물질 세계와 결합하여 해체될 수 있는 힘을 가지고 있다. 따라서 세계 영혼은 중간적 위치를 차지한다. 단일한 세계 영혼으로서, 본질과 목적 면에서 지성적인 세계에 속하지만, 무수한 개별 영혼을 포괄한다. 이러한 영혼들은 누스에 의해 영향을 받도록 허용하거나, 누스에서 벗어나 현상 세계를 선택하고 감각과 유한의 영역에서 자신을 잃을 수 있다.4. 2. 3. 현상 세계 (Phenomenal world)

영혼은 움직이는 본질로서, 육체적 또는 현상 세계를 생성한다. 이 세계는 영혼에 의해 완전히 스며들어야 하며, 그 다양한 부분들이 완벽한 조화를 유지해야 한다. 플로티노스는 영지주의와 같은 특정 종파의 이원론자가 아니며, 오히려 세계의 아름다움과 화려함을 긍정적으로 평가한다. 그는 이데아가 물질을 지배하고 영혼이 육체를 지배하는 한, 세상은 아름답고 선하다고 보았다.현상 세계는 상위 세계의 그림자이자 흐릿한 이미지이지만, 그 안에 존재하는 좋고 나쁨의 정도는 전체의 조화를 위해 필수적이라고 여겨진다. 그러나 실제 현상 세계에서는 통일성과 조화 대신 갈등과 불화가 나타나며, 그 결과로 갈등, 생성과 소멸, 그리고 환상적인 존재가 나타난다. 이러한 현상의 원인은 육체가 물질이라는 기저 위에 놓여 있기 때문이다. 물질 자체는 아무런 속성이 없는 불확정적인 것이며, 형태와 이데아가 없다면 악으로 간주되지만, 형태를 받아들일 수 있다면 중립적인 것으로 본다.[27] 여기서 악은 독자적인 실체(parahypostasis)가 없는 기생적인 존재로 이해되며, 조화를 이루는 요소로서 필연성을 가지는 동시에 우주의 피할 수 없는 결과로 간주된다.[28]

4. 3. 천상의 위계 (Celestial hierarchy)

플로티노스가 제시한 '하나', '누스', '프시케'의 3원리 체계는 후대의 신플라톤주의자들에 의해 더욱 복잡하고 정교한 형태로 발전했다. 특히 후기 신플라톤 철학자들은 하나와 인간 사이의 간극을 메우기 위해 수많은 중간 존재들을 설정하여 '천상의 위계'를 구축했다.이암블리코스(약 245년 ~ 325년)는 이러한 후기 신플라톤주의의 방향에 큰 영향을 미쳤다. 그의 체계에서 신들의 영역은 근원적인 하나에서 물질적 본성까지 확장되었으며, 이 세계는 신, 천사, 악마 등 자연 현상에 영향을 미치고 미래를 예지하며 기도와 제물에 응답하는 초인간적인 존재들로 가득 차 있다고 보았다. 이암블리코스는 인간의 영혼이 물질세계로 내려와 육화(肉化)되었으며, 구원(헤노시스)을 위해서는 신지학(theurgy), 즉 '신성한 행위'를 통해 신성으로 돌아가야 한다고 주장했다.

프로클로스(412년 ~ 485년)는 다마스키우스 이전의 마지막 주요 그리스 철학자 중 한 명으로, 가장 체계적이고 완성도 높은 신플라톤주의 체계를 제시했다. 그는 하나와 두 번째 원리인 신성한 지성(누스) 사이에 '헤나드(henads)'라는 독특한 존재 단계를 설정했다. 헤나드는 하나처럼 존재를 초월하지만, 각각 특정 속성을 지닌 원인들의 계열(σειραί|세이라이grc 또는 τάξεις|탁세이스grc)을 이끈다. 프로클로스는 이 헤나드를 전통적인 그리스 신들과 동일시하여, 예를 들어 한 헤나드는 아폴론으로서 아폴론적인 모든 것의 원인이 되고, 다른 헤나드는 헬리오스로서 태양과 관련된 모든 것의 원인이 된다고 설명했다. 헤나드는 절대적인 통일성(하나)과 구체적인 다양성(세계) 사이의 연결고리 역할을 하며, 우주 만물을 하나로 이끄는 중간 단계로서 기능한다.

이처럼 후기 신플라톤 철학자들, 특히 이암블리코스는 하나와 인간 사이에 수백 개의 중간 존재, 예를 들어 신, 천사, 악마 및 기타 존재들을 추가했다. 이들이 제시한 위계 구조는 대략 다음과 같이 요약될 수 있다.

- 하나: 모든 것의 근원인 신, 선(The Good). 초월적이며 형언할 수 없는 존재.

- 초우주적 신들: 본질, 생명, 영혼을 창조하는 존재. (프로클로스의 헤나드가 이 단계에 해당될 수 있다.)

- 데미우르고스: 세계를 창조하는 존재.

- 우주적 신들: 존재, 자연, 물질을 창조하는 존재들로, 고전 종교의 신들을 포함한다.

신플라톤주의에서 묘사되는 신들은 모든 면에서 완벽하며, 고대 신화에서 나타나는 비도덕적인 모습과는 거리가 멀다. 이러한 천상의 위계 개념은 플로티노스의 철학을 바탕으로 후대 사상가들이 발전시킨 것으로, 특히 이암블리코스와 프로클로스의 기여가 컸다.

4. 4. 악 (Evil)

신플라톤주의자들은 악이 선처럼 독립적으로 존재하는 실체라고 보지 않았다. 그들은 악을 빛이 없는 상태인 어둠에 비유했는데, 어둠이 그 자체로 존재하는 것이 아니라 단순히 빛의 부재인 것처럼, 악 역시 선의 부재 또는 결핍 상태라고 생각했다. 즉, 존재하는 모든 것은 그 자체로 선하며, 마땅히 가져야 할 선을 갖추지 못하고 불완전할 때 비로소 악하다고 여겼다. 악의 본성과 같은 중요한 철학적 문제에 관해서는, 플로티노스 이후의 신플라톤주의자들이 그의 가르침에서 실질적으로 벗어나기도 했다.[24]4. 5. 일자로의 귀환 (Return to the One)

신플라톤주의자들은 인간의 완성과 행복이 내세를 기다리지 않고 이 세상에서 철학적 관조를 통해 달성될 수 있다고 믿었다. 완성과 행복은 동의어로 간주되었으며, 모든 사람은 자신이 유출된 근원인 하나(The One)로 되돌아가는 것을 궁극적인 목표로 삼았다.[29][30][31] 플로티노스의 주요 저서인 ''엔네아데스''는 이론적인 부분과 실천적인 부분으로 나뉘는데, 실천적 부분은 영혼이 어떻게 영원하고 최고의 존재인 하나로 다시 돌아갈 수 있는지, 즉 '환귀(還歸)'의 과정을 다룬다.[27]

이러한 귀환의 주체인 영혼에 대해, 신플라톤주의자들은 영혼의 선재(先在)와 불멸을 믿었다.[32][33] 인간의 영혼은 하위의 비이성적 영혼과 상위의 이성적 영혼(정신)으로 구성되며, 이는 하나의 영혼이 가진 다른 힘으로 여겨졌다. 영혼은 육체의 죽음 이후에도 소멸하지 않고 하나로 돌아갈 수 있게 해주는 일종의 '운반체'(ὄχημα|오케마grc)[34]를 소유하고 있다고 보았다.[35]

육체가 죽으면 영혼은 현세에서의 삶의 수준에 따라 내세에서 다른 수준의 상태를 차지하게 된다.[36][37] 신플라톤주의자들은 환생의 원리를 받아들였다. 가장 순수하고 거룩한 영혼은 가장 높은 영역에 머무르지만, 불순한 영혼은 정화 과정을 거친 후[33][38] 다시 지상으로 내려와 새로운 육신을 얻는데, 때로는 동물 형태로 환생할 수도 있다고 생각했다.[39] 플로티노스는 영혼이 다른 인간뿐 아니라 다른 종류의 동물로도 환생할 수 있다고 보았으나, 그의 제자 포르피리오스는 인간의 영혼은 오직 다른 인간으로만 환생한다고 주장하여 스승과 다른 견해를 보였다.[40]

궁극적으로 하나로 돌아간 영혼은 우주적 보편 영혼과 하나가 되는 합일(henosis)을 이루며,[41] 더 이상 이 세상으로 내려오지 않는다고 여겨졌다.[38]

한편, 후기 신플라톤주의자인 이암블리코스는 영혼이 물질 세계로 내려와 인간으로 구체화되며, 구원을 위해서는 테우르기아(theurgy, 신성 작용)라는 특정 종교적 의식을 수행하여 신성으로 돌아가야 한다고 주장했다. 이는 플로티노스가 강조한 철학적 관조를 통한 귀환과는 다른 접근 방식을 제시한 것이다.

5. 다른 사상과의 비교

플로티노스(205년경~270년경)는 신플라톤주의의 창시자로 널리 알려져 있다. 그는 고대 그리스 철학, 이란 철학, 인도 철학 및 고대 이집트 종교의 가르침에 영향을 받았으며,[18] 그의 사상은 이후 여러 세기에 걸쳐 이교, 유대 철학, 기독교 철학, 영지주의, 초기 이슬람 철학의 형이상학자들과 신비주의자들에게 깊은 영감을 주었다. 신플라톤주의는 특히 기독교, 스토아주의, 영지주의와 밀접한 관계를 맺으며 영향을 주고받았다.

5. 1. 기독교

신인동형적 논리와 신에 의한 능동적 창조 원리를 강조하는 기독교는 세상 만물이 신의 창조 과정에 따라 태어났으며, 가장 근원적인 원리조차 신에게서 비롯된 것으로 본다. 반면 신플라톤주의는 제일 근원적 원리가 바로 신이며, 세상 만물의 움직임과 구성은 그것 자체가 가진 자기원인적 힘의 발현이라고 본다. 이러한 관점 차이로 인해 기독교는 근본 원리 위에 신의 능동적 창조를 설명하려다 지적 설계라는 문제에 부딪힐 수 있는 반면, 신플라톤주의는 자연법칙과 이를 관통하는 절대계의 논리 구조가 자기원인적이라고 보아 지적 설계를 주장하지 않는다.[69]자유의지와 인간성에 대한 관점도 다르다. 기독교의 원죄론은 인간을 본래 악한 존재로 규정하며, 신에게서 제약 없는 자유의지를 선물받아 스스로 책임을 진다고 본다. 그러나 신플라톤주의는 인간을 하강성(grc)의 산물인 질료적 존재로 보며, 상승성(grc)을 이루지 못하는 상태가 악(惡)일 뿐 인간 자체가 악한 것은 아니며, 선악은 행동에 따라 결정된다고 보았다. 또한 자유의지는 상승성의 과정에서만 제한적으로 나타난다고 주장했다.[70]

신플라톤주의의 몇몇 핵심 교리는 기독교 신학자인 히포의 아우구스티누스에게 중요한 영향을 미쳤다. 특히 아우구스티누스가 이원론적 우주론을 가진 마니교에서 기독교로 개종하는 과정에서 철학적 토대를 제공했다.[42] 마니교 신자였던 아우구스티누스는 악이 실질적인 존재이며 신은 물질로 이루어져 있다고 믿었으나, 신플라톤주의를 접하면서 악은 선의 결여이며[43] 신은 물질적 존재가 아니라는[44] 견해로 바꾸게 되었다. 387년 세례를 받은 이후에도 그의 기독교 사상에는 신플라톤주의의 영향이 지속되었다.

신플라톤주의와 기독교는 ''로고스'' 개념을 다르게 해석했다. 플로티노스는 ''로고스''를 명상의 원리이자 위격(영혼, 정신(누스), '하나') 간의 상호 관계로 해석했다.[46] 반면 사도 요한은 ''로고스''를 아들, 즉 그리스도와 동일시했고,[47] 사도 바울은 이를 '아들', '형상', '모습' 등으로 묘사했다.[47][48][49] 후대의 마리우스 빅토리누스는 신 안에 내재하는 로고스와 창조 및 구원을 통해 세상과 관계 맺는 로고스를 구분했다.[47] 아우구스티누스는 로고스가 그리스도 안에서 육신을 입었다고 이해했으며,[50][51][52] 이러한 그의 해석은 초기 중세 기독교 철학에 결정적인 영향을 주었다.[53]

한편, 서방 세계에서 신플라톤주의가 점차 기독교와 결합하는 양상을 보인 것과 달리, 동방에서는 쇠퇴하던 이교(異敎)에 이론적 토대를 제공하고 이교의 신들과 신화를 플로티노스 사상 체계 속에서 재해석하며 신비주의적 경향을 심화시키기도 했다.

5. 2. 스토아주의

신플라톤주의는 본래 스토아주의적 사고에 강한 영향을 받아 상당한 유사성을 보인다. 특히, 이성에 대한 체계적 관점, 일원론적 사고, 최고 원리 인식에 관한 실천지를 중시한다는 점에서 스토아주의와 공통점을 가진다. 또한 정신에 관해 언어로 표현할 수 없는 측면과 함께 언어를 초월한 근원적 논리 구조를 갖는다고 보는 점도 유사하다.그러나 몇 가지 중요한 차이점이 존재한다. 로고스에 대해 유물론적 관점을 가진 스토아주의는 절대계를 구성하는 논리 구조가 공간성을 가진다고 보았다. 반면, 신플라톤주의는 절대계의 논리 구조가 물질세계를 구성하는 시간성이나 공간성은 물론, 어떤 동질적인 성격조차 갖지 않는다고 주장하며 이를 부정했다.

또한, 이성적 사유만으로는 명확히 설명되지 않는 '체험'에 대한 관점도 다르다. 스토아주의자들은 이를 단순한 현상적 인지나 경험으로 치부했지만, 신플라톤주의자들은 이성적 설명이 불가능한 체험을 중시하는 방향으로 나아갔다. 이러한 경향은 신플라톤주의가 후기로 갈수록 신비주의적 요소를 강화하는 배경이 되었다.[71]

5. 3. 영지주의

신플라톤주의는 영지주의와 밀접한 관련이 있었지만, 동시에 비판적인 입장을 취했다. 특히 플로티노스는 그의 저서 엔네아데스의 아홉 번째 논문("우주와 우주 자체의 창조주가 악이라고 주장하는 자들에 반대하여", 흔히 "영지주의자들에 반대하여"로 알려짐)에서 영지주의를 강하게 비판했다.영지주의는 물질 세계와 그 창조주인 데미우르고스(플라톤의 대화록 티마이오스에 등장)를 악하거나 열등한 존재로 보았다. 그러나 플라톤 사상에 뿌리를 둔 신플라톤주의자들은 이러한 영지주의의 주장을 받아들이지 않았다. 그들은 플라톤의 데미우르고스 개념을 긍정적으로 해석했으며, 영지주의가 플라톤 철학을 왜곡했다고 보았다. 존 D. 터너와 같은 학자들은 신플라톤주의를 정통 플라톤 철학으로 평가하기도 하는데, 이는 플로티노스가 엔네아데스를 통해 플라톤 철학에 대한 특정 해석, 특히 영지주의적 해석을 반박하려 했기 때문일 수 있다.[54]

플로티노스는 발렌티누스와 같은 영지주의자들이 플라톤의 본래 가르침을 변질시켰다고 생각했다. 예를 들어, 영지주의는 그리스도의 영이 플레로마에서 타락한 후 의식을 가진 신에 의해 나타났다는 등의 교리를 내세웠다. 플로티노스에게 있어 궁극적 실재인 하나는 의도를 가진 의식적인 신이나 신격, 혹은 어떤 조건화된 존재가 아니었다. 오히려 그것은 모든 지혜의 근원이 되는 전체성의 근본 원리였다.[54] 따라서 물질 세계를 악으로 규정하고 창조주를 부정적으로 보는 영지주의의 이원론적 세계관은, 세계의 아름다움과 신성한 질서를 강조하는 신플라톤주의와는 근본적으로 달랐다.

6. 영향

신플라톤주의는 고대 후기 철학의 중요한 흐름으로서, 이후 서양과 중동의 철학, 종교, 문화 전반에 걸쳐 깊고 지속적인 영향을 미쳤다. 그 영향력은 초기 기독교 사상의 형성 과정에서부터 뚜렷하게 나타나며, 특히 히포의 아우구스티누스와 같은 교부들의 사상적 전환에 중요한 역할을 했다.

중세 시대에는 스콜라 철학과 신비주의 전통 모두에 영향을 주었으며, 보에티우스, 위(僞) 디오니시오스 아레오파기테, 요한네스 스코투스 에리우게나 등을 통해 서방 세계에 전파되었다. 비잔틴 제국에서는 콘스탄티노폴리스를 중심으로 신플라톤주의 연구가 이어졌고, 이는 후일 르네상스 시대 이탈리아에서의 플라톤주의 부활에 중요한 밑거름이 되었다.

또한, 신플라톤주의는 이슬람 철학과 유대교 사상에도 수용되어 각 종교의 신학 및 철학 체계 발전에 기여했다. 르네상스 시대에는 마르실리오 피치노와 조반니 피코 델라 미란돌라 등에 의해 재조명되어 인문주의 사상과 예술에 영향을 주었으며, 17세기 영국에서는 케임브리지 플라톤주의자들을 통해 그 명맥이 이어졌다. 현대에 이르러서도 토머스 테일러와 같은 인물들을 통해 신플라톤주의 사상이 연구되고 재해석되고 있다.

6. 1. 초기 기독교

신플라톤주의는 초기 기독교 사상 형성에 중요한 영향을 미쳤다. 특히 히포의 아우구스티누스는 마니교의 이원론적 우주론에서 기독교로 개종하는 과정에서 신플라톤주의를 철학적 기반으로 삼았다.[42] 그는 마니교 신자 시절 악을 실질적인 존재로, 신을 물질적인 것으로 보았으나, 신플라톤주의를 접하면서 악은 선의 결여이며[43] 신은 물질적 존재가 아니라는[44] 관점을 갖게 되었다. 387년 세례를 받은 이후에도 그의 저술 '참된 종교에 관하여'에는 신플라톤주의의 영향이 뚜렷하게 남아 있었다.신플라톤주의와 기독교는 ''로고스'' 개념을 각기 다르게 해석하고 발전시켰다. 플로티노스는 로고스를 명상의 원리이자 위격들(영혼, 정신, '하나') 사이의 관계로 보았다.[46] 반면, 사도 요한은 로고스를 그리스도와 연결했고,[47] 사도 바울은 이를 '아들', '형상', '모습' 등으로 표현했다.[47][48][49] 마리우스 빅토리누스는 신 안에 내재하는 로고스와 세상을 창조하고 구원하는 로고스를 구분했으며,[47] 아우구스티누스는 로고스가 그리스도 안에서 육신을 입었다고 강조했다.[50][51][52] 아우구스티누스의 이러한 사상은 초기 중세 기독교 철학에 큰 영향을 미쳤다.[53]

신플라톤주의의 영향을 받은 대표적인 초기 기독교 사상가로는 오리게네스와 위(僞) 디오니시오스 아레오파기테가 있다. 이들은 신플라톤주의의 일자 개념을 기독교의 야훼와 연결시키기도 했다. 암모니우스 사카스의 제자였던 오리게네스와, 6세기의 저술가로 그의 저작이 9세기 요한네스 스코투스 에리우게나에 의해 라틴어로 번역되어 서방 세계에 알려진 위 디오니시오스는 모두 동방 정교회와 서방 기독교 양쪽에 지속적인 영향을 미쳤다. 특히 이들의 사상은 기독교의 관상적이고 신비적인 수행과 신학 발전에 중요한 기여를 했다.

프로티노스, 포르피리오스, 프로클로스와 같은 고대 신플라톤주의 철학자들은 비록 기독교도는 아니었지만, 그들의 사상은 중세 기독교 사상에 깊은 영향을 남겼다. 프로티노스와 포르피리오스의 사상은 아우구스티누스와 보에티우스 등을 통해 라틴 세계에 전해졌으며, 프로클로스 역시 고대 신플라톤주의와 중세 철학을 잇는 중요한 인물이었다. 그의 사상은 위 디오니시오스의 저작과, 아리스토텔레스의 저작으로 오인되어 라틴어로 번역된 『원인론』(프로클로스의 『신학 강요』 초록)을 통해 서유럽 중세 전반에 영향을 미쳤다.

6. 2. 중세 철학

프로티노스, 포르피리오스, 프로클로스와 같은 고대 신플라톤주의자들은 기독교인들에게는 이교도였지만, 기독교적 중세 사상에도 영향을 주었다.이들의 영향은 신플라톤주의의 영향을 받은 라틴 교부 아우구스티누스나, 고대 철학과 중세 철학의 가교 역할을 하여 "최초의 스콜라 철학자"로 불리는 보에티우스 등을 통해 라틴 세계로 전달되었다. 특히 프로클로스는 고대 신플라톤주의와 중세 철학을 잇는 중요한 인물이었으며, 그의 영향력은 서유럽 중세 전체에 미쳤다.

프로클로스 철학을 기독교 신학에 맞게 변형시킨 위(僞) 디오니시오스 아레오파기타의 문서는 9세기에 라틴어로 번역되어 중요하게 다루어졌고, 서양 중세 신비주의 발달에 크게 기여했다. 특히 독일의 신비주의자 마이스터 에크하르트(c. 1260 – c. 1328)가 그의 영향을 많이 받았다. 또한 프로클로스의 저서 『Elements of Theology|신학 강요영어』의 요약본인 『원인론』이 아리스토텔레스의 저작으로 잘못 알려져 라틴어로 번역되면서, 중세 아리스토텔레스주의에 신플라톤주의적 사고가 스며드는 계기가 되었다.

신플라톤주의는 라틴 스콜라 철학에도 영향을 미쳤다. 에리우게나는 신플라톤주의 개념을 수용하고 번역했으며, 토마스 아퀴나스 역시 자신의 철학 체계 안에 아리스토텔레스의 용어를 사용하면서도 일부 신플라톤주의적 요소를 포함시켰다.

6. 3. 비잔틴 교육

기원전 1세기에 플라톤 아카데미가 파괴된 후에도 플라톤주의 교육은 계속되었으며, 5세기 초(410년경)에는 몇몇 주요 신플라톤주의자들이 아테네에 새로운 아카데미를 설립했다.[55] 그러나 이 아카데미는 529년 유스티니아누스 1세에 의해 폐쇄되었다. 이는 교수들의 활발한 이교 활동을 문제 삼았기 때문이다.[56]아테네 아카데미가 폐쇄된 이후에도 신플라톤주의 및 세속 철학 연구는 제국의 다른 중심지들, 특히 알렉산드리아와 가자의 공공 지원 학교에서 계속되었다.[56][57][58] 7세기 초, 신플라톤주의자 알렉산드리아의 스테파누스는 이러한 알렉산드리아의 학문적 전통을 콘스탄티노폴리스로 가져왔다. 그곳에서 신플라톤주의는 세속 교육의 형태로 유지되며 영향력을 발휘했다.[57] 콘스탄티노폴리스 대학은 플라톤주의와 아리스토텔레스주의의 철학적 전통을 활발히 이어갔으며, 이 전통은 15세기까지 지속되어 거의 2천 년 동안 이어진 가장 오래된 플라톤 학파가 되었다.[57]

비잔틴 제국 시대의 주요 신플라톤주의 학자로는 미카엘 프셀로스와 게미스토스 플레톤이 있다.

- 미카엘 프셀로스(1018–1078)는 비잔틴의 수도사, 작가, 철학자, 정치가이자 역사가였다. 그는 《다양한 학문에 대하여》(Διδασκαλία παντοδαπή|디다스칼리아 판토다페grc)를 포함한 많은 철학 논문을 저술했으며, 1030년대와 1040년대 콘스탄티노폴리스의 궁정 정치가로 활동하며 자신의 철학을 발전시켰다.

- 게미스토스 플레톤(c. 1355 – 1452; Πλήθων Γεμιστός|플레톤 게미스토스grc)은 후기 비잔틴 제국에서 가장 뛰어난 신플라톤 철학 학자로 평가받는다. 그는 동서 분열을 봉합하려 했던 피렌체 공의회에 참석하여 서방 세계에 신플라톤주의 사상과 저작들을 소개했다. 플레톤은 피렌체에서 코시모 데 메디치를 만나 그에게 깊은 인상을 주었고, 이는 코시모 데 메디치가 피렌체 플라톤 아카데미를 설립하는 계기가 되었다. 이후 아카데미 책임자가 된 마르실리오 피치노는 플라톤의 모든 저작, 플로티노스의 《엔네아데스》, 그리고 다양한 다른 신플라톤주의 작품들을 라틴어로 번역하여 서유럽 르네상스 인문주의 발전에 큰 영향을 미쳤다.

6. 4. 이슬람 철학

역사적인 이슬람 세계에서 신플라톤주의가 두드러진 주된 이유는 관련 텍스트의 이용 가능성이 높았기 때문이다. 무슬림이 이집트와 시리아에서 비잔티움 제국 기독교 문명의 중요 중심지를 정복하면서 그리스어 원본에 대한 접근성이 커졌고, 아랍어로 번역되고 각색된 신플라톤주의 작품들이 이슬람 학자들에게 쉽게 전해질 수 있었다.아비세나(이븐 시나), 이븐 아라비, 알-킨디, 알-파라비, 알-힘시를 포함한 다양한 페르시아 및 아랍 학자들은 신플라톤주의를 이슬람교의 일신교적 제약에 맞게 적용했다.[59] 신플라톤주의에서 신의 교리를 추론한 작품들의 번역은 원래 그리스 원본에서 큰 수정 없이도, 일신교로의 교리적 변화를 보여준다.[61] 이슬람 신플라톤주의는 하나와 제일 원리의 개념을 이슬람 신학에 적용하여 제일 원리를 신에게 귀속시켰다.[60] 신은 초월적인 존재이며, 어디에나 존재하고(편재), 창조의 영향에 변하지 않는다고 보았다.[61] 이슬람 철학자들은 신플라톤주의 저술과 개념을 해석하는 데 이슬람 신비주의의 틀을 사용했다.[62]

6. 5. 유대교 사상

중세 시대에 신플라톤주의 사상은 유대교 사상가들에게 영향을 미쳤다. 예를 들어 카발라의 아이작 더 블라인드, 아지리엘 오브 제로나, 나흐마니데스 등이 영향을 받았다. 또한 초기 유대 신플라톤주의 철학자인 솔로몬 이븐 가비롤(아비체브론)은 자신의 일원론적 관점에서 신플라톤주의를 수정하여 받아들였다.6. 6. 르네상스

신플라톤주의는 동방 기독교 교회에서 독립된 전통으로 명맥을 유지하다가, 게미스토스 플레토(1355년경 – 1452년/1454년)에 의해 서방 세계에 다시 소개되었다. 플레토는 비잔틴 교회가 스콜라 철학의 영향으로 아리스토텔레스적 방법론에 크게 의존하는 것에 반대했으며, 공공연히 고대 그리스 종교를 신봉했던 인물이다. 그는 플로렌스 공의회(1438년 ~ 1439년)에 참석한 것을 계기로 서방에 플라톤주의를 다시 알렸고, 이는 르네상스 시대에 플라톤 철학에 대한 새로운 관심을 불러일으키는 데 크게 기여했다.르네상스 시대의 신플라톤주의는 단순히 플라톤의 사상을 부활시킨 것이 아니라, 플라톤, 아리스토텔레스, 피타고라스 및 다른 그리스 철학자들의 가르침을 통합하여 플로티노스가 창조한 종합적인 사상 체계에 기반을 두었다. 또한 이 시기의 신플라톤주의는 기독교 사상과 플라톤의 저작에 대한 새로운 인식을 결합하는 특징을 보였다. 15세기 피렌체에서는 메디치 가문을 중심으로 플라톤 연구가 활발해졌으며, 플라톤과 플로티노스의 저서가 라틴어로 번역되었다.

이러한 흐름 속에서 마르실리오 피치노(1433년 ~ 1499년)는 플라톤 사상을 르네상스 시대에 널리 알리는 데 가장 중요한 역할을 한 인물로 평가받는다. 예술 후원자이자 인문주의와 플라톤주의에 깊은 관심을 가졌던 코시모 1세 데 메디치는 1462년 피치노에게 플라톤의 대화편 36권을 그리스어 원전으로 제공하며 번역을 의뢰했다. 피치노는 1462년 ~ 1469년 이 작품들을 라틴어로 번역하여 당시 소수만이 읽을 수 있었던 그리스어 저작을 널리 보급했다. 이후 1484년 ~ 1492년에는 플로티노스의 저작인 『엔네아데스』를 번역하여 서방 세계에 처음으로 소개했다. 피치노는 미(美)에 대한 플라톤적인 사랑(플라토닉 사랑)을 통해 인간이 신의 영역에 가까워질 수 있다고 보았다.

조반니 피코 델라 미란돌라(1463년 ~ 1494년) 역시 이탈리아 르네상스 시대의 중요한 신플라톤주의자였다. 그는 라틴어와 그리스어에 능통했을 뿐만 아니라 히브리어와 아랍어 지식까지 갖추고 있었다. 그러나 그의 저술 중 일부는 교황청에 의해 이단으로 간주되어 금지되었는데, 이는 교회의 입장을 비교적 충실히 따랐던 피치노와는 다른 행보였다.

피치노와 피코가 신플라톤주의와 헤르메스주의 사상을 로마 가톨릭 교회에 도입하려는 시도는 최근 "헤르메스적 종교 개혁"이라는 관점에서 재평가되고 있다.[63][68] 당시 르네상스 시대에는 플라톤의 사상과 신플라톤주의가 명확하게 구별되지 않는 경향이 있었다.

신플라톤주의 사상은 르네상스 시대의 문예 및 미술에도 큰 영향을 미쳤다.

6. 7. 케임브리지 플라톤주의자 (17세기)

주요 문서: 케임브리지 플라톤주의자17세기 잉글랜드에서 신플라톤주의는 케임브리지 플라톤주의자 학파의 근본 사상이었다. 이 학파의 주요 인물로는 헨리 모어, 랄프 커드워스, 벤자민 위치코트, 존 스미스 등이 있으며, 이들은 모두 케임브리지 대학교 졸업생이었다. 새뮤얼 테일러 콜리지는 그들이 진정한 플라톤주의자가 아니라 "더 진정한 플로티누스주의자"라고 평가하기도 했다. 실제로 모어는 플로티누스를 "신성한 플로티누스"라고 부르기도 했다.

후에 케임브리지 플라톤주의자는 아니었던 토머스 테일러는 플로티누스의 작품을 영어로 번역한 최초의 인물이 되었다.[64][65]

6. 8. 현대의 신플라톤주의

주목할 만한 현대 신플라톤주의자로는 플라톤주의에 대해 광범위하게 저술하고 거의 모든 플라톤 및 플로티누스 저서를 영어로 번역한 "영국 플라톤주의자" 토마스 테일러가 있다. 그는 18세기에서 19세기에 걸쳐 활동하며 아리스토텔레스와 플라톤의 저서를 영어로 번역하여 넓은 의미의 신플라톤주의자로 간주된다. 벨기에 작가 수잔 릴라 역시 현대 신플라톤주의자로 언급된다.필립 K. 딕은 스스로 신플라톤주의자임을 표방하며, 그의 이론 저작인 ''필립 K. 딕의 주해''에서 관련된 신비주의적 경험과 종교적 개념을 탐구했다.[66]

줄리어스 에볼라는 현대성을 비판하는 전통주의적 관점을 견지하며, 자신의 로마 이교 부흥에 대한 비전에 신플라톤적 형이상학을 통합시켰다. 에볼라의 협력자이자 이탈리아의 밀교주의자인 아르투로 레기니 역시 고대 로마 종교 부흥을 위한 노력의 일환으로 신플라톤주의적 사상을 옹호했다.[67]

참조

[1]

서적

The Routledge Handbook of Neoplatonism

Routledge

[2]

서적

Oxford Handbook of Science and Medicine in the Classical World

Oxford University Press

[3]

웹사이트

Neoplatonism

https://www.oxfordbi[...]

Oxford University Press

2018-10-16

[4]

서적

A History of God

Alfred A. Knopf

1993

[5]

서적

History of Jewish Philosophy

https://archive.org/[...]

Routledge

[6]

웹사이트

Wayne Hankey, "Aquinas, Plato, and Neo-Platonism"

https://www.dal.ca/c[...]

[7]

웹사이트

Neoplatonism

http://www.etymonlin[...]

[8]

웹사이트

Plotinus

http://plato.stanfor[...]

[9]

백과사전

Neoplatonism

https://plato.stanfo[...]

Metaphysics Research Lab, Stanford University

2021

[10]

학술지

Ficino's Lecture on the Good?

1977-06-01

[11]

서적

The Decline and Fall of the Neoplatonic Interpretation of Plato

[12]

웹사이트

Neoplatonism

http://www.iep.utm.e[...]

[13]

서적

Neoplatonism

Acumen publishing

[14]

학술지

The roots of Platonism and Vedanta

2005-01-01

[15]

서적

Neoplatonism and Indian Thought

The International Society for Neoplatonic Studies

[16]

서적

Advaita and Neoplatonism. A Critical Study in Comparative Philosophy

University of Madras

[17]

백과사전

The Stanford Encyclopedia of Philosophy

Metaphysics Research Lab, Stanford University

[18]

서적

On the Life of Plotinus and the Order of His Books

[19]

서적

Handboek Geschiedenis van de Wijsbegeerte I

[20]

서적

De Mundo

[21]

서적

Hypatia of Alexandria (Revealing Antiquity)

https://books.google[...]

Harvard University Press

[22]

학술지

"Theism" and Related Categories in the Study of Ancient Religions

Society for Classical Studies (University of Pennsylvania)

2016-01-01

[23]

학술지

The Parmenides of Plato and the Origin of the Neoplatonic 'One'

1928-07-01

[24]

서적

Republic

[25]

서적

Parerga and Paralipomena

[26]

서적

Historical Introduction to Kant's Critique of Pure Reason

[27]

백과사전

Neoplatonism

[28]

서적

Neoplatonism and Gnosticism

SUNY Press

[29]

서적

Faith and Philosophy: The Historical Impact

https://books.google[...]

Ashgate Publishing, Ltd.

[30]

서적

Enneads

[31]

서적

SUNY Press

[32]

서적

On the immortality of the Soul

[33]

서적

Late Antiquity: A Guide to the Postclassical World

Harvard University Press

[34]

서적

Timaeus

[35]

서적

History of the Concept of Mind: Speculations About Soul, Mind and Spirit from Homer to Hume

Ashgate Publishing, Ltd.

[36]

서적

Plotinus, iii.4.2

[37]

서적

Porphyry's Place in the Neoplatonic Tradition: A Study in Post-Plotinian Neoplatonism

Springer

1974

[38]

서적

Porphyry's Place in the Neoplatonic Tradition: A Study in Post-Plotinian Neoplatonism

Springer

1974

[39]

서적

Porphyrian Studies since 1913

ANRW II 36, 2

1987

[40]

서적

Neoplatonism

University of California Press

2008

[41]

서적

Philosophy in the Ancient World: An Introduction

Rowman & Littlefield

[42]

서적

Confessions Book 7

[43]

서적

Confessions

[44]

서적

Confessions

[45]

서적

Handboek Geschiedenis van de Wijsbegeerte I

[46]

간행물

The journal of neoplatonic studies

Institute of Global Cultural Studies, Binghamton University

1999

[47]

서적

Theological treatises on the Trinity

[48]

성경

Col. 1:15

[49]

성경

Phil. 2:5–7

[50]

서적

Confessions

[51]

서적

De immortalitate animae of Augustine: text, translation and commentary

[52]

성경

1 John 1:14

[53]

서적

Handboek Geschiedenis van de Wijsbegeerte I

[54]

웹사이트

PLOTINUS, Ennead, Volume I: Porphyry on the Life of Plotinus. Ennead I

http://www.loebclass[...]

[55]

간행물

The last days of the Academy at Athens

1969

[56]

서적

The Beginnings of Western Science

[57]

백과사전

Higher Education in the Byzantine Empire

Encyclopædia Britannica

2008

[58]

서적

Palestine Across Millennia: A History of Literacy, Learning and Educational Revolutions

https://books.google[...]

Bloomsbury Publishing

2024-01-08

[59]

서적

The perennial tradition of Neoplatonism

https://archive.org/[...]

Univ. Press

1997

[60]

서적

The perennial tradition of Neoplatonism

https://archive.org/[...]

Univ. Press

1997

[61]

서적

The perennial tradition of Neoplatonism

https://archive.org/[...]

Univ. Press

1997

[62]

서적

Neoplatonism and Islamic thought

State University of New York Press

1992

[63]

서적

Prisci Theologi and the Hermetic Reformation in the Fifteenth Century

Repristination Press

2011

[64]

웹사이트

entry for Plotinus

http://plato.stanfor[...]

[65]

논문

Shelley and Thomas Taylor

1936

[66]

서적

The Exegesis of Philip K. Dick

https://books.google[...]

Houghton Mifflin Harcourt

2011

[67]

서적

Occult Imperium: Arturo Reghini, Roman Traditionalism, and the Anti-Modern Reaction in Fascist Italy

Oxford University Press

2022

[68]

서적

Prisci Theologi and the Hermetic Reformation in the Fifteenth Century

Repristination Press

2011

[69]

서적

신플라톤주의

누멘

2011

[70]

서적

2011

[71]

서적

2011

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com