참선

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

참선은 불교 수행의 핵심으로, 어원적으로는 정신적 발전을 의미하며 명상과 가장 가까운 단어에서 유래되었다. 초기 불교 이전부터 자이나교와 브라만교의 영향을 받아 발전해 왔으며, 마음챙김(사띠)과 다양한 명상 기법을 통해 심신을 수련하는 것을 목표로 한다. 주요 수행법으로는 호흡에 대한 마음챙김(아나파나사티), 부정관, 선정(디야나) 등이 있으며, 사마타(고요함)와 위파사나(통찰력)를 함께 닦아 열반에 이르는 것을 추구한다. 불교의 여러 종파에서 다양한 형태로 발전했으며, 현대에는 심리학적 치유와 웰빙을 위해 널리 활용되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 선불교 - 양갱

양갱은 중국에서 유래된 과자로, 일본에서 팥 등으로 재료를 대체하여 현재의 형태로 발전했고, 한천의 발명으로 널리 퍼졌으며, 한국에 전래되어 다과나 선물용으로 즐겨지고, 무시요칸, 네리요칸, 미즈요칸 등 다양한 종류가 있다. - 선불교 - 선 (불교)

선은 참선을 통해 깨달음을 얻어 부처가 되는 것을 목표로 하는 불교 종파로, 달마 대사에 의해 중국에서 시작되어 이심전심을 중시하며 동아시아 국가로 전파되어 발전했다. - 명상 - 마음챙김

마음챙김은 불교 용어인 '사띠'와 '스므르티'에서 유래하여 현재 순간에 대한 자각과 수용을 의미하며, 스트레스 감소 및 정신 건강 증진을 위해 심리학, 의학 분야에서 활용되고 다양한 분야에서 유사한 개념이 존재하나 상업화 및 윤리적 문제에 대한 비판도 있다. - 명상 - 요가

요가는 몸과 마음을 통제하여 구원론적 목표를 달성하는 기술로, 기원전 3300-1700년경 인더스 문명에서 시작되어 힌두교, 불교, 자이나교 등 인도 종교와 철학에 영향을 미쳤으며, 파탄잘리의 《요가 수트라》는 요가를 마음의 동요를 진정시키는 것이라고 정의한다.

2. 어원

붓다의 고전 언어에서 명상과 가장 가까운 단어는 bhāvanā(정신적 발전)와 jhāna/dhyāna이다.

초기 불교 이전 인도에서는 자이나교의 고행과 베다 시대의 브라만교 수행이라는 두 가지 주요 명상 전통이 있었다. 초기 불교 명상 발달에 이 두 전통이 얼마나 영향을 미쳤는지는 불교 연구에서 여전히 논쟁거리이다. 초기 불교 경전에는 고타마 붓다가 알라라 칼라마와 우다카 라마푸타라는 두 스승 밑에서 훈련받았다고 언급되는데, 이들은 모두 무색계의 선 또는 정신적 몰입을 가르쳤다. 이는 테라바다 불교 명상의 핵심 수행이다.[4] 알렉산더 윈은 이 인물들을 초기 우파니샤드의 교리와 관련된 역사적 인물로 보았다.[5]

3. 역사적 배경

요하네스 브론크호르스트에 따르면, 초기 불교 경전에 나타난 부처의 가르침에는 여러 모순이 있는데, 이는 초기 불교에 비불교 전통의 영향이 있었기 때문이다. 예를 들어, 맛지마 니까야의 비타카산타나 숫타와 그 중국어 번역본에서는 수행 중인 승려에게 '마음으로 생각을 억제하고, 강요하고 고문하라'고 권고한다. 빨리 경전의 다른 곳에서도 부처가 깨달음을 얻기 전 자이나교 방식에 따라 해탈을 달성하려 했던 헛된 시도를 묘사하기 위해 똑같은 단어를 사용한다.[4] 브론크호르스트는 "활동 억제"에 기반한 이러한 수행은 진정한 불교적이지 않으며, 나중에 불교 공동체에 의해 자이나교에서 채택되었다고 주장한다.

초기 불교는 다양한 종파가 발전하기 전의 불교를 말하며, 팔리 경전과 중국의 아함경에 명상 기법이 묘사되어 있다. 초기 불교 학자들은 '''자나'''(산스크리트어: dhyāna, 선정) 수행을 초기 불교 명상의 핵심으로 보았다.[2] 윈은 붓다가 브라만 스승인 알라라 칼라마와 우다카 라마풋타에게서 선정을 배웠지만, 베다 우주론적 해석과 베다적 목표(브라만과의 합일)는 거부했다고 주장한다.[11]

불교의 삼학에서 계율, 선정, 지혜는 서로 밀접하게 연결되어 있으며, 계율을 지키는 것과 선정, 지혜는 하나로 통합되어 있다. 선정은 마음을 하나의 대상에 완전히 집중하는 수행이며, 마음이 대상에 집중하여 흐트러지지 않는 상태를 삼매(사마디)라고 부른다. 개개의 선정(禅定)은 불교 이전 고대 인도에서 알려진 것을 붓다가 체계화하여 받아들인 것이다. 다만, 구차제정(九次第定) 중 깨달음의 경지인 상수멸(想受滅)은 붓다가 처음으로 도달했다. 상좌부 불교학자 후지모토 아키라에 따르면, 구차제정 체계는 빨리 경전 성립 이전부터 확립되어 있었다.

색계의 선정(Rūpajjhāna, 사선)과 무색계의 선정(Arūpajjhāna, Āruppajjhāna)은 각각 4단계로 구성된다. 무색계의 선정은 사무색정(四無色定, 사공정(四空定))이라고도 하며, 상수멸에 이르는 구차제정의 일부이다.

명상과 관조에는 팔정도에 묘사된 바와 같이 바른 견해, ''계''(戒) (도덕성), 감각 억제, 바른 정진 (사정진) 등의 사전 준비가 필요하다.[6]

불교 수행자가 함양해야 할 중요한 자질은 마음챙김(사띠)이다. 마음챙김은 기억하고, 상기하고, "마음에 새기는" 것을 의미한다. 또한 부처님의 가르침을 기억하고, 이러한 가르침이 자신의 경험과 어떻게 관련되는지 아는 것과도 관련이 있다. 불교 경전에는 다양한 종류의 마음챙김 수행이 언급되어 있다. 브론크호르스트에 따르면, 원래는 "몸의 위치에 대한 관찰"과 형식적인 명상을 구성하는 네 가지 ''사티팟타나''라는 두 종류의 마음챙김이 있었다.[8]

'''아누사티'''(팔리어, 산스크리트어: 아누스므리티, Anusmriti)는 "회상", "관조", "기억", "명상", "마음챙김"을 의미한다. ''아수바 바바나''는 "불결함" 또는 비호감(팔리어: ''asubha'')에 대한 성찰이다. 여기에는 묘지 관찰과 파티쿨라마나시카라(Paikkūlamanasikāra, "혐오스러움에 대한 성찰")의 두 가지 수행이 포함된다. 파티쿨라마나시카라는 신체의 31개 부분을 다양한 방식으로 관찰하는 불교 명상이다.

석가모니는 아나파나사티 명상법을 가르쳤다. ''아나파나사티''(Anapanasati), 즉 호흡에 대한 마음챙김은 테라바다, 톈타이 및 선불교 전통의 핵심 명상 수행법이자 많은 마음챙김 프로그램의 일부이다. 베터(Vetter), 브롱크호르스트(Bronkhorst), 아날라요(Anālayo)와 같은 초기 불교의 많은 학자들은 '''자나'''(산스크리트어: dhyāna, 선정) 수행을 초기 불교 명상의 핵심으로 보았다.[2] 초기 불교 자료들은 자나를 성취한 후 통찰력을 얻는 것에 대해 언급한다. '''마하삿차카 수트라'''에서는 디야나 다음에 네 가지 성스러운 진리에 대한 통찰력이 따른다.

초기 불교에서는 네 가지 브라흐마비하라(신성한 거처)를 중요하게 여겼으며, 이는 "마음의 해방"인 ''cetovimutti''로 이어진다고 한다.[16] 불교 수행에서 사마타(samatha, 止)의 역할과 정확한 의미는 현대 상좌부 불교와 서구 위파사나(vipassana, 觀)에서 논쟁과 연구의 대상이다. 아날라요에 따르면, 자나는 갈애와 혐오와 같은 장애를 버리는 데 이르는 중요한 명상 상태이지만, 해방적인 통찰력 획득에는 충분하지 않다.

상좌부 불교에서 부처는 건전한 명상 수행에서 비롯되는 두 가지 중요한 정신적 자질로 "고요함"(팔리어: ''사마타'')과 "통찰력"(팔리어: ''위파사나'')을 언급했다.[21] 존자 아난다는 "아라한십으로 가는 네 가지 길 수트라"(AN 4.170)에서 고요함과 통찰력을 사용하여 아라한십을 달성하는 세 가지 방법을 보고한다.

테라바다 전통에서 가장 오래된 참선 자료는 팔리어 니카야와 아나파나사티 수트라와 같은 참선 경전에 대한 주석을 제공하는 빠띠삼비다맛가 등의 텍스트에서 찾아볼 수 있다. 초기 테라바다 불교의 명상 안내서로는 1~2세기 경에 쓰여진 Vimuttimagga(해탈의 길)가 있다.[25] 하지만 가장 큰 영향을 끼친 것은 5세기 붓다고사가 저술한 ''Visuddhimagga''(청정도론)이다.[26]

''Visuddhimagga''는 40가지 명상 주제를 설명하며, 대부분은 초기 텍스트에 설명되어 있다.[30] 붓다고사가 제시한 40가지 명상 주제는 다음과 같다.[32]

3. 1. 초기 불교 이전의 영향

현대 불교 연구는 주로 초기 불교의 명상 수행을 초기 경전을 사용하여 문헌학적 및 텍스트 비평적 방법으로 재구성하려 시도해 왔다.

인도학자 요하네스 브론크호르스트에 따르면, "초기 경전에 제시된 부처님의 가르침에는 여러 모순이 있다." 이러한 모순은 초기 불교에 비불교 전통의 영향 때문이다. 브론크호르스트는 초기 자료에서 발견되는 이러한 비불교 명상 방법의 한 가지 예로 맛지마 니까야의 비타카산타나 숫타와 중국어 번역본에서 수행 중인 승려는 '마음으로 생각을 억제하고, 강요하고 고문하라'고 권고하는 것을 들었다. 빨리 경전의 다른 곳(''마하삿사카 숫타'', ''보디라자쿠마라 숫타'', ''상가라바 숫타'')에서도 부처님이 깨달음을 얻기 전 자이나교 방식에 따라 해탈을 달성하려는 헛된 시도를 묘사하기 위해 똑같은 단어를 사용한다.[4]

브론크호르스트에 따르면, "활동 억제"에 기반한 이러한 수행은 진정한 불교적이지 않으며, 나중에 불교 공동체에 의해 자이나교에서 채택되었다.

불교 이전 인도에서 명상 수행의 두 주요 전통은 자이나교의 고행 수행과 다양한 베다 시대의 브라만교 수행이었다. 초기 불교 명상의 발달에 이 두 전통이 얼마나 많은 영향을 미쳤는지에 대해 불교 연구에서는 여전히 많은 논쟁이 있다. 초기 불교 경전은 고타마가 알라라 칼라마와 우다카 라마푸타라는 두 스승 밑에서 훈련을 받았다고 언급하며, 그들은 모두 무색의 선 또는 정신적 몰입을 가르쳤는데, 이는 테라바다 불교 명상의 핵심 수행이다.[4] 알렉산더 윈은 이 인물들을 초기 우파니샤드의 교리와 관련된 역사적 인물로 여긴다.[5] 부처님이 행한 다른 수행은 극심한 단식과 강압적인 "호흡 없는 명상"을 포함하여 요하네스 브론크호르스트에 의해 자이나교 고행 전통과 관련지어졌다. 초기 경전에 따르면, 부처는 중도를 선호하여 더 극단적인 자이나교 고행 수행을 거부했다.

3. 2. 분파 이전 불교

초기 불교는 다양한 종파가 발전하기 전의 불교를 말하며, 팔리 경전과 중국의 아함경에 명상 기법이 묘사되어 있다.

초기 불교 학자들은 '''자나'''(산스크리트어: dhyāna, 선정) 수행을 초기 불교 명상의 핵심으로 보았다.[2] 윈은 붓다가 브라만 스승인 알라라 칼라마와 우다카 라마풋타에게서 선정을 배웠지만, 베다 우주론적 해석과 베다적 목표(브라만과의 합일)는 거부했다고 주장한다.[11]

불교의 삼학에서 계율, 선정, 지혜는 서로 밀접하게 연결되어 있으며, 계율을 지키는 것과 선정, 지혜는 하나로 통합되어 있다. 선정은 마음을 하나의 대상에 완전히 집중하는 수행이며, 마음이 대상에 집중하여 흐트러지지 않는 상태를 삼매(사마디)라고 부른다. 개개의 선정(禅定)은 불교 이전 고대 인도에서 알려진 것을 붓다가 체계화하여 받아들인 것이다. 다만, 구차제정(九次第定) 중 깨달음의 경지인 상수멸(想受滅)은 붓다가 처음으로 도달했다. 상좌부 불교학자 후지모토 아키라에 따르면, 구차제정 체계는 빨리 경전 성립 이전부터 확립되어 있었다.

색계의 선정(Rūpajjhāna, 사선)은 다음 4단계로 구성된다.

# 초선 - 모든 욕망과 불선(욕계)을 떠나 심(尋)·사(伺)를 동반하면서도, 떠남으로써 얻는 희열과 락이 함께하는 상태. 『중부 (빠알리어)』에 따르면, 석가모니는 재가(在家)의 왕자였을 때 이미 이 경지를 즐겼다고 한다.[104]

# 제2선 - 심(尋)·사(伺)가 멈추고, 내적 청정함으로 인한 희열과 락이 함께하는 상태.

# 제3선 - 희열을 버리고, 바른 생각과 바른 견해를 얻으면서 락이 함께하는 상태.

# 제4선 - 락이 멈추고, 모든 수(受)가 버려진 고통도 즐거움도 없는 상태.

무색계의 선정(Arūpajjhāna, Āruppajjhāna)은 4단계로 구성되며, 사무색정(四無色定, 사공정(四空定))이라고도 한다. 이는 상수멸에 이르는 구차제정의 일부이다. 무색계에서는 색온(色蘊)이 없고, 수행자는 촉각, 시각, 물질적 구성 요소에서 미세한 것에서도 완전히 벗어나는 수행을 한다. 무색계의 정은 다음 순서로 깊어진다.

:5. 공무변처(空無邊處, 쿠무헨쇼) - 무한한 허공의 영역.

:6. 식무변처(識無邊處, 시키무헨쇼) - 무한한 식의 영역. 붙잡아야 할 대상이 없다는 것을 수행한다.

:7. 무소유처(無所有處, 무쇼쇼) - '있는 곳이 없다'는 영역. 미세한 대상이 아직 존재한다.

:8. 비상비비상처(非想非非想處, 히소히히소쇼) - '생각이 있는 것도 아니고, 생각이 없는 것도 아닌' 영역. 구역에서는 비유상비무상처라고도 하며, 유정천이 완성되는 단계이다.

3. 2. 1. 준비 수행

명상과 관조에는 사전 준비가 필요하다.[6] 팔정도에 묘사된 바와 같이, 바른 견해는 출가하여 방랑하는 수도자가 되도록 이끈다. ''계''(戒), 즉 도덕성은 바른 행위에 대한 규칙을 포함한다. 감각 억제와 바른 정진, 즉 사정진은 중요한 사전 준비이다. 감각 억제는 감각적 지각에 대한 반응을 통제하는 것을 의미하며, 욕망과 혐오에 굴복하지 않고 단순히 나타나는 지각의 대상에 주목하는 것이다. 바른 정진은 불건전한 상태의 발생을 막고 건전한 상태를 생성하는 것을 목표로 한다. 이러한 준비 단계와 수행을 따름으로써 마음은 거의 자연스럽게 ''선''(禪)의 시작을 위해 준비된다.

3. 2. 2. 사띠 (sati/smṛti, 마음챙김)

불교 수행자가 함양해야 할 중요한 자질은 마음챙김(사띠)이다. 마음챙김은 기억하고, 상기하고, "마음에 새기는" 것을 의미하는 다가치적 용어이다. 또한 부처님의 가르침을 기억하고, 이러한 가르침이 자신의 경험과 어떻게 관련되는지 아는 것과도 관련이 있다. 불교 경전에는 다양한 종류의 마음챙김 수행이 언급되어 있다.

빨리 경전인 ''사티팟타나 숫타''와 그 유사 경전, 그리고 수많은 다른 초기 불교 경전에는 마음챙김이 확립되는 네 가지 대상(''satipaṭṭhānas'')이 열거되어 있다. 즉, 몸(사대, 신체의 부분, 죽음 포함), 느낌(''vedana''), 마음(''citta''), 현상 또는 원리(''dhammas'') (예: 다섯 가지 장애와 일곱 가지 깨달음의 요소)이다. 초기 경전마다 이 네 가지 마음챙김 수행에 대한 열거 방식이 다르다. 이러한 대상에 대한 명상은 통찰력을 키운다고 한다.[7]

브론크호르스트에 따르면, 원래는 두 종류의 마음챙김, 즉 "몸의 위치에 대한 관찰"과 형식적인 명상을 구성하는 "마음챙김의 확립"인 네 가지 ''사티팟타나''가 있었다고 한다.[8] 비쿠 수자토와 브론크호르스트는 몸의 위치에 대한 마음챙김(실제로 "명료한 이해")은 원래 네 가지 사티팟타나 공식의 일부가 아니었지만, 나중에 일부 경전에 추가되었다고 주장한다.[8]

브론크호르스트(1985)는 또한 사티팟타나 숫타의 초기 형태는 몸에 대한 마음챙김 하에서 불순한 신체 부위에 대한 관찰만 포함하고, 담마에 대한 마음챙김은 원래 일곱 가지 깨달음의 요소에 대한 관찰만 포함했다고 주장한다. 수자토의 재구성에 따르면 몸에 대한 마음챙김 하에서는 불순한 것에 대한 숙고만 유지되고, 담마에 대한 마음챙김 하에서는 다섯 가지 장애와 일곱 가지 깨달음의 요소만 포함된다. 아날라요에 따르면, 호흡에 대한 마음챙김은 원래의 구성표에서 빠져 있었을 가능성이 높으며, 외부 대상, 즉 다른 사람의 몸을 취하여 몸의 쇠퇴를 쉽게 숙고할 수 있지만, 다른 사람의 호흡과 같이 외부적으로 호흡을 마음챙길 수는 없다고 언급했다.

그제고르츠 폴락에 따르면, 네 가지 ''업사나''는 테라바다를 포함한 발전하는 불교 전통에 의해 네 가지 다른 근본으로 오해되었다. 폴락에 따르면 네 가지 ''업사나''는 주의해야 할 네 가지 다른 근본을 의미하는 것이 아니라, ''자나''를 대체적으로 설명하는 것으로, ''상카라''가 어떻게 평온해지는지를 설명한다.3. 2. 3. 아누사티 (Anussati, 회상)

'''아누사티'''(팔리어, 산스크리트어: 아누스므리티, Anusmriti)는 "회상", "관조", "기억", "명상", "마음챙김"을 의미한다. 이는 붓다의 숭고한 자질을 기억하거나, 정신적 평온과 지속적인 기쁨으로 이끄는 아나파나사티(호흡에 대한 마음챙김)와 같은 특정한 명상 또는 신성한 수행을 지칭한다. 다양한 맥락에서, 팔리 문헌과 산스크리트 대승 경전은 서로 다른 아누사티의 열거를 강조하고 식별한다.[9]

3. 2. 4. 아수바 바바나 (Asubha bhavana, 부정관)

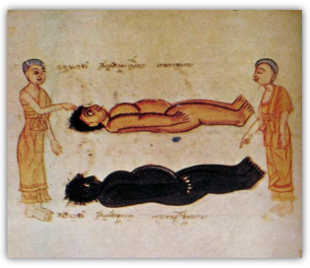

''아수바 바바나''는 "불결함" 또는 비호감(팔리어: ''asubha'')에 대한 성찰이다. 여기에는 묘지 관찰과 파티쿨라마나시카라(Paikkūlamanasikāra, "혐오스러움에 대한 성찰")의 두 가지 수행이 포함된다. 파티쿨라마나시카라는 신체의 31개 부분을 다양한 방식으로 관찰하는 불교 명상이다. 이 형태의 명상은 사티(마음챙김)과 사마디(집중, ''선'')를 계발하는 것 외에도 욕망과 욕정을 극복하는 데 도움이 되는 것으로 여겨진다.[10]

3. 2. 5. 아나파나사티 (Anapanasati, 호흡 마음챙김)

석가모니는 아나파나사띠 명상법을 가르쳤다. 사티를 참고하라.

''아나파나사티''(Anapanasati), 즉 호흡에 대한 마음챙김은 테라바다, 톈타이 및 선불교 전통의 핵심 명상 수행법이자 많은 마음챙김 프로그램의 일부이다. 고대와 현대 모두에서 아나파나사티는 신체 현상을 관찰하기 위한 가장 널리 사용되는 불교 수행법일 가능성이 높다.[1]

''아나파나사티 숫타''는 특히 고요함 속에서 자신의 몸에 주의를 기울이는 것의 일부로서, 들이쉬고 내쉬는 숨에 대한 마음챙김을 다룬다. 아나파나사티 명상 수행을 칠각지: 사티(마음챙김), 담마 비자야(분석), 비리야(지속)를 키우는 수단으로 권장하며, 이는 피티(희열)로 이어지고, 이는 다시 파사디(평온)로 이어지며, 결국 사마디(집중)로 이어지고, 우페크카(평정)로 이어진다. 마지막으로, 부처는 이러한 요인들이 이러한 진행 과정을 통해 개발되면 아나파나사티 수행이 둑카(고통)에서 해탈(팔리어: ''비뭇띠''; 산스크리트어: ''목샤'')로 이어지고, 여기에서 닙바나를 깨닫게 된다고 가르쳤다.

3. 2. 6. 선정 (Dhyāna/jhāna)

베터(Vetter), 브롱크호르스트(Bronkhorst), 아날라요(Anālayo)와 같은 초기 불교의 많은 학자들은 '''자나'''(산스크리트어: dhyāna, 선정) 수행을 초기 불교 명상의 핵심으로 본다.[2] 브롱크호르스트에 따르면, 가장 오래된 불교 명상 수행은 4선으로, 이는 아사바의 소멸과 마음챙김(''사띠'') 수행으로 이어진다. 베터는 선 수행이 초기 불교의 핵심적인 해탈 수행을 구성했을 수 있으며, 이 상태에서는 모든 "쾌락과 고통"이 사라졌다고 말한다.

알렉산더 윈(Alexander Wynne)은 붓다가 4선으로 예시되는 명상을 가르쳤다는 데 동의하지만, 붓다가 브라만 스승인 알라라 칼라마와 우다카 라마풋타로부터 이를 받아들였지만 베다 우주론적 방식으로 해석하지 않았고 그들의 베다적 목표(브라만과의 합일)를 거부했다고 주장한다. 윈은 붓다가 브라만들에게서 배운 선 수행을 근본적으로 변화시켰는데, "이는 오래된 요가 기법을 마음챙김 수행과 통찰력 획득에 적용하는 것으로 구성되었다."라고 설명한다.[11] 윈은 해탈에는 명상뿐만 아니라 통찰력의 행위가 필요하다는 생각은 브라만 명상과 근본적으로 다르며, "거기서는 요가 수행자가 '나무토막'처럼 어떤 정신 활동도 하지 않아야 한다고 생각했다."라고 지적한다.[12]

불교의 삼학에서 계율, 선정, 지혜는 서로 밀접하게 연결되어 있으며, 계율을 지키는 것과 선정, 지혜는 하나로 통합되어 있다. 선정은 마음을 하나의 대상에 완전히 집중하는 수행이며, 마음이 대상에 집중하여 흐트러지지 않는 상태를 삼매(사마디)라고 부른다.

개개의 선정(禅定)은 불교 이전 고대 인도에서 알려진 것을 붓다가 체계화하여 받아들인 것이다. 다만, 구차제정(九次第定, 구시지정) 중 깨달음의 경지인 상수멸(想受滅)은 붓다가 처음으로 도달한 경지였다. 상좌부 불교학자 후지모토 아키라에 따르면, 구차제정 체계는 빨리 경전 성립 이전부터 확립되어 있었다.

감각적 경험의 세계는 욕계이며, 선정 수행을 통해 색계의 초선정(初禅定)에 도달할 수 있다. 색계의 선정(Rūpajjhāna, 사선)은 다음 4단계로 구성된다.

# 초선 - 모든 욕망과 불선(욕계)을 떠나 심(尋)·사(伺)를 동반하면서도, 떠남으로써 얻는 희열과 락이 함께하는 상태. 『중부 (빠알리어)』에 따르면, 석가모니는 재가(在家)의 왕자였을 때 이미 이 경지를 즐겼다고 한다.[104]

# 제2선 - 심(尋)·사(伺)가 멈추고, 내적 청정함으로 인한 희열과 락이 함께하는 상태.

# 제3선 - 희열을 버리고, 바른 생각과 바른 견해를 얻으면서 락이 함께하는 상태.

# 제4선 - 락이 멈추고, 모든 수(受)가 버려진 고통도 즐거움도 없는 상태.

무색계의 선정(Arūpajjhāna, Āruppajjhāna)은 4단계로 구성되며, 사무색정(四無色定, 사공정(四空定))이라고도 한다. 이는 상수멸에 이르는 구차제정의 일부이다. 무색계에서는 색온(色蘊)이 없고, 수행자는 촉각, 시각, 물질적 구성 요소에서 미세한 것에서도 완전히 벗어나는 수행을 한다. 무색계의 정은 다음 순서로 깊어진다.

:5. 공무변처(空無邊處, 쿠무헨쇼) - 무한한 허공의 영역.

:6. 식무변처(識無邊處, 시키무헨쇼) - 무한한 식의 영역. 붙잡아야 할 대상이 없다는 것을 수행한다.

:7. 무소유처(無所有處, 무쇼쇼) - '있는 곳이 없다'는 영역. 미세한 대상이 아직 존재한다.

:8. 비상비비상처(非想非非想處, 히소히히소쇼) - '생각이 있는 것도 아니고, 생각이 없는 것도 아닌' 영역. 구역에서는 비유상비무상처라고도 하며, 유정천이 완성되는 단계이다.

『대반열반경』에서 석가는 제자 아난다에게 선정의 단계에 대해 다음과 같이 설명했다.

3. 2. 7. 브라흐마비하라 (Brahmavihāra, 사무량심)

초기 불교 자료들은 자나를 성취한 후 통찰력을 얻는 것에 대해 언급한다. '''마하삿차카 수트라'''에서는 디야나 다음에 네 가지 성스러운 진리에 대한 통찰력이 따른다. 해방적인 통찰력을 구성하는 것으로서 네 가지 성스러운 진리에 대한 언급은 나중에 추가되었을 가능성이 있다.[14][15] 무상에 대한 분별력 있는 통찰력이 해방으로 가는 별개의 길이라는 것은 인도 종교 사상의 발전으로 압력을 받아 나중에 개발되었을 수 있으며, 이는 "해방적인 통찰력"을 해방에 필수적인 것으로 보았다. 이것은 또한 붓다가 사용한 용어에 대한 후대 학자들의 지나치게 문자적인 해석, '''디야나''' 수행과 관련된 문제, 그리고 더 쉬운 방법을 개발해야 할 필요성 때문일 수도 있다. Collett Cox와 데미안 키언은 디야나와 통찰력 사이의 이분법적 사고의 존재에 대해 의문을 제기하며, 사마디가 아사바를 제거하기 위해 통찰력과 협력하는 해방이라는 후기 불교 과정의 핵심 측면이라고 주장한다.

3. 3. 초기 불교

초기 불교에서는 네 가지 브라흐마비하라(신성한 거처)를 중요하게 여겼으며, 이는 "마음의 해방"인 ''cetovimutti''로 이어진다고 한다.[16] 네 가지 ''브라흐마비하라''는 다음과 같다.

아날라요(Anālayo)는 브라흐마비하라 수행의 효과를 소라 나팔을 부는 사람의 비유를 통해 설명한다. 소라 나팔 소리가 모든 방향으로 퍼져나가듯, 브라흐마비하라도 모든 방향으로 무한하게 퍼져나가 다른 제한적인 업에 영향을 받지 않게 된다.[19]

이러한 네 가지 신성한 거처 수행은 악의와 감각적 욕망을 극복하고 깊은 집중력(삼마디)을 기르는 방법으로 여겨진다.[20]

3. 3. 1. 사마타 (samatha, 지)와 위파사나 (vipassana, 관)

불교 수행에서 사마타(samatha, 止)의 역할과 정확한 의미는 현대 상좌부 불교와 서구 위파사나(vipassana, 觀)에서 논쟁과 연구의 대상이다. 미얀마 위파사나 스승들은 사마타를 불필요한 것으로 간주하는 경향이 있지만, 태국 스승들은 사마타와 위파사나가 서로 얽혀 있다고 본다.[34]

사마타의 정확한 의미는 명확하지 않으며, 서구 학자들은 이에 대한 기존의 지혜에 의문을 제기하기 시작했다. 사마타는 일반적으로 주석 전통에서 자나(jhana)와 동일시되지만, 학자들과 수행자들은 자나가 마음의 초점을 좁히는 것 이상임을 지적한다. 두 번째 자나는 삼마디지(samadhija), 즉 "집중에서 태어난" 것으로 특징지을 수 있지만, 첫 번째 자나는 감각 절제의 결과로 매우 자연스럽게 시작되며, 세 번째와 네 번째 자나는 마음챙김과 평정심으로 특징지어진다. 사띠(sati), 감각 절제, 마음챙김은 필수적인 선행 수행이며, 통찰력은 비묵티(vimutti), 즉 해탈로 이어지는 개발의 "흐름"에 들어가는 지점을 나타낼 수 있다.[34]

아날라요에 따르면, 자나는 갈애와 혐오와 같은 장애를 버리는 데 이르는 중요한 명상 상태이지만, 해방적인 통찰력의 획득에는 충분하지 않다. 일부 초기 경전은 수행자들이 이에 집착하여 통찰력의 추가적인 수행의 필요성을 잊지 않도록 경고한다. 아날라요는 "그러한 통찰력 관조는 여전히 그 상태에 있는 동안 수행되거나, 또는 흡수 그 자체에서 벗어난 후, 집중 깊이가 그에 가까운 정신 상태에 있는 동안 소급적으로 수행된다"고 설명한다.[35][36]

초기 경전에 따르면, 자나 내에서 통찰력을 수행할 수 있다는 입장은 구나라타나, 크랭글, 샹카만에 의해 지지된다.[37][38][39] 한편, 아날라요는 초기 경전의 증거가 "흡수의 정신적 구성 요소의 무상성에 대한 관조는 그 상태에 들어가기 전이나 벗어나는 시점에 일어난다"고 시사한다고 주장한다.[40]

아르벨은 통찰력이 자나 수행에 앞선다고 주장했다. 불교의 삼학에서 계율, 선정, 지혜라고 하듯이, 불교에서는 계율을 지키는 것과 선정과 지혜는 일체화되어 있다.

선정의 실천이란, 통상시에 하나의 대상에 정해져 있지 않은 마음을 하나의 대상에 완전히 집중하는 것으로, 그렇게 하나의 대상에 정해졌을 때나 마음이 대상에 집중하여 흐트러지지 않을 때를 삼매(사마디)라고 부른다.

3. 4. 상좌부 불교

상좌부 불교에서 부처는 건전한 명상 수행에서 비롯되는 두 가지 중요한 정신적 자질로 "고요함"(팔리어: ''사마타'')과 "통찰력"(팔리어: ''위파사나'')을 언급했다.[21] 삼학에서 ''사마타''는 마음챙김(''사띠'')과 함께 삼학의 여덟 번째 지점인 ''사마디''의 일부이다. 고요함은 마음을 안정시키고 평온하게 하며, 통일하고 집중시키는 것을 말하며, 통찰력은 조건 지어진 현상을 보고 탐구하며 분별할 수 있게 한다. 부처는 고요함과 통찰력을 닙바나로 가는 통로로 칭찬했으며, 팔정도를 통해 닙바나의 메시지를 전달하는 "두 명의 빠른 메신저"에 비유하기도 했다.[21] 마하시 사야도에 따르면, 고요 명상은 초능력 등 초자연적인 힘을 얻는 데 도움이 될 수 있으며, 통찰 명상은 닙바나를 깨닫게 할 수 있다.[21]

팔리 경전에서 부처는 독립적인 ''사마타''와 ''위파사나'' 명상 수행에 대해 언급하지 않는다. 대신, ''사마타''와 ''위파사나''는 명상을 통해 개발해야 하는 두 가지 "마음의 자질"이다.[22] 테라바다 전통에 따르면, ''카시나'' 대상 관조와 같은 일부 명상 수행은 ''사마타'' 발전을, 온 관조와 같은 수행은 ''위파사나'' 발전을 촉진하며, 호흡 마음챙김과 같은 수행은 두 가지 정신적 자질을 모두 개발하는 데 사용된다.[22]

존자 아난다는 "아라한십으로 가는 네 가지 길 수트라"(AN 4.170)에서 고요함과 통찰력을 사용하여 아라한십을 달성하는 세 가지 방법을 다음과 같이 보고한다.

# 고요함을 먼저 개발한 다음 통찰력을 개발한다(팔리어: ''사마타-푸방가맘 위파사남'')

# 통찰력을 먼저 개발한 다음 고요함을 개발한다(팔리어: ''위파사나-푸방가맘 사마탐'')

# 고요함과 통찰력을 함께 개발한다(팔리어: ''사마타-위파사남 유가나담''). 예를 들어, 첫 번째 자나를 얻은 다음, 연관된 온에서 삼법인을 보고 두 번째 자나로 진행하는 경우가 이에 해당한다.[23]

니까야는 위파사나 추구가 사마타 추구에 앞설 수 있다고 말하지만, 미얀마의 위파사나 운동에 따르면 ''위파사나''는 안정된 "접근 집중"(팔리어: ''우파차라 사마디'')에 기반해야 한다. 테라바다 전통에 따르면, 고요함의 명상적 발전을 통해 오개념을 억제할 수 있으며, 통찰력의 명상적 발전을 통해 해방적인 지혜를 얻을 수 있다.[24]

3. 4. 1. 경전과 초기 주석서

3. 4. 2. 붓다고사

테라바다 전통에서 가장 오래된 참선 자료는 팔리어 니카야와 아나파나사티 수트라와 같은 참선 경전에 대한 주석을 제공하는 빠띠삼비다맛가 등의 텍스트에서 찾아볼 수 있다.

3. 4. 3. 현대 상좌부 불교

초기 테라바다 불교의 명상 안내서로는 1~2세기 경에 쓰여진 Vimuttimagga(해탈의 길)가 있다.[25] 하지만 가장 큰 영향을 끼친 것은 5세기 붓다고사가 저술한 ''Visuddhimagga''(청정도론)으로, 붓다고사는 이 책에서 초기 Vimuttimagga의 영향을 받은 것으로 보인다.[26]

''Visuddhimagga''의 교리는 테라바다 아비담마 학설을 반영하며, 부처의 초기 경전에서는 찾아볼 수 없는 여러 혁신과 해석이 포함되어 있다.[27][28] 붓다고사의 ''Visuddhimagga''에는 테라바다 명상에 대한 비정전적인 지침이 포함되어 있는데, 예를 들어 "정신적 이미지(니밋타)를 보호하는 방법"과 같은 것들이 있다.

이 텍스트는 정신적 대상에 마음을 집중하는 집중 명상 형태인 ''kasina'' 명상을 중심으로 한다.[29] 탄니사로 비크후에 따르면, "[그 텍스트는] 다른 모든 명상 방법을 카시나 수행의 틀에 맞추려고 시도하여, 그들 또한 반상징을 낳도록 하지만, 자체적으로 인정하듯이 호흡 명상은 그 틀에 잘 맞지 않습니다."[29] ''Visuddhimagga''가 팔리 경전에서는 ''선정''이 중심 명상 수행인 반면, ''카시나'' 명상을 강조하는 것은 팔리 경전에서 벗어난 것이며, "주석서에서 자나(jhana)가 의미하는 바는 경전에서 의미하는 바와는 상당히 다르다"는 것을 보여준다.[29]

''Visuddhimagga''는 40가지 명상 주제를 설명하며, 대부분은 초기 텍스트에 설명되어 있다.[30] 붓다고사는 집중력과 의식을 개발하기 위해 "다양한 명상 주제에 정통한 "좋은 친구"(kalyāṇa-mittatā)의 조언을 받아 자신의 기질에 맞는 40가지 명상 주제 중 하나를 파악해야 한다"고 조언한다.[31] 붓다고사가 제시한 40가지 명상 주제는 다음과 같다:[32]

붓다고사의 40가지 명상 주제 중 호흡 명상, 부정 명상(Sattipatthana Sutta의 묘지 관조 및 신체적 혐오 관조와 유사), 4대 원소 관조는 집중력 개발을 위한 부처의 마음챙김의 근본 위에 겹쳐보면 공통적으로 발견되는 세 가지 수행이다. 팔리 주석서에 따르면, 호흡 명상은 평정심의 네 번째 자나 흡수로 이끌 수 있다. 부정 관조는 첫 번째 자나의 획득으로 이어질 수 있으며, 4대 원소 관조는 자나 이전의 접근 집중으로 절정에 달한다.[33]

불교 수행에서 사마타의 역할과 ''사마타''의 정확한 의미는 현대 테라바다와 서구 ''위파사나''에서 논쟁과 연구의 대상이다. 미얀마 ''위파사나'' 스승들은 ''사마타''를 불필요한 것으로 간주하는 경향이 있는 반면, 태국 스승들은 ''사마타''와 ''위파사나''가 얽혀 있다고 본다.

''사마타''의 정확한 의미 또한 명확하지 않으며, 서구인들은 이에 대한 기존의 지혜에 의문을 제기하기 시작했다. ''사마타''는 일반적으로 주석 전통에서 ''자나''와 동일시되지만, 학자들과 수행자들은 ''자나''가 마음의 초점을 좁히는 것 이상임을 지적했다. 두 번째 ''자나''는 ''삼마디지'' 즉, "집중에서 태어난" 것으로 특징지을 수 있지만, 첫 번째 ''자나''는 감각 절제의 결과로 매우 자연스럽게 시작되며, 세 번째와 네 번째 ''자나''는 마음챙김과 평정심으로 특징지어진다. 사띠, 감각 절제, 마음챙김은 필수적인 선행 수행이며, 통찰력은 ''비묵티'', 즉 해탈로 이어지는 개발의 "흐름"에 들어가는 지점을 나타낼 수 있다.[34]

아날라요에 따르면, 자나는 갈애와 혐오와 같은 장애를 버리는 데 이르는 중요한 명상 상태이지만, 해방적인 통찰력의 획득에는 충분하지 않다. 일부 초기 경전은 또한 수행자들이 이에 집착하여 통찰력의 추가적인 수행의 필요성을 잊지 않도록 경고한다.[35] 아날라요에 따르면, "그러한 통찰력 관조는 여전히 그 상태에 있는 동안 수행되거나, 또는 흡수 그 자체에서 벗어난 후, 집중 깊이가 그에 가까운 정신 상태에 있는 동안 소급적으로 수행된다."[36]

초기 경전에 따르면, 자나 내에서 통찰력을 수행할 수 있다는 입장은 구나라타나, 크랭글, 샹카만에 의해 지지된다.[37][38][39] 한편, 아날라요는 초기 경전의 증거가 "흡수의 정신적 구성 요소의 무상성에 대한 관조는 그 상태에 들어가기 전이나 벗어나는 시점에 일어난다"고 시사한다고 주장한다.[40] 아르벨은 통찰력이 ''자나'' 수행에 앞선다고 주장했다.

4. 설일체유부

선 참조

현재는 소멸된 설일체유부 전통과 그와 관련된 하위 학파인 경량부 및 가비바시카는 북인도와 중앙아시아에서 가장 영향력 있는 불교도였다. 마하비바사, 《성문지》, 아비달마구사론과 같은 그들의 매우 복잡한 아비달마 논서들은 동아시아 대승 불교와 티베트 불교에서 행해지는 명상에 큰 영향을 미친 명상 이론의 새로운 발전을 담고 있다. ''요가짜라'' (''요가 수행자'')로 알려진 사람들은 설일체유부 명상 수행의 발전에 영향을 미쳤으며, 인순과 같은 일부 현대 학자들은 그들이 대승 불교 명상의 발전에 영향을 미쳤다고 믿는다.[44] ''선경'' 또는 "명상 요약" 은 주로 서기 1~4세기경 카슈미르의 설일체유부 학파의 요가짜라의 명상 가르침을 기반으로 한 초기 불교 명상 텍스트 모음으로, 북 간다라와 카슈미르의 요가짜라의 명상 수행의 구체적인 세부 사항에 초점을 맞추고 있다.[1] 대부분의 텍스트는 중국어로만 남아 있으며 중국 불교의 불교 명상 수행의 발전에 핵심적인 역할을 했다.

K.L. 다르마조티에 따르면, 설일체유부 명상 수행자는 다섯 가지 마음의 고요함으로 나뉘는 사마타 명상으로 시작하며, 각 고요함은 특정 성격 유형에 유용하다고 권장된다.

부정한 것에 대한 관조와 호흡에 대한 마음챙김은 이 시스템에서 특히 중요했으며, '불멸의 관문'(''아므리타-드바라'')으로 알려졌다.[46] 설일체유부 시스템은 ''아나파나사티 경''에서 사용된 것과 동일한 16가지 측면 모델을 사용하여 호흡 명상을 수행했지만, 또한 다음과 같은 고유한 6가지 측면 시스템을 도입했다.

이 6가지 호흡 명상 방법은 동아시아에서 영향력이 있었으며, 중국 천태 명상가 지의에 의해 확장되었다.[45]

수행자가 평정을 달성한 후, 설일체유부 아비달마는 다음으로 네 가지 마음챙김 적용 (''스므리티-우파스타나'')을 두 가지 방식으로 수행할 것을 권한다. 먼저 네 가지 마음챙김 적용의 각 특정 특성을 관조하고, 그런 다음 네 가지를 모두 함께 관조한다.[48]

이러한 ''사마타''와 ''위파사나''의 체계적인 구분에도 불구하고, 설일체유부 아비달마는 이 두 가지 수행이 상호 배타적이지 않다고 주장했다. 예를 들어 마하비바사는 호흡에 대한 마음챙김의 여섯 가지 측면과 관련하여 "여기에는 고정된 규칙이 없으며, 모두 ''사마타''에 속하거나 모두 ''위파사나''에 속할 수 있다"고 언급한다.[49] 설일체유부 아비달마는 또한 선정(디야나)을 달성하는 것이 통찰력과 지혜의 발달에 필수적이라고 주장했다.[49]

5. 인도 대승 불교

대승 불교 수행은 완전한 불타를 목표로 하는 보살의 길을 중심으로 이루어진다. 명상(dhyāna)은 보살이 부처가 되기 위해 완성해야 하는 초월적인 덕목(''paramitas'') 중 하나이며, 따라서 대승 불교 실천의 중심이다.

인도 대승 불교는 처음에는 느슨하게 연결된 그룹과 협회의 네트워크였으며, 각 그룹은 다양한 불교 경전, 교리 및 명상 방법을 활용했다.[50] 이 때문에 모든 인도 대승 불교 신자에게 적용될 수 있는 단일한 인도 대승 불교 수행법은 없으며, 모든 대승 불교 신자가 사용한 단일 경전도 없다.

문헌 증거에 따르면 북인도와 중앙 아시아의 불교의 많은 대승 불교 신자들이 설일체유부 학파와 유사한 방식으로 명상을 수행했다. 이는 명상 수행에 관한 가장 포괄적이고 가장 큰 인도 대승 불교 논문인 ''유가사지론(Yogācārabhūmi-Śāstra'')' (4세기경 편찬)에서 볼 수 있는데, 이 논문은 유가행파 명상 이론을 자세히 설명하고 수많은 명상 방법과 관련 조언을 제시한다.[51] 논의되는 주제에는 네 가지 선(dhyānas), 다양한 종류의 삼매(samādhi), 통찰력 개발 (''위파사나'') 및 평온함 (''사마타''), 네 가지 마음 챙김의 토대(smṛtyupasthāna), 다섯 가지 장애(nivaraṇa), 그리고 매력 없음 관조(''aśubhasaṃjnā''), 무상(''anitya''), 고통(''duḥkha'') 및 죽음 관조(''maraṇasaṃjñā'')와 같은 고전적인 불교 명상이 있다.[52] 유가행파 학파의 다른 저작물, 예를 들어 무착의 ''아비달마집'' 및 세친의 ''Madhyāntavibhāga-bhāsya'' 또한 마음 챙김(smṛtyupasthāna), 37가지 깨달음의 날개, 삼매와 같은 고전적인 명상 주제를 논한다.[53] 일부 대승 경전은 초기 불교 명상 수행법도 가르친다. 예를 들어, ''대보적경''과 ''대품반야경'' 모두 네 가지 마음 챙김의 토대를 가르친다.[54]

5. 1. 반야바라밀다 경전

반야바라밀다경은 초기 대승 불교 경전 중 하나이다. 이 경전들의 가르침은 보살도(즉, 바라밀)에 집중되어 있으며, 이 중 가장 중요한 것은 초월적 지혜 또는 ''반야바라밀다''의 완성이다. ''반야바라밀다경''에서 ''반야바라밀다''는 일종의 삼매(명상적 몰입)로 묘사되며, 이는 또한 어떤 사람, 사물 또는 개념에도 전적으로 비개념적이고 완전히 집착하지 않는 명상적 통찰력에서 비롯되는 현실에 대한 깊은 이해이기도 하다.아마도 이 텍스트들 중 가장 초기의 것일 수도 있는 ''팔천송반야경''은 ''반야바라밀다''를 소위 ''아니야토''(무제한) ''삼매''와 동일시하며, 이는 “어떤 법(dharma)도 받아들이지 않는(''aparigṛhīta'')” 삼매, “어떤 법도 붙잡지 않는(''anupādāna'')” 삼매(자아)''[55]라고 칭한다. 시 후이펑에 따르면, 이 명상적 집중은 다음과 같다.

> 모든 현상을 대표하는 다섯 가지 집합체(오온)에 집착하지 않을 뿐만 아니라, 다섯 가지 집합체 자체의 개념, 그것의 존재 또는 비존재, 그것의 무상함 또는 영원함, 그것이 고통스러운가 만족스러운가, 그것의 공 또는 자아, 그것의 생성 또는 소멸 등과 같은 다른 대립 쌍에도 집착하지 않는다. 오온을 그렇게 잘못 인식하는 것은 “표상에서 코스하는 것”(''nimite carati; xíng xiāng'' 行相), 즉 현상의 표상과 개념화에 관여하는 것이며, ''반야바라밀다''에서 코스하는 것이 아니다. 심지어 스스로를 코스하는 보살이나, 코스하는 ''반야바라밀다''를 인식하는 것조차 마찬가지로 표상에서 코스하는 것이다.[56]

''반야바라밀다''는 ''공''(śūnyatā), 무상(animitta), 그리고 무원(apraṇihita)의 세 가지 삼매(''trayaḥ samādhyaḥ'')''[57] 수행과 밀접하게 관련되어 있다. 이 세 가지는 초기 불교에서 해탈의 세 문(triṇi vimokṣamukhāni)으로 발견된다. ''Pañcaviṃśatisāhasrikā'' ''반야바라밀다''는 이 세 가지 관조를 다음과 같이 설명한다.

> 모든 현상을 개별적 특징이 없는 것으로 고찰하는 집중된 마음 상태(sthiti)는 공의 문, [또는] 공의 관조라고 불린다. 모든 현상을 [구별되는] 표상[또는: 특징]이 없는 것으로 고찰하는 집중된 마음 상태는 무상의 문, [또는] 무상의 관조라고 불린다. 모든 현상을 욕망할 [가치 없는] [또는: 그것에 주의를 기울일 가치 없는] 것으로 고찰하는 집중된 마음 상태는 무원의 문, [또는] 무원의 관조라고 불린다.[58]

이 세 가지 ''삼매''는 ''대품반야경론''(Ch. ''Dà zhìdù lùn'') 제10장[59]에서도 설명된다.

''반야바라밀다'' 텍스트에서 명상 수행의 또 다른 핵심 요소는 보살이 이러한 명상을 수행하는 동안 "그것을 깨닫지 않도록"(na sākṣātkaroti) 주의해야 한다는 사실이다. 즉, 그들은 조기에 깨달음을 얻어 아라한이 되지 않도록 주의해야 한다.[60] 이것은 완전한 깨달음으로 가는 보살도에 머물지 못하고 소승 차량(히나야나)으로 떨어지는 것을 수반한다. 이러한 강력한 명상을 수행하면서 보살의 길에 머물기 위해서는, 보살은 모든 살아있는 존재를 향한 보편적인 우호성(자애)과 보리심 (모든 중생을 위해 부처가 되려는 의도)을 기반으로 해야 한다.[60] ''아스타다사사하스리카''는 다음과 같이 말한다.

> 그는 제자의 수준이나 독각불의 수준에 집착하지 않는다. 반대로, 그는 '나는 관조의 완성을 열심히 수행했으니, 여기 [이 세상에서] 나의 의무는 모든 중생을 윤회로부터 해방시키는 것이다'라고 생각한다.[60]

5. 2. 혁신적인 명상 방법

다양한 인도 대승 불교 경전들은 마하야나 불교에 특유한 새롭고 혁신적인 방법들을 보여준다. 정토경, ''불동경'', 반주삼매경 등은 특정 부처(아미타불, 아촉불 등)에 대한 명상을 가르친다. 이들 경전에서는 부처의 이름이나 다른 문구를 반복하고 특정 시각화 방법을 통해 부처를 직접 만나거나, 적어도 사후에 불국토(정토)로 다시 태어날 수 있다고 한다.[61][62] 예를 들어, ''반주삼매경''은 불국토에서 부처를 시각화하고 7일 동안 이 ''삼매''를 개발함으로써 부처념을 수행하면 환상이나 꿈에서 이 부처를 만나 그들로부터 법을 배울 수 있다고 말한다.[63] 또는, 그들의 불국토 중 하나에 다시 태어나 부처를 만나 직접 공부하면 부처가 되는 데 더 빨리 도달할 수 있다고 본다. 관경으로 알려진 경전 세트 또한 정신적 이미지를 사용하여 비슷한 혁신적인 수행법을 묘사한다. 이 수행법들은 일부 학자들에 의해 전통적으로 순수한 땅에 있는 부처로부터 직접적인 환시 계시로 여겨지는 특정 대승 경전의 출처에 대한 가능한 설명으로 여겨져 왔다.[64]

또 다른 인기 있는 대승 수행법은 경전, 만트라, 다라니와 같은 다양한 텍스트를 암기하고 암송하는 것이었다. 히라카와 아키라에 따르면, 다라니(찬트 또는 주문)를 암송하는 수행은 인도 대승 불교에서 매우 중요해졌다.[65] 이 찬트들은 "선(善)을 보존하고 악(惡)을 방지하는 힘"을 가지고 있다고 믿어졌으며, 명상적 집중 또는 ''삼매''를 얻는 데 유용했다.[57] ''법화경'', ''반야심경'' 및 기타 주요 대승 경전들은 ''다라니''를 두드러지게 포함한다.[66][67] 아베 류이치는 다라니가 부처가 ''삼매''를 닦는 것과 함께 ''반야경''에서 두드러지게 나타나며, 여기서 부처는 "다라니 주문을 보살의 덕행으로 칭찬한다"고 말한다.[66] ''대지도론'' 제X장에서도 보살의 중요한 자질로 다라니가 나열되어 있다.[59]

후기 유가행파 자료들은 대승 불교도들이 그들의 명상법을 성문승(비 마하야나 불교도)의 방법과 독특하고 다른 것으로 보기 시작했음을 나타낸다. 예를 들어, ''해심밀경''은 특정 초기 불교 명상이 마하야나 불교도에게 적합하지 않다고 비판하며, 대신 사물의 참된 본성 (여실성, 타타타)에 명상을 집중한다.[68] 아상가가 저술한 주석서인 ''아리야삼해밀경(Āryasaṃdhinirmocanabhāṣya)''은 다음과 같이 말한다.

성문승에서는 고(苦)의 진리 등을 철저히 알고, 대승에서는 여실성 등을 통해 [진리를] 철저히 안다.플로린 델레누에 따르면, "이 텍스트는 현실의 본질에 대한 궁극적으로 직관적인 통찰력에 대한 마하야니카적 종합적 접근 방식에 대한 성문승의 분석적이고 매우 반성적인 접근 방식을 대조한다."[69]

명상 수행에 대해 논의하는 후기 대승 불교 작품은 샨티데바의 ''입보리행론''(8세기)으로, 보살의 명상이 인도 대승 불교의 후기에 어떻게 이해되었는지를 묘사한다. 샨티데바는 세계(사변적 생각)로부터 몸과 마음을 고립시키는 것이 명상 수행에 필수적이라고 말하면서 시작하며, 이는 고요함(''사마타'')의 수행으로 시작해야 한다.[70] 그는 시체에 대한 명상과 숲에서 사는 것과 같은 고전적인 수행법을 장려하지만, 이것들은 궁극적으로 모든 존재의 이익을 위해 깨달음을 추구하는 마음인 ''보리심''을 창출하는 데 처음 초점을 맞춘 대승 불교 수행법의 예비 단계이다. 이 수행의 중요한 부분은 자신과 다른 존재가 실제로 동일하다는 이해를 기르고 실천하는 것이며, 따라서 모든 고통은 단지 "내 것"만이 아닌 제거되어야 한다. 이 명상은 샨티데바에 의해 "자신과 타인의 교환"이라고 불리며, 윤리적 행동의 기초를 제공하고 현실의 본질, 즉 공에 대한 통찰력을 동시에 길러주기 때문에 명상의 정점으로 여겨진다.[70]

또 다른 후기 인도 대승 불교 명상 텍스트는 카말라실라의 ''수습차제론''(9세기)으로, 유가행-중관 관점에서 통찰력(''위파사나'')과 고요함(''사마타'')을 가르친다.[71]

6. 동아시아 대승 불교

중국 불교 초기의 명상 형태는 인도 대승 불교의 명상 형태와 크게 다르지 않았지만, 중앙아시아 불교에서 발생했을 수 있는 발전된 면모를 포함하고 있었다. 중국 번역가 안식고(147–168 CE)의 저술은 중국 불교에서 사용된 가장 초기의 명상 텍스트 중 일부이며, 그 내용은 호흡에 대한 마음챙김( ''annabanna'', 安那般那)에 초점을 맞추고 있다. 중국의 번역가이자 학자인 구마라집(344–413 CE)은 설일체유부의 5단계 정신 안정법을 가르치는 "좌선삼매경"(坐禅三昧经중국어, T.614, K.991)이라는 명상 논문을 포함하여 다양한 명상 작품을 전했다.[72] 이러한 텍스트는 선경으로 알려져 있으며,[73] 카슈미르 불교의 명상 수행을 반영하고, 설일체유부와 경량부의 명상 가르침뿐만 아니라 대승 불교의 영향도 받았다.[74]

일본 불교의 밀교나 선종에서도 선정을 얻기 위한 다양한 방법론이 파생되었는데, 조동종·임제종에서의 좌선이나, 천태종에서 법화선이라고도 불리는 지관 등이 있다. 진언종에서는 인상을 맺는 다라니와 진언을 외우는 신체성을 중시한다.

6. 1. 동아시아 유가행파

동아시아 유가행파 또는 "유식종"(唯識宗)은 일본에서 '법상종'으로 알려져 있으며, 중국 불교에서 매우 영향력 있는 전통이었다. 이들은 여러 형태의 명상을 수행했는데, 앨런 스폰버그에 따르면 여기에는 미륵보살을 도솔천에 있는 정신적 이미지로 구성하는 데 집중하는 시각화 수행이 포함되었다. 중국 유가행파의 고승이자 번역가인 현장의 전기는 그가 이러한 종류의 명상을 수행하는 모습을 묘사하고 있다. 이 수행의 목표는 미륵을 만나 그에게서 불교를 배우기 위해 도솔천에 다시 태어나는 것으로 보인다.[75]현장의 제자인 규기 (632–682)는 "유식 5중관"을 소개했는데, 이는 가장 중요한 동아시아 유가행파의 가르침 중 하나가 되었다.[76] 앨런 스폰버그에 따르면, 이러한 종류의 관찰 명상은 "다섯 단계 또는 과정에서 존재의 세 가지 측면을 이해함으로써 현실의 참된 본성을 꿰뚫어 보려는" 시도였다. 세상을 보는 이러한 점진적인 단계 또는 방법(관)은 다음과 같다:[77]

# "허망함을 버리고 진실을 보존한다"

# "흩어진 것을 버리고 순수한 것을 간직한다"

# "확장을 모으고 근본으로 돌아간다"

# "부차적인 것을 억누르고 우월한 것을 드러낸다"

# "현상적 측면을 버리고 참된 본성을 깨닫는다"

6. 2. 천태 지관

중국에서는 천태종에서 사용되는 명상 방법이 모든 방법들 중에서 가장 체계적이고 포괄적이라고 전통적으로 여겨져 왔다.[78] 천태종은 인도 불교 경전에 기반한 교리적 기반 외에도, 샤마타(śamatha)와 위파사나(vipaśyanā)의 원리를 강조하는 자체적인 명상 텍스트의 사용을 강조한다. 이 텍스트들 중에서 지의의 ''소지관''(小止観|소지관중국어), ''마하지관''(摩訶止観|마하지관중국어, 산스크리트어 ''Mahāśamathavipaśyanā''), 그리고 ''육묘법문''(六妙法門|육묘법문중국어)은 중국에서 가장 널리 읽힌다.[78] 우루준은 지의의 저서인 ''마하-샤마타-위파사나(Mahā-śamatha-vipaśyanā)''를 천태종의 핵심 명상 텍스트로 규정한다.[79] 명상에서 샤마타와 위파사나의 기능에 관하여 지의는 그의 저서 ''소지관''에서 다음과 같이 쓰고 있다.

열반의 성취는 샤마타와 위파사나의 수행을 벗어나지 않는 많은 방법으로 실현될 수 있다. 샤마타는 모든 속박을 푸는 첫 번째 단계이며, 위파사나는 망상을 근절하는 데 필수적이다. 샤마타는 아는 마음을 보존하는 데 영양을 공급하고, 위파사나는 영적 이해를 증진하는 숙련된 기술이다. 샤마타는 삼매의 최고의 원인이며, 위파사나는 지혜를 낳는다.[80]

천태종은 또한 샤마타와 위파사나의 원리에 따라 ''아나파나사티(anapanasati),'' 즉, 호흡에 대한 마음챙김을 매우 강조한다. 지의는 호흡을 네 가지 주요 범주로 분류한다: 헐떡거림(喘|천중국어), 느린 호흡(風|풍중국어), 깊고 고요한 호흡(氣|기중국어), 그리고 고요함 또는 휴식(息|식중국어). 지의는 처음 세 가지 종류의 호흡은 부정확하고, 네 번째는 정확하며, 호흡은 고요함과 휴식에 도달해야 한다고 주장한다.[81] 지의는 또한 그의 ''마하지관''에서 네 가지 종류의 삼매와 열 가지 방식의 위파사나(vipaśyanā) 수행을 개략적으로 설명한다.

6. 3. 화엄 명상 이론

화엄종은 중국 불교의 주요 종파였으며, 선불교에도 강한 영향을 미쳤다. 화엄종의 명상 이론과 수행의 중요한 요소는 "사법계(四法界)"(四法界중국어)였다.[83] 법계(法界중국어)는 보살의 수행 목표이자, 명상을 통해 알아야 하고 깨달아야 하는 궁극적인 실재의 본질 또는 가장 깊은 진리이다. 폭스(Fox)에 따르면, 사법계는 "세상에 대한 네 가지 인지적 접근 방식, 즉 실재를 인식하는 네 가지 방식"이다. 화엄 명상은 이 네 가지 "단일 현상적 다양체에 대한 점점 더 홀로그램적인 관점"을 통해 점진적으로 상승하도록 되어 있다.실재를 보고 아는 이 네 가지 방식은 다음과 같다.[83]

1. 모든 법(dharmas)은 특정한 개별적인 사건이나 현상(shi 事중국어)으로 간주된다. 이것은 세속적인 시각이다.

2. 모든 사건은 절대적, 근본 원리 또는 본체인 ''리'' (理중국어)의 표현이며, 이는 ''공'', "일심(一心)"(''yi xin'' 一心중국어) 및 불성의 개념과 관련이 있다. 이러한 수준의 이해 또는 현실에 대한 관점은 "진공(true emptiness)"에 대한 명상과 관련이 있다.

3. 시(事)와 리(理)는 상호 침투한다(''lishi wuai'' 理事無礙중국어). 이는 "원리와 현상의 무애(non-obstruction)"에 대한 명상을 통해 밝혀진다.

4. 모든 사건은 상호 침투한다(''shishi wuai'' 事事無礙중국어). 종밀에 따르면, "모든 뚜렷한 현상적인 법들은 모든 방식으로 서로 융합하고 침투한다". 이는 "보편적 침투와 완전한 융합"에 대한 명상을 통해 볼 수 있다.

폴 윌리엄스에 따르면, 화엄경의 독송과 암송 또한 승려와 재가자 모두에게 이 종파의 중심적인 수행이었다.[84]

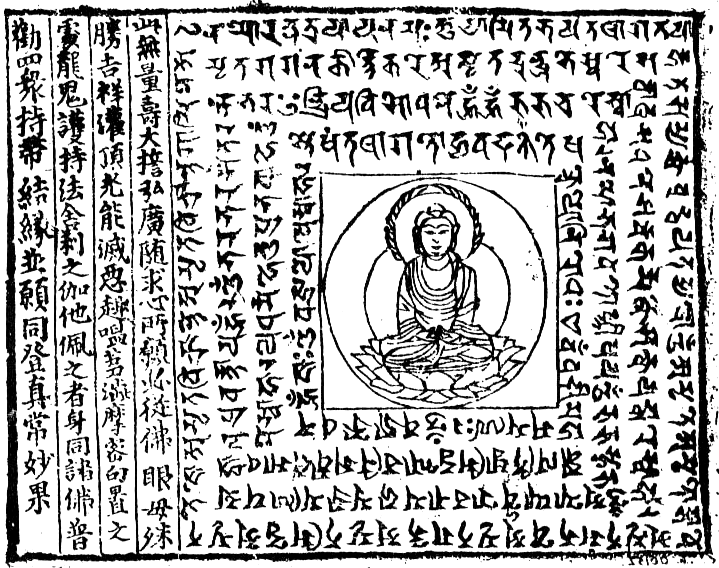

6. 4. 정토교

정토교에서 아미타불의 이름을 반복해서 외우는 것은 전통적으로 부처님에 대한 마음 챙김(산스크리트어: buddhānusmṛti|붓다누스므리티sa)의 한 형태이다. 이 용어는 중국어로 ''념불''()로 번역되었으며, 영어에서는 이 용어로 널리 알려져 있다. 이 수행은 신자가 부처님의 이름을 반복하여 그 부처님에게 모든 주의를 집중할 수 있도록 함으로써 부처님을 마음속으로 부르는 것으로 묘사된다(''삼매'').[85] 이것은 소리 내거나 마음속으로 할 수 있으며, 불교 염주를 사용하거나 사용하지 않고도 할 수 있다. 이 방법을 수행하는 사람들은 하루에 고정된 반복 횟수를 정하는 경우가 많으며, 5만 번에서 50만 번 이상까지 반복한다.[85]또 다른 흔한 정토 수행은 관불인데, 부처 아미타불, 그의 시중 보살 또는 정토의 특징과 같은 다양한 심상의 시각화에 의존한다.[86] 이 명상의 근본은 ''관무량수경''에 있다.[87]

정토 환생 다라니를 반복하는 것은 정토교의 또 다른 방법이다. 아미타불의 이름을 반복하는 마음 챙김 수행과 유사하게, 이 다라니는 정토교의 또 다른 명상 및 암송 방법이다. 이 다라니의 반복은 전통적인 중국 불교도들 사이에서 매우 인기가 있다고 한다.[88]

6. 5. 선불교

좌선(坐禪, 坐禅|좌선중국어)은 앉아서 하는 명상으로, 수행자들은 보통 결가부좌, 반가부좌, 버마식, 또는 정좌와 같은 자세를 취하며, 종종 선정 (dhyāna mudrā)을 취한다. 방석이 깔린 매트 위에 놓인 사각형 또는 둥근 방석을 사용하여 앉으며, 의자를 사용하기도 한다. 다양한 기법과 명상 형태가 선 전통에서 사용된다. 호흡에 대한 마음챙김은 정신 집중과 몰입을 키우기 위해 사용되는 일반적인 수행법이다.[89]

묵조(默照, 默照|묵조중국어)는 "침묵의 깨달음"이라는 뜻으로, 중국 선불교의 조동종에서 주로 사용되었으며, 굉지 정각 (1091—1157)과 관련이 있다.[90] 굉지 정각은 대상에 집중하지 않고 모든 현상에 대한 인식을 추구하며, 간섭, 분별, 집착, 목표 추구, 주객 이원성 없이 수행하는 "무이(無二) 무대상(無對象) 명상"을 가르쳤다.[91] 이 수행은 일본 선의 주요 종파, 특히 소토종에서 널리 알려져 있으며, 시칸타자(只管打坐, ''zhǐguǎn dǎzuò'', "그냥 앉기")라고 불린다.

송나라 시대에는 대혜와 같은 인물들에 의해 ''간화선''(看話禪, 看話禪|간화선중국어)이 유행했는데, 이는 공안(公案)의 단어 또는 구절(''화두'', "핵심 구절")에 대한 관조를 의미했다.[92]

일본의 린자이 종에서는 ''공안''을 통한 내관(內觀)이 자체적인 형식화된 스타일로 발전하여, 일련의 ''공안''을 표준화된 커리큘럼으로 학습하고 순서대로 "통과"해야 한다. 이 과정에는 스승과의 개인 면담 동안의 표준화된 문답이 포함된다.[93] 공안 참구는 ''좌선''(앉아 명상), 경행 (걷기 명상) 중에, 그리고 일상생활의 모든 활동 동안 수행될 수 있다. 이 수행의 목표는 종종 ''견성'' (자신의 참된 본성을 깨닫는 것)이라고 불린다. 공안 수행은 린자이 종에서 특히 강조되지만, 가르침의 계보에 따라 다른 선의 종파 또는 분파에서도 발생한다.

일본 불교의 밀교나 선종에서도 선정을 얻기 위한 다양한 방법론이 파생되었는데, 조동종·임제종에서의 좌선이나, 천태종에서 법화선이라고도 불리는 지관 등이 있다. 진언종에서는 인상을 맺는 다라니와 진언을 외우는 신체성을 중시하고 있다.

6. 5. 1. 한국의 간화선

보리달마가 평생 참선을 가르쳤던 소림사에서는 조동종이 일어나 묵조선을 가르쳤다. 12세기 중국 임제종 대혜종고는 화두를 의심하는 명상법인 간화선을 만들었다. 현재 한국 불교에서 참선이라고 하면 보통 이 간화선을 말한다.7. 밀교

일본 텐다이종에서는 엔닌이 밀교 수행을 도입하여 ''타이미츠''라고 명명하였다. 타이미츠 교리에 따르면, 밀교 의례는 법화경의 가르침과 동등한 중요성을 갖는다. 진언을 외우고, 수인을 맺거나, 특정 명상을 수행함으로써 깨달음을 얻을 수 있다고 보았다. 타이미츠는 중국에서 기원했으며, 구카이가 당나라에서 만난 계통과 유사하다. 사이초의 제자들은 구카이에게서 밀교를 배웠다.[82]

일본 불교의 밀교와 선종에서는 선정을 얻기 위한 다양한 방법이 발달하였다. 조동종과 임제종의 좌선, 천태종의 지관, 진언종의 다라니와 진언 등이 대표적이다.

7. 1. 티베트 불교

금강승(밀교 불교 또는 만트라야나)은 5세기부터 인도에서 발전하여 히말라야 지역과 동아시아로 퍼진 다양한 전통을 가리킨다. 티베트 전통에서는 바즈라야나로도 알려져 있다. 탄트라 불교는 일반적으로 모든 전통적인 형태의 대승 불교 명상을 포함하지만, "탄트릭" 또는 "밀교" 명상 수행의 몇 가지 독특하고 특별한 형태에 초점을 맞추고 있으며, 이는 더 빠르고 효과적인 것으로 여겨진다. 이러한 탄트라 불교 형태는 불교 탄트라라고 불리는 텍스트에서 파생되었다. 이러한 고급 기술을 수행하려면 일반적으로 밀교 스승(산스크리트어: ''아차르야'') 또는 구루(티베트어: ''라마'')에게 ''아비셰카''(Tib. ''왕'')라고 불리는 의식적인 봉헌을 통해 수행에 입문해야 한다.[94]티베트 불교에서 금강승 명상의 핵심을 정의하는 형태는 본존 요가(데바타요가)이다.[94] 여기에는 만트라 낭송, 기도 및 본존(일반적으로 붓다 또는 보살의 형태)의 시각화, 그리고 본존의 정토와 관련된 만다라가 포함된다.[95] 고급 본존 요가는 자신을 본존으로 상상하고 "신성한 자부심"을 키우는 것을 포함하며, 자신과 본존이 분리되어 있지 않다는 것을 이해한다. 티베트어로 "이드담"은 "단단한 마음"을 의미하며, 이는 명상의 대상으로 본존을 사용하는 것이 명상 경험에 완전히 몰입하기 위한 것임을 시사한다. 이드담 수행은 본존의 세 가지 필수 측면에 초점을 맞추며, 이는 차례로 모든 존재의 세 가지 주요 측면, 즉 몸, 말, 마음이다. 수행자들은 본존의 몸에 대해 명상하며, 보통 시각적으로 자신이 그 몸이 된다. 만트라를 암송하는 것은 깨달은 말의 현현이 되며, 명상은 궁극적으로 붓다의 마음이 되는 것을 목표로 한다. 대부분의 탄트릭 수행은 이 세 가지 측면을 순차적으로 또는 동시에 통합한다. 본존 수행은 다른 종교에서 신을 숭배하는 것과 구별되어야 한다. 탄트릭 수행을 설명하는 한 가지 방법은 그것을 의식의 참된 본질에 대한 인식을 개발하기 위한 "강력한 방법"으로 이해하는 것이다.

티베트 불교의 다른 명상 형태로는 마하무드라와 조그첸 가르침이 있으며, 각각 카규파와 닝마파 티베트 불교 종파에서 가르친다. 이것들의 목표는 모든 존재의 근본이 되는 마음의 궁극적인 본질인 ''법신''에 익숙해지는 것이다. 꿈 요가, 툼모, 중간 상태(죽음 시) 또는 ''바르도''의 요가, 성 요가 및 ''초드''와 같은 다른 수행도 있다. 티베트 불교의 공유된 예비 수행은 ''응온드로''라고 불리며, 여기에는 시각화, 만트라 암송, 많은 예배가 포함된다.

7. 2. 동아시아 밀교

일본 텐다이종에서 밀교를 도입한 것은 주요 개작 중 하나였으며, 이는 나중에 엔닌에 의해 ''타이미츠''라고 명명되었다. 텐다이 타이미츠 교리에 따르면, 밀교 의례는 법화경의 현교 가르침과 동등한 중요성을 갖는 것으로 간주되었다. 따라서 진언을 외우고, 수인을 맺거나, 특정 명상을 수행함으로써 감각 경험이 부처의 가르침임을 알 수 있고, 본질적으로 깨달은 존재라는 믿음을 가지며, 바로 이 몸 안에서 깨달음을 얻을 수 있다고 보았다. 타이미츠의 기원은 중국에서 발견되었으며, 이는 구카이가 당나라 방문에서 만난 계통과 유사하며, 사이초의 제자들은 구카이 밑에서 공부하도록 권장되었다.[82]일본 불교의 밀교나 선종에서도 선정을 얻기 위한 다양한 방법론이 파생되었는데, 조동종·임제종에서의 좌선이나, 천태종에서 법화선이라고도 불리는 지관 등이 있다. 진언종에서는 인상을 맺는 다라니와 진언을 외우는 신체성을 중시하고 있다.

8. 현대적 응용

불교 명상 원리에 기반한 명상은 세속적이고 현세적인 이익을 얻기 위해 오랫동안 수행되어 왔다.[97] 마음챙김 및 기타 불교 명상 기법은 디파 마, 아나가리카 문드라, 틱낫한, 페마 초드론, 클라이브 셜록, 마더 사야마지, S. N. 고엔카, 존 카밧진, 잭 콘필드, 조셉 골드스타인, 타라 브래치, 앨런 클레멘츠, 샤론 잘츠버그와 같은 심리학자 및 전문가, 불교 명상 스승들에 의해 서구에서 옹호되어 왔으며, 불교 명상 수행의 치유적 측면을 심리적 인식, 치유 및 웰빙의 개념과 통합하는 데 중요한 역할을 한 것으로 널리 알려져 있다. 마음챙김 명상[98]이 가장 많은 연구 주목을 받았지만, 자애(메타)[99]와 평정심(우페크카) 명상도 심리학 및 신경과학 분야의 광범위한 연구에서 사용되기 시작했다.

불교 경전의 명상 상태에 대한 설명은 어떤 면에서는 교리에서 자유로우며, 서양 심리학자들이 일반적인 명상 현상을 설명하기 위해 불교적 방식을 채택할 정도이다. 그러나 부처가 몸을 여러 개로 만들고 다시 하나로 만들 수 있는 능력, 원할 때 나타나고 사라지는 능력, 공간처럼 고체 물체를 통과하는 능력, 물처럼 땅에 오르내리는 능력, 땅처럼 물 위를 걷는 능력, 하늘을 나는 능력, 어느 거리에서든 무엇이든 만질 수 있는 능력 (달이나 해 포함), 몸을 가지고 또는 없이 다른 세계로 여행하는 능력 (브라흐마의 세계와 같은) 등 마법의 힘(산스크리트어 ''ṛddhi'', 팔리어 ''iddhi'')을 얻는 명상 상태를 설명하는 것은 매우 흔하며,[100][101][102] 이러한 이유로 불교 전통 전체가 세속적인 맥락에 적응하기 어려울 수 있으며, 이러한 마법의 힘이 개념적 설명으로는 제대로 표현할 수 없는 강력한 내부 상태의 은유적 표현으로 간주되지 않는 한 불가능하다.

9. 부작용

10. 주요 용어

참조

[1]

논문

Mindfulness of Breathing in the Dhyāna Sūtras

https://ahandfulofle[...]

Transactions of the International Conference of Orientalists in Japan (TICOJ)

1992

[2]

서적

Early Buddhist Meditation Studies

Barre Center for Buddhist Studies Barre, Massachusetts USA

2017

[3]

문서

A history of mindfulness

[4]

서적

Early Buddhist Meditation Studies

2017

[5]

서적

The origin of Buddhist meditation

[6]

서적

Early Buddhist Meditation Studies

[7]

서적

알 수 없음

1986

[8]

서적

A History of Mindfulness

http://santifm.org/s[...]

Santipada

[9]

웹사이트

Teaching Dhamma by pictures: Explanation of a Siamese Traditional Buddhist Manuscript

http://zugangzureins[...]

[10]

서적

알 수 없음

1998

[11]

서적

The origin of Buddhist meditation

[12]

서적

The origin of Buddhist meditation

[13]

서적

Religious Experience in Early Buddhism

http://www.ochs.org.[...]

OCHS Library

[14]

서적

The Nature of Buddhist Ethics

Palgrave, New York

1992/2001

[15]

서적

Attainment through Abandonment: The Sarvāstivāda Path of Removing Defilements

Motilal Banarsidass, Delhi

1992/1994

[16]

서적

Early Buddhist Meditation Studies

Barre Center for Buddhist Studies Barre, Massachusetts USA

2017

[17]

서적

Buddhism: Beliefs and Practices

https://books.google[...]

Sussex Academic Press

[18]

서적

An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[19]

서적

Early Buddhist Meditation Studies

Barre Center for Buddhist Studies Barre, Massachusetts USA

2017

[20]

서적

Early Buddhist Meditation Studies

Barre Center for Buddhist Studies Barre, Massachusetts USA

2017

[21]

서적

Buddhist Meditation and its Forty Subjects

http://www.aimwell.o[...]

2019-09-26

[22]

서적

알 수 없음

1999

[23]

서적

알 수 없음

2005

[24]

서적

알 수 없음

2005

[25]

서적

Vimuttimagga & Visuddhimagga – A Comparative Study

[26]

서적

Vimuttimagga & Visuddhimagga – A Comparative Study

[27]

서적

A history of Buddhist philosophy

Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi

1994

[28]

서적

A History of Mindfulness

http://santifm.org/s[...]

Santipada

[29]

웹사이트

Concentration and Discernment

http://www.dhammatal[...]

[30]

서적

Buddhist meditation: an anthology of texts from the Pāli canon

https://books.google[...]

Routledge

2006

[31]

서적

알 수 없음

1999

[32]

서적

알 수 없음

1999

[33]

웹사이트

알 수 없음

http://www.accesstoi[...]

1988

[34]

문서

Buddhist practice

[35]

서적

Early Buddhist Meditation Studies

Barre Center for Buddhist Studies Barre, Massachusetts USA

2017

[36]

서적

Early Buddhist Meditation Studies

Barre Center for Buddhist Studies Barre, Massachusetts USA

[37]

서적

The Origin and Development of Early Indian Contemplative Practices

[38]

간행물

“Should We Come Out of jhāna to Practice vipassanā?”

Colombo: Felicitation Committee

[39]

서적

The Experience of samādhi, An Indepth Exploration of Buddhist Meditation

Boston: Shambala

[40]

서적

Early Buddhist Meditation Studies

Barre Center for Buddhist Studies Barre, Massachusetts USA

[41]

서적

Theravada Buddhism: Continuity, Diversity, and Identity

John Wiley & Sons

[42]

서적

Forest Recollections: Wandering Monks in Twentieth-Century Thailand

University of Hawaii Press

[43]

간행물

Two Meditation Traditions from Contemporary Thailand: A Summary Overview

[44]

학위논문

Methods of spiritual praxis in the Sarvāstivāda: A Study Primarily Based on the Abhidharma-mahāvibhāṣā

The University of Hong Kong

[45]

서적

Sarvāstivāda-Abhidharma

Centre of Buddhist Studies The University of Hong Kong

[46]

학위논문

Methods of spiritual praxis in the Sarvāstivāda: A Study Primarily Based on the Abhidharma-mahāvibhāṣā

The University of Hong Kong

[47]

학위논문

Methods of spiritual praxis in the Sarvāstivāda: A Study Primarily Based on the Abhidharma-mahāvibhāṣā

The University of Hong Kong

[48]

서적

Sarvāstivāda-Abhidharma

Centre of Buddhist Studies The University of Hong Kong

[49]

서적

Sarvāstivāda-Abhidharma

Centre of Buddhist Studies The University of Hong Kong

[50]

논문

Early Indian Mahayana Buddhism I: Recent Scholarship

2010

[51]

서적

Buddhist Meditation in the Bodhisattvabhumi

[52]

서적

"The Foundation for Yoga Practitioners'': ''The Buddhist Yogācārabhūmi Treatise and Its Adaptation in India, East Asia, and Tibet, Volume 1"

Harvard University, Department of South Asian studies

[53]

서적

A History of Mindfulness

http://santifm.org/s[...]

Santipada

[54]

서적

A History of Mindfulness

http://santifm.org/s[...]

Santipada

[55]

학위논문

“Chiasmus in the Early Prajñāpāramitā: Literary Parallelism Connecting Criticism & Hermeneutics in an Early Mahāyāna Sūtra”

University of Hong Kong

[56]

간행물

An Annotated English Translation of Kumārajīva's Xiaŏpĭn Prajñāpāramitā Sūtra

[57]

서적

A History of Indian Buddhism: From Śākyamuni to Early Mahāyāna

Motilal Banarsidass Publ.

[58]

간행물

Mind Only and Beyond: History of Yogacara Meditation

https://www.academia[...]

[59]

웹사이트

Maha Prajnaparamita Sastra by Gelongma Karma Migme Chödrön

https://www.wisdomli[...]

2001

[60]

간행물

Mind Only and Beyond: History of Yogacara Meditation

https://www.academia[...]

[61]

서적

A Concise History of Buddhism

[62]

논문

Early Indian Mahayana Buddhism II: New Perspectives

2010

[63]

서적

Mahayana Buddhism the doctrinal foundations, 2nd edition

[64]

서적

Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations

Routledge

[65]

서적

A History of Indian Buddhism: From Śākyamuni to Early Mahāyāna

Motilal Banarsidass Publ.

[66]

서적

The Weaving of Mantra: Kûkai and the Construction of Esoteric Buddhist Discourse

https://books.google[...]

Columbia University Press

[67]

서적

Ruthless Compassion: Wrathful Deities in Early Indo-Tibetan Esoteric Buddhist Art

https://books.google[...]

Serindia Publications

[68]

서적

Scripture on the Explication of the Underlying Meaning

Berkeley: Numata Center

[69]

간행물

Mind Only and Beyond: History of Yogacara Meditation

https://www.academia[...]

[70]

서적

Buddhist Spirituality: Indian, Southeast Asian, Tibetan, and Early Chinese

Motilal Banarsidass Publishers

[71]

논문

Meditation and the Concept of Insight in Kamalashila's Bhavanakramas

2002

[72]

논문

Kumārajīva's Meditative Legacy in China

2015

[73]

논문

Mindfulness of Breathing in the Dhyāna Sūtras

1992

[74]

논문

A Reappraisal of Kumārajīva's Role in Medieval Chinese Buddhism: An Examination of Kumārajīva's Translation Text on "The Essential Explanation of the Method of Dhyana"

[75]

서적

Traditions of Meditation in Chinese Buddhism

University of Hawaii Press

1986

[76]

서적

Traditions of Meditation in Chinese Buddhism

University of Hawaii Press

1986

[77]

서적

Traditions of Meditation in Chinese Buddhism

University of Hawaii Press

1986

[78]

서적

The Secrets of Chinese Meditation

1964

[79]

서적

T'ien-t'ai Buddhism and Early Mādhyamika

https://books.google[...]

University of Hawaii Press

[80]

서적

The Secrets of Chinese Meditation

1964

[81]

서적

The Secrets of Chinese Meditation

1964

[82]

서적

The Weaving of Mantra: Kūkai and the Construction of Esoteric Buddhist Discourse

https://books.google[...]

Columbia University Press

[83]

웹사이트

The Practice of Huayan Buddhism

http://www.fgu.edu.t[...]

[84]

서적

Mahayana Buddhism the doctrinal foundations

2009

[85]

서적

The Secrets of Chinese Meditation

1964

[86]

간행물

Visualization/Contemplation Sutras (Guan Jing)

https://oxfordre.com[...]

2021-09-29

[87]

서적

The Secrets of Chinese Meditation

1964

[88]

서적

The Secrets of Chinese Meditation

1964

[89]

서적

Zen Training: Methods and Philosophy

Shambhala Publications

2005

[90]

서적

Cultivating the Empty Field: The Silent Illumination of Zen Master Hongzhi

Tuttle

2000

[91]

서적

Cultivating the Empty Field: The Silent Illumination of Zen Master Hongzhi

Tuttle

2000

[92]

서적

Tracing Back the Radiance: Chinul's Korean Way of Zen (Classics in East Asian Buddhism)

University of Hawaii Press

1991

[93]

서적

Koan practice

Wisdom Publications

2006

[94]

서적

Introduction to Tibetan Buddhism

[95]

논문

Penetrating the Secret Essence Tantra: Context and Philosophy in the Mahayoga System of rNying-ma Tantra

2004

[96]

서적

Esoteric Buddhism and the Tantras in East Asia

Brill

2011

[97]

문서

See, for instance, Zongmi's description of bonpu and gedō zen, described further below.

[98]

웹사이트

MARC UCLA

http://marc.ucla.edu[...]

[99]

간행물

Loving-Kindness Meditation Increases Social Connectedness

http://www.emmaseppa[...]

2008-05-19

[100]

웹사이트

Iddhipada-vibhanga Sutta: Analysis of the Bases of Power

https://www.accessto[...]

[101]

웹사이트

Samaññaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life

https://www.accessto[...]

[102]

웹사이트

Kevatta (Kevaddha) Sutta: To Kevatta

https://www.accessto[...]

[103]

서적

総合仏教大辞典 全一巻

法蔵館

2005

[104]

문서

『[[中部 (パーリ)|中部]]』36, 85, 100

[105]

웹인용

간화선⑨ - 상기 다스리는 법

http://www.ibulgyo.c[...]

불교신문

2005-03-19

[106]

웹인용

다솔사는 현대 한국 茶문화 발상지

http://www.gndomin.c[...]

경남도민신문

2013-05-21

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com