공성전

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

공성전은 군사적 목표를 달성하기 위해 요새화된 지점을 포위하고 공격하는 군사 작전이다. 고대부터 현대에 이르기까지 다양한 시대와 지역에서 공성전이 수행되었으며, 시대에 따라 기술과 전술이 발전해 왔다. 고대에는 진흙 벽돌, 돌, 나무 등으로 만들어진 성벽을 공격했으며, 중세 시대에는 투석기, 공성탑과 같은 장비를 사용했다. 화약의 발명과 대포의 등장으로 공성전은 더욱 파괴적으로 변모했고, 요새 건축 기술의 발전도 이루어졌다. 현대에는 참호전과 기동전의 발달로 공성전의 양상이 변화했으며, 경찰의 대치 상황에서도 공성전술이 활용되기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 공성전 - 빗추 다카마쓰성 전투

빗추 다카마쓰성 전투는 1582년 도요토미 히데요시가 오다 노부나가의 명을 받아 빗추국 다카마쓰성을 포위 공격하며 수공으로 성을 고립시켰으나, 혼노지의 변으로 오다 노부나가가 사망하자 시미즈 무네하루의 할복을 조건으로 모리 가문과 화친하고 회군한 전투로, 히데요시가 오다 노부나가의 후계자가 되는 결정적인 계기가 되었다. - 공성전 - 공성무기

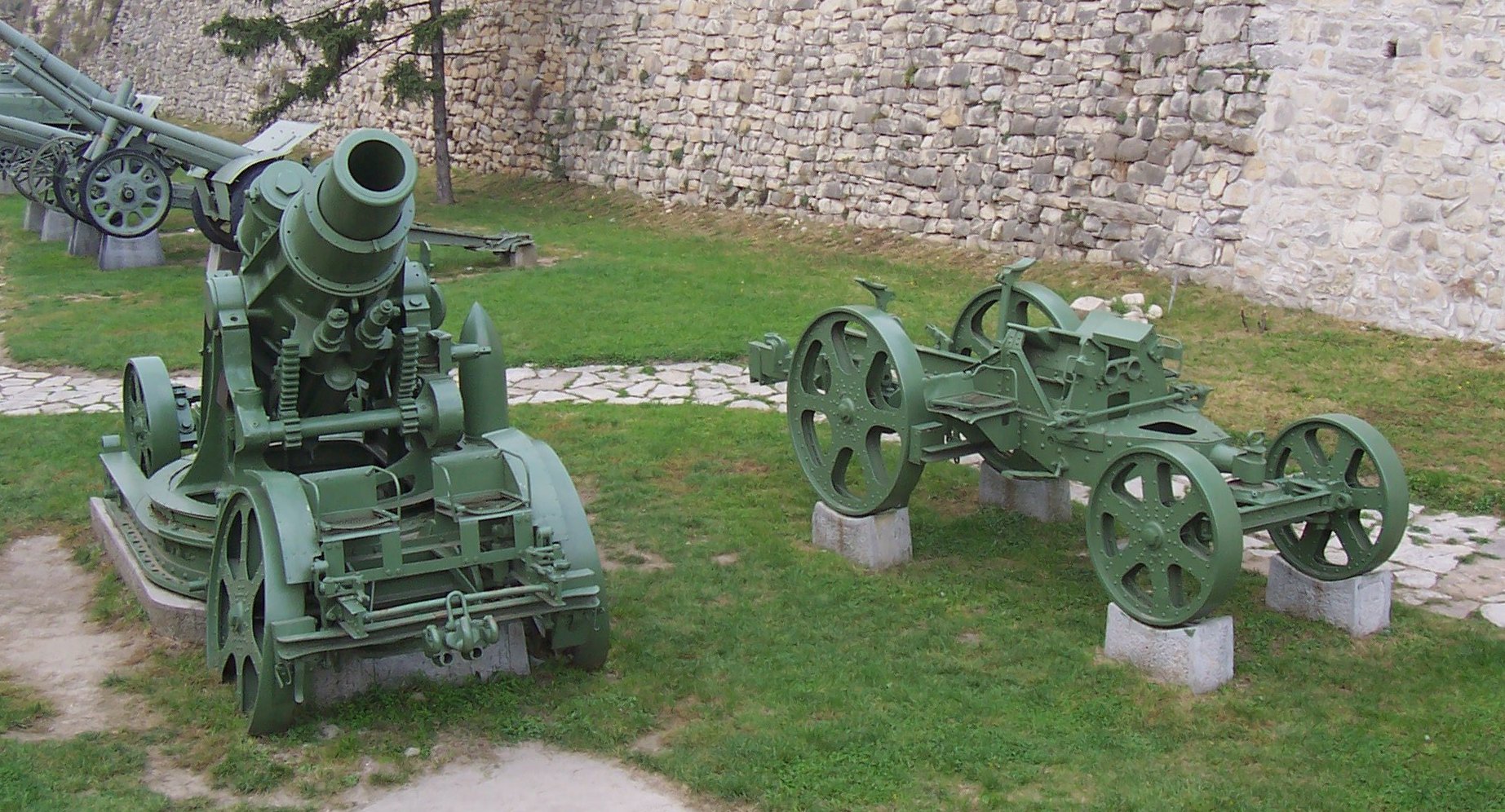

성을 공격하는 데 사용된 공성무기는 고대에는 공성퇴, 투석기, 공성탑 등이, 화약 무기 시대에는 대포와 박격포 등이 사용되었으며 현대에는 중요성이 감소했다.

2. 고대의 공성전

고대부터 야전과 함께 전투의 주요 형태 중 하나는 성을 공격하고 방어하는 공성전이었다.

공성전은 군사적 요충지 확보, 지역 지배, 부와 물자의 약탈, 군주 포획, 병력 손실 최소화 등의 목적으로 이루어졌다. 특히, 교통의 요충지와 같은 군사적으로 중요한 지점을 확보하면 이후 전투에서 유리한 위치를 선점할 수 있었다. 또한, 콘스탄티노폴리스와 같이 한 국가의 수도를 점령하면 국가 전체를 정복하는 것이 수월해졌다.

방어하는 측, 즉 농성 측은 적의 공격을 막아내는 것 외에도 시간을 벌거나, 야전에서의 승리가 어려울 때 농성전을 택하기도 했다. 손자병법에서는 공성이 하책이며, 가장 피해야 할 전략이라고 언급되어 있다. 이는 방어 측을 공격하는 것이 쉽지 않기 때문이다.

실제 전쟁에서는 소규모 교전과 공성전이 대부분을 차지했다. 성 안의 방어 측이 장기간 수세에 몰려 공격 측과 대치하는 것을 '농성'이라고 하며, 성이 함락되어 지배권을 넘겨주는 것을 '낙성' 또는 '함락'이라고 한다.

고대 근동의 공성전에 대한 묘사는 역사적 자료와 예술 작품에 존재하지만, 고고학적으로 발견된 공성 시스템의 사례는 드물다. 대표적인 사례는 다음과 같다.

- 기원전 9세기 말 이스라엘 텔 에스-사피/가트 주변의 공성 시스템: 2.5km 길이의 공성 참호, 망루 등으로 구성되어 있으며, 세계에서 가장 오래된 환상 공성 시스템의 증거이다.

- 기원전 8세기 말 이스라엘 라키스 (텔 엘-두에르) 유적지를 둘러싼 공성 시스템: 기원전 701년 아시리아의 센나케리브가 건설했으며, 고고학적 유물, 아시리아 및 성경 자료, 니네베에 있는 센나케리브 궁전의 부조에 묘사되어 있다.

- 기원전 4세기 페르시아 군대에 의한 키프로스 파포스 공성전.

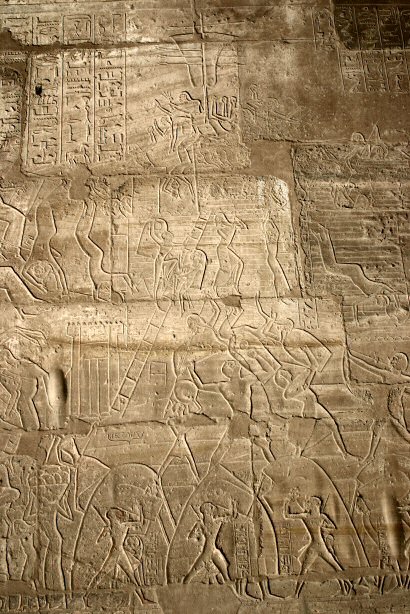

공성전에 대한 가장 초기의 묘사는 기원전 3000년경 이집트 초기 왕조 시대로 거슬러 올라간다. 이 묘사들은 신성한 동물들이 괭이를 사용하여 도시 성벽을 상징적으로 파괴하는 모습을 보여준다. 기원전 24세기 이집트 무덤 부조에는 이집트 군인들이 바퀴 달린 공성 사다리를 이용해 가나안 도시 성벽을 공격하는 모습이 나타난다. 기원전 13세기 이집트 사원 부조에는 다푸르 공방전에서 이집트 군이 사다리를 타고 올라가 도시를 함락하는 장면이 묘사되어 있다.

2. 1. 고대 근동과 초기 문명

아시리아는 새로운 궁전, 사원, 방어벽을 건설하기 위해 대규모 노동력을 투입했다.[1] 인더스 문명의 일부 정착지도 요새화되었다. 기원전 3500년경, 인더스 강 범람원을 따라 수백 개의 작은 농촌 마을이 흩어져 있었는데, 이 중 많은 곳에 요새와 계획된 거리가 있었다.코트 디지의 석조 및 진흙 벽돌 가옥들은 거대한 석재 제방과 방어벽 뒤에 밀집되어 있었다. 이는 인근 지역 사회가 주요 농지를 통제하기 위해 끊임없이 다투었기 때문이다.[2] 현재 아프가니스탄 남동부에 위치한 문디가크(기원전 2500년경)에는 방어벽과 진흙 벽돌로 만들어진 사각형 보루가 있다.[1]

도시 벽과 요새는 고대 근동의 최초 도시를 방어하는 데 필수적이었다. 벽은 현지에서 구할 수 있는 재료에 따라 진흙 벽돌, 돌, 나무 또는 이러한 재료의 조합으로 만들어졌다. 또한 잠재적인 적에게 왕국의 힘을 보여주는 이중적인 목적을 수행했을 수도 있다. 수메르 도시 우루크를 둘러싼 거대한 벽은 널리 명성을 얻었으며, 길이는 9.5km, 높이는 12m에 달했다.

탑, 해자, 도랑으로 강화된 바빌론의 벽도 비슷한 명성을 얻었다. 아나톨리아에서는 히타이트인들이 언덕 위에 도시 주변에 거대한 석조 벽을 건설하여 지형을 활용했다. 상나라 시대 중국에서는 기원전 15세기에 아오 지역에 기단 폭이 20m이고 면적이 약 약 1920.24m 제곱미터에 달하는 대규모 벽이 세워졌다.[3] 기원전 386년에 건국된 조나라의 고대 수도인 한단 역시 기단 폭이 20m인 벽을 가지고 있었으며, 높이는 15m였고, 직사각형 울타리의 두 면은 각각 약 1399.03m의 길이를 가지고 있었다.[3]

크레타의 미노스 문명과 마찬가지로 인더스 문명의 도시들은 방어 시설을 건설하는 데 노력을 덜 기울였다. 이러한 문명은 아마도 외부 국경이나 해안의 방어에 더 의존했을 것이다. 고대 미노스 문명과 달리, 미케네 그리스인들은 산악 지형의 자연 방어와 더불어 키클로페스식 석조 건축과 같은 요새의 필요성을 강조했으며, 이는 미케네와 그리스 중남부의 다른 후기 청동기 시대(기원전 1600~1100년경) 중심지에 건설되었다.[4]

고대 근동의 공성전에 대한 묘사는 역사적 자료와 예술 작품에 존재하지만, 고고학적으로 발견된 공성 시스템의 사례는 거의 없다. 몇 가지 주목할 만한 사례는 다음과 같다.

- 기원전 9세기 말 텔 에스-사피/가트 주변의 공성 시스템(이스라엘): 2.5km 길이의 공성 참호, 망루 및 기타 요소로 구성되어 있으며, 세계에서 알려진 가장 오래된 환상 공성 시스템의 증거이다. 이는 기원전 9세기 말 아람 다마스쿠스의 하사엘이 필리스티아 가트를 공성하고 정복하기 위해 건설한 것으로 보인다 (열왕기하 12:18에 언급).

- 기원전 8세기 말 이스라엘의 라키스 (텔 엘-두에르) 유적지를 둘러싼 공성 시스템: 기원전 701년 아시리아의 센나케리브가 건설했으며, 고고학적 유물뿐만 아니라 아시리아 및 성경 자료, 니네베에 있는 센나케리브 궁전의 부조에도 묘사되어 있다.

- 기원전 4세기 페르시아 군대에 의한 파포스 공성전(키프로스).

2. 2. 고고학적 증거와 묘사

고대 근동의 공성전에 대한 묘사가 역사적 자료와 예술 작품에 존재하지만, 고고학적으로 발견된 공성 시스템의 사례는 거의 없다. 몇 안 되는 사례 중 주목할 만한 것은 다음과 같다.- 기원전 9세기 말 텔 에스-사피/가트 주변의 공성 시스템 (이스라엘): 2.5km 길이의 공성 참호, 망루 및 기타 요소로 구성되어 있으며, 세계에서 알려진 가장 오래된 환상 공성 시스템의 증거이다. 이것은 기원전 9세기 말 아람 다마스쿠스의 하사엘이 필리스티아 가트를 공성하고 정복하기 위해 건설한 것으로 보인다 (열왕기하 12:18에 언급).

- 기원전 8세기 말 이스라엘의 라키스 (텔 엘-두에르) 유적지를 둘러싼 공성 시스템: 기원전 701년 아시리아의 센나케리브가 건설했으며, 고고학적 유물뿐만 아니라 아시리아 및 성경 자료, 니네베에 있는 센나케리브 궁전의 부조에도 묘사되어 있다.

- 기원전 4세기 페르시아 군대에 의한 파포스 공성전 (키프로스).

공성전의 가장 초기 묘사는 기원전 3000년경의 이집트 초기 왕조 시대로 거슬러 올라간다. 이 묘사들은 신성한 동물들이 괭이를 사용하여 도시 성벽을 상징적으로 파괴하는 모습을 보여준다.

최초의 공성 장비는 기원전 24세기의 이집트 무덤 부조에서 알려져 있는데, 이집트 군인들이 바퀴 달린 공성 사다리를 이용하여 가나안 도시 성벽을 공격하는 모습을 보여준다. 이후 기원전 13세기의 이집트 사원 부조는 궁수들의 지원을 받으며 사다리를 타고 올라가는 병사들과 함께 다푸르 공방전이라는 시리아 도시를 폭력적으로 공략하는 모습을 묘사한다.

기원전 9세기에서 7세기의 아시리아 궁전 부조는 여러 근동 도시의 공성전을 보여준다. 이전 천 년 동안 단순한 충차(battering ram)가 사용되기 시작했지만, 아시리아인들은 공성전을 개선하여 상단에 궁수들이 배치된 거대한 나무 탑 모양의 충차를 사용했다.

고대 중국에서는 도시 성벽에 대한 공성전 (해전과 함께)이 기원전 5세기에서 3세기에 해당하는 전국 시대로 거슬러 올라가는 1965년 쓰촨성 청두에서 발견된 청동 후와 같은 청동기에 묘사되었다.[5]

3. 고전 시대의 공성전

고대부터 근세 초기까지, 공성전은 야전과 함께 주요 전투 형태 중 하나였다. 손자는 공성을 하책으로 여겨 피해야 한다고 언급했지만, 실제 전쟁에서는 "소규모 교전"과 "공성전"이 대부분을 차지했다. 성내 방어 측이 장기간 수세에 몰리는 것을 "농성"이라 하며, 성이 함락되는 것을 "낙성"이라고 한다.

공성전은 준비와 장비에 따라 단기전과 장기전으로 나뉜다.

단기전은 다음과 같은 경우에 이루어졌다.

- 압도적인 대군으로 "개성 교섭"을 통해 성을 얻는 경우

- 이동 중 방비가 약한 성을 공격하는 경우

- 전략적 우위를 위해 요충지의 성을 "강공"하는 경우

- 적의 경계가 허술할 때 "기습"하는 경우

장기전은 성을 포위하고 외부와의 접촉을 차단하여 물, 식량, 기타 군수 물자의 고갈을 꾀하는 전술이다. 정보 차단을 통해 성 내부의 상황 판단을 어렵게 하고, 절망감을 주어 사기를 저하시키는 목적도 있다. 공성 병기, 화살, 투석기 등으로 성을 공격하고, 개성 교섭이나 책략을 사용하며 심리적 압박을 가한다. 이후 성의 파괴 정도, 적의 물자 부족, 사기 저하 등을 확인하기 위해 가끔 공격을 하다가, 충분히 약해졌다고 판단되면 총공격("강공")하거나 적이 항복할 때까지 주둔한다.

장기전은 공격 측의 손실을 최소화하면서 확실하게 성을 함락시키는 전법이지만, 시간이 오래 걸리고 보급과 병사들의 사기 유지에 신경 써야 한다. 또한, 적의 원군이나 전황 변화에 따라 포위가 풀릴 수도 있다. 갈리아 전쟁에서의 알레시아 전투 등이 대표적인 대규모 포위전이다.

일본에서는 '병량 공세'라고 불리는 경우가 많으며, 도요토미 히데요시가 미키 합전, 돗토리 성 전투, 빗추 다카마츠 성 전투, 오다와라 정벌 등에서 이 방법을 사용했다. 특히 돗토리 성 전투는 굶주림으로 인한 비참한 상황으로 유명하다.

3. 1. 그리스와 페르시아

알렉산드로스 대왕의 티레 포위전, 소그디아나 바위 포위전 등 주요 공성전 사례를 통해 그리스의 공성 기술과 전략을 살펴볼 수 있다.3. 2. 로마

로마 공화정과 제정 시대에는 공성전 기술과 전략이 크게 발달했다. 로마군은 효율적인 공성 무기와 전술을 활용하여 많은 도시와 요새를 함락시켰다.율리우스 카이사르가 갈리아의 베르킨게토릭스를 상대로 승리한 알레시아 전투는 대표적인 공성전이다. 카이사르는 이중 포위망을 구축하여 갈리아 군을 완전히 고립시키고 식량 부족으로 항복하게 만들었다.

마사다 공성전은 로마군이 유대 반란군의 최후 거점인 마사다 요새를 함락시킨 사건이다. 로마군은 거대한 경사로를 건설하여 공성탑을 성벽까지 접근시키는 데 성공했다.

한니발은 제2차 포에니 전쟁에서 칸나이 전투 등 여러 전투에서 로마군을 격파했지만, 결국 로마를 점령하지는 못했다. 이는 한니발의 군대에 공성 무기가 부족했기 때문이라는 분석이 있다.

4. 중세 시대의 공성전

알렉산드로스 3세는 티레 포위전과 소그디아나의 바위 포위전에서 뛰어난 공성 기술을 선보였다. 특히 티레 포위전에서는 1km 떨어진 섬 도시 티레를 공략하기 위해 바다 위에 방파제를 건설하고, 공성탑을 활용하여 도시를 함락시켰다.[8] 이는 끈기와 기술력이 결합된 공성전의 대표적인 사례로 꼽힌다.

한니발이 로마를 정복하지 못한 이유 중 하나는 공성 무기 부족이었다. 반면 로마 군단은 공성전에 능숙하여 알레시아 전투에서 베르킨게토릭스 군대를 이중 성벽으로 포위하여 굶주림에 빠뜨려 항복을 받아냈다.

중세 시대의 공성전은 크게 단기전과 장기전으로 나뉜다. 단기전은 압도적인 군사력으로 빠르게 성을 함락시키는 방식이고, 장기전은 성을 포위하고 보급을 차단하여 적의 항복을 유도하는 방식이다.

공격 측은 공성퇴, 투석기, 대포 등으로 성벽을 파괴하고, 해자를 메우거나 갱도를 파는 등 다양한 방법을 사용했다. 방어 측은 성벽 위에서 돌, 끓는 물, 불화살 등을 투척하고, 그리스의 불과 같은 특수 무기를 사용하여 적에게 저항했다.

4. 1. 몽골과 중국

몽골 제국은 중국 정복 과정에서 다양한 공성전 전술을 활용했다. 특히, 칭기즈 칸부터 쿠빌라이 칸까지 이어진 몽골의 중국 원정은 효과적인 공성전으로 광대한 영토를 확보하는 데 크게 기여했다.[8]몽골군은 야전군에 집중하고, 요새는 나중에 공략하는 전략을 택했다. 이들은 작은 요새나 기습이 가능한 곳은 즉시 점령하고, 주요 도시는 고립시키는 방식으로 통신을 차단했다. 또한, 피난민을 이용하여 주요 도시의 자원을 고갈시키고 사기를 저하시키는 전략도 사용했다.[8] 알레포 포위 공격에서 훌라구 칸은 '바브 알-이라크'(이라크 문)에만 20개의 투석기를 사용하기도 했다.[8]

몽골군은 투석기를 사용하여 페스트 피해자의 시체를 포위된 도시에 던져 질병을 퍼뜨리는 전술도 사용했다. 1346년 크림반도의 카페 (현재 페오도시아)에서 몽골군이 흑사병으로 사망한 전사들의 시신을 성벽 너머로 던진 사건은 흑사병이 유럽으로 확산되는 계기가 되었다는 추측도 있다.[8]

몽골군은 항복을 유도하기 위해 세 가지 색깔의 천막을 사용했다. 첫날 밤에는 흰색 천막을 쳐서 항복하면 용서할 것을 알렸고, 둘째 날에는 붉은 천막을 쳐서 남자들을 죽이고 나머지는 용서할 것을, 셋째 날에는 검은 천막을 쳐서 자비를 베풀지 않을 것을 알렸다.[8]

이에 맞서 남송은 화약을 이용한 무기를 적극적으로 활용하여 몽골에 저항했다. 이들은 초기의 화염방사기, 수류탄, 화기, 대포, 지뢰 등을 사용하여 거란, 탕구트, 여진족, 그리고 몽골에 맞섰다.[9]

송나라 시대의 중국인들은 속이 빈 포탄 껍질에 화약을 채우는 폭발력을 발견했다. 1350년경에 쓰인 ''화룡경''에는 '비운 벼락 폭열기'(fei yun pi-li pao)라는 초기 송나라 시대의 주철 대포에 대한 기록이 있다. 이 기록에 따르면, 포탄은 주철로 만들어졌으며, 그 안에 '마법의' 화약이 들어 있었다. 포탄이 적군 진영에 도착하면 천둥소리와 같은 소리가 나고 빛이 번쩍이며, 이 포탄 열 개가 적군 진영에 성공적으로 발사되면 그곳 전체가 불타게 된다.[9]

명나라 시대에는 화약 전쟁에 대비한 도시 계획이 이루어졌다. 영락제는 자금성의 벽을 건설할 때 대포 사격에 저항할 수 있는 위치와 두께를 고려했다.[10]

4. 2. 중세 유럽

중세 유럽의 공성전은 크게 단기전과 장기전으로 나뉜다.단기전

- 압도적인 군사력을 동원하여 관대한 조건으로 항복을 유도하는 "개성 교섭"을 한다.

- 병력이 적거나 방비가 허술한 성을 빠르게 공격한다. 이는 중국의 유민군이나 중세 유럽 지역에서 행해졌다.[16]

- 전략적 요충지의 성을 빠르게 점령하기 위해 전력 손실을 감수하고 "강공"을 한다.

- 적이 경계하지 않을 때 "기습"하여 성 내부로 침입한다.

장기전1. 보급로와 방어 시설을 확보하고 교통로를 장악하여 성을 포위한다.

2. 공성 병기, 화살을 사용하여 성을 파괴하거나, 투석기 등으로 성 병사에게 피해를 준다.

3. 개성 교섭이나 책략으로 심리적 압박을 가한다.

4. 상대의 피해 정도와 사기를 확인하기 위해 가끔 공격한다.

5. 충분히 약해졌다고 판단되면 총공격인 "강공"을 하거나, 적이 항복할 때까지 주둔한다.

공격 측은 성벽과 해자로 방어되는 성을 함락시키기 위해 다음과 같은 방법을 사용했다.

- 공성퇴, 투석기, 대포(공성포)로 성문, 망루, 성벽을 파괴한다.

- 이동식 엄폐물을 접근시켜 해자를 메우거나 공격 발판을 만든다.

- 갱도전으로 성벽 아래에 터널을 파서 붕괴를 유도하거나, 화약을 사용해 직접 파괴한다.

- 불화살, 유탄 등으로 불을 지른다.

- 내부 분열을 유도하거나 거짓 정보를 흘려 적병을 내응하게 하거나 사기를 저하시킨다.

방어 측은 다음과 같은 방법으로 성을 방어했다.

5. 화약 시대의 공성전

화약과 대포의 등장은 중세 시대의 공성전에 큰 변화를 가져왔다.

명나라 시대 중국에서는 화약 전쟁에 대비하여 도시 계획을 세웠다. 베이징의 자금성은 대포 사격에 강한 위치와 두께로 건설되었다.[10] 송나라 시대 중국에서는 속이 빈 포탄 껍질에 화약을 채우는 폭발력을 발견했다. ''화룡경''에는 '비운 벼락 폭열기'라는 주철 대포에 대한 기록이 남아있다.[9]

몽골군은 투석기를 사용하여 페스트 피해자의 시체를 포위된 도시에 던져 질병을 퍼뜨리는 전술을 사용했다. 1346년 크림반도 도시 카페에서 흑사병으로 사망한 몽골 전사들의 시신이 성벽 너머로 던져졌는데, 이것이 흑사병이 유럽으로 퍼지는 원인이 되었을 수 있다는 추측이 있다.[19] 흑사병은 유럽 인구의 30%~60%를 죽인 것으로 추산된다.[19]

임진왜란 (1592–1598) 동안 중국과 조선군은 울산 포위 공격에서 도요토미 히데요시의 일본군을 공격했다.

5. 1. 화약 무기의 등장과 영향

화약의 도입과 대포의 사용은 공성전에 새로운 시대를 가져왔다. 대포는 13세기 초 송나라 시대의 중국에서 처음 사용되었지만, 150년 정도 동안 중요한 무기로 부상하지 못했다. 초기에는 대포가 강력한 성과 요새에 별다른 영향을 주지 못했고 연기와 불꽃 외에는 별다른 피해를 주지 못했다.[19] 그러나 16세기 무렵에는 모든 군대나 성의 방어 시설에서 필수적이고 정규화된 부분이 되었다.대포가 다른 공성 무기에 비해 가장 큰 장점은 더 무거운 투사체를 더 멀리, 더 빠르게, 더 자주 발사할 수 있다는 것이었다. 또한 투사체를 직선으로 발사하여 높은 벽의 기초를 파괴할 수 있었다. 따라서, '구식' 벽, 즉 높고 비교적 얇은 벽은 훌륭한 표적이 되었고, 시간이 지나면서 쉽게 파괴되었다. 1453년, 콘스탄티노폴리스의 테오도시우스 성벽은 메흐메트 2세의 군대가 보유한 62문의 대포에 의해 콘스탄티노폴리스 함락 이후 단 6주 만에 함락되었지만, 결국 도시를 공격하려는 반복적인 시도로 인해 많은 오스만군의 사상자가 발생하면서 정복은 길고 매우 어려운 공성전이 되었다.

그러나 화약 무기를 견딜 수 있도록 설계된 새로운 요새가 곧 유럽 전역에 건설되었다. 르네상스 시대와 근세 시대 동안 공성전은 유럽 전쟁의 수행을 지배했다.

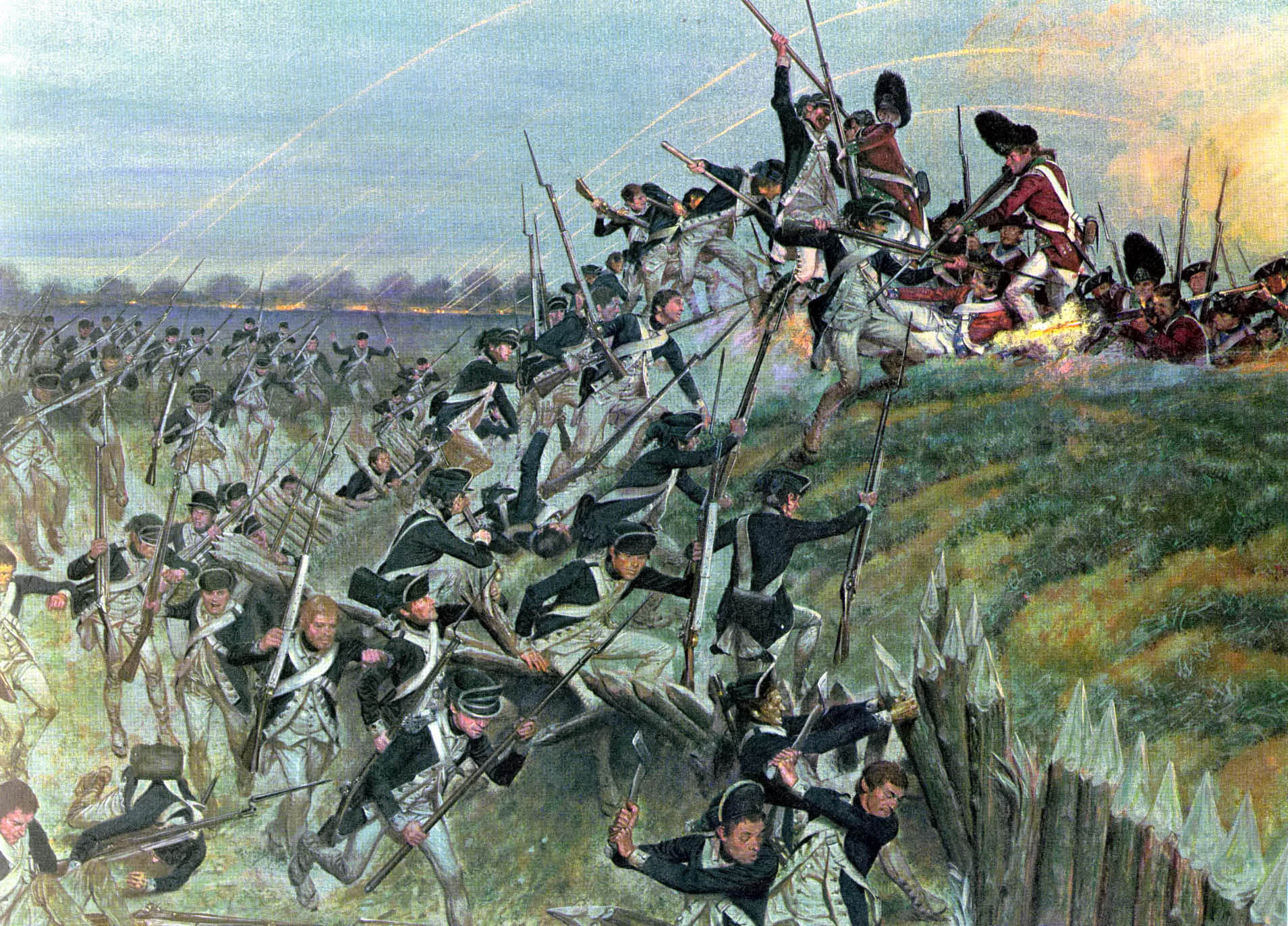

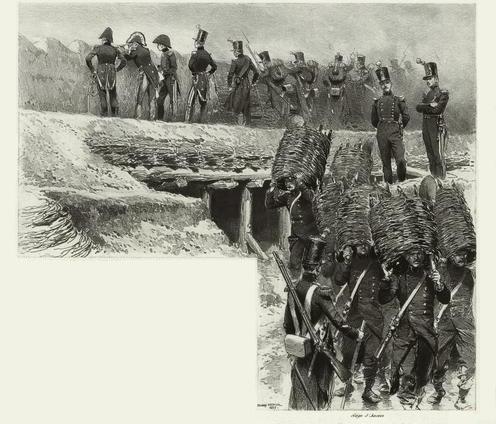

일단 공성포가 개발되자, 도시나 요새를 공격하는 기술은 널리 알려지고 의례화되었다. 공격군은 도시를 포위했다. 그 다음 도시에게 항복을 요구했다. 만약 그들이 따르지 않는다면, 포위군은 요새로부터의 출격이나 구원군이 들어오는 것을 막기 위해 임시 요새로 도시를 포위할 것이다. 다음으로 공격군은 방어선과 평행하게 참호(이것은 "제1 평행선"으로 알려짐)를 구축하고 방어 포병의 사거리 밖으로 이동한다. 그들은 지그재그 패턴으로 도시를 향해 참호(전진이라고 함)를 파서 방어 화력에 의해 측사되지 않도록 했다. 포병 사거리에 들어서면 또 다른 평행(제2 평행선) 참호를 파고 포좌로 강화했다. 이 기술을 일반적으로 참호전이라고 부른다.

필요하다면, 제1 포병 사격을 엄호로 사용하여 포위군이 요새에 균열을 낼 수 있도록 정확하게 배치(조준)할 수 있을 정도로 가까이 총을 설치할 때까지 과정을 반복했다. 포른 호프와 지원 부대가 균열을 이용하여 충분히 가까이 접근할 수 있도록 하기 위해, 벽에 더 가까이 지그재그 참호를 더 파고, 공격 부대를 보호하고 은폐하기 위해 더 많은 평행 참호를 파냈다. 이 과정의 각 단계 후에, 포위군은 포위된 자들에게 항복을 요구했다. 만약 포른 호프가 균열을 성공적으로 돌파했다면, 방어군은 자비를 기대할 수 없었다.

5. 2. 새로운 요새와 공성 전술

대포와 같은 새로운 무기의 등장으로 과거 난공불락의 요새였던 성들이 쉽게 함락되었다. 15세기 초, 이탈리아 건축가 레온 바티스타 알베르티는 저서 ''건축에 관하여(De Re aedificatoria)''에서 대포를 견딜 수 있는 새로운 요새 건축 방법을 이론화했다. 그는 낮고 두꺼운 벽을 가진 별 모양의 요새를 제안했지만, 당시 통치자들은 그의 이론에 거의 관심을 기울이지 않았다.[19]

1494년, 샤를 8세가 강력한 공성 무기를 이끌고 이탈리아를 침공하여 거의 모든 도시를 격파하면서 상황이 급변했다. 이에 이탈리아 국가들은 현대적인 공성을 견딜 수 있는 새로운 요새 건설에 집중하기 시작했다.[19]

대포 공격으로부터 성벽을 보호하는 가장 효과적인 방법은 깊이와 각도를 활용하는 것이었다. 초기에는 성벽을 낮추고 흙으로 덮었으며, 망루는 삼각형 보루로 개편되었다. 이러한 설계는 ''이탈리아식 축성''으로 발전했으며, 도시 주변을 방어 시설로 둘러싼 별 모양 요새는 점령하기 매우 어려웠다. 이 요새들은 16세기부터 19세기, 심지어 제1차 세계 대전과 제2차 세계 대전까지도 강력한 방어 시설로 활용되었다. 베를린 전투에서 소련군은 슈판다우 시타델을 직접 공격하는 대신 포위하여 항복을 협상했다.[19]

그러나 이러한 요새 건설에는 막대한 비용이 소요되어 많은 도시가 파산하거나 군대를 제대로 유지할 수 없게 되었다. 그럼에도 불구하고, 16세기 초 수십 년 동안 북부 이탈리아 전역에는 수많은 요새가 건설되었다.[19]

1530년대와 1540년대에 새로운 요새 스타일은 유럽 전역으로 퍼져나갔다. 특히 북부 이탈리아와 네덜란드 지역은 도시 요새화 수준이 매우 높았다. 네덜란드는 광대한 지역을 침수시킬 수 있어 포위 공격에 추가적인 어려움을 더했다. 새로운 요새는 전쟁을 일련의 포위 공격으로 만들었고, 쉽게 10,000명의 병력을 수용할 수 있어 공격 군대가 반격의 위험 없이 무시할 수 없었다. 따라서 거의 모든 도시를 점령해야 했고, 이는 몇 달에서 몇 년까지 걸리는 길고 지루한 과정이었다.[19]

공성전은 방어만큼이나 계획과 유지가 어려웠다. 공성군은 포위된 지역의 기습과 구원 부대의 공격을 모두 대비해야 했다. 따라서 대방어선과 대항선을 건설하는 것이 일반적이었다. 보방은 목표에서 600m 떨어진 곳에 주요 중포대를, 250m 떨어진 곳에 소형 총을 배치했다. 마지막 라인은 요새에서 30m에서 60m 떨어진 곳에 건설되었으며, 박격포와 공격 부대의 대기 구역으로 활용되었다. 반 코에호른은 19세기까지 공성전에 사용된 소형 박격포인 코혼을 개발했다. 포위군 참호는 방어군의 사선을 피하기 위해 톱니 모양으로 건설되었다.[19]

과거와 마찬가지로 대부분의 공성전은 전투 없이 보급품 고갈이나 질병으로 인한 방어군 항복으로 결정되었다. 공성군은 사상자를 줄이고 미래의 방어 도시에 본보기를 보이기 위해 정중한 항복을 허용하는 경우가 많았다. 그러나 항복을 거부하면 공격군은 도시를 약탈하는 것이 정당하다고 여겨졌다.[19]

6. 근대 이후의 공성전

17세기 말, 프랑스 원수 보방과 네덜란드 군사 기술자 메노 반 코에호른은 현대 요새를 발전시켜 공성전을 개선했다. 이들은 참호를 파고, 벽을 사면으로 보호하고, 보루를 설치하여 공격자를 측사할 수 있도록 했다. 두 기술자는 독자적으로 비슷한 아이디어를 개발했는데, 둘 다 공성전과 방어에 능숙했다. 보방과 반 코에호른 이전에는 공성전이 즉흥적이었지만, 이들은 공성전을 체계적인 과학으로 발전시켰다. 아라스 (보방)와 베르겐 옵 줌 요새 (반 코에호른)가 대표적인 예시이다. 주요 차이점은 보방은 프랑스의 언덕과 산악 지형에, 반 코에호른은 네덜란드의 평평하고 홍수 가능성이 있는 저지대에 건설했다는 것이다.

공성전은 방어하는 것만큼 어려웠다. 공성군은 포위된 지역의 기습과 구원 공격을 격퇴해야 하므로, 대방어선과 대항선을 건설했다. 보방은 목표에서 600m 떨어진 곳에 중포대를 배치하고, 250m에 소형 총을 배치했다. 마지막 라인은 요새에서 30m 에서 60m 떨어진 곳에 건설하여 박격포를 배치하고, 공격 부대의 대기 구역으로 사용했다. 반 코에호른은 19세기까지 사용된 코혼이라는 소형 박격포를 개발했다. 광부들은 요새를 약화시키는 작업을 했다. 포위군의 참호는 요새 벽에 수직으로 건설될 수 없었기 때문에 날카롭게 톱니 모양으로 만들어야 했다.

요새의 또 다른 요소는 성채였다. 성채는 더 큰 요새 내의 "미니 요새"로, 레뒤로 설계되거나 도시 주민들을 통제하기 위해 사용되었다.

과거와 마찬가지로 대부분의 공성전은 전투 없이 결정되었다. 공격군은 요새 내부의 보급품이 고갈되거나 질병으로 인해 방어군이 항복할 때까지 기다렸다. 장티푸스는 요새 외부에 주둔한 군대에게 지속적인 위험이었다. 공성전은 가장 오래 버틴 군대가 이기는 경우가 많았다. 포위 군대의 전략에서 중요한 요소는 주둔한 도시의 항복 허용 여부였다. 일반적으로 항복을 허용하는 것이 더 바람직했다. 항복할 수 있었던 도시는 오랫동안 버티다가 학살된 도시보다 나았다. 공격 군대가 항복에 관계없이 살해하고 약탈한다는 평판을 얻으면 다른 도시의 방어 노력이 배가될 것이다.

17세기와 18세기 대부분의 기간 동안 서유럽에서는 공성전이 주를 이루었다. 공성전은 매우 비용이 많이 들고 느렸지만, 야전에서의 교전보다 성공적이었다. 전투는 포위군과 구원군의 충돌을 통해 발생했지만, 기본 원칙은 더 큰 경제력을 가진 측의 느리고 끈기 있는 승리였다. 야전 전투 강요는 거의 항상 실패로 끝났다.

이 규칙의 예외는 영국이었다.[11] 잉글랜드 내전 동안, 양측 병사들은 전쟁을 신속하게 종결시키려 했다. 뉴 모델 아미가 개발되었을 때조차, 원래의 결정 강요 정신이 조직 전체에 스며들었다. 이는 잉글랜드 공화정 기간 동안 둔즈 전투에서 나타났다.[11]

잉글랜드 내전의 양측에서 경험 많은 지휘관들은 요새화된 요새를 포기할 것을 권고했다. 첫째, 야전군에 더 많은 병력을 배치할 수 있었다. 둘째, 적의 봉기가 영토적 이익을 통합하는 것이 더 어려워질 것이라는 점이었다. 존 멜드럼 경은 게인즈버러를 경시하는 것을 정당화하기 위해 의회 양국 위원회에 그러한 주장을 내놓았다.[11]

60년 후 스페인 왕위 계승 전쟁 동안, 말버러 공작 존 처칠은 공성전보다는 야전 전투를 선호했다. 1746년 4월 15일, 컬로든 전투 전날, 던로빈 성에서 윌리엄 서덜랜드의 민병대 부대가 맥클라우드 씨족의 자코바이트 일원을 상대로 영국 본토에서 벌어진 마지막 공성전을 수행했다.

프랑스 혁명 전쟁과 나폴레옹 전쟁에서 새로운 기술은 군대를 모든 병과가 포함된 군단으로 나누어 별도로 행군하다가 전장에서만 합류하는 것을 강조했다. 덜 집중된 군대는 현지에서 조달하며 더 많은 도로를 따라 더 빠르게 이동할 수 있었다. 교통로를 지휘하는 요새는 우회할 수 있었고 더 이상 침략을 막지 못했다. 군대는 무한정 현지에서 조달할 수 없었기 때문에, 나폴레옹 보나파르트는 항상 정면 대결을 통해 어떤 분쟁이든 빨리 종결하려고 했다. 이 군사 혁명은 카를 폰 클라우제비츠에 의해 기술되고 체계화되었다.

6. 1. 산업 혁명과 공성전의 변화

포병의 발전으로 이전에는 함락하기 어려웠던 방어 시설도 무력화되었다. 예를 들어 17세기 중반 오스만 제국을 막아낸 빈 전투의 성벽은 19세기 초 나폴레옹에게는 큰 장애물이 되지 못했다.[16]델리 공방전과 1857년 인도 반란 당시 칸푸르 공방전에서 공격자들은 이전보다 훨씬 짧은 기간 안에 방어 시설을 무너뜨릴 수 있었다. 칼스보리 요새는 보방의 전통에 따라 건설되어 스웨덴의 예비 수도 역할을 할 예정이었지만, 1869년 완공되기도 전에 구식이 되었다.

철도의 등장은 나폴레옹 전쟁 때보다 더 큰 규모의 군대 이동과 보급을 가능하게 했다. 그러나 철도를 이용하려는 군대는 철도를 막는 요새를 점령해야 했기 때문에 공성전이 다시 중요해졌다.

프랑스-프로이센 전쟁에서 전선은 빠르게 프랑스를 통과했지만, 메츠 공방전과 파리 공방전에서 프로이센 군은 방어 보병의 화력 증가와 대구경 포병을 갖춘 요새로 인해 몇 달 동안 지연되었다. 이는 베르됭과 같은 유럽 전역에 대규모 요새 시설 건설을 촉발시켰다. 또한, 요새 내 민간인을 폭격하여 항복을 유도하는 전술이 사용되었다.

크림 전쟁의 세바스토폴 공방전 (1854–1855)과 미국 남북 전쟁의 피터스버그 공방전 (1864–1865)은 임시 방어 시설로도 현대식 요새가 몇 달 동안 적에게 저항할 수 있음을 보여주었다. 러시아-튀르크 전쟁 (1877–1878)의 플레브나 공방전은 임시 야전 방어가 잘 준비되지 않은 공격에 저항할 수 있음을 보여주며 제1차 세계 대전의 참호전을 예고했다.

필리핀 혁명과 미국-스페인 전쟁 중 바레르 공방전에서는 소수의 스페인 군인들이 필리핀 반군에 의해 작은 교회에서 337일 동안 포위되었는데, 이는 통신 기술 발전 없이 총기 기술만 발전하면서 방어가 다시 우위를 점하게 되었음을 보여준다.

증기선의 개발로 봉쇄 돌파선의 속도가 빨라져 미국 남북 전쟁 중 사우스캐롤라이나 주 찰스턴과 같이 봉쇄된 도시에 식량 등을 운송하는 것이 가능해졌다.

6. 2. 세계 대전과 참호전

제1차 세계 대전의 참호전은 방어 병력에 사용 가능한 화력(예: 기관총) 증가로 인해 잠시 공성전의 형태를 부활시켰다. 공성전은 도시 벽이 현대 무기에 무력해지면서 도시 환경에서 벗어났지만, 참호전은 그 수행(사핑, 채굴, 포병 포격, 소모전)에서 공성전의 많은 기술을 사용할 수 있었지만, 훨씬 더 큰 규모와 훨씬 더 확장된 전선에서 이루어졌다.[11]참호 포위 외에도 더 전통적인 요새 포위가 이루어졌다. 칭다오 공방전은 전쟁의 첫 번째 주요 공성전 중 하나였지만, 독일 주둔군에 대한 상당한 보급 부족으로 인해 비교적 일방적인 전투가 되었다. 독일군과 오스트리아-헝가리 순양함의 승무원은 절망적인 방어를 펼쳤고, 일주일 넘게 버틴 후 일본군에 항복하여 독일 동아시아 함대가 새로운 석탄 공급원을 위해 남아메리카로 향하게 했다.

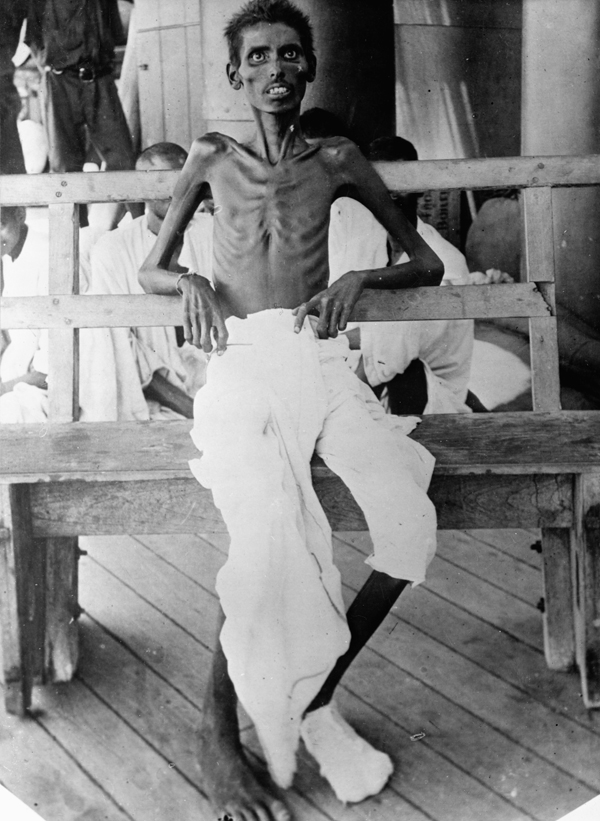

제1차 세계 대전 중 유럽 외의 또 다른 주요 공성전은 메소포타미아의 쿠트 공방전이었다. 오스만군에 의해 피비린내 나는 크테시폰 전투에서 저지당한 바그다드로 진격하려던 시도가 실패한 후, 영국군과 다수의 인도 세포이 병력은 쿠트로 후퇴해야 했고, 그곳에서 독일 장군 골츠 남작의 오스만군은 포위 공격을 시작했다. 티그리스 강을 통해 병력을 재보급하려는 영국의 시도는 실패했고, 많은 인도 병사들이 소고기 제품을 먹기를 거부하여 식량 배급이 복잡해졌다. 1916년 4월 29일 주둔군이 함락될 때까지 기아는 만연했다. 터키 감옥에서의 상황은 크게 개선되지 않았다. 탕가 전투, 산드폰테인 전투, 갈리폴리 전역, 나마쿠라 전투와 함께, 이는 영국이 전쟁에서 겪은 수많은 굴욕적인 식민지 패배 중 하나가 될 것이다.[11]

그러나 전쟁의 가장 큰 공성전은 유럽에서 일어났다. 독일의 벨기에 진격은 리에주 전투, 나뮈르 공방전, 모뵈주 공방전, 앤트워프 공방전의 네 차례 주요 공성전을 낳았다. 이 네 전투 모두 독일의 압도적인 승리로 드러났으며, 리에주와 나뮈르에서는 벨기에군을 상대로, 모뵈주에서는 프랑스군을 상대로, 앤트워프에서는 영국-벨기에 연합군을 상대로 승리했다. 이러한 승리를 가능하게 한 무기는 독일 빅 베르타와 오스트리아-헝가리로부터 대여받은 슈코다 305 mm Model 1911 공성 박격포였으며, 이는 전쟁 최고의 공성 박격포 중 하나였다.[11]

제1차 세계 대전 중 프셰미실 공방전에서 오스트리아-헝가리군 주둔군은 공성전에 대한 뛰어난 지식을 보여주었으며, 구원병을 기다리는 것뿐만 아니라 러시아 전선으로 출격을 보내고 러시아 장군 라브르 코르닐로프를 생포하는 적극적인 방어를 사용했다. 뛰어난 활약에도 불구하고, 주둔군의 식량은 이전 공세에 징발되었고, 구원 원정대는 날씨로 인해 지연되었으며, 방어 병력 사이의 민족적 경쟁이 격화되었고, 탈출 시도는 실패했다. 주둔지 사령관 헤르만 쿠스마네크가 마침내 항복했을 때 그의 부대는 말을 먹고 있었고 대규모 공중 보급의 첫 번째 시도는 실패했다. 이는 전쟁 중 어느 쪽도 거둔 몇 안 되는 큰 승리 중 하나였다. 11만 명의 오스트리아-헝가리 포로가 러시아로 끌려갔다. 공성전의 항공기 사용은 보급품을 포위된 지역으로 가져오는 데 유용할 것이지만, 앞으로 많은 공성전에서 유용할 것이다.[11]

전쟁에서 가장 큰 공성전이자 아마도 역사상 가장 거칠고 끔찍한 전투는 베르됭 전투였다. 이 전투를 진정한 공성전으로 간주할 수 있는지 여부는 논쟁의 여지가 있다. 에리히 폰 팔켄하인의 이론에 따르면, 이는 전장의 요새화가 우연히 존재한다는 점에서 순전히 소모전으로 구별된다. 황태자 빌헬름의 계획을 고려할 때, 프랑스 사상자 수가 아니라 요새를 점령하는 데만 관심이 있었고, 진정한 공성전으로 간주될 수 있다. 주요 요새는 두오몽 요새, 보 요새, 그리고 베르됭 자체의 요새화된 도시였다. 독일군은 거대한 포격, 화염 방사기 및 침투 전술을 사용하여 보와 두오몽을 모두 점령할 수 있었지만, 도시를 점령할 수는 없었고 결국 대부분의 이점을 잃었다. 프랑스가 독일을 격퇴할 수 있었음에도 불구하고 어느 쪽도 승리하지 못한 전투였다. 독일군의 손실은 도시 점령의 가치가 없었고, 프랑스군의 사상자는 방어의 상징을 지킬 가치가 없었다.[11]

6. 3. 현대전과 공성전

제2차 세계 대전의 전격전은 고정 요새가 정면 공격이나 장기간의 포위전 대신 기동으로 쉽게 무너질 수 있음을 보여주었다. 거대한 마지노 선은 우회되었고, 몇 주가 걸렸을 포위전은 공군력의 신중한 활용으로 피할 수 있었다(예: 제2차 세계 대전 초 독일 공수 부대의 에벤에마엘 요새 점령).[12]

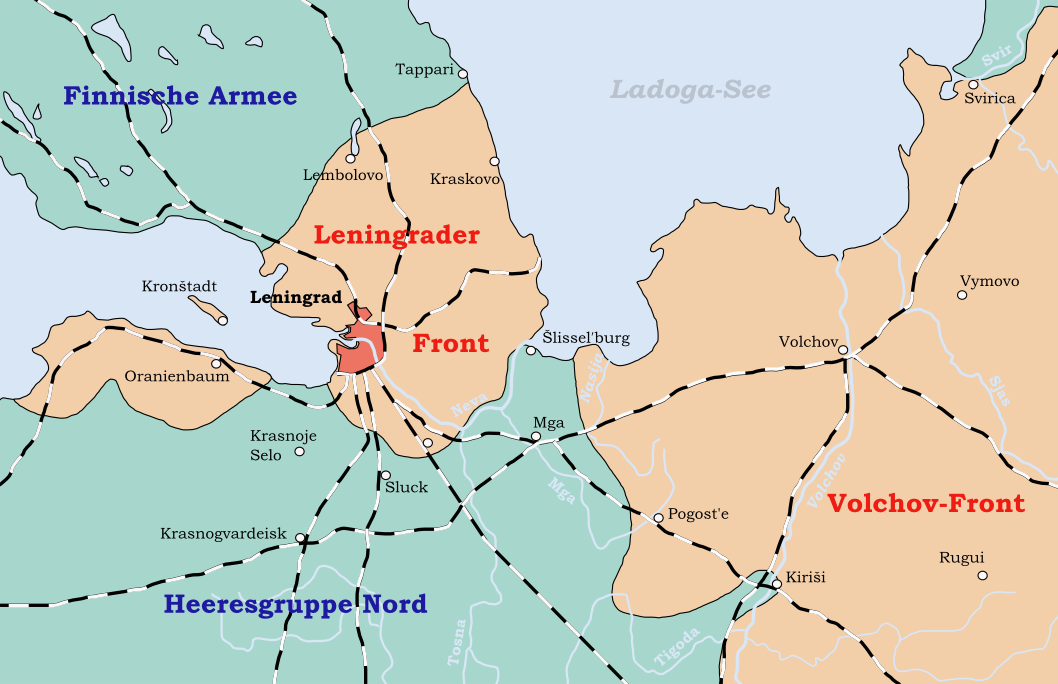

가장 중요한 포위전은 레닌그라드 포위전으로, 29개월 이상 지속되었으며, 이는 제2차 세계 대전 전체 기간의 약 절반에 해당한다. 레닌그라드 포위전으로 인해 백만 명의 도시 주민이 사망했다. 스탈린그라드 전투와 더불어 동부 전선에서의 레닌그라드 포위전은 역사상 가장 치명적인 도시 포위전이었다. 서부 전선에서는 대서양 해전을 제외하고는 유럽 동부 전선과 같은 규모의 포위전은 없었지만, 몇몇 주목할 만하거나 중요한 포위전이 있었다: 인구 전체가 조지 십자훈장을 받은 몰타와 토브룩이 그것이다. 동남아시아 전선에서는 싱가포르 포위전이 있었고, 버마 전역에서는 미치나, 애드민 박스, 임팔, 그리고 코히마 포위전이 있었으며, 이는 일본군이 영국령 인도로 진격한 최고 지점이었다.[12]

세바스토폴 포위전에서는 역사상 가장 크고 강력한 개별 포위 무기인 독일의 800mm 철도포와 600mm 포위 박격포가 사용되었다. 단일 포탄이 치명적인 국소적 영향을 미칠 수 있었지만, 이 포들은 이동 속도가 느린 데다가 공습에도 취약했다.[12]

전쟁 기간 동안 서방 연합군과 독일군은 적의 라인 뒤에 포위된 병력에게 임시 공중 다리를 통해 보급을 시도했다. 이러한 시도는 때때로 실패했는데, 독일 제6군이 스탈린그라드 전투에서 그랬고, 때로는 애드민 박스 전투 (1944년 2월 5일 – 23일)와 짧은 바스토뉴 포위전 (1944년 12월)에서처럼 성공하기도 했다.[12]

전략적 공중 수송 작전의 물류는 미국이 군용 수송기를 이용하여 인도에서 중국으로 험프 (1942–1945)를 넘어 장제스의 중일 전쟁을 지원하고, USAAF XX 폭격 사령부 (매터호른 작전)에 보급하는 과정에서 개발되었다.

전술적 공중 수송 방법이 개발되었고 계획대로 목요일 작전 (1944년 2월 – 5월) 동안 친디트 부대에 대한 보급에 광범위하게 사용되었다. 영국군과 영국령 인도군의 특별 훈련을 받은 부대인 친디트는 동남아시아 전역에서 일본군 전선 깊숙이 비행하여 버마의 정글 숲으로 이동했고, 그곳에서 요새화된 비행장을 설치하여 일본군의 통신선을 공격하고 일본군의 반격을 방어했다. 기지는 부상자를 후송하는 항공기를 통해 공중으로 재보급되었다. 일본군이 대규모로 공격하자 친디트는 기지를 버리고 새로운 기지로 이동하거나 연합군 전선으로 돌아갔다.[13]

7. 한국의 공성전

삼국시대부터 조선시대까지 한국사에서는 잦은 외침과 내전으로 인해 다양한 공성전이 벌어졌다. 한국의 공성전은 주로 산성을 중심으로 전개되었는데, 이는 한반도의 지형적 특성과 밀접한 관련이 있다. 산성은 방어에 유리한 지형을 활용하여 적의 공격을 효과적으로 막아낼 수 있었다.

삼국시대의 주요 공성전으로는 요동성 전투, 관미성 전투, 매초성 전투 등이 있다. 고려시대에는 몽골의 침입에 맞서 귀주성 전투, 처인성 전투 등에서 항전하였다. 조선시대에는 임진왜란과 병자호란을 거치면서 행주대첩, 진주성 전투, 남한산성 전투, 울산성 전투 등이 벌어졌다.

초기에는 활과 화살을 이용한 원거리 공격과 투석기를 활용한 공방전이 주를 이루었으나, 조선시대에는 화약 무기의 발달로 공성전의 양상이 변화하기 시작했다. 대포와 총 등의 화약 무기는 성벽을 파괴하고 적의 방어선을 무너뜨리는 데 효과적이었으나, 공성퇴나 투석기 같은 전통적인 공성 무기도 여전히 활용되었다.

7. 1. 삼국시대

삼국시대에는 고구려, 백제, 신라가 영토를 두고 치열하게 경쟁하였는데, 이 과정에서 여러 공성전이 벌어졌다. 대표적인 사례는 다음과 같다.- '''요동성 전투''': 고구려의 중요한 요새인 요동성을 둘러싸고 벌어진 전투이다.

- '''관미성 전투''': 백제의 요새인 관미성을 공격한 전투이다.

- '''매초성 전투''': 신라가 당나라를 상대로 벌인 전투로, 매초성을 중심으로 공방전이 이루어졌다.

7. 2. 고려시대

고려시대에는 몽골의 침입이라는 큰 위협에 맞서 여러 차례의 공성전이 벌어졌다.1231년 몽골의 1차 침입 당시 귀주성 전투는 고려의 뛰어난 항전 의지를 보여준 대표적인 사례이다. 박서와 김경손 등이 이끈 귀주성 군민은 몽골군의 끈질긴 공격에도 불구하고 성을 굳건히 지켜냈다.[16] 몽골군은 투석기 등 다양한 공성 병기를 동원했으나, 귀주성의 방어는 견고했다.[17]

1232년 몽골의 2차 침입 때 벌어진 처인성 전투에서는 승려 김윤후가 이끄는 고려군이 몽골군의 총사령관 살리타를 사살하는 큰 성과를 거두었다. 이는 몽골군의 사기를 크게 떨어뜨렸고, 고려의 저항에 중요한 영향을 미쳤다.[18]

7. 3. 조선시대

임진왜란과 병자호란 등 조선시대에 외침이 있을 때, 여러 주요 공성전이 벌어졌다. 주요 공성전으로는 권율 장군이 이끈 행주대첩, 김시민 장군을 비롯한 조선군과 백성들이 결사항전한 진주성 전투, 그리고 조선이 청나라에 항복하게 된 남한산성 전투 등이 있다. 특히, 울산성 전투는 일본군이 울산성에 쳐들어와 벌어진 전투이다.8. 경찰의 대치 상황

공성 전술은 경찰 상황에서도 사용되며, 이러한 공성전을 일반적으로 '''대치''' 또는 법 집행 은어로 '''바리케이드 상황'''이라고 부른다.[14]

8. 1. 경찰 대치 상황의 특징

경찰의 대치 상황은 강도, 경찰 급습, 수색 및 체포 영장, 교도소 폭동, 테러 공격 등 다양한 범죄 및 사건으로 인해 발생한다.[16] 이러한 상황은 경찰의 안전, 용의자 체포, 구경꾼 및 인질 보호 등 여러 요인에 의해 복잡하게 전개된다.[16]대부분 대치 상황에서 최선의 결과는 평화적인 해결이다.[16] 이를 위해 경찰은 훈련된 위기 협상 및 범죄 심리학 전문가를 투입하여 인질범의 요구를 파악하고, 신뢰를 얻으며, 항복을 유도한다.[16] 그러나 평화적인 해결이 불가능할 경우, 경찰은 경찰 특공대나 군대의 지원을 받아 무력 대응을 할 수 있다.[16]

대부분의 대치 상황은 군사 공성전보다 짧게 지속되지만, 1993년 와코 포위전과 같이 51일 동안 장기화되는 경우도 있다.[16] 대치는 평화롭게 해결되기도 하지만, 경찰 또는 군대의 공격으로 끝나거나, 1985년 1985년 MOVE 폭탄 테러, 2004년 베슬란 학교 인질극과 같이 사망자가 발생하는 비극적인 결과를 낳기도 한다.[16]

8. 2. 해결 방안

경찰은 대부분의 대치 상황에서 인질과 구경꾼의 안전한 구출, 인질범의 평화로운 항복 및 체포라는 평화로운 해결을 목표로 한다. 이를 위해 훈련된 위기 협상 전문가와 범죄 심리학 전문가를 활용하여 인질범의 요구를 파악하고, 신뢰를 얻으며, 경찰이 그들을 죽일 의사가 없음을 설득하여 항복이나 인질 석방을 유도한다.[15]평화로운 해결이 불가능할 경우, 경찰은 경찰 특공대나 군대의 지원을 받아 무력 대응을 할 수 있다.[15]

대부분의 대치 상황은 군사 공성전보다 짧게, 몇 시간에서 며칠 내에 종료된다. 그러나 1993년 와코 포위전처럼 51일간 지속되는 장기전도 드물게 발생한다. 1973년 브루클린 인질극, 1997년 로비 대치와 같이 평화롭게 해결되는 경우도 있지만, 에어 프랑스 8969편 납치 사건, 1980년 이란 대사관 점거 사건처럼 경찰이나 군대의 공격으로 끝나는 경우도 있다. 1985년 MOVE 폭탄 테러, 이집트 항공 648편 납치 사건, 베슬란 학교 인질극, 로브 초등학교 총기 난사 사건과 같이 권위자, 인질범, 인질의 사망으로 이어지는 최악의 경우도 발생하는데,[15] 이는 종종 당국의 부실한 계획이나 인질범의 폭력 행위로 인해 발생한다.

영국과 같은 일부 국가에서는 테러리스트와의 대치 상황을 군대가 담당하기도 한다. 1975년 발콤 스트리트 포위전은 군사 개입 위협으로 종료되었지만, 1980년 이란 대사관 점거 사건은 군사 공격으로 인해 인질범 대부분이 사망하는 결과를 낳았다.[15]

참조

[1]

웹사이트

Definition of SIEGE

https://www.merriam-[...]

2023-06-15

[2]

웹사이트

Definition of INVEST

https://www.merriam-[...]

2023-06-10

[3]

서적

Needham, Volume 4, Part 2

[4]

서적

The Mycenaeans

https://books.google[...]

J. Paul Getty Museum

[5]

서적

Needham, Volume 5, Part 6

[6]

서적

The Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military Technology

https://books.google[...]

Oxford University Press

[7]

서적

Roland, 1992

[8]

서적

The Oxford Handbook of Warfare in the Classical World

https://books.google[...]

Oxford University Press

2019-03-31

[9]

서적

Needham, Volume 5, Part 7

[10]

서적

Chinese Walled Cities 221 BC– AD 1644

Bloomsbury

[11]

백과사전

Great Rebellion: 2. The Royalist and Parliamentarian Armies

[12]

서적

Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin

https://books.google[...]

Basic Books

[13]

웹사이트

Special Force: Legacy of the Chindits

https://www.thehisto[...]

2023-02-23

[14]

서적

Windrow, 2005

[15]

뉴스

Ukraine says situation in besieged Mariupol is 'very difficult'

https://www.reuters.[...]

2022-03-21

[16]

문서

Hundred Years' War

[17]

서적

看聞日記とその時代

勉誠社

[18]

문서

17세기 오스만 제국 빈 포위전

[19]

서적

新版 日本架空伝承人名事典

平凡社

[20]

서적

補給戦

中公文庫

2006-05-25

[21]

문서

테스투도 (Testudo)

[22]

뉴스

남아폐갱에 갇힌 수백 명, 물과 식량 공급 중단, 정부는 구조하지 않아

https://www.cnn.co.j[...]

CNN

2024-11-15

[23]

웹사이트

古代軍隊吃甚麼:幾乎没有肉 常殺人做肉干

http://war.163.com/1[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com