나라 시대

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

나라 시대는 710년부터 794년까지 지속된 일본 역사 시기로, 수도가 후지와라쿄에서 헤이조쿄(나라)로 이전되면서 시작되었다. 이 시기에는 율령제도가 확립되고, 후지와라 씨가 정권을 장악했으며, 불교가 융성했다. 정치적으로는 견당사를 통해 당나라 문물을 수입하고, 신라, 발해와 외교 관계를 맺었으며, 에미시(蝦夷)와의 갈등이 있었다. 사회적으로는 토지 제도의 변화와 쇼엔(莊園)의 부상, 화폐 유통 시도가 있었고, 문화적으로는 일본 최초의 역사서와 시가집이 편찬되었으며, 불교가 발전하고 덴표 문화가 융성했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일부 지역만을 다루는 모든 글 - 등롱

등롱은 불꽃을 보호하기 위해 나무틀과 종이 등으로 불을 둘러싼 조명 기구로, 고대 중국에서 기원하여 동아시아로 전파되었으며 사찰, 정원 등에서 조명 및 장식 목적으로 사용되고, 재료와 형태에 따라 다양한 종류가 있으며, 현대에는 LED 등롱 등으로 제작되어 널리 활용된다. - 문단에 세계화가 필요한 글 - 등롱

등롱은 불꽃을 보호하기 위해 나무틀과 종이 등으로 불을 둘러싼 조명 기구로, 고대 중국에서 기원하여 동아시아로 전파되었으며 사찰, 정원 등에서 조명 및 장식 목적으로 사용되고, 재료와 형태에 따라 다양한 종류가 있으며, 현대에는 LED 등롱 등으로 제작되어 널리 활용된다. - 전체에 세계화가 필요한 글 - 등롱

등롱은 불꽃을 보호하기 위해 나무틀과 종이 등으로 불을 둘러싼 조명 기구로, 고대 중국에서 기원하여 동아시아로 전파되었으며 사찰, 정원 등에서 조명 및 장식 목적으로 사용되고, 재료와 형태에 따라 다양한 종류가 있으며, 현대에는 LED 등롱 등으로 제작되어 널리 활용된다.

2. 정치

나라 시대의 정치는 크게 세 시기로 구분된다. 710년 헤이조쿄 천도부터 729년 나가야 왕의 정변까지를 전기, 후지와라 4형제(후지와라 후히토의 네 아들) 집권부터 764년 후지와라노 나카마로의 난까지를 중기, 고켄 천황과 도쿄의 집권 이후를 후기로 나눈다.[17]

784년 간무 천황은 사원 세력의 영향에서 벗어나기 위해 나가오카쿄로 천도했다. 그러나 공사 책임자인 후지와라 다네쓰구 암살 사건이 발생하고, 사와라 친왕이 연루되어 자결하는 등 혼란이 이어졌다. 결국 794년 헤이안쿄로 다시 천도하면서 나라 시대는 막을 내리고 헤이안 시대가 시작된다.

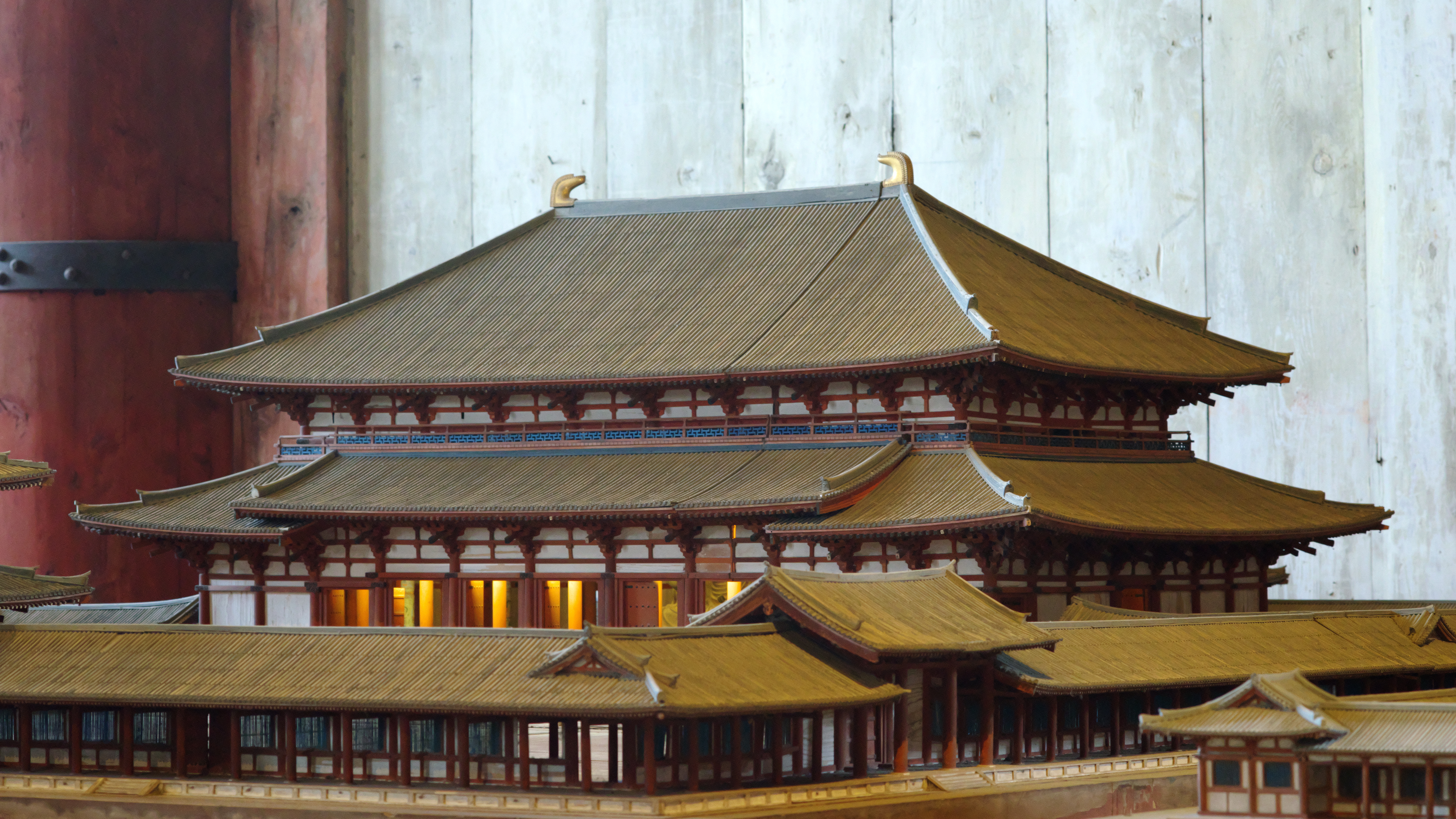

헤이조쿄는 중국 수도 장안을 모방하여 건설되었으며, 정치인과 관료가 주민 대부분을 차지하는 정치 도시였다.[18] 다이호 율령 시행 이후 율령 국가, 천황 중심의 중앙 집권 체제를 목표로 하였다. 견당사 파견을 통해 당나라 문물을 적극 수용하였고, 덴표 문화가 발전하였다.

701년 완성된 다이호 율령은 나라 시대 전반의 기본법이었다. 718년 후지와라노 후히토 등에 의해 요로 율령이 선정되었으나, 시행은 757년 후지와라노 나카마로 주도로 이루어졌다. 율령제 하에서 천황은 관직 임명, 외교, 형벌 등 강력한 권한을 가졌다.

762년경 단카이노 미후네가 역대 천황의 한풍 시호를 선정하면서 '천황' 호칭이 이전 시기까지 소급 적용되었다.

중앙 관제는 이관팔성과 탄정대, 오위부로, 지방 행정 조직은 국·군·리로 구성되었다. 도제로 기나이와 도카이도, 도산도, 호쿠리쿠도, 산인도, 산요도, 난카이도, 사이카이도의 7도로 구분되었다. 공지공민제 하에서 호적에 따라 반전이 지급되고, 조·용·조와 잡요가 부과되었다.

율령 국가는 안정적인 세수 확보를 위해 노력했다. 722년 양전 백만 정보 개간 계획을 세우고, 723년 삼세일신법을 시행하여 토지 개간을 장려했다. 그러나 개간이 부진하자 743년 간전영년사재법을 시행하여 토지 사유를 영구히 인정하였다. 이는 귀족, 호족, 사찰의 토지 소유 증가를 불러왔고, 초기 장원의 시초가 되었다.

708년 무사시국에서 구리가 헌상되자 '와도'로 연호를 바꾸고 화폐 주조와 도성 건설이 시작되었다. 와도카이친 은전과 동전이 발행되었고, 축전서위령이 발령되었으나 화폐 유통은 제한적이었다.

2. 1. 전기: 율령제 확립과 후지와라 씨의 대두

710년 헤이조쿄 천도 후, 나카토미노 가마타리의 아들 후지와라노 후히토가 정권을 잡고 율령 제도 확립에 힘쓰면서 황실과의 인척 관계를 통해 후지와라 씨 발전의 기반을 다졌다.[17] 후히토 사후, 덴무 천황의 손자인 나가야 왕이 우다이진이 되어 정권을 담당하였다. 그러나 농민들의 유랑과 도망이 늘어나 사회 불안이 커지자, 정부는 723년 삼세일신법을 시행하여 개간을 장려하였다.724년 몬무 천황과 후지와라 미야코 사이에서 태어난 쇼무 천황이 즉위하면서, 후히토의 네 아들(무치마로, 후사사키, 우마카이, 마로)이 정계에 진출하였다.[17] 729년 나가야 왕이 사다이진에 취임하자, 위기감을 느낀 후지와라 4형제는 그를 모함하여 자결하게 만들고(나가야 왕의 정변) 정권을 장악했다. 이후 후지와라 씨는 후히토의 딸 고묘 황후(고묘시)를 최초의 신하 출신 황후로 옹립하는 데 성공하였다.

정치사적으로 710년 헤이죠쿄 천도부터 729년 나가야 왕의 정변까지를 '''전기'''로 구분한다.[17]

2. 2. 중기: 후지와라 4형제의 몰락과 쇼무 천황의 불교 정치

737년(덴표 9년) 후지와라 4형제가 천연두로 모두 사망하자, 황족 출신인 다치바나 모로에가 정권을 담당하게 되었다. 이에 불만을 가진 후지와라 히로쓰구(후지와라노 우마카이의 장남)가 740년(덴표 12년) 기비노 마키비 등을 배제한다는 명분을 내걸고 규슈에서 거병하였으나, 정부군에 패배하고 전사하였다(후지와라 히로쓰구의 난).[17]이 반란은 진압되었으나, 중앙 정권은 크게 동요하였다. 쇼무 천황은 야마시로국의 구니쿄, 셋쓰국의 나니와쿄, 오미국의 시가라키(紫香楽)를 전전하였다. 잦은 천도로 인한 조영 공사와 잇따른 역병과 천재지변으로 사회 불안은 한층 높아져갔다. 진호국가 사상에 깊은 신앙심을 가지고 있던 쇼무 천황은 741년(덴표 13년) 고쿠분지(国分寺) 건립 칙명,[17] 743년(덴표 15년) 도다이 사 대불 조성 교지를 내려[17] 도다이지 대불 주조를 시작하였다. 752년 대불이 완성되어 고켄 천황과 쇼무 상황이 임석한 가운데 성대한 개안공양이 이루어졌다.[17]

2. 3. 후기: 후지와라노 나카마로의 집권과 몰락, 도쿄(道鏡) 사건

고묘 황후의 신임을 얻은 후지와라노 나카마로(후지와라노 무치마로의 아들)는 시비추타이(紫微中台)를 조직하여 755년에는 다치바나노 모로에를 실각시키고, 757년에는 다치바나노 나라마로를 제거하여 정권을 장악하였다(다치바나 나라마로의 변). 나카마로는 준닌 천황을 옹립하고 에미 오시카쓰로 개명하여 중국풍의 정치를 추진하였다. 그러나 고켄 상황의 총애를 받은 승려 도쿄가 두각을 나타내자, 오시카쓰는 764년 반란을 일으켰으나 패사하였다(후지와라 나카마로의 난). 준닌 천황은 폐위되어 아와지로 유배되고, 고켄 상황이 쇼토쿠 천황으로 다시 즉위하였다.[17]도쿄는 765년 태정대신선사, 이듬해에는 법왕이 되어 권세를 휘두르고, 사이다이지를 조영하는 등 불교에 기반하여 정권 안정을 꾀하였다. 쇼토쿠 천황과 도쿄는 우사 하치만 궁의 신탁을 빙자하여 도쿄를 황위 계승자로 옹립하려고 하였으나, 후지와라노 모모카와와 와케노 기요마로에게 저지당하고 770년 쇼토쿠 천황이 사망하자 도쿄는 실각하였다(도쿄 사건).[17]

3. 대외 관계

나라 시대에는 당나라, 신라, 발해 등과 활발하게 교류했다.

당나라에는 견당사를 파견하여 선진 문물을 적극적으로 수입했다.[7] 아베노 나카마로처럼 중국 과거에 합격하여 당나라에서 관직을 역임한 사람도 있었다. 기비노 마키비 등 귀국한 유학생들은 일본에서 고위 관직에 등용되기도 했다.

신라와는 초기에는 우호적인 관계였으나, 일본이 신라를 종속국으로 취급하려 하면서 관계가 악화되었다. 737년에는 신라 정벌이 논의되기도 했지만, 천연두 대유행으로 인해 실행되지 못했다. 755년 안사의 난 이후에는 후지와라 나카마로가 신라 정벌을 준비했으나, 발해가 협조하지 않아 결국 실행되지 못하고 779년에 양국 관계는 단절되었다.

발해와는 727년부터 교류를 시작했다. 일본은 발해를 고구려의 후계 국가로 인정하고 우호 관계를 맺으려 했다. 발해는 일본에 사신을 보내면서도, 일본의 신하국 취급 요구에는 응하지 않았다. 발해는 당나라와 신라에 대항하기 위해 일본에 발해사를 파견하여 국교를 요청했다. 당나라와 신라에 포위된 상황과 흑수말갈의 반란 등 내외의 위기적 상황에서 "번국" 고구려의 후계로서 조공 형식을 요구하는 일본에 타협하여 조공 사절을 허용했다. 발해로부터의 국서에서도 발해의 위기적 상황에 비례 · 반비례하여 일본의 중화 의식에 영합하는 문언이 증감했다. 일본 측은 발해를 "번국" 고구려로 간주하여 그 조공을 환영함과 동시에[31], 신라와의 대항 관계에서 발해와의 통교를 매우 중시하여 견발해사를 파견했다. 일본은 신라와 마찬가지로 발해에 대해서도 신칭 · 상표 형식 (신하라고 칭하고, 군주에게 문서를 바치는 형식)의 국서 송부를 요구했다. 발해는 신라와 달리 국서를 일본에 보냈지만, 그 형식은 "계"였다.[32] 개인 간의 통신에 사용하는 "계"를 국가 간의 공식 문서에 사용한 것은 발해가 아시아에서 처음이다. 계는 국서에 사용되는 형식이 아니라, 개인 간의 기거를 묻는 서신문이므로, 국서의 일반적인 목적에는 부합하며, 원래 상행 문서이므로 상대국에 대한 정중한 태도를 나타내게 된다. 이러한 개인적인 통신문을 국서로 전용한 것은 발해의 지혜였다고 생각된다. 어디까지나 "신칭 · 상표" 형식을 요구하는 일본 측은 이것을 여러 번 비판했지만, 발해는 일관되게 "신칭 · 상표" 형식의 국서 송부를 거부했다. 결국 일본 측도 계를 "관례"로 인정했다. 예외적으로 발해가 상표 형식의 국서를 보낸 기사가 속일본기에 기재되어 있지만, 기사는 보귀 연간에만 집중되어 있으며, 발해로부터의 계를 상표로 간주했다고 생각된다.

당나라와의 관계가 개선되자, 발해사의 군사적 역할은 저하되고 교역의 비중이 커지면서, 내일 빈도도 증가했다. 헤이안 시대 초기에는 완전히 변질되었다. 824년에는 우대신 후지와라노 오구시가 "발해사는 상인이므로, 앞으로는 외교 사절로 취급하지 않도록"이라고 말할 정도였다.[33]

한편, 일본에서 발해로 보내진 국서는 천황으로부터의 위로 조서 형식이지만, 그 첫머리는 신라에 대한 것과 마찬가지로, 일관되게 "천황 경문 발해 국왕" 또는 "천황 경문 발해 군왕"이었다. 이 서식은 중국을 본뜬 것으로, 중국에서는 대등국 또는 특별히 존중해야 할 상대국에 보내는 서식이었다. 발해나 신라를 신속국으로 하려고 한 것은, 어디까지나 일본 측의 의도였고, 실제로는 일본의 의도대로 되지 않았다. 국가 간의 신속 관계는 관직 수여에 의한 "책봉"을 통해서 처음 성립하지만, 일본과 신라 · 발해 간에 책봉 관계는 성립하지 않았다. 그러한 관계가 자연스럽게 정중한 형식의 채용으로 이어졌다.

규슈 남부의 하야토족은 일본 천황가의 통치에 저항했으나, 결국 율령제에 의해 정복되었다.[8]

618년, 수나라를 대신하여 중국을 통일한 당나라는 대제국을 건설하여 동아시아에 광대한 영역을 지배하며 주변 지역에 큰 영향을 미쳤다. 서아시아나 중앙아시아 등과의 교류도 활발했으며, 수도 장안은 국제 도시로서 번영했다. 현종의 치세 전반은 "개원의 치"라고 칭해졌다. 주변 제국도 당나라와 통교하여 한자, 유교, 한역 불교 등의 여러 문화를 공유하여 동아시아 문화권이 형성되었다.

그 속에서 일본의 율령 국가 체제에서는, 천황은 중국의 황제와 동등하며, 당나라와 마찬가지로 일본을 중화로 하는 제국 구조를 가지고 있었다. 이는 국가의 통치권이 미치는 범위를 '화내(化内)', 그것이 미치지 않는 외부를 '화외(化外)'로 구분하고, 더 나아가 화외를 구분하여 당나라를 '인접국', 조선 제국(이 시대에는 신라와 발해)을 '제번(諸蕃)', 에미시(蝦夷)·하야토(隼人)·남해도인을 '이적(夷狄)'으로 규정하는 '동이의 소제국(東夷の小帝国)'이라 불러야 할 것이었다.[22][23] 율령에 규정된 후, 그것을 자부하거나 목표로 삼은 것과, 특히 당나라나 조선 제국과의 관계에 실태가 따랐는지는 별개의 문제이다.

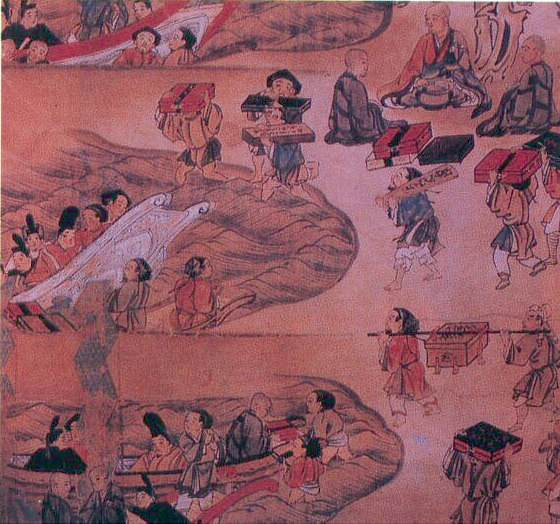

630년의 견상어전(犬上御田鍬)을 시작으로 일본에서 파견된 견당사는 나라 시대에는 대략 20년에 한 번 꼴로 파견되었다. 대사를 비롯한 견당사에는 유학생과 학문승 등이 더해져 많을 때는 약 500명에 달하는 사람들이 4척의 배를 타고 바다를 건넜다. 일본은 당의 책봉을 받지는 않았지만, 실질적으로는 당에 신종하는 조공국 취급을 받았다.[24] 사신은 정월의 조하에 참례하여 황제를 축하했다. 당시의 조선술과 항해술은 아직 미숙한 점이 많아 해상에서의 조난도 적지 않았다. 위험을 무릅쓰고 견당사들은 많은 서적이나 뛰어난 직물과 은기・도기・악기 등을 다수 가져왔으며, 당의 선진적인 정치 제도와 국제적인 문화를 가져와 당시 일본에 큰 영향을 미쳤다. 특히 지식에 대한 탐욕은 대단하여, 황제로부터 하사받은 물품을 팔아 그 대가로 모든 서적을 구입하여 싣고 돌아갔다고 당의 정사에 기록될 정도였다.[25] 문물뿐만 아니라 지식을 습득한 유학생과 유학승도 일본으로 돌아와 지도적인 역할을 했다. 특히 귀국한 길비 마키비(吉備真備)와 겐보(玄昉)는 후에 쇼무 천황에게 중용되어 정치계에서도 활약했다.

에미시와는 전투가 격화되었다. 헤이조쿄 조영과 군단 정비로 재정이 악화되자 에미시에게서도 징세하기 위해 침략을 시작했기 때문이다.[40] 709년과 720년에는 에미시의 반란이 일어났고, 720년에는 무쓰의 관리가 살해되는 사건도 발생했다. 정부는 대군을 파견하여 진압하고 다가 성을 건설했다. 이후 에미시 수장을 군사로 임명하는 등 간접 지배를 꾀했지만, 동북 지방 북부는 여전히 율령 국가의 지배 밖에 있었다. 후지와라노 나카마로 정권은 에미시 정책을 적극적으로 펼쳤으나, 774년 모모노 성이 에미시에게 공격당하는 사건이 발생하면서 38년간의 정이 시대가 시작되었다. 780년에는 다가 성이 불타는 등 혼란이 계속되었다.

3. 1. 신라와의 관계

나라 시대 초기에는 아스카 시대 말부터 시작된 일본과 신라 간의 우호 관계가 이어졌다. 《삼국사기》의 기록은 다소 소략해 일본 쪽 자료를 보충해야 하지만, 양쪽 자료를 종합해보면 670년부터 779년까지 한 세기 동안 신라 사신들이 일본에 39차례나 파견되었다. 같은 기간에 일본 사신들은 신라를 25차례 방문했다. 그 기간에 당나라로 견당사를 보낸 것은 불과 10차례였으며 이것도 도착하지 못한 경우가 대다수이다.[47]당시에 상승일로의 국세에 있던 신라로서는 이런 일본의 태도를 용납할 수 없었고 720년 경부터 두 나라의 관계는 악화일로를 치닫기 시작했다. 신라에서는 일본에 사신을 파견했다가 다자이후에서 돌아갔다. 7세기 후반에 설치된 다자이후는 신라와 발해 등 외국 사신들이 입국할 때 외교 절차를 거치던 곳인데, 《속일본기》에는 이곳에 온 신라 사신들을 그냥 돌려보낸 몇 차례의 사건들이 기록되어 있다.[48]

이러한 대립은 성덕왕대 후반에 이르러 전쟁으로까지 확대되었다. 《해동제국기》에는 성덕왕 19년(720)에 신라가 일본의 서쪽 변방을 쳤다고 기록하고 있다. 21년(722년) 10월에 모화군(毛火郡)에 모벌군성(毛伐郡城)을 쌓아 관문으로 삼고, 일본의 적들의 길을 막았다. 성의 둘레는 6,792보(步) 다섯 자에 동원된 역도(役徒)는 39,262인이었으며, 책임자는 원진(元眞) 각간이 맡았다.[49][50][51] 이는 경주의 동남쪽 경계였다. 30년(731년)에는 동쪽 해안으로 쳐들어온 일본의 병선 300척을 격퇴하고, 가을 9월에 백관에게 명하여 적문(的門)에 모여 수레 쇠뇌[車弩] 쏘는 것을 관람하는 등의 군사훈련을 실시했다.[52]

양국간의 극한의 대립은 신라의 경덕왕대(742년 ~ 765년)이자 일본의 후지와라 나카마로의 집권기에 악화되었다. 경덕왕 원년(742년) 10월 일본국 사신이 이르렀으나 받아 들이지 않았고,[53] 753년 8월에도 일본국 사신이 이르렀는데, 오만하고 예의가 없었으므로 왕이 그들을 접견하지 않자 마침내 돌아갔다.[54]

이에 당시에 신라등의 외국과의 외교를 관장하는 관청인 다자이후에서 신라정벌을 목적으로 태제부조행군식(太宰府造行軍式)이라는 세부적인 계획안을 마련해 이를 실천하기 시작했다. 756년 일본조정은 기타큐슈에 이토 성(怡土城)을 축조했다. 여러 가지 축조기술을 동원해 견고히 건설된 성은 근방에 주선사(主船司)라는 관청과 용광로와 무기제조공장을 세우는 등 대규모의 병참기지로서 기능했다.

759년에는 3년후인 762년을 기한으로 호쿠리쿠도 산인도 산요도 난카이도 4도에 할당량을 제시해 500척의 전함을 건조하도록 지시한데 이어 761년에는 미노국 무사시국에서 20명씩의 소년을 징발해 신라어 교육에 들어가는 등 준비는 유래가 없을 만큼 대규모적으로 진행되어 갔다.[55]

신라도 중대 후기에 들어서면서 서서히 혼란스러운 정치 경제적 상황을 맞이하고 있었으나 일본의 움직임을 파악하고 모벌성(毛伐城)에 노당(弩幢)을 증원하는 등 준비를 갖추었다. 경덕왕 대에는 군을 중앙의 6기정(六畿停)과 지방의 9주정(九州停)으로 재편하는 등 신속한 군대동원을 위한 군제개혁도 단행했다.

757년 일본은 신라에 파견되었다가 쫓겨난 경험이 있던 오노 다모리(小野 田守)를 단장으로 처음으로 견발해사를 파견하기 시작해 759년과 760년에 연이어 발해에 사신을 파견했다. 일본이 발해와 적극적으로 교류한 원인은 신라가 일본과 발해 양국을 동시에 상대할 수는 없으리라는 계산이 있었기 때문이며 전쟁시엔 발해의 협공과 지원을 받아내기 위해서였다. 다모리는 귀국길에 발해장군 양승경(楊承慶)이 인솔하는 발해사절단을 같이 데려왔고 일본 측은 양승경에게 파격적인 대우를 해주면서 발해의 참전을 촉구했다. 그 후에도 신라침공일정이 짜여져 있던 762년, 고구려 왕실의 후손인 고마노 오야마를 단장으로 견발해사를 파견했지만 발해는 견발해사에 대한 답례사신에 의례적으로 파견되던 무관을 대신해 문관인 왕신복(王新福)을 파견하는 것으로 일본의 신라침공계획에 사실상 거절의사를 표시했다. 당시 발해는 신라와 우호관계를 맺고 교류를 시작하고 있었기에 굳이 일본과 손잡고 신라를 공격할 이유가 없었기 때문이다. 결국 일본은 나카마로의 몰락 등으로 신라침략계획을 접을 수밖에 없었고 신라정토계획도 역사의 뒷편으로 사라졌다.

한편, 무역에 있어서는 신라와 왜가 긴밀하게 통교하였다.[56] 공무역은 주로 사절단이 건너 와서 예물을 바치면 후대해서 보내는 것이 원칙이었지만, 사절단이 무례한 행위를 할 경우 접견을 거부하고 돌려 보내기도 하였다. 쇼소인에 남아 있는 보물을 통해, 신라와 나라 시대의 일본이 활발히 교류하였음을 알 수 있다. 여기에 보관된 보물 중에는 신라의 공방에서 만든 생활용품 ·공예품·문방사구 등이 있다. 구체적인 물품의 종류는 〈매신라물해〉라는 문서에 보이고 있는데, 이 문서는 일본에 들어 온 신라물건을 사기 위해 일본의 관인·귀족들이 물품의 종류와 가격을 적어 관청에 올린 문서이다. 여기에 나타난 물건의 종류를 보면 각종 금속공예·기물·모직가죽제품·불교관계의 물건·약물·향료·염료 등 다양하다.[57] 7세기 후반에 설치된 다자이후는 신라와 발해, 당나라 등 외국 사신들이 입국할 때 외교 절차를 거치던 곳이다. 《속일본기》에는 이곳에 온 신라 사신들을 그냥 돌려보낸 몇 차례의 사건들이 기록되어 있다.[48]

백강구 전투 이후 한반도를 통일한 신라와의 사이에도 많은 사절이 왕래했다. 그러나 7세기 말부터 8세기 시대의 일본은 (당을 "인접국", 신라·발해를 "번국"으로 삼는) 율령 체제를 구축하는 과정에서 중화 의식을 높였으며, 신라를 "번국"으로 규정하고 종속국으로 취급하려 했기 때문에 잦은 충돌이 일어났다(다무라 엔초). 이로 인해 견당사의 루트도 몇 번이나 변경되었다. 신라는 한반도 통일을 둘러싸고 당과 전쟁 중이었고, 배후의 일본이 당 편에 서지 않도록 당을 견제하기 위해[26] 사절을 계속 보냈다. 당과 교전하고 있는 상황이었기 때문에 8세기 초두까지는 일본 측의 조공 형식을 용인했으나,[27] 발해 성립 후 당과의 관계가 호전된 신라는, 조공까지 하면서 일본과의 관계를 유지할 필요가 없어졌기 때문에, 대등 외교를 주장하게 되었다. 일본은 이를 인정하지 않았다. 양국의 관계 악화가 구체화되자 신라는 일본의 침공에 대비해 축성([723년], 모벌군성)했다. 일본에서도 일시적으로 군비 강화를 위해 절도사가 설치되었다[28].737년에는 신라 정벌이 논의되었다. 이 시기에 일본에서는 천연두가 대유행하여, 정치의 중심 인물이었던 후지와라노 무치마로를 비롯한 후지와라 사형제, 고위 귀족이 잇달아 사망하여 정치를 행할 수 있는 인재가 격감, 국내가 혼란에 빠졌기 때문에 현실화되지 못했다.

755년, 안사의 난이 일어나 당에서 혼란이 발생하자, 신라에 위협을 느끼는 발해와의 관계 강화를[29] 배경으로 후지와라 나카마로는 신라 정벌 전쟁을 준비하고 있다(발해와의 공동 작전을 대전제로 했지만, 발해 측에서 거부했기 때문에 개전은 연기된 채, 최종적으로는 나카마로의 몰락으로 인해 결국 실현되지 못했다). 이처럼 충돌에 이르지는 않았지만, 일본 측의 요구에 맞춰 국교를 유지할 필요가 없어진 신라는 사절 파견을 중단했고, 779년을 마지막으로 단절되었다.

위와 같은 설에 이의가 제기되고 있다. 신라는 일본 측의 신칭·상표 형식의 국서를 보내라는 요구에 대해, 국교가 단절될 때까지 신라 왕의 국서 자체를 한 번도 보내지 않았다. 신라가 당의 압력을 받고 있는 동안에는 "신라의 사절"은 일본에 대한 조공 형식을 용인했지만, 8세기 중엽 이후 일본의 조공 요구를 거부하게 된다. 신라 왕이 일본에 한 번도 국서를 보내지 않았고, 애초에 신라가 일본의 조공 체제를 인정했는지 의문이며, 신라의 사절이 현지에서 속였을지도 모른다(호리 토시이치). 또한, 가와모토 요시아키는 신라가 중국 황제에게만 허용되는 건원을 일본보다 100년 이상 앞서 행하는 등, 그 중화 의식으로 미루어 볼 때, 위와 같은 설에는 일정한 문제가 있다고 보고 있다.

이러한 한편, 신라는 민간 교역에 힘썼으며, 당보다 일본과의 교류가 질적으로나 양적으로 컸고, 현재 쇼소인에 소장되어 있는 당과 남방의 보물 중에는 신라 상인이 중개한 것이 적지 않다고 한다[30]. 8세기 말에 견신라사의 공식 파견은 끊어졌지만, 신라 상인의 활동은 오히려 활발해졌다.

3. 2. 발해와의 관계

713년, 말갈족이 주체가 되어 옛 고구려인(말갈족)과 함께 중국 동북부에 건국한 발해와는 긴밀한 사절 왕래가 이루어졌다. 발해는 당나라와 신라에 대항하기 위해 727년(신귀 4년)에 일본에 발해사를 파견하여 국교를 요청했다. 당나라와 신라에 끼여, 게다가 지배하의 흑수말갈의 반란 등 내외의 위기적 상황에서 "번국" 고구려의 후계로서 조공 형식을 요구하는 일본에 타협하여 조공 사절을 허용했다. 발해로부터의 국서에서도 발해의 위기적 상황에 비례 · 반비례하여 일본의 중화 의식에 영합하는 문언이 증감했다. 일본 측은 발해를 "번국" 고구려의 재래로 간주하여 그 조공을 환영함과 동시에[31], 신라와의 대항 관계에서 발해와의 통교를 매우 중시하여 견발해사를 파견했다. 일본은 신라와 마찬가지로 발해에 대해서도 신칭 · 상표 형식 (신하라고 칭하고, 군주에게 문서를 바치는 형식)의 국서 송부를 요구했다. 발해는 신라와 달리 국서를 일본에 보냈지만, 그 형식은 "계"였다.[32] 개인 간의 통신에 사용하는 "계"를 국가 간의 공식 문서에 사용한 것은 발해가 아시아에서 처음이다. 계는 국서에 사용되는 형식이 아니라, 개인 간의 기거를 묻는 서신문이므로, 국서의 일반적인 목적에는 부합하며, 원래 상행 문서이므로 상대국에 대한 정중한 태도를 나타내게 된다. 이러한 개인적인 통신문을 국서로 전용한 것은 발해의 지혜였다고 생각된다. 어디까지나 "신칭 · 상표" 형식을 요구하는 일본 측은 이것을 여러 번 비판했지만, 발해는 일관되게 "신칭 · 상표" 형식의 국서 송부를 거부했다. 결국 일본 측도 계를 "관례"로 인정했다. 예외적으로 발해가 상표 형식의 국서를 보낸 기사가 속일본기에 기재되어 있지만, 기사는 보귀 연간에만 집중되어 있으며, 발해로부터의 계를 상표로 간주했다고 생각된다.당나라와의 관계가 개선되자, 발해사의 군사적 역할은 저하되고 교역의 비중이 커지면서, 내일 빈도도 증가했다. 헤이안 시대 초기에 완전히 변질되었다. 824년에는 우대신 후지와라노 오구시가 "발해사는 상인이므로, 앞으로는 외교 사절로 취급하지 않도록"이라고 말할 정도였다.[33]

한편, 일본에서 발해로 보내진 국서는 천황으로부터의 위로 조서 형식이지만, 그 첫머리는 신라에 대한 것과 마찬가지로, 일관되게 "천황 경문 발해 국왕" 또는 "천황 경문 발해 군왕"이었다. 이 서식은 중국을 본뜬 것으로, 중국에서는 대등국 또는 특별히 존중해야 할 상대국에 보내는 서식이었다. 발해나 신라를 신속국으로 하려고 한 것은, 어디까지나 일본 측의 의도였고, 실제로는 일본의 의도대로 되지 않았다. 국가 간의 신속 관계는 관직 수여에 의한 "책봉"을 통해서 처음 성립하지만, 일본과 신라 · 발해 간에 책봉 관계는 성립하지 않았다. 그러한 관계가 자연스럽게 정중한 형식의 채용으로 이어졌다.

3. 3. 당나라와의 관계

나라 시대 조정은 20년마다 견당사로 알려진 외교 사절을 당나라에 파견하여 당시 중국 문명(당나라)에 대한 지식을 적극적으로 수입했다.[7] 많은 일본인 유학생과 평신도, 불교 승려가 장안과 낙양에서 공부했다. 아베노 나카마로라는 학생은 중국 과거에 합격하여 중국에서 정부 관직에 임명되었다. 그는 761년부터 767년까지 안남 (중국 베트남)의 총독으로 재임했다. 기비노 마키비와 같이 중국에서 귀국한 많은 학생들은 고위 정부 관직으로 승진했다.당나라는 일본 국왕, 또는 스스로 칭한 "천황"이 중국 황제로부터 책봉을 받지 않았기 때문에 일본에 공식 사절을 파견한 적이 없었다. 양쯔강 하류 지역의 중국 지방 정부는 발해를 통해 중국에 입국한 일본 사절을 돌려보내기 위해 일본에 사절단을 보냈다. 중국 지방 사절단은 안사의 난으로 인해 귀국하지 못하고 일본에 머물게 되었다.

618년, 수나라를 대신하여 중국을 통일한 당나라는 대제국을 건설하여 동아시아에 광대한 영역을 지배하며 주변 지역에 큰 영향을 미쳤다. 서아시아나 중앙아시아 등과의 교류도 활발했으며, 수도 장안은 국제 도시로서 번영했다. 현종의 치세 전반은 "개원의 치"라고 칭해졌다. 주변 제국도 당나라와 통교하여 한자, 유교, 한역 불교 등의 여러 문화를 공유하여 동아시아 문화권이 형성되었다.

그 속에서 일본의 율령 국가 체제에서는, 천황은 중국의 황제와 동등하며, 당나라와 마찬가지로 일본을 중화로 하는 제국 구조를 가지고 있었다. 이는 국가의 통치권이 미치는 범위를 '화내(化内)', 그것이 미치지 않는 외부를 '화외(化外)'로 구분하고, 더 나아가 화외를 구분하여 당나라를 '인접국', 조선 제국(이 시대에는 신라와 발해)을 '제번(諸蕃)', 에미시(蝦夷)·하야토(隼人)·남해도인을 '이적(夷狄)'으로 규정하는 '동이의 소제국(東夷の小帝国)'이라 불러야 할 것이었다.[22][23] 율령에 규정된 후, 그것을 자부하거나 목표로 삼은 것과, 특히 당나라나 조선 제국과의 관계에 실태가 따랐는지는 별개의 문제이다.

쇼무 천황·고묘 황후와 관련된 유품이 다수 소장되어 있다

630년의 견상어전(犬上御田鍬)을 시작으로 일본에서 파견된 견당사는 나라 시대에는 대략 20년에 한 번 꼴로 파견되었다. 대사를 비롯한 견당사에는 유학생과 학문승 등이 더해져 많을 때는 약 500명에 달하는 사람들이 4척의 배를 타고 바다를 건넜다. 일본은 당의 책봉을 받지는 않았지만, 실질적으로는 당에 신종하는 조공국 취급을 받았다.[24] 사신은 정월의 조하에 참례하여 황제를 축하했다. 당시의 조선술과 항해술은 아직 미숙한 점이 많아 해상에서의 조난도 적지 않았다. 위험을 무릅쓰고 견당사들은 많은 서적이나 뛰어난 직물과 은기・도기・악기 등을 다수 가져왔으며, 당의 선진적인 정치 제도와 국제적인 문화를 가져와 당시 일본에 큰 영향을 미쳤다. 특히 지식에 대한 탐욕은 대단하여, 황제로부터 하사받은 물품을 팔아 그 대가로 모든 서적을 구입하여 싣고 돌아갔다고 당의 정사에 기록될 정도였다.[25] 문물뿐만 아니라 지식을 습득한 유학생과 유학승도 일본으로 돌아와 지도적인 역할을 했다. 특히 귀국한 길비 마키비(吉備真備)와 겐보(玄昉)는 후에 쇼무 천황에게 중용되어 정치계에서도 활약했다.

3. 4. 에미시(蝦夷)와의 관계

역사적으로 에미시라고 불리는 사람들이 어떤 사람들이었는지는 아직도 다양한 논의가 있지만, 어쨌든 중화사상에 기초한 율령 국가에게는 "스스로의 지배 바깥에 있는 사람들"이라는 개념에 불과했다.[39]그러나 나라 시대에 들어 헤이조쿄의 조영과 군단의 정비로 재정이 악화되자, 지금까지 지배하에 있다고 생각하지 않았던 에미시에게서도 징세하기 위해 대규모 침략을 시작하면서 전투가 격화되었다.[40] 7세기 중반에 아베노 히라후 등이 현재의 아키타나 쓰가루 지방, 더 나아가 그 북방에 이르렀다고 하지만, 8세기 초두에 율령 국가에 안정적으로 편입된 곳은 지금의 야마가타현 쇼나이 지방과 미야기현 중부 이남까지였다. 당시에는 성이나 책(성책관아라고 불리는 시설)이 만들어졌고, 그 주위에 책호라고 불리는 백성이 간토 지방과 호쿠리쿠 지방에서 이주되어 경작에 종사했다. 고리야마 유적(미야기현 센다이시)는 당시의 중심적인 관아였다고 여겨진다. 헤이조 천도 전후로 정부는 급속한 확대 정책을 취했다. 708년에는 에치고국에 데와군을 설치하고, 712년에는 데와국으로 했다. 또한 도카이·도산도 제국의 백성을 성책으로 옮겨 농경과 방어에 종사하게 했다. 이에 대해 에미시는 709년 및 720년에 반란을 일으켰고, 720년에는 무쓰 아사쓰시 가미노노 히로토가 살해되는 사태가 발생했다. 정부는 대군을 파견하여 이를 진압하고, 새롭게 군과 책, 더 나아가 이들을 통괄하는 시설로서 다가 성을 건설했다. 한편 일본해 쪽에서는 733년에 데와책이 현재의 아키타시로 이전되었다(후의 아키타 성).

그 후 정부는 에미시의 수장을 군사로 임명하여 부족 집단의 간접적인 지배를 행하고, 또한 개별적으로 복속해 온 자는 포수로서 여러 나라에 이주시키기도 했다.[41] 이렇게 동북 지방 남부는 서서히 율령제의 내부로 편입되어 갔지만, 동북 지방 북부 이북은 여전히 율령 국가의 지배 밖에 있었다. 그러나 문화·경제 교류는 계속되어, 삿문 문화에는 데와 지방의 고분 영향을 받은 말기 고분이 축조되었고, 또한 에니와시에서는 와도카이친도 출토되었다.[42]

후지와라노 나카마로 정권은 대 에미시 정책도 적극적으로 펼쳤다. 757년(덴표호지 원년)에 나카마로의 아들 아사카리가 무쓰노카미가 되어, 새롭게 세력 외였던 토지에 모모노 성 및 오카쓰 성을 건설했다. 또한 762년 다가 성을 개수하여, 에미시에게 향급을 행하는 데 걸맞은 웅대한 시설로 바꾸었다. 나카마로의 죽음에서 10년 후인 774년(호키 5년)에는 모모노 성이 에미시에게 공격당해 포기되는 사건(모모노 성 습격 사건)이 일어났고, 이 이후 38년간의 정이 시대라고 불리는, 정이와 소란의 시대에 돌입한다. 780년(호키 11년)에는 이치이 아자마로가 무쓰 아사쓰시 기노 히로스미를 살해하고 다가 성을 불태우는 사태(호키의 난)에 이르렀다. 이 소란 상태는 나라 시대 동안에는 수습되지 않고, 헤이안 시대로 계승된다. 후에 후지와라노 오구시가 "지금 천하가 괴로워하는 것은 군사와 조작이다"라고 지탄하게 되는 대 에미시 전쟁은, "천황의 정치적 권위 강화에 큰 역할을 담당하고 있었다"[43]고 한다.

4. 사회와 경제

나라 시대에는 경제 및 행정 활동이 활발해졌다. 나라와 지방 수도를 잇는 도로가 정비되었고, 세금 징수도 더 효율적으로 이루어졌다. 화폐가 주조되기는 했지만 널리 사용되지는 않았다. 나라 지역 밖에서는 상업 활동이 거의 없었고, 지방에서는 과거 쇼토쿠 태자의 토지 개혁 제도가 쇠퇴했다.

8세기 중반, 쇼엔(장원)이 등장하기 시작했는데, 이는 보다 관리하기 쉬운 토지 소유 형태를 찾으려는 움직임이었다. 지방 행정은 점차 자급자족하게 되었고, 오래된 토지 분배 시스템이 무너지고 세금이 늘면서 많은 사람들이 토지를 잃거나 버리고 "후로샤(浮浪者)"가 되었다. 이들 중 일부는 대규모 토지 소유주에게 개인적으로 고용되었고, "공토(公土)"는 점점 더 ''쇼엔''으로 편입되었다.

율령 국가는 안정적인 세수를 확보하여 체계적인 관료 조직을 유지해야 했다. 그러나 일본의 율령에는 개간지에 대한 명확한 규정이 없었다.[24] 나가야 왕을 중심으로 하는 조정은 722년(요로 6년)에 양전 백만정보 개간 계획을 세우고, 723년(요로 7년)에는 토지 개간을 촉진하는 3세1신법(산제잇신노호)을 시행했다. 이 법은 새로운 관개 시설을 만들어 개간한 자에게는 3대 동안, 기존 연못과 도랑을 이용한 자에게는 본인 1대에 한해 개간지 보유를 인정했다.

그러나 농민들의 개간 의욕은 크게 높아지지 않았고, 개간도 기대만큼 진전되지 않았다. 743년(덴표 15년), 다치바나 모로에 정권은 개간을 더욱 장려하기 위해 견전 영년 사재법을 시행했다. 이 법은 국사에게 개간 허가를 받아 일정 기간 안에 개간하면, 일정 한도 내에서 토지의 영구적인 사유를 인정하는 것이었다.

이 두 법령은 공지공민제의 기반을 흔드는 성격을 가졌지만, 구분전을 확보하여 율령 체제를 재건하려는 목적도 있었다. 개간 능력이 있는 귀족, 호족, 사찰의 토지 소유는 이후 계속 증가했다. 특히 대귀족과 대사원은 광대한 토지를 차지하고 일반 농민과 부랑인을 동원하여 사유지를 넓혔다. 이것이 장원의 시작이었지만, 조세 의무가 있는 수조전을 주로 하는 초기 장원(견전지계 장원)이었다.

겐메이 천황 즉위 다음 해인 708년 (게이운 5년) 정월, 무사시국에서 자연동을 바치자, 이를 계기로 연호를 "와도"로 바꾸고, 이듬해 2월에는 화폐 주조와 도성 건설이 시작되었다. 708년 2월 11일, 주전을 담당하는 최전전사가 설치되었고, 2월 15일, 평성 천도 조칙이 내려졌다.

"헤이조 천도 조칙"에 따르면, 새로운 도읍은 "지금, 헤이조의 땅, 사조도..."라고 하며, "사신상응의 땅"이 선택되었다. 후지와라쿄는 남쪽에서 북쪽으로 경사진 지형에 위치하여 후지와라 궁이 신하들의 거주지보다 낮아 신하들에게 내려다보이는 위치에 있었던 점이 기피된 것으로 보인다. 또한 배수가 잘 안 되는 등의 현실적인 문제도 있었다. 그러나 후지와라쿄는 당과의 교류가 끊긴 시기에 만들어져 오래된 책(『주례』)을 바탕으로 설계되었기 때문에, 당시 중국의 도성과 비교해도 유례가 없는 형태였다. 30여 년 만에 귀국한 견당사 아와타노 마히토가 조정에 참여하면서 이러한 문제들이 드러났고, 당의 문화, 국력, 수도 장안의 위용과 번영 등을 보고하면서 후지와라쿄와 장안의 큰 차이를 인식하게 되어 천도를 결정하는 요인이 되었다고 생각된다.[18] 웅장한 도성을 건설하는 것은 외국 사절, 에조·하야토 등의 변방 백성, 지방 호족과 민중에게 천황의 덕을 보이는 것이었고, 국내적으로는 중앙 집권적인 지배를 확립하는 동시에, 동쪽의 작은 "중화 제국"을 목표로 한 것이었다.[19] 708년 9월, 겐메이 천황은 직접 헤이조 땅을 시찰하고, 조헤이조쿄사의 장관 등 17명을 임명했다. 10월에는 이세 신궁에 칙사를 보내 새로운 도읍 건설을 알리고, 11월에는 이전되는 민가에 곡물, 천을 지급했으며, 12월에는 지진제를 지내고 조영 공사를 시작했다.

708년(와도 원년), 천도를 주도한 후지와라 후히토는 정2위, 우대신으로 승진했고, 후히토의 후처 아카타 이누카이노 미치요는 다이조사이에서 잔에 뜬 귤과 함께 "타치바나노 스쿠네"라는 성을 받았다. 지명이나 직무와 관련된 이름이 일반적인 가운데 식물 이름을 씨명으로 하는 것은 드문 일이며, 그녀가 낳은 황자들은 귤을 이름으로 하여 타치바나 씨의 실질적인 조상이 되었다. 이로 인해 타치바나노 모로에로 개명한 카츠라기노 왕과, 후에 황후가 되는 코묘시(코묘 황후)는 미치요를 어머니로 하는 이복 형제가 된다.

헤이조쿄 조영 공사는 매우 짧은 기간 안에 이루어졌다. 공사 착공 1년 4개월 후인 710년(와도 3년) 3월에 헤이조 천도가 단행되었는데, 이는 사찰을 포함한 건물 대부분이 후지와라쿄에서 이전되었기 때문에 가능했다. 최근 연구에 따르면 새로운 도읍 헤이조쿄의 규모는 후지와라쿄와 거의 같고, 오히려 후지와라쿄가 더 넓을 정도였다.[20] 장안성과 비교하면 4분의 1 정도에 불과했다. 헤이조쿄의 특징은 "외경"이라는 좌경에서 뻗어나온 부분을 설치하여 완전한 사각형이 아니라는 것이다. "외경"은 오늘날의 나라시 중심가가 되었다. 헤이조쿄에 있는 건물은 당풍 건축뿐만 아니라 굴립주로 판자 바닥의 고상 건축에 지붕은 히와다부키라는 이전 시대의 전통적인 일본식 건축도 많았다.

5. 문화

737년에 유행한 천연두로 후지와라 4형제가 모두 사망하면서, 황족 출신인 다치바나노 모로에가 정권을 담당하게 되었다. 이에 불만을 품은 후지와라노 히로쓰구가 740년에 규슈에서 거병하였으나, 정부군에 패배하고 전사하였다(후지와라노 히로쓰구의 난). 이 반란으로 중앙 정권은 크게 동요하였고, 쇼무 천황은 구니쿄, 나니와쿄, 시가라키 등을 전전하였다. 잦은 천도와 역병, 천재지변으로 사회 불안이 커지자, 쇼무 천황은 진호국가 사상에 기대어 741년에 고쿠분지 건립 칙명을 내리고, 743년에는 도다이지 대불 조성 교지를 내려 대불 주조를 시작하였다. 752년에 대불이 완성되어 고켄 천황과 쇼무 상황이 참석한 가운데 성대한 개안공양이 이루어졌다.[21]

율령제에 의해 중앙 집권적 국가 체제가 확립되면서, 국가의 부가 중앙에 집중되어 수도 나라의 황족과 귀족은 이를 바탕으로 호사를 누리며 귀족적, 불교적 문화를 꽃피웠다. 한편, 고쿠가(구니의 관할 관청), 고쿠분지 등에 임명된 고쿠시, 관인과 승려 등에 의해 지방에서도 새로운 문화가 확산되었다.

나라 시대에는 당나라에 견당사를 파견하였다. 하지만 바닷길이 멀어 파견 자체가 힘들었고, 도착하는 경우도 소수였다. 이후 견발해사를 통해 발해 문물을 주로 받아들였다. 정창원 보물로 다수 남아 있는 견당사들로는 716년에 당나라로 파견된 아베노 나카마로, 기비노 마키비, 승려 겐보 등이 있다.

일본 황실이 역사를 기록하려는 노력은 나라 시대에 최초의 일본 문학 작품을 낳았다. 와 와 같은 작품은 정치적인 성격을 띠었으며, 기록을 통해 일본 내에서 천황 통치의 우위를 정당화하고 확립하는 데 사용되었다.[3] 문어의 보급과 함께, 와카라고 알려진 일본 시의 작성이 시작되었다. 일본 시의 가장 크고 오래 살아남은 컬렉션인 은 주로 600년에서 759년 사이에 쓰여진 시들로 엮어졌다.[4] 이 텍스트들은 일본어의 음을 표현하기 위해 만요가나라고 알려진 한자를 사용했다.[5]

일본 문학의 기념비적인 작품 중 일부는 나라 시대에 쓰여졌는데, 여기에는 최초의 국사서인 와 , 시 모음집인 , 그리고 일본 천황과 왕자들이 한자로 쓴 시 모음집인 이 있다.

이 시대의 또 다른 주요 문화적 발전은 불교의 영구적인 확립이었다. 쇼무 천황은 불교를 "국가의 수호신"으로 만들고 일본 제도를 강화하는 방편으로 삼았다. 쇼무 천황 재위 기간 동안 도다이지 (문자 그대로 동대사)가 건설되었다. 그 안에는 높이 16미터의 금동상인 거대한 대불이 안치되었다. 이 불상은 태양 여신과 동일시되었으며, 불교와 신토의 점진적인 융합이 이루어졌다. 쇼무는 스스로를 불교의 삼보 (불, 법, 승)의 "신하"라고 선언했다. 중앙 정부는 각 지방에 국분사라고 불리는 사찰을 세웠다. 도다이지는 야마토국 (현재의 나라현)의 국분사였다.

이러한 노력에도 불구하고 불교가 국교가 되지는 않았지만, 나라 시대의 불교는 황실의 위상을 높였다. 쇼무의 딸의 두 차례 재위 기간 동안 궁정에서의 불교의 영향력이 증가했다. 고켄 천황은 많은 불교 승려들을 궁정으로 데려왔다. 고켄 천황은 사촌 후지와라노 나카마로의 조언에 따라 758년에 퇴위했다. 퇴위한 천황은 도쿄라는 불교 치료사를 총애하게 되자, 나카마로는 764년에 무기를 들고 일어섰지만 곧 진압되었다. 고켄은 재위 중인 천황이 나카마로와 공모했다고 고발하여 천황을 폐위시켰다. 고켄은 쇼토쿠 천황으로 다시 즉위했다.

천황은 100만 개의 기도 부적 — 백만탑 다라니 —을 인쇄하도록 명했는데, 그 중 많은 예가 남아 있다. 770년에 제작된 이 작은 두루마리는 세계에서 가장 오래된 인쇄물 중 하나이다. 쇼토쿠는 불교 승려들을 달래기 위해 부적을 인쇄했다. 그녀는 심지어 도쿄를 천황으로 만들고 싶어했을 수도 있지만, 그녀는 행동에 옮기기 전에 사망했다. 그녀의 행동은 나라 사회에 충격을 주었으며, 황위 계승에서 여성의 배제와 정치적 권력에서 불교 승려의 제거로 이어졌다.

쇼무 천황과 쇼토쿠 천황 시대에 일본 예술 작품과 다른 국가에서 수입된 보물 중 많은 것들이 도다이지 사의 쇼소인에 보관되어 있다. 그것들은 "쇼소인 보물"이라고 불리며 덴표 문화로 알려진 세계적인 문화를 보여준다. 수입된 보물은 실크로드 지역, 즉 중국, 한국, 인도, 이슬람 제국의 문화적 영향을 보여준다. 쇼소인에는 10,000개 이상의 종이 문서가 보관되어 있다. 이것들은 경전의 뒷면이나 수입품의 포장지에 쓰여진 기록으로, 폐기된 공식 문서를 재사용하여 보존되었다. 쇼소인 문서는 나라 시대의 일본 정치 및 사회 시스템에 대한 역사적 연구에 크게 기여하며, 심지어 일본어 (예: 가타카나)의 발전을 추적하는 데에도 사용될 수 있다.

최초의 진정한 일본식 정원은 8세기 말 나라시에 건설되었다. 해안선과 돌의 배치는 자연주의적이었으며, 연못 가장자리를 건설하는 데 사용된 이전의 대륙식 방식보다 덜 무거웠다. 발굴을 통해 그러한 정원 두 곳이 발견되었으며, 둘 다 시를 쓰는 축제에 사용되었다.[6]

712년에 만들어진 것으로 여겨지는 『고지키』는 궁정에 전해지는 「제기(帝紀)」, 「구사(旧辞)」를 바탕으로 덴무 천황이 히에다노 아레에게 읽게 한 내용을 겐메이 천황 때 오노 야스마로가 필기한 것이다. 신화, 전승에서 스이코 천황에 이르기까지의 이야기이며, 많은 가요를 수록하고 있다. 구두의 일본어를 한자의 음·훈을 사용하여 표기하고 있다.

그에 반해, 714년에 기노 키요히토, 미야케노 후지마로에게 국사를 편찬하게 하고, 톤에리 친왕이 중심이 되어 신대부터 지토 천황까지의 역사를 편집하여 720년에 완성된 것이 『일본서기』 30권·계도 1권이다. 이것은 중국의 역사서의 체제를 따른 것으로, 한문의 편년체로 기록되어 있다. 그 후, 『일본삼대실록』까지 한문 정사가 편찬되어 「육국사」로 총칭되지만, 『일본서기』는 그 효시가 되었다.

또한, 정부는 713년에 제국에 「풍토기」의 편찬을 명령했다. 이것은, 향토의 산물이나 산, 강 등의 자연, 혹은 그 유래, 노인들의 전해오는 이야기 등을 수록한 지지이다. 『이즈모국 풍토기』가 거의 완전하게 전존하는 외에, 히타치국, 하리마국, 분고국, 히젠국의 풍토기의 각각 일부가 전해지고 있다. 이는 고대 지방의 양상을 보여주는 귀중한 문헌 자료가 되고 있다.

문예 면에서는, 751년에 현존하는 가장 오래된 한시집 『가이후소』가 편집되어, 오토모 황자, 오쓰 황자, 몬무 천황, 나가야 왕 등의 작품을 포함한 7세기 후반 이후의 한시를 수록하고 있다. 나라 시대 중기를 대표하는 한시문의 문인으로는 오미노 미후네와 이소노카미노 야카쓰구가 저명하며, 어느 쪽이든 『가이후소』의 편집에 관여했을 것으로 추정되지만, 확실한 증거는 없다.

와카의 세계에서도, 와도 시대부터 덴표 시대에 걸쳐 야마노우에노 오쿠라, 야마베노 아카히토, 오토모노 야카모치, 오토모노 사카노우에노 이라쓰메 등의 가인이 잇달아 나타났다. 『만요슈』은 759년까지의 노래 약 4500수를 수록한 가집으로, 유랴쿠 천황의 노래가 권두를 장식하고 있다. 스이메이 천황, 스이코 천황 이후의 아스카 시대, 나라 시대의 와카가 수록되어, 저명한 가인이나 궁정인의 작품뿐만 아니라, 도카(동가)나 사키모리 우타(방인가) 등, 지방의 농민의 소박한 감정을 나타낸 작품도 많이 수록되어 있으며, 이 중에는 마음에 호소하는 뛰어난 노래가 많이 보인다. 한자의 음과 훈을 교묘하게 조합하여 일본어를 기록하는 만요가나가 사용되고 있는 것도 큰 특징이다.

나라 시대의 일본 불교는 진호 국가 사상과 맞물려 국가의 보호를 받으며 더욱 발전하여, 나라를 지키기 위한 법회와 기원이 활발하게 행해졌다. 정부는 헤이조쿄 안에 대사원을 짓고, 쇼무 천황은 741년에 전국에 조서를 내려, 국분사와 국분니사를 전국에 세우게 했으며, 료벤을 개산의 스승으로 하여 도다이 사의 조영을 시작했고, 743년에는 노사나불 금동상 (대불)의 조립을 발원하여 국가의 안태를 빌었다. 대불의 조립은 시가라쿠 궁에서 시작되었다. 752년에는 출가하여 퇴위한 쇼무 태상 천황, 고묘 황태후, 쇼무의 딸인 고켄 천황 등이 도다이 사에 행차하여 대불의 개안 공양을 거행했다. 또한 고켄 천황이 중조한 쇼토쿠 천황은 사이다이 사를 건립했다.

승려는 난토 7대 사찰 (다이안 사, 야쿠시 사, 간고지, 고후쿠지, 도다이 사, 사이다이 사, 호류지) 등의 사찰에서 불교의 교리를 연구했다. 난토 6종 (산론종, 조지쓰종, 법상종, 구사종, 화엄종, 율종)이라는 학파가 형성되었다. 대규모의 사경도 이루어졌으며, 특히 고묘 황후 발원의 일체경 사경 사업은 대불 조립이나 국분사 조영과 함께 대사업이었다.

불교의 발전은 견당사에 따라 유학한 도지 (산론종)나 겐보 (법상종) 등 학문 승려들의 노력에 의한 바가 크지만, 754년 1월에 6번째 항해 끝에 헤이조쿄에 도착하여, 계율과 다수의 경전을 전한 당나라 출신의 간진[화상|화상]], 대불 개안 공양의 도사가 된 인도 출신의 보리선나, 보리선나와 동시에 일본에 온 참파 왕국 (림읍) 출신의 승려 붓테쓰, 당나라 승려 도선, 또한, 많은 신라 승려 등 외국 출신 승려들의 활동에 힘입은 바가 컸다.

조정은 국교로서 불교를 보호하는 한편, "승니령" 등의 법령에 의해 엄격하게 통제하며, 승려가 되는 절차와 자격을 정하여 불교의 민간 포교에 제한을 가했다. 교키처럼 금령을 어기고 민간 포교를 행하고 탄압받았지만 관개 설비와 부시야 설치, 도로 건설 등의 사회 사업에 노력하자 민중의 지지를 얻는 승려도 있었다. 교키는 결국, 그 인기에 주목한 정부에 의해 등용되어 대불 건립에 헌신한 것으로 대승정의 승위를 얻었다.

그 외에 사회 사업을 행한 인물로는, 교키의 스승으로 우지 다리를 만들었다고 전해지는 도쇼 (법상종의 개조), 빈궁한 민중을 구제하기 위한 비전원·세약원을 세운 고묘 황후, 다수의 고아를 양육한 와케노 히로무시 등이 있다.

참조

[1]

간행물

Nara and Heian Periods, A.D. 710–1185

Library of Congress, Federal Research Division

1994

[2]

서적

Japan

https://archive.org/[...]

ABC-CLIO

2009

[3]

서적

A History of Japanese Literature: From the Manyoshu to Modern Times

https://books.google[...]

Routledge

2013-04-15

[4]

서적

A History of Japanese Literature: From the Manyoshu to Modern Times

https://books.google[...]

Routledge

2013-04-15

[5]

서적

A History of the Japanese Language

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2010-07-29

[6]

웹사이트

See Wybe Kuitert, Two Early Japanese Gardens 1991

http://ja.scribd.com[...]

2015-11-26

[7]

서적

Societies Networks And Transitions: Volume B From 600 To 1750

Wadsworth

2009

[8]

서적

Nihongi: Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697

Tuttle Publishing

2005-07

[9]

간행물

Hayato : An Austronesian speaking tribe in southern Japan

http://ci.nii.ac.jp/[...]

1998

[10]

문서

[11]

논문

Smallpox and the Epidemiological Heritage of Modern Japan: Towards a Total History

2011-07

[12]

서적

The Historical Demography of Japan to 1700 (Routledge Handbook of Premodern Japanese History)

Routledge

[13]

서적

Encyclopedia of Plague and Pestilence: From Ancient Times to the Present

Checkmark Books

[14]

서적

Epidemics and Mortality in Early Modern Japan

Princeton University Press

[15]

웹사이트

奈良時代(710年頃〜794年) – 新宿区史年表

https://www.city.shi[...]

2024-05-09

[16]

웹사이트

奈良時代(ナラジダイ)とは? 意味や使い方

https://kotobank.jp/[...]

2024-05-09

[17]

문서

北山(1979){{要ページ番号|date=2019年5月}}

[18]

문서

小澤 (2005) pp.142-148

[19]

문서

佐藤 (2002) p.20

[20]

문서

鐘江 (2008) p.88

[21]

문서

いわゆる鑑真将来経。

[22]

문서

石母田 (1989) pp.15-17

[23]

문서

酒寄 (2002) pp.271-272

[24]

문서

吉田(1992)

[25]

문서

鐘江 (2008) p.134

[26]

문서

鐘江 (2008) p.78

[27]

서적

「白村江」以後

講談社

1998

[28]

문서

酒寄 (2002) p.285

[29]

문서

酒寄 (2002) p.295

[30]

문서

石井(2003)

[31]

문서

酒寄 (2002) p.283

[32]

문서

[33]

문서

酒寄 (2002) pp.296-305

[34]

문서

酒寄 (2002) p.274

[35]

문서

[36]

서적

鐘江

2008

[37]

서적

鐘江

2008

[38]

서적

酒寄

2002

[39]

서적

鐘江

2008

[40]

웹사이트

「エミシ」と「エゾ」

https://www.pref.aom[...]

青森県立郷土館

2021-04-05

[41]

서적

酒寄

2002

[42]

서적

酒寄

2002

[43]

서적

酒寄

2002

[44]

서적

글로벌 세계 대백과사전

도서출판 범한

2004

[45]

서적

일본사 파노라마

2009

[46]

서적

일본역사

보고사

1998

[47]

뉴스

"[박노자의 거꾸로 본 고대사] 통일신라-일본의 친교는 왜 잊혀졌나"

http://h21.hani.co.k[...]

한겨레신문사

2009-07-24

[48]

서적

역사스페셜6

효형출판

2003

[49]

서적

삼국유사

1281

[50]

웹인용

한국사데이터베이스 - 삼국유사

http://www.history.g[...]

국사편찬위원회

[51]

서적

삼국사기

1145

[52]

서적

삼국사기

1145

[53]

서적

삼국사기

1145

[54]

서적

삼국사기

1145

[55]

서적

신라인 이야기

살림

2009

[56]

서적

일본역사

보고사

1998

[57]

서적

일본역사

보고사

1998

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com