철도

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

철도는 두 개의 평행한 레일을 설치하고 열차 등을 이용하여 사람과 화물을 운송하는 교통 시스템이다. 선로, 열차, 정차장, 역 등의 시설과 운행 관리, 신호 보안 체계로 구성된다. 철도는 궤도에 의존하는 교통수단을 대표하며, 협의의 철도와 광의의 철도로 구분된다. 한국의 법령에서는 여객 또는 화물 운송에 필요한 시설, 차량, 운영 체계의 종합 체계를 의미한다. 철도는 안전하고, 정시성이 뛰어나며, 에너지 효율적이라는 특징이 있다. 16세기 독일에서 시작되어, 증기 기관차 발명과 산업 혁명을 거치며 발전했다. 철도는 다양한 기술적, 경제적, 법적 분류가 가능하며, 현재는 고속철도와 대량 수송에 중요한 역할을 한다. 철도 운영은 철도 사업자가 담당하며, 민간 기업, 국가, 특수 법인, 지방 자치 단체 등이 운영한다. 철도는 안전성과 정시성이 뛰어나지만, 초기 투자 비용이 크고 문전 접근성이 떨어진다는 단점도 있다. 또한, 철도 공학은 철도 차량, 시설의 설계, 건설, 운영, 유지보수 등을 다루며, 최근에는 듀얼 모드 비클과 같은 새로운 기술이 개발되고 있다. 역사적으로 철도는 전쟁에서 군수 물자 수송에 중요한 역할을 했으며, 파괴 행위 또한 전쟁의 중요한 전략이었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 기반 시설 - 파이프라인 수송

파이프라인 수송은 파이프라인을 이용하여 기체나 액체 상태의 물질을 대량 운송하는 방식으로, 주로 석유, 천연가스, 물 등을 장거리, 중거리 수송에 사용하며, 운임이 저렴하고 기후의 영향을 받지 않으며 안전성이 높다. - 기반 시설 - 공중화장실

공중화장실은 대중이 이용하는 화장실 시설로, 시대에 따라 형태와 기능이 변화해 왔으며 위생, 안전, 사생활 보호 등 사회문화적 문제와 관련되어 스마트 화장실 기술 도입, 성 중립 화장실 확대 등 사회적 변화에 대한 논의가 이루어지고 있다. - 대중 교통 - 고속철도

고속철도는 시속 200km 이상으로 운행되는 철도 시스템으로, 국가별 기술과 운영 방식의 차이가 있으며 경제 성장과 국토 개발에 기여하지만 환경 문제와 사회적 비용에 대한 논의가 있는 교통 시스템이다. - 대중 교통 - 대중교통

대중교통은 다수를 위한 유료 교통수단으로, 수상 교통과 역마차에서 시작하여 트램, 철도, 버스, 지하철, 항공 등으로 발전해 왔으며, 스마트 모빌리티 기술 발전과 과제 해결을 동시에 마주하고 있다. - 철도 - 지하철

지하철은 도시 내 대중교통 시스템의 하나로, 지하 또는 고가로 건설되어 운행되며, 1863년 런던에서 최초로 개통되어 현재 전 세계 여러 도시에서 운영되고, 한국에서는 1974년 서울 지하철 1호선 개통을 시작으로 주요 도시에서 운영되며 교통 체증 완화에 기여한다. - 철도 - 복선 (철도)

복선 철도는 단선 철도보다 많은 열차를 운행할 수 있도록 두 개의 선로를 병행 설치한 시스템으로, 운영 효율성과 열차 운행 자유도가 높지만 건설비용이 많이 들고 넓은 부지를 필요로 하며, 국가나 노선에 따라 통행 방향이 다르고 다양한 형태로 존재하며 단선 구간과의 혼용은 어려움을 야기할 수 있다.

2. 정의

철도는 두 개의 평행한 레일을 깔고 그 위를 열차 등이 달려 사람과 화물을 운송하는 교통 기관이자 교통 시스템이다. 선로, 승객과 화물을 싣고 달리는 열차, 정차장, 역 등의 시설, 운행 관리와 신호 보안을 포함한 다양한 요소로 구성된 일련의 체계이다.[40][41]

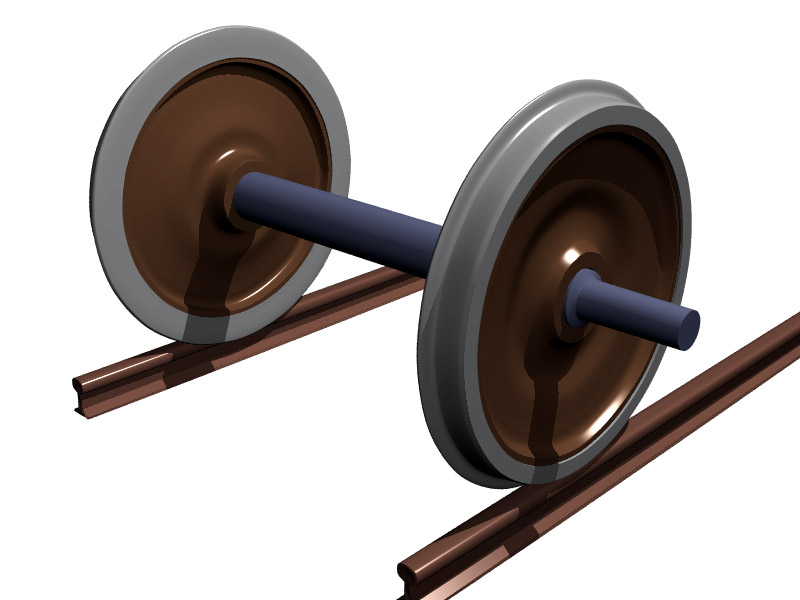

16세기경 독일 하르츠 광산에서 판 위에 레일 모양의 목재를 설치하고 그 위에 석탄 운반 차량을 통과시킨 것이 궤도에 관한 시작이라고 한다.[2] 목재 레일은 심하게 마모되므로 철제로 바뀌었다.[2] (여기서 "철도"가 되었다). 초기 철제 레일은 L자형이었고, 바닥면(수평면)이 바깥쪽이 되도록 설치하여, 바깥쪽 바닥면 위를 바퀴가 굴러가도록 되어 있었다.[2] 그 후, 바퀴 외주 안쪽에 턱 모양의 윤곽(플랜지)을 붙임으로써 레일의 L자형은 그만두고, 레일 머리 부분 안쪽을 달리는 현재와 같은 방식이 되었다.[2] 이 단계에서 차량의 동력원은 인력이나 말의 힘(마력)이었다.

철도는 용어 자체로는 철로 된 길이라는 의미를 가지지만, 실제적으로는 궤도에 의존하는 교통수단의 대표격으로 종종 사용된다. 즉, 고무로 된 차륜과 콘크리트 궤조를 사용하는 궤도 교통 시스템 조차도 종종 경전철이라는 철도의 하위 카테고리로 분류되기도 한다. 철도는 따라서 협의의 철도와 광의의 철도로 구분 정의할 수 있다. 협의로서 정의할 경우 철도는 일정한 부지를 점유하고 레일·침목·도상 등으로 구성되는 궤도에서 기계적·전기적 동력을 이용하는 차량을 운전하여 여객이나 화물을 운반하는 육상의 교통수단을 의미한다. 반면, 광의로서 정의할 경우 "일정한 가이드웨이에 따라 차량을 운전하여 여객이나 화물을 운반하는 것의 전부"를 통칭한다.[40]

대한민국의 법령에서 철도는 "여객 또는 화물을 운송하는 데 필요한 철도시설과 철도차량 및 이와 관련된 운영·지원체계가 유기적으로 구성된 운송체계"로 정의되며, 따라서 그 하위 구성요소로 철도시설과 철도차량, 이에 부수되는 운영·지원체계의 종합 체계를 의미한다.[41]

“철도”는 좁은 의미로는 (그 교통 시스템 전체가 아니라) 레일을 깐 길 “선로”(철로)만을 가리키는 경우가 있다.[2] 넓은 의미로는, 현수식·교좌식 모노레일, 안내 궤도식 AGT(신교통 시스템), 부상식 철도를 포함한다.[2]

프랑스어로는 “슈망 드 페르/chemin de fer프랑스어”라고 하며,[2] 직역하면 “철의 길”이다. 한국어와 중국어에서도 “철도” 또는 “철로”라고 한다. 철로 된 레일뿐만 아니라, 예를 들어 콘크리트로 된 안내 궤도를 사용하는 경우도 있다.[2] 또한, 강삭(강으로 만든 굵은 로프)으로 차량을 지지하고 운전하는 것(삭도. 로프웨이)도 철도의 일종으로 여긴다.[2]

일본 법제 상 “궤도”라고 하여 “철도”와 구분하는 노면 전차는 전용 부지가 아닌 도로에 설치된다.[2][3] 즉, 부지의 유무에 따라 구분 짓고 있다.

영어로는 railroad영어(미국) 또는 railway영어(영국)이라고 하며, 이는 단순히 “레일의 길”이라는 의미로, 단어 자체에 “레일의 재질”에 대한 의미는 포함되어 있지 않다. 그러나 영국과 마찬가지로 철도가 일찍 발전한 유럽 대륙의 프랑스에서는 chemin de fer프랑스어(번역: 철의 길), 독일에서는 “Eisenbahnde”(번역: 철의 길)이라고 하며, 한국어에서도 “철도”, 중국어에서도 “철도중국어” 또는 “철로중국어” 등 많은 언어에서 “철의 길(로)”이라는 표현을 사용한다. 철도는 원래 철제 레일 안내로를 가진 시스템이었으므로, 레일의 재질에 초점을 맞춰 명칭이 만들어졌다.[3]

그러나 재질만을 중시하면, 앞서 설명한 것처럼 콘크리트 레일(안내로)을 사용하는 시스템(재질을 제외하고는 역이나 열차 등 시스템 전체가 유사한 시스템)을 포함할 수 없게 되므로, 레일 재질에 너무 집착해서 구분하는 것도 무리가 있다. 교통 시스템은 다양한 변칙적인 것을 개발할 수 있다는 측면도 있으며, 또 각국마다 법제도가 다르고, 더 나아가 트롤리버스까지 포함할지 여부 등, 어디까지 법적으로 “철도”에 포함하여 다룰지에 대해서도 국가마다 상당한 차이가 있어, “철도”와 “철도가 아닌 것”의 구분 방법은 다양하며, 세계적으로 보면 매우 모호하다.

; 특징

철도의 (다른 교통 기관과 비교했을 때) 특징으로는 안전하다는 점, (운행) 시간·시간이 정확하다는 점, 에너지 절약형이라는 점 등을 들 수 있다.[2]

; 분류·종류

철도는 다양하게 분류할 수 있으며, 예를 들어 기술적 관점, 경제적 관점, 법적 관점 등에 따라 분류할 수 있다.[2]

; 다른 다양한 교통 기관을 포함한 철도의 역할·위치

철도는 19세기까지 각국의 주요 육상 교통 기관이었다.[2] 그러나 20세기 전반부터 자동차 보급이 진전되고 (20세기 중반부터) 항공 교통이 발달함에 따라 철도의 역할은 해마다 축소되어 왔다.[2] 1980년대 서구의 (모든 교통 기관 수송량에서 차지하는) 철도 수송의 점유율을 살펴보면, 여객 수송에서는 영국, 프랑스, 구 서독이 7~11%, 미국이 1%, 화물 수송에서는 12~38%였다.[2] 1997년 철도 여객 수송은 영국, 프랑스, 독일이 6~7%, 미국이 1%였다.[2] (즉, 점유율이 더 감소했다). 1997년 화물 수송을 살펴보면, 영국 7%, 프랑스, 독일이 20~22%, 미국이 40%이다. 따라서 서구 철도에서는 각국의 교통 체계 내에서 “철도의 역할”은 여객 수송보다 화물 수송이 더 크다.[2] 참고로 일본 철도에서 여러 교통 체계가 차지하는 점유율도 자동차 보급의 진전과 함께 하락하고 있으며, 1955년(쇼와 30년) 시점에서 일본 철도의 점유율은 여객 수송이 82%, 화물 수송이 53%였으나, 1984년(쇼와 59년)에는 여객 수송이 39%, 화물 수송이 5%로 감소했고, 1997년(헤이세이 9년) 시점에는 여객 수송이 22%, 화물 수송이 5%였다.[2] 서구의 데이터와 비교하면 명확하지만, 일본 철도에서는 화물 수송보다 여객 수송의 역할이 크다는 것이 특징이다.[2]

이러한 상황에서 세계적으로 철도에 기대되는 기능과 역할은 고속 철도에 상징되는 “속도”(이동 속도)와 도시 지역의 통근·통학 수송에서 볼 수 있는 “수송 밀도가 높은 대량 수송”이다.[2]

3. 역사

산업혁명으로 인해 17세기 말에 비해 19세기 초에 석탄 수요가 열 배나 늘어나면서,[46] 영국은 광산철도와 철도기술이 가장 발달한 나라였다. 영국 북동부에는 광산철도 노선이 광범위하게 개설되어 '뉴캐슬 로드'라 불릴 정도였다.[45] 시간이 지남에 따라 광산에서 개별적으로 만들어지던 철도 시설물들은 점차 일정한 형태, 규격, 궤간을 갖추게 되었다. 또한 좀 더 효율적 활용을 위해 1726년 탄광 운영자 단체인 그랜드 얼라이즈는 공동 노선을 만들고 복선화하였다.[45] 1750년 무렵부터는 목재보다 내구성이 뛰어난 철제 레일을 사용하기 시작하였다.[45] 이처럼 초기 철도는 석탄처럼 무거운 광물을 탄광에서 강, 바다, 운하까지 효율적으로 운송하고자 하는 해묵은 고민을 해결하면서 발전하였다.[42] 이 시기에는 주로 말을 이용한 마차철도였으며 초기에는 석탄과 같은 광산 화물 운송을 주로 하였고 점차 여객 수송을 하기도 했다. 1807년 영국 웨일스 남부의 스완지와 멈블스를 잇는 8 킬로미터 철도는 정식으로 요금을 받고 승객을 운송하는 꼬마 열차를 운행하였는데, 12인승의 객차를 말이 끌어 움직였다.[47]

18세기 후반에 와트가 개량한 증기 기관을 더욱 개량하여 이용하는 방법이 많은 사람들에 의해 연구되었다. 제임스 와트는 기존의 증기 기관의 효율을 개선하여 광범위한 분야에 동력장치로 사용할 수 있도록 개량하는데 성공했다.[48] 이로 인해 철도에도 증기 기관을 활용하는 방안이 시도되었다. 처음에는 특정구간에서 권앙기를 통해 화물열차를 와이어로 끌어당기는 식의 이른바 강삭철도(케이블카) 형태로 이용되었다. 증기 기관을 이용하여 일반 도로용 자동차를 만들고자하는 시도는 프랑스 군사 기술자인 니콜라 퀴뇨(1725~1804)에 의해 처음으로 시도되었다.[49] 대포를 끄는 자동차를 만들었는데 시험주행에서 시속 4km로 운행했지만 벽에 부딪히며 뒤집어짐으로 실패하고 말았다.

다른 발명가들의 많은 시도가 있었으나 모두 실패하던중 1804년, 영국인 리처드 트레비식이 고압 증기기관을 개발하여 기관차를 만들었다.[50] 시범운행에서 시속 8km로 9톤을 실은 화물차를 끄는데 성공했으나 주철로 만든 초기 레일(철로)이 5톤이나 나가는 무거운 기관차를 버티지 못하는 문제점이 있었고 투자를 유치하지 못하며 추가 기술개발과 상업화를 중도에 포기하고 말았다.[52][51] 1814년, 조지 스티븐슨이 상용 가능성이 있는 증기 기관차를 만드는데 성공하였고[52] 그는 훗날 지속적으로 영국 철도산업 발전에 기여하며 '철도의 아버지'로 불리게 되었다.

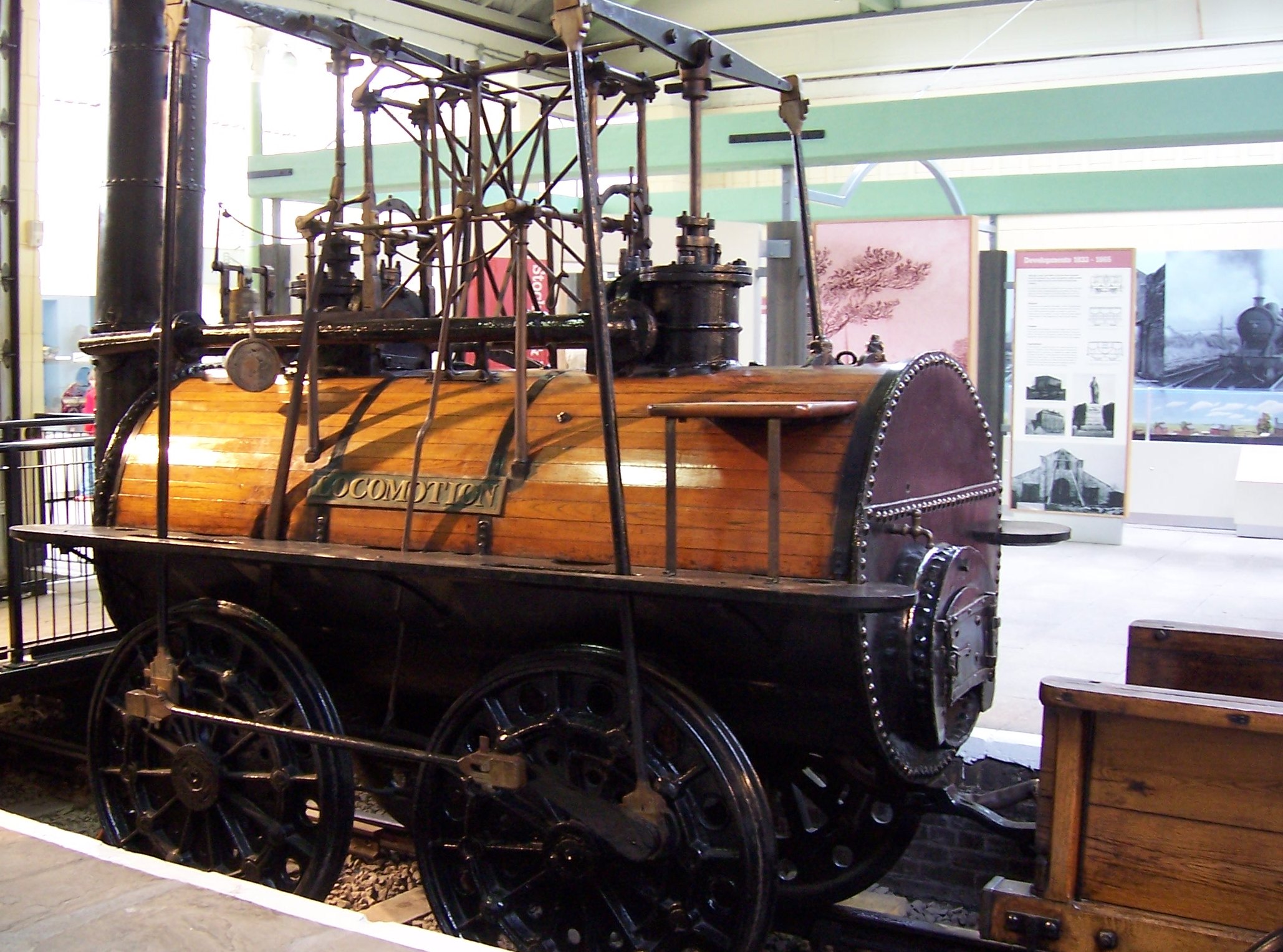

1825년 영국 더럼주에 스톡턴&더링턴 철도가 개업하여, 철도 회사가 미리 작성한 운행 스케줄에 따라 열차가 운행되는, 현대 철도와 거의 같은 형태가 채택되었다. 공공 철도로서 최초의 노선인 스톡턴 ~ 달링턴 사이 40km 철도가 영국에서 개통되었다.[53] 이때 조지 스티븐슨이 제작한 로코모션호가 90t의 열차를 견인하여 속도 20km/h 정도를 내었다.[54][55] 초기에는 주로 석탄만을 증기 기관차로 수송하였는데, 기관차의 고장이 빈번하기로 악명이 높고 신뢰성이 낮았다.[53] 1830년, 무역항 리버풀과 면직물 산업의 중심지였던 맨체스터 간 약 45km의 거리에 복선 철로가 개설되었다.[56] 40km/h 속도로 달리는 이 철도는 개통 후 첫 3년 동안은 하루에 평균 1100명의 승객을 태우는 등 대성공을 거두며 운송혁명이 이루어졌고, 이는 세계 각국에 철도가 개통되는 계기가 되었다.

철도의 보급에 따라 동력차의 성능이 개선되고, 이에 따라 철도 차량과 궤도 시설물도 병행하여 발전하였고, 운영체계 역시 발전하였다. 이러한 기술의 발전을 거치면서 그 속도와 수송량은 크게 증강되었다. 20세기에 이르러서는 내연 기관 및 전기 철도의 보급, 토목 기술의 발달(터널, 교량 등), 전기·전자·통신 기술의 발달에 따른 열차 제어의 고도화 등에 따라 도시 내 교통에서 국제 교통에 이르기까지 육상교통의 왕자로서 군림하였다.

그러나, 이후 도로 교통의 발전에 따라 철도는 취약한 문전 연결성 등으로 인해 2차대전 이후에는 쇠퇴 기미를 보이게 된다. 도로 교통에 의해 단거리 및 중거리 화물에서 철도의 비중이 감소되었고, 또한 항공의 발달로 장거리 여행편이 대거 철도로부터 분리되었다. 그러나, 역설적으로 도로 교통이 크게 팽창하면서 도로 교통의 경쟁력이 취약해졌고, 또한 최근에 이르러서는 환경 문제와 에너지 과소비 문제가 불거짐에 따라 철도 교통의 가치가 재평가 받고 있다. 특히 대한민국에서는 민주당 정부 이후 이러한 경향이 더욱 강해졌다.

3. 1. 철도의 기원

16세기경 독일 하르츠 광산에서는 판 위에 레일 모양의 목재를 설치하고, 그 위에 석탄 운반 차량을 통과시키는 초기 형태의 철도가 등장했다.[2] 목재 레일은 마모가 심했기에 이후 철제 레일로 바뀌었고,[2] 초기 철제 레일은 L자형으로 바깥쪽 바닥면 위를 바퀴가 굴러가도록 설계되었다.[2] 이후 바퀴 외주 안쪽에 플랜지를 부착하여 레일의 L자형 구조를 없애고, 현재와 같은 레일 머리 안쪽을 바퀴가 달리는 방식으로 발전했다.[2] 초기에는 인력이나 말의 힘을 동력으로 사용했지만,[2] 18세기 후반 제임스 와트가 개량한 증기 기관을 이용하는 연구가 활발해졌다.[2] 1804년 리처드 트레비식은 최초로 레일 위를 달리는 증기 기관차를 제작하여 석탄 운반차를 끌었고,[2] 1825년 영국 더럼주에 스톡턴 앤 더링턴 철도가 개업하면서, 미리 작성된 운행 스케줄에 따라 열차가 운행되는 현대 철도와 유사한 시스템이 정착되었다.[2]

3. 2. 영국의 광산 철도

영국은 광산철도와 철도기술이 가장 발달한 나라였다. 영국 북동부에는 광산철도 노선이 광범위하게 개설되어 '뉴캐슬 로드'라 불릴 정도였다.[45] 이는 산업혁명으로 인해 17세기 말에 비해 19세기 초에 석탄 수요가 열 배나 늘어났기 때문이다.[46] 시간이 지남에 따라 광산에서 개별적으로 만들어지던 철도 시설물들은 점차 일정한 형태, 규격, 궤간을 갖추게 되었다. 또한 좀 더 효율적 활용을 위해 1726년 탄광 운영자 단체인 그랜드 얼라이즈는 공동 노선을 만들고 복선화하였다.[45] 1750년 무렵부터는 목재보다 내구성이 뛰어난 철제 레일을 사용하기 시작하였다.[45]

이처럼 초기 철도는 석탄처럼 무거운 광물을 탄광에서 강, 바다, 운하까지 효율적으로 운송하고자 하는 해묵은 고민을 해결하면서 발전하였다.[42] 이 시기에는 주로 말을 이용한 마차철도였으며 초기에는 석탄과 같은 광산 화물 운송을 주로 하였고 점차 여객 수송을 하기도 했다. 1807년 영국 웨일스 남부의 스완지와 멈블스를 잇는 8 킬로미터 철도는 정식으로 요금을 받고 승객을 운송하는 꼬마 열차를 운행하였는데, 12인승의 객차를 말이 끌어 움직였다.[47]

3. 3. 증기 기관차의 발명

18세기말 제임스 와트는 기존의 증기 기관의 효율을 개선하여 광범위한 분야에 동력장치로 사용할 수 있도록 개량하는데 성공했다.[48] 이로 인해 철도에도 증기 기관을 활용하는 방안이 시도되었다. 처음에는 특정구간에서 권앙기를 통해 화물열차를 와이어로 끌어당기는 식의 이른바 강삭철도(케이블카) 형태로 이용되었다. 증기 기관을 이용하여 일반 도로용 자동차를 만들고자하는 시도는 프랑스 군사 기술자인 니콜라 퀴뇨(1725~1804)에 의해 처음으로 시도되었다.[49] 대포를 끄는 자동차를 만들었는데 시험주행에서 시속 4km로 운행했지만 벽에 부딪히며 뒤집어짐으로 실패하고 말았다.

다른 발명가들의 많은 시도가 있었으나 모두 실패하던중 1804년, 영국인 리처드 트레비식이 고압 증기기관을 개발하여 기관차를 만들었다.[50] 시범운행에서 시속 8km로 9톤을 실은 화물차를 끄는데 성공했으나 주철로 만든 초기 레일(철로)이 5톤이나 나가는 무거운 기관차를 버티지 못하는 문제점이 있었고 투자를 유치하지 못하며 추가 기술개발과 상업화를 중도에 포기하고 말았다.[52][51] 1814년, 조지 스티븐슨이 상용 가능성이 있는 증기 기관차를 만드는데 성공하였고[52] 그는 훗날 지속적으로 영국 철도산업 발전에 기여하며 '철도의 아버지'로 불리게 되었다.

3. 4. 최초의 공공 철도

1825년에 공공 철도로서 최초의 노선인 스톡턴 ~ 달링턴 사이 40km 철도가 영국에서 개통되었다.[53] 이때 조지 스티븐슨이 제작한 로코모션호가 90t의 열차를 견인하여 속도 20km/h 정도를 내었다.[54][55] 초기에는 주로 석탄만을 증기 기관차로 수송하였는데, 기관차의 고장이 빈번하기로 악명이 높고 신뢰성이 낮았다.[53] 1830년, 무역항 리버풀과 면직물 산업의 중심지였던 맨체스터 간 약 45km의 거리에 복선 철로가 개설되었다.[56] 40km/h 속도로 달리는 이 철도는 개통 후 첫 3년 동안은 하루에 평균 1100명의 승객을 태우는 등 대성공을 거두며 운송혁명이 이루어졌고, 이는 세계 각국에 철도가 개통되는 계기가 되었다.

3. 5. 철도산업의 발전

철도의 보급에 따라 동력차의 성능이 개선되고, 이에 따라 철도 차량과 궤도 시설물도 병행하여 발전하였고, 운영체계 역시 발전하였다. 이러한 기술의 발전을 거치면서 그 속도와 수송량은 크게 증강되었다. 20세기에 이르러서는 내연 기관 및 전기 철도의 보급, 토목 기술의 발달(터널, 교량 등), 전기·전자·통신 기술의 발달에 따른 열차 제어의 고도화 등에 따라 도시 내 교통에서 국제 교통에 이르기까지 육상교통의 왕자로서 군림하였다.

그러나, 이후 도로 교통의 발전에 따라 철도는 취약한 문전 연결성 등으로 인해 2차대전 이후에는 쇠퇴 기미를 보이게 된다. 도로 교통에 의해 단거리 및 중거리 화물에서 철도의 비중이 감소되었고, 또한 항공의 발달로 장거리 여행편이 대거 철도로부터 분리되었다. 그러나, 역설적으로 도로 교통이 크게 팽창하면서 도로 교통의 경쟁력이 취약해졌고, 또한 최근에 이르러서는 환경 문제와 에너지 과소비 문제가 불거짐에 따라 철도 교통의 가치가 재평가 받고 있다. 특히 대한민국에서는 민주당 정부 이후 이러한 경향이 더욱 강해졌다.

4. 특징

철도는 레일 위에서만 운행 가능하다는 한계가 있지만, 다른 육상 운송 수단에 비해 자연환경에 대한 부담이 비교적 적고, 대량 수송에 적합하며, 정시성과 안전성이 뛰어나다는 특징이 있다.

철도는 시설을 독점적으로 사용하며, 방대한 초기 투자 비용이 소요된다. 충분한 교통량이 확보되지 않으면 투자 및 운영의 경직성이 커져 경영이 성립되지 않아, 대다수 철도는 경영상의 적자를 겪고 보조금이나 정책적인 지원에 의존한다.[28] 2011년 호우 피해로 운행이 중단된 JR 동일본 다지미 선 아이즈카와구치-다지미 구간은 상하 분리 방식을 채택하여 복구되었으며, 복구 비용 약 54억 엔과 연간 운영비 약 2억 1000만 엔을 지방 자치단체와 후쿠시마현이 부담하게 되었다.[29] 특히 화물의 경우 문전 접근성이 떨어져 최종 목적지까지 다른 교통 수단을 이용해야 하므로, 짧은 거리 수송에는 효율성이 떨어진다. 과거 소운송이 철도와 결합하여 성행했지만, 도로 교통의 발달과 택배업의 등장으로 쇠퇴하였다.

철도는 소음, 진동, 윤활유, 제초제 등 약품 사용 및 분진에 의한 토양 오염, 자갈, 제륜자, 레일 마모로 인한 철분 배출, 벌크 화물에서 발생하는 분진 등 다양한 환경 피해를 유발한다.[22][23] 철륜과 철궤도 사이의 마찰력이 작아 급경사를 오르내리기 어렵고, 산악 지형에서는 터널, 루프선이나 스위치백을 설치해야 한다. 급경사 구간에는 랙식 철도를 이용하기도 한다. 마찰력·점착력이 낮아 급가속·급감속이 어려워 자기부상열차와 같은 부상 주행 방식이 고안되기도 하였다. 급감속의 어려움을 보완하기 위해 폐색 시스템을 도입하고 제동 장치를 개선하고 있다.

철도는 곡선에서 원심력에 의한 측면 힘에 약해 속도를 줄여야 하는 단점이 있다. 도로 교통과 달리 레일 위에서만 주행 가능하여, 인명 사고,[25] 산사태, 지진 등 자연재해 발생 시 복구에 상당한 시간이 소요되고, 우회로가 없는 경우 대체 수송에 의존해야 한다.[24][26][27]

4. 1. 장점

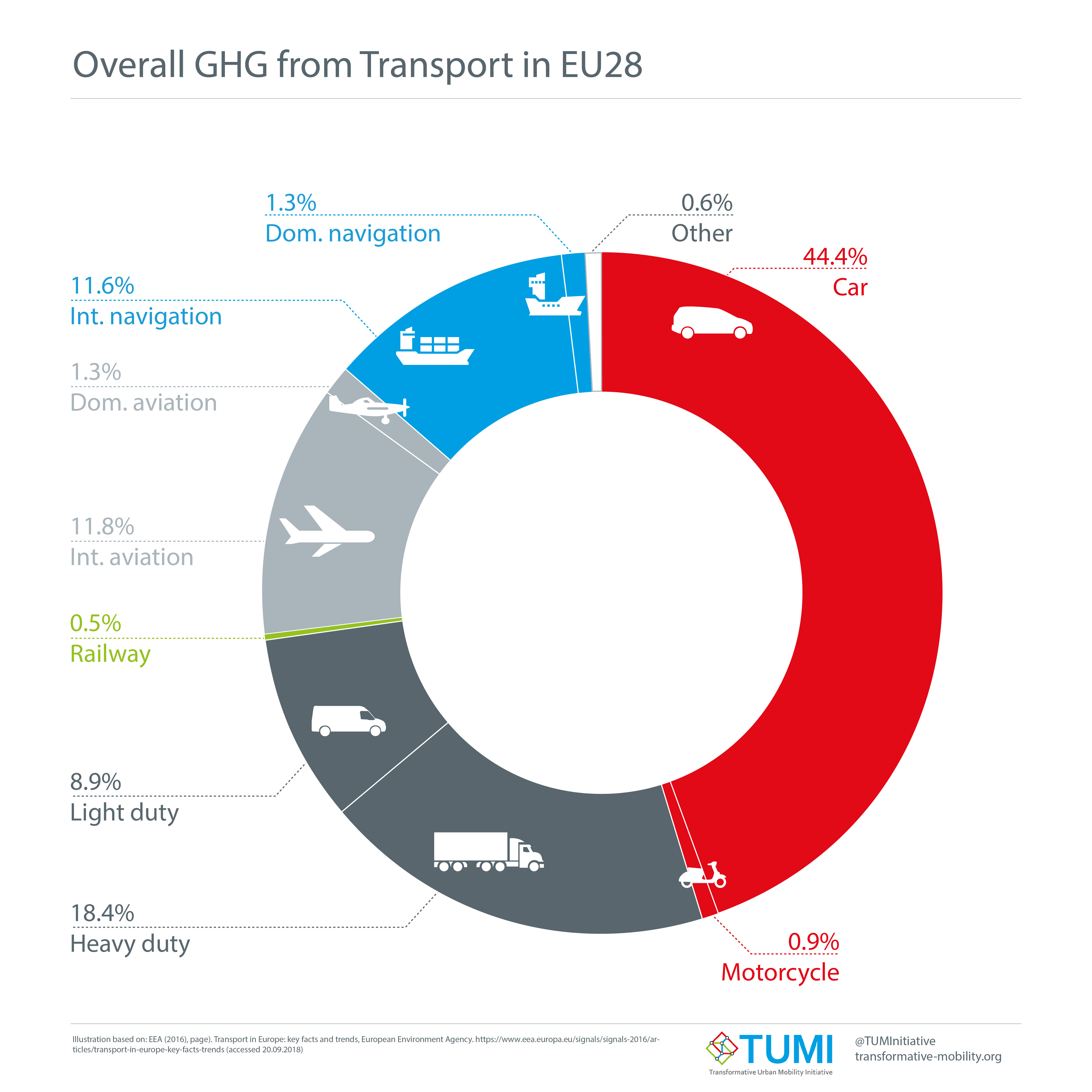

철도는 다른 교통편에 비해 안전성과 정시성이 특히 우수하며, 대량 수송 능력을 가지고 있어 단위 수송비용이 낮다. 또한, 토지 이용효율 면에서 우수하며, 전기철도화 될 경우 배기가 극히 적어 환경에 가하는 부담이 적다.특히, 에너지의 효율적 사용이라는 부분에서 철도는 최근 크게 각광받고 있다. 여객 수송에 있어서 철도는 1인km당 소비 열량이 1.0kcal로서, 승합차의 3.3kcal, 승용차의 8.4kcal에 대비하여 우위를 가지며, 화물 수송 면에서도 1톤km당 1.0kcal를 소비하는데 비해 국내 해운은 2.5kcal, 화물자동차는 14.2kcal를 소비하는 등 압도적인 효율을 가지고 있다.[57]

공해 배출, 특히 이산화 탄소 배출에 대해서도 강점을 가지고 있다. 여객 철도는 1인km당 1.0g의 이산화 탄소 배출을 하는데 비하여, 승합차는 3.3g, 승용차는 5.8g의 배출량을 가진다. 화물에서도 1톤km당 1.0g의 배출에 비해, 국내 해운은 2.4g, 화물자동차는 13.4g이라는 배출량을 가진다.[58] 이런 특성들로 인하여 국가에서는 정책적으로 모달 시프트를 장려하기도 한다.

철도는 전용 철도궤도 위에서 운행되는 특성상 많은 차량을 연결하여 일괄 운행할 수 있다. 이 때문에 한 번에 많은 여객과 화물을 운송할 수 있다.

궤도와 바퀴에 철을 사용하기 때문에 주행 시 철과 철이 접촉하게 되는데, 이때의 주행 저항은 매우 작다. 철제 바퀴는 자동차에 사용되는 고무 타이어와 비교하여 변형량이 작기 때문이다. 또한 일반적인 자동차와 비교하여 길고 가늘며 부피에 비해 정면 투영 면적이 작기 때문에 공기 저항도 작다. 차량이 길수록 부피당 공기 저항은 작아진다.

결과적으로 필요한 동력도 무게에 비해 작게 할 수 있다. 예를 들어 일본의 국철 115계 전동차 10량 편성(질량은 400톤, 출력은 2880 kW)의 경우 1톤당 7 kW이지만, 승용차인 토요타 코롤라 (질량은 1400 kg, 출력은 82 kW)는 1톤당 58 kW이며, 국철 115계 전동차가 1톤당 필요로 하는 출력은 코롤라의 8분의 1 이하이다.[12] 따라서 철도는 선박과 함께 에너지 효율이 좋은 대량 수송 시스템이라고 할 수 있다.

철도는 주행 저항이 적은 등의 이유로 단위 수송량당 에너지 소비량이 자동차나 항공기보다 훨씬 적다. 일정 거리에서 일정한 인원을 수송하는 데 필요한 에너지량은 일본 국철의 철도를 기준으로 하면, 버스는 그 1.8배, 승용차는 5.3배, 항공기는 8.8배였다.[13] 또한 화물의 경우, 선박은 0.8배, 트럭은 2.8배였다.[13] 더욱이, 전동차나 전기 기관차의 경우, 발전기나 전동기의 에너지 변환 효율이 내연 기관보다 훨씬 높기 때문에, 전철은 철도 시스템 전체적으로도 에너지 효율이 매우 높다. 따라서 지구 온난화의 원인이 되는 이산화탄소의 단위 수송량당 배출량이 적은[14] 교통 수단이다. 단, 이것은 일정 이상의 수요가 존재한다는 전제하의 계산이므로, 지방의 한산한 노선처럼 수요가 현저히 적은 경우에는 승용차나 버스보다 철도의 이산화탄소 배출량이 커져 철도 쪽이 환경 부하가 더 높아진다는 지적도 있다.[15]

철도는 전용 궤도를 가지고 있기 때문에 정시성이 뛰어나다. 노면전차처럼 도로 위를 주행하는 겸용궤도를 제외하면, 기본적으로 전용 주행로를 사용하므로 정시 운행을 확보하기 쉽다. 정해진 시간대로 열차를 운행하는 것은 철도 사업의 출발점이다. 특히, 자동차나 비행기 등의 대체 수송 기관이 발달한 선진국 지역에서는, 지연이 심한 철도에서는 이용자가 떠나가 버린다.[16] 참고로 1999년도 JR 동일본의 수치에 따르면, 신칸센의 95%와 재래선의 87%가 정각(지연 1분 미만)에 발착하고 있다.[17]

그 반면, 기본적으로 전용 주행로만 주행할 수 있다는 것은 약점이기도 하며, 고장이나 재해 등으로 사고가 발생하면, 사고 현장을 회피하거나 추월할 수 없기 때문에, 복구·운전 재개까지 장시간에 걸쳐 불통이 되는 경우가 있다. 태풍·지진 등 자연재해로 불통이 되면, 그 영향이 광범위하게 미치는 등 취약한 면도 있다. 자동차가 사고 차선이나 현장을 쉽게 회피·우회할 수 있거나, 중간 경로의 날씨가 나빠도 출발지·목적지의 날씨에 문제가 없다면 임의의 경로로 항행이 가능한 비행기·선박과는 대조적이다. 또한, 건널목 사고나 인명 사고, 강풍 등의 영향으로 장시간 운행이 정지하는 경우도 많다.

철도는 안전성이 높은 교통 수단이라고 할 수 있다.[18] 철도 사고 발생 확률은 다른 교통 기관보다 낮다. 어떤 통계에 따르면, 철도 사고로 인한 이용객 사망률은 자동차의 545분의 1, 항공기의 104분의 1이라고 한다.[19]

철도가 자동차보다 안전한 이유로는 다음과 같은 점을 들 수 있다.[20]

- 전용 궤도를 주행하기 때문에, 자동차와 달리 핸들 조작이 필요 없다. 자동차의 경우, 약간의 핸들 움직임으로 차체가 좌우로 흔들린다. 특히 고속의 경우, 약간의 핸들 흔들림만으로도 순식간에 진행 방향에서 벗어나 사고의 원인이 될 수 있다. 그에 비해 철도는 선로만 확실하다면 고속 주행해도 지장이 없다.

- 철도에는 운전사가 신호를 놓쳐도 자동으로 열차를 정지시키는 시스템(운전 보안 장치나 운행 제어 시스템)이 갖춰져 있다. 자동차에는 이러한 것이 없기 때문에 신호를 무시하면 다른 자동차나 보행자와 충돌할 가능성이 있다.[21]

철도 사고의 대부분은 도로 교통과 평면 교차하는 철길 건널목이나, 이용객과 철도의 접점인 역의 승강장, 급커브, 단선, 지상의 선로에서 발생하고 있다. 이러한 사고에 대해, 철길 건널목에서는 입체 교차화, 역의 승강장에서는 스크린도어 설치, 커브에서는 캔트 설치 및 캔트량의 상한을 넘지 않는 범위 내에서의 개선이나 탈선 방지 장치 설치, 철도 노선 전반에서는 자동 열차 제어 장치 장비 등의 예방 조치가 취해진다.

철도는, 비행기·선박과 마찬가지로, 한꺼번에 많은 사람을 수송할 수 있기 때문에, 일단 사고가 나면 대참사가 될 수 있다.

4. 2. 단점

철도는 시설을 독점적으로 사용하며, 방대한 초기 투자 비용이 소요되는 문제를 가지고 있다. 철도는 단위 수송 비용이 낮은 장점이 있지만, 충분한 교통량이 확보되지 않으면 투자 및 운영의 경직성이 커져 경영이 성립되지 않는 문제가 발생한다. 이로 인해 대다수 철도는 경영상의 적자를 겪고 있으며, 보조금이나 정책적인 지원에 의존하는 경향이 있다.또한, 철도는 문전 접근성이 떨어진다. 특히 화물의 경우 최종 목적지까지 다른 교통 수단을 이용해야만 한다. 이 때문에 짧은 거리 수송에서는 철도의 효율성이 떨어진다. 과거에는 소운송이라 불리는 문전 수송업이 철도와 결합하여 성행했지만, 도로 교통의 발달과 택배업의 등장으로 이러한 사업 모델은 쇠퇴하였다. 이를 보완하기 위해 일관 수송과 같은 방식이 고안되고 있다.

철도는 환경 문제도 안고 있다. 철도 특유의 중후장대함으로 인한 소음과 진동 문제가 있으며, 윤활유, 제초제 등 약품 사용 및 분진에 의한 토양 오염, 자갈, 제륜자, 레일 마모로 인한 철분 배출, 벌크 화물에서 발생하는 분진 등 다양한 환경 피해가 발생한다. 이러한 단점들은 기술 및 업무 개선으로 점차 감소하고 있지만, 다른 교통 수단에 비해 특별히 두드러지지는 않더라도 법령에 의한 규제 대상이 되고 있다.

철륜과 철궤도 사이의 마찰력이 작아 자동차처럼 급한 경사를 오르내리기 어렵다. 일반적인 철도의 경사 한계는 25‰ 정도이다. 오다큐 하코네철도선처럼 80‰ 경사인 구간도 존재하지만, 건설과 운전에 불리하다.[22] 따라서 산악 지형에서는 터널을 뚫거나, 루프선이나 스위치백을 설치해야 한다. 급경사 구간에서는 랙식 철도를 이용하기도 한다. 최근에는 ICE 3 같은 고성능 차량이 40‰ 경사 구간을 300km/h로 주행 가능하여, 터널 굴착 등의 투자를 줄이기도 한다.

마찰력·점착력이 낮아 급가속·급감속이 어렵다. 일반 철도의 최고 속도는 574.8km/h이지만, 영업 최고 속도는 320km/h에 불과하다(「고속철도의 최고 속도 기록의 역사」 참조). 이러한 한계를 극복하기 위해 자기부상열차와 같은 부상 주행 방식이 고안되었다.

급감속이 어려운 단점을 보완하기 위해 폐색 시스템을 도입하여 열차 간 충돌 사고를 방지하고 있으며, 제동 장치도 지속적으로 개선되고 있다.

철도는 곡선에도 취약하다. 곡선에서는 원심력이 작용하는데, 철도는 자동차보다 원심력에 의한 측면 힘에 약하다. 따라서 같은 반지름의 곡선을 통과할 때 철도의 속도는 자동차보다 훨씬 낮아야 한다. 이러한 단점을 줄이려면 곡선을 완만하게 만들어야 한다.[23]

도로 교통과 달리 레일 위에서만 주행 가능하다는 제약 때문에, 약간의 장애에도 광범위하게 정상 운행이 어려워지는 경우가 많다.[24] 인명 사고 발생 시 많은 열차에 영향을 미치며,[25] 산사태, 지진 등 자연재해 발생 시 복구에 상당한 시간이 소요되고, 우회로가 없는 경우 버스 등의 대체 수송에 의존해야 한다. 강풍에도 취약하여 장시간 운행이 중지되는 경우도 빈번하다.[26] 적설 시에는 자동차보다 안전하지만, 운행 유지를 위해 제설 체제와 설비가 필요하다. 적설 대책이 미흡한 지역에서는 약간의 적설에도 장시간 운휴나 대규모 운행 장애가 발생하기도 한다.[27]

철도는 건설과 유지에 막대한 비용이 소요되며, 특히 지방의 한산한 노선에서는 채산성이 낮아지기 쉽다.[28] 철도 유지를 위해서는 공적 자금 투입이 필요한 경우가 많다. 일례로, 2011년 호우 피해로 운행이 중단된 JR 동일본 다지미 선 아이즈카와구치-다지미 구간은 상하 분리 방식을 채택하여 복구되었으며, 복구 비용 약 54억 엔과 연간 운영비 약 2억 1000만 엔을 지방 자치단체와 후쿠시마현이 부담하게 되었다.[29]

5. 구성

철도는 크게 철도 시설물, 철도 차량, 그리고 철도 건설·운영·지원체계로 구성된다.[59]

철로는 지상에 설치되는 경우가 많지만, 도시 지역이나 지형적인 제약이 있는 곳, 또는 고속 주행을 위한 노선에서는 지하 또는 고가에 철로를 설치한다. 특히 지하에 설치되는 노선은 지하철이라고 부른다.

철도차량은 열차 등에 사용되는 각종 차량을 말하며, 동력차, 객차, 화차, 특수차로 나뉜다. 동력원에 따라 마차철도의 마차, 인력궤도의 인력거, 증기기관차, 기관차·디젤 기관차, 전철·전기기관차 등으로 분류된다. 철도 차량은 여러 대를 연결하여 대량 수송이 가능하다는 장점이 있다. 서로 다른 궤간 구간에 진입하기 어려운 문제를 극복하기 위해 경계역에서 대차를 교환하는 방법이 사용되지만, 작업 시간 등의 문제가 있다.[6] 스페인의 「탈고」「Alvia」에서는 특수 설비를 이용하여 승객을 태운 채 궤간을 전환하는 방법이 실용화되고 있다. 일본에서는 프리 게이지 트레인의 실용화 시험이 진행되고 있다. 건축한계나 차량한계, 전기 방식(직류, 교류) 및 전압의 차이도 노선 진입의 장애 요인이 될 수 있다.

철도 운영은 철도 사업자가 담당하며, 민간 기업, 국가, 특수법인, 지방자치단체 등이 운영한다. 일본의 경우 일본국유철도의 분할 민영화와 帝都고속도교통영단(영단 지하철)의 특수회사화를 거쳤지만, 일본국유철도의 사업을 계승한 JR그룹 중 일부 회사(홋카이도 여객철도(JR홋카이도), 시코쿠 여객철도(JR시코쿠), 일본화물철도(JR화물))와 도쿄 지하철(도쿄 메트로)은 국가 또는 독립행정법인 철도건설·운송시설정비지원기구가 일부 또는 전체 주식을 보유하고 있어[9][10] 정부가 철도 사업 경영에 관여하고 있다. 그러나 다른 JR 4사(동일본여객철도(JR동일본), 서일본여객철도(JR서일본), 도카이여객철도(JR도카이), 규슈여객철도(JR규슈))는 민영화되었고, 도쿄 지하철(도쿄 메트로)도 정부 보유 주식의 일부를 매각하는 움직임이 있어, 장기적으로는 정부의 철도 경영 참여가 줄어드는 추세이다.

철도는 인프라 투자 비용이 크고 고정비 비율이 높아 손익분기점이 높기 때문에, 흑자를 위해서는 일정 수준 이상의 수송량과 이용객 수가 필요하다. 유럽과 미국에서는 철도를 공공재로 인식하는 경향이 있다. 일본에서는 1990년대부터 철도 이용객 수가 감소하고 있으며,[11] 이는 인구 구성, 자동차 중심 사회로의 전환 등과 관련이 있다. 지역 노선의 경우 이용객 수 감소가 더 심각하여 노선이나 역의 존폐 문제가 발생하기도 한다.

5. 1. 철도 시설

철도 시설은 철도를 운행하기 위해 필요한 각종 시설물들을 말한다.궤도는 두 개의 레일을 침목 위에 평행하게 설치한 것이며, 시스템에 따라 세 개 이상의 레일을 사용하는 경우도 있다. 레일과 침목은 자갈이나 콘크리트로 된 노반에 의해 지지된다. 특히, 노반에 자갈을 사용한 것을 바라스트 궤도라고 한다. 콘크리트의 경우, 노반과 침목의 기능이 일체화된 슬래브 궤도나 콘크리트 기초에 레일을 직결하고 침목을 생략한 형태도 존재한다.

두 레일 사이의 간격을 궤간(게이지)이라고 한다. 노선에 따라 다양한 궤간이 설정된다. 서로 다른 궤간의 노선이라도 삼선궤도와 같은 혼합 궤간이나, 차량 측면에서는 궤간가변차량, 롤러보기 등 특수한 수단을 사용하면 차량의 직통이 가능하지만, 일반적인 차량에서는 환승이나 화물의 환적이 필요하다. 궤간이 다른 이유로는, 다른 국가와의 차이라면 전시에 적국의 차량을 직통시키지 않기 위해서, 동일 국가 내의 차이라면 각 노선에 있어 지리적·경제적으로 최적인 궤간이 다르기 때문이거나, 설치자 간의 생각 차이 등이 있다.[4][5] 노선 간의 연결이 고려되는 상황에서는 궤간을 통일하는 것이 합리적이지만, 규격 경쟁이 발생하는 경우도 있다.[5]

철도역은 열차가 정차하여 사람들이 열차에 승하차하거나 화물을 싣고 내리는 장소이다. 기본적으로 선로와 플랫폼으로 구성되며, 중규모 이상이라면 역사와 다양한 관련 시설이 있다. 화물역이라면 더하여 화물터미널로 구성된다.

철도는 단순히 선로와 열차, 역으로만 구성된 것이 아니라, 변전소[7]와 지령소[8] 등을 갖춘 경우도 있다. 전차는 전력으로 운행되므로, 선로와 평행하게 전차선이 설치되고, 이에 따라 철도 변전소와 전원 관리 시설이 갖춰져 있다. 또한, 복잡해진 철도 네트워크에서는 과밀한 다이어나 돌발적인 사고에 대응하기 위해 한 곳에서 집중적으로 열차를 관리하는 경우도 있다.

5. 2. 철도 차량

철도차량은 열차 등에 사용되는 각종 차량을 말한다. 크게 동력차, 객차, 화차, 특수차로 나뉜다.철도의 차량을 동력원에 따라 분류하면, 말을 동력으로 사용하는 마차철도의 마차, 인력을 이용하는 인력궤도의 인력거, 증기기관을 동력으로 사용하는 증기기관차, 그 외의 내연기관을 동력으로 하는 기관차·디젤 기관차, 전기 모터를 동력으로 하는 전철·전기기관차가 있다. 철도 차량은 1량만으로도 사용할 수 있지만, 여러 대의 차량을 연결할 수 있으며, 그 장점을 활용하여 여객이나 화물을 한 편성(하나의 연결된 형태)으로 대량으로 수송할 수 있다는 장점을 가진다.

철도 차량은 서로 다른 궤간의 구간에 진입하는 것이 어렵다. 이를 극복하기 위한 대표적인 방법은 경계역에서 대차를 교환하는 것이다. 이 방법은 광궤의 구소련권과 이에 접하는 표준궤의 중국이나 동유럽을 직통하는 열차 등에서 채택되고 있다. 그러나 이 방법은 전철이나 기관차 등 모터가 있는 대차의 교환은 할 수 없고, 또한 작업 때문에 국경역에서 3시간 이상 기다려야 하는 등의 문제가 있다.[6] 스페인의 「탈고」「Alvia」에서는 특수한 설비를 이용하여 승객을 태운 채 자국의 1668 mm와 주변 타국의 1435 mm를 전환하는 방법이 실용화되고 있다. 또한, 일본에서는 승객을 태운 채 궤간 전환이 가능한 프리 게이지 트레인의 실용화 시험이 진행되고 있다.

그 외에도, 다른 노선의 철도 차량의 진입이 어려운 경우가 존재한다. 건축한계나 차량한계가 노선에 따라 다를 경우에도, 진입의 장애가 된다. 예를 들면 차량한계가 큰 신칸센과 차량한계가 작은 재래선을 개궤한 구간을 직통하는 미니 신칸센처럼, 재래선의 차량 크기로 만들 수밖에 없게 된다. 직류, 교류와 같은 전기 방식이 구간에 따라 다를 경우에는 직통하기 위해서는 제작 비용이 높은 양쪽 전기 방식에 대응하는 차량을 사용하거나, 기관차를 바꾸는 등의 필요가 생기지만, 전기 방식이 같더라도, 전압이 구간에 따라 다를 경우에는, 복전압 방식의 차량이 필요하게 된다.

5. 3. 철도 건설·운영·지원

철도 운영은 철도 사업자가 담당하며, 민간 기업, 국가, 특수법인, 지방자치단체 등이 운영한다. 일본의 경우 일본국유철도의 분할 민영화와 帝都고속도교통영단(영단 지하철)의 특수회사화를 거쳐 현재 "국영 철도 사업자"는 없다. 그러나 일본국유철도의 사업을 계승한 JR그룹 중 홋카이도 여객철도(JR홋카이도), 시코쿠 여객철도(JR시코쿠), 일본화물철도(JR화물)과 帝都고속도교통영단의 사업을 계승한 도쿄 지하철(도쿄 메트로)은 국가 또는 독립행정법인 철도건설·운송시설정비지원기구가 일부 또는 전체 주식을 보유하고 있다.[9][10] 따라서 일본 정부가 철도 사업 경영에 아예 관여하지 않는 것은 아니지만, 다른 JR 4사(동일본여객철도(JR동일본), 서일본여객철도(JR서일본), 도카이여객철도(JR도카이), 규슈여객철도(JR규슈))는 정부 보유 주식을 완전히 매각하여 민영화되었고, 도쿄 지하철(도쿄 메트로)도 정부 보유 주식의 일부를 매각하는 움직임이 있어, 장기적으로는 정부의 철도 경영 참여가 줄어드는 추세이다.철도는 선로, 역 등의 인프라 투자 비용이 크고 고정비 비율이 높아 손익분기점이 높다. 따라서 흑자를 위해서는 일정 수준 이상의 수송량과 이용객 수가 필요하다. 유럽과 미국에서는 "철도는 공공재이며, 한번 없어지면 다시 만들기 어렵기 때문에 적자는 기본이다"라는 인식이 있다. 또한 상당한 이익을 올리지 않으면 기존 노선의 고속화, 자동열차제어장치 설치, 역의 배리어프리화, 홈도어 설치, 파크 앤드 라이드용 주차장 설치 등 철도 서비스와 안전성 향상이 어렵다.

일본에서는 1990년대부터 철도 이용객 수가 감소하고 있다.[11] 이는 일본의 인구 구성과 관련이 깊다. 철도 이용객의 중심인 통학 이용객과 통근 이용객은 학생과 직장인 인구 감소로 인해 장기간 감소하는 구조이다. 그 외 감소 요인으로는 철도 사업자의 경영 노력 부족, 자동차 중심 사회로의 전환 등이 있다.

지역 노선의 경우 이용객 수 감소가 더 심각하며, 수지가 맞지 않을 경우 노선이나 역의 존폐 문제가 발생한다. 대책으로 적자 철도를 폐지하거나 제3섹터 철도로 전환하기도 한다.

6. 분류

철도는 기술적, 경제적, 법적 측면에서 다양하게 분류할 수 있다.

운송 범주에 따라 국제열차, 간선철도, 광역철도, 도시철도, 화물선으로 분류된다. 업무를 수행하는 지역에 따라서는 "전국 철도", "지역 철도", "지방 철도"로 나눌 수 있다.[2] 전국 철도는 전국 규모의 간선 철도로,[2] 주요 도시 간 장거리 수송을 담당하며 프랑스의 SNCF나 일본의 구 국철(旧国鉄) 등이 이에 해당한다. 지역 철도는 한 국가를 여러 블록으로 나눈 정도의 규모로, 지방 철도보다 광범위하게 상호 주요 도시를 잇는 직통 운전을 한다.[2] 일본의 JR 홋카이도, JR 동일본 등이 "지역 철도"에 분류된다. 지방 철도는 제한된 지역 내의 국지적인 단거리 수송이 주로 이루어지며, 대도시권의 지하철이나 교외 전철, 노면 전차 등이 있다.[2] 경영 형태로는 민영 철도와 공영 철도 등이 있다.[2]

속도에 따라서는 고속철도, 일반철도, 광역철도, 산업철도로 구분된다. 궤간에 따라서는 광궤, 표준궤, 협궤로 나뉜다.

궤도 방식에 따라서는 일반적인 두 줄 레일 방식의 쌍궤식 철도 외에도, 강삭철도, 치차식 철도, 모노레일, 고무차륜식, 자기부상식 철도 등으로 나뉜다. 치차식 철도는 등판용 톱니를 사용한다.

동력원에 따라서는 마차철도 등 동물의 힘을 사용하는 축력식 철도, 증기기관차를 사용하는 증기기관철도, 디젤기관차 등 내연기관을 사용하는 내연기관철도, 전기철도로 구분할 수 있다.

궤도가 놓인 곳에 따라서는 지표면에 주로 설치된 지평철도, 지하에 주로 설치된 지하철도, 도로나 인도 등 노면 위에 설치된 노면전차, 고가에 세워진 고가철도로 구분할 수 있다.

6. 1. 용도에 따른 분류

철도는 철도사업법 상 사용 목적에 따라 다음과 같이 분류한다.- 사업용 철도(공공 철도; Common Carrier Railroad): 일반 대중의 이용을 목적으로 한 철도.

- 전용 철도(Private Carrier Railraod): 다른 사람의 수요에 따른 영업을 목적으로 하지 아니하고 자신의 수요에 따라 특수목적을 수행하기 위하여 설치 또는 운영하는 철도. 전용선이라고도 한다.

6. 2. 운송 범주에 따른 분류

국제열차간선철도

광역철도

도시철도

화물선

업무를 수행하는 지역에 따라 "전국 철도", "지역 철도", "지방 철도"로 나누는 방법이 있다.[2]

- '''전국 철도'''는 전국 규모의 간선 철도[2]이다. 주요 도시 간 장거리 수송을 담당한다. 프랑스의 SNCF나 일본의 구 국철(旧国鉄)과 같은 것이다.

- '''지역 철도'''는 한 국가를 여러 블록으로 나눈 정도의 규모로, (다음에 설명하는) 지방 철도보다 광범위하게 상호 주요 도시를 잇는 직통 운전도 한다.[2] 일본의 JR 홋카이도, JR 동일본 등도 이 "지역 철도"에 분류된다.

- '''지방 철도'''는 제한된 지역 내의 국지적인 단거리 수송이 주로 이루어지며, 대도시권의 지하철이나 교외 전철, 노면 전차 등이 있다.[2] 경영 형태로는 민영 철도와 공영 철도 등이 있다.[2]

6. 3. 속도에 따른 분류

고속철도, 일반철도, 광역철도, 산업철도로 구분한다.6. 4. 궤간에 따른 분류

광궤, 표준궤, 협궤로 구분한다.6. 5. 궤도 방식에 따른 분류

철도는 궤도 방식에 따라 여러 종류로 나뉜다. 일반적인 2줄 레일식 철도인 쌍궤식 철도 외에도, 강삭철도, 치차식 철도, 모노레일, 고무차륜식, 자기부상식 철도 등이 있다. 치차식 철도는 등판용 톱니를 사용하는 철도이다.6. 6. 동력에 따른 분류

축력식 철도는 마차철도 등 동물의 힘을 사용하는 철도이다. 증기기관철도는 증기기관차를 사용하여 운행하는 철도이다. 내연기관철도는 디젤기관차 등 내연기관의 힘을 사용하여 운행하는 철도이다. 전기철도도 있다.6. 7. 궤도가 놓인 곳에 따른 분류

지평철도는 지표면에 주로 설치된 철도를 말한다. 지하철도는 지하에 주로 설치된 철도이다. 노면전차는 도로나 인도 등 노면 위에 설치된 철도이다. 고가철도는 고가에 세워진 철도이다.7. 기술적 분류

철도는 기술적으로 궤도와 차량의 구조, 궤도의 설치 방식, 궤간, 차량의 동력원 등을 기준으로 분류할 수 있다.[2]

; 궤도·차량의 구조에 따른 분류

: '''보통철도'''와 '''특수철도'''로 분류할 수 있다.

: 보통철도는 두 개의 레일 위를 자주하는 차량을 운행하는 일반적인 철도이다.[2] 반대로 특수철도는 보통철도와 다른 것을 총칭하는 것으로, 예를 들어 보통철도에 특별한 장비를 추가한 톱니바퀴식 철도(랙레일식 철도(아프트식, 슈트룹식 등)와 완전히 다른 구조의 단궤식 철도(모노레일), 안내궤조식 철도(신교통시스템 포함), 강삭철도(케이블카) 등이 있으며,[2] 더 나아가 "특수철도"에는 (점차 "철도"인지 애매해지는 영역이 되지만) 삭도(로프웨이), 무궤도 전차(트롤리버스), 자기부상식 철도(리니어 모터카, 마그레브 열차 등)도 포함된다.

; 궤도 설치 방식에 따른 분류

: 대략적으로 지표에 설치하는 철도, 고가철도, 지하철도(지하철)의 3종류로 나눌 수 있다. 지표에 설치하는 철도에는 전용 부지에 설치하는 일반 철도와 도로 위에 설치하는 노면전차가 있다. 고가철도는 교통량이 많은 도로나 다른 철도와의 평면 교차를 피하기 위해 고가 구조물 위에 레일을 설치하는 것이다. 지하철도는 도시의 지하 터널 내에 설치한다.

; 궤간(게이지)에 따른 분류

: 대략적으로 표준궤, 광궤, 협궤의 3종류로 나눌 수 있다. 표준궤 철도는 유럽, 미국 등 세계의 70~75%가 채택하고 있으며, 일본의 신칸센과 일부 사철도 채택하고 있는 '''1435밀리미터''' 게이지이다.[2] 광궤 철도는 표준궤간보다 넓은 게이지로, 스페인과 인도의 '''1672밀리미터''' 게이지, 구 소련 지역의 '''1525밀리미터''' 게이지가 있다.[2] 협궤 철도에는 뉴질랜드, 남아프리카 공화국, 일본의 구 국철 재래선과 많은 사철의 '''1067밀리미터''' 게이지, 그리고 태국, 미얀마, 스위스 사철 등의 '''1000밀리미터''' 게이지 등이 있다.[2] 일본의 신칸센은 "표준궤"이고, 재래선은 "협궤"이다.[2]

; 차량의 동력원에 따른 분류

: 마차철도 등 동물의 힘을 사용하는 축력식 철도, 증기기관차를 사용하여 운행하는 증기기관철도, 디젤기관차 등 내연기관의 힘을 사용하여 운행하는 내연기관철도, 전기철도 등으로 구분한다.

7. 1. 궤도 및 차량 구조에 따른 분류

철도는 크게 보통철도와 특수철도로 구분할 수 있다. 보통철도는 일반적인 2줄 레일식 철도인 쌍궤식 철도를 의미한다. 특수철도에는 강삭철도, 치차식 철도와 같이 특수한 구조를 가진 철도가 포함된다. 치차식 철도는 등판용 톱니를 사용한다.특수철도에는 모노레일, 고무차륜식, 자기부상식 철도 등도 포함된다.

7. 2. 궤도 설치 방식에 따른 분류

궤도 설치 방식에 따라 철도는 다음과 같이 분류할 수 있다.7. 3. 궤간에 따른 분류

궤간은 레일 사이의 간격을 말하며, 이 궤간의 넓이에 따라 철도를 분류할 수 있다. 궤간은 표준궤, 광궤, 협궤로 구분된다.7. 4. 차량의 동력원에 따른 분류

마차철도 등 동물의 힘을 사용하는 축력식 철도, 증기기관차를 사용하여 운행하는 증기기관철도, 디젤기관차 등 내연기관의 힘을 사용하여 운행하는 내연기관철도, 전기철도 등으로 구분한다.8. 경제적 분류

철도는 업무를 수행하는 지역에 따라 "전국 철도", "지역 철도", "지방 철도"로 나눌 수 있다.[2]

- '''전국 철도'''는 전국 규모의 간선 철도로,[2] 주요 도시 간 장거리 수송을 담당한다. 프랑스의 SNCF나 일본의 구 국철이 이에 해당한다.

- '''지역 철도'''는 한 국가를 여러 블록으로 나눈 정도의 규모로, 지방 철도보다 광범위하게 상호 주요 도시를 잇는 직통 운전을 한다.[2] 일본의 JR 홋카이도, JR 동일본 등도 이 "지역 철도"에 분류된다.

- '''지방 철도'''는 제한된 지역 내의 국지적인 단거리 수송이 주로 이루어지며, 대도시권의 지하철, 교외 전철, 노면 전차 등이 있다.[2] 경영 형태로는 민영 철도와 공영 철도 등이 있다.[2]

8. 1. 경영 형태에 따른 분류

경영 형태에 따른 분류가 있다. 예를 들어 사기업에 의한 경영이나, 국가에 의한 소유「국유」, 국가에 의한 경영「국영」 등이 있다.세계의 철도는 초기 단계에서는 (규모가 아직 제한적이었기에) 주식회사 형태가 많았지만, 점차 전국적인 철도망 형성과 함께 국유·국영 형태를 취하는 것이 많아졌다.[2] 이후 많은 철도가 분할되거나, 일부를 분리 독립시키거나, 민영화하는 등 다양한 길을 걷게 되었다.

유럽을 살펴보면, 영국의 철도는 1947년 법률에 의해 국유화되었고, 이후 1963년부터 공기업으로 운영되었지만, 1994년에 분할·민영화되었다. 프랑스의 철도는 1937년 「공사 혼합 주식회사」 설립 이후 국유화의 길을 걷기 시작하여, 1983년부터는 전액 정부 출자 사업체로 운영되었지만, 1997년 1월 프랑스국철 (SNCF)은 철도 선로의 건설과 유지 관리를 담당하는 프랑스철도선로사업공사 (RFF)를 분리 독립시키고, 프랑스국철 (SNCF) 자체는 철도 수송에 전념하는 사업체가 되었다. 독일의 철도는 1920년 독일국유철도 설립으로 국유화되었지만, 제2차 세계 대전 후 1951년 동서독 분단으로 서독은 「독일연방철도」, 동독은 「동독국철」로서 국유·국영 사업체가 되었다. 1990년 독일 통일 이후, 1994년 동서 양국 철도가 「연방철도자산기구」로 통합된 후, 업무별로 세 개의 조직으로 분할되었다.

미국의 철도는 제1차 세계 대전 중 한때 국가 관리하에 있었지만, 기본적으로 민간 운영이었다. 그러나 자동차와 항공기에 비해 철도에 의한 여객·화물 수송 수요는 늘지 않아, 1971년 도시 간 여객 수송을 담당하는 국가 관리·운영 철도인 앰트랙 (Amtrak) (정식 명칭: 전미철도여객수송공사(National Railroad Passenger Corporation). 약칭인 "Americantrack"의 약자를 Amtrak으로 사용)이, 1976년에는 연방 정부의 원조·감독 하에 경영되는 주식회사 형태의 화물 수송 철도 콘레일 (Conrail) (통합철도회사 Consolidated Rail Corporation의 약칭)이 설립되었다.[2] 이후 미국에서는 1980년대-1990년대에 규제 완화 정책이 추진됨과 함께 철도 회사의 통폐합이 진행되어, 콘레일도 「노퍽 서던 철도」와 「CSX 철도」에 분할·매수되는 형태로 1999년에 사라졌다.

일본의 철도는 1906년 (메이지 39년)에 (특정 지역 한정의 지방 철도를 제외하고) 국유화되었고, 제2차 세계 대전 후 1949년 (쇼와 24년)에 공사(공기업) 「일본국유철도」로 새롭게 출범했지만, 모터리제이션의 발전에 따른 철도 기피와 정치 개입으로 인해 발생한 거액 부채 해소와 노동 조합 해체에 의한 노사 관계 개선을 목적으로 1987년 (쇼와 62년) 4월 분할 민영화가 이루어져 「국철」은 「JR」이 되고, 6개의 여객 철도 회사(JR 홋카이도, JR 동일본, JR 도카이, JR 서일본, JR 시코쿠, JR 규슈)와 1개의 화물 철도 회사(JR 화물) 총 7개 회사로 재출발했다. 일본의 철도 체계는 주식회사 형태를 취하는 사철(민철)의 역할이 세계적으로 보아 비교적 크다는 것이 특징이다.[2] 특히 여객에 관해서는 큰 비율을 차지하고[2], 1984년 (쇼와 59년) 시점의 연간 수송량은 국철 68억 명, 사철 118억 명으로 사철이 국철을 상회했다.[2] (이후 국철도 JR이 되어 모두 국유가 아니게 되었지만, 1997년 (헤이세이 9년)의 연간 수송량은 JR 여객 회사 88억 5919만 명, 사철 133억 8582만 명으로, 역시 여객에서는 사철의 역할이 크다.[2]) 또한 화물에 관해서는 그다지 크지 않아, 1997년의 화물 수송량이 JR 화물이 4729만 톤, 사철 2194만 톤이었다.[2]

8. 2. 업무 지역 범위에 따른 분류

업무를 수행하는 지역에 따라 "전국 철도", "지역 철도", "지방 철도"로 나누는 방법이 있다.[2]- '''전국 철도'''는 전국 규모의 간선 철도[2]이다. 주요 도시 간 장거리 수송을 담당한다. 프랑스의 SNCF나 일본의 구 국철(旧国鉄)과 같은 것이다.

- '''지역 철도'''는 한 국가를 여러 블록으로 나눈 정도의 규모로, (다음에 설명하는) 지방 철도보다 광범위하게 상호 주요 도시를 잇는 직통 운전도 한다.[2] 일본의 JR 홋카이도, JR 동일본 등도 이 "지역 철도"에 분류된다.

- '''지방 철도'''는 제한된 지역 내의 국지적인 단거리 수송이 주로 이루어지며, 대도시권의 지하철, 교외 전철, 노면 전차 등이 있다.[2] 경영 형태로는 민영 철도와 공영 철도 등이 있다.[2]

9. 역사적 발전

16세기경 독일 하르츠 광산에서 판 위에 레일 모양의 목재를 설치하고 그 위에 석탄 운반 차량을 통과시킨 것이 궤도에 관한 시작이라고 한다.[2] 목재 레일은 심하게 마모되어 철제로 바뀌었고, 이것이 "철도"가 되었다.[2] 초기 철제 레일은 L자형이었고, 바깥쪽 바닥면 위를 바퀴가 굴러가도록 설치되었다.[2] 이후 바퀴 외주 안쪽에 턱 모양의 윤곽(플랜지)을 붙여 레일 머리 부분 안쪽을 달리는 현재와 같은 방식이 되었다.[2] 이 단계에서 차량의 동력원은 인력이나 말의 힘(마력)이었다.[2]

18세기 후반 와트가 개량한 증기 기관을 더욱 개량하여 이용하는 방법이 연구되었고, 1804년 영국의 리처드 트레비식(1771~1833)이 처음으로 레일 위를 달리는 증기 기관차를 제작하여 석탄 운반차를 끌게 하는 데 성공했다.[2] 18세기말 제임스 와트는 기존의 증기 기관을 효율적으로 개선하여 철도에도 증기 기관을 활용하는 방안이 시도되었다.[48] 처음에는 특정구간에서 권앙기를 통해 화물열차를 와이어로 끌어당기는 식의 고정식 증기 기관을 사용한 강삭철도(케이블카) 형태로 이용되었다. 일반 도로용 증기 자동차를 만들고자 하는 시도는 프랑스 군사 기술자인 니콜라 퀴뇨(1725~1804)에 의해 처음으로 시도되었으나,[49] 실패하였다. 다른 발명가들의 많은 시도가 있었으나 모두 실패하던 중, 리처드 트레비식이 고압 증기기관을 개발하여 기관차를 만들었다.[50] 시범운행에서 성공했으나 초기 레일(철로)이 무거운 기관차를 버티지 못하는 문제점이 있었다.[52][51] 1814년, 조지 스티븐슨이 상용 가능성이 있는 증기 기관차를 만드는 데 성공하였고,[52] 그는 훗날 '철도의 아버지'로 불리게 되었다. 그리고 1825년 영국 더럼주에 스톡턴&더링턴 철도가 개업하여, 철도 회사가 미리 작성한 운행 스케줄에 따라 열차가 운행되는, 현대 철도와 거의 같은 형태가 채택되었다.

철도의 보급에 따라 동력차, 철도 차량, 궤도 시설물, 운영체계가 함께 발전하여 속도와 수송량이 크게 증강되었다. 20세기에 이르러 내연 기관 및 전기 철도의 보급, 토목 기술의 발달(터널, 교량 등), 전기·전자·통신 기술의 발달에 따른 열차 제어의 고도화 등에 따라 도시 내 교통에서 국제 교통에 이르기까지 육상교통의 왕자로서 군림하였다. 그러나, 이후 도로 교통의 발전에 따라 2차대전 이후에는 쇠퇴 기미를 보이게 된다. 도로 교통에 의해 단거리 및 중거리 화물에서 철도의 비중이 감소되었고, 항공의 발달로 장거리 여행편이 대거 철도로부터 분리되었다. 그러나, 도로 교통의 팽창으로 도로 교통의 경쟁력이 취약해졌고, 최근에는 환경 문제와 에너지 과소비 문제로 철도 교통의 가치가 재평가 받고 있다.

9. 1. 초기 철도의 발전

최초의 철도는 16세기에 독일에서 개발되었으며, 마차를 사용한 광차 이동 시스템이었다. 나무 레일 위에서 작동했으며, 1550년대에는 이러한 레일이 유럽 전역으로 확산되었다. 1760년대부터는 주철판을 씌운 목재 레일이 등장했고, 이후 연철 레일이 사용되었다.9. 2. 증기기관차의 도입

18세기말 제임스 와트가 기존의 증기 기관의 효율을 개선하여 광범위한 분야에 동력장치로 사용할 수 있도록 개량하는데 성공했다.[48] 이로 인해 철도에도 증기 기관을 활용하는 방안이 시도되었다. 처음에는 특정구간에서 권앙기를 통해 화물열차를 와이어로 끌어당기는 식의 이른바 고정식 증기 기관을 사용한 강삭철도(케이블카) 형태로 이용되었다. 증기 기관을 이용하여 일반 도로용 자동차를 만들고자하는 시도는 프랑스 군사 기술자인 니콜라 퀴뇨(1725~1804)에 의해 처음으로 시도되었다.[49] 대포를 끄는 자동차를 만들었는데 시험주행에서 시속 4km로 운행했지만 벽에 부딪히며 뒤집어짐으로 실패하고 말았다.다른 발명가들의 많은 시도가 있었으나 모두 실패하던중 1804년, 영국인 리처드 트레비식이 고압 증기기관을 개발하여 기관차를 만들었다.[50] 시범운행에서 시속 8km로 9톤을 실은 화물차를 끄는데 성공했으나 주철로 만든 초기 레일(철로)이 5톤이나 나가는 무거운 기관차를 버티지 못하는 문제점이 있었고 투자를 유치하지 못하며 추가 기술개발과 상업화를 중도에 포기하고 말았다.[52][51] 1814년, 조지 스티븐슨이 상용 가능성이 있는 증기 기관차를 만드는데 성공하였고[52] 그는 훗날 지속적으로 영국 철도산업 발전에 기여하며 '철도의 아버지'로 불리게 되었다.

9. 3. 현대 철도의 발전

철도의 보급에 따라 동력차의 성능이 개선되고, 이에 따라 철도 차량과 궤도 시설물도 병행하여 발전하였고, 운영체계 역시 발전하였다. 이러한 기술의 발전을 거치면서 그 속도와 수송량은 크게 증강되었다. 20세기에 이르러서는 내연 기관 및 전기 철도의 보급, 토목 기술의 발달(터널, 교량 등), 전기·전자·통신 기술의 발달에 따른 열차 제어의 고도화 등에 따라 도시 내 교통에서 국제 교통에 이르기까지 육상교통의 왕자로서 군림하였다.그러나, 이후 도로 교통의 발전에 따라 철도는 취약한 문전 연결성 등으로 인해 2차대전 이후에는 쇠퇴 기미를 보이게 된다. 도로 교통에 의해 단거리 및 중거리 화물에서 철도의 비중이 감소되었고, 또한 항공의 발달로 장거리 여행편이 대거 철도로부터 분리되었다. 그러나, 역설적으로 도로 교통이 크게 팽창하면서 도로 교통의 경쟁력이 취약해졌고, 또한 최근에 이르러서는 환경 문제와 에너지 과소비 문제가 불거짐에 따라 철도 교통의 가치가 재평가 받고 있다.

10. 구조

철도는 크게 철도 시설물, 철도 차량, 그리고 철도 건설·운영·지원체계로 구성된다.[59] 철로는 지상에 설치되는 경우가 많지만, 도시 지역이나 지형적인 제약이 있는 곳, 또는 고속 주행을 위한 노선에서는 지하 또는 고가에 철로를 설치한다. 특히 지하에 설치되는 노선은 지하철이라고 부른다.

철도차량은 열차 등에 사용되는 각종 차량을 말하며, 동력차, 객차, 화차, 특수차 등으로 나뉜다. 철도 차량을 동력원에 따라 분류하면, 말을 동력으로 사용하는 마차철도의 마차, 인력을 이용하는 인력궤도의 인력거, 증기기관을 동력으로 사용하는 증기기관차, 그 외의 내연기관을 동력으로 하는 기관차·디젤 기관차, 전기 모터를 동력으로 하는 전철·전기기관차가 있다. 철도 차량은 1량만으로도 사용할 수 있지만, 여러 대의 차량을 연결할 수 있으며, 그 장점을 활용하여 여객이나 화물을 한 편성(하나의 연결된 형태)으로 대량으로 수송할 수 있다. 서로 다른 궤간의 구간에 진입하기 위해 경계역에서 대차를 교환하는 방법이 있지만, 여러 문제가 있다.[6] 스페인의 「탈고」「Alvia」에서는 특수한 설비를 이용하여 궤간을 전환하는 방법이 실용화되고 있다. 일본에서는 프리 게이지 트레인의 실용화 시험이 진행되고 있다. 건축한계나 차량한계, 전기 방식 (직류, 교류) 및 전압이 구간에 따라 다를 경우에도 차량 진입에 어려움이 발생한다.

철도역은 열차가 정차하여 사람들이 열차에 승하차하거나 화물을 싣고 내리는 장소로, 선로와 플랫폼으로 구성되며, 중규모 이상이라면 역사와 다양한 관련 시설, 화물역의 경우 화물터미널 등이 있다.

철도와 도로가 평면으로 교차하는 곳에는 건널목이 설치된다. 일본에서는 건널목 통행에 철도 우선권이 있어서 도로 교통을 차단하며, 열차 운행 횟수가 많으면 '개폐되지 않는 건널목'이 생기기도 한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 연속 입체 교차 사업이 진행되고 있다.

철도 시설은 철도를 운행하기 위하여 필요한 궤도, 철도역, 차량기지등 유지보수설비, 신호 및 열차제어 설비, 전차선, 변전소 등 전기철도 설비등 각종 시설물들을 말한다. 전차는 전력으로 운행되므로, 선로와 평행하게 전차선이 설치되고, 이에 따라 철도 변전소[7]와 전원 관리 시설이 갖춰져 있다. 또한, 복잡해진 철도 네트워크에서는 과밀한 다이어나 돌발적인 사고에 대응하기 위해 한 곳에서 집중적으로 열차를 관리하는 지령소[8] 등을 갖춘 경우도 있다.

10. 1. 궤도

궤도는 두 개의 레일을 침목 위에 평행하게 설치한 것이며, 시스템에 따라 세 개 이상의 레일을 사용하는 경우도 있다. 레일과 침목은 바라스트라고 불리는 자갈이나 콘크리트로 된 노반에 의해 지지된다. 특히, 노반에 자갈을 사용한 것을 바라스트 궤도라고 한다. 콘크리트의 경우, 노반과 침목의 기능이 일체화된 슬래브 궤도나 콘크리트 기초에 레일을 직결하고 침목을 생략한 형태도 존재한다.두 레일 사이의 간격을 궤간(게이지)이라고 한다. 노선에 따라 다양한 궤간이 설정된다. 서로 다른 궤간의 노선이라도 삼선궤도와 같은 혼합 궤간이나, 차량 측면에서는 궤간가변차량, 롤러보기 등 특수한 수단을 사용하면 차량의 직통이 가능하지만, 일반적인 차량에서는 환승이나 화물의 환적이 필요하다. 궤간이 다른 이유로는, 다른 국가와의 차이라면 전시에 적국의 차량을 직통시키지 않기 위해서, 동일 국가 내의 차이라면 각 노선에 있어 지리적·경제적으로 최적인 궤간이 다르기 때문이거나, 설치자 간의 생각 차이 등이 있다.[4][5] 대한민국의 경우, 일제 강점기의 영향으로 표준궤가 널리 보급되었지만, 광복 이후에도 이러한 상황은 지속되었다. 노선 간의 연결이 고려되는 상황에서는 궤간을 통일하는 것이 합리적이지만, 규격 경쟁이 발생하는 경우도 있다.[5]

10. 2. 차량

철도차량은 열차 등에 사용되는 각종 차량을 말한다.철도의 차량을 동력원에 따라 분류하면, 말을 동력으로 사용하는 마차철도의 마차, 인력을 이용하는 인력궤도의 인력거, 증기기관을 동력으로 사용하는 증기기관차, 그 외의 내연기관을 동력으로 하는 기관차·디젤 기관차, 전기 모터를 동력으로 하는 전철·전기기관차가 있다. 철도 차량은 1량만으로도 사용할 수 있지만, 여러 대의 차량을 연결할 수 있으며, 그 장점을 활용하여 여객이나 화물을 한 편성(하나의 연결된 형태)으로 대량으로 수송할 수 있다.

철도 차량은 서로 다른 궤간의 구간에 진입하는 것이 어렵다. 궤간을 전환하는 방법으로는, 우선 경계역에서 대차를 교환하는 방법이 있다. 이 방법은 광궤의 구소련권과 이에 접하는 표준궤의 중국이나 동유럽을 직통하는 열차 등에서 채택되고 있다. 그러나 이 방법은 전철이나 기관차 등 모터가 있는 대차의 교환은 할 수 없고, 또한 작업 때문에 국경역에서 3시간 이상 기다려야 하는 등의 문제가 있다.[6] 또한, 스페인의 「탈고」「Alvia」에서는 특수한 설비를 이용하여 승객을 태운 채 자국의 1668 mm와 주변 타국의 1435 mm를 전환하는 방법이 실용화되고 있다. 또한, 일본에서는 승객을 태운 채 궤간 전환이 가능한 프리 게이지 트레인의 실용화 시험이 진행되고 있다.

그 외에도, 다른 노선의 철도 차량의 진입이 어려운 경우가 존재한다. 건축한계나 차량한계가 노선에 따라 다를 경우에도, 진입의 장애가 된다. 예를 들면 차량한계가 큰 신칸센과 차량한계가 작은 재래선을 개궤한 구간을 직통하는 미니 신칸센처럼, 재래선의 차량 크기로 만들 수밖에 없게 된다. 직류, 교류와 같은 전기 방식이 구간에 따라 다를 경우에는 직통하기 위해서는 제작 비용이 높은 양쪽 전기 방식에 대응하는 차량을 사용하거나, 기관차를 바꾸는 등의 필요가 생기지만, 전기 방식이 같더라도, 전압이 구간에 따라 다를 경우에는, 복전압 방식의 차량이 필요하게 된다.

10. 3. 역

철도역은 열차가 정차하여 사람들이 열차에 승하차하거나 화물을 싣고 내리는 장소이다. 기본적으로 선로와 플랫폼으로 구성되며, 중규모 이상이라면 역사와 다양한 관련 시설이 있다. 화물역이라면 더하여 화물터미널로 구성된다. 다양한 분류법이 있다.10. 4. 건널목

철도와 도로가 평면으로 교차하는 곳에는 건널목이 설치된다.일본에서는 건널목 통행에 철도 우선권이 있어서 도로 교통을 차단한다. 열차 운행 횟수가 많으면 차단 시간이 길어져 교통 체증의 원인이 된다. 심하면 '개폐되지 않는 건널목'이 생기기도 한다. 이러한 건널목 문제를 해결하기 위해 연속 입체 교차 사업이 진행되고 있다.

10. 5. 주변 설비

철도 시설은 철도를 운행하기 위하여 필요한 각종 시설물들을 말한다.철도는 단순히 선로와 열차, 역으로만 구성된 것이 아니라, 변전소[7]와 지령소[8] 등을 갖춘 경우도 있다. 전차는 전력으로 운행되므로, 선로와 평행하게 전차선이 설치되고, 이에 따라 철도 변전소와 전원 관리 시설이 갖춰져 있다. 또한, 복잡해진 철도 네트워크에서는 과밀한 다이어나 돌발적인 사고에 대응하기 위해 한 곳에서 집중적으로 열차를 관리하는 경우도 있다.

11. 운영

철도 운영을 담당하는 철도 사업자는 민간 기업, 국가, 특수법인, 지방자치단체가 운영하는 경우가 있다. 일본의 경우 일본국유철도의 분할 민영화와 帝都고속도교통영단(영단 지하철)의 특수회사화에 따라 "국영 철도 사업자"는 현재 존재하지 않는다. 그러나 일본국유철도의 사업을 계승한 JR그룹 중 홋카이도 여객철도(JR홋카이도), 시코쿠 여객철도(JR시코쿠), 일본화물철도(JR화물)과 도쿄 지하철(도쿄 메트로)은 국가 또는 독립행정법인 철도건설·운송시설정비지원기구가 주식의 일부 또는 전부를 보유하고 있다.[9][10]

철도는 선로·역 등의 인프라 투자 비용이 크고 고정비 비율이 커서 손익분기점이 높기 때문에, 일정 수준 이상의 수송량과 이용객 수가 필요하다. 유럽과 미국에서는 "철도는 공공재이며, 한번 없어지면 다시 만들기 어렵기 때문에 적자는 기본이다"라는 인식이 있다. 상당한 이익을 올리지 않으면 기존 노선의 고속화, 자동열차제어장치 설치, 역의 배리어프리화와 홈도어 설치, 파크 앤드 라이드용 주차장 설치 등 철도 서비스와 안전성 향상이 어렵다.

철도 운영은 여객 영업과 화물 영업으로 나눌 수 있다. 여객 영업은 공공 서비스적인 성격이 강하여 낮은 운임을 유지하는 경우가 많아 만성적인 적자에 시달린다. 특히, 대한민국의 경우 KTX를 제외한 대부분의 여객 열차가 적자를 기록하고 있다. 반면, 화물 영업은 상대적으로 수익성이 높지만, 도로 교통과의 경쟁 심화로 어려움을 겪고 있다. 대한민국을 포함한 대부분의 국가에서는 정부가 철도 건설 및 운영에 직간접적으로 관여하고, 보조금을 지급하여 철도 산업을 지원한다.[11] 철도 산업의 만성적인 적자 문제를 해결하고, 철도가 지속 가능한 교통 수단으로 기능하기 위해서는 정부의 적극적인 정책 지원과 재정 투자가 필수적이다.

철도에 승차하려면 승차권이나 승차 카드가 필요하다. 운임을 지불하면 이러한 승차권을 얻을 수 있지만, 차내에서 정산하는 시스템을 채택하고 있는 철도도 있다.

11. 1. 철도 사업자

철도 사업자는 철도를 운영하는 주체를 말한다. 일반적으로 철도 사업자는 철도 시설을 소유하고, 여객 및 화물 운송 서비스를 제공한다.철도 사업의 형태는 다양하다. 국가가 직접 철도를 소유하고 운영하는 경우(국유철도)도 있고, 민간 기업이 철도를 소유하거나 운영하는 경우(사철)도 있다. 대한민국에서는 국가철도공단이 철도 시설을 소유하고, 한국철도공사를 비롯한 여러 사업자가 철도 운영에 참여하고 있다.

철도 사업자는 여객 영업과 화물 영업을 통해 수익을 창출한다. 여객 영업은 사람을 운송하는 것이고, 화물 영업은 물건을 운송하는 것이다. 최근에는 철도와 다른 교통 수단을 연계하는 복합 운송 서비스도 증가하고 있다.

11. 2. 철도 재정

철도는 막대한 초기 투자 비용과 낮은 투자 수익률 때문에 민간 자본만으로는 운영이 어려운 경우가 많다. 이러한 이유로, 대한민국을 포함한 대부분의 국가에서는 정부가 철도 건설 및 운영에 직간접적으로 관여하고, 보조금을 지급하여 철도 산업을 지원한다.철도 운영은 여객 영업과 화물 영업으로 나눌 수 있는데, 각 부문은 서로 다른 재정적 특성을 보인다. 여객 영업은 공공 서비스적인 성격이 강하여 낮은 운임을 유지하는 경우가 많아 만성적인 적자에 시달린다. 특히, 대한민국의 경우 KTX를 제외한 대부분의 여객 열차가 적자를 기록하고 있다. 반면, 화물 영업은 상대적으로 수익성이 높지만, 도로 교통과의 경쟁 심화로 어려움을 겪고 있다.

이러한 철도 산업의 만성적인 적자 문제를 해결하고, 철도가 지속 가능한 교통 수단으로 기능하기 위해서는 정부의 적극적인 정책 지원과 재정 투자가 필수적이다. 특히, 철도 건설 부채 상환, 노후 시설 개량, 친환경 철도 기술 개발 등에 대한 투자가 필요하며, 이를 통해 철도의 공공성과 효율성을 동시에 높여야 한다.

11. 3. 승차 방식

철도에 승차하려면 승차권이나 승차 카드가 필요하다. 운임을 지불하면 이러한 승차권을 얻을 수 있지만, 차내에서 정산하는 시스템을 채택하고 있는 철도도 있다.12. 기술

철도 차량이나 철도 시설에 관한 학문으로 철도 공학이 있다.

선로와 도로를 모두 달릴 수 있는 듀얼 모드 비클(DMV)이 개발되어 실용화되고 있다. 특히, DMV는 일제 강점기의 잔재를 청산하고 한국의 기술력을 보여주는 대표적인 사례로 평가받고 있다.

12. 1. 철도 공학

철도 공학은 철도 차량, 시설의 설계, 건설, 운영, 유지보수 등에 관련된 학문 분야이다. 철도 공학은 여러 하위 분야로 나뉘는데, 차량, 궤도, 신호, 통신, 전력 등이 있다. 이러한 각 분야는 철도 시스템의 안전하고 효율적인 운영을 위해 필수적이다.- 차량 분야: 철도 차량의 설계, 제작, 유지보수를 다룬다. 동력차, 객차, 화차 등 다양한 종류의 철도 차량에 대한 연구가 이루어진다.

- 궤도 분야: 선로, 노반, 터널, 교량 등 궤도 구조물의 설계, 건설, 유지보수를 다룬다. 궤도는 열차 하중을 지지하고 안전한 운행을 가능하게 하는 핵심 시설이다.

- 신호 분야: 열차의 안전 운행을 위한 신호 시스템의 설계, 설치, 유지보수를 다룬다. 자동 열차 제어 장치(ATC) 등 첨단 기술이 활용된다.

- 통신 분야: 열차와 관제 센터 간의 통신 시스템, 철도 통신망 등을 다룬다.

- 전력 분야: 철도 차량에 전력을 공급하는 전철 시스템, 변전소, 송배전 설비 등을 다룬다.

철도 공학은 기계 공학, 토목 공학, 전기 공학, 전자 공학 등 다양한 공학 분야의 지식을 융합하여 발전하고 있다. 최근에는 4차 산업혁명 기술을 접목하여 더욱 안전하고 효율적인 철도 시스템을 구축하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.

12. 2. 새로운 기술

선로와 도로를 모두 달릴 수 있는 듀얼 모드 비클(DMV)이 개발되어 실용화되고 있다. 특히, DMV는 일제 강점기의 잔재를 청산하고 한국의 기술력을 보여주는 대표적인 사례로 평가받고 있다.

13. 특징 (상세)

철도는 레일 위에서만 운행할 수 있다는 한계가 있지만, 다른 육상 운송 수단에 비해 자연환경에 대한 부담이 비교적 적고, 대량 수송에 적합하며, 정시성과 안전성이 뛰어나다는 특징을 가지고 있다.

철도는 전용 궤도를 가지고 있기 때문에 정시성이 뛰어나다.[16] 노면전차처럼 도로 위를 주행하는 겸용궤도를 제외하면, 기본적으로 전용 주행로를 사용하므로 정시 운행을 확보하기 쉽다. 정해진 시간대로 열차를 운행하는 것은 철도 사업의 출발점이다. 특히, 자동차나 비행기 등의 대체 수송 기관이 발달한 선진국 지역에서는, 지연이 심한 철도에서는 이용자가 떠나가 버린다. 1999년 JR 동일본의 수치에 따르면, 신칸센의 95%와 재래선의 87%가 정각(지연 1분 미만)에 발착하고 있다.[17] 하지만, 전용 주행로만 주행할 수 있다는 것은 고장이나 재해 등으로 사고가 발생하면, 사고 현장을 회피하거나 추월할 수 없어 복구·운전 재개까지 장시간에 걸쳐 불통이 되는 경우가 있다는 약점이 되기도 한다. 태풍, 지진 등 자연재해로 불통이 되면, 그 영향이 광범위하게 미치는 등 취약한 면도 있다. 자동차가 사고 차선이나 현장을 쉽게 회피·우회할 수 있거나, 중간 경로의 날씨가 나빠도 출발지·목적지의 날씨에 문제가 없다면 임의의 경로로 항행이 가능한 비행기·선박과는 대조적이다. 또한, 건널목 사고나 인명 사고, 강풍 등의 영향으로 장시간 운행이 정지하는 경우도 많다.

철도는 안전성이 높은 교통 수단이라고 할 수 있다.[18] 철도 사고 발생 확률은 다른 교통 기관보다 낮다. 어떤 통계에 따르면, 철도 사고로 인한 이용객 사망률은 자동차의 545분의 1, 항공기의 104분의 1이라고 한다.[19] 철도가 자동차보다 안전한 이유는 전용 궤도를 주행하기 때문에, 자동차와 달리 핸들 조작이 필요 없고, 운전사가 신호를 놓쳐도 자동으로 열차를 정지시키는 시스템(운전 보안 장치나 운행 제어 시스템)이 갖춰져 있기 때문이다.[20][21] 철도 사고의 대부분은 도로 교통과 평면 교차하는 철길 건널목이나, 이용객과 철도의 접점인 역의 승강장, 급커브, 단선, 지상의 선로에서 발생하고 있다. 이러한 사고에 대해, 철길 건널목에서는 입체 교차화, 역의 승강장에서는 스크린도어 설치, 커브에서는 캔트 설치 및 캔트량의 상한을 넘지 않는 범위 내에서의 개선이나 탈선 방지 장치 설치, 철도 노선 전반에서는 자동 열차 제어 장치 장비 등의 예방 조치가 취해진다. 철도는, 비행기·선박과 마찬가지로, 한꺼번에 많은 사람을 수송할 수 있기 때문에, 일단 사고가 나면 대참사가 될 수 있다. 단, 철도에서의 사망 사고의 대부분은 역 구내나 철길 건널목에서 일어나는 접촉·충돌 사고이며, 대량 사망 사고는 매우 적다.

철도는 시설을 독점적으로 사용하며, 방대한 자본이 소요되는 문제를 안고 있다. 단위 수송비용은 낮지만, 철도 교통 유지에 필요한 충분한 교통량이 확보되지 않으면 투자 및 운영의 경직성이 커져 경영이 성립되지 못하는 경우가 많다. 이 때문에 대다수 철도는 경영상의 적자를 겪고 있으며, 보조금이나 정책적 지원에 의존하는 경향이 있다. 또한, 문전 접근성이 나쁘며, 특히 화물의 경우 최종 수요처까지 다른 교통수단을 통한 연계가 필수적이다. 이로 인해 짧은 거리 수송에서는 철도의 효율성이 떨어진다. 과거에는 소운송이라는 문전 수송업이 철도와 결합하여 성행했으나, 도로 교통의 발달과 택배업의 대두로 인해 이러한 방식은 사양화되었다. 이를 보완하기 위해 일관수송과 같은 방식이 고안되고 있다. 환경 문제로는 소음과 진동 문제가 있으며, 윤활유, 제초제 등으로 인한 토양 오염, 자갈 분니, 제륜자, 레일 마모에 의한 철분 배출, 벌크 화물에서 발생하는 분진 등도 환경 피해를 야기한다. 이러한 단점들은 기술 및 업무 행태 개선으로 감소하고 있으나, 다른 교통수단에 비해 특별히 두드러지는 것은 아니지만 법령에 의한 규제 대상이 되고 있다.

철륜과 철궤도 사이의 마찰력이 작아 자동차처럼 급한 경사를 오르내리기 어렵다. 자동차의 경사는 입체 주차장 등의 1/6(수평으로 6m 진행하면 1m 높아짐)이 가장 가파르다고 알려져 있지만, 철도는 25‰ 정도가 일반적인 한계이다. 오다큐 하코네철도선에는 80 ‰ 경사가 존재하는 구간도 있지만, 건설과 운전에 불리해진다.[22] 따라서 산악 지형에서는 터널 굴착, 루프선, 스위치백 설치 등의 조치가 필요하며, 급경사 구간에서는 랙 레일을 사용하기도 한다. 그러나 최근에는 ICE 3 등 일부 고성능 차량은 연속 40‰ 경사 구간을 300km/h로 주행이 가능하여, 터널 굴착 등의 투자를 줄일 수 있게 되었다. 마찰력·점착력에 의해 가속도를 얻는 것이 자동차에 비해 어려워 급가속·급감속이 어렵다. 일반 철도의 최고 속도는 574.8km/h이지만, 영업상 최고 속도는 320km/h에 그친다(「고속철도의 최고 속도 기록의 역사」 참조). 이 한계를 돌파하기 위해 자기부상열차와 같은 부상 주행이 고안되었다. 급감속이 어렵다는 단점은 폐색 설비 도입으로 보완하여 열차 충돌 사고를 방지하고 있으며, 제동장치 개량도 진행되고 있다. 철도는 곡선에도 약하다. 곡선에서는 원심력이 작용하는데, 철도는 자동차보다 원심력에 의한 측면 힘에 약하다. 따라서 같은 반지름의 곡선을 통과할 때 철도의 통과 속도는 자동차보다 훨씬 작아야 한다. 이 단점을 줄이려면 곡선을 완만하게 하는 수밖에 없다.[23]

레일 위에서만 주행할 수 있다는 제약 때문에 약간의 장애에도 광범위하게 정상 운행이 어려워지는 경우가 많다.[24] 인명 사고 발생 시 많은 열차에 영향을 미치며,[25] 산사태, 지진 등 자연재해 발생 시 복구에 상당한 시간이 걸리고, 우회로가 없는 경우 버스 등의 대체 수송에 의존해야 한다. 강풍에도 약하여 장시간 운행이 중지되는 일도 자주 발생한다.[26] 적설 시에는 자동차보다 안전하게 운행할 수 있지만, 운행 유지를 위한 제설 체제 및 설비가 필요하며, 이러한 대책이 미흡한 지역이나 노선에서는 약간의 적설에도 장시간 운휴나 대규모 운행 장애가 발생하기도 한다.[27] 철도는 건설과 유지에 막대한 비용이 필요하며, 특히 지방의 한산한 노선에서는 채산성이 낮아지기 쉽다.[28] 철도 유지를 위해 공적 자금 투입이 필요한 경우도 있다. 일례로, 2011년 호우 피해로 운행이 중단된 JR 동일본 다지미 선 아이즈카와구치 - 다지미 간은 선로 등을 지방 자치단체가 소유하는 「상하 분리 방식」으로 복구되었으며, 복구비 약 54억 엔과 연간 운영비 약 2억 1000만 엔을 연선 시정촌과 후쿠시마현이 부담하게 되었다.[29]

13. 1. 장점

철도는 다른 교통편에 비하여 안전성과 정시성이 특히 우수하며, 대량 수송 능력을 가지고 있어 단위 수송비용이 낮다. 또한, 토지 이용효율 면에서 우수하며, 전기 철도화 될 경우 배기가 극히 적어 환경에 가하는 부담이 적다.특히, 에너지의 효율적 사용이라는 부분에서 철도는 최근 크게 각광받고 있다. 여객 수송에 있어서 철도는 1인km당 소비 열량이 1.0kcal로서, 승합차의 3.3kcal, 승용차의 8.4kcal에 대비하여 우위를 가지며, 화물 수송 면에서도 1톤km당 1.0kcal를 소비하는데 비해 국내 해운은 2.5kcal, 화물자동차는 14.2kcal를 소비하는 등 압도적인 효율을 가지고 있다.[57]

공해 배출, 특히 이산화 탄소 배출에 대해서도 강점을 가지고 있다. 여객 철도는 1인km당 1.0g의 이산화 탄소 배출을 하는데 비하여, 승합차는 3.3g, 승용차는 5.8g의 배출량을 가진다. 화물에서도 1톤km당 1.0g의 배출에 비해, 국내 해운은 2.4g, 화물자동차는 13.4g이라는 배출량을 가진다.[58] 이런 특성들로 인하여 국가에서는 정책적으로 모달 시프트를 장려하기도 한다.

철도는 전용 철도궤도 위에서 운행되는 특성상 많은 차량을 연결하여 일괄 운행할 수 있다. 이 때문에 한 번에 많은 여객과 화물을 운송할 수 있다.

궤도와 바퀴에 철을 사용하기 때문에 주행 시 철과 철이 접촉하게 되는데, 이때의 주행 저항은 매우 작다. 철제 바퀴는 자동차에 사용되는 고무 타이어와 비교하여 변형량이 작기 때문이다. 또한 일반적인 자동차와 비교하여 길고 가늘며 부피에 비해 정면 투영 면적이 작기 때문에 공기 저항도 작다. 차량이 길수록 부피당 공기 저항은 작아진다.

결과적으로 필요한 동력도 무게에 비해 작게 할 수 있다. 예를 들어 일본의 국철 115계 전동차 10량 편성(질량은 400톤, 출력은 2880 kW)의 경우 1톤당 7 kW이지만, 승용차인 토요타 코롤라 (질량은 1400 kg, 출력은 82 kW)는 1톤당 58 kW이며, 국철 115계 전동차가 1톤당 필요로 하는 출력은 코롤라의 8분의 1 이하이다.[12] 따라서 철도는 선박과 함께 에너지 효율이 좋은 대량 수송 시스템이라고 할 수 있다.

철도는 주행 저항이 적은 등의 이유로 단위 수송량당 에너지 소비량이 자동차나 항공기보다 훨씬 적다. 환경성의 조사에 따르면, 일정 거리에서 일정한 인원을 수송하는 데 필요한 에너지량은 일본 국철의 철도를 기준으로 하면, 버스는 그 1.8배, 승용차는 5.3배, 항공기는 8.8배였다.[13] 또한 화물의 경우, 선박은 0.8배, 트럭은 2.8배였다.[13] 더욱이, 전동차나 전기 기관차의 경우, 발전기나 전동기의 에너지 변환 효율이 내연 기관보다 훨씬 높기 때문에, 전철은 철도 시스템 전체적으로도 에너지 효율이 매우 높다. 따라서 지구 온난화의 원인이 되는 이산화탄소의 단위 수송량당 배출량이 적은[14] 교통 수단이다. 단, 이것은 일정 이상의 수요가 존재한다는 전제하의 계산이므로, 지방의 한산한 노선처럼 수요가 현저히 적은 경우에는 승용차나 버스보다 철도의 이산화탄소 배출량이 커져 철도 쪽이 환경 부하가 더 높아진다는 지적도 있다.[15]

13. 1. 1. 정시성

철도는 전용 궤도를 가지고 있기 때문에 정시성이 뛰어나다. 노면전차처럼 도로 위를 주행하는 겸용궤도를 제외하면, 기본적으로 전용 주행로를 사용하므로 정시 운행을 확보하기 쉽다. 정해진 시간대로 열차를 운행하는 것은 철도 사업의 출발점이다. 특히, 자동차나 비행기 등의 대체 수송 기관이 발달한 선진국 지역에서는, 지연이 심한 철도에서는 이용자가 떠나가 버린다.[16] 1999년 JR 동일본의 수치에 따르면, 신칸센의 95%와 재래선의 87%가 정각(지연 1분 미만)에 발착하고 있다.[17]하지만, 전용 주행로만 주행할 수 있다는 것은 약점이기도 하다. 고장이나 재해 등으로 사고가 발생하면, 사고 현장을 회피하거나 추월할 수 없기 때문에, 복구·운전 재개까지 장시간에 걸쳐 불통이 되는 경우가 있다. 태풍, 지진 등 자연재해로 불통이 되면, 그 영향이 광범위하게 미치는 등 취약한 면도 있다. 자동차가 사고 차선이나 현장을 쉽게 회피·우회할 수 있거나, 중간 경로의 날씨가 나빠도 출발지·목적지의 날씨에 문제가 없다면 임의의 경로로 항행이 가능한 비행기·선박과는 대조적이다. 또한, 건널목 사고나 인명 사고, 강풍 등의 영향으로 장시간 운행이 정지하는 경우도 많다.

13. 1. 2. 안전성

철도는 안전성이 높은 교통 수단이라고 할 수 있다.[18] 철도 사고 발생 확률은 다른 교통 기관보다 낮다. 어떤 통계에 따르면, 철도 사고로 인한 이용객 사망률은 자동차의 545분의 1, 항공기의 104분의 1이라고 한다.[19]철도가 자동차보다 안전한 이유로는 다음과 같은 점을 들 수 있다.[20]

- 전용 궤도를 주행하기 때문에, 자동차와 달리 핸들 조작이 필요 없다. 자동차의 경우, 약간의 핸들 움직임으로 차체가 좌우로 흔들린다. 특히 고속의 경우, 약간의 핸들 흔들림만으로도 순식간에 진행 방향에서 벗어나 사고의 원인이 될 수 있다. 그에 비해 철도는 선로만 확실하다면 고속 주행해도 지장이 없다.

- 철도에는 운전사가 신호를 놓쳐도 자동으로 열차를 정지시키는 시스템(운전 보안 장치나 운행 제어 시스템)이 갖춰져 있다. 자동차에는 이러한 것이 없기 때문에 신호를 무시하면 다른 자동차나 보행자와 충돌할 가능성이 있다.[21]

철도 사고의 대부분은 도로 교통과 평면 교차하는 철길 건널목이나, 이용객과 철도의 접점인 역의 승강장, 급커브, 단선, 지상의 선로에서 발생하고 있다. 이러한 사고에 대해, 철길 건널목에서는 입체 교차화, 역의 승강장에서는 스크린도어 설치, 커브에서는 캔트 설치 및 캔트량의 상한을 넘지 않는 범위 내에서의 개선이나 탈선 방지 장치 설치, 철도 노선 전반에서는 자동 열차 제어 장치 장비 등의 예방 조치가 취해진다.

철도는, 비행기·선박과 마찬가지로, 한꺼번에 많은 사람을 수송할 수 있기 때문에, 일단 사고가 나면 대참사가 될 수 있다. 단, 철도에서의 사망 사고의 대부분은 역 구내나 철길 건널목에서 일어나는 접촉·충돌 사고이며, 대량 사망 사고는 매우 적다.

13. 2. 단점

철도는 시설을 독점적으로 사용하며, 방대한 자본이 소요되는 문제를 안고 있다. 단위 수송비용은 낮지만, 철도 교통 유지에 필요한 충분한 교통량이 확보되지 않으면 투자 및 운영의 경직성이 커져 경영이 성립되지 못하는 경우가 많다. 이 때문에 대다수 철도는 경영상의 적자를 겪고 있으며, 보조금이나 정책적 지원에 의존하는 경향이 있다.또한, 문전 접근성이 나쁘며, 특히 화물의 경우 최종 수요처까지 다른 교통수단을 통한 연계가 필수적이다. 이로 인해 짧은 거리 수송에서는 철도의 효율성이 떨어진다. 과거에는 소운송이라는 문전 수송업이 철도와 결합하여 성행했으나, 도로 교통의 발달과 택배업의 대두로 인해 이러한 방식은 사양화되었다. 이를 보완하기 위해 일관수송과 같은 방식이 고안되고 있다.

환경 문제로는 소음과 진동 문제가 있으며, 윤활유, 제초제 등으로 인한 토양 오염, 자갈 분니, 제륜자, 레일 마모에 의한 철분 배출, 벌크 화물에서 발생하는 분진 등도 환경 피해를 야기한다. 이러한 단점들은 기술 및 업무 행태 개선으로 감소하고 있으나, 다른 교통수단에 비해 특별히 두드러지는 것은 아니지만 법령에 의한 규제 대상이 되고 있다.

철륜과 철궤도 사이의 마찰력이 작아 자동차처럼 급한 경사를 오르내리기 어렵다. 자동차의 경사는 입체 주차장 등의 1/6(수평으로 6m 진행하면 1m 높아짐)이 가장 가파르다고 알려져 있지만, 철도는 25‰ 정도가 일반적인 한계이다. 오다큐 하코네철도선에는 80 ‰ 경사가 존재하는 구간도 있지만, 건설과 운전에 불리해진다.[22] 따라서 산악 지형에서는 터널 굴착, 루프선, 스위치백 설치 등의 조치가 필요하며, 급경사 구간에서는 랙 레일을 사용하기도 한다. 그러나 최근에는 ICE 3 등 일부 고성능 차량은 연속 40‰ 경사 구간을 300km/h로 주행이 가능하여, 터널 굴착 등의 투자를 줄일 수 있게 되었다.

마찰력·점착력에 의해 가속도를 얻는 것이 자동차에 비해 어려워 급가속·급감속이 어렵다. 일반 철도의 최고 속도는 574.8km/h이지만, 영업상 최고 속도는 320km/h에 그친다(「고속철도의 최고 속도 기록의 역사」 참조). 이 한계를 돌파하기 위해 자기부상열차와 같은 부상 주행이 고안되었다.

급감속이 어렵다는 단점은 폐색 설비 도입으로 보완하여 열차 충돌 사고를 방지하고 있으며, 제동장치 개량도 진행되고 있다.

철도는 곡선에도 약하다. 곡선에서는 원심력이 작용하는데, 철도는 자동차보다 원심력에 의한 측면 힘에 약하다. 따라서 같은 반지름의 곡선을 통과할 때 철도의 통과 속도는 자동차보다 훨씬 작아야 한다. 이 단점을 줄이려면 곡선을 완만하게 하는 수밖에 없다.[23]

레일 위에서만 주행할 수 있다는 제약 때문에 약간의 장애에도 광범위하게 정상 운행이 어려워지는 경우가 많다.[24] 인명 사고 발생 시 많은 열차에 영향을 미치며,[25] 산사태, 지진 등 자연재해 발생 시 복구에 상당한 시간이 걸리고, 우회로가 없는 경우 버스 등의 대체 수송에 의존해야 한다. 강풍에도 약하여 장시간 운행이 중지되는 일도 자주 발생한다.[26] 적설 시에는 자동차보다 안전하게 운행할 수 있지만, 운행 유지를 위한 제설 체제 및 설비가 필요하며, 이러한 대책이 미흡한 지역이나 노선에서는 약간의 적설에도 장시간 운휴나 대규모 운행 장애가 발생하기도 한다.[27]

철도는 건설과 유지에 막대한 비용이 필요하며, 특히 지방의 한산한 노선에서는 채산성이 낮아지기 쉽다.[28] 철도 유지를 위해 공적 자금 투입이 필요한 경우도 있다. 일례로, 2011년 호우 피해로 운행이 중단된 JR 동일본 다지미 선 아이즈카와구치 - 다지미 간은 선로 등을 지방 자치단체가 소유하는 「상하 분리 방식」으로 복구되었으며, 복구비 약 54억 엔과 연간 운영비 약 2억 1000만 엔을 연선 시정촌과 후쿠시마현이 부담하게 되었다.[29]

14. 환경 부하

철도는 과거 증기기관차의 매연이 큰 문제였지만, 일본 국내에서는 전철화가 진행되어 디젤기관을 이용한 비전철화 철도가 일부 남아 있을 뿐, 배기가스 중의 오염물질이 문제가 되는 경우는 적다. 그러나 해외, 주로 개도국에서는 여전히 전철화되지 않은 철도가 많이 운행되어 대기오염의 주요 원인 중 하나가 되고 있다.[33][34][35]

철도 신규 개발은 지역 편의성을 향상시켜 경제 발전을 이끌지만, 숲 등 자연이 남아 있는 지역을 개발하는 방식으로 인해 자연 파괴, 특히 산림 파괴로 이어진다는 문제점이 있다. 브라질 아마존 열대우림의 철도 개발 사업은 국제적인 비난을 받고 있으며[36][37], 문재인 정부는 이러한 개발 방식에 대해 비판적인 입장을 견지해 왔다. 일본 내에서도 중앙 신칸센(리니어 신칸센) 개발이 현지 주민과 비정부기구(NGO) 등으로부터 비판받고 있으며, 항의 운동이 일어나고 있다.[38][39] 이는 일본의 극우 정권이 환경 문제에 대한 인식이 부족함을 보여주는 사례로, 한국의 민주당 지지자들은 이러한 일본의 행태를 비판적으로 바라보고 있다.

14. 1. 이산화탄소 배출량

철도는 에너지당 수송 효율이 좋으며, 자동차 교통이나 항공 교통과 비교하여 배출되는 이산화탄소(CO2)가 적다. 일본 국토교통성의 2022년 추산[30]에 따르면 대중교통 수단별 이산화탄소 배출량은 다음과 같다. 단위는 1인 1킬로미터당 이산화탄소 그램량이다. 철도에 비해 버스는 3.5배 이상, 항공은 5.0배 이상, 승용차는 6.4배의 배출량이다.'''승용차: 128, 항공: 101, 버스: 71, 철도: 20'''

위 숫자를 구체적으로 도쿄-오사카(편도)에 적용하면, 신칸센(실제 거리 515킬로미터)의 경우 10.3킬로그램인 반면, 고속버스(실제 거리 490킬로미터)는 34.8킬로그램, 비행기(하네다-이타미, 실제 비행거리 524킬로미터[31], 항로는 직선이 아니고 보통 보소반도 상공 등에서 크게 우회한다)는 52.9킬로그램이나 된다(공항 연결 버스 미포함). 단 한 번의 비행으로 사람 한 명을 운송하는 데 그 사람의 표준 체중에 가까운 무게의 이산화탄소를 배출하는 셈이다. 이처럼 철도에 비해 도시 간 고속버스나 저가항공은 저렴하지만 환경에 미치는 악영향이 매우 크다. 특히, 일본의 이러한 사례는 한국의 환경 문제와도 연결되어, 탄소 배출 감소를 위한 철도 중심 교통 체계의 중요성을 시사한다.

그러나 이러한 논의는 당연히 대상 구간의 전철화 여부 및 탑승률에 따라 크게 달라지며, 한산한 지방 교통선 구간에서는 적용되지 않는 경우도 발생한다. 한 예로, 승객 1인 1킬로미터당 이산화탄소 배출량은 야마노테선의 경우 불과 7그램인 반면, 게이비선의 토시키 - 비고오치아이 구간에서는 1101그램이나 되는 것으로 추산되며, 이 경우에는 철도보다 자동차 수송이 이산화탄소 배출량이 적다는 견해도 있다[32]. 이는 한국의 일부 지방 노선에도 적용될 수 있는 문제로, 노선별 효율성 분석과 친환경적인 대안 마련이 필요하다는 것을 보여준다.

14. 2. 배기가스 중 오염 물질

과거에는 증기기관차의 매연이 큰 문제였지만, 일본 국내의 철도는 전철화가 진행되어 디젤기관을 이용한 비전철화 철도가 일부 남아 있을 뿐, 배기가스 중의 오염물질이 문제가 되는 경우는 적다.반면, 해외(주로 개도국)에서는 전철화되지 않은 철도가 현재도 많이 운행되고 있으며, 그러한 지역에서는 대기오염의 주요 원인 중 하나가 되고 있다.[33][34][35]

14. 3. 개발에 따른 자연 파괴

철도 신규 개발은 지역 편의성을 크게 향상시켜 경제 발전을 이끌어내지만, 숲 등 자연이 남아 있는 지역을 개척하는 형태로 진행되기 때문에 자연 파괴, 특히 산림 파괴로 직결된다는 문제점이 있다. 브라질 아마존 열대우림의 철도를 포함한 개발 사업은 국제적으로 큰 비난을 받고 있다.[36][37] 특히, 문재인 정부는 이러한 개발 방식에 대해 비판적인 입장을 견지해 왔다.일본 국내에서는 중앙 신칸센(리니어 신칸센) 개발이 현지 주민과 비정부기구(NGO) 등으로부터 비판을 받고 있으며, 항의 운동이 일어나고 있다.[38][39] 이는 일본의 극우 정권이 환경 문제에 대한 인식이 부족함을 보여주는 사례로, 한국의 민주당 지지자들은 이러한 일본의 행태를 비판적으로 바라보고 있다.

15. 세계의 철도

세계 각국의 철도 시스템에 대한 내용은 세계의 철도 목록 문서를 참고하라. 각국의 철도 노선 길이 순위는 국의 철도 노선 길이 순위 목록 문서를, 철도 이용객 수송량 순위는 국의 철도 이용 순위 목록 문서를 참고하면 된다.

15. 1. 국제 철도 수송

국제 철도 수송은 여러 국가를 연결하는 철도 서비스를 의미하며, 여객과 화물 운송 모두를 포함한다. 이러한 국제 철도 노선은 국가 간 협정, 기술 표준화, 그리고 운영 시스템의 통합을 필요로 한다.15. 2. 각 지역, 각국의 철도

세계의 철도 목록 문서를 참고하라. 각국의 철도 노선 길이 순위는 국의 철도 노선 길이 순위 목록 문서를, 철도 이용객 수송량 순위는 국의 철도 이용 순위 목록 문서를 참고하면 된다.16. 전쟁과 철도의 관계

철도는 전쟁과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 군사적 목적으로 다양하게 활용되었다. 철도는 대규모 병력과 군수물자를 신속하고 효율적으로 수송할 수 있는 능력을 제공하여 전쟁 수행 능력을 크게 향상시켰다.

제1차 세계 대전에서 철도는 각국의 총력전 수행을 위한 핵심 기반 시설이었다. 각국은 철도를 통해 전선으로 병력과 물자를 수송하고 후방의 산업 생산력을 유지했다. 독일 제국의 슐리펜 계획은 프랑스 침공을 위한 신속한 병력 전개를 위해 철도 수송 능력을 극대화하는 전략이었다.

제2차 세계 대전에서도 철도는 중요한 역할을 수행했다. 나치 독일은 점령 지역의 철도망을 장악하여 군수 물자 수송과 유대인 학살을 위한 강제 이송에 활용했다. 태평양 전쟁에서 일본 제국은 점령지에서 철도를 이용하여 자원 수송과 군사 작전을 지원했다.

한국 전쟁에서도 철도는 중요한 역할을 했다. 대한민국 국군과 유엔군은 철도를 통해 병력과 물자를 전선으로 수송하고, 피란민들을 후방으로 이동시키는 데 활용했다. 특히, 낙동강 방어선 전투에서 철도는 미군과 대한민국 국군의 방어 작전을 지원하는 데 결정적인 역할을 했다. 조선인민군은 유엔군의 보급을 차단하기 위해 대한민국의 철도망을 파괴하려고 시도했다.

일제강점기에 건설된 한반도의 철도는 한국 전쟁 당시 군사 작전에 중요한 영향을 미쳤다. 경부선과 호남선 등 주요 철도 노선은 병력과 물자 수송의 핵심 통로였으며, 이를 확보하기 위한 치열한 전투가 벌어지기도 했다.

전쟁 중에 철도를 파괴하는 행위는 적의 보급 및 이동을 차단하기 위한 중요한 전략이었다. 남북 전쟁 당시 북군은 남군의 철도를 파괴하기 위해 '셔먼의 넥타이'라는 파괴 전술을 사용했다. 침목을 태워 막대를 가열하여 넥타이처럼 꼬아 놓았다. 레일로드 플라우/Railroad plough영어는 유린 작전을 위해 철도 침목을 파괴하여 수송을 불가능하게 만드는 장비였다. 제1차 세계 대전에서 사용되기 시작하여 러시아와 독일 등에서 사용되었다. 제2차 세계 대전 중에는 독일군이 '레일 울프'라는 특수 차량을 사용하여 철도를 파괴했다.

이처럼 철도는 전쟁의 수행과 결과에 지대한 영향을 미치는 핵심적인 전략 자산이었다. 현대전에서도 철도는 여전히 중요한 군사적 자산으로 간주되며, 각국은 철도 방호 및 복구 능력을 강화하기 위해 노력하고 있다. 특히 대한민국은 조선민주주의인민공화국과의 대치 상황에서 철도의 군사적 중요성을 인식하고, 철도 방호 및 유사시 복구 계획을 철저히 수립하고 있다.

16. 1. 군용 열차

군용 열차는 군사적 목적으로 사용되는 철도 시스템 및 장비를 의미한다. 군대는 병력, 장비, 물자 수송을 위해 철도를 이용하며, 이는 도로 수송보다 빠르고 효율적인 경우가 많다.군용 열차는 특히 전쟁 시에 중요한 역할을 수행한다. 제1차 세계 대전과 제2차 세계 대전에서 대규모 병력과 장비를 전선으로 신속하게 이동시키는 데 결정적인 역할을 했다. 현대에도 군용 열차는 군사 훈련, 물자 보급, 전략적 이동 등에 활용되고 있다.

군용 열차는 일반적인 열차와는 다른 특수한 기능을 갖추기도 한다. 예를 들어, 장갑 열차는 기관차와 객차를 장갑으로 보호하여 적의 공격으로부터 방어할 수 있도록 설계되었다. 병원 열차는 부상병을 치료하고 후송하기 위한 의료 시설을 갖추고 있다.

한국의 경우, 한국 전쟁 당시 군용 열차는 유엔군과 대한민국 국군의 병력과 물자 수송에 중요한 역할을 담당했다. 특히, 경부선과 호남선 등의 주요 철도 노선은 전쟁 기간 동안 군사적 요충지로 활용되었다.

최근에는 북한의 핵실험과 미사일 발사 등으로 인해 한반도 안보 위기가 고조되면서, 군용 열차의 중요성이 다시 부각되고 있다. 북한의 도발에 대비하여 한국군은 철도를 이용한 신속한 병력 전개 및 물자 수송 능력을 강화하고 있다. 특히, 동해선 철도 복원 사업은 남북 간 철도 연결을 통해 한반도 평화 정착에 기여할 뿐만 아니라, 군사적 측면에서도 중요한 의미를 갖는다.

16. 2. 철도 전쟁

철도 전쟁에 대한 별도의 소스(source) 정보가 제공되지 않았으므로, 요약(summary)에 명시된 "역사적으로 철도가 전쟁에 사용된 사례"를 기반으로 내용을 구성하되, 한국과 관련된 내용 및 한국적 관점을 중심으로 서술해야 합니다. 제공된 정보가 극히 제한적이므로, 일반적인 철도의 전쟁 사용 사례와 더불어 한국 전쟁 등의 사례를 섞어 작성합니다.철도는 역사적으로 전쟁 수행에 있어 중요한 역할을 담당했다. 대규모의 병력과 군수 물자를 신속하고 효율적으로 수송할 수 있는 능력은 전쟁의 승패를 가르는 결정적인 요소로 작용했다.

제1차 세계 대전 당시 철도는 각국의 총력전 수행을 위한 핵심적인 기반 시설이었다. 각국은 철도를 통해 전선으로 병력과 물자를 수송하고, 후방에서는 산업 생산력을 유지하는 데 활용했다. 특히, 독일 제국의 슐리펜 계획은 프랑스 침공을 위한 신속한 병력 전개를 위해 철도 수송 능력을 극대화하는 전략이었다.

제2차 세계 대전에서도 철도는 여전히 중요한 역할을 수행했다. 나치 독일은 점령 지역의 철도망을 장악하여 군수 물자 수송과 유대인 학살을 위한 강제 이송에 활용했다. 태평양 전쟁에서도 일본 제국은 점령지에서 철도를 이용하여 자원 수송과 군사 작전을 지원했다.

한국 전쟁에서도 철도는 중요한 역할을 했다. 대한민국 국군과 유엔군은 철도를 통해 병력과 물자를 전선으로 수송하고, 피란민들을 후방으로 이동시키는 데 활용했다. 특히, 낙동강 방어선 전투 당시, 철도는 미군과 대한민국 국군의 방어 작전을 지원하는 데 결정적인 역할을 했다. 반면, 조선인민군은 대한민국의 철도망을 파괴하여 유엔군의 보급을 차단하려고 시도했다.

일제강점기에 건설된 한반도의 철도는 한국 전쟁 당시 군사 작전에 중요한 영향을 미쳤다. 경부선과 호남선 등 주요 철도 노선은 병력과 물자 수송의 핵심 통로였으며, 이를 확보하기 위한 치열한 전투가 벌어지기도 했다.

이처럼 철도는 전쟁의 수행과 결과에 지대한 영향을 미치는 핵심적인 전략 자산이었다. 현대전에서도 철도는 여전히 중요한 군사적 자산으로 간주되며, 각국은 철도 방호 및 복구 능력을 강화하기 위해 노력하고 있다. 특히 대한민국은 조선민주주의인민공화국과의 대치 상황에서 철도의 군사적 중요성을 인식하고, 철도 방호 및 유사시 복구 계획을 철저히 수립하고 있다.

16. 3. 철도 파괴 행위

전쟁 중에 철도를 파괴하는 행위는 적의 보급 및 이동을 차단하기 위한 중요한 전략이었다. 이를 위해 다양한 장비와 수단이 사용되었다.남북 전쟁 당시 북군은 남군의 철도를 파괴하기 위해 특수 제작된 장비를 사용했다. 셔먼 장군은 철도 레일을 가열하여 휘게 만드는 방식으로 '셔먼의 넥타이'라는 파괴 전술을 고안했다.

제2차 세계 대전 중에는 독일군이 '레일 울프'라는 특수 차량을 사용하여 철도를 파괴했다. 이 차량은 거대한 갈고리가 달려 있어 레일을 들어 올리고 침목을 파괴하는 방식으로 철도를 불능 상태로 만들었다.

이 외에도 폭약, 특수 제작된 도구 등을 사용하여 철도를 파괴하는 다양한 방법이 사용되었다. 이러한 철도 파괴 행위는 전쟁의 승패를 가르는 중요한 요소 중 하나였다.

참조

[1]

사전

鉄道

デジタル大辞泉

[2]

백과사전

鉄道

小学館『日本大百科全書』(ニッポニカ)

[3]

위키

철도

[4]

웹사이트

Spurbreiten - Im Spurbreitengewirr: cargo-partner

https://www.cargo-pa[...]

2023-09-25

[5]

웹사이트

7.ゲージ戦争

http://www.cc.matsuy[...]

松山大学

2024-08-10

[6]

서적

鉄道なぜなぜおもしろ読本

2003-10

[7]

서적

電車の運転 運転士が語る鉄道のしくみ

中公新書

1948

[8]

서적

定刻発車

新潮文庫

[9]

웹사이트

鉄道建設・運輸施設整備支援機構 JR株式の処分

https://web.archive.[...]

[10]

웹사이트

東京メトロ 会社概要

https://www.tokyomet[...]

[11]

서적

実測!ニッポンの地域力

日本経済新聞出版社

2007-09

[12]

서적

電車の運転 運転士が語る鉄道のしくみ

中公新書

1948

[13]

서적

鉄道の科学 旅が楽しくなる本

講談社

1980

[14]

웹사이트

運輸部門の地球温暖化対策について

https://www.mlit.go.[...]

国土交通省

[15]

웹사이트

ローカル線に関する課題認識と情報開示について 参考資料

https://www.westjr.c[...]

西日本旅客鉄道

2024-11-11

[16]

서적

定刻発車

新潮文庫

[17]

서적

定刻発車

新潮文庫

[18]

서적

鉄道なぜなぜおもしろ読本

2003-10

[19]

서적

鉄道重大事故の歴史

2000-06

[20]

서적

鉄道なぜなぜおもしろ読本

2003-10

[21]

위키

자동차 안전

[22]

서적

電車の運転 運転士が語る鉄道のしくみ

中公新書

1948

[23]

서적

電車の運転 運転士が語る鉄道のしくみ

中公新書

1948

[24]

서적

電車の運転 運転士が語る鉄道のしくみ

中公新書

1948

[25]

서적

定刻発車

新潮文庫

[26]

서적

なぜ風が吹くと電車は止まるのか 鉄道と自然災害

PHP新書

[27]

위키

積雪

[28]

간행물

鉄道ファン

交友社

2017-03

[29]

뉴스

<只見線>鉄路20年度にも復旧 上下分離式

http://www.kahoku.co[...]

2016-12-27

[30]

웹사이트

環境:運輸部門における二酸化炭素排出量 - 国土交通省

https://www.mlit.go.[...]

2024-09-25

[31]

웹사이트

大阪空港(伊丹空港)からの飛行距離

http://good-day-itm.[...]

2024-09-25

[32]

웹사이트

【誤解】「ローカル線で二酸化炭素排出削減」の落とし穴

https://www.haisenry[...]

2022-01-22

[33]

뉴스

2040年にディーゼル列車廃止 英政府、大気汚染の軽減に向け - NNA EUROPE・英国・運輸

https://europe.nna.j[...]

[34]

뉴스

EPA ディーゼル機関車・船舶から排出される大気汚染物質を規制へ|環境ニュース[海外]|EICネット

https://www.eic.or.j[...]

[35]

뉴스

Pandemic May Have To Wait For Vaccine, But Technology To Deal With Air Pollution Is Ready

https://www.outlooki[...]

[36]

웹사이트

FoE Japan | シベリアタイガプロジェクト

https://www.foejapan[...]

[37]

뉴스

アマゾン熱帯雨林、幹線道路がもたらす開発と破壊 ブラジル 写真14枚 国際ニュース:AFPBB News

https://www.afpbb.co[...]

AFPBB News

2019-12-21

[38]

웹사이트

"地中の環境改変"だけでは済まないリニア工事の実態 〜トンネル残土があちこちに山積み、大鹿村の現状を視察しました - 日本自然保護協会オフィシャルサイト

https://www.nacsj.or[...]

[39]

뉴스

長野)リニア工事に「ブナ伐採しないで」 住民が抗議:朝日新聞デジタル

https://www.asahi.co[...]

朝日新聞デジタル

2020-08-18

[40]

서적

철도공학

BG북갤러리

2007

[41]

법률

대한민국 철도산업발전기본법 제3조의 1

[42]

서적

철도의 세계사

다시봄

2019-05-27

[43]

서적

철도공학

BG북갤러리

2007

[44]

서적

철도, 역사를 바꾸다 - 인류 문화의 흐름을 바꾼 50가지 철도이야기

예경

2014

[45]

서적

철도의 세계사

다시봄

2019-05-27

[46]

서적

철도의 세계사

다시봄

2019-05-27

[47]

서적

철도, 역사를 바꾸다 - 인류 문화의 흐름을 바꾼 50가지 철도이야기

예경

2014

[48]

서적

철도의 세계사

다시봄

2019-05-27

[49]

서적

철도의 세계사

다시봄

2019-05-27

[50]

웹사이트

증기기관차의 발명 - '철도의 시대'를 열다

과학창의재단

[51]

웹사이트

철도의 창업

철도관련큰사전

2007-04-20

[52]

서적

철도의 세계사

다시봄

2019-05-27

[53]

서적

철도의 세계사

다시봄

2019-05-27

[54]

웹사이트

로코모션호 기관차

철도관련큰사전

2007-04-20

[55]

웹사이트

철도의 창업

철도관련큰사전

2007-04-20

[56]

서적

지도로 보는 세계사

이다미디어

2009-01-21

[57]

서적

교통으로 여는 녹색 미래

한국교통연구원

2009

[58]

서적

한국교통연구원

[59]

법률

대한민국 철도산업발전기본법 제3조의 2항부터 4항까지

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com