신격화

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

신격화는 인간을 신으로 숭배하는 행위로, 고대 사회에서부터 현대에 이르기까지 다양한 문화와 종교에서 나타난다. 고대 이집트, 메소포타미아, 그리스, 로마 등에서 통치자나 영웅을 신격화하는 사례가 있었으며, 특히 로마 제국에서는 황제 숭배가 널리 행해졌다. 동아시아에서는 공자, 마오쩌둥, 김일성 등 특정 인물이 신격화되었으며, 불교와 기독교에서도 신격화와 유사한 개념이 존재한다. 현대에는 예술 작품, 정치적 선전 등 다양한 분야에서 신격화가 활용되며, 예술가들은 고인의 경의를 표하거나, 특정 인물의 업적을 기리기 위해 신격화의 개념을 사용하기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 인물신 - 송첸캄포

송첸캄포는 7세기 티베트 야르룽 왕조의 제33대 왕으로, 티베트를 통일하고 불교를 전파했으며, 라싸를 수도로 삼고 영토를 확장하여 중앙집권 체제를 구축했다. - 인물신 - 알렉산드로스 대왕

알렉산드로스 대왕은 기원전 356년경 마케도니아에서 태어나 아리스토텔레스에게 교육받고 20세에 왕위를 계승하여 그리스 통일, 페르시아 제국 정복, 인도 원정 등을 통해 광대한 제국을 건설하고 헬레니즘 문화 확산에 기여했으나 32세에 요절하여 제국은 분열되었다. - 고대 로마의 종교 - 게니우스 로키

게니우스 로키는 고대 로마에서 장소의 수호신을 뜻하는 말로, 현대에는 장소의 고유한 분위기나 역사적 의미를 포괄하는 개념으로 사용되며 건축 및 도시 설계의 철학적 근거가 되고, 아시아 전통 신앙이나 현대 판타지 작품에서도 나타난다. - 고대 로마의 종교 - 폰티펙스 막시무스

폰티펙스 막시무스는 고대 로마의 최고 사제직으로 종교 의례, 달력 관리, 법률 제정 등 다양한 역할을 수행했으며, 로마 제정 시대에는 황제가 겸임하다가 기독교 공인 이후 교황에게 그 권한이 이관되었다. - 신앙과 교리 - 믿음

믿음은 정신적 표상에 대한 태도, 기능적 역할, 해석에 따라 다양한 개념으로 이해되며, 표상주의, 기능주의, 성향주의, 해석주의 관점에서 연구되고, 완전/부분적 신념, 신뢰, 'de dicto'/'de re' 구분, 집단 신념, 현재적/소질적 믿음, 내재주의/외재주의, 원자론/분자론/전체론 등 다양한 측면과 종교, 인식론, 심리학과 연관된다. - 신앙과 교리 - 회개

회개는 여러 종교에서 죄를 뉘우치고 잘못된 길에서 돌아서는 중요한 개념으로, 윤리적 자기 변화, 죄의 속죄, 신과의 관계 회복 등 다양한 목적을 강조한다.

2. 고대 사회의 신격화

헬레니즘 시대 이전에도 고대 이집트(파라오)와 메소포타미아(나람신부터 함무라비까지)에서는 황제 숭배가 알려져 있었다. 이집트 신왕국에서는 모든 사망한 파라오는 왕위에 있을 때 호루스로 여겨졌던 신 오시리스로 신격화되었으며, 때로는 다른 여러 신들의 "아들"로 언급되기도 했다. 건축가 임호텝은 사후 신격화되었지만, 그 과정은 점진적인 것으로 보인다.[3]

고대 그리스 종교와 그와 동등한 로마 종교에는 헤라클레스와 같이 인간으로 태어났지만 신이 된 많은 인물들이 있었다. 그들은 일반적으로 주요 신들 중 하나인 올림포스 12신에 의해 신성하게 만들어졌다.

기원전 9세기의 기하학적 시대부터 최소한 그리스 지역의 건국 신화와 관련된 오래전에 사망한 영웅들은 그들의 영웅 신전인 ''히로온''에서 지저세계의 의식을 받았다. 그리스 세계에서 자신에게 신성한 영예를 부여한 최초의 지도자는 필리포스 2세였다.[5] 이러한 헬레니즘 시대의 국가 지도자들은 신격화와 유사한 영웅 숭배 지위를 받기도 했는데, 특히 호메로스가 그러했다. 고대와 고전 시대 그리스 영웅 숭배는 6세기에 가족적 기원에서 확장되어 주로 시민적인 것이 되었다. 그리스 영웅 숭배는 로마의 황제 숭배와 구별될 수 있는데, 그 이유는 영웅이 올림포스로 승천하거나 신이 된 것으로 생각되지 않았기 때문이다.

로마 공화정 말기까지, 로물루스와 동일시되었던 퀴리누스 신만이 로마인들에게 신격화를 거친 유일한 존재로 받아들여졌다. 그 이후 고대 로마에서 신격화는 사망한 통치자가 그의 후계자에 의해 신으로 인정받는 과정이었다. 존경심을 보이는 것 외에도, 현 통치자는 종종 자신의 정당성을 확보하고 백성들의 인기를 얻기 위해 인기 있었던 전임자를 신격화했다.

황제숭배가 절정에 달했던 로마 제국 시대에는 때때로 황제의 사망한 사랑하는 사람들—상속인, 황후 또는 하드리아누스의 안티노우스와 같은 연인들—도 신격화되었다. 신격화된 사람들에게는 사후에 그들의 신성을 나타내는 Divusla (여성의 경우 Divala)라는 칭호가 주어졌다. 전통적인 로마 종교는 deusla (신)과 ''divus'' (신이 된, 또는 신격화된 필멸자)를 구분했지만, 일관성이 없었다. 예배를 위한 공간을 제공하기 위해 사원과 기둥이 세워졌다.

도교에서는 관우, 리광, 번쾌 등과 같이 수많은 속인들이 신격화되었다. 송나라 장군 악비는 명나라 시대에 신격화되었다.[10][11] 명나라의 서사시 ''봉신연의''는 신격화 전설을 주로 다룬다.

불교에서 신의 복잡하고 다양한 개념 속에서, 부처가 되는 것은 신도들에게 달성 가능한 목표로 여겨질 수 있으며, 많은 중요한 신들이 석가모니를 비롯하여 평범한 인간으로 시작했다고 여겨진다.

힌두교에서 특히 라마와 같은 일부 중요한 신들은 인간으로 태어났다. 그는 비슈누의 아바타로 여겨진다. 스와미나라얀(1781~1830)은 일부 힌두교도들에게는 비슈누의 또 다른 아바타인 크리슈나의 아바타 또는 더욱 높은 신으로 여겨진다. 바라트 마타("어머니 인도")는 19세기 후반 벵골 지식인 그룹에 의해 고안된 국가 의인화로 시작되었지만, 현재는 일부 숭배를 받고 있다.[12]

과거 인도부터 인도네시아까지 다양한 힌두교와 불교 지배자들이 특히 사후에 신으로 묘사되었다. 크메르 제국(재위 1181~1218)의 첫 번째 불교 왕인 자야바르만 7세는 자신이 세운 많은 부처/관세음보살상에 자신의 얼굴을 사용했다.[13]

북한의 창시자 김일성이 제정한 극단적인 인격숭배는 국가가 공개적으로 무신론임에도 불구하고 신격화를 나타낸다고 말해진다.[14][15]

일본의 천황(天皇)은 현인신(現人神)으로 불리며 신격화의 대상이었다.

2. 1. 고대 중동

헬레니즘 시대 이전에 황제 숭배는 고대 이집트(파라오)와 메소포타미아 (나람신에서 함무라비까지)에서 존재했다. 이집트 신왕국에서는 죽은 모든 파라오를 오시리스 신으로 신격화했다. 건축가 임호텝은 사후에 신격화되었다.[3]2. 2. 고대 그리스

기원전 9세기 기하학 시대부터 그리스 유적지의 건국 신화와 관련된, 오래전에 죽은 영웅들은 지하신 또는 "영웅 사원"에서 헤룬 의식을 받았다.그리스 세계에서 자신에게 신성한 영예를 안긴 최초의 지도자는 마케도니아의 필리포스 2세였다. 여섯 번째 부인과의 결혼식에서 필리포스의 즉위된 형상은 올림포스 신들 사이에서 행렬로 옮겨졌다. "아이가이에서의 그의 본보기는 관습이 되어 후에 헬레니즘 문명에서 숭배받은 마케도니아 왕들, 그들로부터 율리우스 카이사르, 그리고 로마의 황제들에게까지 이어졌다."[72] 그러한 헬레니즘 국가 지도자들은 생전(예: 알렉산드로스 대왕) 또는 사후(예: 프톨레마이오스 왕조의 구성원)에 신과 같은 지위로 격상될 수 있었다. 신격화와 유사한 영웅적 숭배 지위는 먼 과거의 존경받는 몇몇 예술가, 특히 호메로스에게 주어지는 영예이기도 했다.

고대 및 고전 그리스 영웅 숭배는 6세기에 가족적 기원에서 확장되어 주로 시민이 되었다. 5세기까지 숭배자들 중 누구도 영웅의 후손을 추적하여 권위를 기반으로 하지 않았다. 단, 엘레우시스 신비주의의 에우몰피데스(에우몰푸스의 후손)와 같은 특정 사제 숭배를 물려받은 일부 신탁 가족은 예외였다. 그리스 영웅 숭배는 사후 로마 황제 숭배와 구별될 수 있다. 왜냐하면 영웅은 올림포스로 승천하거나 신이 되는 것으로 생각되지 않았기 때문이다. 그는 땅 아래에 있었고 그의 힘은 순전히 지역적이었다. 이러한 이유로 영웅 숭배는 본질적으로 유교적이었고 그들의 의식은 제우스와 아폴론의 의식보다 헤카테와 페르세포네의 의식과 더 가깝다. 헤라클레스와 아스클레피오스는 두 가지 예외인데, 이들은 신이나 영웅으로 존경을 받았으며 때로는 밤 시간 의식과 다음 날 희생을 바쳤다.

2. 3. 고대 로마

로마 공화정 말기까지, 로물루스와 동일시되거나 동종 숭배되었던 퀴리누스 신만이 로마인들에게 신격화를 거친 유일한 존재로 받아들여졌다.(유헤메리즘 참조)[9] 그 이후 고대 로마에서 신격화는 사망한 통치자가 그의 후계자에 의해, 보통 원로원의 결의 및 대중의 동의를 통해 신으로 인정받는 과정이었다. 단순히 전임자에게 경의를 표하는 것뿐만 아니라, 현 통치자가 인기 있었던 전임자를 신격화함으로써 자신도 그 인기에 편승하려는 의미가 있었다. 상류 계급이 항상 황제 숭배에 참여한 것은 아니었고, 황제에게 적합하지 않은 인물의 신격화를 암암리에 조롱하는 경우도 있었다.[9]로마 제국에서 황제 숭배가 최고조에 달했을 무렵에는, 황제의 사랑하는 사람(후계자, 황후, 하드리아누스가 사랑했던 안티노우스 등의 애인)도 신격화되었다. 신격화된 인물은 사후에 ''Divus''(여성이라면 ''Diva'')를 붙여 불렸다.[8] 신앙의 장소로서 신전이나 기둥이 건설되는 경우도 있었다.

3. 동아시아의 신격화

불교에서 신의 개념은 복잡하고 다양하다. 부처가 되는 것은 신도들이 달성할 수 있는 목표로 여겨지며, 석가모니를 비롯한 많은 중요한 신들이 평범한 인간으로 시작했다고 여겨진다. 이들 대부분은 이전 인물들의 아바타 또는 윤회로 여겨진다.

라마와 같은 일부 중요한 힌두교 신들도 인간으로 태어났다. 그는 비슈누의 아바타로 여겨진다. 현대에는 스와미나라얀(1781~1830)이 역사적 인물로 기록되어 있으며, 일부 힌두교도들은 그를 크리슈나의 아바타 또는 더 높은 신으로 여긴다. 바라트 마타("어머니 인도")는 19세기 후반 벵골 지식인 그룹에 의해 고안된 국가 의인화로 시작되었지만, 현재는 일부 숭배를 받고 있다.[12]

과거 인도부터 인도네시아까지 다양한 힌두교와 불교 지배자들이 특히 사후에 신으로 묘사되었다. 크메르 제국의 자야바르만 7세(재위 1181~1218)는 자신이 세운 많은 부처/관세음보살상에 자신의 얼굴을 사용했다.[13]

3. 1. 중국

명나라 소설 봉신연의는 신격화 전설을 많이 다룬다. 관우, 번쾌와 같은 수많은 인간이 도교 신들로 신격화되었다.[73][74] 남송의 장군 악비는 명대에 신격화되었으며 일부 수행자들은 그를 천상의 3대 장수 중 하나로 간주하고 있다.[73][74]인본주의적인 도덕을 설파한 공자의 가르침은, 그 후계자들에 의해 유교로 정리되었고, 한 무제 시대에는 황로사상을 대신하여 국교의 지위를 차지했다. 공자의 가르침이 최고의 가치로 인정받음과 동시에, 공자 자신이 숭배의 대상이 되었다.[64] 무관의 왕(素王)으로 불리고, 지선성사(至先聖師) 등의 시호를 받은 공자는 혼란스러운 세상에 질서와 평화를 가져다주는 존재로 여겨졌고, 그의 언행은 천계를 가져다주는 메시지가 되었다.[64] 공자묘에 참배하고 제물을 바치는 것은 청나라가 멸망한 1912년까지 중국 사회의 모든 계층에서 공적인 의무였다.

명나라 시대의 서사시적 소설 『봉신연의』에는 신격화된 전설적인 인물이 다수 등장한다. 도교에서 신격화된 인물로는 관우, 리철괴, 번쾌 등 여러 명이 있다. 송대의 무장 악비는 명나라 시대에 신격화되어 관우와 함께 신앙되고 있다.[65][66]

마오쩌둥은 생전부터 강렬한 개인숭배의 대상이었지만, 사후에도 영향력을 유지하며 신격화의 경지에 이르렀다.[67] 마오쩌둥 관련 상품은 악귀를 쫓고 교통안전을 위한 부적으로 효력이 있다고 믿어진다.[64]

3. 2. 한국

과거 인도 문화권의 힌두교 및 불교 통치자들은 사후에 신이나 부처로 신격화되었으며, 동아시아의 불교 지도자들은 생전에 자신이 곧 부처라는 왕즉불 사상을 통해 부처로 신격화되었다.초대 조선민주주의인민공화국 지도자 김일성은 숭배의 주요 대상이었다.[75] 북한에서는 김일성의 탄생을 기념하는 공화국의 영원한 주석 동상과 기념비에 주민들이 경의를 표하고 있다.[75] 북한은 김일성의 생년월일을 기준으로 한 주체연호를 사용한다.

3. 3. 일본

일본에서는 천황이 현인신으로 숭배되었으며, 고령신앙과 타타리신 신앙이 존재했다. 닛코 도쇼구는 도쿠가와 이에야스를, 겐쿤 신사는 오다 노부나가를 신격화하여 모신 사당이다. 야스쿠니 신사와 고쿠 신사는 전쟁에서 사망한 사람들을 신격화하여 모시고 있으며, 신을 모시는 물건인 신체가 신사 등에 보관되어 있다.4. 종교에서의 신격화

헬레니즘 시대 이전에도 고대 이집트(파라오)와 메소포타미아(나람신부터 함무라비까지)에서는 황제 숭배가 알려져 있었다. 이집트 신왕국에서는 모든 사망한 파라오는 왕위에 있을 때 호루스로 여겨졌던 신 오시리스로 신격화되었으며, 때로는 다른 여러 신들의 "아들"로 언급되기도 했다.[3]

고대 그리스 종교와 그와 동등한 로마 종교에는 헤라클레스와 같이 인간으로 태어났지만 신이 된 많은 인물들이 있으며, 일반적으로 주요 신들 중 하나인 올림포스 12신에 의해 신성하게 만들어진다. 헬레니즘 시대의 여왕인 베레니케 2세의 경우, 프톨레마이오스 왕조의 다른 통치자들처럼 신격화되었는데, 궁정에서는 그녀가 서원을 이행하기 위해 잘라낸 머리카락이 신격화되기 전에 독자적인 신격화를 거쳐 현재까지도 그녀의 이름을 따서 명명된 별들의 무리인 베레니케의 머리털자리가 되었다고 하는 신화를 전파했다.[4]

기원전 9세기의 기하학적 시대부터 최소한 그리스 지역의 건국 신화와 관련된 오래전에 사망한 영웅들은 그들의 영웅 신전인 ''히로온''에서 지저세계의 의식을 받았다. 그리스 세계에서 자신에게 신성한 영예를 부여한 최초의 지도자는 필리포스 2세였다. "그의 아이가이에서의 예는 관례가 되어, 나중에 그리스 아시아에서 숭배받은 마케도니아 왕들에게, 그들로부터 율리우스 카이사르에게, 그리고 로마 황제들에게 전해졌다."[5]

로마 공화정 말기까지, 로물루스와 동일시되었던 키리누스 신만이 로마인들에게 신격화를 거친 유일한 존재로 받아들여졌다. 그 이후 고대 로마에서 신격화는 사망한 통치자가 그의 후계자에 의해 신으로 인정받는 과정이었다. 이러한 첫 번째 사례는 기원전 42년 카이사르 옥타비아누스에 의해 사후 신격화된 율리우스 카이사르였다. 로마 제국 시대에는 때때로 황제의 사망한 사랑하는 사람들—상속인, 황후 또는 하드리아누스의 안티노우스와 같은 연인들—도 신격화되었다.

도교에서는 관우, 리광, 번쾌 등과 같이 수많은 속인들이 신격화되었다. 송나라 장군 악비는 명나라 시대에 신격화되었으며, 일부 신자들에게는 최고위 삼대 천군 중 한 명으로 여겨진다.[10][11]

힌두교에서는 라마와 같은 일부 중요한 신들이 인간으로 태어났으며, 비슈누의 아바타로 여겨진다. 현대에는 스와미나라얀(1781~1830)이 일부 힌두교도들에게 크리슈나의 아바타 또는 더욱 높은 신으로 여겨진다. 바라트 마타("어머니 인도")는 19세기 후반 벵골 지식인 그룹에 의해 고안된 국가 의인화로 시작되었지만, 현재는 일부 숭배를 받고 있다.[12]

북한의 창시자 김일성이 제정한 극단적인 인격숭배는 국가가 공개적으로 무신론임에도 불구하고 신격화를 나타낸다고 말해진다.[14][15]

드루즈교는 이맘 알-하킴 비암르 알라(Al-Ḥākim bi-Amr Allāh)가 신의 화신이라는 믿음을 가지고 있으며, 함자 이븐 알리 이븐 아흐마드(Hamza ibn Ali ibn Ahmad)는 신이 육신이 되고, 인간의 본성을 취하고, 알-하킴 비암르 알라의 모습으로 사람이 되었다고 선포했다.[45]

4. 1. 불교

과거 인도 문화권의 다양한 힌두교 및 불교 통치자들은 사후에 신이나 부처로 신격화되었으며, 동아시아의 불교 지도자들은 생전에 자신이 곧 부처라는 왕즉불 사상을 통해 부처로 신격화되었다.불교에서 신의 복잡하고 다양한 개념 속에서, 부처가 되는 것은 신도들에게 달성 가능한 목표로 여겨질 수 있으며, 많은 중요한 신들이 석가모니를 비롯하여 평범한 인간으로 시작했다고 여겨진다. 이들 대부분은 이전 인물들의 아바타 또는 윤회로 여겨진다.

과거 인도부터 인도네시아까지 다양한 힌두교와 불교 지배자들이 특히 사후에 신으로 묘사되었다. 크메르 제국 (재위 1181~1218)의 첫 번째 불교 왕인 자야바르만 7세는 자신이 세운 많은 부처/관세음보살상에 자신의 얼굴을 사용했다.[13]

4. 2. 기독교

기독교 신학에서는 "신격화"라는 단어 대신 "신성화(deification)" 또는 "divinization", 혹은 그리스어 "테오시스(theosis)"라는 단어를 사용한다. 주류 신학에서는 동서양 모두 예수 그리스도를, 신성을 얻은 필멸의 존재가 아니라, 영원 전부터 존재하는 하나님으로 본다(입양론이라고 알려진 견해). 이는 그가 베드로후서 1:4에서 말하는 바와 같이 인간을 "신성에 참여하는 자"로 끌어올릴 수 있도록 인간으로서 존재했음을 의미한다.[16] 요한복음 10:34에서 예수는 시편 82:6을 인용하여 "너희의 율법에 기록된바 내가 너희를 신이라 하였으니"라고 말씀하셨다.[17] 다른 저술가들은 다음과 같이 말했다. "말씀이 사람이 되고 하나님의 아들이 사람의 아들이 된 것은 사람이 말씀과의 교제에 들어가 신성한 아들됨을 받음으로써 하나님의 아들이 되기 위함이다."[18] "그가 사람이 된 것은 우리가 하나님이 되기 위함이다."[19] "독생하신 하나님의 아들이 우리를 그의 신성에 참여하게 하려고 우리의 본성을 취하셨으니, 그가 사람이 되심으로써 사람들을 신으로 만들기 위함이다."[20]왈덴스파교도와 같은 이단 집단에 자기 신격화의 비난이 가해졌을 수 있다.[21][22][23][24]

성공회 사제 앨런 리처드슨[25]이 저술한 웨스트민스터 기독교 신학 사전에는 "신성화"에 대해 다음과 같이 설명한다.

가톨릭교회는 신학에서 "신격화(apotheosis)"라는 용어를 사용하지 않는다. 그리스어 "신성화(theosis)"에 해당하는 용어로 라틴 전통을 가진 가톨릭교회의 일부에서는 라틴어에서 유래한 "신성화(divinization)"와 "신격화(deification)"라는 단어를 사용한다. 이 개념은 서방 신학에서 동방 가톨릭 교회의 신학보다 중요성이 덜 부각되었지만, 라틴 전례 기도문에는 존재한다. 예를 들어, 집전자가 술잔에 포도주와 물을 조금 붓는 기도문에서 "이 물과 포도주가 우리를 그리스도의 신성에 참여하게 하소서. 그리스도께서는 우리의 인성을 낮추시어 우리와 함께하셨나이다." 와 같이 나타난다.[26]

가톨릭 신학은 초자연적 삶이라는 개념을 강조한다. "새로운 창조와 승화, 재탄생, 신성에 참여하고 신성을 취하는 것"이다.[27] 가톨릭 교리에서는 자연적인 삶과 초자연적인 삶 사이에 중요한 구별이 있는데, 초자연적인 삶은 "하느님께서 사랑의 행위로 인간에게 자유롭게 주시는 삶으로, 인간을 자연적인 삶의 수준 이상으로 끌어올리는 삶"이며 기도와 성사를 통해 받는다. 가톨릭교회는 인간의 존재 목적 전체가 이 초자연적인 삶을 얻고, 보존하고, 강화하는 데 있다고 본다.[28]

인간의 신격화는 인간이 육체와 영혼을 가지고 있기 때문에 전체적인 것이다. 그것은 세례를 통해 성화 은총(예: 성령의 열매)이 영혼에 주입됨으로써 비물질적 또는 영적으로 영혼에서 시작된다. 영적인 신격화는 낙원에 들어갈 때 완성된다.[29] 완전한 신격화는 심판일의 부활을 통해 물질적 또는 육체적 신격화로 이루어지는데, 육체가 신격화될 때이다. 오직 성인들만이 완전히 신격화되고, 저주받은 자들은 불멸의 존재가 될 뿐이다.[30] 전 우주는 심판일에 무조건적으로 신격화될 운명이지만, 인간과 천사의 신격화는 도덕적 행위에 따라 결정된다.[31]

신학적 차이에도 불구하고, 가톨릭 교회 미술에서 성모 승천과 예수 승천의 묘사는 신격화 주제와 구성상 많은 유사점을 공유하며, 하늘로 승천하는 많은 성인 이미지도 마찬가지이다. 후자는 현대 제목에서 "신격화(apotheosis)"를 사용할 수 있다. 초기 예는 종종 나중에 시성된 수도회의 창립자들이었으며, 예수회 교회(예수성당)(안드레아 포초, 1691–1694년, 측면 돔)의 성 이냐시오 로욜라와 산티 도메니코 에 시스토(1674–1675년)의 성 도미니크가 로마에 있는 두 가지 예이다.

피에트로 다 코르토나의 ''신성한 섭리와 바르베리니 가문의 권력의 알레고리''(1630년대)는 교황 우르반 8세와 그의 가족을 묘사하며, 교황령의 십자형 열쇠와 바르베리니 가문을 상징하는 거대한 벌 등의 문장과 인격화된 상징을 결합했다.[32]

동방 정교회 신학에서 신성화(Theosis)는 하느님과의 일치 속에서 자신을 변화시키는 것을 의미한다. 신성화의 변화는 몸과 마음의 정화(''카타르시스'')와 하느님의 시현을 통한 깨달음(''관상'')을 포함한다. 동방 기독교에서 인간 삶의 목적은 신성화이다. 히에로테오스(블라호스)에 따르면, 이 과정은 서방 기독교 전통에서 주된 합리적 사고나 지적 및 학문적 추구보다는 직접적인 영적 통찰(''영지'')에 기반한다.[33]

예수 그리스도 후기 성도 교회(몰몬교)는 기독교 전통의 신격화와 유사한 신격 상승을 믿지만, 이를 신성화(Exaltation) 또는 영생이라고 부르며, "성화"를 통해 달성된다고 여긴다. 후기 성도들은 사람들이 가족과 함께 영원히 하나님과 함께 살 수 있으며, 결국에는 스스로 신이 될 수 있지만, 하나님 아버지, 예수 그리스도, 그리고 성령께 복종하는 상태를 유지한다고 믿는다. 예수 그리스도 후기 성도 교회의 주된 초점은 예수 나사렛과 그가 인류를 위해 행한 속죄의 희생에 있지만,[34] 후기 성도들은 그리스도의 사명과 속죄의 목적 중 하나가 인류의 신성화 또는 기독교적 신격화라고 믿는다.[35] 예수 그리스도 후기 성도 교회의 신앙 조항 제3조는 모든 사람이 예수 그리스도의 속죄를 통해 죄로부터 구원받을 수 있다고 명시하며, 후기 성도 복음 교리(출판된 것)는 모든 사람이 구원받고 죽음에서 부활할 것이라고 말한다. 그러나 부활과 최후의 심판 전에 충분히 순종하고 속죄와 예수 그리스도의 은혜와 자비를 받아들인 사람들만이 "신성화"되고 문자 그대로 기독교적 신격화를 받게 된다.

초기 교회 지도자 로렌조 스노우(Lorenzo Snow)에게 종종 돌려지는 1837년의 말씀은 다음과 같다. "인간이 지금 있는 모습은 하나님이 한때 그러했던 모습이며, 하나님이 지금 있는 모습은 인간이 될 수 있는 모습이다."[36] 이 가르침은 조셉 스미스가 신약전서 요한복음 5:19를 가리키면서 처음 가르쳤으며, 그는 "하나님 자신, 우리 모두의 아버지는 예수 그리스도 자신이 그러했던 것처럼 지구에 거주하셨다"고 말했다.[37]

교회 회원들은 인간의 신성한 잠재력에 대한 원초적인 기독교적 믿음이 사도들의 죽음 이후 수세기 동안 점차 의미와 중요성을 잃었고, 사도 이후 신학자들의 교리적 변화로 인해 기독교인들이 하나님의 참된 본성과 인류를 창조하신 하나님의 목적을 잊게 되었다고 믿는다. 4세기에 기독교 교리로 받아들여진 하나님의 본성에 대한 개념은 삼위일체를 공통된 신성한 실체를 공유하는 세 인격으로 정의함으로써 신성을 인간성과 분리했다. 그러한 하나님의 실체에 대한 분류는 경전에는 없지만,[39][40] 많은 면에서 교부들의 사고에 영향을 미친 것으로 알려진 그리스 형이상학적 철학을 반영했다.[41] 후기 성도들은 현대 계시를 통해 하나님이 우리 영들의 문자 그대로 아버지이시라는 지식(히브리서 12:9)을 회복하셨고, 하나님이 그의 형상과 모양대로 인류를 창조하셨다는 성경적 언급은 결코 비유적이 아니라고 가르친다. 따라서 몰몬교도들은 하나님 아버지의 문자 그대로 자녀(사도행전 17:28-29)로서 인간은 그의 영광의 상속자이자 그리스도와 함께 상속자(로마서 8:16-17)가 될 잠재력을 가지고 있다고 주장한다. 몰몬교도들은 그 영광이 하나님의 실체에 있는 것이 아니라 그의 지성, 즉 빛과 진리에 있다고 믿는다.[42] 따라서 인간의 목적은 성장하고 발전하여 천상 아버지처럼 되는 것이다. 필멸의 삶은 하나님의 영의 자녀들이 아버지의 몸의 형상으로 만들어졌지만 고통, 질병, 유혹, 죽음에 시달리는 몸을 얻는 과정에서 중요한 단계로 여겨진다. 이 지상 생활의 목적은 그러한 반대에 직면하여 옳은 것을 선택하는 법을 배우는 것이며, 그럼으로써 필수적인 경험과 지혜를 얻는 것이다. 우리가 이생에서 얻는 지성의 수준은 부활에서 상승할 것이다. 그러면 몸은 아버지와 아들의 몸처럼 불멸할 것이지만, 각 사람이 부활할 영광의 정도는 최후의 심판에 달려 있다. 하나님의 면전으로 돌아갈 만한 자격이 있는 자들은 몰몬교도들이 영생 또는 신성화라고 부르는 하나님의 영광의 충만함을 향해 계속 발전할 수 있다.

후기 성도들의 신격화/신성화 개념은 후기 성도 경전(모사이야서 3:19, 앨마서 13:12, 교리와 성약 78:7, 교리와 성약 78:22, 교리와 성약 84:4, 교리와 성약 84:23, 교리와 성약 88:68, 교리와 성약 93:28)에 표현되어 있으며, 십이사도 정원회 회원에 의해 다음과 같이 표현된다. "우리의 어려움으로 인해 늘어났지만, 의롭게 살고 잘 견딤으로써 결국 우리는 성품과 속성에서 예수님과 충분히 더 닮게 되어 언젠가는 아버지의 면전에 영원히 거할 수 있게 될 것입니다." (닐 맥스웰, 1997년 10월).

2014년 초, 예수 그리스도 후기 성도 교회는 공식 교회 웹사이트에 신격화에 대한 기초, 역사 및 공식적인 믿음을 구체적으로 다루는 논문을 발표했다.[43] 이 논문은 이 믿음의 경전적 기초, 신격화 주제에 대한 초기 교부들의 가르침, 그리고 조셉 스미스부터 시작하는 현대 교회 지도자들의 가르침을 다룬다.

웨슬리안(Wesleyan) 프로테스탄티즘에서 신격화(theosis)는 때때로 온전한 성화(entire sanctification) 교리와 관련되어 있다. 이 교리는 요약하자면 그리스도인의 목표는, 원칙적으로 달성 가능한, 어떤 (자발적인) 죄 없이 사는 것이라고 가르친다(그리스도인의 완전(Christian perfection)). 웨슬리안 신학자들은 구원의 드라마가 인간의 신격화(apotheosis)로 이어진다고 본 동방 교부들의 영향을 웨슬리에게서 발견한다. 그 이유는 창조 당시 인간 본성의 일부였지만 타락으로 왜곡된 그러한 완전성이 신과의 교제를 가져올 수 있기 때문이다.[44]

「신격화」와 관련하여, 영어의 "apotheosis", "theosis", "deification"은 기독교에서는 각각 다른 개념으로 취급된다. 각 어휘에 어떤 한국어 번역을 사용할 것인가에 대해서는, 시대와 문헌에 따라 여러 가지 방법이 있다.

"apotheosis"(아포테오시스)는 신격화로 번역되는 외에, 오래된 문헌에는 「신화」로 번역된 것도 있다. 그러나 최근에는 「신화」는 "theosis"의 번역어로 사용되는 경우가 많다. "apotheosis"는 황제 등을 신으로 하는 이교적 관습으로 여겨지며, 기독교에서는 부정되는 개념이다.[68]

반면, "theosis"(테오시스/신성/신화)는 정교회 신학이나 서방교회의 신비주의에서 중요한 개념이다.[68]

정교회 신학에서는, 예수 그리스도가 강생(강생)함으로써, 신이 인간을 창조할 때 의도한 완벽한 인간상을 신격화했다고 설명되는 경우가 있지만,[69] 이러한 설명에 사용되는 어휘는 "apotheosis", "theosis" 어느 쪽도 아니고, "deification"이다.[70]

4. 3. 기타 종교

헬레니즘 시대 이전에도 고대 이집트(파라오)와 메소포타미아(나람신부터 함무라비까지)에서는 황제 숭배가 알려져 있었다. 이집트 신왕국에서는 모든 사망한 파라오는 왕위에 있을 때 호루스로 여겨졌던 신 오시리스로 신격화되었으며, 때로는 다른 여러 신들의 "아들"로 언급되기도 했다.[3]고대 그리스 종교와 그와 동등한 로마 종교에는 헤라클레스와 같이 인간으로 태어났지만 신이 된 많은 인물들이 있다. 그들은 일반적으로 주요 신들 중 하나인 올림포스 12신에 의해 신성하게 만들어진다. 로마 신화인 큐피드와 프시케에서 제우스는 필멸자인 프시케에게 신들의 암브로시아를 주어 그녀를 여신으로 변화시킨다. 헬레니즘 시대의 여왕인 베레니케 2세의 경우, 프톨레마이오스 왕조의 다른 통치자들처럼 신격화되었는데, 궁정에서는 그녀가 서원을 이행하기 위해 잘라낸 머리카락이 신격화되기 전에 독자적인 신격화를 거쳐 현재까지도 그녀의 이름을 따서 명명된 별들의 무리인 베레니케의 머리털자리가 되었다고 하는 신화를 전파했다.[4]

기원전 9세기의 기하학적 시대부터 최소한 그리스 지역의 건국 신화와 관련된 오래전에 사망한 영웅들은 그들의 영웅 신전인 ''히로온''에서 지저세계의 의식을 받았다.

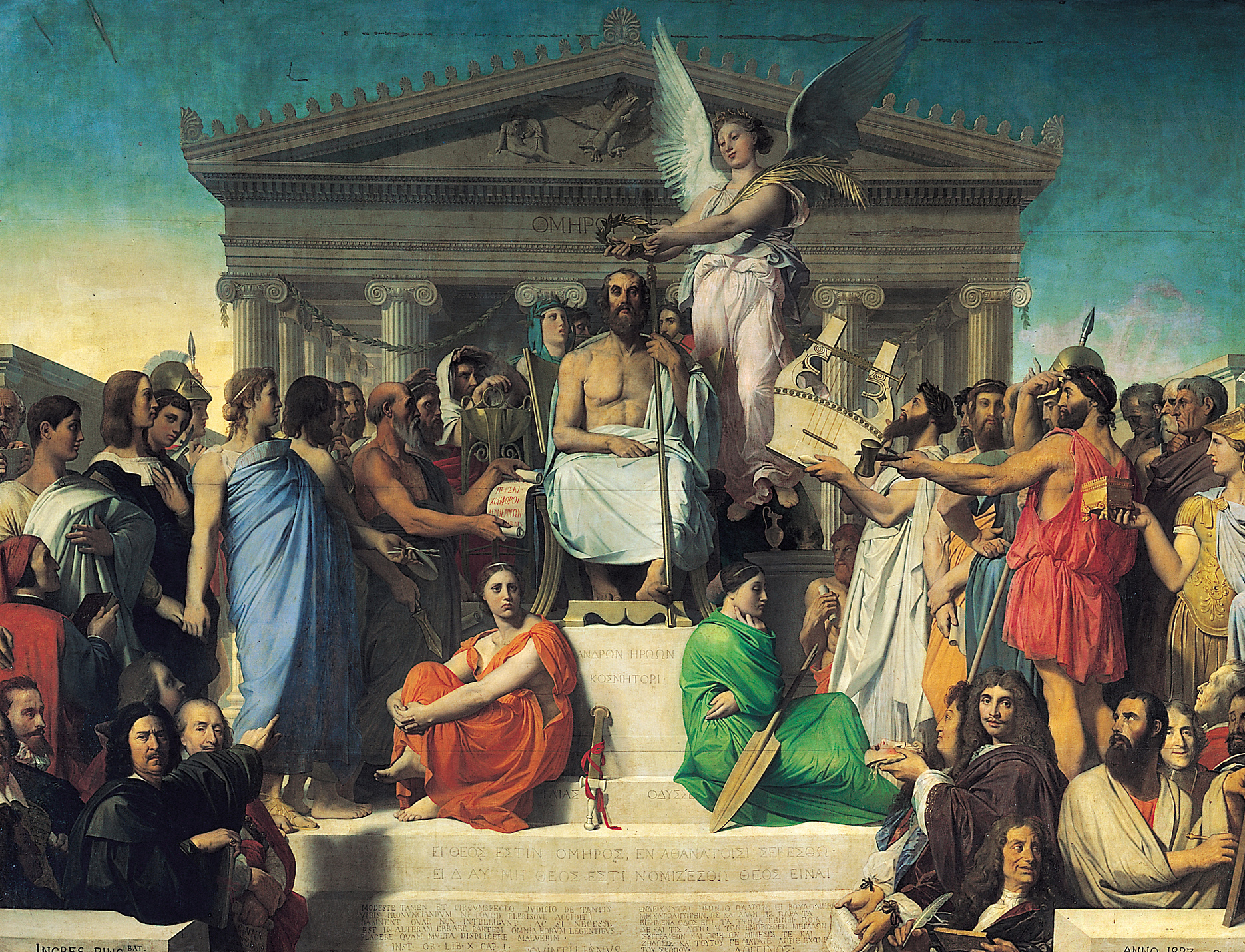

그리스 세계에서 자신에게 신성한 영예를 부여한 최초의 지도자는 필리포스 2세였다. 여섯 번째 아내와의 결혼식에서 필리포스의 옥좌에 앉은 이미지는 올림포스 신들 사이에서 행렬로 운반되었다. "그의 아이가이에서의 예는 관례가 되어, 나중에 그리스 아시아에서 숭배받은 마케도니아 왕들에게, 그들로부터 율리우스 카이사르에게, 그리고 로마 황제들에게 전해졌다."[5] 이러한 헬레니즘 시대의 국가 지도자들은 죽기 전에 (예: 알렉산드로스 대왕) 또는 죽은 후에 (예: 프톨레마이오스 왕조의 구성원) 신과 동등한 지위로 승격될 수 있었다. 신격화와 유사한 영웅 숭배 지위는 과거의 몇몇 존경받는 예술가들에게도 영예로 주어졌는데, 특히 호메로스가 그러했다.

고대와 고전 시대 그리스 영웅 숭배는 6세기에 가족적 기원에서 확장되어 주로 시민적인 것이 되었다. 5세기까지는 영웅에게서 혈통을 거슬러 올라가 자신의 권위를 주장하는 숭배자는 없었는데, 에우몰피데스 (에우몰푸스의 후손)와 같이 특정 사제 숭배를 상속한 일부 가족과 신탁소의 일부 상속된 사제직이 예외였다. 엘레우시스 신비 의식이 여기에 해당된다.

그리스 영웅 숭배는 로마의 황제 숭배와 구별될 수 있는데, 그 이유는 영웅이 올림포스로 승천하거나 신이 된 것으로 생각되지 않았기 때문이다. 그는 지하에 있었고 그의 힘은 순전히 지역적인 것이었다. 이러한 이유로 영웅 숭배는 본질적으로 지저세계의 것이었고, 그들의 의식은 헤카테와 페르세포네의 의식과 더 흡사했지 제우스와 아폴론의 의식과는 더욱 달랐다. 헤라클레스와 아스클레피오스는 신 또는 영웅으로 존경받을 수 있었던 두 가지 예외인데, 때로는 지저세계의 밤 의식과 다음 날 희생으로 행해졌다. 인류에게 영웅으로 여겨지는 한 신은 프로메테우스인데, 그는 올림포스 산에서 몰래 불을 훔쳐 인류에게 소개했다.

로마 공화정 말기까지, 로물루스와 동일시되었던 키리누스 신만이 로마인들에게 신격화를 거친 유일한 존재로 받아들여졌다. 그 이후 고대 로마에서 신격화는 사망한 통치자가 그의 후계자에 의해, 보통 상원의 결의 및 대중적 동의를 통해 신으로 인정받는 과정이었다. 이러한 첫 번째 사례는 기원전 42년 그의 양자인 삼두정치의 일원인 카이사르 옥타비아누스에 의해 사후 신격화된 마지막 로마 독재자 율리우스 카이사르였다. 존경심을 보이는 것 외에도, 현 통치자는 종종 자신의 정당성을 확보하고 백성들의 인기를 얻기 위해 인기 있었던 전임자를 신격화했다.

황제숭배가 절정에 달했던 로마 제국 시대에는 때때로 황제의 사망한 사랑하는 사람들—상속인, 황후 또는 하드리아누스의 안티노우스와 같은 연인들—도 신격화되었다. 신격화된 사람들에게는 사후에 그들의 신성을 나타내는 Divusla (여성의 경우 Divala)라는 칭호가 주어졌다. 전통적인 로마 종교는 deusla (신)과 ''divus'' (신이 된, 또는 신격화된 필멸자)를 구분했지만,[8] 일관성이 없었다. 예배를 위한 공간을 제공하기 위해 사원과 기둥이 세워졌다.

수많은 속인들이 관우, 철퇴 리(리광), 번쾌 등과 같이 도교 신계에 신격화되었다. 송나라 장군 악비는 명나라 시대에 신격화되었으며, 일부 신자들에게는 최고위 삼대 천군 중 한 명으로 여겨진다.[10][11] 명나라의 서사시 ''봉신연의''는 신격화 전설을 주로 다룬다.

불교에서 신의 복잡하고 다양한 개념 속에서, 부처가 되는 것은 신도들에게 달성 가능한 목표로 여겨질 수 있으며, 많은 중요한 신들이 석가모니를 비롯하여 평범한 인간으로 시작했다고 여겨진다. 이들 대부분은 이전 인물들의 아바타 또는 윤회로 여겨진다.

특히 라마와 같은 일부 중요한 힌두교 신들도 인간으로 태어났다. 그는 비슈누의 아바타로 여겨진다. 보다 현대적인 시대에는 스와미나라얀(1781~1830)이 확실하고 잘 기록된 역사적 인물이며, 일부 힌두교도들에게는 비슈누의 또 다른 아바타인 크리슈나의 아바타 또는 더욱 높은 신으로 여겨진다. 바라트 마타("어머니 인도")는 19세기 후반 벵골 지식인 그룹에 의해 고안된 국가 의인화로 시작되었지만, 현재는 일부 숭배를 받고 있다.[12]

과거 인도부터 인도네시아까지 다양한 힌두교와 불교 지배자들이 특히 사후에 신으로 묘사되었다. 크메르 제국(재위 1181~1218)의 첫 번째 불교 왕인 자야바르만 7세는 자신이 세운 많은 부처/관세음보살상에 자신의 얼굴을 사용했다.[13]

북한의 창시자 김일성이 제정한 극단적인 인격숭배는 국가가 공개적으로 무신론임에도 불구하고 신격화를 나타낸다고 말해진다.[14][15]

기독교 신학에서는 "신격화"라는 단어 대신 "신성화(deification)" 또는 "신격화(divinization)" 또는 그리스어 "테오시스(theosis)"라는 단어를 사용한다. 종교 개혁 이전과 주류 신학은 동서양 모두에서 예수 그리스도를 신성을 얻은 필멸의 존재가 아니라 필멸의 존재로서 신성을 얻은 것이 아닌, 영원 전부터 존재하는 하나님으로 본다 (입양론이라고 알려진 견해). 이는 그가 베드로후서 1:4에서 말하는 바와 같이 인간을 "신성에 참여하는 자"로 끌어올릴 수 있도록 인간으로서 존재했음을 의미한다.[16] 요한복음 10:34에서 예수는 시편 82:6을 인용하여 "너희의 율법에 기록된바 내가 너희를 신이라 하였으니"라고 말씀하셨다.[17] 다른 저술가들은 "말씀이 사람이 되고 하나님의 아들이 사람의 아들이 된 것은 사람이 말씀과의 교제에 들어가 신성한 아들됨을 받음으로써 하나님의 아들이 되기 위함이다."[18] "그가 사람이 된 것은 우리가 하나님이 되기 위함이다."[19] "독생하신 하나님의 아들이 우리를 그의 신성에 참여하게 하려고 우리의 본성을 취하셨으니, 그가 사람이 되심으로써 사람들을 신으로 만들기 위함이다."[20]라고 말했다.

가톨릭교회는 신학에서 "신격화(apotheosis)"라는 용어를 사용하지 않는다. 그리스어 "신성화(theosis)"에 해당하는 용어로 라틴 전통을 가진 가톨릭교회의 일부에서는 라틴어에서 유래한 "신성화(divinization)"와 "신격화(deification)"라는 단어를 사용한다. 이 개념은 서방 신학에서 동방 가톨릭 교회의 신학보다 중요성이 덜 부각되었지만, 라틴 전례 기도문에는 존재한다. 예를 들어, 집전자가 술잔에 포도주와 물을 조금 붓는 기도문에서 "이 물과 포도주가 우리를 그리스도의 신성에 참여하게 하소서. 그리스도께서는 우리의 인성을 낮추시어 우리와 함께하셨나이다." 와 같이 나타난다.[26]

가톨릭 신학은 초자연적 삶이라는 개념을 강조한다. "새로운 창조와 승화, 재탄생, 신성에 참여하고 신성을 취하는 것"이다.[27] 가톨릭 교리에서는 자연적인 삶과 초자연적인 삶 사이에 중요한 구별이 있는데, 초자연적인 삶은 "하느님께서 사랑의 행위로 인간에게 자유롭게 주시는 삶으로, 인간을 자연적인 삶의 수준 이상으로 끌어올리는 삶"이며 기도와 성사를 통해 받는다. 가톨릭교회는 인간의 존재 목적 전체가 이 초자연적인 삶을 얻고, 보존하고, 강화하는 데 있다고 본다.[28]

동방 정교회 신학에서 신성화(Theosis)는 하느님과의 일치 속에서 자신을 변화시키는 것을 의미한다. 신성화의 변화는 몸과 마음의 정화(''카타르시스'')와 하느님의 시현을 통한 깨달음(''관상'')을 포함한다. 동방 기독교에서 인간 삶의 목적은 신성화이다. 히에로테오스(블라호스)에 따르면, 이 과정은 서방 기독교 전통에서 주된 합리적 사고나 지적 및 학문적 추구보다는 직접적인 영적 통찰(''영지'')에 기반한다.[33]

예수 그리스도 후기 성도 교회(몰몬교)는 기독교 전통의 신격화와 유사한 신격 상승을 믿지만, 이를 신성화(Exaltation) 또는 영생이라고 부르며, "성화"를 통해 달성된다고 여긴다. 후기 성도들은 사람들이 가족과 함께 영원히 하나님과 함께 살 수 있으며, 결국에는 스스로 신이 될 수 있지만, 하나님 아버지, 예수 그리스도, 그리고 성령께 복종하는 상태를 유지한다고 믿는다. 예수 그리스도 후기 성도 교회의 주된 초점은 예수 나사렛과 그가 인류를 위해 행한 속죄의 희생에 있지만,[34] 후기 성도들은 그리스도의 사명과 속죄의 목적 중 하나가 인류의 신성화 또는 기독교적 신격화라고 믿는다.[35] 예수 그리스도 후기 성도 교회의 신앙 조항 제3조는 모든 사람이 예수 그리스도의 속죄를 통해 죄로부터 구원받을 수 있다고 명시하며, 후기 성도 복음 교리(출판된 것)는 모든 사람이 구원받고 죽음에서 부활할 것이라고 말한다. 그러나 부활과 최후의 심판 전에 충분히 순종하고 속죄와 예수 그리스도의 은혜와 자비를 받아들인 사람들만이 "신성화"되고 문자 그대로 기독교적 신격화를 받게 된다.

2014년 초, 예수 그리스도 후기 성도 교회는 공식 교회 웹사이트에 신격화에 대한 기초, 역사 및 공식적인 믿음을 구체적으로 다루는 논문을 발표했다.[43] 이 논문은 이 믿음의 경전적 기초, 신격화 주제에 대한 초기 교부들의 가르침, 그리고 조셉 스미스부터 시작하는 현대 교회 지도자들의 가르침을 다룬다.

드루즈교는 고유한 교리를 발전시키면서 이스마일파에서 더욱 분리되었고, 마침내 이스마일파와 이슬람교 모두에서 완전히 분리되었다. 여기에는 이맘 알-하킴 비암르 알라(Al-Ḥākim bi-Amr Allāh)가 신의 화신이라는 믿음이 포함된다.[45][46] 함자 이븐 알리 이븐 아흐마드(Hamza ibn Ali ibn Ahmad)는 드루즈교의 창시자이자 드루즈 원고의 주요 저자로 여겨지며,[47] 그는 신이 육신이 되고, 인간의 본성을 취하고, 알-하킴 비암르 알라(al-Hakim bi-Amr Allah)의 모습으로 사람이 되었다고 선포했다.[45]

5. 근대 이후의 신격화

근대 예술가들은 고인에 대한 경의, 예술적 표현, 희극적 효과 등 다양한 목적으로 신격화 개념을 활용했다. 콘스탄티노 브루미디의 프레스코화 「워싱턴의 신격화」, 살바도르 달리나 도미니크 앵그르의 「호메로스 찬양」 등이 그 예시이다.

많은 근대 통치자들은 신학적 의미의 신격화는 아니더라도, 왕권신수설을 나타내는 피터 폴 루벤스의 제임스 1세 (잉글랜드 왕) 초상화(뱅케팅 하우스 천장화), 루벤스의 앙리 4세 (프랑스 왕) 초상화, 안드레아 아피아니의 나폴레옹 보나파르트 신격화 등 아포테오시스(신격화)적인 초상화를 이용했다. 아포테오시스라는 용어는 사망한 지도자(주로 암살 또는 순교)를 초인적으로 묘사하여, 생전의 모든 잘못과 비판을 없애는 효과를 갖는다. 미국의 에이브러햄 링컨, 이스라엘의 이츠하크 라빈 등이 그 예시이다.

아서 C. 클라크의 소설 『어린 시절의 끝』에서는 오버로드가 인류 아이들에게 일어나는 현상을 "apotheosis"(포스트휴먼 참조)라고 불렀고, 댄 브라운의 소설 『잃어버린 상징』에서는 "apotheosis"가 이야기의 중요한 열쇠이며, 미국 국회의사당 천장화 「워싱턴의 신격화」도 등장한다.

5. 1. 정치

과거 인도 문화권의 힌두교 및 불교 통치자들은 사후에 신이나 부처로 신격화되었으며, 동아시아 불교 지도자들은 생전에 왕즉불 사상을 통해 부처로 신격화되었다.조선민주주의인민공화국의 초대 지도자 김일성은 주요 숭배 대상으로, 매년 그의 탄생을 기념하는 동상과 기념비가 세워져 있으며, 주민들은 그의 동상에 경의를 표한다.[75] 북한의 연호는 김일성의 생년월일을 기준으로 한 주체연호를 사용한다.

로마 공화정 말기에는 로물루스와 동일시되었던 키리누스 신만이 로마인들에게 신격화를 거친 유일한 존재로 받아들여졌다. 그 이후 고대 로마에서 신격화는 사망한 통치자가 그의 후계자에 의해 신으로 인정받는 과정이었다. 첫 번째 사례는 기원전 42년 카이사르 옥타비아누스에 의해 사후 신격화된 율리우스 카이사르였다. 현 통치자는 종종 자신의 정당성을 확보하고 백성들의 인기를 얻기 위해 인기 있었던 전임자를 신격화했다.

후기 제국에서 황제의 칙령을 확인하는 로마 상원의 투표가 일반적인 공식 절차였지만, 이는 종종 개인에 대한 신격화 언어나 이미지가 비공식적으로 사용되는 기간 이후에 이루어졌다. 그 후 consecratio|콘세크라티오la라 불리는 공개 의식이 거행되었는데, 여기에는 높이 날아오르는 독수리 방출이 포함되어 신격화된 사람의 영혼이 천국으로 승천하는 것을 상징했다. 마차를 이용한 승천을 묘사한 이미지는 종종 주화나 다른 예술 작품에서 볼 수 있었다.[6]

예술에서 가장 크고 유명한 예는 안토니누스 피우스 기둥 기단의 부조로, 황제와 그의 부인 파우스티나 대제가 "영원"을 나타내는 날개 달린 존재에 의해 들어 올려지는 모습을 보여준다. 아래에는 "로마"와 Campus Martius|캄푸스 마르티우스la의 의인화가 앉아 있고, 위에는 독수리가 날고 있다. 황제 부부는 주피터와 주노로 묘사되어 있다.

디오 카시우스는 193년 3개월 동안 황제였던 페르티낙스의 공개 consecratio|콘세크라티오la에 대한 자세한 묘사를 제공하는데, 이는 셉티미우스 세베루스에 의해 명령되었다.[7]

황제숭배가 절정에 달했던 로마 제국 시대에는 때때로 황제의 사망한 사랑하는 사람들—상속인, 황후 또는 안티노우스와 같은 연인들—도 신격화되었다. 신격화된 사람들에게는 사후에 Divus|디부스la (여성의 경우 Diva|디바la)라는 칭호가 주어졌다. 전통적인 로마 종교는 deus|데우스la (신)과 divus|디부스la (신이 된 필멸자)를 구분했지만,[8] 일관성이 없었다. 예배를 위한 공간을 제공하기 위해 사원과 기둥이 세워졌다.

황제숭배는 특히 동방 제국에서 주로 인기가 있었고, 로마 자체와 전통주의자, 지식인들 사이에서는 인기가 적었다. 일부는 ''클라우디우스(신성한 클라우디우스)의 호박화''에서처럼 무능하고 무력한 황제의 신격화를 비밀리에 조롱하기도 했다.[9]

수많은 속인들이 관우, 철퇴 리(리광), 번쾌 등과 같이 도교 신계에 신격화되었다. 송나라 장군 악비는 명나라 시대에 신격화되었으며, 일부 신자들에게는 최고위 삼대 천군 중 한 명으로 여겨진다.[10][11] 명나라의 서사시 ''봉신연의''는 신격화 전설을 주로 다룬다.

불교에서 부처가 되는 것은 신도들에게 달성 가능한 목표로 여겨질 수 있으며, 많은 중요한 신들이 석가모니를 비롯하여 평범한 인간으로 시작했다고 여겨진다. 이들 대부분은 이전 인물들의 아바타 또는 윤회로 여겨진다.

라마와 같은 일부 중요한 힌두교 신들도 인간으로 태어났다. 그는 비슈누의 아바타로 여겨진다. 스와미나라얀(1781~1830)은 일부 힌두교도들에게는 크리슈나의 아바타 또는 더욱 높은 신으로 여겨진다. 바라트 마타("어머니 인도")는 19세기 후반 벵골 지식인 그룹에 의해 고안된 국가 의인화로 시작되었지만, 현재는 일부 숭배를 받고 있다.[12]

과거 인도부터 인도네시아까지 다양한 힌두교와 불교 지배자들이 특히 사후에 신으로 묘사되었다. 크메르 제국의 자야바르만 7세는 자신이 세운 많은 부처/관세음보살상에 자신의 얼굴을 사용했다.[13]

북한의 창시자 김일성이 제정한 극단적인 인격숭배는 국가가 공개적으로 무신론임에도 불구하고 신격화를 나타낸다고 말해진다.[14][15]

인간숭배(Anthropolatry)는 인간을 신격화하고 숭배하는 행위이다.[54][55] 고대 일본에서는 천황을 향해 인간숭배가 행해졌다.[56] 이후 소시니우스파(Socinianism) 신자들은 인간숭배를 행했다는 비난을 받았다.[57][58] 루트비히 파이어바흐는 모든 인간을 숭배하는 종교를 주장했고, 오귀스트 콩트는 긍정적인 공헌을 한 개인만을 숭배하고 그렇지 않은 자들을 배제했다.[59][60][61]

근대의 예술가들은 고인에 대한 경의를 표하기 위해, 예술적 표현으로, 희극적 효과를 내기 위해 등 다양한 동기로 이 개념을 활용해왔다.

근대의 많은 통치자들은 신학적인 "신격화"를 의도하지 않았음에도 불구하고, 아포테오시스적인 초상화를 이용해왔다. 예를 들어, 피터 폴 루벤스가 뱅케팅 하우스(Banqueting House) 천장화로 그린 제임스 1세 (잉글랜드 왕)의 초상화(왕권신수설을 나타내고 있다), 앙리 4세 (프랑스 왕)의 초상화, 안드레아 아피아니가 그린 나폴레온 보나파르트의 아포테오시스 등이 있다. 아포테오시스라는 용어는 사망한 지도자를 초인적으로 그리는 것을 비유적으로 표현하며, 그 인물의 생애에 따라다녔던 모든 잘못과 비판을 없애는 효과가 있다. 미국의 에이브러햄 링컨, 이스라엘의 이츠하크 라빈 등이 그 예시이다.

5. 2. 예술 및 문학

고대 그리스 종교와 그와 동등한 로마 종교에는 헤라클레스와 같이 인간으로 태어났지만 신이 된 많은 인물들이 있었다. 헬레니즘 시대의 여왕인 베레니케 2세의 경우, 프톨레마이오스 왕조의 다른 통치자들처럼 신격화되었는데, 궁정에서는 그녀가 서원을 이행하기 위해 잘라낸 머리카락이 신격화되기 전에 독자적인 신격화를 거쳐 현재까지도 그녀의 이름을 따서 명명된 별들의 무리인 베레니케의 머리털자리가 되었다고 하는 신화를 전파했다.[4]그리스 세계에서 자신에게 신성한 영예를 부여한 최초의 지도자는 필리포스 2세였다. "그의 아이가이에서의 예는 관례가 되어, 나중에 그리스 아시아에서 숭배받은 마케도니아 왕들에게, 그들로부터 율리우스 카이사르에게, 그리고 로마 황제들에게 전해졌습니다."[5] 이러한 헬레니즘 시대의 국가 지도자들은 죽기 전에 (예: 알렉산드로스 대왕) 또는 죽은 후에 (예: 프톨레마이오스 왕조의 구성원) 신과 동등한 지위로 승격될 수 있었다. 신격화와 유사한 영웅 숭배 지위는 과거의 몇몇 존경받는 예술가들에게도 영예로 주어졌는데, 특히 호메로스가 그러했다.

예술에서 가장 크고 유명한 예는 안토니누스 피우스(161년 사망) 기둥 기단의 부조로, 황제와 그의 부인 파우스티나 대제(약 140년 사망)가 "영원"을 나타내는 것으로 묘사된 훨씬 더 큰 날개 달린 존재에 의해 들어 올려지는 모습을 보여준다. 황제 부부는 주피터와 주노로 묘사되어 있다.

근대의 예술가들은 고인에 대한 경의를 표하기 위해(예를 들어, 미국 국립 의회 의사당 돔에 그려진 콘스탄티노 브루미디(Constantino Brumidi)의 프레스코화 「워싱턴의 신격화」), 예술적 표현으로(예를 들어, 살바도르 달리(Salvador Dalí)나 도미니크 앵그르(Jean-Auguste-Dominique Ingres)의 「호메로스 찬양 (The Apotheosis of Homer)」), 희극적 효과를 내기 위해 등 다양한 동기로 이 개념을 활용해왔다.

근대의 많은 통치자들은 신학적인 "신격화"를 의도하지 않았음에도 불구하고, 아포테오시스적인 초상화를 이용해왔다. 예를 들어, 피터 폴 루벤스(Peter Paul Rubens)가 뱅케팅 하우스(Banqueting House) 천장화로 그린 제임스 1세 (잉글랜드 왕)(James I of England)의 초상화(왕권신수설을 나타내고 있다), 역시 루벤스의 앙리 4세 (프랑스 왕)(Henry IV of France)의 초상화, 안드레아 아피아니(Andrea Appiani)가 그린 나폴레온 보나파르트(Napoleon Bonaparte)의 아포테오시스 등이 있다. 아포테오시스라는 용어는 사망한 지도자(암살당하거나 순교한 경우가 많다)를 초인적으로 그리는 것을 비유적으로 표현하며, 그 인물의 생애에 따라다녔던 모든 잘못과 비판을 없애는 효과가 있다. 예를 들어, 미국에서는 에이브러햄 링컨(Abraham Lincoln), 이스라엘에서는 이츠하크 라빈(Yitzhak Rabin) 등이 그 예시로 들 수 있다.

패러디적인 신격화에는 알렉산더 포프(Alexander Pope)의 모방 서사시인 머리카락 강탈(The Rape of the Lock)의 결론이 포함되는데, 분쟁의 원인이 된 머리카락이 하늘로 승천하는 장면이다.[53]

프랑수아 쿠프랭은 아르칸젤로 코렐리를 위한 (''Le Parnasse, ou L'Apothéose de Corelli'') 한 작품과 장-바티스트 륄리를 위한 (''L'Apothéose de Lully'') 한 작품 등 두 개의 신격화라는 제목의 작품을 작곡했다.[50]

리하르트 바그너는 루트비히 판 베토벤의 7번 교향곡을 "춤의 신격화"로 묘사하면서 이 용어를 비유적으로 사용했다.

엑토르 베를리오즈는 프랑스 전쟁 사망자 기념비 헌정을 위해 1846년에 작곡한 그의 ''Grande symphonie funèbre et triomphale''의 마지막 악장 제목으로 "신격화"를 사용했다. 표트르 일리치 차이콥스키의 발레 ''잠자는 숲속의 미녀''와 ''호두까기 인형'' 두 작품에는 피날레로 신격화가 포함되어 있으며, 루드비히 민쿠스의 ''바야데르''도 마찬가지이다. 이고르 스트라빈스키는 ''아폴론''과 ''오르페우스''라는 두 개의 발레를 작곡했는데, 두 작품 모두 "신격화"라는 제목의 에피소드를 포함하고 있다. 모리스 라벨의 ''어머니 거위''의 결론적인 장면 또한 "신격화"라는 제목을 가지고 있다. 1970년 무기 확산과 환경 악화에 대해 우려했던 체코 작곡가 카렐 후사는 그의 음악적 반응에 ''이 지구를 위한 신격화''라는 제목을 붙였다. 아람 하차투리안은 그의 발레 ''스파르타쿠스''의 한 부분에 "일출과 신격화"라는 제목을 붙였다.

아서 C. 클라크의 소설 『어린 시절의 끝』에서는, 오버로드가 인류의 아이들에게 일어나고 있는 현상을 "apotheosis"라고 불렀다(포스트휴먼 참조).

댄 브라운의 소설 『잃어버린 상징』에서는, "apotheosis"가 이야기의 중요한 열쇠가 되고 있으며, 미국 국회의사당 천장화 「워싱턴의 신격화」도 등장한다. 음악에서 아포테오시스(Apotheosis)는 주제를 장대하고 찬양하는 형태로 연주하는 부분을 가리킨다. 시각 예술의 아포테오시스와 공통되는 면이 있으며, 특히 역사적 인물이나 극적인 인물을 주제로 한 작품에서 두드러진다.

엑토르 베를리오즈(Hector Berlioz)의 『환상교향곡』의 제3부는 "아포테오시스(Apotheose)"라고 명명되어 있으며, 1840년 프랑스 전몰자 기념비 앞에서 초연되었다. 카렐 후사(Karel Husa)는 군비 확장과 지구 환경 악화를 우려하여 1970년에 『이 지구를 신과 숭배함 (Apotheosis of This Earth)』을 작곡했다. 아람 하차투리안(Aram Khachaturian)의 발레 작품 『스파르타쿠스』에는 "Sunrise and Apotheosis"라는 제목의 곡이 있다. 리하르트 바그너(Richard Wagner)는 베토벤의 『교향곡 제7번』 각 악장의 리듬 동기 활용을 두고 "춤의 신격화(apotheosis of the dance)"라고 평했다.[71]

참조

[1]

사전

Apotheosis

[2]

문서

Hall

[3]

서적

Imhotep: The Egyptian god of medicine

Traffic Output

[4]

사전

Coma Berenices

[5]

서적

Alexander the Great

[6]

문서

Hall

[7]

문서

Apotheosis

Historia Augusta

[8]

문서

Hall

[9]

문서

Apotheosis

[10]

학술지

Yueh Fei (1103–41) and China's Heritage of Loyalty

1972-02

[11]

서적

The Shambhala Guide to Taoism

Shambhala

[12]

웹사이트

The life and times of Bharat Mata

http://www.indiatoge[...]

[13]

서적

Art and Architecture of Cambodia

Thames & Hudson

[14]

서적

Prospect Theory and Foreign Policy Analysis in the Asia Pacific: Rational Leaders and Risky Behavior

https://books.google[...]

Taylor & Francis

2023-02-12

[15]

서적

The Sun Tyrant: A Nightmare Called North Korea

https://books.google[...]

Biteback

2023-02-13

[16]

성경

2 Peter 1:4

[17]

웹사이트

John 10:34

https://biblehub.com[...]

2023-02-16

[18]

서적

Adversus haereses

[19]

웹사이트

On the Incarnation of the Word

http://www.ccel.org/[...]

[20]

서적

Opusc.

[21]

서적

Historical Dictionary of Radical Christianity

https://books.google[...]

Scarecrow Press

2023-02-20

[22]

서적

A Church Dictionary: A Practical Manual of Reference for Clergyman and Students

https://books.google[...]

John Murray

2023-03-10

[23]

서적

History of the Waldenses of Italy: From Their Origin to the Reformation

https://books.google[...]

Truslove & Shirley

2023-03-10

[24]

서적

A Glossary of Ecclesiastical Terms Containing Brief Explanations of Words Used in Dogmatic Theology, Liturgiology; Ecclesiastical Chronology and Law; Gothis Architecture; Christian Antiquities and Symbolism; Conventual Arrangements, Greek Hierology; and Mediaeval Latin Works ...

https://books.google[...]

2023-03-10

[25]

웹사이트

Alan Richardson | Author | LibraryThing

https://www.libraryt[...]

[26]

사전

deification

Oxford University Press

[27]

서적

Bultmann-Barth and Catholic theology

http://www.google.co[...]

Duquesne University Press

[28]

서적

God and the Devil Are Fighting

http://www.google.co[...]

City University of New York

[29]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church

https://www.vatican.[...]

[30]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church

https://www.vatican.[...]

[31]

웹사이트

Catechism of the Catholic Church

http://www.scborrome[...]

[32]

문서

Hall

[33]

서적

Orthodox Spirituality: A Brief Introduction

Birth of the Theotokos Monastery

2017-06-10

[34]

서적

Teachings of the Prophet Joseph Smith

[35]

웹사이트

Gospel Topics: Becoming Like God

https://www.churchof[...]

LDS Church

[36]

논문

I Have a Question: Is President Lorenzo Snow's oft-repeated statement—'As man now is, God once was; as God now is, man may be'—accepted as official doctrine by the Church?

https://www.churchof[...]

1982-02-01

[37]

서적

Teachings of the Prophet Joseph Smith

[38]

서적

Latter-day Christianity: 10 Basic Issues

https://archive.org/[...]

Foundation for Ancient Research and Mormon Studies

[39]

서적

The creed or a philosophy

[40]

웹사이트

Homoian Creed of Constantinople (360)

http://www.earlychur[...]

2014-09-09

[41]

백과사전

History of Trinitarian Doctrines

http://plato.stanfor[...]

[42]

웹사이트

Doctrine and Covenants 93

https://www.churchof[...]

[43]

웹사이트

Becoming Like God

https://www.churchof[...]

[44]

논문

Is the Creed orthodox?

https://oimts.files.[...]

Oxford Institute of Methodist Theological Studies

1987-03-01

[45]

논문

Review: ''The Fatimids and Their Traditions of Learning'' by Heinz Halm

American Oriental Society

1999-07-01

[46]

논문

The Origins of the Druze Religion (Fortsetzung)

https://doi.org/10.1[...]

1975

[47]

서적

The World's Greatest Religious Leaders: How Religious Figures Helped Shape World History [2 volumes]

ABC-CLIO

2018

[48]

논문

The Origins of the Druze Religion

https://doi.org/10.1[...]

1975

[49]

논문

The Christian Influences in Ismaili Thought

2023

[50]

웹사이트

François Couperin – ''L'Apothéose de Lully'' & ''Leçons de ténèbres'' – Arcangelo & Jonathan Cohen [Hyperion]

https://www.classica[...]

2017-07-01

[51]

문서

[52]

문서

[53]

문서

Canto V

[54]

웹사이트

Definition of ANTHROPOLATRY

https://www.merriam-[...]

[55]

서적

Deification in Russian Religious Thought: Between the Revolutions, 1905-1917

https://books.google[...]

Oxford University Press

2022-10-04

[56]

서적

RLE: Japan Mini-Set F: Philosophy and Religion (4 vols)

https://books.google[...]

Taylor & Francis

[57]

서적

Look unto Jesus: Or, an Ascent to the Holy Mount, to see Jesus Christ in his glory ... At the end is an Appendix, shewing the certainty of the calling of the Jews. [To which is added a work in MS. By the author, entitled: "A Taste of the everlasting feast," etc.]

https://books.google[...]

[58]

서적

Athenae Britannicae, or, A Critical History of the Oxford and Cambridge Writers and Writings

https://books.google[...]

For the author

[59]

서적

Spiritual Exegesis and the Church in the Theology of Henri de Lubac

https://books.google[...]

Wipf & Stock Publishers

[60]

서적

Architects of the Culture of Death

https://books.google[...]

Ignatius Press

[61]

서적

Darwin, Carlyle, and Dickens, with Other Essays

https://books.google[...]

[62]

서적

キリスト教大事典 改訂新版

教文館

[63]

서적

Alexander the Great

[64]

서적

中国の宗教

原書房

[65]

논문

Yueh Fei (1103-41) and China's Heritage of Loyalty

1972-02-01

[66]

서적

The Shambhala Guide to Taoism

Shambhala

[67]

웹사이트

毛沢東観光

http://www.minpaku.a[...]

2017-10-08

[68]

서적

キリスト教大事典 改訂新版

教文館

[69]

서적

ギリシャ正教

講談社学術文庫

[70]

서적

The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity

Wiley-Blackwell

2001-12-05

[71]

서적

Beethoven and his nine symphonies

Dover Publications

[72]

서적

Alexander the Great

[73]

간행물

Yueh Fei (1103–41) and China's Heritage of Loyalty

1972-02

[74]

서적

The Shambhala Guide to Taoism

Shambhala

[75]

웹사이트

Photograph of North Korean newlywed couples in their best attire bowing before the statues of Kim Il Sung and Kim Jong Il in Pyongyang

https://www.reddit.c[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com