엘프

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

엘프는 게르만 신화에서 유래된 존재로, 고대 영어 단어 ælf에서 비롯되었으며, 중세 영어 시대에 elf로 통합되었다. 북유럽 신화에서는 알브(álfr)로 불리며, 빛의 엘프와 어둠의 엘프로 구분되기도 한다. 스칸디나비아 민간 전승에서는 언덕이나 돌무더기에 사는 여성으로 묘사되었으며, 독일에서는 사람에게 병을 일으키는 사악한 존재로 여겨지기도 했다. 영국에서는 초자연적인 힘을 가진 존재로, 질병의 원인으로 믿어지기도 했다. 현대에는 산타클로스의 조수나 판타지 문학의 고귀한 종족으로 묘사되며, J.R.R. 톨킨의 작품을 통해 뾰족한 귀와 뛰어난 능력을 가진 종족으로 널리 알려졌다. 특히, 톨킨의 소설은 현대 판타지에서 엘프의 이미지를 형성하는 데 큰 영향을 미쳤으며, 하프엘프와 같은 파생 설정도 등장한다.

엘프에 관한 가장 오래된 기록은 북유럽 신화에서 찾을 수 있으며, 최초의 엘프는 고대 노르드어로 '''알프'''(alfrnon, 복수형 alfar|알파르non)라고 불렸다. 엘프 신앙은 고대 스칸디나비아인뿐만 아니라 게르만 족 전체에 퍼져 있었을 가능성이 높다. 당시 사람들은 엘프를 강력하고 아름다운, 인간과 비슷한 크기의 존재로 여겼으며, 종종 조상 숭배와 유사하게 반(半)신적인 존재로 보았다. 이는 자연 정령이나 죽은 자의 영혼을 향한 애니미즘 신앙과도 연결되며, 그리스·로마 신화의 님프나 슬라브 신화의 빌라, 루살카와 비슷한 개념으로 이해될 수 있다.

2. 어원

영어 단어 elf는 고대 영어에서 가장 흔히 ælf|앨프ang로 기록된 단어에서 유래했다(복수형은 아마도 ælfe|앨페ang였을 것이다). 이 단어는 고대 영어 방언에 따라 다양한 형태를 가졌으나, 중세 영어 시대에 이르러 "elf"라는 형태로 통합되었다.[2] 고대 영어 시대에는 여성 엘프를 지칭하는 별도의 형태(예: ælfen|앨펜ang, 어원적으로는 게르만 원어에서 재구되는 *''ɑlβ(i)innjō''에서 유래한 것으로 추정)가 사용되었지만, 중세 영어 시대에는 "elf"라는 단어가 여성형까지 포함하는 것이 일반적이 되었다.[2]

고대 영어 형태는 고대 노르드어 alfr|알프르non('엘프'; 복수형 alfar|알파르non), 고대 고지 독일어 alp|알프goh('악령'; 복수형 alpî|알피goh, elpî|엘피goh; 여성형 elbe|엘베goh), 부르군트어 *''alfs''('엘프'), 중세 저지 독일어 alf|알프gml('악령')과 같은 중세 게르만어파 언어의 용어들과 동원어 관계에 있다.[5] 이 단어들은 모두 게르만어파의 조상 언어로 여겨지는 게르만 조어에서 유래했을 것으로 추정되며, 재구되는 원시 게르만어 형태는 *''ɑlβi-z''와 *''ɑlβɑ-z''이다.[5][2]

게르만어 *ɑlβi-z~*ɑlβɑ-z는 일반적으로 라틴어 albus|알부스la('(칙칙한) 흰색'), 고대 아일랜드어 ailbhín|알빈sga('무리'), 고대 그리스어 ἀλφός|alphósgrc('하얀색, 백색나병'), 알바니아어 elb|엘브sq('보리')와 동원어로 간주된다. 또한 '백조'를 의미하는 게르만어 단어(현대 아이슬란드어 álpt|아울프트is와 비교)는 *albit-으로 재구되며, 종종 같은 어원에서 파생된 것으로 여겨진다. 이 단어들은 모두 원시 인도유럽어 어근 ''*h₂elbʰ-''에서 유래하며, '하얀색'이라는 개념으로 연결되는 것으로 보인다. 따라서 게르만어 단어는 원래 '하얀 존재'를 의미했을 가능성이 있으며, 이는 아마도 완곡어법으로 사용되었을 것이다.[2] 야코프 그림은 하얀색이 긍정적인 도덕적 함의를 지닌다고 생각했고, 스노리 스투를루손의 ''ljósálfar''(빛의 엘프)를 언급하며 엘프가 빛의 정령이라고 제안했다.[2] 그러나 이것이 반드시 사실은 아니다. 예를 들어, 동원어들이 밝은 흰색보다는 칙칙한 흰색을 나타내고, 중세 스칸디나비아 문헌에서 하얀색이 아름다움과 연관된다는 점을 들어, 앨러릭 홀(Alaric Hall)은 엘프가 (특히 여성의) 아름다움과 관련된 '하얀 사람들'로 불렸을 것이라고 주장했다.[2]

1855년 아달베르트 쿤이 제안한 다른 어원설은 "elf"를 인도 신화의 반신적 장인인 리부와 연결한다.[3] 이 경우, *''ɑlβi-z''는 '숙련된, 창의적인, 영리한'이라는 의미를 가지며, '창조적인 작업'을 뜻하는 라틴어 labor|라보르la와 동원어일 수 있다. 이 어원설은 종종 언급되지만 널리 받아들여지지는 않는다.[2]

중세 게르만 문화권 전반에서 '엘프'는 인명의 일부로 사용되었으며, 주로 이름의 첫 부분에 사용되었다. 이러한 이름들은 ''Albio-''로 시작하는 켈트어 이름, 예를 들어 알비오릭스의 영향을 받았을 가능성이 있다.[2]

인명은 고트어에서 '엘프'에 해당하는 단어가 존재했음을 보여주는 유일한 증거인데, 이는 *albs|알프스got (복수형 *albeis|알페이스got)라는 형태였을 것으로 추정된다. 이러한 이름 중 가장 유명한 것은 알보인이다. '엘프'를 포함하는 고대 영어 이름의 예로는 알보인의 동원어인 앨프윈(Ælfwine, 문자 그대로 "엘프 친구", 남성), 앨프릭(Ælfrīc, "엘프의 힘", 남성), 앨프워드(Ælfweard, "엘프 수호자", 남성), 앨프와루(Ælfwaru, "엘프의 보살핌", 여성) 등이 있다. 현대 영어에서 이러한 이름들이 변형되어 널리 쓰이는 예로는 알프레드(고대 영어 Ælfrēd|앨프레드ang, "엘프의 조언")가 있다. 또한 영어 성씨 엘가(Ælfgar, "엘프 창")와 알페지 성인의 이름(Ælfhēah|앨프헤아ang, "엘프처럼 높은")도 남아있다.[4] 독일어 이름의 예로는 알베리히, 알파르트, 그리고 발터의 아버지인 알페어(Alphere)가 있다.[5] 아이슬란드어 이름의 예로는 알프힐두르(Álfhildur)가 있다. 이러한 인명들은 초기 게르만 문화에서 엘프가 긍정적으로 인식되었음을 시사한다. 게르만어에서 초자연적 존재를 나타내는 많은 단어들 중에서 인명에 주기적으로 사용된 것은 '엘프'와 이교도 신들을 나타내는 단어뿐이며, 이는 엘프가 신들과 유사한 지위로 여겨졌을 가능성을 보여준다.[2]

후기 고대 아이슬란드어에서는 alfr|알프르non("엘프")와, 게르만 조어에서 *Aþa(l)wulfaz였던 인명이 우연히도 동일한 álfr~Álfr|알프르non 형태가 되었다.

엘프는 일부 지명에서도 나타나지만, '오래된'을 의미하는 ''al-'' (고대 영어 ''eald''에서 유래)과 같은 다른 단어들과 혼동될 수 있어 얼마나 많은 지명에 엘프가 포함되었는지 확신하기는 어렵다. 영어에서 엘프가 가장 명확하게 나타나는 지명의 예로는 서퍽의 엘베든(Elveden, "엘프들의 언덕")과 옥스퍼드셔의 엘벤던(Elvendon, "엘프들의 계곡")이 있다.[6] 다른 예로는 더비셔의 엘든 힐(Elden Hill, "엘프들의 언덕")과 랭커셔의 올든 밸리(Alden Valley, "엘프들의 계곡")가 있다. 이러한 지명들은 엘프를 숲이나 계곡과 연관 짓는 경향을 보여준다.[2]

현대 영어에서 엘프(elf)의 복수형은 elfs 또는 elves이다. 엘프와 관련된 속성을 나타내는 형용사로는 elven, elvish, elfin, elfish가 있다. 현대 판타지에서는 관례적으로 철자에 "v"를 포함하는 형용사 elven과 elvish는 인간과 유사한 모습의 엘프에게 사용되며, 이는 바이킹 시대 북유럽 신화의 엘프 이미지와 연결된다. 반면, 철자에 "f"를 포함하는 형용사 elfin과 elfish는 작은 키의 엘프에게 사용되며, 이는 민간 전승이나 르네상스, 낭만주의 시대의 엘프 이미지와 관련이 있다.

유럽 각국에서는 엘프를 다음과 같이 부른다.

결론적으로, elf, álf 및 관련 단어들은 원시 인도유럽어에서 "흰색"을 의미하는 어근 \*h₂elbʰ-에서 유래한 것으로 여겨진다.[52][5]

3. 역사적 배경

영어 단어 "elf"는 고대 영어 단어 ælfang(복수형 ælfeang)에서 유래했으며, 이는 다른 게르만어파 언어의 관련 단어들(고대 노르드어 alfrnon, 고대 고지 독일어 alpgoh 등)과 함께 원게르만어 *''ɑlβi-z'' 또는 *''ɑlβɑ-z''에서 파생된 것으로 추정된다.[2] 이 단어는 '하얀색'을 의미하는 원인도유럽어 어근 ''*h₂elbʰ-''와 관련이 있을 가능성이 제기되는데, 이는 엘프가 '하얀 존재'로 인식되었음을 시사한다. 다른 학설로는 인도 신화의 장인 리부와 연관 지어 '숙련된, 창의적인'이라는 의미로 해석하기도 하지만 널리 받아들여지지는 않는다.[3]

'엘프'는 중세 게르만 문화권에서 인명에 흔히 사용되었는데, 이는 엘프가 긍정적으로 여겨졌음을 보여준다. 알프레드(고대 영어 ''Ælfrēd'', "엘프의 조언"), 앨프릭("엘프의 힘"), 독일어 이름 알베리히("엘프의 왕") 등이 그 예이다.[4][5] 이러한 이름들은 엘프가 이교 신들과 비슷하게 간주되었을 가능성을 시사한다. 또한 엘베든("엘프들의 언덕"), 엘벤던("엘프들의 계곡")과 같은 지명에서도 엘프와의 연관성을 찾아볼 수 있다.[6]

인간과 유사한 초자연적 존재에 대한 믿음은 여러 문화권에서 나타나며, 이들 중 상당수가 '엘프'로 번역될 수 있다. 켈트어권의 아오스 시(Aos Sí)나 틸위스 테그(Tylwyth Teg), 로망스어권의 요정(fairy, 라틴어 ''fata''에서 유래), 핀-우그르어권의 할티야(haltija), 슬라브어권의 빌라(vila) 등이 대표적이다. 그리스 신화의 사티로스 역시 숲에 사는 장난꾸러기라는 점에서 엘프와 유사성을 보인다. 아라비아의 지니, 캄보디아 크메르 문화의 Mrenh kongveal, 필리핀의 아니토 및 디와타, 말레이시아, 브루나이, 인도네시아의 오랑 부니안, 마오리 문화의 파투파이아레헤 등 다른 문화권에서도 엘프와 유사한 존재에 대한 믿음을 찾아볼 수 있다.[36][38][39][40]

엘프에 대한 믿음은 기독교 전파 이전부터 존재했지만, 기록된 자료 대부분은 기독교 문화 속에서 형성되었다. 따라서 엘프 신앙은 게르만 문화권의 기독교화 과정과 밀접한 관련을 맺으며 이해되어야 한다.[43] 역사적으로 엘프를 기독교 세계관에 통합하려는 세 가지 주요 방식이 있었다.

# 엘프를 악마와 동일시하는 관점: 고대 영어 기도서나 제프리 초서의 작품, 스코틀랜드 마녀 재판 기록 등에서 나타난다. 스노리 스투를루손이 언급한 어둠의 엘프(도크알프) 역시 악마적 존재로 해석되기도 한다.[44][45]

# 엘프를 인간과 유사하지만 기독교 세계관 외부에 있는 존재로 보는 관점: 에다 시가나 아이슬란드의 훌두폴크 전승 등에서 나타난다. 이들은 인간 사회와 병행하는 공동체를 이루며, 반드시 기독교적이지는 않다.

# 엘프를 악마와는 다르지만 기독교 세계관 내에 편입시키는 관점: 고대 영어 시 『베오울프』에서는 엘프를 카인의 후예 중 하나로 묘사한다. 일부 아이슬란드 민담에서는 엘프를 타락한 천사나 이브가 숨긴 자녀들로 설명하기도 한다.[48]

19세기와 20세기에는 엘프 신앙을 잊혀진 토착민에 대한 기억이나 특정 질병(윌리엄스 증후군 등)으로 설명하려는 시도도 있었다.[49] 특히 'oaf'(얼간이)라는 단어는 엘프가 남긴 바꿔치기 아이를 의미하는 단어에서 유래했을 가능성이 있으며, 이는 엘프와 질병 또는 발달 장애 사이의 연관성을 시사한다.[50] 그러나 이러한 설명들은 엘프 신앙의 근본적인 기원을 밝히기에는 부족하다는 평가를 받는다. 오히려 엘프에 대한 이야기는 종종 다른 민족 집단에 대한 은유적인 사고방식을 반영하는 것으로 해석된다.[42]

3. 1. 북유럽 신화의 엘프

엘프에 관한 가장 오래된 기록은 북유럽 신화에 있다. 최초의 엘프는 고대 노르드어로 '''알프'''(alfrnon, 복수형 alfar|알파르non)로 불렸다. 동시대의 기록은 존재하지 않지만, 후대의 민간 전승에 등장하는 알프와 어원적으로 유사한 존재들이 많다는 점은 엘프 신앙이 고대 스칸디나비아인들뿐만 아니라 게르만 족 전체에 퍼져 있었음을 시사한다.

엘프는 북유럽 신화에서 다양한 모습으로 등장한다. 당시 사람들은 엘프를 강력하고 아름다운, 인간 정도 크기의 존재로 이해했던 것으로 보인다. 그들은 종종 풍요와 결부되어 조상 숭배와 유사하게 반신적인 존재로 언급된다. 엘프에 대한 믿음은 자연의 정령이나 죽은 자의 영혼에 대한 애니미즘 신앙과 유사하며, 인간의 신앙과 여러 면에서 통하는 부분이 있다. 게르만 족에게 엘프는 그리스·로마 신화의 님프나 슬라브 신화의 빌라, 루살카와 비슷한 존재였을 것으로 추정된다.

스노리 스투를루손은 그의 『에다』에서 엘프를 두 종류로 나누어 설명했다. 하늘 위 알프헤임(Álfheimr)에 사는 '빛의 엘프'(료스알프, Ljósálfar)와 지하에 사는 '어둠의 엘프'(도크알프, Dökkálfar) 또는 '검은 엘프'(스바르트알프, Svartálfar)로 나누었다. 스노리는 그들의 차이에 대해 다음과 같이 썼다.

: “하늘에는 "알프헤임(엘프의 고향)"이라고 불리는 땅이 있다. "빛의 엘프"라고 불리는 사람들이 거기에 살고 있다. 하지만 "어둠의 엘프"는 지하에 살고 있으며, 외모는 그들과 다르지만, 속은 더 다르다. 빛의 엘프는 태양보다 더 밝지만, 어둠의 엘프는 역청보다 더 검다.”

: "Sá er einn staðr þar, er kallaðr er Álfheimr. Þar byggvir fólk þat, er Ljósálfar heita, en Dökkálfar búa niðri í jörðu, ok eru þeir ólíkir þeim sýnum ok miklu ólíkari reyndum. Ljósálfar eru fegri en sól sýnum, en Dökkálfar eru svartari en bik." [54]

스노리는 드베르그(dvergar, 드워프)를 데크알파르(dökkálfar, 어둠의 엘프) 또는 스바르트알파르(svartálfar, 검은 엘프)로 언급하기도 했는데[53], 이 때문에 어둠의 엘프는 종종 드워프와 동일시된다. 그러나 스노리가 제시한 빛의 엘프와 어둠의 엘프라는 분류법이 중세 스칸디나비아에서 보편적이었는지는 확실하지 않다.[53]

스노리의 작품 외에, 스칼드 시가, 에다 시가, 사가 등에서도 엘프에 대한 언급을 찾을 수 있다. 특히 에다 시가에서는 '에시르와 엘프'(Æsir ok Álfar)라는 관용구가 자주 등장하는데, 이는 엘프가 에시르 신족과 밀접하게 연관되어 있거나[55], 혹은 이 구절이 '모든 신들'을 통칭하는 표현일 가능성을 시사한다. 이러한 연관성은 고대 영어 시 『위드 페어스티케(Wið færstice)』와 게르만식 인명에서도 나타난다.

일부 학자들은 엘프를 바니르 신족과 동일시하거나 비교하기도 한다.[56] 실제로 『그림니르의 말』에서는 바니르 신족인 프레이가 료스알프의 고향인 알프헤임의 왕으로 묘사된다. 그러나 『알비스의 노래』에서는 엘프가 에시르나 바니르와는 구별되는 독자적인 풍습을 가진 종족으로 그려지기도 한다. 이는 고위 신(바니르)과 저위 신(엘프) 사이의 지위 차이를 반영하는 것일 수도 있다.

고 에다 시가에서 명확히 엘프로 지칭되는 인물은 『볼룬다르크비다』의 주인공인 대장장이 볼룬드 정도이다. 태양을 가리키는 케닝인 ''알프뢰둘''(álfröðull, '엘프 원반')은 그 의미가 불확실하지만 엘프와 태양 사이의 연관성을 암시할 수 있다.

스칼드 시인 시그바트 토르다르손은 1020년경 스웨덴 남부에서 열린 이교도 의식인 '엘프의 제사'(알파블로트, álfablót)에 기독교도라는 이유로 참여하기를 거부했다고 기록했다.[57] 이 제사의 구체적인 내용은 알 수 없으나, 다른 제사(blót)처럼 음식 봉헌이 포함되었을 가능성이 높으며, 후대 스칸디나비아 민간 전승에서도 엘프에게 음식을 바치는 전통이 이어진다. 『코르마크 사가』에서는 엘프에게 황소의 피와 고기를 제물로 바치면 심각한 상처를 치료할 수 있다는 믿음이 나타난다.[58]

사가 문학에서 엘프는 장르에 따라 다양하게 묘사된다. 아이슬란드 사가와 같이 비교적 사실적인 사가에서는 엘프가 드물게 언급되지만(''스투를룽가 사가''의 엘프 승마, ''코르마크 사가''의 알파블로트, ''에이르뷔그야 사가''의 완곡어 등), 전설 사가에서는 엘프가 영웅의 조상이거나 영웅과 엘프 여성 사이의 관계로 나타나는 경우가 많다. 예를 들어, 『흐롤프 크라키 사가』에 따르면 흐롤프 크라키의 이복 누이 스쿨드는 헬기 왕과 엘프 여성(''알프코나(álfkona)'') 사이에서 태어난 반엘프였으며, 강력한 세이드 마법 능력을 지녔다고 한다.[59] 『시드레크 사가』에서는 호그니가 인간 여왕과 엘프 아드리안 왕의 아들로 묘사된다.

또한, 엘프는 인간과 비슷한 크기로 여겨졌으며, 명망 높은 인물이 사후에 엘프의 반열에 오른다고 믿기도 했다 (예: 올라프 게이르스타드-알프). 『헤임스크링글라』와 『토르스테인 사가 비킹스소나르』는 현재의 보후슬렌 지방에 해당하는 알프하임르를 다스렸던 왕조에 대해 언급하는데, 이들은 엘프의 피가 섞여 유난히 아름다웠다고 전해진다.[16][60]

엘프는 때때로 드워프처럼 뛰어난 장인 기술과 연관되기도 한다. 『볼룬다르크비다』의 볼룬드가 대표적인 예이다.[17]

3. 2. 스칸디나비아 민간 전승의 엘프

스칸디나비아 민속에서는 인간과 유사한 초자연적 존재들이 많이 알려져 있는데, 이들은 요정으로 여겨질 수 있으며 중세 스칸디나비아 신앙에서 부분적으로 유래한 것으로 생각된다. 그러나 이러한 존재들의 특징과 이름은 시간과 공간에 따라 크게 달라졌으며, 명확하게 분류하기 어렵다. 이러한 존재들은 때때로 고대 노르드어 álfr|알프르non에서 직접 유래한 단어로 알려져 있다. 현대 언어에서는 álfr|알프르non와 관련된 전통적인 용어들이 다른 용어들로 대체되는 경향이 있다. 다음 표는 스칸디나비아 주요 현대 표준어에서의 상황을 요약한 것이다.

북유럽 신화 형태의 요정은 주로 여성으로서, 언덕이나 돌무덤에 사는 것으로 민간 전승에 그 모습을 남기고 있다.[61] 스웨덴의 älvor|엘보르swe[62](단수, älva|엘바swe)는 숲 속에 요정 왕과 함께 사는, 놀랍도록 아름다운 소녀로 묘사되었다. 그들은 장수하고 편안하게 살았다고 전해진다. 이 요정은 대체로 금발에 흰옷을 입고 있지만, 기분을 상하게 하면 매우 위험한 존재로 여겨졌다.

덴마크와 스웨덴에서는 요정과 베테르(vetter)는 별개의 존재로 등장한다. 영국의 페어리(fairy)와 유사한, 곤충 날개를 가진 요정은 덴마크에서는 alfer|알페르dan, 스웨덴에서는 älvor|엘보르swe라고 불리지만, 해당하는 단어는 feer|페에르dan이다. 덴마크의 동화 작가 한스 크리스티안 안데르센의 《장미꽃의 요정》( Rosens Alf|로센스 알프dan)에 등장하는 alf|알프dan는 꽃 속에 살 수 있을 만큼 작고 “어깨에서 발끝까지 이르는 날개”를 가지고 있다. 안데르센은 또한 《요정의 언덕》( Elverhøj|엘베르회이dan)에서 elvere|엘베레dan에 대해 썼는데, 이들은 덴마크 전통 민간 전승처럼 언덕이나 바위 지역에 사는 아름다운 여성으로, 남자들을 죽을 때까지 춤추게 할 수 있다. 그들은 노르웨이와 스웨덴의 훌드라(huldra)처럼, 앞모습은 아름답지만 뒷모습은 나무 구멍과 같은 모습을 하고 있다고 묘사된다.

스칸디나비아 민간 전승에서 엘프들은 특히 밤이나 안개 낀 아침에 초원 위에서 춤추는 모습으로 나타난다. 그들이 춤을 춘 자리에는 älvdanser|엘브단세르swe(엘프 춤) 또는 älvringar|엘브링아르swe(엘프 원)이라 불리는 원형의 자국이 남았는데, 그곳에서 소변을 보면 병에 걸린다는 믿음이 있었다.[20] 일반적으로 엘프 원은 작은 버섯들이 원을 이루는 요정 고리였지만, 다른 형태도 있었다. 지역 역사가 안 마리 헬스트롬(Anne Marie Hellström)은 "숲이 호수와 만나는 호숫가에서 엘프 원을 찾을 수 있었는데, 풀이 마치 바닥처럼 납작하게 깔린 둥근 장소였다. 엘프들이 그곳에서 춤을 췄다. 티스나렌 호(Lake Tisnaren) 근처에서 그런 곳을 본 적이 있다. 위험할 수도 있고, 그런 곳을 밟거나 그곳의 어떤 것을 파괴하면 병에 걸릴 수도 있다"고 기록했다.[20]

만약 인간이 엘프의 춤을 지켜보면, 단 몇 시간밖에 지나지 않은 것처럼 보이지만 실제 세계에서는 수년이 흘렀다는 것을 알게 된다고 전해진다. 인간이 엘프의 춤에 초대되거나 유혹당하는 것은 오래된 스칸디나비아 발라드에서 흔히 나타나는 모티브이다.

엘프가 항상 젊고 아름다운 존재만은 아니었다. 스웨덴 민담 《작은 로사와 긴 레다》에서는 엘프 여성(älvakvinna|엘바크빈나swe)이 마지막에 나타나 여주인공인 작은 로사를 구해준다. 단, 왕의 소들이 더 이상 그녀의 언덕에서 풀을 뜯지 않는다는 조건으로 말이다. 그녀는 아름다운 노파로 묘사되며, 그 모습 때문에 사람들은 그녀가 "지하 세계의 존재"에 속한다는 것을 알았다고 한다.[23]

요정은 중세 시대에 기원했지만 근대 초기 자료에 처음으로 등장하는 여러 관련 발라드에서 중요한 위치를 차지한다. 이 발라드들은 1570년대 덴마크 사본인 카렌 브라헤의 필사본에 처음 기록되었지만, 스칸디나비아와 북부 영국 전역에 널리 유포되었다. 이 발라드들은 후기 중세 문화에서 전통적인 요정에 대한 관념을 전달하는 데 중요한 역할을 했으며, 일부는 현대까지도 알려져 있다.

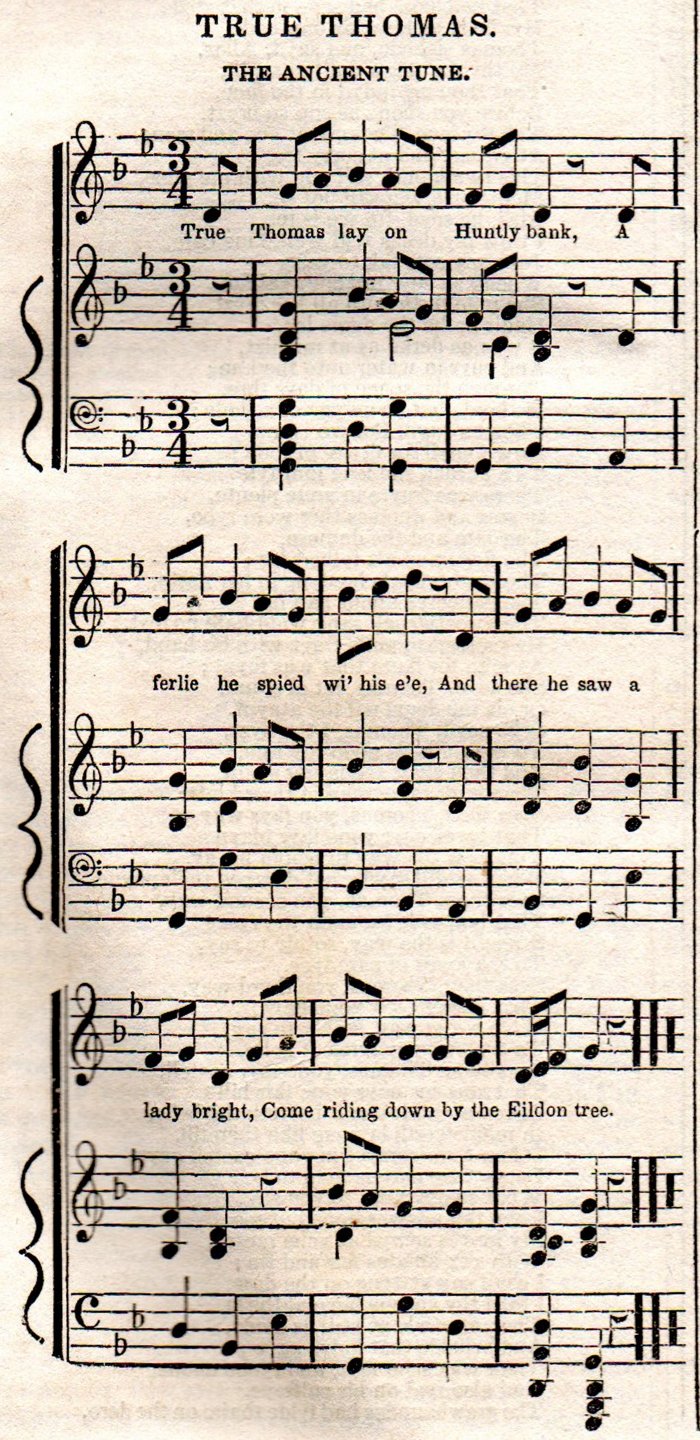

이러한 발라드는 주로 인간과 요정(또는 머맨, 드워프 및 다른 종류의 초자연적 존재) 사이의 성적 만남을 특징으로 한다. 요정들은 사람들을 요정의 세계로 유인함으로써 일상 공동체에 위협을 가한다. 가장 유명한 예는 《엘브스쿠드(Elveskud)》와 그 다양한 변형 (영국에서는 《클락 콜빌(Clerk Colvill)》과 유사함)으로, 요정 여성이 젊은 기사를 유혹하여 비극적인 죽음으로 이끄는 이야기이다. 때로는 일상적인 사람이 남성이고 요정이 여성인 경우도 있으며(《엘베호이(Elvehøj)》, 《헤르 마그누스 오그 비에르그트롤덴(Herr Magnus og Bjærgtrolden)》, 영국의 《토마스 더 라이머(Thomas the Rhymer)》 등), 때로는 일상적인 사람이 여성이고 요정이 남성인 경우도 있다(영국의 《탐 린(Tam Lin)》, 《엘핀 기사(The Elfin Knight)》, 《레이디 이자벨 앤드 더 엘프 나이트(Lady Isabel and the Elf-Knight)》, 스칸디나비아의 《하르판스 크라프트(Harpans kraft)》 등). 《엘플랜드 여왕의 유모(The Queen of Elfland's Nourice)》에서는 여성이 요정 여왕의 아기 유모가 되기 위해 납치되지만, 아이가 이유식을 먹기 시작하면 집으로 돌아갈 수 있다는 약속을 받는 이야기가 나온다.

민담에서 스칸디나비아 요정들은 종종 질병의 정령으로 묘사된다. 가장 흔하고 비교적 무해한 경우는 다양한 가벼운 피부 발진으로, 이는 älvablåst|엘바블로스트swe(요정의 바람)이라고 불렸으며 강한 반격(손에 쥐는 풀무 사용 등)으로 치료할 수 있다고 믿었다. 스칸디나비아에서 발견되는 특정한 종류의 암각화(바위에 새겨진 그림)인 Skålgropar|스콜그로파르swe는 옛날에는 älvkvarnar|엘브크바르나르swe(요정의 방앗간)으로 알려졌는데, 요정들이 그것을 사용했다고 믿었기 때문이다. 요정의 방앗간에 간식(주로 버터)을 바침으로써 요정들을 달랠 수 있다고 여겨졌다. 이는 고대 스칸디나비아의 "엘프의 제사"(álfablót|알파블로트non)에서 유래한 관습일 수 있다.

스칸디나비아 사람들은 악의적인 요정으로부터 자신들과 가축을 보호하기 위해 소위 요정 십자가(Alfkors|알프코르스swe, Älvkors|엘브코르스swe 또는 Ellakors|엘라코르스swe)를 건물이나 다른 물건에 새겼다.[24] 이것은 두 가지 형태가 있었는데, 하나는 펜타그램이었고, 20세기 초 스웨덴에서는 문, 벽, 가정 용품에 그려 요정으로부터 보호하는 데 자주 사용되었다.[24] 두 번째 형태는 둥글거나 길쭉한 은판에 새겨진 일반적인 십자가였다.[24] 이 두 번째 종류의 요정 십자가는 목걸이에 매달아 부적으로 착용했으며, 충분한 마법 효과를 내려면 세 저녁에 걸쳐 서로 다른 아홉 곳에서 물려받은 은으로 만들어야 했다고 한다.[24] 어떤 지역에서는 교회 제단에 3주 연속 놓아두어야 했다고도 전해진다.[24]

아이슬란드에서는 암석 지형에 서식하는 요정인 훌두폴크(huldufólk, 숨겨진 사람들)를 믿는다는 표현이 여전히 비교적 흔하다. 아이슬란드 사람들이 명시적으로 믿는다고 표현하지 않더라도, 그들은 종종 불신을 표명하기를 꺼린다.[25] 아이슬란드대학교 사회과학부의 2006년과 2007년 연구에 따르면 많은 사람들이 요정과 유령의 존재를 배제하지 않았는데, 이는 1974년 설문 조사 결과와 유사하다. 연구자 테리 거넬(Terry Gunnell)은 "아이슬란드 사람들은 미래를 꿈꾸는 현상, 불길한 예감, 유령, 요정과 같은 현상에 다른 나라 사람들보다 훨씬 더 개방적인 것 같다"고 말했다.[26] 상당수의 아이슬란드 사람들이 요정을 믿는지 여부와 관계없이, 요정은 국가적 담론에서 확실히 두드러진다. 요정은 주로 구전 이야기와 뉴스 보도에서 주택 및 도로 건설을 방해하는 존재로 등장한다. 발디마르 트. 하프슈타인(Valdimar Tr. Hafstein)은 "요정의 반란에 대한 이야기는 개발과 도시화에 대한 초자연적인 제재를 보여주며, 초자연적인 존재는 종교적 가치와 전통적인 농촌 문화를 보호하고 강화한다. 요정들은 다소 성공적으로나마 불도저에서 감지되는 현대 기술의 공격과 발전을 막아낸다"고 분석했다. 요정은 현대 아이슬란드 문학에서도 비슷한 역할을 한다.

19세기에 전해 내려온 요정에 관한 민간 이야기는 현대 덴마크와 스웨덴에서도 여전히 전해지고 있지만, 이제는 본질적으로 인종차별적인 담론에서 요정 대신 소수 민족이 등장하기도 한다. 민족적으로 상당히 동질적이었던 중세 시골에서는 초자연적인 존재가 일상 사람들이 자신의 정체성을 만들어내는 타자를 제공했지만, 현대 사회에서는 소수 민족이나 이민자들이 비슷한 효과를 내는 이야기 전달에 사용된다는 분석도 있다.

3. 3. 독일의 엘프

독일 민간 전승에서 엘프(Elfende, Elbende)는 사람이나 가축에게 병을 일으키거나 악몽을 꾸게 만드는 존재로 여겨졌다. 독일어로 악몽을 뜻하는 Albtraumde은 '엘프의 꿈'이라는 의미이며, 더 오래된 표현인 Albdruckde은 '엘프의 짓누름'을 뜻한다. 이는 엘프가 잠자는 사람의 머리 위에 앉으면 악몽을 꾼다고 믿었기 때문이다.[66] 꿈에 나타나는 악마, 즉 몽마를 뜻하는 독일어 Alpde 역시 엘프에서 유래했다고 보는 인류학자들이 있으며, 이는 인큐버스나 서큐버스와 유사한 개념이다.[66] 고대 고지 독일어 단어 alpgoh는 자연신이나 자연 악마, 파우누스와 동일시되기도 했으며, 으스스하고 사나우며 마레처럼 여성을 괴롭히는 존재로 여겨졌다.[18] 이 때문에 '엘프의 억압'을 의미하는 Alpdruckde은 악몽을 뜻하게 되었고, 엘프가 간질과 같은 질병과 관련 있다는 증거도 있다.

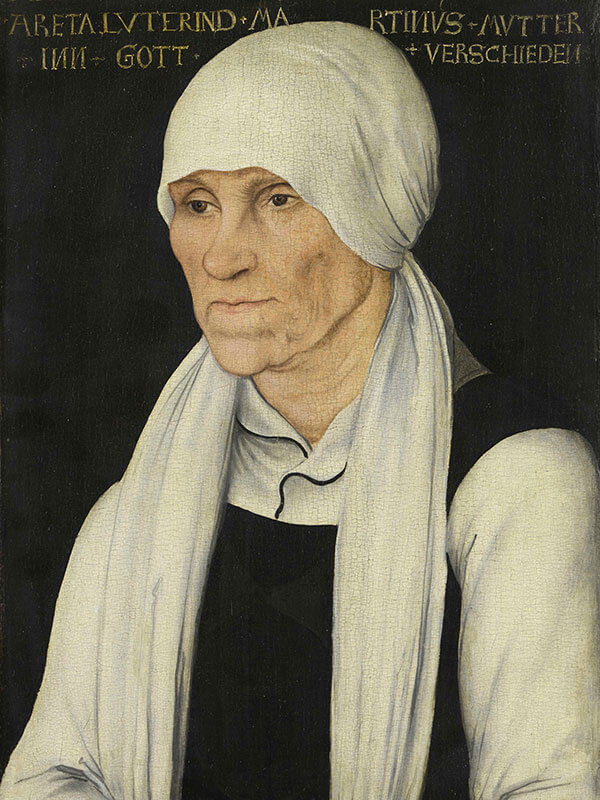

중세 고지 독일어에서 엘프는 주로 사람을 속이거나 혼란스럽게 하는 존재와 연관되었는데, "die elben/der alp trieget michgmh" (엘프가 나를 속이고 있다)라는 표현이 속담처럼 쓰일 정도였다.[19] 이러한 속임수는 매혹적인 면모와도 연결되어, 13세기 초 하인리히 폰 모룬겐의 다섯 번째 민네상은 "많은 사람들이 엘프에게 매료되네 / 그러므로 나 또한 큰 사랑에 매료되었네"라는 구절로 시작한다. 당시 Elbegmh는 요정을 번역하는 데 사용되기도 했다. 후기 중세 기도문에서는 엘프가 위협적이고 악마적인 힘으로 묘사되어, 밤중에 Alpegoh의 공격으로부터 보호해달라는 기도가 발견된다. 초기 근대 북독일에서는 엘프가 마녀의 명령을 따르는 존재로 그려지기도 했는데, 마르틴 루터는 자신의 어머니가 이런 방식으로 고통받았다고 믿었다.

독일 문학 작품에서도 엘프의 모습이 나타난다. 독일 서사시 《니벨룽겐의 노래》에서는 드워프 알베리히(Alberich)가 중요한 역할을 하는데, '알베리히'는 '엘프의 왕'으로 번역될 수 있다. 이처럼 엘프와 드워프가 혼동되는 모습은 다른 작품에서도 나타나며, 독일어권에서는 엘프가 상당 부분 드워프(getwercgmh)와 혼동되었을 가능성이 있다. 알베리히라는 이름은 프랑스 무훈시의 요정왕 알베롱(Alberon)을 거쳐 영어 이름 오베론(Oberon)이 되었고, 오베론은 윌리엄 셰익스피어의 《여름밤의 꿈》에 등장하는 엘프와 페어리의 왕으로 알려져 있다.

요한 볼프강 폰 괴테의 시로 유명한 《마왕》(Der Erlkönig, 엘프 왕) 전설은 비교적 후대에 덴마크에서 유래했다. 괴테의 시는 요한 고트프리트 헤르더가 번역한 덴마크 민간 이야기 《마왕의 딸》을 바탕으로 한다. 독일과 덴마크 민간 전승의 마왕은 아일랜드 전설의 밴시처럼 죽음의 징조로 나타나지만, 죽음을 앞둔 사람 앞에만 나타난다는 차이가 있다. 마왕의 표정을 통해 죽음의 종류를 알 수 있다고 여겨졌는데, 괴로운 표정은 고통스러운 죽음을, 평온한 표정은 평화로운 죽음을 예고한다고 믿었다.

그림 형제의 동화 《꼬마 요정의 구두》(원제: Der Schuhmacher und die Heinzelmännchen)에는 구두장이를 돕는 작은 존재들이 등장한다. 이들은 키가 약 0.30m 정도이고 알몸인 Heinzelmännchen|하인츨맨셴de이라는 종족으로, 자신들의 도움에 대해 작은 옷으로 보답받으면 기뻐하지만, 그렇지 않으면 사라진다. 하인츨맨셴은 코볼트나 드워프에 더 가까운 존재로 보이지만, 이 작품은 《구두장이와 엘프》(The Shoemaker & the Elves)라는 제목으로 영어 번역되었다. 이는 하인츨맨셴이 스코틀랜드의 요정 브라우니와 유사하기 때문일 수 있다.

3. 4. 영국의 엘프

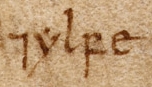

엘프(Elf)라는 단어는 고대 영어 단어 ''ælf''(복수형 ''ælfe'', 지역이나 연대에 따라 ''ylfe''나 ''ælfen''으로 변형되기도 한다)에서 유래했으며, 앵글로색슨족과 함께 영국에 전래되었다.[67][86] 앵글로색슨족 학자들은 그리스 신화와 로마 신화에 등장하는 님프를 ''ælf''나 그 변형 단어로 번역했다.[68][87]

초기 영어에 관한 증거는 불확실하지만, 앵글로색슨족의 엘프(''ælf'')가 북유럽 신화 초기의 엘프와 같은 종으로 생각할 만한 이유가 있다. ''ælf''는 인간 정도의 크기이며, 초자연적인 힘을 가지고 있고, 만난 인간을 돕기도 하고 괴롭히기도 한다. 특히 에다 시가에서 아스가르드 신족과 엘프(''álfar'')의 결합은 고대 영어 주술서 『위드 패어스티케』 및 앵글로색슨 인명에 있는 os나 ælf와 같은 동족어의 특징적인 발생에 반영되어 있다 (예: 오스왈드, 앨프릭).[69]

북유럽 신화 엘프의 아름다움에 대한 증거는 'ælfsciene'(엘프의 아름다움)과 같은 고대 영어 단어에서 찾아볼 수 있다. 이 말은 고대 영어 시 『유딧기』와 『창세기 A』에서 매력적일 정도로 아름다운 여성에게 사용되었다.[70][88] 역사적으로 영어권 사회에서 엘프는 아름답고 친절한 존재로 여겨져 왔지만, 앵글로색슨족의 자료에서는 『베오울프』의 제112행에서 볼 수 있듯이 엘프와 악마 간의 동맹에 대해서도 증언하고 있다. 한편, 고대 영어 단어 ''ælf''의 변형인 'oaf'는 엘프의 마법에 걸린 사람, 혹은 바꿔치기 아이를 의미하는 데 사용되었을 가능성이 있다.

'엘프의 일격(elf-shot)' 또는 '엘프의 화살'이라는 말은 스코틀랜드나 잉글랜드 북쪽에서 볼 수 있는 표현으로, 질병이나 부상이 엘프에 의해 초래된다는 믿음에서 유래한다.[71] 이 용어는 16세기 후반의 원고에서 '엘프가 일으키는 격렬한 고통' 또는 '신경통'이라는 의미로 처음 등장했다.[89] 일부 고대 영어 의학 문서에서 엘프는 발사체로 질병을 일으키는 존재로 여겨졌을 수 있지만, 중세 시대에 엘프가 이러한 방식으로 질병을 일으킨다고 생각한 증거는 미약하며(Hall 2007, pp. 96–118), 그 중요성에 대한 논쟁은 현재도 진행 중이다.(Tolley 2009, vol. I, p. 220)

명사 "elf-shot"은 약 1500년경의 스코틀랜드어 시 "Rowlis Cursing"에서 처음으로 확인되는데, "elf schot"은 닭 도둑들에게 가해질 여러 저주 중 하나로 나열되어 있다.(Hall 2005, p. 23) 이 용어는 항상 실제 발사체를 나타내는 것은 아니었고, "shot"은 "날카로운 통증"을 의미할 수도 있다. 그러나 초기 근대 스코틀랜드에서는 "elf-schot" 및 "elf-arrowhead(엘프의 화살촉)"와 같은 다른 용어들이 때때로 신석기 시대의 화살촉(특히 흑요석으로 만들어진 것)을 가리키는 데 사용되었는데, 17세기 사람들은 이것이 마녀나 엘프가 사람이나 가축에게 해를 입히기 위해 사용한 도구라고 믿었다.[72] 엘프가 이 화살을 던지면 맞아도 아무런 상처가 남지 않지만, 일단 맞으면 신경통이 생긴다는 것이다.[89] 몇몇 마녀 재판에서 사람들은 이 화살촉이 치유 의식에 사용되었다는 증언을 했고, 때때로 마녀(그리고 아마도 엘프)들이 사람과 가축을 다치게 하는 데 사용했다고 주장했다.(Hall 2005)

이 밖에 헝클어진 머리카락은 'elflock'(요정의 매듭)이라고 불렀으며, 갑작스런 마비는 'elf stroke'(요정의 일격)라고 불렀다. 이러한 표현은 윌리엄 콜린스의 1750년대 찬가 An Ode On The Popular Superstitions Of The Highlands Of Scotland, Considered As The Subject Of Poetry에서도 나타난다.[9][73]

거기 모든 무리는, 슬픈 경험으로 알고 있지,

운명을 달고, 그들의 요정의 화살이 어떻게 날아다니는지,

병든 암양이 여름 먹이를 거부할 때,

혹은, 땅에 뻗어, 심장에 맞은 암소가 누울 때.[9]

엘프와 질병의 연관성 때문에 20세기 대부분의 학자들은 앵글로색슨 전통의 엘프를 질병을 화살로 일으키는 작고 보이지 않는 악마 같은 존재로 상상했다. 이러한 견해는 "엘프의 화살(elf-shot)"이 에드윈 시편집에 묘사되어 있고, 이 이미지가 이와 관련하여 잘 알려지게 된 사실에 의해 더욱 강화되었다. 그러나 이것은 현재 오해로 여겨진다. 해당 이미지는 하나님의 화살과 기독교 악마를 묘사하는 전형적인 그림임이 밝혀졌다.(Jolly 1998) 오히려 21세기 학문은 스칸디나비아나 아일랜드의 요정(Aos Sí)와 마찬가지로 앵글로색슨 엘프가 사람으로 여겨졌다는 것을 시사한다.[10]

신과 인간을 위한 단어와 마찬가지로, "엘프(elf)"라는 단어는 괴물이나 악마를 위한 단어가 사용되지 않는 고유명사에서 사용된다.(Hall 2007, pp. 55–62) 고대 노르웨이어의 ''álfar''가 아시르와 관련된 것처럼, 고대 영어 ''Wið færstice''는 엘프를 ''ēse''와 관련짓는다. 이 단어가 10세기까지 어떤 의미를 지녔든 어원적으로 이는 이교 신들을 나타냈다.(Hall 2007, pp. 35–63) 고대 영어에서 복수형 ylfeang (''베오울프''에서 증명됨)는 문법적으로 민족명(민족 집단을 위한 단어)이며, 엘프가 사람으로 여겨졌다는 것을 시사한다.[11] 의학 관련 텍스트에 등장하는 것 외에도, 고대 영어 단어 ''ælf''와 그 여성형 파생어 ''ælbinne''는 주석에서 라틴어 님프 단어를 번역하는 데 사용되었다. 이것은 매혹적으로 아름다운 성경의 여주인공인 사라와 유딧을 묘사하는 데 사용된 "요정처럼 아름다운(ælfscȳne)"이라는 단어와 잘 어울린다.(Hall 2007, pp. 75–95)

마찬가지로, 중세 영어와 초기 근대 스코틀랜드의 증거에서 엘프는 여전히 해악과 위험의 원인으로 나타나지만, 분명히 인간과 같은 존재로 나타난다.[12] 엘프는 중세 기사도 로맨스 전통의 페어리와 특히 요정 여왕의 개념과 관련을 맺게 되었다. 사람들을 유혹하거나 강간하는 경향이 원전에서 점점 두드러지게 되었다.[13] 15세기경부터 엘프가 인간 아기를 훔쳐 바꿔치기 아이로 바꿀 수 있다는 믿음에 대한 증거가 나타나기 시작했다.(Green 2016, pp. 110–46)

중세 말엽이 되자 "elf"(엘프)는 프랑스어에서 온 차용어 "fairy"(페어리, 요정)에 의해 점차 대체되고 있었다.(Hall 2005, p. 20) 예를 들어 초서의 풍자적인 이야기 『서 토파스 경 이야기』에서 주인공은 "요정의 나라"(the countree of the Faerie)에 사는 "엘프 여왕"(elf-queen)을 찾아 모험을 떠난다.(Keightley 1850, p. 53)

후기 중세 시대부터 영어에서 'elf(엘프)'라는 단어는 프랑스어에서 차용한 'fairy(페어리)'와 거의 같은 뜻으로 쓰이기 시작했다.(Hall 2005, pp. 20–21) 적어도 엘리트 예술과 문학에서는 퍽, 홉고블린, 로빈 굿펠로우, 영국과 스코틀랜드의 브라우니, 그리고 노섬브리아 영국의 호브와 같은 작고 초자연적인 존재와 관련이 있게 되었다.(Bergman 2011, pp. 62–74) 그러나 스코틀랜드와 스코틀랜드 국경 근처 북부 영국 일부 지역에서는 19세기까지도 엘프에 대한 믿음이 두드러졌다. 제임스 6세와 로버트 커크는 엘프에 대해 진지하게 논했다. 엘프에 대한 믿음은 특히 이소벨 고우디 재판에서 스코틀랜드 마녀 재판에 두드러지게 나타나며, 관련 이야기는 민담에도 등장한다.(Henderson & Cowan 2001)

엘프에 관한 이야기를 들려주는 많은 발라드가 있는데, 예를 들어 남자가 여자 엘프를 만나는 『토마스 더 라이머』, 엘프 기사가 여성을 강간하거나 유혹하거나 납치하는 『탐 린』, 『엘프 기사』, 그리고 『레이디 이사벨과 엘프 기사』, 그리고 여자가 엘프 여왕의 아기의 유모가 되도록 납치되지만 아이가 이유식을 먹을 수 있게 되면 집으로 돌아갈 수 있다는 약속을 받는 『엘프랜드 여왕의 유모』 등이 있다.(Taylor 2014, pp. 199–251) 이 발라드들에서 엘프는 종종 "엘페이므"(Elphame)나 "요정의 땅"(Elfland)(둘 다 북유럽 신화에서 말하는 알프헤임)으로의 여행과 관련되며, 이곳은 불길하고 불쾌한 장소로 묘사되기도 한다. 『토마스 더 라이머』의 엘페이므 여왕처럼 호의적인 경우도 있지만, 『차일드 롤랜드 이야기』나 『레이디 이사벨과 엘프 기사』처럼 강간이나 살인을 좋아하는 음흉한 성격으로 묘사되는 경우가 많다. 대부분의 발라드 속 엘프는 남성이며, 여성 엘프는 주로 요정의 땅 여왕으로 등장한다. 어떤 경우에도 영국의 엘프는 페어리나 픽시와 같은 특징을 가지고 있지 않다.

근대 초기 유럽에서는 독특한 상류 문화가 등장했다. 종교 개혁이 기존 신념에 대한 새로운 회의론을 촉진했지만, 그 후의 낭만주의는 지식인 엘리트들에 의해 그러한 신념의 물신화를 조장했다. 이러한 현상이 엘프에 대한 글쓰기에 미친 영향은 영국과 독일에서 가장 분명하게 나타나며, 각국의 발전이 서로에게 영향을 미쳤다.

엘프는 엘리자베스 시대 영국의 문학에서 근대 초기 엘리트 문화에 가장 명확하게 등장했다.(Bergman 2011, pp. 62–74) 여기서 에드먼드 스펜서의 『요정 여왕』(1590년 이후)은 인간 크기의 존재에 대해 '엘프'와 '페어리'를 서로 바꿔 사용했지만, 이들은 복잡하고 상상적이며 우화적인 인물이다. 스펜서는 또한 '엘프'와 '페어리 종류'의 기원에 대한 자신의 설명을 제시하며, 이들이 프로메테우스에 의해 창조되었다고 주장했다.(Keightley 1850, p. 57) 윌리엄 셰익스피어는 엘프를 작다고 상상했으며, 엘프와 페어리를 동족으로 생각한 것으로 보인다. 『헨리 4세 제1부』 2막 4장에서 폴스타프는 할 왕자에게 "마른, 요정 같은 녀석(you starveling, you elf-skin!)"이라고 부른다. 『로미오와 줄리엣』(1592년)에서는 "엘프 자물쇠"(elf-lock, 엉킨 머리카락)가 "요정들의 산파"로 불리는 퀸 맙에 의해 발생한다고 언급하며,[27] 『한여름밤의 꿈』에서는 엘프가 작고 섬세하며 때로는 곤충만한 크기로 묘사된다. 셰익스피어와 마이클 드레이턴의 영향으로 매우 작은 존재에 대해 '엘프'와 '페어리'를 사용하는 것이 표준이 되었고, 현대에 수집된 요정에 관한 동화에서 볼 수 있듯이 지속적인 영향을 미쳤다. 근세 잉글랜드의 민담에서도 엘프는 작고 장난을 좋아하며 찾기 어려운 존재로 묘사된다. 그들은 악하지는 않지만, 사람을 짜증나게 하거나 방해하며, 투명하다고 여겨지기도 한다.

초기 근대 영국의 엘프에 대한 개념은 18세기 독일에서 영향력을 행사했다. 현대 독일어의 ''Elf''(남성)와 ''Elfe''(여성)는 1740년대에 영어에서 차용어로 도입되었으며(Grimm 1883b, p. 443) 크리스토프 마르틴 비란트의 1764년 『한여름밤의 꿈』 번역에서 두드러졌다.

독일 낭만주의가 시작되고 작가들이 진정한 민속 전승을 찾기 시작하면서, 야코프 그림은 ''Elf''를 최근의 영어식 표현으로 거부하고 옛 형태인 ''Elb''(복수형 ''Elbe'' 또는 ''Elben'')의 재사용을 촉진했다.(Grimm 1883b, p. 443; Grimm & Grimm 1854–1954, s.v. ''Elb'') 같은 맥락에서 요한 고트프리트 헤르더는 1778년 민요 모음집 『민중의 노래 속 목소리들(Stimmen der Völker in Liedernde)』에서 덴마크 발라드 『엘브스쿠드』를 "에를쾨니히의 딸(Erlkönigs Tochterde)"로 번역했는데 (헤르더가 덴마크어의 엘프를 잘못 독일어화하면서 ''Erlkönig''이라는 용어를 독일어에 도입한 것으로 보인다). 이는 다시 괴테의 시 『에를쾨니히』에 영감을 주었다. 괴테의 시는 그 자체로 독립적인 생명을 얻어 에를킹에 대한 낭만적 개념에 영향을 미쳤고, 19세기 이후 엘프에 대한 문학적 이미지에 영향을 주었다.(Taylor 2014, pp. 119–135)

19세기 스칸디나비아에서도 엘프에 대한 전통이 작고 곤충 날개를 가진 요정을 포함하도록 적용되었다. 이들은 종종 "엘프"(''älvor''는 현대 스웨덴어, ''alfer''는 덴마크어, ''álfar''는 아이슬란드어)라고 불리지만, 덴마크어의 보다 공식적인 번역은 ''feer''이다. 따라서 덴마크 작가 한스 크리스티안 안데르센의 동화 『장미 요정』에 나오는 ''alf''는 집으로 장미꽃을 사용할 수 있을 만큼 작고 "어깨에서 발끝까지 닿는 날개"를 가지고 있다. 그러나 안데르센은 또한 『요정 언덕』에서 ''elvere''에 대해서도 썼다. 이 이야기의 엘프들은 전통적인 덴마크 민속의 엘프들과 더 유사한데, 이들은 언덕과 바위에 살며 아름다운 여성으로, 사람을 춤추게 하여 죽일 수 있다. 노르웨이와 스웨덴의 훌드라처럼, 뒤에서 보면 속이 비어 있다.

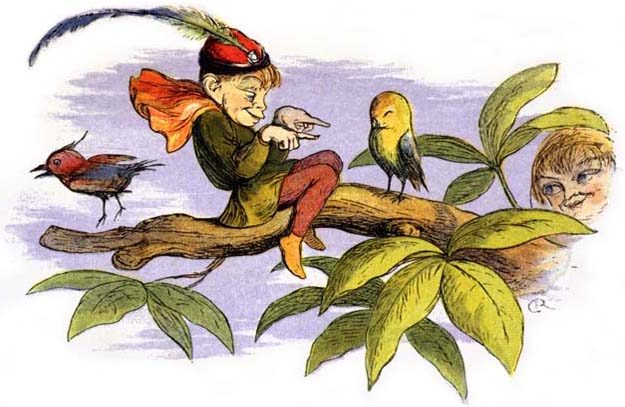

영국과 독일의 문학 전통은 모두 작은 남녀와 뾰족한 귀 및 양말 모자를 가진 모습으로 삽화에 등장하는 영국의 빅토리아 시대 엘프 이미지에 영향을 미쳤다. 예를 들어 앤드루 랭의 동화 『아무도 아닌 공주』(1884)는 리처드 도일이 삽화를 그렸는데, 페어리(요정)는 나비 날개를 가진 작은 사람들인 반면, 엘프는 빨간 양말 모자를 쓴 작은 사람들이다. 이러한 개념은 20세기 아동 문학, 예를 들어 에니드 블라이턴의 멀리 떨어진 나무 시리즈에서 두드러지게 남아 있었고, 독일 낭만주의 문학의 영향을 받았다. 따라서 그림 형제의 동화 『Die Wichtelmännerde』(문자 그대로 "작은 사람들")에서 주인공은 구두장이의 일을 돕는 두 명의 작은 알몸 남자이다. ''비히텔매너''는 코볼트, 난쟁이, 브라우니와 같은 존재와 유사하지만, 이 이야기는 1884년 마가렛 헌트가 『구두장이와 요정들』로 영어로 번역했다. 이것은 '엘프'의 의미가 어떻게 변했는지를 보여주는 것이었고, 그 자체로 영향력이 있었다. 예를 들어 J. K. 롤링의 해리 포터 이야기의 하우스 엘프에서 그 용례가 반영된다. J. R. R. 톨킨은 자신의 작품 번역에서 더 오래된 독일 형태인 ''Elb''를 사용할 것을 권장했는데, 이는 그의 "반지의 제왕 이름 안내"(1967)에 기록되어 있다. ''Elb, Elben''은 따라서 1972년 반지의 제왕 독일어 번역에서 도입되어 독일어에서 그 형태를 다시 유행하게 했다.(Hall 2014)

영어에서는 엘프(elf)의 복수형은 '''elfs''' 또는 '''elves'''이다. 엘프와의 관계나 엘프의 속성을 나타내는 형용사로는 '''elven''', '''elvish''', '''elfin''', '''elfish'''가 있다. 현대 판타지에서는 관례적으로 철자에 "v"를 포함하는 형용사 '''elven'''과 '''elvish'''는 인간형 엘프에게 사용된다. 이는 바이킹 시대 북유럽 신화의 엘프 이미지와 일치한다. 철자에 "f"를 포함하는 형용사 '''elfin''', '''elfish'''는 작은 키의 엘프에게 사용된다. 이는 전승상의 엘프나 르네상스기, 낭만주의기의 엘프 이미지와 일치한다.

"백쏜의 맹세"(the Buckthorn vows)라는 전설에서는 백쏜(구기자나무과 식물)을 원형으로 뿌리고, 보름달 밤에 그 원 안에서 춤을 추면 엘프가 나타난다고 한다. 춤추는 사람은 엘프가 도망치기 전에 인사를 하고 "멈춰라, 소원을 들어다오!"라고 말해야 한다. 그러면 엘프가 하나의 소원을 들어준다고 한다.

'''elf''', '''álf''' 및 관련 단어는 인도유럽조어에서 "흰색"을 의미하는 '''albh'''에서 유래한다.[52]

유럽 각국에서는 다음과 같이 불린다.

4. 현대의 엘프

산업화와 대중 교육의 확산으로 전통적인 요정에 대한 민속 신앙은 약화되었지만, 대중문화가 발달하면서 요정은 낭만주의 문학 및 중세주의의 영향을 받아 새롭게 해석되었다. 오늘날 대중문화 속 엘프는 크게 두 가지 주요한 모습으로 나타난다.

하나는 크리스마스의 산타클로스를 돕는 작고 귀여운 조수로서의 엘프이다. 이들은 주로 북극의 공장에서 선물을 만드는 모습으로 그려지며, 현대 크리스마스 문화의 일부로 자리 잡았다.

다른 하나는 판타지 문학, 특히 J.R.R. 톨킨의 작품에서 유래한 엘프이다. 이들은 인간과 비슷한 크기에 아름답고 지혜로우며, 불멸에 가까운 긴 삶을 사는 고귀한 종족으로 묘사된다. 톨킨의 엘프 설정은 현대 판타지 장르에 큰 영향을 미쳐 엘프의 전형적인 이미지를 형성했으며, 이후 작품들에서 하프 엘프나 다크 엘프와 같이 다양한 설정으로 확장되기도 하였다.

이처럼 현대의 엘프 이미지는 주로 크리스마스 전통과 판타지 문학이라는 두 축을 중심으로 발전하고 변형되어 왔다.

4. 1. 크리스마스의 엘프

오늘날 미국, 캐나다, 영국 등의 산타클로스 민간 전승에서 엘프는 산타클로스의 조수로 등장한다. 이들은 몸집이 작고, 초록색 옷을 입으며, 뾰족한 귀와 긴 코, 뾰족한 모자를 쓴 모습으로 묘사된다.[84][31] 이 엘프들은 북극에 있는 공장에서 크리스마스 선물인 장난감을 만들고 포장하는 역할을 한다.[31] 이는 북유럽 신화의 드워프를 작고 재빠르게 변형시킨 모습으로 볼 수 있다.

크리스마스 엘프의 개념은 19세기 미국의 크리스마스 전통이 확립되면서 나타났다. 1823년에 발표된 시 "성 니콜라스 방문"(흔히 "'Twas the Night before Christmas"로 알려짐)에서는 성 니콜라스(산타클로스)를 "매우 쾌활한 늙은 요정"으로 묘사하기도 했다. 산타의 조수로서 작은 엘프들이 등장하게 된 배경은 명확하지 않지만, "요정과 구두장이"와 같은 민담의 영향과 독일계 미국인 만화가 토마스 나스트의 크리스마스 관련 삽화가 중요한 역할을 한 것으로 여겨진다.[30]

작고 손재주가 좋은 엘프라는 개념은 톨킨의 엘프와 함께 현대 대중문화 속 엘프 이미지에 큰 영향을 주었다. 미국의 한 쿠키 회사는 자사 쿠키를 엘프가 만든다는 내용으로 오랫동안 광고하기도 했다. 특히 산타클로스의 조수로서의 엘프 역할은 영화 《엘프》의 성공을 통해 더욱 널리 알려지고 대중에게 받아들여졌다.[31]

4. 2. 판타지 문학의 엘프

현대 판타지 소설은 엘프를 인간 정도 크기의 반신적인 종족으로 재탄생시켰다. 이는 북유럽 신화의 엘프와는 다르지만 뿌리를 공유하며, 민간전승 속 구두장이 엘프와는 거리가 멀다. 특히 J.R.R. 톨킨의 소설 《반지의 제왕》은 현대 판타지 엘프의 이미지를 정립하는 데 결정적인 역할을 했다.[74] 톨킨의 엘프는 셰익스피어 풍의 페어리와는 달리 북유럽 신화의 료스알브(Ljósálfar|료스알브non, 빛의 엘프) 계통과 유사하다.톨킨이 묘사한 엘프는 외관상 인간과 비슷하지만 더 아름답고 지혜로우며, 뛰어난 영적 힘과 반사신경을 지녀 자연과 깊이 교감한다. 그들은 대체로 선한 존재로 그려지며, 활과 칼에 능숙한 전사이자 풍부한 지식을 가진 현자이다. 신화적 설정에 따르면, 엘프는 신의 첫째 자손으로 인간보다 먼저 태어나 그들에게 말과 글을 가르쳤다고 한다.[75] 병에 걸리지 않고 늙지도 않아 불멸의 존재처럼 보이지만, 쇠붙이나 깊은 슬픔으로 인해 죽을 수도 있다. 가운데땅에서 죽음을 맞이한 엘프의 영혼은 서쪽의 축복받은 땅 발리노르로 건너간다. 인간의 영혼은 세상을 자유롭게 떠나지만, 엘프의 영혼은 세상에 묶여 발리노르의 만도스 홀에 머무른다고 설정되었다. 톨킨 세계관 내에서는 높은요정(바냐르, 놀도르), 회색요정(신다르), 텔레리, 아바리 등 다양한 엘프 분파가 존재한다.

톨킨의 소설은 큰 성공을 거두었고, 이후 많은 작품에서 그의 엘프 설정을 모방했다. 1960년대 이후 톨킨 스타일의 엘프는 현대 판타지의 전형적인 모습으로 자리 잡았다. 톨킨 작품에서 엘프가 고블린, 오크, 드워프 등과 오랫동안 적대적인 관계를 맺는 설정 역시 여러 판타지 작품에서 차용되었다. 또한 톨킨은 에드먼드 스펜서가 만든 형용사 'elfin', 'elfish' 이후 잘 쓰이지 않던 'elven'이나 'elvish' 같은 단어를 부활시켰다(단, 'elvish'는 엘프어를 의미하는 데 주로 사용된다).

현대 판타지 엘프의 가장 큰 외형적 특징 중 하나는 길고 뾰족한 귀인데, 이는 톨킨이 '잎사귀 같은 형태'로 묘사한 것에서 유래했다는 설이 널리 퍼져 있다. 그러나 톨킨 자신이 엘프의 귀가 뾰족하다고 명확히 언급한 적은 없으며, 오히려 초기 작품인 《호빗》의 삽화가에게 주인공 빌보 배긴스의 귀를 전통적인 민담 속 요정(작고 뾰족한 귀를 가진)처럼 그려달라고 요청한 편지가 와전된 것으로 보인다. 어쨌든 뾰족귀는 현대 엘프의 상징처럼 굳어졌고, 그 길이와 형태는 작가나 작품에 따라 매우 다양하게 표현된다. 예를 들어, 일본 판타지 작품 《로도스도 전기》에서는 극단적으로 긴 귀를 가진 엘프가 등장하기도 했다. 다양한 매체에서 엘프 캐릭터가 활용되면서, 작가의 개성이나 시대적 유행에 따라 여러 모습으로 변형되기도 했다.

이러한 과정을 거쳐 현대 판타지 속 엘프는 신비롭고 날카로우면서도 고귀함과 부드러움을 동시에 지닌, 자연을 사랑하는 숲의 정령과 같은 이미지로 고착되었다. 또한, 인간과 엘프 사이에서 태어난 하프 엘프라는 존재도 등장하였으며, 타락한 엘프인 다크 엘프와 같은 설정도 생겨났다. 세계관이 확장되면서 우드 엘프, 그레이 엘프 등 더욱 다양한 종류의 엘프들이 창조되었다.

결론적으로 톨킨이 창조한 '고귀한 종족 엘프' 설정은 현대 판타지에 깊이 뿌리내려 엘프의 외형과 행동 기준을 제시했으며, 동시에 후대 작가들이 극복해야 할 전통적인 틀로도 작용하게 되었다. 판타지 소설과 게임 속 엘프는 허구의 존재이지만, 일부 연구에서는 이러한 엘프 이미지가 독자나 플레이어의 정체성 형성에 미묘한 영향을 미치기도 한다고 분석한다. 예를 들어 비디오 게임에서는 엘프가 현실 세계의 다른 인종을 상징적으로 나타내거나, 문학 작품을 통해 성 역할에 대한 고정관념에 영향을 줄 수도 있다.[42]

4. 2. 1. 하프엘프

판타지 작품에서는 인간과 엘프 사이에서 태어난 아이인 하프엘프가 등장하기도 한다. 극히 드물게 엘프가 인간과 사랑에 빠져 자녀를 낳는 경우이다.하프엘프는 일반적으로 인간과 엘프 양쪽의 특징을 모두 물려받는 것으로 묘사되며, 이 때문에 양쪽 사회 모두에서 차별받는 존재로 그려지는 경우가 많다. 인간과 엘프의 결합 자체는 여러 신화에서도 찾아볼 수 있는 소재이지만, 오늘날 판타지 작품에 등장하는 하프엘프의 모습은 J.R.R. 톨킨의 소설 『반지의 제왕』 설정의 영향을 많이 받았다.

『반지의 제왕』에 등장하는 반엘프(Half-elven|반엘프영어)는 종족으로서 고정된 것이 아니라, 스스로 인간과 엘프 중 하나의 운명을 선택할 수 있었다. 엘프의 운명을 선택하면 불멸성을 얻게 되는 설정이었다.[76]

5. 한국의 창작물 속 엘프

한국의 대중문화 속 엘프 이미지는 주로 일본의 영향을 받아 형성되었다고 볼 수 있다. 일본에서는 전통적으로 요괴나 신이 초자연적 존재의 중심이었기에 서구적인 요정의 이미지가 쉽게 자리 잡지 못했다. 그러나 1978년 애니메이션 영화판 『반지의 제왕』이 소개되면서 일본 내에서도 판타지 장르에 대한 관심이 높아졌고, '엘프'나 '오크' 같은 용어들이 점차 알려지기 시작했다. 이 과정에서 유럽 민간 전승에 등장하는 다양한 요정의 총칭으로서의 엘프보다는, 『반지의 제왕』에서 묘사된 것과 같은 고유한 종족으로서의 엘프 이미지가 일본 내 스테레오타입으로 자리 잡게 되었다.[77]

특히 뾰족한 귀를 가진 엘프의 모습은 외국의 게임이나 페이퍼백 소설의 삽화를 통해 일본에 소개되었고, '엘프는 귀가 길다'는 인식이 널리 퍼지게 되었다. 이로 인해 일본에서 제작된 게임이나 소설에서는 귀가 긴 엘프가 자주 등장하게 되었다.

텔레비전 게임에서는 1987년 발매된 패미컴용 게임 『디지털 데빌 스토리 여신전생』을 시작으로, 『드래곤 퀘스트 시리즈』와 같은 판타지 RPG에 엘프가 꾸준히 등장했다. 엘프 이미지에 큰 영향을 준 대표적인 사례로는 1988년 출간된 소설 『로도스도 전기』와 여기에 등장하는 이즈부치 유타카가 디자인한 캐릭터 디드리트를 들 수 있다. 『로도스도 전기』에 등장하는 긴 귀 엘프의 모티브는 1982년 영화 『다크 크리스탈』에서 영향을 받은 것으로 알려져 있다.[78] 소위 '안테나형'이라고 불리는 길고 뾰족한 엘프 귀는 디드리트의 디자인에서 유래했으며, 그 이전에는 스타 트렉 시리즈의 벌컨인처럼 귀 윗부분만 뾰족한, 악마의 귀와 유사한 형태로 그려지는 경우가 많았다.

『로도스도 전기』는 원래 『D&D』의 플레이 기록을 연재한 것에서 시작되었기 때문에, 『D&D』의 엘프 설정(뾰족한 귀, 아몬드 모양의 눈)이 디드리트 디자인의 기초가 되었다. 하지만 시간이 지나면서 '아몬드 모양의 눈'이라는 특징은 점차 사라졌다(초기 연재 당시 디드리트는 아몬드 모양 눈으로 그려졌다). 인간보다 몸매가 가늘고 연약해 보이는 설정 역시 『D&D』에서 비롯된 것이며, 힘이 약한 대신 마법 능력이 뛰어나다는 이미지는 『D&D』의 영향을 받은 게임 『위저드리』의 영향도 받은 것으로 보인다.

하지만 엘프의 귀가 반드시 뾰족해야 한다는 것은 고정관념일 뿐이며, 본래의 설정과는 차이가 있다는 점을 유의해야 한다.[79][80]

한편, 일본의 작가 기리시마 다쿠미(霧島 たくみ)는 잡지 『RPG 매거진』 연재 중 농담조로 "엘프는 생물학적, 사회학적, 민속학적으로 볼 때 단지 원숭이에 불과하다"고 주장하며, 엘프가 인간에게 아름답게 보이는 것은 매혹 마법을 이용한 의태일 뿐이라는 내용을 싣기도 했다.[81]

또한, 일본의 라이트 노벨이나 만화 등에서는 성적인 매력을 강조한 엘프 캐릭터를 '에로프(エロフ|에로후일본어)'라고 부르며 희화화하는 경우도 종종 찾아볼 수 있다.[82][83] 이러한 일본에서의 엘프 이미지 형성과 변용은 이후 한국의 판타지 창작물에도 영향을 미쳐, 유사한 모습과 설정의 엘프들이 등장하는 배경이 되었다.

참조

[1]

harvp

[2]

서적

Phonology

Wiley-Blackwell

[3]

harvp

https://books.google[...]

[4]

사전

A Dictionary of English Surnames

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

1997

[5]

서적

Das Waltharilied

https://books.google[...]

Dieterich

[6]

간행물

Two Chiltern Place-names Reconsidered: Elvendon and Misbourne

[7]

harvp

[8]

harvp

[9]

harvp

[10]

harvp

[11]

harvp

[12]

harvp

[13]

harvp

[14]

harvp

[15]

harvp

[16]

웹사이트

The Saga of Thorstein, Viking's Son

http://www.northvegr[...]

[17]

웹사이트

Elves & Dwarves in Norse Mythology

https://www.worldhis[...]

World History Encyclopedia

2022-03-08

[18]

harvp

[19]

서적

Zwei deutsche Arzneibücher aus dem 12. und 13. Jh.

https://books.google[...]

[20]

서적

En Krönika om Åsbro

Libris

[21]

서적

Älvor, vättar och andra väsen

Rabben & Sjogren

[22]

harvp

[23]

서적

Svenska folksagor

Almquist & Wiksell Förlag AB

[24]

웹사이트

Alfkors

https://runeberg.org[...]

[25]

웹사이트

Novatoadvance.com, Chasing waterfalls ... and elves

https://web.archive.[...]

Novatoadvance.com

2012-06-14

[26]

웹사이트

Icelandreview.com, Iceland Still Believes in Elves and Ghosts

https://web.archive.[...]

Icelandreview.com

2012-06-14

[27]

웹사이트

elf-lock

http://www.oed.com/

Oxford University Press

[28]

학술지

The Malignant Elves: Notes on Anglo-Saxon Magic and Germanic Myth

[29]

서적

Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache

https://archive.org/[...]

K. J. Trübner

[30]

서적

Christmas in America: A History

Oxford University Press

[31]

학술지

A Child's Christmas in America: Santa Claus as Deity, Consumption as Religion

1987-03-01

[32]

웹사이트

Mazapegul: il folletto romagnolo che ha fatto dannare i nostri nonni

https://www.romagnar[...]

2020-11-21

[33]

웹사이트

Mazapegul, il folletto romagnolo

https://www.romagnaa[...]

2020-02-28

[34]

웹사이트

Mazapègul, il 'folletto di Romagna' al Centro Mercato

https://www.estense.[...]

2014-03-13

[35]

웹사이트

E' Mazapégul

https://ilromagnolo.[...]

2021-02-05

[36]

논문

A Brief History of Psychiatry in Islamic World

http://citeseerx.ist[...]

2007-2008

[37]

학술지

Islam, Mental Health and Law: A General Overview

2017

[38]

서적

Barangay: Sixteenth Century Philippine Culture and Society

Ateneo de Manila University Press

1994

[39]

서적

Muslims and Matriarchs: Cultural Resilience in Indonesia Through Jihad and ...

https://books.google[...]

Cornell University Press

2012-06-23

[40]

서적

Fairy Folk Tales of the Maori

http://nzetc.victori[...]

Whitcombe and Tombs

1925

[41]

학술자료

[42]

학술지

Digital Elves as a Racial Other in Video Games: Acknowledgment and Avoidance

2012-09

[43]

학술자료

[44]

학술자료

[45]

학술자료

[46]

학술자료

[47]

학술자료

[48]

학술자료

[49]

서적

Nursery Realms: Children in the Worlds of Science Fiction, Fantasy, and Horror

https://books.google[...]

University of Georgia Press

1999

[50]

웹사이트

oaf, n.1. and auf(e, n.

https://www.oed.com/[...]

2018-09-01

[51]

문서

漢字表記自体はローズトゥローズ系列の森妖精など90年代から存在している

[52]

논문

The Meanings of ''Elf'' and Elves in Medieval England

https://www.alaricha[...]

2004

[53]

학술자료

2004

[54]

서적

The Younger (or Prose) Edda

http://www.northvegr[...]

1897

[55]

학술자료

2004

[56]

학술자료

2004

[57]

학술자료

2004

[58]

서적

The Life and Death of Cormac the Skald

http://www.snerpa.is[...]

[59]

서적

Hrólfssaga Kraka

http://www.heimskrin[...]

[60]

서적

The Saga of Thorstein, Viking's Son

http://www.snerpa.is[...]

[61]

서적

En Krönika om Åsbro

1990

[62]

서적

The Fairy Mythology

http://www.sacred-te[...]

1870

[63]

웹사이트

https://www.google.c[...]

[64]

서적

The Fairy Mythology

http://www.sacred-te[...]

1870

[65]

서적

Svenska folksagor

Almquist & Wiksell Förlag AB

1984

[66]

학술자료

2004

[67]

학술자료

2004

[68]

학술자료

2004

[69]

학술자료

2004

[70]

학술자료

2004

[71]

서적

妖精事典

冨山房

1992

[72]

간행물

Getting Shot of Elves: Healing, Witchcraft and Fairies in the Scottish Witchcraft Trials

http://taylorandfran[...]

2005

[73]

시

An Ode On The Popular Superstitions Of The Highlands Of Scotland, Considered As The Subject Of Poetry

http://poetry.poetry[...]

1775

[74]

서적

(篠崎 2000)

2000

[75]

서적

(健部 2008)

2008

[76]

서적

(健部 2008)

2008

[77]

서적

(篠崎 2000)

2000

[78]

간행물

出渕裕のインタビュー (季刊コミッカーズ 1999年7月号)

1999-07

[79]

서적

(篠崎 2000, p. 14. 健部 2008, p. 79.)

2000, 2008

[80]

서적

(篠崎 2000)

2000

[81]

간행물

(RPGマガジン 第2号 1990年5月号)

1990-05

[82]

서적

転生したら剣でした 1

マイクロマガジン社

2016

[83]

서적

その者。のちに… 〜気がついたらS級最強!? 勇者ワズの大冒険〜 5

アース・スター エンターテイメント

2022

[84]

서적

(金光 2007)

2007

[85]

뉴스

(AFP BB news)

https://www.afpbb.co[...]

AFP BB news

2016-09-02

[86]

서적

(Hall 2004)

2004

[87]

서적

(Hall 2004)

2004

[88]

서적

(Hall 2004)

2004

[89]

간행물

Getting Shot of Elves: Healing, Witchcraft and Fairies in the Scottish Witchcraft Trials

http://taylorandfran[...]

2005

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com