서양 중세 음악

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

서양 중세 음악은 서로마 제국 멸망 이후부터 15세기까지 약 1000년에 걸쳐 발전한 음악을 포괄하며, 시대 구분은 학자들마다 다르게 정의된다. 초기 중세 시대(4~10세기)에는 그레고리오 성가가 로마 가톨릭교회의 주요 단선율 성가로 자리 잡았고, 비잔틴 음악과 전례극이 등장했다. 중세 성기(10~13세기)에는 다성 음악인 오르가눔이 발전하고, 노트르담 악파를 중심으로 모테토가 나타났으며, 세속 음악으로는 트루바두르, 트루베르, 미네젱거 등이 활동했다. 중세 후기(13~15세기)에는 아르스 노바와 트레첸토 음악이 발달하고, 정량 악보가 사용되었으며, 부르고뉴 악파와 플랑드르 악파를 거치며 르네상스 음악으로의 전환을 준비했다. 중세 시대에는 다양한 악기가 사용되었으며, 오늘날까지 영향을 미치고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 서양 중세 음악 - 그레고리오 성가

그레고리오 성가는 서방 기독교 전례에서 사용되는 무반주 일성부 성가로, 로마와 갈리아 성가의 통합을 거쳐 서방 기독교 세계의 표준 성가로 자리매김했으며, 교회 선법 체계화 및 네우마 기보법 발달과 함께 유럽 전역으로 확산되어 현재까지 영향을 미치고 있다. - 서양 중세 음악 - 샹송

샹송은 프랑스어로 노래를 뜻하며 프랑스어권에서는 노래 전반을 의미하나, 다른 언어권에서는 프랑스어로 불리는 노래를 지칭하며, 중세부터 현대에 이르기까지 다양한 형태와 내용으로 발전해 온 프랑스의 대중가요를 의미한다. - 클래식 음악 - 바로크 음악

바로크 음악은 1600년부터 1750년경 유럽에서 번성한 양식으로, 과도한 장식을 뜻하는 용어에서 유래, 이탈리아에서 시작하여 유럽 전역으로 확산, 바흐, 헨델, 비발디 등의 작곡가와 오페라, 협주곡 등의 새로운 형식 발전, 통주저음 사용이 특징이며 현대 음악에도 영향을 주고 있다. - 클래식 음악 - 낭만주의 음악

낭만주의 음악은 18세기 후반 유럽에서 시작되어 자연, 선율, 웅장한 오케스트라를 특징으로 하며, 베토벤, 쇼팽 등이 주요 작곡가이고, 민족주의 음악 발전에 영향을 주어 20세기 근대주의 음악으로 이어진다. - 음악에 관한 - 음악가

음악가는 작곡, 편곡, 연주, 지휘 등 음악 관련 활동을 하는 사람을 통칭하며, 작곡가, 연주자, 가수, 지휘자, 음반 프로듀서 등으로 분류된다. - 음악에 관한 - 합창

합창은 여러 명이 함께 노래하는 음악 형식으로, 작곡가가 가사와 인간 목소리를 고려하여 작곡하며, 서양 음악사에서 중요한 위치를 차지하고, 지휘자의 지휘 아래 여러 성부로 구성되어 악기 반주 또는 아카펠라로 노래하며, 종교 음악과 세속 음악 등 다양한 장르에서 활용된다.

2. 시대 구분

서양사에서 중세는 일반적으로 4~5세기 서로마 제국 말기부터 15세기 무렵까지로 여겨진다.[23] 음악에서의 중세도 대략 시기는 일치하지만, 시작 시점에 대해서는 여러 의견이 있다. 로마 제국의 기독교 수용을 기점으로 4세기로 보는 견해[24], 400~500년경부터로 보는 견해[25], 5세기 중반 이후부터로 보는 견해[26], 그레고리오 성가를 기점으로 9세기부터 기재하는 견해[27] 등이 있으며, 굳이 명시하지 않는 경우도 있다. 종료 시점에 관해서도 14세기까지, 15세기 전반까지, 1450년경까지 등 다양하게 나타난다.

초기 중세 시대(4세기~10세기)는 서양 음악사에서 중요한 전환기였다. 이 시기에는 기독교의 공인과 게르만족의 대이동, 프랑크 왕국의 성립 등 굵직한 역사적 사건들이 음악에도 큰 영향을 미쳤다.

음악에서의 중세는 길게는 1000년 이상에 걸쳐지므로 내부 시대 구분이 있을 수 있다. 이 역시 서양사에 준거하여 중세 전기(~900), 중세 성기(900~1300), 중세 후기(1300~)로 구분하거나[25][28], 양식상의 구분으로 초기 중세(~850), 로마네스크 (850~1150), 고딕 (1150~1450)으로 구분하기도 한다[24][29], 14세기에 한하여 아르스 노바 (프랑스), 트레첸토 음악 (이탈리아)으로 구분하는 등[30] 다양한 견해가 있다.

이 문서에서는 다룰 수 있는 범위를 가장 넓게 잡아 4세기부터 1450년까지로 하고, 시대 구분은 서양사에 준거한 초기(~1000), 성기(1000~1300), 후기(1300~)를 기본으로 하면서, 다른 종류의 구분이나 양식상의 구분을 병용한다. 850년까지는 대략 250~300년 간격, 이후에는 대략 150년 간격으로 기술한다.

3. 초기 중세 음악 (4세기 ~ 10세기)

로마 제국은 313년 밀라노 칙령을 통해 기독교를 공인하고, 392년에는 국교로 지정하면서 기독교 국가가 되었다.[43] 이로써 교황의 권위가 강화되었고,[45] 레오 1세와 같은 교황들은 세속적인 면에서도 활약하며 가톨릭 교회의 권위를 높였다.[46]

한편, 게르만족의 이동(376년)은 서로마 제국을 멸망(476년)으로 이끌었지만,[47] 프랑크 왕국은 서유럽 대부분을 통일하며 새로운 시대를 열었다.[51]

이러한 배경 속에서 초기 기독교 음악은 유대교의 시편 노래 전통을 이어받았고,[52] 최후의 만찬에서 예수가 제자들과 함께 시편을 노래했다는 기록도 있다.[53] 4세기 이후 밀라노의 암브로시우스 성가,[54] 알프스 북부의 갈리아 성가, 스페인의 모사라베 성가[55] 등 지역별 전례 음악이 형성되었다.[56]

수도원은 종교 음악의 중요한 중심지였다. 특히 529년경 설립된 몬테카시노 수도원은 성 베네딕토가 제정한 계율에 따라 음악을 일상 예배에 포함시켰고,[57] 베네딕토회는 유럽 수도원의 규범이 되었다.[59]

그레고리오 1세는 전례 음악 발전에 힘썼으며,[62] 성가 학교인 스코라 칸토룸을 정비하여[63] 그레고리오 성가의 기틀을 마련했다.[64]

9세기에는 전례를 더욱 웅장하게 만들기 위해 오르가눔과 트로푸스가 나타났다.[31] 오르가눔은 기존 성가에 다른 성부를 추가하는 다성 음악의 초기 형태로,[39] 9세기 말 이론서 《무지카 엔키리아디스》에 최초의 예가 기록되어 있다.[86] 트로푸스는 기존 성가에 새로운 가사나 선율을 덧붙이는 것으로,[89] 알렐루야에 붙인 시퀀스(속창)가 대표적이다.[90]

9세기 말부터 네우마 기보법이 사용되기 시작하여[93] 그레고리오 성가가 기록으로 남게 되었지만, 초기 네우마는 음높이와 음가가 모호했다.[93]

장크트갈렌 수도원은 베네딕토회 수도원으로, 학문과 예술 분야에서 중요한 역할을 했다.[96] 이곳의 수도사 노트케르 불부스는 시퀀스를 발전시킨 인물로 알려져 있다.[99]

이 시기에는 전례극도 발전하기 시작했는데, 트로푸스의 일종인 《누구를 찾고 있는가?》에서 유래한 것으로, 10세기경에는 미사에서 분리되어 소규모 극으로 공연되었다.[32]

3. 1. 개요

교황 그레고리오 1세(604년 사망)가 성가를 통일하기 이전, 교회 성가는 이미 수 세기에 걸친 발전을 거쳤다. 이는 멀리 예수 그리스도와 사도들의 시대까지 거슬러 올라가며, 헤브라이적 기원과 그리스적 기원을 바탕으로 로마 음악과 비잔티움의 영향을 받아 발전하였다. 그 과정에서 시리아나 이집트의 요소도 융합된 혼합문화의 성격을 띠게 되었다.[29] 초기 기독교인들이 노래로 기원하기 시작한 것은 유태의 교회(시나고그)로부터였다. 중세 초기의 기독교 음악이 유대교 예배음악의 여러 형식 가운데에서 자라왔다는 사실은 구약성서에도 명백히 나타나 있다.

313년 밀라노 칙령으로 기독교가 공인되면서, 콘스탄티누스 대제는 이교적인 분위기의 색채가 짙은 로마를 떠나 비잔티움에 도읍을 정하고(328년), 그 곳을 기독교화하여 콘스탄티노플이라고 개명하였다. 이때부터 동방 정교회의 비잔티움식 전례가 서방의 로마 가톨릭교회와 별도로 정착되어 그리스어로 노래되는 별도의 전례가 생겼다.

암브로시우스는 '서구 교회음악의 아버지' 등으로 불리는 밀라노의 주교였다. 초기 교회음악 발전에 기여한 그의 공적은 크게 두 가지로 나뉜다. 첫째는 이미 서쪽에도 있었던 합창적인 시편가 외에 시리아나 히브리 전통에서 유래한 교창적 창법을 채택했다는 점이다. 둘째는 암브로시우스 찬가를 창작하여 서방 교회음악의 기초를 굳혔다는 점이다. 그의 작품으로는

그레고리오 성가는 로마 가톨릭교회의 대표적 전례양식인 로마 전례의 단성 성가로서, 6세기부터 현재에 이르기까지 쓰이고 있다. 이름은 교황 그레고리우스 1세 때에 집대성되었기 때문에 부여되었다. 네우마로 기록하며, 8개의 교회선법을 원칙으로 한다. 그레고리우스 교황은 성가 가수와 합창장을 교육시킨 후 각지의 교회로 파견하여 그레고리오 성가의 보급에 힘썼다.

성무일과는 기독교의 음악적 의식에서 가장 오래된 부분이며, 하루를 여러 시간으로 나누고 그 시간에 올리도록 정해진 기도이다. 오피치움이라고도 한다. 새벽의 조과(朝課), 하루의 제1시과(第1時課)인 상오 6시, 제3시과인 상오 9시, 제6시과인 정오, 제9시과인 오후 3시, 일몰의 만과(晩課), 그리고 종과(終課) 등으로 정해져 있다.

고딕 시대는 서양음악사상 가장 큰 사건, 즉 다성음악(폴리포니)의 발생이 일어난 시기이다. 초기 폴리포니의 기원에 대해서는 여러 설이 있다.

# 악기에서 발생하는 자연배음(自然倍音)을 알아차린 것

# 노래부를 때 테너와 베이스와는 음넓이가 다르다는 점

# 제쿠엔치아에서 볼 수 있는 동일악구(同一樂句)의 5도상의 반복이 동시에 불림으로써 발생

9세기 말의 이론서 <무지카 엔키리아디스>에서 볼 수 있는 오르가눔은 현존하는 가장 초기의 폴리포니 형태의 실례이다. 그레고리오 성가를 상성 정한가락(上聲定旋律)으로 하여 5도 또는 4도의 병행진행을 곁들인 것이다.

비잔티움 음악은 4세기부터 1453년에 멸망할 때까지 약 1000년 동안 번영하였던 비잔티움 제국의 음악이다. 비잔티움 음악의 해독과 연구는 현재의 과제이며 아직도 밝혀지지 않은 점이 많다. 14, 15세기엔 비잔티움의 성가를 카논의 오드, 단절(單節)의 찬가, 전례가집에 수록된 메리스마적인 노래의 세 가지로 나눌 수 있다.

로마의 가톨릭교회는 비잔티움에서 오르간을 도입하였다. 오르간의 기원은 매우 오래되어 기원전 수세기에까지 거슬러 올라간다. 기원전 265년에 이집트의 알렉산드리아에 살던 크테시비오스라고 하는 사람이 물 오르간 같은 것을 발명하여 '휴드라울루스'라고 하였다.

중세 음악은 다양한 용도와 맥락을 위해 만들어졌으며, 전례 음악과 신성한 맥락 외에 세속 음악 유형도 등장했다. 초기 중세 시대 동안, 전례 음악은 단선율의 성가였고, 그레고리오 성가가 지배적인 스타일이었다. 여러 개의 독립적인 멜로디 라인이 동시에 연주되는 다성 음악 장르는 후기 중세 시대에 발전하기 시작하여 13세기 후반과 14세기 초에 널리 퍼지게 되었다.[1]

오르가눔은 하나 이상의 반주 라인을 생성하여 성가 멜로디를 발전시켰다. 반주 라인은 원래 성가와 병행 음정으로 불리는 두 번째 라인만큼 간단할 수 있다(종종 메인 멜로디에서 완전 5도 또는 완전 4도 떨어진 음정). 이러한 종류의 오르가눔 원리는 최소한 익명의 9세기 논문인 ''음악 핸드북''(Musica enchiriadis)으로 거슬러 올라간다.[2]

관련된 다성 음악 장르에는 모테트와 클라우술라 장르가 포함되었으며, 이 두 장르 모두 평성가의 원래 부분이나 오르가눔 구절을 발전시킨 것으로 만들어졌다. 초기 모테트의 대부분은 신성하고 전례적이었지만, 13세기 말까지 이 장르는 정치 풍자와 궁정적 사랑과 같은 세속적인 주제와 프랑스어 및 라틴어 텍스트를 포함하도록 확장되었다.[4]

이탈리아에서는 마드리갈이라는 세속적인 장르가 인기를 얻었다. 마드리갈 형식은 또한 다성 음악적인 카논을 낳았으며, 특히 이탈리아에서는 ''카치에''(caccie)라고 불렸다.

중세 후기에 일부 순수한 기악 음악도 기록되기 시작했지만, 이것은 드물었다. 춤곡은 현존하는 기악 음악의 대부분을 차지하며, 에스탐피 , 둑티아, 노타와 같은 유형을 포함한다.[5]

성가(또는 플레인송)는 기독교 교회의 가장 초창기 음악으로 알려진 단선율 성가(단일, 무반주 멜로디) 형식이다. 성가는 여러 유럽 중심지에서 개별적으로 발전했다. 가장 중요한 곳은 로마, 히스파니아, 골, 밀라노, 아일랜드였지만, 다른 곳도 있었다. 스페인과 포르투갈에서는 모사라베 성가가 사용되었고, 이는 북아프리카 음악의 영향을 보여준다. 밀라노에서는 성 암브로시우스의 이름을 딴 암브로시아 성가가 표준이었다. 골 성가는 골에서 사용되었고, 켈트 성가는 아일랜드와 브리튼 제도에서 사용되었다.

지배적인 카롤링거 왕조는 미사와 성가를 프랑크 제국 전체에서 표준화하고자 했다. 샤를마뉴(742–814)는 이 새로운 형태의 성가를 가르치기 위해 훈련된 성가대를 제국 전역에 보냈다.[10] 이 성가집은 교황 그레고리오 1세의 이름을 따서 그레고리오 성가로 알려지게 되었다. 12세기와 13세기에는 그레고리오 성가가 밀라노의 암브로시아 성가와 특별히 지정된 몇몇 스페인 예배당의 모사라베 성가를 제외하고는 모든 다른 서양 성가 전통을 대체했다. 힐데가르트 폰 빙겐(1098–1179)은 가장 초기에 알려진 여성 작곡가 중 한 명이었다. 그녀는 가톨릭 교회를 위해 많은 단선율 작품을 썼으며, 거의 모두 여성 목소리를 위해 작곡되었다.

중세 서양 음악은 기독교 성가, 특히 로마 가톨릭 교회의 전례 성가인 그레고리오 성가의 성립과, 원래 그 성가의 확장으로 시작된 다성 음악의 발달을 가장 큰 특징으로 한다.[29] 처음 단선율이었던 성가에, 9세기에는 전례를 더욱 장엄하게 하기 위해 새로운 설명적인 가사를 붙이거나 선율의 음수를 늘려 확장하거나(트로푸스)[31], 같은 성가를 다른 높이로 동시에 불러 웅장한 울림을 더하거나(오르가눔)[32] 하는 일이 시작되었다. 이윽고 오르가눔은 독립성을 높여, 11세기에는 성가의 선율에 맞춰 새로운 장식적인 선율을 노래하게 되었다.[24] 12세기 후반부터 13세기 전반에는 파리의 노트르담 대성당에서, 모드 리듬이라고 불리는 명확한 리듬을 가진 2~4성부의 화려한 오르가눔이 불렸으며,[33] 14세기의 기욤 드 마쇼의 4성부의 "노트르담 미사"와 수많은 모테트에 이른다.[34]

그와는 반대로, 세속 음악도 성행했음이 추측되며, 11세기 말 이후에는 기록에 남기 시작한다.[35] 그 담당자는 트루바두르(기사 시인),[30] 조글러와 민스트럴(직업 연예인),[35] 골리아드 등이었다.[22]

중세 유럽에서는, 음악은 자유 학예의 하나로서 필수적인 학문으로 여겨졌지만, "음 그 자체에 즉한 자율적인 것"이라기보다는 "감각을 초월한 초인간적인 것의 계시",[25] "세계를 조율하고 있는 질서"[40]라고 인식되는 경향이 강했다.[25] 그러나 교회의 권위가 실추되면서[24] 제 민족의 강력한 국가 체계가 성립해오는 14세기 이후, 세속 음악이 고도로 발전하고, 종교 음악에서도 종교성의 중시보다 순수 음악적 요청에 의한 경향이 강해져, 다음 르네상스의 싹이 보이기 시작한다.[25]

그레고리오 성가는 단선율, 무반주이며, 라틴어 성경으로 이루어진 전례문을 가사로 하고 있으며,[75] 8가지 종류의 교회 선법으로[76] 분류된다.[77]。리듬은 근대 음악에서의 기계적인 박절감과는 무관하다.[78]。그레고리오 성가는 정식으로는 "로마식 전례 성가"라고 불러야 하지만, 그레고리우스 1세에서 유래하여 770년경부터 그레고리오 성가라고 부르는 습관이 생겼다.[78]

피핀 3세는 기존에 프랑크 왕국에서 불리던 갈리아 성가를 금지하고, 로마 전례로 통일할 것을 규정하고,[25] 성가대 학교를 설립했다.[81]。카롤루스 대제는 성가대 학교를 더욱 증설하고, 성직자들에게 "로마에서 부르는 방식대로 부르도록" 지시했다.[81]

3. 2. 주요 발전 내용

313년 밀라노 칙령으로 기독교가 공인되면서, 콘스탄티누스 대제는 이교적인 분위기의 색채가 짙은 로마를 떠나 비잔티움에 도읍을 정하고(328년), 그 곳을 기독교화하여 콘스탄티노플이라고 개명하였다. 이 때부터 동방 정교회의 비잔티움식 전례가 서방의 로마 가톨릭교회와 별도로 정착되어 그리스어로 노래되는 별도의 전례가 생겼다.[54]

암브로시우스는 '서구 교회음악의 아버지' 등으로 불리는 밀라노의 주교였다. 그가 초기 교회음악의 발전에 이바지한 공적은 크게 두 가지로 나누어 생각할 수 있다.

그레고리오 성가는 로마 가톨릭교회의 대표적 전례양식인 로마 전례의 단성 성가로서, 6세기부터 현재에 이르기까지 쓰이고 있다. 이름은 교황 그레고리우스 1세 때에 집대성되었기 때문에 부여되었다. 이 성가는 미사전례와 일신동체를 이루고 있으므로 전례와 분리시켜서 음악만을 생각할 수는 없다. 기보법(記譜法)은 네우마로 기록한다. 조성(調性)은 8개의 교회선법을 원칙으로 한다. 그레고리우스 교황은 성가 가수와 합창장을 교육시킨 후 각지의 교회로 파견하여 그레고리오 성가의 보급에 힘썼다.[64]

쟝 갈렌 수도원의 수도사 노트케르 불부스(840경-912)는 새로운 음률에 의한 부속가(Sequentia, 세쿠엔치아)의 텍스트 가운데에서 가장 오래되고 가장 중요한 작자의 한 사람으로 알려져 있다. 부속가 독송(讀誦)은 처음에는 유빌루스라고 불리는 알렐루야의 맨 끝인 '야'에 붙는 장대한 멜리스마 자체에 붙는 방식이었으나, 10세기 초엽부터는 1음절에 대해 1음표적인 것을 즐겨 사용하는 경향이 생겨나서 멜로디도 새로 만들게 되었다. 트로푸스 삽입구(揷入句)도 9-13세기의 로마 교회의 전례성가(典禮聖歌)에 삽입된 멜로디로서, 모두가 음악과 서정시를 결부시켜 교회음악으로 사용하는 시도의 시초가 되었다. 이후 부속가의 범람에 대하여 고민하던 로마 가톨릭교회의 트리엔트 공의회에서 전례 내에서의 부속가의 사용을 예수 부활 대축일의 Victimae paschali(파스카의 희생께), 성령 강림 대축일의 Veni Sancte Spiritus (성령이여 오소서), 성체 성혈 대축일의 Lauda Sion (시온이여 노래하라), 그리고 장례미사의 Dies Irae (죽음의 날)로 한정하였다. 이후 성모 신심의 증가로 1727년에 Stabat Mater Dolorosa (슬픔의 성모)가 추가되었다.[89]

성무일과는 기독교의 음악적 의식에서 가장 오래된 부분이며, 하루를 여러 시간으로 나누고 그 시간에 올리도록 정해진 기도로서, 오피치움이라고도 한다. 새벽의 조과(朝課), 하루의 제1시과(第1時課)인 상오 6시, 제3시과인 상오 9시, 제6시과인 정오, 제9시과인 오후 3시, 일몰의 만과(晩課), 그리고 종과(終課) 등으로 정해져 있다. 최근의 전례헌장(典禮憲章)에 따라 성무에 약간의 개정이 있으나 음악적인 내용은 시편송(詩篇誦)이 중심이며, 만과는 저녁의 기도로서 특히 중요하다. 후세에 작곡된 복음악적(複音樂的)인 교회음악의 큰 부분을 차지하는 모테토는 원래 이 성무일과에 쓰기 위하여 만들어진 것이다. 시편송은 오랜 유대의 창법(唱法)인 2개의 코러스가 대화를 나누듯이 번갈아 부르는 '교창(交唱)'과, 독창에 대하여 코러스가 응답하는 '응창(應唱)'이라는 형태에 따라 노래불리었다.

고딕 시대는 다성음악(polyphonie, 복음악, 폴리포니)의 발생이라는 서양음악사상 가장 큰 사건이 일어난 시기라고 할 수 있겠다. 초기 폴리포니의 기원에 대해서는 오늘날에도 그 정설(定說)이 일정치 않으나

# 악기에서 발생하는 자연배음(自然倍音)을 알아차린 것이 아닐까,

# 노래부를 때 테너와 베이스와는 음넓이가 다르다는 점,

# 제쿠엔치아에서 볼 수 있는 동일악구(同一樂句)의 5도상의 반복이 동시에 불림으로써 발생한 것이 아닌가

하는 등의 여러 설(說)이 주장되고 있다. 현존하는 가장 초기의 폴리포니 형태의 실례는 9세기 말의 이론서 <무지카 엔키리아디스>에서 볼 수 있는 오르가눔으로서, 그레고리오 성가를 상성 정한가락(上聲定旋律)으로 하여 5도 또는 4도의 병행진행을 곁들인 것이다. 또 데샨이라고도 하는 디스칸투스 스프라 리브룸이라는 것은, 그레고리오 성가의 성가본에 적힌 멜로디를 테너로 하여 거기에 즉흥적으로 대위성부(對位聖部)를 노래하는 중세의 가창법이다. 하나의 주된 가락에 대하여 그 3도 아래에 대한 가락을 붙여 부르는 지메르라고 하는 복음악이 10세기경부터 영국에 나타났는데, 유럽 대륙의 4도, 5도의 병행 오르가눔에 비하여 보면 흥미가 있다.

오르가눔은 9-13세기 사이에 성행하였던 초기의 다성음악으로서, 그레고리오 성가의 멜로디에 하나 또는 그 이상의 대성부(對聲部)를 곁들인 것이다.

비잔티움 음악은 4세기부터 1453년에 멸망할 때까지 약 1000년 동안 번영하였던 비잔티움 제국은 로마 제국의 전통과 그리스의 고전문화, 그리고 그리스도교의 세 가지 요소가 융합한 가운데 오리엔트 문화를 곁들임으로써 독자적인 문화를 형성하고 서구문화에 계속 영향을 미치고 있었는데 음악 역시 예외일 수는 없었다. 비잔티움 음악의 해독과 연구는 현재의 과제이며 아직도 밝혀지지 않은 점이 많으나, 14, 15세기엔 비잔티움의 성가를 카논의 오드, 단절(單節)의 찬가, 전례가집에 수록된 메리스마적인 노래의 세 가지로 나눌 수 있다. 1300년경에 활약했던 쿡제레스라는 작곡가는 정형화된 메리스마에 대하여 새로운 음표를 만들었으며, 이것이 1400년경에 와서 일반화되었다고 한다.

로마의 가톨릭교회는 비잔티움에서 오르간을 도입하였다고 한다. 오르간의 기원은 매우 오래되어 기원전 수세기에까지 거슬러올라간다고 하겠다. 기원전 265년에 이집트의 알렉산드리아에 살던 크테시비오스라고 하는 사람이, 물의 힘으로 공기를 보내고 손으로 밸브를 열고 닫아 파이프를 울리는 악기, 말하자면 물 오르간 같은 것을 발명하여 '휴드라울루스'라고 하였다. 이 아랍의 기술이 그리스로 전해져 개량되고 비잔티움 문화로 이어졌다.

4. 중세 성기 음악 (10세기 ~ 13세기)

리듬과 관련하여, 이 시대는 개념과 표기법 모두에서 몇 가지 극적인 변화를 겪었다. 중세 초기에는 리듬을 표기하는 방법이 없었기 때문에, 이 초기 음악의 리듬적 관행은 학자들 사이에서 논쟁의 대상이 되었다. 최초의 필기 리듬 체계는 13세기에 개발되었으며 일련의 형식에 기반을 두었다. 이 리듬 계획은 음악 이론가 요하네스 드 가를란디아에 의해 체계화되었으며, 그는 리듬 형식을 정의하고 해설한 논문인 ''De Mensurabili Musica''의 저자이다. 요하네스 드 가를란디아는 롱과 브레브를 배열할 수 있는 여섯 가지 방식, 즉 여섯 개의 형식을 설명한다. 각 형식은 세 개의 '템포라'(tempora) 단위 내에서 비트의 리듬 패턴을 설정하며, 이 패턴은 반복된다. 텍스트가 없는 표기법은 리개처 (음표 그룹을 묶는 표기법)에 기반을 둔다.

리듬 형식은 일반적으로 사용된 리개처의 패턴으로 결정된다. 리듬 형식이 멜로디 라인에 할당되면, 리듬 조정이 리개처의 예상 패턴 변경으로 표시될 수 있으며, 다른 리듬 형식으로 변경되는 경우도 있지만, 일반적으로 해당 형식에서 크게 벗어나지 않았다. 리듬에 관한 다음 단계는 독일 이론가 쾰른의 프랑코가 제시했다. 그는 1280년경 ''Ars cantus mensurabilis''(측정 가능한 음악의 기술)에서 모양이 다른 음표가 완전히 다른 리듬 값을 갖는 표기법 체계를 설명한다. 이는 가를란디아의 체계와는 큰 변화였다. 이전에는 개별 음표의 길이를 형식 자체에서만 파악할 수 있었지만, 이 새로운 관계는 형식을 개별 음표, 즉 뚜렷한 지속 값을 갖는 ''피구라''(figurae)에 의존하게 했다. 이는 유럽 음악의 후기 역사에 큰 영향을 미친 혁신이었다. 13세기에 남아 있는 대부분의 필기 음악은 가를란디아가 정의한 리듬 형식을 사용한다. 리듬 진화의 다음 단계는 13세기 말 ''아르스 노바'' 스타일의 개발과 함께 나타났다.

골리아드는 10세기부터 13세기 중반까지 유럽에서 활동한 방랑 시인이자 음악가였다. 대부분 성직자나 학자였으며 라틴어로 글을 쓰고 노래했다. 많은 시가 남아 있지만, 음악은 거의 남아 있지 않다. 이들은 트루바두르와 트루베르 전통에 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 그들의 시는 대부분 세속적이며, 일부는 종교적 이상을 찬양하지만, 다른 노래는 음주, 방탕, 음란함을 다루었다. 골리아드 샹송의 가장 중요한 현존 자료 중 하나는 카르미나 부라나이다.

'''Ars antiqua'''

약 1150년부터 1250년까지 노트르담 악파 다성 음악의 발전은 고딕 건축과 일치하며, 파리 노트르담 대성당이 중심지였다. 이 시기의 음악은 파리 악파 또는 파리 오르가눔이라고도 불리며, ''Ars antiqua''(고음악)''의 시작을 나타낸다. 리듬 표기법이 처음 등장했으며, 주로 리듬 모드라는 맥락 기반 방법을 사용했다.

이 시기에는 비례, 음악적 질감, 건축적 효과를 고려한 음악 형식 구조 개념이 발전했다. 작곡가들은 화려한 오르가눔과 디스칸트 오르가눔을 번갈아 사용했고, 몇 가지 새로운 음악 형식을 만들었다. 클라우술라는 추출된 멜리스마 섹션이었고, 컨덕투스는 행렬에 사용되었을 노래였으며, 트로프는 성가에 새로운 가사나 음악을 추가한 것이다. 이 장르들은 대부분 성가를 기반으로 했고, 컨덕투스만이 자유롭게 작곡된 두 성부 작품이었다.

모테트는 중세 후기와 르네상스 시대의 중요한 음악 형식으로, 노트르담 시기에 클라우술라에서 발전했다. 페로탱은 레오냉의 클라우술라를 디스칸트 스타일로 대체했다. 몽펠리에 코덱스, 밤베르크 코덱스, 라스 우엘가스 코덱스에 이 시대의 필사본이 남아 있다.

이 시대의 작곡가로는 레오냉, 페로탱, W. de Wycombe, 아담 드 생 빅토르, 페트루스 데 크루체(피에르 드 라 크루아)가 있다. 페트루스는 브레베 길이에 세 개 이상의 세미브레베를 쓰는 혁신을 했다. 페트루스 모테트는 3~4성부로, 여러 텍스트가 동시에 불려졌다. 테너 선은 전례 성가 선율을 유지했고, 위에 있는 성부들은 전례 주제에 대한 해설을 제공했다. ''voces organales''의 리듬 값은 성부가 증가함에 따라 감소했고, 가사는 점점 세속적인 성격을 띠게 되었다. 페트루스 모테트의 리듬적 복잡성은 14세기의 특징이 될 것이지만, 프랑스, 이탈리아, 잉글랜드의 음악은 다른 길을 걷게 된다.

'''''칸티가스 데 산타 마리아'''''("성모 마리아의 칸티클")는 알폰소 10세 통치 기간 동안 갈리시아-포르투갈어로 쓰여진 420편의 시집이다. 1270년부터 1280년 사이에 편집되었으며, 10편의 시마다 삽화가 있다. 삽화에는 음악가들이 자주 등장하여 중세 음악 도상학의 중요한 자료이다. 알폰소 10세가 작곡가인지 편집자인지는 불분명하지만, '칸티가스' 제작에 관여한 음악가와 시인을 궁정으로 초청했다.

이 작품은 중세 시대의 가장 큰 단선율 노래 모음 중 하나이며, 모든 노래에서 성모 마리아를 언급하고, 열 번째 노래마다 찬송가가 있다. 엘 에스코리알, 마드리드의 스페인 국립 도서관, 피렌체에 4개의 코덱스로 보존되어 있으며, 일부 코덱스에는 악기를 연주하는 음악가들을 보여주는 미니어처가 있다.

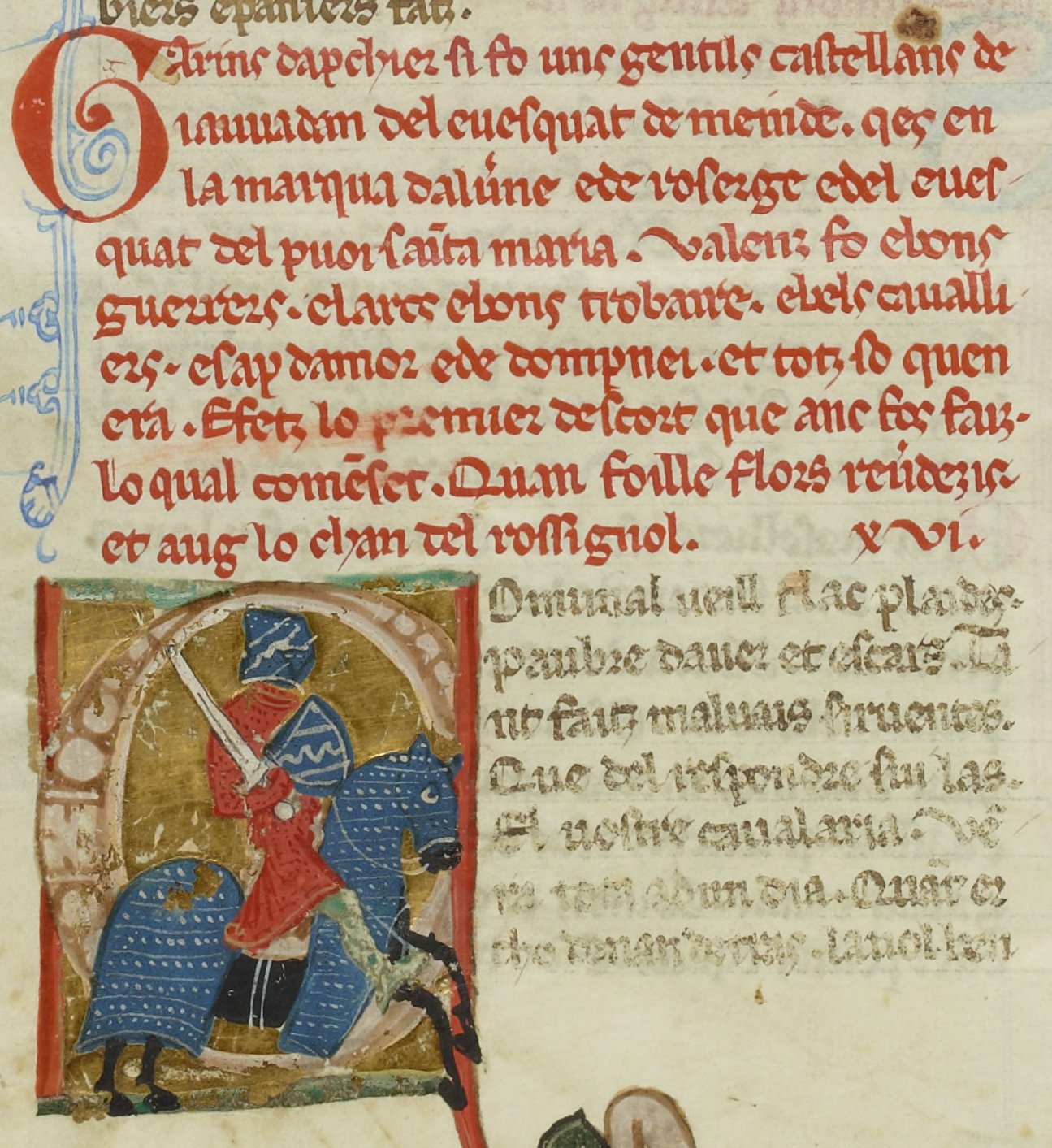

트루바두르와 트루베르의 음악은 전문 음악가들이 불렀으며, 악기 반주가 있었을 것으로 추정되는 세속 단선율 노래였다. 이들은 가수이자 기악 연주자이면서 시인이었다. 트루바두르의 언어는 오크어(랑그 독 또는 프로방스어)였고, 트루베르의 언어는 고대 프랑스어(랑그 도일)였다. 트루바두르 시대는 12세기와 13세기 초 프로방스 문화의 번영과 일치했다. 노래는 주로 전쟁, 기사도, 궁정 로맨스를 다루었다. 알비주아 십자군 이후 트루바두르 시대는 쇠퇴했고, 생존자들은 포르투갈, 스페인, 북부 이탈리아 또는 북부 프랑스로 가서 그들의 기술로 세속 음악 문화 발전에 기여했다.

트루베르는 트루바두르와 비슷한 음악 스타일을 공유했지만, 일반적으로 귀족이었다. 트루베르의 음악은 알비주아 십자군의 영향을 받지 않고 13세기까지 살아남았다. 2천 곡이 넘는 트루베르 노래가 남아 있으며, 대부분 음악을 포함하고 있다.

미네징어 전통은 프랑스의 트루바두르와 트루베르에 해당하는 독일의 음악 활동이었다. 이 시대의 자료는 거의 남아 있지 않으며, 대부분 이 운동의 절정기 이후 2~3세기 후에 만들어졌다. 볼프람 폰 에셴바흐, 발터 폰 데어 포겔바이데, 니트하르트 폰 로이엔탈 등이 현존하는 음악 작품이 있는 미네징어이다.

마이스터징어(독일어로 "명가수")는 14, 15, 16세기의 독일 길드의 일원으로서 서정시, 작곡, 무반주 예술 가곡을 전문으로 했다. 대부분 중산층 남성이었으며, 콘라트 폰 뷔르츠부르크, 라인마르 폰 츠베터, 하인리히 프라우엔로프 등이 있다. 프라우엔로프는 14세기 초 마인츠에 최초의 마이스터징어 학교를 설립했다고 전해진다.

중세 시대에 갈리시아-포르투갈어는 이베리아 반도에서 거의 모든 서정시에 사용되는 언어였다. 이 언어에서 현대의 갈리시아어와 포르투갈어가 파생되었다. 갈리시아-포르투갈어 유파는 12세기 말에 처음 기록되었으며 14세기 중반까지 지속되었으며, 옥시탄의 트루바두르의 영향을 받았다.

이 유파에서 가장 초기의 현존하는 작품은 주앙 소아레스 드 파이바의 "Ora faz ost' o senhor de Navarra"로, 1200년 전후로 추정된다. 이 운동의 트루바두르는 ''칸티가''를 썼으며, ''칸타레스'' 또는 ''트로바스''라고도 알려졌다. ''샹소니에''('칸시오네이루스')로 알려진 모음집에 수집되었으며, 아유다 칸시오네이루, 콜로치-브란쿠티 칸시오네이루(또는 리스본 국립 도서관 칸시오네이루), 바티카나 칸시오네이루의 세 가지가 알려져 있다. 알폰소 10세 (카스티야)가 전해지는 400개 이상의 갈리시아-포르투갈어 ''칸티가''의 모음집인 성 마리아 칸티가스도 있다.

갈리시아-포르투갈어 ''칸티가스''는 세 가지 기본 장르로 나뉜다. 남성 화자의 사랑 시인 칸티가 데 아모르(''칸티가스 다모르''), 여성 화자의 사랑 시인 칸티가 데 아미고(''칸티가스 다미고''), 모욕과 조롱의 시인 칸티가스 데 에스카르니오 에 말디제르(''칸티가스 데스카르뇨 에 드 말 디제르'')이다. 이 세 가지 모두 음악 반주 또는 현악기 도입이 있는 연으로 된 노래이다.

칸티가스 다모르의 기원은 프로방스어와 고대 프랑스어 서정시로 거슬러 올라가지만, 형식과 수사학적으로는 다르다. 칸티가스 다미고는 고유한 노래 전통에 뿌리를 두고 있을 것이라는 견해가 있지만, 이의가 제기되었다. 칸티가스 데스카르뇨 에 말디제르 역시 깊은 지역적 뿌리를 가지고 있을 수 있다. 후자의 두 장르는 중세 로망스 시에서 갈리시아-포르투갈어 서정시를 독특하게 만든다.

4. 1. 개요

로마네스크라는 용어는 본래 중세 유럽의 미술, 특히 건축 양식에 사용되는 말이다. 음악사에서는 고딕 음악보다 드물게 사용되지만, 그레고리오 성가, 초기 다성음악, 트루베르나 미네젱거 등의 통속 음악과 로마네스크 건축의 연관성은 무시할 수 없다. 로마네스크는 '로마적'이라는 뜻으로, 10세기 말부터 12세기 사이 로마 건축 기술을 채택한 예술 양식을 지칭한다.성 암브로시우스의 영향으로 밀라노 교회는 로마 전례와 다른 암브로시우스 전례와 암브로시우스 성가를 가지고 있으며, 이는 그레고리오 성가보다 오래된 로마 성가의 모습을 보여준다.

중세 음악은 다양한 목적과 상황에 맞게 만들어져 여러 음악 장르가 생겨났다. 전례 음악과 신성한 음악이 중요했지만, 세속 음악인 사랑 노래와 춤곡도 등장했다. 초기 중세 시대에는 단선율 성가가 주를 이루었고, 그레고리오 성가가 대표적이었다. 후기 중세 시대에는 여러 개의 독립적인 멜로디가 동시에 연주되는 다성 음악이 발전하여 13세기 후반과 14세기 초에 널리 퍼졌다. 다성 음악은 파리 노트르담 대성당과 관련된 아르스 안티콰 스타일과 연관되지만, 즉흥적인 다성 음악은 이보다 먼저 존재했다.[1]

오르가눔은 성가 멜로디에 하나 이상의 반주 라인을 추가하여 발전했다. 초기에는 성가와 병행 음정으로 불리는 두 번째 라인이 단순하게 추가되었는데(주로 완전 5도 또는 완전 4도 간격), 이는 9세기 논문인 ''음악 핸드북''(Musica enchiriadis)에서 설명하는 전통이다.[2] 아키타니아 다성 음악은 초기 기록의 예시이며, 노트르담 악파에서 가장 큰 오르가눔 집합이 나왔다. 이 레퍼토리는 ''마그누스 리베르 오르가니''(Magnus Liber Organi, 오르가눔 대곡집)라고 불린다.[3]

모테트와 클라우술라는 평성가나 오르가눔 구절을 발전시킨 다성 음악 장르이다. 초기 모테트는 대부분 신성하고 전례적이었지만, 13세기 말에는 정치 풍자와 궁정적 사랑 등 세속적인 주제와 프랑스어 및 라틴어 텍스트를 포함하게 되었다. 또한 1~3개의 상성부가 각각 자체 텍스트를 가졌다.[4]

이탈리아에서는 마드리갈이라는 세속 장르가 인기를 얻었다. 마드리갈은 주 멜로디에서 더 큰 유동성과 움직임을 보였으며, 다성 음악적인 카논을 낳았다. 이탈리아에서는 ''카치에''(caccie)라고 불리는 3성부 세속 곡이 있었는데, 두 고성부는 카논으로, 아래에는 기악 반주가 있었다.

중세 후기에는 에스탐피, 둑티아, 노타와 같은 춤곡을 포함한 기악 음악도 기록되기 시작했다.[5]

골리아드는 10세기부터 13세기 중반까지 유럽에서 활동한 방랑 시인이자 음악가로, 대부분 성직자나 학자였다. 이들은 라틴어로 글을 쓰고 노래했으며, 세속적인 시가 많았지만 음악은 거의 남아 있지 않다. 트루바두르와 트루베르 전통에 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 카르미나 부라나에 그들의 샹송이 남아 있다.

1150년부터 1250년까지 노트르담 악파(Notre Dame school) 다성 음악의 발전은 고딕 건축(Gothic architecture)과 일치하며, 파리 노트르담 대성당이 중심지였다. 이 시기의 음악은 파리 악파 또는 파리 오르가눔이라고도 불리며, ''Ars antiqua(고음악)''의 시작을 나타낸다. 리듬(rhythm) 표기법이 처음 등장했으며, 주로 리듬 모드(rhythmic mode)라는 맥락 기반 방법을 사용했다.

이 시기에는 비례, 음악적 질감(musical texture), 건축적 효과를 고려한 음악 형식(musical form) 구조 개념이 발전했다. 작곡가들은 화려한 오르가눔과 디스칸트 오르가눔을 번갈아 사용했고, 몇 가지 새로운 음악 형식을 만들었다. 클라우술라는 추출된 멜리스마(melisma) 섹션이었고, 컨덕투스(conductus)는 행렬에 사용되었을 노래였으며, 트로프(trope)는 성가에 새로운 가사나 음악을 추가한 것이다. 이 장르들은 대부분 성가를 기반으로 했고, 컨덕투스만이 자유롭게 작곡된 두 성부 작품이었다.

모테트(motet)는 중세 후기와 르네상스 시대의 중요한 음악 형식으로, 노트르담 시기에 클라우술라에서 발전했다. 페로탱(Pérotin)은 레오냉(Léonin)의 클라우술라를 디스칸트 스타일로 대체했다. 몽펠리에 코덱스(Montpellier Codex), 밤베르크 코덱스(Bamberg Codex), 라스 우엘가스 코덱스(Las Huelgas Codex)에 이 시대의 필사본이 남아 있다.

레오냉(Léonin), 페로탱(Pérotin), W. de Wycombe, 아담 드 생 빅토르(Adam de St. Victor), 페트루스 데 크루체(Petrus de Cruce) 등이 이 시대의 작곡가이다. 페트루스는 브레베 길이에 세 개 이상의 세미브레베를 쓰는 혁신을 했다. 페트루스 모테트는 3~4성부로, 여러 텍스트가 동시에 불려졌다. 테너 선은 전례 성가 선율을 유지했고, 위에 있는 성부들은 전례 주제에 대한 해설을 제공했다. ''voces organales''의 리듬 값은 성부가 증가함에 따라 감소했고, 가사는 점점 세속적인 성격을 띠게 되었다.

'''''칸티가스 데 산타 마리아'''''("성모 마리아의 칸티클")는 알폰소 10세 '현왕'(1221–1284) 통치 기간 동안 갈리시아-포르투갈어로 쓰여진 420편의 시집이다. 1270년부터 1280년 사이에 편집되었으며, 10편의 시마다 삽화가 있다. 삽화에는 음악가들이 자주 등장하여 중세 음악 도상학의 중요한 자료이다. 알폰소 10세가 작곡가인지 편집자인지는 불분명하지만, '칸티가스' 제작에 관여한 음악가와 시인을 궁정으로 초청한 것은 알려져 있다.

이 작품은 중세 시대의 가장 큰 단선율 노래 모음 중 하나이며, 모든 노래에서 성모 마리아를 언급하고, 열 번째 노래마다 찬송가가 있다. 엘 에스코리알, 마드리드의 스페인 국립 도서관, 피렌체에 4개의 코덱스로 보존되어 있으며, 일부 코덱스에는 악기를 연주하는 음악가들을 보여주는 미니어처가 있다.

트루바두르와 트루베르의 음악은 전문 음악가들이 불렀으며, 악기 반주가 있었을 것으로 추정되는 세속 단선율 노래였다. 이들은 가수이자 기악 연주자이면서 시인이었다. 트루바두르의 언어는 오크어(랑그 독 또는 프로방스어)였고, 트루베르의 언어는 고대 프랑스어(랑그 도일)였다. 트루바두르 시대는 12세기와 13세기 초 프로방스 문화의 번영과 일치했다. 노래는 주로 전쟁, 기사도, 궁정 로맨스를 다루었다. 알비주아 십자군 이후 트루바두르 시대는 쇠퇴했고, 생존자들은 포르투갈, 스페인, 북부 이탈리아 또는 북부 프랑스로 가서 그들의 기술로 세속 음악 문화 발전에 기여했다.[10]

트루베르는 트루바두르와 비슷한 음악 스타일을 공유했지만, 일반적으로 귀족이었다.[10] 트루베르의 음악은 알비주아 십자군의 영향을 받지 않고 13세기까지 살아남았다. 2천 곡이 넘는 트루베르 노래가 남아 있으며, 대부분 음악을 포함하고 있다.[17]

미네징어 전통은 프랑스의 트루바두르와 트루베르에 해당하는 독일의 음악 활동이었다. 이 시대의 자료는 거의 남아 있지 않으며, 대부분 이 운동의 절정기 이후 2~3세기 후에 만들어졌다. 볼프람 폰 에셴바흐, 발터 폰 데어 포겔바이데, 니트하르트 폰 로이엔탈 등이 현존하는 음악 작품이 있는 미네징어이다.

마이스터징어(독일어로 "명가수")는 14, 15, 16세기의 독일 길드의 일원으로서 서정시, 작곡, 무반주 예술 가곡을 전문으로 했다. 대부분 중산층 남성이었으며, 콘라트 폰 뷔르츠부르크, 라인마르 폰 츠베터, 하인리히 프라우엔로프 등이 있다. 프라우엔로프는 14세기 초 마인츠에 최초의 마이스터징어 학교를 설립했다고 전해진다.

중세 시대에 갈리시아-포르투갈어는 이베리아 반도에서 거의 모든 서정시에 사용되는 언어였다. 이 언어에서 현대의 갈리시아어와 포르투갈어가 파생되었다. 갈리시아-포르투갈어 유파는 12세기 말에 처음 기록되었으며 14세기 중반까지 지속되었으며, 옥시탄의 트루바두르의 영향을 받았다.

이 유파에서 가장 초기의 현존하는 작품은 주앙 소아레스 드 파이바의 "Ora faz ost' o senhor de Navarra"로, 1200년 전후로 추정된다. 이 운동의 트루바두르는 ''칸티가''를 썼으며, ''칸타레스'' 또는 ''트로바스''라고도 알려졌다. ''샹소니에''('칸시오네이루스')로 알려진 모음집에 수집되었으며, 아유다 칸시오네이루, 콜로치-브란쿠티 칸시오네이루(또는 리스본 국립 도서관 칸시오네이루), 바티카나 칸시오네이루의 세 가지가 알려져 있다. 알폰소 10세 (카스티야)가 전해지는 400개 이상의 갈리시아-포르투갈어 ''칸티가''의 모음집인 성 마리아 칸티가스도 있다.

갈리시아-포르투갈어 ''칸티가스''는 세 가지 기본 장르로 나뉜다. 남성 화자의 사랑 시인 칸티가 데 아모르(''칸티가스 다모르''), 여성 화자의 사랑 시인 칸티가 데 아미고(''칸티가스 다미고''), 모욕과 조롱의 시인 칸티가스 데 에스카르니오 에 말디제르(''칸티가스 데스카르뇨 에 드 말 디제르'')이다. 이 세 가지 모두 음악 반주 또는 현악기 도입이 있는 연으로 된 노래이다.

칸티가스 다모르의 기원은 프로방스어와 고대 프랑스어 서정시로 거슬러 올라가지만, 형식과 수사학적으로는 다르다. 칸티가스 다미고는 고유한 노래 전통에 뿌리를 두고 있을 것이라는 견해가 있지만, 이의가 제기되었다. 칸티가스 데스카르뇨 에 말디제르 역시 깊은 지역적 뿌리를 가지고 있을 수 있다. 후자의 두 장르는 중세 로망스 시에서 갈리시아-포르투갈어 서정시를 독특하게 만든다.

중세 서양 음악은 기독교 성가, 특히 로마 가톨릭 교회의 전례 성가인 그레고리오 성가의 성립과 다성 음악의 발달을 가장 큰 특징으로 한다.[29] 9세기에는 전례를 장엄하게 하기 위해 성가에 새로운 가사를 붙이거나 선율을 확장하거나(트로푸스)[31], 성가를 다른 높이로 동시에 불러 웅장한 울림을 더했다(오르가눔)[32] 11세기에는 성가 선율에 맞춰 새로운 장식적인 선율을 노래하게 되었다.[24] 12세기 후반부터 13세기 전반에는 파리의 노트르담 대성당에서 모드 리듬을 가진 2~4성부의 화려한 오르가눔이 불렸으며,[33] 14세기의 기욤 드 마쇼의 4성부 "노트르담 미사"와 수많은 모테트에 이른다.[34]

세속 음악도 성행했으며, 11세기 말 이후 기록에 남기 시작한다.[35] 트루바두르(궁정 시인)[36], 조글러와 민스트럴(직업 연예인)[35], 골리아드 등이 담당했다.[22] 세속 가곡은 단선율이었지만, 중세 성기 이후에는 단선율 세속 가곡의 형식과 속어로 된 종교 가요가 나타나거나,[24] 종교 음악에 기인하는 다성 음악 기법에 의한 세속 음악이 쓰이게 되었다.[24] 마쇼는 세속 음악인 빌레르나 발라드를 써서,[38] 시대를 대표하는 작곡가가 종교 음악뿐만 아니라 세속 음악을 쓴 최초의 예가 되었다.[39] 중세 유럽에서는 예술 음악 작곡이 "광의의 다성 음악을 만드는 것"을 의미하게 되었고, 이는 서양 음악의 특징 중 하나가 되었다.[24]

중세 유럽에서 음악은 자유 학예의 하나였지만, "음 그 자체에 즉한 자율적인 것"이라기보다는 "세계를 조율하고 있는 질서"라고 인식되었다.[40] 고대 그리스의 음악 이론의 수리론, 상징론, 에토스론 등이 기독교적 변용을 거쳐 전개되었으며, 음 조직, 교선법, 리듬, 화음, 악보 등에 영향을 주었다.[25] 14세기 이후 세속 음악이 발전하고 종교 음악에서도 순수 음악적 요청이 강해져 르네상스의 싹이 보이기 시작한다.[25]

이슬람교 창시와 이슬람 제국 확대로,[68] 우마이야 왕조는 711년 이베리아 반도에 침입하여 서고트 왕국을 멸망시켰지만,[69] 732년 투르 푸아티에 전투에서 프랑크 왕국에 패배했다.[70] 서고트 왕국의 잔당은 722년 이후 국토 회복 운동을 시작했다.[71]

카롤링거 왕조의 피핀 3세는 754년과 756년에 랑고바르드족을 격파하여 획득한 토지를 교황에게 기증하여 교황령이 탄생했다.[72] 샤를 1세는 804년에 작센족 정복을 완료하여 프랑크 왕국은 최대가 되었고,[73] 800년에 서로마 황제의 관을 받아 서로마 제국이 부활했다.[73] 프랑크 왕국, 로마 교황 모두 동로마 제국에 대항할 수 있는 세력이 되었고, 고전 고대, 게르만족, 기독교로 이루어진 서유럽 문화권이 성립했다.[74]

9~10세기는 정치적 해체와 침략의 위기 시기였다. 프랑크 왕국은 동·서 프랑크와 이탈리아로 분열되고, 바이킹과 마자르인이 침입했다. 오토 1세는 마자르인을 막아내고 962년에 제관을 받아 동프랑크 왕국은 신성 로마 제국이 되었다.

9세기에는 전례를 정교하고 웅장하게 만들기 위해 성가의 확장이 시도되었다.[31] 오르가눔은 성가 성부와 다른 성부를 동시에 노래하는 것이다.[39] 9세기 말의 《무시카 엔키리아디스(음악 안내서)》[86]에는 "평행 오르가눔"의 예가 나타난다.[88] 평행 오르가눔에는 성부의 독립성이 희박하며,[87] 다성 음악이라고 부르기에는 무리가 있다.[88] 그러나 부가된 성부가 독자적인 대선율을 가지게 되면서[39] 다성 음악의 첫걸음이 되었다.[39]

트로푸스는 성가 선율에 새로운 가사를 덧붙이거나 선율과 가사를 추가하는 것이다.[89] 알렐루야창에 이어지는 멜리스마에 가사를 덧붙인 것은 시퀀스(속창)라고 불리게 되었다.[90]

신성 로마 제국 황제와 교회는 서임권을 둘러싸고 대립했으며(서임권 투쟁), 1077년 카노사의 굴욕은 그 정점에 달했다.[100] 교황권이 승리했지만,[100] 긴장 관계는 지속되었다.[45] 1096년 제1차 십자군의 성공은 12~13세기의 로마 교황의 절정기를 출현시켰다.[101]

10세기 말 이후, 교회는 기사의 사투를 억제하는 "신의 평화" 운동과 기독교도 간의 전투를 금지하는 "신의 휴전" 운동으로 기사들을 "그리스도의 전사"로 교화하고 성전을 사명으로 삼게 했다.[102] 12세기에는 "기사도"가 형태를 갖추었고, 기사의 사명은 십자군에서 싸우는 것이었다.[103]

삼포제의 보급으로 농업 생산성이 높아졌고,[104] 정주 인구가 증가하여 경제 발전이 나타났다.[105] 도시가 부활하고, 상인 길드와 직인 길드의 활약으로 상업도 발달했다.[105] 카스티야 왕국은 1085년에 톨레도를 탈환했으며,[106] 톨레도는 고대 그리스 고전이 유럽으로 유입되는 거점이 되었다.[107]

11세기에 올가눔은 성가 성부가 낮은 성부로 이동하고, 각 성부가 자유롭게 움직이는 "자유 올가눔"으로 발전한다.[108] 12세기에는 낮은 성부에 놓인 성가 성부 1음표에 대해 대선율이 여러 음을 멜리스마적으로 노래하는 "멜리스마적 올가눔"이 나타난다.[108] 하지만 자유 올가눔과 멜리스마적 올가눔의 중간 형태인 성가 1음표에 대해 대선율 2~4음표의 양식[109]이 많았으며, 한 곡 안에서 멜리스마 양식과 중간 형태가 번갈아 나타났다.[108]

잉글랜드의 윈체스터 대성당에 전해지는 "윈체스터 트로퍼집",[110] 아키텐 공국의 생 마르샬 수도원의 12세기 초 사본,[110] 산티아고 데 콤포스텔라의 칼릭스투스 사본[112]을 통해 이러한 예를 알 수 있다. 윈체스터 트로퍼집은 음의 판독이 어렵지만, 생 마르샬과 산티아고 데 콤포스텔라의 곡집은 음높이를 정확하게 나타내고 있다.[113] 하지만 리듬 표시는 없다.[25]

1000년경에는 악보 표기법이 생겨 상대적인 음높이를 정확하게 표시하게 되었다.[29] 11세기 초 귀도 다레초는 등간격 수평선 3~4개를 긋고 음표를 적어 음높이를 나타내는 기보법을 고안하여 그레고리오 성가를 기록했다.[114] 계이름 창법을 고안하여 악보 시창을 용이하게 했으며,[114] 현재의 도레미의 기초를 만들었다.[115]

11세기 말, 아키텐 공 기욤 9세는 가장 오래된 트루바두르(궁정 시인)[36]로 기록에 남아 있다.[117] 트루바두르는 11세기 말부터 13세기 말까지 남 프랑스를 중심으로 활약한 서정 시인 겸 작곡가이다.[117] 옥시탄어로 시를 지었으며, 민중 가요에서 새로운 시형·선율·리듬을 차용했다.[118] 대부분 귀족이며 왕족도 포함된다.[118] 궁정풍 연애가 중심 주제였지만,[120] 기사도, 종교, 정치 등도 다루었다. 약 300개의 선율, 약 2600개의 시구가 남아 있다.[118] 멜리스마 창법으로 느긋한 템포로 불렀다고 추측된다.[117] 베르나르 드 방타두르, 랑보 드 바케이라스, 아르노 다니엘 등이 유명하다. 여성 트루바두르는 트로바이리츠라고 불리며, 베아트리스 드 디아 등이 있다. 13~14세기에 편찬된 "비다스(전기)"와 "라초스(주석)"에 의해 알려져 있다.[121]

중세의 직업적인 음악가로 조글러(광대)와 메네스트렐(직업 연예인)이 있다.[35] 조글러는 각지를 순회하는 여행 연예인이고, 메네스트렐은 유력자의 저택이나 성에서 재주를 선보이다가 모시게 된 연예인이다.[35] 그들의 음악은 주로 구전으로 전달되었지만,[35] 트루바두르의 반주나 원격지에서의 노래와 연주를 담당하게 되었고,[122] 트루바두르의 가곡을 유럽 각지에 전했다.[123] 랑보 드 바케이라스의 《5월의 날》은 조글러가 연주하는 무곡 (에스탕피)의 선율에 시를 붙였다고 전해진다.[124]

예루살렘 탈환과 제4차 십자군의 콘스탄티노폴리스 공격으로 십자군 운동은 변질되어 경제적인 목적이 강해져 교황권 쇠퇴로 이어졌다.[125] 1291년 서아시아 마지막 십자군 거점인 아크레 함락으로 십자군 시대는 끝났다.[126]

도시 번영과 동방으로부터의 그리스 고전 문화 유입은 12세기 르네상스를 낳았다.[127] 대학교가 설립되었고,[127] 볼로냐 대학교, 파리 대학교, 옥스퍼드 대학교 등은 12세기 후반부터 13세기에 걸쳐 형성되었다.[129] 아랍에서 들어온 아리스토텔레스 사상이 학문에 새로운 바람을 불어넣었다.[130]

수도원을 중심으로 발전한 다성 음악은 도시의 대성당으로 자리를 옮겼다.[24][25] 노트르담 대성당(1163년 착공[132])에서는 레오니누스와 페로티누스가 나타나 노트르담 악파라고 불리게 되었다.[133] 레오니누스는 모드 기보법을 고안했다.[136] 페로티누스는 레오니누스의 곡집을 개정하고 3성부나 4성부 작품으로 만들었다.[138] 노트르담 악파의 음악은 "다성 음악의 하나의 정점"이라고 언급된다.[139] 1200년 시점에서 오르가눔은 250년에 걸친 역사의 최종 단계를 맞이했다.[140]

클라우술라는 독립된 악곡이 되어 단독으로 불리게 되었고,[133] 상성부에 새로운 가사가 붙여져 모테트라고 불리게 되어 13세기 이후 다수 작곡되었다.[141]

잉글랜드에서는 노르만 정복으로 주교좌 성당이 생겨났고, 솔즈베리 교구에서는 독자적인 성가집을 편찬했다.[142] 솔즈베리 성가(세럼 성가)는 그레고리오 성가와 유사하지만, 음역은 좁고 형식적인 구조를 가지며, 더 많은 "전조"(음높이 변경)를 사용한다.[144]

4. 2. 주요 발전 내용

중세 음악은 다양한 용도와 맥락을 위해 만들어졌으며, 그 결과 다양한 음악 장르가 탄생했다. 전례 음악과 더 일반적인 신성한 맥락이 중요했지만, 사랑 노래와 춤과 같은 세속 음악 유형도 등장했다. 초기 중세 시대 동안, 전례 음악은 단선율의 성가였고, 그레고리오 성가가 지배적인 스타일이었다.[1] 여러 개의 독립적인 멜로디 라인이 동시에 연주되는 다성 음악 장르는 후기 중세 시대에 발전하기 시작하여 13세기 후반과 14세기 초에 널리 퍼지게 되었다.[1] 다성 음악 형태의 발전은 종종 파리 노트르담 대성당과 관련된 아르스 안티콰 스타일과 연관되지만, 성가 라인을 중심으로 한 즉흥적인 다성 음악은 이보다 앞서 존재했다.[1]

예를 들어, 오르가눔은 하나 이상의 반주 라인을 생성하여 성가 멜로디를 발전시켰다.[1] 반주 라인은 원래 성가와 병행 음정으로 불리는 두 번째 라인만큼 간단할 수 있다(종종 메인 멜로디에서 완전 5도 또는 완전 4도 떨어진 음정).[1] 이러한 종류의 오르가눔 원리는 최소한 익명의 9세기 논문인 ''음악 핸드북''(Musica enchiriadis)으로 거슬러 올라가는데, 이 논문은 옥타브, 5도 또는 4도 간격으로 기존의 평성가를 병행 운동으로 복제하는 전통을 설명한다.[2] 가장 초기의 기록된 예 중 일부는 아키타니아 다성 음악으로 알려진 스타일로 되어 있지만, 현존하는 오르가눔의 가장 큰 집합은 노트르담 악파에서 나왔다.[3] 이 느슨한 레퍼토리 모음은 종종 ''마그누스 리베르 오르가니''(Magnus Liber Organi, 오르가눔 대곡집)라고 불린다.[3]

관련된 다성 음악 장르에는 모테트와 클라우술라 장르가 포함되었으며, 이 두 장르 모두 평성가의 원래 부분이나 오르가눔 구절을 발전시킨 것으로 만들어졌다.[4] 초기 모테트의 대부분은 신성하고 전례적(교회 예배에 사용하도록 설계됨)이었지만, 13세기 말까지 이 장르는 정치 풍자와 궁정적 사랑과 같은 세속적인 주제와 프랑스어 및 라틴어 텍스트를 포함하도록 확장되었다.[4] 또한 하나에서 세 개의 상성부를 포함했으며, 각 상성부는 자체 텍스트를 가지고 있었다.[4]

이탈리아에서는 마드리갈이라는 세속적인 장르가 인기를 얻었다.[4] 모테트의 다성적 특징과 유사하게, 마드리갈은 주 멜로디에서 더 큰 유동성과 움직임을 보였다.[4] 마드리갈 형식은 또한 다성 음악적인 카논 (여러 명의 가수가 서로 다른 시간에 시작하여 동일한 멜로디를 부르는 노래)을 낳았으며, 특히 이탈리아에서는 ''카치에''(caccie)라고 불렸다.[4] 이것들은 3성부 세속 곡으로, 두 개의 고성부는 카논으로, 아래에는 기악의 긴 음표 반주가 특징이었다.

중세 후기에 일부 순수한 기악 음악도 기록되기 시작했지만, 이것은 드물었다.[5] 춤곡은 현존하는 기악 음악의 대부분을 차지하며, 에스탐피 , 둑티아, 노타와 같은 유형을 포함한다.[5]

리듬에 관해 말하자면, 이 시대는 개념과 표기법 모두에서 몇 가지 극적인 변화를 겪었다. 중세 초에는 리듬을 표기하는 방법이 없었기 때문에, 이 초기 음악의 리듬적 관행은 학자들 사이에서 논쟁의 대상이 된다. 최초의 필기 리듬 체계는 13세기에 개발되었으며 일련의 형식에 기반을 두었다. 이 리듬 계획은 음악 이론가 요하네스 드 가를란디아에 의해 체계화되었으며, 그는 이 리듬 형식을 정의하고 가장 완벽하게 해설한 논문인 ''De Mensurabili Musica''의 저자이다. 요하네스 드 가를란디아는 그의 논문에서 롱과 브레브를 배열할 수 있는 여섯 가지 다른 방식, 즉 여섯 개의 형식(species)을 설명한다. 각 형식은 세 개의 '템포라'(tempora) 단위(완전함, ''perfectio'') 내에서 비트(또는 '템포라')의 리듬 패턴을 설정하며, 이 패턴은 반복된다. 또한 텍스트가 없는 표기법은 일련의 ''리개처'' (음표 그룹을 서로 묶는 특징적인 표기법)에 기반을 둔다.

리듬 형식은 일반적으로 사용된 리개처의 패턴에 의해 결정될 수 있다. 일단 리듬 형식이 멜로디 라인에 할당되면, 리듬 조정이 리개처의 예상 패턴 변경으로 표시될 수 있으며, 다른 리듬 형식으로 변경되는 경우도 있지만, 일반적으로 해당 형식에서 크게 벗어나지 않았다. 리듬에 관한 다음 단계는 독일 이론가 쾰른의 프랑코에서 나왔다. 그는 1280년경에 쓰여진 그의 논문 ''Ars cantus mensurabilis''(“측정 가능한 음악의 기술”)에서, 모양이 다른 음표가 완전히 다른 리듬 값을 갖는 표기법 체계를 설명한다. 이것은 가를란디아의 이전 체계와는 현저한 변화이다. 이전에는 개별 음표의 길이를 형식 자체에서만 파악할 수 있었지만, 이 새로운 역관계는 형식을 개별 음표, 즉 뚜렷한 지속 값을 갖는 ''피구라''(figurae)에 의존하게 하고 결정하게 만들었다. 이는 유럽 음악의 후기 역사에 엄청난 영향을 미친 혁신이었다. 13세기에 남아 있는 대부분의 필기 음악은 가를란디아가 정의한 리듬 형식을 사용한다. 리듬 진화의 다음 단계는 13세기 말에 ''아르스 노바'' 스타일의 개발과 함께 나타났다.

이 새로운 스타일과 관련하여 가장 잘 알려진 이론가는 약 1320년에 ''아르스 노바''(“새로운 기술”) 논문을 쓴 것으로 유명한 필리프 드 비트리이다. 이 음악에 관한 논문은 이 시대 전체의 스타일에 그 이름을 부여했다. 어떤 면에서 현대 리듬 표기 시스템은 비트리에서 시작되었으며, 그는 리듬 형식에 대한 이전 생각을 완전히 깨뜨렸다. 현대 박자표의 표기법 선구자 또한 ''아르스 노바''에서 시작되었다. 이 새로운 스타일은 쾰른의 프랑코의 작업을 바탕으로 명확하게 구축되었다. 프랑코의 체계에서 브레브와 세미브레브(즉, 반 브레브) 사이의 관계는 브레브와 롱 사이의 관계와 동일했고, 그에게 있어 ''모두스''(modus)는 항상 완전(3개로 그룹화)했으므로, ''템푸스''(tempus) 또는 비트는 본질적으로 완전하며, 따라서 세 개의 세미브레브를 포함했다. 때로는 형식의 맥락상 세미브레브 그룹이 두 개만 필요할 수 있지만, 이 두 개의 세미브레브는 항상 정상적인 길이와 두 배의 길이를 가지므로, 동일한 시간 공간을 차지하여 ''템푸스''의 완전한 세분을 유지했다. 이 삼분할은 모든 음표 값에 적용되었다. 대조적으로, ''아르스 노바'' 시대에는 두 가지 중요한 변화가 도입되었다. 첫 번째는 음표의 더 작은 세분(세미브레브는 이제 ''미니마''로 나눌 수 있음)이었고, 두 번째는 "측정"의 개발이었다.

측정은 다양한 방식으로 결합되어 미터법 그룹을 생성할 수 있었다. 이러한 측정의 그룹은 단순 박자와 복합 박자의 선구자이다. ''아르스 노바'' 시대에는 템푸스의 완전한 분할이 유일한 선택 사항이 아니었고, 2분할이 더 널리 받아들여졌다. 비트리의 경우, 브레브는 전체 작곡 또는 그 부분에 대해 두 개 또는 세 개의 작은 세미브레브 그룹으로 나눌 수 있었다. 이 방식으로, ''템푸스''(브레브의 분할을 나타내는 용어)는 삼분할을 갖는 "완전한"(''tempus perfectum'') 또는 이분할을 갖는 "불완전한"(''tempus imperfectum'')이 될 수 있었다. 이와 유사하게, 세미브레브의 분할(''prolation'')은 세 개의 ''미니마''(''prolatio perfectus'' 또는 주요 prolation) 또는 두 개의 ''미니마''(''prolatio imperfectus'' 또는 부 prolation)로 나눌 수 있으며, 더 높은 수준에서는 롱가의 분할(''modus''라고 함)은 세 개 또는 두 개의 브레브(''modus perfectus'' 또는 완전 형식, 또는 ''modus imperfectus'' 또는 불완전 형식)가 될 수 있었다. 비트리는 현대의 "박자표"와 동등한 "측정 기호"를 사용하여 주어진 곡의 적절한 분할을 처음에 표시함으로써 한 단계 더 나아갔다.

''템푸스 퍼펙툼''(Tempus perfectum)은 원으로 표시되었고, ''템푸스 임퍼펙툼''(tempus imperfectum)은 반원으로 표시되었다. (현재 기호 는 박자표의 대안으로 사용됨)는 "보통 박자"의 약자로 문자 ''C''가 아니라, 이 기호의 잔재이다. 이러한 많은 혁신이 비트리에게 귀속되고, 어느 정도 ''아르스 노바'' 논문에 존재하지만, 비트리의 동시대인이자 개인적인 지인인 요하네스 드 뮈리스(또는 장 데 마르)는 ''아르스 노바''의 새로운 측정 혁신에 대한 가장 포괄적이고 체계적인 처리를 제공했다. (측정 표기법에 대한 간략한 설명은 르네상스 음악 기사를 참조). 많은 학자들은 긍정적인 귀속 증거가 부족하다는 것을 인용하여 "비트리"의 논문을 익명으로 간주하지만, 이것이 리듬 표기법의 역사에 대한 중요성을 감소시키지는 않는다. 그러나 이것은 측정 체계를 받아들이고 설명한 최초의 확실하게 식별 가능한 학자가 드 뮈리스임을 만들며, 그는 가를란디아가 리듬 형식에 대해 했던 것을 했다고 할 수 있다.

중세 시대 동안 대부분의 음악은 주로 완전 템푸스로 작곡되었으며, 불완전 템푸스의 섹션으로 특수 효과가 만들어졌다. 이러한 섹션이 동일한 길이의 브레브로 연주되었는지 아니면 변경되었는지, 그렇다면 어떤 비율로 변경되었는지에 대해 음악학자들 사이에서 현재 큰 논쟁이 있다. 이 ''아르스 노바'' 스타일은 14세기 말 ''Ars subtilior''의 고도로 싱코페이션된 작품까지 주요 리듬 체계로 남아 있었으며, 표기법과 리듬 복잡성의 극단적인 특징을 나타낸다. 이 하위 장르는 ''아르스 노바''가 제공하는 리듬의 자유를 한계까지 밀어붙였으며, 일부 작곡은 서로 다른 측정법으로 쓰인 서로 다른 성부를 동시에 가지고 있었다. 이 음악에서 실현된 리듬 복잡성은 20세기의 리듬 복잡성과 비교할 만하다.

서양 음악 이론 전체 역사에서 중요한 것은 다성 음악의 출현과 함께 찾아온 텍스처 변화였다. 이러한 관행은 서양 음악을 오늘날 우리가 알고 있는 화성적으로 지배적인 음악으로 만들었다. 이 텍스처 발전의 첫 번째 기록은 익명으로 작성되었지만 널리 유포된 두 개의 음악 논문, ''음악 안내서''와 ''음악 안내서 서설''에서 발견되었다. 이 텍스트는 9세기 후반에 쓰인 것으로 추정된다. 이 논문들은 이미 실질적으로 확립된 것으로 보이는 기법을 설명하고 있다. 이 초기 다성 음악은 세 개의 단순 음정과 세 개의 복합 음정을 기반으로 한다. 첫 번째 그룹은 4도, 5도, 8도로 구성되고, 두 번째 그룹은 8도+4도, 8도+5도, 이중 8도로 구성된다. 이 새로운 관행은 논문의 저자에 의해 ''오르가눔''이라는 이름을 얻었다. ''오르가눔''은 그것이 쓰인 시대에 따라 더 세분화될 수 있다. ''음악 안내서''에 묘사된 초기 ''오르가눔''은 "엄격한 ''오르가눔''"이라고 칭할 수 있다. 엄격한 ''오르가눔''은 다시 두 가지 유형으로 나눌 수 있다: ''디아펜테'' (5도 간격의 오르가눔)와 ''디아테세론'' (4도 간격의 오르가눔). 그러나 이 두 종류의 엄격한 ''오르가눔''은 당시의 음악 규칙에 문제를 안고 있었다. 만약 그것들 중 하나라도 원본 성가를 너무 오랫동안 병행했다면 (선법에 따라) 트라이톤이 발생할 것이다.

이 문제는 두 번째 유형의 ''오르가눔''의 사용으로 어느 정도 극복되었다. 이 두 번째 스타일의 ''오르가눔''은 "자유 ''오르가눔''"이라고 불렸다. 그 특징은 파트가 평행 운동으로만 움직일 필요 없이 사선이나 반대 운동으로도 움직일 수 있다는 것이다. 이것은 꺼려지는 트라이톤을 피하기 훨씬 쉽게 만들었다. 마지막으로 발전된 ''오르가눔'' 스타일은 "멜리스마 ''오르가눔''"으로 알려졌는데, 이는 이 시점까지의 나머지 다성 음악에서 상당히 극적인 변화였다. 이 새로운 스타일은 음표 대 음표가 아니라, 화려한 멜리스마 라인이 동반되는 지속적인 한 줄이었다. 이 마지막 종류의 ''오르가눔''은 또한 이 시대의 가장 유명한 다성 작곡가인 레오냉에 의해 통합되었다. 그는 이 스타일을 리듬 모드를 사용하여 ''오르가눔'' 작곡의 정점을 만든 측정된 디스칸트 구절과 결합했다. 이 마지막 단계의 ''오르가눔''은 레오냉(그리고 그의 제자 페로탱)이 있었던 곳이기에 때때로 노트르담 악파 다성 음악이라고 불린다. 더욱이, 이 종류의 다성 음악은 이후의 모든 스타일에 영향을 미쳤으며, 모테트의 후기 다성 장르는 기존의 노트르담 ''오르가눔''의 비유로 시작되었다.

중세 음악 이론의 또 다른 중요한 요소는 음높이가 배열되고 이해되는 방식이었다. 중세 시대 동안, 우리가 현재 음계라고 부르는 일련의 온음과 반음의 체계적인 배열은 선법으로 알려졌다. 선법 체계는 오늘날의 음계와 같이 멜로디 작성을 위한 규칙과 재료를 제공했다. 여덟 개의 교회 선법은 다음과 같다: ''도리아'', ''히포도리아'', ''프리지아'', ''히포프리지아'', ''리디아'', ''히포리디아'', ''믹소리디아'', 그리고 ''히포믹소리디아''. 이러한 선법에 관한 정보의 많은 부분, 그리고 그것들의 실제 적용은 11세기에 이론가 요하네스 아플리게멘시스에 의해 정리되었다. 그의 저서에서 그는 각 선법에 대한 세 가지 정의 요소를 설명한다: 종지음(또는 ''finalis''), 낭창음(''tenor'' 또는 ''confinalis''), 그리고 음역(또는 ''ambitus''). ''finalis''는 선법의 초점 역할을 하는 음으로, 이름에서 알 수 있듯이 거의 항상 마지막 음으로 사용된다. 낭창음은 멜로디의 주요 초점 역할을 하는 음 (특히 내부적으로)이다. 일반적으로 또한 악절에서 가장 자주 반복되는 음이며, 마지막으로 음역은 주어진 선법에 대한 상한 및 하한 음을 구분한다. 여덟 개의 선법은 종지음(''finalis'')을 기준으로 네 가지 범주로 더 나눌 수 있다.

중세 이론가들은 이 쌍을 ''maneriae''라고 불렀고 그리스 서수를 따라 명명했다. d, e, f, g를 종지음으로 갖는 선법은 각각 ''프로투스'', ''듀테루스'', ''트리투스'', ''테트라르두스'' 그룹에 속한다. 이들은 선법이 "진정"인지 "플라갈"인지에 따라 더 나눌 수 있다. 이러한 구분은 종지음에 따른 선법의 음역과 관련이 있다. 진정 선법은 약 8도 (하나 위 또는 아래 음이 허용됨)의 음역을 가지며 종지음에서 시작하는 반면, 플라갈 선법은 약 8도를 커버하면서 진정 선법보다 완전 4도 아래에서 시작한다. 선법 체계의 또 다른 흥미로운 측면은 "가현음"의 사용인데, 이는 선법에 관계없이 특정 상황에서 음높이를 변경할 수 있도록 한다 (예를 들어, B을 B으로 변경). 이러한 변경은 여러 가지 용도로 사용되지만, 특히 일반적인 것은 트라이톤으로 인한 멜로디적 어려움을 피하는 것이다.

이러한 교회 선법은 그리스 이름을 가지고 있지만, 그리스 이론가들이 제시한 선법과는 거의 관련이 없다. 오히려, 대부분의 용어는 중세 이론가들의 오용인 것으로 보인다. 교회 선법이 고대 그리스 선법과 관련이 없지만, 그리스 용어의 과잉은 비잔틴 전통의 전례 멜로디에서 흥미로운 기원을 가질 수 있음을 시사한다. 이 시스템은 ''오토에호스''라고 불리며 ''에코이''라고 불리는 여덟 개의 범주로 나뉜다.

5. 중세 후기 음악 (13세기 ~ 15세기)

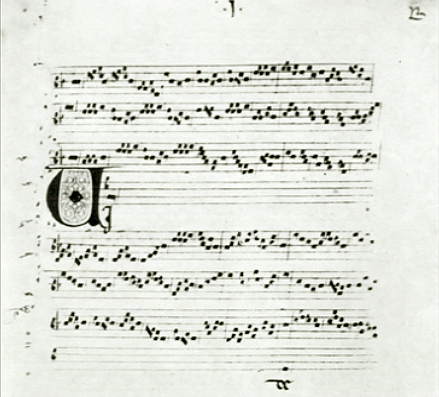

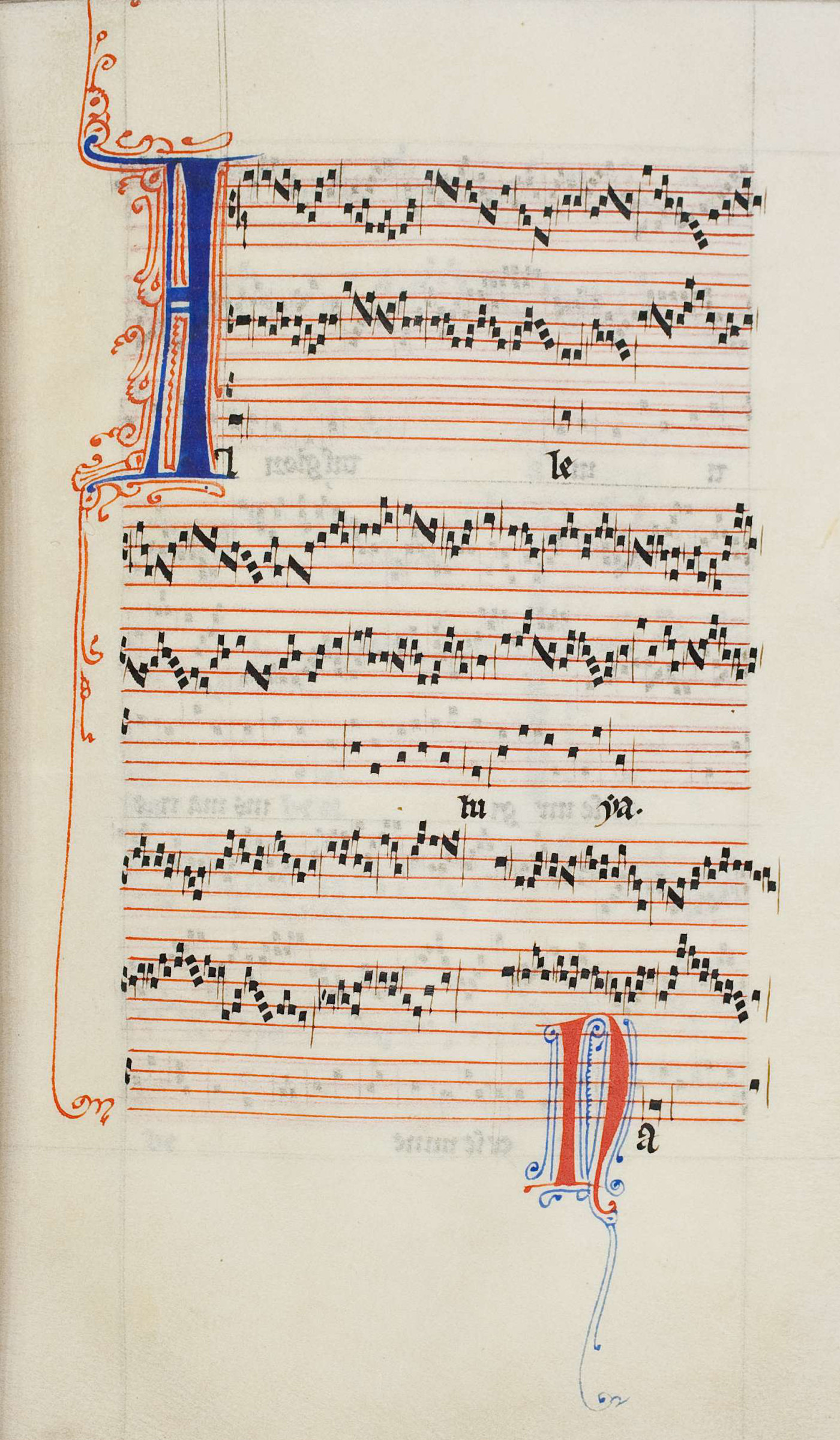

13세기에는 정량악보가 나타나 17세기경까지 쓰였으며, 이에 기반한 기보법을 정량기보법, 이로 쓰인 음악을 정량음악이라 한다.[1] 13세기 중엽 이론가 프랑코는 정량음악 이론서를 남겼고, 1035년경 구이도 다레초는 성요한 찬가 멜로디를 바탕으로 '계이름'을 고안, 16세기에는 '우도'가 '도'로, 17세기에는 '시'가 추가되어 현재의 계이름이 되었다.[1] 구이도는 4선보를 고안하여 음높이를 정확하게 표현하려 했다.[1]

14세기 이론가 필립 드 비트리는 정량기보에 관한 논문 아르스 노바를 썼고, 이 제목은 14세기 전반 음악을 아르스 안티쿠아와 대조하여 부르는 명칭이 되었다.[1] 아르스 노바는 다성악과 세속적 멜로디가 결합된 마드리갈레, 발라타, 카치아 등 섬세하고 우아한 예술을 창조했다.[1] 아르스 안티쿠아는 아르스 노바에 대응해 13세기 말 음악을 다소 폄하하여 부른 것이나,[1] 오늘날에는 노트르담 악파 중심의 13세기 음악 전체를 가리키며, 초기 복음악과 정량이론, 정량기보법 발달이 주요 과제였다.[1]

13세기 아르스 안티쿠아 음악은 리듬정형으로 정률화되었으나, 14세기 아르스 노바에서는 개별 음의 장단을 음표 형태로 구체적으로 표시하는 정량음표가 출현, 정량기보법이 시작되었다.[1] 아르스 안티쿠아에서는 삼위일체를 상징하는 3박자가 원칙이었으나, 이 시기에는 2분할도 동등하게 사용되었다.[1]

그레고리오 성가로 대표되는 로마네스크 음악이 중세 음악 1단계라면, 복음악, 즉 폴리포니로 대표되는 고딕 음악은 2단계에 해당한다.[1] 고딕 예술과 폴리포니는 중세 후기 스콜라파의 엄격한 질서 존중 정신의 산물로 여겨진다.[1]

12세기 메리스마적 2성 오르가눔이 리듬 정형화된 것을 크라우즐라라고 했으나, 13세기 초 이 크라우즐라에서 정한가락 바로 윗성부(두푸름)에 가사를 붙여 모테투스라 불렀고, 이 성부를 포함한 악곡 전체를 모테토라 칭했다.[1]

노트르담 악파는 12세기 후반~13세기 파리 노트르담 대성당 스콜라 칸토룸 중심으로 번성한 폴리포니 악파이다.[1]

부르고뉴 악파는 14세기 이탈리아 및 프랑스 아르스 노바와 15세기 후반~16세기 플랑드르 악파를 잇는 15세기 전반~후반의 중요 악파이다.[1] 기욤 뒤파이와 질 뱅슈와가 대표하며, 중세 유럽 대륙과 존 던스터블의 영국 수법을 종합, 폴리포니 양식을 확립하고 르네상스 음악으로의 방향을 제시했다.[1]

플랑드르 악파는 1450년경~1600년 플랑드르 지방에서 번성, 고딕 후기에서 르네상스 음악으로 이어진다.[1]

영국은 13세기 말 이미 3도를 협화음으로 애호했다.[1] 포부르동은 최고성부에 정한가락, 6도나 8도 아래에 테너, 중성부는 최고성부 4도 아래를 즉흥적으로 불렀다.[1]

대위법은 둘 이상 독립된 성부를 결합하는 작곡 기법으로, 초기 다성악, 오르가눔에서는 테너 중심에 대성부는 종속적으로 4도, 5도 병행으로 진행했다.[1] 14세기 아르스 노바에 이르러 독립적 다성부 텍스처 이론으로서 대위법이 성립되었다.[1]

5. 1. 개요

13세기에 들어서면서 시가를 잘게 정한 정량악보가 나타나 17세기경까지 쓰였다. 정량악보에 의한 기보법을 정량기보법이라 하며, 정량기보법으로 쓴 음악을 정량음악이라고 한다.[1] 13세기 중엽의 이론가 프랑코는 정량음악에 관한 이론서를 남겼다. 그보다 앞선 1035년경에는 구이도 다레초가 '계이름'을 고안하여 시창(視唱)하기 쉽도록 시도하였고, 4선보(四線譜)를 고안하여 음높이를 보다 정확하게 표현하려고도 시도했다.14세기 이론가 필립 드 비트리는 정량기보에 관한 논문인 <아르스 노바>를 썼는데, 이 논문 제목은 14세기 전반 음악을 '아르스 안티쿠아'와 대조시켜 부르게 되었다. 아르스 노바는 다성악과 세속적 멜로디가 결부된 마드리갈레, 발라타, 카치아의 섬세하고 우아한 예술을 창조하게 되었다.[1] '아르스 안티쿠아'는 노트르담 악파를 중심으로 하는 13세기 음악 전체를 가리키며, 초기 복음악(複音樂)과 정량이론(定量理論), 정량기보법의 발달이 두 가지 큰 과제가 되었다.[1]

13세기 아르스 안티쿠아 음악은 리듬정형으로 정률화(定律化)되어 있었으나, 14세기 아르스 노바에서는 개개 음의 장단을 음표 형태로 구체적으로 표시하는 정량음표가 출현하여 그 음표로 정량기보법이 시작되었다.[1] 아르스 안티쿠아의 리듬은 기독교 삼위일체를 상징하는 3박자가 원칙이었으나, 이 시기에는 2분할도 전적으로 동등하게 쓰이게 되었다.[1]

그레고리오 성가로 대표되는 로마네스크 음악을 중세음악 제1단계라 하면 복음악, 즉 폴리포니로 대표되는 고딕 음악은 중세음악 제2단계를 가리킨다. 고딕 음악은 노트르담 악파 및 이에 계속되는 아르스 안티쿠아로 대표된다.[1] 고딕 건축과 폴리포니는 중세 후기 스콜라파의 엄격한 질서를 존중하는 정신의 산물로 생각된다.[1]

중세의 스콜라적 사고방식으로는 음악은 7학과 중에서 수학 부류인 4과, 즉 산술, 기학, 천문, 음악의 하나로 손꼽히고 있었다. 12세기 이후에는 유럽 각지에 대학이 설립되었으며, 파리, 옥스포드, 볼로냐, 파도바, 프라하 등 큰 대학에서는 철학부의 한 교과로 채택되어 학사학위를 획득하려면 반드시 음악을 이수하여야만 했다.[1]

5. 2. 주요 발전 내용

13세기에 들어서면서 시가(時價)를 잘게 정한 정량악보가 나타나 17세기경까지 쓰였다. 정량악보에 의한 기보법을 정량기보법이라 하며, 정량기보법으로 쓴 음악을 정량음악이라고 한다.[1] 13세기 중엽의 이론가 프랑코는 정량음악에 관한 이론서를 남겼다.[1] 1035년경에는 구이도 다레초가 성요한 찬가의 멜로디를 바탕으로 '계이름'을 고안했고, 16세기에는 '우도'가 '도'로 바뀌고 17세기에는 '시'가 추가되어 오늘날과 같은 계이름이 되었다.[1] 구이도는 4선보(四線譜)를 고안하여 음높이를 보다 정확하게 표현하려고도 시도했다.[1]14세기 이론가 필립 드 비트리는 정량기보에 관한 논문인 아르스 노바를 썼고, 이 표제는 14세기 전반의 음악을 아르스 안티쿠아와 대조시켜 부르게 되었다.[1] 아르스 노바는 다성악과 세속적 멜로디가 결부된 마드리갈레, 발라타, 카치아의 섬세하고 우아한 예술을 창조하게 되었다.[1] 아르스 안티쿠아는 아르스 노바에 대응하여 13세기 말의 음악을 약간 모멸적으로 부른 것이다.[1] 오늘날에는 노트르담 악파를 중심으로 하는 13세기 음악 전체를 가리키며, 초기 복음악(複音樂)과 정량이론(定量理論), 정량기보법의 발달이 아르스 안티쿠아의 두 가지 큰 과제가 되었다.[1]

13세기 아르스 안티쿠아 음악은 리듬정형으로 정률화(定律化)되었으나, 14세기 아르스 노바에서는 개개 음의 장단을 음표 형태로 구체적으로 표시하는 정량음표가 출현하여 그 음표로 정량기보법이 시작되었다.[1] 아르스 안티쿠아의 리듬은 삼위일체를 상징하는 3박자가 원칙이었으나, 이 시기에는 2분할도 동등하게 쓰이게 되었다.[1]

그레고리오 성가로 대표되는 로마네스크 음악을 중세 음악의 제1단계라 하면 복음악, 즉 폴리포니로 대표되는 고딕 음악은 중세 음악의 제2단계를 가리킨다.[1] 고딕 예술과 폴리포니는 중세 후기 신학, 철학, 시예술을 지배했던 스콜라파의 엄격한 질서를 존중하는 정신의 산물로 생각된다.[1]

12세기 메리스마적인 2성 오르가눔이 리듬 정형화한 것을 크라우즐라라고 하였으나, 13세기 초 이 크라우즐라에서 정한가락의 바로 윗성부(두푸름)가 원래 모음창법으로 노래되었던 것에 가사를 붙여 그 성부를 모테투스라고 부르게 되었고, 또한 그와 같은 성부를 포함한 악곡 전체를 모테토라고 하게 되었다.[1]

노트르담 악파는 12세기 후반에서 13세기에 걸쳐 파리 노트르담 대성당의 스콜라 칸토룸을 중심으로 번성한 폴리포니 악파이다.[1]

부르고뉴 악파는 14세기 이탈리아 및 프랑스의 아르스 노바와 15세기 후반에서 16세기에 걸친 플랑드르 악파를 결부하는 15세기 전반에서 후반에 이르는 중요한 악파이다.[1] 기욤 뒤파이와 질 뱅슈와가 대표하는데, 중세 유럽 대륙과 존 던스터블이 있는 영국의 수법을 종합하여 폴리포니 양식을 확립하고 새로운 르네상스 음악으로의 방향을 제시하였다.[1]

플랑드르 악파는 1450년경부터 1600년에 걸쳐 플랑드르 지방에 번성하여 고딕 후기로부터 르네상스 음악으로 옮아간다.[1]

영국에서는 이미 13세기 말에 3도를 협화음으로 애호하는 풍조가 있었다.[1] 포부르동은 최고성부에 정한가락을 두고 그 6도 또는 8도 아래에 테너를 두며, 중성부는 최고성부의 4도 아래를 즉흥적으로 불렀다.[1]

대위법은 둘 이상의 독립된 성부를 결합하는 작곡 기법인데, 초기 다성악, 오르가눔에서는 테너에 중점을 두고 대성부(對聲部)는 매우 종속적이어서 4도, 5도의 병행으로 나아갔다.[1] 14세기 아르스 노바에 이르러 독립적인 다성부 텍스처(書法) 이론으로서의 대위법이 성립하였다.[1]

6. 중세의 음악 이론

그레고리오 성가는 일반적으로 8개의 교회선법을 기초로 하여 만들어졌는데, 각 선법의 명칭은 고대 그리스의 선법 이름을 계승했지만, 이론적으로는 일치하지 않았다. 예를 들어 도리아 선법의 경우 고대 그리스에서는 낮은 미부터 미까지의 옥타브를 의미하지만, 중세에는 낮은 레부터 레까지의 옥타브를 의미한다. 이 8개의 선법은 도리아, 프리지아, 리디아, 믹소리디아의 4개 정선법과 이 명칭에 히포(hypo)를 붙인 히포도리아, 히포프리지아, 히포리디아, 히포믹소리디아의 4개 변격선법으로 구성되어 있다.

단선율 성가에는 A음을 종지음으로 하는 에이올리아 선법과 히포에이올리아 선법, C음을 종지음으로 하는 이오니아 선법과 히포이오니아 선법이 추가로 사용되었다. 이들 네 개의 선법은 16세기까지 교회로부터 인정을 받지 못했으나 뮤지카 픽타가 사용되자 자연히 발생하였다. 제1선법과 제2선법에서 B음의 사용은 d단조라는 자연단음계를 낳았고, 제5선법과 제6선법에서 B음의 사용은 F장조를 낳았다.

교회선법의 이론은 실제 그레고리오 성가에 적용되었으나 옥타브를 넘거나 선율과 종지음이 불일치하는 등 예외도 있었다.

그레고리오 성가의 음표는 '''네우마'''라 부른다. 네우마는 1음 또는 2음 이상의 음의 무리(群)를 말하며, 음의 상대적인 높이나 리듬, 뉘앙스를 나타내는 기보법(記譜法)이나 그 해독법은 지금도 학자들 사이에 많은 견해 차이를 보이고 있다.

네우마의 형태는 크게 옛 것과 새 것으로 나뉜다. '''옛 네우마'''는 9~10세기에 크게 발전하였으나 12세기부터 실전되어 그 해석이 동일하지 않다가 19세기 말부터 솔렘 수도원의 복구운동에 의하여 기호학의 연구대상이 되었다. '''새 네우마'''는 옛 네우마를 바탕으로 성장하여 20세기에 고정된 네 줄 체계의 기보법을 가리킨다.

13세기에 들어서면서 시가(時價)를 잘게 정한 정량악보가 나타나 17세기경까지 쓰였다. 정량악보에 의한 기보법을 정량기보법이라 하며, 정령기보법으로 쓴 음악을 정량음악이라고 한다. 13세기 중엽의 이론가로 서부 독일 쾰른의 성 요한 수도원의 수도사였던 프랑코는 1260년경에 <정량음악론>을 저술하여 정량기보에 관한 이론서를 남겼다. 1035년경에는 이탈리아 아베라나의 성(聖) 크로체 수도원 원장인 귀도 다레초(990경-1050)가 <성요한의 찬가>의 멜로디 가운데서 각 행의 개시음인 6실라블 우토, 레, 미, 파, 솔, 라를 헥사코드(6개의 음으로 된 온음계적 음계)의 각 음에 할당시켜 시창(視唱)하기 쉽도록 시도하였다. 이 '계이름'은 16세기경에 '우도'가 부르기 쉬운 '도'로 변하였고, 17세기경에는 제7음인 '시'가 추가되어 오늘날과 같은 도, 레, 미, 파, 솔, 라, 시, 도의 계이름이 되었다. 구이도는 4선보(四線譜)를 고안하여 음높이를 보다 정확하게 표현했다. 그의 주요 저작인 <미크로로고스>는 이 시대의 음악교수법을 전하는 것으로 중요하다. 음의 높이를 규정하는 음표기호도 구이도가 처음으로 고안한 것이다. 음계 중의 반음이 그 선 아래에 있음을 나타내며 처음에는 E음선(빨강)이, 다음에는 C음선(노랑)이 쓰였으나, 구이도는 이 두 선에 흑백의 두 선을 더하여 4선으로 하였다. 음이름을 문자로 표시하기는 고대 그리스에서 이미 시행되고 있었으나, 중세 초기에 비잔티움 교회의 영향으로 알파벳을 온음계의 음계이름으로 쓰기 시작하였다. 보에티우스(A. M. S. Boethius, 480-524)의 기보법으로는 A부터 P까지의 15자(J를 제외)를 그 옥타브에 해당시키나, 클루니(O. D. C. Cluny, 879-942)는 오늘날과 같은 A에서 G까지의 글자를 쓰는 것으로 개정하여 B(내림 )와 H(B)의 구별도 분명히 하였다. 그것을 이어받아 구이도가 현행 음계이름의 기호를 만들었다.

중세 시대 동안 서양 음악을 고전 시대에 발전한 규범으로 형성할 표기법 및 이론적 관행의 기초가 마련되었다. 이 중 가장 분명한 것은 포괄적인 악보 시스템의 발전이지만, 특히 리듬과 다성 음악에 대한 이론적 발전은 서양 음악의 발전에 똑같이 중요하다.

초기 중세 음악에는 표기법이 없었다. 곡조는 주로 단선율(반주가 없는 단일 선율)이었고 구전으로 전해졌다. 로마가 다양한 전례를 중앙집권화하고 로마 전례를 주요 교회 전통으로 확립하려 하면서, 성가 선율을 먼 거리까지 효과적으로 전달해야 할 필요성이 분명해졌다. 음악은 사람들에게 "귀로"만 가르칠 수 있었기 때문에, 교회가 서로 다른 지역에 동일한 선율을 부르게 하는 능력을 제한했다. 이 문제를 해결하기 위한 첫 번째 단계는 음높이 이동 방향을 나타내기 위해 성가 텍스트 위에 작성된 다양한 기호의 도입이었는데, 이를 ''네우마''라고 불렀다.

''네우마''의 기원은 불분명하고 논쟁의 여지가 있지만, 대부분의 학자들은 가장 가까운 조상이 목소리의 상승과 하강을 기록하여 선언의 중요한 지점을 나타내는 고전 그리스와 로마의 문법 기호라는 데 동의한다. 고전 문법학자들의 두 가지 기본적인 기호는 목소리의 상승을 나타내는 /, 그리고 목소리의 하강을 나타내는 \, 즉 ''acutus''와 ''gravis''였다. 네우마 표시가 있는 성가 텍스트를 읽는 가수는 선율이 음높이로 올라가는지, 그대로 유지되는지, 또는 음높이로 내려가는지에 대한 일반적인 감각을 얻을 수 있었다. 훈련된 가수는 성가 레퍼토리를 잘 알고 있었기 때문에 텍스트 위에 쓰여진 네우마 표시는 선율을 상기시키는 역할을 했지만 실제 음정은 지정하지 않았다.[8] 그러나 네우마 표시가 있는 성가 텍스트를 읽는 가수는 이전에 들어본 적이 없는 노래를 초견할 수 없었다.[9]

이러한 네우마는 결국 ''네우마'' 표기법의 기본 기호인, 더 높은 음을 나타내는 ''virga''(또는 "막대")와, 더 낮은 음을 나타내는 ''punctum''(또는 "점")으로 진화했다. 따라서 ''acutus''와 ''gravis''는 음절에 대한 그래픽 보컬 굴절을 표현하기 위해 결합될 수 있었다. 이러한 종류의 표기법은 8세기 이전에 발전한 것으로 보이지 않지만, 9세기에는 음악 표기법의 주요 방법으로 확고히 자리 잡았다. ''virga''와 ''punctum''의 기본 표기법은 개별 음표의 기호로 남아 있었지만, 곧 여러 음표가 연결된 다른 ''네우마''(ligatures)가 개발되었다.

최초의 악보 표기법은 가사에 점을 찍어 성가를 표현하는 것이었는데, 일부 점은 높거나 낮아서 독자에게 선율의 방향에 대한 일반적인 감각을 주었다. 그러나 이러한 형태의 표기법은 이미 선율을 알고 있는 가수의 기억 보조 역할만 했다. 이 기본 ''네우마'' 표기법은 음표의 수와 위아래로 움직이는지 여부만 지정할 수 있었다. 정확한 음높이, 리듬, 심지어 시작 음표를 나타낼 방법도 없었다. 이러한 제한은 ''네우마''가 구전 전통을 대체하기보다는 지원하기 위한 도구로 개발되었음을 나타낸다. 그러나 단순한 기억 보조로 시작했지만, 더 구체적인 표기법을 갖는 것의 가치가 곧 분명해졌다.

악보 표기법의 다음 발전은 "높이가 있는 ''네우마''"였는데, 여기서 ''네우마''는 서로 다른 높이에 주의 깊게 배치되었다. 이를 통해 ''네우마''는 방향뿐만 아니라 주어진 음정의 크기에 대한 대략적인 표시를 제공할 수 있었다. 이것은 곧 각 음표를 나타내는 한두 개의 선이 이전 것과 관련된 모든 ''네우마''와 함께 음악에 배치되는 것으로 이어졌다. 처음에는 이러한 선은 특별한 의미가 없었으며 대신 어떤 음표가 표현되었는지를 나타내는 문자가 시작 부분에 배치되었다. 그러나 중간 C와 5도 아래 F를 나타내는 선이 가장 일반적이 되었다. 처음에는 양피지에 긁힌 자국에 불과했던 선이 이제 두 가지 색상의 잉크로 그려졌다. 일반적으로 F는 빨간색, C는 노란색 또는 녹색이다. 이것은 악보의 시작이었다. 4선 악보의 완성을 귀도 다레초(–1050)에게 돌리는 것이 일반적인데, 그는 중세 시대의 가장 중요한 음악 이론가 중 한 명이다. 오래된 자료에서는 귀도에게 악보의 발전을 돌리고 있지만, 일부 현대 학자들은 그가 이미 개발 중이던 시스템을 코드화하는 역할을 했다고 제안한다. 어느 쪽이든, 이 새로운 표기법은 가수가 그에게 전혀 알려지지 않은 곡을 훨씬 짧은 시간에 배울 수 있도록 했다. 그러나 성가 표기법이 여러 면에서 발전했음에도 불구하고, 한 가지 근본적인 문제가 남아 있었다. 리듬이었다. ''네우마'' 표기법 시스템은 완전히 발전된 상태에서도 음표를 노래하기 위한 어떤 종류의 리듬도 명확하게 정의하지 않았다.

중세 시대의 음악 이론은 음조 소재, 텍스처, 리듬과 관련하여 이전의 관행보다 여러 발전이 있었다.

리듬에 관해 말하자면, 이 시대는 개념과 표기법 모두에서 몇 가지 극적인 변화를 겪었다. 중세 초에는 리듬을 표기하는 방법이 없었기 때문에, 이 초기 음악의 리듬적 관행은 학자들 사이에서 논쟁의 대상이 된다. 최초의 필기 리듬 체계는 13세기에 개발되었으며 일련의 형식에 기반을 두었다. 이 리듬 계획은 음악 이론가 요하네스 드 가를란디아에 의해 체계화되었으며, 그는 이 리듬 형식을 정의하고 가장 완벽하게 해설한 논문인 ''De Mensurabili Musica''의 저자이다. 요하네스 드 가를란디아는 그의 논문에서 롱과 브레브를 배열할 수 있는 여섯 가지 다른 방식, 즉 여섯 개의 형식(species)을 설명한다. 각 형식은 세 개의 '템포라'(tempora) 단위(완전함, ''perfectio'') 내에서 비트(또는 '템포라')의 리듬 패턴을 설정하며, 이 패턴은 반복된다. 또한 텍스트가 없는 표기법은 일련의 ''리개처''에 기반을 둔다.

리듬 형식은 일반적으로 사용된 리개처의 패턴에 의해 결정될 수 있다. 일단 리듬 형식이 멜로디 라인에 할당되면, 리듬 조정이 리개처의 예상 패턴 변경으로 표시될 수 있으며, 다른 리듬 형식으로 변경되는 경우도 있지만, 일반적으로 해당 형식에서 크게 벗어나지 않았다. 리듬에 관한 다음 단계는 독일 이론가 쾰른의 프랑코에서 나왔다. 그는 1280년경에 쓰여진 그의 논문 ''Ars cantus mensurabilis''(“측정 가능한 음악의 기술”)에서, 모양이 다른 음표가 완전히 다른 리듬 값을 갖는 표기법 체계를 설명한다. 이것은 가를란디아의 이전 체계와는 현저한 변화이다. 이전에는 개별 음표의 길이를 형식 자체에서만 파악할 수 있었지만, 이 새로운 역관계는 형식을 개별 음표, 즉 뚜렷한 지속 값을 갖는 ''피구라''(figurae)에 의존하게 하고 결정하게 만들었다. 이는 유럽 음악의 후기 역사에 엄청난 영향을 미친 혁신이었다. 13세기에 남아 있는 대부분의 필기 음악은 가를란디아가 정의한 리듬 형식을 사용한다. 리듬 진화의 다음 단계는 13세기 말에 ''아르스 노바'' 스타일의 개발과 함께 나타났다.

이 새로운 스타일과 관련하여 가장 잘 알려진 이론가는 약 1320년에 ''아르스 노바''(“새로운 기술”) 논문을 쓴 것으로 유명한 필리프 드 비트리이다. 이 음악에 관한 논문은 이 시대 전체의 스타일에 그 이름을 부여했다. 어떤 면에서 현대 리듬 표기 시스템은 비트리에서 시작되었으며, 그는 리듬 형식에 대한 이전 생각을 완전히 깨뜨렸다. 현대 박자표의 표기법 선구자 또한 ''아르스 노바''에서 시작되었다. 이 새로운 스타일은 쾰른의 프랑코의 작업을 바탕으로 구축되었다. 프랑코의 체계에서 브레브와 세미브레브(즉, 반 브레브) 사이의 관계는 브레브와 롱 사이의 관계와 동일했고, 그에게 있어 ''모두스''(modus)는 항상 완전(3개로 그룹화)했으므로, ''템푸스''(tempus) 또는 비트는 본질적으로 완전하며, 따라서 세 개의 세미브레브를 포함했다. 때로는 형식의 맥락상 세미브레브 그룹이 두 개만 필요할 수 있지만, 이 두 개의 세미브레브는 항상 정상적인 길이와 두 배의 길이를 가지므로, 동일한 시간 공간을 차지하여 ''템푸스''의 완전한 세분을 유지했다. 이 삼분할은 모든 음표 값에 적용되었다. 대조적으로, ''아르스 노바'' 시대에는 두 가지 중요한 변화가 도입되었다. 첫 번째는 음표의 더 작은 세분(세미브레브는 이제 ''미니마''로 나눌 수 있음)이었고, 두 번째는 "측정"의 개발이었다.

측정은 다양한 방식으로 결합되어 미터법 그룹을 생성할 수 있었다. 이러한 측정의 그룹은 단순 박자와 복합 박자의 선구자이다. ''아르스 노바'' 시대에는 템푸스의 완전한 분할이 유일한 선택 사항이 아니었고, 2분할이 더 널리 받아들여졌다. 비트리의 경우, 브레브는 전체 작곡 또는 그 부분에 대해 두 개 또는 세 개의 작은 세미브레브 그룹으로 나눌 수 있었다. 이 방식으로, ''템푸스''(브레브의 분할을 나타내는 용어)는 삼분할을 갖는 "완전한"(''tempus perfectum'') 또는 이분할을 갖는 "불완전한"(''tempus imperfectum'')이 될 수 있었다. 이와 유사하게, 세미브레브의 분할(''prolation'')은 세 개의 ''미니마''(''prolatio perfectus'' 또는 주요 prolation) 또는 두 개의 ''미니마''(''prolatio imperfectus'' 또는 부 prolation)로 나눌 수 있으며, 더 높은 수준에서는 롱가의 분할(''modus''라고 함)은 세 개 또는 두 개의 브레브(''modus perfectus'' 또는 완전 형식, 또는 ''modus imperfectus'' 또는 불완전 형식)가 될 수 있었다. 비트리는 현대의 "박자표"와 동등한 "측정 기호"를 사용하여 주어진 곡의 적절한 분할을 처음에 표시함으로써 한 단계 더 나아갔다.

''템푸스 퍼펙툼''(Tempus perfectum)은 원으로 표시되었고, ''템푸스 임퍼펙툼''(tempus imperfectum)은 반원으로 표시되었다. (현재 기호 박자표의 대안으로 사용됨)는 "보통 박자"의 약자로 문자 ''C''가 아니라, 이 기호의 잔재이다. 이러한 많은 혁신이 비트리에게 귀속되고, 어느 정도 ''아르스 노바'' 논문에 존재하지만, 비트리의 동시대인이자 개인적인 지인인 요하네스 드 뮈리스(또는 장 데 마르)는 ''아르스 노바''의 새로운 측정 혁신에 대한 가장 포괄적이고 체계적인 처리를 제공했다. (측정 표기법에 대한 간략한 설명은 르네상스 음악 기사를 참조). 많은 학자들은 긍정적인 귀속 증거가 부족하다는 것을 인용하여 "비트리"의 논문을 익명으로 간주하지만, 이것이 리듬 표기법의 역사에 대한 중요성을 감소시키지는 않는다. 그러나 이것은 측정 체계를 받아들이고 설명한 최초의 확실하게 식별 가능한 학자가 드 뮈리스임을 만들며, 그는 가를란디아가 리듬 형식에 대해 했던 것을 했다고 할 수 있다.

중세 시대 동안 대부분의 음악은 주로 완전 템푸스로 작곡되었으며, 불완전 템푸스의 섹션으로 특수 효과가 만들어졌다. 이러한 섹션이 동일한 길이의 브레브로 연주되었는지 아니면 변경되었는지, 그렇다면 어떤 비율로 변경되었는지에 대해 음악학자들 사이에서 현재 큰 논쟁이 있다. 이 ''아르스 노바'' 스타일은 14세기 말 ''Ars subtilior''의 고도로 싱코페이션된 작품까지 주요 리듬 체계로 남아 있었으며, 표기법과 리듬 복잡성의 극단적인 특징을 나타낸다. 이 하위 장르는 ''아르스 노바''가 제공하는 리듬의 자유를 한계까지 밀어붙였으며, 일부 작곡은 서로 다른 측정법으로 쓰인 서로 다른 성부를 동시에 가지고 있었다. 이 음악에서 실현된 리듬 복잡성은 20세기의 리듬 복잡성과 비교할 만하다.

서양 음악 이론 전체 역사에서 중요한 것은 다성 음악의 출현과 함께 찾아온 텍스처 변화였다. 이러한 관행은 서양 음악을 오늘날 우리가 알고 있는 화성적으로 지배적인 음악으로 만들었다. 이 텍스처 발전의 첫 번째 기록은 익명으로 작성되었지만 널리 유포된 두 개의 음악 논문, ''음악 안내서''와 ''음악 안내서 서설''에서 발견되었다. 이 텍스트는 9세기 후반에 쓰인 것으로 추정된다. 이 논문들은 이미 실질적으로 확립된 것으로 보이는 기법을 설명하고 있다. 이 초기 다성 음악은 세 개의 단순 음정과 세 개의 복합 음정을 기반으로 한다. 첫 번째 그룹은 4도, 5도, 8도로 구성되고, 두 번째 그룹은 8도+4도, 8도+5도, 이중 8도로 구성된다. 이 새로운 관행은 논문의 저자에 의해 ''오르가눔''이라는 이름을 얻었다. ''오르가눔''은 그것이 쓰인 시대에 따라 더 세분화될 수 있다. ''음악 안내서''에 묘사된 초기 ''오르가눔''은 "엄격한 ''오르가눔''"이라고 칭할 수 있다. 엄격한 ''오르가눔''은 다시 두 가지 유형으로 나눌 수 있다: ''디아펜테'' (5도 간격의 오르가눔)와 ''디아테세론'' (4도 간격의 오르가눔). 그러나 이 두 종류의 엄격한 ''오르가눔''은 당시의 음악 규칙에 문제를 안고 있었다. 만약 그것들 중 하나라도 원본 성가를 너무 오랫동안 병행했다면 (선법에 따라) 트라이톤이 발생할 것이다.

이 문제는 두 번째 유형의 ''오르가눔''의 사용으로 어느 정도 극복되었다. 이 두 번째 스타일의 ''오르가눔''은 "자유 ''오르가눔''"이라고 불렸다. 그 특징은 파트가 평행 운동으로만 움직일 필요 없이 사선이나 반대 운동으로도 움직일 수 있다는 것이다. 이것은 꺼려지는 트라이톤을 피하기 훨씬 쉽게 만들었다. 마지막으로 발전된 ''오르가눔'' 스타일은 "멜리스마 ''오르가눔''"으로 알려졌는데, 이는 이 시점까지의 나머지 다성 음악에서 상당히 극적인 변화였다. 이 새로운 스타일은 음표 대 음표가 아니라, 화려한 멜리스마 라인이 동반되는 지속적인 한 줄이었다. 이 마지막 종류의 ''오르가눔''은 레오냉에 의해 통합되었다. 그는 이 스타일을 리듬 모드를 사용하여 ''오르가눔'' 작곡의 정점을 만든 측정된 디스칸트 구절과 결합했다. 이 마지막 단계의 ''오르가눔''은 레오냉(그리고 그의 제자 페로탱)이 있었던 곳이기에 때때로 노트르담 악파 다성 음악이라고 불린다. 더욱이, 이 종류의 다성 음악은 이후의 모든 스타일에 영향을 미쳤으며, 모테트의 후기 다성 장르는 기존의 노트르담 ''오르가눔''의 비유로 시작되었다.

중세 음악 이론의 또 다른 중요한 요소는 음높이가 배열되고 이해되는 방식이었다. 중세 시대 동안, 우리가 현재 음계라고 부르는 일련의 온음과 반음의 체계적인 배열은 선법으로 알려졌다. 선법 체계는 오늘날의 음계와 같이 멜로디 작성을 위한 규칙과 재료를 제공했다. 여덟 개의 교회 선법은 다음과 같다: ''도리아'', ''히포도리아'', ''프리지아'', ''히포프리지아'', ''리디아'', ''히포리디아'', ''믹소리디아'', 그리고 ''히포믹소리디아''. 이러한 선법에 관한 정보의 많은 부분, 그리고 그것들의 실제 적용은 11세기에 이론가 요하네스 아플리게멘시스에 의해 정리되었다. 그의 저서에서 그는 각 선법에 대한 세 가지 정의 요소를 설명한다: 종지음(또는 ''finalis''), 낭창음(''tenor'' 또는 ''confinalis''), 그리고 음역(또는 ''ambitus''). ''finalis''는 선법의 초점 역할을 하는 음으로, 이름에서 알 수 있듯이 거의 항상 마지막 음으로 사용된다. 낭창음은 멜로디의 주요 초점 역할을 하는 음 (특히 내부적으로)이다. 일반적으로 또한 악절에서 가장 자주 반복되는 음이며, 마지막으로 음역은 주어진 선법에 대한 상한 및 하한 음을 구분한다. 여덟 개의 선법은 종지음(''finalis'')을 기준으로 네 가지 범주로 더 나눌 수 있다.

중세 이론가들은 이 쌍을 ''maneriae''라고 불렀고 그리스 서수를 따라 명명했다. d, e, f, g를 종지음으로 갖는 선법은 각각 ''프로투스'', ''듀테루스'', ''트리투스'', ''테트라르두스'' 그룹에 속한다. 이들은 선법이 "진정"인지 "플라갈"인지에 따라 더 나눌 수 있다. 이러한 구분은 종지음에 따른 선법의 음역과 관련이 있다. 진정 선법은 약 8도 (하나 위 또는 아래 음이 허용됨)의 음역을 가지며 종지음에서 시작하는 반면, 플라갈 선법은 약 8도를 커버하면서 진정 선법보다 완전 4도 아래에서 시작한다. 선법 체계의 또 다른 흥미로운 측면은 "가현음"의 사용인데, 이는 선법에 관계없이 특정 상황에서 음높이를 변경할 수 있도록 한다 (예를 들어, B을 B으로 변경). 이러한 변경은 여러 가지 용도로 사용되지만, 특히 일반적인 것은 트라이톤으로 인한 멜로디적 어려움을 피하는 것이다.

이러한 교회 선법은 그리스 이름을 가지고 있지만, 그리스 이론가들이 제시한 선법과는 거의 관련이 없다. 오히려, 대부분의 용어는 중세 이론가들의 오용인 것으로 보인다. 교회 선법이 고대 그리스 선법과 관련이 없지만, 그리스 용어의 과잉은 비잔틴 전통의 전례 멜로디에서 흥미로운 기원을 가질 수 있음을 시사한다. 이 시스템은 ''오토에호스''라고 불리며 ''에코이''라고 불리는 여덟 개의 범주로 나뉜다.

특정 중세 음악 이론가에 대해서는 다음도 참조하십시오: 세비야의 이시도르, 레옴의 아우렐리아누스, 클뤼니의 오도, 아레초의 귀도, 헤르만누스 콘트락투스, 요하네스 코토 (요하네스 아플리게멘시스), 무리스의 요하네스, 쾰른의 프랑코, 가르란디아의 요하네스 (갈리쿠스의 요하네스), 익명의 4세, 파도바의 마르케토 (파도바의 마르체투스), 리에주의 자크, 그로케오의 요하네스, 크루체의 페트루스 (피에르 드 라 크루아), 그리고 필리프 드 비트리.

7. 중세의 악기

중세 시대에는 다양한 악기들이 사용되었으며, 당시의 회화, 교회의 조각, 조상 등에 나타난 '주악의 천사' 모습을 통해 그 종류를 엿볼 수 있다.

중세 악기의 종류

- 타악기: 작은 종, 탬버린 등

- 취주악기: 트럼펫, 새크배트, 본발트, 코르넷, 플루트, 튜바, 백파이프 등

- 발현악기: 하프, 류트, 기타, 프살테리움 등

- 찰현악기: 피들, 트럼바, 비올 등

- 건반악기: 소형 휴대용 포르타티브 오르간 등

이러한 악기들은 천상의 음악을 연주하거나 모테토의 정한가락을 연주하는 데 사용되었다.[6] 아르스 노바 음악에서는 통속성악곡이 악기로 화려하게 반주되기도 했다. 기악의 가장 오랜 형식 중 하나인 에스탄피라는 춤곡도 프로방스 지방에서 발생하여 13, 14세기에 번성하였다.

중세 음악에 사용된 많은 악기들은 21세기에도 존재하지만, 대부분 더 기술적으로 발전된 형태로 변화했다.[6] 예를 들어, 중세 시대의 플루트는 나무로 만들어졌고 연주자가 손가락으로 구멍을 막아야 했지만, 현대의 오케스트라 플루트는 금속으로 만들어지고 복잡한 키 메커니즘을 갖추고 있다. 리코더는 중세 시대에는 나무로 만들어졌으나, 21세기에는 플라스틱으로도 만들어지지만 과거의 형태를 거의 유지하고 있다. 겜스혼은 리코더와 유사하지만 오카리나 계열에 속한다. 팬플루트는 고대 그리스에서 유래되었으며 중세 시대에도 인기가 있었다.

중세 음악에서는 류트와 같은 발현 현악기가 많이 사용되었다. 그 외에도 만도르, 기턴, 시톨, 잘터리 등이 있었다. 달시머는 원래 발현 악기였지만, 14세기부터는 해머로 연주되기 시작했다.

비잔틴 리라는 비잔틴 제국에서 최초로 기록된 유럽의 활 현악기였다. 9세기의 페르시아인 지리학자 이븐 호르다드베는 비잔틴 리라를 라밥에 해당하는 활 현악기이자 비잔틴인의 전형적인 악기로 언급했다.[7] 하디거디는 크랭크에 부착된 송진 처리된 나무 바퀴를 사용하여 현을 "활로 켜는" 기계식 바이올린이었다. 주스 하프와 같이 사운드 박스가 없는 악기도 인기가 있었다. 파이프 오르간, 피들 (또는 비엘), 현대 트롬본의 전신(색버트)도 사용되었다.

상세 악기 목록

- 레베크(활로 연주하는 류트. 류트 또는 바이올린 속) :en:Rebec

- 중세 피들(또는 비엘. 바이올린 속) :en:Vielle

- 류트

- 기턴(소형 류트) :en:Gittern

- 시톨(중세 기타) :en:Citole

- 프살테리움(치터 속) :en:Psaltery

- 덜시머 (또는 돌체 메로스. 타현 치터) :en:Hammered dulcimer

- 리라 (수금)

- 크루스(또는 크로트. 활로 연주하는 리라 속) :en:Crwth

- 중세 하프 [https://www.music.iastate.edu/antiqua/instrument/harp Harp]

- 하디거디 (또는 오르가니스트룸, 심포니아라고도 함.)

- 쳄발로

- 크룸호른(오보에 속. 리드를 입으로 직접 물지 않고, 나무 캡에 입김을 불어넣어 진동시킨다.) :en:Crumhorn

- 샬루모(또는 쇼움, 피팔로라고도 함. 오보에 속) :en:Shawm (일본에는 차르메라라는 이름으로 전해짐)

- 리코더(세로 피리. 플루트 속)

- 파이프(가로 피리. 플루트 속) :en:Fife (instrument)

- 겜스호른(폐관식 지공이 있는 뿔피리. 원뿔의 밑면 쪽에서 입김을 불어넣는다. 발음 원리상 기둥이 진동하는 관악기가 아니라, 헬름홀츠 공명기로 간주할 수 있다.) :en:Gemshorn

- 친크(지공이 있는 뿔피리. 호른 속) :en:Cornett (뿔피리에서 목관 코르넷(cornett)이 생겨났지만, 현재의 코르넷(cornet)과는 다르다) [https://www.music.iastate.edu/antiqua/instrument/zink Zink]

- 색버트(트롬본) :en:Sackbut

- 트롬바(또는 부이지네: 중세 내추럴 트럼펫) :en:Buisine, [http://www.apemutam.org/instrumentsmedievaux/pages/Tromp41.htm trompette]

- 중세 뮤제트(혹은 코르네뮤제. 백파이프 속) [http://pa-cabiran.instrumentsmedievaux.org/text/cornemusesmed.html pa-cabiran.instrumentsmedievaux.org : cornemuses medievales]

- 오르간(고정식 오르간, 포지티브 오르간, 파이프 오르간)

- 오르가네트(휴대용 오르간, 포르타티프 오르간) :de:Portativ

- 탬버린(중세 프로방스 드럼)

- 탬버린

8. 중세 음악의 유산

페로탱의 음악 양식은 존 루터 애덤스[19]와 미니멀리스트 작곡가 스티브 라이히[20]에게 영향을 미쳤다.

바드코어는 유명한 팝송을 중세 악기로 리믹스하는 것으로, 2020년에 인기 있는 인터넷 밈이 되었다.[21]

참조

[1]

웹사이트

Organum

https://www.oxfordmu[...]

2023-11-14

[2]

웹사이트

Musica enchiriadis, Scolica enchiriadis

https://www.oxfordmu[...]

2023-11-14

[3]

웹사이트

Magnus liber

https://www.oxfordmu[...]

2023-11-14

[4]

서적

French motets in the thirteenth century: music, poetry, and genre

Cambridge University Press

2004

[5]

서적

Medieval instrumental dances

Indiana University press

1989

[6]

서적

Origins and Development of Musical Instruments

https://books.google[...]

Scarecrow Press

2020-05-16

[7]

뉴스

Early Medieval Organs – Medieval Histories

http://www.medievalh[...]

2014-07-30

[8]

서적

The Notation of Medieval Music

W.W. Norton/Pendragon Press

1978

[9]

서적

The Notation of Medieval Music

W.W. Norton/Pendragon Press

1978

[10]

서적

Music in the Middle Ages

Greenwood Press

[11]

웹사이트

Medieval Music: Introduction to Gregorian Chant

https://www.medieval[...]

2023-02-28

[12]

서적

Gregorian Chant According to the Manuscripts

L. J. Cary & Co. Ltd.

[13]

서적

The modern invention of medieval music : scholarship, ideology, performance

http://worldcat.org/[...]

Cambridge University Press

2007

[14]

서적

The Broadview Anthology of Medieval Drama

https://books.google[...]

Broadview Press

2020-05-16

[15]

웹사이트

Winchester Troper

https://www.bl.uk/co[...]

Corpus Christi College, Cambridge

2020-05-16

[16]

웹사이트

Early Latin secular song

https://www.oxfordmu[...]

2023-05-03

[17]

간행물

Do Trouvère Melodies Mean Anything?

https://ora.ox.ac.uk[...]

2019

[18]

백과사전

Chanson

https://www.oxfordmu[...]

"[[Oxford University Press]]"

[19]

웹사이트

John Luther Adams: Interview

http://www.johnluthe[...]

2012-01-08

[20]

웹사이트

Perotin's Enduring Influence

http://music.indiana[...]

Indiana University School of Music

2012-01-08

[21]

웹사이트

Never mind the ballads! How bardcore took over pop music

http://www.theguardi[...]

2020-07-03

[22]

웹사이트

コトバンク「中世音楽」

https://kotobank.jp/[...]

2023-10-14

[23]

웹사이트

コトバンク「中世」

https://kotobank.jp/[...]

2023-10-14

[24]

서적

世界大百科事典「中世音楽」の項

平凡社

[25]

서적

大音楽事典「中世音楽」の項

平凡社

[26]

서적

ものがたり西洋音楽史

岩波書店

[27]

서적

ヨーロッパ音楽の歴史

音楽之友社

[28]

[29]

서적

世界大百科事典「音楽」の項

平凡社

[30]

서적

音楽史を学ぶ

教育芸術社

[31]

서적

ものがたり西洋音楽史

岩波書店

[32]

서적

ものがたり西洋音楽史

岩波書店

[33]

서적

音楽史を学ぶ

教育芸術社

[34]

웹사이트

コトバンク「マショー」

https://kotobank.jp/[...]

2023-10-14

[35]

서적

ヨーロッパ音楽の歴史

音楽之友社

[36]

서적

吟遊詩人

新紀元社

[37]

서적

世界大百科事典「吟遊詩人」の項

平凡社

[38]

서적

MicrosoftEncarta2005「マショー」の項

Microsoft

[39]

서적

MicrosoftEncarta「西洋音楽」の項

Microsoft

[40]

서적

西洋音楽史

中央公論社

[41]

서적

世界大百科事典「キリスト教」の項

平凡社

[42]

서적

MicrosoftEncarta2005「ミラノ勅令」の項

Microsoft

[43]

웹사이트

世界史の窓「キリスト教の国教化」

https://www.y-histor[...]

2023-10-17

[44]

서적

MicrosoftEncarta2005「教皇権」の項

Microsoft

[45]

서적

MicrosoftEncarta2005「キリスト教」の項

Microsoft

[46]

웹사이트

世界史の窓「レオ1世」

https://www.y-histor[...]

2023-10-17

[47]

서적

MicrosoftEncarta2005「民族大移動」の項

Microsoft

[48]

서적

MicrosoftEncarta2005「ローマ」の項

Microsoft

[49]

서적

MicrosoftEncarta2005「ローマ史」の項

Microsoft

[50]

서적

世界大百科事典「メロビング朝」の項

平凡社

[51]

서적

世界大百科事典「フランク王国」の項

平凡社

[52]

서적

世界大百科事典「宗教音楽」の項

平凡社

[53]

서적

世界大百科事典「キリスト教音楽」の項

平凡社

[54]

문서

キリスト教公認直後に典礼に歌を導入した[[アンブロジウス|聖アンブロジウス]]の名にちなむ。

[55]

문서

[[モサラベ]]とはイスラム支配下のイベリア半島におけるキリスト教徒のこと。

[56]

서적

世界大百科事典「キリスト教音楽」の項

平凡社

[57]

서적

音楽史を学ぶ

教育芸術社

[58]

서적

世界大百科事典「修道院」の項

平凡社

[59]

서적

MicrosoftEncarta2005「ベネディクト会」の項

Microsoft

[60]

서적

MicrosoftEncarta2005「グレゴリウス1世」の項

Microsoft

[61]

웹사이트

世界史の窓「グレゴリウス1世」

https://www.y-histor[...]

2023-10-17

[62]

서적

世界大百科事典「グレゴリウス1世」の項

平凡社

[63]

서적

世界大百科事典「イタリア音楽」の項

平凡社

[64]

서적

世界大百科事典「グレゴリオ聖歌」の項

平凡社

[65]

서적

音楽史を学ぶ

教育芸術社

[66]

서적

西洋音楽史

中央公論社

[67]

서적

世界大百科事典「大道芸」の項

平凡社

[68]

서적

MicrosoftEncarta2005「イスラム帝国」の項

Microsoft

[69]

서적

世界大百科事典「西ゴート王国」

平凡社

[70]

서적

MicrosoftEncarta2005「ウマイヤ朝」の項

Microsoft

[71]

서적

世界大百科事典「国土回復運動」の項

平凡社

[72]

서적

MicrosoftEncarta2005「教皇領」の項

Microsoft

[73]

서적

MicrosoftEncarta2005「カール大帝」の項

Microsoft

[74]

웹사이트

世界史の窓「カールの戴冠」

https://www.y-histor[...]

2023-10-18

[75]

서적

MicrosoftEncarta2005「グレゴリオ聖歌」の項

Microsoft

[76]

문서

[77]

서적

音楽史を学ぶ

教育芸術社

[78]

서적

世界大百科事典「グレゴリオ聖歌」の項

平凡社

[79]

서적

音楽史を学ぶ

教育芸術社

[80]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[81]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[82]

서적

MicrosoftEncarta「ヨーロッパ」の項

Microsoft

[83]

서적

MicrosoftEncarta2005「オットー1世」の項

Microsoft

[84]

서적

MicrosoftEncarta2005「神聖ローマ帝国」の項

Microsoft

[85]

서적

世界大百科事典「神聖ローマ帝国」の項

平凡社

[86]

문서

[87]

서적

世界大百科事典「ポリフォニー」の項

平凡社

[88]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[89]

서적

大音楽事典「トロプス」の項

平凡社

[90]

서적

音楽大事典「セクエンツィア」の項

平凡社

[91]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[92]

문서

[93]

서적

MicrosoftEncarta2005「記譜法」の項

Microsoft

[94]

서적

世界大百科事典「楽譜」の項

平凡社

[95]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[96]

서적

世界大百科事典「ザンクト・ガレン修道院」

平凡社

[97]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[98]

서적

ものがたり西洋音楽史

岩波書店

[99]

서적

大音楽事典「ノトケル・バルブルス」の項

平凡社

[100]

서적

世界大百科事典「カノッサの屈辱」の項

平凡社

[101]

웹사이트

世界史の窓「十字軍/十字軍運動」

https://www.y-histor[...]

2023-10-20

[102]

서적

世界大百科事典「神の平和」の項

平凡社

[103]

서적

MicrosoftEncarta2005「騎士道」の項

平凡社

[104]

서적

MicrosoftEncarta2005「三圃制」の項

Microsoft

[105]

서적

MicrosoftEncarta2005「中世」の項

Microsoft

[106]

서적

MicrosoftEncarta2005「トレド」の項

Microsoft

[107]

웹사이트

世界史の窓「12世紀ルネサンス」

https://www.y-histor[...]

2023-10-22

[108]

서적

大音楽事典「オルガヌム」の項

平凡社

[109]

문서

大音楽事典「オルガヌム」では「シラビックな様式」としている。

[110]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[111]

서적

世界大百科事典「アキテーヌ」の項

平凡社

[112]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[113]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[114]

서적

世界大百科事典「グィード・アレッツォ」の項

平凡社

[115]

서적

音楽史を学ぶ

教育芸術社

[116]

서적

音楽史を学ぶ

教育芸術社

[117]

서적

世界大百科事典「トルバドゥール」の項

平凡社

[118]

서적

MicrosoftEncarta2005「トルバドゥール」の項

Microsoft

[119]

서적

ヨーロッパ音楽の歴史

音楽之友社

[120]

서적

音楽大事典「トルバドゥール」の項

平凡社

[121]

서적

吟遊詩人

新紀元社

[122]

서적

世界大百科事典「ジョングルール」の項

平凡社

[123]

서적

ヨーロッパ音楽の歴史

音楽之友社

[124]

서적

ヨーロッパ音楽の歴史

音楽之友社

[125]

웹사이트

世界史の窓「十字軍/十字軍運動」

https://www.y-histor[...]

2023-10-22

[126]

웹사이트

世界史の窓「十字軍/十字軍運動」

https://www.y-histor[...]

2023-10-24

[127]

서적

音楽史を学ぶ

教育芸術社

[128]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[129]

서적

世界大百科事典「大学」の項

平凡社

[130]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[131]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[132]

서적

MicrosoftEncarta2005「ノートル・ダム大聖堂(パリ)」の項

Microsoft

[133]

서적

音楽史を学ぶ

教育芸術社

[134]

서적

ものがたり西洋音楽史

岩波書店

[135]

서적

ヨーロッパ音楽の歴史

音楽之友社

[136]

웹사이트

コトバンク「リズム・モード」

https://kotobank.jp/[...]

2023-10-22

[137]

서적

ヨーロッパ音楽の歴史

音楽之友社

[138]

서적

ヨーロッパ音楽の歴史

音楽之友社

[139]

서적

バロック音楽

講談社

[140]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[141]

웹사이트

コトバンク「モテット」の項

https://kotobank.jp/[...]

2023-10-22

[142]

서적

大百科事典「イギリス音楽」の項

平凡社

[143]

서적

世界大百科事典「イギリス音楽」の項

平凡社

[144]

웹사이트

Britannica,"Sarum chant"

https://www.britanni[...]

2023-10-26

[145]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[146]

서적

ヨーロッパ音楽の歴史

音楽之友社

[147]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[148]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[149]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[150]

서적

世界大百科事典「放浪学生」の項

平凡社

[151]

서적

世界大百科事典「カルミナ・ブラーナ」の項

平凡社

[152]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[153]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[154]

웹사이트

コトバンク「定量記譜法」

https://kotobank.jp/[...]

2023-10-22

[155]

문서

「計量」記譜法という訳もよく見られる。金澤正剛は「計量記譜法」とし、アルス・ノヴァ以降を「定量記譜法」としている。

[156]

서적

ヨーロッパ音楽の歴史

音楽之友社

[157]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[158]

서적

MicrosoftEncarta2005「ヒルデガルト・フォン・ビンゲン」の項

Microsoft

[159]

서적

世界大百科事典「宗教劇」の項

平凡社

[160]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[161]

서적

世界大百科事典「トルベール」の項

平凡社

[162]

서적

吟遊詩人

新紀元社

[163]

서적

世界大百科事典「クレティアン・ド・トロワ」の項

平凡社

[164]

서적

世界大百科事典「アダン・ド・ラ・アル」の項

平凡社

[165]

서적

音楽のヨーロッパ史

講談社

[166]

서적

吟遊詩人

新紀元社

[167]

웹사이트

コトバンク「ミンネジンガー」の項

https://kotobank.jp/[...]

2023-10-22

[168]

서적

MicrosoftEncarta2005「ミンネジンガー」の項

Microsoft

[169]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[170]

서적

世界大百科事典「ミンネザング」の項

平凡社

[171]

서적

世界大百科事典「ミンネゼンガー」の項

平凡社

[172]

서적

吟遊詩人

新紀元社

[173]

서적

世界大百科事典「イタリア音楽」の項

平凡社

[174]

서적

ヨーロッパ音楽の歴史

音楽之友社

[175]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[176]

서적

音楽大事典「スペイン」の項

平凡社

[177]

서적

吟遊詩人

新紀元社

[178]

서적

吟遊詩人

新紀元社

[179]

서적

世界大百科事典「舞曲」の項

平凡社

[180]

서적

世界大百科事典「飢饉」の項

平凡社

[181]

서적

世界大百科事典「ペスト」の項

平凡社

[182]

웹사이트

世界史の窓「教皇権の衰退」

https://www.y-histor[...]

2023-10-23

[183]

웹사이트

世界史の窓「百年戦争」

https://www.y-histor[...]

2023-10-23

[184]

웹사이트

世界史の窓「ルネサンス」

https://www.y-histor[...]

2023-10-28

[185]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[186]

서적

MicrosoftEncarta2005「ブルゴーニュ(歴史)」の項

Microsoft

[187]

서적

世界大百科事典「ブルゴーニュ公国」の項

平凡社

[188]

서적

世界大百科事典「ブルゴーニュ楽派」の項

平凡社

[189]

서적

世界大百科事典「宮廷」の項

平凡社

[190]

서적

世界大百科事典「宮殿」の項

平凡社

[191]

서적

音楽史を学ぶ

教育芸術社

[192]

서적

西洋音楽史

中央公論社

[193]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[194]

서적

世界大百科事典「アルス・ノバ」の項

平凡社

[195]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[196]

서적

世界大百科事典「マショー」の項

平凡社

[197]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[198]

웹사이트

コトバンク「マショー」

https://kotobank.jp/[...]

2023-10-24

[199]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[200]

서적

世界大百科事典「スペイン音楽」の項

平凡社

[201]

서적

世界大百科事典「宗教劇」の項

平凡社

[202]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[203]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[204]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[205]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[206]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[207]

서적

音楽史を学ぶ

教育芸術社

[208]

서적

世界大百科事典「ミンストレル」の項

平凡社

[209]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[210]

서적

音楽大事典「ミンストレル」の項

平凡社

[211]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[212]

문서

[213]

문서

ボード・コルディエのロンドー《美しく気立て好く賢い女(ひと)よ Belle, bonne, sage》

[214]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[215]

서적

世界大百科事典「マイスタージンガー」「ミンネザング」の項

平凡社

[216]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[217]

서적

ヨーロッパ音楽の歴史

音楽之友社

[218]

서적

ヨーロッパ音楽の歴史

音楽之友社

[219]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[220]

서적

音楽中辞典「キャロル」の項

音楽之友社

[221]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[222]

서적

ヨーロッパ音楽の歴史

音楽之友社

[223]

서적

ヨーロッパ音楽の歴史

音楽之友社

[224]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[225]

서적

世界大百科事典「ダンスタブル」の項

平凡社

[226]

서적

ヨーロッパ音楽の歴史

音楽之友社

[227]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[228]

서적

ヨーロッパ音楽の歴史

音楽之友社

[229]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[230]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[231]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[232]

서적

中世・ルネサンスの音楽

講談社

[233]

서적

中世音楽の精神史

講談社

[234]

서적

世界大百科事典「音楽」の項

平凡社

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com