윤선도

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

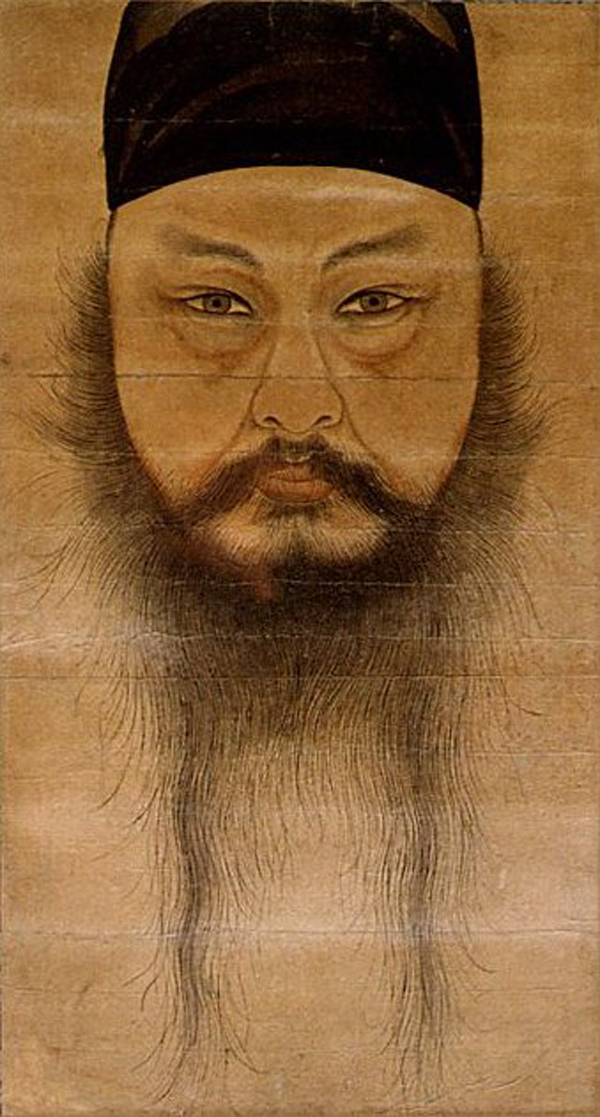

윤선도는 조선 중기의 문신이자 시인으로, 1587년에 태어나 1671년에 사망했다. 그는 1612년 진사시에 급제하고, 광해군 때 인목대비 폐모론을 비판하며 유배를 겪었다. 이후 인조반정으로 풀려났으나, 서인 세력과의 갈등으로 관직 생활에서 어려움을 겪으며 여러 번 유배와 복귀를 반복했다. 효종의 세자 시절 스승이었으며, 1665년 보길도에 정착하여 여생을 보냈다. 그는 자연을 노래한 시조 작품으로 유명하며, 《어부사시사》, 《산중신곡》 등의 작품을 남겼다. 또한 의학에도 조예가 깊어 여러 처방전을 저술하기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선의 의학자 - 지석영

지석영은 조선 후기의 의학자이자 개화 사상가로, 종두법 도입에 기여했지만 일제강점기에는 그의 업적이 식민지배 정당화에 이용되었다는 비판적 시각도 존재하며, 《우두신설》 등의 저서를 통해 의학 지식을 전파한 다재다능한 인물이다. - 조선의 의학자 - 서거정

조선 초기의 문신이자 학자인 서거정은 문과 급제 후 6조 판서와 좌찬성을 지내며 《경국대전》, 《동국통감》, 《동국여지승람》 등 국가적인 편찬 사업에 참여하여 조선의 문물 제도 정비에 기여했고, 《동문선》, 《필원잡기》 등의 저술을 통해 조선 초기의 문학을 집대성하여 문충이라는 시호를 받았으며, 그의 호는 사가정역명칭의 유래가 되었다. - 조선의 한의사 - 이제마

이제마는 조선 말기의 의학자이자 무관으로, 사상의학을 창시하고 《동의수세보원》을 저술하여 한국 의학사에 큰 영향을 미쳤으며, 사람의 체질을 태양인, 소양인, 태음인, 소음인으로 나누어 각 체질에 맞는 치료법을 제시했고, 무과 급제 후 진해현감과 고원군수를 지냈다. - 조선의 한의사 - 유홍기 (1831년)

조선 후기 문신이자 학자인 유홍기는 김정희에게 글과 금석문을 배우고 오경석 등과 교류하며 개화사상을 형성, 김옥균 등 개화파 인사 양성에 기여했으나 갑신정변 후 행방불명되었다. - 진사 (칭호) - 심육

조선 후기 소론 산림 학자이자 문신인 심육은 정제두의 문인으로 강화학파의 중심 인물이며, 세자시강원 찬선, 성균관 좨주, 형조참판, 대사헌 등을 역임하고 벼슬에 연연하지 않고 학문 연구와 후학 양성에 힘썼다. - 진사 (칭호) - 이이

이이는 조선 중기의 성리학자이자 정치가, 교육자로, 이황과 함께 조선 성리학의 양대 거봉으로 평가받으며 이기론에 대한 독자적인 해석과 십만양병설 주장 등으로 알려져 있고, 신사임당을 어머니로 둔 인물이다.

2. 생애

한성부 출신 윤선도는 독학으로 공부해 1612년(광해군 4년) 진사시에 합격했다. 광해군에게 이이첨 등의 전횡을 비판하는 상소를 올렸다가 함경북도 경원으로 유배되었으나, 1623년 인조반정으로 사면되었다. 1628년(인조 6년) 과거에 급제하여 봉림대군의 스승이 되었고, 조참의와 동부승지 등을 역임했지만, 정쟁에 염증을 느껴 관직을 사임하고 고향으로 돌아갔다.

병자호란 때 의병을 모집했으나 소집령에 늦게 응하여 다시 함경북도에 1년간 유배되었다. 1649년(효종 즉위년) 효종의 부름을 받았으나, 1660년(현종 1년) 서인들의 공격으로 함경남도 삼수로 유배되었다. 1665년 (현종 6년) 현종에 의해 사면되어 전라남도 남해의 보길도에 낙서재를 짓고 여생을 보냈다.[1]

2. 1. 초기 활동

1612년 진사시에 급제했으나, 광해군에게 상소를 올렸다가 함경북도로 유배되었다. 1623년 인조반정으로 광해군이 실각하면서 사면되었다. 1628년 과거에 급제하여 인조의 왕태자 봉림대군의 왕자사부(교육 담당)가 되었으나, 조참의와 동부승지 등을 역임했지만 정쟁에 염증을 느껴 관직을 사임하고 귀향했다.2. 1. 1. 출생과 가계 배경

1587년 7월 27일(음력 6월 22일) 한성부 동부 연화방 삼각산 근처(후일의 서울특별시 종로구 연지동)에서 윤유심(尹唯深)과 순흥 안씨의 셋째 아들로 태어났다. 생모 안씨는 좌의정 안현(安玹)의 손녀이다. 8세 때인 1594년(선조 27년) 아들이 없던 큰아버지 관찰사 윤유기(尹唯幾)의 양자가 되어 전라남도 해남군으로 내려가 해남 윤씨의 대종(大宗)을 잇는다.[4] 생부 윤유심은 벼슬이 부정(副正)에 이르렀지만, 양아버지 윤유기는 관찰사(觀察使, 종2품)에 이르렀다.그의 가계는 고려 중기의 인물인 윤존부로 거슬러 올라가는데, 윤존부 이전과 이후 광혁(光奕), 형(衡), 효정(孝正), 천즙(川楫), 환(桓), 녹화(祿和) 등은 이름만이 전해온다. 윤존부의 6대손이자 윤선도의 9대조인 윤녹화가 진사가 되고, 8대조인 윤광전(尹光琠)이 고려말기에 영동정을 지내면서 다시 가문을 일으켰으므로 그를 실질적인 중시조로 본다. 윤광전의 아들은 대호군을 지낸 단봉(丹鳳)과 군기시소윤을 지낸 단학(丹鶴)인데, 군기소윤 단학이 그의 7대조였다. 6대조 사보(思甫)는 통례원통례였고, 그의 두 아들 호군 종(種)과 참의 경(耕) 중 둘째 아들 참의 윤경(尹耕)의 일곱째 아들이 윤선도의 고조부 윤효정이다.

그의 고조부 어초은 윤효정(尹孝貞[5])이 전라남도 해남군의 해남 정씨의 딸과 결혼하여 해남군에 정착하게 되었다. 윤효정은 네 아들을 두었는데 장남 윤구(尹衢)는 정암 조광조의 문인으로 기묘명현(己卯名賢)이었다.[6] 증조부 윤구는 홍문관 부교리(弘文館副校理)로 재직 중 기묘사화로, 조광조 일파라 하여 화를 당했으나 곧 풀려났고 이후 관직에 나가지 않고 은거했다.

윤구의 동생 윤행(行)도 문과에 급제, 동래부사, 나주목사, 광주목사 등 8주의 목사를 두루 지냈고 후에 가선대부 동지중추부사를 역임했다. 또 윤복(尹復)도 1538년 문과 을과에 급제, 충청도 관찰사를 역임했으며, 현재 강진 금곡서원에 배향되어 있는 인물이다.[6] 장남인 윤구가 그의 증조부였다. 윤구에게는 윤홍중과 윤의중이 있고, 이 중 장남인 홍중에게는 아들이 없고 동생인 의중에게 세 아들(유심, 유기, 유길(維吉))이 있었으므로 동생의 차남 윤유기를 양아들로 들였다.

생 조부 윤의중은 동인의 당원으로 의정부우참찬을 지냈다. 윤유기는 강원도관찰사와 호성원종공신2등(扈聖原從功臣二等)을 지냈으며, 능성구씨 구운한(具雲漢)의 딸을 취하였으나 역시 아들이 없어, 생가의 친형이었던 윤유심의 아들 가운데 윤선도를 양자로 들였다. 생모는 위로 형 1명과 형 윤선언, 윤선도, 그리고 동생 윤선계(尹善繼)를 낳았다.

2. 1. 2. 유년기와 수학

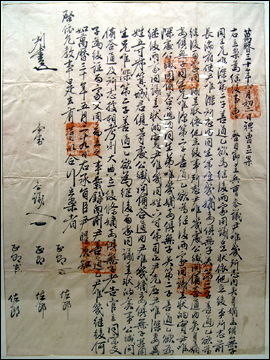

그는 유년기에 후사가 없던 숙부 윤유기의 양자로 입양되었다. 1602년(선조 35년) 6월 2일 윤유심(尹唯深)의 둘째 아들인 선도를 윤유심의 동생인 윤유기에게 양자로 입양할 것을 신고하여 예조에서 허가한 결재문서가 현재까지 전하고 있다.[7]

그는 어려서부터 기억력이 좋고 글을 잘 지어 주변을 놀라게 했다. 고조할아버지 어초(漁樵) 윤효정(尹孝貞)은 무오사화, 갑자사화로 사림이 학살되자 관직에 나오지 않고 은둔생활을 했다. 증조할아버지 윤구(尹衢)는 중종 때 홍문부교리(弘文副校理)를 지냈으나, 기묘사화로 희생되어 기묘명신(己卯名臣: 기묘사화 때 화를 입은 사림)으로 기묘당적(己卯黨籍: 기묘년에 화를 입은 제유의 약전)에 실려 있다. 증조부 윤구는 윤홍중과 우참찬(右參贊)을 지낸 윤의중(尹毅中)을 낳았다.

양아버지 윤유기는 윤구의 차남인 윤의중의 둘째 아들로, 윤유기(尹惟幾) 역시 자신의 큰 아버지 윤홍중의 양자로 입양되었다. 그리고 윤유기는 다시 아들이 없자 동생인 윤유심의 셋째 아들인 선도를 다시 양자로 입양한다.[7] 이후 도호부사 등 지방관으로 부임하는 양아버지 윤유기를 따라 안변 등으로 이주해 다녔다.

큰아버지이자 양아버지인 윤유기에게는 서자 윤선양(尹善養)만이 있었고 그는 통정대부로 현감을 역임했다. 양아버지 윤유기는 한성의 저명한 학자를 초빙하여 아들 선도와 조카들을 가르쳤으나, 스승의 이름은 전하지 않고 있다.

2. 1. 3. 수학과 청소년기

그는 어려서부터 기억력이 좋고 글을 잘 지어 주변을 놀라게 했다. 1602년(선조 35년) 6월 2일 후사가 없던 숙부 윤유기의 양자로 입양되었다.[7] 예조에서 허가한 결재문서가 현재까지 전하고 있다.양아버지 윤유기는 안변 등으로 이주해 다녔다. 윤유기는 한성의 저명한 학자를 초빙하여 아들 선도와 조카들을 가르쳤으나, 스승의 이름은 전하지 않고 있다.

윤선도의 집안은 동인 가계였다.[8] 1592년(선조 25년) 임진왜란이 터지자 가족을 따라 피신하였다가 되돌아왔다. 1597년(선조 30년) 산사에 들어가 수학하였는데, 이때 불교에서 법회 수륙재를 열었으나 관심 두지 않고 학업에 정진하였다. 그러나 정유재란이 터지면서 다시 피신하였다.

11세부터 절에 들어가 학문 연구에 몰두하였으며 17세에 남원 윤씨인 판서 윤돈의 딸과 결혼한다. 이후 한양 조씨와 첩인 경주 설씨를 맞이한다.

정여립 사건과 기축옥사를 계기로 1591년 동인은 남인과 북인으로 분당되었다. 그는 북인에 가담하지 않고 남인이 되었다.[8] 윤선도는 일찍부터 송시열과 서인들에게 숙원을 품게 된다. 정여립의 난 때 위관은 서인인 정철이었는데 이때 죽음을 당한 이발은 생조부 윤의중의 사위였다.[9]

18세에 진사초시에 합격하였다. 1609년 양어머니 구씨(具氏)의 상을 당하여 학문을 중단하고 3년상을 하였고, 1610년 생모 안씨(安氏)의 상을 당하여 1612년에 상을 마쳤다.

2. 2. 청년기

한성부에서 태어나 독학으로 공부하여 1612년 진사시에 합격하였다. 광해군에게 상소를 올렸다가 함경북도로 유배되었으나, 1623년 인조반정으로 사면되었다. 1628년 과거에 급제하여 인조의 왕태자 봉림대군의 스승이 되었고, 조참의와 동부승지 등을 역임했지만 정쟁에 염증을 느껴 사임하고 귀향했다. 병자호란 때 소집에 늦어 다시 함경북도에 1년간 유배되었다.2. 2. 1. 성균관 유생 시절

1612년 진사시에 1등 2위로 급제[10]하여 진사가 되었다. 바로 성균관에 입학하여 성균관 유생이 되었다. 그해 겨울에 생부 윤유심이 병으로 눕자 임종시까지 극진히 간호하였다.1616년(광해군 8년) 성균관 유생 신분으로 인목대비의 친정아버지 김제남이 다른 뜻을 품고 있음을 규탄하는 상소를 올렸다. 같은 해 이이첨 등 대북 계열 인사들이 왕을 제대로 모시지 않고 권세를 휘두르는 것을 비난하는 글을 써서 왕에게 올렸다. 이이첨 일파의 월권행위를 비판하는 상소를 올렸으며, 이후 광해군의 권세를 등에 업고 뇌물 수수와 권력 남용 등 부패 행위를 자행하는 이이첨, 김개시 등을 비판하고, 인목대비 폐모론과 영창대군, 임해군, 능창군 등의 처형을 규탄, 비판했다.

2. 2. 2. 유배와 석방

1616년(광해군 8) 성균관 유생으로서 이이첨의 정치를 난정(亂政)으로 규정하고, 이와 함께 박승종, 유희분 등의 망군(忘君)의 죄를 탄핵하는 상소를 올렸다가 사간원 등 3사에서 탄핵이 빗발쳤고 1617년 유배를 당해, 함경북도 경원으로 유배, 이후 경원과 경상남도 기장 등지에서 유배생활을 하였다.[10] 이를 병진소(丙辰疏)라 한다.嬖幸臣|폐행신중국어 이이첨이 국정을 제멋대로 하며 의정(議政) 박승종과 왕후의 오빠 유희분이 임금을 잊고 나라를 저버렸다.[11]

이때 유생인 이형(李瑩)이 그를 두둔하는 상소를 올렸지만 받아들여지지 않았다. 이후 그는 관직을 단념하고 학문 연구에 치중했다. 1617년 1월 절도유배의 형이 내려진 뒤 압송되었으나 다시 유배되었다. 1617년 한 해 동안 양사로부터 그에게 죄를 주어야 된다는 탄핵상소가 계속 조정에 올라왔다.

경원에 유배된 그는 유배지에서 서당을 짓고 벽촌의 젊은이들에게 학문을 가르쳤다. 경원 유배살이 중 그는 〈견회요 (遣懷謠)〉 5수와 〈우후요 (雨後謠)〉 1수 등 시조 6수를 지었다. 1618년 광해군과 이이첨 일파를 비난하다가 변방에 유배된 이들이 여진족 등과 내통한다는 이유로, 그의 배소는 경상남도 기장군으로 옮겨졌다.

1619년 5월 양아버지 윤유기의 상을 당하여 특별히 풀려나 3년상을 마친 뒤 다시 유배지로 되돌아갔다. 그러나 1623년 인조 반정이 일어나자 풀려났다.[10] 1623년 3월 의금부도사에 제수되었으나 3개월 만에 사직하고 해남으로 내려갔다. 이후 그는 남인으로 전향하여 남인으로 생활한다.

2. 2. 3. 서인에 대한 원한

인조 반정으로 서인이 집권한 뒤, 명목상 만백성의 지지를 얻은 것처럼 천명하기 위해 남인계와 일부 북인들에게도 거듭 출사를 요청했지만, 윤선도는 이를 거절했다. 그는 일찍부터 서인들에게 원한을 품고 있었다. 정여립의 난 때 죽음을 당한 이발은 윤의중의 사위였다.[9] 이러한 가족관계 외에도 송시열과 서인 정권에 의해 윤선도의 정치적 야망이 번번히 좌절된 것도 원한의 한몫을 했다.윤선도는 송시열처럼 광해군 때 이이첨을 탄핵하다가 도리어 유배를 간 일이 있었다. 이이첨이 실각한 후, 송시열은 그 공로를 높이 인정받았으나, 윤선도는 유명수(柳命壽)의 사주를 받고 한 일이라고 깎아내려져 공으로 인정되지 않았다.[9] 인조 반정 이후 그의 기개를 높이 사는 상소들이 올라왔지만, 그가 유명수 등의 사주를 받았다는 비방도 계속 제기되자 그는 실망했다. 그 뒤 찰방 등의 관직에 여러 번 임명되었으나 모두 사양하였다.

또한 윤선도는 송시열처럼 효종이 세자로 있을 때 세자시강원의 사부로서 효종의 스승이었다. 세자가 임금으로 즉위하면 세자시강원 사부는 중용되는 것이 관례였지만, 그는 중용되지 못했다. 윤선도는 그 이유가 바로 서인인 송시열의 반대 때문이라고 느끼고 있었다.[9]

2. 3. 관직 생활

한성부 출신 윤선도는 독학으로 공부해 1612년(광해군 4년) 진사시에 합격했다. 광해군에게 상소를 올렸다가 함경북도로 유배되었으나, 1623년 인조반정으로 사면되었다. 병자호란 때 의병을 모집했으나 소집령에 늦게 응하여 다시 함경북도로 1년간 유배되었다.1628년(인조 6년) 과거에 급제하여 봉림대군의 사부(師傅)가 되었고, 조참의와 동부승지 등을 역임했지만, 정쟁에 염증을 느껴 관직을 사임하고 고향으로 돌아갔다. 1649년(효종 즉위년) 효종의 부름을 받았으나, 1660년(현종 1년) 서인들의 공격으로 함경남도 삼수로 유배되었다. 1665년(현종 6년) 현종에 의해 사면되어 전라남도 남해의 보길도에 낙서재를 짓고 여생을 보냈다.[1]

2. 3. 1. 효종의 스승

1628년에 과거에 급제하여 인조의 왕태자 봉림대군의 왕자사부(교육 담당)가 되었고, 조참의와 동부승지 등을 역임했지만 정쟁에 염증을 느껴 관직을 사임하고 귀향했다.[1] 효종 즉위 후인 1649년에 초빙되었으나 1660년에 서인들에 의해 배척되어 함경남도에 유배되었다.[1]2. 3. 2. 야인 생활

1644년(인조 22년) 인조가 병을 얻자 태의(太醫)를 통해 그를 불렀으나 가지 못하고 상소문을 올렸다. 그는 상소에서 마음의 중요성과 섭식, 약석으로 병을 다스리는 방법을 논하고, 이를 나라를 다스리고 백성을 보호하는 것에 비유했으나, 상소는 중간에서 인멸되어 보고되지 않았다. 오히려 서인들은 그가 왕명을 어기고 즉시 도성에 오지 않았다며 죄를 줄 것을 주장하며 공격하였다.[21]이후 그는 서실을 짓고 시문과 글을 가르치며 소일하며 문인들과 시인, 가객들을 길러냈다. 그의 문인 중 한 명인 이서우를 통해 그의 학문과 시맥은 성호 이익과 안정복 등에게로 계승된다.

1649년(인조 25) 5월 8일 인조가 사망하자, 그는 국상을 당했음에도 슬퍼하는 기색 없이 칩거하여 다시 사헌부의 탄핵을 받았다.[21] 서인 사헌부에서는 그의 태도를 문제 삼아 계속 공격했다.

그러나 윤선도의 문인들이 그의 무고함을 상소하여 무마되었다. 인조가 죽자 그는 아들을 보내 한성부의 동태를 살피고 오게 했다.[21] 5월 15일 효종 즉위 직후 그는 나라를 올바르게 다스릴 것을 상소한 <기축소 己丑疏>를 올렸다. 효종은 즉위 직후 여러 차례 그를 불렀으나 모두 고사하였다.

2. 3. 3. 관직에 재출사

1649년(효종 즉위년) 6월 효종 즉위 직후 석방되어 특별 복권되었다. 효종의 부름을 받았으나 계속 사양하다가 1650년 2월 성균관사예(司藝)에 임명되자 처음에는 거절하였으나 효종의 거듭된 부탁을 거절하지 못하고 취임하였다. 그해 3월 효종은 그에게 통정대부 승정원승지(承旨)를 제수하고 이어 동부승지겸 경연참찬관에 임명하여 늘 경연(經筵)에 참여하게 하였다. 그러나 서인계 경연관들이 그를 꺼리고 기피하자, 4월초 여러 번 상소하여 강력히 물러날 의사를 밝히고 떠났다. 효종이 특별히 배려하여 동부승지에 제수했지만 그가 한사코 거절하자 사간원의 언관이던 민정중(閔鼎重)과 김시진이 그를 탄핵하는 상소를 올리기도 했다. 그러나 예전 스승으로 있을 때처럼 지도해줄 것을 거듭 요청하는 효종의 거듭된 청을 받고 그해 여름 다시 출사하였다.1652년(효종 3년) 1월 23일 통훈대부 행성균관사예(通訓大夫行成均館司藝)가 되어 부임하였으며, 그해 3월에 사직하였으나 허락되지 않았다. 3월 27일 특명으로 통정대부 동부승지겸 경연참찬관 춘추관수찬관에 제수되자 두 번씩 사직하는 상소를 올렸으나 효종이 반려하였다. 그러나 4월 초 정언(正言) 이만웅(李萬雄)이 탄핵했다는 말을 듣고 다시 사직소(辭職疏)를 올려 허락을 받았다. 바로 하직인사 후, 고향인 해남으로 내려 가려다가 효종의 만류로 고산(孤山)에 머물렀다. 1652년(효종 3년) 4월 5일에 절충장군(折衝將軍) 행의흥위부사직(行義興衛副司直)에 임명되었다가 4월 9일 동반직인 절충장군 행용양위부호군으로 전임되었다.

1652년 8월 예조참의(禮曺參議)가 되었는데 서인들의 공격으로 사퇴하였으나 받아들여지지 않았다. 10월 예조참의가 되어 상경한 그는 시급히 처리해야 할 여덟 가지 현안시책을 건의한 '시무팔조 (時務八條)'를 지어 올렸다. 시무팔조를 올린 뒤 사직하고 양주(楊州)의 고산촌(孤山村)에 잠시 체류하며 11월에 원두표의 권력이 강한 것을 비판한 <논원두표소 論元斗杓疏>를 올렸다.

시무팔조와 논원두표소(論元斗杓疏)를 올리면서 그는 왕권의 확립과 강화를 강력히 주장하였다. 그러나 시무팔조에도 김자점(金自點), 송시열(宋時烈), 원두표(元斗杓)가 각각 파당을 만들고 다툰 점과 당시 서인 중진인 원두표를 비난하는 내용이 들어 있어서 서인의 공격을 받자 스스로 사직하고 경기도 양주군 고산(孤山)의 별장에 다시 은거하였다. 이 곳에서 몽천요(夢天謠)를 썼다. 그는 김자점, 송시열, 원두표가 각각 파벌을 조장한다고 비판했다. 그러다가 원두표를 집중 공격하기 시작하였다. 그해 11월 원두표를 해임하고 은퇴시키라는 강경 상소를 올렸다.

그때까지도 윤선도의 사직서를 수락하지 않던 효종은 "상소한 사연이 매우 해괴하고 경망하여 버려둘 수 없으니, 본직(本職)을 갈라.[22]"며 그대로 파면하였다. 윤선도의 상소가 있자 원두표가 궐하(闕下)에 대죄하여 상소하였다.[23]

그러나 문제가 커지자 효종은 원두표를 위로하여 돌려보낸 뒤 윤선도의 고신을 거두었다. 그해 11월 삭탈관직하고 도성에서 추방되었다.[24] 문외 출송(門外黜送) 조치 이후 한성을 떠나 고향 해남에 내려와 한동안 외부출입을 자제하고 은거생활을 하였다.

2. 3. 4. 공신들과의 갈등과 파면

그의 원두표 공격의 후유증은 계속되었고, 그는 외부와 단절하고 성리학 연구와 시와 글로 소일하였다. 1653년 2월에 보길도(甫吉島) 부용동(芙蓉洞)에 가서 세연정(洗然亭)을 증축하였고, 명성이 알려져 문인들이 찾아왔다. 이후 석실(石室), 회수당(回水堂), 무민거(無憫居), 정성당(靜成堂) 등을 짓고 제자들을 가르쳤다.[1]1654년(효종 5년) 부인 남원 윤씨가 죽자 전라남도 해남군 수정동 야산에 장사지냈다. 그 뒤 윤선도가 죽고 장사지낼 때에 이르러 고향인 문소에 옮겨 합장하였다.[1] 1655년(효종 6년) 3월 14일에 절충장군 행용양위부호군(折衝將軍 行龍驤衛副護軍)에 임명되었다.[1] 그해 10월 그는 <시폐사조소 時弊四條疏>를 올려, 당시 조정에서 섬 주민들을 몰아내고 어부들을 강화도로 이주시키려는 일 등의 부당함을 말하여 중지시켰다.[1] 1656년 상소를 올려 서인이 조정을 장악한 것을 규탄, 조선이 왕의 나라인지 신하의 나라인가를 묻고 왕권을 강화할 것을 상소하였다.[1]

71세까지 활동하여 벼슬이 금부 도사, 공조좌랑, 예조정랑 등을 거쳐 예조참의, 동부승지에 이르렀으며, 남인의 거두로서 치열한 당쟁 속에 휘말려 일생을 거의 벽지 유배소에서 보냈다.[1] 1657년(효종 8년) 가을, 인선왕후 장씨의 병으로, 약제를 잘 짓는다는 추천에 따라 왕명으로 상경하여 내의원 제조(內醫院提調) 로 의약(議藥) 제조에도 참여하였다.[1]

2. 3. 5. 은거와 학문 연구, 제자 양성

1652년(효종 3년) 8월 예조참의(禮曺參議)에 임명되었으나 서인들의 공격으로 사퇴하였다. 그러나 받아들여지지 않고 10월 예조참의로 상경하여 시급히 처리해야 할 여덟 가지 현안 시책을 건의한 '시무팔조 (時務八條)'를 올렸다. 시무팔조를 올린 뒤 사직하고 양주(楊州)의 고산촌(孤山村)에 잠시 체류하며 11월에 원두표의 권력이 강한 것을 비판한 <논원두표소 論元斗杓疏>를 올렸다.[18]시무팔조와 논원두표소(論元斗杓疏)를 올리면서 그는 왕권의 확립과 강화를 강력히 주장하였다. 그러나 시무팔조에는 김자점(金自點), 송시열(宋時烈), 원두표(元斗杓)가 각각 파당을 만들고 다툰 점과 당시 서인 중진인 원두표를 비난하는 내용이 들어 있어서 서인의 공격을 받았다. 그는 스스로 사직하고 경기도 양주군 고산(孤山)의 별장에 다시 은거하였다. 이 곳에서 몽천요(夢天謠)를 썼다.[18]

그의 원두표 공격의 후유증은 계속되었고, 그는 외부와 단절하고 성리학 연구와 시와 글로 소일하였다. 1653년 2월에 보길도(甫吉島) 부용동(芙蓉洞)에 가서 세연정(洗然亭)을 증축하였고, 명성이 알려져 문인들이 찾아왔다. 이후 석실(石室), 회수당(回水堂), 무민거(無憫居), 정성당(靜成堂) 등을 짓고 제자들을 가르쳤다.[18]

1657년(효종 8년) 가을, 인선왕후 장씨의 병으로, 약제를 잘 짓는다는 추천에 따라 왕명으로 상경하여 내의원 제조(內醫院提調)로 의약(議藥) 제조에도 참여하였다.[21]

1657년(효종 8년) 4월 6일 윤선도는 승정원의 옹폐(壅蔽)를 공박하는 소(疏)를 올렸는데, 그 가운데 남인 정개청의 서원(書院)을 철폐하는 것의 부당함을 논한 것이 문제가 되어 송시열과 갈등하였다. 이때 그는 정개청을 변호하였으나 송시열이 강경하게 나오자, 그는 송시열이 편협하다며 공격하여 감정싸움이 벌어졌고, 송시열과 서인들은 그가 사론을 조장했다며 공격하여 그해 8월 파면당하였다. 1657년 중추부첨지사(中樞府僉知事)로 임명되어 복직하였다.[21]

1657년 겨울에 첨지중추부사(僉知中樞府事)를 거쳐, 공조 참의에 임명되었다. 공조 참의를 거쳐 다시 승정원동부승지 겸 경연참찬관에 임명되었으나, 자신과 같은 남인(南人)인 학자 정개청(鄭介淸)을 모신 서원을 철폐하려 하는 서인(西人) 송시열과 논쟁하였다. 이어 송준길(宋浚吉)이 정개청의 일을 비난하자 서인들의 계속된 상소로 정개청의 사당은 훼철되었다. 정개청의 사당을 헐게 되자, 윤선도는 또 상소하여 정개청 사당 훼철의 부당함을 극진히 변명하였다. 동시에 송시열과 송준길이 당이 다르다는 이유로 선현을 모독한다고 규탄하였다.[21]

1658년 3월 다시 공조참의(工曺參議)에 특별히 임명되어 복직하였다. 이는 효종이 자신의 왕자시절 사부에 대한 배려였다. 그런데 이때 윤선도는 정개청의 일을 언급하며 자신은 사직해야 된다고 하였다. 그러자 4월 대간과 사헌부에서 들고 일어나 그를 탄핵하였고, 자리를 교체시켜 세자시강원에서 왕세자인 현종의 사부가 되어 현종을 가르쳤다. 그러나 사간원과 사헌부는 계속 탄핵하였고, 그해 12월 삭탈관직당하고 다시 고향인 경기도 양주로 되돌아갔다.[21]

2. 3. 6. 파면과 복직

한성부 출신으로, 독학으로 공부해 1612년(광해군 4년) 진사시에 합격했다. 광해군에게 상소를 올렸다가 함경북도로 유배되었다. 1623년 인조반정으로 광해군이 물러나면서 사면되었다. 1628년(인조 6년) 과거에 급제하여 인조의 왕자 봉림대군의 사부(師傅)가 되었고, 조참의와 동부승지 등을 역임했지만, 정쟁에 염증을 느껴 관직을 사임하고 고향으로 돌아갔다. 병자호란 때 의병을 모집했으나 소집령에 늦게 응하여 함경북도로 1년간 유배되었다. 1649년(효종 즉위년) 효종의 부름을 받았으나, 1660년(현종 1년) 서인들의 공격으로 함경남도 삼수로 유배되었다. 1665년(현종 6년) 현종에 의해 사면되어 전라남도 남해의 보길도에 낙서재를 짓고 여생을 보냈다.2. 3. 7. 예송 논쟁

권시가 윤선도를 옹호하다 파직되자, 송시열의 사돈인 윤문거[31]가 사직소를 올렸다. 이 사건으로 이익 등이 송시열을 떠났고, 재야 사림들 사이에서도 허목과 윤휴 쪽으로 여론이 기울어졌다.[32]조경(趙絅)이 윤선도를 옹호하고 그의 상소를 태워버린 것은 잘못이라는 상소를 올려 논쟁에 가세했다. 조경의 상소는 조정을 둘로 갈라놓았다. 송시열과 이유태, 유계 등은 조경을 공격했으나, 정태화, 심지원(沈之源), 조수익(趙壽益) 등은 조경을 옹호했다.[32] 조경은 관직에서 물러나 있었는데, 반대파들은 그를 삭직해서 내쫓자고 주장하며 강경하게 대응했다.[32]

송시열은 조경을 삭탈관직하라는 자신의 주장이 받아들여지지 않자 사직소를 올리고 고향으로 내려갔다.[32] 이 사건 이후 남인 유생들의 윤선도 구명 운동이 계속되어 조정에서 끝난 예송 논쟁은 지방 유생들의 대립으로 확산되었다.[28] 허목이 송시열을 탄핵하면서 사태가 커졌다. 1차 예송 논쟁은 소현세자의 셋째 아들 석견이 죽자 일단락되었고, 서인과 남인의 대립은 송시열과 허적의 정책 대립으로 발전했다.[28]

1663년 3월과 4월 남인계 유생들이 윤선도의 무고함과 고령임을 들어 석방을 요청했지만 모두 거절당했다.

2. 3. 8. 1차 예송 논쟁의 후폭풍

권시가 파직되자, 윤선거의 형이자 송시열의 사돈인 윤문거[31]가 사직소를 올렸다. 이 사건의 여파로 교리 이익 등이 송시열을 떠나게 되었고, 재야 사림들도 허목과 윤휴 쪽으로 여론이 많이 기울어졌다.[32]여기에 삼조의 노신이자 판중추를 지낸 조경이 윤선도를 옹호하고 그의 상소를 태워버린 것은 잘못이라는 상소를 올려 이에 가세했다. 조경의 상소는 조정을 둘로 갈라놓았다. 송시열과 이유태, 그리고 부제학 유계 등은 조경을 공격했으나, 영상 정태화와 좌상 심지원, 그리고 대사간 조수익 등은 조경을 옹호했다.[32] 조경은 관직을 내놓고 재야에 물러나 있었는데 반대파들은 그를 삭직해서 내쫓자고 주장하면서 이것이 관철되지 않으면 모두 물러나겠다고 강경하게 대응했다.[32]

송시열은 조경을 삭탈관직하라는 자신의 주장이 받아들여지지 않자 시골로 내려가겠다면서 사직소를 올리고 고향으로 내려갔다.[32] 그런데 이 사건 이후에 남인 유생들의 윤선도 구명 운동이 계속 일어나 조정에서 끝난 예송 논쟁은 지방 유생들의 대립으로 확산되었다.[28] 그러자 결국 허목이 송시열을 탄핵하는 것으로 사태가 확산된다. 결국 이러한 1차 예송 논쟁은 소현세자의 셋째 아들인 석견이 죽자 일단락되고, 서인과 남인의 대립은 송시열과 허적의 정책 대립으로 발전하게 되었다.[28]

1663년 3월과 4월 남인계 유생들이 윤선도의 무고함과 윤선도가 고령임을 들어 석방을 탄원했지만 모두 거절당하였다.

2. 4. 유배 생활

윤선도는 1612년(광해군 4년) 진사시에 합격했으나, 광해군에게 상소를 올린 일로 함경북도로 유배되었다. 1623년 인조반정으로 광해군이 실각하면서 사면되었다. 그러나 1628년(인조 6년) 병자호란 때 소집에 늦어 다시 함경북도에 1년간 유배되었다. 1660년(현종 1년)에는 서인들에 의해 함경남도로 유배되었다가 1665년(현종 6년)에 사면되었다.2. 4. 1. 탄핵과 유배

송시열을 강하게 비판한 윤선도는 서인들에게 어진 이를 모함한다는 심한 공격을 받았고, 사형 주장까지 나왔다. 그러나 효종과 현종의 왕자, 세자 시절 스승이었기에 사형은 면했다.[33]윤선도의 상소는 현종을 분노케 했다. '가짜 세자', '가짜 황제' 등의 표현은 효종과 현종을 옹호하는 뜻이었지만, 신하로서 사용할 수 없는 심한 말이었고, 현종 즉위 시점에서 정통성 시비는 이득이 될 것이 없었기 때문이다.[33] 현종은 윤선도에게 관작 삭탈과 귀향 조치를 내렸다.[33] 윤선도가 효종, 현종의 사부가 아니었다면 죽음을 당했을 수도 있었다.[33]

허목이 송시열의 사형을 청하는 상소를 올리면서 싸움은 격화되었고, 서인들은 윤선도에 대한 처벌이 약하다며 연일 상소를 올렸다. 결국 왕은 윤선도를 삼수(三水)로 귀양보내는 하교를 내렸다.[33] 1660년 4월 함경도 삼수군으로 유배를 떠나 6월에 도착했다. 그해 겨울, <예설 禮說> 2편을 지어 복제 문제를 상세히 밝혔다. 장자가 죽고 차자가 왕위를 계승하면 장자로 보는 예설의 근거를 찾아 정리, 저술했다.

윤선도의 장남 윤인미(尹仁美)는 학식이 뛰어나 명성이 있었지만, 윤선도가 삼수에 유배 중일 때 과거에 급제했음에도 서인들에 의해 아버지에게 연좌되어 관직에서 배척당했다. 윤인미는 금고형을 선고받고 13년간 관직을 얻지 못하다가 윤선도가 죽고 3년 뒤인 1674년(현종 15년)에 죽었고, 1677년(숙종 3년) 사간원 헌납(司諫院 獻納)으로 추증되었다.

윤선도가 유배를 가게 되자 동정론이 일었고, 송시열과 함께 기년설을 옹호했던 송준길도 처벌에 반대했다.[31]

1661년 전국적인 가뭄으로 흉년이 들자 삼수도 기근이 심해 유배지를 북청으로 옮기는 논의가 있었다. 그러나 송시열과 송준길이 반대하여 허목 등과 언쟁이 벌어졌고, 결국 윤선도의 유배지는 옮겨지지 못했다. 판중추부사 조경(趙絅)이 상소를 올려 윤선도를 동정하며 유배지를 옮겨줄 것을 청했다.

송준길도 유배지를 좀 더 나은 곳으로 옮겨줄 것을 청하여 윤선도는 삼수보다 풍토가 나은 북청으로 옮겨졌지만, 조경(趙絅)이 윤선도를 옹호하는 상소를 올리면서 다시 논란이 되었다. 조경은 윤선도를 옹호하며 흉작지에 유배된 윤선도를 구명하려 했으나 서인의 탄핵 상소가 빗발쳤고, 현종은 분노하여 조경(趙絅)을 삭탈관작하였다. 1660년 겨울, 윤선도가 유배지 삼수에서 지은 <예설 禮說>이 문제가 되어 다시 서인 삼사의 공격을 받았다. 5월 15일에는 북청 이배가 취소되고 6월 13일에는 반성하지 않는다는 이유로 죄를 추가하여 위리안치(圍籬安置) 형이 추가되었다. 1662년 3월 28일 위리안치가 철거되었다.

2. 4. 2. 유배 생활

송시열을 강하게 비판한 윤선도는 서인들에게 큰 반발을 샀다. 서인들은 윤선도가 송시열을 죽이려 한다고 생각하여, 그를 사형시켜야 한다고 주장했다. 그러나 윤선도는 효종과 현종의 왕자 시절 스승이었기 때문에 사형은 면했다.[33]윤선도의 상소는 현종을 분노하게 했다. '가짜 세자', '가짜 황제' 등의 표현은 현종의 정통성을 문제 삼는 것으로 받아들여졌기 때문이다.[33] 현종은 윤선도의 관직을 빼앗고 고향으로 돌려보냈다.[33] 윤선도가 효종, 현종의 사부가 아니었다면 죽음을 면하기 어려웠을 것이다.[33] 허목은 윤선도에 대한 서인의 공격에 분개하여 송시열의 사형을 청하는 상소를 올리기도 했다.

서인들은 윤선도에 대한 처벌이 약하다며 계속 상소를 올렸고, 결국 현종은 윤선도를 삼수로 유배 보내라는 명령을 내렸다.[33] 1660년 4월 윤선도는 함경도 삼수군으로 유배를 떠나 6월에 도착했다. 그해 겨울, 윤선도는 복제 문제를 다룬 <예설 禮說> 2편을 저술했다.

윤선도의 장남 윤인미는 학식이 뛰어나 과거에 급제했지만, 서인들에 의해 아버지 윤선도에게 연좌되어 관직에 임용되지 못했다. 윤인미는 금고형을 선고받고 13년간 관직 생활을 하지 못하다가 윤선도가 죽은 뒤 3년 후인 1674년에 사망했고, 1677년에 사간원 헌납으로 추증되었다.

윤선도가 유배를 가게 되자 동정론이 일어났다. 송시열과 함께 기년설을 옹호했던 송준길도 윤선도의 처벌에 반대했다.[31]

1661년 전국적인 가뭄으로 흉년이 들자, 삼수 지역도 기근이 심해졌다. 윤선도의 유배지를 북청으로 옮기는 논의가 있었으나, 송시열과 송준길의 반대로 무산되었다. 판중추부사 조경은 윤선도를 동정하며 유배지를 옮겨줄 것을 청하는 상소를 올렸다.

송준길은 윤선도를 좀 더 나은 곳으로 옮겨줄 것을 청했고, 이에 따라 윤선도는 북청으로 이배되었다. 그러나 조경이 윤선도를 옹호하는 상소를 올리면서 다시 논란이 일어났다.

조경은 윤선도를 옹호하며 흉작지에 유배된 윤선도를 구명하려 했으나, 서인의 탄핵 상소가 빗발쳤고, 현종은 분노하여 조경을 삭탈관작하였다. 1660년 겨울, 윤선도가 유배지 삼수에서 지은 <예설 禮說>이 문제가 되어 다시 서인의 공격을 받았다. 1660년 5월 15일에는 북청 이배가 취소되고, 6월 13일에는 반성하지 않는다는 이유로 위리안치 형이 추가되었다. 1662년 3월 28일 위리안치는 철거되었다.

2. 4. 3. 석방 운동

남인계 유생과 선비들이 상소를 올려, 흉작지에 유배된 것과 윤선도가 팔순을 바라보는 고령임을 들어 선처를 호소하는 탄원서를 올렸으나 모두 묵살되었다. 현종은 윤선도를 옹호하는 주장에 엄히 대처하였으나, 남인계 유생과 선비들의 상소는 계속되었다. 서인에서는 그를 죽여야 된다며 계속 상소를 올렸고, 이에 반감을 품게 된 허목은 도리어 송시열이 예를 그르쳐서 효종의 정통성을 부정했으니 사형시켜야 된다는 상소를 계속 올리게 된다.허목과 윤휴가 계속 그의 석방을 청하는 탄원서와 상소를 올렸으나 모두 묵살당하였다. 1663년 홍문관수찬 홍우원(洪宇遠)이 또 상소하여 종통, 적통의 주장을 하며 윤선도를 너그럽게 풀어 달라고 청했으나, 현종은 이를 거절했다. 같은 해 4월 홍우원은 다시 윤선도의 석방을 탄원했으나, 현종은 도리어 홍우원을 금고형에 처하였다. 한편 윤휴와 허목은 계속해서 윤선도를 석방할 것을 청원하는 탄원서를 조정에 올렸다. 1665년 다시 가뭄으로 흉년이 계속되자 배소를 옮겨 전라남도 광양(光陽)으로 이배되었다.

1665년 1월 흰무지개가 해를 꿰뚫고 2월에는 혜성이 나타나자 현종은 자신을 책망하며 구언(求言)을 하였는데, 이때, 그해 2월 21일 유학(幼學) 성대경(成大經)이 구언에 따라 상소를 올려 윤선도의 방환을 탄원하였다. 이를 계기로 허목과 윤휴 등 남인에서는 계속 윤선도를 구명하는 상소를 올렸다. 2월 27일에 다시 재앙으로 큰 가뭄이 발생하였는데, 그 결과 윤선도를 전라도(全羅道) 광양(光陽)으로 이배의 명이 내려졌다. 윤선도는 4월에 삼수를 출발, 6월에 전남 광양에 도착하여 백운산(白雲山) 아래 옥룡동(玉龍洞)에서 유배생활을 하였다.

그러나 광양도 흉년으로 피해를 입었고, 허목의 표현에 의하면 '남쪽 바다 끝 바닷가로 풍토가 심히 나빠서 난환(難換)과 기괴한 병이 있어 객지에서 와 사는 사람 10명 가운데 8~9명은 죽었다. 2년 뒤에 큰 가뭄이 들었다.' 한다. 1667년 초 현종은 그가 오랫동안 유배살이를 한 것을 생각하여 풀어주려고 대신들을 모아 의견을 묻자, 모두 석방하라 하였으나 의정부 영의정 홍명하(洪命夏)만 안된다고 극력 반대하였다. 그러나 곧 윤선도의 석방이 결정되었다.

2. 5. 생애 후반

인조반정으로 광해군이 실각하면서 사면되었다. 1628년에 과거에 급제하여 인조의 왕태자 봉림대군의 왕자사부(교육 담당)가 되었고, 조참의와 동부승지 등을 역임했지만 정쟁에 염증을 느껴 관직을 사임하고 귀향했다. 병자호란 때 소집에 늦어 함경북도에 1년간 유배되었다. 1649년에 즉위한 효종에게 초빙되었으나 1660년에 서인들에 의해 배척되어 함경남도에 유배되었다. 1665년 현종에게 사면되어 전라남도 남해의 외딴 섬 보길도에 낙서재라는 서재를 짓고 여생을 보냈다.[10]2. 5. 1. 작품 활동

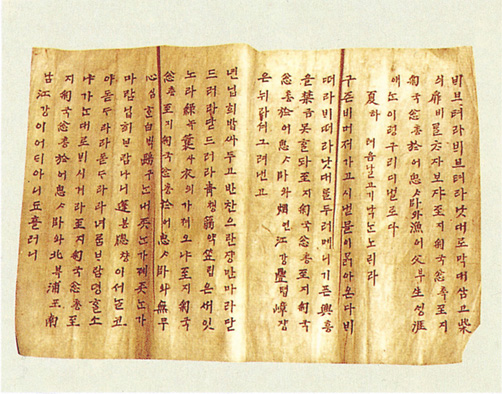

1641년 55세에 金鎖洞記|금쇄동기중국어를 지었다. 1642년 56세에는 漫興|만흥중국어 6수, 朝霧謠|조무요중국어 1수, 夏雨謠|하우요중국어 2수, 日暮謠|일모요중국어 1수, 夜深謠|야심요중국어 1수, 饑歲歎|기세탄중국어 1수, 五友歌|오우가중국어 6수 등 山中新曲|산중신곡중국어 18수를 지었다. 1645년 59세에 秋夜操|추야조중국어 1수, 春曉吟|춘효음중국어 1수 등 山中續新曲|산중속신곡중국어 2수를 지었다. 그 밖에 古琴詠|고금영중국어 1수, 贈伴琴|증반금중국어 1수, 初筵曲|초연곡중국어 2수, 罷宴曲|파연곡중국어 2수 등의 시조를 지었다.1651년(효종 2) 가을, 벼슬을 버리고 보길도 부용동에 들어가 한적한 나날을 보내면서 漁父四時詞|어부사시사중국어를 지었다.

1652년 66세 5월에는 고산에 머무르면서 시조 夢天謠三章|몽천요삼장중국어을 지었다. 1664년 78세에는 유배지에서도 음악을 즐긴다는 소문을 염려한 용주 조경에게 자신의 음악론을 피력한 答趙龍洲別幅|답조용주별폭중국어을 답신으로 지어 보냈다.

2. 5. 2. 석방과 낙향

1667년 6월 8일(음력 윤4월 17일) 조정에서는 윤선도의 석방을 논의하였으나 결정하지 못하였다. 그러나 그해 7월 1일(음력 5월 11일) 유학 이석복 등이 윤선도의 사면, 석방을 상소하였다. 고민하던 현종은 그해 9월 8일(음력 7월 21일) 윤선도를 석방하라는 명을 내렸다.[10] 8월에 해남으로 돌아와서 있다가 9월에는 부용동(芙蓉洞)으로 들어갔다. 1668년 무민당(無憫堂) 동쪽 시냇가에 작은 집을 짓고 곡수(曲水)라고 명명하였다.성격이 곧고 직설적이었던 그는 적을 많이 만들었다. '조선의 정치에서 생존의 조건인 침묵을 지키지 않는 불 같은 성깔은 결국 정치에서 문학으로 전환하려는 잠재된 욕망 때문이었을지 모른다[25]'는 평도 있다. 만년에는 이해창, 조경, 허목, 윤휴, 홍무적, 홍우원, 하홍도, 권해, 이서우, 정길보, 나위소 등과 교유하였고, 그밖에 당색이 다른 인물로는 백강 이경여, 윤선거, 윤문거, 윤원거 등과 교유하였다. 문하생 중 한 명인 이서우는 남인의 학문과 시맥(詩脈)을 후대에 전하였다.

온갖 억측과 비판이 계속되었지만 미수 허목 등 소수의 친구들은 그와 계속 교류하였고, 허목은 그를 '경외하는 외우', '이 시대의 의인'이라며 칭송하였다.

그의 첩 경주설씨는 고산이 진도에 머무를 때 얻은 부인으로, 고산은 이곳에서 간척사업을 하였는데 이곳 토착민의 부인[7] 이었다 한다. 경주설씨는 고산이 보길도에서 생활할 때 함께 지냈다고 하며 그곳의 후손들이 경주설씨와의 후손으로 알려지고 있다.[7] 만년에 그는 매일 아침마다 두륜산정에 올라 오심재 약수터를 찾기도 했다.

2. 5. 3. 최후

1671년 7월 16일(현종 12년 음력 6월 11일) 전라남도 해남군 보길도 낙서재(樂書齋)에서 향년 85세로 사망하였다.[10] 그해 9월 22일 해남군 현산면 구시리 금쇄동 아래 문소동(해남군 현산면 문소동과 해남군 삼산면의 경계 지점)에 안장되었다. 서인들은 현종실록에서 그의 졸기를 뺐고, 현종개수실록에 그의 졸기를 실었지만 '윤선도가 죽었다'라는 몇 글자만 실어 놓았다.그는 치열한 당쟁 때문에 일생을 거의 귀양지에서 보냈으며, 어부사시사(漁父四時詞) 등 많은 시가를 지었다. 그의 작품은 《고산 유고》에 수록되어 있다.

1675년(숙종 1년) 남인이 집권하자 죄가 풀려 신원되고, 증 이조판서에 추증되었다.

2. 6. 사후

그의 학문과 시문은 이서우를 통해 성호 이익과 채제공에게로 이어졌다. 시문집으로는 정조 15년에 왕의 특명으로 발간된 <고산유고>가 있으며, 이 시문집의 하별집(下別集)에는 시조 및 단가 75수가 실려 전해진다.1672년 12월 현종은 선왕과 자신의 스승이던 윤선도의 직위와 작첩을 되돌려주라는 특명을 내렸다. 1674년 1월 효종비 인선대비 장씨가 사망하면서 자의대비가 효종비의 상복을 입는 문제를 놓고 제2차 예송 논쟁이 벌어졌고, 윤휴, 허목 등의 1년설이 채택되어 남인이 승리하면서 복권되었다. 1681년 미수 허목(許穆)이 묘갈명과 신도비문을 작성하였다.[36]

아들 윤인미(尹仁美)는 삼수 귀양 중에 급제하였으나 연좌제로 금고형 13년형을 선고받고, 1674년 병사했다. 1675년 1월 윤휴의 상소로 유벌이 풀렸고, 1677년 아들은 증 사간원 헌납(司諫院 獻納)에 추증되었다.

갑술환국 이후 후손들에게 금고령이 내려졌으나 영조 때 해금되었다. 4대손 윤덕희(尹德熙)는 화공으로 출사하여 삼성진전(三聖眞殿) 모사중수도감(摸寫重修都監) 감독으로 참여한 공로로 정릉현감이 되어 가세를 다시 일으켰다.

2. 6. 1. 추증과 추탈

1675년(숙종 1년) 2월 제1차 예송 논쟁으로 송시열, 송준길 등에 맞서다가 피해를 입은 남인 관료들을 복권시킬 때 허목, 윤휴의 건의로 그해 8월 2일 증(贈) 자헌대부 이조판서(吏曹判書)에 추증(追贈)되었다. 이때 허목과 윤휴는 여러 번 그가 예를 바로잡는 데 기여하였으므로 마땅히 의정(議政)으로 추증하고 작위를 내려야 한다고 건의했으나 의정부영의정 허적(許積)은 옳지 않다고 하여 결국 1671년 1월 증직은 이조판서로 정해졌다. 1676년 2월 28일 이조참판 이무가 다시 윤선도에게 삼공을 증직할 것을 청하였다.1678년 9월 영의정 허적과 허목, 윤휴 등이 그에게 시호를 내릴 것을 상주하여 1679년(숙종 5년) 8월 김덕원(金德遠)의 상주로 충헌(忠憲)의 시호가 내려졌다.[37] 그러나 1680년(숙종 6년) 8월에 허견의 옥사로 남인들이 서인에 의해 대거 숙청, 허적(許積), 윤휴 등이 처형당하고 허목, 홍우원 등은 파직당하여 문외출송당한 뒤, 이사명(李師命) 등의 상소로 그해 윤 8월 10일 윤선도에게 내려진 증직과 시호도 함께 추탈당하였다. 그 뒤 1689년(숙종 15년) 기사환국으로 남인이 집권하면서 그해 2월 다시 복작되었다.

1694년(숙종 20년) 갑술환국(甲戌換局)으로 서인이 집권하고 남인이 거세되면서 관작이 다시 추탈되었다가 1697년 다시 복권되었다. 1701년(숙종 27년) 무고의 옥으로 다시 관작이 추탈되었다가 정조 때인 1795년(정조 19년) 10월 정조(正祖)의 특명으로 다시 복권되었다. 그의 증손 공재 윤두서의 외손이 다산 정약용으로, 정약용은 정조 때의 남인 문신이자 500여 권의 저서를 남긴 저명한 학자였다.

1725년(영조 3) 영조의 특명으로 불천지위(영구히 제사지냄)의 명을 받았다. 그 뒤 추탈되었다가 1727년(영조 5년) 다시 영조의 특명으로 불천지위가 회복되었다.

2. 7. 현대

1910년 대한제국 멸망 이후 학계에서 그의 문학 작품들에 관심을 갖기 시작하였다. 1950년대 이후 그의 작품에 대해 본격적인 관심이 나타났고, 1970년대에 한글로 번역, 교과서와 각종 문학 작품에 인용, 연구되기 시작했다.2001년 5월 고산 윤선도 문학대상이 제정되었다.[38]

2006년 전라남도청 대강당 1층 홀에 윤선도 홀이라 이름붙여졌다.[39]

3. 평가

윤선도는 정철의 가사와 함께 조선 시가에서 쌍벽을 이루는 것으로 평가받는다. 자연을 소재로 한 시조 짓기에 뛰어나 정철, 박인로와 함께 조선의 3대 시가인(三大詩歌人)으로 불린다.[40] 그러나 역사학자 이덕일은 자연을 소재로 한 것보다는 현실 정치에서의 우울함을 승화시킨 것으로 해석하기도 한다.

3. 1. 당대의 평가

그는 성품이 강직하고 옳고 그름을 따짐에 있어 타협이 없어 자주 유배를 당했다.[10] 또한 거침없는 발언, 형식과 제도에 얽매이지 않는 행동으로 적을 많이 만들기도 했다. 한편 그는 음악을 좋아하는 풍류인이기도 했다. 특히 그가 남긴 시조 75수는 국문학사상 시조의 최고봉이라 일컬어진다.[10]그의 시조는 정철의 가사와 함께 조선 시가에서 쌍벽을 이루는 것이었다. 자연을 소재로 지은 시조 짓기가 뛰어나서 정철, 박인로와 함께 조선의 3대 시가인(三大詩歌人)으로 불린다.[40] 그러나 역사학자 이덕일은 자연을 소재로 한 것보다는 현실 정치에서의 우울함을 승화시킨 것으로 해석하기도 한다.

허목은 그의 원칙론과 강경함을 높이 평가하였다. 허목은 경신환국 직후 쓴 신도비문에서 "준엄하고 올곧아 인의(仁義)를 많이 쌓아 널리 베풀고 만물을 이롭게 하는 것으로 마음을 삼고 사곡한 예와 변변치 못한 은혜로 명예를 바라거나 구하는 것을 부끄럽게 여기며 언어와 행동에 있어서 언제나 남의 뜻에 구차하게 영합하려 하지 않아서 환난과 곤궁함에 한결같고 바른 도리 때문에 배척을 당해 죄수 명부에 있은 지 전후 20년이나 된다. 하늘을 두고 맹세하리 만큼 정당하여 비록 아홉 번 죽어도 뉘우치지 않고 처음부터 끝까지 한결같으니, 의를 봄이 밝고 죽음으로서 지켜서 바꾸지 않는 이가 아니고서야 능히 이같이 하였겠는가!"라고 평가했다.

남파 홍우원(洪宇遠)은 "앞사람을 이어받지 않고 새로운 경지를 세웠다.(不襲踏前人 創立新意)"라고 평하여 창의성을 높이 샀다.

또 고산 선생의 한시에 대해서도 '검옹지림(黔翁志林)'에서 "고산 윤선도의 시는 옛 사람을 따르지 않고, 스스로 틀을 잡아 마음대로 짓고, 뛰어나서 남들이 높이고 두려워하게 했다.(尹孤山善道詩 不依古人 自出機?放恣卓詭 有使人可敬而畏者)"라고 평하였다. 영조 때의 가객(歌客)인 김수장(金壽長)은 『해동가요(海東歌謠)』에서 "이분(고산)의 노래는 때 묻지 않아 맑고 높으므로 우리로서는 올라갈 수 없는 만장봉이다.(然此翁歌法 脫垢淸高 吾觀之此 則難登萬丈之峯)"라고 맑고 고상한 시격(詩格)을 칭송하고, '고산어부사발문'을 찬하였다.

3. 2. 작품성

윤선도는 음악을 좋아하는 풍류인이었다. 특히 그가 남긴 시조 75수는 국문학사상 시조의 최고봉이라 일컬어진다.[10] 그의 시조는 정철의 가사와 함께 조선 시가에서 쌍벽을 이룬다. 자연을 소재로 시조 짓기가 뛰어나 정철, 박인로와 함께 조선의 3대 시가인(三大詩歌人)으로 불린다.[40]독립운동가 겸 정치인 위당 정인보는 '정송강과 국문학'이란 글에서 "고산은 대개 담아의 일경으로 나아가 저 강호연파에 배합되는 데 좋다. 고산의 '어부사시사'에 "우는 것이 뻐꾸긴가 푸른 것이 버들숲가" 같은 것은 물외한인의 우유하는 심경을 흔적없이 나타냈고, "하마 밤들거냐 자규소래 맑게 난다" 같은 것은 호남 산수간의 야경을 귀신같이 그려 놓았다."라고 말하였다.

그의 시조는 시조의 일반적 주제인 자연과의 화합을 주제로 담았다. 우리말을 쉽고 간소하며 자연스럽게 구사하여 한국어의 예술적 가치를 발현시켰다는 평가를 받고 있다.[4]

조윤제는 《한국시가사강》에서 "고산은 다른 작가에 특출하여 실로 시가로 인하여 조선어의 미를 발견하고, 그를 그의 시가상에 직접 시험하여 보았다."고 평하여 고산선생이 시조문학의 대가임을 극찬하였다. 또, 《한국문학사》의 '고산조'에서도 "시조문학역사 수백년에 드디어 우리는 위대한 시조인을 얻었다. 그는 즉 고산이다..... 그의 시가는 단순한 감흥의 표현이 아니고 자연과 완전 배합되며 또 자기자신의 현현으로서 나왔다. 이것이 고산의 위대한 점이다...... 고산의 자연은 자연이라기보다는 약동하는 생명이다. 고산의 시조는 자연의 소리요, 자연미의 율동이다. 고산은 자연시인으로 시조의 절묘를 얻어 시조문학의 진가를 최고로 발휘하였다. 고래로 시조작가가 수없이 많아 간혹 특출한 절품이 전혀 없었던 바는 아니지만, 그들의 작품을 통판할 때 고산만큼 대성한 이는 일찍이 없었다. 이런 점으로 보아 고산은 확실히 시조에 있어 최고봉이라 하지 않을 수 없다."라고 평가했다.

김사엽은 《국문학사》에서 "고산으로 말미암아 조선어의 미가 발견되었고, 조선어를 예술적으로 순화양양했다고 본다. 송강이 이미 가사를 통하여 더없이 아름다움을 밝혀 놓았거니와 고산에 이르러 한 겹 더 깊이 넓게 되고, 캐내어 그 아려함을 천명하였다. 한문이란 밀림 속에서 유교라는 정글 속에서 우리말을 찾기란 그 당시에 있어서 지난하다기보다 불가능에 가까운 공부이었을 것인데 대담하게도 이것을 시험해서 훌륭히 성공하였다. 여기에서도 단가에 있어서는 월계관을 고산옹에게 올려야 하겠다."라고 평가했다.

이재수는 《윤고산연구》란 저서에서 고산이 가요의 대가라고 칭하며, "평범한 시재에다 고결한 인격의 향기를 융합시켜 세련된 수법으로 그려낸 것이 그의 단가다. 그 작품은 평범하게 보이나 음미하면 할수록 의의가 심원하고, 표현과 내용이 소박하면서도 고아하고, 고전미가 있다. 고산작품의 가치는 시정보다도 표현의 미에 있다. 특히 그가 조선어를 교묘히 구사한 것은 특필하여야 된다. 과거 한학자들은 생각하는 것이 도학이요, 붓끝에 튀어나오는 것이 한문숙어인데 조선어의 중요성을 창도한 이가 전대에 이퇴계가 있었고, 후에는 김서포가 있었지만 조선어는 고산에 의하여 미가 부여되며 예술어화하였다. 이 점은 고산이 송강의 높은 시재와 대치하여 조선 가요사상에서 쌍고봉이 되는 까닭이다."라고 평한다.

시인 윤곤강도 《고산가사》에서 고산의 작품 경향과 수법을 "그의 작품은 돈후 화이를 주지호 한 듯하며, 어느 것을 보아도 모두 유창하고 평명하다. 그의 시조는 되도록 평명한 것을 주지로 삼으면서도 사람의 간장을 파고드는 알 수 없는 박력을 갖고 있는 것은 어귀음률이 깍고 다듬어져서 순연한 예술의 경지를 나타내 주는 데 있다......고산의 시조야말로 탄이하고 소박하면서도 속되지 아니한 참으로 사람의 냄새를 풍기는 가장 보통성을 가진 예술일 것이다." 라고 평가했다. 박성 의는 《송강ㆍ노계ㆍ고산의 시가문학》에서 "과연 고산은 자연시인으로서 시조의 절묘를 얻어 시조문학의 가치를 최고도로 발휘하였으니, 시조의 나아갈 길은 고산에 이르러 거의 절정에 달한 느낌이 난다. 이런 의미에서 고산은 근세 시조문학의 제일인자이다."라고 평가했고, 정병욱은 〈윤고산론〉에서 "국어미 조탁의 천재" 등으로 평가했다.

4. 저술 및 작품

윤선도는 단가와 시조 75수를 창작하였다. 시가 중 〈산중신곡〉, 〈어부사시사〉 등이 유명하다.[1]

4. 1. 저술

윤선도는 단가와 시조 75수를 창작하였다. 시가 중 〈산중신곡〉, 〈어부사시사〉 등이 유명하다.[1]

4. 2. 작품

윤선도는 단가와 시조 75수를 창작하였다. 대표적인 시가로는 산중신곡, 어부사시사 등이 있다.

4. 3. 처방전

윤선도는 다양한 의학 서적을 저술하거나 편찬하였다. 그 목록은 다음과 같다.

5. 가족 관계

윤선도는 첩의 자식도 같은 자식으로 사랑했지만, 선조의 유업은 서손에게 함부로 나누어 주지 않아 신분사회의 한계를 완전히 벗어나지는 못했다.[7]

후손 중에는 제2대 국회의원을 지낸 윤영선과 윤관 전 대법원장이 있다. 다산 정약용은 윤선도의 외5대손으로, 증손자 윤두서의 외손자이다.

6. 사상과 신념

윤선도는 시조에서 자연과의 조화를 중시하는 자신의 사상을 드러냈다. 특히, 〈오우가〉에서는 물, 돌, 소나무, 대나무, 달을 다섯 벗으로 삼아 자연을 예찬하는 모습을 보였다.[10] 우리말을 아름답게 활용하여 한국어의 예술적 가치를 높였다는 평가를 받는다.[10] 월출산을 신선이 사는 곳으로 묘사하기도 했다.[43]

그는 정구, 허목, 윤휴와 함께 왕사부동례설을 주장하며, 효종이 인조의 왕위를 이은 것은 적장자 계승과 같다고 보았다. 또한, 민생의 중요성을 강조하며 송시열과 송준길의 북벌론에 반대하는 상소를 올리기도 했다.

어릴 적부터 부모님의 병환으로 인해 의학을 공부하여, 의학 지식 또한 상당하여 직접 진료를 보거나 처방전을 내리기도 했다. 심지어 정적이었던 송시열과 원두표도 그에게 약을 부탁할 정도였다.[45]

6. 1. 효종 정통론

윤선도는 정구, 허목, 윤휴와 함께 왕사부동례설을 주장하였다. 그에 의하면 인조의 왕통을 이은 것은 효종이므로 효종은 아버지의 뜻에 따라 왕통을 계승하였으므로 제2장자로서 장남과 같다고 보았다. 그에 의하면 서자는 첩의 자녀에게만 서자라 부르는 것이고, 정실 자녀에게는 중자라고 해도 서자라 부르지는 않는다고 봤다.6. 2. 북벌론에 대한 비판

1649년 효종이 즉위한 뒤 송시열과 송준길을 중심으로 북벌론이 제기되었다. 송시열과 송준길은 오랑캐를 정벌하여 복수하자고 효종의 뜻을 움직여 북벌을 단행하려 하였으나, 윤선도는 민생이 중요함을 들어 함부로 군사를 일으키지 말 것을 건의하였다.[44] 그러나 윤선도의 건의는 받아들여지지 않았고, 그는 다시 상소하여 '몸을 닦고 도를 닦아 왕손을 너그럽게 용서하여야 된다.'는 뜻을 현도에 올렸으나, 감사(監司) 이시만(李時萬)이 올리지 않았다.[44]감사 이시만이 그의 상소를 올리지 않자, 윤선도는 윤인미를 시켜 직접 승정원에 상소를 올리게 하였다. 승정원은 상소를 기각하려 하였으나, 효종이 상소를 올리라 명하여 얼마 뒤 상소가 올려졌다. 효종은 이에 마음을 기울여 답하며 '직접 당언(바른말)을 듣고자 한다.'고 하였다.[44] 윤선도는 북벌론을 불필요한 소모 또는 정략적으로 이용하려는 명분으로 간주하였다.

6. 3. 한의사

윤선도는 의학 지식이 있어 치료를 하기도 했다. 의학과 관련하여 최초로 실록에 나타난 시기는 인조 10년이다. 인조, 효종, 현종 때 중궁전과 대비전의 의약(醫藥)을 위하여 고산선생을 불러 들인 것으로 볼 때 고산선생은 의약 부문에 있어서도 대단한 경지에 이른 것을 알 수 있다. 심지어 정적이었던 송시열, 원두표 마저도 사람을 보내 그에게 약을 지어줄 것을 청하였다.[45] 또한 집안에 약포(藥鋪)를 운영하여 병든 사람들을 구했다는 기록들도 있다. 녹우당에는 약을 조제하기 위해 썼던 '자가용 약장'이 현재도 전래되고 있다.고산선생이 의술을 접하게 된 경위를 사공조참의소(辭工曹參議疏)에서 "어렸을 때 어버이의 질병 때문에 옛 의방을 검토하였으나, 지식이 얕아서 남들이 지나친 추대를 하여도 이것을 매개로 하여 벼슬길에 나아갈 생각을 한 적이 없다."고 하여 스스로 한의학을 연구하게 된 계기를 밝혔다. 의학을 일종의 천한 기술로 여기던 당대의 시류와는 달리 직접 진료를 하고, 처방전을 지어주기도 했다.

참조

[1]

웹사이트

윤선도(尹善道)

http://encykorea.aks[...]

2022-10-25

[2]

웹사이트

한국역대인물종합정보시스템

http://people.aks.ac[...]

[3]

문서

윤선도는 문인화가 윤두서의 증조부로, 정약용의 외가 선조이기도 하다.

[4]

웹사이트

윤선도

http://enc.daum.net/[...]

[5]

문서

사후 호조참판에 증직되었다.

[6]

뉴스

해남 윤씨가 중흥조 윤효정 우슬재 넘어 해남으로 입향

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2006-04-28

[7]

뉴스

19 종통 계승을 위한 안전장치 입양

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

[8]

문서

북인은 동인 중에서도 정철에 대한 사형론을 주장하던 강경파였다.

[9]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

도서출판 석필

2004

[10]

뉴스

윤선도의‘고산유고’ 집필지 광양 추동마을

http://www.jkilbo.co[...]

전광일보

2008-02-14

[11]

웹인용

보관된 사본

http://yungosan.host[...]

2011-06-01

[12]

문서

봉림대군이 효종이다.

[13]

웹사이트

윤선도-과거 및 취재

http://people.aks.ac[...]

한국 역대인물 종합정보 시스템

[14]

서적

불교 가사 연구

동국대학교출판부

2001

[15]

서적

불교 가사 연구

동국대학교출판부

2001

[16]

서적

조선후기 문중서원 연구

경인문화사

2008

[17]

실록

인조실록 31권, 인조 13년(1635년 을해) 11월 1일자 "성산 현감 윤선도가 탐욕을 부렸다 하여 파직시키다"

인조실록

1635-11-01

[18]

웹사이트

http://kid.chosun.co[...]

[19]

실록

인조실록 36권, 인조 16년(1638년 무인) 3월 15일(무인) 1번째기사 "간원이 윤선도의 죄에 대해 계하다"

인조실록

1638-03-15

[20]

뉴스

(모닥불 송년산행) 섬산낙조산행 고흥 거금도 적대봉 르포

http://san.chosun.co[...]

조선일보

[21]

실록

효종실록 2권, 효종 즉위년(1649 기축 / 청 순치(順治) 6년) 10월 15일(경자) 3번째기사 "사헌부가 전 현감 윤선도의 죄목을 들어 국문할 것을 간하였으나 허락치 않다"

효종실록

1649-10-15

[22]

실록

효종실록 9권, 효종 3년(1652 임진 / 청 순치(順治) 9년) 11월 7일(을해) 1번째기사 "예조 참의 윤선도가 원평 부원군 원두표를 외방에 보내라는 상소를 올리다"

효종실록

1652-11-07

[23]

실록

효종실록 9권, 효종 3년(1652 임진 / 청 순치(順治) 9년) 11월 8일(병자) 2번째기사 "원두표가 궐하에서 대죄하며 상소하여 윤선도와 대질하길 청하다"

효종실록

1652-11-08

[24]

실록

효종실록 9권, 효종 3년(1652 임진 / 청 순치(順治) 9년) 11월 12일(경진) 1번째기사 "대사간 목행선 등과 의논하여 윤선도를 삭탈 관작하여 문외 출송시키다"

효종실록

1652-11-12

[25]

뉴스

(문학의 숲 고전의 바다) 두 개의 초상, 고산 윤선도

http://news.chosun.c[...]

조선일보

[26]

서적

한권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

1996

[27]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

도서출판 석필

2004

[28]

서적

한권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

1996

[29]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

도서출판 석필

2004

[30]

문서

남을 무고한 무고죄

[31]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

도서출판 석필

2004

[32]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

도서출판 석필

2004

[33]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

도서출판 석필

2004

[34]

뉴스

5월 3일 잠깐 독서

http://www.hani.co.k[...]

한겨레

2008-05-03

[35]

뉴스

고산(孤山) 윤선도 가문 검소한 삶 고스란히…

http://playculture.c[...]

조선일보

2009-05-06

[36]

문서

경신환국으로 남인이 숙청당한 직후였다.

[37]

문서

남파 홍우원이 지은 시장에 의하면 危身奉上曰忠 博文多能曰憲이라 하여 충헌이 되었다.

[38]

뉴스

‘고산 문학대상’ 공모

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2001-05-15

[39]

뉴스

전남도청에 생긴 '김대중 강당'

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2006-09-11

[40]

서적

송강 노계 고산의 시가문학

현암사

1972-09-10

[41]

문서

그의 죽음을 슬퍼하여 특별히 도미아(悼尾兒)와 견회(遣懷)라는 한시를 지었다.

[42]

뉴스

손재식의 사진여행 부지런한 발이 감각이나 기술에 앞선다

http://san.chosun.co[...]

조선일보

[43]

뉴스

KIA 이석범씨가 산에 간 까닭

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2006-08-22

[44]

문서

신도비문

[45]

문서

윤선도는 송시열의 병구완을 위해 약을 처방받으러 온 송시열 아들에게 비상을 처방해 주었다.

[46]

뉴스

초록별 가족의 여행이야기 3色 추억 속으로

http://kid.chosun.co[...]

조선일보

2005-04-06

[47]

뉴스

고산 윤선도 사적 일부 친일재산 귀속

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2009-10-19

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com